Перейти к:

Особенности распределения редкоземельных элементов в углях Дальнего Востока России

https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.5

Аннотация

Впервые по целому ряду угольных объектов (30 месторождений, 650 проб углей и 210 проб углистых пород) детально изучены особенности распределения редкоземельных элементов (рЗЭ). отмечено повсеместное наличие в углях повышенных концентраций рЗЭ. По результатам исследования установлено, что рЗЭ в углях ассоциированы с параметром зольности углей (Ad). В минеральной части углей они находятся преимущественно в составе фосфатных минералов – монацита и апатита (по данным электронной микроскопии с микроанализом, корреляционной связи рЗЭ с P2o5). Изучено содержание отдельных рЗЭ в выделенных из углей гуминовых кислотах и фракциях углей различной плотности. Показана специфическая роль органического вещества (оВ) в концентрации рЗЭ, их нахождение в гумусовой составляющей оВ и в малозольных углях. Впервые на изученных объектах экспериментально установлено избирательное накопление (фракционирование) органическим веществом тяжелых рЗЭ. В углях выделены два генетических типа рЗЭ оруденения: преимущественно терригенный (гидрогенный) и туфогенный. Повышенные концентрации рЗЭ в углях обусловлены влиянием петрофонда. Произведено ранжирование месторождений по степени перспективности на рЗЭ на основе оценки ресурсного потенциала попутных рЗЭ в углях изученных буроугольных месторождений. рЗЭ-сырье (лантаноиды в угольной золе) существенно отличается от традиционных типов руд редких земель несравненно бóльшим относительным количеством тяжелых рЗЭ (в среднем в 3–4 раза), иногда достигающим 46% от общего содержания рЗЭ. сделан вывод, что угольная зола представляет собой уникальный нетрадиционный источник тяжелых лантаноидов – более дефицитных, ценных и дорогостоящих. угли изученных месторождений должны рассматриваться в качестве попутного сырья на редкие земли.

Ключевые слова

Для цитирования:

Вялов В.И., Наставкин А.В., Шишов Е.П., Чернышев А.А. Особенности распределения редкоземельных элементов в углях Дальнего Востока России. Георесурсы. 2024;26(2):34–52. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.5

For citation:

Vyalov V.I., Nastavkin А.V., Shishov E.P., Chernyshev A.A. Features of Distribution of Rare-Earth Elements in Coals of the Far East. Georesursy = Georesources. 2024;26(2):34–52. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.5

Введение

К редкоземельным элементам (РЗЭ) относят химические элементы 3-й группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева: лантан и лантаноиды (церий, празеодим, неодим (прометий – в природе не встречается), самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), а также иттрий и скандий. РЗЭ принято разделять на две подгруппы: легких РЗЭ, включающую La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, и тяжелых РЗЭ, включающую Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Принято называть группу легких цериевой, а группу тяжелых иттриевой. В отечественной практике иногда вводится промежуточная группа средних РЗЭ (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) (Государственный доклад…, 2022). В настоящей работе используется дифференциация РЗЭ на три указанные группы.

Для РЗЭ характерно большое сходство свойств, определяемых главным образом одинаковым строением внешних электронных оболочек их атомов (по три внешних валентных электрона), а по отдельности отличаются количеством электронов на уровне 4f: от 1 (Ce) до 14 (Lu) электронов. Электроны уровня 4f экранированы от обычных внешних воздействий окружающими электронными оболочками и почти не влияют на химические свойства РЗЭ (Савицкий, 1960).

Суммарное содержание РЗЭ в верхней континентальной земной коре составляет 168 г/т (Taylor, McLennan, 1985). Для них характерно совместное наличие в природных объектах, которое обусловлено близостью их химических свойств. Из лантаноидов наиболее распространены La, Ce, Nd.

Редкоземельные элементы все более широко, в возрастающих объемах, используются в различных отраслях промышленности и новых технологиях. Материалы, произведенные с применением РЗЭ, обладают уникальными физическими свойствами: магниты на основе Nd и Sm имеют высокие значения коэрцитивной силы и магнитной индукции, добавки Ce и Y повышают качество чугуна, магниевые сплавы с Nd и Y обладают высокой жаропрочностью, показывают улучшенные технологические и литейные свойства, в виде неразделенных соединений РЗЭ применяют для легирования сплавов и в качестве катализаторов в нефтехимии. Эти элементы востребованы в приборостроении, машиностроении, электронике, оптике и часто являются ключевыми компонентами самых передовых технологий, поэтому, согласно большинству прогнозов, спрос на РЗЭ в ближайшие годы будет расти, а по ряду отдельных элементов ожидается рост цен и дефицит (Юшина и др., 2015; Волков и др., 2020; Череповицын, Соловьева, 2022). В России редкие земли отнесены к стратегическому минеральному сырью, согласно Распоряжению Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р «Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года» и Распоряжению Правительства РФ от 30 августа 2022 г. № 2473-р «Перечень основных видов стратегического минерального сырья», по количеству и качеству балансовых запасов – к группе дефицитных полезных ископаемых. В России единственным значимым источником редкоземельных металлов по-прежнему является Ловозерское месторождение, где на одноименном горно-обогатительном комбинате выпускают лопаритовый концентрат, перерабатываемый в дальнейшем на Соликамском магниевом заводе (Волков и др., 2020). Внутреннее потребление РЗЭ в нашей стране в значительной степени обеспечивается вынужденным импортом и складированными запасами переработанной продукции, в т.ч. разделенных РЗЭ. Значимость России в мировом объеме производства РЗЭ невысока (около 1% при доле в мировых запасах 16,6%), в то время как доля Китая в мировом производстве составляет 52,3%, а в запасах РЗЭ – 35,5% (Филютич и др., 2022).

В Распоряжении Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р подчеркивается, что минимизировать зависимость от импорта можно не только благодаря освоению месторождений с традиционными рудами, но и за счет освоения месторождений руд невысокого качества и объектов с рудами РЗЭ нетрадиционного типа.

В связи с большим спросом на РЗЭ возник устойчивый интерес к углям как одному из потенциальных их источников. Первые сведения об аномальных содержаниях группы редких земель в углях опубликованы в 1933 г. В.М. Гольдшмидтом и К. Петерсом (Гольдшмидт, Петерс, 1938), определившими содержание четных лантаноидов в пробе золы низкозольного (1,5%) угля Силезского бассейна. Высокие концентрации La, Ce, Y, Yb в угле впервые установлены в нашей стране еще в прошлом веке (Костерин и др., 1963; Горький, 1972; Юдович, 1978), к концу которого, а также в начале XXI в. стали отмечаться многими исследователями все чаще (Середин и др., 1995; Арбузов и др., 1997; Каширцев и др., 1999; Сорокин и др., 204; Арбузов и др., 2019; Arbuzov et al., 2019 и др.). Содержания РЗЭ в углях и золах нами рассматриваются на уровне, сопоставимом с промышленными концентрациями в некоторых типах руд (Вялов и др., 2010; Вялов и др., 2012; Вялов, Наставкин, 2019 и др.). В работе (Seredin, Dai, 2012), охватывающей ряд угольных месторождений мира, угольная зола рассматривается как альтернативное сырье для получения редких земель с учетом индивидуального состава золы. Угольные залежи могут быть перспективными для извлечения РЗЭ в качестве побочных продуктов добычи и сжигания угля, что может способствовать дальнейшему развитию экологически безвредных технологий. В работе (Dai, Finkelman, 2018) угли также рассматриваются как потенциальный, экономически значимый источник редких земель и ряда других критических элементов, в том числе Ge, Ga, U, V, Se, Sc, Nb, Au.

Извлечению РЗЭ из угля (угольной золы) посвящено значительное количество патентов и существующих технологических решений (Степанов и др., 1997; Борбат и др., 2000; Кузьмин и др., 2007 и др.). Оно может быть экономически целесообразно, хотя и является сложным и трудоемким технологическим процессом, который невозможно провести без специальных методов и оборудования.

Для выбора технологии извлечения столь ценных примесей из угля и углеотходов нужно знать формы, в которых РЗЭ находятся в угле, что также важно при определении геологических особенностей формирования повышенных концентраций РЗЭ. Во многих работах (например, (Клер и др., 1987; 1988)) предполагается, что РЗЭ в углях находятся главным образом в неорганических соединениях, изоморфных примесях, минералах, прежде всего в фосфатах и алюмофосфатах, а также сорбированы глинистыми минералами. Позднее было установлено, что формы нахождения РЗЭ в углях довольно разнообразны, они могут находиться как в минеральной, так и в органической форме (Угольная база…, 2004 и др.). В (Шпирт и др., 1999) отмечено, что до 90% РЗЭ может содержаться в органическом веществе. В (Eskenazy, 1999 и др.) сделано предположение, в дальнейшем подтвержденное экспериментально, что накопление РЗЭ возможно в органическом веществе в неминеральной форме, в комплексах с гуминовыми кислотами. Указаны также различия в формах нахождения легких и тяжелых РЗЭ. В работе (Finkelman et al., 2018) сделаны выводы, что в каменных углях с ОВ и карбонатами связано 25% тяжелых редких земель, в то время как легких РЗЭ лишь 10%. В работе (Арбузов и др., 2019), в которой опубликованы данные по формам нахождения РЗЭ в углях Северной Азии, показано, что на буроугольной стадии преобладает органическая форма нахождения РЗЭ, роль минеральных фаз значительно возрастает в зрелых углях каменноугольной стадии, а к стадиям антрацитов практически полностью преобладает минеральная фаза.

Некоторые результаты изучения РЗЭ (средние концентрации, ресурсы) по буроугольным объектам Дальнего Востока России в комплексе с другими ценными металлами опубликованы в ряде наших работ. Так, согласно данным (Вялов и др., 2017 и др.), общее количество прогнозных ресурсов РЗЭ в ранее изученных буроугольных месторождениях кайнозойского возраста (Лианское, Ушумунское, Хурмулинское, Ерковецкое, Новиковское, Корфское, Эчваямское, Эльгенское, Мухенское, Вилигинское), по категории Р2, в пересчете на оксиды редких земель, оценено в 212,8 тыс. т, отдельно Sc – 11,98 тыс. т.

Отметим, что значительный объем прогнозных ресурсов РЗЭ в углях перечисленных буроугольных месторождений Дальнего Востока уже определяет необходимость их изучения.

Цель настоящей работы – обобщение и обсуждение полученных данных, в т.ч. новых, по РЗЭ в углях всех изученных нами угольных месторождений Дальневосточного региона, включая каменные угли и антрациты.

Материалы и методы

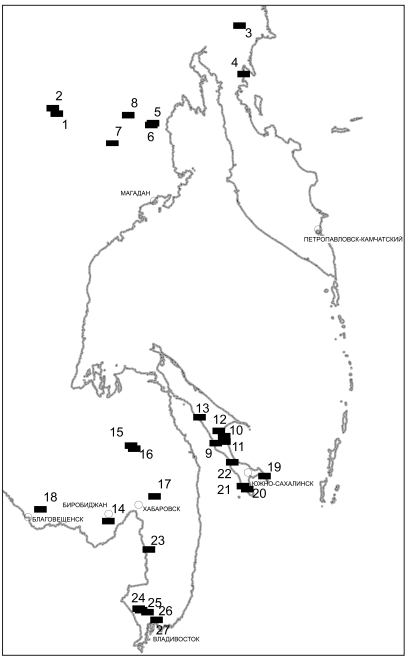

В работе представлены результаты, полученные по пробам углей, углистых и вмещающих пород, отобранным на различных угольных объектах Дальневосточного региона России. Угольные объекты представлены на рис. 1.

Пробы угля (всего 650) и углистых пород (210) отбирали на угольных месторождениях из естественных выходов коренных пород, а также по дубликатам керновых проб из кернохранилища ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному ФО», г. Хабаровск. Аналитические данные получены в ФГБУ «Институт Карпинского» с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). В Институте Карпинского разработаны оптимальные способы разложения проб бурых углей для многоэлементного анализа методом ICP-MS (Олейникова и др., 2015). Для редкоземельных элементов предпочтительным способом является анализ растворов, полученных после сплавления золы угля с метаборатом лития. По соответствующей методике навеску золы угля массой 0,05 г сплавляли с метаборатом лития в соотношении 1:3 при температуре 1050 °C. Полученный сплав растворяли в разбавленной азотной кислоте, затем анализировали на масс-спектрометрах Agilent 7700x (Agilent Technologies, США) и ELAN 6100 DRC (Perkin Elmer, США). Кроме химико-аналитических исследований рядовых проб проводили дополнительные с целью изучения форм нахождения редкоземельных металлов. Делили угли (5 проб) на разные по плотности фракции с последующим их анализом методом ICP-MS. Из углей (6 проб) выделяли гуминовые кислоты (по ГОСТ 9517-94, в АО ВНИГРИуголь, аналитик А.А. Гонцов). Гуминовые кислоты и остаточное после их выделения вещество анализировали методом ICP-MS. В Центральной лаборатории Института Карпинского изучались угольные пробы Лианского и Ушумунского месторождений на растровом электронном микроскопе с энергодисперсионным микроанализом VEGA 3 фирмы Tescan (Чехия).

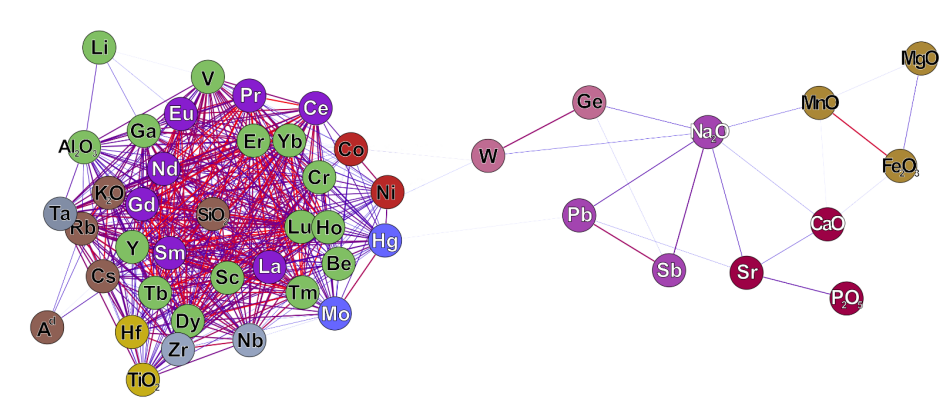

Проведена статистическая обработка массива геохимических данных. Для анализа корреляционных связей и выделения ассоциаций химических элементов в углях использовалась автоматизированная обработка корреляционной матрицы. Полученная с помощью ранговой корреляции Спирмена корреляционная матрица обрабатывалась на платформе визуализации данных с открытым кодом BioLayout (ver. 3.4, University of Edinburgh 2020), которая позволяет визуализировать наборы данных посредством формирования графа, составными частями которого являются вершины (химические элементы) и ребра (корреляционные связи). Ассоциации (кластеры) выделялись на основе сформированного графа с автоматизированным применением алгоритма кластеризации Маркова (Markov Clustering Algorithm, MCL), одной из функций программы BioLayout (Freeman et al., 2007).

Рис. 1. Схема расположения изученных угольных месторождений Дальнего Востока РФ: 1 – Эрозионное, 2 – Буор-Кемюсское, 3 – Эчваямское, 4 – Корфское, 5 – Вилигинское, 6 – Галимовское, 7 – Эльгенское, 8 – Булурское, 9 – Солнцевское, 10 – Вахрушевское, 11 – Макаровское, 12 – Побединская площадь, 13 – Най-Найское, 14 – Ушумунское, 15 – Хурмулинское, 16 – Лианское, 17 – Мухенское, 18 – Ерковецкое, 19 – Новиковское, 20 – Первомайское, 21 – Горнозаводское, 22 – Тихоновичское, 23 – Бикинское, 24 – Липовецкое, 25 – Павловское, 26 – Шкотовское, 27 – Раковское

Результаты и их обсуждение

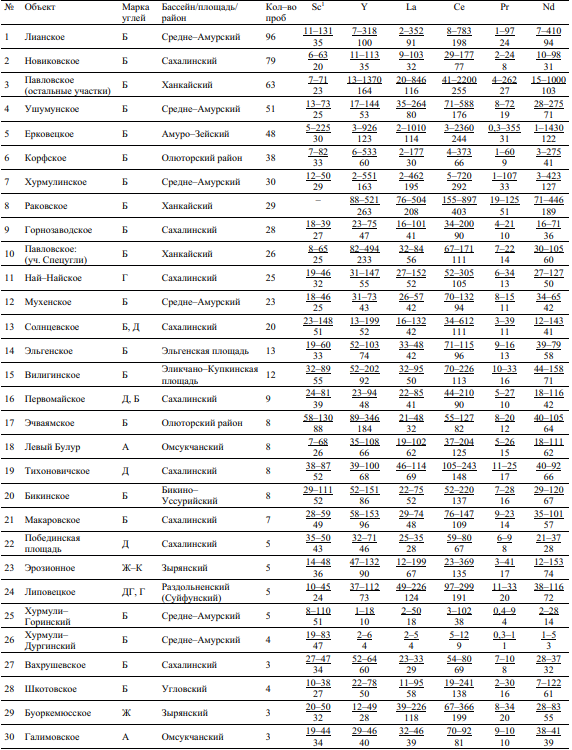

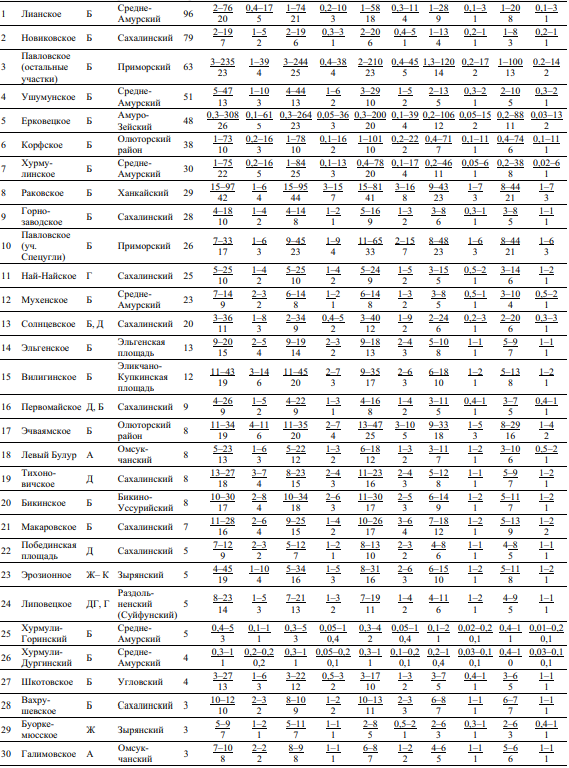

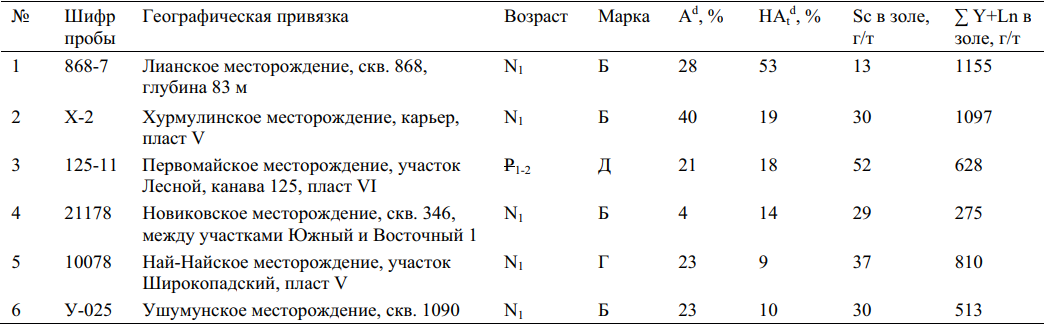

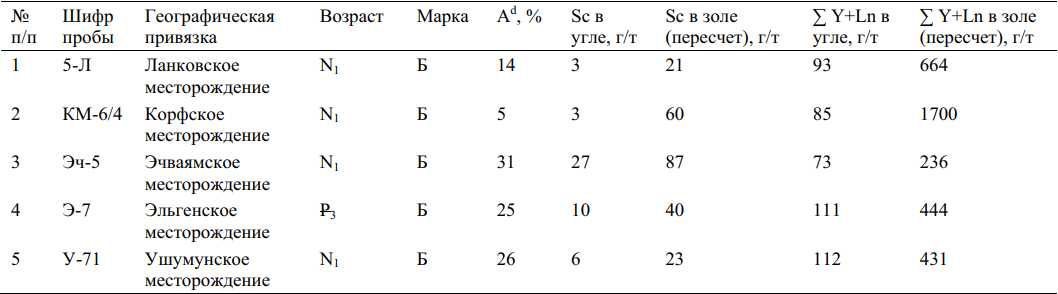

В табл. 1 впервые представлены поэлементные содержания редкоземельных элементов в различных углях Дальнего Востока России по результатам химико-аналитических работ. Поскольку наилучшим способом определения РЗЭ в углях (за исключением Sc) является анализ растворов после сплавления золы угля (Олейникова и др., 2015), результаты представлены в г/т по золе. Данные по Sc также даны в г/т в золе, но представляют собой расчетные данные с пересчетом по зольности (этот элемент определялся непосредственно в угольном веществе после полного кислотного вскрытия угольной пробы).

Согласно рекомендованному нами методу оценки уровня минимальных промышленных содержаний этих элементов в промышленных типах руд (Вялов, Наставкин, 2019), подавляющее большинство представленных угольных объектов обладает потенциально промышленными суммарными концентрациями РЗЭ. В табл. 2 эти данные сгруппированы суммарно по РЗЭ вместе со Sc, а также отдельно по легким, средним и тяжелым РЗЭ.

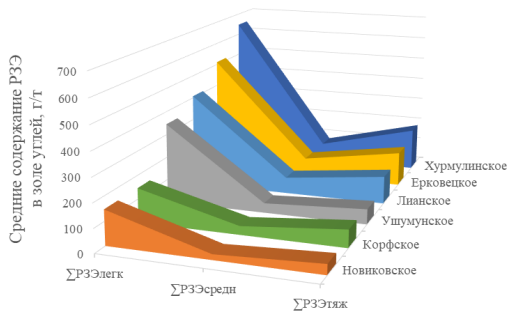

На рис. 2 представлено распределение содержаний РЗЭ по указанным группам для углей ряда буроугольных месторождений Дальнего Востока.

Содержание РЗЭ в углях в связи с зольностью углей рассматривается во многих работах (Клер и др., 1987, 1988; Юдович, Кетрис, 2002 и др.), посвященных металлоносности углей, и в совокупности с данными, полученными с помощью других методов, позволяет установить формы нахождения металлов в углях, а также влияние фациальных условий и геохимических типов накопления тех или иных металлов. Показательны результаты корреляционного анализа полученных геохимических данных. Рассмотрим их на примере концентраций РЗЭ и сопутствующих металлов в золе углей Новиковского месторождения. Содержания РЗЭ в этих углях характеризуются околокларковыми значениями. На уровне разделения корреляционной матрицы (критический коэффициент значимости равен 0,3 при уровне достоверности 95%) выделяется крупный кластер, который можно назвать «минеральным» из-за наличия в нем тесных корреляционных связей с зольностью и оксидами калия, алюминия, кремния (соответственно, с глинистыми минералами и кремнеземом).

Как видно из рис. 3, в этот минеральный кластер, кроме РЗЭ, входят и многие другие ценные металлы. В нем выделяются следующие ассоциации:

1) непосредственно зольность углей Ad (коэффициент корреляции с РЗЭ в угле равен 0,8), SiO2, K2O, Al2O3, TiO2;

2) Sc, Y, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu;

3) La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb (последовательность указана по силе связи с зольностью).

Выделяется еще один кластер, который из-за нахождения в нем Ge, W, Sb, преимущественно входящих в ОВ (Вялов и др., 2021), можно назвать «органическим». Редкие земли Новиковского месторождения в этот кластер не входят, видимо, из-за определяющей роли терригенного привноса РЗЭ в древний торфяник.

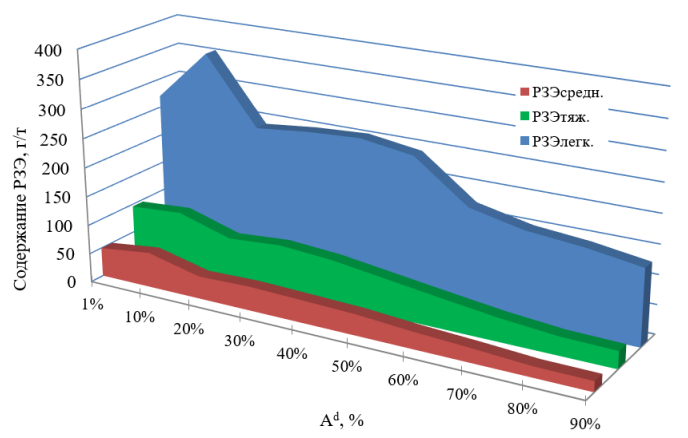

Распределение групп РЗЭ (легких, средних, тяжелых) в золах в зависимости от зольности углей и углистых пород на примере Ушумунского месторождения представлено на рис. 4.

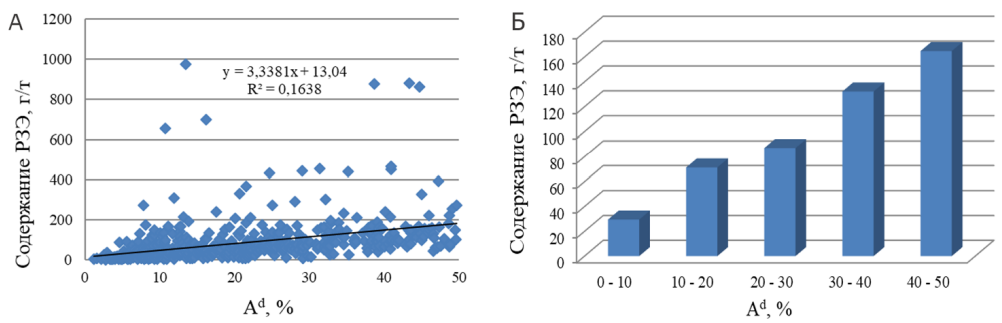

Положительная корреляционная связь между концентрацией РЗЭ и зольностью при большом объеме данных (575 проб) по изученным буроугольным месторождениям Дальнего Востока показана на рис. 5.

Значимая корреляционная связь с зольностью также выявлена и в углях других месторождений: Хурмулинское (выборка при n = 30) – коэффициент корреляции (r) равен 0,45; Ерковецкое (48) – 0,46; Шкотовское (49) – 0,49; Лианское (96) – 0,69; Павловское, участок Спецугли (26) – 0,74; Ушумунское (51) – 0,74; Эльгенское (12) – 0,89.

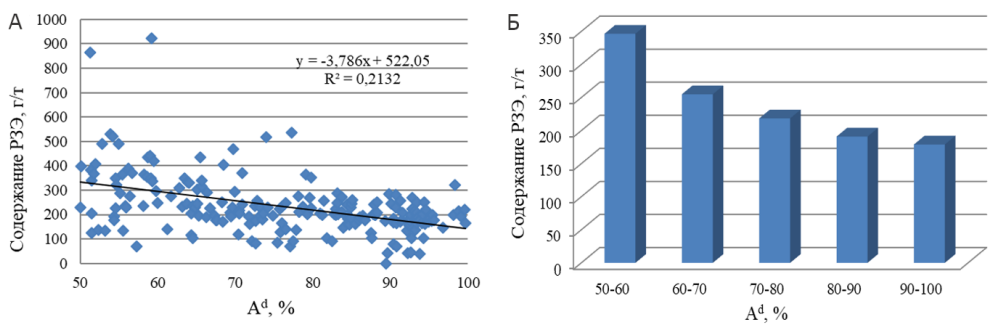

В целом не установлена корреляционная зависимость между содержанием РЗЭ в золе и зольностью углей (рис. 6). Однако при группировке зольности по интервалам максимальное содержание выявляется при зольности от 10% до 20%, что четко выявляется не только в общей выборке (n = 575), но и для углей отдельных месторождений. Так, максимальные и близкие к ним повышенные содержания как отдельных РЗЭ, так и их сумм отмечаются в менее зольных углях Ушумунского месторождения с Ad от 9,73% до 17%. Меньшие их содержания характерны для среднезольных и особенно для зольных углей с Ad до 45%, а также углистых глин с Ad от 48,2% до 57,6% (Крапивенцева, Вялов, 2017).

В углистых породах содержание РЗЭ с зольностью в целом не коррелирует (рис. 7), в их золе даже снижается с ростом зольности, здесь фиксируется даже отрицательная корреляционная связь (рис. 8).

Широкие вариации корреляционных зависимостей с зольностью указывают на наличие различных форм нахождения РЗЭ в изученных углях и их различный вклад. Возрастание содержания РЗЭ в угле при постоянстве в золе с ростом зольности указывает на преимущественную связь концентраций с минеральной частью. Уменьшение содержания элемента с ростом зольности в угле и золе указывает на связь с органической частью. Однако в чистом виде эти «модели» для РЗЭ нами практически не отмечены, для большинства изученных объектов имеет место их комбинация. Поскольку золы малозольных углей обогащены редкими землями, в особенности контрастно – для группы легких РЗЭ, роль углей в их накоплении значительна ввиду пониженных до 2–3 раз и более концентраций в углистых и вмещающих породах.

Высокие концентрации РЗЭ в золе малозольных бурых углей являются новым интересным фактом, свидетельствующим о вхождении РЗЭ в органическое вещество, что в целом соответствует выводам обобщающей работы (Арбузов и др., 2019), в которой опубликованы данные по формам нахождения РЗЭ в углях Северной Азии и утверждалось, что на буроугольной стадии преобладает органическая форма нахождения РЗЭ.

В этой связи нами предпринята попытка изучения РЗЭ непосредственно в органическом веществе. В табл. 3 приведены характеристики проб углей, в т.ч. зольность (Ad, %) и выход общих гуминовых кислот (HAtd, %) на сухую массу.

Результаты по содержаниям РЗЭ в гуминовых кислотах приведены в табл. 4. Они свидетельствуют о комплексном характере накопления РЗЭ в углях.

Значительная доля РЗЭ в гуминовых кислотах углей Лианского месторождения (43–54%, Sc 70%) с высокой концентрацией РЗЭ (1155 г/т в угольной золе) при зольности 28% указывает на оптимальные условия накопления этих металлов – наличие реакционноспособного к металлам ОВ (гуминовых кислот) в большом количестве (более 50%) в условиях повышенной проточности торфяных вод, привносящих РЗЭ. Малозольные (зольность всего 4%) угли изученной пробы Новиковского месторождения содержат в своих гуминовых кислотах большое, от общего содержания в углях, относительное количество РЗЭ (67–82%, Sc 47%), хотя самих гуминовых кислот в углях мало (14%). Низкая зольность, указывает на практическое отсутствие проточности и, соответственно, слабый привнос торфяными водами РЗЭ, поэтому концентрация их в угольной золе составила лишь 275 г/т.

На примере углей Хурмулинского месторождения (РЗЭ в золе 1097 г/т, содержание гуминовых кислот 19%, зольность углей 40%) можно заключить, что динамика водной среды играет большую роль в концентрации РЗЭ, поскольку увеличивает привнос минерального материала, и, соответственно, РЗЭ. Вероятно, что: 1) недостаток реакционных гуминовых кислот для повышенных концентраций редких земель может компенсироваться привносом минералов с РЗЭ; 2) меньшая доля РЗЭ в составе гуминовых кислот (19–22%) указывает на падение реакционной способности гуминовых кислот при возрастании проточности из-за преобладания минеральной формы РЗЭ в водной среде древнего торфонакопления при формировании высокозольного торфа.

Важно отметить, что в изученных пробах явно просматривается увеличение выхода лантаноидов «тяжелой» группы во фракцию гуминовых кислот, т.е. более тяжелые РЗЭ более склонны к взаимодействию с ОВ на торфяной стадии древнего торфонакопления, чем легкие. Это определило бóльшую долю тяжелых РЗЭ в угле. В изученных нами углях Дальнего Востока России доля тяжелых (наиболее ценных и дорогостоящих) РЗЭ составляет от 14% до 46%, в среднем 24%. Из-за этого угли (угольная зола) представляют значительно бóльшую ценность как потенциальное, нетрадиционное рудное сырье РЗЭ по сравнению с традиционными типами руд. Известно, что в мировых подтвержденных запасах РЗЭ на долю легких РЗЭ приходится около 93% всех запасов РЗЭ, доля тяжелых РЗЭ составляет всего около 7% (Обзор рынка редкоземельных элементов …, 2018).

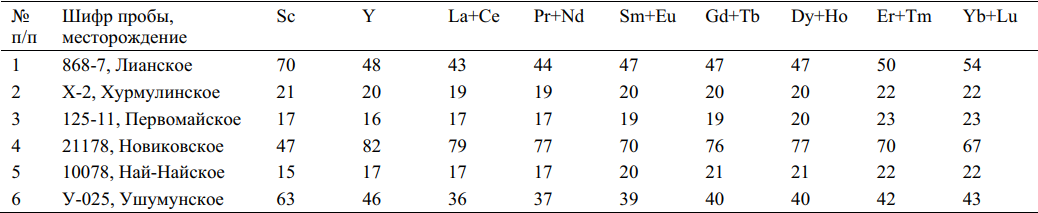

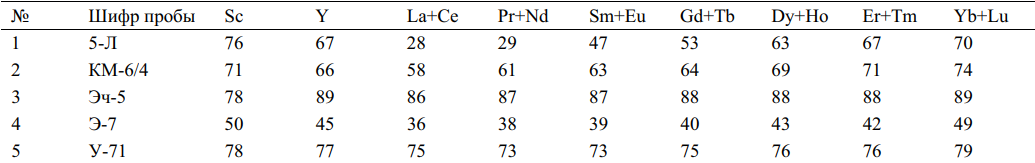

Поскольку некоторая часть ОВ не извлекается из угля щелочной вытяжкой, РЗЭ также могут находиться в остаточном после извлечения гуминовых кислот угольном веществе в органической и минеральной формах. Разделение углей на фракции по плотности и анализ этих фракций является еще одним из подходов к изучению распределения редких земель в угольном веществе.

В табл. 5 представлены характеристики угольных проб, подвергнутых фракционированию по плотности.

По результатам анализа выделенных по плотности фракций (табл. 6) с помощью метода ICP-MS можно заключить, что характер распределения редкоземельных металлов в угольном веществе всех проб схож, несмотря на различия в свойствах между исходными пробами.

Из табл. 6 видно, что выход РЗЭ в легкую фракцию (< 1,3 г/см3) в целом высокий и достигает 89% с заметным увеличением группы тяжелых лантаноидов, что подтверждает роль ОВ в избирательном фракционировании редких земель по мере роста их атомного веса. Практически во всех пробах La и Ce проявляют наименьшую углефильность, обогащая тяжелые (неорганические) фракции.

В целом результаты фракционирования бурых углей показывают значительное влияние ОВ на накопление РЗЭ, выявленное и при анализе гуминовых кислот, выделенных из углей.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать три важных вывода: 1) на торфяной стадии древнего торфонакопления в диагенезе происходило фракционирование лантаноидов в сторону увеличения доли тяжелых РЗЭ; 2) оно осуществлялось органическим веществом; 3) роль ОВ в накоплении РЗЭ специфична, действенна и неоспорима.

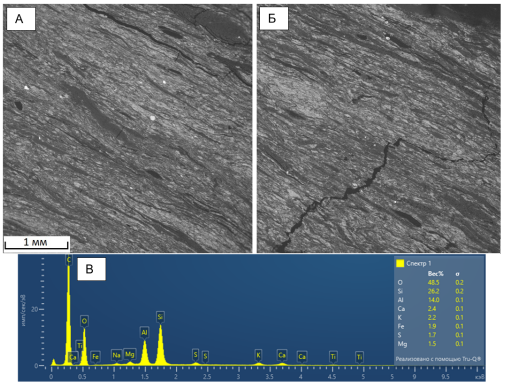

В обосновании роли ОВ в накоплении РЗЭ показательно исследование углепетрографического шлифа бурого угля, отобранного из скв. 9804 Лианского месторождения. Данный уголь характеризуется фрагментарно-аттритовой микроструктурой, основным мацералом является гумоколлинит. Детальное изучение углепетрографического препарата этой пробы на сканирующем электронном микроскопе с анализатором (рис. 9) не привело к обнаружению минеральных частиц, содержащих РЗЭ даже микронного размера.

Отсутствие минеральных фаз, содержащих РЗЭ, при содержании в золе угля по данным ICP-MS равном 216 г/т (лантаноиды и иттрий в сумме), указывает на их преимущественно органическую форму нахождения в этих углях, вероятно, в составе органических комплексов (при озолении это количество РЗЭ перешло (или осталось) в угольной золе). В другом углепетрографическом препарате (проба У-60, содержание РЗЭ 530 г/т в золе, Ушумунское месторождение), наоборот, установлено более тысячи частиц, содержащих РЗЭ площадью от 1,6 мкм2 до 1,5 мм2 (рис. 10).

Микроанализ более 20 таких частиц выявил принадлежность большей части из них к классу фосфатов с преобладанием монацита.

Табл. 1. Содержания редкоземельных элементов в углях Дальнего Востока России (в г/т, в золе). 1 В числителе указаны минимальное и максимальные содержания (min–max); в знаменателе – среднее содержание. 2 Данные по Sc (г/т в золе) представляют собой расчетные данные с учетом зольности, поскольку этот элемент определялся методом масс-спектрометрии после полного кислотного вскрытия непосредственно угольной пробы

Табл. 2. Суммарные содержания РЗЭ и по группам РЗЭ (легкой, средней, тяжелой), г/т в золе

Рис. 2. Распределение содержаний РЗЭ по группам в золе углей некоторых дальневосточных буроугольных месторождений

Рис. 3. Визуализация кластерного анализа содержаний химических элементов в золе углей Новиковского месторождения на основе корреляционной матрицы. Сила связи уменьшается от толстых красных линий к тонким синим. Отрицательные связи и значения коэффициентов корреляции < 0,3 не показаны

Рис. 4. Распределение групп РЗЭ в золах в зависимости от зольности углей (до 50%) и углистых пород (более 50%) Ушумунского месторождения

Рис. 5. А – зависимость содержания РЗЭ в угле от зольности (r = 0,4, значимый при n = 575 проб; уровень значимости р ≤ 0,05); Б – средние содержания РЗЭ в углях по группам зольности

Рис. 6. А – зависимость содержания РЗЭ в золе углей от зольности (r = –0,07, незначимый при n = 575 проб; уровень значимости р ≤ 0,05); Б – средние содержания РЗЭ в золе углей разной зольности

Рис. 7. А – зависимость содержания РЗЭ в углистых породах от зольности (r = –0,06, незначимый при n = 207 проб; при уровне значимости р ≤ 0,05); Б – средние содержания РЗЭ в углистых породах разной зольности

Рис. 8. А – зависимость содержания РЗЭ в золе углистых пород от зольности (r = –0,46, значимый при n = 207 проб; уровень значимости р ≤ 0,05); Б – средние содержания РЗЭ в золе углистых пород разной зольности.

Табл. 3. Характеристики угольных проб, отобранных на анализ содержания гуминовых кислот

Табл. 4. Выход РЗЭ во фракцию гуминовых кислот, %

Табл. 5. Характеристики исходных проб на фракционирование углей по плотности

Табл. 6. Выход РЗЭ в легкую фракцию бурых углей (< 1,3 г/см3), %

Рис. 9. Изображения пробы бурого угля 9804/1 (А и Б) Лианского месторождения, полученные с помощью растрового электронного микроскопа. (В) – спектр, полученный анализатором со всей площади изображения. Минеральные формы РЗЭ фактически отсутствуют при их суммарном содержании в золе этой пробы равном 216 г/т

Рис. 10. Частица редкоземельного фосфата в угольном веществе (Ушумунское буроугольное месторождение, проба угля У-60)

Геологические предпосылки и условия формирования РЗЭ-минерализации в углях

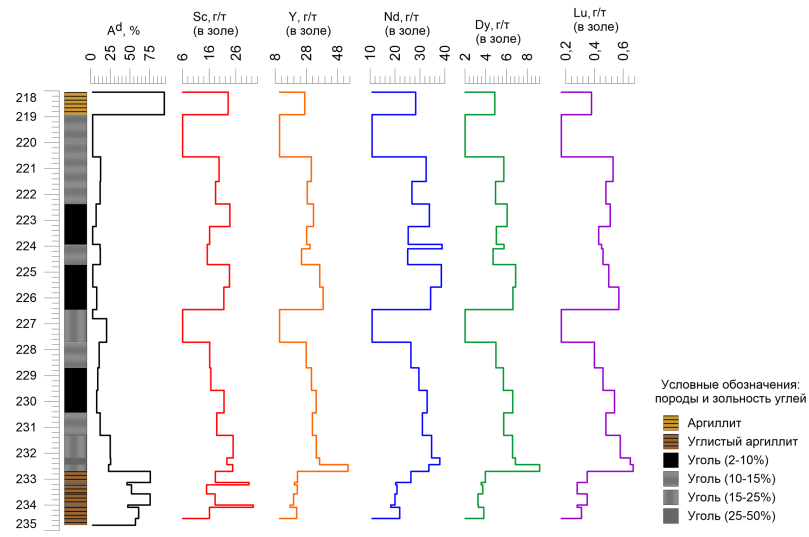

Распределение РЗЭ в вертикальном профиле угольных пластов. На рис. 11 показано распределение зольности и содержаний некоторых РЗЭ в разрезе по скв. 341 Новиковского месторождения, расположенной между участками Южный и Восточный 1 и вскрывшей пласт II.

В целом распределение РЗЭ по разрезу пласта II схоже, для всех элементов имеются максимальные и минимальные содержания, приуроченные к одним и тем же частям пласта. Минимальные содержания отмечены в кровле и центральной части пласта, максимальные – в припочвенной части пласта. Для Sc установлены максимальные концентрации (31–32 г/т золы) в тонких угольных прослоях (10 см) во вмещающих углистых аргиллитах в подошве пласта. Для остальных РЗЭ отмечено некоторое повышение концентраций в золе малозольных углей (на глубине залегания пласта 223, 225 и 230 м).

Поскольку суммарные содержания РЗЭ в изученных новиковских углях (в скважинах между участками Южный и Восточный 1) относительно невысоки (максимальное – 360 г/т в высокозольном угле, в среднем 216 г/т), с учетом данных по распределению РЗЭ в гуминовых кислотах, в колонке пласта, и данных микроанализа можно предположить их сингенетическое торфо-(угле-)образованию происхождение. Оно имеет комплексный характер, и связано с терригенными формами нахождения, сорбированными глинистым и органическим веществом формами, а также минеральными формами, выпавшими из растворов.

В вертикальном профиле III залежи углей (чернореченская свита палеогена) в скв. 1138 Ушумунского месторождения наблюдается повышение содержаний РЗЭ вне связи с зольностью в контактовых, чаще припочвенных зонах пластов. В этих зонах золы углей значительно более обогащены РЗЭ, чем вмещающие породы, что, вероятно, указывает на сорбционные формы концентрирования РЗЭ в этих углях на этапах седиментогенеза и диагенеза. Угли чернореченской свиты более обогащены рядом металлов, в т.ч. РЗЭ, по сравнению с углями ушумунской свиты неогена. Скорее всего, это связано с тем, что формирование угленосной чернореченской свиты происходило при обильном сносе и отложении терригенного материала с северо-западных окраин Бирофельдского грабена в условиях их энергичного поднятия, в отличие от условий формирования угленосной ушумунской свиты, развитие которой происходило в обстановке выровненной пенепленизированной поверхности (Шишов, Чернышев, 2017).

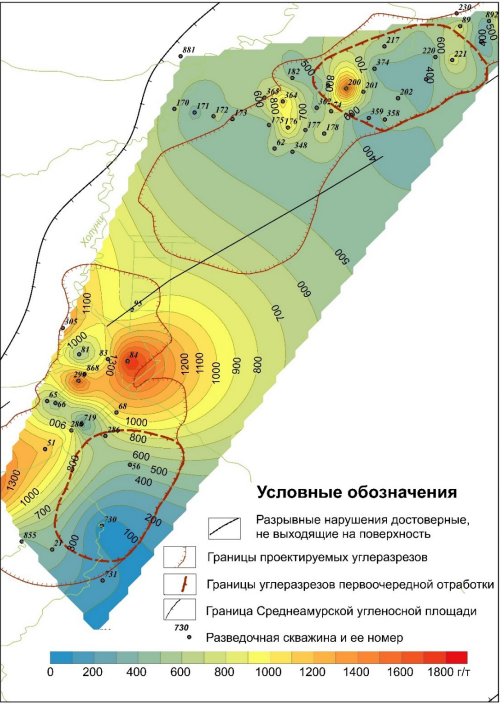

Распределение РЗЭ в угольных пластах по площади месторождений. На примере Лианского месторождения такое распределение показано на рис. 12: характер изоконцентраций РЗЭ в золе углей свидетельствует о проточных условиях древнего торфонакопления и влиянии области сноса из близрасположенного возле месторождения докайнозойского комплекса выветриваемых магматических пород.

Источники РЗЭ. Специализация минерагенических таксонов, в пределах или вблизи которых расположены изученные буроугольные месторождения, несомненно, влияет на особенности металлоносности углей.

Высокие концентрации РЗЭ в углях Лианского и Хурмулинского месторождений связывают со сносом из верхнеюрских пород фундамента и обрамления месторождений. Эти буроугольные месторождения находятся в границах Кур-Амгуньской минерагенической зоны и граничат с Неткинским и Холунийским потенциальными рудными узлами, приуроченными к зонам дробления и окварцевания в песчаниках и алевролитах падалинской и силинской свит верхней юры. Они также граничат с Баджало-Мяочанской минерагенической зоной, с Комсомольским и Верхнечалбинским рудными узлами, приуроченными к меловым вулканогенно-терригенным и вулканогенным породам, прорванным интрузиями гранодиоритов и гранитов мяочанского комплекса (Государственная геологическая карта…, 2009; Прогнозно-минерагеническая карта…, 2019).

На Лианском месторождении олигоцен-миоценовые отложения угленосной толщи с размывом залегают на юрских образованиях, где развита кора выветривания каолинитового типа мощностью до 70 м (Угольная база…, 1997). Поскольку позднемеловая эпоха является основным временным этапом рудогенеза в районе, наличие аномальных концентраций РЗЭ в углях также следует связывать с геологическими образованиями этой эпохи, поскольку они находятся в обрамлении месторождений (Мяо-Чанская вулкано-тектоническая структура). В гранодиоритах и гранодиорит-порфирах мяочанского комплекса из РЗЭ в повышенных концентрациях отмечаются Sc, Y, Ce, Yb. (Государственная геологическая карта…, 2002). Проявления РЗЭ в районе также связаны с монацитом (до 8 г/м3), фергусонитом (до 10 знаков на шлих) и торитом (до 50 знаков на шлих), образующими шлиховой ореол рассеяния в районе Чалбинского массива гранитоидов.

Угленосная лианская свита представляет собой единый крупный ритм осадконакопления, характер которого постоянен в Хурмулинской и Лианской впадинах. Начиная с позднего палеогена при характерном для района разрастании области аккумуляции описываемая территория являла собой широкую аллювиальную равнину, дренировавшуюся палеореками, с осадконакоплением, происходившим в спокойной тектонической обстановке. В конце олигоцена – миоцене в условиях теплого влажного климата и небольших скоростей прогибания и осадконакопления формировались мощные угольные пласты. Территория расширялась до раннего миоцена, когда произошел максимум аккумуляции вследствие контрастных тектонических движений и повышения базиса эрозии. Близость расположения горных хребтов, сложенных кислыми и средними породами (позднемеловые вулканиты мяочанского и амутского комплексов), расчлененный рельеф горного обрамления, густая речная сеть, способствовавшая развитию процессов химического и физического выветривания, явились благоприятными факторами для мобилизации РЗЭ в составе терригенного материала и в ионной форме, а широкое развитие проточных речных и озерно-болотных фаций в период осадконакопления на Хурмулинском и Лианском месторождениях способствовало концентрированию металлов органическим веществом. Характерным для данных месторождений также является факт наличия тел изверженных пород, представленных базальтами плиоценового возраста и залегающих на размытой поверхности угленосных толщ, однако их влияние на угольные пласты в виде инъекций и замещений не прослеживается.

Ерковецкое буроугольное месторождение, приуроченное к Зее-Буреинскому буроугольному району (Государственная геологическая карта…, 2012), расположено в пределах Монголо-Охотской минерагенической провинции, а восточная часть самого Зее-Буреинского буроугольного района — в пределах Ханкай-Буреинской провинции и прилегает к Западно-Туранской цеолитово-редкоземельно-серебро-золоторудно-россыпной минерагенической зоне.

С учетом того, что в границах распространения угленосных отложений Ерковецкого месторождения не установлены породы, которые могли бы служить источником рудных концентраций РЗЭ, можно предположить, что источник был денудирован. В достаточно отдаленных к востоку от месторождения областях (западный склон Туранского поднятия) известны шлиховые ореолы монацита (Сe, La) и фергусонита-(Y). Зафиксированы повышенные содержания РЗЭ в породах примыкающего к Туранскому поднятию (правый берег р. Амур) массива Цзямусы (Wang et al., 2016). Бурые угли формации Уюнь на правом берегу р. Амур имеют схожие с ерковецкими углями качество, состав и возраст. Они содержат РЗЭ, связанные с глинистыми минералами (каолинитом, монтмориллонитом), полевыми шпатами и прослоями туфов в угольных пластах (Vejahati et al., 2010). Для ерковецких углей характерной чертой является повышение содержания РЗЭ вверх по разрезу. Угли верхней части разреза в значительной степени более обогащены РЗЭ, вплоть до рудных концентраций в углях с зольностью 10–15% (в сумме 6–8 кг РЗЭ/т). Тенденция роста содержаний РЗЭ снизу вверх по угольным пластам отмечалась исследователями и ранее (Сорокин и др., 2019). Приводились сведения о локальных увеличениях концентраций РЗЭ между тонштейнами туфов. По мнению А.П. Сорокина с соавторами, преобладание в областях питания (Туранское поднятие) кислых магматических пород на начальных этапах осадконакопления в палеоторфяниках сменилось преобладанием в составе осадочного материала эффузивов на заключительном этапе, что фиксируется в толще углей Ерковецкого буроугольного месторождения присутствием прослоев туфов.

Повышенные концентрации РЗЭ в углях Эльгенского месторождения, находящегося в границах Гай-Джегдянского рудного района (Ag, Au), связываются прежде всего с влиянием петрофонда. К северо-западу от зоны распространения угленосных отложений верхнеэльгенской свиты олигоцена, к которым приурочено Эльгенское месторождение, расположен Туоннахский интрузивный массив, сложенный гранитами каньонского комплекса поздней юры, в которых повышены содержания Sc и Y. При этом породы эльгенской угленосной свиты в среднем более обогащены Y, чем вулканогенные и осадочные породы в окружении месторождения (Государственная геологическая карта…, 2015), что связывается прежде всего с концентрационной функцией органического вещества углей. Это согласуется с нашими данными, по которым выход Y в легкую фракцию угля Эльгенского месторождения составляет 45%.

Ушумунское угольное месторождение с юго-востока непосредственно примыкает к Помпеевской минерагенической зоне Ханкайско-Буреинской минерагенической провинции. К северо-западу от Ушумунского месторождения распространены магматические породы биробиджанского габбро-гранитового комплекса ордовика и набатовской толщи верхнего мела. Формирование угленосной чернореченской свиты в районе происходило при обильном сносе и отложении терригенного материала с северо-западных окраин Бирофельдского грабена в условиях их энергичного поднятия, в отличие от особенностей более позднего формирования угленосной ушумунской свиты, развитие которой происходило в условиях выровненной пенепленизированной поверхности (Варнавский, 1971). Угли чернореченской свиты более обогащены РЗЭ по сравнению с углями ушумунской свиты. Причиной таких высоких концентраций РЗЭ могут быть гипергенные процессы, мобилизовавшие РЗЭ из коренных пород, в т.ч. с привносом терригенного материала в бассейн торфообразования. Поскольку обломочный материал в осадочных угленосных отложениях Ушумунского месторождения представлен по большей части продуктами разрушения эффузивов среднего состава (дацитами, дацитовыми порфиритами, андезитами, их туфами) и в значительно меньшей степени гранитов и пегматитов1, предполагается, что областями сноса служили северо-западная и восточная приподнятые окраины грабена. Образование аномальных концентраций РЗЭ также объясняется гипотетической разгрузкой гидрогенных металлоносных растворов, образовавшихся в корах выветривания на многофазном интрузивном массиве в верховьях ручьев Малый и Большой Ушумун (северо-западное обрамление Ушумунской впадины)2. Известно проявление Ce на левобережье р. Бира, приуроченное к порфиробластическим гранитам биробиджанского комплекса (в кварц-биотитовых метасоматитах содержание Ce достигает 3%).

Ранжирование буроугольных месторождений по РЗЭ

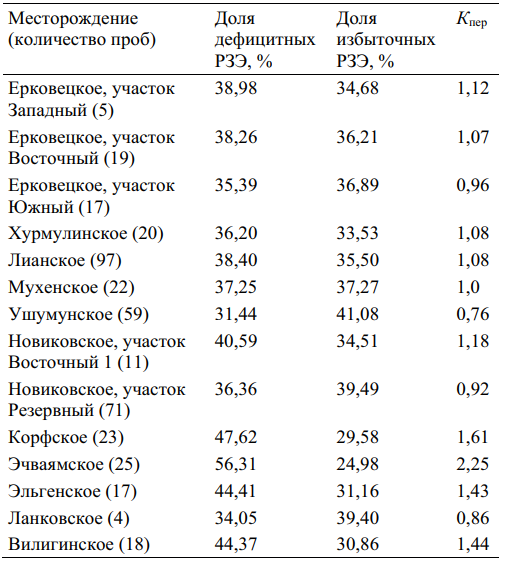

Для первичной оценки перспективности редкоземельных руд В.В. Серединым (Середин, 2010) предложен метод, базирующийся на соотношении спроса и предложения на индивидуальные РЗЭ. Выделены три группы элементов: дефицитные и потенциально дефицитные (Nd, Eu, Tb, Dy, Er, Y); недефицитные (La, Pr, Sm, Gd); избыточные (Ce, Ho, Tm, Yb, Lu). В качестве коэффициента перспективности (Кпер) индивидуального состава РЗЭ-сырья выбрано отношение доли дефицитных металлов в сумме всех РЗЭ к доле избыточных. Чем выше значение этого коэффициента, тем более перспективно РЗЭ-сырье с точки зрения его востребованности современной промышленностью.

Сравнительный анализ редкоземельных углей изученных месторождений с использованием коэффициента перспективности (табл. 7) показал, что дефицитные металлы в сумме РЗЭ (ДдефРЗЭ) по отдельным объектам составляют от 31% до 56%, а Кпер варьирует от 0,76 до 2,25.

Наименьшую ценность в этой группе месторождений имеют угли Ушумунского месторождения, а наибольшую – угли Эчваямского.

По указанной градации угли изученных месторождений по составу РЗЭ относятся ко второму кластеру (33 < ДдефРЗЭ < 50 отн. %; 0,9 < Кпер < 3,1) и могут рассматриваться как вполне перспективные для промышленного освоения. По составу РЗЭ они сопоставимы с рудами Кутессай-II (Киргизия), связанными с субщелочными гранитами, эти руды еще недавно активно отрабатывались.

В региональном плане ряд РЗЭ месторождений бурых углей по ценности РЗЭ представлен в следующем виде, от наиболее к менее (средний Кпер): Камчатский край (1,93) – Магаданская обл. (1,24) – Сахалинская обл., Хабаровский край, Амурская обл. (1,05) – Еврейская автономная обл. (0,76).

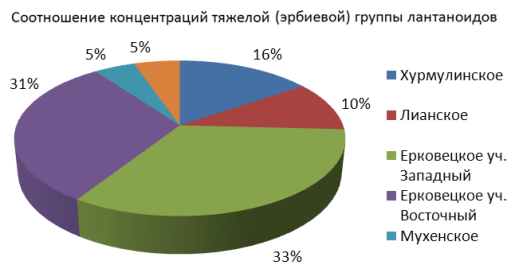

Соотношение ресурсов тяжелой группы лантаноидов между буроугольными месторождениями показано на рис. 13 на примере буроугольных месторождений Приамурья (Шишов, Чернышев, 2017).

Рис. 11. Распределение содержаний РЗЭ в золе углей пласта II Новиковского месторождения (скв. 341)

Рис. 12. Распределение по площади Лианского месторождения усредненных по скважинам концентраций РЗЭ (в золе углей)

Табл. 7. Характеристика бурых углей месторождений Дальнего Востока по степени перспективности РЗЭ

Рис. 13. Соотношение ресурсов тяжелой группы РЗЭ между буроугольными месторождениями Приамурья

Заключение

В углях всех изученных месторождений Дальнего Востока на большом фактическом материале, по данным масс-спектрометрии, установлены высокие, на уровне потенциально промышленных по предложенному нами методу (Вялов, Наставкин, 2019), концентрации РЗЭ.

При общности ряда изученных месторождений углей по возрасту (кайнозой), степени углефикации (преимущественно бурые, либо каменные низкой степени углефикации – марок Д, Г) и вещественно-петрографическому составу (содержание мацералов группы витринита более 90%) результаты проведенных исследований показывают неоднородный характер распределения концентраций РЗЭ не только на разных месторождениях, но и в границах одного месторождения. Однако в изученных углях на месторождениях в целом выявлены определенные общие особенности состава и распределения РЗЭ.

Положительная корреляционная связь РЗЭ с зольностью углей имеется на всех представительно изученных месторождениях, т.е. проточность водной среды, наряду с другими факторами (такими как петрофонд, специализация области сноса, металлогения региона и др.), определила основное накопление РЗЭ в углях. Интересным фактом является наличие пика концентраций РЗЭ в золе углей в интервале зольности 10–20%. По-видимому, существовали оптимальные условия для привноса РЗЭ в растворах и минеральными примесями и для накопления РЗЭ при участии реакционноспособного ОВ (гуминовых кислот). При дальнейшем увеличении зольности концентрация РЗЭ в золе углей заметно снижается (в 2 раза и более) в золе углистых пород из-за уменьшения количества реакционноспособного к РЗЭ органического вещества. Смена состава минеральных носителей с ростом зольности в углях также вносит вклад в общую картину распределения РЗЭ. Мало- и среднезольные угли являются наиболее перспективными как потенциальное сырье на редкие земли.

По результатам масс-спектрометрического исследования выделенных из углей гуминовых кислот, легкой фракции и по данным площадного микрозондирования подтверждается роль концентрации РЗЭ органическим веществом. При этом на торфяной стадии древнего торфонакопления и в диагенезе происходил процесс дифференциации или фракционирования органическим веществом лантаноидов с некоторой тенденцией к накоплению более тяжелых (и более ценных) РЗЭ.

Формы нахождения РЗЭ в углях, по данным электронно-микроскопических исследований с анализатором, различны: преимущественно органическая, находящаяся, вероятно, в составе органических комплексов или минеральная – в частицах, содержащих РЗЭ площадью от 1,6 мкм2 до 1,5 мм2. Микроанализ показал принадлежность большей части из них к классу фосфатов с преобладанием монацита.

Генетические условия древнего торфонакопления РЗЭ-содержащих углей – гидрогенные, привнос терригенный; ассоциация РЗЭ (включая Y) с CaO, MgO, Mo, MnO, Na2O, Sr, Fe2O3, P2O5, очевидно, связана с фосфатами, карбонатами и цеолитами, а также с сингенетической минерализацией, щелочными условиями и возможным влиянием моря на прирусловые-дельтовые торфяники тех или иных будущих угольных месторождений Дальнего Востока. Не нашло подтверждение разнообразное обогащение РЗЭ в угольных месторождениях, а именно четырех генетических типов РЗЭ-оруденения: терригенного типа (поступление с поверхностными водами); туфогенного типа (связан с выпадением и выщелачиванием кислого и щелочного вулканического материала); инфильтрационного типа (контролируемого грунтовыми водами); гидротермального типа (связанного с восходящими потоками термальной воды и глубинных флюидов) (Seredin, Dai, 2012). В нашем случае речь может идти преимущественно о гидрогенном типе РЗЭ-оруденения. Он обусловлен поверхностным привносом РЗЭ в растворах и концентрированием их органическим веществом. Из-за повсеместной корреляционной связи РЗЭ с зольностью, они привносились также минеральным веществом, в составе отмеченных выше сингенетических минералов, или, реже, в туфогенном веществе, судя по наличию в толще углей, например, Ерковецкого буроугольного месторождения, прослоев туфов.

Концентрации РЗЭ в углях (и угольной золе) варьируют в зависимости от геотектонических и палеогеографических условий, удаленности от области сноса магматических пород, минерагении региона.

Изменения концентраций РЗЭ в углях и их золах в зависимости от степени углефикации (метаморфизма углей) не просматриваются, но содержания РЗЭ в бурых углях более изучены по десяткам и сотням проб, чем в каменных (марок Ж, К, А Зырянского и Галимовского бассейнов по единичным пробам).

Проведено ранжирование изученных угольных месторождений по степени перспективности возможного использования РЗЭ. Наиболее ценными являются Эчваямское, Корфское, Вилигинское месторождения. Наибольшее количество тяжелых РЗЭ в доле общего содержания РЗЭ отмечено на Павловском месторождении, участке Спецугли, на Эчваямском месторождении (45–46%). Наибольшими ресурсами тяжелых лантаноидов обладает Ерковецкое месторождение.

Таким образом, можно заключить, что угли с повышенными концентрациями РЗЭ являются уникальным нетрадиционным источником РЗЭ и особенно наиболее ценных и дорогостоящих тяжелых лантаноидов, доля которых колеблется от 14% до 46% при среднем содержании 24% от общего количества. Поэтому угли являются более ценным сырьем по сравнению с существующими типами промышленных руд редких земель (в структуре которых иное соотношение групп лантаноидов, а именно доля наиболее ценных и дорогостоящих тяжелых составляет всего 7%). Это, а также наличие крупной нетрадиционной минерально-сырьевой базы РЗЭ в углях (только в изученных угольных объектах порядка нескольких сотен тыс. тонн) обусловливают их потенциальное промышленное использование после энерготехнологической переработки угольного топлива из угольной золы.

1. Пивченко Н.П. Отчет по теме №50 «Составление сводки по германиеносности угленосных отложений территории деятельности ДВТГУ за 1967–1968 гг.». Дальневосточное территориальное геологическое управление. Хабаровск, 1968.

2. Дригин Н.А. Промежуточный отчет о результатах разведочных работ на Центральном и Южном участках Ушумунского месторождения за 2009–2011 гг. с оперативным подсчетом запасов бурого угля к ТЭО кондиций по состоянию на 01.05.2011 г. (объект Ушумунский) в 3-х книгах. Хабаровск: ЗАО ГРК «Дальгеология», 2011.

Список литературы

1. Арбузов С.И., Ершов В.В., Поцелуев А.А., рихванов Л.П., советов В.М. (1997). редкоземельные элементы и скандий в углях Кузбасса. Литология и полезные ископаемые, (3), c. 315–326.

2. Арбузов С.И., Финкельман р.Б., Ильенок С.С., Маслов С.Г., Межибор А.М., Блохин М.Г. (2019). Формы нахождения редкоземельных элементов (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) в углях северной Азии (обзор). Химия твердого топлива, (1), С. 3–25. https://doi.org/10.1134/S002311771901002X

3. Борбат В.Ф., Адеева Л.Н., Мухин В.А., Михайлов Ю.Л. (2000). Пат. RU 2170775C1. способ извлечения редкоземельных и радиоактивных металлов из окисленного технологически упорного сырья. Заявка № 2000101939/02; заявл. 26.01.2000; опубл. 20.07.2001. 13 С.

4. Варнавский В.Г. (1971). Палеогеновые и неогеновые отложения средне-Амурской впадины. М.: Наука, 161 С.

5. Волков А.И., Стулов П.Е., Леонтьев Л.И., углов В.А. (2020). Анализ использования редкоземельных металлов в черной металлургии россии и мира. Известия высших учебных заведений. Черная металлургия, 63(6), С. 405–418. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2020-6-405-418

6. Вялов В.И., Богомолов А.Х., Шишов Е.П., Чернышев А.А. (2017). угольные месторождения Дальнего Востока россии и ресурсный потенциал содержащихся в них ценных металлов. Георесурсы, спецвыпуск, С. 256–262.

7. Вялов В.И., Кузеванова Е.В., Нелюбов П.А., Змиевский Ю.П., Ключарев Д.С. (2010). редкометалльно-угольные месторождения Приморья. Разведка и охрана недр, (12), С. 53–57.

8. Вялов В.И., Ларичев А.И., Кузеванова Е.В., Богомолов А.Х., Гамов М.И. (2012). редкие металлы в буроугольных месторождениях Приморья и их ресурсный потенциал. Региональная геология и металлогения, (51), С. 96–105.

9. Вялов В.И., Наставкин А.В. (2019). уровни содержаний промышленно ценных микроэлементов в углях. Химия твердого топлива, (5), С. 63–67. https://doi.org/10.1134/S0023117719050116

10. Вялов В.И., Наставкин А.В., Шишов Е.П. (2021). особенности распределения сопутствующих германию промышленно ценных микроэлементов в углях Павловского месторождения (участок “спецугли”). Химия твердого топлива, (1), С. 17–28. https://doi.org/10.31857/S0023117721010084

11. Гольдшмидт В.М., Петерс К. (1938). о накоплении редких элементов в каменных углях. Сборник статей по геохимии редких элементов. Пер. с нем. и англ. М.-Л.: ред. горн.-топлив. и геол.-развед. лит., С. 41–53.

12. Горький Ю.И. (1972). основные закономерности распространения германия в ископаемых углях (на примере Минусинского бассейна): ДиС. … канд. геол.-минерал. наук. Минск, 184 С.

13. Государственная геологическая карта российской Федерации масштаба 1:200 000. Изд. 2-Е. серия Комсомольская. Лист М-53-Х1 (солнечный). объяснительная записка (2002). сПб.: Изд-во сПб картфабрики ВсеГеИ, 176 С.

14. Государственная геологическая карта российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). серия Дальневосточная. Лист М-53 – Хабаровск. объяснительная записка (2009). сПб.: Картфабрика ВсеГеИ, 376 С.

15. Государственная геологическая карта российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). серия Дальневосточная. Лист М-52 – Благовещенск. объяснительная записка (2012). сПб.: Картфабрика ВсеГеИ, 496 c.

16. Государственная геологическая карта российской Федерации масштаба 1:200 000. Издание второЕ. серия Колымская. Лист P-56-VIII (Эльген-уголь). объяснительная записка (2015). М.: МФ ВсеГеИ, 204 С. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов российской Федерации в 2021 году (2022). М.: Министерство природных ресурсов и экологии рФ, С. 371–388.

17. Каширцев В.А., Зуева И.Н., сукнев В.С., Митронов Д.В., сюндюков Ш.А., Андреева Г.В., Капышева Г.И., Лившиц С.Х., Попов В.И. (1999). Парагенетические ассоциации редкоземельных элементов в мезозойских углях северной части Ленского бассейна. Отечественная геология, (4), С. 65–68.

18. Костерин А.В., Королев Ф.Д., Кизюра В.Е. (1963). редкие земли в Чихезском буроугольном месторождении. Геохимия, (7), c. 594–595.

19. Крапивенцева В.В., Вялов В.И. (2017). редкоземельные и другие редкие металлы буроугольных месторождений среднеамурского бассейна как основа их комплексного освоения и инвестиционной привлекательности. Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона: Материалы II Междунар. науч.-практ. форума. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гоС. ун-та, Вып. 2, С. 195–199.

20. Кузьмин В.И., Пашков Г.Л., Карцева Н.В., Охлопков С.С., Кычкин В.р., сулейманов А.М. (2007). Пат. RU 2293134с1. способ извлечения редкоземельных металлов и иттрия из углей и золошлаковых отходов от их сжигания. Заявка № 2005116100/02; заявл. 26.05.2005; опубл. 10.02.2007. Бюл., (4), С. 1–6.

21. Клер В.Р., Волкова Г.А., Гурвич Е.М. и др. (1987). Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ ссср: Геохимия элементов. отв. ред. Н.А. созинов. М.: Наука, 239 С.

22. Клер В.Р., Ненахова В.Ф., сапрыкин Ф.Я. и др. (1988). Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ ссср: Закономерности концентрации элементов и методы их изучения. отв. ред. Н.А. созинов. М.: Наука, 256 С.

23. Обзор рынка редкоземельных элементов (металлов) в сНГ и мире (2018). М.: ооо «ИГ «ИНФоМАЙН», 166 С.

24. Олейникова Г.А., Кудряшов В.Л., Вялов В.И., Фадин Я.Ю. (2015). особенности анализа микроэлементов в бурых углях методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Химия твердого топлива, (2), С. 51–58. https://doi.org/10.7868/S0023117715020097

25. Прогнозно-минерагеническая карта территории рФ масштаба 1:2 500 000, по материалам листов Госгеолкарты-1000/3, завершенной до 2019 года (Молчанов А.В. и др., ФГБу «ВсеГеИ», 2019 г.). https:// agssrv1.vsegei.ru/arcgis/rest/services/GK2500/MK2500/MapServer?f=jsapi савицкий Е.М. (1960). редкоземельные металлы и перспективы их использования в промышленности. Вестник АН СССР, (6), С. 81–88.

26. Середин В.В., Шпирт М.Я., Чистов Л.Б. (1995). редкометалльные угли сибири и Дальнего Востока (геохимия, формы нахождения рЗМ и ниобия, схемы переработки). Редкоземельные металлы: переработка сырья, производство соединений и материалов на их основе: Тез. докл. Междунар. конф. Красноярск: ИХХМП со рАН, С. 47–50.

27. Середин В.В. (2010). Новый метод первичной оценки перспективности редкоземельных руд. Геология рудных месторождений, 52(5), С. 475–480.

28. Сорокин А.П., Конюшок А.А., Кузьминых В.М., Артеменко Т.В., Попов А.А. (2019). распределение кайнозойских металлоносных угленосных месторождений в Зейско-Буреинском осадочном бассейне (Восточная сибирь): тектоническая реконструкция и палеогеографический анализ. Геотектоника, (2), С. 33–45. https://doi.org/10.31857/S0016-853X2019233-45

29. Сорокин А.П., рождествина В.И., Кузьминых В.М. (2014). Благороднои редкометалльное оруденение в кайнозойских угленосных отложениях юга Дальнего Востока. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, (S3-2), С. 58–61.

30. Степанов С.И., Ильенок А.А., Клюшников М.И., Мусаев В.В., Чижевская С.В. (1997). Пат. 2094374 рФ. способ извлечения скандия из кремнийсодержащих материалов. Заявка № 96111651/25; заявл. 11.06.96; опубл. 27.10.97.

31. Угольная база России. Том V. Книга 1. угольные бассейны и месторождения Дальнего Востока (Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, еврейская Ао) (1997). М.: ЗАо «Геоинформмарк», 371 С.

32. Угольная база России. Том VI (сводный, заключительный). основные закономерности углеобразования и размещения угленосности на территории россии (2004). М.: ооо «Геоинформмарк», 779 С.

33. Филютич И.С., Доброхотова М.В., Курошев И.С., ухина Ю.В. (2022). Тенденции и перспективы рынка редкоземельных металлов и материалов для систем аккумулирования электроэнергии. Экономика промышленности, 15(4), С. 421–432. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2022-4-421-432

34. Череповицын А.Е., соловьева В.М. (2022). Концептуальные подходы к формированию промышленной политики развития отрасли редкоземельных металлов. Известия Уральского государственного горного университета, (2), С. 122–134. https://doi.org/10.21440/2307-2091-2022-2-122-134

35. Шишов Е.П., Чернышев А.А. (2017). Металлоносность бурых углей средне-Амурской угленосной площади. Региональная геология и металлогения, (69), С. 96–106.

36. Шпирт М.Я., середин В.В., Горюнова Н.П. (1999). Формы соединений редкоземельных элементов в углях. Химия твердого топлива, (3), С. 91–99.

37. Юдович Я.Э. (1978). Геохимия ископаемых углей: Неорганические компоненты. Л.: Наука, 264 С.

38. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. (2002). Неорганическое вещество углей. екатеринбург: уро рАН, 422 С.

39. Юшина Т.И., Петров И.М., Гришаев С.И., Черный С.А. (2015). обзор рынка рЗМ и технологий переработки редкоземельного сырья. Горный информационно-аналитический бюллетень, (S1), С. 577–608.

40. Arbuzov S.I., Chekryzhov I.Yu., Finkelman R.B., Sun Y.Z., Zhao C.L., Il’enok S.S., Blokhin M.G., Zarubina N.V. (2019). Comments on the geochemistry of rare-earth elements (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) with examples from coals of north Asia (Siberia, Russian Far East, North China, Mongolia, and Kazakhstan). International Journal of Coal Geology, 206, pp. 106–120. https://doi.org/10.1016/j.coal.2018.10.013

41. Dai S., Finkelman R.B. (2018). Coal as a promising source of critical elements: Progress and future prospects. International Journal of Coal Geology, 186, pp. 155–164. https://doi.org/10.1016/j.coal.2017.06.005

42. Eskenazy G.M. (1999). Aspects of the geochemistry of rare earth elements in coal: an experimental approach. International Journal of Coal Geology, 38(3–4), pp. 285–295. https://doi.org/10.1016/S0166-5162(98)00027-5

43. Finkelman R.B., Palmer C.A., Wang P. (2018). Quantification of the modes of occurrence of 42 elements in coal. International Journal of Coal Geology, 185, pp. 138–160. https://doi.org/10.1016/j.coal.2017.09.005

44. Freeman T.C., Goldovsky L., Brosch M., van Dongen S., Mazière P., Grocock R.J., Freilich Sh., Thornton J., Enright A.J. (2007). Construction, visualisation, and clustering of transcription networks from microarray expression data. PLoS Computational Biology, 3(10), e206. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030206

45. Seredin V.V., Dai S. (2012). Coal deposits as potential alternative sources for lanthanides and yttrium. International Journal of Coal Geology, 94, pp. 67–93. https://doi.org/10.1016/j.coal.2011.11.001

46. Taylor S.R., McLennan S.M. (1985). The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Oxford: Blackwell, 327 p.

47. Vejahati F., Xu Zh., Gupta R. (2010). Trace elements in coal: Associations with coal and minerals and their behavior during coal utilization – A review. Fuel, 89(4), pp. 904–911. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.06.013

48. Wang Y., Zeng Q., Zhou L., Chu S., Guo Y. (2016). The sources of ore-forming material in the low-sulfidation epithermal Wulaga gold deposit, NE China: Constraints from S, Pb isotopes and REE pattern. Ore Geology Reviews, 76, pp. 140–151. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.01.012

Об авторах

В. И. ВяловРоссия

Владимир Ильич Вялов – доктор геол.-минерал. наук, главный научный сотрудник; профессор

199106, Cанкт-Петербург, Cредний пр. В.о., д. 74

А. В. Наставкин

Россия

Алексей Валерьевич Наставкин – кандидат геол.- минерал. наук, заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых

344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Cадовая, д. 105/42

Е. П. Шишов

Россия

Евгений Павлович Шишов – ведущий инженер

199106, Cанкт-Петербург, Cредний пр. В.о., д. 74

А. А. Чернышев

Россия

Артем Артурович Чернышев – научный сотрудник

199106, Cанкт-Петербург, Cредний пр. В.о., д. 74

Рецензия

Для цитирования:

Вялов В.И., Наставкин А.В., Шишов Е.П., Чернышев А.А. Особенности распределения редкоземельных элементов в углях Дальнего Востока России. Георесурсы. 2024;26(2):34–52. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.5

For citation:

Vyalov V.I., Nastavkin А.V., Shishov E.P., Chernyshev A.A. Features of Distribution of Rare-Earth Elements in Coals of the Far East. Georesursy = Georesources. 2024;26(2):34–52. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.5

.png)