Перейти к:

Новые идеи в петрофизике: разные механизмы изменения исходной гидрофильной смачиваемости коллекторов, как фактор влияния на коэффициент нефтенасыщенности по ГИС

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.4

Аннотация

Одним из важных свойств породы является степень смачиваемости водой поверхности порового пространства (переход от исходной гидрофильной смачиваемости к гидрофобизации поверхности), которая оказывает влияние на большинство петрофизических, геофизических и гидродинамических параметров: остаточная водонасыщенность, удельное электрическое сопротивление нефтегазонасыщенных пород, коэффициенты нефтегазонасыщенности (Кнг), вытеснения, относительные фазовые проницаемости. Неучет смачиваемости коллекторов приводит к искажению геологических и извлекаемых запасов нефти и газа. Изменение исходной гидрофильной смачиваемости коллекторов происходит в процессе длительного геологического времени формирования залежей углеводородов. Комплексный анализ геологических условий и петрофизических свойств коллекторов, которые оказывают влияние на изменение смачиваемости пород, должен начинаться с установления типа природной смачиваемости отложений. При наличии негидрофильного типа смачиваемости стандартную петрофизическую методику для определения Кнг по электрической модели ГИС необходимо корректировать по специальной технологии исследований керна с учетом изменения исходных поверхностных свойств. установлен ряд геологических-диагностических признаков оценки исходной смачиваемости пород, таких как минеральный состав скелета породы и глинистой компоненты, свойства воды и нефти, структура пустотного пространства, электрическое сопротивление по керну и ГИС, зная которые, можно сделать априорные оценки типа смачиваемости породы. сочетание различных комбинаций диагностических факторов приводит к разным механизмам гидрофобизации отложений, которые отражаются на петрофизических связях для определения Кнг и на оценках подсчета запасов. Поэтому важно изучать совокупность признаков влияния смачиваемости на породу, составляющих механизм гидрофобизации в природных условиях, а не влияние отдельных параметров.

В настоящей работе собраны и проанализированы основные геологические факторы, влияющие на изменение исходной смачиваемости, полученные по исследованиям Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна по продуктивным пластам, охватывающим практически весь продуктивный разрез отложений от р2 до s1.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дьяконова Т.Ф., Бата Л.К., Гурбатова И.П., Калмыков Г.А., Егорова А.Д., Бронскова Е.И. Новые идеи в петрофизике: разные механизмы изменения исходной гидрофильной смачиваемости коллекторов, как фактор влияния на коэффициент нефтенасыщенности по ГИС. Георесурсы. 2025;27(2):42–53. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.4

For citation:

Dyakonova T.F., Bata L.K., Gurbatova I.P., Kalmykov G.A., Egorova A.D., Bronskova E.I. New Ideas in Petrophysics: Different Mechanisms for Changing the Initial Hydrophilic Wettability of Reservoirs as a Factor Influencing the Oil Saturation Coefficient According to Well Logging. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):42–53. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.4

Введение

Смачиваемость – это поверхностное явление, возникающее на границе соприкосновения фаз, одна из которых твердое тело, другие фазы – флюиды. Смачиваемость является главным фактором, контролирующим и регулирующим распределение жидкостей в пласте.

Гидрофобность пород – это приобретенное, но не постоянное свойство породы, связанное с формированием залежей нефти и газа, при котором происходит смена, частичная или полная, исходно гидрофильной поверхности поровых каналов и пор на промежуточную и гидрофобную, при определенном сочетании минералогических характеристик пород, свойств исходных пластовых флюидов и приходящих углеводородов (УВ).

Коллекторы с гетерогенной (негидрофильной) смачиваемостью широко распространены, как в карбонатных, так и терригенных отложениях большинства нефтегазовых бассейнов Российской Федерации. Гидрофобизация отложений оказывает влияние на большинство петрофизических, геофизических и гидродинамических параметров, таких как остаточная водонасыщенность, электрическое сопротивление нефтегазонасыщенных пород, коэффициент вытеснения, относительные фазовые проницаемости и др. Как следствие, неучет смачиваемости приводит к искажению как геологических, так и извлекаемых запасов. Именно поэтому при подсчетах запасов комплексный анализ геологических условий и петрофизических свойств пород надо начинать с анализа исходных природных поверхностных свойств коллекторов, который включает изучение исходных показателей смачиваемости условно до этапа формирования залежей углеводородов, перед выполнением экстракции (очистки) образцов от углеводородных пленок при подготовке образцов, для петрофизического обоснования коэффициента нефтегазонасыщенности по электрическим методам ГИС.

В методических пособиях по интерпретации ГИС всегда указывается, что петрофизическое обоснование методик определения Кнг по электрической модели керновых данных должно выполняться на образцах с исходной, не измененной, природной смачиваемостью. Но в научной литературе практически нигде не предлагаются физически обоснованные подходы получения природной смачиваемости пород в разрезе скважин. Целью данной работы является разработка варианта учета природной и измененной смачиваемости пород для получения петрофизических зависимостей по керновым данным и для их использования в методиках определения нефтенасыщенности по электрической модели ГИС. Задачами исследований были выявление наиболее значимых диагностических критериев, влияющих на гидрофобизацию отложений, а также рассмотрение возможных механизмов приобретения породами негидрофильного типа смачиваемости, как различных совокупностей выявленных диагностических критериев.

Этот подход позволяет получить представление об исходной смачиваемости породы в разрезе скважины до искусственного химического воздействия на образцы по результатам стандартной экстракции, приводящей к изменению поверхностных свойств породы по сравнению с исходными.

В стандартной практике лабораторных исследований керна до недавнего времени, замеры смачиваемости до экстракции образцов практически не производились или выполнялся только замер измененной смачиваемости поверхности по воде, согласно ОСТ 39-180-85 (Нефть. Метод определения смачиваемости…, 1985). Однако, даже после установленного гетерогенного типа смачиваемости отложений, коэффициент нефтенасыщенности определялся стандартным способом по измененной смачиваемости без учета природных поверхностных свойств по электрической модели Дахнова-Арчи, что приводило к высоким значениям Кнг, превышающим значения 95–98%.

В 2021г. коллективом авторов, большая часть из которых работала над текущей статьей, были выпущены Временные, а в 2024 г. уже постоянные «Методические рекомендации по определению коэффициента нефтенасыщенности коллекторов с гетерогенным типом смачиваемости при подсчете запасов нефти месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции» (Протокол ЭТС ГКЗ №17 от 20.09.2024 г.). В Методических рекомендациях закреплены основные положения технологии лабораторных исследований керна с учетом поверхностных свойств отложений, а также представлен алгоритм получения коэффициента нефтенасыщенности по электрической модели Дахнова-Арчи для коллекторов с гетерогенной смачиваемостью. Показанные в статье результаты были представлены на I Международной научно-практической конференции «Комплексные исследования пород и флюидов нефтегазоносных бассейнов, методы интерпретации и моделирования природных и геолого-технологических процессов» в 2023 г. (Дьяконова и др., 2024).

1. Геологические факторы, влияющие на гидрофобизацию осадочных пород

Одним из наиболее сложных на текущий момент вопросов для петрофизиков-нефтяников остается вопрос прогнозного или раннего диагностирования проблемы негидрофильных коллекторов и теоретического понимания механизма гидрофобизации отложений. Для решения проблемы диагностирования природной смачиваемости пород необходимо комплексное обобщение и анализ известных по литературе, а также уже выполненных, разрозненных и системных, исследований, признаков и критериев, которые авторы назвали «априорными диагностическими признаками», включающими геологическую, керновую и геофизическую информацию. Знание априорных признаков позволяет предусмотреть возможность учета неблагоприятных последствий гетерогенной смачиваемости коллекторов при разработке, начиная с ранней стадии изучения месторождения.

Изучение проблемы смачиваемости по керну и ГИС было проведено на обширной территории месторождений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна (ТПНГБ) по продуктивным пластам, охватывающим практически весь продуктивный разрез от Р2 до S1 отложений. Большой объем фактической информации позволил выявить наиболее влияющие на смачиваемость диагностические критерии, которые ранее в разрозненном виде уже представлялись в научной литературе другими исследователями (Дьяконова и др., 2019, 2021а, 2021б, 2021в, 2024; Злобин, Юшков, 2014; Михайлов и др., 2016; Клубова, 1973; Тиаб, Дональдсон, 2009; Шершнева и др., 2018; Березин, 1979).

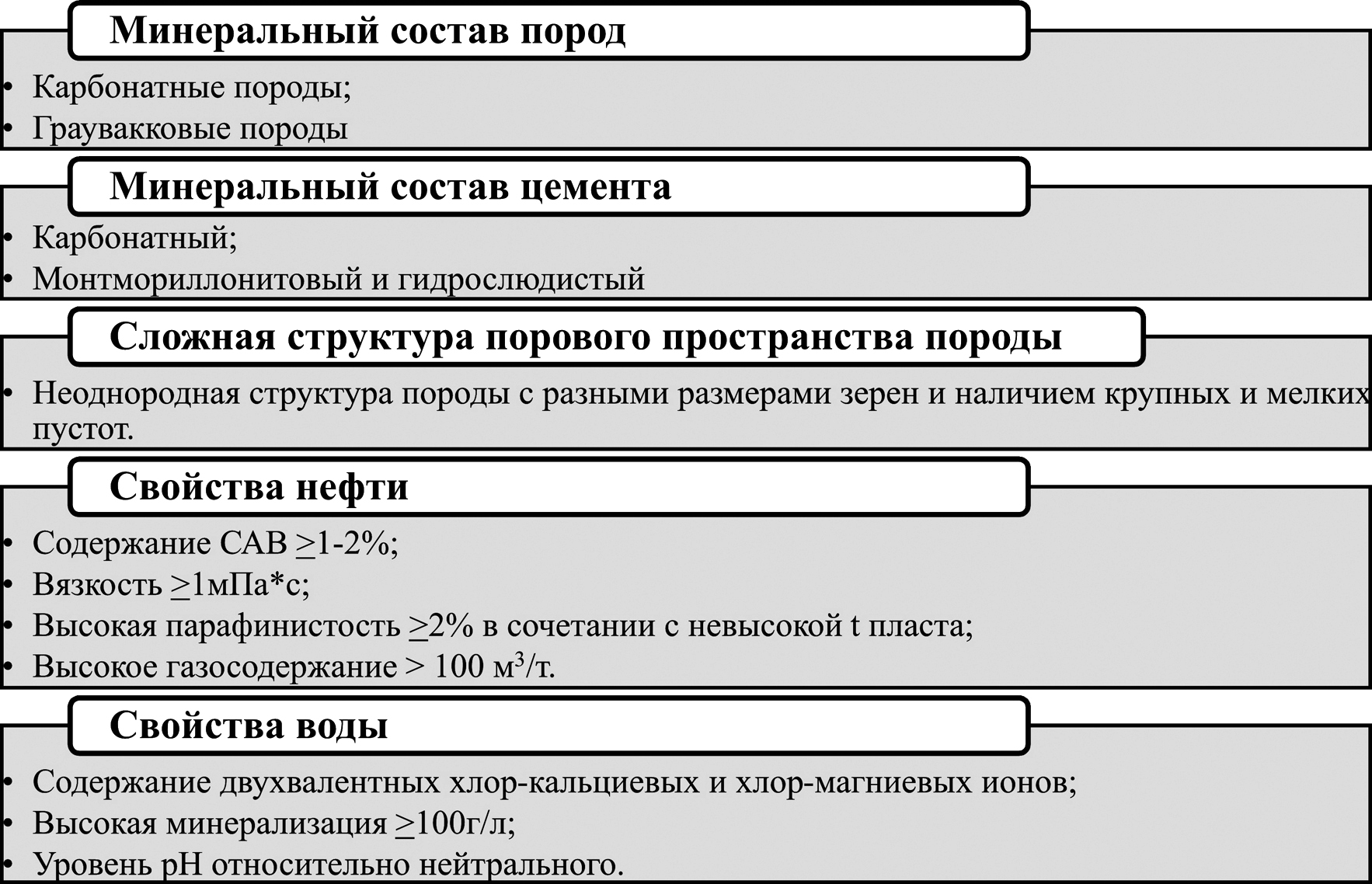

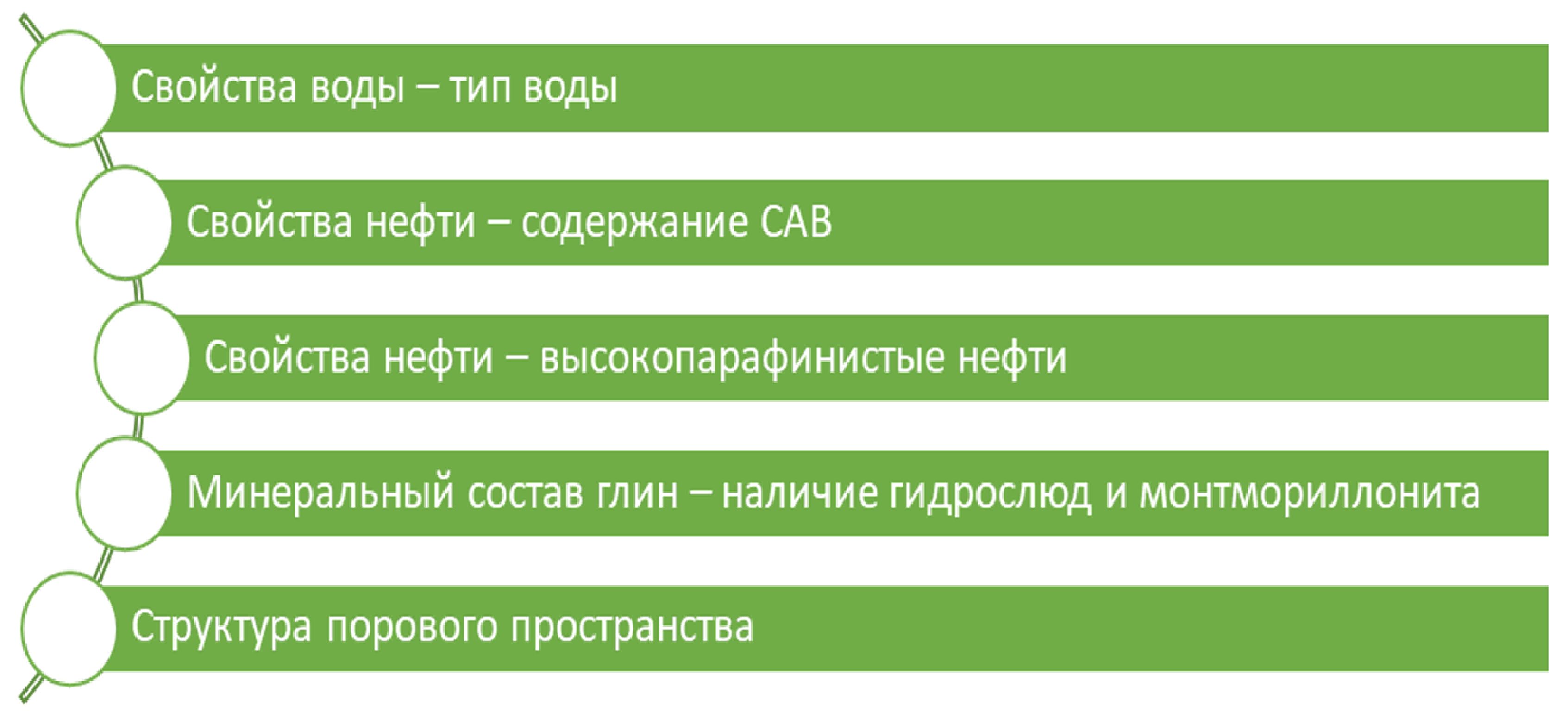

Механизмы гидрофобизации пород могут быть различными при разных комбинациях представленных признаков, поэтому, начиная работу над оценкой смачиваемости пород-коллекторов изучаемого продуктивного объекта, необходимо анализировать, по возможности, полную совокупность влияющих факторов, приведенных на рис. 1, каждый из которых ниже будет рассмотрен детально.

Рис. 1. Априорные диагностические признаки гидрофобности нефтегазовых коллекторов

Для обсуждения указанных на рисунке априорных признаков, составляющих при совокупности сочетаний разные механизмы приобретения гидрофобизации пород, были выбраны два пласта терригенных отложений с негидрофильными коллекторами ТПНГБ: породы отложений Р2-Т1 и D2st. Эти объекты были выбраны в качестве примера из-за сложности механизмов гидрофобизации, так как в терригенных отложениях только совокупность всех факторов, представленных на рис. 1, может привести к гетерогенной смачиваемости, в отличие от карбонатных пород.

До экстракции керна пласта D2st показатель смачиваемости по методике Амотта-Харви составляет –0,48 (преимущественно гидрофобный тип смачиваемости), в отложениях Р2-Т1 показатель смачиваемости в среднем +0,17, что соответствует промежуточному типу смачиваемости, ближе к преимущественно гидрофильному типу (рис. 2). Ниже рассматриваются индивидуальные причины разных показателей смачиваемости терригенных продуктивных пластов.

Рис. 2. Распределения показателей смачиваемости по методике Амотта-Харви пластов терригенных отложений ТПНГБ

1.1. Минеральный состав скелета породы и глинистого цемента

Минеральный скелет породы показал, что негидрофильный тип смачиваемости чаще, до 80–90% исследованных пород, встречается в карбонатных породах нефтяных месторождений. Это связано с тем, что поверхность карбонатных отложений имеет щелочную среду, которая вступает в реакцию с преобладающими в составе нефти кислыми компонентами. В терригенных отложениях негидрофильные коллекторы встречаются реже по сравнению с карбонатными, их доля не превышает 60–70%. Поверхность основных минералов, слагающих терригенные породы – кварца, полевых шпатов (ПШ), обычно кислая, в нефтяной залежи происходит реакция минералов с щелочными компонентами нефти, содержание которых в нефти существенно меньше, чем кислот. Именно этим, в первую очередь, объясняется более низкий процент распространения гетерогенных терригенных пород в продуктивных отложениях УВ. Диагностирование влияния состава пород терригенных отложений на гидрофобизацию по сравнению с карбонатными, в большинстве негидрофильными отложениями, более нетривиальная задача, включающая также анализ глинистой компоненты.

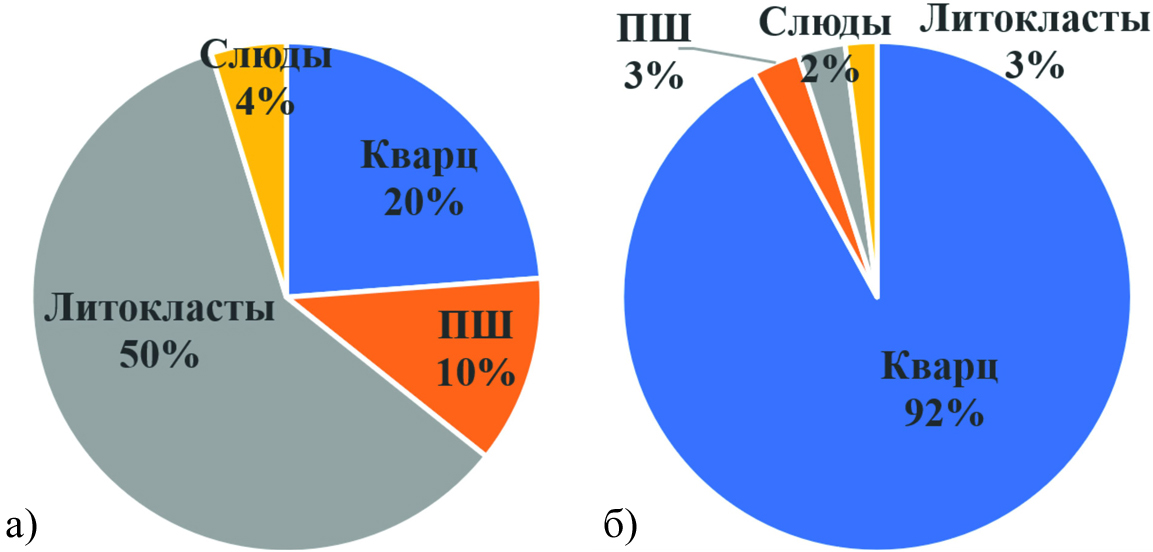

Терригенные отложения нуждаются в дифференциации вещественного состава скелета породы для диагностирования влияния на смачиваемость, так как механизмы гидрофобизации для кварцевых D2st и граувакковых P2-T1 отложений существенно различаются. В граувакковых породах P2-T1 содержание полевых шпатов, слюд и обломков пород повышает поверхностную активность пород, которые чаще вступают в реакции с компонентами нефтяных углеводородов, ускоряя процесс гидрофобизации. Также влияет большая удельная поверхность породы, образовавшаяся в результате множественных вторичных преобразований полевых шпатов с высокой долей микропористости (Клубова, 1973; Тиаб, Дональдсон, 2009). Большое количество крупных пустот и узких каналов с защемлением путей фильтрации также повышают вероятность гидрофобизации поверхности, что было обнаружено в негидрофильных отложениях Р2-Т1 месторождения ТПНГБ (Рис. 3а).

В кварцевых песчаниках D2st сам по себе кварцевый состав не является благоприятным для гидрофобизации отложений, так как кварц является гидрофильным минералом. Но опыт работы по нефтяным месторождениям с продуктивными отложениями D2st ТПНГБ показывает, что чистые кварцевые песчаники гидрофобизированы, вероятнее всего, за счет продолжительной геологической истории образования залежей миграционной нефтью, являющейся главной причиной изменения гидрофильной природной смачиваемости, особенно с высокой поверхностной активностью в сочетании с высокой минерализацией пластовой воды (рис. 3б) (Клубова, 1973; Тиаб, Дональдсон, 2009).

Рис. 3. Состав терригенных отложений ТПНГБ: а) граувакковые отложения Р2-Т1, б) кварцевые отложения D2st

Минеральный состав цемента породы важен прежде всего для терригенных коллекторов. Наиболее часто гидрофобность терригенных пород повышается при наличии карбонатного цемента, что объясняется тем, что при цементации кальцитом песчаники при смачиваемости водой приближаются к карбонатным породам, способным активно гидрофобизироваться в процессе формирования нефтяных залежей.

При наличии глинистого цемента в породе, известно (Клубова, 1973; Тиаб, Дональдсон, 2009), что каолинит не меняет гидрофильность пород в связи с его инертностью. Особенностью каолинита является постоянство в составе силикатного слоя, вследствие чего замещения внутри решетки редки и заряды внутри слоя скомпенсированы. Связь силикатных слоев осуществляется водородом, который препятствует расширению решетки и затрудняет проникновение в нее воды и углеводородов, таким образом предохраняя сцементированную каолинитовым цементом породу от гидрофобизации. Содержание монтмориллонитов и гидрослюд может способствовать образованию адсорбированной углеводородной пленки, частично гидрофобизирующей поверхность породы. При этом с увеличением содержания в породе пелитовой фракции адсорбция углеводородов на глинистых частицах возрастает.

По изучаемым терригенным объектам Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна анализ цементирующей глинистой компоненты показал, что несмотря на различающийся по пластам состав глин, в обоих исследуемых отложениях цемент повышает вероятность гидрофобизации отложений: в пласте Р2-Т1 преобладает монтмориллонит, а также гидрослюда и хлорит; в пласте D2st цемент местами карбонатный, глинистая компонента сложена гидрослюдой, хлоритом, что также способствует гидрофобизации пород.

1.2. Свойства пластовых флюидов нефти и воды в залежах миграционного типа

Нефть является основным агентом, заполняющим залежь и гидрофобизирующим породу, поэтому изучение свойств нефти крайне важно для проблемы смачиваемости отложений. Нефти любого состава присуща поверхностная активность в той или иной степени. Состав нефти – главная причина изменения смачиваемости природно гидрофильной поверхности породы, потому что в нефти содержатся компоненты, изменяющие поверхностные свойства - полярные соединения, содержащиеся в асфальтенах. Гидрофобизация происходит путем осаждения тяжелых смолисто-асфальтеновых веществ (САВ) нефти на минеральной поверхности порового пространства породы, нарушая и прорывая пленки воды, выстилающие поры. В смолах сконцентрирована основная масса сернистых, кислородных и азотистых соединений, что создает высокую полярность нефти и поверхностную активность нефтяных смол (Мархасин, 1977; Тиаб, Дональдсон, 2009; Шершнева и др., 2018; Березин, 1979; Ахметов и др., 2012; Халитов, 2000; Амикс и др., 1962; Buckley et al., 2007; Dubey, Waxman, 1991). В состав асфальтенов могут входить металлпорфириновые комплексы, которые увеличивают поверхностную активность нефтей. Были проведены лабораторные исследования по гидрофобизации кварца растворами асфальтенов с высоким содержанием металлпорфириновых комплексов и асфальтенами, лишенными их. В результате установлена зависимость степени гидрофобизации пород от содержания металлпорфиринов, из чего можно сделать вывод, что поверхностная активность нефтей зависит от поверхностной активности асфальтенов, в частности от содержания металлопорфиринов (Мархасин, 1977; Тиаб, Дональдсон, 2009; Шершнева и др., 2018; Березин, 1979; Ахметов и др., 2012; Халитов, 2000; Амикс и др., 1962; Buckley et al., 2007; Dubey, Waxman, 1991). В связи с ранее выполненными работами о доказанной гидрофобности пород практически всего продуктивного разреза ТПНГБ, можно сделать предположение о высокой поверхностной активности нефтей на территории ТПНГБ – что является наиболее важным фактором, объясняющим широкое распространение негидрофильных коллекторов по всей территории Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна.

Процесс гидрофобизации породы в реакции порода-нефть протекает, если нефть в своем составе содержит смолисто-асфальтеновые вещества не менее 1–2% (рис. 4а), которые легко проходят через тонкие пленки воды, выстилающие гидрофильные участки породы, и накапливаются на поверхности пор, изменяя характер смачиваемости в сторону гидрофобности. При этом асфальтеновые соединения нефти, содержащие металпрорфириновые компоненты, отвечают за истончение пленок воды, покрывающих поверхность породы, а тяжелые смолистые компоненты нефти осаждаются на поверхности породы, приводя к ее гидрофобизации.

Рис. 4. Свойства нефтей терригенных отложений ТПНГБ: а) содержание САВ, б) содержание парафинов, в) вязкость, г) плотность, д) газосодержание, е) пластовая температура

Судить о высоком содержании смолисто-асфальтеновых веществ можно по свойствам нефти – возрастает плотность и вязкость нефти (рис. 4б, в) (Гудок и др., 2007; Мархасин, 1977; Тиаб, Дональдсон, 2009; Шершнева и др., 2018; Березин, 1979; Ахметов и др., 2012; Халитов, 2000; Амикс и др., 1962; Buckley et al., 2007; Dubey, Waxman, 1991). На рисунке 4а видно, что в отложениях Р2-Т1 содержание смолисто-асфальтеновых веществ превышает 5–8%, тогда как в отложениях D2st их содержание ниже 3–6%, что делает нефти P2-T1 более активным гидрофобизирующим породу агентом.

Высокое содержание парафинов в нефти в сочетании с невысокой пластовой температурой также является благоприятным условием для гидрофобизации коллектора, так как с уменьшением температуры ниже 50 °С происходит выпадение парафинов из нефти, увеличивается вязкость парафинистой нефти, уменьшается относительная проницаемость по нефти, и, следовательно, уменьшается скорость фильтрации нефти, что влияет на осаждение тяжелых компонент нефти на стенки пор, приводя к гидрофобизации породы (Гудок и др., 2007; Мархасин, 1977; Тиаб, Дональдсон, 2009; Шершнева и др., 2018; Березин, 1979; Ахметов и др., 2012; Халитов, 2000; Амикс и др., 1962; Buckley et al., 2007; Dubey, Waxman, 1991; Мугатабарова, 2018). Именно сочетание высокого содержания смолисто-асфальтеновых веществ, высокой парафинистости при невысокой температуре, не превышающей 40–45 °С, делает нефти отложений Р2-Т1 эффективным гидрофобизирующим агентом (рис. 4а, д, е).

Согласно научной литературе, при контакте газонасыщенной нефти с водой газ, растворенный в нефти, частично переходит в воду. При этом происходит адсорбция газа как на границе нефть-вода, так и на границе вода-порода. Это ведет к гидрофобизации породы путем разрыва пленок воды в поровом пространстве породы (Михайлов и др., 2016). В отложениях D2st высокое газосодержание, в среднем 170 м3/т, приводит к высушиванию поверхности породы, что позволяет смолисто-асфальтеновым компонентам нефти, содержание которых составляет около 3%, осаждаться на поверхности породы, приводя к ее гидрофобизации (рис. 4а, д).

Свойства пластовой воды являются одним из важных факторов, влияющих на показатель смачиваемости, так как процесс гидрофобизации протекает в системе «вода-нефть-порода». В сформированной нефтяной залежи остаточная вода в породе содержится в крупных и мелких каналах в виде пленок и капель, а также полностью заполняет мелкие поры размером менее 1 мкм. Установлено, что водяные пленки имеют разную степень устойчивости в соприкосновении с минеральным скелетом в зависимости от свойств пластовой воды: при содержании в воде двухвалентных хлоркальциевых и хлормагниевых ионов при минерализации более 100–150 г/л устойчивость водяных пленок снижается, пленки воды в породе заменяются пленками нефти, поверхность породы гидрофобизируется (Дьяконова и др., 2019, 2021а, 2021б, 2021в, 2024; Злобин, Юшков, 2014; Михайлов и др., 2016).

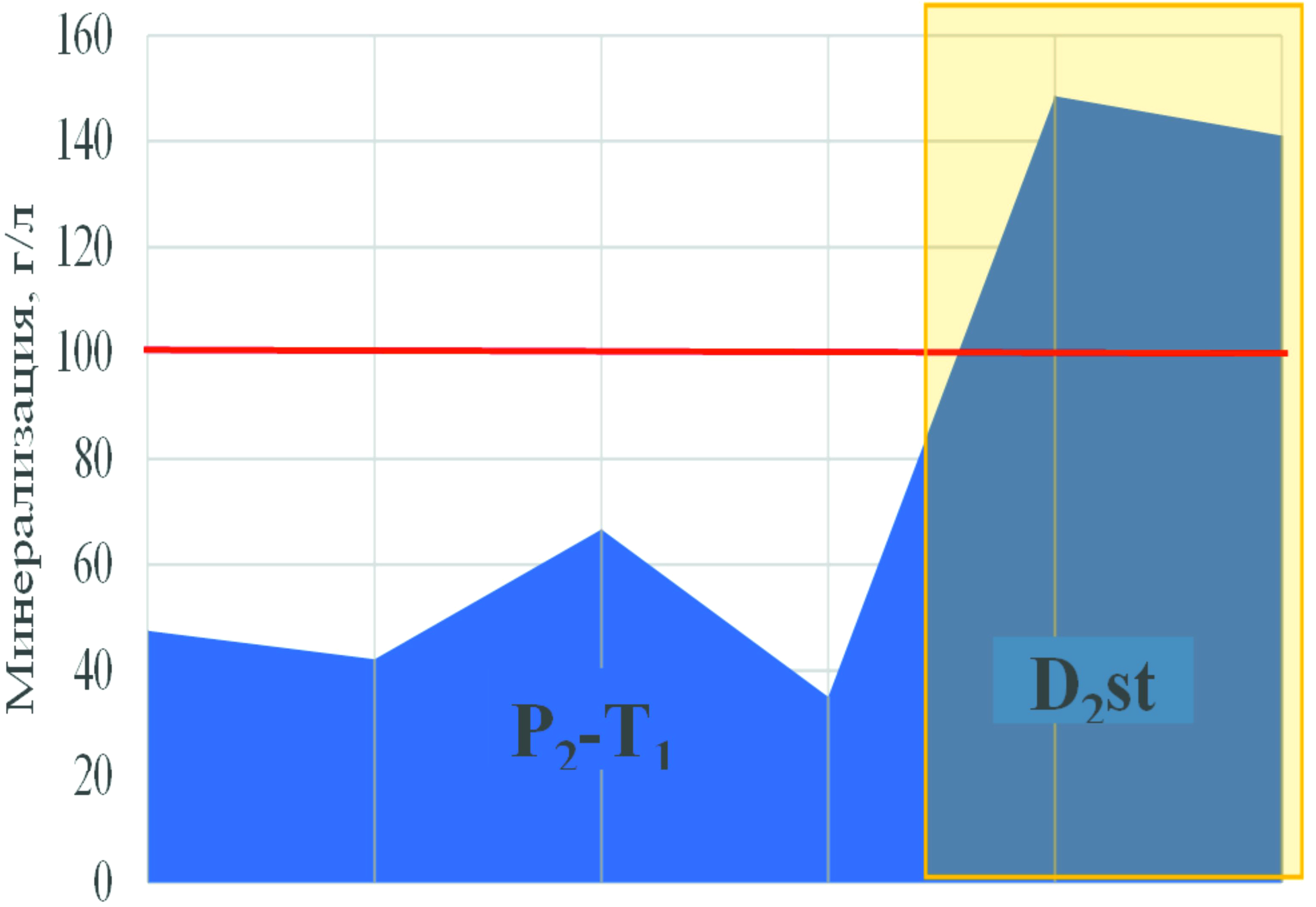

Для исследуемых терригенных отложений Р2-Т1 и D2st установлен хлоркальциевый тип воды. При этом в отложениях Р2-Т1 минерализация воды менее 100 г/л, что означает, что пластовая вода образует более устойчивые пленки и процесс гидрофобизации проходит сложнее/медленнее по сравнению с более древними среднедевонскими отложениями с минерализацией воды 140–150 г/л (рис. 5).

Рис. 5. Минерализация пластовой воды терригенных отложений ТПНГБ

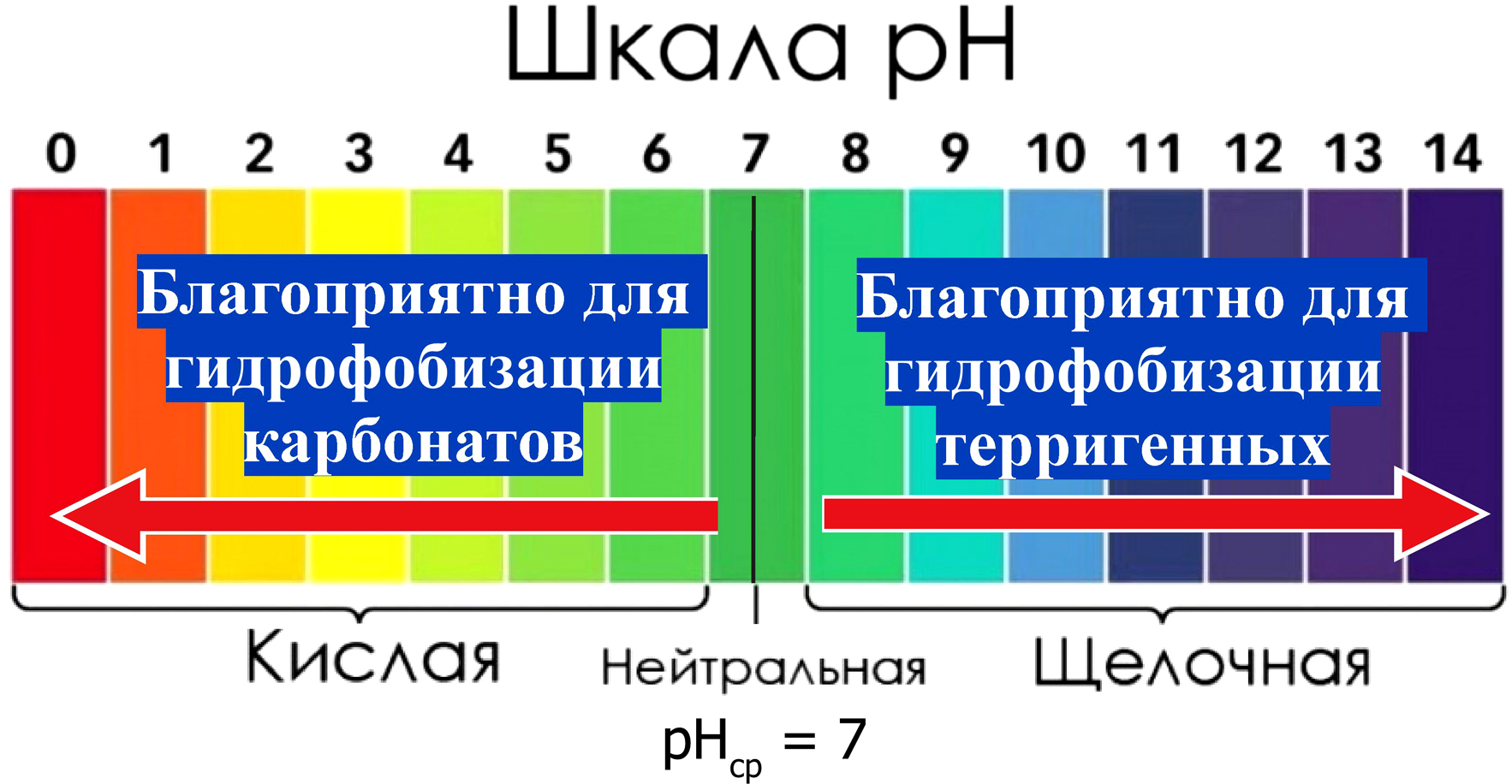

Другим важным свойством пластовой воды при анализе смачиваемости является показатель кислотности/щелочности рН. Щелочная поверхность карбонатных пород заряжается положительно при значениях рН воды меньше 7–8. При этом на поверхности карбонатной породы происходит реакция щелочь-кислота, приводящее к нарушению толщины и стабильности пленок воды и, в итоге, к гидрофобизации поверхности породы (Дьяконова и др., 2019, 2021а, 2021б, 2021в, 2024; Злобин, Юшков, 2014; Михайлов и др., 2016). Соответственно, исходно кислая поверхность терригенных пород заряжается отрицательно при рН воды больше 7, что приводит к утоньшению водных пленок, повышению возможности адсорбции полярных компонент нефти на поверхности пор, способствуя гидрофобизации.

В рассматриваемых терригенных отложениях Р2-Т1 и D2st рН воды составляет 5–6, что благоприятно для гидрофобизации карбонатных пород, но данный фактор не оказал влияния на исследуемые терригенные отложения (рис. 6).

Рис. 6. Разные благоприятные уровни рН для гидрофобизации карбонатных и терригенных пород

1.3. Строение пустотного пространства коллекторов

Сложное строение пустотного пространства также способствует гидрофобизации отложений. В сложных породах с широким диапазоном пустот мелкие поры до 1мкм заполнены связанной остаточной водой, средние и крупные поры покрыты пленками воды, которые сохранились после образования залежи УВ в процессе миграции нефти, которые, в первую очередь, будут заменяться пленками тяжелых компонентов нефти, остаточная вода будет концентрироваться в центрах пор. Исследованиями установлено, что чем больше удельная поверхность породы – за счет наличия глинистых компонент или микропористости, тем с большей вероятностью при прохождении нефти порода подвергается гидрофобизации.

Анализ смачиваемости поверхности в сочетании со строением порового пространства показал, что негидрофильные породы в отличие от гидрофильных, обычно имеют более сложную структуру порового пространства, что выражается в широким диапазоне размеров пор, сложном сочетании минеральных фракций, высокой извилистостью поровых каналов. Чем больше в породе крупных пор, искривлений путей фильтрации, тем больше вероятность гидрофобизации в таких участках породы.

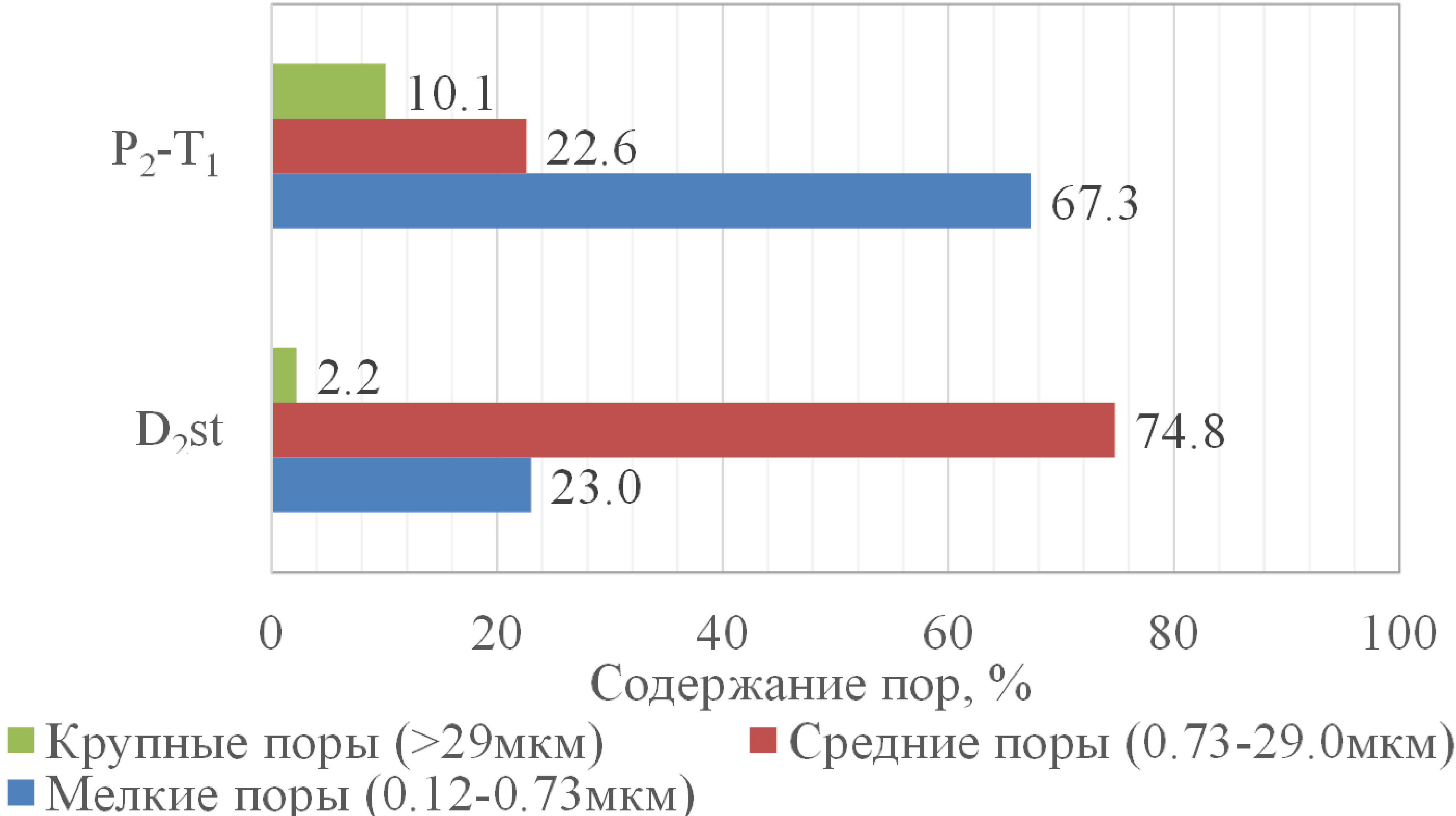

Сравнительный анализ размеров пор граувакковых (отложения Р2-Т1) и кварцевых (отложения D2st) песчаников показал (рис. 7), что кварцевые породы имеют большую суммарную долю пор среднего и крупного размеров 77% по сравнению с граувакковыми песчаниками отложений Р2-Т1, где суммарная доля средних и крупных пор составляет всего 33% и в основном преобладают мелкие поры (67%). В соответствии с предыдущим утверждением, вероятность гидрофобизации поверхности кварцевых песчаников теоретически должна быть выше, чем граувакковых пород, что подтверждается фактическими данными, даже при отсутствии влияния других факторов (рис. 7).

Рис. 7. Результаты определения размеров пор по данным капилляриметрических исследований в системе вода-газ граувакковых Р2-Т1 и кварцевых D2st песчаников месторождений ТПНГБ

2. Разные механизмы гидрофобизации пород в рассмотренных залежах миграционного типа двух месторождений ТПНГБ

Описанные выше априорные качественные диагностические признаки рассмотрены с точки зрения одиночного влияния на гидрофобизацию продуктивных отложений. В залежи углеводородов все признаки – геологические, геохимические и термобарические – совокупно влияют на поверхностные свойства коллекторов, создавая условия для гидрофобизации, а сочетание различных одиночных признаков усиливает и ускоряет этот процесс. Превалирование одного или нескольких влияющих на смачиваемость факторов в итоге формирует интегральную характеристику смачиваемости в природных условиях. Только сочетание комплекса геологических условий, строения образцов пород, свойств флюидов позволит выявить проблему гидрофобности пород, даже при отсутствии выполнения специальных керновых исследований. При наличии гидрофобного типа смачиваемости при интерпретации данных ГИС требуется корректировка стандартного петрофизического обоснования, уточнения алгоритмов определения подсчетных параметров и, возможно, изменения не только подсчета запасов, но и технологии промышленной разработки продуктивных отложений.

Комплексный анализ основных признаков гидрофобизации по рассмотренным отложениям позволил сделать выводы о возможных механизмах гидрофобизации при образовании залежей нефти и изменения природной гидрофильной смачиваемости. В результате были определены как общие факторы, влияющие на гидрофобизацию двух типов отложений (рис. 8), так и различные факторы (рис. 9), которые обусловили разные механизмы гидрофобизации отложений Р2-Т1 и D2st.

Рис. 8. Общие факторы гидрофобизации породы для месторождений с терригенными коллекторами

Рис. 9. Индивидуальные факторы гидрофобизации пород для месторождений с терригенными коллекторами: а) граувакковые породы Р2-Т1, б) кварцевые породы D2st

Для терригенных отложений пластов Р2-Т1 процесс гидрофобизации, с большой вероятностью, происходил из-за сочетания высокого содержания парафинов в нефти и невысокой температурой пласта, а также повышенным содержанием смолисто-асфальтеновых веществ. Вероятность гидрофобизации отложений возросла из-за высокой удельной поверхности породы в результате неоднократных вторичных преобразований граувакковых отложений, что привело к увеличению площади контактов с тяжелыми компонентами нефти (рис. 9а).

Для терригенных отложений пласта D2st механизм гидрофобизации пород несколько иной. Кварцевый мономиктовый песчаник не способствует гидрофобизации пород, однако высокая минерализация пластовой воды с двухвалентными ионами хлор-кальциевого типа, высокая пластовая температура и высокое газосодержание нефти сделало водяные пленки очень тонкими, подверженными разрыву тяжелыми компонентами нефти, а преобладание пор большого размера повысило вероятность гидрофобизации поверхности (рис. 9б).

2.1. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности Кнг для разных механизмов гидрофобизации

При определении коэффициента нефтегазонасыщенности Кнг при выполнении подсчета запасов с использованием электрической модели ГИС важным является знание поверхностных свойств пород и общего механизма гидрофобизации. Анализ зависимостей Рн-Кв терригенных отложений месторождений ТПНГБ показал, что для различных механизмов гидрофобизации пород зависимости Рн-Кв получаются разными по специальным исследованиям керна с учетом поверхностных свойств.

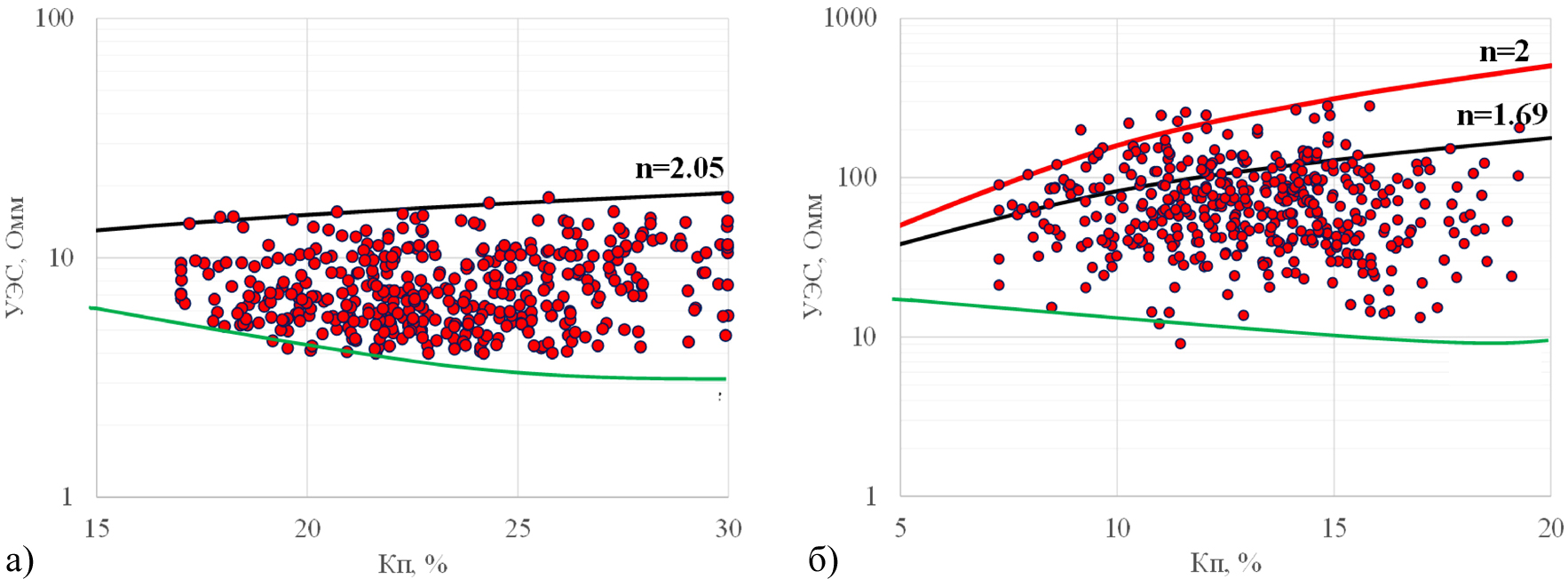

Для отложений пластов Р2-Т1 после стандартной экстракции керна при определении коэффициента водонасыщенности капилляриметрией в системе вода-газ в атмосферных условиях зависимости Рн-Кв имеют показатель степени n равный 2,05, что соответствует установленной негидрофильной смачиваемости отложений (рис. 2, 10а).

Для отложений D2 после стандартной экстракции после стандартной экстракции керна при определении коэффициента водонасыщенности капилляриметрией в системе вода-газ в атмосферных условиях зависимости Рн-Кв имеют показатель степени n = 1,69 ниже двух, хотя их негидрофильность также установлена замерами смачиваемости, являясь более высокой по сравнению с керном пластов Р2-Т1 (рис. 2, 10б).

Рис. 10. Зависимости Рн-Кв месторождений ТПНП с терригенными пластами отложений: а) граувакковые породы Р2-Т1, б) кварцевые породы D2st

Расхождения в показателях степени зависимостей Рн-Кв могут быть объяснены тем, что для отложений первой группы (Р2-Т1) в процессе гидрофобизации граувакковых коллекторов большую роль играет высокая удельная поверхность породы, связанная с вторичными преобразованиями полевых шпатов и других минералов, что привело к повышению показателя степени в зависимости Рн-Кв проэкстрагированных образцов. Для второй группы чисто кварцевых пород D2st, сложенных гидрофильным по своим свойствам кварцем, большую роль в гидрофобизации играют флюиды, насыщающие коллектор, а именно высокое газосодержание нефти, высокая минерализация пластовой воды хлоркальциевого типа, высокая пластовая температура, в связи с чем исследования проэкстрагированных образцов при определении водонасыщенности в системе вода-газ гидрофобного керна были некорректными и привели к существенному искажению зависимости Рн-Кв.

2.2. Обоснование достоверности зависимостей Рн-Кв для электрической модели ГИС

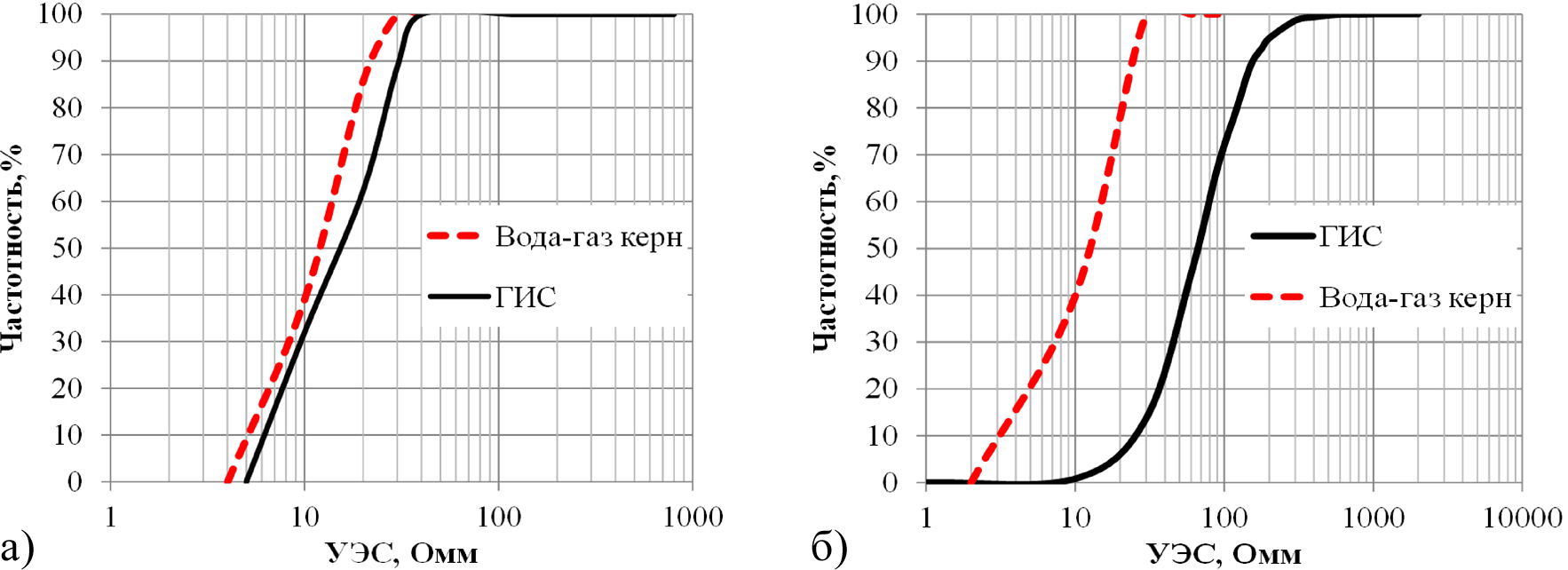

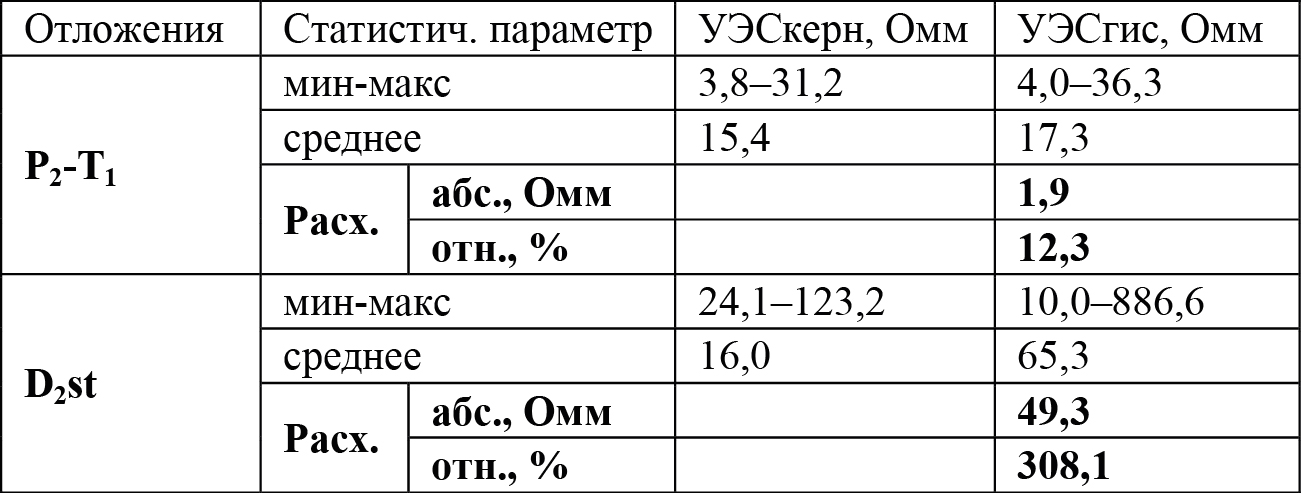

Выбор достоверных зависимостей Рн-Кв, полученные по керну негидрофильных коллекторов, согласно Методическим рекомендациям, производится путем сопоставления значений УЭС по образцам керна при разных экспериментах получения связей Рн-Кв с УЭС по ГИС, как эталонного фактора природной смачиваемости пород. Для достоверной зависимости Рн-Кв типа «керн-керн» расхождение УЭС по керну и ГИС не должно превышать 20% (Дьяконова и др., 2021в).

В отложениях Р2-Т1 сопротивление по исследованным образцам керна в среднем составляет 15,4 Омм, УЭС по ГИС 17,3 Омм, расхождение средних величин составляет 1,9 Омм или 12,3%, что соответствует допустимому расхождению между керном и ГИС. Поэтому зависимость Рн-Кв типа «керн-керн» с показателем степени равным 2,05 считать достоверной и использовать для определений Кнг по ГИС (рис. 11а, табл. 1).

Рис. 11. Распределения сопротивлений УЭС частично водонасыщенной породы по данным керна и по методам ГИС нефтенасыщенных отложений: а) Р2-Т1, б) D2st

Табл. 1. Результаты статистической обработки величин УЭС по керну и ГИС отложений Р2-Т1 и D2st

В отложениях пласта D2st сопротивление пород по данным керна в среднем равно 16 Омм, УЭС по ГИС – 65,3 Омм, расхождение 49,3 Омм или 308%. В итоге расхождение превышает допустимый предел 20%, что свидетельствует о недостоверной зависимости Рн-Кв по данным капилляриметрии в системе вода-газ в ходе стандартных исследований на проэкстрагированном керне с показателем степени 1,69, что не соответствует минимально допустимому значению показателя n=2 для гидрофобных пород (рис. 11б, табл. 1). Поэтому зависимость Рн-Кв типа «керн-керн» для отложений D2st нельзя применять для определений Кнг по ГИС, так как будут получаться недопустимо высокие значения Кнг.

Соответствие показателей степени n гидрофобным породам для отложений Р2-Т1 и их несоответствие для гидрофобных пород D2st по зависимостям Рн-Кв в стандартном варианте их получения на экстрагированном керне также видно на сопоставлениях УЭС-Кп (рис. 12): для отложений Р2-Т1 значения УЭС по керну и УЭС по нефтенасыщенным интервалам по ГИС в зоне предельного насыщения совпадают (рис. 12а), тогда как в отложениях D2st видно частичное несоответствие величин УЭС по керну и УЭС при расчетной линии сопротивления с показателем степени n = 1,69 и значений УЭС по ГИС предельно нефтенасыщенных пород, лежащих выше расчетной линии УЭС по керну с n = 1,69 (рис. 12б). Интересной особенностью также является уровень электрических сопротивлений по керну и ГИС в отложениях: разница в механизмах гидрофобизации отложений привела к существенному, в 10 раз, превышению значений УЭС по ГИС нефтенасыщенных пород в отложениях D2st с диапазоном изменения 10,0-886,6 Омм по сравнению с отложениями Р2-Т1, где УЭС по керну и ГИС в нефтенасыщенных породах меняются в едином диапазоне 4,0–36,3 Омм (рис. 12а, б).

Рис. 12. Зависимости УЭС-Кп с нанесенными фактическими точками для нефтенасыщенных отложений: а) Р2-Т1, б) D2st

Для того, чтобы достоверно оценить коэффициент нефтенасыщенности негидрофильных коллекторов при отсутствии специальных исследований на керне, необходимо построить зависимость Рн-Кв типа «керн-ГИС», где Кв принимаются по результатам исследований керна, а значения Рн рассчитаны из УЭС по ГИС, как эталон природной смачиваемости коллекторов, по прослоям с привязанным керном.

Для отложений Р2-Т1 на рисунке 10а видно, что красные точки керновых исследований лежат в общем облаке с зелеными точками УЭС по ГИС для связи «керн-ГИС», показатель степени для зеленых точек не изменился и остался равным n = 2,05.

Для отложений D2st (рис. 10б) полученная связь типа «керн-ГИС» (черная линия регрессии с зелеными точками) лежит выше керновых исследований (красная линия регрессии с красными точками) и показатель степени изменился с n = 1,69 до n = 2. После коррекции зависимости Рн-Кв до n = 2 фактические точки на рис. 12б расположились ниже линии УЭС, рассчитанной по связи «керн-ГИС» в пределах зоны нефтенасыщенных коллекторов, что в итоге подтверждает достоверность полученной зависимости Рн-Кв типа «керн-ГИС» для выполнения интерпретации и получения величин Кнг для подсчета запасов по электрической модели ГИС.

Различия зависимостей определения Кнг по электрической модели ГИС в терригенных объектах можно уверенно обосновать с точки зрения разных механизмов гидрофобизации коллекторов в нефтяных залежах.

Отложения Р2-Т1 имеют промежуточный тип смачиваемости с тяготением к преимущественно гидрофильному типу (рис. 2), подтвержденный косвенными геологическими признаками: анализ данных ГИС показал близость УЭС к преимущественно гидрофильному типу смачиваемости – низкие значения УЭС по ГИС в продуктивных интервалах, не превышающие 20–40 Омм. Зависимость Рн-Кв, полученная стандартным путем на экстрагированных образцах капилляриметрией в системе «вода-газ», с показателем n = 2,05 соответствует фактическим данным ГИС, что видно на рисунках 10а, 11а, 12а. Комплексное сочетание других факторов – сложной структуры порового пространства, большой удельной поверхности породы из-за вторичных изменений скелета породы в сочетании со свойствами воды и нефти не оказалось достаточным для создания гидрофобизации породы и влияния на электрическую модель Дахнова-Арчи.

Отложения D2st демонстрируют классический случай негидрофильных пород – прямые замеры смачиваемости на керне до экстракции оценивают коллектор, как преимущественно гидрофобный (рис. 2). Косвенные геологические критерии указывают на наличие условий для гидрофобизации пород, геофизический критерий сопротивления в продуктивных интервалах имеет в среднем высокие УЭС, порядка 100 Омм (рис. 10б, 11б, 12б). Зависимость Рн-Кв, полученная по действующим регламентным документам на керне после экстракции капилляриметрией в системе «вода-газ», не соответствует высоким фактическим значениям УЭС по ГИС (рис. 10б), что связано с гидрофобностью коллекторов. Зависимость Рн-Кв типа «керн-ГИС» расположена выше классической Рн-Кв «керн-керн» и удовлетворяет фактическим данным по ГИС.

Заключение.

Переход пород от гидрофильных свойств в начальных условиях осадконакопления в водном бассейне к гидрофобным при формировании залежей миграционной нефтью осуществляется разными путями за геологическую историю формирования объектов исследований. На примере двух терригенных пластов Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна показаны возможные механизмы приобретения породами негидрофильного типа смачиваемости.

Самые молодые по стратиграфическому возрасту в ТПНГБ коллекторы пород в Р2-Т1 в легкой степени гидрофобизированы, приобретя смешанный тип смачиваемости, ближе к преимущественно гидрофильному. Зависимость Рн-Кв, полученная стандартным регламентным путем в системе «вода-газ» с показателем степени n = 2,05 и подтвержденная точками Рн-Кв при сопоставлении «керн-ГИС», соответствует прямым оценкам на неэкстрагированных образцах керна смешанному типу смачиваемости.

Более древние по стратиграфическому возрасту с большой историей развития породы отложений D2st Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна содержат зрелые коллекторы чисто кварцевого состава, что не является достаточными условиями для гидрофобизации. Однако «сильная» комбинация факторов насыщающих флюидов – высокого газосодержания нефти при высокой минерализации воды хлоркальциевого типа, высокой температуре и наличие тяжелых смолисто-асфальтеновых веществ в нефти в количестве более 1–2% – привела к существенной гидрофобизации отложений и преимущественно гидрофобному типу смачиваемости. При оценке Кнг по электрической модели Дахнова-Арчи с такими породами необходимо проведение специальных исследований керна с получением зависимостей Рн-Кв типа «керн-керн» в системе «вода-нефть» или при их отсутствии получение зависимости Рн-Кв типа «керн-ГИС».

Влияние смачиваемости отложений на комплекс петрофизических, геофизических, гидродинамических параметров и, как следствие, на величину геологических и извлекаемых запасов показывает необходимость изучения свойств коллектора как совокупности геологических факторов, проводя цепочку рассуждений от микроуровня, как, например, свойство поверхности породы, до макроуровня – соответствия величины запасов всей исследуемой площади. Так, изучение только смачиваемости, или только величины остаточной водонасыщенности в отрыве от остальных свойств коллекторов в отложениях на месторождении, не позволит сделать вывод о различных механизмах гидрофобизации разновозрастных отложений одного месторождения, сформировать корректную программу керновых исследований с учетом поверхностных свойств отложений и обосновать достоверную методику определения Кнг коллекторов по ГИС с гетерогенным негидрофильным типом смачиваемости.

При изучении пород с целью установления проблемы негидрофильности важен комплексный подход с анализом геологических условий, петрофизических параметров по керну и данных электрических методов ГИС.

Список литературы

1. Амикс Дж., Басс Д., Уайтинг Р. (1962). Физика нефтяного пласта. Перевод с английского. Москва: Гостоптехиздат.

2. Ахметов А.Ф., Красильникова Ю.В., Органюк О.В., Парфенова М.А., Ляпина Н.К. (2012). К вопросу изучения металлопорфиринов в нефтях. Нефтегазовое дело, 5, c. 336–342.

3. Березин В.И. (1979). Адсорбция асфальтенов продуктивными породами нефтяных месторождений. Нефтепромысловое дело, 5.

4. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. (2007). Определение физических свойств нефтеводосодержащих пород. Москва: Недра, 592 с.

5. Дьяконова Т.Ф., Бата Л.К., Бронскова Е.И. (2024). Алгоритм ранней диагностики негидрофильных пород в разрезах скважин при изучении месторождений УВ. Сборник статей I Международной научно-практической конференции «Комплексные исследования пород и флюидов нефтегазоносных бассейнов, методы интерпретации и моделирования природных и геолого-технологических процессов». Волгоград.

6. Дьяконова Т.Ф., Бата Л.К., Гурбатова И.П., Бронскова Е.И., Саетгараев А.Д. (2019). Проблемы петрофизического обоснования по керну и ГИС начальной нефтенасыщенности негидрофильных коллекторов. НТВ «Каротажник», 1(295), с. 85–97.

7. Дьяконова Т.Ф., Бата Л.К., Саетгараев А.Д., Бронскова Е.И. (2021а). Низкая достоверность определения величин коэффициента нефтенасыщенности негидрофильных коллекторов по стандартной методике Дахнова-Арчи. НТВ «Каротажник», 2(308), с. 14–22.

8. Дьяконова Т.Ф., Бата Л.К., Саетгараев А.Д., Бронскова Е.И. (2021б). Геологические факторы и диагностические признаки пород с негидрофильной смачиваемостью на месторождениях Тимано-Печорской провинции. НТВ «Каротажник», 1(307), с. 19–30.

9. Дьяконова Т.Ф., Терентьев В.Ю., Саетгараев А.Д., Гурбатова И.П., Кристя Е.Е., Бата Л.К., Мелехин С.В., Чижов Д.Б. (2021в). Временные методические рекомендации по определению коэффициента нефтенасыщенности негидрофильных коллекторов при подсчете запасов нефти и газа месторождений компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Недропользование XXI, 2.

10. Злобин А.А., Юшков И.Р. (2014). О механизме гидрофобизации поверхности пород-коллекторов нефти и газа. Вестник Пермского университета, 3(24). http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.24.68

11. Клубова Т.Т. (1973). Глинистые минералы и их роль в генезисе, миграции и аккумуляции нефти. Москва: Недра.

12. Мархасин И.Л. (1977). Физико-химическая механика нефтяного пласта. Москва: Недра.

13. Михайлов Н.Н., Моторова К.А., Сечина Л.С. (2016). Геологические факторы смачиваемости пород–коллекторов нефти и газа. Деловой журнал Neftegaz.ru, 3(51), с. 80–90.

14. Мугатабарова А.А. (2018). Влияние смачиваемости карбонатных коллекторов на приемистость скважин при снижении пластовой температуры. Нефтегазовое дело, 16(4), с. 25–30.

15. Нефть. Метод определения смачиваемости углеводородсодержащих пород (1985). ОСТ 39-180-85.

16. Тиаб Д., Дональдсон Э.Ч. (2009). Петрофизика: теория и практика изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов. Технопресс.

17. Халитов Г.Г. (2000). Металлопорфирины остаточных и добываемых нефтей типичных месторождений. Автореферат. Уфа.

18. Шершнева В.А., Василько Е.Н., Боровская Л.В. (2018). Физикохимические факторы воздействия на смачиваемость горных пород — коллекторов нефти и газа. Кубанский государственный технологический университет.

19. Buckley J.S., Wang, J., Creek, J.L. (2007). Solubility of the least-soluble asphaltenes. Asphaltenes, Heavy Oils, and Petroleomics, 16. https://doi.org/10.1007/0-387-68903-6_16

20. Dubey S.T., Waxman M.H. (1991). Asphaltene adsorption and desorption from mineral surfaces. SPE Reservoir Engineering, 8. https://doi.org/10.2118/18462-PA

Об авторах

Т. Ф. ДьяконоваРоссия

Татьяна Федоровна Дьяконова – доктор геол.-мин.

наук, профессор, чл.-кор. РАЕН, эксперт ФБУ «ГКЗ»

по петрофизике; ведущий научный сотрудник кафедры

геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Л. К. Бата

Россия

Лейла Кифах Бата – кандидат геол.-мин. наук, эксперт

ФБУ «ГКЗ» по петрофизике; ведущий специалист кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

И. П. Гурбатова

Россия

Ирина Павловна Гурбатова – кандидат тех. наук, ведущий специалист кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Г. А. Калмыков

Россия

Георгий Александрович Калмыков – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой нефтегазовой седиментологии и морской геологии

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. Д. Егорова

Россия

Алена Дмитриевна Егорова – кандидат тех. наук, младший научный сотрудник лаборатории сейсмоакустических методов разведки

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Е. И. Бронскова

Россия

Елена Ивановна Бронскова – кандидат геол.-мин. наук, начальник отдела экспертизы и методического сопровождения подсчета запасов

129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, стр.12

Рецензия

Для цитирования:

Дьяконова Т.Ф., Бата Л.К., Гурбатова И.П., Калмыков Г.А., Егорова А.Д., Бронскова Е.И. Новые идеи в петрофизике: разные механизмы изменения исходной гидрофильной смачиваемости коллекторов, как фактор влияния на коэффициент нефтенасыщенности по ГИС. Георесурсы. 2025;27(2):42–53. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.4

For citation:

Dyakonova T.F., Bata L.K., Gurbatova I.P., Kalmykov G.A., Egorova A.D., Bronskova E.I. New Ideas in Petrophysics: Different Mechanisms for Changing the Initial Hydrophilic Wettability of Reservoirs as a Factor Influencing the Oil Saturation Coefficient According to Well Logging. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):42–53. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.4

.png)