Перейти к:

История развития Баренцево-Карского региона в фанерозое для оценки перспектив нефтегазоносности

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.7

Аннотация

Баренцево-Карский регион является одним из наиболее потенциальных среди арктических акваторий российской Федерации, обладающих значительными скоплениями углеводородов. с начала 80-х годов прошлого столетия это подтверждается открытиями крупных и уникальных месторождений, которые продолжаются до сих пор. В последние годы на шельфе Карского моря открыто 6 новых месторождений. считается, что региональная стадия геологоразведочных работ на шельфе Баренцева и Карского морей практически завершена, а регион находится на поисково-оценочной стадии работ. однако если рассматривать глубокопогруженные палеозойские комплексы отложений, то они являются практически не изученными и находятся на этапе начальной стадии региональных работ. слабая изученность глубоких горизонтов осадочного чехла явилась одной из причин возобновления бурения в Арктике для привязки сейсмических горизонтов. В виду разной степени детальности имеющейся информации по мезозойским и палеозойским комплексам необходимо использовать различные подходы к оценке их потенциала как с точки зрения наличия месторождений, так и с позиций способности генерировать углеводороды. Недоучет глубокопогруженных горизонтов может привести к ошибкам при оценке запасов и прогнозам фазового состава месторождений. Принимая во внимание малое количество информации по глубокопогруженным комплексам, авторами на основе единичной и скрупулезно собранной информации по всем зафиксированным на сухопутном обрамлении возрастным интервалам предлагается использовать метод реконструкции палеогеографических обстановок в пределах всего Баренцево-Карского региона для прогноза свойств резервуаров и нефтегазоматеринских толщ. Палеогеографические реконструкции выполнялись в пределах крупных тектонических блоков, которые на протяжении всей истории развития региона в разной степени были подвержены тектоническим деформациям. В свою очередь это предопределяет различное распределение мощностей, литологического состава и полноты стратиграфического разреза в пределах зон глубокого погружения и платформенных массивов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Суслова А.А., Мордасова А.В., Гилаев Р.М., Краснова Е.А., Сауткин Р.С., Коробова Н.И., Шевчук Н.С., Ступакова А.В., Агаян А.С., Большакова М.А., Колесникова Т.О. История развития Баренцево-Карского региона в фанерозое для оценки перспектив нефтегазоносности. Георесурсы. 2025;27(2):74–92. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.7

For citation:

Suslova A.A., Mordasova A.V., Gilaev R.M., Krasnova E.A., Sautkin R.S., Korobova N.I., Shevchuk N.S., Stoupakova A.V., Agayan A.S., Bolshakova M.A., Kolesnikova T.O. Phanerozoic History of the Barents-Kara Region as the Framework for Petroleum Potential Assessment. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):74–92. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.7

Введение

На современной циркумполярной карте мира Баренцево-Карский шельф достаточно хорошо выделяется как самостоятельный наиболее крупный сегмент Арктического шельфа, обрамленный континентальной сушей с юга и востока и глубокими океаническими впадинами на севере и западе (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная карта района работ

Эта часть акватории Арктики лучше изучена сейсморазведкой и бурением по сравнению с другими Арктическими бассейнами. С конца 70-х годов прошлого века на Баренцево-Карском шельфе проводятся региональные комплексные геолого-геофизические работы, в состав которых входят сейсмические исследования, гравиметрические, геомагнитные, сейсмоакустические наблюдения по сети региональных профилей и донное опробование. В результате сейсморазведочных работ, выполненных трестом АО «Севморнефтегеофизика», АО «МАГЭ», АО «АМНГР» и другими организациями, были составлены структурные карты, освещающие строение осадочного чехла, и выявлен целый ряд перспективных локальных поднятий. Основной объем площадных работ был сосредоточен в центральной и южной частях Баренцева моря и в южной части Карского моря. С 1995 по 2008 год в Баренцевом и Карском морях была реализована программа создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей (АР-1, АР-2, АР-3, АР-4).

Глубокое поисковое бурение в Баренцевом и Карском морях проводилось, начиная с 1986 года. В российском секторе Баренцева моря пробурено более 60 скважин и в мезозойских комплексах отложений были открыты два уникальных газоконденсатных месторождения Штокмановское (1988) и Ледовое (1992), два крупных газовых – Лудловское (1990) и Мурманское (1983), газовое месторождение Северо-Кильдинское (1985). В акваториальной части Тимано-Печорского бассейна в палеозойских комплексах отложений открыты Поморское (1985), Северо-Гуляевское (1986) газоконденсатные месторождения, Долгинское (1999), Приразломное (1989), Варандей-море (1995), Медынское-море (1997) нефтяные месторождения. В Карском море в мезозойоских комплексах отложений были открыты уникальные газоконденсатные месторождения – Русановское (1987) и Ленинградское (1989), нефтегазоконденсатное месторождение Победа (2020) и газовое В.А. Динкова (2019), крупные газовые Нярмейское (2019), 75-летия Победы (2020), им. Маршала Жукова (2020), им. Маршала Рокоссовского (2020). Изученность шельфа Карского моря глубоким бурением неравномерна. Наиболее изученным является шельф Ямала – Обская и Тазовская губы.

Можно считать, что региональная стадия геологоразведочных работ (ГРР) на шельфе Баренцева и Карского морей практически завершена, а регион находится на поисково-оценочной стадии работ. Однако, если рассматривать палеозойские комплексы отложений, то они являются практически не изученными и находятся на начальной стадии региональных работ. Слабая изученность глубоких горизонтов осадочного чехла явилась одной из причин возобновления бурения в российском секторе Арктики. В 2020 году стартовал проект ПАО «НК «Роснефть» совместно с АО «Росгеология» по стратиграфическому бурению на шельфах морей Российской Арктики. Проект нацелен на установление возраста и состава структурно-вещественных комплексов слабоизученных бассейнов и элементов их нефтегазоносных систем. В 2020 году в пределах северной части акватории Карского моря, в Северо-Карском осадочном бассейне, было пробурено 10 малоглубинных стратиграфических скважин, равномерно осветивших стратиграфический разрез Северо-Карского бассейна (Малышев и др, 2023).

1. Методика исследований

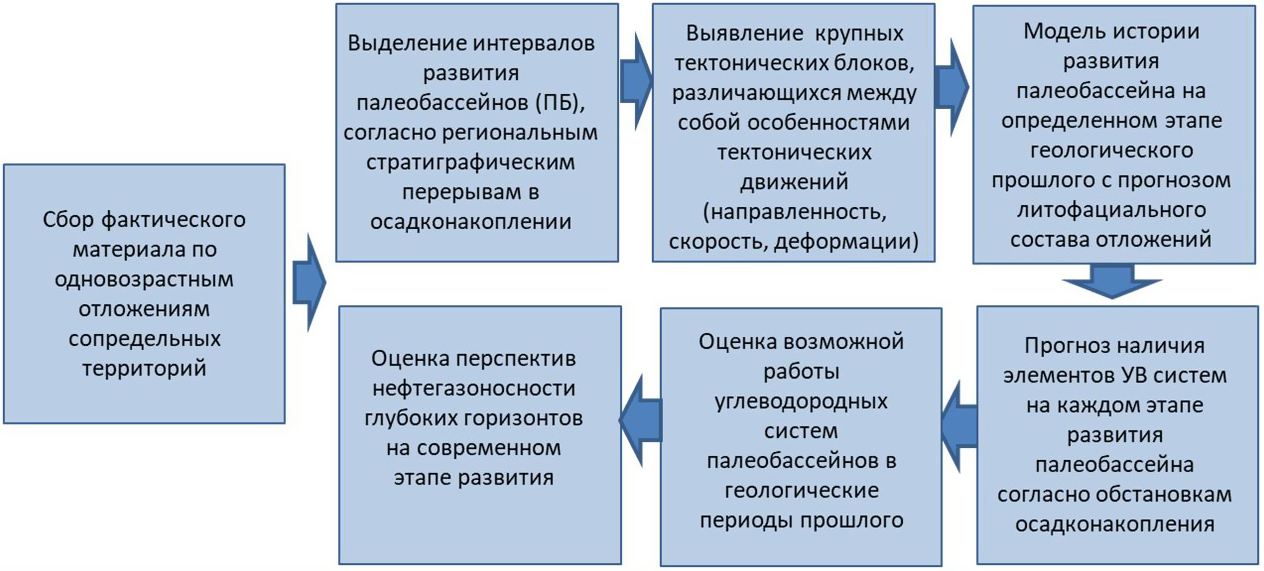

В силу разной изученности сейсморазведкой и бурением палеозойских глубоких горизонтов и мезозойских комплексов осадочного чехла необходим различный подход к анализу строения этих комплексов и оценке роли их в формировании нефтегазоносности региона. Все геологические построения и выводы для палеозойских комплексов отложений Баренцево-Карского шельфа, большая часть которых залегает на глубинах более 4-х километров, базируются на геофизических исследованиях осадочного чехла, включая сейсморазведку, грави- и магниторазведку, а также данных бурения по сопредельной суше и выходам древних пород на поверхность. Плотность фактического материала для палеозойского комплекса отложений Баренцево-Карского шельфа мала и показывает, что палеозойский разрез еще находится на региональной стадии геологоразведочных работ (рис. 2).

Рис. 2. Анализ перспектив нефтегазоносности глубоко залегающих палеозойских комплексов отложений Баренцево-Карского шельфа, слабо изученных бурением

Для мезозойского комплекса отложений имеется база фактических данных по результатам бурения скважин на локальных структурах и проведения локальных сейсморазведочных работ. Мезозойские комплексы отложений Баренцево-Карского шельфа находятся на поисково-оценочном этапе геологоразведочных работ. В виду их лучшей освещенности фактическим материалом, по сравнению с палеозойскими, для мезозойских комплексов отложений появляется возможность выявить типы ловушек, смоделировать процессы миграции углеводородов, создать концептуальные модели залежей (рис. 3).

Рис. 3. Анализ перспектив нефтегазоносности мезозойских комплексов отложений Баренцево-Карского шельфа

Изучению структуры осадочного чехла, как домезозойского, так и палеозойского комплексов отложений, уделялось большое внимание начиная с 80-х годов прошлого столетия. В работах И.С. Грамберга (1985), С.А. Аплонова (1996), Е.В. Артюшкова (2005), О.И. Супруненко (2009), Л.А. Дараган-Сущевой (1998), М.Л. Верба (2005), Н.А. Малышева (2002), Е.А. Маргулис (2008), В.Н. Мартиросяна (2011), Е.А. Кораго (2009), М.К. Косько (2013), С.П. Павлова (2011), П.О. Соболева (2009), А.В. Ступаковой (1999), Н.В. Устинова (2009), Э.В. Шипилова (1998) восстанавливалась история развития этого региона и предлагались различные модели формирования осадочного чехла.

Сводный стратиграфический разрез компоновался по частям, на основе редких скважин пробуренных в акватории, основываясь на анализе всей доступной информации с близлежащих островов и архипелагов. Верхняя часть разреза была охарактеризована скважинами, а нижняя часть, напротив, достраивалась, исходя из понимания этапов тектонического развития регионов и результатов изучения береговых обнажений.

В данной работе, к анализу истории и этапов геологического развития этого региона применяется технология выделения палеобассейнов – областей погружения земной коры на определенном этапе геологического развития в прошлом (Ступакова и др., 2019, 2024). В пределах палеобассейна формируется комплекс пород соответствующего возраста, и создаются условия для образования элементов углеводородной системы (Ступакова, 2023). Разновозрастные комплексы пород последовательно накладываются друг на друга, подвергаются воздействию разного рода геологических процессов, которые приводят к уменьшению их размеров, изменению морфологии и строения. В результате наложения этих процессов, формируется современный осадочный бассейн, занимающий область длительного и устойчивого прогибания земной коры, где протекали и, возможно, проявляются и ныне процессы генерации, миграции и аккумуляции углеводородов.

2. Выделение этапов развития палеобассейнов

В Баренцево-Карском сегменте выделяются доверхнедевонские терригенно-карбонатные комплексы, верхнедевонско-пермские терригенно-карбонатные на западе и карбонатно-терригенные на востоке и мезозойско-кайнозойские терригенные комплексы отложений. Крупные несогласия и перерывы в осадконакоплении знаменуют этапы региональных структурных перестроек: позднепротерозойскую (байкальская фаза складчатости), силурийско-раннедевонскую (каледонская фаза складчатости), девонско-раннекаменноугольную (раннегерцинская фаза складчатости), каменноугольно-пермскую (герцинская фаза складчатости), позднетриасово-раннеюрскую и юрско-меловую (киммерийская фаза складчатости) и кайнозойскую структурную перестройку, связанную в том числе с периодом глобального оледенения. Нижняя часть разреза в большей степени моделируется исходя из разрезов обрамляющей суши и законов геологического развития крупных блоков земной коры. Представления о строении верхней части разреза основываются на фактических данных бурения и сейсморазведки.

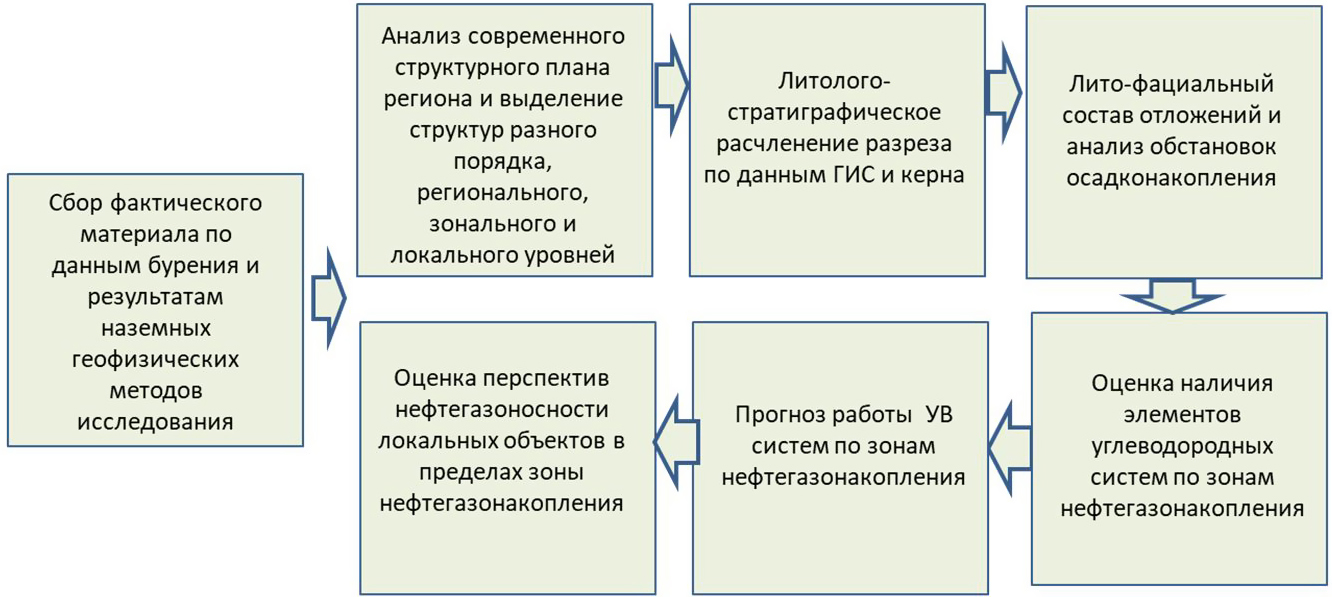

Анализ тектонических процессов (воздымания, прогибания и других тектонических движений) и связанных с ними региональных несогласий от рифея до мезозоя включительно позволил выделить в осадочном слое Баренцево-Карского региона несколько структурных этажей: верхнепротерозойский (рифей-вендский), нижнепалеозойский (кембрийско-нижнедевонский), среднепалеозойский (девонско-нижнекаменноугольный), верхнепалеозойский (каменноугольно-пермский) и мезозойский (триасовый и юрско-меловой). Каждый структурный этаж соответствует этапу тектонического развития региона, когда формируются палеобассейны, которые в определенный момент геологического времени погружаются и впоследствии подвергаются различным геологическим процессам, в том числе и складчатым, которые приводят к изменению конфигурации первичной области накопления (рис. 4).

Рис. 4. Тектоно-стратиграфическая основа для выделения палеобассейнов Баренцево-Карского шельфа. Условные обозначения для литологической колонки: 1 – гипсы, ангидриты; 2 – микро- и тонкозернистые доломиты; 3 – глинистые доломиты; 4 – пелитоморфные известняки; 5 – глинистые известняки; 6 – строматолитовые известняки; 7 – органогенно-обломочные известняки, 8 – водорослевые известняки; 9 – известняковые мергели; 10 – аргиллиты; 11 – аргиллиты известковистые; 12 – алевролиты; 13 – песчаники; 14 – угли; 15 – туфоконгломераты; 16 – породы фундамента. Условные обозначения для этапов развития: 17 – этапы воздымания, 18 – этапы прогибания, 19 – формирование орогенов, 20 – инверсионные поднятия.

Анализ возможного изменения контуров палеобассейнов по этапам тектонического развития (рис. 5) показывает особенности строения крупных тектонических блоков во времени, возможные условия осадконакопления и процессы нефтегазообразования. Контуры раннепалеозойских бассейнов и господствующие условия осадконакопления в их пределах определялись положением складчатых сооружений байкалид, развивающимися прогибами на западе и на востоке Баренцево-Карского региона. Контуры среднепалеозойских девонско-раннекаменноугольных бассейнов определялись положением зон каледонской складчатости и областью развития уральского палеоокеана, а контуры позднепалеозойских бассейнов – областями складчатости герцинского тектогенеза. Смены тектонических режимов фиксируются в виде крупных региональных перерывов в осадконакоплении на большей части Баренцево-Карского шельфа и сопредельных территориях.

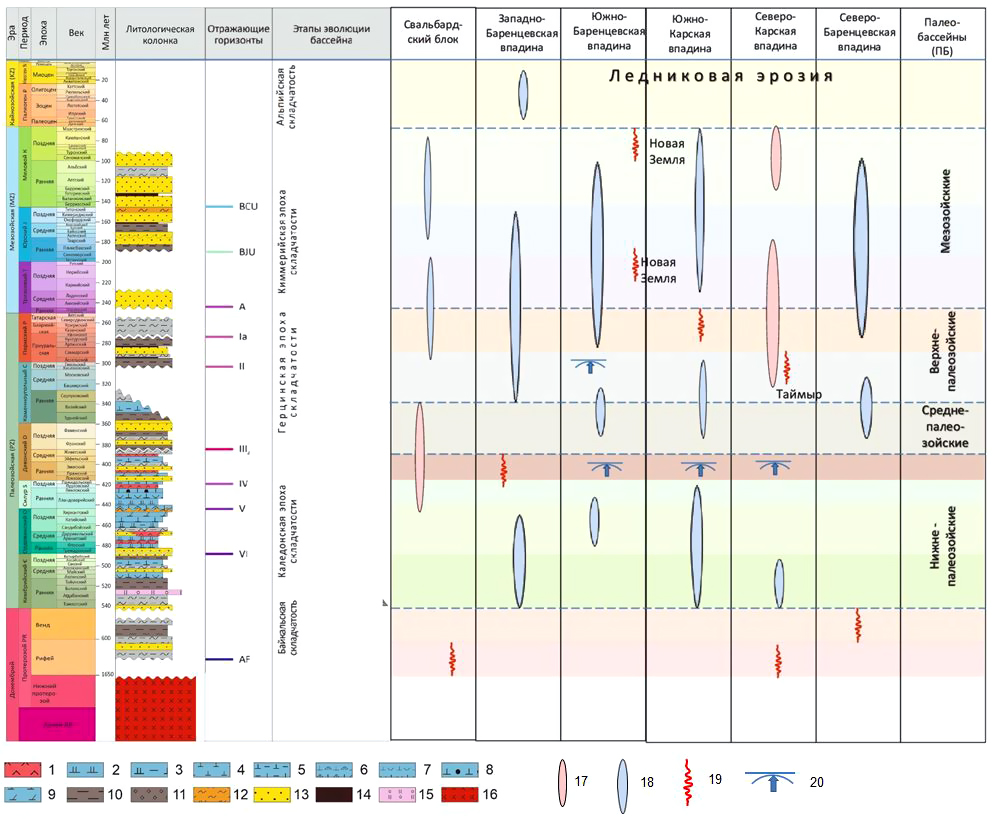

Рис. 5. Выделение интервалов развития палеобассейнов согласно этапам тектонического развития Баренцево-Карского региона. Обозначения: 1 – кристаллическое основание; осадочные комплексы отложений: 2 – рифей-вендский, 3 – протерозой-нижнепалеозойский, 4 – девонско-пермский, 5 – триасовый, 6 – юрский, 7 – нижнемеловой, 8 – верхнемеловой; отложения: 9 – аргиллиты, 10 – карбонатные толщи, 11 – терригенные толщи, 12 – глинисто-алевритовые толщи, 13 – карбонатно-глинистые толщи; 14 – уровень моря; 15 – интрузивные породы

3. Крупные тектонические блоки Баренцево-Карского региона

В пределах Баренцево-Карского шельфа в современном структурном плане можно выделить несколько осадочных бассейнов, Баренцевоморский, Южно-Карский и Северо-Карский. Баренцевоморский бассейн расположен в пределах северной окраины древней Восточно-Европейской платформы, претерпевшей тектонические деформации в фанерозойскую эру. Северо-Карский бассейн также сформировался на участке древней платформы, которая сложена преимущественно допалеозойскими и палеозойскими отложениями и тектонически тесно связана со структурами Восточно-Сибирской платформы. Южно-Карский бассейн является акваториальным продолжением Ямало-Гыданской зоны Западно-Сибирского бассейна (рис. 6).

Рис. 6. Тектонические блоки Баренцево-Карского шельфа, определившие особенности распределения зон осадконакопления в разные периоды времени. Цифрами обозначены области: 1 – зоны глубокого погружения осадочного слоя Земли; 2 – древние платформенные массивы, возможно с отдельными зонами более поздней консолидации; 3 – переходные зоны, зоны тектонических ступеней, наложенные зоны складчатости и передовых прогибов.

Последовательность смены обстановок осадконакопления в течение разных этапов геологического развития региона зависит от положения крупных тектонических блоков земной коры, которые определяют строение и историю развития бассейнов. Для их выделения проведен анализ изменения мощностей по разрезу осадочного слоя земной коры и выделены зоны унаследованного от этапа к этапу глубокого погружения и древние платформенные массивы. Древние массивы обрамляли эти зоны глубокого погружения практически на протяжении всего их геологического развития, оставаясь относительно приподнятыми. К таким древним платформенным массивам для Баренцево-Карского региона можно отнести Свальбардский, Печорский и Северо-Карский.

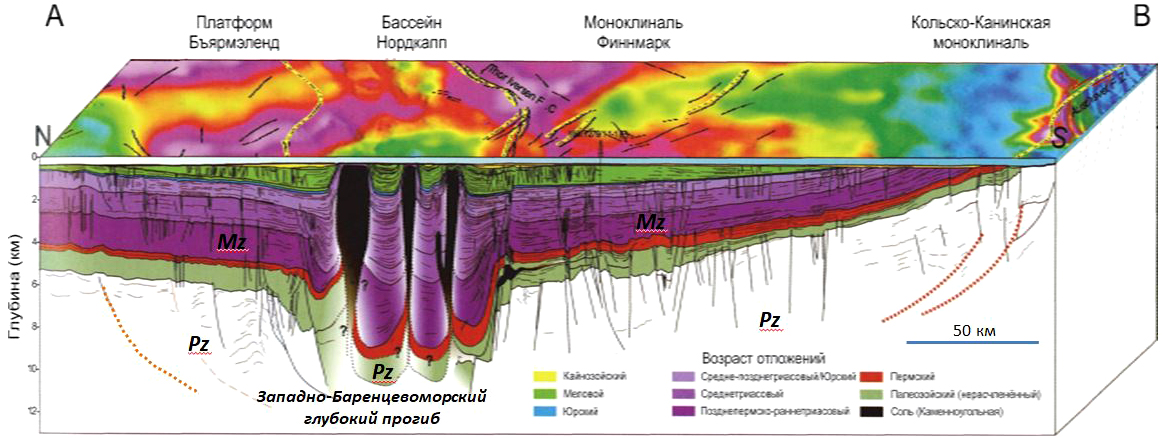

К зонам глубокого погружения можно отнести систему прогибов западной части Баренцева моря, Южно-Баренцевскую, Южно-Карскую впадины, и, возможно, Северо-Баренцевскую, как наложенную на окраину Свальбардского массива на позднепалеозойском этапе развития. Мощность осадочного чехла в этих впадинах достигает более 12–14 км. Накопление большой мощности отложений в зонах глубокого погружения западной части Баренцева моря, в Южно-Баренцевской и Южно-Карской впадинах, возможно, происходило не только в период формирования современного осадочного чехла, но и на более ранних стадиях заложения и развития областей, впоследствии частично претерпевших складчато-надвиговые деформации. Внутри региональных зон развития впадин выделяются положительные структуры и линейные валы, но они, скорее всего, имеют инверсионную природу (рис. 7).

Рис. 7. Геологический разрез, иллюстрирующий унаследованное положение мезозойских впадин западной части Баренцева моря от более древнего палеозойского прогиба. (Атлас. Геологическая история Баренцева моря. Мортен Смелрор, Олег Петров, Гейр Биргер Ларссен, 2009 с дополнениями).

Платформенные массивы, обрамляющие зоны впадин, напротив, представляют собой совокупность структур, не претерпевавших сверхглубоких погружений, поэтому их осадочный чехол редко превышает 5–8 км. На платформенных массивах также могут выделяться синеклизы и антеклизы, прогибы рифтовой природы, инверсионные валы. Между глубокими впадинами и платформенными массивами выделяют моноклинали и зоны тектонических ступеней.

4. Модель истории развития

Позднепротерозойский этап

Можно предположить, что в позднепротерозойское время обстановки осадконакопления контролировались крупными тектоническими блоками Баренцево-Карского региона. В пределах платформенных массивов можно предположить более мелководные и континентальные условия осадконакопления, чем в зонах развития глубоких впадин. Практически все отложения, скорее всего, были частично метаморфизованы и преобразованы в ходе дальнейшей истории развития региона.

Редкие скважины, вскрывшие верхнепротерозойский разрез, показали, что в пределах Свальбардского платформенного массива в вендское время, вероятно, существовали условия низменной континентальной равнины, периодически затапливаемой морем, где формировалась толща карбонатно-терригенных пород и диамиктиты, плохо сортированные осадочные породы, характерные для морен и ледниково-морских отложений вендского возраста. В пределах Печорского блока, верхнепротерозойские породы представлены слабометаморфизованными песчаниками и сланцами рифейского возраста.

Раннепалеозойский этап

На раннепалеозойском этапе развития унаследовано от позднепротерозойского этапа, последовательно формировалась система прогибов с общим погружением от каледонских структур на западе Баренцева моря до закладывающихся впадин Уральского палеоокеана на востоке. Нижнепалеозойские комплексы пород залегают глубоко в пределах этих структурных элементов, и их мощность и состав могут быть только спрогнозированы по сопоставлению с разрезами сопредельной суши. По всей видимости, активная область погружения была и в пределах современного архипелага Новая Земля, так как верхнепротерозойско-нижнепалеозойский разрез там присутствует в полном объеме.

Новоземельская позднепротерозойско-раннепалеозойская впадина могла соединять впадины Южно-Карскую и Южно-Баренцевскую. В пределах современных разрезов архипелага Новая Земля породы кембрийской системы представлены метаморфизованными песчаниками, алевролитами, сланцами и известняками (Васильев и др., 2013), ордовикской – глубоководными и мелководными карбонатно-терригенными (1500–2800 м) отложениями (Шипилов, Тарасов, 1998). Силурийский терригенный разрез на Новой Земле представлен в полном объеме, а девонский карбонатно-терригенный разрез залегает согласно на нижележащих отложениях и представлен всеми тремя отделами (Васильев и др., 2013). В основании отложений верхнего девона отмечается стратиграфическое несогласие.

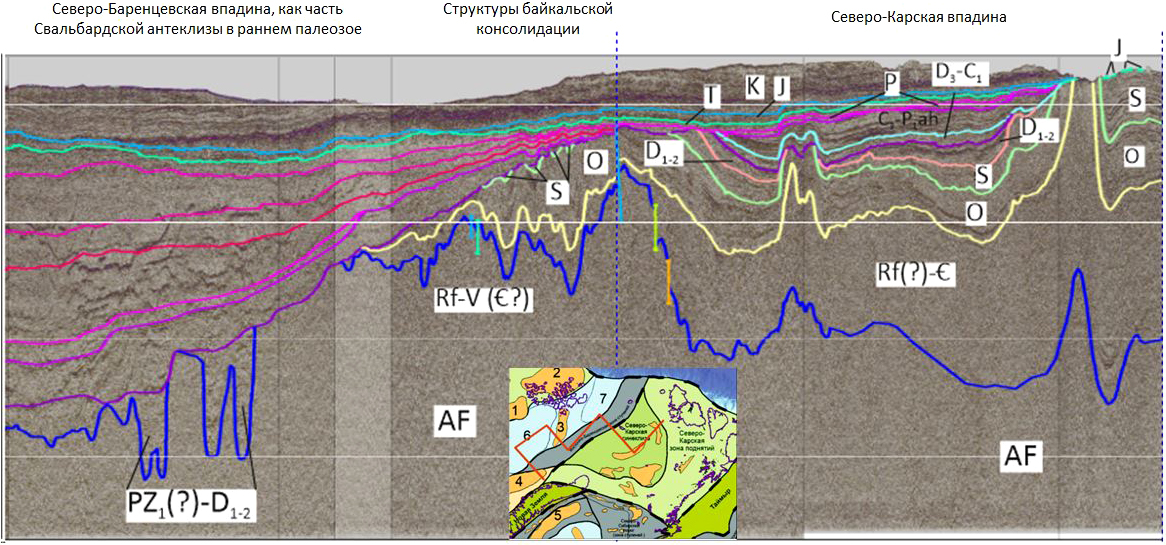

Система впадин раннепалеозойского возраста, в основании сложенная каледонскими структурами на западе и относительно более погруженными герцинскими структурами на востоке, была ограничена с юга и с севера. Ее южным обрамлением служила окраина Восточно-Европейской платформы. Северный борт впадин простирался вдоль Свальбардского и Северо-Карского платформенных массивов, которые были разделены зоной байкальской складчатости и наложенными на нее прогибами раннепалеозойского возраста (Суслова и др., 2023). По сейсмическим профилям на границе Северо-Карского блока и восточного склона современной Северо-Баренцевской впадины отчетливо выделяется выступ, сложенный рифей-вендскими породами, предположительно, смятыми в складки в байкальскую фазу тектогенеза (рис. 8). Возможно, аналогичную структуру разреза можно ожидать под всей Северо-Баренцевской впадиной. В пользу этой версии может свидетельствовать наличие метаморфизованных пород верхнепротерозойского (вендского) возраста на западном борту современной Северо-Баренцевской впадины, вскрытые Нагурской скважиной на Земле Франца Иосифа и залегающих под углами 20–75° (Грамберг и др., 1985).

Рис. 8. Сейсмо-геологический профиль, иллюстрирующий строение нижнепалеозойского комплекса в зоне сочленения Северо-Карской впадины и Северо-Баренцевской впадины, наложенной на нижнепалеозойский Свальбардский массив. Стратиграфические комплексы: AF – наиболее древний комплекс пород, предположительно рифей-вендского, возможно частично кембрийского возраста (Rf-V (Є?)), Rf(?)-Є – предположительно рифей-кембрийский комплекс, O – ордовикский, S – силурийский, D1-2 – нижне-среднедевонский, D3-C1 – верхнедевонско-нижнекаменноугольный, P – пермский, T – триасовый, J – юрский, K – меловой.

В пределах Свальбардского платформенного массива на архипелаге Шпицберген, нижнепалеозойский разрез накапливался в условиях континентальной и прибрежно-морской равнины, периодически затапливаемой морем. В скважине Грумантская-1 вскрыты карбонатно-терригенные кембрийские породы и карбонатные ордовикские отложения, мощностью более 1 км (Бургутто и др., 2016). Породы содержат большое количество разнообразных окаменелых форм (Milstein, Golovanov, 1979). Ордовикские мелководные карбонатные отложения (более 450 м) вскрыты и на острове Медвежий (Красильщиков и др., 1974).

Силурийские и нижне-средне девонские отложения в пределах Свальбардского платформенного массива распространены не повсеместно. На архипелаге Шпицберген в скважине Раддаллен-1 вскрыты терригенные грубообломочные силурийские и терригенные нижне-среднедевонские толщи. Силурийско-нижнедевонские преимущественно континентальные красноцветные песчаные фации сменяются среднедевонскими озерно-лагунными отложениями (Harland, 1997). Все вышеописанные отложения по скважинам и обнажениям в различной степени метаморфизованы и объеденены в формацию Хекла-Хук. На острове Медвежий силурийские и нижне-среднедевонские отложения отсутствуют, а ордовикский карбонатный комплекс перекрывается терригенными верхнедевонскими отложениями мощностью более 400 метров (Красильщиков и др., 1974).

В пределах Северо-Карского блока нижнепалеозойский разрез охарактеризован по обнажениям прилегающих архипелагов и керну скважин стратиграфического бурения (Малышев и др., 2023). Разрез представлен терригенными и терригенно-карбонатными породами, накапливавшимися преимущественно в прибрежно-морских условиях с возможным чередованием по времени областей развития дельт и лагун.

Разрез кембрийских отложений архипелага Северная Земля представлен всеми тремя отделами и сложен карбонатно-терригенными и терригенными породами прибрежно-морской равнины. Терригенные и карбонатные породы кембрийского возраста также вскрыты стратиграфическими скважинами на шельфе (Малышев и др., 2023). На северной окраине полуострова Таймыр описаны органогенные известняки венд-кембрийского возраста. Разрез ордовикских отложений хорошо изучен на полуострове Таймыр, на архипелаге Новая Земля и Северная Земля, где ордовикские отложения представлены карбонатными и терригенно-карбонатными породами. Стратиграфическими скважинами вскрыты лишь отдельные части ордовикского разреза (Малышев и др., 2020). Силурийский разрез в нижней части сложен, преимущественно, терригенными породами, а верхней – карбонатными породами. Вышележащие девонские отложения представлены терригенными породами, часто не выдержанными по латерали за счет размыва верхней части отложений (Васильев и др., 2013, Соболевская и др., 2016).

В пределах Печорского блока нижнепалеозойский разрез представлен ордовикско-нижнедевонскими отложениями, преимущественно карбонатного состава и нижне-среднедевонскими терригенными породами. Разрез подтвержден скважинами глубокого бурения и сравнительно хорошо изучен по отдельным зонам Тимано-Печорского бассейна.

Последовательную смену обстановок осадконакопления, от континентальных, прибрежно-морских к более глубоководным, можно спрогнозировать в пределах всего Баренцево-Карского региона, опираясь на особенности распределения тектонических блоков в его пределах и имея точечные фактические данные о типе и генезисе отложений. Перенос осадочного материала происходил как с древних поднятий в глубокие прогибы, так и вдоль глубоких прогибов в сторону формирующегося Уральского палеоокеана. Основными поставщиками осадочного материала могли быть Восточно-Европейская и Сибирская платформы. Кроме того, один из источников сноса, поставлявший большой объем осадочного материала, мог находиться на севере, в зоне современного Ледовитого океана (рис. 9), например на современном хребте Ломоносова, который относится к зоне Центрально-Арктических поднятий (Ступакова и др., 2017). Единство истории развития Баренцево-Карской континентальной окраины, хребта Ломоносова и ряда других поднятий континентального типа рассмотрено в работах (Taylor et al., 1981; Brozena et al., 2003; Глебовский и др., 2006; Landingen et al., 2008; Поселов и др., 2019; Jokat et al., 2013; Backman et al., 2005 и др.), которые свидетельствуют об общности строения хребта Ломоносова и Баренцева-Карской континентальной окраины и их разделении в кайнозойскую эру. На сейсмических профилях выделяется комплекс достаточно ярких сейсмических отражений, по которым фиксируется угловое несогласие нижнего комплекса с вышележащими пологозалегающими кампанскими отложениями, вскрытыми скважиной АСЕХ (Backman et al., 2005). Возраст нижнего комплекса разными авторами предполагается как мезозойский (Jokat et al., 1992, Langinen et al., 2009), позднепалеозойский (Grantz et al., 2001) и неопротерозойский (Dibner, 1998).

Рис. 9. Модель истории развития раннепалеозойских осадочных бассейнов Баренцево-Карского шельфа: V – в вендское время, Cambr – в кембрийское время, O1 – в раннеордовикское время, O2-3 – в позднеордовикское время, S1 – в раннесилурийское время, S2 – в позднесилурийское время. Цифрами показаны палеогеографические зоны: 1 – возвышенная континентальная равнина, 2 – ледниковые области, 3 – низменная континентальная равнина, 4 – прибрежно-морские (переходные) области, 5 – дельтовые равнины, 6 – лагуны, 7 – мелководно-морской шельф, 8 – относительно глубоководный шельф, 9 – зоны развития органогенных построек. Красными и синими цифрами показаны номера опорных стратиграфических разрезов, используемых в работе.

Модели палеогеографических позволяют спрогнозировать условия осадконакопления и типы отложений, которые впоследствии могли генерировать углеводороды. Восстановление условий осадконакопления в первую очередь необходимо для прогноза областей распространения нефтематеринских толщ и их свойств. Без прогноза обстановок осадконакопления в пределах крупных структурных зон сложно предсказать тип органического вещества в составе потенциальных нефтегазоматеринских толщ и время генерации углеводородов.

В пределах Баренцево-Карского региона условия, благоприятные для захоронения органического вещества, могли существовать на протяжении всего раннего палеозоя. Они были связаны с обстановками лагун и прибрежно-морской равнины, в зонах, слабо доступных для привноса большого количества терригенного материала. Наиболее благоприятные условия для накопления высокоуглеродистых формаций могли существовать в лагунах кембрийского и силурийского палеобассейнов, по аналогии с условиями, господствующими на Сибирской платформе в то же время (рис. 9).

Среднепалеозойский этап

Среднепалеозойский, преимущественно средне-позднедевонско- раннекаменноугольный этап развития региона начинается после завершения каледонской складчатости на западе и общим наклоном всего Баренцевоморского региона на юго-восток, в сторону уральского палеоокеана. В позднедевонское время происходило постепенное смещение морского относительно глубоководного уральского бассейна на восток, в направлении современной Западной Сибири и Енисей-Хатангского прогиба (рис. 10). Основной снос осадочного материала шел как с запада, со стороны сформировавшихся каледонид, так и со стороны Сибирской платформы в зону относительно глубоководного бассейна.

Рис. 10. Модель истории развития средепалеозойских девонско-каменноугольных осадочных бассейнов Баренцево-Карского шельфа: D1-2 – в ранее-среднедевонское время, D3-C1t – в позднедевонское время. Цифрами показаны палеогеографические зоны: 1 – возвышенная континентальная равнина, 2 – ледниковые области, 3 – низменная континентальная равнина, 4 – прибрежно-морские (переходные) области, 5 – дельтовые равнины, 6 – лагуны, 7 – мелководно-морской шельф, 8 – относительно глубоководный шельф, 9 – зоны развития органогенных построек.

Западная часть Баренцево-Карского региона в позднедевонско-раннекаменноугольное время представляла собой континентальную равнину, а восточная часть – обширную прибрежно-морскую равнину и мелководно-морской шельф. Свальбардский платформенный массив в позднедевонское время оставался относительно приподнятым и представлял собой область континентальной равнины, где накапливались красноцветные песчаные фации. Низменные равнины, по которым происходила транспортировка осадочного материала, периодически затапливались морем. На острове Медвежий верхнедевонско-нижнекаменноугольные отложения объединяются в единую углисто-терригенную толщу с увеличением содержания тонкодисперсного материала вверх по разрезу.

Большая часть нижнепалеозойских отложений, накапливавшихся на платформенных массивах, была размыта в позднем девоне. Так, на архипелаге Земля Франца Иосифа девонские породы (180 м) залегают несогласно на верхнепротерозойских отложениях и представлены красноцветными песчаниками, аргиллитами с обломками липтобиолитовых углей (Грамберг и др., 1985, Дымов и др., 2011). Предфранское несогласие зафиксировано по скважинам в Тимано-Печорском бассейне. В Мезенской синеклизе присутствуют средне-верхнедевонские отложения, залегающие со стратиграфическим несогласием на подстилающих отложениях.

На архипелаге Северная Земля нижнедевонские континентальные отложения вверх по разрезу постепенно сменяются среднедевонскими прибрежно-морскими фациями, сложенными переслаивающимися песчаниками, алевролитами, глинами с пропластками доломитов, мергелей и известняков. Отложения верхнего девона представлены преимущественно красноцветными и пестроцветными аргиллитами, алевролитами, с редкими прослоями песчаников и известняков (Егиазаров, 1965).

На арх. Новая Земля обнажаются наиболее полные разрезы девонской системы. Отложения нижнего отдела представлены терригенными и карбонатными породами. Средний и верхний отделы представлены терригенно-карбонатными породами с разнообразными органическими остатками. Верхнедевонские отложения, вскрытые скважинами в Печорском море, преимущественно имеют карбонатный состав.

Данные геологической съемки и сейсморазведки свидетельствуют о прослеживании девонского пояса карбонатно-терригенной седиментации от Печорской синеклизы по Предновоземелью в Северо-Карскую впадину и далее на острова Северной Земли. Девонские отложения центрального и южного Таймыра представлены преимущественно карбонатными и более глубоководными глинисто-кремнисто-карбонатными породами.

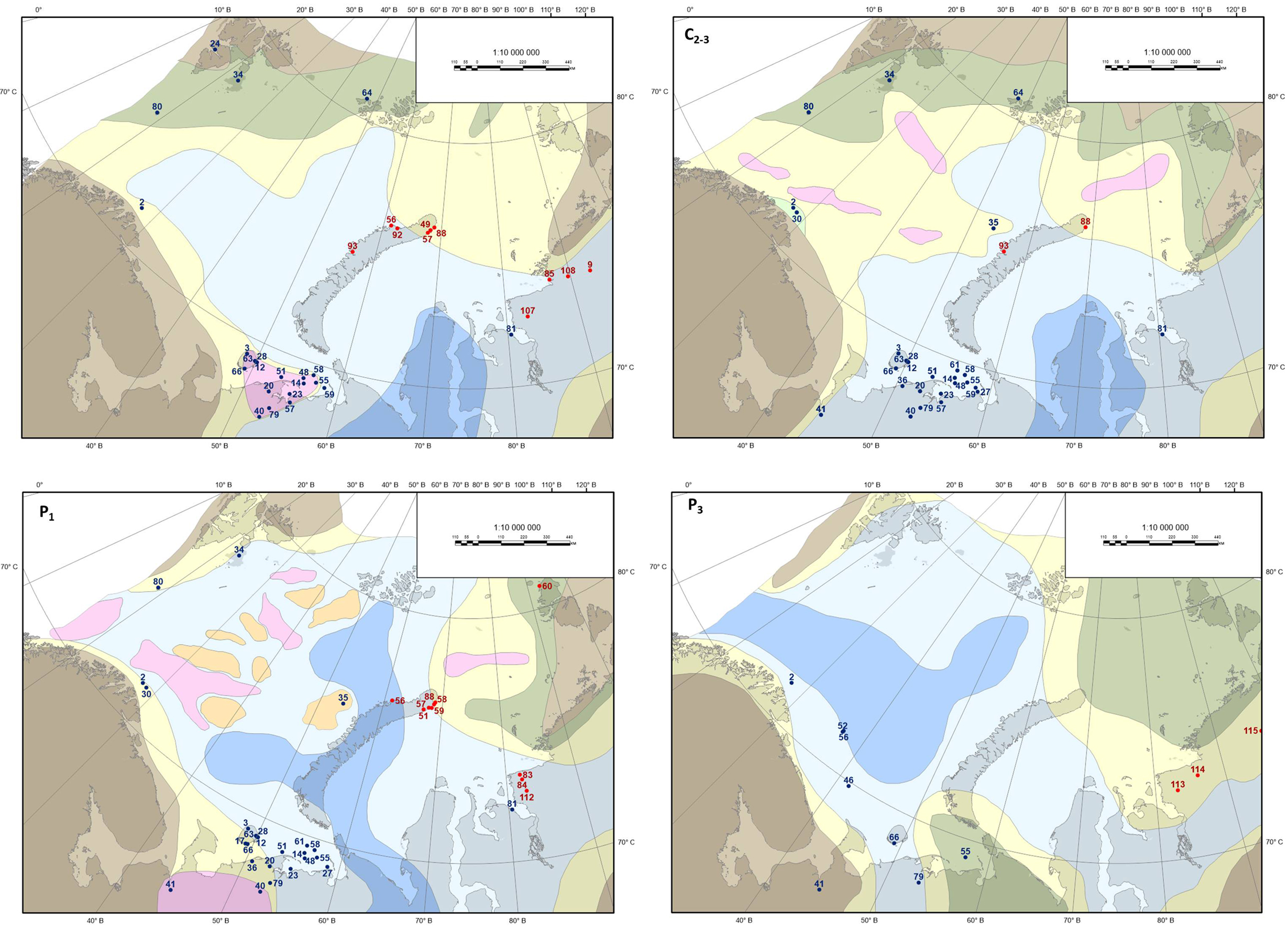

Позднепалеозойский этап

Позднепалеозойский каменноугольно-пермский этап для Баренцево-Карского региона связан с последовательным формированием уральской складчатой системы на востоке и с возобновлением погружения впадин на западе. В центральной и восточной части Баренцево-Карского региона герцинский цикл тектогенеза в каменноугольно-раннепермское время проявился в формировании инверсионных поднятий в пределах древних глубоких прогибов. Такие процессы известны в Тимано-Печорском бассейне, вблизи Новой Земли, возможно в зоне Центрально-Баренцевских поднятий. Относительно приподнятыми оставались платформенные массивы Свальбардский и Северо-Карский.

В каменноугольно-раннепермское время большая часть Баренцево-Карского региона представляла собой обширную прибрежно-морскую равнину периодически заливаемую морем. В пределах Свальбардского платформенного массива, на архипелаге Шпицберген, разрез нижнекаменноугольного отдела сложен кварцевыми песчаниками с прослоями черных аргиллитов, гравелитов, конгломератов и пластами каменных углей. Средний отдел представлен красноцветными и сероцветными песчаниками и аргиллитами, которые вверх по разрезу сменяются карбонатными породами. На о. Эдж, в скважине Раддедален-1 вскрыты средне-верхнекаменноугольные лагунно-мелководно-морские отложения сульфатно-карбонатного состава. Разрез сложен органогенными известняками и доломитами с включениями гипса и ангидрита с обломками многочисленной морской фауны (Шипилов, Тарасов, 1998, Бургутто и др., 2016). В скважине Грумантская-1 на арх. Шпицберген фиксируются пологозалегающие доломиты с пластами ангидритов нижней перми (Грамберг и др., 1985). В скважине Раддедален-1 нижний отдел пермских отложений представлен ангидритами в нижней части, которые вверх по разрезу сменяются доломитовыми известняками с органогенной структурой (Гаврилов и др., 2010).

На архипелаге Земля Франца Иосифа каменно-угольные отложения вскрыты в скважине Нагурская-1 и представлены нижнекаменноугольными угленосными толщами и верхнекаменноугольными органогенными известняками. Пермские отложения в разрезе отсустствуют.

В западной части Баренцева моря разрез каменноугольных отложений вскрыт скважинами на поднятия Лоппа, а также частично в пределах восточной и юго-восточной частей платформы Финнмарк. Разрез представлен красно-буроватыми конгломератами, грубозернистыми песчаниками, в меньшей степени алевролитами позднесерпуховско-раннебашкирского возраста. Выше согласно залегают верхнебашкирско-гжельские отложения, сложенные прибрежно-морскими песчаниками, морскими алевролитами и прибрежно-морскими карбонатными породами. Выше залегает нерасчлененная толща мелководно-морских карбонатных отложений и ангидритов, которые широко развиты на поднятии Бьярмерлэнд и моноклинали Финнмарк. Нижнепермские отложения сакмарско-артинского возраста залегают согласно на нижележащей верхнекаменноугольно-нижнепермской нерасчлененной толще и представлены известняками массивными толстослоистыми от светло-серых до розовато- и коричневато-серых.

Близкий по составу каменноугольный разрез фиксируется и в пределах акваториального продолжения Тимано-Печорского бассейна. В Южно-Сенгейской скважине отмечается несогласный контакт ассельско-сакмарского карбонатного разреза с нижележащими верхнекаменноугольными толщами. Выше в известняках артинского возраста появляются песчанистые разности и аргиллиты, а кунгурские, уфимские и казанские отложения уже полностью представлены аргиллитами с прослоями песчаников (Гаврилов и др., 2010). По описаниям пермских отложений других скважин Тимано-Печорского бассейна можно сделать вывод, что смена карбонатного осадконакопления на терригенное в регионе произошла в артинское время ранней перми.

На архипелаге Новая Земля нижнекаменноугольные отложения представлены карбонатными брекчиями, органогенно-обломочными и онколитовыми известняками с прослоями темно-серых аргиллитов и алевролитов, реже кварцевых песчаников и силицитов. Породы содержат обломки фораминифер и кораллов. Среднекаменноугольные отложения представлены серыми доломитизированными известняками с тонкими прослоями алевритистого материала и большим количеством остатков фауны: мшанок, криноидей и фораминифер. Выше залегает нерасчлененная толща среднекаменноугольно-раннепермского возраста, сложенная преимущественно аргиллитами и песчаниками с редкими прослоями алевролитов и органогенно-обломочных и водорослевых известняков. На ней несогласно залегают нижнепермские песчанистые известняки, алевролиты и аргиллиты (Васильев и др., 2013).

Разрез Северо-Карского платформенного массива охарактеризован по обнажениям архипелага Северная Земля, где отложения каменноугольно-пермской системы представлены угленосными песчано-алевро-глинистыми континентальными породами (Агеев, Марковский, 1981). На Таймыре существовали прибрежно-морские и мелководно-морские условия, где в среднем отделе каменноугольной системы преобладают глинистые известняки с прослоями алевролитов, которые вверх по разрезу сменяются толщей известковистых аргиллитов, алевролитов и полимиктовых песчаников. Вышезалегающая нерасчлененная среднекаменноугольно-нижнепермская толща сложена полевошпатово-кварцевыми сидеритизированными серыми, буровато-серыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками, ритмично переслаивающимися между собой (Падерин и др., 2013).

В целом, можно предположить, что в каменноугольно-раннепермское время на большей части Баренцево-Карского региона господствовали мелководно-морские и прибрежные лагунные обстановки осадконакопления. Практически повсеместно отмечается общее обмеление морского бассейна и широкое развитие лагунных фаций на западе. В восточной части Баренцева моря, в Приновоземельской зоне, в Тимано-Печорском бассейне, а, возможно, и по обрамлению Южно-Карской впадины создаются благоприятные условия для роста биогермных построек. Основной снос осадочного материала происходит с севера, а также со стороны Восточно-Европейской и Сибирской платформ. Небольшая область относительно глубоководного бассейна в каменноугольно-раннепермское время могла сохраняться лишь в центральных частях прогибов в районе Южно-Карской впадины и Западно-Сибирского бассейна.

В средне-позднепермское время в связи с образованием уральской складчатости, на востоке и в центральной части Баренцевоморского региона происходит смена обстановок. Область морского карбонатного осадконакопления смещается на запад. Относительно глубоководный морской бассейн периодически выходит за пределы Западно-Баренцевоморских глубоких прогибов, затапливая практически всю западную часть Баренцево-Карского региона.

На архипелаге Шпицберген в скважине Раддедален-1 средний и верхний отделы пермской системы представлены терригенной толщей неравномерного переслаивания алевролитов, песчаников и аргиллитов иногда с кремнистыми прослоями. На о. Медвежий отложения средней-верхней перми залегают с угловым несогласием на нижнепермских образованиях и представлены карбонатными отложениями (Красильщиков, 1974). Во впадинах норвежского сектора Баренцева моря нижнепермский карбонатный разрез сменяется преимущественно кремнистыми породами кунгурско-верхнепермского возраста.

В восточной части Баренцево-Карского шельфа на архипелаге Новая Земля и в скважине Адмиралтейская-1 вверх по разрезу фиксируется постепенное повышение песчаной составляющей с углистыми включениями, что свидетельствует об общем обмелении морского бассейна в этой зоне. На островах архипелага Северная Земля пермские отложения представлены нерасчлененной терригенной углисто песчано-алевритовой толщей (рис. 11).

Рис. 11. Модель истории развития позднепалеозойских осадочных бассейнов Баренцево-Карского шельфа. С1 – в раннекаменноугольное время, С2-3 – в средне-позднекаменноугольное время, P1 – в раннепермское время, P3 – в позднепермское время. Цифрами показаны палеогеографические зоны: 1 – возвышенная континентальная равнина, 2 – ледниковые области, 3 – низменная континентальная равнина, 4 – прибрежно-морские (переходные) области, 5 – дельтовые равнины, 6 – лагуны, 7 – мелководно-морской шельф, 8 – относительно глубоководный шельф, 9 – зоны развития органогенных построек

Мезозойский этап

Мезозойский этап развития Баренцево-Карского региона охарактеризован уже по большему количеству фактического материала, включая не только высокоразрешающую сейсморазведку, но и данные бурения скважин, как в Баренцевом, так и в Карском морях. Опубликованы работы, иллюстрирующие детальное строение и условия осадконакопления всего региона и его отдельных зон (Малышев, 2000; Ступакова, 2001; Басов и др., 2009; Суслова, 2014, 2021; Норина, 2014 и др., Eide et al., Мордасова, 2018, 2024; Малышева и др., 2024). Для возможности сравнивать историю развития Баренцево-Карского региона в течение палеозойского и мезозойского этапов тектонического развития все построения были приведены к единому формату. Сравнение палеогеографических схем разных периодов времени показывает унаследованность трендов изменения обстановок осадконакопления в пределах тектонических блоков (рис. 12, 13). Несмотря на многочисленные структурные перестройки, некоторые признаки строения мезозойских комплексов указывают на первичную природу крупных тектонических блоков, заложившихся на начальных стадиях развития региона. Так, например, наличие остатков верхнеюрских относительно глубоководных отложений только в центральной части Новой Земли (Крымгольц, 1972; Суслова, 2013) свидетельствует о субширотных структурах вкрест простирания Новоземельской складчатости. Неравномерное распределение мощности мезозойского комплекса отложений в зонах глубоких и длительно развивающихся прогибов и на относительно приподнятых по фундаменту платформенных массивов косвенно свидетельствует о разной их тектонической природе.

Рис. 12. Модель истории развития триасовых осадочных бассейнов Баренцево-Карского шельфа. T1ind – индское время, T1ol – оленекское время, T2 – среднетриасовое время, T3 – позднетриасовое время. Цифрами показаны палеогеографические зоны: 1 – возвышенная континентальная равнина, 2 – ледниковые области, 3 – низменная континентальная равнина, 4 – прибрежно-морские (переходные) области, 5 – дельтовые равнины, 6 – лагуны, 7 – мелководно-морской шельф, 8 – относительно глубоководный шельф, 9 – зоны развития органогенных построек.

Рис. 13. Модель истории развития юрско-меловых осадочных бассейнов Баренцево-Карского шельфа. J1 – раннеюское время, J2 – среднеюрское время, J3 – позднеюрское время, K1v K1br-al –берриас-альбское время, K2 – позднемеловое время. Цифрами показаны палеогеографические зоны: 1 – возвышенная континентальная равнина, 2 – ледниковые области, 3 – низменная континентальная равнина, 4 – прибрежно-морские (переходные) области, 5 – дельтовые равнины, 6 – лагуны, 7 – мелководно-морской шельф, 8 – относительно глубоководный шельф, 9 – зоны развития органогенных построек.

Отличительными чертами мезозойского развития Баренцево-Карского региона является раннетриасовый этап его активного погружения, как в пределах отдельных впадин, так и всего региона в целом на запад. В этот период происходит лавинное заполнение впадин осадками и проявление базальтового магматизма. Продолжается рост герцинских поднятий Новой Земли, которые разделили единый Баренцево-Карский бассейн на Баренцевоморский и Карский сегменты. В течение позднетриасового и в начале раннеюрского периодов почти вся площадь Баренцево-Карского региона, за исключением Южно-Карской впадины, была поднята, представляла собой возвышенную континентальную равнину и подвергалась эрозии.

В конце ранне-среднеюрской эпохи море вновь наступает на Баренцево-Карский регион с запада, затопляя в первую очередь области унаследованных прогибов, сформированных еще в раннепалеозойское время. По мере повышения уровня моря морское осадконакопление распространяется на большую часть Баренцево-Карского региона. Относительно приподнятыми остаются лишь складчатая зона Пай-Хоя, северная и южная оконечности Новой Земли и Северо-Карская область. В меловой период продолжается унаследованное заполнение впадин, обмеление морского бассейна, которое сопровождается проявлением вулканической деятельности на Шпицбергене, в районе Земли Франца Иосифа, на островах вдоль побережья Таймыра.

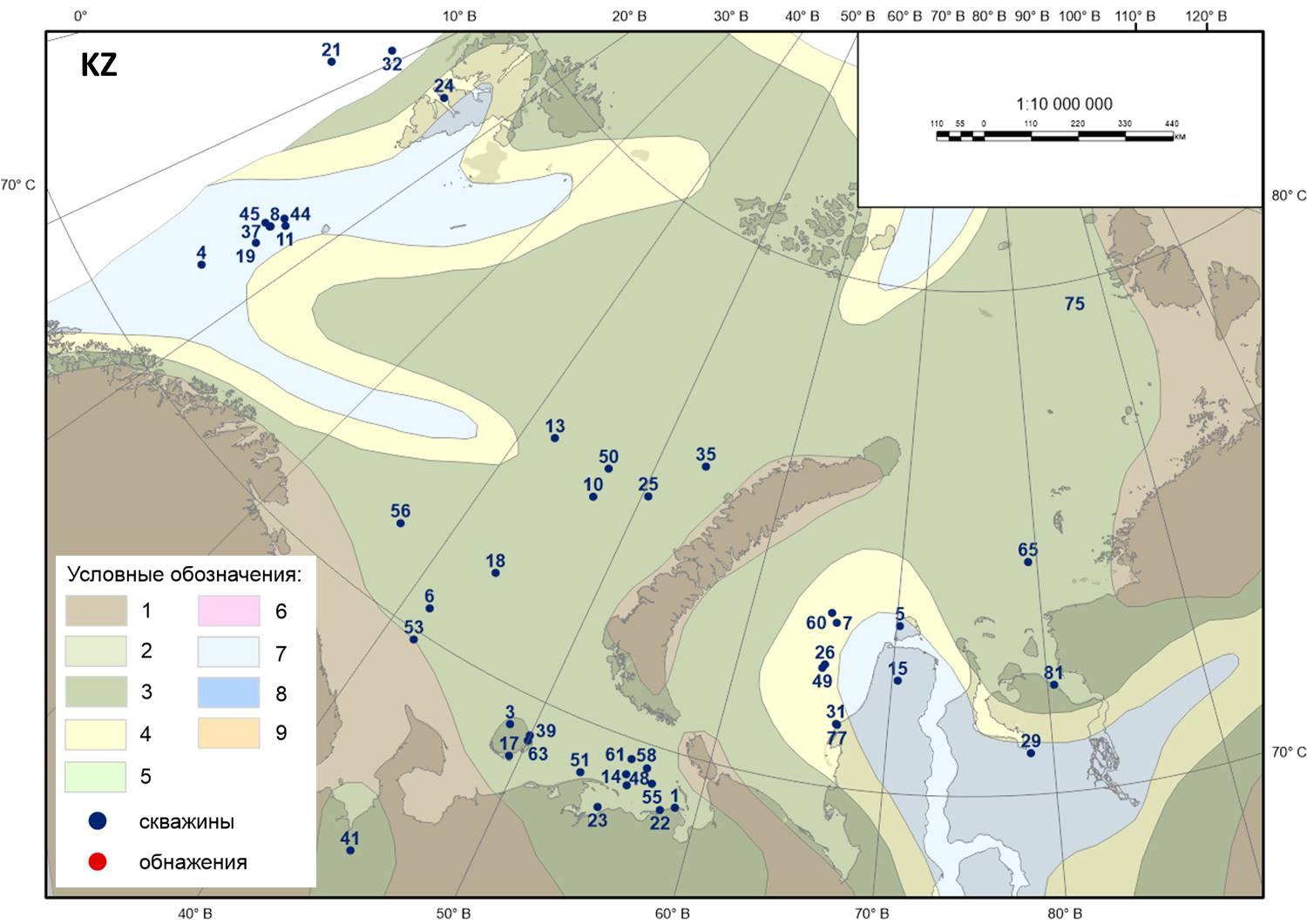

Кайнозойский этап развития рассматриваемого региона характеризуется всеобщим доплиоценовым подъемом (рис. 14) территории и ледниковой эрозией (Henriksen et al., 2011).

Рис. 14. Модель истории развития Баренцево-Карского шельфа в кайнозойское время. Цифрами показаны палеогеографические зоны: 1 – возвышенная континентальная равнина, 2 – ледниковые области, 3 – низменная континентальная равнина, 4 – прибрежно-морские (переходные) области, 5 – дельтовые равнины, 6 – лагуны, 7 – мелководно-морской шельф, 8 – относительно глубоководный шельф, 9 – зоны развития органогенных построек.

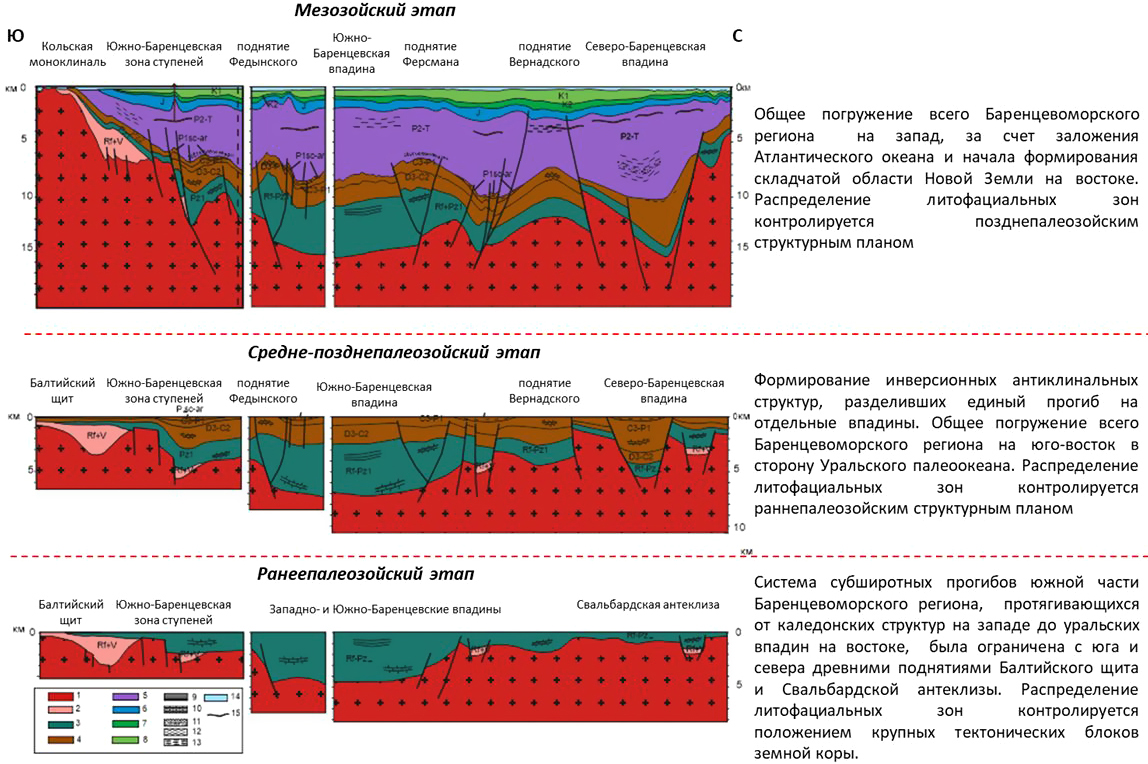

5. Методика прогноза элементов углеводородных систем и оценка перспектив нефтегазоносности

На каждом этапе развития палеобассейна формируются элементы углеводородной системы, нефтегазоматеринские толщи, коллектора, флюидоупоры и потенциальные ловушки для нефти и газа. Выделение элементов углеводородных систем для палеозойских комплексов Баренцево-Карского региона возможно только по косвенным данным, большинство которых базируется на моделях обстановок осадконакопления. Для палеозойских отложений имеются единичные замеры органического углерода из пород обнажений или редких скважин на островах. Для мезозойских комплексов отложений выполнен относительно полный комплекс геохимических исследований по большинству пробуренных скважин, характеризующих как органическое вещество, так и сформированные углеводороды.

Используя данные палеогеографической реконструкции для каждого стратиграфического уровня, в региональном масштабе выбираются зоны схожих палеогеографических обстановок и, как следствие, схожих условий для накопления и сохранности органического вещества (ОВ) того или иного генетического типа и его концентраций. При характеристике слабоизученных зон с полным отсутствием параметров ОВ характеристики задаются по аналогии с более изученными регионами со схожими условиями осадконакопления. Эти данные экстраполируются на всю область распространения палеогеографической зоны.

Схемы распространения коллекторов и флюидоупоров основываются на результатах современного представления о фильтрационно-емкостных свойствах пород по отдельным скважинам и результатах литолого-фациальных реконструкций по площади. В качестве основных и ключевых параметров для выделения и определения свойств полигонов распространения коллекторов и флюидоупоров могут рассматриваться литологический состав, фильтрационно-емкостные свойства и эффективные мощности, которые экстраполировались на литофациальную зону со схожими условиями осадконакопления.

Потенциальные ловушки нефти и газа в основном рассматриваются в мезозойских комплексах отложений, которые могут быть хорошо изучены сейсморазведкой и бурением. Однако оценка насыщенности пород-коллекторов мезозойских комплексов отложений зависит не только от объема поступающих углеводородов из близлежащей нефтегазоматеринской толщи, но и от углеводородов, поступающих из более глубоких горизонтов, где они были сгенерированы на более ранних стадиях развития и сформировали залежи в древних палеобассейнах. Последующие переформирования структурного плана могли изменить облик древних зон нефтегазонакопления, но не уничтожить все скопления углеводородов, часть из которых сохранилась и может пополнять залежи нефти и газа, формирующиеся до сих пор из разных источников. Результаты такой этапности формирования углеводородов фиксируются по керну продуктивных интервалов Штокмановского месторождения в виде остаточной битуминозности и наличии палео водонефтяных контактов (Суслова, 2021).

Заключение

- Применение методического подхода, в основе которого лежит выделение крупных тектонических блоков Баренцево-Карского шельфа, отличающихся по направленности и скорости тектонических движений, позволили создать единую палеогеографическую модель развития региона на протяжении всего фанерозоя. Выделение относительно приподнятых в течение длительного геологического времени платформенных массивов и обрамляющих их глубоких прогибов позволило предположить различное распределение полноты стратиграфического разреза, суммарной толщины отложений и их литологического состава в пределах всего Баренцево-Карского шельфа.

- Палеогеографическая модель Баренцево-Карского региона отражает последовательную смену обстановок осадконакопления как в течение всего времени развития региона, так и на площади исследования в пределах одновозрастных комплексов. Реконструкции выполнены поэтапно от древних комплексов к молодым и увязаны между собой. Степень достоверности карт уменьшается по мере перехода от более молодых к более древним комплексам, в соответствии с изменением степени их изученности сейсморазведкой и бурением. В результате впервые показана единая концепция последовательной смены палеогеографических зон для Баренцево-Карского региона на протяжении всего палеозоя и мезозоя.

- Контуры палеогеографических зон для палеозойских комплексов отложений определяются положением крупных тектонических блоков с учетом данных по выходам пород на дневную поверхность и редкой сетке глубоких скважин. В основе палеогеографических карт для мезозойских комплексов отложений, доступных для изучения геофизическими методами исследования и бурением, лежат результаты сейсмо-геологического и сейсмо-фациального анализа, выполненного ранее по данным скважин и сейсмических работ.

- Палеогеографические реконструкции позволяют также восстановить хронологию процессов образования структурных элементов, характер изменения их конфигурации и смещения осей прогибания и/или воздымания во времени. Для каждой выделенной палеогеографической зоны прослеживается смена обстановок осадконакопления по скважинам или выходам пород на поверхность, которая показывает направленность процесса осадконакопления в каждом тектоническом блоке Баренцево-Карского региона. В результате, представленные модели позволяют оценить взаимоотношение крупных тектонических структур, восстановить историю их развития, которая служит основой для бассейнового анализа с выходом на оценку перспектив нефтегазоносности региона.

Благодарности/Финансирование

Авторы выражают благодарность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Работа выполнена на кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых в рамках госбюджетной темы «Изучение углеводородных ресурсов морских акваторий и Арктического региона Российской Федерации», номер ЦИТИС АААА-А16-116033010095-1.

Список литературы

1. Агеев К.С., Марковский В.А., Хапилин А.Ф. (1981). Пермские отложения на Северной Земле. Геология и геофизика, 3, c. 140–144.

2. Басов В.А., Василенко Л.В., Вискунова К.Г., Кораго Е.А., Корчинская М. В., Куприянова Н. В., Повышева Л. Г., Преображенская Э. Н., Пчелина Т. М., Столбов Н. М., Суворова Е. Б., Супруненко О. И., Суслова В. В., Устинов Н. В., Устрицкий В.И., Фефилова Л. А. (2009). Эволюция обстановок осадконакопления Баренцево-Северо-Карского палеобассейна в фанерозое. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 4, с. 1–3.

3. Бургуто А.Г., Журавлёв В.А., Заварзина Г.А., Зинченко А.Г. и др. (2016). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист S-(36),37 – Баренцево море (зап., центр. части). Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 144 с.

4. Васильев В.В., Вискунова К.Г., Кийко О.А., Козлов С.А. (2013). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист T-41–44 – Мыс Желания. Объяснительная записка. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 200 с.

5. Гаврилов В.П., Гибшман Н.Б., Карнаухов С.М., Холодилов В.А., Цемкало М.Л., Шамалов Ю.В. (2010). Биостратиграфия и литофации нефтегазоносных отложений Баренцево-Карского региона. М.: Недра, 255 с.

6. Глебовский В.Ю., Каминский В.Д., Минаков А.Н., Меркурьев С.А., Чилдерс В.А., Брозина Д.М. (2006). История формирования Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана по результатам геоисторического анализа аномального магнитного поля. Геотектоника, 4, с. 21–42.

7. Грамберг И. С., Школа И. В., Бро Е. Г., Шеходанов В. А., Армишев А. М. (1985). Параметрические скважины на островах Баренцева и Карского морей. Советская геология, 1, с. 95–98.

8. Дымов В.А., Качурина Н.В., Макарьев А.А., Макарьева Е.М. и др. (2011). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист U-41–44 – Земля Франца-Иосифа (восточные острова). Объяснительная записка. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 220 с.

9. Егиазаров Б.Х. (1965). Геологическое строение архипелага Северная Земля. Ленинград, 137 с.

10. Красильщиков А.А., Лившиц Ю.Я. (1974). Тектоника острова Медвежий. Геотектоника, 4, с. 39–51.

11. Малышев Н.А. (2000). Тектоника, эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов Европейского Севера России. Дисс. доктора геол.-мин. наук.

12. Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Скарятин М.В., Балагуров М.Д., Илюшин Д.В., Колюбакин А.А., Губарева О.А., Гатовский Ю.А., Лакеев В.Г., Лукаша Р.В., Ступакова А.В., Суслова А.А., Обметко В.В., Комиссаров Д.К. (2023). Стратиграфическое бурение на севере Карского моря: первый опыт реализации проекта и предварительные результаты. Геология и геофизика, 64(3), с. 46–65. https://doi.org/10.15372/GiG2022131

13. Малышева Е.О., Доронина М.С., Клещина Л.Н., Никитина В.А., Попов А.С., Васильева Н. (2024). Граница пермской и триасовой систем в разрезе осадочного чехла Баренцева моря. Геология и геофизика, 65(9), с. 1275–1288. DOI: 10.15372/GiG2024107

14. Мордасова А.В. (2018). Условия формирования и перспективы нефтегазоносности верхнеюрско-нижнемеловых отложений Баренцевоморского шельфа. Дисс. канд. геол.-мин. наук.

15. Норина Д.А. (2014). Строение и нефтегазоматеринский потенциал пермско-триасовых терригенных отложений Баренцевоморского шельфа. Дисс. канд. геол.-мин. наук.

16. Падерин П.Г., Шнейдер Г.В., Гор Ю.Г. (2013). Объяснительная записка. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000 Серия Таймырская Листы S-46-XVII, XVIII; S-47-XIII, XIV; S-46-XXI, XXII; S-46-XXIII, XXIV; S-47-XIX, XX. Под ред. Малич Н.С. Москва: ВСЕГЕИ, 23 с.

17. Поселов В.А., Буценко В.В., Жолондз С.М., Киреев А.А. (2019). Структуры растяжения в комплексе Центрально-Арктических подводных поднятий. Геология и геофизика, 60(1), с. 3–17. DOI: 10.15372/GiG2019001

18. Соболевская Р.Ф., Нехорошева Л.В. (2016). Региональная стратиграфическая схема ордовикских отложений Таймыра. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, (28), с. 58–82. DOI: 10.20403/2078-0575-2016-5s-58-82

19. Ступакова А.В. (2001). Развитие бассейнов Баренцевоморского шельфа и их нефтегазоносность. Дисс. доктора геол.-мин. наук.

20. Ступакова А.В., Бакуев О.В., Завьялова А.П., Суслова А.А., Никишин В.А., Коробова Н.И., Волянская В.В., Чупахина В.В., Желанова О.В., Сауткин Р.С., Гилаев Р.М., Агаян А.С., Колесникова Т.О., Большакова М.А., Курдина Н.С., Краснова Е.А. (2024). Палеобассейны. История развития осадочных бассейнов и их нефтегазоносность. М.: Недра. 220 с.

21. Ступакова А.В., Коробова Н.И., Мордасова А.В., Сауткин Р.С., Сивкова Е.Д., Большакова М.А., Воронин М.Е., Суслова А.А., Карпушин М.Ю., Кожанов Д.Д., Махнутина М.Л., Курдина Н.С., Богатырева И.Я., Чупахина В.В. (2023). Обстановки осадконакопления как основа генетической типизации базовых критериев нефтегазоносности. Георесурсы, 25(2), с. 75–88. DOI: 10.18599/grs.2023.2.6

22. Ступакова А.В., Пашали А.А., Волянская В.В., Суслова А.А., Завьялова А.П. (2019). Палеобассейны – новая концепция моделирования истории геологического развития и нефтегазоносности регионов. Георесурсы, 21(2), с. 4–12. https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.4-12

23. Ступакова А.В., Поляков А.А., Малышев Н.А., Сауткин Р.С., Вержбицкий В.Е., Комиссаров Д.К., Волянская В.В., Осипов С.В., Большакова М.А., Суслова А.А., Калмыков А.Г., Ситар К.А., Воронин М.Е., Карпушин М.Ю., Мордасова А.В., Коробова Н.И. (2023). Критерии нефтегазоносности осадочного бассейна. Георесурсы, 25(2), c. 5–21. DOI: 10.18599/grs.2023.2.1

24. Ступакова А.В., Суслова А.А., Большакова М.А., Сауткин Р.С., Санникова И.А. (2017). Бассейновый анализ для поиска крупных и уникальных месторождений в Арктике. Георесурсы, 1, c. 19–35. http://doi.org/10.18599/grs.19.4

25. Суслова А.А. (2013). Условия формирования природных резервуаров юрского нефтегазоносного комплекса Баренцевоморского шельфа. Дисс. канд. геол.-мин. наук.

26. Суслова А.А. (2014). Сейсмостратиграфический анализ и перспективы нефтегазоносности юрских отложений Баренцевоморского шельфа. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 9(2), с. 1–19.

27. Суслова А.А. (2021). Нефтегазоносный потенциал юрских отложений Баренцевоморского бассейна. Москва: Недра, 197 с.

28. Суслова А.А., Мордасова А.В., Ступакова А.В., Гилаев Р.М., Гатовский Ю.А., Коробова Н.И., Гумеров А.Р., Сахабов Т.Р., Колесникова Т.О. (2023). Строение северного сектора Баренцево-Карского региона для прогноза его нефтегазоносности. Георесурсы, 25(2), с. 47–63. DOI: 10.18599/grs.2023.2.4

29. Суслова А.А., Ступакова А.В., Большакова М.А., Мордасова А.В., Сауткин Р.С., Краснова Е.А., Осипов К.О., Колесникова Т.О., Ковалевская С.О., Гильмуллина А.А., Eide C.H., Klaussen T.G. (2021). Характеристики нефтегазоматеринских толщ Баренцево-Карского региона – основа бассейнового анализа и прогноза ресурсов. Деловой журнал Neftegaz. RU, 2, с. 65–71.

30. Шипилов Э.В., Тарасов Г.А. (1998). Региональная геология нефтегазоносных осадочных бассейнов Западно-Арктического шельфа России. Апатиты: Издательство Кольского научного центра РАН, 306 с.

31. Backman J., Moran K., McInroy D. et al. (2005). IODP Expedition 302, Arctic Coring Expedition (ACEX): A first look at the Cenozoic paleoceanography of the central Arctic Ocean. Scientific Drilling, 1, pp. 2–13. DOI: 10.2204/iodp.sd.1.02.2005

32. Brozena J.M., Childers V.A., Lawver L.A., Gahagan L.M., Forsberg R., Faleide J.I. & Eldholm O. (2003). New aerogeophysical study of the Eurasia Basin and Lomonosov Ridge: Implications for basin development. Geology, 31(9), pp. 825–828. https://doi.org/10.1130/G19528.1

33. Dibner V.D. (1998). Geology of Franz Josef Land. Oslo: Norsk Polarinstitutt, 190 p.

34. Eide C.H., Klausen T.G., Katkov D., Suslova A.A. & Helland-Hansen W. (2018). Linking an early Triassic delta to antecedent topography: sourceto-sink study of the southwestern Barents Sea margin. GSA Bulletin, 130, pp. 263–283. DOI: 10.1130/B31639.1

35. Grantz A., Pease V.L., Willard D.A., Phillips R.L. & Clark D.L. (2001). Bedrock cores from 89° north: Implications for the geologic framework and Neogene paleoceanography of Lomonosov Ridge and a tie to the Barents Shelf. GSA Bulletin, 113(10), pp. 1272–1281. https://doi.org/10.1130/0016-7606(2001)113%3C1272:BCFNIF%3E2.0.CO;2

36. Harland W.B. (1997). The Geology of Svalbard. London: Geological Society. Memoir No. 17, 521 p. https://doi.org/10.1144/GSL.MEM.1997.017.01.01

37. Henriksen E., Ryseth A.E., Larssen G.B., Heide T., Rønning K., Sollid K. & Stoupakova A.V. (2011). Tectonostratigraphy of the Greater Barents Sea: Implications for petroleum systems. In Memoirs (Vol. 35, Ch. 10, pp. 163–195). London: Geological Society. DOI: 10.1144/M35.10

38. Jokat W., Ickrath M. & O’Connor J. (2013). Seismic transect across the Lomonosov and Mendeleev Ridges: Constraints on the geological evolution of the Amerasia Basin, Arctic Ocean. Geophysical Research Letters, 40(19), pp. 5047–5051. DOI: 10.1002/grl.50975

39. Jokat W., Uenzelmann-Neben G., Kristoffersen Y. & Rasmussen T. (1992). ARCTIC’91: Lomonosov Ridge – a double-sided continental margin. Geology, 20, pp. 887–890. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1992)020%3C0887:LRADSC%3E2.3.CO;2

40. Langinen A.E., Lebedeva-Ivanova N.N., Gee D.G. & Zamansky Y.Y. (2009). Correlations between the Lomonosov Ridge, Marvin Spur and adjacent basins of the Arctic Ocean based on seismic data. Tectonophysics, 472(1), pp. 309–322. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2008.05.029

41. Milstein V.E., Golovanov N.P. (1979). Upper Precambrian microphytolites and stromatolites from Svalbard. Norsk Polarinstitutt Skrifter, 167, pp. 219–224.

42. Mordasova A.V., Stoupakova A.V., Suslova A.A., Escalona A.V., Marín D. & Gilmullina A. (2024). Sequence stratigraphy and palaeogeography of the upper Jurassic and lower Cretaceous in the eastern Barents Sea. Basin Research, 36(2), p. 7. https://doi.org/10.1111/bre.12862

43. Smelror M., Petrov O.V., Larssen G.B. & Werner S.C. (2009). Geological history of the Barents Sea: atlas. Trondheim: Geological Survey of Norway, 135 p.

44. Taylor P.T., Kovacs L.C., Vogt P.R. & Johnson G.L. (1981). Detailed aeromagnetic investigation of the Arctic Basin. Journal of Geophysical Research, 86(B7), pp. 6323–6333. https://doi.org/10.1029/JB086iB07p06323

Об авторах

А. А. СусловаРоссия

Анна Анатольевна Суслова – кандидат геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Мордасова

Россия

Алина Владимировна Мордасова – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. М. Гилаев

Россия

Ринар Мавлетович Гилаев – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Е. А. Краснова

Россия

Елизавета Андреевна Краснова – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых; старший научный сотрудник, Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН Россия

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. И. Коробова

Россия

Наталия Ивановна Коробова – ассистент кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, геологический факультет

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. С. Шевчук

Россия

Надежда Сергеевна Шевчук – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Ступакова

Россия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. С. Агаян

Россия

Анастасия Сергеевна Агаян – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

М. А. Большакова

Россия

Мария Александровна Большакова – кандидат геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Т. О. Колесникова

Россия

Татьяна Олеговна Колесникова – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Суслова А.А., Мордасова А.В., Гилаев Р.М., Краснова Е.А., Сауткин Р.С., Коробова Н.И., Шевчук Н.С., Ступакова А.В., Агаян А.С., Большакова М.А., Колесникова Т.О. История развития Баренцево-Карского региона в фанерозое для оценки перспектив нефтегазоносности. Георесурсы. 2025;27(2):74–92. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.7

For citation:

Suslova A.A., Mordasova A.V., Gilaev R.M., Krasnova E.A., Sautkin R.S., Korobova N.I., Shevchuk N.S., Stoupakova A.V., Agayan A.S., Bolshakova M.A., Kolesnikova T.O. Phanerozoic History of the Barents-Kara Region as the Framework for Petroleum Potential Assessment. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):74–92. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.7

.png)