Перейти к:

Эволюция и условия формирования нефтегазоносности Баренцевоморского и Северо-Карского осадочных бассейнов

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.8

Аннотация

Новые композитные сейсмогеологические профили и опубликованные результаты стратиграфического бурения в северной части Карского шельфа легли в основу актуальной стратиграфической и бассейновой модели Баренцевоморского и северо-Карского осадочных бассейнов. В статье рассматривается история геологического развития этих бассейнов от раннего палеозоя до настоящего времени. На основе выявленных по сейсмическим данным эрозионных несогласий восстановлены мощности эродированных отложений. Полученные данные позволили построить палеопрофили на основные этапы развития региона, которые в дальнейшем были учтены в бассейновой модели.

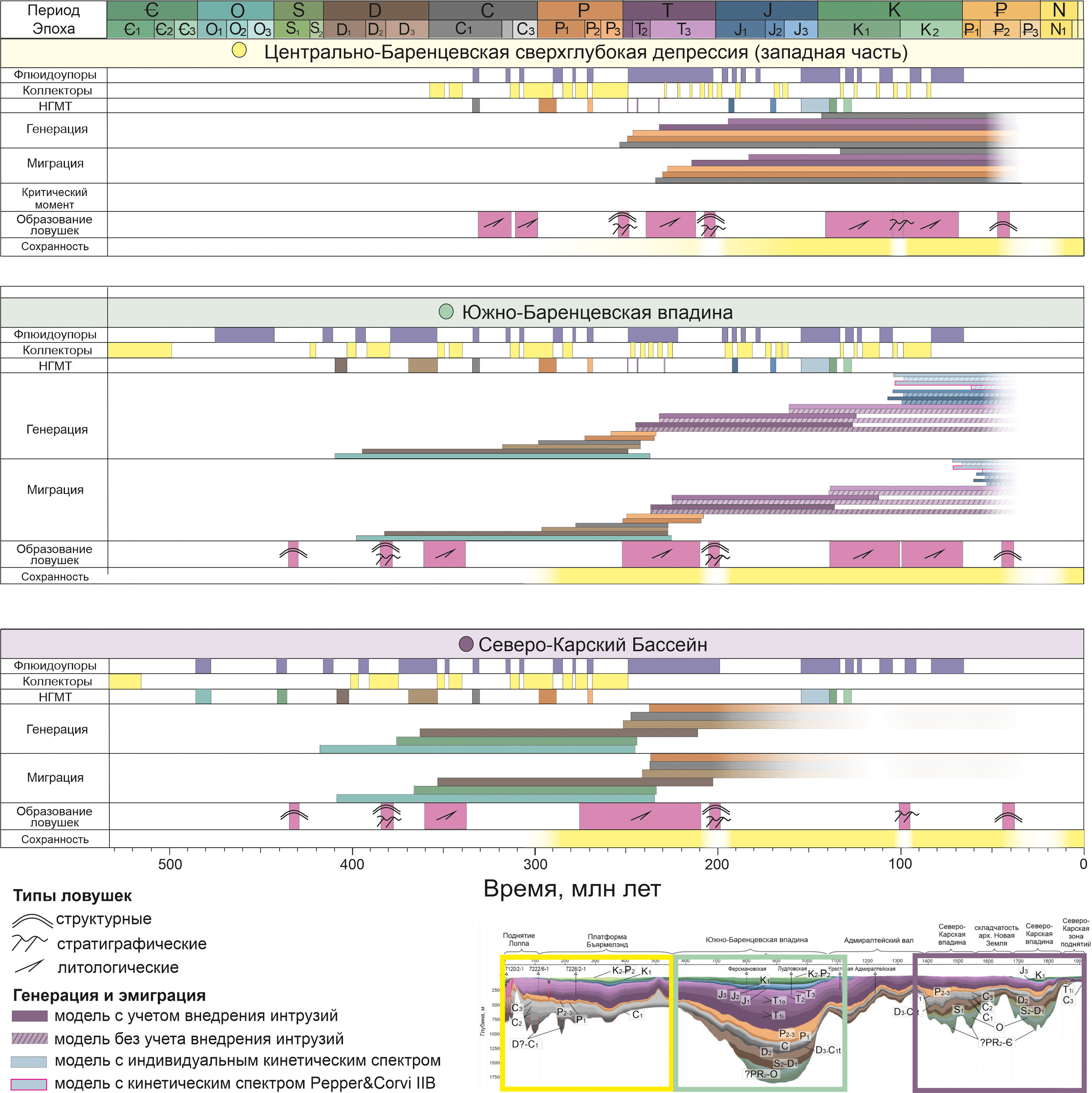

Бассейновое моделирование показало, что временные рамки процессов генерации, миграции и аккумуляции углеводородных флюидов уникальны для каждого тектонического элемента первого порядка. Значительных перетоков нефти и газа между структурными элементами осадочных бассейнов не выявлено.

Нижнепалеозойские нефтегазоматеринские толщи оказали наибольшее влияние на формирование скоплений жидких углеводородов в пределах северо-Карской впадины.

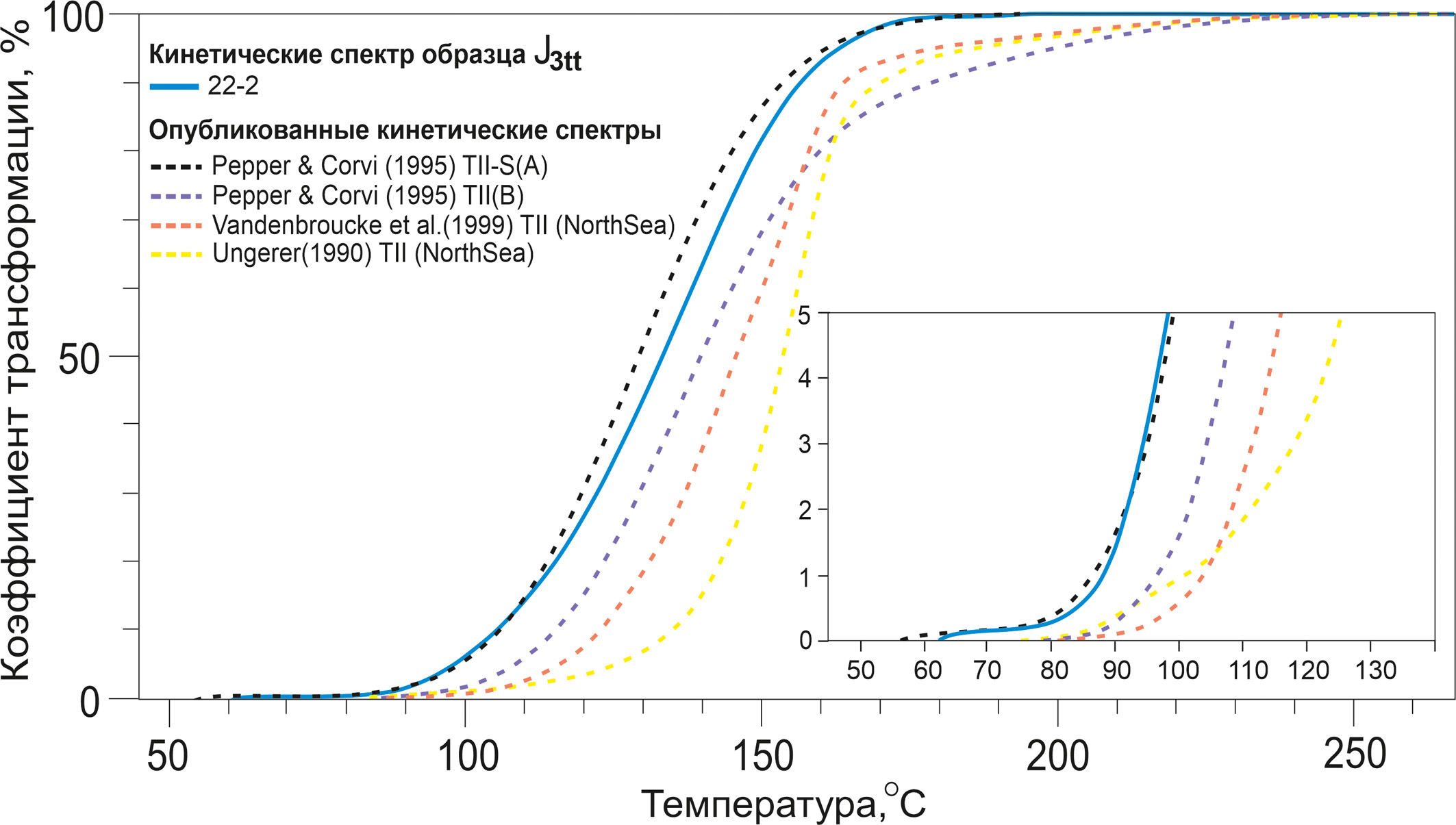

В работе показана необходимость уточнения кинетических спектров деструкции керогена для верхнеюрских пород, поскольку их использование демонстрирует раннее начало генерации нефти по сравнению с результатами, полученными при применении опубликованных кинетических моделей.

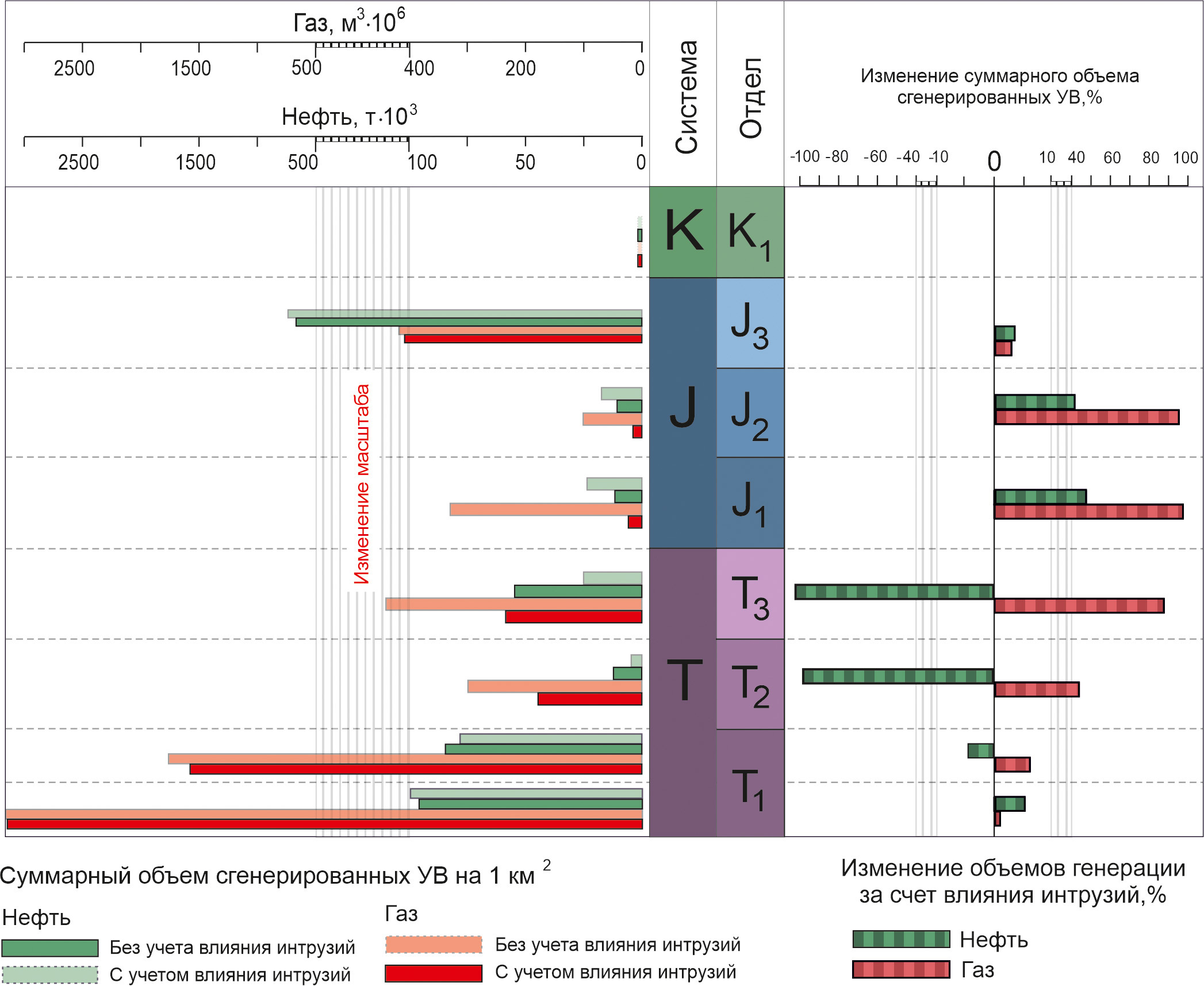

Проведенная работа позволила оценить влияние магматизма в пределах Южно-Баренцевской впадины на генерацию углеводородов мезозойскими нефтегазоматеринскими толщами. Для триасового комплекса воздействие интрузий сказывается негативно за счет быстрого «сжигания» потенциала триасовых нефтегазоматеринских толщ, а также увеличения доли жидких углеводородов, переходящих в газ при вторичном крекинге.

Ключевые слова

Для цитирования:

Колесникова Т.О., Мордасова А.В., Суслова А.А., Ступакова А.В., Большакова М.А., Краснова Е.А., Сауткин Р.С., Гилаев Р.М., Кувинов И.В., Гильмуллина А.А., Осипов К.О. Эволюция и условия формирования нефтегазоносности Баренцевоморского и Северо-Карского осадочных бассейнов. Георесурсы. 2025;27(2):93–117. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.8

For citation:

Kolesnikova T.O., Mordasova A.V., Suslova A.A., Stoupakova A.V., Bolshakova M.A., Krasnova E.A., Sautkin R.S., Gilaev R.M., Kuvinov I.V., Gilmullina A.A., Osipov K.O. Evolution and Formation Conditions of Petroleum Potential of the Barents-North Kara Sea Shelf Based on Basin Modelling. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):93–117. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.8

Введение

Недра Баренцева и Карского морей достаточно хорошо изучены, однако, в силу отсутствия глубокого бурения, при прогнозе нефтегазоносности и поисках месторождений нефти и газа сохраняется высокая степень неопределённости. Шельф Баренцева и северной части Карского морей изучены опорными геотраверсами АР (Верба и др., 2005; Сакулина и др., 2015), сетью сейсмических профилей (Шельфовые осадочные бассейны…, 2020), площадной грави- и магниторазведкой, донным пробоотбором (Никитин и др., 2020). Мезозойско-верхнепалеозойский разрез Баренцева моря охарактеризован глубоким бурением, а на Северо-Карском шельфе в 2020 г. были пробурены малоглубинные стратиграфические скважины (Малышев и др., 2023).

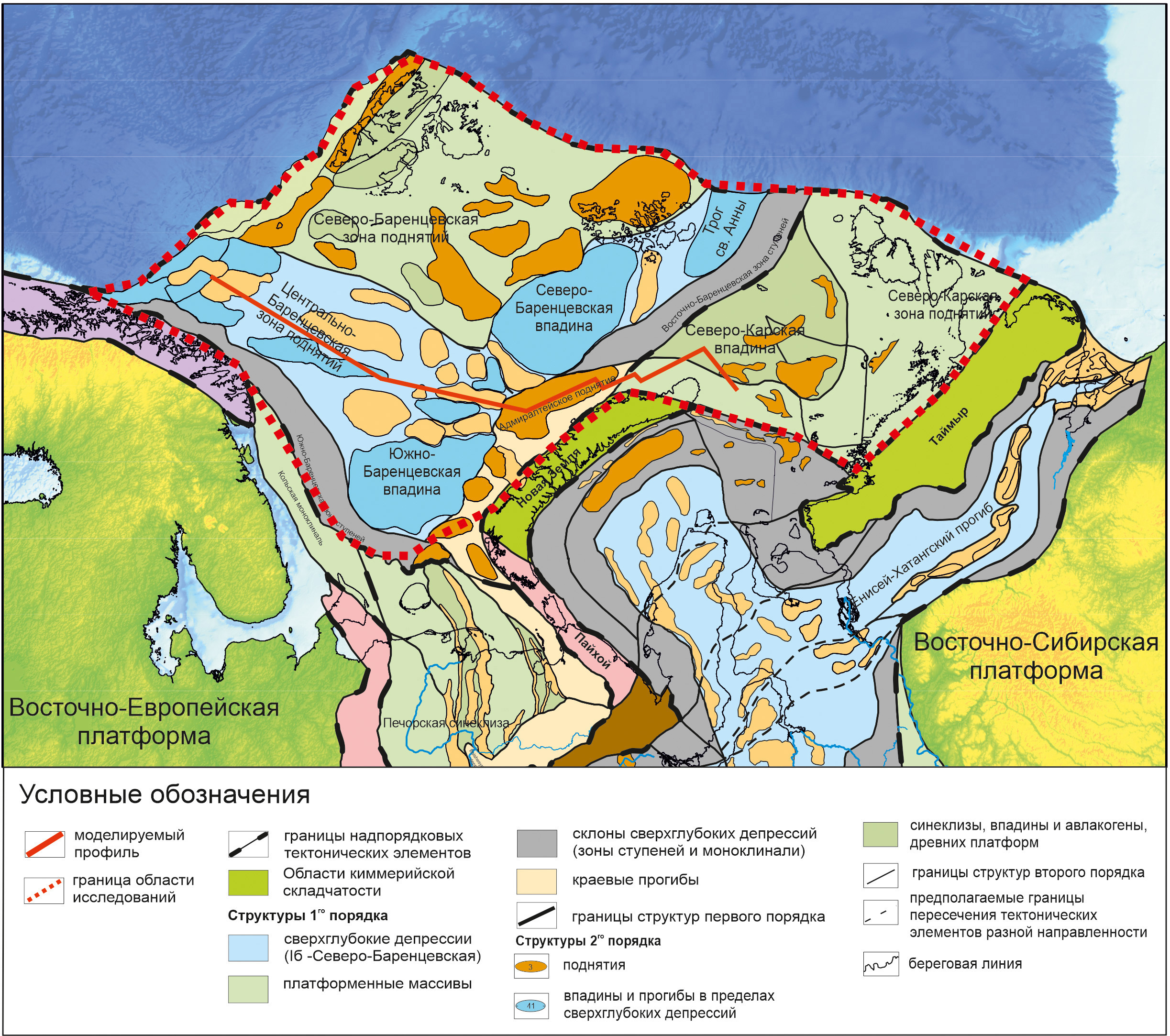

Для оценки перспектив нефтегазоносности был проведен бассейновый анализ и моделирование процессов генерации, миграции и аккумуляции углеводородов (УВ). В основу структурных реконструкций положена карта основных структурно-тектонических зон Баренцево-Карского шельфа и серия сейсмогеологических разрезов (рис. 1). Совместная история развития Баренцевоморского и Северо-Карского бассейнов подтверждается синхронными тектоническими этапами и наличием последовательной смены фаций в пределах осадочных комплексов, что позволяет рассматривать эти регионы как части единого палеобассейна в палеозойское время. Рассмотрена история развития региона, в ходе которой могли формироваться потенциально нефтегазоматеринские толщи (НГМТ), а также оценена роль геологических процессов, которые определили термическую эволюцию региона. Например, кайнозойский аплифт, уничтоживший от первых сотен до 2,5–3 км осадочного чехла, раннемеловое внедрение интрузий и соляная тектоника. Кроме того, мы постарались оценить вклад нижнепалеозойских НГМТ в формирование нефтегазоносности Баренцево-Северокарского региона.

Рис. 1. Структурный план Баренцево-Карского шельфа по (Ступакова, 2011, 2017) и положение опорного композитного профиля

Материалы и методы

Положение современных залежей нефти и газа определяется наличием всех элементов углеводородных систем в разрезе и их эволюцией на протяжении всего времени развития бассейна. В связи с этим необходимо учитывать следующие факторы: мощность отложений, их состав, условия образования, степень погруженности в разные этапы развития, эрозионные процессы, оценку структурных перестроек, влияющих на миграционно-аккумуляционные процессы. Также не стоит исключать из внимания дополнительные факторы прогрева, которые могут влиять на зрелость органического вещества в локальных зонах.

Реконструкция условий формирования нефтегазоносности Баренцево-Северокарского региона проведена по следующим направлениям:

1) выявление структурного плана региона;

2) литолого-стратиграфическое расчленение разреза и выделение несогласий;

3) тектонические реконструкции и описание истории развития региона, оценка мощностей аплифтов;

4) анализ нефтегазоносности и моделирование процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ-флюидов с учетом влияния интрузий и соляных диапиров, а также неопределенности в возрасте и характеристиках органического вещества (ОВ) НГМТ.

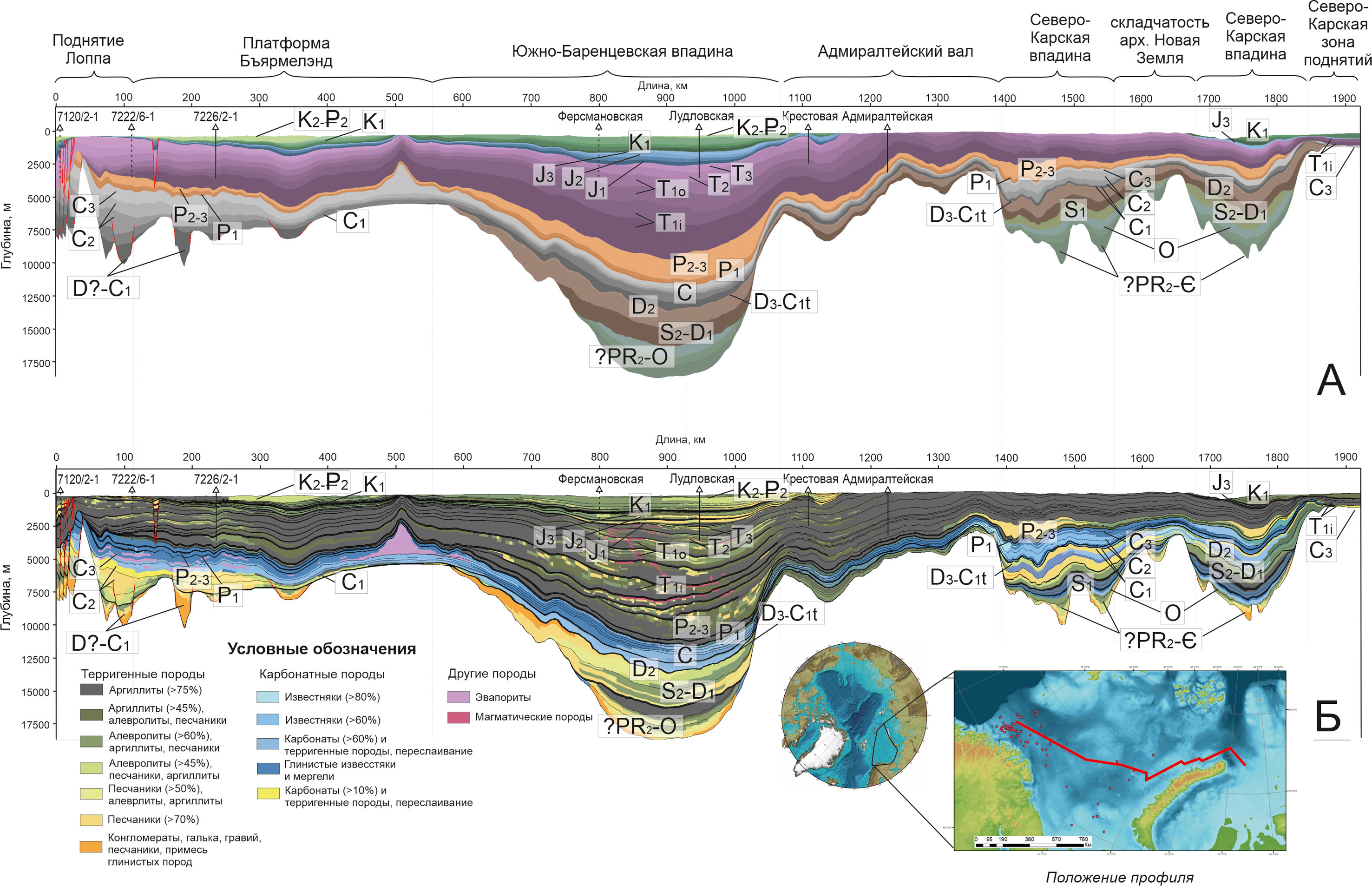

Построение опорного композитного профиля

Для реконструкции истории развития региона составлен опорный композитный профиль через шельф Баренцева моря и северную часть шельфа Карского моря (рис. 1). Восточная часть профиля (российский сектор) собрана из 2D сейсмических съёмок разных лет (2005–2008 гг.), проведённых компаниями АО «МАГЭ», АО «СМНГ», АО «Севморгео». Геологическая модель по западной части профиля (норвежский сектор) взята по результатам работ коллег из университета г. Берген. Композитный профиль был увязан по структурным элементам и проинтерпретирован авторами.

Геологические данные

Литолого-стратиграфическое расчленение и стратиграфическая привязка отражающих горизонтов верхней части разреза проводились по скважинным данным (Киреев, 2009; Устрицкий, 2013; Норвежский нефтяной директорат: http://www.npd.no), для нижней – по геологической карте и с помощью анализа несогласий и особенностей разрезов прилегающих архипелагов: по северной части арх. Новая Земля, арх. Земля Франца-Иосифа, арх. Шпицберген, арх. Северная Земля (рис. 2; Дымов и др., 2011; Васильев и др., 2013; Качурина и др., 2013; Dallman, 2015; Кораго и др., 2022).

Рис. 2. Композитный сейсмогеологический профиль через Баренцевоморский шельф. Положение профиля на рис. 1

Тектонические реконструкции проводились путём анализа ключевых несогласий и построения серии палеопрофилей на основные этапы структурных перестроек. Мощности эродированных отложений рассчитаны геометрически с учётом трендов изменения мощностей отложений в пределах комплексов пород. История развития региона и закономерности изменения фаций по профилю восстановлены с учетом палеотектонических (Henriksen et al., 2011; Matthews et al., 2016; Nikishin et al., 2019; Lasabuda et al., 2021) и палеогеографических построений (Басов и др. 2009; Smelror et al., 2009; Суслова, 2014; Норина, 2014; Grundvåg, Olaussen, 2017; Мордасова и др., 2019). Для палеозойской части разреза палеопостроения сопоставлялись с разрезами арх. Новая Земля (Кораго и др., 2022) и скважинными данными норвежского сектора Баренцева моря (Brunstad, Rønnevik, 2022; Норвежский нефтяной директорат: http://www.npd.no); для мезозойской части разреза – с данными по морским глубоким скважинам (Грамберг и др., 1985; Павлов и др., 1985; Киреев и др., 2009; Устрицкий, Тугарова, 2013; Суслова, 2014; Норина, 2014; Marín et al. 2017; Gilmullina et al., 2021; Mordasova et al., 2024; Норвежский нефтяной директорат: http://www.npd.no).

Для создания тепловой модели региона заданы следующие граничные условия: температура на границе осадка и воды (Wyrgala, 1989), палеобатиметрия и тепловой поток через поверхность фундамента. Тепловой поток предположительно был разный для западной и восточной части Баренцево-Северокарского региона. Для восточной части самые высокие значения теплового потока, порядка 70–80 Вт/м², характерны для первого предполагаемого этапа рифтогенеза в начале позднего протерозоя – раннего палеозоя. Следующее локальное повышение теплового потока предполагается в период растяжения в среднедевонскую эпоху. В западной части Баренцево-Северокарского региона повышение теплового потока, связанное с рифтогенезом, задано на границе позднедевонской и раннекаменноугольной эпох. Увеличение теплового потока учитывается также в периоды тектонической активизации в раннем триасе и раннем мелу (Clark et al., 2014; Ktenas et al., 2023). Предполагается, что тепловой поток постепенно снижался на протяжении всей истории развития Баренцево-Северокарского шельфа.

В модели были учтены внедрение интрузивных тел и соляная тектоника. Внедрение интрузивных тел, распространенных в триасовом комплексе Южно-Баренцевской впадины, задано во временном промежутке от оксфорда для тел в нижней части комплекса, до валанжина–готерива – в верхней (Шипилов, 2018). Образование соляных диапиров происходило в условиях сжатия в начале триасового периода, в конце триасового периода, а также в периоды раннемелового и кайнозойского региональных подъемов территорий (Hassaan et al., 2020).

Результаты лабораторных исследований каменного материала

При задании свойств НГМТ были проанализированы результаты исследований кернового материала (Бро, 1992; Верба, 2007; Кирюхина, 2013; Sobolev, 2014; Норина, 2014; Полякова, 2015; Ступакова и др., 2021; Норвежский нефтяной директорат: http://www.npd.no; Leith et al., 1993; Ohm et al., 2008) и результаты геохимических исследований пород из обнажений центральной и северной частей арх. Новая Земля (Вискунова, 2006; van Koeverden et al., 2010; Васильев и др., 2013; Захридзе и др., 2021). Латеральная изменчивость свойств НГМТ задавалась с учетом истории развития региона и фациальной зональности.

Для всех внесенных в модель НГМТ были выбраны опубликованные кинетические спектры (Pepper, Corvi, 1995), соответствующие типу органического вещества. Поскольку верхнеюрская НГМТ обладает высоким генерационным потенциалом и при этом отличается низкой катагенетической зрелостью, для более точной оценки степени трансформации ОВ и времени начала генерации для неё был лабораторно восстановлен кинетический спектр. Образец для восстановления кинетического спектра был отобран из обнажения реки Айюва (Тимано-Печорский НГБ) из пачки черных аргиллитов паромесской свиты титонского возраста. Отложение паромесской свиты происходило в одной фациальной зоне с верхнеюрской НГМТ Баренцева моря (Ступакова, 2000), что позволяет предположить сходство их генерационных характеристик. Незрелый образец был исследован на приборе HAWK Resource Workstation (Wildcat Technologies, USA) при трех скоростях нагрева: 3, 10 и 30 °С/мин в диапазоне температур 300–650 °С. Полученный однокомпонентный спектр обрабатывался в программе KINETICS2015 (GeoIsoChem Corporation). Спектр был разделен на нефтяные и газовые компоненты в соотношении 85 и 15%, характерном для керогена II типа (Behar et al., 1997).

Результаты бассейнового анализа

1. Структурный план

Изучаемый композитный профиль проходит через структурные элементы первого порядка (Ступакова, 2011): Центрально-Баренцевскую сверхглубокую депрессию (включает структуры второго порядка: поднятие Лоппа и платформу Бъярмелэнд, Южно-Баренцевскую впадину), краевой прогиб Седова (включает структуру первого порядка Адмиралтейский вал) и Северо-Карскую впадину (рис. 1, 2).

2. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза

Самые древние отложения в районе исследования представлены верхнепротерозойскими метаморфическими породами, обнажающимися в северной части арх. Новая Земля и на арх. Земля Франца-Иосифа (рис. 3). На арх. Земля Франца-Иосифа верхнепротерозойские толщи нагурской серии с угловым несогласием и большим перерывом перекрываются каменноугольными карбонатами, в то время как на северной оконечности арх. Новая Земля в Ледяногаванской зоне наблюдается непрерывный разрез от верхнепротерозойских до верхнедевонских отложений без явных несогласий (рис. 3). Скважинами в восточной части Баренцевоморского шельфа вскрыты отложения не древнее раннего карбона (скважина Адмиралтейская-1). В западной части Баренцевоморского шельфа предполагается, что осадочный разрез начинается с позднедевонско-каменноугольных отложений.

Рис. 3. Схема сопоставления осадочных комплексов западной части Баренцевоморского шельфа, северной части арх. Новая Земля и арх. Земля Франца-Иосифа и привязка опорных отражающих горизонтов к основным несогласиям по (Дымов и др., 2011; Казанин и др., 2011; Васильев и др., 2013; Норвежский нефтяной директорат: http://www.npd.no; Кораго и др., 2022; Brunstad, Rønnevik, 2022)

В северной части Карского моря скважинными данными охарактеризованы отложения верхнего кембрия, верхнего ордовика, силура, нижнего и верхнего девона, а также мезозоя (Малышев и др., 2023). На арх. Северная Земля выходят на поверхность осадочные породы от кембрийских до мезозойских (Качурина и др., 2013).

Основываясь на вышеописанной информации, в разрезе Баренцево-Северокарского региона можно выделить несколько осадочных комплексов.

Верхнепротерозойско (?) - ордовикский (PR2?–О) комплекс ограничен в подошве поверхностью складчатого основания. В кровле комплекс ограничен предсилурийским несогласием (фиксируется в Русскогаванской зоне арх. Новая Земля), которому соответствует на сейсмических разрезах ОГ V (рис. 3). Верхнепротерозойские отложения предположительно развиты в основании Северо-Карской впадины. Нижнепалеозойские отложения развиты в пределах изучаемого профиля в Южно-Баренцевской и Северо-Карской впадинах, где их мощность оценивается до 1,5 км и до 2–2,5 км соответственно (рис. 3, 5). Предполагается отсутствие верхнепротерозойско-ордовикских отложений на Адмиралтейском валу, а в западной части Баренцевоморского шельфа эти отложения входят в состав каледонского складчатого основания.

Силурийско-среднедевонский комплекс (S–D2) в кровле ограничен предфранским несогласием и ОГ III2 (рис. 3), в Баренцевоморском осадочном бассейне имеет терригенный состав, а в Северо-Карской впадине – преимущественно карбонатный (Суслова и др., 2023; Малышев и др., 2023). Предфранское несогласие прослеживается на Баренцевоморском шельфе с одной стороны, по аналогии с Тимано-Печорским бассейном, с другой – оно фиксируется в разрезах Ледяногаванской зоны арх. Новая Земля. Мощность силурийско-среднедевонского комплекса отложений достигает 3–3,5 км в Южно-Баренцевской впадине, 2–2,5 км в Северо-Карской впадине, сокращаясь до 300–500 м на Адмиралтейском валу (рис. 4). В западной части профиля силурийско-среднедевонские отложения, вероятно, отсутствуют, в связи с эрозией во время каледонской орогении.

Рис. 4. Моделируемый региональный профиль: а) стратиграфическая модель; б) литологическая модель

Верхнедевонско-нижнепермский комплекс (D3–P1as-s) имеет карбонатный состав в пределах Баренцевоморской части профиля, в то время как в Северо-Карской впадине имеет терригенный состав по аналогии с разрезами арх. Северная Земля (рис. 4). К верхней границе комплекса приурочен ОГ Ia, который в Баренцевом море ассоциируется с кровлей карбонатов и является разновозрастным: на востоке Баренцевоморского шельфа ОГ Ia приурочен к границе сакмарских и артинских отложений (согласно разрезу скв. Адмиралтейская-1), в то время как в западной части шельфа – к средней перми (рис. 3). Мощность верхнедевонско-нижнепермского комплекса в Южно-Баренцевской впадине достигает 2–2,5 км, в Северо-Карской впадине – до 1,5 км, сокращаясь на Адмиралтейском валу до 500 м (рис. 3). Внутри преимущественно терригенного верхнедевонско-нижнепермского комплекса в Северо-Карской впадине можно выделить среднекаменноугольное несогласие (ОГ II), которое фиксируется в скв. Нагурская-1 на арх. Земля Франца-Иосифа и в разрезах арх. Северная Земля. Это несогласие может быть связано с инверсией северной части Баренцево-Карского шельфа во время герцинской складчатости, проявившейся на Таймыре. В западной части Баренцевоморского шельфа разрез комплекса начинается с терригенных девонско(?)-нижнекаменноугольных отложений, которые вверх по разрезу сменяются карбонатными и эвапоритовыми толщами среднего–верхнего карбона и перми (Норвежский нефтяной директорат: http://www.npd.no) (рис. 3). В западной части Баренцевоморского шельфа мощность каменноугольно-пермских отложений достигает 6–6,5 км (рис. 4).

Пермский терригенный комплекс (P1ar–P3) ограничен в кровле несогласием на рубеже перми и триаса, к которому приурочен ОГ А (рис. 3). Внутри комплекса отмечается фациальный переход от терригенных, в том числе клиноформенных отложений (Норина, 2014), в восточной части профиля к менее мощным известковистым глинам и спикулитам в западной части Баренцевоморского шельфа (рис. 4). Мощность терригенных пермских отложений достигает 1,5–1,7 км в Южно-Баренцевской впадине, порядка 1 км в Северо-Карской впадине, сокращаясь до 500–700 м на Адмиралтейском валу (рис. 4).

Триасовый терригенный клиноформенный комплекс (T), сверху ограничен рэтским несогласием, которому соответствует ОГ Б (рис. 4). Триасовые клиноформы проградировали со стороны растущих герцинид Урала, Западной Сибири, Таймыра и Сибирских траппов (Gilmullina et al., 2022), что определило закономерное увеличение мощности триасового комплекса с востока на запад: от первых сотен метров в Северо-Карской впадине до 7 км в Южно-Баренцевской падине (рис. 4).

Юрский терригенный комплекс (J1–J3) ограничен в кровле несогласием по типу подошвенного прилегания, которому соответствует ОГ В (BCU) (рис. 3), в северной части шельфа этот горизонт приурочен к поверхности эрозионного срезания. Юрский осадочный комплекс достигает мощностей порядка 1 км в Южно-Баренцевской впадине (Суслова, 2013), до 500 м на платформе Бъярмелэнд и 200–250 м в Северо-Карской впадине (рис. 4).

Меловой терригенный клиноформенный комплекс (K1–2 ) развит только в пределах прогибов (рис. 4), поскольку он значительно уничтожен кайнозойской эрозией и обнажается на дне моря. Меловые клиноформы проградировали с востока на запад и с северо-востока на юго-запад (Mordasova et al., 2024). Меловые отложения достигают мощности 1200 м в Южно-Баренцевской впадине, 1000 м на платформе Бъярмелэнд и 600–650 м в Северо-Карской впадине (рис. 4).

3. Тектонические реконструкции структурного плана и история развития региона

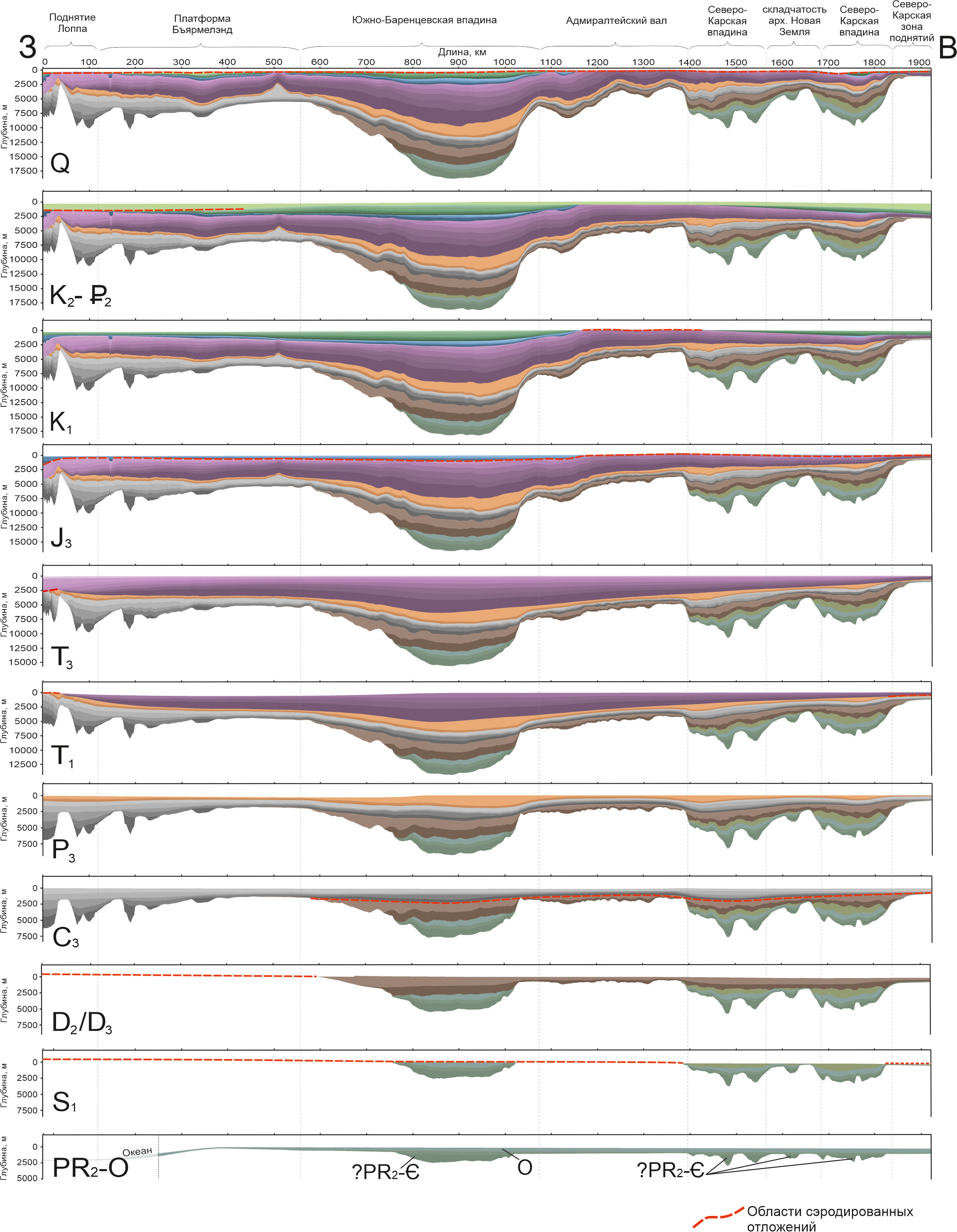

3.1. Стадии формирования бассейнов и оценка мощности эродированных отложений

При моделировании истории развития были учтены основные стадии формирования изучаемых бассейнов: позднепротерозойско (?)-силурийский (каледонский цикл тектогенеза), позднесилурийско-раннепермский (герцинский цикл тектогенеза), пермско-мезозойский (киммерийский цикл тектогенеза) и кайнозойский (альпийский цикл тектогенеза).

Позднепротерозойско-силурийский этап начинается предположительно с позднепротерозойского рифтогенеза, в течение которого происходило локальное накопление разнозернистых терригенных отложений, аналогичных разрезам в северной части арх. Новая Земля. В кембрии на большей части территории установились морские шельфовые обстановки, с наиболее глубоководной областью в районе северного окончания арх. Новая Земля (рис. 5). К концу ордовика началось постепенное обмеление бассейна, продолжавшееся вплоть до раннедевонской эпохи. Со стороны скандинавских каледонид обломочный материал поступал в прибрежно-морской бассейн, расположенный на востоке.

Рис. 5. Палеотектонический анализ моделируемого профиля. Положение профиля см. на рис. 5

Закрытие океана Япетус и рост каледонид Скандинавии и Шпицбергена способствовали формированию регионального несогласия в силурийский период, отразившегося на большей части изучаемой территории. Предполагамые мощности сэродированных отложений в пределах моделируемого профиля достигают 800–900 м (рис. 5).

Позднесилурийско-среднедевонский этап развития отвечает постепенному расширению морского бассейна со стороны Уральского океана. Начиная со среднего силура (?)-начала девона в восточной части шельфа Баренцева моря активизировались процессы прогибания, в совокупности с активным размывом каледонского орогена на западе. Осадочный материал с запада поступал в морской бассейн Южно-Баренцевской впадины вплоть до среднего девона (рис. 5). В конце среднего девона, в живетское время, в результате тектонической активизации, связанной с завершением каледонской складчатости, формируется региональное несогласие во всём Баренцево-Северокарском регионе. В пределах Северо-Карской впадины амплитуды предфранской эрозии достигали порядка 200–700 м, в пределах Адмиралтейского вала и прогиба Седова – 400–500 м.

Позднедевонско-раннепермский этап характеризуется прогибанием восточной части изучаемой территории и формированием карбонатного комплекса отложений (рис. 5). На протяжении позднего девона происходило постепенное продвижение морских обстановок в западном направлении. К концу девонского периода на территории Южно-Баренцевской впадины установились относительно глубоководные морские условия. В то же время для Северо-Карской впадины были характерны условия приливно-отливной равнины.

В каменноугольном периоде в Южно-Баренцевской впадине и в восточной и северной частях арх. Новая Земля преобладали шельфовые обстановки с карбонатным осадконакоплением. На территории Центрально-Баренцевской сверхглубокой депрессии накапливались грубые терригенные осадки (рис. 5). В результате постепенной трансгрессии к концу раннекаменоугольной эпохи карбонатное осадконакопление распространяется на запад, а в позднекаменноугольную эпоху возникают локальные лагуны, в которых происходит образование эвапоритов. Карбонатный шельф господствует на территории исследований вплоть до ранней перми. В среднем–позднем карбоне Северо-Карская впадина испытала подъём за счёт орогенеза на Таймыре.

Пермско-мезозойский этап. Активный орогенез Урала способствовал переходу к терригенной седиментации в поздней перми и накоплению мощного триасового клиноформенного комплекса (Норина, 2014). Именно в это время появляются значительные различия в структурных планах Северо-Карского бассейна и восточной части Баренцевоморского бассейна, до этого существовавших, как единый бассейн. В это же время происходило воздымание и размыв поднятия Лоппа (до 2500 м). В триасе начался рост соляных диапиров (Rojo et al., 2018, 2019; Hassan et al., 2020), который усиливался при тектонических активизациях в конце триасового и начале мелового периодов и в кайнозое. Со среднего триаса в восточной части шельфа Баренцева моря начинается подъем из-за образования Новоземельской складчатой области. Максимальный подъём и последующее эрозионное событие пришлись на рэтское время (Суслова, 2021).

В юрское время начинается новая фаза погружения впадин Баренцево-Карского шельфа. В конце юры–раннем мелу в Южно-Баренцевской впадине в обстановках растяжения происходило внедрение интрузивных тел, основная масса которых сосредоточилась в триасовом комплексе отложений (Clark et al., 2014; Ktenas et al., 2023) (рис. 4). С начала ранней юры на территории исследования преобладали континентальные обстановки осадконакопления, которые на протяжении средней и поздней юры сменялись прибрежно-морскими и морскими обстановками (Суслова, 2014; Klausen et al., 2022). К концу юрского периода формируется глубоководный бассейн, который впоследствии заполнился большим количеством меловых клиноформенных отложений (рис. 5).

В кайнозое происходило повсеместное воздымание территории. Кайнозойский аплифт привёл к мощной эрозии до 1500 м (рис. 6), уничтожившей большую часть верхнемеловых и палеогеновых отложений (Lasabuda et al., 2021).

Рис. 6. Сорг палеозойских отложений арх.Новая Земля по данным МГУ и (Вискунова, 2006; van Koeverden et al., 2010)

4. Моделирование углеводородных систем

4.1. Нефтегазоносные комплексы и элементы нефтяных систем

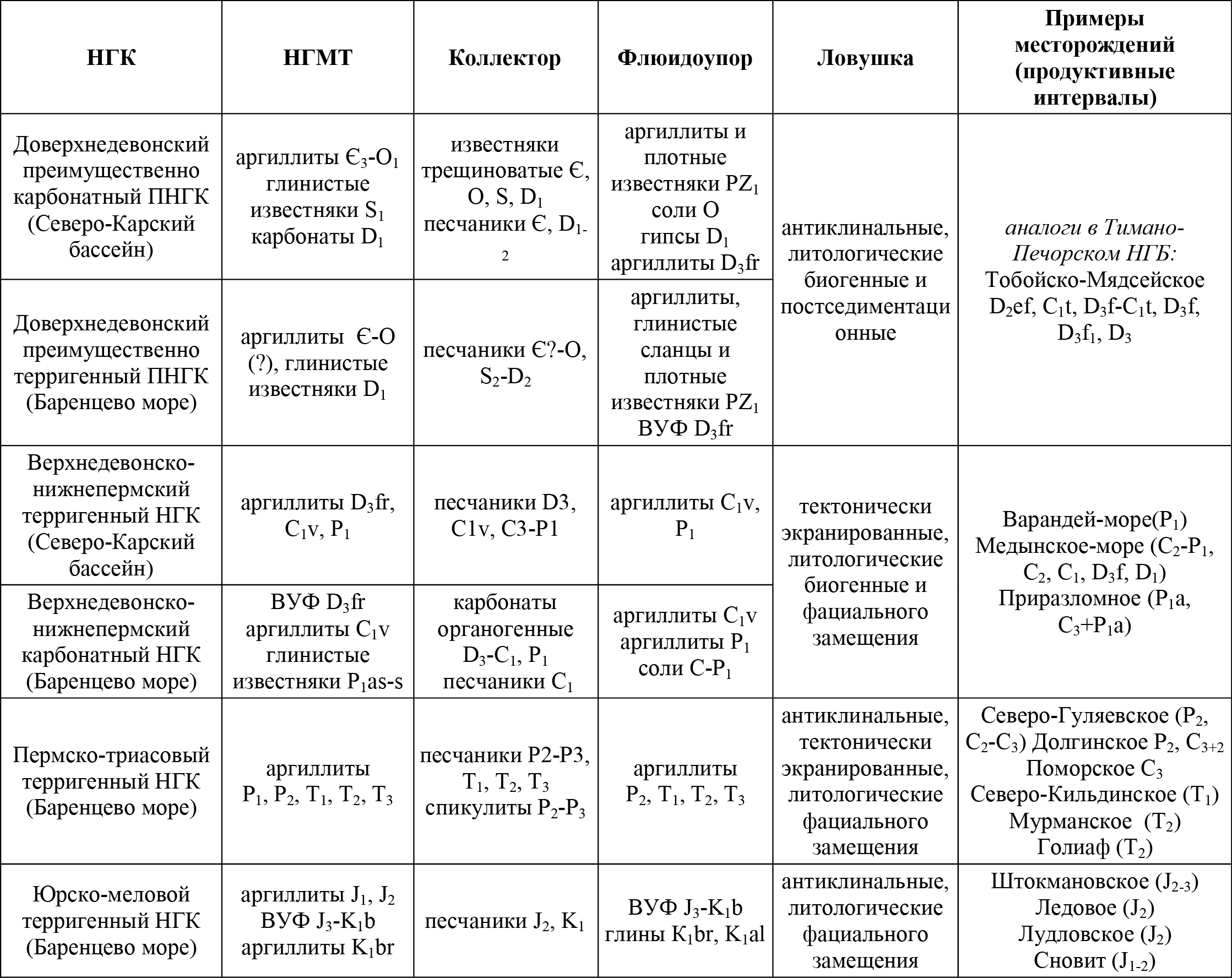

В разрезе Баренцево-Северокарского шельфа выделяется четыре нефтегазоносных комплекса: доверхнедевонский, верхнедевонско-нижнепермский, пермско-триасовый и юрско-меловой (табл. 1).

Табл. 1. Нефтегазоносные комплексы и элементы нефтяных систем в разрезе Баренцево-Северокарского шельфа. ВУФ – высокоуглеродистая формация.

Доверхнедевонский потенциально нефтегазоносный комплекс. В Северо-Карском бассейне в качестве коллекторов могут выступать трещиноватые известняки кембрийского, ордовикского, силурийского, раннедевонского возраста, а также песчаники кембрийского и ранне-среднедевонского возраста. На Баренцевоморском шельфе песчаные коллекторы прогнозируются в кембрийско (?)-ордовикских и среднесилурийско-среднедевонских терригенных отложениях. Региональным флюидоупором являются глинистые и глинисто-кремнисто-карбонатные отложения верхнего девона. В Северо-Карском бассейне в качестве локальных флюидоупоров могут выступать эвапоритовые ордовикские и девонские толщи. Прогнозируются антиклинальные, литологические биогенные и постседиментационные ловушки (Ступакова и др., 2023).

Верхнедевонско-нижнепермский потенциально нефтегазоносный комплекс в Северо-Карском бассейне имеет преимущественно терригенный состав. Здесь могут быть продуктивны песчаники средне-позднедевонского, визейского, позднекаменноугольно-раннепермского возраста. На Баренцевоморском шельфе коллекторами являются органогенные карбонаты позднедевонско-раннекаменноугольного и раннепермского возраста, а в западной части – нижнекаменноугольные песчаники. В качестве флюидоупоров выступают аргиллиты визейского и артинско-кунгурского ярусов, а в западной части Баренцевоморского шельфа – каменноугольные соли. Ловушки антиклинальные, тектонически экранированные, литологические биогенные и фациального замещения.

Пермско-триасовый терригенный нефтегазоносный комплекс перспективен на Баренцевоморском шельфе, в то время как в Северо-Карской впадине глубины залегания этого НГК слишком малы. На Баренцевоморском шельфе продуктивны средне-верхнепермские и триасовые песчаники, а в западной части также – средне-верхнепермские спикулиты и кремнистые известняки. Регионального флюидоупора не выделяется, но развиты локальные глинистые покрышки (Норина, 2014). Ловушки антиклинальные, литологические фациального замещения, в норвежском секторе Баренцева моря – тектонически экранированные.

Юрско-меловой нефтегазоносный комплекс перспективен на Баренцевоморском шельфе. Основными коллекторами юрско-мелового НГК являются песчаники средней-верхней юры, в западной части Баренцевоморского шельфа – песчаники нижней и средней юры (Суслова, 2014). Прогнозируются коллекторы и природные резервуары в литологических ловушках нижнемеловых клиноформенных отложений (Мордасова и др., 2019). Региональным флюидоупором, как и нефтегазоматеринской толщей, являются верхнеюрско-нижнемеловые высокоуглеродистые глинисто-кремнистые породы. Ловушки антиклинальные, тектонически экранированные, литологические фациального замещения.

4.2. Нефтегазоматеринские толщи

В норвежском секторе Баренцевоморского шельфа возраст пород с подтверждённым генерационным потенциалом охватывает интервал от раннекаменноугольного до раннемелового (Ohm et al., 2008). В пределах Южно-Баренцевской впадины геохимически охарактеризованы мезозойские нефтегазоматеринские толщи (Вискунова, 2006; Киреев и др., 2009; Sobolev, 2014; Кирюхина, 2013; Норина, 2014; Ступакова и др., 2021).

В связи с отсутствием фактических данных, позволяющих прямо оценить генерационные свойства палеозойских нефтегазоматеринских пород в пределах российского сектора Баренцева моря, на данный момент остается неопределенность в прогнозах масштабов нефтегазоносности этого региона.

Дополнительным фактором, влияющим на оценку перспектив нефтегазоносности бассейна, является индивидуальность моделей деструкции керогена, подтвержденных НГМТ. В данной работе для моделирования использован собственный кинетический спектр верхнеюрской НГМТ, что позволило уточнить временные рамки и масштабы генерации УВ для одной из наиболее богатых органическим веществом толщ региона.

Возраст нефтегазоматеринских пород

На основе геохимических исследований пород Баренцево-Карского региона (Бро, 1992; Верба, 2005; Киреев и др., 2009; Sobolev, 2014; Кирюхина, 2013; Норина, 2014; Ступакова и др., 2021; Leith et al., 1993; Ohm et al., 2008), в бассейновую модель были занесены НГМТ 15-ти возрастных интервалов, включая древнейшую толщу позднего кембрия – раннего ордовика (табл. 2). Были опробованы две модели: с известными НГМТ (верхнедевонско-раннемеловые (Ступакова и др., 2021; Henriksen et al., 2011; Полякова, 2015)) и с учетом предполагаемых НГМТ в нижнепалеозойском комплексе.

Табл. 2. Характеристики НГМТ, закладываемые в бассейновую модель

Оценка свойств палеозойских НГМТ в восточной части шельфа выполнена на основе анализа данных, полученных из обнажений архипелага Новая Земля (Вискунова, 2006; van Koeverden et al., 2010) (рис. 7), а также ранее неопубликованных данных полевых работ, проведённых сотрудниками кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ в 2005 году в районе зал. Русская Гавань.

Рис. 7. Кинетический спектр преобразования органического вещества паромесской свиты (J3tt)

На северном окончании Новой Земли выделяется верхнекембрийско-нижнеордовикская оленинская свита, Сорг в которой при высокой преобразованности пород составляет 0,7–1% (van Koeverden et al., 2010; Вискунова, 2006).

Исследования образцов из обнажений пр.Маточкин Шар, зал.Русская Гавань и мыса Олений выявили наличие силурийских пород с остаточным содержанием Сорг около 1%, а также нижнедевонских пород с Сорг, достигающим 2–5% (данные МГУ; Вискунова, 2006; Koeverden et al., 2010), что довольно много для пород высокой степени зрелости. Распространение силурийских и нижнедевонских нефтегазоматеринских толщ ограничено восточной частью профиля (Северо-Карская область и складчатые структуры архипелага Новая Земля), где, согласно принятому в работе сценарию истории геологического развития региона, сохранялись условия морского шельфа.

Детализация модели деструкции керогена юрских отложений

Степень влияния кинетического спектра деструкции керогена оценена на примере верхнеюрской НГМТ. Был восстановлен кинетический спектр преобразования ОВ для аргиллитов паромесской свиты позднеюрского возраста, отобранных в обнажении на реке Айюва в пределах Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна (рис. 7). Полученный спектр был сопоставлен с моделями деструкции керогена типов IIB и IIS (Pepper, Corvi, 1995), а также для юрских пород Северного моря (Ungerer, 1990; Vandenbroucke et al., 1999). Результаты сравнения показали, что использование полученного спектра приводит к более быстрому созреванию ОВ по сравнению с другими моделями, уступая лишь сернистому типу IIS (рис. 8).

Рис. 8. Сравнение полученного кинетического спектра J3 и опубликованных спектров II типа ОВ

Полученные данные позволяют предположить раннюю генерацию нефтяных углеводородов верхнеюрской НГМТ, что может существенно повлиять на оценку реализации ее нефтегазового потенциала.

4.3. Моделирование процессов формирования УВ-флюидов

Термические модели

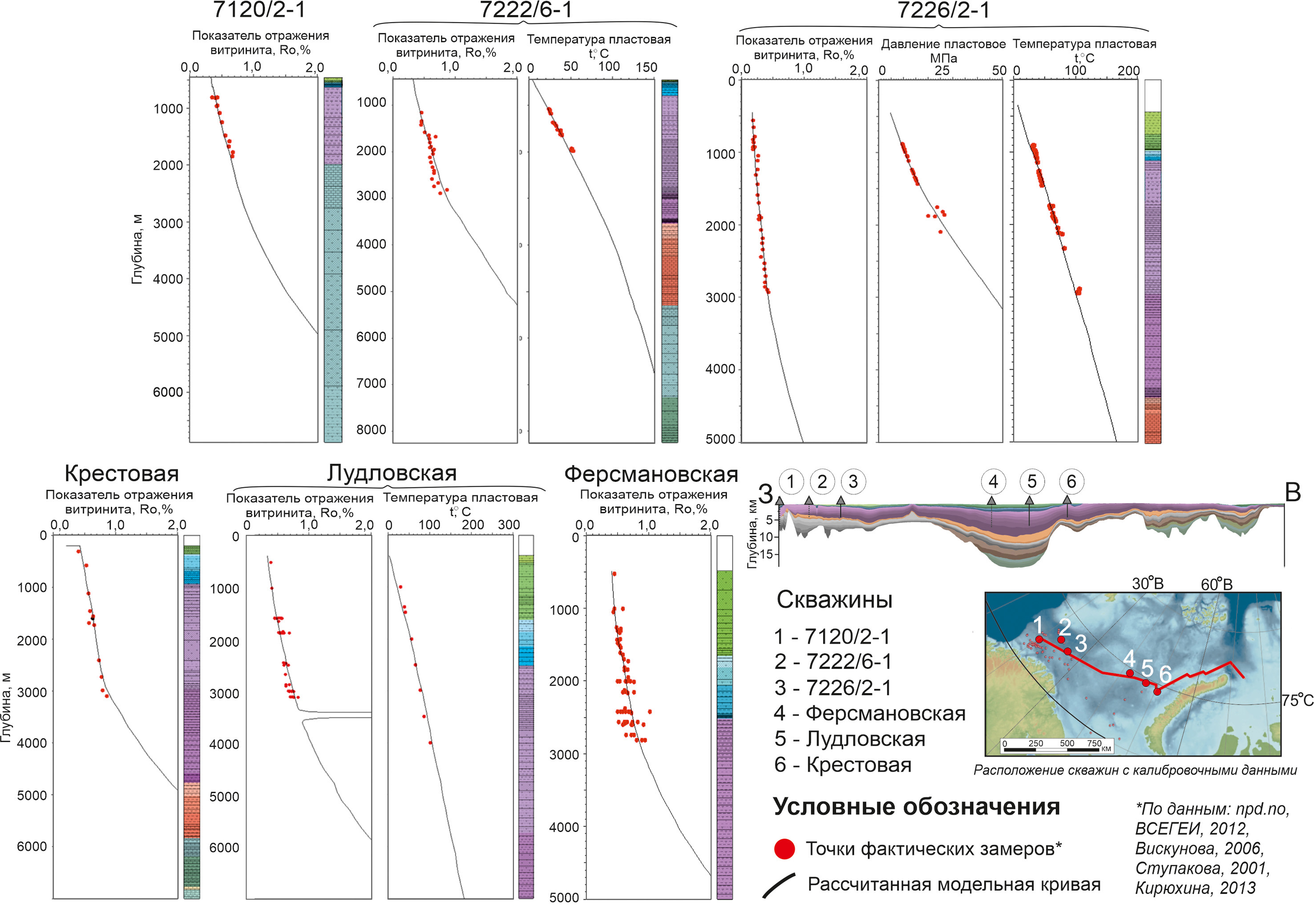

Калибровка модели проводилась по фактическим замерам показателя отражения витринита, пластовых температур и давлений из 6 скважин, находящихся в непосредственной близости от моделируемого профиля: 7120/2-1, 7222/6-1, 7226/2-1, Ферсмановская-1, Лудловская-1, Крестовая-1 (рис. 9).

Рис. 9. Результаты калибровки модели по фактическим замерам показателя отражения витринита (Ro, %), пластовых температур (t, ºС) и давлений (P, МПа)

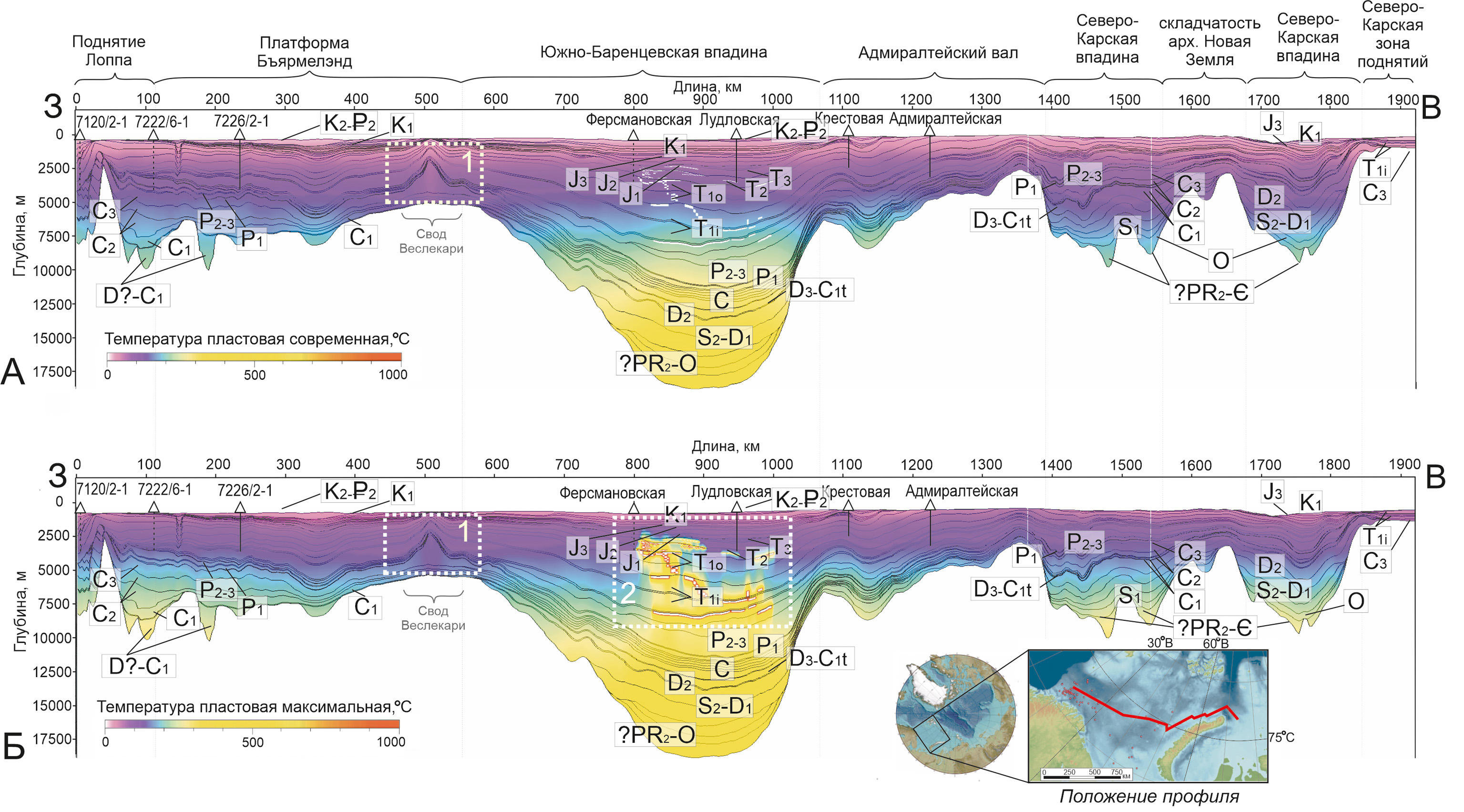

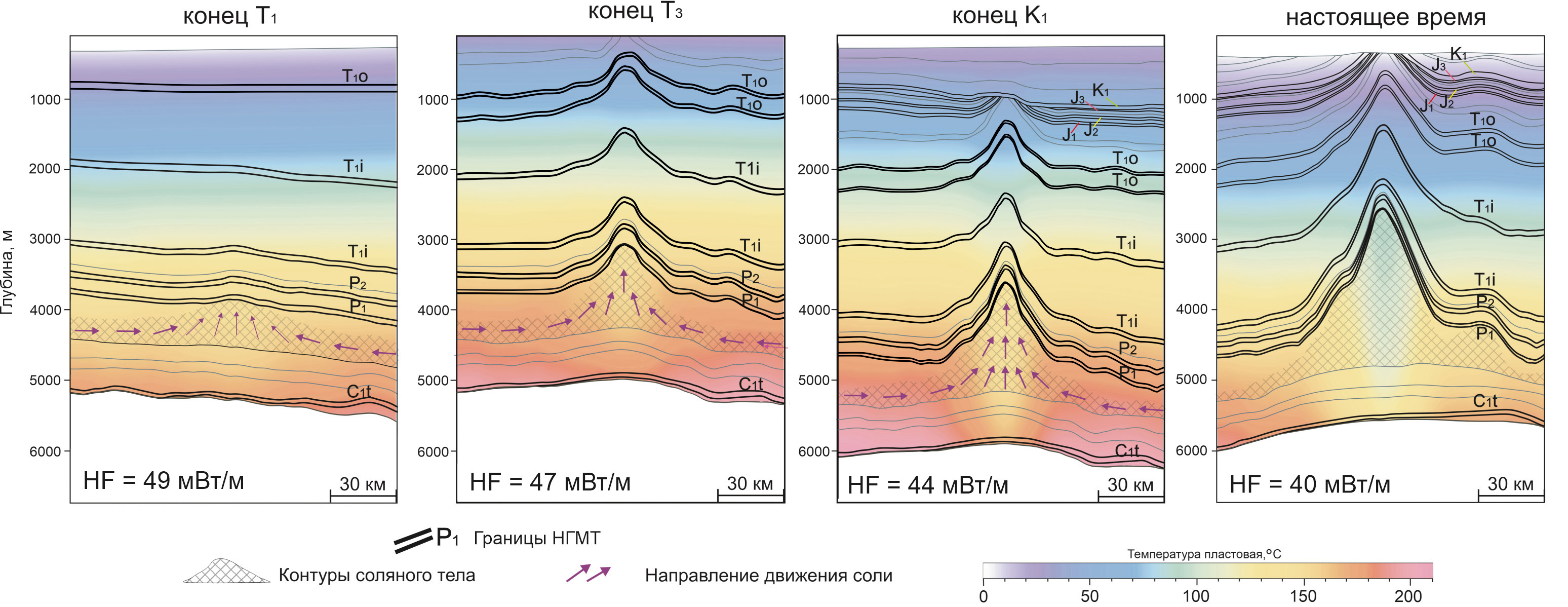

При моделировании были учтены процессы, влияющие на скорость генерации углеводородов, такие как соляная тектоника и внедрение интрузивных тел. На профиле максимальных пластовых температур (рис. 10б) выделяется зона влияния интрузивных тел в комплексе пород триаса. На профиле современных пластовых температур (рис. 10а) присутствует аномальный участок, связанный с соляным диапиром (свод Веслекари), оказывающим охлаждающий эффект на нижележащие нижне- и среднекаменноугольные породы, что обусловлено высокой теплопроводностью соляных отложений.

Рис. 10. Распределение рассчитанных температур: А) современные пластовые температуры; Б) максимальные за историю развития региона пластовые температуры. Аномалии температурного поля: 1) связанные с соляным диапиром; 2) связанные с внедрением интрузивных тел.

Влияние солей на температурный режим стало существенным, начиная с раннетриасовой эпохи (рис. 11). В это же время началась активная генерация УВ нижележащей нижнекаменноугольной толщей с ОВ III типа. В результате, коэффициент трансформации органического вещества данной толщи ниже на десятки процентов, чем в других частях платформы Бъярмелэнд (рис. 12).

Рис. 11. Схема развития соляного купола свода Веслекари (положение см. на рис.10)

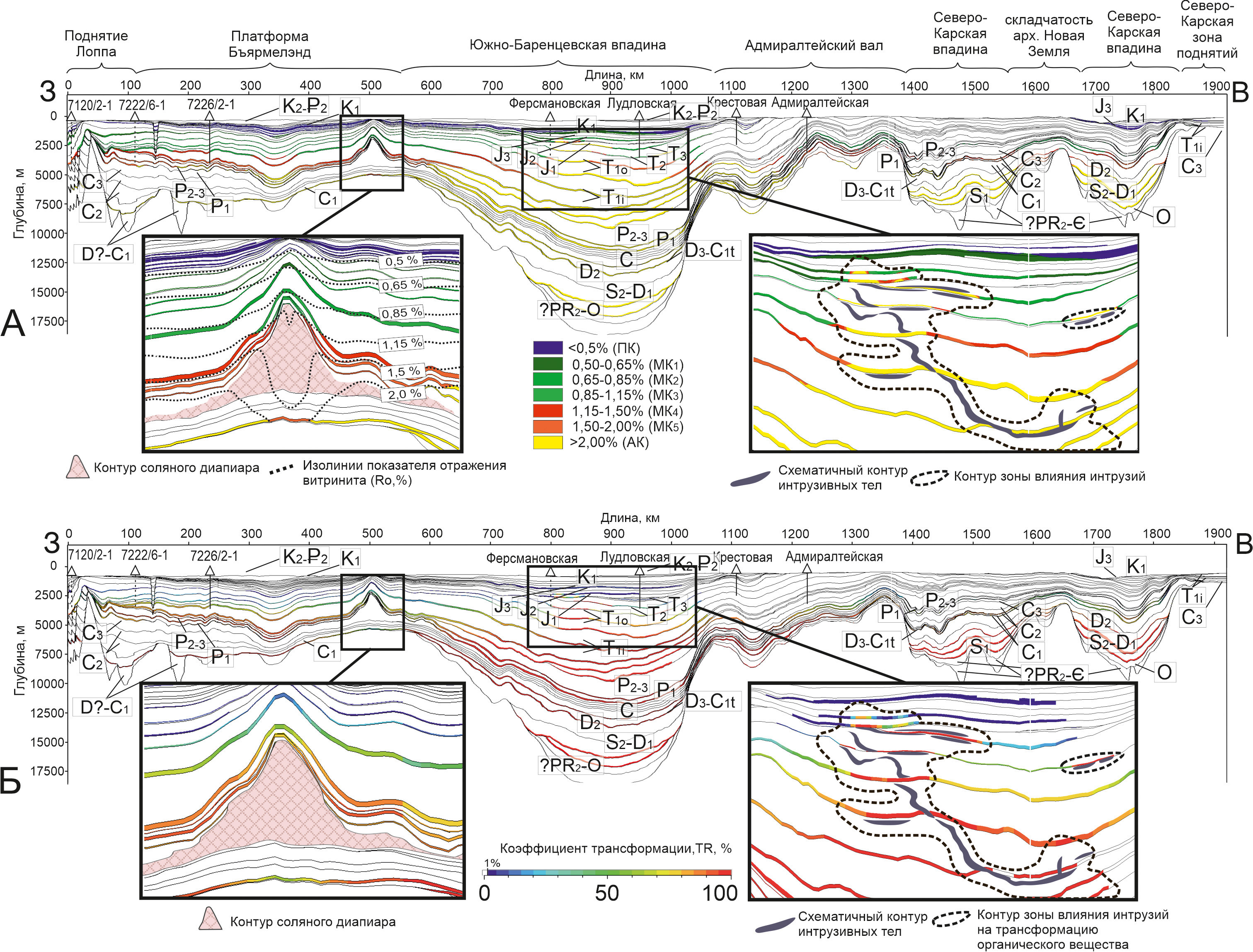

Рис. 12. Расчетные параметры зрелости: а) катагенетическая зрелость НГМТ (Ro, %): б) коэффициент трансформации НГМТ (TR, %)

По результатам моделирования НГМТ Южно-Баренцевской впадины характеризуются наибольшей зрелостью (рис. 12). Палеозойские и нижнетриасовые толщи достигли стадии апокатагенеза. Средне-верхнетриасовые НГМТ находятся преимущественно в главной зоне нефтеобразования, с локальными участками повышенной зрелости, связанными с внедрением интрузий. Среднеюрские, верхнеюрские и нижнемеловые породы локально достигают градации МК1 (по классификации Н.Б. Вассоевича, 1983), что соответствует началу нефтяного окна.

В западной части шельфа каменноугольная толща достигла стадии апокатагенеза. Пермо-триасовые нефтегазоматеринские породы в основном находятся на градациях МК1–МК3, за исключением локальных прогибов с повышенной зрелостью. Юрско-меловые породы остаются незрелыми.

В Северо-Карском прогибе НГМТ раннекаменноугольного возраста находятся на градациях МК4–МК5, достигая апокатагенеза в отдельных областях. Пермские породы находятся в «нефтяном окне». Материнские породы раннего палеозоя повсеместно находятся на стадии апокатагенеза.

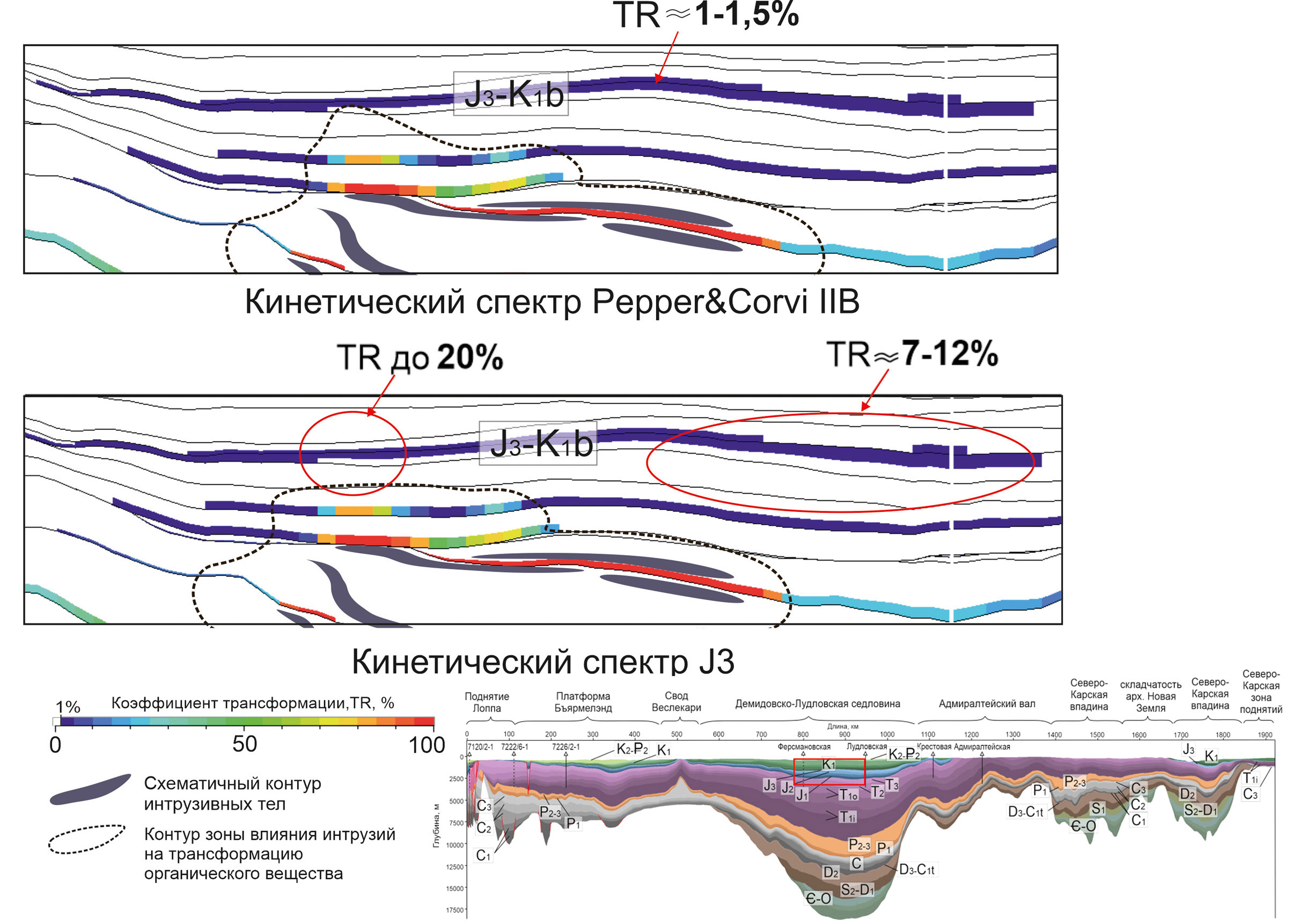

Анализ трансформации ОВ верхнеюрских отложений в Южно-Баренцевской впадине

Рассмотрение двух вариантов бассейновой модели с различными кинетическими спектрами верхнеюрской НГМТ выявило значительные различия в трансформации ОВ в пределах Южно-Баренцевской впадины (рис. 13). Различия в результатах моделирования подчеркивают важность выбора адекватной кинетической модели для оценки нефтегенерационного потенциала.

Рис. 13. Влияние выбора спектра деструкции керогена на преобразованность верхнеюрской НГМТ

При использовании кинетического спектра морского органического вещества IIB (Pepper, Corvi, 1995) расчетная степень трансформации ОВ составляет 1–1,5%, достигая 4–5% в наиболее погруженных участках. Зона активной генерации углеводородов ограничивается областью около 200 км по профилю, охватывая центральные и наиболее погруженные части впадины.

Применение кинетического спектра, полученного в результате лабораторных исследований образцов верхнеюрской НГМТ, приводит к тому, что расчетная реализация потенциала ОВ значительно возрастает, достигая в среднем 7–11%. На локальном участке, прилегающем к магматической интрузии в центральной части впадины, трансформация увеличивается до 20% из-за повышенного теплового воздействия. Зона генерации углеводородов расширяется до 300 км по профилю, охватывая практически всю Южно-Баренцевскую впадину (рис. 13).

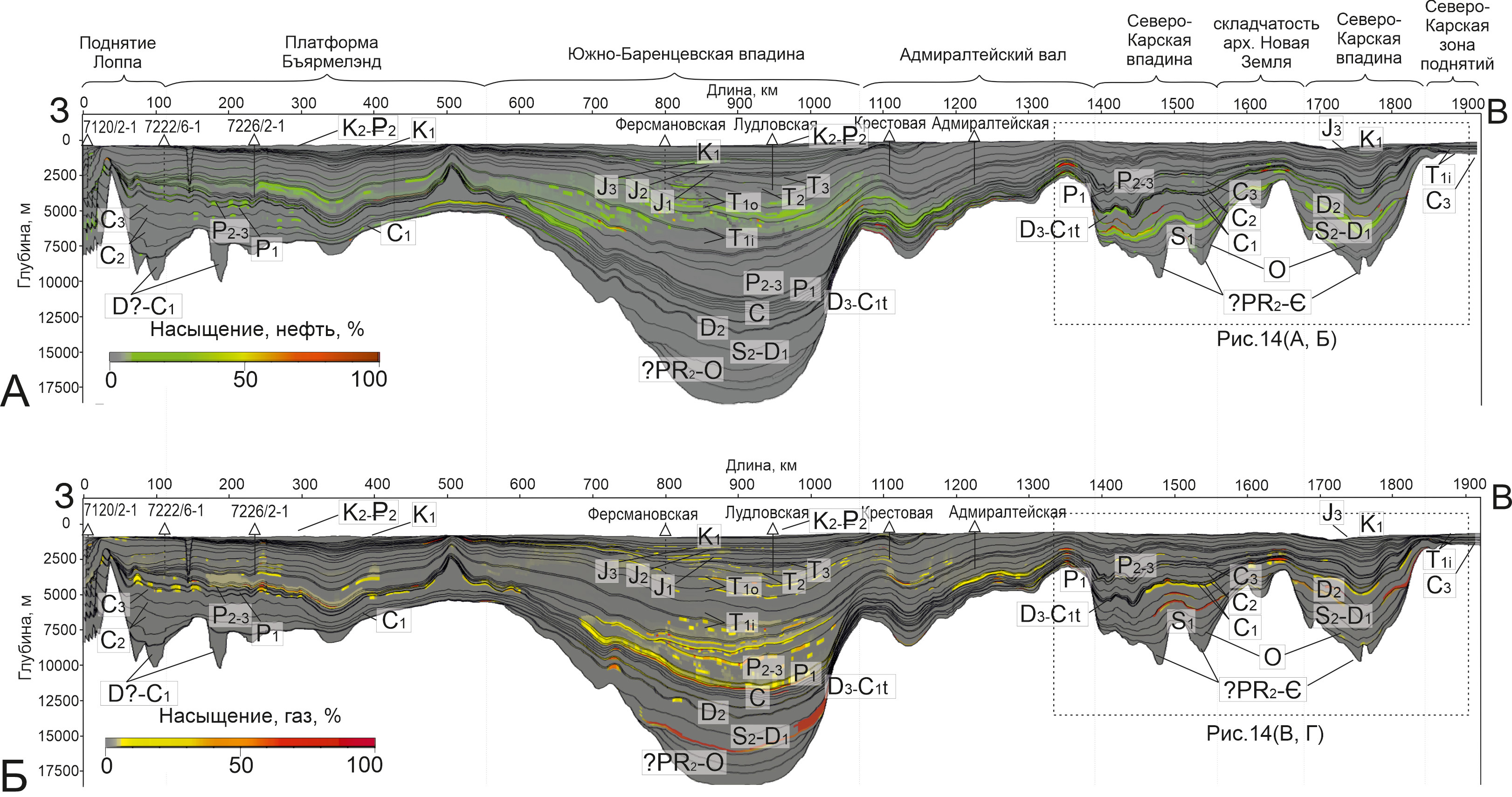

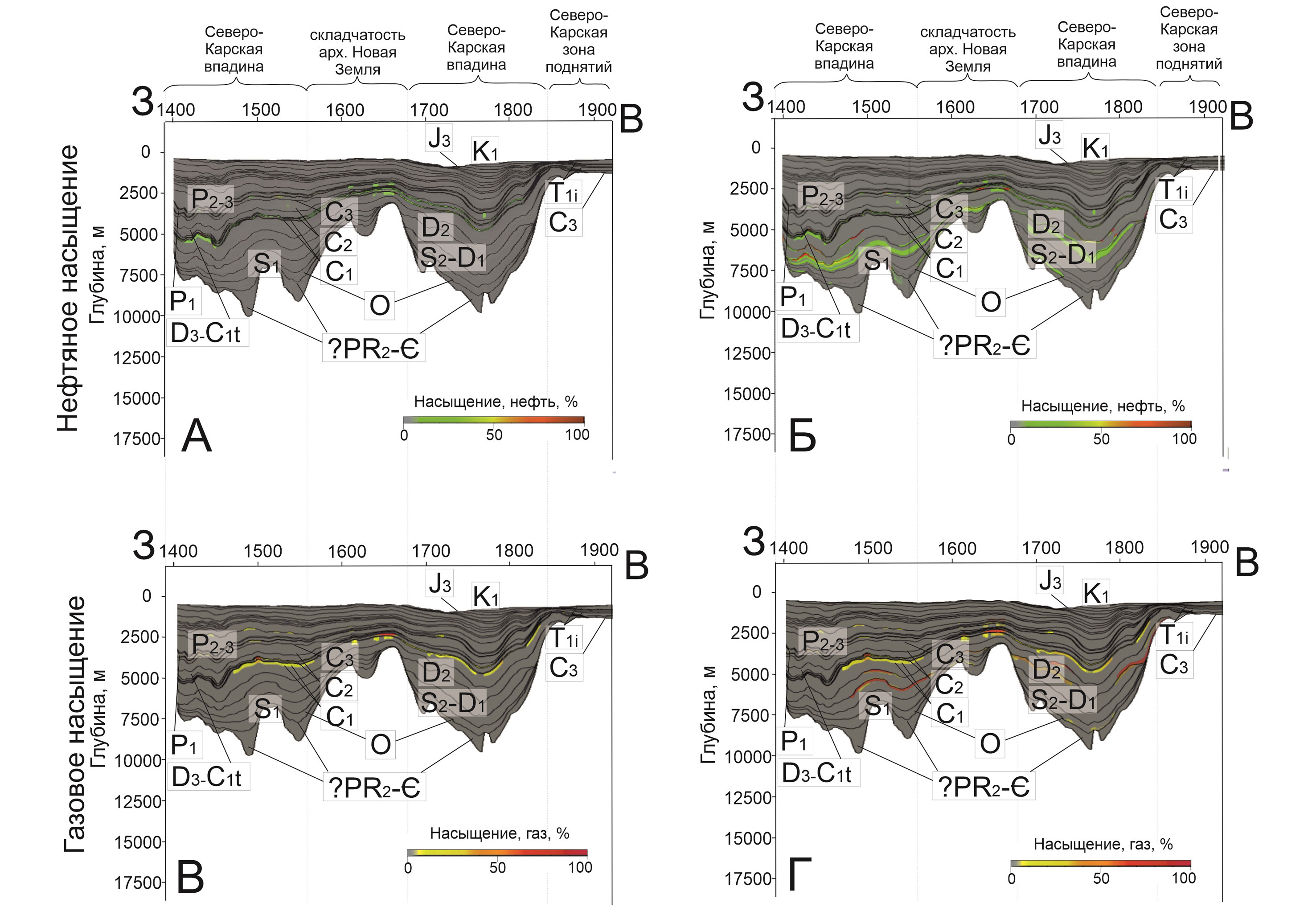

Сравнение и анализ результатов моделирования разных сценариев развития бассейнов

Сравнение двух вариантов бассейновых моделей – с учётом и без учёта нижнепалеозойских НГМТ (рис. 14) – показало, что наибольшие различия в насыщении осадочного чехла наблюдаются в Северо-Карской части профиля. Здесь палеозойские толщи вносят существенный вклад в формирование скоплений жидких УВ (рис. 15а, в). Кроме того, учёт в модели нижнедевонской НГМТ привел к «образованию» небольших прогнозных скоплений жидких УВ в терригенных отложениях раннего девона в зоне сочленения Южно-Баренцевской впадины и Адмиралтейского вала. В моделях газового насыщения (рис. 14б) присутствуют дополнительные скопления газа в среднедевонских отложениях на восточном окончании профиля, а также в терригенных отложениях раннего девона Южно-Баренцевской впадины. Однако несмотря на значительный вклад раннепалеозойских толщ в общую генерацию УВ в Северо-Карской части профиля, в верхней части разреза, начиная с каменноугольных отложений, различий в насыщении не наблюдается.

Рис. 14. Разрезы углеводородного насыщения осадочного чехла, модель с учетом раннепалеозойских НГМТ: А) нефтяное насыщение, Б) газовое насыщение.

Рис. 15. Разрезы углеводородного насыщения осадочного чехла Северо-Карского бассейна. Модель без учета раннепалеозойских НГМТ: А) нефтяное насыщение, Б) газовое насыщение; модель с учетом раннепалеозойских НГМТ: В) нефтяное насыщение, Г) газовое насыщение (положение фрагмента см. на рис 14).

Учёт температурного влияния интрузий в пределах Южно-Баренцевской впадины не вызвал значительных визуальных изменений в моделях насыщения. Поэтому для оценки этого влияния мы сопоставили суммарные объёмы генерации УВ каждой мезозойской НГМТ с учётом потерь на вторичный крекинг. Анализ проводился путем сравнения процентных соотношений объёмов генерации УВ в моделях с учётом интрузий и без них (рис. 16).

Рис. 16. Различие объемов генерации мезозойскими НГМТ в пределах Южно-Баренцевской впадины при учете внедрения интрузий

Для триасовых НГМТ наблюдается тенденция увеличения объёмов газа при одновременном снижении объёмов жидких УВ. Наименьшие различия характерны для нижнетриасовых толщ, что связано с их высокой зрелостью в наиболее погруженной части впадины и преимущественной генерацией газа ещё до внедрения интрузивных тел. Значительное увеличение объёмов газовых УВ отмечено для средне- и верхнетриасовых пород. Для среднетриасовой НГМТ объём сгенерированного газа увеличился на 80% по сравнению с моделью без интрузий, при этом объём жидких УВ снизился на 40%. Для верхнетриасовой – объём газа увеличился на 90%, а нефти – уменьшился более чем в два раза.

Для юрских НГМТ также наблюдаются различия в объёмах генерации, однако из-за низкой зрелости на момент внедрения интрузий и отсутствия прямого контакта пород с ними, разрушения нефтяных УВ не произошло. Для нижне- и среднеюрских пород характерно увеличение объёма нефти на 30-40% и газа на 90%, но в абсолютных величинах эти изменения наиболее выражены в газогенерации нижнеюрской НГМТ. Континентальный генезис ОВ этих пород обуславливает значительный прирост газа по сравнению с нефтью.

Влияние тепла интрузий на верхнеюрскую НГМТ минимально: прирост объёмов УВ составляет менее 5%. Объёмы генерации раннемеловой НГМТ крайне незначительны, и дополнительного влияния магматизма на них в пределах моделируемого профиля не выявлено.

Оценка времени генерации, миграции и аккумуцляции УВ-фдюидов

Различия истории развития рассматриваемых частей современного Баренцево-Карского шельфа напрямую отразились на процессах генерации и миграции углеводородов (рис. 17).

Рис. 17. Шкала событий углевородородных систем для разных частей моделируемого профиля

Первые эпизоды генерации УВ в Южно-Баренцевской впадине и Северо-Карском бассейне начались примерно в одно время. В западной части современного шельфа образование УВ начинается лишь в конце пермского периода. Значительное ускорение созревания НГМТ связано с началом накопления триасового комплекса. В Южно-Баренцевской впадине интенсивное погружение привело к полному истощению потенциала пород палеозоя и раннего триаса. Дополнительным фактором, ускорившим процессы преобразования, стало внедрение интрузивных тел в раннемеловое время.

Для Южно-Баренцевской впадины отмечены вариации времени генерации мезозойских НГМТ в зависимости от теплового воздействия интрузий. Оно незначительно сократило время генерации углеводородов триасовыми породами, но ускорило начало генерации юрскими НГМТ.

Во всех частях профиля генерация прекратилась из-за подъема территории в кайнозойское время. В Северо-Карском бассейне образование УВ замедлилось и прекратилось еще раньше, так как уже в юрско-меловое время погружение здесь происходило менее интенсивно.

К началу миграции углеводородов на всей территории были созданы условия для их аккумуляции. Сохранность залежей нарушалась в периоды крупных тектонических перестроек. В период внедрения интрузивных тел значительного разрушающего воздействия на сформированные залежи в пределах моделируемого профиля выявлено не было.

Заключение

Бассейновое моделирование по композитному профилю с учетом актуальной стратиграфической модели Баренцевоморского и Северо-Карского осадочных бассейнов показало, что временные рамки процессов генерации, миграции и аккумуляции УВ различны в каждой рассматриваемой части профиля.

Показано значительное влияние раннепалеозойских НГМТ на формирование скоплений жидких углеводородов в пределах Северо-Карской впадины. В глубоких частях Южно-Баренцевской впадины нижнепалеозойские отложения обеспечили формирование преимущественно газовых скоплений УВ на значительных глубинах. Игнорирование древних НГМТ может привести к недооценке перспектив в областях, где эти отложения залегают на глубинах до 5–7 км.

Результаты моделирования показали, что использование кинетического спектра верхнеюрской НГМТ существенно влияет на расчетное время начала генерации и скорость преобразования органического вещества. Несмотря на низкую катагенетическую зрелость верхнеюрских отложений (начало МК1), использование данного спектра обеспечивает более раннюю генерацию углеводородов по сравнению с большинством опубликованных моделей деструкции керогена II типа.

Тепловое воздействие интрузий оказало разнонаправленное влияние на мезозойские НГМТ. Максимальные положительные изменения наблюдаются при воздействии на незрелые нижне- и среднеюрские породы. Влияние на верхнеюрскую и нижнемеловую НГМТ оказалось менее значительным. На триасовый комплекс, в котором на момент внедрения интрузий уже протекали процессы генерации УВ, магматизм оказал негативное влияние, приводя к быстрому «сжиганию» остаточного генерационного потенциала НГМТ и ускорению вторичного крекинга жидких УВ.

Результаты моделирования также ярко демонстрируют степень влияния соляной тектоники. Охлаждающие свойства соляных отложений проявились здесь в полной мере, так как активизация течения солей и основная фаза образования соляного диапира совпали со временем начала генерации УВ нижележащей нефтегазоматеринской породой. В связи с этим процент трансформации органического вещества этой толщи в районе диапира значительно ниже, чем в других частях профиля на тех же глубинах.

Полученные результаты подчеркивают необходимость комплексного подхода к оценке нефтегазоносного потенциала региона, включая учет магматических процессов и соляной тектоники, а также уточнение характеристик и особенностей распространения НГМТ.

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № АААА-А16-116033010095-1 Изучение углеводородных ресурсов морских акваторий и Арктического региона Российской Федерации).

Авторы выражают большую благодарность коллегам из университетов г. Берген (Eide C.H., Klausen T.G) и г. Ставангер (Escalona A., Marin D.R., Ohm S.E.) за консультации и совместные работы в 2015–2018 гг., в том числе по тематике данной работы, а также Котик О.С. и Макаровой Е.Ю. за предоставленный каменный материал.

Список литературы

1. Корчинская, М. В., Куприянова, Н. В., Повышева Л.Г., Преображенская Э.Н., Пчелина Т.М., Столбов Н.М., Суворова Е.Б., Супруненко О.И., Суслова В.В., Устинов Н.В., Устрицкий В.И, Фефилова, Л.А. (2009). Эволюция обстановок осадконакопления Баренцево-Северо-Карского палеобассейна в фанерозое. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 4(1), с. 1–44.

2. Большакова М.А. (2008). Геолого-геохимические условия формирования нефтегазоносности Штокмановско-Лунинской мегаседловины. Канд. Дисс. М.: МГУ, 146 с.

3. Бро Е.Г. (1992). Нефтегазоносные комплексы в палеозойских и мезозойских отложениях на шельфе Баренцева моря. Нефтегазоносность Баренцево-Карского шельфа. СПб.: ВНИИОкеаногеология, с. 17−37.

4. Васильев В.В., Вискунова К.Г., Кийко О.А., Козлов С.А. и др. (2013). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист T-41–44 – мыс Желания. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 200 с.

5. Верба М.Л. (2007). Проявления природных углеводородов в осадочном чехле Щпицбергена. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 2, с. 1−22.

6. Верба М.Л., Матвеев Ю., Рослов Ю.В., Сакулина Т.С. (2005). Литосфера Карско-Баренцевской шельфовой плиты и арктического побережья Европейского севера (по результатам исследований на опорном профиле 2-АР). Строение литосферы российской части Баренцевского региона. Под редакцией Н.В. Шарова, Ф.П. Митрофанова, М.Л. Вербы, К. Гиллена. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, с. 182–216.

7. Вискунова К.Г., Подгорных Л.В., Петрова В.И., и др. (2006). Cоздание каркасной сети бассейнового моделирования с целью оценки перспектив нефтегазоносности акватории Баренцева моря. Гос. контракт, СПб.: ФГуП ВНИИокеангеология.

8. Грамберг И.С., Школа И.В., Преображенская Э.Н., Бро Е.Г. (1985) Параметрические скважины на островах Баренцева и Карского морей. Советская геология, 1, с. 95–98.

9. Дымов В.А., Качурина Н.В., Макарьев А.А., Макарьева Е.М. и др. (2011). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Лист U-41–44 — Земля Франца-Иосифа (восточные острова). Объяснительная записка. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 220 с.

10. Зархидзе Д.В., Красножен А.С., Шкарубо С.И. и др. (2021). Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1 000 000. Третье поколение. Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист S-39,40 – прол. Маточкин Шар. Объяснительная записка. Минприроды России, Роснедра, ФГБУ «ВСЕГЕИ», ОАО «МАГЭ». СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ. 333 с.

11. Казанин Г.С., Павлов С.П., Шлыкова В.В., Ступакова А.В., Норина Д.А., Сауткин Р.С., Суслова А.А. (2011). Сейсмо-геологическое строение Печорского и юго-восточной части Баренцева морей на основе интерпретации каркасной сети сейсмических профилей МОВ ОГТ 2Д. Геология и геоэкология континентальных окраин Евразии. Выпуск 3. Специальное издание, посвященное 40-летию МАГЭ. ГЕОС Москва, с. 59–81.

12. Качурина Н.В., Макарьев А.А., Макарьева Е.М. и др. (2013). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серии Северо-Карско-Баренцевоморская и Таймырско-Североземельская. Лист T-45−48 − м. Челюскин. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013, 568 с.

13. Киреев Г.И., Руденко М.Н. и др. (2009). Отчёт по теме: «Комплексная обработка материалов бурения скважин Баренцевоморского региона (скважины № 1-Адмиралтейская, № 1-Крестовая, № 1-Арктическая, № 1-Ферсмановская)» (Государственный контракт № 01/12/70-5 от 18 июня 2008 г.).

14. Кирюхина Н.М., Кирюхина Т.А. (2013). Нефтегазогенерационный потенциал юрских отложений Баренцевоморского нефтегазоносного бассейна. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, (1), с. 28–35. http://dx.doi.org/10.3103/S0145875213010055

15. Кораго Е.А., Ковалева Г.Н., Щеколдин Р.А., Ильин В.Ф., Гусев Е.А., Крылов А.А., Горбунов Д.А. (2022). Геологическое строение архипелага Новая Земля (запад российской Арктики) и особенности тектоники евразийской Арктики. Геотектоника, (2), с. 21–57. http://dx.doi.org/10.31857/S0016853X22020035

16. Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Скарятин М.В., Балагуров М.Д., Илюшин Д.В., Колюбакин А.А., Губарева О.А., Гатовский Ю.А., Лакеев В.Г., Лукашев Р.В., Ступакова А.В., Суслова А.А., Обметко В.В., Комиссаров Д.К. (2023). Стратиграфическое бурение на севере Карского моря: первый опыт реализации проекта и предварительные результаты. Геология и геофизика, (3), с. 311–326. http://dx.doi.org/10.15372/GiG2022131

17. Малышева С.В. (2015). Региональное моделирование бассейнов различных геодинамических типов в связи с прогнозом их нефтегазоносности. Канд. дисс. Санкт-Петербург, ВНИГНИ, 138 с.

18. Мордасова, А.В., Ступакова, А.В., Суслова, А.А., Ершова, Д.К., Сидоренко, С.А. (2019). Условия формирования и прогноз природных резервуаров в клиноформном комплексе нижнего мела Баренцево-Карского шельфа. Георесурсы, 21(2), с. 63–79. https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.63-79

19. Никитин Д.С., Хуторской М.Д., Иванов Д.А., Горских П.П. (2020). Глубинное строение и нефтегазоносность северо-восточной части Баренцевоморского шельфа. Труды Геологического института, (622), с. 5–142.

20. Норина Д.А. (2014). Строение и нефтегазоматеринский потенциал пермско-триасовых терригенных отложений Баренцевоморского шельфа. Канд. дисс. Москва: МГУ, 208 с.

21. Павлов Л.А., Матигоров А.А., Зарипов О.Г. и др. (1985). Научная обработка материалов бурения параметрических и особо важных поисковых скважин на шельфе Баренцева и Карского морей. Отчет по теме 1/84-86. КТЭ ПО АМНГР, Мурманск.

22. Полякова И.Д. (2015). Нефтегазоматеринские толщи Арктики. Литология и полезные ископаемые, (1), с. 30–54. https://doi.org/10.7868/S0024497X14060081

23. Сакулина Г.А. Павленкова, С.Н. Кашубин (2015). Структура земной коры северной части Баренцево-Карского региона по профилю ГСЗ 4-АР. Геология и геофизика, 56(11), с. 2053–2066. https://doi.org/10.15372/GiG20151108

24. Старцева К.Ф., Никишин А.М., Малышев Н.А., Никишин В.А., Валющева А.А. (2017). Геологическая и углеводородная модель Восточно-Баренцевоморского мегабассейна на примере профиля 4-АР. Новые идеи в геологии нефти и газа - 2017: сборник научных трудов (по материалам Международной научно-практической конференции), с. 349–352.

25. Ступакова А.В. (2000). Развитие осадочных бассейнов древней континентальной окраины и их нефтегазоносность (на примере Баренцевоморского шельфа). Геология нефти и газа, 4, с. 51–57. Ступакова А.В. (2011). Структура и нефтегазоносность БаренцевоКарского шельфа и прилегающих территорий. Геология нефти и газа, (6), с. 99–115.

26. Ступакова А.В., Большакова М.А., Суслова А.А., Мордасова А.В., Осипов К.О., Ковалевская С.О., Колесникова Т.О., Шевченко Г.А., Мастерков И.А., Цыганкова А.А., Гильмуллина А.А. (2021). Нефтегазоматеринские толщи Баренцево-Карского шельфа: область распространения и свойства. Георесурсы, 23(2), c. 6–25. https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.1

27. Ступакова А.В., Суслова А.А., Коробова Н.И., Бурлин Ю.К. (2012). Цикличность и перспективы юрского нефтегазоносного комплекса Баренцевоморского шельфа. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 67(6), с. 35−42.

28. Суслова А.А. (2014). Сейсмостратиграфический анализ и перспективы нефтегазоносности юрских отложений Баренцевоморского шельфа. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 9(2), с. 1–19. https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.63-79

29. Суслова А.А., Мордасова А.В., Ступакова А.В., Гилаев Р.М., Гатовский Ю.А., Коробова Н.И., Гумеров А.Р., Сахабов Т.Р., Колесникова Т.О. (2023). Строение северного сектора Баренцево-Карского региона для прогноза его нефтегазоносности. Георесурсы, 25(2), c. 47–63. https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.4

30. Устрицкий В.И., Тугарова М.А (2013). Уникальный разрез перми и триаса, вскрытый скважиной Адмиралтейская-1 (Баренцево море). Нефтегазовая геология. Теория и практика, 8(2). Шельфовые осадочные бассейны Российской Арктики: геология, геоэкология, минерально-сырьевой потенциал (2020). Под ред. д-ра техн. наук Г.С. Казанина; АО «МАГЭ». Мурманск; СПб.: «Реноме», 544 с.

31. Шипилов Э.В. (2018). Базальтоидный магматизм и проблема газоносности Восточно-Баренцевского мегабассейна. Арктика: экология и экономика, 2(30), с. 94–106. https://doi.org/10.25283/2223-4594-2018-2-94-106

32. Brunstad H. & Rønnevik H.C. (2022) Loppa High Composite Tectono-Sedimentary Element, Barents Sea. Geological Society, London, Memoirs 57. https://doi.org/10.1144/M57-2020-3

33. Corfu F., Polteau S., Planke S., Faleide J.I., Svensen H., Zayoncheck A., Stolbov N. (2013). U–Pb geochronology of Cretaceous magmatism on Svalbard and Franz Josef Land, Barents Sea Large Igneous Province. Geological Magazine, 150(6), pp. 1127–1135. https://doi.org/10.1017/S0016756813000162

34. Dallmann W. (2015). Geoscience Atlas of Svalbard. Norsk Polarinstitutt Rapportserie148, 292 p.

35. Gilmullina A., Klausen T.G., Doré A.G., Rossi V.M., Suslova A. & Eide C.H. (2022). Linking sediment supply variations and tectonic evolution in deep time, source-to-sink systems—The Triassic Greater Barents Sea Basin. GSA Bulletin, 134(7–8), pp. 1760–1780. https://doi.org/10.1130/B36090.1

36. Gilmullina A., Klausen T.G., Paterson N.W., Suslova A., & Eide C.H. (2021). Regional correlation and seismic stratigraphy of Triassic Strata in the Greater Barents Sea: Implications for sediment transport in Arctic basins. Basin research, 33(2), pp. 1546–1579. https://doi.org/10.1111/bre.12526

37. Grundvåg S. and S. Olaussen (2017). Sedimentology of the Lower Cretaceous at Kikutodden and Keilhaufjellet, southern Spitsbergen: implications for an onshore–offshore link. Polar Research, 36, 1302124. https://doi.org/10.1080/17518369.2017.1302124

38. Hansford P.A. (2014). Basin modelling of the south-west Barents Sea (Master’s thesis).

39. Hassaan M., Faleide J.I., Gabrielsen R.H. & Tsikalas F. (2020). Carboniferous graben structures, evaporite accumulations and tectonic inversion in the southeastern Norwegian Barents Sea. Marine and Petroleum Geology, 112, 104038. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.104038

40. Henriksen E., Ryseth A.E., Larssen G.B., Heide T., Rønning K., Sollid K. and Stoupakova A.V. (2011). Tectonostratigraphy of the greater Barents Sea: implications for petroleum systems. Geological Society, London, Memoirs, 35, pp. 163–195, https://doi.org/10.1144/M35.10

41. Klausen T.G., Müller R., Poyatos-Moré M., Olaussen S. & Stueland E. (2022). Tectonic, provenance and sedimentological controls on reservoir characteristics in the Upper Triassic–Middle Jurassic Realgrunnen Subgroup, SW Barents Sea. Tectonophysics, 765, pp. 35–51 https://doi.org/10.1144/SP495-2018-165

42. Ktenas D., Nielsen J.K., Henriksen E., Meisingset I., & Schenk O. (2023). The effects of uplift and erosion on the petroleum systems in the southwestern Barents Sea: Insights from seismic data and 2D petroleum systems modelling. Marine and Petroleum Geology, 158, 106535. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2023.106535

43. Lasabuda A.P., Johansen N.S., Laberg J.S., Faleide J.I., Senger K., Rydningen T.A. ... & Hanssen A. (2021). Cenozoic uplift and erosion of the Norwegian Barents Shelf–A review. Earth-Science Reviews, 217, 103609. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103609

44. Leith T.L., Weiss H.M., Mørk A., Elvebakk G., Embry A.F., Brooks P.W., & Borisov A.V. (1993). Mesozoic hydrocarbon source-rocks of the Arctic region. Norwegian petroleum society special publications, 2, pp. 1–25. https:/doi.org/10.1016/B978-0-444-88943-0.50006-X

45. Marín D., Escalona A., Śliwińska K.K., Nøhr-Hansen H., Mordasova A. (2017). Sequence stratigraphy and lateral variability of Lower Cretaceous clinoforms in the southwestern Barents Sea. AAPG Bull. 101, pp. 1487–1517. https://doi.org/10.1306/10241616010

46. Matthews K., Maloney K., Zahirovic S., Williams S., Seton M., & Müller R. (2016). Global plate boundary evolution and kinematics since the late Paleozoic. Global and Planetary Change, 146, pp. 226–250. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.10.002

47. Mordasova A.V., Stoupakova A.V., Suslova A.A., Escalona A.V., Marín D., & Gilmullina A. (2024). Sequence stratigraphy and palaeogeography of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous in the Eastern Barents Sea. Basin Research, 36(2), e12862. https://doi.org/10.1111/bre.12862

48. Mueller S., Hounslow M.W., & Kürschner W.M. (2016). Integrated stratigraphy and palaeoclimate history of the Carnian Pluvial Event in the Boreal realm; new data from the Upper Triassic Kapp Toscana Group in central Spitsbergen (Norway). Journal of the Geological Society, 173(1), pp. 186–202. https://doi.org/10.1144/jgs2015-028

49. Nikishin A.M., Petrov E.I. et al. (2019). Geological structure and history of the Arctic Ocean based on new geophysical data: implications for paleoenvironment and paleoclimate. Part 2. Mesozoic to Cenozoic geological evolution. Earth-Science Reviews, 217, 103034. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.103034

50. Ohm S.E., Karlsen D.A., Austin T.J.F. (2008). Geochemically driven exploration models in uplifted areas: Examples from the Norwegian Barents Sea. AAPG Bulletin, 92(9), pp. 1191–1223. https://doi.org/10.1306/06180808028

51. Pepper A.S., Corvi P.J. (1995). Simple kinetic models of petroleum formation. Part I: oil and gas from kerogen. Marine Petroleum Geology, 12(3), pp. 291–319. https://doi.org/10.1016/0264-8172(95)98382-F

52. Polteau S., Hendriks B.W., Planke S., Ganerød M., Corfu F., Faleide J.I., Myklebust R. (2016). The Early Cretaceous Barents Sea Sill Complex: distribution, 40Ar/39Ar geochronology, and implications for carbon gas formation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 441, pp. 83–95. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.07.007

53. Rojo L.A. & Escalona A. (2018). Controls on minibasin infill in the Nordkapp Basin: Evidence of complex Triassic synsedimentary deposition influenced by salt tectonics. AAPG Bulletin, 102(7), pp. 1239–1272. https://doi.org/10.1306/0926171524316523

54. Rojo L.A., Cardozo N., Escalona A., & Koyi H. (2019). Structural style and evolution of the Nordkapp Basin, Norwegian Barents Sea. AAPG Bulletin, 103(9), pp. 2177–2217. https://doi.org/10.1306/01301918028

55. Smelror M., Petrov O.V., Larssen G.B. & Werner S.C. (2009). Geological history of the Barents Sea. Norges Geol. undersøkelse, 1, pp. 1–135.

56. Sobolev Peter. (2012). Cenozoic uplift and erosion of the Eastern Barents Sea - Constraints from offshore well data and the implication for petroleum system modeling. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. 163, pp. 309–324. https://doi.org/10.1127/1860-1804/2012/0163-0323.

57. Ungerer P. (1990). State of the art of research in kinetic modelling of oil formation and expulsion. Organic Geochemistry, 16(1–3), pp. 1–25. https://doi.org/10.1016/0146-6380(90)90022-R

58. van Koeverden J.H., Nakrem H.A. & Karlsen D. A. (2010). Migrated oil on Novaya Zemlya, Russian Arctic: Evidence for a novel petroleum system in the eastern Barents Sea and the Kara Sea. AAPG bulletin, 94(6), pp. 791–817. https://doi.org/10.1306/10200909146

59. Vandenbroucke M., Behar F. & Rudkiewicz J.L. (1999). Kinetic modelling of petroleum formation and cracking: implications from the high pressure/ high temperature Elgin Field (UK, North Sea). Organic Geochemistry, 30, pp. 1105–1125. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(99)00089-3

60. Wygrala B.P. (1989). Integrated study of an oil field in the southern Po Basin, Northern Italy. PhD thesis, University of Cologne, Germany.

Об авторах

Т. О. КолесниковаРоссия

Татьяна Олеговна Колесникова – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Мордасова

Россия

Алина Владимировна Мордасова – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. А. Суслова

Россия

Анна Анатольевна Суслова – кандидат геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Ступакова

Россия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

М. А. Большакова

Россия

Мария Александровна Большакова – кандидат геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Е. А. Краснова

Россия

Елизавета Андреевна Краснова – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых; старший научный сотрудник

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. М. Гилаев

Россия

Ринар Мавлетович Гилаев – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

И. В. Кувинов

Россия

Игорь Владимирович Кувинов – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. А. Гильмуллина

Норвегия

Альбина Альбертовна Гильмуллина – кандидат геол.-мин. наук, постдокторант кафедры наук о Земле

5007, Берген, Аллегатен, 41

К. О. Осипов

Россия

Константин Олегович Осипов – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Колесникова Т.О., Мордасова А.В., Суслова А.А., Ступакова А.В., Большакова М.А., Краснова Е.А., Сауткин Р.С., Гилаев Р.М., Кувинов И.В., Гильмуллина А.А., Осипов К.О. Эволюция и условия формирования нефтегазоносности Баренцевоморского и Северо-Карского осадочных бассейнов. Георесурсы. 2025;27(2):93–117. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.8

For citation:

Kolesnikova T.O., Mordasova A.V., Suslova A.A., Stoupakova A.V., Bolshakova M.A., Krasnova E.A., Sautkin R.S., Gilaev R.M., Kuvinov I.V., Gilmullina A.A., Osipov K.O. Evolution and Formation Conditions of Petroleum Potential of the Barents-North Kara Sea Shelf Based on Basin Modelling. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):93–117. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.8

.png)