Перейти к:

Переходная зона насыщенности нефтяных залежей в карбонатных отложениях – особенности сложного строения в зависимости от физико-геологических факторов коллекторов

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.10

Аннотация

В работе показано, что достоверная интерпретация кривых капиллярного давления и относительной фазовой проницаемости, включая учет различных физико-геологических факторов продуктивных пластов, оказывает существенное влияние на прогнозирование коэффициента нефтенасыщенности и толщины зоны двухфазной фильтрации для сложнопостроенных карбонатных коллекторов. рассмотрены различные факторы, влияющие на размер переходной зоны в карбонатном коллекторе: литофациальные и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, возраст отложений, свойства насыщающих флюидов, поверхностные свойства капилляров, особенности строения порового пространства.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дьяконова Т.Ф., Егорова А.Д., Гурбатова И.П., Калмыков Г.А., Бата Л.К., Бронскова Е.И., Воронин М.Е. Переходная зона насыщенности нефтяных залежей в карбонатных отложениях – особенности сложного строения в зависимости от физико-геологических факторов коллекторов. Георесурсы. 2025;27(2):128–137. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.10

For citation:

Dyakonova T.F., Egorov A.D., Gurbatova I.P., Kalmykov G.A., Bata L.K., Bronskova E.I., Voronin M.E. Features of Estimating the Thickness of the Water-Oil Transition Zone Depending on Various Physico-Geological Factors. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):128–137. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.10

Введение

Значительные запасы нефти могут содержаться в части нефтяного пласта, относящейся к переходной зоне насыщения вода-нефть. Оценить эти запасы и извлечь их из породы можно лишь при комплексном обосновании взаимосвязи между капиллярным давлением в коллекторе, относительной фазовой проницаемостью и насыщенностью нефтью и водой. Эти процессы зависят от строения коллектора, геометрии порового пространства, его смачиваемости, насыщенности флюидом. Для количественной оценки этих процессов по комплексу геофизических исследований скважин (ГИС) необходимо построить капиллярную модель по всей толщине коллектора в переходной зоне вода-нефть.

Капиллярная модель – это непрерывная многомерная функция зависимости коэффициента водо- и нефтегазонасыщенности от положения коллектора по высоте залежи, начиная от уровня зеркала чистой воды, пористости и проницаемости.

Достоверно построенная капиллярная модель является важным этапом в изучении нефтегазовой залежи с точки зрения решения следующих важных задач:

- определение коэффициентов нефтегазонасыщенности (Кнг), как альтернативного подхода к электрической модели в случаях низкой обоснованности величин Кнг;

- при использовании измерений относительных фазовых проницаемостей (ОФП) появляется возможность оценить зону двухфазного насыщения залежи, что важно знать при составлении технологических документов для разработки, особенно малоразмерных залежей.

Толщина переходной зоны насыщенности, которая может содержать значительный объем запасов углеводородов, занимая при этом большую часть изучаемого пласта, зависит от многих физическо-геологических факторов. Понимание этих факторов позволит повысить обоснованность геологического и гидродинамического моделирования и предусмотреть негативные последствия при разработке объекта.

Целью данной работы является оценка влияния на строение переходной зоны различных факторов, таких как литофациальные и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, возраст отложений, свойства насыщающих флюидов, поверхностные свойства и особенности строения порового пространства коллекторов. В задачи исследования входил анализ диапазона изменения толщины переходной зоны при изменении различных физико-геологических факторов и выявление значимых факторов, оказывающих наибольшее влияние на толщину переходной зоны вода-нефть.

Риски получения высокой обводненности продукции, неверной оценки коэффициента нефтегазонасыщенности и потенциала скважины по запасам приводят к необходимости разработки соответствующих гибких интерпретационных алгоритмов, с помощью которых появится возможность смоделировать переходную зону.

Материалы и методы

В основе капиллярной модели лежит капиллярно-гравитационная теория распределения флюидов в залежи. Согласно этой теории распределение флюидов в залежи контролируется гравитационными и капиллярными силами, где определяющими факторами является разность давлений на границе несмешивающихся флюидов, обусловленная межфазным натяжением, и разностью плотностей нефти, газа и воды (Амикс, 1962; Гиматудинов, Ширковский, 1982). Разность давлений на границе несмешивающихся флюидов обусловлена гравитационными силами. Гравитационные силы зависят от плотности флюидов – газа, нефти и воды. Капиллярные силы зависят от свойств пустотного пространства коллектора и особенностей его насыщения.

На рисунке 1 схематично представлена нефтегазовая залежь, в которой при пластовых давлении и температуре присутствует нефть и свободный природный газ, и образуются газонефтяная и водонефтяная переходные зоны (Амикс, 1962; Егорова и др., 2023). Эти зоны представляют собой области переменной насыщенности фаз, смачивающих и не смачивающих поверхность пород. Связанная вода содержится в газовой и в нефтяной частях залежи.

Рис. 1. Распределение флюидов по высоте в газонефтяной залежи

При построении капиллярной модели значение коэффициента водонасыщенности Кв в каждой точке нефтяной залежи определяется фильтрационно-емкостными свойствами коллектора (пористостью Кп, проницаемостью Кпр) и высотой над зеркалом чистой воды (∆Нзчв): Кв = f(∆Нзчв, Кп, Кпр) (Амикс, 1962). Для переходной зоны нефть-газ, значение коэффициента нефтегазонасыщенности определяется Фес и высотой над зеркалом чистой нефти (∆Нзчн) Кнг = f(∆Нзчн, Кп, Кпр) (Амикс, 1962).

При изучении месторождений капиллярная модель находит все более широкое применение не только для определения коэффициента нефтегазонасыщенности, но и степени насыщенности залежей с оценкой толщины переходной зоны. Понимать строение и размеры переходной зоны, также важно при построении геологических и гидродинамических моделей. Газонефтяная переходная обычно имеет меньшую толщину из-за большой разницы в плотностях нефти и газа и меньшим значением межфазного натяжения по сравнению с зоной вода-нефть из-за близости плотностей воды и нефти (Гиматудинов, Ширковский, 1982).

На толщину переходной зоны влияют и другие физико-геологические факторы, обуславливая ее сложное строение. Рассмотрению этих факторов на примере водонефтяных переходных зон в карбонатных отложениях посвящена данная работа.

Моделирование коэффициента нефтенасыщенности с использованием капиллярной модели и оценка толщины переходной зоны нефть-вода производилось на карбонатных объектах различного возраста месторождений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. Рассматривалось 12 нефтяных месторождений, расположенных на различных структурно-тектонических элементах.

Для исследуемых объектов оценка толщин переходных зон проводилась путем сопоставления построенных по объекту капиллярных моделей со своими значениями Кв*, Квкрит, Кв**, полученными по результатам экспериментальных исследований ОФП (рис. 1): Кв* – водонасыщенность, меньше которой в притоке будет только нефть, Квкрит – водонасыщенность, при которой в притоке будут присутствовать в равных долях вода и нефть (принято в качестве условного ВНК), Кв** – водонасыщенность, больше которой в притоке будет только вода.

Данный анализ величин Кн по капиллярной модели (КМ) позволяет непрерывно по разрезу прогнозировать состав притока из интервалов коллекторов и оценивать размер зоны переходного насыщения в зависимости от индивидуальных свойств коллекторов и флюидов нефтяной залежи.

Результаты и их обсуждение

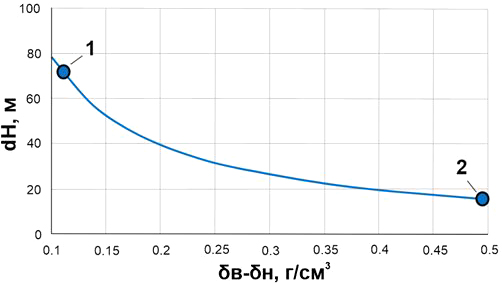

Первый фактор, влияющий на толщину переходной зоны, – это свойства флюидов. Уже на этапе построения капиллярной модели, зная соотношение плотностей нефти и воды, можно оценить размеры переходной зоны (рис. 2) и объяснить получение двухфазных притоков «нефть+вода» высоко над уровнем ВНК, даже на начальной стадии разработки.

Рис. 2. Зависимость толщины переходной зоны от разности плотностей флюидов для месторождений №1 и №2

Пример 1. На месторождении №1 при фиксации ФЕС пласта (Кп = 21%, Кпр = 10 мД) и изменении только соотношения плотностей флюидов (плотность нефти δн = 0,94 г/см3, плотность воды δв = 1,04 г/см3) толщина переходной зоны (dH) в отложениях С3+С2 верхне-среднего карбона при очень малой разнице в плотностях нефти и воды в среднем 0,1 г/см3 может дотигать 70 м, что составляет 19% от суммарной высоты залежи на месторождении в 356 м. По результатам испытаний на этом месторождении смешанные притоки получены на высоте более 60 м над водонефтяным контактом (ВНК). На месторождении №2 в отложениях D3 верхнего девона – при большой разности плотностей флюидов в 0,5 г/ см3 (δн = 0,69 г/ см3, δв = 1,21 г/см3) толщина переходной зоны составляет 18 метров или 9 % высоты залежи месторождения 201 м.

Влияние свойств флюидов на переходную зону заключается в увеличении размера переходной зоны при сближении плотностей нефти и воды. Поэтому в залежах высоковязких нефтей наблюдаются смешанные притоки на значительном расстоянии выше уровня ВНК.

Второй фактор. Капиллярная модель определяется фактором фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов, который также является важным для оценки размера переходных зон. На капиллярное давление и высоту поднятия воды в капилляре в первую очередь влияет радиус капилляра, который отражается в коэффициентах проницаемости, определяющих вид КМ.

Пример 2. Влияние Кпр на толщину переходной зоны dH показано на примере карбонатных рифовых отложений нижнепермского возраста (рис. 3). При Кпр = 200 мД – dH в отложениях составляет 9 м – 9,3% от высоты залежи 96 м. В той же залежи для прослоев с Кпр = 2 мД толщина возрастает до 25 м, что составляет значительные 26% от высоты залежи. В залежах месторождения №3 с коллекторами с пониженными ФЕС (Кпр < 10 мД) на рассматриваемом объекте получены смешанные притоки на высоте 15–21 м над ВНК, что подтверждает наличие переходной зоны.

Рис. 3. Сравнение толщины переходной зоны вода-нефть в зависимости от ФЕС коллектора на примере рифовых отложений нижней перми

Влияние ФЕС на толщину переходной зоны заключается в следующем: с ухудшением ФЕС коллектора – увеличивается размер переходной зоны, что может проявиться в появлении смешанных притоков при вскрытии коллекторов с ухудшенными свойствами значительно выше ВНК.

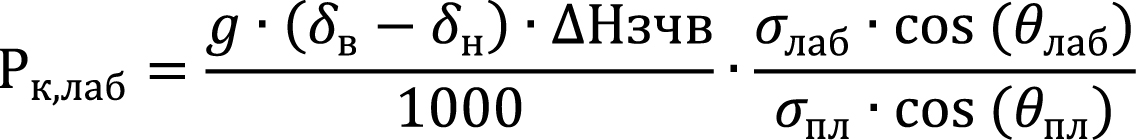

Третий фактор – физические свойства поверхности коллекторов – межфазное натяжение вода-нефть в пластовых условиях (σпл) и контактный угол смачиваемости (θпл). Перевод капиллярного давления в пластовые условия Рк,пл осуществляется через связь лабораторного капиллярного давления Рк,лаб с высотой над зеркалом чистой воды (ЗЧВ) посредством следующей формулы (Амикс, 1962):

,

,

где ΔНзчв– высота над зеркалом чистой воды [м], Pк,лаб – лабораторное капиллярное давление [МПа], g – ускорение свободного падения (9,8 м/с2), δв и δн – плотности воды и нефти [г/см3], σпл и σлаб – межфазное натяжение в системах нефть-вода или газ-вода (пласт) и воздух-вода (лаборатория) [дин/см], θпл и θлаб – контактный угол смачиваемости нефть-вода (пласт) и воздух-вода (лаборатория).

В расчете используется информация о термодинамических характеристиках поверхности раздела двух фаз – межфазных натяжениях. Межфазное натяжение является стабильной и определенной величиной, зависящей от состава, свойств флюидов (вязкость, газосодержание нефти, жирность газа) и термобарических условий (Тиаб, Доналдсон, 2009; Мархасин, 1977). Влияние термобарических условий на межфазное натяжение в системе нефть-вода незначительно из-за их малой сжимаемости, в то время как в системе «газ-вода» давление и температура оказывают существенное влияние (Гиматудинов, Ширковский, 1982; Миськив, 2014). По литературным данным межфазное натяжение нефть-вода в зависимости от состава флюидов изменяется в интервале σпл = 25–35 дин/см (Добрынин и др., 2004; Родивилов и др., 2023).

Углы смачиваемости в капиллярной модели. Капиллярная модель является отражением процесса формирования залежи УВ. Для целевых объектов Тимано-Печорского бассейна принята концепция, что процесс формирования залежи начинался и происходил в водном бассейне природно гидрофильного коллектора. Переходная зона образовалась в процессе миграции нефти в изначально гидрофильном коллекторе, поскольку основные породообразующие минералы по своей природе гидрофильные и хорошо смачиваются водой, что подтверждают показатели смачиваемости после экстракции образцов керна. Изменение интегральной смачиваемости поверхности коллекторов происходит после формирования залежи за счет состава нефти, поступающей в пласт, наличия в ней природных ПАВ гидрофобизаторов (нафтеновых и жирных кислот, смол, асфальтенов и др.), взаимодействия нефти сначала с исходной, а затем с остаточной минерализованной пластовой водой (Калинин, 2021). Гидрофобизация поверхности порового пространства затрагивает только нефтенасыщенную часть залежи. В связи с этим в карбонатных пластах месторождений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна смачиваемость для расчета принимается гидрофильной, уровень зеркала чистой воды располагается ниже водонефтяного контакта, и переходная зона сконцентрирована выше ЗЧВ и ВНК. Угол смачиваемости обычно в лабораторных условиях в системе «вода-газ» принимается 0о – гидрофильная смачиваемость в связи с экстракцией образцов. В пластовых условиях в системе вода-нефть принимается 30о для учета частичной гидрофобизации, происходящей в процессе формирования залежи.

Пример 3. Для карбонатных отложений нижней перми месторождения №4 теоретически было исследовано влияние изменения межфазного натяжения на величину переходной зоны при фиксировании прочих факторов (Δδ = 0,292 г/см3, Кпр = 5 мД) (рис. 4). При σпл=25 дин/cм толщина переходной зоны dH = 22,7 м или 23,8% от высоты залежи, при σпл = 35 дин/cм – dH = 31,7 м – 33% от высоты залежи. Несмотря на небольшое влияние межфазного натяжения на толщину переходной зоны, чтобы избежать накопления ошибок, для корректного учета межфазного натяжения пластовых флюидов необходимы лабораторные исследования, учитывающие состав флюидов и пластовые условия.

Рис. 4. Теоретическая зависимость dH от межфазного натяжения вода-нефть в пластовых условиях

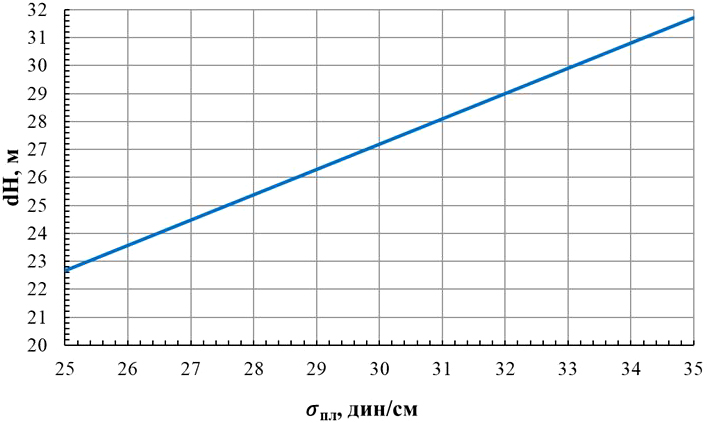

Пример 4. Для карбонатных отложений нижней перми месторождения №4 также было теоретически исследовано влияние неопределенности в оценке угла смачиваемости в пластовых условиях на величину переходной зоны при фиксации прочих факторов (Δδ = 0,292 г/см3, Кпр = 5 мД) (рис. 5): при θпл = 0о – dH = 31,6 м, что оставляет 33% высоты залежи, при θпл = 60о – dH = 15,8 м или 16,5 % от высоты залежи в 96 м.

Рис. 5. Теоретическая зависимость dH от контактного угла смачиваемости вода-нефть в пластовых условиях

Влияние смачиваемости коллектора флюидом на толщину переходной зоны заключается в следующем: с увеличением контактного угла – уменьшается размер переходной зоны. Однако учет изменчивости угла смачиваемости при использовании капиллярной модели для оценки Кн и толщины переходной зоны – достаточно сложная и неопределенная процедура, для которой важно понимать процессы формирования и переформирования залежей и характер смачиваемости в каждой точке по высоте залежи, что не всегда удается осуществить на практике.

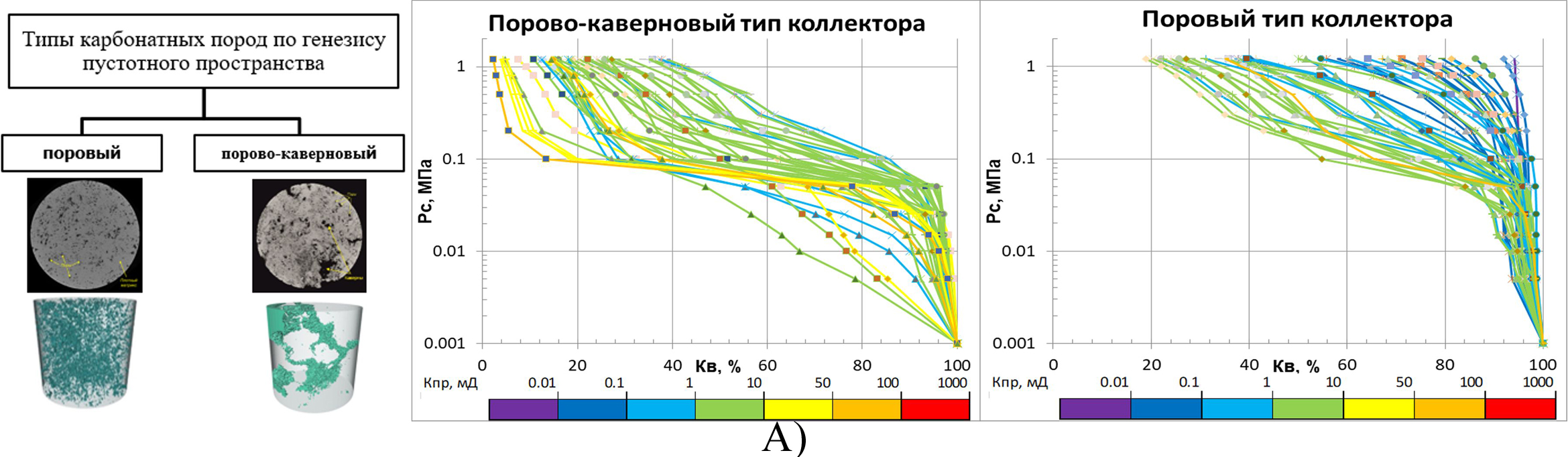

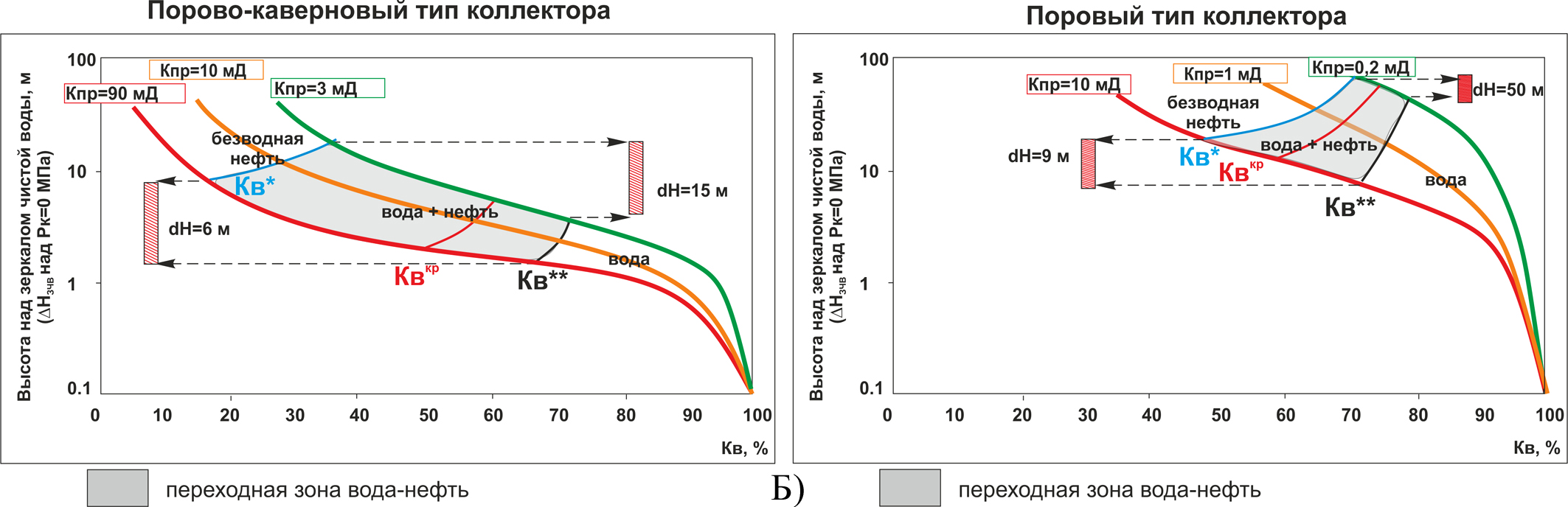

Четвертый фактор влияния на размер переходной зоны – различия типов порового пространства исследуемых коллекторов. Карбонатные породы имеют сложное строение порового пространства, которое обусловлено развитием различных видов пустот (межзерновых пор, каверн, трещин). В зависимости от преобладания того или иного вида выделяют различные типы порового пространства: в работе были рассмотрены порово-каверновый и поровый тип.

Размер переходной зоны будет увеличиваться при переходе от порово-кавернового к поровому типу, наличие трещин также обуславливает увеличенные переходные зоны насыщенности.

Пример 5. В карбонатных отложениях нижнего силура месторождения №5 капиллярные кривые порово-кавернового типа пород отличаются более низкими значениями Кво, низкими значениями входного капиллярного давления (рис. 6А). Это различие сказывается также и на размерах переходной зоны: для порово-кавернового типа коллектора переходная зона меняется в пределах 6–15 м (8,6–21 % высоты залежи) при изменении Кпр от 90 до 3 мД; для порового типа переходная зона изменяется от 9 до 50 м (13–71% высоты залежи) при диапазоне проницаемости 10–0,2 мД. Большие толщины переходных зон в поровом типе объясняются в первую очередь ухудшенными значениями ФЕС – наличием низкопроницаемых прослоев с Кпр < 3 мД. Если сравнивать переходные зоны в двух типах коллекторов, зафиксировав значение Кпр = 10 мД, различие будет не так значительно – 7 м в порово-каверновом коллекторе и 9 м в поровом (рис. 6А). На изучаемом месторождении смешанные притоки в основном приурочены к поровым типам коллекторов, что подтверждает сделанные выводы.

Рис. 6. Сравнение толщины переходной зоны вода-нефть в зависимости от типа пустотного пространства на примере отложений нижнего силура: А) примеры ККД, Б) КМ по типам пустотного пространства

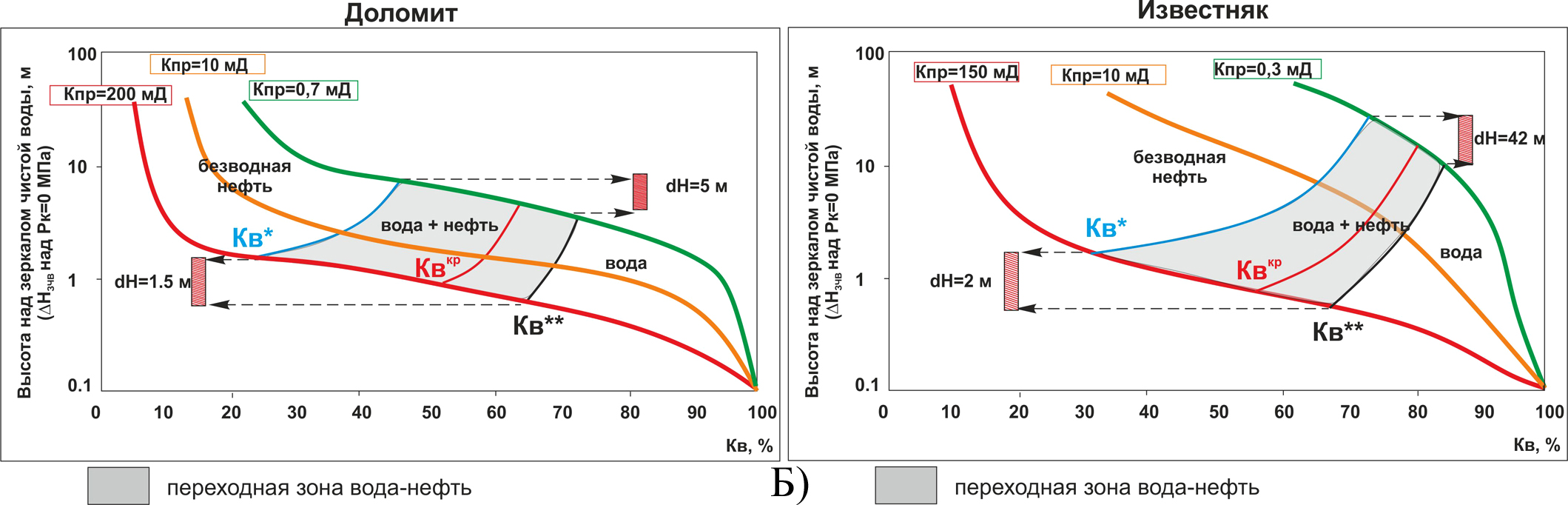

Пятый фактор – литологический – учитывался при сравнении доломитов и известняков в отложениях верхнего девона. В первую очередь влияние литологического фактора на толщину переходной зоны обуславливается различием строения порового пространства и ФЕС разных литотипов. Так, для большинства продуктивных отложений доломит является породой, образованной в результате вторичных процессов преобразования известняков и по-разному влияет на формирование порового пространства в породах. Доломитизация может привести к увеличению емкостного пространства за счет метасоматического замещения кальцита на магнезиальные карбонаты (магнезит, доломит), растворение кальцита с раскристаллизацией доломита при неполном замещении объема карбонатной массы с образованием порово-кавернозных емкостей пустотного пространства. Если доломитизация протекала под воздействием перенасыщенных растворов, часть магнизиальных карбонатов выпадала в виде кристаллической массы в поровом пространстве, что приводит к уменьшению пористости, увеличению извилистости и ухудшению проницаемости (Золоева и др., 1977). В зависимости от типа влияния доломитизации на пустотное пространство зависимость толщины переходной зоны от литологии в карбонатных породах может быть различной.

В рассматриваемых отложениях залежей Тимано-Печорского бассейна коллекторы-доломиты образовались в результате вторичных процессов с преобладанием порово-кавернового типа пористости, что привело к улучшенным ФЕС по сравнению с преимущественно поровыми известняками. Поэтому в доломитах будут ожидаться меньшие размеры переходных зон по сравнению с известняками.

Пример 6. Различие двух литотипов проявляется на кривых капиллярного давления, измеренных на образцах соответствующей литологии: доломиты, обладающие лучшими коллекторскими свойствами, имеют гладкие кривые с низкими Кво, известняки имеют уже больший разброс кривых капиллярного давления (ККД) на графике и более высокие Кво (рис. 7А).

Переходные зоны в доломитах при лучших ФЕС коллекторов обладают меньшими толщинами: dH = 1,5–5 м при уменьшении Кпр от 200 до 0,7 мД, что составляет всего 3–5% от общей мощности залежи (рисунок 7Б). В известняках же более широкий диапазон изменения мощности переходной зоны: dH = 2–42 м или 5–20% от высоты залежи при уменьшении Кпр от 150 до 0,3 мД. При близких значениях диапазонов Кпр этих двух литотипов различие в размере переходной зоны будет значительным для коллекторов с низкой проницаемостью – может достигать 40 м (рис. 7Б). Такую разницу, в первую очередь, необходимо учитывать при расчётах Кн, а не только при оценке размера зоны двухфазной фильтрации. На изучаемых месторождениях смешанные притоки при испытаниях также в основном приурочены к известнякам.

Рис. 7. Сравнение толщины переходной зоны вода-нефть в зависимости от литологии карбонатного коллектора на примере отложений верхнего девона: А) примеры кривых капиллярного давления, Б) КМ по литотипам

Шестой фактор влияния на переходные зоны вода-нефть в карбонатных отложениях – разный стратиграфический возраст продуктивных объектов ряда месторождений Тимано-Печорского бассейна, примеры которых приведены на рисунке 8: совместный приток нефти и воды для отложений средне-верхнего карбона С2+С3 с высоковязкими нефтями следует ожидать из зоны размером от ~6 м при Кпр = 1000 мД до ~350 м при Кпр = 1 мД, а для отложений с легкими нефтями нижнего силура S1– с размером зоны от 12 м до 50 м (при Кпр = 90–0,2 мД). Для отложений верхнего девона D3, представленных преимущественно доломитами, размер переходной зоны меняется от ~2 м до ~15 м (при Кпр = 1000–1 мД). Нанеся точки Кв по результатам интерпретации ГИС на полученные модели переходной зоны появляется возможность оценить состав притока из каждого отдельного коллектора.

Рис. 8. Сопоставление значений Кв по ГИС (показаны точками на графиках) на КМ с оценкой характера притока из интервала испытаний

Следует понимать, что различие размеров переходных зон в зависимости от стратиграфической принадлежности карбонатного объекта является отражением всех факторов, описанных ранее: различия ФЕС, литологии, типам порового пространства, свойствам флюидов. Поэтому сравнительный анализ переходных зон при рассмотрении объектов разного стратиграфического возраста необходимо начинать с дифференциации различий предлагаемых в работе факторов.

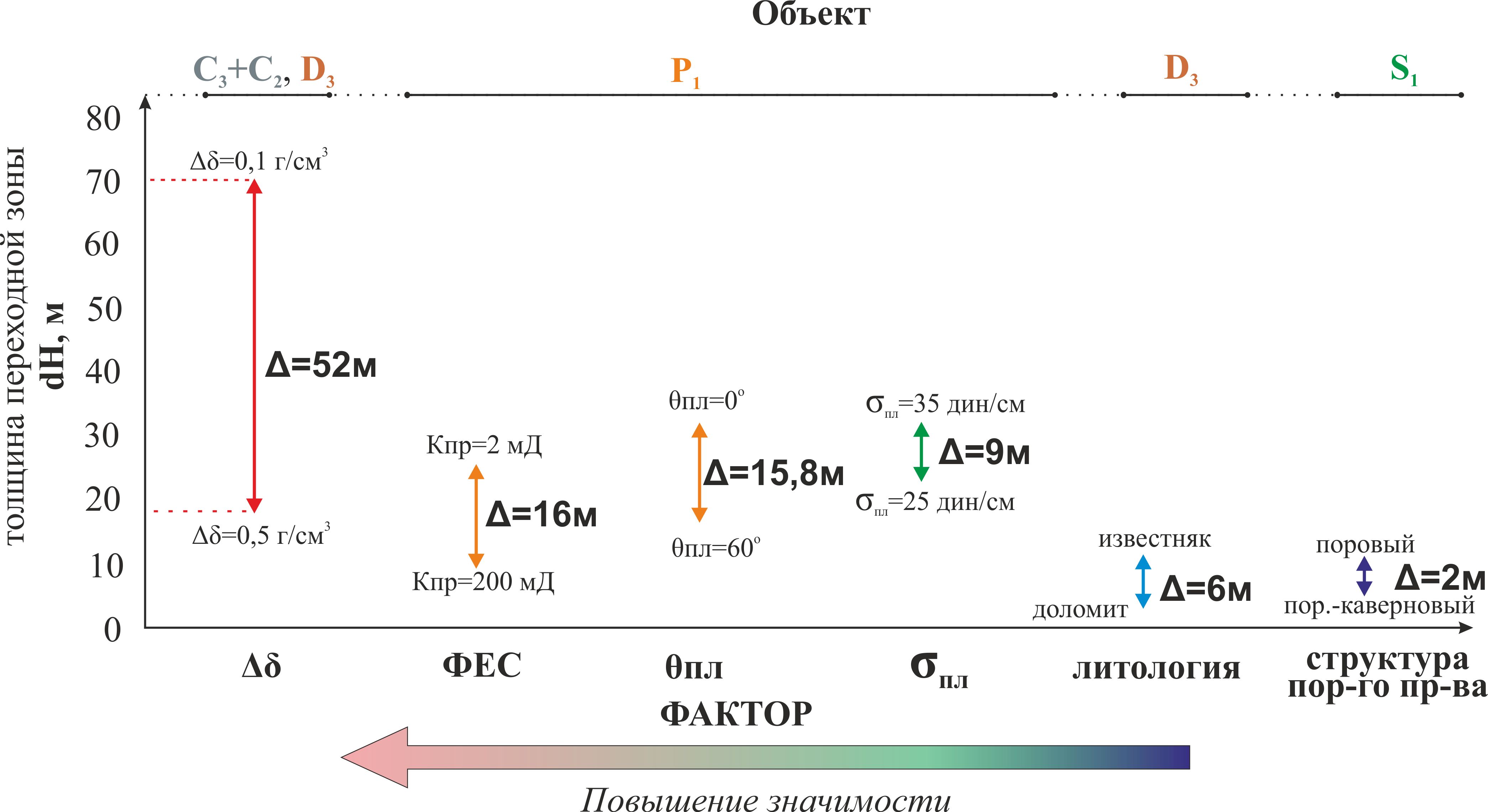

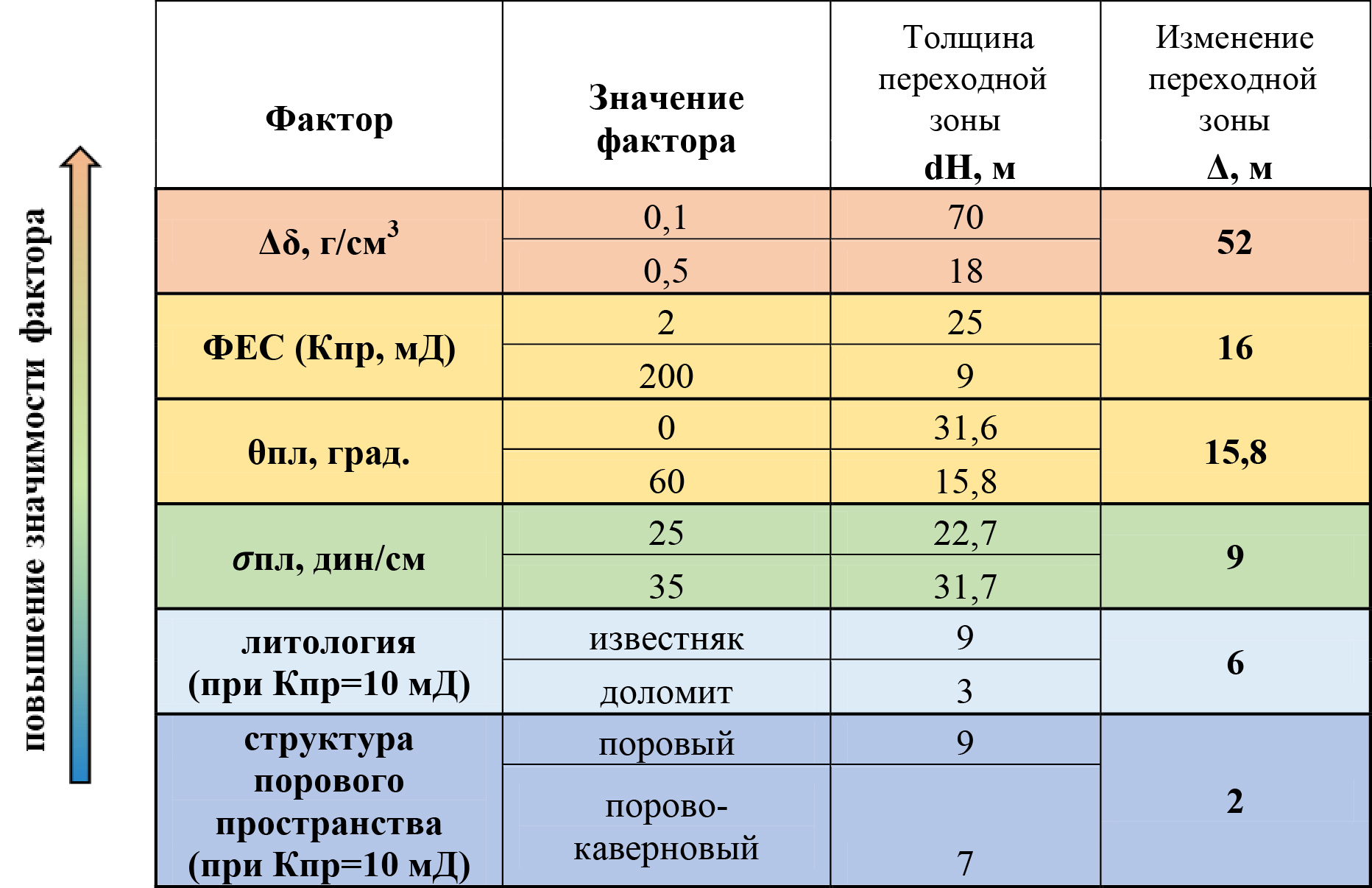

Оценка значимости различных физико-геологических факторов приведена на рис. 9 и в табл. 1. В качестве критерия для оценки значимости фактора рассматривалась разница в толщинах переходных зон при максимальном отклонении значения фактора (Δ, м): рассматривались величины переходных зон при минимальном и максимальном значении фактора, после чего рассчитывалось изменение в толщине.

Рис. 9. Оценка значимости влияния исследуемых факторов на увеличение толщины переходной зоны вода-нефть

Табл. 1. Изменение толщины переходной зоны при различных влияющих факторах

Заключение

В исследовании рассмотрено влияние различных физико-геологических факторов на толщину переходной зоны вода-нефть нефтяных залежей карбонатных объектов, изученных в пределах Тимано-Печорского бассейна, оценена значимость каждого фактора и их совокупное влияние. Все результаты моделирования базировались на реальных данных исследований керна, подтверждались результатами испытаний и опробованиях в скважинах.

В рамках работы были получены следующие результаты:

- Комплексирование данных капилляриметрии и ОФП позволяет оценить размеры переходной зоны и состав притока уже на этапе создания капиллярной модели.

- На размер переходной зоны, в первую очередь, оказывают влияние физические факторы: свойства флюидов – разность плотностей нефти и воды, ФЕС коллектора, контактный угол смачиваемости и межфазное натяжение.

- Показано различие в мощностях переходных зон разных геологических факторов – типов порового пространства карбонатных коллекторов и литотипов. И хотя различие в размерах переходных зон при близких значениях ФЕС разных типов невелико, не учёт геологических факторов коллекторов может привести к погрешности в расчете итогового Кн по капиллярной модели.

В процессе моделирования переходной зоны используются многие физико-геологические факторы, которые должны иметь достоверное обоснование. Существенное различие форм ККД для образцов с разными геологическими признаками требует учета этих неоднородностей при построении моделей, что позволяет связать значения ФЕС, определяемые методами ГИС, и степень лито-фациальной неоднородности с капиллярными свойствами пород.

Проблема изучения переходных зон актуальна для всех коллекторов разного литологического состава, как карбонатных, так и терригенных, структуры порового пространства, типов смачиваемости и прочих геологических признаков. Коллекторы залежи, характеризующейся широким диапазоном ФЕС, толщина интервала двухфазного притока может достигать нескольких десятков метров. Данный факт требует корректного учета в процессе геологического и гидродинамического моделирования, особенно для залежей незначительных размеров, с целью повышения достоверности прогнозных показателей разработки.

Принятые сокращения и аббревиатуры

- ККД - кривые капиллярного давления

- ОФП – относительные фазовые проницаемости

- ГИС – геофизические исследования скважин

- Кв – коэффициент водонасыщенности

- Кн – коэффициент нефтенасыщенности

- Кнг – коэффициент нефтегазонасыщенности

- Кп – коэффициент пористости

- Кпр – коэффициент проницаемости

- КМ – капиллярная модель

- ВНК – водонефтяной контакт

- ЗЧВ – зеркало чистой воды

- ∆Нзчв – высота над зеркалом чистой воды

- ∆Нзчн – высота над зеркалом чистой нефти

- δн – плотность нефти

- δв – плотность воды

- dH – высота переходной зоны

- НГБ – нефтегазоносный бассейн

Финансирование

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова. Результаты исследований получены при помощи оборудования приобретённого по программе развития Московского университета: Автоматизированная система для исследования фильтрационно-емкостных свойств керна при двухфазной фильтрации в кислотостойком исполнении; Автоматизированная система измерения пористости и проницаемости.

Список литературы

1. Амикс Д., Басс Д., Удмтинг Р. (1962). Физика нефтяного пласта. М.: Гостоптехиздат, 569 с.

2. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И. (1982). Физика нефтяного и газового пласта. М.: Недра, 311 с.

3. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. (2004). Петрофизика (физика горных пород). М.: ФГУП Издательство «Нефть и Газ» РГУ нефти и газа им. Губкина, 367 с.

4. Егорова А. Д., Исакова Т. Г., Дьяконова Т. Ф., Кристя Е. Е., Бронскова Е. И., Дорофеев Н. В., Конорцева Е. А., Калмыков Г. А. (2023). Капиллярная модель – комплексное геолого-петрофизическое представление залежи при подсчете геологических запасов углеводородов. Георесурсы, 25(2), с. 150–160. https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.11

5. Золоева Г.М., Куликов Б.Н., Силина Л.В., Фарманова Н.В., Царева Н.В. (1977). Изучение карбонатных коллекторов методами промысловой геофизики. М.: Недра, 150 с.

6. Калинин В.Ф. (2021). К вопросу определения размеров переходной зоны на границе водонефтяного контакта в гидрофильных и гидрофобных коллекторах. Недра Поволжья и Прикаспия, 103, с. 11–41.

7. Мархасин И.Л. (1977). Физико-химическая механика нефтяного пласта. М.: Недра, 214 с.

8. Миськив Н.И. (2014). Влияние остаточной водонасыщенности и фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов на обводнение скважин в процессе разработки газовых залежей. Нефтегазовая геология. Теория и практика,9 (3), с 1–13.

9. Родивилов Д. Б., Кантемиров Ю. Д., Махмутов И. Р., Акиньшин А. В. (2023). Практическое руководство по петрофизическому моделированию нефтегазонасыщенности. Тюмень: Экспресс, 143 с.

Об авторах

Т. Ф. ДьяконоваРоссия

Татьяна Федоровна Дьяконова – доктор геол.-мин.

наук, профессор, чл.-кор. РАЕН, эксперт ФБУ «ГКЗ»

по петрофизике; ведущий научный сотрудник кафедры

геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. Д. Егорова

Россия

Алена Дмитриевна Егорова – кандидат тех. наук, младший научный сотрудник лаборатории сейсмоакустических методов разведки

119234, Москва, Ленинские горы, 1

И. П. Гурбатова

Россия

Ирина Павловна Гурбатова – кандидат тех. наук, ведущий специалист кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Г. А. Калмыков

Россия

Георгий Александрович Калмыков – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой нефтегазовой седиментологии и морской геологии

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Л. К. Бата

Россия

Лейла Кифах Бата – кандидат геол.-мин. наук, эксперт

ФБУ «ГКЗ» по петрофизике; ведущий специалист кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Е. И. Бронскова

Россия

Елена Ивановна Бронскова – кандидат геол.-мин. наук, начальник отдела экспертизы и методического сопровождения подсчета запасов

129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, стр.12

М. Е. Воронин

Россия

Михаил Евгеньевич Воронин – научный сотрудник

кафедры геологии геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Дьяконова Т.Ф., Егорова А.Д., Гурбатова И.П., Калмыков Г.А., Бата Л.К., Бронскова Е.И., Воронин М.Е. Переходная зона насыщенности нефтяных залежей в карбонатных отложениях – особенности сложного строения в зависимости от физико-геологических факторов коллекторов. Георесурсы. 2025;27(2):128–137. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.10

For citation:

Dyakonova T.F., Egorov A.D., Gurbatova I.P., Kalmykov G.A., Bata L.K., Bronskova E.I., Voronin M.E. Features of Estimating the Thickness of the Water-Oil Transition Zone Depending on Various Physico-Geological Factors. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):128–137. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.10

.png)