Перейти к:

Комплексирование разномасштабных данных для поиска и разведки месторождений нефти и газа

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.15

Аннотация

Статья посвящена комплексной увязке разномасштабных многоуровневых данных, полученных на разных стадиях проведения геологоразведочных работ, с целью создания единой упорядоченной модели залежи, учитывающей ретроспективные и современные результаты исследовании. Поиск месторождений нефти и газа в осадочных нефтегазоносных бассейнах предусматривает классическую схему от общего к частному. Поэтому при определении нефтегазоносности территории, независимо от стадии геологоразведочных работ, необходимо определить границы местоположения локального объекта в региональном плане и построить структурный каркас для основных реперных толщ (отражающих горизонтов). На основе структурного каркаса проводятся палеоструктурные реконструкции для восстановления этапов формирования ловушек и определения путей миграции флюидов. По данным геофизических исследований скважин и изучения керна устанавливаются коллекторские интервалы, выделяются свойства литотипов и определяются вторичные процессы преобразования пород-коллекторов. Проводятся геохимические и гидрогеохимические исследования флюидов направленные на выявление флюидодинамических связей в пределах осадочного бассейна, зоны нефтегазонакопления, месторождения и отдельно взятой залежи. Выполняются геомеханические исследования для применения современных методов разработки. Все полученные данные комплексируются друг с другом, позволяя выявить новые закономерности, тем самым повышая достоверность и эффективность геологоразведочных работ.

Для цитирования:

Ступакова А.В., Сауткин Р.С., Калмыков Г.А., Коробова Н.И., Большакова М.А., Краснова Е.А., Корзун А.В., Мордасова А.В., Калмыков А.Г. Комплексирование разномасштабных данных для поиска и разведки месторождений нефти и газа. Георесурсы. 2025;27(2):186–205. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.15

For citation:

Stoupakova A.V., Sautkin R.S., Kalmykov G.A., Korobova N.I., Bolshakova M.A., Krasnova E.A., Korzun A.V., Mordasova A.V., Kalmykov A.G. Integration of Multi-Scale Data for Search and Exploration of Oil and Gas Fields. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):186–205. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.15

Введение

В статье представлено, как и в какой последовательности использовать весь массив геолого-геофизической информации и комплексировать результаты отдельных специальных исследований разного масштаба с целью достоверного решения задач разведки и разработки месторождений нефти и газа. Поскольку месторождения с простым строением и соответственно «лёгкой» добычей углеводородов практически исчерпали свой потенциал, недропользователю приходится переходить на разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. При разработке сложных месторождений необходимо решать большее число неопределённостей, а для их решения объединять разномасштабные данные.

Комплексирование разномасштабных геологических данных – это процесс интеграции в единую систему множества данных для решения конкретной задачи поиска и разведки месторождений нефти и газа. Поскольку количество информации по геологическим объектам постоянно растет, то необходима интеграция, калибровка и верификация всех фактических данных и результатов их анализа в единую логическую систему, позволяющую построить модель объекта нефтегазоносности. Для этого важно правильно создать структуру последовательного решения задач и ожидаемых результатов, каждый из которых будет взаимно дополнять друг друга, повышая уровень знаний о качественных и количественных характеристиках объекта.

Материалы и методы

При комплексном изучении геологических объектов, пригодных для поисково-разведочных работ на нефть и газ, необходимо собрать в единую систему все разномасштабные данные и выстроить полную картину формирования залежи, доказанной или прогнозной, согласно последовательности решения задач геологоразведочных работ. Необходимо увязать все данные разного масштаба, от микроуровня до макроуровня, характеризующие объект нефтегазоносности. Как правило, геолог работает одновременно с данными разного масштаба. В единой системе есть данные, которые характеризуют объект на микроуровне, например многочисленные измерения емкостно-фильтрационных свойств пород, детальные описания шлифов породы или различных включений органического вещества, экстракций флюидов. В эту же систему встроены данные по скважинам с комплексом ГИС в линейных размерах метров, десятков метров и более. Все эти данные должны быть увязаны с зональным и региональным планом района работ, который охарактеризован временными сейсмическими разрезами, структурными построениями и глубокими скважинами разного масштаба. Весь процесс сбора и систематизации данных, полученных при анализе нефтегазоносности геологического объекта, трудоемкий и требующий системного подхода.

На этапах перехода от одного масштабного уровня исследований на другой происходит осреднение и неизбежные потери информации. Тем не менее, такое осреднение необходимо для создания модели формирования залежи, которая затем проверяется и дополняется специальными точечными исследованиями. Взятые отдельно точечные параметры сложно распространить на большую территорию. Сложности калибровки разномасштабных исследований известны всем специалистам, геологам, геохимикам, петрофизикам, гидродинамикам, занимающимися вопросами строения и формирования залежи нефти и газа. Тем не менее, ответы на многие проблемные вопросы специалисты часто пытаются искать путем усложнения приемов обработки информации, внедрения дорогих методов исследования или поправочных коэффициентов вместо пересмотра структуры взаимодополняемости полученных ранее результатов.

Значительных потерь информации при переходе от одного уровня исследования к другому можно избежать при тесном сотрудничестве специалистов, работающих с разномасштабными данными и понимающих степень важности каждой информационной единицы. Варианты осреднения данных могут быть принципиально разными в зависимости от решаемых задач, от закономерностей изменения геологического строения, от уровня изучения породы и пр. Важную информацию предыдущего этапа можно потерять при неверном осреднении и не обратить на это внимание, а можно и сохранить и перемещать дальше по цепочке исследований геологического объекта.

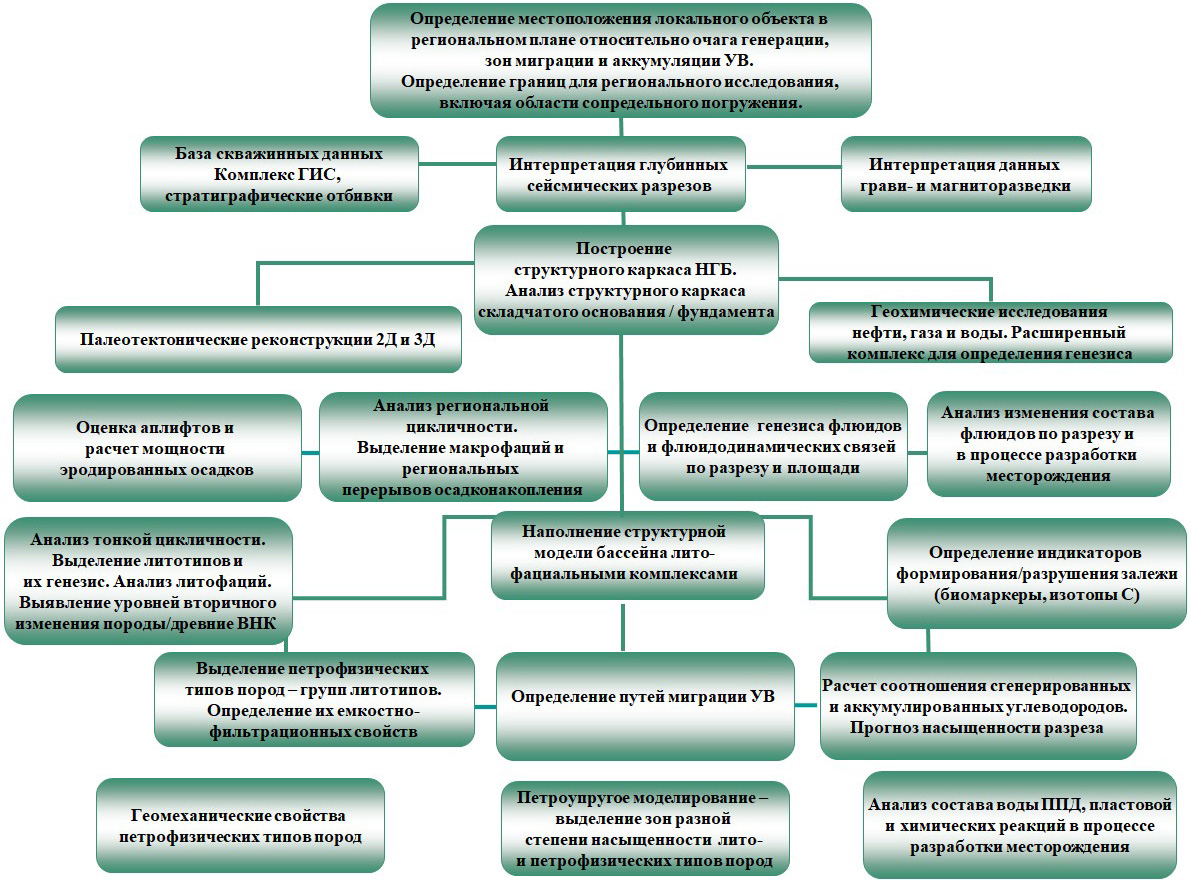

Методика комплексирования разномасштабных данных состоит из итерационно-циркуляционного процесса, где известные и зачастую стандартные алгоритмы получения информации и построения моделей требуют калибровки и взаимоувязки всех ее входных параметров, верификации и междисциплинарной экспертной оценки результатов (рис. 1). Апробация методики должна проводиться на хорошо изученном объекте, с целью установления достоверности и ограничений. В качестве примера, в статье приведены результаты применения методики на одном из месторождений Красноленинского свода Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна.

Рис. 1. Совокупность действий для комплексирования данных с целью прогнозирования залежей углеводородов

Результаты исследования были представлены на международной научно-практической конференции «Сейсморазведка в Сибири и за её пределами» (Сауткин и др., 2023), организатором конференции выступил научно-исследовательский и проектный институт «РН-КрасноярскНИПИнефть» – специализированный институт по обработке, интерпретации и корпоративному хранению сейсмических данных ПАО «НК «Роснефть».

Краткий обзор литературы комплексирования данных

Вопросы повышения эффективности геологоразведочных работ рассмотрены в фундаментальных трудах Ю.А. Косыгина, А.Н. Дмитриевского, Н.А. Еременко, А.А. Бакирова, И.О. Брода, Г.А. Габриэлянца и др. Активное внедрение в производственную деятельность методов комплексирования данных при проведении геологоразведочных работ началось в 2000-х годах, о чём свидетельствуют многочисленные публикации. Основными вопросами, рассматриваемыми, в литературе являются: критический анализ качества и надежности предыдущих исследований, а также разработка новых теоретических, методических и технических решений (Хисамов, 2007); районирование территории и применение малозатратных геофизических или геохимических методов с последующей увязкой результатов полевых работ с фондовыми данными и их комплексной интерпретацией (Волкова, 2012); визуализация и связь выходных и входных данных с предшествующими и последующими методами (Навроцкий, 2004), что позволяет определить необходимые стартовые данные для применения следующего метода; строгое соблюдение этапов и стадий ГРР, а также полный и последовательный сбор, анализ, обработка и интерпретации полученной информации (Афанасенков, 2018); необходимость изучения «полной углеводородной системы», объединяющей все процессы от генерации до аккумуляции УВ (SONG Yan, 2024); привлечение математических подходов, для обновления априорных вероятностей по мере получения новых данных для понимания рентабельности дальнейших работ, и как следствие, увеличение или полное сокращение финансирования объекта изучения (Soleimani, 2013), тем не менее, финансовая составляющая не является первостепенным вопросом при решении задач комплексирования методов ГРР, однако представляет собой значимое дополнение при проведении дальнейших работ.

1. Определение местоположения локального объекта в региональном плане и построение структурного каркаса.

1.1. Определение границ для региональной модели

Перед проведением работ по комплексированию данных по нефтегазоносности локального геологического объекта, важно правильно оконтурить регион исследований, в пределах которого можно проследить пути миграции углеводородов от очага генерации до области их аккумуляции, а затем определить местоположение локального объекта в пределах выделенного региона. Это важно сделать не только для участка работ с прогнозной нефтегазоносностью, но и для открытого уже месторождения с хорошо изученным строением залежи, так как эта информация может пригодиться на этапе построения гидродинамической модели пласта. Для большого участка, в пределах которого находится локальный объект, подбирается база скважинных данных, наиболее полно вскрывших разрез, региональные или композитные профили 2D, карты грави- и магниторазведки. Фактический материал подбирается таким образом, чтобы можно было охарактеризовать тектоническую природу структурных элементов, в пределах которых находится локальный объект исследований, а также сопредельные структуры, как возможные очаги генерации углеводородов.

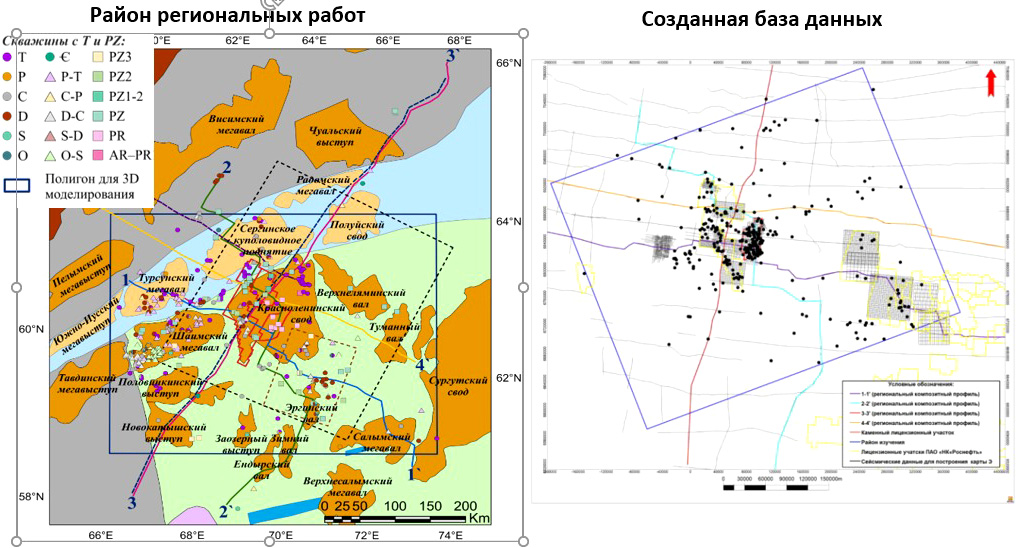

При изучении залежей Красноленинского свода площадь выбранного полигона для построения региональной модели значительно превышает исследуемый локальный объект и охватывает области генерации, миграции и аккумуляции углеводородов из Фроловской впадины и Предуральского краевого прогиба. База данных включает геофизические разрезы скважин, региональные и композитные профили 2Д, структурные карты по всем горизонтам осадочного чехла, аналитические результаты флюидов (углеводороды, пластовые воды) не только по месторождению или залежи, но и по всему Красноленинскому своду и прилегающей территории (рис. 2).

Рис. 2. База данных геолого-геофизической информации

1.2. Построение структурного каркаса

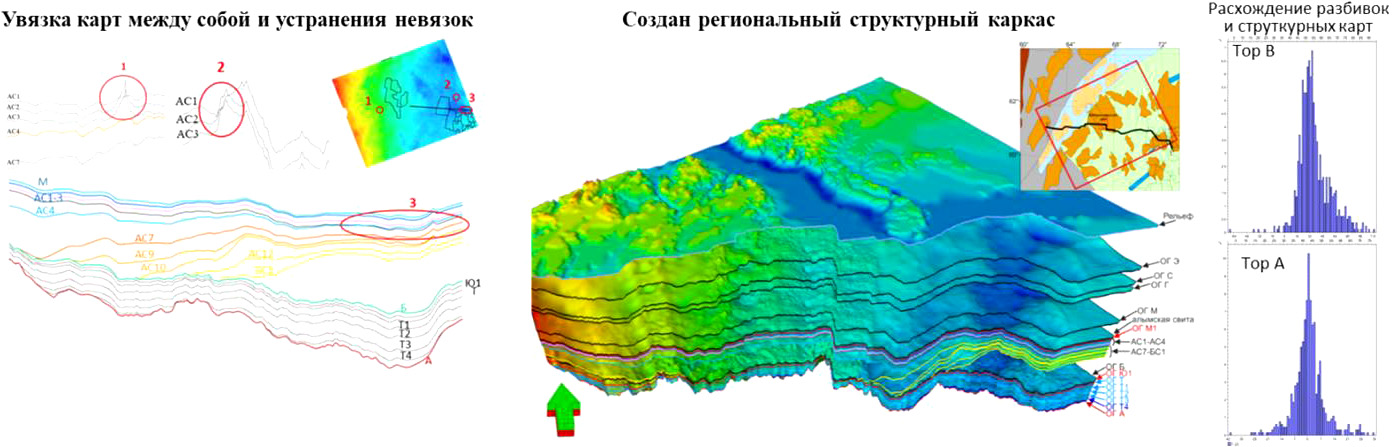

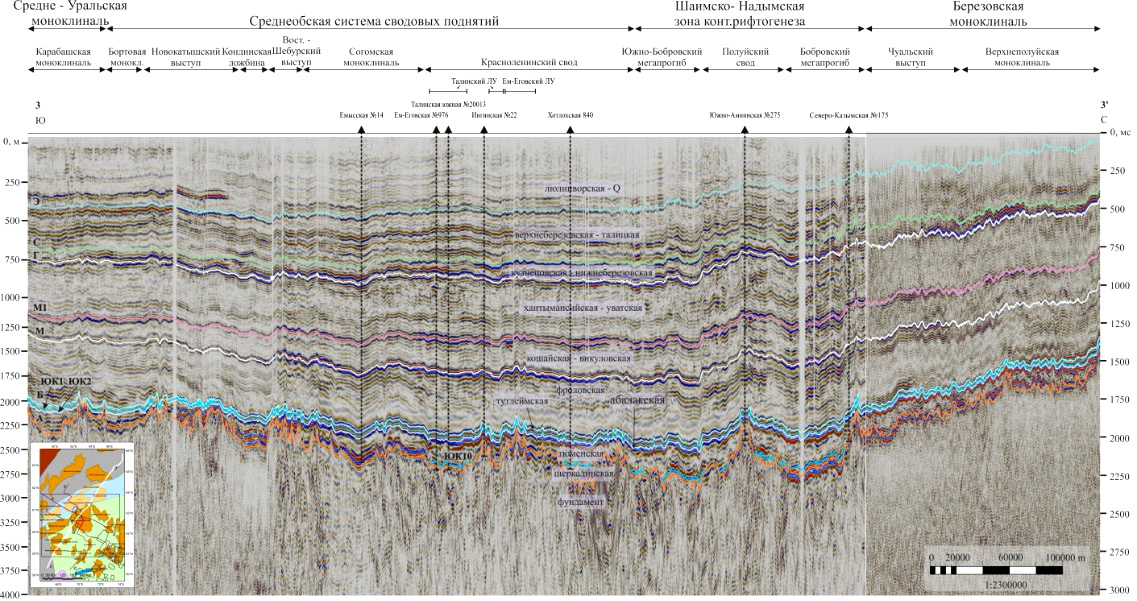

В основе комплексирования разномасштабных методов лежит структурный каркас, который представляет собой крупноячеистую модель строения региона и интегрированную в нее структурную модель локального объекта. На первоначальном этапе работ следует провести увязку региональных 2D профилей, со скважинными данными, 3D сейсмическими кубами и выполнить расчет невязок между ними. Далее строится структурный каркас на основе данных обработки и интерпретации временных сейсмических разрезов (ВСР) и стратиграфически привязанных разрезов скважин. Для модели строения фундамента привлекаются данные магнито- и гравиразведки. При этом особое внимание обращается на положение глубинных разломов, интрузий и на строение фундамента или складчатого основания.

Строение глубоких горизонтов играет важную роль при структурных построениях для продуктивной части разреза. Зоны развития разломов могут служить путями миграции флюидов. Строение осадочного чехла, как и складчатого основания, может быть унаследованным от более древних структур фундамента, а может быть инверсионным, сформированным на более поздних стадиях развития бассейна. Строение глубоких горизонтов определяет температурный режим бассейна. Зоны развития интрузивной или вулканической деятельности влияют на распределение теплового потока в разрезе осадочного чехла.

Для исследований локального объекта на Красноленинском своде был создан структурный 3D каркас, на основе интерпретации 3D сейсмического куба, скважинных данных и геолого-геофизической информации сопредельных территорий. Важной особенностью при создании структурного каркаса являлась увязка структурных поверхностей между собой, устранение невязок и «подсаживание» поверхностей на скважинные данные. Региональный и локальный структурный каркасы (рис. 3, 4) создавались в сейсмо-геологическом проекте РН-Геосим, созданным ПАО «НК «Роснефть» в рамках развития наукоёмкого программного обеспечения для разведки и добычи углеводородов.

Рис. 3. Создание структурного каркаса Красноленинского свода и сопредельных территории

Рис. 4. Определение границ и построение структурного каркаса региональной модели и объекта исследований

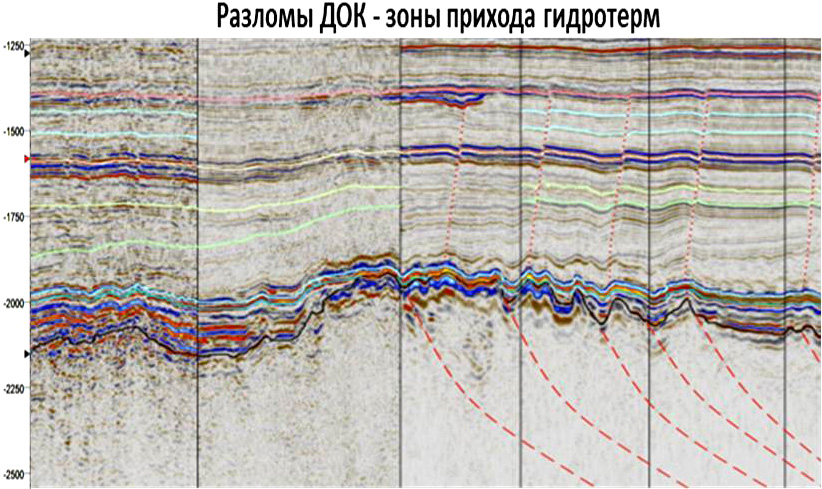

В изучении строения складчатого основания (доюрского комплекса – ДЮК) особое внимание уделено разломам и интрузивным телам. Обилие интрузивных тел в ДЮК способно влиять на прогрев и перенос тепловых потоков в вышележащие толщи. Разломы, проходящие от пород ДЮК в отложения осадочного чехла, являются путями вертикальной миграции флюидов и представляют собой зоны гидродинамической связи «добаженовских» и «надбаженовских» отложений. Гидродинамическая связь выше и нижележащих комплексов по зонам разломов подтверждается максимальной насыщенностью разреза углеводородами (рис. 5).

Рис. 5. Разломы доюрского комплекса отложений подстилают разломы осадочного комплекса.

2. Палеоструктурные реконструкции 2D и 3D

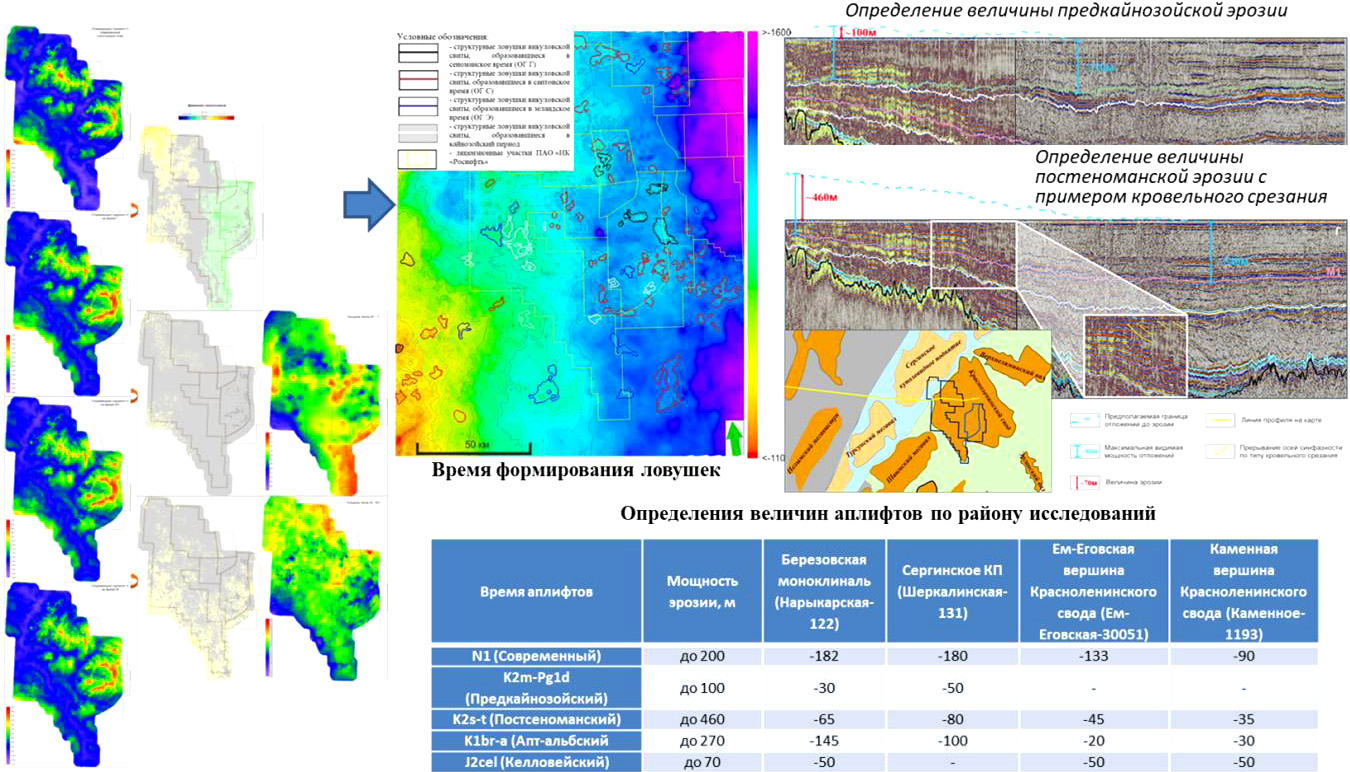

Для восстановления этапов формирования структуры/залежи и определения путей миграции флюидов проводятся палеоструктурные реконструкции 2D и 3D. При этом важную роль необходимо уделять периодам региональной структурной перестройки осадочного бассейна, амплитуде поднятий (аплифтов) и мощности эродированных отложений. Периоды региональной структурной перестройки выделяются по уровню стратиграфических несогласий или перерывов в осадконакоплении. Амплитуда поднятий оценивается условно по восстановлению мощности эродированных осадков на выровненных по уровню стратиграфического несогласия профилях. Региональные и более масштабные поднятия определяются по 2D профилям, а более мелкие и локальные – по 3D сейсмическим данным и структурным поверхностям.

Для определения глубины погружений на разных этапах геологического времени используется метод оценки степени катагенетической зрелости органического вещества по отражательной способности витринита. Разница между современными глубинами, на которых находится толща, и глубинами, которые были необходимы для получения замеренной катагенетической зрелости органического вещества в ее составе, показывает амплитуду поднятия территории. Анализ истории погружений и поднятий позволяет правильно оценить генерационную возможность нефтегазоматеринских толщ (НГМТ), оценить время и объёмы миграции углеводородов.

Основные этапы изменения структурного плана Красноленинского свода связаны с концом титонского, среднеаптского, позднеаптского и позднесантонского времени, а также началом танетского времени (рис. 6). Эти периоды времени могут быть основными этапами переформирования или формирования залежей УВ.

Рис. 6. Палеореконструкции и оценка величины подъемов для определения возраста формирования структурных ловушек

3. Анализ крупноячеистой цикличности и региональных перерывов осадконакопления

Для выделения в разрезе региональных и локальных флюидоупоров, разделяющих интервалы разреза с пластами-коллекторами, проводится анализ цикличности геологических разрезов. Цикличность геологических разрезов выражена направленными изменениями повторяемости слоев различного состава и текстурно-структурных признаков, связанных с процессами — циклами седиментации. Седиментационный цикл — процесс смены обстановок седиментации в геологическом времени. Вещественным результатом циклического процесса является ассоциация породных слоев, именуемая циклитом. Часто циклиты называют седиментационными циклами, когда речь идет о чередовании осадочных толщ мощностью несколько десятков метров, периодически повторяющихся. Методика выделения цикличности разреза связана с представлениями о стадиях регрессивного, стабильного и трансгрессивного развития полного цикла осадконакопления. Масштаб циклитов оценивается по их относительной толщине в разрезе изучаемых отложений. Каждый седиментационный цикл часто может рассматриваться как элемент углеводородной системы, включающий локальные НГМТ и флюидоупоры, а также потенциальные резервуары нефти и газа.

Седиментационная цикличность хорошо отражается в материалах геофизических исследований скважин. Как правило, интерпретируя геофизические каротажные диаграммы скважин, исследователь выделяет макроцикличность, где циклиты отражают трансгрессивно-регрессивную фазу осадконакопления. Трансгрессивные части циклита часто представляют собой хроностратиграфические поверхности, прослеживающиеся на относительно большой территории, которые должны быть зафиксированы, как в разрезах скважин, так и на временных сейсмических разрезах. Регрессивная часть циклита может быть сокращена по объему осадков вследствие эрозии вблизи поверхностей внутриформационных перерывов. Впоследствии любые палеогеографические и фациальные реконструкции должны проводиться только в рамках выделенных изохронных поверхностей циклитов. Вначале осуществляется корреляция циклов высших порядков, затем увязываются между собой более мелкие циклично построенные части разреза и далее прослеживаются и коррелируются отдельные локально развитые песчаные тела-коллекторы.

На основе полученной структурной 3Д модели юрских и меловых отложений Красноленинского свода по данным скважин и временных сейсмических разрезов были выделены основные изохронные поверхности, ограничивающие региональные осадочные комплексы, сформированные за один крупный цикл изменения уровня моря. В качестве опорных границ были использованы ранее проинтерпретированные горизонты, и уже в рамках имеющихся комплексов были выделены дополнительные изохронные поверхности по данным сейсмики и ГИС. Таким образом, с помощью комплексирования ГИС и ВСР в разрезе осадочного комплекса удалось выделить 16 изохронных поверхностей, соответствующих поверхностям затопления и границам циклитов (рис. 7).

Рис. 7. Выделение циклитов и корреляция их по данным скважин

Анализ цикличности разного порядка в пределах Красноленинского свода позволил выделить в разрезе гидродинамически связанные комплексы, в пределах которых прослеживается генетическая связь коллекторов. В пределах комплексов выделяются зоны, где гидродинамическая связь флюидов по вертикали отсутствует, вследствие чего распределение флюидов происходит только в пределах комплекса преимущественно по латерали и контролируется свойствами пласта.

4. Литологические исследования

4.1. Анализ микроцикличности. Литотипы и их генезис. Анализ литофаций

Специальные литологические исследования пород позволяют в пределах относительно крупных седиментационных циклитов выделить циклиты более мелкого порядка. Выделение микроцикличности по керну возможно только в результате детальных литологических исследований на локальном объекте. Мелкие циклиты объединяют в циклопачки и привязывают к циклитам более крупного масштаба, чтобы избежать ошибок при их корреляции. Мелкие циклиты формируются в результате чередования в разрезе литотипов пород, отличающихся своим минералогическим составом, структурой и фациальной принадлежностью. Группы литотипов увязываются с литофациями для возможности их экстраполяции от скважины в пределы локального объекта. Необходимый объем литологических исследований в среднем составляет 5–10 скважин на залежь. Подробное описание кернового материала позволяет произвести детализацию цикличности, выделенной по данным сейсмики и ГИС с подробным литологическим описанием пород. Литологическое описание циклитов мелкого порядка ложится в основу создания петрофизических моделей продуктивных горизонтов.

4.2. Вторичные изменения пород

При выделении литотипов следует особое внимание уделять уровням вторичного изменения породы, особенно если они периодически повторяются по разрезу. Как правило, это маломощные прослои пород с вторичным карбонатным цементом, активно развитыми процессами карбонатизации, пиритизации и окварцевания. Эти уровни могут быть свидетельством ранее существовавшего контакта вода-нефть, если они картируются по латерали залежи. Вторичные процессы минералообразования активно развиты и по каналам вертикального перемещения углеводородов вдоль разломов или зон трещиноватости, где часто в породе отмечается битумопроявление.

Детальные исследования шлифов и данные изотопного анализа продуктивных отложений викуловской свиты позволили выделить несколько уровней древних палео-водонефтняых контактов (палео-ВНК) (рис. 8), свидетельствующих о структурных перестройках и многоэтапном формировании залежи (Коробова, 2023; Краснова, 2024). Подобные структурные перестройки были также отмечены и на этапе региональных палеореконструкций. В зонах палео-ВНК отмечается повышенная карбонатизация, связанная с изменением состава вод при формировании ВНК и залечиванием пустотного пространства в терригенных отложениях. В этих зонах часто полностью отсутствует эффективная пористость, вследствие чего образуются непроницаемые плотные прослои пород, также фиксируемые по каротажу скважин. Пропластки плотных пород, выделяемые на этапах литофациального изучения разреза, учитываются впоследствии при создании геомеханической модели резервуара для выбора оптимального метода его разработки.

Рис. 8. Вторичные изменения в продуктивных интервалах залежи

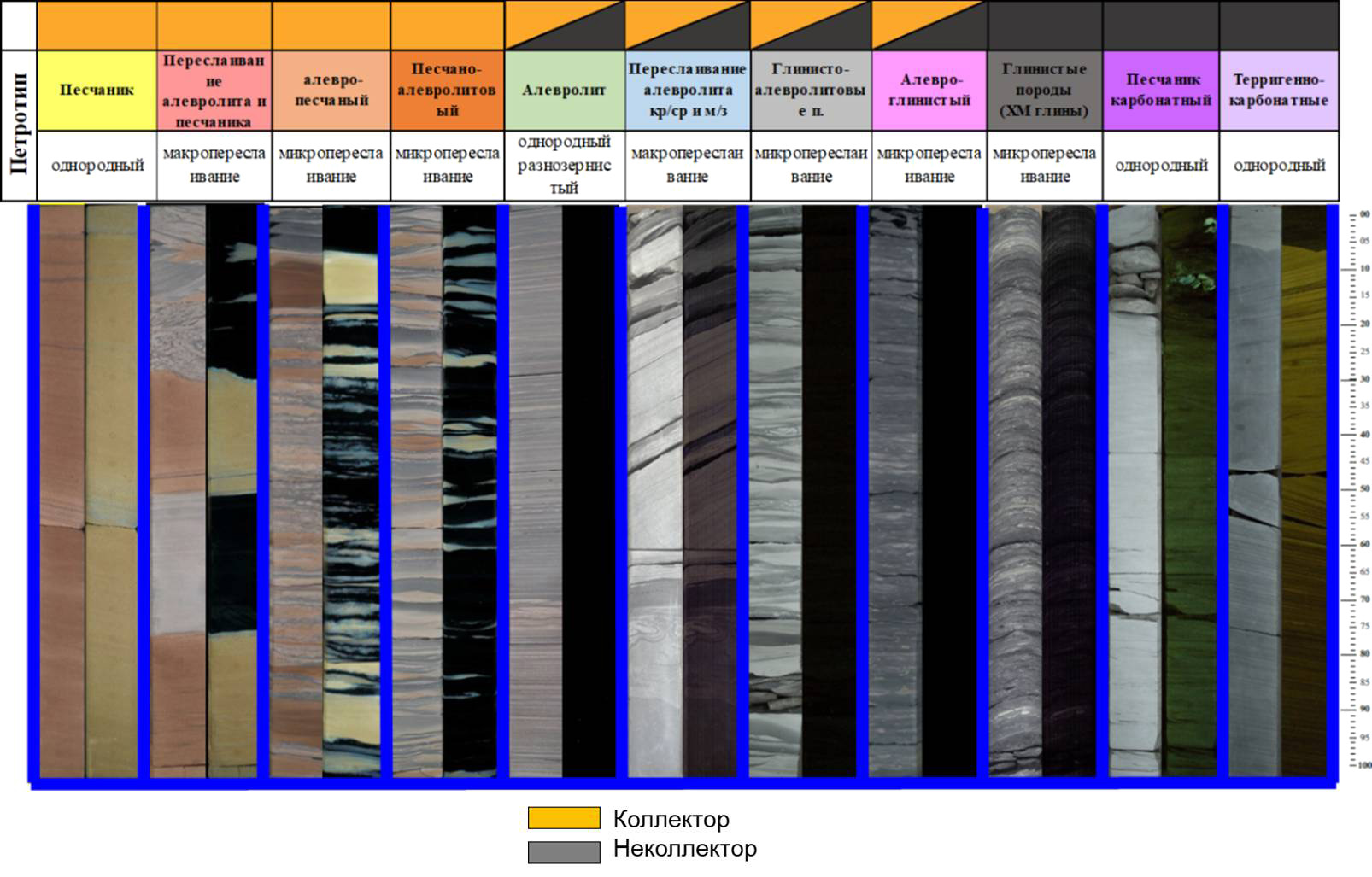

По результатам литолого-минералогических исследований установлено, что в каждом из пластов викуловской свиты присутствуют породы с близким литологическим и минералогическим составом. Анализ структуры, текстуры и степени слоистости интервалов позволил выделить наиболее типичные породы (рис. 9). Выделено 11 типов, четыре (1–4) из которых являются коллекторами, 9–11 – неколлекторами, а типы 5–8 могут быть как коллектором, так и неколлектором (Исакова, 2020). Нефтенасыщение разной степени интенсивности отмечается во всех литотипах, за исключением глинистых пород (тип 9 – ханты-мансийская свита) и карбонатизированных песчаников и алевролитов (типы 10–11). Дифференциация типов дана с учетом степени и вида слоистости.

Рис. 9. Разнообразная степень слоистости и литологические типы пород викуловской свиты

5. Петрофизические исследования и интерпретация данных ГИС

5.1. Выделение литофизических типов пород – групп литотипов

Литотипы, выделенные по керну, группируются и калибруются с геофизическими характеристиками разреза. Группы литотипов с едиными петрофизическими параметрами представляют собой петрофизические типы пород, которые могут коррелироваться по ГИС и экстраполироваться по площади. Экстраполяция литофизических типов должна проходить только в пределах ранее выделенных седиментационных циклитов для достижения достоверности их корреляционных связей. Литофизический тип пород определяет корреляционную связь литотипов внутри единого цикла осадконакопления, обусловливая правомерность по данным каротажа скважин экстраполировать литологию и литофации пород на площадь залежи, месторождения или зоны нефтегазонакопления, где отсутствует керновый материал. Для каждого литофизического типа пород по керну измеряются его параметры, характеризующие структуру пустотного пространства, проводится полный комплекс оценки емкостно-фильтрационных свойств, капилляриметрических исследований, фазовых проницаемостей, насыщенности и другие виды исследований

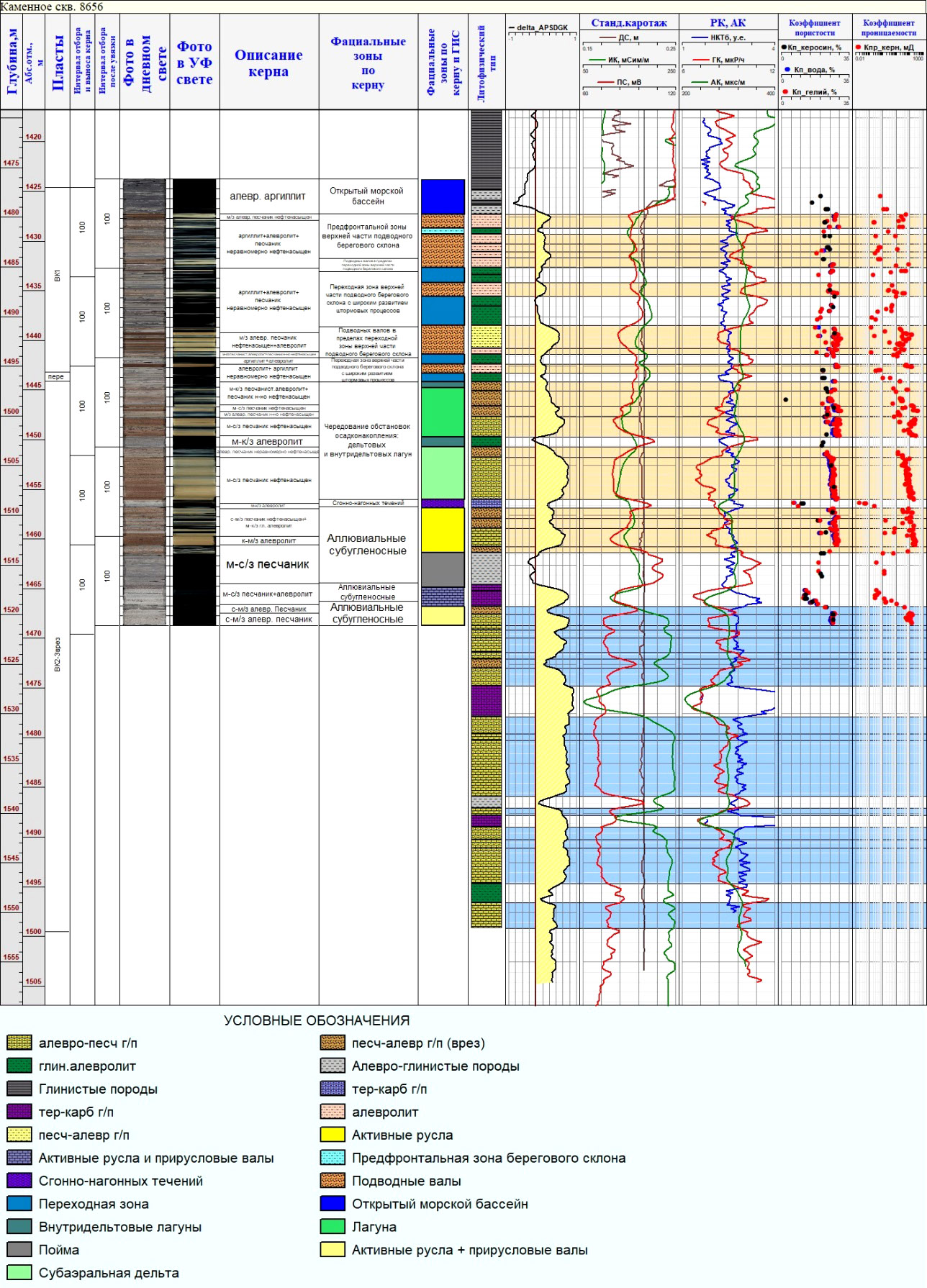

Комплексирование литологического, петрофизического изучения керна и геофизической характеристики разреза в скважинах показало, что для викуловской свиты наиболее характерными и достаточно контрастными по ГИС являются группы литофизических типов с характерными критериями их выделения (табл. 1, рис. 10). Это позволяет создать модель резервуара и прогнозировать свойства пласта на неразбуренные территории.

Табл. 1. Основные литологические типы пород в отложениях викуловской свиты

Рис. 10. Выделение литофизических типов и определение фациальных зон

6. Геохимические и гидрогеохимические исследования нефти, газа и воды

6.1. Определение генезиса флюидов и флюидодинамических связей по разрезу и площади

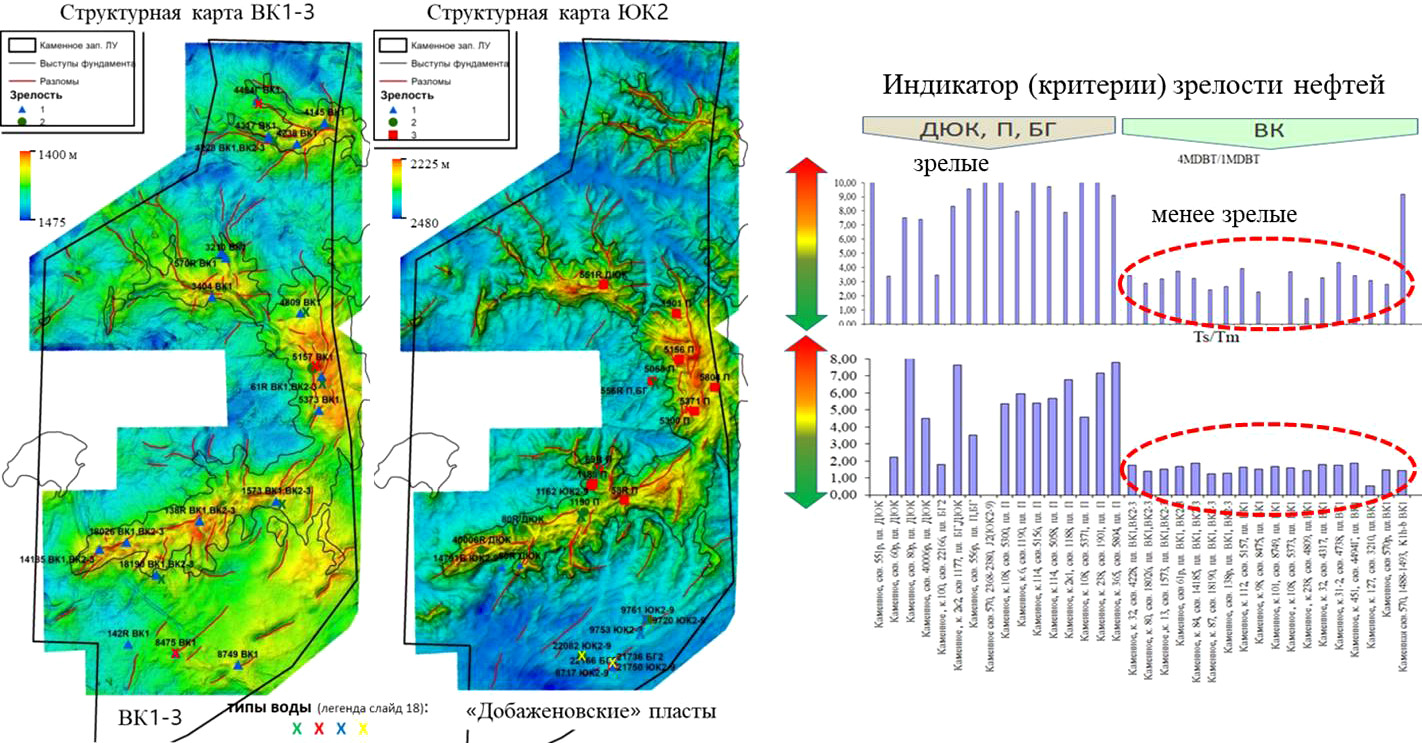

Геохимические и гидрогеохимические исследования направлены на выявление флюидодинамических связей в пределах осадочного бассейна, зоны нефтегазонакопления, месторождения и отдельно взятой залежи. На начальном этапе проводятся экспериментальные геохимические и гидрогеохимические исследования нефти и воды, готовятся паспорта флюидов и выбираются ключевые параметры для их систематизации. Классификация флюидов проводится по биомаркерному, изотопному, химическому и молекулярному составам. По выбранным параметрам проводится типизация флюидов по их генезису и вторичной преобразованности, устанавливаются параметры для объединения флюидов в группы. Анализ распределения типов флюидов показывает степень флюидодинамической связанности по разрезу месторождения. Причем важную роль играет не только современная флюидодинамическая связь между залежами, но и связь, которая существовала на протяжении формирования месторождения.

Наличие или отсутствие флюидодинамической связи по разрезу и площади изучаемого объекта устанавливается не только по параметрам, отражающим состав и генезис нефти, но в совокупности с параметрами, отражающими состав и генезис воды, которые сопоставляются между собой. Для определения генезиса воды должен проводиться расширенный комплекс экспериментальных геохимических исследований воды, что позволяет получить дополнительную информацию о связи флюидов разного генезиса, как в пределах вертикального разреза, так и по площади, а также о вкладе возможной гидротермальной деятельности.

На Краснолениском своде геохимические исследования углеводородов, органического вещества и воды разного генезиса (воды пластовой, для поддержания пластового давления и для гидроразыва пласта) позволили выделить гидрогеохимические группы флюидов по макро- и микро-составу воды и нефти, по изотопному составу, редкоземельным элементам (РЗЭ) и расчетным палеотемпературам по геотермометрам. Выделенные гидрогеохимические группы послужили основой определения гидродинамических связей в разновозрастных интервалах разреза и прогноза зон разного фазового состава флюидов (рис. 11).

Рис. 11. Прогноз флюидодинамической связанности залежей по площади и разрезу

6.2. Геохимические критерии как индикаторы процесса формирования или разрушения залежи

Геохимические критерии, установленные по результатам биомаркерного анализа и изотопии, должны быть использованы как индикаторы процесса формирования или разрушения залежи. Эта часть комплексирования является крайне важной для понимания перераспределения флюидов, их максимальной концентрации, а также связи положения древних ВНК с вторичными преобразованиями коллектора на контакте нефть – вода.

Изотопный и биомаркерный анализы флюидов в совокупности с другими геохимическими методами позволяют восстанавливать флюидодинамические связи между разновозрастными комплексами отложений, а также прослеживать перераспределение флюидов с течением времени при многоэтапном формировании залежей (Осипов, 2023) Установление связей между нефтегазоматеринскими толщами и флюидами разного фазового состава позволило создать полную флюидодинамическую модель объекта (рис. 12) и использовать ее для бассейнового моделирования и построения гидродинамической модели залежей.

Рис. 12. Схема распределения углеводородов в отложениях Красноленинского свода

6.3. Расчет соотношения сгенерированных и аккумулированных углеводородов. Прогноз насыщенности разреза

Другим важным направлением геохимических исследований для определения относительной степени насыщенности разреза является сравнение объема сгенерированных углеводородов с объемом аккумулированных в залежи углеводородов. Для этого используется методика подсчета ресурсов углеводородов объемно-геохимическим методом.

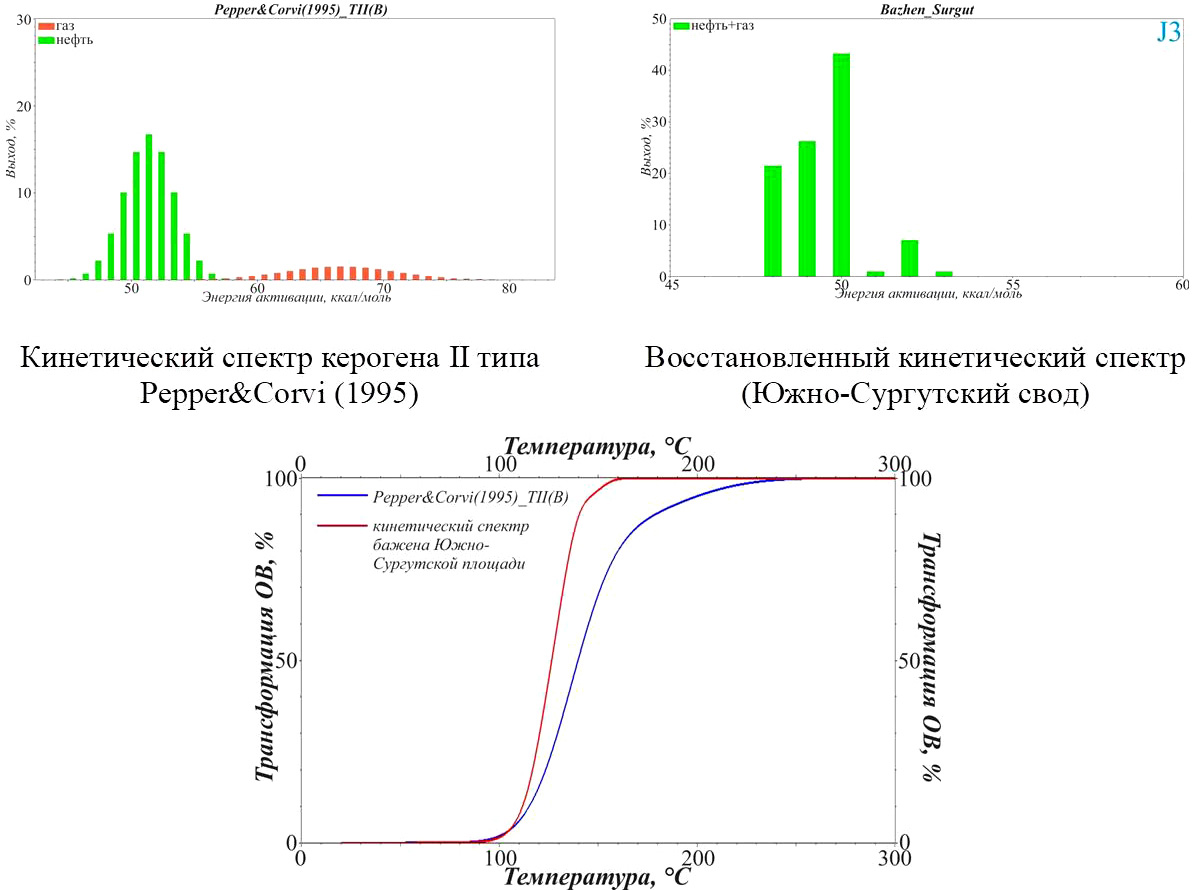

Для моделирования процессов и объемов генерации углеводородов необходимо знать, какие энергии требуются для разрыва тех или иных связей в составе органического вещества и получения флюидов разного фазового состава. Кинетическая энергия процесса преобразования органического вещества имеет разное распределение значений (спектров) в зависимости от типа органического вещества. Кинетические спектры деструкции керогена являются физическими параметрами, которые показывают, как порода реализует свой нефтегазоматеринский потенциал при разных температурах на разных стадиях катагенеза. В настоящее время существуют библиотеки с кинетическими спектрами деструкции керогена для разного типа органического вещества, которые можно заложить в модель. Однако строение керогена может отличаться в разных регионах и в разных комплексах пород, что приведет к отличию реальных результатов кинетических спектров от библиотечных данных. Поэтому оптимальным подходом является определение спектров деструкции керогена для каждой конкретной нефтегазоматеринской толщи или ее аналога в пределах нефтегазоносного бассейна путем эксперимента.

Основную роль в генерации углеводородов на Красноленинском своде играли высокоуглеродистые породы верхнеюрской баженовской свиты. Для них был восстановлен кинетический спектр по образцам незрелых пород, который был интегрирован в геолого-геохимическую модель. Применение рассчитанного «родного» для баженовской свиты кинетического спектра деструкции керогена показало, что породы баженовской свиты могли генерировать на ранних стадиях их созревания большие объемы углеводородов, превышающие те, которые прогнозировались с использованием библиотечных кинетических спектров – аналогов баженовской свиты (рис. 13). Проведенные расчеты позволяют предположить, что основные объемы углеводородов в резервуарах викуловской свиты сформировались за счет нефтегазоматеринского потенциала баженовской свиты. Результаты бассейнового моделирования согласуются с подсчётом запасов (рис. 14).

Рис. 13. Сравнение скорости трансформации керогена пород баженовской свиты с различными кинетическими спектрами

Рис. 14. Расчет соотношения сгенерированных и аккумулированных углеводородов. Прогноз насыщенности разреза.

6.4. Анализ состава воды и его изменения в процессе взаимодействия с породой и разработки месторождения

Расширенный комплекс гидрогеохимических исследований воды используется для определения генезиса пластовых вод, наличия и оценки вертикальных флюидодинамических связей и латеральной гидродинамической разобщенности залежи. Также, с целью увеличения межсервисного интервала ремонта скважин проводят обоснование оптимальных источников воды для системы повышения пластового давления (ППД), так как часто происходит выпадение солей, индикация которых не предусмотрена стандартным (нормативным) комплексом гидрогеохимических исследований на месторождении.

Для вод Красноленинского cвода впервые определены индексы насыщения минеральных фаз в водах пластов при текущих термобарических условиях по 45 минералам, в отличие от нормативных расчетов, выполняемых только для кальцита и гипса. Установлено, что подземные воды всех пластов Красноленинского свода пересыщены по отношению к кальциту, доломиту и гетиту, часть проб – к стронцианиту и бариту, что свидетельствует о возможности выпадения данных минералов из растворов. (рис. 15).

Рис. 15. а) Состав вторичных солей выпавших на оборудовании (результаты за 2016 год). В среднем более 20–25 % из состава выпавших отложений неопределено. б) Зависимость индексов насыщения (SI) барита от SO42- в подземных водах (пласт ВК), рассчитанные при пластовой температуре и различных давлениях.

7. Геомеханические исследования

7.1. Геомеханические свойства литофизических типов пород

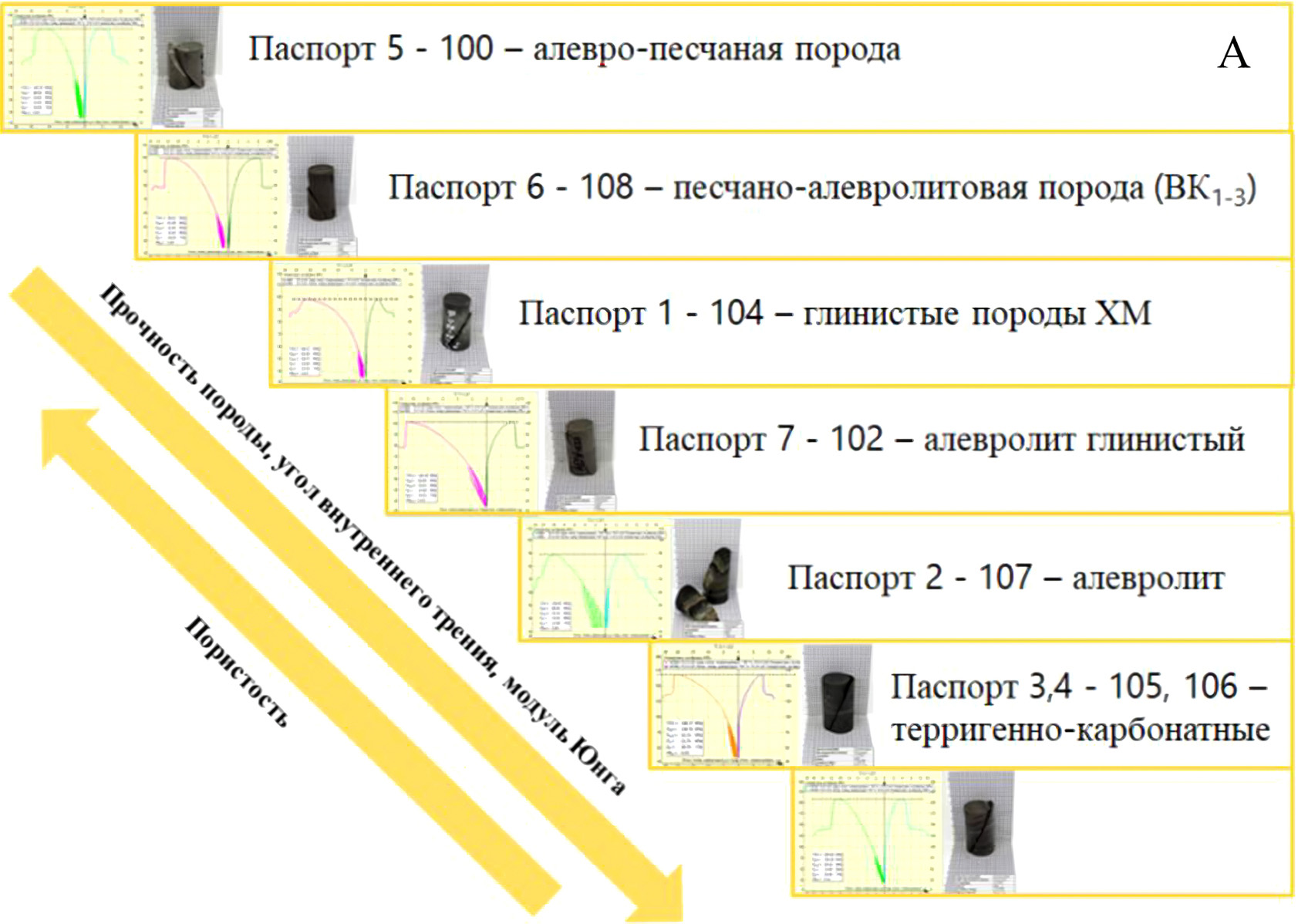

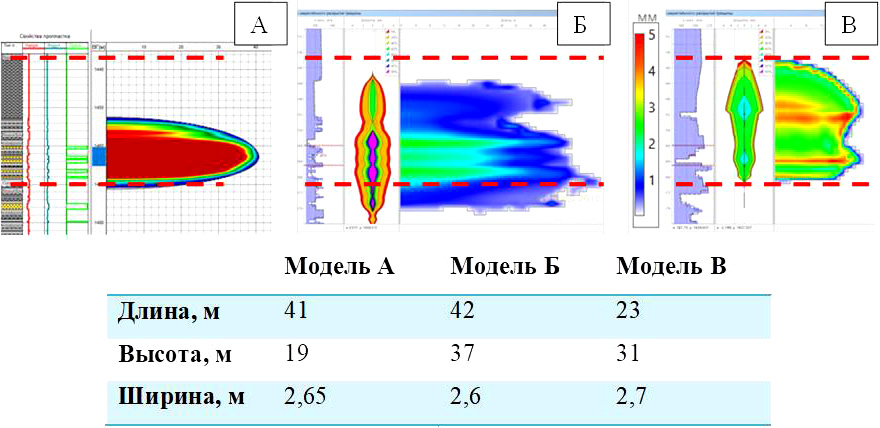

Геомеханические исследования пород должны выполнятся для литофизических типов пород, выделенных на этапах литофациальных и петрофизических исследований по данным скважин и керна. Для каждого литофизического типа пород должны определяться пределы прочности при одноосном /трехосном сжатии и одноосном растяжении, строится паспорта прочности Мора-Кулона с определением углов внутреннего трения и когезионной прочности, создаваться механические фации, которые коррелируются с литофациями пород, определяться коэффициенты трещиностойкости и пороупругости Био (Юсупов, 2024). Параметры, полученные экспериментальным и расчетным путем, являются основой для построения моделей механических свойств и напряжений по разрезу скважин с учётом литофациальной и петрофизической моделей резервуара. При этом особое внимание надо уделять прослоям плотных пород внутри коллектора, которые могут быть связаны либо с границами седиментационных циклитов мелкого порядка, либо с положением древних водо-нефтяных контактов. Так, для каждого литофизического типа пород создается геомеханический паспорт и оценивается распределение литофизических и упруго-прочностных свойств пород (рис. 16.). При комплексировании с петрофизическими и литологическими характеристиками пород, знание их геомеханических свойств позволяет оценить целостность природного резервуара и подобрать методы его освоения. Кроме того, геомеханические исследования позволяют оптимизировать дизайн трещин гидроразрыва пласта (ГРП) за счёт калибровки расчетных и фактических данных (рис. 17). Дизайн ГРП с комплексированием разномасштабных данных более чем в 50% случаев позволяет снизить обводнённось скважин за счёт более корректного подбора параметров при проведении ГРП и предотвратить распространение трещин ниже ВНК.

Рис. 16. Геомеханические исследования литотипов – создание механических фаций: А) паспорта прочности групп литотипов (Корреляция литофизические типы – упруго-прочностные свойства)

Рис. 16. Геомеханические исследования литотипов – создание механических фаций: Б) карта технологических рисков

Рис. 17. Результаты расчёта дизайна ГРП по данным: модель А – подсчёт запасов, модель Б – параметры из подсчёта запасов с учётом комплексирования разномасштабных данных, модель В – комплексирования разномасштабных данных

Заключение

В работе показана последовательность, позволяющая использовать весь массив геолого-геофизической информации и результаты отдельных специальных исследований разного масштаба для решения задач всех этапов геологоразведочных работ (табл. 2). Создана матрица взаимодействия методов, дополняющих друг друга, подтверждающих результаты исследований, следовательно, увеличивается достоверность получаемых моделей и эффективность разработки месторождений нефти и газа.

Табл. 2.

Табл. 2.

Комплексирование разномасштабных данных является необходимым условием для достоверного решения задач разведки и разработки месторождений. Сложность увязки разномасштабных исследований известна всем специалистам, геологам, геохимикам, петрофизикам, гидродинамикам, занимающимся вопросами строения и формирования залежи нефти и газа. Однако значительных потерь информации при переходе от одного уровня исследования к другому можно избежать при тесном сотрудничестве специалистов, работающих с разномасштабными данными и понимающих степень важности каждой информационной единицы. Командная работа специалистов разных направлений позволяет улучшить понимание конечных пользователей информации об особенностях объекта исследований и сохранить их по дальнейшей цепочке исследований, выявив новые закономерности и повысив достоверность конечного результата. Зачастую сохранение особенностей установленных при литологическом описании керна позволяет создать новые подходы и методы связанные с петрофизическими зависимостями и интерпретацией геофизических исследований скважин, подсчётом запасов и реалистичность геологической/гидродинамической/геомеханической моделей, что в результате влияет на систему разработки залежи.

Благодарности

Авторы выражают благодарность рецензенту за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Афанасенков А.П. (2018). Комплексирование геолого-геофизических исследований при оценке перспектив нефтегазоносности малоизученных территорий РФ на примере северного обрамления Сибирской платформы. Геофизика, 3, с. 134–153.

2. Волкова Е.Н. (2012). Комплексное применение геофизических методов на различных этапах нефтегазопоисковых работ. Известия Саратовского университета, Т. 12, Сер. Науки о Земле, 1, с. 44–47.

3. Исакова Т.Г., Дьяконова Т.Ф., Носикова А.Д., Савченко Д.С., Коробова Н.И., Сауткин Р.С., Калмыков А.Г., Калмыков Г.А. (2020). Новые представления о модели коллектора викуловской свиты Красноленинского месторождения (Западная Сибирь). Вестник Московского университета. Серия 4: Геология, 3, с. 66–74. DOI: 10.33623/0579-9406-2020-3-66-74

4. Коробова Н.И., Шевчук Н.С., Карнюшина Е.Е., Сауткин Р.С., Краснова Е.А. (2023). Особенности состава и строения продуктивных отложений викуловской свиты Красноленинского свода и их влияние на фильтрационно-ёмкостные свойства. Георесурсы, 25(2), с. 105–122. DOI: 10.18599/grs.2023.2.8

5. Краснова Е.А., Ступакова А.В., Сауткин Р.С., Корзун А.В., Большакова М.А., Суслова А.А. (2024). Использование соотношений стабильных изотопов δ18O, δ13C в задачах нефтяной геологии. Георесурсы, 26(3), с. 126–137. DOI: 10.18599/grs.2024.3.14

6. Навроцкий А.О. (2004). Повышение эффективности нефтегазопоисковых работ на основе комплексирования геофизических и геохимических методов. Автореферат дисс. канд. геол.-минерал.наук. Саратов, 21 с.

7. Осипов К.О., Большакова М.А., Абля Э.А., Краснова Е.А., Сауткин Р.С., Суслова А.А., Калмыков А.Г., Тихонова М.С. (2023). Источники нефтей Красноленинского месторождения. Георесурсы, 25(2), с. 161–182. DOI: 10.18599/grs.2023.2.12

8. Поляков А.А., Ступакова А.В., Малышев Н.А., Сауткин Р.С., Вержбицкий В.Е., Комиссаров Д.К., Осипов С.В. (2023). Комплексирование методов геологоразведочных работ для решения задач поиска и разведки нефти и газа. Георесурсы, 25(4), с. 240–251. DOI: 10.18599/grs.2023.4.17

9. Савостин Г.Г., Калмыков А.Г., Иванова Д.А., Калмыков Г.А. (2023). Экспериментальные данные по изучению кинетики преобразования органического вещества в образце баженовской сланцевой формации Западной Сибири. Вестник Московского университета. Серия 4: Геология, (5), с. 96–104. DOI: 10.55959/MSU0579-9406-4-2023-63-5-96-104

10. Сауткин Р.С. , Ступакова А.В. , Суслова А.А. (2023). Роль комплексирования разномасштабных методов в производственных работах. Сборник материалов конференции «Сейсморазведка в Сибири и за её пределами», с. 114–121.

11. Хисамов Р.С., Войтович С.Е., Либерман В.Б., Цыганов В.А., Егоров А.Ю., Боровский М.Я. (2007). О повышении эффективности геологоразведочных работ в «старых» нефтегазодобывающих регионах (подход к проблеме с позиции теории надежности геолого-поисковых систем). Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, (5), с. 40–51.

12. Юсупов Я.И., Заглядин Я.А., Солдатова А.И., Калмыков Г.А. (2024). Литомеханическая типизация как основа выделения перспективных зон для бурения горизонтальных скважин и проведения гидроразрыва пласта на примере одного из месторождений Красноленинского свода. Геофизика, (1), с. 51–58. DOI: 10.34926/geo.2024.74.36.006

13. Soleimani M. (2013). Simulation of petroleum exploration based on a conceptual decision model: Taking the Dezful Embayment in southwestern Iran as an example. Petroleum Exploration and Development, 40(4), pp. 476–480. DOI: 10.1016/S1876-3804(13)60060-9

14. Song Y., Jia C., Jiang L., Ma X., & Shao X. (2024). Connotation and research strategy of the whole petroleum system. Petroleum Exploration and Development, 51(6), pp. 1386–1401. DOI: 10.1016/S1876-3804(25)60548-9

Об авторах

А. В. СтупаковаРоссия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Г. А. Калмыков

Россия

Георгий Александрович Калмыков – доктор геол.-мин.

наук, профессор, заведующий кафедрой нефтегазовой

седиментологии и морской геологии

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. И. Коробова

Россия

Наталия Ивановна Коробова – ассистент кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, геологический факультет

119234, Москва, Ленинские горы, 1

М. А. Большакова

Россия

Мария Александровна Большакова – кандидат геол.-

мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии

и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Е. А. Краснова

Россия

Елизавета Андреевна Краснова – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых; старший научный сотрудник

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Корзун

Россия

Анна Вадимовна Корзун – кандидат геол.-мин. наук,

доцент кафедры гидрогеологии

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Мордасова

Россия

Алина Владимировна Мордасова – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. Г. Калмыков

Россия

Антон Георгиевич Калмыков – кандидат хим. наук,

старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Ступакова А.В., Сауткин Р.С., Калмыков Г.А., Коробова Н.И., Большакова М.А., Краснова Е.А., Корзун А.В., Мордасова А.В., Калмыков А.Г. Комплексирование разномасштабных данных для поиска и разведки месторождений нефти и газа. Георесурсы. 2025;27(2):186–205. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.15

For citation:

Stoupakova A.V., Sautkin R.S., Kalmykov G.A., Korobova N.I., Bolshakova M.A., Krasnova E.A., Korzun A.V., Mordasova A.V., Kalmykov A.G. Integration of Multi-Scale Data for Search and Exploration of Oil and Gas Fields. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):186–205. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.15

.png)