Перейти к:

Оценка ресурсного потенциала высокоуглеродистых пород сарайлинской толщи в пределах юго-восточного склона Северо-Татарского свода (Республика Татарстан)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.18

Аннотация

В работе представлены результаты комплексного исследования керна, отобранного из сарайлинской толщи турнейского яруса, распространенной в пределах Нижнекамского некомпенсированного прогиба. Район исследования приурочен к юго-восточному склону Северо-Татарского свода ВолгоУральской нефтегазоносной провинции. Объектом исследования является сарайлинская толща – комплекс карбонатно-кремнисто-терригенных пород с повышенным содержанием органического вещества, залегающий в интервале от нижней границы турнейского яруса до подошвы перекрывающих турнейских карбонатных пород либо терригенных отложений елховского горизонта.

Исследовались образцы из двух скважин, приуроченных к осевой и бортовой зонам прогиба. Отложения сарайлинской толщи на территории Республики Татарстан впервые охарактеризованы керновым материалом, что позволило выявить их основные литолого-фациальные и геохимические особенности. Пиролитические исследования показали, что отложения сарайлинской толщи в осевой и бортовой частях прогиба являются высокоуглеродистыми, содержат в среднем 3,7–5,3 мас.% органического углерода и относятся в основном к доманикитам и доманикоидам. Органическое вещество представлено керогеном II типа и имеет низкую степень зрелости на уровне ПК3 -МК1 .

Оценка ресурсного потенциала сарайлинской толщи проведена в пределах одной палеофациальной зоны осевой зоны прогиба на основе данных керна. С учетом неоднородного распределения содержания органического вещества и других геохимических характеристик отложений по разрезу выделено пять литолого-геохимических кластеров. На основе полученных данных оценен ресурсный потенциал пород нижней части сарайлинской толщи. Рассчитано количество жидких углеводородов и остаточный генерационный потенциал керогена. Результаты работы способствуют уточнению ресурсного потенциала высокоуглеродистых пород сарайлинской толщи турнейского яруса и расширяют научное представление о перспективах их нефтегазоносности в пределах юго-восточного склона Северо-Татарского свода.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сафаров А.Ф., Афлятунов Р.Р., Лутфуллин А.А., Калимуллин А.М., Хабипов Р.М., Шуматбаев К.Д., Базаревская В.Г., Вахрамеев С.А., Полудеткина Е.Н., Калмыков А.Г. Оценка ресурсного потенциала высокоуглеродистых пород сарайлинской толщи в пределах юго-восточного склона Северо-Татарского свода (Республика Татарстан). Георесурсы. 2025;27(2):243–254. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.18

For citation:

Safarov A.F., Aflyatunov R.R., Lutfullin A.A., Kalimulli A.M., Khabipov R.M., Shumatbaev K.D., Bazarevskaya V.G., Vakhromeev S.A., Poludetkina E.N., Kalmykov A.G. Evaluation of the Resource Potential of High-Carbon Rocks of the Saraylin Series Within the Southeastern Slope of North Tatar Arch in the Republic of Tatarstan. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):243–254. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.18

Введение

В Волго-Уральском нефтегазоносном бассейне основной нефтегазоматеринской формацией является доманиковая высокоуглеродистая формация. С ней связана существенная доля нефтеносности палеозойского комплекса (Баженова, 2017). Помимо доманиковых высокоуглеродистых отложений потенциальные нефтегазоматеринские толщи выделяются в рифей-вендских отложениях (Башкова, Белоконь, 2008; Башкова и др., 2011; Кожанов и др., 2021), глинистых породах среднего девона, терригенных и карбонатных разностях тиманского горизонта, угленосных породах визейского яруса, аргиллитах верейского горизонта и терригенно-карбонатных породах пермской системы (Родионова, Максимов, 1981).

Степень зрелости отложений доманиковой высокоуглеродистой формации на территории Республики Татарстан находится в пределах градаций ПК3-МК1 (Ананьев, 2010). При этом восточная и юго-восточная части республики характеризуются одной из наибольших плотностей запасов нефти во всем бассейне (Муслимов, 2007; Хисамов и др., 2021).

В Нижнекамском нефтегазоносном районе, расположенном в пределах изучаемой территории, открыты такие месторождения, как Первомайское, Бондюжское, Комаровское, Елабужское и ряд других. Повышенная плотность запасов углеводородов (УВ) в данном районе обусловливает необходимость оценки генерационного потенциала всех возможных нефтегазоматеринских свит. Отдельный интерес вызывают малоизученные отложения сарайлинской толщи турнейского яруса, которые рассматриваются в качестве перспективного объекта для дальнейшего изучения. Данные отложения распространены в пределах осевой и бортовой зон Нижнекамского прогиба, входящего в состав Камско-Кинельской системы прогибов, и могут давать вклад в нефтегазоносность территории.

Отложения сарайлинской толщи содержат нефтематеринские породы в турнейском ярусе на территории Республики Татарстан. По своим свойствам в охарактеризованном керном интервале они являются аналогами верхнефранско-фаменских отложений (Варламов и др., 2017). Однако в рамках принятых в настоящее время методических рекомендаций по подсчету запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях, утвержденных ФБУ «ГКЗ» 17 ноября 2023 г. (https://gkz-rf.ru/ets/metodiki#page-accord-923), отложения не могут относиться к доманиковым продуктивным отложениям ввиду стратиграфической приуроченности к турнейскому ярусу.

Высокая выработанность запасов из высокопористых и высокопроницаемых коллекторов, а также значительная степень изученности недр региона (Хисамов и др., 2021) требуют активного поиска и разведки трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов. В этом контексте сарайлинская толща представляет собой перспективный объект для исследований и оценки.

В рамках работы проведены геохимические исследования уникального кернового материала. Проведен анализ распределения геохимических параметров в разрезе двух скважин. Результаты были дополнены данными литолого-фациальных и биоседиментологических исследований. Выявленные взаимосвязи различных исследований позволяют корректно оценить ресурсный потенциал отложений. На основании полученных результатов можно установить их вклад в общую нефтегазоносность юго-восточной части Северо-Татарского свода и сопредельных территорий, а также оценить их ресурсный потенциал в качестве объекта для разработки трудноизвлекаемых ресурсов.

Проводимые в данной работе исследования направлены на:

- изучение геологического строения и геохимических характеристик отложений сарайлинской толщи в осевой части Нижнекамского прогиба;

- оценку ресурсного потенциала изучаемых отложений на основе результатов пиролитических исследований керна из охарактеризованных интервалов.

Полученные данные не только уточнят характеристики сарайлинской толщи, но и создают основу для поиска трудноизвлекаемых ресурсов УВ, связанной с выявлением зон повышенного преобразования органического вещества (ОВ) и оценкой количества сформировавшейся нефти. Для повышения точности оценки ресурсного потенциала сарайлинской толщи требуется разработка новых алгоритмов и методов. Данные методы должны учитывать не только изменчивость литологических и геохимических параметров, но и результаты интеграции данных сейсмических, скважинных и геофизических исследований. Применение таких подходов позволит создать более достоверные модели, повысить точность прогноза и выделить перспективные зоны для дальнейшей разработки трудноизвлекаемых ресурсов УВ.

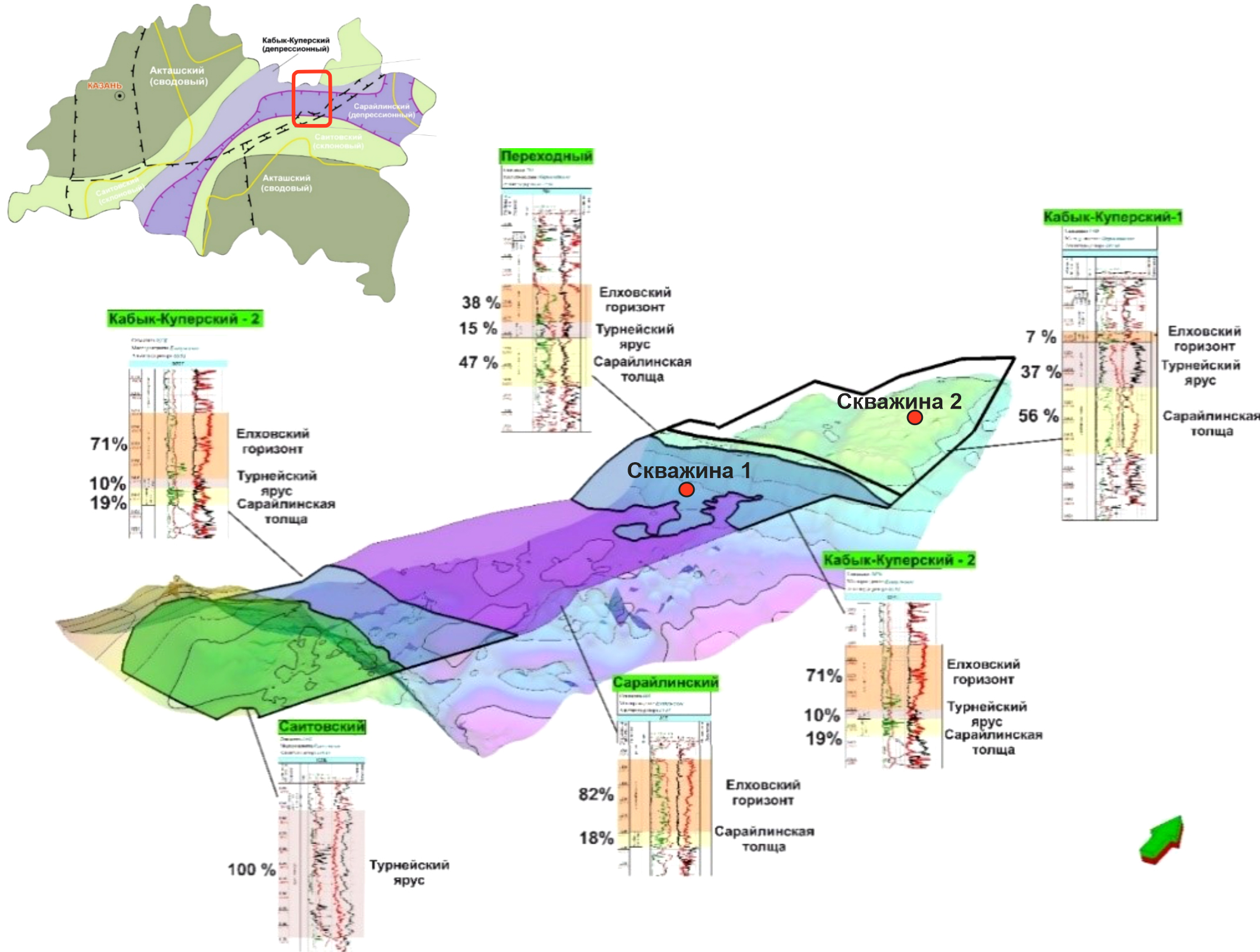

Геологическое строение

Исследуемая территория в тектоническом отношении приурочена к юго-восточному склону Северо-Татарского свода. В позднефранско-турнейское время на ней сформировался и развивался Нижнекамский прогиб Камско-Кинельской системы прогибов, который наложен на юго-восточный борт Северо-Татарского свода (рис. 1) (Валеева и др., 2016).

Рис. 1. Обзорно-тектоническая схема центральной части Волго-Уральского НГБ (Хисамов, 2010) с выделенным контуром изучаемой территории.

Палеозойский осадочный чехол представлен терригенными и карбонатными отложениями девонской, каменноугольной и пермской систем. Нефтегазоносный девонской комплекс включает среднефранско-турнейский интервал. Доманиковый (ранее – семилукский (Дюнин, Корзун, 2005)) горизонт сложен кероген-кремнисто-карбонатными породами. В последующее речицко-турнейское время заложился и развивался Нижнекамский некомпенсированный прогиб, для которого выделяются палеофациальные зоны мелководно-морского шельфа, склона и депрессионной внутришельфовой впадины. В центральной части существовали относительно глубоководные обстановки, в которых в условиях некомпенсированного осадконакопления продолжалось формирование кероген-карбонатно-кремнистых пород доманиковой высокоуглеродистой формации (Ступакова и др., 2017). С течением времени происходило последовательное заполнение депрессионной части прогиба с бортов. В интервале от нижней границы турнейского яруса до подошвы перекрывающих карбонатных пород кизеловского горизонта либо терригенных отложений другого (посттурнейского) возраста в осевых и бортовых зонах Камско-Кинельской системы прогибов на территории Республики Татарстан выделяются отложения сарайлинской толщи, представленные доманикитами с прослоями глин, алевролитов и известняков, для пород характерно повышенное содержание ОВ (Сафаров и др., 2025). Комплекс терригенных пород визейского яруса является толщей заполнения Нижнекамского прогиба. В казанском веке на юго-восточном склоне Северо-Татарского свода сформировалась система валов (Первомайский, Бондюжский и др.) (Хисамов, 2006, 2010).

Материалы и методы

Исследование отложений сарайлинской толщи, а также подстилающих и перекрывающих пород базируется на значительном объеме фактического материала: данных сейсморазведки, геофизических исследований более 1500 скважин. Выполнен анализ сейсмофаций, определены толщины пластов, параметры цикличности разреза, литофаций и дана интегральная оценка нефтегазоносности изучаемого комплекса. В ходе работ по изучению ресурсного потенциала сарайлинской толщи исследовался керновый материал нижней части разреза, отобранный в последние годы при бурении в осевой (скважина 1) и бортовой (скважина 2) зонах северного борта Нижнекамского некомпенсированного прогиба.

После получения кернового материала из пробуренных скважин проведены литологическое и биоседиментологическое описания, определение элементного и минералогического состава, петрофизические исследования и фациальный анализ. По конодонтам выполнена палеонтологическая стратификация.

Оценка ресурсного потенциала производилась на основании результатов пиролитических исследований, проведенных в трех независимых лабораториях: в лаборатории исследования керна (ЛИК) Института «ТатНИПИнефть» ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина, лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ и лаборатории геохимии горючих ископаемых МГУ им. М.В. Ломоносова. Первыми двумя лабораториями отбирались образцы различных литотипов. Специалисты МГУ производили дополнительный отбор образцов для проведения специальных исследований. Дополнительно отобрано 11 образцов (рис. 2). Всего исследован 151 образец. Изучаемые интервалы отбора керна в скважинах охарактеризованы в целом равномерно.

Рис. 2. Точки отбора образцов для проведения специальных исследований в лаборатории МГУ им. М.В. Ломоносова.

Пиролитические исследования неэкстрагированных образцов проводились с использованием различной приборной базы. В КФУ применялась система, состоящая из пиролитической ячейки EGA/PY3030D, хроматографа Agilent 7890B и масс-селективного детектора Agilent 5977B. Навеска составляла 300–500 мкг, разложение компонентов проходило в токе гелия. В печи производился ступенчатый нагрев: на первой ступени со скоростью 600 °С/мин со 100 до 300 °С с регистрацией пика S1, на второй ступени – со скоростью 30 °С /мин с 300 до 650 °С с регистрацией пика S2 и значения Tmax. Система калибровалась по стандартному образцу IFP 160000. Полученные пирохроматограммы проинтегрированы в программе MSD ChemStation DA. Для определения содержания органического углерода использовался элементный CHN-анализатор Perkin Elmer II Series, в образцах предварительно удалялись карбонаты.

Пиролитические исследования в других лабораториях производились по одинаковой стандартной методике Rock-Eval (Espitalié et al., 1977, 1985). Использовался пиролизатор HAWK Resource Workstation (Wildcat Technologies, США), исследовалась навеска массой 30 мг (± 1 мг). В лаборатории МГУ при проведении пиролиза после экстракции методика не изменялась.

Горячая экстракция хлороформом измельченных образцов проводилась без сбора экстракта. Для экстракции применялся аппарат Сокслета. Горячая экстракция проводилась до достижения концентрации битумоидов в растворителе менее 0,000625 % (балл свечения в ультрафиолете 3 или меньше).

Для получения однокомпонентных кинетических спектров использовался пиролизатор HAWK Resource Workstation (Wildcat Technologies, США). Для каждого экстрагированного измельченного образца проводился пиролиз при пяти скоростях нагрева: 3, 5, 10, 30 и 50 °С/ мин в диапазоне температур от 300 до 650 °С. Полученные спектры обрабатывались в программе KINETICS2015 (GeoIsoChem Corporation). При расчете кинетических спектров использовался нефиксированный частотный фактор.

Результаты пиролитических исследований

Результаты пиролитических исследований, полученные в разных лабораториях, были обобщены и представлены в виде геолого-геохимических планшетов. В качестве примера изменения параметров по разрезу на рис. 3 приведён геолог-геохимический планшет скважины 2. Для сопоставления литологических и пиролитических характеристик справа на планшетах представлены литологические колонки, составленные специалистами КФУ, также вынесены сведения о стратиграфической приуроченности отложений с достоверно определенной границей между девонской и каменноугольной системами.

Рис. 3. Геолого-геохимические планшеты для скважины 2 в интервале отбора керна.

По параметру TOC установлен большой разброс значений 0,2 до 17,7% (табл. 1). Разрез скважины 1 характеризуется большим содержанием органического углерода в турнейских отложениях. Наблюдается снижение ТОС для терригенных пород. В разрезе чередуются зоны с повышенными и пониженными значениями. В разрезе скважины 2 при схожей закономерности фиксируется тренд к возрастанию с глубиной.

Табл. 1. Статистические характеристики пиролитических параметров образцов до экстракции.

Параметр S0 изменяется в диапазоне 0,05–1,4 мг УВ/г породы при среднем значении около 0,4 и медиане 0,3 для каждой скважины. Параметр S1 в скважинах изменяется от 0,05 до 3,5 мг УВ/г породы, и в среднем составляет 1,3 для скважины 1 и 0,6 для скважины 2. Наблюдается чередование зон с повышенными значениями на уровне 1,8–3 мг УВ/г породы и зон с низкими показателями (менее 1 мг УВ/г породы), значения параметра коррелируют со значениями параметра TOC. Параметр S2 изменяется в диапазоне от 0,6 до 123 мг УВ/г породы при среднем 30,6 в скважине 1 и 18 для скважине 2. Значения также коррелируют с TOC. По параметру Тmax наблюдается вариация значений в диапазоне 418–444 °С. Показатели водородного индекса изменяются от 150 до 800 мг УВ/г TOC.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в разрезах обеих скважин фиксируется изменение параметров S1, S2 и TOC по разрезу, выражающееся в периодическом снижении и возрастании показателей. В разрезах фиксируются отдельные интервалы с повышенными или пониженными значениями, осложняющие общие закономерности. Средние значения параметров S1, S2 и TOC в скважине 1 превосходят таковые в скважине 2, в первую очередь для интервала сарайлинской толщи (турнейского яруса).

При сравнении результатов пиролиза до и после экстракции установлено, что экстракция привела к незначительному снижению содержание органического углерода в среднем на 5% от исходного значения (табл. 2). После экстракции почти не фиксируются пики S0 и S1. Значения S2 закономерно снизились у экстрагированных образцов в среднем на 15,7% для образцов скважины 1 и 22,1% для образцов из скважины 2, разница значений обозначалась как параметр ΔS2. Параметр Tmax для большинства образцов либо остался неизменным, либо возрос на 1–3 градуса.

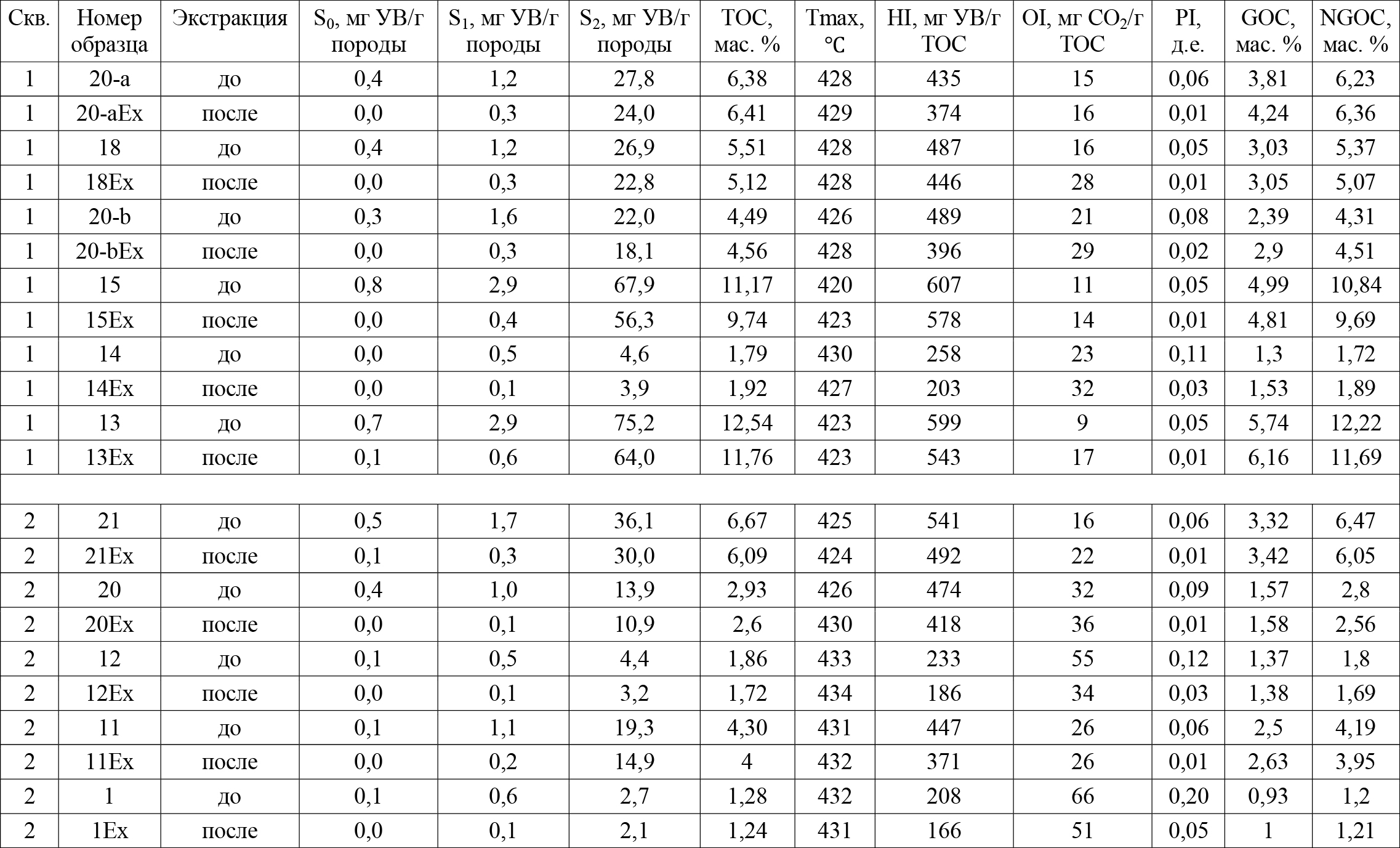

Табл. 2. Результаты пиролитических исследований образцов до и после экстракции.

Поскольку в разрезе варьируют значения водородного индекса, органическое вещество может отличаться по природе. Для проверки этих различий были получены кинетические спектры энергии деструкции связей, которые позволят не только сравнить кероген между собой, но и получить данные для бассейнового моделирования и оценки перспектив изучаемой территории. Кинетические спектры получены для четырех образцов (рис. 4). Частотные факторы кинетических спектров различны и изменяются от 1,7–3,6 × 1012 до 1,9 × 1014 с-1. Однокомпонентные кинетические спектры имеют близкое к гауссовому распределение энергий активаций, значения изменяются в диапазоне от 43 до 54 ккал/моль. Общая доля разрываемых связей при трёх наиболее эффективных энергиях активации (максимум на спектре), составляет 88–92%. По кинетическим характеристикам керогены можно разделить на две группы: для образцов 2–20 и 1–20-a рассчитанные частотные факторы меньше, чем для других, пики максимумов приходятся на значения энергии активации 48–49 ккал/моль, форма спектров схожа. Для образцов 1–15 и 2–21 характерно смещение распределения в область больших значений энергии активации (максимумы при 52–54 ккал/моль).

Рис. 4. Кинетические спектры распределения энергий деструкции керогена для образцов из скважин 1 и 2 при нефиксированном частотном факторе.

Обсуждение результатов

Сравнение результатов, полученных в разных лабораториях, показало, что данные не противоречат друг другу и выстраиваются в общую закономерность изменения пиролитических параметров по разрезу. Нефтегазоматеринскими породами считаются осадочные породы, содержащие ОВ, способные генерировать и выделять в процессе лито-генетическойческой эволюции жидкие и газообразные углеводороды, способные к аккумуляции (Баженова и др., 2012). Для карбонатных нефтегазоматеринских пород значение TOC должно превышать 0,3, а для терригенных – 0,5% (Тиссо, Вельте, 1981). На основе данных критериев отложения сарайлинской толщи являются нефтегазоматеринскими. При разделении на группы по содержанию ОВ установлено, что в скважине 1 44% образцов сарайлинской толщи относятся к доманикитам (5 < TOC < 25%), 54 % к доманикоидам (0,5 < TOC < 5%) и лишь 2% к субдоманикоидам (0,1 < TOC < 0,5%) (Систематика и классификации…, 1998). В скважине 2 20,5% образцов приходится на доманикиты, 77% на доманикоиды и 2,5% – на субдоманикоиды. Стоит отметить, что на средние значения оказывало влияние количество отобранных образцов из разных интервалов, поэтому соотнощшение доманикитов и доманикоидов может отличаться от приведённых цифр как в конкретных скважинах, так и по территории.

В ходе литологических, биоседиментологических и геохимических исследований кернового материала, проведенного специалистами КФУ, по двум скважинам установлено, что сарайлинская толща сложена темноокрашенными кероген-кремнисто-карбонатными и терригенными породами с высоким содержанием ОВ, которые чередуются с карбонатными разностями. В разрезах выделяются как интервалы с частой сменой литотипов, так и более мощные интервалы пород одинакового состава мощностью 4–8 м. В составе отложений, охарактеризованных керном, выделяется 9 литологических типов: доманикиты и доманикоиды представлены алевритовыми, алевро-глинистыми и глинистыми разностями, а также микробиальными известняками; карбонатно-терригенные породы, которые характерны для верхних частей интервалов отбора керна, включают алевролиты, глинистые алевролиты, аргиллитоподобные глины и биокластовые известняки. Литологическим типам пород соответствуют определенные биофации. Алевритовые и глинистые доманикоидные породы, а также микробиальные известняки характеризуют анаэробные биофации. Алевро-глинистые и алевритовые доманикоидные породы с линзовидными включениями характеризуют дизаэробные (переходные) биофации. Биотурбированные известняки и терригенные породы характеризуют кислородные биофации. Строение разреза обеих скважин свидетельствует о принципиальной схожести разрезов и обстановок осадконакопления. Однако в скважине 1 в интервале сарайлинской толщи больше мощность доманикоидных пород, для которых характерны анаэробные биофации, а в скважине 2 в сарайлинской части разреза больше доля микробиальных известняков, доманикоидные породы в равной степени накапливались в анаэробных и дисанаэробных условиях. Данные закономерности объясняют большие концентрации органического углерода в доманикоидных породах сарайлинской толщи в скважине 1.

При анализе пиролитических данных и литологического расчленения разреза установлено, что в скважине 1 повышенные и высокие значения пиролитических параметров TOC, S1, S2 и HI характерны для алевритовых и глинистых доманикоидных разностей, относительно пониженные значения – для образцов алевро-глинистых пород. Образцы микробиальных известняков характеризуются наименьшим количеством ОВ (TOC < 1%), однако их охарактеризованность керновыми исследованиями недостаточна для получения статистически корректного вывода. В скважине 2 выделяется верхняя часть разреза, представленная терригенными породами, для интервала 67–69 м по 20 результатам установлена геохимическая однородность характеристик глинистых алевролитов. В нижезалегающих доманикоидных породах этой скважины затруднительно установить связь изменения значений в зависимости от литологического типа. Крайне низкие значения TOC характерны как для микробиальных известняков, так и для алевролитовых доманикоидов. Особенности распределения параметров в фаменской части разреза скважины 2, предположительно, связаны с частой сменой аэробных и анаэробных режимов условий осадконакопления и реакцией биоты на данные изменения.

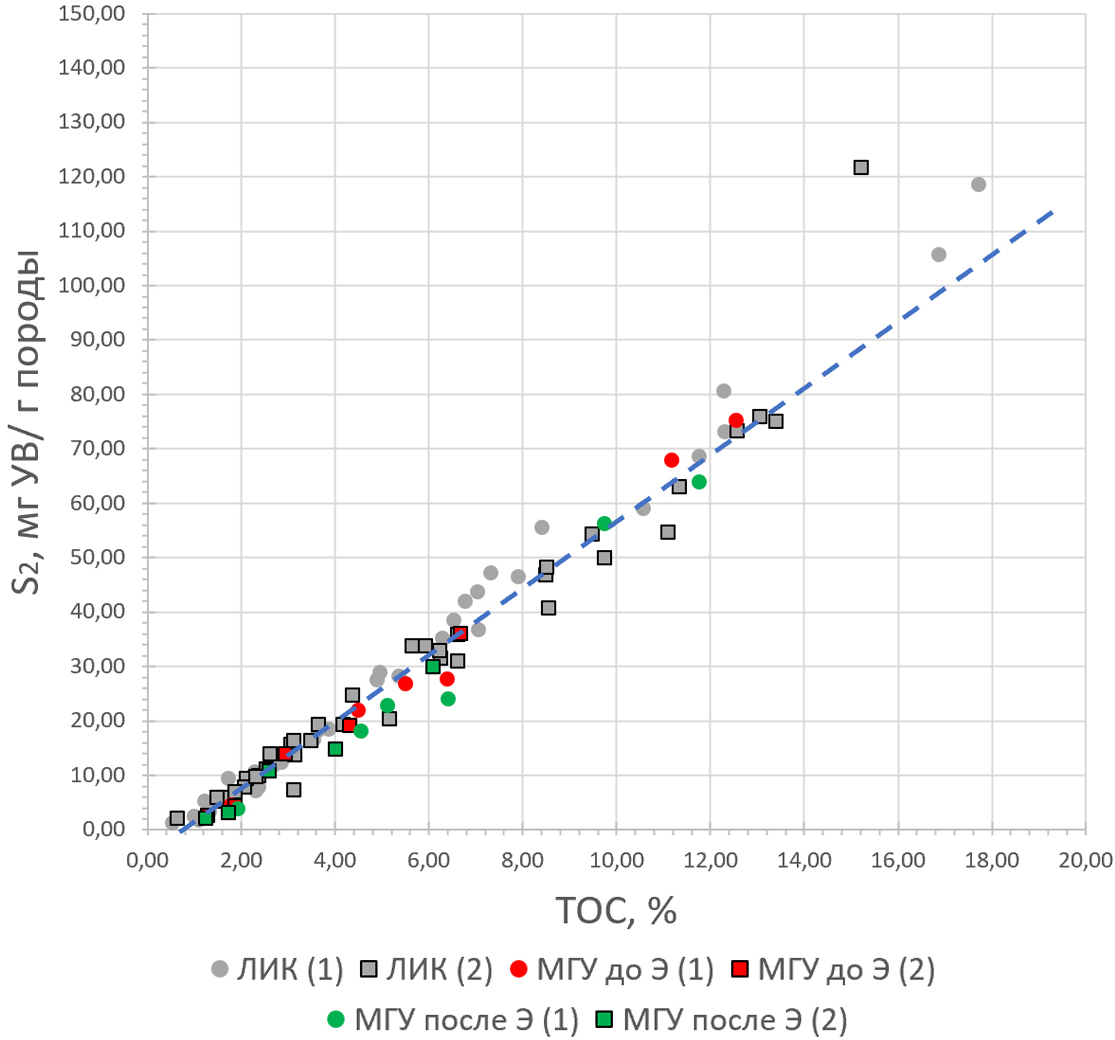

При анализе распределения S2 от TOC установлено, что практически все точки укладываются на одной прямой (рис. 5). Это свидетельствует о схожем типе ОВ в пределах исследуемых отложений в охарактеризованном керном разрезе и в различных зонах Нижнекамского прогиба. Отклонение некоторых точек с высокими значениями TOC, вероятно, обусловлено повышенным содержанием высокомолекулярных УВ соединений либо наличием другого типа керогена.

Рис. 5. Диаграмма зависимости параметра S2 от ТОС для скв. 1 и 2 (указан в скобках), «Э» – экстракция.

Значения водородного индекса после экстракции лежат в пределах 370–580 мг УВ/г TOC. С учётом низких значений параметра Tmax, свидетельствующих о низкой преобразованности керогена, можно утверждать, что тип керогена преимущественно II, изредка встречаются породы с переходным II–III типом керогена. (рис. 6). Этот вывод подтверждается формой кинетических спектров, характеризующихся симметрией и разделением основного выхода УВ между пятью различными значениями энергии активации.

Рис. 6. Диаграмма Эспиталье с нанесенными значениями пиролитических данных образцов после экстракции.

Степень зрелости ОВ исследуемых пород низкая, показатели Tmax экстрагированных образцов не превышают 429 °С в скв. 1 и 434 °С в скв. 2. Отложения в геологическом прошлом лишь начинали входить в главную зону нефтеобразования, а степень катагенеза соответствует градациям ПК3-МК1 (Espitalie et al., 1977). Данные заключения подтверждаются симметрией кинетического спектра, вероятно, реакции деструкции керогена с низкими энергиями активации не протекали.

Различия свойств для исследованных типов разрезов

В ходе работ по изучению нижнекаменноугольных отложений Нижнекамского прогиба на основе новых геолого-геофизических данных были актуализированы типы разрезов для юго-восточной части Северо-Татарского свода. Выделение типов разреза основано на изменении литологического состава и мощности отложений турнейского возраста в различных зонах Нижнекамского прогиба. Как было отмечено выше, литологически интервал сарайлинской толщи нижнекаменноугольного возраста сложен доманикитами с прослоями глин, алевролитов и известняков (Сафаров и др., 2025). В результате анализа данных и сопоставления с результатами каротажа разрезы классифицированы на пять основных типов: саитовский, сарайлинский, кабык-куперский 1-й тип, кабык-куперский 2-й тип и переходный (рис. 7). Для кабык-куперского 1-го типа характерно преобладание отложений сарайлинской толщи, выше перекрываемых карбонатными породами турнейского яруса. Данный тип приурочен к бортовой зоне прогиба, ему соответствует разрез скважины 2. Для кабык-куперского 2-го типа характерно сокращение толщины отложений сарайлинской толщи и перекрывающих карбонатных отложений, при этом значительно возрастает толщина радаевско-елховских отложений. В пределах изучаемой территории скважина 1 располагается в центральной части распространения кабык-куперского 2-го типа разреза, который, в свою очередь, приурочен к депрессионной части северного борта Нижнекамского прогиба.

Рис. 7. Структурная поверхность по кровле турнейского яруса с положением исследуемых скважин с выделенными границами различных типов разрезов и эталонные планшеты к ним (Сафаров и др., 2025).

В соответствии с результатами геолого-геохимических исследований определено, что в депрессионной части породы сарайлинской толщи по сравнению с бортовой обладают большими перспективами для генерации и аккумуляции нефти. В разрезах депрессионной части больше доля доманикитов. Отложения из первой скважины имеют повышенные значения S1 и S2, тем самым с учетом повышенного содержания ТОС обладают большим ресурсным потенциалом по сравнению с отложениями нижней части сарайлинской толщи в северной бортовой зоне Нижнекамского прогиба.

Оценка ресурсного потенциала сарайлинской толщи для кабык-куперского 2-го типа разреза

На основании полученных пиролитических данных из нижней части разреза, а также выделенных закономерностей связи геохимических параметров с литологическими типами оценен линейный ресурсный потенциал пород сарайлинской толщи на исследуемой территории в охарактеризованном керном интервале для кабык-куперского 2-го типа разреза в пределах северной бортовой части Нижнекамского прогиба.

Распределение литологических типов в разрезе требует уточнения, однако на основе данных сейсморазведки и каротажа толщина отложений изменяется незначительно, возрастая в направлении бортовой зоны. Предполагается общая схожесть литологического наполнения в пределах одной палеофациальной зоны. Благодаря сочетанию вышеописанных фактов возможно производить распространение определенных для скважины параметров в пределах полигона расчета. При отборе дополнительного кернового материала станет возможным уточнить изменчивость ресурсного потенциала пород по площади.

Для оценки линейных ресурсов ввиду неоднородности распределения геохимических свойств на основе литологического состава и результатов пиролиза была проведена кластеризация разреза. В интервале сарайлинской толщи, охарактеризованном керном, выделено 5 кластеров (рис. 8). Первый кластер представлен аргиллитоподобными глинами с включениями алевролитовых доманикоидных пород, для них характерны низкие значения TOC, S1, S2. Второй кластер представлен на 87% чередующимися доманикоидными породами и на 13% микробиальными известняками, для доманикоидов характерны средние относительно всего разреза пиролитические параметры, а для микробиальных известняков – наименьшие. Третий кластер сложен чередующимися алевритовыми и алевро-глинистыми доманикоидными породами примерно в равных долях, для пород кластера характерны высокие и очень высокие относительно разреза значения TOC, S1 и S2. Четвертый кластер практически всецело состоит из алеврито-глинистых доманикитных пород, для которых характерны низкие значения пиролитических параметров. Пятый кластер включает 4 литотипа: алевритовые (44%), глинистые (31%) и алеврито-глинистые (7%) доманикоиды, а также разделяющие их микробиальные известняки (18%). Для первых двух литотипов характерны высокие и очень высокие значения пиролитических параметров, для алеврито-глинистых доманикоидов – пониженные, а для микробиальных известняков – низкие значения.

Рис. 8. Геолого-геохимический планшет скважины 1 с выделенными в разрезе сарайлинской толщи кластерами и средневзвешенные по толщине литологических типов значения пиролитических параметров каждого кластера.

В изучаемых породах фиксируется взаимосвязь пиролитических параметров и литотипов, это учитывалось при расчете средних значений. Для оценки ресурсного потенциала определялись среднеарифметические значения параметра для каждого литотипа в кластере, затем рассчитывались средневзвешенные значения параметра в кластере на основании вычисленных средних параметров для литотипов и их долей в разрезе кластера. Вычисленные средние и средневзвешенные параметры TOC, S1, S2 и HI для каждого кластера представлены на геолого-геохимическим планшете скважины 1 (рис. 8).

Для оценки общего ресурсного потенциала пород использовались данные пиролиза. На их основе для каждого кластера были рассчитаны ресурсы лёгких жидких УВ соединений по параметру S1 и ресурсы свех битумоидов в породе по сумме параметров S1 и ΔS2. Ввиду низкой степени катагенетической преобразованности пород сарайлинской толщи по параметру S2 после экстракции оценены ресурсы остаточного генерационного потенциала пород. После чего вычисленные значения ресурсов каждого кластера суммировались.

На основании определенных значений произведенный расчет ресурсов. Установлено, что в кластерах 1 и 4 количество лёгких углеводородов самое низкое и не превышает 1 кг/т. Количество тяжёлых углеводородных соединений в разрезе может достигать максимального значения ~12 кг на тонну породы. Преобладание значений ΔS2 над S1 свидетельствует о значительной доле высокомолекулярных соединений в составе жидких углеводородов.

Породы характеризуются высоким остаточным генерационным потенциалом керогена, для реализации которого необходимо применение технологий внутрипластового синтеза УВ. Наиболее высокие значения установлены для кластеров 3 и 5, значения достигают 460 кг/т ТОС. Наименее перспективным является кластер 1, который не будет рассматриваться как целевой ни для добычи имеющихся в породе углеводородных соединений, ни для специального воздействия на пласт.

Заключение

Проведенный комплекс исследований уникального кернового материала сарайлинской толщи, отобранного в двух скважинах из депрессионной и бортовой зон Нижнекамского прогиба, позволил выявить особенности литологического и фациального состава отложений. На основании пиролитических данных определены геохимические параметры пород и оценен ресурсный потенциал высокоуглеродистых отложений сарайлинской толщи.

В результате работы получены следующие основные выводы.

- Отложения сарайлинской толщи в осевой и бортовой частях прогиба в охарактеризованных керном интервалах представлены высокоуглеродистыми породами, преимущественно доманикитами и доманикоидами. На основе литологических, геохимических и петрофизических критериев их возможно определить как доманиковые продуктивные отложения.

- Установлено, что кероген пород сарайлинской толщи относится преимущественно ко II типу, в редких случаях к смешанному II–III типам. Степень преобразованности соответствует преимущественно ПК3, изредка к МК1.

- От бортовой к депрессионной зоне в северной части Нижнекамского некомпенсированеного прогиба возрастает толщина доманикитов и доманикоидов, а также увеличивается содержание ОВ.

- Определена связь геохимических параметров с литологическими типами в разрезах. Алевритовые и глинистые доманикиты, накапливавшиеся в анаэробных условиях, характеризуются наибольшим содержанием ОВ.

- Установлена изменчивость свойств пород по вертикали, поэтому была предложена кластеризация разреза на основе литологии и геохимических характеристик. Оценку ресурсного потенциала проводили для каждого кластера по отдельности, основываясь на средневзвешенных по толщине литотипов значениях параметров TOC, S1, S2, и HI.

- Оценен ресурсный потенциал сарайлинской толщи для кабык-куперского 2-го типа разреза. Отложения содержат углеводородные соединения в количестве до 14 кг/т и характеризуются высоким остаточным генерационным потенциалом керогена около 460 кг/т ТОС в 3 и 5 кластерах.

Список литературы

1. Ананьев В.В. (2010). Качественная оценка нефтематеринского потенциала семилукско-речицких отложений в пределах Татарстана. Георесурсы, 3(35), с. 30–33.

2. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. (2012). Геология и геохимия нефти и газа. М.: Изд-во МГУ, 384 с.

3. Баженова Т.К. (2017). Оценка ресурсов УВ битуминозных толщ нефтегазоносных бассейнов России. Геология нефти и газа, 5, с. 37–50.

4. Башкова С.Е., Белоконь А.В. (2008). Прогноз нефтегазоносности рифейских и вендских отложений Волго-уральской НГП на основе общей модели формирования месторождений УВ. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 9, с. 11–20.

5. Башкова С.Е., Субботина Н.Б., Карасева Т.В. (2011). Закономерности строения рифейских и вендских отложений волго-уральского нефтегазоносного бассейна. Вестник Пермского университета. Геология, 3, с. 8–17.

6. Валеева И.Ф., Анисимов Г.А., Анисимова Л.З., Новикова С.П. (2016). Геологические предпосылки дальнейших поисков нефти в Нижнекамском прогибе. Георесурсы, 18(3), с. 198–206. https://doi.org/10.18599/grs.18.3.9

7. Варламов А.И., Петерсилье В.И., Пороскун В. И. Фортунатова Н.К., Комар Н.В., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г. (2017). Методика оценки запасов нефти в отложениях доманикового типа. Геология нефти и газа, 5, с. 51–65.

8. Дюнин В.И., Корзун А.В. (2005). Гидрогеодинамика нефтегазоносных бассейнов. М.: Науч. мир, 524 с

9. Кожанов Д.Д., Большакова М.А., Хопта И.С., Мордасова А.В., Ступакова А.В., Заглядин Я.А., Борисова М.С., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Сахабов Т.Р. (2021). Геолого-геохимические условия формирования нефтегазоносности рифей-вендских отложений северной части Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы, 23(2), с. 73–86. https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.7

10. Методические рекомендации по подсчету запасов в доманиковых продуктивных отложениях (2023). ФБУ «ГКЗ», 20 с.

11. Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и разработка нефтяных месторождений (2007). Под ред. проф. Р.Х. Муслимова. Т.1. Казань: Изд-во «Фэн» Академии наук РТ, 316 с.

12. Родионова К.Ф., Максимов С.П. (1981). Геохимия органического вещества и нефтематеринские породы фанерозоя. М.: Недра, 367 с.

13. Сафаров А.Ф., Лутфуллин А.А., Хабипов Р.М., Шуматбаев К.Д., Базаревская В.Г., Калимуллин А.М., Абусалимова Р.Р, Хайдарова А.И., Иксанова А.Ф., Базарбаева Г.Р., Валидов М.Ф., Кольчугин А.Н. (2025). Уточнение типов разрезов нижнекаменноугольных отложений юговосточного склона Северо-Татарского свода. Нефтяное хозяйство, 1, с. 34–39. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2025-1-34-39

14. Справочник по геохимии нефти и газа (1998). СПб.: Недра, Санкт-Петербургский ф-л, 575 с.

15. Ступакова А.В., Калмыков Г.А., Коробова Н.И., Фадеева Н.П., Гатовский Ю.А., Суслова А.А., Сауткин Р.С., Пронина Н.В., Большакова М.А., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Петракова Н.Н., Мифтахова А.А. (2017). Доманиковые отложения Волго-Уральского бассейна – типы разреза, условия формирования и перспективы нефтегазоносности. Георесурсы, Спецвып., с. 112–124. http://doi.org/10.18599/grs.19.12

16. Тиссо Б., Вельте Д. (1981). Образование и распространение нефти. Н.Б. Вассоевич (ред.), Р.Б. Сейфуль-Мулюков (ред.). М.: Мир, 503 с.

17. Хисамов Р.С. (ред.) (2006). Тектоническое и нефтегеологическое районирование территории Татарстана. Казань: Фэн», 328 с.

18. Хисамов Р.С., Базаревская В.Г., Галлямова Л.А., Тимирова А.М. (2021). Воспроизводство запасов и сырьевая база ПАО «Татнефть». Сборник научных трудов ТатНИПИнефть, вып. 89. М.: Нефтяное хозяйство, с. 8–13.

19. Хисамов Р.С., Гатиятуллин Н.С., Тарасов Е.А., Екименко В.А., Войтович С.Е., Либерман В.Б. (2010). Геологоразведочные работы в регионах с высокой опоискованностью недр. Казань: Фэн, 276 с.

20. Espitalie J., Laporte J.L., Madec M., Marquis F., Leplat P., Poulet J., Boutefeu A. (1977). Rapid method for source rock characterization, and for determination of their petroleum potential and degree of evolution. Rev. Inst. Fr. Pet, 31, pp. 23–42. https://doi.org/10.2516/ogst:1977002

Об авторах

А. Ф. СафаровРоссия

Альберт Феликсович Сафаров – заместитель начальника отдела, отдел поисковой и разведочной геологии

423452, Альметьевск, ул. советская, д. 186 А

Р. Р. Афлятунов

Россия

Ринат Ракипович Афлятунов – главный геолог – заместитель генерального директора

423450, Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

А. А. Лутфуллин

Россия

Азат Абузарович Лутфуллин – кандидат тех. наук, доцент, заместитель начальника Департамента разработки месторождений

423450, Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

А. М. Калимуллин

Россия

Алмаз Маратович Калимуллин – заведующий лабораторией подсчета запасов и оценки ресурсов нефти, отдел поисковой и разведочной геологи

423452, Альметьевск, ул. советская, д. 186 А

Р. М. Хабипов

Россия

Ришат Минехарисович Хабипов – начальник отдела мониторинга разработки месторождений и недропользования, Департамент разработки месторождений

423450, Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

К. Д. Шуматбаев

Россия

Кирилл Дмитриевич Шуматбаев – кандидат геол.минерал. наук, главный эксперт по петрофизическим исследованиям, Департамент разработки месторождений

423450, Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

В. Г. Базаревская

Россия

Венера Гильмеахметовна Базаревская – кандидат геол.-минерал. наук, заместитель директора по научной работе в области геологии трудноизвлекаемых запасов

423452, Альметьевск, ул. советская, д. 186 А

С. А. Вахрамеев

Россия

Сергей Александрович Вахромеев – техник, отдел поисковой и разведочной геологии

423452, Альметьевск, ул. советская, д. 186 А

Е. Н. Полудеткина

Россия

Елена Николаевна Полудеткина – кандидат геол.минерал. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, ул. Ленинские горы, д. 1

А. Г. Калмыков

Россия

Антон Георгиевич Калмыков – кандидат хим. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, ул. Ленинские горы, д. 1

Рецензия

Для цитирования:

Сафаров А.Ф., Афлятунов Р.Р., Лутфуллин А.А., Калимуллин А.М., Хабипов Р.М., Шуматбаев К.Д., Базаревская В.Г., Вахрамеев С.А., Полудеткина Е.Н., Калмыков А.Г. Оценка ресурсного потенциала высокоуглеродистых пород сарайлинской толщи в пределах юго-восточного склона Северо-Татарского свода (Республика Татарстан). Георесурсы. 2025;27(2):243–254. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.18

For citation:

Safarov A.F., Aflyatunov R.R., Lutfullin A.A., Kalimulli A.M., Khabipov R.M., Shumatbaev K.D., Bazarevskaya V.G., Vakhromeev S.A., Poludetkina E.N., Kalmykov A.G. Evaluation of the Resource Potential of High-Carbon Rocks of the Saraylin Series Within the Southeastern Slope of North Tatar Arch in the Republic of Tatarstan. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):243–254. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.18

.png)