Перейти к:

Цифровая модель озерной системы Тургояк, Южный Урал

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.20

Аннотация

Донные отложения озера Тургояк (Южный Урал, Россия) формировались на протяжении позднего плейстоцена и голоцена. Литогенез озерных осадков контролируется морфометрией озера, положением дренажных сетей, вертикальной зональностью и термическим состоянием водной толщи, а также ветровым воздействием.

В связи с этим актуальным является анализ картографических материалов, по которым можно представить геологическое строение района озера, характер рельефа, дренажных сетей, водосборов и водоразделов. Все эти аспекты важны для оценки роли источников и путей транспортировки, а также механизмов распределения материала, образующего озерные осадки. Изучение озерных отложений ценно для генетической интерпретации осадочных последовательностей в свете палеоклиматических и палеоэкологических трендов и событий.

В данной статье представлена цифровая модель рельефа озера Тургояк и его обрамления. Цифровое моделирование реализовано в среде ГИС на основе доступных картографических материалов по геологическому строению, топографии местности и батиметрии озера. Наложение модели водосбора на геологические карты дочетвертичных образований и четвертичных отложений позволило сделать предположение о вещественном составе материала, сносимого в озеро.

Создание аналогичных цифровых моделей для озерных систем Урала и других регионов России и мира открывает возможности на новом уровне систематизировать информацию и использовать ее для различных реконструктивных целей.

Ключевые слова

Для цитирования:

Чернова И.Ю., Косарева Л.Р., Нургалиева Н.Г., Чернова О.С. Цифровая модель озерной системы Тургояк, Южный Урал. Георесурсы. 2025;27(2):264–280. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.20

For citation:

Chernova I.Yu., Kosareva L.R., Nourgalieva N.G., Chernova O.S. Digital Model of the Turgoyak Lake System, Southern Urals. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):264–280. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.20

Введение

Озеро Тургояк является уникальным природным объектом и одним из крупных резервуаров питьевой воды на Южном Урале. Его по праву называют «младшим братом Байкала» за чистоту и прозрачность воды. Озеро имеет статус памятника природы областного значения с 1961 года. Следует отметить, что это одно из детально исследуемых озер Южного Урала в различных аспектах: гидрография, экология, геология, климатология (Андреева, 1973; Рогозин, Ткачев, 1998; Гаврилкина и др. 1998; Диянова, Дерягин, 2010; Захаров 2020; Zakharov, 2021; Kostryukova et al., 2022; Масленникова и др., 2018; Косарева и др., 2023 и др.).

Донные отложения озера Тургояк формировались на протяжении позднего плейстоцена и голоцена; возраст озера не менее 25 тыс. лет (Масленникова и др., 2018; Косарева и др., 2023). Литогенетические особенности донных отложений озера обусловлены, главным образом, начальными стадиями литогенеза: гипергенезом и седиментогенезом в условиях высокой чувствительности озерной системы к климатическим изменениям. Последние влияют на интенсивность мобилизации осадочного материала в ультимативной провинции, на водораздельных и водосборных участках, на путях транспортировки материала и в области его разгрузки. Распределение осадочного материала внутри водоема во время седиментации контролируется морфометрией озера, положением дренажных сетей, вертикальной зональностью, термическим состоянием водной толщи, а также ветровым воздействием.

Картирование озерных систем с применением геоинформационных систем (ГИС) в мировой практике используется для решения различных задач. Примером могут служить исследования, направленные на изучение наводнений, вызванных прорывом ледниковых озер Лахул и Спити (Округ Химачал-Прадеш, Индия) (Rongali et al., 2024). Картирование с использованием ГИС и мониторинг термокарстовых озер (озера, расположенные в бассейне реки Бейлухэ на центральном Тибетском нагорье и на севере полуострова Сьюард на западе Аляски) позволило изучить воздействие климатических изменений на регионы вечной мерзлоты и дать количественную оценку выбросов углекислого газа (Qin et al., 2023). Геоинформационные системы применялись при изучении морфометрических изменений озера Хавасса (Эфиопская рифтовая долина, Южный регион, Эфиопия), являющегося жизненно важным для местного населения (Menberu et al., 2021). Исследования озера Буруллус (к северу от дельты Нила в Египте) подтверждают важность картирования с применением ГИС при проведении экологических исследований и изучении загрязнения поверхностных вод в условиях постоянно растущей потребности в воде при интенсивном сельском хозяйстве и экономическом росте (Masoud et al., 2021).

В России ГИС были применены, например, при определении морфометрических характеристик и создании цифровых моделей котловин ряда озер Нижегородской области (Артаев, Баянов, 2015; Асташин и др., 2016).

Для геоэкологического мониторинга системы озера Байкал созданы информационно-картографические сервисы, где в открытом доступе хранятся результаты мониторинга и картографические ресурсы (cайт лаборатории геоинформационных систем БИП СО РАН: https://baikalgis.com/category/gis-monitoring).

Для осуществления моделирования изменения рельефа котловины в прошлом и трехмерного моделирования современных озерных процессов, для уточнения основных морфометрических характеристик водоема и его отдельных районов была разработана современная цифровая батиметрическая модель Онежского озера (Потахин и др., 2024).

В связи с этим актуальной задачей выступает анализ картографических материалов, по которым можно представить геологическое строение района озера, характер рельефа, дренажных сетей, водосборов и водоразделов. Все эти аспекты важны для оценки роли источников и путей транспортировки, а также механизмов распределения материала, образующего озерные осадки. Следует отметить, что выявление источников и путей поступления загрязнителей в озеро также является одной из актуальных задач.

Среда ГИС предлагает набор специализированных инструментов для выявления особенностей пространственного распределения заданных объектов. Цифровые модели рельефа (ЦМР) являются ценным источником высотной информации, где представление территории в виде регулярной сетки позволяет применять широкий набор морфометрических методов анализа ЦМР, включая построение поверхностей уклона и направлений стока, моделирование дренажных сетей, областей водосбора и др.

Целью данной работы является создание (на основе существующих картографических материалов) цифровой модели озерной системы Тургояк, включая геологию, рельеф, положение предельного уровня воды, батиметрию, водосборы, водоразделы и дренажные сети.

Объект исследований

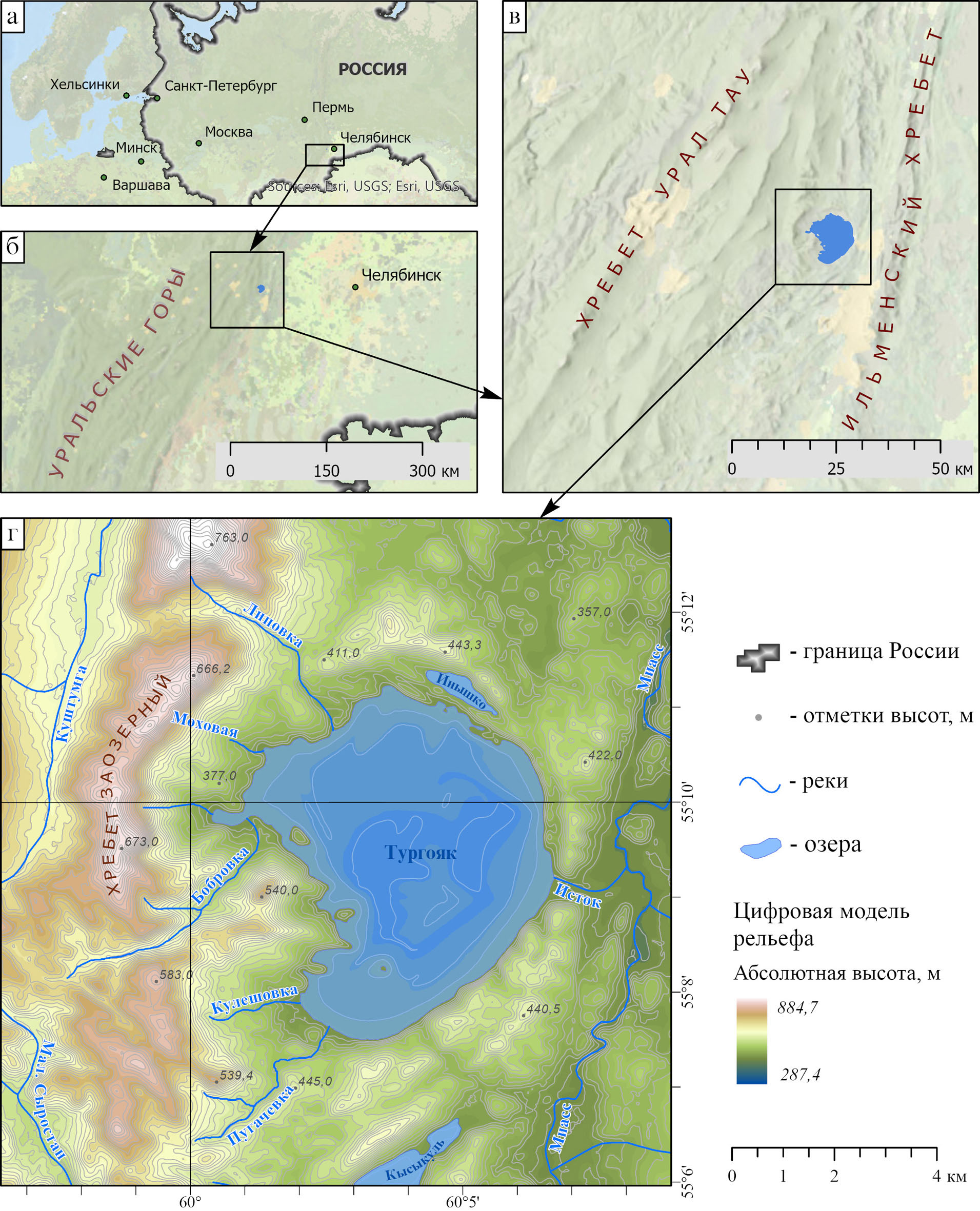

Тургояк – это олиготрофное, проточное озеро, расположенное в узкой межгорной котловине, зажатой между хребтами Урал-Тау и Ильменский (рис. 1с). Область водосбора озера весьма ограничена, т.к. она определяется не крупными горными сооружениями, а относительно невысокими хребтами и цепочками отдельных сопок, обступающими озеро со всех сторон. Хребет Заозерный полукольцом ограничивает область водосбора с запада и частично с юга и севера. Цепи невысоких вершин и сопок также полукольцом ограничивают область водосбора с востока, севера и юга (рис. 1d).

Рис. 1. Обзорная карта: а) область исследования на карте России; б) регион Южного Урала; в) расположение озера Тургояк в межгорной котловине; г) рельеф и гидрография области исследования.

Основные морфометрические параметры озера таковы: высота над уровнем моря 320 м, площадь водной поверхности 26.4 км², средняя глубина 19.2 м (Андреева, 1973; Захаров, 2020), максимальная глубина от – 34 м (Андреева, 1973) до 32.5 м (Захаров, 2020). Значение средней глубины – самое большое среди всех тектонических озер Южного Урала.

Форма береговой линии озера близка к округлой в восточной части. В западной части озеро имеет неровную изрезанную береговую линию с множеством мысов и заливов. Западные и особенно восточные берега высокие, зачастую обрывистые, высотой до 50–100 м (Захаров, 2020). По данным сейсмоакустических исследований (Косарева и др., 2023) дно неровное, расчленено выходами подводных гряд и гольцов, самые крупные из которых поднимаются в виде островов. На Тургояке насчитывается 6 островов, наиболее крупный – остров Веры, известный своим мегалитическим комплексом (Grigoriev, Vasina, 2019).

Остров Веры – целостный историко-культурный и природный комплекс, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. На нем располагаются 38 памятников археологии, относящиеся к разным эпохам. Самый древний из них датируется эпохой палеолита (100–40 тыс. л. н.) самый поздний комплекс – руины старообрядческого скита – XIX в. Наиболее ярко на острове представлена эпоха энеолита (IV–III тыс. лет до н. э.) тремя камерными мегалитами и святилищами (Grigoriev, Vasina, 2019; Григорьев, Васина, 2020).

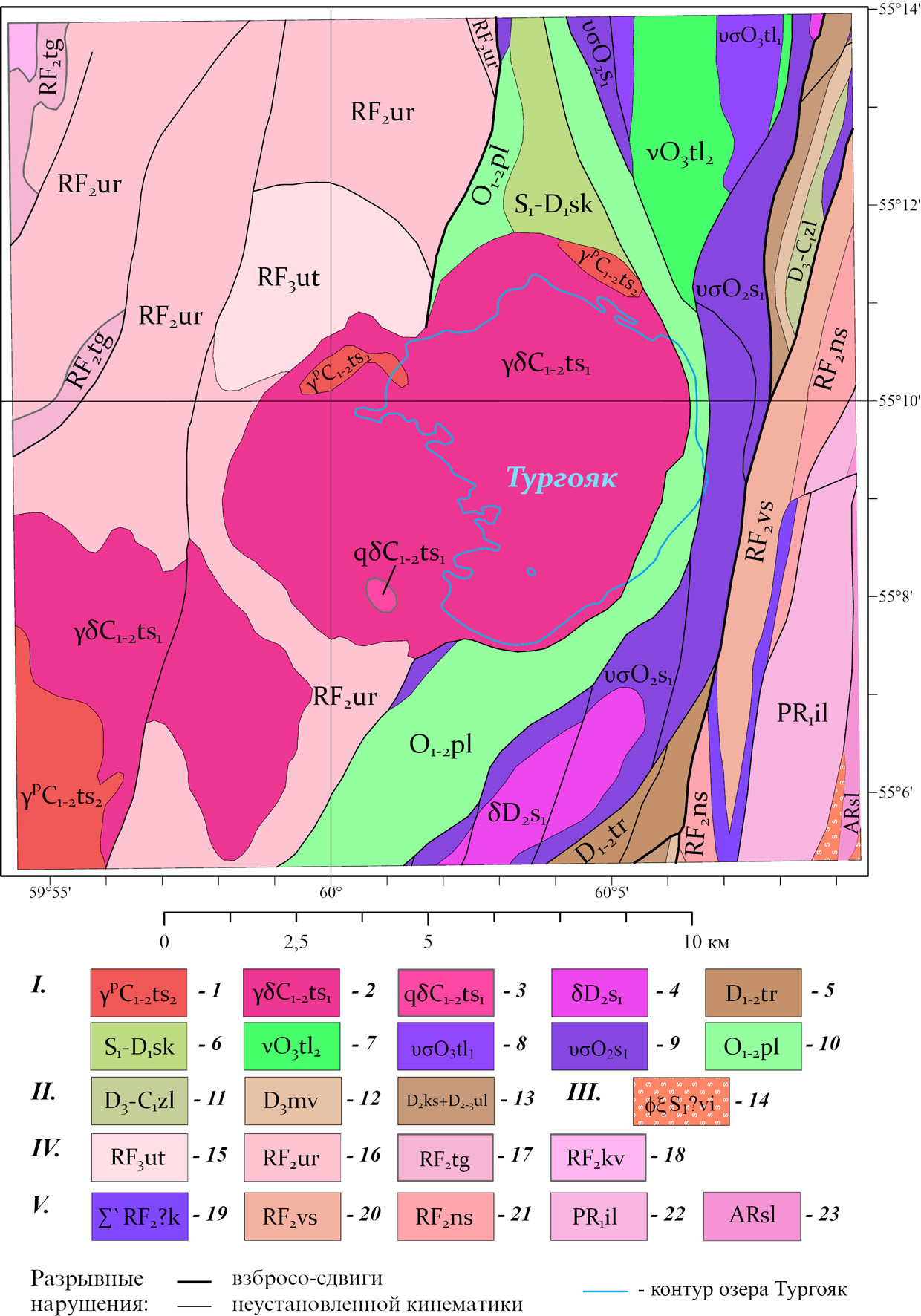

Озерная котловина тектонического происхождения расположена на территории Тургоякского гранитоидного массива, представляющего собой шток округлой формы. Значительная его часть скрыта озерными водами (Петров и др., 2015; Сначев и др. 2020; Ферштатер и др., 2000). Тургоякский массив относится к тургоякско-сыростанскому комплексу (γδС1–2ts) монцодиорит-гранитной формации. Интрузив сложен преимущественно гранодиоритами, реже кварцевыми диоритами и гранитами внедрения. С вмещающими породами массив имеет интрузивные контакты, что выражается в их ороговиковании и превращении в мелкозернистые амфиболовые роговики (Сначев и др., 2020; Ферштатер и др., 2000).

Амфибол-биотитовые гранодиориты представляют собой преимущественно гнейсовидные, часто порфировидные породы, состоящие из плагиоклаза, калиевого полевого шпата (микроклин-пертита), кварца, биотита, амфибола (роговой обманки) и акцессорных минералов (сфен, апатит, эпидот, гранат, циркон, пирит, магнетит). Граниты сложены биотитовыми, реже амфибол-биотитовыми разностями в состав которых входят: олигоклаз, микроклин или ортоклаз, кварц, биотит, роговая обманка и акцессорные минералы – сфен, эпидот, апатит, гранат, пирит. Породы Тургоякского интрузива характеризуются повышенной щелочностью (Шагалов, 2000; Сначев и др., 2020; Петров и др., 2015).

Гидрографическая сеть Тургояка представлена реками и ручьями – Липовка, Бобровка, Кулешовка, Пугачёвка, Моховая, Угольный, Крутая (Захаров, 2018). Это сравнительно небольшие речки, стекающие с окрестных хребтов. Помимо этого, экспедиция «Тургояк-2021» обнаружила еще 3 постоянных водотока (Мишуткина и др., 2021). Из юго-восточной части озера вытекает только одна небольшая речка Исток, соединяющая озеро с рекой Миасс (рис. 1d).

Из-за малых размеров водосбора роль поверхностного стока в водном питании озера невелика. Основную роль в питании озера играют грунтовые воды. На площади водосбора расположено также озеро Инышко, имеющее неявную связь с Тургояком. Водоемы разделены узким 200-метровым перешейком. Известно о гидравлической связи озер (Special Protection Natural Areas of Russia 2024), но возможны также переливы через перешеек.

При расчете водосборной модели область водосбора озера Инышко рассматривалась как часть области водосбора озера Тургояк.

Материалы и методы

Для составления наиболее полной цифровой модели озерной системы в геоинформационный проект были добавлены слои цифровой Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000, листы N-41-VII и N-40-XII (Петров и др., 2003; Аулов и др., 2015). Геологические карты были предоставлены ВСЕГЕИ (https://karpinskyinstitute.ru) по запросу. Для построения модели использовались карты дочетвертичных образований и четвертичных отложений.

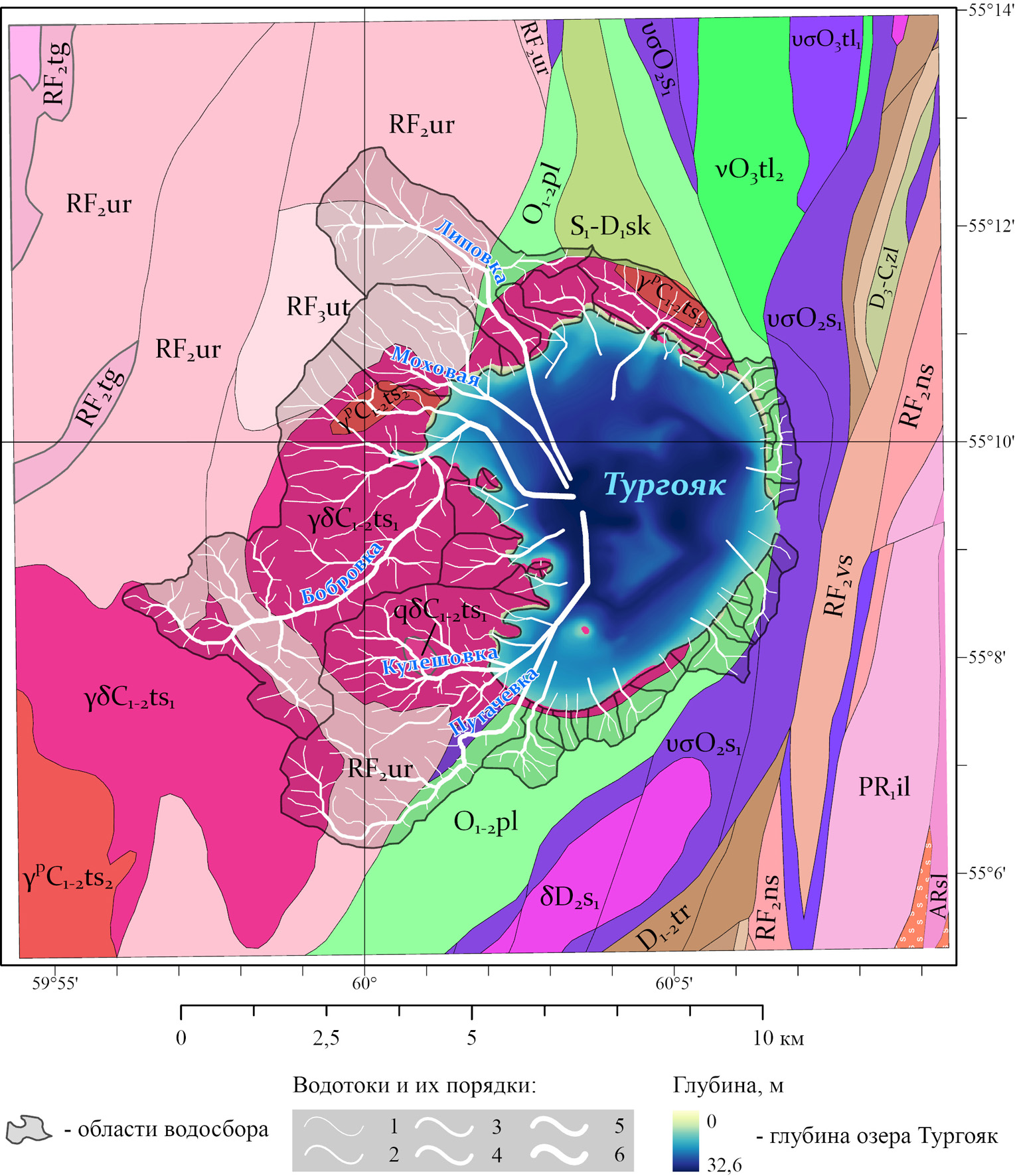

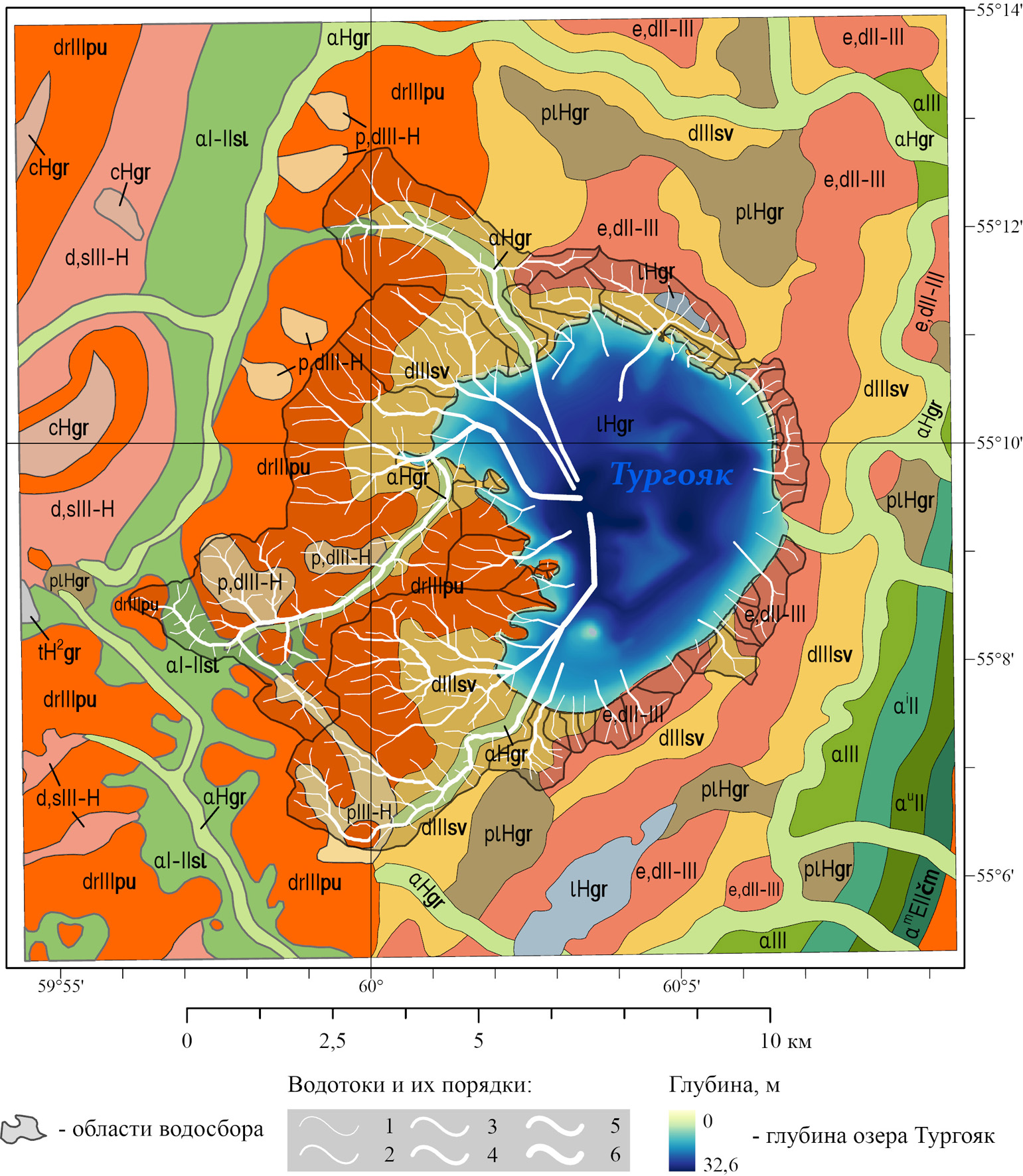

Геологические слои были обрезаны по рамке области исследования. Также на границе смежных листов была выполнена подгонка границ (согласование формы) геологических полигонов, проверка и корректировка их атрибутов. В итоге была получена бесшовная цифровая геологическая карта области исследования дочетвертичных образований (рис. 2) и четвертичных отложений (рис. 3).

Рис. 2. Цифровая модель геологической карты дочетвертичных образований области исследования, составленная на основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000, листы N-41-VII и N-40-XII (Петров и др., 2003; Аулов и др., 2015). Условные обозначения к рисунку 2: I. Вознесенско-Присакмарская структурно геологическая зона: 1 – Тургоякско-сыростанский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый. Вторая фаза: граниты двуполевошпатовые с преобладанием плагиоклаза; дайки гранитов, дайки умеренно-щелочных гранитов (εγ), гранит-порфиров, аплитов. 2 – Тургоякско-сыростанский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый. Первая фаза: гранодиориты, кварцевые диориты (qδ); дайки гранодиоритов; гранодиорит-порфиров. 3 – Тургоякско-сыростанский комплекс диорит-гранодиорит-гранитовый. Первая фаза: кварцевые диориты (qδ). 4 – Салаватский комплекс диорит-плагиогранитовый. Первая фаза: диориты, кварцевые диориты; дайки диоритов; пропилиты. 5 – туратская свита. Полимиктовые конгломераты, песчаники, алевролиты, мраморизованные известняки, мраморы (300–500 м). 6 – сакмарская свита. Сланцы углисто-кремнистые и углисто-глинистые (400–500 м). 7 – Таловский комплекс дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый Вторая фаза: габбро. 8 – Таловский комплекс дунит-верлит-клинопироксенит-габбровоый Первая фаза: клинопироксениты, верлиты; дуниты серпентинизированные (σ). 9 – Сакмарский комплекс габбро-дунит-гарцбургитовый. Первая фаза: дуниты, гарцбургиты серпентинизированные; тальково-карбонатные, тальковые породы; листвениты (l). 10 – поляковская свита. Метабазальты натриевые, афировые, редко порфировые, сланцы хлорит-кремнистые, кварциты, метатуффиты кремнистые, вулканомиктовые метапесчаники (800–1000 м). II. Западномагнитогорская структурно геологическая зона: 11 – зилаирская свита. Полимиктовые конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, кремнисто-глинистые сланцы (500 м). 12 – мукасовская свита. Сланцы кремнистые, кремнисто-глинистые, кремнистые туффиты, туффоалевролиты (100 м). 13 – карамалыташская и улутауская свиты объединенные. Базальты амфиболовые, мелкопорфировые, гиалобазальты и гиалокластиты, андезибазальты, андезиты, дациты, плагиориодациты, плагиориолиты, их туфы, туфиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, кремнисто-глинистые и кремнистые сланцы, яшмы и известняки. В верхах полимиктовые конгломераты, вулканомиктовые песчаники, алевролиты, кремнистые сланцы (1800 м). III. Сысертско-Ильменогорская структурно геологическая зона: 14 – Вишневогорско-Ильменогорский комплекс карбонатит-миаскитовый. Миаскиты биотитовые, биотит-амфиболовые, сиениты биотитовые, амфиболовые, корундовые, нефелин-полевошпатовые пегматиты, карбонатиты, пироксеновые сиениты (Еx), фениты, биотит-полевошпатовые, пироксен-полевошпатовые и карбонатно-силикатные породы. IV. Центральноуральская мегазона, Златоустовская структурно геологическая зона: 15 – уйташская свита. Метапесчаники слюдистые, слюдяно-кварцевые сланцы, кварцито-песчаники, кварц-мусковитовые сланцы, прослои «рудных» песчаников с гематитом, ильменитом, магнетитом, цирконом (300 м). 16 – уреньгинская свита. Кристаллические сланцы с гранатом, ставролитом, графитом, хлоритоидом, слюдяные кварциты и мраморы (2000 м). 17 – таганайская свита. Кварциты, нередко авантюрины, песчаники кварцитовидные, сланцы филлитовидные с хлоритоидом и графитом, двуслюдяные гранат-ставролит-силлиманитсодержащие, конгломераты (200–500 м). 18 – кувашская свита. Метатрахириолиты, метариолиты, метатрахириодациты, реже трахириолиты, риолиты, трахириодациты, кристаллические сланцы двуслюдяные кварцевые и полевошпат-кварцевые, полевошпат-эпидот-гранатсодержащие, амфиболиты, сланцы амфиболитовые, метабазальты, сланцы кварц-полевошпат-актинолит-хлоритовые, кварц-полевошпат-эпидот-хлоритовые, кварц-полевошпат-эпидот-роговообманковые, филлитовидные графит-хлоритоидсодержащие, гранат-ставролит-дистен-силлиманитсодержащие, кислые метатуфы и метатуфобрекчии, кварциты, конгломераты, мраморы доломитовые, кварцито-песчаники (более 3500 м). V – Восточноноуральская мегазона, Ильменогорская структурно геологическая зона: 19 – Каганский комплекс метаморфизованных ультрамафитов и габроидов. Антигоритовые серпентиниты, оливин-антигоритовые, оливин-тальковые, энстатит-тальк-антофиллитовые, тремолитовые породы, редко клинопироксениты и габброиды, талькиты. 20 – верхнесаитовская свита. Плагиосланцы амфиболовые, гранат-биобит-амфиболовые, амфибол-биотитовые, биотитовые и гранат-биотитовые, прослои графитистых, фосфоритсодержащих кварцитов (560 м). 21 – нижнесаитовская свита. Плагиосланцы амфиболовые, прослои биотитовых и гранат-биотитовых плагиосланцев и кварцитов (760 м). 22 – ильменогорская толща. Амфиболиты, в том числе с биотитом, гранатом, пироксеном; плагиогнейсы биотитовые, амфибол-биотитовые, гранат-биотитовые с силлиманитом, кварциты гранат-биотитовые, графитистые, пироксен-плагиоклазовые кристаллосланцы (600–1100 м). 23 – селянкинская свита. Плагиогнейсы биотитовые, гранат-биотитовые, иногда с силлиманитом и графитом, амфиболиты с гранатом, клинопироксеном, реже диопсид-плагиоклазовые кристаллосланцы и кварциты (1000 м). 24 – контур современной береговой линии озера Тургояк.

Рис. 3. Цифровая модель геологической карты четвертичных отложений области исследования, составленная на основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000, листы N-41-VII и N-40-XII (Петров и др., 2003; Аулов и др., 2015). Условные обозначения к рисунку 3: I – Голоцен. 1 – горбуновский горизонт. Верхняя часть. Техногенные образования. Щебень, дресва, глины, пески с гравием, галькой, илы (от 5 до 100 м). 2 – горбуновский горизонт. Аллювиальные образования пойменных террас и русел. Пески полимиктовые с гравием, глины илистые, торфянистые, галька, валуны (до 10 м). 3 – горбуновский горизонт. Озерные образования. Пески, алевриты, глины иловатые (до 2 м). 4 – горбуновский горизонт. Палюстринные образования. Глины иловатые, торфянистые, торф (до 8 м). 5 – горбуновский горизонт. Коллювиальные образования. Глыбники, щебень, дресва (до 10 м). II – Верхний неоплейстоцен-голоцен. 6 – Делювиальные и солифлюкционные образования нерасчлененные. Суглинки, глины и супеси с галькой, гравием и щебнем (более 20 м). 7 – Пролювиальные образования. Суглинки и пески глинистые с галькой и валунами (5–10 м). 8 – Пролювиальные и делювиальные образования нерасчлененные. Суглинки и глины с галькой и щебнем, галечники, пески (от 4 до 44 м). III – Плейстоцен. 9 – североуральский надгоризонт. Делювиальные образования. Суглинки бурые с дресвой, щебнем и редким гравием местных пород (до 6 м). 10 – Аллювиальные образования камышловской и режевской террас объединенные. Пески полимиктовые с гравием и галькой, глины с примесью песка, глины торфянистые, суглинки, алевриты, гравий, галька (до 18 м). 11 – полярноуральский горизонт. Десерпционные образования. Глыбы, щебень, глины песчаные со щебнем (до 15 м). 12 – Элювиально-делювиальные образования. Выветрелый щебень подстилающих пород с суглинистым заполнителем, дресва и редкая галька (до 2 м). 13 – Аллювиальные образования исетской террасы. Суглинки, пески полимиктовые с гравием и галькой (до 15 м). 14 – Аллювиальные образования уфимской террасы. Суглинки, пески полимиктовые, прослойки гравия с галькой (до 20 м). 15 – Неоплейстоцен. Сылвицкий горизонт, нерасчлененные. Аллювиальные образования древних речных долин. Суглинки, глины, пески, иногда с гравием, галькой и щебнем, галечники (до 31 м). 16 – чумлякский горизонт. Аллювиальные образования миасской террасы. Пески полимиктовые с примесью гравия, суглинки с погребенными почвами, гравий, галька (до 20 м). *Толщины четвертичных отложений указаны для листов N-41-VII и N-40-XII, а не для участка исследований.

Цифровая модель рельефа и инструменты гидрологического моделирования

Для создания цифровой модели рельефа (ЦМР), изображенной на рисунке 1d, были использованы все доступные источники информации о топографии местности, а также результаты батиметрии озера Тургояк (Тургояк. Озеро-памятник…, 1993; Захаров, 2018). ЦМР включает в себя не только наземный рельеф, но и рельеф дна озера.

Основным источником информации для расчета ЦМР является модель Copernicus DEM GLO-30, поставляемая Европейским космическим агентством. Copernicus DEM – это цифровая модель поверхности (DSM), которая представляет поверхность Земли, включая здания, инфраструктуру и растительность. Данные доступны с разрешением 1 угловая секунда (приблизительно 30 м). Точность модели по вертикали составляет 4 м, по горизонтали 6 м. Дополнительным источником информации об абсолютных отметках высот наземной части ЦМР являлись планшеты топографических карт масштаба 1: 100000, листы N40-36 и N41-25. Отметки высот (точки) и изолинии глубин озера (линии) были оцифрованы по изображениям планшетов топокарт и карты из (Тургояк. Озеро-памятник…, 1993) и внесены в геоинформационный проект.

Все операции предварительной обработки входных данных, гидрологического моделирования и создания компоновок карт были выполнены в ArcGIS Pro 3.0.2. с использованием дополнительного модуля Spatial Analyst (ESRI ArcGIS Pro 2024).

Поскольку модель Copernicus DEM является цифровой моделью местности, а не цифровой моделью рельефа, потребовались процедуры очистки модели от высот, связанных с техногенными объектами, а также процедуры сглаживания и устранения шероховатости поверхности, обусловленной растительностью, мелкими объектами, дефектами обработки спутниковых данных и прочими причинами.

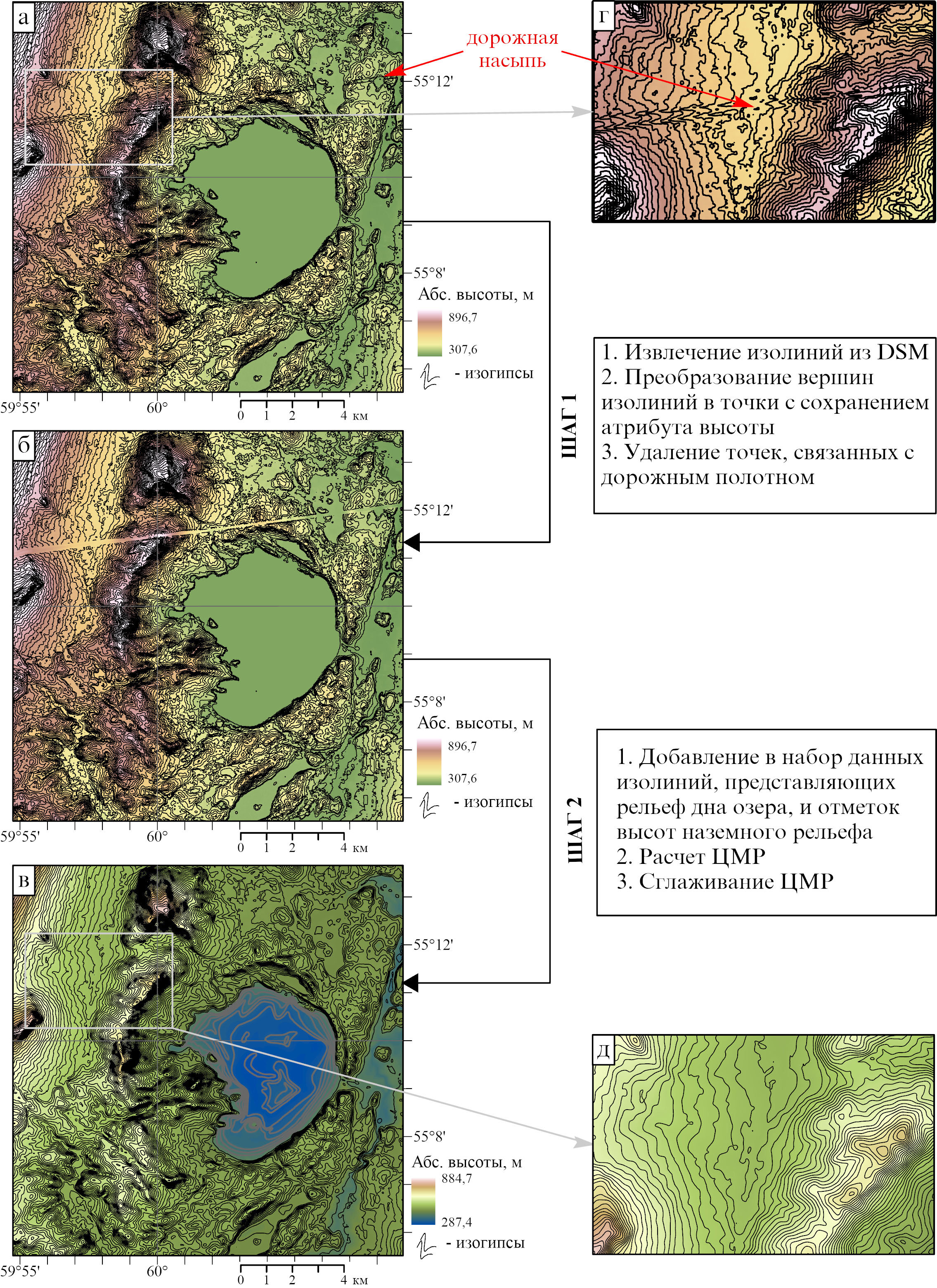

Для создания гладкой ЦМР, пригодной для гидрологического моделирования, были выполнены следующие операции по обработке входных данных:

Шаг 1. Извлечение изолиний из DSM (инструмент Contour). Далее было выполнено преобразование формообразующих вершин изолиний в точки с сохранением атрибута высоты (инструмент Feature Vertices To Points). Далее в режиме редактирования было выполнено удаление точек, связанных с дорожным полотном.

Шаг 2. Расчет ЦМР с помощью инструмента Topo to Raster (Spatial Analyst), в котором в качестве входных данных были установлены точки, полученные на предыдущем шаге обработки, точки – отметки высот, снятые с топографических карт масштаба 1:100000, изолинии, представляющие рельеф дна озера. В заключении рассчитанная ЦМР была сглажена с помощью инструмента Focal Statistics (Spatial Analyst) с окрестностью обработки 10 х10 ячеек и типом статистики Mean.

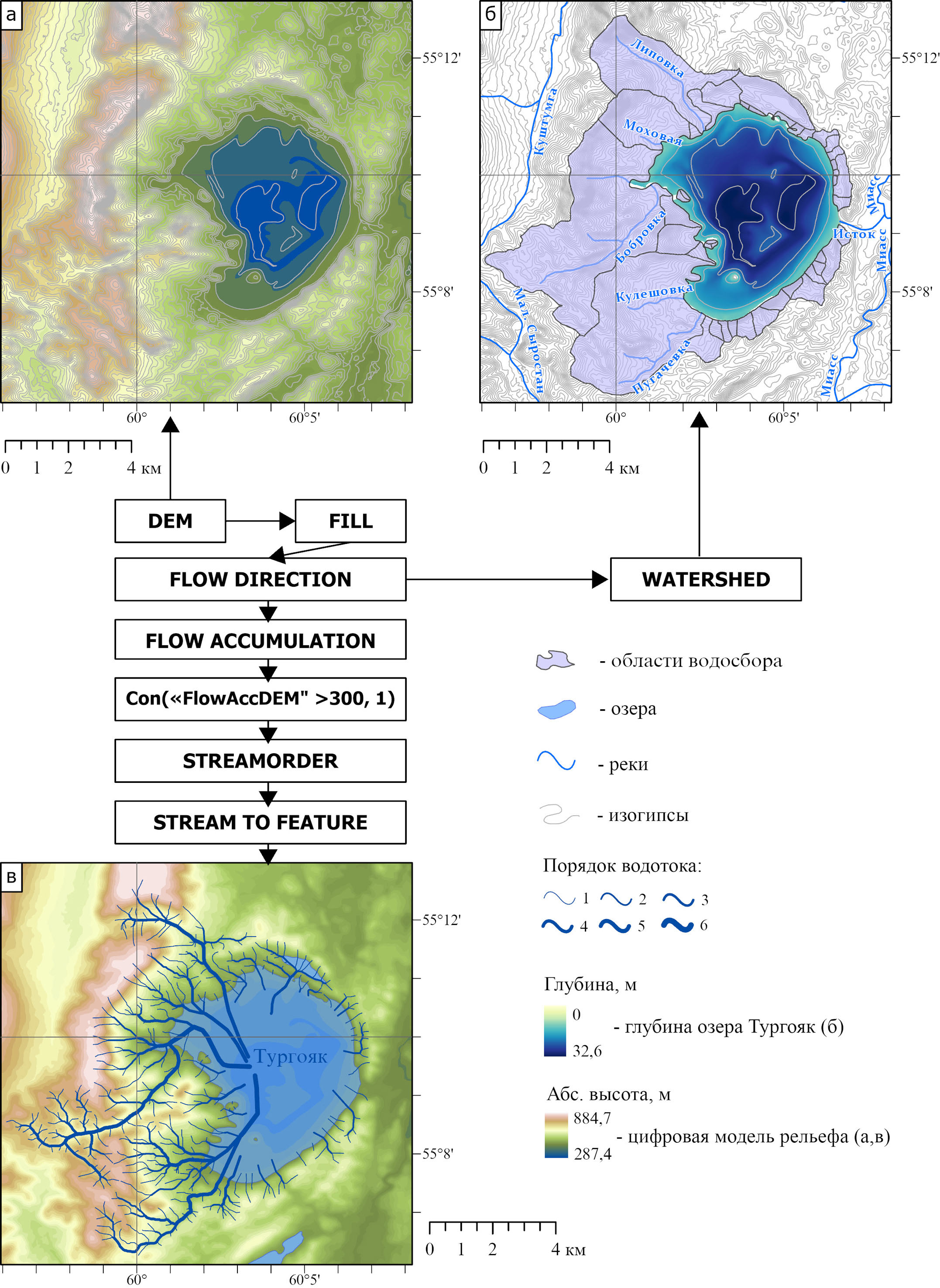

Гидрологическое моделирование и расчет областей водосбора были выполнены с использованием набора инструментов Hydrology модуля Spatial Analyst (ESRI ArcGIS Pro 2024). К ЦМР были последовательно применены следующие инструменты геообработки.

- FILL заполняет локальные понижения в растре поверхности для устранения небольших дефектов в ЦМР, препятствующих расчету дренажной сети. Создает растр DEMFill.

- FLOW DIRECTION из DEMFill выводит растр FlowDirDEM, показывающий направление потока из каждой ячейки растра.

Далее растр FlowDirDEM использовался дважды: для расчета площади водосбора и для расчета дренажной сети.

Площади водосборов были получены с помощью инструмента WATERSHED.

Для того чтобы рассчитать сети водотоков и определить точки источников были применены следующие инструменты.

- FLOW ACCUMULATION из растра FlowDirDEM вычисляет суммарный сток. Суммарный сток равен числу всех ячеек, сток из которых попадает в каждую ячейку вниз по склону. Ячейки с высоким скоплением стока представляют собой области концентрированного стока и могут использоваться для идентификации русел водотоков. Создает растр FlowAccDEM.

- Функция CON Калькулятора растра выделяет из FlowAccDEM растровую сеть водотоков.

- Функция STREAMORDER определяет порядок потоков в растровой модели, принимая во внимание не только линии водотоков, но и направления максимальных уклонов из каждой ячейки растра. Метод определения порядка водотока- метод Strahler (Tarboton et al., 1991).

- STREAM TO FEATURE переводит растровую сеть водотоков в векторную модель, в которой для каждого линейного элемента сохранен номер порядка водотока.

По методу Страхлера за поток 1-го порядка принимается начальный поток, в который не впадает никакой другой поток. При слиянии двух потоков 1-го порядка образуется поток 2-го порядка, в который могут впадать потоки 1-го порядка, однако, не повышая его порядка. При слиянии двух потоков 2-го порядка образуется поток 3-го порядка, в который могут впадать потоки 1-го и 2-го порядка, однако, не повышая его порядка, и т.д.

Однопорядковые водотоки (реки) при одинаковых физико-географических и геологических условиях обычно имеют близкие по величине длины, площади бассейнов, расходы и скорости потока. В следствие этого они примерно с одинаковой эрозионной силой воздействуют на рельеф. Следует иметь в виду, что после слияния однопорядковых потоков масса потока примерно удваивается, постепенно возрастая вниз по течению за счет бокового притока и потоков меньших порядков.

Результаты и их обсуждение

На рисунке 4 демонстрируются этапы и результат создания гладкой ЦМР. На рисунке 4а и врезке 4г показана исходная модель Copernicus DEM. На модели явно прослеживается линейная аномалия высот, связанная с дорожной насыпью. Сильная изрезанность изолиний высот отражает мелкий шум. Результат удаления точек, связанных с дорожным полотном показан на рис. 4б. Рисунки 4в и 4д показывают, что дорожная насыпь из поверхности высот была удалена. Также был удален высокочастотный шум, и в целом поверхность приобрела более гладкий вид, свойственный наземному рельефу.

Рис. 4. Этапы создания цифровой модели рельефа: а) DSM с изолиниями высот; б) DSM с изолиниями высот, из которых удалены части, связанные с дорожной насыпью; в сглаженная цифровая модель рельефа, включающая модель рельефа котловины озера; г) фрагмент рисунка а; д) фрагмент рисунка в. Врезки г и д показывают одну и ту же часть местности.

В результате моделирования ЦМР максимальное значение высоты имеет значение 884.7 м, что c учетом погрешности модели Copernicus DEM соответствует максимальной высоте на топографической карте. Минимальное значение абсолютной высоты имеет значение 287.4 м.

На рисунке 5 представлены результаты гидрологического моделирования. Применение инструментов FILL, FLOW DIRECTION позволило устранить небольшие дефекты в ЦМР, препятствующие расчету дренажной сети (рис. 5а). Области водосбора показаны на рис. 5б.

Рис. 5. Результаты гидрологического моделирования: а) цифровая модель рельефа; б) области водосбора; в) сети водотоков.

На рис. 5в показан финальный результат моделирования, полученный путем применения инструментов FLOW ACCUMULATION, CON, STREAMORDER, STREAM TO FEATURE.

На рисунке 6 представлен еще один морфометрический параметр – уклон ЦМР. Уклон оказывает прямое влияние на интенсивность не только линейной, но и плоскостной эрозии и, следовательно, определяет интенсивность стока взвешенных наносов.

Рис. 6. Уклон цифровой модели рельефа.

При прочих равных условиях скорость потока, изменение его транспортирующей способности зависят от глубины базиса эрозии и формы склонов. При большой крутизне и большой глубине базиса эрозии эрозионная сила достигает максимальных величин.

На рис. 7 и 8 показана совмещенная геолого-гидрологическая модель озерной системы Тургояк. На рис. 7 представлено наложение гидрологической модели на геологическую карту дочетвертичных образований, а на рис. 8 – на карту четвертичных отложений.

Рис. 7 Совмещенная геолого-гидрологическая модель озерной системы Тургояк на основе геологической карты дочетвертичных образований. Условные обозначения по геологическому строению см. рис. 2.

Рис. 8 Совмещенная геолого-гидрологическая модель озерной системы Тургояк на основе геологической карты четвертичных отложений. Условные обозначения по геологическому строению см. рис. 3.

Результаты моделирования (рис. 5–7) показали, что общая площадь водосбора озера Тургояк составляет 52.5 км² и состоит из 43 водосборных областей. Из них только четыре области являются крупными (водосборы рек Липовка, Моховая, Бобровка, Кулешовка и Пугачёвка): в сумме они составляют 81% всей области водосбора озера Тургояк. Эти водосборные области обрамляют озеро с северо-запада, запада и юго-запада.

Сочетание цифровых моделей дочетвертичных и четвертичных отложений (рис. 2, 3, 7, 8) отчетливо показывает, что дочетвертичные породы перекрываются четвертичными отложениями толщиной от 2 до 100 м (для водосборной территории средневзвешенное значение составляет – 12 м). Несмотря на выход на дневную поверхность дочетвертичных горных пород в виде останцов выветривания, даек и интрузивных контактов (Петров и др., 2015), четвертичные отложения выступают главным поставщиком осадочного материала в озеро, поскольку площадь выходов дочетвертичных горных пород на дневную поверхность очень мала по сравнению с осадочными покровами четвертичных отложений.

Наибольшая площадь водосборной области 17.10 км² соответствует бассейну реки Бобровка, расположенному с западной стороны. Здесь четвертичные отложения (рис. 8) представлены широким спектром осадочных горных пород. Наибольшую площадь 13.61 км² покрывают породы неоплейстоцена. Десерпционные образования полярноуральского горизонта (drIIIpu) толщиной до 15 м распространены на площади 9.28 км². 2.91 км² покрывают делювиальные образования североуральского надгоризонта (dIIIsv) толщиной до 6 м, и 1.42 км² аллювиальные образования древних речных долин неоплейстоцена сылвицкого горизонта (αI-IIsl) толщиной до 31 м. Образования верхнего неоплейстоцена-голоцена представлены на площади 2.45 км² пролювиальными и делювиальными образованиями (pIII-H и p,dIII-H). Толщина таких отложений может достигать 44 м. Голоценовые отложения здесь развиты слабо (1.04 км²) и представлены аллювиальными образованиями пойменных террас и русел (αHgr) толщиной до 10 м и озерными образованиями (lHgr) толщиной до 2 м. Дочетвертичные образования (рис. 7) на площади 11.85 км² представлены породами Тургоякского гранитоидного массива (γδС1–2ts1), 4.43 км² сложены кристаллическими сланцами с прослоями углеродистых образований и мраморов уреньгинской свиты (RF2ur). Площадь 0.76 км² представлена гранитами двуполевошпатовыми с преобладанием плагиоклаза Тургоякско-сыростанского комплекса диорит-гранодиорит-гранитового (γpС1–2ts2).

Помимо этого, на западном обрамлении озера насчитывается еще 8 водосборных областей общей площадью 2.08 км² (рис. 8). Наибольшая площадь 1.99 км² представлена породами плейстоцена: 1.75 км² составляют глыбы, щебень и глины песчаные со щебнем полярноуральского горизонта (drIIIpu) толщиной до 15 м, и 0.24 км² – cуглинки бурые с дресвой, щебень и редкий гравий местных пород североуральского надгоризонта (dIIIsv) толщиной до 6 м. Озерные образования горбуновского горизонта голоцена (lHgr) развиты на 0.06 км² и представлены песками, алевритами и глинами иловатыми толщиной до 2 м. Дочетвертичные образования (рис. 7) сложены породами Тургоякского гранитоидного массива (γδС1–2ts).

Следует отметить, что наибольший уклон рельефа (рис. 6) до 33° наблюдается в области распространения десерпционных образований полярноуральского горизонта, покрывающих Тургоякский плутон, и в значительно меньшей степени в области распространения четвертичных отложений (αI-IIsl, drIIIpu, p,dIII-H, αHgr), покрывающих кристаллические сланцы уреньгинской свиты.

Площадь водосборной области рек Пугачевка и Кулешовка составляет 12.90 км². Водосбор расположен на юго-западе и охарактеризован породами различных стратиграфических комплексов. На площади 10.21 км² четвертичные отложения (рис. 8) представлены осадочными породами плейстоцена: десерпционные образования полярноуральского горизонта (drIIIpu) толщиной до 15 м развиты на площади 6.12 км², делювиальные образования североуральского надгоризонта (dIIIsv) толщиной до 6 м покрывают 4.09 км². Пролювиальные образования (pIII-H) толщиной от 5 до 10 м занимают 1.59 км². 1.10 км² представлены породами горбуновского горизонта (αHgr и lHgr толщиной до 2 и 10 м соответственно). На площади 6.95 км² распространены дочетвертичные образования Тургоякского массива (γδС1–2ts1), 4.05 км² составляют породы уреньгинской свиты (RF2ur), 1.23 км² представлены основными эффузивами поляковской свиты (О1–2pl) – натриевыми афировыми базальтами, сланцами кремнисто-глинистыми и кремнистыми туффитами, 0.39 км² – дунитами, гарцбургитами, верлитами, клинопироксенитами и габбро сакмарского комплекса (υσО2s), 0.28 км² – кварцевыми диоритами первой фазы тургоякско-сыростанского комплекса диорит-гранодиорит-гранитового (qδС1–2ts1) (рис. 7). В виде узкой полосы, обнажаясь на правом берегу реки Пугачевки, картируются черные углистые сланцы сакмарской свиты (S1-D1sk). Породы представлены углисто-кремнистыми, углисто-глинистыми черными сланцами с мелкими включениями фосфоритов, пронизанными сетью прожилков кварцитов. Следует отметить, что в юго-западном направлении наблюдается постепенный спад метаморфизма и в афировых базальтах сохраняется типичная базальтовая структура (Сначев и др., 2020). На территории водосбора отмечается уклон рельефа порядка 2–6°, достигающий значений 20° в южной части водосборной области (рис. 6).

С северо-западной стороны расположены водосборные области рек Моховая и Липовка. Площади их водосборных территорий составляют 3.73 км² и 6.70 км², соответственно. Водосборная область реки Моховая представлена главным образом отложениями североуральского надгоризонта (drIIIpu) и полярноуральского горизонта (dIIIsv) плейстоцена. Суглинки бурые с дресвой, щебнем и редким гравием местных пород толщиной до 6 м и глыбы, щебень и глины песчаные со щебнем толщиной до 15 м покрывают кристаллические сланцы уреньгинской свиты (RF2ur, 2.56 км²) и породы Тургоякского массива (γδС1–2ts1, 1.17 км²). У берегов озера отмечается наличие озерных образований горбуновского горизонта (lHgr, 0.08 км²). В области развития пород полярноуральского горизонта у границ водораздела отмечается наибольший уклон рельефа, достигающий 33° (рис. 6).

Водосборная область реки Липовка площадью 5.64 км² представлена породами плейстоцена. 2.88 км² – отложениями североуральского надгоризонта (drIIIpu), 2.08 км² – полярноуральского горизонта (dIIIsv), 0.48 км² – элювиально-делювиальными образованиями (e,dII-III) толщиной до 2 м и 0.2 км² аллювиальными образованиями древних речных долин сылвицкиого горизонта неоплейстоцена (αI-IIsl) толщиной до 31 м. 1.06 км² покрывают аллювиальные образования пойменных террас и русел горбуновского горизонта голоцена (αHgr) толщиной до 10 м. Дочетвертичные отложения представлены на площади 2.74 км² осадочными отложениями уйташской свиты (RF3uš), сложенной слюдистыми кварцитовидными песчаниками, слюдяно-кварцевыми сланцами, филлитами с прослоями слоистых песчаников с магнетитом, гематитом и цирконом. На площади 2.48 км² прослеживаются породы уреньгинской свиты (RF2ur), 0.79 км² – породы Тургоякского гранитоидного массива (γδС1–2ts1), 0.69 км² – основные эффузивы поляковской свиты (О1–2pl). Водораздел на юге имеет значительный уклон, достигающий значения 33° (рис. 6). Данная область представлена десерпционными образованиями полярноуральского горизонта плейстоцена, покрывающими дочетвертичные образования уреньгинской свиты и в меньшей степени породы уйташской свиты.

На севере расположены 9 водосборных областей общей площадью 3.90 км². На территории, охватывающей 3.30 км², распространены породы плейстоцена. 2.04 км² покрывают делювиальные образования североуральского надгоризонта (dIIIsv), на 1.26 км² лежат элювиально-делювиальные образования (e, dII-III), представленные выветрелым щебнем подстилающих пород с суглинистым заполнителем, дресвой и редкой галькой толщиной до 2 м. Голоценовые отложения главным образом представлены озерными образованиями (lHgr) на площади 0.58 км² и аллювиальными образованиями пойменных террас и русел горбуновского горизонта (αHgr) на площади 0.02 км². Дочетвертичные отложения на площади 3.17 км² представлены породами Тургоякского массива (γδС1–2ts1), оставшаяся часть приходится на граниты массива второй фазы (γpС1–2ts2). На побережье базальты превращены в типичные роговообманковые плагиосланцы, состоящие из роговой обманки и плагиоклаза с зернами тонкораспыленного магнетита (Сначев и др., 2020). Наибольший уклон рельефа отмечается вдоль северной границы водоразделов и на берегах озера, достигающий 20° (рис. 6).

С восточной стороны насчитывается наибольшее количество водосборных областей. Их общая площадь не велика и составляет 3.21 км². Наибольшая площадь 2.46 км² соответствует элювиально-делювиальным образованиям (e,dII-III) толщиной до 2 м. Меньшую площадь 0.54 км² охватывают делювиальные образования североуральского надгоризонта плейстоцена (dIIIsv). Пески, алевриты, глины иловатые озерных образований горбуновского горизонта голоцена (lHgr) толщиной до 2 м покрывают 0.21 км². Дочетвертичные образования, представленные породами поляковской свиты (О1–2pl) покрывают наибольшую площадь 2.12 км². Нижняя граница толщи тектоническая и проходит по зоне Главного Уральского глубинного разлома. Площадь 1.00 км² картируется породами сакмарского комплекса (υσО2s1), представленными дунитами, гарцбургитами серпентинизированными, тальково-карбонатными и тальковыми породами, лиственитами, 0.09 км² – породами Тургоякского массива (γδС1–2ts1). В зоне контакта с Тургоякским массивом породы поляковской толщи интенсивно амфиболитизированы. Вдоль береговой линии озера в области распространения пород поляковской свиты отмечается наибольший уклон рельефа, достигающий 33° (рис. 6).

С юга озеро обрамляют 7 водосборных областей общей площадью 2.50 км². Большую часть площади 2.41 км² покрывают элювиально-делювиальные образования (e,dII-III, 1.51 км²) толщиной до 2 м и делювиальные образования североуральского надгоризонта плейстоцена (dIIIsv, 0.90 км²). Палюстринные образования (plHgr), сложенные глинами иловатыми, торфянистыми, торфом толщиной до 8 м представлены на площади 0.09 км². Дочетвертичные образования на площади 2.20 км² составляют основные эффузивы поляковской свиты (О1–2pl), 0.30 км² сложены породами Тургоякского массива (γδС1–2ts). Наибольший уклон (рис. 6) здесь также наблюдается вдоль побережья озера.

Построенная цифровая модель позволяет идентифицировать пелагиаль озера, задаваемую западной и восточной депрессионными зонами. Пелагиаль граничит с литоралью, наименее развитой в восточной части водоема. Максимальная глубина озера на модели составляет 32.6 м, что не противоречит литературным источникам (Захаров, 2020; Андреева, 1973).

На территории восточного склона Южно-Уральских гор чаще всего озерные осадки накапливаются преимущественно в пелагиали на поверхности глинистых кор выветривания или плотных глинах неогена (Петров и др., 2015), что вероятно и для исследуемых озерных осадков согласно (Косарева и др., 2023). Так как озеро является проточным, движение осадочного материала в озерной системе связано с его привносом и выносом, а также его транспортировкой внутри водоема, обусловленной такими процессами как непосредственно седиментация, диффузия из-за градиентов концентраций вещества, обмен между глубоководными участками и поверхностными водами, разложение органических частиц бактериями, первичная биопродукция, перенос вещества из озерной биосферы в геосферу (Hakanson, 2012).

Состав озерных осадков формируется как за счет аллохтонного материала, так и за счет компонентов водной толщи. К таким основным компонентам относятся растворенные газы, растворенные твердые вещества, взвешенные твердые вещества и взвешенные организмы. Исследования кернов донных отложений озера Тургояк подтверждают их сложный вещественный состав (Масленникова и др., 2018; Косарева и др., 2023).

Всякий раз, когда в верхних слоях воды озера возникают течения, происходит обмен компонентов водной толщи между литоралью и пелагиалью. Химические различия между верхними несколькими метрами пелагиали и литорали могут возникать под влиянием биологических процессов, но при слабых течениях.

Озерные осадки образуются в результате осаждения органического вещества и минералов, поступающих с водоразделов озера, а также органического вещества, состоящего из фекальных комков, органических остатков (детрита) и фрагментов скелетов организмов, полученных из самого озера. Постоянное осаждение этого мелкого смешанного твердого материала происходит по всему озеру. Возмущение осадков движущейся водой происходит преимущественно на мелководье, где большая часть энергии ветровых течений и бегущих волн расходуется на дно литорали. Таким образом, энергия вблизи берега может привести к переносу тонкозернистых осадков, характерных для озер, в более глубоководные зоны. По этой причине озерные отложения могут накапливаться не во всех частях литорали (Lewis, 2009), что, согласно сейсмоакустическим данным (Косарева и др., 2023), характерно и для озера Тургояк.

Временной разрез сейсмоакустического профиля, пересекающего озеро с юго-запада на восток, показывает, что юго-западный склон озерной чаши более пологий, северо-восточный – крутой (Косарева и др., 2023). При этом заполнение озерной чаши осадками происходит неравномерно, в основном, в пелагиали. Следует отметить, что наибольшая толщина осадков (8 м) выявлена в восточной части озера. Определены различные скорости накопления осадочного материала в разных частях озерной котловины: более глубокая, северо-восточная часть котловины, заполнялась осадками быстрее (Дерягин, 2018). Скорость осадконакопления за последние 100 лет составляет в среднем 1.75 мм/год (Захаров, 2020).

Состав аллохтонного материала, формирующегося на водоразделах, определяется составом пород обрамления озера, включающего и области размыва, и пути транспортировки.

Обрамление озера на западе представлено в основном склоновыми россыпями неоплейстоцена, а именно глыбами, щебнем и глинами, в меньшей степени суглинками, щебнем, глинами и песками делювиальных и аллювиальных образований. Суглинки доминируют в пролювиальных и делювиальных образованиях верхнего неоплейстоцена-голоцена, а пески – в аллювиальных образованиях пойменных террас и русел, и озерных образований голоцена.

Юго-западное обрамление озера характеризуется распространением глыб, щебня и глин десерпционных образований, суглинков и щебня делювиальных образований плейстоцена, а также суглинков и песков пролювиальных образований верхнего неоплейстоцена-голоцена. Голоценовые отложения в основном представлены песками.

Северо-западные участки, граничащие с озером, отмечаются преобладанием суглинков, щебня, глыбового и глинистого материала неоплейстоцена, и песками озерных и аллювиальных образований голоцена.

Многочисленные северные и восточные водосборные области в основном сложены глыбами и щебнем, в меньшей степени глинистым материалом. Голоцен представлен в основном песками озерных образований и аллювиальных образований пойменных террас и русел.

Южные территории водосборных областей представлены элювиально-делювиальными и делювиальными плейстоценовыми образованиями, в основном щебнем и глыбами. Палюстринные голоценовые образования сложены глинами иловатыми и торфом.

Очевидно, что все описанные территории обеспечивают водоем аллохтонным осадочным материалом, образующимся в результате процессов физического, химического и биологического выветривания отложений фаций континентальной группы (элювий, делювий, пролювий, аллювий) и закономерно сложенным зрелыми минеральными компонентами (кварц, полевые шпаты, тальк, роговая обманка, циркон и т.п).

Следует отметить, что полученная в настоящей работе цифровая модель озерной системы Тургояк соответствует современному уровню построения подобных моделей. Точность ЦМР (30 м) обеспечивается спутниковыми данными Copernicus DEM GLO-30 (Европейское космическое агентство), которые не уступают по точности данным спутников Landsat7 и 8 (агентство NASA), часто используемых при выполнении подобных работ. В то же время необходимо отметить, что данные Copernicus DEM GLO-30 и Landsat7 и 8 уступают в точности данным со спутников, предназначение которых заключается в проведении детальных исследований поверхности земного шара. В качестве примера таких спутников можно назвать аппараты миссии Sentinel-2, расположенные на полярной орбите и предоставляющие снимки с разрешением до 10 м.

Наша цифровая модель выгодно отличается по наполнению от современных аналогов (Masoud et al., 2021; Rongali et al., 2024; Потахин и др., 2024), включая ЦМР, батиметрию озерной котловины, водоразделы, площади водосборов, уклон поверхности и дренажную сеть. Площади водосборов охарактеризованы выходящими на поверхность четвертичными отложениями и дочетвертичными образованиями.

Следует отметить определенные перспективы в развитии и дополнении нашей модели. В международной практике используется подход многолетнего мониторинга, применение которого также возможно при исследованиях акватории озера Тургояк. Дальнейшее совершенствование модели возможно на основе использования геологических карт более крупного масштаба и данных по детальной батиметрии озера. Также есть определенные перспективы в оценке объема поставляемого в озеро осадочного материала при наличии данных водозаборных измерений на реках, а именно данных по средним годовым расходам воды и средним объемам речных наносов.

Полученная модель послужит основой для дальнейших различных исследований озера Тургояк, включая выяснение особенностей донных отложений в связи с морфометрией водоема, источниками сноса и другими факторами и процессами озерного седиментогенеза, а также позволит выполнить реконструкции развития водоема и проследить изменение его морфометрических характеристик в различные климатические периоды прошлого.

Заключение

Впервые для озера Тургояк в среде ГИС построена цифровая модель, демонстрирующая геологические, топографические и гидрологические характеристики выбранного озера и его обрамления. Полученная цифровая модель имеет важное значение для развития представлений о строении и генезисе озерных и других сопряженных фаций на Южном Урале. Создание аналогичных цифровых моделей для озерных систем Урала и других регионов России и мира открывает возможности на новом уровне систематизировать информацию и использовать ее для различных реконструктивных целей.

Финансирование

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания проект № FZSM-2023-0023 в сфере научной деятельности.

Список литературы

1. Андреева М.А. (1973). Озера Среднего и Южного Урала: моногр. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 270 с.

2. Артаев О.Н., Баянов Н.Г. (2015). Морфометрия Мухтоловских озёр. Опыт построения моделей озёрных котловин в ГИС. Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича, 14, с. 199–211.

3. Асташин и др. (2016). Морфометрические характеристики озёр Паровое, Кругленькое, Глубокое Государственного природного биологического заказника «Пустынский» (Нижегородская область). Международный научно-исследовательский журнал, 8(50), с. 49–54. https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.50.177

4. Аулов Б.Н., Владимирцева Ю.А., Гвоздик Н.И., Королькова З.Г., Левин Ф.Д., Липаева А.В., Поташова М.Н., Самозванцев В.А. (2015). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Издание второе. Серия Южно-Уральская. Лист N-40-XII – Златоуст. Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ (Министерство природных ресурсов РФ ФГУНПП «Аэрогеология», ВСЕГЕИ), 365 с.

5. Гаврилкина С.В., Кораблева О.Е., Митюхляев Д.В., Рогозин А.Г., Танаева Г.В., Ткачев В.А., Шиманский Л.И. (1998). Экология озера Тургояк. Миасс: ИГЗ УрO РАН, 154 с.

6. Григорьев С.А., Васина Ю.В. (2020). Мегалитический комплекс и поселения Острова Веры. Челябинск: Абрис, 307 с.

7. Дерягин В.В. (2018). Стратификация донных отложений у северного и южного побережий озера Тургояк (Южный Урал). Проблемы географии Урала и сопредельных территорий. Материалы международной научнопрактической конференции. Челябинск: Край Ра, с. 94–100.

8. Диянова О.П., Дерягин В.В. (2010). Литолого-геоморфологические особенности побережий некоторых озер Южного Урала и Зауралья. Вестник МГОУ. Серия: Естественные науки, 2, с. 106–112.

9. Захаров С.Г. (2018). Озеро Тургояк — украшение земли уральской. Уральский следопыт, 11, с. 16–23.

10. Захаров С.Г. (2020). Динамика экологического состояния озера Тургояк. Известия Русского географического общества, 152(1), с. 56–65. https://doi.org/10.31857/S0869607120010085

11. Косарева Л.Р., Нургалиева Н.Г., Нургалиев Д.К., Ли Х.-Ч., Крылов П.С., Кузина Д.М., Антоненко В.В. (2023). Предварительные магнитно-минералогические исследования неоплейстоцен-голоценовых осадков озера Тургояк. Ученые записки Казанского университета. Серия естественные науки, 165(4), с. 563–576. https://doi.org/10.26907/2542-064X.2023.4.563-576

12. Масленникова А.В., Удачин В.Н., Дерягин В.В., Штенберг М.В. (2018). Реконструкция этапов развития озера Тургояк (Южный Урал) в голоцене. Литосфера, 18(6), с. 914–927. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2018-18-6-914-927

13. Мишуткина М.Ю., Кагарманова М.У., Рожнова Е.С. (2021). Экспедиция «Тургояк-2021» в сборнике: Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества. Материалы II Международной научно-практической конференции. Челябинск, с. 110–114.

14. Петров В.И., Шалагинов А.Э., Пунегов Б.Н. Горлова Л.И., Забелкина Л.Г., Григорова Т.Б., Никольский В.Ю., Шалагинова Т.И., Петрова А.С., Середа В.В. (2015). Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Издание второе. Серия Южно-Уральская. Лист N-41-VII. Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, с. 168.

15. Потахин М.С., Зобков, М.Б., Беляев, П.Ю. (2024). Новая цифровая батиметрическая модель Онежского озера (Верхне-Свирского водохранилища): разработка, верификация, применение. Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле, 69(1), с. 85–107. https://doi.org/10.21638/spbu07.2024.105

16. Рогозин А.Г., Такачев В.А. (1998). О некоторых гидрологических особенностях озера Тургояк. Изв. Челябинского научного центра, 1, с. 70–75.

17. Сначёв А.В., Сначёв В.И., Романовская М.А. (2020). Геология, условия образования и рудоносность Тургоякского гранитного массива и углеродистых отложений его западного обрамления (Южный Урал). Вестн. Моск. Ун-та., 4(1), с. 12–20. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2020-1-12-20

18. Тургояк. Озеро-памятник природы и окрестности. (1993). Ред. Терентьев, М.М., Моисеев, А.П. Челябинск: Рифей, с. 132.

19. Ферштатер Г.Б., Шагалов Е.С., Беа Ф., Монтеро П. (2000). Тургоякско-Сыростанская группа гранитоидных массивов зоны Главного Уральского глубинного разлома. Магматические и метаморфические образования Урала и их металлогения. Екатеринбург: ИГиГ УрО РАН, с. 129–158.

20. Шагалов Е.С. (1999). К петрографии и геохимии пород Тургоякского массива (Южный Урал). Ежегодник-1999, ИГиГ УрО РАН. Екатеринбург, с. 129–156.

21. ESRI ArcGIS Pro (2024). An overview of the Spatial Analyst. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.0/tool-reference/spatial-analyst/an-overviewof-the-spatial-analyst-toolbox.htm

22. Grigoriev S., Vasina Yu. (2019). The Megaliths of Vera Island in the Southern Urals. Archaeopress. https://doi.org/10.2307/j.ctvndv6hm

23. Hakanson L. (2012). Sedimentation Processes in Lakes. In: Bengtsson L, Herschy RW, Fairbridge RW (eds) Encyclopedia of Lakes and Reservoirs. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4410-6_3

24. Kostryukova A., Mashkova I., Belov S., Shchelkanova E., Trofimenko V., Kargina V. (2022). Assessing relationship of degradation of coastal zones and phytoplankton species structure of Lake Uvildy and Lake Turgoyak (South Ural, Russia) IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/958/1/012002

25. Lewis W.M. (2009). Ecological zonation in lakes – Encyclopedia of Inland Waters. https://doi.org/10.1016/B978-012370626-3.00209-X

26. Masoud A.A., El-Horiny M.M., Khairy H.M., El-Sheekh M.M. (2021). Phytoplankton dynamics and renewable energy potential inducedby the environmental conditions of Lake Burullus, Egypt. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15625-4

27. Menberu Z., Mogesse B., Reddythota D. (2021). Assessment of morphometric changes in Lake Hawassa by using surface and bathymetric maps. Journal of Hydrology: Regional Studies. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100852

28. Qin Y., Zhang Ch., Lu P. (2023). A fully automatic framework for subpixel mapping of thermokarst lakes using Sentinel-2 images. Science of Remote Sensing. https://doi.org/10.1016/j.srs.2023.100111

29. Rongali G., Tiwari K.C., Vishwas P. (2024). Mapping of Glacial Lakes and Glacial Lake Outburst Flood in Lahul and Spiti District Using Remote Sensing and GIS. In: Biswas B, Ghute BB (eds) Flood Risk Management. Springer Natural Hazards. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-2688-2_3

30. Special Protection Natural Areas of Russia (2024). Lake Turgoyak. https://oopt.gov74.ru/oopt/overview/oopt/ozeroturgoyak.htm

31. Tarboton DG, Bras RL, Rodriguez-Iturbe I (1991). On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes, 5, pp. 81–100. https://doi.org/10.1002/hyp.3360050107

32. The European space agency (2024). DEM – Global and European Digital Elevation Model (COP-DEM). https://spacedata.copernicus.eu/collections/copernicus-digital-elevation-model

33. Zakharov S.G. (2021). Anthropogenic eutrophication of lakes Turgoyak and Bolshoi Kisegach. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/834/1/012048

Об авторах

И. Ю. ЧерноваРоссия

Инна Юрьевна Чернова – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры геофизики и геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5

Л. Р. Косарева

Россия

Лина Раисовна Косарева – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник НИЦ «Цифровая Земля» Института геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5

Н. Г. Нургалиева

Россия

Нурия Гавазовна Нургалиева – доктор геол.-минерал. наук, профессор кафедры геологии нефти и газа Института геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5

О. С. Чернова

Россия

Ольга Сергеевна Чернова – младший научный сотрудник, Научный центр мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты, НИЛ изучения бассейнов нефтегазонакопления Института геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5

Дополнительные файлы

|

|

1. Трехмерная визуализация ЦМР | |

| Тема | ||

| Тип | Результаты исследования | |

Посмотреть

(118MB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

2. Трехмерная сцена, последовательно отображающая ЦМР, отмывку рельефа и уклон | |

| Тема | ||

| Тип | Результаты исследования | |

Посмотреть

(81MB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

3. На ЦМР наложена геологическая карта дочетвертичных образований | |

| Тема | ||

| Тип | Результаты исследования | |

Посмотреть

(199MB)

|

Метаданные ▾ | |

|

|

4. На ЦМР наложена геологическая карта четвертичных отложений | |

| Тема | ||

| Тип | Результаты исследования | |

Посмотреть

(102MB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Чернова И.Ю., Косарева Л.Р., Нургалиева Н.Г., Чернова О.С. Цифровая модель озерной системы Тургояк, Южный Урал. Георесурсы. 2025;27(2):264–280. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.20

For citation:

Chernova I.Yu., Kosareva L.R., Nourgalieva N.G., Chernova O.S. Digital Model of the Turgoyak Lake System, Southern Urals. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):264–280. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.20

JATS XML

.png)