Перейти к:

Результаты изучения вещественного состава и U-Pb (LA-ICP-MS) возраста детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26

Аннотация

В работе представлены результаты исследований песчаников Ванаварской свиты венда, выделяемой в составе непского регионального стратиграфического горизонта и Оскобинской свиты, тирского регионального стратиграфического горизонта, изученных по керну глубокой скважины Юр-92, расположенной в пределах Камовского свода Байкитской антеклизы Сибирской платформы. Приведено детальное литологическое описание керна суммарной мощностью 89 м. Для 13 проб песчаников проведены следующие исследования: петрографическое изучение шлифов, определение основных петрогенных оксидов, определение примесных и микропримесных элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, геохронологические (U-Pb) исследования детритовых цирконов. Установлено, что разрез Ванаварской свиты характеризуется терригенным составом. Оскобинская свита представлена терригенно-сульфатно-карбонатными породами и подразделяется на три пачки. По результатам петрографического анализа пород Ванаварской и Оскобинской свит, в целом, наблюдается сходство по степени их окатанности и сортировки обломочного материала, составу породообразующих и акцессорных минералов, а также обломков пород, в числе которых определены кварциты, микросланцы и гранитоиды (метаморфические и магматические породы), глинистые породы, вероятно, аргиллиты. Вещественные составы всех изученных песчаников Ванаварской и Оскобиноской свит соответствуют аркозам. Совокупность литогеохимических характеристик свидетельствует о том, что источником обломочного материала для отложений Ванаварской свиты являлись

преимущественно породы кислого состава, а для терригенных пород Оскобинской свиты – породы кислого и среднего состава. U-Pb (LA-ICP-MS) возраст детритовых цирконов из терригенных пород Ванаварской свиты позволяет предположить в качестве основного источника обломочного материала в бассейн их седиментации архей-раннепротерозойские породы фундамента Сибирской платформы. Седиментация Оскобинской свиты происходила за счет разрушения архей-раннепротерозойских пород, слагающих фундамент Сибирской платформы, а также позднерифейских террейнов северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса и, возможно, при участии пород, слагающих Восточно-Ангарский блок Енисейского кряжа. Совокупность вещественных характеристик Ванаварской и Оскобинской свит, а также результаты изучения возраста детритовых цирконов, с учетом опубликованных данных о литолого-фациальных особенностях изученных пород, позволяют предположить, что седиментация Ванаварской свиты происходила на пассивной окраине Сибирской платформы. Затем имела место трансформация в периферийный форландовый бассейн, в котором накапливались терригенные породы оскобинской свиты.

Ключевые слова

Для цитирования:

Плюснин А.В., Мотова З.Л., Афонин И.В., Томилина Е.М., Староселец Д.А., Белозеров Е.Е., Халиков И.Р., Шалдыбин М.В., Яшин И.А., Фомин В.А. Результаты изучения вещественного состава и U-Pb (LA-ICP-MS) возраста детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы. Георесурсы. 2025;27(1):236-260. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26

For citation:

Plusnin A.V., Motova Z.L., Afonin I.V., Tomilina E.M., Staroselets D.A., Belozerov E.E., Khalikov I.R., Shaldybin M.V., Yashin I.A., Fomin V.A. Results of Studying the Material Composition and U-Pb (LA-ICP-MS) Age of Detrital Zircons From Terrigenous Rocks of the Vanavara and Oskobinskaya Formations of the Kamov Arch of the Baikit Antelise. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):236-260. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26

Введение

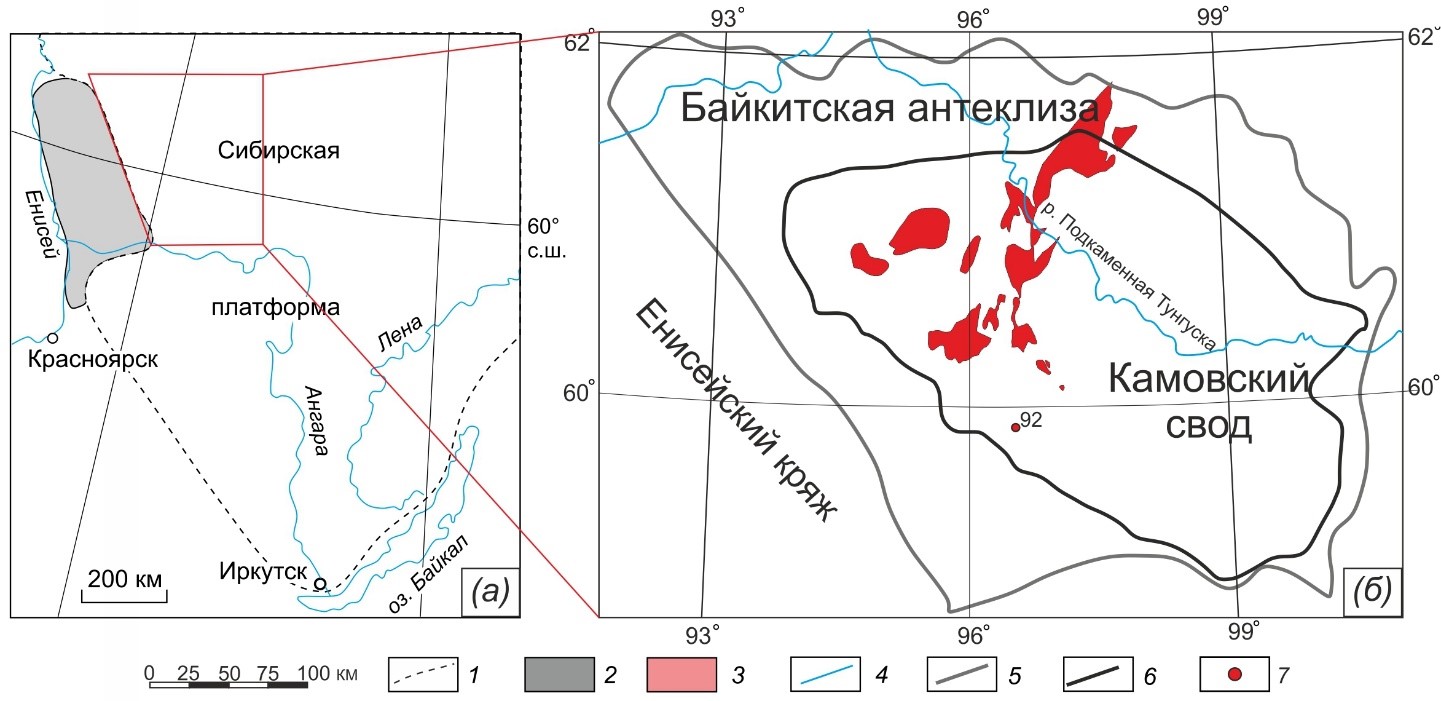

Камовский свод Байкитской антеклизы на юго-западе Сибирской платформы является одним из основных объектов поисков и разработки углеводородов в Красноярском крае. Промышленная продуктивность приурочена к породам рифейского и вендского комплексов осадочного чехла. Отложения венда залегают с размывом на разновозрастных толщах рифея и выступах фундамента. Стратиграфические перерывы установлены исследователями в подошве ванаварской свиты (непский горизонт), оскобинской свиты (тирский горизонт), а также катангской свиты (нижнеданиловский подгоризонт) (Решения четвертого межведомственного регионального совещания…, 1989; Мельников и др., 2005; Мельников 2018). Мощность отложений ванаварской и оскобинской свит постепенно увеличивается в юго-западном направлении. До настоящего времени выводы предшественников о возрасте и условиях седиментации терригенных отложений ванаварской и оскобинской свит, распространенных на Камовском своде Байкитской антеклизы, основывались на результатах межрегиональных стратиграфических корреляций, проведенных по керну поисково-оценочных скважин глубокого бурения, с учетом сейсморазведочных работ (Решения четвертого межведомственного регионального совещания…, 1989; Мельников и др., 2005; Мельников 2018; Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы…, 2022). В настоящей работе приведены новые данные о результатах комплексного изучения терригенных пород ванаварской и оскобинской свит, включающие петрографические и литогеохимические исследования, а также результаты U-Pb (LA-ICP-MS) геохронологических исследований детритовых цирконов, отобранных из песчаников по керну скважины Юр-92 (рис. 1), пробуренной на территории Юрубчено-Тохомского месторождения углеводородов (УВ).

Рис. 1. Район исследований (а) и фрагмент схемы тектонического районирования Сибирской платформы (б). Условные обозначения: 1 – границы Сибирской платформы; 2 – Енисейский кряж; 3 – выступы фундамента, закартированные по данным сейсморазведочных работ и глубокого бурения (Самсонов и др., 2021); 4 – гидросеть; 5 – границы Байкитской антеклизы; 6 – границы Камовского свода; 7 – местоположение изученной скважины.

Настоящая работа является продолжением исследований вендских терригенных отложений непского и тирского региональных стратиграфических горизонтов, распространенных на территории внутренних районов Сибирской платформы (Мотова и др., 2022; Плюснин и др., 2024).

Основная цель исследования заключается в реконструкции состава пород источников сноса терригенных отложений ванаварской (непский горизонт) и оскобинской (тирский горизонт) свит, распространенных в юго-западной части Камовского свода Байкитской антеклизы на основе петрографических, литогеохимических и U-Pb (LA-ICP-MS) методов исследований.

Краткие сведения о геологическом строении

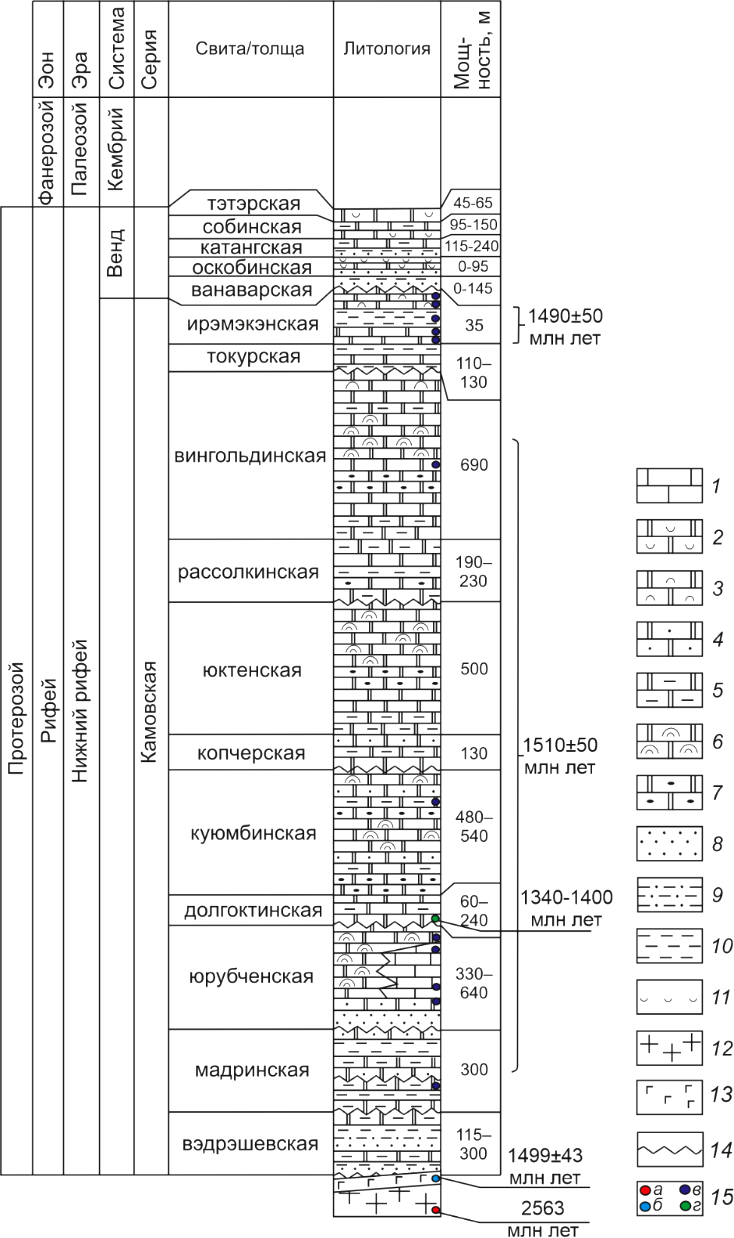

Район исследования тектонически приурочен к Камовскому своду Байкитской антеклизы. В геологическом разрезе антеклизы выделяется кристаллический фундамент и несогласно залегающие на нем рифейские и венд-кембрийские терригенно-карбонатные породы осадочного чехла (рис. 2).

Рис. 2. Стратиграфическая колонка рифейских и вендских пород Байкитской антеклизы (Khabarov et al., 2011; Харахинов и др., 2011; с изменениями). Условные обозначения: 1 – известняки; 2 – ангидритизированные доломиты; 3 – пелоидные доломиты; 4 – песчанистые и песчаные доломиты; 5 – глинистые доломиты; 6 – строматолитовые доломиты; 7 – окремненные доломиты; 8 – песчаники; 9 – алевролиты; 10 – аргиллиты; 11 – ангидриты; 12 – граниты; 13 – силлы долеритов; 14 – несогласия; 15 – точки геохронологических исследований: а – U-Pb датирования цирконов; б – 40Ar/39Ar; в – Pb-Pb датирования карбонатных пород; г – Rb–Sr возраст глауконитов.

Породы кристаллического фундамента, в пределах Камовского свода, вскрыты при бурении скважин на территории Юрубченского массива на глубине 1.8–2.0 км в виде отдельных изолированных выходов среди разновозрастных рифейских осадочных пород.

В ходе петрографического изучения пород кристаллического фундамента по керну скважин были диагностированы однородные и порфировые гранитоиды, в разной степени разгнейсованные и прорванные телами габброидов и долеритов, а также плагиогнейсы. Возраст гранитоидов, по результатам U-Pb датирования цирконов, определен на уровне 2563 млн лет (Самсонов и др., 2021).

Комплекс пород рифея в районе исследования представлен терригенно-карбонатными толщами камовской серии, в составе которой выделяются (снизу вверх): вэдрэшевская, мадринская, юрубченская, долготинская, куюмбинская, копчерская, юктэнская, рассолкинская, вингольдская, токурская и ирэмэкэнская толщи, с размывом залегающими на архейско-раннепротерозойском фундаменте Сибирской платформы (Мельников и др., 2005; Краевский и др., 2018). Детальное описание толщ рифея опубликовано в работе (Фомин и др., 2024).

Возраст пород камовской серии до настоящего времени являлся предметом дискуссий. Изучение силла долеритов, прорывающего зону контакта в подошве камовской серии и раннепротерозойских гранитогнейсов фундамента Сибирской платформы, методом 40Ar/39Ar (1499±43 млн лет) (Khabarov et al., 2002) позволило ограничить время накопления камовской серии мезопротерозоем. Позднее были получены данные прямого Pb-Pb датирования карбонатных пород камовской серии (Горохов и др., 2021, 2023), в ходе которых был установлен возраст нижних (мадринская, юрубченская, куюмбинская и вингольдиская толщи – 1510±50 млн лет) и верхних (ирэмэкэнская толща – 1490±50 млн лет) горизонтов камовской серии. Кроме того, установленные данные модельного Rb–Sr возраста глауконитов долгоктинской свиты предполагают время раннего диагенеза осадков нижней части камовской серии древнее 1340–1400 млн лет (Зайцева и др., 2019). Таким образом, опубликованные данные о возрасте пород камовской серии позволяют предположить время их седиментации не древнее раннего мезопротерозоя, в соответствии с Международной хроностратиграфической шкалой (Cohen et al., 2022), или нижнего рифея, согласно Общей стратиграфической шкалы (Общая стратиграфическая шкала, 2024).

Вендские отложения на территории исследований несогласно перекрывают различные стратиграфические уровни рифея. Отложения венда представлены терригенно-карбонатными породами, выделяемыми в составе непского, тирского и даниловского региональных стратиграфических горизонтов (Решения четвертого межведомственного регионального совещания…, 1989).

Изученные породы по керну из скважины Юр-92, расположенной в Тайгинской фациальной зоне восточной части Байкитской антеклизы (Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы…, 2022), представлены отложениями ванаварской свиты непского регионального стратиграфического горизонта и оскобинской свиты тирского регионального стратиграфического горизонта.

Ванаварская свита названа по пос. Ванавара, Красноярского края. Стратотип свиты выделен в скв. Ванаварская 1, в интервале 3115–3230 м и приурочен к Катангской фациальной зоне, где подразделяется на две подсвиты (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989). Отложения свиты в Тайгинской зоне не разделены на подсвиты. В основании свиты в ряде скважин залегают галечные брекчии кремнистых пород и аргиллиты с линзами кремней. Выше наблюдается переслаивание пластов пестроцветных аргиллитов, алевролитов и песчаников. В строении разреза ванаварской свиты преобладают мелкозернистые кварцевые песчаники с глинистым и регенерационным кварцевым цементом при подчиненном развитии полевошпат-кварцевых песчаников, аргиллитов. Мощность свиты достигает 145 м. Литолого-фациальные особенности терригенных пород ванаварской свиты указывают на их накопление в участках палеодолин и палеодельт, а также на территориях высокой динамики вод в континентальных и прибрежно-морских обстановках (Решения четвертого межведомственного регионального совещания..., 1989).

Выше по разрезу со стратиграфическим перерывом залегает оскобинская свита, соответствующая тирскому региональному горизонту. Оскобинская свита названа по р. Оскоба. Стратотип выделен в Оскобинской параметрической скважине 1 (Мельников, 1982). В стратотипическом разрезе породы свиты подразделяются на три пачки. Нижняя пачка представлена переслаиванием терригенных и глинисто-карбонатно-сульфатных пород. Средняя пачка сложена терригенными породами. В верхней пачке залегают карбонатные и глинисто-карбонатно-сульфатные, переслаивающиеся между собой породы. Общая мощность оскобинской свиты в Тайгинской фациальной зоне составляет 95 м (Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы..., 2022). Литолого-фациальные характеристики пород свиты свидетельствуют об их формировании в приливно-отливных и лагунных обстановках (Мельников, 1982).

Выше, со стратиграфическим перерывом залегают преимущественно карбонатные породы катангской, собинской и тэтэрской свит, выделяемых в составе даниловского регионального стратиграфического горизонта (Решения четвертого межведомственного регионального совещания…, 1989).

Фактический материал и методы исследования

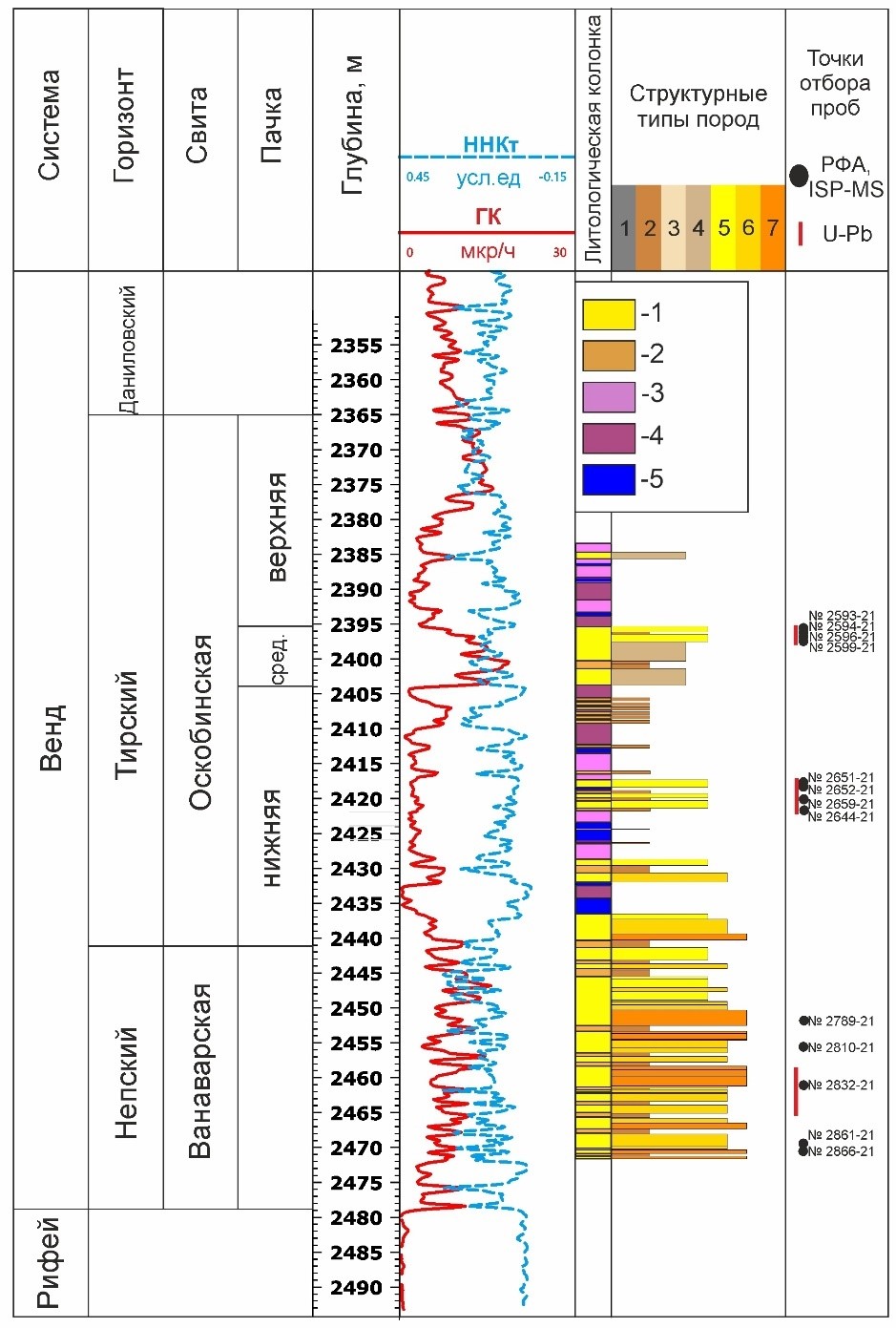

Объектом исследования стали сульфатно-карбонатно-терригенные отложения ванаварской и оскобинской свит, изученные в разрезе скважины Юр-92, пробуренной на территории Юрубчено-Тохомского месторождения. Основой для анализа каротажных диаграмм послужили результаты геофизических исследований скважин, а именно гамма-каротажа (ГК) и нейтрон-нейтронного каротажа с регистрацией тепловых нейтронов (ННКт), позволившие произвести расчленение разреза (рис. 3) посредством применения метода скважинной геологической корреляции (Методические рекомендации…, 2013).

Рис. 3. Сводный геолого-геофизический разрез скважины Юр-92. Условные обозначения литологической колонки: 1 – песчаник; 2 – алевролит; 3 – породы смешанного терригенно-сульфатно-карбонатного состава; 4 – ангидрит; 5 – карбонатные породы. Условные обозначения структурных типов пород: 1 – аргиллиты; 2 – алевролиты крупно-мелкозернистые; 3 – алевролиты мелко-крупнозернистые; 4 – переслаивание алевролитов и песчаников; 5 – мелкозернистые песчаники; 6 – среднезернистые песчаники; 7 – крупнозернистые песчаники до гравелитов.

Для аналитических исследований из керна скв. Юр-92 проведен отбор образцов (13 шт) песчаников и алевролитов ванаварской и оскобинской свит. Места отбора образцов керна отмечены на сводном геолого-геофизическом разрезе скважины (рис. 3).

В керне изученной скважины ванаварская свита залегает в интервале 2441–2479 м (мощность 38 м), вынос керна в интервале ванаварской свиты 2441–2472 м (31 м, 84%). Нижняя пачка оскобинской свиты залегает в интервале 2404–2441 м (мощность 37 м), вынос керна 100%. Средняя пачка оскобинской свиты залегает в интервале 2396–2404 м (мощность 8 м), вынос керна 100%. Верхняя пачка оскобинской свиты залегает в интервале 2365–2396 м (мощность 31 м), вынос керна в интервале 2383–2396 м (13 м, 42%). Суммарный вынос керна по скважине составил 89 м (рис. 3).

Петрографическое изучение шлифов проведено на поляризационном микроскопе Olympus BX51 (Olympus Optical Co., Япония) в проходящем свете с использованием методов скрещенных николей по методике НСОММИ МР № 184. Снимки шлифов производились в проходящем свете и в скрещенных николях.

Аналитические работы проведены с использованием оборудования Томского регионального центра коллективного пользования Национального исследовательского Томского государственного университета. Определение основных петрогенных оксидов производилось по методике «НСАМ 487-ХС» (Tompson et al., 1988) (аналитики: Е.И. Никитина, М.Ю. Власкина). Анализ выполнялся методом ISP-MS на эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (Termo Fisher Scientific, США) с использованием внутреннего стандарта (Sc Scandium Standard, Merck, Германия). Определение примесных и микропримесных элементов (с содержанием <5%) проведено с использованием аттестованной методики определения элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой согласно методике СТО ТГУ 048-2012 (Хрущева и др., 2019) (аналитик: Е.С. Рабцевич). Пределы обнаружения следовых количеств элементов составляют 0.001 г/т. Анализ выполнен методом ICP-MS на квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7500cx (Agilent Technologies Inc., США) с использованием внутреннего стандарта (In Internal standard, Inorganic Ventures, США) и внешнего стандарта СГД-2А (ГСО 8670-2005).

Геохронологические (U-Pb) исследования детритовых цирконов выполнены в Лаборатории геохронологии и геодинамики Томского государственного университета методом лазерной абляции (LA-ICP-MS) на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7900 и системе лазерной абляции с эксимерным (ArF) лазером Analyte Excite (Teledyne CETAC Technologies, США) (аналитики: А.П. Корнева, Е.А. Агашева, А.C. Семиряков).

Образец, вмонтированный в шашку с эпоксидной смолой, помещался в ячейку HelEx II, откуда при абляции анализируемое вещество переносится потоком гелия в масс-спектрометр. Диаметр лазерного пучка составлял 25 мкм. Каждая точка анализировалась в течение 20–30 секунд (в ряде случаев выбран временной промежуток с наилучшим сигналом). Для удаления поверхностных загрязнений осуществлена преабляция. Время измерения фона между анализом точек составило 20 с. В качестве стандартов использовались международные стандарты цирконов 91500 (Wiedenbeck et al., 1995), FC1 (Paces et al., 1993), Temora II (Black et al., 2004), GJ1 (Jackson et al., 2004), OG1 (Stern et al., 2009). Обработка выполненных измерений проводилась с использованием программного пакета Dezirteer. Произведен фильтр значений по дискордантности. Был выставлен порог для положительных и отрицательных значений несоответствия (+10%, –10%). В интерпретации учитывались только оценки возраста, дискордантность (D) которых не превышает 10%, при этом для цирконов с возрастом <1 млрд лет D = ((207Pb/235U возраст)/(206Pb/238U возраст)‒1)×100%, а для цирконов >1 млрд лет D = ((207Pb/206Pb возраст)/(206Pb/238U возраст)‒1)×100% (Powerman et al., 2021).

Петрографическая характеристика

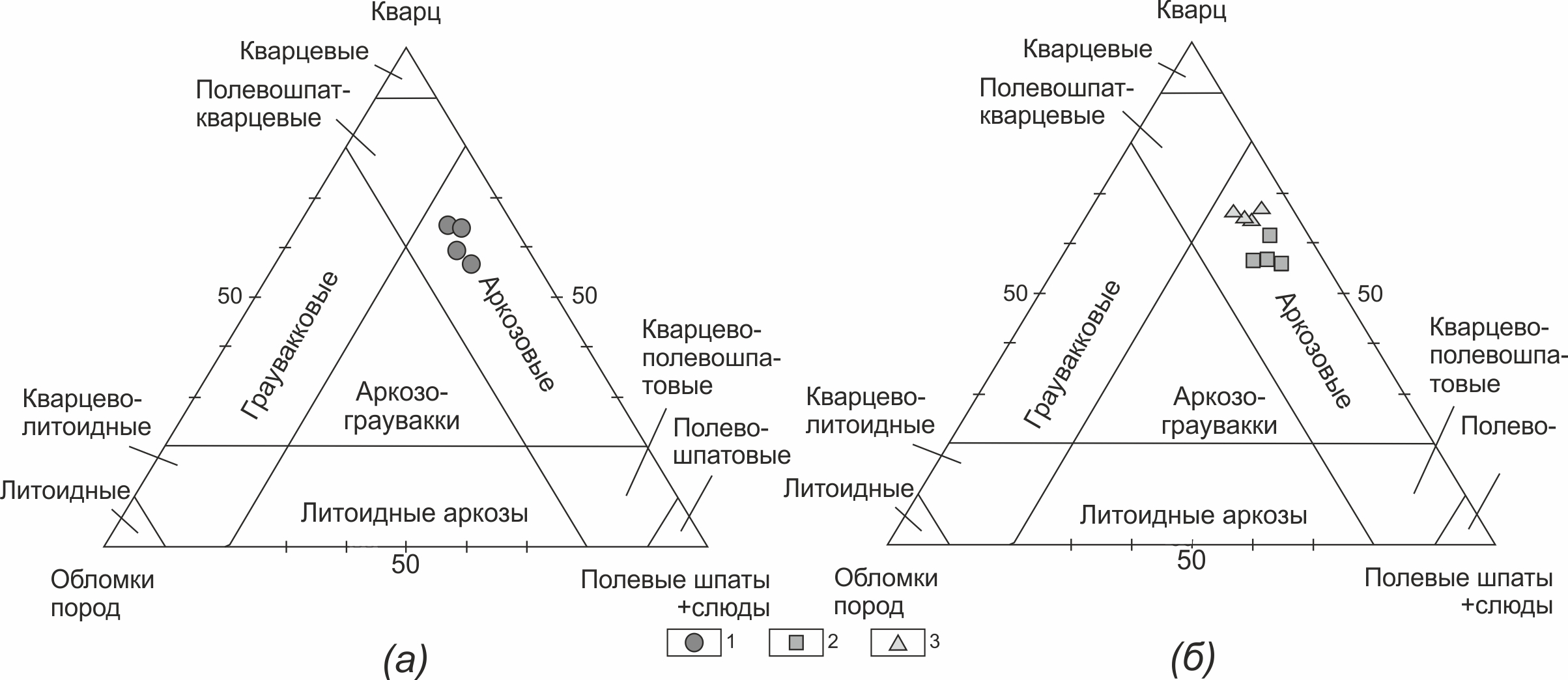

Минеральный состав изученных пород ванаварской свиты в соответствии с классификацией Н.В. Логвиненко отвечает аркозовым песчаникам (рис. 4а).

Рис. 4. Классификационные диаграммы для терригенных пород ванаварской (а) и оскобинской (б) свит по Н.В. Логвиненко (Логвиненко, 1974). Свиты: 1 – ванаварская; 2 – оскобинская (нижняя пачка); 3 – оскобинская (средняя пачка).

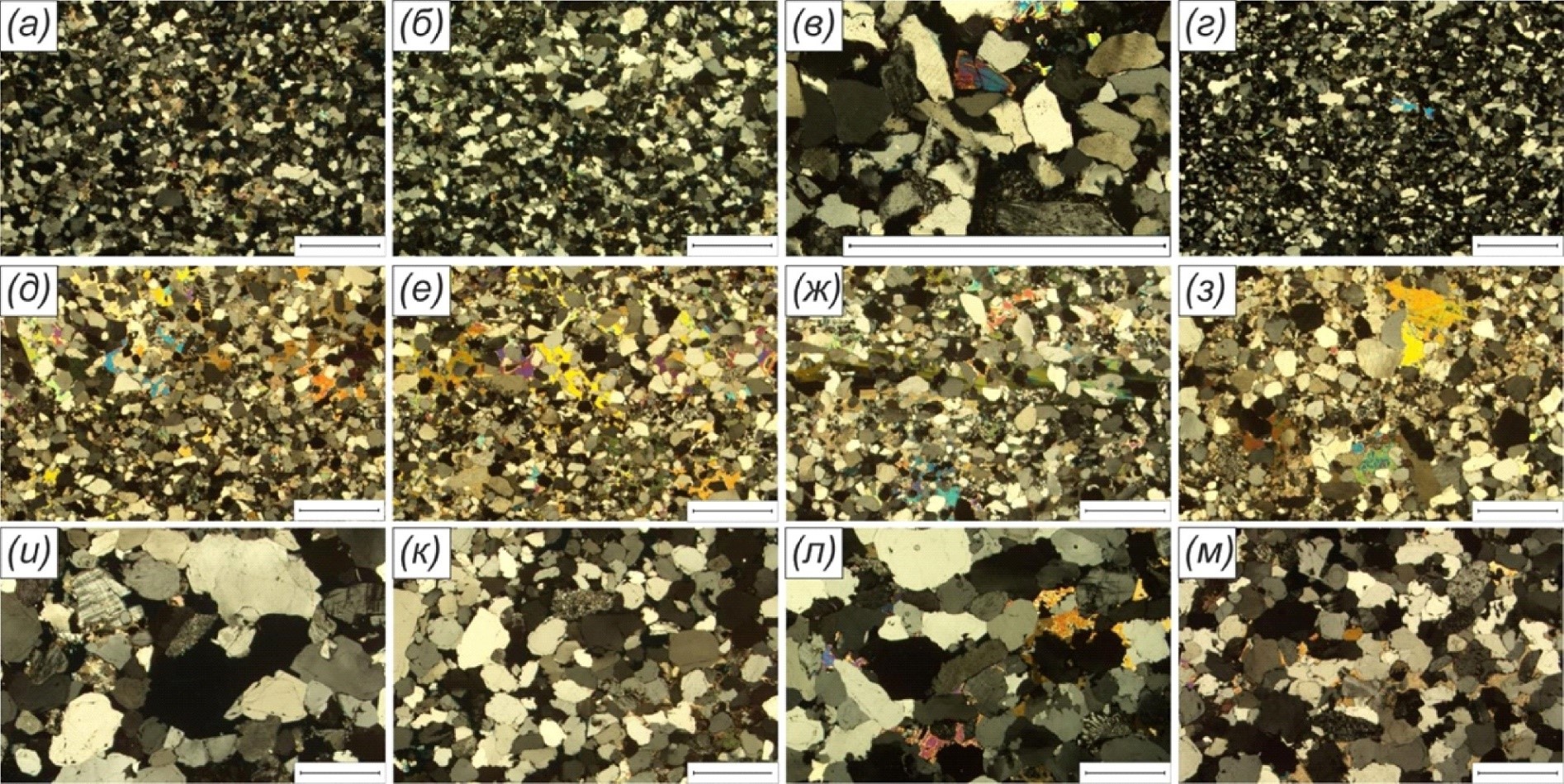

Структура псаммитовая, размер зерен изменяется от 0.1 до 1.0 мм, преобладают зерна 0.1–0.55 мм. Среди обломков различаются полуокатанные (55–60%), неокатанные (40–45%), единичные окатанные обломки (рис. 5к). Снизу вверх по разрезу степень сортировки изменяется от средней до хорошей. Для песчаников ванаварской свиты характерен смешанный тип цементации. В одних образцах отмечается поровый карбонатный и сульфатный цемент. Карбонатная составляющая цемента представлена доломитом (рис. 5м), а сульфатная – ангидритом, образующим пойкилитовые кристаллы, размером до 2 мм (рис. 5л).

Рис. 5. Микрофотографии шлифов терригенных пород средней пачки оскобинской свиты (а–г) и нижней пачки оскобинской свиты (д–з) и ванаварской свиты (и–м) (николи скрещены). Обозначения: (а) алевролит песчанистый с поровым карбонатным и регенерационным кварцевым цементом; (б) песчаник мелкозернистый алевритистый с поровым карбонатным и регенерационным кварцевым цементом; (в) песчаник мелкозернистый с регенерационным кварцевым цементом, в порах развивается каолинит; (г) алевролит песчанистый с регенерационным кварцевым цементом, в единичных порах наблюдается ангидрит; (д) песчаник мелкозернистый алевритовый с поровым сульфатным цементом; (е) песчаник мелкозернистый алевритовый с поровым сульфатным цементом; (ж) песчаник мелкозернистый алевритистый с поровым сульфатным цементом; (з) песчаник мелкозернистый с поровым сульфатным и карбонатным цементом; (и) песчаник разнозернистый с регенерационным кварцевым цементом; (к) песчаник средне-мелкозернистый с регенерационным кварцевым цементом, в единичных порах карбонатный цемент; (л) песчаник мелко-среднезернистый с поровым сульфатным цементом; (м) песчаник средне-мелкозернистый с поровым сульфатным и карбонатным цементом. Длина масштабной линейки на всех фото 1 мм.

В других образцах зерна кварца соединяются в процессе регенерации с формированием конформных контактов с поровым карбонатным цементом (рис. 4и, к). Средний минеральный состав пород ванаварской свиты: кварц (~60%), полевые шпаты (~27%), слюда (~3%) и обломки пород различного генезиса (~10%). Кварц характеризуется неправильной, удлиненной формой с равномерным и облачным угасанием со следами регенерации в виде каемок толщиной 0,008–0,1 мм. Полевые шпаты слабо или полностью пелитизированы и представлены ортоклазом, микроклином и кислым плагиоклазом. Из слюд присутствуют чешуйки мусковита, гидратированного биотита и хлорита. Обломки пород представлены кварцитами, кремнисто-слюдистыми микросланцами, глинистыми породами, единичными обломками гранитоидов. Акцессорные минералы: циркон, турмалин, лейкоксен, сфен.

Минеральный состав изученных образцов оскобинской свиты в соответствии с классификацией, проведенной по методике Н.В. Логвиненко (Логвиненко, 1974), соответствует аркозам (рис. 4б).

Нижняя пачка оскобинской свиты представлена алевропесчаниками и песчаниками. Структура псаммитовая, алеврит-псаммитовая, размер зерен изменяется от 0.02 до 0.6 мм, преобладают зерна 0.08–0.2 мм. Среди обломков различаются неокатанные (45–50%), полуокатанные (40–45%) и окатанные обломки (5–10%). Степень сортировки средняя. Для пород характерен смешанный тип цемента. Преобладают поровый карбонатный и сульфатный цементы. Карбонатная составляющая цемента представлена кальцитом (рис. 5з), реже доломитом, а сульфатная – ангидритом, которые образуют пойкилитовые кристаллы размером до 4 мм (рис. 5д-з). Реже встречается бесцементное контактное и регенерационное полевошпатовое и кварцевое соединение зерен с формированием конформных контактов (рис. 5д).

Средний минеральный состав песчаников и алевропесчаников нижней подсвиты оскобинской свиты: кварц (~60%), полевые шпаты (~29%), слюда (~2%) и обломки пород различного генезиса (~9%). Кварц характеризуется неправильной, удлиненной формой с равномерным и облачным угасанием со следами регенерации в виде каемок толщиной 0.008–0.01 мм, иногда зёрна по периферии растворены, отчего приобретают неровные края. Полевые шпаты слабо или полностью пелитизированы, частично растворены и представлены ортоклазом, микроклином и кислым плагиоклазом. Слюды представлены мусковитом и хлоритом. Среди обломков пород диагностируются кварциты, кремнисто-слюдистые микросланцы, глинистые породы. Акцессорные минералы: циркон, турмалин, рутил, сфен и пироксены.

Средняя пачка оскобинской свиты представлена песчанистыми алевролитами, алевритистыми песчаниками. Структура псаммитовая, алевритовая, размер зерен изменяется от 0.05 до 0.15 мм, в алевролитах преобладают зерна размером 0.05–0.12 мм. Среди обломков различаются неокатанные (80–85%) и полуокатанные (15–20%). Степень сортировки средняя для песчаников, для алевролитов хорошая. Для всех изученных пород средней пачки оскобинской свиты характерен смешанный тип цементации. В одних образцах плёночно-поровый глинистый цемент, предположительно каолинит-гидрослюдистого состава (рис. 4б). В порах развивается каолинит плохо или хорошо раскристаллизованный (рис. 4в). По периметру и на контакте зёрен – редкие крустификационные плёнки, где обломочные зерна обрастают листочками гидрослюды, хлорита. Также наблюдается регенерационное кварцевое соединение зерен с формированием конформных контактов с поровым карбонатным цементом (рис. 4б, в, г). В некоторых образцах поровый сульфатный цемент, представленный зернами ангидрита размером 0.15–0.2 мм (рис. 4а, г). Средний минеральный состав терригенных пород верхней подсвиты: кварц (~66%), полевые шпаты (~25%), слюда (~4%) и обломки пород различного генезиса (~5%). Кварц характеризуется неправильной, удлиненной формой с равномерным и облачным угасанием со следами регенерации в виде каемок толщиной 0.008–0.05 мм, иногда зёрна по периферии растворены, с неровными краями. Полевые шпаты слабо или полностью пелитизированные, частично растворены и представлены ортоклазом, микроклином и кислым плагиоклазом. Из слюд присутствуют чешуйки мусковита и гидратированного биотита. Обломки пород представлены кварцитами, кремнисто-слюдистыми микросланцами, глинистыми породами. Акцессорные минералы: циркон, турмалин, рутил, сфен и пироксены.

Петрогенные оксиды

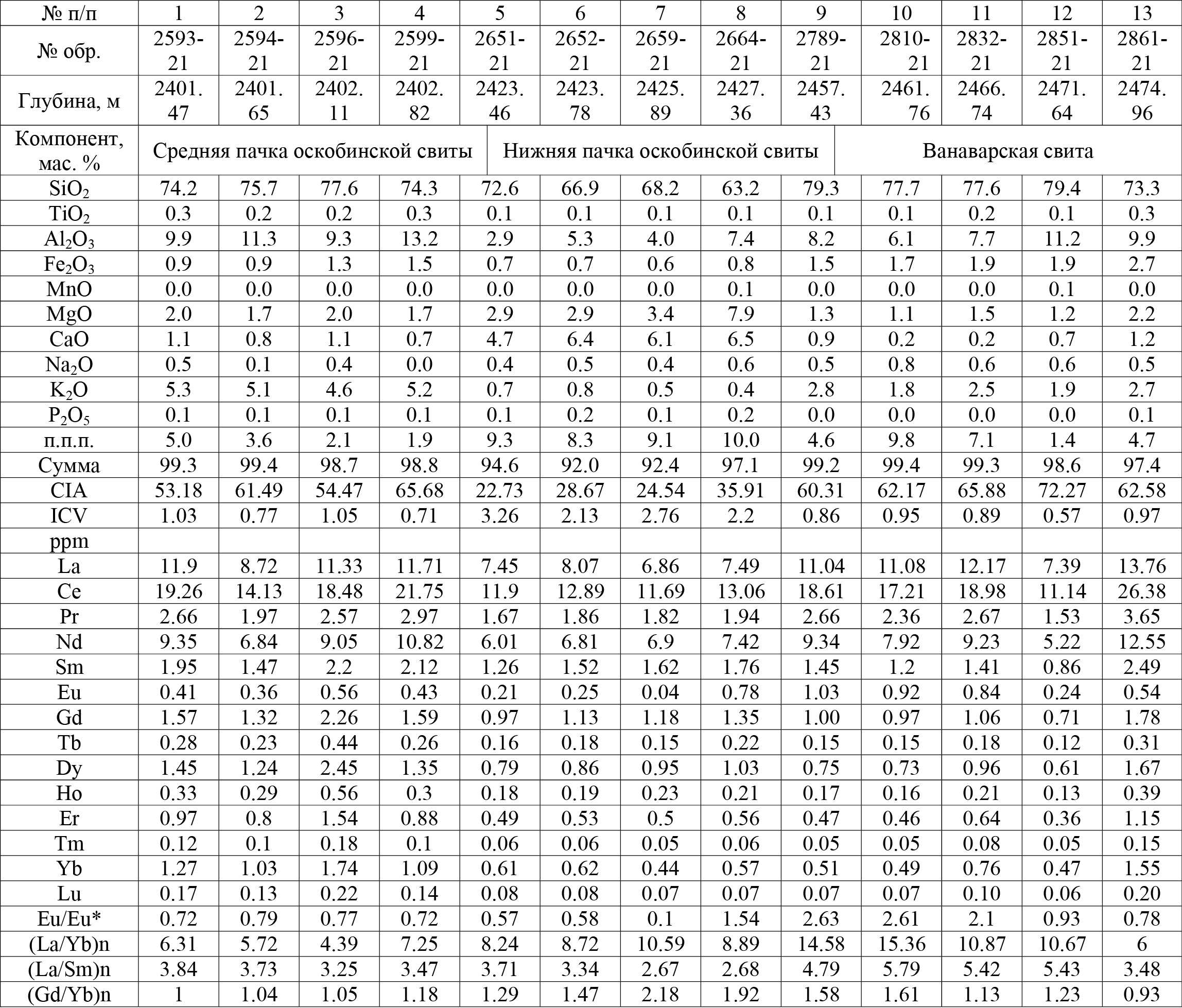

Содержания петрогенных оксидов в проанализированных образцах ванаварской и оскобинской свит приведены в таблице 1.

Табл. 1. Петрохимический состав и содержания редких и редкоземельных элементов в терригенных пород ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92. Примечания: CIA=[Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)]×100; ICV=(TiO2+Fe2O3+MnO+MgO+CaO+K2O+Na 2O)/ Al2O3; Eu/Eu* = (Eun)/((Sm)n˟(Gd)n)1/2; (La/Yb)n, (La/Sm)n (Ga/Yb)n – отношения, нормированные по хондриту (Boynton, 1984).

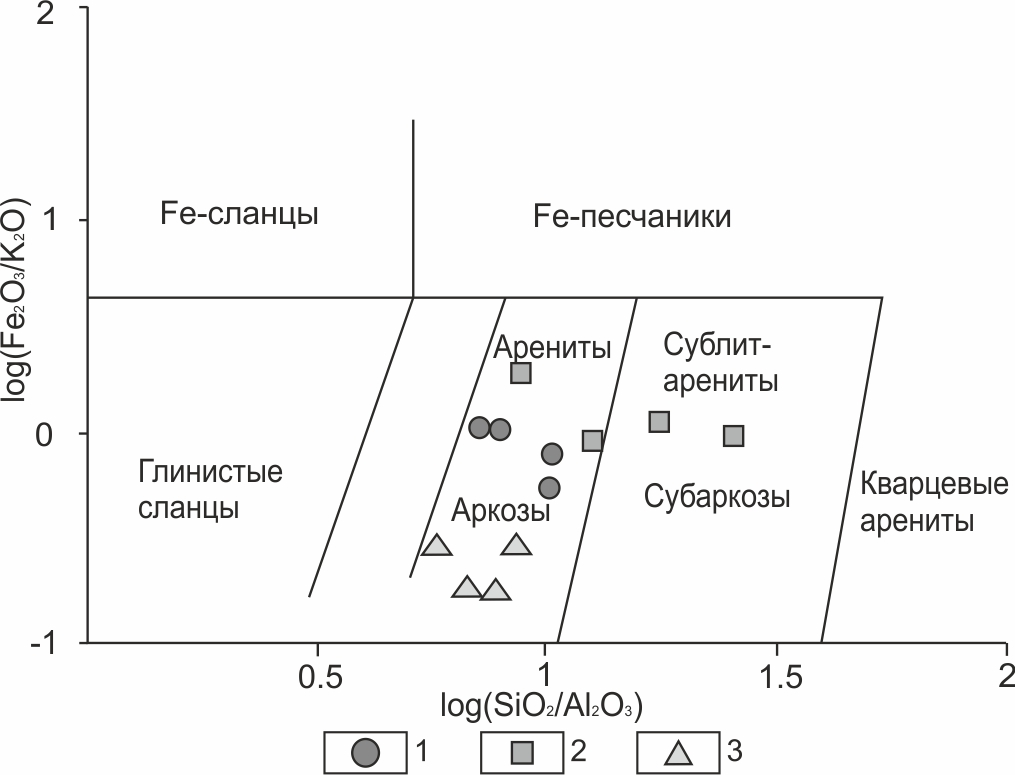

Содержания основных петрогенных оксидов в песчаниках ванаварской свиты составляют: SiO2 = 73.26–79.4, TiO2 = 0.1–0.29, Al2O3 = 6.07–11.22, Fe2O3 = 1.45–2.66, K2O = 1.83–2.77 мас.% (табл. 1). На классификационной диаграмме Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972) фигуративные точки составов песчаников ванаварской свиты располагаются в поле аркозов (рис. 6).

Рис. 6. Положение фигуративных точек на диаграммах Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972). Свиты: 1 – ванаварская; 2 – оскобинская (нижняя пачка); 3 – оскобинская (средняя пачка).

Концентрации основных петрогенных оксидов в песчаниках нижней пачки оскобинской свиты составляют: SiO2 = 66.89–72.63, TiO2 = 0.1–0.12, Al2O3 = 2.94–7.36, Fe2O3 = 0.57–0.75, K2O = 0.41–0.78 мас.% (табл. 1). На классификационной диаграмме Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972) фигуративные точки пород нижней пачки оскобинской свиты располагаются в поле аренитов и сублитаренитов (рис. 6).

Содержания основных петрогенных оксидов в песчаниках средней пачки оскобинской свиты составляют: SiO2 = 74.16–77.64, TiO2 = 0.2–0.33, Al2O3 = 9.25–13.19, Fe2O3 = 0.9–1.46, K2O = 4.63–5.28 мас.% (табл. 1). На классификационной диаграмме Ф. Петтиджона (Pettijohn et al., 1972) фигуративные точки пород средней пачки оскобинской свиты располагаются в поле аркозов (рис. 6).

Редкоземельные элементы

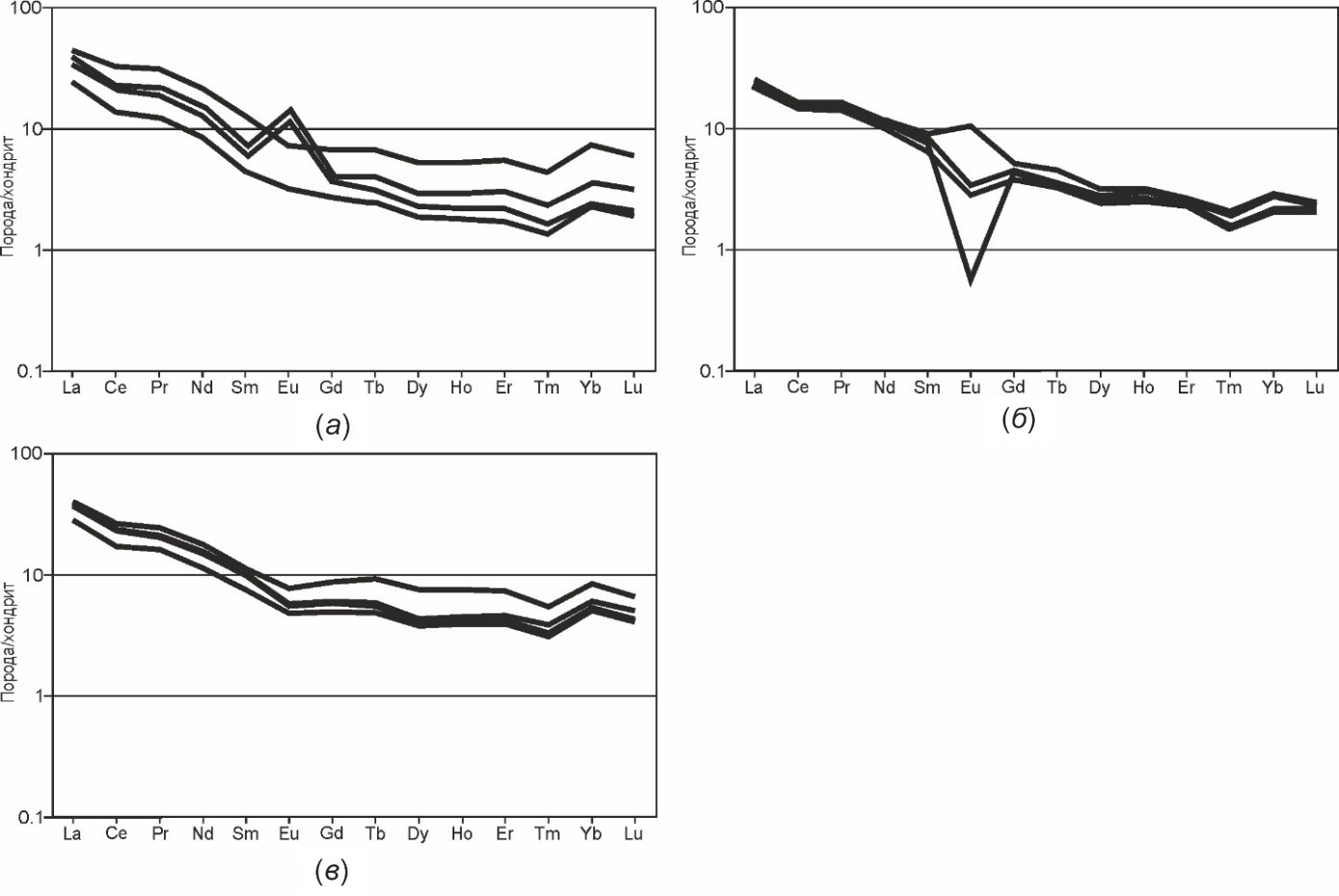

Концентрации редкоземельных элементов (РЗЭ) в изученных образцах терригенных пород ванаварской и оскобинской свит приведены в таблице 1. Для наглядного представления особенностей распределения этих элементов проведено их нормирование на хондрит (Boynton, 1984).

Для пород ванаварской свиты обнаруживаются фракционированные спектры распределения РЗЭ (Lan/ Ybn = 6.0–15.36) и обогащение легкими лантаноидами (Lan/Smn = 3.48–5.79) относительно тяжелых (Gdn/ Ybn = 0.93–1.61). На спектрах распределения РЗЭ для пород ванаварской свиты фиксируется как ярко выраженная положительная европиевая аномалия, так и слабо отрицательная (Eu/Eu* = 0.78–2.63) (рис. 7а).

Породы нижней пачки оскобинской свиты обнаруживают фракционированные спектры распределения РЗЭ (Lan/Ybn = 8.24–10.59) и обогащение легкими лантаноидами (Lan/Smn = 2.67–3.71) относительно тяжелых (Gdn/Ybn = 1.29–2.18). На спектрах распределения РЗЭ для большей части изученных образцов пород нижней пачки оскобинской свиты фиксируется отрицательная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 0.57–0.1). Исключение составил один образец, для которого характерна положительная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 1.54) (рис. 7б).

Терригенные породы средней пачки оскобинской свиты обнаруживают менее фракционированные спектры распределения РЗЭ (Lan/Ybn = 4.39–7.25). Отмечается обогащение легкими лантаноидами (Lan/Smn = 3.25–3.84), относительно тяжелых (Gdn/Ybn = 1.00–1.18).

На спектрах распределения РЗЭ для этих песчаников фиксируется слабо выраженная отрицательная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 0.72–0.79) (рис. 7в).

Рис. 7. Спектры распределения РЗЭ, нормированные по хондриту (Boynton, 1984), для терригенных пород оскобинской и ванаварской свит: (а) – ванаварская свита; (б) – нижняя пачка оскобинской свиты; (в) – средняя пачка оскобинской свиты

Результаты исследований детритовых цирконов

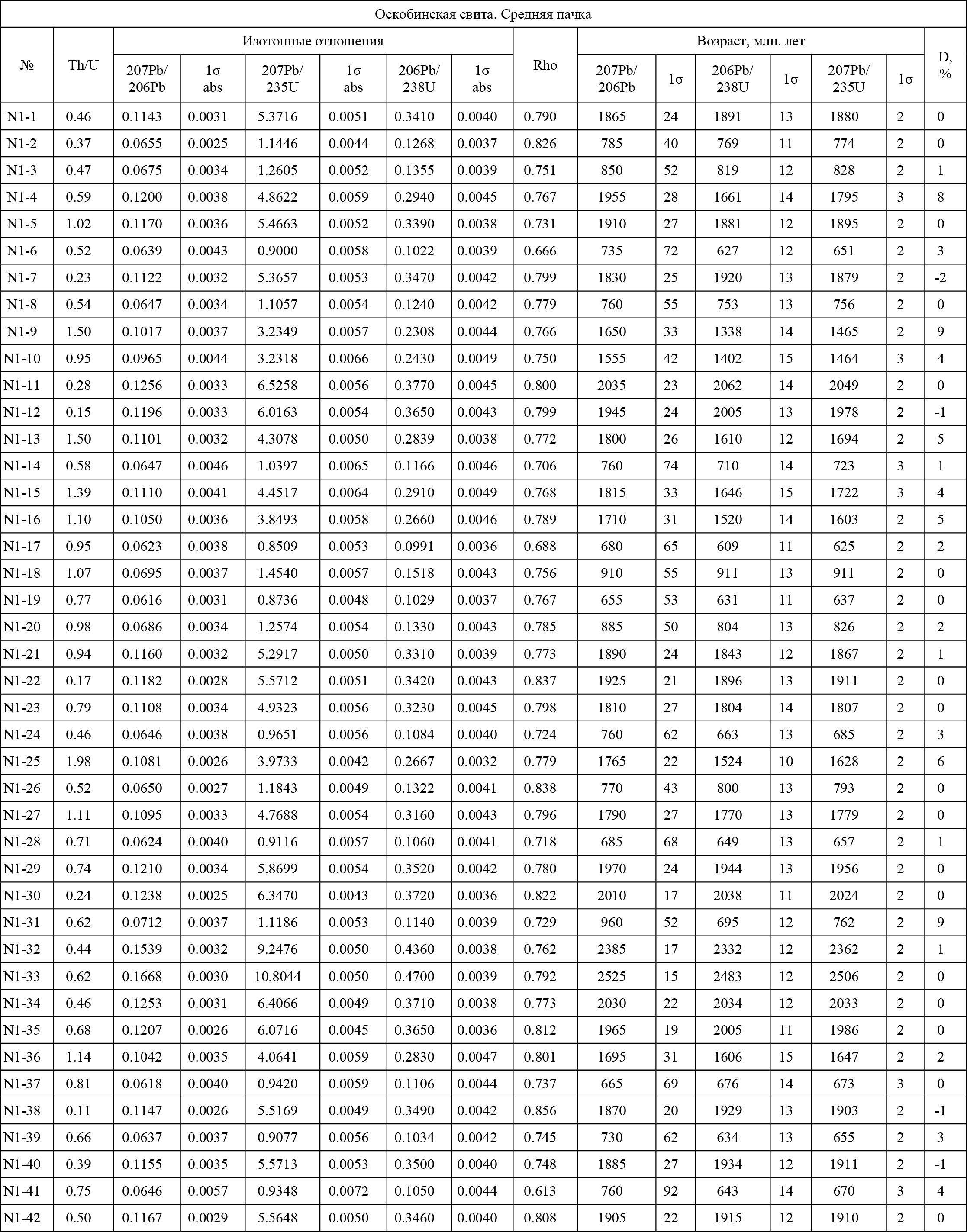

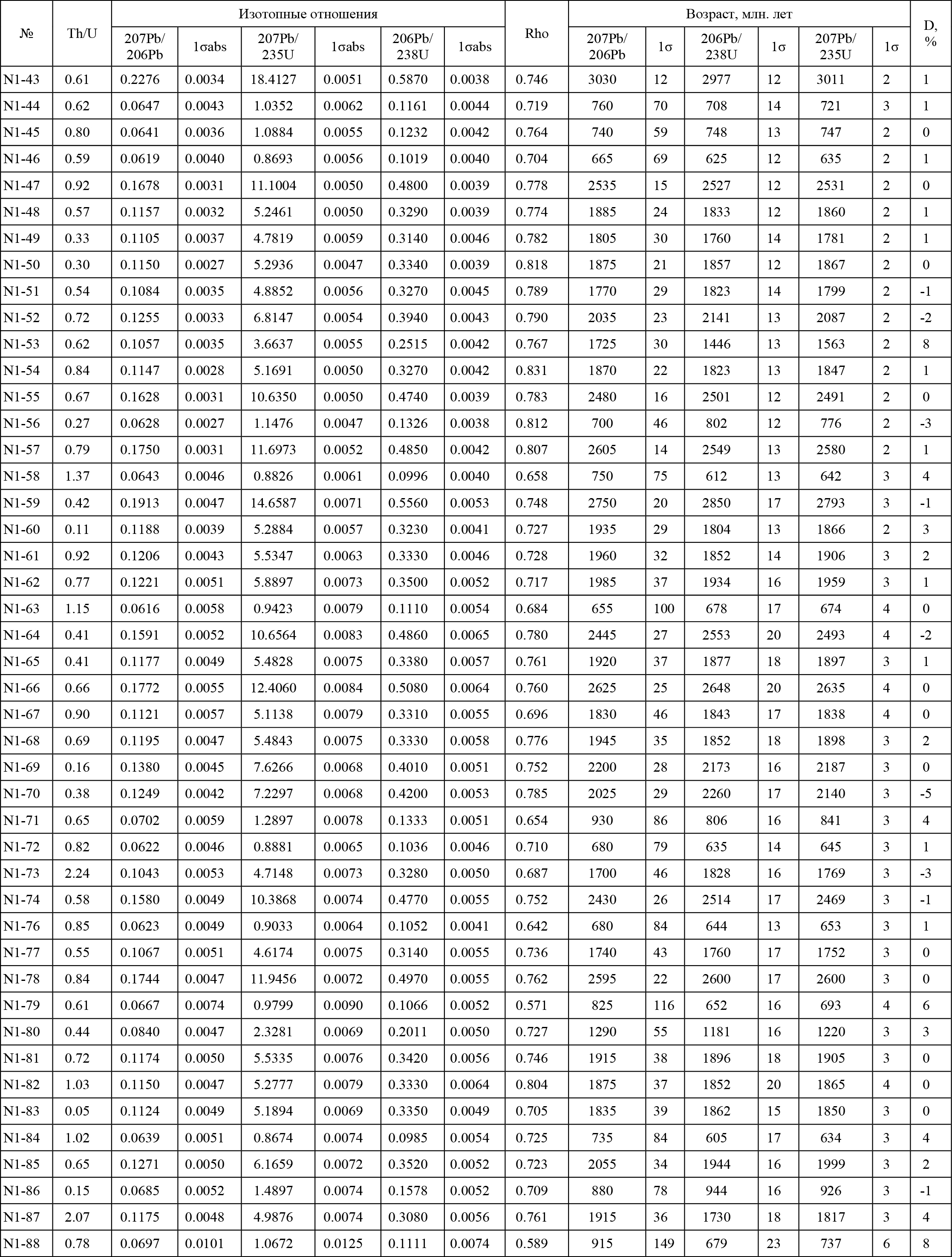

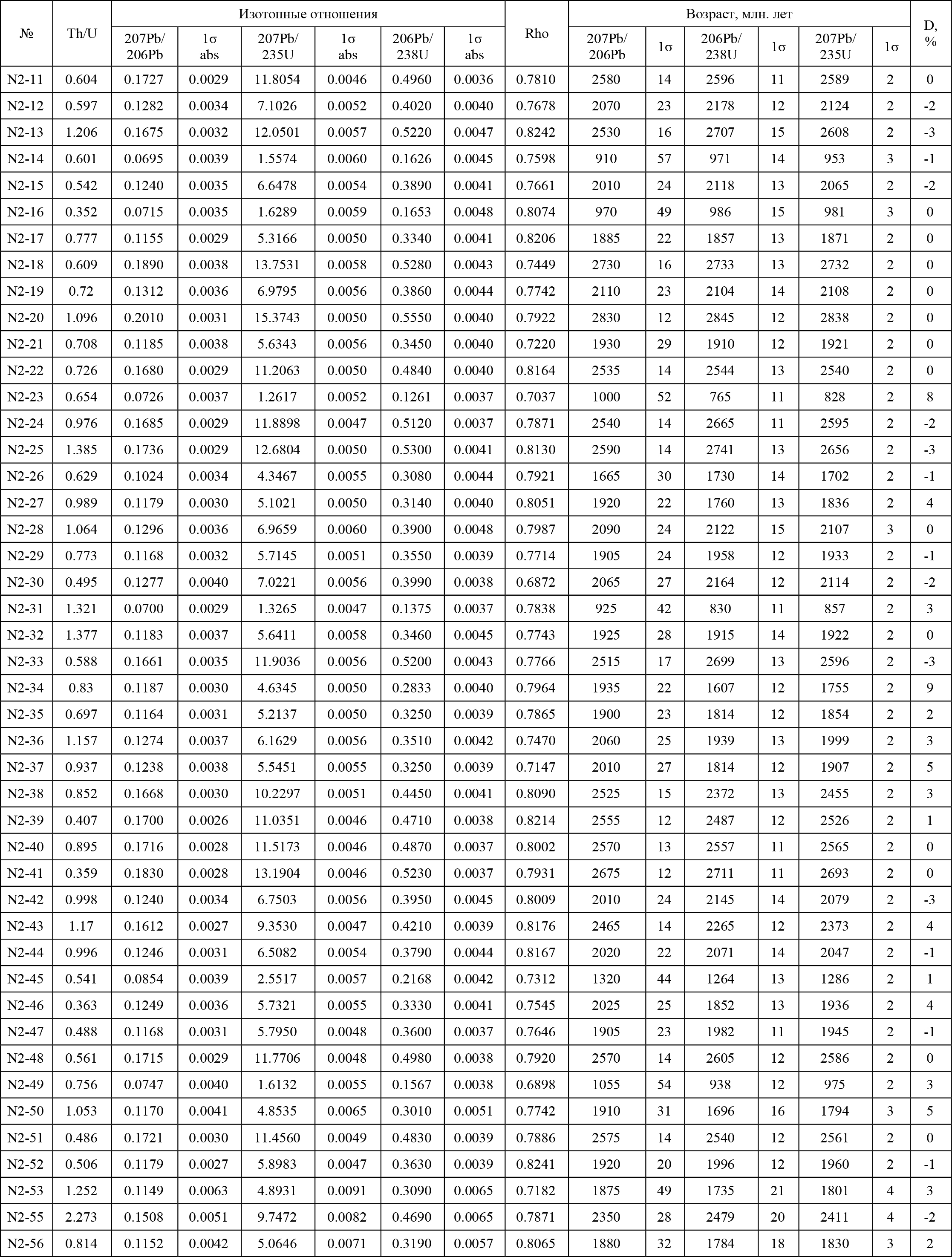

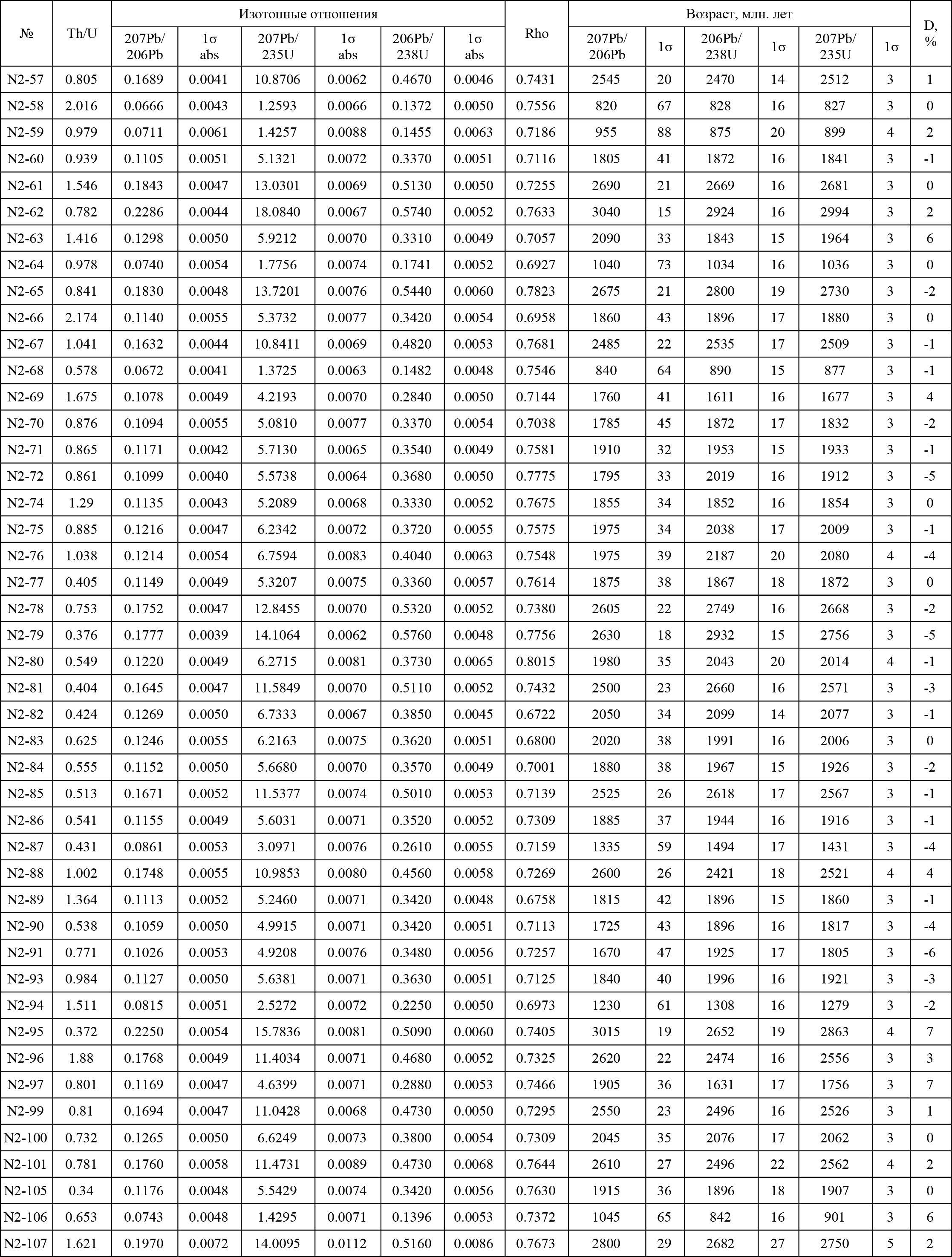

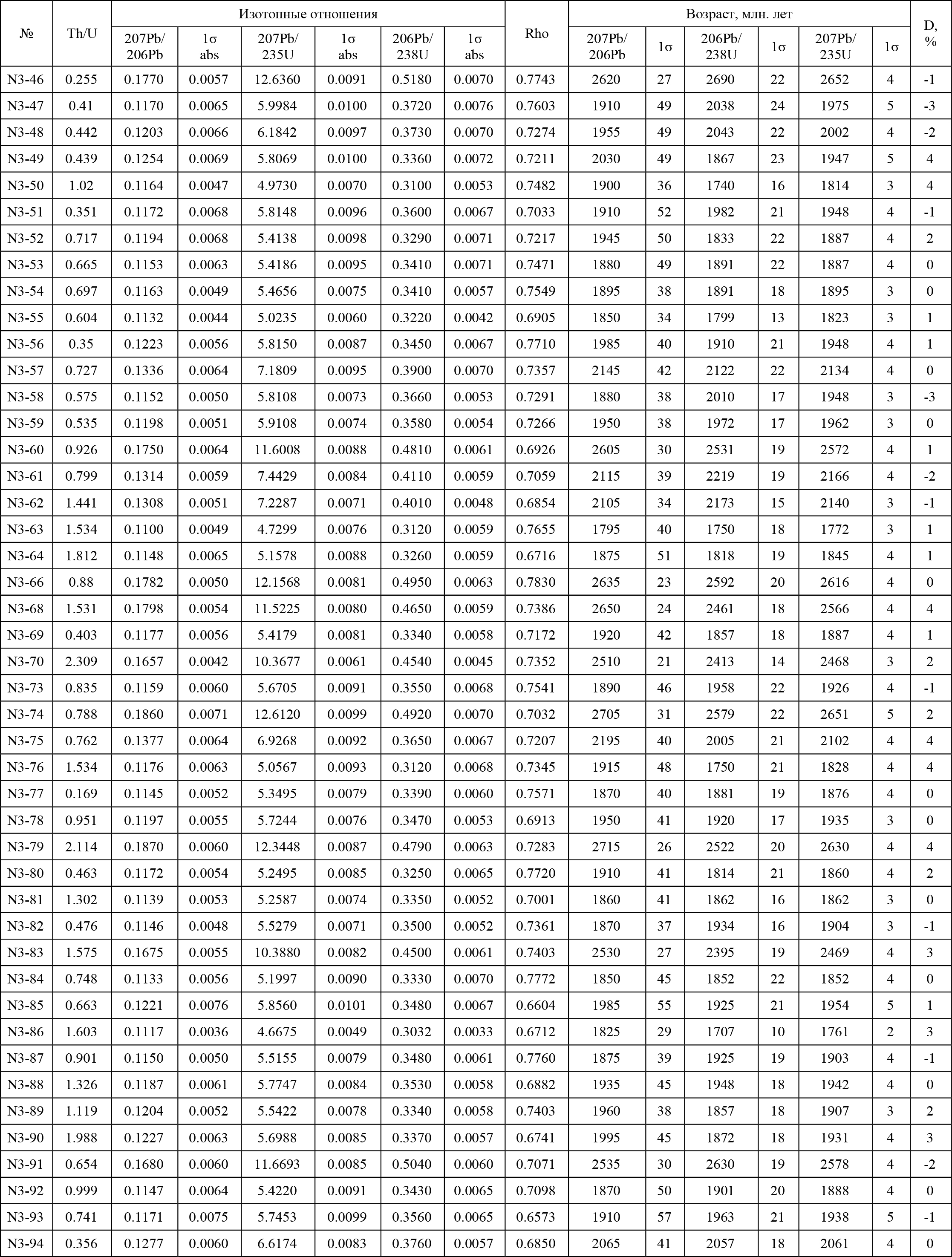

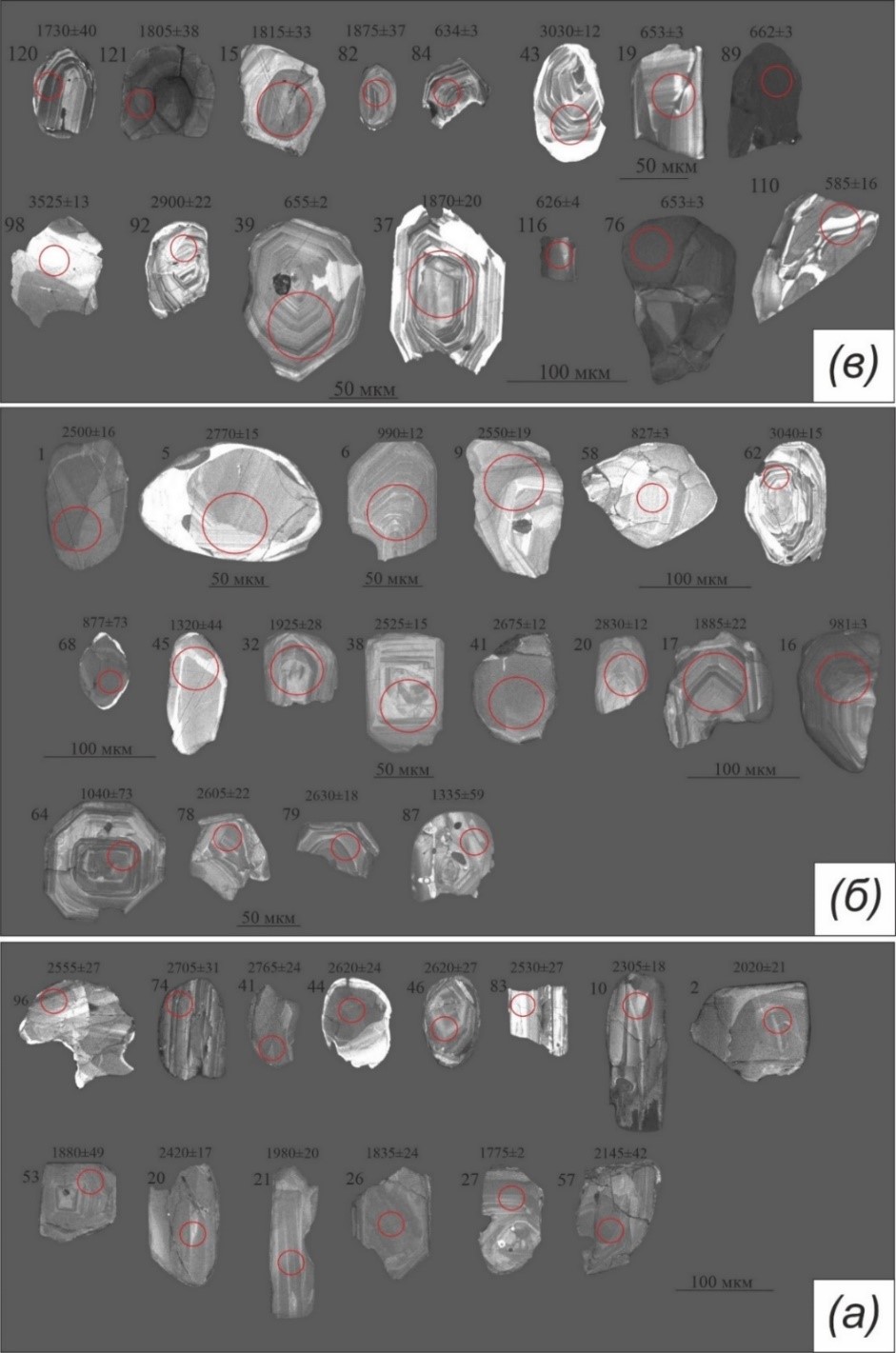

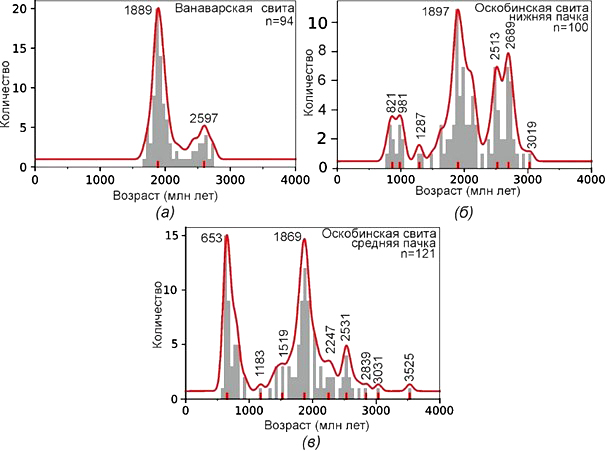

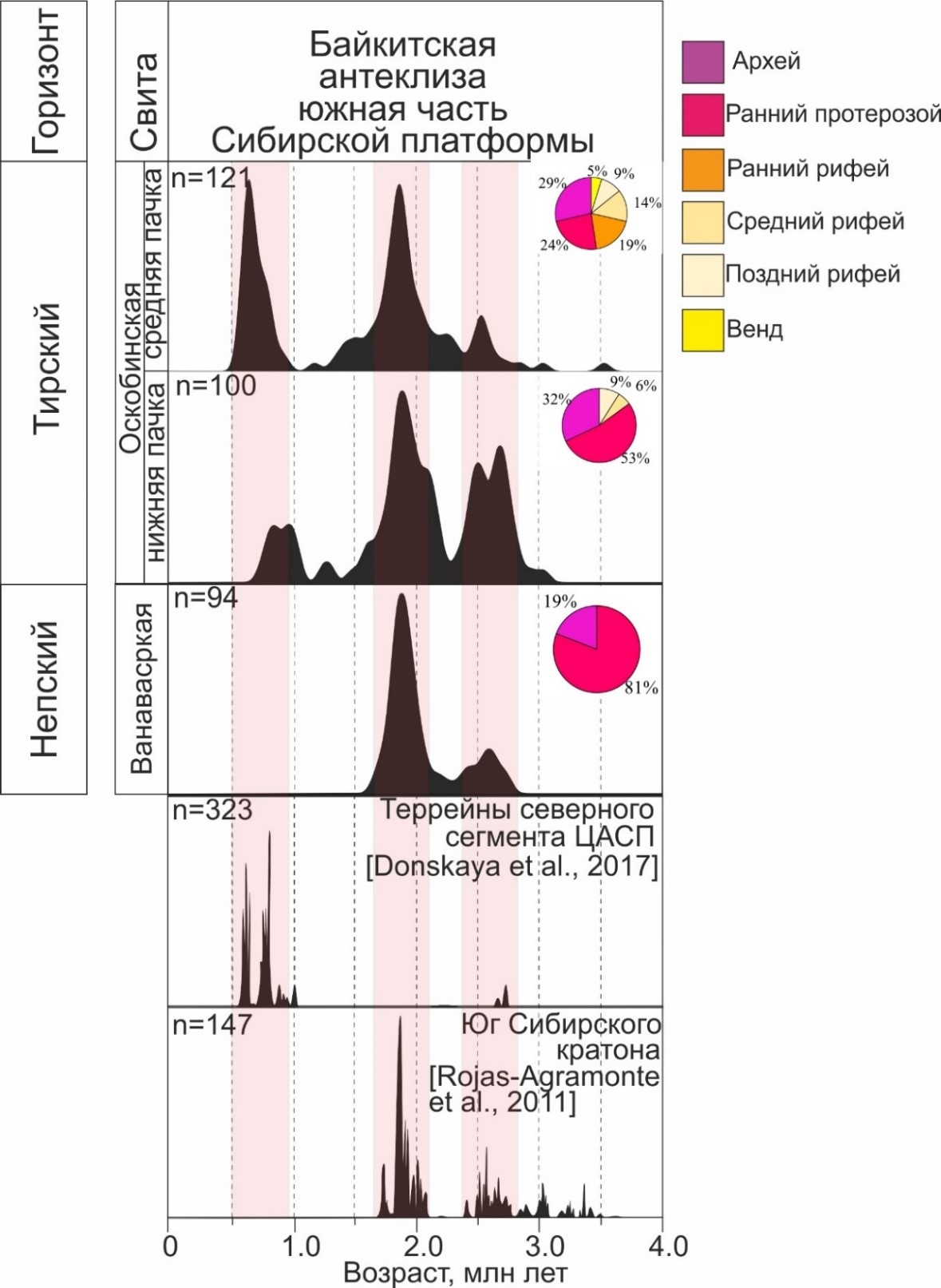

Из песчаника ванаварской свиты (проба № 3 NIPI3 (скв. Юр-92, глубина 2465–2470 м)) было выделено 100 зерен детритовых цирконов (табл. 2), представленных коротко- и длиннопризматического, дипирамидального и редко бочонковидного облика зернами (рис. 8а). Конкордантные значения были получены для 94 зерен. Возраст самого молодого детритового циркона составил 1775 ±2 млн лет, самого древнего – 2765 ±24 млн лет. 18 зерен (19%) соответствуют архейскому, 72 зерен (81%) отвечает раннепротерозойскому возрасту. Архейские оценки возраста отвечают интервалу от 2510 до 3765 млн лет и образуют пик на 2597 млн лет (5 зерен). Наибольшая популяция зерен детритовых цирконов соответствует раннему протерозою – от 1775 до 2420 млн лет с основным пиком на 1889 млн лет (20 зерен) (рис. 9а).

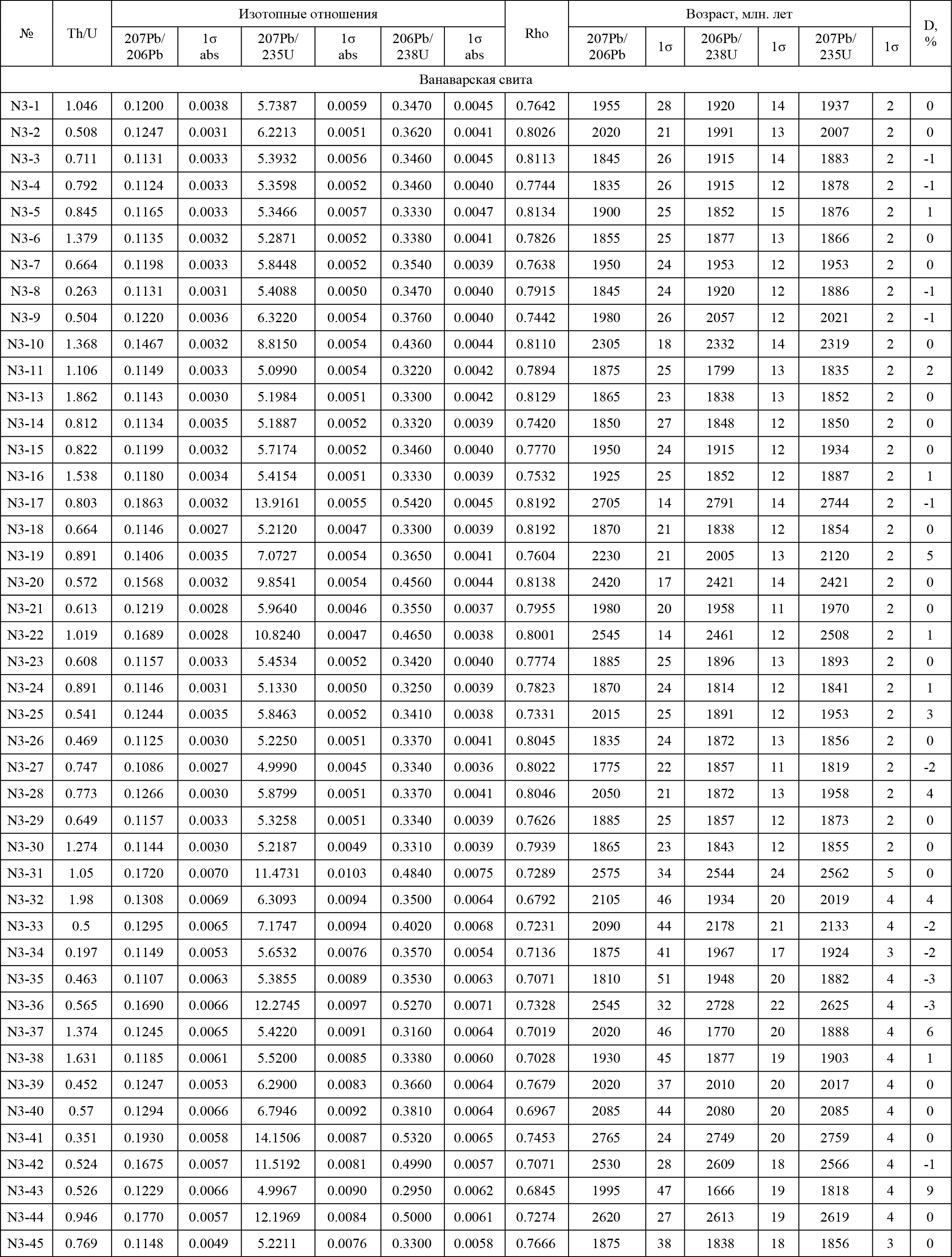

Табл. 2. Результаты LA-ICP-MS U-Pb исследования детритовых цирконов из песчаников ванаварской и оскобинской свит скважины Юр-92

Рис. 8. Морфология и строение зерен цирконов в режиме катодолюминесценции с расположение лазерного кратера (красный круг): (а) – ванаварская свита; (б) – нижняя пачка оскобинской свиты; (в) – средняя пачка оскобинской свиты

Рис. 9. Гистограммы относительной вероятности возраста детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской и оскобинской свит: а) – ванаварская свита; (б) – нижняя пачка оскобинской свиты; (в) – средняя пачка оскобинской свиты

Из песчаника нижней пачки оскобинской свиты (проба № 2 NIPI2 (скв. Юр-92, глубина 2427–2424 м)) было выделено 107 зерен детритовых цирконов (табл. 2), представленных преимущественно обломками призматического и дипирамидального облика. Обломки и зерна преимущественно окатанные, реже угловатые (рис. 8б). Конкордантные значения были получены для 100 зерен. Возраст самого молодого детритового циркона составил 765 ±11 млн лет, самого древнего – 3040 ±15 млн лет. Архейские оценки возраста получили 32 зерна (32%). Ранепротерозойские оценки возраста получили 53 зерна (53%). Среднему рифею отвечает 6 зерен (6%) и 9 зерен детритовых цирконов (9%) обнаруживают позденерифейские оценки возраста. Архейские оценки возраста отвечают интервалу от 2515 до 3040 млн лет, и образуют два пика на 2513 и 2689 млн лет (по 7 зерен каждый). Раннепротерозойские оценки возраста составляют от 1665 до 2500 млн лет с основным пиком на 1894 млн лет (12 зерен). Среднерифейские оценки возраста варьируют от 1040 до 1335 млн лет. Позднерифейские оценки возраста охватывают интервал от 765 до 990 млн лет с основными пиками на 821 и 981 млн лет (рис. 9б).

Из песчаника средней пачки оскобинской свиты (проба № 1 NIPI1 (скв. Юр-92, глубина 2401–2402 м)) было выделено 123 зерен детритовых цирконов (табл. 2), представленных коротко- и длиннопризматическими, дипирамидальными бочонковидными зернами и их обломками (рис. 8в). Конкордантные значения были получены для 121 зерна. Возраст самого молодого детритового циркона составил 585 ±16 млн лет, самого древнего – 3525 ±13 млн лет. Архейские оценки возраста получили 12 зерен (10%). Раннему протерозою отвечает 64 зерна (53%). Раннему рифею отвечает 4 зерна (3%), среднему – 1 зерно (1%), а позднему – 39 зерен (32%). Также отмечается одно значение возраста, соответствующее венду. Архейские оценки возраста отвечают интервалу от 2525 до 3525 млн лет. Раннепротерозойские оценки возраста распределились в интервале от 1695 до 2480 млн лет с основным пиком на 1869 млн лет (13 зёрен). Раннерифейские оценки возраста отвечают интервалу от 1555 до 1650 млн лет. Одно значение возраста соответствует среднему рифею (1290 млн лет). Позднему рифею соответствуют значения возраста от 605 до 944 млн лет и образуют пик на 653 млн лет (15 зерен). Венду отвечает один циркон с возрастом 585 млн лет (рис. 9в).

Обсуждение результатов

Проведенные петрографические, литогеохимические и U-Pb геохронологические исследования терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы, несмотря на определенные сходства петрографических характеристик, позволили выявить определенные различия в их литогеохимических составах, а также в возрасте детритовых цирконов.

Так, терригенные породы ванаварской свиты характеризуются средней и хорошей степенью сортировки и окатанности обломочного материала. Эти породы обнаруживают преимущественно полевошпат-кварцевый состав и соответствуют аркозам. Набор акцессорных минералов в совокупности с составом обломков пород свидетельствует о преобладании в области источника магматических и метаморфических пород кислого состава. Нормированные на хондрит спектры распределения редкоземельных элементов, построенные для изученных песчаников ванаварской свиты, обнаруживают фракционированные спектры распределения РЗЭ, обогащение легкими лантаноидами, а также фиксируют как наличие слабой отрицательной европиевой аномалии, так и положительную европиевую аномалию, что свидетельствует о смешанном составе пород в области источника (Rollinson, 1994).

Изученные терригенные породы нижней и средней пачек оскобинской свиты характеризуются средней и хорошей степенью сортировки и окатанности обломочного материала. Эти породы обнаруживают преимущественно полевошпат-кварцевый состав. Набор акцессорных минералов, наряду с составом обломков пород, свидетельствует о смешанном составе пород в области источника. Нормированные на хондрит спектры распределения редкоземельных элементов, построенные для изученных песчаников оскобинской свиты, обнаруживают фракционированные спектры распределения РЗЭ, обогащение легкими лантаноидами. Для пород нижней пачки оскобинской свиты отмечается наличие отрицательной европиевой аномалии на спектрах РЗЭ, в то время как песчаники средней пачки оскобинской свиты обнаруживают отсутствие европиевой аномалии, что подтверждает вывод о смешанном составе пород в области их источника.

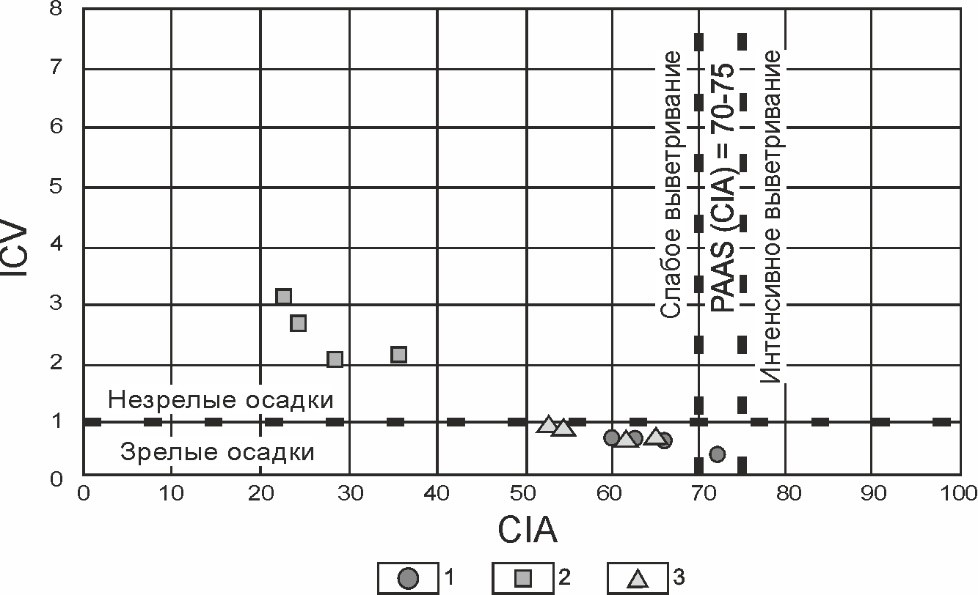

Рассчитанные значения индекса химического выветривания (CIA) (Nesbitt, Young, 1982) и индекс химического состава (ICV) (Cox, Lowe, 1995), которые обычно используются для оценки степени зрелости и химического изменения пород в источнике обломочного материала для ванаварской (CIA = 60.31–72.27; ICV = 0.57–0.97) и средней пачки оскобинской свиты (CIA = 53.18–65.68; ICV = 0.71–1.05) перекрываются между собой и на диаграмме CIA – ICV (рис. 10) располагаются в поле зрелых, слабо выветренных пород. Для терригенных пород нижней пачки оскобинской свиты отмечаются пониженные значения CIA (22.73–35.91) и высокие значения ICV (2.13–3.26), на диаграмме CIA-ICV (рис. 10) их фигуративные точки попадают в поле незрелых, слабо выветренных пород. Что подтверждает выводы о различных источниках сноса в бассейны седиментации этих пород.

Рис. 10. Диаграмма CIA (индекс химического выветривания) (Nesbitt, Young, 1982) / ICV (индекс зрелости осадков) (Cox, Lowe, 1995). Свиты: 1 – ванаварская; 2 – оскобинская (нижняя пачка); 3 – оскобинская (средняя пачка).

На основании литогеохимических данных были предложены критерии, позволяющие идентифицировать рассматриваемые стратиграфические подразделения. Медианное значение СIA для пород нижней пачки оскобинской свиты составляет 26.6, а для средней пачки и ванаварской свит – 58.0 и 62.6 соответственно. Индикатор ICV демонстрирует высокое значение медианы для пород нижней пачки 2.48, по сравнению с породами средней пачки (0.9) и ванаварской свиты (0.89).

По медианным значениям Eu/Eu* исследуемые породы хорошо дифференцируются в разрезе: ванаварская свита (2.1), средняя (0.75) и нижняя (0.58) пачки оскобинской свиты. (La/Yb)n демонстрирует поступательное уменьшение медианных значений в ряду ванаварская свита (10.87) – нижняя пачка (8.81) – средняя пачка (6.02) оскобинской свиты.

U-Pb (LA-ICP-MS) возраст детритовых цирконов из песчаника ванаварской свиты, а также из алевропесчаников нижней и средней пачек оскобинской свиты также демонстрируют определенные отличия. А именно, детритовые цирконы из песчаника ванаварской свиты обнаруживают преимущественно архейские и раннепротерозойские оценки возраста детритовых цирконов. Для песчаников вышележащей нижней пачки оскобинской свиты, наряду с обильными популяциями детритовых цирконов архейского и раннепротерозойского возраста, характерно наличие детритовых цирконов ранне- и позднерифейского возраста. В средней пачке оскобинской свиты наблюдается меньшее количество определений архейского возраста, обильная популяция детритовых цирконов, соответствующая раннему протерозою и рифею, а также одно зерно вендского возраста (рис. 11).

Рис. 11. Сопоставление возраста детритовых цирконов из песчаников ванаварской свиты непского горизонта и нижней и средней пачек оскобинской свиты тирского горизонта внутренних районов Сибирской платформы, пород террейнов северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса по (Donskaya et al., 2017) и магматических и метаморфических пород фундамента южной окраины Сибирской платформы по (Rojas-Agramonte et al., 2011)

Совокупность новых данных о вещественном составе и U-Pb (LA-ICP-MS) возрасте детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской свиты непского горизонта и оскобинской свиты тирского горизонта позволяют предположить, что седиментация ванаварской свиты происходила на пассивной континентальной окраине Сибирской платформы, за счет разрушения магматических и метаморфических пород, слагающих фундамент южной окраины Сибирской платформы (Rojas-Agramonte et al., 2011). При этом наибольшее количество детритовых цирконов соответствует возрасту пород раннепротерозойского Южно-Сибирского постколлизионного магматического пояса (Donskaya, 2020; Donskaya, Gladkochub, 2021). Популяция детритовых цирконов архейского возраста может быть связана с гранитоидами Юрубченского массива фундамента Камовского свода Байкитской антеклизы, U-Pb возраст которых составляет 2562 ±16 млн лет (Самсонов и др., 2021). Кроме того, в качестве возможного источника обломочного материла для терригенных пород ванаварской свиты, могут рассматриваться песчаники камовской серии рифея, для которых характерна значительная популяция детритовых цирконов архейского возраста (Зайцева и др., 2022). Косвенно, на присутствие в песчаниках ванаварской свиты продуктов переотложения более древних осадочных пород камовской серии могут указывать обломки глинистых пород, диагностированные при петрографических исследованиях.

В сравнении с результатами U-Pb исследований детритовых цирконов из одновозрастных терригенных пород, распространенных на юге Непско-Ботуобинской антеклизы и представленных непской свитой непского регионального горизонта (Мотова и др., 2022), в приведённых в данной работе результатах U-Pb исследований возраста детритовых цирконов в породах ванаварской свиты отсутствуют детритовые цирконы позднепротерозойского возраста. Описанное может говорить как о более раннем накоплении пород ванавраской свиты Байкитской антеклизы, так и о том, что в непское время террейны и островные дуги, в настоящее время входящие в состав северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса, располагались ближе к южной периферии района Непско-Ботуобинской антеклизы, чем к юго-западной части Байкитской антеклизы.

Возраст детритовых цирконов из терригенных пород нижней и средней пачек оскобинской свиты тирского регионального стратиграфического горизонта демонстрирует наличие как архей-раннепротерозойских детритовых цирконов, соответствующих возрасту пород фундамента южной окраины Сибирской платформы (Rojas-Agramonte et al., 2011), так и позднепротерозойских популяций, сопоставимых с возрастом террейнов и островных дуг, в настоящее время входящих в структуру северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса (Donskaya et al., 2017), либо с возрастом пород Восточно-Ангарского блока Енисейского кряжа (Прияткина и др., 2019). Предполагается, что породы оскобинской свиты накапливались в периферийном форландовом бассейне, формирование которого связано с вендскими аккреционно-коллизионных событиями, сопровождавшими процессы закрытия Палеоазиатского океана вдоль южной окраины Сибирского кратона и начальными этапами становления северного Сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса (Советов, 2018; Gladkochub et al., 2019; Romanov et al., 2021).

Таким образом, полученные результаты исследований возраста детритовых цирконов свидетельствуют о том, что в ванаварское время направление сноса терригенного материала было с Сибирского кратона в сторону открытого моря, а в оскобинское время помимо сноса обломочного материала с кратона начинают преобладать дополнительные источники сноса с террейнов и островных дуг, располагающихся в акватории Палеоазиатского океана. Это согласуется с текущими фациальными представлениями об осадконакоплении: ванаварская свита накапливалась преимущественно в аллювиальных и дельтовых обстановках; оскобинская свита – в приливно-отливных и мелководно-морских условиях (Квачко и др., 2017).

Заключение

Результаты петрографических, литогеохимических и U-Pb геохронологических исследований терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы Сибирской платформы позволили выявить определенные различия в их характеристиках.

Для терригенных пород ванаварской свиты непского регионального стратиграфического горизонта в качестве основных источников обломочного материла установлены преимущественно породы кислого состава. Вещественные характеристики изученных пород оскобинской свиты свидетельствуют о смешанном (кислом и основном) составе пород в области их источника.

U-Pb (LA-ICP-MS) геохронологические исследования детритовых цирконов позволили установить архейские и раннепротерозойские популяции детритовых цирконов. Породы оскобинской свиты обнаруживают архейские, раннепротерозойские и позднепротерозойские основные возрастные популяции детритовых цирконов. При этом, отмечается преобладание ранне- и позднепротерозойских популяций детритовых цирконов над архейскими.

Совокупность вещественных характеристик ванаварской свиты, а также результаты изучения возраста детритовых цирконов, с учетом опубликованных данных о литолого-фациальных особенностях этих пород, позволили предположить, что седиментация ванаварской свиты происходила на пассивной континентальной окраине, за счет разрушения магматических и метаморфических пород, слагающих фундамент южной окраины Сибирской платформы, и, возможно, за счет размыва нижележащих песчаников камовской серии рифея. Затем имела место трансформация в периферийный форландовый бассейн, в котором накапливались терригенные породы оскобинской свиты, за счет обломочного материала, поступающего как с территории Сибирской платформы, так и с террейнов и островных дуг северного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса.

Финансирование

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-17-00196, https://rscf.ru/project/23-17-00196/).

Список литературы

1. Горохов И.М., Васильева И.М., Кузнецов А.Б., Ризванова Н.Г., Константинова Г.В. (2023). Метод ступенчатого растворения в изучении изотопной хемостратиграфии и геохронологии рифейских пород Байкитского поднятия. Геохимия, 68(7), с. 669–686. doi: 10.31857/S0016752523070038

2. Горохов И.М., Кузнецов А.Б., Васильева И.М., Крамчанинов А.Ю., Ризванова Н.Г., Константинова Г.В. (2021). Pb-Pb-возраст карбонатных пород камовской серии, Байкитская антеклиза Cибирской платформы. Доклады РАН. Науки о Земле, 500(1), с. 12–17. doi: 10.1134/S1028334X21090105

3. Зайцева Т.С., Кузнецов А.Б., Иванова Н.А., Масленников М.А., Пустыльникова В.В., Турченко Т.Л., Наговицин К.Е. (2019). Rb–Sr-возраст рифейских глауконитов камовской серии, Байкитская антеклиза Сибирской платформы. Доклады РАН, 488(1), с. 52–57. doi: 10.31857/S0869-5652488152-57

4. Зайцева Т.С., Прияткина Н.С., Горохов И.М., Ковач В.П., Адамская Е.В., Гороховский Б.М., Плоткина Ю.В. (2022). Обломочные цирконы из рифейских отложений байкитской антеклизы (Сибирская платформа): U-Th-Pb данные. Пустоваловские чтения 2022 : материалы традиционной конференции, посвященной 120-летию Леонида Васильевича Пустовалова. Москва: РГУ имени И.М. Губкина, с. 48–50.

5. Квачко С.К., Козяев А.А. (2017). Условия осадконакопления ванаварской и оскобинской свит в пределах одного из месторождений восточной Сибири. Современные проблемы седиментологии в нефтегазовом инжиниринге : труды III Всероссийского научно-практического седиментологического совещания. Томск: Издательство ЦППС НД, с. 191–194.

6. Краевский Б.Г., Якшин М.С., Наговицин К.Е. (2018). Региональная стратиграфическая схема рифейских отложений западной части Сибирской платформы. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, (5), с. 4–14.

7. Логвиненко Н.В. (1974). Петрография осадочных пород (с основами методики исследования. М.: Высшая школа, 400 с.

8. Макет региональной корреляционной стратиграфической схемы вендских отложений Сибирской платформы (2022). Новосибирск: СНИИГГиМС, 159 с.

9. Мельников Н.В. (1982). Корреляция подсолевых нефтегазоносных отложений юга Сибирской платформы. Геология и геофизика, (3), с. 29–41.

10. Мельников Н.В. (2018). Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы (Стратиграфия, история развития). Изд. 2-е, доп. Новосибирск: СНИИГГиМС, 177 с.

11. Мельников Н.В., Якшин М.С., Шишкин Б.Б., Ефимов А.О., Карлова Г.А., Килина Л.И., Константинова Л.Н., Кочнев Б.Б., Краевский Б.Г., Мельников П.Н., Наговицин К.Е., Постников А.А., Рябкова Л.В., Терлеев А.А., Хабаров Е.М. (2005). Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Рифей и венд Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. Новосибирск: Гео, 428 с.

12. Методические рекомендации к корреляции разрезов скважин (2013). Под ред. И.С. Гутмана. М.: ООО «Издательский дом Недра», 112 с.

13. Мотова З.Л. Плюснин А.В. (2022). Источники вещества и условия седиментации вендских терригенных пород юга Непско-Ботуобинской антеклизы (Сибирская платформа). Геодинамика и тектонофизика, 13(5). doi: 10.5800/GT-2022-13-5-0670

14. Общая стратиграфическая шкала. (2024). ВСЕГЕИ: Москва. https://vsegei.ru/ru/about/msk/str_scale/os_scale-03-24.pdf

15. Плюснин А.В., Мотова З. Л., Валеев Р.Р., Томилина Е.М., Фомин В. А. (2024). Состав и условия формирования терригенных пород Непской свиты вендского возраста центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы (по результатам изучения керна скважины ВЧ-3Х). Геосферные исследования (в редакции).

16. Прияткина Н.С., Кузнецов Н.Б., Рудько С.В., Шацилло А.В., Худолей А.К., Романюк Т.В., Маслов А.В. (2019) Погорюйская свита протерозоя Енисейского кряжа: возраст и источники сноса по данным U-Pb-изотопного датирования обломочных цирконов. Доклады РАН, 484, с. 195–199. doi: 10.1134/S1028334X19010136

17. Решения Четвертого Межведомственного регионального совещания по уточнению и дополнению стратиграфических схем венда и кембрия внутренних районов Сибирской платформы(1989). Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 40.

18. Самсонов А.В., Постников А.В., Спиридонов В.А., Ларионова Ю.О., Ларионов А.Н., Травин А.В., Постникова О.В., Соловьева Н.В., Сабиров И.А., Спиридонов И.В. (2021). Неоархейские гранитоиды на западе Тунгусского супертеррейна, фундамент Сибирской платформы: геохронология, петрология, тектоническое значение. Петрология, 29(5), с. 451–477. doi: 10.1134/S0869591121050064

19. Советов Ю.К. (2018). Седиментология и стратиграфическая корреляция вендских отложений на юго-западе Сибирской платформы: выдающийся вклад внешнего источника кластического материала в образование осадочных систем. Литосфера,18(1), pp. 20–45. doi: 10.24930/1681-9004-2018-18-1-020-045

20. Фомин В.А., Вахромеев А.Г., Мотова З.Л., Струнов А.В., Машенькин Д.В., Фомина В.В., Плюснин А.В. (2024). Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифейских и вендских осадочных толщ юго-восточной части камовского свода Байкитской антеклизы. Геодинамика и тектонофизика, 15(6), с. 1–16. doi: 10.5800/GT-2024-15-6-0802

21. Харахинов В.В., Шленкин С.И. (2011). Нефтегазоносность докембрийских толщ Восточной Сибири. Москва: Научный мир, 420 с.

22. Хрущева М.О., Тишин П.А., Чернышов А.И. (2019). Геохимическая характеристика рассолов и современных эвапоритов урочища Талое Озеро (Республика Хакасия). Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле, 30, с. 130–140. doi: 10.26516/2073-3402.2019.30.130

23. Black L.P., Kamo S.L., Allen C.M., Davis D.W., Aleinikoff J.N., Valley J.W., Mundil Roland, Campbell I.H., Korsch R.J., Williams I.S., Foudoulis, C. (2004). Improved 206Pb/238U microprobe geochronology by the monitoring of a trace-element-related matrix effect; SHRIMP, ID–TIMS, ELA–ICP–MS and oxygen isotope documentation for a series of zircon standards. Chemical Geology, 205, pp. 115–140. doi: 10.1016/j.chemgeo.2004.01.003

24. Boynton W.V. (1984) Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Henderson P. (ed.). Rare earth element geochemistry. Elsevier, pp. 63–114. doi: 10.1016/B978-0-444-42148-7.50008-3

25. Cohen K.M., Harper D.A.T., Gibbard P.L., Car N. (2022). The ICS International Chronostratigraphic Chart, February. http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2022-02.pdf

26. Cox R., Lowe D.R.A. (1995). Conceptual review of regional-scale controls on the composition of clastic sediment and the co-evolution of continental blocks and their sedimentary cover. Journal of Sedimentary Research, 1, pp. 1–12.

27. Donskaya T.V. (2020). Assembly of the Siberian Craton: Constraints from Paleoproterozoic granitoids. Precambrian Res., 348 p. doi: 10.1016/j.precamres.2020.105869

28. Donskaya T.V. Gladkochub D.P., Fedorovsky V.S., Sklyarov E.V., Cho M., Sergeev S.A., Demonterova E.I., Mazukabzov A.M., Lepekhina E.N., Cheong W., Kim J. (2017). Pre-collisional (> 0.5 Ga) complexes of the Olkhon terrane (southern Siberia) as an echo of events in the Central Asian Orogenic Belt. Gondwana Research, 42, pp. 243–263. doi: 10.1016/j.gr.2016.10.016

29. Donskaya T.V., Gladkochub D.P. (2021). Post-collisional magmatism of 1.88–1.84 Ga in the southern Siberian Craton : An overview. Precambrian Res., 367 p. doi: 10.1016/j.precamres.2021.106447

30. Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Stanevich A.M., Pisarevsky S.A., Zhang S., Motova Z.L., Mazukabzov A.M., Li H. (2019). U-Pb detrital zircon geochronology and provenance of Neoproterozoic sedimentary rocks in southern Siberia: New insights into breakup of Rodinia and opening of PaleoAsian Ocean. Gondwana Research, 65, pp. 1–16. doi: 10.1016/j.gr.2018.07.007

31. Jackson S.E., Pearson N.J., Grifn W.L., Belousova E.A. (2004). The application of laser ablationinductively coupled plasma-mass spectrometry to in situ U–Pb zircon geochronology. Chemical Geology, 211, pp. 47–69. doi: 10.1016/j.chemgeo.2004.06.017

32. Khabarov E.M., Ponomarchuk V.A., Morozova I.P., Varaksina I.V., Saraev S.V. (2002). Fluctuations of the Sea Level and Carbon Isotope Composition of Carbonates in a Riphean Petroliferous Basin on the Western Margin of the Siberian Craton (Baikit Uplift). Russian Geology and Geophysics, 43(3), pp. 211–239.

33. Khabarov E.M., Varaksina I.V. (2011). The Structure and Depositional Environments of Mesoproterozoic Petroliferous Carbonate Complexes in the Western Siberian Craton. Russian Geology and Geophysics, 52(8), pp. 923–944. doi: 10.1016/j.rgg.2011.07.014

34. Nesbitt H.W., Young G.M. (1982). Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature, 299, pp. 715–717. doi: 10.1038/299715a0

35. Paces J.B., Miller J.D. (1993). Precise U-Pb Ages of the Duluth Complex and Related Mafic Intrusions, Northeastern Minnesota: Geochronological Insights to Physical, Petrogenetic, Paleomagnetic, and Tectonomagmatic Processes Associated With the 1.1 Ga Midcontinent Rift System. Journal of Geophysical Research, 98, pp. 13997–14013. doi: 10.1029/93JB01159

36. Pettijohn F.I., Potter P.E., Siever R. (1972). Sand and sandstone: New York, Springer, 618 p. doi: 10.1007/978-1-4615-9974-6

37. Powerman V.I., Buyantuev M.D., Ivanov A.V. (2021). A Review of Detrital Zircon Data Treatment, and Launch of a New Tool ‘Dezirteer’ along with the Suggested Universal Workflow. Chemical Geology, 583, pp. 119–139. doi: 10.1016/j.chemgeo.2021.120437

38. Rojas-Agramonte Y. Kröner A., Demoux A., Xia X., Wang W., Donskaya T., Liu D., Sun M. (2011). Detrital and xenocrystic zircon ages from Neoproterozoic to Palaeozoic arc terranes of Mongolia: Significance for the origin of crustal fragments in the Central Asian Orogenic Belt. Gondwana Research, 19(3), pp. 751–763. doi: 10.1016/j.gr.2010.10.004

39. Rollinson H.R. (1994). Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Essex. London Group UK Ltd, 352 p.

40. Romanov M., Sovetov Ju.K., Vernikovsky V.A., Rosenbaum G., Wilde S.A., Vernikovskaya A.E., Matushkin N.Yu., Kadilnikov P.I. (2021). Late Neoproterozoic evolution of the southwestern margin of the Siberian Craton: evidence from sedimentology, geochronology and detrital zircon analysis. International Geology Review, 63(13), 1658‒1681. doi: 10.1080/00206814.2020.1790044

41. Stern R.A., Bodorkos S., Kamo S.L., Hickman A.H., Corfu F. (2009). Measurement of SIMS Instrumental Mass Fractionation of Pb Isotopes During Zircon Dating. Geostandards and Geoanalytical Research, 33, pp. 145–168. doi: 10.1111/j.1751-908X.2009.00023.x

42. Wiedenbeck M., Alle P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., Von Quadt A., Roddick, J.C., Spiegel W. (1995). Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses. Geostandards Newsletter, 19, pp. 1–23. doi: 10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x

Об авторах

А. В. ПлюснинРоссия

Алексей Владимирович Плюснин, кандидат геол.-минерал. наук, эксперт по седиментологии, научный консультант

Департамент нефтегазового инжиниринга ПИНШ

423462; ул. Ленина, д. 2

Красноярск; Республика Татарстан; Альметьевск

З. Л. Мотова

Россия

Зинаида Леонидовна Мотова, кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

лаборатория палеогеодинамики

664033; ул. Лермонтова, д. 128; Иркутск

И. В. Афонин

Россия

Игорь Викторович Афонин, кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

научно-исследовательская лаборатория структурной петрологии и минерагении

634050; пр. Ленина, д. 36; Томск

Е. М. Томилина

Россия

Елена Михайловна Томилина, старший преподаватель

кафедра минералогии и петрографии

614990; ул. Букирева, д. 15; Пермь

Д. А. Староселец

Россия

Дмитрий Андреевич Староселец, заместитель генерального директора по разработке

625000; ул. Республики, д. 57; Тюмень

Е. Е. Белозеров

Россия

Евгений Евгеньевич Белозеров, ведущий специалист

управление геолого-разведочных работ, ресурсной базы и лицензирования; отдел геологоразведочных работ

660049; пр. Мира, д. 36; Красноярск

И. Р. Халиков

Россия

Ирик Рашидович Халиков, начальник отдела

управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования; отдел геологоразведочных работ

660049; пр. Мира, д. 36; Красноярск

М. В. Шалдыбин

Россия

Михаил Викторович Шалдыбин, кандидат геол.-минерал. наук, руководитель группы

группа седиментологии

634027; Проспект Мира, д. 72; Томск

И. А. Яшин

Россия

Игорь Александрович Яшин, кандидат геол.-минерал. наук, начальник отдела

отдел региональной геологии и геолого-разведочных работ

660098; ул. 9 Мая, д. 65д; Красноярск

В. А. Фомин

Россия

Владимир Александрович Фомин, аспирант

664033; ул. Лермонтова, д. 128; Иркутск

Рецензия

Для цитирования:

Плюснин А.В., Мотова З.Л., Афонин И.В., Томилина Е.М., Староселец Д.А., Белозеров Е.Е., Халиков И.Р., Шалдыбин М.В., Яшин И.А., Фомин В.А. Результаты изучения вещественного состава и U-Pb (LA-ICP-MS) возраста детритовых цирконов из терригенных пород ванаварской и оскобинской свит Камовского свода Байкитской антеклизы. Георесурсы. 2025;27(1):236-260. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26

For citation:

Plusnin A.V., Motova Z.L., Afonin I.V., Tomilina E.M., Staroselets D.A., Belozerov E.E., Khalikov I.R., Shaldybin M.V., Yashin I.A., Fomin V.A. Results of Studying the Material Composition and U-Pb (LA-ICP-MS) Age of Detrital Zircons From Terrigenous Rocks of the Vanavara and Oskobinskaya Formations of the Kamov Arch of the Baikit Antelise. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):236-260. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.26

.png)