Перейти к:

Исследование взаимосвязей между фильтрационными и емкостными характеристиками карбонатных коллекторов со сложным строением пустотного пространства

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.16

Аннотация

Настоящая статья посвящена изучению геологических особенностей карбонатных продуктивных пластов нефтяных месторождений и выявлению взаимосвязей между фильтрационными и емкостными свойствами коллекторов со сложным строением пустотного пространства. Зависимость проницаемости коллектора от его пористости, называемая петрофизической, используется при решении широкого спектра задач, в том числе при геолого-гидродинамическом моделировании. Сложное строение пустотного пространства карбонатных коллекторов обуславливает неоднозначный вид петрофизической зависимости и, как следствие, недостаточную достоверность основанных на ее применении расчетов. Так, применительно к рассматриваемой в статье залежи, уравнение, связывающее проницаемость и пористость, получено дифференцированно для порового и трещинного типа пустотности коллектора и характеризуется значениями коэффициента детерминации R2 = 0,81 и R2 = 0,16 соответственно. Проведение расширенного комплекса лабораторных исследований карбонатных образцов керна одного из месторождений Пермского края, в том числе включающего методы ядерно-магнитного резонанса, сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской компьютерной томографии, позволило разработать новые, справедливые для всех типов пустотности зависимости, более тесно связывающие фильтрационную и емкостную характеристики коллектора (коэффициент детерминации R2 превышает 0,92). Целесообразность использования разработанных уравнений подтверждена посредством проведения вычислительного эксперимента: применение полученного уравнения позволило улучшить прогностические способности геолого-гидродинамической модели залежи как по дифференциальным, так и интегральным показателям разработки (годовая и накопленная добыча нефти соответственно). Результаты исследования и примененные подходы могут быть использованы при решении задач проектирования и моделирования разработки карбонатных коллекторов для повышения качества адаптации исторических данных в геолого-гидродинамических моделях, а также увеличения степени достоверности выполняемых расчетов за счет более детального учета особенностей строения пустотного пространства горной породы.

Ключевые слова

Для цитирования:

Пономарева И.Н., Новиков В.А., Мартюшев Д.А., Разницын А.В. Исследование взаимосвязей между фильтрационными и емкостными характеристиками карбонатных коллекторов со сложным строением пустотного пространства. Георесурсы. 2025;27(3):221-232. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.16

For citation:

Ponomareva I.N., Novikov V.A., Martyushev D.A., Raznitsyn A.V. Study of correlations between filtration and capacitance characteristics of carbonate reservoirs with complex void structure. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):221-232. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.16

1. Введение

Карбонатные коллектора характеризуются сложной структурой пустотного пространства, в том числе неоднородной геометрией и сложным распределением пор по размерам, что объясняется их разнообразным диагенезом и постседиментационной диагенетической модификацией исходной породы (Catinat et al., 2023). В работах (Белов и др., 2021; Martyushev et al., 2023; Martyushev et al., 2025) показано, что в объеме горной породы одного продуктивного пласта присутствуют как первичные, так и вторичные пустоты, которые, в свою очередь, представлены порами, кавернами и трещинами с различной степенью взаимной связи. Соответственно, общую емкостную характеристику горной породы (пористость) формируют как первичные, так и вторичные поры в различном соотношении. Считается, что все перечисленные виды пустотности обладают проводящими свойствами, обеспечивающими фильтрацию флюида (проницаемостью). Проблема установления взаимной связи между проницаемостью и пористостью, которая сводится к построению и аппроксимации так называемой петрофизической зависимости (ПЗ), является актуальной при решении различных задач теории и практики нефтяной геологии. Например, на использовании данной зависимости основан переход от геологической модели залежи к гидродинамической, которая является основой современных подходов к проектированию разработки месторождений углеводородов. В работе (Мухаметшин и др., 2021) авторы предлагают использовать петрофизическую зависимость для оценки продуктивности карбонатных объектов еще на стадии проведения геологоразведочных работ.

Петрофизическая зависимость, построенная для терригенных коллекторов, как правило, устойчиво аппроксимируется и позволяет уверенно прогнозировать проницаемость по известному значению пористости. Пустотное пространство терригенных коллекторов представлено, в основном, межзерновыми порами, что и обуславливает хорошую связь между фильтрационной и емкостной характеристиками. При этом даже в терригенных коллекторах нередко наблюдается неравномерный характер распределения емкостных свойств в объеме горной породы, что при прочих равных геологических условиях может быть являться фактором, определяющим как эффективность проводимых геолого-технических мероприятий, так и процесса разработки залежи нефти в целом (Geng et al., 2023; Chernyshov et al., 2024b).

Зависимость проницаемости карбонатного коллектора от его пористости крайне редко имеет однозначный вид: при ее аппроксимации зачастую получают уравнения с низкими коэффициентами корреляции, что отмечается многими специалистами (Гурбанов и др., 2020; Mason et al., 2019; Florez et al., 2024; Alabere et al., 2025). При этом большинство исследователей объясняют данный факт сложным строением пустотного пространства коллекторов и отсутствием информации о том, каким образом каждый из видов пустотности формирует результирующую пропускную способность пор. Развитие методов лабораторных исследований керна высокого разрешения, таких как рентгеновская компьютерная томография (КТ) и сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), позволило получить ряд важных выводов об особенностях строения пустот в карбонатных коллекторах (Wang et al., 2024; Alhindi et al., 2025). Так, в работе (Sun and Wang, 2024) отмечено, что при большой емкости пустот в объеме плотных карбонатов их проницаемость может практически отсутствовать по причине плохой связанности пор. В работе (Xie et al., 2022) приводятся сведения, что в плотных горных породах одним из основных факторов, приводящим к низкой проницаемости коллектора, помимо наличия несвязанных или изолированных пустот, является сужение радиусов поровых каналов.

В свою очередь, неоднозначный характер соотношения между проницаемостью и пористостью карбонатных коллекторов обуславливает сложности их дифференциации на коллектор и неколлектор (Zhang et al., 2024). В настоящее время с этой целью, в основном, используется способ, основанный на сравнении коэффициента пористости отдельного участка пласта с постоянным граничным значением, обоснованию которого зачастую уделяется недостаточно внимания. Так, в работе (Сидоров и Ризванова, 2023) авторы подчеркивают некорректность применения в качестве граничного значения пористости некоторой константы, которая получена без учета данных потокометрических исследований. В результате нередко возникает ситуация, когда пропласток, отнесенный к неколлектору, при перфорации и последующей эксплуатации демонстрирует устойчивый приток флюида (Martyushev et al., 2024). И наоборот, пропласток, отнесенный к коллектору, не обеспечивает притока даже при многократных стимуляциях (Chernyshov et al., 2022; Catinat et al., 2023; Chernyshov et al., 2024b). Причиной данного явления, вероятно, является некорректность подхода к дифференциации коллекторов только на основе анализа коэффициента пористости.

Ряд исследователей предлагает повышать корреляцию между фильтрационной и емкостной характеристиками за счет использования многомерных уравнений, в которые, помимо пористости, включаются дополнительные аргументы. Так, в статье (Репина и др., 2018) авторы добились улучшения сходимости петрофизической зависимости за счет введения объемной плотности, получив в результате многомерное уравнение. Авторы работы (Степанов и др., 2023) приводят вывод о том, что сложная зависимость между проницаемостью и пористостью объясняется, в том числе, неучетом их каверновой составляющей, и предлагают использовать модель Wyllie-Rose для улучшения сходимости между фильтрационными и емкостными параметрами. Важно отметить общую проблему увеличения достоверности петрофизической зависимости за счет использования в том или ином виде адресных корреляций: уточненные таким образом уравнения характеризуются узкой областью практического применения, которая соответствует диапазону исходных данных обучающей выборки.

В свою очередь, использование недостоверной петрофизической зависимости обуславливает ряд сложностей при создании гидродинамической модели залежи. Так, начальная гидродинамическая модель практически никогда не соответствует одному из основных критериев достоверности – незначительной погрешности воспроизведения фактической истории добычи флюидов. В этой связи задачей гидродинамического моделирования является настройка модели (введение дополнительных модификаций), которую специалисты выполняют с применением специальных инструментов, изменяющих фильтрационные параметры, оставляя неизменными емкостные свойства коллектора, что обусловлено необходимостью соблюдения требований к постоянству значений запасов углеводородов (Пономарев и др., 2021; Martyushev, 2020). Необходимые модификации, в том числе для улучшения качества воспроизведения фактических исторических данных разработки залежи, могут выполняться с привлечением различных технических средств автоматизации и инструментов искусственного интеллекта (Katterbauer et al., 2015; Shams et al., 2020; Ali et al., 2024; Zhao et al., 2024). Однако действуя в жестких рамках требований, предъявляемых к геолого-гидродинамическим моделям, специалисты зачастую применяют нефизичные подходы к ее адаптации, что, безусловно, сказывается на точности последующих прогнозных оценок уровней добычи углеводородного сырья.

В рамках настоящего исследования поставлена цель изучить геологические особенности карбонатных продуктивных пластов и выявить взаимосвязи между фильтрационными и емкостными свойствами коллекторов со сложным строением пустотного пространства. В свою очередь, полученные результаты должны повысить достоверность геолого-гидродинамического моделирования за счет совершенствования процесса адаптации исторических данных и, как следствие, улучшить качество проектирования разработки нефтяных месторождений.

2. Материалы и методы

В настоящей работе используется комплексный подход, который сводится к детальному изучению строения и свойств пустотного пространства коллекторов по данным лабораторных исследований керна и интеграции полученных результатов в геолого-гидродинамическую модель залежи. Конечным результатом исследования является получение уточненной петрофизической зависимости (или группы зависимостей), позволяющей повысить точность воспроизведения гидродинамической моделью залежи нефти фактических исторических данных.

На первом этапе исследования выбран объект – турнейско-фаменская залежь одного из представительных с точки зрения объемов добычи месторождений севера Пермского края, представленная сложнопостроенным карбонатным коллектором. Для выбранного объекта характерно наличие образцов керна, которые исследованы с применением современных лабораторных методов, в том числе компьютерной томографии, сканирующей электронной микроскопии и ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). Предполагается, что такое расширение комплекса лабораторных методов изучения позволит получить ряд новых выводов и закономерностей. Например, углубленное изучение минерального состава карбонатных коллекторов позволило авторам работы (Гасанов и др., 2022) объяснить сложный характер изменения их пористости по разрезу продуктивных отложений.

Для рассматриваемого объекта разработки построена стандартная петрофизическая зависимость «проницаемость (kпр) – пористость (Kпор)», которая впоследствии использована при геолого-гидродинамическом моделировании и имеет вид:

![]() . (1)

. (1)

Зависимость (1) характеризуется высоким значением коэффициента детерминации R2 = 0,81. Несмотря на наблюдаемое высокое значение коэффициента R2, следует отметить, что уравнение (1) получено для порового (каверново-порового) типа коллектора. Зависимость для более сложного типа пустотности (с наличием трещин) характеризуется низким значением коэффициента детерминации: R2 = 0,16. Таким образом, можно констатировать отсутствие петрофизической зависимости, справедливой для условий сложнопостроенного карбонатного коллектора рассматриваемого нефтяного месторождения.

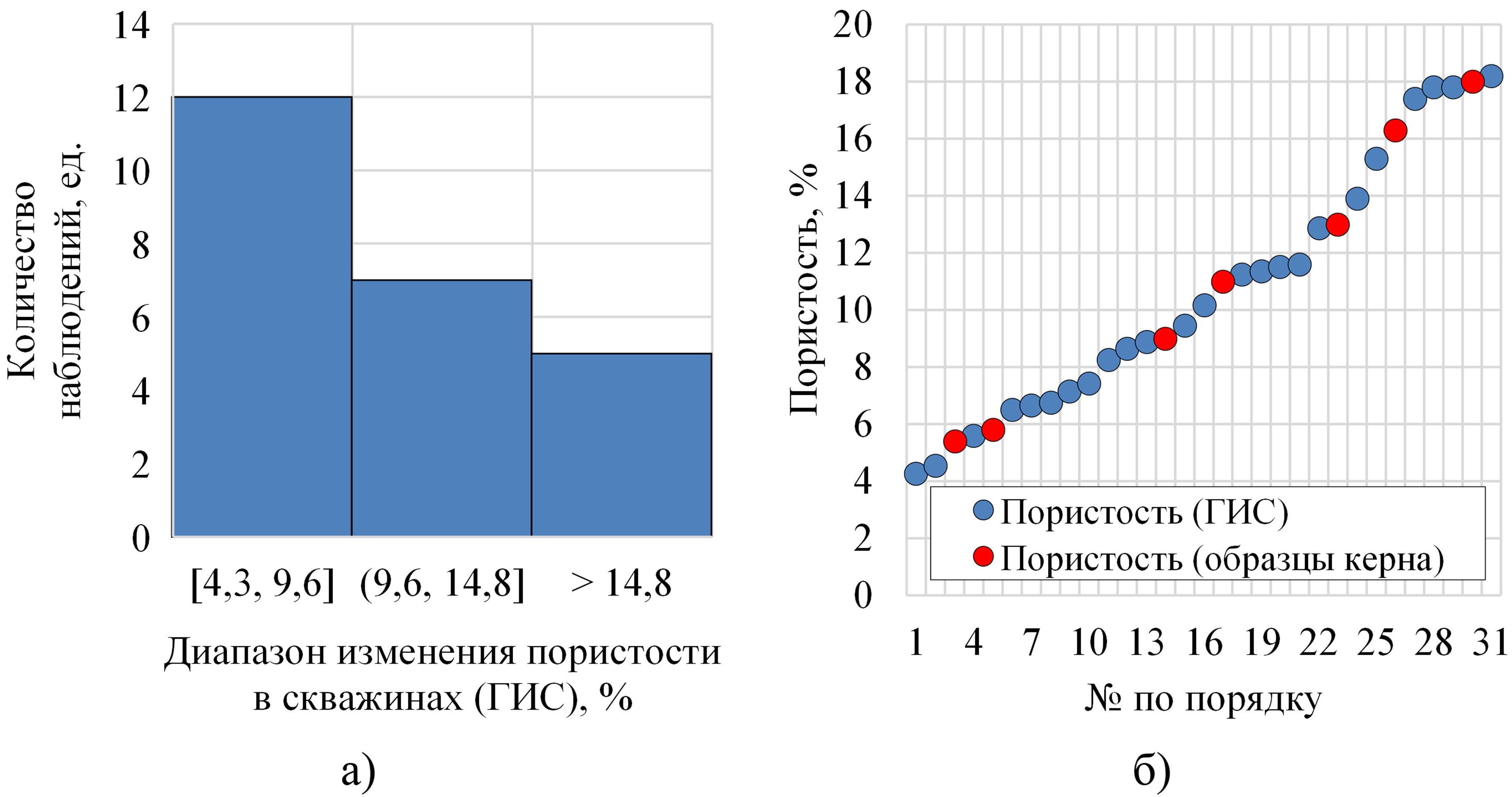

В связи с этим, настоящее исследование основывается на детальном изучении семи представительных образцов горной породы рассматриваемого месторождения, характеризующих продуктивную часть геологического разреза, обеспечивающую основную долю притока нефти. Выбор коллекции образцов стандартного керна (30×30 мм) выполнен с учетом фактических емкостных свойств коллектора на рассматриваемом месторождении: средневзвешенная по эффективной нефтенасыщенной толщине пористость по данным геолого-физических исследований (ГИС) в фактически пробуренных скважинах изменяется в диапазоне от 4,3 до 18,2% (среднее значение – 10,6%), а используемые в ходе экспериментов образцы горной породы (пористость – 5,4–18,0%) равномерно охватывают и характеризуют этот диапазон, что можно видеть на изображениях, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Обоснование выбора образцов керна для проведения экспериментальных исследований: а) распределение пористости на пробуренных скважинах (ГИС); б) сопоставление пористости по ГИС (синий цвет) и используемых образцов горной породы (красный цвет)

Исследования методом компьютерной томографии выполнены с применением рентгеновского микротомографа XT H 225+180 LC (Nikon Metrology Europe NV, UK): получены трехмерные изображения стандартных образцов керна (разрешение снимков – 46 мкм), оценено количество пустот разного размера.

Для исследования строения пустотного пространства использован сканирующий электронный микроскоп JSM 6390LV (фирма Jeol, Япония), который позволил детально изучить строения горной породы на микроуровне, оценить характер пустотности и ее морфологию.

Метод ядерно-магнитного резонанса является неразрушающим высокоточным методом исследования горных пород: современные ЯМР-релаксометры позволяют регистрировать релаксацию флюидов в порах размером до 1 нм, что предоставляет детальную информацию о строении пустотного пространства. Метод ЯМР основан на изучении резонансного поглощения электромагнитной энергии ядрами атомов водорода. Считается, что метод позволяет в значительной степени повысить детальность изучения образов и, в некоторых случаях, даже получить уникальную информацию (Разницын, 2022; Mondal, Singh, 2024). Авторы (Дзюбло, Бороздин, 2021) демонстрируют, что метод ЯМР позволяет с высокой степенью детализации изучать строение карбонатных коллекторов при решении такой задачи как обоснование оптимальных технологических параметров бурения скважин.

Последовательность проведения экспериментов методом ЯМР подробно представлена в работе (Разницын, Попов, 2020). При выполнении соответствующих исследований получают распределение ЯМР пористости по времени поперечной релаксации T2. Для перехода от времени релаксации к размеру пор данные ЯМР комплексируются с результатами прямых измерений (например, с помощью метода КТ), используя уравнение (2).

![]() , (2)

, (2)

где T2 – время релаксации флюида в конкретной поре, мс; ρ – релаксационная активность породы, мкм/мс, S – площадь поры, мкм²; V – объем поры, мкм³.

При допущении сферической формы пор с радиусом R справедливо уравнение (3):

![]() . (3)

. (3)

Соответственно, переход от времени поперечной релаксации к радиусу поры заключается в определении величины релаксационной активности.

В настоящей работе значение релаксационной активности вычислялось путем комплексирования данных ЯМР с результатами рентгеновской компьютерной томографии: модальное значение распределения пор по размерам, полученное по данным КТ, сопоставлялось с модальным значением времени поперечной релаксации, далее по вышеуказанной формуле определялось значение релаксационной активности, после чего, в свою очередь, вычислялся размер пор.

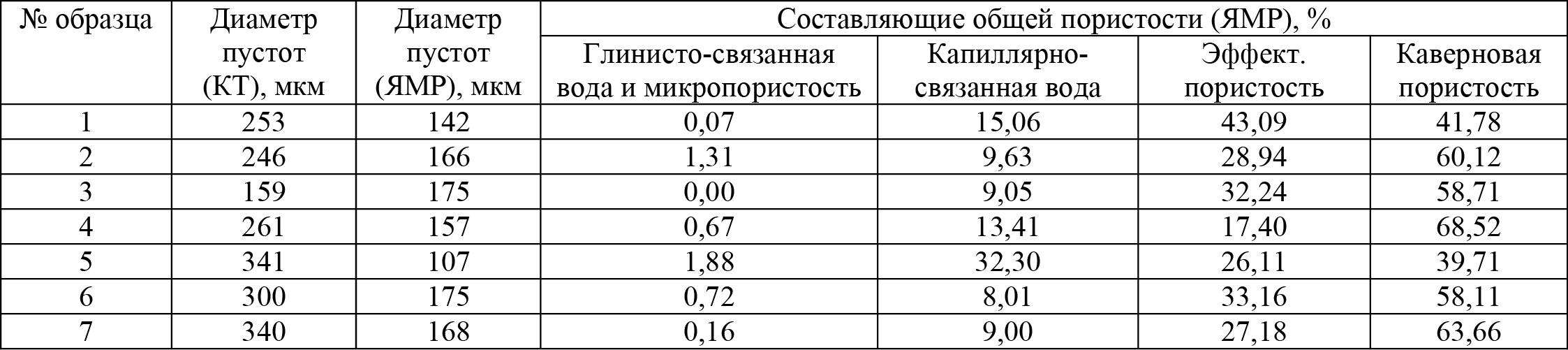

Для дальнейшего изучения использованы такие результаты метода ЯМР как средневзвешенный диаметр пор и четыре выделенные составляющие общей пустотности: 1) объем пор, занятый глинисто-связанной водой и микропористость; 2) капиллярно-связанная вода; 3) эффективная пористость; 4) каверновая пористость.

Кроме того, в ходе исследования образцов керна определены абсолютная и фазовая (по нефти) проницаемости. Образцы горной породы предварительно экстрагировались, очищались от солей и высушивались согласно ГОСТ 26450.0-85. Коэффициент абсолютной газопроницаемости определялся методом стационарной фильтрации согласно ГОСТ 264050.2-85. Коэффициент фазовой проницаемости по нефти определен методом стационарной фильтрации на образцах керна с начальной нефтенасыщенностью и остаточной (связанной) водонасыщенностью в термобарических условиях, моделирующих пластовые (пластовое давление – 21,5 МПа, пластовая температура – 28,9 °С). При проведении экспериментов использовалась нефть рассматриваемой залежи плотностью 801 кг/м³ и динамической вязкостью 2,5 мПа∙с.

Комплексирование результатов лабораторного изучения керна выполнено посредством сопоставления различных параметров, построения и анализа графиков зависимости фильтрационных и емкостных характеристик, а также их составляющих.

Построенные графики, связывающие фильтрационную и емкостную характеристики образцов горных пород, интегрированы в геолого-гидродинамическую модель залежи – объекта исследования.

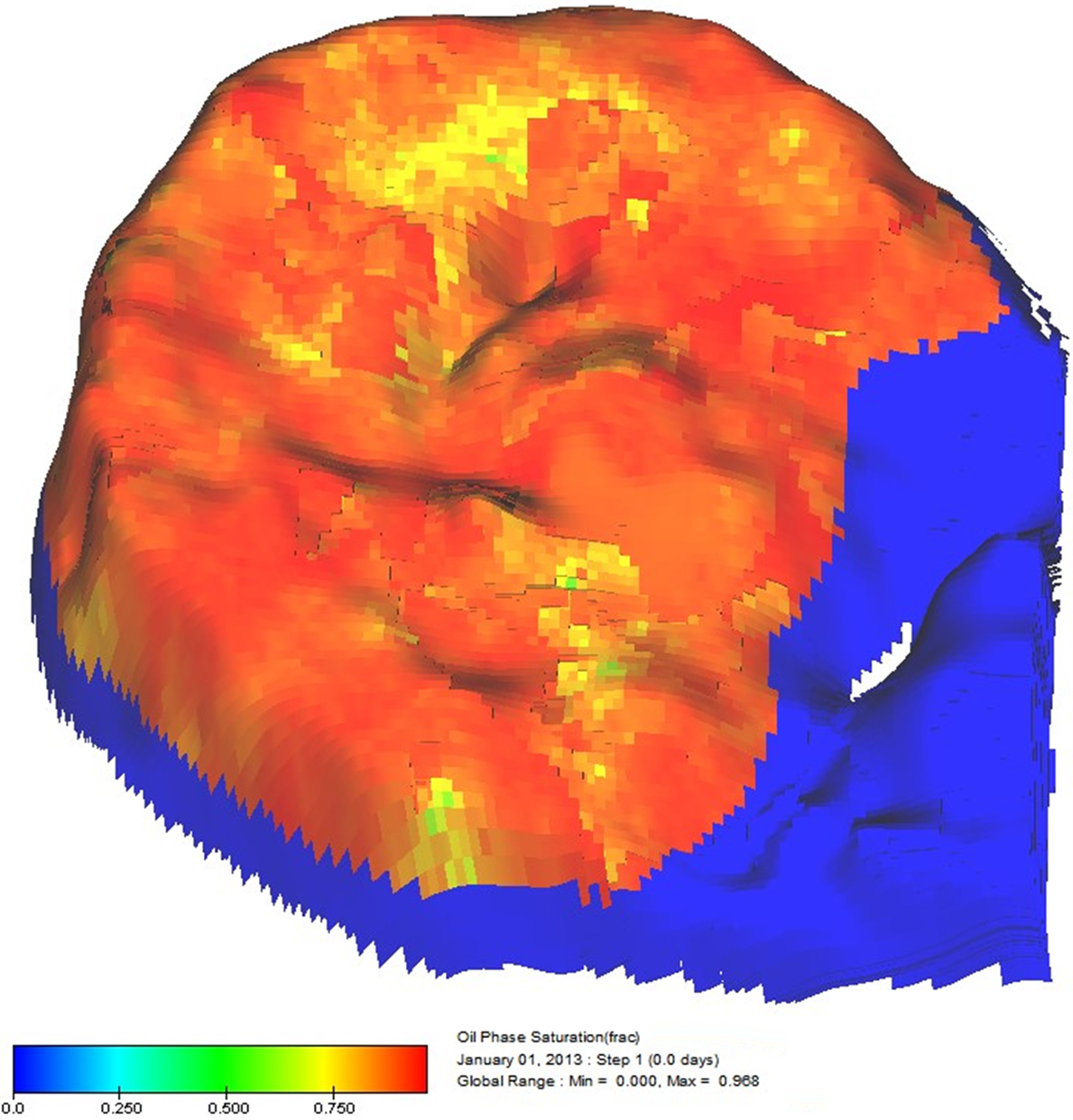

Геологическая модель залежи построена в программном комплексе IRAP RMS (Emerson, США), при этом выбрана сетка с равным числом слоев для отражения геологического строения залежи. Инкремент по латерали составляет 50×50 м. Количество слоев в модели – 190 ед., количество ячеек – 7 671 440 ед., размер ячейки по толщине – 0,28–0,40 м. Для литологического моделирования использован метод детерминистской технологии с применением трехмерной стратиграфической интерполяции. В качестве основной информации при литологическом моделировании приняты результаты лабораторных исследований керна и интерпретации геофизических исследований скважин. Для моделирования коэффициента нефтенасыщенности пластов также использовались результаты исследований керна и интерпретации ГИС. При построении геологической модели поставлена цель максимального учета сложного строения и неоднородности залежи, в связи с чем ремасштабирование (upscalling) не выполнялось. Гидродинамическая модель залежи построена в симуляторе Tempest (Emerson, США). Общий вид гидродинамической модели залежи на начальный момент времени на примере куба нефтенасыщенности представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид гидродинамической модели залежи на начало разработки на примере куба нефтенасыщенности

3. Результаты

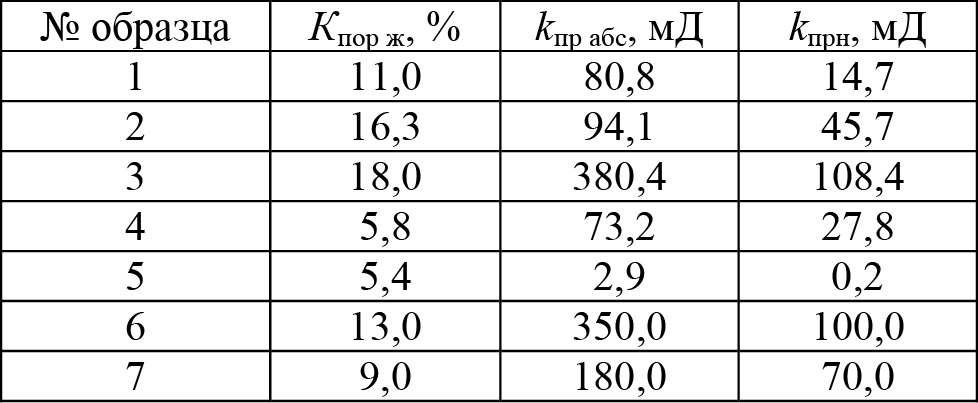

Результаты оценки фильтрационных (абсолютная kпр абс и фазовая проницаемость по нефти kпрн) и емкостных (коэффициент пористости по методу жидкостенасыщения Kпор ж) представлены в таблице 1.

Табл. 1. Фильтрационно-емкостная характеристика образцов керна

Необходимо отметить, что при практически одинаковой пористости для образцов керна №4 и №5 характерны принципиально отличающиеся значения фазовой проницаемости по нефти, что обусловило необходимость более детального изучения особенностей строения пустотного пространства. Результаты сканирующей электронной микроскопии и КТ образцов керна №4 и №5 приведены на рисунках 3 и 4 (необходимо отметить, что изображения характеризуются десятикратным отличием масштаба).

Рис. 3. Результаты исследований образцов керна методом СЭМ

Рис. 4. Результаты исследований образцов керна методом КТ (срезы и 2D-модели, разрешение томографической съемки – 46 мкм). Цветом показана накопленная раскрытость пор (мм) в соответствии со шкалой справа на глубину образца: бурые и желтые тона – высокие значения, синие и фиолетовые – низкие.

По результатам СЭМ для образца №4 характерными элементами пустотного пространства являются поры и микрокаверны, многие из них сообщающиеся, редкими – микротрещины (обычно короткие, до 1 мм). Отмечается неравномерность распределения пор в образце, их размеры обычно менее 0,2 мм, форма округлая, удлиненная, ромбовидная, неправильная и т.д. Часто наблюдается формирование групп сообщающихся пор.

Для образца №5 основная часть пустотного пространства породы представлена порами и микрокавернами (размер не превышает 1 мм). Значительная часть микрокаверн заполнена в той или иной мере новообразованными кристаллами кальцита. Поры составляют значительную часть микропустотного пространства, имеют разную форму (округлые, удлиненные, звездчатые и т.д.), их размер не превышают 0,1 мм и чаще всего они относятся к несообщающимся.

При сопоставлении представленных на рисунках 3 и 4 данных можно сделать вывод, что при практически равной емкостной характеристике образцов, строение выделенных в их объеме пустот различно, что, вероятно, объясняет отличие в фильтрационных свойствах. Например, межкаверновая сообщаемость образца №4 обеспечивает более высокую его проницаемость по нефти. С помощью методов КТ и ЯМР оценен средневзвешенный диаметр пустот для каждого из образцов керна, результаты представлены в таблице 2.

Табл. 2. Результаты исследования образцов керна методами КТ и ЯМР

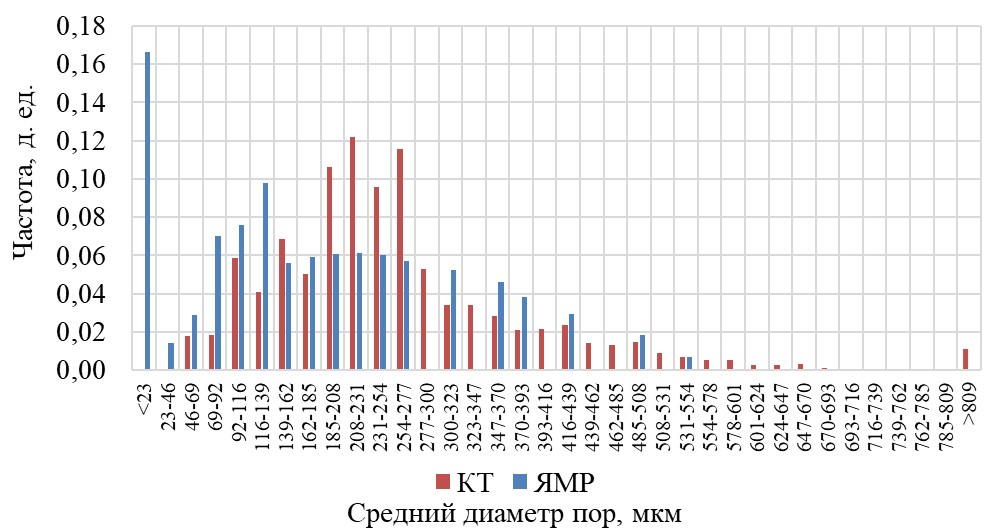

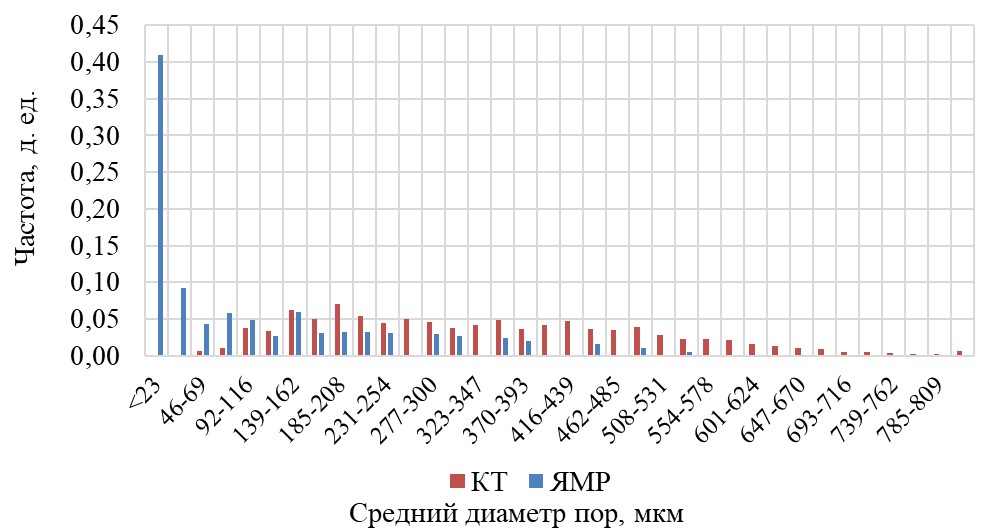

Сопоставления результатов методов ЯМР и КТ представлены на рисунках 5 и 6, которые иллюстрируют распределение пустот по размерам для образцов керна №4 и №5. Из их анализа следует, что методы КТ и ЯМР демонстрируют существенные различия при оценке размеров пустот и частоты их распределения в объеме образцов. Данное явление преимущественно обусловлено наличием значительного количества микропор и наполненных капиллярно-связанной водой пор, размер которых ниже разрешения современных томографов при изучении стандартного керна. Полученные результаты подтверждают необходимость применения метода ЯМР при изучении пустотного пространства карбонатных коллекторов для учета существующих пор незначительного размера и, как следствие, повышения качества технологических решений, принимаемых на основе фильтрационно-емкостной характеристики горной породы (например, при прогнозировании показателей разработки).

Рис. 5. Сравнение частот распределения пустот по размерам (образец №4)

Рис. 6. Сравнение частот распределения пустот по размерам (образец №5)

Зависимость фазовой проницаемости всех исследуемых образцов по нефти от среднего диаметра пустот, определенного методами КТ и ЯМР, представлена на рисунке 7: наблюдается факт тесной экспоненциальной зависимости фазовой проницаемости по нефти от среднего диаметра пустот, определенного методом ЯМР (R2 = 0,98), и отсутствие явной связи между параметрами на аналогичном графике, построенном для метода КТ.

Рис. 7. Зависимость фазовой проницаемости по нефти от среднего диаметра пустот

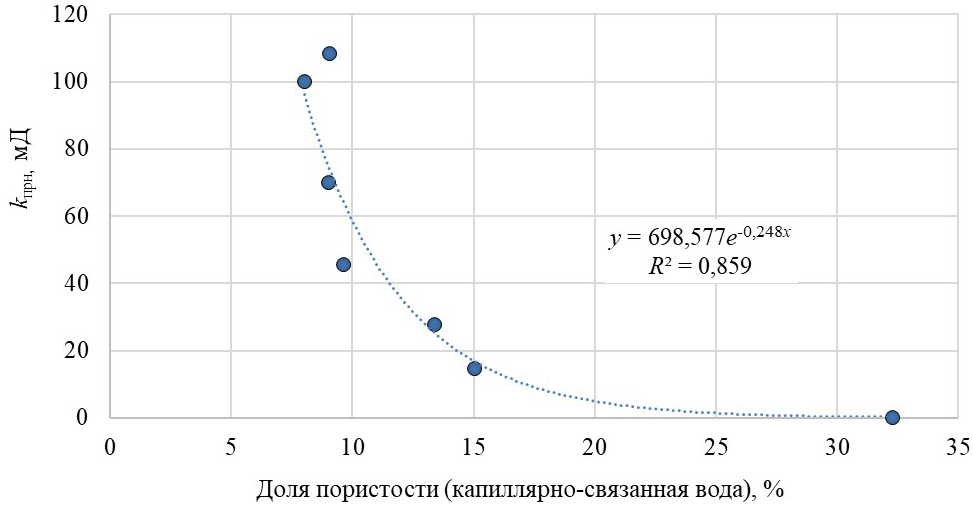

Применение метода ЯМР позволило оценить вклад каждого из видов пустотности в общую (полную) пористость образцов керна и, как следствие, выполнить более детальное графическое сопоставление их фильтрационных и емкостных свойств. На рисунке 8 представлен график зависимости фазовой проницаемости по нефти от доли пористости, обусловленной наличием в пустотах капиллярно-связанной воды: между параметрами наблюдается тесная обратная связь по экспоненциальной зависимости (R2 = 0,86).

Рис. 8. Зависимость фазовой проницаемости по нефти от доли пор, занятых капиллярно-связанной водой

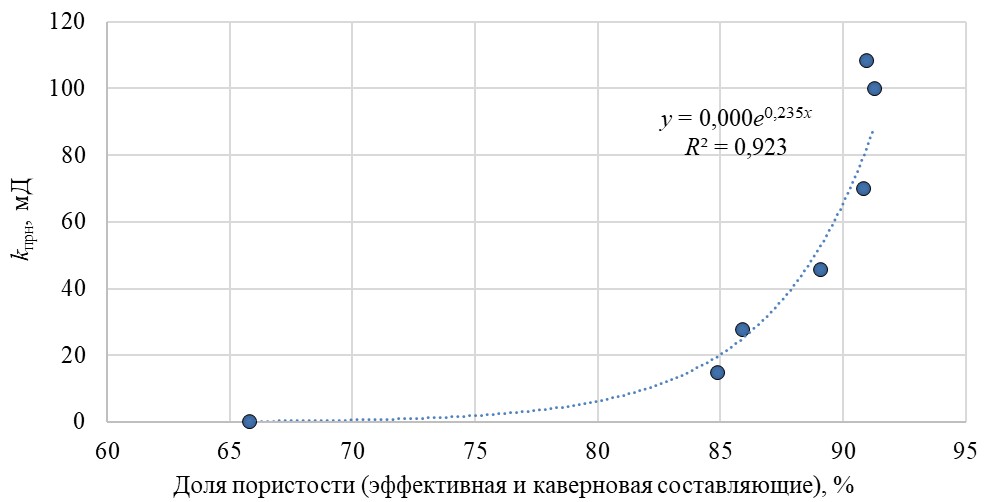

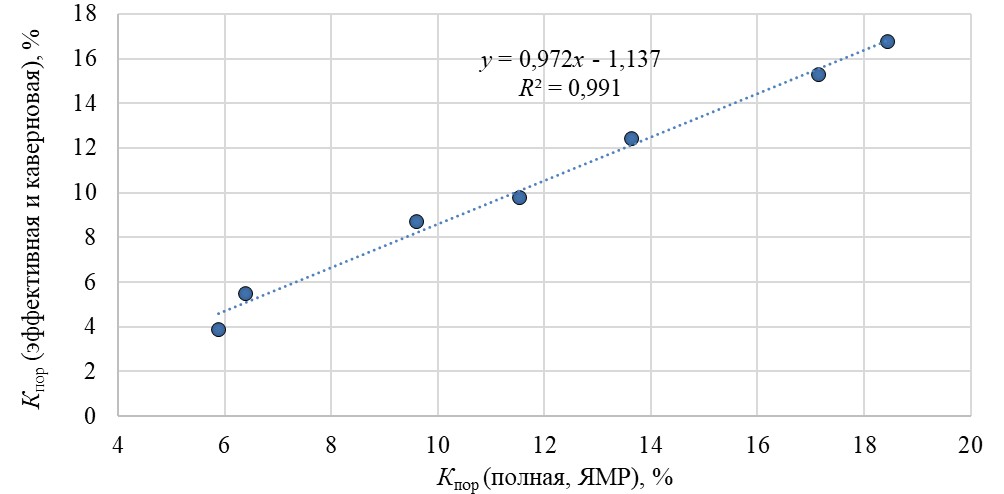

Зависимость фазовой проницаемости по нефти от суммарной доли эффективной и каверновой составляющих пористости, приведена на рисунке 9.

Рис. 9. Зависимость фазовой проницаемости по нефти от эффективной и каверной составляющих пористости

Как следует из представленного графика, фазовая проницаемость по нефти тесно коррелируется с суммой двух составляющих коэффициента пористости – эффективной и каверновой (R2 = 0,92). Однако необходимо отметить, что оценка проницаемости в гидродинамической модели осуществляется на основании коэффициента полной пористости, которая задана для каждой ячейки модели, а зависимость на рисунке 9 построена при использовании двух составляющих этого коэффициента. В этой связи для адаптации зависимости, представленной на рисунке 9, предлагается использовать уравнение, аппроксимирующее зависимость суммы каверновой и эффективной составляющих, пересчитанные через соответствующие доли, от полной пористости образцов (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость суммы эффективной и каверновой пористости от полной пористости образцов

Стоит отметить, что зависимости на рисунках 7–10 получены на основании результатов исследований только семи образцов керна и не могут с абсолютной степенью достоверности характеризовать все межскважинное пространство залежи рассматриваемого месторождения. Однако используемые образцы карбонатной горной породы равномерно охватывают фактический диапазон изменения пористости, определенной на скважинах по ГИС (рис. 1), что, в свою очередь, позволяет подтвердить обоснованность полученных результатов и предоставляет возможность их использования при решении научных и производственных задач. По мере появления новой геологической информации (например, при отборе нового керна при эксплуатационном бурении) рекомендуется уточнить разработанные зависимости.

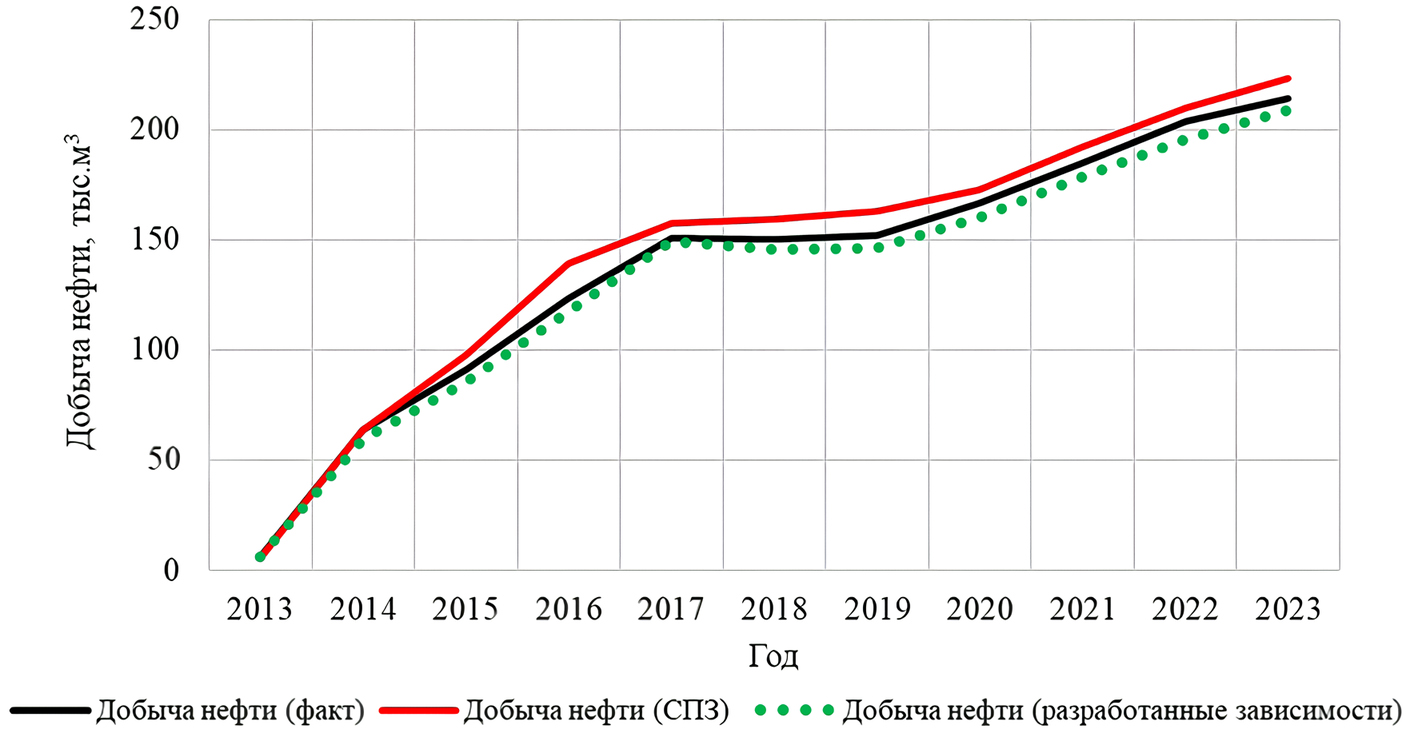

Заключительный этап исследования заключался в уточнении гидродинамической модели залежи за счет использования вместо стандартной петрофизической зависимости (СПЗ) уравнений, аппроксимирующих графики на рисунках 9 и 10.

При адаптации геолого-гидродинамических моделей важно обеспечить сходимость модельных показателей по добыче нефти с фактическими как в разрезе краткосрочных (дифференцированных) периодов (например, в пределах одного календарного года), так и интегрально за весь период разработки залежи (Shams et al., 2020; Zhao et al., 2024).

С учетом этого с применением существующей и скорректированной гидродинамической модели в соответствии с разработанными уравнениями воспроизведена история добычи нефти, которая отражена на рисунке 11. Анализ рисунка 11 позволяет сделать вывод, что гидродинамическая модель, учитывающая зависимости на рисунках 9 и 10, воспроизводит историю добычи с большей достоверностью как за дифференцированные периоды (по годам), так и в интегральном отношении.

Рис. 11. Сравнение модельных и фактической динамики добычи нефти

По годовым показателям добычи нефти относительные отклонения от факта при адаптации модели с привлечением стандартной петрофизической зависимости, представленной в уравнении (1), изменяются от –1,7 до 12,5% при среднем значении 4,6 %; по скорректированной модели в соответствии с аппроксимирующими зависимостями на рисунках 9 и 10 – от –6,5 до –0,9% при среднем значении –3,7% По накопленной добыче нефти отклонения по стандартной и скорректированной модели составляют 5,1 и –3,6% соответственно, что также подтверждает целесообразность применения разработанных зависимостей ввиду меньшей погрешности полученных результатов от факта.

4. Обсуждение

Выполненный комплекс лабораторных исследований керна позволил расширить представления о геологическом строении и взаимосвязях фильтрационных и емкостных свойств карбонатной горной породы рассматриваемого месторождения.

Методы КТ и СЭМ подтвердили факт сложного строения пустотного пространства и позволили объяснить, почему при примерно одинаковой пористости коллектора характеризуются весьма различающейся проницаемостью, что проиллюстрировано в работе на примере образцов №4 и №5. В объеме образца №5 имеется значительное количество пустот, но их размер крайне мал. В пределах образца №4 выделено меньшее количество пустот, однако их размер больше, что, в совокупности с наличием межкаверновой сообщаемости, обеспечивает результирующую проводимость. Данный вывод не является новым (Ji et al., 2024; Martyushev et al., 2024), однако он очередной раз доказывает некорректность подхода по дифференциации карбонатов на коллектор и неколлектор только на основании анализа коэффициента пористости.

Применение метода ЯМР позволило дифференцировать общую пористость образов керна и количественно оценить четыре составляющие, которые учитывают наличие в их пределах пустоты, занятые глинисто-связанной водой и микропоры; поры, занятые капиллярно-связанной водой; каверны и так называемые «эффективные» поры (обеспечивающие фильтрацию). Очевидно, что пустоты первых двух типов не участвуют в фильтрации, что подтверждается установленной в ходе работы тесной обратной зависимостью между фазовой проницаемостью по нефти и долей пустот, занятых капиллярно-связанной водой (рис. 8).

В низкопроницаемых карбонатных образцах горной породы значительная часть объема пустот представлена микропорами и заполненными капиллярно-связанной водой порами, при этом их размер зачастую ниже разрешения современных томографов (при исследовании образцов стандартных размеров). Применительно к рассматриваемым в работе образцам метод КТ позволяет выделять пустоты с размером более 46 мкм (Galkin et al., 2015). Однако по данным ЯМР доля пустот меньшего размера достаточно высока, чтобы ей пренебречь. В то же время дальнейшее уменьшение размеров образцов керна для повышения разрешающей способности метода компьютерной томографии в рамках настоящей работы нецелесообразно ввиду снижения степени анизотропии распределения пустот различного размера в объеме образцов и, как следствие, вероятности формирования ошибочных выводов о взаимосвязях между фильтрационными и емкостными свойствами карбонатной горной породы.

Таким образом, при оценке пустотного пространства сложнопостроенных низкопроницаемых коллекторов в комплекс лабораторных исследований керна целесообразно включать не только метод КТ, но и метод ЯМР. Включение метода ЯМР также позволит получить обоснованные зависимости между фильтрационными и емкостными характеристиками коллектора, если в качестве последней принимать сумму каверновой и эффективной пористости (с учетом соответствующей корреляции их абсолютных значений относительно полной пористости). В частности, в ходе выполненного исследования получена экспоненциальная зависимость фазовой проницаемости по нефти от указанной суммы с весьма высоким коэффициентом детерминации, которая впоследствии использована в качестве альтернативы стандартной петрофизической зависимости при геолого-гидродинамическом моделировании процесса разработки залежи. Полученная уточненная гидродинамическая модель демонстрирует более высокую достоверность воспроизведения истории добычи, что в практике моделирования является одним из главных критериев оценки качества самой модели. В рамках дальнейших работ по повышению достоверности оценки фильтрационных и емкостных свойств горной породы в карбонатных коллекторах рекомендуется уточнение разработанных зависимостей, представленных на рисунках 7–10, по мере появления новой геологической информации, например по результатам эксплуатационного бурения.

5. Заключение

В ходе выполненных исследований получены следующие основные выводы:

- Зависимость между фильтрационной и емкостной характеристиками карбонатных коллекторов является сложной и неоднозначной, что затрудняет последующее ее использование для решения научных и производственных задач, например, при гидродинамическом моделировании процессов разработки.

- Подход к дифференциации карбонатов на коллектор/неколлектор на основе сравнения только значения общей пористости с неким граничным параметром не всегда обеспечивает достоверные результаты, что обусловлено сложным геологическим строением пластов и требует более детального обоснования, например, посредством проведения дополнительных специальных исследований.

- Включение метода ЯМР в общий лабораторный комплекс позволило дифференцировать общую пустотность на четыре составляющие. Установленная тесная зависимость между фазовой проницаемостью по нефти и суммой каверновой и эффективной составляющих пористости позволяет рекомендовать ее как альтернативу стандартной петрофизической зависимости. Целесообразность использования данного подхода подтверждена выполненным вычислительным экспериментом на гидродинамической модели рассматриваемого в работе объекта разработки. Полученные результаты характеризуются меньшими относительными погрешностями при воспроизведении как годовой, так и накопленной добычи нефти.

- Результаты исследования и примененные подходы могут быть использованы при решении задач проектирования и моделирования разработки карбонатных коллекторов для повышения качества адаптации исторических данных в геолого-гидродинамических моделях, а также увеличения точности выполняемых расчетов за счет более детального учета особенностей строения пустотного пространства горной породы.

Финансирование

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSNM-2024-0005).

Благодарность

Исследования образцов керна проводились в Центре коллективного пользования уникальным научным оборудованием Пермского государственного национального исследовательского университета и Центре исследований керна и пластовых флюидов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

Список литературы

1. Белов А.Ю., Белова А.А., Страхов П.Н. (2021). Геологические проблемы освоения залежей углеводородов с трудноизвлекаемыми запасами. Нефтяное хозяйство, (3), с. 50–53. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-3-50-53

2. Гасанов А.Б., Гурбанов В.Ш., Аббасова Г.Г. (2022). Вариации коллекторских свойств продуктивных горизонтов морских месторождений Азербайджана. Горный журнал, (12), с. 10–15. https://doi.org/10.17580/gzh.2022.12.02

3. Гурбанов В.Ш., Султанов Л.А., Гулуева Н.И. (2020). Анализ петрофизических исследований глубокозалегающих нефтегазовых коллекторов сухопутных и морских месторождений Азербайджана. Недропользование, 20(3), с. 204–213. https://doi.org/10.15593/2712-8008/2020.3.1

4. Дзюбло А.Д., Бороздин С.О. (2021). Новые данные комплексного исследования геомеханических и петрофизических свойств породколлекторов Долгинского месторождения Печорского моря. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 332(10), с. 105–115. https://doi.org/10.18799/24131830/2021/10/3398

5. Мухаметшин В.Ш., Кулешова Л.С., Сафиуллина А.Р. (2021). Группирование и выделение залежей нефти в карбонатных коллекторах по продуктивности на стадии проведения геолого-разведочных работ. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 332(12), с. 43–51. https://doi.org/10.18799/24131830/2021/12/2982

6. Пономарев А.И., Меркулов А.В., Сопнев Т.В., Мурзалимов З.У., Кущ И.И., Кожухарь Р.Л. (2021). Оценка точности определения коэффициента пористости при выполнении трехмерных геологических построений. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 332(4). с. 97–106. https://doi.org/10.18799/24131830/2021/4/3152

7. Разницын А.В. (2022). Интерпретация данных исследований методом ядерного магнитного резонанса в комплексе лабораторных работ по изучению керна (на примере терригенных отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции). Недропользование, 22(3), с. 109–115. https://doi.org/10.15593/2712-8008/2022.3.2

8. Разницын А.В., Попов Н.А. (2020). Комплексное определение петрофизических свойств продуктивных отложений методом ЯМР. Вестник Пермского университета. Геология, 19(2), с. 132–139. https://doi.org/10.17072/psu.geol.19.2.132

9. Репина В.А., Галкин В.И., Галкин С.В. (2018). Применение комплексного учета петрофизических характеристик при адаптации геолого-гидродинамических моделей (на примере визейской залежи Гондыревского месторождения нефти). Записки Горного института, (231), с. 268–274. https://doi.org/10.25515/PMI.2018.3.268

10. Сидоров С.В., Ризванова З.М. (2023). Обоснование граничных значений открытой пористости и газопроницаемости с использованием данных потоковых исследований для карбонатных коллекторов порового типа. Георесурсы, 25(4), c. 115–120. https://doi.org/10.18599/grs.2023.4.8

11. Степанов А.Н., Габдрахманова А.Р., Галиахметов И.Ф., Самохвалов Н.И., Анисимович О.С., Куреленков С.Х. (2023). Повышение прогнозной способности фильтрационной модели карбонатного коллектора с использованием методов учета кавернозной пористости. Нефтяное хозяйство, (2), с. 20–23. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-2-20-23

12. Alabere A.O., Jouini M.S., Alsuwaidi M., et al. (2025). Pore to core plug scale characterization of porosity and permeability heterogeneities in a Cretaceous carbonate reservoir using laboratory measurements and digital rock physics, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Marine and Petroleum Geology, 172, 107214. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2024.107214

13. Alhindi H.S., Salisu A.M., Hussaini S.R., et al. (2025). Novel insights to unconventional carbonate mudstone reservoir with quantitative nanoporosity characterization and modeling of Tuwaiq Mountain Formation. Geoenergy Science and Engineering, 244, 213394. https://doi.org/10.1016/j.geoen.2024.213394

14. Ali N., Fu X., Chen J., Hussain J., Hussain W., Rahman N., Iqbal S.M., Altalbe A. (2024). Advancing Reservoir Evaluation: Machine Learning Approaches for Predicting Porosity Curves. Energies, 17, 3768. https://doi.org/10.3390/en17153768

15. Catinat M., Brigaud B., Fleury M., Thomas H., Antics M., Ungemach P. (2023). Characterizing facies and porosity-permeability heterogeneity in a geothermal carbonate reservoir with the use of NMR-wireline logging data. Geothermics, (115), 102821. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2023.102821

16. Chernyshov S., Popov S., Wang X., Derendyaev V., Yang Y., Liu H. (2024). Analysis of Changes in the Stress–Strain State and Permeability of a Terrigenous Reservoir Based on a Numerical Model of the Near-Well Zone with Casing and Perforation Channels. Applied Sciences, 14, 9993. https://doi.org/10.3390/app14219993

17. Chernyshov S.E., Ashikhmin S.G., Kashnikov Y.A., Ren S., Derendyaev V.V. (2024). Well perforation optimization using an abrasive jet technique to create oriented slotted channels in terrigenous reservoirs. Heliyon, 10(5), e27311. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27311

18. Chernyshov S.E., Popov S.N., Varushkin S.V., Melekhin A.A., Krivoshchekov S.N., Ren S. (2022). Scientific justification of the perforation methods for Famennian deposits in the southeast of the Perm Region based on geomechanical modelling. Journal of Mining Institute, 257, p. 732–743. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.51

19. Florez J.J.A., Ulsen C., Ferrari J.V. (2024). Investigation of petrophysical properties of synthetic carbonate plugs: Adding a novel 3D printing approach to control pore networks. Petroleum Research, 9(4), pp. 514–540. https://doi.org/10.1016/j.ptlrs.2024.06.006

20. Galkin S.V., Efimov A.A., Krivoshchekov S.N., Savitskiy Y.V., Cherepanov S.S. (2015). X-ray tomography in petrophysical studies of core samples from oil and gas fields. Russian Geology and Geophysics, 56(5), pp. 782–792. https://doi.org/10.15372/GiG20150509

21. Geng W., Wang J., Zhang X., Huang G, Li L., Guo Sh. (2023). Experimental study of pore structure and rock mechanical properties of tight sandstone after acid treatment. Acta Geotech, 18, pp. 6559–6571. https://doi.org/10.1007/s11440-023-02094-x

22. Ji C., Dong S., Dong S., Zeng L., Liu Y., Hao H., Yang Z. (2024). Fracture identification of carbonate reservoirs by deep forest model: An example from the D oilfield in Zagros Basin. Energy Geoscience, 5(3), 100300. https://doi.org/10.1016/j.engeos.2024.100300

23. Katterbauer K., Arango S. Sun Sh., Hoteit I. (2015). Multi-data reservoir history matching for enhanced reservoir forecasting and uncertainty quantification. Journal of Petroleum Science and Engineering, 128, pp. 160– 176. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2015.02.016

24. Martyushev D.A. (2020). Improving the geological and hydrodynamic model a carbonate oil object by taking into account the permeability anisotropy parameter. Journal of Mining Institute, 243, pp. 313–318. https://doi.org/10.31897/PMI.2020.3.313

25. Martyushev D.A., Davoodi S., Kadkhodaie A., Riazi M., Kazemzadeh Y., Ma T. (2024). Multiscale and diverse spatial heterogeneity analysis of void structures in reef carbonate reservoirs. Geoenergy Science and Engineering, (233), 212569. https://doi.org/10.1016/j.geoen.2023.212569

26. Martyushev D.A., Ponomareva I.N., Chukhlov A.S., Davoodi S., Osovetsky B.M., Kazymov K.P., Yang Y. (2023). Study of void space structure and its influence on carbonate reservoir properties: X-ray microtomography, electron microscopy, and well testing. Marine and Petroleum Geology, (151), 106192. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2023.106192

27. Martyushev D.A., Ponomareva I.N., Davoodi S., Kazemzadeh Y., Kadkhodaie A., Tao Z. (2025). Deformation of the void space of pores and fractures of carbonates: comprehensive analysis of core and field data. Energy Geoscience, 6(1), 100364. https://doi.org/10.1016/j.engeos.2024.100364

28. Mason H.E., Smith M.M., Carroll, S.A. (2019). Calibration of NMR porosity to estimate permeability in carbonate reservoirs. International Journal of Greenhouse Gas Control, (87), pp. 19–26. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2019.05.008

29. Mondal, I., Singh, K.H. (2024). Petrophysical insights into pore structure in complex carbonate reservoirs using NMR data. Petroleum Research, 2024, 9(3), pp. 439–450. https://doi.org/10.1016/j.ptlrs.2024.03.004

30. Shams M., El-Banbi A., Sayyouh H. (2020). Harmony search optimization applied to reservoir engineering assisted history matching. Petroleum Exploration and Development, 47 (1), pp. 154–160. https://doi.org/10.1016/S1876-3804(20)60014-3

31. Sun Z., Wang J. (2024). Analysis of reservoir damage and microscopic seepage simulation in low permeability oil and gas reservoirs based on pore topology structure. Journal of Engineering Research, 13(3), pp. 2730–2738. https://doi.org/10.1016/j.jer.2024.05.032

32. Wang H., Zhou Q., Sheng J., Luo Y., Liu J., Liu X. (2023). Effect of longterm infiltration on porosity-permeability evolution in carbonate rocks: An online NMR coupling penetration test. Journal of Hydrology, 617, 129029. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.129029

33. Xie L., You Q., Wang E., Li T., Song Ya. (2022). Quantitative characterization of pore size and structural features in ultra-low permeability reservoirs based on X-ray computed tomography. Journal of Petroleum Science and Engineering, 208, 109733. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109733

34. Zhang R., Lu G., Peng X., Li l., Hu Y., Zhao Y., Zhang L. (2024). Study on the mechanism of gas-water two-phase flow in carbonate reservoirs at pore scale. Petroleum, 10(4), pp. 631–645. https://doi.org/10.1016/j.petlm.2023.09.008

35. Zhao Yu., Luo R., Li L., Zhang R., Zhang D., Zhang T., Xie Z., Luo Sh., Zhang L. (2024). A review on optimization algorithms and surrogate models for reservoir automatic history matching. Geoenergy Science and Engineering, 233, 212554. https://doi.org/10.1016/j.geoen.2023.212554

Об авторах

И. Н. ПономареваРоссия

Инна Николаевна Пономарева – доктор тех. наук, доцент, профессор кафедры Нефтегазовые технологии

614990, Пермь, пр-т Комсомольский, д. 29

В. А. Новиков

Россия

Владимир Андреевич Новиков – кандидат тех. наук, старший научный сотрудник кафедры Нефтегазовые технологии

614990, Пермь, пр-т Комсомольский, д. 29

Д. А. Мартюшев

Россия

Дмитрий Александрович Мартюшев – доктор тех. наук, доцент, профессор кафедры Нефтегазовые технологии

614990, Пермь, пр-т Комсомольский, д. 29

А. В. Разницын

Россия

Александр Вячеславович Разницын – кандидат тех. наук, ведущий инженер Отдела петрофизических исследований Центра исследования керна и пластовых флюидов

614990, Пермь, ул. Академика Королева, д. 21

Рецензия

Для цитирования:

Пономарева И.Н., Новиков В.А., Мартюшев Д.А., Разницын А.В. Исследование взаимосвязей между фильтрационными и емкостными характеристиками карбонатных коллекторов со сложным строением пустотного пространства. Георесурсы. 2025;27(3):221-232. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.16

For citation:

Ponomareva I.N., Novikov V.A., Martyushev D.A., Raznitsyn A.V. Study of correlations between filtration and capacitance characteristics of carbonate reservoirs with complex void structure. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):221-232. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.16

.png)