Перейти к:

Первые радиоизотопные U–Pb LA-ICP-MS датировки пограничных отложений девона и карбона в доманиковых фациях Камско-Кинельской системы прогибов (Волго‑Уральская нефтегазоносная провинция, Восточно‑Европейская платформа)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.22

Аннотация

Впервые радиоизотопным методом U–Pb LA-ICP-MS датированы цирконы из тонких прослоев вулканического пепла, содержащихся в высокоуглеродистых породах доманиковой фации (нефтематеринские отложения) пограничного интервала девонской и каменноугольной систем. Материал происходит из керна двух скважин, расположенных в осевой и бортовой зонах Камско-Кинельской системы прогибов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В осевой зоне основание конодонтовой зоны Siphonodella quadruplicata имеет конкордантный U-Pb возраст 357.6 ± 1.7 млн лет. В бортовой зоне верхняя часть зоны Palmatolepis gracilis expansa имеет конкордантный U–Pb возраст 360.0 ± 1.2 млн лет. Полученные датировки соответствуют, в пределах погрешности анализа, современной хроностратиграфической конодонтовой шкале и позволяют уточнить начало Хангенбергского события в пределах изученного бассейна.

Ключевые слова

Для цитирования:

Силантьев В.В., Нургалиев Д.К., Сунгатуллина Г.М., Мифтахутдинова Д.М., Куликова А.В., Нургалиева Н.Г., Саетгалеева Я.Я., Вандин А.С. Первые радиоизотопные U–Pb LA-ICP-MS датировки пограничных отложений девона и карбона в доманиковых фациях Камско-Кинельской системы прогибов (Волго‑Уральская нефтегазоносная провинция, Восточно‑Европейская платформа). Георесурсы. 2025;27(2):297–304. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.22

For citation:

Silantiev V.V., Nurgaliev D.K., Sungatullina G.M., Miftakhutdinova D.N., Kulikova A.V., Nourgalieva N.G., Saetgaleeva Ya.Ya., Vandin A.S. First U–Pb LA-ICP-MS Radioisotopic Ages of the Devonian–Carboniferous Boundary Black Shales (Domanik Facies) in the Kama–Kinel Trough System, Volga–Ural Petroleum Province, East European Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):297–304. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.22

Введение

Вулканический материал в породах доманиковой фации девона и карбона Волго-Уральской провинции представлен либо пепловыми прослоями (мощностью до 3 см), в которых преобладает вулканическое стекло, либо зеленовато-серыми глинами, либо микролинзами туфогенного материала (Фортунатова и др., 2018, 2023). Имеются работы с детальной микроскопической, рентгенографической, термической характеристиками туфовых прослоев из верхнедевонских и турнейских отложений Муханово-Ероховской впадины Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП) (Шакиров и др., 2022). В 2023–2024 гг. были проведены лабораторные исследования по поиску технологии извлечения минералов тяжелой фракции из туфовых прослоев. Сложность этой работы вызвана тем, что туфовые прослои представляют собой очень твердую породу и имеют толщину, измеряемую первыми миллиметрами, то есть вес пробы, которую можно отобрать, не превышает 3–5 г. Представленные в работе материалы относятся к числу немногих местонахождений, для которых получены прямые радиоизотопные датировки туфов на границе девона и карбона (рис. 1) (Trapp et al., 2004; Liu et al., 2012; Myrow et al., 2014; Ferri et al., 2021; Xu et al., 2024).

Рис. 1. Основные разрезы, в которых датирован пограничный интервал девона и карбона: 1 – западная Канада (Ferri et al., 2021), 2 – Германия (Trapp et al., 2004), 3 – Польша (Myrow et al., 2014), 4 – Южный Китай (Liu et al., 2012; Xu et al., 2024), 5 – Восточно-Европейская платформа (данная статья); палеогеографическая карта дана с упрощением по свободным ресурсам Р. Блэки (Deep Time Maps; https://deeptimemaps.com/map-lists-thumbnails/global-series/).

Геологическая ситуация. Камско-Кинельская система прогибов (ККСП) существовала с начала франа по конец турне, окаймляя приподнятые карбонатные платформы мелководного бассейна краевой части Восточно-Европейской платформы, примыкавшей к Уральскому океану (Silantiev et al., 2024). Ее впадины заполнялись глинистыми, кремнистыми и карбонатными осадками с высоким содержанием органического вещества.

В отечественной геологии отложения с высоким содержанием органического вещества, выполняющие прогибы ККСП, известны под названиями доманикиты (5–25% Сорг) и доманикоиды (менее 5% Сорг) и имеют обобщенное наименование – доманиковые породы (фации). Хорошая сохранность пепловых прослоев в этих породах обусловлена условиями их формирования – относительной глубоководностью бассейна (ниже уровня штормовых волн), удаленностью от областей сноса, малым привносом терригенного материала.

Материал

Прослои вулканического пепла встречены в двух скважинах, вскрывших пограничный интервал девонской и каменноугольной систем в осевой (скв. 1) и бортовой (скв. 2) зонах Нижнекамского сегмента ККСП. Стратиграфическая разбивка скважин обоснована детальным изучением комплексов конодонтов (Сунгатуллина и др., 2025), описание разрезов и биофаций будет опубликовано в отдельной статье (Силантьев и др., 2025, в печати).

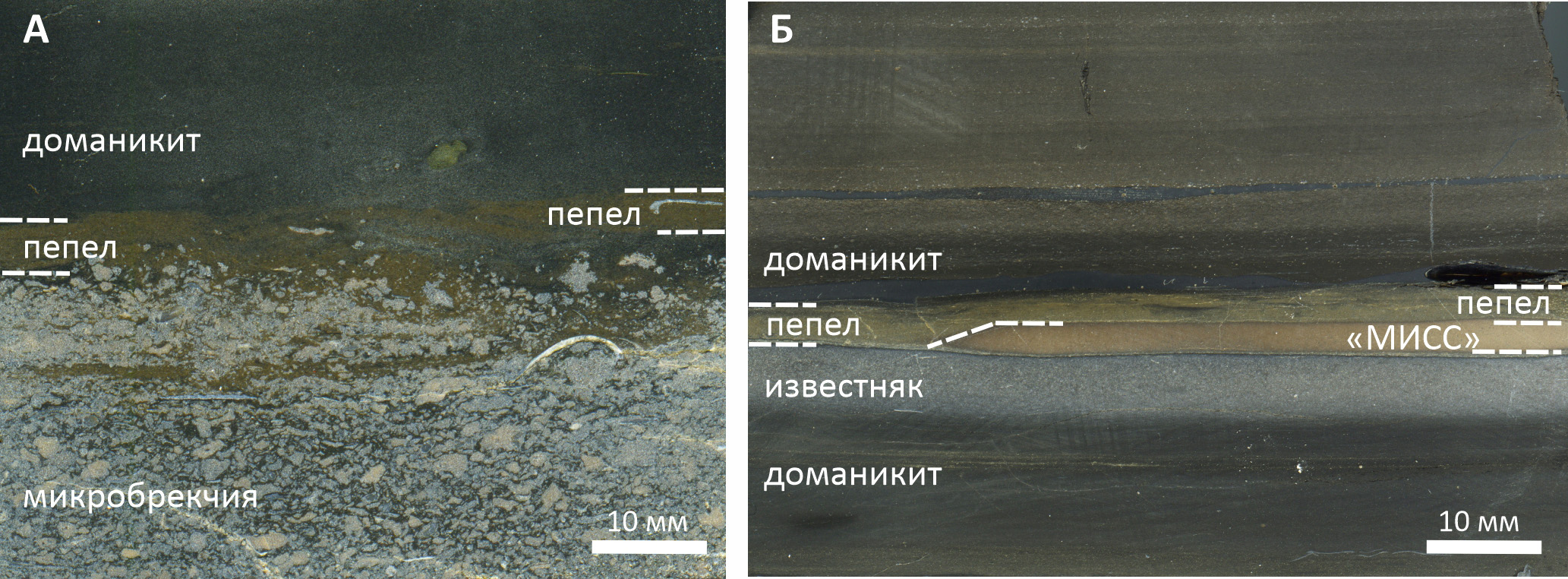

Прослои пепла толщиной 3–4 мм сложены твердым прочным сильно уплотненным витрокластическим материалом (рис. 2), хорошо выделяющимся на общем темном фоне вмещающей породы светлой желтовато-серой окраской, люминесцирующей при ультрафиолетовом освещении. Образец весом 3–5 г содержит 60–100 идиоморфных зерен циркона, пригодных для датирования.

Рис. 2. Прослои вулканического пепла: (А) – скв. 2, зона Palmatolepis gracilis expansa; (Б) – скв. 1, зона Siphonodella quadruplicata; белый пунктир ограничивает пепловые прослои; «МИСС» – микробиально индуцированные седиментационные структуры.

Методы

Пробоподготовка. Пепловый прослой выпиливался из керна. Получившаяся пластинка весом 3–5 г дробилась на кусочки размером 3х5 мм и помещалась на 24 часа в деметилсульфоксид ((CH3)2SO) при температуре 50 °C при постоянном перемешивании. После этого проба обрабатывалась точечным ультразвуковым излучателем (25 кГц) в течение 8 часов. Процедура повторялась от 20 до 26 раз до полной дезинтеграции первоначальной породы. Далее навеска помещалась в тяжелую жидкость ГПС-В (концентрированный водный раствор гетерополивольфрамата натрия; плотность 3,00 г/мл). Отдельные зерна цирконов выделялись из тяжелой фракции вручную под бинокулярным микроскопом ZEISS Stemi DV4 (Германия).

Радиоизотопное датирование методом LA-ICP-MS. Датирование цирконов методом LA-ICP-MS было проведено в Научно-образовательном центре Геотермохронологии Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального университета.

Для проведения U–Pb-датирования цирконов использовалась система лазерной абляции на основе эксимерного лазера (длина волны 193 нм) Analyte Excite (Teledyne Cetac Technologies, США), соединенная с квадрупольным масс-спектрометром с ионизацией в индуктивно-связанной плазме iCAP Qс (ThermoScientific, Германия).

Все измерения выполняли по массам 202Hg, 204(Pb+Hg), 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th, 235U, 238U. Диаметр лазерного луча составлял 35 мкм, частота повторения импульсов 5 Hz и плотность энергии лазерного излучения 2.5–3.0 Дж/см².

Анализ проводился по следующей схеме: в начале и в конце сессии измерений выполнялось по три и два измерения двух стандартов (внешнего и контрольного) соответственно. Использовались международные эталонные образцы цирконов: Plešovice – внешний стандарт (337 млн лет) (Slama et al., 2008) и 91500 – контрольный образец (1065 млн лет) (Weidenbeck et al., 1995). Далее через каждые десять измерений проводилось по одному измерению внешнего и контрольного стандартов. По внешнему стандарту проводилась коррекция на фракционирование элементов при лазерном испарении, дискриминацию масс и дрейф настроек масс-спектрометра во времени. Контрольный образец измерялся для проверки правильности измерений. Также в начале, в середине и в конце сессии дополнительно измерялось стандартное синтетическое стекло NIST SRM 612 для учета чувствительности масс-спектрометра.

Обработка масс-спектрометрических данных, учет коррекций, выбор оптимального участка сигнала, расчет изотопных отношений (207Pb/206Pb, 206Pb/238U, 207Pb/235U, 208Pb/232Th) и соответствующих возрастов проводился с помощью программы Iolite 3.65, встроенной в Igor Pro 7 (Paton et al., 2010). Построение диаграмм с конкордией и графики плотностных вероятностей выполнялись в Isoplot 4.15 (Ludwig, 2003). Диаграммы с конкордией построены по возрастам, рассчитанным по изотопным отношениям 207Pb/235U – 206Pb/238U. Измерения, где дискордантность составляла <–5% или >5%, исключались из выборки (в Приложении «Возраст отдельных зерен циркона, определенный методом LA-ICP-MS» эти значения зачеркнуты: https://www.geors.ru/jour/article/view/562).

Результаты и обсуждение

Тяжелая фракция светлых минералов изученных туфовых прослоев на 50–90% состоит из циркона (ZrSiO4), из которых 80–85% – идиоморфные кристаллы без признаков окатанности и переноса (рис. 3). Зерна цирконов представлены призматическими и короткопризматическими кристаллами размером от 50 до 175 мкм по длинной оси. На катодолюминесцентных снимках кристаллы характеризуются осцилляторной зональностью, а отношения Th/U варьируют от 0.39 до 1.3, что свидетельствует об их магматическом генезисе (Corfu et al., 2003; Wu, Zheng, 2004).

Рис. 3. Фотографии цирконов из туфового прослоя скв. 2, зона Palmatolepis gracilis expansa.

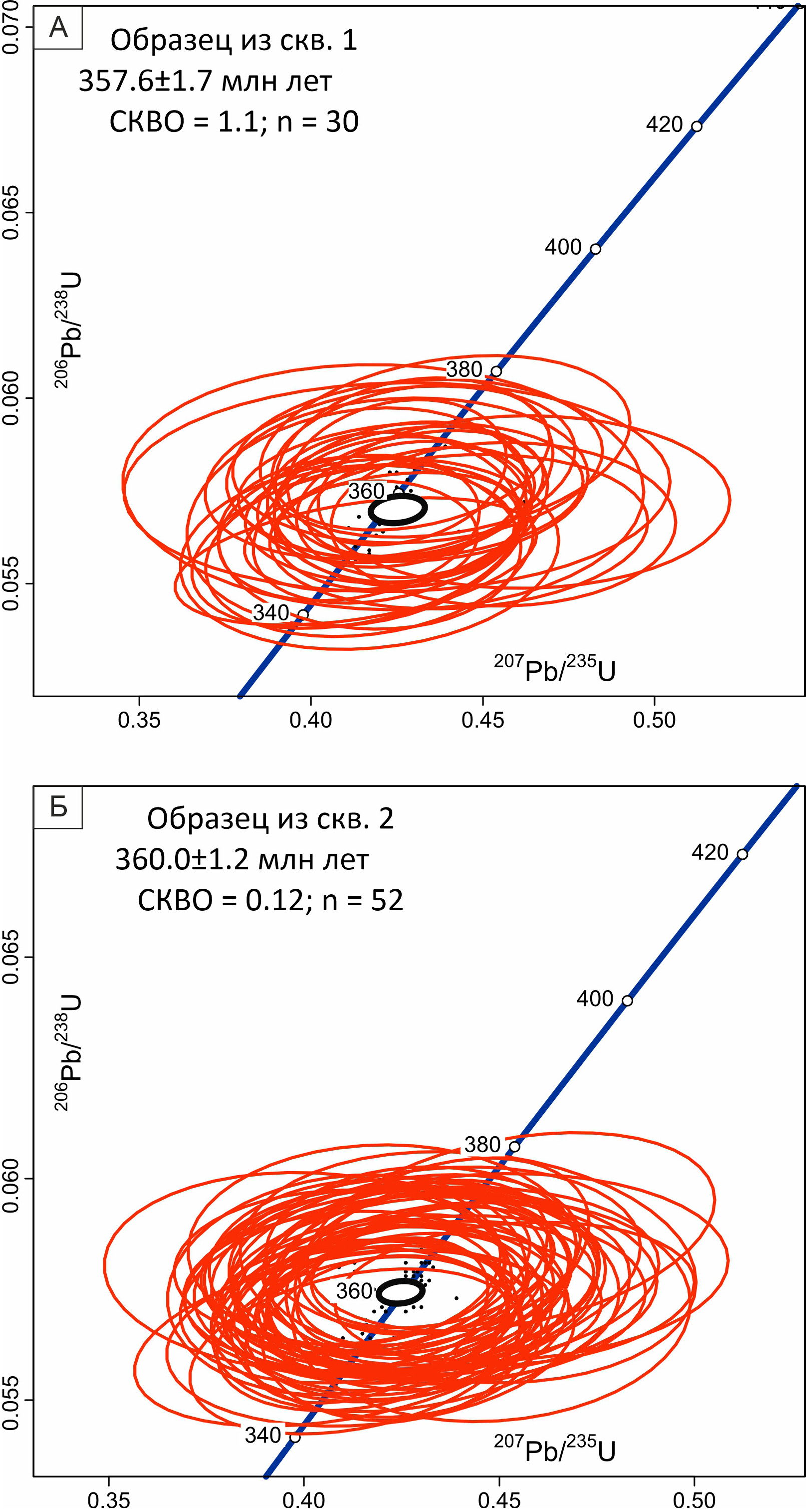

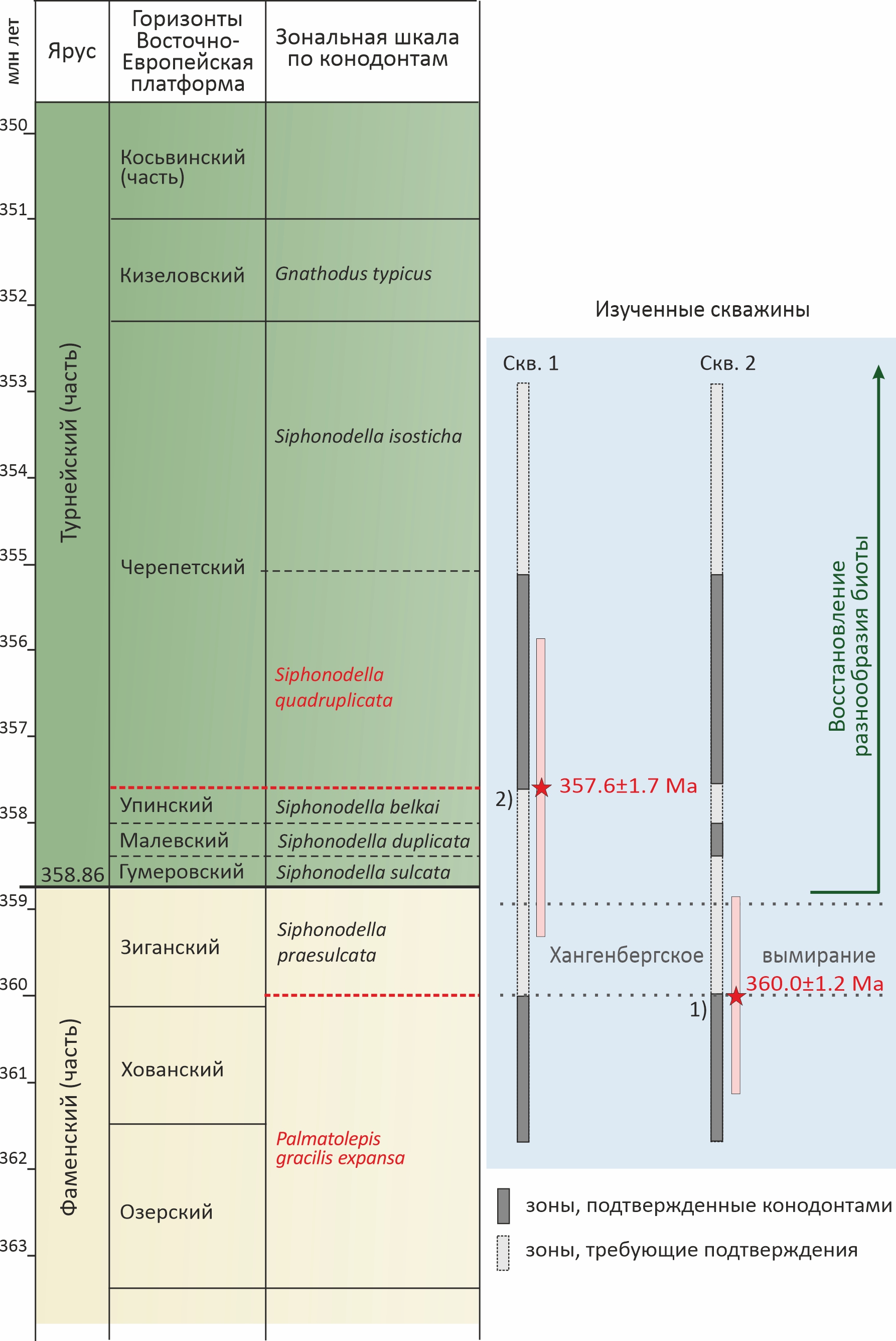

В бортовой зоне (скв. 2) для пеплового прослоя из верхней части зоны Palmatolepis gracilis expansa получен возраст 360.0 ± 1.2 млн лет (датировано 52 зерна). В осевой зоне (скв. 1) для пеплового прослоя в основании конодонтовой зоны Siphonodella quadruplicata получен конкордантный возраст 357.6 ± 1.7 млн лет (датировано 30 зерен) (рис. 4, 5).

Рис. 4. Графики конкордатных значений радиоизотопных анализов: (А) – образец из скв. 1, (Б) – образец из скв. 2; эллипсы соответствуют погрешностям определений отношений для каждого зерна ±2σ; Сокращения: СКВО – средний квадрат взвешенных отклонений; n – количество датированных зерен циркона.

Рис. 5. Радиоизотопные U–Pb LA-ICP-MS датировки изученных проб и их положение в скважинах; звездочки обозначают датировки, розовые прямоугольники – доверительный интервал; датировка границы девона и карбона дана по (International Chronostratigraphic Chart, 2024); зональная шкала по конодонтам дана по (Alekseev et al., 2022; Aretz et al., 2020; Becker et al., 2020).

Полученные датировки соответствуют, в пределах погрешности анализа, современной хроностратиграфической шкале конодонтовых зон и ограничивают начало Хангенбергского события в изученном бассейне возрастом 360.0 ± 1.2 млн лет, что в целом, совпадает с современными глобальными данными (Davydov et al., 2012; Becker et al., 2020; International Chronostratigraphic Chart, 2024).

Обсуждение

Хронологическая калибровка девонского периода опирается на совмещение высокоточных U–Pb CA-ID-TIMS датировок цирконов из туфов и детальной конодонтовой зональной стратиграфии. Этот подход позволяет не только уточнять абсолютный возраст границ веков, но и рассчитывать длительность отдельных биозон с разрешением до 0.6 млн лет. Специальные исследования (Kaufmann, 2006; Harrigan et al., 2022), предлагают детальные «биохронометрические» шкалы, в которых каждая конодонтовая зона увязана с радиоизотопным (численным) возрастом.

Радиоизотопный возраст границы девона и карбона впервые был рассчитан как 360.7 ± 0.7 млн лет методом интерполяции по серии U–Pb ID-TIMS измерений цирконов из туфовых прослоев турнейской части разреза Хасельбахталь (Hasselbachtal) в Германии и верхнефаменских разрезов Западной Канады формации Эксшоу (Exshaw) (Trapp et al., 2004). После этого возраст границы постепенно омолаживался. В издании «Geological Time Scale 2020» возраст этой границы определен как 359.3 ± 0.3 млн лет (Becker et al., 2020) и обоснован дополнительными данными из Южного Китая (Liu et al., 2012; Xu et al., 2024). Последняя версия Международной хроностратиграфической таблицы определяет возраст границы девона и карбона равным 358.86 ± 0.19 млн лет (International Chronostratigraphic Chart, 2024).

Стратиграфическое положение пепловых вулканических прослоев в разных регионах мира показывает, что они сохраняются как в карбонатных фациях, например, разрез Hasselbachtal, Германия (Trapp et al., 2004), разрез Мухуа (Muhua II), Южный Китай (Xu et al., 2024), так и в доманиковых фациях, например, разрезы формации Exshaw, Западная Канада (Ferri et al., 2021; Kabanov, 2022); разрез Дапушан (Daposhang), Южный Китай (Liu et al., 2012; Xu et al., 2024), разрез Ковала (Kowala), Польша (Myrow et al., 2014; Davydov, 2020).

На территории Западной Канады пограничные отложения девона и карбона датированы по туфовым прослоям, обнаруженным в составе формации Exshaw. Эта формация сложена ритмично слоистыми темно-серыми алевритистыми и аргиллитовыми сланцами с высоким содержанием органического углерода, весьма напоминающими породы ККСП. В бассейне Лиард (Ferri et al., 2021) в нижней части этой формации находятся три туфовых горизонта, датированные методом U–Pb CA-ID-TIMS и имеющие возраст – 364.35 ± 0.26, 364.03 ± 0.31 и 363.07 ± 0.25 млн лет, что соответствуют позднему фамену. В разрезе Юра-Крик (Jura Creek) (Kabanov, 2022), где зафиксирована мощность Exshaw около 9 м, туфовый прослой (~360 млн лет) обнаружен в нижней толще, в интервале интенсивной аноксии, интерпретируемой как эквивалент события Hangenberg.

В разрезе Hasselbachtal (Германия) два туфа (Bed 79 и Bed 70) зафиксированы в интервале конодонтовых зон Siphonodella sulcata и S. duplicata, с возрастами 360.5 ± 0.8 и 360.2 ± 0.7 млн лет (Trapp et al., 2004). В разрезе Daposhang (Южный Китай) возраст слоя E, который интерпретируется как пиковая фаза события Hangenberg, составил 360.47 ± 0.68 млн лет (Xu et al., 2024). В разрезе Kowala (Польша) три туфовых слоя, подстилающих и перекрывающих пачку Хангенбергских черных сланцев (Hangenberg Black Shale) имеют возраста 359.97 ± 0.46, 358.97 ± 0.11 и 358.89 ± 0.20 млн лет (Myrow et al., 2014), соответствуя позднему фамену. Во всех рассмотренных регионах исследователи пытаются увязать радиоизотопные датировки с конодонтовыми зонами, для того чтобы обосновать стратиграфические границы по нескольким признакам.

Важная особенность пепловых вулканических прослоев, встреченных в изученных скважинах, – высокое содержание идиоморфных кристаллов цирконов на единицу объема. Это позволяет выделять достаточное количество (несколько десятков и первые сотни) кристаллов, пригодных для радиометрического датирования, из прослоев мощностью в первые миллиметры, встреченных в керне скважин. Аналогичные результаты получены для нефтематеринских пород пограничного интервала ордовика и силура Южного Китая (Du et al., 2020, 2021), а также для пограничного интервала юры и мела (баженовская свита) Западной Сибири (Rogov et al., 2023).

Радиоизотопный возраст 357.6 ± 1.7 млн лет, полученный для пеплового прослоя из основания зоны S. quadruplicata, хорошо согласуется с глобальными данными (Aretz et al., 2020), подтверждая небольшую (примерно по 0.5 млн лет) длительность конодонтовых зон S. sulcata и S. duplicata – базальных зон турнейского яруса. Можно предположить, что аналогичную продолжительность имеет зона S. belkai, наличие которой в изученных разрезах требует дополнительного обоснования.

Каждой из рассмотренных выше конодонтовых зон – S. sulcata, S. duplicata и S. belkai, отвечают региональные горизонты, соответственно – гумеровский, малевский и упинский (Alekseev et al., 2022), продолжительность которых аналогична продолжительности зон. За такое время (около 0.5 млн лет) в глубоководных бескислородных обстановках могли сформироваться осадки мощностью (после диагенеза и уплотнения) всего лишь 2.5–5 м (De Vleeschouwer et al., 2013). То есть, стратиграфический интервал, включающий все три горизонта – гумеровский, малевский и упинский, может быть представлен в разрезах ККСП толщей мощностью от 7.5 до 15 м.

Заключение

Впервые для доманиковых фаций Восточно-Европейской платформы получены прямые радиоизотопные датировки туфов пограничного интервала девона и карбона методом U–Pb LA-ICPMS. Полученные значения 360.0 ± 1.2 и 357.6 ± 1.7 млн лет хорошо согласуются с Международной хроностратиграфической шкалой и глобальными данными по Хангенбергскому биотическому событию. Эти результаты уточняют возрастные границы конодонтовых зон и демонстрируют применимость метода LA-ICPMS для датирования миллиметровых туфовых прослоев в нефтематеринских толщах. Работа открывает перспективы создания хронологического каркаса нефтематеринских (доманиковых) отложений девона и раннего карбона Восточной Европы на основе совместных биостратиграфических (конодонты) и радиоизотопных исследований.

Дополнительные материалы

Приложение «Возраст отдельных зерен циркона, определенный методом LA-ICP-MS» расположено по адресу: https://www.geors.ru/jour/article/view/562.

Финансирование/Благодарности

Работа частично выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания проект № FZSM-2023-0023 в сфере научной деятельности.

Авторы выражают искреннюю благодарность профессору А.С. Алексееву (МГУ имени М.В. Ломоносова) и члену-корреспонденту РАН А.С. Бякову, чьи замечания и предложения значительно повысили научное качество данной статьи.

Список литературы

1. Силантьев В.В., Мифтахутдинова Д.Н., Сунгатуллина Г.М., Сафаров А.Ф., Валидов М.Ф. Ганиев Б.Г., Шуматбаев К.Д., Хабипов Р.М. Базаревская В.Г., Судаков В.А., Нургалиева Н.Г., Дуглав Ю.А., Вандин А.С., Драздова А.В., Рогов А.М. (2025). Модель накопления осадков с высоким содержанием органического вещества в Камско-Кинельской системе прогибов на рубеже девона и карбона (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция, Восточно-Европейская платформа): биофации, условия и скорость накопления. Георесурсы, 27(4). (В печати)

2. Сунгатуллина Г.М., Силантьев В.В., Мифтахутдинова Д.Н., Сафаров А.Ф., Валидов М.Ф., Ганиев Б.Г., Шуматбаев К.Д., Хабипов Р.М. (2025). Первые данные по изучению пограничных девонско-каменноугольных конодонтов в депрессионных отложениях Камско-Кинельской системы прогибов Восточно-Европейской платформы (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция, Сарайлинская впадина). Ученые записки Казанского университета, Серия Естественные науки, 167(1), c. 130–153. https://doi.org/10.26907/2542-064X.2025.1.130-153

3. Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Кононова Л.И., Баранова А.В., Бушуева М.А., Михеева А.И., Афанасьева М.С., Обуховская Т.Г. (2018). Литолого-фациальная и биостратиграфическая характеристика верхнедевонских отложений опорной скважины 1 Мелекесская (Мелекесская впадина, Волго-Уральская область). Бюллетень МОИП, Отдел геологический, 93(5–6), с. 3–49.

4. Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Бушуева М.А., Ермолова Т.Е., Михеева А.И., Ступак А.А., Баранова А.В., Кононова Л.И., Мамонтов Д.А., Харченко С.И., Авдеева А.А., Канев А.С., Евдокимов Н.В., Шишкина Т.Ю., Володина А.Г., Холмянская Н.Ю., Кравченко М.С., Афанасьева М.С., Евдокимова И.О. (2023). Стратиграфия нижнего карбона Волго-Уральского субрегиона (материалы к актуализации стратиграфической схемы). Под ред. Н.К. Фортунатовой. М.: ВНИГНИ, 288 с.

5. Шакиров В.А., Вилесов А.П., Морозов В.П., Хаюзкин А.С., Андрушкевич О.Ю., Сосновская Е.Б., Немков И.П., Лопатин А.П., Гилаев Г.Г. (2022). Породы-вулканиты в конденсированных доманиковых фациях Муханово-Ероховской внутришельфовой впадины. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 2(362), с. 14–26. https://doi.org/10.33285/2413-5011-2022-2(362)-14-26

6. Alekseev A.S., Nikolaeva S.V., Goreva N.V., Donova N.B., Kossovaya O.L., Kulagina E.I., Kicheva N.A., Kurilenko A.V., Kutygin R.V., Popeko L.I., Stepanova T.I. (2022). Russian regional Carboniferous stratigraphy. Geological Society Special Publication, 512, pp. 49–117. https://doi.org/10.1144/SP512-2021-134

7. Aretz M., Herbig H.-G., Wang X.D., Gradstein F.M., Agterberg F.P., Ogg J.G. (2020). The Carboniferous period, in Gradstein J.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. (eds.). Geologic Time Scale 2020. Amsterdam: Elsevier, pp. 811–874. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00023-1

8. Becker T.R., Marshall J.E.A., Da Silva A.C., Agterberg F.P., Gradstein F.M., Ogg J.G. (2020). The Devonian Period, in Gradstein J.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. (eds.). Geologic Time Scale 2020. Amsterdam: Elsevier, pp. 733–810. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824360-2.00022-X

9. Corfu F., Hanchar J.M., Hoskin P.W., Kinny P. (2003). Atlas of zircon textures. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53(1), pp. 469–500. Davydov V.I. (2020). Shift in the Paradigm for GSSP Boundary Definition. Gondwana Research, 86, pp. 266–286. https://doi.org/10.1016/j.gr.2020.06.005

10. Davydov V.I., Korn D., Schmitz M.D. (2012). The Carboniferous Period, in: Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Schmitz, M.D. and Ogg, G.M. (eds.). The Geologic Time Scale 2012, Vol. 2, Elsevier, Oxford, 603-651. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59425-9.00023-8

11. De Vleeschouwer D., Rakocinski M., Racki G., Bond D.P.G., Sobien K., Claeys P. (2013). The astronomical rhythm of Late-Devonian climate change (Kowala section, Holy Cross Mountains, Poland). Earth and Planetary Science Letters, 365, pp. 25–37. Deep Time Maps (2020). Paleozoic 360 Ma Moll Dev. https://deeptimemaps.com/map-lists-thumbnails/global-series/

12. Du X., Lu Y., Duan D., Liu Z., Zhao K., Jia J., Fu, H. (2020). Was volcanic activity during the Ordovician–Silurian transition in South China part of a global phenomenon? Constraints from zircon U–Pb dating of volcanic ash beds in black shales. Marine and Petroleum Geology, 114, 104209. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2019.104209

13. Du X., Jia J., Zhao K., Shi J., Shu Y., Liu Z., Duan D. (2021). Was the volcanism during the Ordovician–Silurian transition in South China actually global in extent? Evidence from the distribution of volcanic ash beds in black shales. Marine and Petroleum Geology, 123, 104721. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104721

14. Ferri F., McMechan M., Richards B., Friedman R. (2021). Organic-Rich Upper Devonian Shales of the Patry and Exshaw Formations (Besa River Group) in the Subsurface of Liard Basin. British Columbia Geological Survey Paper, 42 p. https://cmscontent.nrs.gov.bc.ca/geoscience/PublicationCatalogue/Paper/BCGS_P2021-02.pdf

15. Harrigan C.O., Schmitz M.D., Over D.J., Trayler R.B., Davydov V.I. (2022). Recalibrating the Devonian Time Scale: A New Method for Integrating Radioisotopic and Astrochronologic Ages in a Bayesian Framework. Bulletin of the Geological Society of America, 134 (7–8), pp. 1931–1948. https://doi.org/10.1130/B36128.1

16. International Chronostratigraphic Chart (2024). https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf

17. Kabanov P.B. (2022). Jura Creek field trip: the drowning unconformity and anoxic sediments at the Devonian-Carboniferous boundary, Alberta. Geological Survey of Canada. Open File 8922. https://publications.gc.ca/collections/collection_2023/rncan-nrcan/m183-2/M183-2-8922-eng.pdf

18. Kaufmann B. (2006). Calibrating the Devonian Time Scale: A Synthesis of U-Pb ID-TIMS Ages and Conodont Stratigraphy. Earth-Science Reviews, 76 (3–4), pp. 175–90. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.01.001

19. Liu Y.Q., Ji Q., Kuang H.W., Jiang X.J., Xu H., Peng N. (2012). U–Pb Zircon Age, Sedimentary Facies, and Sequence Stratigraphy of the Devonian–Carboniferous Boundary, Daposhang Section, Guizhou, China. Palaeoworld 21(2), pp. 100–107. https://doi.org/10.1016/J.PALWOR.2012.03.001

20. Ludwig K.R. (2003). User’s manual for Isoplot/Ex version 3.00, a geochronological toolkit for Microsoft Excel. BGC Special Publication, 4, 72 p.

21. Myrow P.M., Ramezani J., Hanson A.E., Bowring S.A., Racki G., Rakociński M. (2014). High-Precision U-Pb Age and Duration of the Latest Devonian (Famennian) Hangenberg Event, and Its Implications. Terra Nova 26(3), pp. 222–229. https://doi.org/10.1111/ter.12090

22. Paton Ch., Woodhead J.D., Hellstrom J.C., Herg J.M., Greig A., Maas R. (2010). Improved laser ablation U-Pb zircon geochronology through robust downhole fractionation correction. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 11(3), pp. 1–36.

23. Rogov M.A., Panchenko I.V., Augland L.E., Ershova V.B., Yashunsky V.Y. (2023). The First CA-ID-TIMS U-Pb Dating of the Tithonian/Berriasian Boundary Beds in a Boreal Succession. Gondwana Research, 118, pp. 165–73. https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.02.010

24. Silantiev V.V., Miftakhutdinova D.N., Nurgalieva N.G. (2024). From Siliciclastics to Carbonates and Black shales: Deciphering Sedimentary Continuity and Discontinuity in the Devonian Landscapes of the Volga-Ural Petroleum Province. Georesursy = Georesources, 26(4), pp. 62–82. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.1

25. Slama J., Kosler J., Condon D.J., Crowley J.L., Gerdes A., Hanchar J.M., Horstwood M.S.A., Morris G.A., Nasdala L., Norberg N., Schaltegger U., Schoene N., Tubrett M.N., Whitehouse M.J. (2008). Plesovice zircon – a new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis. Chemical Geology, 249(1–2), pp. 1–35.

26. Trapp E., Kaufmann B., Mezger K., Korn D., Weyer D. (2004). Numerical Calibration of the Devonian-Carboniferous Boundary: Two New U-Pb Isotope Dilution-Thermal Ionization Mass Spectrometry Single-Zircon Ages from Hasselbachtal (Sauerland, Germany). Geology, 32(10), pp. 857–860. https://doi.org/10.1130/G20644.1

27. Wiedenbeck M., Alle P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., Von Quadt A., Roddick J.C., Spiegel W. (1995). Three Natural Zircon Standards for U-TH-PB, LU-HF, Trace Element and Ree Analyses. Geostandards Newsletter, 19(1), pp. 1–23.

28. Wu Y., Zheng Y. (2004). Genesis of zircon and its constraints on interpretation of U-Pb age. Chinese Science Bulletin, 49, pp. 1554–1569. https://doi.org/10.1007/BF03184122

29. Xu J., Hou H., Ramezani J., Fang Q., Zhang S., Yang T., Chu Z., Wu H. (2024). Geochronological Constraints on the Hangenberg Event of the Latest Devonian in South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 642, 112147. https://doi.org/10.1016/J.PALAEO.2024.112147

Об авторах

В. В. СилантьевРоссия

Владимир Владимирович Силантьев – доктор геол.-минерал. наук, профессор, заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии, Институт геологии и нефтегазовых технологий; профессор

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Д. К. Нургалиев

Россия

Данис Карлович Нургалиев – доктор геол.-минерал. наук, профессор, проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Г. М. Сунгатуллина

Россия

Гузаль Марсовна Сунгатуллина – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры палеонтологии и стратиграфии, Институт геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Д. М. Мифтахутдинова

Россия

Динара Надировна Мифтахутдинова – кандидат геол.минерал. наук, старший преподаватель кафедры палеонтологии и стратиграфии, Институт геологии и нефтегазовых технологий; доцент

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

А. В. Куликова

Россия

Анна Викторовна Куликова – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник НОЦ Геотермохронологии, Институт геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Н. Г. Нургалиева

Россия

Нурия Гавазовна Нургалиева – доктор геол.-минерал. наук, профессор кафедры геологии нефти и газа, Институт геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Я. Я. Саетгалеева

Россия

Яна Ягфаровна Саетгалеева – инженер кафедры палеонтологии и стратиграфии, Институт геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

А. С. Вандин

Россия

Артем Сергеевич Вандин – студент, Институт геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18

Дополнительные файлы

|

1. Приложение "Возраст отдельных зерен циркона, определенный методом LA-ICP-MS" | |

| Тема | ||

| Тип | Данные | |

Скачать

(202KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Силантьев В.В., Нургалиев Д.К., Сунгатуллина Г.М., Мифтахутдинова Д.М., Куликова А.В., Нургалиева Н.Г., Саетгалеева Я.Я., Вандин А.С. Первые радиоизотопные U–Pb LA-ICP-MS датировки пограничных отложений девона и карбона в доманиковых фациях Камско-Кинельской системы прогибов (Волго‑Уральская нефтегазоносная провинция, Восточно‑Европейская платформа). Георесурсы. 2025;27(2):297–304. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.22

For citation:

Silantiev V.V., Nurgaliev D.K., Sungatullina G.M., Miftakhutdinova D.N., Kulikova A.V., Nourgalieva N.G., Saetgaleeva Ya.Ya., Vandin A.S. First U–Pb LA-ICP-MS Radioisotopic Ages of the Devonian–Carboniferous Boundary Black Shales (Domanik Facies) in the Kama–Kinel Trough System, Volga–Ural Petroleum Province, East European Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):297–304. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.22

JATS XML

.png)