Перейти к:

Вероятностный анализ геолого-структурных перспектив нефтегазоносности Западной Якутии с применением трехмерной эмпирической модовой декомпозиции потенциальных полей

https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.6

Аннотация

Cовременные формализованные методы извлечения геолого-структурной информации из данных гравиметрии и магнитометрии имеют большое практическое значение, чем вызвано их дальнейшее развитие и совершенствование. В работе рассмотрен пример использования алгоритма трехмерной управляемой эмпирической модовой декомпозиции (3D-GEMD) для расчета трансформант потенциальных полей, ассоциируемых с влиянием разноглубинных (разноранговых) геологических структур на сопредельных территориях Западной Якутии. На основе анализа известных месторождений углеводородов Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской нефтегазовых провинций определены два типа групповых эталонов. оценена эффективность формализованных решений о наличии потенциально нефтегазоносных объектов по комплексам наблюденных полей, площадных трансформант полей (модифицированных функций эмпирического разложения), а также пространственно сопряженных комбинаций указанных признаков. В результате комплексирования признаков в пределах апробируемого полигона составлены прогнозно-геофизические схемы, фиксирующие зоны возможного наличия геолого-структурных предпосылок глубинной нефтегазоносности, подобных групповым эталонам. Представлена геологическая интерпретация прогнозно-геофизических построений. Показано, что ряд участков, характеризуемых высокими вероятностями прогноза, соотносится с впадинами рифтовых зон. В сочетании с мощными вулканогенно-осадочными толщами эти впадины являются перспективными геологическими структурами, связываемыми с вероятным наличием нефтегазоперспективных объектов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Калинин Д.Ф., Долгаль А.С., Ворошилов В.А. Вероятностный анализ геолого-структурных перспектив нефтегазоносности Западной Якутии с применением трехмерной эмпирической модовой декомпозиции потенциальных полей. Георесурсы. 2024;26(2):53–68. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.6

For citation:

Kalinin D.F., Dolgal A.S., Voroshilov V.V. Probabilistic analysis of geological and structural Prospects for Oil and gas Potential in Western Yakutia Using three-Dimensional Empirical Mode Decomposition of Potential Fields. Georesursy = Georesources. 2024;26(2):53–68. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.6

Введение

В настоящее время принято считать, что предпосылками нефтегазоносности, как правило, выступают глубинное строение недр (осадочных бассейнов) и наличие благоприятных структурно-тектонических особенностей земной коры в изучаемом регионе. Дистанционные методы выделения площадей с наличием предпосылок нефтегазоносности в сочетании с полевыми геолого-геофизическими исследованиями могут способствовать локализации месторождений углеводородов (УВ).

Цель настоящих исследований – выделение и оконтуривание зон наличия предпосылок нефтегазоносности в пределах нескольких площадей Западной Якутии. Для этого требуются разработка и апробация современной технологии прогнозирования нефтегазоносности, основанной на использовании данных гравиметрической и аэромагнитной съемок. Предлагаемая технология включает в себя применение усовершенствованных алгоритмов декомпозиции геопотенциальных полей (как правило, нестационарных) для выявления наиболее значимых «геолого-структурных» компонент с дальнейшим вероятностным комплексированием этих компонент, учитывающим их информационную содержательность.

Процесс комплексирования геологических, геофизических, геохимических и других признаков часто сводится к электронному «световому столу». Контуры аномалий, независимо выделяемых по каждому признаку, накладываются друг на друга. В результате целевой объект прогноза («комплексная аномалия») пространственно локализуется без взвешивания информационных вкладов отдельных признаков.

При использовании информационно-статистических методов оптимальной мерой сходства искомого объекта с натурным эталоном по комплексу геоданных является совместная апостериорная вероятность, рассчитываемая в апробируемых точках пространства (Гольцман, 1982; Калинин, 2011). Однако необходимо учитывать, что данная мера отражает наличие целевых объектов (например, участков с повышенной вероятностью обнаружения региональных и локальных проявлений нефтегазоносности) лишь при надежном геологическом обосновании натурных эталонов и достаточной представительности количественных эталонных выборок по каждому комплексируемому признаку. Ключевой особенностью информационно-статистического подхода является возможность формализованного анализа решений сразу по нескольким целевым объектам (альтернативам) с последующим представлением результатов в виде вероятностных карт прогноза. Прогнозируемые альтернативные объекты могут отличаться типом, вещественным составом, ожидаемыми размерами, глубинами залегания, геолого-структурным устройством, геоморфологической обстановкой и т.д. Как следствие, они по-разному проявляются в наблюденных полях. Процесс формализованного принятия решений об альтернативных объектах прогноза по комплексу признаков сопряжен с численным анализом эффективности решений в рамках поставленной задачи. Априорная оценка надежности и информационной значимости каждого отдельного признака позволяет сформировать наиболее эффективный комплекс данных еще до начала вероятностного прогноза целевых объектов, подобных эталонам.

На этапе «обучения» для выбора натурных эталонов (аналогов целевых предпосылок нефтегазоносности) требуется аргументированное геолого-структурное обоснование с учетом всей имеющейся априорной информации (Бугаец, Дуденко, 1976). При использовании количественных признаков требуется контролировать статистическую представительность эталонных выборок, при этом признаки должны иметь как можно меньшую статистическую взаимосвязь (корреляцию). Натурные эталонные выборки, составленные из значений количественных признаков, территориально сопрягаются с положением заведомо известных нефтегазоносных объектов. Возможен также вариант построения эталонных выборок путем решения прямых задач гравиразведки и магниторазведки с использованием физико-геологических моделей прогнозируемых объектов. Результатом «обучения» являются решающие правила, независимо формируемые по каждому признаку с применением статистических процедур обработки.

Вероятностное распознавание целевых объектов осуществляется в каждой точке апробируемой территории на основе совокупности решающих правил, по которым выполняется преобразование значений признаков в базовые апостериорные вероятности целевых объектов согласно критериям Байеса и Вальда (Чини, 1986). Указанные статистические критерии используются в условиях априорной неопределенности принимаемых решений. Комплексирование базовых значений сводится к поточечному расчету совместных плотностей апостериорных вероятностей для каждого целевого объекта. При наращивании комплекса признаков прирост полезной информации и надежность распознавания целевых объектов в пределах анализируемой территории оцениваются с помощью специальной процедуры (Калинин, 2011).

Итоговые построения оформляются в виде карт максимально правдоподобных решений о целевых объектах прогноза, а также карт совместных апостериорных вероятностей прогнозных решений, составляемых отдельно по каждому объекту.

Методика выделения информативных составляющих геопотенциальных полей

Пространственная статистическая нестационарность многих измеряемых геофизических полей связана, как правило, со сложностью геолого-структурной организации среды и различиями в физических свойствах горных пород (Каждан, Гуськов, 1990). В практике обработки цифровых геофизических данных приобрел популярность метод эмпирической модовой декомпозиции (empirical mode decomposition, ЕMD), используемый в работах (Huang et al., 1998; Давыдов, Давыдов, 2010; Долгаль, Христенко, 2017; Калинин и др., 2021). Метод EMD предусматривает разложение нестационарных полей на разночастотные негармонические составляющие с применением адаптивного вычислительного базиса, что в большей степени соответствует реальной геофизической практике по сравнению с традиционными методами Фурье-анализа.

Анализируемое геофизическое поле рассматривается как сумма квазиортогональных разночастотных внутренних модовых функций (internal mode functions), или IMF-компонент, и наиболее низкочастотного остатка r(x), не поддающегося дальнейшему разложению. Вычислительная процедура включает многократный расчет функций p(x) и q(x), огибающих экстремумы поля, а также их средних φ(x) = (p(x)+q(x))/2 по соответствующему числу фиксируемых экстремумов. Алгоритм расчета IMF-компонент с постепенно увеличивающимися номерами содержит внешний итерационный цикл разложения, в котором из поля (сигнала) последовательно исключаются предшествующие IMF-компоненты, многократно уточняющиеся во внутренних циклах отсеивания. Остановка процесса декомпозиции происходит, когда остаток r(x) содержит менее двух минимумов и двух максимумов.

Стандартная практика построения огибающих p(x) и q(x) предусматривает использование полиномиальных сплайнов. Как известно, число полиномов в кубическом сплайне равно количеству интервалов сплайн-интерполяции, поэтому в некоторых случаях возможны искажения поля в краевых частях профиля. Для уменьшения искажений вместо сплайн-интерполяции можно использовать процедуры аналитической (истокообразной) аппроксимации. Применение истокообразной аппроксимации в циклах отсеивания обеспечивает: а) практически полное подавление краевых эффектов; б) возможность управления процессом за счет изменения числа точек скользящего окна и масштабного коэффициента. Однако возникает другая проблема: в случае сильной вариации расстояний между экстремумами поля численное решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) приводит к существенному накоплению погрешностей за счет вычислений с плохо обусловленными матрицами коэффициентов (Долгаль и др., 2019).

В настоящее время нами успешно опробован (Долгаль, Ворошилов, 2020) усовершенствованный алгоритм разложения наблюденных геопотенциальных полей, получивший название модифицированная модовая декомпозиция (modified mode decomposition, MMD). Вместо истокообразной аппроксимации всех исходных значений поля в MMD используются априорные ограничения на спектральный состав компонент ψ(х), получивших название модифицированные модовые функции (modified mode functions, MMF-компоненты). В этом случае разложение исходного поля U(x) осуществляется для серии последовательно расширяющихся скользящих окон. В результате расчетов реализуется кусочно-постоянное представление огибающих p(x) и q(x). Процесс декомпозиции становится более устойчивым и управляемым. Для высокочастотных компонент, сопряженных с окнами малых размеров, точность разложения поля незначительно уменьшается, однако числа обусловленности коэффициентов СЛАУ, отражающие влияние погрешностей исходных данных на результаты решения СЛАУ, оказываются на 2–3 порядка ниже (Дмитриев и др., 1990).

Одним из несомненных достоинств алгоритма MMD является его способность препятствовать смешиванию мод при разложении исходного поля на MMF-компоненты. Это достигается путем введения дополнительных ограничений на частоты квазиортогональных компонент разложения. Тем самым реализуется попытка объединения адаптивного базиса EMD с вейвлет-преобразованиями типа «масштаб – время» (fast wavelet transform, FWT).

Основные идеи алгоритмов EMD и MMD оказались применимыми для создания трехмерного варианта, получившего название управляемая эмпирическая модовая декомпозиция (guided empirical mode decomposition, 3D-GEMD). Отличительной особенностью алгоритма 3D-GEMD является возможность управления процессом разложения за счет изменения начального размера двумерного окна разложения и коэффициента увеличения размера окна. Еще одним отличием алгоритма 3D-GEMD является одновременный поиск локальных экстремумов с последующей аппроксимацией и восстановлением поля сразу по всей площади исследований, а не по отдельным «профильным» линиям гридированной цифровой модели поля. Данный подход значительно ускоряет процесс обработки и позволяет выделить содержательные «геолого-структурные» MMF-компоненты в пределах анализируемой площади, что открывает путь к выделению компонент разложения интерпретируемого поля, обусловленных разноглубинными геоплотностными (геомагнитными) границами и объектами, а также к извлечению скрытой информации о геологическом строении недр из данных полевых измерений.

Технология 3D-GEMD использовалась при подготовке экспериментального материала с целью площадной оценки перспектив нефтегазоносности на апробируемых территориях Западной Якутии.

Выбор альтернативных групповых эталонов для прогнозирования месторождений углеводородов

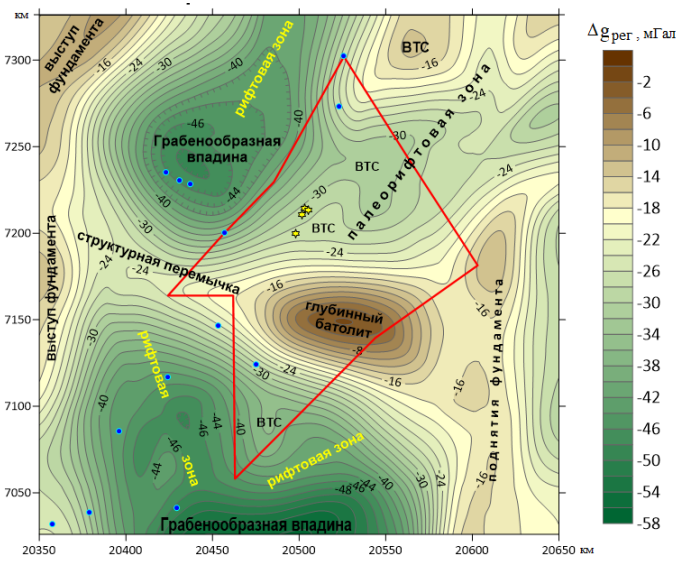

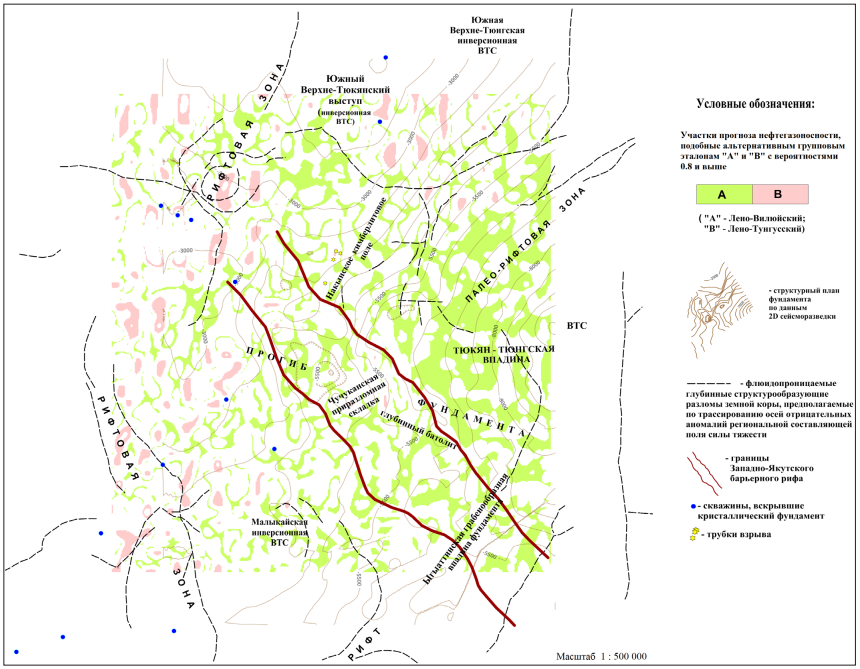

В статье (Калинин и др., 2021) уже обсуждались результаты начального профильного варианта эмпирической модовой декомпозиции (2D) в пределах анализируемого полигона Западной Якутии. Полигон характеризуется сложным геологическим строением (рис. 1).

На его территории установлено, в частности, наличие вулкано-тектонических структур в рифтовых и палеорифтовых зонах, связанных с мантийными процессами. На основании анализа глубинных разрезов, отражающих распределения псевдоплотностных и псевдомагнитных параметров среды, сделано предположение о наличии элементов разломной тектоники, сопрягаемых с морфологическими особенностями полей и косвенно связываемых с предпосылками нефтегазоносности.

Апробируемый полигон соседствует с Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской нефтегазоносными провинциями (Клещев, Шеин, 2010). С учетом геолого-структурных особенностей, выделенных в геопотенциальных полях и приуроченных к заведомо известным месторождениям УВ в пределах нефтегазоносных провинций (НГП), можно осуществлять отбор и группирование соответствующих натурных эталонов.

Первая эталонная группа месторождений УВ (Толон-Мастахское, Соболох-Неджелинское, Средневилюйское), связываемая с площадной оценкой перспектив неф-тегазоносности на апробируемом полигоне, относится к Лено-Вилюйской НГП в западной части Республики Саха. В тектоническом плане провинция приурочена к Вилюйской синеклизе (Сибирская платформа) и Предверхоянскому краевому прогибу. Фундамент в пределах провинции характеризуется архейско-протерозойским возрастом. Мощный осадочный чехол (10–12 км) представлен рифейскими, вендскими, палеозойскими и мезозойско-кайнозойскими образованиями (Нефтяные и газовые месторождения СССР…, 1987).

Вторая (альтернативная) эталонная группа месторождений УВ, используемая при оценке предполагаемой нефтегазоносности, находится в пределах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Она частично расположена в западной части Республики Саха, а также на территориях Красноярского края и Иркутской области. Включает целую серию нефтегазоносных областей (НГО): Северо-Тунгусскую, Анабарскую, Южно-Тунгусскую, Катангскую, Непско-Ботуобинскую, Западно-Вилюйскую, Северо-Алданскую, Ангаро-Ленскую, Присаяно-Енисейскую и Байкитскую. Занимая существенную часть Сибирской платформы, Лено-Тунгусская НГП характеризуется гетерогенным фундаментом. Мощность платформенного осадочного чехла, образованного отложениями рифея, венда, палеозоя и мезозоя-кайнозоя, достигает здесь 9 км в наиболее прогнутых участках. В состав второй эталонной группы включены Чаяндинское, Талаканское, Алинское, Среднеботуобинское, Тас-Юряхское, Иреляхское, Нелбинское, Мирнинское и ряд других известных месторождений УВ (Нефтяные и газовые месторождения СССР…, 1987).

Следует отметить, что все месторождения, образующие первую и вторую эталонные группы, приурочены к локальным положительным структурам - антиклиналям и брахиантиклиналям. Разделение нефтегазоконденсатных месторождений на две группы обусловлено возрастом продуктивных отложений и различиями в глубинном строении Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской НГП.

Как показывают результаты анализа региональной компоненты поля силы тяжести, палеорифтовые и рифтовые зоны разбиты многочисленными разрывными нарушениями, проницаемыми для флюидов УВ (от глубинных структурообразующих разломов фундамента до зональных разломов на плечах рифтов и склонах грабенообразных впадин). Можно предположить, что на территории апробируемого полигона структурные перспективы нефтегазоносности характеризуются проявлением склонов в грабенообразных рифтовых впадинах и связаны с антиклинальными сводовыми поднятиями фундамента, в кровле которого не исключается наличие кор выветривания.

Результаты оценки перспектив нефтегазоносности Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской НГП

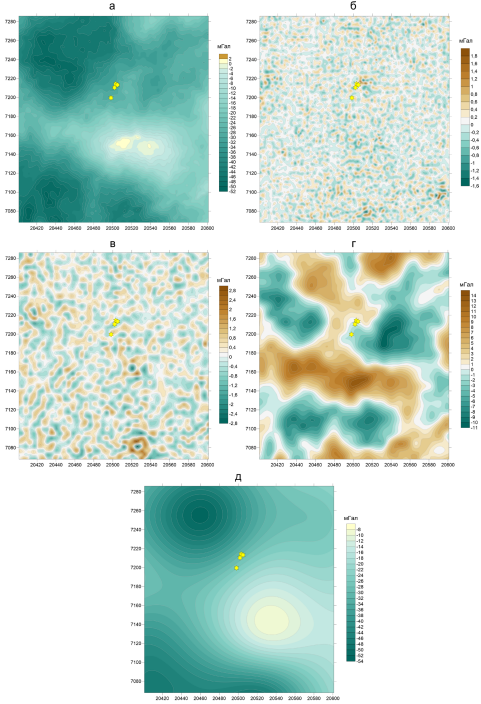

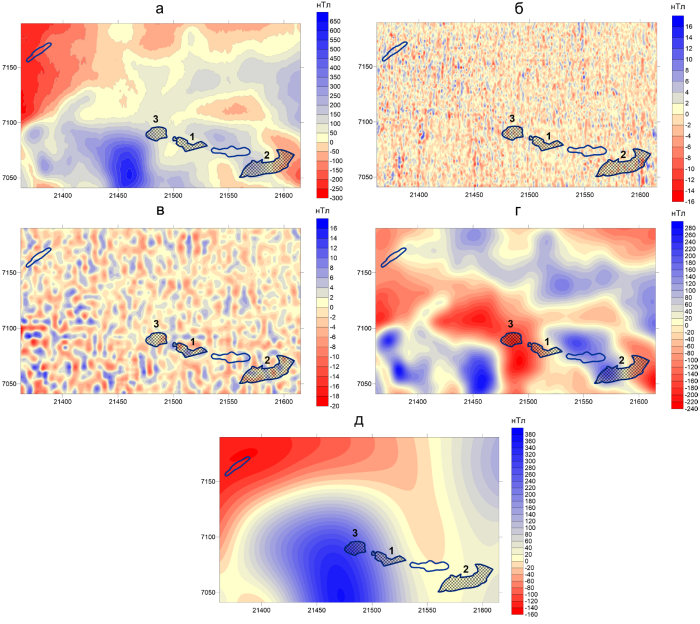

На рис. 2 и 3 показаны наблюденные геопотенциальные поля и комбинации MMF-компонент разложений этих полей (модифицированных модовых функций) в пределах апробируемого полигона.

Комбинированные MMF-компоненты ∆gMMF0+MMF1 и ∆TMMF0+MMF1 представляют собой поточечно рассчитываемые суммы наиболее высокочастотных (шумовых) IMF-компонент, выделяемых при разложении исходных аномальных гравитационного ∆g и магнитного ∆Ta полей. Высокочастотные компоненты ∆gMMF2 и ∆TMMF2 отражают влияние локальных (приповерхностных) плотностных и магнитных неоднородностей осадочного чехла. Комбинированные компоненты ∆gMMF3+MMF4+MMF5 и ∆TMMF3+MMF4+MMF5 представляют собой суммы среднечастотных компонент и отражают влияние более погруженных плотностных и магнитных неоднородностей чехла. Низкочастотные остаточные компоненты ∆gостаток и ∆Tостаток разложений отражают влияние региональных, наиболее глубинных гравиактивных и магнитоактивных структур фундамента (возможно мантийного заложения).

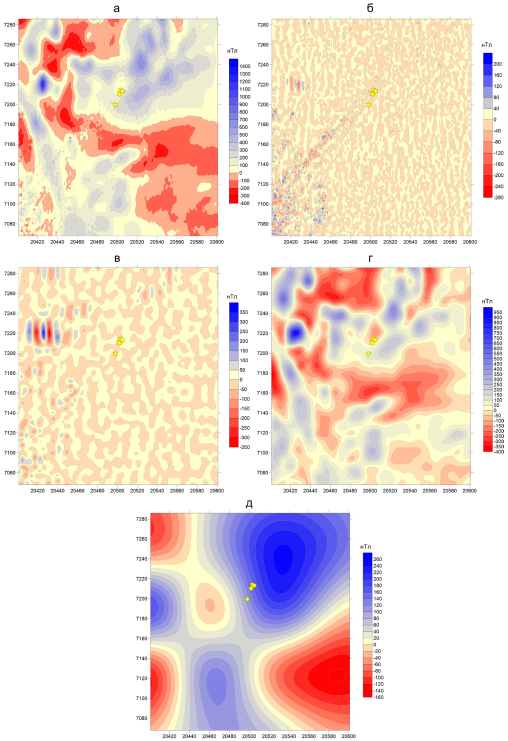

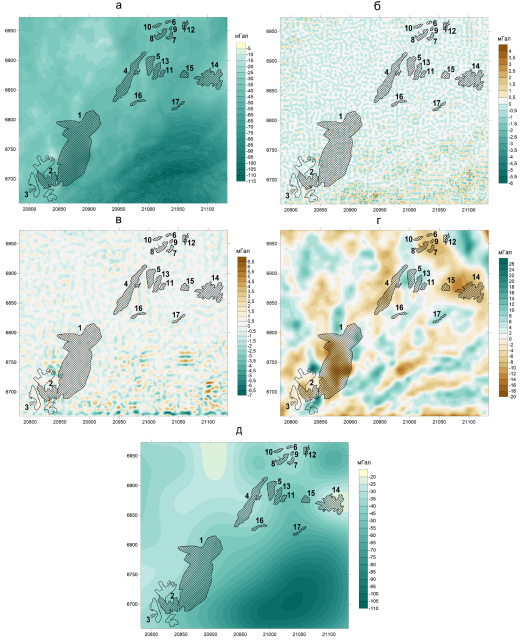

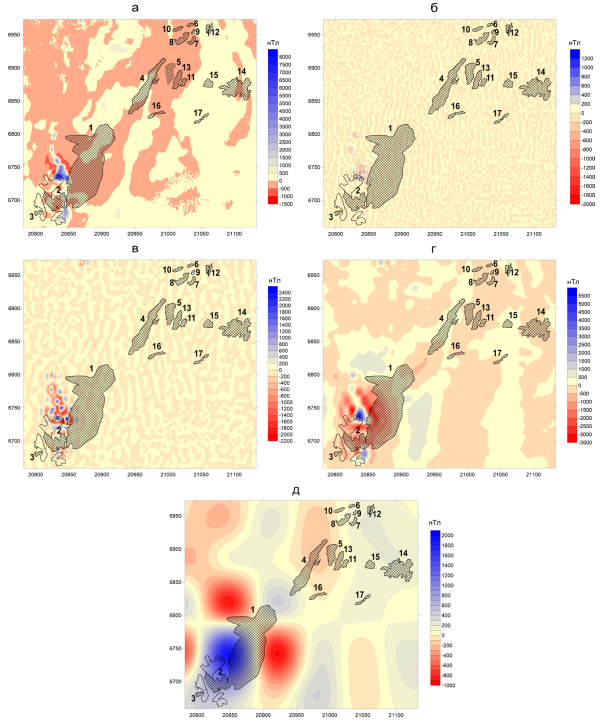

На рис. 4 и 5 показаны наблюденные геопотенциальные поля и аналогично определяемые комбинации MMF-компонент разложений полей на фрагменте Лено-Вилюйской НГП (Вилюйская НГО), включающем месторождения УВ первой эталонной группы.

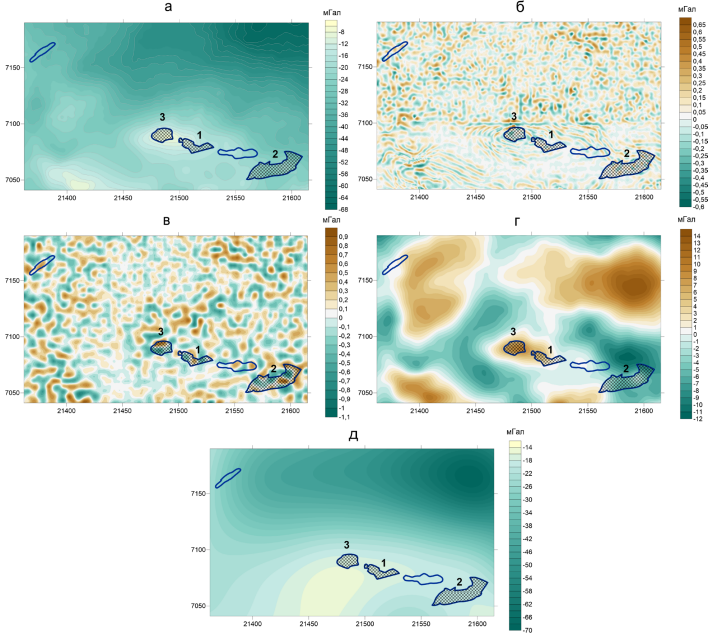

На рис. 6 и 7 показаны наблюденные геопотенциальные поля и соответствующие комбинации MMF-компонент разложений полей на фрагменте Лено-Тунгусской НГП (Непско-Ботуобинская НГО), включающем месторождения УВ второй эталонной группы.

На основании визуального анализа рис. 2–7 можно заключить, что разночастотные комбинированные компоненты эмпирического разложения 3D-GEMD геопотенциальных полей являются информативными структурными признаками. В пределах контуров месторождений УВ определены выборки значений наблюденных потенциальных полей и комбинированных компонент разложений. Для каждого признака указанные выборки объединялись в альтернативные групповые эталоны.

Выше уже отмечалось, что анализ геолого-структурных предпосылок нефтегазоносности предусматривает вероятностные построения на базе информационно-статистической теории. Необходимость объединения эталонных месторождений в две альтернативные группы обусловлена не только приуроченностью месторождений УВ к различным структурно-тектоническим и геоморфологическим обстановкам, но и разной удаленностью от апробируемого полигона, а также влиянием рельефа дневной поверхности.

Альтернативные групповые эталоны «Лено-Вилюйский» и «Лено-Тунгусский» (далее будем обозначать их как А и В соответственно) используются при вероятностном прогнозе целевых объектов – площадных зон, сходных с эталонами и связываемых с геолого-структурными перспективами нефтегазоносности. Прогноз осуществляется по комплексам, состоящим из отдельных MMF-компонент, образованных в результате декомпозиции исходных геопотенциальных полей, или же по комплексам, состоящим из комбинаций MMF-компонент, суммируемых в пределах изучаемой площади.

Высокая степень близости структурно-тектонических обстановок, отмечающихся в пределах апробируемого полигона и на эталонных участках, подчеркивается наличием крупных комплексов терригенных, карбонатных и карбонатно-галогенных отложений в осадочном чехле, наличием ряда крупных сводов, а также приуроченностью эталонных месторождений к локальным положительным структурам – антиклиналям и брахиантиклиналям.

Групповые эталоны представляют собой «образы» целевых объектов и используются на втором этапе прогнозных построений – при выявлении участков с перспективами нефтегазоносности в пределах осадочного чехла и более глубинных горизонтов. Отметим, что в каждом цикле распознавания итоговые вероятности прогноза рассчитываются по комплексам признаков, обладающим различными информативностью и надежностью (Калинин, 2011).

Оценка степени взаимосвязи (корреляции) между наблюденными полями и комбинациями MMF-компонент разложений полей, приведенными на рис. 2–7, проводилась в следующих пределах:

а) апробируемый полигон Западной Якутии;

б) групповой эталон А (Вилюйская НГО);

в) групповой эталон В (Непско-Ботуобинская НГО).

В результате установлено, что наблюденные поля, комбинации модифицированных модовых функций, а также остатки MMF-разложений полей обладают незначительной взаимной корреляцией как в пределах апробируемого полигона, так и на соответствующих эталонных площадях. Для каждого комплексируемого признака коэффициенты корреляции не превышали по модулю 0,38, что позволило правомерно использовать информационно-статистические алгоритмы обработки геоданных (Калинин, 2011).

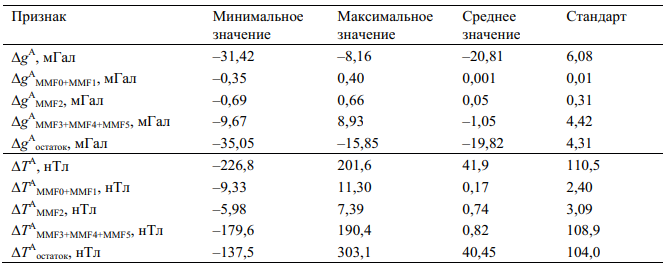

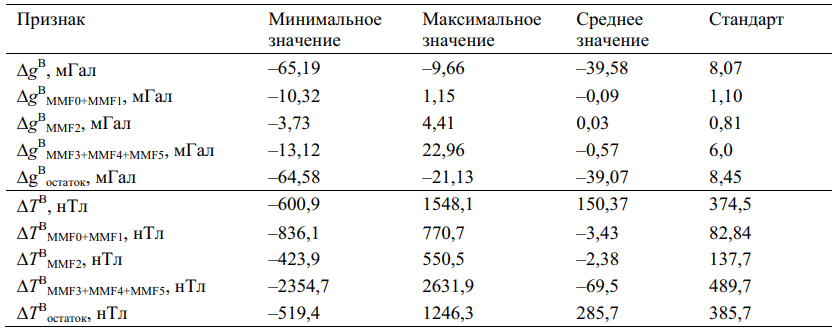

Статистические характеристики площадных эталонных выборок для признаков, участвующих в прогнозных построениях, приведены в табл. 1 и 2.

Из анализа табл.1 и 2 следует, что для групповых эталонов А и В наблюдается определенное сходство статистических характеристик для исходных гравитационных полей, а также для соответствующих комбинаций их MMF-компонент. Для исходных магнитных полей и аналогичных комбинаций их MMF-компонент статистические характеристики варьируют значительно сильнее, что косвенно подтверждает структурно-геологические различия в зонах сосредоточения групповых эталонов.

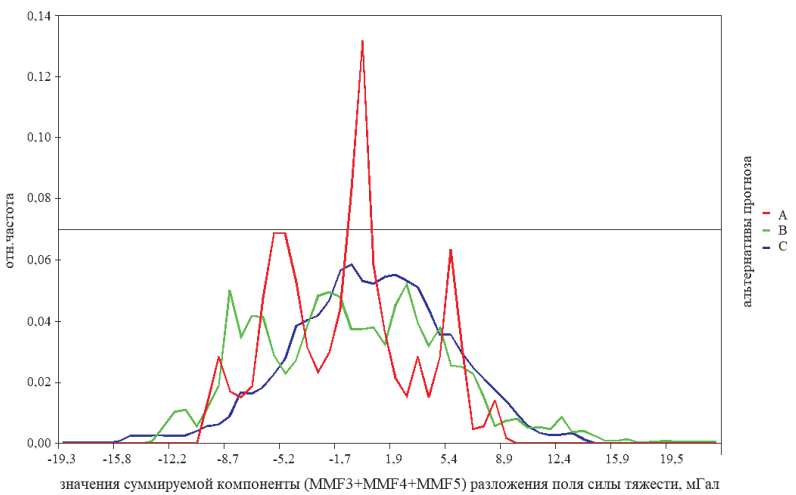

Статистическая обработка геоданных проводилась с использованием компьютерной технологии MultAlt (Калинин, 2011). Для каждого признака построены решающие правила, использующие группированные эталонные выборки для целевых альтернатив А и В и грид совокупных значений признака в пределах апробируемого полигона (фоновая альтернатива С). На рис. 8 в качестве примера приведено графическое представление одного из решающих правил в виде распределений относительных частот, характеризующих альтернативы А, В и С.

При оценке эффективности решающих правил для каждого из признаков, вовлекаемых в прогнозные исследования, установлено, что комбинированные «шумовые» компоненты ∆gMMF0+MMF1 и ∆TMMF0+MMF1 разложения потенциальных полей обладают статистической информативностью менее 7%. Таким образом, использование «шумовых» компонент в рамках прогнозных исследований представляется нецелесообразным.

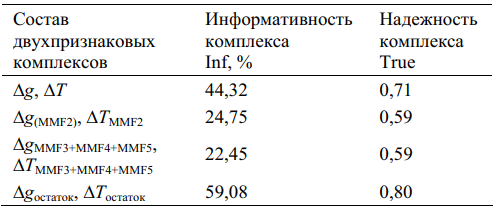

Эффективность остальных комплексов для выявления зон с разноглубинными геолого-структурными перспективами нефтегазоносности, подобных эталонам А и В, показана в табл. 3.

На заключительном этапе обработки в пределах апробируемого полигона осуществлялось вероятностное распознавание целевых объектов, подобных групповым альтернативным эталонам А и В. По каждому из комплексов, указанных в табл. 3, независимо построены прогнозно-геофизические схемы и проведена оценка параметров эффективности (качества) формализованных решений об объектах прогноза.

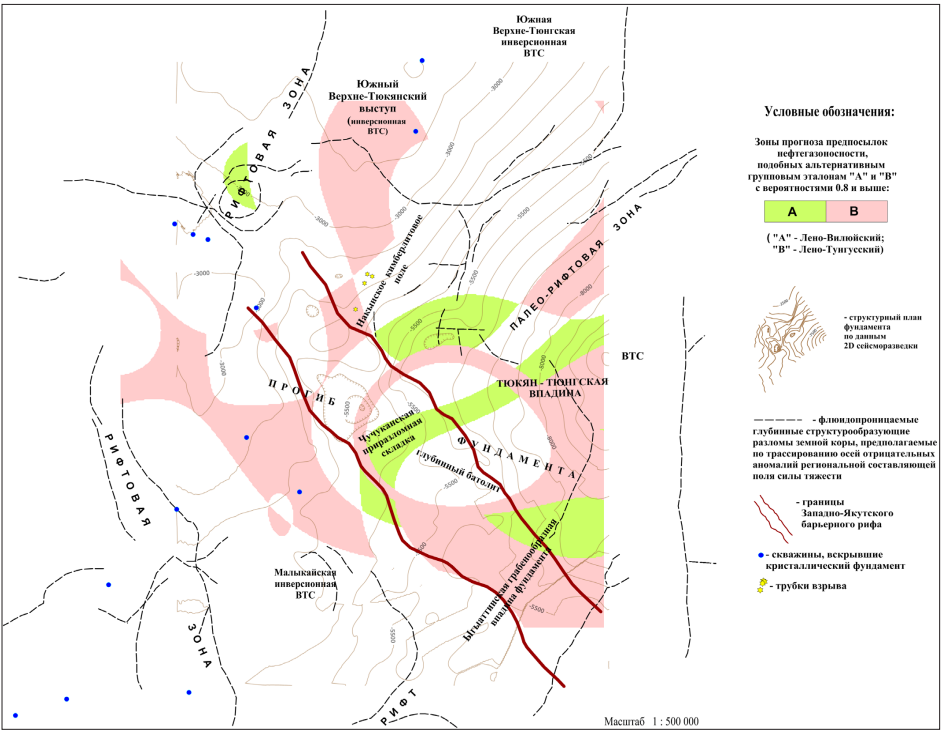

Одна из схем, построенная на основе комплекса остаточных MMF-компонент 3D-GEMD-разложения геопотенциальных полей, приведена на рис. 9.

Как видно из табл. 3, указанный комплекс обладает наиболее высокой информативностью. Прогнозно-геофизическая схема отражает площадное распределение зон с перспективами нефтегазоносности, обусловленными влиянием региональных, наиболее глубинных структур (возможно – мантийного заложения). Зеленым и розовым цветами отмечены зоны, прогнозируемые с высокими апостериорными вероятностями (0,8 и выше). Вторая схема, представленная на рис. 10, построена по комплексу высокочастотных компонент 3D-GEMD-разложения полей. Она иллюстрирует размещение зон с перспективами нефтегазоносности, определяемыми влиянием локальных структур в осадочном чехле (в том числе наследуемых от фундамента).

Рис. 1. Региональная компонента поля силы тяжести с геолого-структурными элементами в пределах анализируемого полигона Западной Якутии. ВТС – вулкано-тектонические структуры

Рис. 2. Результаты разложения аномального гравитационного поля на MMF-компоненты в пределах апробируемого полигона: а – наблюденное поле ∆g (редукция Буге, плотность промежуточного слоя 2,67 г/см3); MMF-компоненты поля: б – комбинированная шумовая компонента ∆gMMF0+MMF1; в – высокочастотная компонента ∆gMMF2; г – комбинированная среднечастотная компонента ∆gMMF3+MMF4+MMF5; д – низкочастотная остаточная компонента ∆gостаток разложения. Желтыми звездочками отмечены известные трубки взрыва

Рис. 3. Результаты разложения аномального магнитного поля на MMF-компоненты в пределах апробируемого полигона: а – наблюденное поле ∆Ta; MMF-компоненты поля: б – комбинированная шумовая компонента ∆TMMF0+MMF1; в – высокочастотная компонента ∆TMMF2; г – комбинированная среднечастотная компонента ∆TMMF3+MMF4+MMF5; д – низкочастотная остаточная компонента ∆Tостаток разложения. Желтыми звездочками отмечены известные трубки взрыва

Рис. 4. Результаты разложения гравитационного поля на MMF-компоненты в пределах фрагмента Лено-Вилюйской НГП: а – наблюденное поле ∆g (редукция Буге, плотность промежуточного слоя 2.67 г/см3); MMF-компоненты поля: б – комбинированная шумовая компонента ∆gMMF0+MMF1; в – высокочастотная компонента ∆gMMF2; г – комбинированная среднечастотная компонента ∆gMMF3+MMF4+MMF5; д – низкочастотная остаточная компонента ∆gостаток разложения. Цифрами отмечены контуры месторождений углеводородов Вилюйской НГО (первая эталонная группа): 1 – Толон-Мастахское; 2 – Соболох-Неджелинское; 3 – Средневилюйское

Рис. 5. Результаты разложения аномального магнитного поля на MMF-компоненты в пределах фрагмента Лено-Вилюйской НГП: а – наблюденное поле ∆Ta; MMF-компоненты поля: б – комбинированная шумовая компонента ∆TMMF0+MMF1; в – высокочастотная компонента ∆TMMF2; г – комбинированная среднечастотная компонента ∆TMMF3+MMF4+MMF5; д – низкочастотная остаточная компонента ∆Tостаток разложения. Цифрами отмечены контуры месторождений углеводородов Вилюйской НГО (первая эталонная группа): 1 – Толон-Мастахское; 2 – Соболох-Неджелинское; 3 – Средневилюйское

Рис. 6. Результаты разложения гравитационного поля на MMF-компоненты в пределах фрагмента Лено-Тунгусской НГП: а – наблюденное поле ∆g (редукция Буге, плотность промежуточного слоя 2,67 г/см3); MMF-компоненты поля: б – комбинированная шумовая компонента ∆gMMF0+MMF1; в – высокочастотная компонента ∆gMMF2; г – комбинированная среднечастотная компонента ∆gMMF3+MMF4+MMF5; д – низкочастотная остаточная компонента ∆gостаток разложения. Цифрами отмечены контуры месторождений углеводородов Непско-Ботуобинской НГО (вторая эталонная группа): 1 – Чаяндинское; 2 – Талаканское; 3 – Алинское; 4 – Среднеботуобинское; 5 – Тас-Юряхское; 6 – Иреляхское; 7 – Нелбинское; 8 – Мирнинское; 9 – Северо-Нелбинское; 10 – Маччобинское; 11 – Бес-Юряхское; 12 – Станахское; 13 – Вилюйско-Джербинское; 14 – Верхневилючанское; 15 – Иктехское; 16 – Хото-Мурбайское; 17 – Отраднинское

Рис. 7. Результаты разложения аномального магнитного поля на MMF-компоненты в пределах фрагмента Лено-Тунгусской НГП: а – наблюденное поле ∆Ta; MMF-компоненты поля: б – комбинированная шумовая компонента ∆TMMF0+MMF1; в – высокочастотная компонента ∆TMMF2; г – комбинированная среднечастотная компонента ∆TMMF3+MMF4+MMF5; д – низкочастотная остаточная компонента ∆Tостаток разложения. Цифрами отмечены контуры месторождений углеводородов Непско-Ботуобинской НГО (вторая эталонная группа): 1 – Чаяндинское; 2 – Талаканское; 3 – Алинское; 4 – Среднеботуобинское; 5 – Тас-Юряхское; 6 – Иреляхское; 7 – Нелбинское; 8 – Мирнинское; 9 – Северо-Нелбинское; 10 - Маччобинское; 11 – Бес-Юряхское; 12 – Станахское; 13 – Вилюйско-Джербинское; 14 – Верхневилючанское; 15 – Иктехское; 16 – Хото-Мурбайское; 17 – Отраднинское

Табл. 1. Статистические характеристики выборок, характеризующих групповой целевой эталон А (объем выборки – 2316 значений)

Табл. 2. Статистические характеристики выборок, характеризующих групповой целевой эталон В (объем выборки – 10428 значений)

Рис. 8. Решающее правило для одной из комбинированных компонент разложения поля силы тяжести посредством алгоритма 3D-GEMD: А и В – кривые распределений относительных частот для целевых альтернатив прогноза, соотносимых с групповыми эталонными выборками ∆gAMMF3+MMF4+MMF5 и ∆gBMMF3+MMF4+MMF5; С – кривая распределения частот для фоновой альтернативы, соотносимой с компонентой ∆gMMF3+MMF4+MMF5 в пределах всего апробируемого полигона

Табл. 3. Статистическая эффективность прогнозных комплексов для выявления геолого-структурных перспектив нефтегазоносности на апробируемом полигоне

Рис. 9. Прогнозно-геофизическая схема размещения нефтегазо-перспективных участков, связываемых с влиянием региональных, наиболее глубинных структур (в том числе мантийного заложения). Прогноз осуществлен по комплексу остаточных компонент {∆gостаток, ∆Tостаток}, рассчитываемых в результате 3D-GEMD-разложений потенциальных полей

Рис. 10. Прогнозно-геофизическая схема размещения нефтегазо-перспективных участков, связываемых с влиянием локальных структур в верхней части осадочного чехла (в том числе наследуемых от фундамента). Прогноз осуществлен по комплексу высокочастотных компонент {∆gMMF2, ∆TMMF2}, рассчитываемых в результате 3D-GEMD-разложений потенциальных полей

Обсуждение результатов

Прогнозно-геофизические схемы, представленные на рис. 9 и 10, содержат результаты площадного информационно-статистического анализа по комплексам признаков, рассчитанных посредством 3D-GEMD-декомпозиции геопотенциальных полей. Соответствующие MMF-компоненты и их суммируемые комбинации ассоциируются с влиянием элементов структурно-тектонического строения, расположенных в определенных интервалах глубин. Например, известно, что в пределах апробируемой территории осадочный чехол слагается преимущественно вулканогенно-осадочными породами и осложнён трапповыми включениями (Мигурский, 2017). Скопления трапповых «приповерхностных» тел четко просматриваются в суммируемой компоненте ∆TMMF0+MMF1, представляющей собой комбинацию наиболее высокочастотных (шумовых) компонент разложения аномального магнитного поля (рис. 3б). Однако в сложных геолого-структурных условиях реальную глубину объектов, связываемых с прогнозируемыми предпосылками, можно оценить лишь условно.

На схемах, приводимых на рис. 9 и 10, отмечены положения скважин, вскрывших кристаллический фундамент; положения трубок взрыва в районе Накынского кимберлитового поля; примерное положение Западно-Якутского барьерного рифа; изогипсы структурного плана фундамента по данным сейсморазведки. Следует отметить сосредоточения предполагаемых глубинных структурообразующих разломов земной коры (возможно, флюидопроницаемых) в рифтовых и палеорифтовой зонах, частично прослеживаемых на исследуемой территории и распространяющихся за ее пределы. Указанные разломы выделены посредством трассирования осей региональных аномалий поля силы тяжести (Петров, Трусов, 2000).

Западно-Якутский барьерный риф, показанный на схемах, приурочен, по всей видимости, к тектонически активной зоне, которая контролируется системой конседиментационных глубинных разломов северо-западного простирания. В чехле эта зона проявляется многочисленными вертикальными разрывными нарушениями и зонами трещиноватости северо-западного направления, фиксируемыми на сейсмических разрезах (Асташкин и др., 1984).

Из рис. 9 видно, что предпосылки глубинной нефтегазоносности в пределах исследуемого полигона, подобные групповому эталону А (Лено-Вилюйская НГП), сопряжены как с зоной палеорифта, так и с прогибом фундамента. По данным плотностной томографии зона палеорифта выделяется в виде обширного разуплотнения с центром залегания на глубине порядка 50 км (Калинин и др., 2021). По всей видимости, она связана с проявлениями кимберлитового магматизма. Прогнозируемые региональные предпосылки нефтегазоносности, подобные групповому эталону В (Лено-Тунгусская НГП), пространственно тяготеют к более молодым рифтовым зонам и их грабенообразным впадинам, характеризующимся интенсивным щелевым вулканизмом и внедрением интрузий по глубинным разломам фундамента, а также вулканизмом центрального типа (Малыкайская и Верхне-Тюкянская инверсионные вулкано-тектонические структуры).

Таким образом, можно заключить, что площадное распределение зон, связываемых с геолого-структурными предпосылками глубинной нефтегазоносности, не противоречит априорным данным о геологическом строении и этапах формирования региональных структур в пределах анализируемого полигона (в первую очередь расположенных в верхней части кристаллического фундамента).

В целом построенные прогнозно-геофизические схемы свидетельствуют о корреляции региональных перспектив нефтегазоносности обоих типов А и В с многочисленными тектоническими нарушениями рифтовой и вулканогенной природы. По результатам вероятностного прогноза наиболее перспективными представляются Тюкан-Тюнгская и Ыгыаттинская грабенообразные впадины фундамента, сопряженные с соответствующими рифтовыми зонами (рис. 9). На дне впадин предполагаются погребённые древние палеовулканические структуры. Вулканическая деятельность в пределах рифтовых зон может являться источником мантийных флюидов УВ, причем по сейсмическим данным большая мощность осадочного чехла в районе Тюкан-Тюнгской впадины может способствовать накоплению флюидов.

Кроме того, привлекает внимание изометричная кольцевая зона региональных предпосылок нефтегазоносности, подобных групповому эталону В. В работе (Калинин и др., 2021) отмечалось предполагаемое внедрение в этом районе батолита – преимущественно сложенного интрузивными породами кислого или среднего состава. Известно, что батолиты, связываемые с воздействиями мантийных диапиров, могут распространяться вплоть до глубин 15 км (Пустозеров, 2006; Ярмолюк и др., 2019). Данная кольцевая зона (вокруг батолита) сопряжена, по всей видимости, с прогибом фундамента, который в разные геологические эпохи подвергался переработке в результате нескольких стадий вулканизма. В районе Чучуканской приразломной складки прогнозируется также зона предпосылок нефтегазоносности, подобных групповому эталону А, вытянутая в направлении Тюкан-Тюнгской впадины фундамента.

Повышенные вероятности прогноза зон локальных предпосылок нефтегазоносности, сопряженных с выступами фундамента, фиксируются в юго-восточной, северной и северо-западной части исследуемого полигона (рис. 10). Выявленные зоны, вероятнее всего, имеют рифтовую природу. Внутри исследуемого полигона выделяются участки в районе Накынского поднятия, относимого к кимберлитовому полю, и Малыкайского поднятия, а также ряд участков, приуроченных к выступам фундамента. Предположительно, данные выступы являются инверсионными вулкано-тектоническими структурами (Калинин и др., 2021).

Важным потенциальным коллектором УВ может являться Западно-Якутский барьерный рифовый комплекс, сформировавшийся на крутом юго-западном склоне впадины фундамента и протягивающийся по сейсмическим данным в направлении с юго-востока на северо-запад (рис. 9, 10). Участки с повышенными вероятностями прогноза региональных и локальных предпосылок нефтегазоносности, подобных групповым эталонам А и В, фиксируются в районе барьерного рифа. Наиболее перспективный участок выделяется в районе Чучуканской приразломной складки, ограниченной разломами фундамента.

Заключение

Использование модифицированного алгоритма 3D-GEMD позволяет выявить ряд площадных MMF-компонент разложения геопотенциальных полей, ассоциируемых как с глубинными геологическими образованиями, так и с наиболее поднятыми блоками фундамента (структурами, наследуемыми в осадочном чехле). Алгоритмы информационно-статистического анализа позволяют локализовать участки с повышенной вероятностью обнаружения региональных и локальных проявлений нефтегазоносности по комплексам комбинируемых MMF-компонент.

Перспективные участки, прогнозируемые с высокими вероятностями, корреспондируют с зонами повышенной и длительной магматической активности, характерными для глубинного строения Западной Якутии. Они сопряжены с пересечениями глубинных разломов разных порядков и отражают наиболее благоприятные ситуации для проникновения восходящих флюидов УВ в венд-кембрийский комплекс пород осадочного чехла. Ряд участков, связываемых с перспективами нефтегазоносности, корреспондирует с грабенообразными впадинами внутри рифтовых образований, сочетающихся с мощными вулканогенно-осадочными толщами. К бортам впадин могут быть приурочены месторождения УВ, обусловленные локальными структурными поднятиями и крупными зонами выклинивания.

Список литературы

1. Асташкин В.А., Варламов А.И., Губина Н.К. и др. (1984). Геология и перспективы нефтегазоносности рифовых систем кембрия сибирской платформы. отв. ред. В.А. Асташкин. М.: Недра, 181 с.

2. Бугаец А.Н., Дуденко Л.Н. (1976). Математические методы при прогнозировании месторождений полезных ископаемых. Л.: Недра, 270 с.

3. Гольцман Ф.М. (1982). Физический эксперимент и статистические выводы. Л.: Изд-во ЛГу, 191 с.

4. Давыдов В.А., Давыдов А.В. (2010). управление эмпирической модовой декомпозицией сигналов при анализе и обработке геофизических данных. Каротажник, (5), с. 98–114.

5. Дмитриев В.И., Морозов В.А., Жданов М.с., Никитин А.А., Брусенцов Н.П. (1990). Вычислительная математика и техника в разведочной геофизике: справочник геофизика. Под ред. В.И. Дмитриева. М.: Недра, 498 с.

6. Долгаль А.с., Ворошилов В.А. (2020). Адаптивный алгоритм разложения геофизических полей на составляющие. Геология и полезные ископаемые Западного Урала, (3), с.173–180.

7. Долгаль А.с., Муравина о.М.,, Ворошилов В.А. (2019). Анализ геофизических полей методом эмпирической модовой декомпозиции (EMD). Геология и полезные ископаемые Западного Урала, (2), с. 212–222.

8. Долгаль А.с., Христенко Л.А. (2017). Применение эмпирической модовой декомпозиции при обработке геофизических данных. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 328(1), с.100–108.

9. Каждан А.Б., Гуськов о.И. (1990). Математические методы в геологии. М.: Недра, 251 с.

10. Калинин Д.Ф. (2011). Информационно-статистический прогноз полезных ископаемых. сПб.: ФГуНПП «Геологоразведка»,164 с.

11. Калинин Д.Ф., Яновская Ю.А., Долгаль А.с. (2021). Использование статистических методов интерпретации потенциальных полей для изучения структурно-тектонического строения нефтегазоперспективных территорий. Геология нефти и газа, (2), с. 27–36. https://doi.org/10.31087/0016-7894-2021-2-27-36

12. Клещев К.А., Шеин В.с. (2010). Нефтяные и газовые месторождения россии. справочник: в 2 кн. М.: ВНИГНИ.

13. Мигурский А.В. (2017). Крупные останцовые поднятия фундамента на Непско-Ботуобинской антеклизе (сибирская платформа) и нефтегазоносность осадочного чехла над ними. Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых»: Сб. материалов. Новосибирск: сГуГиТ, Т. 1, с. 136–139.

14. Нефтяные и газовые месторождения ссср. (1987). справочник: в 2 кн. Под ред. с.П. Максимова. Кн. 2: Азиатская часть ссср. М.: Недра, 303 с.

15. Петров А.В., Трусов А.Н. (2000). Компьютерная технология статистического и спектрально-корреляционного анализа трехмерной геоинформации – КосКАД 3D. Геофизика, (4), с. 29–33.

16. Пустозеров М.Г. (2006). Элементы глубинного геологического строения и их связь с полезными ископаемыми на юго-западе сибирской платформы. Георесурсы, (1), с. 37–39.

17. Чини р.Ф. (1986). статистические методы в геологии. М.: Мир, 189 с. Ярмолюк В.В., Никифоров А.В., Козловский А.М., Кудряшова е.А. (2019). Позднемезозойская магматическая провинция Востока Азии: строение, магматизм и условия формирования. Геотектоника, (4), с. 60–77. https://doi.org/10.31857/S0016-853X2019360-77

18. Huang N. E., Shen Z., Long S. R., Wu M. C., Shih H. H., Zheng Q., Yen N.-C., Tung с. C., Liu H. H. (1998). The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. 454, pp. 903–995. https://doi.org/10.1098/rspa.1998.0193

Об авторах

Д. Ф. КалининРоссия

Дмитрий Федорович Калинин – доктор техн. наук, профессор кафедры геофизики

199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2

А. С. Долгаль

Россия

Александр Сергеевич Долгаль – доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник лаборатории геопотенциальных полей, Горный институт уро рАН

614007, Пермь, Сибирская, д. 78а

В. А. Ворошилов

Россия

Владислав Алексеевич Ворошилов – кандидат техн. наук, ведущий инженер; старший преподаватель, Пермский государственный национальный исследовательский университет

614002, Пермь, ул. Сибирская, д. 94

Рецензия

Для цитирования:

Калинин Д.Ф., Долгаль А.С., Ворошилов В.А. Вероятностный анализ геолого-структурных перспектив нефтегазоносности Западной Якутии с применением трехмерной эмпирической модовой декомпозиции потенциальных полей. Георесурсы. 2024;26(2):53–68. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.6

For citation:

Kalinin D.F., Dolgal A.S., Voroshilov V.V. Probabilistic analysis of geological and structural Prospects for Oil and gas Potential in Western Yakutia Using three-Dimensional Empirical Mode Decomposition of Potential Fields. Georesursy = Georesources. 2024;26(2):53–68. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.6

.png)