Перейти к:

Влияние геолого-технологических параметров на эффективность кислотных обработок в карбонатных коллекторах: экспериментальное и статистическое исследование

https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.2

Аннотация

Технология кислотного воздействия получила широкое распространение при разработке карбонатных отложений нефтяных месторождений. Практически каждая скважина в период своей эксплуатации подвергается кислотной обработке призабойной зоны, что обеспечивает в мировом масштабе миллионы тонн дополнительно добытой нефти. Несмотря на множество теоретических и практических исследований, посвященных этой технологии, до сих пор актуальной остается проблематика управления эффективностью кислотных обработок. В работе исследовано влияние известных и фиксирующихся в промысловых условиях геолого-технологических параметров на эффективность кислотного воздействия в карбонатных коллекторах. Проведены лабораторные исследования (в свободном объеме, фильтрационные и рентгенотомографические эксперименты) с использованием двух солянокислотных составов и образцов карбонатной горной породы одного геологического возраста нефтяных месторождений Пермского края. Кислотные обработки моделировались с варьированием технологических параметров (таких как объем, скорость и давление закачки кислотных составов, продолжительность их выдержки на реакцию с горной породой) при термодинамических условиях, соответствующих пластовым. В результате статистической обработки эмпирически полученных данных установлена определяющая роль технологических параметров для достижения положительного результата кислотного воздействия. разработаны многомерные статистические модели, описывающие процесс формирования эффективности кислотных обработок в карбонатных коллекторах. установлено, что эффективность стимуляции меняется прямо пропорционально увеличению давления нагнетания кислотного состава и объема используемого агента за счет развития червоточин. Эффективность воздействия при наличии в горной породе доломита существенно ниже, что требует увеличения темпов закачки кислотного состава и продолжительности его выдержки на реакцию для достижения наибольшего результата стимуляции. Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего управления эффективностью кислотных обработок в карбонатных коллекторах нефтяных месторождений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Новиков В.А., Мартюшев Д.А. Влияние геолого-технологических параметров на эффективность кислотных обработок в карбонатных коллекторах: экспериментальное и статистическое исследование. Георесурсы. 2024;26(2):76–91. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.2

For citation:

Novikov V.А., Martyushev D.A. Influence of geological and technological Parameters on the Efficiency of acid treatments in carbonate reservoirs: Experimental and statistical study. Georesursy = Georesources. 2024;26(2):76–91. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.2

-

Введение

Ежегодное ухудшение структуры запасов, связанное со значительной выработкой насыщенных легкой и подвижной нефтью терригенных продуктивных пластов, требует от нефтедобывающих предприятий оперативных решений для поддержания проектных уровней добычи углеводородов, что прежде всего связано с активным вовлечением в разработку низкопроницаемых и неоднородных карбонатных коллекторов (Guo et al., 2020). В таких условиях одной из ключевых задач является повышение эффективности проведения геолого-технологических мероприятий (ГТМ), так как именно от результатов их реализации зависят не только степень и темпы выработки запасов углеводородного сырья, но и рентабельность процесса нефтедобычи в целом (Шаталова и др., 2022).

Наиболее известной и повсеместно применяемой технологией интенсификации добычи нефти из карбонатных коллекторов является солянокислотная обработка (Мордвинов, 2011; Yoo et al., 2021; Альмохаммад и др., 2023). Несмотря на значительный объем теоретических и практических исследований, направленных на изучение взаимодействия солянокислотных растворов с горной породой, недостаточно изученными остаются вопросы планирования мероприятий и оценки их прогнозной эффективности в различных геолого-физических и технологических условиях с целью управления косвенно или напрямую эффективностью стимуляции.

Во многих работах отечественных и зарубежных ученых, например (Давлетшина и др., 2016; Shirazi et al., 2019; Козихин и др., 2021; Aljawad et al., 2021; Martyushev, Vinogradov, 2021; Alarji et al., 2022; Kalhori et al., 2022; Mohammadi, Shahbazi, 2023), отмечено существенное влияние на химизм и кинетику процесса кислотного воздействия на продуктивный пласт таких геолого-физических параметров, как состав и свойства горных пород и пластовых флюидов, термодинамических условий залежи. От технологии или дизайна проведения кислотной обработки также зависит образование сети дополнительных фильтрационных каналов в призабойной зоне пласта. Ряд исследователей (Глущенко, 2008; Харисов и др., 2011; Лутфуллин и др., 2022; Хузин, Хижняк, 2019; Jia et al., 2021; Adewunmi et al., 2022; Martyushev et al., 2022; Solomon et al., 2022; Alkathim et al., 2023) выделяют следующие основные технологические параметры, оказывающие влияние на результат кислотного воздействия: объем, скорость и давление закачки кислотного состава (КС); химические особенности используемой рецептуры (концентрация действующего вещества, специальные добавки); продолжительность этапа выдержки кислотного раствора на реакцию с горной породой. Указанные работы, как правило, посвящены лишь одному из перечисленных выше геолого-технологических факторов. Однако необходимо единовременно учитывать влияние всех факторов, чтобы воспроизвести сложный процесс кислотного воздействия в карбонатных коллекторах с положительным результатом.

Существует множество методов, позволяющих планировать мероприятия с кислотным воздействием и прогнозировать их эффективность: использование специализированных программных продуктов и симуляторов, привлечение аналогов, машинное обучение, построение деревьев решений и ряд других, опыт применения которых подробно описан в работах (Garrouch, Jennings, 2017; Галкин, Колтырин, 2019; Putilov et al., 2020; Казанцев, 2021; Новиков, 2021; Al-Arji et al., 2021; Jamaloei, 2021; Jia et al., 2021; Furui et al., 2022). Тем не менее для решения отмеченных прикладных задач наибольшее распространение получили метод аналогий и геолого-гидродинамическое моделирование (ГГДМ). Метод аналогий характеризуется простотой и оперативностью выполнения необходимых расчетов. Его суть заключается в определении усредненного коэффициента изменения продуктивности и/или прироста удельного дебита скважины по нефти/жидкости после кислотной обработки на основе опыта ранее проведенных мероприятий на окружающих скважинах или в схожих геолого-физических условиях других месторождений (Галкин, Колтырин, 2019; Новиков, 2021). Прогностическая способность метода невысокая, что обусловлено недостаточным учетом влияющих на результат мероприятия факторов, в частности технологических параметров.

Другим распространенным методом прогнозирования эффективности ГТМ, в том числе и кислотных обработок, является использование гидродинамических симуляторов (Putilov et al., 2020; Казанцев, 2021; Jamaloei, 2021). Этот инструмент предоставляет исследователю возможность проводить оценку воздействия на пласт с визуализацией его геологического строения и учетом локализации остаточных запасов нефти и интерференции близлежащих скважин. Однако процесс моделирования кислотных обработок осложнен отсутствием специальных ключевых слов: включение мероприятия в модель выполняется посредством изменения скин-фактора. При этом в низкопроницаемых карбонатных коллекторах из-за большой продолжительности проведения гидродинамических исследований скважин в условиях слабого притока нередко снимаются «недовосстановленные» кривые восстановления давления (уровня), интерпретация которых приводит к получению ложных значений скин-фактора (Новиков, 2021). Как следствие, результаты моделирования кислотного воздействия, выраженные в виде прироста добычи нефти, могут оказаться как завышенными, так и заниженными, что не позволяет принять решение о включении соответствующего мероприятия в адресную программу. Другим недостатком использования ГГДМ при оценке эффективности ГТМ является необходимость значительных трудозатрат на адаптацию скважин – объектов воздействия, в связи с чем применение симуляторов преимущественно ограничивается для оценки эффективности высокозатратных и рисковых операций, например бурения боковых стволов.

Таким образом, анализ ранее выполненных теоретических исследований позволил отметить их основную направленность на изучение конкретных геолого-физических или технологических параметров, в той или иной степени оказывающих влияние на эффективность кислотных обработок, комплексное влияние геолого-технологических параметров на результат стимуляции не рассматривалось. Применяющийся инструментарий для планирования и прогнозирования эффективности кислотных обработок не позволяет принимать однозначные решения как при выборе скважин-кандидатов, так и при оценке потенциального результата мероприятий, что обусловлено либо упрощенностью метода (метод аналогий), либо «закрытостью» симуляторов и их высокой чувствительностью к исходным данным в условиях неопределенности (ГГДМ). Таким образом, целью настоящей работы является экспериментальное и статистическое исследование влияния известных и доступных в промысловых условиях геолого-технологических параметров (в том числе комплексного) на результат кислотных обработок.

-

Геолого-физическая характеристика продуктивных отложений

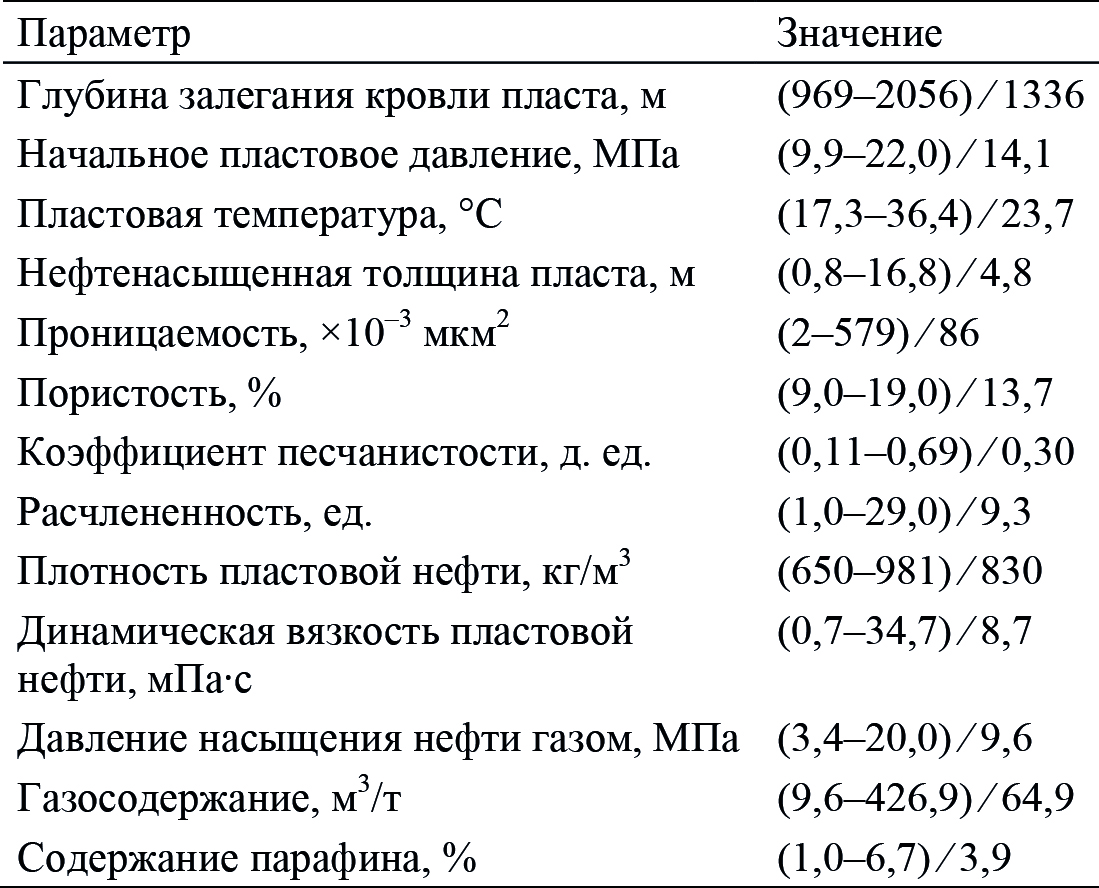

Исследование выполнено на примере карбонатных отложений башкирско-серпуховского геологического возраста (C2b–C1s), содержащих более 20% остаточных извлекаемых запасов нефти и распространенных более чем на 50 месторождениях Пермского края, с совершенствованием технологий разработки которых связаны перспективы развития нефтедобывающих предприятий региона. Геолого-физическая характеристика данных нефтяных пластов представлена в табл. 1.

Продуктивные пласты сложного геологического строения, неоднородные, что подтверждается их существенной расчлененностью (в среднем 9,3 ед.) и невысокими значениями коэффициента песчанистости (0,30 д. ед.). По проницаемости коллектора слабо- и среднепроницаемые (в среднем 86∙10-3 мкм2), по пористости – среднепористые (13,7%). Пластовые нефти легкие (830 кг/м3), парафинистые (3,9%), маловязкие (8,7 мПа∙с).

Горные породы сложены в различной степени доломитизированными известняками, в том числе локально плотными и заглинизированными, отмечаются включения железосодержащих и сульфатосодержащих минералов. На рис. 1 представлено схематичное расположение ряда нефтяных месторождений на карте Пермского края с визуализацией особенностей пустотного пространства горной породы башкирско-серпуховских отложений, изученных с помощью рентгеновской компьютерной томографии (Мартюшев, Новиков, 2020; Martyushev et al., 2022).

По типу пустотного пространства коллектора преимущественно поровые (Баклановское, Батырбайское, Сибирское месторождения и др.), при этом встречаются локальные участки с развитием естественной трещиноватости (Гагаринское месторождение), микротрещиноватости (Озерное и Юрчукское месторождения) и с неравномерным распределением пористости (месторождение им. Сухарева), что более характерно для нефтяных месторождений, приуроченных к северной части Пермского края (Лузина, Кривощеков, 2012).

Табл. 1. Геолого-физическая характеристика башкирско-серпуховских продуктивных пластов нефтяных месторождений Пермского края. Примечание: в числителе указан интервал изменения значений параметра, в знаменателе – среднее значение

Рис. 1. Схематичное расположение нефтяных месторождений на карте Пермского края с отмеченными особенностями строения пустотного пространства коллекторов (карбонатные пласты C2b-C1s)

-

Материалы и методы

3.1. Образцы керна и технологические жидкости

Для проведения фильтрационных исследований отобраны 35 стандартных цилиндрических образцов керна карбонатных отложений C2b-C1s из продуктивной части разреза 12 месторождений Пермского края: Баклановского (условное обозначение – Бак), Батырбайского (Бат), Гагаринского (Г), Ильичевского (И), им. Сухарева (Сух), Кокуйского (К), Маговского (М), Озерного (О), Сибирского (Сиб), Чураковского (Ч), Шумовского (Ш) и Юрчукского (Ю). Перед проведением экспериментов предварительно выполнена очистка образцов с помощью экстрактора Сокслета, определены абсолютная проницаемость и пористость, проведено насыщение керна пластовой водой в течение 24 ч, что соответствует подходам, описанным в исследованиях (Zhang et al., 2021; Martyushev, Vinogradov, 2021).

В нашей ранней работе (Мартюшев, Новиков, 2020) с помощью карбонатомера КМ-04М (ООО НПП «Геосфера», Россия) определен минералогический состав горных пород карбонатных отложений C2b-C1s, причем для каждого месторождения выполнялось не менее 12 определений, что обеспечило достоверное представление о среднем содержании кальцита, доломита и нерастворимых минералов (кварца, аргиллита, алевролита и др.). Результаты обобщены и представлены на рис. 2, отметим широкий диапазон изменения содержания каждого из компонентов горной породы рассматриваемых месторождений Пермского края: кальцит – 10,8–93,7%, доломит – 0,0–77,1%, нерастворимые минералы – 4,2–45,8%.

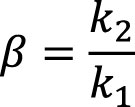

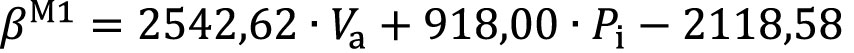

Для проведения лабораторных экспериментов использовали два кислотных состава КС1 и КС2 (реальные названия агентов и их производители не указаны в связи с конфиденциальностью данной информации), получившие наибольшее распространение на территории Пермского края и применяющиеся в промышленных объемах в настоящее время (Martyushev et al., 2022). Технические характеристики кислотных составов приведены в табл. 2. Содержание HCl в растворах КС1 и КС2, используемых в лабораторных экспериментах, составляло 12,7 и 12,5 мас. % соответственно. Заметим, что КС2 содержит ряд высокоэффективных целевых добавок – понизители межфазного поверхностного натяжения на границе «кислотный состав – нефть», диспергаторы парафинов и глин, стабилизаторы ионов железа, конкретные марки и количественное содержание которых не разглашаются производителем.

В качестве моделей нефти и пластовой воды брались реальные флюиды с физико-химическими свойствами, соответствующими условиям башкирско-серпуховских отложений Пермского края (табл. 3 и 4). Используемая нефть является легкой, маловязкой, высокосмолистой и парафинистой, пластовая вода – слабокислая, хлоркальциевого типа, с общей минерализацией 234 г/л.

3.2. Лабораторные исследования

В работах (Давлетшина и др., 2016; Shirazi et al., 2019; Martyushev, Vinogradov, 2021; Kalhori et al., 2022; Mohammadi, Shahbazi, 2023) отмечено, что несовместимость кислотного состава и пластовых флюидов может привести к закупорке пустотного пространства коллектора. Для определения совместимости кислотных составов КС1 и КС2 с нефтью и пластовой водой нами проведены эксперименты в свободном объеме по методике, описанной в работе (Martyushev, Vinogradov, 2021). В ходе опытов с нефтью кислотные составы и флюид смешивали в объемных соотношениях 25:75, 50:50, 75:25 (общий объем пробы – 15 мл) лопастной мешалкой с числом оборотов 500–600 об./мин и помещали в термошкаф при температуре, соответствующей пластовой (30 °C). После часовой выдержки визуально оценивали состояние смеси на предмет расслоения фаз и наличия осадка, после чего смесь фильтровали через мелкодисперсное сито (100 меш) с фиксацией осадка или его отсутствия. По аналогии исследовали совместимость и с пластовой водой с той лишь разницей, что смесь пропускали не через сито, а фильтровальную бумагу.

При изучении кислотных составов для определения технологии их эффективного применения распространение получили фильтрационные эксперименты на образцах керна (Хижняк и др., 2013; Martyushev et al., 2022). Использование современного оборудования позволяет проводить такие исследования в условиях, максимально приближенных к скважинным. В настоящей работе фильтрационные опыты выполнялись на установках высокого давления AFS-300 (Temco, Inc., США) и УИК-5ВГ (ООО «Гло-Бел Лаборатория», Россия) при термобарических условиях, соответствующих реальным в карбонатных отложениях C2b–C1s нефтяных месторождений Пермского края (принятое пластовое давление – 20 МПа, температура – 30 °C). Алгоритм проведения экспериментов детально описан в работе (Novikov et al., 2022), включает в себя следующие этапы:

- подготовленные образцы горной породы с 100%-ной водонасыщенностью закрепляются в кернодержателе, насыщаются моделью нефтью путем ее прокачки со скоростью 1 см3/мин в количестве не менее трех поровых объемов до момента полного прекращения выхода пластовой воды из образца;

- имитируется движение флюида в системе «пласт – скважина» (прямое направление фильтрации модели нефти), выполняется определение фазовой проницаемости по модели нефти до кислотного воздействия (k1) в условиях наличия остаточной водонасыщенности в образце керна;

- прокачивается проектный объем кислотного состава в обратном направлении (имитация движения агента в системе «скважина – пласт»), при необходимости выполняется выдержка раствора в образце керна на реакцию;

- имитируется освоение скважины (прямая фильтрация модели нефти через образец до полного выхода кислотного состава и продуктов реакции), выполняется определение фазовой проницаемости по модели нефти после кислотного воздействия (k2).

Кроме того, на протяжении всех фильтрационных исследований фиксируются перепады давления, расходы технологических жидкостей и время.

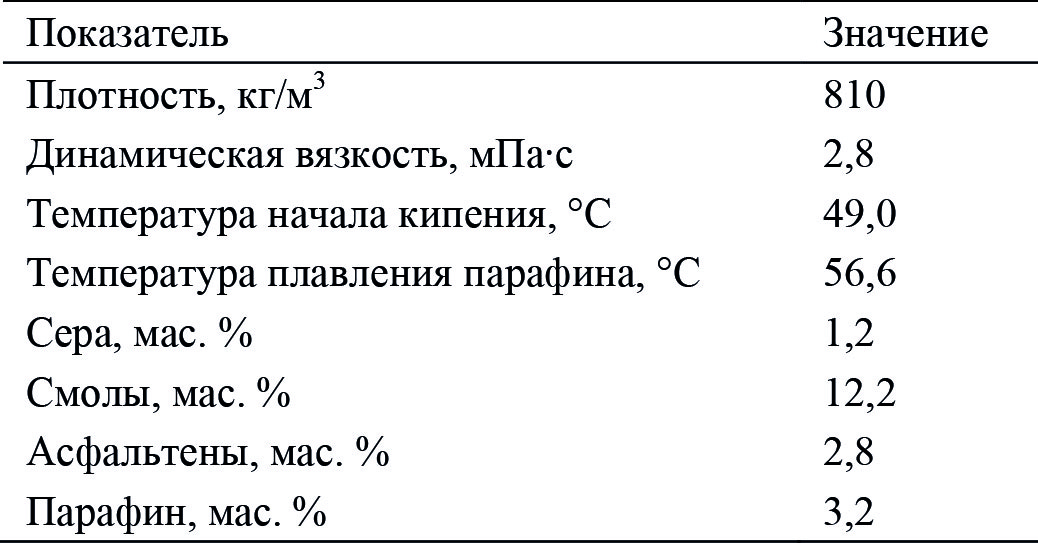

Оценка эффективности моделирования кислотной обработки производится на основании коэффициента изменения проницаемости образца горной породы β, который рассчитывается по следующей формуле:

(1)

(1)

Моделирование кислотных обработок проводилось на 35 стандартных образцах керна отложений C2b–C1s нефтяных месторождений Пермского края с прокачкой различных объемов агентов КС1 и КС2 (1; 2; 4 поровых объемов), продолжительностью выдержки на реакцию (0; 2; 4; 6 ч), объемной скоростью (1–20 см3/мин) и максимальным давлением (0,05–14,96 МПа) закачки агентов.

Для визуализации и изучения микроструктуры образцов горной породы до и после кислотного воздействия использовалась технология рентгеновской компьютерной томографии – эффективного метода неразрушающего контроля при изучении пористых и трещинных сред, области применения которого описаны в работах (Machado et al., 2015; Ефимов и др., 2016).

3.3. Методы математической статистики

Для оценки влияния различных геолого-технологических параметров на результат кислотного воздействия в карбонатных коллекторах проведена интерпретация результатов лабораторных экспериментов на керне с помощью методов математической статистики. В работах (Галкин и др., 2019; Ponomareva et al., 2021) отмечена высокая степень успешности применения данных методов анализа при решении различных задач в области разработки месторождений углеводородов и эксплуатации скважин.

Анализ различий в выделяемых в ходе исследования группах данных выполнялся с применением t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна – Уитни при заданном уровне статистической значимости p = 0,05 (Mann, Whitney, 1947; Ponomareva et al., 2021). Отметим главное достоинство U-критерия Манна – Уитни в качестве контрольного метода анализа: его использование не требует наличия нормального распределения наблюдений в сопоставляемых группах в отличие от t-критерия Стьюдента, что крайне важно при анализе эмпирических данных (Mann, Whitney, 1947).

Для установления связей между различными параметрами использовался корреляционный анализ, в ходе которого вычислялись значения коэффициента корреляции Пирсона r при заданном уровне значимости p = 0,05. Этот метод позволяет охарактеризовать тесноту связи между зависимой переменной (показателем эффективности кислотной обработки) и независимыми переменными (рядом геолого-технологических параметров), а также непосредственно между самими независимыми перемененными (Галкин и др., 2019; Пономарева, Галкин, 2020; Ponomareva et al., 2021). В настоящей работе в качестве показателя эффективности воздействия брался коэффициент изменения проницаемости образца горной породы после обработки (β, ед.), геолого-технологических параметров – прокачанный объем кислотного состава (Vа, поровые объемы); продолжительность выдержки кислотного состава на реакцию с горной породой (Tr, ч); объемная скорость закачки кислотного состава (vi, см3/мин); максимальное давление закачки кислотного состава (Pi, МПа); открытая пористость (m, %); фазовая проницаемость по модели нефти до кислотной обработки (k1, ×10–3 мкм2); среднее содержание в горной породе кальцита (Cc, %), доломита (Cd, %) и нерастворимых минералов (Cim, %) соответственно. За содержания компонентов горной породы для каждого образца керна в настоящей работе принимаются значения, определенные с помощью карбонатомера КМ-04М и представленные на рис. 2. Вычисленные коэффициенты r объединялись в единую корреляционную матрицу, представляющую собой таблицу, где на пересечении соответствующих строк и столбцов отмечены связи (с указанием величины и направления влияния) между интересующими параметрами (Ponomareva et al., 2021).

Для описания процесса формирования эффективности кислотного воздействия применялся пошаговый регрессионный анализ, нашедший широкое применение при решении схожих прикладных задач (Галкин, Колтырин, 2019; Новиков, 2021). В настоящей работе применение метода сводилось к получению многомерной зависимости между показателем эффективности кислотной обработки и группой геолого-технологических параметров (их перечень соответствует используемому при корреляционном анализе). На первом шаге в статическую модель заносится параметр, оказывающий наибольшее влияние на прогнозируемый показатель, на втором – оказывающий меньшее влияние, чем предыдущий, но большее, чем все остальные параметры в анализируемой выборке. Последовательное включение параметров позволяет сформировать полную многомерную зависимость, включающую в себя все геолого-технологические параметры, оказывающие влияние на величину показателя эффективности (Галкин, Колтырин, 2019; Галкин и др., 2019). Коэффициенты регрессии для каждого из параметров в многомерной модели определяются с помощью метода наименьших квадратов. По мере включения в модель новых параметров оценивается их общий вклад в показатель ее достоверности, а именно коэффициент множественной корреляции R при заданном уровне значимости p = 0,05. Статистические модели позволяют обосновать условия для эффективного воздействия на карбонатную горную породу: знак при каждом геолого-технологическом параметре в полученном многомерном выражении (плюс или минус) указывает направление влияния того или иного параметра (положительное или прямое, отрицательное или обратное) на показатель эффективности стимуляции.

Рис. 2. Минералогический состав горной породы нефтяных месторождений Пермского края (карбонатные отложения C2b-C1s)

Табл. 2. Технические характеристики кислотных составов КС1 и КС2

Табл. 3. Свойства пластовой нефти

Табл. 4. Свойства пластовой воды

-

Результаты и обсуждение

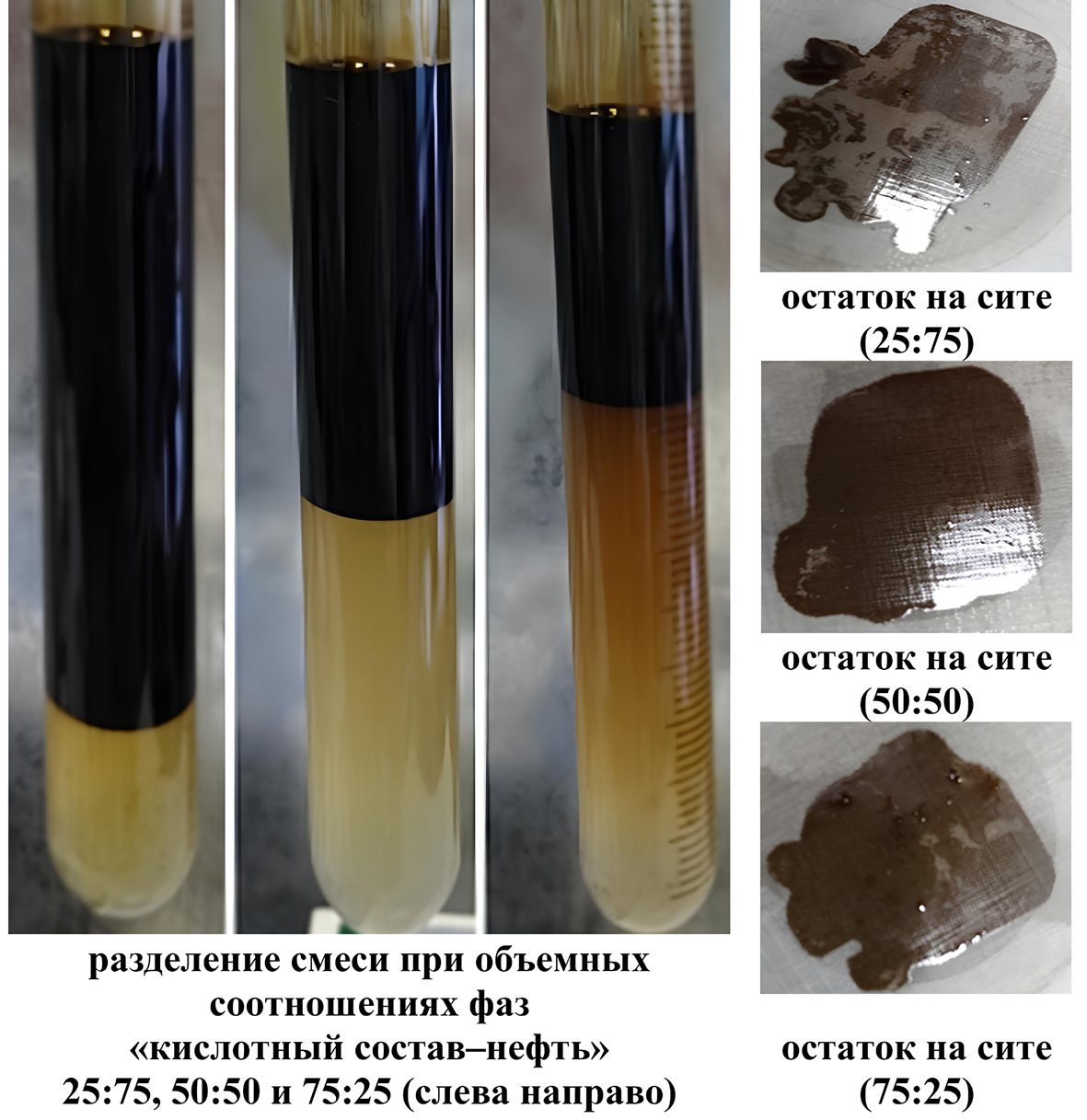

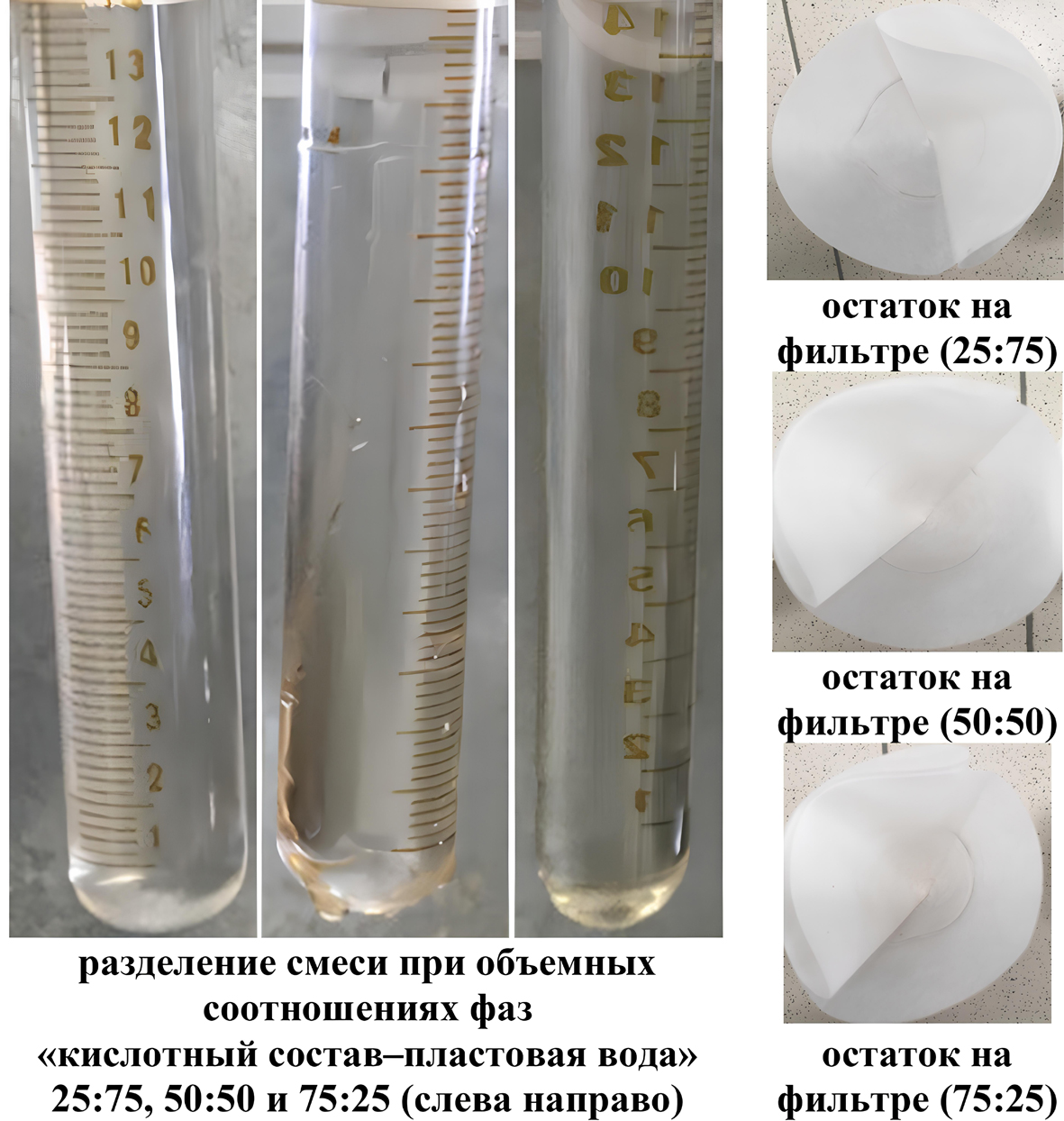

4.1. Исследования в свободном объеме

Результаты исследований в свободном объеме, характеризующие совместимость кислотных составов КС1 и КС2 с пластовыми флюидами, представлены на рис. 3 и 4. В ходе опытов с пластовой нефтью (рис. 3) для всех объемных соотношений кислотных составов и флюида (25:75, 50:50, 75:25) произошло полное расслоение исследуемых проб без образования каких-либо высоковязких эмульсий, сгустков или прочих осадков, что фиксировалось как визуально, так и после прохождения полученных смесей через мелкодисперсное сито.

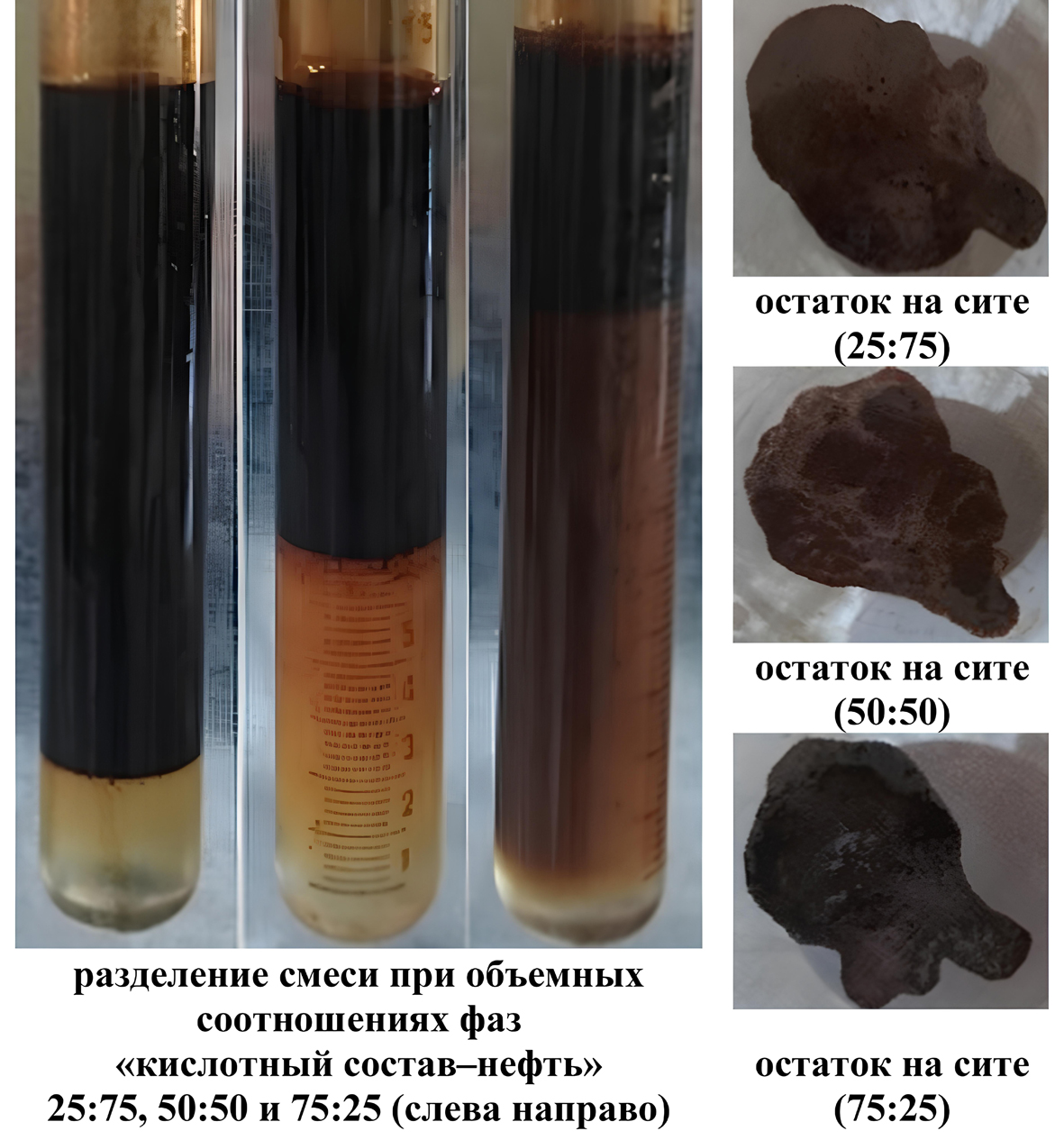

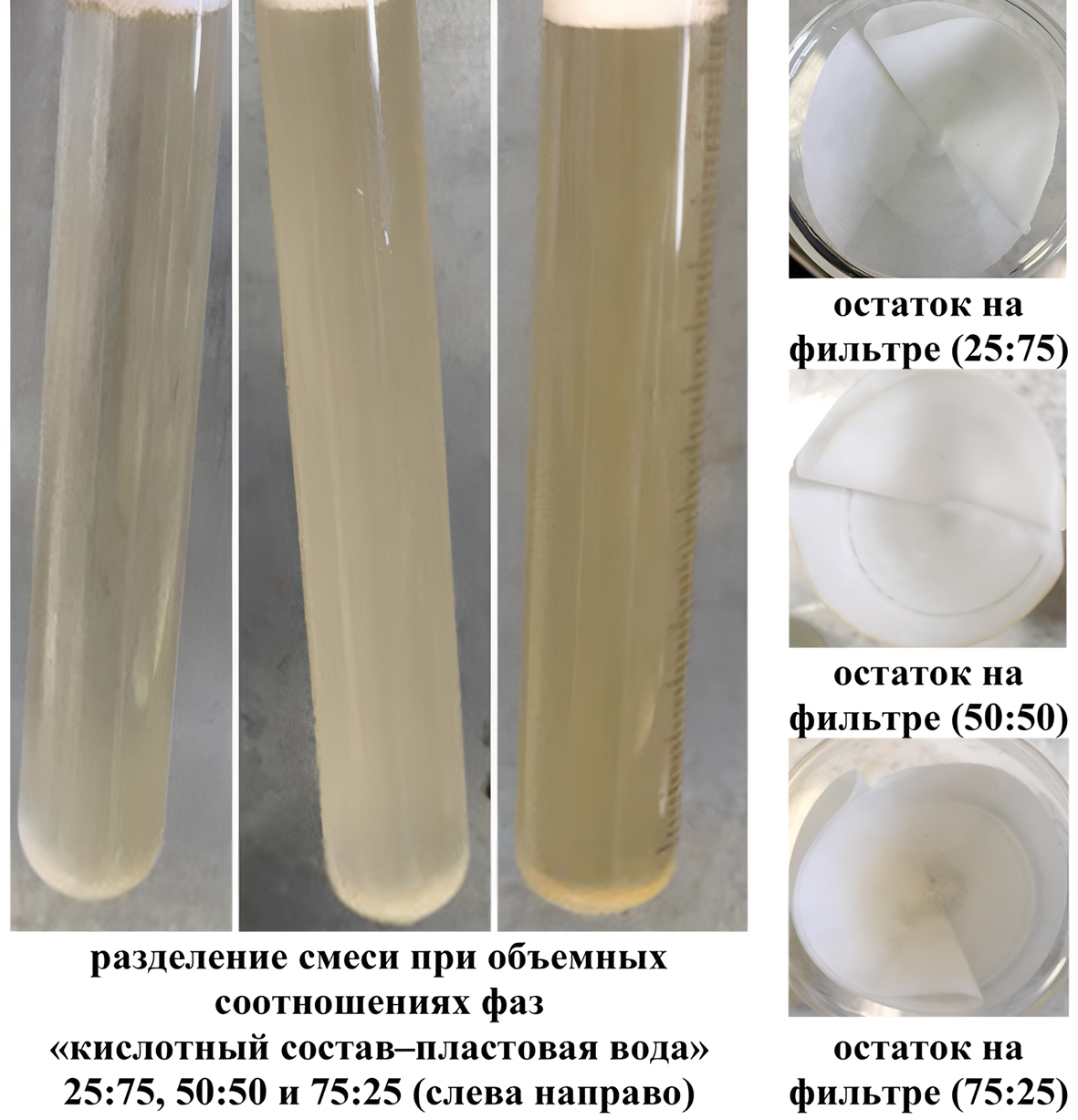

В экспериментах с пластовой водой (рис. 4) при взаимодействии с кислотными составами для всех объемных соотношений технологических жидкостей критических отклонений в виде образования хлопьев, помутнения растворов или выпадения твердого осадка не отмечено, что подтверждает анализ остатка на бумажных фильтрах.

4.2. Фильтрационные эксперименты на образцах керна

Результаты фильтрационных экспериментов на образцах керна карбонатных отложений C2b–C1s нефтяных месторождений Пермского края представлены в табл. 5. Коэффициент изменения проницаемости β меняется в широком диапазоне: от 0,4 до 56160,5 ед., в среднем составляя 5283 ед. Снижение фазовой проницаемости по нефти отмечено лишь для трех образцов керна (8,6% от всей выборки). Причиной этого стала закупорка пустотного пространства сульфатосодержащими продуктами реакции, что связано с особенностями минералогического состава отдельных образцов горной породы и описывалось ранее при проведении подобных исследований в работах (Мартюшев, Новиков, 2020; Martyushev et al., 2022).

Согласно полученным результатам, только часть экспериментов (20 опытов, или 57,1%) характеризуется образованием сквозного канала фильтрации (червоточины) с прорывом кислотного состава из обратного торца цилиндра, сопровождаемого существенным увеличением проницаемости (в среднем – более чем в 9000 раз). Развитие червоточин происходило после прокачки кислотного состава в поровых объемах от 0,4 до 1,7 д. ед. (в среднем 0,6 д. ед.), тем не менее через образцы прокачивался весь проектный объем (1–4 поровых объемов) с соответствующей выдержкой на реакцию (от 0 до 6 ч), что теоретически должно способствовать расширению каналов фильтрации в поперечном сечении и имитировать условия кислотной обработки в промысловых условиях (на реальных скважинах выполняется закачка в пласт всего проектного объема кислотного раствора).

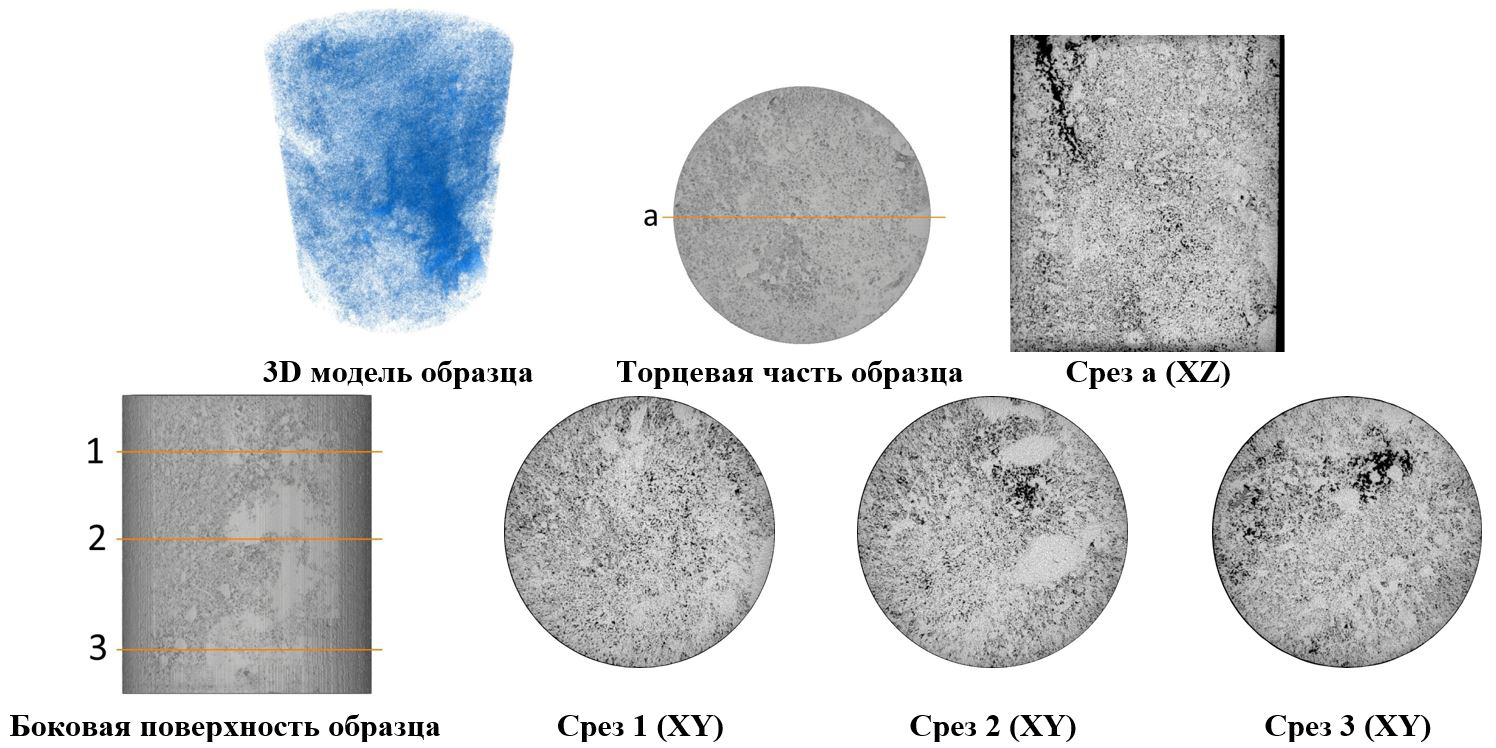

Типовая структура пустотного пространства образца керна после моделирования кислотной обработки с прорывом агента воздействия представлена на рис. 5 на примере цилиндра № 19М, для которого получено наибольшее значение β – более 56 000 ед. Образование выраженной червоточины произошло после прокачки 0,56 поровых объемов кислотного состава КС1, всего закачано два поровых объема агента при шестичасовой выдержке на реакцию.

Для второй группы образцов керна (15 опытов, или 42,9%) получены менее результативные данные: коэффициент изменения проницаемости β в среднем составил только 36,1 ед. Для этой группы цилиндров характерно поверхностное растворение входного торца горной породы без глубокого проникновения кислотного состава, не оказывающее существенного влияния на изменение проницаемости карбонатной горной породы.

На рис. 6 представлена томограмма цилиндра № 3Сух после прокачки одного порового объема кислотного состава КС1 и двухчасовой выдержки на реакцию, на ней показано типовое строение пустотного пространства горной породы второй группы образцов. Образовавшийся канал фильтрации имеет незначительные длину и раскрытость, значение β составило всего 2,4 ед. Отметим, что 10 из 15 опытов (66,7%) выполнено с прокачкой только одного порового объема кислотного состава, увеличение порового объема может способствовать развитию червоточины (Козихин и др., 2021; Novikov et al., 2022).

В целом на основе полученных данных нельзя однозначно выделить геолого-технологические параметры, приводящие к высокой или низкой эффективности кислотного воздействия в карбонатных коллекторах нефтяных месторождений. Для изучения механизма формирования эффективности, получения конкретных выводов и управления процессом стимуляции необходимы обобщение и анализ результатов выполненных исследований с применением математического аппарата, а именно статистических методов.

4.3. Обработка и анализ результатов фильтрационных экспериментов

4.3.1. Анализ результатов фильтрационных экспериментов с применением методов математической статистики (вся выборка)

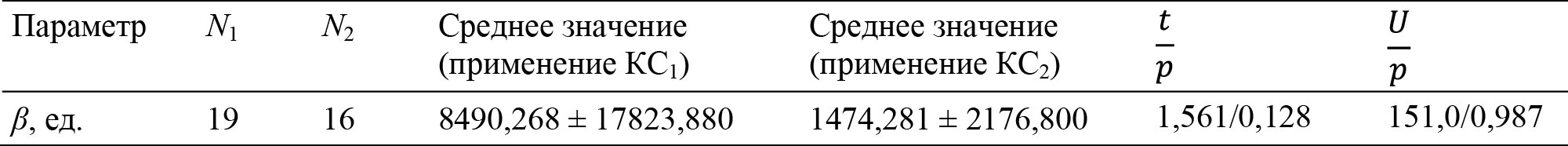

На начальном этапе рассмотрена вся выборка результатов фильтрационных экспериментов, включающая в себя 35 наблюдений. Из работ (Глущенко, 2008; Харисов и др., 2011; Хузин, Хижняк, 2019) известно, что на эффективность кислотного воздействия существенное влияние может оказывать используемая рецептура раствора. Чтобы это подтвердить, проведен сравнительный анализ результатов экспериментов с определением t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна – Уитни при заданном уровне значимости p = 0,05 (табл. 6). Полученные выборки для КС1 и КС2 приблизительно равного объема и включают 19 и 16 наблюдений (N1 и N2 соответственно). Расчеты, выполненные с помощью этих методов сравнительного анализа, показали, что средние значения показателя β, полученные после закачки кислотных составов КС1 и КС2, не являются статистически различными (p = 0,128–0,987 при критическом значении, равном 0,05). Это позволяет в данном конкретном случае однозначно исключить фактор используемого состава (КС1 или КС2) как влияющий на результат применительно к рассматриваемым объектам и исследовать всю выборку полученных результатов целиком в составе единой группы.

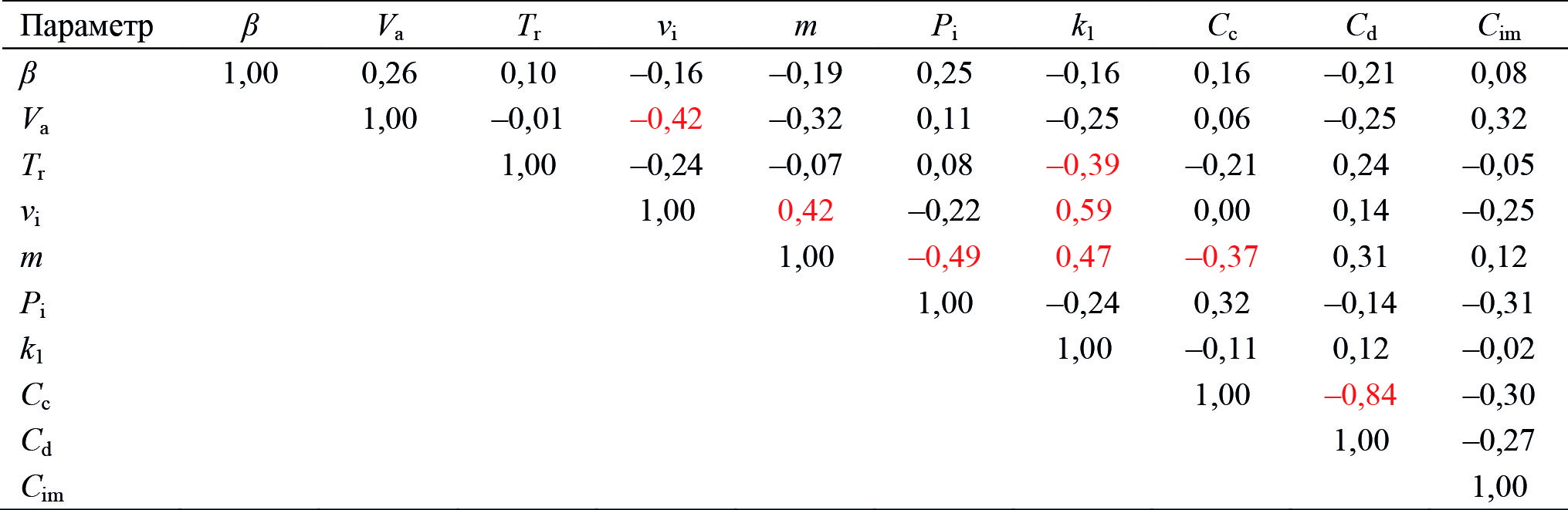

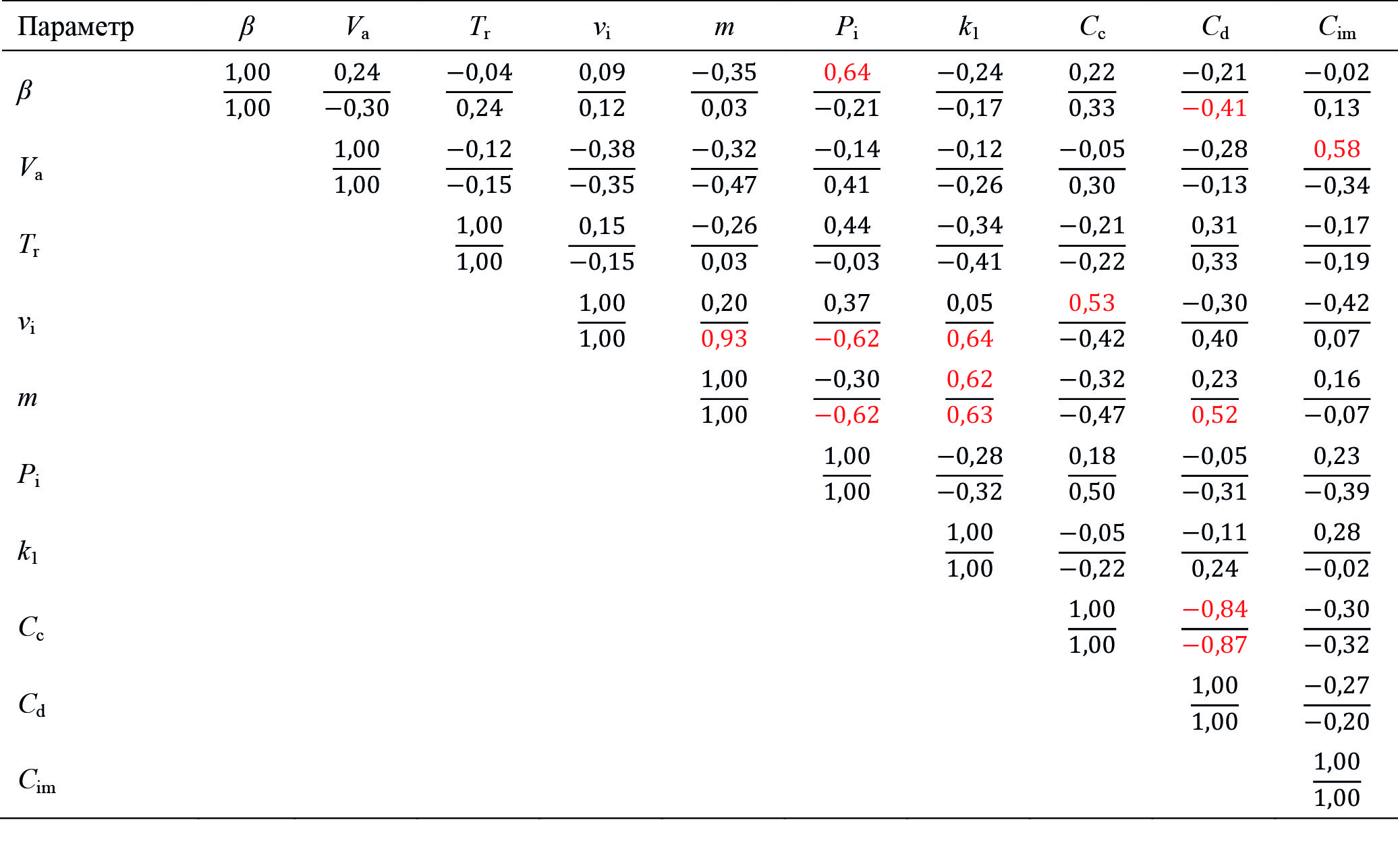

Для выделения основных зависимостей между рассматриваемыми нами параметрами построена корреляционная матрица для всей выборки проведенных экспериментов на керне (табл. 7). Статистически значимые корреляции (при p < 0,05) между показателем эффективности кислотной обработки β и группой геолого-технологических параметров не выявлены, при этом установлены статистически значимые связи непосредственно между геолого-технологическими параметрами (всего восемь «пар» корреляций, их них прямые – три, обратные – пять). Прямые зависимости отмечены между объемной скоростью закачки со значениями открытой пористости (r = 0,42) и начальной фазовой проницаемостью горной породы по модели нефти (r = 0,59), а также между значениями последних параметров друг с другом (r = 0,47). Обратные значимые корреляции выделены между прокачанным объемом кислотного состава и объемной скоростью его нагнетания (r = -0,42); открытой пористостью c давлением закачки раствора (r = –0,49) и содержанием кальцита в горной породе (r = –0,37); продолжительностью выдержки агента на реакцию и начальной фазовой проницаемостью горной породы по модели нефти (r = –0,39); содержанием в горной породе кальцита и доломита (r = –0,84).

Как можно видеть из полученных результатов, одна часть зависимостей не противоречит известным представлениям в области геологии и разработки нефтяных месторождений (например, прямая пропорциональность между значениями пористости и проницаемости), другая часть недостаточно очевидна (например, обратная пропорциональность продолжительности выдержки кислоты на реакцию от значения начальной фазовой проницаемости горной породы по нефти), что требует привлечения дополнительных методов анализа. Кроме того, корреляционный анализ позволяет выделять только отдельные прямые или обратные связи между исследуемыми параметрами без выделения их комплексного (единовременного) влияния на зависимую переменную, в данном случае на коэффициент β. Поэтому для установления эффективности кислотного воздействия (показателя β) используется пошаговый регрессионный анализ, позволяющий получить многомерную модель, комплексно учитывающую весь спектр влияющих геолого-технологических параметров. Для полной выборки экспериментов на карбонатных цилиндрах (N = 35) многомерная модель для показателя эффективности β имеет следующий вид (при R = 0,342; p = 0,136):

(2)

(2)

где Va – прокачанный объем кислотного состава, Pi – максимальное давление закачки. Эти параметры оказывают положительное влияние на результат кислотной обработки. Величина коэффициента множественной корреляции по мере включения указанных геолого-технологических параметров изменялась следующим образом: R = 0,262; 0,342. Известно, что любая статистическая модель имеет границы применимости, обусловленные диапазоном изменения параметров, используемых при ее разработке. Для модели (2) установлены следующие границы: по Va – 1–4 поровых объемов; по Pi – 0,05–14,96 МПа.

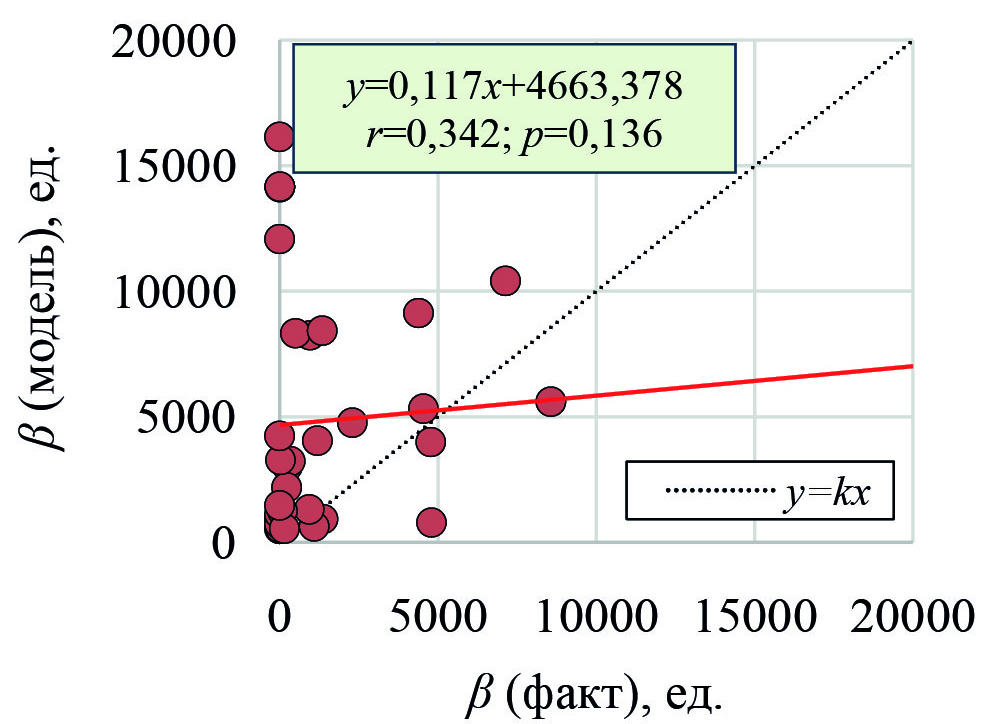

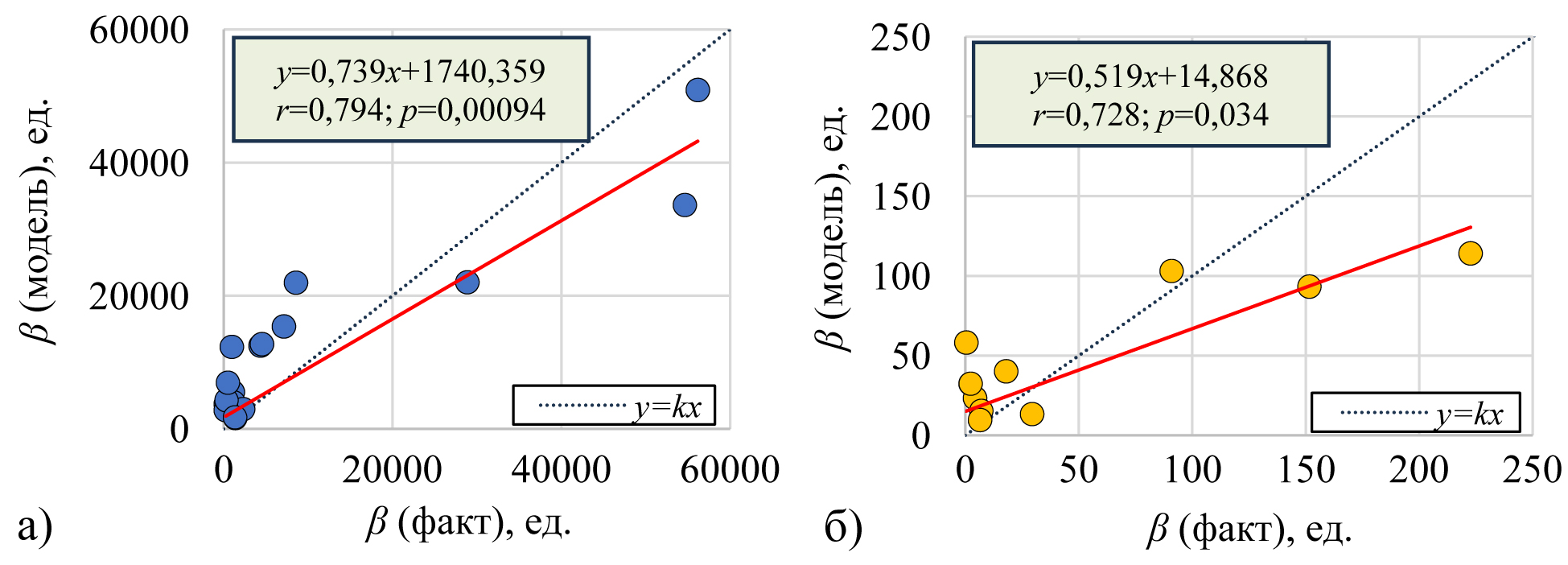

Графическое представление прогностической способности модели (2) дано на рис. 7. Данная модель низкого качества, статистически незначима (р > 0,05), что исключает ее использование для описания показателя β применительно к рассматриваемой группе экспериментов на образцах керна.

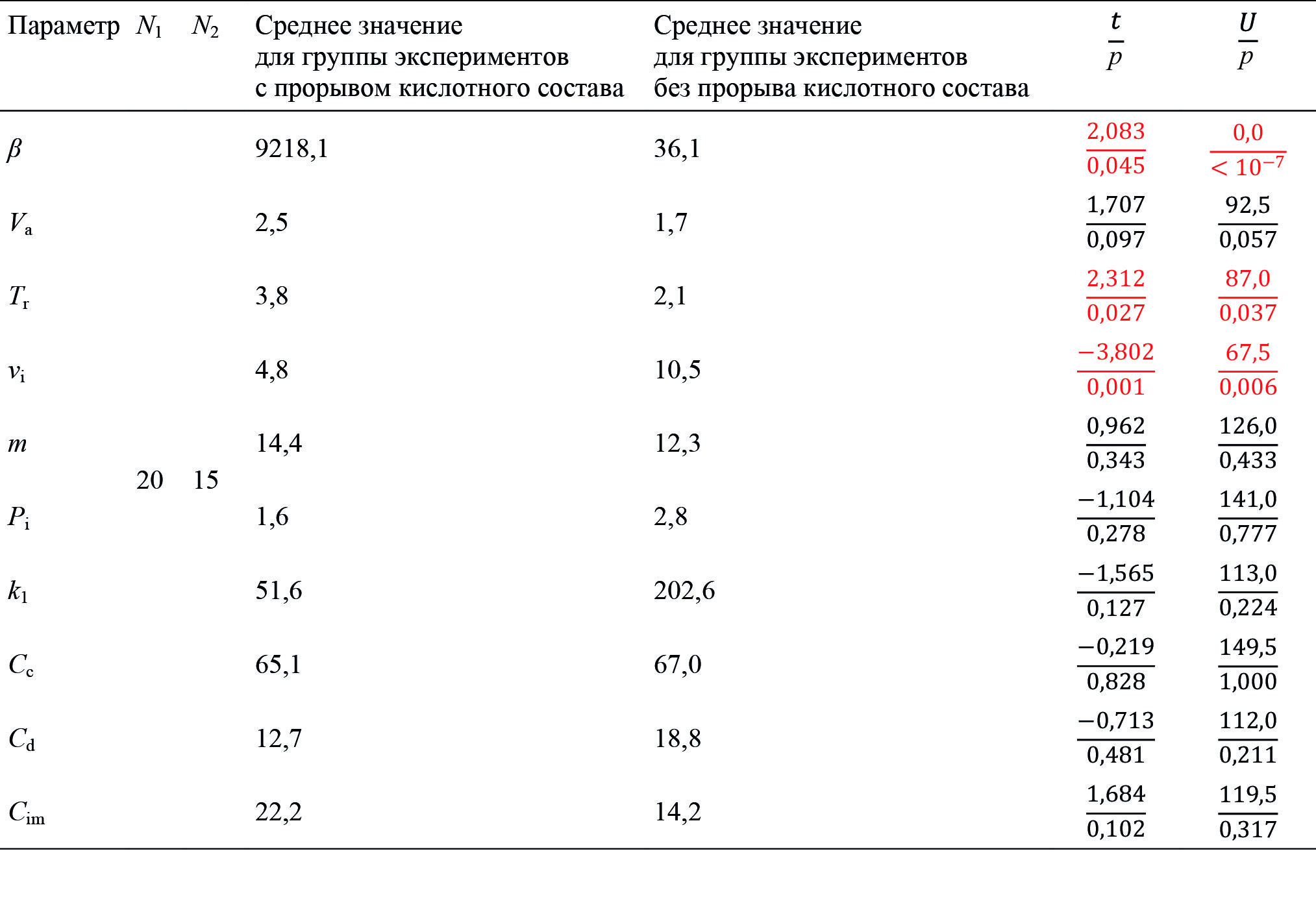

В ходе исследования причин, обусловливающих низкую прогностическую способность выражения (2), выполнен сравнительный анализ групп экспериментов с прорывом кислотного состава, т. е. с образованием червоточин в карбонатных цилиндрических образцах горной породы, и без прорыва. Результаты сравнительного анализа с применением t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна – Уитни представлены в табл. 8. Значения показателя эффективности кислотной стимуляции β в близких по количеству наблюдений группах экспериментов по признаку прорыва агента (20 и 15 опытов) существенно отличаются, что подтверждается полученными статистическими оценками. Так, среднее значение β для группы с развитием червоточин составляет 9218,1 ед. против 36,1 ед. для группы с поверхностным растворением горной породы при уровне значимости p = 0,045 и менее 10–7. Полученные результаты могут быть обусловлены различным диапазоном значений, которые принимают геолого-технологические параметры, например продолжительность выдержки кислотного состава на реакцию Tr и объемная скорость закачки агента vi, средние значения которых также статистически различны (p = 0,027–0,037 и 0,001–0,006 соответственно). Следует выделить и геолого-технологические параметры, не имеющие статистически значимых различий по результатам оценки с использованием t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна – Уитни, но обладающие достаточно существенным отличием средних значений, что может физически оказать влияние на процесс растворения горной породы кислотными составами. Такими параметрами являются фазовая проницаемость горной породы по модели нефти до кислотного воздействия и содержание в ней доломита, средние значения которых в группе результатов с прорывом агента относительно группы без прорыва меньше в 3,9 раз (51,6∙10–3 мкм2 против 202,6∙10–3 мкм2) и 1,5 раза (12,7% против 18,8%) соответственно.

Для установления закономерностей, которые позволят определить условия эффективного применения кислотных обработок, необходимо провести статистический анализ полученных эмпирических данных с дифференциацией результатов экспериментов в разрезе опытов с прорывом кислотного состава и без него, что было сделано далее.

4.3.2. Анализ результатов фильтрационных экспериментов с применением методов математической статистики (с дифференциацией выборки)

Корреляционная матрица параметров с учетом дифференциации выборки результатов фильтрационных экспериментов на керне с прорывом кислотного состава из образца и без него представлена в табл. 9. Корреляции по группе экспериментов с прорывом кислотного состава изучены на основе 20 наблюдений, без прорыва – на основе 15 наблюдений.

Для группы экспериментов с прорывом кислотного состава между показателем эффективности кислотной обработки и группой геолого-технологических параметров выделена лишь одна статистически значимая прямая связь – с максимальным давлением закачки агента (r = 0,64). Между геолого-технологическими параметрами выделено четыре «пары» статистически значимых корреляций (прямые – три, обратные – одна): для объема прокачанного кислотного состава с содержанием нерастворимых минералов (r = 0,58); для объемной скорости закачки с содержанием кальцита (r = 0,53); для открытой пористости с проницаемостью (r = 0,62); для содержания кальцита с содержанием доломита в горной породе (r = –0,84). Изучение корреляций между параметрами для выборки экспериментов без прорыва кислотного состава в отношении показателя β демонстрирует только одну статистически значимую обратную связь – с содержанием доломита (r = –0,41). Между геолого-технологическими параметрами отмечено семь «пар» значимых связей (прямых – четыре, обратных – три). Значимые корреляции наблюдаются для объемной скорости закачки кислотного раствора с открытой пористостью (r = 0,93), максимальным давлением закачки агента (r = –0,62) и проницаемостью (r = 0,64); для открытой пористости с максимальным давлением закачки (r = –0,62), проницаемостью (r = 0,63) и содержанием доломита (r = 0,52); для содержания кальцита с содержанием доломита в горной породе (r = –0,87). Представленные зависимости не противоречат известным положениям физики нефтяного пласта.

Имеющиеся эмпирические данные позволяют исследовать показатель эффективности кислотного воздействия β для образцов с прорывом агента (образование протяженных червоточин) и без него. Для этого посредством пошагового регрессионного анализа построены две многомерные статистические модели (p = 0,05):

(3)

(3)

(4)

(4)

Соотношением (3) описывается β с прорывом кислотного состава (при R = 0,794 и p = 0,00094), а соотношением (4) – без прорыва (при R = 0,728 и p = 0,034).

В соотношение (3) входит три технологических параметра: максимальное давление закачки кислотного состава Pi (положительное влияние) продолжительность выдержки кислотного состава на реакцию Tr (отрицательное влияние) и прокачанный объем кислотного состава Va (положительное влияние). Добавление приведенных параметров в статистическую модель выполнялось в соответствии с представленным порядком написания выражения (слева направо). Величина коэффициента множественной корреляции при этом изменялась в следующем порядке (по мере включения параметров в модель): R = 0,640; 0,733; 0,794. Границы применимости многомерной модели (3) следующие: по Pi – от 0,05 до 9,53 МПа, по Tr – от 0 до 6 ч, по Va – от 1 до 4 поровых объемов.

Выражение (4) для показателя β в условиях поверхностного растворения горной породы содержит три геолого-технологических параметра: содержание доломита Cd (отрицательное влияние), продолжительность выдержки кислотного состава на реакцию Tr (положительное влияние) и объемную скорость закачки vi (положительное влияние). Динамика изменения коэффициента множественной корреляции по мере добавления параметров в модель следующая: R = 0,406; 0,567; 0,728. Для модели (4) установлены следующие границы: по Cd – от 0% до 77,1%, по Tr – от 0 до 6 ч, по vi – от 1 до 20 см3/мин.

Графическое представление прогностической способности выражений (3) и (4) приведено на рис. 8. Дифференциация всей выборки фильтрационных экспериментов на карбонатных образцах керна на группы с прорывом кислотного состава и без него позволила значительно улучшить качество прогнозных моделей, подтверждаемое как полученными коэффициентами множественной корреляции (увеличение показателя с 0,342 до 0,728–0,794) и статистической значимостью этих корреляций (p = 0,00094–0,034, что ниже критического значения, равного 0,05), так и существенным увеличением угловых коэффициентов в линейных уравнениях сопоставления фактических и модельных (расчетных) значений β (вся выборка экспериментов – 0,117; дифференциация на группы – 0,519–0,739).

Сопоставительный анализ многомерных статистических моделей (3) и (4) позволил выявить ряд важных для теории и практики закономерностей, позволяющих управлять процессом кислотного воздействия применительно к модели пласта – образцам карбонатной горной породы.

В результате анализа группы экспериментов с прорывом кислотного состава установлено, что процесс образования червоточин в карбонатных коллекторах нефтяных месторождений преимущественно зависит от технологии стимуляции при незначительном содержании доломита в продуктивном пласте. В условиях невысокой проницаемости горной породы (менее 61∙10–3 мкм2) увеличение давления закачки и прокачиваемого кислотного состава до четырех поровых объемов способствует увеличению эффективности мероприятия, при этом продолжительная выдержка на реакцию в продуктивной толще в данном случае нецелесообразна. Важно отметить, что в реальных промысловых условиях максимальное давление закачки кислоты не должно превышать давление разрыва пласта во избежание преждевременного обводнения продукции.

Статистическая обработка результатов группы экспериментов без прорыва кислотного состава позволила установить, что главенствующим фактором, обусловливающим невысокую эффективность стимуляции, является содержание доломита в горной породе, увеличение доли которого в продуктивном пласте до значения более 13% способствует существенному снижению β. В данных условиях направлением повышения эффективности воздействия является увеличение продолжительности выдержки кислотного состава в пласте на реакцию более 4 ч (учет более низкой скорости реакции доломита с растворами соляной кислоты относительно кальцита), в сочетании с увеличением объемной скорости закачки агента (до 8–20 см3/мин) для поддержания растворяющей способности кислот по мере их нейтрализации при движении в пустотном пространстве коллектора.

Таким образом, проведение лабораторных экспериментов на образцах керна с применением кислотных составов и последующая обработка результатов с помощью статистических методов позволило выделить основные закономерности влияния ряда геолого-технологических параметров на эффективность кислотного воздействия, позволяющие управлять процессом стимуляции. Использование полученных зависимостей на практике позволит более обоснованно выбирать скважины-кандидаты для реализации кислотных обработок, а также проектировать их дизайны с учетом известных петрографических и литологических особенностей горной породы.

Рис. 3. Результаты экспериментов по определению совместимости кислотных составов с пластовой нефтью: а) КС1; б) КС2

Рис. 4. Результаты экспериментов по определению совместимости кислотных составов с пластовой водой: а) КС1; б) КС2

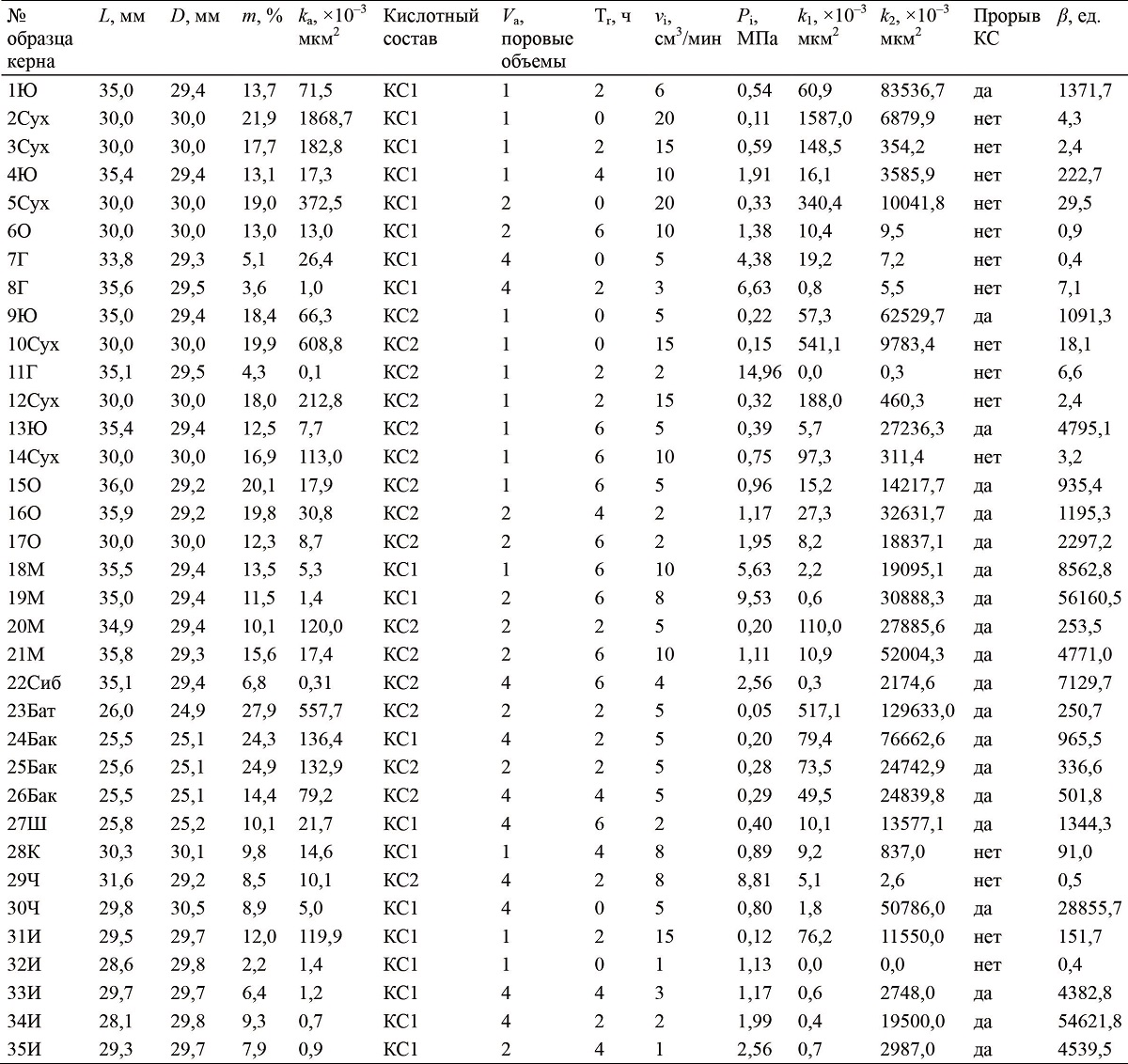

Табл. 5. Результаты фильтрационных экспериментов на образцах керна нефтяных месторождений Пермского края. Примечание: L – длина образца керна, мм; D – диаметр образца керна, мм; m – открытая пористость образца, %; ka – абсолютная проницаемость образца, ×10–3 мкм2; Vа – прокачанный объем КС, поровые объемы; Tr – продолжительность выдержки КС на реакцию с горной породой, ч; vi – объемная скорость закачки КС, см3/мин; Pi – максимальное давление закачки КС, МПа; k1, k2 – начальная фазовая проницаемость образца по модели нефти и после кислотного воздействия соответственно, ×10–3 мкм2; β – коэффициент изменения проницаемости образца после кислотной обработки, ед.

Рис. 5. Томограмма образца керна № 19М после моделирования кислотной обработки

Рис. 6. Томограмма образца керна № 3Сух после моделирования кислотной обработки

Табл. 6. Сопоставление результатов фильтрационных экспериментов с использованием кислотных составов КС1 и КС2

Табл. 7. Корреляционная матрица параметров (вся выборка экспериментов). Примечание: красным цветом выделены статистически значимые корреляции (p < 0,05)

Табл. 8. Сравнение средних значений параметров в группах экспериментов с прорывом кислотного состава и без прорыва. Примечание: красным цветом выделены статистически значимые различия групп (p < 0,05)

Рис. 7. Сопоставление фактических и модельных значений β (вся выборка экспериментов)

Табл. 9. Корреляционная матрица параметров (дифференциация всей выборки экспериментов на группы: с прорывом кислотного состава и без прорыва). Примечание: числитель – корреляции для группы экспериментов с прорывом кислотного состава, знаменатель – без прорыва; красным цветом выделены статистически значимые корреляции (p < 0,05)

Рис. 8. Сопоставление фактических и модельных значений β по группам экспериментов: а) с прорывом кислотного состава; б) без прорыва

-

Заключение

На базе полученных результатов сделаны следующие основные выводы.

- Технологические параметры при планировании кислотных обработок, варьирование которыми позволяет управлять эффективностью стимуляции, имеют первостепенную важность.

- Наиболее высокая эффективность кислотной обработки с развитием протяженных червоточин (β более 1000 ед.) наблюдается на образцах горной породы с проницаемостью менее 61∙10–3 мкм2, чему способствует увеличение давления нагнетания кислотного состава и его количества до 4 поровых объемов.

- Основным фактором, оказывающим негативное влияние на результат кислотной обработки образцов керна, является степень их доломитизации, что особенно проявляется при содержании доломита в горной породе более 13%. Одним из способов повышения эффективности мероприятий в отмеченных условиях является увеличение объемной скорости закачки кислотного состава до 8–20 см3/мин и продолжительности этапа выдержки агента на реакцию более 4 ч.

- Проведенные эксперименты позволили не только создать основу для дальнейшего развития процесса управления эффективностью кислотных обработок в карбонатных коллекторах нефтяных месторождений, но и определить направления будущих исследований, включающие сопоставление лабораторных результатов с промысловыми, их перенос на условия скважин, сравнение разработанных многомерных моделей с известными эмпирическими и численными зависимостями, опубликованными в открытой печати.

Список литературы

1. Альмохаммад А.М., Далфи З.А.А.А.К., Гнидан е.В. (2023). опыт применения кислотных обработок на нефтяном месторождении суэдия (сирия). Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 334(7), с. 50–58. https://doi.org/10.18799/24131830/2023/7/4015

2. Галкин В.И., Колтырин А.Н. (2019). Исследование и анализ методов определения эффективности применения технологии пропантного гидроразрыва пласта. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 330(11), с. 50–58. https://doi.org/10.18799/24131830/2019/11/2347

3. Галкин В.И., Пономарева И.Н., Черных И.А., Филиппов е.В., Чумаков Г.Н. (2019). Методика определения забойного давления с использованием многомерных моделей. Нефтяное хозяйство, (1), с. 40–43. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2019-1-40-43

4. Глущенко В.Н. (2008). Функциональная роль ПАВ в кислотных составах. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, (2), с. 27–35.

5. Давлетшина Л.Ф., Толстых Л.И., Михайлова П.с. (2016). о необходимости изучения особенностей поведения углеводородов для повышения эффективности кислотных обработок скважин. Территория Нефтегаз, (4), с. 90–96.

6. ефимов А.А., савицкий Я.В., Галкин с.В., соболева е.В., Гурбанов В.Ш. (2016). Исследование смачиваемости коллекторов нефтяных месторождений методом рентгеновской томографии керна. Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР, (4), с. 55–63.

7. Казанцев А.с. (2021). Методика моделирования обработок призабойной зоны кислотными составами на основе гидродинамической модели в условиях слоисто неоднородных башкирских отложений месторождений Пермского края. Нефтяное хозяйство, (8), с. 58–62. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-8-58-62

8. Козихин р.А., Даминов А.М., Фаттахов И.Г., Габбасов А.Х., Велиев Э.Ф., Кулешова Л.с., сафиуллина А.р., Кобища Д.И., Габзалилова А.Х., Ахметшина Д.И. (2021). оценка характера воздействия на пласт кислотных обработок. Нефтегазовое дело, 19(5), с. 84–94. https://doi.org/10.17122/ngdelo-2021-5-84-94

9. Лузина Д.В., Кривощеков с.Н. (2012). Анализ фациальных зон и коллекторских свойств турнейско-фаменских рифогенных построек соликамской депрессии. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело, (5), с. 7–15.

10. Лутфуллин А.А., Абусалимов Э.М., Фоломеев А.е., Хатмуллин А.р., Шарифуллин А.р., ситдиков М.р. (2022). Выбор и адаптация комплексных технологий обработки призабойной зоны для условий нагнетательных скважин месторождений республики Татарстан. Георесурсы, 24(4), c. 91–101. https://doi.org/10.18599/grs.2022.4.8

11. Мартюшев Д.А., Новиков В.А. (2020). совершенствование кислотных обработок в коллекторах, характеризующихся различной карбонатностью (на примере нефтяных месторождений Пермского края). Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 331(9), с. 7–17. https://doi.org/10.18799/24131830/2020/9/2800

12. Мордвинов В.А. (2011). Механизм воздействия солянокислотных растворов на карбонатный коллектор. Нефтяное хозяйство, (1), с. 44–46. Новиков В.А. (2021). Методика прогнозирования эффективности матричных кислотных обработок карбонатов. Недропользование, 21(3), с. 137–143. https://doi.org/10.15593/2712-8008/2021.3.6

13. Пономарева И.Н., Галкин В.И. (2020). Применение многоуровневого статистического моделирования для оценки взаимодействия между нагнетательными и добывающими скважинами. Нефтепромысловое дело, (4), с. 6–9. https://doi.org/10.30713/0207-2351-2020-4(616)-6-9

14. Харисов р.Я., Фоломеев А.е., Булгакова Г.Т., Телин А.Г. (2011). Комплексный подход к выбору оптимального кислотного состава для стимуляции скважин в карбонатных коллекторах. Нефтяное хозяйство, (2), с. 78–82.

15. Хижняк Г.П., Пономарева И.Н., Амиров А.М., Илюшин П.Ю., Глущенко В.Н., Пташко о.А. (2013). Фильтрационные исследования новых кислотных составов для обработки карбонатных коллекторов. Нефтяное хозяйство, (11), с. 116–119.

16. Хузин р.А., Хижняк Г.П. (2019). Лабораторные исследования влияния концентрации и скорости закачки кислоты на развитие червоточин при пластовых условиях. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело, 19(4), с. 356–372.

17. Шаталова Н.В., Апасов Т.К., Шаталов А.В., Григорьев Б.В. (2022). реновационный способ восстановления продуктивности скважин с использованием волновых полей. Записки Горного института, 258, с. 986–997. https://doi.org/10.31897/PMI.2022.108

18. Adewunmi A.A., Solling Th., Sultan A.S., Saikia T. (2022). Emulsified acid systems for oil well stimulation: A review. Journal of Petroleum Science and Engineering, 208, Part C, 109569. https://doi.org/10.1016/j. petrol.2021.109569

19. Al-Arji H., Al-Azman A., Le-Hussain, F. Regenauer-Lieb K. (2021). Acid stimulation in carbonates: A laboratory test of a wormhole model based on Damköhler and Péclet numbers. Journal of Petroleum Science and Engineering, 203, 108593. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.108593

20. Alarji H., Alazman A., Regenauer-Lieb K. (2022). The impact of effective tortuosity on carbonate acidizing and the validation of Damköhler and Péclet dimensionless phase space. Journal of Petroleum Science and Engineering, 212, 110313. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110313

21. Aljawad M.S., Aboluhom H., Schwalbert M.P., Al-Mubarak A., Alafnan S., Mahmoud M. (2021). Temperature impact on linear and radial wormhole propagation in limestone, dolomite, and mixed mineralogy. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 93, 104031. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2021.104031

22. Alkathim M., Aljawad M.S., Hassan A., Alarifi S.A., Mahmoud M. (2023). A data-driven model to estimate the pore volume to breakthrough for carbonate acidizing. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 13, pp. 1789–1806. https://doi.org/10.1007/s13202-023-01642-1

23. Furui K., Abe T., Watanabe T., Yoshioka K. (2022). Phase-field modeling of wormhole formation and growth in carbonate matrix acidizing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 209, 109866. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109866

24. Garrouch A.A., Jennings A.R. (2017). A contemporary approach to carbonate matrix acidizing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 158, pp. 129–143. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2017.08.045

25. Guo J., Gou B., Qin N., Zhao J., Wu L., Wang K., Ren J. (2020). An innovative concept on deep carbonate reservoir stimulation: three-dimensional acid fracturing technology. Natural Gas Industry B, 7(5), pp. 484–497. https://doi.org/10.1016/j.ngib.2020.09.006

26. Jamaloei B.Y. (2021). A critical review of common models in hydraulicfracturing simulation: a practical guide for practitioners. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 113, 102937. https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2021.102937

27. Jia C., Supehnoori K., Huang Z., Zhang H., Yao J. (2021). Numerical studies and analysis on reactive flow in carbonate matrix acidizing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 201, 108487. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.108487

28. Kalhori P., Abbasi A., Malayeri M.R., Shirazi M.M. (2022). Impact of crude oil components on acid sludge formation during well acidizing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 215, Part B, 110698. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110698

29. Machado A.C., Oliveira T.J.L., Cruz F.B., Lopez R.T., Lima I. (2015). X-ray microtomography of hydrochloric acid propagation in carbonate rocks. Applied Radiation and Isotopes, 96, pp. 129–134. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.10.027

30. Mann H.B., Whitney D.R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. The Annals of Mathematical Statistics, 18(1), pp. 50–60. https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491

31. Martyushev D.A., Govindarajan S.K., Li Y., Yang Y. (2022). Experimental study of the influence of the content of calcite and dolomite in the rock on the efficiency of acid treatment. Journal of Petroleum Science and Engineering, 208, Part E, 109770. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109770

32. Martyushev D.A., Vinogradov J. (2021). Development and application of a double action acidic emulsion for improved oil well performance: laboratory tests and field trials. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 612, 125998. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125998

33. Mohammadi S., Shahbazi K. (2023). A comprehensive review on acidinduced sludge formation during matrix acidizing: nature, mechanism, and effective parameters. Geoenergy Science and Engineering, 229, 21250. https://doi.org/10.1016/j.geoen.2023.212150

34. Novikov V.A., Martyushev D.A., Li Y., Yang Y. (2022). A new approach for the demonstration of acidizing parameters of carbonates: experimental and field studies. Journal of Petroleum Science and Engineering, 213, 110363. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110363

35. Ponomareva I.N., Galkin V.I., Martyushev D.A. (2021). Operational method for determining bottom hole pressure in mechanized oil producing wells, based on the application of multivariate regression analysis. Petroleum Research, 6(4), pp. 351–360. https://doi.org/10.1016/j.ptlrs.2021.05.010

36. Putilov I., Krivoshchekov S., Vyatkin K., Kochnev A., Ravelev K. (2020). Methods of predicting the effectiveness of hydrochloric acid treatment using hydrodynamic simulation. Applied Sciences, 10(14), 4828. https://doi.org/10.3390/app10144828

37. Shirazi M.M., Ayatollahi S., Ghotbi C. (2019). Damage evaluation of acid-oil emulsion and asphaltic sludge formation caused by acidizing of asphaltenic oil reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering, 174, pp. 880–890. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.11.051

38. Solomon M.M., Uzoma I.E., Olugbuyiro J.A.O., Ademosun O.T. (2022). A censorious appraisal of the oil well acidizing corrosion inhibitors. Journal of Petroleum Science and Engineering, 215, Part B, 110711. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110711

39. Yoo H., Kim Y., Jang H., Lee J. (2021). Propagation characteristics of optimum wormhole in carbonate matrix acidizing using micro X-ray CT imaging. Journal of Petroleum Science and Engineering, 196, 108010. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.108010

40. Zhang L., He J., Wang H., Li Zh., Zhou F., Mou J. (2021). Experimental investigation on wormhole propagation during foamed-VES acidizing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 198, 108139. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.108139

Об авторах

В. А. НовиковРоссия

Владимир Андреевич Новиков – кандидат техн. наук, старший научный сотрудник кафедры Нефтегазовые технологии

614990, Пермь, пр-т Комсомольский, д. 29

Д. А. Мартюшев

Россия

Дмитрий Александрович Мартюшев – доктор техн. наук, доцент кафедры Нефтегазовые технологии

614990, Пермь, пр-т Комсомольский, д. 29

Рецензия

Для цитирования:

Новиков В.А., Мартюшев Д.А. Влияние геолого-технологических параметров на эффективность кислотных обработок в карбонатных коллекторах: экспериментальное и статистическое исследование. Георесурсы. 2024;26(2):76–91. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.2

For citation:

Novikov V.А., Martyushev D.A. Influence of geological and technological Parameters on the Efficiency of acid treatments in carbonate reservoirs: Experimental and statistical study. Georesursy = Georesources. 2024;26(2):76–91. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.2

.png)