Перейти к:

Опоки: полиморфный состав, генезис и проблемы их изучения

https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.1

Аннотация

В работе дан комплексный обзор, посвященный актуальным вопросам изучения опок – морских осадочных кремневых пород мелового-палеогенового возраста. За почти двухсотлетнюю историю изучения этих осадочных образований сам термин «опока» не получил должного признания из-за отсутствия подробного минералогического определения и общего несовершенства систематики кремневых горных пород. отличительной чертой опок является наличие леписфер опала-CT, которые образуют узнаваемый каркас кремниевой породы или формируют неясно леписферную/скрытокристаллическую массу. описана история изучения опок, перечислены номенклатуры, использующиеся для их классификации, охарактеризованы минералогический состав, микроструктура и микротекстура, распространение мел-палеогеновых опок и др. Критически рассмотрены этимология генезиса опоки и модели ее происхождения на ранней и поздней стадиях диагенеза. В обзоре особое внимание уделено недавним исследованиям, в результате которых установлены типы полиморфных форм кремнезема, встречающихся в опоке, а также его характерная микроструктура. Представлена модель генезиса опок с учетом взаимосвязи с глобальными процессами, включая биогеохимический круговорот кремния. различия, фиксируемые в опоках разного возраста и геолого-тектонической позиции, указывают как на заданность многих параметров минерального состава изначально, так и на несоразмерность вклада отдельных факторов в эволюцию опоковых пород, а именно источника кремнекислоты, роли кремнистого биоса в мобилизации кремнекислоты для дальнейшего породообразования, характера и объема терригенного сноса с прилегающей суши, масштаба вторичных изменений и др.

Ключевые слова

Для цитирования:

Смирнов П.В. Опоки: полиморфный состав, генезис и проблемы их изучения. Георесурсы. 2024;26(2):135–154. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.1

For citation:

Smirnov P.V. Opoka: Polymorphic composition, genesis, Problems of study. Georesursy = Georesources. 2024;26(2):135–154. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.1

Введение

Отличительной чертой верхнемеловых и палеогеновых морских отложений Северной Евразии является широкое распространение карбонатно-кремневых и кремневых отложений. Последние сформированы преимущественно биогенным и хемогенным кремнеземом и объединяют группу осадочных горных пород от диатомитов и диатомовых глин до трепелов и опок. Среди всего многообразия кремневых пород особое место занимают именно опоки, основу которых составляет опал-кристобалит-тридимитовая фаза. Заметим, что, несмотря на двухсотлетнюю историю изучения этих осадочных образований, многие положения – от их генезиса до структурных и физико-химических параметров – до сих пор остаются предметом острой дискуссии. Из-за общего несовершенства мировой номенклатуры кремневых пород, сам термин «опока» в мировой научной литературе общепринятым не является, до сих пор трактуется чрезвычайно разнообразно и к этому типу осадочных образований нередко относят совершенно различные по внешнему облику, физико-химическим параметрам и минеральному составу горные породы (Peryt, 2000; Machalski, 2012; Jurkowska, 2016; Malchyk et al., 2017).

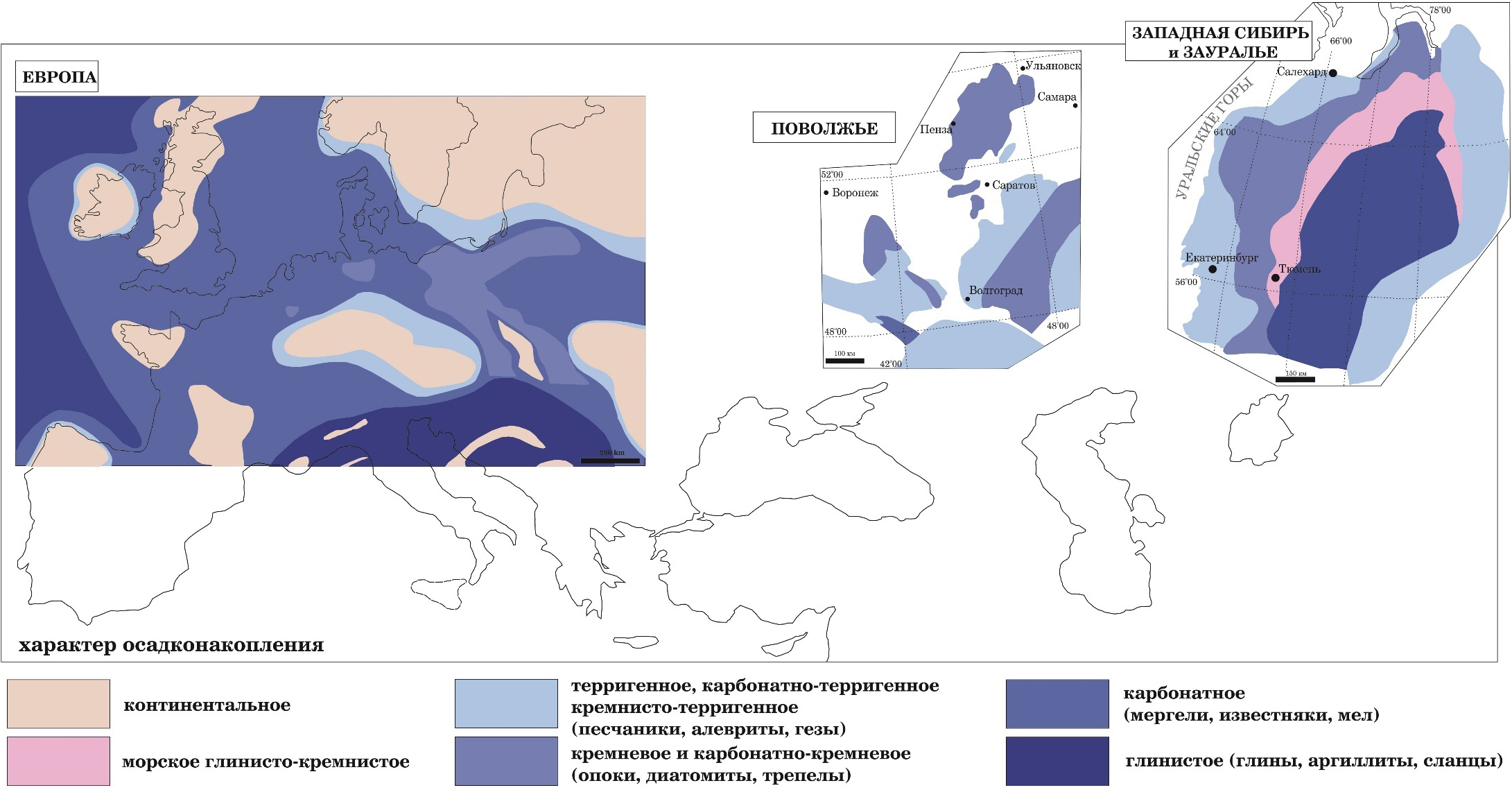

Опоки приобрели широкое географическое и стратиграфическое распространение, формируя мощные (до 700 м) меловые и палеогеновые толщи, задокументированные и изученные в пределах современных Франции, Польши, Германии, Беларуси, Украины, России и стран Центральной Азии, т.е. в пределах древних эпиконтинентальных бассейнов (рис. 1). Сами горные породы являют собой уникальный архив океанографических условий эпиконтинентальных морских бассейнов в те периоды геологического времени, когда происходили существенные изменения в масштабах осадочного кремненакопления и глобального цикла кремния. При кажущемся значительном фактическом материале многие их свойства, параметры и механизмы формирования еще недостаточно познаны, а все аспекты проблематики тесно взаимосвязаны между собой, что не позволяет достигнуть существенного прогресса путем изучения аспектов проблемы обособленно друг от друга. На протяжении десятилетий не утрачивает своей остроты дискуссия о генезисе отдельных разностей опоковых пород: ранее являлось утверждение, что опоки являются продуктами диагенетического «созревания» диатомитов, которое позже рядом экспертов стало подвергаться сомнению и критике.

Настоящая работа представляет собой обзор, систематизирующий сведения об истории изучения опок, их минеральном составе и структурно-текстурных параметрах, механизмах формирования. Рассматривая современное состояние изученности проблемы, для лучшего понимания проблемы мы считаем целесообразным придерживаться следующей структуры изложения: (1) история изучения опок; (2) полиморфы кремнезема в опоках; (3) терминология, номенклатура и синонимика; (4) источники кремнезема при формировании опок; (5) механизмы кристаллизации полиморфных модификаций кремнезема в опоке; (6) структурно-текстурные параметры опок и их связь с генезисом; (7) генетические модели опок.

Рис. 1. Схема распространения осадочных формаций в мел-палеогеновых отложениях Европы, Поволжья, Зауралья и Западной Сибири

История изучения опок

Термин «опока» имеет польское происхождение и, вероятнее всего, начал употребляться еще с XIII века для описания твердых пород, которые могли использоваться в качестве строительного материала (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2022). В научную литературу этот термин был введен геологом и палеонтологом Георгом Готлибом Пушем (Georg Gottlieb Pusch), который заимствовал его у польских горняков, повсеместно использовавших этот термин для описания меловых карбонатных мергелей, локализованных в пределах Малопольской возвышенности (Pusch, 1833, 1836). Г.Г. Пуш употреблял название «опок» для обозначения Grube und Chloritishe Kreide, называемой им Polnische Opoka – польской опокой в пределах большей части Малопольской и Люблинской возвышенностей на северо-востоке Польши (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2022).

Основываясь на похожий характер фаций, наблюдаемых в Англии и Франции, Г.Г. Пуш показал, что мел и опока представляют собой последовательно сменяющие друг друга по латерали фации. Несмотря на отсутствие детального минералогического и петрографического описания, термин «опока» получил распространение в литературе и активно использовался для характеристики различных карбонатно-кремнистых пород не только в Польше, но и в Российской Империи, а после в СССР (например, (Zejszner, 1847; Siemiradzki, 1905; Smoleński, 1906; Архангельский, 1912; Самойлов, Рожкова, 1925)). В 1931 г. Суйковский (Sujkowski, 1931) представил обширное исследование верхнемеловых опок в пределах Малопольской возвышенности, включающее результаты макроскопических и микроскопических наблюдений. Обобщение данных позволило выделить типичные особенности этих осадочных образований, а именно наличие «диспергированного кремнезема биогенного происхождения» (полученного из спикул губки), который предотвращает разрушение породы после обработки в соляной кислоте. В последующие годы многие исследователи пытались определить тип и происхождение полиморфных модификаций кремнезема, а также минералогический состав опок (например, (Poaryski, 1948; Poaryska, 1952)), но точного петрографического определения так и не было дано. В целом термин «опока» применялся в Северо-Восточной Европе по отношению ко всем типам твердых пород верхнемелового возраста, которые не являются мелом, а также к породам, которые обогащены биогенным кремнеземом (опалом) и содержат меньше карбоната кальция, и менее пористые, чем обычный мел.

Полиморфы кремнезема в опоках

При детальном изучении опок нельзя не остановиться на их полиморфном составе – невнимание к деталям распределения полиморфных модификаций в породе в том числе определило практику некорректного использования термина «опока» по отношению к большому числу иных кремневых или карбонатно-кремневых пород.

Общеизвестно, что кремнезем осаждается в виде кристаллической, некристаллической и паракристаллической фаз. Наиболее распространенными полиморфами первой группы являются кварц, моганит, кристобалит и тридимит; среди паракристаллических форм – опал-СТ (опал-кристобалит-тридимит, опал-кристобалит-тридимитовая фаза, син. ОКТ-фаза) и опал-С, а некристаллические формы представлены опалом-А (Jones, Segnit, 1971; Williams, Crerar, 1985; Flörke et al., 1991; Jones, 2021).

В гейзеритах (кремнистых высокотемпературных агломерациях, англ. siliceous hot sinters) и процессе захоронения осадка опал-А трансформируется в более упорядоченные формы опала-CT и опала-C, а затем в кварц за счет прогрессирующего повышения температуры (Lynne, Campbell, 2004; Lynne et al., 2007, Rodgers et al., 2004). Эти минералогические преобразования можно проследить с помощью рентгенографических исследований (Jones, Segnit, 1971; Flörke et al., 1991; Smith, 1998; Rodgers et al., 2004). Упорядоченность кристаллической решетки, возрастающая в ходе трансформационных переходов от опала-A в опал-CT и кварц, фиксируется на рентгенограммах как увеличение резкости и сужение пиков (Jones, Segnit, 1971; Williams, Crerar, 1985; Flörke et al., 1991). Для идентификации различных типов опалов выполнен FWHM-анализ (Full width at half maximum – полная ширина на половине высоты) дифракционной полосы 4 Å с более узкими значениями FWHM, указывающими на бóльшую степень упорядоченности и более зрелые фазы (Graetsch et al., 1994; Elzea, Rice, 1996).

Рентгенографический профиль ОКТ-фазы описывается наложением рефлексов полиморфов SiO2 – опала (широким размытым гало низкой интенсивности с максимумом в области 4,10 Å), кристобалита (четко выраженный пик со значением межплоскостного расстояния d ~ 4,05 Å) и тридимита (триплеты рефлексов со значениями d ~ 4,31; 4,07; 3,81 Å). Различные типы опалового и кристаллического кремнезема также могут осаждаться прямо из раствора в зависимости от концентрации растворенного кремнезема (dissolved silica, DSi). Кварц будет осаждаться при низких концентрациях DSi (< 20 ppm), в то время как опал-CT требует более высоких концентраций (20–60 ppm), а опал-А – самых высоких (> 60 ppm) (Morey et al., 1962; Mackenzie, Gees, 1971; Williams, Crerar, 1985). Другие полиморфы кристаллического кремнезема – тридимит и кристобалит – связаны с обогащенными кремнеземом вулканическими породами и формируются при высоких температурах (~ 1470 °C) (Smith, 1998). Хотя в ряде исследований аргументированно показано, что кристобалит генетически может быть связан с низкотемпературными условиями в почвах и морских отложениях (цеолитах и глинах) (Flörke, 1955; Jones, Segnit, 1971; Brindley, 1980), он является результатом его смешивания с опалом-C, с которым его отождествляли в течение многих лет (Frondel, 1962; Flörke et al., 1991; Smith, 1998). Отметим также, что в последнее время информативность методов дифракции рентгеновских лучей к короткодействующей сетчатой полимеризации кремнезема продолжают критически обсуждать. В качестве альтернатив рассматриваются инфракрасная и рамановская спектроскопия, спектроскопия ядерного магнитного резонанса, которые применяются для анализа структурного окружения кремния, характеристик связей и параметров элементарной ячейки опалового кремнезема (Curtis et al., 2019, 2021; Liesegang, Tomaschek, 2020).

Применительно к зауральским кремневым породам, в том числе к опокам, установлено, что широкий рефлекс рассеяния рентгеновских лучей в районе углов 2Θ от 20° до 26° на рентгенограммах («аморфное гало»), полосы 525, 800, 1630 см–1 на инфракрасных спектрах, химический состав указывают на то, что преобладающей модификацией кремнезема в опал-кристобалитовых породах является опал с начальными признаками формирования решетки кристобалита (Ушатинский, 1987; Смирнов, 2017; Smirnov et al., 2017).

Опал-CT в форме леписфер часто обозначают опал-CTM (massy, lepidospheric, т.е. массивный, син. леписферный) (Flörke et al., 1991; Smith, 1998). Леписферы опала-CT/C варьируются по размеру от 2 до 30 мкм в разных типах опок. Так, В.И. Муравьев (1983) интерпретировал структуру основного компонента опок и трепелов в виде шаровидных зерен как ребристую внешнюю кристобалитовую оторочку на опаловом ядре. Кристаллографически определена заметная симметричная ультраструктура леписфер – постоянство углов между взаимопроникающими пластинчатыми кристаллами (Ильичева, 2013). Леписферы состоят из пластинок, сросшихся в соответствии с (3034) и (1016) законами двойникования тридимита (Ильичева, 2013). Леписферы опала-CT (Wise, Kelts, 1972) обычно достигают размеров 0,5–0,05 мкм (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a). Опал-CTM значительно отличается от опала-CTLF (length-slow fibers) (Flörke et al., 1991; Smith, 1998), который уже состоит из волокнистых и параллельных пластинок, называемых также люссатинами (Flörke et al., 1991).

Леписферная (сложенная леписферами) структура опала-СТМ отмечена в меловых и палеогеновых опоках Польши, Поволжья, Западной Сибири, Зауралья. Аналогичная микроструктура установлена и в миоценовой формации Монтерей (Monterey Formation, Калифорния, США) (Bramlette, 1946; Oehler, 1975). В зависимости от степени зрелости (повышения упорядоченности) опал-CTM образует едва различимые макроструктуры леписфер (Williams, Crerar, 1985; Lynne et al., 2007; Jones, 2021). В образцах зауральских опок зафиксированы слаборазвитые леписферы опала-CT и магнезиальные глинистые минералы. Подобные слаборазвитые леписферы были отмечены и в меловых мергелистых комплексах в Польше (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b) и, вероятно, представляют собой первичную или раннедиагенетическую форму опала-CTM (Kastner et al., 1977; Kastner, Clark, 1982; Minde et al., 2018). В польских опоках задокументированы леписферы с характерной перекрещивающейся структурой (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a), которые обозначают зрелые фазы опала-CT/C (Lynne et al, 2007). В опоках в Зауралье вместо каркаса леписфер могут также наблюдаться однородные, неясно леписферные, скрытокристаллические массы кремнезема, где эволюция фаз кремнезема привела к сращиванию леписфер в единую поверхность, в которых границы между частицами становятся неразличимыми. В таких образцах леписферы опала-CTМ распознаются только в полостях биокластов (например, в реликтах или репликах панцирей диатомовых водорослей) (Nesterov et al., 2021).

Терминология, номенклатура и синонимика

В научной практике имеются многочисленные примеры терминологической и понятийной разобщенности между отдельными научными школами при идентификации опок. Причины такой разобщенности, отмеченные выше, неразрывно связаны как с историей изучения этих пород, так и с изначальными различиями геолого-тектонической позиции опоковых пород в тех или иных регионах мира. Однако именно наличие кремневого леписферного каркаса пород, где леписферы опала-CT/C плотно прилегают к другу, должно, вероятно, рассматриваться как главная отличительная черта опок (Wise, Kelts, 1972 Jurkowska et al., 2019a; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a,b; Nesterov et al., 2021).

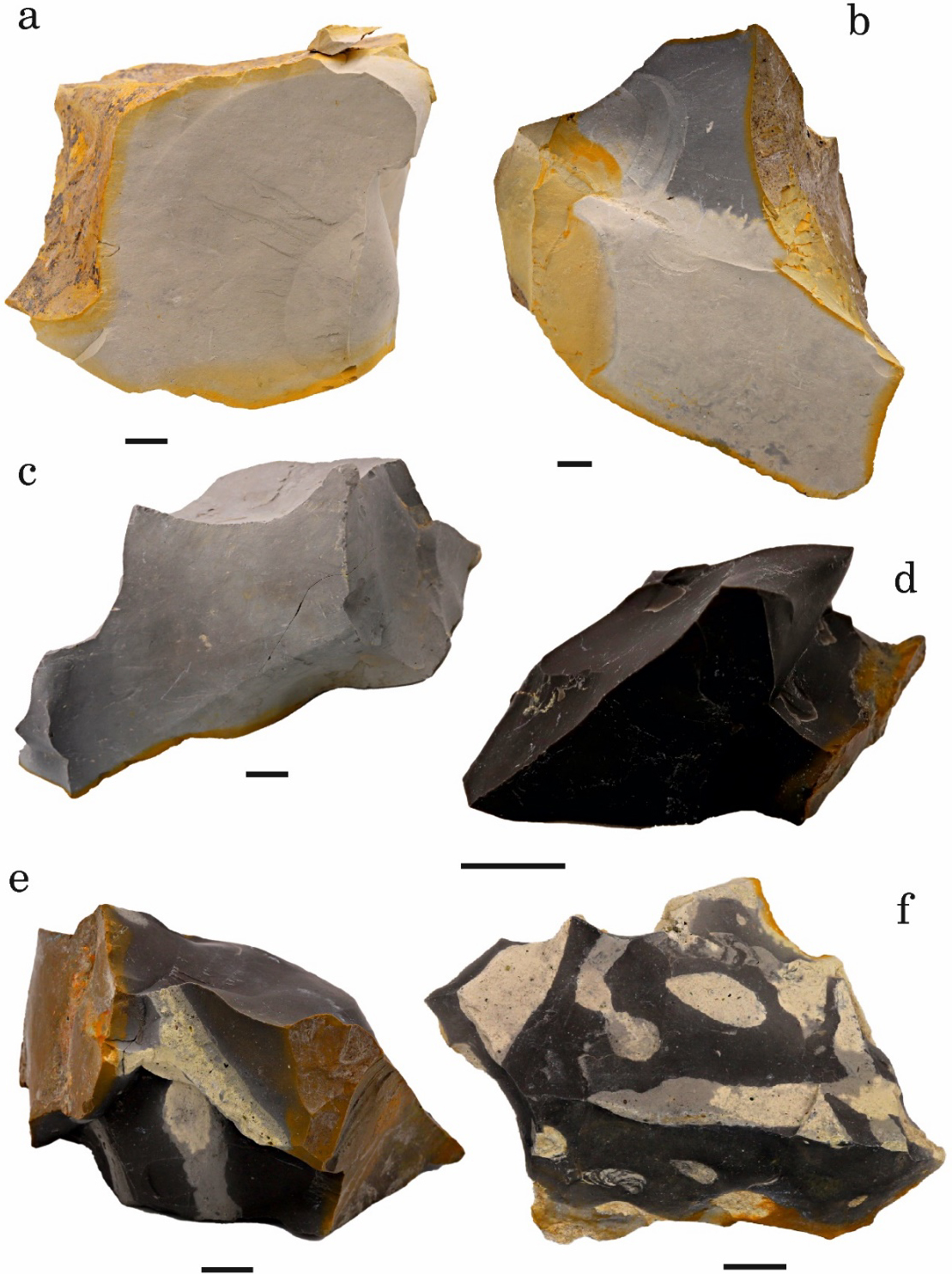

С точки зрения польских исследователей опоку стоит определять как породу, состоящую из кальцита (38–90%) и нерастворимого остатка, основным компонентом которого является аутигенный опал-CT (40–46%), образующий кремнистую матрицу пород, выполненную из примыкающих друг к другу леписфер (определение А. Юрковской (A. Jurkowska)). Наличие характерного каркаса породы из опала-CТ и незначительное количество терригенных компонентов отличают эту породу от других (например, от мела или гезов) (Jurkowska et al., 2019a; Jurkowska, 2022). В цикле работ под руководством А. Юрковской, включающем анализ данных по образцам опок, отобранных в Европе, утверждается, что опока была широко распространенной фацией в европейском бассейне позднего мела. Отмечалась целесообразность использования термина для всех карбонатных пород этого возрастного интервала, которые содержат опал-СТ в качестве основного компонента (Jurkowska et al., 2019a). В российской научной литературе опоками принято называть легкие, тонкопористые (3–5 нм) кремневые породы, состоящие из опала-СТ (до 98%) с примесью глин, обломочных или аутигенных минералов (кварца, полевых шпатов, глинистых минералов) (Дистанов и др., 1976; Сеньковский, 1977; Nesterov et al., 2021). Диагностика опок по цветам использовалась в русскоязычной литературе для выделения подтипов опоки (например, классификация трех цветовых типов: белые, кремово-белые, серо-белые и желто-серые («светлые опоки»), серые и темно-серые («серые опоки») и черно-серые («темные опоки») (Дистанов и др., 1976) (рис. 2). При этом опоки с различными колористическими характеристиками и структурно-текстурными параметрами залегают на одних глубинных уровнях и нередко образуют единые агрегаты (рис. 2e–f). Заметим, что темно-серые и черные опоки в российской научной практике рассматриваются как опоки одного типа.

В центральноевропейской научной литературе одними из наиболее часто используемых синонимов для обозначений верхнемеловых опок являются кремнистый мел (Machalski, Malchlyk, 2016) и кремнистый известняк (Jurkowska, 2016; Remin, 2018). С минералогической точки зрения кремнистый мел представляет собой мел (т.е. карбонатную породу, содержащую более 95% карбоната кальция в виде кокколитов (Fabricius, 2007) с агрегатами халцедона (Faÿ-Gomord et al., 2016) и аутигенным нано-α-кварцем (Jakobsen et al., 2000). Это определение однозначно указывает на то, что опока и кремнистый мел – совершенно разные породы, что и отражается в минералогическом составе полиморфных модификаций.

В отличие от мела опока имеет иную микроструктуру, включающую каркас из леписфер опала-CT, обусловливающий высокую связанность породы, что позволяет не распадаться опоке после обработки в HCl, т.е. ее каркас кремниевый, сформированный частицами опалом-CT (Jurkowska, Swierczewska-Gładysz, 2020a, b). Второй термин – кремнистый известняк – подразумевает, что порода представляет собой кремнисто-карбонатное образование, состоящее преимущественно из кристаллических агрегатов кальцита/арагонита и минералов кремнезема. В этом смысле, по мнению (Jurkowska et al., 2019b, 2021, 2022 и др.), и мел, и опока представляют собой особый тип известняка, в котором кальцит состоит в основном из скелетов кокколитов.

Однако термин кремнистый известняк не отражает значимых особенностей «польских» опок – микроструктуры полиморфных форм кремнезема. Обыкновенно может быть абсолютно допустимым при условии, если карбонатная часть в породе сохраняет органогенную структуру. Очевидно, что опоки в российской практике изучения терминологически не ассоциируют с кремнистыми известняками, такой практики наименования или сравнения в России не существовало, даже в случаях с теми разностями, которые содержат карбонатные минералы в значимом количестве (например, в разрезах европейской части России, Беларуси, Украины).

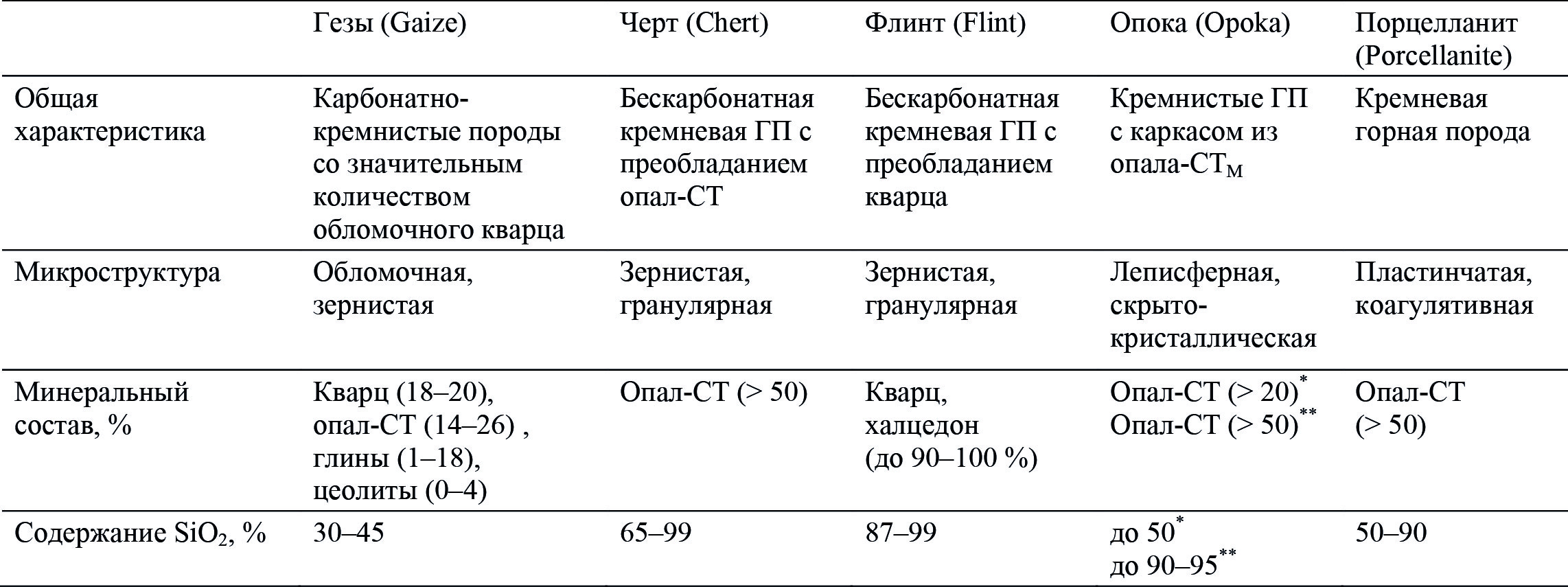

Часто используемым в контексте изучения опок термином гезы (фр. gaize), как правило, обозначают карбонатно-кремнистые породы со значительным количеством (до четверти от общего состава) обломочного кварца (Cayeux, 1929; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2022). Как следует из указанных минералогических особенностей, присутствие детритового кварца позволяет без проблем отличать опоки от гез, использование указанного термина по отношению к опокам отдельными авторами связано лишь с предыдущей некорректной практикой применения термина. Сводная информация по группе кремневых пород представлена в табл. 1.

Другое наименование из номенклатуры кремневых пород, которое использовалось/используется как синоним опок, – это порцелланит (porcellanite). В европейской геологической практике порцеланитами часто именуют кремнистые конкреции, которые состоят более чем на 50% из опала-CT и которые могут рассматриваться как аналоги чертам (cherts, или кремни в русском литературе) (Bramlette, 1946; Calvert, 1975, 1977; Jeans, 1978; Riech, von Rad, 1979; Clayton, 1984; Hesse, Schacht,2011 Maliva, Siever, 1989; Behl, 2011; Jurkowska, Świerczewska-Gladysz, 2020b). Более того, по данным сканирующей электронной микроскопии глубоководных порцеланитов было описано развитие этих структур от отдельных пластин к большим коагулятированным агрегатам (Муравьев, 1983), которые отличаются от наблюдаемых в леписферной (образованной леписферами) структуре опок.

В ходе исследований миоценовой формации Монтерей в Калифорнии по данным электронной микроскопии высокого разрешения выявлены различия между кремнями (> 90 мас. % SiО2) и порцеланитами (50–90 мас. % SiО2) по степени структурного беспорядка и по когерентности пластинчатых сростков микрокристаллического опала (Cady et al. 1996, Ильичева, 2013).

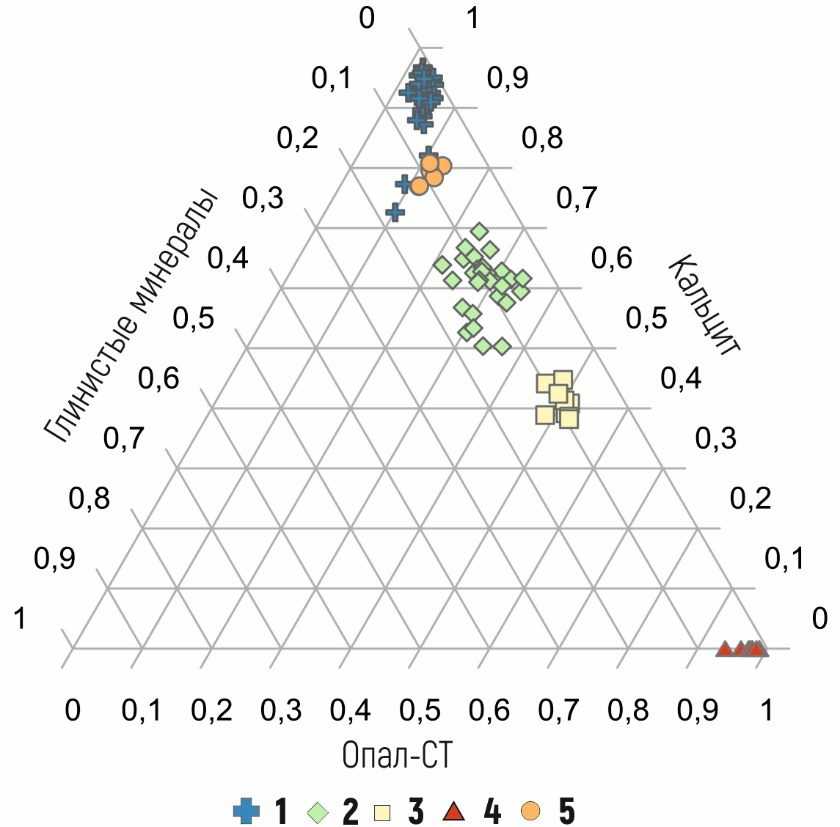

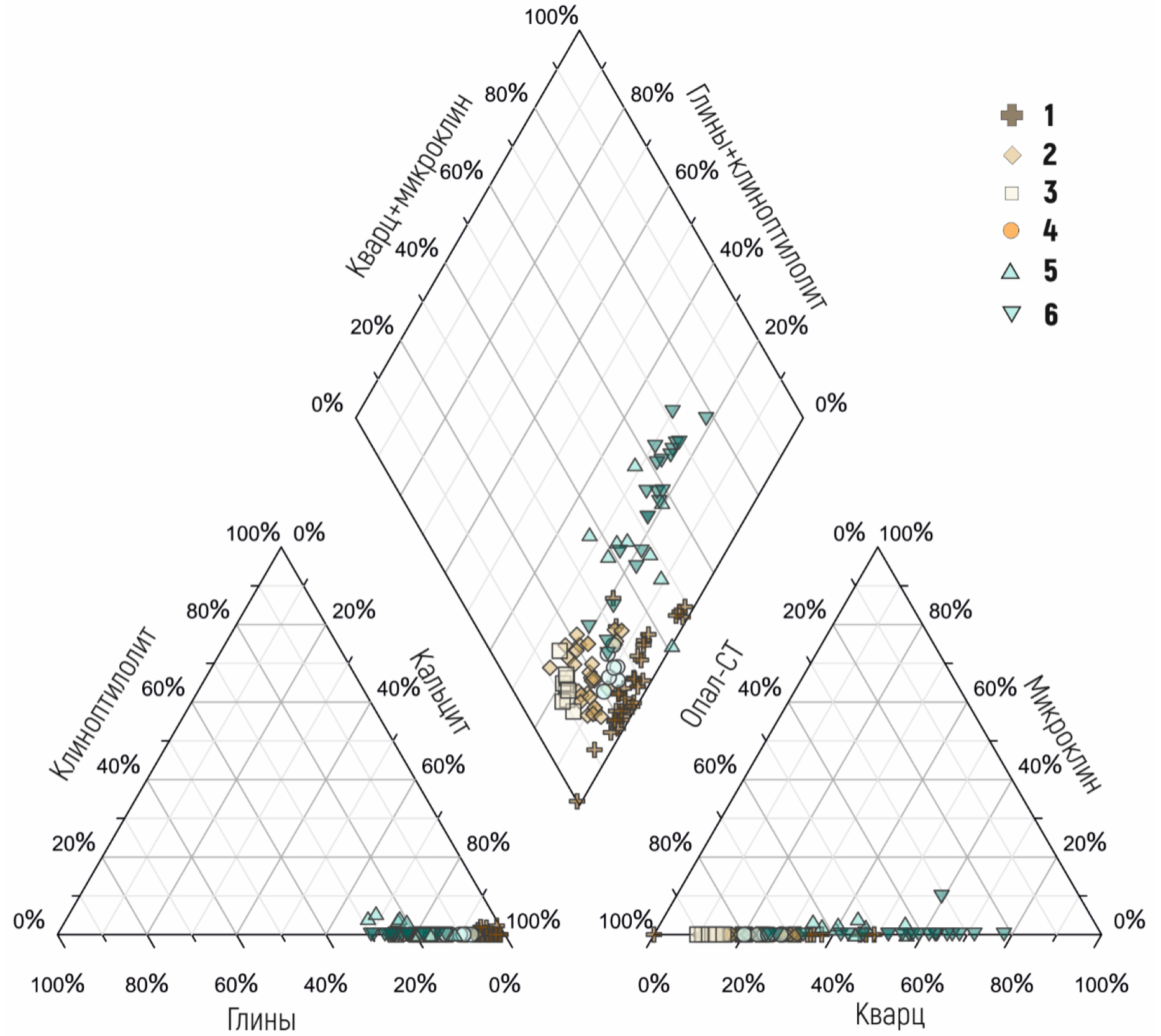

Приведем еще один пример терминологической путаницы, вероятно, наиболее проблемный в контексте изучения опок: горные породы, идентифицируемые как chert и flint. Ряд авторов отождествляют chert (черт, или часто кремень) с флинтами (flint, в русскоязычной литературе означает также «кремни», что тоже приводит к разночтениям), т.к. последние первоначально толковались лишь как локальное датское наименование chert (кремня). Считалось, что минералогически это точно такой же тип породы с преобладанием кварца, что и кремень (chert). Ряд исследователей, напротив, рассматривают chert и flint как минералогически отличные осадочные образования: сформированные опалом-CT как черт (chert), а с преобладанием кварца как flint (см., например, (Jeans, 1978; Clayton, 1984; Mailva, Sievier, 1987; Behl, 2011, Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b)). В такой номенклатурной системе chert по (Behl, 2011) становится синонимом породы, которая в палеогеновых осадочных секциях Зауралья преимущественно будет диагностирована как опока (аналогичное доминирование опала-CT в минеральном составе), а с минералогической точки зрения, но без учета микроструктуры еще даже и как порцеланит (porcellanite). Такое несоответствие связано с тем, что «польская» опока – это двухкомпонентная система, в которой карбонатная часть количественно превышает или соразмерна кремниевому опалу-CT (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2022), а в разрезах Зауралья опоки – горные породы, в которых кремнезем в виде опала-CT доминирует абсолютно над всеми другими компонентами, такими как глинистые минералы, цеолиты, карбонаты и др. Распределение основных фаз в минеральном составе опок в сравнении c иными кремневыми и карбонатно-кремневыми опоками представлено в виде диаграмм на рис. 3 и 4. Для построения диаграмм использованы наши неопубликованные данные, а также результаты определения минерального состава опок и соответствующая систематика польских геологов (Jurkowska et al., 2019a; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b; Jurkowska, 2022).

Принято также выделять различные типы опок на основе макроскопических полевых наблюдений: «чистые» (высококремнистые, или еще именуемые «звонкие») опоки, а также мергелистые, глинистые опоки и т.д. (Walaszczyk, 2004; Leszczyński, 2010; Jurkowska et al., 2019a; Nesterov et al., 2021 и др.). Такая «цветовая» диагностика, безусловно, не лишена смысла и оказывается весьма полезной при первичном изучении пород, однако не может быть принята в качестве надежной, поскольку она не отражает типичных минералогических особенностей опоки (параметры для описания «непетрографичны»: в качестве параметров не учитываются микроструктура и минеральный состав), т.е. как минимум нуждается в существенном подкреплении химико-минералогическими данными.

Заметим, что в современной российской научной практике термин «опока» также необоснованно и неоднократно использовался при диагностике пород, слагающих меловые горизонты, продуктивные в Западной Сибири на углеводородное сырье (Карымова, 2020). В изученных ею меловых породах кремнезем в основном (до 70%) представлен не опалом-СТ, а кварцем (аутигенным и детритовым), что делает изначально некорректным применение термина «опока» к таким осадочным образованиям.

Рис. 2. Вариативность внешнего облика опок (местонахождение Реутинское. Разрез 3. Камышловский р-н, Свердловская обл., Зауралье). Длина штриха – 1 см. На e–f четко фиксируются переходы от светлоокрашенных опок к серым и черным

Табл. 1. Сравнение основных параметров основных кремневых пород. Примечание: ГП – горная порода; * – по Jurkowska et al., 2019a,b; ** – согласно российской практике

Рис. 3. Симплифицированная диаграмма минерального состава опок (по нашим неопубликованным данным и данным (Jurkowska, 2016; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2022): 1 – высококарбонатные опоки (до 90% кальцита, содержание опала-СТ до 10%); 2 – опоки с содержанием опала-СТ 20–35%; 3 – опоки с содержанием опала-СТ 43–48%; опал-СТ количественно доминирует над кальцитом; 4 – бескарбонатные опоки с абсолютным доминированием опала-СТ над всеми компонентами («зауральские опоки»); 5 – опоки с доминированием карбонатных минералов (73–78%) и содержанием глинистых минералов (до 10–12%)

Рис. 4. Диаграммы минерального состава опок и смежных карбонатно-кремнистых пород (по нашим неопубликованным данным и данным (Jurkowska et al., 2019a; Świerczewska-Gładysz, 2022)) с учетом содержания цеолитов, кварца и полевых шпатов: 1 – высококарбонатные опоки (до 90% CaCO3, содержание опала-СТ до 10%); 2 – опоки с содержанием опала-СТ 20–35%; 3 – опоки с содержанием опала-СТ 43–48%; опал-СТ количественно доминирует над карбонатными минералами; 4 – опоки с доминированием карбонатных минералов (73–78%) и содержанием глинистых минералов (до 10–12%); 5 – геза; 6 – мергели

Источники кремнезема при формировании опок

Рассмотрим источники кремнезема для формирования опоковых пород, поскольку это в том числе напрямую связано с ролью опок в глобальном цикле кремния. Тремя известными источниками кремния в морской среде являются: (1) скелеты кремнистых организмов (диатомовые водоросли, кремнистые губки и радиолярии) (Yool, Tyrrell, 2003); (2) площадные коры выветривания на прилегающей суше и (3) вулканогенно-гидротермальные процессы, обусловленные глобальными перестройками тектонического плана (Racki, Cordey, 2000; Penman, 2016; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a; Tréguer et al., 2021). В контексте глобального цикла кремнезема роль каждого из источников постоянно менялась на протяжении истории Земли в результате как биологической эволюции силицификаторов, так и крупных палеогеографических трансформаций, влияющих на масштаб и интенсивность наземного выветривания и подводную вулканогенно-гидротермальную деятельность (Kitchell, Clark, 1982; Siever, 1991; Racki, Cordey, 2000; Conley et al., 2017; Gao et al., 2020;).

Наличие многочисленных остатков кремнистых губок (Hurcewicz, 1968; Świerczewska-Gładysz, 2006; 2012) и пустот, образовавшихся после растворения спикул в меловой опоке (Sujkowski, 1926; 1931; Pożaryska, 1952; Pożaryski, 1960; Jurkowska et al., 2019a), а также стратиграфическое распространение этих пород в периоды значительного развития кремнистых губок (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a) убедительно свидетельствуют о биогенном происхождении кремнезема (Sujkowski, 1931; Pożaryska, 1952; Rutkowski, 1965; Maliva, Sievier, 1989). Аналогично для палеогеновой опоки в разрезах Зауралья совместное присутствие панцирей диатомей с многочисленными спикулами кремнистых губок (Дистанов и др., 1976; Александрова и др., 2012) интерпретировалось как указание на биогенный источник кремнезема. Центральной в отмеченных работах стала идея, что после разложения органических мембран опал-А кремнистой биоты растворялся и в форме DSi насыщал поровые воды до уровня, обеспечивающего осаждение опала-СТ на ранней стадии диагенеза (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a). В указанной концепции должен существовать биогенный источник кремния, поставляющий в поровую воду значительное количество DSi. Микроструктурные исследования меловой опоки показали, что различная микроструктура леписфер опала-CT, отмеченная в опоках и горизонтах кремнистых конкреций (кремней), вероятно, связана с разными механизмами конденсации и диффузии Si в поровых водах донных илов (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b). Плотно упакованные большие (до 300 мкм) леписферы опала-CT, обнаруженные в меловых кремнистых конкрециях, свидетельствуют о быстром осаждении опала-CT, что характерно для повышенной концентрации DSi за короткий период времени (Kastner et al., 1977). Наличие повышенного количества Si может быть вызвано временными событиями (например, океаническими притоками DSi вулканогенно-гидротермального происхождения). В этой концепции биогенный источник Si играет подчиненную роль в формировании горизонтов кремней (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b). Согласно лабораторным экспериментам (Kastner et al., 1977), рыхло упакованные мелкие (1–10 мкм) леписферы, отмеченные в меловой опоке, типичны для условий постоянного наличия DSi на уровне, обеспечивающем выпадение опала-CT. Эти условия могли легко поддерживаться за счет постоянного поступления спикул кремнистых губок в донный ил, что имело место при непрерывном формировании опоки. Однако к этим предположениям следует относиться с должным вниманием, поскольку другие факторы окружающей среды (например, наличие обломочных глин или диагенетические процессы) также могут влиять на микроструктуру леписфер (Kastner et al., 1977).

В более молодых (палеоцен-эоценовых) опоковых отложениях Русской платформы также обнаружены биогенные источники DSi (диатомовые и кремнистые губки) (Kidder, Erwin, 2001). Н.М. Страхов (1963, 1965) считал, что образование кремнистых пород шло биогенным путем растворения панцирей силицификаторов. С.И. Шуменко (1978), изучавший состав, строение и текстурные особенности опоки с помощью сканирующей электронной микроскопии, доказывал их планктонную природу. Гипотеза, развитая Я.В. Самойловым и Е.В. Рожковой (1925) и Н.М. Страховым (1965), исходит из положения о вторичном перераспределении биогенного кремнезема в процессе диагенеза. Реликты органического материала в скрытокристаллической кремнистой массе интерпретировались как аргумент в пользу формирования опок из диатомитов (Страхов, 1965). Совместное присутствие опоки и диатомита в одном разрезе, отмеченное еще М. Брамлеттом (Bramlette, 1946) в миоценовой формации Монтерей в Калифорнии, В.П. Казариновым и др. (Казаринов, 1958, Казаринов и др., 1969) в палеогеновых разрезах Западной Сибири в Поволжья, Н.Г. Бродской (1966) в миоцене Сахалина, В.И. Гречиным (1971) в миоцене Западной Камчатки, В.И. Муравьевым (1983) в палеогеновых разрезах Предмугоджарской возвышенности, также служило подтверждением наличия генетической связи между этими породами.

Другая гипотеза отводила роль основного источника DSi в генезисе опоки континентальному выветриванию; ее основные теоретические положения были представлены еще А.Д. Архангельским (1936), а впоследствии детализированы в работе (Казаринов и др., 1969). Архангельский одним из первых обратил внимание на синхронность накопления кремневых пород в платформенных бассейнах с эпохами пенеплена и образования коры выветривания на суше, что позволяет в качестве приоритетных выделить два фактора, способствовавших накоплению кремневых илов: (1) масштаб химического выветривания на прилегающей суше, поставлявшего речными водами необходимую кремнекислоту, и (2) малый принос обломочных частиц с суши, что препятствовало «разубоживанию» осадков (Волохин, 2013; Смирнов, Константинов, 2017; Амон, 2018). Авторы статьи (Казаринов и др., 1969) указывали на массивное выветривание в пределах Уральской и в меньшей степени Казахстанской и Алтайской орогенных структур как на источник кремнезема для Зауральского бассейна. По данным этой работы, в периоды значительного наземного поступления DSi морские силификаторы не могли ассимилировать всю массу, следовательно, биогенное отложение кремнезема количественно подавлялось абиотическим (хемогенным) на поверхности морского дна (именно поэтому в интерпретации Казаринова опока – хемогенная порода). В последующих и завершающих стадиях подобного трансфера кремнезема с суши развитие и численность кремнистых организмов достигали таких масштабов, что позволяло осаждать избыточную массу кремнезема биогенным путем, давая начало диатомитам.

В.П. Казаринов (1969) особо подчеркивал стратиграфическую несинхронность диатомитов и опок – приуроченность диатомитов и радиоляритов к более верхним горизонтам и сосредоточение опок в нижних частях разрезов. В настоящий момент такая теория активно критикуется в цикле работ Agata Jurkowska. По ее мнению, наземный источник DSi маловероятен для меловой опоки Польши из-за повышения уровня моря и значительного сокращения площади суши/островов в это время в Центральной Европе, что привело к значительному уменьшению наземного выветривания (Jurkowska et al., 2019b). Но это утверждение требует дополнительного уточнения, так как увеличение трансфера осадочного материала могло происходить из-за эрозионного вреза морских водных масс в сушу при трансгрессии. Результаты петрографических исследований меловой опоки из прибрежных районов свидетельствуют о том, что скелеты кремнистых губок, принесенных из пелагических зон, были основным источником кремнезема для примыкающих к суше зон (Jurkowska et al., 2019b). При анализе стратиграфической несинхронности диатомитов и опок обращает на себя внимание то, что в разрезах Зауралья эта закономерность также нередко нарушается и фиксируются «нетипичные» разрезы, где опоки залегают на диатомитах или переслаиваются с ними (разрезы около дд. Шипицына, Шилкина, Камышловский р-н, Свердловская обл.).

На самом деле модель двухчастного разреза «биохемогенные + биогенные силициты» (Казаринов и др., 1969) оказалась валидной и при объяснении механизмов другой гипотезы абиогенного происхождения, где основное место в трансфере кремнезема в морские бассейны принадлежало не корам выветривания, а различной пепловой пирокластике и гидротермализму. Альтернативным абиотическим источником кремнезема в морской среде действительно могут являться вулканогенно-гидротермальные процессы, включающие перенос DSi, растворение богатого кремнием вулканического пирокластического материала и подводное выветривание вулканических пород (Maliva, Sievier, 1989; Sievier, 1992; Racki, Cordey, 2000). Такие процессы поставляют в морскую воду достаточное количество DSi для инициирования самопроизвольного выпадения кремнезема (Ахлестина, Иванов, 2002; Цеховский, 2015a,b, 2017a,b), а пирокластический материал, способный распространяться на большие расстояния, служил дополнительным источником кремнезема (Красный и др., 1962). Гипотезу о ключевой роли вулканического происхождения кремнезема активно поддерживал еще В.И. Муравьев (1983), опираясь на результаты исследований кремневых палеогеновых пород европейской части России. Он утверждал, что, помимо относительного близкого расположения вулканических аппаратов, существенную роль в формировании опоки на обширных территориях Сибирской и Русской платформ играли также их масштабы и интенсивность. Дальнейшую аргументацию идеи Муравьева получили при анализе «закамуфлированного» пирокластического материала в мел-палеогеновых породах Поволжья (Зорина и др., 2012, Зорина, Афанасьева, 2015). Согласно данным этих работ, в процессе диагенеза протекала трансформация пирокластики в более устойчивые минералы, включающие ассоциацию опала-CT с цеолитами и глинами, что, по широко распространенному мнению, является надежным прокси-индикатором вулканических процессов (Стрельчик, 2004; Цеховский, 2017а, 2017b; Зорина и др., 2012; Ахлестина, Иванов, 2000; Ахлестина, Иванов, 2002; Berger, von Rad, 1972; Pomerol, Aubry, 1977; Kastner et al., 1977). Этому мнению оппонируют авторы работы (Jurkowska et al., 2019b), отмечая, что в прибрежной среде ассоциация кремнезема биогенного происхождения (спикулы кремнистых губок) и привнос алюминия терригенного происхождения могут запускать диагенетическое образование цеолитов и опала-CT без какой-либо связи с вулканическими процессами. Однако это не исключает того, что такая минеральная ассоциация весьма типична для вулканогенных отложений.

Рассматривая генетические типы кремнистых пород (туфогенных силицитов, фтанитов и биогенных кремнистых пород) и их локализацию, Н.Г. Бродская (1966) на примере комплексов Камчатки и Грузии по биостратиграфическим данным установила, что вулканические породы обычно перекрываются опокой и диатомитами, а сами периоды интенсивной вулканической деятельности коррелируют с наличием кремнистых пород. Аналогичное наблюдение было сделано для позднемеловых горизонтов кремнистых конкреций, содержащих кварц и опал-CT; характерная микротекстура аутигенных кварцевых и опал-CT-леписфер связана с наличием кремнезема (в концентрации осадков кварца и опала-CT соответственно) в течение короткого периода времени и, по всей видимости, ассоциирует со значительным океаническим притоком кремнезема вулканогенно-гидротермального происхождения (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b).

Механизмы кристаллизации полиморфных модификаций кремнезема в опоке

К настоящему моменту наибольшую аргументацию получили две основные концепции, которые объясняют механизмы диагенетического осаждения кремнезема и которые сформулированы в результате изучения происхождения кремнистых конкреций и отложений мелового и палеогенового возраста (Bromley, 1975; Calvert, 1975, 1977; Riech, von Rad, 1979; Clayton, 1984, 1986; Maliva, Siever, 1989; Wise, Weaver, 1974; Kastner et al., 1977; Madsen, Stemmerik, 2010; Hesse, Schacht, 2011; Lindgreen, Jakobsen, 2012). Первая теория – это теория созревания полиморфов кремнезема («матурации», maturation) (Barton, 1918; Bramlette, 1946), вторая – теория прямого осаждения кремнезема (Lancelot, 1973). Ключевые различия между концепциями лежат в области физико-химических механизмов и скорости осаждения. Первая теория предполагает образование опоки в ходе многочисленных фазовых превращений при позднедиагенетических процессах, вторая – выстраивает аргументацию раннедиагенетического происхождения опок.

Наиболее распространенная ранее теория созревания (Barton, 1918; Bramlette, 1946) основана на наблюдении, что в ходе диагенеза погребения последовательно происходит ряд трансформационных переходов кремнезема от опала-A к → опалу-CT → и к кварцу в результате процессов растворения и повторного осаждения (Wise, Weaver, 1974; Williams et al., 1985, Maliva, Siever, 1989). В классической интерпретации (Bramlett, 1946) на примере формации Монтерей факторами, контролировавшими последовательность созревания кремнезема, рассматриваются температура (которая постепенно увеличивается с глубиной) и время (Keller, Isaacs, 1985; Wise, Weaver, 1974; Williams et al., 1985; Maliva, Siever, 1989). Теория созревания была сформулирована на основе наблюдений, что кварцсодержащие кремневые конкреции встречаются в основном в более древних верхнемеловых отложениях, которые подвергались более высоким температурам во время захоронения, тогда как кремнистые конкреции (опал-CT) преимущественно известны из более молодых эоцен-плиоценовых слоев. (Bramlett, 1946). Оценки температуры преобразования опала-CT в кварц, полученные при изучении формации Монтерей, колеблются от 55–110 °C (Murata, Larson, 1975; Murata et al., 1977) до 35–61 °C (Pissciotto, 1981). В отдельных исследованиях постулировались и более низкие температуры превращения опала-CT в кварц (17–48 °C) (например, Behl, 1992; Madsen, Stemmerik, 2010)

Диагенетическая полимеризация кремнезема и фазовые превращения интерпретируются как управляемые процессом Оствальда. Оствальдовское созревание (или переконденсация, когда крупные частицы растут за счет более мелких) является механизмом, обеспечивающим рост полимеров кремнезема из раствора, а также увеличение размеров новоосажденных форм (Williams, Crerar, 1985). Фазовые превращения кремнезема аморфной фазы опала-A (аморфной нестабильной фазы) через промежуточный опал-CT далее в кварц (кристаллической стабильной фазы) рассматривались как пример действия ступенчатого правила Оствальда (Williams, Crerar, 1985; Hesse, Schacht, 2011). Согласно теории созревания, после растворения опала-А опал-СТ выпадает в осадок за счет снижения концентрации DSi в поровой воде до уровня, препятствующего осаждению опала-А. Когда весь опал-A растворился, опал-CT начал переосаждаться в виде более упорядоченных форм опала-CT или кварца. Наконец, когда весь опал-CT растворился, концентрация DSi снизилась до уровня, при котором мог осаждаться только кварц (Williams et al., 1985; Williams, Crerar, 1985; Madsen, Stemmerik, 2010). При этом все исследования кремнистой формации Монтерей в Калифорнии, меловых горизонтов в Европе и глубоководных кернов показывают, что на небольших глубинах залегания опал-А встречается совместно с опалом-CT, в нижележащих горизонтах опал-CT встречается вместе с кварцем, а в еще более глубокозалегающих осадках опал-CT полностью отсутствует, что обусловлено его фазовым переходом в кварц. Теория диагенетического созревания полиморфных модификаций кремнезема использовалась для объяснения сосуществования опоки и диатомита в том числе в палеогеновых осадочных разрезах Поволжья и Зауралья, где опока рассматривалась как продукт диагенеза диатомитов (Ушатинский, Гаврилова, 1985; Зорина и др., 2012; Nesterov et al., 2021). По мнению авторов работы (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b), теория созревания противоречит опыту изучения осадочных секций, в которых опоки совместно залегают с кремнистыми конкрециями позднемелового периода, т.к. в идеальных условиях в породах с этих изученных местонахождений должен присутствовать только аутигенный кварц, но не метастабильный опал-CT. Кроме того, петрографический анализ позднемеловых кремнистых конкреций и опок выявил отсутствие микротекстурных признаков преобразований полиморфных форм кремнезема (таких как сонахождение остатков первичных структур, промежуточных фаз, слаборазвитых фаз и наростов), которые должны устанавливаться при фазовых переходах опал-A/опал-CT/кварц (Lynne et al., 2007; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b). В разрезах Зауралья эта закономерность также местами нарушается, фиксируются «нетипичные» разрезы, где опоки залегают на диатомитах или переслаиваются с ними, а также формируют сонахождение различных цветовых разностей опок в одном агрегате (рис. 2e–f). При этом представление о том, что разноокрашенные опоки имеют неодинаковое распределение полиморфных модификаций кремнезема в составе каждой из них, заставляет искать иные причины, контролирующие процессы генезиса опок.

Другой концепцией является теория осаждения кварца (Tarr, 1917; Lancelot, 1973) (см. также обсуждение в (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a)). В основе гипотезы лежит тезис о возможности осаждения обоих полиморфов кремнезема (опал-CT и кварц) во время раннего диагенеза в зависимости от геохимических условий осадконакопления (таких как концентрация DSi в поровой воде) (Kastner et al., 1977). По сравнению с теорией созревания научные изыскания Ланселота (Lancelot,1973) ставили под сомнение ведущую роль температуры и времени на стадии глубокого диагенеза, тем самым отрицали путь созревания кремнезема, управляемый процессами растворения и повторного осаждения. В классической интерпретации теории осаждения кварца Ланселота (1973) фактором, определяющим осаждение полиморфов кремнезема, была литология вмещающих отложений. Такое предположение было основано на наблюдении, что горизонты кремнистых (опал-CT) конкреций встречаются исключительно в слоях цеолитовых глин и мергелистых туфоизвестняков, а кварцитовые кремневые конкреции – в мелах и известняках. Процесс прямого осаждения опала-CT из насыщенного раствора DSi при комнатной температуре был экспериментально подтвержден в (Kastner et al., 1977), в то время как прямая кристаллизация кварца из морской воды комнатной температуры – в (Mackenzie, Gees, 1971). На прямое осаждение кварца без промежуточной стадии опала-CT также указывается в работе (Meister et al., 2014) в миоценовых отложениях. Прямое осаждение опала-CT и кварца в ходе раннего диагенеза без процессов растворения-перекристаллизации установлено также в осадочных секциях кремнистых конкреций и опоках позднемеловых толщ (Lindgreen, Jakobsen, 2012; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b).

В теории созревания ступенчатое правило Оствальда использовалось для объяснения фазового превращения кремнезема в соответствии с последовательностью созревания путем осаждения менее стабильных полиморфов (опала-CT) и превращения его в стабильный кварц (Wise, Weaver, 1974; Clayton, 1984; Williams et al., 1985; Maliva, Siever, 1989). В теории осаждения кварца ступенчатое правило Оствальда также может быть использовано для объяснения механизмов кристаллизации полиморфов кремнезема, но с замечанием, что перенасыщение метастабильной фазой может препятствовать образованию стабильной фазы (Meister et al., 2014). Другими словами, из поровой воды, насыщенной опалом-СТ, опал-СТ будет осаждаться непосредственно из раствора.

Механизм осаждения раннедиагенетических полиморфов кремнезема требует уточнения характера мобилизации и миграции DSi в водных растворах. Химический механизм, обеспечивающий подвижность и конденсацию DSi (в форме конкреций и горизонтов), представляет собой диффузионный процесс Ландмессера (Landmesser, 1995). Этот процесс происходит между двумя объектами, связанными водной пленкой и имеющими разные химические потенциалы (например, фазы кремнезема разной растворимости или степени кристаллического несовершенства), из которых один выступает источником DSi (кремнистые скелеты организма с опалом-А) и второй как область стока (где образуется кремнистый «зародыш» опала-CT). Диффузия Ландмессера, в отличие от созревания Оствальда, может действовать на большие расстояния между различными фазами полиморфов кремнезема и без ограничения размера конечного продукта (Rodgers et al., 2004). Гипотеза осаждения кварца (Lancelot, 1973) позволила объяснять появление различных полиморфных модификаций кремнезема в одних и тех же стратиграфических интервалах за счет различной геохимии поровых вод, а не за счет преобразования одной полиморфной модификации кремнезема в другую.

Последние исследования микротекстуры и минералогических параметров позднемеловых опок и кремнистых конкреций указывают, что прямое осаждение кремнезема из поровых вод происходило во время раннего диагенетического образования этих пород (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b). Более того, прямое осаждение кремнезема происходило не по ступенчатому правилу Оствальда, как предполагалось во многих исследованиях (Clayton, 1984, 1986; Maliva, Siever, 1989; Madsen, Stemmerik, 2010), а в ходе диффузии Ландмессера (1995).

Структурно-текстурные параметры опок и их связь с генезисом

Структурные параметры опок в разное время описывались научными группами, которые подготовили весьма содержательные отчеты по отдельным регионам мира: по Западной и Центральной Европе – это (Jurkowska et al., 2019а, Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2022); по Поволжью – (Ахлестина, Иванов, 2002; Зорина и др., 2012; Зорина, Афанасьева, 2015); по Зауралью и Западной Сибири – (Генералов, Дрожащих, 1987; Сидоренков и др., 1989; Смирнов, 2017; Nesterov et al., 2021) и др.

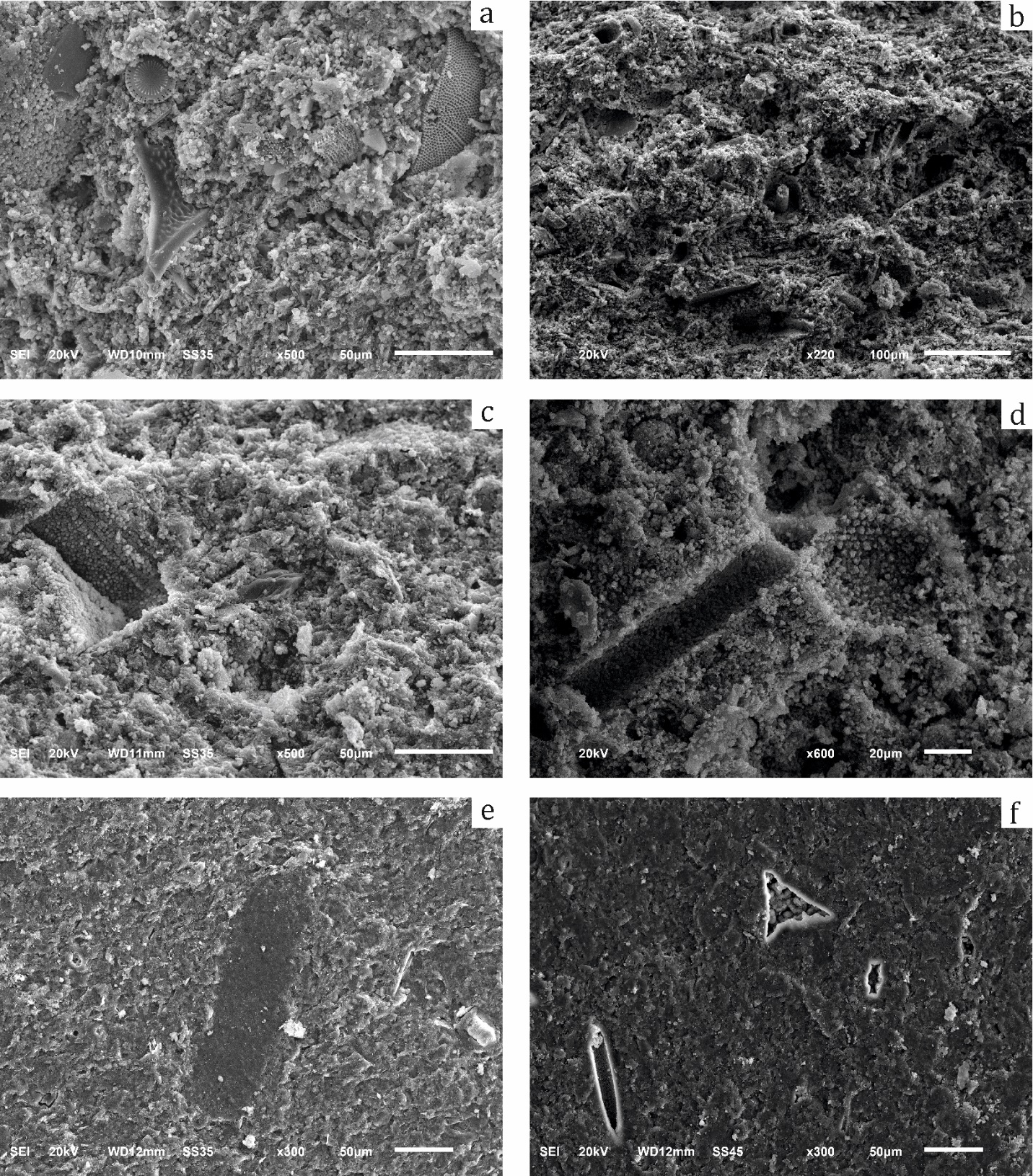

Весьма типичными для светлоокрашенных опок палеогена Зауралья некриптокристаллическими структурами, т.е. для опок, где основным структурным компонентом служит леписферный кремнезем (рис. 5), являются: 1) леписферные; 2) обломочно-леписферные; 3) органогенно(биоморфно)-леписферные; 4) биоморфно-леписферные 5) хлопьевидно-леписферные; 6) обломочно-хлопьевидно-биоморфно-леписферные; 7) обломочно(кластогенно)-леписферные и другие комбинации этих структур.

Фактически такая вариативность отражает распределение тех или иных минеральных компонентов с весьма характерной морфологией: леписферы опала-СТ формируют леписферные структуры; биоморфная структура предполагает наличие многочисленных реплик опала-СТ по фрагментам кремнистой биоты (спикулы губок легко диагностируются по узким и вытянутым пустотам на поверхности породы, реплики от диатомовых водорослей соответствуют морфологии диатомей и имеют округлые, треугольные, бочонковидные и другие формы); глинистые минералы формируют преимущественно хлопьевидные, листоватые, пластинчатые агрегаты, обломки кварца, реже полевого шпата создают обломочные структуры и т.д. Вместе с тем все многообразие структур изученных палеогеновых опок можно свети к трем основным типам: биоморфно-леписферные, (обломочно)-органогенно-леписферные и неясно леписферные/ скрытокристаллические.

Малораспространенной является «органогенно-леписферная» структура опок – леписферная структура с крупными кремнистыми микрофоссилиями хорошей сохранности (рис. 4a), для которой характерны створки диатомовых водорослей без признаков деградации и потери первичной биогенной структуры. Леписферные структуры с хорошо различимыми репликами кремнескелетных фоссилий типичны для светлоокрашенных опок (рис. 4b–d) и интерпретируются как биоморфно-леписферные (т.е. воспроизводящие морфологию биокластов и создающие «реплики» биокластов при их фактическом отсутствии).

В опоках в Зауралье вместо каркаса леписфер могут также наблюдаться однородные, криптокристаллические, стекловатые массы кремнезема, где распространен неяснолеписферный/скрытокристаллический опал-СТ, а в общей однородной массе границы между частицами неразличимы. В таких образцах леписферы опала-CT распознаются исключительно в полостях биокластов (например, в репликах панцирей диатомовых водорослей). Макроскопически такие опоки почти всегда темноокрашенные, однако, согласно иностранной классификации пород, могут описаны отлично от опок (чаще как порцеланиты; см. текст выше).

Недавние исследования опок мелового периода из европейских местонахождений показали, что отличительная микроструктура, состоящая из леписфер опала-CTM, типична для раннего диагенетического осаждения кремнезема, которое произошло прямо из насыщенных поровых вод (Lancelot, 1973). Не имеется микроструктурных свидетельств того, что леписферы опала-CT образуются в результате созревания и являются предшественником кварцитовых кремней (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020b). Аналогичное предположение было сделано в работе (Oehler, 1975) на основании исследований леписфер опала-CT формации Монтерей. Более того, авторы работы (Kastner et al., 1977) в ходе лабораторных экспериментов в условиях морской воды воспроизвели леписферы опала-CT, которые осаждались непосредственно из карбонатного ила с диатомовыми водорослями. Вторая микротекстура опала-CTМ, состоящая из однородной кремнеземной основной массы и полостей, заполненных леписферами опала-CT, могла возникнуть в результате длительной ранней диагенетической кристаллизации кремнезема, которая вызывает нарастание леписфер опала-CT друг на друга и формирование гомогенной массы. В близком микроокружении (например, в панцирях диатомовых водорослей) леписферы опала-СТ осаждаются медленнее, сохраняя при этом первичную текстуру. Аналогичная ситуация наблюдается и в меловых опоках, в которых леписферы опала-СТ, выпадающие в близком микроокружении камер фораминифер, значительно крупнее (200–300 мкм) и лучше развиты по сравнению с сетью пород опала-СТ (Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020а). Другая интерпретация генезиса микротекстуры типа гомогенной массы опала-CTM состоит в том, что такая микроструктура образуется в результате вторичного осаждения леписфер, произошедшего после растворения кремнистой однородной основной массы на более поздней стадии диагенеза (Oehler, 1975).

Рис. 5. Типичные микроструктуры опок Зауралья: a – органогенно-леписферная (местонахождение Ожгиха); b – биоморфно-леписферная (местонахождение Ипатова 5,6); c – обломочно-биоморфно-леписферная (местонахождение Ипатова 5,6); d – биоморфно-леписферная (в центре – в массе леписферного кремнезема легко различимые реплики от спикулы губок и диатомей) местонахождение Ипатова 2,3–2,4); e – скрытокристаллические (Реутинское 3-2,8); f – биморфно-скрытокристаллические (Реутинское 3-2,8)

Генетические модели опок

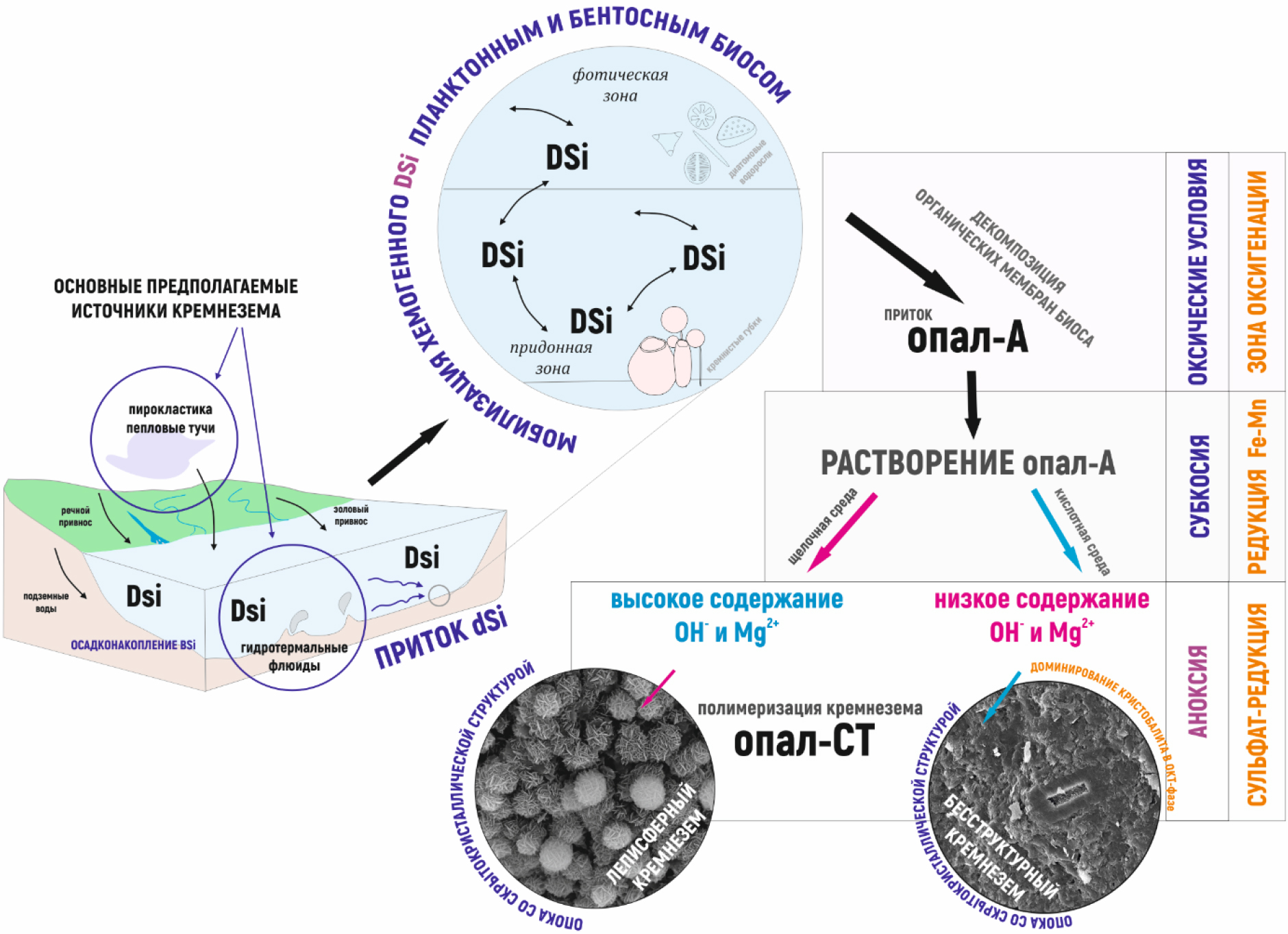

Совокупность полученных нами данных позволяет предложить, что в геологической практике мы имеем дело с породами, которые формируются как раннедиагенетические с ограниченным масштабом постдиагенетических преобразований.

Для кристаллизации полиморфных модификаций кремнезема важны три фактора: 1) концентрация растворимого кремнезема; 2) высокие щелочность и pH; 3) ионы Mg2+ (Williams et al., 1985; Kastner et al., 1977). Концентрация DSi определяет, какой тип полиморфов кремнезема будет осаждаться: кварц преимущественно кристаллизуется при низких концентрациях DSi (ниже 20 ppm) (Mackenzie, Gees, 1971; Lindgreen, Jakobsen, 2012; Meister et al., 2014), в то время как опал-CT имеет тенденцию осаждаться при более высоких концентрациях DSi (20–60 ppm) (Mackenzie, Gees, 1971). Для полимеризации кремнезема требуется обеспечить высокую щелочность (под щелочностью в данном случае подразумевается показатель, который количественно измеряет кислотную буферную способность воды, ее способность нейтрализовать или смягчать изменения кислотности; в то время как pH – это мера кислотности или основности раствора, которая определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН–, образующихся при диссоциации воды). Ионы Mg2+ необходимы для кристаллизации полиморфных модификаций кремнезема в виде леписфер (Iler, 1979; William, Crerar, 1985; Kastner et al., 1977).

Модель образования опоки через раннедиагенетическое осаждение кремнезема, реконструированная на основе изучения формаций мелового периода в Польше, предполагает, что источником кремнезема в поровых водах является растворение биогенного кремнезема (в форме опала-А) из скелетов кремнистых губок. Ключевым становится факт, что в ходе диагенеза концентрации DSi в поровой воде достигают уровня, обеспечивающего кристаллизацию опала-CT/C, а геохимические условия, обеспечивающие его осаждение, достигаются в сульфатредуцирующей зоне донных отложений (Clayton, 1984, 1986; Zijlstra, 1987, 1994; Jurkowska et al., 2019b; Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2020a). Геохимическая зональность формируется в самой верхней, близкой к поверхности морского дна зоне, где кислород расходуется на аэробную деградацию органического вещества, а в более глубокой субкислородной зоне роль рецепторов электронов вместо кислорода принимают на себя Mn и Fe. В более глубоких зонах аналогичные процессы протекают в зоне сульфат-редукции за счет анаэробного разложения органического вещества, за пределами зоны восстановления сульфатов оставшееся органическое вещество может быть преобразовано в CO2 и метан. Последовательность геохимических зон в отложениях известна по составу поровой воды современных отложений (Curtis et al. 1986; Balzer et al. 1987; Middleton, Nelson, 1996) и контролируется бактериальным разложением органического вещества. Процесс окислительно-восстановительного каскада меняет pH и Eh поровой воды, что инициирует аутигенное осаждение минералов. В такой модели раннего диагенеза опок геохимические изменения, происходящие в толще первых нескольких сантиметров ниже поверхности морского дна, обусловливают растворение кальцита, осаждение полиморфных форм кремнезема и дальнейшую перекристаллизацию кальцита в виде микритовых зерен (Clayton, 1984; Zijlstra, 1987; 1994; Jurkowska et al., 2019a,b; Jurkowska, Świerczewska-Gladysz, 2020a). Из-за бактериального разложения органического вещества в самой верхней геохимической зоне сероводород (H2S) (образующийся в нижней сульфатредуцирующей зоне) диффундирует вверх и окисляется до серной кислоты, что влияет на рН за счет подкисления поровой воды. В результате первоначально растворяются более склонные к растворению скелеты из арагонита и высокомагнезиального кальцита, выделяя в раствор Mg2+ (Jurkowska et al., 2019a).

В верхней зоне происходят разложение органической оболочки, покрывающей спикулы, полное растворение метастабильного биогенного опала (опала-А) и насыщение поровых вод DSi. В самой верхней кислородной зоне есть два существенных фактора, способствующих кристаллизации кремнезема: концентрация DSi и ионы Mg2+. Последний недостающий фактор – щелочность, отмечен в зоне сульфат-редукции, которая находилась примерно на 25 см ниже поверхности морского дна. Щелочность в этой зоне обусловлена восстановлением сульфатов и анаэробным окислением метана (который диффундировал из нижележащей зоны метаногенеза) (Wetzel, Allia, 2000). Осаждение полиморфных модификаций кремнезема началось в верхней части зоны сульфат-редукции. Принимая во внимание, что в опоке зафиксирован только аутигенный тип полиморфных модификаций кремнезема – опал-CT/C, концентрация DSi в поровой воде должна достигать значений 20–40 ppm, что является уровнем кристаллизации опала-CT/C (Mackenzie, Gees, 1971; Kastner et al., 1977). При снижении концентрации DSi в поровых водах за счет осаждения аутигенных полиморфов кремнезема с последующим снижением скорости щелочности кальцит перекристаллизовался в микрит (Bojanowski et al., 2016; Jurkowska et al., 2019a). Снижение концентрации DSi ниже уровня осаждения опала-CT (< 40 ppm – 8 ppm) (Mackenziee, Gees, 1971) могло спровоцировать отложение кварца, но это не было отмечено в опоках в Европе и России. Такое состояние может быть вызвано недостатком железа, катализирующего кристаллизацию кварца (Williams, Crerar, 1985; Meister et al., 2014). Концептуальная схема генезиса опок с учетом цикла кремнезема представлена на рис. 6.

Рис. 6. Общая концептуальная схема генезиса опок с формированием различных микроструктур пород. Общая информация по элементам цикла кремнезема представлена в соответствии с (Frings et al., 2016)

Механизмы формирования палеогеновой безкарбонатной опоки, вероятно, несколько отличались от предложенной польскими геологами для меловых опок (Jurkowska et al., 2019а, Jurkowska, Świerczewska-Gładysz, 2022). Фактическое отсутствие карбонатного биоса в седиментационных процессах в раннепалеогеновом эпиконтинентальном бассейне в Зауралье должно было повлиять на кристаллизацию полиморфных форм кремнезема за счет снижения доступности Mg2+ и может ионов OH–. Обыкновенно эти факторы в сочетании с высокой концентрацией DSi опала-CT должны инициировать полимеризацию кремнезема и кристаллизацию опала-CT в виде, отличном от леписфер. При таком генетическом сценарии в бассейне одновременно наблюдается высокое содержание кремнезема и дефицит элементов (Mg2+), способствующих формированию леписферной структуры. В условиях отсутствия карбонатонакопления в этом секторе морского бассейна должен(ы) быть элемент(ы), обеспечивающий(е) полимеризацию кремнезема с формированием характерной структуры леписфер, их источниками рассматриваются сульфатредукция и анаэробное окисление метана, который диффундировал из нижележащей зоны метаногенеза.

Сонахождение леписферного и биокластогенного кремнезема в опоках с органогенно-леписферной структурой является возможным в условиях, если основная масса кремнезема поступила валообразно в бассейн седиментации, что не сопровождалось трансфером необходимого количества нутриентов, позволивших бы организмам-силицификаторам (диатомеям и губкам), использовать избыток кремнекислоты для активного размножения в бассейне. Другие механизмы, объясняющие отсутствие деструкции диатомовых в таких опоках при общем ОКТ-леписферном каркасе, неочевидны, а геологические обстановки, вероятнее, соответствуют валообразному трансферу кремнезема в бассейн седиментации при вулканизме.

При изучении опок, формирующих единый глубинный профиль, наблюдается в основном уменьшение содержания кварца, а не опала-СТ (его количество, напротив, обыкновенно увеличивается). Подобное распределение минеральных компонентов возможно в условиях первоначальной заданности такого распределения полиморфного состава в породах и по разрезу либо в условиях чрезвычайно интенсивной гидротермальной переработки таких пород, на что должны быть соответствующие минералогические или геохимические сигналы.

Наши неопубликованные данные о минеральном составе опок Зауралья (Свердловская и Челябинская обл.) указывают на то, что увеличение общего количества кремнезема в составе опок со скрытокристаллическими структурами не сопровождается увеличением количества кристаллических фаз кремнезема типа кварца, а фиксируемый кварц в зауральских опоках имеет преимущественно терригенное происхождение (данные приведены по скв. 15 Артемовского профиля, пробуренной Уральской комплексной геолого-съемочной экспедицией, г. Екатеринбург). По глубинному профилю сверху вниз отмечены изменения в распределении минеральных компонентов в ОКТ-фазе. Для светлоокрашенных опок леписферной структуры соотношение опал : кристобалит : тридимит (О:К:Т) меняется в пределах (36–10) : (46–60) : (18–30). Подстилающие их опоки со скрытокристаллическими структурами имеют содержание в диапазоне (11–14) : (83–87) : (1–2). Однако для всех из типов опок основным компонентом остается именно ОКТ-фаза.

Для опок с органогенно-леписферной структурой, которые, как указывалось ранее, представляют частный случай и отличаются существенным присутствием биокластики, соотношение О:К:Т лежит в диапазоне 58:30:12.

Ниже нами представлена обобщенная схема поэтапного формирования опоковых пород, которая опирается кроме собственных данных на материалы российских и зарубежных коллег. Предлагаемая модель рассматривает формирование опок как раннедиагенетических образований в контексте рециркуляции хемогенного кремнезема биосом (частичной или почти полной) с последующим отложением леписферного кремнезема в придонной зоне с формированием геохимической стратификации этой толщи. Подобная модель не исключает в том числе прогрессивных фазовых переходов кремнезема в толщах значительной мощности, что наблюдается в сокращении метастабильных фаз кремнезема с глубиной, но сочетается с общим увеличением опала-СТ с глубиной.

Для составления концептуальной генетической схемы определены основные факторы, оказавшие влияние на формирование опок: источник растворенного кремнезема, глубина, роль биоса в мобилизации растворенного кремнезема dSi, количество нутриентов для развития биоса, трансфер осадочного материала с прилегающей суши и т.д. С учетом уже имеющихся и представленной генетических схем (работы A. Jurkowska, E. Świerczewska-Gładysz, Н.И. Афанасьевой, С.О. Зориной и др.) также следует обратить внимание на следующие моменты.

- Основным типом биоты-мобилизатора хемогенного кремнезема в опоках палеогена Зауралья и Западной Сибири принято было считать диатомеи, которые, как известно, достигли доминирующего положения здесь в эпиконтинентальном морском бассейне. При этом потребление кремниевой кислоты и производство биогенного кремнезема диатомовыми водорослями ограничены фотическим слоем моря, и мобилизация фототрофными и нефототрофными потребителями кремнезема в глубоководных условиях осуществлялась неодинаково с различным количеством доступных для процесса иных компонентов. Губки, будучи бентосными организмами, изначально осуществляют ремобилизацию хемогенного кремнезема в той части, где он будет захоронен. Диатомеи, напротив, – это планктонные организмы, они включаются в цикл кремнезема в другой биономической зоне. Несмотря на известную роль диатомей в кремневом осадконакоплении в Зауралье и Западной Сибири в раннем палеогене, их роль в формировании опок, вероятно, была вспомогательной и далекой от лидирующей.

- Обыкновенно ограниченно рассматривается в генетических моделях опок вопрос о сонахождении различных типов опок в одном образце. Любопытными в этой части являются результаты изучения опок серовской свиты, отобранных нами еще в 2019 г. в окрестностях г. Камышлов в береговых обнажениях р. Реутинка (Свердловская обл.). Указанные образцы позднее стали объектами для биоседиментологических исследований (Трубин, Ян, 2020). В общей массе темно-серых опок хорошо фиксируются каналоподобные включения светло-серых и кремово-белых опок (фото из (Трубин, Ян, 2020) и рис. 2). Включения светлоокрашенных опок в общей вмещающей массе темных опок ими интерпретировались как системы ходов Thalassinoides (Ehrenberg, 1944), наиболее морфологически близкие к ихновиду Thalassinoides suevicus. Норы заполнены светлой опокой, которая имеет леписферное строение, а в ее общей массе фиксируются реликты створок диатомовых и пластинчатые и хлопьевидные агрегаты глинистых минералов. Вмещающая ходы порода – это «типичная» темная опока, сложенная бесструктурной массой кремнезема. В работе (Clayton, 1984) представлены доказательства связи образования кремневых отложений с норами животных, т.к. последние облегчают осаждение кремнезема и способствуют повышенной концентрации DSi в каналах (предпосылки формирования опала-CT именно в виде леписфер). Однако широко и детально это явление стало обсуждаться относительно недавно и в (Meysman, Montserrat, 2017) описывалось как «бентосный двигатель выветривания» (benthic weathering engine), который предполагает, что организмы могут ускорять растворение минералов и действовать как катализаторы подщелачивания. Согласно такому подходу, наблюдаемые нами контрастные по литологии и окраске опоковые толщи, с одной стороны, сформированы в изменчивых условиях, с другой – являются интенсивно биотурбированными.

Заключение

Подробно рассмотрены основные проблемы, возникающие при изучении опок. Решение поднятых в работе вопросов лежит в области унификации и согласования методических подходов с международным опытом в первую очередь для тех пород, для которых существуют довольно подробные генетические модели. Совместное использование этих моделей с огромным фактическим материалом о минералогии и структурно-текстурных параметрах опок, который получен отечественными исследователями, приблизит нас к пониманию их генезиса и эволюции. Валидацию уже имеющихся генетических моделей целесообразно провести на примере меловых отложений Западной Сибири, например нижнеберезовской свиты, где разрез сложен силицитами, а взаимоотношения, генезис и другие параметры этих осадочных пород продолжит изучать с точки зрения различных интерпретаций.

Имеющиеся фактические данные указывают как на заданность многих параметров минерального состав изначально, так и на несоразмерность вклада отдельных факторов в эволюцию опоковых пород, а именно: 1) источника кремнекислоты; 2) роли кремнистого биоса в мобилизации кремнекислоты для дальнейшего породообразования; 3) характера и объема терригенного сноса с прилегающей суши; 4) масштаба вторичных изменений и др.

При определении номенклатуры пород критическими моментами остаются неопределенности, связанные с многообразной и весьма дискуссионной синонимикой осадочных пород, в которых содержание карбонатных минералов несущественно, а основная масса сложена минералами кремнезема (горными породами, такими как черт, флинт и опока). В предложенной польскими учеными систематике опоками продолжают называться породы, практически полностью сложенные кальцитом с сильно подчиненным содержанием ОКТ-фазы.

В общем случае ответ на вопрос о непосредственном источнике DSi для образования опок требует осмысления с учетом того, что силицификаторы поглощают DSi из морской воды, обогащенной кремнеземом вулканического/гидротермального и океанического (апвеллинг) происхождения. Существующие аналитические методы для диагностики биогенных, вулканических или гидротермальных источников кремнезема преимущественно основаны на анализе стабильных изотопов кислорода и кремния и анализе элементного состава кремнезема, что делает их применимыми только для первичных полиморфных модификаций кремнезема (таких как опал-А), но не для опала-CT, претерпевающего переход в процессе диагенеза. Фазовые превращения кремнезема могут изменить первичный изотопный состав, а также элементный состав новообразованных фаз полиморфных модификаций кремнезема. Такие механизмы установления первичной природы представляются весьма перспективными.

Список литературы

1. Амон Э.о. (2018). Факторы и условия накопления биогенных силицитов в палеогеновом бассейне Западной сибири. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, 93(4), с. 51–67.

2. Архангельский А.Д. (1912). Верхнемеловые отложения востока европейской россии. сПб: Тип. Имп. акад. наук, 631 с.

3. Ахлестина е.Ф., Иванов А.В. (2000). Атлас кремнистых пород мела и палеогена Поволжья. саратов: Изд-во ГосуНЦ «Колледж», 166 с.

4. Ахлестина е.Ф., Иванов А.В. (2002). Модели кремненакопления в морских бассейнах Нижнего Поволжья. Известия Саратовского университета. Новая серия, 2(2), с. 91–95.

5. Александрова Г.Н., орешкина Т.В., Яковлева А.И., радионова Э.П. (2012). Диатомеи и диноцисты в интервале позднего палеоцена – раннего эоцена в биокремнистых фациях среднего Зауралья. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 20(4), с. 68–94. https://doi.org/10.1134/S0869593812030021

6. Бродская Н.Г. (1966). о трех генетических типах кремнистых пород в геосинклинальных формациях. Геохимия кремнезема. Под ред. Н.М. Страхова. М.: Наука, с. 394–401.

7. Волохин Ю.Г. (2013). Мезозойское и кайнозойское кремненакопление в окраинных бассейнах востока Азии. Владивосток: Дальнаука, 434 с.

8. Генералов П.П., Дрожащих Н.Б. (1987). опалиты эоцена Западной сибири. Опалиты Западной Сибири: Сб. науч. тр. Под ред. П.П. Генералова. Тюмень: ЗапсибНИГНИ, с. 3–10.

9. Гречин В.И. (1971). Кремнистые породы миоцена Западной Камчатки. Литология и полезные ископаемые, (4), с. 117–123.

10. Дистанов у.Г., Копейкин В.А., Кузнецова Т.А. и др. (1976).Кремнистые породы ссср. Казань: Тат. кн. изд-во, 411 с.

11. Ильичева о.М. (2013). структурное состояние и трансформации форм кремнезема в кремнистых и цеолитсодержащих карбонатнокремнистых породах: Дис. … канд. геол.-минерал. наук. Казань, 155 с.

12. Зорина с., Афанасьева Н., Жабин А.В. (2012). следы пирокластики в сантон-кампанских отложениях разреза «Вишневое» (среднее Поволжье). Литосфера, (3), с. 3–13.

13. Зорина с.о., Афанасьева Н.И. (2015). «Камуфлированная» пирокластика в верхнемеловых-миоценовых толщах юго-востока русской плиты. Доклады Академии наук, 463(4), с. 443–445. https://doi.org/10.7868/S0869565215220235

14. Казаринов В.П. (1958). Мезозойские и кайнозойские отложения Западной сибири. М.: Гостоптехиздат, 324 с.

15. Казаринов В.П., Бгатов В.И., Гурова Т.И. и др. (1969). Выветривание и литогенез. М.: Недра, 456 с.

16. Карымова Я.В. (2020). роль минералогического фактора в формировании фильтрационно-емкостных свойств газонасыщенных кремнистых отложений нижнеберезовской подсвиты севера Западной сибири. Дис. … канд. геол.-минерал. наук. Тюмень, 153 с.

17. Красный Л.И., Жамойда А.И., Моисеева А.И. (1962). о связи развития организмов с кремневым скелетом (радиолярий и диатомей) с тектоническими и вулканическими процессами. Значение биосферы в геологических процессах: Вопросы взаимосвязи палеонтологии и тектоники: Тр. V и VI сессий Всесоюз. палеонт. о-ва. М.: Госгеолтехиздат, 171–182.

18. Муравьев В.И. (1983). Минеральные парагенезисы глауконитовокремнистых формаций. М.: Наука, 218 с.

19. самойлов Я.В., рожкова е.В. (1925). отложение кремнезема органогенного происхождения (кремнеземистые биолиты – силикобиолиты). М., 71 с. (Тр. Ин-та прикл. минералогии и металлургии, Вып. 18)

20. сеньковский Ю.Н. (1977). Литогенез кремнистых толщ юго-запада ссср. Киев: Наукова думка, 128 с.

21. сидоренков А.И., Зарубко Н.с., самошин А.А. (1989). Модель механизма образования трепелов и опок. Критерии прогноза минерального сырья в приповерхностных образованиях севера Западной Сибири и Урала: Сб. науч. тр. Под ред. П.П. Генералова. Тюмень: ЗапсибНИГНИ, с. 46–63.

22. смирнов П.В. (2017). Предварительные результаты ревизии минерально-сырьевой базы опал-кристобалитовых пород в среднем Зауралье. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 328(4), с. 28–37.

23. смирнов П.В., Константинов А.о. (2017). Биогенное кремненакопление в Западносибирском морском бассейне в палеоцене– эоцене: факторы и стадии. Литосфера, 17(4), с. 26–47. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2017-4-026-047

24. страхов Н.М. (1965). Проблемы осадочного породообразования в освещении В.П. Казаринова. Литология и полезные ископаемые, (6), с. 91–105.

25. страхов Н.М. (1963). Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли. М.: Госгеолтехиздат, 535 с.

26. стрельчик Н.В. (2004). особенности вещественного состава и формирования верхнемеловых карбонатных силицитов месторождения стальное на востоке Беларуси. Лiтасфера, 1(20), с. 69–76.

27. Трубин Я.с., Ян П.А. (2020). Ископаемые норы Thalassinoides в опоках серовской свиты (среднее Зауралье, верхний палеоцен). Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 331(6), с. 32–40. https://doi.org/10.18799/24131830/2020/6/2672

28. Цеховский Ю.Г. (2017a). участие вулканизма и гидротерм в платформенном осадконакоплении пограничной мел-палеогеновой эпохи деструктивного тектогенеза в Центральной евразии. статья 1. Палеогеография, продукты вулканизма и гидротермальной деятельности. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, 92(4), c. 34–48.

29. Цеховский Ю.Г. (2017b). участие вулканизма и гидротерм в платформенном осадконакоплении пограничной мел-палеогеновой эпохи деструктивного тектогенеза в Центральной евразии. статья 2. особенности платформенного осадконакопления. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, 92(6), c. 3–13.

30. Цеховский Ю.Г. (2015a). Cедиментогенез и геодинамика в пограничную мел-палеогеновую эпоху пенепленизации континентов. сообщение

31. Центральная и восточная евразия. Литосфера, (1), с. 5–23. Цеховский Ю.Г. (2015b). Cедиментогенез и геодинамика в пограничную мел-палеогеновую эпоху пенепленизации континентов. сообщение

32. Платформы и подвижные пояса. Литосфера, (2), с. 5–16. ушатинский И.Н. (1987). состав и условия формирования кремнистых формаций Западно-сибирской геосинеклизы. Опалиты Западной Сибири: Сб. науч. тр. Под ред. П.П. Генералова. Тюмень: ЗапсибНИГНИ, с. 39–48.

33. ушатинский И.Н., Гаврилова Л.М. (1985). Вещественный состав и формы кремнезема кремнистых пород кайнозоя и мезозоя Западной сибири. Комплексное освоение минерально-сырьевых ресурсов Западной Сибири: Сб. науч. тр. Под ред. И.И. Нестерова. Тюмень: ЗапсибНИГНИ, с. 10–15.

34. Шуменко с.И. (1978). Нанопетрография трепелов и опок в связи с вопросом об их генезисе. Доклады АН СССР, 240(2), с. 427–430.

35. Balzer W., Erlenkeuser H., Hartmann M., Müller P.J., Pollehne, F. (1987). Diagenesis and exchange processes at the benthic boundary layer. Rumohr J., Walger E., Zeitschel B. (Eds.). Seawater-Sediment Interactions in Coastal Waters. Berlin, Springer, pp. 111–161. https://doi.org/10.1029/LN013p0111 Barton D.C. (1918). Notes on the Mississippian chert of St. Louis area. The Journal of Geology, 26(4), pp. 361–374.

36. Berger W.H., von Rad U. (1972). Cretaceous and Cenozoic sediments from the Atlantic Ocean. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 14, pp. 787–954.

37. Bojanowski M.J., Dubicka Z., Minoletti F., Olszewska-Nejbert D., Surowski M. (2016). Stable C and O isotopic study of the Campanian chalk from the Mielnik section (Eastern Poland): signals from bulk rock, belemnite. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 465, pp. 193–211. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.10.032

38. Bramlette M.N. (1946). The Monterey Formation of California and the origin of its siliceous rocks: Professional Paper 212. Washington, DC: USGS, 57 p. https://doi.org/10.3133/pp212

39. Brindley G.W. (1980). Quantitative X-ray analysis of Clays. Brindley G.W., Brown G. (Eds.). Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-ray Identification. London: Mineralogical Society, pp. 411–438.

40. Bromley R.G. (1975). Trace fossils at omission surfaces. Frey R.W. (Ed.). The Study of Trace Fossils. Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 399–428. https:// doi.org/10.1007/978-3-642-65923-2_18

41. Calvert S.E. (1975) Deposition and diagenesis of silica in marine sediments. Hsü K.J., Jenkyns H.C. (Eds.). Pelagic Sediments: On Land and under the Sea, pp. 273–299. https://doi.org/10.1002/9781444304855.ch12

42. Calvert S.E. (1977). Mineralogy of silica phases in deep-sea cherts and porcelanites. Philosophical Transactions for the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 286, pp. 239–252.

43. Cady S.L., Wenk H.R., Downing K.H. (1996). HRTEM of microcrystalline opal in chert and porcelanite from the Monterey Formation California. American Mineralogist, 81(11–12), pp. 1380–1395. https://doi.org/10.2138/am-1996-11-1211

44. Clayton C.J. (1984). The Geochemistry of Chert Formation in Upper Cretaceous Chalk: PhD Thesis. London: King’s College London, 394 p.

45. Clayton C.J. (1986). The chemical environment of flint formation in Upper Cretaceous Chalks. The Scientific Study of Flint and Chert: Proc. of the Fourth Int. Flint Symposium Held at Brighton Polytechnic. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 43–54.

46. Conley D.J., Frings P.J., Fontorbe G., Clymans W., Stadmark J., Hendry K.R., Marron A.O., De La Rocha, C.L. (2017). Biosilicification drives a decline of dissolved Si in the oceans through geologic time. Frontiers in Marine Science, 4, 397. https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00397

47. Curtis C.D., Coleman M.L., Love L.G. (1986). Pore water evolution during sediment burial from isotopic and mineral chemistry of calcite, dolomite and siderite concretions. Geochimica et Cosmochimica Acta, 50(10), pp. 2321–2334. https://doi.org/10.1016/0016-7037(86)90085-2

48. Curtis N.J., Gascooke J.R., Johnson M.R., Pring A. (2019). A review of the classification of opal with reference to recent new localities. Minerals, 9(5), 299. https://doi.org/10.3390/min9050299

49. Curtis, N.J.; Gascooke, J.R., Pring, A. (2021). Silicon-Oxygen Region Infrared and Raman Analysis of Opals: The Effect of Sample Preparation and Measurement Type. Minerals, 11, p. 173. https://doi.org/10.3390/min11020173

50. Elzea J.M., Rice S.B. (1996). Tem and X-ray diffraction evidence for christobalite and tridymite stacking sequences in opal. Clays and Clay Minerals, 44, pp. 492–500. https://doi.org/10.1346/CCMN.1996.0440407

51. Fabricius I.L. (2007). Chalk: composition, diagenesis and physical properties. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 55, pp. 97–128.

52. Faÿ-Gomord O., Descamps F., Tshibangu J.-P., Vandycke S., Swennen R. (2016). Unraveling chalk microtextural properties from indentation tests. Engineering Geology, 209, pp. 30-43. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.05.005

53. Flörke O.W. (1955). Zur frage des “Hoch-Cristobalit” in Opalen, Bentoniten and Glasern. Neues Jahbruch für Mineralogie (Abhandlungen), 149, pp. 523–336.

54. Flörke O.W., Graetsch H., Martin B., Röller K., Wirth R. (1991). Nomenclature of microand non-crystalline silica minerals, based on structure and microstructre. Neues Jahrbuch für Mineralogie (Abhandlungen), 163, pp. 19–42.

55. Frings P.J., Clyman W., Fontorbe G., De La Rocha Ch.L., Conley D.J. (2016). The continental Si cycle and its impact on the ocean Si isotope budget. Chemical Geology, 425, 12–36. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2016.01.020

56. Frondel C. (1962). The system of mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University, 1837–1892, Vol. Ill: The Silica Minerals. N. Y., London: Wiley, 346 pp.

57. Gao P., S Lib S., Lashc G.G., Hed Z., Xiao X., Zhang D., Hao Y. (2020). Silicification and Si cycling in a silica-rich ocean during the Ediacaran-Cambrian transition. Chemical Geology, 552, 119787. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2020.119787