Перейти к:

Применение метода отраженных электромагнитных волн для изучения криогидрогеологических условий

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.14

Аннотация

Представлено петрофизическое обоснование применения метода отраженных электромагнитных волн (МОЭМВ) для дифференциации геологического разреза по электрическим свойствам, в том числе в целях исследования криолитозоны и изучения внутримерзлотных и подмерзлотных вод. Произведен анализ результатов экспериментальных работ МОЭМВ на территории нефтегазового участка недр на территории Республики Саха (Якутия) в 2023 г., включая исследование полученного распределения интервальной скорости электромагнитного сигнала с глубиной по ряду измерений. Представлен результат обработки данных в виде «виртуальной скважины» – вертикального распределения удельного электрического сопротивления с детальностью 2–5 м по глубине. Достоверность результатов МОЭМВ подтверждается их устойчивым соответствием по всем произведенным измерениям и геологической информации на глубинах не менее 500 м, в частности характеру залегания мерзлых пород и положению водонасыщенных пород. Показаны преимущества МОЭМВ такие как: чувствительность исследуемого параметра (скорости электромагнитного сигнала) к изменению физических свойств горных пород, повышенная детальность и необязательность наличия априорной геолого-геофизической информации для проведения количественной интерпретации данных измерений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гулевич О.А., Волкомирская Л.Б., Кайгородов Е.П., Санин С.С. Применение метода отраженных электромагнитных волн для изучения криогидрогеологических условий. Георесурсы. 2025;27(3):130-138. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.14

For citation:

Gulevich O.A., Volkomirskaya L.B., Kaygorodov E.P., Sanin S.S. Application of the method of reflected electromagnetic waves to study cryohydrogeological conditions. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):130-138. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.14

Введение

Обоснованный выбор эффективного и малозатратного метода исследования приповерхностной части разреза (криолитозоны) на глубинах в первые сотни метров является актуальной задачей для целого ряда практических приложений. В частности, выявление положения многолетнемерзлых пород требуется для предотвращения аварий при строительстве в зоне неустойчивых грунтов, предупреждения осложнений в ходе бурения скважин, связанных с проходкой многолетнемерзлых пород (разрушения стенок скважины, неудач при цементировании скважин, прихватов бурового инструмента, газопроявлений).

Не менее актуальной задачей является поиск подземных вод, в том числе в связи с необходимостью обеспечения водоснабжения объектов нефтегазопромысловой инфраструктуры, для использования при бурении нефтяных скважин, поддержания пластового давления и других задач.

Традиционно для решения данных задач широко применяются методы электроразведки (ВЭЗ, электротомография, ЗСБ и др.) (Мельникановицкий и др., 1982; Хмелевской и др., 1992). Однако, несмотря на использование компьютерных технологий и новых алгоритмов инверсии, одной из самых актуальных геофизических проблем в методах электроразведки остается проблема достоверности геоэлектрического разреза (Olayinka, Yaramanci, 2010; Doyoro et al., 2022; Hou et al., 2020). Не в последнюю очередь эта проблема обусловлена зависимостью количественной интерпретации от априорной геолого-геофизической информации, объем и качество которой определяют результат инверсии.

В настоящей работе обсуждаются перспективы применения метода электромагнитных волновых геофизических исследований – метода отраженных электромагнитных волн (МОЭМВ), разработанного на базе технологии сверхширокополосного моноимпульсного георадиолокационного зондирования как электромагнитный аналог метода отраженных волн (МОВ) в сейсморазведке (Dolgikh et al., 2021). Алгоритмы обработки данных МОЭМВ аналогичны алгоритмам обработки данных МОВ, при этом применение структурных моделей среды для интерпретации не требуется, что является существенным отличием от методов обработки электроразведочных данных. Кроме того, МОЭМВ от прочих классических геофизических методов отличается исследуемыми параметрами. Пилотные опытные работы МОЭМВ, проведенные в 2020 г. на нефтегазовом месторождении в Надымском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ), обеспечили возможность впервые получить вертикальное распределение скорости электромагнитных волн до 500 м, что было признано научным достижением и отражено в докладе Отделения общей физики и астрономии РАН за 2021 год (Кильпио, Щербаков, 2022).

Для обсуждения и иллюстрации возможностей МОЭМВ используются результаты, полученные при исследовании криогидрогеологических условий на территории Республики Саха (Якутия) в 2023 г. Целями настоящей работы являются анализ полученных результатов и обоснование применения метода МОЭМВ для решения криогидрогеологических задач на глубинах от поверхности до глубины не менее 500 м.

Метод МОЭМВ

Метод отраженных электромагнитных волн (МОЭМВ) – это электромагнитный волновой метод, основанный на изучении распространения мощных сверхширокополосных электромагнитных импульсов в среде. Суть МОЭМВ в ударном возбуждении мощных электромагнитных импульсов с особой формой и их линейной регистрации (без операций стробирования и преобразования спектра принимаемого сигнала в приёмнике) за один импульс на всю глубину временных задержек на разных расстояниях от источника. Применяется в варианте общей глубинной (средней) точки (МОЭМВ-ОГТ), общего пункта возбуждения и других вариантах расположения блоков приемников и передатчиков с антеннами в виде резистивно нагруженных диполей. Полевые данные МОЭМВ представляют собой волновую картину аналогичную сейсмограмме МОВ, только не в миллисекундном, а в наносекундном масштабе времен. Основной рабочий диапазон МОЭМВ находится на сверхнизких для георадиолокации частотах: 1–30 МГц.

Измеряемыми параметрами МОЭМВ являются амплитуда и время задержки отраженного сигнала. В результате скоростного анализа данных годографов МОЭМВ-ОГТ определяют распределение скорости электромагнитного сигнала на глубинах в сотни метров.

Скорость электромагнитного сигнала непосредственно связана с электрофизическими характеристиками горных пород. Необходимо учитывать характер распространения электромагнитных волн в той или иной геологической среде, который, в первом приближении, определяется сравнением рабочих частот аппаратуры с переходной частотой fT, условно разграничивающей волновой характер распространения и диффузионный. Переходная частота, это частота, при которой выполняется равенство σ = εω, где σ – электропроводность среды, ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды, ω – круговая частота.

В приближении σ << εω выражение для фазовой скорости vp связано с электрическими параметрами среды соотношением (Альпин и др., 1985):

![]() ,

,

где μ – абсолютная магнитная проницаемость среды.

При условии σ >> εω фазовая скорость сигнала зависит от удельного электрического сопротивления (УЭС) среды (ρ) и частоты (f):

.

.

Таким образом, имеются физические основания для оценки электрических свойств горных пород по определяемой в МОЭМВ скорости электромагнитного сигнала.

Обработка полевых данных МОЭМВ производится по аналогии с обработкой сейсмических данных с особенностями, характерными для глубинной георадиолокации.

Петрофизическое обоснование применения метода МОЭМВ

Применение МОЭМВ для изучения геологического строения разреза базируется на зависимости электрических параметров горных пород от их литологического состава, структуры, плотности, пористости, и других петрофизических характеристик.

Получаемые в результате применения МОЭМВ распределения параметров отраженных электромагнитных волн уникальны среди геофизических методов, применяемых на глубинах в сотни метров, как по изучаемому параметру (скорость электромагнитного сигнала), так и по пространственному разрешению. Скорость сигнала, в частотном диапазоне МОЭМВ, непосредственно связана с диэлектрической проницаемостью, УЭС и магнитной проницаемостью вещества, что создает предпосылки для детальной дифференциации геологического разреза по этим параметрам (Хмелевской, 1999).

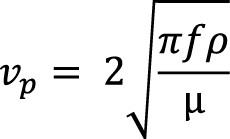

Ориентировочные средние значения электрических характеристик распространенных горных пород приведены в табл. 1 на основе ряда источников (Электроразведка…, 2005; Финкельштейн и др., 1994; Baker et al., 2007; Wu, Liu, 2013; Glen, Paren, 1975). Табличные значения относительной диэлектрической проницаемости ε, УЭС (ρ) и фазовой скорости электромагнитного сигнала (vp) приводятся в наиболее исследованном в георадиолокации диапазоне – для частоты 100 МГц, а значение переходной частоты (fT) – вычислено для ожидаемых в эксперименте значений ε и УЭС. Чем меньше значение fT, тем ближе среда к диэлектрику по характеру распространения электромагнитного сигнала.

Табл. 1. Электрические характеристики горных пород

При использовании табличных значений электрических характеристик горных пород в практической геофизике необходимо принимать во внимание их приблизительный характер, который во многом определяется применявшимся для их получения методом измерений. Реальные параметры могут сильно зависеть как от геологических условий, так и от характеристик системы наблюдений, в том числе от ее амплитудно-частотных характеристик.

Для разных районов характерна изменчивость УЭС горных пород с одинаковым литологическим составом, что определяется различными условиями залегания: влажностью, температурой, минерализацией, интенсивностью процесса выветривания, степенью трещиноватости и т.д. При промерзании горных пород их физические свойства существенно меняются, при этом возрастает их УЭС: в скальных породах не более чем в 10 раз, в тонко дисперсных рыхлых породах (глины, суглинки) в 10–100 раз, в грубодисперсных пород (пески, гравийно-галечниковые отложения) в 100–1000 раз (Хмелевской, 1999; Зыков, 2007; Фролов, 1998). Значения УЭС для мерзлых пород в большинстве источников получены без учета их минерализации, в частности, засоленные мерзлые отложения представляют собой отдельную криогенную систему, занимая промежуточное положение по электропроводности между мерзлыми и талыми породами (Захаренко и др., 2012).

Известно (Farzaneh et al., 2004), что электрические свойства снега зависят от температуры, плотности, структуры снега и содержании жидкой воды, а также электропроводности воды, растаявшей из этого снега. В сухом состоянии снег является диэлектриком (табл. 1), но электрические параметры тяжелого, плотного снега отличаются.

Электрические свойства пород могут меняться со временем даже в пределах одного участка эксплуатируемого месторождения в результате вскрытия их горными выработками и нарушения естественной циркуляции вод. Известно (Дортман, 1984), что рудничные воды характеризуются значительно более высокой минерализацией по сравнению с водами неэксплуатируемых месторождений.

Как следует из табл. 1, МОЭМВ перспективен для определения характера насыщения коллектора, выявления границ мерзлых пород, оценки влажности и льдистости. Контрасты мерзлых и талых пород, водонасыщенных относительно «сухих» и водоупоров являются для МОЭМВ значительными.

Нефть характеризуется высоким сопротивлением и низкой диэлектрической проницаемостью. С увеличением содержания нефти или газа в породах возрастает УЭС и снижается диэлектрическая проницаемость, и то и другое приводит к увеличению скорости распространения электромагнитного сигнала в среде. Причем сопротивление гидрофобного коллектора может быть на порядок больше сопротивления гидрофильного (Дортман, 1984), а по диэлектрическим свойствам нефте- и газонасыщенные коллекторы близки к диэлектрику.

УЭС водоносных коллекторов (песчаники и алевролиты) в зависимости от пористости породы и минерализации пластовой воды изменяется от 0,2 до 15–20 Ом∙м и в среднем составляет 0,5–5,0 Ом∙м. В случае гидрофильного продуктивного коллектора УЭС зависит от параметра влажности, коэффициента нефтегазонасыщения и изменяется в широких пределах от первых Ом∙м до100–200 Ом∙м. УЭС пород-неколлекторов в терригенном разрезе зависит от пористости и, в меньшей степени, от минерализации пластовой воды от нескольких десятков до сотен Ом∙м. УЭС карбонатных пород неколлекторов составляет тысячи Ом∙м ввиду присутствия известняков и доломитов. УЭС продуктивных коллекторов изменяется в тех же пределах, что и в терригенном разрезе: от единиц Ом∙м в тонкопористых мелоподобных известняках до сотен Ом∙м в крупнопористых известняках и доломитах с высоким нефтенасыщением (Buddo et al., 2021).

Таким образом, высокая чувствительность МОЭМВ к электрическим свойствам исследуемой среды, возможность непосредственного определения структурных подповерхностных границ, соответствующих изменению литологического состава горных пород, их свойств и к характеру насыщения коллекторов служат основой применения метода для решения различных геологических задач, в особенности изучения криогидрогеологических условий.

Методика работ

Полевые работы МОЭМВ проводились на территории участка недр в 30 км от г. Мирный, Якутия в октябре 2023 года в составе комплексных геофизических исследований.

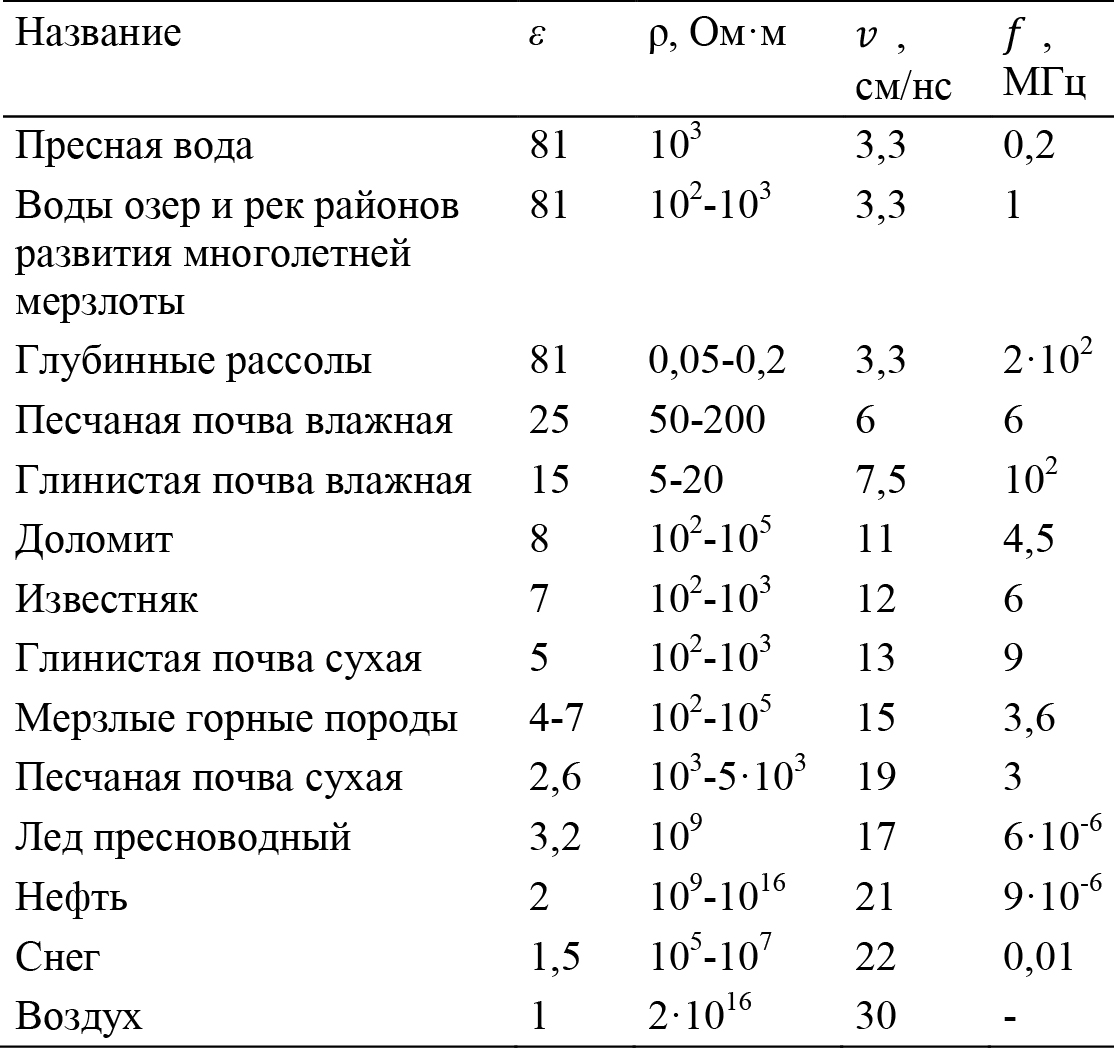

В геокриологическом отношении участок работ находится в области распространения вечной мерзлоты (рис. 1), в границах Вилюй-Ботуобинской криогидрологической системы (Алексеев, 2009), расположенной на юге Якутской алмазоносной провинции на северо-восточной части Сибирской платформы. Геологический разрез Вилюй-Ботуобинской криогидрологической системы формируют два структурных этажа: кристаллический фундамент, сложенный глубоко метамормизованными, дислоцированными горными породами, и осадочный чехол мощностью более 2 км. Отложения осадочного чехла представлены терригенно-карбонатными толщами венда, галогенно-карбонатными, терригенно-карбонатными осадками кембрия и ордовика, терригенными толщами верхнего палеозоя и нижнего мезозоя морского и континентального генезиса, четвертичными аллювиальными и элювиально-делювиальными образованиями.

Рис. 1. Место проведения полевых работ МОЭМВ на фрагменте карты распространения многолетней мерзлоты на территории России (https://www.sharada.ru/katalog/maps/rossija/klimat/rossija-mnogoletnjaja-merzlota)

Вилюй-Ботуобинская криогидрологическая система характеризуется особым типом строения криогенной толщи, обусловленным спецификой взаимодействия подземных вод и многолетнемерзлых пород в течение криогенного периода (Алексеев, 2009). В целом криогенная толща имеет здесь сложное многоярусное строение. Положение нулевой изотермы изменяется от 200 до 820 м. В границах слоя многолетнемерзлых пород выделяются локальные ярусы охлаждения, заполненные отрицательнотемпературными водами. Регионально выдержанный ярус охлаждения сменяет ярус водоупорных и водоносных горных пород мощностью более 2000 м (Алексеев, 2009). В настоящее время на исследуемой площади глубина залегания мерзлых пород обнаруживается на глубине около 150 м (Оцимик, Буддо, 2023), при этом под влиянием климатических изменений и техногенного воздействия изменение региональных криогидрологических условий прогрессирует.

Геологическое строение района определяется специфическими особенностями территории Непско-Ботуобинской антеклизы.

Для полевых работ использовалась экспериментальная аппаратура, разработанная на основе технологии георадаров ГРОТ: передатчик повышенной мощности с пиковой амплитудой импульса 48 кВ, модификации приемников ГРОТ 12 и ГРОТ 12Н, антенны 50 м. Центральная частота рабочего диапазона аппаратуры – 3 МГц. При съемке годографов МОЭМВ-ОГТ расстояние между блоками приемника и передатчика изменялось от 100 м до 280–740 м для разных расстановок. Регистрация волновых форм на всю глубину временных задержек осуществлялась с единичных накоплений измерений N (для профилирования) до максимального количества N = 50 (для зондирования МОЭМВ-ОГТ).

Скоростной анализ данных производился в программном комплексе обработки сейсмических данных SeisSpace/ProMax.

Результаты

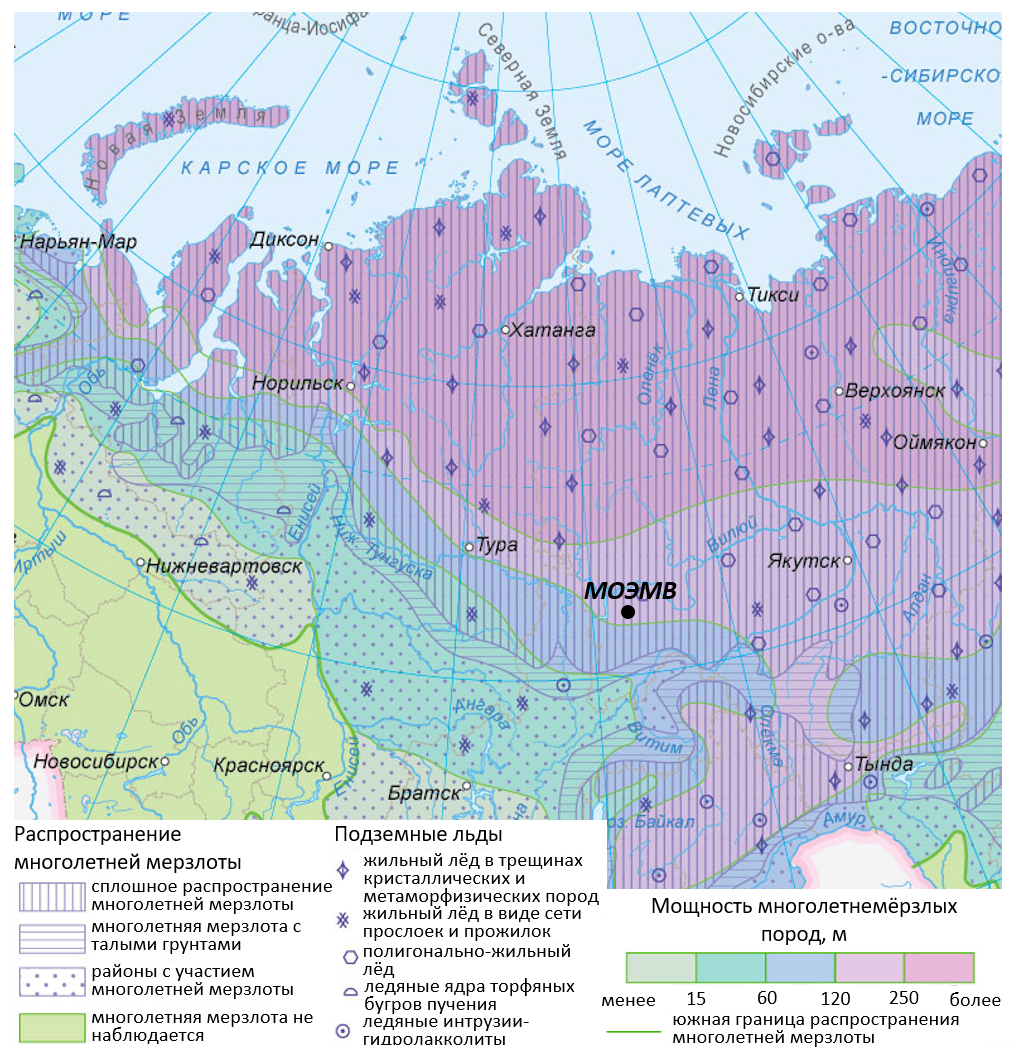

На основе проведенного скоростного анализа годографа МОЭМВ-ОГТ определяется распределение по глубине скорости VОГТ (рис. 2). Видно, что среднеквадратичная скорость сигнала в исследуемом разрезе убывает с глубиной не монотонно.

Рис. 2. Скоростной анализ данных МОЭМВ-ОГТ. Слева направо: вертикальный спектр скоростей VОГТ; радарограмма ОГТ до кинематической коррекции; суммарная динамическая трасса; спектр скоростей VОГТ после интерпретации; радарограмма ОГТ после кинематической коррекции.

На рисунке 2 отмечены участки амплитудных разрастаний коэффициента подобия на графике VОГТ и соответствующие им оси синфазности до кинематической коррекции (слева) и после (справа в глубинном масштабе).

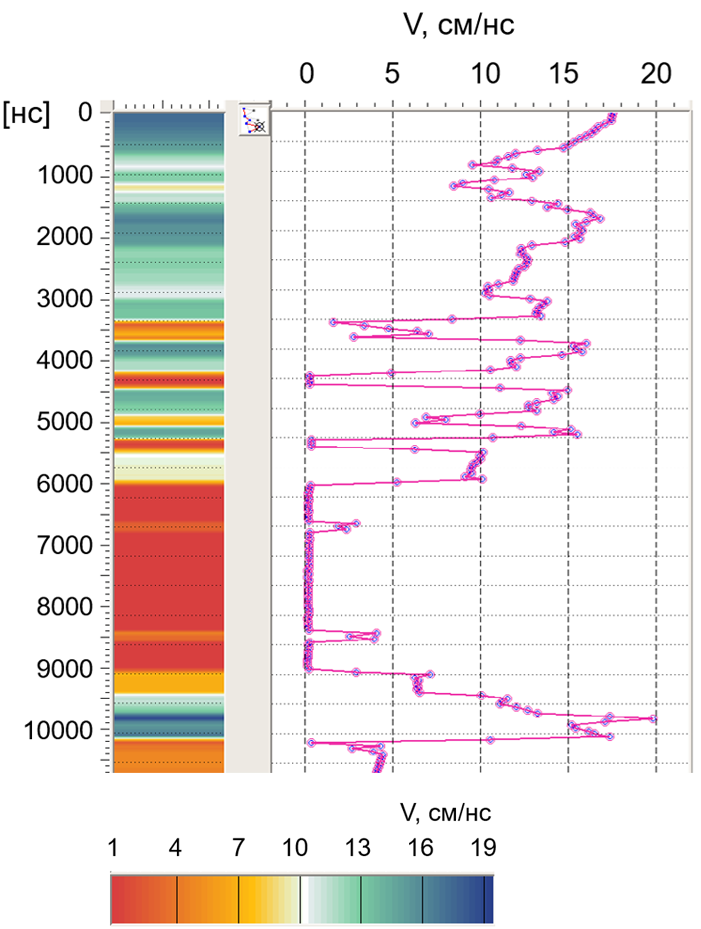

Интервальные скорости рассчитаны с временным интервалом 50 нс (рис. 3). Этот шаг определяет точность количественных оценок электрофизических параметров разреза.

Рис. 3. Интервальные скорости электромагнитного сигнала, годограф 7С

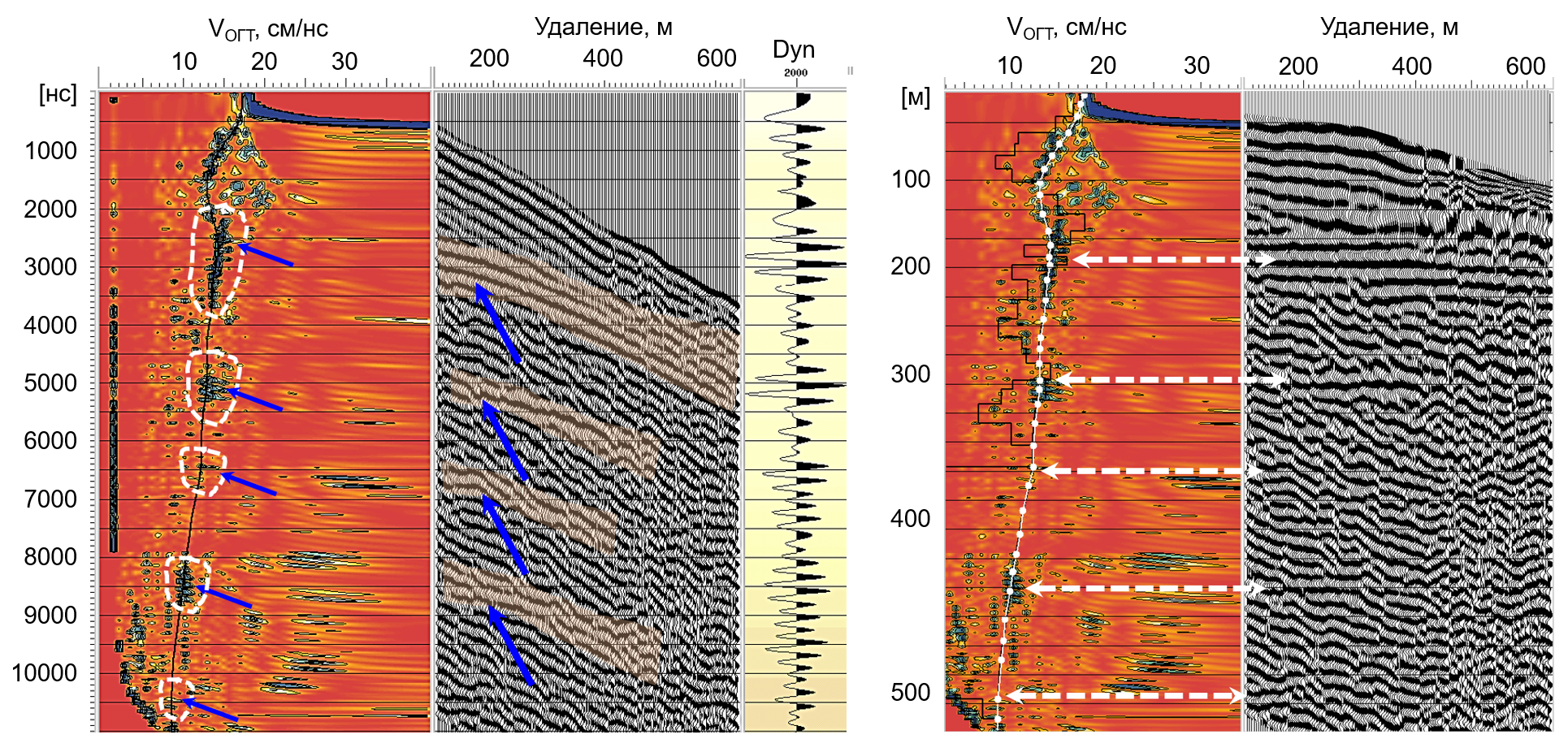

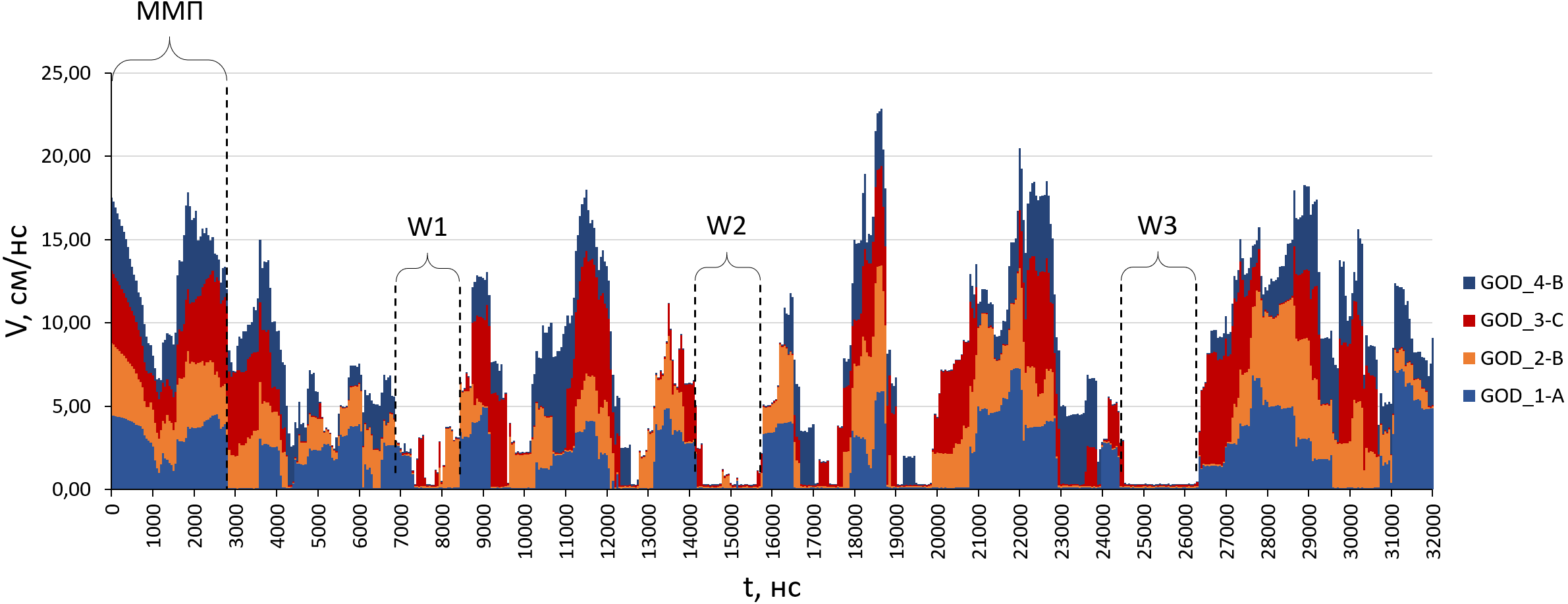

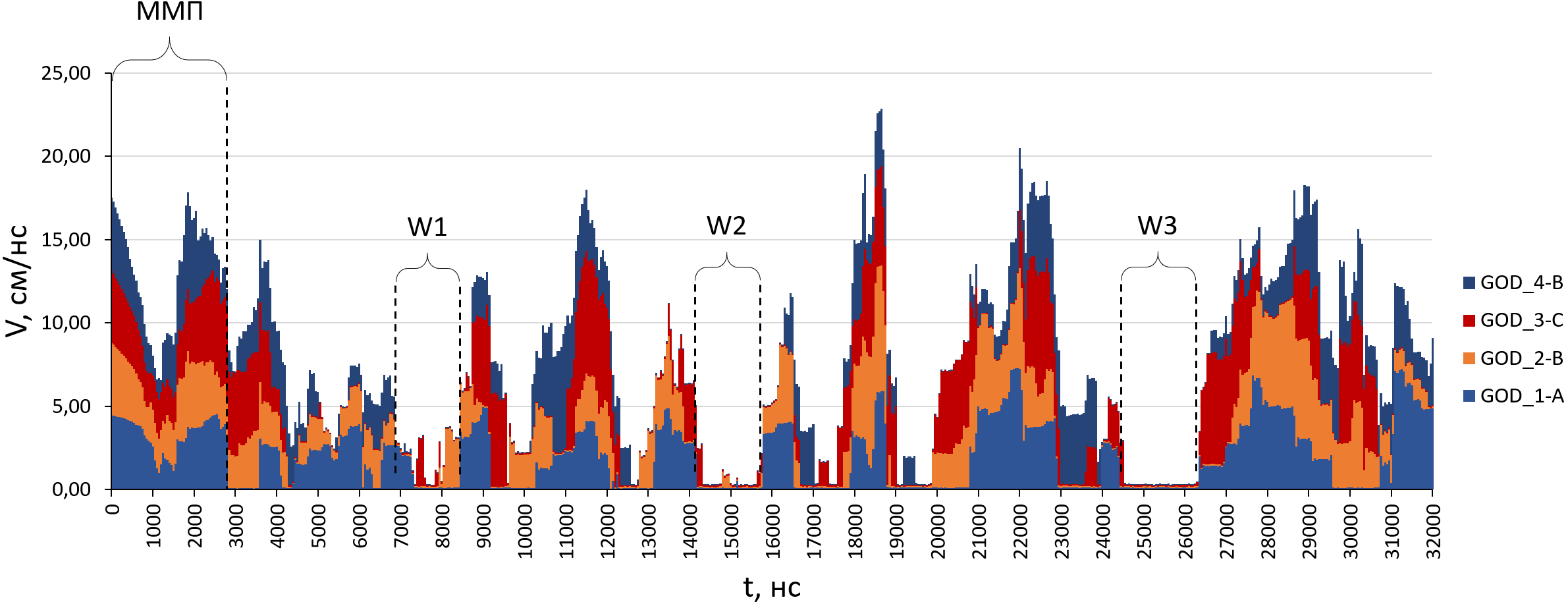

Был проведен анализ результатов скоростного анализа по всем годографам МОЭМВ-ОГТ, полученным в эксперименте на расстоянии не более 10 км друг от друга (рис. 4, 5). На рисунке 4 представлено распределение интервальных скоростей по всем годографам в едином интервале глубин, а на рисунке 5 – результаты только по годографам с максимальной длиной записи в 32000 нс. Рисунки представлены в виде гистограмм с накоплением и нормированием на число годографов, вклад каждого годографа пропорционален высоте соответствующего цветового элемента.

Рис. 4. Скоростной тренд по семи годографам МОЭМВ-ОГТ до 10,5 мкс

Рис. 5. Скоростной тренд по четырем годографам МОЭМВ-ОГТ до 32 мкс: W1, W2, W3 – выборочно выделенные участки снижения скорости

Можно наблюдать и общие черты, и отличия между данными годографов, снятыми с разными приемниками в разных локациях. Изменчивость обусловлена пространственной неоднородностью горных пород, влиянием рельефа, сложным строением толщи многолетнемерзлых пород.

На сводных гистограммах отчетливо проявляется общий скоростной тренд на исследуемом участке: в приповерхностной зоне общим является двухслойный характер верхнего яруса зоны многолетнемерзлых пород (ММП) с промежуточным слоем пониженных скоростей, ниже по времени имеются совпадающие интервалы снижения скоростей. Например, мощный интервал значительного снижения скоростей 7000–9000 нс по материалам скважины 2751 – Боурдахская, расположенной на расстоянии ~ 0,5 км от центра годографа 7С, соответствует водонасыщенным пластам чарской свиты. Этот же интервал водонасыщенных пород отмечается на рисунке 5 (W1), при этом наблюдается ряд других интервалов снижения скоростного тренда, наиболее мощные из них отмечены индексами W2 и W3.

Учитывая электрические характеристики горных пород (табл. 1), на основе полученного скоростного тренда можно выделить интервалы перспективных водонасыщенных и нефтенасыщенных коллекторов исследуемого разреза.

Представляет интерес сравнение данных МОЭМВ с результатами других методов исследования. Для этого удобно перейти к глубинному масштабу и перевести значения интервальных скоростей в УЭС.

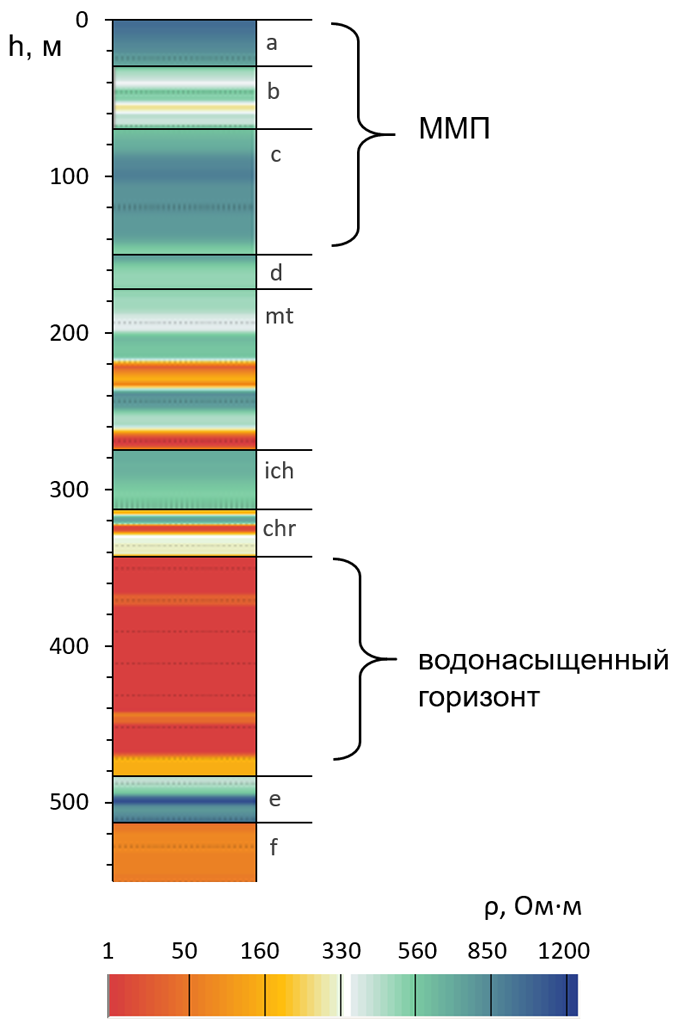

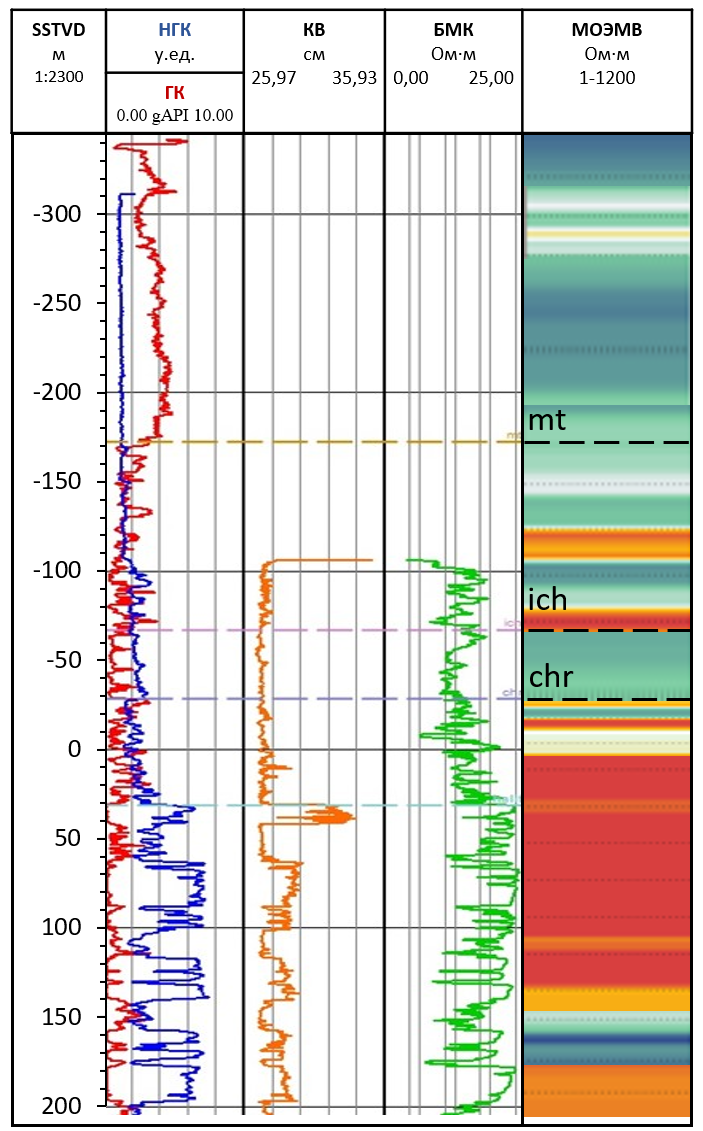

На рисунке 6 приведен пример геофизической модели разреза в точке ОГТ, построенной по данным распределения интервальных скоростей (рис. 3) с детальностью 2–5 м по глубине. Геологические данные приведены по данным скважины 2751-Боурдахская. Значения УЭС рассчитаны в квазистационарном приближении для немагнитной среды и центральной частоты 3 МГц. Перевод временной шкалы в шкалу глубин (h) произведен по результатам скоростного анализа.

Рис. 6. Виртуальная скважина по параметру удельного электрического сопротивления

Справа на виртуальной скважине отмечены слои, выделяющиеся по электрическим свойствам: первый ярус мерзлых пород (a), промежуточный слой (b), второй ярус мерзлых пород (c), переходный слой (d), метегерская свита (mt), ичерская свита (ich), чарская свита (chr), слой предположительного водоупора (e), нижележащий слой (f). Разрез имеет достаточно контрастные электрические характеристики, обусловленные зависимостью свойств горных пород от температуры (талый/мерзлый) и влажности (рис. 6).

Интервал слоя b с пониженными УЭС горных пород может быть приурочен к ярусу охлажденных пород, причем, согласно данным таблицы 1 в слое b возможно обнаружение межмерзлотных вод с низкой минерализацией. Полученные эффективные значения УЭС в зоне ММП находятся в пределах диапазона значений удельных электрических сопротивлений мерзлых пород (табл. 1).

Сопоставление данных виртуальной скважины МОЭМВ и геофизических исследований скважины 2751-Боурдахская показывает соответствие результатов (рис. 7). Палитра УЭС «виртуальной скважины» МОЭМВ соответствует палитре на рис. 6. Более полные и наглядные данные МОЭМВ дополняют другие данные и помогают интерпретировать результаты. Можно выделить зону ММП, с переходным слоем до кровли метегерской свиты (mt). Метегерская свита представлена несколькими слоями с УЭС, изменяющимся в широком диапазоне от 3 до 400 Ом∙м, что может быть обусловлено напластованием осадочных горных пород с различными свойствами. Ичерская свита (ich) представлена породами с относительно повышенным средним УЭС (~ 600 Ом∙м).

Рис. 7. Сопоставление данных ГИС и виртуальной скважины МОЭМВ

Отложения чарской свиты (chr) на всём интервале её развития в целом характеризуются повышенными значениями кривых ГИС: нейтронного гамма-каротажа (НГК), кавернометрии (КВ) и пониженными значениями кривой гамма-каротажа по сравнению с отложениями пород, перекрывающими данную свиту. По результатам оперативной обработки материалов ГИС для скв. 2751-Боурдахская в пределах вышеназванного интервала отмечаются пониженные значения УЭС по методу бокового каротажа и насыщение коллектора водой. Этот интервал отчетливо проявляется на данных «виртуальной скважины» низкими значениями УЭС (от 1 до 160 Ом∙м). Исключение составляет слой (e), в пределах которого фиксируются повышенные значения УЭС для «виртуальной скважины». Примечательно, что и по результатам оперативной обработки материалов ГИС для скв. 2751-Боурдахская в пределах вышеназванного интервала зарегистрированы по данным методов ГИС: бокового микрокаротажа и бокового каротажа (БК) – повышенные (по сравнению с вмещающими породами) значения УЭС.

Таким образом, полученные результаты МОЭМВ наглядно показывают изменения электрофизических свойств горных пород по глубине и удобны для геологической интерпретации, что имеет перспективы для практического применения при решении криогидрогеологических задач на глубинах от поверхности до глубины не менее 500 м.

Важным условием для определения места МОЭМВ в системе электромагнитных геофизических методов является тот факт, что построение виртуальной скважины по данным МОЭМВ-ОГТ, в отличие от алгоритмов обработки данных методов электроразведки, не требует априорной информации о геологическом и структурном строении участка, достаточно данных измерений.

Для повышения точности геолого-геофизической модели по данным МОЭМВ-ОГТ рекомендуется производить комплексную интерпретацию данных, сопоставляя результаты с другими данными о районе исследования.

Заключение

Статья посвящена анализу применения метода отраженных электромагнитных волн (МОЭМВ) для исследования криогидрогеологических условий и решения других геологических задач на глубинах не менее 500 м.

Представлено петрофизическое обоснование применения МОЭМВ для выявления характера насыщения коллекторов (вода/нефть).

Для проведения исследований были использованы результаты экспериментальных работ МОЭМВ на территории нефтегазового участка недр на территории Республики Саха (Якутия) в районе распространения многолетнемерзлых пород в 2023 г.

Представлен результат обработки данных в виде «виртуальной скважины» – вертикального распределения удельного электрического сопротивления с детальностью 2–5 м по глубине. Достоверность результатов МОЭМВ подтверждается их устойчивым соответствием по всем произведенным измерениям геологической информации и материалам геофизических исследований скважин.

В результате проведенных исследований показано, что преимуществами МОЭМВ являются чувствительность исследуемого параметра (скорости электромагнитного сигнала) к изменению физических свойств горных пород, повышенная детальность и необязательность априорной геолого-геофизической информации для проведения количественной интерпретации данных измерений.

Применение МОЭМВ перспективно для изучения криогидрогеологических условий, в том числе научного обоснования выбора места бурения гидрогеологических скважин.

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена в рамках государственного задания Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН.

Авторы выражают благодарность ООО «Таймер» за реализацию экспериментальных работ и коллективу лабораторий обработки и интерпретации сейсмической информации АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» за помощь в обработке данных.

Авторы выражают благодарность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Алексеев С.В. (2009). Криогидрогеологические системы Якутской алмазоносной провинции. Науч. ред. Е.В. Скляров. Новосибирск: Гео, 319 с.

2. Альпин Л.М., Даев Д.С., Каринский А.Д. (1985) Теория полей, применяемых в разведочной геофизике. М.: Недра, 407 с.

3. Дортман, Н.Б. (1984). Физические свойства горных пород и полезных ископаемых (петрофизика). Справочник геофизика. М.: Недра, 455 с.

4. Захаренко В.Н., Краковецкий Ю.К., Парначев В.П., Попов Л.Н. (2012). Об электропроводности многолетнемерзлых горных пород. Вестник Томского государственного университета, 359, с. 182–187.

5. Зыков Ю.Д. (2007). Геофизические методы исследования криолитозоны. М.: Изд-во Моск. ун-та, 272 с.

6. Кильпио Е.Ю., Щербаков И.А. (2022) О научных результатах в области физических наук, полученных в 2020-2021 гг. Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 506, с. 3–33. https://doi.org/10.31857/S2686740022070069

7. Мельникановицкий И.М., Ряполова В.А., Хордикайнен М.А. (1982). Методика геофизических исследований при поисках и разведке месторождений пресных вод. Под ред. А.А. Огильви. М.: Недра, 239 с.

8. Оцимик А.А., Буддо И.В. (2023). Изучение криогидрогеологических условий с помощью электромагнитных исследований методом малоглубинных зондирований становлением поля в ближней зоне на примере западной части Якутского артезианского бассейна. Науки о Земле и недропользование, 46(2), с. 160–181. https://doi.org/10.21285/2686-9993-2023-46-2-160-181

9. Фролов А.Д. (1998). Электрические и упругие свойства мерзлых пород и льдов, Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 515 с.

10. Хмелевской В.К., Шевнин В.А., Модин И.Н., Яковлев А.Г. (1992). Электрическое зондирование геологической среды. Часть 2. Интерпретация и практическое применение. М.: МГУ, 200 с.

11. Хмелевской В.К. (1999). Геофизические методы исследования земной коры. Книга 2. Региональная, разведочная, инженерная и экологическая геофизика. Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 184 с.

12. Электроразведка: пособие по электроразведочной практике для студентов геофизических специальностей (2005). Под ред. проф. В.К. Хмелевского, И.Н. Модина, А.Г. Яковлева. М., 311 с.

13. Baker G., Jordan T., Pardy J. (2007). An introduction to ground penetrating radar (GPR). Geological Society of America Special Papers, 432, pp. 1–18. https://doi.org/10.1130/2007.2432(01)

14. Buddo I.V., Shelokhov I.A., Misyurkeeva N.V., Agafonov Y.А. (2021). Transient electromagnetic sounding in 2D, 3D, and 4D modes: sequence of geological exploration activities. Geodynamics & Tectonophysics, 12(3s), pp. 715–730. https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-3s-0549

15. Dolgikh Y. N., Volkomirskaya L.B., Kaygorodov E.P., Sanin S.S., Kuznetsov V.I., Gulevich O.A., Reznikov A.E., Varenkov V.V. (2021). The reflected electromagnetic wave CDP method (ECDP) testing results and possibilities for the future oil and gas exploration. Proceedings of the conference «Tyumen 2021», March 2021, pp. 1–6. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202150007

16. Doyoro, Y.G., Chang, PY., Puntu, J.M., Lin DJ., Huu T.V., Rahmalia D.A., Shie MS. (2022). A review of open software resources in python for electrical resistivity modelling. Geoscience Letters, 9, 3. https://doi.org/10.1186/s40562-022-00214-1

17. Farzaneh M., Fofana I., Hemmatjou H. (2004). Electrical properties of snow. Annual Report - Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, CEIDP, pp. 611–614.

18. Glen, J. W., Paren, J. G. (1975). The Electrical Properties of Snow and Ice. Journal of Glaciology, 15(73), pp. 15–38, https://doi.org/10.3189/S0022143000034249

19. Hou D., Wang X., Zou J. (2020). Inversion of soil resistivity by using CSAMT method. IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE), Beijing, China, pp. 1–4. https://doi.org/10.1109/ICHVE49031.2020.9279948

20. Olayinka A., Yaramanci U. (2010) Assessment of the reliability of 2D inversion of apparent resistivity data. Geophysical Prospecting, 48, pp. 293–316. https://doi.org/10.1046/j.1365-2478.2000.00173.x

21. Wu Z., Liu Sh. (2013). Imaging the debris internal structure and estimating the effect of debris layer on ablation of Glacier ice. Journal of the Geological Society of India, 80. https://doi.org/10.1007/s12594-012-0211-z

Об авторах

О. А. ГулевичРоссия

Оксана Александровна Гулевич – кандидат физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник

108840, Москва, Калужское ш., д. 4

Л. Б. Волкомирская

Россия

Людмила Борисовна Волкомирская – кандидат физ.- мат. наук, зав. лабораторией

108840, Москва, Калужское ш., д. 4

Е. П. Кайгородов

Россия

Евгений Петрович Кайгородов – зав. лабораторией

625026, Тюмень, ул. Малыгина, д. 75

С. С. Санин

Россия

Сергей Сергеевич Санин – директор департамента геологоразведочных работ

664007, Иркутск, пр. Большой Литейный, д. 4

Рецензия

Для цитирования:

Гулевич О.А., Волкомирская Л.Б., Кайгородов Е.П., Санин С.С. Применение метода отраженных электромагнитных волн для изучения криогидрогеологических условий. Георесурсы. 2025;27(3):130-138. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.14

For citation:

Gulevich O.A., Volkomirskaya L.B., Kaygorodov E.P., Sanin S.S. Application of the method of reflected electromagnetic waves to study cryohydrogeological conditions. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):130-138. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.14

.png)