Перейти к:

Структурная позиция Толмачёвского активного магматического центра на юге Камчатки и его происхождение

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.18

Аннотация

Статья носит обзорный характер, где представлены результаты глубинных геолого-геофизических исследований, выполненных на юге Камчатки и в ближайшей акватории Тихого океана. Приведено описание объемной плотностной модели и ее анализ в комплексе с другими данными. Дополнена информация о структурном положении Толмачёвского активного магматического центра (ТАМЦ) и его происхождении. В результате исследований выявлен мантийный выступ, который имеет замкнутые контуры и образован в Начикинской зоне поперечных дислокаций не позднее раннего миоцена. Размеры большой и малой осей выступа составляют соответственно ~ 123 и 84 км. В нижней части мантийного выступа на глубине 35–45 км выделяются локальные участки разуплотнения, отождествляемые с очагами плавления. Причиной образования выступа может быть давление магмы ультраосновного состава из верхней мантии и ее последующее внедрение в нижние слои земной коры. Внедрение происходило по ослабленной зоне, сформированной на начальном этапе сдвиговой дислокации, происходившей в миоцен-плиоценовое время. Дифференциация магмы, поступающая в земную кору из очагов плавления, а также тепловые потоки из этих же источников образуют участки очагового выплавления и, как следствие, приводят к формированию интрузивного массива среднесреднекислого состава. Периодическое продвижение магмы по ослабленной зоне в районе ТАМЦ сопровождается роем слабых землетрясений. ТАМЦ генетически связан с мантийным выступом и является его составной частью.

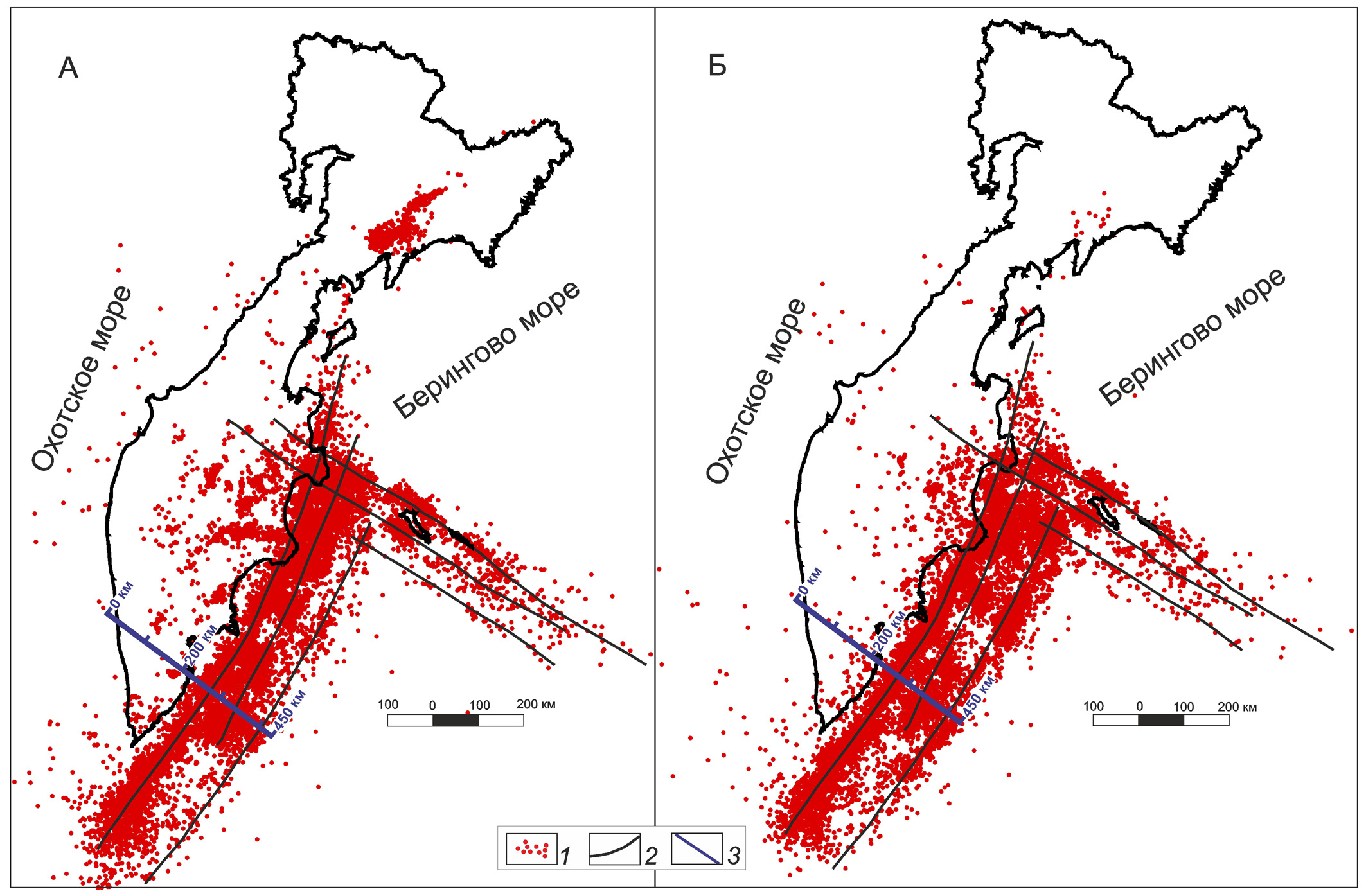

Зоны перегиба субдуцирующей океанической литосферы являются участками накопления тектонического напряжения и его периодической разгрузки в виде землетрясений. Наиболее высокая плотность сейсмических событий с магнитудой М ≥ 5 наблюдается в сейсмическом линеаменте, расположенном наиболее близко к береговой линии – в зоне максимального перегиба слэба в интервале глубин ~ 30–50 км.

Ключевые слова

Для цитирования:

Нурмухамедов А.Г., Сидоров М.Д. Структурная позиция Толмачёвского активного магматического центра на юге Камчатки и его происхождение. Георесурсы. 2025;27(3):139-150. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.18

For citation:

Nurmukhamedov A.G., Sidorov M.D. Structural position of the Tolmachova active magmatic center in the south of Kamchatka and its origin. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):139-150. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.18

Введение

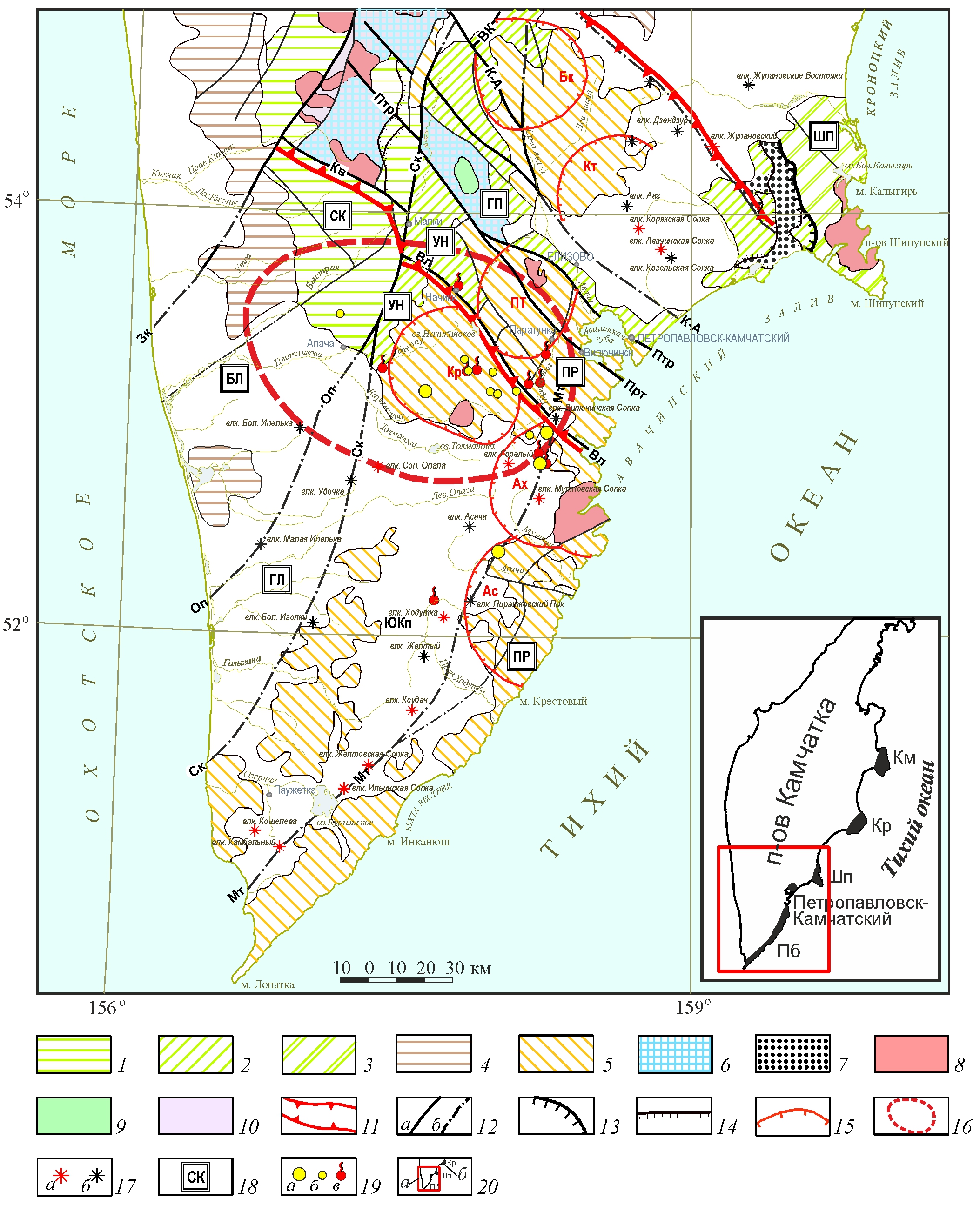

Значительный интерес широкого круга специалистов, занимающихся прогнозом полезных ископаемых, землетрясений и извержений вулканов, вызывает глубинное строение Южной Камчатки (рис. 1), где протекают современные геодинамические процессы. Район характеризуется активным вулканизмом и высокой сейсмичностью, здесь находится большое количество естественных выходов гидротерм, открыто несколько золоторудных месторождений и рудопроявлений эпитермального типа (рис. 2). Месторождение Порожистое и ряд рудопроявлений золота к востоку от него образуют Карымшинский рудный узел, который входит в зону Толмачёвского активного магматического центра (ТАМЦ) (Нурмухамедов, 2017; Нурмухамедов и др., 2020). В зоне ТАМЦ наблюдается активная гидротермальная деятельность. Так, на флангах палеовулкана с центром сопка Горячая (рис. 3) находятся источники гидротерм, в том числе к северу от сопки – Больше-Банное месторождение пароводяной смеси (ПВС).

Рис. 1. 1 – контуры исследуемой территории; 2 – региональные геофизические профили

Рис. 2. Фрагмент Тектонической схемы Корякско-Камчатской складчатой области (Нурмухамедов, 2013) – с упрощением и дополнениями. 1 – Корякско-Западно-Камчатская складчатая зона; 2 – Восточно-Камчатская подзона Олюторско-Восточно-Камчатской складчатой зоны; 3 – Приокеанская складчатая зона; 4 – Западно-Камчатский наложенный прогиб; 5 – Курило-Южно-Камчатская островодужная вулканическая зона; 6 – выступы метаморфического основания Корякско-Камчатской складчатой области; 7 – меланж полимиктовый; интрузивные образования: 8 – преимущественно среднего и кислого состава мелового, палеогенового, неогенового возрастов; 9 – основного состава мелового возраста; 10 – метаморфические и кристаллические образования основания складчатых зон; 11 – границы Начикинской зоны поперечной дислокации; 12 – главные разрывные нарушения, выходящие на дневную поверхность (а), перекрытые вышележащими образованиями (б). С-В направления: Зк – Западно-Камчатский, Ск – Срединно-Камчатский, ВК – Восточно-Камчатский, Оп – Опалинский, Мт – Мутновский; С-З направления: К-А – Крутогоровско-Авачинский, Птр – Петропавловский, Прт – Паратунский, Вл – Вилючинский; 13 – надвиг Ватынский; 14 – второстепенные надвиги; 15 – границы вулкано-тектонических структур; 16 – контуры мантийного выступа; 17 – вулканы действующие (а), потухшие (б); 18 – название структур и их обозначение: СК – Срединно-Камчатский горст-антиклинорий, БЛ – Большерецкое поднятие, ГЛ – Голыгинская впадина, УН – Ункановичский горст, ГП – Ганальско-Петропавловский горст, ПР – Прибрежный горст; 19 – месторождения (а) и рудопроявления (б) золота, источники и месторождения термоминеральных вод (в); 20 – контуры площади исследований (а), террейны и их названия (б): Км – Камчаткий, Кр – Кроноцкий, Шп – Шипунский, Пб – Прибрежный.

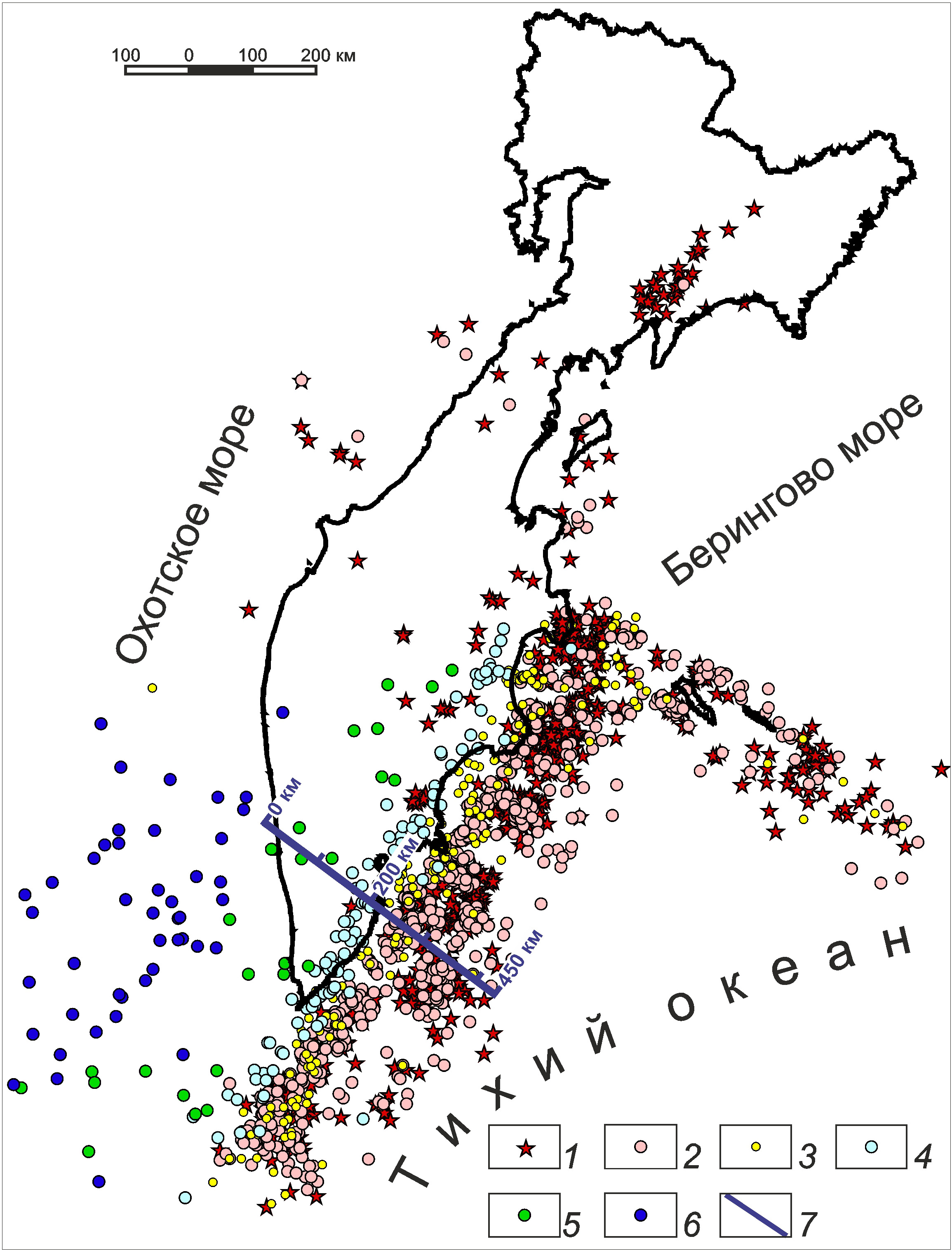

Рис. 3. Карта эпицентров местных землетрясений, зарегистрированных с 1981 по 1988 гг. (по материалам (Нурмухамедов, Сидоров, 2023) с упрощением и дополнением). 1 – юго-западная граница Начикинской зоны поперечных дислокаций; 2 – контуры мантийного выступа; 3 – граница коромантийной аномалии электропроводности, сформированной в зоне Толмачевского активного магматического центра (ТАМЦ); 4 – контуры зоны разуплотнения на глубине ~ 40 км (а), участки максимального разуплотнения в интервале глубин 35–45 км (б) – предполагаемые очаги плавления; 5 – гравитационный максимум; 6 – зона высокоградиентного поля силы тяжести – район современного активного вулканизма; 7 – эпицентры землетрясений (h = 0 ÷ 40 км), зарегистрированных за периоды времени 1981–1985 гг. (а) и 1987–1988 гг. (б); 8 – контуры палеовулкана сопки Горячей; 9 – вулканы потухшие (а) и действующие (б); 10 – месторождения (а) и рудопроявления (б) золото-серебряной формации; 11 – источники и месторождения гидротерм; 12 – геофизические профили: окрашен зелёным цветом – профиль п. Усть-Большерецк – п-ов Шипунский (МТЗ – 1979–82 гг.), синим – г. Опала – р. Вахиль (МОВЗ-МТЗ – 1989–1992), оранжевым – п. Апача – бух. Мутная (МОВЗ-МТЗ – 1987–1989), пурпурным – бух. Ходутка – с. Николаевка (МОВЗ-МТЗ – 2009–2010); 13 – границы плотностной 3D-модели с размерами элементарных ячеек 0,5×0,5×0,5 км.

В неоплейстоцен-голоценовое время на юге Камчатки активизировался ареальный вулканизм, представленный на дневной поверхности группами невысоких (100–300 м) шлаковых конусов преимущественно базальтового состава (Важеевская, 1980). Наиболее позднее проявление этого вулканизма (голоцен) отмечено в районе ТАМЦ, в междуречье рек Толмачёвой и Карымчины (рис. 2, 3), где геодинамические процессы продолжаются и в настоящее время. Так, в 1987–1988 гг. зафиксирован рой слабых (М ≤ 5) землетрясений (рис. 3). Максимальная плотность эпицентров сосредоточена на локальной территории, получившей название Толмачёвской эпицентральной зоны (ТЭЗ) (Нурмухамедов, 2017). Глубина гипоцентров составила порядка 8 км, что близко к глубине до кровли Толмачёвского интрузивного массива средне-среднекислого состава (Нурмухамедов и др., 2020). Рой совпадает с областью наибольшей концентрации шлаковых конусов. Сейсмическая активность объясняется продвижением магмы по ослабленной зоне – эруптивной трещине субширотного простирания (Нурмухамедов и др., 2020; Nurmukhamedov, Sidorov, 2019a). Землетрясения относятся к типу вулканотектонических, которые не связаны с извержением вулканов (Чубарова, 2006). Впервые этот объект (ТАМЦ) был обнаружен электроразведочными исследованиями методом магнитотеллурического зондирования (МТЗ) в 1979–1981 гг. на профиле п. Усть-Большерецк – п-ов Шипунский (рис. 3). Была выявлена контрастная коромантийная аномалия электропроводности (Нурмухамедов, Смирнов, 1985), локализованная в верхних слоях земной коры в районе Больше-Банного месторождения ПВС. Индукционные векторы показали, что эффективный эпицентр аномалии расположен южнее профиля, где во второй половине восьмидесятых – начале девяностых годов было отработано два дополнительных взаимно пересекающихся геофизических профиля: г. Опала – р. Вахиль и п. Апача – бух. Мутная (рис. 3) методом обменных волн землетрясений (МОВЗ) и МТЗ. Вдоль каждого профиля построены глубинные разрезы МОВЗ (Нурмухамедов и др., 2016), рассчитаны двумерные геоэлектрические (Мороз и др., 1995; Нурмухамедов и др., 2020) и плотностные (Нурмухамедов и др., 2020; Nurmukhamedov, Sidorov, 2019б) модели, охватывающие земную кору и верхнюю часть мантии. Результаты моделирования показали, что аномалия электропроводности расположена в диапазоне глубин от 8–10 до 30–35 км. В плане размеры аномального объекта составляют ~ 50×60 км (рис. 3). По комплексу геофизических данных созданы геолого-геофизические модели строения земной коры и верхней части мантии (Нурмухамедов и др., 2020; Nurmukhamedov, Sidorov, 2019б).

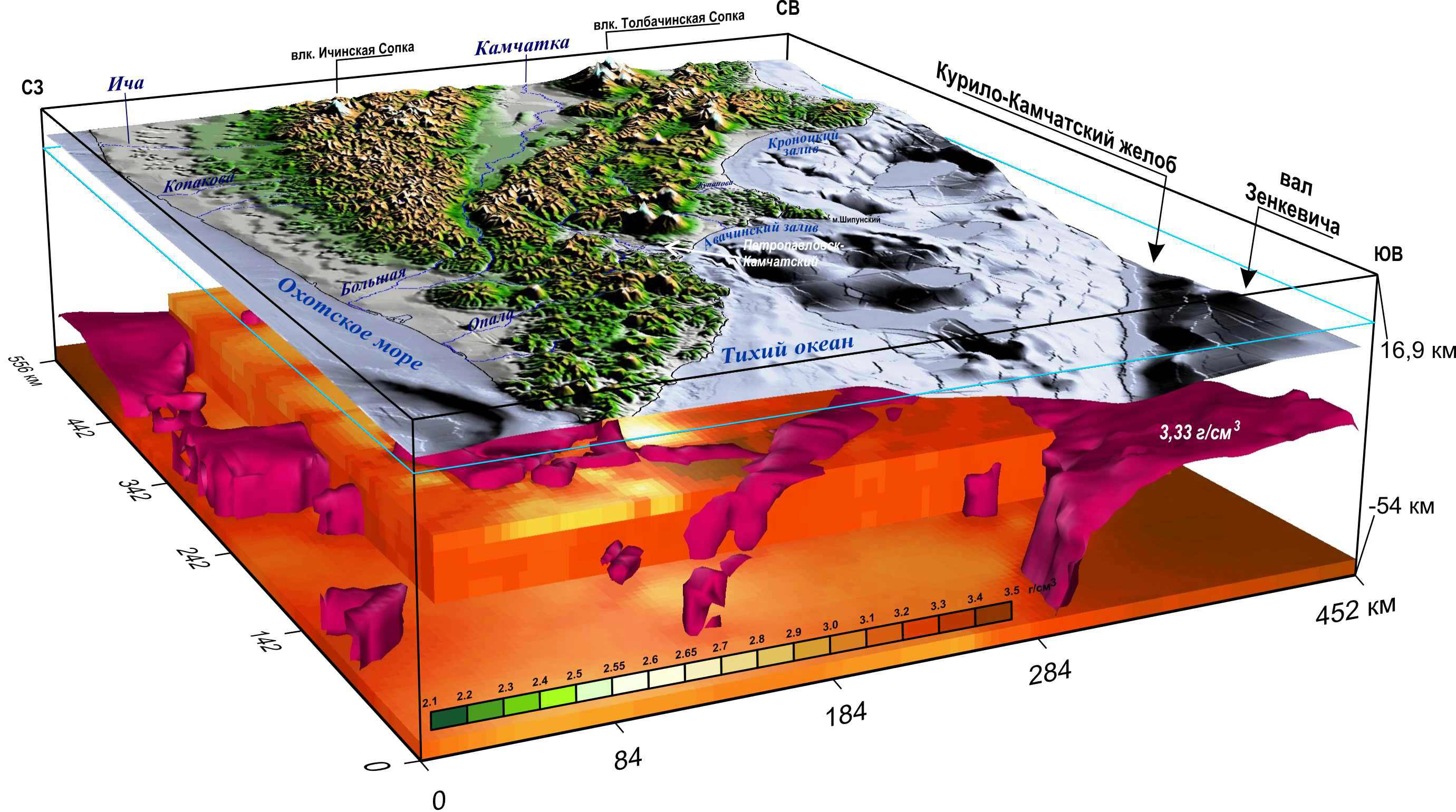

Для объемного представления глубинного строения района исследований были рассчитаны плотностные модели и построены разрезы по дополнительным профилям, связывающим профили МОВЗ-МТЗ. Методика плотностного моделирования в вертикальной плоскости подробно описана в специальной статье (Сидоров, Нурмухамедов, 2022), здесь же представлена методика объёмного изображения результатов 2D-моделирования, выполненного по сети профилей. Методика построения объёмной плотностной модели Южной Камчатки изложена в статье (Нурмухамедов, Сидоров, 2022). С использованием компьютерных технологий объёмную модель можно рассматривать под любым ракурсом, получать вертикальные разрезы в выбранном направлении, делать горизонтальные срезы на любой глубине. Модель по охвату и детальности предусматривает несколько уровней. Первый уровень – обзорный, с размером элементарных ячеек, составляющих модель 4×4×4 км. Этот уровень охватывает территорию Камчатки от широты вулканов Ичинская и Толбачинская сопки на севере до мыса Лопатка на юге, с акваторией Охотского моря и Тихого океана, включая фрагмент Курило-Камчатского глубоководного желоба (рис. 4). На втором уровне, более детальном, охарактеризован район ТАМЦ и его ближайшие фланги (Нурмухамедов, Сидоров, 2022). Размер кубических ячеек 1×1×1 км. На рис. 5 представлена объёмная модель третьего уровня исследований с размерами ячеек 0,5×0,5×0,5 км (Сидоров, Нурмухамедов, 2022). Эта часть модели охватывает непосредственно район ТАМЦ (контуры участка см. на рис. 3). Изоплотностной поверхностью 2,85 г/см³ в земной коре выделен блок, насыщенный интрузиями основного и ультраосновного состава. Подробное описание блока и его флангов дано в статье (Нурмухамедов, Сидоров, 2022). Здесь лишь отметим, что объект высокой плотности (≥ 2,85 г/см³) расположен в зоне мантийного выступа, который будет охарактеризован ниже.

Рис. 4. Блок-диаграмма обзорной плотностной модели земной коры и верхней мантии Южной Камчатки (Нурмухамедов, Сидоров, 2022). На блок-диаграмме вертикальный масштаб увеличен в два раза; часть ячеек «погашена»; рельеф «поднят» на 3 км; истинный уровень моря показан линией голубого цвета; пурпурным цветом показана изоплотностная поверхность слоя с плотностью 3,33 г/см³.

Рис. 5. Блок-диаграмма плотностной модели земной коры в южной части полуострова Камчатка (Сидоров, Нурмухамедов, 2022). Вид с юго-запада (контуры участка см. на рис. 3). Размер элементарной 3D-ячейки 0,5×0,5×0,5 км. Вертикальный масштаб рельефа земной поверхности увеличен в два раза, часть ячеек в модели «погашена». Рельеф поднят на 10 км, истинный уровень моря показан линией голубого цвета. 1–2 – морфология изоплотностных поверхностей слоёв с плотностью 2,85 г/см³ (1) и 3,2 г/см³ (2).

К юго-востоку от ТАМЦ расположен Прибрежный горст, который является фрагментом одноименного террейна. Горст отмечен положительной аномалией поля силы тяжести (ПСТ), значительная часть которой расположена в акватории Тихого океана (рис. 3). Западная граница горста выражена в виде гравитационной ступени, вытянутой в северо–северо–восточном направлении. Вдоль указанной зоны зафиксирован сейсмический линеамент (Нурмухамедов, Сидоров, 2023), протяженностью ~ 70 км (рис. 3). Линеамент расположен в зоне новейших растяжений – в рифтогенной зоне шириной 30–40 км, сформированной на участке максимального перегиба слэба палеосубдукции. Структура начала формироваться в олигоцене. В зоне расположены действующие и потухшие вулканы.

В заключение необходимо отметить, что настоящая статья носит обзорный характер и призвана дополнить информацию о структурном положении ТАМЦ и его происхождении. В статье приведено описание объемной плотностной модели (Нурмухамедов, Сидоров, 2022; Сидоров, Нурмухамедов, 2022) и ее анализ в комплексе с другими данными. Вся исследуемая территория покрыта гравиметрической, аэромагнитной, геологической съёмками м-ба 1:200 000, а на юго-востоке Камчатки проводились работы по изучению местной эпицентрии (Нурмухамедов, Сидоров, 2023).

Все накопленные за последние десятилетия данные указывают на то, что ТАМЦ является уникальным объектом (Нурмухамедов и др., 2020; Нурмухамедов, Сидоров, 2022; Нурмухамедов, Сидоров, 2023), требующим к себе пристального внимания вулканологов, сейсмологов, гидрогеологов и специалистов в области рудной геологии.

Результаты плотностного моделирования

Описание объёмной модели и её геологическое истолкование изложены в публикации (Нурмухамедов, Сидоров, 2022). В настоящей статье кратко отметим лишь те результаты, которые отражают глубинное строение юга Камчатки и ближайшей акватории океана. На рис. 4 изображена обзорная модель, на которой выделены изоплотностные поверхности, отождествляемые с границами слоёв и блоков высокой плотности (≥ 3,33 г/см³). Такая плотность характерна породам верхней мантии – перидотитам. В модели видны две поверхности, погружающиеся на большие глубины в западном–северо-западном направлении. Изоплотностная поверхность под акваторией Тихого океана интерпретируется как фрагмент кровли слэба современной субдукции. Фрагмент поверхности, фиксируемый под полуостровом, отождествляется с кровлей палеосубдукции. Блокирование последней произошло вследствие причленения островодужного блока к Палео-Камчатке в конце эоцена – начале олигоцена (Нурмухамедов, Сидоров, 2023; Селиверстов, 2009). В юго-восточной части модели круто наклонённая изоплотностная поверхность является границей верхнемантийного блока высокой плотности (3,36 г/см³), предположительно представленного породами с высоким содержанием граната (Нурмухамедов, Сидоров, 2022).

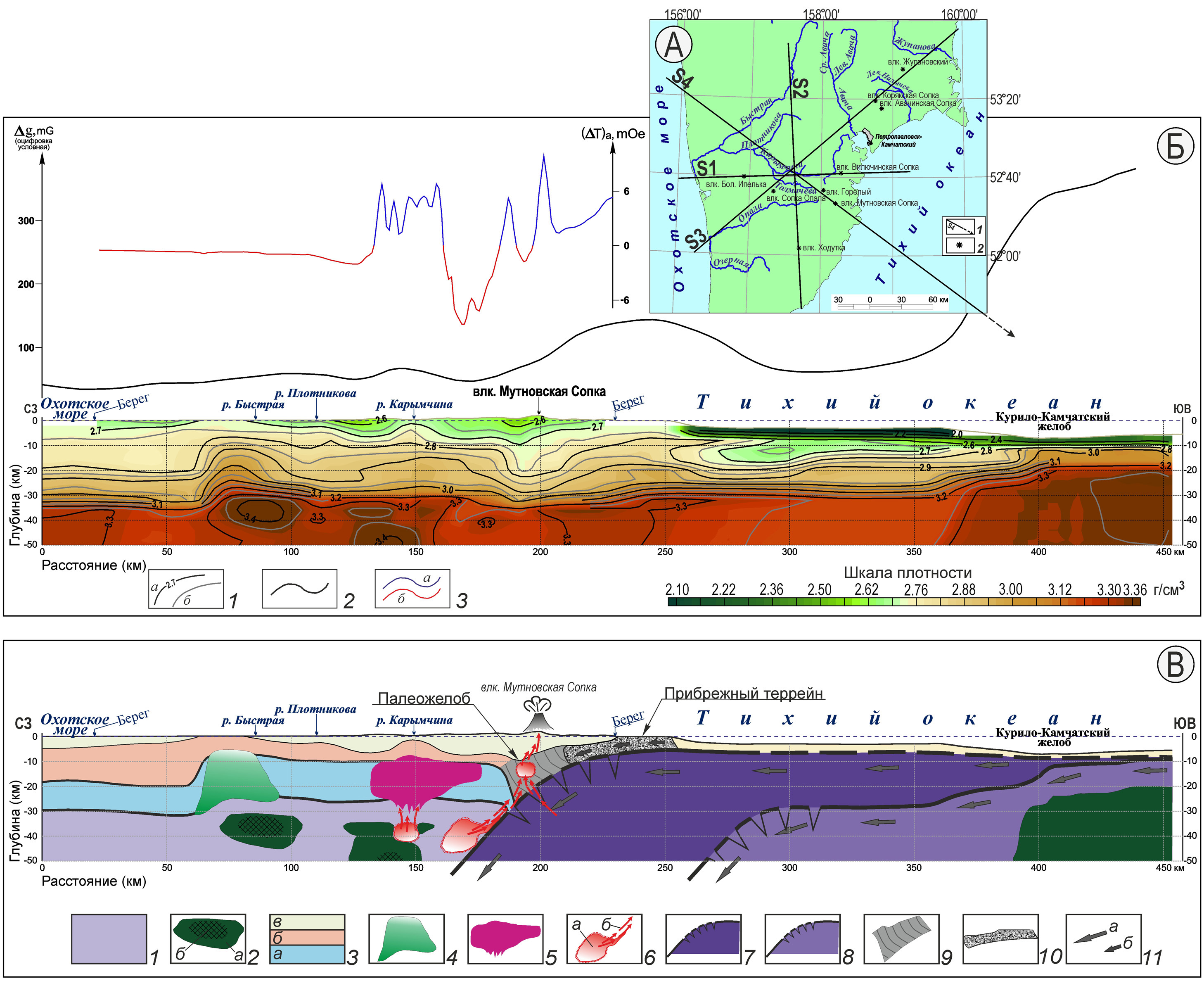

На рис. 6Б показано сечение (плотностной разрез) обзорной модели (рис. 4) вдоль линии S4 (рис. 6А) (Нурмухамедов, Сидоров, 2022), ниже которого представлена его геологическая интерпретация. На рис. 6В показана схема взаимодействия континентальной литосферы с субдуцирующей океанической.

Рис. 6. Плотностной разрез (Б) объёмной модели (рис. 4) (Нурмухамедов, Сидоров, 2022) и схематическая геолого-геофизическая модель (В) взаимодействия литосферных плит вдоль линии S4 (А). Подписи к рис. 6. Рис. 6А: 1 – линии плотностных разрезов и их номера; 2 – вулканы. Рис. 6Б: 1 – изоденсы основные (а), промежуточные (б) и значения плотности в г/см³ (сечение основных изоденсов 0,1 г/см³, промежуточных – 0,05 г/см³); 2–3 графики геофизических аномалий: 2 – в редукции Буге (уровень условный), 3 – магнитного поля (а – положительный, б – отрицательный). Рис. 6В: Континентальная (нависающая) литосферная плита: 1 – верхняя мантия; 2 – зоны развития пород ультраосновного состава с аномально высокой плотностью (≥ 3,3–3,35 г/см³) (а) и в них участки эклогитизации перидотитов (≥ 3,4 г/см³) (б); 3 – слои земной коры: гранулито-базитовый (а), гранито-метаморфический (б), мезокайнозойский вулканогенно-осадочный комплекс пород (в); 4 – блок земной коры, насыщенный интрузиями от ультраосновного до основного состава; 5 – интрузивный массив диорит-гранодиоритового состава (Нурмухамедов и др., 2020; Нурмухамедов, Сидоров, 2022); 6 – предполагаемые очаги плавления, выделенные по данным МТЗ (Нурмухамедов, Сидоров, 2023) и подтверждённые плотностным моделированием (Нурмухамедов, Сидоров, 2022) (а), направление движения магматических расплавов и тепловых потоков (б); 7 – фрагмент палеосубдукции (субдукция до эоцена включительно) с зоной растяжения на участке максимального перегиба слэба; 8 – фрагмент современной субдукции с зоной растяжения; 9 – зона аккреции; 10 – Прибрежный террейн; 11 – направление движения субдукций (а) и островодужного блока (б) в процессе его причленения к краевой части материковой литосферы.

Анализ геолого-геофизической модели вдоль линии S4 и обсуждение результатов

В северо-западной части модели (60-190 км линии) наблюдается чётко выраженная структура протяженностью более 120 км, ограниченная выступами границы Мохо и вышележащих слоёв земной коры. Амплитуда выступа в разных местах составляет от нескольких километров до 10 км и более. В юго-восточной половине модели выделен (Нурмухамедов, Сидоров, 2022) фрагмент палеосубдукции (субдукция до эоцена включительно) и фрагмент современной субдукции с зоной растяжения в области максимального перегиба. Обращает на себя внимание пологое, а местами ступенеобразное погружение кровли океанической литосферы.

На рис. 7 показаны эпицентры землетрясений с магнитудой М ≥ 3,5 в интервале глубин 0–30 и 30–50 км за период инструментальных наблюдений с 1962 по 2013 гг. (Нурмухамедов, 2013). Данные взяты из каталога землетрясений (http://www.emsd.ru/ts/). Большинство эпицентров расположено к востоку от побережья Камчатки в акватории океана в виде трёх протяженных полос – сейсмических линеаментов, параллельных восточному побережью полуострова. В каждом линеаменте можно провести линию, которая будет маркировать центральную (осевую) часть сейсмически активной области. Сопоставление сейсмических данных с геолого-геофизической моделью (рис. 6) указывает на совпадение зоны максимального перегиба слэба современной субдукции (280–310 км линии) с осевой частью сейсмического линеамента, расположенного наиболее близко к береговой линии. Вероятно, образование тектонического напряжения и её разгрузки в виде землетрясений происходят в процессе продвижения океанической литосферы через зону максимального перегиба на глубине 30–50 км, где происходит формирование зоны растяжения. Это предположение находит подтверждение (Нурмухамедов, 2013) в распределении эпицентров землетрясений по интервалам глубин гипоцентров (рис. 8). Наиболее высокая плотность сейсмических событий с магнитудой М ≥ 5 наблюдается как раз в интервале глубин 30–50 км.

Рис. 7. Расположение эпицентров землетрясений с глубиной очагов 0–30 км (А) и 30–50 км (Б) (М ≥ 3,5). 1 – эпицентры землетрясений; 2 – оси зон повышенной сейсмичности; 3 – линия S4 плотностного разреза и геолого-геофизической модели (рис. 6А).

Рис. 8. Расположение эпицентров землетрясений с магнитудой М ≥ 5 по интервалам глубин гипоцентров. 1–5 – интервалы глубин (км): 1 – 0÷30, 2 – 30÷50, 3 – 50÷100, 4 – 100÷200, 5 – 200÷400, 6 – 400÷701; 7 – линия S4 плотностного разреза и геолого-геофизической модели (рис. 6А).

Следующий по удаленности от береговой линии сейсмический линеамент совпадает с участком обратного изгиба (350-360 км). И, наконец, наиболее удалённый от берега третий линеамент совпадает с перегибом в районе самой верхней ступени кровли современной субдукции (400-420 км). Вероятно, в этих двух изгибах также формируются тектонические напряжения с их последующей разгрузкой в виде сейсмических событий.

В центральной части геолого-геофизической модели (150-250 км) выделяется область взаимодействия краевой (нависающей) части континентальной литосферы и палеосубдукции океанической. Геолого-геофизические исследования (Нурмухамедов, Сидоров, 2022; Нурмухамедов, Сидоров, 2023) показывают, что в олигоцене (по И.Д. Петренко (1999) не позднее среднего миоцена) в зоне максимального перегиба «оторванного слэба» началось формирование рифтогенной зоны, в которой в олигоцен-четвертичное время происходила вулканическая деятельность. В протяженной рифтогенной зоне расположено большое количество действующих и потухших вулканов Юго-Восточной Камчатки. На границе литосферных плит различного типа расположены магматические очаги (рис. 6), выделенные по данным МТЗ (Нурмухамедов, Сидоров, 2023) и подтверждаемые плотностным моделированием (Нурмухамедов, Сидоров, 2022). В модели видно, что один из очагов расположен в области питания вулкана Мутновская Сопка. Блокирование субдукции произошло в результате накопления критической массы в зоне аккреции. Причленением Прибрежного террейна (рис. 6В) к Палео-Камчатке в конце эоцена – начале олигоцена завершился процесс блокирования. По некоторым оценкам (Нурмухамедов, Сидоров, 2023), Прибрежный террейн является южным фрагментом Ачайваям-Валагинского террейна.

В верхней части разреза расположен слой мезокайнозойского вулканогенно-осадочного комплекса пород, в котором находится участок (180–200 км) максимального погружения подошвы слоя на глубину до 10 км. Вероятно, данная впадина является фрагментом древнего глубоководного желоба – палеожелоба.

Мантийный выступ. Что же могло послужить причиной образования упомянутого выше высокоамплитудного выступа границы Мохо? На первый взгляд, выступ мог образоваться под влиянием латерального давления субдуцирующей океанической литосферы под краевую часть материковой. Но тогда выступ должен прослеживаться вдоль всего фронта палеосубдукции на протяжении многих сотен километров. Рассмотрим вертикальные сечения объёмной плотностной модели в других местах переходной области океан-материк (рис. 9). Разрезы Л1, Л2 и Л3 расположены ортогонально береговой линии юго-восточной Камчатки параллельно линии S4, которая проходит через центр ТАМЦ (расположение линий показано на схеме к рис. 9).

Рис. 9. Разрезы объёмной плотностной модели (рис. 4) по линиям Л1, Л2, Л3. 1 – линии плотностных разрезов и их обозначение; 2 – изоденсы основные (а), промежуточные (б) (промежуточные изоденсы проведены через 0,02 г/см³ на линиях Л1, Л3 и через 0,05 г/см³ на Л2); 3 – график аномалии Буге (уровень условный).

Анализ наиболее удалённого от ТАМЦ плотностного разреза вдоль линии Л1 показывает отсутствие характерных изгибов изоденс 3–3,3 г/см³, которые отражали бы выступ границы Мохо и вышележащих слоёв земной коры. Напротив, наблюдается довольно плавное горизонтально-слоистое распределение плотности по латерали, с плавным погружением слоёв со стороны океана. Кроме этого, отмечается отсутствие характерного для других районов Камчатки высокоградиентного перехода от земной коры к верхней мантии, что указывает на отсутствие в этом месте чётко выраженной границы между данными слоями литосферы.

Линия Л2 расположена к юго-западу от S4 на расстоянии чуть более 50 км. В разрезе фиксируются две четко выраженные коромантийные зоны разуплотнения. Одна из них расположена под действующим вулканом Ходутка, вторая – на линии между вулканами Удочка и Малая Ипелька (рис. 2). Вероятно, разуплотнение связано с глубинной частью питающих систем вулканических структур. Характерного протяженного выступа границы Мохо и нижних слоёв коры, как это отмечено в плотностном разрезе вдоль линий S4 (рис. 6), не наблюдается.

К северо-востоку от линии S4, на расстоянии порядка 70 км, расположен разрез по линии Л3. Разрез проходит по простиранию Начикинской зоны поперечных дислокаций (рис. 2). Распределение плотности на глубину и по латерали довольно сложное, но, тем не менее, как и в предыдущем разрезе, уверенно наблюдается погружение слоя высокой плотности (≥ 3,0–3,2 г/см³) со стороны океана.

В центре разреза находится участок разуплотнения, который авторами объясняется наличием в этом месте зоны аккреции древней субдукции (субдукции до эоцена включительно).

Таким образом, столообразный выступ границы Мохо и вышележащих слоёв земной коры отсутствует и юго-западнее, и северо-восточнее линии S4. Этот выступ уверенно просматривается только в разрезах вдоль линий S1-S4 (Нурмухамедов, Сидоров, 2022), которые пересекаются в центре ТАМЦ (расположение линий см. на рис. 6А). Если на каждой линии отметить границы выступа и плавно соединить их, то получим овальную структуру (Нурмухамедов, Сидоров, 2024), вытянутую в западном-северо-западном направлении (рис. 2, 3). Протяженность большой и малой осей выступа составляют ~ 123 и 84 км соответственно. Таким образом, выделенная структура изометрична и имеет замкнутые контуры.

Характерной особенностью выступа является присутствие в предкровельной части верхней мантии (рис. 6) высокоплотностных образований (≥ 3,4 г/см³), что, по мнению авторов (Нурмухамедов, Сидоров, 2022), связано с эклогитизацией перидотитов. Кроме этого, в зоне выступа (рис. 6) и выше него (Нурмухамедов, Сидоров, 2022) предполагается наличие блоков в земной коре, насыщенных интрузиями ультраосновного и основного состава. Складывается впечатление, что выступ образован в результате выдавливания из верхней мантии магмы ультраосновного состава в нижние слои земной коры. И в этом случае термин «мантийный выступ» необходимо ограничивать кавычками.

Среди высокоплотностных образований на глубине 35–45 км выделяются локализованные участки разуплотнения, отождествляемые авторами с очагами плавления. Из очаговой области тепловые потоки по ослабленным зонам проникают в верхние слои, образуя в коре участки очагового выплавления, в результате чего в интервале глубин от 8–10 до 30–35 км образовался интрузивный массив средне-среднекислого (диорит-гранодиоритового) состава. Периодическое движение магмы по ослабленной зоне сопровождается роем слабых землетрясений. Длительная циркуляция постмагматических растворов, смешанных с метеорными водами приводит к формированию рудопроявлений и месторождений золота (Нурмухамедов и др., 2020); Нурмухамедов, Сидоров, 2022).

В структурном плане мантийный выступ примыкает к юго-западной границе Начикинской зоны поперечных дислокаций (рис. 2, 3) и своим восточным флангом частично перекрывает её. Но если обратить внимание на сдвиг линий, вдоль которых расположены Асачинская и Ахомтенская вулкано-тектонические структуры (ВТС), с одной стороны, и Карымшинская, Плотниковская, Китхойская – с другой (рис. 2), нетрудно заметить, что центральная часть выступа все-таки входит в зону поперечных дислокаций с амплитудой левостороннего сдвига порядка 50–60 км. По мнению М.М. Лебедева с соавторами (1979), сдвиговая дислокация произошла в миоцен-плиоценовое время. В зоне выступа развиты субвулканические образования и интрузии диорит-гранодиоритового состава миоценового возраста (Геологическая карта..., 2005). Мантийный выступ не нарушен трансформным разломом, что косвенно указывает на его образование после сдвиговой дислокации. Но интрузивный массив средне-среднекислого состава (рис. 6) образован после внедрения в зону выступа пород ультраосновного состава, то есть после формирования мантийного выступа. Последний фактор предполагает образование выступа не позднее раннего миоцена.

Выводы

- Толмачёвский активный магматический центр генетически связан с мантийным выступом и является его составной частью.

- Мантийный выступ не имеет повсеместного распространения вдоль фронта палеосубдукции (субдукции до эоцена включительно). Структура выступа имеет замкнутые контуры и образована в зоне поперечных дислокаций не позднее раннего миоцена. Размеры большой и малой осей мантийного выступа составляют соответственно ~ 123 и 84 км. В нижней части выступа на глубине 35–45 км выделяются локальные участки разуплотнения, отождествляемые с очагами плавления.

- Причиной образования мантийного выступа может быть давление магмы ультраосновного состава из верхней мантии и ее последующее внедрение в нижние слои земной коры. Внедрение происходило по ослабленной зоне, сформированной на начальном этапе сдвиговой дислокации, происходившей в миоцен-плиоценовое время.

- Дифференциация магмы, поступающая в земную кору из очагов плавления, а также тепловые потоки из этих же источников образуют участки очагового выплавления и, как следствие, приводят к формированию интрузивного массива средне-среднекислого состава (рис. 6В). Периодическое движение магмы по ослабленной зоне сопровождается роем слабых землетрясений (Нурмухамедов и др., 2020; Nurmukhamedov, Sidorov, 2019a).

- Зоны перегиба субдуцирующей океанической литосферы являются участками накопления тектонического напряжения и его периодической разгрузки в виде землетрясений. Наиболее высокая плотность сейсмических событий с магнитудой М ≥ 5 наблюдается в сейсмическом линеаменте, расположенном наиболее близко к береговой линии – в зоне максимального перегиба слэба в интервале глубин ~ 30–50 км.

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена в рамках Государственного задания НИГТЦ ДВО РАН № 075-01178-23-00, финансируемого Министерством науки и высшего образования РФ.

Авторы выражают искреннюю благодарность анонимным рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Важеевская А.А. (1980). Ареальный вулканизм. Долгоживущий центр эндогенной активности Южной Камчатки: Коллективная монография. Отв. ред. Ю.П. Масуренко. М.: Наука, с. 39–41.

2. Геологическая карта и карта полезных ископаемых Камчатской области и Корякского автономного округа (2005). Под ред. А.Ф. Литвинова, Б.А. Марковского, В.П. Зайцева. 1:1 500000. СПб: ВСЕГЕИ.

3. Лебедев М.М., Апрелков С.Е., Ежов Б.В., Харченко Ю.И. (1979). Системы островных дуг Корякско–Камчатской складчатой области. Вулканология и сейсмология, 5, с. 30–36.

4. Мороз Ю.Ф., Нурмухамедов А.Г., Лощинская Г.А. (1995). Магнитотеллурическое зондирование земной коры Южной Камчатки. Вулканология и сейсмология, 4-5, с. 127-138.

5. Нурмухамедов А.Г., Смирнов В.С. (1985). Результаты глубинных электромагнитных исследований на Южной Камчатке. Геология и полезные ископаемые Корякско-Камчатской складчатой области. Мат. V Камчатской геол. конф. Ред. коллег.: Поздеев А.И., Харченко Ю.И., Яроцкий Г.П., Лебедев М.М. Петропавловск-Камчатский: Камчатская областная организация НТО-горное, с. 69-82.

6. Нурмухамедов А.Г. (2013). Отчет о результатах работ по объекту «Создание схемы сейсмотектонического районирования Корякско-Камчатской складчатой области на основе обобщения глубинных геолого-геофизических работ». В 2-х книгах и 1-й папки. Книга 2 – текст отчёта. Петропавловск-Камчатский: ОАО «Камчатгеология», 295 с.

7. Нурмухамедов А.Г., Недядько В.В., Ракитов В.А., Липатьев М.С. (2016). Границы литосферы на Камчатке по данным метода обменных волн землетрясений. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле, 29(1), с. 35-52.

8. Нурмухамедов А.Г. (2017). Банные и Карымчинские гидротермальные системы – источники энергии на юге Камчатки. Горный информационно-аналитический бюллетень, спец. вып. 32, с. 347-367. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2017-12-32-347-367

9. Нурмухамедов А.Г., Сидоров М.Д., Мороз Ю.Ф. (2020). Модель строения земной коры и верхней мантии в районе Карымшинского рудного узла по геофизическим данным (Южная Камчатка). Георесурсы, 22(1), с. 68-76. https://doi.org/10.18599/grs.2020.1.63-72

10. Нурмухамедов А.Г., Сидоров М.Д. (2022). Модель строения Южной Камчатки по результатам плотностного 3D-моделирования и комплексу геолого-геофизических данных. Тихоокеанская геология, 41(2), с. 25-43. https://doi.org/10.30911/02074028-2022-41-2-25-43

11. Нурмухамедов А.Г., Сидоров М.Д. (2023). Строение литосферы и её влияние на золотоносность Юго-Восточной Камчатки. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле, 59(3), с. 20-41. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2023-3-59-20-41

12. Нурмухамедов А.Г., Сидоров М.Д. (2024). Толмачёвский активный магматический центр на юго-востоке Камчатки и его структурная позиция. Вулканизм и связанные с ним процессы: Тр. XXVII ежегод. науч. конф., посвящ. Дню вулканолога, 27-29 марта 2024 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, с. 183-186.

13. Петренко И.Д. (1999). Золото-серебряная формация Камчатки. СПб: Изд. картограф. фаб. ВСЕГЕИ. 116 с.

14. Селивёрстов Н.И. (2009). Геодинамика зоны сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. Петропавловск-Камчатский: Изд. КамГУ, 191 с.

15. Сидоров М.Д., Нурмухамедов А.Г. (2022). Объёмное изображение плотностной модели земной коры на примере Южной Камчатки. Геология и геофизика, 63(10), с. 1433-1452. https://doi.org/10.15372/GiG2021155

16. Чубарова О.С. (2006). Вулканические землетрясения. Большая Российская энциклопедия. М.: Т. 6, с. 91.

17. Nurmukhamedov A.G., Sidorov M.D. (2019а). Tolmachevsky active magmatic center (South Kamchatka) and its heat–power capacity as estimated by deep geophysical surveys. 3rd International Geothermal Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 367 012015. https://doi.org/10.1088/1755–1315/367/1/012015

18. Nurmukhamedov A.G., Sidorov M.D. (2019б). Deep structure and geothermal potential along the regional profile set from Opala Mountain to Vakhil’ River (Southern Kamchatka). 2nd International Geothermal Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 249 012041. https://doi.org/10.1088/1755-1315/249/1/012041

Об авторах

А. Г. НурмухамедовРоссия

Александр Гарифович Нурмухамедов – кандидат геол.-минерал. наук, ведущий научный сотрудник

683002, Петропавловск-Камчатский, Северовосточное шоссе, 30, а/я 56

М. Д. Сидоров

Россия

Михаил Дмитриевич Сидоров – кандидат геол.-минерал. наук, ведущий научный сотрудник

683002, Петропавловск-Камчатский, Северовосточное шоссе, 30, а/я 56

Рецензия

Для цитирования:

Нурмухамедов А.Г., Сидоров М.Д. Структурная позиция Толмачёвского активного магматического центра на юге Камчатки и его происхождение. Георесурсы. 2025;27(3):139-150. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.18

For citation:

Nurmukhamedov A.G., Sidorov M.D. Structural position of the Tolmachova active magmatic center in the south of Kamchatka and its origin. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):139-150. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.18

.png)