Перейти к:

Геохимия керогенов юрских отложений севера Западной Сибири

https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.4

Аннотация

В работе исследованы геохимические особенности состава керогенов юрских отложений севера Западной Сибири. установлены закономерности изменения пиролитических и изотопных характеристик органического вещества, получена информация о его генетическом типе, уровне зрелости и нефтегазогенерационном потенциале. В юрских отложениях выявлены основные нефтепроизводящие комплексы (баженовский горизонт), а также горизонты, способные из-за своей высокой зрелости продуцировать преимущественно газообразные углеводороды (малышевский, леонтьевский, в меньшей степени левинский, китербютский горизонты).

Ключевые слова

Для цитирования:

Борисова Л.С., Фомин А.Н., Ким Н.С., Ярославцева Е.С. Геохимия керогенов юрских отложений севера Западной Сибири. Георесурсы. 2024;26(4):20-31. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.4

For citation:

Borisova L.S., Fomin A.N., Kim P.S., Yaroslavtseva E.S. Geochemistry of Kerogens of Jurassic Deposits of the North of Western Siberia. Georesursy = Georesources. 2024;26(4):20-31. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.4

Введение

Объектом настоящего исследования является кероген юрских отложений северных территорий Западной Сибири. Термин «кероген» впервые был предложен К. Брауном (1912) для обозначения органического вещества шотландских битумных сланцев. После расширения Б. Дюраном (1980) понятия «кероген» до нерастворимого органического вещества (НОВ) стало ясно, что знания о керогене позволят установить взаимосвязь начального генерационного потенциала с захоронением органического вещества (ОВ) и превращением его в кероген, а также с изменением строения ОВ на всех этапах катагенеза в осадке.

Теоретические основы интерпретации результатов исследований органического вещества (в том числе и керогена) начали развиваться начиная со второй половины XX в. в трудах ведущих ученых: В.А. Успенского (Успенский и др., 1958; Успенский, 1970), Г.М. Парпаровой, С.Г. Неручева (Парпарова, Неручев, 1977), А.Э. Конторовича (Конторович и др., 1985; Конторович, 2004; Богородская и др., 2005), Ю.И. Корчагиной, О.П. Четвериковой (Корчагина, Четверикова, 1976), Б. Тиссо, Д. Вельте (Тиссо, Вельте, 1981), Д. Эспиталье (Espitalie, 1986), М. Ванденброка (Vandenbroucke, 2003). В настоящее время представления о природе и составе керогена существенно расширены работами коллективов: ВНИГРИ (Суханов и др., 2011 и др.), ТомскНИПИнефть (Гончаров и др., 2016 и др.), ИГ Коми НЦ УрО РАН (Бушнев и др., 2019 и др.), ИНГГ СО РАН (Конторович и др., 2019; Борисова и др., 2020, 2022).

Материал и методика

Нами использовалась разработанная в 70–80 годах прошлого столетия Л.И. Богородской и А.Э. Конторовичем схема выделения и изучения нерастворимого органического вещества (керогена), описанная позднее в работе (Богородская и др., 2005). Предложенная академиком А.Э. Конторовичем классификация типов керогенов на основе их элементного состава и пиролитических параметров широко используется в современной литературе наряду с ранее созданной за рубежом классификацией (Ван-Кревелен, Шуер, 1960; Тиссо, Вельте, 1981).

В настоящей работе приводится информация по горизонтам о генетическом типе ОВ, степени его катагенеза и нефтегазогенерационном потенциале юрских отложений севера Западной Сибири на основании данных пиролиза, элементного и изотопного анализов керогена (230 проб) – рис. 1. Исследование ОВ пород проводили в лаборатории геохимии нефти и газа, в Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск). На элементном анализаторе ЕА 1110 (CE Instruments, Италия) определяли содержания углерода, водорода, азота и серы керогенов, кислород рассчитывали, как разность, исходя из 100%. Важным геохимическим параметром состава и структуры керогена является атомное отношение водорода и углерода (H/C)ат. Измерение изотопного состава углерода проб проводили на масс-спектрометре DELTAVAdvantage (ThermoFisherScientific, Германия) в Томском филиале АО «СНИИГГиМС» (г. Томск). Пиролитические исследования выполнялись по методу Rock-Eval на анализаторе Source Rock Analyzer (Weatherford Laboratory, Instr. Division, США) в режиме TPH/TOC (S1, S2, S3, TOC, Tmax).

Рис. 1. Схематическая карта точек отбора проб. Условные обозначения: 1 – речная сеть; 2 – города; 3 – граница района исследования; 4 – скважины, в которых изучены керогены

Результаты

Нижнеюрские отложения

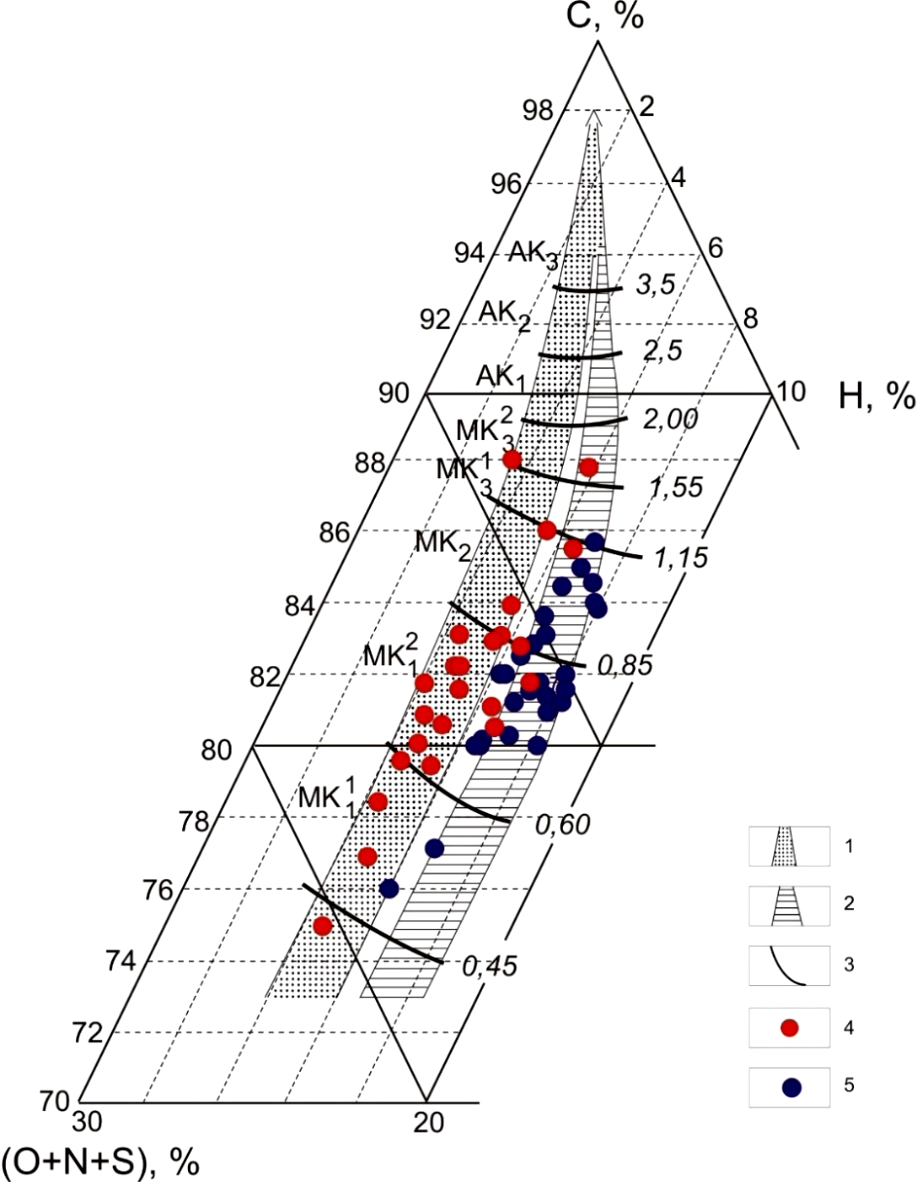

Зимний горизонт изучен в 9 обр. береговой свиты. Содержание органического углерода (Сорг) меняется от 0,40% до 2,26% на породу, в среднем составляя 1,58%. Нерастворимое ОВ характеризуется низким содержанием пиритной серы (0,20–1,15%), зольностью от 2,00% до 22,80%, влажностью в среднем 1,30% (табл. 1). Исключение составляет образец с юго-запада района исследования – с Хойтаркинской площади (скв. 71, гл. 4267 м), имеющий относительно высокое содержание Сорг (4,96%), высокую зольность (38,33%) и большое количество пиритной серы (26,86%). По данным элементного анализа керогены зимнего горизонта имеют в среднем относительно высокое содержание углерода (87,10%) при низких значениях концентрации водорода и атомного отношения Н/C (в среднем 4,30% и 0,60%), характеризуются низким содержанием серы (в среднем 0,27%) и тяжелым изотопным составом углерода (в среднем –26,5‰) (табл. 1). Из тригонограммы C–H–ONS (рис. 2) следует, что керогены изученных проб зимнего горизонта главным образом попадают в область высоко преобразованного ОВ (градации МК31–2–АК) (Фомин, 2011) террагенного типа. Это подтверждается и пиролитическими данными: очень низкий нефтегенерационный потенциал – HI в среднем составляет 46 мг УВ/г Сорг; температура максимального выхода углеводородов пика S2 (Tmax) в среднем составляет 500 °C.

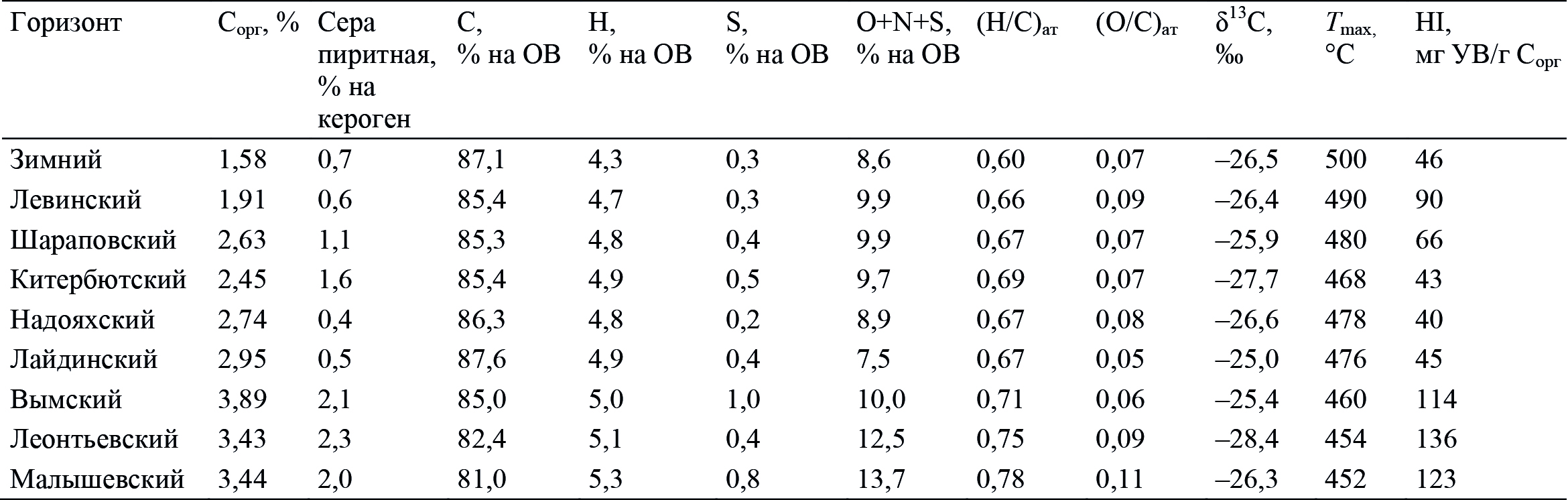

Табл. 1. Средние данные анализа керогенов нижне- и среднеюрских отложений

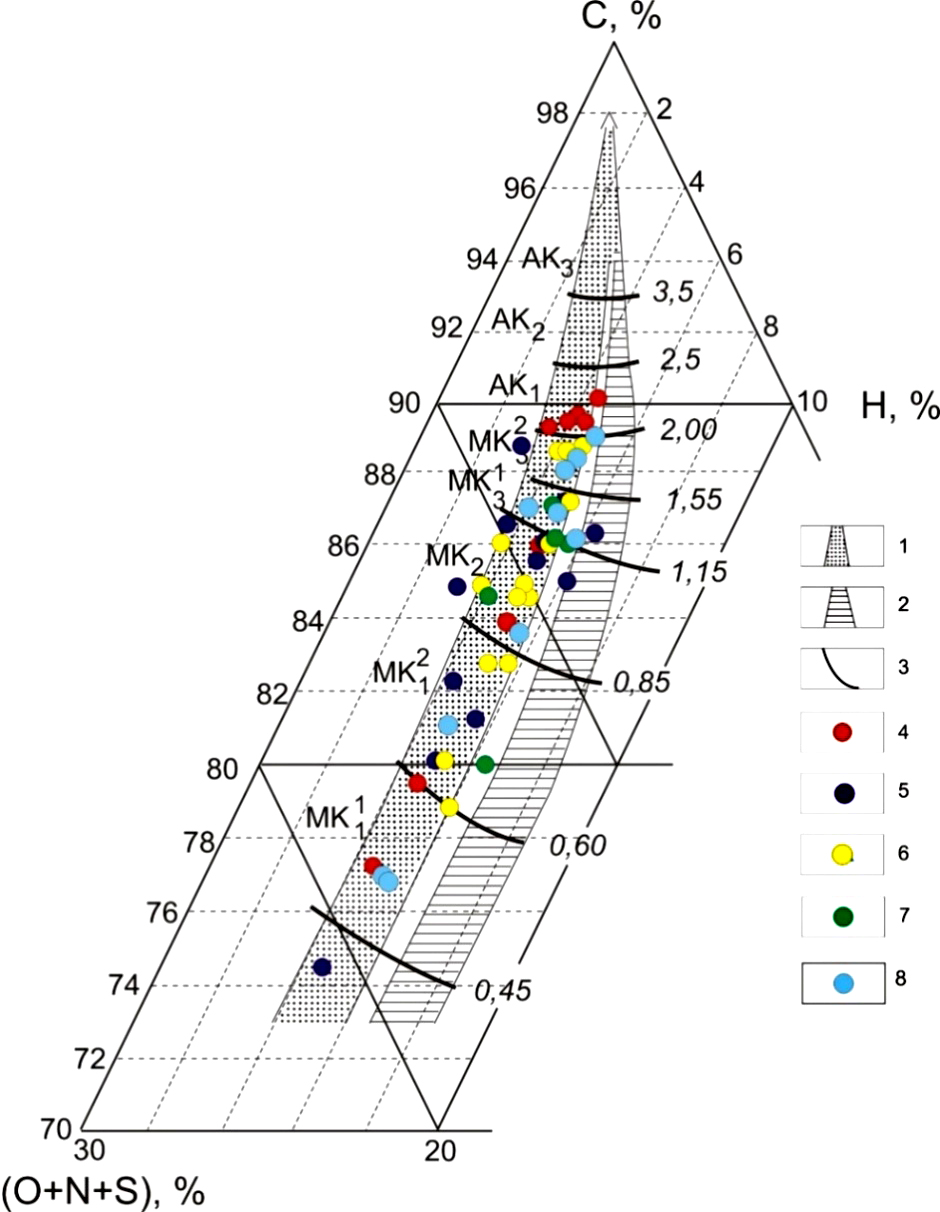

Рис. 2. Элементный состав керогенов ОВ нижнеюрских отложений севера Западно-Сибирского бассейна. Поля эволюции элементного состава: 1 – углей и керогена террагенного типа; 2 – керогена аквагенного типа; 3 – границы зон катагенеза, цифрами обозначены значения RoVt . Горизонты: 4 – зимний; 5 – левинский; 6 – шараповский; 7 – китербютский; 8 – надояхский

Из левинского горизонта изучено 9 обр. ягельной и 4 обр. левинской свит. В нем органический углерод содержится подобно зимнему горизонту в низких концентрациях: значения Сорг варьируют от 0,38% до 5,20% на породу, в среднем 1,91%. Исследования показали, что НОВ характеризуется низким содержанием пиритной серы 0,08–1,43% (в среднем 0,55%), зольностью до 11,13%, влажностью в среднем 1,35% (табл. 1). Значения δ13С изотопного состава углерода НОВ изменяются от –28,6‰ до –24,7‰. Содержание углерода в среднем составляет 85,40%, значения водорода и атомного отношения Н/C в среднем выше, чем для НОВ зимнего горизонта – 4,73% и 0,66% (табл. 1). При нанесении данных на тригонограмму элементного состава можно наблюдать, что керогены левинского горизонта попадают в область террагенного и смешанного ОВ (рис. 2). Кроме того, из тригонограммы следует, что ОВ изученных проб менее преобразовано, чем в нижележащем зимнем горизонте (градации МК2–МК31).

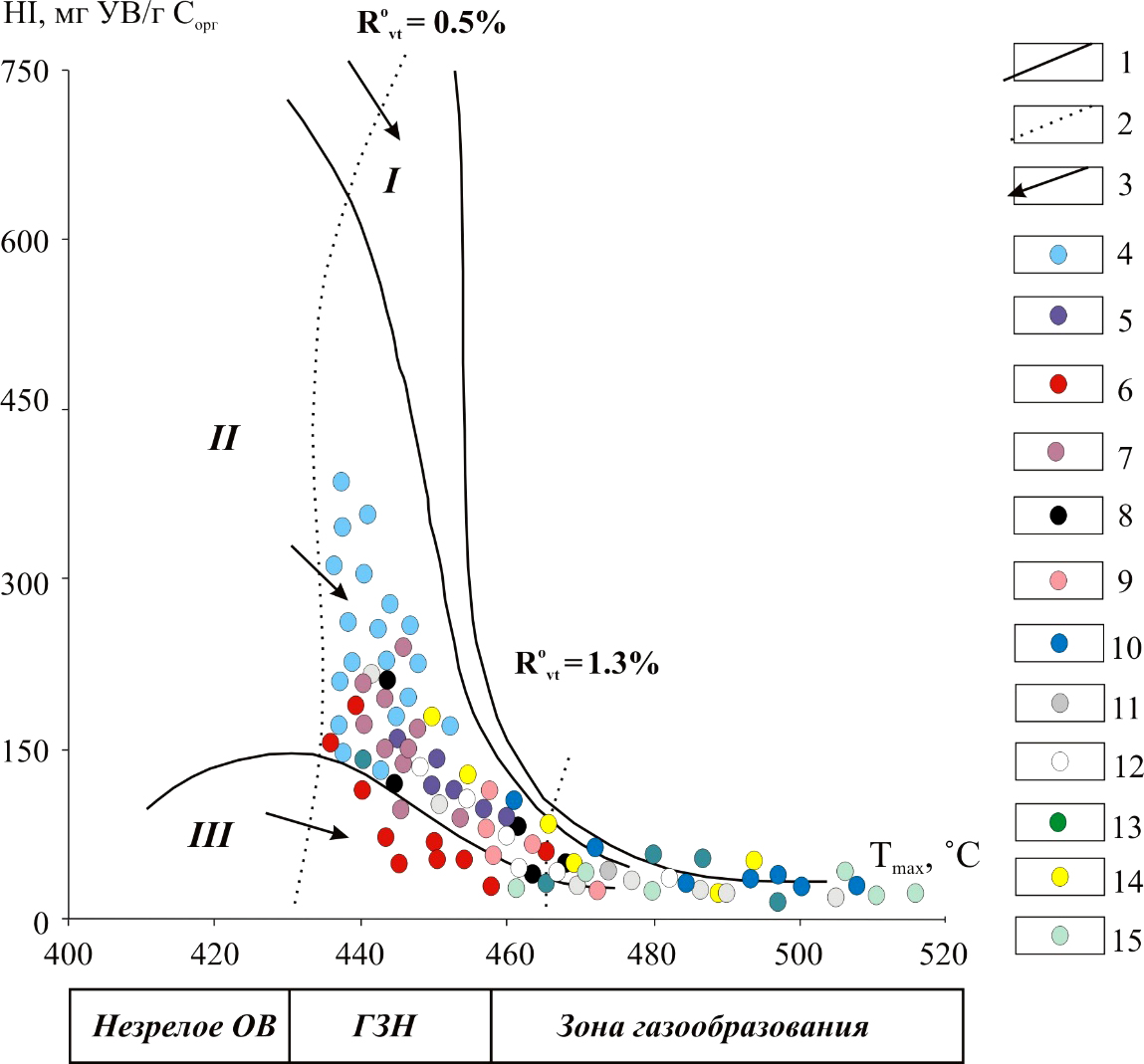

По данным пиролиза образцы НОВ левинского горизонта характеризуются в среднем небольшим, но по сравнению с зимним горизонтом более высоким остаточным нефтегенерационным потенциалом (НI) (90 мг УВ/г Сорг). Исключение составляют керогены Восточно-Бованенковской площади (скв. 10, гл. 3070–3960 м) c HI 180 мг УВ/г Сорг и содержанием водорода 5,22% и Западно-Новогодней площади (скв. 210, гл. 3917–3940 м) с НI 150 мг УВ/г Сорг и содержанием водорода 6,50% (рис. 2, 3).

Рис. 3. Результаты пиролиза керогенов юрских отложений. Обозначения: 1 – направленность изменения типов ОВ; 2 – границы изолиний RoVt; 3 – направление трансформации HI и Tmax в катагенезе. Горизонты: 4 – баженовский (J3); 5 – георгиевский; 6 – васюганский; 7 – малышевский (J2); 8 – леонтьевский; 9 – вымский; 10 – лайдинский; 11 – надояхский (J1); 12 – китербютский; 13 – шараповский; 14 – левинский; 15 – зимний

Нерастворимое органическое вещество шараповского горизонта изучено по 16 обр. нижней пачки нижней подсвиты котухтинской свиты (черничной) и шараповской свиты. Содержание органического углерода в среднем составляет 2,63% на породу. Установлено, что керогены шараповского горизонта характеризуются более высоким (в среднем 1,10%) по сравнению с НОВ нижележащего левинского горизонта (в среднем 0,60%) содержанием пиритной серы (табл. 1). Элементный состав керогенов в среднем характеризуется относительно высокой концентрацией углерода (85,30%), но низким содержанием водорода и атомного отношения (Н/C)ат (в среднем 4,80% и 0,67% соответственно). Керогены шараповского горизонта, следовательно, попадают в область террагенного и смешанного ОВ (рис. 2) достаточно высокой стадии преобразованности (МК2–МК31). Кроме того, керогены изученных проб имеют тяжелый изотопный состав углерода (в среднем –25,9‰).

По данным пиролиза образцы НОВ шараповского горизонта характеризуются в среднем невысоким остаточным нефтегенерационным потенциалом (66 мг УВ/г Сорг); температура максимального выхода углеводородов пика S2 (Tmax) в среднем составляет 490 °C, что свидетельствует о существенной реализации ОВ его начального генерационного потенциала (табл. 1, рис. 3).

Китербютский горизонт представлен тогурской свитой. Керогены (10 обр.) имеют относительно высокие содержания ОВ (Сорг в среднем составляет 2,45%) и пиритной серы (в среднем 1,60%) (табл. 1). Элементный состав керогена характеризуется высоким содержанием углерода (84,7–87,1%), доля водорода в среднем составляет 4,85%, но в отдельных образцах доходит до 6,65% (рис. 2). Атомное отношение (H/C)ат варьирует от 0,51 до 0,93. Образец керогена с Новопортовской площади (скв. 88, гл. 2480 м) выделяется не только высоким содержанием водорода (6,20%), но и аномально повышенным присутствием пиритной серы (43,70%) и слабой преобразованностью ОВ (градации МК11). Органическое вещество остальных образцов находится на более высоких градациях катагенеза МК2–МК31. Изотопный состав углерода керогенов этого горизонта варьирует от тяжелого (–24,9‰) до относительно легкого (–29,9‰), что подтверждает вклад в ОВ отдельных образцов аквагенной составляющей. Углеводородный потенциал изученных проб китербютского горизонта низкий и меняется в пределах 27–72 мг УВ/г Сорг. Исключение составляют образцы с Сугмутской площади (скв. 423, гл. 3866 м), имеющие более высокий остаточный нефтегенерационный потенциал – до 120 мг УВ/г Сорг (рис. 3).

Надояхский горизонт представлен одноименной свитой (10 обр.). Содержание органического вещества в изученной коллекции варьирует от 0,80% до 5,27%. Керогены характеризуются низкой концентрацией пиритной серы (0,14–0,50%) и высоким содержанием углерода (83,58–89,20%) при относительно малой доле водорода (3,97–5,80%) и серы (0,04–0,60%) (рис. 2). Атомное отношение (H/C)ат варьирует от 0,55 до 0,81. Изотопный состав углерода керогенов в целом тяжелый – от –28,6‰ до –24,2‰, что указывает на террагенный тип ОВ. Органическое вещество преобразовано до градации АК1. Углеводородный потенциал керогенов главным образом низкий (18–45 мг УВ/г Сорг). Исключением является кероген с Медвежьей площади (скв. 316, гл. 2327 м), с относительно высоким нефтегенерационным потенциалом (198 мг УВ/г Сорг) и повышенным содержанием водорода (5,13%) при низком значении углерода (76,91%). По данным отражательной способности витринита (R0vt 0,64%) и элементного анализа кероген с этой площади характеризуется невысокой степенью преобразованности (конец градации МК11). Этому не противоречит пиролитический параметр Tmax (440 °C), отвечающий главной зоне нефтеобразования (рис. 3).

Среднеюрские отложения

Лайдинский горизонт представлен одноименной свитой и верхней подсвитой новогодней свиты (7 обр.). Изученные породы горизонта имеют содержание Сорг в среднем выше, чем нижележащие нижнеюрские отложения (2,95% против 2,26% в среднем). Концентрация водорода в керогенах относительно высокая – 4,42–5,80%, значения (H/C)ат варьируют от 0,61 до 0,81; при этом содержание углерода значительно – 85,80–90,17%. Изотопный состав углерода керогена лайдинского горизонта тяжелый (–25,1…–24,3‰). Согласно полученным результатам (табл. 1, рис. 4) ОВ лайдинского горизонта преимущественно террагенное и высоко преобразовано (градации МК32–АК1). УВ-потенциал ОВ горизонта низкий – 36–49 мг УВ/г Сорг (рис. 3). Исключение составляет кероген с Евояхинской площади (скв. 356, гл. 4645 м) с относительно легким изотопным составом углерода (–28,7‰) и относительно высоким генерационным потенциалом (109 мг УВ/г Сорг). По данным элементного анализа степень преобразованности его ОВ соответствует главной зоне нефтеобразования (МК12–МК2).

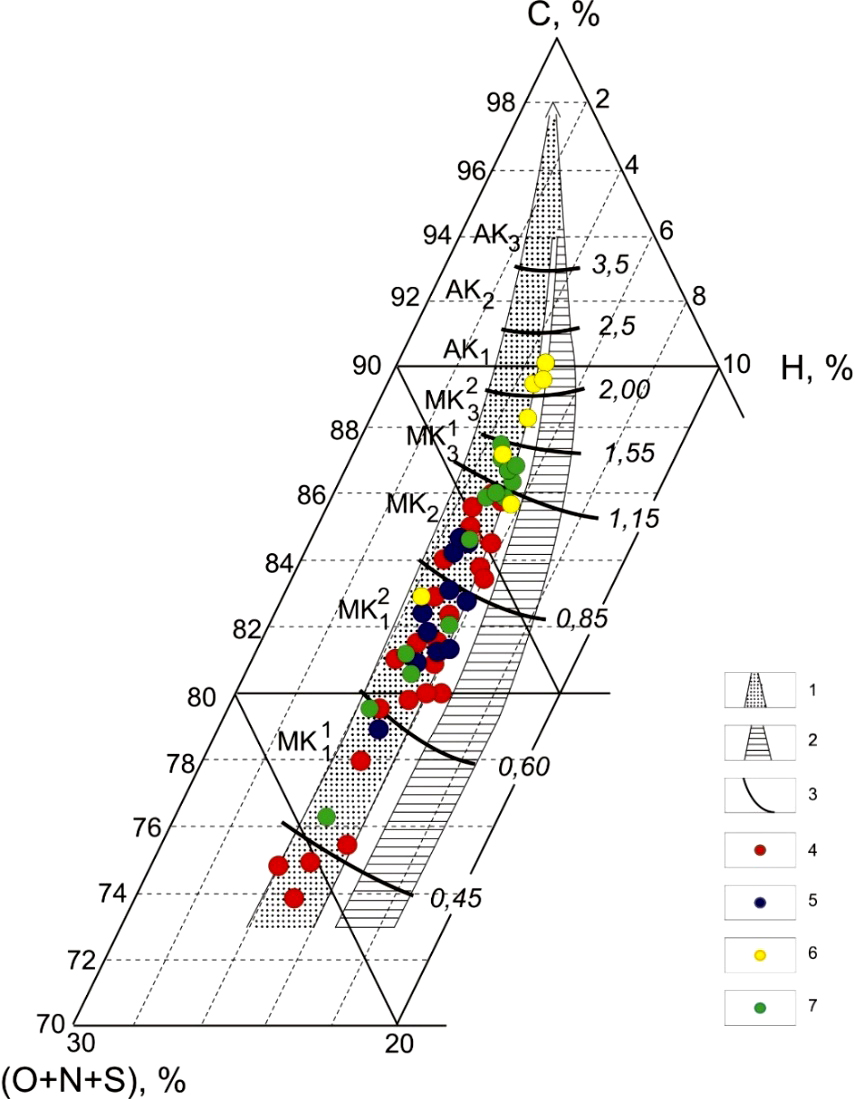

Рис. 4. Элементный состав керогенов ОВ среднеюрских отложений севера Западно-Сибирского бассейна. Горизонты: 4 – малышевский; 5 – леонтьевский; 6 – лайдинский; 7 – вымский. Условные обозначения см. на рис. 2

Вымский горизонт представлен 15 обр., третья часть которых выделяется высокими значениями Сорг (от 5,00% до 10,23%). В среднем содержание Сорг и пиритной серы в изученной выборке выше, чем в нижележащих породах нижней и средней юры (3,89% и 2,06% соответственно) (табл. 1). Аномально высокое содержание пиритной серы (24,05%) зафиксировано в образце с Евояхинской площади (скв. 356, гл. 4320 м). Элементный состав керогенов вымского горизонта характеризуется вкладом углерода от 79,51% до 87,60%, водорода – от 4,30% до 5,66% (рис. 4), серы – до 6,07%, атомным отношением (H/C) ат – от 0,61 до 0,83. Изотопный состав углерода керогенов имеет значения от –28,0‰ до –21,8‰. Тип ОВ по данным элементного и изотопного анализов преимущественно террагенный, нефтегенерационный потенциал в среднем составляет 114 мг УВ/г Сорг (рис. 3). Исключением является образец из скважины Евояхинская-356 (гл. 4320 м), имеющий, по всей видимости, аквагенный генезис – наряду с отмеченным высокой концентрацией пиритной серы кероген с этой площади характеризуется относительно легким изотопным составом углерода (–28,3‰), высоким содержанием водорода, а также значительным остаточным нефтегенерационным потенциалом и степенью преобразованности ОВ, соответствующей главной зоне нефтеобразования (МК2).

Леонтьевский горизонт представлен 8 обр. среднетюменской подсвиты и 3 обр. леонтьевской свиты. Содержание Сорг в них в среднем составляет 3,43%. Исключение – образец со скважины Медвежья-1001 (гл. 3543 м), характеризующийся высоким значением Сорг (10,56%). По элементному анализу керогенов содержание углерода в них варьирует от 79,20% до 84,60%, водорода – от 4,55% до 6,00%, серы – от 0,18% до 1,00%. Значения (H/C)ат в изученных керогенах лежат в диапазоне от 0,65 до 0,87. Изотопный состав углерода НОВ в среднем составляет –28,4‰, УВ-потенциал – 186 мг УВ/г Сорг. По полученным результатам исследования керогена леонтьевского горизонта (табл. 1, рис. 3, 4) тип ОВ этих отложений можно охарактеризовать как террагенный с примесью аквагенного. Исключение составляет кероген из скв. Евояхинской-356 (гл. 4145 м), отличающийся значением δ13С, равным –29,8‰, а также керогены пород, отобранных из скв. Медвежья-1001 (гл. 3543 м), Сузунская-4 (гл. 3677 м), Паютская-1 (гл. 3756 м), выделяющиеся по составу ОВ (аквагенного или смешанного генезиса) с относительно высоким содержанием водорода (до 6,00%) и остаточным нефтегенерационным потенциалом (186–262 мг УВ/г Сорг). По данным элементного анализа степень преобразованности ОВ этих отложений соответствует главной зоне нефтеобразования (МК12–МК2). Этому не противоречат пиролитические данные: Tmax составляет 435–438 °C, что также отвечает главной зоне нефтеобразования (рис. 3).

Малышевский горизонт представлен 12 обр. верхнетюменской подсвиты и 11 обр. малышевской свиты. Для изученной коллекции содержание Сорг в среднем составляет 3,44%, но в некоторых скважинах образцы пород содержат высокие концентрации ОВ: от 5,66% до 10,60% (Хейгинская-4 (гл. 3598 м), Юбилейная-200 (гл. 3731 м), Медвежья-1001 (гл. 3542 м), Туколандо-Вадинская-320 (гл. 4424 м), Стахановская-910 (гл. 3382 м). Согласно данным элементного анализа керогена содержание углерода в среднем составляет 80,98% при относительно высокой концентрации водорода (в среднем 5,28%) (табл. 1). На тригонограмме С–Н–ONS (рис. 4) образцы малышевского горизонта преимущественно попадают в область террагенного и смешанного ОВ, тогда как атомное отношение (H/C)ат керогенов варьирует от 0,64 до 0,98, изотопный состав углерода – от –29,45‰ до –23,5‰. Кроме того, из тригонограммы элементного состава видно, что ОВ изученных проб главным образом находится на градациях МК12–МК2. Углеводородный потенциал керогенов пород малышевского горизонта меняется от 64 до 260 мг УВ/г Сорг. Следует подчеркнуть, что по ряду параметров керогены в скважинах с высокой концентрацией ОВ имеют аквагенный или смешанный генезис (скв. Новопортовская-137, гл. 2080 м; Черничная-46, гл. 2957 м; Хейгинская-4, гл. 3598 м; Медвежья-1001, гл. 3548 м; Стахановская-910, гл. 3382 м). Они отличаются относительно легким изотопным составом углерода (до –29,4‰), имеют высокий генерационный потенциал (до 230 мг УВ/г Сорг) и Тmax в среднем 452 °C. По данным элементного анализа и пиролиза (рис. 3) кероген ОВ этих отложений находится в главной зоне нефтегазообразования.

Верхнеюрские отложения

Васюганский и георгиевский горизонты изучены по 24 обр. пород васюганской, георгиевской, абалакской и сиговской свит (табл. 2). Среднее содержание органического углерода в этой выборке составляет 2,75%. Керогены васюганского горизонта по сравнению с керогенами георгиевского характеризуются более низкими значениями водорода и, соответственно, атомного отношения водорода и углерода (5,19% и 0,76 против 5,85% и 0,84), но одинаково высокой концентрацией элементной серы (до 6,95%, в среднем 1,65%). При этом содержание и пиритной серы в керогенах этой выборки значительно выше, чем в нижележащих горизонтах средней юры (до 35,25%, в среднем 14,37%). На тригонограмме С–Н–ONS (рис. 5) образцы васюганской свиты попадают в область террагенного ОВ, георгиевской – аквагенного.

Табл. 2. Средние данные анализа керогена верхнеюрских отложений. * Данные отсутствуют

Рис. 5. Элементный состав керогенов ОВ верхнеюрских отложений севера Западно-Сибирского бассейна. Свиты: 4 – васюганская, сиговская, точинская, георгиевская; 5 – баженовская. Остальные условные обозначения см. на рис. 2

По изотопному составу углерода керогены васюганского и георгиевского горизонтов имеет террагенный и смешанный генезис: –25,7…–21,9‰ и –30,7…–25,0‰ соответственно. Остаточный нефтегенерационный потенциал ОВ этих горизонтов варьирует от 46 до 215 мг УВ/г Сорг. При этом значения Tmax лежат в интервале 437–448 °C, что отвечает главной зоне нефтеобразования (рис. 3).

Из баженовского горизонта изучено 27 обр. керогенов баженовской свиты (табл. 2). Исследования показали, что НОВ свиты характеризуется высоким содержанием пиритной серы (в среднем 17,90%) и зольностью до 47,20% (Богородская и др., 2005). По данным элементного анализа керогены имеют в среднем невысокое содержание углерода (81,87%) при высоких концентрациях водорода до 8,20% (в среднем 7,18%) и серы до 10,12% (в среднем 2,60%) (Конторович и др., 2019). Керогены баженовской свиты характеризуются самыми высокими значениями (Н/C)ат для всего изученного разреза (в среднем 1,05) и очень легким изотопным составом углерода (в среднем –30,0‰). На тригонограмме С–Н–ONS (рис. 5) они попадают в область аквагенного ОВ.

По пиролитическим данным (Tmax – 430–448 °C, HI – 107–416 мг УВ/г Сорг) керогены баженовской свиты имеют высокий нефтегенерационный потенциал и находятся в главной зоне нефтеобразования (рис. 3). Органическое вещество изученной выборки относится к аквагенному типу (II типу) с высоким содержанием Сорг.

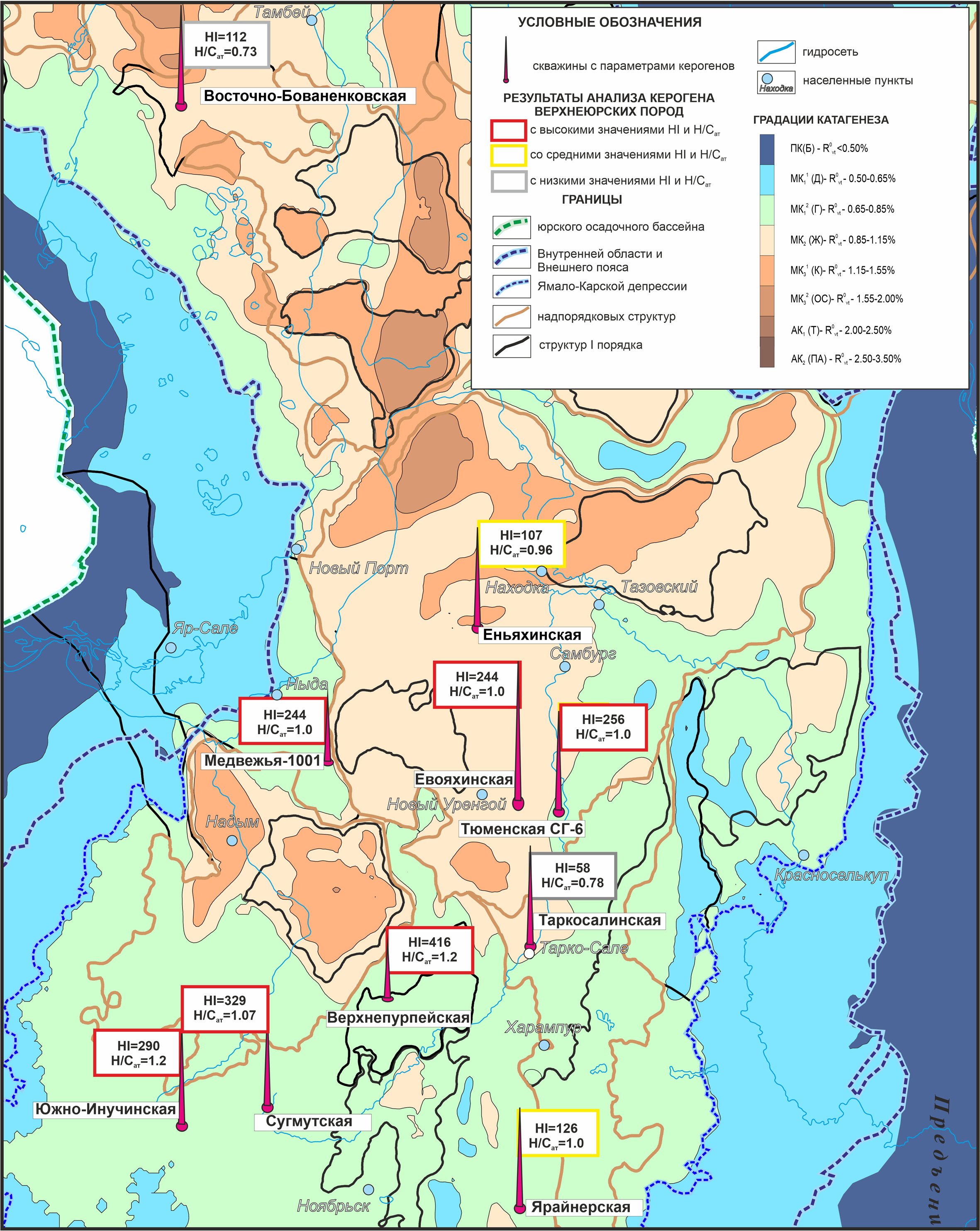

Для установления геохимических особенностей керогена юрских отложений не только по разрезу данные для ряда скважин по атомному отношению (Н/С)ат и нефтегенерционному потенциалу HI были представлены на картах изменения катагенеза ОВ этих отложений по площади севера Западной Сибири отдельно для верхне-, средне- и нижнеюрских отложений (Фомин, 2011). Область высокой преобразованности пород верхнеюрских отложений (МК2) распространяется на севере исследуемой территории (рис. 6). Именно в этой части Западно-Сибирского бассейна отмечено наиболее значительное прогибание юрских пластов (Конторович и др., 2001). В направлении более приподнятых частей бассейна (восточного и западного краев, а также на юг) имеет место снижение степени катагенеза до ПК.

Рис. 6. Схематическая карта изменения нефтегенерационного потенциала (HI) атомного отношения (Н/С)ат керогена верхнеюрских отложений севера Западной Сибири в соответствии с уровнем зрелости ОВ (Фомин, 2011)

Из рис. 6 следует, что самые высокие значения параметров HI и H/Cат отмечаются в центральной и юго-западной частях изучаемого района: до 256 мг УВ/г Сэл и 1,0 в центральной части и до 416 мг УВ/г Сорг и 1,2 в юго-западной части. Это объясняется в первую очередь распространением в этих областях баженовской свиты. В областях, где верхнеюрские толщи представлены васюганской свитой и аналогами баженовской свиты (в юго-восточной и северной частях района исследования), нефтегенерационный потенциал керогена пород низкий и меняется в пределах 58–112 мг УВ/г Сорг. Значения остаточного нефтегенерационного потенциала керогенов также находятся в соответствии с их пониженным значением атомного отношения (Н/С)ат (в среднем 0,75) (рис. 6). Однако на востоке территории исследования в сиговской свите встречаются образцы керогенов с относительно высокими значениями HI и (H/C)ат, что не противоречит степени катагенеза ОВ этих отложений.

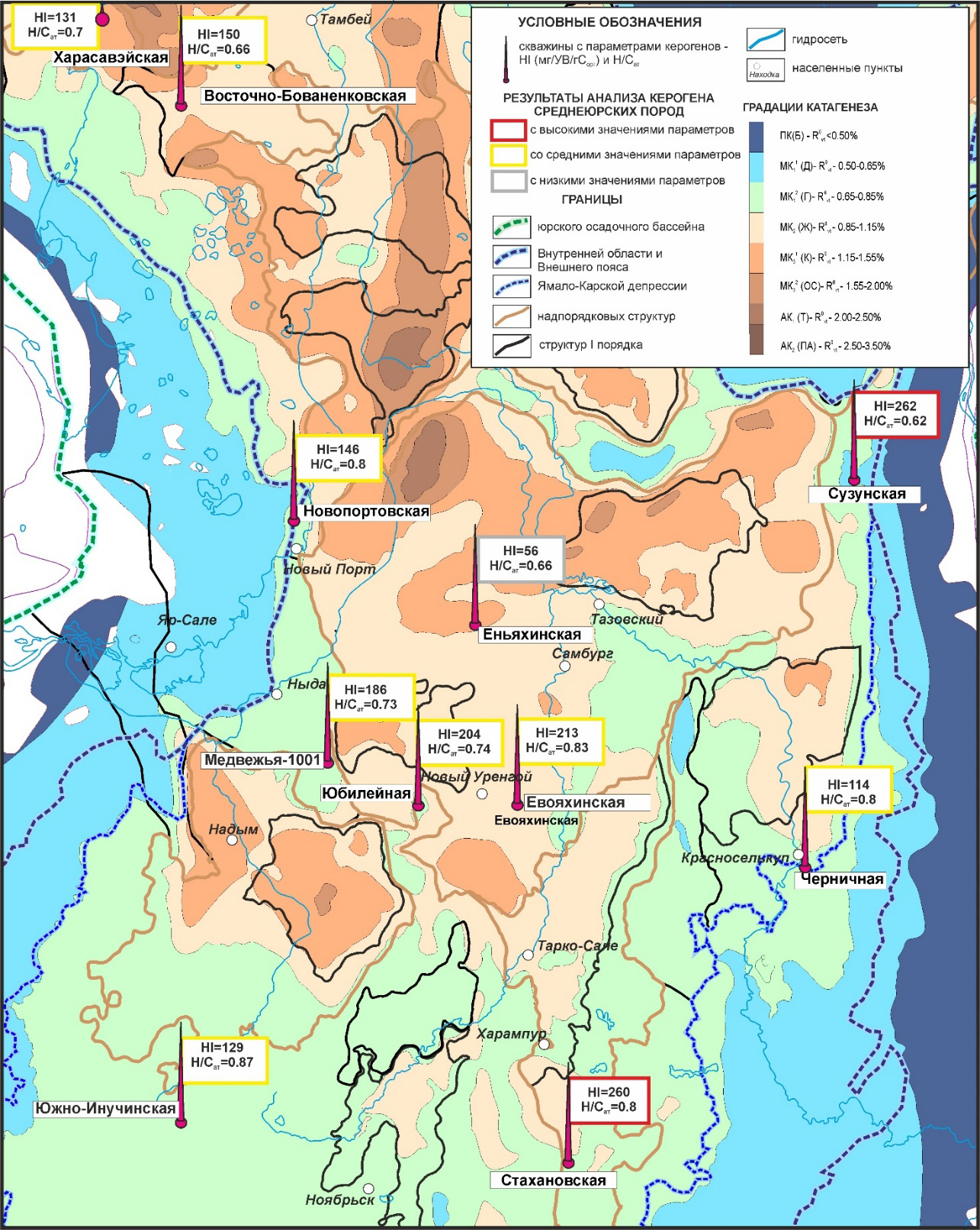

Керогены ОВ среднеюрских отложений по сравнению с верхнеюрскими характеризуются меньшими значениями параметров HI и (Н/С)ат, которые повышаются лишь в пределах леонтьевского и малышевского горизонтов до 0,62 и 262 мг УВ/г Сорг на северо-востоке (скв. Сузунская-4, гл. 3516 м) и до 0,8 и 260 мг УВ/г Сорг на юге территории исследования (Стахановская-910, гл. 3380 м, Южно-Инучинская-352, гл. 3206 м).

Рис. 7. Схематическая карта изменения нефтегенерационного потенциала (HI) и атомного отношения (Н/С)ат керогена среднеюрских отложений севера Западной Сибири в соответствии с уровнем зрелости ОВ (Фомин, 2011)

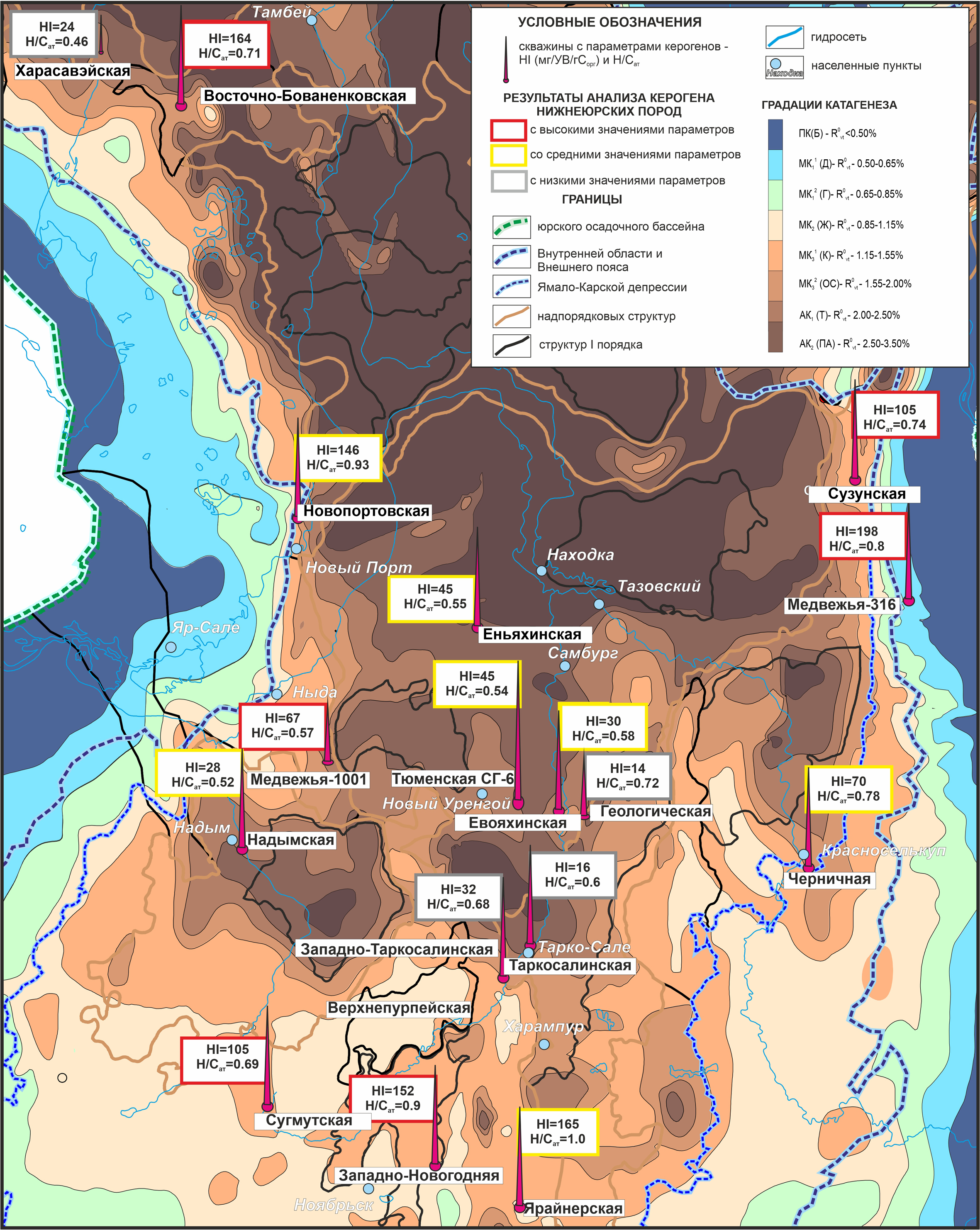

Керогены пород нижнеюрских отложений в центральной и северной частях изучаемой нами территории характеризуются высокой степенью преобразованности, соответствующей этапу апокатагенеза (градации АК2–АК3) (рис. 8).

Рис. 8. Схематическая карта изменения нефтегенерационного потенциала (HI) и атомного отношения (Н/С)ат керогена нижнеюрских отложений севера Западной Сибири в соответствии с уровнем зрелости ОВ (Фомин, 2011)

В южной части района исследования степень преобразованности ОВ нижнеюрских отложений соответствует преимущественно градациям МК2–МК31–2. Керогены в целом характеризуются еще более низкими значениями параметров HI и (Н/С)ат (в среднем 16 мг УВ/г Сорг и 0,66 соответственно) по сравнению с значениями, соответствующими вышележащим горизонтам средней юры, причем наименьшие величины лежат в центре территории (в среднем 46 мг УВ/г Сорг и 0,57 сооветственно), в областях наибольшего погружения (Конторович и др., 2001). Однако на севере и юге территории имеются участки (в пределах китербютского горизонта в скважине Новопортовской-88, гл. 2478 м, и левинского горизонта в скважинах Восточно-Бованенковская-10, гл. 3490 м, и Западно-Новогодняя-210, гл. 3837 м), где кероген выделяется относительно высокими значениями этих параметров (до 146 мг УВ/г Сорг и 0,93 на севере и до 152 мг УВ/г Сорг и 0,90 на юге). На востоке территории в районе скв. Черничной-46 в шараповском горизонте также отмечено повышение значений параметров керогенов (HI и (Н/С)ат – 0,78 и 76 мг УВ/г Сорг соответственно) (рис. 8).

При сравнении схематических карт категенеза юрских отложений с нанесенными на них основными параметрами керогенов (рис. 6–8) наблюдается уменьшение значений этих параметров от верхнеюрских отложений к нижнеюрским.

Заключение

В работе на примере изучения пиролитических параметров, элементного и изотопного составов 230 обр. керогенов верхне-, средне- и нижнеюрских отложений севера Западной Сибири показаны важные закономерности изменения геохимических характеристик ОВ в зависимости от его исходного типа с ростом катагенеза.

Верхнеюрские отложения севера Западной Сибири характеризуются значениями Сорг от 1,0% в васюганском горизонте и до 19,0% в баженовской свите. Керогены верхнеюрских отложений характеризуются повышенным атомным отношением H/Сат в баженовском горизонте (0,96–1,25) и относительно повышенным – в васюганском (0,66–1,08), содержанием водорода до 8,4 и 7,3% соответственно. В этих толщах присутствует резкое разделение геохимических характеристик керогенов баженовской свиты, содержащей ОВ морского типа, и васюганского горизонта, содержащего ОВ смешанного или террагенного типа. Изотопный состав углерода керогена васюганского горизонта тяжелый (–25,7…–21,9‰), в георгиевской свите более легкий (–30,0…–25,7‰), в баженовской самый легкий (–31,2…–27,9‰). Нефтегенерационный потенциал ОВ васюганского горизонта невысок и составляет 28–123 мг УВ/г Сорг, в баженовской свите он высокий и меняется в пределах 109–416 мг УВ/г Сорг. Органическое вещество верхнеюрских отложений севера Западной Сибири еще не вышло из главной зоны нефтеобразования.

Отложения среднеюрского возраста содержат до 4% Сорг. Образцы керогена характеризуются пониженными относительно керогенов вернеюрских отложений содержаниями водорода (4,3–6,2%) и атомного соотношения (H/C)ат (до 0,87). Керогены имеют относительно тяжелый изотопный состав углерода (–29,4)–(–24,3) ‰, а нефтегенерационный потенциал ОВ этих пород ниже по сравнению с верхнеюрскими отложениями (56–262 мг УВ/г Сорг). Степень катагенетической преобразованности для большей части образцов отвечает градациям МК11–МК2, следовательно, ОВ этих пород находится в главной зоне нефтеобразования и относится к керогену III типа, однако, в среднеюрском разрезе присутствуют уровни смешанного ОВ, для которых содержание водорода и изотопный состав углерода составляют до 6,3% и до –29,8‰ соответственно.

Породы нижнеюрских отложений севера Западной Сибири характеризуются содержаниями Сорг от 0,4% до 5,3%. Нижнеюрские толщи имеют высокую степень катагенетической преобразованности (МК2–АК). В керогенах этих отложений понижено содержание водорода (не более 5,3%), атомное отношение (H/C)ат составляет порядка 0,5–0,8. Изотопный состав углерода керогенов тяжелый (–28,5…–24,0‰), они имеют низкий нефтегенерационный потенциал (14–180 мг УВ/г Сорг). Все это указывает на террагенное происхождение ОВ этих толщ (III тип керогена). Однако в изученной коллекции имеются единичные образцы керогенов с более высокими показателями содержания водорода (6,1–6,5%) и более легким изотопным составом углерода (–29,9…–29,4‰), они могут быть отнесены к смешанному типу ОВ (II–III).

Таким образом, по данным пиролиза породы верхней юры характеризуются повышенным нефтегенерационным потенциалом, а по мере погружения юрских толщ в зону апокатагенеза снижается нефтегенерационный потенциал пород и растет значение максимальной температуры выхода углеводородов, что в значительной мере характерно для нижнеюрской, а также частично для среднеюрской толщи. Умеренно преобразованные среднеюрские и верхнеюрские толщи находятся в главной зоне нефтеобразования, высокопреобразованные нижнеюрские – в зоне газообразования.

Использование схематических карт катагенетической преобразованности юрских отложений Западной Сибири (в пределах северных территорий) после уточнения геохимических особенностей керогена позволяет, по-видимому, прогнозировать в верхнеюрских отложениях достаточно перспективные земли на нефть, в нижне-среднеюрских – на газ, а в отдельных областях, может быть, и на легкие нефти.

Финансирование/Благодарность

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов ФНИ № FWZZ-2022-0011, FWZZ-2022-0012.

Авторы выражают благодарность рецензентам за внимательную проработку статьи и полезные рекомендации, существенно улучившие работу.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Богородская Л.И., Конторович А.Э., Ларичев А.И. (2005). Кероген: методы изучения, геохимическая интерпретация. Новосибирск: Филиал «Гео», 255 с.

2. Борисова Л.С., Фомин А.Н., Ярославцева Е.С. (2020). Геохимическая характеристика состава органического вещества (керогена) юрских отложений северных районов среднего Приобья. Георесурсы, 22(3), c. 21–27. https://doi.org/10.18599/grs.2020.3.21-27

3. Борисова Л.С., Фомин А.Н., Ярославцева Е.С. (2022). Трансформация в катагенезе состава и структуры нерастворимого органического вещества глубокопогруженных юрских отложений на севере Западносибирского бассейна. Петрол еомика, 2(1), с. 72–80. https://doi.org/10.53392/27823857-2022-2-1-72

4. Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Мокеев М. В. (2019). Результаты 13C ЯМри ИК-спектроскопии керогена верхнедевонских доманикитов Тимано-Печорского Бассейна. Геохимия, 64(11), с. 1146–1157. https://doi.org/10.31857/S0016-752564111146-1157

5. Ван-Крев Елен Д.В., Шуер Ж. (1960). Наука об угле. М.: Госгортехиздат, 303 с.

6. Гончаров И.В., Самойленко В.В., Обласов Н.В., Фадеева С.В., Веклич М.А., Кашапов Р.С., Трушков П.В., Бахтина Е.С. (2016). Типы и катагенез органического вещества баженовской свиты и ее возрастных аналогов. Нефтяное хозяйство, (10), с. 20–25.

7. Конторович А.Э., Богородская Л.И., Борисова Л.С., Бурштейн Л.М., Исмагилов З.Р., Ефимова О.С., Костырева Е.А., Лемина Н.М., Рыжкова С.В., Созинов С.А., Фомин А.Н., Лившиц В.Р. (2019). Геохимия и катагенетические превращения керогена баженовского горизонта. Геохимия, 64(6), с. 585–593. https://doi.org/10.31857/S0016-7525646585-593

8. Конторович А.Э. (2004). Очерки теории нафтидогенеза: Избранные статьи. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 545 с.

9. Конторович А.Э., Богородская Л.И., Голышев С.И. (1985). Распределение стабильных изотопов углерода в седикахитах различной генетической природы. Геология и геофизика, (7), с. 3–11.

10. Конторович В.А., Беляев С.Ю., Конторович А.Э., Красавчиков В.О., Конторович А.А., Супруненко О.И. (2001). Тектоническое строение и история развития Западно-Сибирской геосинеклизы в мезозое и кайнозое. Геология и геофизика, 42(11-12), с. 1832–1845.

11. Корчагина Ю.И., Четверикова О.П. (1976). Методы исследования рассеянного органического вещества осадочных пород. М.: Недра, 228 с.

12. Парпарова Г.М., Неручев С.Г. (1977). Основы генетической классификации рассеянного органического вещества пород. Геология и геофизика, (5), с. 45–51.

13. Суханов А.А., Баженова Т.К., Котельникова Е.Н. (2011). Углеродное вещество керогена сапропелитов: зависимость структурных характеристик от биоценотического типа органического вещества и степени его катагенеза. Геохимия, (9), с. 957–970.

14. Тиссо Б., Вельте Д. (1981) образование и распространение нефти. М.: Мир, 503 с.

15. Успенский В.А. (1970). Введение в геохимию нефти. Л.: Недра, 312 с.

16. Успенский В.А., Инденбом Ф.Б., Чернышева А.С., Сенникова В.Н. (1958). К разработке генетической классификации рассеянного органического вещества. Тр. ВНИГРИ. Л.: Гостоптехиздат, Вып. 128: Вопросы образования нефти, с. 221–362.

17. Фомин А.Н. (2011). Катагенез органического вещества и нефтегазоносность мезозойских и палеозойских отложений Западно-сибирского мегабассейна. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 331 с.

18. Espitalie J. (1986) Use of Tmax as a Maturation Index for Different Types of Organic Matter. Comparison with Vitrinite Reflectance. In: Burrus, J., Ed., Thermal Modelling in Sedimentary Basins, Editions Technip, Paris, 475-496.

19. Vandenbroucke M. (2003). Kerogen: from types to models of chemical structure. Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles, 58(2), рр. 243–269. https://doi.org/10.2516/ogst:2003016

Об авторах

Л. С. БорисоваРоссия

Любовь Сергеевна Борисова – доктор геол.-минерал. наук, доцент, ведущий научный сотрудник.

630090, Новосибирск, пр. ак. Коптюга, д. 3

А. Н. Фомин

Россия

Александр Николаевич Фомин – доктор геол.-минерал. наук, главный научный сотрудник, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН; Новосибирский ГУ.

630090, Новосибирск, пр. ак. Коптюга, д. 3

Н. С. Ким

Россия

Наталья Сергеевна Ким – канд. геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник.

630090, Новосибирск, пр. ак. Коптюга, д. 3

Е. С. Ярославцева

Россия

Екатерина Сергеевна Ярославцева – научный сотрудник.

630090, Новосибирск, пр. ак. Коптюга, д. 3

Рецензия

Для цитирования:

Борисова Л.С., Фомин А.Н., Ким Н.С., Ярославцева Е.С. Геохимия керогенов юрских отложений севера Западной Сибири. Георесурсы. 2024;26(4):20-31. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.4

For citation:

Borisova L.S., Fomin A.N., Kim P.S., Yaroslavtseva E.S. Geochemistry of Kerogens of Jurassic Deposits of the North of Western Siberia. Georesursy = Georesources. 2024;26(4):20-31. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.4

.png)