Перейти к:

Развитие технологий ГРП для карбонатных отложений каширского и подольского горизонтов Арланского нефтяного месторождения

https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.21

Аннотация

В статье рассмотрена эволюция технологий гидроразрыва пласта (ГРП) для карбонатных отложений каширского и подольского горизонтов Арланского нефтяного месторождения (республика Башкортостан, удмуртская республика) в условиях изменения текущего состояния разработки, выработки запасов, уточнения геологического строения, а также научно-технического развития. Представлен обзор основных технологий первичного и повторного ГРП, которые в настоящее время активно применяются и/или находятся на стадии внедрения в промышленных масштабах. Для горизонтальных скважин – это проведение ГРП с гидропескоструйной перфорацией (ГПП). Такая технология позволяет вовлечь в разработку ранее не вскрытые или стимулировать слабо работающие участки ствола за счет проведения селективной закачки кислоты и проппанта в определенный интервал. стадии ГПП и ГРП выполняются за одну спуско-подъемную операцию без привлечения флота гибких насосно-компрессорных труб. На наклонно-направленных скважинах перспективным технологическим решением является проведение высокотоннажных ГРП с увеличением массы проппанта до 40–50 т. Такой подход предусматривает возможность повышения запускных приростов за счет увеличения коэффициента охвата и, тем самым, вовлечения слабодренируемых и не охваченных ранее разработкой вышеи нижележащих пластов. В статье обобщен практический опыт применения технологий ГРП и их модификаций, проведен анализ их эффективности, выявлены особенности проведения ГРП на наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, разработан алгоритм выбора технологии ГРП для условий карбонатного коллектора.

Ключевые слова

Для цитирования:

Исламов Я.Р., Нурлыгаянова Э.Р., Вагизов А.М., Нуров С.Р., Якупов Р.Ф., Зарипов А.К., Мухаметшин М.Р., Салимов М.В. Развитие технологий ГРП для карбонатных отложений каширского и подольского горизонтов Арланского нефтяного месторождения. Георесурсы. 2024;26(4):200-208. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.21

For citation:

Islamov Ya.R., Nurlygayanova E.R., Vagizov A.M., Nurov S.R., Yakupov R.F., Zaripov A.K., Mukhametshin M.R., Salimov M.V. The Evolution of Hydraulic Fracturing Technologies for the Carbonate Sediments of the Kashirsky and Podolsky Horizons of the Arlanskoe Oilfield. Georesursy = Georesources. 2024;26(4):200-208. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.21

Введение

Арланское нефтяное месторождение расположено на северо-западе Республики Башкортостан и частично на юго-востоке Удмуртской Республики. Месторождение разрабатывается с 1958 г. и является уникальным по величине запасов нефти. Геологическое строение месторождения сложное, отличается неоднородностью распределения запасов по продуктивному разрезу (Лозин, 2012). Выделяется два основных продуктивных комплекса: С1rd-bb-tl (терригенные толщи нижнего карбона – ТТНК) и C2ks-2pd (каширо-подольские отложения – КПО), представленный пластами C2pd.3, C2ks.1, C2ks.2, C2ks.3. Основной по запасам и добыче объект ТТНК, имеющий лучшие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС), характеризуется высокой степенью выработки запасов. С целью увеличения добычи нефти по месторождению с 2015 г. отмечается активное вовлечение в разработку среднепроницаемых карбонатных отложений объекта КПО (преимущественно пласта C2ks.1 с наилучшими ФЕС) путем перехода с нижележащего объекта ТТНК с проведением гидроразрыва пласта (ГРП), что обеспечило рост доли объекта в общей добыче по месторождению до 45%. Разрез толщи объекта КПО представлен чередованием известняков и доломитов. Характерной его особенностью является переслаивание нефтенасыщенных и водонасыщенных пропластков со средней проницаемостью от 0,01 до 0,03 мкм2 (Лозин, 2012; Гареев и др., 2023).

С 2017 г. объект КПО начинает активно разбуриваться горизонтальными скважинами (ГС) с проведением многостадийного ГРП (МГРП), ежегодно растет количество ГРП как на действующем, так и на переходящем фонде.

На сегодняшний день для объекта КПО Арланского месторождения ГРП является основным видом геолого-технических мероприятий (ГТМ) по дополнительной добыче нефти, обеспечивает восстановление продуктивности скважин и позволяет вовлекать в разработку слабодренируемые запасы нефти. Поэтому выбор эффективной технологии ГРП является актуальной задачей (Грищенко и др., 2018).

Целью исследований является обоснование применения технологий ГРП на наклонно-направленных (ННС) и горизонтальных скважинах, эксплуатирующих карбонатные отложения объекта КПО Арланского месторождения.

Для достижения цели поставлен ряд задач: проанализировать хронологию развития технологий ГРП, выявить особенности проведения гидроразрыва на ННС и ГС, разработать алгоритм выбора технологии для условий карбонатного коллектора с использованием геолого-промыслового анализа.

История внедрения технологий ГРП на объекте КПО

История развития ГРП на объекте КПО Арланского месторождения началась с 2013 г. Всего за последние 10 лет проведено более 800 скв.-операций. За данный период технологии ГРП постоянно эволюционировали, адаптируясь к изменяющимся условиям разработки объекта, апробированы различные их модификации.

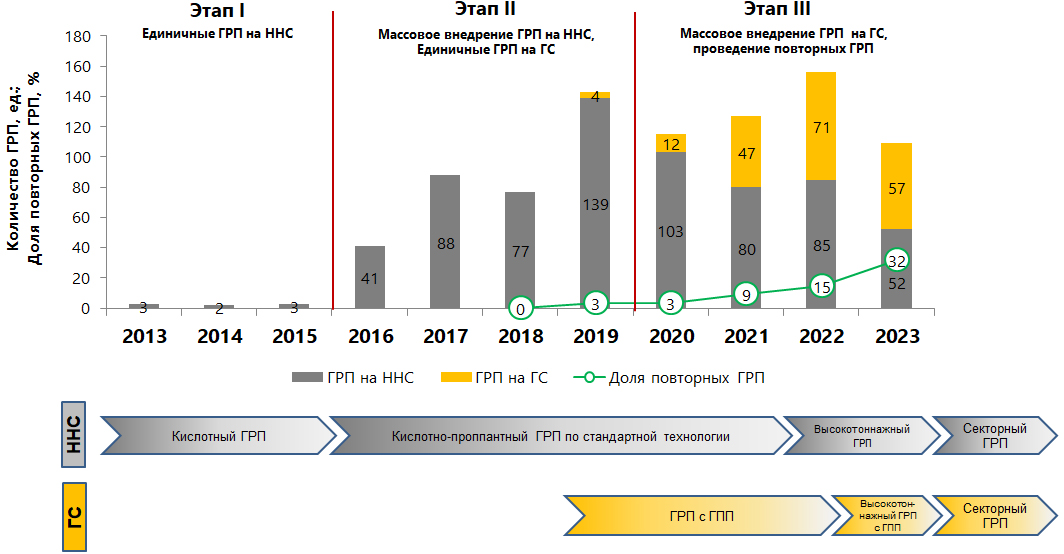

Хронология развития технологий ГРП представлена на рис. 1.

Рис. 1. Хронология развития технологий ГРП и их модификаций

Историю проведения ГРП на объекте КПО можно разделить на три этапа.

Этап I (2013–2015 гг.) – проведение ГРП на единичных наклонно-направленных скважинах. В качестве рабочей жидкости используется только кислота (HСl с концентрацией от 12 до 21%), без закрепления трещины проппантом. Технология кислотного ГРП позволяет протравливать стенки трещины и создавать высокопроводящие каналы, характеризуется простотой выполнения и минимальными затратами времени и средств. Основные недостатки – высокие утечки в породе, малая вероятность разрыва задоломитизированных перемычек и неравномерность распределения проводимости трещины по длине (Бильданов, 2024). В связи с высокими темпами падения дебитов скважин после проведения кислотных ГРП, в 2015 г. начаты опытно-промышленные испытания (ОПИ) по закачке кислоты с закреплением трещины проппантом. Выполнены две пробные операции с небольшим тоннажом (менее 2 т проппанта). Полученные положительные результаты стали основой для дальнейшего тиражирования технологии кислотно-проппантного ГРП.

Этап II (2016–2019 гг.) – массовое внедрение технологии кислотно-проппантного ГРП на ННС (закачка 5–6 т проппанта на скважину) для получения более высоких запускных приростов и снижения темпов падения, чем при кислотных ГРП. Технология кислотно-проппантного ГРП (КПГРП) позволяет выполнить разрыв задоломитизированных перемычек и увеличить геометрию трещины за счет повышенной вязкости рабочей жидкости. К недостаткам технологии можно отнести несовместимость рабочих жидкостей (мгновенное разрушение геля кислотой), слабопрогнозируемая геометрия трещины, необходимость закачки больших объемов жидкости для продавки проппанта (Бильданов, 2024). Также на втором этапе начинается активное разбуривание объекта горизонтальными скважинами с проведением МГРП по типу кислотно-проппантных.

Этап III (2020–2023 гг.) – активное внедрение технологии ГРП с гидропескоструйной перфорацией на ГС, проведение повторных КПГРП на ННС, обусловленное необходимостью восстановления продуктивности скважин. В течение третьего этапа доля ГРП, приходящаяся на ГС, выросла до 52%. Кроме того, данный период характеризуется началом внедрения новых технологий, направленных на повышение степени вовлеченности запасов нефти по разрезу, устранение недостатков предыдущих модификаций, снижение затрат при отсутствии негативного влияния на продуктивность скважины. С 2024 г. началось апробирование технологии секторного ГРП (СГРП), которая является модификацией уже существующей технологии кислотно-проппантного ГРП.

Обобщение результатов практического опыта применения ГРП за рассмотренный период показало, что внедрение таких технологий происходило поэтапно, по мере расширения представлений о карбонатном разрезе рассматриваемых каширо-подольских отложений и адаптации технологий гидроразрыва к изменяющимся условиям разработки объекта.

ГРП на наклонно-направленных скважинах

В настоящее время ГРП проведен более чем на 85% фонда скважин, которые находились в эксплуатации по объекту КПО. Всего за последние 10 лет выполнено более 640 операций гидроразрыва как на действующем, так и на переходящем фонде с целью повышения степени выработки запасов нефти и восстановления продуктивности скважин. ГРП преимущественно проводился по технологии кислотно-проппантного гидроразрыва, при которой в среднем на скважину закачивается 5 т проппанта и 40 м3 кислоты HCl с концентрацией 15%.

Ввиду ухудшения структуры запасов и, соответственно, качества скважин-кандидатов на первичные ГРП, а также роста доли повторных ГРП в период 2020–2023 гг., средний запускной прирост дебита нефти снизился на 27% (до 5,8 т/ сут).

Наиболее вовлечены в разработку и более выработаны пласты C2pd.3, С2ks.1. Свыше половины остаточных извлекаемых запасов категории АВ1 и категории В2 сосредоточено в нефтенасыщенных толщинах менее двух метров (Гареев и др., 2023). Нижележащие пласты С2ks.2, С2ks.3 имеют меньшую распространенность по площади, более низкие ФЕС и большую расчлененность. Для увеличения степени выработки запасов по разрезу возникла необходимость в поиске новых технологических решений, которые позволили бы повысить эффективность ГРП и его модификаций. С целью вовлечения в разработку слабодренируемых запасов пластов С2ks.2, С2ks.3 в конце 2022 г. были проведены ОПИ по высокотоннажному ГРП (ВТГРП) на двух скважинах Арланского месторождения (скв. ХХХ10, ХХ74). Данная технология предусматривает увеличение массы закачиваемого в пласт проппанта до 10 раз по сравнению со стандартными ГРП (от 4–5 т до 40–50 т) и создание трещины, характеризующейся большей высотой и полудлиной (рис. 2), тем самым обеспечивая увеличение коэффициента охвата пласта и получение более высоких результатов на запуске.

Рис. 2. Типовой разрез скважины в интервале КПО и геометрия создаваемых трещин по технологиям ГРП

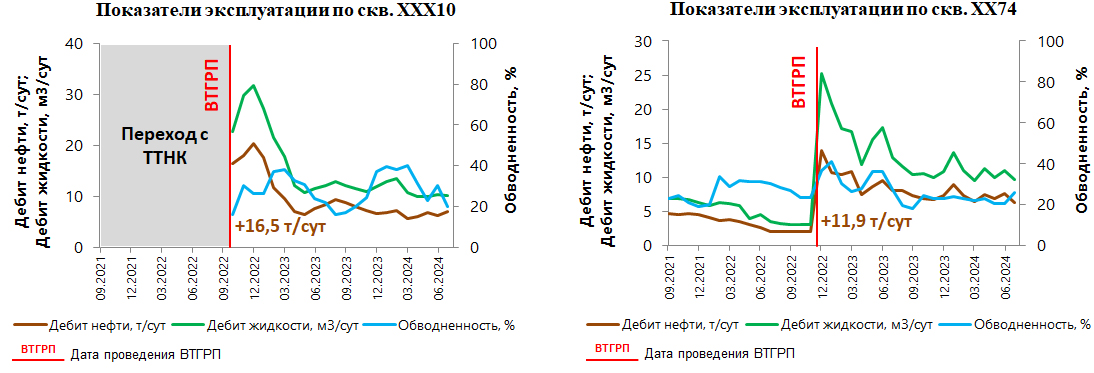

Результаты ОПИ представлены на рис. 3. На скв. ХХХ10 высокотоннажный ГРП (40 т проппанта) выполнен при переходе с нижележащего объекта ТТНК; получен запускной прирост 16,5 т/сут нефти. На скв. ХХ74 проведен высокотоннажный повторный ГРП с приростом 11,9 т/сут нефти; темп падения за год составил 48%. Полученные приросты, а также дополнительная добыча нефти по опытным скважинам превысили средние показатели по стандартным ГРП в 2–2,5 раза, тем самым показав эффективность технологии ВТГРП. Продолжительность эффекта составила более полутора лет.

Рис. 3. Результаты проведения ВТГРП на опытных скважинах

На основании полученного положительного опыта проведения ОПИ на скв. ХХХ10 и ХХ74 (получены запускные приросты дебита нефти 16,5 и 11,9 т/сут соответственно), технология ВТГРП проведена в 2023 г. на 23 скважинах. Сформированы основные критерии выбора успешных скважин-кандидатов на ВТГРП:

– скважина работает по пласту C2ks.1;

– отмечается снижение продуктивности скважины по жидкости;

– отсутствуют риски прорыва трещины ГРП к фронту нагнетания воды (ФНВ);

– нижележащие пласты нефтенасыщенные.

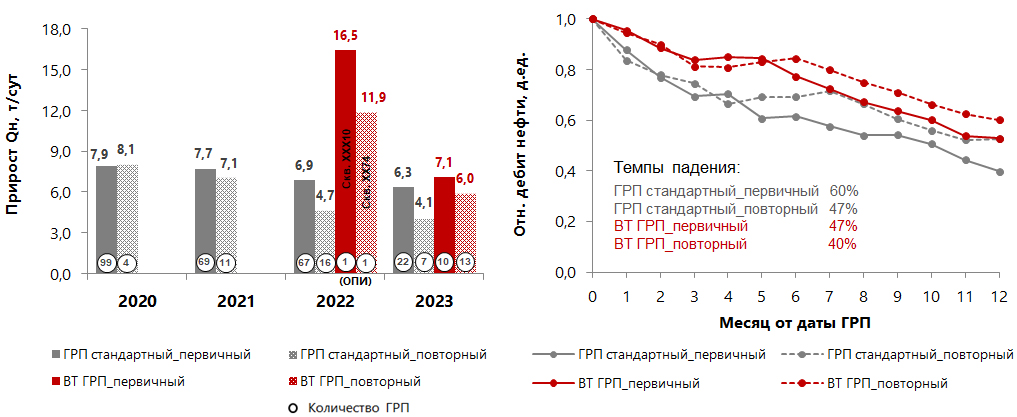

Сравнение эффективности ВТГРП (приростов и темпов падения дебита нефти) со стандартными кислотно-проппантными ГРП приведено на рис. 4.

Рис. 4. Сравнение эффективности ГРП на ННС по технологиям

Как видно из рис. 4, по ВТГРП получены более высокие средние запускные приросты дебита нефти, темпы падения снизились. В частности, по повторным ГРП переход на ВТГРП позволил увеличить средний запускной прирост от 4,1 до 6,0 т/сут, повысив тем самым их эффективность.

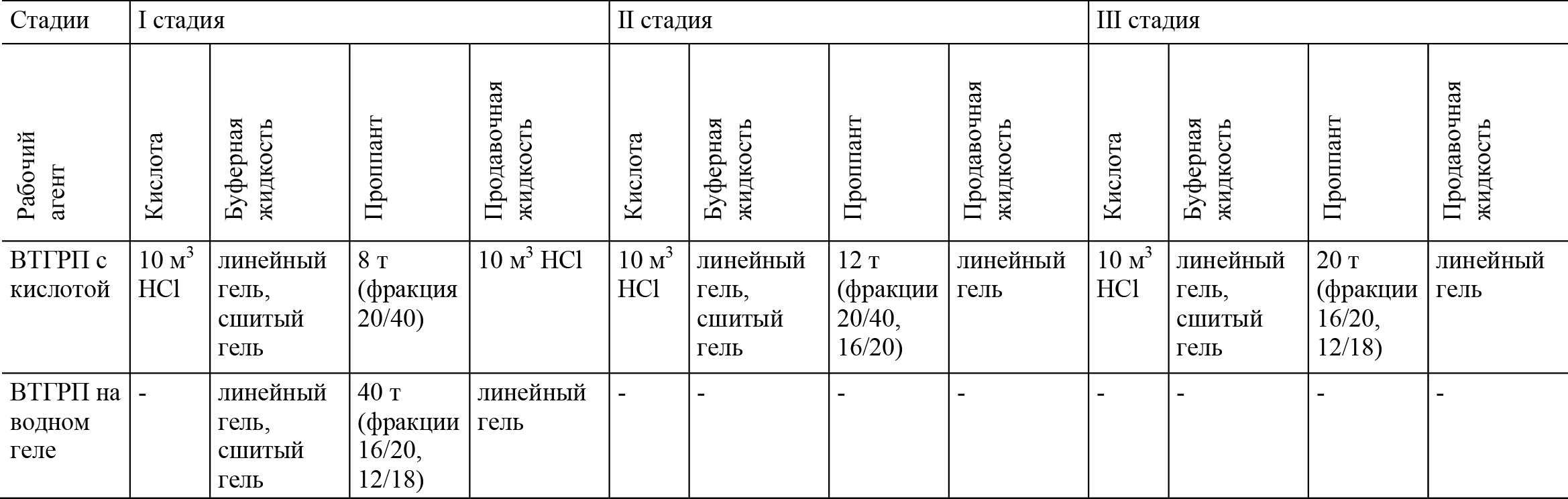

Высокотоннажные повторные ГРП проводились в двух вариантах: с закачкой кислоты (6 скважин) и без закачки кислоты, только на водном геле (8 скважин). Типовой ВТГРП с кислотой выполняется в три стадии и включает в себя последовательную закачку соляной кислоты, буферной жидкости (линейный гель, сшитый гель), проппанта с последующей продавкой кислотой. Технология ВТГРП без применения кислоты на водном геле выполняется в одну стадию (табл. 1).

Табл. 1. Последовательность проведения типового высокотоннажного повторного ГРП с кислотой и на водном геле

Повторные ГРП, проведенные по технологии ВТГРП на водном геле, показали бóльшую эффективность, чем высокотоннажные повторные ГРП с закачкой кислоты.Средние запускные приросты составили 8,0 и 4,2 т/сут соответственно.

Таким образом, технология ВТГРП показала свою эффективность в качестве как первичного, так и повторного ГРП в условиях КПО Арланского месторождения. Для минимизации рисков прорыва в водонасыщенные пласты по скважинам с неопределенностью в насыщении и ФЕС нижележащих пропластков проводится их предварительное опробование, и корректируется дизайн ГРП.

ГРП на горизонтальных скважинах

Первый опыт проведения ГРП на ГС с целью восстановления продуктивности, а также вовлечения в разработку ранее не дренируемых интервалов приурочен к 2019 г. В качестве основного метода воздействия была применена технология ГРП с гидропескоструйной перфорацией (ГПП) (Гапонов, 2023), суть которой состоит в проведении гидропескоструйной перфорации и последующего ГРП между существующими портами МГРП за одну спуско-подъемную операцию (рис. 5).

Рис. 5. Пример расположения портов МГРП и интервалов ГПП на ГС

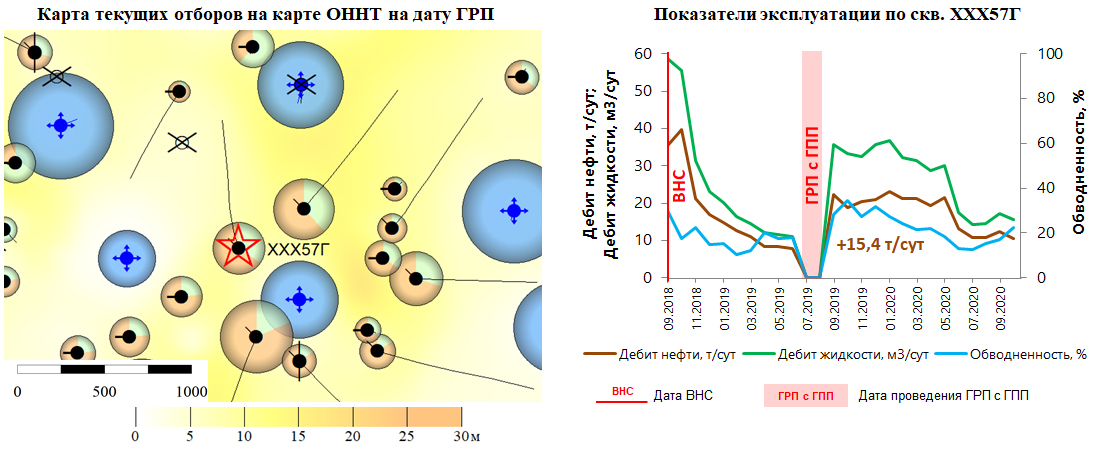

Один из первых ГРП с ГПП на объекте КПО проведен на скв. ХХХ57Г в сентябре 2019 г. Обработка выполнялась в две стадии с закачкой 3 т проппанта и 40 м3 кислоты 15% HCl на каждую стадию. Получен запускной прирост по нефти 15,4 т/сут с темпом падения дебита нефти 47% за первый год работы. Длительность эффекта составила более одного года. Участок проведения ОПИ на скв. ХХХ57Г, а также показатели эксплуатации до и после ГРП с ГПП приведены на рис. 6.

Рис. 6. Результаты проведения ГРП с ГПП на скв. ХХХ57Г

Опираясь на полученный положительный опыт проведения ОПИ на скв. ХХХ57Г (получен запускной прирост дебита нефти 15,4 т/сут), с 2020 г. началось массовое внедрение данной технологии на месторождении. На сегодняшний день выполнено около 200 операций с закачкой в среднем 4 т проппанта и 40 м3 кислоты 15% HCl на стадию. После ГРП с ГПП скважины запущены со средним дебитом нефти 13 т/сут, что составляет 54% от начального запускного дебита при вводе новой скважины (ВНС) в добычу. Средний темп падения дебита нефти после ГРП составил 37%, что значительно ниже темпов падения в первый год работы ГС (65%). Высокие темпы падения дебитов проектных скважин после ввода по фонду обусловлены остановкой окружающих нагнетательных скважин на период бурения куста и соответствующим снижением пластового давления. Для проведения ГРП с ГПП выбираются участки, по которым система ППД уже сформирована и находится в работе.

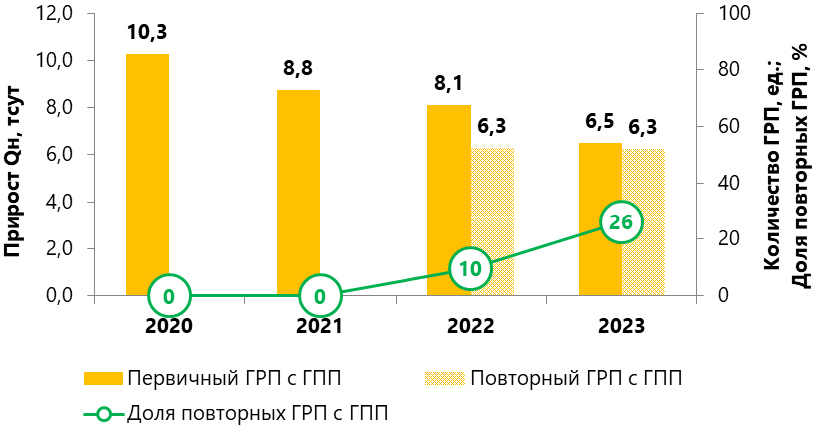

За период активного проведения ГРП с ГПП (2020–2023 гг.) отмечается снижение среднего запускного прироста по нефти на 37% (от 10,3 до 6,5 т/сут) в связи с ухудшением структуры кандидатов на первичные ГРП (рис. 7). Снижение качества кандидатов обусловлено постепенным переходом к разработке более «сложных» запасов – краевые зоны с рисками по нефтенасыщенности, ухудшенные ФЕС, а также районы уплотняющего бурения с пониженным пластовым давлением.

Рис. 7. Динамика запускных приростов по технологии ГРП с ГПП на ГС

В связи с необходимостью восстановления продуктивности скважин в процессе эксплуатации с 2022 г. начинается проведение повторных ГРП с ГПП, в т.ч. с приобщением новых невскрытых интервалов. К 2023 г. доля повторных операций выросла до 26%, средний прирост по нефти составил 6,3 т/сут.

В настоящее время с целью повышения эффективности ГРП на ГС ведется поиск способов оптимизации применяемой технологии ГРП с ГПП, в частности, ведутся работы по опробованию высокотоннажных ГРП с ГПП.

Перспективы развития и выбор оптимальной технологии ГРП для условий карбонатного коллектора

Одной из особенностей применения ГРП в карбонатных коллекторах является сочетание разрыва пласта и применения кислотных составов с целью химического воздействия на матрицу пласта и создания каналов.

Этим условиям соответствуют технологии КГРП и КПГРП. Но применение классического ГРП, в том числе вторичного с применением ГПП, и высокотоннажного ГРП, также позволяет интенсифицировать дебит скважин, эксплуатирующих карбонаты.

Применение ГРП на терригенном коллекторе ограничено двумя технологиями из перечисленных – ВТГРП и ГРП с ГПП – по причине низкой эффективности применения кислотных растворов в песчаниках.

Обобщая вышеизложенное, можно выделить четыре технологии ГРП, которые были внедрены на скважинах объекта КПО Арланского месторождения за последние 10 лет: для ННС – кислотный, кислотно-проппантный, высокотоннажный ГРП; для ГС – ГРП с ГПП. Основным критерием оценки эффективности технологий ГРП является изменение коэффициента продуктивности Кпрод скважины после применения ГРП – параметра, определяющего добывные возможности скважины и характеризующегося как отношение дебита скважины к перепаду давления между пластовым и забойным. Сравнение эффективности рассматриваемых технологий приведено в табл. 2.

Табл. 2. Сравнение коэффициента продуктивности (Кпрод ) до и после ГРП по технологиям

Как видно из табл. 2, применяемые на сегодняшний день технологии ГРП эффективны с точки зрения восстановления продуктивности скважины. Но, в связи с увеличением степени выработки запасов основного пласта C2ks.1 и низкой степенью вовлеченности транзитных пластов (C2pd.3, C2ks.2, C2ks.3) с худшими ФЕС, возникает необходимость оптимизации уже применяемых технологий ГРП (изменения расхода, типа рабочей жидкости, массы проппанта и кислоты и т.д.).

Так, в 2024 г. началось апробирование технологии секторного ГРП, которая является модификацией уже существующей технологии кислотно-проппантного ГРП и направлена на исключение недостатков стандартного КПГРП. При секторном ГРП проппантные стадии разделены на части с минимально возможными объемами (операционно) жидкости между ними, кислотная стадия присутствует только в конце закачки. В конечном счете, для охвата трещиной целевой мощности пласта требуется в 2–2,5 раза меньше массы проппанта и в 4 раза меньше объема кислоты (Бильданов, 2024).

Технология секторного ГРП обеспечивает следующее:

– отсутствует несовместимость рабочих жидкостей, так как сшитый гель не контактирует с кислотой;

– геометрия трещины становится более прогнозируемой, так как вязкость рабочей жидкости постоянна;

– отсутствует необходимость в дополнительных объемах жидкости для стадий-разделителей.

На сегодняшний день выполнено несколько операций секторного ГРП на опытных участках как на ННС, так и на ГС, расчетные запускные приросты достигнуты при меньших (до 25%) затратах на ГТМ. По результатам мониторинга эффективности по дополнительной добыче нефти и окупаемости мероприятий технология будет тиражироваться на всё месторождение с целью повышения эффективности ГРП.

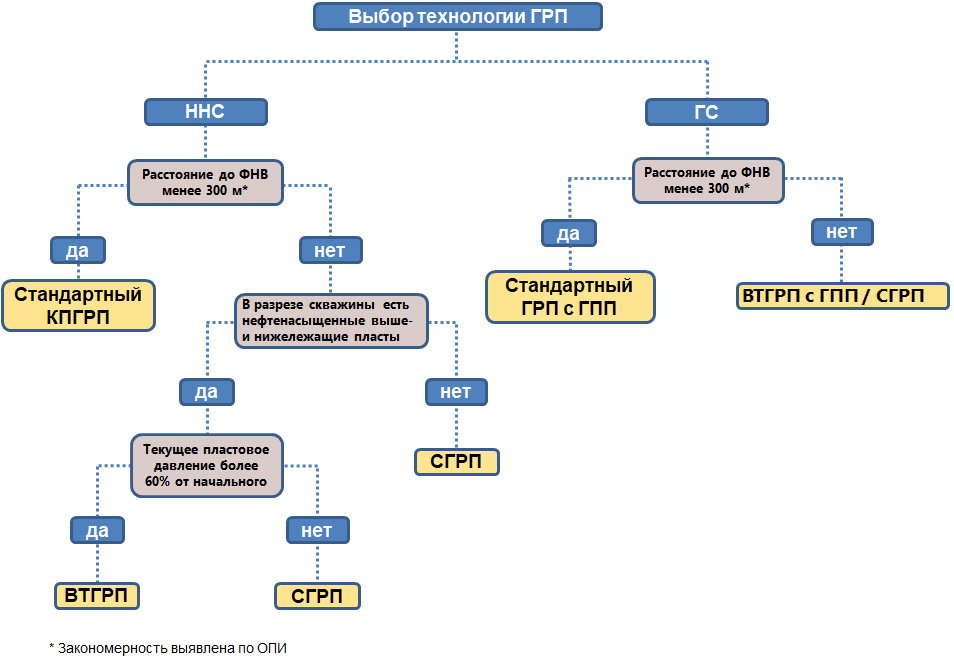

На основе обобщения полученного опыта проведения ГРП по различным технологиям для потенциальных скважин-кандидатов разработан алгоритм выбора технологий ГРП для условий каширо-подольских отложений Арланского месторождения, который может быть тиражирован на остальные месторождения со схожим геологическим строением (рис. 8).

Рис. 8. Алгоритм выбора технологий ГРП для каширо-подольских отложений

Определены следующие критерии применимости разработанного алгоритма (Лозин, 2012; Грищенко, 2018):

- карбонатный коллектор;

- наличие плотной перемычки (толщина не менее 3–4 м плотного известняка или доломита);

- тип коллектора (порово-кавернозный, кавернозно-трещиноватый);

- текущая обводненность по скважинам окружения – не более 70%;

- проницаемость коллектора – более 0,025 мкм2;

- средняя нефтенасыщенная мощность коллектора – более 2 м при расчлененности 3 ед.;

- плотность остаточных извлекаемых запасов нефти по участку – не менее 0,15 т/м2 (определяется по результатам построения секторных геолого-гидродинамических моделей);

- наличие действующей системы ППД.

Выводы

На основе анализа статистической информации по ГРП, проведенным за период 2013–2023 гг., представлена эволюция технологий гидроразрыва и их модификаций в условиях изменения текущего состояния разработки месторождения, выработки запасов, уточнения геологического строения, а также развития геолого-технологических мероприятий. Проведен обзор применяемых технологий ГРП и оценка их эффективности с точки зрения достижения запускных приростов и темпов падения дебитов нефти.

Результаты анализа подтверждают эффективность и перспективы применяемых на сегодняшний день технологий гидроразрыва на объекте КПО Арланского месторождения – проведение высокотоннажного ГРП на ННС и ГРП с гидропескоструйной перфорацией на ГС.

В настоящее время технология ВТГРП тиражируется на аналогичные участки месторождения с подтвержденным насыщением нижележащих пластов C2ks.2, C2ks.3 по результатам предварительного опробования, а в перспективе – на новые участки по результатам доизучения пластов. По скважинам с горизонтальным окончанием ведется поиск путей совершенствования технологии ГРП с ГПП в связи со снижением эффективности ввиду ухудшения структуры кандидатов, обусловленное постепенным переходом к разработке более «сложных» запасов. В частности, в производственном режиме начаты работы по опробованию технологии высокотоннажных ГРП с ГПП. Внедряется технология секторного ГРП как на ННС, так и на скважинах с горизонтальным окончанием. На текущий момент проводится мониторинг длительности эффекта ввиду относительно небольшого времени отработки скважин после проведенных мероприятий.

Разработанный авторами алгоритм выбора технологии ГРП в перспективе возможно тиражировать на карбонатные отложения московского яруса других месторождений Волго-Уральского региона.

Список литературы

1. Бильданов В.Ф. (2024). ПАО АНК «Башнефть». Секторный ГРП. II Всероссийский саммит по гидроразрыву пласта: От вызовов к эффективным решениям. Тюмень.

2. Гапонов М.А. (2023). ПАо АНК «Башнефть». ГРП в горизонтальных скважинах на фильтрах и открытых стволах по технологии гидропейскоструйная перфорация + ГРП. Всероссийский саммит по гидроразрыву пласта: Вызовы и перспективы. Тюмень.

3. Гареев А.Т., Нуров С.Р., Фаизов И.А., Зубик А.О., Имашева Э.В., Якупов Р.Ф. (2023). Особенности и концепция дальнейшей разработки уникального Арланского месторождения. Нефтяное хозяйство, 4, c. 40–45.

4. Грищенко В.А., Баширов И.Р., Мухаметшин М.Р., Бильданов В.Ф. (2018). Особенности применения проппантно-кислотного гидроразрыва пласта на нефтяных месторождениях республики Башкортостан. Нефтяное хозяйство, 12, c. 120–122.

5. Лозин Е.В. (2012). Разработка уникального Арланского нефтяного месторождения востока русской плиты. Уфа: БашНИПИнефть, 704 с.

Об авторах

Я. Р. ИсламовРоссия

Начальник отдела разработки и мониторинга месторождений, управление по геологии и разработке Арланского месторождения.

450006, Уфа, ул. Ленина, д. 86/1

Э. Р. Нурлыгаянова

Россия

Главный специалист сектора мониторинга и разработки, отдел разработки и мониторинга месторождений, управление по геологии и разработке Арланского месторождения.

450006, Уфа, ул. Ленина, д. 86/1

А. М. Вагизов

Россия

Начальник отдела сопровождения бурения и ЗБс, управление по геологии и разработке Арланского месторождения.

450006, Уфа, ул. Ленина, д. 86/1

С. Р. Нуров

Россия

Заместитель начальника управления по геологии и разработке Арланского месторождения.

450006, Уфа, ул. Ленина, д. 86/1

Р. Ф. Якупов

Россия

Кандидат тех. наук, доцент, кафедра «разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений», Институт нефти и газа, уфимский государственный нефтяной технический университет в г. Октябрьском; заместитель начальника управления, управление по разработке месторождений.

450511, республика Башкортостан, деревня Мударисово, уфимский район, Курасково промзона, д. 1, к. 5

А. К. Зарипов

Россия

Руководитель сектора анализа и планирования ГТМ Арланской группы месторождений, отдел интенсификации добычи, управление повышения производительности резервуаров и ГТМ.

452684, Нефтекамск, ул. социалистическая, д. 57

М. Р. Мухаметшин

Россия

Начальник управления повышения производительности резервуаров и ГТМ.

450511, Республика Башкортостан, деревня Мударисово, Уфимский район, Курасково промзона, д. 1, к. 5

М. В. Салимов

Россия

Начальник отдела интенсификации добычи, управление повышения производительности резервуаров и ГТМ.

450511, Республика Башкортостан, деревня Мударисово, уфимский район, Курасково промзона, д. 1, к. 5

Рецензия

Для цитирования:

Исламов Я.Р., Нурлыгаянова Э.Р., Вагизов А.М., Нуров С.Р., Якупов Р.Ф., Зарипов А.К., Мухаметшин М.Р., Салимов М.В. Развитие технологий ГРП для карбонатных отложений каширского и подольского горизонтов Арланского нефтяного месторождения. Георесурсы. 2024;26(4):200-208. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.21

For citation:

Islamov Ya.R., Nurlygayanova E.R., Vagizov A.M., Nurov S.R., Yakupov R.F., Zaripov A.K., Mukhametshin M.R., Salimov M.V. The Evolution of Hydraulic Fracturing Technologies for the Carbonate Sediments of the Kashirsky and Podolsky Horizons of the Arlanskoe Oilfield. Georesursy = Georesources. 2024;26(4):200-208. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.21

.png)