Перейти к:

Характеристика органического вещества доманиковых отложений и насыщающих их флюидов на территории Республики Татарстан

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.25

Аннотация

В рамках настоящей работы исследовались доманиковые отложения из скважин на территории Республики Татарстан.

Данные отложения считаются основной нефтематеринской толщей территории, поэтому целью работы была оценка их вклада в нефтеносность региона.

По результатам геохимических исследований установлено, что в основном органическое вещество (ОВ) отложений незрелое и не вошло в главную зону нефтеобразования, за исключением отдельных зон на севере Южно-Татарского свода и на юге Северо-Татарского свода, где зафиксирован повышенный катагенез (до стадии МК2). В скважинах встречены интервалы с высокими значениями пористости (2–8 %), обладающие повышенным нефтенасыщением, которые содержат флюиды, генерируемые собственными нефтематеринскими породами. Для объяснения условий формирования таких локальных участков повышенного катагенеза было проведено сравнение с отложениями баженовской формации Западной Сибири. Рядом авторов считается, что структурно-тектонические факторы могли способствовать воздействию гидротермальных флюидов. Предположительно, аналогичные процессы могли протекать на исследуемой территории. Для оценки их воздействия было выполнено лабораторное моделирование гидротермальной проработки образца пород доманиковой высокоуглеродистой формации. Показано, что кероген данных отложений обладает более высокой генерационной способностью по сравнению с ОВ баженовской свиты, при этом происходит генерация углеводородных соединений и формирование до 3,5 мг УВ/г Тос газообразных компонентов и до 185 мг УВ/г ТОС жидких продуктов. Полученные результаты могут быть использованы для поиска перспективных участков на территории Республики Татарстан.

Ключевые слова

Для цитирования:

Григоренко Т.В., Савостин Г.Г., Калмыков А.Г., Тихонова М.С., Видищева О.Н., Костышина М.О., Махнутина М.Л., Стороженко В.Д., Калмыков Г.А., Назимов Н.А. Характеристика органического вещества доманиковых отложений и насыщающих их флюидов на территории Республики Татарстан. Георесурсы. 2025;27(1):221-235. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.25

For citation:

Grigorenko T.V., Savostin G.G., Kalmykov A.G., Tikhonova M.S., Vidishcheva O.N., Kostyshina M.O., Makhnutina M.L., Storozhenko V.D., Kalmykov G.A., Nazimov N.A. Domanic Oil Shale Sediments Organic Matter and Saturating Fluids Characteristics on the Territory of the Tatarstan Republic. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):221-235. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.25

Введение

На территории Российской Федерации распространены высокоуглеродистые формации, обладающие повышенным углеводородным потенциалом не только с точки зрения генерации нефти и газа для заполнения традиционных месторождений, но и как коллекторы сланцевой нефти (нетрадиционные коллекторы с трудноизвлекаемыми запасами). В первую очередь к таким формациям относят доманиковые отложения Волго-Уральского и Тимано-Печорского нефтегазоносных бассейнов и породы баженовского горизонта Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Баженовская свита и её аналоги достаточно хорошо и подробно изучены многими исследователями (Гончаров и др., 2016; Калмыков, Балушкина, 2017; Конторович и др., 2018), тогда как характеристики доманиковой высокоуглеродистой формации на ряде территорий получены только для отдельных участков. Эти отложения являются высокоуглеродистой карбонатно-кремнистой формацией (Ступакова и др., 2017). Данная формация характеризуется неоднородным строением и изменчивыми свойствами по территории и по разрезу. На территории Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна строение доманиковой формации было рассмотрено в работах ряда исследователей (Мкртчян, 1977; Кирюхина и др., 2013; Неручев, 1986 и др.), и подтверждены их повышенные перспективы для генерации нефти и газа (Фадеева и др., 2015).

При этом в ряде публикаций доманиковые отложения рассматриваются также как толща, содержащая нетрадиционные резервуары, которые могут давать притоки нефти при разработке (Ульмишек и др., 2017; Заграновская и др., 2021; Вашкевич и др., 2018). Разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в настоящее время рассматривается как одно из приоритетных направлений стратегии развития нефтегазовой отрасли в Российской Федерации. Доля таких запасов по разным оценкам составляет от 30 до 70% от общего количества залежей УВ (Прищепа, 2019), по данным Минэнерго в 2023 году доля ТРИЗ составила 60% с вероятностью увеличения до 70% к 2030 году. Однако для поиска перспективных зон и выбора оптимального способа разработки месторождений, содержащих УВС в нетрадиционных резервуарах внутри высокоуглеродистых формаций, необходимо учитывать особенности геологического строения разрабатываемого объекта, литологические и петрофизические характеристики пород и свойства флюидов, а также выявить причины формирования таких резервуаров.

Для получения характеристик ОВ и содержащихся в толще флюидов, а также изучения процессов насыщения потенциальных залежей и миграции УВ необходимо использовать комплекс геохимических методов. На первом этапе основными методами являются литологические и пиролитические исследования, позволяющие выделить интервалы с повышенным содержанием органического вещества и потенциально перспективные с точки зрения насыщения прослои. Далее для определения молекулярного состава флюидов и установления связи нефтематеринской породы и коллектора, изучения процессов миграции углеводородов (УВ) применяется биомаркерный анализ (Peters et al., 2007; Sivan, 2008 и др.). Определённые биомаркерные параметры характеризуют определённые обстановки осадконакопления и степень катагенетической преобразованности исходного ОВ (Moldowan et al., 1986; Peters et al., 2005). Анализ комплекса геохимических методов позволит изучить процессы миграции и оценить вклад доманиковой формации в нефтегазоносность изучаемого региона.

Ещё одним методом изучения характеристик ОВ является лабораторное моделирование преобразования керогена методом гидропиролиза (Lewan, 1985). Цель таких работ – изучение механизма реализации его генерационного потенциала и состава получаемых УВС. Подобные эксперименты по изучению изменения структуры керогена и асфальтенов в породах доманиковой высокоуглеродистой формации Восточно-Европейской платформы, имеющих разную степень катагенетической преобразованности, опубликованы в ряде работ (Бурдельная и др., 2015; Бушнев и др., 2019; Каюкова и др., 2022). Однако важно отметить, что для Российской Федерации в целом такие исследования являются единичными, не отработана методология изучения различных процессов. В то же время, проведение экспериментов по генерации нефти и газа на разных образцах пород по единой методике позволит сравнить их характеристики, оценить их потенциал и сделать выводы о различиях ОВ в разных объектах.

Целью данной работы было комплексное изучение характеристик ОВ доманиковой высокоуглеродистой формации для выявления различий состава и строения пород на территории Республики Татарстан, оценки степени преобразованности керогена и влияния процессов миграции на насыщение исследуемых пород. Дополнительно было проведено сравнение полученных результатов с характеристиками отложений баженовской свиты, что позволит установить схожесть протекающих процессов в двух основных нефтематеринских толщах Российской Федерации и возможность применения разработанных для Западной Сибири критериев поиска перспективных участков на территории Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Одним из критериев сравнения будет сопоставление экспериментов по лабораторному моделированию преобразования ОВ в этих формациях, имитирующему полуоткрытую систему с возможностью отвода продуктов генерации.

Материалы и методы

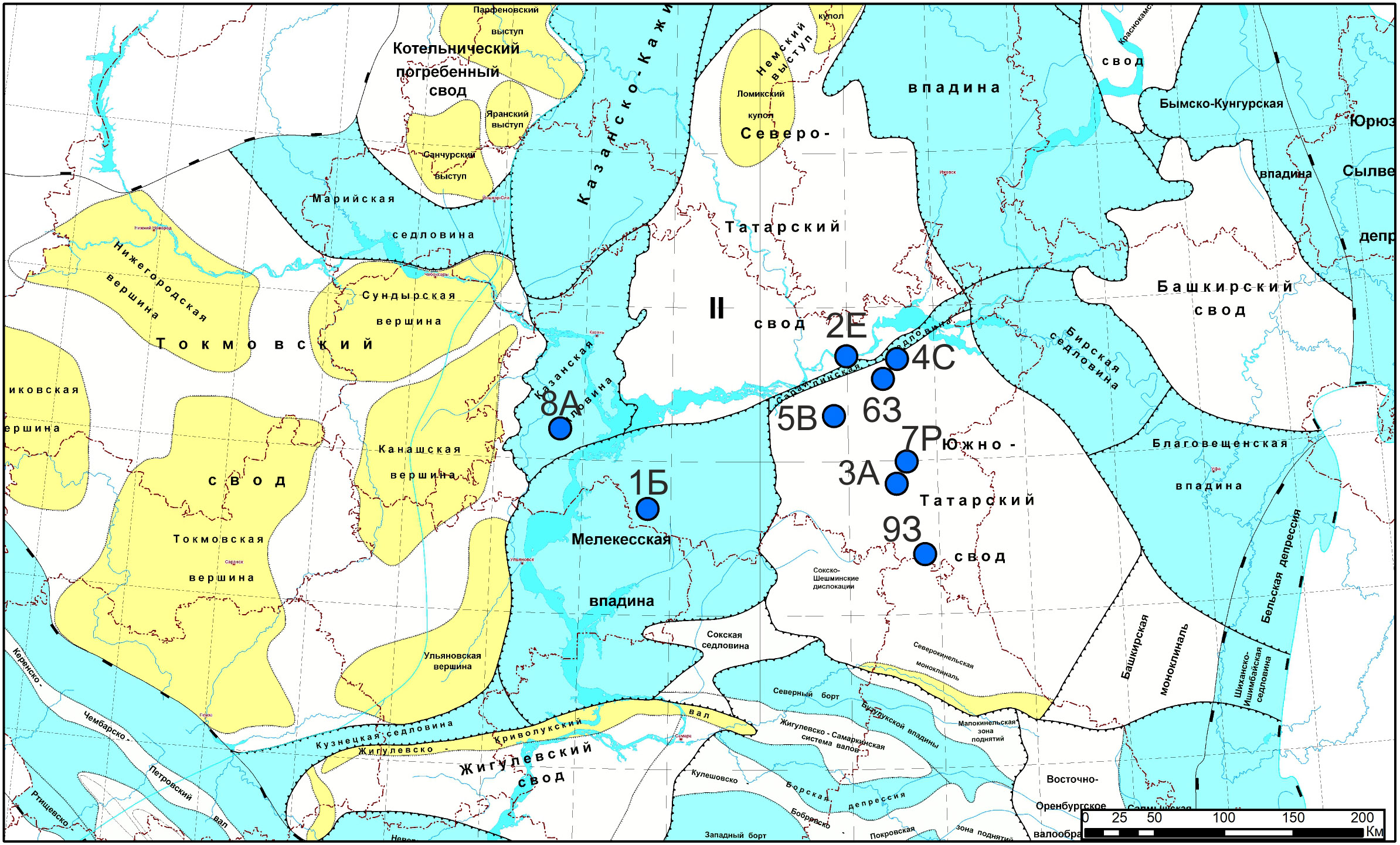

В рамках данной статьи исследовались образцы доманиковых отложений (франско-фаменский возраст), отобранных из девяти скважин, которые расположены в пределах Южно-Татарского свода, Мелекесской впадины, Северо-Татарского свода и Казанской седловины (рис. 1).

Рис. 1. Расположение скважин с керновым материалом доманиковых отложений на тектонической карте

По результатам литологических исследований были выбраны наиболее обогащённые ОВ прослои доманиковой высокоуглеродистой формации. Общее количество образцов превышало 200 штук, что позволяет подробно охарактеризовать нефтематеринские прослои всех исследованных скважин. По результатам первичных исследований выбирались наиболее характерные образцы, что позволяет корректно охарактеризовать ОВ по территории.

Пиролитические исследования

Пиролитические исследования проводились на пиролизаторе Hawk компании Wildcat (США) по методике, разработанной во Французском институте нефти. Методика подробно описана во многих работах (Espitalie et al., 1977, 1984). Фиксировались параметры S0, S1, S2, характеризующие выделившиеся УВ, S3, связанный с выделением CO2 на этапе пиролиза, пик Тmax, а также выход CO и CO2 на этапе окисления.

Экстракция со сбором экстракта

Для характеристики флюидов, насыщающих отложения доманиковой высокоуглеродистой формации, по результатам пиролитических исследований были выбраны образцы для проведения горячей экстракции в аппарате Сокслета с использованием гексана в качестве растворителя для извлечения УВ, похожих по составу на нефти (Тихонова и др., 2019). Экстракция оканчивалась при достижении в растворе охлажденного аппарата Сокслета концентрации битумоида менее 0,000625%.

Хромато-масс-спектрометрические исследования

Полученные экстракты были отделены от растворителя, взвешены и разделены на насыщенную и ароматическую фракции, смолы и асфальтены согласно стандарту ASTM D4124. Далее насыщенная и ароматическая фракции исследовались методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent 8890В, снабженном автоматическим устройством ввода пробы Agilent 7693 Autosampler, масс-спектрометром Agilent 5977A MSD (Agilent Technologies, США). Дальнейшая компьютерная обработка полученных результатов проводилась в программном обеспечении MassHunter (Agilent Technologies, США). Методика анализа описана в статье Тихоновой с соавторами (Тихонова и др., 2021).

Лабораторное моделирование преобразования керогена в полуоткрытой системе

Для изучения процессов преобразования керогена и генерации нефти и газа был выбран наиболее характерный образец кероген-кремнисто-карбонатной породы, содержащей незрелое ОВ из скважины 7Р. Он был помещен в автоклав, куда добавлялась вода, после чего производился нагрев до температуры 350 °С. Через каждые три часа система охлаждалась, из неё отбирались жидкие и газообразные продукты, а также часть исследуемого образца. Общее время воздействия составило 18 часов.

Анализ выделившихся газов выполнялся с помощью аналитического комплекса для исследования углеводородных объектов различной природы, включающего два хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» с детекторами ДТП, ПИД и ПФД, позволяющими идентифицировать не только углеводороды, но также кислород, водород, углекислый газ и серосодержащие газообразные продукты лабораторного моделирования. Расчет концентраций газовых компонентов выполнялся по площадям пиков, для калибровки использовалась концентрации в аттестованной газовой смеси. Полученные результаты обрабатывали с помощью программы «Хроматэк-Аналитик».

Определение молекулярного состава жидких продуктов выполнялось по методике хромато-масс-спектрометрических исследований, описанных выше.

Преобразование керогена фиксировалось проведением пиролитических исследований на приборе HAWK Resource Workstation на каждом этапе до и после удаления из образцов подвижных битумоидов.

Дополнительно для выбранных образцов проводились углепетрографические исследования на аншлифах, изготовленных из неэкстрагированных образцов после прогрева. Все описания и замеры проводились на установке QDI302 (Craic Technologies, США) согласно ГОСТам: Р 55663-2013, Р 55662-2013, Р 55659-2013 соответствующим международным стандартам ISO 7404-2, 7404-3, 7404-5. Исследование мацералов выполнялось в простом отраженном белом и ультрафиолетом (УФ) свете.

Результаты и их обсуждение

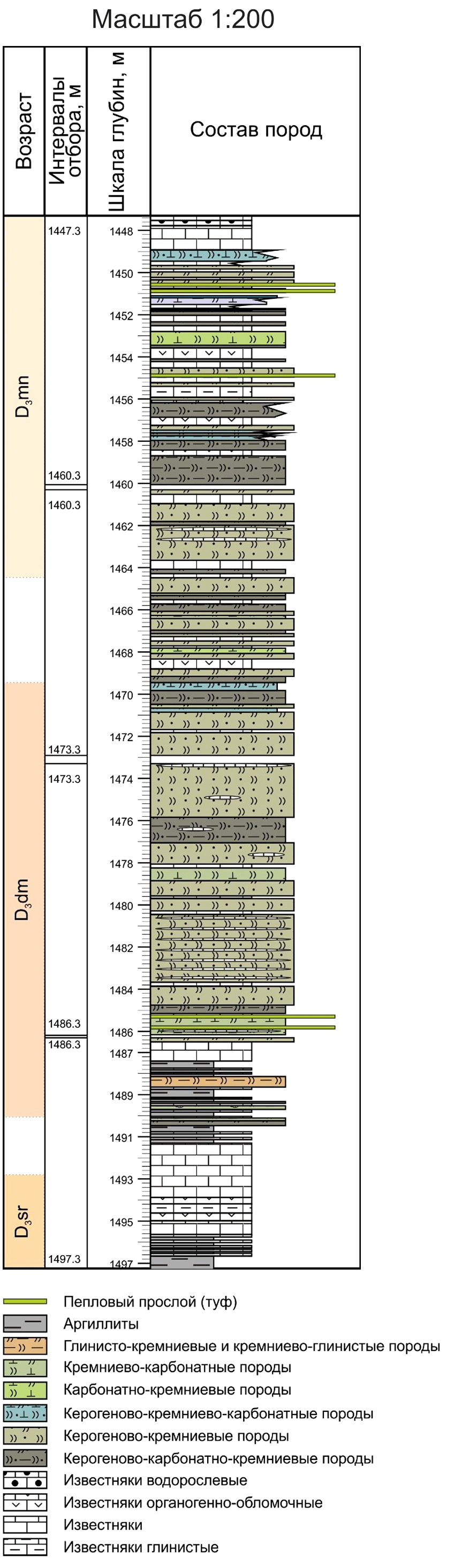

Описание кернового материала показало, что доманиковые отложения исследуемых объектов, аналогично изученным ранее (Ступакова и др., 2017), являются тонкослоистой неоднородной толщей. По литологическому составу выделяются карбонатные интервалы и кремнистые, в разной мере карбонатизированные прослои с повышенным содержанием ОВ. Встречаются известняки различных типов, осложненные вторичной перекристаллизацией и конкрециообразованием: органогенно-обломочные; водорослевые; тонкокристаллические известняки (рис. 2). В разрезе изучаемых скважин также встречены доломиты, кероген-кремниевые, кероген-кремнисто-карбонатные, кероген-карбонатно-кремниевые породы с тентакулитами и кремнисто-карбонатные породы (рис. 2).

Рис. 2. Основные выделенные литотипы доманиковой толщи: А) органогенно-обломочные известняки; Б) водорослевые известняки; В) тонкокристаллические известняки; Г) доломиты; Д) кероген-кремниевые породы; Е) кероген-кремнисто-карбонатные породы; Ж) кероген-карбонатно-кремниевые породы с тентакулитами; З) кремнисто-карбонатные породы

На рис. 3 приведён пример литологической колонки по скважине 2Е. Можно отметить неоднородное строение разреза, наблюдается переслаивание различных литотипов пород. Наиболее темноокрашенные прослои, обогащённые органическим веществом, распределены в разрезе неравномерно.

Рис. 3. Фрагмент литологической колонки доманиковых отложений скважины 2Е

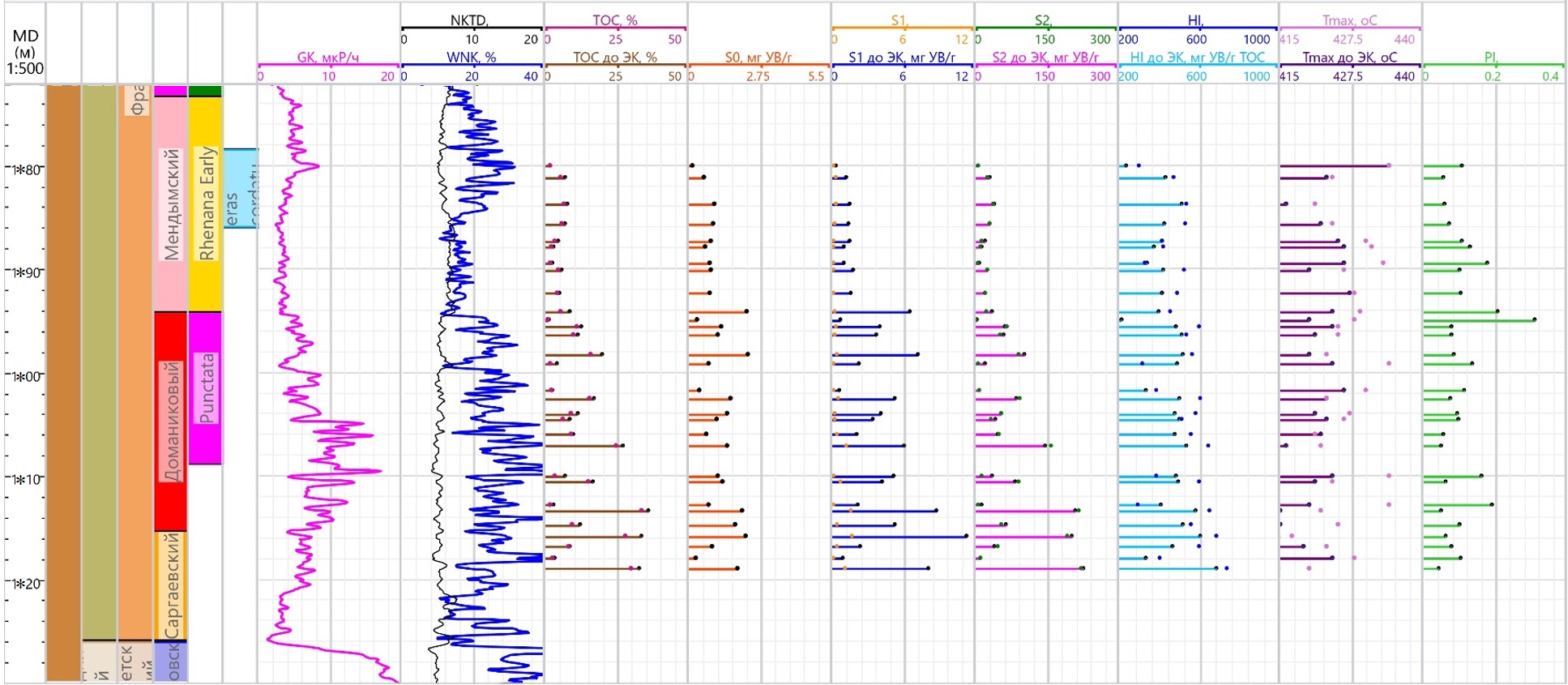

Для определения характеристик ОВ доманиковой высокоуглеродистой формации и выделения перспективных интервалов были отобраны образцы из прослоев с повышенным содержанием керогена, для которых проведились пиролитические исследования. Установлено, что геохимические характеристики ОВ доманиковых отложений варьируют по территории и по разрезу. На рис. 4 приведён геолого-геохимический планшет по скважине 7Р. В данной скважине значения S0 лежат в пределах от 0,1 до 2,2 мг УВ/г породы, S1 – от 0,1 до 11,2 мг УВ/г породы, S2 – от 0,5 до 221,3 мг УВ/г породы. Содержание органического углерода (TOC) изменяется в широком диапазоне от 0,7 до 33,3 мас.%. Стоит отметить, что повышенные значения S0+S1, характеризующие содержание лёгких УВ, соответствуют повышенным значениям S2 и TOC. Можно предполагать, что кероген и тяжёлые высокомолекулярные УВС удерживают их за счёт сорбции или блокировки части порового пространства. Вариативность полученных параметров позволяет предполагать некоторые различия в обстановках осадконакопления.

Рис. 4. Пример геолого-геохимического планшета с результатами пиролиза по скважине 7P

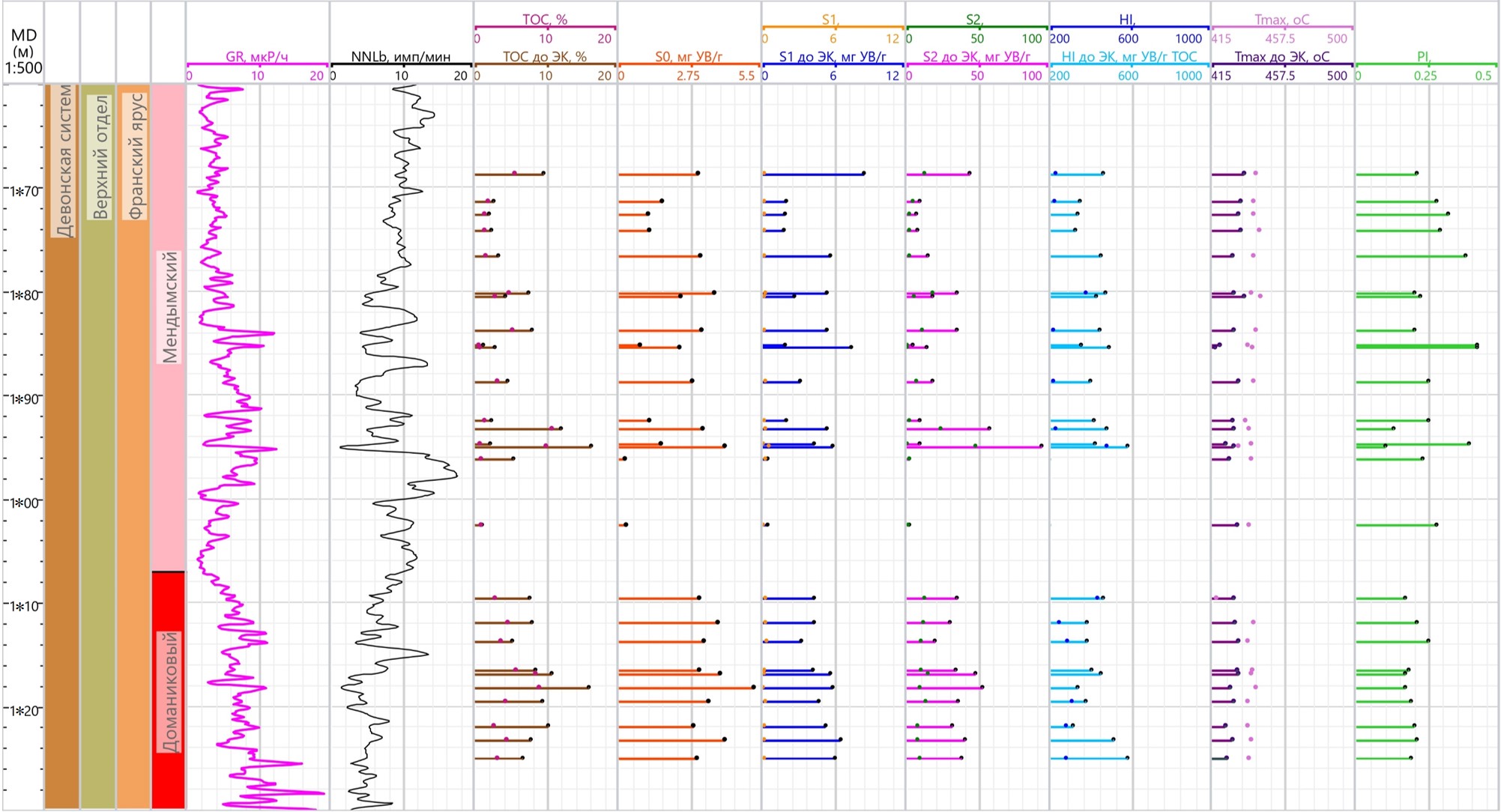

Для сравнения на рис. 5 приведён геолого-геохимический планшет для скважины 6-З. Для доманиковых отложений данной скважины установлены более высокие значения параметра S0 (до 5,2 мг УВ/г породы), тогда как значения параметров S1 и S2 варьируют от 0,4 до 8,4 мг УВ/г породы и от 3,8 до 72,5 мг УВ/г породы соответственно. TOC изменяется от 2,6 до 13,7 мас.%. Можно предполагать, что либо в скважине встречено другое по природе ОВ, либо оно обладает более высокой зрелостью, за счёт чего произошло увеличение количества сгенерированных лёгких продуктов.

Рис. 5. Пример геолого-геохимического планшета с результатами пиролиза по скважине 6-З

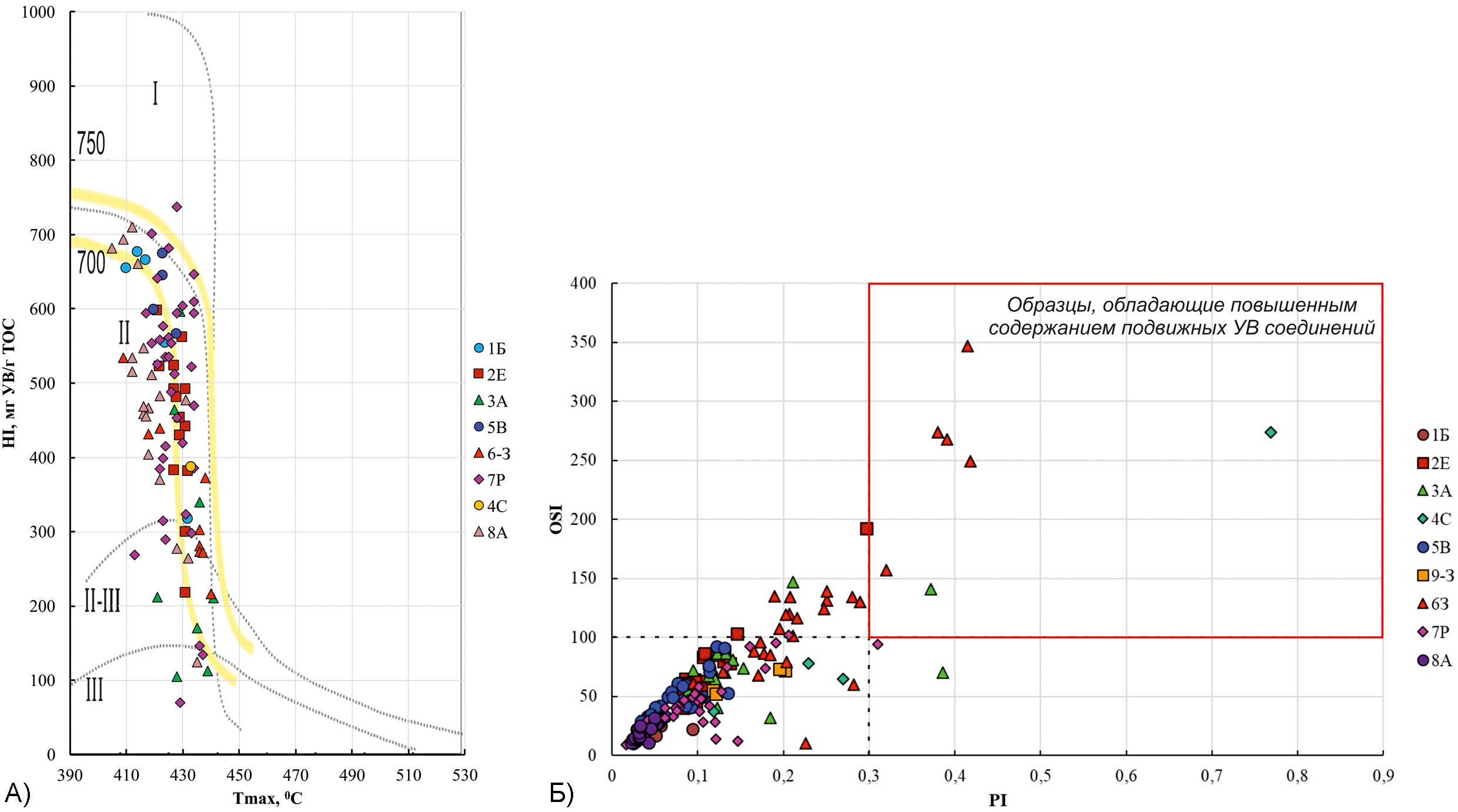

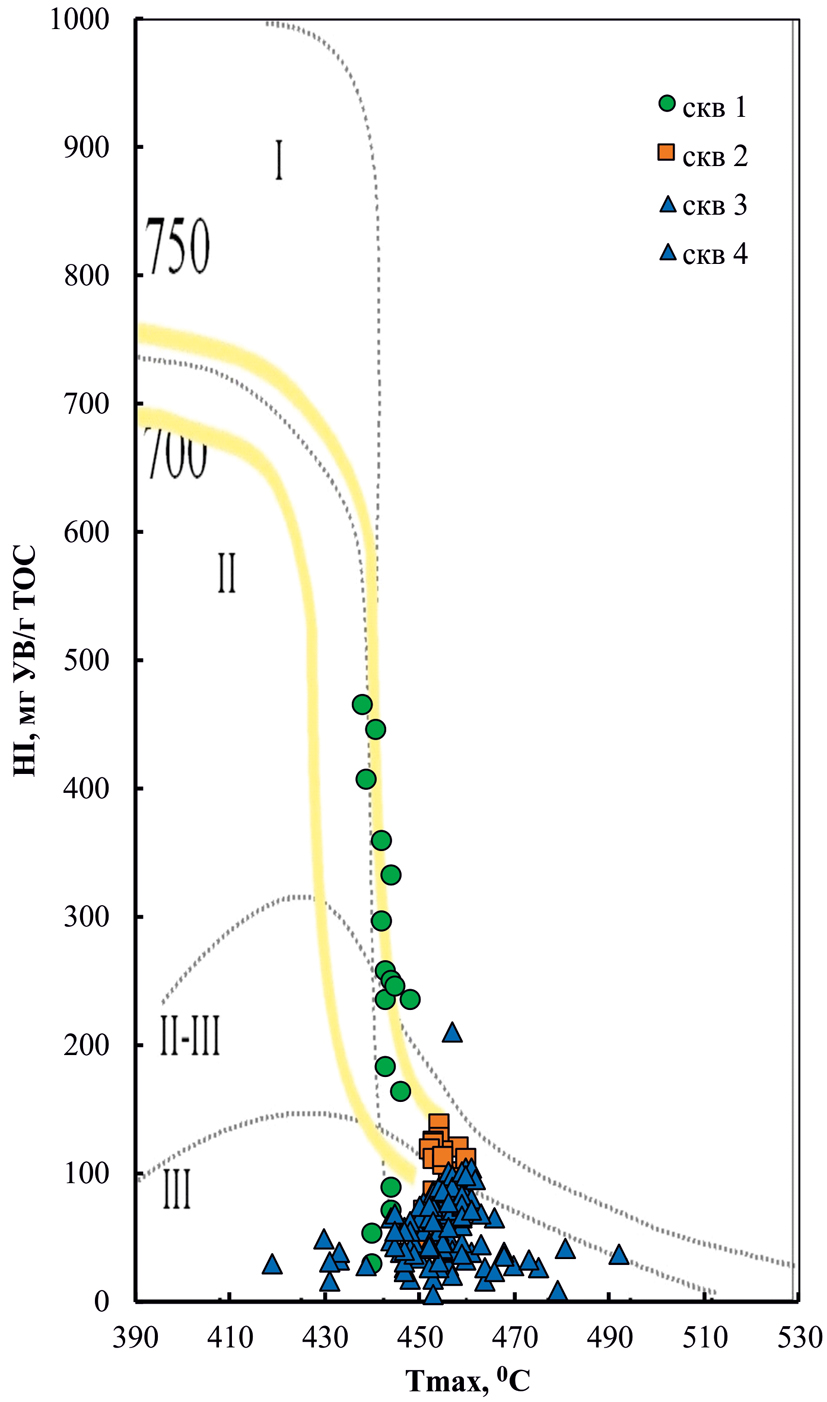

Результаты пиролитических исследований образцов после удаления битумоидов показали, что ОВ доманиковых отложений в исследуемых скважинах относится преимущественно ко II типу (рис. 6А). Степень катагенетической преобразованности доманиковых отложений в большинстве скважин преимущественно низкая, породы не вступили в главную зону нефтеобразования (скважины 1Б, 5В, 7Р, 8А). Однако для некоторых скважин отмечается пониженное значение водородного индекса и более высокие значения параметра Tmax, что может свидетельствовать о более высокой степени катагенетической преобразованности, достигающей в отдельных случаях стадии МК2. Наиболее преобразованными являются отложения скважины 4С, 6-З, 9-З. В скважинах 2Е и 3А параметры водородного индекса и Tmax меняются по разрезу. Это может быть результатом локальной более высокой преобразованности ОВ, либо различиями в природе керогена. Например, в скважине 2Е параметр водородного индекса варьирует от 417 до 755 мг УВ/г TOC.

Анализ аншлифов показал, что мацеральный состав ОВ близок, кероген представлен преимущественно битуминитом, а мацералов группы витринита практически не обнаружено. При этом установлены признаки повышенного катагенеза ОВ как в образцах из всего разреза (4С, 6-З), так и в отдельных прослоях скважин 2Е и 3А. Полученные данные свидетельствуют о преобразовании керогена и генерации нефти и газа на отдельных участках исследуемой территории.

Пиролитические исследования до экстракции позволяют сделать вывод не только о содержании ОВ и косвенно оценить количество УВС в породах, но и с помощью индексов продуктивности (PI) и нефтенасыщенности (OSI) охарактеризовать содержание подвижных углеводородов и выделить нефтенасыщененные интервалы (рис. 6Б). Повышенные значения индекса продуктивности (>0,3) и нефтенасыщенности (>100) отмечены в образцах из скважин 2Е, 3А, 4С, 6-З. Они свидетельствуют о содержании лёгких подвижных УВ и нефтенасыщенности данных пород. Стоит отметить, что ОВ в ряде интервалов перечисленных скважин находится в начале-середине нефтяного окна, что позволяет предполагать насыщение за счёт процессов генерации из керогена собственных отложений.

Рис. 6. А) Диаграмма Ван-Кревелена по Тиссо Б. Жёлтыми линиями обозначена зона катагенетической преобразованности органического вещества баженовских отложений на территории Западной Сибири (Козлова и др., 2015) с образцами доманиковой формации; Б) график зависимости пиролитического параметра OSI (индекс нефтенасыщенности) от PI (индекс продуктивности).

Чтобы проверить предположение о наличии подвижных и потенциально извлекаемых УВС в доманиковых отложений и для определения их характеристик и генезиса, была проведена экстракция битумоидов из открытых пор гексаном. Экстракция была выполнена для 27 образцов, относительная масса экстракта составила от 0,1 до 32,8 мг УВ/г породы. Повышенные содержания лёгких УВ, близких по составу к нефтям, установлены в первую очередь в породах скважины 6-З (в 4 из 6 исследованных образцов количество экстракта составило более 10 мг УВ/г породы). Также большой выход гексановых экстрактов (7,2–11,3 мг УВ/г породы) был зафиксирован для 3 из 6 образцов из 3А. Стоит отметить, что для всех образцов с большим выходом экстракта были зафиксированы высокие значения параметров PI и OSI, а в скважинах установлена значительная преобразованность керогена (стадия катагенеза МК1-2). Высокие выходы экстракта также были зафиксированы в отдельных образцах из других скважин, но в ряде скважин они связаны с общим высоким содержанием ОВ в породах (например, в скважине 7Р), относить такие прослои к нефтенасыщенным нельзя. Важно отметить, что в образцах с высоким содержанием гексанового экстракта пористость, определённая газоволюметрическим методом, после экстракции увеличилась на 4–5%, что также подтверждает вывод о большом объёме флюидов, насыщающих породы.

В рамках проводимых исследований важно было не только выявить наличие потенциально перспективных нефтенасыщенных интервалов, но и определить роль доманиковых отложений в качестве нефтематеринской толщи для традиционных и нетрадиционных залежей региона. Для этого были исследованы гексановые экстракты из нефтегазоматеринских пород доманиковой высокоуглеродистой формации и экстракты из образцов кавернозных карбонатных пород, визуально имеющих нефтенасыщенность.

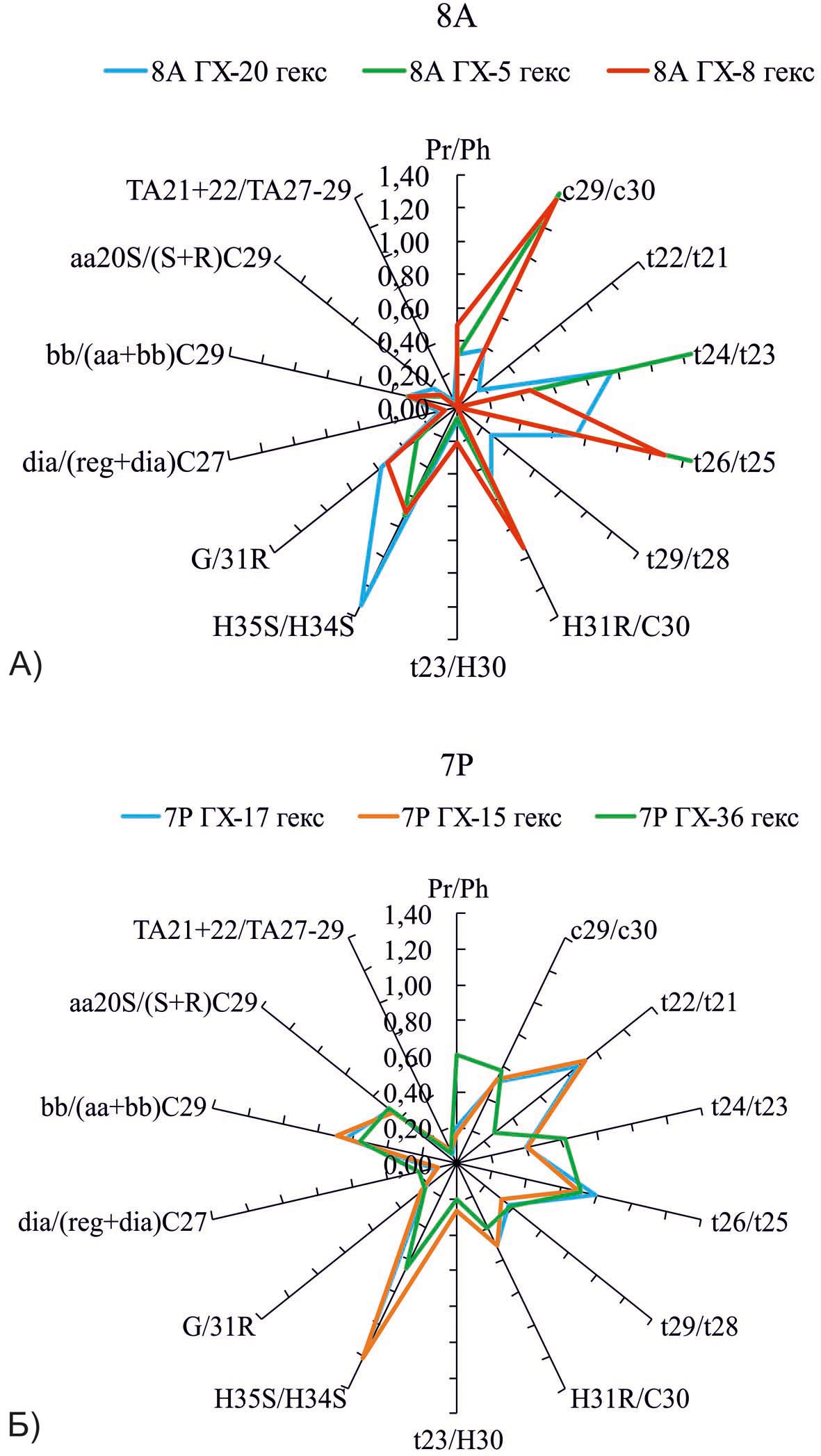

По результатам изучения молекулярного состава флюидов установлена изменчивость характеристик исходного ОВ. Территорию Республики Татарстан можно условно разделить на две части – западную (скважины 1Б, 2Е, 5В, 8А) и восточную (скважины 4С, 6-З, 7Р, 9-З). Материнское ОВ для битумоидов из скважин западной части накапливалось в пресноводных обстановках. Наблюдается изменчивость биомаркерных параметров УВС по разрезу, что свидетельствует об отсутствии флюидодинамической связанности отдельных нефтематеринских прослоев и некоторых различиях их обстановок осадконакопления (рис. 7а). Материнское ОВ флюидов из скважин восточной части территории характеризуется мелководно-морскими обстановками осадконакопления, при этом состав УВС по разрезу практически не изменяется (рис. 7б). Установленные сходства могут определяться либо одинаковыми обстановками осадконакопления, либо протеканием миграции УВС.

Рис. 7. Лепестковые диаграммы обстановок осадконакопления для экстрактов из скважин: а) 8А (западная часть); б) 7P (восточная часть)

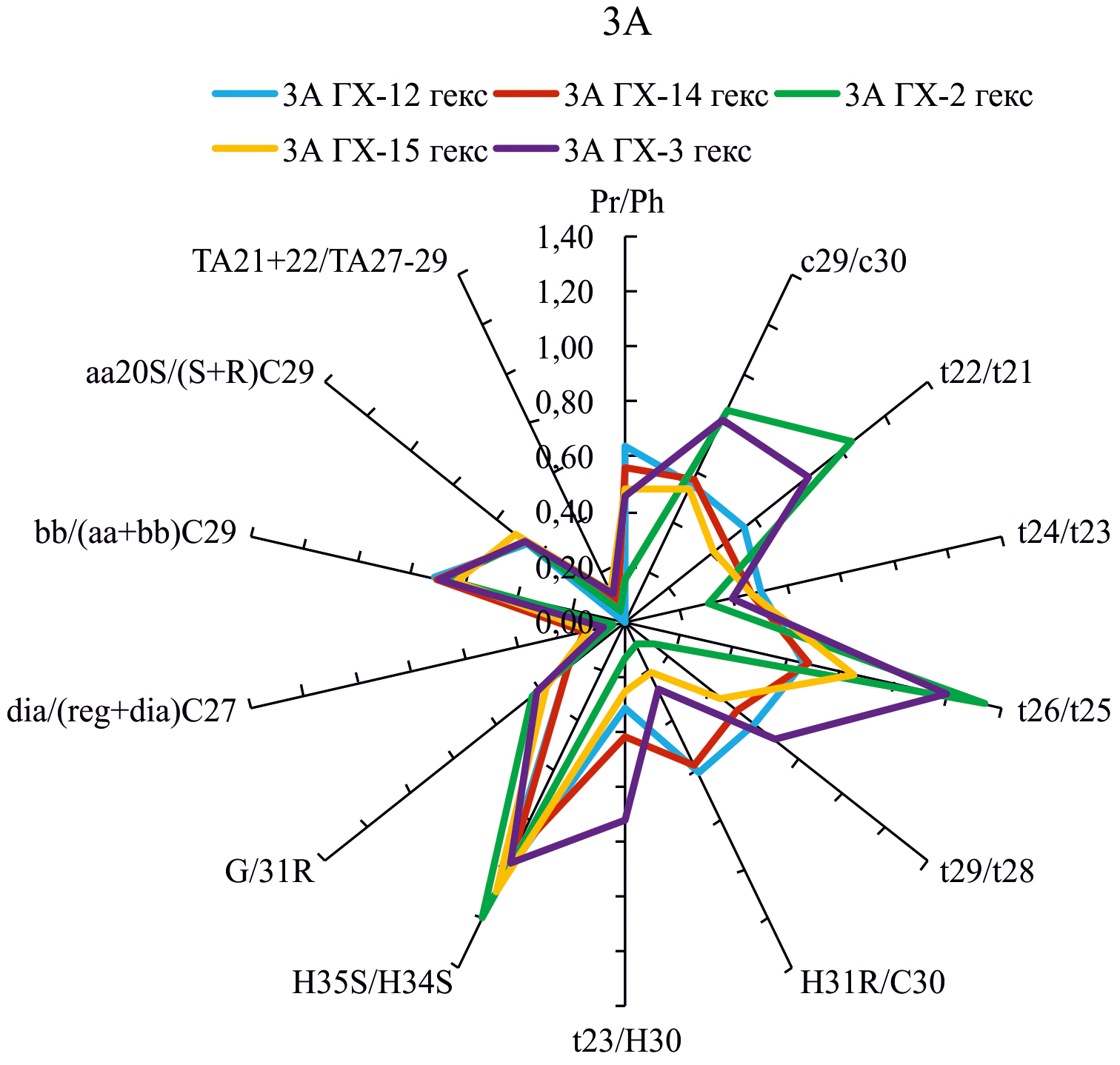

Как уже было сказано, изменчивый молекулярный состав отмечается не только по территории, но и в разрезе отдельно взятой скважины. В породах доманиковой высокоуглеродистой формации скважины 3А, находящейся рядом со скважиной 7Р и территориально относящейся к восточной группе, установлены существенные различия в флюидах (рис. 8). По пиролитическим данным установлено, что в скважине 3А зрелость керогена по разрезу существенно варьирует. Параметр Tmax после экстракции лежит в диапазоне значений 424–441 °С, а водородный индекс меняется в широком диапазоне от 210 до 600 мг УВ/г ТОС, характеризуя стадию катагенеза как ПК3–МК2. Такая вариативность может быть связана с локальным прогревом не целой скважины, а отдельных прослоев, либо некоторым отличием в структуре керогена, который в результате при одинаковом прогреве преобразуется по-разному. Подтверждением второй версии является вариативность биомаркерных параметров обстановок осадконакопления в разных интервалах (рис. 8а). Фактически, это говорит о том, что исходное материнское ОВ отличалось по природе. Однако информации о характеристиках керогена доманиковых отложений на исследуемой территории недостаточно для получения однозначных выводов.

Рис. 8. Лепестковая диаграмма обстановок осадконакопления для экстрактов из скважины 3А

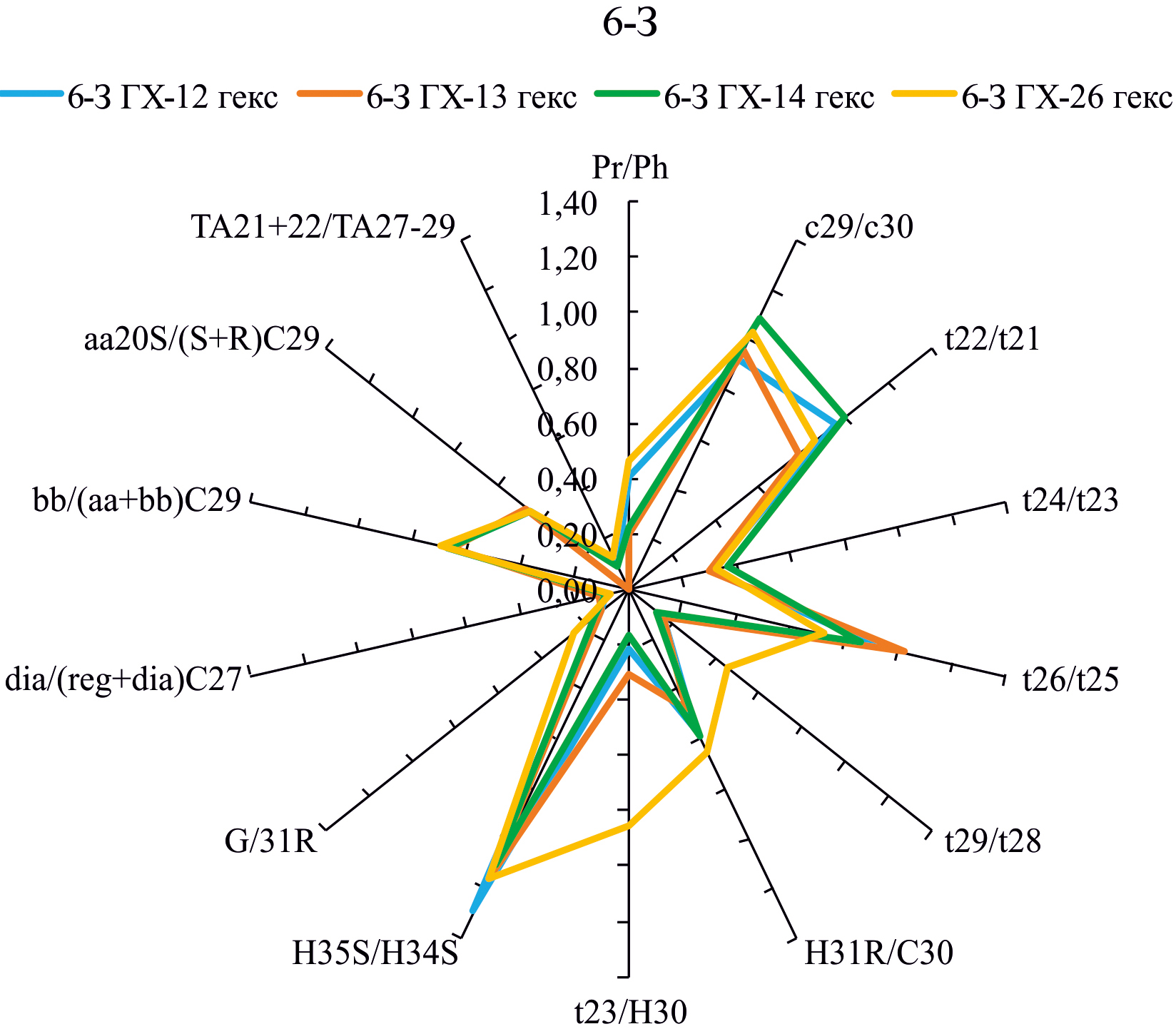

В скважине 6-З были исследованы битумоиды не только из нефтематеринских интервалов, но и из потенциальных карбонатных коллекторов.

Результаты исследований показали практически одинаковый состав УВС из всех образцов (рис. 9). Можно утверждать, что в скважине с повышенным катагенетическим преобразованием ОВ подтверждается миграция флюидов по разрезу и насыщение коллекторов УВ из доманиковых пород.

Рис. 9. Лепестковая диаграмма обстановок осадконакопления для экстрактов из скважины 6-З

Исследования фильтрационно-емкостных свойств в скважинах с повышенным катагенезом показали наличие интервалов с пористостью до экстракции, достигающей 8%. С учётом этих результатов можно утверждать, что на территории Республики Татарстан присутствуют площади с повышенной преобразованностью керогена, на которых доманиковая высокоуглеродистая формация не только выступает в качестве источника углеводородов, но и содержит потенциально перспективные для разработки ТРИЗ прослои. Однако для поиска зон распространения таких перспективных отложений необходимо выработать критерии выявления наличия преобразованных пород, возникших, вероятно, за счёт влияния повышенных тепловых потоков.

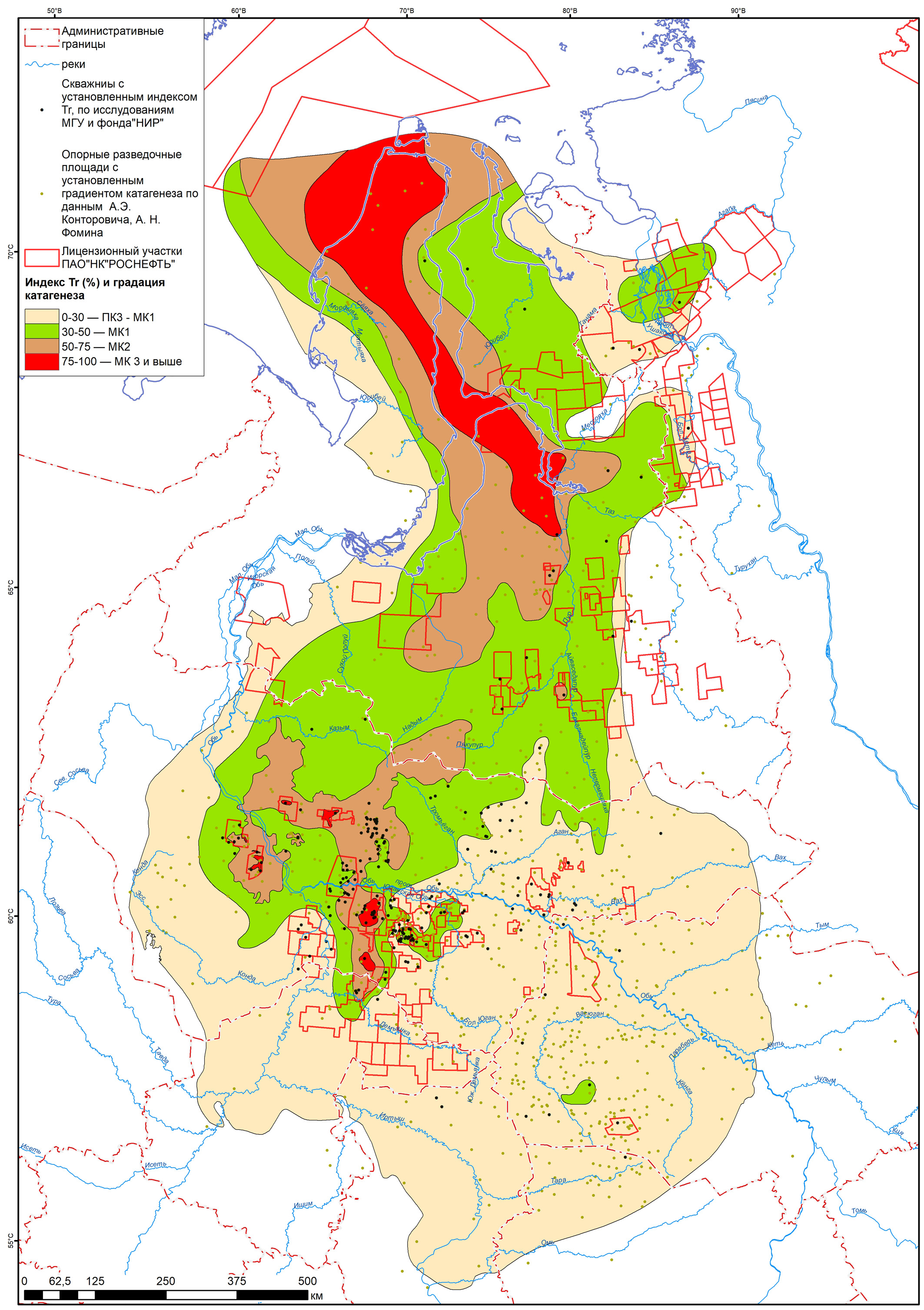

Для выявления перспективных площадей можно использовать опыт исследований баженовских отложений Западной Сибири. Формация характеризуется карбонатно-глинисто-кремнистым составом с повышенным содержанием ОВ (Калмыков, Балушкина, 2017). По данным пиролитических исследований кероген относится преимущественно ко II типу, ТОС составляет до 32%, степень катагенетической преобразованности ОВ варьирует по территории – от ПК3–МК1 для большинства площадей распространения до МК3–4 в зонах аномального прогрева (рис. 10, 11). По результатам исследований на Ем-Еговском поднятии степень катагенетической преобразованности ОВ на уровне МК2, установлена пористость до 20% в прослоях радиоляритов, мощность интервала которых составляет до 4 м. На Салымском мегавале, где степень катагенетической преобразованности ОВ достигает МК4, установлена керогеновая пористость до 8%, мощность таких пористых интервалов составляет до 30 м. Анализ условий формирования отложений и тектонических особенностей показал, что локальный прогрев обоих месторождений обеспечивался за счёт существенной изменчивости структурного плана и наличия разрывных нарушений, которые могли служить источником переноса тепла.

Рис. 10. Диаграмма Ван-Кревелена по Тиссо Б. Жёлтыми линиями обозначена зона катагенетической преобразованности органического вещества баженовских отложений на территории Западной Сибири (Козлова и др., 2015).

Рис. 11. Ранжирование территории распространения баженовских отложений по степени катагенетической преобразованности ОВ по результатам исследований Фомина А.Н. с соавторами (2001), дополненных работами коллектива специалистов кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ имени М.В. Ломоносова (Калмыков и др., 2024)

Фактически, можно утверждать, что на территории Западной Сибири преобразование баженовских отложений, генерация нефти и газа и формирование нетрадиционных коллекторов с ТРИЗ происходят за счёт локальных зон прогрева, связанных с изменчивостью структурного плана. На территории Республики Татарстан скважины с установленной наибольшей преобразованностью керогена приурочены к северной границе Южно-Татарского свода и южной границе Северо-Татарского свода возле Сарайлинской седловины, где также фиксируются разрывные нарушения. Можно предполагать, что геологические процессы, приводящие к формированию зон аномального катагенеза, в Западно-Сибирском и Волго-Уральском нефтегазоносных бассейнах, были схожи. Однако сами отложения высокоуглеродистых формаций различаются. В таком случае возникает вопрос, одинаково ли будет преобразовываться ОВ в условиях воздействия высокотемпературных потоков.

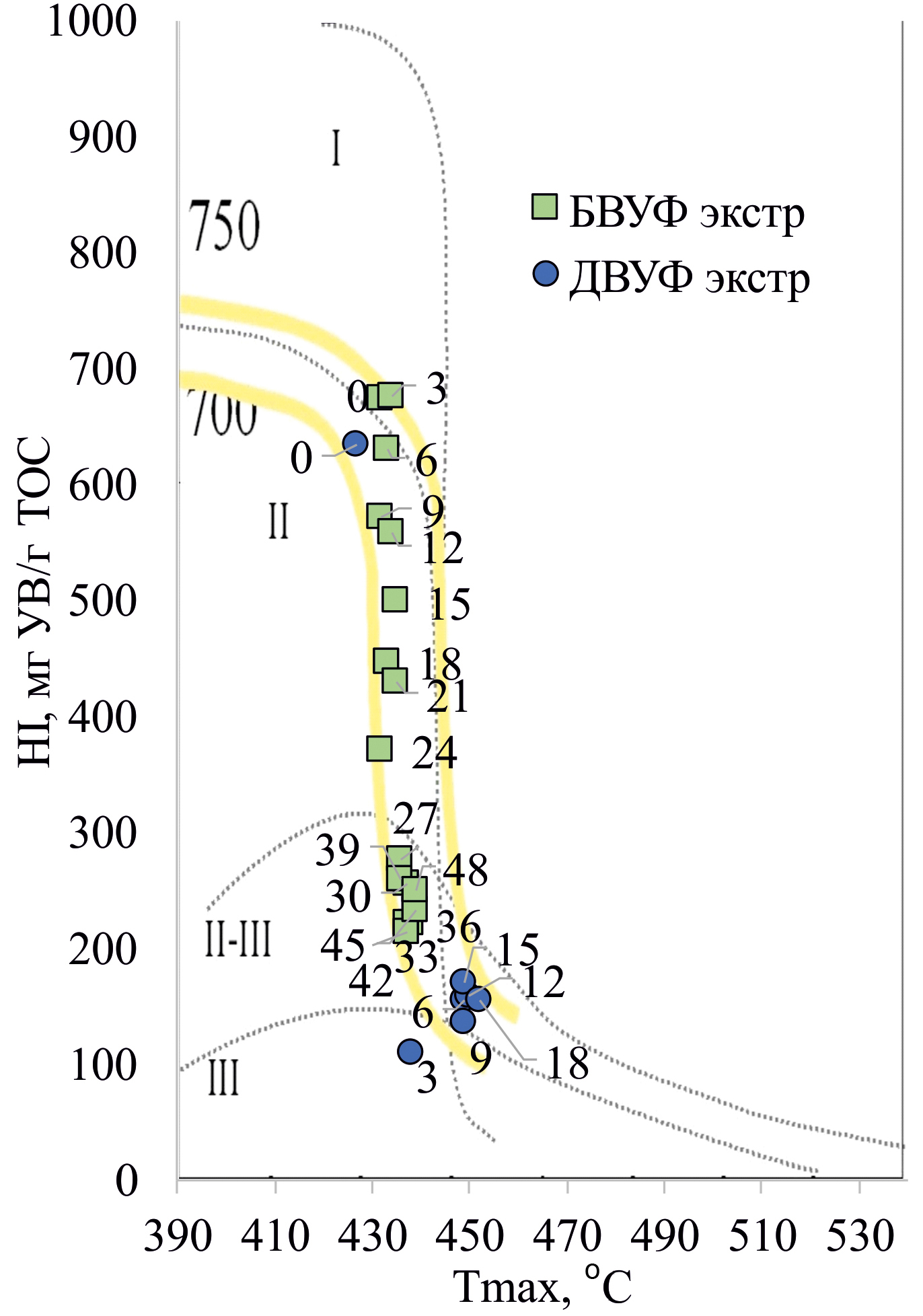

В рамках данной работы были проведены эксперименты по прогреву характерных образцов доманиковой и баженовской высокоуглеродистых формациях (ДВУФ и БВУФ) в полуоткрытой системе для изучения процессов преобразования ОВ. Исследования проводились на образце из скважины 7Р и аналогичном образце с восточного борта Фроловской мегавпадины.

Пиролитические исследования показывают существенные изменения в содержании и характеристиках ОВ образца ДВУФ в ходе эксперимента по многоступенчатому прогреву. Так, параметр ТОС, показывающий содержание органического углерода, уменьшился в ходе эксперимента почти в 2 раза – с 15,5 до 8,6 мас.%. Параметр S2 во время прогрева планомерно уменьшается с 97 до 20 мг УВ/г породы.

При этом после экстракции установлено, что часть параметра, характеризующая генерационный потенциал керогена, изменяется преимущественно в первые часы эксперимента. Уже после 3 часов температурного воздействия значение не превышает 10 мг УВ/г породы (в исходном образце значение составило 92 мг УВ/г породы) и практически не меняется на следующих стадиях. Это свидетельствует о том, что большая часть керогена в ходе температурного воздействия преобразуется на первом этапе (водородный индекс опустился со значения 633 до 136 мг УВ/г TOC, а параметр Tmax вырос с 427 до 449 °С) и переходит в тяжёлые гетероатомные соединения. Продолжение температурного воздействия приводит к уменьшению содержания лёгких и сорбированных углеводородных соединений (параметры S0 и S1), а также экстрагируемой доли параметра S2. Таким образом, в ходе эксперимента происходит миграция продуктов из породы.

Сравнение изменений преобразованности ОВ в образцах ДВУФ и БВУФ показано на рис. 12. Результаты эксперимента по гидротермальному воздействию на образец БВУФ были опубликованы ранее (Савостин и др., 2023), общее время воздействия составляло 48 часов. Необходимо отметить, что параметры зрелости (HI и Tmax) после экстракции для керогена образца БВУФ меняются более планомерно, достигая несколько отличающихся от характеристик ОВ ДВУФ значений: Тmax увеличился с 432 до 439 °С, а HI снизился со значений 673 до 213 мг УВ/г TOC за трёхкратно превышающее время эксперимента. Наиболее заметные изменения в образце БВУФ происходят до 27-ого часа, когда водородный индекс снижается почти на 400 мг УВ/г TOC. При этом параметры зрелости керогена при лабораторном моделировании изменяются аналогично изменениям для пород из баженовского горизонта в пласте (диапазон изменений отмечен жёлтыми линиями по результатам исследований (Козлова и др., 2015)). Генерационный потенциал керогена образца БВУФ также изменяется более планомерно, а в ходе эксперимента фиксируются миграция УВС из породы и вторичный крекинг. Таким образом, можно говорить, что процессы в породах ДВУФ и БВУФ близки, но различаются по кинетике протекания. Необходимо более подробно изучить, как изменяется ОВ при гидротермальном воздействии на породы ДВУФ.

Рис. 12. Модифицированная диаграмма Ван-Кревелена с образцами БВУФ (квадраты) и ДВУФ (круги) после многоступенчатого гидропиролиза и экстракции. Цифры – время прогрева.

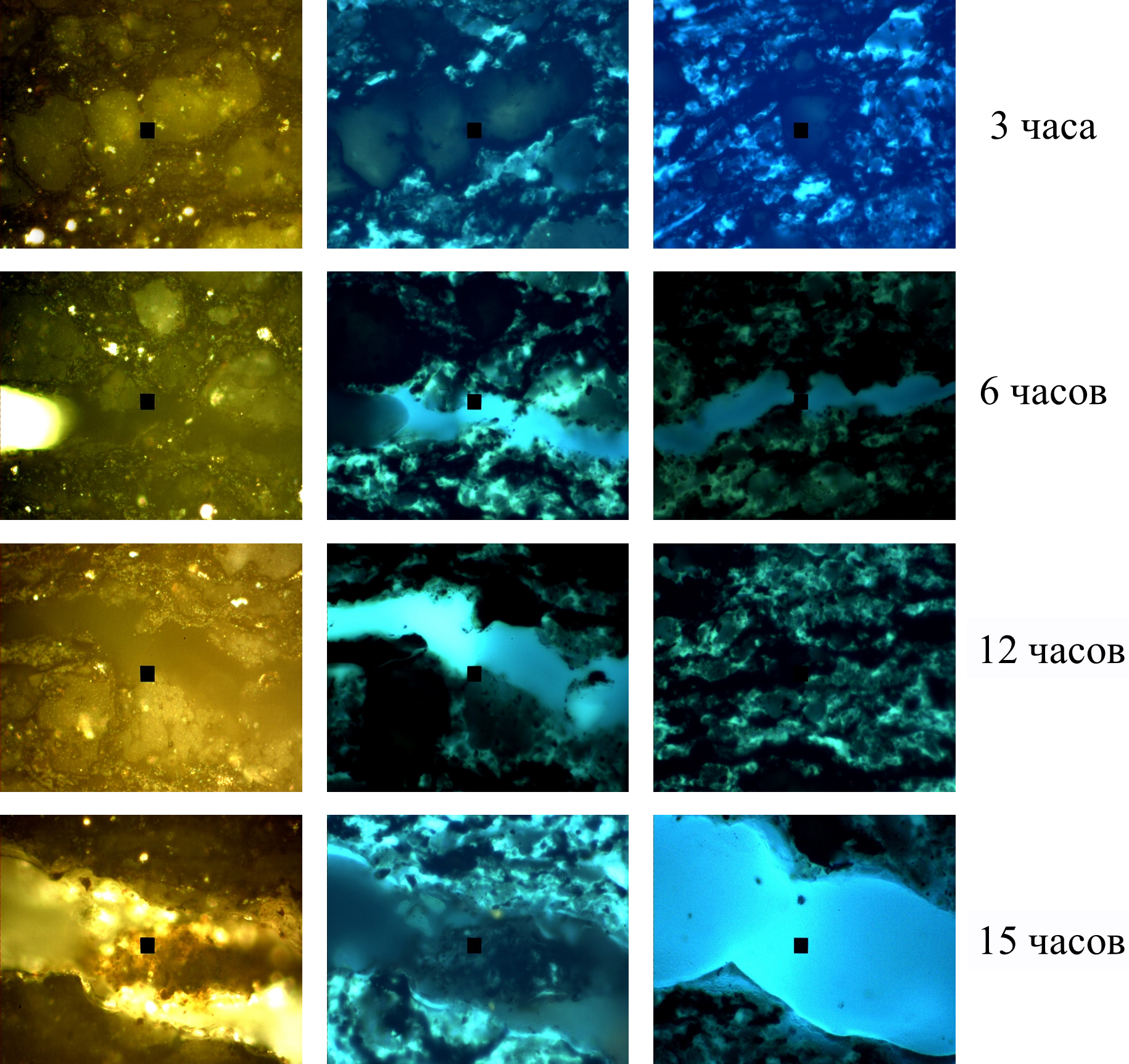

Для изучения изменений в породах и отдельных мацералах были выполнены углепетрографические исследования образца ДВУФ после 3, 6, 12 и 15 часов теплового воздействия (рис. 13). Показано, что во всех образцах ОВ в большинстве случаев представлено постгенерационным битуминитом (мацерал претерпел основные изменения в результате катагенетического преобразования). Также наблюдается появление трещин и новообразованных битумов. Они интенсивно светятся бело-голубым цветом в УФ и заполняют все полости, что отчетливо видно в образцах после 6 часов прогрева. С увеличением длительности воздействия появляются всё более крупные трещины в породе, образуя новые каналы для миграции флюида, при этом интенсивность УФ свечения начинает снижаться. В отдельных образцах также наблюдаются и другие мацералы, например, фюзенит (изменённые остатки высших растений с более сложной химической структурой). Было зафиксировано, что отдельные участки образца различаются не только разным количеством ОВ, но и его более сложным строением. Площадок для углепетрографических замеров показателей отражения нет, поэтому численно оценить изменения зрелости данным методом не представляется возможности.

Рис. 13. Изменения породы и ОВ в образце ДВУФ во время ступенчатого прогрева в автоклавах в дневном и УФ-свете

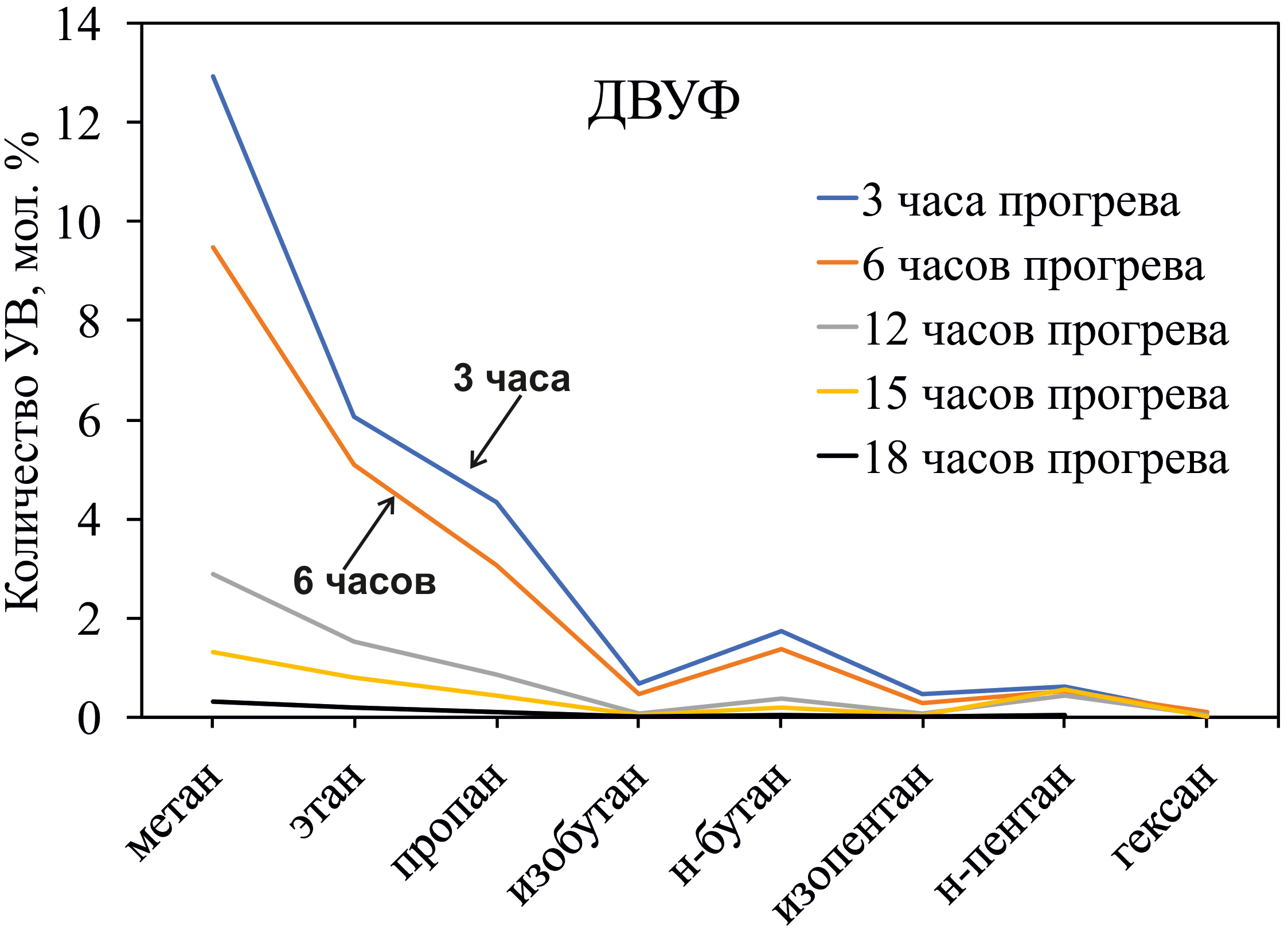

За 18 часов прогрева образца породы ДВУФ суммарно удалось собрать 183 мл газа, что составило примерно 6 мл газа/г породы. Газохроматографический анализ показал, что доля УВ продуктов крекинга керогена составила около 30% после 3 часов воздействия и снизилась до 4% к 15 часу. Общая доля выделившихся УВ составила 3,4 мг/г ТОС. При этом количество выделившегося метана и его гомологов с увеличением времени воздействия на породу уменьшается (рис. 14). Распределение УВ продуктов характерно для природного газа, с уменьшением количества УВ гомологического ряда от метана к гексану, а количество изо-алканов в синтетическом газе меньше их нормальных гомологов.

Рис. 14. Изменение УВ состава синтетического газа в ходе лабораторного моделирования созревания породы ДВУФ

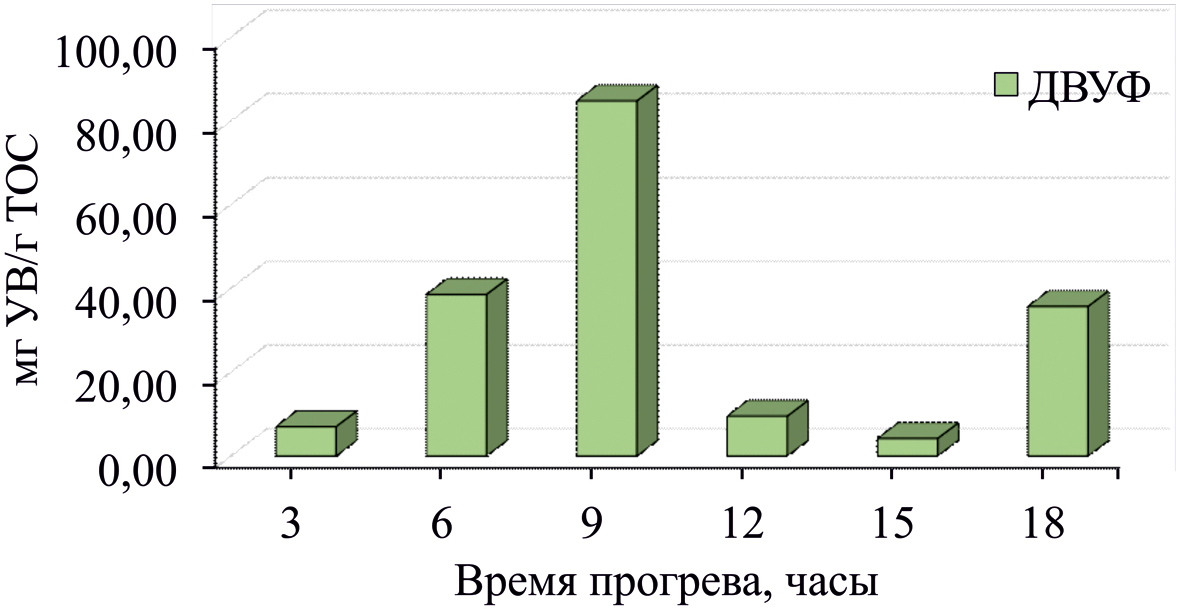

Выделение жидких УВС из породы происходило неравномерно, наблюдался максимум на 9 часу эксперимента (80 мг УВ/г TOС), а также дополнительное увеличение количества УВС на 18 часу (рис. 15). При этом общий удельный выход синтетической нефти из образца породы ДВУФ составил около 180 мг УВ/г TOC. Если сопоставить результаты изменения генерационного потенциала керогена и выход синтетической нефти, то можно утверждать, что после 3–6 часов воздействия основную роль в формировании жидких подвижных УВС начинают играть процессы вторичного крекинга высокомолекулярных битумоидов (после 3 часа практически не уменьшается параметр S2 после экстракции).

Рис. 15. Удельный выход синтетической нефти в ходе эксперимента по многостутпенчатому гидротермальному воздействию на образец ДВУФ

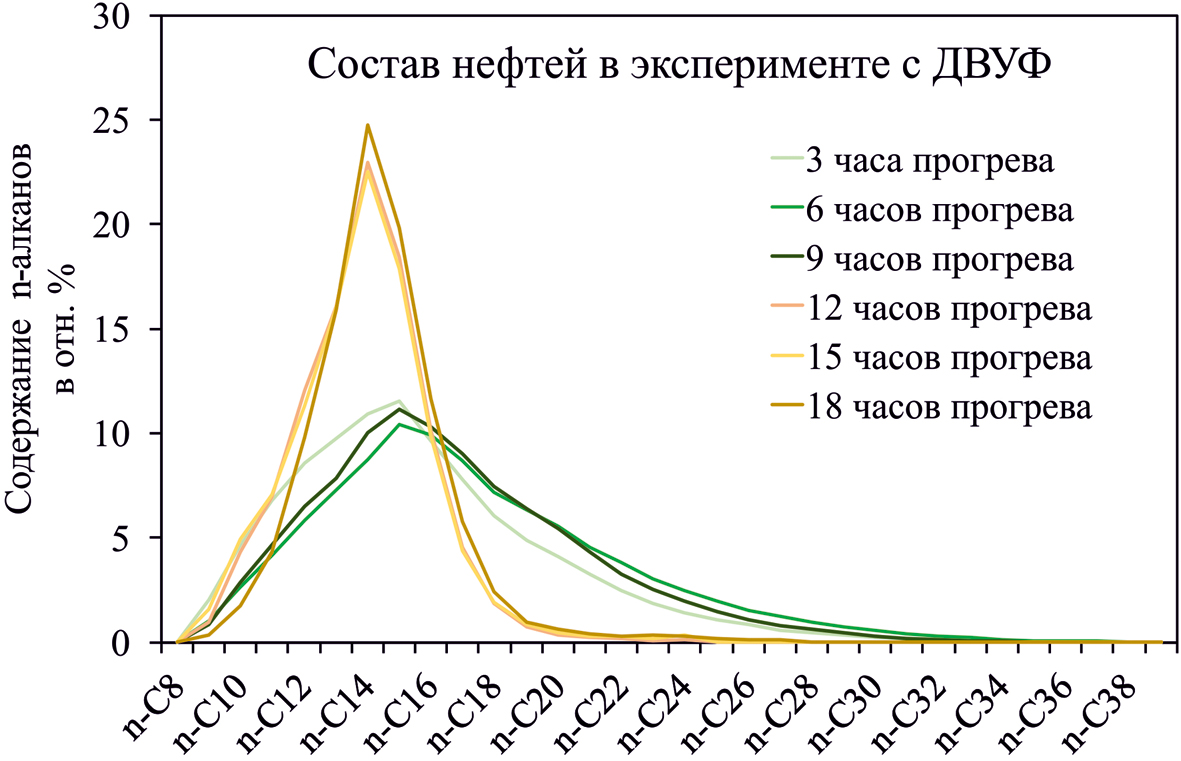

Состав синтетических нефтей характеризуется преобладанием короткоцепочечных н-алканов (рис. 16). Для нефтей после 3, 6 и 9 часов воздействия характерен ряд н-алканов с длиной цепи С8-С34 и слабо выраженным максимумом в С15. После 12, 15 и 18 часов максимум распределения сужается до ряда С8-С23 и смещается в более «легкую» область, приходясь на н-алкан С14. При этом высокомолекулярные соединения-биомаркеры генерируются в первые 3–9 часов. С 12 часов в синтетических нефтях отмечается превалирование н-алканов, а ароматические углеводороды практически отсутствуют.

Рис. 16. Распределение n-алканов в синтетических нефтях из эксперимента по многоступенчатому гидротермальному воздействию на образец ДВУФ

Выводы

В результате выполненных работ установлено, что доманиковые отложения Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна, представляющие собой тонкослоистую неоднородную толщу, содержат органическое вещество преимущественно II типа. Количество органического углерода может превышать 30%. Кероген в большинстве скважин не достиг главной зоны нефтеобразования, однако встречаются локальные участки, в скважинах и отдельных интервалах разрезов доманиковых отложений которых ОВ частично преобразовалось и может достигать середины нефтяного окна. В скважинах с повышенным катагенезом встречены прослои с повышенной пористостью (до 8%), повышенными индексами продуктивности и нефтенасыщенности и высоким содержанием лёгких углеводородных соединений (до 32 мг УВ/г породы). Эти интервалы можно отнести к нетрадиционным коллекторам.

Анализ молекулярного состава углеводородов показал некоторые различия в обстановках осадконакопления материнских пород на восточной и западной частях исследуемой территории. Материнское ОВ для битумоидов из скважин западной части накапливалось в пресноводных обстановках, тогда как для доманиковых отложений восточной территории были характерны мелководно-морские условия седиментации. На западе также зафиксировано различие в составе битумоидов по разрезу, что может свидетельствовать о некоторых различиях в природе керогена и обстановках осадконакопления. При этом установлено, что в прогретых скважинах флюиды формировались из материнского органического вещества доманиковых отложений, мигрировали в коллекторы, в том числе в карбонатных породах.

Для разработки критериев поиска локальных зон повышенного катагенеза, в которых ОВ доманиковой высокоуглеродистой формации генерирует нефть и газ, а также могут образовываться нетрадиционные коллекторы, было проведено сравнение отложений с баженовским горизонтом Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. На указанной территории было установлено, что аномальный катагенез встречается на площадях с неоднородным структурным планом и наличием тектонических нарушений, зонах повышенного теплового потока. Аналогичные признаки можно предполагать и для скважин с повышенным преобразованием ОВ, исследованных в данной работе.

Лабораторное моделирование гидротермального воздействия на пласты показало, что кероген в породе ДВУФ обладает более высокой реакционной способностью по сравнению с ОВ БВУФ. Максимум генерации УВС приходится на первые 9 часов, при этом большая часть керогена преобразуется на первом этапе эксперимента (3 часа). Состав УВ указывает, что процесс образования новых соединений происходит не только в результате первичного крекинга. Параллельно протекает вторичный крекинг, оказывающий существенное влияние на итоговый состав продуктов. Углепетрографические исследования показывают формирование пористости за счёт преобразования керогена и растрескивания самой породы. В породах БВУФ преобразование ОВ идёт более 48 часов, а в продуктах наблюдается практически весь набор биомаркеров. Установленные различия показали, что гидротермальное воздействие приводит к генерации УВС, но их количество и состав, время генерации, механизмы протекающих процессов разные.

Тем не менее, поисковые признаки, которые применяются на территории Западной Сибири для обнаружения как традиционных месторождений в зонах повышенного катагенеза нефтематеринских толщ, так и нетрадиционных коллекторов с ТРИЗ, можно использовать для доманиковой высокоуглеродистой формации Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна.

Дополнительные исследования территории Республики Татарстан, определение условий формирования и преобразования доманиковых отложений, состава и характеристик отложений и вмещающих флюидов позволят точнее выделять перспективные для разработки площади.

Финансирование

Исследования по преобразованию органического вещества выполнены при поддержке Российского научного фонда, проект № 24-13-00197.

Список литературы

1. Бурдельная Н.С., Бушнев Д.А., Мокеев М.В. (2015). Изучение преобразования керогена методом 13C ЯМР в твердом теле при естественном и искусственном созревании органического вещества. Вестник Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 6(246), с. 33–39.

2. Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Мокеев М.В. (2019). Результаты 13c ЯМР- и ИК-спектроскопии керогена верхнедевонских доманикитов Тимано-Печорского бассейна. Геохимия, 64(11), с. 1146–1157. doi: 10.31857/S0016-752564111146-1157

3. Вашкевич А.А., Стрижнев К.В., Шашель В.А., Захарова О.А., Касьяненко А.А., Заграновская Д.Е., Гребенкина Н.Ю. (2018). Прогноз перспективных зон в отложениях доманикового типа на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Нефтяное хозяйство, 12, с. 14–17.

4. Гончаров И.В., Самойленко В.В., Обласов Н.В., Фадеева С.В., Веклич М.А., Кашапов Р.С., Трушков П.В., Бахтина Е.С. (2016). Типы и катагенез органического вещества баженовской свиты и ее возрастных аналогов. Нефтяное хозяйство, 10, с. 20–25.

5. ГОСТ Р 55663-2013. Методы петрографического анализа углей. Ч. 2: Методы подготовки проб углей

6. ГОСТ Р 55662-2013. Методы петрографического анализа углей. Ч. 3. Методы определения мацерального состава.

7. ГОСТ Р 55659-2013. Методы петрографического анализа углей. Ч. 5: метод определения показателя отражения витринита с помощью микроскопа.

8. Заграновская Д.Е., Исаева С.И., Вилесов А.П., Шашель В.А., Захарова О.А., Беляков Е.О., Демин В.Ю., Кудин И.Л., Калмыков Г.А. (2021). Строение протяженных резервуаров отложений доманиковой формации и методы их петрофизической интерпретации. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 1(6), с. 120–132. doi: 10.33623/0579-9406-2021-6-120-132

9. Калмыков Г.А., Балушкина Н.С. (2017). Модель нефтенасыщенности порового пространства пород баженовской свиты Западной Сибири и ее использование для оценки ресурсного потенциала. Москва: ГЕОС, 246 с.

10. Калмыков Г.А., Карпова Е.В., Балушкина Н.С., Хотылев А.О., Краснова Е.А., Иванова Д.А., Савостин Г.Г., Калмыков А.Г. (2024). Гидротермально-метасоматическая проработка осадочного чехла как один из факторов формирования залежей нефти и газа. Сборник по материалам Всероссийской научной конференции «Фундаментальные, глобальные и региональные проблемы геологии нефти и газа», с. 79–81. doi: 10.53954/9785604990070_79

11. Каюкова Г.П., Михайлова А.Н., Насырова З.Р., Вахин А.В. (2022). Гидротермальные преобразования органического вещества пород доманиковых отложений Татарстана в сланцевую нефть. Москва: ГЕОС, 328 с. doi: 10.34756/GEOS.2021.16.37866

12. Конторович А.Э., Пономарева Е.В., Бурштейн Л.В., Глинских В.Н., Ким Н.С., Костырева Е.А., Павлова М.А., Родченко А.П., Ян П.А. (2018). Распределение органического вещества в породах баженовского горизонта (Западная Сибирь). Геология и геофизика, 59(3), с. 357–371.

13. Кирюхина Т.А. (2013). Доманиковые отложения Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов. Геология нефти и газа, 3, с. 76–87.

14. Козлова Е.В., Фадеева Н.П., Калмыков Г.А., Балушкина Н.С., Пронина Н.В., Полудеткина Е.Н., Костенко О.В., Юрченко А.Ю., Борисов Р.С., Бычков А.Ю., Калмыков А.Г., Хамидуллин Р.А., Стрельцова Е.Д. (2015). Технология исследования геохимических параметров органического вещества керогенонасыщенных отложений (на примере баженовской свиты, Западная Сибирь). Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 5, с. 44–53.

15. Мкртчян О.М. (1977). Палеоструктурный анализ ранних этапов формирования палеозойского чехла Волго-Уральской области. Геоструктурный анализ Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Москва: Наука, с. 30–46.

16. Неручев С.Г. (1986). Нефтегазообразование в отложениях доманикового типа. Ленинград: Недра, 247 c.

17. Прищепа О.М. (2019). Состояние сырьевой базы и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в России. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 5, с. 14–20.

18. Савостин Г.Г., Калмыков А.Г., Иванова Д.А., Калмыков Г.А. (2023). Экспериментальные данные по изучению кинетики преобразования органического вещества в образце баженовской сланцевой формации Западной Сибири. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 5, с. 96–104. doi: 10.55959/MSU0579-9406-4-2023-63-5-96-104

19. Ступакова А.В., Калмыков Г.А., Коробова Н.И., Фадеева Н.П., Гатовский Ю.А., Суслова А.А., Сауткин Р.С., Пронина Н.В., Большакова М.А., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Петракова Н.Н., Мифтахова А.А. (2017). Доманиковые отложения Волго-Уральского бассейна – типы разреза, условия формирования и перспективы нефтегазоносности. Георесурсы, Спецвыпуск ч. 1, с. 112–124.

20. Тихонова М.С., Иванова Д.А., Калмыков А.Г., Борисов Р.С., Калмыков Г.А. (2019). Методика ступенчатой экстракции пород высокоуглеродистых формаций для изучения компонентного распределения битумоидов и изменчивости их основных геохимических параметров. Георесурсы, 21(2), с. 172–182. doi: 10.18599/grs.2019.2.172-182

21. Тихонова М.С., Калмыков А.Г., Иванова Д.А., Видищева О.Н., Хомячкова И.О., Большакова М.А., Рязанова Т.А., Сауткин Р.С., Калмыков Г.А. (2021). Изменчивость состава углеводородных соединений в юрских нефтегазоматеринских толщах Каменной вершины Красноленинского свода (Западная Сибирь). Георесурсы, 23(2), с. 158–169. doi: 10.18599/grs.2021.2.16

22. Ульмишек Г.Ф., Шаломеенко А.В., Холтон Д.Ю., Дахнова М.В. (2017). Нетрадиционные резервуары нефти в доманиковой толще Оренбургской области. Геология нефти и газа, 5, с. 67–77.

23. Фадеева Н.П., Козлова Е.В., Полудеткина Е.Н., Шарданова Т.А., Пронина Н.В., Ступакова А.В., Калмыков Г.А., Хомяк А.Н. (2015). Генерационный потенциал пород доманиковой формации Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 6, с. 44–52.

24. Фомин А.Н., Конторович А.Э., Красавчиков В.О. (2001). Катагенез органического вещества и перспективы нефтегазоносности юрских, триасовых и палеозойских отложений северных районов Западно-Сибирского мегабассейна. Геология и геофизика, 42(11–12), с. 1875–1887.

25. Espitalie J., Laporte J.L., Madec M., Marquis F., Leplat P., Poulet J., Boutefeu A. (1977). M´ethode rapide de caract´erisation des roches m`etres, de leur potentielp´etrolier et de leur degr´e d’´evolution. Rev. Inst. Fr. P´et, 32, pp. 23–42. doi: 10.2516/ogst:1977002

26. Espitalie J., Deroo G., Marquis F. (1985). La pyrolyse Rock Eval et ses applications. Rev. Inst. Fr. P´et., 40, pp. 755–784. doi: 10.2516/ogst:1985035

27. Lewan M.D. (1985). Evaluation of petroleum generation by hydrous pyrolysis experimentation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 315(1531), pp. 123–134. doi: 10.1098/rsta.1985.0033

28. Moldowan J.M., Sundararaman P., Schoell M. (1986). Sensitivity of biomarker properties to depositional environment and/or source input in the Lower Toarcian of SW-Germany. Organic Geochemistry, 10(4-6), pp. 915–926. doi: 10.1016/S0146-6380(86)80029-8

29. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. (2005). The biomarker guide. Cambridge: Cambridge university press, 471 p. doi: 10.1017/CBO9780511524868

30. Sivan P., Datta G.C., Singh R.R. (2008). Aromatic biomarkers as indicators of source, depositional environment, maturity and secondary migration in the oils of Cambay Basin, India. Organic Geochemistry, 39(11), pp. 1620–1630. doi: 10.1016/j.orggeochem.2008.06.009

Об авторах

Т. В. ГригоренкоРоссия

Татьяна Витальевна Григоренко, аспирант

кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

Г. Г. Савостин

Россия

Григорий Геннадьевич Савостин, ведущий инженер

кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

А. Г. Калмыков

Россия

Антон Георгиевич Калмыков, кандидат хим. наук, старший научный сотрудник

кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

М. С. Тихонова

Россия

Маргарита Станиславовна Тихонова, ведущий инженер

кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

О. Н. Видищева

Россия

Олеся Николаевна Видищева, кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

кафедра нефтегазовой седиментологии и морской геологии

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

М. О. Костышина

Россия

Мария Олеговна Костышина, аспирант

кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

М. Л. Махнутина

Россия

Мария Леонидовна Махнутина, аспирант

кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

В. Д. Стороженко

Россия

Владислава Денисовна Стороженко, ведущий инженер-геохимик

отдела исследования скважин, коллекторов и углеводородов

423462; ул. Советская, д. 186а; Альметьевск

Г. А. Калмыков

Россия

Георгий Александрович Калмыков, доктор геол.-минерал. наук, заведующий кафедры

кафедра нефтегазовой седиментологии и морской геологии

119234; ул. Ленинские горы, д. 1; Москва

Н. А. Назимов

Россия

Нафис Анасович Назимов, кандидат тех. наук, начальник службы

управление по геологии нефтяных и газовых месторождений; служба геологии и опытно-промышленных работ по трудноизвлекаемым запасам

423450; ул. Ленина, д. 75; Альметьевск

Рецензия

Для цитирования:

Григоренко Т.В., Савостин Г.Г., Калмыков А.Г., Тихонова М.С., Видищева О.Н., Костышина М.О., Махнутина М.Л., Стороженко В.Д., Калмыков Г.А., Назимов Н.А. Характеристика органического вещества доманиковых отложений и насыщающих их флюидов на территории Республики Татарстан. Георесурсы. 2025;27(1):221-235. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.25

For citation:

Grigorenko T.V., Savostin G.G., Kalmykov A.G., Tikhonova M.S., Vidishcheva O.N., Kostyshina M.O., Makhnutina M.L., Storozhenko V.D., Kalmykov G.A., Nazimov N.A. Domanic Oil Shale Sediments Organic Matter and Saturating Fluids Characteristics on the Territory of the Tatarstan Republic. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):221-235. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.25

.png)