Перейти к:

Первые результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования детритовых цирконов из песчаников старопетровской свиты венда Волго-Уральского осадочного бассейна и потенциальные источники цирконовой кластики

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.21

Аннотация

Впервые получена информация о возрасте пород – источников цирконовой кластики для отложений старопетровской свиты венда Волго-Уральского осадочного бассейна. В результате U-Pb (LA-ICP-MS) датирования детритовых цирконов из песчаников старопетровской свиты в скважине Красноусольская, расположенной в Предуральском краевом прогибе, получен широкий временной диапазон возрастов цирконовой кластики: от архея – 3247 млн лет до венда – 577 млн лет. Особенности распределения возрастных популяций цирконов из песчаников старопетровской свиты свидетельствовали о поступлении обломочного материала в Волго-Уральский бассейн преимущественно из местных питающих провинций. Источником наиболее древней (2944–2660 млн лет и 2507–1831 млн лет) популяции цирконов для песчаников старопетровской свиты предполагаются архей-палеопротерозойские образования Тараташского метаморфического комплекса Южного Урала и кристаллические породы фундамента платформы Волго-Уральской области. Для детритовых цирконов с возрастами 1720–1472 млн лет, 1390–1044 и 736–653 млн лет, отвечающим раннему, среднему и завершающему рифею, в качестве потенциальных источников цирконовой кластики рассматриваются имеющие современные изотопные датировки по циркону и бадделеиту интрузивные и вулканогенные образования навышского, машакского и игонинского магматических комплексов рифея Южного Урала и базальты актанышского (скв. 203 Мензелино-Актанышская) и кипчакского (скв. 1 Кипчакская) вулканогенных комплексов Волго-Уральской области. В местных питающих провинциях не установлены источники цирконов с возрастами 964–851 млн лет и 643–603 млн лет, что, вероятнее всего, связано с недостаточной изотопно-геохронологической изученностью осадочных и магматических комплексов докембрия Восточно-Европейской платформы и её складчатого обрамления. Среди докембрийских образований особое место занимают вендские отложения, к которым в Волго-Уральской области приурочены многочисленные проявления нефти и газа, что делает отложения венда привлекательным объектом на поиски углеводородов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дьякова С.А., Сергеева Н.Д., Куликова А.В., Лукманова М.Р., Абдеев Т.Р., Красильников П.А. Первые результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования детритовых цирконов из песчаников старопетровской свиты венда Волго-Уральского осадочного бассейна и потенциальные источники цирконовой кластики. Георесурсы. 2025;27(3):195-208. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.21

For citation:

Dyakova S.A., Sergeeva N.D., Kulikova A.V., Lukmanova M.R., Abdeev T.R., Krasilnikov P.A. The first results of U-Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircons from sandstones of the Staropetrovo Formation of the Vendian Volga-Uralian sedimentary basin and potential sources of zircon clusters. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):195-208. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.21

Введение

Волго-Уральский осадочный бассейн расположен на восточной окраине Восточно-Европейской платформы (ВЕП). С запада бассейн ограничен выступами кристаллического фундамента, с востока – складчатыми структурами Урала.

Осадочные отложения Волго-Уральского бассейна вскрыты скважинами на различных глубинах (от 1,2 км до 3,7 км), где представлены неметаморфизованными толщами рифея, венда и фанерозоя, перекрывающими архей-раннепротерозойские метаморфические и магматические образования кристаллического фундамента.

Рифейский комплекс платформенных отложений образован в авлакогенных структурах в процессе рифтогенеза. Развитие вендских надрифтовых бассейнов связано с коллизионными процессами и формированием складчатой системы тиманид в области современного Урала (Пучков, 2010). Поздневендская орогения привела к существенному изменению структурно – тектонического облика юго-восточной окраины платформы и характера источников сноса обломочного материала (Пучков, Козлов, 2005).

Мощные комплексы терригенных пород венда на Южном Урале (ашинская серия Башкирского мегантиклинория) и на востоке ВЕП (каировская и шкаповская серии Шкапово-Шиханской впадины) имели длительную историю изучения, но их молассовая природа была обоснована Ю.Р. Беккером (1968, 1988 и ссылки там же). Позднее (Пучков, 2000, 2010; Сергеева и др., 2019) к типично молассовым образованиям были отнесены отложения только верхнего венда: басинская, куккараукская и зиганская свиты уральского разреза и их возрастные аналоги старопетровская, салиховская и карлинская свиты платформы.

Обоснование возраста платформенных образований венда до настоящего времени основывается на единственной датировке (579 млн лет, возраст по константам 1976 г.) по глаукониту из отложений старопетровской свиты (интервал глубин 1852,7–1858 м) в скважине 23 Мензелино-Актанышская (Казаков и др., 1967; Стратотип рифея…, 1983) и наличию вендского комплекса микрофоссилий (Лагутенкова и др., 1982; Янкаускас, 1982; Козлова, 1990).

Эта ситуация создает сложности при геологической интерпретации разобщенных разрезов скважин в регионе, их корреляции с опорными разрезами венда западного склона Южного Урала и выявлении источников обломочного материала в осадочный бассейн венда.

В последние годы при определении потенциальных источников кластики для терригенных толщ различных стратиграфических уровней используется U-Pb (LA-ICP-MS) изотопное датирование детритового циркона из псаммитовых пород. Некоторая информационная база геохронологических данных имеется к настоящему времени для отложений ашинской серии венда Южного Урала (Кузнецов и др., 2012; Разумовский и др., 2020; Рязанцев и др., 2023).

Целью работы является получение информации о возрасте детритового циркона из песчаников старопетровской свиты венда Волго-Уральского осадочного бассейна для суждений о возможных источниках цирконовой кластики в питающих провинциях. Для достижения цели авторами были поставлены задачи по выделению представительной монофракции циркона из песчаников старопетровской свиты и его последующее U-Pb датирование методом LA-ICP-MS, определение источников сноса на основе возрастных характеристик цирконовой кластики.

Литолого-стратиграфическая характеристика

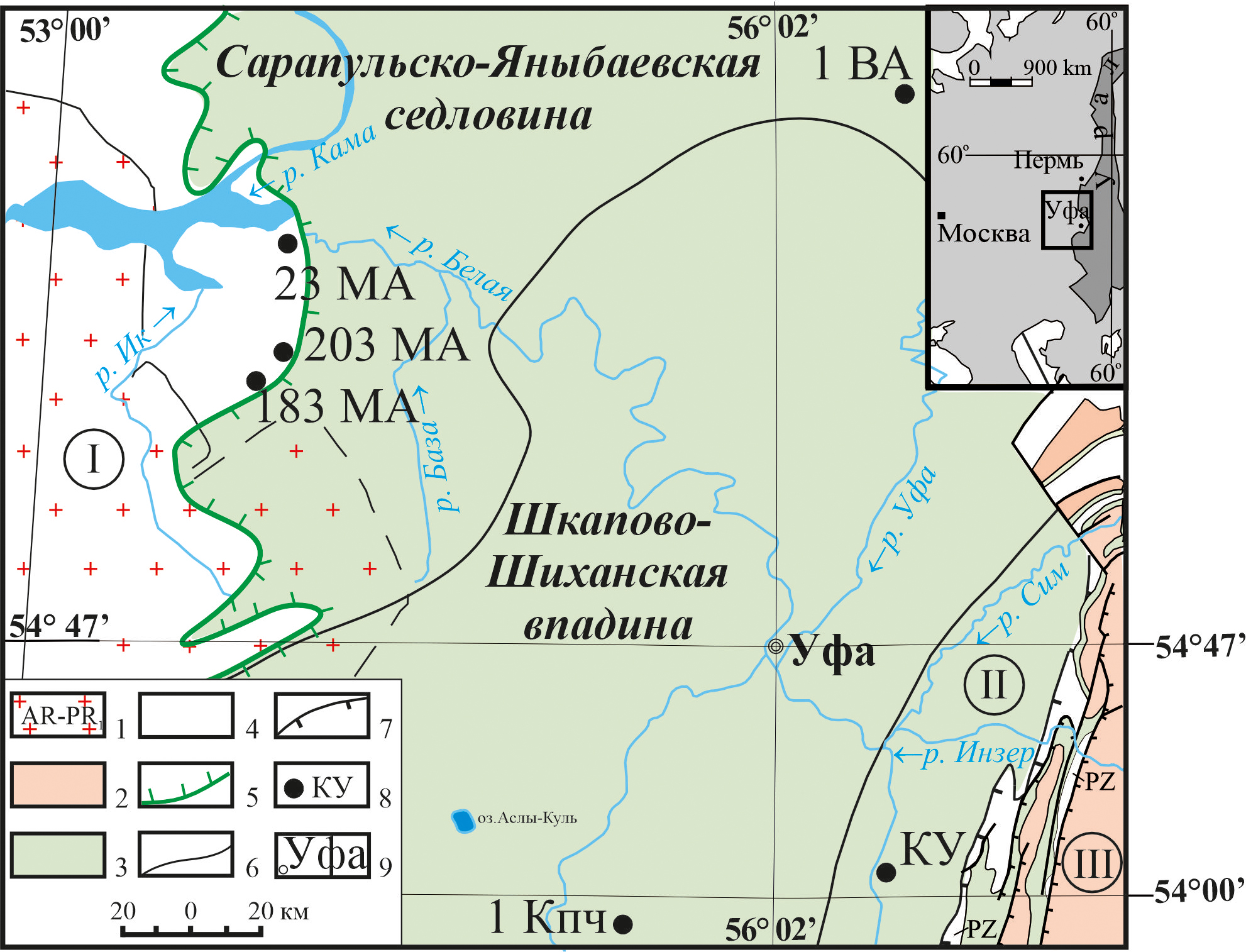

В Волго-Уральском бассейне вендские отложения развиты в двух крупных краевых впадинах – Верхнекамской и Шкапово-Шиханской, разделенных Сарапульско-Яныбаевской седловиной (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент карты структур и распространения вендских отложений на юго-восточной окраине ВЕП и западном склоне Южного Урала. Составлена по (Аксенов, 1998; Башкова, Карасева, 2023; Стратиграфическая схема…, 2000) с дополнениями авторов. На врезке: положение участка исследований. Обозначения: Основные структурно-тектонические подразделения: I – Татарский свод; II – Предуральский краевой прогиб; III – складчатый Урал. 1–3 – отложения: 1 – архея – раннего протерозоя, 2 – рифея, 3 – венда; 4 – палеозоя, 5 – западная граница распространения вендских отложений; 6 – границы структур; 7 – тектонические разломы; 8 – местоположение скважин; 9 – населенные пункты. Названия разведочных площадей: ВА – Восточно-Аскинская, МА – Мензелино-Актанышская, Кпч – Кипчакская, КУ – Красноусольская.

Наиболее полно вендские отложения (V) представлены в разрезах глубоких скважин Шкапово-Шиханской впадины, где находятся все региональные стратотипы стратиграфических подразделений венда Волго-Уральской области (ВУО).

В Шкапово-Шиханской впадине выделены отложения нижнего (сергеевская свита каировской серии) и верхнего (байкибашевская и старопетровская свиты каировской серии, салиховская и карлинская свиты шкаповской серии) венда (табл. 1). Свиты связаны постепенными переходами; региональные несогласия наблюдаются в основании каировской серии, трансгрессивно перекрывающей различные образования рифея и кристаллического фундамента, и в кровле шкаповской, которая с глубоким размывом перекрыта отложениями палеозоя.

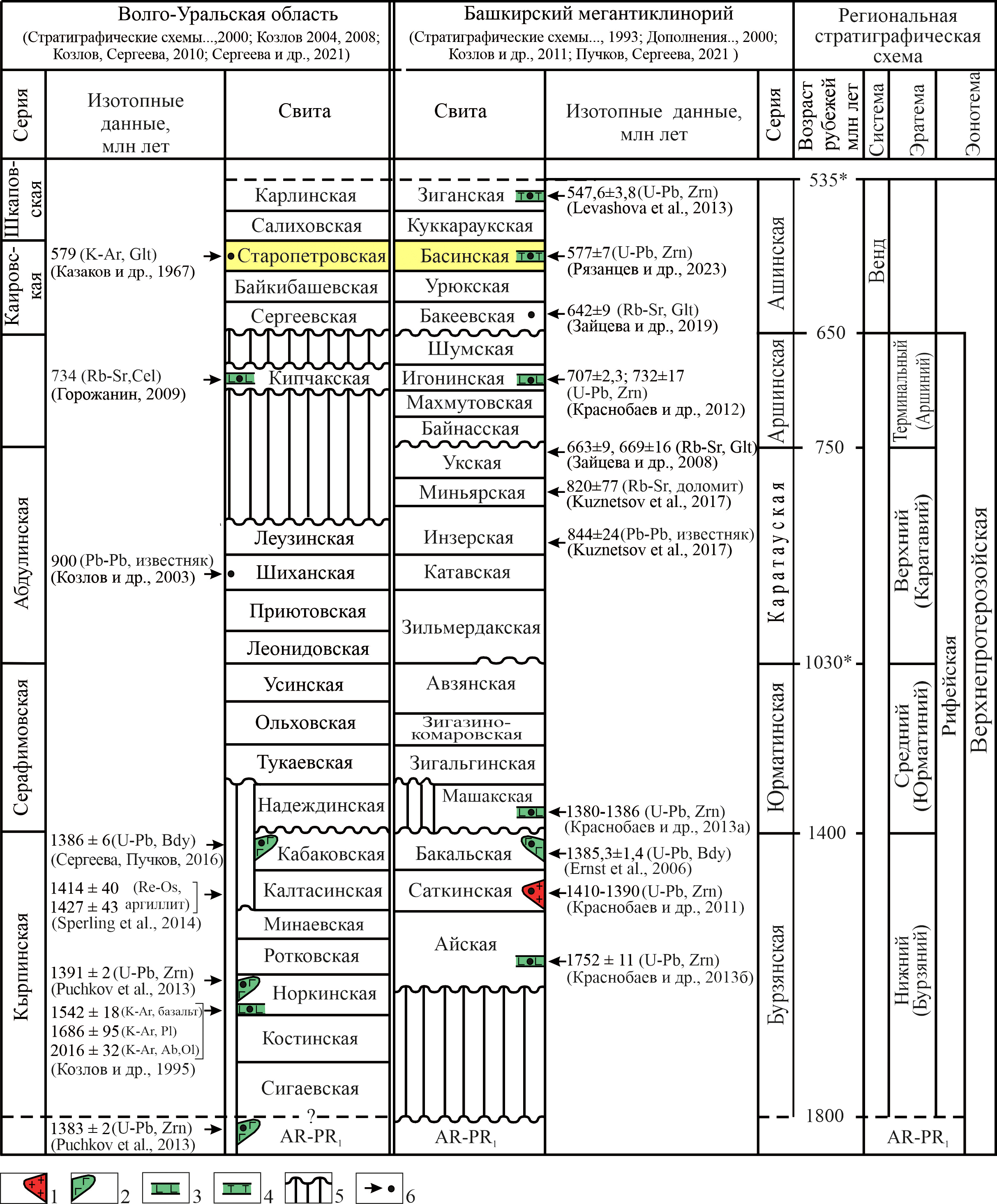

Табл. 1. Сопоставление Стратиграфических схем рифея и венда Южного Урала и Волго-Уральской области. Примечание: 1 – гранитные массивы, 2 – дайки габбро-долеритовые, 3 – базальты, 4 – туфовые прослои, 5 – перерыв в осадконакоплении, 6 – места отбора проб. Cокращения минералов приняты по (Warr, 2021): Ab – альбит, Bdy – бадделеит, Ol – олигоклаз, Pl – плагиоклаз, Zrn – циркон, Glt – глауконит; Cel – селадонит. Изотопно-геохронологические методы определения возрастов: U-Pb – уран-свинцовый, Re-Os – рений-осмиевый, K-Ar – калий-аргоновый, Rb-Sr – рубидий-стронциевый, Pb-Pb – свинец-свинцовый, Sm-Nd – самарий-неодимовый. Возраст рубежей принят по данным (Пучков, Сергеева, 2021), рубежи 535* и 1030* по (Стратиграфический кодекс, 2019).

Сергеевская свита (V1sv) представлена аргиллитами, алевролитами и песчаниками преимущественно полевошпат-кварцевого состава, мощностью от 70 м до 545 м.

Байкибашевская свита (V2bc) сложена песчаниками полимиктовыми, полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми, разнозернистыми, содержащими примесь гравийно-галечникового материала и прослои алевролитов и аргиллитов. Значительные колебания мощности свиты (от 8–25 м до 85–190 м) и отсутствие ее в некоторых скважинах ВУО объясняются неровностями рельефа эродированной поверхности подстилающих отложений.

Старопетровская свита (V2sp) представлена неравномерным чередованием преимущественно серых песчаников и алевролитов полимиктового, полевошпат-кварцевого, аркозового и субаркозового состава и аргиллитов, часто темно-серых и черных, углеродсодержащих. Мощность свиты изменяется от 80 до 465 м.

Салиховская свита (V2sl) сложена разнозернистыми песчаниками и алевролитами полимиктового состава, с редкими прослоями аргиллитов. В крупнозернистых разностях отмечаются гравий и мелкая галька размером от 3х5–5х5 мм до 9х10х12 мм. Иногда гравелиты или мелкогалечниковые конгломераты обособлены в прослоях толщиной от 1–3 до 5–10 см. Красноцветные песчаники салиховской свиты служат своеобразным маркирующим горизонтом при межрегиональной корреляции верхневендских отложений ВУО. Мощность свиты 90–440 м.

Карлинская свита (V2kr) представлена аргиллитами, часто углеродистыми, с подчиненными прослоями полимиктовых и полевошпат-кварцевых алевролитов и песчаников (редко). Свита имеет значительные колебания мощности (от 100 до 610 м), что определяется глубиной предпалеозойского размыва.

Карлинская свита завершает разрез верхнего венда Шкапово-Шиханской впадины, суммарная мощность которого здесь изменяется от 150 до 1685 м.

Объект исследования

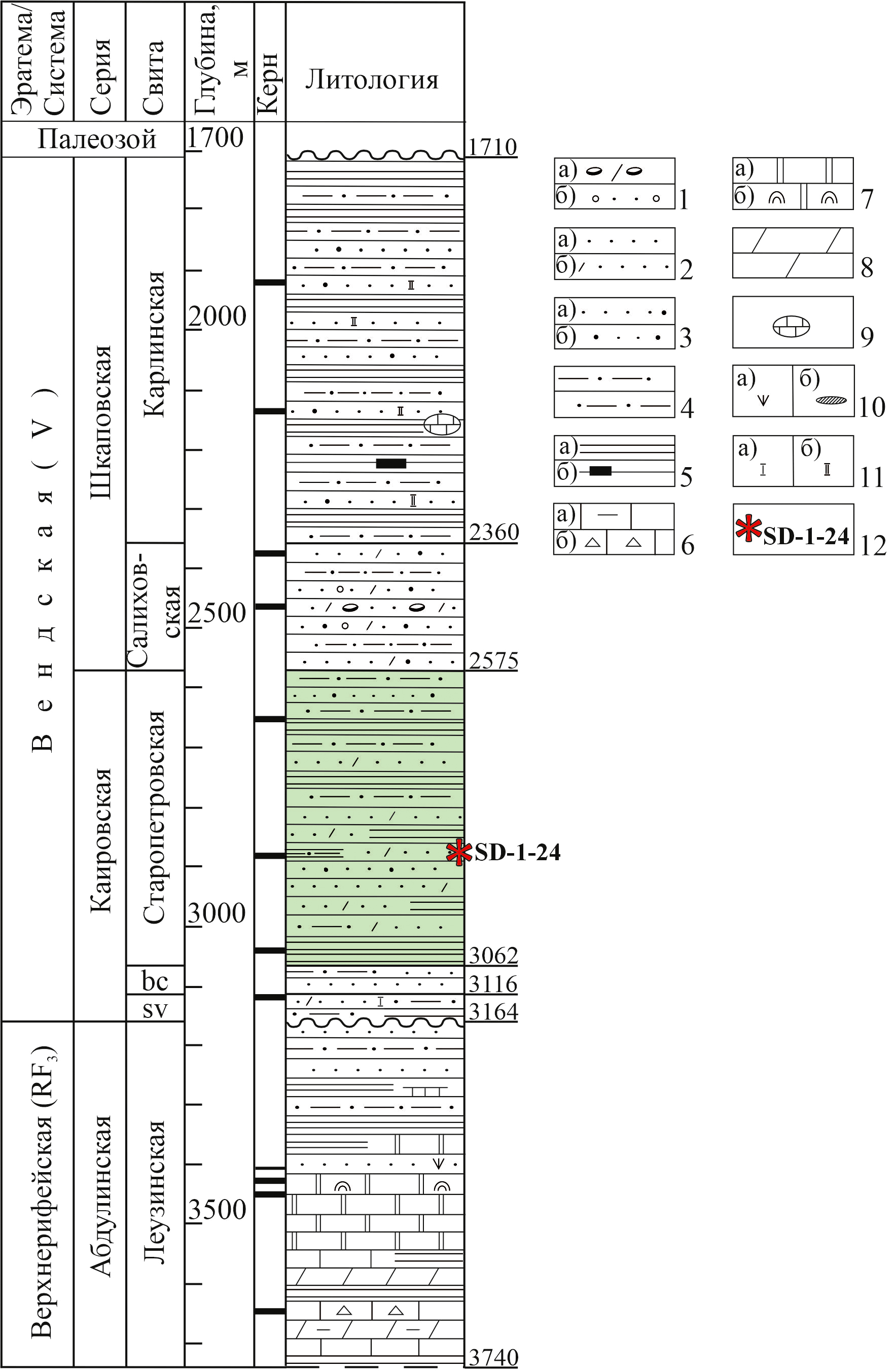

Красноусольская скважина, расположенная к югу от пос. Красноусольский Гафурийского района Республики Башкортостан в южной части Бельской депрессии Предуральского краевого прогиба (рис. 1), вскрыла достаточно мощный (1432 м) и стратиграфически полный разрез вендских отложений (рис. 2).

Рис. 2. Разрез верхнедокембрийских отложений в Красноусольской скважине (Сергеева, Солодова, 2020). Обозначения: 1 – конгломераты (а), гравелиты (б); 2–3 – песчаники: 2 – кварцевые (а), полимиктовые (б), 3 – полевошпат-кварцевые (а), аркозовые (б); 4 – алевролиты; 5 – аргиллиты глинистые (а), углеродистые (б), 6 – известняки глинистые (а), брекчированные (б); 7 – доломиты (а), со строматолитами (б); 8 – мергели; 9 – карбонатная конкреция; 10 – характеристика пород: содержащие глауконит (а), кремни (б), 11 – вторичные изменения: кальцитизация (а), доломитизация (б), 12 – место отбора и номер пробы на циркон.

В качестве первоочередного объекта исследования были выбраны отложения старопетровской свиты венда, представляющие собой фрагмент «не складчатой» платформенной молассы (Беккер, 1968).

Старопетровская свита (V2sp) в изучаемой скважине выделена в интервале глубин 2575–3062 м, где представлена чередованием аргиллитов, полимиктовых песчаников и алевролитов, преимущественно серой окраски (рис. 2).

Аргиллиты темно-вишневые, прослоями зеленовато-серые со слабым голубоватым оттенком, участками пятнисто окрашенные (пятна вишневой и зеленой окраски), неравномерно алевритистые. Аргиллиты пронизаны тонкими трещинками, выполненными карбонатом и пиритом.

Песчаники полимиктовые, серые и темно-серые с буроватым оттенком, средне-, крупнозернистые, массивные, крепкие. В песчаниках наблюдаются волнистая, косослоистая и линзовидно-слоистая текстуры. Цемент в песчаниках глинистый поровый и кварцевый регенерационный, а в составе обломков отмечаются зерна эффузивных пород и крупные интракласты темно-вишневых аргиллитов.

В интервале глубин 2647–2657 м вскрыты преимущественно алевролиты полимиктовые, темно-вишневые, участками тонкослоистые за счет тонких прослоев зеленых аргиллитов и полимиктовых вишневых, зеленовато- и светло-серых песчаников. Мощность свиты 487 м.

Методы исследования

Для выделения циркона и последующего U-Pb датирования его методом LA-ICP-MS была отобрана штуфная проба SD-1-24 из полимиктового разнозернистого песчаника с глубины 2889,5 м (рис. 2) и измельчена до размера обломков <0,25 мм, отмучена в проточной водопроводной воде от глинистых частиц. Далее разделение минералов по удельному весу в тяжелой жидкости (бромоформ), магнитная и электромагнитная сепарации проведены по общепринятой методике (Кухаренко, 1961, Ляхович, 1981).

Монофракцию цирконов отбирали визуально под бинокулярным микроскопом ZEISS Stemi 2000-С (Carl Zeiss, Германия). Зерна цирконов помещались на клеепереносящую ленту, заливались в шашки эпоксидной смолой Struers (Дания), шлифовали примерно на треть-половину толщины зерна, затем проводили полировку поверхности.

Для определения морфологии и внутреннего строения цирконов использовались катодолюминесцентные изображения (CL) минералов, полученные с помощью микроскопа ZEISS Axio Lab A1 c катодолюминесцентной приставкой CITL MK5-2 (Carl Zeiss, Германия).

U-Pb изотопное датирование зерен циркона выполнено в научно-образовательном центре «Геотермохронологии» Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань).

Для проведения U-Pb датирования цирконов использовалась система лазерной абляции на основе эксимерного лазера (длина волны 193 нм) Analyte Excite (Teledyne Cetac Technologies, США), соединенная с квадрупольным масс-спектрометром с ионизацией в индуктивно-связанной плазме iCAP Qс (Thermo Fisher Scientific, Германия). В качестве газов-переносчиков были использованы: в лазерной установке – He и в масс-спектрометре – Ar жидкий.

Все измерения выполняли по массам 202Hg, 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th, 235U, 238U. Измерение 235U изотопа не проводилось, а его содержание рассчитывалось из измеренного значения изотопа 238U, используя естественную распространенность 238U/235U = 137,818 (Hiess et al., 2012).

В качестве стандартов использовались международные эталонные образцы цирконов: 91500 – внешний стандарт, 1063 млн лет (Weidenbeck et al., 1995) и Plešovice – контрольный образец, 337 млн лет (Slama et al., 2008).

Обработка масс-спектрометрических данных, учет коррекций, выбор оптимального участка сигнала, расчет изотопных отношений (207Pb/206Pb, 206Pb/238U, 207Pb/235U, 208Pb/232Th) и соответствующих возрастов проводился с помощью программы Iolite 3.65, встроенной в Igor Pro 7 (Paton et al., 2010).

Расчет средневзвешенных значений возраста по изотопным отношениям, построение гистограммы относительной вероятности выполнялись в Microsoft Excel со встроенным пакетом Isoplot 4.15 (Ludwig, 2003). Для построения гистограммы использовались 206Pb/238U возрасты для цирконов моложе 1000 млн лет и 206Pb/207Pb возрасты для цирконов древнее 1000 млн лет с дискордантностью (D, %) в интервале –10%–10%. Измерения, где дискордантность >10%, исключались из выборки.

Обсуждение результатов изотопно-геохронологических определений

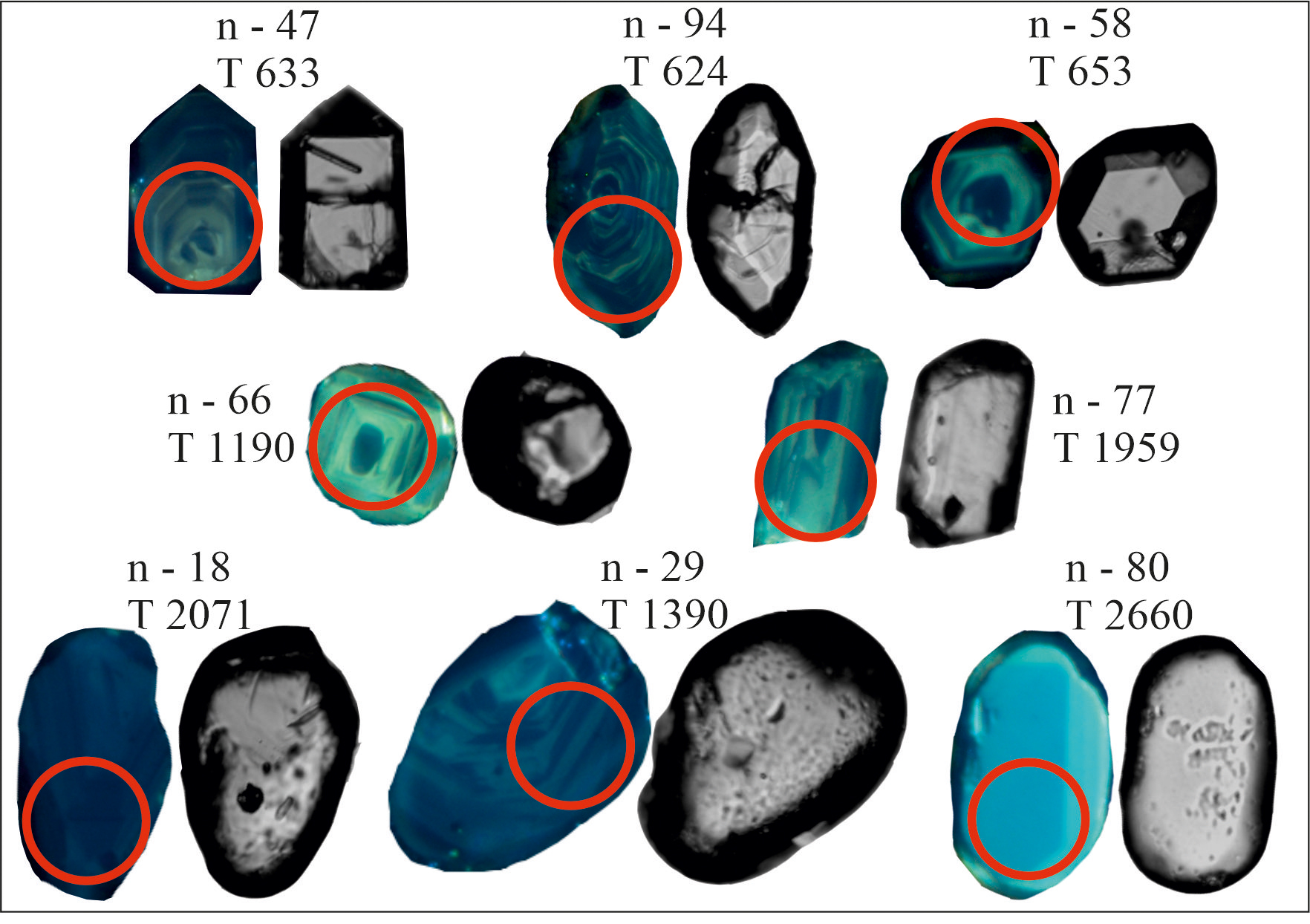

Исследуемые цирконы из песчаников старопетровской свиты верхнего венда (проба SD-1-24) представлены хорошо окатанными зернами, реже кристаллами со сглаженными ребрами. Окраска цирконов преимущественно бледно-розовая. По данным катодолюминесценции (CL) и оптической микроскопии цирконы имеют некоторые особенности внутреннего строения (рис. 3): в них присутствуют ядра, минеральные и газово-жидкие включения различной морфологии, часто наблюдаются зерна с отчетливыми зонами роста кристалла (рис. 3, n 94, 58). На поверхности некоторых зерен развиты углубления в виде ветвящихся каналов, которые могут быть интерпретированы как структуры растворения и/или трещины механической абразии (рис. 3, n 94). Размеры зерен колеблются от 0,05х0,05 до 0,125х0,25 мм.

Рис. 3. Катодолюминисцентные (слева) и оптические (справа) изображения цирконов из песчаников старопетровской свиты венда в разрезе Красноусольской скважины. Обозначения: n – номер зерна, в соответствии с таблицей 2, Т – возраст. Кружками обозначено положение абляционных кратеров (диаметр кратера 35 мкм).

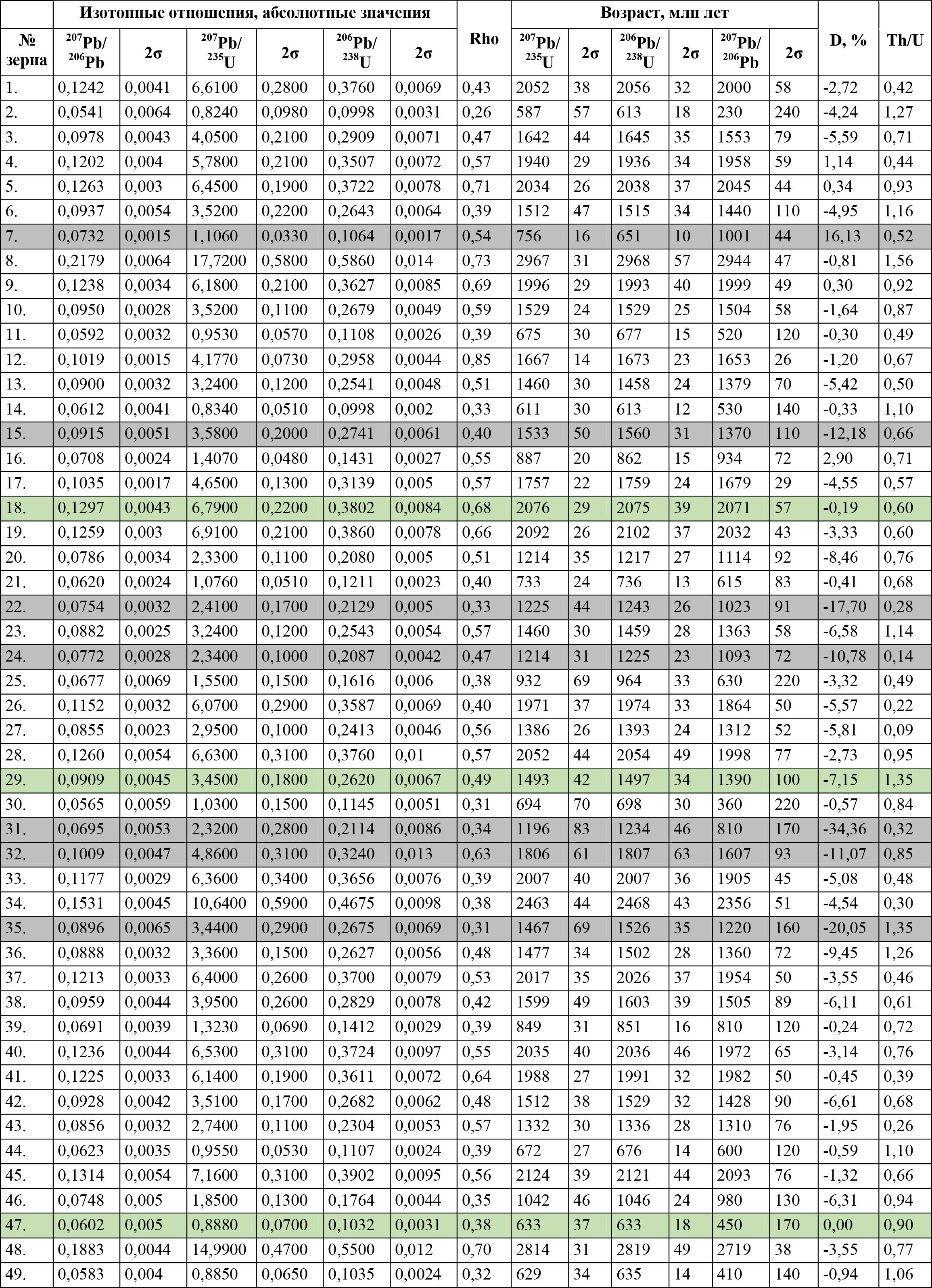

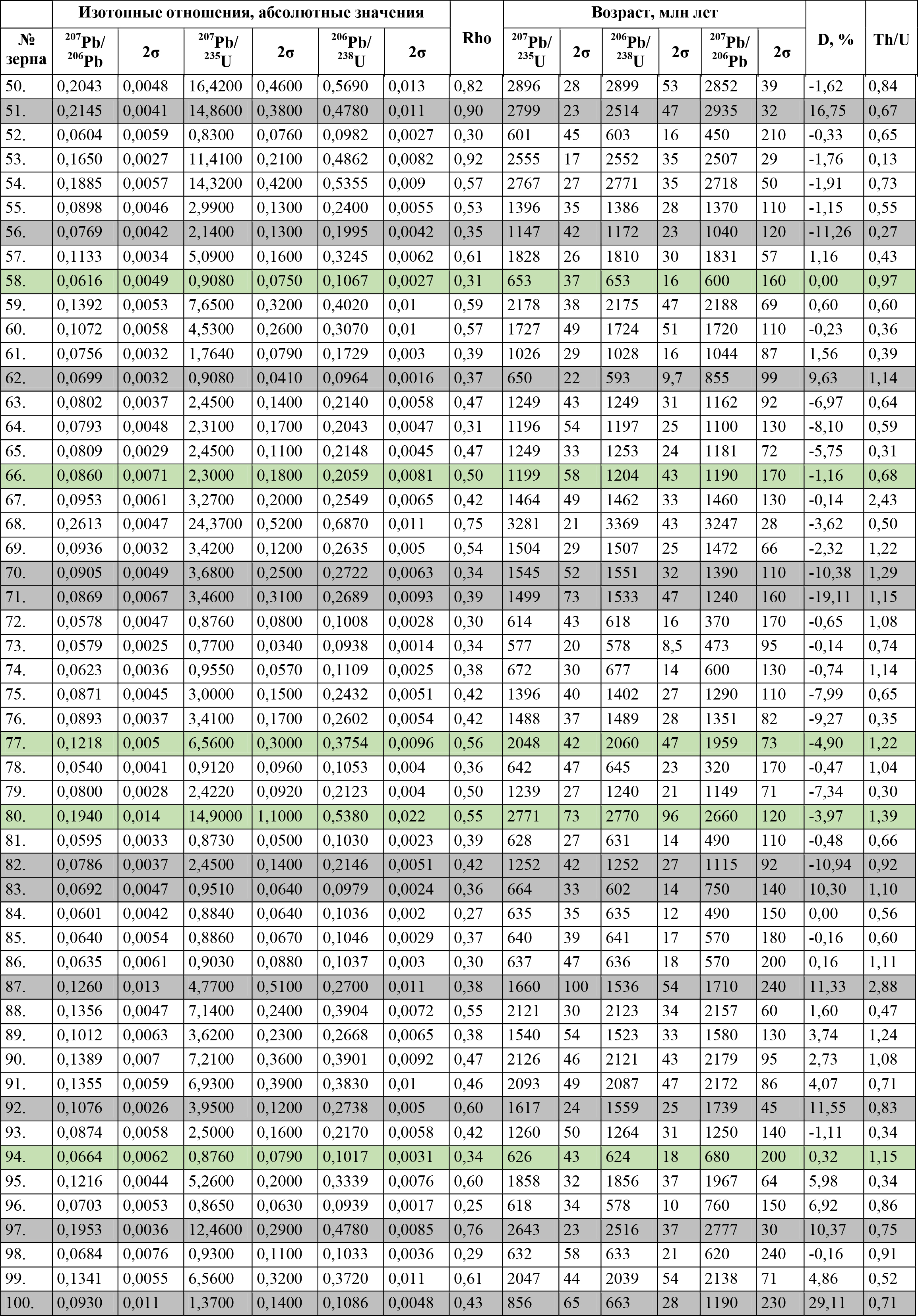

Из пробы SD-1-24 проанализировано 100 зерен циркона (табл. 2) и получено 82 конкордантных значения возрастов. Измерения (18 анализов) с высокой степенью дискордантности исключены из рассмотрения (в таблицах зачеркнуты и выделены серым цветом).

Табл. 2. Результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования зерен детритового циркона из песчаников старопетровской свиты верхнего венда Волго-Уральской области. Примечание: для построения гистограммы использовались 206Pb/238U возрасты для цирконов моложе 1000 млн лет и 206Pb/207Pb возрасты для цирконов древнее 1000 млн лет с дискордантностью (D, %) в интервале ˗10%–10%. Серым цветом выделены измерения с дискордантностью >10%, исключенные из выборки. Зеленым цветом выделены измерения для цирконов на рис. 3

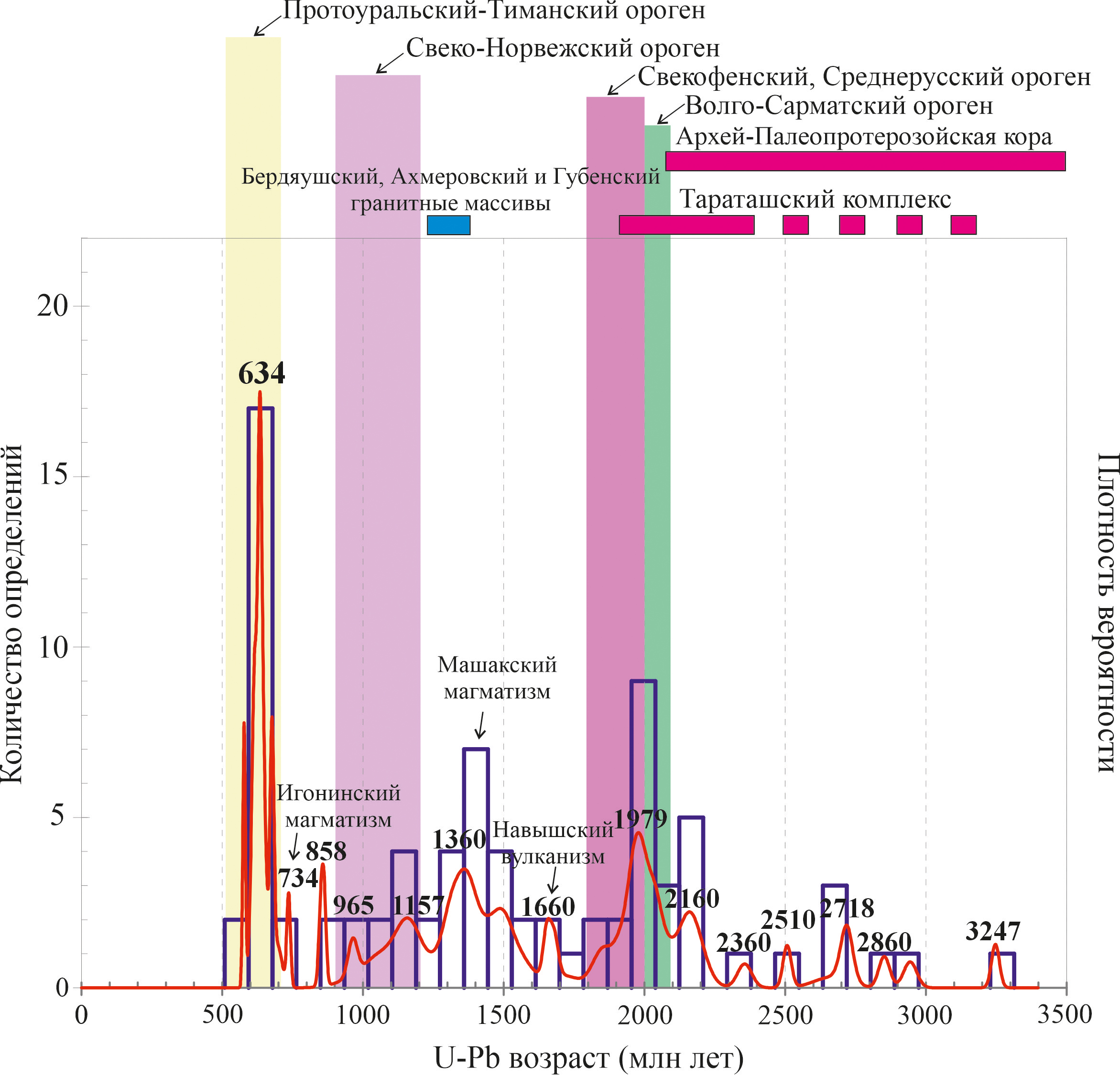

Конкордантные возрастные датировки детритового циркона (n-82) охватывают широкий временной диапазон от 3247 млн лет до 577,8 млн лет (рис. 4) и отвечают определенным хроностратиграфическим уровням Стратиграфической шкалы (Стратиграфический…, 2019; Сергеева и др., 2021): архею нижнему (3247 млн лет, n – 1) и верхнему (2944–2660 млн лет, n – 5), нижнему протерозою (2507–1831 млн лет, n – 23); верхнему протерозою, включая рифей: нижний (1720–1472 млн лет, n – 10), средний (1390–1044 млн лет, n – 19), верхний (964–851 млн лет, n – 3), завершающий (736–653 млн лет, n – 6) и венд (645–577,8 млн лет, n – 15).

Рис. 4. Графики плотности относительной вероятности распределения U-Pb возрастов детритовых цирконов (dZr) из песчаников старопетровской свиты (проба SD-1-24). Примечание: красной линией показан возрастной спектр датировок на графике, количество измерений с близкими возрастами отражено на гистограмме (синяя линия). Возрастные границы орогенных комплексов выделены по данным (Кузнецов и др., 2012; Зайцева и др., 2022).

Значительная часть датировок dZr (3247 млн лет, n – 1, 2944–2660 млн лет, n – 5, 2507–1831 млн лет, n – 23) имеет архей-палеопротерозойский возраст. Наиболее вероятным источником цирконов данного возраста для осадочных пород старопетровской свиты являются архей-нижнепротерозойские образования Тараташского и Александровского метаморфических комплексов Южного Урала и выступы пород кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы.

Возраст образований Тараташского и Александровского метаморфических комплексов согласно изотопно-геохронологическим исследованиям составляет – 3500–1800,8 млн лет (Синдерн и др., 2006; Ронкин и др., 2007; Краснобаев и др., 2019; Тевелев и др., 2015). Архейский возраст кристаллических пород фундамента ВУО установлен на уровне 2,79 млрд лет по циркону U-Pb методом (Бибикова и др., 1984) и 2,95–2,65 млрд лет Pb-Pb термоизохронным методом по циркону из фундамента Южно-Татарского свода в разрезе скважины 20000 Минибаевская (Богданова, 1986).

Для раннерифейского временного интервала 1720–1472 млн лет (n – 10) в качестве источника детритового циркона могут рассматриваться базальты навышского вулканогенного комплекса (1752±11 млн лет), развитые в основании айской свиты нижнего рифея на Южном Урале (Краснобаев и др., 2013б) и базальты (1686±95, 1542±18 млн лет), вскрытые в скважине 203 Мензелино-Актанышская (рис. 1, табл. 1) в норкинской свите нижнего рифея ВУО (Козлов и др., 1995; Puchkov et al., 2013).

Среди изученных зерен циркона из песчаников старопетровской свиты пятая часть имеет среднерифейский (1390–1044 млн лет, n – 19) возраст, что указывает на присутствие в области размыва среднерифейских магматических комплексов, представленных на современной поверхности выравнивания на Южном Урале крупными интрузивными массивами (Бердяушский, Губенский, Рябиновский, Ахмеровский и др. (Puchkov et al., 2021 и ссылки там же)), дайками (Главная бакальская, Кусинская и др. (Ernst et al., 2006; 2008)) и машакским риолит-базальтовым комплексом (Краснобаев и др., 2011; Краснобаев и др., 2008). Формирование перечисленных магматических комплексов ограничено временными рамками 1385–1348 млн лет.

В пределах Волго-Уральской области надежные среднерифейские 1391–1386 млн лет изотопные U-Pb (SHRIMP-II) датировки по циркону и бадделеиту получены для даек, прорывающих нижнерифейские отложения норкинской и кабаковской свит и породы кристаллического фундамента в разрезах скважин 183 Мензелино-Актанышская (Puchkov et al., 2013) и 1 Восточно-Аскинская (Сергеева, Пучков 2016) (рис. 1, табл. 1).

Источники цирконов позднерифейского возрастного интервала 964–851 млн лет не установлены в местных питающих провинциях, но известны на северо-западе Восточно-Европейской платформы в пределах Свеко-Норвежской области гренвильского орогена. Доминирование детритового циркона этой достаточно удаленной области сноса ранее было отмечено для пород укской свиты верхнего рифея (Южный Урал), подстилающих вендские образования в регионе (Зайцева и др., 2022). Авторы допускают, что для старопетровской свиты источником цирконовой кластики могли быть магматические породы (1,22–0,95 млрд лет) Свеко-Норвежского орогена. Транспортировка обломочного материала от этого удаленного источника, вероятно, могла осуществляться крупной трансконтинентальной рекой.

На кривой плотности относительной вероятности (рис. 4) в возрастном интервале 736–653 млн лет (завершающий рифей – аршиний) выделяется пик 734 млн лет, который хорошо коррелируется с возрастом игонинских метабазальтов аршиния (732,1±1,7 и 707,0±2 млн лет) и гранитов Барангуловского (725,5±5 млн лет) и Мазаринского (745,8±4,9 млн лет) интрузивных массивов на Южном Урале и базальтов (734 млн лет) кипчакского вулканогенного комплекса, вскрытых скважиной 1 Кипчакская в пределах Волго-Уральской части ВЕП (Горожанин, 2009) (рис. 1, табл. 1).

Для ашинской серии венда, по данным (Кузнецов и др., 2012), источником dZr послужили кристаллические комплексы Протоуральско-Тиманского орогена (755–510 млн лет). Однако на Южном Урале тиманский орогенез, обусловленный коллизионными событиями (Пучков, 2010), начался значительно позднее 755 млн лет, нижнего рубежа Протоуральско-Тиманского орогена (Кузнецов и др., 2012). До начала коллизионных событий на Южном Урале (на восточной окраине Башкирского мегантиклинория) формируются вулканогенные (игонинский метабазальтовый комплекс с U-Pb SHRIMP-датировками по циркону 732,1±1,7 и 707,0±2,3 млн лет) и осадочные образования аршиния – стратона (750–640 млн лет), завершающего рифейскую эонотему (Козлов и др., 2011; Пучков и др., 2007; Краснобаев и др., 2012). Согласно представлениям (Пучков, 2016; Маслов и др., 2018), аршинские образования имеют рифтогенную природу и не могут принадлежать орогенному комплексу Протоуральско-Тиманского орогена.

Наиболее яркий пик 634 млн лет на кривой плотности относительной вероятности получен для детритовых цирконов старопетровской свиты в возрастном интервале (643–603 млн лет), который отвечает нижнему венду. Источники цирконовой кластики этого возрастного интервала для осадочных пород старопетровской свиты среди магматических комплексов местных питающих провинций в пределах Южного Урала и сопредельной части Восточно-Европейской платформы не выявлены, что, по-видимому, связано с недостаточной изученностью магматических комплексов этого временного интервала в регионах. Однако, на Приполярном Урале широко распространены I-граниты (от кварцевых диоритов до лейкогранитов) и связанные с ними вулканиты дифференцированных базальт-андезит-дацитовых серий с датировками по циркону в диапазоне от 695±19 до 515±8 млн лет, с подавляющим преобладанием вендских цифр (Соболева, 2004; Пучков, 2010). На Северном Тимане известны габброиды, сиениты и граниты, связанные с проявлением эпизода плюмового магматизма щелочной направленности (Андреичев, Соболева, 2023). Результаты датирования цирконов (Larionov et al., 2004; Andreichev et al., 2020; Андреичев и др., 2021) свидетельствуют о времени их формирования в интервале 617–600 млн лет. Вероятно, перенос кластического материала из перечисленных комплексов играл значительную роль при формировании отложений старопетровской свиты

Для единичных датировок 578 и 577 млн лет источником циркона мог быть материал вулканических извержений, происходивших в период формирования осадка. Эти датировки характеризуют нижний возрастной предел старопетровской свиты и достаточно уверенно сопоставляются с басинской свитой Южного Урала, имеющей надежные оценки возраста (577–573 млн лет) по циркону из пепловых туфов (Рязанцев и др., 2023).

Выводы

В результате U-Pb (LA-ICP-MS) изотопно-геохронологических исследований детритовых цирконов из песчаников венда в разрезе скважины Красноусольская впервые получена информация о возрасте пород – источников цирконовой кластики для отложений старопетровской свиты Волго-Уральского осадочного бассейна.

Особенности распределения возрастных популяций детритовых цирконов из песчаников старопетровской свиты показали, что обломочный материал поступал в Волго-Уральский бассейн преимущественно за счет местных питающих провинций.

В качестве источников цирконовой кластики для палеопротерозойских и архейских (3247, 2944–2660 и 2507–1831 млн лет) возрастных популяций цирконов для осадочных пород старопетровской свиты предполагаются архей-нижнепротерозойские образования Тараташского и Александровского метаморфических комплексов Южного Урала и выступы пород кристаллического фундамента юго-восточной части Восточно-Европейской платформы

Для цирконов с возрастами 1720–1472 млн лет в качестве источника цирконового детрита рассматриваются базальты навышского вулканогенного комплекса (1752 млн лет) на Южном Урале, а также базальты актанышского вулканогенного комплекса, вскрытые в скважине 203 Мензелино-Актанышская в ВУО (рис. 1, табл. 1).

Среди источников dZr для рассматриваемых отложений важная роль принадлежит среднерифейским магматическим комплексам (1400–1030 млн лет), развитым на Урале и в Волго-Уральской области (дайки в разрезе скважин 183 Мензелино-Актанышская и 1 Восточно-Аскинская, рис. 1, табл. 1).

Популяция dZr в возрастных границах 736–653 млн лет могли формироваться за счет разрушения в области сноса метабазальтов и габбро игонинского комплекса и гранитов Барангуловского и Мазаринского массивов на Южном Урале, а также базальтов кипчакского вулканогенного комплекса, вскрытых скважиной 1 Кипчакская ВУО (рис. 1, табл. 1).

Для цирконов с возрастными датировками в интервале 964–851 млн лет не установлены источники цирконовой кластики в местных питающих провинциях. Допускается, что источником цирконовой кластики (964–851 млн лет) могли быть магматические породы (1,22–0,95 млрд лет) Свеко-Норвежского орогена.

Источники цирконов с вендскими датировками (643–603 млн лет) среди магматических комплексов местных питающих провинций не выявлены в пределах южной части Урала и сопредельной части Восточно-Европейской платформы, но установлены на Приполярном Урале и Северном Тимане.

Для единичных датировок 578 и 577 млн лет источником циркона мог быть пепловый материал вулканических извержений в период формирования осадков старопетровской свиты. Эти датировки характеризуют нижний возрастной предел старопетровской свиты и позволяют коррелировать её с басинской свитой Южного Урала, имеющей надежную оценку возраста (577–573 млн лет) по циркону из пепловых туфов.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейших изотопно-геохронологических исследований вендских отложений для решения стратиграфических задач, уточнения времени и условий формирования вендских отложений в Волго-Уральском осадочном бассейне. Именно с вендскими отложениями связаны на платформе многочисленные проявления нефти и газа, что делает вендские отложения привлекательным объектом на поиски углеводородов в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции с развитой инфраструктурой.

Финансирование/Благодарность

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 24-27-00311, https://rscf.ru/project/24-27-00311/.

Авторы выражают благодарность рецензентам за рассмотрение рукописи и полезные рекомендации, которые позволили улучшить текст и презентацию материала.

Список литературы

1. Аксенов Е.М. (1998). История геологического развития Восточно-Европейской платформы в позднем протерозое. Дисс. д.г.-м.н. Санкт-Петербург, 107 с.

2. Андреичев В.Л., Соболева А.А. (2023). Возраст габбро-долеритов массива Сопки Каменные (Северный Тиман) по результатам U-Pb (SIMS) датирования циркона. Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН, 20, с. 263–270. https://doi.org/10.31241/FNS.2023.20.034

3. Андреичев В.Л., Соболева А.А., Удоратина О.В., Ронкин Ю.Л. (2021). Цирконология сиенитов Северного Тимана. Вестник Геонаук, 6(318), с. 16–27. DOI: 10.19110/geov.2021.6.2

4. Башкова С.Е., Карасева Т.В. (2023). Прогноз нефтегазоносности рифей-вендских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Пермь: ПГНИУ, 190 с.

5. Беккер Ю.Р. (1968). Позднедокембрийская моласса Южного Урала. Л.: Недра, 160 с.

6. Беккер Ю.Р. (1988). Молассы докембрия. Л.: Недра, 288 с. Богданова С.В. (1986).

7. Земная кора Русской плиты в раннем докембрии (на примере Волго-Уральского сегмента). М.: Наука, 226 с.

8. Бибикова Е.В., Богданова С.В., Кирнозова Т.И., Попова Л.П. (1984). Уран-свинцовый возраст чарнокитоидов Волго-Уральской области. Доклады АН СССР, 276(4), с. 916–919.

9. Горожанин В.М. (2009). Rb-Sr датирование неопротерозойских вулканитов по поствулканическому селадониту: скв. Кипчак 1, Серноводско-Абдулинский авлакоген. Мат-лы IV Российской конференции по изотопной геохронологии «Изотопные системы и время геологических процессов», с. 145–147.

10. Дополнения к Стратиграфическому кодексу России. (2000). СПБ.: Изд-во ВСЕГЕИ, 112 с.

11. Зайцева Т.С., Горохов И.М., Ивановская Т.А., Семихатов М.А., Кузнецов А.Б., Мельников Н.Н., Аракелянц М.М., Яковлева О.В. (2008). Мессбауэровские характеристики, минералогия и изотопный возраст (Rb-Sr, K-Ar) верхнерифейских глауконитов укской свиты Южного Урала. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 16(3), с. 3–25.

12. Зайцева Т.С., Кузнецов А.Б., Горожанин В.М., Горохов, И.Н., Ивановская Т.А., Константинова Г.В. (2019). Основание венда на Южном Урале: Rb-Sr возраст глауконитов бакеевской свиты. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 27(5), с. 82–96. DOI: 10.31857/S0869-592X27582-96

13. Зайцева Т.С., Кузнецов А.Б., Сергеева Н.Д., Адамская Е.В., Плоткина Ю.В. (2022). U–Th–Pb-возраст детритового циркона из оолитовых известняков укской свиты: следы гренвильских источников сноса в позднем рифее Южного Урала. Доклады Академии наук. Науки о Земле, 503(2), с. 90–96. DOI: 10.31857/S2686739722040193

14. Казаков Г.А., Кнорре К.Г., Стрижов В.П. (1976). Новые данные о возрасте нижних свит нижнебавлинской серии Волго-Уральской области. Геохимия, 4, с. 482–485.

15. Козлов В.И. (2004). Стратиграфия додевонских осадочных толщ западного Башкортостана. Первые Тимергазинские чтения. Геология, полезные ископаемые и проблемы экологии Башкортостана: Матер. конф., 20–21 ноября, с. 45–82.

16. Козлов В.И. (2008). Корреляция разрезов и обоснование возраста отложений кырпинской серии западного Башкортостана и смежных районов Волго-Уральской области (по данным бурения глубоких скважин). Известия отделения наук о Земле. Геология, 13, с. 58–72.

17. Козлов В.И., Муслимов Р.Х., Гатиятуллин Н.С., Генина Л.А., Сергеева Н.Д., Ларионов Н.Н., Михайлов П.Н., Баранов В.В. (1995).

18. Верхний докембрий восточных районов Татарстана и перспективы его нефтегазоносности. Уфа: ИГ УНЦ РАН, 218 с.

19. Козлов В.И., Иванова Т.В., Горохов И.М., Масагутов Р.Х., Сергеева Н.Д., Овчинникова Г.В., Кузнецов А.Б., Генина Л.А., Михайлов П.Н., Илеменова О.Д. (2003). Литолого-петрографическая характеристика и перспективы нефтегазоносности доверхнедевонских отложений, вскрытых скважиной 1 Леузинская. УНЦ РАН, ООО «ИК БашНИПИнефть», ИГГД РАН, 40 с.

20. Козлов В.И., Пучков В.Н., Краснобаев А.А., Нехорошева А.Г., Бушарина С.В. (2011). Аршиний — новый стратон рифея в стратотипических разрезах Южного Урала. Геологический сборник ИГ УНЦ РАН, 9, с. 52–56.

21. Козлов В.И., Сергеева Н.Д. (2010). Нижний рифей северных районов Волго-Уральской области. Геология и нефтегазоносность северных районов Урало-Поволжья: Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции. Пермь: Изд-во ПГУ, с. 45–49.

22. Козлова Е.В. (1990). Находки микрофоссилий в рифейских отложениях востока Русской плиты. Геология докембрия Южного Урала и востока Русской плиты. Уфа: ИГ УНЦ РАН, с. 50–56.

23. Краснобаев А.А., Козлов В.И., Пучков В.Н. (2008). Машакский вулканизм: ситуация 2008. Структурно-вещественные комплексы и проблемы геодинамики докембрия фанерозойских орогенов: Мат-лы научной конференции «3-и чтения памяти С.Н. Иванова». Екатеринбург, с. 61–63.

24. Краснобаев А.А., Попов В.С., Беляцкий Б.В. (2011). Хронологические и генетические соотношения интрузивных пород Бердяушского плутона (Южный Урал) в свете новых U-Pr и Sm-Nd изотопных данных. ЗРМО, СХХХ, 2, с. 59–73.

25. Краснобаев А.А., Козлов В.И., Пучков В.Н., Сергеева Н.Д., Бушарина С.В. (2012). Новые данные по цирконовой геохронологии аршинских вулканитов (Южный Урал). Литосфера, 4. с. 127–140.

26. Краснобаев А.А., Козлов В.И., Пучков В.Н., Бушарина С.В., Сергеева Н.Д., Падерин И.П. (2013а). Цирконовая геохронология машакских вулканитов и проблема возраста границы нижний–средний рифей (Южный Урал). Стратиграфия. Геологическая корреляция, 21(5), с. 3–20 DOI: 10.7868/S0869592X13050050

27. Краснобаев А.А., Пучков В.Н., Козлов В.И., Сергеева Н.Д., Бушарина С.В., Лепехина Е.Н. (2013б). Цирконология навышских вулканитов айской свиты и проблема возраста нижней границы рифея на Южном Урале. Доклады Академии наук, 448(4), с. 437–442. DOI: 10.7868/S086956521304021X

28. Краснобаев А.А., Пучков В.Н., Сергеева Н.Д., Бушарина С.В. (2019). Источники цирконов в обломочных породах рифейских толщ Урала. Доклады Академии наук, 488(4), с. 413–419. DOI: 10.31857/ S0869-56524884413-419

29. Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В., Шацилло А.В., Орлов С.Ю., Голованова И.В., Данукалов К.Н., Ипатьева И.С. (2012). Первые результаты массового U/Pb-изотопного датирования (LA-ICP-MS) детритных цирконов из ашинской серии Южного Урала: палеогеографический и палеотектонический аспекты. Доклады Академии наук, 447(1), с. 73–79.

30. Кухаренко А.А. (1961). Минералогия россыпей. М.: Госгеолтехиздат, 316 с.

31. Лагутенкова Н.С., Чепикова И.К. (1982). Верхнедокембрийские отложения Волго-Уральской области и перспективы их нефтегазоносности. М.: Наука, 112 с.

32. Ляхович В.В. (1981). Методы сепарации акцессорных минералов. М.: Недра, 86 с. Маслов А.В., Ковалев С.Г., Пучков В.Н., Сергеева Н.Д. (2018). Аршинская серия рифея Южного Урала: к вопросу о геодинамической природе породных ассоциаций. Доклады Академии наук, 480(1), с. 64–68. DOI: 10.7868/S0869565218130133

33. Пучков В.Н. (2000). Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 146 с.

34. Пучков В.Н. (2010). Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 280 с.

35. Пучков В.Н. (2016). Взаимосвязь плитных и плюмовых процессов в глобальном и региональном масштабе. Плюмовые процессы на Урале. Металлогения древних и современных океанов, 1. с. 17–21.

36. Пучков, В.Н., Козлов В.И. (2005). Особенности тектоники Волго-Уральской нефтегазоносной области. Георесурсы, 1(16), с. 24–27.

37. Пучков В.Н., Краснобаев А.А., Козлов В.И., Матуков Д.И., Нехорошева А.Г., Лепехина Е.Н., Сергеев С.А. (2007). Предварительные данные о возрастных рубежах нео- и мезопротерозоя Южного Урала в свете новых U-Pb датировок. Геологический сборник ИГ УНЦ РАН, 6, с. 3.

38. Пучков В.Н., Сергеева Н.Д. (2021). Изотопный возраст вулканогенных образований рифея на Южном Урале и значение событийной стратиграфии в уточнении стратиграфической шкалы. Материалы VII Российской конференции по проблемам геологии докембрия: Стратиграфия верхнего докембрия: проблемы и пути решения. СанктПетербург: Свое издательство, с. 155–158.

39. Разумовский А.А., Новиков И.А., Рудько С.В., Кузнецов Н.Б., Яшунский Ю.В. (2020). U-Pb изотопный возраст пепловых туфов поздневендской басинской свиты (ашинская серия, Южный Урал). Материалы 52-го тектонического совещания, 2, с. 219–224.

40. Ронкин Ю.Л., Синдерн С., Маслов А.В., Матуков Д.И., Крамм У., Лепихина О.П. (2007). Древнейшие (3,5 млрд лет) цирконы Урала: U-Pb (SHRIMP-II) и TDM ограничения. Докл. АН, 415(5), с. 651–657.

41. Рязанцев А.В., Разумовский А.А., Новиков И.А., Куртукова А.И., Каныгина Н.А., Яшунский Ю.В., Дубенский А.С., Шешуков В.С. (2023). Возраст вулканических туфов в разрезах басинской и зиганской свит ашинской серии венда (эдиакария) на Южном Урале: результаты U–Th–Pb (SIMS и La–ICP–MS) датирования акцессорного циркона. Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 508(1), с. 68–78. DOI: 10.31857/S2686739722602149

42. Сергеева Н.Д., Пучков В.Н., Краснобаев А.А., Козлова О.В., Ратов А.А. (2019). Ашинская серия венда: орогенный комплекс тиманид на Южном Урале. Геологический вестник, 1, с. 3–34. DOI: 10.31084/2619-0087-2019-1-1

43. Сергеева Н.Д., Пучков В.Н. (2016). Стратиграфия рифея и венда Волго-Уральской области (изменения и дополнения). Материалы межведомственного рабочего совещания: Общая стратиграфическая шкала и методические проблемы разработки региональных стратиграфических шкал России, с. 157–159.

44. Сергеева Н.Д., Пучков В.Н., Карасева Т.В. (2021). Верхний протерозой (рифей и венд) Волго-Уральской области в параметрических и глубоких скважинах. Уфа: Книга-Принт, 196 с.

45. Сергеева Н.Д., Солодова С.А. (2020). Литолого-петрографическая характеристика и стратиграфическое расчленение допалеозойских отложений в разрезе скважины 40 Красноусольская (Предуральский краевой прогиб). Геологический вестник, 3, с. 55–67. DOI: 10.31084/2619-0087/2020-3-4

46. Синдерн С., Ронкин Ю.Л., Хетцель Р., Шульте Б.А., Крамм У., Маслов А.В., Лепехина О.П., Попова О.Ю. (2006). Тараташский и Александровский метаморфические комплексы (Южный Урал): Т—t ограничения. Ежегодник–2005. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, с. 322–330.

47. Соболева А.А. (2004). Вулканиты и ассоциирующие с ними гранитоиды приполярного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 146 с.

48. Стратиграфическая схема рифейских и вендских отложений Волго-Уральской области (2000). Объяснительная записка. Уфа, 81 с.

49. Стратиграфические схемы Урала (Докембрий, палеозой) (1993). Екатеринбург: МСК России, 152 с.

50. Стратиграфический кодекс России (2019). СПб: ФГБУ «ВСЕГЕИ», 96 с. Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология (1983). М.: Наука, 183 с.

51. Тевелев Ал.В., Кошелева И.А., Тевелев Арк.В., Хотылев А.О., Мосейчук В.М., Петров В.И. (2015). Новые данные об изотопном возрасте тараташского и александровского метаморфических комплексов (Южный Урал). Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология, 1, с. 27–42.

52. Янкаускас Т.В. (1982). Микрофоссилии рифея Южного Урала. М.: Наука, Стратотип рифея: Палеонтология и палеомагнетизм, с. 84–120.

53. Andreichev V.L., Soboleva A.A., Udoratina O.V., Ronkin Yu.L., Coble M.A., Miller E.L. (2020). Granites of the Northern Timan – probable indicators of Neoproterozoic stages of Rodinia breakup. Geodynamics &Tectonophysics, 11(2), pp. 10–28. https://doi.org/10.5800/GT-2020-11-2-0470

54. Ernst R.E., Pease V., Puchkov V.N., Kozlov V.I., Sergeeva N.D., Hamilton M. (2006). Geochemical Characterization of Precambrian magmatic suites of the southeastern margin of the East European Craton, Southern Urals, Russia. Geologichesky sbornik, 5, pp. 119–161. https://repository.geologyscience.ru/bitstream/handle/123456789/44398/Erns_06.pdf?sequence=1&isAllowed=y

55. Ernst R.E., Hanes G.A., Puchkov V.N., Okrugin A.V., Archibald D.A. (2008). Reconnaissance Ar–Ar dating of Proterozoic dolerite dikes and sills in Siberia and Southern Urals: identification of new LIPs and application for a reconstruction of Nuna (Columbia) supercontinent. Proc. Conference of the Tectonic Committee. Moscow: GEOS, pp. 205–208.

56. Hiess J., Condon D.J., McLean N., Noble S.R. (2012). 238U/ 235U systematics in terrestrial uranium-bearing minerals. Science, 335(6076), pp. 1610–1614. DOI: 10.1126/science.1215507

57. Kuznetsov A. B., Bekker A., Ovchinnikova G. V., Gorokhov I. M., Vasilyeva I. M. (2017). Unradiogenic strontium and moderate-amplitude carbon isotope variations in early Tonian seawater after the assembly of Rodinia and before the Bitter Springs Excursion. Precambrian Research, 298, pp. 157–173. doi: 10.1016/j.precamres.2017.06.011

58. Larionov A.N., Andreichev V.L., Gee D.G. (2004). The Vendian alkaline igneous suite of northern Timan: ion microprobe U-Pb zircon ages of gabbros and syenite. The Neoproterozoic Timanide Orogen of Eastern Baltica. Eds. Gee D.G., Pease V. Geol. Soc. London. Mem., 30, pp. 69–74. https://doi.org/10.1144/GSL.MEM.2004.030.01.07

59. Levashova N.M., Bazhenov M.L., Meert J.G., Kuznetsov N.B., Golovanova I.V., Danukalov K.N., Fedorova N.M. (2013). Paleogeography of Baltica in the Ediacaran: Paleomagnetic and geochronological data from the clastic Zigan Formation, South Urals. Precambrian Research, 236, pp. 16–30. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2013.06.006

60. Ludwig K.R. (2003). User’s manual for Isoplot/Ex version 3.00, a geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publications, 4, 72 p.

61. Paton Ch., Woodhead J.D., Hellstrom J.C., Herg J.M., Greig A., Maas R. (2010). Improved laser ablation U-Pb zircon geochronology through robust downhole fractionation correction. Geochemistry. Geophysics. Geosystems, 11(3), pp. 1–36. https://doi.org/10.1029/2009gc002618

62. Puchkov V.N., Kozlov V.I., Sergeeva N.D., Bogdanova S.V., Söderlund U., Ernst R.E., Krasnobaev A.A., Postnikov A.V., Wingate M.T.D. (2013). The ca. 1380 Ma Mashak igneous event of the Southern Urals. Lithos, 174. pp. 109–124. DOI: 10.1016/j.lithos.2012.08.021

63. Puchkov V.N., Ernst R.E., Ivanov K.S. (2021). The importance and difficulties of identifying mantle plumes in orogenic belts: An example based on the fragmented large igneous province (LIP) record in the Ural fold belt. Precambrian Research, 361, 106186. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2021.106186

64. Sláma J., Košler, J., Condon D. J., Crowley J. L., Gerdes A., Hanchar J. M., Horstwood M. S. A., Morris G. A., Nasdala L., Norberg N., Schaltegger U., Schoene B., Tubrett M.N., Whitehouse, M.J. (2008). Plešovice zircon—a new natural reference material for U–Pb and Hf isotopic microanalysis. Chemical geology, 249(1–2), pp. 1–35. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.11.005

65. Sperling E.A., Rooney A.D., Hays L., Sergeev V.N., Vorob’eva N.G., Sergeeva N.D., Selby D., Johnston D.T., Knoll A.H. (2014). Redox heterogeneity of subsurface waters in the Mesoproterozoic ocean. Geobiology, 12(5), pp. 373–386. https://doi.org/10.1111/gbi.12091

66. Warr L.N. (2021). IMA-CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85, pp. 291–320. https://doi.org/10.1180/mgm.2021.43

67. Wiedenbeck M. Allé P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., Von Quadt A., Roddick J.C., Spiegel W. (1995). Three natural zircon standards for for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses. Geostandards newsletter, 19(1), pp. 1–23. https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x

Об авторах

С. А. ДьяковаРоссия

Светлана Андреевна Дьякова – младший научный сотрудник

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Н. Д. Сергеева

Россия

Нина Дмитриевна Сергеева – кандидат геол.-минерал. наук, ведущий научный сотрудник

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

А. В. Куликова

Россия

Анна Викторовна Куликова – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник, НОЦ «Геотермохронология» Института геологии и нефтегазовых технологий

420111, Казань, ул. Кремлевская, д. 4

М. Р. Лукманова

Россия

Милана Рустамовна Лукманова – лаборант-исследователь; студент, кафедра геологии, гидрометеорологии и геоэкологии

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Т. Р. Абдеев

Россия

Тимур Ринатович Абдеев – лаборант-исследователь; cтудент, кафедра геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Института природы и человека

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

П. А. Красильников

Россия

Павел Алексеевич Красильников – младший научный сотрудник, НОЦ «Геотермохронология» Института геологии и нефтегазовых технологий

420111, Казань, ул. Кремлевская, д. 4

Рецензия

Для цитирования:

Дьякова С.А., Сергеева Н.Д., Куликова А.В., Лукманова М.Р., Абдеев Т.Р., Красильников П.А. Первые результаты U-Pb (LA-ICP-MS) датирования детритовых цирконов из песчаников старопетровской свиты венда Волго-Уральского осадочного бассейна и потенциальные источники цирконовой кластики. Георесурсы. 2025;27(3):195-208. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.21

For citation:

Dyakova S.A., Sergeeva N.D., Kulikova A.V., Lukmanova M.R., Abdeev T.R., Krasilnikov P.A. The first results of U-Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircons from sandstones of the Staropetrovo Formation of the Vendian Volga-Uralian sedimentary basin and potential sources of zircon clusters. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):195-208. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.21

.png)