Перейти к:

Результаты изучения очагов нефтегазогенерации зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.24

Аннотация

С целью оценки перспектив нефтегазоносности зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых выделены и изучены с применением методов численного моделирования очаги нефтегазогенерации верхнерифейской, вендской, девонской, пермской и верхнеюрской нефтегазоматеринских толщ (НГМТ). Оценено влияние крупных тектонических перестроек, происходивших в регионе во второй половине палеозоя и мезозое, на реализацию генерационного потенциала материнскими толщами. Показано, что все изученные НГМТ, за исключением верхнеюрской, на большей части области их распространения преодолели критический момент до завершения крупных тектонических событий в регионе, что негативно отразилось на формировании углеводородного потенциала района исследования. В результате невысокие перспективы прогнозируются в континентальной части зоны сочленения, где при наличии флюидоупоров ожидаются небольшие месторождения в отложениях венда Лено-Анабарского прогиба. Значительный углеводородный потенциал, где целесообразно сосредоточить дальнейшие нефтегазопоисковые исследования, прогнозируется в южной части моря Лаптевых и прилегающем побережье в пределах Анабаро-Хатангской седловины. Основные перспективы этой области связываются с пермскими и мезозойскими отложениями.

Ключевые слова

Для цитирования:

Павёлкина Д.А., Лавренова Е.А., Высоколян А.М. Результаты изучения очагов нефтегазогенерации зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых. Георесурсы. 2025;27(3):151-167. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.24

For citation:

Pavelkina D.A., Lavrenova E.A., Vysokolyan A.M. Results of studying the zones of oil and gas generation of the junction zone between tectonic structures of the southern part of the Laptev Sea and the Siberian Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):151-167. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.24

Введение

Северное обрамление Сибирской платформы рассматривается в качестве перспективной территории для проведения геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ. В 2012 г. Лено-Анабарская зона, охватывающая Хатангский залив моря Лаптевых и прибрежные районы севера Сибирской платформы, как одна из наиболее перспективных, была включена в состав 5 территорий для проведения ускоренных ГРР за счет средств федерального бюджета. В результате проведенных в период с 2012 по 2017 г. работ уточнено геологическое строение региона, увеличен объем начальных суммарных ресурсов углеводородов (УВ) Лено-Анабарской и Лаптевоморской нефтегазоносных областей (НГО), а также выделена новая Таймырская вероятная самостоятельная нефтегазоносная область (ВСНГО) по палеозойскому комплексу и расширена площадь перспективных земель. Начальные суммарные ресурсы УВ в Анабаро-Хатангской НГО составляют 2,5 млрд т; Лено-Анабарской НГО – 2,3 млрд т; Лаптевоморской ВСНГО – 10 млрд т (Варламов, Афанасенков, 2017).

В Анабаро-Хатангском районе выявлено большое количество нефте-, газо- и битумопроявлений в девонско-меловой части разреза (Конторович, Фомин, 2014; Васильева, 2015; Горшков, 2012) и открыт ряд непромышленных и полупромышленных месторождений: Кожевниковское, Ильинское, Нордвикское, Чайдахское, Южно-Тигянское, а также крупное промышленное Центрально-Ольгинское месторождение (рис. 1) (Скворцов и др., 2020; Полякова и др., 2016; Мазитов и др., 2017; Ковалева, 2019). Примыкающий к акватории моря Лаптевых участок суши входит в состав Лено-Анабарского прогиба, в пределах которого обнаружены газо- и битумопроявления в вендско-кембрийской и пермской частях разреза (Конторович, Фомин, 2014; Каширцев и др., 2010, Сафронов, Сивцев, 2018). Многие исследователи, включая А.С. Горшкова (2012), В.И. Савченко (2012, 2014), А.Э. Конторовича (2013, 2014, 2021, 2023), В.А. Конторовича (2013, 2019, 2023), С.В. Прокопцеву (2014), А.М. Фомина (2014), И.Д. Полякову, Г.Ч. Борукаева (2016), С.В. Фролова (2017), Е.А. Бакай (2017), П.Н. Соболева (2019, 2021), Д.С. Лежнина (2019, 2021), А.П. Афанасенкова (2021) и др., связывают высокие перспективы нефтегазоносности прогиба с рифейскими, вендскими, кембрийскими и пермскими отложениями. Однако, за исключением крупнейшего Оленекского скопления битумов (Каширцев и др., 2010; Сафронов, Сивцев, 2018; Фомин и др., 2015), расположенного на стыке Лено-Анабарского прогиба и Анабарской антеклизы, месторождения УВ на этой территории не выявлены.

Рис. 1. Обзорная схема района работ. Тектоническая схема составлена по материалам (Заварзина, Шкарубо, 2012; Прокопьев и др., 2013, Парфенов, Кузьмин, 2001; Парфенов и др., 2003), с изменениями

Признаки насыщения осадочного разреза южной части моря Лаптевых в виде естественных выходов углеводородных газов и AVO-аномалий установлены в результате исследований, проведенных ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (Савченко, 2014; Прокопцева, 2014).

Установленные в зоне сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых месторождения и проявления УВ указывают на присутствие активных генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС), контролирующих нефтегазоносность района исследования. При этом наблюдается текущая низкая эффективность поисково-разведочных работ, которая обусловлена слабым пониманием закономерностей формирования и размещения скоплений УВ. Многие важные аспекты генезиса УВ, процессов их генерации, миграции и аккумуляции остаются нерешенными, а получаемые результаты – противоречивыми. Так, на основании проведенных геохимических исследований органического вещества (ОВ) пород (Конторович, Фомин, 2014; Бакай и др., 2016), пермские отложения на территории Лено-Анабарского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины выделяются в качестве нефтегазоматеринских. При этом по результатам изучения углеводородных систем методами 1D, 2D и 3D моделирования некоторые специалисты, включая А.С. Горшкова, Т.А. Кирюхину, С.В. Прокопцеву, В.И. Савченко, прогнозируют недостаточную для начала активного процесса нефтегазообразования зрелость ОВ пермских НГМТ на территории Анабаро-Хатангской седловины (Горшков, 2012; Кирюхина, 2014; Прокопцева, 2014; Савченко, 2014).

Трудности, возникающие при формировании представлений о геологическом строении и перспективах нефтегазоносности осадочного чехла Лаптевоморской плиты, в основном обусловлены ее недостаточной изученностью: отсутствием бурения и невысокой информативностью сейсмических данных. Однако, учитывая тесную связь истории геологического развития тектонических структур акватории и сопредельных территорий Сибирской платформы, отмечаемую многими исследователями (Парфенов и др., 2003; Парфенов, Кузьмин, 2001; Doré et al., 2016; Прокопьев и др., 2013; Павловская и др., 2022; Васильев и др., 2019), эффективная оценка перспектив нефтегазоносности южной части моря Лаптевых возможна путем вовлечения в анализ данных по прилегающей континентальной области.

В рамках исследований (Павёлкина и др., 2024) разработана единая пространственно-временная геологическая модель зоны сочленения Сибирской платформы и сопредельных тектонических структур моря Лаптевых. Выполненный в рамках этого проекта бассейновый анализ позволил реконструировать эволюцию осадочных бассейнов, обусловившую современное геологическое строение осадочного чехла, выявить их трансграничный (суша-море) характер на определенных этапах развития. По результатам проведенной работы выделены 4 области устойчивого прогибания – осадочно-породные бассейны (ОПБ1), которые могут включать очаги генерации УВ, участвующие в формировании нефтегазоносности зоны сочленения.

Целью настоящего исследования является изучение потенциальных очагов генерации УВ в аспекте оценки перспектив нефтегазоносности зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых, включая уточнение границ зон нефтегазогенерации, реконструкцию процессов генерации, эмиграции и аккумуляции УВ методами численного моделирования, анализ этих процессов на фоне тектонических событий в регионе, оценку объемов сгенерированных и эмигрировавших УВ и установление наиболее перспективных областей для проведения дальнейших ГРР.

Характеристика объекта исследования

Исследуемая область включает юго-западную часть моря Лаптевых и сопредельную сушу, административно относящуюся к Республике Саха (Якутия) и Красноярскому краю, и территориально представленную северо-восточным окончанием Северо-Сибирской низменности.

Тектонические структуры, относящиеся к изучаемому району, представлены Сибирской древней платформой (в составе Лено-Анабарского прогиба и восточного окончания Анабаро-Хатангской седловины) и Лаптевоморской плитой (молодой платформой). По мнению ряда специалистов: Г.А. Заварзиной, С.И. Шкарубо, А.В. Прокопьева и др., Сибирская древняя платформа отделена от шельфовых структур моря Лаптевых Верхояно-Колымской складчатой областью. В составе Лаптевоморской плиты выделяется Лено-Таймырская зона пограничных поднятий, протягивающаяся от дельты р. Лена до Хатангской сдвиговой зоны, и сопредельная с ней Южно-Лаптевская структурная зона (рис. 1) (Заварзина, Шкарубо, 2012; Прокопьев и др., 2013, Парфенов, Кузьмин, 2001; Парфенов и др., 2003).

Фундамент Сибирской платформы сложен породами архейско-раннепротерозойского возраста, а в строении осадочного чехла принимают участие отложения широкого стратиграфического диапазона – от рифея до кайнозоя. На территории Лено-Анабарского прогиба почти полностью отсутствуют ордовикско-силурийские отложения (за исключением Усть-Оленекской зоны) а также, вследствие длительного перерыва и сопровождающего его размыва, девонские и каменноугольные отложения (Конторович, Фомин, 2014; Полякова, Борукаев, 2017; Конторович и др., 2021). В Анабаро-Хатангской седловине не вскрыты ордовикско-силурийские отложения (Конторович, Фомин, 2014; Конторович и др., 2021).

По данным Г.А. Заварзиной с соавторами, осадочный чехол Лено-Таймырской зоны пограничных поднятий, предположительно, включает отложения аптско-позднемелового возраста мощностью до 2,5 км и осадочные образования кайнозоя – до 1,5–3 км. В грабенах подошва осадочного чехла опускается до глубин 5 км. На поднятиях породы апта-верхнего мела и палеоцена последовательно выклиниваются, налегая на поверхность складчатого основания, а палеоцена и миоцена – срезаются доплиоценовым несогласием. В разрезе Лено-Таймырской зоны предполагается присутствие дислоцированных верхнепалеозойских, триасовых и юрско-нижнемеловых (доаптских) толщ, которые формируют промежуточный структурный этаж в южной части молодой Лаптевоморской платформы (плиты) (Заварзина, Шкарубо, 2012). Южно-Лаптевская структурная зона характеризуется контрастным резко расчлененным рельефом складчатого основания с глубинами от 3 км до 14 км и значительной мощностью аптско-верхнемеловых отложений, достигающих 5,5 км (Керимов, 2023).

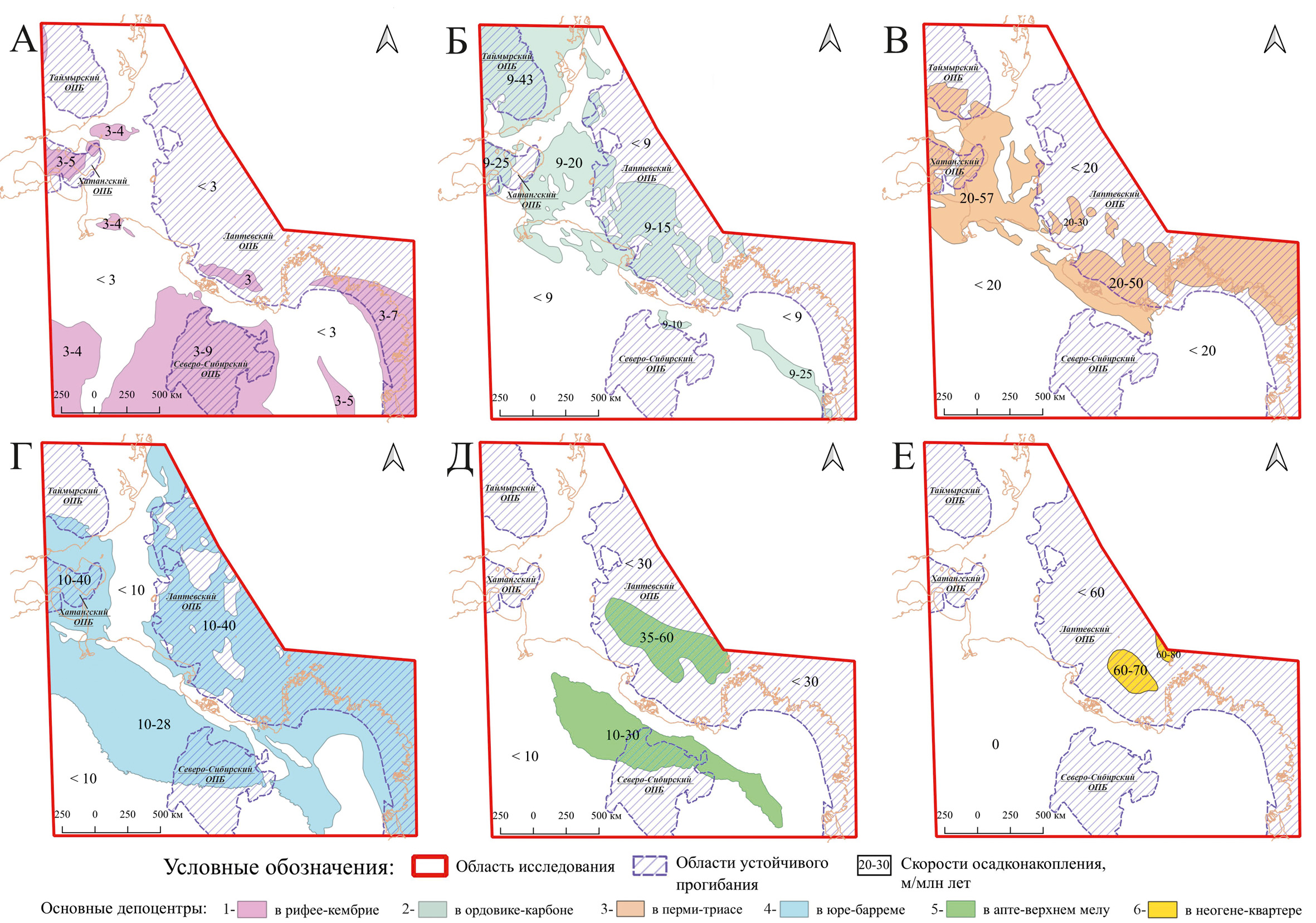

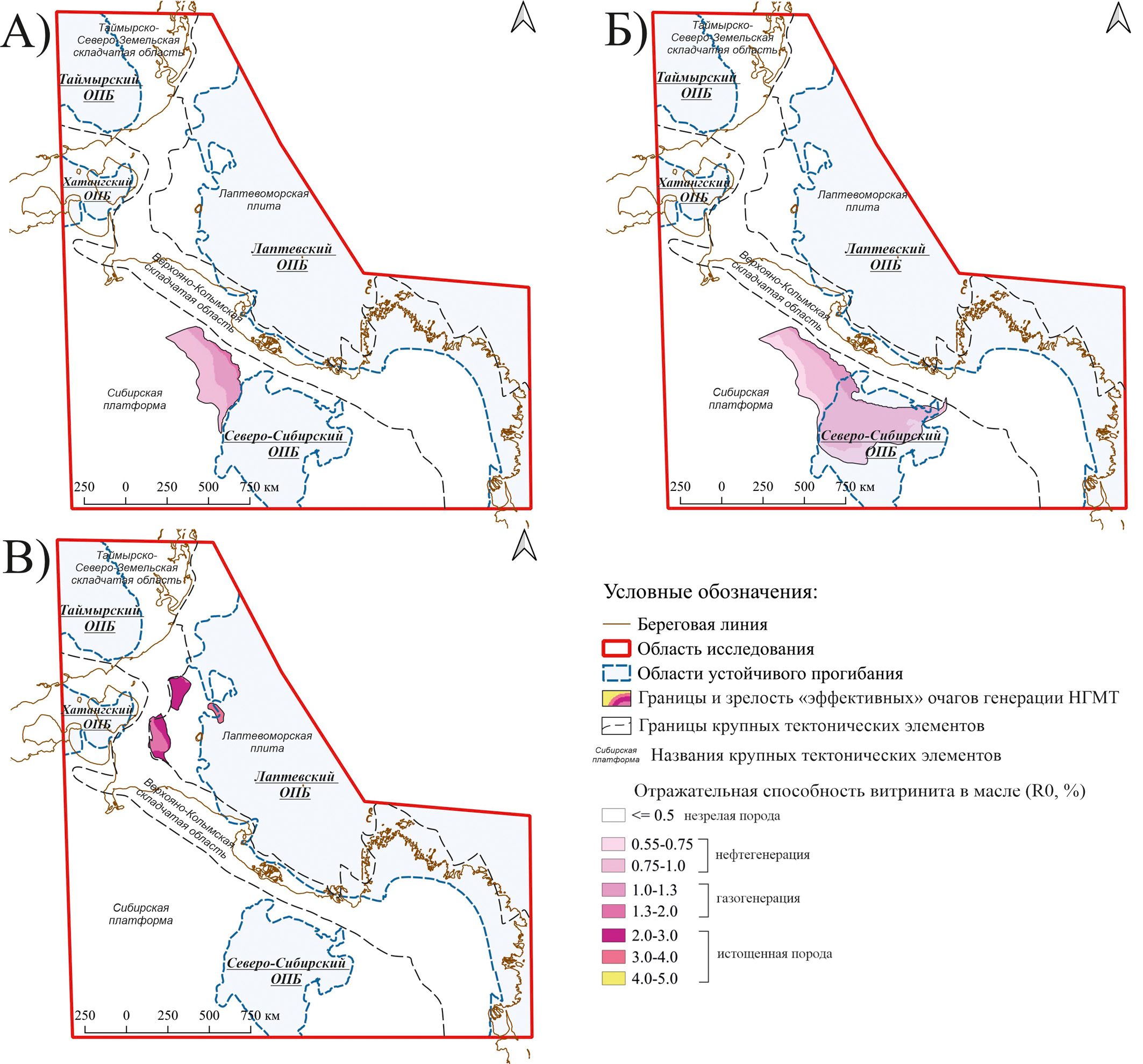

В пределах района исследования на основании анализа карт мощностей выделены 4 ОПБ, включающие разновозрастные депоцентры осадконакопления (Павёлкина и др., 2024).

«Северо-Сибирский» ОПБ частично охватывает центральную и южную части Лено-Анабарского прогиба и включает отложения трех осадочных комплексов: рифейско-кембрийского, распространенного по всей площади бассейна, юрско-барремского и аптско-верхнемелового, депоцентры которых мигрировали в процессе развития в северном направлении (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения разновозрастных депоцентров осадконакопления и областей устойчивого прогибания зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых (Павёлкина и др., 2024, с изменениями)

«Хатангский» ОПБ расположен в пределах Хатангского залива, о-ва Большой Бегичев и п-ва Юрюнг-Тумус. Его осадочное наполнение представлено отложениями рифейско-кембрийского, ордовикско-каменноугольного, пермско-триасового и юрско-барремского комплексов. Соотношение комплексов в отдельных частях «Хатангского» бассейна варьирует, что обусловлено миграцией депоцентров в процессе его развития (рис. 2).

«Таймырский» ОПБ в пределах исследуемой площади представлен преимущественно отложениями ордовикско-каменноугольного и пермско-триасового комплексов. Юрско-барремские отложения присутствуют в подчиненном количестве (рис. 2).

«Лаптевский» ОПБ обрамляет дельту р. Лена и открывается в сторону акватории. По результатам проведенных комплексных геолого-геофизических исследований, в южной, примыкающей к берегу, части бассейна в составе осадочных образований, формирующих промежуточный структурный этаж южной части Лаптевоморской плиты, прогнозируются отложения всех комплексов: рифейско-кембрийского (в подчиненном количестве), ордовикско-каменноугольного, пермско-триасового, юрско-барремского, аптско-верхнемелового и неоген-четвертичного (Прокопцева, 2014). Юрско-барремские отложения доминируют в разрезе южной части бассейна (рис. 2).

Материалы и методы

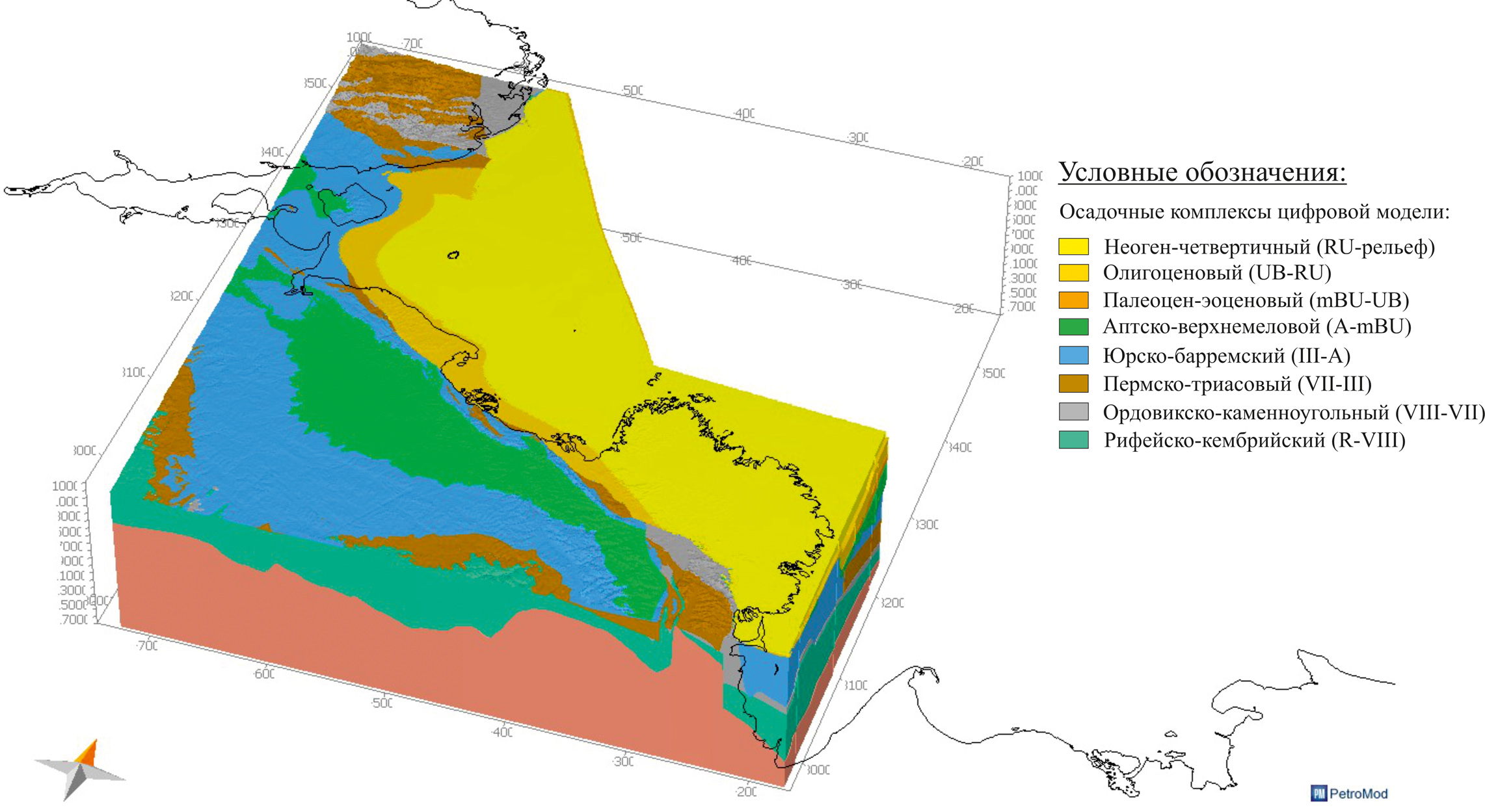

Основой для построения структурного каркаса цифровой геологической модели послужили опубликованные и содержащиеся в фондовых источниках структурные построения, выполненные В.А. Конторовичем, М.В. Соловьевым (ИНГГ СО РАН) (Конторович, Фомин, 2014), В.И. Савченко, Е.Е. Васьковичем (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология») (Савченко, 2014), Д.А. Маллак, Л.В. Головинской, Т.Н. Мейснером, Е.Е. Васьковичем (ГНЦ ФГУГП «Южморгеология») (Прокопцева, 2014), Е.А. Васильевой, Е.П. Петрушиной, Л.А. Долженко, И.И. Никончук, А.С. Титовец, Т.С. Сабитовой, О.Б. Чудиновой (ОАО «Севморнефтегеофизика») (Васильева, 2015). При подготовке единых структурных поверхностей в пределах исследуемой области фондовые и опубликованные карты оцифровывали, приводили к единым форматам и согласовывали с имеющимися скважинными отбивками.

В результате были построены структурные поверхности по следующим отражающим горизонтам: R (в подошве рифейских отложений), VIII (в кровле кембрийских отложений), VII (в подошве пермских отложений), III (в подошве юрских отложений), А (в подошве аптских отложений), mBU (в подошве палеогеновых отложений), UB (в подошве олигоценовых отложений), RU (в подошве неогеновых отложений). При формировании гридов структурного каркаса цифровой модели учитывались области отсутствия отложений и выходы на дневную поверхность, отраженные на геологических картах (листы: S-49, S-50, S-51, S-52).

Таким образом, трехмерная цифровая геологическая модель зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых, отражающая ее современное строение, включает поверхность фундамента и 8 осадочных комплексов: рифейско-кембрийский (R-VIII), ордовикско-каменноугольный (VIII-VII), пермско-триасовый (VII-III), юрско-барремский (III-A), аптско-верхнемеловой (A-mBU), палеоцен-эоценовый (mBU-UB), олигоценовый (UB-RU), неоген-четвертичный (RU-рельеф). С целью изучения влияния тектонических движений на формирование осадочных комплексов использовалась стандартная методика бэкстрипинга (англ. «back stripping»), являющаяся частью численного моделирования бассейнов и предусматривающая последовательное исключение нагрузки вышележащих слоев пород (включая, при необходимости, размытые мощности отложений), соответствующее разуплотнение нижележащих слоев с выравниванием поверхности на палеорельеф. Количество временных шагов бэкстрипинга соответствует количеству слоев в модели. Результатом является серия трехмерных моделей, отражающих основные этапы тектонической эволюции объекта исследования – так называемая «пространственно-временная» модель. Пространственно-временная модель рассчитывалась с шагом 1х1 км. Время начала и окончания периодов осадконакопления отложений определялось в соответствии с Общей стратиграфической (геохронологической) шкалой по состоянию на 2022 г. (Павёлкина и др., 2024) (рис. 3).

Рис. 3. Структурный каркас цифровой модели зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур моря Лаптевых

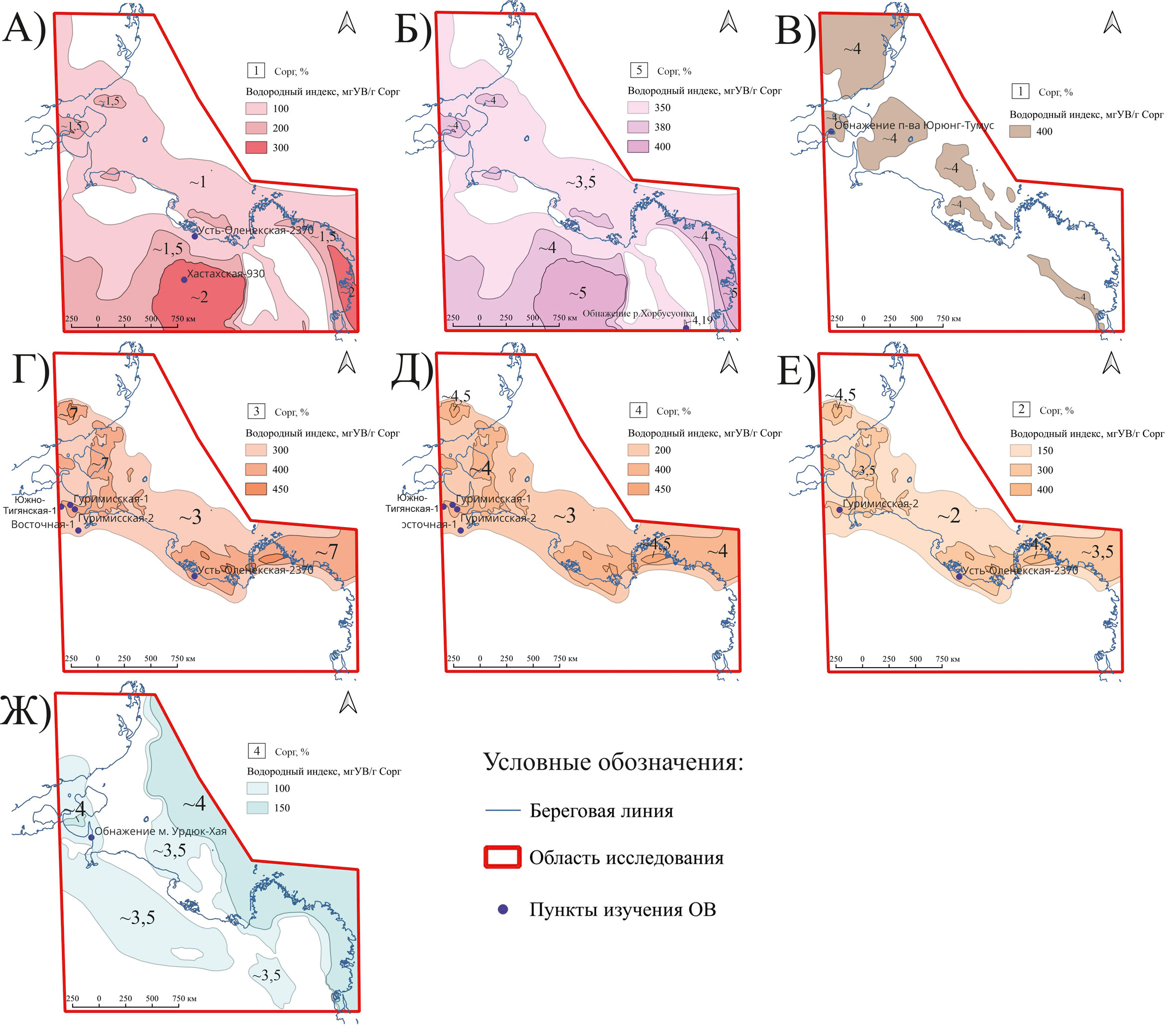

Для изучения очагов нефтегазогенерации, на основании собранной базы данных геохимических характеристик и проведенных палеогеографических реконструкций (Павёлкина и др., 2024), построены схемы распределения нефтегазоматеринских свойств верхнерифейской, вендской, девонской, пермских (в составе тустахской, нижнекожевниковской и верхнекожевниковской свит) и верхнеюрской НГМТ. При построении схем, результаты изучения геохимических характеристик в контрольных точках (скважинах, обнажениях) экстраполировались на всю палеогеографическую зону, к которой эти точки принадлежат, исходя из соображений, что в одинаковых условиях осадконакопления могли формироваться нефтегазоматеринские породы сходного состава. В случае отсутствия контрольных точек для характеристики НГМТ применяли принцип экстраполяции, предполагая «улучшение» геохимических свойств в дистальных зонах палеобассейна и ухудшение – в проксимальных (Павёлкина и др., 2024).

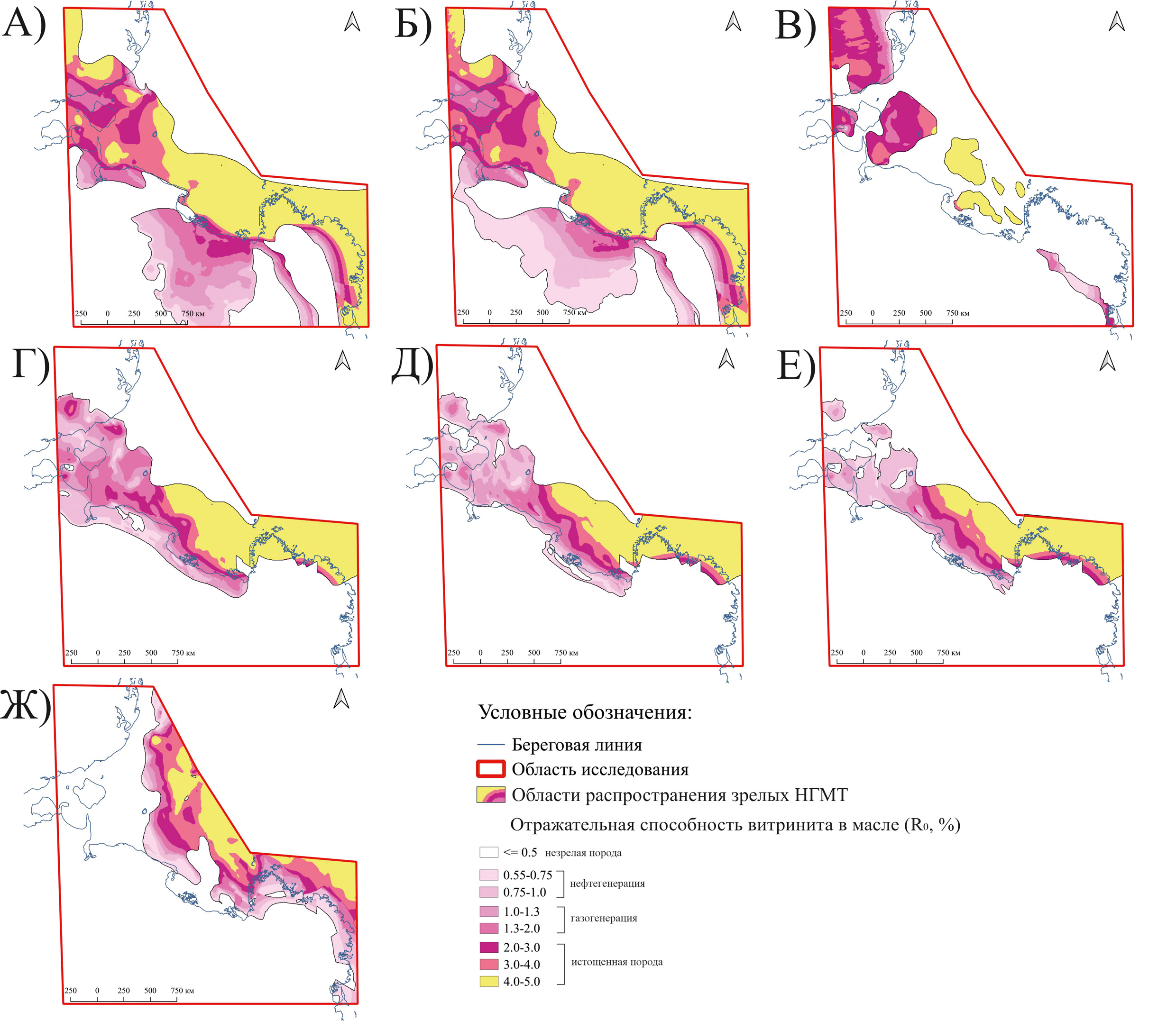

В случае зрелых и перезрелых пород верхнерифейской, вендской, девонской и пермских НГМТ, их начальные геохимические свойства восстанавливались до исходных с учетом результатов геохимических исследований, предполагаемого типа ОВ и текущей зрелости пород. При этом, использовались усредненные характеристики по совокупности имеющихся опубликованных и фондовых материалов (Конторович, Фомин, 2014; Прокопцева, 2014; Бакай и др., 2016; Конторович и др., 2023). Верхнеюрские отложения, согласно исследованиям образцов из обнажения мыса Урдюк-Хая (Конторович, Фомин, 2014; Каширцев и др., 2018), характеризуются низкой зрелостью ОВ (Tmax варьирует в пределах 420–441 °C), поэтому в качестве исходных показателей приняты средние в изученных образцах значения Сорг и HI (рис. 4).

Рис. 4. Схемы распространения нефтегазоматеринских свойств отложений: А) верхнего рифея; Б) венда; В) девона; Г) тустахской свиты Д) нижнекожевниковской свиты; Е) верхнекожевниковской свиты; Ж) верхней юры

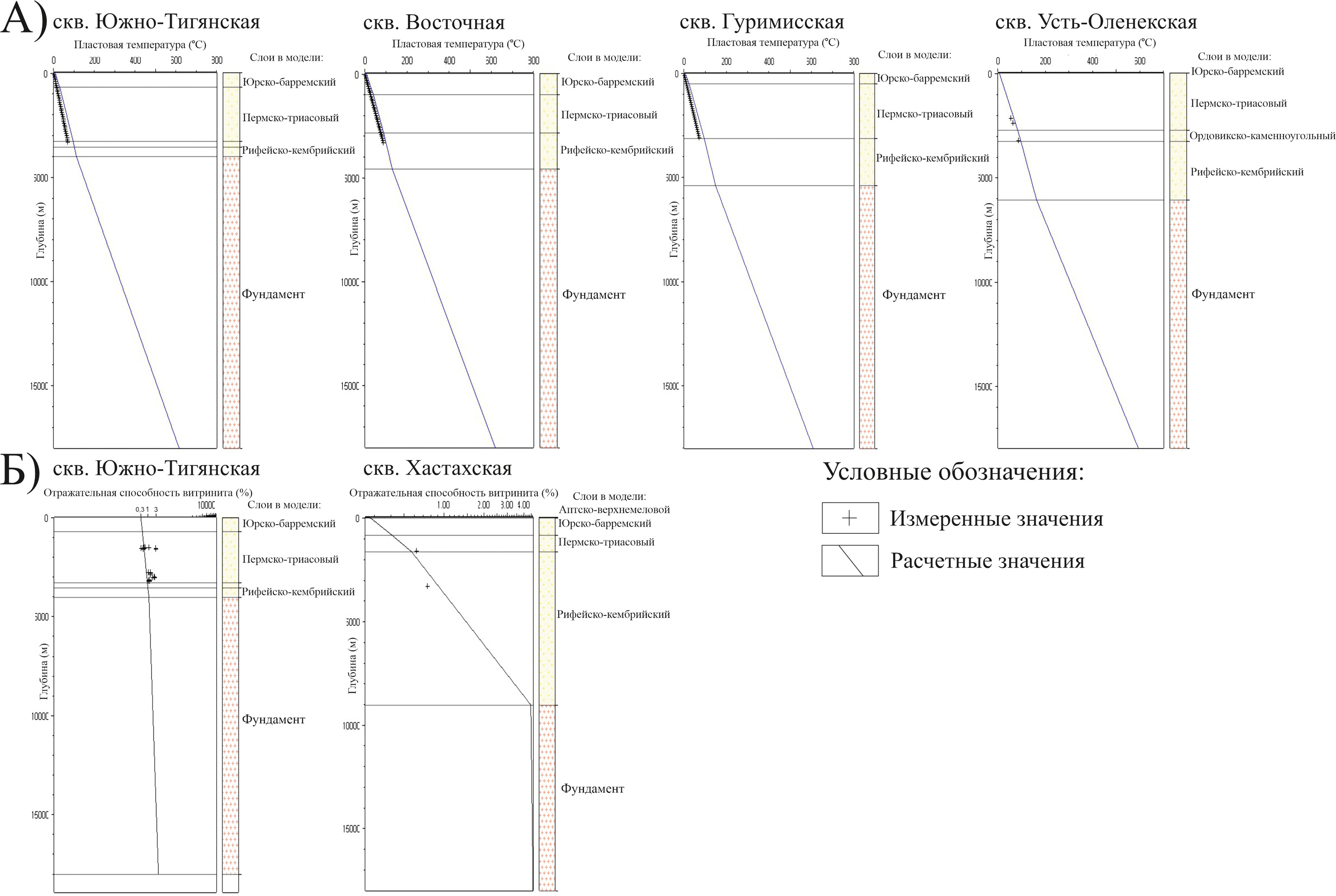

В целях оценки надежности полученных результатов моделирования выполнена верификация модели эволюции теплового режима бассейнов с использованием пластовых температур (Тпл) и отражательной способности витринита (R0) (Конторович, Фомин, 2014; Дучков и др., 2023; Черных, 2018). Результаты верификации модели в части тепловой истории показали удовлетворительную сходимость расчетных и калибровочных данных, что позволило использовать ее в качестве основы для решения поставленных задач в рамках выделения и изучения очагов нефтегазогенерации (рис. 5).

Рис. 5. Сопоставление измеренных значений Тпл (А) и R0 (Б) с расчётными

Выделение очагов нефтегазогенерации выполнялось с использованием карт удельных плотностей эмиграции УВ, рассчитанных в процессе моделирования. В качестве очага рассматривалась область распространения зрелой НГМТ с ненулевыми объемами эмигрировавших УВ на современном этапе развития ГАУС. При этом, для дальнейшего анализа в рамках оценки перспектив нефтегазоносности учитывалась только «эффективная» часть очага, которая определялась с использованием карт «критического момента» (параметра, отражающего временной этап в процессе генерации и миграции УВ, когда более 50 процентов УВ эмигрировало из НГМТ). К «эффективной» части очага относили только те области распространения зрелой НГМТ, в пределах которых интенсивные эмиграционные процессы проходили после завершения крупных тектонических перестроек в регионе, т.е. критический момент преодолен после раннего мела или не преодолен вплоть до настоящего времени. Примененный методический прием нацелен на выделение областей, которые могли оказать существенный вклад в современную нефтегазоносность изучаемой территории и исключить все остальные. При этом вклад НГМТ, практически исчерпавших свой начальный генерационный потенциал до серии крупных тектонических событий, оценивался незначительным по следующим основаниям: основная доля сформированных в начале и на пике генерации и эмиграции залежей, скорее всего, была разрушена в результате тектонических перестроек (исходя из определения «критического момента» – это как минимум 50% от начального углеводородного потенциала), а остаточный эмиграционный потенциал не мог обеспечить существенных объемов УВ для наполнения вновь сформированных ловушек.

Генерационные и эмиграционные характеристики разновозрастных НГМТ оценивались в пределах оконтуренных «эффективных» очагов нефтегазогенерации.

Результаты

Зрелые и перезрелые породы верхнерифейской НГМТ широко распространены в пределах изучаемого района и охватывают как сушу (погруженную часть Лено-Анабарского прогиба), так и прибрежную зону, включающую Хатангский залив и юго-западную часть моря Лаптевых. Зрелость пород увеличивается с юга на север от стадии МК1 до АК, что хорошо согласуется с оценками Д.С. Лежнина с соавторами, которые на основании данных по глубоким скважинам и результатов геохимических исследований прогнозируют зрелость верхнерифейской НГМТ на территории Лено-Анабарского прогиба на уровне МК2-АК (Лежнин и др., 2021). При этом, на большей части исследуемого района верхнерифейская толща уже исчерпала свой потенциал, а в Лено-Анабарском прогибе процессы нефте- и газогенерации продолжаются (рис. 6 А). Эмиграция УВ в пределах области распространения НГМТ начиналась и заканчивалась в разное время, что обусловлено различиями вертикальных движений на фоне происходивших тектонических событий на изучаемой территории. Так, в Лено-Анабарском прогибе УВ из верхнерифейской НГМТ начали эмигрировать почти сразу же, в конце рифея-начале венда. Конец эмиграции на этой территории приходится на начало неогена. В Анабаро-Хатангской седловине эмиграция УВ началась в конце кембрия. На протяжении пермско-триасового времени объемы эмиграции последовательно нарастали. В конце мела эмиграция завершилась. В акватории моря Лаптевых эмиграция началась в конце рифейского времени, сильно замедлилась к концу триаса и окончательно прекратилась к середине мела.

Рис. 6. Карты современной зрелости НГМТ: А) верхнерифейской; Б) вендской; В) девонской; Г) тустахской; Д) нижнекожевниковской; Е) верхнекожевниковской; Ж) верхнеюрской

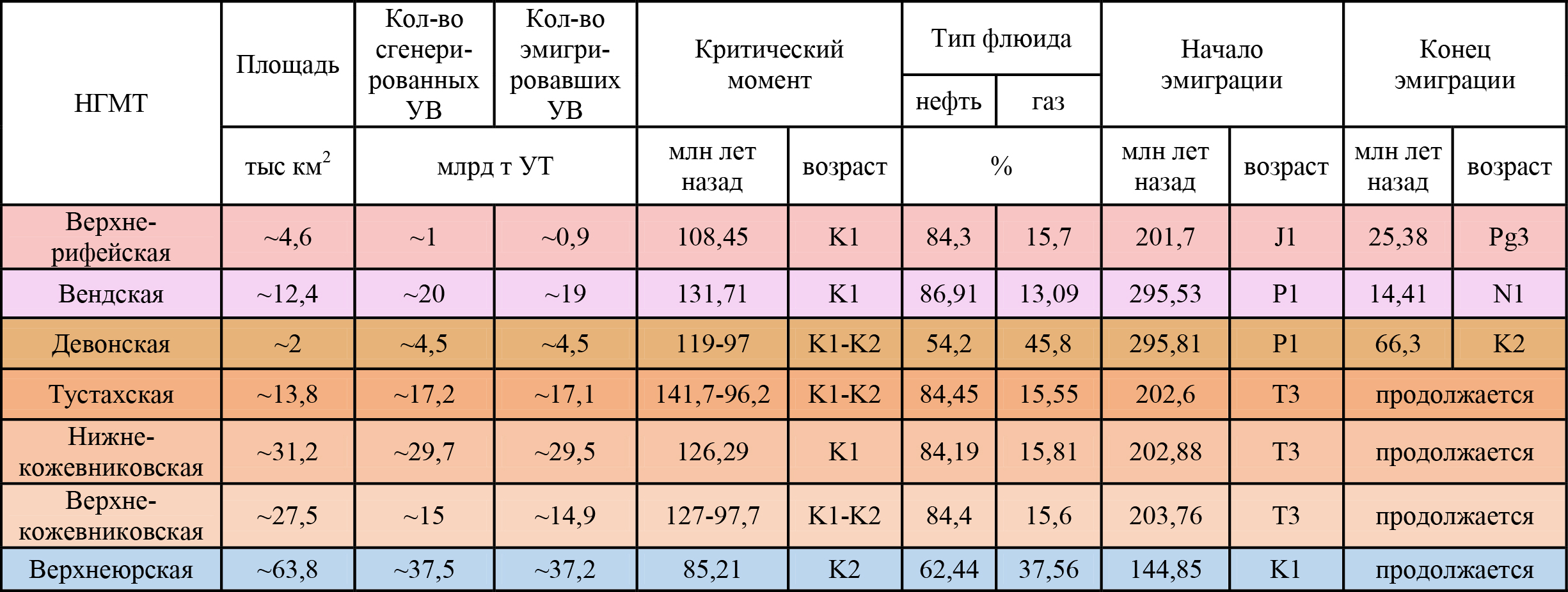

Выделенный «эффективный» очаг генерации верхнерифейской НГМТ имеет небольшую площадь распространения и располагается в центральной части Лено-Анабарского прогиба. Зрелость пород в очаге соответствует стадии преимущественной генерации жидких УВ (рис. 7 А). По результатам выполненного моделирования объемы сгенерированных УВ к настоящему времени могут составлять около 1 млрд т УТ, эмигрировавших – 0,9 млрд т УТ. Эмиграция УВ из «эффективного» очага генерации началась в раннеюрское время, а закончилась в конце палеогена. Критический момент в очаге верхнерифейская НГМТ преодолела в конце раннего мела (табл. 1).

Рис. 7. Карты расположения «эффективных» очагов генерации НГМТ: А) верхнерифейской; Б) вендской; В) девонской

Табл. 1. Количественная оценка генерационного потенциала НГМТ «эффективных» очагов генерации

Область распространения зрелых пород вендской НГМТ охватывает континентальную часть зоны сочленения, включая Лено-Анабарский прогиб и частично территорию Анабаро-Хатангской седловины, а также акваторию моря Лаптевых и Хатангский залив. На большей части района исследования вендская НГМТ истощена на современном этапе эволюции. Ее зрелость соответствует стадии АК1-3. В южной части она способна генерировать жидкие и, в меньшей степени, газообразные УВ (рис. 6 Б). Эмиграция УВ в этой области началась в раннепермское время, а закончилась в миоцене.

На территории Анабаро-Хатангской седловины и в акватории моря Лаптевых УВ начали эмигрировать из НГМТ в конце кембрия. Резкое увеличение объемов эмигрировавших УВ характерно для пермско-триасового периода. В середине позднего мела эмиграция завершилась.

«Эффективный» очаг генерации вендской НГМТ расположен в Лено-Анабарском прогибе и приурочен к Северо-Сибирскому ОПБ. Он содержит зрелые породы, способные генерировать жидкие и, в меньшей степени, газообразные УВ (рис. 7 Б). Прогнозируемые объемы сгенерированных УВ составляют 20 млрд т УТ, эмигрировавших – 19 млрд т УТ. Эмиграция УВ из очага началась в раннепермское время и закончилась в миоцене. Критический момент вендская НГМТ в очаге преодолела в начале мелового периода (табл. 1).

В пределах распространения зрелых пород девонской НГМТ выделено 9 участков, в которых активно происходили процессы генерации и эмиграции УВ. Выделенные области располагаются на Таймыре, в Хатангском заливе, в районе дельты р. Лена, а также в юго-западной части моря Лаптевых. На большей части района исследования девонская НГМТ в настоящее время истощена. На Таймыре и в Хатангском заливе зрелость ОВ соответствует стадиям МК4-АК. В дельте р. Лена продолжается генерация жидких и газообразных УВ (рис. 6 В).

В областях развития перезрелой НГМТ наблюдается следующая динамика эмиграции УВ: начало приходится на раннепермское время, окончание – на конец юрского. Эмиграция на территории Таймыра и в районе дельты р. Лена началась в раннекаменноугольное время. При этом, на Таймыре процессы генерации и эмиграции жидких УВ завершились к концу мела, а в дельте р. Лена продолжаются до сих пор.

«Эффективные» очаги нефтегазогенерации девонской НГМТ расположены в акваториальной части района исследования. Из них один располагается в пределах Лаптевского ОПБ, а два других не принадлежат областям устойчивого прогибания. Зрелость девонской НГМТ в выделенных очагах высокая – соответствует стадиям катагенеза МК4-АК2 (рис. 7 В). Судя по результатам моделирования, очаги в совокупности могли сгенерировать порядка 4,5 млрд т УТ. Эмиграция УВ из них началась в раннепермское время и продолжалась до конца мела. Количество эмигрировавших УВ составляет 4,5 млрд т УТ. Критический момент в контуре очагов преодолен на рубеже раннего-позднего мела (табл. 1).

В пределах распространения тустахской (нижнепермской) НГМТ область зрелых пород протягивается от дельты р. Лена вдоль побережья моря Лаптевых к Хатангскому заливу. Тустахская НГМТ в западной части площади исследования на современном этапе развития генерирует жидкие и газообразные УВ, в восточной – она истощена.

Эмиграция УВ в пределах выделенной области началась в пермское время, при этом процессы эмиграции на большей части исследуемого района продолжаются и в настоящее время. В южной части акватории, где тустахская НГМТ истощена – эмиграция завершилась в конце мела (рис. 6 Г).

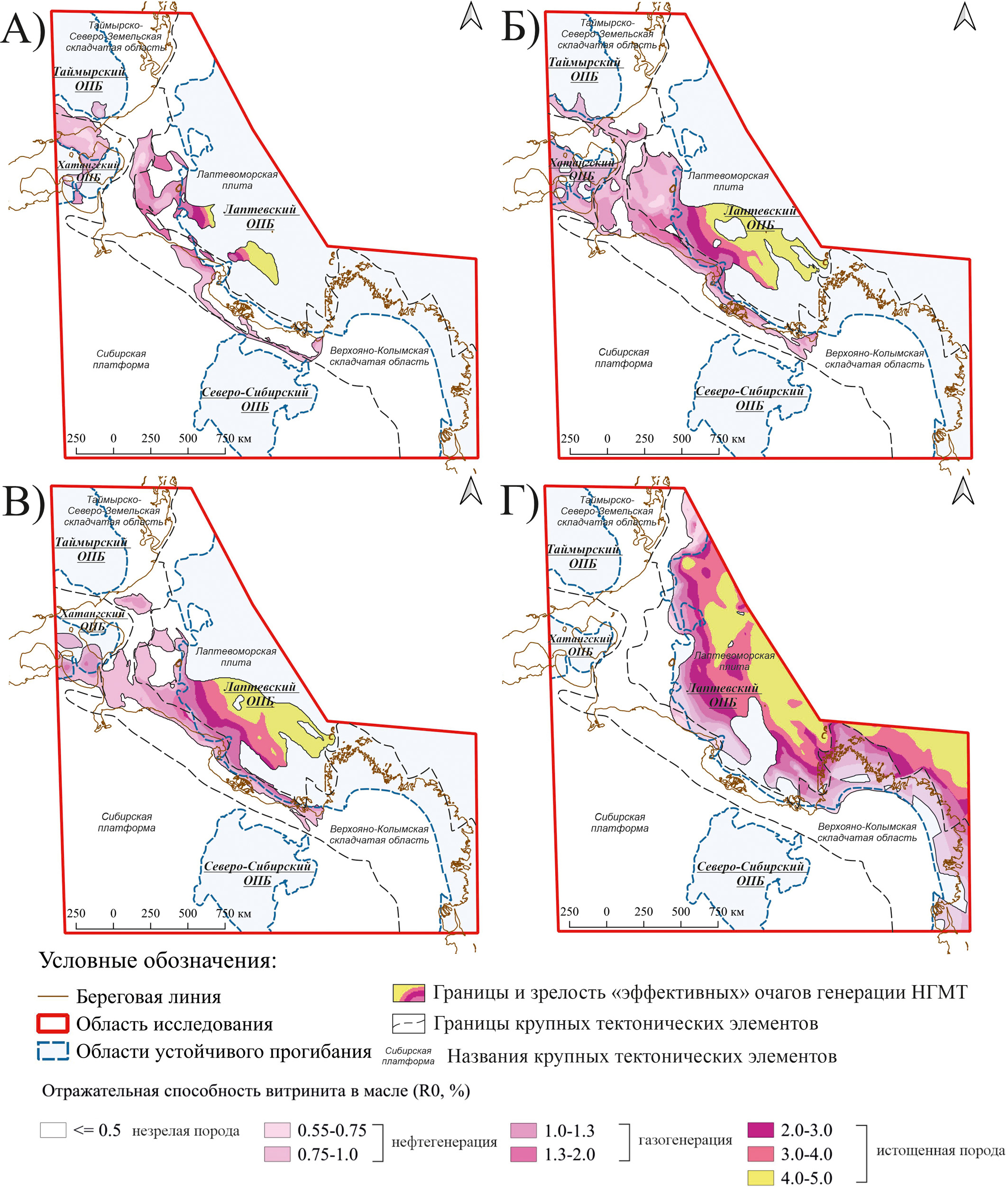

В пределах распространения зрелых пород тустахской НГМТ «эффективные» очаги нефтегазогенерации выделены в Хатангском заливе и акватории моря Лаптевых. Они частично приурочены к Хатангскому и Лаптевскому ОПБ. Зрелость тустахской НГМТ в Хатангском заливе соответствует началу генерации жидких УВ. В очагах, расположенных восточнее, происходят процессы как нефте-, так и газогенерации. Истощенная порода распространена в пределах Лаптевского ОПБ (рис. 8 А). Эмиграция во всех «эффективных» очагах началась в конце триаса и в большинстве очагов продолжается в настоящее время (табл. 1). Прогнозируемый суммарный объем сгенерированных УВ «эффективных» очагов составляет 17,2 млрд т УТ, эмигрировавших – 17,1 млрд т УТ.

Рис. 8. Карты расположения «эффективных» очагов генерации НГМТ: А) тустахской; Б) нижнекожевниковской; В) верхнекожевниковской; Г) верхнеюрской

Расположение зрелых пород нижнекожевниковской (нижнепермской) НГМТ в целом соответствует области распространения НГМТ тустахской свиты. Зрелость ОВ в западной части области соответствует стадиям катагенеза МК1-МК5. НГМТ в этой части генерирует в основном жидкие УВ и, в меньшей степени, газообразные. На Лаптевоморском шельфе порода истощена (рис. 6 Д). Эмиграция УВ на всей области распространения нижнекожевниковской НГМТ началась в триасе, в западной части процессы эмиграции продолжаются, а в пределах распространения истощенной НГМТ эмиграция закончилась в конце мела.

В пределах распространения нижнекожевниковской НГМТ оконтурен крупный «эффективный» очаг генерации, протягивающийся от Хатангского залива в акваторию моря Лаптевых. В западной части он входит в состав Хатангского ОПБ, а в восточной – приурочен к Лаптевскому ОПБ. Порода в области очага зрелая, способная к генерации нефти и газа в его западной части (рис. 8 Б). Эмиграция в очаге началась в позднем триасе и продолжается в настоящее время. Прогнозируемый объем сгенерированных УВ составляет 29,7 млрд т УТ, эмигрировавших – 29,5 млрд т УТ (табл. 1).

Верхнекожевниковская (верхнепермская) НГМТ представлена как зрелыми породами, способными генерировать жидкие и газообразные УВ – в западной части, так и перезрелыми породами, исчерпавшими свой генерационный потенциал – в восточной (рис. 6 Е). Эмиграция УВ на всей площади распространения верхнекожевниковской НГМТ соотносится с началом юрского времени, при этом, в области развития пород относительно низкой зрелости, эмиграция продолжается в настоящее время. В акватории, где порода истощена, эмиграция УВ завершилась в конце мелового периода.

Крупный «эффективный» очаг генерации верхнекожевниковской НГМТ большей своей частью располагается в акватории моря Лаптевых и принадлежит Лаптевскому ОПБ. Он частично приурочен к Хатангскому ОПБ. Зрелость верхнекожевниковской НГМТ в пределах выделенного очага генерации соответствует стадиям МК1-АК, увеличиваясь с запада на восток (рис. 8 В). Эмиграция УВ из очага началась в конце триаса и продолжается в настоящее время. Прогнозные объемы сгенерированных УВ оцениваются в 15 млрд т УТ, эмигрировавших – в 14,9 млрд т УТ (табл. 1).

Зрелая верхнеюрская НГМТ распространена в акваториальной части района исследования – в пределах Лаптевского ОПБ (рис. 6 Ж). На остальной территории, несмотря на наличие крупных по площади депоцентров осадконакопления, НГМТ не погрузилась на глубину, необходимую для достижения зрелости, достаточной для начала процессов нефтегазогенерации. На большей части области распространения верхнеюрская НГМТ истощена, в южной бортовой части Лаптевского ОПБ в настоящее время продолжаются процессы нефте- и газогенерации. Очаг генерации верхнеюрской НГМТ является «эффективным» (рис. 8 Г), поскольку критический момент толща преодолела в конце мела, то есть после завершения всех крупных тектонических перестроек в регионе. Начало эмиграции УВ в очаге соотносится с началом мелового времени. С учетом зрелости и качества ОВ верхнеюрской НГМТ прогнозируются значительные объемы сгенерированных и эмигрировавших УВ, оцениваемые в 37,5 млрд т УТ и 37,2 млрд т УТ, соответственно (табл. 1).

Обсуждение результатов

Наличие зрелой НГМТ, содержащей ОВ определенного химического состава, в количестве, достаточном для обеспечения процессов генерации и эмиграции из нее УВ – один из ключевых факторов, контролирующих перспективы нефтегазоносности территорий. При этом, тектонические процессы играют существенную роль в эволюции НГМТ. Они контролируют формирование аккомодационного пространства в бассейне и создают, таким образом, условия для накопления перекрывающих отложений, что, в свою очередь, приводит к погружению НГМТ, созреванию ОВ, инициирует генерацию и эмиграцию УВ. Тектонические деформации обеспечивают формирование ловушек УВ. С другой стороны, активный тектонический режим может негативно сказываться на сохранности залежей УВ, приводить к их переформированию, фрагментации и разрушению. Поэтому при прогнозировании перспектив нефтегазоносности территорий необходимо учитывать влияние тектонического режима осадочных бассейнов на эволюцию углеводородных систем.

В пределах района исследования на основании комплексной интерпретации геолого-геохимических данных и результатов численного моделирования выделены НГМТ, приуроченные к отложениям верхнего рифея, венда, девона, перми и верхней юры. Терригенно-карбонатная верхнерифейская НГМТ, представленная аргиллитами и мергелями, а также карбонатные вендская и девонская толщи, представленные известняками, формировались в условиях морского бассейна (Павёлкина и др., 2024), что способствовало накоплению в породах аквагенного ОВ с повышенным содержанием органического углерода, достигающим 4–5% (Конторович, Фомин, 2014). Современная зрелость пород высокая. В результате эволюции НГМТ в значительной степени реализовали свой потенциал. В пермской части разреза в качестве нефтегазоматеринских выделяются терригенные отложения тустахской, нижнекожевниковской и верхнекожевниковской свит с высоким, достигающим 7%, содержанием органического углерода (Конторович, Фомин, 2014; Бакай и др., 2016). ОВ сапропелевого и смешанного состава достаточно зрелое для генерации как жидких, так и газообразных УВ. Верхнеюрская НГМТ формировалась в прибрежно-морских и относительно глубоководных условиях (Павёлкина и др., 2024). Она сложена аргиллитами, содержащими в среднем около 4% органического углерода (Конторович, Фомин, 2014; Каширцев и др., 2018). Высокая современная зрелость НГМТ в акватории моря Лаптевых обеспечивает протекание активных процессов генерации и эмиграции УВ.

Нижнетриасовые отложения чекановской свиты Енисей-Хатангского прогиба, по данным А.В. Ступаковой с соавторами, также могут рассматриваться в качестве нефтегазоматеринских. Породы на стадии катагенеза МК1 характеризуются смешанным типом керогена и содержат до 6% Сорг, HI – 350 мг УВ/г Сорг (Ступакова и др., 2017). Однако, данные А.П. Афанасенкова с соавторами, изучившими представительную выборку из 60 образцов пород триаса мыса Цветкова, показали, что среднее содержание в них Сорг не превышает 1%. Они характеризуются крайне низкими пиролитическими показателями (S2). По результатам изучения триасовых отложений северо-восточного замыкания Енисей-Хатангского прогиба, Анабаро-Хатанской седловины, Таймыра (мыс Цветкова), А.П. Афанасенковым с соавторами установлено, что триасовые отложения не представляют интереса в качестве нефтегазопроизводящих (Афанасенков и др., 2018). В ходе исследований ВНИГРИ, триасовые отложения, изученные в районе дельты реки Лены, характеризуются неудовлетворительными геохимическим характеристиками: содержание органического углерода в них в среднем не превышает 0,5% (Арчегов, 1982). На основании проведенных исследований И.Д. Полякова с соавторами отмечает, что триасовые отложения Енисей-Хатангского прогиба характеризуются улучшенными геохимическими показателями (в среднем содержат около 1% Сорг.), по сравнению с одновозрастными породами Лено-Анабарского района, содержание органического углерода которых не превышает 0,5–0,8 % (Полякова и др., 1982). Существующие противоречия в оценке геохимических характеристик триасовых отложений требуют дальнейшего изучения их свойств. В связи с изложенным, в настоящей работе породы не рассматривались в качестве потенциальных НГМТ.

Таким образом, рассмотренные в настоящем исследовании НГМТ, с позиции условий формирования и созревания, характеризуются хорошим генерационным потенциалом.

Ряд исследователей связывают значительные перспективы поисков УВ на северном обрамлении Сибирской платформы с отложениями рифея, венда (Конторович и др., 2013; Конторович, Фомин, 2014; Фролов и др., 2017; Дмитриевский и др., 2017; Соболев и др., 2019; Конторович и др., 2019; Лежнин и др., 2021; Конторович и др., 2023), девона (Кирюхина, 2014; Савченко, 2014; Полякова и др., 2017; Конторович и др., 2019, Конторович и др., 2023, Ковалева, 2019).

Однако, следует принимать во внимание, что в пределах зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых в палеозое-мезозое происходили крупные тектонические события, приводившие к значительным структурным трансформациям, включая: глубокий размыв между рифейским и вендским комплексами, приведший к катагенетическому несогласию, ниже которого залежи УВ, сингенетичные этим отложениям, не могли сохраниться (Баженова, 2008); ордовикско-каменноугольный перерыв в осадконакоплении, обусловивший размыв части палеозойских пород на северном обрамлении Сибирской платформы (Полякова, Борукаев, 2017); пермско-триасовый трапповый магматизм (Кринин, Порозов, 2019); каменноугольно-триасовый орогенез на Таймыре (Афанасенков и др., 2016); формирование Верхоянской складчатой области в конце юры – начале мела (Doré et al., 2016; Прокопьев и др., 2013; Павловская и др., 2022). В конце мезозоя в континентальной части зоны сочленения тектоническая активность, а также погружение в ОПБ завершились. В южной части моря Лаптевых в условиях повышенной тектонической активности: сдвиговых дислокаций (Лавренова и др., 2024; Doré et al., 2016; Прокопьев и др., 2013; Павловская и др., 2022, Парфенов и др., 2003) или, по другой модели, – рифтогенеза (Драчев, 2002; Андиева, 2008), погружение и складкообразование продолжились.

Результаты проведенного в рамках настоящей работы моделирования показали, что верхнерифейская, вендская и девонская НГМТ на большей части области их распространения преодолели критический момент и в значительной степени реализовали свой потенциал до завершения крупных тектонических событий. Этот реализованный и аккумулированный в залежах потенциал, скорее всего, не сохранился. На разрушение залежей указывают многочисленные поверхностные газопроявления, а также битумы в отложениях венда, кембрия и перми (скв. Хастахская, Чарчикская, Тюмятинская, Оленекское месторождение) (Конторович, Фомин, 2014; Каширцев, 2010).

Несмотря на установленное по результатам моделирования отсутствие существенных перспектив поиска УВ в девонских отложениях в пределах изученной площади, не исключено развитие более благоприятных условий для формирования углеводородного потенциала и сохранности скоплений УВ на территории непосредственно Анабаро-Хатангской седловины, находящейся за пределами области моделирования.

Небольшие по размерам «эффективные» очаги верхнерифейской и вендской НГМТ, где процессы генерации и эмиграции УВ интенсивно протекали после завершения тектонической активности в континентальной части зоны сочленения, не могут обеспечить формирование крупных скоплений УВ. При наличии флюидоупоров, небольшие сложно-построенные месторождения можно ожидать в непосредственной близости от этих очагов – в бортовых частях Северо-Сибирского ОПБ. Однако, этот вопрос не может быть решен по результатам региональных исследований и требует дальнейшего изучения.

Пермские отложения рассматриваются в качестве перспективных на территории Анабаро-Хатангской седловины (Горшков, 2012; Прокопцева, 2014; Савченко, 2014; Дмитриевский и др., 2017; Конторович и др., 2023; Khudoley et al., 2022), где их продуктивность подтверждена открытыми месторождениями (Центрально-Ольгинское, Ильинское и Южно-Тигянское) и многочисленными нефтегазопроявлениями. Негативное влияние на реализацию ими генерационного потенциала могли оказать тектонические события, связанные с пермско-триасовым магматизмом, а также Верхоянский орогенез. Тем не менее, как показали результаты выполненного в рамках настоящего исследования моделирования, «эффективные» очаги пермских НГМТ, расположенные в акватории моря Лаптевых и принадлежащие Лаптевскому и Хатангскому ОПБ, характеризуются значительными размерами, их суммарный эмиграционный потенциал составляет около 62 млрд т УТ.

Ряд исследователей (Конторович и др., 2013; Прокопцева, 2014; Полякова и др., 2017; Фролов и др., 2017; Дмитриевский и др., 2017; Соболев и др., 2019; Конторович и др., 2019; Лежнин и др., 2021; Конторович и др., 2023; Khudoley et al., 2022) рассматривают пермские отложения в качестве перспективных на территории Лено-Анабарского прогиба. Однако, учитывая незначительную (около 600 м, по данным бурения скважин Хастахская и Чарчыкская (Конторович, Фомин, 2014)) мощность пород и континентальные условия их формирования (Павёлкина и др., 2024), перспективы пермской части разреза центральной и южной частей Лено-Анабарского прогиба представляются маловероятными.

Перспективность юрско-мелового комплекса акватории моря Лаптевых предполагается в работах (Полякова и др., 2016; Полякова, Борукаев, 2017; Ульмасвай и др., 2017; Дмитриевский и др., 2017; Фролов и др., 2017; Скворцов и др., 2020). При этом, ресурсные оценки верхнепалеозойско-кайнозойского комплекса моря Лаптевых, выполненные специалистами ВНИГНИ и ВНИИОкеангеология (Грушевская, 2020), указывают на целесообразность проведения дальнейших нефтегазопоисковых работ в акватории. Выполненное в рамках настоящего исследования моделирование указывает на высокую вероятность существования юрского очага генерации, расположенного в южной части акватории. Жидкие УВ зафиксированы в отложениях нижней-верхней юры и мела в скважинах Чайдахская, Южно-Тигянская и Нордвикская на побережье моря Лаптевых (Васильева, 2015). Однако, учитывая, что скважины отделены от юрского очага генерации Верхоянской складчатой областью, указанные нефтепроявления не принадлежат юрской углеводородной системе моря Лаптевых. Верхнеюрская НГМТ преодолела критический момент в конце мела, т.е. после завершения крупных тектонических событий в регионе (табл. 1), что благоприятно для реализации ее потенциала. Процессы генерации и эмиграции УВ протекали на фоне последовательного погружения осадочного бассейна, что способствовало оттоку УВ из очага и формированию скоплений в Лено-Таймырской зоне пограничных поднятий, где ловушки антиклинального типа образовались в период Верхоянского орогенеза.

Выводы

В результате проведенных исследований изучены процессы генерации и эмиграции УВ верхнерифейской, вендской, девонской, пермской и верхнеюрской НГМТ зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых. Показано, что все изученные НГМТ, за исключением верхнеюрской, на большей части области распространения преодолели критический момент до завершения крупных тектонических событий в регионе, что негативно отразилось на формировании углеводородного потенциала зоны сочленения. Для количественной оценки вклада каждой материнской толщи выделены и изучены «эффективные» очаги генерации – области распространения НГМТ, в пределах которых критический момент преодолен после завершения тектонической активности.

Установлено, что верхнерифейская, вендская и девонская НГМТ не могут обеспечить формирование крупных скоплений УВ в континентальной части зоны сочленения. Небольшие месторождения в отложениях венда можно ожидать в бортовых частях Северо-Сибирского ОПБ, расположенного в пределах Лено-Анабарского прогиба, но в целом перспективы северо-восточной окраины Сибирской платформы оцениваются невысоко.

Пермские отложения могут представлять интерес для поисков УВ в Анабаро-Хатангской седловине и южной части моря Лаптевых. Однако в пределах акватории эта часть разреза крайне слабо изучена, что не позволяет в настоящее время провести надежную оценку ее углеводородного потенциала. Тем не менее, на основании полученных результатов представляется целесообразным проведение ГРР, направленных на уточнение геологического строения пермского перспективного комплекса в пределах южной части акватории.

Для верхнеюрской НГМТ, очаг генерации которой прогнозируется в акваториальной части зоны сочленения, ожидается благоприятное соотношение времени генерации, миграции УВ и формирования ловушек. По сравнению с остальными изученными материнскими толщами, она развивалась в наиболее благоприятных условиях для реализации генерационного потенциала.

Таким образом, в зоне сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых основные перспективы нефтегазоносности связаны с ее акваториальной частью и Анабаро-Хатангской седловиной, где целесообразно сосредоточить дальнейшие нефтегазопоисковые исследования.

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №AAAA-A20-120092590017-4.

Авторы благодарны рецензентам за проявленный интерес к статье и ценные замечания.

1. ОПБ – фрагмент осадочной оболочки в литосфере (осадочно-породное тело), характеризующийся единым комплексом термобарических и флюидодинамических условий (Холодов, 2010)

Список литературы

1. Андиева Т.А. (2008). Тектоническая позиция и основные структуры моря Лаптевых. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 3, с. 1–28.

2. Афанасенков А.П., Никишин А.М., Унгер А.В., Бордунов С.И., Луговая О.В., Чикишев А.А., Яковишина Е.В. (2016). Этапы геологической истории Таймырского орогена и сопряженного Енисей-Хатангского бассейна. Тектоника, геодинамика и рудогенез складчатых поясов и платформ. Материалы XLVIII Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 1, с. 34–38.

3. Афанасенков А.П., Петров А.Л., Грайзер Э.М. (2018). Геохимическая характеристика и нефтегазогенерационный потенциал мезозойских отложений Гыданской и Енисей-Хатангской нефтегазоносных областей. Геология нефти и газа, 6, с. 109–127. DOI: 10.31087/0016 7894 2018 6 109 127

4. Баженова Т.К. (2008). Проблема нефтегазоносности базальных горизонтов бассейнов древних платформ в аспекте их катагенетической эволюции. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 3(3), с. 1–21.

5. Бакай Е.А., Смирнова М.Е., Коробова Н.И., Надежкин Д.В. (2016). Литолого-геохимическая характеристика Пермского нефтегазоносного комплекса Лено-Анабарского прогиба (на примере скважины УстьОленекская-2370). Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 1, с. 71–81. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2016-1-71-81

6. Варламов А.И., Афанасенков А.П. (2017). Ресурсный потенциал и перспективы освоения Арктической зоны Российской Федерации. Государственный аудит. Право. Экономика, 1, с. 79–87.

7. Васильев Д.А., Прокопьев А.В., Худолей А.К., Ершова В.Б., Казакова Г.Г., Ветров Е.В. (2019). Термохронология северной части Верхоянского складчато-надвигового пояса по данным трекового датирования апатита. Природные ресурсы Арктики и Субарктики, 24(4), с. 49–66. https://doi.org/10.31242/2618-9712-2019-24-4-4

8. Грушевская О.В. (2017). Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности недр акватории моря Лаптевых и северной части Сибирской платформы. Автореферат дис. кан. геол.-минерал. наук. Москва, 27 с.

9. Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А., Шабалин Н.А. (2017). Углеводородный потенциал севера Сибирской платформы. Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, 286(1), с. 16–33.

10. Драчев С.С. (2002). О тектонике фундамента шельфа моря Лаптевых. Геотектоника, 6, с. 60–76.

11. Дучков А.Д., Аюнов Д.Е., Ян П.А., Сивцев А.И., Соколова Л.С. (2023). Теплопроводность пород и оценки теплового потока в Лено-Анабарском междуречье (Cибирская платформа). Геология и геофизика, 64(6), с. 858–869. doi: 10.15372/GiG2022143

12. Заварзина Г.А., Шкарубо С.И. (2012). Тектоника западной части шельфа Моря Лаптевых. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 7(3), с. 1–18.

13. Каширцев В.А., Конторович А.Э., Иванов В.Л., Сафронов А.Ф. (2010). Месторождения природных битумов на северо-востоке Сибирской платформы (Российский сектор Арктики). Геология и геофизика, 51(1), с. 93–105.

14. Каширцев В.А., Никитенко Б.Л., Пещевицкая Е.Б., Фурсенко Е.А. (2018). Биогеохимия и микрофоссилии верхней юры и нижнего мела Анабарского залива моря Лаптевых. Геология и геофизика, 59(4), с. 481–501. DOI: 10.15372/GiG20180405

15. Конторович В.А., Конторович А.Э., Губин И.А., Зотеев А.М., Лапковский В.В., Малышев Н.А., Соловьев М.В., Фрадкин Г.С. (2013). Структурно-тектоническая характеристика и модель геологического строения неопротерозойско-фанерозойских отложений Анабаро-Ленской зоны. Геология и геофизика, 54(8), с. 1253–1274.

16. Конторович В.А., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Соловьев М.В. (2019). Сейсмогеологические модели и нефтегазоносность осадочных комплексов в арктических регионах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (Анабаро-Хатангская, Лено-Анабарская нефтегазоносные области). Геология нефти и газа, 5, с. 15–26. DOI: 10.31087/0016 7894 2019 5 15 26

17. Конторович В.А., Конторович А.Э., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Лапковский В.В., Лунев Б.В., Моисеев С.А., Соловьев М.В. (2021). Сейсмогеологическая и структурно-тектоническая характеристика континентальной окраины сибирской платформы (Хатангско-Ленское междуречье). Геология и геофизика, 62(8), с. 1153–1171. DOI: 10.15372/GiG2021122

18. Конторович В.А., Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Калинин А.Ю., Калинина Л.М., Костырева Е.А., Мельник Д.С., Моисеев С.А., Парфенова Т.М., Сафронов П.И., Соловьев М.В., Фомин А.Н., Фурсенко Е.А. (2023). Геологическое строение, нефтегазоносность, ресурсы углеводородов и направления геолого-разведочных работ на северовосточной континентальной окраине Сибирской платформы (Анабаро-Хатангская и Лено-Анабарская НГО). Геология и геофизика, 65(6), с. 823–849. DOI: 10.15372/GiG2023184

19. Косько М.К., Соболев Н.Н., Кораго Е.А., Проскурнин В.Ф., Столбов Н.М. (2013). Геология Новосибирских островов – основа интерпретации геофизических данных по Восточно-Арктическому шельфу России. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 8(2), с. 1–36. https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2013

20. Кринин В.А., Порозов И.И. (2019). Влияние позднепермско-раннетриасового магматизма на нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов Сибирской платформы на примере Анабаро-Хатангской седловины. Геология нефти и газа, 2, с. 25–38. DOI 10.31087/0016 7894 2019 2 25 38

21. Лавренова Е.А., Керимов В.Ю., Горбунов А.А. (2024). Геодинамическое районирование и структурно-формационные комплексы осадочного чехла Восточно-Арктических морей России. Горный журнал, 10, с. 31–40. DOI: 10.17580/gzh.2024.10.04

22. Лежнин Д.С., Афанасенков А.П., Соболев П.Н., Найденов Л.Ф. (2021). Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Хатангско-Ленского междуречья. Геология нефти и газа, 4, с. 7–28. DOI: 10.31087/0016-7894-2021-4-7-28

23. Мазитов М.Р., Качкин А.А., Скачек К.Г., Ларичев А.И., Бостриков О.И., Хабаров А.Н., Семенова З.А. (2017). Геолого-геохимические критерии нефтегазоносности Анабаро-Хатангской седловины. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 12(4), с. 1–22. https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2017

24. Павёлкина Д.А., Высоколян А.М., Лавренова Е.А., Шатыров А.К. (2024). Осадочные бассейны юго-восточной части моря Лаптевых и сопредельной территории Сибирской платформы. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 66(2), с. 35–48. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2024-66-2-35-48

25. Павловская Е.А., Худолей А.К., Рух Й.Б., Москаленко А.Н., Гийон М., Малышев С.В. (2022). Тектоническая эволюция северной части Верхоянского складчато-надвигового пояса по данным анализа палеонапряжений и U-Pb датировок кальцита. Тектоника и геодинамика Земной коры и мантии: фундаментальные проблемы-2022. Материалы LIII Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2, с. 71–75.

26. Парфенов Л.М., Берзин Н.А., Ханчук А.И., Бадарч Г., Беличенко В.Г., Булгатов А.Н., Дриль С.И., Кириллова Г.Л., Кузьмин М.И., Ноклеберг У., Прокопьев А.В., Тимофеев В.Ф., Томуртогоо О., Янь Х. (2003). Модель формирования орогенных поясов Центральной и Северо-Восточной Азии. Тихоокеанская геология. Тектоника и геодинамика, 22(6), с. 7–41.

27. Парфенов, Л.М., Кузьмин, М.И. (2001). Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия). М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 571 с.

28. Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч., Сидоренко С.А. (2016). Углеводородный потенциал рифейско-нижнемеловых комплексов Лаптевоморского региона. Арктика: экология и экономика, 1(21), с. 56–65.

29. Полякова И.Д., Борукаев Г.Ч. (2017). Структура и нефтегазовый потенциал Лаптевоморского региона. Литология и полезные ископаемые, 4, с. 322–339. https://doi.org/10.7868/S0024497X17040036

30. Полякова И.Д., Колганова М.М., Соболева Е.И., Степаненко Г.Ф. (1982). Геохимические критерии нефтегазоносности Севера Сибирской платформы. М.: Наука, с.119–131

31. Прокопьев А.В., Ершова В.Б., Миллер Э.Л., Худолей А.К. (2013). Раннекаменноугольная палеогеография северной части Верхоянской пассивной окраины по данным U-Pb датирования обломочных цирконов: роль продуктов размыва Центрально-Азиатского и Таймыро-Североземельского складчатых поясов. Геология и геофизика, 54(10), с. 1530–1542.

32. Сафронов А.Ф., Сивцев А.И. (2018). История формирования Оленекского месторождения природных битумов. Геология нефти и газа, 1, с. 115–120.

33. Скворцов М.Б., Дзюбло А.Д., Грушевская О.В., Кравченко М.Н., Уварова И.В. (2020). Качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых. Геология нефти и газа, 1, с. 5–19. DOI 10.31087/0016 7894 2020 1 5 19

34. Соболев П.Н., Лежнин Д.С., Панарин И.А., Гаврилова Е.Н., Пименова А.М. (2019). Геохимические критерии нефтегазоносности рифей-палеозойских отложений Лено-Анабарского регионального прогиба и сопредельных территорий. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 8, с. 62–74. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-8(332)-62-74

35. Ступакова А.В., Суслова А.А., Большакова М.А., Сауткин Р.С., Санникова И.А. (2017). Бассейновый анализ для поиска крупных и уникальных месторождений в Арктике. Георесурсы. Спецвыпуск, с. 19–35. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.4

36. Ульмасвай Ф.С., Еремин Н.А., Шабалин Н.А., Сидоренко С.А. (2017). Нефтегазовый потенциал Анабаро-Ленского прогиба. Neftegaz. RU, 1, с. 48–54.

37. Фомин М.А., Моисеев С.А., Фомин А.М. (2015). Очаги возможной генерации природных битумов Оленекского месторождения. Интерэкспо Гео-Сибирь, XI Международный научный конгресс «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Геоэкология», 1, с. 192–196.

38. Фролов С.В., Коробова Н.И., Бакай Е.А., Курдина Н.С. (2017). Углеводородные системы и перспективы нефтегазоносности АнабароЛенского прогиба. Георесурсы, 2, с. 173–185. http://doi.org/10.18599/grs.19.18

39. Холодов В.Н. (2010). Осадочные бассейны, закономерности их формирования и принципы классификации. Сообщение 2. Осадочные породные бассейны. Литология и полезные ископаемые, 3, с. 268–308.

40. Черных А.В. (2018). Структура геотермического поля Анабаро-Хатангского бассейна. Интерэкспо ГЕО-Сибирь: XIV Международный научный конгресс «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология». СГУГиТ, Новосибирск, 1, с. 40–46. DOI: 10.18303/2618-981X-2018-1-40-46

41. Doré A.G., Lundin E.R., Gibbons A., Sømme T.O., Tørudbakken B.O. (2016). Transform margins of the Arctic: a synthesis and re-evaluation. Geological Society, London, Special Publications, 431, pp. 63–94. https://doi.org/10.1144/SP431.8

42. Khudoley A.K., Frolov S.V., Akhmanov G.G., Bakay E.A., Drachev S.S., Egorov A.Yu., Ershova V.B., Korobova N.I., Shevchuk N.S., Rogov M.A. (2022). Anabar–Lena Composite Tectono-Sedimentary Element, northern East Siberia. Geological Society London Memoirs, 57(1). DOI: 10.1144/M57-2021-29

43. Арчегов В.Б. (1982). Комплексный анализ критериев нефтегазоносности с целью выделения основных направлений и объектов нефтегазопоисковых работ в Лено-Анабарском прогибе. Ленинград: ВНИГРИ. Отчет. В 2 томах. 509 л., 29 рис., 23 табл., 44 граф. прил.

44. Васильева Е.А. (2015). Уточнение модели строения осадочных бассейнов Лаптевоморского шельфа и зоны их сочленения со структурами Сибирской платформы. Мурманск: ОАО «СМНГ». Отчет по Гос. контракту №05/04/70-36 от 22.07.2013 г. В 4 книгах. 470 л., 160 рис., 23 табл., 39 граф. прил.

45. Горшков А.С. (2012). Геофизические работы на Анабаро-Хатангской седловине с целью подготовки участков лицензирования. Геленджик: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология». Отчет по Гос. контракту № 51 от 19.10.2009. В 5 книгах. 1021 л., 226 рис., 71 табл., 36 граф. прил.

46. Керимов В.Ю. (2023). Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Восточно-Арктических морей России с целью создания фундаментального базиса прогноза и оценки ресурсов углеводородов в фундаменте и осадочном комплексе на основе использования современных геолого-геохимических методов и технологий численного бассейнового моделирования. Москва: МГРИ. Отчет о научно-исследовательской работе. Промежуточный, этап 1. 279 с., 87 рис., 23 табл.

47. Кирюхина Т.А. (2014). Историко-генетический анализ эволюции осадочного бассейна на основе 2D-3D моделирования УВ-систем мезозойских, палеозойских и протерозойских отложений Анабаро-Хатангской седловины. Москва: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология». Отчет по договору от 20 апреля 2012 г. № 20/04/2012. 403 л., 119 рис., 41 табл., 37 граф. прил.

48. Ковалева Н.П. (2019). Отчет по бурению поисково-оценочной скважины Центрально-Ольгинская № 1ПО на Хатангском участке недр. Красноярск: ООО «РН-Шельф-Арктика», ООО «РНКрасноярскНИПИнефть». Договор № 2100018/0534Д/6210018/0522Д от 29.01.2019 г.

49. Конторович А.Э., Фомин А.М. (2014). Разработка элементов вероятностных моделей нефтегазовых генерационно-аккумуляционных систем района исследований на основе геолого-геохимических и геофизических данных. Новосибирск: ИННГ СО РАН. Отчёт по договору № 412-05 в рамках Гос. контракта № 40/01/70-108 от 30 марта 2012 г. В 4 книгах. 539 л., 147 рис., 61 табл., 682 текст. прил., 53 граф. прил.

50. Прокопцева С.В. (2014). Комплексные геолого-геофизические работы в области сочленения Лено-Тунгусской НГП и Лаптевской ПНГО. Геленджик: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология». Отчет по Гос. контракту № 40/01/70-108 от 30.03.12 г. В 7 книгах. 1031 л., 377 рис., 96 табл., 98 граф. прил.

51. Савченко В.И. (2014). Комплексные геофизические работы на Анабаро-Хатангской седловине с целью уточнения геологического строения и перспектив нефтегазоносности. Геленджик: ГНЦ ФГУГП «Южморгеология». Отчет по Гос. контракту №32 от 12.03.2012 г. В 7 книгах. 1364 л., 491 рис., 109 табл., 109 граф. прил.

Об авторах

Д. А. ПавёлкинаРоссия

Диана Андреевна Павёлкина – аспирант кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

Е. А. Лавренова

Россия

Елена Александровна Лавренова – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

А. М. Высоколян

Россия

Анастасия Михайловна Высоколян – выпускник кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов

117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23

Рецензия

Для цитирования:

Павёлкина Д.А., Лавренова Е.А., Высоколян А.М. Результаты изучения очагов нефтегазогенерации зоны сочленения Сибирской платформы и тектонических структур южной части моря Лаптевых. Георесурсы. 2025;27(3):151-167. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.24

For citation:

Pavelkina D.A., Lavrenova E.A., Vysokolyan A.M. Results of studying the zones of oil and gas generation of the junction zone between tectonic structures of the southern part of the Laptev Sea and the Siberian Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):151-167. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.24

.png)