Перейти к:

Алгоритмы выбора комплекса методов геологоразведочных работ для решения задач поиска и разведки нефти и газа на примере Пур-Тазовской нефтегазоносной области

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.3

Аннотация

Современные геологоразведочные работы (ГРР) представляют собой сложный процесс, состоящий из ряда последовательных стадий исследования, на каждой из которых решают определенный круг задач по выявлению промышленных месторождений нефти и газа. Комплексирование результатов, полученных в ходе решения разномасштабных задач, происходит последовательно, как правило, от общего к частному, т.е. от анализа регионального положения поискового объекта до изучения его детального строения на локальном участке. В данной работе разработаны алгоритмы комплексного подхода к решению задач ГРР в зависимости от степени изученности исследуемого объекта. На основе этих алгоритмов проведен анализ ретроспективных методов на разных этапах ГРР одного из хорошо изученных районов Пур-Тазовской нефтегазоносной области (НГО). К наиболее слабо используемым методам на стадии освоения месторождения можно отнести установление временир аботы углеводородной системы (приход углеводородов в ловушку) и время структурных перестроек. Недоизученность этих региональных вопросов приводит к пропущенным залежам. На примере одного из месторождений авторы демонстрируют решение задач, которые ранее не были рассмотрены, в частности восстановление палеоструктурного плана в региональном и зональном масштабах. В итоге определены новые перспективные области для поиска месторождений нефти и газа Пур-Тазовской НГО.

Ключевые слова

Для цитирования:

Поляков А.А., Ступакова А.В., Малышев Н.А., Сауткин Р.С., Трутнева О.В., Вержбицкий В.Е., Комиссаров Д.К., Осипов С.В., Антонов А.П., Лакеев В.Г., Лукашев Р.В. Алгоритмы выбора комплекса методов геологоразведочных работ для решения задач поиска и разведки нефти и газа на примере Пур-Тазовской нефтегазоносной области. Георесурсы. 2025;27(2):31–41. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.3

For citation:

Polyakov A.A., Stoupakova A.V., Malyshev N.A., Sautkin R.S., Trutneva O.V., Verzhbitsky V.E., Komissarov D.K., Osipov S.V., Antonov A.P., Lakeev V.G., Lukashev R.V. Algorithms for Selecting a Set of Geological Exploration Methods to Solve Problems of Oil and Gas Prospecting and Exploration Using the Example of the Pur-Taz Oil and Gas Region. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):31–41. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.3

1. Материалы и методы

Целью исследования является разработка и тестирование комплексного подхода геологоразведочные работы (ГРР) для поиска и разведки месторождений нефти и газа на территории Пур-Тазовской нефтегазоносной области (НГО) Западной Сибири. В работе проведен анализ ретроспективных методов с оценкой их эффективности на разных стадиях ГРР, в основе которого лежат разработанные алгоритмы. Интеграция результатов ретроспективных методов с новыми данными позволила установить время работы углеводородной системы и время структурных перестроек, что привело к открытию новых объектов для поиска скоплений углеводородов (УВ) и прогнозированию неф-тегазоносности сопредельных территорий.

Исследование проводилось на основе фондовых данных геолого-геофизического изучения нефтегазоносных бассейнов и зон нефтегазонакопления. Для решения поставленных задач использовались методы геофизического, геологического, геохимического, гидрогеологического и инженерно-промыслового анализов.

2. Разработка алгоритмов комплексного подхода

Геолого-геофизическое изучение нефтегазоносных бассейнов (НГБ) и зон нефтегазонакопления базируется на задачах ГРР с учётом стадийности работ согласно «Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ» и его дополнениям.

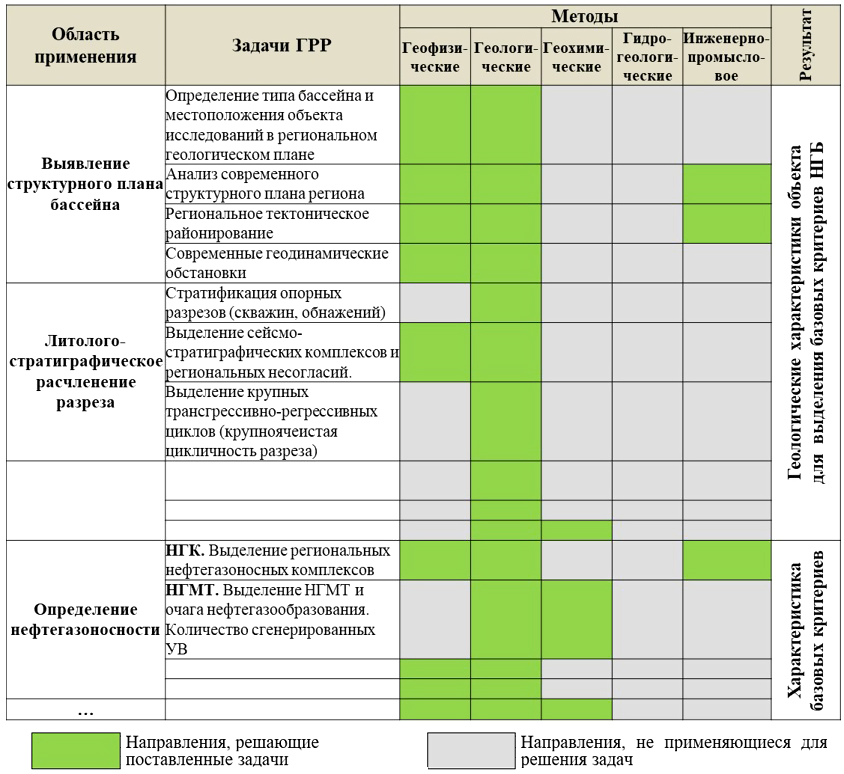

Каждый этап ГРР имеет свою цель, задачи и объекты изучения, которые различаются в зависимости от типа НГБ. Для достижения цели и задач разных этапов ГРР прописаны методы их решения и области применения. Методы описаны унифицировано и привязаны к задачам ГРР, в совокупности представляя собой алгоритм действий, направленных на последовательное достижение целей поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа (Поляков и др., 2023). Для решения каждой задачи прописаны методы из разных направлений (геофизического, геологического, геохимического, гидрогеологического и инженерно-промыслового), позволяя решить поставленные задачи самостоятельно или в комплексе с другими методами (рис. 1).

Рис. 1. Последовательность выполнения задач ГРР и направления методов, необходимые для их решения

Задачи ГРР направлены на изучение критериев нефтегазоносности осадочного бассейна. Это признаки, которые характеризуют работу углеводородной системы, как геологической единицы. Критерии могут быть базовыми и дополнительными. К базовым критериям нефтегазоносности относятся элементы, без которых невозможна работа углеводородной системы, и как следствие, формирование месторождения (рис. 2). Дополнительные критерии характеризуют свойства базовых критериев качественно и количественно (Ступакова и др., 2023).

Рис. 2. Базовые критерии нефтегазоносности

Задачи ГРР являются основой для комплексирования методов, которое заключается в рациональном сочетании методов для повышения надежности прогноза нефтегазоносности разномасштабных объектов исследования. Для подбора рационального комплекса методов разработано четыре алгоритма.

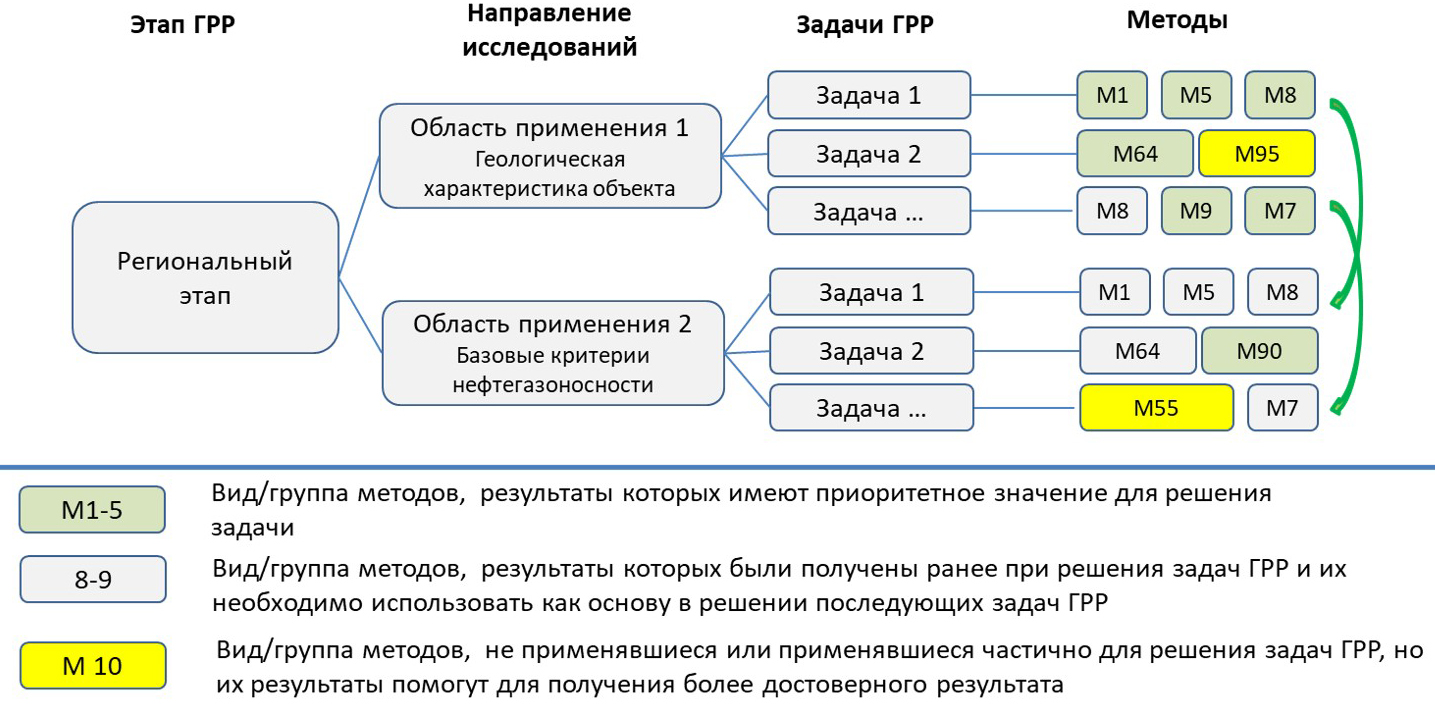

Первый алгоритм выбора комплекса методов основан на решении задач ГРР, когда выбираются методы, результаты которых применяются для решения последующих задач ГРР, в том числе и на других этапах. Принципиальная схема выбора методов проиллюстрирована на рисунке 3. Зелёным показаны группы методов, результаты которых имеют приоритетное значение для решения задачи. Серым показаны группы методов, результаты которых были получены ранее при решении задач ГРР и их необходимо использовать как основу в решении последующих задач ГРР. Жёлтым показаны группы методов, не применявшиеся или применявшиеся частично для решения задач ГРР, но их результаты необходимы для получения более достоверного результата.

Рис. 3. Алгоритм выбора комплекса методов для решения задач геологоразведочных работ

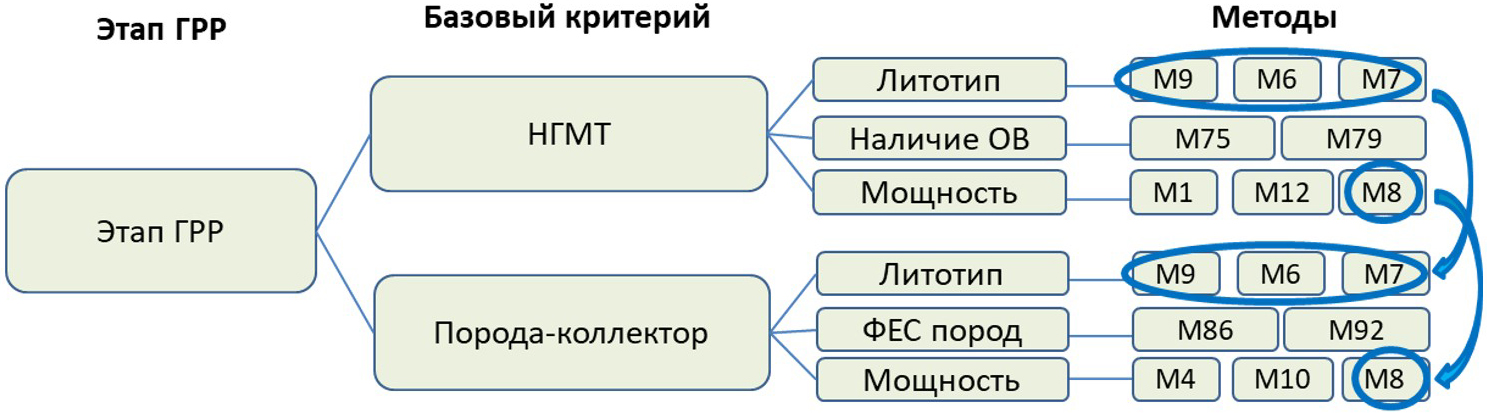

Второй алгоритм выбора комплекса методов направлен на определение базовых критериев нефтегазоносности и их свойств (рис. 4). Алгоритм предполагает, что на первом этапе ГРР осуществляется идентификация базового критерия, а затем, на последующих этапах, выбираются методы, дающие наиболее достоверную оценку его свойств. Приоритет отдается тем методам, которые позволяют в комплексе определить сразу несколько базовых или дополнительных критериев. Если необходимый метод применялся ранее, его данные используются повторно, в противном случае проводится новое исследование.

Рис. 4. Алгоритм выбора комплекса методов в зависимости от определяемых свойств базового критерия нефтегазоносности

Важно учитывать, что на региональном этапе ГГР геологическая информация, как правило, носит фрагментарный характер: отсутствуют достоверные данные о стратиграфическом положении, базовых критериях и их свойствах. В этом случае алгоритм реализуется поэтапно, начиная с локализации участка, потенциально перспективного для поиска месторождений нефти и газа. Выбор участка осуществляется на основе геофизических методов (сейсморазведка, грави-, магниторазведка и другие). Далее, с помощью данных сейсморазведки, литолого-стратиграфических представлений о районе исследований и регионального геохимического анализа определяется наличие НГМТ, а потенциальные породы-коллекторы идентифицируются по аномалиям в сейсмическом разрезе, характерным для песчаников или карбонатов, с применением AVO-анализа и стратиграфического сопоставления с известными регионами. Только после этого, по мере накопления информации и углубления изученности участка, осуществляется детализация свойств базовых критериев: например, мощность НГМТ оценивается по данным каротажа, фильтрационно-емкостные свойства коллекторов – по совокупности каротажных и петрофизических данных.

Третий алгоритм выбора комплекса методов исходит из оценки информативности и достаточности уже примененных методов и полученных результатов для решения, поставленных ранее задач ГРР (рис. 5). Алгоритм больше подходит для бассейнов со средней и высокой степенью изученности, когда уже применены методы и исследователю необходимо оценить, все ли результаты получены или можно ли получить еще результаты при помощи этого же метода (группы методов).

Рис. 5. Алгоритм оценки информативности методов и полученных результатов для решения задач на разных этапах ГРР. Легенда показана на рисунке 3.

Четвертый алгоритм представляет собой итерационно-циркуляционный процесс изучения объекта исследований. Итерационно-циркуляционный процесс – это процесс, повторяющий действия на предыдущих этапах, но с добавлением новых данных или результатов геологоразведочных работ (рис. 6). При повторении шагов (решении задач) регионального этапа с данными, полученными на этапе разведки и разработки месторождений, исследователи выявляют новые закономерности в распределении залежей и их свойств в зоне нефтегазонакопления.

Рис. 6. Итерационно-циркуляционный процесс открытия новых месторождений и пропущенных залежей

Следует подчеркнуть, что применение методов ГРР не является статичным процессом. По мере накопления и детализации информации о регионе происходит смещение акцентов в применении различных методик. Так, на ранних стадиях наибольшее значение имеет сейсморазведка, как основной способ выделения структур и потенциальных ловушек. Однако на более поздних этапах значение сейсмических данных дополняется, а порой и уступает приоритет геохимическим, гидрогеологическим и петрофизическим методам, которые позволяют уточнить генерационные параметры, сохранность ловушки и насыщенность пород-коллекторов. Вспомогательные методы становятся особенно ценными для уточнения границ залежей и анализе вторичных признаков.

С увеличением объема фондовой (ретроспективной) информации возрастает необходимость её интеграции в единую интерпретационную модель. Это требует не только технической оптимизации, но и методической ревизии применяемого комплекса методов: уточнения их информативности, взаимодополняемости и роли на каждом этапе. Примером такой оптимизации может служить повторная интерпретация старых сейсмических данных с использованием новых данных. Таким образом, комплекс ГРР должен быть гибким, адаптироваться к уровню изученности объекта и постоянно актуализироваться в соответствии с развитием геолого-геофизической базы данных.

3. Тестирование комплексного подхода

Анализ полноты методов и их результатов, использованных для создания геологической модели залежи

Тестирование комплексного подхода последовательного решения задач ГРР проводилась на территории Пур-Тазовской НГО. Сначала был проведён сбор материала из открытых источников (фондовых и литературных) и составлен хронологический график с 1933 года по настоящее время (рис. 7). Анализ этого графика позволил проследить, какие методы ГРР применялись в прошлом, какие результаты были получены и как менялось геологическое представление об исследуемой территории. Следующим шагом был обзор ретроспективных методов, примененных на территории Пур-Тазовской НГО, с их ранжированием по информативности получаемой информации и по этапам и задачам ГРР.

Рис. 7. Хронологический график изучения Пур-Тазовской НГО

Информативность ретроспективных методов оценивалась на основании трёх главных критериев. Первый из них – наличие геолого-геофизической, геохимической, гидрогеологической, инженерно-промысловой изученности и количество исследований, проведённых на объекте исследований. Второй критерий – год выполнения или своевременность выполненных исследований, согласно предложенной последовательности задач ГРР (Поляков, 2023) и третий – результаты, полученные для решения поставленной задачи.

Каждая задача ГРР ранжировалась на «выполненную» (зелёный), «невыполненную» (красный) или «выполненную на более поздних этапах ГРР» (оранжевый). Таким образом, получился «светофор», показывающий информативность решения задач ГРР разными методами на исследуемой территории (рис. 8).

Рис. 8. Пример «светофора» для регионального этапа Пур-Тазовской НГО

Для тестирования комплексного подхода принципиально важен третий критерий, поскольку необходимо воспроизводить применение методов согласно предлагаемой технологии. Соответственно, при тестировании подходят только методы, решившие поставленные задачи (зелёный и оранжевый). Для задач, отмеченных красным, необходимо проводить дополнительные исследования на основе ретроспективных данных.

Можно заметить, что после проведения регионального этапа ГРР наиболее слабо изученным вопросом является вопрос о времени структурных перестроек, от которого зависит время работы углеводородной системы и время прихода УВ в сформированную ловушку. Не установление критериев, по которым прогнозируются процессы работы углеводородной системы, приводит к пропущенным залежам и неэффективному бурению.

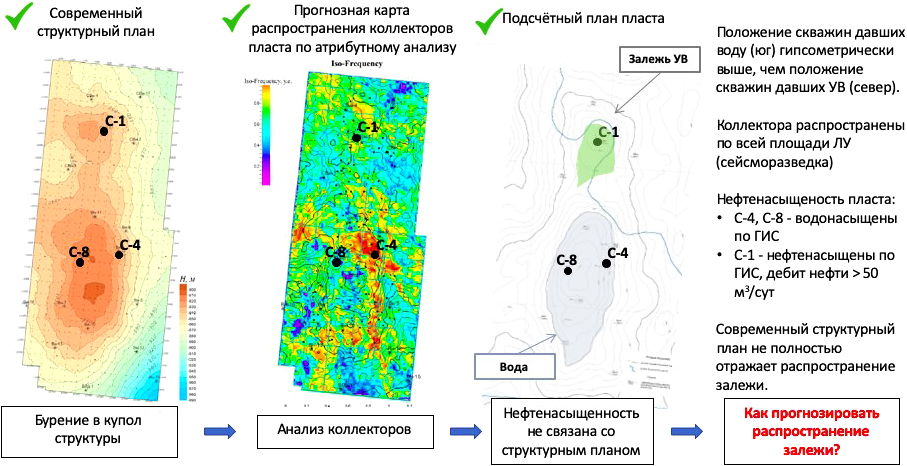

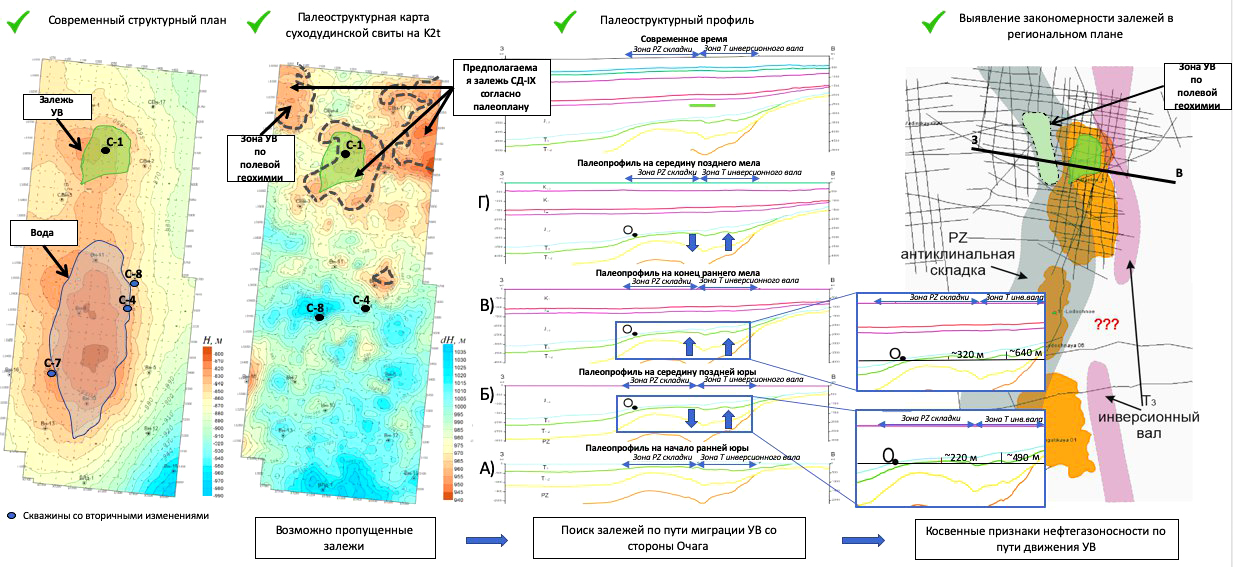

Так, залежь часто выявляется в продуктивных отложениях, расположенных гипсометрически ниже, чем сводовая часть структуры, а сам контур нефтегазоносности слабо коррелируется с современным структурным планом. Таким примером является нефтяная залежь в пласте Сд-IX (суходудинская свита) одного из месторождений Пур-Тазовской НГО (рис. 9). При анализе современного структурного плана отчётливо видно, что южный купол месторождения находится гипсометрически выше, чем северный, значит вероятность открытия залежи выше на юге (согласно антиклинальной теории поиска месторождений). Кроме того, фильтрационно-емкостные свойства коллекторов распространены примерно одинаково по всей площади. Тем не менее, результаты испытания скважин С-1, С-4 и С-8 показали, что приток нефти получен только из скважины С-1, которая расположена на северном куполе, а остальные скважины – водонасыщены. Таким образом, можно сделать вывод, что современный структурный план горизонта не полностью отражает характер распространения залежей. Поэтому возникают принципиальные вопросы, как прогнозировать распространение залежей, какие виды работ и на каких этапах они помогут недропользователю.

Рис. 9. Несоответствие гипсометрического положения открытой залежи прогнозу в наиболее приподнятой части структуры (Поляков, 2023)

Дополнение выполненных ранее исследований палеоструктурными реконструкциями

С целью установления закономерностей распределения УВ по площади и разрезу необходимо вернуться к анализу регионального этапа ГРР и последовательно проработать все нерешенные задачи. Одной из таких задач является реконструкция палеоструктурного плана, которую авторы статьи выполнили на базе результатов ретроспективных исследований с минимальным количеством трудозатрат. Использованы открытые ретроспективные данные: 2D сейсмические профили, проходящие через месторождение с запада на восток; подсчетные планы пластов; результаты геохимических съемок; схемы изопахических треугольников (зональные и локальные) для увязки региональных и локальных масштабов и сопоставления времени формирования ловушки со временем генерации, миграции и аккумуляции УВ.

Региональные сейсмические профили были увязаны с данными по объекту для создания опорного сейсмогеологического профиля, который стал каркасом для палеореконструкций. Далее были увязаны и проинтерпретированы отражающие горизонты (ОГ) снизу-вверх по разрезу: кровля палеозойского комплекса (ОГ F), пермско-триасовый сейсмокомплекс (ОГ T1-2, T3), кровля доюрского сейсмокомплекса (ОГ А), юрский сейсмокомплекс: кровли малышевской (ОГ IIб), яновстановской (ОГ IIа), яковлевской (ОГ M), долганской (ОГ Г) и носоновской свит (ОГ С).

Восстановление геологической эволюции зоны нефтегазонакопления основано на палеоструктурных реконструкциях путём построения серии палеопрофилей, как одном из наиболее информативных методов. Они базируются на методе анализа мощностей, согласно которому мощность отложений является прямым показателем амплитуды прогибания, т.к. именно погруженные зоны в процессе седиментации заполняются осадками. При этом условно принимается, что к концу периода накопления каждого слоя погруженная зона заполняется осадками, а поверхность слоя имеет выровненное горизонтальное положение. Таким образом, построение каждого палеопрофиля ведется путем откладывания вниз от горизонтальной линии (принятой за нулевую поверхность) мощности исследуемой толщи. За мощность пласта в данном случае принимают расстояние между верхней и нижней его границей по вертикали. Первый палеопрофиль строится для самой древней толщи. При построении следующего палеопрофиля от нулевой поверхности откладывается мощность более молодого пласта, а мощности более древних толщ постепенно наращиваются от нижней границы пласта вниз. Подобный алгоритм действий повторяется при построении последующих профилей до получения современного разреза. Кроме того, при реконструкциях учитываются особенности консидементационного осадконакопления, т.е. налегания отложений во время формирования инверсионных валов (Мухин и др., 2021).

По построенной сети палеопрофилей (рис. 10А-Д) можно проследить, как изменялась во времени амплитуда современной залежи и подстилающих её древних структур доюрского комплекса, предположительно поднятие по поверхности палеозоя и триасовый инверсионный вал (табл. 1). Для упрощения построений была выбрана опорная точка «О», относительно которой определялась амплитуда роста палеоподнятий.

На начало юрского периода (рис. 10А) мощность верхнетриасовых отложений в зоне развития поднятия по поверхности палеозоя составила 230 м, а в зоне триасового инверсионного вала – 480 м, что свидетельствует о росте поднятия по поверхности палеозоя в это время с последующей эрозией верхнетриасовых отложений. В середине поздней юры (рис. 10Б) относительно точки «О» поднятие по поверхности палеозоя опустилось на 10 м, в то время как триасовый инверсионный вал поднялся на 10 м. В конце раннего мела (рис. 10В) происходит активный рост поднятия по поверхности палеозоя и триасового инверсионного вала относительно точки «О». Амплитуда роста составляла 100 м и 150 м соответственно. В середине позднего мела (рис. 10Г) был повторный рост триасового инверсионного вала на 20 м, тогда как поднятие по поверхности палеозоя опустилось на 30 м.

Табл. 1. Изменение во времени амплитуды поднятия по поверхности палеозоя и триасового инверсионного вала

Рис. 10. Пример последовательного учёта результатов поисково-оценочного этапа ГРР в анализ процессов формирования залежи на стадии разработки месторождения и доразведки сопредельных территорий

Наличие под Сузунским мегавалом двух палеоструктур, различающихся амплитудой движений на протяжении мезозойско-кайнозойской эры, является фактором разделения многих залежей Ванкорского, Сузунского, Лодочного месторождений на два «блока»1.

На основе палеоструктурных реконструкций можно заметить, что на протяжении всего юрско-мелового времени триасовая инверсионная складка испытывала рост, в отличие от поднятия по поверхности палеозоя, у которого отчётливо прослеживаются этапы воздымания и опускания. Такое чередование разнонаправленных тектонических движений могло привести к разрушению или переформированию залежей УВ в юрско-меловых отложениях. Перемещения флюида во времени и пространстве сопровождаются вторичными преобразованиями природного резервуара, что подтверждается результатами интерпретации ГИС и литологическими исследованиями керна и шлифов (Алексеев, 2010; Карнюшина, 2022).

На основе сети палеопрофилей через Сузунский мегавал и сопредельную территорию, закартировано расположение поднятия по поверхности палеозоя и триасового инверсионного вала, над которыми формировались палеоподнятия. Именно к этим палеоподнятиям и приурочены пропущенные залежи УВ, которые оконтурены на палеоструктурной карте суходунской свиты к началу туронского времени (рис. 10Д).

Перспективность палеоструктур в пласте Сд-IX (суходудинская свита) подтверждается результатами наземной геохимической съемки и бурением скважин (Кринин и др., 2005). Таким образом, при выполнении работ на разных стадиях поиска и разведки месторождений недропользователь должен добиваться решения всех поставленных задач ГРР на каждом этапе, оценивать полноту исследований на предшествующих этапах, а также целесообразность применения того или иного метода или комплекса методов для решения или восполнения недостающих результатов и задач ГРР.

Заключение

В ходе исследования разработан и апробирован алгоритмический подход к комплексированию методов геологоразведочных работ, основанный на логике последовательного решения задач поиска и разведки углеводородных залежей. Применение предложенных алгоритмов на примере Пур-Тазовской нефтегазоносной области позволило оценить полноту и эффективность ранее выполненных ГРР и выявить пропущенные задачи.

Особое внимание уделено восстановлению времени работы углеводородной системы и структурных перестроек, что позволило выявить причины несоответствия между современным структурным планом и фактическим размещением залежей. Палеоструктурные реконструкции, выполненные с использованием сейсмических, геохимических и литологических данных, подтвердили контролирующую роль палеоподнятий и инверсионных структур в локализации залежей УВ в пределах мезозойско-кайнозойского осадочного чехла.

Проведённый анализ показал, что игнорирование стадийности и неполное выполнение задач регионального этапа может привести к пропуску перспективных объектов. Разработанные алгоритмы комплексирования позволяют систематизировать выбор методов на всех этапах ГРР, уточнять геологические модели и выявлять дополнительные перспективы на доразведанных и сопредельных территориях. Их применение целесообразно автоматизировать в виде системы экспертной поддержки, способной адаптироваться к условиям конкретного бассейна.

1. Переобработка и переинтерпретация материалов сейсморазведочных работ МОГТ-3Д на Ванкорском месторождении. ООО «ГеоПрайм», 2015.

Список литературы

1. Алексеев В.П., Амон Э.О., Глебов А.Ф., Савенко В.А., Федоров Ю.Н. (2010). Стратиграфия и палеогеография мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Шаимского нефтегазоносного района (Западная Сибирь). Под ред. В.П. Алексеева. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 257 с.

2. Карнюшина Е.Е. Коробова Н.И. Шевчук Н.С. Ступакова А.В. Сауткин Р.С. Сивкова Е.Д. (2022). Цикличность, обстановки осадконакопления и влияние постседиментационных процессов на строение и формирование природного резервуара ванаварской свиты венда на основе кернового материала скважин Ново-Юдоконского месторождения. Георесурсы, 24(2), с. 75–92. https://doi.org/10.18599/grs.2022.2.10

3. Кринин В.А. Кляшторная Л.Н. (2005). Геохимические работы по шламу сейсморазведочных скважин 3Д на Ванкорском газонефтяном месторождении. Красноярск.

4. Мухин В.М. Колотухин А.Т. (2011). Методика палеотектонического анализа при нефтегазопоисковых работах. Саратов: Наука, 67 с.

5. Поляков А.А. Ступакова А.В. Малышев Н.А. Сауткин Р.С. Вержбицкий В.Е. Комиссаров Д.К. Осипов С.В. (2023). Комплексирование методов геологоразведочных работ для решения задач поиска и разведки нефти и газа. Георесурсы, 25(4), c. 240–251. https://doi.org/10.18599/grs.2023.4.17

6. Ступакова А.В. Поляков А.А. Малышев Н.А. Сауткин Р.С. Вержбицкий В.Е. Комиссаров Д.К. Волянская В.В. Осипов С.В. Большакова М.А. Суслова А.А. Калмыков А.Г. Ситар К.А. Воронин М.Е. Карпушин М.Ю. Мордасова А.В. Коробова Н.И. (2023). Критерии нефтегазоносности осадочного бассейна. Георесурсы, 25(2), c. 5–21. https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.1

Об авторах

А. А. ПоляковРоссия

Андрей Александрович Поляков – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Ступакова

Россия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. А. Малышев

Россия

Николай Александрович Малышев – доктор геол.-мин. наук, заместитель директора департамента ГРР

115054, Москва, Дубининская, 31а

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

О. В. Трутнева

Россия

Ольга Витальевна Трутнева – аспирант кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

В. Е. Вержбицкий

Россия

Владимир Евгеньевич Вержбицкий – кандидат геол.-мин. наук, начальник управления ГРР по проектам с зарубежными партнёрами

115054, Москва, Дубининская, 31а

Д. К. Комиссаров

Россия

Дмитрий Константинович Комиссаров – главный специалист управления ГРР по проектам с зарубежными партнёрами

115054, Москва, Дубининская, 31а

С. В. Осипов

Россия

Сергей Владимирович Осипов – кандидат физ.-мат. наук, менеджер ДНТРиИ

115054, Москва, Дубининская, 31а

А. П. Антонов

Россия

Алексей Петрович Антонов – кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры математического анализа механико-математического факультета, руководитель научно-образовательного центра по цифровизации кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

В. Г. Лакеев

Россия

Владимир Георгиевич Лакеев – заместитель исполнительного директора – директор по исследованиям и разработкам

119234, Москва, Ломоносовский пр., 27, корп. 1

Р. В. Лукашев

Россия

Роман Валерьевич Лукашев – кандидат хим. наук, руководитель группы проектов, Дирекция исследований и разработок

119234, Москва, Ломоносовский пр., 27, корп. 1

Рецензия

Для цитирования:

Поляков А.А., Ступакова А.В., Малышев Н.А., Сауткин Р.С., Трутнева О.В., Вержбицкий В.Е., Комиссаров Д.К., Осипов С.В., Антонов А.П., Лакеев В.Г., Лукашев Р.В. Алгоритмы выбора комплекса методов геологоразведочных работ для решения задач поиска и разведки нефти и газа на примере Пур-Тазовской нефтегазоносной области. Георесурсы. 2025;27(2):31–41. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.3

For citation:

Polyakov A.A., Stoupakova A.V., Malyshev N.A., Sautkin R.S., Trutneva O.V., Verzhbitsky V.E., Komissarov D.K., Osipov S.V., Antonov A.P., Lakeev V.G., Lukashev R.V. Algorithms for Selecting a Set of Geological Exploration Methods to Solve Problems of Oil and Gas Prospecting and Exploration Using the Example of the Pur-Taz Oil and Gas Region. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):31–41. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.3

.png)