Перейти к:

О классификации нефтегазоматеринских пород

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.5

Аннотация

Работа посвящена классификации нефтегазоматеринских пород. Определение или прогноз характеристик нефтегазоматеринских отложений – один из ключевых факторов при оценке перспектив нефтегазоносности того или иного региона. В парадигме осадочно-миграционной теории нефтегазообразования адекватная оценка количества и свойств органического вещества осадочных горных пород является залогом корректного подсчета ресурсов нефти и газа. В статье представлен обзор подходов к ранжированию нефтегазоматеринских пород на основании различных параметров, и предложен новый комплексный подход к классификации нефтегазоматеринских пород, генерирующих нефть и газ. Предпринята попытка объединить в новой общей классификации характеристики минеральной части и органического вещества нефтегазоматеринских толщ. В основу прогноза свойств нефтегазоматеринских отложений поставлены условия накопления этих толщ. Предложенная классификация может быть использована при оценке перспектив нефтегазоносности, особенно в условиях недостаточности данных о потенциально нефтегазоматеринских отложениях.

Для цитирования:

Большакова М.А., Ступакова А.В., Сауткин Р.С., Ситар К.А., Калмыков А.Г., Краснова Е.А., Пронина Н.В., Вайтехович А.П. О классификации нефтегазоматеринских пород. Георесурсы. 2025;27(2):54–63. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.5

For citation:

Bolshakova M.A., Stoupakova A.V., Sautkin R.S., Sitar K.A., Kalmykov A.G., Krasnova E.A., Pronina N.V., Vaytekhovich A.P. On the Oil and Gas Source Rocks Classification. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):54–63. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.5

Введение

Нефть и газ – горючие полезные ископаемые, формирование которых, согласно осадочно-миграционной теории образования нефти (Вассоевич, 1986), связывают с преобразованием органического вещества осадочных горных пород. Породы, которые генерируют нефть и газ, формирующие затем скопления, называют нефтегазоматеринскими. Нефтегазоматеринская толща (НГМТ) является важнейшим объектом при изучении углеводородных систем нефтегазоносных бассейнов и оценке их перспектив. Данный базовый статический критерий (Ступакова и др., 2023a) формирования нефтегазоносности определяет само существование нефтегазоносности и максимально возможное количество углеводородных флюидов в осадочном бассейна (в соответствии с осадочно-миграционной теорией происхождения нефти).

Термин нефтегазоматеринские породы (НГМП) существует с конца ХIХ века, но в широкий научный обиход был введен Н.Б. Васоевичем (Конюхов и др., 2020).

Целью данной работы было предложить читателю современную классификацию нефтегазоматеринских пород, в которой будут приняты во внимание накопленные современными исследователями знания о геолого-геохимических характеристиках пород, обогащенных органическим веществом.

На пути к цели необходимо рассмотреть определения НГМП, используемые в нефтегазовой геологии; систематизировать имеющиеся классификации НГМП; выбрать классификационные критерии, достаточные и необходимые для создания актуальной классификации НГМП; предложить классификацию, которая сделает более удобным прогноз нефтегазоносности.

Рассмотрим, как определяют понятие «нефтегазоматеринская порода» исследователи.

Чаще всего используют такое определение: нефтегазоматеринские толщи – тонкозернистые осадочные породы, содержащие органическое вещество (ОВ), способные генерировать и выделять жидкие и газообразные углеводороды в количествах, достаточных для формирования промышленных скоплений (БРЭ, определение дано Н.П. Фадеевой).

Но есть и другие определения. Ниже приведены некоторые из них.

- Нефтепроизводящие породы (нефтематеринские свиты, толщи) – породы, которые образовались в фациальных условиях, благоприятствующих накоплению в рассеянной форме исходных органических веществ и дальнейшему преобразованию их в углеводороды. К нефтепроизводящим породам принадлежат многие глинистые осадки, богатые органическим углеродом и отложившиеся в условиях сероводородного заражения дна морских бассейнов (Геологический словарь, 1995).

- Нефтегазоматеринские породы – осадочные породы, содержащие в количестве не менее 0,2% ОВ, способные в определенных геологических условиях выделять свободные углеводородные флюиды. Нефтегазоматеринские породы по доминирующему типу ОВ подразделяют на нефтематеринские породы, содержащие ОВ преимущественно сапропелевого и гумусово-сапропелевого типов, и газоматеринские породы с сапропелево-гумусовым и гумусовым ОВ. Реализация генерационных способностей сапропелевого ОВ, и эмиграция флюидов из нефтематеринской породы завершается при более мягких термобарических условиях, чем процесс генерации газооборазных углеводородов (УВ) в гумусовом ОВ. По удельной продуктивности (кг УВ/т г.п.) Б. Тиссо и Д. Вельте (1981) выделяют нефтематеринские породы с невысоким (< 2), умеренным (2–6) и высоким (> 6) нефтегазоматеринским потенциалом (Геологический словарь, 2011).

- Породы, которые генерируют, могут и могли генерировать нефть, обычно называют материнскими. Основным требованием, предъявляемым к фактической и потенциальной материнской породе, является наличие в ней нерастворимого органического вещества (керогена) (Тиссо, Вельте, 1981).

- Нефтегазоматеринская толща – это породы, обогащенные автохтонным органическим веществом, которые генерировали углеводороды в масштабах, обеспечивающих формирование скоплений нефти и газа (Ермолкин, Керимов, 2012).

- Нефтегазоматеринская свита – парагенетическая ассоциация обогащенных автохтонным органическим веществом пород, рождающая в процессе литогенетической эволюции углеводороды, способные к аккумуляции (Баженова и др., 2000).

- Нефтематеринская толща – это карбонатно-глинистые породы, обогащённые рассеянным органическим веществом (РОВ), которые накапливались в областях длительного прогибания в слабовосстановительных или восстановительных условиях (Галкин, Кочнева, 2017).

- Нефтегазоматеринские толщи – осадочные породы, содержащие ОВ, которое в катагенезе способно генерировать нефть и (или) газ, в количествах, достаточных для формирования при благоприятных условиях промышленных скоплений УВ (Доценко и др., 2008).

- Нефтематеринские породы – породы, содержащие рассеянное органическое вещество, способное генерировать нефть и газ (Битнер, Прокатень, 2019).

- Нефтематеринская порода – порода, содержащая в составе присутствующего в ней органического вещества углеводороды и другие компоненты нефти в рассеянном состоянии; способна при определенных условиях отдавать их породам-коллекторам. Такие нефтематеринские, или нефтепроизводящие отложения образуют свиты, формации или толщи с большим содержанием органического вещества, являющегося исходным материалом для мигрирующей отсюда нефти (Ганиев, Смелков, 2018).

Как видно из приведённых определений – характеристика и свойства НГМТ складываются из двух основных частей: минеральной (мелко-тонкодисперсной – глинистого, карбонатного, или кремнистого состава, или их комбинаций) и органического вещества (свойства которого зависят от состава исходной биомассы, условий седименто-, диа- и катагенеза).

На сегодняшний день предложено множество классификаций НГМП. Общим для большинства из них является то, что основное внимание при ранжировании пород уделяется органическому веществу – его количеству, типу, потенциалу и катагенетической зрелости – и это понятно, т.к. именно характеристики ОВ в первую очередь контролируют генерацию.

Иногда предварительное разделение на классы по свойствам ОВ уже включено прямо в определение понятия НГМТ.

Классификаций, в которых в качестве классификационного критерия выступает литология пород, условия осадконакопления – не так много.

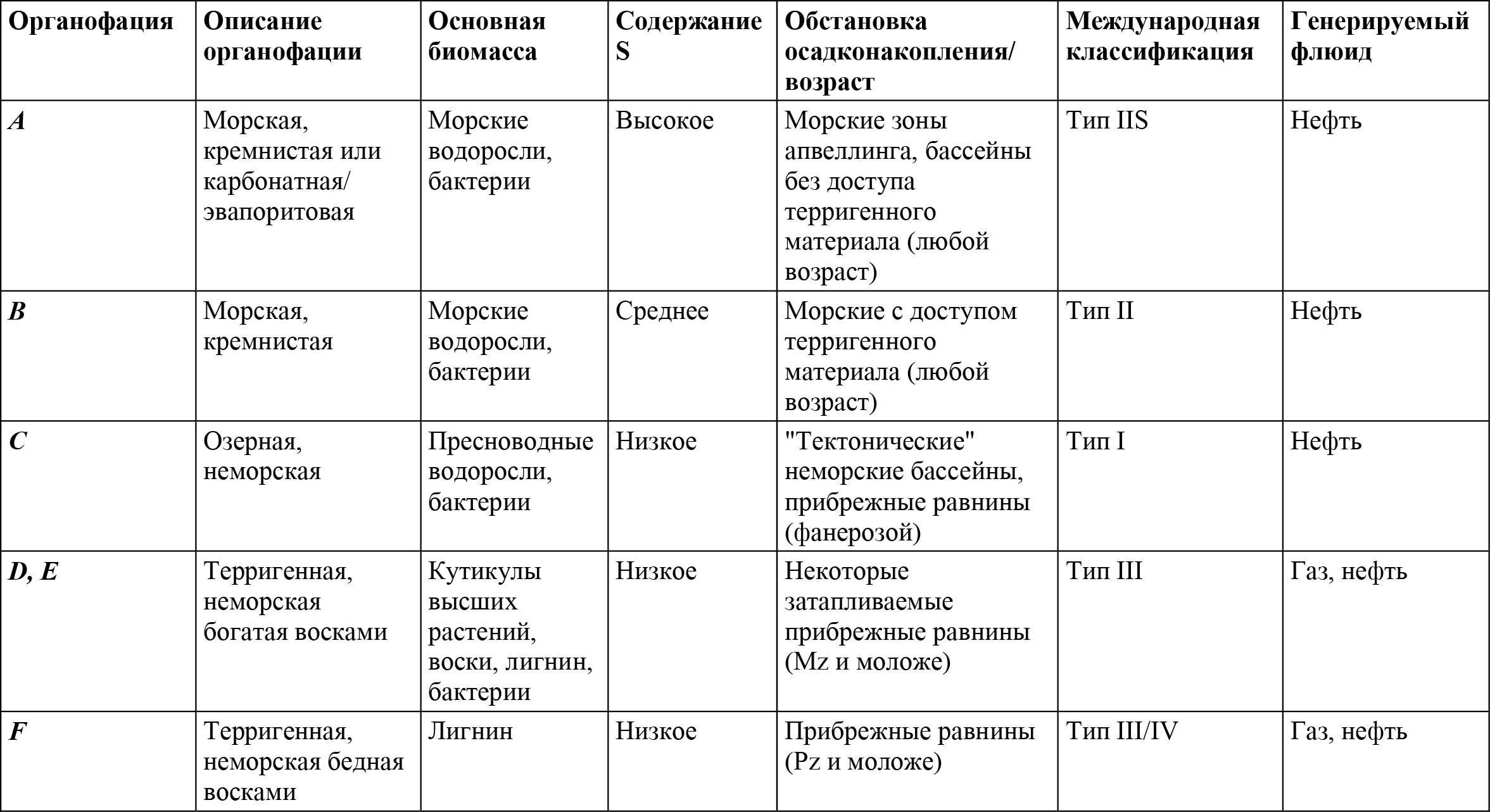

Хорошим примером комплексного подхода к НГМ свойствам пород является классификация органофаций Пеппера и Корви (Pepper, Corvi, 1995) (табл. 1). Авторы учитывают обстановки осадконакопления, литологию пород, геологический возраст, состав исходной для ОВ биоты. Но поскольку исследователи классифицировали не НГМТ, а органофации, то есть органическое вещество и условия в которых накапливаются его повышенные концентрации, то информации о генерационных возможностях (потенциале) пород, относящихся к той или иной органофации, в их классификации нет.

Табл. 1. Палеогеографические обстановки органофаций и характеристики типа органического вещества (Pepper, Corvi, 1995)

Чтобы отнести породу к нефтегазоматеринским, степень обогащения породы ОВ должна быть такой, чтобы она могла рождать и отдавать УВ, в том числе, и жидкие (микронефть).

Концентрация ОВ, необходимая для этого в разных породах, может существенно отличаться. Это зависит от условий накопления, возраста горных пород, состава (как пород, так и органического вещества), особенностей их изменения в седименто-, диагенезе, а затем преобразования в катагенезе и др.

Обычно выделяют два типа органического вещества: гумусовое ОВ (его предшественниками была биомасса высших растений) и сапропелевое (сформировавшееся из биомассы водорослей, бактерий, фито- и зоопланктона). Разница в происхождении ОВ отражается на его составе и поведении ОВ в катагенезе. Считается, что породы, обогащенные гумусовым ОВ, в катагенезе генерируют преимущественно газ; породы, которые богаты сапропелевым ОВ, генерируют в основном нефть (Баженова и др., 2000).

Средние (кларковые) значения содержания Сорг в осадочных породах составляют порядка 0,55–0,6% (Баженова и др., 2000). Средние значения содержания органического вещества в отдельных литологических разностях пород (субкларки) составляют по Н.Б. Вассоевичу (1986): для глинистых пород континентального сектора – 0,9%, для алевритовых пород – 0,45%, а для песчаных и карбонатных – 0,2%.

Реализация генерационного потенциала НГМТ происходит преимущественно в катагенезе. Под катагенезом понимают направленный по действию комплекс постдиагенетических процессов, протекающих в осадочных породах вплоть до их превращения в метаморфические.

Главными действующими факторами катагенеза являются температура, давление и время.

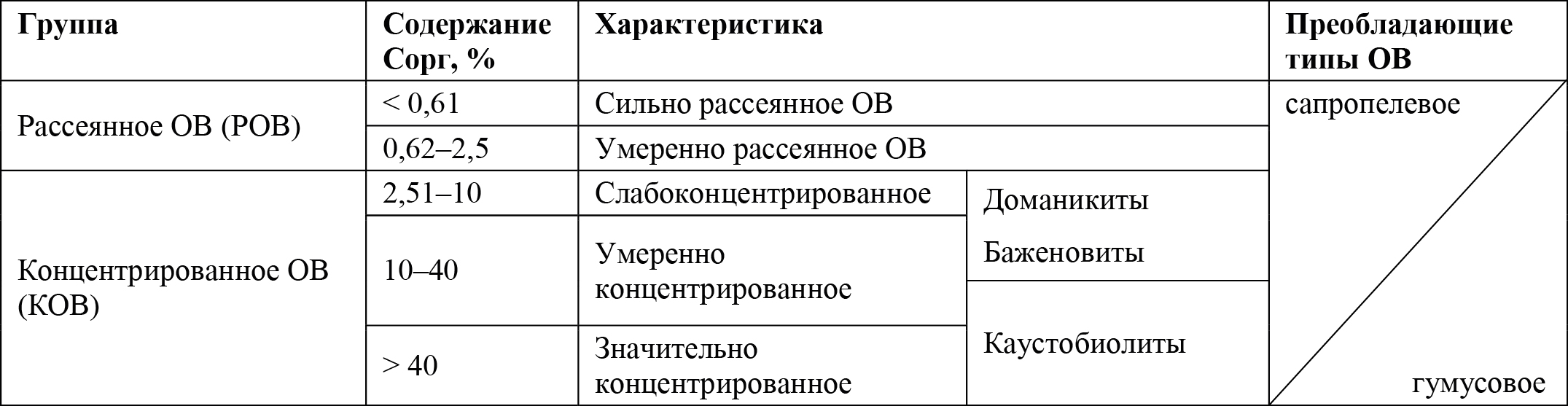

Обзор классификаций нефтегазоматеринских пород. Самой простой классификацией можно считать классификацию по содержанию ОВ в породе. Мерой содержания ОВ является содержание органического (не карбонатного) углерода в породе (Сорг, или ТОС, или Снк, масс.%). Если в породе содержится до 2,5 масс.%, то такое ОВ называют рассеянным, если в породе 2,5–40%, то это породы с концентрированным ОВ (Баженова и др., 2000).

Наиболее высокие концентрации Сорг характерны для пород, обогащенных гумусовым ОВ.

Породы, обогащенные сапропелевым ОВ подразделяют на:

- субдоманикоиды (Сорг = 0,3–0,5%);

- доманикоиды (Сорг = 0,5–5,0%);

- доманикиты (Сорг = 5,0–25%);

- собственно сапропелиты (Сорг > 25%) (Вассоевич, 1986).

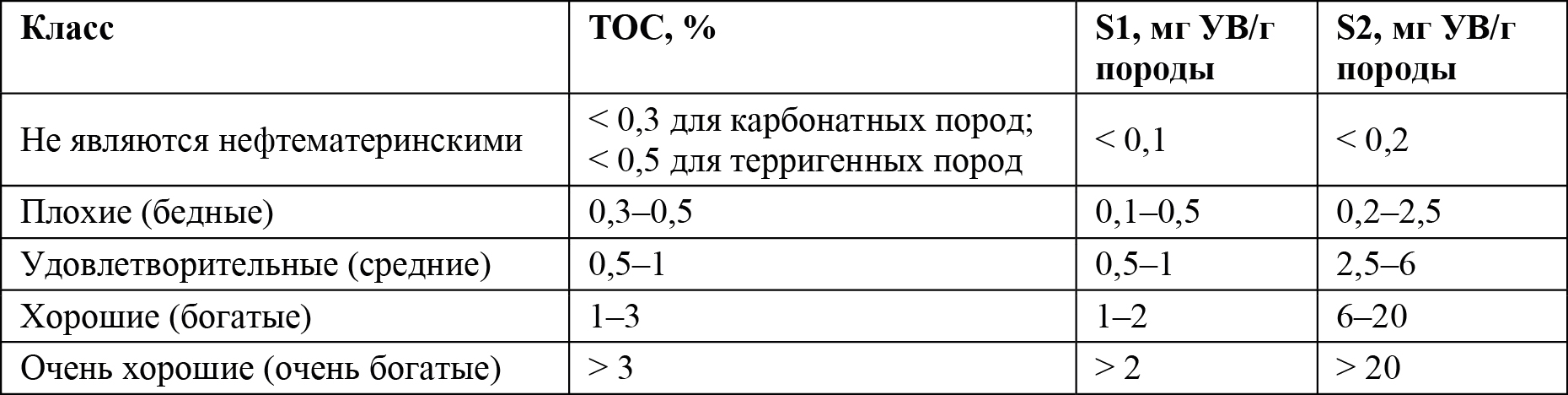

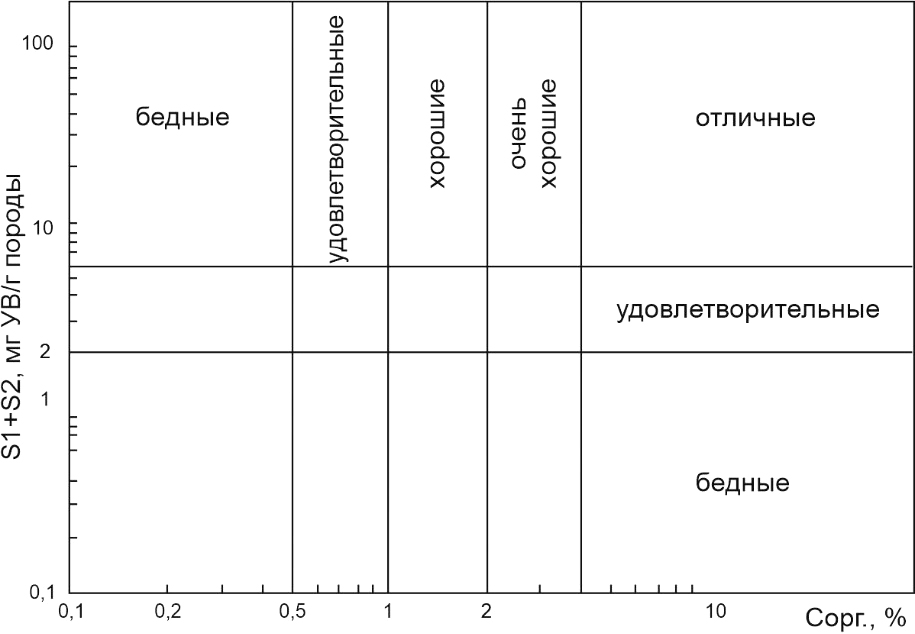

С появлением и внедрением в геохимическую рутину пиролитического метода исследования нефтематеринских пород в зарубежной литературе появились новые классификации, в которых классификационными критериями выступает не только содержание органического углерода, но и другие пиролитические параметры, например, площади пиков S1 (сгенерированные УВ соединения) и S2 (остаточный генерационный потенциал породы) (Тиссо, Вельте, 1981) (табл. 2, рис. 1).

Табл. 2. Классификация нефтегазоматеринских пород по (Тиссо, Вельте, 1981)

Рис. 1. Кросс-плот для определения класса нефтегазоматеринских пород по генерационному потенциалу и содержанию Сорг по (Тиссо, Вельте, 1981)

Минимальные концентрации органического углерода, необходимые, для того чтобы рассматривать породу как НГМ, по мнению разных исследователей различаются. Но большинство авторов сходятся на значениях исходных концентраций Сорг в породах около 0,5–0,6% (Справочник…, 1998; Баженова и др., 2000; Ермолкин, Керимов, 2012; Peters, Cassa, 1994) (табл. 3).

Табл. 3. Классификация осадочных пород по содержанию ОВ (Сорг, %) (Вассоевич, 1986)

В современных работах (Sorkhabi, 2017) при классификации нефтегазоматеринских пород кроме содержания ОВ учитывается его генезис, например, через исходный (на катагенетически непреобразованное состояние) водородный индекс (HI – Hydrogen Index) (табл. 4).

Табл. 4. Геохимические характеристики нефтегазоматеринских пород по показателям программируемого пиролиза (Sorkhabi, 2017)

В породах бескарбонатных и низкокарбонатных (в глинистых и глинисто-алевритовых) за нижний концентрационный предел Сорг необходимо принимать величину несколько большую, чем в карбонатных. Это связанно с тем, что в глинистых силикатных породах значительно выше изначальное содержание минеральных окислителей, прежде всего окисного Fe, поэтому и ОВ в них более окислено в анаэробном диагенезе и при прочих равных условиях нефтематеринский потенциал его ниже.

Количество выделившихся из объемной единицы НГМТ нефтегазовых флюидов определяется типом, количеством, составом, глубиной и направленностью преобразования, заключенного в них OB.

Качественный состав ОВ (сапропелевое, смешанное, гумусовое) определяется типом исходной биомассы и зависит от палеогеографии и условий осадконакопления (Тиссо, Вельте, 1981).

По степени реализованности генерационного потенциала выделяют (Баженова, 2000; Справочник…, 1998):

- потенциально НГМТ (где генерация углеводородов не идет или столь незначительна, что не сопровождается эмиграцией), не созданы благоприятные условия для нефтеобразования, не реализованы возможности по генерации нефти;

- нефтегазопроизводящие НГМТ (генерация и значительная эмиграция флюидов), в настоящее время продуцируют нефть, имеют повышенное содержание битумоидов или микронефти;

- нефтегазопроизводившие НГМТ (генерационные и эмиграционные возможности исчерпаны).

Не будет лишним привести общепринятую классификацию керогена (Тиссо, Вельте, 1981).

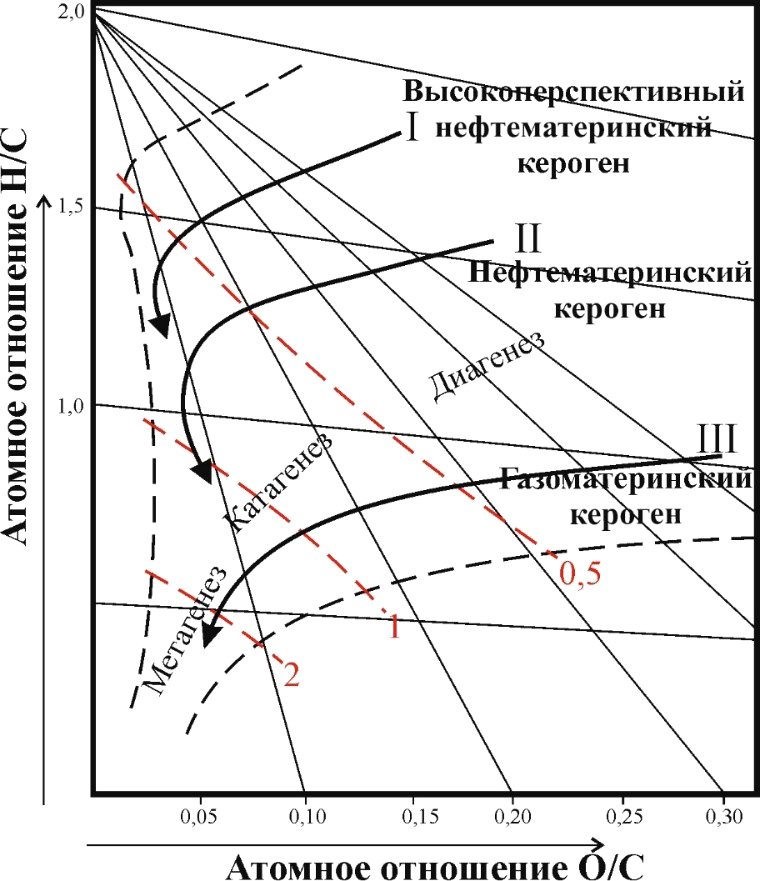

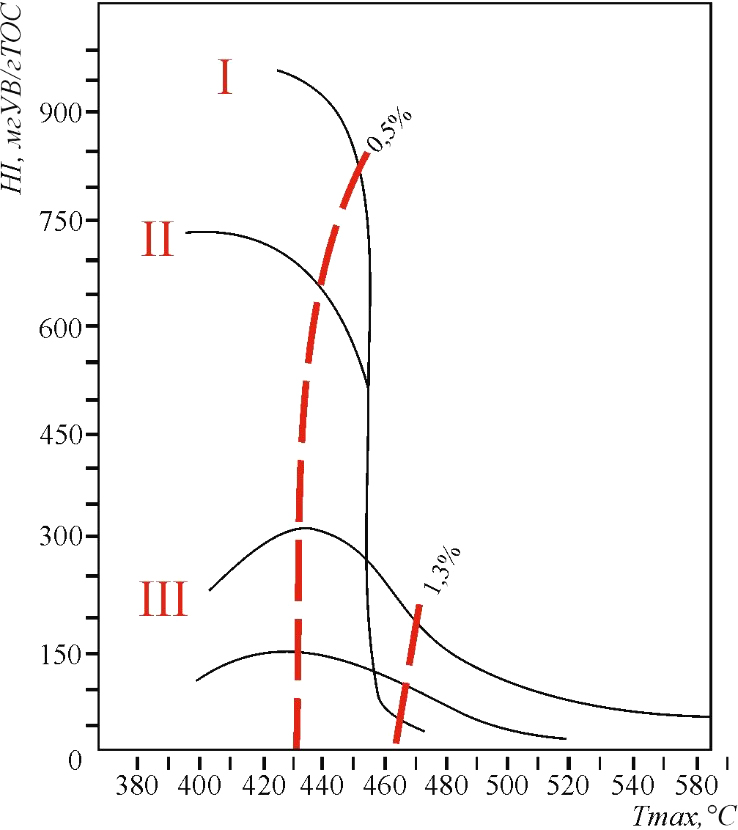

Кероген по элементному составу подразделяют на три типа (Тиссо, Вельте, 1981): I – «сапропелевый», II – «смешанный», III – «гумусовый». Для определения типа керогена используют диаграмму Ван Кревелена или ее модификации (рис. 2–4), модификации диаграммы используются сегодня гораздо чаще, т.к. пиролиз по методу Rock-Eval – наиболее рутинный из всех исследований в геохимии НГМП.

Рис. 2. Эволюционные кривые преобразования различных типов керогена на диаграмме атомных отношений Н/Cат и О/Сат (Тиссо, Вельте, 1981).

Рис. 3. Эволюционные кривые преобразования различных типов керогена на диаграмме HI – Tmax (Espitalie, 1986)

Рис. 4. Эволюционные кривые I, II, III типов керогена на модифицированной диаграмме Ван-Кревелена (Magoon, Dow, 1994)

I тип – высокие атомные отношения Н/C ≥ 1,45 и низкие значения отношения О/C ≤ 0,1.

Кероген I типа характерен для глинисто-карбонатных комплексов осадочных горных пород, накопление которых происходит в озерных обстановках.

Кероген обогащен алифатическими структурами, и, следовательно, содержание полиароматических ядер и гетероатомных связей невелико, молекулы кислорода О находится главным образом в С-О-С (мостиковых) связях.

Источник ОВ – все группы водорослей и бактерии (от архей, сине-зеленых, диатомей).

II тип – относительно высокие, но ниже, чем для I типа, значения Н/C (1,15–1,35) и низкие О/C (0,1–0,2).

Кероген II типа связан с ОВ морского генезиса и является производным от смеси остатков фито- и зоопланктона, бактерий и восков высших растений, накапливающихся в восстановительной обстановке. В приводимой нами классификации указанный тип подразделен на два подтипа: II-глубоководный и II-мелководный. Предполагается, что накопление первого происходило в морских бассейнах, глубиной от 200 до 500 метров, второго – до 200 метров.

Большее значение приобретают полиароматические ядра, карбоксильные и карбонильные группы, насыщенные соединения – алкановые цепочки средней длины и нафтеновые циклы.

Кероген II типа характерен для большинства нефтематеринских пород.

Согласно (Orr, 1986), при повышенном содержании серы выделяется дополнительный тип керогена – типа IIS. Характеризуется высоким содержанием органической серы (8–14% по массе, атомное соотношение S/C ≥ 0,04) H/С > 0,1, О/С = 0,1–0,2. Он начинает генерировать нефть при более низком тепловом воздействии, чем типичный кероген II типа.

III тип ОВ – для него характерны низкие значения отношения Н/C = 0,7–0,95 и высокие О/C ≥ 0,2.

Накопление органического вещества III типа может быть связано с 2 типами угленакопления: лимническим (в замкнутых водоемах без доступа к морскому бассейну) – IIIлимн. (H/Cат = 0,75–0,95; О/Сат = 0,2–0,3) и паралическим (в открытых морских бассейнах) – IIIпарал. (H/ Cат = 0,7–0,75; О/Сат ≥ 0,3).

В значительной степени сложен полиароматическими ядрами с кислородными кетонными и карбоксильными группами, но не содержит сложноэфирных групп. Алифатические структуры играют незначительную роль и представлены небольшим количеством длинных цепочек, унаследованных от восков высших растений.

Кероген III типа происходит от наземных растений и включает многочисленные растительные остатки.

IV тип ОВ – обеднен водородом. По составу близок к фюзиниту, (Н/C < 0,6; О/С > 0,3). Органическое вещество накапливается в прибрежно-морских обстановках, является окисленным. Данный тип является инертным, то есть может генерировать лишь незначительные количества газа.

Помимо основных типов органического вещества, выделены также смешанные, характеризующиеся различным вкладом того или иного типа исходного органического вещества в состав ОВ НГМТ. Так выделяют следующие виды ОВ: II/III и III/IV.

II/III тип – характеризуется отношениями H/C = 0,95–1,15 и C/O = 0,1–0,3.

Кероген указанного типа образуется преимущественно из органического вещества, накопленного в морских и прибрежно-морских (лагуны) обстановках, при поступлении достаточного количества гумусового ОВ (как правило, за счет повышенного содержания мацералов группы липтинита (смолы, кутикулы растений, спор и пыльцы)).

III/IV тип – характеризуется отношениями H/C = 0,6–0,75 и C/O ≥ 0,3.

Органическое вещество этого типа накапливается преимущественно в дельтовых условиях (прибрежно-морские обстановки), где присутствует достаточно большее количество гумусовой органики, а также есть условия для его быстрого окисления.

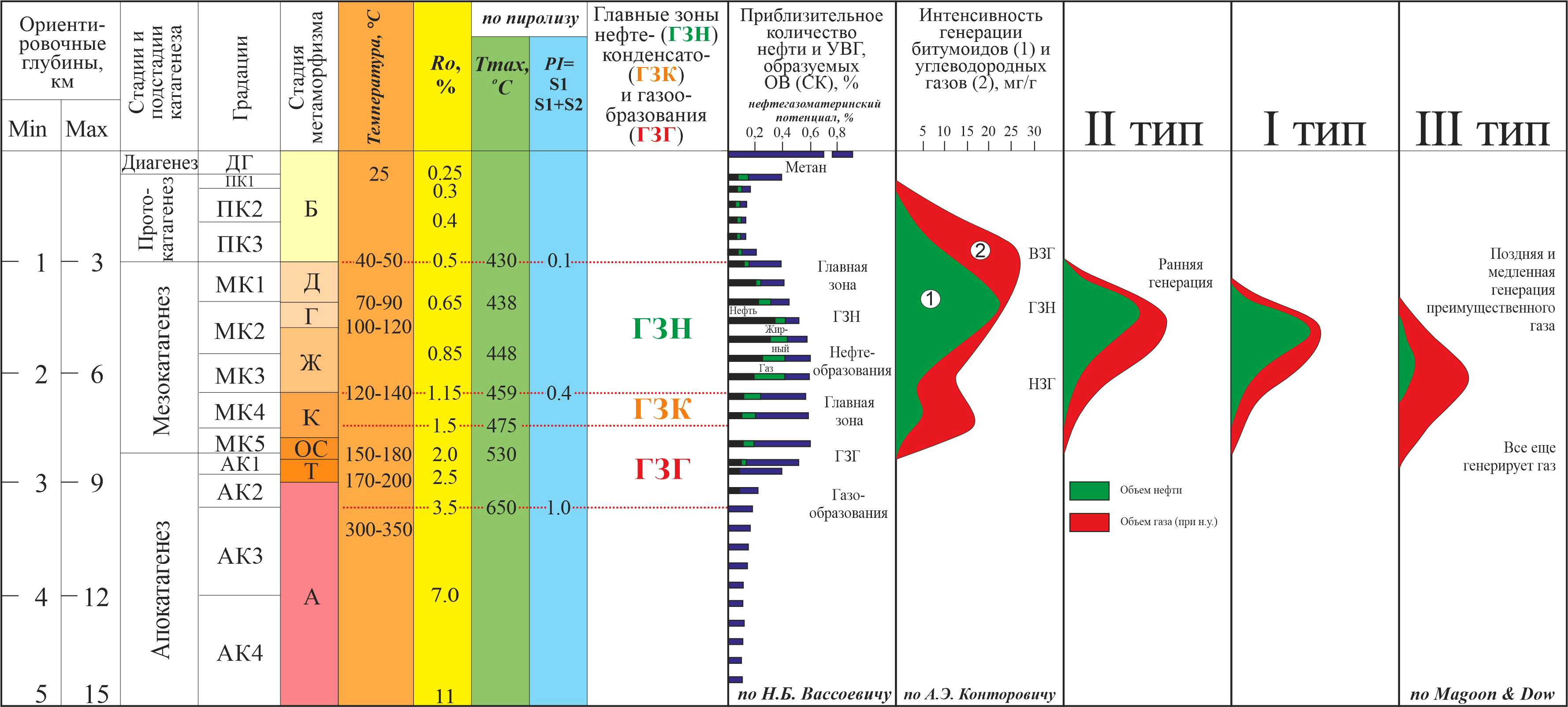

Преобразование органического вещества в катагенезе. Процесс преобразования ОВ в катагенезе длительный и стадийный. В катагенезе выделяют следующие подстадии: протокатагенез, мезокатагенез и апокатагенез. Каждая из подстадий характеризуется определенными процессами, которые находят свое отражение в изменении различных численных характеристик пород/ОВ: показателя отражения витринита (или других мацералов), Tmax пиролиза и др. На рис. 5 обобщены знания о положении главных зон нефте-, конденсато- и газообразования по мнению исследователей разных лет и школ.

Рис. 5. Основные параметры углефикации и зрелости органического вещества НМТ по данным пиролиза (сильно переработано по: Вассоевич, 1983; Вассоевич, 1984; Конторович, 2004; Espitalie, 1986;), а также зональность нефтегазообразоания (положение зон ГЗН и ГЗГ).

Для целей предлагаемой классификации здесь важно, что разные типы ОВ вступают в главную фазу нефте- и/или газообразования при разных термобарических условиях.

Важнейшими свойствами НГМТ являются их литологические характеристики (отражающие обстановки накопления пород) и свойства органического вещества (его количество, тип и катагенетическая преобразованность).

Опираясь на результаты предыдущих исследователей и собственные наработки, авторы настоящей работы предлагают свой подход к ранжированию НГМТ (табл. 5).

Табл. 5. Классификация нефтегазоматеринских пород по обстановкам их накопления

Предлагаемая классификация НГМП. Критерием для выделения классов НГМТ выбраны обстановки осадконакопления, так как именно они контролируют и литологию пород, и состав ОВ (Ступакова и др., 2023a; Ступакова и др., 2023b).

Предлагаемая обобщающая таблица 5 развивает идеи, предложенные в предыдущих публикациях (Ступакова и др., 2023a; Ступакова и др., 2023b) и организована следующим образом: по вертикали в левой части таблицы расставлены обстановки (от континентальных к морским) осадконакопления, в которых возможно формирование НГМП в седименто- и диагенезе. В средней части таблицы обозначена литология наиболее типичных НГМП, основная правая часть таблицы отведена характеристикам органического вещества пород: составу, типу, концентрации, поведению в катагенезе.

Рассмотрим столбцы характеризующие ОВ (слева направо).

Тип ОВ – здесь обозначен тип ОВ по своему химическому (элементному) составу в соответствии с традиционными классификациями керогена по типу (Тиссо, Вельте, 1981). Отметим, что для обозначения типа ОВ пород, накопленных в некоторых обстановках предлагается, кроме римской цифры использовать индекс, указывающий на обстановки. Это представляется целесообразным, так как при схожем элементном составе (водородном и кислородном индексах) преобразование ОВ в катагенезе видимо в большей степени контролируется генезисом ОВ (сапропелевое оно или гумусовое) (Большакова и др., 2025; Большакова и др., 2024). Следующие столбцы отданы собственно численным характеристикам ОВ, получаемым по результатам наиболее типичных методов определения типа керогена: открытый пиролиз (водородный индекс) и элементный состав керогена (атомные соотношения водорода и углерода, а также кислорода и углерода). Видно, что «поля» химических характеристик ОВ для разных типов пород порой пересекаются, но на наш взгляд это оправдано, т.к. разные типы ОВ описываются различными комбинациями характеристик ОВ.

Следующая группа характеристик ОВ – это его «поведение» в катагенезе, на каких градациях (в соответствии со шкалой катагенеза Н.Б.Вассоевича) катагенеза ОВ, накопленное в тех или иных обстановках ОВ вступает в фазу генерации УВ флюидов. Начало той или иной градации катагенеза чаще всего определяется по показателю отражения витринита (RV, %) (или пересчитывается на показатель отражения эквивалента витринита (RVeq, %)по показателям отражения других мацералов – референсные значения этих индикаторов зрелости ОВ приведены в таблице 5. ОВ разного происхождения (типа) вступает в главную фазу нефтегазообразования на разных градациях катагенеза, определенных по ПОВ (табл. 5). Это существенно отличает предлагаемый подход к ранжированию ОВ. Ведь, например, сапропелевое ОВ докембрийских пород по элементному составу, относящееся к типу III (Ситар и др., 2022; Кожанов и др., 2021; Сивкова и др., 2021; Jarrett et al., 2019) (оксисорбосапропелиты в классификации Т.К.Баженовой (2020) ведет себя в катагенезе иначе, чем гумусовое ОВ типа III углей (Большакова и др., 2025; Большакова и др., 2024). Это же справедливо для ОВ с высоким углеводородным потенциалом: в зависимости от того, каков его генезис, потенциал в катагенезе будет реализовываться по-разному (Большакова и др., 2024, Большакова и др., 2025). Также к набору характеристик «преобразование ОВ в катагенезе» отнесена информация о том, какой фазовый состав флюида доминирует при генерации тем или иным ОВ.

Самый правый блок по вертикали – характеристики, позволяющие численно оценить масштабы генерации нефти и газа в нефтегазоносном бассейне, опираясь на количество органического вещества в осадочных горных породах – это концентрации ОВ и собственно количество пород, показанное через их толщины. Оба этих фактора контролируются в первую очередь условиями осадконакопления, а для органического вещества – и условия диагенеза зачастую не менее важны.

То есть в предлагаемой классификации основным классификационным критерием предлагается рассматривать обстановки осадконакопления и генезис ОВ, а от комбинации этих факторов будет зависеть преобразование ОВ пород в нефть и газ, а значит и точность прогноза нефтегазоносности.

Заключение

Таким образом, предложен комплексный подход к классификации НГМП, для которых характерны различия в содержании органического вещества, его потенциале и закономерностях катагенетического преобразования ОВ. В предлагаемой классификации учтены классические и современные взгляды на характеристику органического вещества различных типов, учтены особенности мацерального состава ОВ и условий осадконакопления пород, содержащих ОВ.

Финансирование/Благодарности

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Авторы выражают благодарность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. (2000). Геология и геохимия нефти и газа. М.: Изд-во МГУ, 384 с.

2. Баженова Т.К. (2020). Основы региональной органической геохимии. М.: ГЕОС, 120 с.

3. Битнер А.К., Прокатень Е.В. (2019). Геология и геохимия нефти и газа. Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 428 с.

4. Большакова М.А., Кожанов Д.Д., Габдрахманова Д.И., Ситар К.А., Воронин А.Д. (2025). Особенности реализации генерационного потенциала органического вещества III типа. Practice GeoChemistry 2024. Сборник тезисов научно-практической конференции. Новокузнецк: Знание-М, 224 с. DOI: 10.38006/00255-059-3.2025.1.224

5. Большакова М.А., Кувинов И.В., Макарова Е.Ю., Зотова П.Г., Бычков А.Ю., Пронина Н.В., Козлова Е.В., Натитник И.М., Мальцев В.В., Савельева Е.В., Скорев В.Б. (2024). Экспериментальное моделирование генерации нефти породами, обогащенными органическим веществом континентального происхождения. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 5, с. 91–103.

6. Большакова М.А., Ситар К.А., Кожанов Д.Д. (2024). Об особенностях состава и свойств древних нефтегазоматеринских отложений. Записки Горного института, 269, с. 700–707.

7. Большая Российская энциклопедия. https://old.bigenc.ru/geology/text/2264146?ysclid=le75fu8ir1979220957

8. Вассоевич Н.Б. (1983). Геохимия органического вещества и происхождение нефти. М.: Недра, 375 с.

9. Вассоевич Н.Б. (1986). Геохимия органического вещества и происхождение нефти. М.: Наука, 368 с.

10. Вассоевич Н.Б., Неручев С.Г., Конторович А.Э. и др. (1984). Моделирование процессов катагенеза органического вещества и нефтегазообразования. Л.: Недра, 140 с.

11. Галкин В.И., Кочнева О.Е. (2017). Геология и геохимия нефти и газа. Пермь: Из-во ПНИПУ, 181 с.

12. Ганиев Р.Р., Смелков В.М. (2018). Геология и геохимия горючих ископаемых. Казань: Изд-во Казанского университета, 288 с.

13. Геологический словарь (1995). Под ред. А.Н. Криштофовича. Т.2. М-Я. М.: ВСЕГЕИ, 403 с.

14. Геологический словарь (2011). Третье изд. Под ред. О.В. Петрова. Т.2. К-П. СПб.: ВСЕГЕИ, 480 с.

15. Доценко В.В., Прозорова Г.Н., Резников А.Н., Тимофеев А.А. (2008). Геология и геохимия нефти и газа. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 245 с.

16. Ермолкин В.И., Керимов В.Ю. (2012). Геология и геохимия нефти и газа. М.: Издательский дом Недра, 460 с.

17. Кожанов Д.Д., Большакова М.А. (2024). Оценка вклада докембрийских отложений в формирование нефтеносности восточной части Волго-Уральского бассейна по результатам моделирования. Записки Горного института, 266, с. 199–217.

18. Кожанов Д.Д., Большакова М.А., Хопта И.С., Мордасова А.В., Ступакова А.В., Заглядин Я.А., Борисова М.С., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Сахабов Т.Р. (2021). Геолого-геохимические условия формирования нефтегазоносности рифей-вендских отложений северной части Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы, 23(2), с. 73–86. DOI: 10.18599/grs.2021.2.5

19. Конюхов А.И., Богомолов А.Х., Карнюшина Е.Е., Ступакова А.В. (2020). Нефть, газ и уголь в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 1945–2020 годы. Научный журнал Российского газового общества, 26(3), с. 64–70.

20. Конторович А.Э. (2004). Очерки теории нафтидогенеза: избранные статьи. Науч. ред. С.Г. Неручев. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 545 с.

21. Сивкова Е.Д., Ступакова А.В., Калмыков А.Г., Сауткин Р.С., Большакова М.А. (2023). Верификация пиролитических данных при оценке потенциала и катагенетической преобразованности протерозойских низкоуглеродистых формаций Восточной Сибири. Георесурсы, 23Т(2), с. 56–66. DOI: 10.18599/grs.2021.2.5

22. Ситар К.А., Георгиевский Б.В., Большакова М.А., Сауткин Р.С. (2022). Комплексная оценка условий формирования нефтегазоматеринского потенциала отложений неопротерозоя. Георесурсы, 24(2), с. 47–59. DOI: 10.18599/grs.2022.2.8

23. Справочник по геохимии нефти и газа (1998). Под ред. С.Г. Неручева. СПб.: ОАО «Издательство «Недра», 576 с.

24. Ступакова А.В., Поляков А.А., Малышев Н.А., Сауткин Р.С., Вержбицкий В.Е., Комиссаров Д.К., Волянская В.В., Осипов С.В., Большакова М.А., Суслова А.А., Калмыков А.Г., Ситар К.А., Воронин М.Е., Карпушин М.Ю., Мордасова А.В., Коробова Н.И. (2023a). Критерии нефтегазоносности осадочного бассейна. Георесурсы, 25(2), с. 5–21. DOI: 10.18599/grs.2023.2.1

25. Ступакова А.В., Коробова Н.И., Мордасова А.В., Сауткин Р.С., Сивкова Е.Д., Большакова М.А., Воронин М.Е., Суслова А.А., Карпушин М.Ю., Кожанов Д.Д., Махнутина М.Л., Шевчук Н.С., Богатырева И.Я., Чупахина В.В. (2023b). Обстановки осадконакопления как основа генетической типизации базовых критериев нефтегазоносности. Георесурсы, 25(2), с. 75–88. DOI: 10.18599/grs.2023.2.6

26. Тиссо Б., Вельте Д. (1981). Образование и распространение нефти. М.: Изд-во Мир, 504 с.

27. Espitalie J. (1986). Use of Tmax as a maturation index for different types of organic matter. Comparison with vitrinite reflectance. In: Burrus J. (Ed.) Thermal modelling in sedimentary basins. Editions Technip, Paris, pp. 475–496.

28. Jarrett A., MacFarlane S., Palu T. et al. (2019). Source Rock Geochemistry and Petroleum Systems of the Greater McArthur Basin and Links to Other Northern Australian Proterozoic Basins. Annual Geoscience Exploration Seminar 2019 Proceedings. Darwin: NT Geological Survey, pp. 92–105.

29. Magoon L.B., Dow W.G. (1994). The Petroleum System—from Source to Trap. AAPG Memoir, vol. 60, pp. 3–24. https://doi.org/10.1306/M60585

30. Orr W.L. (1986). Kerogen/Asphaltene/Sulfur Relationships in Sulfur-Rich Monterey Oils. Organic Geochemistry, 10(4), pp. 499–516. https://doi.org/10.1016/0146-6380(86)90049-5

31. Pepper A.S., Corvi P.J. (1995). Simple kinetic models of petroleum formation—part I: oil and gas generation from kerogen. Marine and Petroleum Geology, 12(3), pp. 291–319. https://doi.org/10.1016/0264-8172(95)98381-E

32. Peters K.E., Cassa M.R. (1994). Applied Source-Rock Geochemistry. In: Magoon L.B., Dow W.G. (Eds.) The Petroleum System: From Source to Trap. American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, pp. 93–120. https://doi.org/10.1306/M60585C5

33. Sorkhabi R. (2017). Encyclopedia of Petroleum Geoscience. Springer International Publishing AG, 105 p.

Об авторах

М. А. БольшаковаРоссия

Мария Александровна Большакова – кандидат геол.мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Ступакова

Россия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

К. А. Ситар

Россия

Ксения Александровна Ситар – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. Г. Калмыков

Россия

Антон Георгиевич Калмыков – кандидат хим. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Е. А. Краснова

Россия

Елизавета Андреевна Краснова – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых; старший научный сотрудник

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. В. Пронина

Россия

Наталия Владимировна Пронина – кандидат геол.мин. наук, доцент кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. П. Вайтехович

Россия

Анастасия Петровна Вайтехович – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых, специалист Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Большакова М.А., Ступакова А.В., Сауткин Р.С., Ситар К.А., Калмыков А.Г., Краснова Е.А., Пронина Н.В., Вайтехович А.П. О классификации нефтегазоматеринских пород. Георесурсы. 2025;27(2):54–63. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.5

For citation:

Bolshakova M.A., Stoupakova A.V., Sautkin R.S., Sitar K.A., Kalmykov A.G., Krasnova E.A., Pronina N.V., Vaytekhovich A.P. On the Oil and Gas Source Rocks Classification. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):54–63. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.5

.png)