Перейти к:

Закономерности изменения изотопного состава углерода битумоидов как индикатор условий осадконакопления

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.6

Аннотация

Данная статья посвящена исследованию изотопных характеристик органического вещества верхнетриасовых-юрских отложений Западно-сибирского нефтегазоносного бассейна, имеющих ключевое значение для понимания процессов нефтегазообразования в регионе. На основе детальных изотопных исследований битумоидов показана картина изменения изотопных характеристик, обусловленная влиянием фациальных условий осадконакопления. Целью работы являлось выявление и систематизация закономерностей распределения изотопов углерода в автохтонном органическом веществе для создания генетической картины его формирования в различных палеогеографических обстановках юрского времени. Изотопно-фракционный анализ битумоидов позволил выделить пять групп, отражающих связь изотопного состава органического вещества и условия осадконакопления в пределах Фроловско-Шаимского, Ямало-Гыданского и уренгойского фациальных районов. Полученные результаты имеют важное значение для региональной геологии и нефтегазовой геологии, способствуя оптимизации стратегий поисков и разведки углеводородов в Западно-сибирском бассейне и предоставляя новые инструменты для оценки нефтегазоносного потенциала осадочных бассейнов в целом.

Ключевые слова

Для цитирования:

Краснова Е.А., Ступакова А.В., Завьялова А.П., Сауткин Р.С., Суслова А.А., Колесникова Т.О. Закономерности изменения изотопного состава углерода битумоидов как индикатор условий осадконакопления. Георесурсы. 2025;27(2):64–73. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.6

For citation:

Krasnova E.A., Stoupakova A.V., Zavyalova A.P., Sautkin R.S., Suslova A.A., Kolesnikova T.O. Patterns of Carbon Isotope Composition Variation of Organic Matter as an Indicator of Sedimentation Conditions. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):64–73. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.6

Введение

Комплексное изотопно-геохимическое исследование органического вещества (ОВ) продуктивных отложений является ключевым подходом к оценке перспектив неф-тегазоносности бассейна. Генетическая типизация и детальный геохимический анализ ОВ позволяют выявить закономерности формирования, миграции и аккумуляции углеводородных систем. Первые попытки систематизации изотопных характеристик нефти и органического вещества (Silverman, Epstein, 1958; Bokhovenly, Theeuwen, 1966; Катченков, 1970) позволили получить связь между возрастом отложений и содержанием легкого изотопа углерода. Однако, последующие работы (Галимов, 1968, 1973; Schoell, 1983), показали, что изотопный состав ОВ зависит не только от механизма образования углеводородов, но также определяется исходным характером органического вещества, глубиной залегания, процессами диа- и катагенеза, термической и тектонической эволюцией отложений, а также другими факторами, приводящих к миграции углеводородов (УВ).

Ряд последующих исследований (Whiticar, 1994; Hayes et al., 1999; Franks et al., 2001) показали, что нефти и ОВ, принадлежащие к одному нефтегазоносному району, характеризуются относительным постоянством изотопного состава. В фундаментальных работах научной школы (Конторович и др., 1985, 1986) коллективом авторов ИНГГ СО и СНИИГГиМС было уделено большое внимание изучению изотопного состава δ13С нефтей, битумоидов и нерастворимого ОВ пород центральных, южных и северных районов Западной Сибири и показаны широкие вариации состава и свойств органического вещества. А.Э. Конторовичем были приведены отличительные характеристики изотопного состава углерода основных фациально-генетических типов ОВ и нефтей Западной Сибири. Однако, большинство классификаций основаны на анализе общего изотопного состава органического вещества, что ограничивает их применимость для уточненных генетических моделей.

Разработанный метод анализа изотопного состава с учетом структуры разнополярных компонентов нефти и битумоидов (Галимов, 1968, 1981) позволил проводить достоверный анализ бассейна, продемонстрировав детальный анализ генетической общности залежей в различных продуктивных горизонтах (Галимов, 1973; Богородская и др., 1980; Кодина, Галимов, 1984).

Несмотря на значительный объем проведенных исследований юрско-мелового комплекса Западной Сибири (Григорьев и др., 1971; Гончаров и др., 2010, 2012, 2023, Фурсенко и др., 2021 и другие), стремительный рост высокоточных современных геохимических данных, оставляет вопрос систематизации и комплексного анализа исследований для выявления генетических характеристик органического вещества актуальным. Важным аспектом при оценке перспектив нефтегазоносности крупных осадочных бассейнов являются палеогеографические реконструкции, формируя фундаментальную основу для выделения и картирования нефтематеринских толщ.

В настоящей работе предпринята попытка обобщить и выявить закономерности изменения изотопно-геохимических характеристик в автохтонном органическом веществе юрских отложений (Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна) в зависимости от обстановок осадконакопления с целью создания генетической картины органического вещества в пределах единого осадочного бассейна.

Материалы и методы

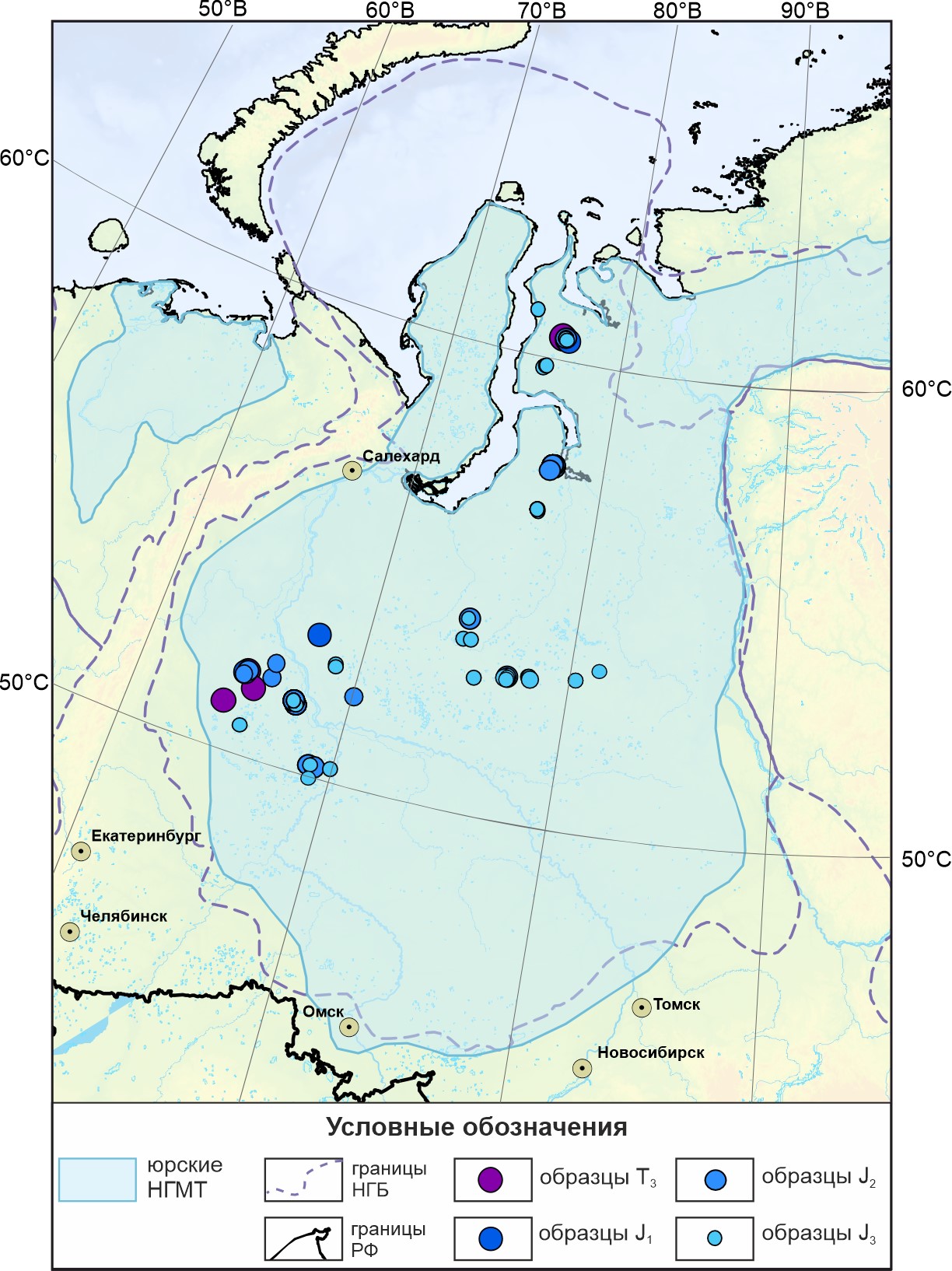

Изученная коллекция включает более 400 образцов кернового материала, характеризующая верхнетриасовые и юрские отложения севера и центральной части Западной Сибири (рис. 1).

Рис. 1. Схема распространения НГМТ для триасово-юрского комплекса (Ступакова и др., 2024). На схеме точками нанесено положение скважин образцов изученной коллекции.

Экстракция битумоида из породы проводилась в аппарате Сокслета, согласно международному стандарту D5369-93, с последующим разделением битумоидов на аналитические группы – масла, смолы, асфальтены, выделением метаново-нафтеновой и ароматической фракций. В качестве растворителя для селективного извлечения битумоидов использовался неполярный гексан и полярные хлороформ и спиртобензол (соотношение 1:1)

Вслед за фундаментальными работами был использован изотопно-молекулярный метод, опирающийся на анализ отдельных фракций органического вещества. Изотопный состав углерода (δ13С) был определен в лаборатории стабильных изотопов кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Измерения δ13С битумоидов и их фракций пород выполнялись с использованием изотопного масс-спектрометра Delta V Advantage (Thermo Fisher Scientific), сопряженного с элементным анализатором «Flash EA 1112». Сходимость δ13C между параллельными измерениями в среднем не выходила за пределы ±0.15‰. Изотопные отношения в статье приведены в промилле (‰) относительно стандарта VPDB.

Отбраковка данных

С целью характеристики изотопного состава автохтонного битумоида необходимо учитывать механизмы влияния вторичных факторов, которые приводят к фракционированию изотопов в системе. Для обеспечения представительности статистики данных была проведена тщательная отбраковка образцов по следующим критериям.

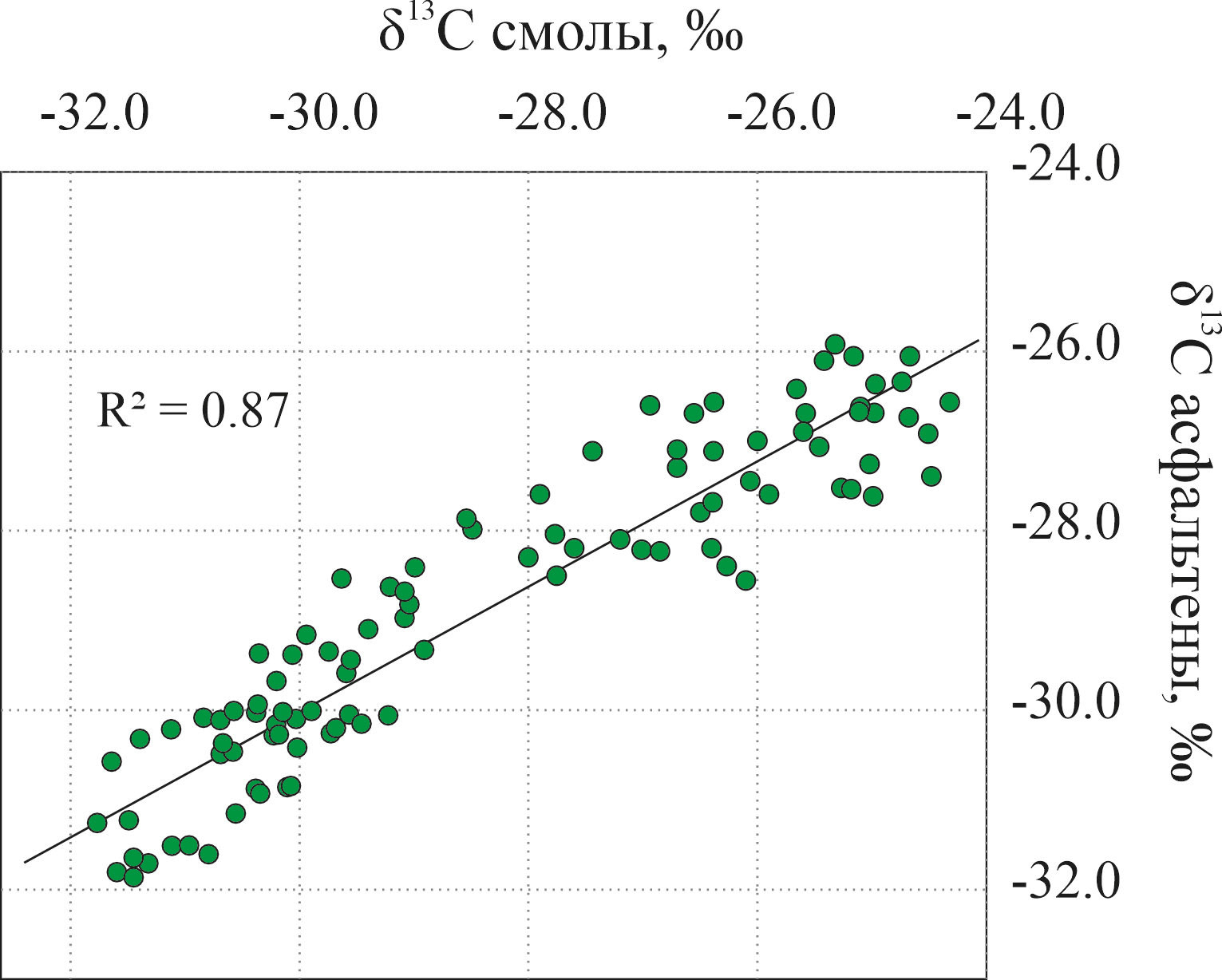

- Оценка влияния вторичных процессов на изотопный состав осуществлялась путем изучения корреляционной взаимосвязи изотопного состава смолистой фракции и асфальтенов (рис. 2). Поскольку асфальтены представляют собой продукт конденсации углеводородных структур, присущих смолам, между ними существует тесная корреляционная связь. Коэффициент корреляции изотопного состава углерода смол и асфальтенов 0.7 и выше свидетельствует о том, что значительных изменений в их структурном и элементном составе не происходило, что указывает на их генетическое единство (Галимов, 1973).

- Согласно исследованиям (Галимов, 1986), обогащение тяжелым изотопом углерода в ароматической фракции битумоида по сравнению с насыщенной фракцией демонстрирует типичный биологический тренд. Это свидетельствует о незначительных отклонениях в изотопном составе по сравнению с первоначальным распределением изотопов в исходном биологическом материале.

Рис. 2. Пример корреляции изотопного состава смол и асфальтенов после отбраковки данных, коэффициент корреляции = 0.87. На данном графике под смолами обозначается совокупность данных общей смолистой и спирто-бензольной фракций, в зависимости от метода разделения.

Образцы, не соответствующие представленным критериям, были исключены из дальнейшего анализа. Дополнительно для ряда образцов было проведено сравнение гексанового и хлороформенного экстрактов. При различии менее 1‰ между показателями для разных экстрактов делалось заключение об отсутствии миграционных флюидов в образце. В итоговой выборке было использовано 220 образцов битумоидов.

Объект исследования

В зависимости от среды и обстановок осадконакопления формируется сочетание элементов углеводородной системы, характерное для бассейнов разного типа (Ступакова и др., 2023). Авторами была разработана технология реконструкции истории формирования и развития палеобассейнов, основанная на комплексировании результатов методов регионального структурного анализа, палеотектонических реконструкций, литолого-фациального анализа (Ступакова и др., 2024). Используемая технология состоит из 12 последовательных шагов, позволяющая определять геометрию объекта, его мощность и глубину залегания, воссоздавать историю геологического развития и оценивать элементы углеводородной системы. На основе комплексного анализа были составлены палеогеографические и литофациальные схемы, используемые в настоящей работе.

В пределах Западно-Сибирского бассейна выделяются нижне-среднеюрский и верхнеюрский нефтегазоносные комплексы. К нижне-среднеюрским отложениям, которые относятся к тогурской свите (Гончаров, 2012), были отнесены так же образцы верхнетриасовых отложений.

Нижнеюрский разрез. Верхнетриасовые и нижнеюрские отложения представлены преимущественно прибрежно-морскими алевро-песчаными породами (рис. 3А). Северная часть Западной Сибири и Енисей-Хатангский прогиб испытывали погружение и в обстановках мелководно-морского шельфа накапливались глинистые отложения. Увеличение доли морской составляющей в разрезах происходило в северном и северо-восточном направлениях, где в Енисей-Хатангском бассейне формировались относительно глубоководные глинистые и алевро-глинистые отложения. Разрез представлен прибрежно-морскими терригенными отложениями шеркалинской, урманской и тогурской свит, представленными чередованием темных глин, аргиллитов и алевролитов.

Среднеюрский разрез. Среднеюрские толщи (тюменская свита) на большей части бассейна сложены прибрежно-морскими и мелководно-морскими терригенными отложениями, сформировавшимися в палеовпадинах на шельфе (рис. 3Б). К концу среднеюрского времени постепенное углубление морского бассейна привело к формированию глинистых разностей в морском бассейне, простирающемуся вдоль восточного склона Уральской складчатой области. Байосс-батские отложения формировались в условиях постепенной, но неравномерной трансгрессии, которая достигает своего максимума в келловее.

Верхнеюрский разрез. Обстановки мелководного шельфа значительно продвигаются на юго-запад, где формируются глинистые и алевро-глинистые толщи гольчихинской, абалакской, даниловской и др. свит, представленные, глинами темно-серыми, аргиллитами и алевролитами глауконитовыми, буровато-зелеными, а также алевро-глинистыми породами битуминозными с прослоями кремнисто-глинистых пород. В позднеюрское время трансгрессия в Западной Сибири достигла своего максимума. Морская акватория заняла территорию большой части бассейна (рис. 3В). В центральной глубоководной части накапливались черные и буровато-черные углеродисто-кремнисто-глинистые осадки баженовской и тутлеймской свит. К периферии бассейна они сменялись глинистыми и песчанисто-глинистыми возрастными аналогами баженовской свиты – гольчихинской, даниловской, марьяновской, яновстанской свитами.

Рис. 3. Литолого-фациальная схема: А – нижнеюрских, Б – среднеюрских (J2k), В – верхнеюрских отложений (Ступакова и др., 2024)

Влияние фациальных обстановок на изотопный состав органического вещества

Изотопно-молекулярный метод диагностики источника нафтидов позволил установить генетические связи между органическим веществом предполагаемых нефтематеринских толщ. Метод сопоставления изотопных кривых, предложенный (Фрик, 1984) и описанный на примере разновозрастных отложений в работе (Краснова и др., 2024), был применен к каждому изучаемому объекту. В качестве примера подхода анализа изотопно-фракционных кривых и их корреляции с условиями фациальных обстановок приведены образцы битумоидов нефтематеринских пород скважины Красноленинского месторождения на рисунке 4. Представленные изотопные кривые (δ13C) для образцов тюменской и тутлеймской свит, отобранных в интервале глубин 2557–2423 м, демонстрируют закономерные изменения изотопного состава углерода по разрезу.

Рис. 4. Корреляция изотопных характеристик битумоидов и строения циклитов. По шкале отмечен изотопный состав углерода для разных фракций. Вдоль шкалы глубин цифрами отмечено положение образцов. Изотопные характеристики предсталены для разнополярных фракций: а – насыщенная фракция, б – ароматическая фракция, в – смолистая фракция, г – асфальтены.

Как видно из рисунка 4, вверх по разрезу от глубины 2557 м до 2488 м наблюдается закономерное обогащение тяжелым изотопом углерода всех фракций битумоида до 1–1,5‰ (например, для асфальтенов от –26,4‰ до –25, 2‰). Выше по разрезу, до глубины 2423 м, значения δ13C сдвигаются более отрицательную область (для асфальтенов до –29,3‰). Образец тутлеймской свиты характеризуется наиболее отрицательными значениями каждой фракции. Наблюдаемые вариации изотопного состава хорошо соотносятся с колебанием уровня моря и выделяемых циклитов для данного района. В регрессивном цикле изотопные значения всех фракций битумоидов стремятся в менее отрицательную область, к характеристикам увеличения гумусового материала, а в трансгрессивном – наоборот, к увеличению сапропелевому материалу. Показанные колебания изотопных данных демонстрируют переменный состав тюменской свиты с общим увеличением сапропелевого вещества к бажен-абалакскому комплексу.

Подобные закономерности наблюдались также в других скважинах Западно-Сибирского бассейна, что обуславливается изменением соотношения гумусового и сапропелевого материала ОВ и колебанием фациальных обстановок. Важно заметить, что выявление общих закономерностей для разных районов бассейна может указывать на региональный характер выявленных тенденций. На основе предложенного подхода авторами работы была предпринята попытка ранжировать изученную коллекцию битумоидов на основе трансгрессивно-регрессивных циклов и фациальной зональности бассейна.

Изотопная характеристика органического вещества нефтематеринских пород для фациальной типизации условий осадконакопления

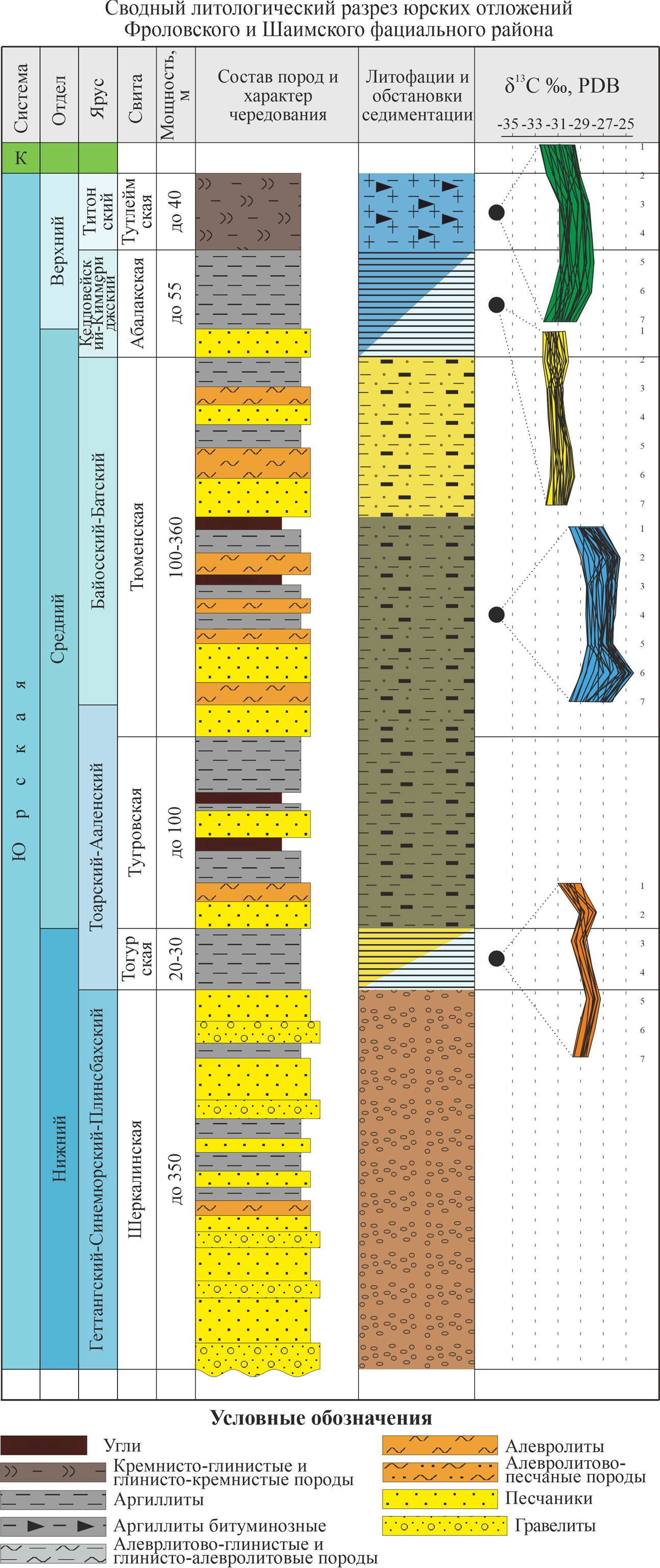

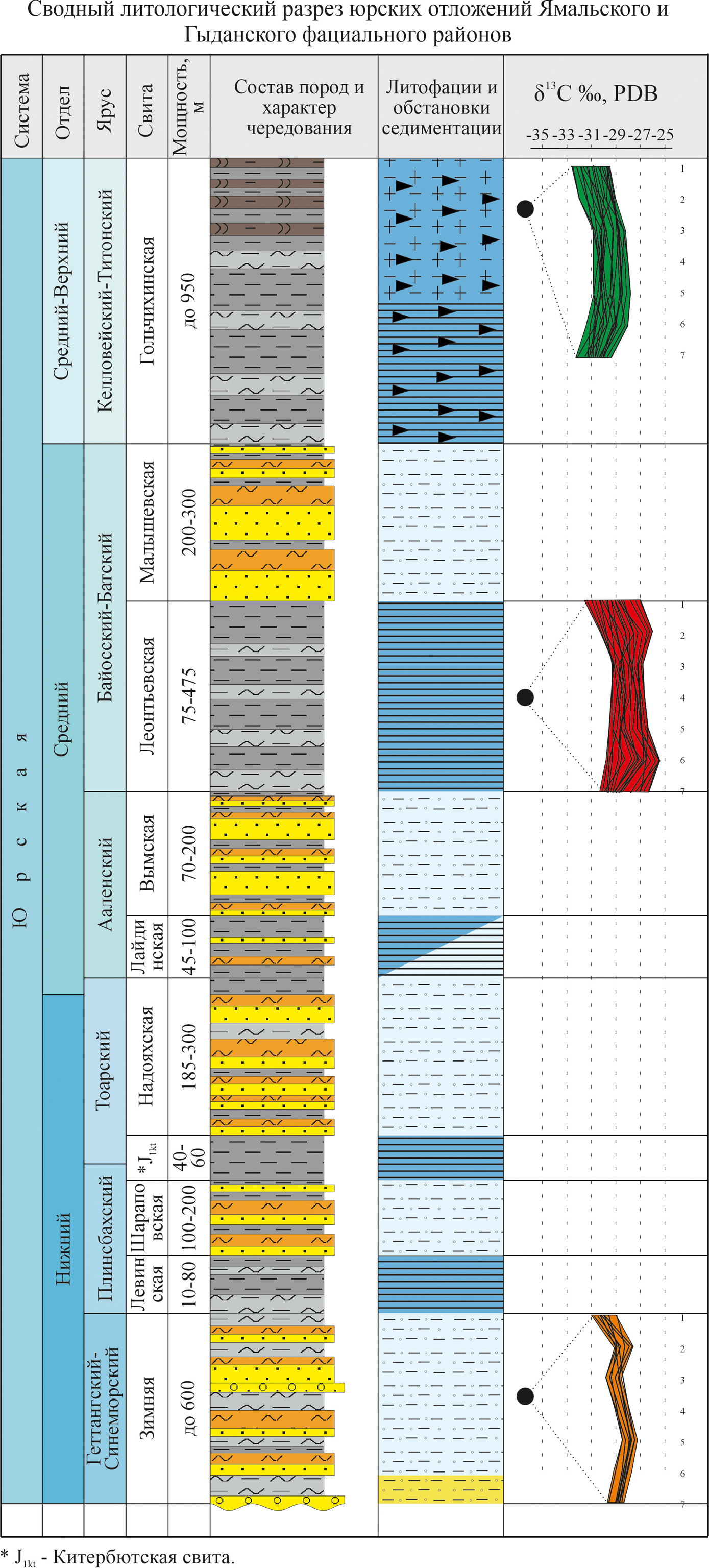

На основе изотопно-молекулярного подхода проведена классификация изученных образцов битумоидов после отбраковки миграционных битумоидов. Выделено пять групп изотопно-фракционных кривых, отражающих средний изотопный состав автохтонного органического вещества верхнетриасово-юрских отложений в пределах Фроловско-Шаимского, Ямало-Гыданского и Уренгойского фациальных районов (рис. 5–7). Полученные кривые представлены в порядке увеличения полярности фракций (цифры на графике соответствуют фракциям): 1 – насыщенная, 2 – ароматическая, 3 – бензольные смолы, 4 – спирто-толуольные смолы (*в ряде образцов – единая фракция смол, выделенная спирто-толуольным растворителем), 5 – спиртобензольные смолы, 6 – асфальтены, 7 – общий битумоид.

Рис. 5. Группы ОВ, выделенных по изотопному составу углерода, нанесены на сводный литологический разрез юрских отложений Фроловского и Шаимского фациальных районов (Ступакова и др., 2024)

Рис. 6. Группы ОВ, выделенных по изотопному составу углерода, нанесены на сводный литологический разрез юрских отложений Ямальского и Гыданского фациальных районов (Ступакова и др., 2024). См. условные обозначения на рис. 5.

Рис. 7. Группы ОВ, выделенных по изотопному составу углерода, нанесены на сводный литологический разрез юрских отложений Уренгойского фациального района. Нижнеюрский отдел не был представлен в связи с отсутствием изотопных данных (Ступакова и др., 2024). См. условные обозначения на рис. 5.

Группа 1 (оранжевая, рис. 5, 6, 7): характеризуется узким диапазоном изотопных значений δ13C (от –27.0‰ до –31.0‰), при этом общий битумоид демонстрирует δ13C от –28.0‰ до –30.0‰. Такие значения типичны для сапропелевого и сапропелево-гумусового исходного органического вещества. Ключевая особенность формы кривой – изогнутая форма с заметным обогащением насыщенной фракции относительно ароматической. Группа 1 отражает условия мелководно-морского шельфа и приурочена к тогурской свите (Фроловский и Шаимский районы), зимней свите (Ямальский и Гыданский районы) и тюменской свите (Уренгойский район).

Группа 2 (красная, рис. 6): демонстрирует более широкий диапазон вариаций δ13C (от –26.0‰ до –31.0‰) по сравнению с группой 1, при этом общий битумоид характеризуется δ13C в пределах от –26.5‰ до –30.0‰. Такой диапазон также указывает на сапропелевый и сапропелево-гумусовый тип ОВ, но отличается от группы 1 большим вкладом гумусовой составляющей. Форма кривых сохраняет единый облик: обогащенная легким изотопом насыщенная фракция и тяжелым – асфальтены. Группа 2 соответствует относительно глубоководным впадинам шельфа и характерна для среднеюрских отложений Ямало-Гыданского района.

Группа 3 (синяя, рис. 5): близка к группе 2 как по форме кривых, так и по диапазону значений, однако отличается сдвигом в область более тяжелых значений изотопного состава. Диапазон δ13C варьирует от –24.5‰ до –30.0‰ (общий битумоид от –26.0‰ до –29.7‰). Данная группа отражает условия переходных прибрежно-морских областей и аллювиально-озерно-болотных равнин и приурочена к среднеюрским отложениям Фроловско-Шаимского района.

Группа 4 (желтая, рис. 5, 7): характеризуется наиболее узким диапазоном значений δ13C (от –29.5‰ до –32.0‰), где общий битумоид соответствует значениям от –30.0‰ до –32.0‰. Изотопный состав углерода в пределах данного диапазона указывает на преимущественно сапропелевый тип органического вещества. Группа 4 соответствует относительно глубоководным впадинам шельфа верхнеюрского возраста и наблюдается в абалакской свите (Фроловско-Шаимский район) и баженовской свите (Уренгойский район).

Группа 5 (зеленая, рис. 5,6,7): определяется серповидной формой изотопно-фракционных кривых и диапазоном вариации δ13C от –28.0‰ до –32.5‰ (общий битумоид от –29.0‰ до –32.5‰). Такие значения также указывают на сапропелевый тип ОВ, формирующийся преимущественно за счет остатков морского планктона. Группа 5, как и группа 4, характерна для относительно глубоководных впадин верхнеюрских отложений, включая георгиевскую свиту (Уренгойский район), гольчихинскую свиту (Ямало-Гыданский район) и тутлеймскую свиту (Фроловско-Шаимский район).

Полученные группы показывают единую тенденцию изменения изотопного состава углерода. Вариации внутри каждой группы определяются как небольшими вариациями в составе исходного ОВ, так и степенью его преобразованности. Несмотря на разброс данных в выделенных группах, полученные закономерности позволяют выявлять особенности органического вещества для однотипных фациальных обстановок в разных районах единого осадочного бассейна.

Прослеживается единая тенденция изменения изотопного состава от верхнетриасовых к верхнеюрским отложениям. Битумоиды верхнеюрских отложений Уренгойского района (группы 4 и 5), демонстрирующие обратную закономерность, могут фиксировать иные палеогеографические обстановки периферийной части бассейна. Отличия могут определяться распространением Уренгойско-Колтогорского грабена, более погруженным в позднеюрское время, и последующим более быстрым обмелением морского бассейна.

Заключение

Комплексное геохимическое исследование, основанное на изотопно-молекулярном методе нефтематеринских пород, позволило установить генетические связи между различными формами органического углерода в пределах верхнетриасового-юрского комплекса Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Изотопно-фракционный анализ битумоидов позволил выявить закономерности, отражающие связь изотопного состава органического вещества и условия осадконакопления в пределах Фроловско-Шаимского, Ямало-Гыданского и Уренгойского фациальных районов. Полученная закономерность расширяет возможности анализа органического вещества нефтематеринских пород в пределах осадочного бассейна и значительно повышает целостность понимания процессов, контролирующих нефтегазоносность региона. Полученные данные имеют высокую практическую ценность для эффективной оптимизации поисковых работ и повышения результативности разведки углеводородов в сложных малоизученных районах.

Благодарности

Авторы выражают благодарность рецензенту за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Галимов Э.М. (1973). Изотопы углерода в нефтегазовой геологии. Недра, 384 с.

2. Галимов Э.М. (1981). Природа биологического фракционирования изотопов. М.: Наука, 247 с.

3. Галимов Э.М. (1986). Геохимия стабильных изотопов углерода. Москва: Недра, 268 с.

4. Гончаров, И.В., Обласов, Н.В., Самойленко, А.В., Фадеева, С.В., Кринин, В.А., Волков, В.А. (2010). Нефтематеринские породы и нефти восточной части Западной Сибири. Нефтяное хозяйство, (8), с. 24–28.

5. Гончаров И.В., Обласов Н.В., Сметанин А.В., Самойленко В.В., Фадеева С.В., Журова Е.Л. (2012). Генетические типы и природа флюидов углеводородных залежей юго-востока Западной Сибири. Нефтяное хозяйство, (11), с. 8–13.

6. Григорьев Н.К., Ефремов В.М., Кокунов В.Л., Кумыков В.Х., Конторович А.Э. (1971). Некоторые результаты определения изотопного состава углерода нефтей, газов, конденсатов и рассеянного органического вещества Западной Сибири. Вопросы геологии и освоения нефтяных и газовых месторождений Томской области. Томск: Изд-во ТГУ, с. 9–15.

7. Катченков С.М. (1970). О возможности использования изотопного состава углерода битумоидов и органического вещества осадочных пород для выявления газопроизводящих свит. Докл. АН БССР, 14(9).

8. Кодина Л.А., Галимов Э.М. (1984). Формирование изотопного состава углерода органического вещества гумусового и сапропелевого типов в морских отложениях. Геохимия, 11, с. 1742–1756.

9. Конторович А.Э., Богородская Л.И., Голышев С.И. (1985). Закономерности фракционирования изотопов углерода в седикахитах. Геология и геофизика, 9, с. 34–42.

10. Конторович А.Э., Верховская Н.А., Тимошина И.Д., Фомичев А.С. (1986). Изотопный состав углерода рассеянного органического вещества и битумоидов и некоторые спорные вопросы теории образования нефти. Геология и геофизика, 5, c. 3-12.

11. Конторович А.Э., Конторович В.А., Рыжкова С.В. и др. (2013). Палеогеография Западно-сибирского осадочного бассейна в юрском периоде. Геология и геофизика, 54(8), с. 972–1012.

12. Краснова Е.А., Ступакова А.В., Сауткин Р.С., Корзун А.В., Большакова М.А., Суслова А.А. (2024). Использование соотношений стабильных изотопов δ18О, δ13С в задачах нефтяной геологии. Георесурсы, 26(3), c. 22–35. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.2

13. Ступакова А.В., Поляков А.А., Малышев Н.А., Сауткин Р.С., Вержбицкий В.Е., Комиссаров Д.К., Волянская В.В., Осипов С.В., Большакова М.А., Суслова А.А., Калмыков А.Г., Ситар К.А., Воронин М.Е., Карпушин М.Ю., Мордасова А.В., Коробова Н.И. (2023). Критерии нефтегазоносности осадочного бассейна. Георесурсы, 25(2), c. 5–21. https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.1

14. Ступакова А.В., Коробова Н.И., Мордасова А.В., Сауткин Р.С., Сивкова Е.Д., Большакова М.А., Воронин М.Е., Суслова А.А., Карпушин М.Ю., Кожанов Д.Д., Махнутина М.Л., Шевчук Н.С., Богатырева И.Я., Чупахина В.В. (2023). Обстановки осадконакопления как основа генетической типизации базовых критериев нефтегазоносности. Георесурсы, 25(2), c. 75–88. https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.6

15. Ступакова А. В., Бакуев О.В., Завьялова А.П., Суслова А.А., Никишин В.А., Коробова Н.И., Волянская В.В., Чупахина В. В., Желанова О.В., Сауткин Р.С., Гилаев Р.М., Агаян А.С., Колесникова Т.О., Большакова М.А., Курдина Н.С., Краснова Е.А. (2024). Палеобассейны. История развития осадочных бассейнов и их нефтегазоносность. М.: Издательский дом Недра, 220 с.

16. Фрик М.Г. (1984). Геохимия углеводородов нефти в связи с перспективами нефтеносности Прикамья. Дисс. канд. геол.-минерал. наук. М., 380 с.

17. Фурсенко Е.А., Бурухина А.И., Ким Н.С., Родченко А.П. (2021). Современные представления о геохимии органического вещества и нафтидов мезозойских отложений арктических районов Западной Сибири. Геохимия, 66(12), с. 1077–1105. https://doi.org/10.31857/S0016752521120025

18. Bokhovenly C., Theeuwen H.I. (1966). Determination of the abundance of carbon and nitrogen isotopes in dutch coals and natural gas. Nature, 21(5052).

19. Franks S.G., Dias R.F., Freeman K.H., Boles J.R. Holbal, A., Fincannon, A. L., Jordanl, E. D. (2001) Carbon isotopic composition of organic acids in oil field waters, San Joaquin Basin, CA, USA. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65, рр. 1301–1310. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(00)00606-2

20. Hayes J.M., Strauss H., Kaufman A.J. (1999) The abundance of 13C in marine organic matter and isotopic fractionation in the global biogeochemical cycle of carbon during the past 800 Ma. Chemical Geology, 161, pp. 103–125. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00083-2

21. Schoell M. (1983). Genetic characterization of Natural Gases. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 67, pp. 2225–2238. https://doi.org/10.1306/AD46094A-16F7-11D7-8645000102C1865D

22. Silverman S.R., Epstein S. (1958). Carbon isotopic composition of petroleum and other sedimentary organic materials. Bull.Amer.Ass.Petrol.Geol., 42, pp. 998. https://doi.org/10.1306/0BDA5AEC-16BD-11D7-8645000102C1865D

23. Whiticar M.J. (1994). Correlation of natural gases with their sources: Chapter 16: Part IV. Identification and Characterization. The AAPG special Volumes, The Petroleum System-From Source to Trap, pp. 261–283. https://doi.org/10.1306/M60585C16

Об авторах

Е. А. КрасноваРоссия

Елизавета Андреевна Краснова – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых; старший научный сотрудник

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Ступакова

Россия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. П. Завьялова

Россия

Анна Петровна Завьялова – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. А. Суслова

Россия

Анна Анатольевна Суслова – кандидат геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Т. О. Колесникова

Россия

Татьяна Олеговна Колесникова – инженер кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Краснова Е.А., Ступакова А.В., Завьялова А.П., Сауткин Р.С., Суслова А.А., Колесникова Т.О. Закономерности изменения изотопного состава углерода битумоидов как индикатор условий осадконакопления. Георесурсы. 2025;27(2):64–73. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.6

For citation:

Krasnova E.A., Stoupakova A.V., Zavyalova A.P., Sautkin R.S., Suslova A.A., Kolesnikova T.O. Patterns of Carbon Isotope Composition Variation of Organic Matter as an Indicator of Sedimentation Conditions. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):64–73. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.6

.png)