Перейти к:

Методика реконструкции палеогеографических условий накопления и прогноз природных резервуаров в клиноформных толщах

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.9

Аннотация

Клиноформные толщи широко распространены в различных нефтегазоносных бассейнах мира, встречаются в отложениях широкого стратиграфического диапазона и содержат залежи нефти и газа. Клиноформные толщи также несут информацию о направлении сноса осадочного материала, палеогеографии и об относительных изменениях уровня моря. однако универсальные подходы к реконструкции палеогеографии и прогнозу природных резервуаров в косослоистых толщах разного возраста и в различных осадочных бассейнах не выработаны. В статье представлен методический подход к изучению клиноформных толщ на примере верхнеюрских и нижнемеловых клиноформ Баренцева моря и Широтного Приобья. разработанный методический подход включает в себя решение трёх задач: 1) выявление строения и типов клиноформ; 2) реконструкция условий накопления клиноформ; 3) прогноз природных резервуаров и литологических ловушек в клиноформных телах.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мордасова А.В., Гильмуллина А.А., Суслова А.А., Ступакова А.В., Коробова Н.И., Гилаев Р.М., Сауткин Р.С. Методика реконструкции палеогеографических условий накопления и прогноз природных резервуаров в клиноформных толщах. Георесурсы. 2025;27(2):118–127. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.9

For citation:

Mordasova A.V., Gilmullina A.A., Suslova A.A., Stoupakova A.V., Korobova N.I., Gilaev R.M., Sautkin R.S. Methodology of Reconstructing of Palaeogeography and Oil and Gas Reservoirs Prediction in Clinoform Strata. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):118–127. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.9

Введение

Клиноформные толщи широко распространены по всему миру и встречаются в карбонатных и терригенных отложениях широкого стратиграфического диапазона от кембрия на склонах Анабарской антеклизы (Губин и др., 2018) до дельт современных рек в океанах, морях и озерах (Schlager, Adams, 2001; Patruno, Helland-Nansen, 2018).

В клиноформных толщах разного возраста в пределах различных нефтегазоносных бассейнов (НГБ) открыты залежи нефти и газа. Наиболее широко известным примером являются нижнемеловые клиноформы Западно-Сибирского НГБ, в которых открыты уникальные месторождения нефти и газа. С клиноформами миоценового возраста связаны месторождения Северо-Сахалинского НГБ (Волконская, 2017; Костров и др., 2018), с клиноформами майкопской серии олигоцен-раннемиоцонового возраста в Предкавказье – залежи и нефтегазопроявления (Шарафутдинов, 2003; Яндарбиев и др., 2017). Нефтепроявления также обнаружены в норвежском секторе Баренцева моря в среднетриасовой свите Снадд, имеющей клиноформное строение (Норина, 2014; Klausen et al., 2016).

Несмотря на то, что нефтегазоносность клиноформных отложений не является чем-то исключительным, универсальные подходы к прогнозу природных резервуаров в косослоистых толщах разного возраста и в различных осадочных бассейнах не выработаны по сей день. Нет и ответа на вопрос: почему уникальные и крупные месторождения открыты в песчаных коллекторах клиноформ Западно-Сибирского и Северо-Сахалинского НГБ, а в более мощных майкопских клиноформах Предкавказья и триасовых клиноформах Баренцевоморского шельфа не выявлены региональные песчаные пласты-коллекторы (Gilmullina et al., 2021; Gilmullina et al., 2023)?

Помимо того, что клиноформные толщи могут потенциально содержать природные резервуары нефти и газа, они также являются ценным источником информации о направлении сноса осадочного материала, палеогеографии и об относительных изменениях уровня моря, что особенно важно при отсутствии каменного материала на региональном этапе геолого-разведочных работ. При этом клиноформное строение осложняет межскважинную корреляцию; сопоставление косослоистых отложений в скважинах невозможно без привязки к сейсмическим данным. Особенно остро встаёт проблема прогноза нефтегазоносности в клиноформных толщах Восточно-Арктических осадочных бассейнов (Фрейман, 2019; Houseknecht, 2019; Шельфовые осадочные бассейны.., 2020), где по сей день не пробурено ни одной глубокой скважины.

В связи с поставленными проблемами необходимо разработать единый подход к изучению клиноформных толщ и выделить ключевые признаки клиноформ – размеры, форму, закономерности латеральной смены литофаций – и установить связь между этими признаками и наличием природных резервуаров.

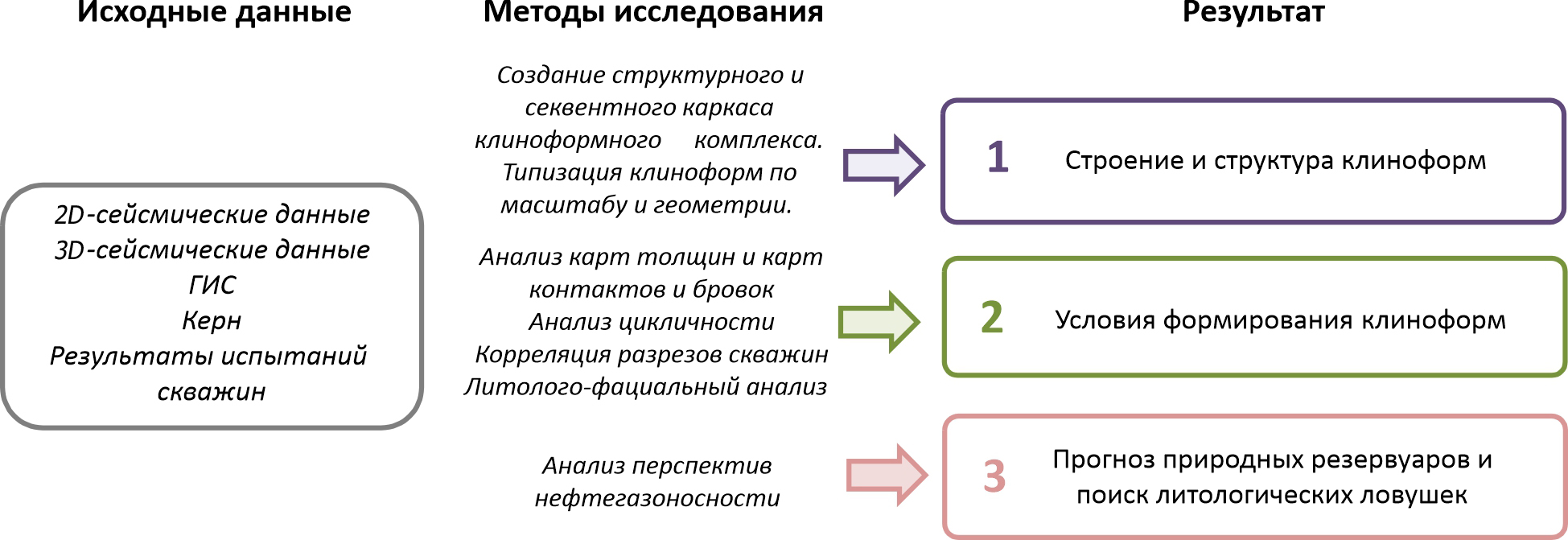

Целью данной статьи является разработка методического подхода к изучению клиноформных толщ на основе опубликованной литературы и доступных данных по нижнемеловым клиноформам Баренцева моря и Широтного Приобья. Методический подход к изучению клиноформных толщ включает в себя три этапа и решает три задачи (рис. 1):

- строение и типы клиноформ;

- условия формирования клинформ;

- прогноз природных резервуаров и литологических ловушек в клиноформах.

Рис. 1. Схема комплексного методического подхода к исследованию клиноформных толщ

Результаты исследования

1. Строение и типы клиноформ

Строение клиноформы и клиноформной толщи

Согласно определению из Стратиграфического кодекса России, «Клиноформа – клиновидная (линзовидная) в разрезе толща с отчетливыми первичными наклонами слоев, сложенная обломочными породами и формирующаяся в склоновой части палеобассейна седиментации за один цикл колебаний относительного уровня моря» (Стратиграфический кодекс.., 2005). В целом под понятием клиноформы понимают профиль отложений, имеющий «сигмовидную» форму, чаще всего накопившийся на склоне приёмного бассейна путём бокового наращивания слоёв. В более широком смысле под термином «клиноформа» также можно понимать косые отражения на сейсмическом разрезе независимо от состава слагающих отложений – и терригенных, и карбонатных.

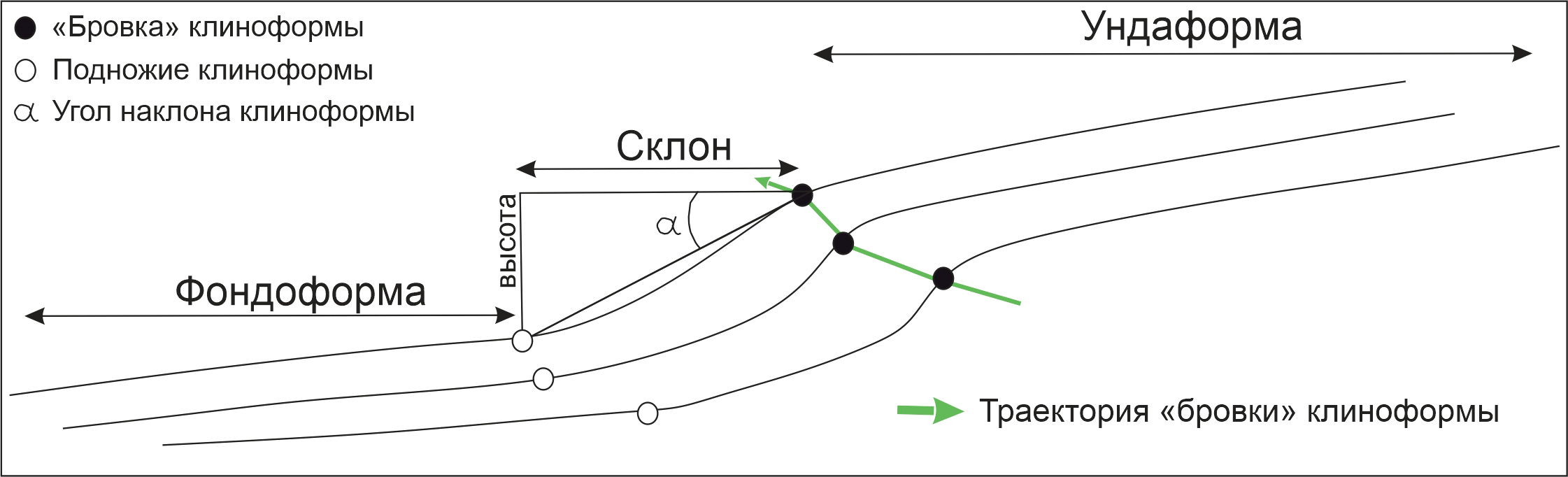

В клиноформе выделяется 3 синхронные части (рис. 2): верхняя, самая мелководная часть – ундаформа, склон и нижняя, самая глубоководная часть – фондоформа (Mitchum et al., 1977; Гогоненков, 1988). Точка перегиба между ундаформой и склоном называется бровкой, а между склоном и фондоформой – подножием.

Рис. 2. Строение клиноформы, её составные части и основные параметры по (Salazar et al., 2016, c изменениями)

Серия клиноформ, накопившихся последовательно и отделённых от вмещающих толщ субпараллельными границами, называется клиноформной толщей.

Основным источником информации о геометрии клиноформ являются сейсмические данные, увязанные со скважинной информацией: каротажом, стратиграфическими разбивками, палеонтологическими находками – и на первом этапе выявляется кровля и подошва клиноформного сейсмостратиграфического комплекса (ССК) – аналога клиноформной толщи на сейсмическом разрезе. Кровля и подошва клиноформного ССК определяются на основе анализа характерных признаков несогласий на сейсмических разрезах – по типу подошвенного прилегания, кровельного прилегания, подошвенного налегания и эрозионного срезания.

Внутри клиноформного комплекса выделяются отдельные клиноформы (син. клинотемы, клиноциклиты, сиквенсы): на сейсмическом разрезе и в разрезе скважин выявляются несогласия и коррелятивные им согласные поверхности. Границы клиноформ соответствуют границам крупных циклитов, выделенных по скважинным данным. Отражения, соответствующие границам клиноформ, коррелируются по сети профилей, и затем, при необходимости, проводится корреляция косых отражений внутри клиноформ.

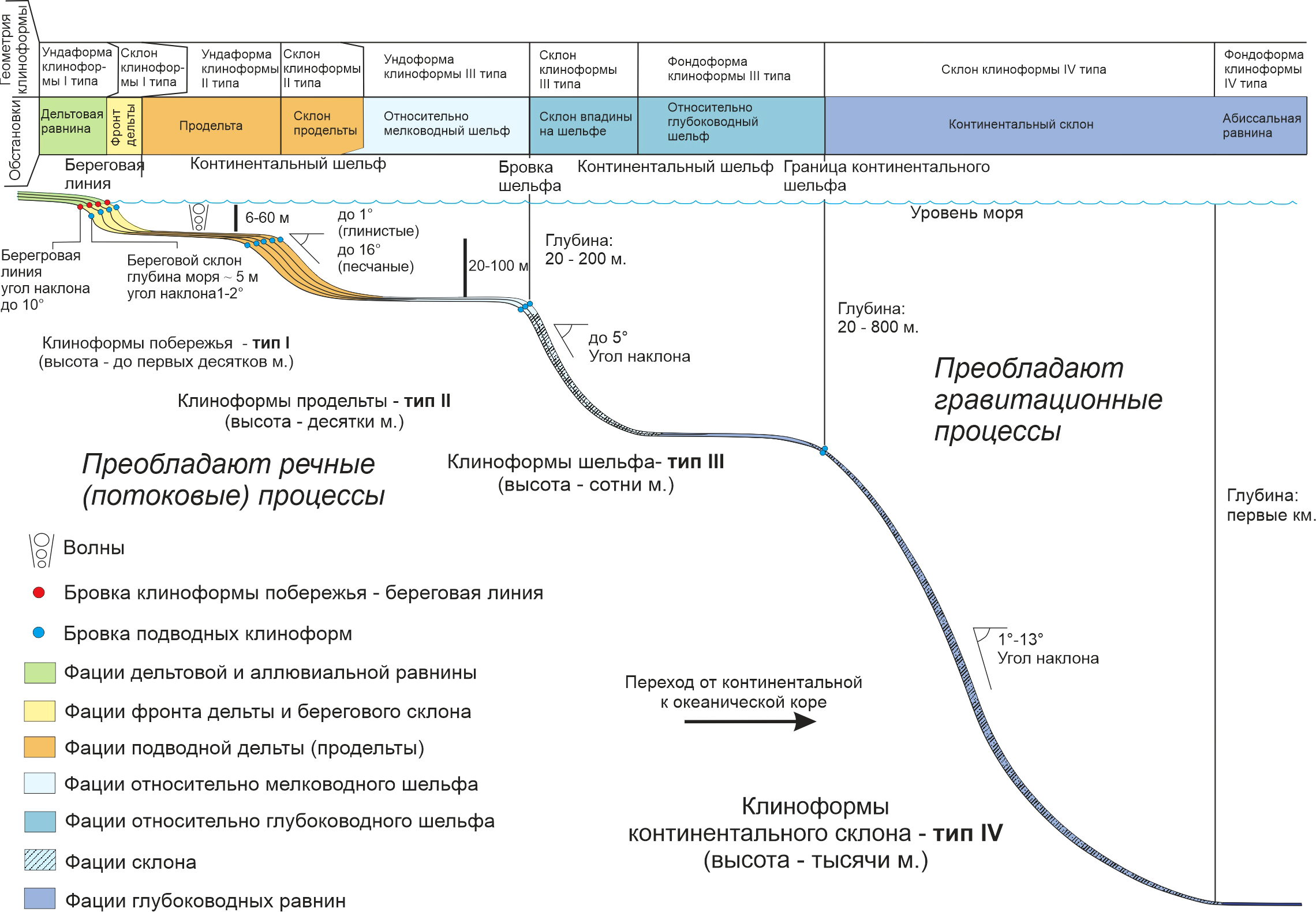

Высота клиноформ

Клиноформы накапливаются путём бокового наращивания слоёв и их высота от бровки до подошвы указывает на глубину водоёма, в котором они формируются (рис. 3). Прибрежные клиноформы характеризуются высотой в первые метры – первые десятки метров и формируются на побережье морского бассейна или озера. К бровке этих клиноформ приурочена береговая линия. Клиноформы продельты полностью формируются в подводных обстановках и характеризуются высотой в десятки метров.

Рис. 3. Схема формирования клиноформ разного масштаба и их палеогеографическая интерпретация

Клиноформы шельфа имеют высоту в первые сотни метров и накапливаются на склоне шельфа, а их бровки приурочены к границе мелководного и относительно глубоководного шельфа (Ступакова и др., 2023). Самые крупные клиноформные тела, высотой до первых километров – клиноформы континентального склона – формируются на современных пассивных окраинах континентов (Pellegrini et al., 2020).

Высота клиноформ на сейсмических разрезах определяется как разница между глубиной залегания бровки и подошвы клиноформы на профилях, выровненных на кровлю клиноформного ССК. Выравнивая на кровлю клиноформного ССК как на поверхность компенсации и учитывая уплотнение пород и изостатические процессы (Ершов, 2016), мы можем определить высоту клиноформ без существенных искажений.

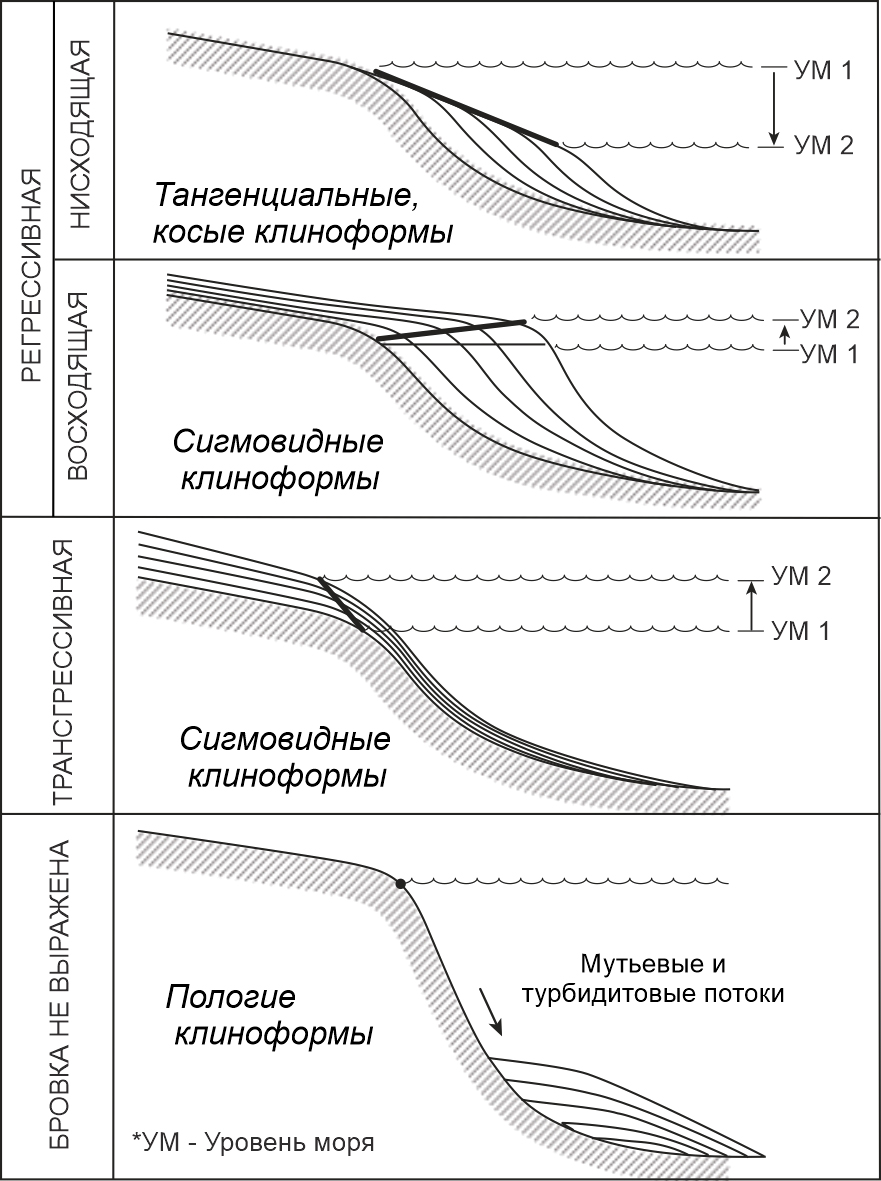

Геометрия и траектория бровки клиноформ

Траектория бровки клиноформ различного масштаба является результатом изменения относительного уровня моря. Вертикальная и горизонтальная миграция бровки клиноформы указывает на смещение различных сред осадконакопления во времени (Helland-Hansen, Hampson, 2009). Траектории бровок клиноформ шельфа подразделяются на регрессивные восходящие (нормальная регрессия) и нисходящие (форсированная регрессия), трансгрессивные и невыраженные (рис. 4).

Рис. 4. Траектории бровок клиноформ и связь с изменениями уровня моря и геометрией клиноформ по (Helland-Hansen, 2009, с изменениями)

Восходящая траектория указывает на широкое развитие и большие мощности прибрежных фаций в ундаформе и слабый привнос осадочного материала вглубь бассейна (Helland-Hansen, Hampson, 2009). Восходящая траектория бровки определяет сигмовидную форму и формируется при нормальной регрессии на фоне роста уровня моря. Нисходящая траектория предполагает развитие глубоководных конусов выноса и маломощные прибрежные фации. Нисходящая траектория определяет тангенциальную или косую форму и образуется при форсированной регрессии при падении уровня моря. Трансгрессивная траектория говорит о трансгрессии и смещении морских фаций в сторону суши. В случае, если осадочный материал осаждается исключительно на склоне и в подножии относительно глубоководной впадины, формируются пологие клиноформы с невыраженной бровкой.

В качестве примера типизации клиноформ по высоте, геометрии и траектории бровок на основе сейсмических данных рассмотрим верхнеюрско-нижнемеловые клиноформы в разрезе Баренцевоморского шельфа (Мордасова и др., 2019; Mordasova et al., 2024). Выделенные пять сейсмических типов клиноформ формировались в различных палеогеографических условиях (рис. 5): клиноформы высотой менее 150 м связаны с подводной частью дельты, а более 150 м – со склоном относительно глубоководной впадины на шельфе. Среди шельфовых клиноформ по форме выделены тангенциальные, сигмовидные, косые (со срезанной ундаформой) и пологие клиноформы, которые формировались в разные этапы изменения уровня моря.

Рис. 5. Типы верхнеюрско-нижнемеловых клиноформ Баренцевоморского шельфа, выделенные на основе анализа высоты и геометрии клиноформ по сейсмическим данным (Мордасова и др., 2019)

2. Условия накопления клиноформ

После корреляции клиноформных ОГ по сети 2D-профилей или по 3D-сейсмическим данным строятся карты толщин (или карты временных толщин), которые ограничены областью распространения каждой клиноформы. Область распространения может быть ограничена эрозионным срезанием, подошвенным прилеганием, кровельным прилеганием или налеганием. Каждый из этих типов контактов и положение бровок выносится на карту толщин (рис. 6). В результате можно оценить направление сноса осадочного материала и ограничить различные палеогеографические зоны (Patruno, Helland-Hansen, 2018; Мордасова и др., 2019).

Рис. 6. Пример интерпретации карты временных толщин с нанесёнными контактами (А) и созданной на её основе палеогеографической картой (Б) по готерив-барремскому сиквенсу S1 в нижнемеловых отложениях Баренцева моря по (Mordasova et al., 2024, с изменениями)

Клиноформы характеризуются увеличенными мощностями в области склона, увеличение мощности в подножии клиноформ может быть связано с конусами выноса. Подошвенное прилегание на карте указывает на область перехода от склона к фондоформе, а бровка – от ундаформы к склоновой части. По направлению бровка-подошвенное прилегание можно установить направление проградации клиноформы и сноса обломочного материала. Кровельное прилегание характерно для тангенциальных клиноформ и указывает на положение береговой линии во время высокого стояния уровня моря или его падения. Налегание наблюдается в ундаформе сигмовидных клиноформ и указывает на близость палеосуши и рост уровня моря. Кровельное срезание говорит о более позднем размыве ундаформы во время регрессии. Смещение бровок клиноформ шельфа указывает на смещение области мелкого шельфа, а смещение бровок прибрежных клиноформ – на продвижение береговой линии в сторону моря.

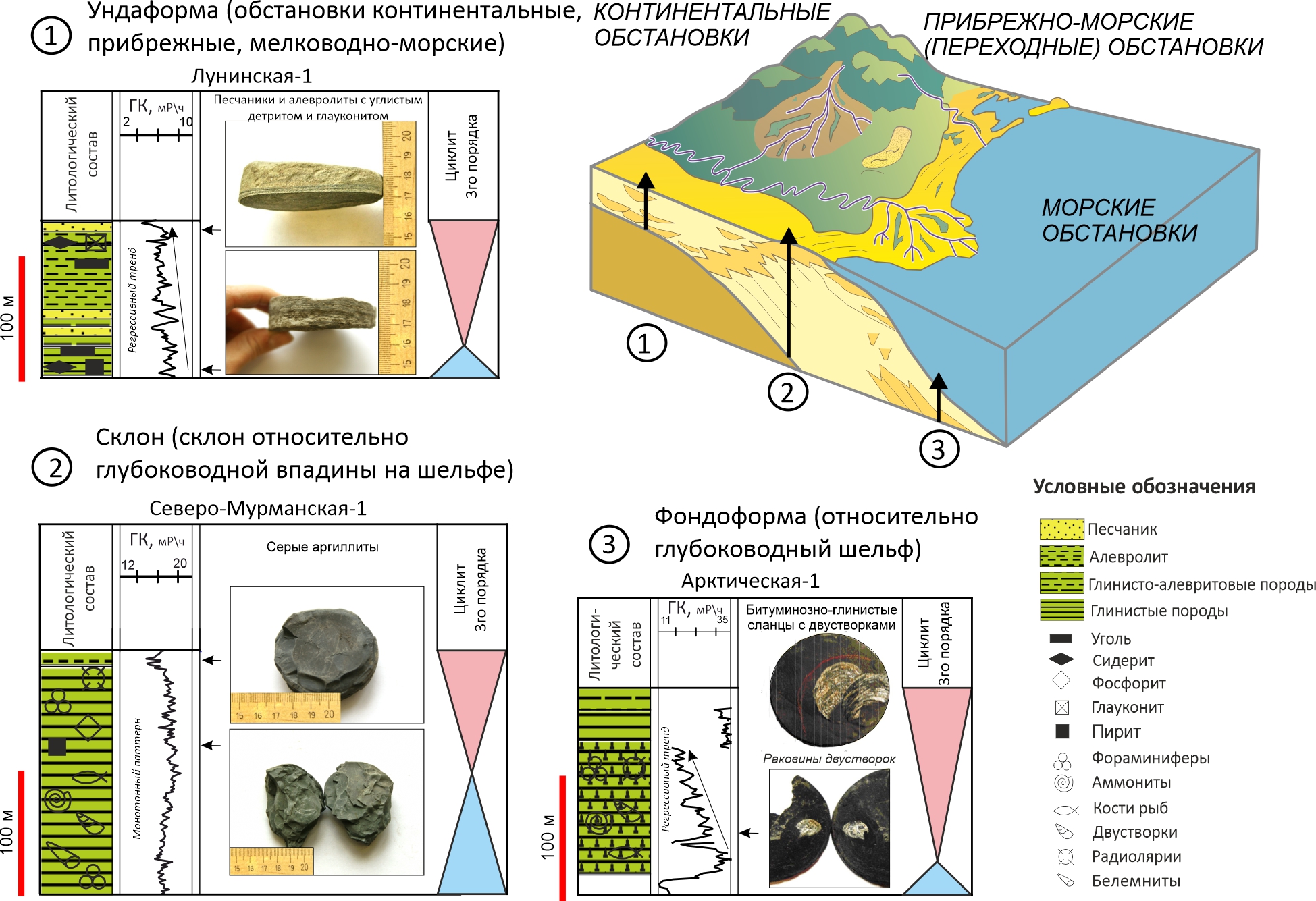

С помощью скважинных данных – характера изменения каротажных диаграмм (ГИС), по литологическому составу отложений, текстурно-структурным особенностям, фаунистическим находкам, положению изучаемых разрезов скважин по профилю ундаформа-склон-фондоформа – проводится геологическая интерпретация сейсмических типов клиноформ (рис. 7).

Рис. 7. Анализ опорных разрезов скважин и изменения условий накопления по профилю ундаформа-склон-фондоформа на примере сигмовидных клиноформ в нижнемеловом разрезе Баренцевоморского шельфа (Мордасова и др., 2019, с изменениями)

В готерив-барремских шельфовых клиноформах Баренцевоморского шельфа разрез ундаформы характеризуется увеличением зернистости вверх по разрезу и наличием в разрезе как остатков высшей растительности, так и морской фауны, и сформировался в прибрежно-морских обстановках. Для склона клиноформ шельфа по разрезам скважин характерны увеличенные мощности, монотонный глинистый состав, морская фауна, что говорит о мелководно-морских и склоновых условиях. В подножии пологих клиноформ шельфа выявлены высокие концентрации органического вещества, пиритизация и остатки раковин хорошей сохранности, характерные для относительно глубоководных впадин на шельфе.

3. Прогноз природных резервуаров и литологических ловушек в клиноформах

Для решения задачи прогноза природных резервуаров в клиноформных толщах привлекаются результаты интерпретации ГИС, петрофизические и литолого-фациальные исследования керна.

По высоте клиноформ, оценённым по сейсмическим данным, на основе литолого-фациального анализа и анализа цикличности разреза по керновым данным и ГИС разрабатывается принципиальная седиментационная модель формирования изучаемой клиноформной толщи. Сопоставление коллекторских свойств песчаников, накопившихся в разных обстановках, позволяет наметить наиболее перспективные фации на поиск коллекторов. По анализу геометрии и траектории бровок клиноформ определяются типы клиноформ и их части, перспективные для формирования коллекторов различного генезиса, траектория бровок клиноформ указывает на изменения уровня моря и динамику изменения процессов осадконакопления. Поскольку клиноформы имеют циклическое строение, для каждого типа клинформ разрабатывается критерий поиска природных резервуаров, который может быть применён для аналогичных, но ещё не разбуренных клиноформ. Картирование выделенных коллекторов различного генезиса возможно по регулярной сети 2D-сейсмических данных или по 3D-сейсмическим данным – на основе карт толщин клиноформ с нанесённым положением бровок и по сейсмическим атрибутам.

На примере нижнемеловых клиноформных продуктивных толщ Приобского месторождения Западно-Сибирского НГБ показано применение методического подхода и разработаны критерии поиска природных резервуаров и ловушек (рис. 8).

Рис. 8. Связь геометрии и траектории бровок клиноформ и разных генетических типов природных резервуаров в нижнемеловых отложениях Широтного Приобья по (Бабина и др., 2022, с изменениями). Природные резервуары барового генезиса (А, Б) приурочены к бровкам тангенциальных клиноформ (В), смещение бровок приводит к смещению баровых тел в плане. Природные резервуары турбидитового Г, Д) приурочены к подошве тангенциальных клиноформ с нисходящей траекторией бровок и к пологим клиноформам.

Продуктивные нижнемеловые клиноформы Широтного Приобья сносились с Восточно-Сибирской платформы, имеют высоту порядка 150–270 м, и накапливались на склоне относительно глубоководной впадины на шельфе. Среди клиноформ по геометрии и траектории бровок выделяются: 1) пологие клиноформы, 2) сигмовидные клиноформы, 3) тангенциальные клиноформы с плоской траекторией и нисходящей траекторией.

На основе литолого-фациального анализа керна и исследований ФЕС установлено, что на Приобском месторождении продуктивные пласты имеют преимущественно турбидитовый и баровый генезис (Бабина и др., 2022). При сопоставлении с типами клиноформ выявлено, что коллектора турбидитового генезиса развиты в пологих клиноформах (низкое стояние уровня моря) и в подошве тангенциальных клиноформ с нисходящей траекторией бровок (падение уровня моря). На картах сейсмических атрибутов для этих природных резервуаров характерна конусовидная форма и наличие подводящих каналов на склоне (рис. 8). Коллектора барового генезиса приурочены к бровкам тангенциальных клиноформ с плоской (высокое стояние уровня моря) и нисходящей траекторией (падение уровня моря). Проградация баровых гряд на карте отражает продвижение обстановок мелкого шельфа и побережья в сторону бассейна осадконакопления (рис. 8).

Заключение

Комплексный методический подход для анализа клиноформных толщ включает в себя три основных этапа и, в целом, позволяет решить три большие задачи. Первая задача состоит в выявлении клиноформного сейсмостратиграфического комплекса и его внутреннего строения. Вторая задача включает в себя палеогеографические реконструкции, необходимые на региональном этапе ГРР, и выявление связи между разными геометрическими типами клиноформ и природными резервуарами различного генезиса, т.е. сформированными в различных обстановках осадконакопления. Решение этой задачи на поисково-оценочном и разведочном этапах ГРР позволит повысить успешность поиска литологических ловушек в клиноформных толщах.

На примере верхнеюрско-нижнемеловых клиноформ Баренцевоморского шельфа продемонстрировано поэтапно, как от исследования клиноформ на сейсмических разрезах мы можем перейти к изучению направления сноса осадочного материала и выделению различных палеогеографических зон, приуроченных к ундафороме, фондоформе и склону дельтовых и шельфовых клиноформ.

Применение описанного методического подхода к более изученным, продуктивным нижнемеловым клиноформам Широтного Приобья в Западной Сибири позволило выявить критерии прогноза по геометрии клиноформ природных резервуаров, связанных с турбидитовыми потоками на склоне внутришельфовой впадины и природных резервуаров мелководно-морского барового генезиса.

Благодарности/Финансирование

Авторы выражают благодарность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Работа выполнена на кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых в рамках госбюджетной темы «Изучение углеводородных ресурсов морских акваторий и Арктического региона Российской Федерации», номер ЦИТИС АААА-А16-116033010095-1.

Список литературы

1. Бабина Е.О., Калмыков Г.А., Ступакова А.В., Мордасова А.В., Коробова, Н.И., Хотылев О.В., Шарданова Т.А., Хромова Е.В., Гилаев Р.М. (2022). Анализ геометрии и прогноз природных резервуаров в нижнемеловых клиноформах северной части Приобского месторождения. Вестник Московского Университета. Серия 4. Геология. 4, c. 111–130. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-4-111-130

2. Волконская А.Л., Керусов И.Н., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е., Крылов О.В., Калмыков Г.А. (2017). Модель строения продуктивных верхнемиоценовых отложений Одоптинской площади Охотского моря. Вестник Московского университета. Геология, 4, с. 48–53. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2017-4-48-53

3. Гогоненков Г.Н., Михайлов Ю.А., Эльманович С.С. (1988). Анализ неокомской клиноформы Западной Сибири по данным сейсморазведки. Геология нефти и газа, 1, с. 22–30.

4. Губин И.А., Конторович А.Э., Моисеев С.А., Фомин А.М., Ярославцева Е.С. (2018). Выделение очагов генерации углеводородов в куонамской свите в Северо-Тунгусской НГО с использованием сейсмических данных. Интерэкспо Гео-Сибирь, 2, с. 47–55. https://doi.org/10.18303/2618-981X-2018-2-47-55

5. Ершов С.В. (2016). Палеобатиметрия позднеюрско-неокомского бассейна севера Западной Сибири и влияние на нее природных процессов. Геология и геофизика, 57(8), с. 1548–1570. https://doi.org/10.15372/GiG20160808

6. Костров Ю.В., Хмарин Э.К. (2018). Обновленная модель развития дельты Палеоамура-Палеоамгуни. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 13(1), с. 1–10. https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2018

7. Мордасова А.В., Ступакова А.B., Суслова А.А., Ершова Д.К., Сидоренко С.А. (2019). Условия формирования и прогноз природных резервуаров в клиноформном комплексе нижнего мела БаренцевоКарского шельфа. Георесурсы, 21(2), с. 63–79. https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.63-79

8. Норина Д.А. (2014). Строение и нефтегазоматеринский потенциал пермско-триасовых терригенных отложений Баренцевоморского шельфа. Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук, М.: МГУ, Геологический факультет. Стратиграфический кодекс России (2005).

9. Фрейман С.И., Никишин А.М., Петров Е.И. (2019). Кайнозойские клиноформные комплексы и геологическая история Северо-Чукотского бассейна. Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 4, с. 11–19. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2019-4-11-19

10. Шарафутдинов В.Ф. (2003). Геологическое строение и закономерности развития майкопских отложений северо-восточного Кавказа в связи с нефтегазоносностью. Дисс. доктора геол.-минерал. наук. Москва. Шельфовые осадочные бассейны Российской Арктики: геология, геоэкология, минерально-сырьевой потенциал (2020). Под ред. д-ра техн. наук Г.С. Казанина АО «МАГЭ». Мурманск; СПб.: «Реноме», с. 544. https://doi.org/10.25990/dhw6-9x41

11. Яндарбиев Н.Ш., Козлова Е.В., Фадеева Н.П., Крылов О.В., Наумчев Ю.В. (2017). Геохимия углеводородов Терско-Каспийского прогиба. Георесурсы. Спецвыпуск, Ч. 2, с. 227–239. http://doi.org/10.18599/grs.19.22

12. Gilmullina A., Klausen T.G., Doré A.G., Sirevaag H., Suslova A., Eide C.H. (2023). Arctic sediment routing during the Triassic: sinking the Arctic Atlantis. Journal of the Geological Society, 180(1). https://doi.org/10.1144/jgs2022-018

13. Gilmullina A., Klausen T.G., Paterson N.W., Suslova A., Eide, C.H. (2021). Regional correlation and seismic stratigraphy of Triassic Strata in the Greater Barents Sea: Implications for sediment transport in Arctic basins. Basin Research, 33(2), pp. 1546–1579. https://doi.org/10.1111/bre.12526

14. Helland-Hansen W., Hampson G.J. (2009). Trajectory analysis: concepts and applications. Basin Research, 21, pp. 454–483. https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2009.00425.x

15. Houseknecht D.W. (2019). Petroleum systems framework of significant new oil discoveries in a giant Cretaceous (Aptian–Cenomanian) clinothem in Arctic Alaska. AAPG Bulletin, 103(3), pp. 619–652. https://doi.org/10.1306/08151817281

16. Klausen T.G., Ryseth A., Helland-Hansen W., Gjelberg H.K. (2016). Progradational and backstepping shoreface deposits in the Ladinian to Early Norian Snadd Formation of the Barents Sea. Sedimentology, 63(4), pp. 893–916. https://doi.org/10.1111/sed.12242

17. Mitchum R.M. Jr., Vail P.R., Sangree J.B. (1977). Seismic stratigraphy and global changes of sea level: Part 6. Stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences: Section 2. Application of seismic reflection configuration to stratigraphic interpretation, in Payton, C., ed., Seismic Stratigraphy: Applications to Hydrocarbon Exploration: American Association of Petroleum Geologists, Memoir, 26, pp. 117–133.

18. Mordasova A.V., Stoupakova A.V., Suslova A.A., Escalona A.V., Marín D., Gilmullina A. (2024). Sequence stratigraphy and palaeogeography of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous in the Eastern Barents Sea. Basin Research, 36(2), e12862. https://doi.org/10.1111/bre.12862

19. Patruno S., Helland-Hansen W. (2018). Clinoforms and clinoform systems: Review and dynamic classification scheme for shorelines, subaqueous deltas, shelf edges and continental margins. Earth-Science Reviews, 185, pp. 202–233. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.05.016

20. Pellegrini C., Patruno S., Helland-Hansen W., Steel R.J., Trincardi F. (2020). Clinoforms and clinothems: Fundamental elements of basin infill. Basin Research, 32, pp. 187–205. https://doi.org/10.1111/bre.12446

21. Salazar M., Moscardelli L., Wood L. (2015). Utilising clinoform architecture to understand the drivers of basin margin evolution: A case study in the Taranaki Basin, New Zealand. Basin Research, 28(6), pp. 1–27. https://doi.org/10.1111/bre.12138

22. Schlager W., Adams E.W. (2001). Model for the sigmoidal curvature of submarine slopes. Geological Society of America. Geology, 29(10), pp. 883–886. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029<0883:MFTSCO>2.0.CO;2

Об авторах

А. В. МордасоваРоссия

Алина Владимировна Мордасова – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. А. Гильмуллина

Норвегия

Альбина Альбертовна Гильмуллина – кандидат геол.-мин. наук, постдокторант кафедры наук о Земле

5007, Берген, Аллегатен, 41

А. А. Суслова

Россия

Анна Анатольевна Суслова – кандидат геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Ступакова

Россия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Н. И. Коробова

Россия

Наталия Ивановна Коробова – ассистент кафедры

геологии и геохимии горючих ископаемых, геологический факультет

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. М. Гилаев

Россия

Ринар Мавлетович Гилаев – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Р. С. Сауткин

Россия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Мордасова А.В., Гильмуллина А.А., Суслова А.А., Ступакова А.В., Коробова Н.И., Гилаев Р.М., Сауткин Р.С. Методика реконструкции палеогеографических условий накопления и прогноз природных резервуаров в клиноформных толщах. Георесурсы. 2025;27(2):118–127. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.9

For citation:

Mordasova A.V., Gilmullina A.A., Suslova A.A., Stoupakova A.V., Korobova N.I., Gilaev R.M., Sautkin R.S. Methodology of Reconstructing of Palaeogeography and Oil and Gas Reservoirs Prediction in Clinoform Strata. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):118–127. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.9

.png)