Перейти к:

Формирование месторождений нефти и газа древних нефтегазоносных бассейнов (Восточная Сибирь)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.13

Аннотация

Настоящая работа направлена на поиск новых месторождений и прогноз распространения продуктивных нефтегазонасыщенных пластов в венд-кембрийских отложениях Восточной Сибири. Поскольку антиклинальная теория поиска углеводородов исчерпала свой потенциал в древних нефтегазоносных бассейнах, необходимо искать новые подходы прогноза нефтегазоносности и механизмы формирования залежей. Авторы использовали классический подход бассейнового анализа, разработанный основоположниками кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, с применением современных методов исследований. Для основных тектонических элементов юга сибирской платформы, определены мощности эродированных отложений, построены одномерные (1D) геологические модели, определяющие время работы углеводородных систем, выполнен анализ изменения структурного плана на всех этапах геологического развития территории. Полученные результаты были увязаны друг с другом для установления времени формирования залежей углеводородов и этапов их переформирования и разрушения за счёт изменения структурного плана. Показана вторая фаза генерации протерозойских нефтегазоматеринских толщ в мезозойскую эру. сделаны выводы о расширении Непско-Ботуобинской антеклизы на 50–100 км за счёт инверсии структурного плана в юго-восточной части, со стороны Байкальской складчатой области. созданы модели формирования месторождений для Курейской синеклизы и Непско-Ботуобинской антеклизы, выявлены наиболее перспективные участки для разработки среднеботуобинского месторождения, и предложен новый подход поиска залежей юга сибирской платформы.

Для цитирования:

Сауткин Р.С., Ступакова А.В., Краснова Е.А., Суслова А.А., Воронин М.Е., Смирнова Д.О., Мордасова А.В. Формирование месторождений нефти и газа древних нефтегазоносных бассейнов (Восточная Сибирь). Георесурсы. 2025;27(2):161–173. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.13

For citation:

Sautkin R.S., Stoupakova A.V., Krasnova E.A., Suslova A.A., Voronin M.E., Smirnova D.O., Mordasova A.V. Formation of Oil and Gas Fields in Ancient Petroleum Basins (Eastern Siberia). Georesursy = Georesources. 2025;27(2):161–173. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.13

Введение

Формирование месторождений нефти и газа в древних нефтегазоносных бассейнах необходимо рассматривать как многоитерационный процесс, стадии которого последовательно сменяют друг друга. Для качественного прогноза нефтегазоносности территории или поиска залежей нефти и газа, необходимо детально рассмотреть каждую стадию геологического развития территории, определить её роль в формировании или переформировании залежи, делая логические выводы о структурном плане района исследований на определённый этап геологического времени и степени заполнения ловушки углеводородами (УВ). Необходимость прослеживания истории формирования залежи обусловлена неоднозначностью поискового и эксплуатационного бурения, когда несколькими поисковыми скважинами открываются крупные месторождения углеводородов, на баланс ставятся огромные запасы, а при доразведке и разработке выясняется несоответствие представлений геологического строения залежей и реальных притоков УВ-флюидов. Недропользователю приходится тратить огромные средства для приведения моделей к фактическим данным и зачастую изменять инвестиционные планы развития во всём регионе присутствия.

В настоящей работе предложен подход прогноза формирования древних залежей, основанный на современных технологиях и фундаментальных исследованиях геологии и геохимии нефти и газа, с привлечением всех доступных данных из смежных геологических наук. Некоторые аспекты, происходящие в мезо-кайнозойское время, приходится прогнозировать опираясь лишь на косвенные данные или общегеологические представления о развитии района исследований.

1. Методические вопросы

1.1. Последовательность действий и применяемый комплекс методов

Выбор последовательности действий основывается на классическом подходе бассейнового анализа (Брод, 1953) с применением современных знаний и технологий, увеличивающих степень достоверности открытия месторождений. В древних нефтегазоносных бассейнах, в региональном и зональном масштабах, необходимо определить мощности эрозии; скорости и время погружения очагов генерации; установить время работы очагов генерации; понять изменения структурного плана района исследований в геологическом времени для определения направлений миграции и аккумуляции УВ; выявить палеоструктурные залежи и оценить возможность прихода в них УВ; создать модель формирования и эволюции залежи; оценить перспективы поиска новых месторождений и установить особенности распределения УВ в залежи (рис. 1) (Ступакова, 2023).

Рис. 1. Последовательность решения задач при поиске месторождений нефти и газа древних нефтегазоносных бассейнов

1.2. Мощность эрозии

Определение мощности эродированных отложений является одним из ключевых факторов, определяющих нефтегазоносность осадочных бассейнов, поскольку позволяет восстановить историю геологического развития, провести анализ изменений структурного плана и установить время нахождения нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) в очагах генерации. Оценка величины эрозии является ключевой в построении модели развития нефтегазоносных бассейнов (НГБ) и напрямую влияет на качество и достоверность прогноза зон нефтегазонакопления.

Эрозия – это разрушение горных пород преимущественно поверхностными водными потоками и/или воздушными массами, включающее в себя отрыв, вынос обломочного материала и их переотложение в другом месте. Эрозия является причиной стадийного изменения рельефа в приподнятых областях с образованием промоин, оврагов и речных долин. Кроме того, зачастую, эрозия связана с крупными тектоническими событиями – этапами складчатости, и разделяет структурно-тектонические этажи осадочных бассейнов и складчатых сооружений.

Эрозия происходит за счёт подъёма отложений, что проявляется в уменьшении глубины залегания отложений в разрезе осадочного чехла по сравнению с той, на которой они оказались вследствие последовательного погружения осадочного бассейна. Подъем отложений может происходить на метры, сотни метров и даже километры. Причины подъема отложений разнообразны. Часто они связаны с тектоническими процессами в бассейне осадконакопления и в зонах его обрамления. Подъем отложений может быть связан и с динамическими процессам мантийного слоя Земли и с изостатическими процессами, которые происходят, например, при таянии ледников и уменьшении зоны вечной мерзлоты. Иногда подъем отложений называют английским словом «аплифт» (Ступакова, 2025).

Важно отметить, что одна часть осадочного бассейна или зона его обрамления теряет определенный объем пород, а другая часть осадочного бассейна или зона за его пределами получает тот же объем отложений. То есть соблюдается принцип материального баланса, равенства объемов эродированных масс и объемов переотложенных масс отложений.

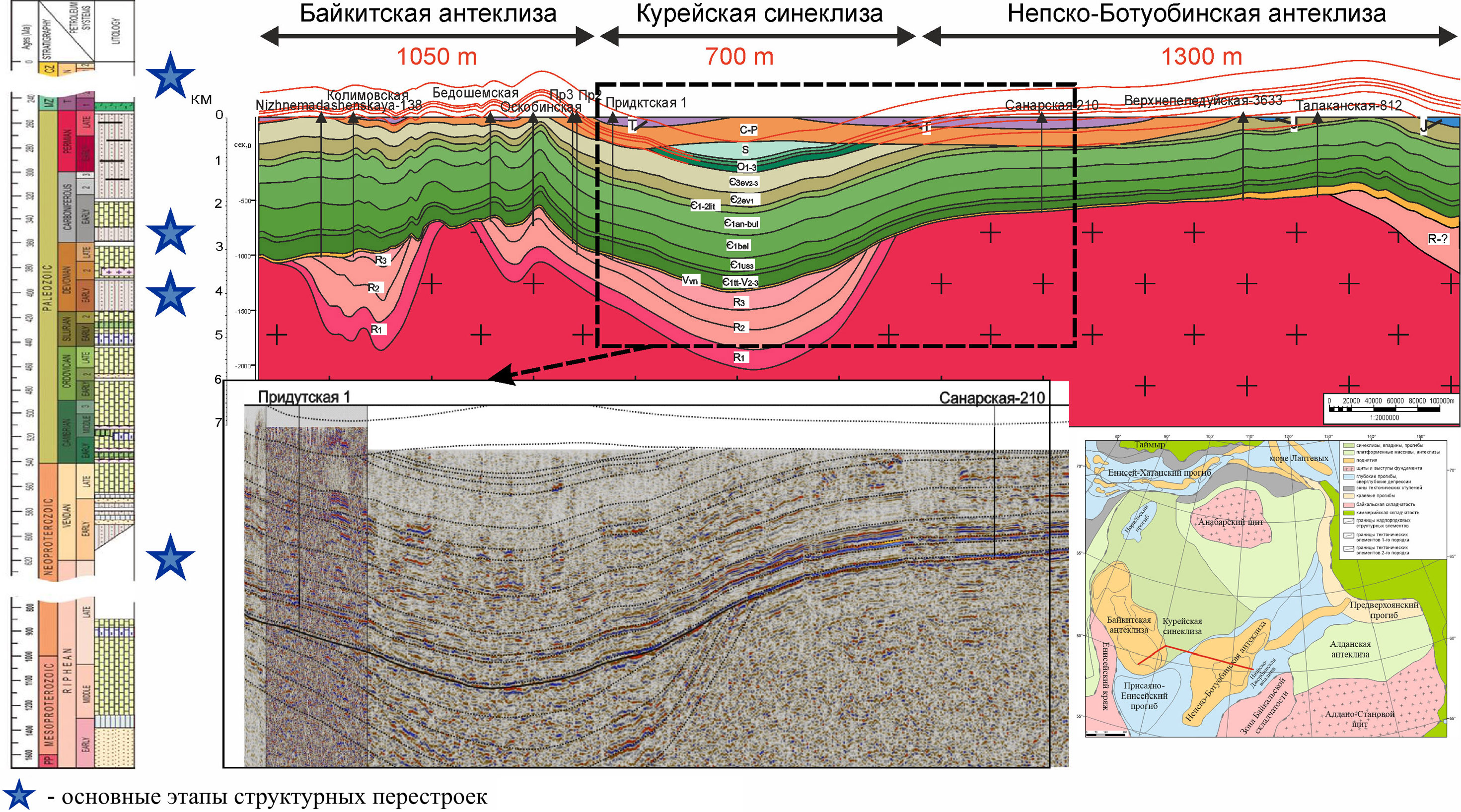

Региональные и более масштабные эрозии определяются преимущественно по 2D сейсмогеологическим профилям, а более мелкие и локальные по 3D-сейсмическим данным и структурным поверхностям. Поскольку Сибирская платформа имеет длительную историю геологического развития от рифея до настоящего времени, то она подвергалась многочисленным структурным перестройкам, происходившим в разные фазы складчатости. Результаты комплексной геолого-геофизической интерпретации региональных профилей «Батолит» (рис. 2), «Алтай – Северная Земля», «Рассечка» и других композитных профилей регионального масштаба позволили оценить мощности осадконакопления и эрозии Сибирской платформы и систематизировать их в виде таблицы (табл. 1), показывающей принципиальные изменения для основных тектонических элементов в разные периоды геологического времени.

Рис. 2. Пример оценки мощности эрозии по композитным региональным сейсмогеологическим 2D профилям

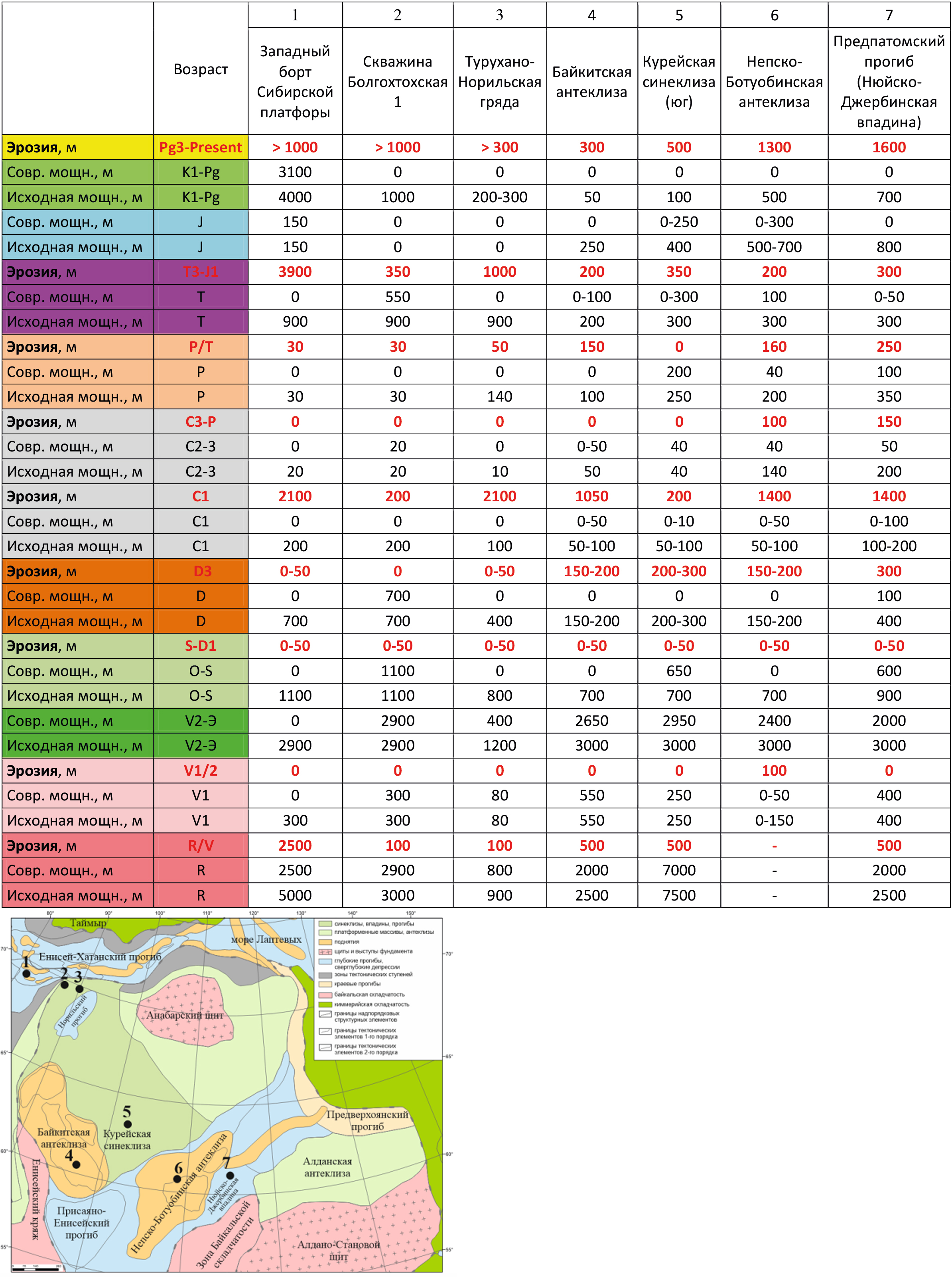

Табл. 1. Современные мощности накопленных и сэродированных отложений Сибирской платформы

2. Очаги генерации УВ и время их работы

Время работы очагов генерации можно оценить разными методами, как с применением современных программных продуктов бассейнового моделирования, так и классическим построением одномерных моделей, основанных на погружении НГМТ и осадочного чехла с учётом мощности эрозий, восстановленных по региональным сейсмо-геологическим профилям. Важно отметить, что для оценки и сопоставления времени работы очагов генерации для разных тектонических элементов и областей нефтегазоносного бассейна вполне достаточно одномерного моделирования, принципиально показывающего, когда и на какую глубину погружались НГМТ, тем самым устанавливая периоды генерации УВ (рис. 3).

Рис. 3. Время работы основных НГМТ Сибирской платформы

Согласно результатам бассейнового анализа и одномерным моделям, основными очагами генерации УВ являются Присаяно-Енисейская синеклиза, Курейская синеклиза и Предпатомский передовой прогиб (включая Нюйско-Джербинскую впадину), второстепенными источниками УВ можно считать Катангскую седловину и Байкитскую антеклизу. Однако время работы очагов и вовлеченность в процессы генерации основных (рифейских и вендских (Баженова, 2014; Сивкова, 2021)) НГМТ очень разное. Рассмотрим каждый очаг в отдельности.

Присаяно-Енисейский очаг – среднерифейские НГМТ выработали нефтегазоматеринский потенциал в среднем кембрии. Верхнерифейские НГМТ закончили генерировать УВ в позднем кембрии (наличие рифейских НГМТ достоверно не установлено, данные используются по аналогии с Байкитской антеклизой) (Ступакова и др., 2024).

Углеводороды из рифейских НГМТ скорее всего не сохранились или остались в незначительном количестве из-за разрушения во время региональной перестройки в девонско-раннекаменноугольное время (Никишин, 2021; Короновский, 2024, Фролов, 2014). Вендские НГМТ генерировали нефтяные УВ со среднего кембрия и до силура, а с силура и до региональной перестройки в девонско-раннекаменноугольное время – газ. В мезозойское время, вендские НГМТ снова начали генерировать газовые УВ, подпитывая уже существующие залежи, в мезо-кайнозойское время генерация прекратилась.

Курейский очаг генерации имеет схожую с Присаяно-Енисейским историю для рифейских НГМТ. Вендские НГМТ генерировали нефть в раннепалеозойское время, а генерация газа началась в позднем палеозое. С большой долей вероятности генерация газа ненадолго возобновилась в позднемезозойское время, когда НГМТ практически полностью выработали нефтегазоматкринский потенциал.

Предпатомский (Нюйско-Джербинский) очаг – рифейские НГМТ выработали свой нефтегазовый потенциал уже в поздневендское время, когда еще не было ни осадочных толщ, ни ловушек, способных аккумулировать УВ. Однако, на месторождениях Мирнинского выступа встречаются следы рифейских УВ, установленные по биомаркерному анализу (Абля, 2002). Несмотря на это, рифейские НГМТ нельзя рассматривать как основные источники УВ в юго-восточной части Сибирской платформы. Вендские НГМТ генерировали нефтяные УВ в кембрийское время, газоконденсатные и газовые в ордовик-силурийское время. Генерация прекратилась во время структурной перестройки региона в девонского-каменноугольный период. В мезозойское время началась вторя фаза генерации газа, продолжившаяся до кайнозойского времени. Именно вторая фаза генерации газа явилась причиной наличия газоконденсатных залежей с тонкой нефтяной оторочкой, часто не превышающей 10 метров, а порой их толщина всего 2–5 метров в юго-восточной части Непского свода и Мирнинского выступа.

Отдельно стоит обсудить Байкитский очаг генерации, поскольку он является главным поставщиком углеводородов для уникальной по запасам и ресурсам Юрубчено-Тахомской зоны нефтегазонакопления. Среднерифейские НГМТ начали здесь генерировать углеводороды в позднем венде-раннем кембрии и только в силуре вошли в главную зону нефтегазообразования, которая продолжалась вплоть до тектонической перестройки Сибирской платформы. В мезозойское время генерация снова возобновилась, НГМТ дошли до стадии МК5 (середина газового окна). В кайнозойское время генерация прекратилась. Верхнерифейские НГМТ начали генерировать нефть, начиная с ордовикского периода вплоть до девонского времени. В мезозойское время генерация нефти продолжилась, а сами НГМТ дошли до главной зоны нефтегазообразования. Генерация прекратилась в кайнозойское время. По данным «РН-КрасноярскНИПИнефть» и АО «ТомскНИПИнефть» (Болдушевская, 2024) генерация УВ могла продолжаться до неогена, что не противоречит данным авторов. Вендские НГМТ находились на начальной стадии главной зоны нефтеобразования (градация катагенеза МК1 по шкале Вассоевича), генерируя незначительное количество УВ.

Полученные результаты необходимо верифицировать при помощи геолого-геохимических исследований не только осадочных отложений, но и флюидов из месторождений и залежей всей Сибирской платформы. Такие исследования проводились Т.К. Баженовой, М.В. Дахновой (2014) и проводятся авторами. Независимые результаты не противоречат друг другу, но немного расходятся по объемам генерируемых углеводородов. Возможно, что выводы по генерационным возможностям нефтегазоматеринских отложений могут быть уточнены с помощью изотопных исследований (Краснова, 2024).

Таким образом, можно сделать выводы, что рифейские НГМТ играют значительную роль в формировании месторождений нефти и газа только на Байкитской антеклизе. Вендские НГМТ Присаяно-Енисейской, Курейской синеклизы и Предпатомского прогиба (Нюйско-Джербинская впадина) имели две основные фазы генерации УВ, первая в кембрийско-силурийское время, вторая в мезозойское время. Причем установление второй фазы генерации УВ логично объясняет сохранность газовых и газоконденсатных залежей Сибирской платформы после перестройки структурного плана в девонско-раннекаменнугольное время. Если придерживаться ранее существующих представлений о генерации УВ только в раннепалеозойское время, то оставались вопросы, почему газ не ушёл во время структурной перестройки и как газовые залежи смогли сохраниться более 300–350 млн лет.

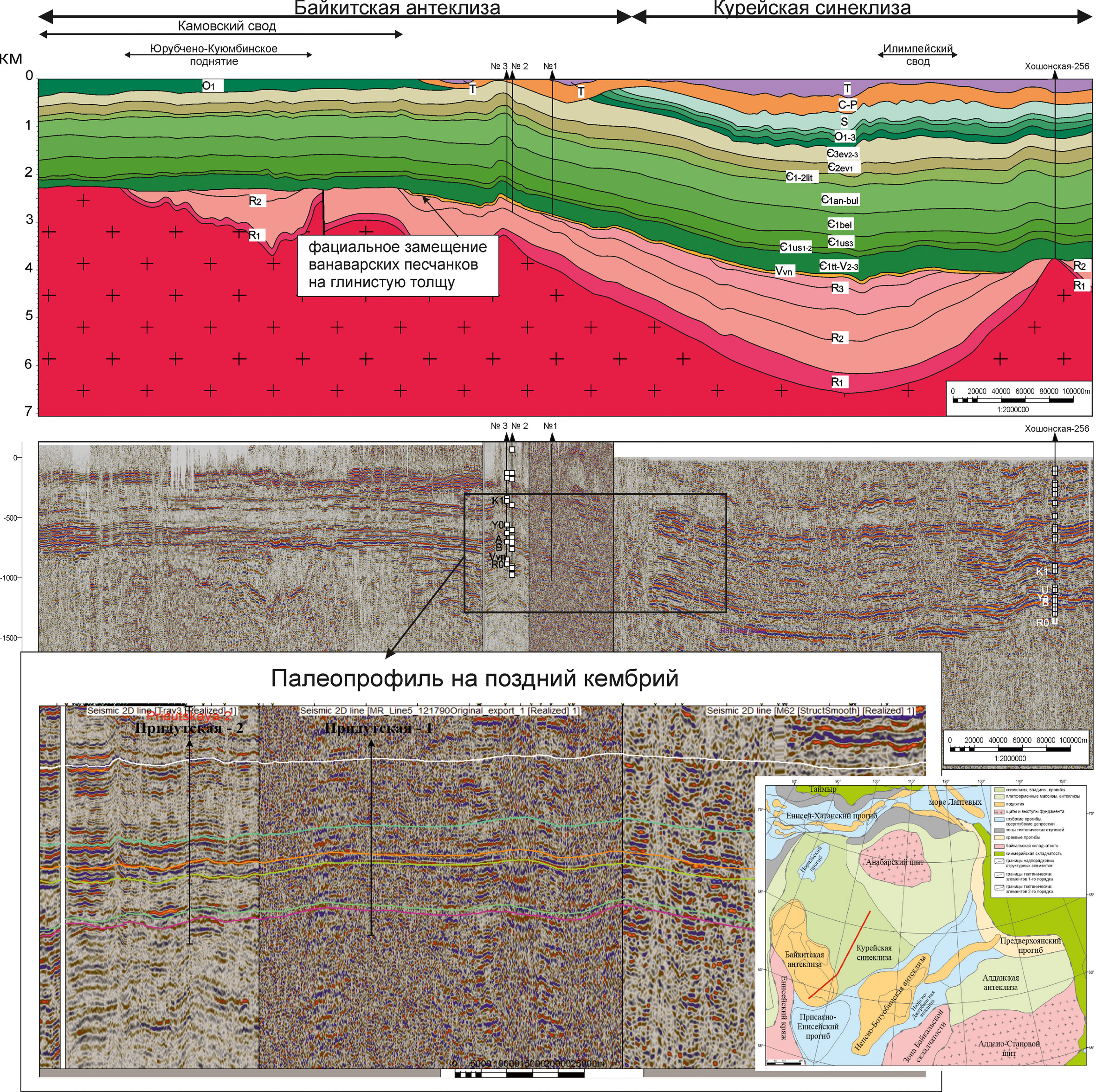

3. Анализ изменения структурного плана

Установив очаги и время генерации НГМТ необходимо определить пути миграции и аккумуляции УВ, для чего прослеживают эволюцию изменения структурного плана всего бассейна или его части, с акцентом на продуктивные комплексы. Для проведения анализа по структурно-геологическим региональным 2D профилям строится серия палеопрофилей, где устанавливаются изменения структурного плана продуктивного комплекса путём последовательного выравнивания более молодых отложений в горизонтальную поверхность (рис. 4). По итогу получается серия палеопрофилей (рис. 5) с изменением структурного плана продуктивных горизонтов района исследований во времени, где можно проследить пути миграции и зоны аккумуляции УВ.

Рис. 4. Пример построения палеопрофиля (Є3) и сопоставление современного и древнего структурных планов

Рис. 5. Принципиальная модель эволюции структурного плана вендского комплекса. А – Курейская синеклиза – склон Байкитской антеклизы; Б – Непско-Ботуобинская антеклиза; В – Вилюйская синеклиза – Мирнинский выступ (НБА) – Предпатомский прогиб.

Согласно общегеологическим данным об истории развития Сибирской платформы и проведенным палеореконструкциям, структурный план претерпевал изменения три раза: на границе рифей-вендского периода, в девонско-раннекаменноугольное время и в кайнозойскую эру. С учётом возраста основных продуктивных горизонтов и времени работы очагов генерации, необходимости прослеживать изменения структурного плана в рифей-вендское время нет.

Рассмотрим изменения структурного плана во времени для основных зон нефтегазонакопления. Так для Курейской синеклизы на серии региональных палеопрофилей (рис. 5А) наглядно видно формирование инверсионного вала в девон-каменноугольное время, уже после того, как прошла первая фаза генерации, миграции и аккумуляции УВ. Изначально, на месте инверсионного вала была ловушка антиклинального типа (размером порядка 60х120 км), которая в раннепалеозойское время заполнилась УВ, сформировав древнюю залежь. Во время структурной перестройки древняя залежь переформировалась и сместилась на современный склон Курейской синеклизы (рис. 6). Нефтегазоносность таких инверсионных валов, зачастую связана именно с древними залежами, где контуры месторождения и дебиты скважин не зависят от современного структурного плана, а совпадают с палеоструктурным планом, о чём и свидетельствуют результаты разведочных работ на Ново-Юдоконском месторождении (Ступакова, 2019). Поэтому выбор точек для бурения поисковых и разведочных скважин в древних нефтегазоносных бассейнах необходимо основывать не столько на современном структурном плане, сколько на палеоструктурном плане, установив время формирования залежи и границы её распространения в прошлом и настоящем.

Рис. 6. Принципиальная модель формирования залежей нефти и газа в Курейской синеклизе (Ступакова, 2019, с изменениями)

Структурные изменения Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) являются крайне значимыми для прогноза нефтегазоносности. По серии палеопрофилей можно проследить расширение НБА на 50–100 км со смещением оси на юг (рис. 5 Б). Изначально НБА являлась выступом архей-протерозойского фундамента и перекрывалась осадочным чехлом не повсеместно вплоть до позднего венда. Ширина Непско-Ботуобинского палеоподнятия с вендского по девонское время составляла порядка 300 км, а залежи нефти и газа в первую фазу генерации формировались на палеосклоне НБА.

В девонско-каменноугольное время произошло расширение НБА на юг, где сформировалась инверсионная структура (район современно Непского свода) с осложняющими элементами третьего и четвёртого порядков. После изменения структурного плана все залежи, расположенные на палеосклоне НБА, в районе современного Непского свода, стали переформировываться, «размазывая» УВ по всему разрезу и тем самым снижая объёмы подвижной нефти.

Изменения структурного плана продолжились в мезо-кайнозойское время, когда и сформировался окончательный структурный план, где вендские отложения стали гипсометрически выше на Непском своде. Изменения структурного плана и размеров НБА связано с реактивацией Байкальской складчатой области в среднепалеозойское и кайнозойское время. Косвенным подтверждением многочисленных перестроек залежей нефти являются результаты бурения, свидетельствующие о наличии следов остаточной нефти по всему разрезу, и данных электроразведки, которые определяют границы залежей по наличию зон повышенного и пониженного сопротивления. Зоны повышенного сопротивления в подавляющем большинстве случаев связаны с остаточной битуминозностью и уменьшением пустотного пространства. Пониженные значения, зачастую, приурочены к зонами развития пиритизации, которые в свою очередь свидетельствует о разрушении или переформировании залежи (Сахибгареев, 1989).

Аналогичные изменения происходят и на востоке НБА, где основные структуры приурочены к бортовым частям палеоподнятия НБА (рис. 5 В). Расширение НБА достигает 25–50 км, а смещение ловушек и залежей, сформированных в раннепалеозойское время (первая фаза генерации), составляет 10–20 км. Переформирование залежей подтверждается наличием битумов и высоковязких углеводородов (вендские отложения) вдоль всего склона НБА. Типичным примером таких изменений и неоднозначностей распределения флюида является Среднеботуобинское месторождение.

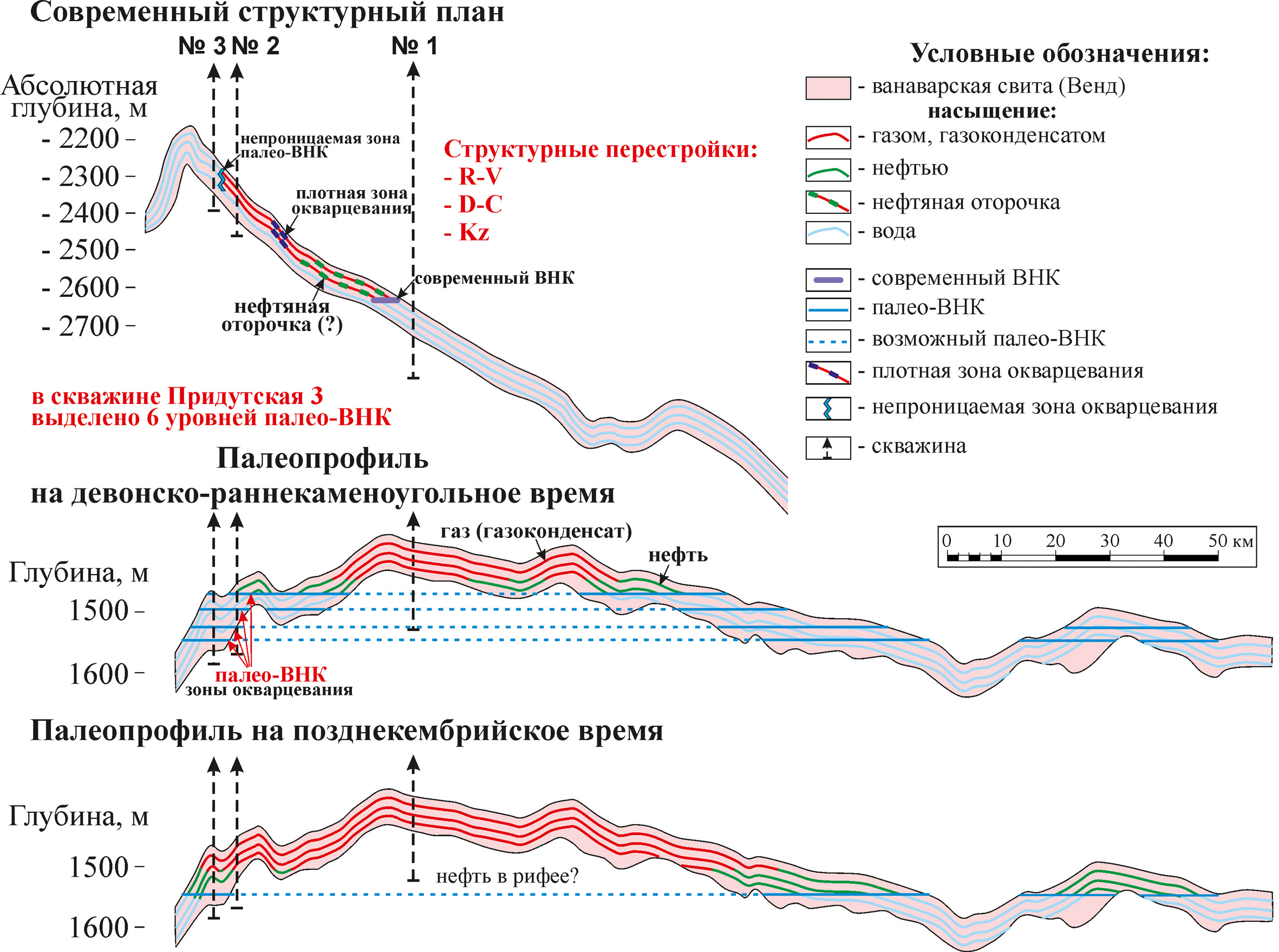

4. Создание модели месторождения

Среднеботуобинское месторождение в структурном плане является пологой брахиантиклиналью со слабо ундулирующей осью северо-восточного простирания. Размеры структуры 90x30 км, амплитуда 40–50 м. Структура осложнена дизъюнктивными нарушениями. Промышленная газонефтеносность связана с терригенными породами ботуобинского и карбонатными отложениями осинского горизонта (Габриэлянц, 2000; Конторович, 2009). Для примера рассмотрим формирование залежи в вендских отложениях (ботуобинский горизонт).

Ботуобинский горизонт Среднеботуобинского месторождения изучен довольно хорошо и разбурен большим количеством разведочных и эксплуатационных скважин, которые легли в основу построения постоянно-действующей геологической модели (ПДГМ), по которой проводилось бурение новых скважин. Однако при бурении и последующем опробовании скважин, в притоке зачастую получали воду с плёнкой нефти на практически одних и тех же гипсометрических отметках, в то время как по данным ПДГМ и ГИС коллекторский интервал прогнозируется как нефтенасыщенный с большой переходной зоной.

Переходная зона – это зона, примыкающая к водонефтяному контакту, часть объёма нефтеносного пласта с водонасыщенностью, изменяющейся снизу вверх от 100% у зеркала воды до остаточной неснижаемой водонасыщенности на верхней границе зоны с чисто нефтяной частью пласта (Егорова, 2023). Месторождения с большими переходными зонами принято называть недонасыщенными. Недонасыщенный коллектор – это породы, которые имеют низкую нефтегазонасыщенность и высокую водонасыщенность, в результате залежь в большинстве случаев представляет собой условную переходную водонефтяную зону.

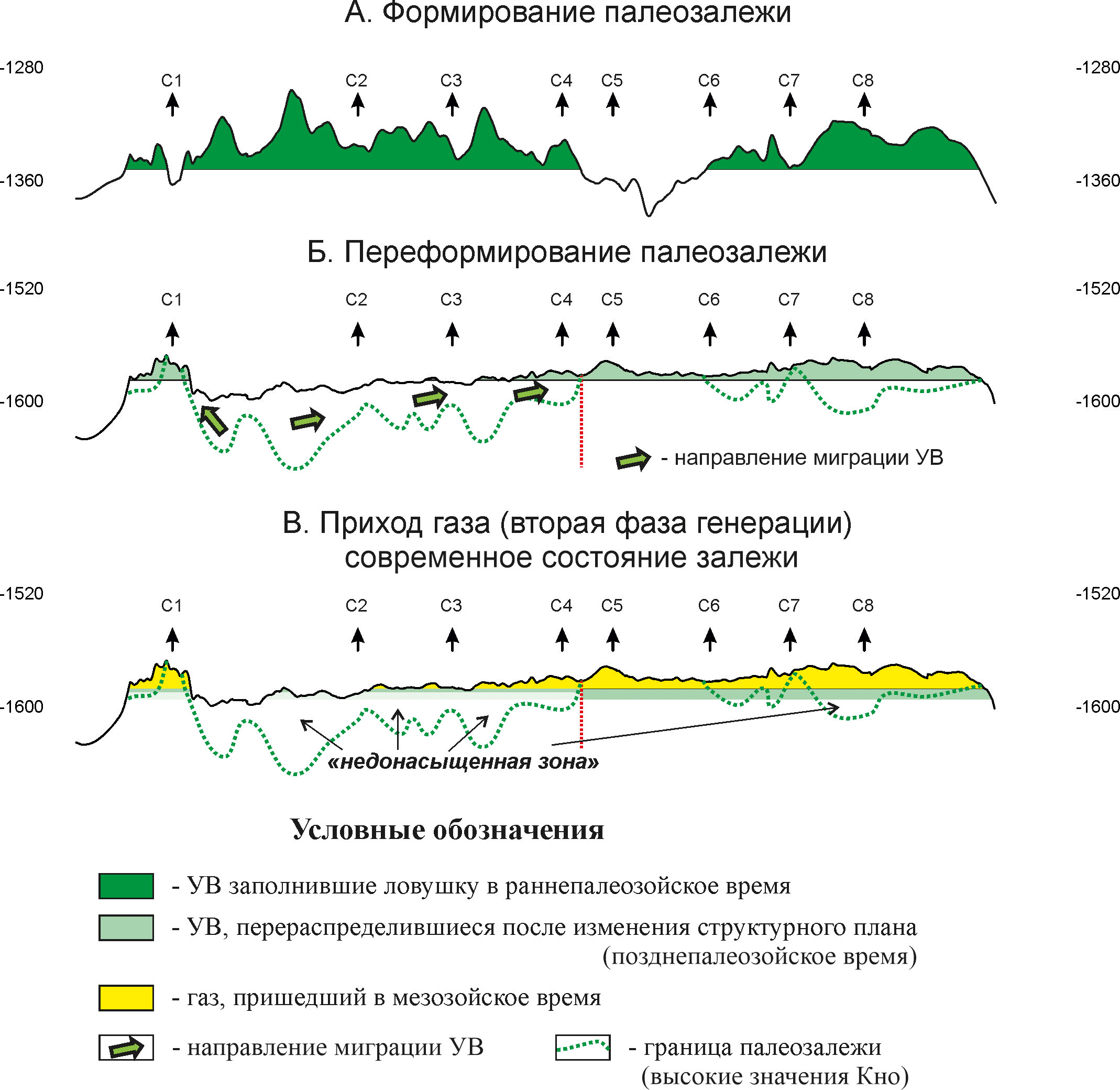

Для создания модели формирования залежи необходимо построить палеоструктурную карту ботуобинского горизонта на разные этапы геологического развития территории. При отсутствии мезо-кайнозойских или позднепалеозойских отложений в районе исследований необходимо строить карты на самый «молодой» (верхний) горизонт, уверенно прослеживающийся по данным сейсморазведки. На Среднеботуобинском месторождении таким горизонтом является кровля ботомского яруса нижнекембрийской системы (олекминский горизонт). Построив такую карту и сопоставив палеоструктурный план ботуобинского горизонта на олекминское время с современным структурным планом, выявлено, что палеозалежь имела иное строение (рис. 7А). Кроме того, выявлено изменение структурного плана и соответственно перераспределение УВ в новую структуру (рис. 7Б), при этом на месте древней залежи останется недонасыщенный коллектор (рис. 7В), содержащий остаточную нефть (битум).

Рис. 7. Принципиальная модель формирования ботуобинской залежи Среднеботуобинского месторождения

Формирование залежи делится на три принципиальных стадии: 1) образование палеоструктуры и её заполнение УВ в позднекембрийско-силурийское время; 2) структурная перестройка (девон-каменноугольный период) и переформирование залежи, с перетеканием УВ в наиболее приподнятые структуры и «размазыванием» УВ по площади; 3) вторая фаза генерации УВ из очага нефтегазообразования (Предпатомский прогиб) – приход новой порции преимущественно газа в современную залежь, после чего, Среднеботуобинское месторождение и принимает свой актуальный вид, где толщина газовой шапки составляет 10–20 м, нефтяной оторочки – 3–10 м.

5. Перспективы поиска новых залежей

Перспективы поиска новых месторождений и установление особенностей распределения УВ в залежи достаточно хорошо иллюстрируются предлагаемым подходом и комплексными моделями формирования залежей, которые интегрируют и увязывают между собой данные разного масштаба в единую цепочку. Верификация моделей проводится на месторождениях разной степени изученности (поисково-разведочный этап – Ново-Юдоконское месторождение (Ступакова, 2019), эксплуатационный – Среднеботуобинское), полученные прогнозы распределения УВ по площади и разрезу подтверждаются фактическим материалом и проверочными скважинами (метод «выколов»), которые скрываются от исследования на время проведения работ и применяются для оценки адекватности и информативности полученных результатов.

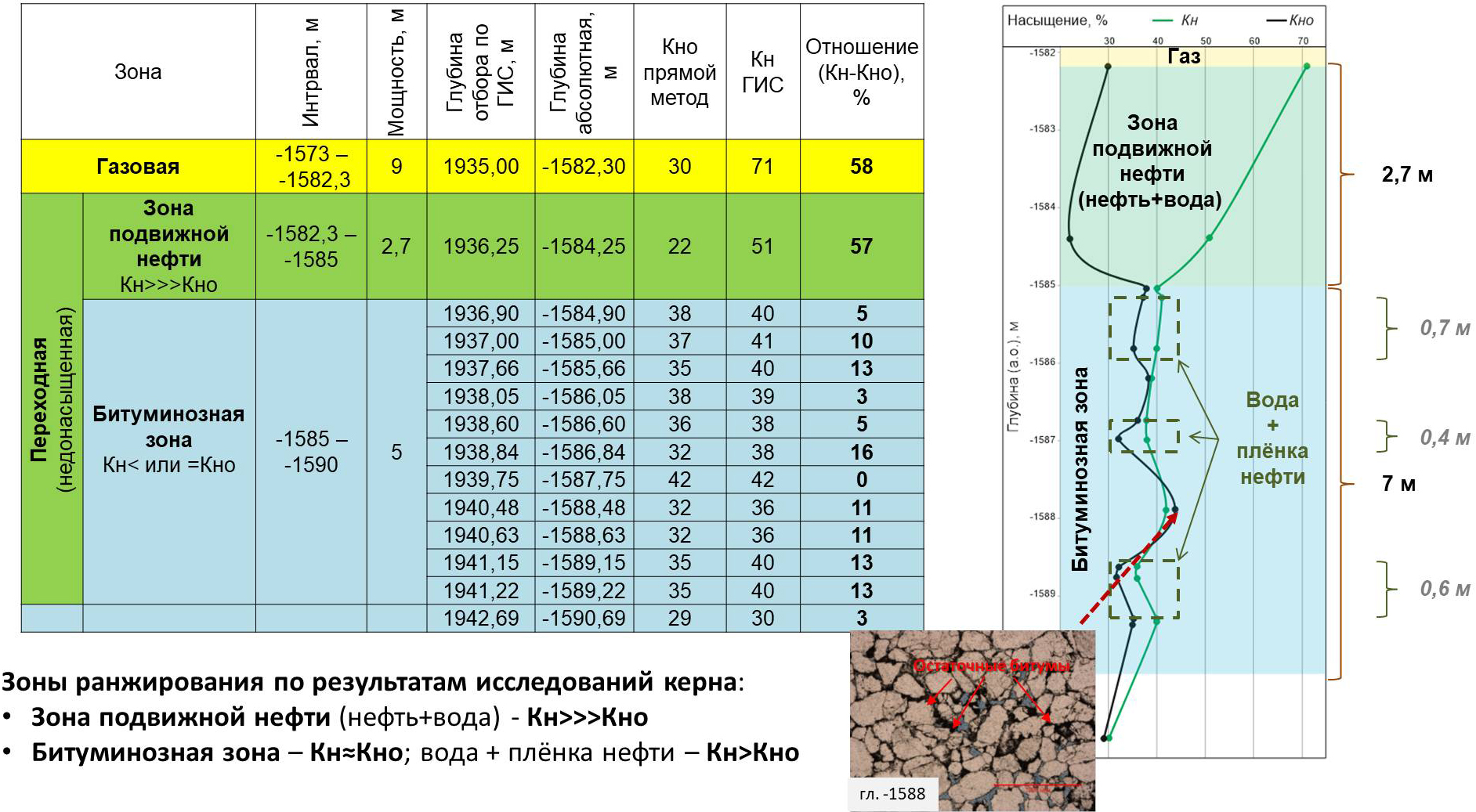

Проверочными данными для оценки качества модели формирования и прогноза распределения углеводородов ботуобинской залежи являются лабораторные исследования керна и ГИС. Так, по модели формирования прогнозируется недонасыщенная зона (район скважин С1-С4) с остаточной нефтью (отсутствие промышленного притока УВ) и тонкой нефтяной оторочкой небольшой мощности. Результаты согласуются с притоками по этим скважинам (вода с фильтратом бурового раствора или плёнкой нефти) и исследованиями нефтенасыщенности герметизированного керна (скважина С3 и С4) прямыми методами (метод Дина-Старк; Петерсилье, 1981). В недонасыщенной зоне (рис. 7В) соотношение нефтенасыщенности (Кн – 40%) по ГИС и остаточной нефтенасыщенности (Кно – 32%) по керну в среднем составляет 8–10%. Кроме того, получен приток воды до 3 м3/сутки с плёнкой нефти (рис. 8). Вышележащие интервалы имеют соотношение Кн/Кно более 55%, дебит нефти до 5 м3/сутки, но поскольку толщина таких интервалов не превышает 3 метров, то через небольшой промежуток времени (несколько суток) происходит подтягивание воды и прорыв газа (увеличивается газовый фактор в притоке). Таким образом, в переходной зоне можно выделить две подзоны (рис. 8): 1) битуминозную подзону, где Кн сопоставимо с Кно, в притоке будет вода с плёнкой нефти (хотя по ГИС коллектор интерпретируется как нефтенасыщенный); 2) подзону подвижной нефти, где Кн много больше Кно, в притоке будет нефть или нефть с водой при толщине нефтяной оторочки менее 5 м.

Рис. 8. Выявление интервалов подвижной нефти в скважине С4

Обсуждение и выводы

В статье оценены мощности эрозии для основных тектонических элементов Сибирской платформы. Установленные значения эрозий могут быть дискуссионны. Однако комплексный подход определения эрозий по 2D сейсмогеологическим профилям с учётом косвенных признаков зрелости ОВ в верхней части разреза (пермо-триасовые и юрские угольные пласты), позволяют считать полученные значения корректными и соответствующими основным этапам геологического развития Восточной Сибири.

Построенные 1D модели погружения рифей-вендских НГМТ, основанные на таблице современных мощностей и эрозий, позволяют установить время генерации УВ. Причём неточности определения мощности эрозии в 100–200 м или неоднозначность в определении времени герцинской складчатости (девонская или раннекаменноугольная) и размыва отложений, не оказывают существенного влияния на установление этапов генерации УВ. В результате установлено, что для Байкитской антеклизы (Юрубчено-Тохомская зона нефтегазонакопления) основными являются рифейские НГМТ, генерирующие УВ как минимум в раннепалеозойское и мезозойское время.

Для Непско-Ботуобинской антеклизы основными являются вендские НГМТ Предпатомского прогиба, генерирующие УВ в две фазы, первая – раннепалеозойская, вторая – мезозойская (предположительно юрско-меловое время). Установление второй фазы является важным шагом в прогнозе нефтегазоносности, поскольку залежи УВ сформированные в раннепалеозойское время подверглись переформированию за счёт изменения структурного плана в герцинскую фазу складчатости. Непско-Ботуобинская антеклиза за счёт инверсионных процессов увеличилась на 50–100 км со стороны Байкальской складчатой области, а УВ «размазались» по площади. Кроме того, при переформировании месторождений первыми из залежи будут мигрировать (разрушаться) лёгкие УВ, т.е. газ и газоконденсат. В таком случае получалась нестыковка, поскольку на Непском своде и Мирнинском выступе преобладают газоконденсатные залежи с тонкой нефтяной оторочкой, часто не превышающей 10 метров, а порой толщина оторочек всего 2–5 метров. Именно установление второй фазы генерации в мезозойское время позволяет логически обосновать наличие газоконденсатных залежей с тонкой нефтяной оторочкой.

Кроме того, комплексная увязка данных, этапов генерации УВ и изменений структурного плана, позволяет создать модели формирования залежей для разных тектонических элементов и определить наиболее перспективные зоны для разработки уже открытых месторождений нефти и газа в вендских отложениях.

Заключение

Открытие новых месторождений и прогноз распространения продуктивных нефтегазонасыщенных пластов залежи в венд-кембрийских отложениях Восточной Сибири является актуальной задачей для недропользователей. Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на основе современного структурного плана оказывается безрезультатным, а залежи нефти и газа зачастую находятся на склоне современной структуры или имеют пятнисто-мозаичное распространение по площади. Поэтому необходимо применять новые подходы прогноза нефтегазоносности, последовательно рассматривая все этапы геологического развития территории и увязывая все имеющиеся данные друг с другом. Важно отметить, что для древних бассейнов нельзя отказываться от данных, не укладывающихся в концепцию, необходимо искать новые связи и закономерности, для встраивания этих «неудобных» данных. Только систематизация совокупности всех геологических данных позволяет определить перспективы нефтегазоносности и особенности строения месторождения, являющиеся ключевыми при разработке продуктивных пластов.

Благодарность

Авторы выражают признательность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы. Искреннюю благодарность авторы выражают редакции научно-технического журнала «Георесурсы» за профессионализм и внимательное отношение к авторским рукописям.

Список литературы

1. Абля Э.А. (2002). Состав нефти и динамика развития углеводородных систем. В сб.: К созданию общей теории нефтегазоносности недр. Т. 1. Москва: Издательство Московского университета, с. 8–12.

2. Баженова Т.К., Дахнова М.В., Можегова С.В. (2014). Нефтематеринские формации, нефти и газы докембрия и нижнегосреднего кембрия Сибирской платформы. ВНИГНИ, с. 128.

3. Болдушевская Л.Н., Фадеева С.В., Гончаров И.В., Трушков П.В., Самойленко В.В., Веклич М.А., Красильникова Н.Б., Савчик Д.М., Рудая Г.Ю., Турова А.Б., Николаева Ю.Л. (2024). Нефтематеринские свойства и корреляция: органическое вещество пород – нафтиды ирэмэкэнской толщи верхнего рифея Камовского свода Байкитской антеклизы (Сибирская платформа). Геология и геофизика, 65(1), с. 117–132. DOI: 10.15372/GiG2023176

4. Брод И.О., Еременко Н.А. (1953). Основы геологии нефти и газа. М.: Изд-во Московского университета, 338 с.

5. Вальчак В.И., Евграфов А.А., Горюнов Н.А., Бабинцев А.Ф. (2011). Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности рифейского комплекса пород юго-западной части Сибирской платформы. Геология и геофизика, 5(2), с. 289–298.

6. Габриэлянц Г.А. (2000). Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений. Москва: Недра, 587 с.

7. Егорова А.Д. (2023). Моделирование зон переходного насыщения углеводородами неоднородных коллекторов путем комплексирования петрофизических исследований образцов керна и интерпретации геофизических исследований скважин (на примере карбонатных и терригенных отложений Западно-Сибирской и Тимано-Печорской провинций). Дисс. канд. тех. наук, 110 с.

8. Конторович А.А. (2009). Подсчет запасов нефти, газа и конденсата Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть».

9. Короновский Н.В. (2024). Геология России и сопредельных территорий. Издание 2-е, 230 с.

10. Краснова Е.А., Ступакова А.В., Сауткин Р.С., Корзун А.В., Большакова М.А., Суслова А.А. (2024). Использование соотношений стабильных изотопов δ18O, δ13C в задачах нефтяной геологии. Георесурсы, 26(3), с. 126–137. DOI: 10.18599/grs.2024.3.14

11. Никишин А.М. (2021). Геология России и сопредельных территорий. Часть 2. Восточная Сибирь, Дальний Восток, Восточная Арктика, Тетический пояс. 562 с.

12. Петерсилье В.И., Потапов В.П., Белов Ю.Я. (1981). Способ определения коэффициента остаточной нефтенасыщенности. Патент SU800832.

13. Сауткин Р.С., Ступакова А.В., Суслова А.А., Краснова Е.А., Воронин М.Е., Жиренко Д.О. (2024). Процессы переформирования месторождений углеводородов, влияющие на прогноз нефтегазоносности Сибирской платформы. Ломоносовские чтения - 2024. Москва, с. 52–56.

14. Сахибгареев Р.С. (1989). Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей. Ленинград: Недра, 260 с.

15. Сивкова Е.Д., Ступакова А.В., Калмыков А.Г., Сауткин Р.С., Большакова М.А. (2021). Верификация пиролитических данных при оценке потенциала и катагенетической преобразованности протерозойских низкоуглеродистых формаций Восточной Сибири. Георесурсы, 23(2), с. 56–66. DOI: 10.18599/grs.2021.2.5

16. Ступакова А.В., Бакуев О.В., Завьялова А.П., Суслова А.А., Никишин В.А., Коробова Н.И., Волянская В.В., Чупахина В.В., Желанова О.В., Сауткин Р.С., Гилаев Р.М., Агаян А.С., Колесникова Т.О., Большакова М.А., Курдина Н.С., Краснова Е.А. (2024). Палеобассейны. История развития осадочных бассейнов и их нефтегазоносность. ООО «Издательский дом Недра». Москва, 220 с.

17. Ступакова А.В., Поляков А.А., Сауткин Р.С., Богатырева И.Я., Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Волянская В.В., Комиссаров Д.К., Суслова А.А., Осипов С.В., Лакеев В.Г., Мордасова А.В., Лукашев Р.В., Воронин М.Е., Ситар К.А. (2023). Способ проведения геологоразведочных работ по выявлению новых месторождений нефти и газа и определения их границ в древних нефтегазоносных бассейнах. Патент RU 2811963.

18. Ступакова А.В. (2025). Методы поисков месторождений нефти и газа. 320 с.

19. Ступакова А.В., Хведчук И.И., Сауткин Р.С., Коробова Н.И., Сивкова Е.Д. (2019). Переформирование залежей в древних нефтегазоносных бассейнах (на примере залежей восточного склона Байкитской антеклизы Сибирской платформы). Георесурсы, 21(2), с. 31–41. DOI: 10.18599/grs.2019.2.31-41

20. Фролов С.В., Карнюшина Е.Е., Коробова Н.И., Бакай Е.А., Крылов О.В., Ахманов Г.Г., Жукова Е.В. (2014). Север Восточной Сибири: Геология, нефтегазоносность, обстановки седиментации вендско-кембрийских формаций. Москва: ООО Геоинформмарк, 192 с.

Об авторах

Р. С. СауткинРоссия

Роман Сергеевич Сауткин – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Ступакова

Россия

Антонина Васильевна Ступакова – доктор геол.-мин. наук, заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых, директор Института перспективных исследований нефти и газа

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Е. А. Краснова

Россия

Елизавета Андреевна Краснова – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых; старший научный сотрудник

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. А. Суслова

Россия

Анна Анатольевна Суслова – кандидат геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

М. Е. Воронин

Россия

Михаил Евгеньевич Воронин – научный сотрудник

кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Д. О. Смирнова

Россия

Дарья Олеговна Смирнова – аспирант, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Мордасова

Россия

Алина Владимировна Мордасова – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119234, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Сауткин Р.С., Ступакова А.В., Краснова Е.А., Суслова А.А., Воронин М.Е., Смирнова Д.О., Мордасова А.В. Формирование месторождений нефти и газа древних нефтегазоносных бассейнов (Восточная Сибирь). Георесурсы. 2025;27(2):161–173. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.13

For citation:

Sautkin R.S., Stoupakova A.V., Krasnova E.A., Suslova A.A., Voronin M.E., Smirnova D.O., Mordasova A.V. Formation of Oil and Gas Fields in Ancient Petroleum Basins (Eastern Siberia). Georesursy = Georesources. 2025;27(2):161–173. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.13

.png)