Перейти к:

Мацеральный состав углей каменноугольных месторождений Восточно-Европейской платформы

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.14

Аннотация

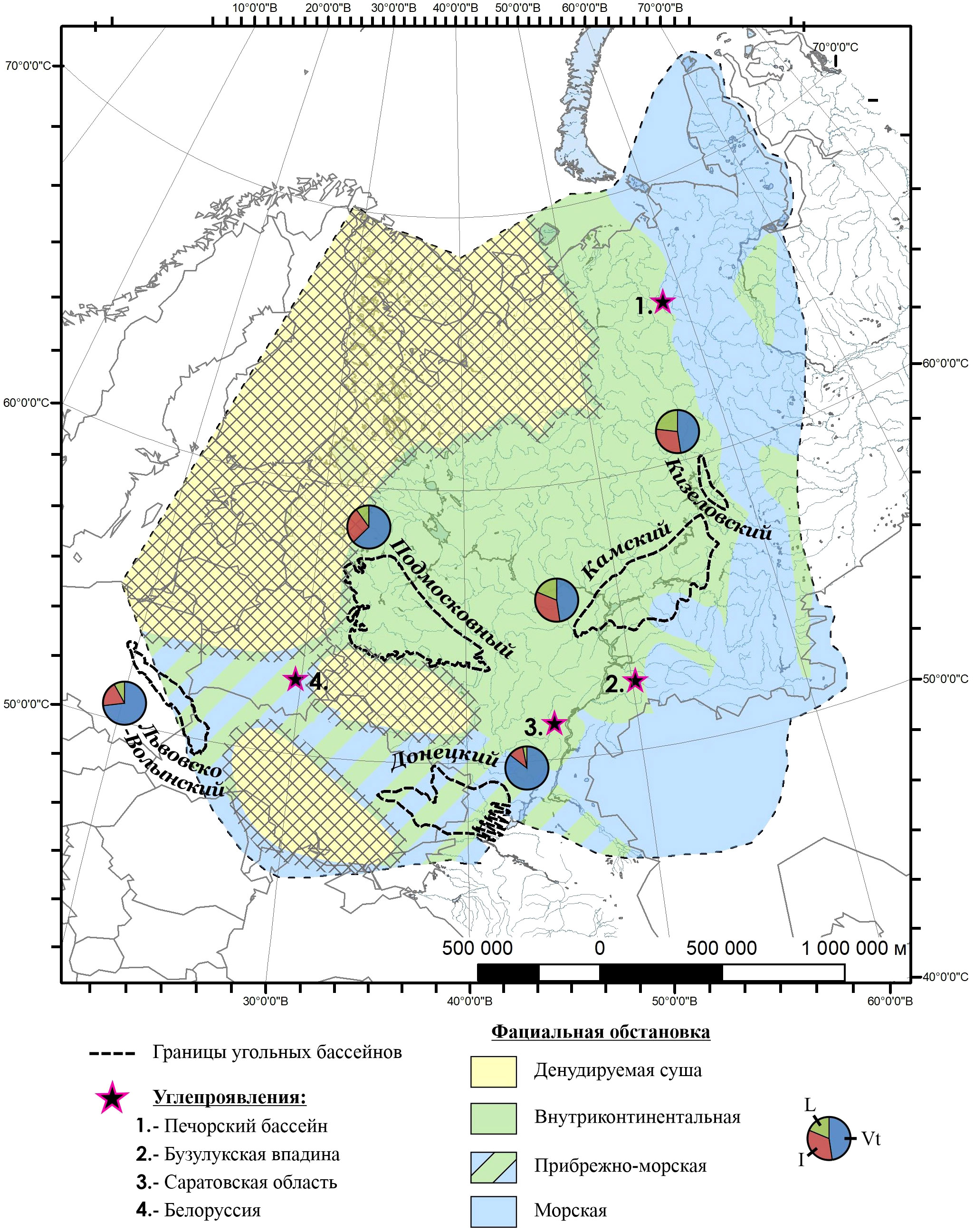

Нижне-среднекаменноугольные отложения Европейской части России во многих районах угленосны, поэтому их изучение и эксплуатация начались еще в ХIХ в. Хорошо известны такие бассейны, как Донецкий, Подмосковный, Камский, Кизеловский, а также Львовско-Волынский, расположенный на Украине. Настоящая работа была нацелена на пересмотр мацерального состава с учетом современной терминологии Международного Комитета по углепетрографии и органической петрологии, а также выделение палеогеографических областей, в которых происходило углеобразование рассматриваемых бассейнов. Исследован мацеральный состав углей всех перечисленных бассейнов, а также нескольких углепроявлений в пределах Восточно-Европейской платформы (ВЕП), угли которых находятся в коллекциях МГУ и ГИН РАН. Впервые проведена систематизация мацерального состава углей на основе современной международной терминологии. Выделены две фациальные области по углепетрографическим данным, которые согласуются с более ранними палеофациальными построениями и детальным литологическим анализом. Первая область, представленная преимущественно комплексом аллювиальных и озерных фаций (Подмосковный, Камский бассейны), имеет широкое распространение во внутриплатформенной части ВЕП, а в периферийной части (Кизеловский бассейн) наблюдаются дельтовые фации. Для этой области характерны угли с очень пестрым мацеральным составом, часто встречаются микстогумолиты, а среди липтинитовой группы нередки альгиниты – представители сапропелевого органического вещества. Второй зоной, выделенной по углепетрографическим данным, является южная и западная окраины ВЕП, где угленосность представлена в более широком стратиграфическом интервале и связана с прибрежно-морскими условиями. Основными углеобразующими компонентами углей этих бассейнов являются мацералы группы витринита, на долю которых приходится не менее 80%. Альгиниты также встречаются в составе углей донецкой и львовско-волынских областей. Общей особенностью углей обеих зон по праву считается обилие макроспоринитов и других липтинитов, образовавшихся из древнейших высших растений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Пронина Н.В., Стукалова И.Е., Савельева Е.В., Панышев С.Г. Мацеральный состав углей каменноугольных месторождений Восточно-Европейской платформы. Георесурсы. 2025;27(2):174–185. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.14

For citation:

Pronina N.V., Stoukalova I.E., Saveleva E.V., Panishev S.G. Maceral Composition of Coals From Carboniferous Coalfields of the East European Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):174–185. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.14

Вступление

Гумусовые угли, являющиеся объектом промышленного использования, распространены на Земле очень широко. На всех континентах, включая Антарктиду, есть угленосные толщи разного возраста. Самыми древними из них являются каменноугольные, именно они очень интенсивно разрабатываются в Европе, начиная с XVIII–XIX вв. и по настоящее время.

Будет несправедливо не отметить более древние углепроявления девонского возраста. Они известны на севере Европейской части России в Тимано-Печорском бассейне, в Барзасском месторождении Кузбасса, на о. Медвежьем, а также в ряде районов Северной Америки и Китая. Девонские угли, сформировавшиеся из первых видов наземных растений по своему мацеральному составу немного отличались от типичных гумусовых углей карбона и всех последующих периодов. Так, в исходных растениях девона еще не было полноценной древесной ткани и смол, зато некоторые покровные ткани – кутикулы, защищавшие растения от воздействия внешних факторов, оказались устойчивы к последующим биохимическим и геохимическим преобразованиям. «Барзасская рогожка» представляет собой листоватый, расслаивающийся на тонкие пластины уголь, который сложен практически одним кутинитом.

Подмосковный, Донецкий, а также Кизеловский бассейны составляли в XIX–ХХ вв. основу экономики России и Советского Союза, но, когда на смену углю стали приходить нефть и газ, роль угольных бассейнов стала уменьшаться, а некоторые были полностью законсервированы. В годы активной эксплуатации угля разведка на месторождениях велась, появлялись многочисленные научные публикации. Однако начиная с 80-х годов прошлого века новая информация об угленосности каменноугольных отложений практически пропала. А сведения по петрографическому составу углей отдельных месторождений можно было встретить лишь в диссертациях или научных тематических отчетах. Никаких обобщений по составу углей того или иного возраста на территории их распространения не было опубликовано в России уже более 30 лет.

Целью исследования стало обобщение всех сведениий об угленосности и мацеральном составе углей карбона в Европейской части России и прилегающих территорий. Поэтому в задачи авторов входил анализ любой информации о мацеральном составе углей и представление ее в современной терминологии.

Рассматриваемые бассейны приурочены к крупному тектоническому элементу – Восточно-Европейской платформе (ВЕП). А вся область распространения каменноугольных отложений, включающих угленосные формации, простирается широко в Европе и Северной Америке, составляя единую угленосную провинцию.

Под угленосной провинцией понимается объединение одновозрастных угольных бассейнов, чье формирование связано с тем или иным этапом тектоногенеза. Тип угольного бассейна зависит от тектонического положения территории во время накопления угленосных отложений. В провинции могут находиться разные типы угольных бассейнов – платформенные, переходные и подвижных областей.

История изучения углей ВЕП

За долгие годы работы углепетрографических лабораторий геологического факультета МГУ и Геологического института РАН была сформирована хорошая коллекция из образцов углей каменноугольного возраста из разных регионов Европейской части России. Все авторские углепетрографические исследования проводились в Московском государственном университете на микроспектрофотометре CRAIC 508 на базе Axioscope 5 в проходящем или отраженном простом и УФ свете с использованием масляной иммерсии.

Дополнив авторские наработки материалами, опубликованными ранее (табл. 1), авторы предлагают обобщение о мацеральном составе самых древних углей, представляющих не только практическую ценность, но научный интерес.

Табл. 1. Перечень опубликованной литературы по угленосности Восточно-Европейской платформы

Первые сведения о петрографическом составе углей в Европейской части России появились в 19 в. А уже в 1885 г. А.А. Иностранцев и Ф.М. Женжурист спорили о роли водорослей в составе углей Московского бассейна.

В 90-е годы 19 в. Рено привел подробное описание 20-сантиметрового слоя угля из Товаркова (Калужская обл.), который сложен гумусовым веществом с кутикулами ботродендрона. Автор отметил даже следы деятельности бактерий на кутикулах, которые выделил при мацерации. Именно Рено по образцам, присланным ему А.П. Карпинским и Ф.Н. Чернышевым, назвал подмосковные угли «русскими богхедами», определив в их составе остатки Pila Karpinskyi, Cladiscothollus Keppeni и реже Subtetrapedia (?). Эти водоросли характерны для пресноводных водоемов. К кеннелям были отнесены угли, в которых наряду с водорослями в изобилии присутствовали макро- и микроспоры.

Дальнейшее изучение угленосных отложений связано с именами М.Д. Залесского, Г.Ф. Мирчинка, М.С. Швецова, К.И. Лисицына, А.П. Иванова и Ю.А. Жемчужникова, В.С. Яблокова. В работах этих исследователей условия образования угленосных отложений описаны как очень пестрые, фациально-замещающие друг друга заболоченные низины, морские и озерные участки, дельты рек и внезапных потоков, собственно озера, прибрежные дюны и др.

Распространение угленосных отложений нашло отражение в палеогеографических атласах, составленных под редакцией В.В. Горского (Атлас, 1962) и А.П. Виноградова (Атлас, 1968). Карты на визейское время из этих Атласов и были использованы авторами в данной работе.

Что касается изучения углепетрографического состава углей Европейских месторождений и бассейнов, то он начал изучаться только в 20 в.

Послевоенные 60-е гг. ХХ в. отмечены очень активным изучением основных угольных бассейнов СССР (Донбасс, Кузбасс, Караганда, Печорский Подмосковный, Кизеловский, Минусинский, Тунгусский, Львовско-Волынский и меньшие по запасам месторождения Восточного Урала, Средней Азии и др.). В бассейнах велась разведка, сопровождавшаяся обязательным изучением петрографического состава углей. Как результат были изданы Атласы углей по всем угольным бассейнам СССР для XVII Международного геологического конгресса (1937), для Донецкого (1955), Кузнецкого (1966), Карагандинского (1976) бассейнов, месторождений Кавказа (1961), а позже и других.

В этот период сложилось 2 школы углепетрографии. Первая возникла естественно во ВСЕГЕИ, который преобразовался из самой первой геологической организации царской России – ГЕОЛКОМа, утвержденного еще в 1882 г. Александром III. Вторая связана с Академией Наук.

М.Д. Залесский (ГЕОЛКОМ), который более известен как палеоботаник, в 20–30 гг. ХХ в. очень много занимался изучением каменноугольных угленосных отложений Подмосковного бассейна. Но если другие исследователи, например М.М. Пригоровский, большее внимание уделяли чисто геологическим вопросам (мощность пластов, их строение, корреляция и т.д.), то М.Д. Залесский одним из первых начал классифицировать угли в зависимости от их исходного материала (им были выделены гумусовые угли и богхеды, как сапропелевые угли; а кеннели, как содержащие споровый материал наряду с водорослями) и фациальных обстановок его накопления. Таким образом, генетическое направление в отечественной угольной геологии и углепетрографии появилось в самом начале и продолжает оставаться определяющим до настоящего времени. Позднее во ВСЕГЕИ образовалась большая группа углепетрографов, которая активно работала во всех угольных бассейнах страны, создала детальную углепетрографическую классификацию и заложила основы стадиальных преобразований углей. Самыми известными углепетрографами ВСЕГЕИ были И.Э. Вальц, Л.И. Сарбеева, Л.А. Богданова, М.В. Богданова, И.Б. Волкова, Н.М. Крылова, А.В. Лапо и др.. Объединяющей монографией этого коллектива можно считать «Петрологический атлас ископаемого органического вещества России» (2006).

В Академии Наук СССР, а затем и России П.П. Тимофеев совместно с Л.И. Боголюбовой занимались изучением петрографического состава углей Донбасса, Иркутского бассейна и других месторождений. Их исследования изначально велись параллельно с литологическими по вмещающим минеральным породам и появившаяся углепетрографическая классификация предполагала влияние фациальной обстановки на мацеральный состав углей. Терминология П.П. Тимофеева и Л.И. Боголюбовой несколько отличалась от той, что была предложена во ВСЕГЕИ, но за ней стояло серьезное, обоснованное толкование формирования разных по структуре мацералов, а также намечалась связь состава углей со строением угольных пластов и тектоническим режимом области торфонакопления.

Интересно, что объединял оба направления Юрий Апполонович Жемчужников, работавший во ВСЕГЕИ и избранный членом-корреспондентом АН СССР. Именно он является автором самой полной российской монографии, посвященной геологии угля, переиздававшейся не менее 5 раз – «Введение в петрографию угля» (1932, 1935), «Общая геология каустобиолитов» (1935, 1948, 1953).

У авторов не было цели излагать историю углепетрографических исследований в России и этот небольшой экскурс был сделан только для того, чтобы рассказать об основных этапах изучения самых древних промышленных углей мира, распространенных в пределах Восточно-Европейской платформы на территории России. Примечательно, что углепетрографы обеих школ принимали в этом участие.

Распространение угленосных отложений

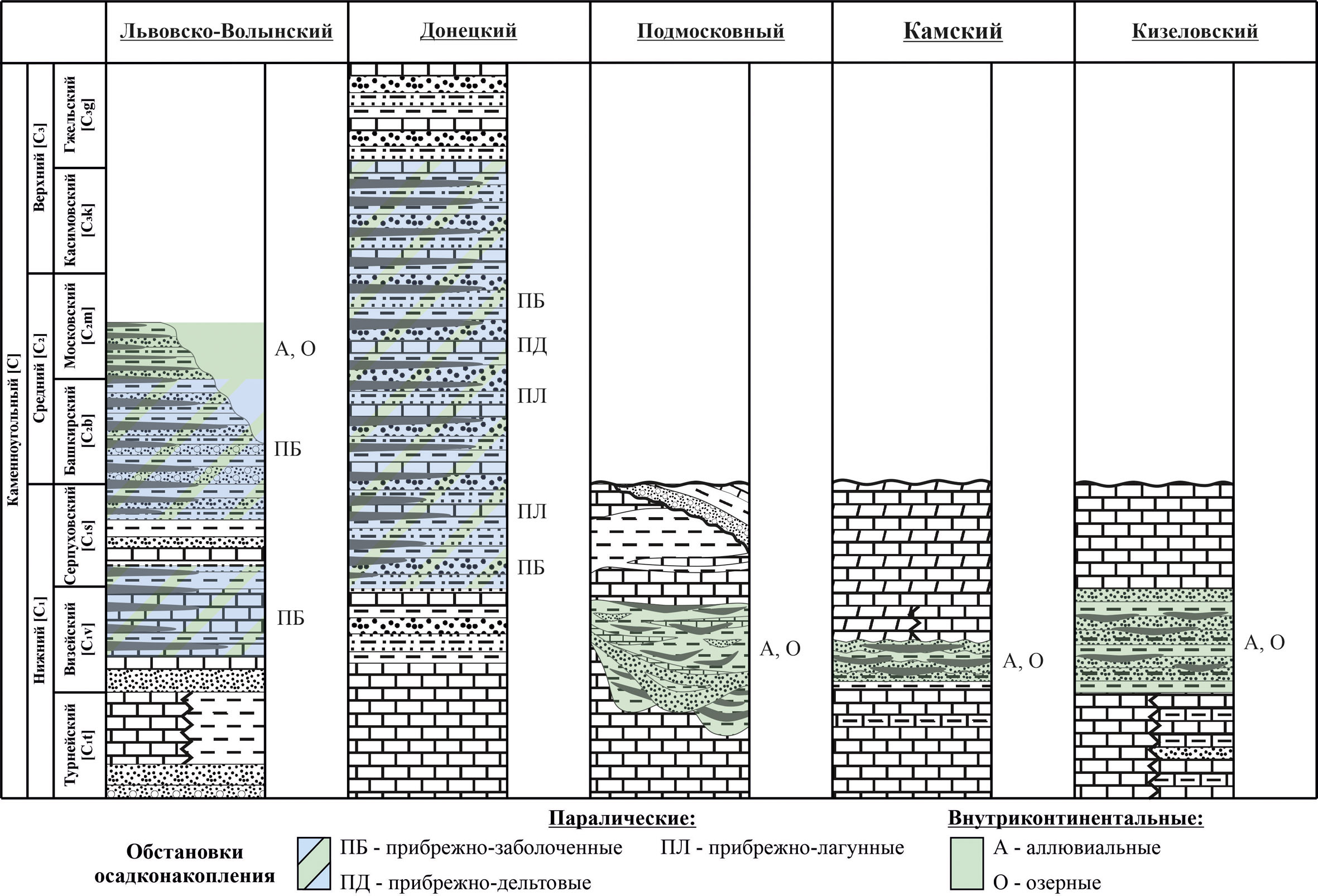

Стратиграфическое положение угленосных отложений, которые будут описаны ниже, показано на рис. 1.

Рис. 1. Стратиграфическое положение угленосных отложений Восточно-Европейской платформы по материалам (Угольная база России, 2000; Швецов, Яблоков, 1937; Шульга, 1981, 2007; Alekseev et al., 2022). 1 – аргиллиты, 2 – алевролиты,3 – песчаники, 4 – конгломераты, 5 – глинистые известняки, 6 – известняки, 7 – доломиты, 8 – уголь.

Подмосковный бассейн

Подмосковный бассейн в 30-е годы ХХ в. изучался очень интенсивно и разносторонне. Наибольший вклад в углепетрографичесские исследования был сделан С.П. Наумовой (ВИМС), предложившей детальную классификацию углей. Классификация С.Н. Наумовой и Ю.А. Жемчужникова делила все угли на сапропелиты, гумолиты и липтобиолиты. Дальнейшее деление основывалось на макроскопических признаках и составе липтинитовых мацералов (главным образом, соотношением водорослей и/или спор). Причинами, обусловливающими разный петрографический состав, совершенно правильно назывались условия осадконакопления. Оригинальная классификация С.Н. Наумовой не получила поддержки из-за сложной терминологии, однако предложенный ею подход, основанный на макроскопических признаках, но дополняемый микроскопическими данными о мацеральном составе используется и в настоящее время.

Уже в 30-е гг. прошлого века были опубликованы результаты многих химико-технологических исследований углей и вмещающих пород Подмосковного бассейна. В то время было установлено, что многие угли бассейна («богхеды и кеннели») могут служить сырьем для химической переработки, возможно использование углей в качестве удобрений, а оксиды алюминия, содержащиеся в золе углей, по содержанию не уступают бокситам. Таким образом, комплексное использование углей и вмещающих их пород служило хорошей мотивацией широкого изучения Подмосковного бассейна. Однако активная фаза изучения угленосности региона была прервана войной, а позже широким замещением угля нефтью и газом в энергетике страны.

Угленосность Подмосковного бассейна связана с девонскими, каменноугольными и юрскими отложениями. Однако промышленно значимыми (с мощностью более 1,3 м) выступают только нижнекаменноугольные бурые угли турнейского и визейского ярусов. Угленосная формация содержит до 25 угольных пластов. Средняя рабочая мощность пластов по бассейну – 1,6–1,9 м. Наиболее значима промышленная угленосность визейского яруса. Угли визейского яруса имеют мощность от 0,1 до 6–7 м (максимум 11–14 м). Тогда как турнейские угли маломощны (мощность угольного слоя от 0,1–1 м) и их промышленное значение низко. Строение пластов сложное и очень сложное, мощность относительно выдержанная и невыдержанная. В основном угли залегают в виде линз (Угольная база России, 2000).

В мацеральном составе углей отмечаются следующие соотношения: витринит – инертинит – липтинит (Vt : I : L) = 63 : 27 : 10.

Донецкий бассейн

Донецкий бассейн, расположенный на юге ВЕП, уникален во многих аспектах. Его геологическое строение отличается от всех одновозрастных ему бассейнов в силу того, что он образовался в огромном авлакогене, расколовшем тело древней платформы и заполненном угленосными терригенными и карбонатными отложениями большой мощности за относительно короткое время. Только формаций (!) в пределах этой тектонической структуры насчитывается не менее 3. Как следствие, закономерностей в изменении строения угленосной толщи внутри ДБ установлено много, по площади изменяются (Угольная база России, 2000):

– мощность всей угленосной толщи,

– количество угольных пластов,

– мощность самих угольных пластов,

– состав вмещающих пород (отражающий фациальную принадлежность),

– метаморфизм углей (отражает глубину погружения).

Это главные черты, по которым проводится типизация угольных бассейнов и месторождений, но могут быть отмечены и другие особенности геологического строения, которые позволяют подчеркнуть уникальность Донецкого бассейна. Недаром многие бассейны сравнивают с Донбассом, используя при этом приставку «мини», например, Аппалачский и Узгенский бассейны не раз назывались мини-Донбассом.

Донецкий бассейн можно считать политипным бассейном. Основная, центральная часть его имеет складчатое строение, характеризующееся линейной складчатостью и широким развитием дизъюнктивных нарушений. Северный Донбасс представляет собой южный склон Воронежской антеклизы с моноклинальным залеганием, Западный Донбасс – северо-восточный склон Украинского щита. В Северном и Западном Донбассе мощность угленосной толщи не превышает 5 км (а во многих местах составляет 1–2 км), отсутствуют отложения девона.

На северо-западе складчатый Донбасс граничит с Днепрово-Донецкой впадиной по условной границе, приуроченной к погружению угленосной толщи на глубины превышающие 1,8 км, где промышленное освоение углей нецелесообразно. На востоке происходит выклинивание угольных пластов, замещение угленосных отложений породами флишевой формации.

В самых погруженных частях бассейна (восточная, юго-восточная) общая мощность каменноугольных отложений оценивается в 10–12 тыс. м, при этом накопились они в относительно короткий временной интервал. Это значит, что в момент накопления верхнекаменноугольных отложений, нижнекаменноугольные уже находились на глубине нескольких километров, где температура могла превышать 200 °С. Метаморфизм углей, установленный в Донбассе хорошо изучен и одна из первых классификаций углей называется «Донецкой классификацией». Именно в ней зафиксировано стадийное преобразование качества углей (по показателям Cdaf, % , Vdaf, % и Qmax, ккал.кг) и использованы названия «марок»: от Д (длиннопламенных) – самой первой стадии каменных углей, до А (антрацитов) – завершающей стадии существования углей, как самостоятельного типа органической породы.

Благодаря тому, что в одном непрерывном разрезе могут быть исследованы последовательные переходы углей из одного состояния в другое в зависимости от попадания в новые термобарические условия. Донбасс считается эталонным природным объектом, где процесс метаморфизма углей изучается с большой достоверностью и наглядностью. Однако аспект вторичных преобразований не входит в тему данной статьи.

Не менее интересным является и палеогеографическое положение зоны торфонакопления на территории Донецкого бассейна. Зона погружения авлакогена располагалась между такими крупными положительными структурами как Украинский кристаллический щит (УКЩ) и Воронежская антеклиза (ВА). Осадконакопление проходило на границе суша-море. С континентальной частью связаны терригенные и, собственно, угольные отложения, а с морской – карбонатные. Не часто в разрезе угленосной толщи одновременно присутствуют угли и известняки, а в данном бассейне на очень ритмичном чередовании столь разных пород выстроена корреляция десятков пластов в многокилометровой осадочной толще с синонимикой каждого угольного и известнякового пласта.

Любые фациальные и иные исследования получили, таким образом, очень четкую привязку, а установление закономерностей изменения того или иного свойства по обширной площади распространения угленосных отложений приобрело высокую степень достоверности.

Донецкий бассейн делится на Западный и Восточный. Геологическое строение восточной и западной частей бассейна различно.

Западный Донбасс полностью лежит в зоне авлакогена, но каменноугольные отложения распространены более широко и налегают на кристаллические породы бортовых частей – Украинского щита (УЩ) и Воронежской антеклизы. Все осадконакопление контролировалось сносом материала с примыкающих платформенных областей (главным образом, с УЩ) и было основной областью торфонакопления в Донбассе в раннекаменноугольной время.

В разные годы изучением ДБ занимались многие ученые. В последние годы особого внимания заслуживают работы В.Ф. Шульги, который большую часть своей жизни работал в Москве. Он начинал научную карьеру с изучения Подмосковного бассейна, а потом переориентировался на Донбасс и Львовско-Волынский бассейны. Именно В.Ф. Шульга систематизировал всю геологическую информацию по этим бассейнам, а его личные детальнейшие литолого-фациальные построения придали обобщенный вид палеогеографической картине каменноугольного периода юго-западной периферии ВЕП.

Для Западного Донбасса В.Ф. Шульга выделяет две угленосные формации. Первая нижнекаменноугольная, вторая средне-верхнекаменноугольная. Формации отличаются фациальным составом, условиями осадко- и торфонакопления, угленосностью и другими особенностями геологического строения, которые явились следствием разных тектонических этапов развития территории. Первая формировалась в период начального пульсирующего погружения, вторая во время последующего развития.

Основная промышленная угленосность связана с нижнекаменноугольная формацией, которая наиболее хорошо изучена.

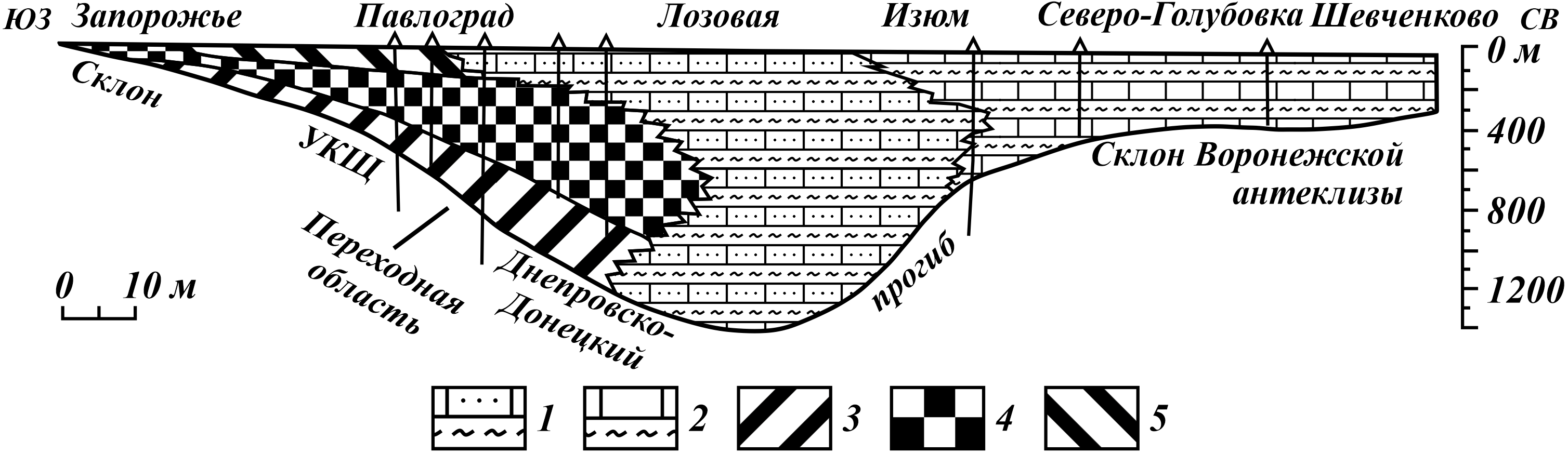

Нижнекаменноугольная формация подразделяется на три субформации (Шульга, 1981) с разной угленосностью. Самой угленасыщенной является средняя. На разрезе (рис. 2) показан схематичный разрез западной части бассейна (в пределах Украины), где хорошо видно ассиметричное строение формации. Максимальная мощность формации (до 520–560 м) приурочена к погруженной части Днепрово-Донецкой впадины (но не в депоцентре). В восточной части формация увеличивает мощность и получает более широкое площадное распространение в северном направлении.

Рис. 2. Формационный профиль по направлению Запорожье – Шевченково. 1–2 – неугленосные формации: 1 – обломочная (глинисто-алевритовая) морская, 2 – карбонатно-обломочная (известняково-глинистая) морская; 3–5 – подформации угленосной формации: 3 – нижняя слабоугленосная, 4 – средняя высокоугленосная, 5 – верхняя слабоугленосная (Шульга, 1981).

В западной части формация содержит от 10–16 до 27–32 угольных пластов, среди которых рабочими являются от 2 до 8 пластов в разных районах.

Во время формирования нижней и верхней слабоугленосных субформаций морское влияние на территории было более ощутимым. Средняя высокоугленосная часть формации формировалась в лагунно-болотных обстановках. Детальное изучение морфологии угольных пластов, включающее анализ направлений и интенсивности выклинивания угольных пластов, положений точек расщепления, наличия остатков корневой системы и множества других признаков позволяет очень точно трассировать конфигурацию береговой линии и распределения участков с разным гидродинамическим режимом, составом растительных сообществ и др. (Шульга, 1981).

Восточный Донбасс начал формироваться одновременно с Западным, но располагаясь на краю Восточно-Европейской платформы, он был более подвержен влиянию тех активных тектонических событий, которые происходили на юго-востоке.

В восточной части Донбасса сосредоточено 87% запасов углей бассейна, что вполне закономерно при общем увеличении мощности угленосных отложений до 8000 м. Хотя средняя рабочая мощность пластов небольшая (0,7–0,8 м), их количество в разрезе поражает. В центральной части бассейна только рабочих пластов может содержаться до 50 (к периферии количество пластов уменьшается), при этом общее количество угольных пластов достигает от 75 до 183.

Основная угленосность Восточного Донбасса связана со среднекаменноугольными отложениями (башкирский и московский ярусы), но «вдоль северо-восточного борта Большого Донбасса установлена угленосность нижневизйских отложений, соответствующих тульским и бобриковским горизонтам Подмосковного буроугольного бассейна. Угленосная толща залегает на размытой поверхности докембрия и достигает мощности 100м. В ней содержится до 3–5 угольных пластов бурого угля. Некоторые пласты достигают мощности свыше 1,0 м» (Матвеев, 1990).

Формирование угленосных отложений происходило в прибрежно-морских условиях и контролировалось уровнем моря. Частая смена континентального и морского режима отмечена присутствием в разрезе угленосных отложений известняковых прослоев. В петрографическом составе углей также имеются доказательства формирования некоторых пластов в водоемах, сообщавшихся с морем. Это прослои сапропелитов в отдельных пластах и альгинитовые компоненты в составе липтинитовых компонентов.

В мацеральном составе углей отмечаются следующие соотношения: витринит – инертинит – липтинит (Vt : I : L) = 85 : 11 : 3.

Львовско-Волынский

Угленосная толща Львовско-Волынского бассейна (ЛВБ) подразделяется на две субформации: нижнюю – позднесерпуховско-раннебашкирского возраста (C1) и верхнюю – позднебашкирско-московского (С1-2). Нижняя часть формировалась в болотно-морских обстановках, а верхняя в аллювиально-озерно-болотно-лагунных. Отложения нижней субформации были связаны с дельтами или заболоченными прибрежными равнинами, что позволяет относить их к паралическим. Наиболее высокая угленосность отмечается в южных областях, там же возрастает до 700 м и общая мощность толщи.

Верхняя субформация, относимая исследователями к лимнической, формировалась в более устойчивых благоприятных для торфонакопления условиях и занимала более обширные территории. Распределение мощностей подчинено тому же направлению, которое отмечено для нижней части разреза, общая мощность возрастает к югу. Максимальная мощность угленосных отложений в ЛВБ составляет 1500 м.

В разрезе ЛВБ выявлено 50 угольных пластов (23 – в верхней и 27 – в нижней толщах), из них 7 имеют рабочую мощность. Часто пласты имеют размывы, замещения и расщепления.

В западном направлении продолжением ЛВБ является Люблинский бассейн на территории Польши.

В мацеральном составе углей отмечаются следующие соотношения: витринит – инертинит – липтинит (Vt : I : L) = 73 : 19 : 8.

Камский бассейн

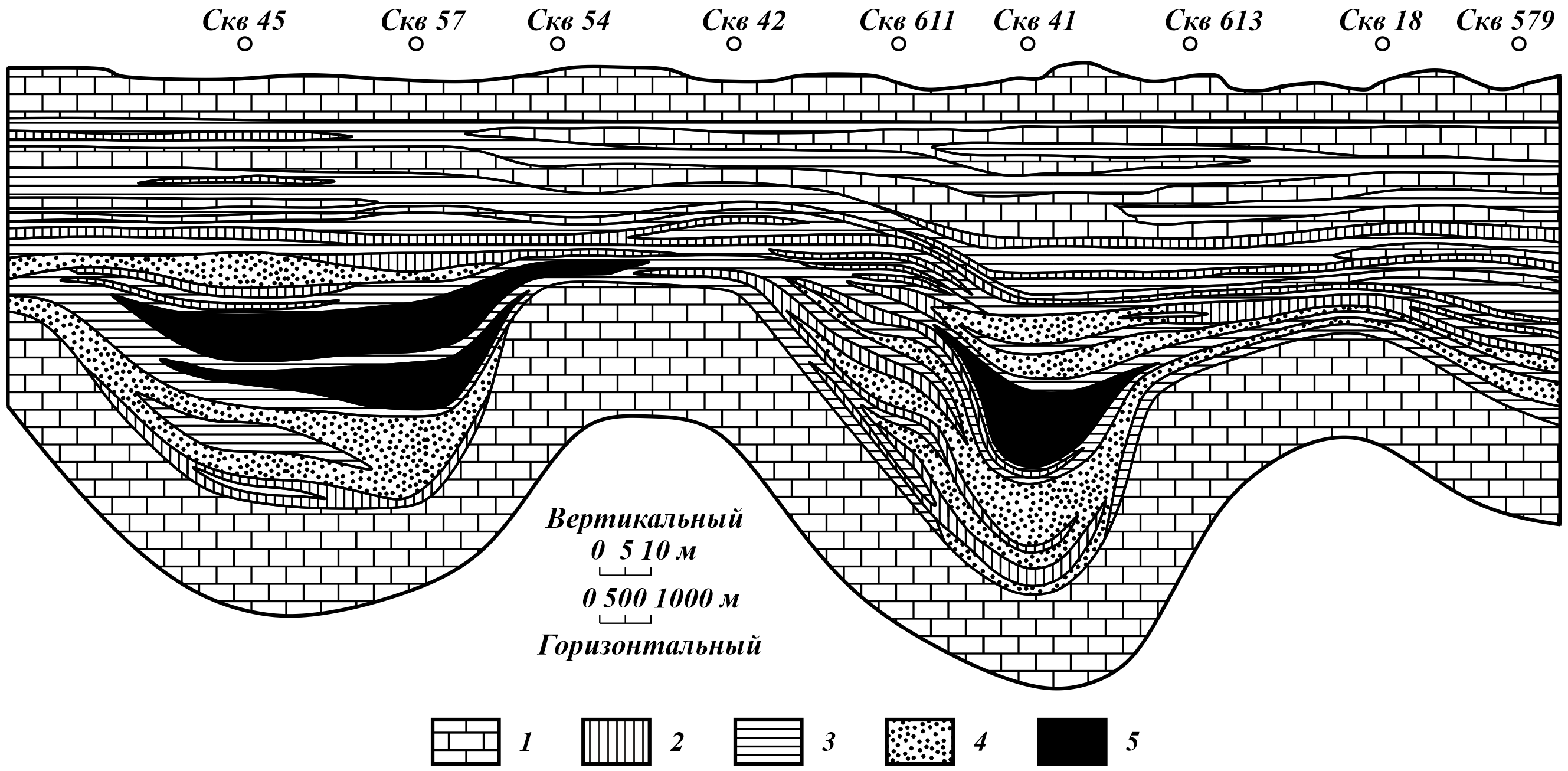

Угленосные отложения средневизейского возраста С1v2 широко распространены в пределах Северного и Южного Татарских сводов, а также в других прилегающих районах Башкирии, Саратовской области и других районах Поволжья. Хорошо изученные месторождения этого региона условно объединяются в Камский бассейн. Строение угленосных отложений в Камских впадинах отражает однократное, но очень интенсивное заполнение торфом многочисленных депрессий (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент разреза терригенной толщи нижнего карбона в районе с. Сулеево: 1 – известняк; 2 – алевролит; 3 – аргиллит; 4 – песчаник; 5 – уголь (Блудоров, 1964)

Мощность всего «угленосного слоя» 30–60 м, но во врезах, в которых залегают мощные, невыдержанные угольные пласты, она возрастает до 100 м, сами угольные пласты могут иметь мощность до 10–15 м (иногда до 30 м).

Заболоченная низина, болотистые участки прерывались плоскими водоразделами и реками. Вся территория между болотами и реками была покрыта лесными массивами. На востоке низина примыкала к мелкому морю, которое временами продвигалось на запад.

В мацеральном составе углей отмечаются следующие соотношения: витринит – инертинит – липтинит (Vt : I : L) = 48 : 34 : 19.

Кизеловский бассейн

Угленосные толщи Кизеловского бассейна приурочены к нижне- и средневизейским (C1v1+2) нижнекаменноугольным отложениям, мощностью от 120 до 250 м. Данная толща сложена песчаниками разнозернистыми и разной сортировки, алевролитами, аргиллитами и пластами каменных углей. В разрез угольной толщи выделяются 7 свит, четыре из которых углесодержащие и три – безугольные.

В составе углесодержащих свит Кизеловского угольного бассейна выделяют до 29 пластов. Основными рабочими пластами являются только четыре пласта (13, 11, 9 и 5). Мощность колеблется от 0,8 до 3,5 м. Остальные пласты представляют маломощные, крайне невыдержанные пропластки угля.

Степень угленосности Кизеловского бассейна неравномерна. Наибольшей она является в центральной и южной частях Кизеловского района, пониженной в северной частях Кизеловского и Чусовского районов.

В мацеральном составе углей отмечаются следующие соотношения: витринит – инертинит – липтинит (Vt : I : L) = 48 : 29 : 23.

Мацеральный состав углей

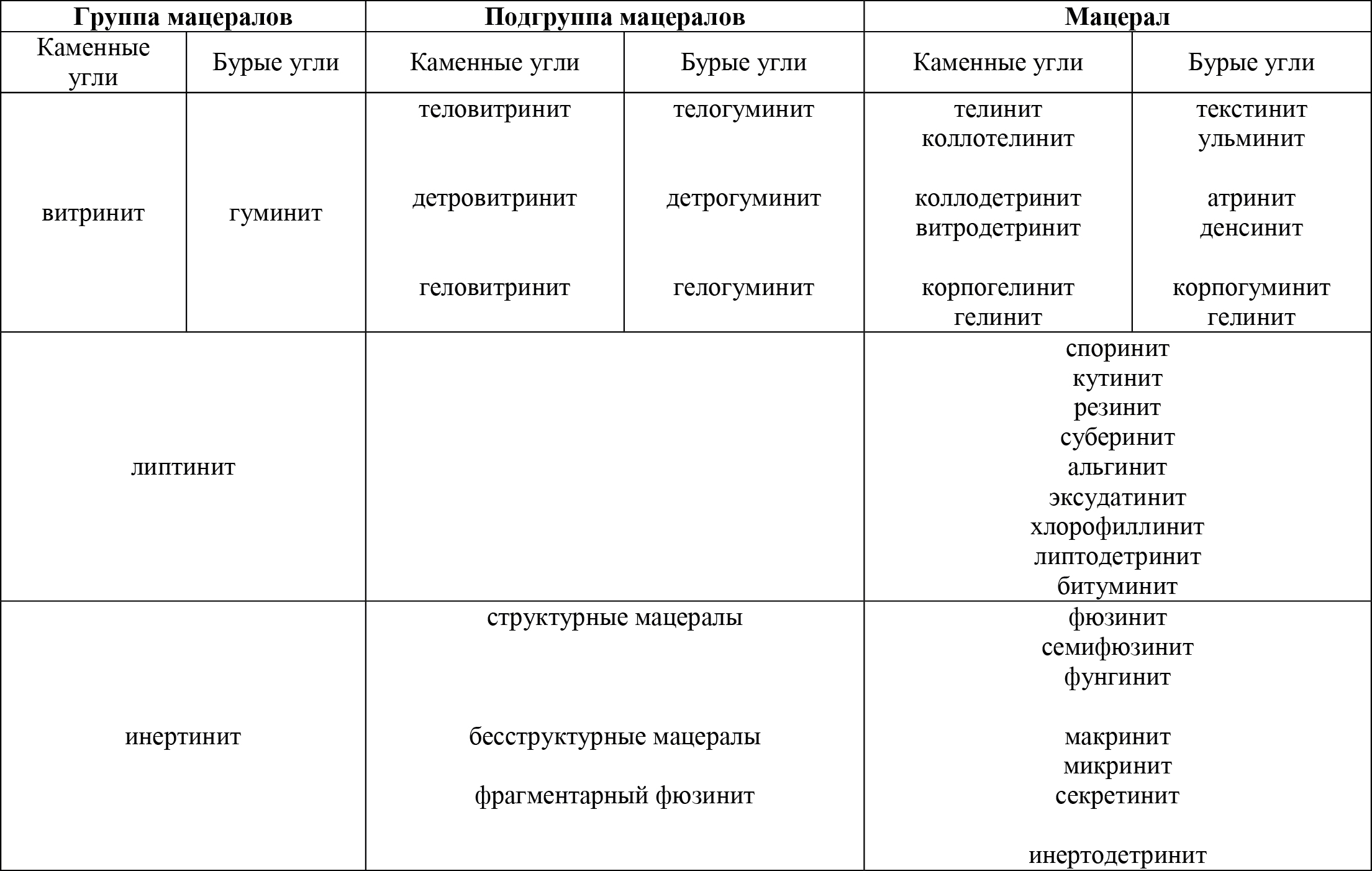

Описание мацерального состава проведено с соответствием международной терминологии, которая утверждена Международным комитетом по углепетрографии – International Committee of Coal Petrolgy (ICCP), и используется всеми в мире углепетрографами (Штах и др., 1978). Эта же номенклатура лежит в основе действующих международных стандартов (ISO 7404.3-09) и отечественных ГОСТов, регламентирующих использование определений в научной и производственной деятельности. Все использованные термины приведены в табл. 2 (по ISO 7404.3-09, ГОСТ 9414.3-93):

Табл. 2. Группы мацералов (по международному стандарту ISO/WD 7404.3-09. Methods for the petrographic analysis of coal – Part 3: Method of determining macerals group composition)

Данные о мацеральном составе углей некоторых бассейнов упоминались выше, но требуется описание особенностей этих древних углей.

Основными углеобразующими мацералами являются витриниты (Vt). Они присутствуют в углях всех каменноугольных месторождений. Их содержание в пластах Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов может достигать 80–95%, но чаще оно составляет 45–70%. Среди витринитов преобладает коллотелинит – наиболее распространенный мацерал, часто составляющий основную массу. Коллотелинит несет некоторые признаки первичной структуры исходной растительной ткани, но с точностью распознать ее трудно.

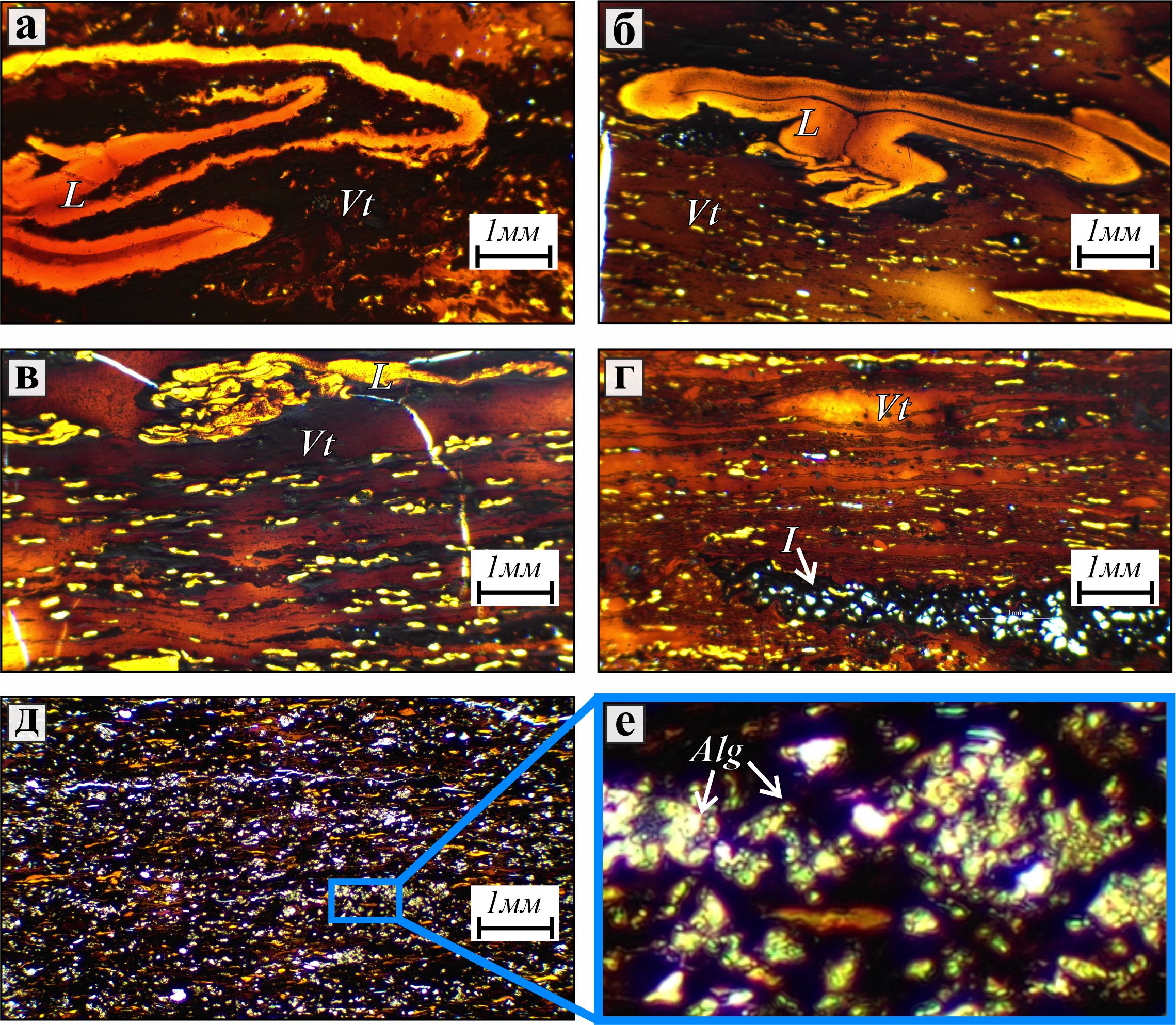

Телиниты с хорошо сохранившейся структурой исходной растительной ткани встречаются реже. По описаниям В.И. Узиюка (1985) в углях Донецкого бассейна присутствуют ксилиниты (образуются из древесной ткани), а паренхиниты (из листьевой ткани) встречаются практически во всех исследованных углях. На рис. 4 приведены микрофотографии в проходящем свете, где отчетливо видны паренхиниты (рис. 4в, г) и ксилиниты, в последних полости клеток заполнены резинитом.

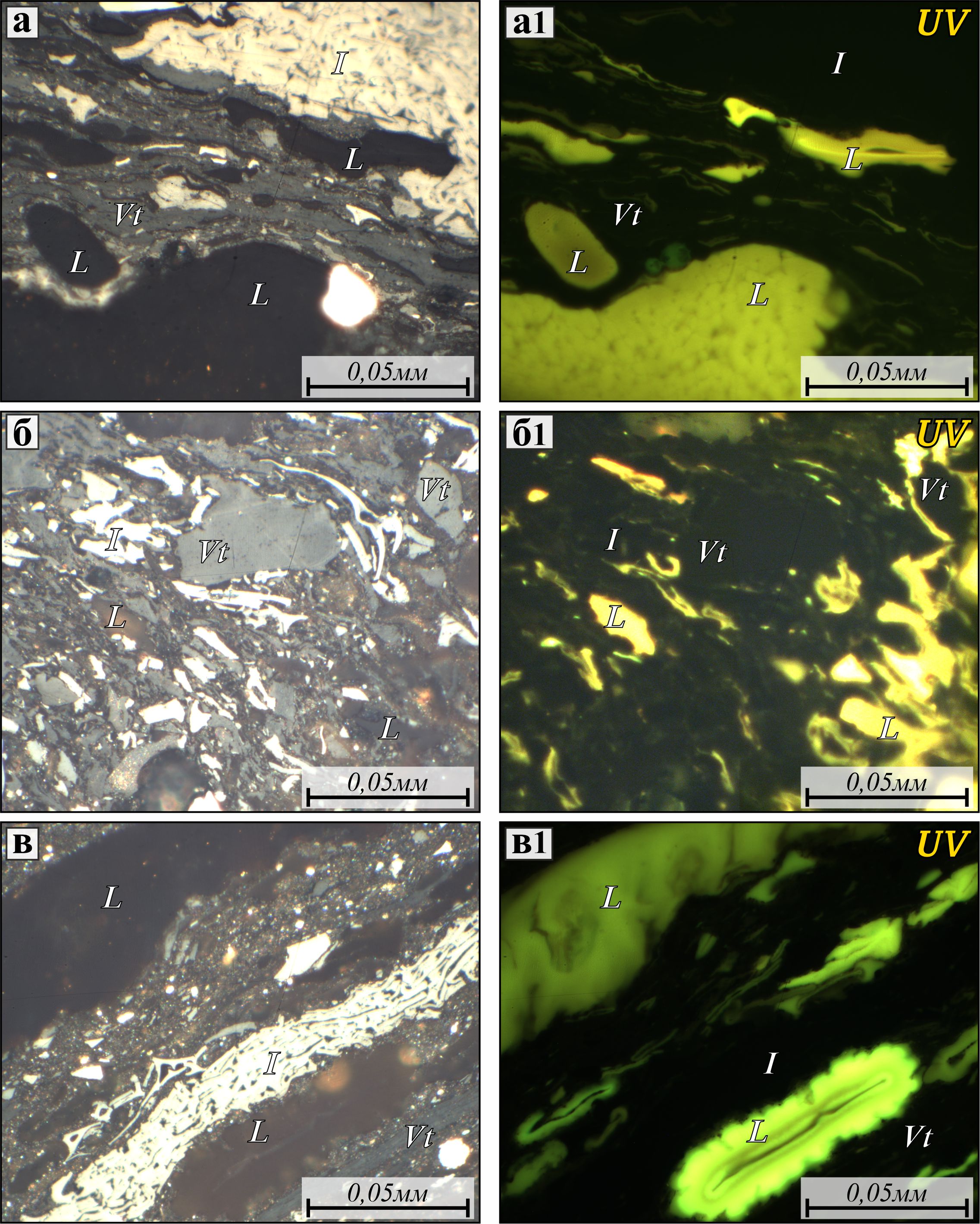

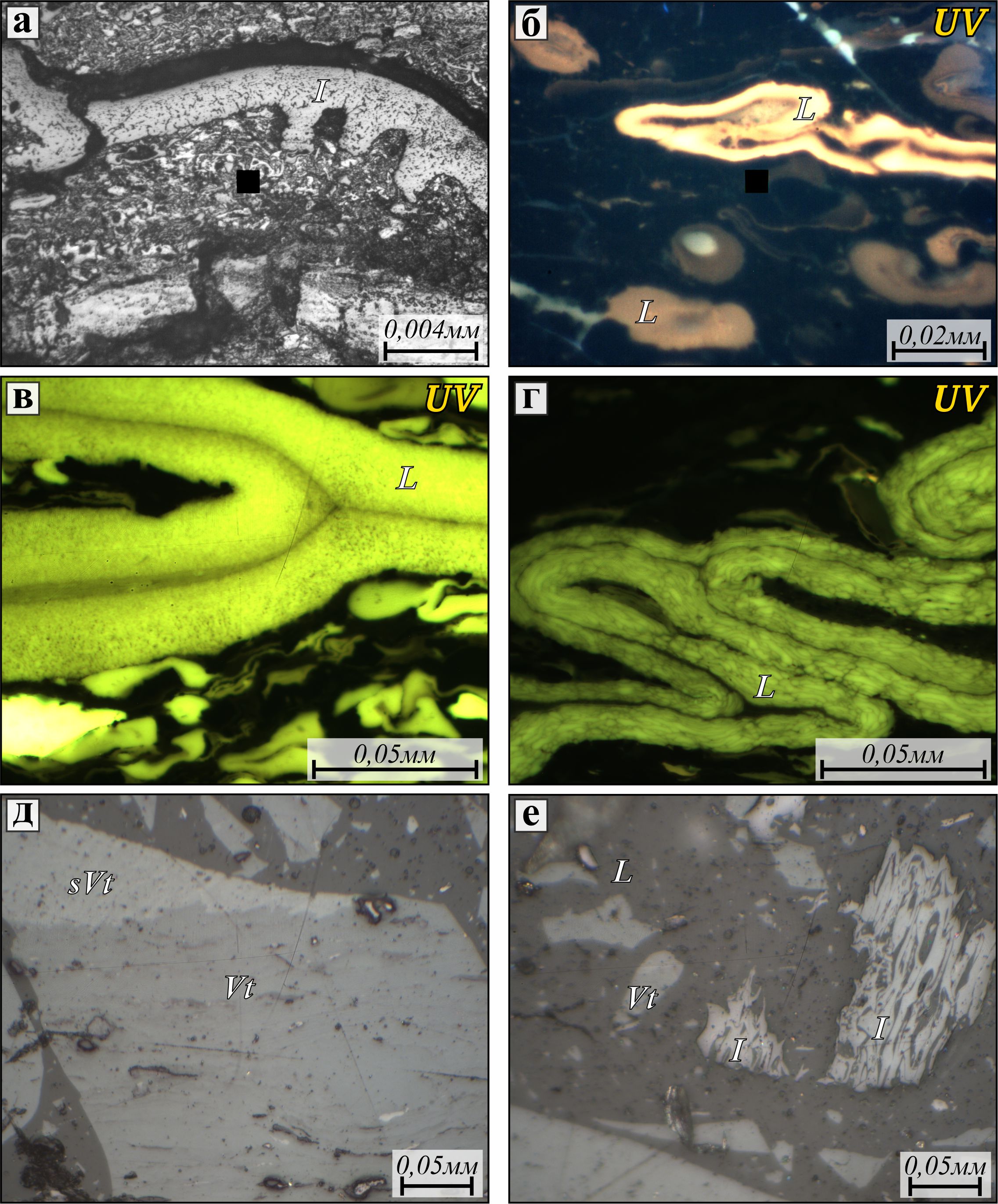

Гелиниты, бесструктурные разновидности витринита, встречаются в Донецких и Львовско-Волынских и реже в Камских и Кизеловских углях (рис. 4, 5, 6).

Рис. 4. Микрофотографии шлифов в проходящем свете, Львовско-Волынский бассейн: а-г – гумусовые угли (Vt – витринит, L – липтинит, I – инертинит); д, е, – сапропелево-гумусовый уголь с альгинитами (Alg)

Рис. 5. Микрофотографии аншлифов, отраженный простой-а,б,в, и УФ(UV) – а1, б1, в1 свет (а, а1 – Кизеловский бассейн; б, б1, в, в1 – Саратовская область). Обозначение мацералов см. рис .4.

Рис. 6. Микрофотографии аншлифов, отраженный простой и УФ (UV) свет (а, б – Беларусь; в – Кизеловский бассейн, г – Саратовская область; д, е – Донецкий бассейн). Обозначение мацералов см. рис. 4

Инертиниты составляют группу мацералов с наиболее высоким содержанием углерода и по своим оптическим свойствам они сильно отличаются от мацералов других групп. В проходящем свете они имеют черный цвет (рис. 4г), а в простом отраженном свете – белый (рис. 5в, 6е), они намного светлее других мацералов и обладают самым высоким показателем отражения. Люминесценцией не обладают (рис. 5в, в1).

Структурной разновидностью инертинита является фюзинит (F). Практически все фюзиниты сохраняют черты древесной структуры исходных тканей - это регулярная клеточная структура, где жесткие стенки создают каркас мацерала, а полости могут быть заполнены минеральным веществом или оставаться пустыми. Фюзиниты образуют фрагменты разных размеров и форм, реже – образуют протяженные линзы и слойки. Слойки с высоким содержанием фюзинита (до 30–40%) и примерно таким же содержанием мацералов других групп обычно попадают в разряд микстогумитов – углей смешанного мацерального состава. Такие угли часто встречаются в Подмосковном, Кизеловском, Камском бассейнах, а также в изученных авторами углепроявлениях в Белоруссии и Саратовской области (рис. 5а).

Кроме фюзинитов редко встречались секретиниты. Мелкие фрагменты инертинитов в донецких углях также несут структурные признаки и могут быть отнесены, скорее к фюзинитам (рис. 6д), а не к инертодетринитам.

Мацералы группы липтинита наиболее интересны и разнообразны в составе каменноугольных углей месторождений Восточно-Европейской платформы. Во-первых, потому, что их содержание может достигать 25–30% и даже более (в сапропелитах). Как отмечалось выше сапропелиты (содержащие остатки водорослей – альгинитов) встречаются практически во всех бассейнах – Донецком, Львовско-Волынском, Подмосковном и Камском. В одних бассейнах это обусловлено близостью морской границы, а в других (например, Подмосковном) развитием озерных водоемов, где также создавались благоприятные условия для обитания водорослей.

Вторая причина своеобразия состава липтинитов углей каменноугольного возраста – их разнообразие. Угли изобилуют макроспоринитами, споринитами, резинитами и кутинитам (рис. 4, 5, 6).

Все липтиниты обладают интенсивной люминесценцией, что облегчает их диагностику и наглядную демонстрацию в УФ свете.

Макроспориниты поистине гигантских размеров часто встречаются в углях девонского и каменноугольного возраста и редко более молодых отложениях. Наряду с макроспоринитами во всех углях присутствуют микро- и крассиспориниты (рис. 5в, в1). Иногда можно даже наблюдать спорангии (рис. 4в). Макроспориниты имеют четкие контуры, а в их структуре иногда отмечается некоторая зональность.

Резинит образует как мелкие включения, которые могли быть заполнителем клеток в древесных тканях исходных растений, так и крупные скопления неправильных форм (рис. 5а, а1). По цвету, скорее оттенку, резиниты могут отличаться, но в простом отраженном свете они, как и остальные липтиниты имеют темно-серый цвет и низкий показатель отражения.

Кутиниты встречаются часто, весьма разнообразны по толщине и протяженности.

Альгиниты, как отмечено выше, встречаются в составе углей всех изученных бассейнов и месторождений. Наиболее высокие их содержания отмечены в Донецком и Львовско-Волынском бассейнах (рис. 4д, е). Например, в Львовско-Волынском бассейне (пл n8) вскрыт прослой, в котором содержание альгинита достигает 20–25%.

Липтиниты, образующиеся из покровных тканей растений и выполняющие защитную функцию, первоначально обладают стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Поэтому и при формировании осадков эти мацералы могли сохраняться при интенсивном перемыве и длительном переносе.

Микстогумолиты, в составе которых на долю липтинитов приходится до 30%, и которые характерны для каменноугольных отложений, формировались в обстановках высокой гидродинамической активности.

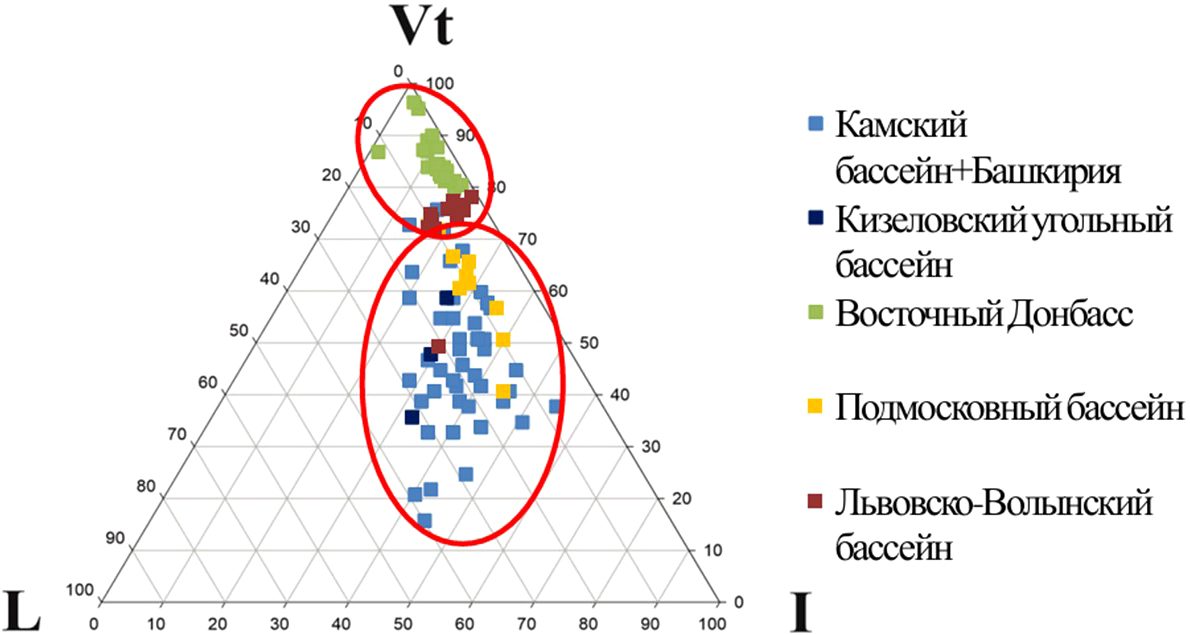

На графике (рис. 7) нанесены результаты мацерального анализа углей разных бассейнов. По соотношению разных групп мацералов выделяются две группы углей (рис. 8).

Рис. 7. Треугольная диаграмма с данными по мацеральному составу углей ВЕП

Рис. 8. Распределение углей с разным мацеральным составом в палеофациальных зонах

Первая объединяет бассейны внутри платформенной части – Подмосковный, Камский, которые всегда рассматривались как типичные бассейны платформенного типа. Кизеловский бассейн по своему геологическому положению и характеру угленосной толщи отличается от чисто платформенных бассейнов, но по мацеральному составу попадает в одну группу с Подмосковным и Камским.

Для бассейнов первой группы характерен пестрый мацеральный состав углей, там много микстогумолитов, а в составе липтинитов встречаются альгиниты. Микстогумолиты особенно с повышенной зольностью могли формироваться в слабо обводненных, проточных болотах с древесной растительностью. Рельеф суши был почти плоским, вмещающие угли породы состоят преимущественно из тонкого – глинистого материала. Угольные пласты невыдержанные и приурочены к незначительным впадинам, отмечающим понижения рельефа, которые, заполнившись, переставали играть аккумулятивную роль. Зона аккумуляции перемещалась на другой участок. Такое «блуждающее» торфонакопление встречается на обширных аллювиальных равнинах, где основными торфообразующими отложениями являются заболоченные поймы, старицы, а иногда озера.

Кизеловский бассейн, располагавшийся ближе к морю, по мнению В.В. Еремеева, изучавшего его еще в 1970 г., представлял собой дельтовую часть, что хорошо согласуется и с повышенной мощностью всей угленосной толщи, и с увеличением количества угольных пластов.

Климат был очень теплым и влажным, что способствовало распространению сухопутной флоры на обширной территории в относительно короткий интервал, ограниченный отдельной частью визейского века. В составе осадочного комплекса многих районов ВЕП в однообразный карбонатный разрез карбона вклиниваются терригенные визейские породы с обилием углистого детрита, линз, а иногда пластов угля. Угольные пласты фиксируют практически повсеместное распространение континентальных условий на территории ВЕП.

Ко второй группе бассейнов с отличным мацеральным составом углей могут быть отнесены Донецкий и Львовско-Волынский. Они расположены в окраинной части платформы, испытывавшей наиболее интенсивное погружение, но не в визейское, а уже в серпуховско-московское время.

Территории этих бассейнов находились на границе суши-моря, в прибрежно-морских обстановках, В.Ф. Шульга как самый опытный и авторитетный исследователь этих бассейнов выделял там заболоченные низины с устойчивой обводненностью (для них характерны витринитовые угли), лагуны (гумусовые угли с примесью альгинитов, а иногда кеннели и богхеды – сапропелевые угли) и дельты.

Прибрежные низменности представляли собой сменяющие друг друга участки, заросшие древесной и кустарниковой растительностью, и мелководные лагуны с открытой водной поверхностью, которые возникали вдоль пологих берегов с затрудненным дренажем. В море рядом с берегом располагались подводные наносные валы, которые в моменты отступления моря создавали благоприятные условия для возникновения новых лагун.

Заключение

Различные фациальные обстановки формирования угленосных отложений на Восточно-Европейской платформе в ранне-среднекаменноугольное время контролировались тектоническим режимом. Так, расположенные в краевых частях платформы области Донецкого, Львовско-Волынского и, в меньшей степени, Кизеловского бассейнов испытывали интенсивное погружение, в результате чего были накоплены мощные угленосные толщи, которые фациально замещаются морскими. В то же самое время на обширной континентальной равнине на разных участках создавались локальные заболоченные области, которые заполнившись торфяником, переставали быть областью осадконакопления.

В результате, типично платформенный Подмосковный бассейн с бурыми углями не имеет ничего общего с одновозрастным Донбассом – политипным бассейном, содержащим всю гамму каменных углей, чьи антрациты являются мировым эталоном свойств этого вида углей.

Однако сравнение мацерального состава карбоновых углей ВЕП сильных различий не демонстрирует. Ведь они все формировались в одних климатических условиях, разнообразие растительных видов в большей степени определялось конкретной геоморфологической структурой зоны осадконакопления и ее гидродинамическим режимом.

Список литературы

1. Атлас карт угленакопления на территории СССР (1962). Под ред. В.В. Горского. Изд-во АН СССР.

2. Блудоров А.П. (1964). История палеозойского угленакопления на юго-востоке Русской платформы. Москва: Наука.

3. Виноградов А.П. (1968). Атлас литолого-палеогеографических карт СССР. Том 2. Всесоюзный аэрогеологический трест. Москва.

4. ГОСТ 9414.3-93. Методы петрографического анализа углей. Часть 3: Метод определения групп мацералов.

5. Еремеев В.В. (1970). Палеогеография и особенности минералообразования нижнекарбоновых угленосных отложений Среднего Урала. Автореферат дисс. канд. геол.-мин. наук. Москва: Геолог. ин-т АН СССР, 23 с.

6. Жемчужников Ю.А. (1932). Введение в петрографию углей. ОНТИ НКТП.

7. Жемчужников Ю.А. (1948). Общая геология ископаемых углей. Углетехиздат.

8. Калмыков Г.С. (1960). Петрографический состав и метаморфизм углей Кизеловского бассейна. Москва: Изд-во АН СССР, 120 с.

9. Матвеев А.К. (1990). Геология угольных месторождений СССР. Москва: Изд-во МГУ, 352 с.

10. Наумова С.Н. (1940). Генетическая классификация углей Подмосковного бассейна. Труды ВИМС, 159.

11. Тимофеев П.П., Боголюбова Л.И. (1980). Развитие идей в области познания вещественно-петрографического состава и генезиса органического вещества. Литология в исследованиях Геологического института АН СССР, Москва: Наука, с. 96–109.

12. Угольная база России (2000). Т.1. Угольные бассейны и месторождения европейской части России (Северный Кавказ, Восточный Донбасс, Подмосковный, Камский и Печорский бассейны, Урал). Москва: ЗАО «Геоинформмарк», 483 с.

13. Узиюк В.И., Игнатченко Н.А. (1985). Микроструктуры витринизированных тканей растений. Киев: Наук. дума, 100 с.

14. Хасанов Р.Р. и др. (2001). Петрографические типы визейских углей Камского бассейна. Казань: Изд-во Казан. ун-та.

15. Швецов М.С., Яблоков В.С. (1937). Подмосковный каменноугольный бассейн. XVII МГК, Экскурсия по Подмосковному каменноугольному бассейну.

16. Штах Э., Тейхмюллер М.-Т., Тейлор Г., Чандра В., Тейхмюллер Р. (1978). Петрология углей. Москва: Мир, 554 с.

17. Шульга В.Ф. (1981). Нижнекарбоновая угленосная формация Донецкого бассейна. Наука.

18. Шульга В.Ф. и др. (2007). Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов. Киев: Варта, 427 с.

19. Шульга В.Ф., Лелик Б.И., Гарун В.И. (1992). Атлас литогенетических типов и условия образования угленосных отложений Львовско-Волынского бассейна. Киев: Изд-во Наукова думка, 175 с.

20. Яблоков В.С. (1967). История изучения каменноугольных отложений и углей Подмосковного бассейна.

21. Alekseev A.S., Nikolaeva S.V., Goreva N.V., Donova N.B., Kossovaya O.L., Kulagina E.I., Kucheva N.A., Kurilenko A.V., Kutygin R.V., Popeko L.I., Stepanova T.I. (2022). Russian Regional Carboniferous Stratigraphy. Geological Society, London, Special Publications, 512(1), pp. 49–117. https://doi.org/10.1144/SP512-2021-134

22. ISO 7404-3: (2009). Methods for the petrographic analysis of coals. Part 3: Methods of determining macerals group composition.

Об авторах

Н. В. ПронинаРоссия

Наталия Владимировна Пронина – канд. геол.-минерал. наук, доцент

119899, Москва, Ленинские горы, 1

И. Е. Стукалова

Россия

Ирина Евгеньевна Стукалова– канд. геол.-минерал. наук, с.н.с.

119117, Москва, Пыжевский пер., 7

Е. В. Савельева

Россия

Елизавета Викторовна Савельева – магистрант кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119899, Москва, Ленинские горы, 1

С. Г. Панышев

Россия

Сергей Георгиевич Панышев – магистрант кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

119899, Москва, Ленинские горы, 1

Рецензия

Для цитирования:

Пронина Н.В., Стукалова И.Е., Савельева Е.В., Панышев С.Г. Мацеральный состав углей каменноугольных месторождений Восточно-Европейской платформы. Георесурсы. 2025;27(2):174–185. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.14

For citation:

Pronina N.V., Stoukalova I.E., Saveleva E.V., Panishev S.G. Maceral Composition of Coals From Carboniferous Coalfields of the East European Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):174–185. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.14

.png)