Перейти к:

Состав донных отложений озера Кандрыкуль (Республика Башкортостан) по минералогическим и геохимическим данным и климатические изменения в голоцене

https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.21

Аннотация

Впервые для озера Кандрыкуль проведены радиометрическое датирование и комплексное литолого-минералогическое исследование длинной керновой колонки (более 5 м). Полученные результаты позволили установить возраст осадков, выявить закономерности дифференциации минеральных и геохимических компонент по осадочному разрезу и интерпретировать климатические изменения в голоцене. согласно радиоуглеродному датированию, седиментация в озере Кандрыкуль началась не позднее ~8000 лет. установлено, что изучаемые отложения представляют собой переслаивание алевритовой глины, супеси алевритовой, суглинка тяжелого алевритового и суглинка легкого алевритового. Минеральный состав осадков характеризуется преобладанием (до 76%) аллотигенных минералов. Высокие содержания Ca и Mg в ряде интервалов разреза колонки коррелируют с находками аутигенных кристаллов карбонатных и сульфатных минералов в связи с положением озера Кандрыкуль в эрозионно-карстовом понижении среди осадочных отложений с высокой долей сульфатно-карбонатных пород. Выявлено, что вариации минеральных и геохимических индикаторов соотношения аллотигенной и аутигенной компонент отражают климатическую периодизацию голоцена, включая наиболее выраженные интервалы аридизации климата ~6000–5100 к.л.н. и ~2000–1000 к.л.н.

Ключевые слова

Для цитирования:

Юсупова А.Р., Нургалиева Н.Г., Кузина Д.М., Ли Х.Ч. Состав донных отложений озера Кандрыкуль (Республика Башкортостан) по минералогическим и геохимическим данным и климатические изменения в голоцене. Георесурсы. 2025;27(2):281–296. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.21

For citation:

Yusupova A.R., Nourgalieva N.G., Kuzina D.M., Li H.Ch. The Composition of Lacustrine Sediments of Lake Kandrykul (Republic of Bashkortostan) Based on Mineralogical, Geochemical Data and Climatic Changes in the Holocene. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):281–296. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.21

Введение

Геологическая история Земли несет следы множества глобальных климатических изменений (Merilä, Hendry, 2014; Kilian, Lamy, 2012; Alley, Clark, 1999). Анализ изменений климата и ландшафтов, происходивших в прошлые эпохи, изучение периодичности и пространственных закономерностей в проявлении этих изменений имеют большое значение для разработки прогнозных построений (Борисова, 2014). Такие исследования особенно актуальны в условиях современного потепления климата. Для всестороннего понимания современных климатических изменений и будущих тенденций требуется рассмотрение процессов, протекающих в позднечетвертичное время, а также выявление причин их возникновения.

На процессы озерного осадконакопления могут влиять многочисленные факторы, которые впоследствии формируют индивидуальный качественный и количественный состав отложений конкретного озера (Субетто, 2017; Wetzel, 2001a, b; Мальцев, 2017). Чувствительность к изменениям климата, разнообразие формирующихся осадочных фаций в вертикальном разрезе, высокая скорость седиментации обусловливают отнесение озер к одним из лучших архивов палеоклиматической информации последних тысячелетий (Evans, Heller, 2003).

Состав озерных осадков во многом определяется составом пород питающих провинций. В озерах происходят быстрые периодические изменения состава вод из-за климатических вариаций, происходящих как в пределах самого водоема, так и на водоразделах. Большая (аллотигенная) часть состава озерных осадков отражает литологию и геохимию пород бассейна сноса осадочного материала (Ригби, Хемблин, 1974). В то же время озерная седиментация обладает богатством новообразованных минеральных фаз (аутигенная составляющая), которые могут отложиться как под влиянием химизма среды, так и при участии биологических агентов (Логвиненко, 1984).

Состав и соотношение аутигенной и аллотигенной составляющих осадка являются важными индикаторами условий озерного осадконакопления (Логвиненко, 1984; Масленникова и др., 2016; Солотчин, 2023; Юсупова и др., 2024а).

Аутигенная составляющая верхнечетвертичных озерных осадков, прежде всего, представлена карбонатами, сульфатами, хлоридами, фторидами, боратами. Из аутигенных силикатов в отложениях указанного возраста иногда фиксируются адуляр, сирлезит, анальцим, филиппсит (Ригби, Хемблин, 1974; Рединг, 1990).

Железистые минералы встречаются в виде как аллотигенных, так и аутигенных образований (например, Ригби, Хемблин, 1974; Björnerås et. al., 2021).

Кварц, полевые шпаты, глинистые минералы в верхнечетвертичных озерных отложениях, чаще всего, соответствуют составу источников сноса (например, Ригби, Хемблин, 1974; Рединг, 1990; Злобина и др., 2011; Грим, 1956; Юсупова, 2023а). А аутигеннные филлосиликаты в значительных количествах (до 39 мас. %) образуются в специфических условиях соленых озер с определенными значениями pH (Bristow et. al., 2012; Story et. al., 2010; Bentz, Peterson, 2021).

Оптимальными объектами для палеоклиматических исследований считаются отложения малых озер (Лидер, 1986; Hammer, 1986; Smoot, Lowenstein, 1991). Изучение гранулометрических характеристик, химического и минерального состава осадков современных озер позволяет оценивать величину терригенного сноса, колебания уровня и продуктивность озер, которые обусловлены климатическим фактором (ведущим среди всех факторов озерного осадконакопления) (Страхов, 1960–1962; Масленникова и др., 2016; Масленникова и др., 2023; Юсупова и др., 2023; Юсупова и др., 2024б).

На сегодняшний день известны детальные исследования керновых колонок донных отложений озер на территории Предуралья, Южного и Среднего Урала (Масленникова и др., 2014; Масленникова и др., 2023; Юсупова и др., 2023a, б; Юсупова и др., 2024а, б) (рис. 1), в которых широко используются геохимические методы, минералогический, магнитно-минералогический и палеобиологические анализы.

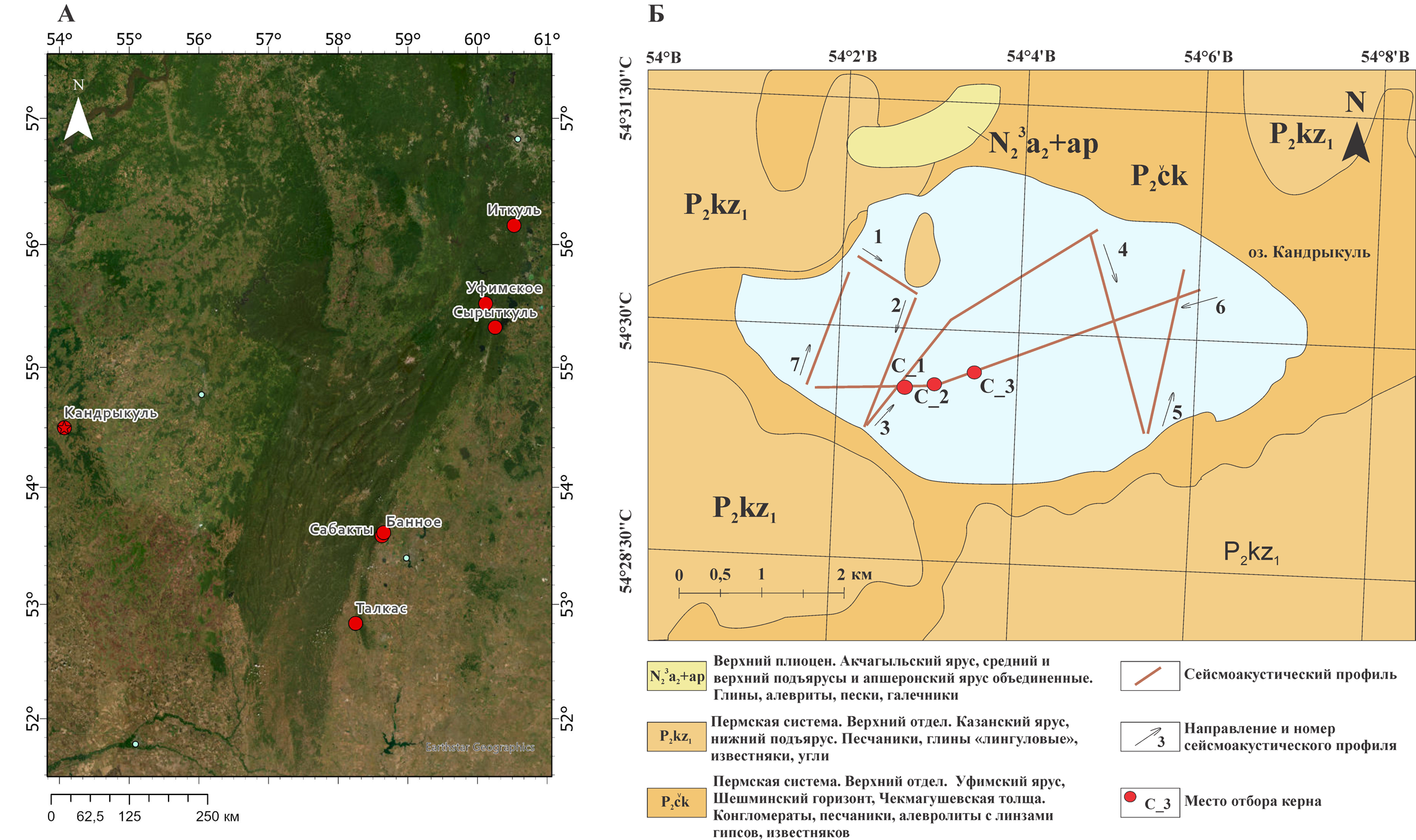

Рис. 1. А) Расположение озера Кандрыкуль и озер Южного и Среднего Урала (Масленникова и др., 2014; Юсупова и др., 2023б; Юсупова и др., 2024а); Б) Геологическая карта района озера Кандрыкуль (по материалам Государственной геологической карты РФ, 1:200000, лист, N‑40‑III).

Одним из представительных озер Предуралья, в которых установлено наличие достаточно мощных донных осадков (7,5 м) (Kuzina et al., 2024), является пресноводное озеро Кандрыкуль, расположенное на территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности в пределах лесостепной зоны.

В исследовании проб донных отложений озера Кандрыкуль, отобранных с поверхностных горизонтов (0–5 см) (Шерышева, 2015) определены морфотипы илов (пелагические тонкодисперсные илы, тонкие илы с интенсивным газообразованием, серые илы, алевритовые илы, песчанистые илы, заиленные пески, пески), которые сформировались локально. Отмечено неоднородное распределение осадков, характерное для водоема. Установлено, что на процессы распределения и накопления органики и железа весомое влияние оказывают температура и влажность. В работе также сообщается, что формирование грунтового комплекса, химического состава и территориальной зональности на мелководье и литорали, зависит от высшей водной растительности, а также интенсивных микробиологических процессов (Шерышева, 2015; Масленникова и др., 2014; Субетто, 2017; Юсупова, 2023а; Юсупова и др., 2024б).

По соотношению органического вещества и минеральной части осадки классифицируются как ил (сапропель глинистый с различным содержанием органического и карбонатного материала) (Нургалиев и др., 2009).

Донные отложения изучаемого объекта озера использовались также для палеогеофизических исследований. Так в работе (Нигмедзянова, Борисов, 2002) на основе акустических разрезов озер Кандрыкуль и Асликуль выявлена наблюдаемая коррелируемость акустических разрезов озер с климатической изменчивостью, что подтверждает принципиальную возможность решения обратной задачи - восстановления палеоклимата древних эпох.

В осадках озера Кандрыкуль были обнаружены магнитные биогенные компоненты (материал магнитотактических бактерий), имеющие различные параметры коэрцитивных спектров от озера к озеру (Нургалиев и др., 2009). Восстановление палеолимнологических условий возможно при использовании этих отличительных параметров спектров «EX» (внеклеточный, ультратонкий магнетит), «BH», «BS» (магнитосомы: высококоэрцитивная и магнитомягкая компоненты соответственно) компонент (Egli, 2004; Нургалиев и др., 2009).

Авторами настоящей статьи ранее проведен комплекс петромагнитных исследований трех керновых колонок озера Кандрыкуль (Kuzina et al., 2024). Установлено, что изменения магнитных свойств могут быть использованы для описания условий осадконакопления. В данной работе показано, что магнитные параметры являются чувствительным индикатором изменения климата, что позволило выделить шесть зон с различными условиями осадконакопления. Кроме того, для самой длинной керновой колонки (524 см), выделены зоны с однодоменными частицами, которые, вероятнее всего, связаны с наличием в осадке остатков магнитотактических бактерий.

Однако для выявления особенностей вещественного состава донных отложений озера Кандрыкуль, интерпретации климатических и других условий их формирования, необходимы дополнительные исследования, включающие радиометрическое датирование, геохимический и минералогический анализы.

Цель данной работы – выявление особенностей формирования озерных осадков в позднечетвертичное время по минералогическим и геохимическим данным длинных керновых колонок озера Кандрыкуль. Действительно, комплексное исследование непрерывных кернов осадков современных озер актуально, так как позволяет выявить закономерности дифференциации минеральных и геохимических компонент в толще донных отложений и интерпретировать условия озерного седиментогенеза в позднечетвертичное время. Обзор литературных данных показывает, что подобное исследование осадков озера Кандрыкуль проводится впервые. Полученные новые данные будут полезны широкому кругу исследователей от экологов, лимнологов, палеоклиматологов, а также помогут дополнить знания о локальном, региональном и глобальном изменении климата в позднечетвертичное время.

Объект, материал и методы исследований

Озеро Кандрыкуль (53°35′48.13″ с.ш.; 58°37′47.28″ в.д.) (рис. 1) имеет научное, природоохранное, хозяйственное и рекреационное значение (Реестр особо охраняемых природных территорий…, 2010). Формирование котловины озера предположительно началось ~10300 ± 200 л. н. (Палеоклиматы..., 1989).

Озеро карстово-эрозионного происхождения. Химический состав вод гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-магниевый, минерализация 1,1–1,2 г/л, pН 8,1–8,5 (Абдрахманов и др., 2002).

Площадь зеркала – 15,6 км², площадь водосбора – 67,1км2, объем – 112,7 млн м3, средняя глубина – 7,2 м (максимальная – 15,6 м), длина – 6,55 км, средняя ширина – 2,38 км.

Террасы водоема сложены песками, делювиальными суглинками, а также обломками сцементированных песчаных горных пород (рис. 1Б). В коренных породах южного берега имеются естественные выходы подземных вод в виде источников (Кандрыкуль. Башкортостан. Краткая энциклопедия…, 1996).

В геологическом строении акватории озера Кандрыкуль принимают участие породы уфимского и казанского ярусов пермской системы, а также породы верхнего плиоцена (рис. 1Б). Они включают сульфатно-карбонатные отложения (известняк, мергель, гипс и т. д.), которые связаны со многими проявлениями поверхностного и подземного карста (Абдрахманов, 2005).

Материал для работы собран в ходе научной экспедиции 2022 года сотрудниками Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ (руководитель Д.К. Нургалиев). Колонки донных отложений были отобраны с учетом данных сейсмопрофилирования. Всего на озере Кандрыкуль были отобраны 3 керновые колонки, длина которых изменяется от 3,78 м до 5,24 м (Kuzina et al., 2024). Для проведения хронологической оценки и подробного изучения была выбрана самая длинная керновая колонка (С_3) длиной 524 см (54°29′42,5′′ N; 54°03′26,5′′ E) (рис. 1), отобранная на глубине ~15 м. Отбор образцов из них проводился с учетом сейсмоакустических данных и литологической неоднородности. Шаг отбора составил 2 см.

Радиоуглеродное датирование. Определение возраста 14 образцов оз. Кандрыкуль было проведено на ускорительном масс-спектрометре 1.0 MV HVE на Факультете Наук о Земле Национального университета Тайваня (NTUAMS Lab). Лаборатория NTUAMS оснащена ускорительным масс-спектрометром (УМС) модели 4110 BO мощностью 1,0 МВ и тремя вакуумными линиями графитизации (Li et al., 2022). Образцы лиофилизированного осадка навеской 100~200 мг предварительно подвергались кислотно-щелочной обработке (Brock et al., 2010). Для удаления карбонатов и фульвокислот в образец добавлялось 15 мл 0,5N HCl (Misra et al., 2024). После такой обработки образцы не содержат карбонатов и подвижных органических кислот. Таким образом, исключается влияние резервуарного эффекта, обусловленного карбонатной компонентой осадка, на радиоуглеродный (14С) возраст образцов. Возраст образцов был рассчитан по методике, представленной в работе (Li et al., 2022). Последним шагом являлась калибровка возраста с использованием базы данных IntCal 20 (Reimer et al., 2020). Калиброванный возраст 14С определялся с погрешностью 2σ (95% вероятность в возрастном диапазоне). Детально методика подготовки образцов и измерений описана в (Кузина и др., 2024).

Калибровка возраста образцов проведена при помощи ОхСal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013) и калибровочной кривой IntCal 20 (Reimer et al., 2020). Для построения возрастной модели осадконакопления использована модель Bacon (Blaauw, Christen, 2011). Применена вероятностная техника калибровки, при этом распределение Гаусса конвенционального радиоуглеродного возраста у калибровочной кривой трансформируется в распределение вероятностей калиброванного возраста.

Гранулометрический анализ проведен методом лазерной гранулометрии с использованием анализатора размера частиц Bluewave (Microtrac, США) для 25 образцов озера Кандрыкуль. Пробы предварительно были обработаны 10% HCl и 30% H2O2 для удаления карбонатов и органического вещества. Литологические гранулометрические разности определены согласно классификации нелитифицированных осадков по Логвиненко (1984).

Минеральный состав 26 образцов определен на рентгеновском дифрактометре D2 PHASER. Пробоподготовка включала в себя измельчение образца в ступке с добавлением 5 г этилового спирта (Уваров, 1991а; Уваров, 1991б). Растертый порошок высушивался и насыпался в стандартные стальные кюветы с последующим придавливанием. Количественное определение кварца, полевых шпатов, карбонатных минералов, амфиболов, хлорита, гипса, слоистых силикатов (каолинит, монмориллонит, слюды, смешаннослойные минералы) определялись согласно (Уваров, 1991а). Глинистые минералы определялись по (Уваров, 1991б). В ходе исследований были получены дифрактограммы исследуемых образцов. Минеральный состав представлен аллотигенной (привнесенной) и аутигенной (биохемогенной) составляющими осадочных образований.

Электронная микроскопия была проведена на базе Междисциплинарного центра «Аналитическая микроскопия» КФУ. С целью изучения морфологии и элементного состава минеральных частиц донных отложений озера Кандрыкуль использовался автоэмиссионный сканирующий электронный микроскоп Merlin компании Carl Zeiss (Германия), оснащенный детектором элементного анализа Aztec X-MAX. Разрешение составляет 127 эВ.

Элементный состав осадков определен при помощи рентгенофлуоресцентного спектрометра Bruker S8 Tiger (Германия) для 52 образцов озера Кандрыкуль. Пробоподготовка образца включала в себя измельчение образца до частиц размером 40–50 мкм и прессование с борной кислотой на прессе с усилием 20 тонн для получения таблетки с ровной поверхностью. Полученная таблетка была помещена в прибор для анализа. Калибровка прибора проводилась с использованием стандартных образцов. Матрицей в стандартных образцах служит SiO2. Это позволяет учитывать влияние матричных эффектов при анализе всех остальных элементов.

Определение ППП (потери при прокаливании) проводилось согласно следующей методике. Навески изучаемых проб (порядка 0,5 г) были помещены в керамические тигли, заливались 10% HCl на 1 сутки. Данный подход позволил избавиться от углерода, содержащегося в осадке. Далее тигли прокаливались в муфельной печи SNOL1100 до температуры 900 °C в течение 4-х часов. После остывания осадок взвешивался и определялись ППП.

Результаты

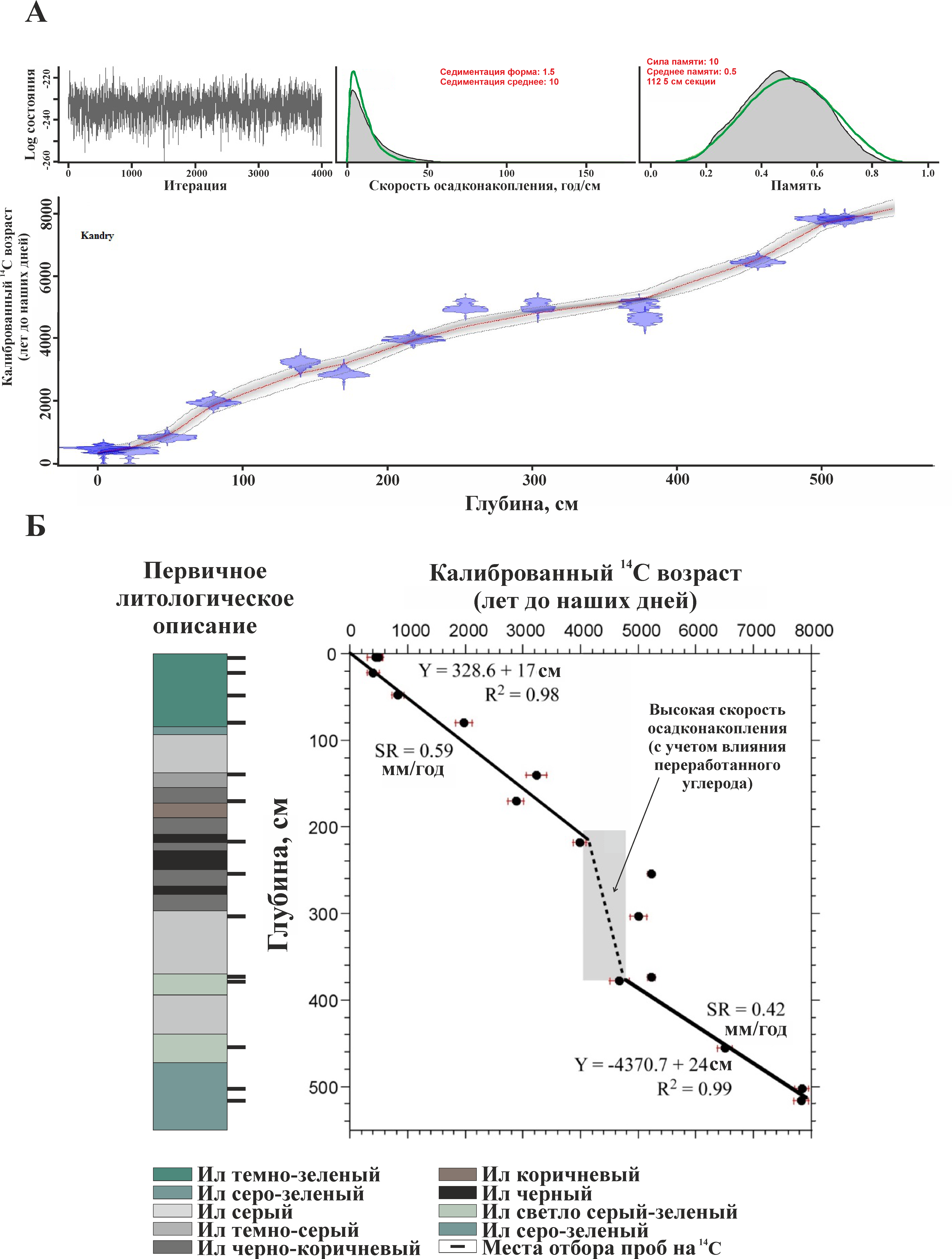

Согласно первичному литологическому описанию (рис. 2) нижняя часть керновой колонки №3 (524–278 см) представлена чередованием илов серо-зеленого, светло-серо-зеленого, серого и серо-черного плотных с обилием растительного детрита (интервалы 506–502, 474–440 и 392–368, 364 см). Интервал разреза 278–156 см представляет собой переслаивание илов черных и черно-коричневых, сменяющихся выше 156 см илом темно-серым (156–138 см), а выше до отметки 88 см осадок представлен илом серо-зеленым. Верхняя часть разреза (88–0 см) представлена илом темно-зеленым. На отметках 78, 72–70, 62, 38 и 30 см зафиксирован растительный детрит (предположительно древесно-осоковые и/или осоково-травяные остатки. Для уточнения необходимы дополнительные исследования). На глубинах 94–84 см и 74–14 см в илах обнаружен раковинный детрит (обломки раковин беспозвоночных. Для уточнения необходимы дополнительные исследования).

Рис. 2. А) Модель осадконакопления оз. Кандрыкуль. Верхняя левая панель – итерации прогона Марковской цепи Монте-Карло, верхняя панель середина – распределение скоростей осадконакопления, верхняя правая панель – априорное (зеленое) и апостериорное (серое) значения для возможного изменения скоростей осадконакопления в зависимости от глубины. Нижний график – синим цветом показано распределение калиброванных 14С возрастов; красная пунктирная линия – возрастная модель; серая пунктирная линия – 95% доверительный интервал; Б) Вариации осадконакопления в керне оз. Кандрыкуль.

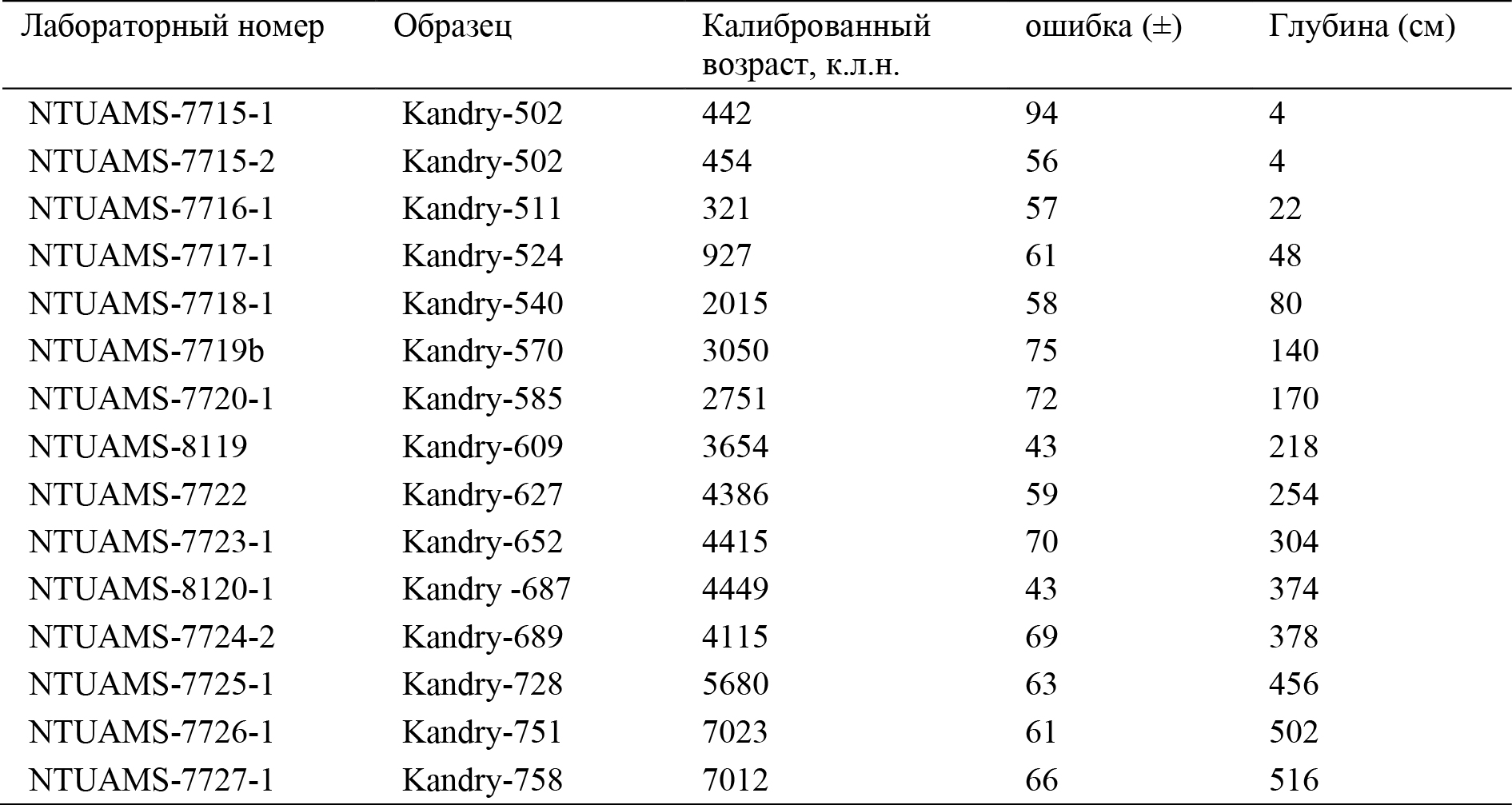

Радиоуглеродное датирование. Установлено, что возраст изучаемых отложений составляет ~8000 к.л.н. (калиброванных лет назад) (табл. 1, рис. 2). Полученные радиоуглеродные даты приводятся в количестве лет до наших дней с указанием возможной статистической ошибки. За момент отсчета принята дата – 1950 г.

Табл. 1. Результаты радиоуглеродного датирования.

Результаты дублированного датирования образца Kandry-502 согласуются друг с другом, что указывает на надежность качества датирования. Однако датирование проводится по общему органическому углероду в отложениях, который имеет сложные источники. Поэтому в керне можно увидеть, что для некоторых образцов возраст не последователен (табл. 1). Используя модель Бэкона (Blaauw, Christen, 2011), можно ограничить глубинно-возрастную хронологию (рис. 2А).

Но, поскольку модель Бэкона направлена на сглаживание границ, полученный результат может устранить некоторые аномалии осадконакопления. На рис. 2Б возраста 14C трех образцов между глубинами 374 и 254 см выходят за рамки стратиграфической последовательности и старше по возрасту, чем образец с глубины 378 см.

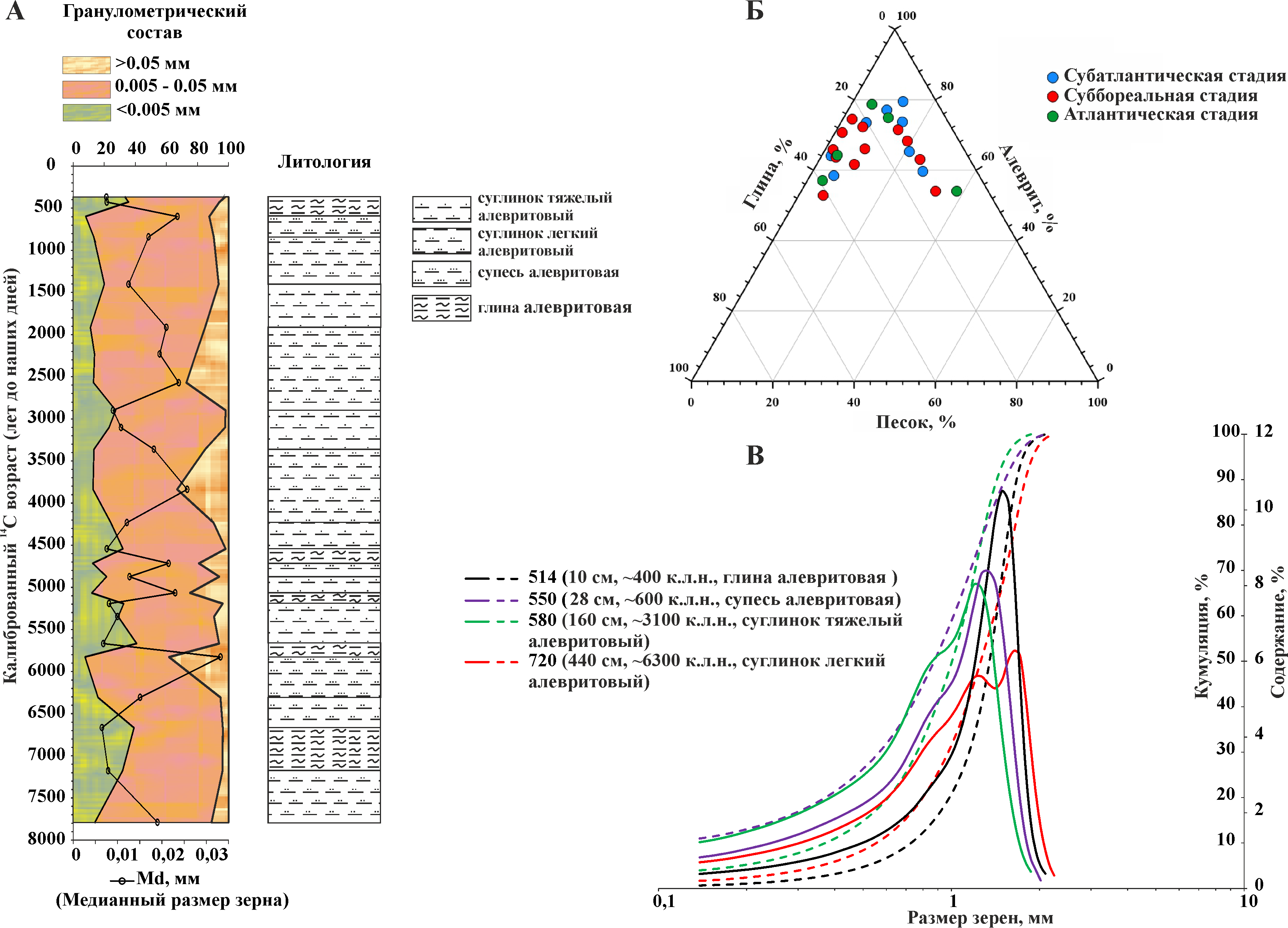

Гранулометрический состав. По разрезу устанавливается преобладание алевритовой фракции (рис. 3А, Б), содержание которой изменяется от 52,82% до 79,41%. Содержание пелитовой фракции (<0,005 мм) изменяется от 7,82% до 41,09%, а псаммитовой (>0,005 мм) – от 1,83% до 38,23%. Медианный размер зерен изменяется в пределах 0,0065–0,033 мм (среднее 0,0151 мм) (рис. 3Б).

Рис. 3. А) Распределение гранулометрического (Md, мм; глина, %; алеврит, %; песок, %) и литологического состава; Б) треугольная диаграмма, отображающая распределение гранулометрического состава, %; В) графики распределения содержания зерен по размеру частиц (гистограмма (сплошная линия) и кумулятивный график (пунктирная линия)).

Использование классификации нелитифицированных отложений Логвиненко позволило установить, что изучаемые отложения представляют собой переслаивание глины алевритовой, супеси алевритовой, суглинка тяжелого алевритового и суглинка легкого алевритового (рис. 3А). На рис. 3В представлены примеры гистограмм и кумулятивных кривых для каждого из указанных литотипов.

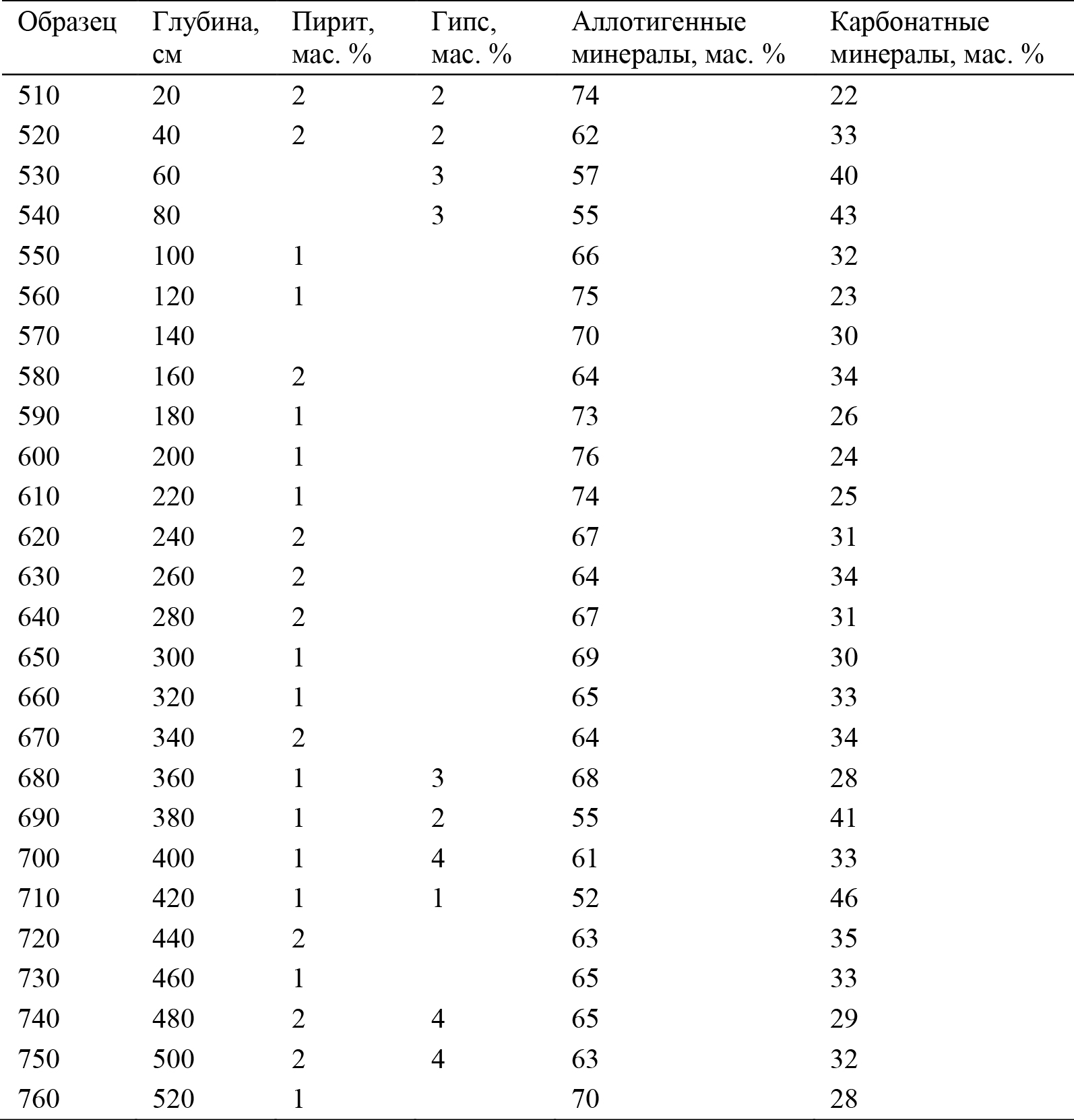

Минеральный состав. В осадках озера Кандрыкуль преобладают аллотигенные минералы (от 52% до 76%, табл. 2), которые представлены кварцем, хлоритом, каолинитом, полевыми шпатами (микроклин, альбит), слюдой, роговой обманкой.

Табл. 2. Минеральный состав осадков озера Кандрыкуль, мас. %.

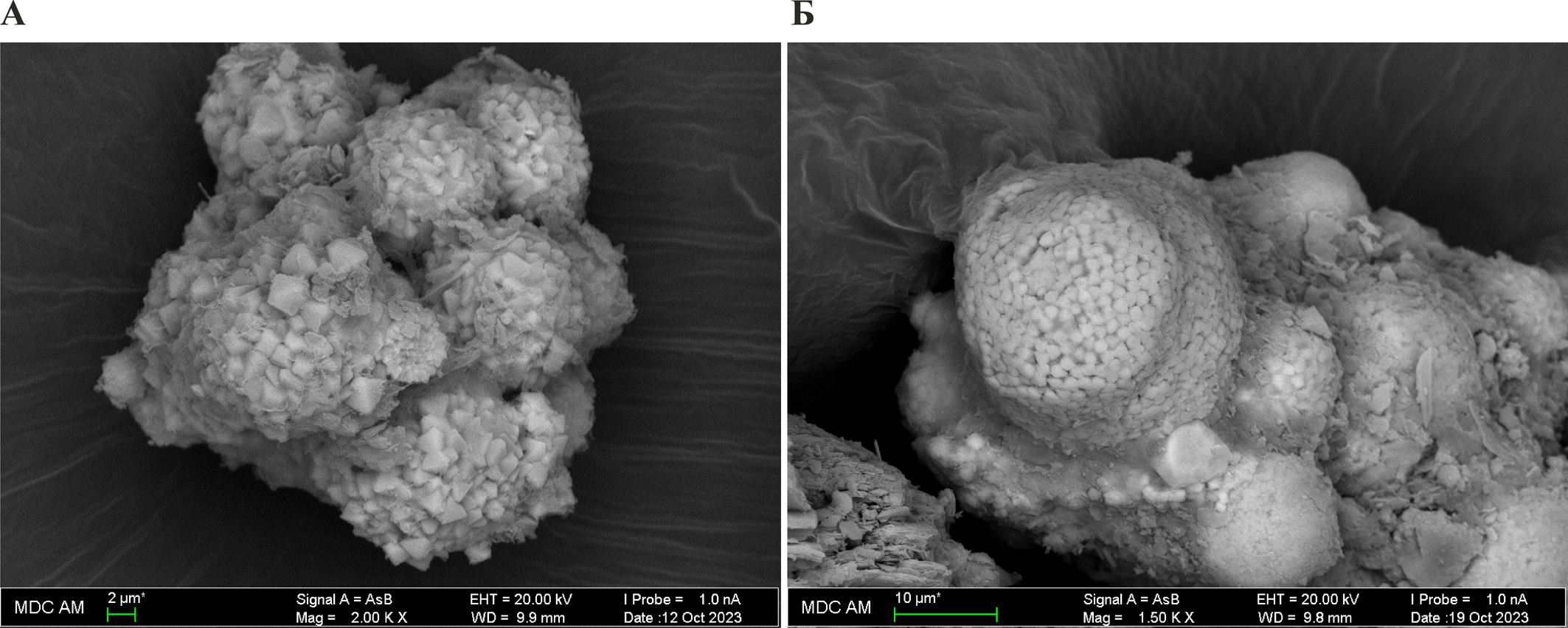

Аутигенными минералами в изучаемых осадках являются пирит, карбонаты (кальцит, доломит, арагонит) и сульфаты (гипс, барит).

Аутигенный характер пирита устанавливается по его малым содержаниям (табл. 2) и находкам в осадках при помощи сканирующей электронной микроскопии (например, на глубинах 170 и 218 см, рис. 4А, Б).

Рис. 4. Электронно-микроскопические снимки: А) идиоморфный пирит (170 см; ~3210 к.л.н.); Б) фрамбоидальный пирит (218 см; ~3950 к.л.н.).

Содержание карбонатных минералов изменяется по разрезу в пределах 22–46% при среднем значении 32% (табл. 2). Содержание кальцита изменяется в диапазоне 11–24% (среднее значение 19%), доломита в интервале (среднее значение 2%). Содержание арагонита изменяется в диапазоне 3–28% (со средним 13%).

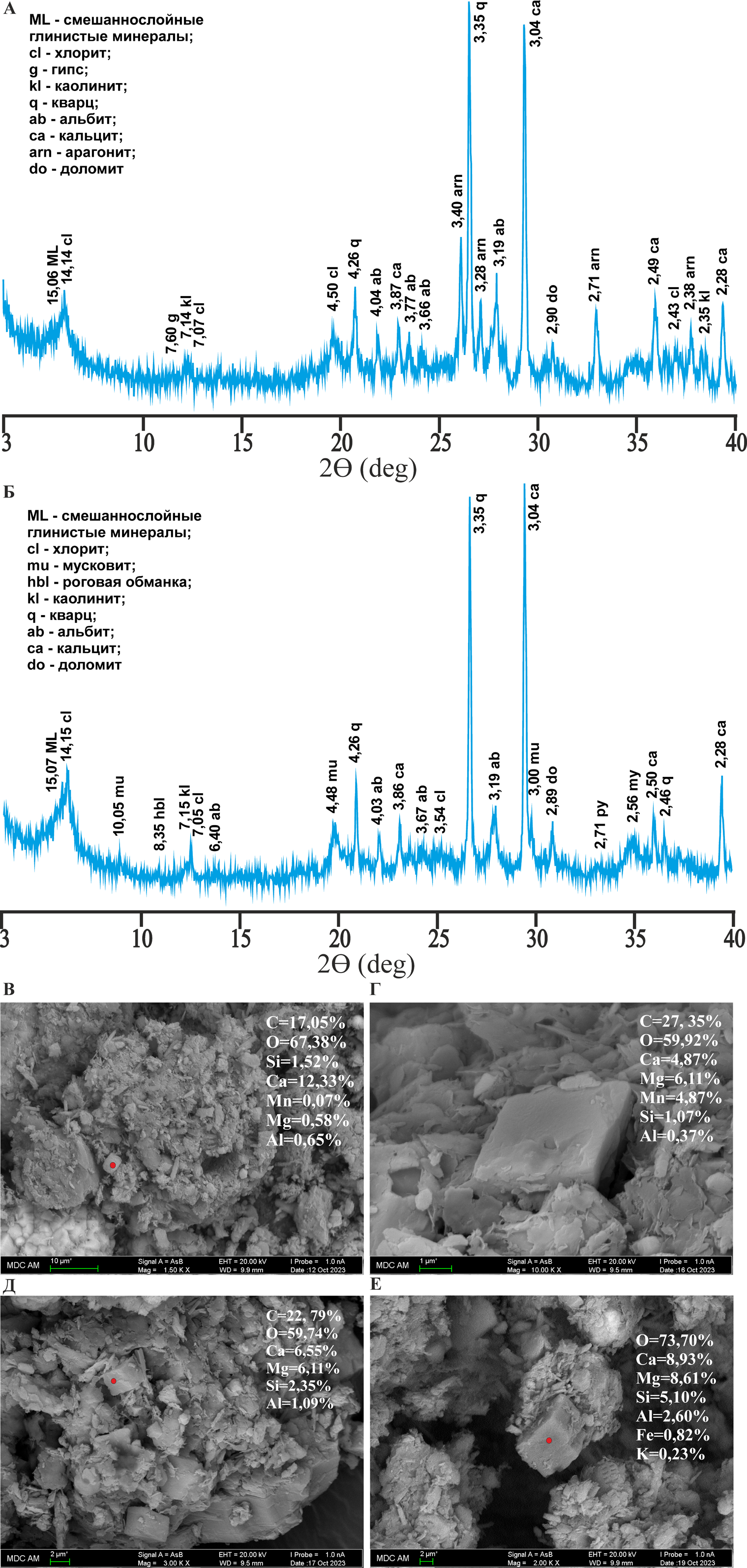

Минеральный состав карбонатной компоненты характеризуется кальцит-арагонит-доломитовым (например, образец 540, 80 см, рис. 5А) и кальцит-доломитовым (например, образец 610, 220 см, рис. 5Б) составом.

Кристаллы кальцита представлены в виде блочных кристаллов с размером зерен <10 мкм (рис. 5В). В осадках также зафиксировано наличие ромбоэдрического доломита в виде хорошо сформированных субидиоморфных кристаллов (~ 3–5 мкм) (рис. 5Г–Е), которые могут образовываться в богатых сульфатами осадках (Guo et al., 2023).

Рис. 5. А) дифрактограмма образца 540 (80 см, ~1880 к.л.н.); Б) дифрактограмма образца 610 (220 см, ~3984 к.л.н.); Электронно-микроскопические снимки: В) кальцит (168 см; ~3200 к.л.н.); Г) доломит (232 см; ~4100 к.л.н.); Д) доломит (256 см; ~4420 к.л.н.); Е) доломит (350 см; ~5100 к.л.н.).

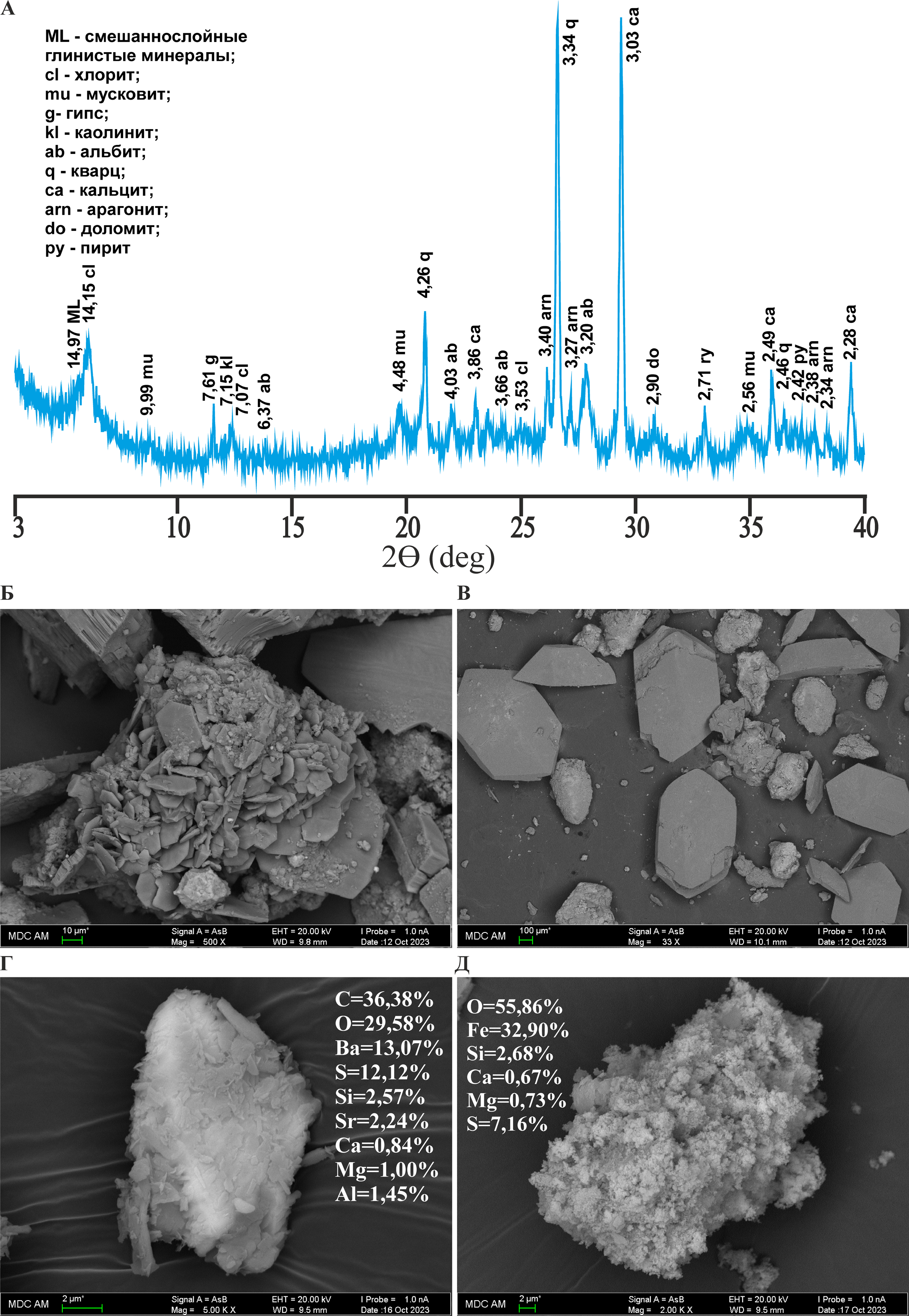

Гипс в осадках озера Кандрыкуль присутствует в интервалах 500–480 см, 420–360 см, а также 80–20 см (например, рис. 6А, табл. 2). Кристаллы гипса визуализируются при помощи СЭМ (рис. 6Б, В). В осадках также встречаются аутигенные сульфатные минералы богатые Ba (например, образец 616, глубина 232 см, рис. 6Г). В осадках озера Кандрыкуль встречаются сульфиды железа, (рис. 6Д), изучение которых требует отдельных детальных исследований.

Рис. 6. Результаты рентгенодифрактометрии (или дифрактограммы). А) образец 740; Электронно-микроскопические снимки: Б) гипс (170 см; ~3210 к.л.н.); В) гипс (214 см; ~3900 к.л.н.); Г) барит (232 см; ~4100 к.л.н.); Д) сульфид железа (256 см; ~4420 к.л.н.).

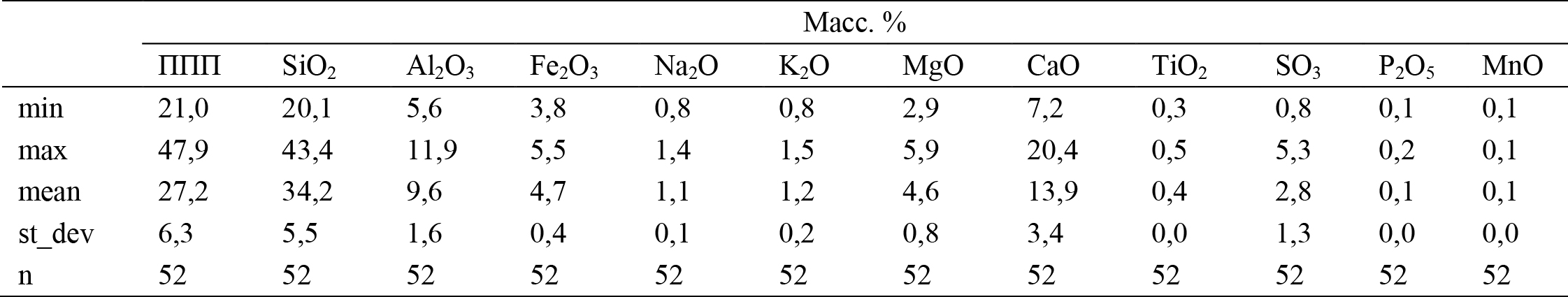

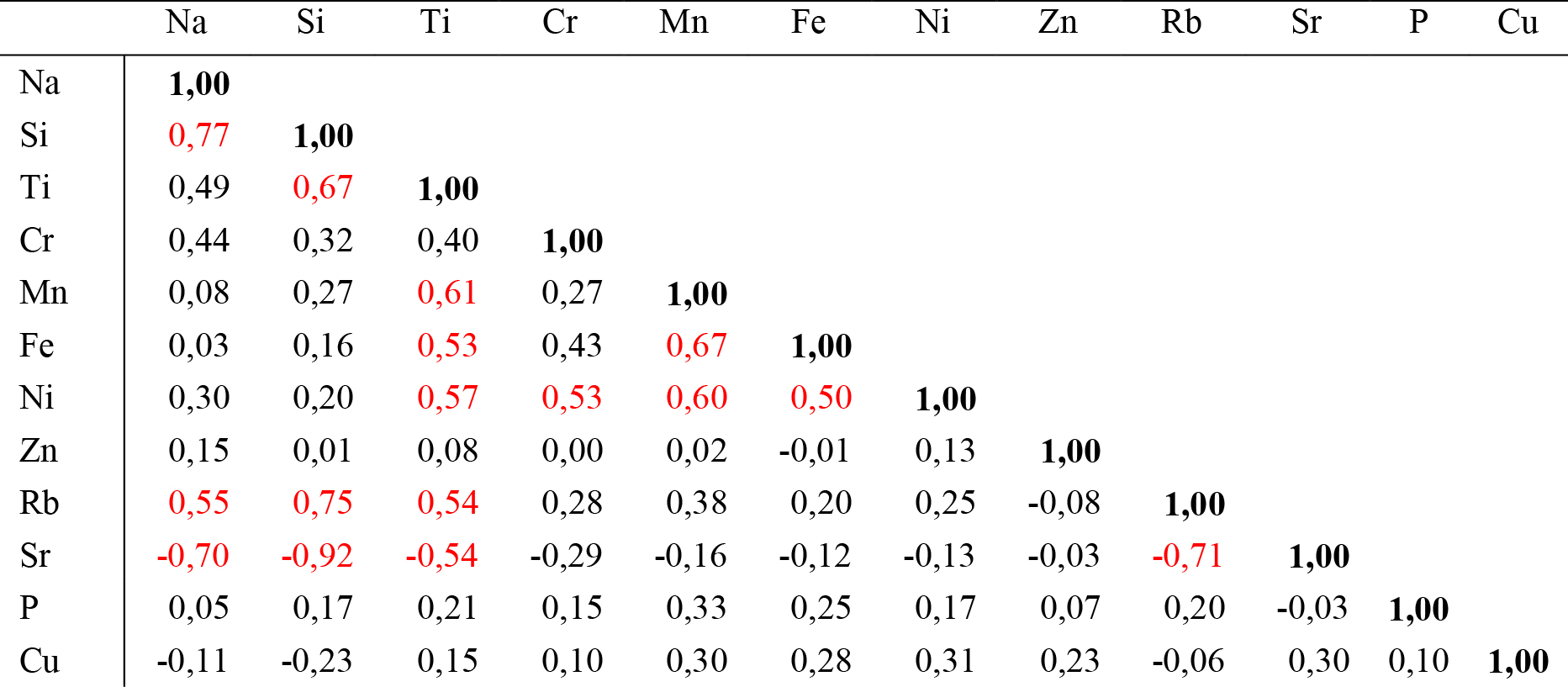

Химический состав. Статистические данные по содержаниям оксидов главных элементов (≥0,1 мас. %) по всей выборке представлены в табл. 3, а в табл. 4 представлены статистические характеристики по содержаниям оксидов примесных элементов (<0,1 мас. %).

Табл. 3. Элементарные статистические характеристики по содержаниям главных элементов.

Табл. 4. Элементарные статистические характеристики по содержаниям примесных элементов.

Обсуждение результатов

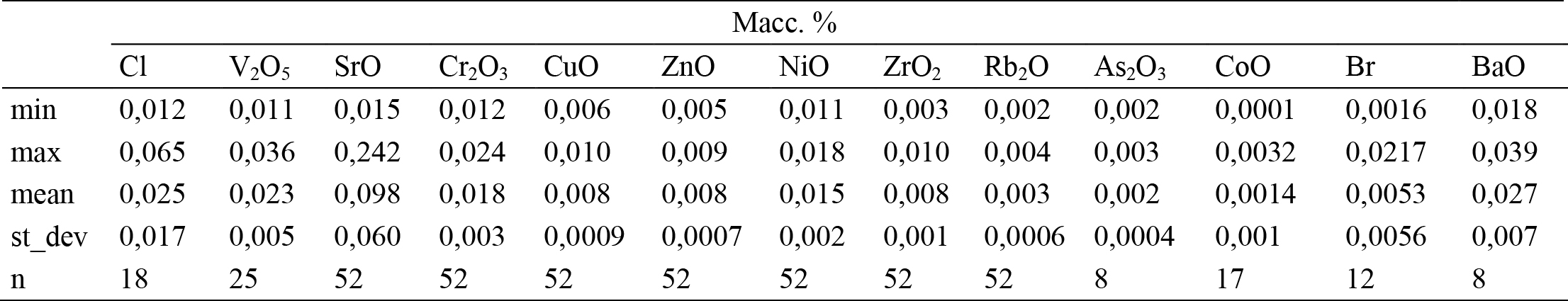

На рис. 7 представлено сопоставление химического состава донных отложений оз. Кандрыкуль с химическим составом осадков озер Южного и Среднего Урала (рис. 1) по результатам (Масленникова и др., 2014; Юсупова и др., 2023а; Масленникова и др., 2023). Данные по главным элементам отложений керна Кандрыкуль показывают высокое содержание Ca, Mg (рис. 7), коррелирующее с находками аутигенного кальцита, арагонита и доломита в изучаемых осадках (рис. 5). Это объясняется нахождением озера Кандрыкуль в эрозионно-карстовом понижении среди осадочных отложений с высокой долей карбонатных пород.

Рис. 7. Сравнение химического состава озера Кандрыкуль с данными озер по (Масленникова и др., 2014; Юсупова и др., 2023а; Масленникова и др., 2023). Нормирование по глинистым сланцам проведено согласно (Ронов, 1990).

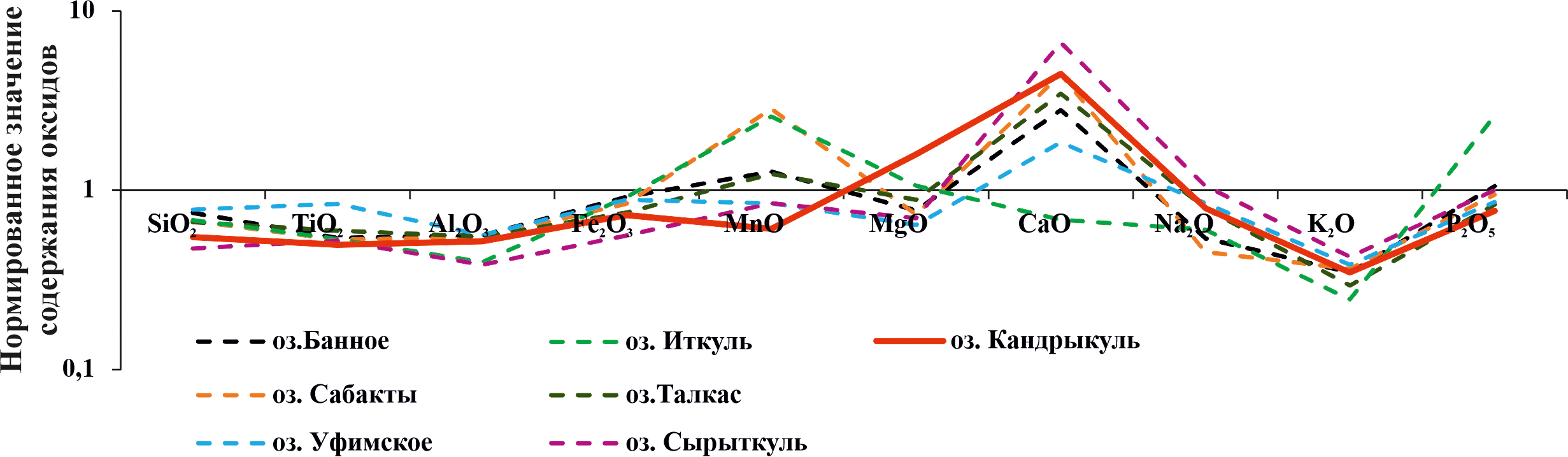

Примечательно, что Fe имеет положительную корреляцию с элементами Ti и Mn (r = 0,53, 0,67 соответственно) (табл. 5). Согласно проведенным предварительным магнитным исследованиям (Kuzina et al., 2024), ферромагнитные зерна имеют аномальные значения петромагнитных параметров в средней части разреза керна озера Кандрыкуль (рис. 8). Принимая во внимание эти факты, можно сделать вывод, что изучение природы и вариаций железосодержащих частиц в осадках озера Кандрыкуль требует отдельных исследований.

Табл. 5. Корреляционная матрица.

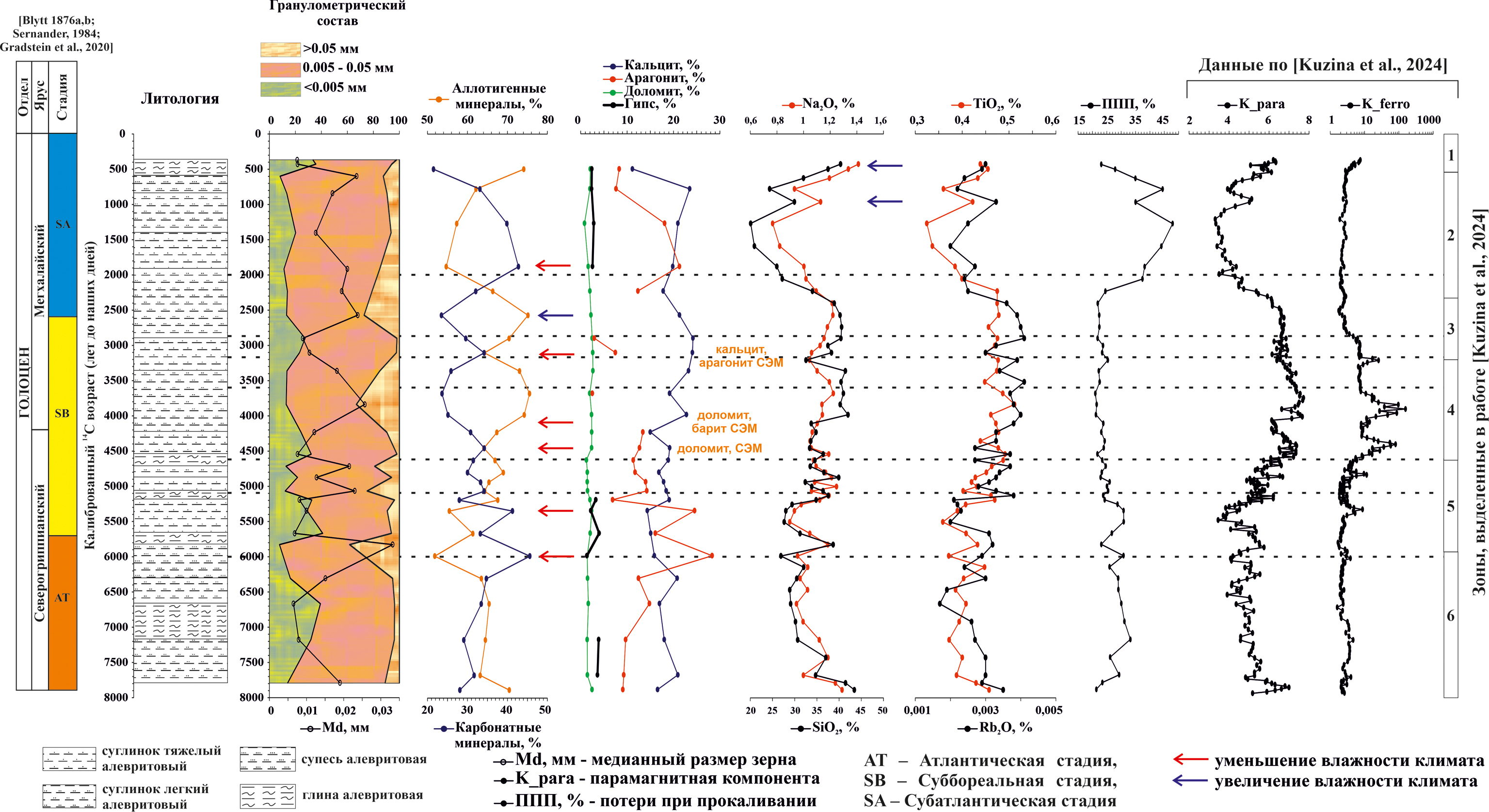

Рис. 8. Результаты комплексного исследования осадков озера Кандрыкуль.

Согласно табл. 5, отмечается положительная корреляция Na с Si, Rb (r = 0,77 и 0,55 соответственно) (табл. 5). Это свидетельствует о том, что данные элементы происходят преимущественно из силикатов и представляют собой сигнал аллотигенной составляющей.

Полученные данные позволяют рассмотреть особенности формирования изучаемого разреза на протяжении ~8000 лет, охватывающих Атлантическую, Суббореальную и Субатлантическую стадии голоцена (рис. 8). В качестве индикаторов литогенетических изменений выступают гранулометрический состав, содержания аллотигенных и карбонатых минералов, состав карбонатных минералов, содержания Rb, Ti, Si, Na, значения ППП, k_para (парамагнитная компонента) (рис. 8).

Для периода ~8000-6000 к.л.н. характерно накопление осадка с повышенным содержанием карбонатов и органического вещества (рис. 8), что, вероятно, связано с более теплым (Масленникова и др., 2023) и сухим климатом. В работе (Юсупова и др., 2024а) установлены выраженные положительные отклонения отношений стабильных изотопов углерода и кислорода карбонатного вещества в интервале ~7040–6770 к.л.н., отражающие аридизацию климата. По данным оз. Кандрыкуль для данного эпизода характерна повышенная карбонатность осадка, что указывает на мелководный водоем. Интересно заметить, что существенное снижение уровня озер характерно для территории Центральной Европы, в бассейне реки Верхней Волги ~7000 к.л.н. (Новенко, 2021), а изучение разреза болота Тухола в Северной Польше позволили выделить экстремально сухой период в интервале ~7150– 6800 к.л.н. (Lamentowicz et al., 2008).

Яркий эпизод уменьшения влажности климата отмечается в интервале ~ 7300–5200 к.л.н., зафиксированный в осадках озера Сабакты (Юсупова и др., 2024б), отмечающийся значительным увеличением карбонатности (до 70%). Исследования озер Южного Урала позволили установить, что около 5500 к.л.н. происходит спад содержания пыльцы ели (Maslennikova, 2020), что может указывать на уменьшение коэффициента увлажнения территории. Аридизация климата также устанавливается по данным спорово-пыльцевого анализа осадков озера Большое Миассово в период ~6400– 5000 к.л.н. (Нигаматзянова и др., 2023). По данным осадков озера Кандрыкуль, о теплых и сухих условиях в эпизоде (~ 7700–5100 к.л.н.) свидетельствует присутствие арагонита в осадке, максимальное содержание которого (до ~28%) устанавливается в эпизоды ~6100–5750 и ~5600–5250 к.л.н. (рис. 8). Кроме того, проведенная сканирующая электронная микроскопия позволила установить наличие ромбоэдрического доломита (~5100 к.л.н., рис. 4Г) в осадках озера Кандрыкуль, указывая на аридизацию климата. Исследования палеопочв Предуралья также отображают аридизацию климата в это время (Khokhlova et al., 2018).

Реверсивный характер вариаций параметров литогенных и сульфатно-карбонатных частиц задает определенный циклический рисунок разреза. При этом выделяются два интервала (цикла) с существенной сульфатизацией и карбонатизацией: ~6000–5100 к.л.н. (конец Атлантической стадии, ранняя подстадия Суббореальной стадии) и ~2000–1000 к.л.н. (средняя часть Субатлантической стадии). Последний интервал также характеризуется значительным ростом биопродуктивности (примерно в 2 раза: по значениям ППП, отражающим содержание органического вещества), по сравнению с интервалом ~8000–2000 к.л.н. (рис. 8).

«Сульфатно-карбонатный» характер указанных интервалов выступает свидетельством существенной аридизации климата. Это свидетельство подтверждается для ~6000–5100 к.л.н. данными по карбонатности осадков озера Сабакты (Юсупова и др., 2024б), данными спорово-пыльцевого анализа в осадках ряда озер Южного Урала (Maslennikova et al., 2020), озера Большое Миассово (Нигаматзянова и др., 2023), а также данными по палеопочвам Предуралья (Khokhlova et al., 2018).

Для интервала ~2000–1000 к.л.н. аргументы в пользу аридизации климата находятся в данных спорово-пыльцевого анализа осадков озера Большое Миассово (Нигаматзянова и др., 2023), в изотопных и минералогических данных осадков озер Банное и Сабакты (Юсупова и др., 2024а; Юсупова и др., 2024б).

В работах (Масленникова и др., 2014; Климанов, Немкова, 1988; Немков, 2011) для Башкирского Предуралья определен малый климатический оптимум (~1000 к.л.н.), а также малый ледниковый период (~700–300 к.л.н.). Указанный эпизод намечен нами и по данным осадков озера Кандрыкуль (рис. 8: синие стрелки в интервале ~1000–300 к.л.н.) по усилению признаков аллотигенного материала и ослаблению хемогенных и биогенных индикаторов, что согласуется с литературными данными (Немков, 2011). В целом, Субатлантическая стадия является самой неоднородной стадией в голоцене по температуре, осадкам, а также солнечной активности (Немков, 2011); в эту стадию произошла аридизация Предуралья (Немков, 2011).

На рис. 8 кроме описанных выше «сульфатно-карбонатных» интервалов красными стрелками обозначены еще несколько менее выраженных пиков «карбонатных» кривых, соответствующих, вероятно, событиям аридизации климата: ~4420 к.л.н.; ~4100 к.л.н.; 3200 к.л.н. Эти временные отметки укладываются в эпизоды аридизации, отмеченные в (Немков, 2011; Юсупова, 2023а; Масленникова и др., 2023).

Также нельзя не отметить интервал глубин 374–254 см, где происходило быстрое осадконакопление, вследствие внезапных климатических изменений (рис. 2Б). Судя по данным радиометрического датирования, в составе органического материала захоронился и переотложенный органический углерод. Это событие произошло между 4675± 165 к.л.н. и 3980± 115 к.л.н., что является периодом заметных климатических изменений во многих регионах. Для этого интервала необходимы более подробные исследования.

«Сульфатно-карбонатные» циклы чередуются с «аллотигенными» циклами, ассоциирующимися с эпизодами увлажнения климата. На рис. 8 синей стрелкой отмечено примечательное событие ~ 2500 к.л.н., вполне включающееся в так называемый экологический оптимум, выделенный на Восточном и Западном макросклонах Южного Урала (Масленникова и др., 2014; Климанов, Немкова, 1988; Юсупова, 2023а), завершившийся ~2000 к.л.н.

Заключение

Впервые получены детальные данные по возрасту, вещественному составу и генетическим особенностям длинной керновой колонки (524 см) донных отложений озера Кандрыкуль.

Установлено, что седиментация в озере Кандрыкуль началась не позднее ~ 8000 лет назад.

Изучаемые отложения представляют собой переслаивание глины алевритовой, супеси алевритовой, суглинка тяжелого алевритового и суглинка легкого алевритового.

В качестве индикаторов литогенетических изменений выступают гранулометрический состав, содержания аллотигенных и карбонатных минералов, состав карбонатных минералов, содержания Rb, Ti, Si, Na, значения ППП, k_para.

Эрозионно-карстовые процессы в породах водоразделов и вмещающих водоем породах обусловили вынос ионов Ca и Mg в озерную осадочную систему и дальнейшую существенную кристаллизацию хемогенных карбонатов и сульфатов в озерных осадках.

Изменения соотношения аллотигенной и аутигенной составляющих отражают изменения аккомодации водоема и поставки кластического материала в бассейн седиментации, связанные с изменением влажности климата.

По специфическим характеристикам аллотигенного и аутигенного минерального вещества выявлено проявление ряда климатических эпизодов и событий голоцена, наиболее яркими из которых выступили интервалы аридизации климата ~6000–5100 к.л.н. и ~2000–1000 к.л.н.

Финансирование

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания проект No FZSM-2023–0023 в сфере научной деятельности.

Список литературы

1. Абдрахманов Р.Ф. (2005). Гидрогеоэкология Башкортостана. Уфа: Информреклама, 344 с.

2. Абдрахманов Р.Ф., Мартин В.И., Попов В.Г. Рождественский А.П., Смирнов А.И., Травкин А.И. (2002). Карст Башкортостана. Уфа: Институт геологии Уфимского научного центра РАН, 383 с.

3. Борисова О.К. (2014). Ландшафтно-климатические изменения в голоцене. Изв. РАН. Сер.: Геогр., 2, с. 5–20. https://doi.org/10.15356/0373-2444-2014-2-5-20

4. Грим Р.Е. (1956). Минералогия глин. М.: Издательство иностранной литературы, 454 с.

5. Ескина Г.М., Морозов В.П. (2020). Рентгенографический анализ в исследовании минералов. руд и горных пород. Казань: Казан. ун-т, 43 с.

6. Злобина О. Н., Москвин В. И., Хлыстов О.М. (2011). Аутигенное минералообразование в современных осадках оз. Байкал. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 4(8), с. 48–56.

7. КАНДРЫКУЛЬ. Башкортостан. Краткая энциклопедия. (1996). Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 321 с.

8. Климанов В.А., Немкова В.К. (1988). Изменение климата Башкирии в голоцене. Палеоклиматы голоцена европейской территории СССР. М.: Наука, с. 45–51.

9. Кузина Д. М., Щербаков В. П., Сальная Н. В., Юсупова А. Р., Х-Ч. Ли, Нургалиев Д. К. (2024). Относительная палеонапряженность геомагнитного поля за последние 9000 лет по донным осадкам озера Шира, Северная Хакасия, определенная по методу псевдо-Телье. Физика Земли, 4, с. 161–181. https://doi.org/10.31857/S0002333724040111

10. Лидер М. (1986). Седиментология. Процессы и продукты (Пер. с англ.). М.: Мир, 439 с.

11. Логвиненко Н. В. (1984). Петрография осадочных пород с основами методики исследования. М.: Высшая школа, 416 с.

12. Мальцев А.Е. (2017). Геохимия голоценовых разрезов сапропелей малых озер юга Западной Сибири и Восточного Прибайкалья. Дис. канд. геол.-мин. наук. Новосибирск: Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, 199 с.

13. Масленникова А.В., Артемьев Д.А., Зазовская Э.П., Дерягин В.В., Гулаков В.О., Удачин Н.В., Аминов П.Г., Удачин В.Н. (2023). Геохимическая летопись озера Сабакты: количественная оценка электропроводности вод и реконструкция обстановок осадконакопления позднеледниковья и голоцена степной зоны Южного Урала. Литосфера, 23(3), с. 410–429. https://doi.org/10.24930/1681–9004-2023-23-3-410-429

14. Масленникова А.В., Удачин В.Н., Дерягин В.В. (2014). Палеоэкология и геохимия озерной седиментации голоцена Урала. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 136 с.

15. Масленникова А.В., Удачин В.Н., Пирогов Д.В., Хворов П.В. (2016). Реконструкция обстановок озерного седиментогенеза в позднеледниковье и голоцене Среднего Урала. Литосфера, 6, с. 166–176.

16. Немков В.А. (2011). Энтомофауна степного Приуралья (история формирования и изучения, состав, изменения, охрана). М.: Издательский дом «Университетская книга», 316 с.

17. Нигаматзянова Г.Р., Фролова Л. А., Нигматуллин Н.М., Юсупова А. Р., Нургалиев Д. К. (2023). Реконструкция растительности и климатических изменений позднеледниковья – голоцена южного Урала на основе спорово-пыльцевого анализа донных отложений озера Большое Миассово. Геоморфология и палеогеография, 54(4), с. 179–194.

18. Нигмедзянова А.Р., Борисов А.С. (2002). Сейсмостратиграфический анализ донных отложений современных озер: палеоклиматическое значение. Георесурсы, 3(11), с. 2–3.

19. Новенко Е.Ю. (2021) Динамика ландшафтов и климата в Центральной и Восточной Европе в голоцене – прогнозные оценки изменения природной среды. Геоморфология, 52(3), c. 24–47. https://doi.org/10.31857/S0435428121030093

20. Нургалиев Д.К., Утемов Э.В., Ясонов П. Г., Нургалиева Н. Г., Косарева Л. Р. (2009). Остатки магнитотактических бактерий в отложениях современных озер - новый инструмент палеогеофизики. Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Естественные науки, 151(4), с. 180–191.

21. Палеоклиматы позднеледниковья и голоцена (1989). АН СССР, Ин-т географии; Отв. ред. Н. А. Хотинский. М.: Наука. 168 с.

22. Рединг X. (1990). Обстановки осадконакопления и фации. Т. I. М.: Мир, 352 с.

23. Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. (2010). Уфа: Гилем, 414 с.

24. Ригби Дж., Хемблин У. (1974). Условия древнего осадконакопления и их распознавание. М.: Мир, 327 с.

25. Ронов А.Б., Ярошевский А.А., Мигдисов А.А. (1990). Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных элементов. М.: Наука, 180 с.

26. Солотчин П.А. (2023). Литолого-минералогические летописи донных отложений озер Сибирского региона как основа палеоклиматических реконструкций. Дис. д-ра геол.-минерал. наук: Новосибирск: Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, 237 с.

27. Страхов Н.М. (1960–1962). Основы теории литогенеза. М.: Издво АН СССР, Т. 1: Типы литогенеза и их размещение на поверхности Земли, 212 с.; Т. 2: Закономерности состава и размещения гумидных отложений, 574 с.; Т. 3: Закономерности состава и размещения аридных отложений, 558 с.

28. Субетто Д.А., Севастьянов Д.В., Сапелко Т.В., Бойнагрян В.Р., Греков И.М. (2017). Озера как накопительные информационные системы и индикаторы климата. Астраханский вестник экологического образования, 4(42), с. 4–14.

29. Уваров В.Э. (1991а). Экспрессный рентгенографический количественный фазовый анализ (ЭРКФА) горных пород и почв. Инструкция НСОММИ № 29. М.: ВИМС, 18 с.

30. Уваров В.Э. (1991б). Экспрессный рентгенографический полуколичественный фазовый анализ глинистых минералов. Методические рекомендации № 68. НСОММИ ВИМС, 18 с.

31. Шерышева Н.Г. (2015). Состояние донных отложений озера Кандры-Куль (Республика Башкортостан) в 2010 и 2012 годах. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 17(4–5), с. 962–971.

32. Юсупова А.Р. (2023а). Литологические особенности и условия осадконакопления плейстоцен-голоценовых донных отложений озер Банное и Сабакты, Южный Урал. Дис. канд. геол.-мин. наук. Казань, 203 с.

33. Юсупова А.Р., Нургалиева Н.Г., Кузина Д.М., Рогов А.М., Нигаматзянова Г.Р. (2024а). Литологические особенности донных отложений озера Банное (Южный Урал) как индикатор изменений природной среды и климата голоцена. Литосфера, 24(1), с. 173–194. https://doi.org/10.24930/1681–9004-2024-24-1-173-194

34. Юсупова А. Р., Нургалиева Н. Г., Кузина Д. М., Косарева Л. Р., Юнусова Д. А. (2023б). Особенности вещественного состава донных отложений озера Сабакты (Южный Урал). Успехи современного естествознания, 7, с. 72–81 с.

35. Юсупова А.Р., Нургалиева Н.Г., Рогов А.М. (2024б). Минеральный состав донных отложений озера Сабакты как индикатор палеоклимата, Южный Урал, Россия. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 335(8), с. 77–90 https://doi.org/10.18799/24131830/2024/8/4403

36. Alley R.B., Clark P.U. (1999). The deglaciation of the Northern Hemisphere: A global perspective. Annual. Reviews of Earth and Planetary Sciences, 27, pp. 149–182. https://doi.org/10.1146/annurev.earth.27.1.149

37. Bentz J.L., Peterson R.C. (2021). Authigenic Phyllosilicates in Sand Layers from the Mudflats of Saline Lakes in the Northern Great Prairies, Saskatchewan. The Canadian Mineralogist, 60(1), pp. 101–120. https://doi.org/10.3749/canmin.1900065

38. Björnerås C., Persson P., Weyhenmeyer G.A., Hammarlund D., Kritzberg E.S. (2021). The lake as an iron sink-new insights on the role of iron speciation. Chemical Geology, 584, 120529. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120529

39. Blaauw M., Christen J.A. (2011). Flexible paleoclimate age-depth models using an autoregressive gamma process. Bayesian Analysis, 6, pp. 457–474. https://doi.org/10.1214/ba/1339616472

40. Blytt A.G. (1876a). Essay on the immigration of the Norwegian flora during alternating rainy and dry periods. Christiania (Oslo): Cammermeyer, 89 р.

41. Blytt A.G. (1876b). ForsØg til en theori om indvandringen af Norges flora under vexlende regnfulde og tørre Tider. Nyt Mag. Naturvid. Christiana (Oslo), 21, pp. 279–362.

42. Bristow T.F., Kennedy M.J., Morrison K.D., Mrofka D.D. (2012). The influence of authigenic clay formation on the mineralogy and stable isotopic record of lacustrine carbonates. Geochimica et Cosmochimica Acta, 90, pp. 64–82. https://doi.org/10.1016/j.gca.2012.05.006

43. Brock F., Higham T., Ditchfield P., Ramsey C.B. (2010). Current pretreatment methods for AMS radiocarbon dating at the Oxford radiocarbon accelerator unit (ORAU). Radiocarbon, 52, pp. 103–112. https://doi.org/10.1017/S0033822200045069

44. Egli R. (2004). Characterization of individual rock magnetic components by analysis of remanence curves. 2. Fundamental properties of coercivity distributions. Physics and Chemistry of the Earth, 29(13/14), pp. 851–867. https://doi.org/10.1016/j.pce.2004.04.001

45. Evans M., Heller F. (2003). Environmental magnetism: Principles and applications of enviromagnetics. San Diego: Academic Press, 299 p. Gradstein F.M., Felix M. Gradstein, Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. (2020). The geologic time scale 2020. Elsevier, 2, 1390 p. https://doi.org/10.1127/nos/2020/0634

46. Guo P., Wen H., Li Ch., He H., Sánchez-Román M. (2023) Lacustrine dolomite in deep time: What really matters in early dolomite formation and accumulation? Earth-Science Reviews, 246, 104575. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104575

47. Hammer U.T. (1986). Saline Lake ecosystems of the world. Dr W. Junk Publ., Dordrecht, Netherlands, 616 p. Khokhlova O.S., Morgunova N.L., Khokhlov A.A., Gol’eva A.A. (2018). Climate and Vegetation Changes over the Past 7000 Years in the Cis-Ural Steppe. Euras. Soil Sci., 51, pp. 506–517. https://doi.org/10.1134/S106422931805006X

48. Kilian R., Lamy F. (2012). A review of Glacial and Holocene paleoclimate records from southernmost Patagonia (49–55°S). Review Article Quaternary Science Reviews, 53, pp. 1–23. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.07.017

49. Kuzina D.M., Yusupova A.R., Nurgalieva N.G., Nurgaliev D.K., Krylov P.S., Mulikova D.I. (2024) Magnetic properties of lake Kandrykul sediments (Republic of Bashkortostan, Russian Federation). Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering, 335(10), pp. 43–55. https://doi.org/10.18799/24131830/2024/10/4460

50. Lamentowicz M., Obremska M., Mitchell E.A.D. (2008). Autogenic succession, land-use change, and climatic influences on the Holocene development of a kettle-hole mire in Northern Poland. Review of Palaeobotany and Palynology, 151, pp. 21–40. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2008.01.009

51. Li H-C., Chang Y., Berelson W.M., Zhao M., Misra S., Shen T-T. (2022). Interannual Variations of D14CTOC and Elemental Contents in the Laminated Sediments of the Santa Barbara Basin During the Past 200 Years. Front. Mar. Sci., 9, Art. No. 823793. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.823793

52. Maslennikova A.V., Udachin V.N., Anfilogov V.N. (2020). Holocene Environments of Anomalous Uranium Concentrations in Sediments of Syrytkul Lake (Southern Urals). Dokl. Earth Sci., 492(1), pp. 323–326. https://doi.org/10.1134/S1028334X2005013X

53. Merilä J., Hendry A.P. (2014). Climate change, adaptation and phenotypic plasticity: The problem and the evidence. Evolutionary Applications, 7(1), pp. 1–14. https://doi.org/10.1111/eva.12137

54. Misra S., Kashyap S., Chou C.Y., Chang T.Y., Li H.C., Ning X.Y., Sun J.J., Wang J., Zhao M. (2024). The influence of plant species and pretreatment on the 14C age of Carex-dominated peat plants of a peat core from Jinchuan Mire, NE China. Radiocarbon, pp. 1–21. https://doi.org/10.1017/RDC.2023.112

55. Reimer P.J., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G., Ramsey C.B., Butzin M., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP). Radiocarbon, 62, pp. 725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

56. Sernander R. (1984). Studier öfver den Ġótländska vegetationens utvecklingshistora. R. Sernander. Uppsala: Akademisk afhandling, 112 р. Smoot J.P., Lowenstein T.K. (1991). Depositional environments of non-marine evaporites. Evaporites, petroleum, and mineral resources. New York: Elsevier. Developments in Sedimentology, 50, pp. 189–347. https://doi.org/10.1016/S0070-4571(08)70261-9

57. Story S., Bowen B.B., Benison K.C., Schulze D.G. (2010). Authigenic phyllosilicates in modern acid saline lake sediments and implications for Mars. Journal of Geophysical Research, 115, E12012. https://doi.org/10.1029/2010JE003687

58. Wetzel R.G. (2001a). Limnology: Lake and River Ecosystems. San Diego: Academic Press, 1006 p. Wetzel R.G. (2001b). Limnology. Philadelphia, 743 p

Об авторах

А. Р. ЮсуповаРоссия

Анастасия Рафаилевна Юсупова – кандидат геол.минерал. наук, старший научный сотрудник

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5

Н. Г. Нургалиева

Россия

Нурия Гавазовна Нургалиева – доктор геол.-минерал. наук, профессор кафедры геологии нефти и газа имени академика А.А. Трофимука, Институт геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5

Д. М. Кузина

Россия

Диляра Мтыгулловна Кузина – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник, Институт геологии и нефтегазовых технологий

420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5

Х. Ч. Ли

Тайвань

Хун-Чун Ли – доктор философии в области геологии,

профессор, заведующий лабораторией радиоуглеродного датирования с применением ускорительной масс-спектрометрии (NTUAMS Lab), факультет наук о Земле

Рузвельт роуд, 1, Секция 4, Тайбэй, 106

Рецензия

Для цитирования:

Юсупова А.Р., Нургалиева Н.Г., Кузина Д.М., Ли Х.Ч. Состав донных отложений озера Кандрыкуль (Республика Башкортостан) по минералогическим и геохимическим данным и климатические изменения в голоцене. Георесурсы. 2025;27(2):281–296. https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.21

For citation:

Yusupova A.R., Nourgalieva N.G., Kuzina D.M., Li H.Ch. The Composition of Lacustrine Sediments of Lake Kandrykul (Republic of Bashkortostan) Based on Mineralogical, Geochemical Data and Climatic Changes in the Holocene. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):281–296. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.2.21

.png)