Перейти к:

Оценки ресурсов фильтрогенных газовых гидратов и характеристика гидратных резервуаров морей России

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.1

Аннотация

В статье представлены результаты количественной оценки прогнозируемых ресурсов субаквальных газовых гидратов в пределах исключительной экономической зоны России и на озере Байкал по состоянию на 01.01.2024 г. на трех различных уровнях: общем – для всех акваторий России, региональном – в пределах отдельных акваторий, и локальном – в конкретных скоплениях. Оценки выполнялись по методу удельных плотностей на основе численного моделирования зоны стабильности газовых гидратов, ее картирования и выявления газовых гидратов на основе интерпретации большого объема данных цифровой сейсморазведки МОВ ОГТ и результатов грунтового опробования морских отложений. В исключительной экономической зоне Российской Федерации выявлено и учтено 203 скопления газовых гидратов в морях Баренцевом, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском и Черном. Обосновано понятие «газогидратный резервуар». Суммарный объем газогидратных резервуаров российских морей и озера Байкал оценен величиной 520 трлн км³, доля метана газовых гидратов в объеме газогидратного резервуара в среднем превышает 10% и оценивается величиной глобальных ресурсов газовых гидратов 147,6 трлн м³. Наибольшим ресурсным потенциалом газовых гидратов характеризуются моря Берингово, Лаптевых, Охотское. Высокий газогидратный потенциал характеризует и российский сектор Черного моря. Газогидратные резервуары в морях приурочены к интервалу поддонных глубин от морского дна до 1200 м в стратиграфическом интервале от голоцена до олигоцена. Наибольшее количество скоплений приурочено к плиоценовым отложениям. Ресурсы газа в скоплениях газовых гидратов варьируют от 0,05 до 3719 млрд м³, соответствуя по рангу традиционным газовым месторождениям от очень мелких (с запасами менее 1 млрд м³) до уникальных (с запасами более 300 млрд м³).

Ключевые слова

Для цитирования:

Матвеева Т.В., Назарова О.В., Чазов А.О., Щур А.А. Оценки ресурсов фильтрогенных газовых гидратов и характеристика гидратных резервуаров морей России. Георесурсы. 2025;27(3):5-24. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.1

For citation:

Matveeva T.V., Nazarova O.V., Chazov A.O., Shchur A.A. Assessments of resources of gas hydrates and characteristics of hydrate reservoirs of the seas of Russia. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):5-24. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.1

Введение

Прошло более полувека с момента обнаружения углеводородных газов в гидратном состоянии в природных условиях, но интерес к этому феномену продолжает возрастать. Об этом свидетельствует как выдвижение различных гипотез о глобальном влиянии природных газовых гидратов на экосистему Земли, так и учреждение многочисленных зарубежных программ, в том числе национальных, по их изучению и возрастающая публикационная и патентная активность по данной тематике. К 2030–2035 гг. Китаем и США планируется коммерческая добыча гидратного газа1.

Природные газовые гидраты относятся к нетрадиционным видам углеводородов ввиду особенностей их физического состояния и особенностей залегания. Горючие газы в газовых гидратах находятся в недрах в связанном с водой твердом состоянии, следовательно, относятся к нетрадиционным видам, в отличие от нетрадиционных источников (сланцевые газы, высоковязкие нефти и пр.), в которых углеводородное сырье находится в традиционном состоянии, но в необычных геологических условиях. Газовые гидраты в России нормативно пока не включены в перечень полезных ископаемых углеводородного ряда, хотя геологические ресурсы горючего газа в форме твердых газовых гидратов по самым скромным оценкам удваивают ресурсы газа традиционных газовых месторождений (Pang et al., 2021). Нормативными актами утверждены следующие виды полезных ископаемых углеводородного ряда: (1) полезные ископаемые – нефть, свободный газ, газ газовых шапок, и (2) попутные полезные компоненты первой группы – растворенный газ и газовый конденсат. Все указанные виды в отличие от газовых гидратов добываются эксплуатационными скважинами с использованием различных технологий разработки месторождений. Таким образом, для того чтобы отнести газовые гидраты к категории полезных ископаемых, их ресурсная база должна быть обоснована, и они должны добываться. Интересен в этом отношении опыт США, где освоение природных газовых гидратов узаконено на уровне таких государственных документов, как закон Конгресса США об изучении и разработке газовых гидратов 2000 г. (Methane Hydrate Research and Development Act of 2000, 2000), предусматривавший начало программы исследований и разработок по изучению газовых гидратов с целью их коммерческой разработки. В августе 2005 года закон был пересмотрен и продлён в рамках Energy Policy Act of 2005. Основным заказчиком работ является департамент энергетики США (Department of Energy – DOE), а цель всей программы – достичь мирового лидерства в освоении этого нетрадиционного вида углеводородного сырья. В настоящее время реализация этих законодательных актов происходит на Cеверном склоне Аляски и Мексиканском заливе, где проходят добычные испытания2.

Кроме технологических аспектов разработки газовых гидратов очень важным является определение количества газа, находящегося в недрах в форме газовых гидратов в пределах перспективных гидратоносных площадей и структур. Таким образом, одна из основных целей изучения природных газовых гидратов – определить их место в ряду прочих полезных ископаемых углеводородного ряда и обосновать их ресурсную базу. Следует отметить, что задача по оценке ресурсов нетрадиционных видов углеводородного сырья на акваториях относится к ряду стратегических на среднесрочную перспективу, как отмечается в Морской доктрине Российской Федерации (Морская доктрина Российской Федерации, 2022).

В России работами по количественной оценке прогнозируемых ресурсов субаквальных газовых гидратов традиционно занимается ФГБУ «ВНИИОкеангеология». Этому были посвящены тематические работы института еще в начале 2000-х гг. (Soloviev et al., 2000; Соловьев, 2002), позднее по результатам экспедиций были выполнены работы по оценкам ресурсов отдельных гидратных скоплений (Matveeva et al., 2007; 2008; 2010). Ресурсная база нетрадиционных источников углеводородов, включая газогидраты, освещалась также в работах специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Перлова, 2011; Скоробогатов, Перлова, 2014). Методическим аспектам ресурсных оценок и ресурсной базе газогидратов арктических акваторий посвящена статья (Матвеева и др., 2024). Однако, масштабная работа по количественной оценке прогнозируемых ресурсов газовых гидратов в пределах исключительных экономических зон (ИЭЗ) всех морей Российской Федерации и озера Байкал впервые выполнена в рамках настоящего исследования под эгидой Роснедра. Впервые за более чем 25-летний период выполнены работы, которые позволили обосновать на основе сейсморазведочных данных и моделирования условий стабильности ресурсную базу подводных газовых гидратов – нетрадиционного вида углеводородного сырья, являющегося неотъемлемой составляющей минерально-сырьевой базы России.

Степень изученности морей Российской Федерации в отношении газовых гидратов до начала наших работ по количественной оценке была весьма низкая. Специальных экспедиционных исследований газовых гидратов в ИЭЗ РФ практически не выполнялось, хотя некоторые акватории характеризовались довольно хорошей изученностью методами цифровой сейсморазведки, но материалы этих работ требовали переинтерпретации с акцентом на верхнюю часть разреза (ВЧР), попадающую в зону стабильности газовых гидратов (ЗСГГ). Исключение составляли Черное и Охотское моря, где изучение газовых гидратов в российских водах проводилось в ходе специализированных международных экспедиций (Ivanov et al., 1996; Kenyon et al., 2001; Shoji et al., 2003; Matveeva et al., 2005 и др.). Газовые гидраты в кернах, а также отдельные гидратообусловленные аномалии выявлялись на сейсмопрофилях в Охотском, Черном, Восточно-Сибирском, Лаптевых и Беринговом морях в основном в ходе регионального геологического или нефтегазогеологического изучения недр акваторий. Однако систематического изучения, анализа и обобщения геолого-геофизических данных по газовым гидратам ранее не проводилось. Расчетам зоны условий стабильности по термобарическому признаку отдельных акваторий и арктической зоны также был посвящен ряд работ (Матвеева Соловьев, 2003; Klitzke et al., 2016; Матвеева и др., 2017; Богоявленский и др., 2018; Bogoyavlensky et al., 2021; Щур и др., 2021). Еще до применения цифровых технологий в конце 90-х гг. прошлого века ЗСГГ на все акватории России была рассчитана с помощью номограмм коллективом ВНИИОкеангеология, а результаты были изданы в виде серии карт в составе атласа (Геология и полезные ископаемые…, 2004). Характеристика условий образования гидратов, связанных с криолитозоной в арктических морях России, и их ресурсные оценки представлены в работе (Смирнов и др., 2025).

Цель настоящего исследования – оценить геологические ресурсы морских газовых гидратов, находящиеся в недрах всех акваторий морей России и озера Байкал, а также в отдельных акваториях и скоплениях и обосновать их ресурсную базу с использованием методов и подходов, приближенных к традиционной нефтегазовой геологии на основе геолого-геофизических исследований и характеристики газогидратных резервуаров.

Методика работ и использованные материалы

Методически работы по количественной оценке метана газовых гидратов включали четыре этапа исследований: (1) расчет и картирование зоны стабильности субаквальных газовых гидратов; (2) сбор и интерпретация сейсморазведочных и геологических материалов для выявления скоплений газовых гидратов и их картирования в ГИС среде; (3) региональные (аналог категорий Д1+Д2) и локальные (аналог категорий Дл) оценки ресурсов субаквальных газовых гидратов с использованием метода удельных плотностей; (4) анализ данных по газогидратным резервуарам и общая оценка геологических ресурсов субаквальных газовых гидратов Российских акваторий.

Расчет и картирование зоны стабильности гидратов фильтрационного генезиса

Любые прогнозные построения условий стабильности гидратов основываются на сопоставлении температурных кривых и выбранной равновесной кривой гидратообразования. Зона стабильности газовых гидратов определяется параметрами давления (газа-гидратообразователя) и температуры. При этом давление газа определяется гидростатическим давлением, а температурная кривая строится на основе геотермических данных и данных о придонных температурах. Солевой состав придонных вод приравнивается к таковому в придонных отложениях и учитывается в качестве ингибитора гидратообразования.

Прогнозное картирование условий газогидратоносности включало создание цифровой картографической основы, цифровых массивов океанологических данных (батиметрических и данных по температуре и солености придонных вод), анализ геотермической изученности и подготовку массива геотермических данных и расчетных сеток с разрешением 0,083×0,083 градуса для картирования в каждой акватории, и наконец, расчёты мощности ЗСГГ.

Вследствие неоднородной и часто слабой изученности акваторий арктических морей геотермическими методами, тепловой поток определялся на основании имеющихся сведений о геологическом строении и возрасте различных структурно-тектонических единиц. Для этих акваторий значения теплового потока были приняты согласно геотермическому районированию на основе установленных закономерностей между возрастом последней тектономагматической активизации и величиной теплового потока, как описано в (Bochkarev et al., 2023). Аналогично на структурно-тектонической основе (Международная тектоническая карта…, 2001) выполнено геотермическое районирование для Каспийского моря, что с учетом возраста тектоно-магматической активизации позволило получить величину термоградиента 43,7 мК/м на Скифско-Туранской плите, к которой приурочен район работ в Дербентской впадине Каспийского моря. В тех случаях, когда геотермические данные были доступны, геотермическое районирование проводилось методом интерполяции (акватории Берингова, Охотского, Японского и Черного морей и Байкала) по фактическим данным глобальной базы данных теплового потока (Глобальная база данных теплового потока: http://heatflow.org/). С помощью инструментов ПО ArcGIS значения термоградиента присваивались соответствующим узлам сетки океанологического цифрового массива данных (глубина моря и придонная солёность) для проведения дальнейшего расчета мощности ЗСГГ в каждом узле массива. Мощности ЗСГГ рассчитывались с помощью специализированного ПО VNIIO_GHSZ (Щур и др., 2024), а затем усовершенствованной версии MAGAS (MArine GAS hydrate), написанных на языке программирования Python (Матвеева и др., 2024). Равновесные температуры и давления, рассчитанные c помощью ПО Hydoff (Sloan, 1998) по значениям придонной солености и температуры из объединенного массива океанологических данных, созданного на основе архива GLORYS12V1 (Lellouche et al., 2021) с добавлениями. MAGAS запускает расчет равновесной кривой гидратообразования посредством Hydoff, строит геотермический профиль, выполняет расчет ЗСГГ в каждом узле заданной расчетной сетки. Для расчета мощностей ЗСГГ и ее картирования изучаемые акватории были покрыты сетью точек, для каждой из которых посредством программ VNIIO_GHSZ и MAGAS производилось сопоставление температурной кривой и равновесной кривой гидратообразования для 100% метана с заданной соленостью. Температурные кривые рассчитывались из цифровых массивов данных по глубине моря, придонных температур и значений геотермического градиента. Давление определялось глубиной моря согласно модели батиметрии GEBCO 2020 (http://www.gebco.net/).

В результате расчета создавался выходной массив данных, содержащий значения мощности ЗСГГ и поддонной глубины залегания ее нижней границы в каждой точке заданной расчетной сетки. Полученные данные использованы для построения карт двумерного (мощность) или трехмерного (положение кровли и подошвы) распространения ЗСГГ в ArcGIS 10.4.

Полученные значения мощности ЗСГГ интерполированы на акватории с помощью инструмента Spatial Analyst геоинформационной среды ArcGIS 10.4. В качестве метода интерполяции выбрана естественная окрестность с увеличением разрешения растра до 0,005×0,005 пикселов. Площадь распространения условий стабильности гидрата метана была оконтурена посредством инструментов ArcGIS 10.4. и дальнейшее картирование выполнено аналогично процедуре, описанной в работе (Щур и др., 2021).

Расчеты и картирование ЗСГГ производились в пределах исключительной экономической зоны России в морях Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом Охотском, Японском, Черном, Каспийском. На озере Байкал картирование ЗСГГ выполнено согласно методике, изложенной в работе (Щур и др., 2024).

Мощность осадочного чехла в пределах потенциально газогидратоносных акваторий и источники газа

Необходимым условием газообразования в недрах является значительное содержание органического вещества в отложениях при относительно высокой скорости седиментации, что обеспечивает генерацию биохимического метана в верхней части разреза, а при большой мощности осадочных толщ обуславливает возможность образования катагенетического газа (Троцюк, 1982). Исходя из этого, к потенциально негидратоносным следует отнести акватории, где нет достаточного для образования гидратов количества газа, то есть отсутствуют условия для его генерации и сохранения. Это акватории, в пределах которых мощность осадочных отложений не превышает 500 м, поскольку примерно до такой поддонной глубины может простираться зона сульфат-редукции, препятствующая метаногенерации. Все остальные акватории, где существующие термобарические условия благоприятны для гидратообразования, должны рассматриваться как потенциально газогидратоносные. По нашим наблюдениям скопления газовых гидратов фильтрогенного типа не локализуются в районах с мощностью осадочного чехла менее 500 м. Следует также отметить, что при расчетах генезис гидратообразующих газов не рассматривался, а расчеты выполнялись исходя из предположения, что газовые гидраты могут образоваться из газа любого генезиса (биохимического, катагенетического или их смеси), фильтрующегося в сторону морского дна в зону гидратообразования или генерирующегося в пределах этой зоны in situ. Основной фактор условий газогенерации – достаточная мощность осадочного чехла, обуславливающая значительное количество органического вещества.

Для определения площадей потенциально газогидратоносных акваторий (ПГА) из общей площади ЗСГГ исключались площади с мощностью осадочного чехла 500 м и менее. Районирование по мощности осадочного чехла акваторий арктических морей выполнено согласно (Поселов и др., 2012), дальневосточных морей – согласно (Маргулис и др., 2012), Японского моря – по картам мощностей осадочного чехла из (Карнаух, Карп, 2002), Черного моря – на основе карт мощности осадочного чехла (Глумов и др., 2004; Глумов и др., 2014), районирование остальных акваторий проведено по картам условий потенциальной газогидратоносности (Геология и полезные ископаемые..., 2004). Для районирования ПГА Байкала использованы данные общей мощности осадочного чехла согласно (Геоморфология Байкала, карта..., 1993). Растровые данные о мощности отложений были оцифрованы и присвоены каждой точке расчетной сети с помощью ArcGIS для пространственного анализа и картографирования.

Геолого-геофизические данные по скоплениям газовых гидратов

В связи с различными условиями образования, морские скопления газовых гидратов делятся на криогенетические (локализующиеся в пределах разрезов с реликтами подводной мерзлоты) и фильтрогенные (образующиеся за счет восходящей фильтрации газа в сторону морского дна в ЗСГГ) (Гинсбург, Соловьев, 1990). Скопления фильтрогенных гидратов по способу образования подразделяются на два типа.

Непридонные скопления формируются в условиях рассредоточенной фильтрации флюидов, находятся на значительной поддонной глубине (десятки – первые сотни метров) и занимают большие площади. Целевым объектом при выявлении таких скоплений является гидратообусловленный аномальный сейсмический горизонт BSR (англ. Bottom Simulating Reflector – отражающий горизонт, имитирующий дно) (Hyndman, Spence, 1992). BSR – фазовая граница, причиной появления которой на сейсмических записях является контраст акустических импедансов между отложениями, содержащими гидраты, и подстилающими их газонасыщенными отложениями. Таким образом, BSR с одной стороны является признаком скоплений фильтрогенных газовых гидратов, а с другой – совпадает с подошвой ЗСГГ, маркируя границу изменения фазового состояния газа (свободный газ – газ в твердой гидратной фазе), находящегося в недрах. Кроме BSR в ЗСГГ возникают обусловленные газовыми гидратами амплитудно-скоростные аномалии типа VAMP’s (англ. Velosity-AMPlitude features) (Гинсбург, Соловьев, 1994; Barth et al., 2004).

Придонные скопления газовых гидратов, образующиеся в условиях концентрированных потоков газа, формируются вблизи дна или на дне в очагах разгрузки углеводородов. В первую очередь, это очаги разгрузки свободного газа, газосодержащей воды (покмарки) или грязевые вулканы, выявляемые по сейсмическим аномалиям, свидетельствующим о наличии значительных количеств газа в отложениях, при условии нахождения этих аномалий в пределах ЗСГГ. Данные, использованные для количественной оценки по этому типу скоплений, включали оригинальные авторские материалы по грунтовому опробованию скоплений газовых гидратов в очагах разгрузки газа Охотского моря, материалы по грязевулканическим скоплениям Черного моря и сведения из литературных источников.

Суммарно для количественной оценки собрано и переинтерпретировано 240 812 пог. км ретроспективных цифровых сейсмических разрезов МОВ ОГТ, в основном, выполненных за счет средств федерального бюджета. Целью переинтерпретации сейсморазведочных данных было выявление аномалий типа BSR и VAMP’s на сейсморазведочных записях, которые являются прямыми сейсморазведочными признаками скоплений газовых гидратов, так как вызваны наличием твердого гидрата в отложениях и свободного газа ниже. Ранее таких систематических работ на всей акватории России практически не проводилось. Исключение составляли случайные обнаружения в ходе интерпретации данных МОВ ОГТ для других геологических целей. В ходе работ также было проанализировано более 200 публикаций по акваториям морей Черного, Японского, Охотского, Берингова и Лаптевых. Из них было отобрано около 90 публикаций, содержащих информацию об отражающем горизонте BSR (более 100 фрагментов сейсмических разрезов). По Черному морю из публикаций найдено 28 участков с BSR по 26 сейсморазведочным профилям и данным отбора проб газовых гидратов, из них 8 находятся в пределах ИЭЗ России (палеодельта Днепра и Туапсинский прогиб).

Методика ресурсных оценок

Количественные оценки прогнозируемых ресурсов газовых гидратов выполнялась по методу удельных плотностей, подробно описанному в статье (Матвеева и др., 2024). Метод основан на эмпирически выявленных закономерностях возрастания плотностей запасов «нормального» газа в структурных элементах нефтегазогеологического районирования следующих рангов: мегапровинция – провинция – область – район – месторождение, с определенными диапазонами удельной плотности запасов для каждого ранга по (Назаров, 1989). Так, средние значения плотности запасов газа в месторождениях превышают их среднее значение в мегапровинциях в 124 раза.

Применимость метода основана на том, что газовые гидраты, как и другие углеводороды, локализуются в скоплениях, могут подвергаться нефтегазогеологическому районированию, а также исходя из допущения, что удельные количества газа в гидратах на единицу площади распределены по тому же закону, что и плотности запасов свободного газа. В основе метода лежит анализ наиболее достоверных определений величин удельного содержания газа на единицу площади в наиболее хорошо изученных скоплениях газовых гидратов Мирового океана. Величина среднего содержания гидратного газа на единицу площади (qл) из 30 определений составила 1,2·109 м³/км² при диапазоне 0,01–7,4·109 м³/км² (Матвеева и др., 2024). Среднее значение qл использовано в дальнейшем для региональных количественных оценок.

По сравнению с работой (Матвеева и др., 2024), в настоящее исследование внесен ряд изменений. Проведено районирование, и выделены перспективные и установленные газогидратоносные провинции и области. Площади выделенных элементов районирования умножались на коэффициенты разубоживания из работы (Матвеева и др., 2024). Умножение величины среднего удельного содержания газа (qл) в выделенных элементах районирования на площадь ПГА с учетом коэффициента «разубоживания» в пересчете на области и провинции даёт искомую региональную величину содержания метана в газовых гидратах (Qрег), аналогичную ресурсным оценкам категории Д1+Д2, и суммарную величину ресурсов гидратного газа всех акваторий Российской Федерации в целом (Qглоб).

Для локальных оценок удельные величины плотностей гидратного газа в скоплениях также получены вычислением их средних значений по фактическим данным о гидратосодержании (% от объема осадков в кернах) в придонных скоплениях (qл1, табл. 1) и о гидратонасыщении (% от объема порового пространства) в непридонных скоплениях (qл2, табл. 2). Величины Qл (аналогичные ресурсам категории Дл) получены умножением площади скоплений соответствующего типа на средние значения qл1 или qл2.

Табл. 1. Результаты оценки удельного газосодержания в скоплениях газовых гидратов, образованных в условиях фокусированной флюидной разгрузки

Табл. 2. Результаты оценки удельного газосодержания в скоплениях газовых гидратов, образованных в условиях рассредоточенной фильтрации флюидов

Газогидратные резервуары российских акваторий охарактеризованы на основе всего комплекса данных: от модельных расчетов ЗСГГ до районирования по мощности осадочного чехла и перспективам газогидратоносности до геолого-геофизических данных по газовым гидратам и сведениям по сейсмостратиграфии.

Результаты и обсуждение

Прогнозное картирование условий газогидратоносности

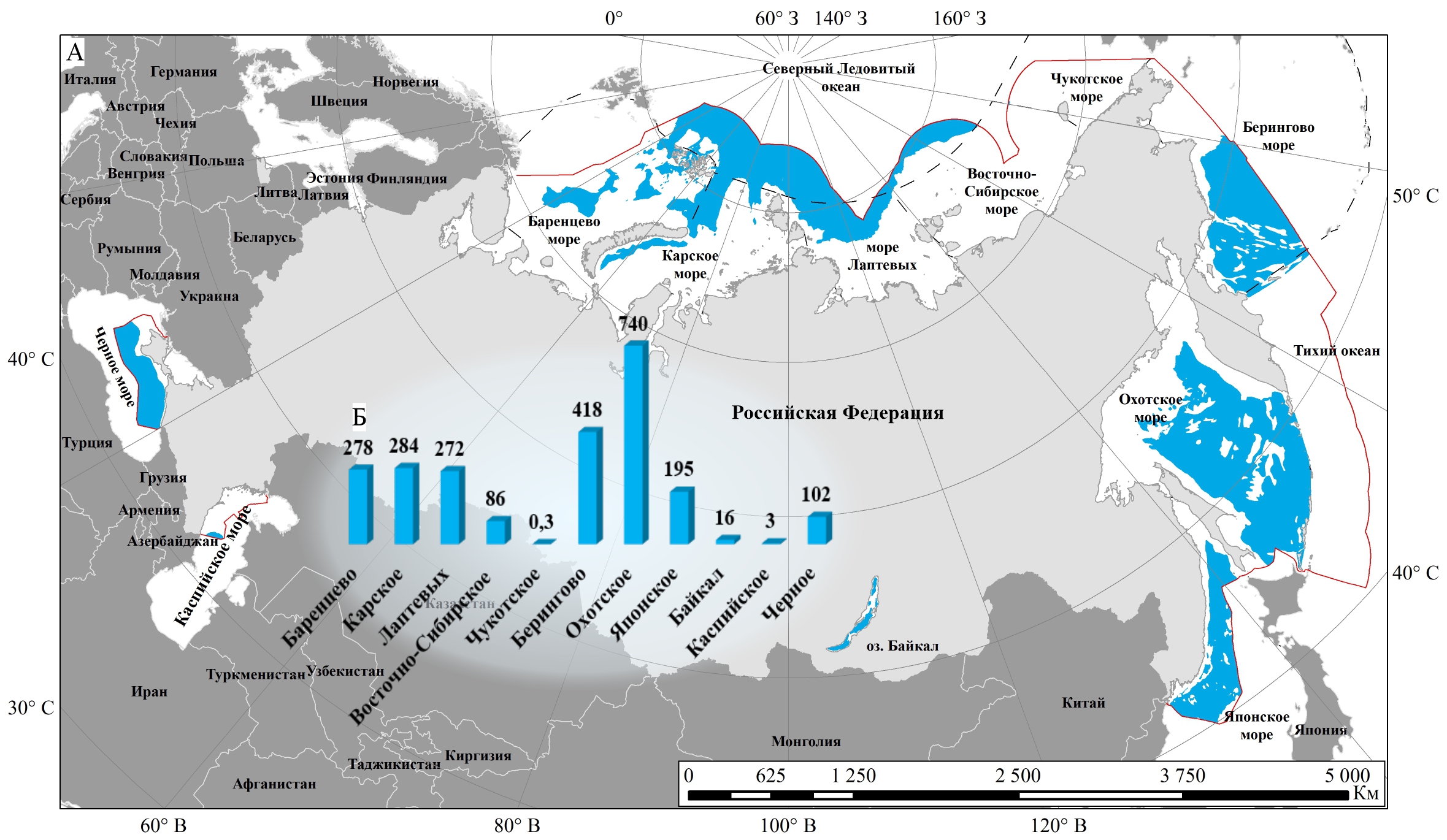

Океанологические и геотермические данные легли в основу моделирования ЗСГГ, что наряду с данными по мощностям осадочного чехла позволило оконтурить ПГА морей России в пределах ИЭЗ Российской Федерации и озера Байкал для газовых гидратов фильтрационного генезиса (рис. 1). Суммарная площадь ИЭЗ составляет 7136,7 тыс. кв. км, суммарная площадь ПГА – 2394 тыс. кв. км. Таким образом, 34% или 1/3 от площади ИЭЗ Российской Федерации характеризуется благоприятными термобарическими условиями и условиями для генерации УВ газов для субаквального гидратообразования по фильтрационной модели. Наибольшими площадями ПГА характеризуются Охотское и Берингово моря (рис. 1А, Б), ввиду их больших площадей и обширных континентальных склонов, а также три арктических акватории – Баренцево, Карское и Лаптевых, где условия стабильности фильтрогенных гидратов приурочены к бровке континентального шельфа и подножию континентального склона. Особое место занимает озеро Байкал – единственный в мире пресноводный водоем с термобарическими, геологическими (мощный осадочный чехол) и флюидо-динамическими (повышенная сейсмичность в рифтовой зоне) условиями для образования гидратов (Matveeva et al., 2003; Khlystov et al., 2022).

Рис. 1. (А) Потенциально газогидратоносные акватории в ИЭЗ РФ и озере Байкал в пределах ЗСГГ фильтрационного происхождения с мощностью осадочного чехла более 500 м – голубая заливка; граница ИЭЗ – красная сплошная линия, географические границы морей – черный пунктир; (Б) гистограмма распределения площадей ПГА по акваториям (тыс. км²)

Площадь ПГА для газовых гидратов фильтрационного генезиса на арктическом шельфе России оценивается величиной 920 тыс. км² и составляет 21,5% общей площади изученных акваторий в пределах ИЭЗ Российской Федерации. Дальневосточные моря характеризуются наиболее значительными площадями ПГА: доля ПГА от площади ИЭЗ в этих морях варьирует от 47% в Охотском до 63% в Японском. Наибольшие площади ПГА закартированы в Охотском море и достигают 740 тыс км². Площадью 418 тыс км² характеризуются ПГА в Берингово море, что немногим меньше, чем в 2 раза по сравнению с Охотским морем. Значительная доля площадей с неблагоприятными для образования газовых гидратов термобарическими условиями в Охотском море связана с обширными шельфами. Кроме того, для всех дальневосточных морей заметна доля акваторий с вероятным отсутствием необходимого для гидратообразования количества газа (6,5–8,9%).

Региональные оценки газогидратоносности субаквальных газовых гидратов (аналог категорий Д1+Д2)

Результаты расчетов количества метана в газовых гидратах акваторий в пределах ИЭЗ морей Российской Федерации и озера Байкал по состоянию изученности на 01.01.2024 г. по методу удельных плотностей приведены на рис. 2 и в табл. 3.

Рис. 2. Региональные оценки (аналог категорий Д1+Д2) прогнозируемого количества метана в газовых гидратах фильтрационного происхождения российских акваторий, трлн м³

Табл. 3. Результаты региональных оценок количества метана в фильтрогенных газовых гидратах российских акваторий

Наибольшим ресурсным потенциалом характеризуется Берингово море (41,8 трлн м³), превышая ресурсы морей Лаптевых и Охотского (27,2 и 28,6 трлн м³) в 1,5 раза. Такие оценки связаны с большими площадями ПГА и значительным объемом газогидратных резервуаров. Интересно, что высокий ресурсный потенциал этих акваторий подтверждается также и обнаружением многочисленных скоплений газовых гидратов (см. ниже). Региональные оценки двух акваторий – российского сектора Черного моря и озера Байкал (10,2 и 1,6 трлн м³) – при таком методическом подходе представляются несколько заниженными, поскольку обе эти области характеризуются многочисленными обнаружениями газовых гидратов.

По приуроченности ПГА к крупным геоструктурам и к определённым элементам нефтегазогеологического районирования континентального шельфа, Черного и Каспийского морей, а также по перспективам обнаружения скоплений газовых гидратов выделены следующие элементы районирования (табл. 3): Охотоморская и Япономорская газогидратоносные провинции; Баренцевоморская и Карская перспективные газогидратоносные провинции; газогидратоносные области – Беринговоморская, Лаптевоморская, Восточно-Арктическая, Черноморская; перспективные газогидратоносные области – Чукотоморская, Центрально-Каспийская.

Озеро Байкал выделено в отдельную Байкальскую газогидратоносную область. Среди них Охотоморская и Япономорская провинции, а также Беринговоморская, Лаптевоморская, Черноморская и Байкальская газогидратоносные области характеризуются многочисленными скоплениями газовых гидратов. Япономорская и Восточно-Арктическая области, хотя и характеризуются обнаружениями скоплений газовых гидратов, все еще изучены недостаточно, чтобы обоснованно судить об их потенциале. Остальные провинции и области отнесены к перспективным, где прямые признаки газовых гидратов либо не установлены, либо единичны.

Газовые гидраты морей России – фактические данные

Суммарно в результате переинтерпретации цифровых сейсмических разрезов, на них были обнаружены BSR общей протяженностью 14540 км. Все выявленные BSR являются гидратообусловленными, так как находятся в пределах расчетной зоны стабильности гидрата метана, имеют полярность, обратную отражениям от дна, пересекают осадочную слоистость и характеризуются зоной осветления над BSR. В кернах грунтовых станций газовые гидраты вскрыты в отложениях очагов разгрузки газа и грязевулканических брекчий в ИЭЗ России в Охотском, Японском и Черном морях.

На основании собранных данных по геологическим и геофизическим признакам газовых гидратов создан банк фильтрогенных скоплений газовых гидратов (по состоянию изученности на 01.01.2024 г.), в который занесена информация по 203 скоплениям.

Помимо многочисленных наблюдений BSR, в Беринговом море часто отмечаются аномалии сейсмической записи типа VAMP’s, также свидетельствующие о скоплениях газовых гидратов. Такие аномалии обнаружены и в Баренцевом, и в Черном морях.

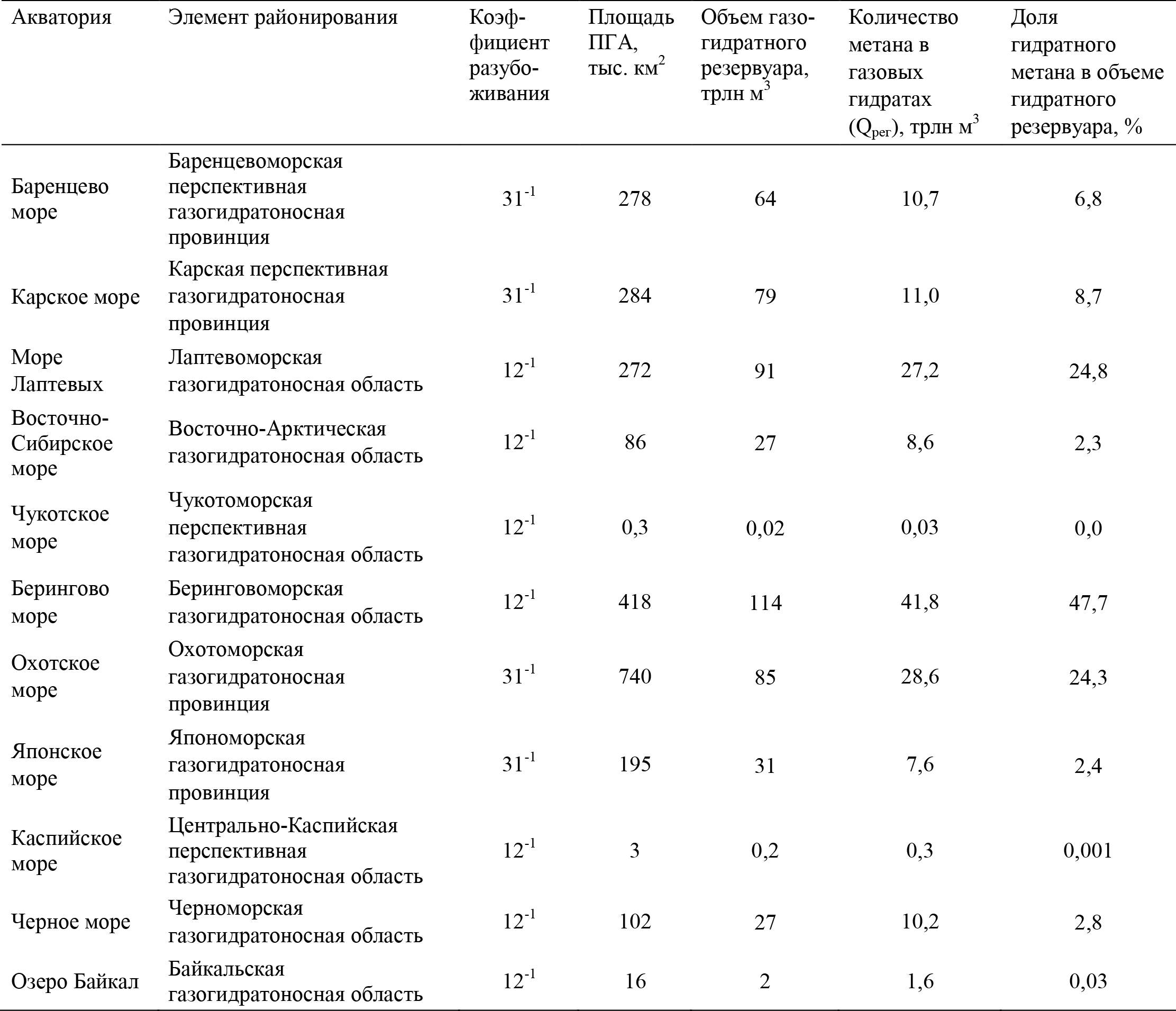

Арктические моря. Наиболее перспективным в отношении газовых гидратов среди арктических морей является море Лаптевых, где на целом ряде сейсмических разрезов прослежены BSR, что позволило оконтурить одно крупное и несколько сопутствующих мелких скоплений газовых гидратов (рис. 3). На рисунке 3 (фрагмент сейсмического разреза номер 2) представлен характерный фрагмент сейсмического разреза с прерывистым BSR, переходящим в сплошной с ярко выраженной вышележащей зоной осветления (blanking), маркирующей гидратосодержащие отложения.

Рис. 3. Скопления фильтрогенных газовых гидратов в морях российской Арктики. Цифры в кружках – положение гидратобусловленных аномалий, представленных на фрагментах сейсмических разрезов.

В Баренцевом море изучались материалы по прогибу Святой Анны, а также участки, расположенные севернее Новой Земли и Южнее Земли Франца-Иосифа, характеризующиеся наибольшей плотностью кондиционных данных сейсморазведки. В прогибе Святой Анны выявлено единственное в Баренцевом море скопление газовых гидратов на основании обнаружения аномалии типа VAMP’s (рис. 3, фрагмент сейсмического разреза номер 1). Ширина аномалии и приуроченного к ней скопления газовых гидратов составляет 2 км, поддонная глубина варьирует в пределах 115–105 м в краевых частях аномалии до 65 м в центральной части газовой трубы. Над аномалией расположен покмарк, свидетельствующий об активной разгрузке газонасыщенных флюидов над скоплением. Акватория Карского моря в большей степени характеризуется наличием субмаринной криолитозоны, а однозначных сейсморазведочных признаков газовых гидратов здесь обнаружено не было, но в целом ЗСГГ в акватории Карского моря характеризуется многочисленными очагами разгрузки углеводородов и соответствующими аномалиями на сейсмограммах.

В акватории Восточно-Сибирского моря выявлен один гидратообусловленный BSR в прогибе Вилькицкого с яркой зоной осветления, нарушаемый очагами разгрузки газа, выделяемыми по аномалии типа «газовая труба» (рис. 3, фрагмент сейсмического разреза номер 3). Аномалия выделена на континентальном склоне на глубинах моря 1800–2100 м. Поддонная глубина BSR варьирует от 370 до 395 м. На разрезе выделяются основные признаки BSR – обратная относительно дна полярность, субпаралельность морскому дну и пересечение осадочной слоистости. На врезках в кружках показана полярность сигнала, отраженного от морского дна и от BSR.

Протяжённость аномалии составляет 18 км.

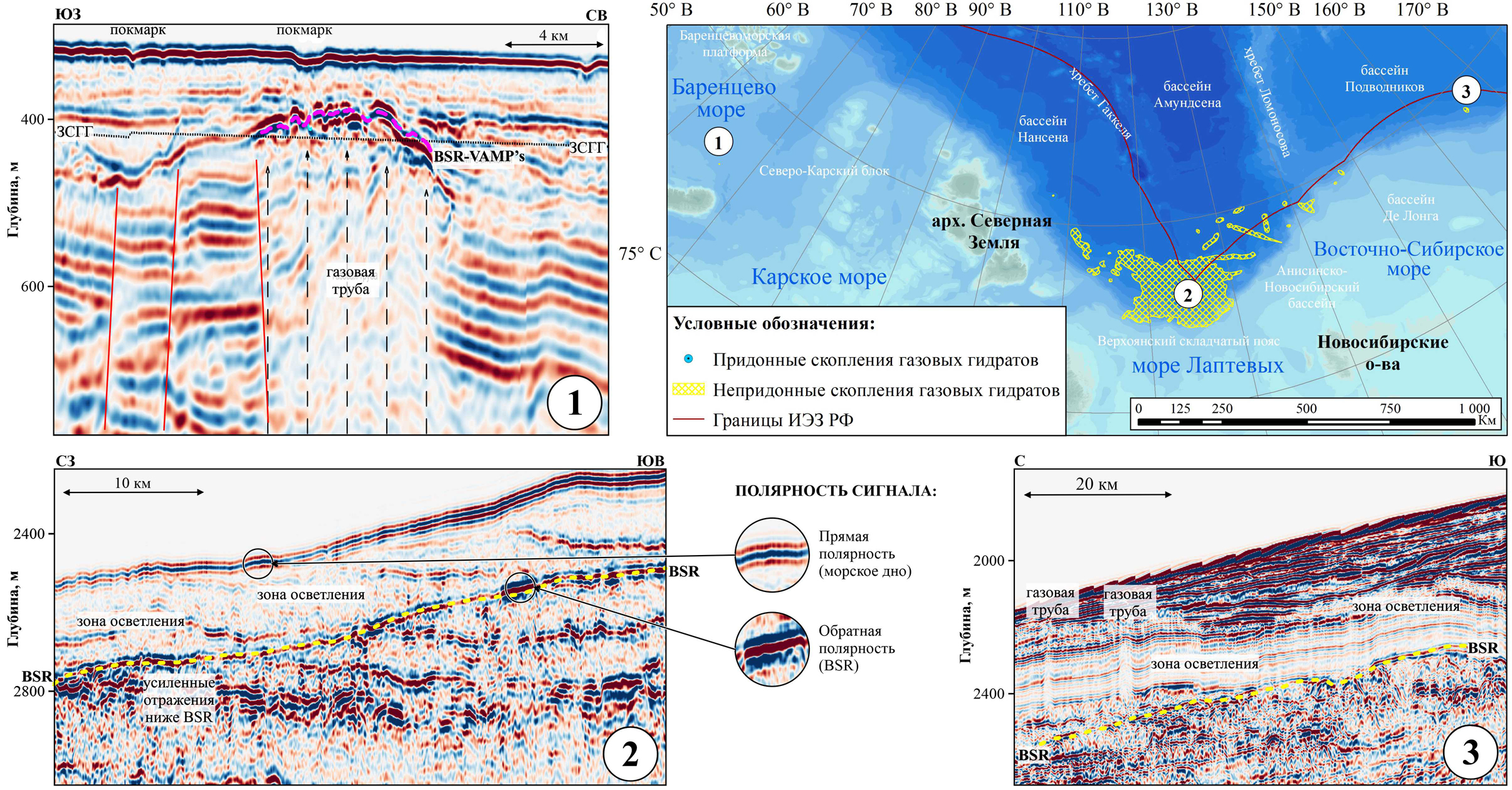

Дальневосточные моря. Берингово море характеризуется широким распространением сейсморазведочных признаков газовых гидратов. Закартированы многочисленные наблюдения BSR – 79 участков по 76 профилям, из которых 64 расположены в российском секторе моря, в областях континентального склона, Алеутской котловины и на склоне хребта Ширшова (рис. 4А). BSR «прорываются» газовыми трубами в ослабленных зонах (рис. 4А, фрагменты сейсмических разрезов с номерами 1 и 2); также встречаются двойные BSR (DBSR). Особенностью Берингова моря являются многочисленные амплитудно-скоростные аномалии типа VAMP’s (рис. 4, фрагмент сейсмического разреза 3). Данный вид гидратообусловленных аномалий отличает повышение частотности сигнала над аномалией и понижение под ней, а также прогибание осей синфазности и характерная форма перевернутого блюдца (рис. 3, фрагмент 1; рис. 4, фрагмент 3). Область их распространения приурочена к центральной части акватории. Закартировано 10 участков с VAMP’s на сейсмических разрезах, находящихся вне границ ИЭЗ (рис. 4А). Пространственное распределение VAMP’s определяется топографией фундамента – они приурочены к его поднятиям. Подводящие каналы в виде прогибающихся горизонтов (осей синфазности) прослеживаются на сотни метров вниз вплоть до пород фундамента. Диаметры верхних частей структур достигают 4 км. На основании сейсморазведочных данных оконтурен целый ряд скоплений газовых гидратов (рис. 4А).

Рис. 4. Скопления фильтрогенных газовых гидратов в Дальневосточных морях России; цифры в кружках – положение гидратобусловленных аномалий, представленных на фрагментах сейсмических разрезов. Условные обозначения см. на рис. 3.

В Охотском море BSR обнаружены на северо-восточном склоне о. Сахалин, к западу от о. Парамушир, во впадинах Дерюгина и Тинро, на южном склоне поднятия Академии Наук, в заливе Терпения (рис. 4Б, фрагмент сейсмического разреза 4). Наиболее явно BSR выделяется на континентальном склоне в Присахалинской флексуре, где он представлен ярким с инверсированной полярностью горизонтом, пересекающим осадочную слоистость. Поддонная глубина BSR увеличивается с глубиной моря. На разрезе также наблюдаются усиленные отражения ниже BSR, а сам осадочный чехол осложнён большим числом тектонических нарушений. Волновая картина во впадине Дерюгина имеет хаотичный характер, что может быть связано с высокой газонасыщенностью отложений. Редко на локальных участках BSR загибается кверху, что является маркером концентрированной миграции углеводородов.

Многочисленные скопления газовых гидратов в Охотском море связаны с очагами разгрузки газа (рис. 4Б, голубые точки). Прямые свидетельства газогидратоносности в Охотском море приурочены к очагам разгрузки газа на дне в четырех хорошо изученных районах: в прибрежье острова Парамушир (глубина воды около 800 м); на западном склоне впадины Дерюгина к северо-востоку от острова Сахалин при глубине моря 390–700 м; в прибрежье ЮВ склона о. Сахалин вблизи залива Терпения. На карте отображены 23 пункта, где газовые гидраты были вскрыты в кернах грунтовых станций. Многочисленные гидратоносные очаги разгрузки газа выявлены на континентальном склоне в прибрежье Сахалина на глубинах от 390 до 1500 м. Они надежно фиксируются по эхолотным данным. Одной из особенностей гидратопроявлений, связанных с разгрузкой свободного газа, является линзовидно-слоистая гидратообусловленная текстура отложений, обязанная своим формированием сегрегации воды диффундирующим газом.

В Японском море известны многочисленные наблюдения BSR за пределами ИЭЗ России: 52 в прибрежье Кореи, 58 в бассейне Джоетсу и пять в районе подводного хребта Окусири (прибрежье Японии). В российском секторе выявлен единственный BSR в южной части Татарского пролива в интервале поддонных глубин 100–260 м при глубинах моря 1200–1500 м (рис. 4В). Газовые гидраты в российском секторе моря наблюдались в очагах разгрузки газа в Татарском проливе и на восточном склоне Татарского желоба.

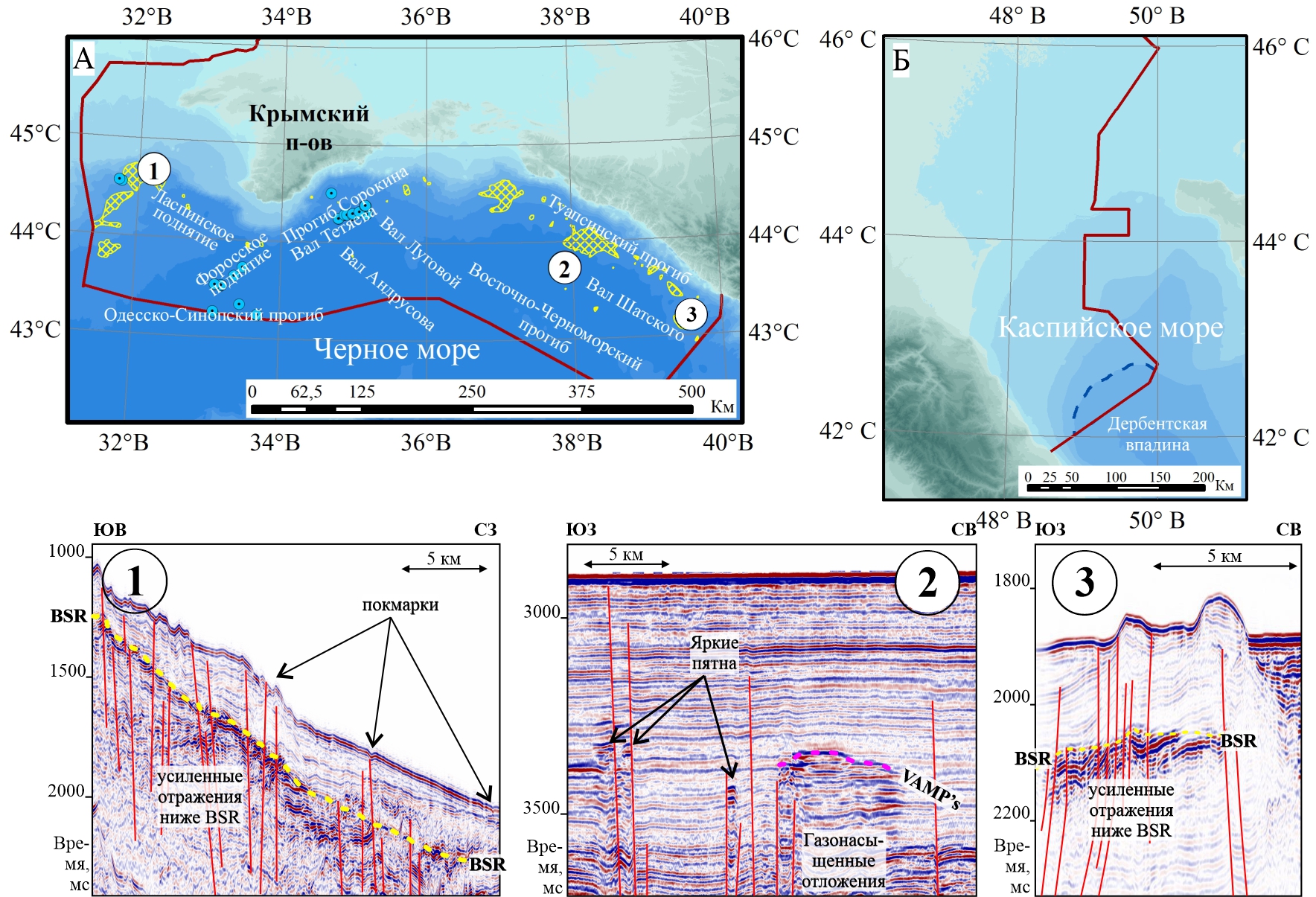

Южные моря. Осадочные бассейны Черного моря характеризуются наличием мощного молодого осадочного чехла, для них характерны глиняный диапиризм и активная грязевулканическая деятельность, разгрузка флюидов (воды и газа) по разломным зонам, наличие крупных конусов выноса и оползневых структур. В Черном море газовые гидраты, связанные с глиняными диапирами, грязевыми вулканами и очагами разгрузки газа, широко распространены на глубинах моря от 700 до 2000 м. Они наблюдались как в самой глиняной брекчии в виде включений от мелких рассеянных до крупных массивных, так и в деформированных алеврито-глинистых отложениях на периферии диапировых структур в виде отдельных пластинок. Всего в акватории Черного моря имеется информация о 64 грунтовых станциях, где газовые гидраты наблюдались в кернах при геологическом пробоотборе, часть из них расположена в ИЭЗ (рис. 5А).

Рис. 5. Скопления фильтрогенных газовых гидратов в российском секторе Черного моря (А) и граница ПГА в ИЭЗ России в Каспийском море (Б); цифры в кружках – положение гидратобусловленных аномалий, представленных на фрагментах сейсмических разрезов. Условные обозначения см. на рис. 3.

В акватории Черного моря выявлены и закартированы многочисленные газогидратообусловленные аномалии: BSR (рис. 5А, фрагменты сейсмических разрезов 1 и 3), DBSR и VAMP’s (рис. 5А, фрагмент сейсмического разреза 2). Под VAMP’s наблюдается аномалия типа «просадка» – оси синфазности прогибаются из-за высокого газонасыщения. На всём протяжении вала Шатского наблюдается большое число разрывных нарушений, являющихся флюидопроводниками, доходящими до ЗСГГ. К этим разрывным нарушениям приурочено множество ярких пятен и аномалии типа «просадка». Общая протяжённость всех идентифицированных аномалий составила 1483 км, гидратообусловленные аномалии наблюдаются при глубинах моря 800–2100 м, а их поддонные глубины меняются от 130 до 600 м.

В глубоководной части южной впадины Каспийского моря (глубина воды около 490 м) известны скопления газовых гидратов, приуроченные к грязевым вулканам. Однако в пределах ИЭЗ России признаков газовых гидратов не выявлено. Российский сектор характеризуется слабой изученностью и небольшой площадью ПГА (рис. 5Б).

Локальные оценки количества метана в субаквальных скоплениях газовых гидратов (аналог категории Дл)

Начиная с первых детальных исследований отдельных скоплений газовых гидратов, их ресурсные оценки, основанные на данных прямых наблюдений гидратов в кернах и их признаков, представляли наибольший интерес, поскольку именно на данных о содержании газовых гидратов в керне (или гидратонасыщении отложений) и геометрии скоплений газовых гидратов и продуктивных горизонтов в их пределах должны быть основаны оценки ресурсов газовых гидратов. Для выполнения локальных оценок количества метана в скоплениях газовых гидратов, кроме данных по гидратосодержанию (гидратонасыщению) необходима следующая информация: термобарические условия в пределах скопления, данные о тепловом потоке из недр, форма и размер скопления (в основном, по данным сейсморазведки или гидроакустических съемок), тип скопления (придонные, непридонные, фильтрогенные или криогенетические). Таким образом, методика локальных оценок определяется типом скопления и имеющейся геологической информацией по тому или иному газогидратоносному объекту. В первую очередь, это сейсморазведочные данные и материалы грунтового пробоотбора или бурения, а также данные геотермических измерений в скважинах или зондирований. Скоплений газовых гидратов, обеспеченных полным набором требуемых данных, в пределах российских акваторий практически нет; относительно хорошо изученных около десятка, и все они приурочены к очагам разгрузки газа (придонные скопления). Данный тип фильтрогенных скоплений отлично локализуется по данным гидроакустических исследований (гидролокация бокового обзора, многолучевой эхолот, гидроакустика и CTD-зондирования водной толщи), контролируется морфологией самого очага разгрузки УВ, легкодоступен для отбора кернов и может быть охарактеризован данными геотермии зондовым методом. При современной степени изученности метод удельных плотностей представляется вполне адекватным для локальных оценок. Скопления этого типа закартированы и оценены в акваториях Черного и Охотского морей.

Всего в ходе количественной оценки были учтены 26 придонных скопления газовых гидратов в Черном и Охотском морях, для которых установлены форма и размер контролирующих их структур. Анализ удельных содержаний газа в 11 хорошо изученных придонных скоплениях показал, что они варьируют в пределах от 0,01 до 7,4 млрд м³/км² (табл. 2) при среднем qл1 1,6 млрд м³/ км². Величина qл1 умножалась на площадь придонных скоплений для получения Qл. Ресурсы газа, находящиеся в форме фильтрогенных газовых гидратов в придонных скоплениях, варьируют в диапазоне 0,1–13 млрд м³. Суммарное количество метана в 26 изученных придонных скоплениях оценено величиной 69 млрд м³.

Оценки прогнозируемого количества газа в выявленных скоплениях варьируют в пределах 0,05–14 млрд куб м.

Скопления фильтрационного генезиса в условиях рассредоточенной фильтрации (непридонные) на российских акваториях на 01.01.2024 г. бурением не вскрывались. Исключение составляет сообщение (Петровская и др., 1989) об обнаружении газовых гидратов в глубоководной части Берингова моря (при глубине моря 2110 м) на поддонной глубине 610 м в миоценовых терригенных отложениях, где был выявлен 10–15-метровый газогидратоносный горизонт. Подтверждающих фактических материалов о размерах структуры и данных о величине гидратосодержания не приводится.

Для количественной оценки выполнен анализ опубликованных работ по наиболее хорошо изученным скоплениям субаквальных газовых гидратов Мирового океана с установленными величинами плотности ресурсов газогидратов на основании данных бурения или сейсмоскоростного анализа (табл. 3). Результаты 14 определений гидратонасыщения в непридонных скоплениях и площадях гидратоносных структур позволили получить значения удельного содержания гидратного газа на единицу площади, варьирующие от 0,3 до 1,4 млрд м³/ км² при среднем значении qл2 0,83 млрд м³/км², которое и было использовано в расчетах. Площадь скоплений определялась на основе сейсморазведочных данных о площади распространения BSR (143 скопления) и VAMP’s (31 скопление). В целом, скопления, приуроченные к VAMP’s аномалиям, характеризуются как меньшими размерами, так и меньшими ресурсами – максимальная оценка 6012 млрд м³ рассчитана для крупного скопления, приуроченного к целому полю VAMP’s структур в центральной части Алеутской котловины (рис. 4А). Общее количество метана в газовых гидратах непридонных скоплений (Qл) варьирует в очень широком диапазоне, изменяясь от 0,03 до 6829 млрд м³. Это обусловлено как размером локальных газогидратоносных структур, так и кондиционностью имеющихся сейсмических данных для оконтуривания скоплений, так как некоторые из них пересекаются всего одним сейсмопрофилем. Можно полагать, что при сгущении сети сейсмических профилей, размеры таких скоплений могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Результатом исследований, включающих интерпретацию цифровых материалов сейсморазведки, грунтового пробоотбора и анализа данных опубликованных работ по скоплениям субаквальных газовых гидратов, явилось создание банка субаквальных скоплений газогидратов российских морей, для которых выполнены локальные оценки количества метана в газовых гидратах. Прогнозируемые ресурсы Qл (аналог категории Дл) оценены в 203 скоплениях газовых гидратов фильтрогенного типа, выявленных в ИЭЗ Российской Федерации. Суммарный объем газа, находящийся в форме метановых гидратов в изученных скоплениях, относимых к категории, аналогичной Дл, оценен величиной около 120 трлн м³. Распределение прогнозируемых ресурсов метана газовых гидратов этой категории по акваториям представлено диаграммой (рис. 6А). На диаграмме для каждой акватории показано количество выявленных скоплений (цветные цифры) и прогнозируемое в этих скоплениях суммарное количество гидратного метана (черные цифры). Ресурсы метана в самых крупных непридонных скоплениях (более 40 скоплений) по рангу сопоставимы с запасами газа в крупных и уникальных (более 30 скоплений) месторождениях традиционного газа (рис. 6Б). Уникальные и крупные скопления выявлены в акваториях морей Лаптевых, Берингова и Охотского. Ресурсы газа в скоплениях газовых гидратов фильтрогенного типа в очагах разгрузки флюидов сопоставимы с ресурсами газа в очень мелких, мелких и средних месторождениях традиционного газа (рис. 6Б).

Рис. 6. Гистограммы распределения (А) суммарных локальных оценок (аналог категории Дл) прогнозируемого количества метана в скоплениях газовых гидратов фильтрационного происхождения российских акваторий (черные цифры, трлн м³); цветные цифры напротив столбиков – количество выявленных скоплений; (Б) ранжирование скоплений газовых гидратов по величине ресурсов по аналогии с запасами месторождений «традиционного» газа

Газогидратные резервуары российских морей

Поскольку ключевым условием существования гидратов в морских отложениях является наличие зоны их стабильности – части литосферы, в которой ранее образованные гидраты могут находиться в стабильном состоянии, практически задача надрегионального прогноза условий газогидратоносности сводилась к картированию распространения зоны стабильности газовых гидратов и вычислению ее мощности и площадного распространения. Мощность ЗСГГ фильтрационного происхождения, наряду со сведениями о мощности осадочных отложений в ее пределах, а также данными по BSR и сейсмостратиграфии позволяет охарактеризовать газогидратные резервуары – т.е. получить сведения об их вертикальной изменчивости, приуроченности к определённым морфоструктурам на шельфе, континентальном склоне и подножии, а также возрасте слагающих газогидратный резервуар отложений (рис. 7).

Рис. 7. Разрез по профилю СВ Сахалин – Камчатка через газогидратный резервуар в Охотском море; зеленым показана ЗСГГ, красная линия – скопление гидратов, маркируемое BSR; белые ромбики представляют положение придонных скоплений газовых гидратов в очагах разгрузки газа

Остановимся на понятии «газогидратный резервуар», используемом в нашей работе, которое отличает газогидратоносные объекты от традиционных газоносных. «Газогидратный резервуар» рассмотрен ранее в работе (Матвеева, 2018) в сравнении с термином «природный резервуар», введенным И.О. Бродом (1951) как «естественным вместилищем для нефти, газа и воды (внутри которого может происходить циркуляция подвижных веществ), форма которого обусловливается соотношением коллектора с вмещающими его (коллектор) плохо проницаемыми породами».

Гидратные резервуары имеют ряд отличий от резервуаров традиционных углеводородов: они не только не подразумевают наличие непроницаемых покрышек, но и напротив должны характеризоваться наличием флюдопроводящих зон. Роль «флюидоупора» применительно к резервуару газовых гидратов играет зона гидратообразования – тот интервал разреза, где растворимость метана соответствует и превышает предел его растворимости при данных температуре и давлении. В упрощенном варианте газогидратный резервуар – пространственно ограниченный интервал осадочного разреза, где существуют условия для аккумуляции природных газов в количестве, достаточном для пересыщения поровых вод газом в равновесии с гидратом, а также для образования и длительного сохранения гидратов газа (рис. 7). Гидратный резервуар ограничивается не вещественными (или материальными) границами, в качестве которых в традиционном нефтегазовом резервуаре или по терминологии И.О. Брода «природном резервуаре» выступают покрышки, а физическими, температурными и химическими полями, которые в совокупности определяют геометрию ЗСГГ, а также условиями проницаемости, обеспечивающими восходящую фильтрацию гидратообразующих газа и воды в эту зону (Матвеева, 2018).

Напротив, при наличии плохо проницаемых горизонтов ниже зоны стабильности, образования гидратов в недрах происходить не будет из-за отсутствия количества газа, достаточного для пересыщения поровых растворов. Кроме этого, образование гидратов, хотя и контролируется гранулометрическим составом вмещающих их отложений, т.е. наиболее благоприятно в отложениях с хорошими коллекторскими свойствами, может иметь место и в тонкозернистых глинистых отложениях, не являющихся коллекторами в традиционном понимании этого термина.

Газогидратный резервуар характеризуется типом вмещающих гидраты отложений и их возрастом и условиями их накопления; условиями фильтрации (например, восходящая, рассредоточенная, концентрированная), типом гидратовыделения; емкостью; условиями залегания и гидродинамическими условиями, и, наконец, термобарическими условиями.

Исходя из данных о положении BSR и грунтового пробоотбора, газогидратные резервуары российских морей в общем случае локализованы в кайнозойских отложениях и подразделяются на верхний (голоценовый) и нижний (плейстоцен-олигоценовый) интервалы. В верхнем интервале, от морского дна до приблизительно 50 м поддонных глубин локализуются придонные скопления газовых гидратов (рис. 8).

Рис. 8. Стратиграфическая приуроченность газогидратных резервуаров фильтрационного происхождения. Стрелками показан нижний интервал газогидратного резервуара, к которому приурочены непридонные скопления.

Здесь в условиях очаговой разгрузки углеводородов достигается максимальное переохлаждение и фильтрационный напор, что приводит к максимальному пересыщению поровых вод газом и выпадению его избытка в виде гидратов. Скопления гидратов, формирующиеся в верхнем интервале, отличаются мелкими размерами и приурочены к голоценовым отложениям.

Анализ данных по хорошо изученным скоплениям Мирового океана показал, что при значительно меньшей площади газогидратоносных структур, максимальные удельные плотности гидратного метана в придонных скоплениях в 5 раз превышают эту величину в непридонных скоплениях (табл. 2 и 3). При этом минимальные удельные плотности в непридонных скоплениях в 30 раз больше таковых в скоплениях, формирующихся в очагах разгрузки флюидов. Все это, по-видимому, связано с особенностями газогидратных резервуаров в придонных скоплениях, где из-за максимального переохлаждения и пересыщения поровых вод метаном возникает максимальное давление гидратообразования, что и выражается в значительных величинах удельных плотностей ресурсов.

В газогидратных резервуарах нижнего интервала в диапазоне поддонных глубин 250–1200 м формируются скопления гидратов непридонного типа. Бòльшая часть изученных скоплений приурочена к терригенным отложениям плиоцена, почти вдвое реже распространены они в равной степени в миоценовых и плейстоценовых отложениях.

Под газогидратным резервуаром в данной работе мы подразумеваем объем осадочного выполнения ЗСГГ, характеризующийся мощностью отложений более 500 м, вмещающих скопления газовых гидратов. Элементами газогидратного резервуара являются ЗСГГ, зона гидратообразования, вмещающие гидраты отложения с присущими им литологическими свойствами и собственно скопления, характеризующиеся определенной геометрией и гидратонасыщением (рис. 7).

Объемы газогидратных резервуаров в изученных акваториях варьируют в широких пределах (0,02–114 трлн м³). Наибольшими объемами газогидратных резервуаров отличаются моря Берингово, Лаптевых и Охотское (114, 91 и 85 трлн м³ соответственно (табл. 3, рис. 2)). При этом объем газогидратного резервуара в Беринговом море в 3,7 раза больше, чем в Японском, и в 1,3 раза больше, чем в Охотском море, что обусловлено как большей площадью самого Берингова моря, так и большей средней мощностью зоны стабильности газовых гидратов в его пределах. Общий объем газогидратных резервуаров российских акваторий оценен величиной более 520 трлн м³ (исключая криогенные газовые гидраты на арктических шельфах).

Рассчитана доля метана газовых гидратов, на которую приходится объем газогидратных резервуаров каждого элемента районирования. Наибольшее количество газовых гидратов и их доля в объеме осадочного выполнения резервуаров прогнозируется в резервуарах морей Берингова, Охотского и Лаптевых, составляя 47,7, 24,8 и 27,3% соответственно.

Заключение

В статье представлены результаты количественной оценки прогнозируемых ресурсов субаквальных газовых гидратов фильтрационного генезиса в пределах исключительной экономической зоны морей России и на озере Байкал по состоянию на 01.01.2024 г. на трех различных уровнях – общероссийском, региональном (в отдельных акваториях) и локальном – в изученных скоплениях.

Выполненные работы позволили впервые с достаточной степенью достоверности и детальности охарактеризовать ресурсный потенциал подводных газовых гидратов российских акваторий. Работы по выявлению и картированию скоплений газовых гидратов по данным сейсморазведки многократно повысили изученность российских морей в отношении газовых гидратов и позволили обосновать их ресурсную базу.

Еще одним важным итогом количественной оценки стало районирование по перспективности на газовые гидраты и выделение новых перспективных газогидратоносных областей – Баренцевоморской и Лаптевоморской (наряду с известной ранее Охотоморской провинцией), потенциал которых ранее оценивался лишь на качественном уровне и был недооценен.

Выявлен целый ряд уникальных по величине ресурсов скоплений газовых гидратов в Беринговом, Охотском морях и море Лаптевых, которые требуют дальнейшего детального изучения.

Введено определение «газогидратного резервуара», рассчитаны вариации его мощностей в российских морях и определена стратиграфическая привязка скоплений к плейстоцен-олигоценовым отложениям. Впервые оценены объем газогидратных резервуаров всех российских акваторий, достигающий 520 трлн·м³, и доля ресурсов газовых гидратов в нем, составляющая в среднем 10%.

Количество метана в газовых гидратах фильтрационного генезиса акваторий России на региональном уровне (аналог Д1+Д2) оценено величиной 147 трлн м³, а суммарные ресурсы локальных объектов (аналог категории Дл) составили около 120 трлн м³. Наибольший вклад в ресурсную базу локальных объектов вносят крупные непридонные скопления. Несмотря на то, что количество учтенных придонных скоплений намного меньше, чем на самом деле, даже увеличение их числа на порядок не внесет существенных изменений в ресурсную базу из-за их значительно меньшего ресурсного потенциала.

Полученные результаты оказались величиной того же порядка, что и в оценке (Walsh et al., 2009), в которой на долю территорий бывшего СССР отводится 112 трлн м³ метана гидратов, аккумулированных в коллекторах с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами (по-видимому, не дифференцировано на морские и континентальные).

Финансирование

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

1. https://www.precedenceresearch.com/top-companies/gas-hydrates; www.energy.gov/sites/prod/files/2019/07/f65/Gas%20Hydrates%20Roadmap_MHAC.pdf

2. https://www.energy.gov/fecm/articles/doe-and-international-partners-complete-gas-hydrates-production-testing-alaska-north

Список литературы

1. Богоявленский В.И., Янчевская А.С., Богоявленский И.В. Кишанков А.В. (2018). Газовые гидраты на акваториях циркумарктического региона. Арктика: экология и экономика, 3(31). DOI: 10.25283/2223-4594-2018-3-42-55

2. Брод И.О. (1951). Залежи нефти и газа (Формирование и классификация). М.-Л.: Гостоптехиздат. Геология и полезные ископаемые шельфов России (атлас). (2004). М.: Научный мир, 108 с.

3. Геоморфология Байкала, карта. Осадочные образования. (1993). Часть 2. Байкал. Атлас. http://irkipedia.ru/content/geomorfologiya_baykala_karta_osadochnye_obrazovaniya_chast_2_baykal_atlas_1993_g?ysclid=lzgvjc2vaq723805276

4. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А. (1990). Геологические модели газогидратообразования. Литология и полезные ископаемые, 2, с. 76–87. EDN: BEZURY

5. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А. (1994). Субмаринные газовые гидраты. СПб: ВНИИОкеангеология.

6. Глумов И.Ф., Гулев В.Л., Карнаухов С.М., Сенин Б.В. (2014). Региональная геология и перспективы нефтегазоносности Черноморской глубоководной впадины и прилегающих шельфовых зон. Части 1 и 2. М.: Недра, 460 с.

7. Глумов И.Ф., Маловичкий Я.П., Новиков А.А., Сенин Б.В. (2004). Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 342 с. EDN: QKEKXV

8. Карнаух В.Н., Карп Б.Я. (2002). Японское море. Мощность осадочного чехла (1) и поверхность акустического фундамента (2). Карта масштаба 1:7 500 000. Лист 3-24. В атласе Геология и полезные ископаемые шельфов России. М.: ГЕОС, 425 с.

9. Маргулис Л.С., Ведров И.А., Боровиков И.С. (2012). Карта перспектив нефтегазоносности по плотности извлекаемых ресурсов УВ категории C3 + D территории и шельфов морей Дальнего Востока м-ба 2:2 500 000. ФГУП ВНИГРИ.

10. Матвеева Т.В. (2018). Образование гидратов углеводородных газов в субаквальных обстановках. Сб.: Мировой океан. Т. 3: Твердые полезные ископаемые и газовые гидраты в океане. М.: Научный мир, с. 586–697.

11. Матвеева Т.В., А.А. Семёнова, Н.А. Щур, Е.А. Логвина, О.В. Назарова (2017). Перспективы газогидратоносности Чукотского моря. Записки Горного института, 226, с. 387–396. DOI: 10.25515/ PMI.2017.4.387

12. Матвеева Т.В., Логвина Е.А., Назарова О.В. (2024). Газовые гидраты акваторий: методы и результаты ресурсных оценок. Геология нефти и газа, (3), с. 81–96. DOI 10.47148/0016-7894-2024-3-81-96

13. Матвеева Т.В., Соловьев В.А. (2003). Газовые гидраты Охотского моря: закономерности формирования и распространения. Российский химический журнал, 47(3), с. 101–111. EDN: VRJWON

14. Матвеева Т.В., Щур Н.А., Щур А.А., Смирнов Ю.Ю. (2024). Программный комплекс для расчета параметров зоны стабильности субаквальных газовых гидратов «MArine GAs hydrate Stability forecast» (MAGAS). Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №RU2024680251 Российская Федерация. Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга

15. Международная тектоническая карта Каспийского моря и его обрамления (2001). Под ред. Хаин В.Е., Богданов Н.А. М.: Институт литосферы окраинных и внутренних морей РАН.

16. Морская доктрина Российской Федерации (2022). Утверждена Указом Президента Российской Федерации 2022 г. от 31.07. № 512.

17. Назаров В. И. (1989). Экономические проблемы освоения ресурсов нефти и газа. М., Недра, с. 165.

18. Перлова Е.В. (2011). Нетрадиционные газовые ресурсы (гидратные, угольные и сланцевые газы) – мировой опыт и перспективы освоения для России. Научно-технический сборник Вести газовой науки, 3(8), с. 32–38. EDN: RTWZCT

19. Петровская Н.А., Грецкая Е.В. (2009). Новое открытие газогидратов в Беринговоморском регионе. Материалы XVIII Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Москва.

20. Скоробогатов В.А., Перлова Е.В. (2014). Потенциальные ресурсы нетрадиционного газа недр России (суша и шельф) и перспективы их промышленного освоения до 2050 г. Геология нефти и газа, (5), с. 48–57. EDN: SXTGZX

21. Смирнов Ю.Ю., Матвеева Т.В., Чазов А.О. (2025). Криогенные газовые гидраты на арктических шельфах – особенности прогноза и ресурсные оценки. Георесурсы, 27(3). https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.25

22. Соловьев В.А. (2002). Глобальная оценка количества газа в субмаринных скоплениях газовых гидратов. Геология и геофизика, 43(7), с. 648–661. EDN: NFVDLA

23. Троцюк В.Я. (1982). Прогноз нефтегазоносности акваторий. М.: Недра, 201 с.

24. Щур А.А., Матвеева Т. В., Щур Н.А., Ахманов Г.Г., Соловьёва М.А. (2024). Оценка количества метана в газовых гидратах озера Байкал методом Монте-Карло. Газовые гидраты – энергия будущего: материалы Первой Российской газогидратной конференции (РГК I). СПб.: ВНИИОкеангеология, c. 376–371, DOI 10.24412/cl-37274-2024-1-366-371

25. Щур А.А., Матвеева Т.В., Бочкарев А.В. (2021). Использование ГИС-технологий при картировании потенциально газогидратоносных акваторий. Геология нефти и газа, (3). DOI: 10.31087/0016-7894-2021-3-0-0

26. Щур Н.А., Щур А.А., Матвеева Т.В., Смирнов Ю.Ю. (2024). Программа для расчета условий стабильности газовых гидратов в морских отложениях «VNIIO_GHSZ». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №RU2024680173 Российская Федерация. Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга.

27. Barth G.A., Scholl D.W., Childs J.R. (2004). Quantifying the Methane Content of Natural Gas and Gas Hydrate Accumulations in the Deep-Water Basins of the Bering Sea. AAPG Hedberg Conference “Gas Hydrates: Energy Resource Potential and Associated Geologic Hazards”. September 12–16, Vancouver, BC, Canada, pp. 1–4.

28. Bochkarev A.V., Smirnov Yu.Yu. and Matveeva T.V. (2023). Heat Flow at the Eurasian Margin: A Case Study for Estimation of Gas Hydrate Stability. Geotectonics, 57(1), p. 136. DOI: 10.1134/s0016852123070026

29. Bogoyavlensky V. Yanchevskaya A. Kishankov A. (2021). Forecast of Distribution and Thickness of Gas Hydrate Stability Zone at the Bottom of the Caspian Sea. Energies, 14, 6019. https://doi.org/10.3390/en14196019

30. Bohrmann G., Ivanov M., Foucher J.-P., Spiess V., Bialas J., Greinert J., Weinrebe W., Abegg F., Aloisi G., Artemov Y., Blinova V., Drews M., Heidersdorf F., Krabbenhoft A., Klaucke I., Krastel, Leder T., Polikarpov I., Saburova M., Schmale O., Seifert R., Volkonskaya A., Zillmer M. (2003). Mud volcanoes and gas hydrates in the Black Sea: new data from Dvurechenskii and Odessa mud volcanoes. Geo-Marine Letters, 23, pp. 239–249. DOI: 10.1007/s00367-003-0157-7

31. Bohrmann G. (2011). Origin and structure of methane, gas hydrates and fluid flows in the Black Sea. Report and preliminary results of RV MARIA S. MERIAN Cruise MSM 15/2, Istanbul (Turkey) – Piraeus (Greece), 10 May – 2 June 2010. Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen, Bremen, No. 278, 130 p.

32. Collett T.S. (1995). Gas hydrate resources of the United States. Gautier D.L. et al. (eds), National assessment of United States oil and gas resources on CD-ROM. U.S. Geological Survey Digital Data Series 30.

33. Collett T.S., Ladd J. (2000). Detection of gas hydrate with downhole logs and assessment of gas hydrate concentrations (saturations) and gas volumes on the Blake Ridge with electrical resistivity log data. In: Paull, C.K., Matsumoto, R., Wallace, P.J., and Dillon, W.P. (еds.). Proceeding ODP, Scientific Results, 2000, 164: College Station, TX (Ocean Drilling Program).

34. De Lange G.J., Brumsack H.-J. (1998). The occurrence of gas hydrates in Eastern Mediterranean mud dome structures as indicated by pore-water composition. Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geological Society, London, Special Publications. https://doi.org/10.1144/gsl.sp.1998.137.01.14

35. Feseker T., Pape T., Wallmann K., Klapp S.A., Schmidt-Schierhorn F., Bohrmann G. (2009). The thermal structure of the Dvurechenskii mud volcano and its implications for gas hydrate stability and eruption dynamics. Marine and Petroleum Geology, 26, pp. 1812–1823. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2009.01.021

36. Frye M. (2008). Preliminary evaluation of in-place gas hydrate resources: Gulf of Mexico outer continental shelf, OCS Report MMS, 4, 94.

37. Geological Processes in the Mediterranean and Black Seas and North East Atlantic (2001). Kenyon N.H., Ivanov M.K., Akhmetzhanov A.M., Akhmanov G.G. (eds). Preliminary results of investigations during the TTR-11 cruise of RV Professor Logachev, July-September, IOC Technical Series No. 62, UNESCO 2002, 123 p.

38. Ginsburg G.D., Milkov A.V., Soloviev V.A. et al. (1999). Gas hydrate accumulation at the Håkon Mosby Mud Volcano. Geo-Marine Letters, 19, pp. 57–67. https://doi.org/10.1007/s003670050093

39. Hyndman R.D., Spence G.D. (1992). A seismic study of methane hydrate marine bottom simulating reflectors. Journal of Geophysical Research – Solid Earth, 97, pp. 6683–6698. https://doi.org/10.1029/92JB00234

40. Ivanov M.K., Limonov A.F., Tj. van Weering (1996). Comparative characteristics of the Black Sea and Mediterranean Ridge mud volcanoes. Marine Geology, 132, pp. 253–271. https://doi.org/10.1016/0025-3227(96)00165-X

41. Khlystov, O.M., De Batist, M., Minami, H., Hachikubo, A., Khabuev, A.V., Kazakov, A.V. (2022). The Position of Gas Hydrates in the Sedimentary Strata and in the Geological Structure of Lake Baikal. In: Mienert, J., Berndt, C., Tréhu, A.M., Camerlenghi, A., Liu, CS. (eds) World Atlas of Submarine Gas Hydrates in Continental Margins. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81186-0_39

42. Klitzke P., Luzi-Helbing M., Schicks J.M. Cacace M, et al. (2016). Gas Hydrate Stability Zone of the Barents Sea and Kara Sea Region. Energy Procedia, 97, pp. 302–309. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.005

43. Lellouche J.-M., Greiner E., Romain B.-D. et al. (2021). The Copernicus Global 1/12° oceanic and sea ice GLORYS12 reanalysis. Front. Earth Sci., (9), 698876. https://doi.org/10.3389/feart.2021.698876

44. Mathews M.A., von Huene R. (1985). Site 570 methane hydrate zone,in von Huene, R., Aubouin, J., and others, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project: U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 84, pp. 773–790.

45. Matveeva T., Mazurenko L., Kulikova M., Beketov E., Blinova V., Ivanov M., Stadnitskaya A., T.C.E. van Weering (2007). Resource potential of gas hydrate-bearing mud volcanoes in the Gulf of Cadiz. EGU General Assembly Abstracts. Vienna, Austria. EGU2007-A-07142.

46. Matveeva T., Soloviev V., Shoji H., Obzhirov A. (eds) (2005). HydroCarbon Hydrate Accumulations in the Okhotsk Sea (CHAOS Project Leg I and Leg II). Report of R/V Akademik M. A. Lavrentyev Cruise 31 and 32, VNIIOkeangeologia, St. Petersburg, 164 p.

47. Matveeva T.V., Mazurenko L.L., Soloviev V.A., Klerkx J., Kaulio V.V., Prasolov E.M. (2003). Gas hydrate accumulation in the subsurface sediments of Lake Baikal (Eastern Siberia). Geo-Marine Letters, 23, pp. 289–299. https://doi.org/10.1007/s00367-003-0144-z

48. Matveeva T.V., Mazurenko L.L. (2008). Gas budget in shallow-sediment gas hydrate accumulations based on the field evidences. The International Conference “Minerals of the ocean-4”. St. Peterburg, VNIIOkeangeologia, pp. 129–130.

49. Matveeva T., Suprunenko O., Krylov A. (2010). Сonventional and unconventional hydrocarbon resources of the Russian Arctic. Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. Arctic Days 2010. Tromse, Norway, May 31-June 4.

50. Methane Hydrate Research and Development Act of 2000 (2000). Public Law No: 106-193.

51. Pang XQ., Chen ZH., Jia CZ. et al. (2021). Evaluation and reunderstanding of the global natural gas hydrate resources. Pet. Sci. 18, pp. 323–338. https://doi.org/10.1007/s12182-021-00568-9

52. Prakash A. (2017). Gas hydrate occurrences in the Andaman deep water basin. SPG, India, Jaipur 2017: 25 Years of Energizing Exploration. Conference & Exposition at JECC Jaipur, 17th-19th November, 2017.

53. Ryu B.J., Collett T.S., Riedel M., Kim G.Y., Chun J.-H., Bahk J.-J., Lee J.Y., Kim J.-H., Yoo D.-G. (2013). Scientific Results of the Second Gas Hydrate Drilling Expedition in the Ulleung Basin (UBGH2). Marine and Petroleum Geology, 47, pp. 1–20. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2013.07.007

54. Scholl D.W., Hart P.E. (1993). Velocity and amplitude structures on seismic-reflection profiles – possible massive gas-hydrate deposits and underlying gas accumulations in the Bering Sea basin. In Howell, D.G., ed., The Future of Energy Gases: U.S. Geological Survey Prof. Paper 1570, pp. 331–351.

55. Senger K., Bünz S., Mienert J. (2010). First-Order Estimation of In-Place Gas Resources at the Nyegga Gas Hydrate Prospect, Norwegian Sea. Energies, 3(12), pp. 2001–2026. https://doi.org/10.3390/en3122001

56. Shoji H., Soloviev V., Matveeva T., Mazurenko L., Minami H., Hachikubo A., Sakagami H., Hyakutake K., Kaulio V., Gladysch V., Logvina E., Obzhirov A., Baranov B., Khlystov O., Biebow N., Poort J., Jin Y., Kim T. (2005). Hydrate-bearing structures in the Sea of Okhotsk. Eos, 86(2), pp. 13–24. http://dx.doi.org/10.1029/2005EO020001

57. Sloan E.D. (1998). Clathrate Hydrates of Natural Gases. New-York, Dekker.

58. Soloviev V.A., Matveeva T.V., Kaulio V.V., Mazurenko L.L. (2000). Gas Hydrate Accumulations and Global Estimation of Methane Content in Submarine Gas Hydrates. 2000 Western Pacific Geophysics Meeting. June 27-30, Tokyo, Japan. Published as a supplement to Eos, Transactions American Geophysical Union, American Geophysical Union, Washington, DC, USA, 81(22), pp. 67–68.

59. Suess E., von Huene R., et al. (1988). Proc. ODP, Init.Repts, 112. College Station, TX (Ocean Drilling Program)

60. Taladay K., Boston B., Moore G. (2017). Gas-In-Place Estimate for Potential Gas Hydrate Concentrated Zone in the Kumano Basin, Nankai Trough Forearc, Japan. Energies, 20(10). https://doi.org/10.3390/en10101552

61. Wagner-Friedrichs M., Bulgay E., Keil H., Krastel S., Bohrmann G., Ivanov M., Spiess V. (2007). Gas seepage and gas/fluid migration associated with the canyon-ridge system offshore Batumi (Georgia, south-eastern Black Sea) inferred from multichannel seismic data. Chapter 4 from the Dissertation, Bremen.

62. Walsh M.R., Hancock S.H., Wilson S.J., Patil S.L., Moridis G.J., Boswell R., Collett T.S., Koh C.A., Sloan E.D. (2009). Preliminary report on the commercial viability of gas production from natural gas hydrates. Energy Economics, 31(5), pp. 815–823. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.03.006

Об авторах

Т. В. МатвееваРоссия

Татьяна Валерьевна Матвеева – кандидат геол.-минерал. наук, ученый секретарь

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

О. В. Назарова

Россия

Ольга Викторовна Назарова – ведущий инженер

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

А. О. Чазов

Россия

Артем Олегович Чазов – ведущий инженер

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

А. А. Щур

Россия

Анастасия Андреевна Щур – научный сотрудник

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

Рецензия

Для цитирования:

Матвеева Т.В., Назарова О.В., Чазов А.О., Щур А.А. Оценки ресурсов фильтрогенных газовых гидратов и характеристика гидратных резервуаров морей России. Георесурсы. 2025;27(3):5-24. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.1

For citation:

Matveeva T.V., Nazarova O.V., Chazov A.O., Shchur A.A. Assessments of resources of gas hydrates and characteristics of hydrate reservoirs of the seas of Russia. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):5-24. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.1

.png)