Перейти к:

Исследование связи микробиологических факторов с распределением аномальных полей метана и наличием залежей газовых гидратов на примере двух акваторий северной части Японского моря

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.3

Аннотация

Рассмотрены возможности использования микроорганизмов в качестве биоиндикаторов метановых экосистем в местах залегания газовых гидратов. Проведено исследование биоразнообразия микроорганизмов, и определены физиологические и биохимические свойства бактериальных штаммов, способных к окислению углеводородов, выделенных из донных отложений северной части Японского моря для двух районов: с обнаруженными газовыми гидратами (район 1) и без присутствия газовых гидратов (район 2). Комплексные газогеохимические, геологические и микробиологические исследования проведены на акватории северной части Японского моря – южной части Татарского пролива, и северного склона Приморского края.

Использованы материалы морских экспедиций: НИС «Академик Опарин» № 54 (OP54, сентябрь – октябрь 2017 г.) и НИС «Академик М.А. Лаврентьев» № 81 (LV81, май 2018 г.). Используя методы культивирования, выявлено, что представители семейства Nocardiaceae типа Actinomycetota привязаны к местам обнаружения газовых гидратов. Показано, что бактерии, выделенные из района с обнаруженными газовыми гидратами, проявляли способность ферментировать более широкий спектр углеводных субстратов по сравнению с культурами, полученными из негазогидратного района. Отмечена положительная корреляция между способностью к деструкции карбоновых кислот и отсутствием газогидратов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сырбу Н.С., Еськова А.И., Холмогоров А.О., Легкодимов А.А., Якимов Т.С., Пономарева А.Л., Мальцева Е.В. Исследование связи микробиологических факторов с распределением аномальных полей метана и наличием залежей газовых гидратов на примере двух акваторий северной части Японского моря. Георесурсы. 2025;27(3):36-50. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.3

For citation:

Syrbu N.S., Eskova A.I., Kholmogorov A.O., Legkodimov A.A., Yakimov T.S., Ponomareva A.L., Maltseva E.V. The research of relationship between microbiological factors with the distribution of anomalous methane fields and the presence of gas hydrate deposits using the example of two water areas in the northern part of Japan Sea. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):36-50. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.3

Введение

Проблема накопления газовых гидратов в Мировом океане имеет долгосрочную актуальность. Изменение климата является общей проблемой для всего человечества, а выбросы парниковых газов являются наиболее важной причиной потепления климата. Являясь одним из крупнейших источников органического углерода на Земле, гидрат природного газа при разложении выделяет огромное количество метана, что может оказать существенное влияние на глобальную морскую среду (Collet, 2009).

Биогенный и термогенный газ являются двумя основными источниками образования газовых гидратов (Whiticar, 1999). Гидраты метана обоих источников могут оказывать критическое воздействие на экологические свойства морских отложений. Однако исследования микробного разнообразия в термогенных гидратосодержащих отложениях ограничены. Биогенный метан вырабатывается микробными сообществами как часть анаэробного дыхания, тогда как термогенные газы образуются в результате термокаталитического разложения органических соединений при повышенных температурах (Schoell, 1988; Wuebbles, Hayhoe, 2002).

Морские отложения являются уникальным местом обитания микроорганизмов. Микроорганизмы, населяющие донные отложения четко структурированы в зависимости от глубины, наличия кислорода, количества органического вещества (Walsh, 2016).

Выявление взаимосвязи между структурой, распределением микроорганизмов и метана газовых гидратов в морских отложениях стали все больше привлекать внимание ученых со всего мира. Были проведены обширные исследования микробного разнообразия и активности в донных отложениях, содержащих метан-гидраты во многих районах Мирового океана: Мексиканский залив (Mills et al., 2005), Нанкайский желоб (Японское море) (Katayama et al., 2016, 2022), восточная часть Японского моря (Yanagawa et al., 2014), Андаманское море (Briggs et al., 2012), Цусимский бассейн (Японское море) (Lee et al., 2013; Ryu et al., 2013; Cho et al., 2017), Арктические регионы (вблизи Шпицбергена) (Carrier et al., 2020), район Шеньху (Южно-Китайское море) (Jiao et al., 2015; Cui et al., 2019, 2020). Некоторые исследования посвящены сравнению микробных сообществ в морских отложениях с газовыми гидратами и без них (Yanagawa et al., 2014; Jiao et al., 2015; Cui et al., 2020; Liu et al., 2022).

И если во многих морях Мирового океана ведутся исследования распределения микроорганизмов – деструкторов углеводородов из районов, связанных с выходами газа, для понимания их участия в круговороте веществ, а также возможности использования их в качестве биоиндикаторов, то в дальневосточных морях России, а именно в Японском море, таких исследований крайне мало.

Окраинные моря представляют собой уникальные морфоструктуры Тихоокеанского подвижного пояса, которые особенно хорошо развиты в его западной части. Охотское и Японское моря являются важными элементами Западно-тихоокеанской системы впадин, дуг и бассейнов и чутко реагируют на глобальные изменения.

Исследование этих морей представляет особый интерес не только с точки зрения современных активных геологических процессов и перспектив нефтегазоносности, но и в контексте изучения газогеохимических параметров в морях и транзитных зонах между сушей и шельфом.

Наиболее активная дегазация литосферы происходит в пределах Хоккайдо-Сахалинской складчатой системы в районе шельфа и склона о. Сахалин (Syrbu et al., 2022; Syrbu et al., 2024) и представляет большой интерес с точки зрения генезиса и экологического значения природных газов, содержащихся в осадочных бассейнах, скоплениях подводных газовых гидратов, геотермальных и грязевулканических системах, газонасыщенных подземных водах и морских отложениях. Изучение газогидратных провинций на шельфе и склонах острова Сахалин является актуальным в свете происходящих глобальных изменений.

Культивируемые бактерии, выделенные из воды и донных отложений Японского моря, представлены в работах разных лет: выделен и описан штамм Oceanisphaera litoralis gen. nov., sp. nov. (Romanenko et al., 2003), описаны 4 новых вида Psychrobacter (Romanenko et al., 2004).

Нефтеокисляющие микроорганизмы исследованы в дальневосточных морях наиболее интенсивно. Обычно это связано с загрязнением нефтью поверхностных вод морей и использованием бактерий в процессах биоремедиации.

Описаны штаммы нефтеуглеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из прибрежных акваторий Японского (б. Золотой Рог и б. Находка) и Охотского морей (зал. Аннива), а также определены минимальные ингибирующие концентрации нефти для исследуемых штаммов (Бузолева и др., 2008).

Совместно проведенными исследованиями изучено таксономическое разнообразие культивируемых углеводородокисляющих бактерий в Японском море и дана оценка способности к окислению нефти выделенными изолятами (Богатыренко и др., 2021).

Проведены исследования прибрежных вод юга о. Сахалин, где выделены в чистую культуру и собраны в коллекцию 67 штаммов микроорганизмов, которые обладают высокой способностью к утилизации основных углеводородов (алканов, циклоалканов, ароматических соединений) и могут быть использованы для биоремедиации морской среды (Репина (Смирнова), 2009).

Цель настоящей работы состояла в исследовании разнообразия, физиологических и биохимических свойств, культивируемых нефтеокисляющих микроорганизмов, выделенных из верхней части восстановленного слоя донных отложений северной части Японского моря газогидратного и негазогидратного районов. Сопоставление распределения аномальных газогеохимических полей метана с находящимися в донных отложениях микроорганизмами может в дальнейшем позволить рассмотреть эти микроорганизмы в качестве геомикробиологических индикаторов, поскольку микробное сообщество в этих регионах уникально и обладает рядом таксономических и физиологических особенностей, связанных с наличием или отсутствием мелкоглубинных газовых гидратов.

Район работ

Остров Сахалин и окружающий его шельф расположены в пределах активной островодужной Тихоокеанской окраины и представляют собой кайнозойскую складчатую область, которая имеет субмеридианальное простирание и отделена от смежных структур крупными разломами (Татарский и Восточно-Сахалинский) и молодыми краевыми прогибами. Протяженные субмеридианальные лениаменты рассекают и саму складчатую область. Наиболее крупный из них – Центрально-Сахалинский – протягивается от Хоккайдо до северной оконечности Сахалина. Стиль дислокаций разновозрастных образований определен не только аккреционными процессами, но и в значительной степени сдвиговыми движениями по меридиональной сети разломов.

Образование и накопление углеводородов в основном происходит в осадочных бассейнах, которые представляют собой области длительного погружения в земную кору. В то же время осадочный слой нагревается восходящими тепловыми потоками, которые активизируют газообразование. Районы с выбросами природного газа находятся в пределах мощных (более 2 км) осадочных толщ, содержащих различные скопления углеводородов в виде залежей нефти и газа, газовых гидратов и газонасыщенных отложений. Необходимым условием дегазации углеводородами таких участков является, как правило, наличие дизъюнктивных разрывов (Hovland, 1994); дополнительными являются складчатые дислокации, а также повышенная сейсмичность. Все перечисленные условия активной дегазации наблюдаются на шельфе и склоне острова Сахалин.

На Сахалине и сопредельном шельфе выделяют три кайнозойских бассейна, характеризующихся спецификой осадконакопления и нефтегазоносности: Северо-Сахалинский, Западно-Сахалинский, Южно-Сахалинский. Они соответствуют одноименным нефтегазоносным областям. Районы исследований в данной работе лежит в пределах Западно-Сахалинской нефтегазоносной области и соответствует крупной позднемеловой-кайнозойской депрессии, расположенной между антиклинорными поднятиями Сахалина и Восточно-Сихотэ-Алинским вулканическим поясом, бронирующим край Азиатского материка.

Геологические и геофизические данные показывают, что в настоящее время в рассматриваемых районах сложились благоприятные условия для выброса метана (Syrbu et al., 2022). Одним из наиболее благоприятных районов возникновения подводных выбросов метана в Японском море являются юго-западный шельф и склон острова Сахалин.

Район исследований 54-го рейса НИС «Академик Опарин» и 81-го рейса НИС «Академик М.А. Лаврентьев» охватывают южную часть Татарского пролива (район 1) и северный склон Приморского края (район 2) (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема отбора проб для газогеохимических исследований. Районы условно разделены на 1 – газогидратный и 2 – негазогидратный. Условные обозначения: 1 – станции отбора проб донных осадков; 2 – газовые «факелы»; 3 – газовые гидраты (Jin et al., 2013; Shoji et al., 2014; Minami et al., 2016).

Татарский прогиб образовался в результате рифтогенеза, который начался в среднем-позднем олигоцене и продолжался до конца миоцена (Харахинов, 2010). Он представляет собой крупную впадину (рифт) длиной 1200 км и шириной 60–300 км. Горные сооружения Сихотэ-Алиня и Западного Сахалина обрамляют пролив с запада и востока соответственно. Впадина заполнена мезозойско-кайнозойскими осадочными и вулканогенно-осадочными породами. Кайнозойские отложения Западно-Сахалинских гор имеют крутой наклон к западу и в значительной степени нарушены сбросовыми и восходящими дислокациями. Подвижки вдоль разломов варьируются от десятков и сотен метров до нескольких километров. С зоной разлома связаны вулканы, действовавшие 5–10 миллионов лет назад. Четко выражены глубинные разломы, рассекающие земную кору. Высокие значения теплового потока, магматическая и сейсмическая активность указывают на современную тектоническую активность. Разлом Татарского пролива является северным продолжением центра спрединга, расположенного в глубоководной впадине Японского моря. Татарский пролив включает в себя три осадочных бассейна, выполненных кайнозойскими терригенными и в значительно меньшей мере вулканогенными образованиями мощностью до 8000 м. Это Северо-Татарский, Южно-Татарский и Исикари-Западно-Сахалинский бассейны, разделенные поднятиями (Нечаюк, 2017).

Татарский пролив хорошо изучен с точки зрения нефтегазовой геологии (Харахинов, 2010). Сейсмическими исследованиями здесь были выявлены многочисленные структуры, образовавшиеся в результате проникновения газа в осадочный покров. В ходе исследования газогеохимических полей придонного слоя толщи вод Татарского пролива, получен ряд важных результатов (Обжиров, 1993), указывающих на наличие аномальных полей метана (концентрации до 45 нМ/л) в соответствии с перспективами нефтегазоносности.

В ходе международного проекта Сахалин (SSGH Project ӀӀ – The Sakhalin Slope Gas Hydrate Project) выявлено, что верхняя часть осадочного разреза преимущественно в восточной части Южно-Татарского прогиба характеризуется распространением многочисленных газовых выходов. К ним, как правило, приурочены газовые факелы и проявления газогидратов в верхнем слое осадочных отложений. Газовые «факелы» располагались на глубинах моря главным образом в интервале 100–300 м, единичные обнаруживались до глубины 600 м (рис. 1).

В районе этих структур проведены исследования распределения углеводородных газов, изотопного состава углерода метана и этана, концентраций водорода и гелия, которые позволили обнаружить в скоплениях газогидратов преобладание катагенетических газов (Шакиров и др., 2016).

Газовые гидраты обнаружены в пределах юго-западного склона о. Сахалин в зонах разных сейсмических аномалий, которые закартированы методом непрерывного сейсмопрофилирования (Jin et al., 2013; Shoji et al., 2014; Minami et al., 2016). Впервые газогидраты в северной части Японского моря (Татарский пролив) были открыты в рейсе 59 НИС «Академик М.А. Лаврентьев» в 2012 г. на юго-западном верхнем склоне о. Сахалин. Последующие исследования, проведенные в 2013–2015 годах, позволили значительно расширить границы района распространения газовых гидратов.

Газогидраты представлены в виде тонких линз и прослоев, а также в виде изометричных включений внутри осадочных пород. Гидратные слои установлены на горизонтах 1.6 и 2.4 метра ниже морского дна. При этом, акустические газовые «факелы», свидетельствующие о выходе газов из осадочных толщ, были зафиксированы на глубине около 300 метров. Однако перспективы дальнейших открытий весьма высоки, поскольку существует вероятность обнаружения газогидратных скоплений на еще больших глубинах – 500–600 метров. Анализ геологического строения района показал, что скопления газогидратов тесно связаны с оползневыми и турбидитными осадочными толщами, распространенными в Южно-Татарском осадочном бассейне. Эти толщи, сформированные в результате подводных оползней и потоков турбидитов, обладают повышенной пористостью и проницаемостью, что создает благоприятные условия для миграции и накопления метана.

Газогидратоносные осадки в этом районе представляют собой слои мощностью до одного метра, состоящие преимущественно из термогенного метана со средним значением около –43‰ (Syrbu et al., 2022). Возможным источником термогенного метана являются глубоко залегающие газоносные и угленосные толщи, а также газы, поступающие из подстилающих отложений. Практически все пробы осадков, поднятые со дна, отличались высокой степенью газонасыщения, содержали большое количество карбонатных конкреций и сильно трещиноваты (Jin et al., 2013; Shoji et al., 2014; Minami et al., 2016). Эти факторы свидетельствуют о сложной геологической истории района и активных геохимических процессах, протекающих в осадочных толщах.

Эти и другие особенности Южно-Татарского осадочного бассейна указывают на то, что он должен являться активным поставщиком метана из донных отложений.

Материалы и методы

Газогеохимические исследования

Исследования проводились на акватории в северной части Японского моря – южной части Татарского пролива и северного склона Приморского края. Схема района работ показана на рисунке 1. Были использованы материалы экспедиций НИС «Академик Опарин» № 54 (OP54, сентябрь – октябрь 2017 г.) и НИС «Академик М.А. Лаврентьев» № 81 (LV81, май 2018 г.).

По территориальному признаку район работ разделен на газогидратный район 1, который включает 8 разрезов от континентального шельфа до шельфа о. Сахалин и расположен в южной половине Татарского пролива, и негазогидратный район 2, который состоит из 8 разрезов на континентальном склоне Приморского края в северной части Центральной котловины Японского моря (рис. 1).

Общее количество проб осадка для газогеохимического анализа – 519. Из керна осадков отбирались пробы для измерения газа через 20–30 см. В донных осадках газ извлекался равновесным методом Head Space и анализировался на газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл-9000» с датчиками потока ионизации и теплопроводности, чувствительностью 10–5% (ЗАО СКБ «Хроматэк», г. Йошкар-Ола).

Отбор донных осадков проводился с помощью гидростатического пробоотборника диаметром 138 мм и длиной 575 см. Внутрь него закладывались двухсекционные (распиленные вдоль на две части и плотно зафиксированные) пластиковые трубы меньшего диаметра (125 мм) для быстрого извлечения осадков из пробоотборника. После его поднятия на борт судна, пластиковая труба с осадком переносилась в лабораторию, где колонка разрезалась на две части для дальнейшей обработки по стандартной схеме: фотографирование, описание осадка и отбор на различные виды анализов.

Осадок отбирался шприцами объемом 10 мл с обрезанными носиками в склянки 68 мл, заполненные насыщенным раствором NaCl с добавлением консерванта (0.5 мл хлоргексидина биглюконата 0.05%). При измерениях метана в качестве газовой фазы применялся гелий, который напускался в склянки с помощью газового мешка «Tedlar Bag Dual Valve» (USA) с двумя клапанами. Через один клапан мешка, снабженный иглой, производился напуск гелия во время вытягивания 12 мл водного раствора шприцем через другой клапан. Пробы интенсивно встряхивались не менее 4-х часов на перемешивающем устройстве LS 110 (Россия), затем газ вводился в хроматограф.

Расчет концентраций метана, растворенного в морской воде, проводился методом равновесного парафазного анализа c помощью констант растворимости по методике (Yamamoto et al., 1976) в модификации (Wiessenburg, Guinasso, 1979).

Исследования биоразнообразия микроорганизмов

Для изучения биоразнообразия микроорганизмов в донных отложениях, ассоциированных с разгрузкой газов, в работе использовали верхнюю часть восстановленного слоя донных отложений северной части Японского моря, отобранную в ходе рейсов OP54 НИС «Академик Опарин» (2017), LV81 НИС «Академик М.А. Лаврентьев» (2018). Исследованы пробы донных отложений с 23 станций (рис. 2), отличающиеся газогидратным потенциалом, наличием подводных выходов метана.

Рис. 2. Карта-схема отбора проб для исследования биоразнообразия микроорганизмов. Районы условно разделены на 1 – газогидратный и 2 – негазогидратный. Условные обозначения: 1 – станции отбора проб донных осадков для исследования биоразнообразия микроорганизмов; 2 – газовые «факелы»; 3 – газовые гидраты (Jin et al., 2013; Shoji et al., 2014; Minami et al., 2016).

Отбор проб для микробиологического анализа проводили стерильными пластиковыми шприцами с отрезанными носиками. В работе использовали горизонты 5–30 см. Отобранные пробы хранили при – 30 °С до начала анализов.

Изучаемые донные отложения от поверхности морского дна до глубины 30 см характеризовались в основном алеврито-пелитовыми разностями с восстановленной однородной структурой от темно-оливкового до серо-зеленоватого цвета, часто с включениями гидротроилита (темные прослои сульфидов железа в виде гидрогеля).

Выделение и идентификация бактерий

Для создания накопительных культур нефтеокисляющих микроорганизмов использовали морскую минеральную среду (Marine salt medium), среду Ворошиловой-Диановой в модификации с содержанием соли 35‰. В используемые в работе среды в качестве источника углерода добавляли 2% стерильной нефти марки ESPO.

Из накопительных культур с использованием чашечного метода Коха была выделена коллекция из 55 штаммов чистых культур, обладающих способностью к окислению углеводородов. Морфологию чистых культур изучали с помощью светового микроскопа Axiostar PLUS (Carl Zeiss, Германия) с фазовым контрастом. Физиолого-биохимические свойства выделенных изолятов изучали по общепринятым методикам (Matsui, 2003; Лабинская и др., 2005; Нетрусов и др., 2005). Биомассу культур для последующего выделения ДНК накапливали на плотной среде СММ. Выделение хромосомной ДНК чистых культур проводили модифицированным методом Мармура (Marmur, 1961). Секвенирование ДНК нефтеокисляющих штаммов проводилось в компании ООО «Синтол» (г. Москва) по методу Сэнгера с использованием набора BigDye v3.1. на генетическом анализаторе ABI 3130xl (ThermoFisher Scientific, США). При секвенировании использовали универсальные бактериальные праймеры 11F (5’ – AGTTTGATCATGGCTCAG – 3’) – 1100R (5’– GGGTTGCGCTCGTTG – 3’) (Seki et al., 2015). Полученные нуклеотидные последовательности генов 16S рРНК (длина прочтения 800 нуклеотидов) выравнивали в программах BioeditVersion 7.0.4. и ClustalW; наличие химер проверяли в программе Pintal (Ashelford et al., 2005). Выровненные последовательности сравнивали с хранящимися в мировой базе NCBI данными с использованием программы BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Последовательности идентифицировали до вида или рода на уровне сходства больше 98%.

Нуклеотидные последовательности фрагментов гена 16S рРНК отдельных штаммов бактерий депонированы в базе данных GenBank под номерами: MZ540778, MZ573198, MZ573186, MZ573209, MZ540874, MZ573210, MZ540892, MZ573212, MZ573229, MZ573232, MZ540913, MZ573237, MZ540941, MZ543973, MZ543976, MZ544024, MZ595665, MZ544190, MZ544252, MZ544365, MZ573241, MZ595666, MZ573242, MZ595782, MZ573409, MZ573761, MZ562688, MZ562702, MZ562704, MZ596003, MZ562706, MZ574136, MZ577107, MZ577115, MZ577118, MZ577121, MZ577132, MZ577136, MZ577169, MZ569490, MZ569847, MZ569674, MZ573202, MZ569847, MZ569721, MZ569678, MZ573187, MZ569315, MZ577172, MZ577174, MZ577178, MZ577183, MT758443, MZ577213, MT758444.

Сведения об идентифицированных нами бактериях, их физиолого-биохимические свойства, а также степень деструкции и индексов биодеградации углеводородов штаммами представлены в базах данных (Балданова и др., 2022, Пономарева и др., 2022).

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программного пакета Microsoft Excel 2010 и ArcGIS 10.4 с использованием Geostatistical Analyst modul, с использованием языка программирования R в IDE RStudio 3.3.1 (https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/3.1.1/). Для оценки взаимосвязи между способностью к утилизации субстратных источников и содержанием метана в донных отложениях таксономическими группами была рассчитана корреляция Пирсона.

Различия считали достоверными при уровне значимости p ˂ 0.05.

Результаты

Газогеохимический состав донных отложений

Газогеохимические исследования донных отложений были проведены в центральной и южной части Татарского пролива (район 1) и на континентальном склоне Японского моря (район 2) (рис. 1). Несколько интересных колонок осадка было поднято в южной части Татарского пролива (район 1) в районе газовых выходов: осадки представлены песчаными отложениями, алевритовыми, пелитами алевритовыми темного, почти черного цвета (обогащенные гидротроилитом). Запах сероводорода слабый или отсутствует. Возможно, сероводород был израсходован на образование гидротроилита в результате диагенеза. Содержание пелитовых частиц возрастает к забою от алевро-пелитов до алевритистых пелитов.

На континентальном склоне Японского моря (район 2) (рис. 1) преобладают водонасыщенные (содержание воды до 30–40%) песчано-алевритовые осадки и с увеличением глубины слоя переходят в более плотные алеврито-пелитовые отложения без прослоев органического вещества. Но осадки разрезов № 10, 11 и 16 континентального склона существенно отличаются и преобладают маловодонасыщенные (до 10–15%) пелитовые отложения с прослоями органического вещества в пелитах.

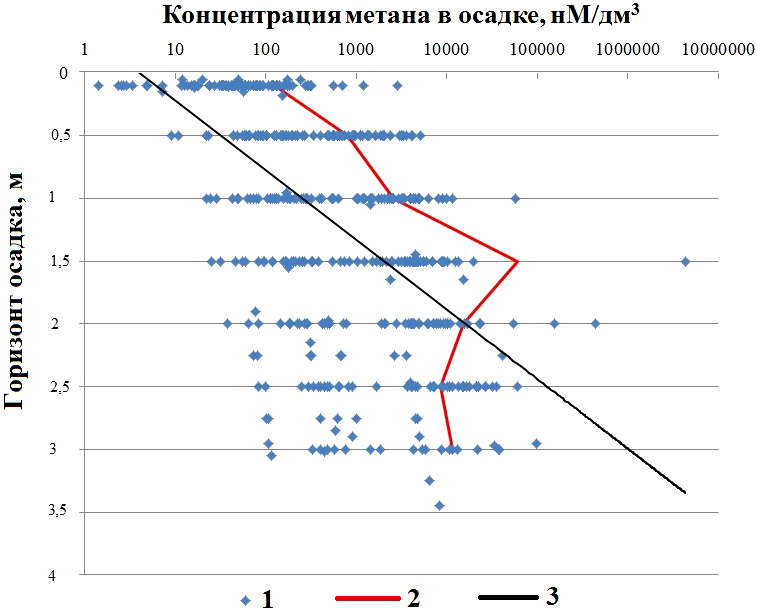

В пределах газовых выходов в районе 1 во многих кернах осадков зафиксированы признаки газонасыщения, максимальные концентрации метана – до 2.2×106 нМ/ дм³ (OP54-37). В целом концентрации метана в обоих районах распределяются равномерно с постепенным увеличением своих значений в соответствии с увеличением глубины слоя осадка (рис. 3). Метан установлен во всех пробах, отобранных из донных отложений, в концентрациях от 10 нМ/дм³ (медиана 1430 нМ/дм³, среднее 16×103 нМ/дм³), абсолютный максимум концентрации метана 4.3×106 нМ/ дм³ зафиксирован на горизонте 1.5 м в районе 45.9 °с.ш. 138.2 °в.д. Содержание метана в нижних горизонтах осадка на 3–4 порядка выше, чем в верхнем слое осадка (рис. 3). В работах по данному району также установлены положительные корреляционные связи концентраций метана с этаном и пропаном (Шакиров и др., 2023).

Рис. 3. Концентрация метана в пробах придонного слоя осадка на различных горизонтах по данным рейса №54 НИС «Академик Опарин», шкала логарифмическая: 1 – концентрация метана в осадке; 2 – среднее арифметическое значение концентраций метана в осадке по горизонтам; 3 – линия тренда, логарифмическая

В районе исследований можно выделить две области с аномально повышенными концентрациями метана в осадке: в газогидратном районе 1 на юге Татарского пролива в местах многочисленных газовых факелов и обнаружения газовых гидратов и в негазогидратном районе 2 на континентальном склоне Японского моря. Содержание метана в осадке увеличивается в более глубоких слоях (рис. 4).

В верхнем слое осадка на горизонте 50 см можно выделить несколько областей повышенных концентраций метана в осадке (с максимальной концентрацией растворенного в осадке метана 4150 нМ/дм³ при среднем значении для данного слоя 802 нМ/дм³) (рис. 4б). Повышенные содержания метана в осадке установлены в непосредственной близости к зонам влияния тектонических активных разломов.

Рис. 4. Схема основных линий разломов (Шапошников и др., 1994, 1995; Харахинов, 2010; Жаров и др., 2004) и распределения концентрации метана по горизонтам осадка с указанием станций отбора проб донного осадка в рейсе 54 на НИС «Академик Опарин»: А – распределения концентрации метана на горизонте 0.3 м; Б – распределения концентрации метана на горизонте 0.5 м; В – распределения концентрации метана на горизонте 1.5 м; Г – распределения концентрации метана на горизонте 2.5 м. Районы условно разделены на 1– газогидратный и 2 – негазогидратный. 1 – станции отбора проб донных осадков в рейсе 54 на НИС «Академик Опарин»; 2 – линии основных разломов; 3 – газовые «факелы»; 4 – газовые гидраты (Jin et al., 2013; Shoji et al., 2014; Minami et al., 2016); 5 – концентрации метана: а – до 250 нМ/дм³; б – 250–1000 нМ/дм³; в – 1000–2500 нМ/дм³; г – 2500–15000 нМ/дм³; д – больше 15000 нМ/дм³.

На горизонте 1.5 м выделяется область повышенных (более 105 нМ/дм³) и аномальных (с абсолютным максимумом 4.3×106 нМ/дм³) значений концентраций метана у побережья Приморского края (рис. 4в). Средние значения концентрации метана для слоя 1.5 м – 60.6×103 нМ/дм³. В зоне аномально высоких значений концентраций метана на континентальном склоне Японского моря на глубине 748 м и 932 м, соответственно, в интервале 1.3–1.5 м ниже поверхности дна в пелитовом осадке предположительно плейстоцен-голоценового возраста обнаружены карбонатные конкреции (Якимов и др., 2023). В этом же районе в рамках рейса 81 на НИС «Академик М. А. Лаврентьев» впервые был поднят икаит в зоне метановой аномалии, приуроченной к разломной зоне (Шакиров и др., 2020).

При рассмотрении горизонта 250 см общая площадная концентрация метана в слое осадка повышается (рис. 4г), среднее значение концентрации метана для данного горизонта осадка на всей площади 8679 нМ/дм³. Максимальные значения аномалий метана: 36×103 нМ/ дм³ для Татарского пролива и 60×103 нМ/дм³ для северной части Центральной котловины.

Повышенные концентрации метана для всех слоев осадка отмечены на станциях в области Красногорского поднятия в узлах пересечения тектонических разломов, в северной части Южно-Татарского осадочного бассейна (район 1 с газовыми гидратами) и на севере Тернейского прогиба на континентальном склоне (район 2 без обнаруженных газовых гидратов). По модели (Жемчугова, 2013) для Южно-Татарского пролива вектор направления миграции углеводородов направлен вверх по разрезу. Таким образом при активизации сейсмотектонической активности образуются микротрещины, провоцирующие ускоренную миграцию, в частности, метана, как наиболее легкого углеводорода.

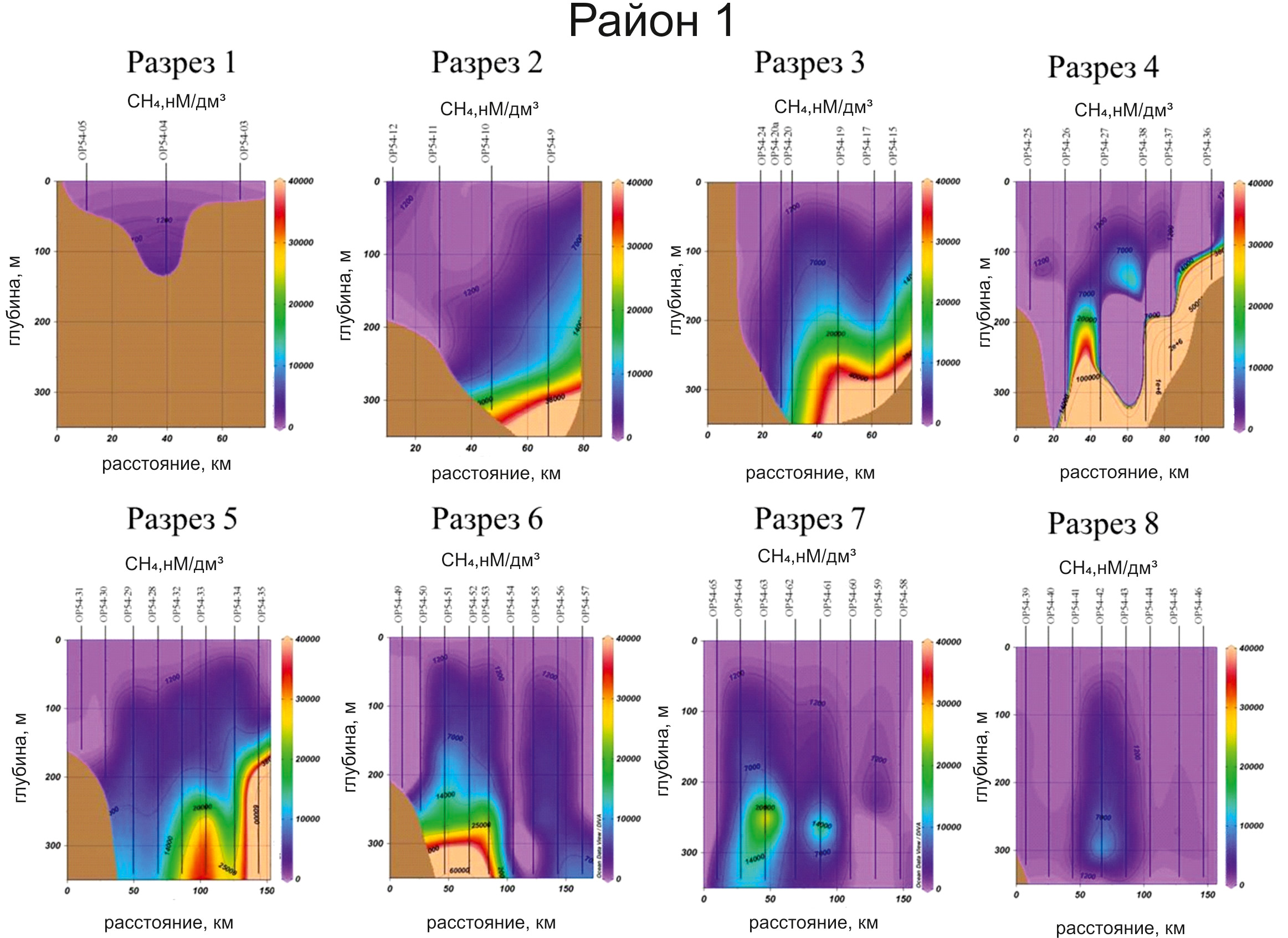

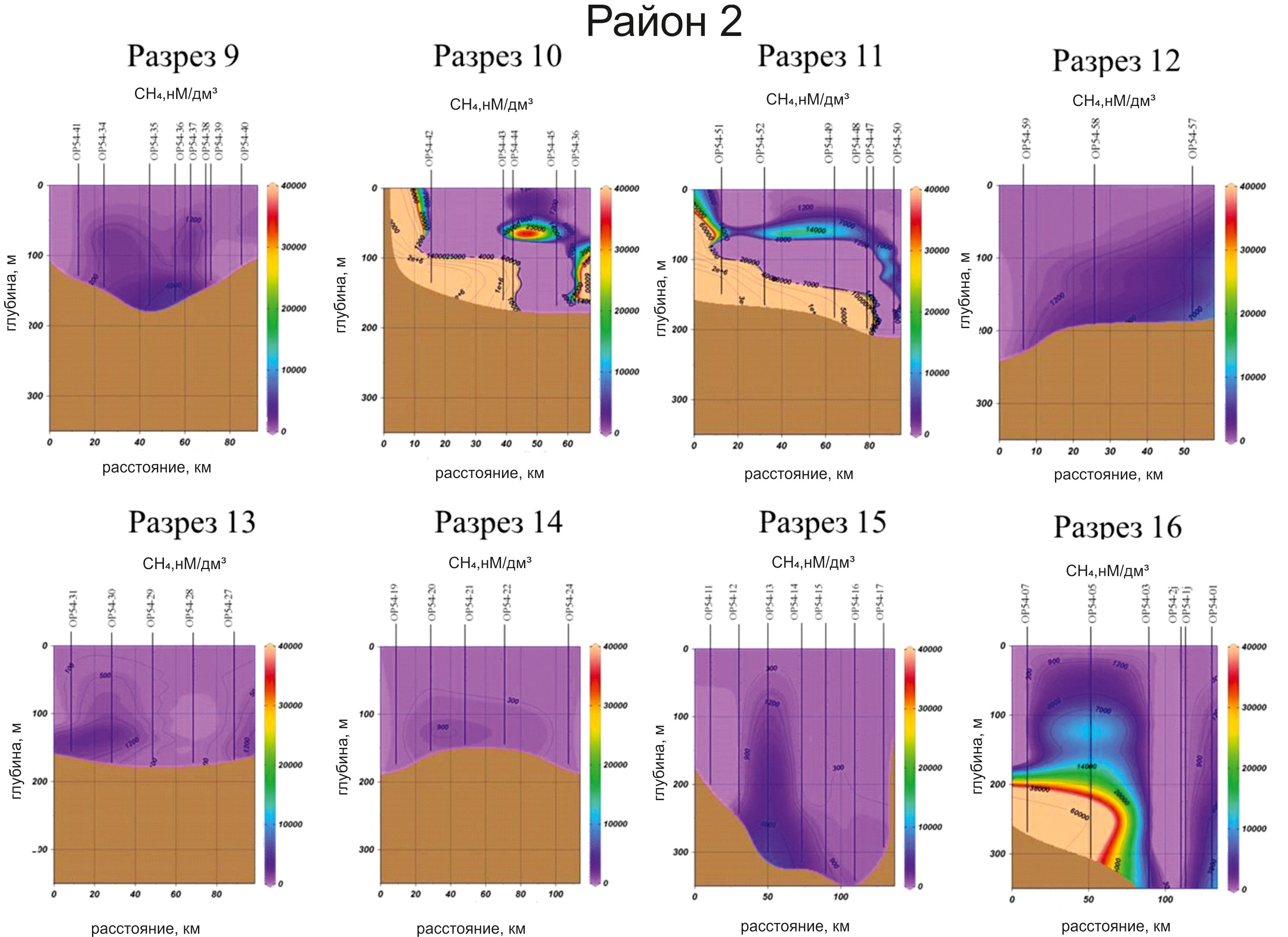

Распределение метана в слое придонного осадка в газогидратном районе 1 показано на рисунке 5.

Рис. 5. Распределение концентраций метана в осадке (нМ/дм³) в газогидратном районе 1 по разрезам с указанием станций отбора проб рейса 54 НИС «Академик Опарин»

Абсолютный максимум метана – более 2×106 нМ/ дм³ – обнаружен на станции OP54-37 в районе склона о. Сахалин на горизонте керна осадка 2.5 м (рис. 5). В этом районе установлены многочисленные выходы газов и проявления газовых гидратов в осадке, представляющие слои мощностью до 1 м. Газовые гидраты в этом районе сформированы метаном смешанного генезиса – термогенным и биогенным со средним изотопным составом углерода метана – 43‰ (Syrbu et al., 2022). Источником термогенного метана, вероятно, являются газо- и угленосные толщи с вкладом газов подстилающих отложений (Шакиров и др., 2016). В целом для района 1 повышенные концентрации метана преобладают в нижних слоях керна осадка (2–3 м).

Распределение метана в слое придонного осадка в негазогидратном районе 2 показано на рисунке 6.

Рис. 6. Распределение концентраций метана в осадке (нМ/дм³) по разрезам в негазогидратном районе 2 с указанием станций отбора проб рейса 54 НИС «Академик Опарин»

В исследуемом районе 2 без установленных газовых гидратов область повышенных концентраций метана в осадке обнаружена на разрезах 10 и 11 с абсолютным максимумом более 2×106 нМ/дм³ в слое осадка 150 см на станции OP54-51 в районе континентального склона Приморского края. Область повышенных концентраций метана 60×103 нМ/дм³ зафиксирована в слое осадка 2–3 м на разрезе 16 в районе станций OP54-05, OP54-07. В этом районе континентального склона северной части Японского моря обнаружены карбонатные конкреции, впоследствии определены как псевдоморфозы глендонита по икаиту (Якимов и др., 2023). Это позволяет говорить, что вдоль континентального склона Японского моря, сопряженного с Приморским краем, существуют неизвестные ранее протяженные зоны метановой дегазации. Эти зоны, в том числе, маркируются уникальными по своим характеристикам аутигенными проявлениями карбонатной минерализации.

Таксономическое разнообразие нефтеокисляющих бактерий

Из восстановленного слоя донных отложений северной части Японского моря, газогидратного и негазогидратного районов, получена коллекция из 55 штаммов чистых культур, обладающих способностью к окислению углеводородов.

По результатам секвенирования гена 16S рРНК штаммы микроорганизмов, выделенных из донных отложений, принадлежали к филумам: Pseudomonadota (Gammaproteobacteria), Bacillota, Actinomycetota.

Доля последовательностей, относящихся к филумам, Pseudomonadota (Gammaproteobacteria) составила 69%, Bacillota – 14.5%, Actinomycetota – 16.5%. Все исследуемые штаммы были идентифицированы до рода или вида.

Результаты сравнения полученных нуклеотидных последовательностей с базой данных NСBI по протоколу BLAST свидетельствуют о том, что последовательности 16S рРНК, наиболее сходные с полученными, принадлежат микроорганизмам, способным к биодеградации углеводородов в воде, донных отложениях, почве и других экосистемах.

Доминирующими были представители родов Pseudomonas (14 штаммов), Psychrobacter (13), Stenotrophomonas (11), Bacillus (5), Rhodococcus (4), к минорным родам относились: Micrococcus (1), Nesterenkonia (1), Brevibacillus (1), Promicromonospora (1), Peribacillus (1), Robertmurraya (1), Curtobacterium (1), Nocardioides (1).

В районе газогидратной залежи выделено 37 штаммов, отнесенных к 9 родам, а в районе отсутствия газогидратов почти в 2 раза меньше – 18, отнесенных к 8 родам.

В районе 1, где установлены залежи газовых гидратов, в осадке преобладали представители рода Pseudomonas (31%), а в негазогидратном районе 2 – Psychrobacter (28%).

Штаммы, отнесенные к Psychrobacter и Stenotrophomonas, в районе 1 с газовыми гидратами составляли 22% и 19% соответственно. Доля бактерий рода Bacillus, выделенных из района отсутствия газогидрата (район 2), составила 17%, а из газогидратного района – 8%. В районе аномальных газовых полей доля бактерий рода Pseudomonas составила 17%. Доля Stenotrophomonas в этом же районе – 22%. Виды Pseudomonas brenneri, Stenotrophomonas maltophilia, Psychrobacter nivimaris, Psychrobacter glacincola встречались и в газогидратном, и в негазогидратном районах исследования.

Представители родов Bacillus, Pseudomonas, Stenotrophomonas, Psychrobacter встречались в обоих районах исследования.

Наиболее приближенные к местам газогидратных скоплений станции ОР54-19 и ОР54-35 (рис. 2).

Станция ОР54-19. Характеризуется обнаружением метана, этилена, этана и пропана с повышенными значениями содержания метана (39222 нМ/дм³) и четким градиентом роста к забою керна. Из проб, отобранных на этой станции, были выделены 5 изолятов бактерий, в дальнейшем отнесенных к PeriBacillus simplex (MZ573186), Nesterenkonia lutea (MZ573232), Stenotrophomonas maltophilia (MZ573242), Stenotrophomonas sp.( MZ573761), Rhodococcus erythropolis (MZ573202).

Станция ОР54-35. Суммарные содержания углеводородных газов превышают значения на других станциях в три раза. Метан достигает значений 69235 нМ/дм³. В осадке обнаружен пропилен по всей длине керна. Из проб, отобранных на этой станции, было выделено в чистую культуру 6 изолятов бактерий, отнесенных к Psychrobacter celer (MZ573209), Pseudomonas sp. (MZ544024), Nocardioides dokdonensis (MZ573241), Psychrobacter maritimus (MZ577169), Pseudomonas brenneri (MZ569847), Stenotrophomonas maltophilia (MZ569721).

Все штаммы, относящиеся к филуму Actinomycetota, были уникальными для газогидратного района. При этом представители семейства Nocardiaceae и Nocardioidaceae (1 штамм Nocardioides sp.) встречались только в газогидратном районе.

Физиологические и биохимические свойства нефтеокисляющих штаммов

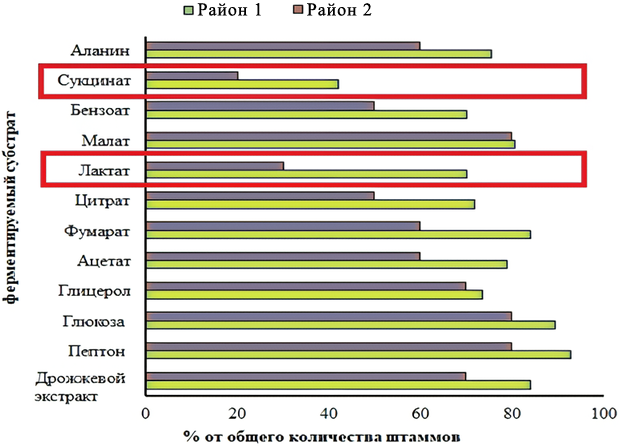

В результате исследований выявлено, что микроорганизмы, выделенные из района, где газогидраты не обнаружены, потребляют меньшее разнообразие субстратных источников, чем микроорганизмы, выделенные из донных отложений, где отмечено присутствие газогидратов. Наибольшая разница наблюдалась по потреблению лактата и сукцината штаммами (рис. 7). Лактат усваивался микроорганизмами, выделенными в газогидратном районе, в 2 раза интенсивнее, чем сукцинат.

Рис. 7. Субстратная специфичность исследуемых нефтеокисляющих штаммов. Район 1 – газогидратный район; район 2 – негазогидратный район.

Обсуждение результатов

При рассмотрении двух районов – газогидратного и негазогидратного, можно выделить минимум 2 области источников эмиссии метана высокой интенсивности: склон о. Сахалин в районе залежей газовых гидратов и интенсивных газовых выходов, и континентальный склон Приморского края в районе проявления карбонатной минерализации. Самые высокие содержания метана на многочисленных разрезах встречены в основном на интервале 250–300 см в пелитовых осадках наряду с органическим веществом; двигаясь выше по разрезу концентрации снижаются.

Литологический состав и водно-физические свойства донных отложений являются одним из основных факторов аккумуляции углеводородов (Старобинец и др., 1993; Abrams, 2017). Фильтрационно-диффузионные и миграционные процессы зачастую осложнены влиянием глубинной флюидодинамики и сопровождаются изменениями литолого-газогеохимического состава донных отложений с формированием в последних аномальных газогеохимических полей (Гресов, Яцук, 2021).

По одной из гипотез, широкая распространенность представителей филумов Pseudomonadota и Actinomycetota в местах нефте- и газопроявлений может объясняться наличием у них «адаптивного» метаболизма, позволяющего приспосабливаться к изменениям условий окружающей среды, происходящим в процессе диагенеза донных отложений и циркуляции флюидных потоков (Ciobanu et al., 2014).

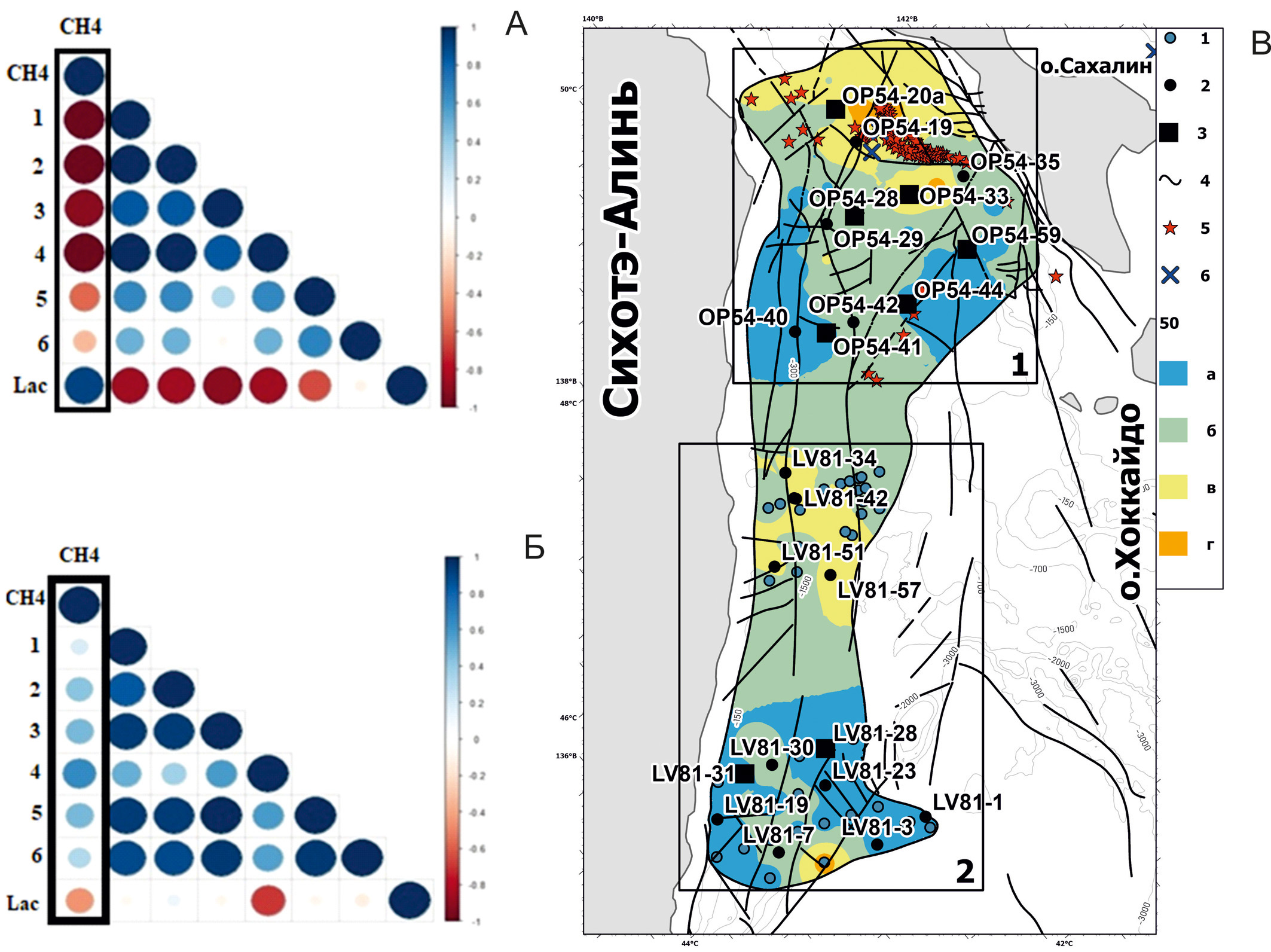

Для оценки взаимосвязи между способностью к утилизации субстратных источников и содержанием метана в донных отложениях таксономическими группами была рассчитана корреляция Пирсона. Выявлена отрицательная корреляция между использованием штаммами сахаров в качестве источника углерода и энергии со значениями метана в донных отложениях. Значения корреляции (R) варьировались в диапазоне 0–0.2, при p ˂ 0.05. Твин-эстеразная активность обнаружена у 5 штаммов из всех выделенных изолятов. Отмечена положительная корреляция утилизации твина-80 с максимальным содержанием метана (0.93), а также твина-60 (значение корреляции составило 0.87), p ˂ 0.05.

Использование штаммами аминокислот отрицательно коррелирует со значениями метана.

Как видно из рисунка 8, отмечается положительная корреляция между способностью к деструкции карбоновых кислот и отсутствием газогидратов. Но положительная корреляция потребления лактата с концентрацией метана отмечена в негазогидратном районе. Как показано ранее, наибольшее число штаммов, использующие в качестве субстрата лактат, выделены из района присутствия газовых гидратов.

Рис. 8. Графики корреляции способности к утилизации карбоновых кислот с содержанием метана в донных отложениях: А – газогидратный район 1; Б – негазогидратный район 2: 1 – пальмитиновая кислота, 2 – щавелевая кислота, 3 – янтарная кислота, 4 – лимонная кислота, 5 – малоновая кислота, 6 – салициловая кислота, Lac – молочная кислота. В – Карта распределения метана: 1 – станции опробования; 2 – станции выделения культивируемых бактерий, 3 – станции, на которых отмечена способность штаммов, к утилизации лактата; 4 – разломы; 5 – газовые факелы; 6 – обнаруженные газогидраты; «50» – концентрации метана на горизонте 50 см в нМ/дм³: а – до 250; б – до 1000; в – до 2500; г – до 15000.

Заключение

Северная часть Японского моря представляет собой уникальную область, где были найдены самые мелководные газогидраты в Мировом океане. Эти газогидраты обнаружены на глубине 322 метра, и существует вероятность их нахождения на еще меньших глубинах в Татарском проливе. В осадочных отложениях этого района газогидраты располагаются близко ко дну, и их можно обнаружить прямыми методами на глубине 5–6 метров ниже поверхности.

Район скопления газогидратов характеризуется наличием многочисленных газовых «факелов», что указывает на активные газогеохимические процессы в придонной среде. Этот район относится к западной газогеохимической провинции Охотоморского региона. На границе между южной частью Татарского пролива и Центральной котловиной, а также на континентальном склоне, газогидраты не обнаружены, но отмечаются повышенные значения метана и перспективные структуры для скопления газов в осадочной толще. Возможно, газогидраты находятся на больших глубинах в осадках и не влияют на микробиом верхнего слоя донных отложений.

В результате проведенных экспериментов, выявлено, что микробиом газогидратного района характеризуется большим количеством штаммов, чем микробиом негазогидратного района. В районе газогидратных залежей выделено 37 штаммов, отнесенных к 9 родам, а в районе отсутствия газогидратов – 18, отнесенных к 8 родам. В районе обнаружения газогидратов преобладают представители рода Pseudomonas, а в негазогидратном районе – Psychrobacter.

Из проб донных осадков наиболее приближенных к местам газогидратных скоплений станций ОР54-19 и ОР54-35 выделено бóльшее количество изолятов бактерий, чем из проб станций негазогидратного района. Представители семейства Nocardiaceae типа Actinomycetota отмечены в донных осадках газогидратного района.

Исследование физиолого-биохимических свойств штаммов нефтеокисляющих бактерий показало, что изоляты, выделенные из района залежей газогидратов, обладали способностью ферментировать большее разнообразие углеводных субстратов, чем культуры, выделенные из негазогидратного района. При оценке корреляции физиолого-биохимических свойств исследованных бактерий с содержанием метана в образцах донных отложений выявлено, что способность к усвоению сахаров штаммами не коррелировала с содержанием метана; также наличие фермента эстеразы слабо или совсем не коррелировало с содержанием метана. Но отмечается корреляция между способностью к деструкции карбоновых кислот и их производных и отсутствием газогидратов. Наибольшее число штаммов, использующих в качестве субстрата лактат и не способных к утилизации пальмиата, сукцината, оксалата и цитрата, выделены из негазогидратного района.

Таким образом, выявлено, что микробное сообщество в газогидратном и негазогидратном районах исследования уникально и обладает специфическими таксономическими и физиологическими характеристиками, связанными с наличием или отсутствием мелководных газогидратов.

Финансирование/Благодарности

Работы, связанные с проведением экспедиций, осуществлены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания ТОИ ДВО РАН № 124022100078-7. Газогеохимические и микробиологические исследования, а также аналитическая работа выполнены за счет гранта Российского научного фонда № 23-77-10038.

Авторы благодарят начальника экспедиций М.Г. Валитова, научный состав и экипаж 54-го рейса научно-исследовательского судна «Академик Опарин» и 81-го рейса научно-исследовательского судна «Академик М.А. Лаврентьев» за организацию и сопровождение работ. Отдельная благодарность Минобрнауки РФ за содействие в решении вопросов организации экспедиции.

В основу подготовки статьи легли некоторые авторские материалы диссертационной работы Еськовой А.И. «Сульфатредуцирующие и нефтеокисляющие бактерии донных отложений северной части Японского моря». (Дис. кандидата биол. наук, Пермский Федеральный Исследовательский Центр УрО РАН, 2022, 138 с.).

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

Список литературы

1. Балданова К.О., Григоров Р.А., Еськова А.И., Калгин В.Ю., Максеев Д.С., Обжиров А.И., Окулов А.К., Полоник Н.С., Пономарева А.Л., Сырбу Н.С., Шакиров Р.Б., Легкодимов А.А. (2022). Нефтеокисляющие бактерии донных отложений северной части Японского моря. Роспатент. Свидетельство № 2022621781 от 20.07.2022.

2. Богатыренко Е.А., Ким А.В., Дункай Т.И., Пономарева А.Л., Еськова А.И., Сидоренко М.Л., Окулов А.К. (2021). Таксономическое разнообразие культивируемых углеводородокисляющих бактерий в Японском море. Биология моря, 47(3), с. 209–216. https://doi.org/10.31857/S0134347521030037

3. Бузолева Л.С., Смирнова М.А., Безвербная И.П. (2008). Биологические свойства морских нефтеуглеводородокисляющих бактерий из прибрежных акваторий дальневосточных морей с разным характером загрязнения. Известия ТИНРО, 155, с. 210–218.

4. Жаров А.Э., Кириллова Г.Л., Маргулис Л.С., Чуйко Л.С., Куделькин В.В., Варнавский В.Г., Гагаев В.Н. (2004). Геология, геодинамика и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Татарского пролива. Владивосток: ДВО РАН, 220 с.

5. Гресов А.И., Яцук А.В. (2021). Геологические условия формирования газонасыщенности донных отложений осадочных бассейнов юговосточного сектора Восточно-Сибирского моря. Геология и геофизика, 2, с. 197–215.

6. Жемчугова Т.А. (2013). Нефтегазоносный потенциал кайнозойских отложений в центральной части Татарского пролива. Вестник Московского университета. Серия 4: Геология, 2, с. 69–75.

7. Лабинская А.С., Блинкова Л.П., Ещина А.С. (2005). Частная медицинская микробиология с техникой микробиологических исследований. М.: Медицина, 616 с.

8. Нетрусов А.И., Егорова М.А., Захарчук Л.М. (2005). Практикум по микробиологии. М.: Изд–во «Академия», 608 с.

9. Нечаюк А.Е. (2017). Геологическое строение и динамика формирования осадочных бассейнов Татарского пролива и западного Сахалина. Дисс. кандидата геол.-минерал. наук. Владивосток, 99 с.

10. Обжиров А.И. (1993). Газогеохимические поля придонного слоя морей и океанов. М.: Наука, 139 с.

11. Пономарева А.Л., Полоник Н.С., Еськова А.И., Григоров Р.А., Хокканен С.Н., Сырбу Н.С., Обжиров А.И., Шакиров Р.Б., Легкодимов А.А. (2022). Степень деструкции и индексов биодеградации углеводородов штаммами, выделенными из северной части Японского моря в аэробных и анаэробных условиях. Роспатент. Свидетельство № 2022623218 от 05.12.2022.

12. Репина (Смирнова) М.А. (2009). Нефтеуглеводородокисляющие микроорганизмы прибрежных вод юга острова Сахалин. Дисс. канд. биол. наук. Владивосток, 149 с. Старобинец И.С., Петухов А.В., Зубайраев С.Л. и др. (1993). Основы теории геохимических полей углеводородных скоплений. M.: Недра, 332 с.

13. Харахинов В.В. (2010). Нефтегазовая геология Сахалинского региона. М.: Научный мир, 276 с.

14. Шакиров Р.Б., Сорочинская А.В., Яцук А.В., Аксентов К.И., Карабцов А.А., Вовна В.И., Осьмушко И.С., Короченцев В.В. (2020). Икаит в зоне метановой аномалии на континентальном склоне Японского моря. Вестн. КРАУНЦ, 2(46), с. 72–84.

15. Шакиров Р.Б., Сырбу Н.С., Обжиров А.И. (2016). Распределение гелия и водорода в отложениях и воде на склоне о. Сахалин. Литология и полезные ископаемые, 1, с. 68–81. https://doi.org/10.7868/S0024497X16010067

16. Шакиров Р.Б., Яцук А.В., Сорочинская А.В., Аксентов К.И., Максеев Д.С. (2023). Газогеохимические аномалии в осадках Татарского трога (Японское море). Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 513(2), с. 271–277. doi: 10.31857/S2686739723601540

17. Шапошников Г.Н., Александров Г.П., Егоров С.В., Ильин К.Б., Соловьев В.В., Стрельников С.И. (1994). Государственная геологическая карта. М-б 1: 1 000 000 (новая серия). Лист L-(53), (54) – Кавалерово. Объяснительная записка. СПб: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 176 с.

18. Якимов Т.С., Шакиров Р.Б., Сырбу Н.С., Холмогоров А.О., Сорочинская А.В. (2023). Проявления аутигенной минерализации вдоль континентального склона Японского моря и в Татарском проливе (материалы 61 рейса НИС «Академик Опарин»). Тихоокеанская геология, 42(4), с. 101–114. DOI: 10.30911/0207-4028-2023-42-4-101-114

19. Ashelford K.E., Chuzhanova N.A., Fry J.C., Jones A.J., Weinghtman A.J. (2005). At least 1 in 20 16S rRNA sequence records currently held in public repositories is estimated to contain substantial anomalies. Appl. Environ. Microbiol., 71(12), pp. 7724–7736. https://doi.org/10.1128/AEM.71.12.7724-7736.2005

20. Abrams M.A. (2017). Evaluation of Near-Surface Gases in Marine Sediments to Assess Subsurface Petroleum Gas Generation and Entrapment. Geosciences, 7. pp. 29–35. https://doi.org/10.3390/geosciences7020035

21. Briggs B.R., Inagaki F., Morono Y., Futagami T., Huguet C., RosellMele A., et al. (2012). Bacterial dominance in subseafloor sediments characterized by methane hydrates. FEMS Microbiol. Ecol., 81, pp. 88–98. doi: 10.1111/j.1574-6941.2012.01311.x

22. Carrier V., Svenning M.M., Grundger F., Niemann H., Dessandier P.-A., Panieri G., et al. (2020). The impact of methane on microbial communities at marine Arctic gas hydrate bearing sediment. Front. Microbiol., 11:1932. doi: 10.3389/fmicb.2020.01932

23. Cho H., Hyun J.-H., You O.-R., Kim M., Kim S.-H., Choi D.-L., et al. (2017). Microbial community structure associated with biogeochemical processes in the sulfate–methane transition zone (SMTZ) of gas-hydratebearing sediment of the Ulleung Basin, East Sea. Geomicrobiol. J., 34, pp. 207–219. doi: 10.1080/01490451.2016.1159767

24. Ciobanu M.–C., Burgaud G., Dufresne A., Breuker A., Rédou V., Ben Maamar S., Gaboyer F. (2014). Microorganisms persist at record depths in the subseafloor of the Canterbury Basin. ISME J., 8(7), pp.2352–2352. https://doi.org/10.1038/ismej.2014.110

25. Collett T., Johnson A., Knapp C., Boswell R. (2009). Natural Gas Hydrates: Energy Resource Potential and Associated Geologic Hazards; American Association of Petroleum Geologists: Tulsa, USA, p. 145.

26. Cui H., Su X., Chen F., Holland M., Yang S., Liang J., et al. (2019). Microbial diversity of two cold seep systems in gas hydrate-bearing sediments in the South China Sea. Mar. Environ. Res., 144, pp. 230–239. doi: 10.1016/j.marenvres.2019.01.009

27. Cui H., Su X., Liang J., Chen F., Holland M., Yang S., et al. (2020). Microbial diversity in fracture and pore filling gas hydrate-bearing sediments at site GMGS2-16 in the Pearl River Mouth Basin, the South China Sea. Mar. Geol., 427, 106264. doi: 10.1016/j.margeo.2020.106264

28. Hovland M., Croker P.F., Martin M. (1994). Fault—Associated seabed mounds (carbonate knolls?) off western Ireland and north-west Australia. Mar. Pet. Geol., 11, pp. 232–246. https://doi.org/10.1016/0264-8172(94)90099-X

29. Jiao L., Su X., Wang Y., Jiang H., Zhang Y., and Chen F. (2015). Microbial diversity in the hydrate-containing and-free surface sediments in the Shenhu area, South China. Geosci. Front., 6, pp. 627–633. doi: 10.1016/j.gsf.2014.04.007

30. Jin Y.K., Shoji H., Obzhirov A., Baranov B. (2013) Operation Report of Sakhalin Slope Gas Hydrate Project 2012, R/V Akademik M.A. Lavrentyev Cruise 59; Korea Polar Research Institute: Incheon, Republic of Korea, p.163.

31. Katayama T., Yoshioka H., Kaneko M., Amo M., Fujii T., Takahashi H. A., et al. (2022). Cultivation and biogeochemical analyses reveal insights into methanogenesis in deep subseafloor sediment at a biogenic gas hydrate site. ISME J., 16, 1464–1472. doi: 10.1038/s41396-021-01175-7

32. Katayama T., Yoshioka H., Takahashi H. A., Amo M., Fujii T., and Sakata S. (2016). Changes in microbial communities associated with gas hydrates in subseafloor sediments from the Nankai trough. FEMS Microbiol. Ecol., 92, fiw093. doi: 10.1093/femsec/fiw093

33. Lee J.-W., Kwon K. K., Aziz A., Oh H.-M., Kim W., Bahk J.-J., et al. (2013). Microbial community structures of methane hydrate-bearing sediments in the Ulleung Basin, East Sea of Korea. Mar. Pet. Geol., 47, pp. 136–146. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2013.06.002

34. Liu S, Yu S, Lu X, Yang H, Li Y, Xu X, Lu H and Fang Y. (2022). Microbial communities associated with thermogenic gas hydrate-bearing marine sediments in Qiongdongnan Basin, South China Sea. Front. Microbiol., 13:1032851. doi: 10.3389/fmicb.2022.1032851

35. Matsui K., Ishii N, Kawabata Z. (2003). Microbial interactions affecting the natural transformation of Bacillus subtilis in a modelaquatic ecosystem. FEMS Microbiol Ecol.,45(3). https://doi.org/10.1016/S0168-6496(03)00148-X

36. Marmur J. (1961). A procedure for the isolation of deoxyribonucleic acid from microorganisms. Journal of Molecular Biology, 3, pp. 208–218. https://doi.org/10.1016/S0022-2836(61)80047-8

37. Mills H. J., Martinez R. J., Story S., Sobecky P. A. (2005). Characterization of microbial community structure in Gulf of Mexico gas hydrates: comparative analysis of DNA-and RNA-derived clone libraries. Appl. Environ. Microbiol., 71, 3235–3247. doi: 10.1128/AEM.71.6.3235-3247.2005

38. Minami H., Jin Y.K., Baranov B., Nikolaeva N., Obzhirov A. (2016). Operation Report of Sakhalin Slope Gas Hydrate Project II, 2015, R/V Akademik M.A. Lavrentyev Cruise 70; Kitami Institute of Technology: Kitami, Japan, pp. 119.

39. Ryu B.-J., Collett T. S., Riedel M., Kim G. Y., Chun J.-H., Bahk J.-J., et al. (2013). Scientific results of the second gas hydrate drilling expedition in the Ulleung Basin (UBGH2). Mar. Pet. Geol., 47, pp. 1–20. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2013.07.007

40. Romanenko L.A., Schumann P., Zhukova N.V., Rohde M., Mikhailov V.V., Stackebrandt, E. (2003). Oceanisphaera litoralis gen. nov., sp. nov., a novel halophilic bacterium from marine bottom sediments. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 53, pp. 1885–1888. https://doi.org/10.1099/ijs.0.02774-0

41. Romanenko LA, Lysenko AM, Rohde M, Mikhailov VV, Stackebrandt E. (2004). Psychrobacter maritimus sp. nov. and Psychrobacter arenosus sp. nov., isolated from coastal sea ice and sediments of the Sea of Japan. Int J Syst Evol Microbiol., 54(Pt 5), pp. 1741–1745. doi: 10.1099/ijs.0.63096-0

42. Schoell M. (1988). Multiple origins of methane in the earth. Chem. Geol., 71, pp.1–10. doi: 10.1016/0009-2541(88)90101-5 Seki T., Matsumoto A., Omura S., Takahashi Y. (2015). Distribution and isolation of strains belonging to the order Solirubrobacterales. The Journal of Antibiotics, 68, pp. 763–766. https://doi.org/10.1038/ja.2015.67

43. Shoji H., Jin Y.K., Baranov B., Nikolaeva N., Obzhirov A. (2014). Operation Report of Sakhalin Slope Gas Hydrate Project II, 2013, R/V Akademik M.A. Lavrentyev Cruise 62; Environmental and Energy Resources Research Center, Kitami University: Kitami, Japan, p. 110.

44. Syrbu N., Kholmogorov A., Stepochkin I., Lobanov V., Shkorba S. (2024). Formation of Abnormal Gas-Geochemical Fields and Dissolved Gases Transport at the Shallow Northeastern Shelf of Sakhalin Island in Warm Season: Expedition Data and Remote Sensing. Water, 16, 1434. https://doi.org/10.3390/w16101434

45. Syrbu N.S., Snyder G.T., Shakirov R.B., Kholmogorov A.O., Zharkov R.V., Tsunogai U. (2022). Geochemical distribution of helium, hydrogen, carbon dioxide, and methane in Sakhalin Island mud volcanoes, hot springs, and cold seeps. J. Volcanol. Geotherm. Res., 431, 107667. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2022.107667

46. Walsh E. A., Kirkpatrick B., Pockalny R. (2016). Relationship of bacterial richness to organic degradation rate and sediment age in subseafloor sediment. Applied and Environmental Microbiology, 8 (16), pp. 4994–4999. https://doi.org/10.1128/AEM.00809-16

47. Whiticar M. J. (1999). Carbon and hydrogen isotope systematics of bacterial formation and oxidation of methane. Chem. Geol., 161, pp. 291–314. doi: 10.1016/S0009-2541(99)00092-3

48. Wiessenburg D.A., Guinasso N.L. (1979). Equilibrium solubility of methane, carbon dioxide, and hydrogen in water and sea water. J. Chem. Eng. Data, 24(4), pp. 356–360. https://doi.org/10.1021/je60083a006

49. Wuebbles D. J., Hayhoe K. (2002). Atmospheric methane and global change. Earth Sci. Rev., 57, pp. 177–210. doi: 10.1016/S0012-8252(01)00062-9

50. Yamamoto S., Alcauskas J.B., Crozier T.E. (1976). Solubility of methane in distilled water and seawater. J.Chem. Engineering Data, 21(1), pp. 78–80. https://doi.org/10.1021/je60068a029

51. Yanagawa K., Kouduka M., Nakamura Y., Hachikubo A., Tomaru H., Suzuki Y. (2014). Distinct microbial communities thriving in gas hydrateassociated sediments from the eastern Japan Sea. J. Asian Earth Sci., 90, pp. 243–249. doi: 10.1016/j.jseaes.2013.10.019

Об авторах

Н. С. СырбуРоссия

Надежда Сергеевна Сырбу – кандидат геол.-минерал. наук, зав. лабораторией

690041, Владивосток, ул. Балтийская, д. 43

А. И. Еськова

Россия

Алёна Игоревна Еськова – кандидат биол. наук, старший научный сотрудник

690041, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43

А. О. Холмогоров

Россия

Андрей Олегович Холмогоров – кандидат геогр. наук, старший научный сотрудник

690041, Владивосток, ул. Балтийская, д. 43

А. А. Легкодимов

Россия

Алексей Александрович Легкодимов – младший научный сотрудник

690041, Владивосток, ул. Балтийская, д. 43

Т. С. Якимов

Россия

Тимур Сергеевич Якимов – младший научный сотрудник

690041, Владивосток, ул. Балтийская, д. 43

А. Л. Пономарева

Россия

Анна Леонидовна Пономарева – кандидат биол. наук, старший научный сотрудник

690041, Владивосток, ул. Балтийская, д. 43

Е. В. Мальцева

Россия

Елена Валерьевна Мальцева – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

690041, Владивосток, ул. Балтийская, д. 43

Рецензия

Для цитирования:

Сырбу Н.С., Еськова А.И., Холмогоров А.О., Легкодимов А.А., Якимов Т.С., Пономарева А.Л., Мальцева Е.В. Исследование связи микробиологических факторов с распределением аномальных полей метана и наличием залежей газовых гидратов на примере двух акваторий северной части Японского моря. Георесурсы. 2025;27(3):36-50. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.3

For citation:

Syrbu N.S., Eskova A.I., Kholmogorov A.O., Legkodimov A.A., Yakimov T.S., Ponomareva A.L., Maltseva E.V. The research of relationship between microbiological factors with the distribution of anomalous methane fields and the presence of gas hydrate deposits using the example of two water areas in the northern part of Japan Sea. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):36-50. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.3

.png)