Перейти к:

Вероятностная оценка пространственного распределения ресурсов метана в газовых гидратах в российском секторе Черного моря

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.4

Аннотация

Впервые выполнена оценка количества метана в газовых гидратах российского сектора Черного моря на основе вероятностно-статистического метода в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации с использованием оригинального программного обеспечения «Программный комплекс для оценки количества газа в газовых гидратах вероятностно-статистическим методом «Oceanic gas Hydrate Resource Assessment» (OHRA)». Приведены результаты количественной оценки с привязкой данных к расчетной сетке для рассматриваемой акватории, оценена пространственная дифференциация плотности ресурсов метана газовых гидратов. Представлена карта геотермического районирования Черного моря. Количество метана в гидратах оценено величиной 361.9 трлн м3 с вероятностью 5%, 120.5 трлн м3 с вероятностью 50%, 36.7 трлн м3 с вероятностью 95%. Установлено, что температура и давление – входные параметры, которые оказывают наибольшее влияние на оценку ресурсов метана газовых гидратов. При глубинах более 1500 м на ресурсы Р95 оказывает влияние масса метана, произведенного и мигрировавшего в зону стабильности газовых гидратов. Средние величины плотности прогнозируемых ресурсов гидратного метана при базовом варианте (Р50) вероятно-статистическим методом составляют 1.2 млрд м3/км2, при варианте Р95 – 0.36 млрд м3/км2, при варианте Р5 – 3.59 млрд м3/км2. Наиболее перспективными в отношении газовых гидратов морфоструктурами являются Западно-Черноморская впадина, прогиб Сорокина, Туапсинский прогиб, вал Андрусова, северная часть Восточно-Черноморской впадины, северная и южная части вала Шатского.

Ключевые слова

Для цитирования:

Чернова И.Г., Матвеева Т.В., Чазов А.О., Смирнов Ю.Ю. Вероятностная оценка пространственного распределения ресурсов метана в газовых гидратах в российском секторе Черного моря. Георесурсы. 2025;27(3):51-63. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.4

For citation:

Chernova I.G., Matveeva T.V., Chazov A.O., Smirnov Yu.Yu. Probabilistic assessment of spatial distribution of hydrate methane resources within the economic zone of the Russian Federation of the Black Sea. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):51-63. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.4

Введение

Субмаринные газовые гидраты – соединения природного газа и воды, образующиеся при определенных температурах и давлениях на континентальных склонах морей и океанов. Гидраты уже более полувека рассматриваются в качестве нетрадиционного источника углеводородного сырья. В недрах акваторий образование газовых гидратов, образующих скопления, контролируется целым рядом факторов, среди которых температура и давление, условия генерации и миграции газа и другие (Матвеева, 2018).

Черное море характеризуется широким распространением скоплений газовых гидратов. Впервые предположение об их существовании в исследуемой акватории было выдвинуто в 1972 г. российскими учеными в ходе рейса НИС «Московский университет» (Ефремова, Жижченко, 1974). Первые серьезные исследования гидратоносности Черного моря начаты в 1988 г. в ходе совместной экспедиции Вычислительного центра СО АН СССР совместно с ВНИИОкеангеология в XXI рейсе НИС «Евпатория», когда в прогибе Сорокина были обнаружены и детально исследованы скопления гидратов, связанные с диапировыми структурами (Гинсбург и др., 1990). В 1988–1989 г. во время экспедиции МГУ на НИС «Феодосия» гидраты были также задокументированы и в отложениях грязевых вулканов глубоководной котловины Черного моря (Конюхов и др., 1990). Сейсмический признак газовых гидратов (BSR – (англ. Bottom Simulating Reflector) – сейсмический горизонт, имитирующий морское дно) впервые диагностирован в Туапсинском прогибе в 1985 г. (Корсаков и др., 1989). Появление BSR на сейсмических разрезах обусловлено перепадом акустического импеданса между отложениями с газовыми гидратами и отложениями, содержащими газ в поровом пространстве (Hyndman, Spence, 1992; Zillmer et al., 2005).

Со времени первого открытия прошло полвека, ознаменовавшегося целым рядом находок газовых гидратов в очагах газо-флюидной разгрузки и грязевых вулканах в центрально-черноморском секторе, прибрежьях Грузии и Турции (Gaynanov et al., 1998; Ivanov et al., 1998; Mazurenko et al., 2002; Шнюков, 2005; Круглякова и др., 2009; и др.).

Помимо определения компонентного и изотопного состава газа в гидратах (Круглякова и др., 1990; Шнюков и др., 1993; Гинсбург, Соловьев 1994; Бяков, Круглкова, 2001), проведено несколько исследований по оценке количества гидратного газа всей акватории Черного моря объемным методом. Первые оценки прогнозных ресурсов газа в гидратах глубоководной части акватории составили 40–50 трлн м³ (Корсаков и др., 1989). Примерно такие же ресурсные оценки (42–49 трлн м³) были получены болгарскими геологами на основе объемного метода (Вассилев, Димитров, 2002). Количественная оценка метана на оконтуренном по данным сейсморазведки участке палеодельты Днепра площадью 805±20 км² составила 1.2±0.3 трлн м³ (Ludmann et al., 2004). Расчеты проводились также объемным методом, при этом использовался профиль пористости из скважин и гидратонасыщение по сейсмическим материалам.

Все приведенные выше количественные оценки проводились детерминистическим методом, тогда как в последние десятилетия вероятностные методы расчета ресурсов и запасов широко применяются в нефтегазовой геологии, так как позволяют учесть неопределенности в подсчетных параметрах в связи с отсутствием тех или иных данных. В преобладающем большинстве случаев вероятностная оценка ресурсной базы выполняется при отсутствии точной информации или при ее недостаточном количестве, поэтому данные задаются вероятностными распределениями на основе собранной статистики. На выходе при проведенных расчетах получают диапазон значений стохастического (случайного) моделирования в условиях неопределенности (Хисамов и др., 2018). Смещение в сторону вероятностно-статистических оценок наблюдается не только при расчетах традиционных углеводородов, но и количественных оценок газа в газовых гидратах. Так, единственная оценка методом Монте-Карло для определения количества метана в газовых гидратах по всей акватории Черного моря выполнена в работе (Merey, Sinayuc, 2016) в формате 1D. Полученные значения начальных геологических ресурсов составили в среднем 71.8 трлн м³, минимальное – 1.7 трлн м³, максимальное – 297.4 трлн м³. Авторами (Merey, Sinayuc, 2016) отдельно были проведены расчеты ресурсов гидратного метана с учетом фильтрационно-емкостных свойств, т.е. бралось во внимание содержание песчаной фракции, полученное в экспедиции IMS-METU 1988–1989 гг. на южном шельфе Черного моря и верхнем склоне на борту НИС «Билим». Эта оценка понизила величины прогнозируемых ресурсов гидратного метана в среднем почти в 6 раз до 13.6 трлн м³ (минимальное и максимальное значения составили 0.021 и 138 трлн м³ соответственно) относительно ресурсов гидратного метана, посчитанных без учета коэффициента песчанистости – 71.8 трлн м³. Расчеты выполнялись в 1D формате, без привязки данных к расчетной сетке, что не позволяет оценить пространственную дифференциацию параметров. Отметим, что для выявления неоднородности в плотности ресурсов и определения участков с максимальными плотностями ресурсов целесообразно проводить расчеты в 2D с учетом пространственной привязки. Оценок ресурсной базы газовых гидратов с пространственной привязкой параметров на основе вероятностно-статистического метода в акватории Черного моря ранее выполнено не было.

Целью данной работы является прогноз распространения газовых гидратов по площади и оценка их ресурсного потенциала в пределах российского сектора Черного моря на основе фактического материала вероятно-статистическим методом.

Геологический очерк

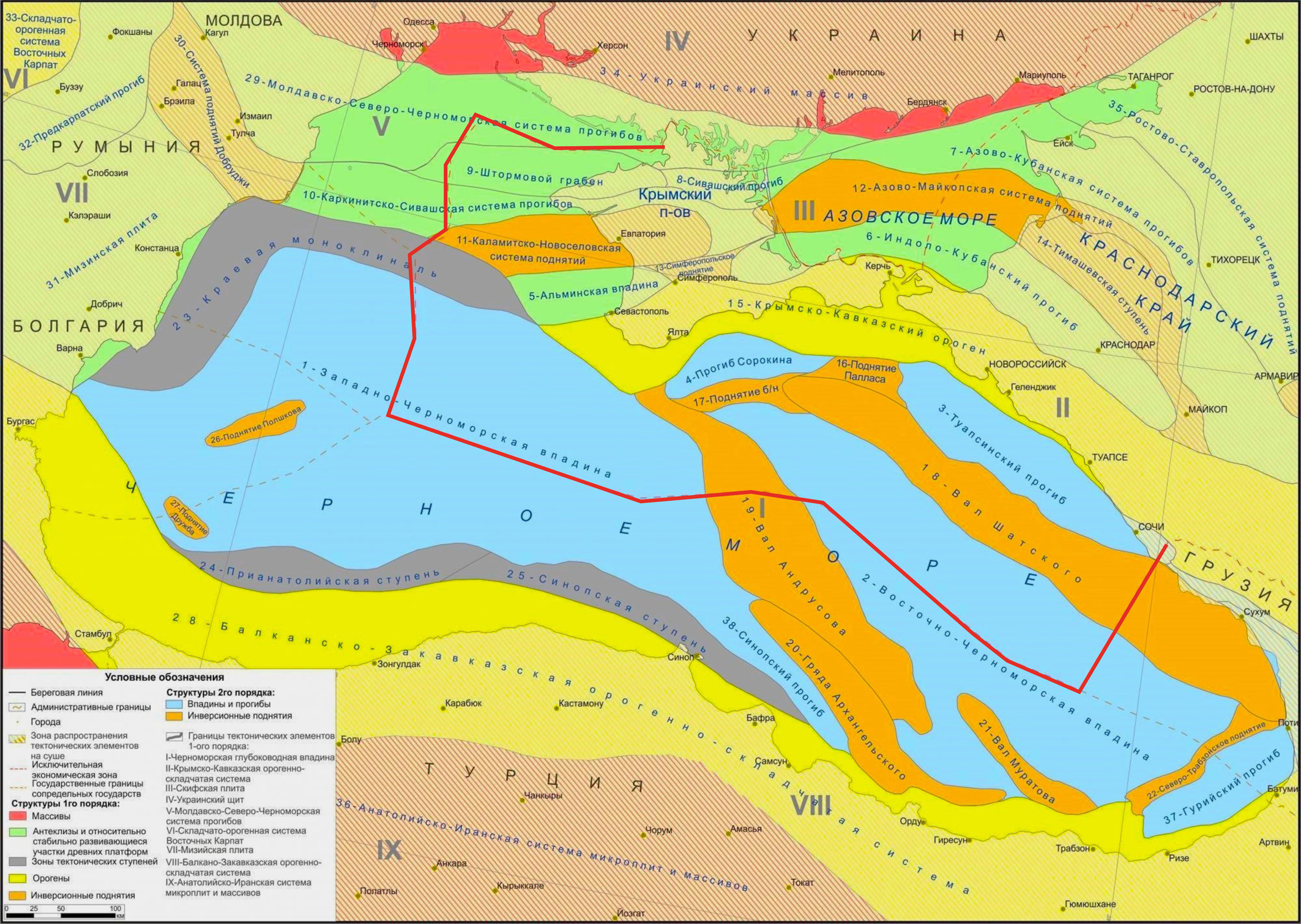

Черноморская акватория расположена между двумя горными системами – Крымско-Кавказской на северо-востоке и Понтийской на юге. В структурно-тектоническом плане исследуемая акватория в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Российской Федерации делится на следующие зоны: южная часть Скифской плиты, которая включает в себя Молдавско-Северо-Черноморская систему прогибов, Штормовой грабен, Каркинитско-Сивашскую систему прогибов, Каламатско-Новоселовскую систему поднятий, Альминскую впадину, Краевую моноклиналь; северные части Западно-Черноморской (ЗЧВ) и Восточно-Черноморской впадин (ВЧВ), разделенные поднятием Андрусова-Архангельского; вал Шатского, расположенный между ВЧВ и складчатой системой Большого Кавказа; 2 краевых олигоцен-неогеновых прогиба – Туапсинский и Сорокина; поднятие Палласа; Крымско-Кавказский ороген (Глумов и др., 2014) (рис. 1). На формирование современного генерального структурного плана региона оказали влияние рифтогенез, задуговый спрединг и, начиная со среднего эоцена, фаза тектонического сжатия. В это время произошло раскрытие Западно- и Восточно-Черноморских бассейнов, а в дальнейшем и их прогибание. Данный период характеризуется некомпенсированным флексурным погружением краевых прогибов, гравитационной тектоникой и развитием дислокаций, осложненных диапиризмом и грязевым вулканизмом (Глумов и др., 2014; Афонасенков и др., 2007; Герасимов и др., 2008). Эти процессы создавали благоприятные условия для генерации и миграции углеводородных газов и способствовали их восходящей фильтрации в зону стабильности газовых гидратов как в свободной фазе, так и в грязевулканическом флюиде.

Рис. 1. Схема тектонического строения Черного моря из (Суслова, Ступакова, 2020) по данным из (Глумов и др., 2014); красная линия – граница ИЭЗ Российской Федерации

Углеводородные системы Черноморского региона. Нефтегазоматеринские толщи (НГМТ) распространены в юрско-нижнемеловом и палеоген-миоценовом интервалах (Глумов и др., 2014). В Западно-Черноморском регионе акватории основными НГМТ являются глинистые отложения нижнего мела, нижней части майкопской серии и среднего-верхнего миоцена. В Восточно-Черноморском регионе – нижне-среднеюрские глины и аргиллиты, аргиллиты апта-альба, аргиллиты и глинистые мергели среднего эоцена и глины и аргиллиты олигоценовых (нижнемайкопских) отложений (Афонасенков и др., 2007).

Преобладают терригенные породы-коллекторы – пески, песчаники, алевролиты, которые распространены в разрезе от эоцена до неогена, а также в интервалах юры и мела. Карбонатные коллекторские толщи (карстовые и трещиноватые доломитизированные известняки, рифогенные карбонаты) занимают относительно более узкие стратиграфические интервалы юры, мела, отчасти палеогена (Афонасенков и др., 2007; Глумов и др., 2014).

Региональными флюидоупорами являются мощные глинистые толщи интервалов майкопской серии, а также глинистые и карбонатно-глинистые отложения миоцена и плиоцена (Афонасенков и др., 2007; Глумов и др., 2014).

По типу флюида подавляющая часть открытых месторождений акватории Черного моря – газовые, исключения составляют район Истрия в румынской зоне недропользования, а также район Таманского прогиба, где открыты нефтяные залежи (Грушевская и др., 2022). Промышленно газоносными являются терригенные отложения майкопа, карбонатно-терригенные отложения среднего миоцена, газоконденсатные карбонатные пласты нижнего палеоцена месторождений Голицынское, Южно-Голицынское, Шмидтовское, Архангельское, Штормовое (Грушевская и др., 2022). Залежи газа также могут располагаться не только в структурах, но и в литологических ловушках, наиболее крупные из которых связаны с плиоцен-четвертичными дельтовыми комплексами (Леончик и др., 2015).

Высокая газонасыщенность кайнозойских отложений Черного моря указывает на то, что в местах с благоприятными термобарическими условиями существуют и геологические предпосылки для образования газовых гидратов. К перспективным районам на газовые гидраты относят материковый склон, конусы выноса рек, зоны оползней, зоны развития диапировых структур (Корсаков и др., 1989). Это подтверждается многочисленными находками гидратов в конусах выноса Дуная и Днепра, в прогибе Сорокина, Туапсинском прогибе, в глубоководной области, расположенной в центральной части Черного моря. В последних трех зонах наблюдается приуроченность газовых гидратов в основном к отложениям грязевулканических брекчий майкопского возраста, являющимися одной из нефтегазоматеринских толщ Черного моря.

Методика расчетов и использованный фактический материал

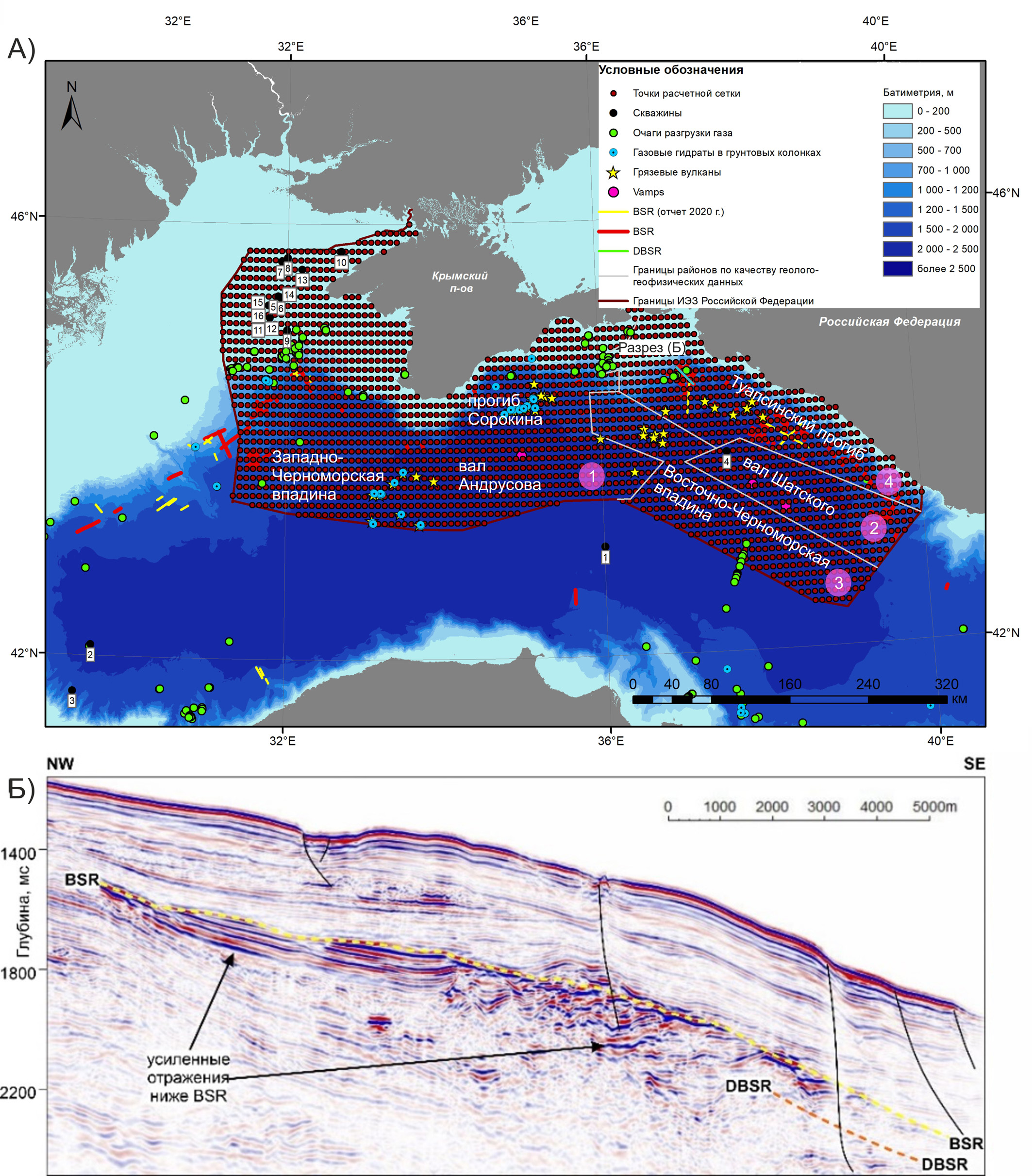

Расчетная сеть. В пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации Черного моря (площадью 137 тыс. км²) выделена расчетная сеть с разрешением 0.083·0.083°. Площадь ячеек составила 61–64 км² с суммарным количеством точек 2217 (рис. 2).

Рис. 2. А) Расчетная сеть в районе исследования и выявленные газо- и гидратообусловленные аномалии (Матвеева и др., 2024в); Скважины: 1 – 379, 2 – 380, 3 – 381 (Anders et al., 1978; Calvert et al., 1978; Morosanu, 2012), 4 – Мария-1 (Прошляков и др., 2018), 5 – Архангельская-1, 6 – Архангельская-2, 7 – Голицына-21, 8 – Голицына-3, 9 – Ильичевская-2, 10 – Каркинитская-1, 11 – Сельского-40, 12 – Федоровская-1, 13 – Шмидта-8, 14 – Штилевая-2, 15 – Штормовая-2, 16 – Штормовая-4 (Грушевская и др., 2022); Б) пример BSR на сейсмическом разрезе KT9810 в районе Туапсинского прогиба

Для расчета ресурсов метана газовых гидратов использовано оригинальное программное обеспечение «Программный комплекс для оценки количества газа в газовых гидратах вероятностно-статистическим методом «Oceanic gas Hydrate Resource Assessment» (OHRA)» (Матвеева и др., 2024б) с авторскими доработками. Суть работы программного комплекса заключается в том, что в каждой ячейке сетки рассчитываются значения: (1) объем метана, способного полностью заполнить объем газогидратного резервуара, и (2) объем метана, произведенного и мигрировавшего в зону стабильности газовых гидратов (ЗСГГ). В результате данные величины сравниваются, и выбирается наименьшее значение, так как итоговый объем метана не может быть больше объема газогидратного резервуара или объема сгенерированного газа.

Подсчетные параметры и данные, по которым описывают их изменение по площади, задавались для каждой точки расчетной сетки следующими постоянными величинами: батиметрия (глубина моря, определяющая давление, требуемое для возникновения условий стабильности гидрата), температура придонной воды и термоградиент, соленость придонной воды, мощность осадочного чехла и мощности стратиграфических единиц западной части района исследования и вала Шатского. Подсчетные параметры с малой плотностью данных для каждой реализации определялись случайным образом методом Монте-Карло из заданных функций плотности вероятности, полученных на основе собранной статистики – доли высокопроницаемых отложений, коэффициента пористости, гидратонасыщенности (объема порового пространства, занятого гидратами), количества органического углерода, мощности осадочного чехла Восточно-Черноморской впадины и Туапсинского прогиба.

При количественной оценке использованы следующие элементы: ЗСГГ, объем метана, способного полностью заполнить объем газогидратного резервуара, генерация и миграция метана, фактические данные по прямым и косвенным признакам газогидратоносности и данным измерений и результатов анализов.

Вначале рассчитывалась ЗСГГ со следующими входными параметрами: площадь ячейки, батиметрия, соленость, температура придонной воды, термоградиент. Для определения глубины моря использована батиметрическая модель GEBCO 20231. Глубина моря в расчетной области достигает 2200 м со средним значением 1393 м. Среднемноголетние значения придонной температуры и солености морской воды с 1993 по 2020 год в узлах сетки заимствованы из физической океанологической модели GLORYS12V Морской службы Коперникус (Lellouche et al., 2021). Средние значения придонной температуры и солености в районе исследования составляют 9.2 °С и 21.8‰ соответственно. В программном комплексе OHRA геотермический градиент учитывается как функция плотности вероятности, однако в данной работе были внесены изменения в учете параметра в расчетах.

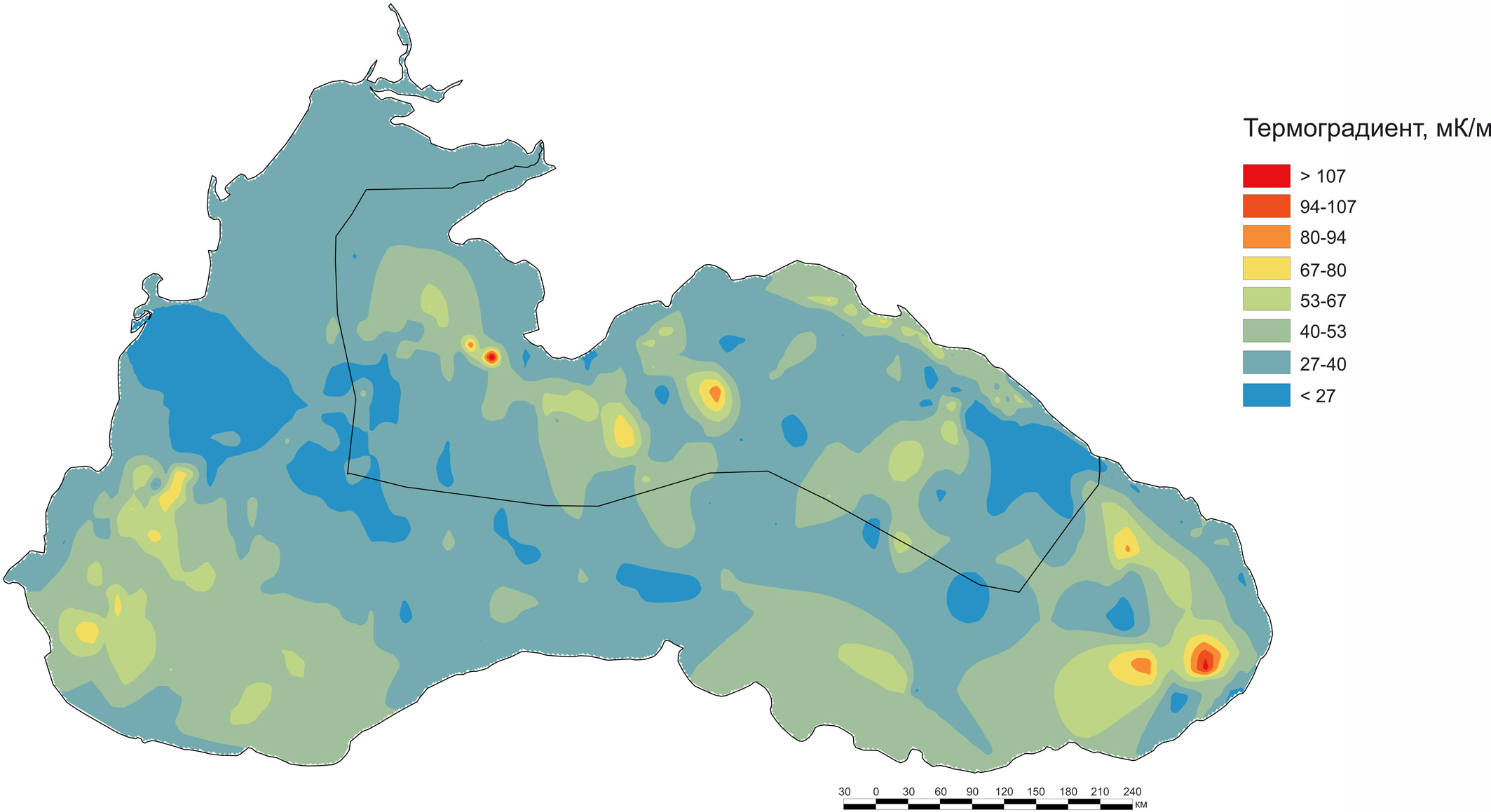

Фактический материал. Для расчетов был создан массив геотермических данных, основанный на материалах глобальной базы данных теплового потока (Fuchs, Norden, 2021). По данным из полученной статистики нами была построена карта распределения геотермического градиента Черного моря (рис. 3). Каждой точке расчетной сети присвоены значения термоградиента, согласно карте (рис. 3).

Рис. 3. Геотермический градиент в акватории Черного моря

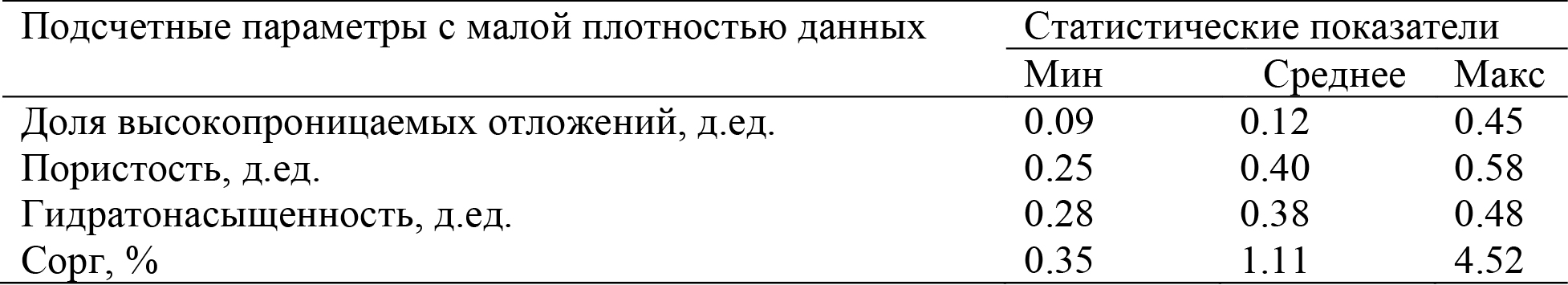

Объем метана, способного полностью заполнить объем газогидратного резервуара, определялся поэтапно. Эффективный и поровый объемы были последовательно получены из общего объема ЗСГГ (Vзсгг) при перемножении значения доли высокопроницаемых отложений и коэффициента пористости. Функция распределения доли высокопроницаемых отложений (песчаников, известняков, алевролитов) была получена из собранной нами статистики по опубликованным в работе (Грушевская и др., 2022) результатам интерпретации геофизических исследований 12 скважин (табл. 1, рис. 2). Коэффициенты пористости высокопроницаемых отложений получены по данным нейтронного гамма-каротажа скважин также из (Грушевская и др., 2022) (табл. 1). Не охарактеризованному скважинными данными интервалу четвертичных отложений присваивались осредненные значения пористости из работы (Zillmer et al., 2005) по материалам донных сейсмостанций. В ходе дальнейших оценок использовалась характеристика, отражающая концентрацию гидрата в отложениях – гидратонасыщенность (табл. 1). Гидратонасыщенность учитывалась только в высокопроницаемых отложениях, в глинистых разностях расчеты не проводились, так как из-за низкой проницаемости пелиты имеют низкое насыщение гидратами (Boswell et al., 2016). На последнем этапе полученный объем умножался на количество метана, способного заполнить газовые гидраты при стандартных условиях.

Табл. 1. Входные параметры с малой плотностью данных

Учет генерации метана производился на основе следующих данных: содержания органического углерода (Сорг), предельного значения преобразования органического углерода в углеводороды, мощностей осадочного чехла и каждого стратиграфического горизонта, времени осадконакопления. В данной работе мы учитывали только генерацию биохимического газа, т.е. преобразование массы органического углерода метаногенными археями в биохимический метан.

Изучаемая акватория разделена на четыре района по качеству геолого-геофизических данных: (1) западная часть ИЭЗ Российской Федерации охарактеризована данными из (Грушевская и др., 2022), (2) вал Шатского – данными из (Прошляков и др., 2018), (3) Восточно-Черноморская впадина и (4) Туапсинский прогиб – данными по стратиграфическим колонкам из атласа (Мейснер, Туголесов, 2004) (рис. 2). Стратиграфически было выделено 8 пластов: четвертичный, верхнемиоценовый, плиоценовый, майкопский, эоценовый, палеоценовый, верхнемеловой, нижнемеловой-верхнеюрский. Для районов (1) и (2) для каждой точки расчетной сетки присваивались значения мощности пластов, и вычислялась общая мощность осадочного чехла посредством суммирования толщин всех учтенных горизонтов. Для районов (3) и (4) мощность осадочного чехла определялась из распределения с наиболее вероятными значениями по данным из стратиграфических колонок методом Монте-Карло.

Функция плотности вероятности Сорг была сформирована одна для всех пластов по данным 144 измерений органического углерода в плейстоцен-палеоценовых отложениях (Прошляков и др., 2018; Anders et al., 1978; Calvert et al., 1978; Morosanu, 2012) (табл. 1).

Установлено, что кероген в изучаемых отложениях относится к 2-3 типу, т.е. имеет смешанный (гумусово-сапропелевый) тип и может генерировать нефть и газ. Среднее предельное значение преобразования органического углерода в углеводороды оставляет 437 мг/г. В качестве компонентного состава газа, образующего газовые гидраты, в расчетах принят 100% метан.

Для учёта миграции метана в ЗСГГ учитывались фактические данные прямых и косвенных признаков газогидратоносности и индикаторы миграции газа ЗСГГ, полученные в ходе интерпретации данных сейсморазведки, а также положения грязевых вулканов и диапировых структур, очагов разгрузки газа и положение грунтовых станций отбора проб газовых гидратов. В качестве прямых сейсмических признаков газовых гидратов использовались газогидратообусловенные сейсмические границы BSR, амплитудно-скоростные аномалии типа VAMP (Velocity AMPlitude anomalies). Каждой точке расчетной сетки присваивался коэффициент миграции. Значение «1» использовалось, если точки расчетной сетки находились в буферной зоне (5.5 км – половина диагонали ячейки сетки) грязевулканических построек, очагов разгрузки углеводородов, станций отбора проб газовых гидратов, а также скоплений, выявленных по BSR и VAMPs на сейсморазрезах. Если точка не попадала в буферную зону, то параметру миграции метана присваивалось значение на основе процентного содержания высокопроницаемых пород.

В работе использованы результаты интерпретации данных МОВ ОГТ по сейсморазведочным профилям из (Матвеева, 2024в), показавшие широкое распространение очагов разгрузки углеводородов и гидратообусловленных аномалий (рис. 2). Аномалии приурочены к следующим региональным морфоструктурам: Западно-Черноморской впадине, валам Шатского и Андрусова, прогибам Туапсинский и Сорокина.

Для каждой точки расчетной сети генерировалось 1000 реализаций, на основе которых были получены оценки прогнозируемых ресурсов, соответствующие вероятностям 5%, 50% и 95%.

Результаты и обсуждение

Ресурсные оценки количества метана российского сектора Черного моря. В результате проведенных расчетов для всех реализаций площадь прогнозируемой зоны газогидратонакопления составила 76% от площади ИЭЗ России в Черном море (104 тыс. км²).

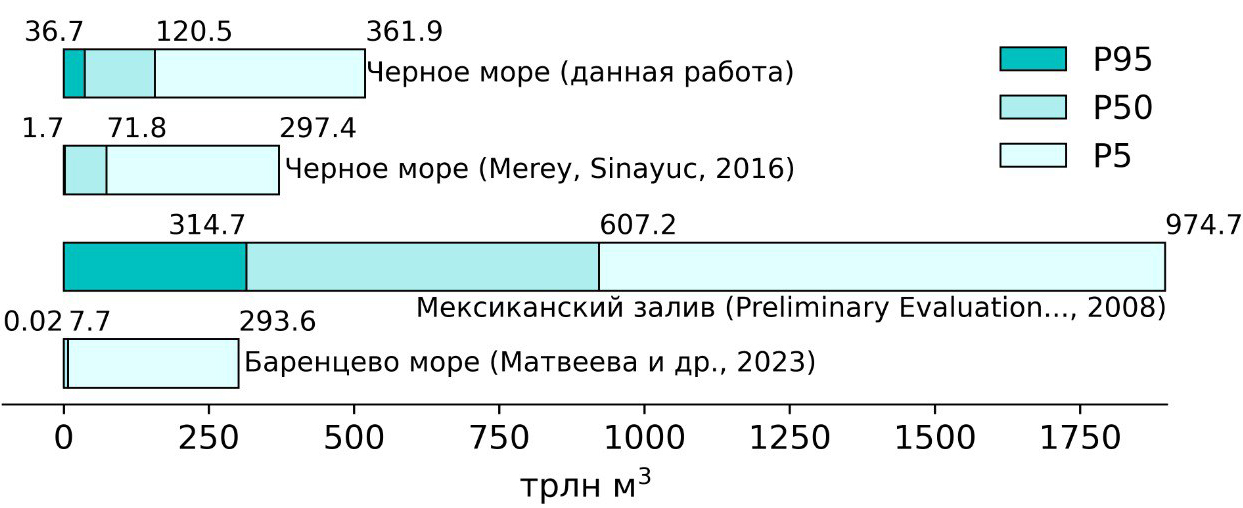

Полученные нами оценки сравнивались с ресурсными оценками газовых гидратов, выполненными вероятно-статистическими методами. Таких оценок в опубликованной по субмаринным газовым гидратам литературе, не так много. Для сравнения были выбраны прогнозные ресурсы газовых гидратов по методу Монте-Карло для всей Черноморской акватории (30 тыс. км²), Мексиканского залива (458 тыс. км²) и акватории Баренцева моря (278 тыс. км²). Прогнозируемые ресурсы метана в газовых гидратах на рассматриваемой акватории оценены величинами 120.5 трлн м³ с вероятностью 50% (Р50), что в 1.7 раз больше ресурсов гидратного метана (Р50) по всей акватории Черного моря (71.8 трлн м³) из (Merey, Sinayuc, 2016). Данное значение превышает в 16 раз среднюю оценку количества метана в фильтрогенных газовых гидратах Баренцева моря, рассчитанную вероятностно-статистическим методом (Матвеева и др., 2023) и в 5.1 раз меньше среднего значения количества гидратного метана в Мексиканском заливе, рассчитанного также вероятностно-статистическим методом (Preliminary Evaluation…, 2008) (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение прогнозируемых ресурсов газовых гидратов в российском секторе Черного моря, всей акватории Черного моря (Merey, Sinayuc, 2016), Баренцева моря (Матвеева и др., 2023) и Мексиканского залива (Preliminary Evaluation…, 2008)

Ресурсы метана в газовых гидратах с вероятностью 95% (Р95) составили 36.7 трлн м³, что в 21.6 раза больше количества гидратного метана (Р95) по всей акватории Черного моря (1.7 трлн м³) из (Merey, Sinayuc, 2016). Данные значения в 8.6 раз меньше минимальной оценки метана газовых гидратов Мексиканского залива (Preliminary Evaluation…, 2008) (рис. 4).

Ресурсы метана в газовых гидратах с вероятностью 5% (Р5) составили 361.9 трлн м³, что в 1.2 раза превышает ресурсы метана гидратов всей акватории Черного моря (297.4 трлн м³) из работы (Merey, Sinayuc, 2016). Данные значения в 2.7 раз меньше максимальной оценки метана газовых гидратов Мексиканского залива (Preliminary Evaluation…, 2008) (рис. 4).

Полученные количественные оценки гидратного метана в пределах ИЭЗ России в Черном море превышают ресурсный потенциал метана газовых гидратов Баренцева моря, оцененный по сходной методике с использованием OHRA, однако меньше количества гидратного метана Мексиканского залива – одного из наиболее перспективных регионов для разработки глубоководных месторождений газогидратов в США.

Оценка влияния входных параметров на результаты расчета. Для определения влияния входных параметров, используемых в расчетах объема газогидратного резервуара и объема сгенерированного и мигрировавшего метана, были выполнены параметрические исследования. Основная корреляция количества газовых гидратов наблюдается с изменениями параметров температуры (значений термоградиента) и батиметрии (гидростатическое давление). С уменьшением термоградиента количество газогидратов Р50 растет по экспоненциальной зависимости, при увеличении глубины моря (т.е. давления) при тех же значениях термоградиента их количество Р50 также возрастает. Отмечена зона на глубинах морского дна 2000–2200 м в пределах вала Шатского и Андрусова, выбивающаяся из общей зависимости, для которой характерна корреляция термоградиент-количество газогидратов Р50 на уровне средних значений батиметрии (рис. 5). Это явление, по всей вероятности, обусловлено высокой придонной соленостью морских вод и/или высокими значениями придонной температуры, что приводит к уменьшению количества газового гидрата.

Рис. 5. Графики зависимостей количества гидратного метана с вероятностью Р50 от термоградиента, цвет точек соответствует шкале параметров: А) батиметрии, Б) придонной температуры, В) солености; красная зона – аномальные значения, выбивающиеся из общей зависимости

Высокая степень корреляции количества газогидратов Р50 с указанными выше параметрами (батиметрия, термоградиент, соленость и придонная температура) свидетельствует о значительном влиянии на количественную оценку ресурсов газовых гидратов именно объема газогидратного резервуара. Аналогичная зависимость наблюдается и для количества гидратов метана Р5 и Р95. Однако при глубинах моря, начиная с 1500 м, количественные оценки Р95 перестают коррелировать с Р50 и Р5, что указывает на влияние уже других параметров расчета на количество гидратного метана (рис. 6).

Рис. 6. Графики зависимостей: А) количества гидратного метана с вероятностями Р95 и Р5, Б) разницы между итоговым объемом метана, перешедшего в газовый гидрат Р95, и объемом газогидратного резервуара Р95 от разницы между итоговым объемом метана, перешедшего в газовый гидрат Р95, и объемом метана, произведенного и мигрировавшего в ЗСГГ Р95; красная зона – область, в которой ресурсная оценка связана с объемом произведенного и мигрировавшего метана

Для выявления контролирующих факторов проведены отдельные расчеты: (1) объема метана, способного полностью заполнить объем газогидратного резервуара с вероятностью 95%, и (2) объема метана, произведенного и мигрировавшего в ЗСГГ с вероятностью 95%. После чего была определена разница между итоговым объемом Р95 и объемом (1), а также итоговым объемом и объемом (2). Анализ полученных данных позволил установить, что в точках со значительными глубинами морского дна минимальное количество гидратного метана (Р95) преимущественно определяется объемом (2), что указывает на значительное влияние таких входных параметров, как мощность осадочного чехла и Сорг.

Удельные плотности прогнозируемых ресурсов метана газовых гидратов. Сравнение с результатами предшествующих работ. Как отмечается в работе (Матвеева и др., 2024а), поскольку при ресурсных оценках газовых гидратов разными авторами используются совершенно разные методы и походы, а также разные оцениваемые площади, адекватным представляется сравнение именно удельных плотностей газогидратных ресурсов. Для сравнения полученных нами ресурсных оценок с результатами предшествующих работ по акватории Черного моря, мы рассчитали удельные плотности ресурсов газовых гидратов Р5, Р50, Р95.

Средняя величина плотности прогнозируемых ресурсов при базовом варианте (Р50) вероятно-статистическим методом составляет 1.2 млрд м³/км². Данное значение почти в 2.5 раза превышает рассчитанную плотность ресурсов метана при средней ее оценке в газовых гидратах (0.45 млрд м³/км²) по всей акватории Черного моря из работы (Merey, Sinayuc, 2016) и сопоставима с плотностью средней величины ресурсов Мексиканского залива (1.29 млрд м³/км²) (Preliminary Evaluation…, 2008) (рис. 7).

Рис. 7. Сравнение средних плотностей прогнозируемых ресурсов российского сектора Черного моря со всей акваторией Черного моря (Merey, Sinayuc, 2016) и Мексиканского залива (Preliminary Evaluation…, 2008)

Средняя величина плотности прогнозируемых ресурсов при варианте Р95 – 0.36 млрд м³/км², что соотносится с полученными данными авторов (Merey, Sinayuc, 2016) при минимальной оценке ресурсов метана в газовых гидратах Черного моря – 0.31 млрд м³/км². Данное значение почти в 2 раза меньше минимальной оценки плотности гидратного метана в Мексиканском заливе (0.67 м³/км²) (рис. 7).

Для ресурсной базы (Р5) средняя плотность метана составляет 3.59 млрд м³/км², что в 1.3 раза меньше удельной плотности при максимальной величине ресурсов метана (4.6 млрд м³/км²) по всей акватории Черного моря (Merey, Sinayuc, 2016). Однако данное значение в 1.7 раз больше плотности максимальной оценки гидратного метана в Мексиканском заливе (2.08 млрд м³/км²) (рис. 7).

Разница в удельной плотности ресурсов метана в газовых гидратах, проведенной авторами (Merey, Sinayuc, 2016) по всей акватории Черного моря, и работой, проведенной авторами данной статьи, обусловлена разными методами расчета. В 1D оценке генерация мощности ЗСГГ производилась случайным образом, параметр присваивался для всей акватории Черного моря, без учета площадной дифференциации. В настоящей работе был произведен 2D расчет: значения ресурсов метана в газовых гидратах рассчитывались для каждой точки расчетной сетки. Сопоставимые значения при варианте Р50 и большие значения при Р5 удельных плотностей метана в гидратах Черного моря относительно Мексиканского залива указывают на то, что больший ресурсный потенциал акватории США связан именно с большей площадью распространения гидратов – превышение составляет в 4.4 раза.

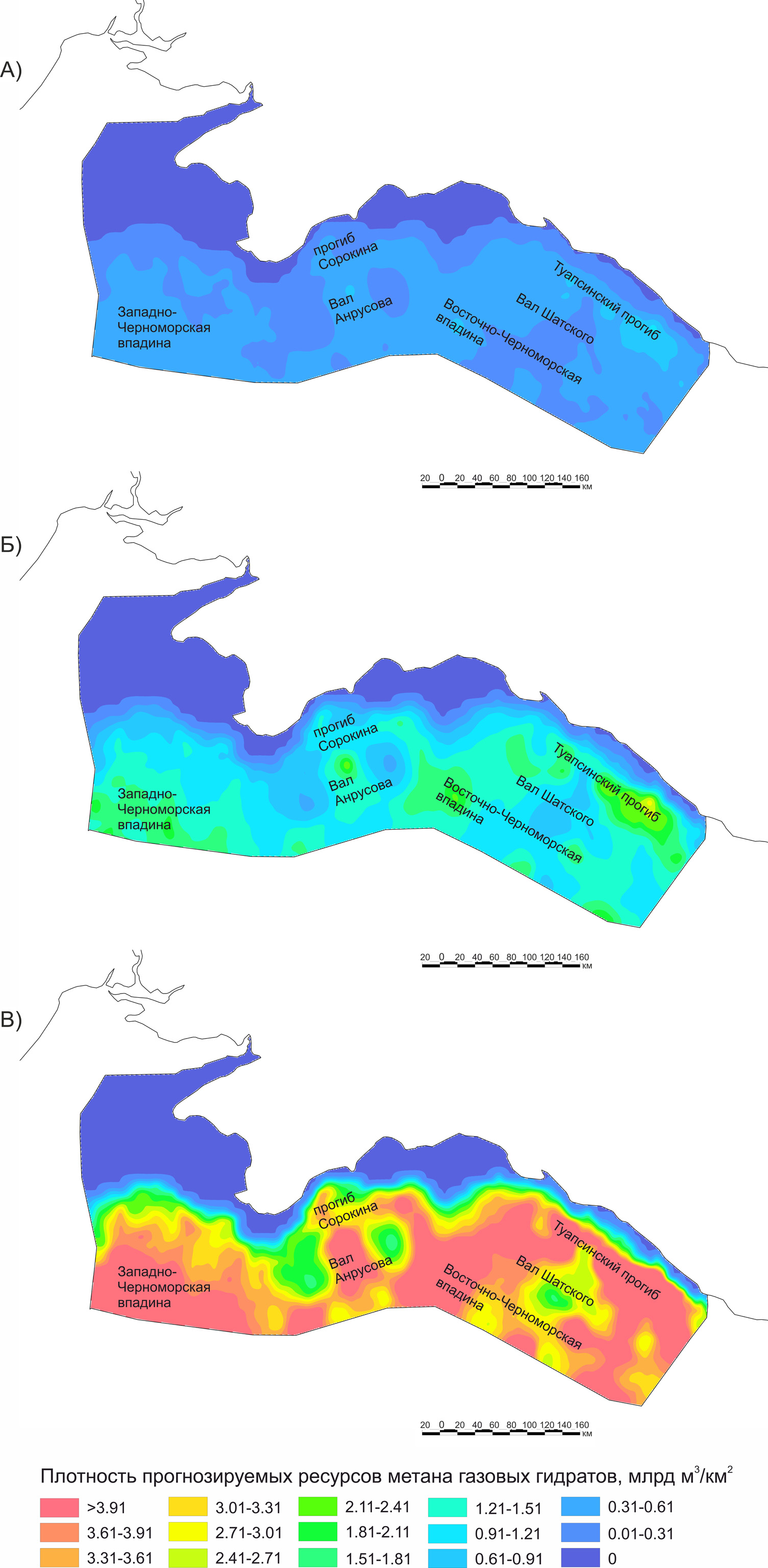

На полученных картах плотностей прогнозируемых ресурсов (рис. 8) во всех реализациях выделяются участки, наиболее перспективные в отношении газовых гидратов: Западно-Черноморская впадина, прогиб Сорокина, Туапсинский прогиб, вал Андрусова, северная часть Восточно-Черноморской впадины, северная и южная части вала Шатского. Данные области соотносятся с местами находок газовых гидратов в Черном море, газогидратообусловенными сейсмическими границами BSR и положением грязевых вулканов.

Рис. 8. Плотность прогнозируемых ресурсов метана газовых гидратов, рассчитанная методом Монте-Карло с вероятностью: А) 95%, (Б) 50%, В) 5%

Заключение

В статье представлены результаты количественной оценки прогнозируемых ресурсов метана в газовых гидратах российского сектора Черного моря вероятностно-статистическим методом.

Для количественной оценки с использованием оригинального программного обеспечения (OHRA) были использованы следующие входные параметры: глубина моря, придонная температура, соленость, термоградиент, фильтрационно-емкостные свойства газогидратного резервуара; параметры, характеризующие газогенерационный потенциал – мощность осадочного чехла и мощность каждой отдельной стратиграфической единицы, время образования отложений, Сорг, предельное значение преобразования органического углерода в углеводороды; параметры, отражающие миграционные характеристики – данные о положении геофизических аномалий (BSR, VAMP), грязевых вулканов, очагов разгрузки газа и точек отбора проб газовых гидратов. Построена карта распространения геотермического градиента Черного моря, позволившая внести корректировки в исходные расчеты.

Основная взаимосвязь рассчитанных количеств гидратного метана наблюдается между значениями термоградиента и батиметрии, однако при глубинах более 1500 м на количественную оценку Р95 оказывают влияние мощность осадочного чехла и Сорг. В результате выполненных работ, прогнозируемые на основе вероятностно-статистического подхода ресурсы метана газовых гидратов российского сектора Черного моря составляют: с вероятностью 5% – 361.9 трлн м³, 50% – 120.5 трлн м³, 95% – 36.7 трлн м³.

Проведено относительное сравнение результатов ресурсных оценок, рассчитанных по сходной методике, для акваторий Черного моря, Мексиканского залива, Баренцева моря.

Впервые получены карты пространственного распределения удельных плотностей метана в гидратах для района исследования, варьирующих в базовом варианте от 0.03 млрд м³/км² до 3.2 млрд м³/км² при средней удельной плотности в пределах района работ 1.2 млрд м³/ км². Участками с наибольшей плотностью ресурсов в ИЭЗ России являются Западно-Черноморская впадина, прогиб Сорокина, Туапсинский прогиб, вал Андрусова, северная часть Восточно-Черноморской впадины, северная и южная части вала Шатского.

Выполнено сравнение удельных плотностей прогнозируемых ресурсов метана газовых гидратов в российской ИЭЗ Черного моря, всей акватории Черного моря и Мексиканском заливе. Сопоставимые значения средних удельных плотностей гидратного метана Черного моря и Мексиканского залива, полученные вероятностно-статистическим методом, свидетельствуют о том, что больший ресурсный потенциал Мексиканского залива связан с его большей площадью ЗСГГ.

Финансирование

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

1. GEBCO (2023). Батиметрическая карта мировых океанов. http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_Bathymetry_Data/

Список литературы

1. Афонасенков А.П., Никишин А.М., Обухов А.Н. (2007). Геологическое строение и углеводородный потенциал Восточно-Черноморского региона. М.: Научный мир, 172 с.

2. Бяков Ю.А., Круглякова Р.П. (2001). Газогидраты осадочной толщи Черного моря – углеводородное сырье будущего. Разведка и охрана недр, 8, с. 14–19.

3. Вассилев А., Димитров Л. (2002). Оценка пространственного распределения и запасов газогидратов в Черном море. Геология и геофизика, 7(43), с. 672–684.

4. Герасимов М. Е., Бондарчук Г. К., Юдин В. В., Белецкий С. В. (2008). Геодинамика и тектоническое районирование Азово-Черноморского региона. Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины. Сборник докладов VII международной конференции «Крым-2007», с. 115–151.

5. Гинсбург Г.Д., Кремлев А.Н., Григорьев М.Н., Ларкин Г.В., Павленкин А.Д., Салтыкова Н.А. (1990). Фильтрогенные газовые гидраты в Черном море (21-й рейс НИС» Евпатория»). Геология и геофизика, 3, с. 10–20.

6. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А. (1994). Субмаринные газовые гидраты. Спб.: ВНИИОкеангеология, 199 с.

7. Глумов И.Ф., Гулев В.Л., Сенин Б.В., Карнаухов С.М. (2014). Региональная геология и перспективы нефтегазоносности Черноморской глубоководной впадины и прилегающих шельфовых зон. М.: Недра, 457 с.

8. Грушевская О.В., Навроцкий А.О., Певзнер С.Л. (2022). Уточнение геологического строения и перспектив нефтегазоносности зоны сочленения Скифской плиты и киммерийско-альпийских складчато-орогенных структур. Государственное задание № 049-00012-20-01 от 28.01.2020 г., № 049-00003-21-00 от 12.01.2021 г., № 049-00014-22-01 от 14.01.2022 г. М.: ФГБУ «ВНИГНИ». «Росгеолфонд» №544560.

9. Ефремова А.Г., Жижченко Б.П. (1974). Обнаружение кристаллгидратов газов в осадках современных акваторий. ДАН СССР, 5(214), с. 1179–1181.

10. Конюхов А.И., Иванов М.К., Кульницкий Л.М. (1990). О грязевых вулканах и газовых гидратах в глубоководных районах Черного моря. Литология и полезные ископаемые, 3, с. 12–23.

11. Корсаков О.Д., Бяков Ю.А., Ступак С.Н. (1989). Газовые гидраты Черноморской впадины. Сов. геология, 12, с. 3–9.

12. Круглякова Р.П., Зубова М.В., Копосова Т.А. (1990). Геохимическая характеристика газогидратов Черного моря. 9-я Всесоюз. Школа Морской Геологии, 3, с. 146.

13. Круглякова Р.П., Круглякова М.В., Шевцова Н.Т. (2009). Геологогеохимическая характеристика естественных проявлений углеводородов в Черном море. Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 1, с. 37–51.

14. Леончик М.И., Сенин Б.В., Хортов А.В. (2015). Перспективы газоносности кайнозоя Черного моря. Вести газовой науки, 2(22), с. 54–62.

15. Матвеева Т.В. (2018). Образование гидратов углеводородных газов в субаквальных обстановках. Мировой океан. Твердые полезные ископаемые и газовые гидраты в океане. М.: Научный мир, 3, с. 586–697.

16. Матвеева Т. В., Щур А. А., Чазов А. О. (2023). Перспективы газогидратоносности Баренцева моря. Труды XII Международной научно-практической конференции «Морские исследования и образование (MARESEDU)-2023», с. 35–38.

17. Матвеева Т.В., Логвина Е.А., Назарова О.В. (2024а). Газовые гидраты акваторий: методы и результаты ресурсных оценок. Геология нефти и газа, 3, с. 81–96. DOI: 10.47148/0016-7894-2024-3-81-96

18. Матвеева Т.В., Щур Н.А., Щур А.А., Смирнов Ю.Ю. (2024б). Программный комплекс для оценки количества газа в газовых гидратах вероятностно-статистическим методом «Oceanic gas Hydrate Resources Assessment» (OHRA). Роспатент. Cвид-во № 2024668338 от 15.08.2024 г.

19. Матвеева Т.В. (2024в). Отчет о проведении тематических и опытно-методических работ, связанных с геологическим изучением недр. Государственное задание Федерального агентства по недропользованию № 049-00004-24-00 ФГБУ «ВНИИОкеангеология». Санкт-Петербург.

20. Мейснер Л.Б., Туголесов Д.А. (2004). Черноморский регион. Структурно-тектоническая схема. Карта масштаба 1:5 000 000. В атласе: Геология и полезные ископаемые шельфов России. М.: ГИН РАН.

21. Прошляков С.Л., Кузьмин Д.А., Шиханов С.Е., Новиков П.П., Ерух Д.В., Егорова Е.С., Посысоев А.А. (2018). Отчет о результатах бурения поисково-оценочной скважины Мария-1 в пределах лицензионного участка «Западно-Черноморская площадь». Краснодар. «Росгеолфонд» №531886.

22. Суслова А.А., Ступакова А.В. (2020). Нефтегазоносные бассейны шельфа России. Neftegaz.RU. https://magazine.neftegaz.ru/articles/geologorazvedka/524204-neftegazonosnye-basseyny-shelfa-rossii/?clear_cache=Y

23. Хисамов Р.С., Сафаров А.Ф., Калимуллин А.М., Дрягалкина А.А. (2018). Вероятностно-статистическая оценка запасов и ресурсов по международной классификации SPE-PRMS. Георесурсы, 3(20), с. 158–164. DOI: 10.18599/grs.2018.3.158-164

24. Шнюков Е.Ф., Митин Л.И., Клещенко С.А. (1993). Зона акустических аномалий в Черном море вблизи Севастополя. Геологический журнал, 3, с. 62–67.

25. Шнюков Е.Ф. (2005). Газогидраты метана в Черном море. Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2, с. 41–52.

26. Anders D.F., Claypool G.E., Lubeck C.M., Patterson J.M. (1978). Preliminary results, organic geochemical investigation of Black Sea sediments: deep sea drilling project. Leg 42B. Initial Reports of the Deep-Sea Drilling Project. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.42-2.137.1978

27. Boswell R., Shipp C., Reichel T., Shelander D., Saeki T., Frye M., Shedd W., Collett T.S., McConnell D.R. (2016). Prospecting for marine gas hydrate resources. Interpretation, 4(1), pp. SA13–SA24. doi: 10.1190/INT-2015-0036.1

28. Calvert S.E., Batchelor C.H. (1978). Major and minor element geochemistry of sediments from Hole 379A, Leg 42B, Deep Sea Drilling Project. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project. U.S. Government Printing Office, Washington, pp. 527–541. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.42-2.116.1978

29. Fuchs S., Norden B. (2021). The Global Heat Flow Database: Release 2021. GFZ Data Services. International Heat Flow Commission. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2021.014

30. Gaynanov V.G., Bouriak S.V., Ivanov, M.K. (1998). Seismic evidence for gas accumulation related to the area of mud volcanism in the deep Black Sea. Geo-Marine Letters, 18, pp. 139–145. https://doi.org/10.1007/s003670050061

31. Hyndman R.D., Spence G.D. (1992). A seismic study of methane hydrate marine bottom simulating reflectors. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 97(B5), pp. 6683–6698. https://doi.org/10.1029/92JB00234

32. Ivanov M.K., Limonov A.F., Woodside J.M. (1998). Extensive deep fluid flux through the sea floor on the Crimean continental margin (Black Sea). Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geological Society. London. Special Publications, 137, pp. 195–213. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1998.137.01.16

33. Lellouche J.M., Greiner E., Romain B.D. et al. (2021). The Copernicus Global 1/12° Oceanic and Sea Ice GLORYS12 Reanalysis. Frontiers in Earth Science, 9. doi: 10.3389/feart.2021.698876

34. Ludmann T., Wong H.K., Konerding P., Zillmer M., Petersen J., Fluh E. (2004). Heat flow and quantity of methane deduced from a gas hydrate field in the vicinity of the Dnieper Canyon, northwestern Black Sea. Geo-Mar Lett, 24, pp. 182–193. doi: 10.1007/s00367-004-0169-y

35. Mazurenko L.L., Soloviev V.A., Ivanov M.K., Stadnitskaya A. (2002). Mud volcano gas hydrates of the Black Sea. Proc. International Conference: Minerals of the Ocean. April 20-23. St.Petersburg, pp.146–147.

36. Merey S., Sinayuc C. (2016). Investigation of gas hydrate potential of the Black Sea and modelling of gas production from a hypothetical Class 1 methane hydrate reservoir in the Black Sea conditions. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 29, pp. 66–79. doi: 10.1016/j.jngse.2015.12.048.

37. Morosanu I. (2012). The hydrocarbon potential of the Romanian Black Sea continental plateau. Romanian Journal of Earth Sciences, 2(86), pp. 91–109.

38. Preliminary Evaluation of In-Place Gas Hydrate Resources: Gulf of Mexico Outer Continental Shelf. (2008). U.S. Department of the Interior Minerals Management Service Resource Evaluation Division.

39. Zillmer M., Flueh E.R., Petersen J. (2005) Seismic investigation of a bottom simulating reflector and quantification of gas hydrate in the Black Sea, Geophysical Journal International, 161(3), pp. 662–678. doi: 10.1111/j.1365-246X.2005.02635.x

Об авторах

И. Г. ЧерноваРоссия

Ирина Геннадьевна Чернова – ведущий инженер

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

Т. В. Матвеева

Россия

Татьяна Валерьевна Матвеева – кандидат геол.-минерал. наук, ученый секретарь

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

А. О. Чазов

Россия

Артем Олегович Чазов – ведущий инженер

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

Ю. Ю. Смирнов

Россия

Юрий Юрьевич Смирнов – ведущий инженер; аспирант

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

Рецензия

Для цитирования:

Чернова И.Г., Матвеева Т.В., Чазов А.О., Смирнов Ю.Ю. Вероятностная оценка пространственного распределения ресурсов метана в газовых гидратах в российском секторе Черного моря. Георесурсы. 2025;27(3):51-63. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.4

For citation:

Chernova I.G., Matveeva T.V., Chazov A.O., Smirnov Yu.Yu. Probabilistic assessment of spatial distribution of hydrate methane resources within the economic zone of the Russian Federation of the Black Sea. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):51-63. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.4

.png)