Перейти к:

Криогенные газовые гидраты на арктических шельфах – особенности прогноза и ресурсные оценки

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.5

Аннотация

Работа посвящена особенностям прогнозирования и количественной оценки ресурсов метана в субаквальных криогенных газовых гидратах на шельфе российской Арктики. Основу работы составляет численное моделирование субаквальной криолитозоны и температурного режима морских отложений. В ходе математического моделирования были построены равновесные кривые гидратообразования с переменной соленостью морской воды, позволившие определить пространственное положение границ зоны стабильности газовых гидратов (ЗСГГ) криогенного типа. В районах прогнозируемой ЗСГГ по данным МОВ ОГТ оконтурены потенциально гидратоносные скопления. Оценено количество метана в четырех прогнозируемых подмерзлотных газогидратных скоплениях на шельфе моря Лаптевых. В выявленных скоплениях может содержаться порядка 0,1 трлн м3 метана в форме гидрата. Согласно выполненным оценкам регионального масштаба, на шельфе российской Арктики может быть аккумулировано до 9,24 трлн м3 метана или около 0,3% от общемировых геологических запасов газа в форме газовых гидратов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Смирнов Ю.Ю., Матвеева Т.В., Чазов А.О. Криогенные газовые гидраты на арктических шельфах – особенности прогноза и ресурсные оценки. Георесурсы. 2025;27(3):64-76. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.5

For citation:

Smirnov Yu.Yu., Matveeva T.V., Chazov A.O. Cryogenic gas hydrates on the Arctic shelves: forecast features and resource assessments. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):64-76. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.5

Введение

Арктический шельф привлекает внимание ученых и недропользователей благодаря высоким прогнозным ресурсам углеводородов, включая природный газ, законсервированный в форме криогенных газовых гидратов. Газовые гидраты представляют собой твёрдые кристаллические соединения, образующиеся при низких температурах и высоких давлениях, когда молекулы газа (в основном метана) заключаются в кристаллическую решетку льда. Считается, что газовые гидраты на арктическом шельфе способны внести вклад в формирование ресурсной базы углеводородов и даже повлиять на мировой энергетический баланс (Makogon et al., 2007; Sloan, Koh, 2007).

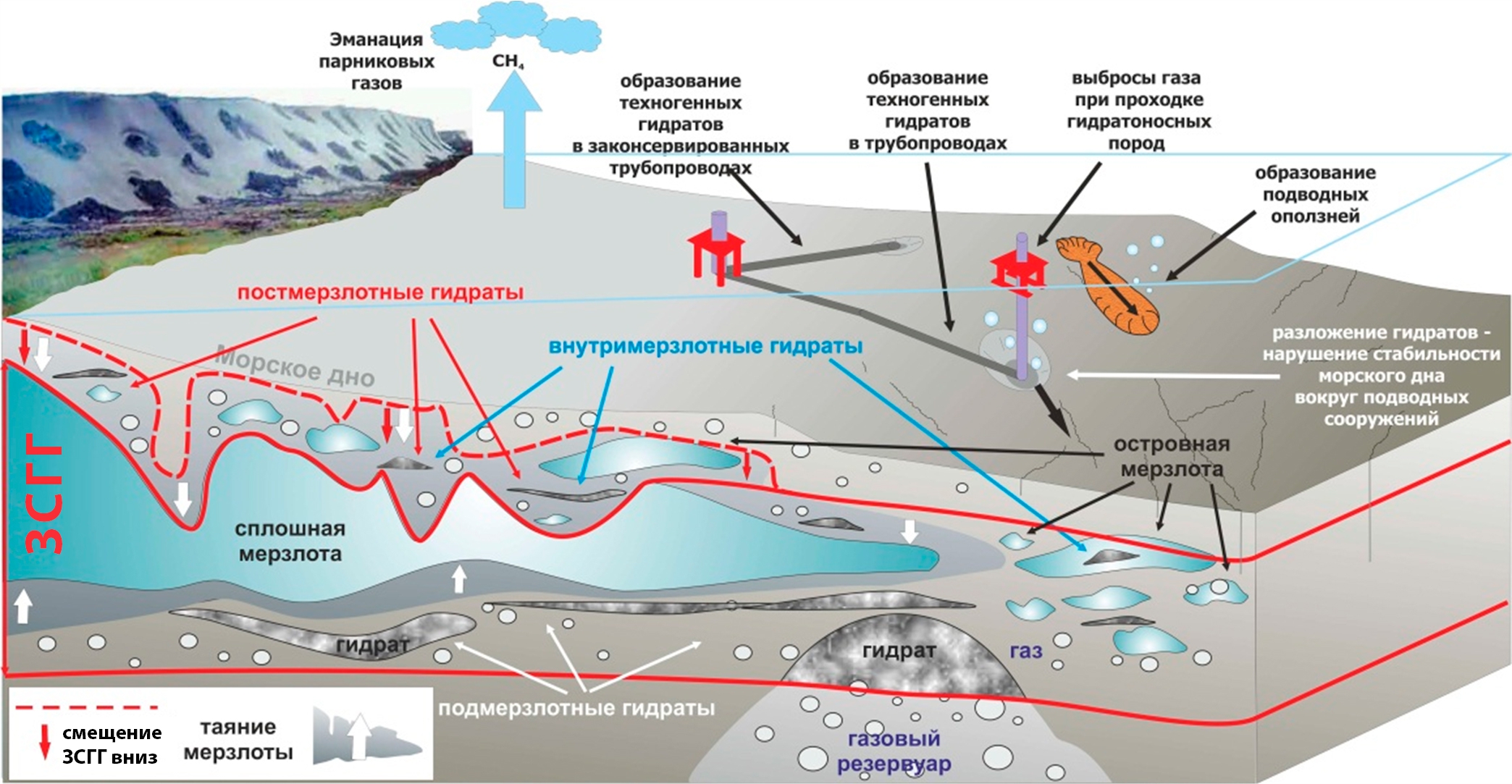

В отличие от фильтрационной модели, согласно которой газовые гидраты образуются на континентальных склонах, криогенетическая модель формирования газовых гидратов (по классификации Г.Д. Гинсбурга и В.А. Соловьева, 1994) подразумевает образование гидратов при экзогенном охлаждении недр, сопутствующем формированию многолетней мерзлоты. Согласно криогенетической модели, на суше газовые гидраты могут образовывать скопления за счет трансформации ранее существовавших залежей газа. Изначальное количество газа, трансформирующегося в гидрат в таких скоплениях, остается неизвестным (Гинсбург, Соловьев, 1994). Особенностью арктических шельфов в отношении газовых гидратов является формирование криогенетических скоплений, связанных с субаквальной реликтовой мерзлой зоной. Криогенные гидраты могут также залегать непосредственно в толще мерзлых пород, вне ранее существовавших залежей газа, будучи образованными из газа, растворенного в водах промерзших отложений (Якушев, 1989). Предполагается, что реликтовые гидраты могут сохраняться в оболочке льда и вне криолитозоны (после ее деградации) благодаря эффекту «самоконсервации» (Чувилин, Козлова, 2005). В зависимости от расположения криогенетических скоплений относительно мерзлых толщ, их можно разделять на внутримерзлотные, подмерзлотные и реликтовые (пост- или эпи-мерзлотные) (Матвеева, Логвина, 2011) (рис. 1). Обычно мощность зоны стабильности газовых гидратов пропорциональна мощности криолитозоны: чем глубже залегает нулевая изотерма, тем больше мощность зоны стабильности газовых гидратов (Чувилин, Гурьева, 2009). Криогенетические газовые гидраты могут залегать в пределах криолитозоны лишь на значительных поддонных глубинах (как правило, более 100 м), а для их опробования необходимо бурение. Меньшие глубины залегания газовых гидратов в принципе возможны в случае значительной примеси гомологов метана, либо повышении давления в локальных криогенных «ловушках» при формировании вечной мерзлоты.

Рис. 1. Различные генетические типы криогенетических гидратов в акваториях арктических морей и опасности, связанные с наличием гидратов в субаквальных отложениях по (Матвеева, Логвина, 2011)

Исследования криогенных газовых гидратов требуют комплексного подхода к прогнозированию области их возможного распространения, известной как зона стабильности газовых гидратов (ЗСГГ) с учетом палеоклиматических условий Арктики, а также выявления ловушек углеводородов в ее пределах. Прогнозное моделирование и оценка ресурсного потенциала требует учета сезонных и межгодовых колебаний температур, изменений климата и их влияния на устойчивость газогидратных резервуаров и криолитозоны (Ruppel, Kessler, 2017). Особенности криогенных субаквальных газовых гидратов, а именно их ассоциация с субаквальными многолетнемерзлыми породами и криолитозоной, необходимость учета палеоклиматических и мерзлотно-геотермических условий при моделировании ЗСГГ, а также трудности с дифференциацией мерзлых и гидратоносных толщ усложняют их прогнозирование и ресурсную оценку.

К методам изучения и прогноза криогенных газовых гидратов следует отнести геофизические и геохимические исследования, а также численное моделирование, которое позволяет учитывать изменения геологических и термобарических условий в морских отложениях. Кроме определенной приуроченности скоплений криогенных гидратов к криолитозоне, их распространение наиболее вероятно в пределах бассейнов с достаточно мощным осадочным чехлом, предполагающим высокий потенциал генерации газа (Соловьев и др., 1987). Прогностические методы имеют свои ограничения и зависят от множества факторов, включая технические возможности детерминированного прогнозирования и слабую геологическую изученность арктических шельфов в отношении газовых гидратов и мерзлоты. Таким образом, при существующей степени изученности подводной мерзлоты задача расчета ЗСГГ криогенного типа может быть решена только путем моделирования криолитозоны.

Реликтовые субаквальные многолетнемерзлые породы (СММП) сформировались на евразийском арктическом шельфе в эпоху последнего оледенения и до настоящего момента времени сохранились на обширных площадях российской Арктики в состоянии перманентной деградации (Angelopoulos et al., 2019; Osterkamp, 2001). Фактические сведения о распространении мерзлых пород (особенно реликтовых) на арктическом шельфе России получены в результате буровых работ (Kassens et al., 2001; Rachold et al., 2007; Рокос и др., 2009) и сейсмических исследований (Hinz et al., 1998; Fütterer, Niessen, 2004; Niessen, 2004; Rekant et al., 2015). Однако этих сведений недостаточно для обоснованного картирования криолитозоны на протяженном Евразийском шельфе и создания модели термобарических условий, поэтому основным способом оценить масштаб и характер распространения криолитозоны является математическое моделирование. Об этом свидетельствует многочисленность публикаций такого рода работ (Соловьев и др., 1987; Романовский и др., 2003; Overduin et al., 2019; Малахова и др., 2020; Gavrilov et al., 2020).

Целью данной работы является количественная оценка ресурсов метана в криогенетических газовых гидратах по состоянию на 01.01.2024 г. на Евразийском арктическом шельфе на основе численного моделирования термобарических условий морских отложений и сопоставлении их с равновесными условиями гидратообразования метана, которые также определяют условия существования криолитозоны. Работа является частью большого проекта по количественной оценке ресурсов газовых гидратов акваторий, выполнявшегося во ВНИИОкеангеология (Санкт-Петербург) с 2021 по 2024 гг. (Матвеева и др., 2023; Матвеева и др., 2024).

Анализ ресурсных оценок криогенетических газовых гидратов зарубежной Арктики

Ресурсные оценки газовых гидратов проводятся с 70-х годов XX века и имеют тенденцию к постоянной коррекции, в связи с повышением геолого-геофизической изученности потенциально гидратоносных акваторий (Pang et al., 2021; Матвеева и др., 2024).

Наиболее изученным регионом суши в отношении криогенетических газовых гидратов является Северный склон Аляски (ССА) (рис. 2). Ресурсная оценка гидратного газа на ССА была впервые комплексно выполнена Геологической службой США (USGS) еще в 1995 г. в рамках оценочных работ на нетрадиционные углеводороды и включала (в том числе) анализ геологических условий с целью выявления благоприятных для гидратообразования обстановок в пределах юрисдикций США (Collet, 1995). Прогнозные ресурсы гидратного метана были оценены величиной 16,7 трлн м³, а в пределах двух крупных скоплений газовых гидратов (Эйлин и Тарн) вблизи нефтяного месторождения в заливе Прудо-Бэй – более 2,8 трлн м³ газа (рис. 2). Стоит отметить, что в пределах скопления Эйлин гидраты наблюдались в песчаных прослоях ниже подошвы реликтовой мерзлоты (Collett, 1993), а в пределах скопления Тарн газогидратоносные пески присутствовали в основном в самой нижней части толщи многолетнемерзлых пород (Collett, 2002).

Рис. 2. Карта распространения перспективных газогидратоносных (фиолетовые поля), нефтеносных (зеленые поля) и газоносной (коричневые поля) провинций ССА; отмечены скопления газогидратов Эйлин и Тарн, расположенные частично над нефтяными месторождениями Прудо Бэй, Купарук Ривер и Мили Пойнт (Collett, 1993). Также показаны местоположения исследовательских скважин: Эйлин-2, Эльберт-1, по (Collet, 2018) c изменениями.

Впоследствии, используя данные скважины Эльберт-1 (рис. 2) и достижения в численном моделировании углеводородных резервуаров (Anderson et al., 2008), была предоставлена первая оценка количества извлекаемых ресурсов гидратного метана в песчаных коллекторах ССА, составивших 2,4 трлн м³ (Collett et al., 2008). В 2018 г. полученные результаты извлекаемых запасов метана газовых гидратов были актуализированы; оцененный объем гидратного газа составил 1,5 трлн м³. Новая оценка обусловлена уменьшением размеров скоплений гидратов в пределах исследуемых формаций по результатам анализа дополнительных трехмерных сейсмических и набора каротажных данных, а также введением понижающего коэффициента (до 0,9) для этих формаций в виду высокой неопределенности из-за недостаточного количества пробуренных скважин (Collett, 2019).

Работ по ресурсам газовых гидратов криогенного типа, связанных с субаквальной мерзлотой, довольно мало. Основные две – региональная оценка из (Osadetz, Chen, 2010) для Бассейна Маккензи-Бофорта (БМБ) и глобальная оценка количества метана в криогенных газогидратах всей циркумполярной Арктики, охватывающая мерзлоту суши и акваторий (Ruppel, 2015).

При расчетах (Ruppel, 2015) весьма условно принято, что газовые гидраты способны аккумулироваться на 10% площади нефтегазоносных бассейнов Арктики, совпадающих с распространением многолетней мерзлоты, а толщина гидратосодержащих горизонтов в пределах ЗСГГ составляет 50 м, пористость этих отложений принята 50%, а гидратонасыщение составляет 5%. Объем гидратного газа в мерзлоте вычислялся путем перемножения площади мерзлоты в нефтегазоносных бассейнах, толщины газогидратоносного горизонта, пористости и гидратонасыщения.

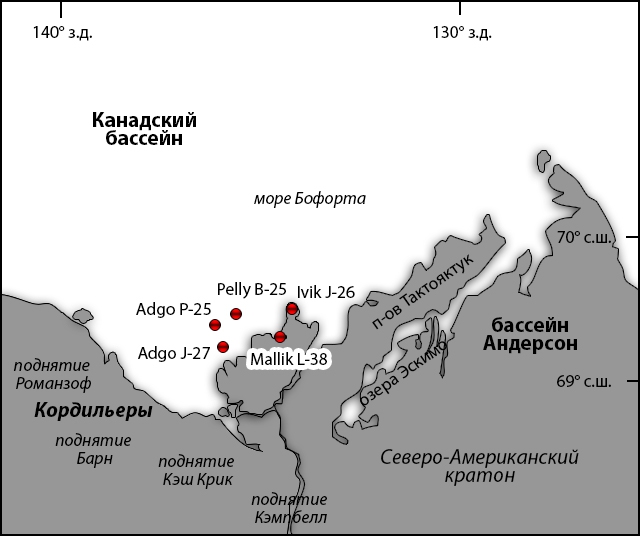

Ресурсная оценка газогидратов в пределах БМБ (рис. 3) основана на данных каротажа 203 скважин на суше и в прибрежной зоне на основе детерминированного и вероятностного моделирования (Osadetz, Chen, 2010). На основе материалов ГИС скважин проанализированы данные по газогидратоносным интервалам, и оценена гидратонасыщенность отложений. Из исследованных 203 скважин только 122 скважины вскрыли газовые гидраты. В работе (Osadetz, Chen, 2010) применялся метод «Арчи» для расчета гидратонасыщенности на основе данных гамма-каротажа; карта плотности структурных элементов, учитывающая разломы и складчатые зоны, способствующие миграции углеводородов, использована, чтобы оценить миграцию УВ газов.

Рис. 3. Карта района БМБ с указанием основных скважин и структурных элементов по (Osadetz, Chen, 2010) с изменениями. Скважины показаны красными кружками.

В работе (Osadetz, Chen, 2010) принято, что скопления газогидратов ограничены радиусом 565 м вокруг вскрывших газовые гидраты скважин с гидратонасыщением, постоянным на всей прилегающей к скважине территории. Согласно полученным результатам, в пределах БМБ оценки объема гидратного метана на единицу площади (удельная плотность в скоплениях – qл) можно подразделить на три типа по величине извлекаемых ресурсов (англ. «recoverable resources» – аналог запасов категории С2):

- «богатые», в которых удельная плотность запасов превышает 1,0×109 м³/км² (оценены в скважинах Mallik L-38 и Adgo P-25);

- «средние», где значения qлнаходятся в диапазоне от 1,0×108 до 1,0×109 м³/км² (оценены в 12 скважинах);

- «тощие» (истощенные – остальные), в которых значения qлсоставляют менее 1,0×108 м³/км². В эту категорию попали 105 скважин с прилегающими территориями.

Большая часть скоплений (около 86%) отнесена к категории («истощенных»), и лишь небольшое количество скважин и прилегающих территорий показали высокую удельную плотность.

Газовые гидраты на Евразийском шельфе бурением не вскрыты, сведений о гидратонасыщенности нет. Поэтому единственным источником для прогнозных ресурсных оценок могут служить материалы опубликованных работ по БМБ, обеспеченному необходимыми данными по гидратонасыщенности и плотностям ресурсов (запасов) на единицу площади, а также характеризующемуся определенным сходством по геологическому строению с морем Лаптевых, в пределах которого предполагается также и широкое развитие криолитозоны (Смирнов и др., 2024a).

Материалы и методы

Методика моделирования зоны стабильности криогенных газовых гидратов

Для решения задачи по моделированию и картированию криолитозоны и ЗСГГ криогенного типа разработан комплекс программ для математического моделирования термобарических условий морских отложений для расчета ЗСГГ криогенного типа PEGAS (PErmafrost GAs hydrate Stability forecast) (Смирнов и др., 2024b).

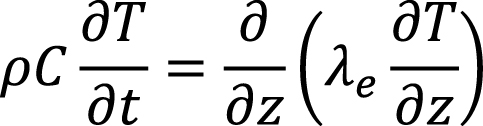

Модель, лежащая в основе комплекса PEGAS, основывается на решении по неявной разностной схеме методом сквозного счета одномерного нестационарного уравнения теплопроводности:

, (1)

, (1)

где ρ – плотность морских отложений, C – теплоемкость морских отложений, λe – эффективный коэффициент теплопроводности морских отложений. Глубина расчетного домена Zmax составляет 10 тыс. метров с шагом по вертикали – 1 м. Шаг по времени модели равняется 109 сек. Подробное описание модели дано в работе (Смирнов и др., 2024a).

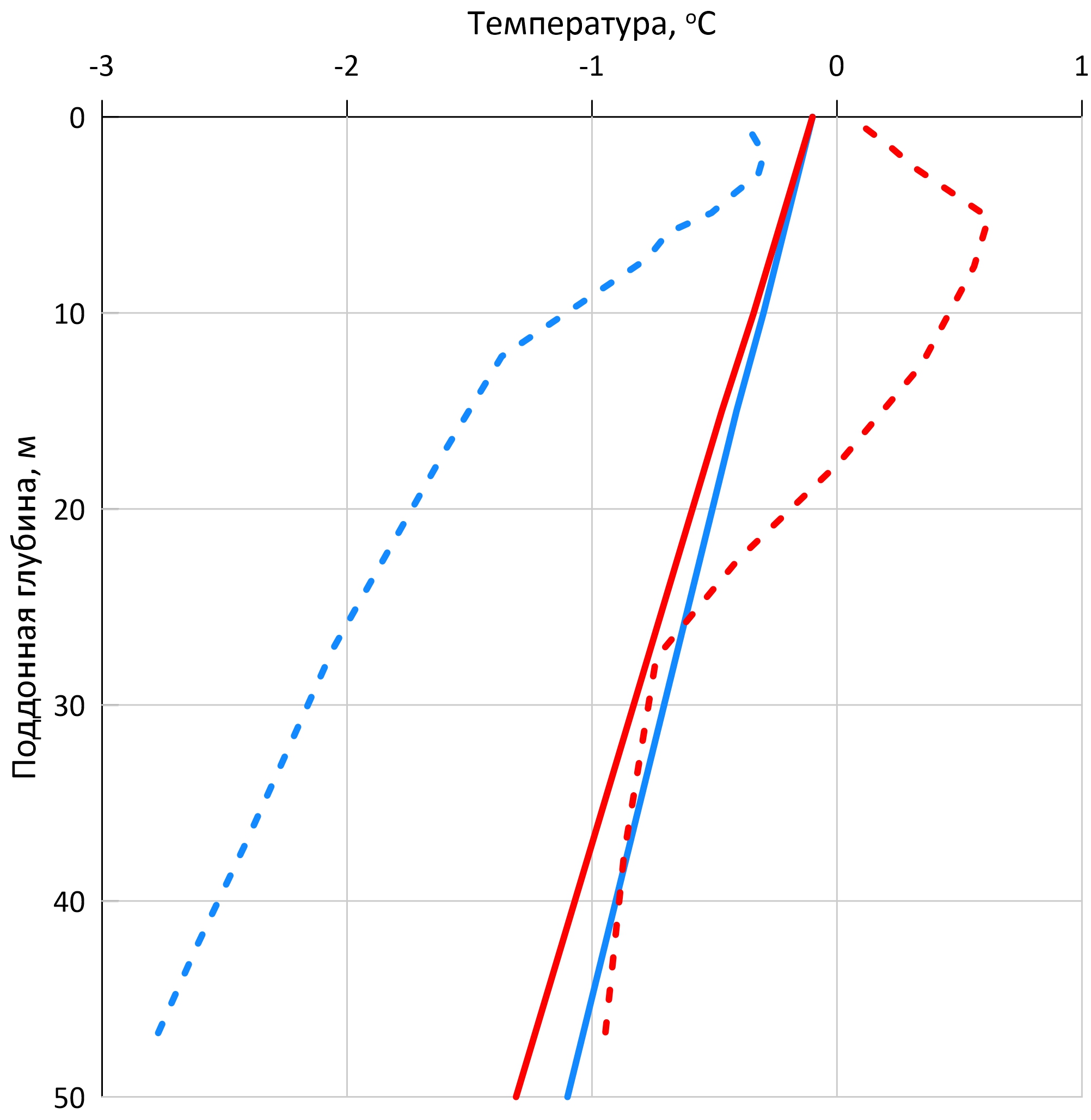

Говоря о моделировании температурного режима морских отложений на региональном масштабе, необходимо помнить большое число физических процессов и параметров, которые мы не можем учитывать. Как показали расчеты (Смирнов и др., 2024a), морские отложения – высокоинерционная динамическая система, требующая точной настройки граничных условий и теплофизических параметров для получения качественного результата. Анализ результатов моделирования для скважин с термометрией в заливе Буор-Хая из работы (Chuvilin et al., 2021) демонстрирует расхождение между натурными и прогнозными данными (рис. 4). Среди причин подобного расхождения можно выделить следующие: неточное задание температуры и солености на верхней границе в виду их интерполяции по полю из архивов реанализа (вместо задания по данным in situ), отсутствие в модели учета сезонных колебаний солености и температуры на верхней границе расчетного домена, неточность в подборе теплофизических параметров, наконец, методологическая неточность в описании процесса фазового перехода вода-лед (неправильный выбор кривой незамерзшей воды). Однако нужно заметить, что задача получить максимально приближенные к «реальным» значения температуры на профиле слабо реализуема в виду сложности описания верхнего граничного условия (Kneier, 2018).

Рис. 4. Результаты моделирования (Смирнов и др., 2024) и данные термометрии из скважин залива Буор-Хая (Chuvilin et al., 2021). Красный цвет – скважина 4D-12, синий – скважина 1D-14, сплошные линии – результаты моделирования, пунктир – данные термометрии.

Можно заключить, что в целом результаты моделирования являются адекватными с точки зрения описания физических процессов. Как показано в работе (Смирнов и др., 2024a), верхнее граничное условие теряет свое влияние на распределение температуры ниже по разрезу. Короткопериодные колебания температуры на верхней границе практически не имеют влияния на ЗСГГ, что дает нам право использовать данную методику в региональном масштабе для получения первичных ресурсных оценок.

Поскольку основными факторами, обуславливающими параметры ЗСГГ (ее мощность и пространственное распространение), как и для криолитозоны, являются температура и давление, результат расчета тепловых полей в системе PEGAS служит основой для дальнейшего моделирования ЗСГГ криогенного типа.

Равновесная кривая гидрата метана рассчитывается на экспериментальных данных или строится на основе эмпирических данных. Вид подобной аппроксимации результатов лабораторных экспериментов для водной среды в общем случае можно представить как в (Moridis et al., 2003):

, (2)

, (2)

где PD – равновесное давление (мПа), T и TD – равновесная температура и ее отклонение за счет солености среды соответственно, an – эмпирические константы.

Подобные регрессионные зависимости заложены в свободно распространяемом продукте CSMHYD Hydoff (Sloan, 1998). Данная программа позволяет рассчитать равновесное давление гидратообразования при заданной температуре.

Для того чтобы автоматизировать ввод данных в Hydoff, а также вывод результатов из консоли Hydoff, обработку результатов и подготовку к дальнейшим картографическим работам, разработан программный комплекс на языке Python, получивший название MAGAS (Marine GAS hydrate) (Матвеева и др., 2024). Программа посредством подпроцессного взаимодействия с Hydoff в фоновом режиме осуществляет ввод данных из импортируемых массивов, содержащих необходимые значения геотермического градиента. Взаимодействие с Hydoff в фоновом режиме осуществляется с помощью класса Popen библиотеки Subprocesses. MAGAS, помимо расчета равновесной кривой, с помощью запускаемого в фоновом режиме Hydoff также строит и геотермический профиль в узле сетки по термоградиенту и температуре придонной воды или анализирует уже имеющиеся профили, и проводит в узлах сетки расчет ЗСГГ по пересечению с ними вычисленных равновесных кривых. В результате расчета создается выходной массив данных, содержащих значения мощности ЗСГГ и поддонной глубины залегания ее нижней границы в каждой точке заданной расчетной сетки. Полученные данные могут быть использованы для построения карт двумерного (мощность) или трехмерного (положение кровли и подошвы) распространения ЗСГГ в любой ГИС-системе. Данный метод фоновой автоматизации процесса вычисления равновесных кривых гидратообразования нашел свое применение в некоторых предыдущих работах, в частности в (Matveeva et al., 2023). Отличием MAGAS от тривиального метода вычисления равновесных кривых, применяемого в аналогичных работах, является возможность с помощью Hydoff рассчитать равновесные кривые для газа произвольного состава, что позволяет проводить параметрические исследования с учетом состава природного газа.

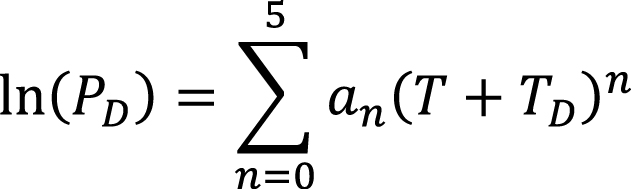

Пример вычисленных кривых с различным составом газа-гидратообразователя представлен на рисунке 5, из которого видно, что наименее благоприятные условия для формирования ЗСГГ соответствуют повышению доли метана в составе газовой смеси, а также повышению солености гидратообразующей воды.

Рис 5. Равновесные кривые с различным составом газа-гидратообразователя и солености, рассчитанные с помощью фоновой автоматизации Hydoff. S – соленость гидратообразующей воды, ‰.

Методика ресурсной оценки

Для расчета количества метана в криогенных газовых гидратах использован метод удельных плотностей, описанный в работе (Матвеева и др., 2024). Метод подразумевает распространение на равноранговые газогидратоносные объекты эмпирически установленной закономерности, что для каждого объекта в ряду от нефтегазоносной провинции до месторождения существует определенный диапазон величин удельной плотности на единицу площади. Чем мельче ранг объекта, тем выше характерная для него удельная плотность. Зная значения удельных плотностей ресурсов, а также соответствующие площади распространения потенциально газогидратоносных акваторий, областей или скоплений, вычисляют количество метана в Q по методике (Матвеева и др., 2024):

![]() , (3)

, (3)

где Si – площадь соответствующего нефтегазогеологического таксона, qi – удельное содержание газа на единицу площади соответствующего данному таксону диапазона, получив тем самым общее содержание газа (Qi) в газовых гидратах соответствующей i-ой пространственной единицы.

В качестве эталона для определения удельной плотности ресурсов в газогидратном скоплении использовались данные по газогидратам БМБ из (Osadetz, Chen, 2010), единственной, где приводятся оценки удельной плотности qл в мерзлотных скоплениях на площади 58 550 км². Общее количество метана в скоплениях БМБ по детерминированному методу (QБМБ) оценено величиной 8,82×1012 м³ и представляет собой сумму по 112 скоплениям. Полученная нами на основании указанных данных величина qл для БМБ в среднем по скоплениям, составляет 1,51×108 м³/км². Переходя от масштабов отдельных скоплений к масштабу провинции согласно закономерностям изменения плотности запасов газа в ряду от месторождения до провинции (Матвеева и др., 2024), qл следует разубожить в 31 раз, т.е. qр = 1,5×108:31 = 4,87×106 м³/км².

Умножение величины среднего удельного содержания газа в скоплениях на площадь газогидратоносной провинции (ЗСГГ отдельной акватории) даёт региональную величину количества метана в криогенных газовых гидратах изученных арктических морей (Qрег) и суммарную по всем шельфовым морям Российской Арктики (QАРК).

Ресурсные оценки криогенных газовых гидратов на шельфе российской Арктики

Зона стабильности криогенных газовых гидратов

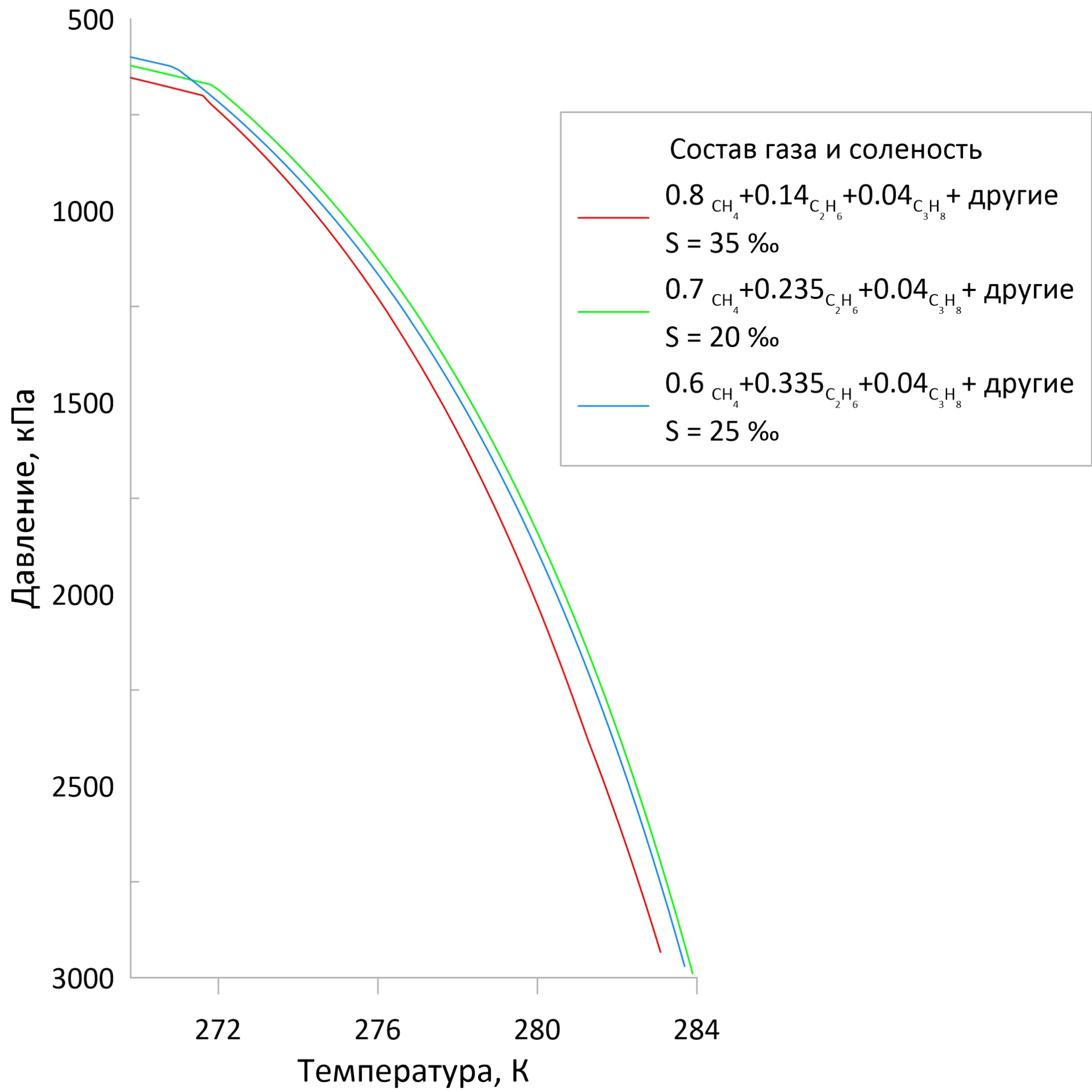

Зона стабильности гидратов криогенного типа рассчитывалась по данным из работы (Смирнов и др., 2024a) для кривых 100% CHа и различной солености придонной воды (рис. 6). Зона стабильности криогенных газовых гидратов характеризуется обширным распространением на всем Евразийском арктическом шельфе. Наибольшей мощности, по нашим прогнозам, ЗСГГ достигает к востоку от Новосибирских островов, достигая 1417 метров. Кроме Новосибирских островов, обусловленная криолитозоной ЗСГГ широко распространена на северо-западе Карского моря (к юго-западу от Северной Земли), вдоль побережья п-ова Таймыр, на входе в Хатангский залив и в прибрежной зоне между Хатангским заливом и дельтой р. Лена. Влияние температуры и солености придонной воды прослеживается по характерным гидрологическим эффектам (рис. 6), например, в возникновении подобия «меандра» – устойчивого во времени завихрения сравнительно теплых водных масс к западу от о. Врангеля, и сразу по двум термохалинным интрузиям: водосбросу с дельты р. Лена, а также затоку теплых соленых вод через Берингов пролив. Сочетание распресненных вод и повышенных температур в пределах дельты реки приводит к формированию на мелководье аномальной зоны с пониженной мощностью ЗСГГ (800–1000 м с минимальными значениями до 200–400 м на отдельных участках). Заток тихоокеанских вод сквозь Берингов пролив приводит к деградации ЗСГГ, уменьшая ее в центральной части Чукотского моря до 200 метров. В Беринговом проливе, при сравнении результатов моделирования криолитозоны (Смирнов и др., 2024a) и результатов данной работы, ЗСГГ криогенного происхождения сохраняется на участках с полностью деградировавшей модельной мерзлотой. Очевидно, что «посткриогенная» ЗСГГ сохраняется за счет высокой инерционности морских отложений, как системы, а также возникновения дополнительного гидростатического давления на верхней границе в результате трансгрессии моря. Такая же картина наблюдается и в Печорском море.

Рис. 6. Распространение зоны стабильности газовых гидратов криогенного происхождения

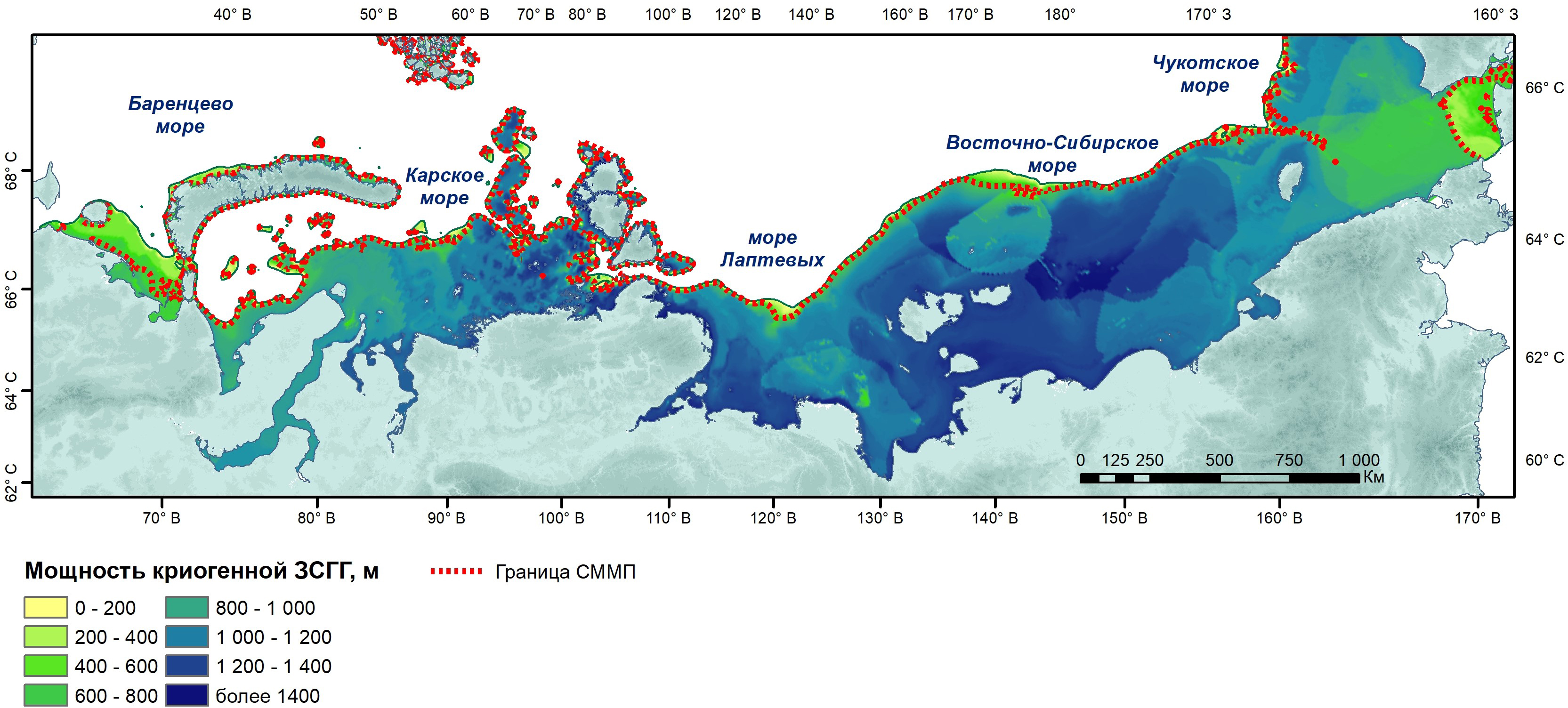

Ресурсные оценки в отдельных скоплениях (аналог категории Дл)

В рамках работ по локализации скоплений газовых гидратов, согласно методике, описанной в (Matveeva et al., 2023) применительно к шельфу Карского моря, удалось выделить ряд ловушек углеводородов в ЗСГГ, среди которых оконтурены четыре потенциально газогидратоносных объекта в морях Лаптевых и Карском (рис. 7).

Рис. 7. Примеры подмерзлотных ловушек углеводородов в ЗСГГ (прогнозируемых скоплений газовых гидратов): А – на сейсмическом разрезе в Карском море; Б и В – на фрагментах сейсмических разрезов в море Лаптевых. Высокоамплитудные отражения, вызванные мерзлотой, отмечены зелеными рамками, а амплитуда отражений от дна – черной линией на графике А. Г – положение фрагментов сейсмопрофилей отмечено красным пунктиром, контуры ловушек – зеленым цветом.

Размер скоплений газовых гидратов зависит от типа ловушек углеводородов, к которым они приурочены. Наименьший размер имеют тектонически-экранированные ловушки, средний размер которых составляет 2 км. Большую протяжённость на сейсмических разрезах имеют ловушки сводового и стратиграфического типов, их средний размер составляет порядка 8 и 12 км соответственно. По пересечениям сейсмических профилей были построены внешние контуры прогнозируемых подмерзлотных скоплений газовых гидратов, приуроченных к ловушкам, расположенным в ЗСГГ криогенного типа (рис. 8).

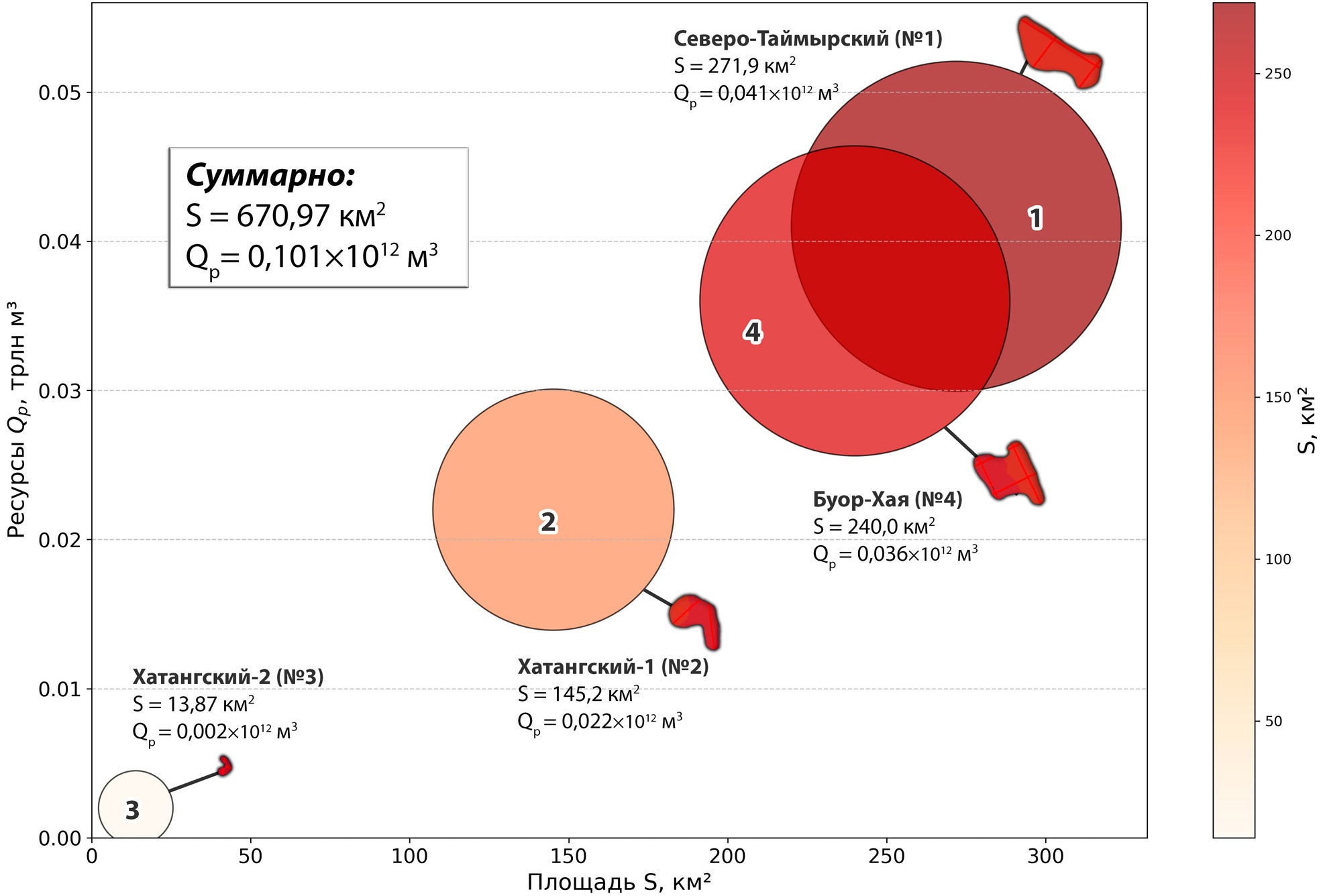

Рис. 8. Прогнозируемые газогидратоносные объекты (подмерзлотные скопления) в шельфовой зоне моря Лаптевых: 1 – «Северо-Таймырский-1», 2 – «Хатангский-1», 3 – «Хатангский-2», 4 – «Буор-Хая-1»

Выполнены локальные ресурсные оценки (аналог ресурсов категории Дл) количества метана в прогнозируемых криогенных скоплениях газовых гидратов на шельфе моря Лаптевых (рис. 9), путем умножения площади локальных скоплений на значение qл.

Рис. 9. Количество метана в криогенных скоплениях газовых гидратов моря Лаптевых (размер кругов отражает площадь скопления). Нумерация скоплений соответствует рисунку 7.

Как видно из рис. 9, количество метана в газовых гидратах находится в прямой зависимости от площади скопления, что обусловлено методикой подсчета. Наибольшими объемами гидратного метана характеризуются участки №1 и №4, близкие по значению.

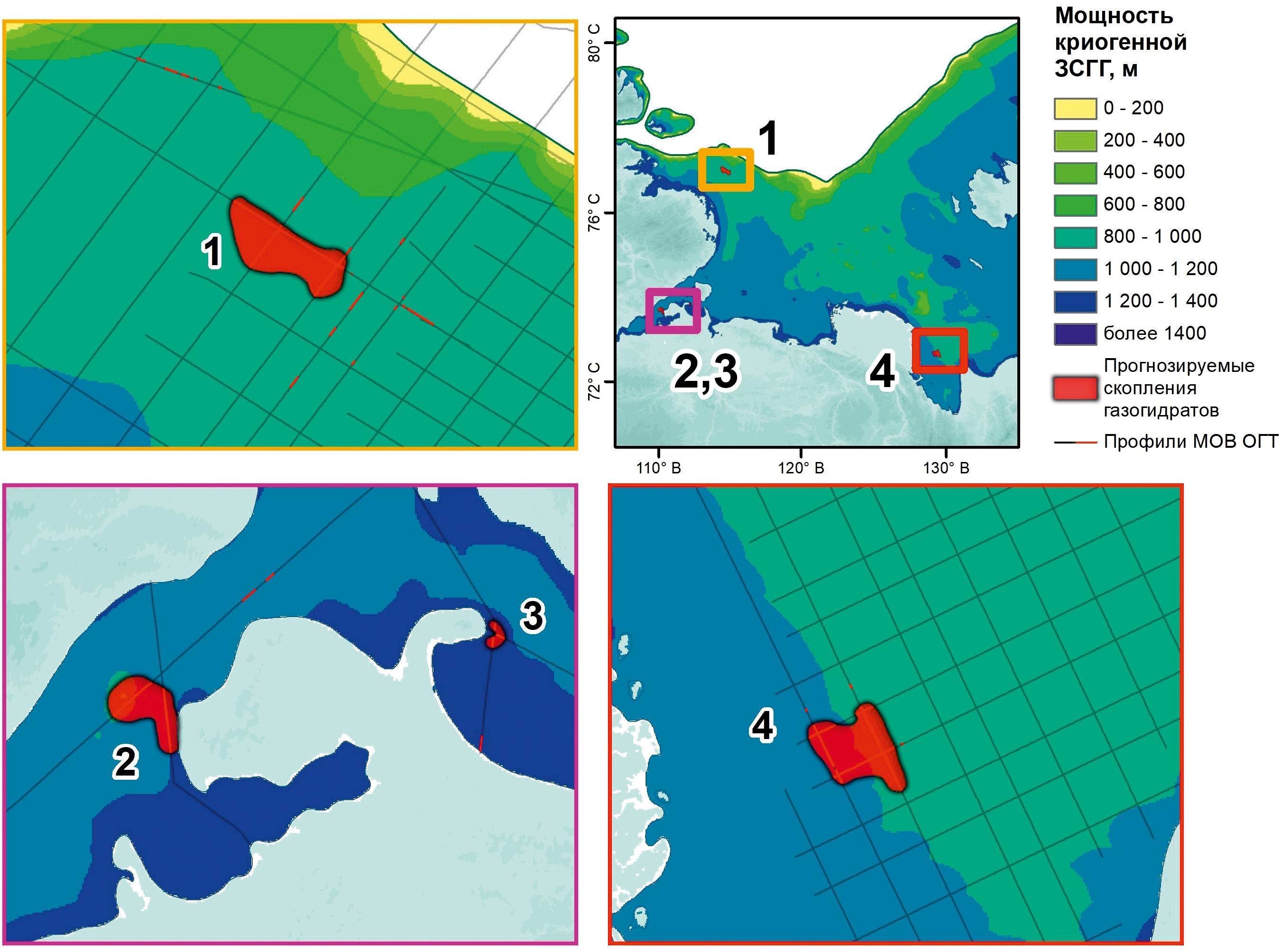

Региональные ресурсные оценки (аналог категорий Д1+Д2)

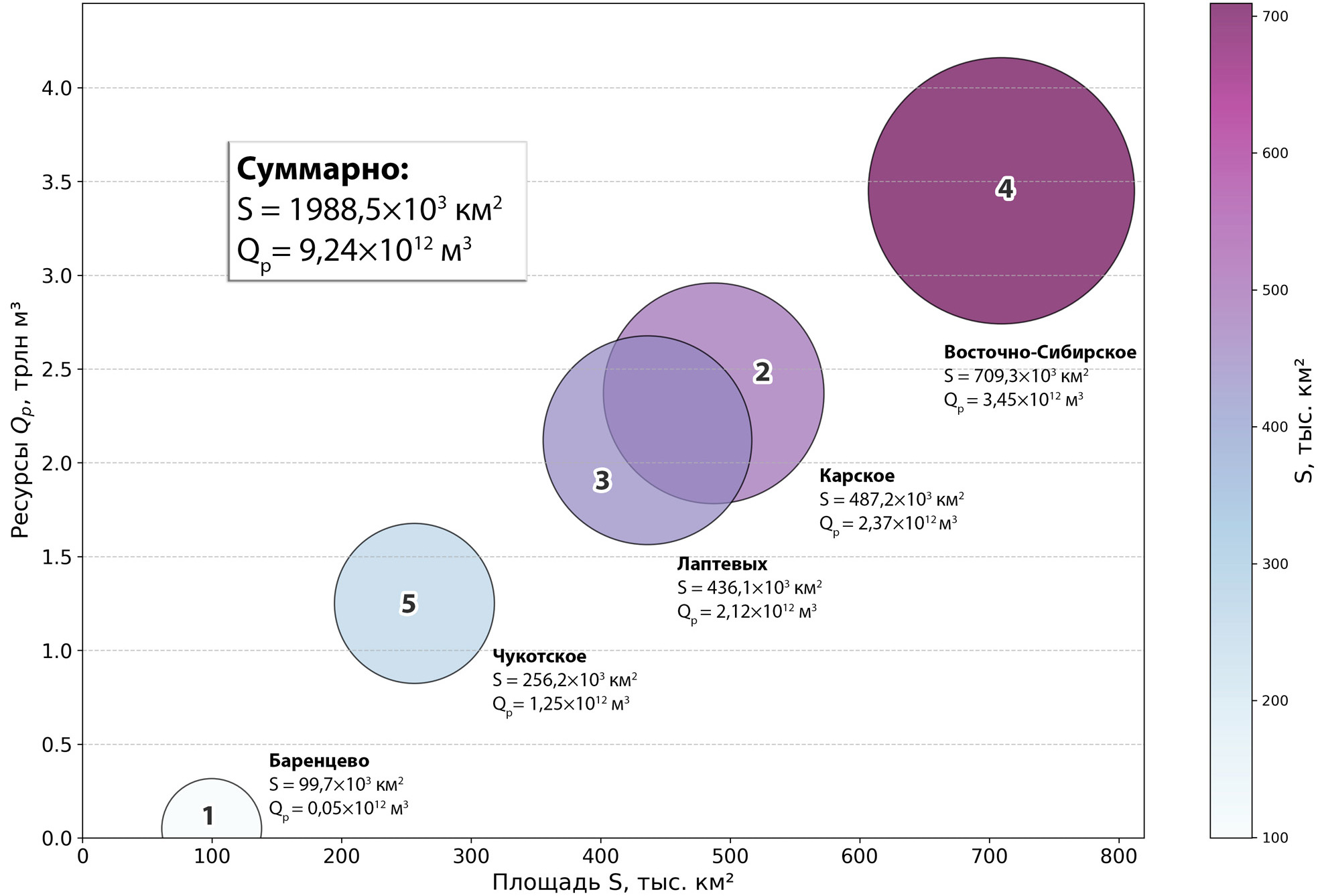

Для региональных оценок газогидратоносности шельфовых морей российской Арктики их каждая акватория (в пределах ЗСГГ) по рангу приравнивалась к газогидратоносной провинции и оценивалась отдельно (рис. 10). Одним из критически важных параметров при ресурсной оценке газовых гидратов является газогенерационный потенциал морских отложений, который определяется мощностью осадочного чехла с предельным минимальным значением 500 м, поскольку примерно до такой поддонной глубины может простираться зона сульфатредукции, препятствующая метаногенерации. В связи с этим, при региональных оценках участки с осадочным чехлом менее 500 м согласно (Поселов и др., 2012) были исключены из расчетов (рис. 10).

Рис. 10. Потенциально газогидратоносные провинции: 1 – Баренцева моря, 2 – Карского моря, 3 – моря Лаптевых, 4 – Восточно-Сибирского моря, 5 – Чукотского моря; черным крапом выделены участки с малой мощностью осадочного чехла по (Поселов и др., 2012). Зеленая линия отображает границу ЗСГГ криогенного типа.

Полученные региональные оценки (Qр) находятся в прямой зависимости от площади потенциально газогидратоносных провинций, что обусловлено методикой расчета при постоянной удельной плотности ресурсов (рис. 11). Так, наибольшим Qр характеризуется Восточно-Сибирское море (3,45 трлн м³), следом за которым с большим отрывом следует Карское море (2,37 трлн м³).

Рис. 11. Региональные оценки ресурсов метана и площади ЗСГГ криогенного типа. Нумерация расчетных участков соответствует рисунку 10.

Обсуждение

Анализ литературы по количественным оценкам субаквальных криогенных газовых гидратов в Арктике выявил малое число таких работ. В отечественной литературе можно отметить статью Е.В. Перловой, которая однако посвящена фильтрогенным субаквальным газовым гидратам и криогенным газогидратам суши (Перлова, 2019) и не учитывает рассматриваемый в настоящей статье газогидратный пул. В работе (Матвеева и др., 2024) по сходной методике удельных плотностей приводится суммарная оценка по состоянию на 01.01.2020 г. фильтрогенных и криогенных газовых гидратов Арктических морей с акцентом на особенности и методические подходы к количественной оценке газогидратов фильтрационного генезиса. Особенности и специфика расчетов ЗСГГ и количества криогенного метана впервые приводится в натоящей статье, количественная оценка актуализирована и выполнена по состоянию на 01.01.2024 г.

Прогнозируемое количество метана в криогенных газовых гидратах на Евразийском арктическом шельфе при общей площади обусловленной криолитозоной ЗСГГ 1988,5 тыс. км² оценивается авторами настоящей работы величиной 9,24 трлн м³ при удельной плотности 4,87×106 м³/ км². Площадь, покрытая субаквальной мерзлотой, в пределах которой распространяются криогенные субаквальные газовые гидраты, согласно оценке (Ruppel, 2015), составляет 508 тыс. км² или примерно 10% от всей оцениваемой площади и, согласно методике (Матвеева и др., 2024), аккумулирует порядка 2,55 трлн м³ CH4 в форме гидрата при удельной плотности qр 5,01×106 м³/км². Обе оценки предлагают qр чрезвычайно близкие по значению. Различия между работами заключаются в оцениваемых площадях и методическом подходе.

Локальные ресурсные оценки дают суммарное содержание газа 0,101 трлн м³ по четырем прогнозируемым скоплениям газовых гидратов криогенного типа из локализованных 83 в море Лаптевых. Умножение среднего содержания Qл по 4 объектам (0,025 трлн м³) на общее число локализованных скоплений (83) дает оценку ~ 2,075 трлн м³, что согласуется с результатами региональной оценки для моря Лаптевых (2,12 трлн м³).

Заключение

В статье представлен подход к региональным и локальным ресурсным оценкам субаквальных газовых гидратов криогенного типа по методу удельных плотностей на основе данных численного моделирования теплопроводности морских отложений.

Выделены основные особенности криогенных газовых гидратов при их оценке: ассоциация ЗСГГ с криолитозоной, а также слабая изученность шельфа, не позволяющая оценивать ресурсы категории С2, что приводит к необходимости моделировать термобарические условия морских отложений, прогнозировать характер распространения криолитозоны и выполнять ресурсные оценки на их основе, пользуясь статистическими закономерностями и закономерностями, установленными в нефтегазовой геологии или по данным из более изученных газогидратоносных регионов.

Представлена методика фоновой автоматизации вычисления равновесных кривых, позволяющая использовать известное программное обеспечение Hydoff для вычисления границ ЗСГГ.

По данным численного моделирования наибольшие мощности ЗСГГ криогенного типа прогнозируются в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском, наименьшие – в Печорском и Чукотском. Сопоставление площадей ЗСГГ и криолитозоны показывает наличие участков, где в настоящий момент криолитозона полностью деградировала, но, вследствие высокой инерционности морских отложений как системы, возможно формирование «посткриогенной» (постмерзлотной) ЗСГГ, учтенной в ресурсных оценках.

Результаты расчетов на региональном уровне показали, что количество метана в гидратах криогенного генезиса на Евразийском шельфе России составляет 9,24 трлн м³. Исходя из того, что количество гидратного метана криогенного типа по всей Арктике с учетом суши составляет чуть меньше, чем 1% от общемировых геологических запасов газа (Ruppel, 2015), можно полагать, что на шельфе российской Арктики в субаквальных газовых гидратах аккумулировано около 0,3% от общемировых запасов газа, по оценке авторов настоящей статьи.

По данным сейсморазведки локализованы четыре потенциально газогидратоносные структуры на шельфе моря Лаптевых, ассоциированные с криолитозоной. По результатам локализации впервые выполнены локальные количественные оценки скоплений газовых гидратов на Евразийском арктическом шельфе. Общее содержание CH4 в четырех прогнозируемых скоплениях оценено величиной 0,101 трлн м³.

Дальнейшее уточнение ресурсных оценок возможно при развитии математического аппарата моделирования и учета дополнительных палеогеографических факторов. Получение новых локальных оценок требует дополнительных натурных данных, в первую очередь, величин гидратонасыщенности и данных ГИС скважин, вскрывших мерзлоту.

Для полноценного изучения криогенных газовых гидратов на арктических шельфах необходимы дальнейшие исследования, направленные на улучшение методологии прогноза и оценок ресурсного потенциала, с учетом динамичных климатических изменений и эволюции криолитозоны и ЗСГГ в пределах шельфовых зон.

Финансирование

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

Список литературы

1. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А. (1994). Субмаринные газовые гидраты. СПб: ВНИИОкеангеология, 199 с. Малахова В.В., Елисеев А.В (2020). Влияние диффузии солей на состояние и распространение многолетнемерзлых пород и зоны стабильности метан-гидратов шельфа моря Лаптевых. Лед и снег, 60(4), с. 533–546. DOI: 10.31857/S2076673420040058

2. Матвеева Т.В., Логвина Е.А. (2012). Газовые гидраты арктических акваторий: фактор риска или потенциальное полезное ископаемое? Российские полярные исследования, 2, с. 19–21.

3. Матвеева Т.В., Логвина Е.А., Назарова О.В. (2024). Газовые гидраты акваторий: методы и результаты ресурсных оценок. Геология нефти и газа, 3, с. 81–96. https://doi.org/10.47148/0016-7894-2024-3-81-96

4. Матвеева Т.В., Щур Н.А., Щур А.А., Смирнов Ю.Ю. (2024). Программный комплекс для расчета параметров зоны стабильности субаквальных газовых гидратов “MArine GAs hydrate Stability forecast” (MAGAS). Роспатент. Свид-во №2024680266 от 27.08.2024.

5. Перлова Е.В. (2019). Первоочередные объекты освоения ресурсов гидратного газа для развития минерально-сырьевой базы газодобычи России. Научно-технический сборник «Вести газовой науки», 4(41), с. 164–168.

6. Поселов В.А., Жолондз С.М., Трухалев А.И., Косько М.К., Поселова Л.Г., Буценко В.В., Павленкин А.Д., Верба В.В., Ким Б.И. (2012). Карта мощности осадочного чехла Северного Ледовитого океана. Геологогеофизические характеристики литосферы Арктического региона. Труды ВНИИОкеангеология, 223(8), с. 8–14.

7. Рокос С.И., Длугач А.Г., Локтев А.С., Костин Д.А., Куликов С.Н. (2009). Многолетнемерзлые породы шельфа Печорского и Карского морей: генезис, состав, условия распространения и залегания. Инж. изыскания, 10, с. 38–41.

8. Романовский Н.Н., Гаврилов А.В., Тумской В.Е., Холодов А.Л. (2003). Криолитозона Восточно-Сибирского арктического шельфа. Вестник Московского университета. Серия 4: Геология, 4, с. 51–56.

9. Смирнов Ю.Ю., Матвеева Т.В., Щур Н.А., Щур А.А., Бочкарев А.В. (2024a). Численное моделирование субаквальных многолетнемерзлых пород на евразийском шельфе Арктики. Криосфера Земли, 28(5), с. 38–59. https://doi.org/10.15372/KZ20240504

10. Смирнов Ю.Ю., Щур Н.А., Матвеева Т.В., Щур А.А. (2024b). Программный комплекс для расчета параметров зоны стабильности криогенных газовых гидратов “PErmafrost GAs hydrate Stability forecast” (PEGAS). Роспатент. Свид-во №2024680251 от 27.08.2024.

11. Anderson B.J., Wilder J.W., Kurihara M., White M.D., Moridis G.J., Wilson S.J., Pooladi-Darvish M., Masuda Y., Collett T.S., Hunter R.B., Narita H., Rose K., Boswell R. (2008). Analysis of modular dynamic formation test results from the Mount Elbert 01 stratigraphic test well, Milne Point Unit, North Slope Alaska. Proceedings of the 6th International Conference on Gas Hydrates (ICGH 2008). Vancouver, 13 p.

12. Angelopoulos M., Overduin P.P., Frederieke M. et al. (2020) Recent advances in the study of Arctic submarine permafrost. Permafrost and Periglacial Processes. Transactions of the International Permafrost Association, 31(3), рр. 341–457. https://doi.org/10.1002/ppp.2061

13. Chuvilin E., Bukhanov B., Grebenkin S. et al. (2021). Thermal properties of sediments in the East Siberian Arctic Seas: A case study in the BuorKhaya Bay. Marine and Petroleum Geology, 123, p. 104672. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104672

14. Collett T.S. (1993). Natural gas hydrates of the Prudhoe Bay and Kuparuk River area, North Slope, Alaska. AAPG Bulletin, 77(5), pp. 793–812. https://doi.org/10.1306/BDFF8D62-1718-11D7-8645000102C1865D

15. Collett T.S. (1995). Gas hydrate resources of the United States. In Gautier, D.L., Dolton, G.L., Takahashi, K.I., and Varnes, K.L., eds., National assessment of United States oil and gas resources on CD-ROM: U.S. Geological Survey Digital Data Series 30. Collett T.S. (2002). Energy resource potential of natural gas hydrates. AAPG Bulletin, 86(11), pp. 1971–1992. https://doi.org/10.1306/61EEDDD2-173E-11D7-8645000102C1865D

16. Collett T.S., Agena W., Lee M., Zyrianova M.V., Bird Kenneth, Charpentier T.C., Houseknecht David, Klett T.R., Pollastro R.M., Schenk C.J. (2008). Assessment of Gas Hydrate Resources on the North Slope, Alaska. U.S. Geological Survey Fact Sheet, 2008-3073, pp. 1–4. https://doi.org/10.3133/fs20083073

17. Collett T.S., Lewis K.A., Zyrianova M.V., Haines S.S., Schenk C.J., Mercier T.J., Brownfield M.E., Gaswirth S.B., Marra K.R., Leathers-Miller H.M., Pitman J.K., Tennyson M.E., Woodall C.A., Houseknecht D.W. (2019). Assessment of undiscovered gas hydrate resources in the North Slope of Alaska, 2018. U.S. Geological Survey Fact Sheet, 2019–3037, pp. 1–4. https://doi.org/10.3133/fs20193037

18. Fütterer D.K., Niessen F. (2004). Profile of sediment echo sounding during POLARSTERN cruise ARK-IX/4 with links to ParaSound data files [dataset]. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.206530

19. Gavrilov A., Pavlov V., Fridenberg A., Boldyrev M., Khilimonyuk V., Pizhankova E.I., Buldovich S., Kosevich N., Alyautdinov A.R., Ogienko M., Roslyakov A., Cherbunina M., Ospennikov E. (2020). The current state and 125 kyr history of permafrost on the Kara Sea shelf: modeling constraints. The Cryosphere, 14(6), pp. 1857–1873. https://doi.org/10.5194/tc-14-1857-2020

20. Hinz K., Delisle G., Block M. (1998). Seismic evidence for the vertical extent of submarine permafrost in the Laptev Sea, Siberia. Proc. 7th. International Conference on Permafrost, Yellowknife, Canada, pp. 453–458.

21. Kassens H., Bauch H., Dmitrienko I., Drachev S., Grikurov G., Thiede J., Tsching K. (2001). Transdrift VIII: Drilling the Laptev Sea in 2000. The Nansen Icebreaker (A newsletter from the Nansen Arctic Drilling Program), 12(1), pp. 8–9.

22. Kneier F. (2018). Subsea permafrost in the Laptev Sea: Influences on degradation dynamics, state and distribution. Doctoral dissertation, University of Potsdam, 221 p.

23. Makogon, Y.F., Holditch, S.A., Makogon, T.Y. (2007). Natural gas-hydrates – A potential energy source for the 21st Century. Journal of Petroleum Science and Engineering, 56(1), pp. 14–31. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2005.10.009

24. Matveeva T.V., Chazov A.O., Smirnov Y.Y. (2023). The Geological Characteristics of a Subpermafrost Gas Hydrate Reservoir on the Taimyr Shelf of the Kara Sea (Eastern Arctic). Geotecton., 57 (Suppl 1), pp. S153–S173. https://doi.org/10.1134/S0016852123070099

25. Moridis G.J. (2003). Numerical studies of gas production from methane hydrates. Society of Petroleum Engineers Journ., 32(8), pp. 359–370. https://doi.org/10.2118/87330-PA

26. Niessen F. (2004). Profile of sediment echo sounding during cruise ARKXI/1 with links to ParaSound data files, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.206531

27. Osadetz K.G., Chen Z. (2010). A re-evaluation of Beaufort Sea-Mackenzie Delta basin gas hydrate resource potential: petroleum system approaches to non-conventional gas resource appraisal and geologicallysourced methane flux. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 58(1), pp. 56–71. https://doi.org/10.2113/gscpgbull.58.1.56

28. Osterkamp, T. E. (2001). Sub-sea permafrost. Elements of physical oceanography. A derivative of the encyclopedia of ocean sciences, 2, pp. 2902-2912. https://doi.org/10.1006/rwos.2001.0008

29. Overduin P.P., Schneider von Deimling T., Miesner F., Grigoriev, M.N., Ruppel C.D., Vasiliev A., Lantuit H., Juhls B., Westermann S. (2019).

30. Submarine permafrost map in the Arctic modeled using 1-D transient heat flux (SuPerMAP). J. Geophys. Res.: Oceans, 124(6), pp. 3490–3507. https://doi.org/10.1029/2018JC014675

31. Pang X. (2023). Evaluation of the Global Potential Resource of the Natural Gas Hydrate. In: Quantitative Evaluation of the Whole Petroleum System. Singapore: Springer, pp. 413–454. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0325-2_12

32. Rachold V., Bolshiyanov D.Y., Grigoriev M.N., Hubberten H.W., Junker R., Kunitsky V.V., Merker F., Schneider W. (2007). Nearshore Arctic subsea permafrost in transition. Eos, Transactions American Geophysical Union, 88(13), pp. 149–150. https://doi.org/10.1029/2007EO130001

33. Rekant P., Bauch H.A., Schwenk T., Portnov A.D., Gusev E.A., Spiess V., Cherkashov G., Kassens H. (2015). Evolution of subsea permafrost landscapes in Arctic Siberia since the Late Pleistocene: a synoptic insight from acoustic data of the Laptev Sea. Arktos, 1, pp. 1–15. https://doi.org/10.1007/s41063-015-0011-y

34. Ruppel C.D. (2015). Permafrost-Associated Gas Hydrate: Is It Really Approximately 1 % of the Global System? Journal of Chemical & Engineering Data, 60(2), pp. 429–436. https://doi.org/10.1021/je500770m

35. Ruppel C.D., Kessler J.D. (2017). The interaction of climate change and methane hydrates. Rev. Geophys., 55(1), pp. 126–168. https://doi.org/10.1002/2016RG000534

36. Sloan E.D. (1998). Gas hydrates: review of physical/chemical properties. Energy & Fuels, 12(2), pp. 191–196. https://doi.org/10.1021/ef970164+

37. Sloan E.D., Koh C.A. (2007). Clathrate Hydrates of Natural Gases (3rd ed.). Boca Raton: CRC Press, 758 p. https://doi.org/10.1201/9781420008494

Об авторах

Ю. Ю. СмирновРоссия

Юрий Юрьевич Смирнов – ведущий инженер; аспирант

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

Т. В. Матвеева

Россия

Татьяна Валерьевна Матвеева – кандидат геол.-минерал. наук, ученый секретарь

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

А. О. Чазов

Россия

Артем Олегович Чазов – ведущий инженер

190121, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 124

Рецензия

Для цитирования:

Смирнов Ю.Ю., Матвеева Т.В., Чазов А.О. Криогенные газовые гидраты на арктических шельфах – особенности прогноза и ресурсные оценки. Георесурсы. 2025;27(3):64-76. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.5

For citation:

Smirnov Yu.Yu., Matveeva T.V., Chazov A.O. Cryogenic gas hydrates on the Arctic shelves: forecast features and resource assessments. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):64-76. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.5

.png)