Перейти к:

Особенности образования гидратов природного газа со структурами КС-I и КС-II в кварцевом песке с водой и растворами полимеров

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.7

Аннотация

Актуальность исследования гидратообразования многокомпонентной газовой смеси в кварцевом песке с водой и растворами полимеров обусловлена риском образования гидратов в поровом пространстве вмещающих пород при комплексном воздействии на них закачкой газа и водополимерным заводнением с целью увеличения нефтеотдачи на месторождениях, приуроченных к Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (НБ НГО), которые характеризуются аномально низкими пластовыми температурами. Данные месторождения располагаются в зонах непрерывного и прерывистого распространения многолетнемерзлых пород, что в сочетании с низкими значениями теплового потока и большой теплоемкости пород слагающих их продуктивные горизонты, приводят к аномально низким пластовым температурам в пределах 8–17 °С, что на 50–60 °С ниже температуры, рассчитанной по геотермическому градиенту. Таким образом, пластовые условия залегания нефти на месторождениях НБ НГО находятся в зоне стабильности гидратов пластовых газов, а переходу газовой части месторождений в газогидратное состояние препятствует лишь отсутствие достаточного количества свободной от соли воды. В работе в качестве газа-гидратообразователя использовался природный газ Средневилюйского месторождения. Гидраты этого газа были получены в образцах кварцевого песка с размером зерен 0,4–0,3 мм. Весовая влажность песка в количестве 17,6% задавалась дистиллированной водой и следующими растворами полимеров: 1 г/л раствор полиакриламида, 5 г/л раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и 30 г/л раствор полиэтиленгликоля. Фазовые переходы при образовании и разложении гидратов в системах «природный газ-песок-вода/раствор полимера» исследовались методом термического анализа. Показано, что в исследуемых системах образуются гидраты с кубическими структурами КС-I и КC-II. Анализ газа в гидрате КC-II проводился методом газо-адсорбционной хроматографии. Установлено, что в процессе образования гидратов КC-II происходит обогащение гидратной фазы углеводородами С2-С4, что является причиной смещения термодинамических условий их образования в область высоких температур и низких давлений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Портнягин А.С., Иванова И.К., Калачева Л.П., Иванов В.К., Портнягина В.В. Особенности образования гидратов природного газа со структурами КС-I и КС-II в кварцевом песке с водой и растворами полимеров. Георесурсы. 2025;27(3):89-100. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.7

For citation:

Portnyagin A.S., Ivanova I.K., Kalacheva L.P., Ivanov V.K., Portnyagina V.V. Features of natural gas hydrates formation of structures I and II in quartz sand with water and polymer solutions. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):89-100. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.7

Введение

Газовые гидраты – это нестехиометрические кристаллические соединения, которые образуются при низких температурах и высоком давлении из газа и воды. В процессе формирования газогидратов, молекулы воды образуют полиэдрический каркас с полостями, которые занимают молекулы газов. Интерес к изучению газовых гидратов обусловлен следующими причинами: 1) условия эксплуатации трубопроводов и добычи нефти и газа могут быть благоприятными для образования газового гидрата, что приводит к закупорке трубопроводов и созданию аварийных ситуаций; 2) обнаруженные огромные залежи гидратов как под вечной мерзлотой, так и на шельфе морей могут служить источником природного газа; 3) газовый гидрат представляет собой привлекательный способ хранения больших количеств газа, таких как водород, углекислый газ и углеводородные газы (Sloan, Koh, 2008).

Основным недостатком, препятствующим масштабному распространению гидратных технологий в промышленности, является низкая скорость их образования. Стимулировать рост гидратов возможно за счет использования пористых сред (Manakov, Stoporev, 2021). Увеличение интенсивности и полноты образования газогидратов в пористых средах происходит из-за улучшения условий передачи тепла в реакционной среде, за счет протекания экзотермического процесса гидратообразования, а также из-за увеличения количества центров кристаллизации и площади водогазового контакта.

Первые экспериментальные исследования гидратообразования в пористых средах начались еще в 60-х годах прошлого столетия. В настоящее время процесс гидратообразования индивидуальных газов и газовых смесей, достаточно хорошо изучен, и существует большое количество публикаций по этой теме (Макогон, 1974; Гройсман, 1985; Троицкий и др., 2015; Булейко и др., 2014; Seo et al., 2009; Kang, Lee, 2010; Pan, Schicks, 2023; Zaripova et al., 2021; Klapp et al., 2010; Чувилин и др., 2002; Чувилин, Козлова, 2005; Чувилин, Гурьева, 2009; Чувилин и др. 2019; Chuvilin et al., 2022; Aladko et al., 2004; Linga et al., 2012; Zhan et al., 2018; Wu et al., 2022; Benmesbah et al., 2020; Wang et al., 2019;Yang et al., 2016; Wang et al. 2022; Khlebnikov et al., 2017; Qin et al., 2022; Zhang et al., 2023). В этих работах показано, что пористая среда влияет на термодинамические и кинетические характеристики гидратообразования. Установлено, что с уменьшением размера пор (в диапазоне < 100 нм) равновесные условия образования газовых гидратов смещаются в область более высоких давлений и низких температур, что объясняется уменьшением активности воды в поровом пространстве. В крупно- и среднезернистом песке равновесные давления диссоциации гидратов практически идентичны таковым в объеме воды. Кроме этого, по сравнению с гидратообразованием в объеме воды, в пористой среде наличие связанной с горной породой воды снижает полноту ее перехода в гидрат. Вместе с тем публикаций, посвященных изучению состава газа в поровых гидратах, все еще недостаточно (Макогон, 1974; Булейко и др., 2014; Seo et al., 2009; Kang, Lee, 2010; Pan, Schicks, 2023).

В природе известны три кристаллические структуры газовых гидратов (КС‑I, КС‑II и H), наиболее распространенными из них являются гидраты кристаллических структур КС‑I и КС‑II, которые обладают различными размерами и формами многогранных полостей. Известно, что небольшие молекулы газа, такие как метан и этан, образуют гидраты структуры КС‑I, а более крупные молекулы пропан и бутаны – гидраты КС‑II. Гидраты структуры Н в природной среде встречаются редко и впервые были обнаружены и описаны в сложном образце природного гидрата, извлеченном из каньона Баркли, расположенном на тихоокеанском побережье Канады (Lu et al., 2007) до этого считалось, что их можно получить только при искусственном синтезе.

Природный газ представляет собой смесь вышеупомянутых углеводородов и неуглеводородных компонентов, таких как сероводород, углекислый газ и азот. Каждый из этих компонентов имеет свои собственные гидратные равновесия и структурные характеристики (Wang et al., 2022). Следовательно, образование гидратов из газовой многокомпонентной смеси может привести к сосуществованию гидратных фаз с различной структурой и составом. Так, в каньоне Баркли (Lu et al., 2007) обнаружено сосуществование фаз гидратов Н и КС‑II. О залегании гидратов структур КС‑I и КC-II в асфальтовом вулкане Чапопоте в южной части Мексиканского залива и в бассейне Цюндуннань в Южно-Китайском море было сообщено в работах (Klapp et al., 2010; Kida et al., 2006; Wei et al., 2021).

В лабораторных условиях сосуществующие фазы гидратов, образованные из многокомпонентной газовой смеси, в дисперсной среде были описаны в работах (Seo et al., 2009; Kang et al., 2010; Макогон, 1974; Pan, Schicks, 2023; Портнягин и др., 2024). В работах (Seo et al., 2009; Kang et al., 2010) газ-гидратообразователь имел следующий состав, %: метан 89,86; этан 6,40; пропан 2,71 и изобутан 1,03, в качестве пористой среде использовался силикагель с номинальным диаметром пор 100 нм, его влажность задавалась дистиллированной водой. Авторами установлено, что обогащение гидрата тяжелыми молекулами углеводородов усиливается в порах силикагеля, по сравнению с этим процессом в объемной воде. Кроме того, когда тяжелые молекулы углеводородов истощаются в газовой фазе во время образования смешанного гидрата, вместо структуры смешанного гидрата КС‑II образуется структура гидрата метана, и обе структуры сосуществуют вместе, что также подтверждается спектроскопическим анализом 13С ЯМР. В монографии Ю.Ф. Макогона изучено изменение состава газа в гидрате при ступенчатом образовании гидратов природного газа Средневилюйского месторождения (ΣС2‑С4 = 6,56 мол.%) во влажном кварцевом песке. Установлено, что при образовании гидратов природного газа в первую очередь в гидратную форму переходят более тяжелые его компоненты, образуя гидрат со структурой КС‑II. После перехода тяжелых гомологов метана в гидратную фазу, газ над гидратом представлял собой чистый метан, который затем образовывал гидрат КС‑I. В недавнем исследовании было обнаружено (Pan et al., 2023), что в результате образования гидратов природного газа в естественных отложениях, отобранных в районе вечной мерзлоты горы Цилянь, помимо гидрата структуры КС‑II наблюдалась еще одна сосуществующая твердая фаза – аморфный газогидрат.

В работе (Портнягин и др, 2024) установлено, что при образовании гидратов природного газа в образцах монодисперсного кварцевого песка с размером зерен 0,3–0,4 мм, насыщенного водой, образуется смесь гидратов с кристаллическими структурами КС‑I и КС‑II, при этом равновесные условия образования гидратов КС‑II смещаются в область высоких температур на 0,5–1 °С. Обнаруженное смещение от равновесных условий гидратообразования может привести к ошибкам при расчете рисков образования газогидратов в процессе добычи углеводородного сырья. Особенно это актуально при добыче нефти на месторождениях, характеризуемых аномально низкими пластовыми температурами, где для увеличения нефтеотдачи применяется чередование газовых методов с водополимерным заводнением, поскольку в этом случае увеличивается вероятность образования гидратов в пласте коллектора, что требует проведения экспериментальных исследований процессов образования гидратов в пористых средах, насыщенных растворами полимеров.

Таким образом, показано, что при образовании гидратов из сложных смесей углеводородных газов, гомологов метана С1‑С4, в пористой среде, насыщенной водой, образуется смесь гидратов с кристаллической структурой КС‑I и КС‑II. Причем, равновесные условия образования гидратов КС‑II смещены в область низких давлений и высоких температур относительно расчетных равновесных кривых гидратообразования исходной газовой смеси. В настоящей работе как одна из причин смещения равновесных условий образования сосуществующих гидратных фаз рассматривается вовлечение в гидрат структуры КС‑II газа с большим содержанием гомологов метана С2‑С4 (этана, пропана и бутанов) по сравнению с равновесным составом гидратов исходного природного газа. Таким образом, цель данной работы – определение состава газа в гидрате с кристаллической структурой КС‑II, в процессе его образования из природного газа с высоким содержанием тяжелых гомологов метана в поровом пространстве влажного кварцевого песка в присутствии растворов полимеров.

Материалы и методы исследований

Объектами исследования являются гидраты природного газа, полученные в кварцевом песке с водой и водными растворами следующих полимеров: 1 г/л раствор полиакриламида (ПАА) (SNF Floerger марки «FP-207» (Франция)), 5 г/л раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) («Камцелл – О» ТУ 2231-002-50277563-00 (Россия)) и 30 г/л раствор полиэтиленгликоля (ПЭГ) (Norchem – 008.F01600 ТУ 2483-008-71150986-2006 (Россия)).

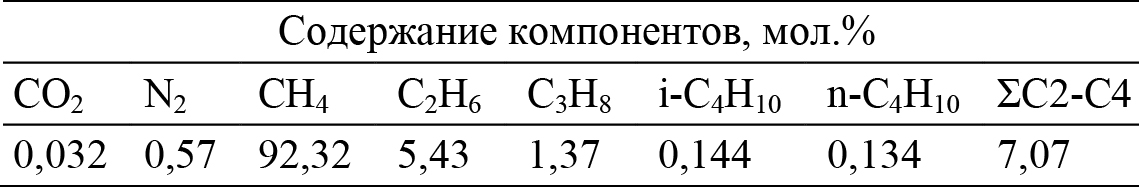

В качестве газа гидратообразователя использовался природный газ Средневилюйского газоконденсатного месторождения (ГКМ), который по содержанию в своем составе гомологов метана – этана, пропана, изо-бутана и нормального бутана (С2‑С4) – близок к внутрипластовому газу месторождений нефти Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (НБ НГО) (табл. 1).

Табл. 1. Компонентный состав природного газа Средневилюйского ГКМ

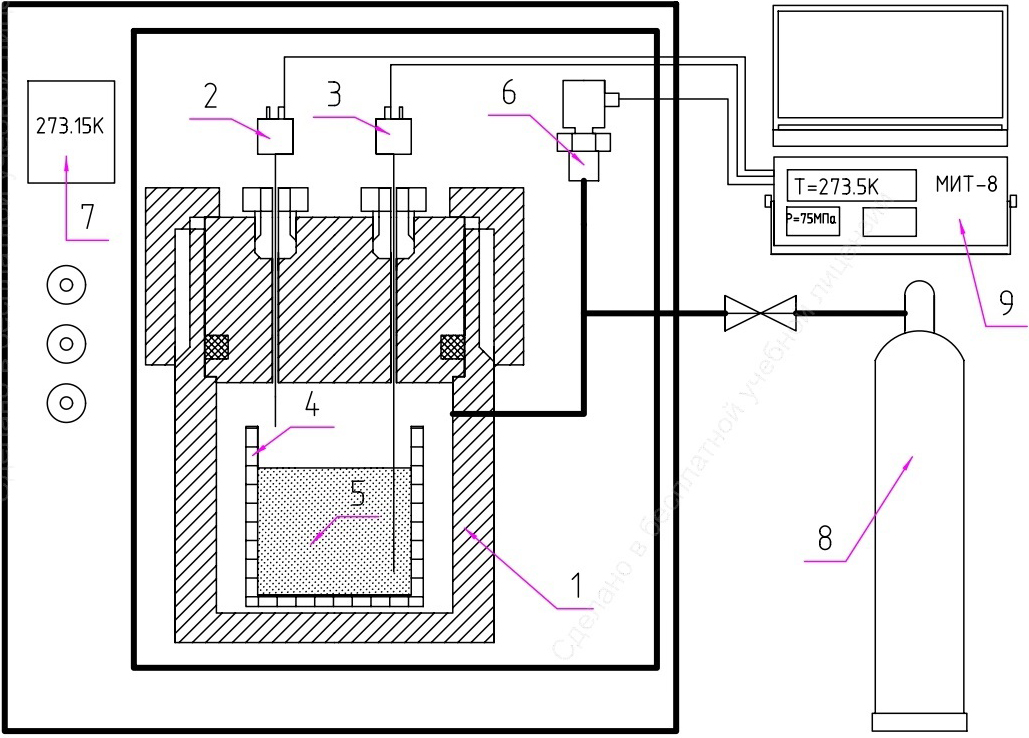

Изучение гидратов природного газа получаемых в увлажненном водой или раствором полимера песчаном образце, проводилось на специально собранной установке, схема которой представлена на рисунке 1. Основным элементом установки является автоклав высокого давления из нержавеющей стали, произведенный в Институте неорганической химии СО РАН (г. Новосибирск) под руководством д.х.н. А.Ю. Манакова. Полезный объем автоклава составляет 220 см³. В ходе подготовки к эксперименту увлажненный песчаный образец помещался в автоклав в перфорированном стакане из инертного полимера таким образом, чтобы датчик температуры был погружен в образец. Давление газа над образцом измерялось датчиком давления МИДА ПИ-51. Изменение и поддержание заданной температуры производилось за счет помещения автоклава в суховоздушный термостат «MIR – 256» фирмы Sanyo (Япония). Сбор и обработка первичных данных с датчиков давления и температуры производилась с помощью прецизионного многоканального измерителя температуры «МИТ – 8», оснащенного специальным программным комплексом и подключенным к ЭВМ.

Рис. 1. Схема установки для изучения процессов образования и диссоциации гидратов в пористой среде и статических изохорических условиях методом термического анализа: 1 – автоклав высокого давления, 2 и 3 – термопары КТХА; 4 – перфорированный стакан из инертного полимера, предназначенный для формирования образца пористой среды; 6 – датчик давления МИДА ПИ-51; 7 – воздушный термостат – инкубатор «MIR – 256» фирмы Sanyo (Япония); 8 – баллон с компримированным природным газом; 9 – прецизионный многоканальный измеритель температуры «МИТ – 8» с подключенным к нему ЭВМ

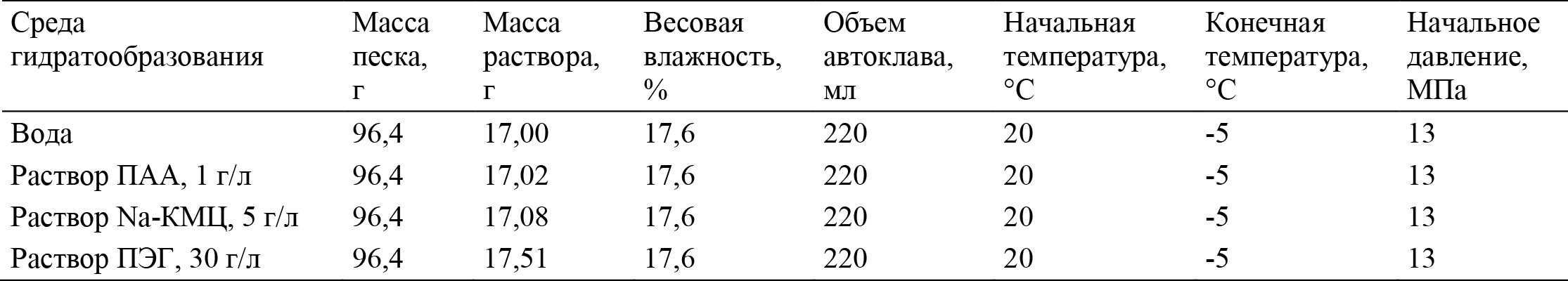

В качестве пористой среды при подготовке песчаного образца применялся просеянный кварцевый песок с зернистостью 0,4–0,3 мм, минералогической плотностью 2,65 г/см³ и плотностью уплотненного песчаного образца в сухом и влажном виде равной 1,44 и 1,60 г/ см³ соответственно. Пористость сухой песчаной среды составляла 34,5%, а ее коэффициент фильтрации – 0,03 см/с. Для получения песчаного образца песок массой 96,4 г смешивали с 17 г воды или с эквивалентным по количеству воды объемом раствора полимера. Полученную смесь помещали в перфорированный цилиндрический стакан, затем песок уплотняли, при этом степень заполнения пор водой в образце составляла 73,6%, а его весовая влажность (W) – 17,6 %. Полученный таким образом влажный песчаный образец готовился по описанной выше методике для всех проведенных экспериментов и имел форму цилиндра высотой 3,8 см и диаметром основания 5 см. Характеристики образца пористой среды и условия проведения эксперимента представлены в таблице 2.

Табл. 2. Характеристики образца пористой среды и условия проведения экспериментов по образованию гидратов природного газа Средневилюйского ГКМ в статических изохорических условиях

Полученный образец влажного песка помещали в автоклав высокого давления так, чтобы измерительная часть термопары (3) располагалась в центре объема образца. Далее, с целью удаления воздуха из свободного объема автоклава, производилась его продувка газом-гидратообразователем, путем напуска газа до величины избыточного давления в автоклаве равного 1 МПа и дальнейшего стравливания до атмосферного давления. Процедуру продувки повторяли три раза, после чего подавали газ-гидратообразователь до установления избыточного давления 14 МПа. Затем автоклав термостатировали при 20 °С до достижения заданной температуры в образце. После чего давление в автоклаве устанавливали равным 13 МПа, при этом количество газа, находящееся в автоклаве на момент начала эксперимента, превышало в 2 раза его количество, необходимое для связывания в гидрат всей содержащейся в приготовленном образце воды. Далее запускали на термостате специальную программу, состоящую из трех этапов: охлаждение увлажненного образца кварцевого песка с 20 до –5 °С со скоростью 3 °С/ч, его термостатирование в течение 8 часов при –5 °С и нагрев с –5 до 30 °С со скоростью 4 °С/час. Сбор данных термобарических условий в автоклаве и образце начинался в момент включения на термостате программы эксперимента. Применяемая программа охлаждения и нагрева исследуемой системы была одинакова для всех проведенных экспериментов.

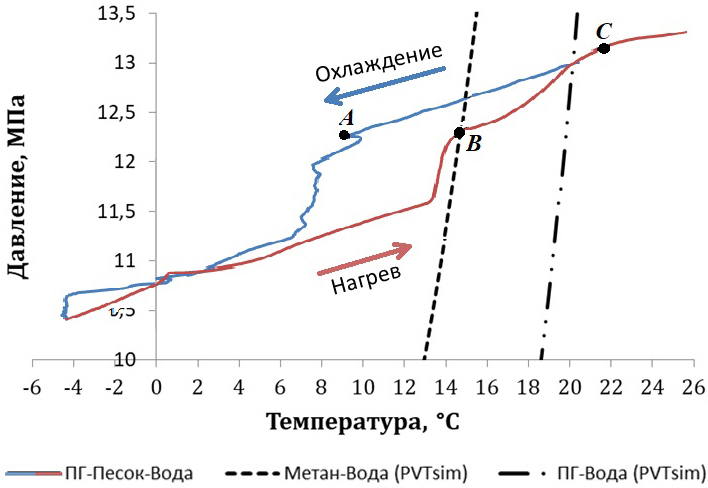

По полученным в ходе эксперимента данным температуры образца и давления свободного газа в автоклаве были построены термобарические профили образования и диссоциации порового гидрата природного газа. Типичный термобарический профиль представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Типичная диаграмма зависимости давления от температуры, полученная при проведении эксперимента по образованию и диссоциации гидратов природного газа в увлажненном образце песка (W = 17,6%). На рисунке представлен термобарический профиль образования и диссоциации гидрата природного газа из воды.

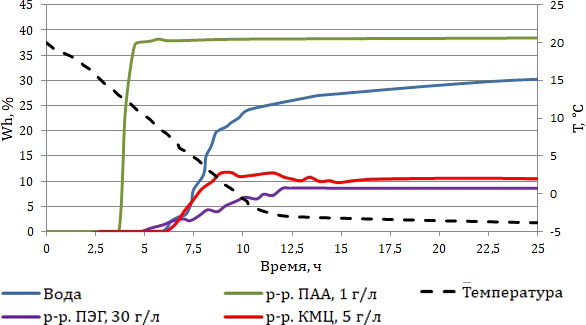

Показано, что в процессе охлаждения увлажненного образца кварцевого песка, при достижении точки «А» на термобарическом профиле (рис. 2), в образце происходит интенсивное образование порового гидрата, сопровождающееся увеличением температуры в результате протекания экзотермической реакции и снижением давления вследствие связывания свободного газа в гидратную форму. Наиболее интенсивное гидратообразование наблюдалось в интервале температур от 12 до 3 °С в зависимости от среды гидратообразования. При переходе в область отрицательных температур, гидратообразование либо не протекало (образцы насыщенные раствором ПАА), либо протекало менее выражено, без проявления на термограммах экзотермического сигнала (образцы Na-КМЦ и ПЭГ, насыщенные водой и растворами). Установленное снижение интенсивности гидратообразования в области отрицательных температур согласуется с работами (Чувилин, Гурьева, 2009; Чувилин и др., 2019). Наибольшее связывание газа в гидрат в области отрицательных температур происходило в системах с водой и растворами ПЭГ. Вероятно, такой характер гидратообразования связан с кинетикой протекания данного процесса для разных систем. Так, в растворах ПАА гидратообразование прекращается до перехода системы в область отрицательных температур, тогда как в воде и растворах Na-КМЦ и ПЭГ процесс гидратообразования завершается на этапе термостатирования системы при –5 °С.

При нагреве образца, происходит обратный процесс: диссоциация образованного гидрата. Видно, что диссоциация гидрата происходит в две стадии, где в точке «В» прекращается диссоциация гидратов, равновесные условия образования которых хорошо согласуются с равновесными условиями образования гидратов метана, а в точке «С» диссоциирует гидрат, равновесные условия образования которого смещены по термической шкале относительно рассчитанных условий образования гидратов природного газа Средневилюйского ГКМ исходного состава в область высоких температур (Портнягин и др., 2024).

Определение состава газа, связанного в гидрат, проводилось двумя методами: экспериментальным и экспериментально-расчетным.

С целью определения состава газа в гидрате экспериментальным методом были отобраны пробы газа над гидратонасыщенным образцом и из него. Для этого после образования гидрата в образце увлажненного кварцевого песка, на этапе термостатирования при –5 °С, из свободного газа над гидратонасыщенным образцом отбиралась проба газа, затем оставшийся газ стравливался в атмосферу до достижения атмосферного давления, в результате чего температура внутри автоклава снижалась до (–14)–(–18) °С вследствие проявления эффекта дросселирования, что замедляло диссоциацию гидратов на этом этапе. Далее восстанавливали герметичность автоклава и нагревали его до 30 °С. В процессе нагрева весь поровый гидрат диссоциировал на газ и воду. Образовавшийся после диссоциации гидратов газ скапливался в свободном пространстве автоклава над образцом кварцевого песка, откуда отбирали очередную пробу газа. Полученный таким образом газ по своему составу соответствовал газу, связанному в гидрат обоих кристаллических структур. Далее проводили определение компонентного состава газа в отобранных пробах методом газо-адсорбционной хроматографии.

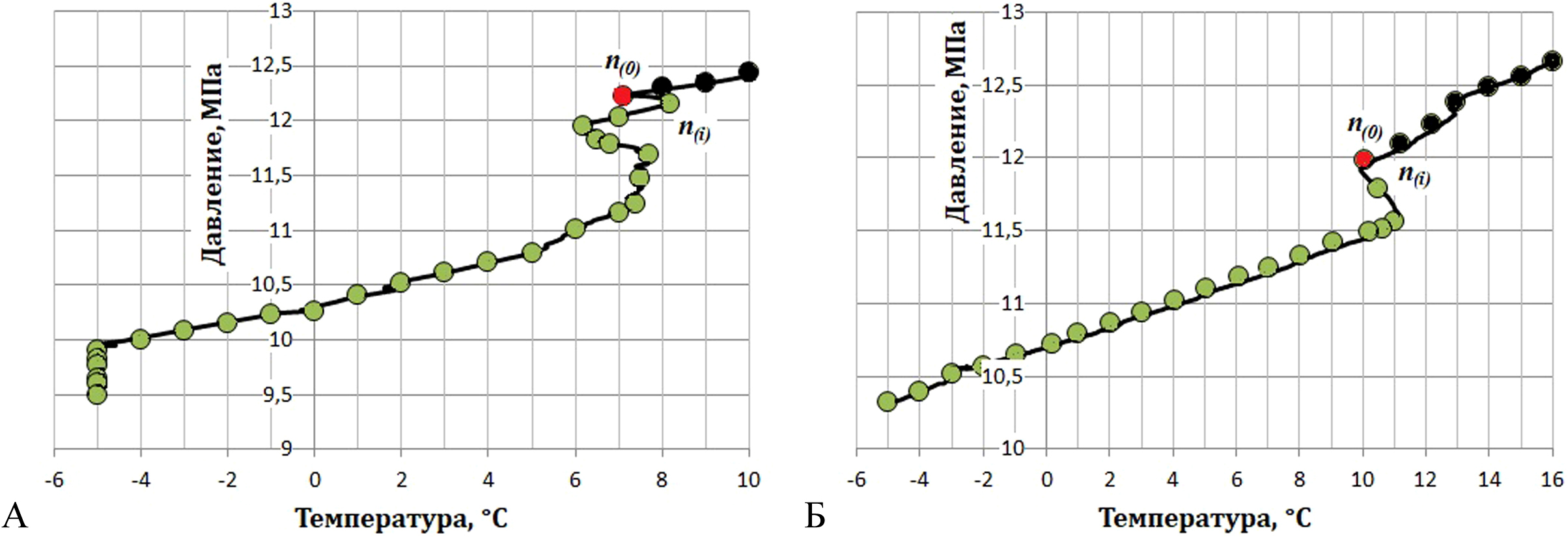

Для определения состава газа расчетно-экспериментальным методом, из массива экспериментальных данных, представленных на термобарическом профиле (рис. 2), отбирались точки с определенным шагом по температурной шкале, соответствующие изменению температуры в процессе образования поровых гидратов в песчаном образце. В данном случае дискретность выбранных точек составляла 1 °С (рис. 3). Для корректного сравнения состава газа, определенного методом газо-адсорбционной хроматографии, и рассчитанного состава рассматриваемым методом, в расчетах были использованы эмпирические данные температуры и давления в реакционной системе, полученные в экспериментах по образованию гидратов природного газа в образцах пористой среды, проведенных с отбором исследованных проб газа над образцом и из гидрата.

Рис. 3. Выбранные на кривой образования гидратов природного газа экспериментальные точки (выделены зеленым) для расчета компонентного состава газа в поровом гидрате при его образовании в песчаном образце, насыщенном водой А) и раствором ПАА (1 г/л) Б) песка (W = 17,6%)

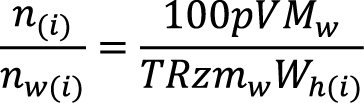

Далее на основе термобарических условий, соответствующих выбранным точкам, определяли количество в автоклаве несвязанного в гидрат свободного газа (n) для каждой рассматриваемой точки по формуле (Linga et al., 2012):

![]() , (1)

, (1)

где p – давление свободного газа (МПа), V – объем свободного газа (м³), T – температура газа (К) и z – коэффициент сжимаемости.

Коэффициент сжимаемости (z) определяли на специально разработанной в ИПНГ СО РАН программе с учетом изменения состава газа гидратообразователя в каждой из выбранных точек согласно ГОСТ 30319.3-2015.

Затем принимали, что количество свободного газа в точке, расположенной перед началом нуклеации частиц гидрата, выраженной экзотермическим пиком, сопровождающимся снижением давления газа в системе, равно n(0) (красная точка на рис. 3), а состав свободного газа над гидратом равен составу исходного природного газа. В следующей точке (i) количество свободного газа составляет n(i), а количество газа, связанного в гидрат (Δn(i)):

![]() . (2)

. (2)

Δn(i) для последующих точек (зеленые точки):

![]() .

.

Далее по термобарическим условиям, соответствующим i точке, на программном продукте PVTsim рассчитывался состав газа в гидрате. В расчете также учитывалось соотношение количества свободного газа n(i) к количеству свободной воды nw(i), рассчитываемое для i точки с учетом количества газа и воды, связанной в гидрат. Расчет соотношения количества свободного газа, к количеству свободной воды производили по формуле:

, (3)

, (3)

где Mw – молярная масса воды (г/моль), mw – масса воды (г) и Wh(i) – степень превращения воды в гидрат в рассматриваемой точке (%).

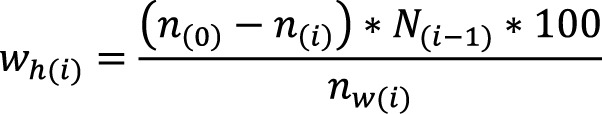

Степень превращения воды в гидрат (Wh(i)) рассчитывали по формуле (Linga et al., 2012):

, (4)

, (4)

где N(i-1) – гидратное число, отражающее количество молекул воды, необходимое для образования ячейки гидрата, рассчитанное на программном продукте PVTsim для состава газа, соответствующего точке i-1.

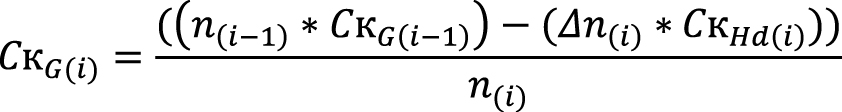

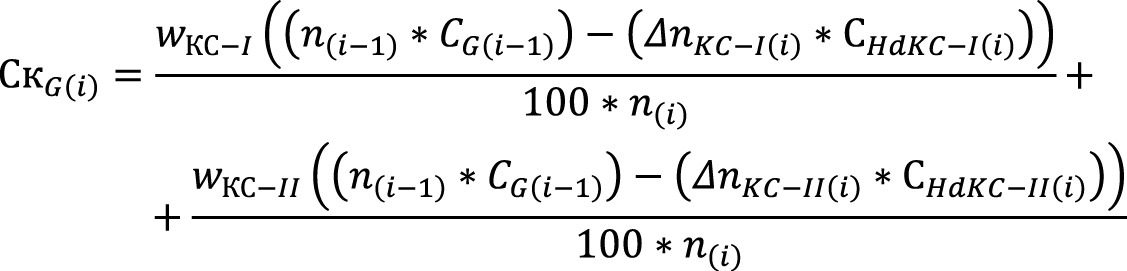

На основании рассчитанного на программном продукте PVTsim состава газа в гидрате рассчитывался состав, оставшегося в системе свободного газа, не участвовавшего в процессе гидратообразования, по формуле:

, (5)

, (5)

где СкG(i) – молярная концентрация компонента газовой смеси, не участвовавшей в процессе гидратообразования (мол.%), СкHd(i) – молярная концентрация компонента газовой смеси, связанной в гидрат (мол.%), СкG(i-1) – молярная концентрация компонента газовой смеси, не участвовавшей в процессе гидратообразования, рассчитанная для предыдущей точки (мол.%).

Затем, на программном продукте PVTsim рассчитывался состав газа, вошедшего в гидрат в следующей точке (i+1), где в качестве газа гидратообразователя выступал свободный газ с составом равным составу газа, определенного для i точки. Таким образом, учитывалось изменение состава газа-гидратообразователя, который будет оказывать влияние на состав газа, вошедшего в гидрат в следующих точках.

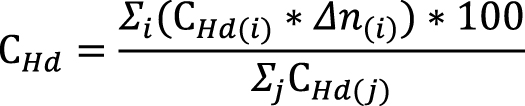

Концентрацию компонентов газа, вовлеченного в гидрат, после завершения процесса гидратообразования (СHd, мол.%) рассчитывали по формуле:

, (6)

, (6)

где ΣjСHd(j) – суммарная концентрация всех компонентов газовой смеси (мол.%).

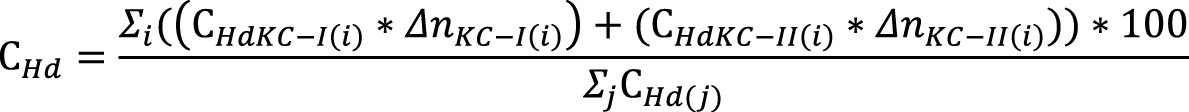

Если в системе по результатам расчета состава газа, вошедшего в гидрат, на программном продукте PVTsim будет выявлено образование смеси гидратов с кристаллическими структурами КС‑I и КС‑II, то формулы (5) и (6) примут вид:

(7)

(7)

где wKC-I и wKC-II – массовые доли гидратов с кристаллической структурой КС‑I и КС‑II, СHdKC-II(i) и СHdKC-II(i) – молярные концентрации компонентов газовой смеси, связанной в гидраты с кристаллической структурой КС‑I и КС‑II (мол.%), ΔnKC-I(i) и ΔnKC-II(i) – количество газа, связанное в гидраты с кристаллической структурой КС‑I и КС‑II (моль):

(8)

(8)

Таким образом, для каждой выбранной точки были рассчитаны компонентный состав свободного газа, не участвовавшего в процессе гидратообразования, а также компонентный состав газа, вошедшего в гидрат. Такие расчеты необходимы для понимания влияния степени превращения воды в гидрат на изменение состава свободного и связанного в гидрат газа. Составы газа в гидратах, полученные экспериментальным и экспериментально-расчетным методами, хорошо согласуются между собой при образовании гидратов природного газа в увлажненных образцах крупнодисперсного кварцевого песка в термобарических условиях, исключающих образование гидратов метана. При этом, полученные рассматриваемыми методами составы газа в гидратах, образованных в условиях, удовлетворяющих стабильности гидратов метана, отличаются между собой вследствие снижения содержания гомологов метана С2‑С4 в составе газа, определенного экспериментальным путем.

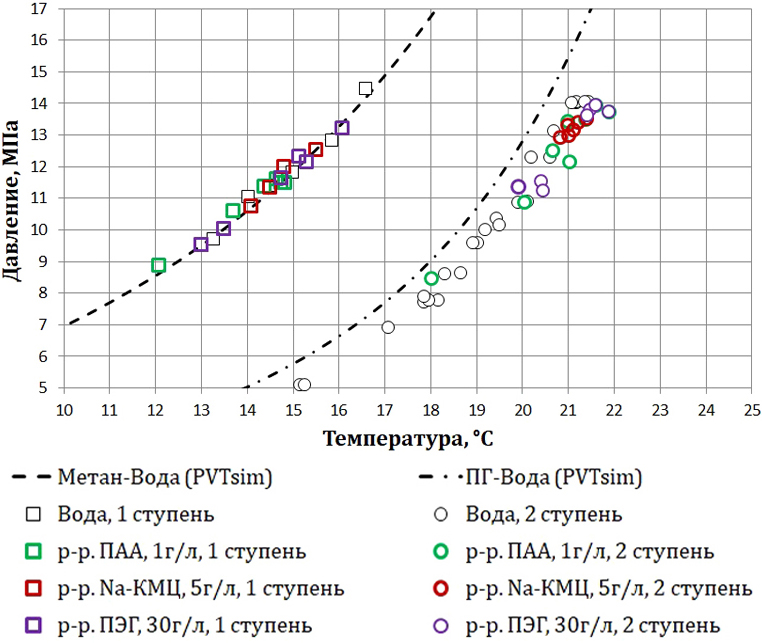

Результаты исследования

Ранее в работах (Портнягин и др., 2024; Иванова и др., 2023) было показано, что в образцах увлажненного монодисперсного кварцевого песка из природного газа Средневилюйского ГКМ образуется смесь гидратов с кристаллическими структурами КС‑I и КС‑II. При этом, если равновесные условия образования гидратов с кристаллической структурой КС‑I хорошо согласовывались с равновесными условиями образования гидратов метана, рассчитанными на программном продукте PVTsim, то равновесные условия образования гидратов с кристаллической структурой КС‑II были смещены по термической шкале в область высоких температур на 0,5–1 °С относительно рассчитанных условий образования гидратов природного газа исходного состава (рис. 4). Такое смещение равновесных условий образования гидратов с кристаллической структурой КС‑II возможно связано с отличием состава газа, вовлеченного в поровый гидрат, от равновесного состава газа в гидрате.

Рис. 4. Экспериментальные точки равновесных условий образования порового гидрата в системе природный газ – кварцевый песок – вода/растворы полимеров, а также расчетные кривые ГО метана и природного газа в объеме воды (PVTsim) (Портнягин и др., 2024)

Для изучения динамики изменения содержания компонентов С2‑С4 в газе, вошедшем в гидрат и над ним, были определены их равновесные составы на разных этапах процесса гидратообразования по расчетной методике, описанной выше.

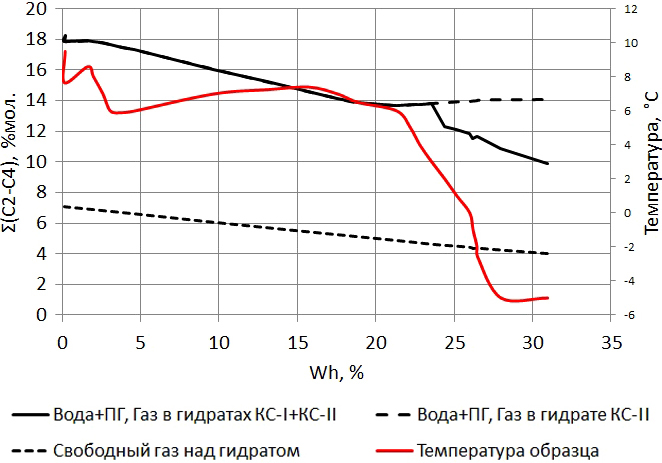

Расчетами подтверждено, что в системе «природный газ – кварцевый песок – вода» образуется смесь гидратов с кристаллическими структурами KC-I и KC-II (первой и второй ступени, соответственно). На рисунке 5 представлена зависимость содержания гомологов метана С2‑С4 в рассчитанном составе газа, связанного в гидрат, и в составе газа над гидратом от степени превращения воды в гидрат. Показано, что в процессе гидратообразования происходит снижение содержания компонентов С2‑С4 как в газе, вошедшем в гидрат, так и в газе над гидратом. Такой ход кривых указывает на то, что в процессе образования гидратов природного газа происходит изменение состава свободного газа-гидратообразователя, которое приводит к изменению состава газа в гидрате. При этом состав газа, вошедшего в гидрат с кристаллической структурой КС‑I, существенно не изменялся с увеличением степени превращения воды в гидрат.

Рис. 5. Зависимость суммы гомологов метана С2‑С4 в составе газа, вошедшего в смесь гидратов с кристаллической структурой KC-I и KC-II и в свободном газе, а также температуры от степени превращения воды в гидрат (Wh)

Таким образом, можно утверждать, что природный газ в кварцевом песке (W = 17,6 %) образует смесь из гидратов с кристаллической структурой КС‑I постоянного состава и гидратов с кристаллической структурой КС‑II переменного состава.

Состав газа в гидрате с кристаллической структурой КС‑II определяли расчетным методом по формуле 9, где Δnj – количество каждого компонента, составляющего газовую смесь, связанную в гидрат, определяемое по формуле:

![]() (9)

(9)

где СHd(KC-I+KC-II)(j) – определенная экспериментально концентрация j компонента газа из гидрата (мол.%), СHd(KC-I)(j) – рассчитанная концентрация j компонента газа из гидрата (мол.%) с кристаллической структурой КС‑I. Количество гидратов n со структурами КС‑I и КС‑II определено экспериментальным путем.

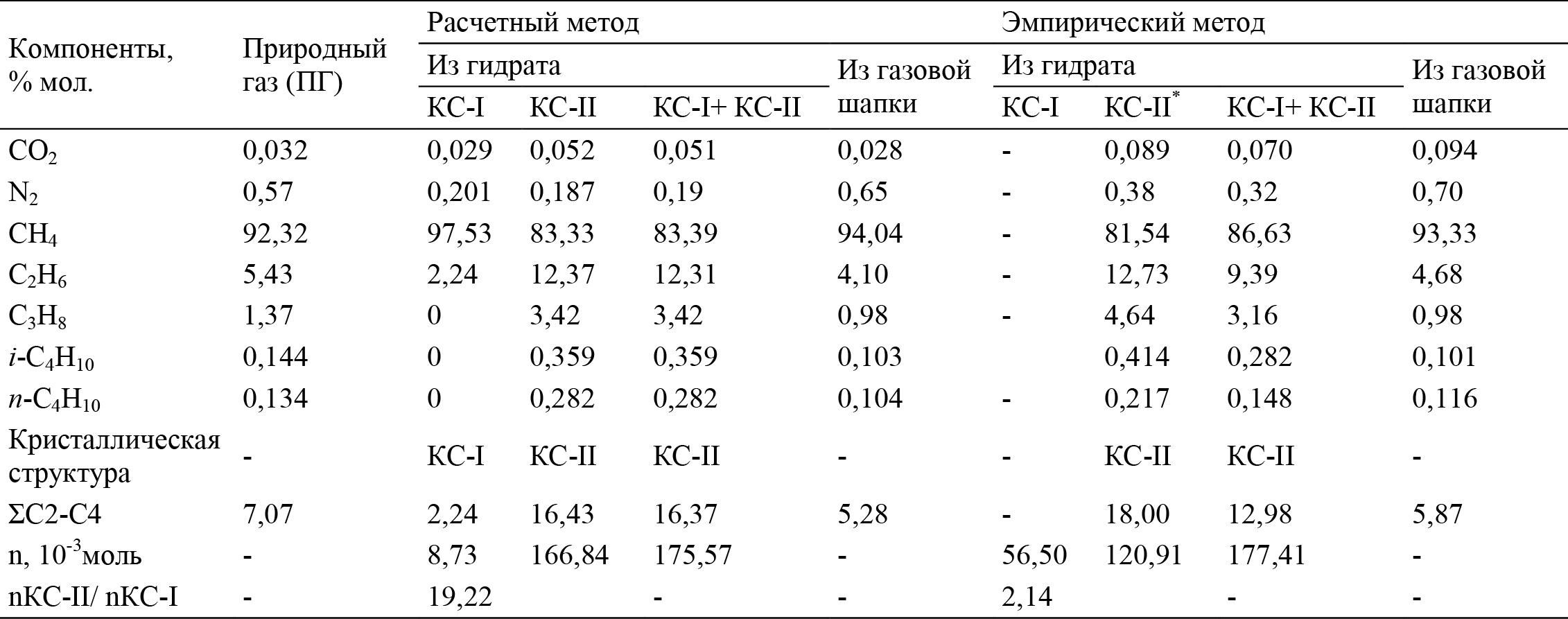

Результаты определения компонентного состава газа, вошедшего в гидрат, экспериментальным и расчетным методами представлены в таблице 3.

Табл. 3. Компонентные составы газа, перешедшего в поровый гидрат с кристаллическими структурами КС‑I и КС‑II, в насыщенном водой песчаном образце (W = 17,6%), а также составы оставшегося после завершения процесса гидратообразования свободного газа. * – Состав рассчитан по соотношению количества гидратов КС‑II и КС‑I.

Сопоставление расчетных и эмпирических данных состава газа, вошедшего в смесь получаемых гидратов в системе «природный газ – песок – вода», показало, что расчетный состав газа отличается от эмпирического в сторону увеличения содержания гомологов метана С2‑С4 в среднем на 26,12%. Такое расхождение в содержании компонентов С2‑С4 указывает на разное содержание в смесях гидратов, определенных экспериментальным и расчетным методами, гидратов с кристаллической структурой КС‑I. Установлено, что в составе смеси, полученной экспериментальным методом, nКС‑I в 6,5 раз выше, чем в расчетном составе смеси гидратов. Такое соотношение количества гидратов структур СК-I и КС‑II приводит к снижению содержания компонентов С2‑С4 в газе, полученном при диссоциации данной смеси гидратов вследствие разбавления тяжелого газа, выделяющегося из гидрата структуры КС‑II, более легким газом из гидрата структуры КС‑I.

Сравнение составов газа в гидрате с кристаллической структурой КС‑II, определенных расчетным и экспериментальным методами, показывает, что в исследуемой системе образуется гидрат с содержанием компонентов С2‑С4 на 9,5 % выше, чем в рассчитанном равновесном составе. Это свидетельствует о том, что из природного газа и воды в кварцевом песке образуется поровый гидрат с кристаллической структурой КС‑II неравновесного состава, с большей, чем в равновесном составе, долей гомологов метана С2‑С4.

Составы свободного газа, оставшегося в системе после окончания процесса гидратообразования, полученные расчетным и эмпирическим методами, достаточно хорошо согласуются между собой, что подтверждает перераспределение всего газа, заключенного в гидрат, между гидратами со структурами КС‑I и КС‑II.

Таким образом, можно утверждать, что в исследуемой системе образуется смесь гидратов с кристаллическими структурами КС- I постоянного состава и КС- II переменного неравновесного состава с повышенным содержанием компонентов С2‑С4. Данное обстоятельство позволяет объяснить смещение равновесной кривой образования гидратов второй ступени (КС‑II) на 0,5–1 °С в область высоких температур и низких давлений относительно рассчитанной равновесной кривой исходного природного газа (рис. 4).

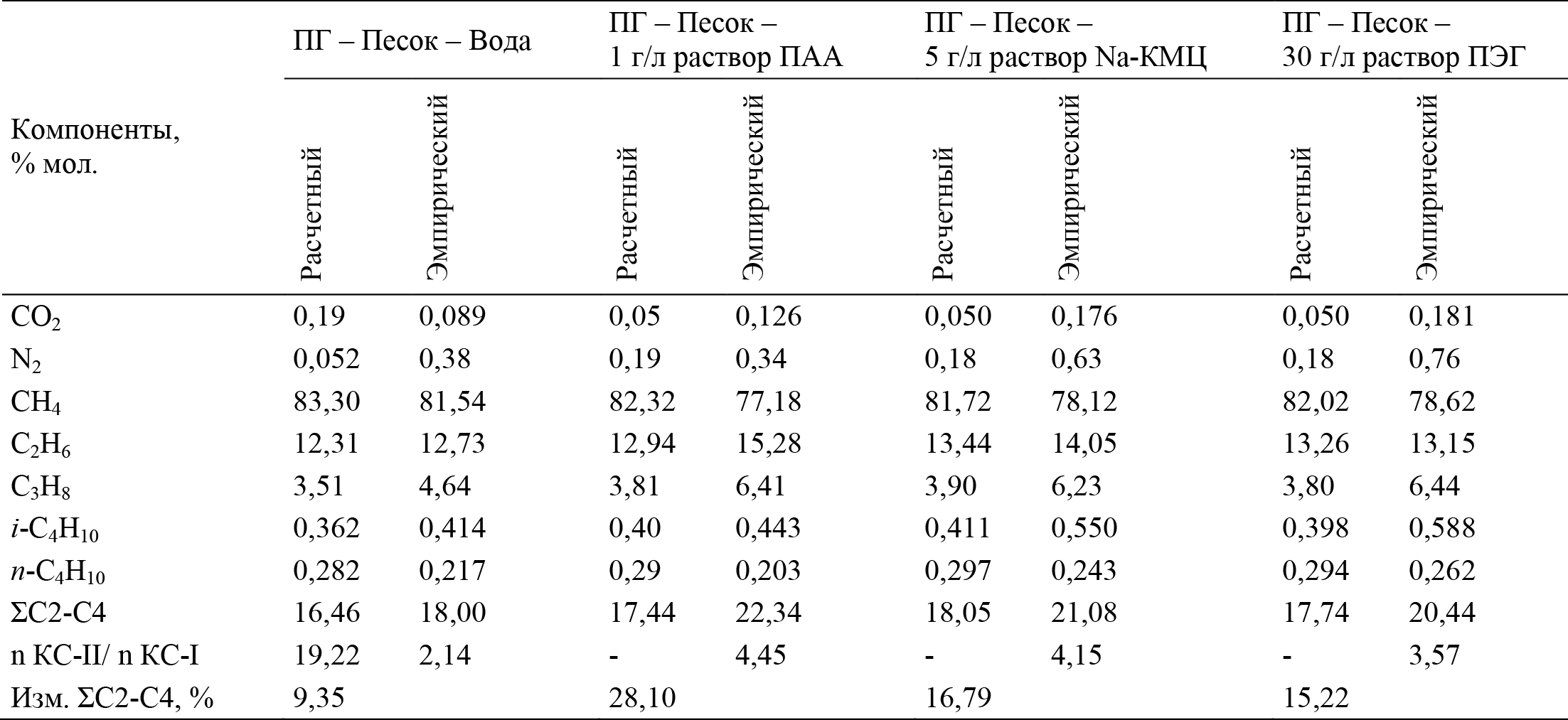

Проведенные исследования образования гидратов природного газа в песчаных образцах, насыщенных растворами полимеров заданных концентраций (Портнягин и др. 2023, 2024) показало, что также как и при образовании гидратов в системах с пресной водой, происходит образование смеси гидратов с кристаллической структурой КС‑II и гидрата со структурой КС‑I (рис. 4). При этом содержание гидратов КС‑I в смеси гидратов, образованных из растворов ПАА, ниже более чем в 2 раза их содержания в смеси гидратов, образованных из пресной воды, а в смеси гидратов, образованных из растворов Na-КМЦ и ПЭГ, содержание гидрата КС‑I ниже этого показателя для воды на 93 и 67% соответственно (табл. 4).

Табл. 4. Расчетный компонентный состав газа и состав газа, полученного экспериментальным путем, в гидрате с кристаллической структурой КС‑II, образованного из природного газа в кварцевом песке с водой и растворами полимеров (W = 17,6%)

Однако проведенные расчеты не подтверждают образование гидратов с кристаллической структурой КС‑I в гидратах природного газа, полученных из растворов полимеров.

На основании количественных соотношений гидратов кристаллических структур КС‑II и КС‑I и составов газа, вошедших в гидраты КС‑I и смесь гидратов обоих структур, были рассчитаны составы газа в гидратах с кристаллической структурой КС‑II по формуле 9 (табл. 4). Видно, что содержание С2‑С4 в составах, полученных экспериментальным путем, выше этого показателя для рассчитанных равновесных составов на 8,5–22%, что указывает на образование в дисперсной среде из растворов полимеров гидратов переменного неравновесного состава.

Дискуссия

В работе показано, что в кварцевом песке средней крупности с водой и растворами полимеров из природного газа Средневилюйского ГКМ в статических изохорических условиях образуется смесь гидратов с кристаллическими структурами КС‑I и КС‑II. Известно, что образование такой смеси газогидратов происходит следующим образом: сначала при формировании гидратов в пористой среде из природного газа в гидрат в первую очередь переходят гомологи метана С2‑С4, обладающие более высокой равновесной температурой по сравнению с метаном, образуя при этом гидраты с кристаллической структурой КС‑II. Оставшиеся незаполненными малые полости гидратного каркаса занимают молекулы метана, который в рассматриваемом природном газе обладает высоким парциальным давлением. Преимущественный переход компонентов С2‑С4 свободного газа в гидратную форму в определенный момент времени приводит к снижению их содержания в газе над гидратонасыщенным образцом в следующий момент времени. Таким образом, по мере протекания процесса образования гидратов происходит непрерывное изменение состава газа-гидратообразователя а следовательно, и состава связанного в гидрат газа, в сторону снижения содержания гомологов метана С2‑С4. Данный факт подтверждается приведенными в работе результатами расчета изменения состава свободного газа и газа, связанного в гидрат, в процессе образования газогидрата (рис. 5).

В конечном итоге, изменение концентрации компонентов С2‑С4 приводит к тому, что в свободном газе остается чистый метан, из которого образуется гидрат метана с кристаллической структурой КС‑I (Макогон, 1974). Однако, как установлено в работе, состав газа над гидратонасыщенным образцом после завершения гидратообразования отличается от состава исходного природного газа в сторону снижения содержания гомологов метана С2‑С4, но их концентрации достаточно для образования гидратов с кристаллической структурой КС‑II (табл. 3). Также это подтверждается проведенными расчетами, где образование гидрата метана происходит из газовой смеси углеводородов с суммарным содержанием компонентов С2‑С4, равным 13,7 мол.% (рис. 5).

Одной из важных характеристик полученной смеси гидратов является ее состав, выраженный в соотношении количества гидратов кристаллических структур КС‑II к КС‑I (nКС‑II/ nКС‑I). Установлено, что распределение в смеси гидратов различных структур в расчетном (равновесном) составе существенно отличается от состава смеси, определенного экспериментальным путем. Так, рассматриваемое соотношение в равновесном составе ниже, чем в эмпирическом в 9 раз, что указывает на образование гидратов с кристаллической структурой КС‑I в больших количествах, чем установлено расчетами. К схожим результатам пришли авторы работы (Seo et al., 2009), где в пористой среде силикагеля смесь гидратов содержала на 28% больше гидратов КС‑I, чем в смеси гидратов, полученной из чистой воды. Такой характер протекания гидратообразования связан с тем, что в процессе формирования гидратов природного газа в кварцевом песке образуются гидраты КС‑II неравновесного состава с большим содержанием компонентов С2‑С4, чем в рассчитанном равновесном составе. В таблице 3 показан состав газа, связанного в гидраты КС‑II. Видно, что содержание компонентов С2‑С4 в составе газа в гидрате, определенного эмпирическим путем, выше на 9,5%, чем в равновесном составе. Таким образом, установлено, что во влажном кварцевом песке из природного газа Средневилюйского ГКМ образуется смесь гидратов кристаллических структур КС‑I и КС‑II, где гидраты КС‑II являются гидратами неравновесного переменного состава.

Изучение составов газа в гидратах, образованных в кварцевом песке, насыщенном растворами полимеров, эмпирическим и расчетным методами показало, что содержание компонентов С2‑С4 в составе газа, определенном эмпирическим методом, выше на 28,1, 16,8 и 15,2%, чем содержание этих компонентов в расчитанном составе для растворов ПАА, Na-КМЦ и ПЭГ, соответственно. Такое несоответствие эмпирических и рассчитанных составов указывает на образование гидратов КС‑II неравновесного состава. Снижение доли компонентов С2‑С4 в ряду растворов полимеров от ПАА к ПЭГ связано со снижением в этом ряду соотношения количества гидратов кристаллических структур КС‑II к КС‑I на 6,7 и 14%, соответственно, что связано со снижением содержания гидратов КС‑I (табл. 4). При этом образование гидратов КС‑I в образованной смеси гидратов расчётным методом не подтверждается.

Снижение количества гидрата структуры КС‑I объясняется кинетическими особенностями образования гидратов в этих системах. Так, в растворах ПАА протекание основного этапа процесса гидратообразования происходит при более высоких температурах, чем в воде, поэтому образование гидратов с кристаллической структурой КС‑I в этой системе расчетами не подтверждено. При этом содержание компонентов С2‑С4 в составе газа из гидрата КС‑II, определенного экспериментальным путем, выше этого показателя для воды на 24,11%, так как при более высоких температурах в гидрат переходят больше компонентов С2‑С4, чем при низких (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость степени превращения воды в гидрат (Wh) от времени при образовании гидратов природного газа в кварцевом песке с водой и растворами полимеров

Образование гидратов в растворах Na-КМЦ и ПЭГ характеризуется меньшими значениями степени превращения поровой воды в гидрат, при которых концентрирование метана в газе над гидратом недостаточно для образования гидратов со структурой КС‑I. Так, степень превращения воды в гидрат в растворах Na-КМЦ и ПЭГ на 19,8 и 25,2% ниже этого показателя для пресной воды при сопоставимых или меньших значениях скорости гидратообразования. Вероятно, это связано со снижением интенсивности гидратообразования при переходе реакционной системы в область отрицательных температур. Так как в гидрат в первую очередь переходят компоненты С2‑С4, то их концентрация в гидрате в начале процесса гидратообразования будет максимальной, и по мере протекания данного процесса будет снижаться, вследствие истощения содержания этих компонентов в газе-гидратообразователе. Поэтому содержание компонентов С2‑С4 в гидратах, полученных из растворов Na-КМЦ и ПЭГ, характеризуемых низкими значениями степени превращения воды в гидрат, выше, чем в гидратах, образованных из воды, на 17,11 и 13,55%, соответственно, и хорошо согласуются между собой. На основе анализа кинетических параметров гидратообразования в системах с полимерами, можно резюмировать, что растворы ПАА проявляют свойства кинетического промотора гидратообразования, а растворы Na-КМЦ и ПЭГ можно отнести к кинетическим ингибиторам этого процесса.

Таким образом, можно заключить, что на месторождениях НБ НГО, расположенных в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород и характеризуемых низкими пластовыми температурами, при совместной или последовательной закачке в пласт пластового газа и нефтевытесняющих агентов на основе рассмотренных водорастворимых полимеров существует риск образования гидратов природного газа в породе коллектора. Причем, использование растворов ПАА нежелательно, поскольку эти растворы проявляют свойства кинетического промотора гидратообразования.

Заключение

Результаты экспериментального и расчетного определения составов гидратов природного газа, полученных в песчаных образцах, насыщенных водой и растворами полимеров (W = 17,6%), показали, что в этих системах образуется смесь гидратов структуры КС‑I и гидратов неравновесного переменного состава со структурой КС‑II. Установлено, что содержание компонентов С2‑С4 в полученных гидратах структуры КС‑II во всех исследованных системах на 8,5–22% выше, чем в рассчитанном равновесном составе. Это свидетельствует о том, что из природного газа в кварцевом песке образуется поровый гидрат с кристаллической структурой КС‑II неравновесного состава с большей, чем в равновесном составе, долей гомологов метана С2‑С4.

Результаты настоящей работы будут полезны для расчетов условий безгидратной эксплуатации нагнетательных скважин месторождений Непско-Ботуобинской НГО с учетом смещения равновесных условий образования гидратов природного газа с кристаллической структурой КС‑II в область высоких температур и низких давлений.

Полученные данные можно использовать при подсчете запасов востребованных химической промышленностью компонентов С2‑С4 в запасах природного газа, хранящихся в газогидратном состоянии, и для расчета условий их извлечения.

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ (Рег. №122011100157-5) с использованием научного оборудования ЦКП ФИЦ ЯНЦ СО РАН.

Публикация статьи поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-10-2022-011 в рамках программы развития НЦМУ.

Авторы благодарят рецензента за тщательный анализ статьи и конструктивные замечания.

Список литературы

1. Булейко В.М., Вовчук Г.А., Григорьев Б.А., Истомин В.А. (2014). Фазовое поведение углеводородных систем в водонасыщенном песчаном коллекторе при условиях гидратообразования. Научно-технический сборник Вести газовой науки, 4(20), с. 156–163.

2. Гройсман А.Г. (1985). Теплофизические свойства газовых гидратов. Новосибирск: Наука, 96 с.

3. Иванова И.К., Калачева Л.П., Портнягин А.С., Иванов В.К., Бубнова А.Р., Аргунова К.К. (2023). Экспериментальные исследования гидратообразования природного газа в пористой среде в присутствии растворов хлорида и гидрокарбоната натрия. Химия и технология топлив и масел, 4(638), с. 19–23. DOI 10.32935/0023-1169-2023-638-4-19-23

4. Макогон Ю.Ф.(1974). Гидраты природных газов. М.: Недра, 208 с.

5. Парфёнова Н.М., Григорьев Е.Б., Косякова Л.С. и др. (2017). Углеводородное сырье Чаяндинского НГКМ: газ, конденсат, нефть. Научно-технический сборник Вести газовой науки, 2(30), с. 139–149.

6. Портнягин А.С., Иванова И.К., Калачева Л.П., Портнягина В.В. (2023). Изучение процессов образования гидрата природного газа в пористой среде из смеси растворов полимеров с нефтью. Химия и технология топлив и масел, 4(638), с. 24–28. DOI: 10.32935/0023-1169-2023-638-4-24-28

7. Портнягин А.С., Иванова И.К., Калачева Л.П., Иванов В.К., Портнягина В.В. (2024). Особенности термодинамических условий образования и состав газа в гидратах природного газа, полученных в засоленной хлоридом кальция дисперсной среде. Химия и технология топлив и масел, 4(644), с. 38–44. DOI: 10.32935/0023-1169-2024-644-4-38-44

8. Троицкий В.М., Соколов А.Ф., Истомин В.А., Рассохин С.Г., Ваньков В.П., Мизин А.В., Алеманов А.Е. (2015). Физическое моделирование процессов гидратообразования в режиме фильтрации природного газа в поровой среде Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Научно-технический сборник Вести газовой науки, 4(24), с. 99–109.

9. Федорова А.Ф., Калачева Л.П. (2015). Состав и физико-химические свойства гидратов природных газов Иреляхского и Средневилюйского месторождений. Нефтегазохимия, 3, с. 85–87.

10. Чувилин Е.М., Гурьева О.М. (2009). Экспериментальное изучение образования гидратов СО2 в поровом пространстве промерзающих и мерзлых пород. Криосфера Земли, 13(3), с. 70–79.

11. Чувилин Е.М., Давлетшина Д.А., Лупачик М.В. (2019). Гидратообразование в мерзлых и оттаивающих метанонасыщенных породах. Криосфера Земли, 23(2), с. 50–61.

12. Чувилин Е.М., Козлова Е.В. (2005). Исследования формирования мерзлых гидратосодержащих пород. Криосфера Земли, 9(1), с. 73–80.

13. Чувилин Е.М., Перлова Е.В., Махонина Н.А., Якушев В.С. (2002). Фазовые переходы воды в газонасыщенных грунтах. Геология и геофизика, 43(7), с. 689–697.

14. Aladko E.Ya., Dyadin Y.A., Larionov E.G. (2004). Dissociation conditions of methane hydrate in mesoporous silica gels in wide ranges of pressure and water content. Journal of Physical Chemistry B: Biophysical Chemistry, Biomaterials, Liquids, and Soft Matter, 108(42), pp. 16540–16547. DOI 10.1021/jp048389q

15. Benmesbah F.D., Ruffine L., Clain P., Osswald V., Fandino O., Fournaison L., Delahaye A. (2020). Methane hydrate formation and dissociation in sand media: Effect of water saturation, gas flowrate and particle size. Energies, 13(19), 5200. https://doi.org/10.3390/en13195200

16. Chuvilin E., Davletshina D., Bukhanov B. (2022). Formation of Metastability of Pore Gas Hydrates in Frozen Sediments: Experimental Evidence. Geosciences, 12(11), 419. DOI 10.3390/geosciences12110419

17. Chuvilin E.M., Yakushev V.S., Perlova E.V. (1999). Experimental study of gas hydrate formation in porous media. Lecture Notes in Physics, 533, рр. 431–440. https://doi.org/10.1007/BFb0104201

18. Kang S.P., Lee J.W. (2010). Formation characteristics of synthesized natural gas hydrates in meso- and macroporous silica gels. The Journal of Physical Chemistry B, 114, pp. 6973–6978. https://doi.org/10.1021/jp100812p

19. Khlebnikov V.N., Antonov S.V., Mishin A.S., Liang M., Khamidullina I.V., Zobov P.M., Likhacheva N.V., Gushchin P.A. (2017). Major factors influencing the generation of natural gas hydrate in porous media. Natural Gas Industry B, 4(6), рр. 442–448. https://doi.org/10.1016/j.ngib.2017.09.006

20. Kida M., Khlystov O., Zemskaya T., Takahashi N., Minami H., Sakagami H., Krylov A., Hachikubo A., Yamashita S., Shoji H., Poort J., Naudts L. (2006). Coexistence of structure I and II gas hydrates in Lake Baikal suggesting gas sources from microbial and thermogenic origin. Geophysical research letters, 33, L24603, pp. 1–4. https://doi.org/10.1029/2006GL028296

21. Klapp S.A., Bohrmann G., Kuhs W.F., Murshed M., Pape T., Klein H., Techmer K.S., Heeschen K.U., Abegg F. (2010). Microstructures of structure I and II gas hydrates from the Gulf of Mexico. Marine and Petroleum Geology, 27(1), pр. 116–125. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2009.03.004

22. Linga P., Daraboina N., Ripmeester J.A., Englezos P. (2012). Enhanced rate of gas hydrate formation in a fixed bed column filled with sand compared to a stirred vessel. Chemical Engineering Science, 68, pp. 617−623. https://doi.org/10.1016/j.ces.2011.10.030

23. Lu H., Seo Yt., Lee Jw. (2007). Complex gas hydrate from the Cascadia margin. Nature, 445, pp. 303–306. https://doi.org/10.1038/nature05463

24. Manakov A.Y., Stoporev A.S. (2021). Physical chemistry and technological applications of gas hydrates: topical aspects. Russ. Chem. Rev., 90(5), рр. 566–600. DOI 10.1070/RCR4986

25. Pan M., Schicks J.M. (2023). Unraveling the Role of Natural Sediments in sII Mixed Gas Hydrate Formation: An Experimental Study. Molecules, 28, 5887, pp. 1–18. https://doi.org/10.3390/molecules28155887

26. Qin Y., Shang L., Lv Z., He J., Yang X., Zhang Z. (2022). Methane hydrate formation in porous media: Overview and perspectives. Journal of Energy Chemistry, 74(11), рр. 454–480. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2022.07.019

27. Seo Y., Kang S.-P., Jang W. (2009). Structure and Composition Analysis of Natural Gas Hydrates: 13C NMR Spectroscopic and Gas Uptake Measurements of Mixed Gas Hydrates. The Journal of Physical Chemistry A, 113(35), рp. 9641–9649. https://doi.org/10.1021/jp904994s

28. Sloan E.D., Koh C.A. (2008). Clathrate Hydrates of Natural Gases. 3rd ed., CRC Press, Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group., 721 p. http://dx.doi.org/10.1201/9781420008494

29. Wang L.Y., Dou M.Y., Wang Y., Xu Y., Li Y., Chen Y., Li L. (2022). A review of the effect of porous media on gas hydrate formation. ACS Omega, 7, рp. 33666–33679. http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.2c03048

30. Wang R., Liu T., Ning F., Ou W., Zhang L., Wang Z., Peng L., Sun J., Liu Z., Li T., Sun H., Jiang G. (2019). Effect of hydrophilic silica nanoparticles on hydrate formation: Insight from the experimental study. Journal of energy chemistry, 30, рр. 90–100. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2018.02.021

31. Wei J., Wu T., Zhu L., Fang Y., Liang J., Lu H., Cai W., Xie Z., Lai P., Cao J., Yang T. (2021). Mixed gas sources induced co-existence of sI and sII gas hydrates in the Qiongdongnan Basin, South China Sea. Marine and Petroleum Geology, 128, 105024. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105024

32. Wu C., Fan S., Wang Y., Lang X. (2022). Morphology observation on formation and dissociation cycles of methane hydrate in stacked quartz sandy sediments. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 98, 104382. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2021.104382

33. Yang S.H.B., Babu P., Chua S.F.S., Linga P. (2016). Carbon dioxide hydrate kinetics in porous media with and without salts. Applied Energy, 162, рр. 1131–1140. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.11.052

34. Zaripova Y., Yarkovoi V., Varfolomeev M., Kadyrov R., Stoporev A. (2021). Influence of water saturation, grain size of quartz sand and hydrateformer on the gas hydrate formation. Energies, 14(5), рр. 1–15. https://doi.org/10.3390/en14051272

35. Zhan L., Wang Y., Li X.S. (2018). Experimental study on characteristics of methane hydrate formation and dissociation in porous medium with different particle sizes using depressurization. Fuel, 230. рр. 37–44. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.05.008

36. Zhang X., Li P., Yuan Q., Li J., Shan T., Wu Q., Wang Y. (2023). A comprehensive review of the influence of particle size and pore distribution on the kinetics of CO2 hydrate formation in porous media. Greenhouse Gases: Science and Technology, 13(6), рр. 860–875. DOI: 10.1002/ghg.2239

Об авторах

А. С. ПортнягинРоссия

Альберт Серафимович Портнягин – научный сотрудник

677007, Якутск, ул. Петровского, д. 2

И. К. Иванова

Россия

Изабелла Карловна Иванова – доктор хим. наук, доцент, главный научный сотрудник

677007, Якутск, ул. Петровского, д. 2

Л. П. Калачева

Россия

Людмила Петровна Калачева – кандидат хим. наук, исполняющий обязанности заведующего лабораторией техногенных газовых гидратов, ведущий научный сотрудник

677007, Якутск, ул. Петровского, д. 2

В. К. Иванов

Россия

Виктор Климентьевич Иванов – младший научный сотрудник

677007, Якутск, ул. Петровского, д. 2

В. В. Портнягина

Россия

Виктория Витальевна Портнягина – кандидат тех. наук, доцент Горного института

677007, Якутск, ул. ул. Белинского, д. 58

Рецензия

Для цитирования:

Портнягин А.С., Иванова И.К., Калачева Л.П., Иванов В.К., Портнягина В.В. Особенности образования гидратов природного газа со структурами КС-I и КС-II в кварцевом песке с водой и растворами полимеров. Георесурсы. 2025;27(3):89-100. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.7

For citation:

Portnyagin A.S., Ivanova I.K., Kalacheva L.P., Ivanov V.K., Portnyagina V.V. Features of natural gas hydrates formation of structures I and II in quartz sand with water and polymer solutions. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):89-100. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.7

.png)