Перейти к:

Микрофации и фораминиферы тульских отложений (визейский ярус, нижний карбон) юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Урала

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.26

Аннотация

В статье приводится характеристика микрофаций и комплексов фораминифер тульского горизонта визейского яруса по разрезам скважин Предуральская-106, Октябрьская-106 восточной части Волго-Уральского субрегиона и разреза Сиказа 2 западного склона Южного Урала. Возраст отложений соответствует фораминиферовой зоне Endothyranopsis compressa – Paraarchaediscus koktjubensis России. На основе изучения микроструктур карбонатных пород выделены шесть микрофаций (МФ), отличающихся по компонентному составу и текстурам. Известняки относятся преимущественно к мелкозернистым полибиокластовым пакстоунам. Основными компонентами (зернами) являются остатки трубчатых водорослей, фораминифер, иглокожих (преимущественно криноидей), остракод, редко мшанок и брахиопод, а также кальцисферы, пелоиды и интракласты. Формирование отложений происходило в условиях открытого мелководного полого погружающегося шельфа рампового типа с различной гидродинамикой. Приводится анализ распределения микрофаций по разрезам и связь с ними комплексов фораминифер.

Ключевые слова

Для цитирования:

Башлыкова Е.Ю., Горожанина Е.Н., Кулагина Е.И. Микрофации и фораминиферы тульских отложений (визейский ярус, нижний карбон) юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Урала. Георесурсы. 2025;27(3):179-194. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.26

For citation:

Bashlykova E.Yu., Gorozhanina E.N., Kulagina E.I. Microfacies and foraminifers of the Tulian horizon (the Visean substage, Lower Carboniferous) of the southeast of the East European platform and the Southern Urals. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):179-194. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.26

Введение

Тульский горизонт визейского яруса нижнего карбона широко распространен в Волго-Уральском субрегионе, где в его составе выделены шесть свит (Фортунатова и др., 2023). Стратотипический разрез тульского горизонта (Московская синеклиза, район г. Тулы) имеет сложное строение и включает три подсвиты с разными условиями осадконакопления (Махлина, Жулитова, 1984; Махлина и др., 1993). Поэтому корреляция тульских отложений Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Урала до сих пор остается сложным вопросом. Особую проблему вызывает сопоставление нижней части тульского горизонта, поскольку в стратотипе нижняя (щекинская) подсвита сложена аллювиальными и озерно-болотными песками без фаунистических остатков (Вдовенко, 2009). В качестве морского аналога нижней части тульского горизонта, который представлен на ВЕП континентальными отложениями, на западном склоне Среднего Урала выделен дружининский горизонт (Постоялко, Гарань, 1972), сложенный известняками и известковистыми аргиллитами мощностью 6.2 м. М.В. Постоялко (1975) рассматривала дружининский горизонт как аналог нижней терригенной части тульского горизонта ВЕП, однако в стратиграфическую схему Урала он вошел как карбонатный аналог верхней части угленосного бобриковского горизонта (Стратиграфические схемы Урала…, 1993). Важно отметить, что комплекс фораминифер дружининского горизонта отличается от бобриковского и содержит некоторые виды, типичные для тульского горизонта ВЕП. В обобщающей публикации по характеристике стратонов ОСШ России (Alekseev et al., 2022) дружининский горизонт скоррелирован с верхней частью бобриковского и нижней частью тульского горизонта (рис. 1). Тем не менее, вопрос до конца не решен. Поэтому изучение микрофаций и фораминифер тульского горизонта ВЕП и западного склона Урала представляется актуальным для уточнения корреляции его фациальных аналогов. Характеристика микрофаций верхневизейских известняков и распределения в них фауны фораминифер дана в работах Е.Л. Зайцевой и К.В. Сахненко (Зайцева, Сахненко, 2018; Zaytseva, Sakhnenko, 2019), однако тульский горизонт микрофациями не охарактеризован.

Рис. 1. Соотношение фораминиферовых зон России, горизонтов Восточно-Европейской платформы и Урала (Alekseev et al., 2022) и подразделений Франко-Бельгийского бассейна (Conil et al., 1991; Poty et al., 2006). Cf4-Cf6 – фораминиферовые зоны по (Conil et al., 1991); MFZ – миссисипская фораминиферовая зона по (Poty et al., 2006). Возраст в млн лет по https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf

Палеонтологическое обоснование тульского горизонта важно и для межрегиональной корреляции визейского яруса. В ОСШ России визейский ярус делится на два подъяруса (Решение…, 1990; Стратиграфические схемы Урала…, 1993), и тульский горизонт начинает верхний подъярус. В стратотипическом регионе во Франко-Бельгийском бассейне визейский ярус включает три подразделения, а тульский горизонт коррелируется со средним – ливийским (Livian) подъярусом (Poty et al., 2006). Поэтому желательно привести подразделения России в соответствие с международным стандартом.

Изученные разрезы скважин расположены в Ижевско-Бузулукской и Предуральской структурно-фациальных областях (СФО) Волго-Уральского субрегиона (Фортунатова и др., 2023), где распространена озеркинская свита тульского горизонта (Фортунатова и др., 2023, рис. 31). Скважина Октябрьская-106 расположена в Оренбургской структурно-фациальной зоне (СФЗ) Ижевско-Бузулукской СФО в пределах Оренбургского палеосвода. Скважина Предуральская-106 находится восточнее, в Предуральской СФО, охватывающей территорию Предуральского прогиба.

Разрезы скважин имеют много общих черт с разрезами Южного Урала и представляют интерес для изучения смены фаций и фаунистических комплексов от платформенной части ВЕП к Уральскому бассейну. Разрез Сиказа 2 расположен в Зилимо-Зиганском районе Западно-Уральской зоны складчатости (Стратиграфические схемы Урала…, 1993).

Цель статьи – охарактеризовать микрофации тульского горизонта с акцентом на связь их с комплексами фораминифер для корреляции и актуализации стратиграфических схем Урала и ВЕП. Задачи исследований включали: микрофациальный анализ тульских отложений в разрезах двух скважин из юго-восточной части ВЕП, уточнение палеонтологической характеристики тульского горизонта, сравнительный анализ со стратотипом озеркинской свиты ВЕП и с опорным разрезом Сиказа 2 на западном склоне Южного Урала.

Материал и методы

Материалом для исследований послужили коллекции шлифов:

- коллекция № 124, скв. Октябрьская-106 Оренбургской области, место хранения – ИГ УФИЦ РАН (26 шлифов);

- коллекция № 62, скв. Предуральская-106 Предуральской площади, место хранения – ООО «ГазпромДобычаОренбург» (52 шлифа); опись образцов и привязка к глубинам – из архива «ГазпромДобычаОренбург»;

- коллекция № 640, разрез Сиказа 2, место хранения – Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан, г. Уфа (80 шлифов, сборы З.А. Синицыной и др., 1968–1974). Номера шлифов в коллекции обозначены буквами русского алфавита (48а–48т), которые заменены порядковыми номерами букв русского алфавита (от 48-1 до 48-20) как в публикации (Kulagina, 2022).

Микрофациальный анализ известняков проводился по образцам и шлифам. Фотографирование шлифов осуществлялось с помощью светового микроскопа «Биоптик СР-400». Основная задача микрофациального анализа – определение обстановки осадконакопления породы по признакам, определяемым в шлифах на основе детальной характеристики зерен, матрикса и цемента. Методика микрофациального анализа дана в работах Дж.Уилсона (Уилсон, 1980) и Э. Флюгеля (Flügel, 2010). Она включает выделение типов микрофаций по классификации Р. Данема (Dunhаm, 1962). Нумерация основных типов микрофаций проведена на основании характера смены типов фаций в разрезе и по латерали.

Характеристика разрезов

Скважина Предуральская-106. Местоположение – южная часть Предуральского краевого прогиба (Оренбургская область) (рис. 2). Скважина вскрыла девонские, каменноугольные и пермские отложения.

Рис. 2. Местоположение изученных разрезов

Визейские отложения выделяются в инт. 4236–4622 м (мощность 405 м). Нижневизейский подъярус (инт. 4602–4622 м) сложен темными углеродистыми слоистыми известняками (пакстоунами), содержащими остатки трубчатых водорослей, раковины остракод, фораминифер и редкие спикулы известковых губок, с прослоями черных аргиллитов. К верхнему визе относятся известняки и доломиты с многочисленными остатками фораминифер и водорослей.

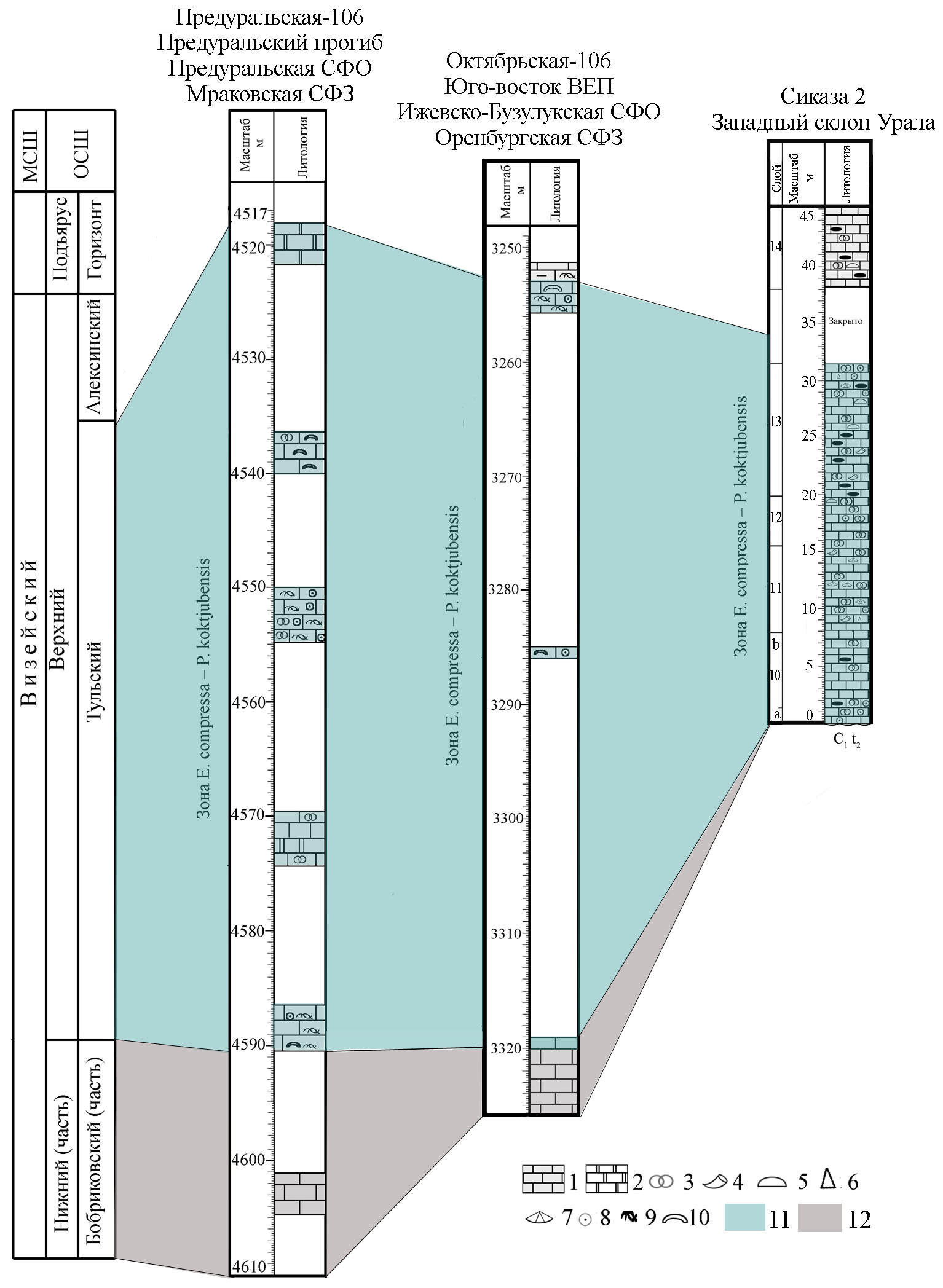

Тульский горизонт (инт. 4517–4592 м по геолого-геофизическим данным) сложен водорослево-биокластовыми пакстоунами с прослоями доломитов. Нижняя граница горизонта определена по каротажному реперу бобриковско-радаевской пачки (данные из архива «ГазпромДобычаОренбург»). Верхняя граница проведена условно по кровле доломитовой пачки (инт. 4517–4521 м) без определимых ископаемых остатков. Поскольку ниже этой пачки лежит неопробованный интервал (инт. 4521–4536 м), мощность тульского горизонта может варьировать в пределах 56–75 м (рис. 3).

Рис. 3. Распространение микрофаций (МФ) и выборочных таксонов фораминифер в разрезе скважины Предуральская-106. Условные обозначения к рис. 3–5, 8: f – фораминиферы, al – водоросли, сr – криноидеи, оs – остракоды, c – кальцисферы, co – кортоиды, ca – кальцит, sp – спикулы, m – матрикс, b – брахиоподы, br – мшанки; 1 – известняки, 2 – доломиты, 3 – фораминиферы, 4 – одиночные кораллы, 5 – колониальные кораллы, 6 – гастроподы, 7 – брахиоподы, 8 – криноидеи, 9 – водоросли, 10 – остракоды, 11 – линзы кремней; 12 – бобриковский горизонт, 13 – МФ1, 14 – МФ2, 15 – МФ3

Нижний интервал (4588–4590 м) содержит обедненный комплекс фораминифер в обр. 110: Endothyra sp., Pseudoplanoendothyra undata (Postoyalko, 1975), Ps. cf. druzhininaensis (Postoyalko, 1975), Eoparastaffella sp., обычные для нижневизейского подъяруса, в том числе для дружининского горизонта западного склона Урала и переходящие в тульский горизонт. Эта часть разреза бедна фораминиферами и отнесена к тульскому горизонту с определенной долей условности, по данным каротажной кривой. В вышележащем интервале (4570–4574 м) встречен зональный вид Paraarchaesicus koktjubensis (Rauser-Chernousova, 1948) (рис. 3), а в интервале 4551–4555 м определен второй зональный вид Endothyranopsis compressa (Rauser-Chernousova et Reitlinger, 1936).

Скважина Октябрьская-106. Местоположение – юго-восток ВЕП, зона сочленения с Предуральским прогибом, в 60–65 км северо-северо-восточнее г. Оренбурга и в 10 км южнее райцентра Октябрьское Оренбургской области. Скважина вскрыла девонские, каменноугольные и пермские отложения. Нижневизейские отложения (инт. 3319–3337 м), представлены нормально-морскими терригенно-карбонатными и карбонатными фациями, охарактеризованы фораминиферами, остракодами и спорово-пыльцевыми комплексами (Кулагина и др., 1988). Отложения верхнего визе мощностью 289 м представлены фораминиферово-водорослевыми известняками и доломитами (Bashlykova, Kulagina, 2020).

Тульский горизонт (инт. 3253–3321 м) сложен микритовыми известняками. Нижняя граница проведена, как и в скв. Предуральская-106, выше радаевско-бобриковского каротажного репера, по основанию однородной известняковой толщи. Мощность горизонта 68 м (рис. 4).

Рис. 4. Распространение микрофаций и выборочных таксонов фораминифер в разрезе скважины Октябрьская-106: 1 – бобриковский горизонт, 2 – МФ1, 3 – МФ2, 4 – МФ4

Инт. 3319–3326 м был отнесен к бобриковскому горизонту по фораминиферам и остракодам (Кулагина и др. 1988). В обр. 184 (гл. 3326 м) определен комплекс фораминифер зоны Uralodiscus rotundus (рис. 4). В кровле этого интервала (обр. 182, инт. 3319–3321 м) исчезают обычные ранневизейские Uralodiscus и Glomodiscus, появляется Archaediscus sp. Богатый комплекс остракод, изученный Н.М. Кочетковой в обр. 182-183 (Кулагина и др., 1988) содержит виды, характерные для бобриковского горизонта Среднего Урала из разреза Дружинино, причем «некоторые из них ранее были известны в основном из тульского горизонта Восточно-Европейской платформы» (Кулагина и др., 1988, стр. 48). В связи с этим интервал 3319–3321 рассматривается нами как переходный от бобриковского к тульскому горизонту и отнесен к нижней части последнего. Тульский возраст обоснован фораминиферами в инт. 3285–3286 м (обр. 102-104) и в кровле горизонта на гл. 3255 (обр. 101), где встречены зональные виды тульского горизонта. Верхняя граница принимается нами предположительно на глубине 3252 (обр. 100) по появлению Parastaffella concinna Shlykova, 1951) (Bashlykova, Kulagina, 2020) ввиду отсутствия зонального вида.

Разрез Сиказа 2. Расположен в Западно-Уральской складчатой зоне, сложенной преимущественно палеозойскими отложениями шельфа и глубоководными отложениями пассивной окраины континента. Эта зона протягивается вдоль восточной границы Предуральского краевого прогиба и представляет деформированную восточную окраину ВЕП (Пучков, 2000). Визейские карбонатные отложения залегают на известняках кизеловского горизонта верхнего турне со стратиграфическим перерывом, охватывающем косьвинский горизонт верхнего турне, весь нижневизейский подъярус и, вероятно, самые низы тульского горизонта (Синицына, Синицын, 1975; Синицына, 1975). Мощность тульского горизонта составляет 31 м. Биостратиграфия верхневизейских карбонатных отложений р. Сикаси детально изучена (Синицына, 1975; Путеводитель…, 1984; Кулагина, Клименко, 2014; Kulagina, 2022), описаны микрофации из разреза Сиказа 2 (Горожанина и др., 2021).

Разрез богат фораминиферами. Начиная со слоя 10а (рис. 5) встречаются зональные виды Paraarchaesicus koktjubensis и Endothyranopsis compressa, по которым обосновывается возраст тульского горизонта. Верхняя граница с алексинским горизонтом распознаются по комплексу фораминифер зоны Ikensieformis proikensis – Archaediscus gigas (Kulagina, 2022).

Рис. 5. Распространение микрофаций и выборочных таксонов фораминифер в разрезе Сиказа 2: 1 – МФ3, 2 – МФ5, 3 – МФ6. Стратиграфическая колонка по (Синицына, Синицын, 1975) с изменениями по (Kulagina, 2022)

Фораминиферы

Возраст тульского горизонта в скважинах востока ВЕП и на западном склоне Южного Урала в разрезе Сиказа обоснован комплексом фораминифер зоны Endothyranopsis compressa – Paraarchaediscus koktjubensis зональной фораминиферовой шкалы России (Постановление…, 2008). В изученных разрезах скважин, так же, как и в разрезе Сиказа 2 встречены зональные виды Paraarchaediscus koktjubensis (рис. 6, фиг. 3–6, 13, 15) и Endothyranopsis compressa (рис. 7, фиг. 20–23). Для тульского горизонта всех трех разрезов характеры многочисленные представители надсемейства Archaediscoidea Cushman, 1928 и отряда Endothyrida Fursenko, 1958. Преобладают виды рода Paraarchaediscus, реже рода Archaediscus (рис. 6, фиг. 10, 11, 17, 20), Lituotubella glomospiroides (рис. 7, фиг. 30–32), Omphalotis (рис. 7, фиг. 12, 17), Tetrataxis (рис. 7, фиг. 26), Mediocris (рис. 7–8, фиг. 18), Globoendothyra (рис. 7, фиг. 27–29). Редко встречаются представители родов Forschia, Nevillea, Eoparastaffella, Parastaffella (рис. 7, фиг. 6, 14).

Рис. 6. Фораминиферы зоны Endothyranopsis compressa – Paraarchaediscus koktjubensis (сем. Archaediscidae). Масштабный отрезок равен 0.2 мм (в скобках указан номер шлифа). 1-12 – разрез Сиказа 2; 13, 14, 15, 16 – скв. Октябрьская-106; 17-28 – скв. Предуральская-106. 26, 27 – медианные сечения, остальные аксиальные. 1, 2, 7, 8. Paraarchaediscus sp.: – 1, 2 – обр. GM47(2), 7 – обр. GM47(1), 8 – обр. GM2a (6); 3-6, 13, 15, 28. Paraarchaediscus koktjubensis (Rauser-Chernousova, 1948): 3 – обр. GM47(2); 4 – обр. GM48-2(1), 5 – обр. GM2a(2), 6 – GM2(8); 13 – обр. 103(2); 15 – обр. 101(5); 28 – обр. 94(1); 9. Paraarchaediscus stilus eurus (Conil and Longerstaey in Conil et al., 1980), обр. GM48-6(7); 10, 11. Archaediscus krestovnikovi Rauser-Chernousova, 1948: 10 – GM48-3(2), 11 – GM2a (6); 12. Planoarchaediscus spirillinoides (Rauser-Chernousova 1948), обр. GM2 (2); 14. Paraarchaediscus stilus (Grozdilova et Lebedeva, 1953), обр. 101(3); 16. Paraarchaediscus vischerensis (Grozdilova et Lebedeva, in Grozdilova, 1953), обр. 101(5); 17. Archaediscus mohae Conil et Lys, 1964, обр. 101(5); 18. Paraarchaediscus pusillus (Rauser-Chernousova, 1948), обр. 105(1); 19. Paraarchaediscus sp., обр. 101(5); 20. Archaediscus convexus Grozdilova et Lebedeva, 1953, обр. 105(1); 21, 22, 29. Archaediscus varsanofievae Grozdilova et Lebedeva, 1954 21 – обр.105(1), 22 – обр. 105(2), 29 – обр.106(2); 23. Paraarchaediscus amplis (Conil et Lys, 1964), обр.108(3); 24. Paraarchaediscus ninae (Grozdilova et Lebedeva, 1954), обр. 915(1); 25. Биокластовый пакстоун с Omphalotis sp. и Paraarchaediscus sp., обр. 105(1); 26, 27. Paraarchaediscus sp.: 26 – обр. 105(3); 27 – обр. 94(1)

Рис. 7. Фораминиферы тульского горизонта зоны Endothyranopsis compressa – Paraarchaediscus koktjubensis. Масштабный отрезок равен 0.2 мм (в скобках указан номер шлифа). 1, 2, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 32 – скв. Предуральская-106; 3-6, 9, 10, 19, 20, 25, 29, 30 – разрез Сиказа 2; 7, 11, 14, 15, 22, 27, 28, 31 – скв. Октябрьская-106. 1. Pseudoplanoendothyra undata (Postoyalko, 1975), 1 – аксиальное сечение, обр. 110 (3); 2. Pseudoplanoendothyra cf. druzhininaensis (Postoyalko, 1975), медианное сечение обр.110(4); 3. Pojarkovella nibelis (Durkina, 1959), близкое к медианному сечение, обр.GM48-10(3); 4, 5. Endothyra elegia Malakhova, 1956: 4 – аксиальное сечение, обр. GM48-6(7); 5 – медианное сечение, обр. GM48-3(b); 6. Parastaffella candida Ganelina, 1956, аксиальное сечение, обр. GM48-4(3); 7, 8. Eoparastaffella sp., аксиальные сечения: 7 – обр. 101(5); 8 – обр.110(3); 9, 11. Omphalotis chariessa (Conil and Lys, 1964), медианные сечения: 9 – обр. GM48-6(4); 11 – обр. 104(2); 10. Omphalotis explicata (Ganelina, 1956), аксиальное сечение, обр. GM48-3(3); 12. Omphalotis sp., сечение близкое к медианному, обр. 94(1); 13, 15, 16. Omphalotis exilis (Rauzer-Chernousova, 1948): 13, 15 – аксиальные сечения, 13 – обр. 107 (1); 15 – обр. 101(3); 16 – медианное сечение, обр. 101(3); 14. Parastaffella ex gr. struvei (Moeller, 1979), аксиальное сечение, обр. GM48-3(3); 17. Omphalotis sp., близкое к медианному сечение, обр.104 (5); 18. Mediocris mediocris (Vissarionova 1948), аксиальное сечение, обр. 94(1); 19. Eostaffella versabilis Orlova, 1955, обр. GM48-3(1); 20-23; Endothyranopsis compressa (Rauser-Chernousova and Reitlinger in Rauser-Chernousova and others, 1936), аксиальные сечения: 20 – обр. GM2a (2); 21 – обр.104(5); 22 – обр. 104 (2); медианное сечение, 23 – обр. 913(1); 24. Endothyranopsis sp., медианное сечение, обр. 92(3); 25. Tetrataxis paraminima Vissarionova, 1948, аксиальное сечение, обр. GM48-3(2); 26. Tetrataxis media Vissarionova, 1948, аксиальное сечение, обр. 105 (2); 27, 28. Globoendothyra inconstans (Grozdilova et Lebedeva, 1953), медианные сечения; 27 – обр.101(3); 28 – обр. 101(2); 29. Globoendothyra cf. ishimica Rauser-Chernousova, 1948, скошенное сечение, обр., GM48-3(1); 30-32. Lituotubella glomospiroides Rauser-Chernousova, 1948, медианные сечения: 30 – обр. GM48-10(1); 31 – аксиальное сечение, обр. 103(1): 32 – обр. 91(1)

Рис. 8. Микрофации известняков тульского горизонта (микрофотографии шлифов, николи параллельны, масштабный отрезок 0.2 мм). 1, 2 – МФ1 – полибиокластовый пак-вакстоун тонкозернистый с беспорядочной текстурой, сложен фрагментами трубчатых водорослей, криноидей, c редкими фораминиферами в микритовом матриксе, нижняя часть тульского горизонта: 1 – скв. Октябрьская-106, обр. 182; 2 – скв. Предуральская-106, обр. 110; 3, 4 – МФ2 – криноидно-водорослевый вак-пакстоун тонко-мелкозернистый с беспорядочной текстурой, сложен фрагментами водорослей, криноидей, остракод в пелоидно-сгустковом матриксе: 3 – скв. Октябрьская-106, обр. 103; 4 – скв. Предуральская-106, обр. 94; 5 – МФ3 – полибиокластовый пакстоун мелкозернистый со слоистой текстурой, подчеркнутой субпараллельно ориентированными фрагментами водорослей, c остатками криноидей, разрез Сиказа 2, слой 10а, обр. 2а; 6 – МФ4 – пакстоун водорослево-фораминиферовый, мелкозернистый со слоистой текстурой, подчеркнутой субпараллельно ориентированными фрагментами водорослей, и многочисленными фораминиферами, встречаются кальцисферы, фрагменты иглокожих и водорослей, скв. Октябрьская-106, обр. 101; 7 – МФ5 – пакстоун биокластово-фораминиферовый, тонко-мелкозернистый с элементами слоистости, подчеркнутой субпараллельной ориентировкой зерен, с тонкобиокластовым и сгустковым матриксом, перекристаллизованном до микроспарита, встречаются обломки криноидей-кортоидов, водорослей, брахиопод, остракод, разрез Сиказа 2, слой 10б, обр. 48-в-6; 8 – МФ6 – пакстоун биокластово-фораминиферовый, с беспорядочной текстурой, с пелоидно-сгустковым матриксом, участками перекристаллизованном до микроспарита, встречаются фрагменты трубчатых водорослей, криноидей, брахиопод , разрез Сиказа 2, слой 13, обр. 48-18

Комплекс фораминифер скв. Предуральская-106 включает более 16 видов, относящихся к 12 родам: Earlandia, Paraarchaediscus, Archaediscus, Forschia, Nevillea, Lituotubella, Endothyra, Omphalotis, Endothyranopsis, Pseudoplanoendothyra, Tetrataxis, Eoparastaffella.

Комплекс фораминифер скв. Октябрьская-106 составляет 15 родов и 23 вида. Наибольшее видовое разнообразие имеют представители родов Paraarchaediscus, Omphalotis, Tetrataxis.

Богатый комплекс фораминифер тульского горизонта разреза Сиказа 2 включает более 38 видов, относящихся к 24 родам (Kulagina, 2022). Помимо видов, определенных в скважинах встречены Planoarchaediscus spirillinoides (Rauser) (рис. 6, фиг. 12), Lapparentidiscus sp. В верхах зоны отмечены несколько экземпляров Pojarkovella sp.

Типы микрофаций и их распределение по разрезам

Известняки тульского горизонта в изученных разрезах скважин Октябрьская-106, Предуральская-106 и разреза Сиказа 2 характеризуются некоторыми общими свойствами. Основными компонентами (зернами) являются остатки трубчатых водорослей, фораминифер, иглокожих (преимущественно, криноидей), остракод, брахиопод, редко мшанок, а также кальцисферы, пелоиды и интракласты. По количеству зерен и их соотношению с матриксом известняки относятся преимущественно к мелкозернистым полибиокластовым пакстоунам, в которых зерна имеют алевритовую размерность и соприкасаются друг с другом, межзерновой матрикс – микрозернистый или микритовый. Обломки криноидей и фрагменты трубчатых водорослей образованы монокристаллическим кальцитом, с характерными кальцитовыми каемками дорастания (до ромбической формы кристалла), образующими цемент пойкилитового типа. Тонкобиокластовый матрикс состоит из частиц пелитовой и тонкоалевритовой размерности в микрите, в некоторых микрофациях матрикс комковато-сгустковый. В перекристаллизованных разностях матрикс замещен микроспаритовым цементом. Состав фаунистических остатков указывает на формирование отложений в условиях открытого шельфа.

На основе изучения текстурно-структурных особенностей, включающих размерность обломков, сортированность, их соотношение с матриксом, наличие микрослоистости и состава фаунистических остатков выделено шесть микрофаций известняков (МФ), которые пронумерованы в порядке увеличения зернистости и уменьшения содержания микритового матрикса, что отражает степень гидродинамического воздействия на осадок (рис. 8).

К МФ1 (рис. 8, фиг. 1, 2) отнесены тонкозернистые полибиокластовые пакстоуны-вакстоуны с беспорядочной текстурой, сложенные фрагментами трубчатых водорослей, криноидей, остракод и редкими фораминиферами. Особенностью МФ1 является преобладание микритового матрикса, незначительное количество фораминифер. Известняки МФ1 распространены в основании разреза тульского горизонта в скважинах Предуральская-106 и Октябрьская-106 (рис. 3, 4).

К данной микрофации приурочен комплекс фораминифер, в котором представители родов Earlandia, Pseudolituotubella, Pseudoplanoendothyra, Eoparastaffella, Mediocris встречаются в равных количественных соотношениях. Единичны раковины Archaediscus. Число фораминифер в шлифах небольшое: 10–15. Присутствие Pseudolituotubella свидетельствует об относительно благоприятных условиях для обитания фораминифер.

Известняки МФ2 (рис. 8, фиг. 3, 4) представлены криноидно-водорослевыми пакстоунами тонко-мелкозернистыми с беспорядочной текстурой, сложенными фрагментами трубчатых водорослей, криноидей (иногда микритизированных по краям – кортоидов), с кальцисферами и пелоидами в пелоидно-сгустковом матриксе, участками перекристаллизованном до микроспарита. Хаотичная структура, возможно, связана с биотурбированием.

В некоторых шлифах наблюдается более светлые жилообразные участки, выполненные микроспаритом с редкими включениями тонкой биокластики, которые можно отнести к остаткам ходов илоедов. Фрагменты водорослей и криноидей, сложенные монокристаллическим кальцитом, имеют светлые пойкилитовые каемки дорастания. Особенностью этой микрофации является преобладание водорослевой биокластики, совместное нахождение фрагментов водорослей и криноидей, присутствие комковато-сгусткового матрикса, многочисленные фораминиферы. Членики криноидей равномерно распределены между водорослями, находятся в рассеянном виде. Известняки МФ2 слагают среднюю часть разреза тульского горизонта в скв. Предуральская-106, и в скв. Октябрьская-106 (рис. 3, 4).

Фораминиферы представлены в довольно большом количестве, до 45 – 60 экз. в шлифе, но это в основном раковины мелких размеров родов Earlandia, Endothyra, Mediocris, Paraarchaediscus, редкие Lituotubella (рис. 7, фиг. 31). По преобладающим таксонам фораминиферовую биофацию можно назвать эндотиро-медиокрисовой. Представители рода Paraarchaediscus составляют не более 10% общего числа раковин фораминифер в шлифе.

Общей особенностью МФ1 и МФ2, распространённых в разрезах скважин Предуральская-106 и Октябрьская-106 в основании и в средней части тульского горизонта и не представленных в разрезе Сиказа 2, является присутствие значительного количества микритового и пелоидно-комковатого матрикса.

МФ3 (рис. 8, фиг. 5) представлена полибиокластовым пакстоуном мелкозернистым со слоистой текстурой, подчеркнутой субпараллельно ориентированными фрагментами водорослей, что отражает действие донных течений. Микрофацию отличает слоистая текстура и преобладание трубчатых водорослей среди биокластов, матрикс, сложенный биокластикой пелитовой и тонкоалевритовой размерности. Известняки МФ3 встречены в основании разреза Сиказа 2 (рис. 5, слой 10а, обр. 2а). Ранее (Горожанина и др., 2021) эта микрофация выделялась как мф1. К той же микрофации водорослевых пакстоунов с элементами слоистости относятся известняки из верхов тульского горизонта скв. Предуральская-106 (рис. 3, обр. 105-107).

Фораминиферы встречаются по 25–50 экз. в шлифе. Характерны представители Paraarchaediscus – около 30% (рис. 6, фиг. 5, 11, 18, 25), Omphalotis (рис. 7, фиг. 13), Endothyranopsis (рис. 7, фиг. 20), Globoendothyra, Mediocris, Tetrataxis (рис. 7, фиг. 26).

К МФ4 (рис. 8, фиг. 6) отнесены водорослево-фораминиферовые пакстоуны мелкозернистые со слоистой текстурой, подчеркнутой субпараллельно ориентированными фрагментами водорослей (Kamaena и Isinella), и многочисленными фораминиферами, встречаются кальцисферы, фрагменты иглокожих и водорослей с каемками новообразованного кальцита, матрикс микритовый и тонкобиокластовый (рис. 4, обр. 101). Общее количество фораминифер в шлифе – 100–110 экз. Из фораминифер преобладают раковины Omphalotis небольших размеров (0.4 мм) которые составляют более 50% фауны. Эти раковины хорошо идентифицируются в шлифе по строению стенки, состоящей из трех слоев: тонкопористого в центре, и двух темных, плотных волосовидных слоев по краям (рис. 7, фиг. 15, 16). Встречаются редкие крупные раковины рода Globoendothyra (рис.7, фиг. 27, 28), заметно отличимые по многослойному строению стенки. Редко встречаются фораминиферы родов Parastaffella и Paraarchaediscus (рис. 6, фиг. 14–16). МФ4 представлена только в скважине Октябрьская-106 .

МФ5 и МФ6 распространены в разрезе Сиказа 2 в средней и верхней части тульского горизонта (рис. 5). Ранее (Горожанина и др., 2021) в разрезе Сиказа 2 снизу вверх по разрезу было выделено 5 микрофаций. В данной работе МФ5 соответствует микрофации мф2 и мф3, МФ6 соответствует микрофациям мф4 и мф5. В скважинах Предуральская-106 и Октябрьская-106 эти микрофации не установлены.

Известняки МФ5 (рис. 8, фиг. 7) представлены тонко-мелкозернистыми биокластово-фораминиферовыми пакстоунами, с элементами слоистости, обусловленной субпараллельным положением отдельных биокластов, встречаются обломки криноидей-кортоидов, водорослей, брахиопод, остракод (рис. 5, слой 10б, обр. 48-3, 48-6). Особенностью является смешанный состав биокластики, пелоидно-микроспаритовый цемент, как слоистая, так и беспорядочная текстура, биотурбация. Биотурбированные участки представлены более светлым и тонкозернистым известняком, сложенным тонкой биокластикой и мелкими раковинами фораминифер в микроспаритовом матриксе (Горожанина и др., 2021).

Фация содержит богатейший комплекс фораминифер хорошей сохранности, до 150 экз. в шлифе. Характерны представители родов Archaediscus (рис. 6, фиг. 10), Pojarkovella (рис. 7, фиг. 3), Brunsia, Forschia; отряда Palaeotextulariida Hohenegger et Piller, 1975, например род Consobrinellopsis. По количеству видов многочисленны фораминиферы родов: Paraarchaediscus, Endothyranopsis, Globoendothyra (рис. 7, фиг. 29), Omphalotis (рис. 7, фиг. 9, 10). По количеству экземпляров преобладают представители мелких эндотирид – около 43%, ирландиид – около 40%, архидисцид – 14%. Крупные раковины рода Lituotubella встречаются до 5 экз. в шлифе (рис.7, фиг. 30).

К микрофации МФ6 (рис. 8, фиг. 8) относятся пакстоуны и пак-грейнстоуны биокластово-фораминиферовые с беспорядочной текстурой, микритовым матриксом, участками перекристаллизованным до микроспарита, встречаются фрагменты трубчатых водорослей, криноидей, брахиопод, фораминиферы (рис. 5, слой 13, обр. 48-18).

Фораминиферы многочисленны, количество варьируется от 50 до 120 экз. в шлифе. По сравнению с МФ5, раковины обладают худшей сохранностью, возрастает количество видов Eostaffella. По числу экземпляров – около 40% в шлифе – преобладают фораминиферы рода Earlandia, около 18% представители эндотирил, которые, по сравнению с МФ5 имеют более крупные размеры. Раковины фораминифер отряда Palaeotextulariida занимают около 11% от определимого количества экземпляров в шлифе. Значительно реже, по сравнению с МФ3, встречаются фораминиферы родов Paraarchaediscus, Planoarchaediscus.

Наиболее богатые и информативные комплексы фораминифер приурочены к МФ5 и МФ6 разреза Сиказа 2, МФ4 скв. Октябрьская-106, представленные пакстоунами (рис. 5, 4).

Обстановки осадконакопления

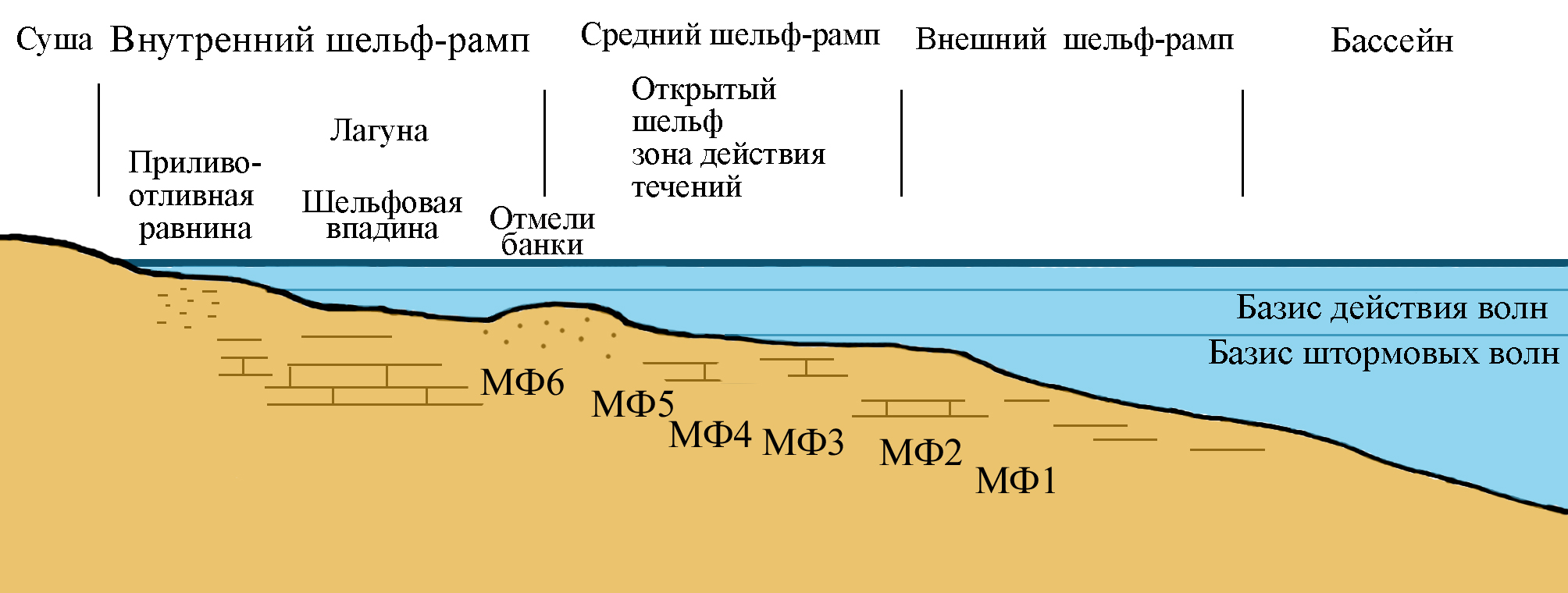

Особенности строения и состава микрофаций указывают на их формирование в условиях открытого карбонатного шельфа. Это подтверждается присутствием остатков фауны открытого моря – криноидей, брахиопод, зеленых водорослей, фораминифер, а также крупных фрагментов кораллов, наблюдаемых в обнажении разреза Сиказа 2 (Горожанина и др., 2021). В шлифах из разреза Сиказа 2 наблюдаются фрагменты мшанок. Выделенные микрофации отражают изменение гидродинамических условий на полого погружающемся шельфе – рампе (Flügel, 2010) (рис. 9).

Рис. 9. Модель строения шельфа рампового типа по (Flügel, 2010) с распределением микрофаций (МФ) известняков изученных разрезов

Вакстоуны МФ1 накапливались в относительно тиховодной глубоководной зоне открытого шельфа, куда с мелководных зон под действием донных течений сносились биокласты, представленные преимущественно фрагментами трубчатых водорослей (Kamaena и Isinella) и криноидей.

Криноидно-водорослевые пакстоуны МФ2 представляют собой агрегат водорослей и члеников криноидей, характеризуются преобладанием остатков водорослей и небольшим количеством фораминифер, содержат кальцисферы и пелоиды. Отмечаются следы биотурбирования, что характерно для осадков среднего шельфа-рампа (Flügel, 2010; Горожанина и др., 2021). Они могли формироваться в обстановке открытого шельфа с многочисленными водорослевыми и криноидными поселениями в относительно тиховодной обстановке

Полибиокластово-водорослевые пакстоуны МФ3 с фораминиферами, криноидеями, интракластами, пелоидами соответствуют фациям открытого мелководья с криноидно-водорослевыми поселениями и действием донных течений.

Микрофации МФ4 с многочисленными фораминиферами рода Omphalotis из верхней части разреза скв. Октябрьская-106 свидетельствуют об обстановке мелководного шельфа с действием течений.

Обстановки формирования известняков МФ5, c раковинами Earlandia и Endothyrida, МФ6 с преобладанием Endothyrida, из разреза Сиказа 2 описаны как подвижное мелководье. Мелководность подчеркивает присутствие кортоидов, представленных обломками криноидей с микритовыми каемками, указывающими на мелководность, пелоидов и водорослей (Горожанина и др., 2021).

Смена фациальных условий осадконакопления от МФ1 к МФ6 указывает на регрессивную тенденцию изменения уровня моря к концу тульского времени. При этом более глубоководные/тиховодные условия отмечаются для известняков МФ1, МФ2 из основания тульского горизонта в скв. Предуральская-106 и Октябрьская-106. В разрезе Сиказа 2 в нижней части тульского горизонта залегают известняки МФ3, которые также наблюдаются в верхней части разреза скв. Предуральская-106. Они формировались в условиях среднего рампа с действием течений. Выше в разрезе Сиказа 2 залегают известняки МФ5 и МФ6 с многочисленными представителями Endothyrida, формировавшиеся в условиях волнового воздействия. В разрезах скважин, расположеных западнее, эти микрофации не встречены. Особенностью разреза тульского горизонта в скважине Октябрьская-106 является присутствие известняков МФ4 с обильными фораминиферами Omphalotis и водорослями, вероятно, формировавшихся в зоне мелководья с действием течений. В других разрезах известняки этой микрофации не установлены.

Обсуждение результатов

В раннем карбоне, начиная с тульского времени позднего визе, накопление однообразных толщ мелководных карбонатов происходило на обширной территории, от западного крыла Московской синеклизы до Урала, в обстановке эпикратонной карбонатной платформы (Махлина и др., 1993; Горожанина, 2010).

На территории юго-востока ВЕП тульскому горизонту отвечает озеркинская свита, стратотип которой принят в скв. Бузулукская-1 (Фортунатова и др., 2023). Озеркинская свита в стратотипе делится на три пачки: нижняя часть представлена глинами, песчаниками и алевролитами с редкими прослоями карбонатов, средняя сложена органогенно-детритовыми известняками с фораминиферами, остатками водорослей и криноидей, а верхняя часть – переслаиванием известняков глинистых и органогенно-детритовых, неравномерно доломитизированных. Изученные разрезы отличаются однотипным строением и карбонатнм составом. В скважине Октябрьская-106 тульский горизонт, судя по характеру каротажных кривых, сложен известняками. В отличие от разрезов скважин в разрезе западного склона Урала по р. Сикасе тульский горизонт залегает с большим перерывом на известняках верхнего турне. Вероятно поэтому мощность тульского горизонта в разрезе Сиказа 2 по сравнению с разрезами скважин сокращена (рис. 10). Стратиграфический перерыв в разрезах р. Сикаси, по мнению З.А. Синицыной (1975), связан с перерывом в осадконакоплении. Возможно, он соответствует регрессии Уральского бассейна, связанной с глобальным похолоданием в раннем визе (Wright, Vanstone, 2001; Силантьев и др., 2023). Однако, О.Л. Эйнор (Путеводитель…1975, с. 32) объяснял отсутствие нижневизейских отложений их размывом.

Рис. 10. Корреляция разрезов тульского горизонта скважин Предуральская-106, Октябрьская-106, разреза Сиказа 2. Условные обозначения:1 – известняки, 2 – доломиты, 3 – фораминиферы, 4 – одиночные кораллы, 5 – колониальные кораллы, 6 – гастроподы, 7 – брахиоподы, 8 – криноидеи, 9 – водоросли, 10 – остракоды, 11 – тульский горизонт, 12 – бобриковский горизонт

В разрезе скважины Предуральская-106 тульский горизонт залегает на битуминозных известняках бобриковского горизонта с многочисленными остатками спикул известковых губок (рис. 3), что свидетельствует о формировании их в более глубоководной зоне. В отличие от стратотипа озеркинской свиты тульский горизонт в основании сложен здесь мелкозернистыми известняками с прослоями вторичных кристаллических доломитов МФ1. Эта самая нижняя часть тульского горизонта в скв. Предуральская-106 (инт. 4588–4592 м) содержит бедный комплекс фораминифер и включает виды Pseudoplanoendothyra undata, P. cf. druzhininaensis, описанные из илычского и дружининского горизонтов западного субрегиона Урала (Постоялко, 1975). Тот факт, что перечисленные таксоны встречены в известняках выше радаевско-бобриковского репера, и соответствуют тульскому горизонту, не противоречит корреляции дружининского горизонта с нижнетульскими отложениями, предложенной М.В. Постоялко (1975). Вероятно, этому же уровню соответствует переходный интервал 3318-3320 м от бобриковского к тульскому горизонту в скв. Октябрьская-106, содержащий обедненный комплекс фораминифер (обр. 182), ткже приуроченной к МФ1. Этот стратиграфический интервал отсутствует в разрезе Сиказа 2.

Анализ комплексов фораминифер средней части тульского горизонта в скважинах Предуральская-106 и Октябрьская-106, показывает, что, несмотря на неполный отбор керна, нахождение зональных и характерных видов позволяет сопоставить их с комплексами средней части озеркинской свиты в ее стратотипе скв. Бузулукская-1 (Зайцева, Сахненко, 2018; Фортунатова и др., 2023), а также с комплексом опорного разреза верхнего визе Сиказа 2 (Kulagina, 2022). Рассматриваемые комплексы сходны по основному составу, хотя в изученных нами разрезах чаще встречается Paraarchaediscus koktjubensis, тогда как в стратотипе озеркинской свиты отмечается присутствие Archaediscus krestovnikovi. Наиболее информативные комплексы фораминифер приурочены к пакстоунам и пакстоунам-грейнстоунам МФ5 и МФ6, накапливавшимися в условиях подвижного мелководья.

Верхняя часть озеркинской свиты в стратотипе содержит доломитизированные известняки с брахиоподами (Фортунатова и др., 2023). Вероятно, этой части соответствует инт. 4517–4521 м в скв. Предуральская-106, представленный доломитами.

Микрофациальный анализ известняков тульского горизонта, вскрытых в скважинах Предуральской-106 и Октябрьской-106, показал, что они сходны по составу и по мощности (68–73 м) (рис. 3, 4). Отложения отнесены к микрофациям МФ1 и МФ2. Преимущественно водорослевый состав биокластов присутствие пелоидов и кальцисфер указывает на относительно тиховодные условия седиментации.

Известняки МФ3 из скв. Предуральской-106 сопоставимы по микрофациальным особенностям с известняками из нижней части тульского горизонта разреза Сиказа 2. Известняки МФ4, МФ5 и МФ6 характеризуются присутствием значительного количества фораминифер, имеют зернистую структуру пакстоунов, что указывает на условия подвижного мелководья. В разрезах скважин микрофации МФ5 и МФ6 не установлены. Возможно, это связано с позицией разрезов скважин в более глубоководной и тиховодной зоне шельфа.

Выделенные микрофации имеют признаки формирования карбонатных отложений в условиях открытого шельфа рампового типа с глубиной моря 20–50 м. На это указывают следующие особенности пород: состав фаунистических остатков, характерных для морских обстановок открытого шельфа: криноидей, фораминифер, трубчатых зеленых водорослей, кораллов, редко – мшанок и брахиопод; тонко и мелкозернистая структура отложений, сложенных сортированными биокластами, тонкая слоистость и субпараллельная ориентировка удлиненных зерен, указывающая на действие волн и течений. Факторами, влияющими на осадок в зоне среднего рампа, являются биотурбирование и штормовая активность (Flugel, 2010). На снос биокластов с мелководья штормами и донными течениями указывает присутствие обломков криноидей-кортоидов, часто более крупного размера по сравнению с вмещающим тонкобиокластовым матриксом.

Заключение

Микрофациальный анализ известняков тульского горизонта из разных разрезов позволил провести их детальное сравнение по составу и структурным особенностям пород, уточнить условия образования.

Комплексы фораминифер, определенные в скв. Предуральская-106 в инт. 4536–4574 м (38 м), в скв. Октябрьская-106 в инт. 3255–3286 м (31 м), и слои 10–13 разреза Сиказа 2 (31.5 м) отвечают фораминиферовой зоне Endothyranopsis compressa – Paraarchaediscus koktjubensis. Помимо известняков, содержащих фораминиферы данной зоны, к тульскому горизонту условно отнесены неопробованные интервалы или интервалы, сложенные доломитами без микрофауны. В скв. Предуральская-106 к тульскому горизонту по данным каротажа также отнесен интервал с нижневизейским, вероятно, дружининским комплексом фораминифер.

Изученные карбонатные отложения тульского горизонта являются возрастным аналогом озеркинской свиты. Вопрос о составе и территориальном распространении озеркинской свиты требует доизучения на других площадях.

Преимущественно терригенное осадконакопление в начале тульского времени на территории ВЕП сменяется условиями мелководного карбонатного шельфа с широким развитием водорослей, фораминифер, криноидей, остракод, брахиопод, мшанок и кораллов. С запада на восток отмечается увеличение карбонатной седиментации.

Микрофации, установленные в карбонатных отложениях двух скважин Волго-Уральского субрегиона (Предуральская-106 и Октябрьская-106), представлены тонкозернистыми пакстоунами и вакстоунами иуказывают на относительно тиховодные и, вероятно, мелководные обстановки карбонатного шельфа.

Нижнетульские отложения в изученных разрезах являются относительно более глубоководными и тиховодными (сложены биокластово-водорослевыми вакстоунами и пакстоунами), а отложения верхней части тульского горизонта, представленные мелкозернистыми пакстоунами с большим количеством фораминифер, формировались в условиях более активной гидродинамики. Карбонатонакопление в тульское время на западном склоне Южного Урала и прилегающей территории восточной окраины ВЕП, по-видимому, происходило в условиях карбонатной платформы наклонного типа или полого погружающегося шельфа (рампа). Тульские отложения в изученных разрезах соответствуют фациям средней зоны карбонатного шельфа рампового типа.

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена в рамках госзадания ИГмУФИЦ РАН FMRS-2025-0013.

Авторы выражают благодарность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Вдовенко М.В. (2009). Тульский горизонт нижнего карбона и его аналоги в стратиграфической схеме Восточной Украины. Сборник научных трудов Ин-та геол. наук Украины, с. 43–50.

2. Горожанина Е.Н. (2010). Типы карбонатных платформ Южного Урала и Приуралья, их связь с нефтегазоносностью. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. Мат. 8-й Межрегион. научно-практ. конф. Уфа, 17–18 ноября. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, с. 188–191.

3. Горожанина Е.Н., Башлыкова Е.Ю., Кулагина Е.И. (2021). Микрофации тульского горизонта визейского яруса нижнего карбона разреза «Сиказа 2» (Южный Урал). Ученые записки Казанского университета, серия «Естественные науки», 163(3), с. 414–429. https://doi.org/10.26907/2542-064X.2021.3.414-429

4. Зайцева Е.Л., Сахненко К.В. (2018). Фациальные Особенности распределения поздневизейских фораминифер Волго-Уральской Области. Труды XVII Всероссийского микропалеонтологического совещания «Современная микропалеонтология – проблемы и перспективы», Казань, 24–29 сентября 2018 г. М.: ПИН РАН, с. 44–48.

5. Кулагина Е.И., Кочеткова Н.М., Бывшева Т.В. (1988). К палеонтологической характеристике нижне-средневизейских отложений Оренбуржья. Биостратиграфия девона и карбона Урала. Уфа: БФАН СССР, с. 42–58.

6. Кулагина Е.И., Клименко Т.В. (2014). Комплексы фораминифер верхневизейского подъяруса бассейна реки Сиказы на Западном склоне Южного Урала. Геологический сборник, 11, с. 48–57.

7. Махлина М.Х., Жулитова В.Е. (1984). О детальном расчленении тульского горизонта в страто-регионе. Известия вузов. Геология и разведка, 12, с. 3–11.

8. Махлина М.Х., Вдовенко М.В., Алексеев А.С., Бывшева Т.В., Донакова Д.М., Жули-това В.Е., Кононова Л.И., Умнова Н.М., Шик Е.М. (1993). Нижний карбон Московской синеклизы и Воронежской антеклизы. М.: Наука, 221 с.

9. Постановления Межведомственного стратиграфического комитет и его постоянных комиссий. (2008). Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований. Вып. 38. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 131 с.

10. Постоялко М. В., Гарань И.М. (1972). Фауна пестерьковского горизонта нижнего визе западного склона Среднего Урала. Стратиграфия и фораминиферы нижнего карбона Урала, 197, с. 3–19. (Тр. /ИГиГ УНЦ СССР; Вып. 101).

11. Путеводитель экскурсии по разрезам карбона Южного Урала (Башкирия). (1975). М.: Наука, 183 с.

12. Путеводитель по Южному Уралу. Экскурсия 047. (1984). Верхний палеозой Южного Урала. 27-й Межд. геол. конгресс. М.: Наука, 136 с.

13. Пучков В.Н. (2000). Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 146 с.

14. Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы с региональными, стратиграфическими схемами. Ленинград, 1988 г. Каменноугольная система. (1990). Л.: Изд-во ВСЕГЕИ, 41 с.

15. Силантьев В.В., Валидов М.Ф., Мифтахутдинова Д.Н., Нургалиева Н.Г., Королёв Э.А.,Ганиев Б.Г., Лутфуллин А.А., Шуматбаев К.Д., Хабипов Р.М., Судаков В.А., Ахмадуллина Ю.А., Голод К.А. Леонтьев А.А., Шамсиев Р.Р., Никонорова Д.А., Крикун С.С., Нойкин М.В., Абдуллина Э.А. (2023). Визейские терригенные отложения Южно-Татарского свода (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция) – разнофациальное заполнение закарстованной поверхности турнейской изолированной карбонатной платформы. Георесурсы, 25(4), c. 3–28. https://doi.org/10.18599/grs.2023.4.1

16. Синицына З.А., Синицын И.И. (1975). Стратиграфия нижнекаменноугольных отложений района р. Сиказы на западном склоне Южного Урала. Стратиграфия и геология карбона Южного Урала и восточной окраины Русской платформы. Уфа: БФАН СССР, с. 40–57.

17. Синицына З.А. (1975). Разрез нижнего карбона на р. Сиказа. Путеводитель экскурсии по разрезам карбона Южного Урала (Башкирия). VIII Международный конгресс по стратиграфии и геологии карбона. М.: Наука, с. 32–45.

18. Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). (1993). Екатеринбург: Урал. геол.-съемоч. экспедиция, 152 c.

19. Уилсон Дж.Л. (1980). Карбонатные фации в геологической истории. М.: Недра, 463 с. Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Бушуева М.А., Ермолова Т.Е., Михеева А.И., Ступак А.А., Баранова А.В., Кононова Л.И., Мамонтов Д.А., Харченко С.И., Авдеева А.А., Канев А.С., Евдокимов Н.В., Гончаров Е.О., Зорин А.Б., Белоусов Г.А., Городков А.Б., Шишкина Т.Ю., Володина А.Г., Холмянская Н.Ю., Кравченко М.С., Афанасьева М.С., Евдокимова И. (2023).Стратиграфия нижнего карбона Волго-Уральского субрегиона (материалы к актуализации стратиграфической схемы). М.: ВНИГНИ, 288 с.

20. Aleksseev A.S., Nikolaeva S.V., Goreva N.V., Donova N.B., Kossovaya O.L., Kulagina E.I., Kucheva N.A., Kurilenko A.V., Kutygin R.V., Popeko L. I. and Stepanova T.I. (2022). Russian regional Carboniferous stratigraphy. In: Lucas, S. G., Schneider, J. W., Wang, X. and Nikolaeva, S. (eds). The Carboniferous Timescale. Geological Society, London, Special Publications, 512(1), pp. 49–117. https://doi.org/10.1144/sp512-2021-134

21. Bashlykova E.Yu., Kulagina E.I. (2020). Late Viséan Foraminiferal Assemblages of the 106 Oktyabrskaya Borehole, South-East of the East European Platform. Proc. Kazan Golovkinsky Young Scientists’ Stratigraphic Meeting, 2020. Sedimentary Earth Systems: Stratigraphy, Geochronology, Petroleum Resources. October 26-30, Kazan, Russia. Kazan: KPFU, pp. 9–13. http://dx.doi.org/10.26352/E922_KAZAN2020

22. Conil R., Groessens E., Laloux M., Poty E., Tourneur F. (1991). Carboniferous guide foraminifera, corals and conodonts in the Franco-Belgian and Campine basins: their potential for widespread correlation. Cour. Forschungsinst. Senckenberg, 130, pp. 15–30.

23. Cózar P., Vachard D., Izart A., Said I., Somerville I., Rodríguez S., Coronado I., El Houicha M., Ouarhache D. (2020). Lower-middle Viséan transgressive carbonates in Morocco: Palaeobiogeographic insights. Journal of African Earth Sciences, 168, pp. 1–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.103850

24. Dunham R.J. (1962). Classification of carbonate rocks according to depositional texture. Classification of Carbonate Rocks. A Symposium: Am. Assoc. Pet. Geol. Mem. 1. Tulsa; Oklahoma: AAPG, pp. 108–121. https://doi.org/10.1306/M1357

25. Flügel E. (2010). Microfacies of Carbonate Rocks. Berlin: Springer, 984 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03796-2

26. Guidebook of Excursion for the Paleozoic and Upper Precambrian Sections of the Western slope of the Southern Urals and Preuralian Regions. (1995). Comp. by: V.L. Kozlov, Z.A. Sinitsyna, E.I. Kulagina, V.N. Pazukhin, V.N. Puchkov, N.M. Kochetkova, A.N. Abramova, T.V. Klimenko, N.D. Sergeeva; Ed. by V.N. Puchkov. Ufa, 165 p.

27. Kulagina E. (2022). Foraminiferal sequence of the middle-upper Viséan (Mississippian) of the Sikasya River Valley in the South Urals and correlation with the Belgian standard. Paläontologische Gesellschaft, 96(3), pp. 495–516. https://doi.org/10.1007/s12542-021-00556-9

28. Poty E., Devuyst F.-X., Hance L. (2006). Upper Devonian and Mississippian foraminiferal and rugose coral zonations of Belgium and Northern France: a tool for Eurasian correlations. Geological Magazine, 143, pp. 829–857. https://doi.org/10.1017/S0016756806002457

29. Wright V.P., Vanstone S.D. (2001). Onset of Late Palaeozoic glacioeustasy and the evolving climates of low latitude areas: a synthesis of current understanding. Journal of the Geological Society, 276, pp. 579–582. https://doi.org/10.1144/jgs.158.4.579/

30. Zaytseva E.L., and Sakhnenko K.V. (2019). Facial Features of the Distribution of Late Viséan Foraminifers in the Volgа–Ural Region. Paleontological Journal, 53(9), pp. 961–965. https://doi.org/10.1134/S0031030119090193

Об авторах

Е. Ю. БашлыковаРоссия

Елена Юрьевна Башлыкова – младший научный сотрудник

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Е. Н. Горожанина

Россия

Елена Николаевна Горожанина – кандидат геол.- минерал. наук, старший научный сотрудник

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Е. И. Кулагина

Россия

Елена Ивановна Кулагина – доктор геол.-минерал. наук, главный научный сотрудник

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Рецензия

Для цитирования:

Башлыкова Е.Ю., Горожанина Е.Н., Кулагина Е.И. Микрофации и фораминиферы тульских отложений (визейский ярус, нижний карбон) юго-востока Восточно-Европейской платформы и Южного Урала. Георесурсы. 2025;27(3):179-194. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.26

For citation:

Bashlykova E.Yu., Gorozhanina E.N., Kulagina E.I. Microfacies and foraminifers of the Tulian horizon (the Visean substage, Lower Carboniferous) of the southeast of the East European platform and the Southern Urals. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):179-194. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.26

.png)