Перейти к:

Экспериментальные исследования фильтрации нефти при давлении ниже давления насыщения

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.27

Аннотация

В статье рассмотрены особенности исследования фильтрации газированной нефти при давлении ниже давления насыщения и методика выполнения специальных керновых исследований. Особое внимание уделено техническим и методологическим аспектам экспериментальных работ: требованиям к лабораторному оборудованию, дизайну экспериментов, подготовке рекомбинированных проб достаточного объёма, интерпретации и анализу результатов исследований. Эксперименты проводились для двух литотипов пород-коллекторов на удлинённых керновых моделях (84 см) с использованием рекомбинированной модели пластовой нефти газосодержанием ≈ 50 м³/м³ и давлением насыщения ≈ 80 бар. По результатам исследований получены индикаторные кривые керновых моделей в диапазоне давлений отбора от 30 до 70 бар. Оценено снижение коэффициента продуктивности вследствие возникновения и развития двухфазной фильтрации нефти и газа. Результаты экспериментальных исследований проанализированы с учётом теоретических представлений об исследуемых процессах.

Для цитирования:

Ибрагимов И.И., Индрупский И.М., Камалов И.Р., Янайкин М.В. Экспериментальные исследования фильтрации нефти при давлении ниже давления насыщения. Георесурсы. 2025;27(3):243-251. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.27

For citation:

Ibragimov I.I., Indrupskiy I.M., Kamalov I.R., Yanaykin M.V. Experimental investigations of oil flow under pressure below bubble point pressure. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):243-251. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.27

Введение

Для всех нефтяных месторождений, независимо от технологий их эксплуатации на естественных режимах или с помощью искусственного поддержания пластового давления, характерны стадии снижения объёмов добычи нефти и роста обводненности продукции добывающих скважин. На стадии падающей добычи и поздней стадии эксплуатации после обводнения добываемой продукции компании-операторы часто прибегают к снижению забойных давлений эксплуатируемых скважин ниже давления насыщения с целью поддержания дебита нефти за счет увеличения депрессии на пласт. Вопросы обоснования оптимальных забойных давлений при эксплуатации скважин с выделением растворенного газа рассматривались многими авторами и остаются актуальными в связи с разработкой объектов различного типа. Для их решения используют обобщение промысловых данных, специализированные гидродинамические исследования и численное моделирование (Муслимов и др., 1984; Иктисанов и др., 2023; Иктисанов и др., 2019; Дьячков и др., 2023; Кордик и др., 2023).

Применение форсированных режимов эксплуатации скважин закономерно ведет к развитию трехфазной фильтрации в обводнившихся пропластках. При этом, ввиду слоистой неоднородности разрезов пластов для большинства объектов разработки, помимо трехфазной фильтрации обычно развивается и двухфазная фильтрация нефти и газа в необводнившихся интервалах. Целью данной работы является экспериментальное исследование форсированной двухфазной фильтрации нефти и газа при давлении ниже давления насыщения в условиях, характерных для призабойных зон скважин.

Фильтрация нефти при давлении ниже давления насыщения имеет важную особенность: газовая фаза появляется и увеличивает свою долю в потоке нефти по мере снижения порового давления. Следовательно, в рассматриваемой ситуации двухфазная фильтрация протекает при низких значениях газонасыщенности. Очевидно, что при эффективной системе поддержания пластового давления (ППД) двухфазная фильтрация нефти и газа протекает только в призабойных зонах скважин. Развитие газового режима вглубь пласта возможно только в случае неполной компенсации отборов системой ППД.

Снижение нефтенасыщенности коллектора в призабойной зоне скважины вследствие дегазации нефти ведет к снижению её фазовой проницаемости, следовательно, и к снижению коэффициента продуктивности скважины. При этом дебит скважины с увеличением депрессии закономерно возрастает.

Ввиду сказанного, экспериментальное изучение фильтрации нефти при давлении ниже давления насыщения имеет важное значение и требует проведения комплексных исследований, охватывающих не только разнообразие возможных режимов отбора нефти, но и многообразие литотипов пород-коллекторов рассматриваемого объекта. Такие исследования не являются типовыми и практически не представлены в литературе. При этом известно, что характер совместного течения нефти и газа и зависимость их фазовых проницаемостей от газонасыщенности в случае разгазирования существенно отличаются от определяемых в экспериментах по вытеснению или совместной стационарной фильтрации (Розенберг и др., 1969; Бриллиант и др., 2014; Лазеев и др., 2012; Honarpour et al., 1986). При выполнении таких специальных керновых исследований кроме кернового материала, также требуется качественная газированная модель пластовой нефти.

В данной статье рассматриваются методические особенности проведения таких исследований на примере экспериментов, выполненных для девонских пластов Ромашкинского месторождения. Исследования проводились на длинных керновых моделях для двух литотипов (песчаников и алевролитов) в широком диапазоне значений давления отбора ниже давления насыщения с использованием рекомбинированной пробы пластовой нефти.

Описание экспериментальной установки и подготовки фильтрационного эксперимента

Принципиальная схема фильтрационной установки приведена на рис. 1 (для лучшего восприятия на схеме не показана линия отбора флюидов с нижней части сепаратора, которая не использовалась). Нефть поступает в кернодержатель из колбы рекомбинации под действием плунжерного насоса. Двухцилиндровый плунжерный насос позволяет непрерывно поддерживать постоянный расход, либо постоянное давление на входе в кернодержатель. Система противодавления организована специальным образом с помощью визуального сепаратора, разделительных ёмкостей и газовых баллонов с азотом. Нефть из кернодержателя поступает в визуальный сепаратор для контроля объёмов, далее нефть собирается в две разделительные ёмкости-коллекторы объёмами 1000 мл каждая, что достаточно для непрерывной прокачки до 2000 мл флюидов. Объём разделительных ёмкостей должен вмещать объёмы прокачиваемой нефти и выделившегося газа при целевом давлении отбора. Целевое давление отбора в камере визуального сепаратора и двух разделительных ёмкостях-коллекторах создается с помощью одного из двух газовых баллонов.

Рис. 1. Схема фильтрационной установки

Первый баллон с давлением выше давления насыщения (100–110 бар) используется для создания противодавления в исследованиях однофазной фильтрации. Второй баллон используется для создания системы противодавления в исследованиях двухфазной фильтрации. Заблаговременно до двухфазного эксперимента путем стравливания лишнего газа во втором баллоне устанавливается целевое давление отбора (70, 50 или 30 бар).

Использование газовых баллонов, несмотря на определенные недостатки, оправдано и обладает преимуществами относительно управления системой противодавления автоматизированным плунжерным насосом: 1) не требуется дополнительный плунжерный насос; 2) легко поддерживается стабильное давление отбора, чего не всегда возможно достичь при использовании насоса.

Дизайн фильтрационного эксперимента включает следующую последовательность операций.

- Подготовленные стандартные керновые образцы после оценки фильтрационно-ёмкостных свойств (ФЕС) насыщаются модельной водой в сатураторе.

- Керновые образцы загружаются в кернодержатель в порядке убывания проницаемости (ОСТ 39-195-86, 1986). Увеличивается давление обжима с постепенным увеличением порового давления. Система опрессовывается в течение нескольких часов. Все дальнейшие операции проводятся при поддержании в керне пластовой температуры.

- Оценивается проницаемость по воде при стационарной фильтрации на нескольких режимах (не обязательно).

- Готовится рекомбинированная проба для насыщения керна нефтью.

- Прокачивается около 10 поровых объемов нефти при низкой скорости фильтрации (в данной серии экспериментов – с расходом 6–12 мл/час). На этом этапе оценивается начальная нефтенасыщенность и остаточная водонасыщенность за счет контроля объёмов флюидов, вытекающих из керна, с помощью визуального сепаратора.

- После насыщения керна нефтью проводится исследование однофазной фильтрации на стационарных режимах. В программу следует включать однофазную фильтрацию на высоких скоростях, чтобы извлечь подвижную остаточную воду до этапов исследования форсированных двухфазных режимов фильтрации. Довытеснение части капиллярно-защемленной остаточной воды при форсированных двухфазных режимах может привести к снижению остаточной водонасыщенности и влиять на фазовую проницаемость нефти, соответственно усложняя интерпретацию результатов экспериментов.

- Производится выдержка (старение) керна 24–48 часов.

- Готовится рекомбинированная проба для исследования первого двухфазного режима.

- Исследуется фильтрация нефти и газа при давлении нагнетания нефти (90 бар) и первом давлении отбора (70 бар).

- Готовится рекомбинированная проба для исследования второго двухфазного режима.

- Исследуется фильтрация нефти и газа при давлении нагнетания нефти (90 бар) и втором давлении отбора (50 бар).

- Готовится рекомбинированная проба для исследования третьего двухфазного режима.

- Исследуется фильтрация нефти и газа при давлении нагнетания нефти (90 бар) и третьем давлении отбора (30 бар).

На этапах 4, 8, 10, 12 проводится оценка давления насыщения модели пластовой нефти для контроля качества рекомбинированной пробы. Исследование проводится в колбе рекомбинации с помощью плунжерного насоса без каких-либо потерь объёмов нефти. На этапах 9, 11, 13 до и после исследования двухфазного режима проводится исследование однофазной стационарной фильтрации с целью сопоставления результатов. При этом после исследования двухфазной фильтрации выход кернодержателя сначала закрывается, и поровое давление повышается до значений, превышающих давление насыщения на 10–20 бар, с целью снижения газонасыщенности керна до нуля. Далее проводится измерение продуктивности модели при однофазной фильтрации, и оценивается её восстановление после снижения давления отбора ниже давления насыщения. На всех этапах однофазной фильтрации проверяется линейность зависимости расхода от перепада давлений, т.е. справедливость закона А. Дарси.

Исследования в однофазной зоне проводятся стандартным образом: на насосе устанавливается расход жидкости q, далее при стабилизации перепада давления Dp определяются продуктивность керновой модели q/Dp и эффективная проницаемость по нефти при остаточной водонасыщенности на основе закона фильтрации А. Дарси.

При исследованиях в двухфазной зоне рекомбинированная проба из колбы рекомбинации подается в кернодержатель при постоянном давлении нагнетания (90 бар) посредством системы управления плунжерным насосом. Показатели работы насоса позволяют оценить динамику изменения расхода в процессе эксперимента. Нефть из кернодержателя отбирается при целевом давлении отбора (70, 50 или 30 бар), в зависимости от этапа исследований. После достижения стабилизации оценивается продуктивность керновой модели на текущем режиме. Подробности реализации двухфазных режимов рассматриваются ниже.

Подготовка рекомбинированных проб

Экспериментальные исследования фильтрации нефти при давлении ниже давления насыщения требуют подготовки качественных рекомбинированных проб ‒ модели пластовой нефти, которая способна воспроизводить корректную газонасыщенность в пористой среде при снижении давления ниже давления насыщения. Методика приготовления рекомбинированных проб для таких фильтрационных исследований подробно описана в работе (Ибрагимов и др., 2024).

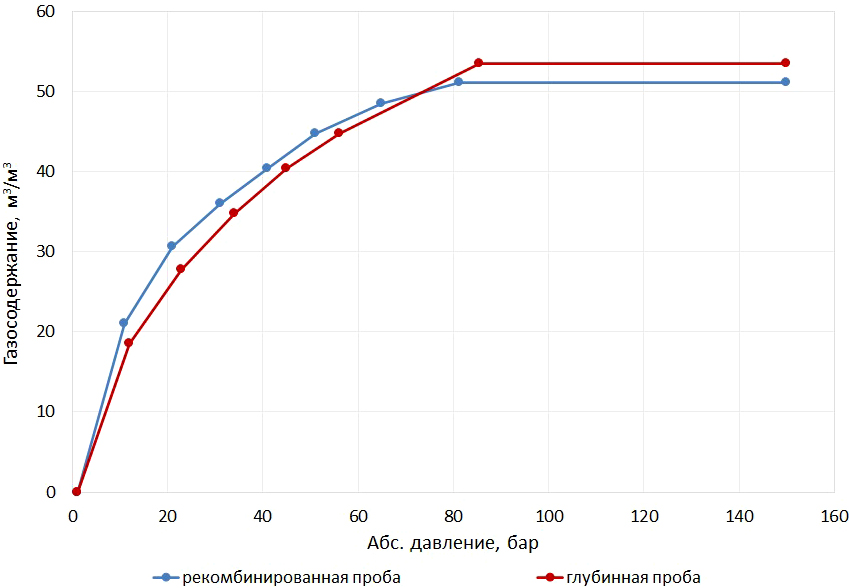

В рассматриваемой серии экспериментов для подготовки рекомбинированных проб использовалась поверочная газовая смесь, состоящая из наиболее слаборастворимых компонентов нефтяного газа (азот, метан, этан, пропан) в относительных концентрациях, соответствующих составу нефтяного газа, полученного при однократном разгазировании глубинной пробы. Такой подход к приготовлению модели пластовой нефти обоснован тем, что при снижении давления ниже давления насыщения в первую очередь выделяются из нефти преимущественно слаборастворимые компоненты. Газосодержание рекомбинированной пробы было подобрано таким образом, чтобы её давление насыщения было близким к давлению насыщения пластовой нефти. Зависимости газосодержания от давления, полученные по результатам дифференциального разгазирования рекомбинированной и глубинной проб, представлены на рис. 2. Как видно из рисунка, свойства рекомбинированной пробы достаточно хорошо воспроизводят свойства пластовой нефти.

Рис. 2. Зависимости газосодержания от давления при 40 °С (по результатам дифференциального разгазирования, объём газа приведён к стандартным условиям)

При исследовании двухфазной фильтрации в режиме разгазирования предполагается нагнетание в керновую модель газированной нефти при давлении выше давления насыщения, а отбор – при давлении существенно ниже давления насыщения. При этом возникают большой перепад давлений и, соответственно, высокая скорость фильтрации. Поэтому для качественных исследований фильтрации на форсированных режимах требуются рекомбинированные пробы большого объёма, достаточного для достижения стационарного течения.

Методика приготовления рекомбинированных проб для серии фильтрационных экспериментов должна обеспечивать выполнение следующих требований: 1) все пробы, используемые в исследованиях, должны быть идентичны по составу и свойствам для обеспечения чистоты экспериментов; 2) объемы проб должны быть достаточными для исследования форсированных режимов фильтрации.

Для получения идентичных проб в серии фильтрационных экспериментов дегазированная нефть отбиралась и подготавливалась изначально в большом объёме. Далее весь подготовленный объём обезвоженной нефти перемешивался в одной ёмкости и разливался по стеклянным бутылкам. Исследование свойств (плотность, вязкость) выборочно для 3 бутылок из 30 показало идентичность подготовленных проб нефти. Кроме этого, алгоритм приготовления рекомбинированной пробы, включающий стадию отбора газа и подачи дегазированной нефти в колбу рекомбинации, был детально регламентирован. Такой подход позволил с высокой точностью воспроизводить состав смеси, газосодержание, давление насыщения и вязкость газированной нефти в течение серии фильтрационных экспериментов и изучить влияние свойств керна и давления отбора нефти на продуктивность керновых моделей.

Для приготовления и исследования рекомбинированных проб использовались колба рекомбинации (модель AMCORE AMR-T1000.15) объёмом 1,9 л, оснащенная функцией размешивания; двухплунжерный прецизионный насос (модель AMCORE AMR-AMP200) и разделительные ёмкости объёмами 5000 и 1000 мл. Разделительные ёмкости использовались для подачи газовой смеси и нефти в колбу рекомбинации.

Объём рекомбинированной пробы, которую технически можно приготовить, зависит от: 1) целевого газосодержания нефти, 2) объёма колбы рекомбинации, 3) давления конденсации используемой газовой смеси. С учётом этих факторов, в каждом эксперименте для насыщения керновой модели, либо исследования одного из режимов фильтрации было доступно ≈ 1300 мл нефти. Этого было достаточно для достижения стационарного течения и оценки продуктивности керновых моделей. Истинное газосодержание рекомбинированной пробы, полученное по результатам дифференциального разгазирования, составило 51,1 м³/м³, а избыточное давление насыщения ‒ 80,3 бар (Ибрагимов и др., 2024).

Особенности исследования индикаторной кривой керновой модели

Исследования фильтрации нефти при давлении ниже давления насыщения требуют наличия специального оборудования и выполнения определенных условий проведения экспериментов. Во-первых, необходимо постоянно поддерживать давление в колбе рекомбинации выше давления насыщения и подавать газированную нефть в кернодержатель с требуемой скоростью (при высоких перепадах давлений в высокопроницаемых коллекторах расход жидкости может превосходить максимальный расход насоса). Во-вторых, учитывая большие перепады давлений, необходимо использовать кернодержатель удлиненной конструкции и исследовать фильтрацию на удлинённых керновых моделях.

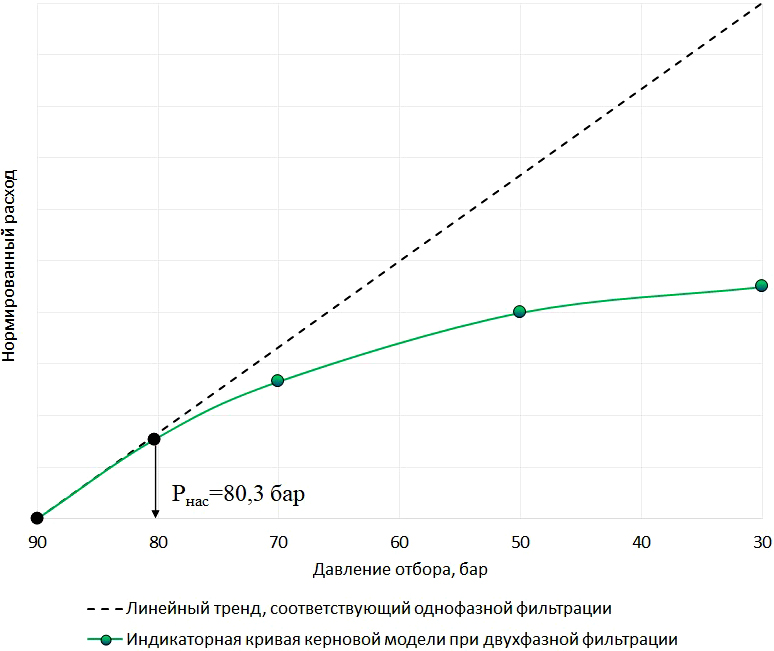

Программа фильтрационных исследований предполагала исследование однофазной фильтрации нефти при давлении выше давления насыщения (80,3 бар), а также исследование двухфазной фильтрации при давлениях отбора 70, 50 и 30 бар с поддержанием давления нагнетания нефти на всех режимах, равного 90 бар. Целью исследований являлось определение индикаторной кривой керновой модели при однофазной и двухфазной фильтрации для оценки снижения коэффициента продуктивности в двухфазной области. Схематично программа исследований и искомые характеристики фильтрационного процесса представлены на рис. 3.

Рис. 3. Гипотетический вид искомых индикаторных зависимостей для керновой модели при однофазной и двухфазной фильтрации (индикаторная кривая двухфазной фильтрации закономерно отклоняется от линейного тренда однофазной фильтрации при давлении отбора ниже давления насыщения Рнас, равного 80,3 бар)

Рис. 3 отражает принцип исследований и интерпретации результатов. В качестве примера приведен случай, когда при давлении отбора 70 бар коэффициент продуктивности керновой модели снижается на 20% относительно значения, соответствующего однофазной фильтрации. При давлениях отбора 50 и 30 бар снижение составляет 40 и 55% соответственно.

Следует отметить, что для керновых моделей снижение коэффициента продуктивности существенно выше, чем для реальных скважин, работающих при забойных давлениях ниже давления насыщения, поскольку в керновых исследованиях давление нагнетания (давление на входе в керновую модель) незначительно превышает давление насыщения и может быть существенно ниже пластового давления. Поэтому не следует результаты керновых исследований непосредственно соотносить с промысловыми оценками снижения коэффициента продуктивности скважин. Важно учитывать, что геометрия потоков также отличается: в керновых исследованиях она прямолинейно-параллельная, а в скважинах плоскорадиальная. В то же время, результаты керновых исследований предоставляют информацию для настройки параметров многофазных течений в гидродинамических моделях лабораторных экспериментов с последующим их переносом в гидродинамические модели реальных скважин. Соответствующим процедурам будут посвящены дальнейшие публикации авторов.

Результаты исследований для песчаников и алевролитов

В рассматриваемой серии экспериментов однофазная фильтрация нефти при давлении выше давления насыщения и двухфазная фильтрация нефти и газа при давлении ниже давления насыщения были исследованы применительно к песчаникам и алевролитам с существенно различающимися значениями проницаемости. В обоих экспериментах керновые модели состояли из 21 стандартных образцов длиной по ≈ 40 мм и диаметром ≈ 30 мм. Длина керновых колонок составляла 84 см. Исследования проводились с соблюдением требований описанного выше дизайна.

Поскольку перепад давления между входом и выходом кернодержателя задается в соответствии с текущим исследуемым режимом, градиент давления в эксперименте будет определяться длиной керновой колонки. При стационарном плоскорадиальном притоке градиент давления на стенке совершенной по степени и характеру вскрытия скважины оценивается по формуле:

,

,

где pконт. – давление на контуре радиусом Rконт., pскв. – давление на стенке скважины радиусом rскв..

При депрессии 5–10 МПа, радиусе контура питания 250 м и радиусе скважины 10 см градиент давления на стенке скважины составляет ≈ 6–12 МПа/м. Учитывая, что геометрия потока в несовершенных по характеру вскрытия скважинах вблизи перфорационных отверстий отклоняется от плоскорадиальной и приобретает форму, схожую с полусферической, с еще большим сгущением линий тока, реальные градиенты давлений вблизи перфорационных отверстий могут в несколько раз превышать значения 6–12 МПа/м даже при однофазном течении. В случае выделения растворенного газа дополнительно возрастает фильтрационное сопротивление в призабойной зоне, что также приводит к более высоким градиентам давления вблизи скважины при той же величине депрессии.

В рассматриваемых фильтрационных экспериментах при длине керновой колонки 84 см на режиме 90–70 средний градиент давления составлял 2/0,84 ≈ 2,4 МПа/м, при режиме 90–50 и 90–30 – соответственно 4,8 и 7,2 МПа/м. Учитывая, что двухфазный режим фильтрации протекает в последних менее проницаемых образцах керновой модели, следует ожидать, что градиент давления в области двухфазной фильтрации может быть в несколько раз выше значений 2,4–7,2 МПа/м.

Итак, оценочные расчеты показывают, что длина керновой модели подобрана корректно: возникающие градиенты давлений в керновой модели близки к градиентам давлений в призабойной зоне скважин, в которых возникает двухфазная фильтрация нефти и газа при снижении забойного давления ниже давления насыщения.

В связи с конфиденциальностью информации, результаты фильтрационных экспериментов приводятся в относительных величинах в ограниченном объёме без уточнения ФЕС исследованных образцов и свойств флюидов.

Запуски двухфазных режимов фильтрации производились следующим образом. В кернодержателе устанавливалось поровое давление 90 бар. Такое же давление устанавливалось в сепараторе и разделительных ёмкостях-коллекторах. При открытом выходе кернодержателя запускался насос в режиме поддержания давления 90 бар. Далее плавно открывался вентиль, соединяющий разделительные ёмкости-коллекторы и газовый баллон с целевым давлением отбора. Выход на целевое давление занимал во всех случаях от 3 до 6 мин. Таким образом на выходе кернодержателя давление снижалось от начального 90 бар до целевого давления отбора ниже давления насыщения – 70, 50 или 30 бар. При этом длительность выхода на стационарный режим двухфазной фильтрации для керновых моделей песчаников составляла до 2 часов, а для алевролитов – до 15 часов, в зависимости от ФЕС керновой модели и исследуемого режима. Следует отметить, что во всех случаях начальные расходы были достаточно высокими, но с течением времени снижались при формировании равновесного распределения газонасыщенности в керне.

Песчаники

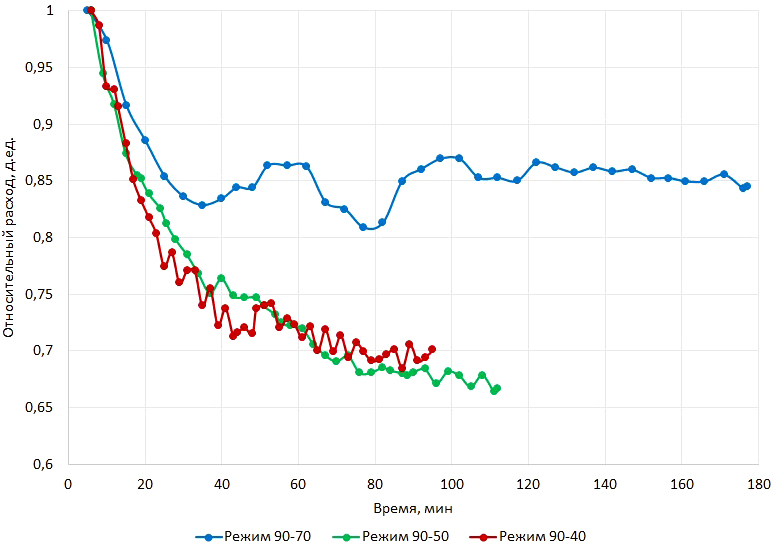

Динамики изменения расхода во времени в относительной шкале для песчаников на режимах с давлением отбора 70, 50 и 40 бар приведены на рис. 4. Расходы в моменты выхода на целевое давление, т.е. приблизительно через 4–7 мин после начала двухфазного эксперимента, являются максимальными и соответствуют на рис. 4 относительному расходу, равному единице. Вследствие высокой продуктивности керновой модели песчаников и ограниченного объёма рекомбинированной пробы, с учётом также максимального расхода плунжерного насоса, вместо режима с давлением отбора 30 бар исследован режим с давлением отбора 40 бар.

Рис. 4. Динамика стабилизации расхода при режимах двухфазной фильтрации (песчаники)

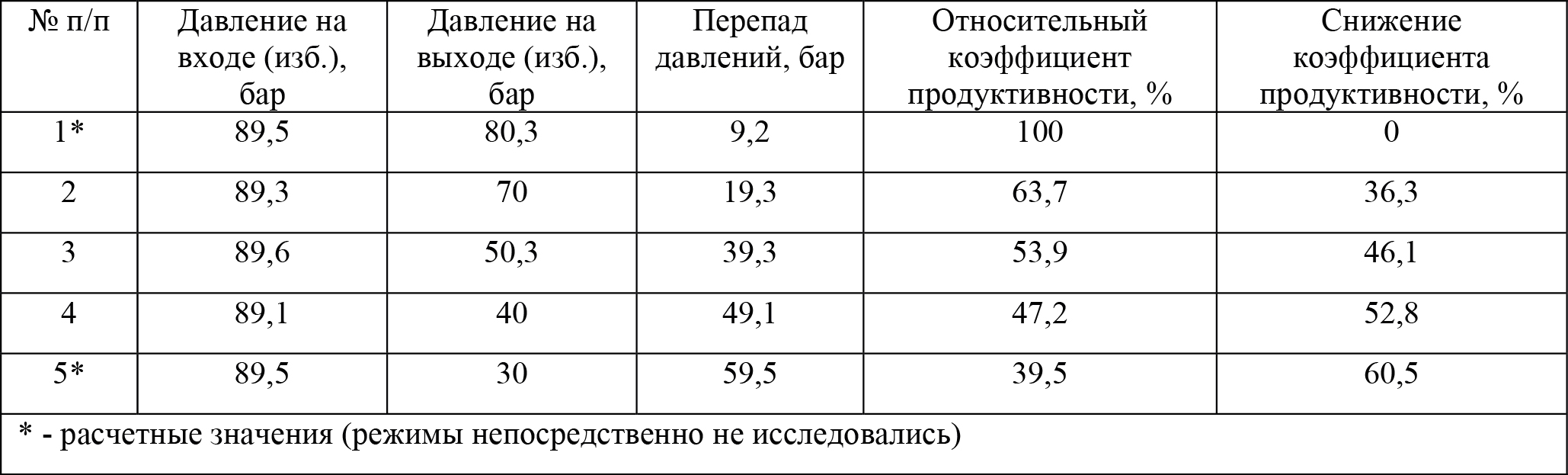

Параметры и результаты исследованных режимов приведены в табл. 1 (режим №1 рассчитан по результатам исследований однофазной фильтрации, режим №5 – по результатам исследований двухфазной фильтрации с помощью экстраполяции). Поскольку насос не связан напрямую с датчиком давления на входе в кернодержатель, при поддержании давления 90 бар из-за трения поршня колбы рекомбинации и гидравлических потерь в трубках давление на входе в керн устанавливалось несколько ниже 90 бар – от 89,1 до 89,6 бар на разных режимах. Это обстоятельство не критично, т.к. истинное давление на входе кернодержателя непосредственно учитывается при интерпретации результатов.

Табл. 1. Результаты исследования фильтрации нефти и газа при давлении ниже давления насыщения (песчаники)

В табл. 1 для песчаников приведены относительные значения коэффициента продуктивности и величины снижения коэффициента продуктивности по сравнению с однофазным режимом.

Как видно по рис. 4, расход стремительно снижается по мере развития в пористой среде двухфазной фильтрации и в течение 80–100 мин стабилизируется. Это свидетельствует о том, что в первые минуты после запуска режима фильтрации выделяющийся из нефти газ продолжает выноситься потоком нефти, постепенно формируя низкую газонасыщенность и не существенно снижая продуктивность керновой модели. По мере накопления выделяющегося из нефти газа в пористой среде формируется равновесная газонасыщенность, фазовая проницаемость для нефти снижается.

Проанализируем подробнее результаты на примере исследования песчаников при режиме 90–70 с давлением отбора 70 бар. Снижение коэффициента продуктивности относительно однофазного режима фильтрации составило 36,3% (синий график на рис. 4), что свидетельствует об уменьшении продуктивности керновой модели приблизительно в 1,5 раза. Следует отметить, что давление отбора ниже давления насыщения на 80,3 – 70 = 10,3 бар, а давление нагнетания выше давления насыщения на 89,3 – 80,3 = 9,0 бар. С учетом результатов исследований, режимных параметров и давления насыщения нефти очевидно, что двухфазная фильтрация в анализируемом режиме возникала лишь в последних образцах. Теоретические профили давлений при режиме 90–70 для однородной керновой модели представлены на рис. 5.

Рис. 5. Теоретические профили давлений при режиме 90–70 (для однородной керновой модели)

На рис. 5 наклон красного графика отличается от наклона черного приблизительно в 1,5 раза – во столько же раз, во сколько отличаются расходы. Теоретические расчеты показывают, что в момент запуска режима 90–70 двухфазная фильтрация в однородной модели должна была возникнуть в образцах 11–21 (11 шт.), но по мере снижения расхода и уменьшения наклона профиля давления в области нагнетания область двухфазной фильтрации сузилась до шести образцов (образцы 16–21). Выделившийся ранее газ в образцах 11–15 теоретически должен был быть вытеснен нефтью либо исчезнуть, постепенно растворившись в нефти. Таким образом, снижение продуктивности керновой модели на стационарном режиме в 1,5 раза происходит за счет возникновения двухфазной фильтрации лишь в последних 6 образцах модели из 21. Т.е. относительное снижение продуктивности по нефти в образцах, в которых возникает и сохраняется двухфазная фильтрация, более существенно, чем наблюдаемое снижение коэффициента продуктивности по керновой модели в целом.

Одной из задач работы являлось исследование восстановления продуктивности пористой среды после фильтрации при давлении ниже давления насыщения. После каждого режима двухфазной фильтрации исследовался однофазный режим после восстановления давления выше давления насыщения. Применительно к песчаникам исследования показали полное восстановление продуктивности пористой среды после всех исследованных режимов.

Подробному анализу и интерпретации результатов с помощью гидродинамического моделирования фильтрационных экспериментов будут посвящены последующие работы авторов.

Алевролиты

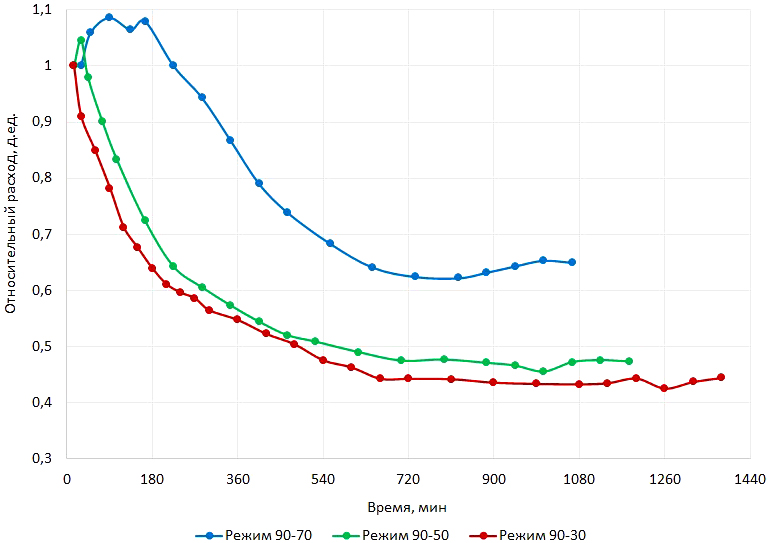

Нормированные графики расхода для алевролитов приведены на рис. 6. Следует отметить, что в алевролитах наблюдалось более существенное снижение расхода при давлениях отбора 50 и 30 бар, чем в песчаниках.

Рис. 6. Динамика стабилизации расхода при режимах двухфазной фильтрации (алевролиты)

В табл. 2 приведены относительные значения коэффициента продуктивности и величины снижения коэффициента продуктивности по сравнению с однофазным режимом для алевролитов (режим №1 рассчитан по результатам исследований однофазной фильтрации).

Табл. 2. Результаты исследования фильтрации нефти и газа при давлении ниже давления насыщения (алевролиты)

Для сравнительного анализа результаты исследований алевролитов (табл. 2) были пересчитаны на идентичное первому эксперименту давление нагнетания ≈ 89,5 бар и соответствующие ему перепады давлений на режимах. При этом снижение коэффициента продуктивности на режиме 90–70 для алевролитов составило не 42,8%, а ≈ 36,3% и совпало с аналогичным показателем для песчаников.

Очевидно, что чем больше давление нагнетания, тем меньше относительное снижение коэффициента продуктивности пористой среды при двухфазной фильтрации.

По полученным результатам были построены нормированные индикаторные кривые двух керновых моделей песчаников и алевролитов и наложены друг на друга для сравнительного анализа (рис. 7).

Рис. 7. Индикаторные кривые керновых моделей при двухфазной фильтрации (нормированные)

Следует отметить, что перегиб индикаторной кривой песчаников в точке, соответствующей режиму 90–70 (Δp ≈ 20 бар), не связан с погрешностями эксперимента, а обусловлен критической газонасыщенностью. Форма теоретической индикаторной кривой, представленной на рис. 2, не учитывает всех особенностей исследуемого процесса. Численное воспроизведение фильтрационного эксперимента с целью идентификации кривых относительной фазовой проницаемости (ОФП) нефти и газа в условиях дегазации потока нефти позволило выявить природу возникновения перегиба индикаторной кривой. Перегиб возникает и усиливается с увеличением критической (неподвижной) газонасыщенности. Данная особенность будет подробно рассмотрена в следующих работах авторов. Газ, являясь несмачивающей фазой, способен в определенном количестве накапливаться в порах в виде несвязанных неподвижных пузырьков, формируя критическую газонасыщенность (Honarpour et al., 1986). Перегиб индикаторной кривой алевролитов также имеется, но не заметен из-за описываемого далее другого эффекта.

Особое внимание следует обратить на аномальное снижение коэффициента продуктивности алевролитов при давлениях отбора 50 и 30 бар. Из рис. 7 видно, что индикаторная кривая практически выполаживается при увеличении перепада давлений до значений более 20 бар. С учётом серии дополнительных экспериментов, не описываемых из-за ограниченного объема статьи, для обоснования аномального снижения продуктивности в двухфазной области была дана следующая гипотеза. При снижении давления ниже 70 бар в нефти наблюдается образование коллоидных частиц из высокомолекулярных соединений нефти (парафины, смолы, асфальтены). Коалесцируя между собой при дальнейшем снижении давления и дегазации нефти, эти частицы укрупняются, но движутся с потоком нефти и газа по поровым каналам. При фильтрации в низкопроницаемых пористых средах коллоидные частицы способны повлиять на проницаемость из-за сопоставимости их размеров с размерами поровых каналов. Данное явление следует отнести к осложнениям нефтедобычи, связанным с дегазацией нефти. Как будет показано в последующих работах авторов, влиянием формы кривых ОФП не удается описать наблюдаемые эффекты, и подобный результат возможен только при учете снижения проницаемости вследствие кольматации.

Несмотря на аномальное снижение продуктивности керновой модели, при повторении фильтрации при давлении выше давления насыщения продуктивность алевролитов, как и в случае песчаников, полностью восстанавливалась.

Заключение

В работе представлены результаты двух комплексных фильтрационных экспериментов, оценивающих изменение коэффициента продуктивности керновой модели для газированной нефти при давлении ниже давления насыщения. Исследованы форсированные режимы фильтрации, характерные для призабойных зон скважин, при входном давлении 90 бар и давлениях отбора 30, 50 и 70 бар для модели нефти с давлением насыщения ≈ 80 бар. Проведен сравнительный анализ результатов для песчаников и алевролитов с существенно отличающимися значениями абсолютной проницаемости.

Эксперименты выполнены на оригинальном комплексе фильтрационных исследований с использованием удлиненного кернодержателя и рекомбинированных проб нефти. В работе подробно описан дизайн экспериментов и ключевые требования к их проведению.

По результатам экспериментов получены индикаторные кривые керновых моделей в широком диапазоне давлений отбора, которые могут быть использованы в дальнейшем для идентификации кривых ОФП нефти и газа в условиях фильтрации разгазирующегося потока нефти, т.е. в области низких значений газонасыщенности.

Выполненные эксперименты показали существенное влияние двухфазного режима фильтрации на продуктивность керновой модели, особенно при высоких значениях перепада давлений. Для алевролитов выявлено аномальное снижение коэффициента продуктивности керновой модели при давлениях отбора меньше 70 бар. Выдвинута гипотеза о причинах возникновения данного осложнения.

Анализ результатов и их сопоставление с теоретическими аспектами исследуемого процесса обосновывают необходимость глубокого изучения фильтрации нефти при давлении ниже давления насыщения, применения численных методов интерпретации и моделирования. Развитию данных исследований будут посвящены последующие работы авторов.

Список литературы

1. Бриллиант Л.С., Евдощук П.А., Антипин М.А., Плиткина Ю.А., Закиров С.Н., Индрупский И.М., Лобанова О.А. (2014). Возможность эффективной доразработки нефтяных месторождений за счет растворения in situ выделившегося из нефти газа. Нефтяное хозяйство, 4, с. 54–59.

2. Дьячков А.А., Галимов Р.Г., Фуфаев С.А. (2023). Влияние снижения забойного давления ниже давления насыщения на коэффициент продуктивности в условиях низкопроницаемых коллекторов тюменской свиты на примере месторождения Шаимского района. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 10(382), с. 42–48. DOI: 10.33285/2413-5011-2023-10(382)-42–48

3. Ибрагимов И.И., Индрупский И.М., Камалов И.Р., Янайкин М.В., Гибадуллин А.А. (2024). Методика приготовления и исследования рекомбинированной модели пластовой нефти для фильтрационных экспериментов. Нефтяная провинция, 4(40). с. 162–185. https://doi.org/10.25689/NP.2024.4.162-185

4. Иктисанов В.А., Мусабирова Н.Х., Байгушев А.В., Шипилова К.Ф. (2019). Уточнение предельно допустимых забойных давлений для карбонатных и терригенных коллекторов месторождений ПАО «Татнефть». Нефтяное хозяйство, 7, с. 36–39. DOI: 10.24887/0028-2448-2019-7-36-39

5. Иктисанов В.А., Мусабирова Н.Х., Байгушев А.В., Чиркунов А.П., Бреслер Л.Х. (2023). Обобщение для предельных давлений добывающих скважин терригенных коллекторов ПАО «Татнефть». Нефтепромысловое дело, 6, с. 17–22. DOI: 10.33285/0207-2351-2023-6(654)-17-22

6. Кордик К.Е., Мехоношин Р.О., Джумязова Н.А., Абдулин И.К., Самохин С.О., Симонов А.А. (2023). Орезультатах разработки нового подхода по определению оптимального забойного давления с использованием инструментов интегрированного моделирования. Нефтепромысловое дело, 10(658), с. 66–73. DOI: 10.33285/0207-2351-2023-10(658)-66-73

7. Лазеев А.Н., Гнилицкий Р.А., Николаев М.Н., Самоловов Д.А., Плиткина Ю.А., Бриллиант Л.С. (2012). Изучение факторов, влияющих на разработку залежей нефти Талинской площади Красноленинского месторождения. Нефтяное хозяйство, 9, с. 64–67.

8. Муслимов Р.Х., Зайнуллин Н.Г., Дияшев Р.Н., Зиннатов И.Х. (1984). Обоснование оптимальных забойных давлений для терригенных коллекторов. Нефтяное хозяйство, 9.

9. Розенберг М.Д., Кундин, С.A., Курбанов А.К. (1969). Фильтрация газированной жидкости и других многокомпонентных смесей в нефтяных пластах. М.: Недра, 456 с.

10. ОСТ 39-195-86 (1986). Нефть. Метод определения коэффициента вытеснения нефти водой в лабораторных условиях. М.: Изд-во Миннефтепрома, 19 с.

11. Honarpour M., Koederitz L., Harvey A.H. (1986). Relative permeability of petroleum reservoirs. CRC Press, 152 p.

Об авторах

И. И. ИбрагимовРоссия

Ильдар Ильясович Ибрагимов – канд. тех. наук, заведующий лабораторией, доцент

423462, Альметьевск, ул. Советская, д. 186а

И. М. Индрупский

Россия

Илья Михайлович Индрупский – доктор тех. наук, главный научный сотрудник, заместитель директора по научной работе

119333, Москва, ул. Губкина, д. 3

И. Р. Камалов

Россия

Ильнур Расимович Камалов – магистрант

423462, Альметьевск, ул. Советская, д. 186а

М. В. Янайкин

Россия

Михаил Валерьевич Янайкин – магистрант

423462, Альметьевск, ул. Советская, д. 186а

Рецензия

Для цитирования:

Ибрагимов И.И., Индрупский И.М., Камалов И.Р., Янайкин М.В. Экспериментальные исследования фильтрации нефти при давлении ниже давления насыщения. Георесурсы. 2025;27(3):243-251. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.27

For citation:

Ibragimov I.I., Indrupskiy I.M., Kamalov I.R., Yanaykin M.V. Experimental investigations of oil flow under pressure below bubble point pressure. Georesursy = Georesources. 2025;27(3):243-251. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.27

.png)