Перейти к:

Палеогеографические реконструкции продуктивных отложений парфеновского горизонта на территории Ангаро-Ленской ступени юго-востока Сибирской платформы

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.15

Аннотация

По результатам литологического, циклостратиграфического анализов, а также увязки с данными ГИС и корреляции разрезов скважин были выделены и прослежены основные изохронные уровни отложений парфеновского горизонта в разнофациальных зонах Ангаро-Ленской ступени. Отложения парфеновского горизонта представлены комплексом гравийно-песчаных, песчаных и алевро-песчаных пород мономиктового и олигомиктового состава. Они формировались в условиях блуждающих потоков дельтовых равнин и приливно-отливных дельт, переходящих в мелководно морской бассейн седиментации. Обломочный материал поступал с Байкало-Патомского нагорья в область прибрежной равнины и зону крайнего мелководья залива Палеоазиатского океана, который омывал южную часть Сибирской платформы. Литологическая неоднородность отложений связана с большим разнообразием среднемасштабных фациальных единиц (мезофаций), а также интенсивностью вторичных процессов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Изъюрова Е.С., Постникова О.В., Изъюров А.Д., Зуева О.А., Рыбальченко В.В., Смирнов А.С. Палеогеографические реконструкции продуктивных отложений парфеновского горизонта на территории Ангаро-Ленской ступени юго-востока Сибирской платформы. Георесурсы. 2025;27(2):216-233. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.15

For citation:

Izyurova E.S., Postnikova O.V., Izyurov A.D., Zueva O.A., Rybalchenko V.V., Smirnov A.S. Paleogeographic Reconstructions of Productive Deposits of the Parfenovsky Horizon on the Territory of the Angara-Lena Step of the Southeastern Siberian Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):216-233. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.15

Введение

Территория Ангаро-Ленской ступени на юге Сибирской платформы отличается своей достаточно неравномерной изученностью с точки зрения нефтегазоносности. Основные нефтегазопроявления связаны с залежами вендского терригенного комплекса. И, хотя в результате геологоразведочных работ здесь пробурено около 250 скважин и открыто 7 месторождений, палеогеографическая картина для отложений вендского времени, и в частности парфеновского возраста, остается весьма неоднозначной.

Многочисленными исследованиями было показано, что отложения парфеновского продуктивного горизонта формировались в пределах континентальных аллювиальных и переходных фаций прибрежной части морского бассейна осадконакопления (Бобкова, 2016; Бессонов, Жилина, 2021; Сирык, 1987; Атлас литолого-палеогеографических…,1989; Палеогеографическая модель формирования…, 2010; Хабаров, Вараксина и др., 2014; Афонин, Коровяк, 2017; Модели строения и количественная…, 2017; Смирнов и др., 2016; Мазукабзов и др., 2006; Ахияров и др., 2007; Мальцева, 2015; Мисюркеева, 2022; Смирнов и др., 2018; Кокарев, Диких, 2020). Исходя из литологических характеристик пород парфеновского горизонта в районе исследования, их часто относили к отложениям рек, исток которых находился в районе Алтае-Саянского складчатого комплекса на юго-западе Сибирской платформы (Палеогеографическая модель формирования…, 2010). Однако ряд работ отражает нахождение источника сноса кластического материала с восточного обрамления юга Сибирской платформы, Байкальской складчатой области (Хабаров и др., 2014; Федоровский, Скляров, 2010; Клитин и др., 1970). Несмотря на богатую историю геологического изучения продуктивных отложений парфеновского горизонта, в седиментологической модели этого объекта все еще остается целый ряд нерешенных проблем. Основной целью настоящей работы явилась реконструкция условий формирования на основе комплекса разномасштабных литолого-геофизических исследований. Для достижения поставленной цели были выявлены литологические характеристики отложений, выделены петротипы, проведен циклостратиграфический анализ, выделены ГИС-фации и типы разрезов отложений парфеновского горизонта.

Материалы и методы

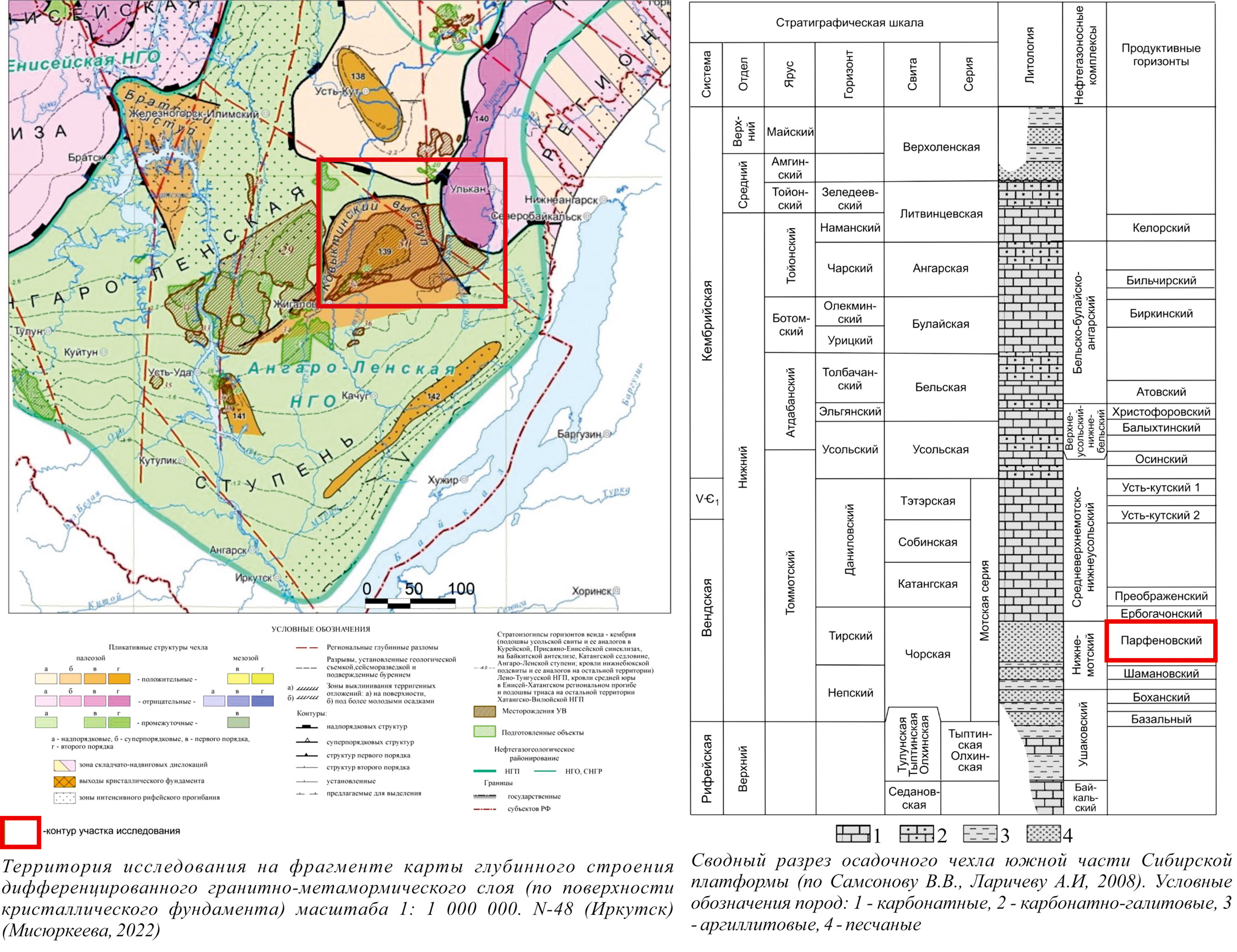

Объект исследований расположен на юго-востоке Сибирской платформы в пределах Ангаро-Ленской ступени (рис. 1). Промышленная продуктивность изучаемой территории связана с отложениями вендского терригенного комплекса. Парфеновский горизонт стратиграфически приурочен к верхней подсвите чорской свиты венда. В объеме горизонта выделяется два продуктивных пласта, отличающихся сложным геологическим строением и сильной изменчивостью коллекторских свойств.

Рис. 1. Объект исследования на юго-востоке Восточной Сибири.

Для реконструкции палеогеографической ситуации и условий осадконакопления продуктивных отложений парфеновского горизонта на изучаемой площади был выполнен литологический, циклостратиграфический анализы и анализ литолого-геофизических данных, а также проведена типизация и седиментологическая интерпретация разрезов скважин. Для решения поставленных задач были проанализированы данные геофизических исследований по 74 скважинам, а также проведено детальное литологическое исследование пород по 26 скважинам в объеме более 1500 метров керна. Петрографическое изучение пород проводилось в прокрашенных шлифах на оптическом микроскопе (Axio Imager A2m Carl Zeiss, Германия), а также в сколах пород на растровом электронном микроскопе (РЭМ) (JEOL JSM-6610LV, Япония), снабженном приставкой для микрорентгеноспектрального анализа OXFORD INSTRUMENTS IE350-IW500-HKL (Великобритания). Минеральный состав отложений был изучен методами рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометре RIGAKU SmartLab (Япония). В работе использованы результаты стандартных петрофизических исследований.

Литолого-петрофизическая характеристика отложений парфеновского горизонта

Отложения парфеновского горизонта представлены комплексом серых и бурых терригенных гравийно-песчаных, песчаных и алевро-глинистых пород. При этом отложения явно дифференцированы по структурно-минералогическим характеристикам, что отличает нижнюю часть разреза от верхней, как по литолого-петрофизическим, так и по геофизическим свойствам.

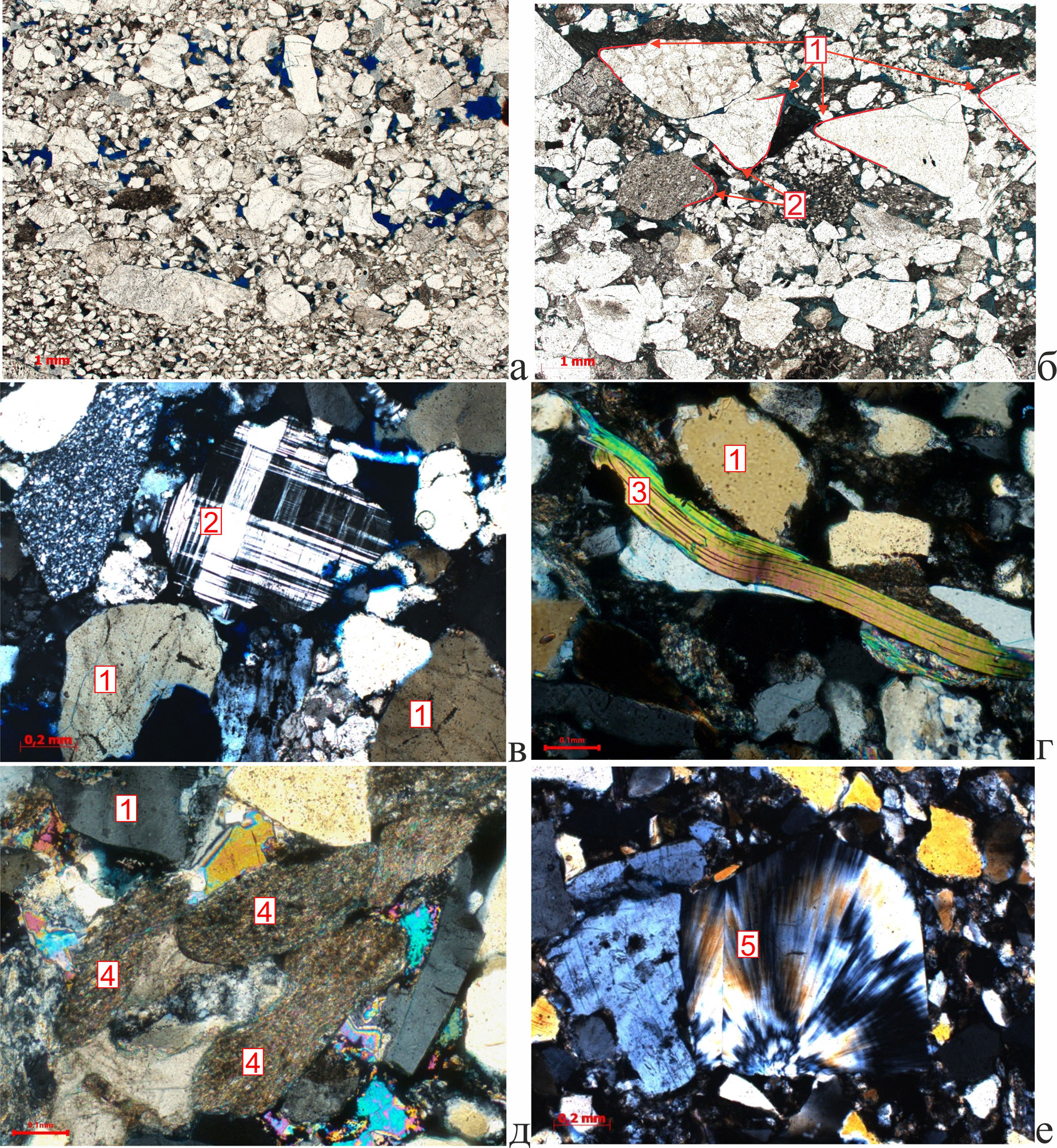

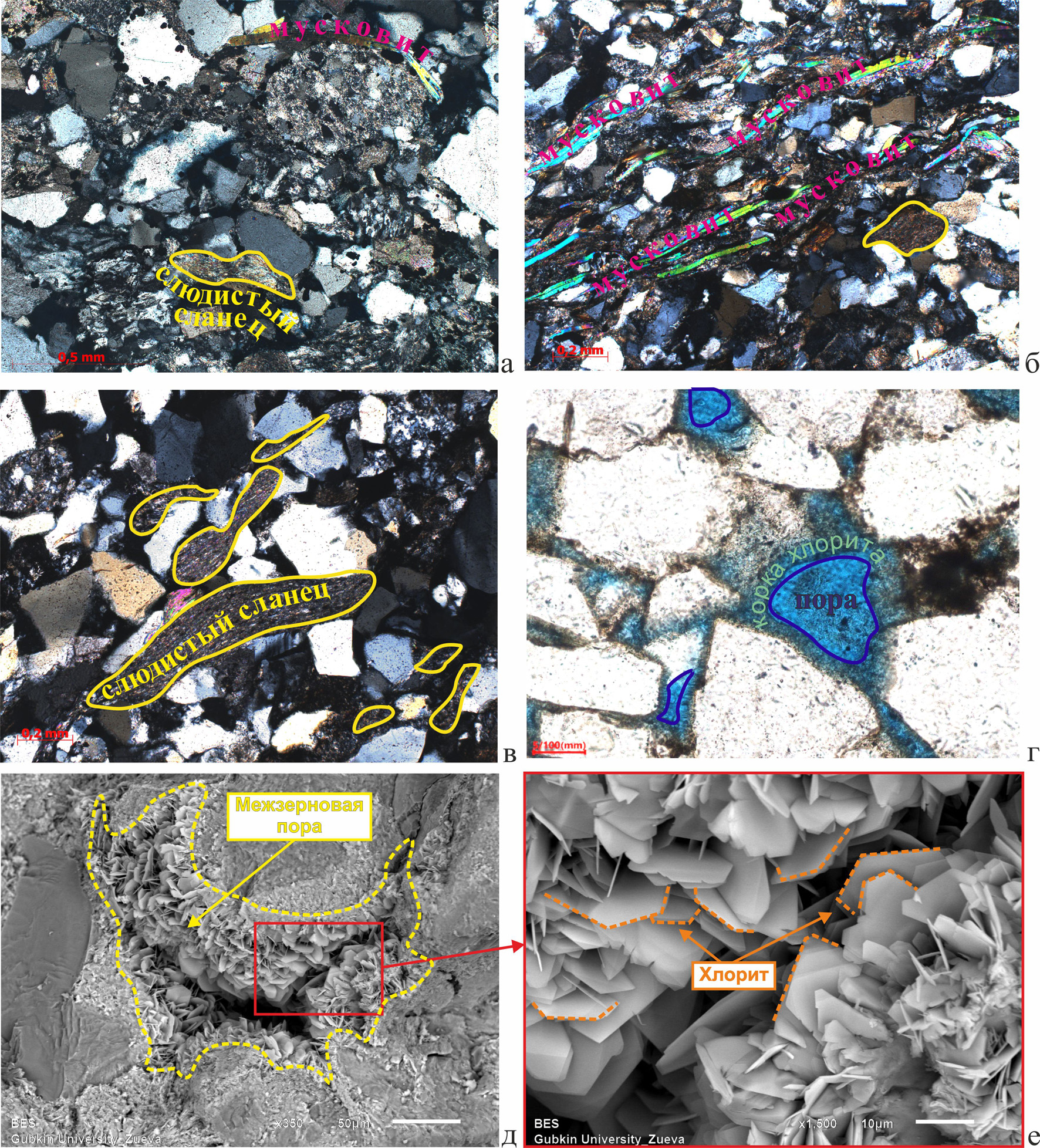

Отложения нижней части разреза представлены олигомиктовыми песчаниками разнозернистыми гравелитистыми, разнозернистыми, мелко-среднезернистыми, средне-мелкозернистыми, а также мономиктовыми алевролитами. Обломочная часть слабоокатанная, угловатая с низкой и средней степенью сортировки. Минеральный состав обломочной части представлен обломками кварца (~75–80%), полевых шпатов (~5–10%), обломками метаморфических пород зеленосланцевой фации метаморфизма (~10–12%), обломками кремнистых пород (~5%), также отмечаются единичные чешуйки слюд. Среди акцессорных минералов в отдельных случаях встречаются единичные обломки турмалина, реже циркона. Цементирующая часть представлена в основном глинистым порово-пленочным цементом, реже вторичным карбонатным и сульфатным поровым типом цемента. Количество цемента в среднем составляет ~15–20% с учетом всех типов, встречающихся в породе. Отложения нижней части разреза сильно преобразованы. Отмечаются все виды микроструктур бластеза обломочного кварца с преобладанием рекристаллизационно-гранулярного, с «шахматным» угасанием агрегатов новообразований. Края зерен подвержены грануляции. Волнистое и плитчатое погасание зерен кварца, полоски Бема. В породах отмечаются конформные, инкорпорационные контакты на границах зерен. Ярко выражена пластическая деформация обломков метаморфических пород зеленосланцевой фации метаморфизма, а также трещинообразование в зернах и на их контактах. В отложениях проявлены процессы выщелачивания различных по составу сланцев. Из аутигенного минералообразования наиболее интенсивна хлоритизация (рис. 2). Регенерация зерен, карбонатизация и сульфатизация проявляются неравномерно с разной степенью интенсивности. Процессы карбонатизации и сульфатизации сопровождают корродирование зерен. Отдельными пятнами выявлена пиритизация. В породах нижней части парфеновского горизонта отмечается, как межзерновое пустотное пространство, так и внутризерновое. Пустоты варьируют от 1–3 мкм до 0,5–0,9 мм.

Рис. 2. Фото шлифов отложений нижней части разреза парфеновского горизонта: а, б – низкая степень сортировки обломочного материала, отмечается преимущественно угловатая (1) и слабоокатанная (2) форма обломков в песчанике разнозернистом гравелитистом олигомиктовом (николи параллельны, увеличение 5); в–е – обломки различного минерального состава в песчанике мелко-среднезернистом олигомиктовом: отмечаются зерна кварца (1), калиевых полевых шпатов (2), слюд (3), различных по составу сланцев (4), кремнистых пород (5) (николи скрещены, увеличение 100).

Отложения верхней части разреза представлены мономиктовыми песчаниками разнозернистыми, мелко-среднезернистыми, средне-мелкозернистыми, мелкозернистыми алевритовыми и олигомиктовыми алевролитами. Реже в основании верхней части разреза парфеновского горизонта встречаются песчаники разнозернистые олигомиктовые. Обломочная часть слабоокатанная и полуокатанная, с хорошей и средней степенью сортировки. Минеральный состав обломочной части представлен обломками кварца (~90–95%), полевых шпатов (~5–10%), также отмечаются единичные обломки кремнистых пород и чешуйки слюд. Среди акцессорных минералов в отдельных образцах отмечаются единичные зерна турмалина, циркона. В ряде скважин в основании верхней части разреза парфеновского горизонта можно встретить тонкие прослои с россыпями рудных минералов. Цементирующая часть представлена в основном кварцевым регенерационным, а также глинистым пленочным типом цемента. Реже в незначительном объеме отмечается карбонатный и сульфатный поровый тип цемента. Количество цемента в среднем составляет ~15–20%. Отложения верхней части разреза также сильно преобразованы. В отличие от нижней его части, здесь фиксируется интенсивная регенерация зерен кварца вплоть до образования регенерационного типа цемента во всем объеме породы. Местами отмечаются характерные признаки интенсивного уплотнения в виде конформных, инкорпорационных и сутурных контактов на границах зерен. Волнистое и плитчатое погасание зерен кварца, полоски Бема (рис. 3). В породах присутствуют локальные зоны бластокатаклаза, реже отмечается кристаллобластез кварца и пластическая деформация обломков метаморфических пород зеленосланцевой фации метаморфизма. Также, как и в нижней части разреза парфеновского горизонта, здесь проявлены процессы хлоритизации и выщелачивания обломочной составляющей. Карбонатизация и сульфатизация усиливаются вверх по разрезу. Они обуславливают корродирование зерен. Отдельными пятнами выявлена пиритизация и битумные корки на стенках поровых каналов. В породах верхней части парфеновского горизонта, также, как и для нижней, развито межзерновое и внутризерновое пустотное пространство. Пустоты варьируют от 1–3 мкм до 1,5 мм.

Рис. 3. Фото шлифов отложений верхней части разреза парфеновского горизонта: а – высокая степень сортировки обломочного материала в песчанике мелкозернистом алевритистом мономиктовом (николи параллельны, увеличение 5); б – обломки кварц-полевошпатового состава в песчанике мелкозернистом: отмечаются зерна кварца (1), калиевых полевых шпатов (2), слюд (3); в – преимущественно кварцевый состав, а также обрастание зерен кварца каемками регенерации (1) вплоть до образования вторичного регенерационного цемента (николи скрещены, увеличение 200); г – уплотненная структура песчаника мелкозернистого, сопровождающая интенсивные процессы регенерации зерен (николи скрещены, увеличение 50).

В отложениях парфеновского горизонта отмечается трещинная емкость, которая представлена, как микротрещинами с раскрытостью до 0,05 мм, так и трещинами, апертура которых может достигать 1,5 см.

По данным стандартных петрофизических исследований диапазон изменения открытой пористости коллекторов составляет от 4,1 до 21,7%, а ее средневзвешенное значение – 12,6% (1876 определений). Такие распределения величин открытой пористости фиксируются по всему разрезу парфеновского горизонта, что свидетельствует о незначительных его вариациях относительно нижней и верхней частей горизонта. Диапазон изменения проницаемости от 0,05 до 407,88 мД, средневзвешенное значение составляет 16,7 мД (1196 определений). Необходимо отметить, что для нижней части парфеновского горизонта средние значения коэффициента проницаемости в два раза ниже, чем для верхней его части. Таким образом, значения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород в объеме парфеновского горизонта в значительной степени дифференцированы.

Циклостратиграфический анализ отложений парфеновского горизонта

В основу седиментологического моделирования положены результаты корреляции изохронных уровней, прослеженных в отложениях парфеновского горизонта. Наиболее надежным способом выделения и прослеживания такого рода уровней является проведение циклостратиграфического анализа. Основой для циклостратиграфического анализа явились результаты литологических исследований керна и региональные представления об изменениях палеогеографии в парфеновское время.

Основным методическим принципом для выделения циклитов в разрезе осадочного чехла явилось выделение по литологическим данным последовательности закономерно повторяющихся в разрезе седиментационных единиц разного ранга и их увязка с данными ГИС. Это позволило провести обоснованное выделение седиментационных циклитов в скважинах, не охарактеризованных керном и спрогнозировать изменения литологических характеристик циклитов по площади. По строению циклита были выделены симметричные и асимметричные циклиты, в свою очередь подразделяющиеся на про- и рециклиты (Карогодин, 1978, 1980, 1990). Данная терминология не несет генетического смысла и подразумевает определенную направленность изменения гранулометрического состава пород в разрезе. На контактах отдельных циклитов разного ранга часто отмечаются резкие границы с элементами размывов.

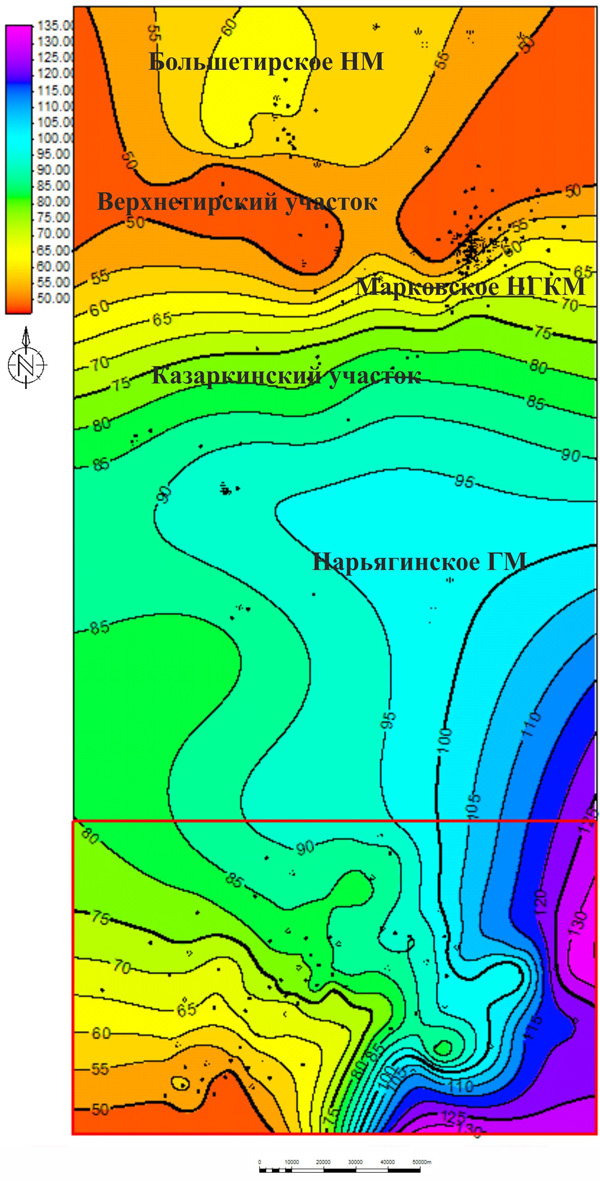

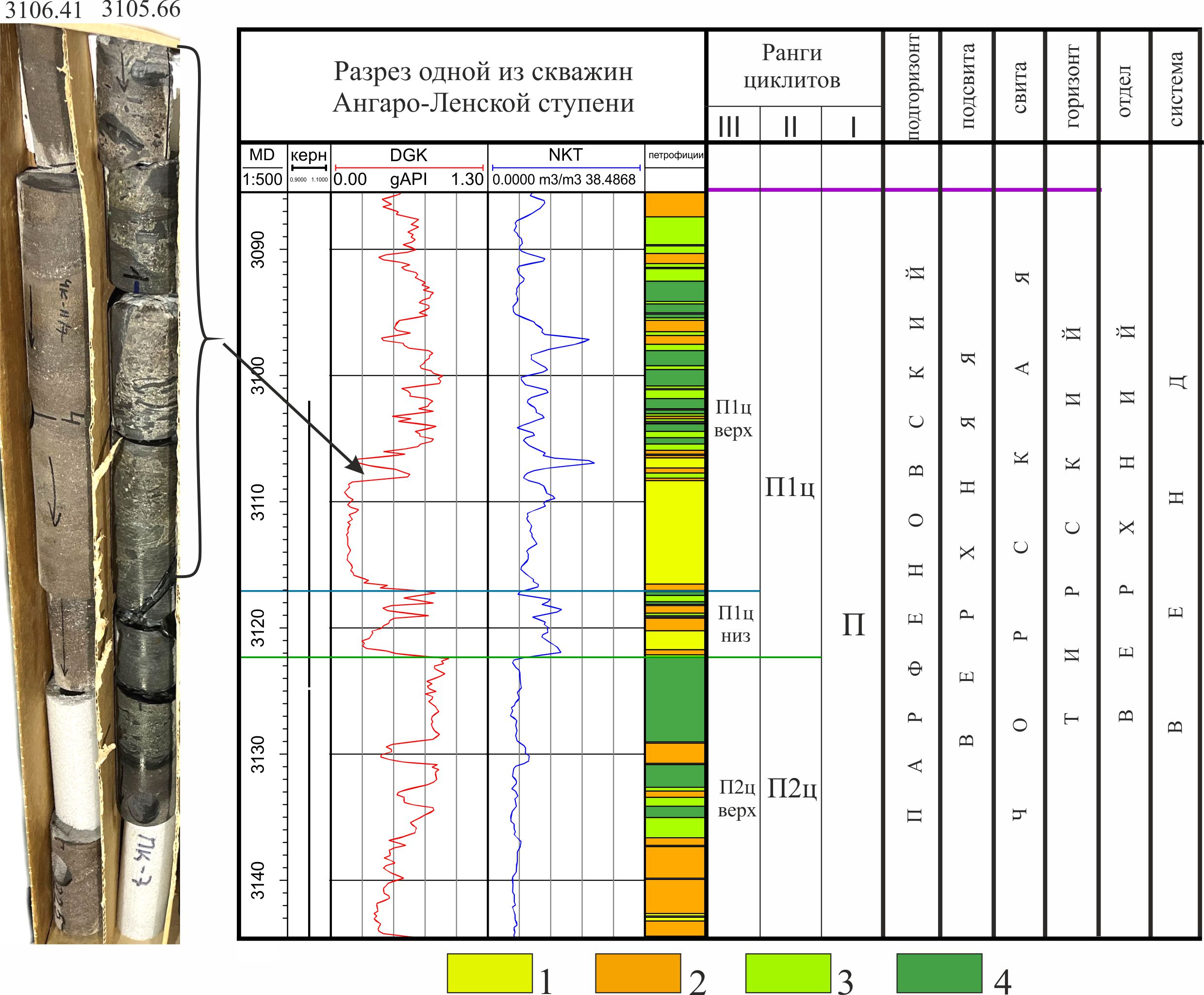

Отложения тирского горизонта, к которому приурочен парфеновский продуктивный горизонт, представляют собой крупный циклит первого ранга, отражающий эвстатические колебания уровня моря на юге Сибирской платформы, проявившиеся поэтапно в развитии регрессии и трансгрессии. В целом, в пределах юго-востока Сибирской платформы толщины отложений парфеновского горизонта варьируют от 40 до 130 м, а тренд их постепенного увеличения отмечается на востоке и в центральной части региона (рис. 4).

Рис. 4. Карта общих толщин отложений парфеновского горизонта крупного циклита первого ранга, где красным прямоугольником отражена площадь детальных исследований.

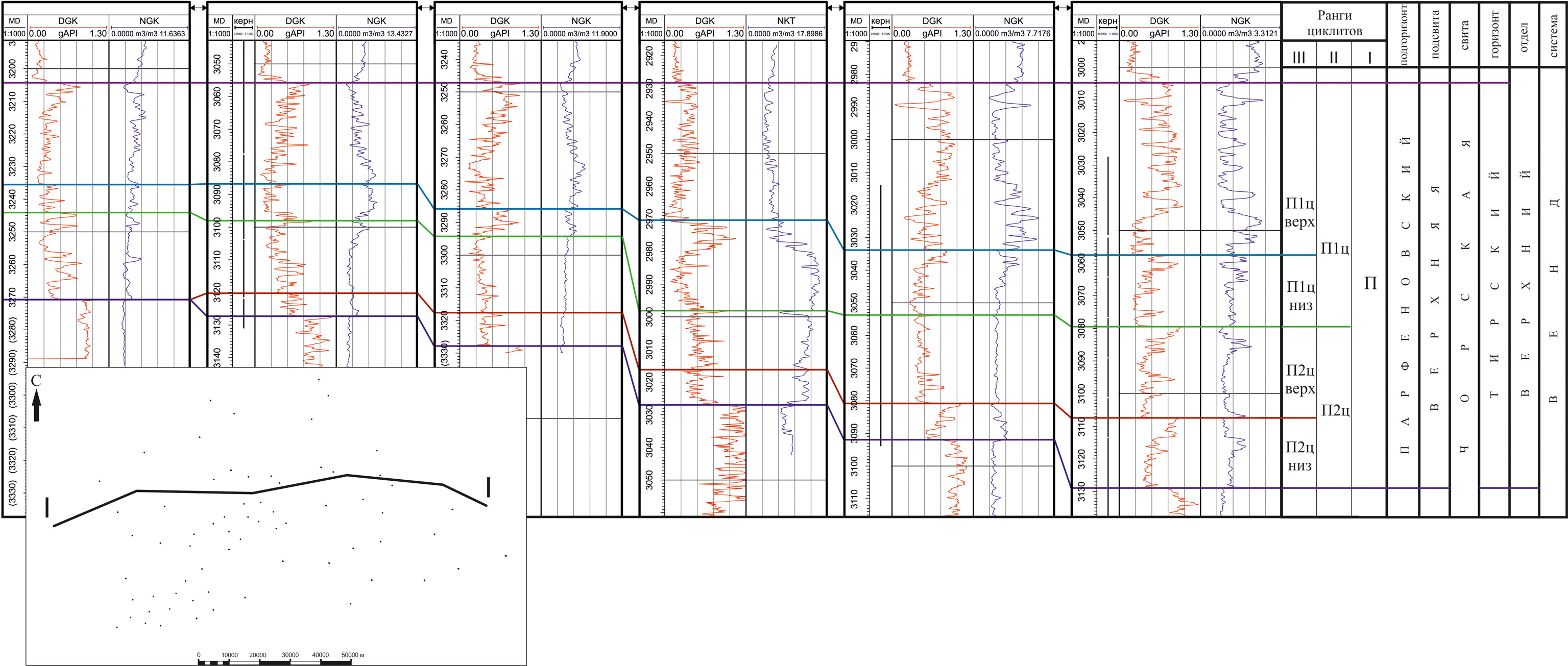

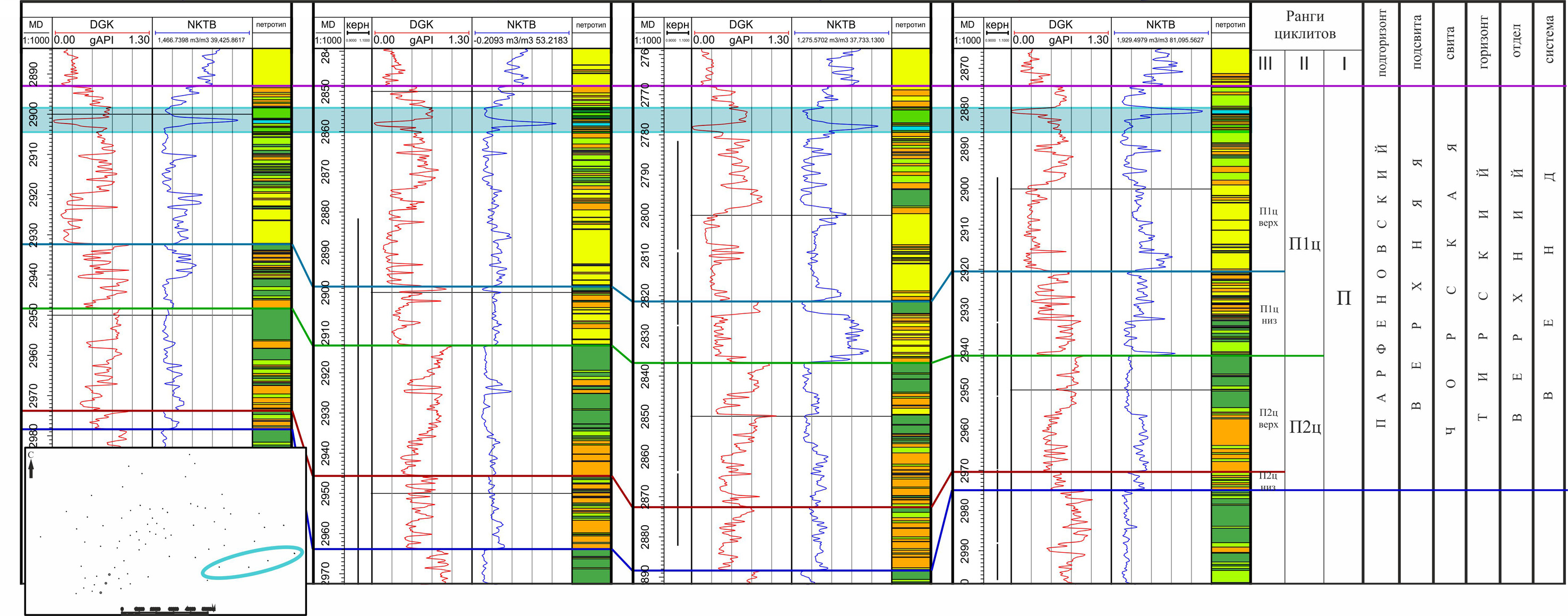

В объеме парфеновского продуктивного горизонта на Ангаро-Ленской ступени выделено два циклита второго ранга П2ц и П1ц, отражающие строение его нижней и верхней части соответственно. Кровля отложений циклита П1ц выделяется достаточно четко по литолого-геофизическим данным по подошве регионального репера, представленного сульфатно-карбонатными породами катангской свиты. (рис. 5). В объеме отложений П2ц и П1ц были выделены уровни развития пород, связанные с циклитами третьего ранга (П2ц низ, П2ц верх и П1ц низ, П1ц верх), отражающие их принадлежность к той или иной фациальной зоне. Для детального литофациального моделирования все построения выполнялись для отложений циклитов третьего ранга.

Рис. 5. Схема корреляции циклитов отложений парфеновского горизонта по линии I-I.

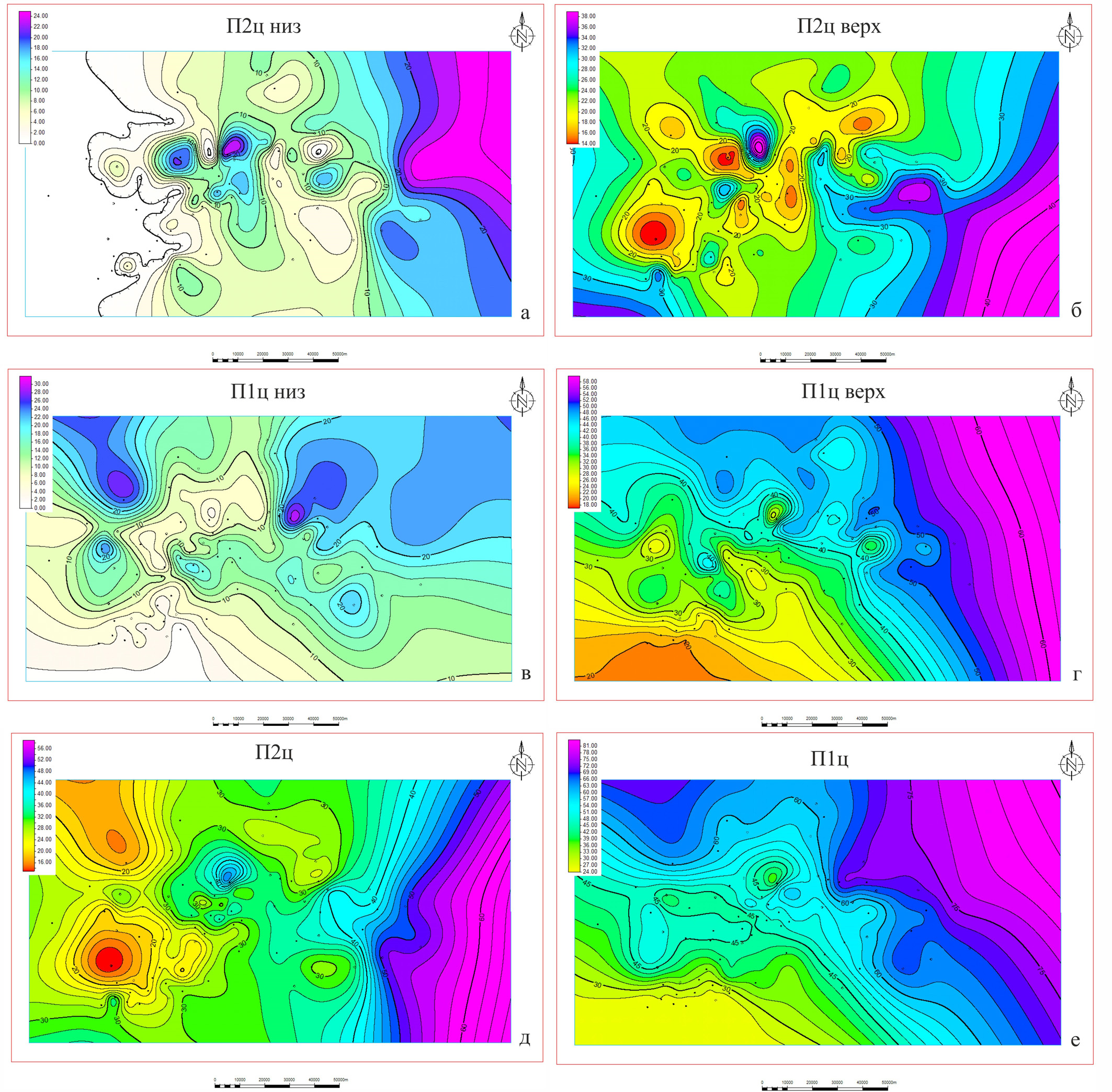

Базальные отложения парфеновского горизонта местами отлагались на эрозионной поверхности чорской свиты, сформировавшейся в регрессивный этап развития вендского бассейна. В связи с этим, отложения самого нижнего циклита (П2ц низ) плохо выдержаны по площади и практически отсутствуют на западе исследуемой территории. Их мощностные характеристики изменяются с запада на восток от 0 до 25–30 м (рис. 6а). Для отложений верхней части низов парфеновского горизонта (П2ц верх) также, как и для нижней (П2ц низ), характерно ре- и проградационное строение циклитов. Они распределены по всей площади изучаемой территории, а их мощностные характеристики варьируют от 12 до 38–40 м (рис. 6б). Кровельная часть П2ц представлена алевро-аргиллитами, отлагавшимися во время трансгрессивного цикла развития бассейна и представляющими собой перемычку между нижним и верхним продуктивными пластами. Толщины перемычки сокращаются в западном направлении, в отдельных разрезах до 0 м, что, видимо, обусловлено ее локальным размывом. Таким образом, на западе площади песчаные отложения циклита П2ц плавно переходят в песчаники циклита П1ц.

Отложения нижней части циклита П1ц (П1ц низ) формировались в условиях регрессивного цикла развития вендского бассейна. Эти отложения характеризуются резкой изменчивостью толщин. Мощность отложений варьирует от первых метров на юге до 28–30 м на севере и северо-востоке изучаемой площади (рис. 6в). Завершают разрез парфеновского горизонта трансгрессивные смешанные сульфатно-карбонатно-алевро-глинистые породы, распространенные практически по всей изучаемой территории. Для отложений верхней части циклита П1ц (П1ц верх) характерно преимущественно проградационное строение циклитов. Мощность отложений варьирует от 20 м на юго-западе до 60 м на востоке и северо-востоке (рис. 6г).

Суммарные толщины циклитов нижней части парфеновского горизонта (циклит второго ранга П2ц) изменяются с запада на восток от 12 до 64 м (рис. 6д). Сохранение больших толщин алевро-аргиллитов в кровле циклита П2ц на востоке изучаемой площади может указывать на их незначительный размыв в регрессивную стадию. Суммарные толщины циклитов верхней части парфеновского горизонта (циклит второго ранга П1ц) изменяются с юго-запада на северо-восток от 24 до 87 м (рис. 6е). В целом, разрастание толщин отложений парфеновского горизонта связано с песчаными разностями.

Рис. 6. Карты общих толщин отложений парфеновского горизонта: а–г – циклитов третьего ранга; д, е – циклитов второго ранга.

ГИС-фации и типизация разрезов скважин изучаемой площади

Мощностные характеристики циклитов разного ранга, а также их строение объясняется масштабностью изменений условий осадконакопления. Для детального моделирования изменений свойств пород, слагающих парфеновский горизонт была использована методика выявления мезофаций (Мурдмаа, 1979, 1991, 1987). Это позволило моделировать геологические тела протяженностью 10–100 км и шириной 1–10 км. Для выявления мезофаций в разрезе парфеновского горизонта, были проанализированы данные ГИС и выделены петротипы.

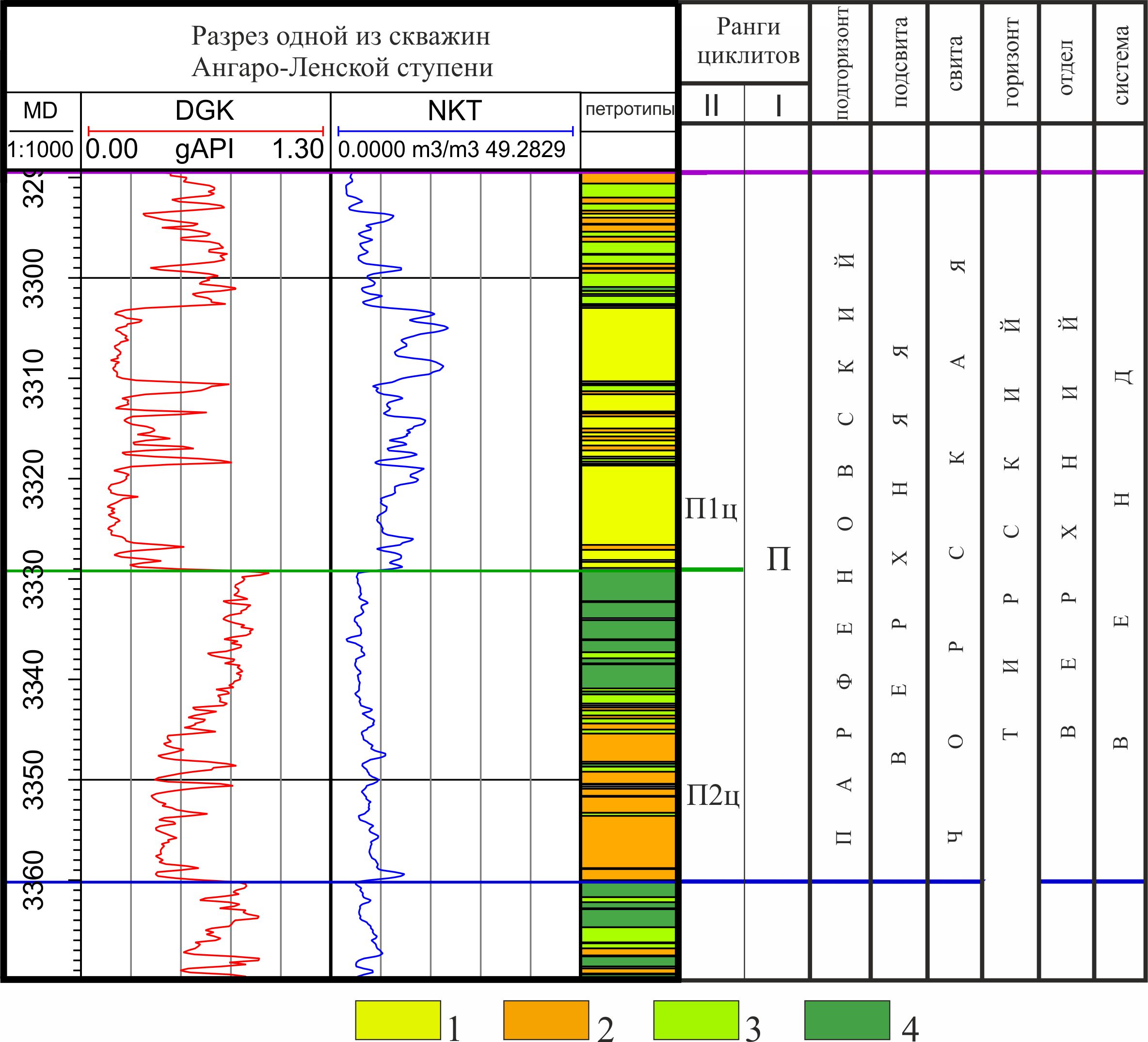

В отложениях парфеновского горизонта, в зависимости от принадлежности разреза к той или иной фациальной зоне, меняется соотношение песчаных и алевро-глинистых пород. Для того, чтобы выделить преобладающие петротипы в разрезах скважин, была проведена градация показаний двойного разностного параметра гамма-каротажа (DGK). По DGK и на основании данных литологических исследований выделено 5 петротипов: доломит (<0,1), песчаник мономиктовый (0,1–0,37); песчаник олигомиктовый (0,37–0,6); алевро-песчаники (0,6–0,75); алевро-аргиллит (≥0,75). Песчаник мономиктовый очевидно отличается от олигомиктового в образе кривой DGK (рис. 7). Песчаник олигомиктовый характеризуется относительно более высокими показателями DGK, чем песчаник мономиктовый. В составе породообразующих минералов обоих петротипов присутствуют кварц и полевые шпаты, однако, песчаник олигомиктовый значительно отличается от мономиктового содержанием группы слюд в объеме глинистой составляющей (табл. 1).

Рис. 7. Пример выделения петротипов в разрезе парфеновского подгоризонта. Условные обозначения: 1 – песчаники мономиктовые, 2 – песчаники олигомиктовые, 3 – алевро-песчаники, 4 – алевро-аргиллиты. Цвета для обозначения выделенных петротипов аналогичны используемым для них в таблице 1.

Табл. 1. Данные РСА по составу глинистой составляющей в терригенных породах парфеновского горизонта.

В группу слюд входят иллит, гидрослюды и истинные слюды (мусковит, биотит). В количестве слюдистой составляющей, установленном методом РСА, также отражается содержание слюдистых сланцев. Отмечается, что вверх по разрезу песчаников мономиктовых становится больше, в то время, как песчаники олигомиктовые преобладают в основном в нижней части парфеновского подгоризонта (в циклите П2ц). Это свидетельствует о преобладании в верхней части парфеновского горизонта зрелых песчаников.

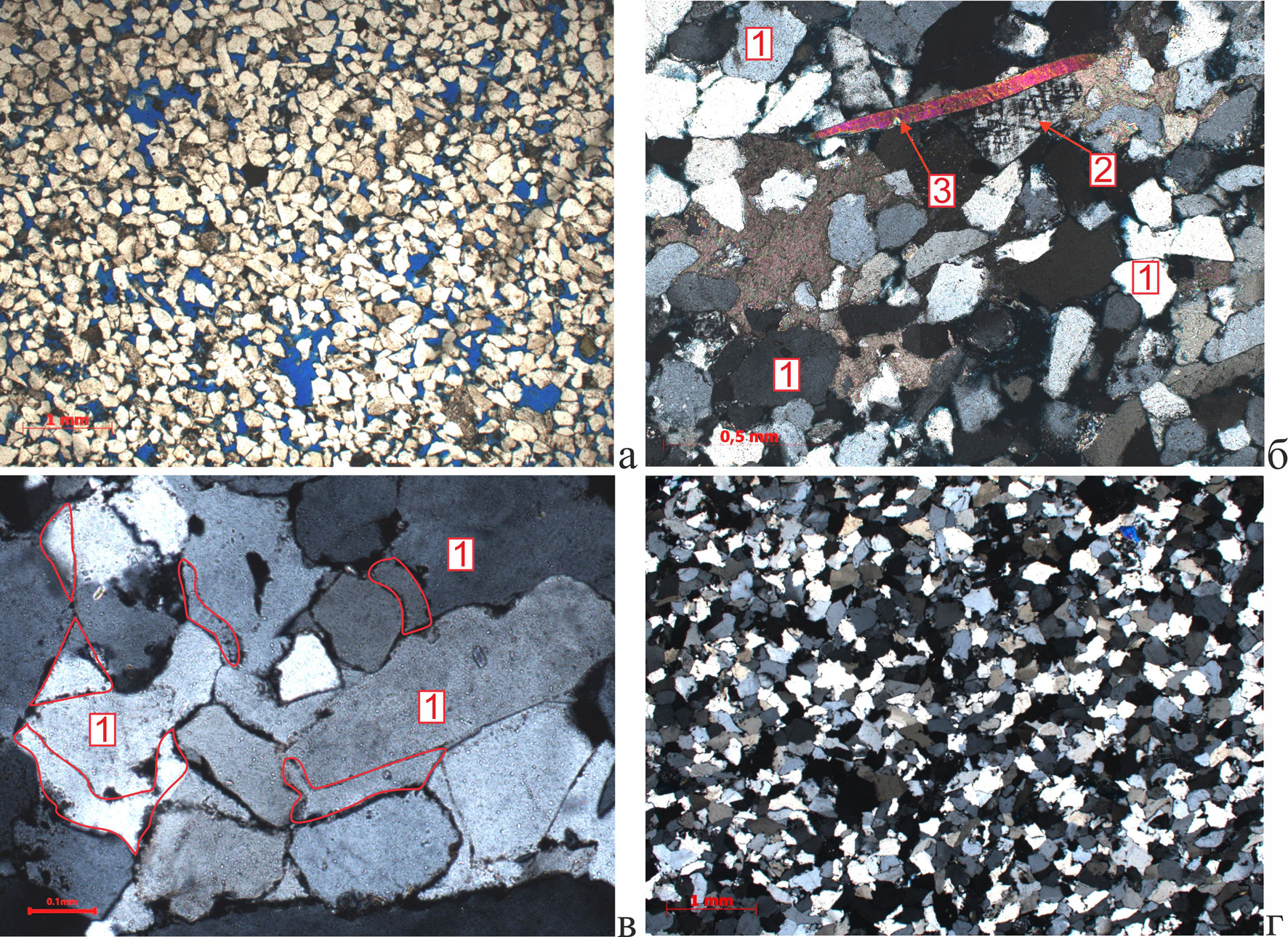

Таким образом, при одинаковом количестве глинистых минералов в песчанике мономиктовом и олигомиктовом, разница в показаниях гамма-каротажа обуславливается в основном содержанием истинных слюд и слюдистых сланцев в породах. По результатам оптических исследований в песчанике олигомиктовом встречены обломки биотита до 5–10% и слюдистых сланцев до 10–15% (рис. 8а–в). Хлорит, выявленный в разрезе парфеновского горизонта, встречается во всех его интервалах на стенках поровых каналов и микротрещин и является результатом вторичного аутигенного минералообразования (рис. 8г–е).

Рис. 8. Фото образцов пород парфеновского горизонта в оптическом микроскопе: а, б, в – обломки мусковита (розовым) и слюдистых сланцев (желтым) в петротипе песчаник олигомиктовый (николи скрещены, увеличение 100), г – неполное закрытие межзернового пространства (синим) хлоритом (зеленым) в результате вторичного минералообразования (николи параллельны, увеличение 200). Фото образцов в РЭМ: д – аутигенный хлорит в межзерновом поровом пространстве (режим обратно отраженных электронов, увеличение 350), е – чешуйки хлорита размером 10–20 мкм (режим обратно отраженных электронов, увеличение 1500).

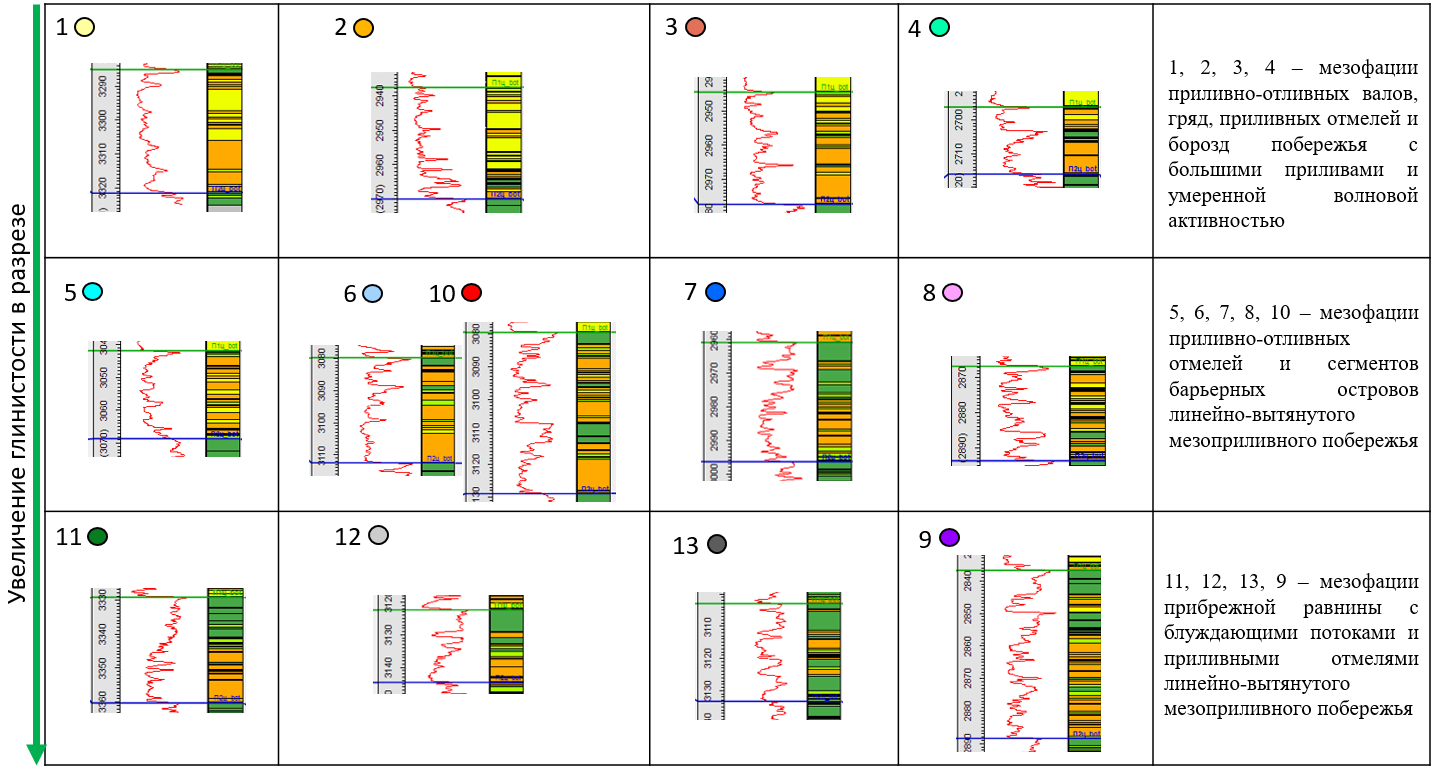

По характеру соотношения в разрезе алевро-глинистых и песчаных пород олигомиктового или мономиктового состава в объеме циклитов второго ранга (П1ц и П2ц), а также по строению самих циклитов, были выделены типы разрезов, характеризующие различные фациальные зоны и четко отражающиеся в облике кривой DGK. Для отложений циклита П2ц выделено 13 типов разрезов (рис. 9). Наиболее песчаные разрезы (типы 1–4) характеризуются ассиметричным реградационным строением и наличием песчаников мономиктовых в кровельной части. Отложения данных типов характеризуют мезофации приливно-отливных валов, гряд, приливных отмелей и борозд берега с большими приливами и умеренной волновой активностью.

Рис. 9. Типы разрезов и ГИС-фаций для отложений нижней части разреза парфеновского горизонта (циклита П2ц) согласно облику кривой DGK и количеству глинистого материала. Условные обозначения петротипов отображены на рис. 7.

Симметричное и ассиметричное строение циклитов отмечается в типах разрезов 5–8 и 10. В них преобладают песчаники олигомиктовые. Отложения алевро-аргиллитов проявляются на разных уровнях, однако, в ряде разрезов становятся относительно более выдержанными (тип 7). Отложения типов разрезов 5–8 и 10 характеризуют мезофации приливно-отливных отмелей и сегментов барьерных островов линейно-вытянутого мезоприливного побережья. Наиболее глинистые разрезы (типы 9, 11–13) характеризуются ассиметричным проградационным строением и наличием песчаников олигомиктовых в основании циклита и редко в его средней части. Отложения данных типов характеризуют мезофации прибрежной равнины с блуждающими потоками и приливными отмелями линейно-вытянутого мезоприливного побережья.

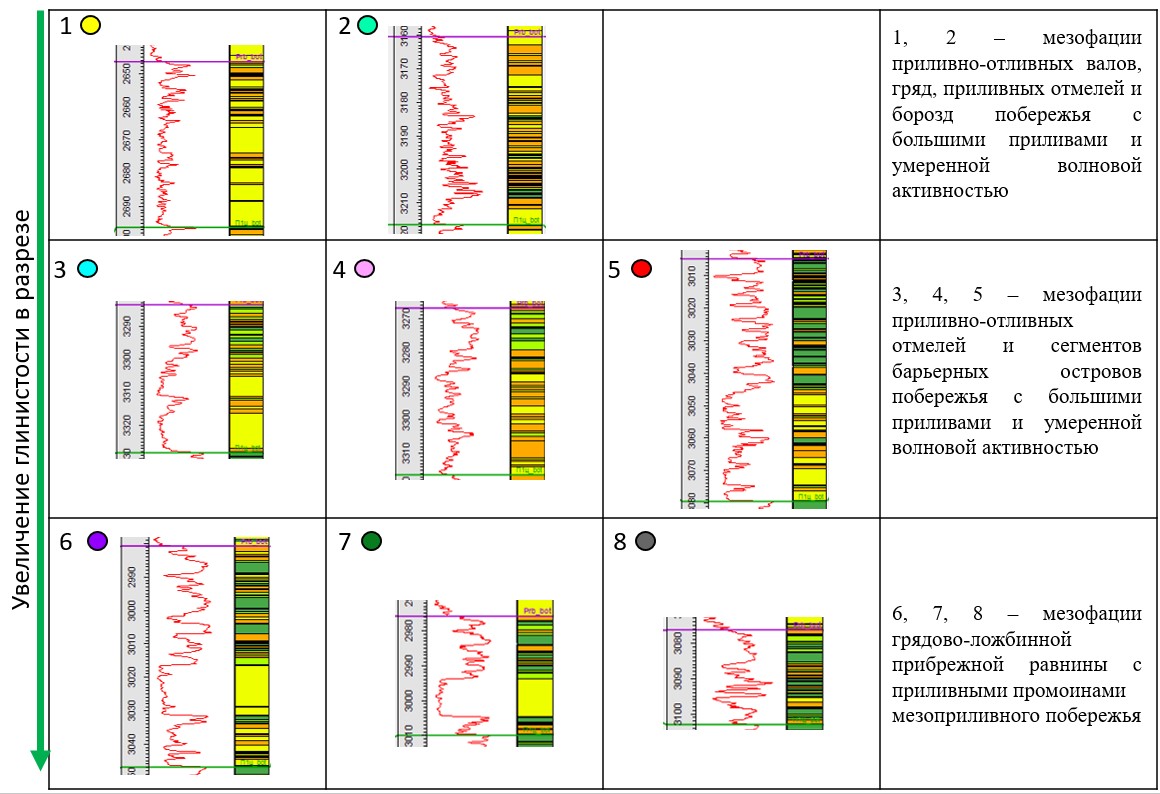

Для отложений циклита П1ц выделено 8 типов разрезов (рис. 10). В отличие от разрезов циклита П2ц, в которых преимущественно развиты олигомиктовые песчаники, для песчаных частей циклита П1ц в целом характерно преобладание песчаников мономиктовых.

Рис. 10. Типы разрезов и ГИС-фаций для отложений верхней части разреза парфеновского горизонта (циклита П1ц) согласно облику кривой DGK и количеству глинистого материала. Условные обозначения петротипов отображены на рис. 7.

Наиболее песчаные разрезы (типы 1–2) характеризуются симметричным и ассиметричным проградационным строением. Отложения данных типов относятся к мезофациям приливно-отливных валов, гряд, приливных отмелей и борозд побережья с большими приливами и умеренной волновой активностью. Ассиметричное проградационное строение циклитов отмечается в типах разрезов 3–5. Алевро-аргиллиты проявляются в основном в кровельной части разреза, их мощностные характеристики увеличиваются, однако, по литологическому строению данные интервалы крайне невыдержанны (тип 5). Отложения типов разрезов 3–5 характеризуют мезофации приливно-отливных отмелей и сегментов барьерных островов побережья с большими приливами и умеренной волновой активностью. Типы разрезов 6–8 отличаются относительно более выдержанными толщинами алевро-аргиллитов, а также характеризуются ассиметричным проградационным строением и наличием выдержанных песчаников мономиктовых в средней части разреза. Эти песчаники отображаются в виде «сундучной» и «регрессивно-треугольной» формы в образе кривой DGK. Такие разрезы отражают строение грядово-ложбинной прибрежной равнины с приливными промоинами мезоприливного побережья.

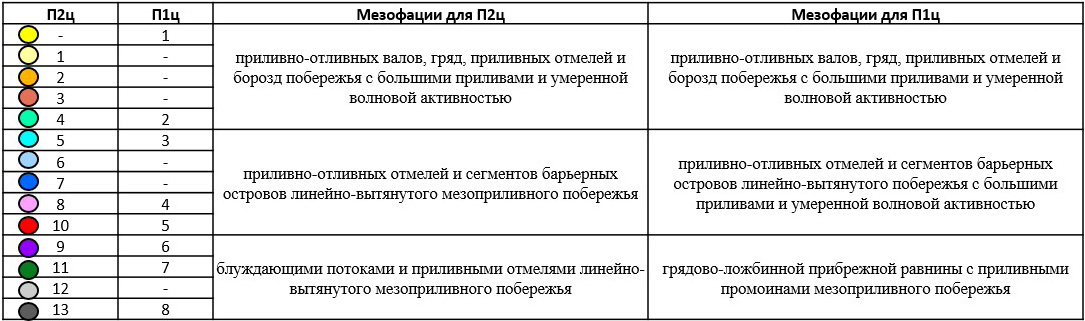

При сравнении типов разрезов циклитов П2ц и П1ц отмечается их сопоставимость в образе кривой DGK (рис. 11), что говорит об унаследованности фациальных перестроек в парфеновское время. Также отмечается, что для циклита второго ранга П1ц количество типов разрезов становится меньше, а в строении начинают преобладать проградационные циклиты как следствие повышения мористости в изучаемом районе. В тоже время разнообразие наиболее песчаных типов разрезов в циклите П2ц отражает обилие различных форм аккумулятивных песчаных тел приливно-отливной дельтовой равнины в это время. И только тип разреза 1 в объеме циклита П1ц выделяется как самый песчаный из всех типов разрезов парфеновского горизонта и отличается преобладанием песчаников мономиктовых, что отражает их зрелость.

Рис. 11. Сопоставимость типов разрезов отложений парфеновского горизонта в объеме циклитов второго ранга П2ц и П1ц.

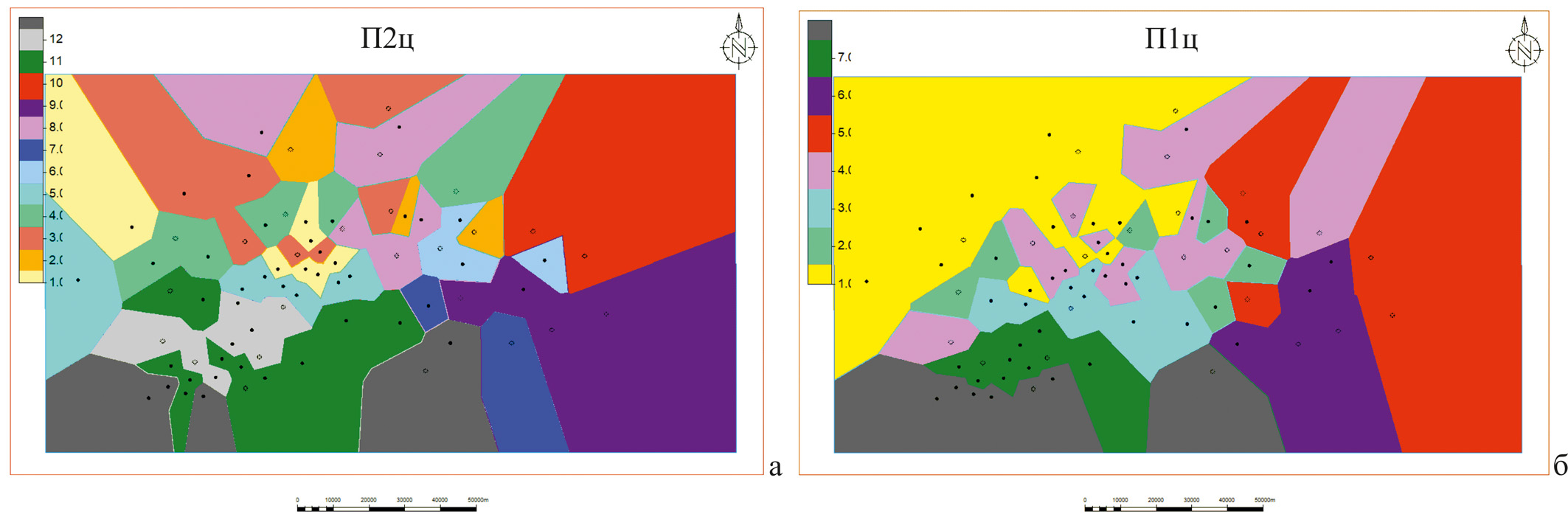

При сравнении площадного распространения типов разрезов парфеновского горизонта в объеме циклитов П2ц и П1ц отмечается закономерное развитие прибрежной равнины на юге площади (рис. 12). Прихотливый береговой рельеф, фиксирующийся на юге изучаемой территории, обрамляется соответствующими фациями приливно-отливной дельты и крайнего мелководья. При сопоставлении схем видно, что тип разреза 5 для П2ц облекает побережье с северо-запада и севера, в то время, как его аналог в циклите П1ц (тип 3) расширяется в субширотном направлении. Также при сопоставлении типов разреза 10 и 5 циклитов П2ц и П1ц соответственно, отмечается расширение аккумулятивных форм на востоке, что свидетельствует о погружении побережья и продвижении вендской трансгрессии в сторону континента с востока и северо-востока. Таким образом, исходя из размещения по площади ГИС-фаций и типов разрезов, можно предположить, что на юге Ангаро-Ленской ступени наблюдается прибрежная равнина, переходящая в приливно-отливную дельту в северном и восточном направлении. При расширении вендской трансгрессии, происходит смещение фаций в сторону открытого моря и появление фрагментов барьерных островов.

Рис. 12. Схемы распределения типов разрезов для отложений парфеновского горизонта в объеме циклитов второго ранга П1ц (а) и П2ц (б). Условные обозначения типов разрезов отображены на рис. 8 и 9.

Палеогеографические реконструкции продуктивных отложений парфеновского горизонта

В основу палеогеографических реконструкций были положены результаты литологических исследований, циклостратиграфического анализа, выделения ГИС-фаций, построения карт толщин отложений циклитов, а также карт толщин петротипов для каждого циклита. Выделенные ГИС-фации отражают тип строения разреза, в то время, как структурно-текстурные характеристики дают представление о фациальной зональности. Детализация мезофаций приливно-отливных дельт весьма сложна и опирается на многофакторный анализ, учитывающий соотношение и мощности петротипов, морфологию песчаных тел и расположение их на площади с учетом сохранения фациальных рядов.

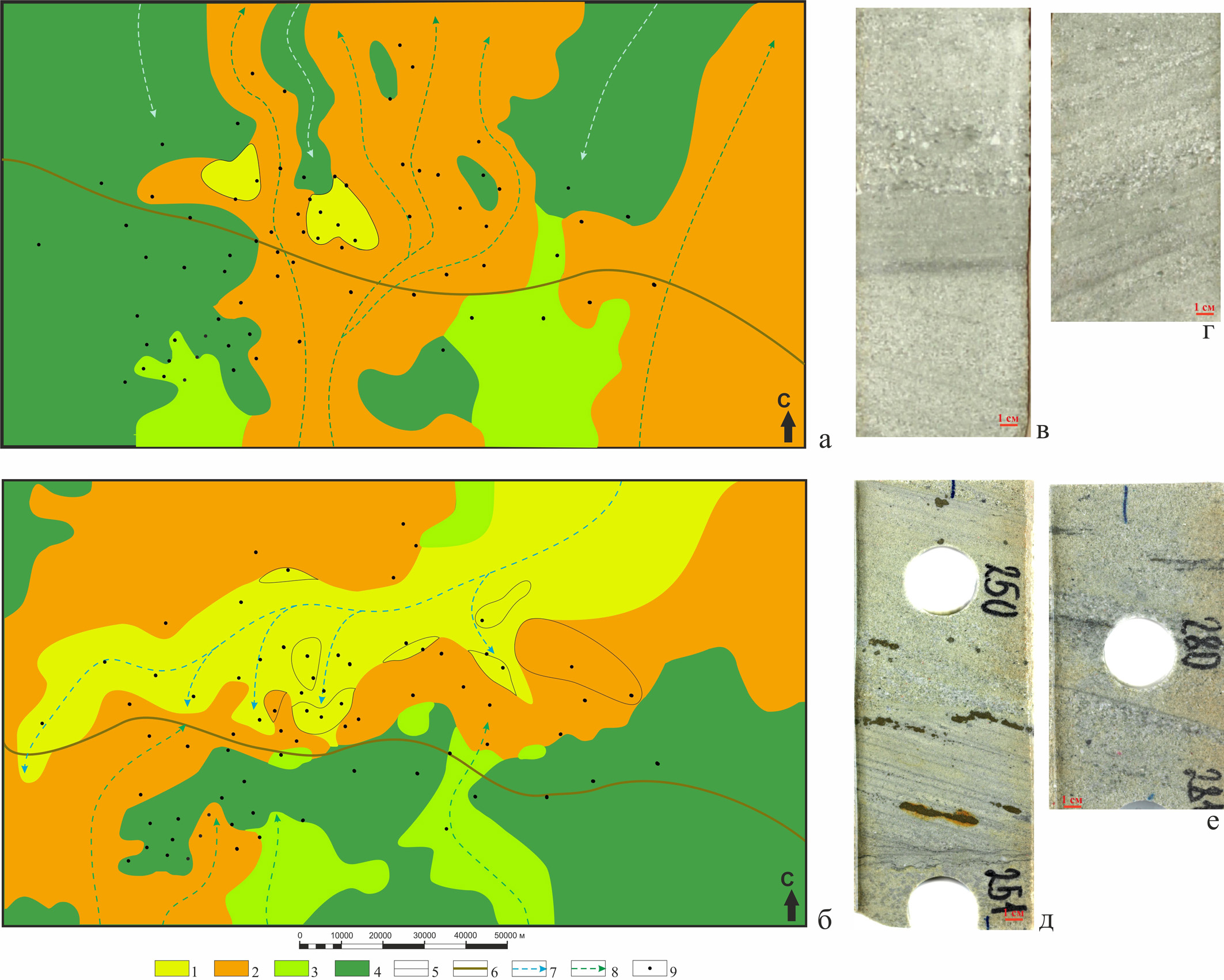

Формирование обстановок осадконакопления парфеновского времени происходило в условиях смены гумидного климата на аридный, эвстатическими колебаниями вендского моря и трансформации территории Ангаро-Ленской ступени в акваторию морского бассейна. По результатам литологических и палеогеографических исследований определено, что накопление песчаных отложений парфеновского подгоризонта связано с регрессивным циклом вендского моря и становлением юго-восточного складчатого обрамления Сибирской платформы, вероятно, и являвшимся основным источником сноса обломочного материала. При регрессии западная часть изучаемой площади подверглась эрозии и выводу на поверхность аргиллитов чорский свиты. В начале парфеновского времени с обрамления Сибирской платформы стекали многочисленные потоки, которые формировали аллювиальные конусы выноса и анастомозирующие русла аллювиальной равнины. Направления этих русел контролируется разломными зонами меридианального простирания и, как правило, совпадают с увеличенными толщинами циклита третьего порядка (П2ц низ). При продвижении от источника сноса с юга на север аллювиальная равнина переходит в дельтовую, где блуждающими потоками происходит перенос и частичная разгрузка песчаного материала. На изучаемой площади песчаные отложения блуждающих потоков на прибрежной равнине постепенно переходят в трансгрессивные приливно-отливные песчаники (рис. 13а). В кровельной части циклита третьего ранга (П2ц низ) реградационной направленности в ряде скважин отмечается появление отмытых мономиктовых песчаников. Они концентрируются в незначительном количестве в центральной части площади, в то время, как песчаники олигомиктовые, отвечающие флювиальным потокам, веерообразно расходятся в северном направлении. Алевро-песчаники закономерно соседствуют с алевро-аргиллитами и указывают на относительно гидродинамически спокойные зоны крайнего мелководья на севере и побережья на юге площади. Вероятно, в зоне появления субширотного распределения песчаников мономиктовых отмечается условная граница простирания линейно-вытянутого побережья и зоны крайнего мелководья. В представленном бассейне седиментации явно отображается морфология берега со средними по высоте приливами и умеренным волнением при активном стоке кластического материала с континента. При таких условиях седиментации поверхность подводного берегового склона осложнена различного рода валами и желобами (Лидер, 1986). В условиях такого мезоприливного побережья часто формируются валы внешней зоны мелководья, причем их расположение сложным образом зависит от положения линии разрушения волн. Вероятно, такой вал находился на севере и северо-востоке от изучаемой территории. Характерные для таких обстановок ячейки разрывных течений могли распространяться вплоть до внешнего подводного вала и служить причиной появления системы разобщенных внутренних валов. Дальнейшая сохранность такого вала маловероятна, вследствие изменения уровня приливов в бассейне осадконакопления.

Появление внешнего вала могло обеспечить формирование морфологически выраженной, ограниченной с севера, зоны эстуария северо-восточного простирания, образующегося в верхней части циклита П2ц при продвижении трансгрессии вендского моря. Для отложений верхней части циклита П2ц отмечается высокая дифференциация мезофаций обстановок прибрежного осадконакопления, включающих грядово-ложбинную прибрежную равнину; приливно-отливные отмели, а также гряды, косы и валы прибрежного мелководья (рис. 13б). Приливно-отливные отмели были характерны для открытых берегов, подверженных высоким приливам, а также для тыльных сторон валов, кос, гряд и сегментов барьерных островов в обстановке средних приливов. Грядово-ложбинная прибрежная равнина отражает участок приморской низменности, занятый алевро-аргиллитами гидродинамически спокойных обстановок седиментации, а также протяженными песчаными валами приливных русел. При этом, морфология желобов обуславливалась направлением и концентрацией сточных вод во время отлива, а также дождевых вод, выпадающих на приливно-отливную отмель (Лидер, 1986).

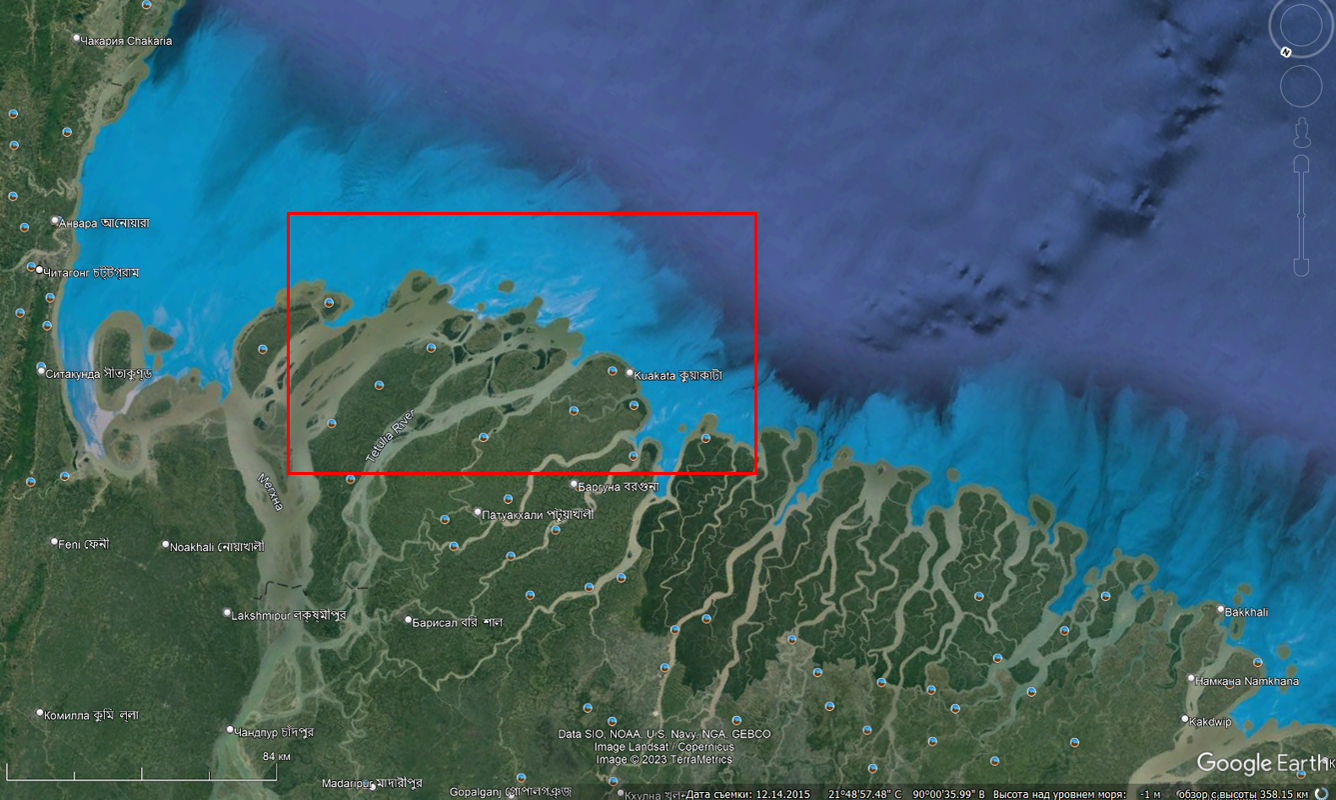

На изучаемой территории наблюдается сложное сочетание всех выше обозначенных обстановок. При этом они могут существовать одновременно в приливно-отливной дельте и эстуарии. Для флювиальных потоков характерны песчаники олигомиктовые с косослоистыми однонаправленными текстурами и относительно грубозернистой структурой (рис. 13в, г). Масштаб слоистости может варьироваться в зависимости от устойчивости активных гидродинамических условий осадконакопления. Формирование эстуария начинается, благодаря образованию относительно большого уклона дна подводного берегового склона, где особенно чувствуются изменения в приливно-отливной деятельности моря. Уклон подводного берегового склона определяется асимметрией переноса наносов к берегу и от него. При том грубозернистые отложения формируют пляжи с большим уклоном. Осадки перемещаются вверх по склону до тех пор, пока не установится динамическое равновесие. Перемешивание пресных и соленых вод в эстуарии порождает специфическую циркуляцию, особенности которой зависят от поля градиента плотности. Осадочный материал здесь может быть, как речного, так и морского происхождения, а при осадкообразовании может идти, как флокуляция частиц и устойчивое накопление их на дне, так и взвешивание уже осажденного материала. Благодаря приливно-отливной деятельности моря вынесенные обломочные отложения начинают отмываться, и в разрезе становится больше песчаников мономиктовых, площадное распространение которых связано с зоной формирования эстуария. В разрезе отложения валов и гряд эстуария сложены средне- и грубозернистыми песчаниками мономиктовыми, которые характеризуются утонением обломочного материала вверх по разрезу. Для них характерны однонаправленные косослоистые текстуры, часто с довольно крутым падением слоев в сторону суши (рис. 13д, е), нередко чередующиеся с тонкими полого-волнистослоистыми текстурами. Актуалистическим примером формирования отложений циклита П2ц может служить приливно-отливная дельтовая равнина побережья Индии, в частности устье реки Мегхна (рис. 14). Отмечается хорошее совпадение масштабов развития приливно-отливной дельтовой равнины, а также расстояния от источника сноса до устья реки.

Рис. 13. Условия формирования отложений парфеновского горизонта в объеме циклитов третьего ранга П2ц низ (а) и П2ц верх (б). Условные обозначения: областей распространения 1 – песчаников мономиктовых, 2 – песчаников олигомиктовых, 3 –алевро-песчаников, 4 –алевро-аргиллитов; 5 – контуры гряд, кос, валов и сегментов барьерных островов, 6 – условная граница зоны прибрежного мелководья, 7 – направление продвижение морского бассейна и тренды морских приливов, 8 – направление стока обломочного материала с континента, 9 – точки скважин. Фото образцов керна песчаников олигомиктовых (в, г) с косослоистыми однонаправленными текстурами, со срезанием слойков и относительно грубозернистой структурой. Фото образцов керна песчаников мономиктовых (д, е) с косослоистыми текстурами, чередующимися с тонкой пологоволнистой слоистостью.

Рис. 14. Актуалистический пример условий формирования отложений циклита П2ц. Красным прямоугольником отражен контур участка исследований.

Следующий тектонический импульс становления Байкалид имеет своим следствием еще один регрессивный цикл и появление кластических отложений верхней части парфеновского горизонта (П1ц), что сопровождается региональным обнажением осадков циклита П2ц на юге и юго-западе. В пределах изучаемой территории зоны отсутствия отложений нижней части циклита П1ц не наблюдаются. Однако отмечаются зоны развития общих минимальных толщин на юге (до первых метров) и области интенсивной гидродинамической проработки отложений, которые, видимо, наследовались от более ранних обстановок седиментации. По результатам литологических исследований керна и типизации отложений парфеновского горизонта выявлено отсутствие глинистой перемычки, формирующей кровельную часть циклита П2ц преимущественно на западе изучаемой площади. Здесь же отложения всего парфеновского горизонта отличает их повышенная песчанистость. Песчаниками сложен практически весь разрез, вследствие чего, карбонатные отложения преображенского горизонта залегают непосредственно на нижележащих песчаных разностях.

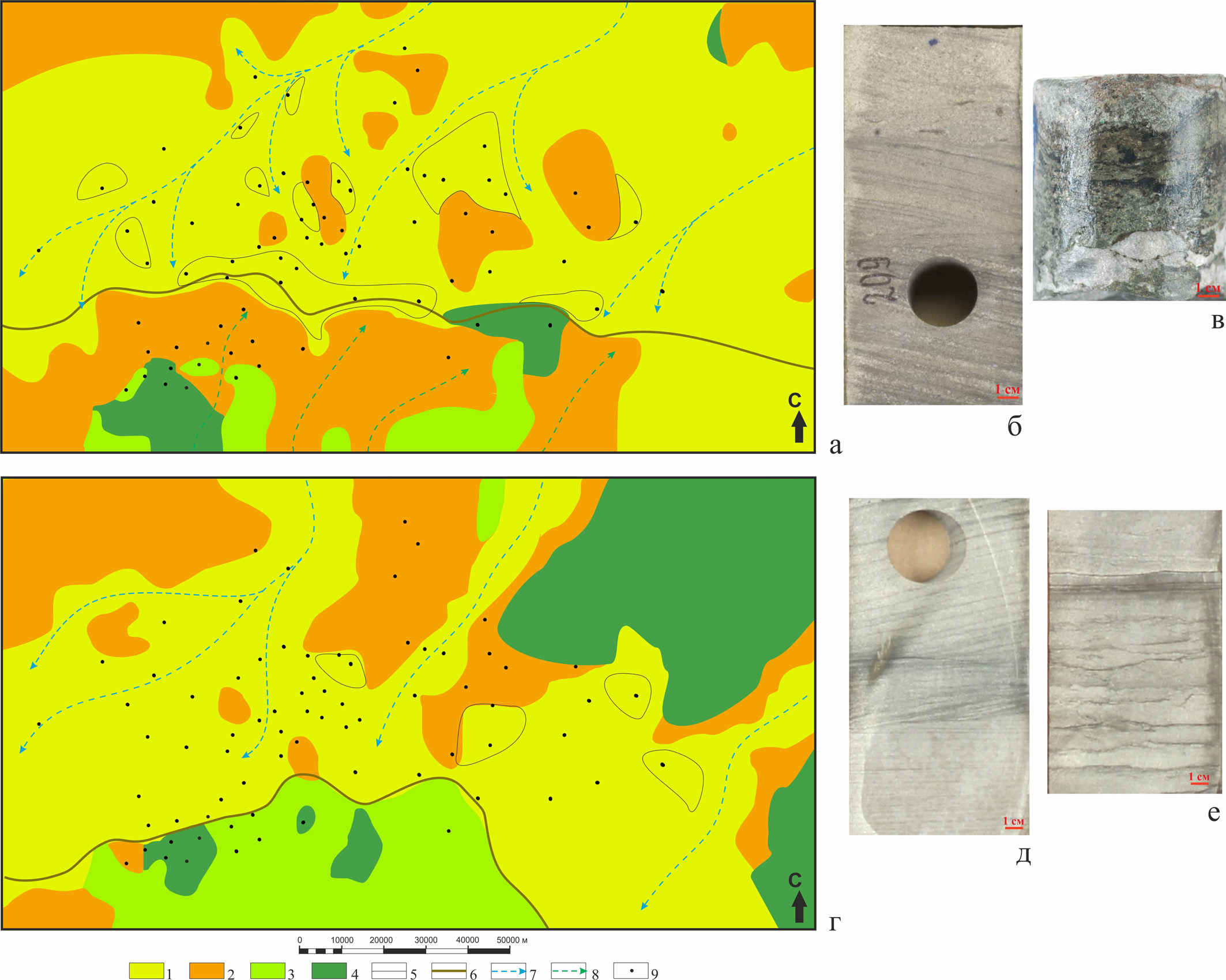

Для отложений нижней части циклита П1ц наследуется высокая дифференциация мезофаций обстановок грядово-ложбинной прибрежной равнины, приливно-отливных отмелей, валов, кос и гряд зон эстуария и прибрежного мелководья (рис. 15а). Видимо, вследствие продвигающейся региональной вендской трансгрессии, кардинального смещения линии крайнего мелководья не наблюдается. В зоне приливно-отливной дельты намечаются морфологически выраженные области активной гидродинамической проработки отложений, а также их высокая отмытость. Наблюдается расширение областей распределения песчаников мономиктовых с разнонаправленной косой слоистостью (рис. 15б), а также увеличение и выдержанность их толщин. С учетом аридизации климата в относительно гидродинамически спокойных обстановках осадконакопления прибрежной равнины отмечается накопление линз и небольших прослоев ангидрита (рис. 15в).

При дальнейшей трансгрессии и повышении уровня приливов начинается интенсивная проработка отложений в зонах приливных каналов, вследствие чего морфология грядово-ложбинного побережья становится ярко выраженной. Это особенно подчеркнуто в смене мономиктовых и олигомиктовых песчаников, выстроенных перпендикулярно к береговой линии (рис. 15г). Постепенное затопление аккумулятивных форм приливно-отливной дельты отражается в появлении алевро-песчаного материала с тонкими глинистыми прослойками, в котором отмечается сочетание косослоистых и полого-волнистослоистых текстур (рис. 15д, е), а также знаков ряби.

Рис. 15. Условия формирования отложений парфеновского горизонта в объеме циклитов третьего ранга П1ц низ (а) и П1ц верх (б). Условные обозначения отображены на рис. 13. Фото образцов керна песчаников олигомиктовых с косослоистыми однонаправленными текстурами, со срезанием слойков и относительно грубозернистой структурой (в) и песчаников олигомиктовых с линзовиднослоистыми текстурами, проявленными за счет конседиментационного ангидрита (г). Фото образцов керна песчаников мономиктовых с тонко-косослоистыми однонаправленными текстурами (д), чередующихся с интервалами песчаников мономиктовых с пологими неясно-волнистослоистыми текстурами (е).

В это время уменьшается твердый сток рек, и усиливается волновое воздействие морской гидродинамики, вследствие чего происходит размыв илистой отмели побережья, и в кровельных частях приливных русел можно встретить глинистые экстракласты (рис. 16).

Рис. 16. Глинистые экстракласты (на фото керна слева) в кровле приливного русла отложений верхней части циклита П1ц. Условные обозначения петротипов отображены на рис. 7.

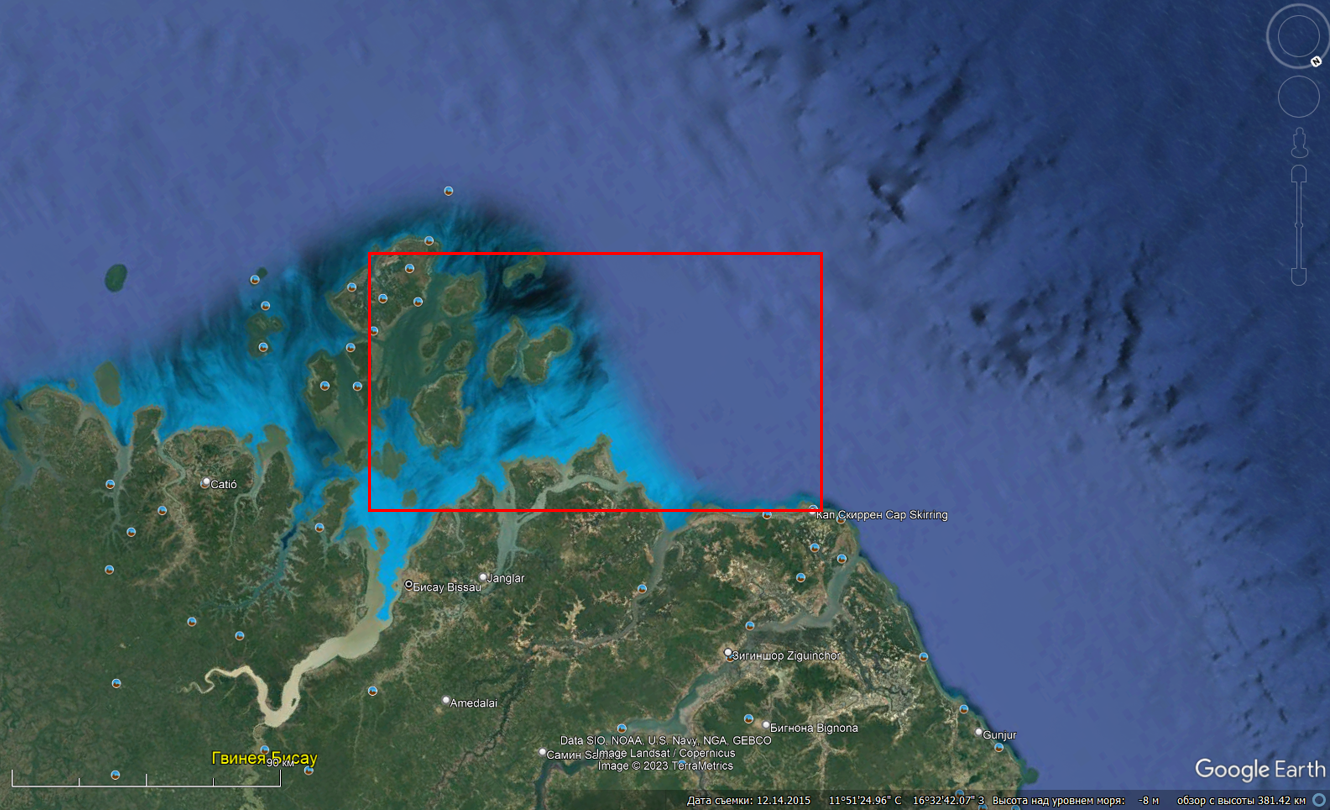

Так дельтовая равнина с приливно-отливным влиянием постепенно переходит в дельту с волновым влиянием, что выражается в последовательном затоплении территории и появлении алевро-аргиллитов с востока. Конечным итогом вендской трансгрессии в изучаемом разрезе является толща смешанных сульфатно-карбонатно-алевро-глинистых пород. На востоке изучаемой территории в их кровельной части отмечается регионально выдержанный прослой сульфатно-карбонатных отложений (рис. 17). Он характеризуется минимальными значениями DGK и максимальными значениями НГК. Такого рода выдержанный пласт свидетельствует о появлении на востоке изучаемой площади области крайнего мелководья со спокойной гидродинамикой среды осадконакопления. В целом, в общие толщины циклита второго ранга П1ц наибольший вклад внесли смешанные сульфатно-карбонатно-алевро-глинистые отложения верхней его части. Ярким примером таких обстановок для отложений циклита П1ц может служить прибрежная равнина на западном побережье Африки в районе Гвинеи-Бисау (рис. 18).

Рис. 17. Плотный прослой сульфатно-карбонатных отложений (голубой интервал) в кровле циклита П1ц. Условные обозначения петротипов отображены на рис. 7.

Рис. 18. Актуалистический пример условий формирования отложений циклита П1ц. Красным прямоугольником отражен контур участка исследований.

Обсуждение результатов

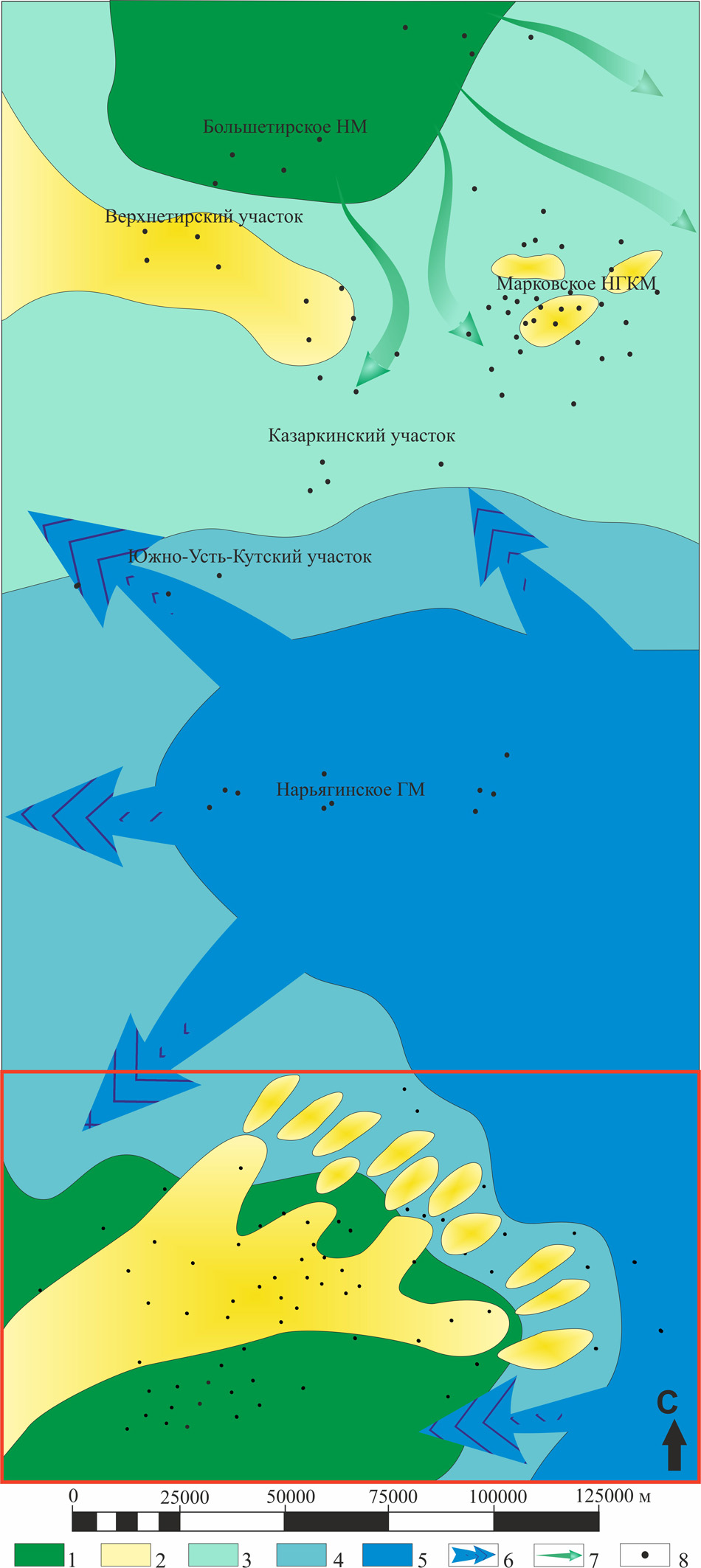

С региональной точки зрения отложения парфеновского горизонта Ангаро-Ленской ступени значительно отличаются от разрезов, расположенных на южном и юго-восточном склонах Непско-Ботуобинской антеклизы. В районе исследований они характеризуются своими значительно большими мощностями, а также присутствием в минералогическом составе обломочной части до 15–20% плохоокатанных обломков кремнистых и метаморфических пород зеленосланцевой фации метаморфизма. Наиболее вероятным механизмом поступления больших объемов плохоокатанного кластического материала такого состава была разветвленная сеть потоков, а также головное русло, имеющее свое начало в районе Байкало-Патомского нагорья. Поступал материал в область прибрежной равнины и зону крайнего мелководья залива Палеоазиатского океана (Хоментовский и др., 2004; Федотова и др., 2014; Гладкочуб и др., 2019). Режим приливно-отливных течений высокой энергии привел к эффективному переотложению обломочного материала. Этот процесс в свою очередь обусловил большею минералогическую и текстурную зрелость дельтовых и мелководно морских отложений в сравнении с их речными эквивалентами (Рединг и др., 1990). Таким образом, в парфеновское время на южном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы и на Ангаро-Ленской ступени формировались отложения побережий с блуждающими потоками и приливно-отливных дельт, преходящих в мелководно морской бассейн седиментации. Вендская трансгрессия продвигалась с востока и юго-востока на запад в широтном простирании (рис. 19).

Рис. 19. Фациально-палеогегорафическая схема на конец тирского времени. Условные обозначения: 1 – зона дельтовой равнины, 2 – зона развития аккумулятивных песчаных тел (баров, валов и гряд), 3 – зона мелководного моря с терригенно-карбонатной седиментацией, 4 – зона мелководного моря с карбонатно-глинистой седиментацией, 5 – зона мелководного моря с глинисто-карбонатной седиментацией, 6 – направление продвижения вендской трансгрессии и влияния приливной деятельности моря, 7 – слабые протоки с континента, 8 – точки скважин. Красным прямоугольником отражена площадь детальных исследований.

Обилие переотложенного песчаного материала, регионально распределенного в бассейне седиментации, можно встретить в мелководно-морском бассейне и примыкающей к нему области приливно-отливной дельтовой равнины. Это связано с распределением обломочного материала согласно принципу солевого баланса, который определяется диффузией и адвекцией, то есть латеральным и вертикальным перемешиванием вод. При этом диффузия контролируется факторами, связанными с турбулентным перемешиванием, тогда, как адвекция – с потоками пресной и соленой воды, входящими в общую циркуляцию. Комбинация адвективного и диффузионного переноса (конвекция) кластического материала приводит к выравниванию концентраций диффундирующего вещества и равномерному заполнению частицами бассейна седиментации. Разными авторами демонстрируются обобщенные схемы дельтовых равнин подобного плана (Slatt, 2006), однако, практически никто не отражает детализацию в строении таких областей осадконакполения, что значительно затрудняет построение непосредственно фациальных схем.

В приливно-отливной дельте формируются изолированные друг от друга гряды и валы, которые по направлению к грядово-ложбинной равнине объединяются с песчаными линзами, формирующимися в приливных каналах. Это обеспечивает увеличение толщины потенциально коллекторских прослоев и их прослеживаемость. В зонах эстуария песчаные тела накладываются друг на друга, образуя мощные песчаные пласты, выделяющиеся в кривой DGK в виде «сундучковых» и дугообразных форм. По мере удаления от береговой линии в сторону крайнего мелководья, песчаные линзы становятся разобщенными, что часто делает их самостоятельными литологически ограниченными телами. В связи с высокой степенью зрелости, отложения верхней части парфеновского горизонта обладают наиболее высокими ФЕС с момента их формирования. Дальнейшее преобразование пород-коллекторов связано со многостадийной эволюцией процессов минералообразования (Постников и др., 2019; Изъюрова и др., 2021). Она выражена в смене парагенезов минералов, сформировавшихся на стадиях регионального фонового (стадиального) литогенеза погружения, а также вследствие сложного сочетания локальных наложенных типов литогенеза – катакластического, гидротермально-метасоматического и динамотермальной активации.

Заключение

В результате проведения комплексных литологических и геолого-геофизических исследований отложений парфеновского горизонта Ангаро-Ленской ступени была выполнена их литофациальная реконструкция, а также приведены актуалистические аналоги фациальных обстановок. На исследуемой территории отложения парфеновского горизонта формировались в условиях побережий с блуждающими потоками и приливно-отливных дельт, переходящих в мелководный морской бассейн седиментации. При моделировании отложений циклитов третьего ранга по данным многофакторного анализа, учитывающего соотношение и мощности петротипов, морфологию песчаных тел и расположение их на площади с учетом сохранения фациальных рядов, выявлены среднемасштабные фациальные единицы (мезофации). Литологическая неоднородность отложений связана с большим разнообразием мезофаций, а также интенсивностью вторичных процессов. Сложное сочетание седиментационных и многостадийных эпигенетических факторов литогенеза повлияли на ярко выраженную неоднородность фильтрационно-емкостных характеристик пород-коллекторов.

Список литературы

1. Афонин И.В., Коровяк Е.В. (2017). Геохимическая характеристика и условия образования парфеновского горизонта (Ковыктинское месторождение, Восточная Сибирь). Материалы IV всероссийской байкальской молодежной научной конференции. Улан-Удэ, с. 41–43.

2. Ахияров А.В, Орлов В.И., Бондарев А.Н. (2007). Зависимость продуктивности терригенных коллекторов от их фациальной принадлежности на примере парфеновского горизонта Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Геофизика, (6), с. 60–67.

3. Бессонов А.К., Жилина Е.Н. (2021). Коллекторские свойства продуктивного парфеновского горизонта Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Иркутская область). Междисциплинарная молодежная научная конференция «Азимут ГЕОнаук – 2021», с. 32–35.

4. Бобкова Е.В. (2016). Особенности осадконакопления и перспективы нефтегазоносности парфеновского горизонта на территории центральной части Ангаро-Ленской нефтегазоносной области. Геология нефти и газа, (6), с. 46–51.

5. Гладкочуб Д.П., Донская Т.В., Мазукабзов А.М., Ванг К.-Л. (2019).

6. Результаты LA-ICP-MS датирования цирконов из экзотической метаосадочной толщи в пределах южного фланга Сибирской платформы (Западное Прибайкалье). Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы совещания. Вып. 17. Иркутск: Институт земной коры СО РАН, с. 55–56.

7. Гой В.Ю. (2010). Палеогеографическая модель формирования парфеновского горизонта с целью прогноза зон нефтегазоносности Ангаро-Ленской ступени. Гео-Сибирь, 2(1), с. 102–106.

8. Изъюрова Е.С., Постникова О.В., Зуева О.А., Изъюров А.Д., Ляпунов Ю.В. (2021). Влияние гидротермального оруденения на фильтрационноемкостные свойства терригенных коллекторов венда северной части Непско-Ботуобинской антеклизы. Нефтяное хозяйство, (5), с. 35–40. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-5-35-40

9. Карогодин Ю.Н. (1990). Литмостратиграфичсская схема вендских отложений мотской серии внутренних районов Сибирской платформы. Новосибирск: Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР, с. 190–195.

10. Карогодин Ю.Н. (1978). Понятийно-терминологическая база седиментационной цикличности. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 45 с. Карогодин Ю.Н. (1980). Седиментационная цикличность. М.: Недра, 242 с.

11. Клитин К.А., Павлова Т.Г., Постельников Е.С. (1970). Байкалиды юго-востока Сибири. Труды АН СССР. Геол. ин-т. Вып. 219. М.: Наука, 144 с.

12. Кокарев П.Н., Диких И.А. (2020). Разделение коллекторов парфеновского горизонта Ковыктинского месторождения на литотипы с использованием материалов геофизических исследований скважин. Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, 43(2), с. 220–229. https://doi.org/10.21285/2686-9993-2020-43-2-220-229

13. Лидер М. (1986). Седиментология. Процессы и продукты: М.: Мир, 439 с.

14. Мазукабзов А.М., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В., Станевич А.М., Диденко А.Н., Бибикова Е.В, Водовозов В.Ю., Казанский А.А., Кирнозова Т.И., Козаков И.К., Константинов К.М., Кочнев Б.Б., Метелкин Д.В., Ота Т., Немеров В.К., Постников А.А., Юлдашев А.А., Пономарчук В.А. (2006). Эволюция южной Сибирского кратона в докембрии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 367 с.

15. Мальцева Е.В. (2015). Условия формирования и перспективы нефтегазоносности парфеновского горизонта на территории центральной части Ангаро-Ленской нефтегазоносной области. Материалы всероссийской молодежной научной конференции. Новосибирск: РИД НГУ, с. 59–62.

16. Мисюркеева Н.В. (2022). Складчато-надвиговое строение осадочного чехла юго-восточной окраины Сибирского кратона (Ковыктинско-Хандинская зона). Дисс. кандидата геол.-минерал. наук. Иркутск, 140 с. Мурдмаа И.О. (1991). Океанский пелагический литогенез. Литология и полезные ископаемые, (5), с. 3–18.

17. Мурдмаа И.О. (1979). Осадки и осадочные породы океанов. Океанские фации. В кн.: Геология океана. Океанология под ред. П.Л. Безрукова. Т.1: Осадкообразование и магматизм океана. М.: Наука, с. 269–306.

18. Мурдмаа И.О. (1987). Фации океанов. М.: Наука, 308 с.

19. Постников А.В., Постникова О.В., Изъюрова Е.С., Пошибаев В.В., Кузнецов А.С., Изъюров А.Д., Козионов А.Е. (2019). Эволюция процессов минералообразования в терригенных породах раннего венда Непско-Ботуобинской антеклизы. Литология и полезные ископаемые, (1), с. 31–43. https://doi.org/10.1134/S0024490219010061

20. Рединг X. Г., Коллинсон Дж. Д., Аллен Ф. А., Эллиотт Т., Шрейбер Б. HI., Джонсон Г. Д., Болдуин К. Т., Селлвуд Б. У., Дженкинс X. К., Стоу Д. А. В., Эдуардз М., Митчелл А. X. Г. (1990). Обстановки осадконакопления и фации. Т. I: пер. с англ. Под ред. X. Рединга. М.: Мир, 352 с.

21. Ронов А.Б., Хаин В.Е., Балуховский А.Н. (1989). Атлас литологопалеогеографических карт мира. Том 2: Мезозой и кайнозой континентов и океанов. Ленинград: МинГео СССР, 89 c.

22. Сирык С.И. (1987). Литолого-фациальные критерии нефтегазоносности подсолевых рифей-вендских терригенных отложений юга Сибирской платформы. Дисс. кандидата геол.-минерал. наук. Москва, 226 с.

23. Смирнов А.С., Горлов И.В., Яицкий Н.Н., Горский О.М., Игнатьев С.Ф., Поспеев А.В., Вахромеев А.Г., Агафонов Ю.А., Буддо И.В. (2016). Интеграция геолого-геофизических данных – путь к созданию достоверной модели Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Геология нефти и газа, (2), с. 56–66.

24. Смирнов О.А., Недосекин А.С., Лукашов А.В., Фарышова И.А., Курчиков А.Р., Бородкин В.Н., Погрецкий А.В. (2018). Сейсмофациальная характеристика разреза парфеновского горизонта Ковыктинского лицензионного участка Восточной Сибири на основе комплексирования данных сейсморазведки 3D и бурения. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, (3), с. 4–14. https://doi.org/10.30713/2413-5011-2018-3-4-14

25. Федоровский В.С., Скляров Е.В. (2010). Ольхонский геодинамический полигон (Байкал): аэрокосмические данные высокого разрешения и геологические карты нового поколения. Геодинамика и тектонофизика, 1(4), с. 331–418. https://doi.org/10.5800/GT-2010-1-4-0026

26. Федотова А.А., Разумовский А.А., Хаин Е.В., Аносова М.О., Орлова А.В. (2014). Этапы формирования магматических комплексов позднего неопротерозоя запада Байкало-Муйского пояса. Геотектоника, (4), с. 44–66. DOI: 10.7868/S0016853X14040043

27. Хабаров Е.М., Вараксина И.В., Пушкарева М.М., Кугаколов С.А., Родякин С.В., Черныш П.С. (2014). Обстановки осадконакопления и фильтрационно-емкостные свойства парфеновского горизонта венда Ангаро-Ленской ступени. Нефтегазовая геология, (2), с. 66–75.

28. Хоментовский В.В., Постников А.А., Карлова Г.А., Кочнев Б.Б., Якшин М.С., Пономарчук В.А. (2004). Венд Байкало-Патомского нагорья (Сибирь). Геология и геофизика, 45(4), с. 465–484.

29. Шемин Г.Г., Мигурский А.В., Смирнов М.Ю., Леонтьев И.Ю., Бондарев А.Н., Моисеев С.А., Вахромеев А.Г., Поспеев А.В., Станевич А.М. (2017). Модели строения и количественная оценка перспектив нефтегазоносности региональных резервуаров нефти и газа Предпатомского регионального прогиба (Сибирская платформа). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 315 с.

30. Slatt, R.M. (2006). Stratigraphic Reservoir Characterization for Petroleum Geologists and Engineers. Elsevier, A., Ed., Netherlands, 478 p.

Об авторах

Е. С. ИзъюроваРоссия

Елена Сергеевна Изъюрова – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

О. В. Постникова

Россия

Ольга Васильевна Постникова – доктор геол.-минерал. наук, декан факультета геологии и геофизики нефти и газа

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

А. Д. Изъюров

Россия

Александр Дмитриевич Изъюров – старший преподаватель кафедры литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

О. А. Зуева

Россия

Ольга Алексеевна Зуева – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

В. В. Рыбальченко

Россия

Вадим Викторович Рыбальченко – кандидат геол.минерал. наук, начальник управления

197229, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр. 1

А. С. Смирнов

Россия

Александр Сергеевич Смирнов – кандидат геол.-мин. наук, доцент кафедры прикладной геофизики Нефтегазового института

625000, Тюмень, ул. Володарского, д. 38

Рецензия

Для цитирования:

Изъюрова Е.С., Постникова О.В., Изъюров А.Д., Зуева О.А., Рыбальченко В.В., Смирнов А.С. Палеогеографические реконструкции продуктивных отложений парфеновского горизонта на территории Ангаро-Ленской ступени юго-востока Сибирской платформы. Георесурсы. 2025;27(2):216-233. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.15

For citation:

Izyurova E.S., Postnikova O.V., Izyurov A.D., Zueva O.A., Rybalchenko V.V., Smirnov A.S. Paleogeographic Reconstructions of Productive Deposits of the Parfenovsky Horizon on the Territory of the Angara-Lena Step of the Southeastern Siberian Platform. Georesursy = Georesources. 2025;27(2):216-233. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.15

.png)