Перейти к:

Геохимические и изотопные характеристики магматических пород массива Гора Рудная (Южная Якутия): источники и условия формирования

https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.4

Аннотация

В работе представлены результаты комплексного петрогеохимического и изотопно-геохимического (Rb–Srи Sm–Nd-системы) исследования щелочных сиенитов и рудоносных березитов массива Гора рудная. Проведено его сравнительное сопоставление со сходными по составу массивами Алданской мезозойской магматической провинции. Массив Гора рудная вместе с недавно открытым Морозкинским золоторудным месторождением расположен в пределах Центрально-Алданского рудного района (Южная Якутия). сложен массив преимущественно щелочными сиенитами с подчиненным количеством щелочных порфировидных сиенитов, которые прорваны более поздними дайками и силлами щелочных сиенит-порфиров и известково-щелочных лампрофиров. Промышленное золотое оруденение приурочено к ореолам березитизации на участках интенсивной метасоматической переработки пород вдоль крутопадающих разломных структур внутри интрузии. Время формирования рудоносных березитов на основании данных, полученных с помощью Rb–Sr-изохронного метода датирования, составляет 132 ± 1 млн лет. Магматические породы массива Гора рудная по петрогеохимическим и изотопно-геохимическим характеристикам не отличаются от пород аналогичного состава из других массивов Алданской мезозойской магматической провинции, что свидетельствует о широком латеральном распространении обогащенной мантии EM I типа под изучаемым регионом. Вариации начального изотопного состава неодима ((143Nd/144Nd) : от 0,511375 до 0,511636) в изученных образцах, вероятно, обусловлены, гетерогенностью состава источника. При этом рассчитанные модельные возраста указывают на то, что обогащенный мантийный источник образовался не позднее 2,0–2,5 млрд лет назад.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гузев В.Е., Леонтьев В.И., Беляцкий Б.В., Терехов А.В., Молчанов А.В. Геохимические и изотопные характеристики магматических пород массива Гора Рудная (Южная Якутия): источники и условия формирования. Георесурсы. 2024;26(2):17–33. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.4

For citation:

Guzev V.E., Leontiev V.I., Belyatsky B.V., Terekhov A.V., Molchanov A.V. Age, Conditions and Sources of Igneous Rocks of Gora Rudnaya (Southern Yakutia). Georesursy = Georesources. 2024;26(2):17–33. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.4

Введение

Мезозойские магматические породы широко распространены на Алданском щите – крупнейшем выступе докембрийского фундамента Сибирской платформы. Магматизм широко проявился в позднемезозойское время и сформировал так называемую Алданскую мезозойскую магматическую провинцию (Максимов, 1975). Магматические породы характеризуются исключительным многообразием состава изверженных пород и образуют множество интрузий различной формы (Максимов и др., 2010). Комплексное изучение интрузий с применением современных аналитических методов дает уникальную информацию о генезисе, источниках пород и условиях их формирования. Исследования последних десятилетий, посвященные петролого-геохимическим, изотопно-геохимическим и геохронологическим особенностям интрузий, позволили по-новому взглянуть на развитие магматических процессов в пределах Алданского щита (Кононова и др., 1995; Первов и др., 1997; Парфенов и др., 2003; Максимов и др., 2010; Полин и др., 2013; Хомич, Борискина, 2016; Ярмолюк и др., 2019). Однако вопрос об источниках расплавов и характере петрогенетических процессов формирования Алданской мезозойской магматической провинции до сих пор остается дискуссионным.

В пределах Алданской мезозойской магматической провинции выделяют ряд золоторудных районов, одним из которых является Центрально-Алданский (Парфенов, Кузьмин, 2001). Интрузивный массив щелочных сиенитов Гора Рудная с недавно открытым Морозкинским золоторудным месторождением – один из типичных представителей указанной провинции (Петров и др., 2018; Гузев и др., 2021в). В настоящей работе представлены новые петрогеохимические и изотопно-геохимические (Rb–Sr и Sm–Nd) данные для щелочных сиенитов и рудоносных березитов массива Гора Рудная, а также проведено их сравнительное сопоставление с известными на сегодняшний день характеристиками сходных по составу интрузивов Алданской мезозойской магматической провинции. На основании этого сопоставления нами охарактеризованы возможные источники мезозойских магматических пород, прежде всего щелочных, и описаны условия их формирования в регионе изучения.

Материалы и методы

Аналитические исследования проведены в Центральной аналитической лаборатории и Центре изотопных исследований ФГБУ «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-Петербург). Состав и содержание петрогенных оксидов определены рентгеноспектральным флуоресцентным методом (XRF) на приборе ARL-9800 (Thermo Techno, Швейцария), а содержание микроэлементов – методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на приборе ELAN-6100 DRC (Perkin Elmer, США).

Анализ Rb–Sr- и Sm–Nd-изотопных систем пород и минералов выполнен методом изотопного разбавления на 9-коллекторном масс-спектрометре Triton (ThermoQuest Finnigann MAT, Германия) в статическом режиме регистрации ионных токов. Коррекцию изотопного фракционирования в процессе измерения осуществляли нормализацией измеренных значений отношений изотопов стронция по величине природного отношения 88Sr/86Sr 8,37521. Нормализованные изотопные отношения стронция приводили к стандартным условиям на основании измерения изотопного состава международного стандарта NBS-987. Для контроля воспроизводимости аналитической методики одновременно с анализом исследуемых образцов проведен анализ стандартного образца базальта BCR-1 (USA Geological Survey): содержание Rb и Sr составило 45,9 и 329 мкг/г соответственно, для изотопных отношений получены следующие значения: 87Rb/86Sr = 0,4027 ± 0,0009 и 87Sr/86Sr = 0,705013 ± 0,000006 (среднее значение из четырех независимых определений, ±2σ).

Коррекцию фракционирования изотопов неодима в масс-спектрометре производили нормализацией измеренных значений отношений изотопов по величине природного отношения 146Nd/144Nd = 0,7219. Нормализованные отношения приводили к значению 143Nd/144Nd = 0,511860 в международном изотопном стандарте La Jolla. Состав стандартного образца базальта BCR-1, используемый для контроля воспроизводимости аналитической процедуры, соответствовал следующим характеристикам: содержание Sm − 6,45 мкг/г, содержание Nd − 28,4 мкг/г, 147Sm/144Nd = 0,1382 ± 3 и 143Nd/144Nd = 0,512656 ± 8 (среднее значение из четырех независимых определений, ±2σ).

Геологическая характеристика Центрально-Алданского рудного района

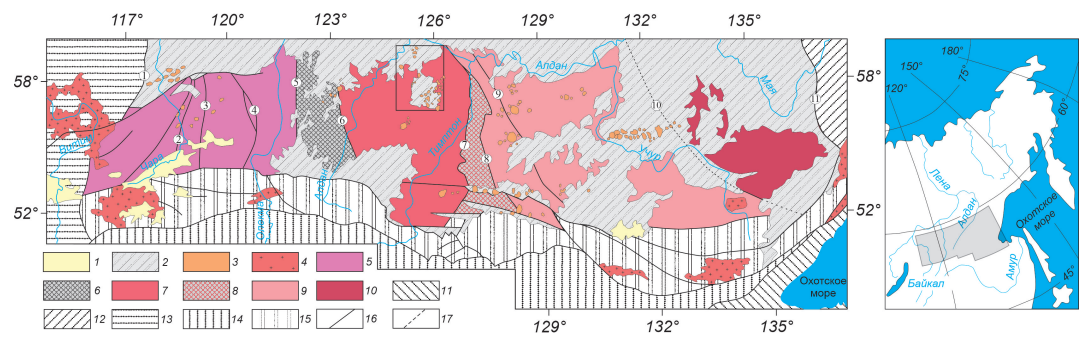

Алданский щит представляет собой выступ докембрийского кристаллического фундамента Сибирской платформы, который имеет сложное строение и подразделен на ряд террейнов, различающихся составом слагающих их комплексов и историей геологического развития. Пространственно щит граничит на юго-западе с Байкальской складчатой областью, на юго-востоке с Джугджуро-Становой и Южно-Верхоянской складчатыми областями, на севере перекрыт верхнерифейскими и венд-нижнекембрийскими отложениями чехла Сибирской платформы (Парфенов, Кузьмин, 2001). Согласно схемам тектонического районирования (Рундквист, Митрофанов, 1988), Алданский щит подразделяется на Алданскую гранулито-гнейсовую область и расположенные соответственно к западу и востоку от нее Олекминскую (Чаро-Олекминский террейн) и Батомгскую (Батомгский террейн) гранит-зеленокаменные области (рис. 1).

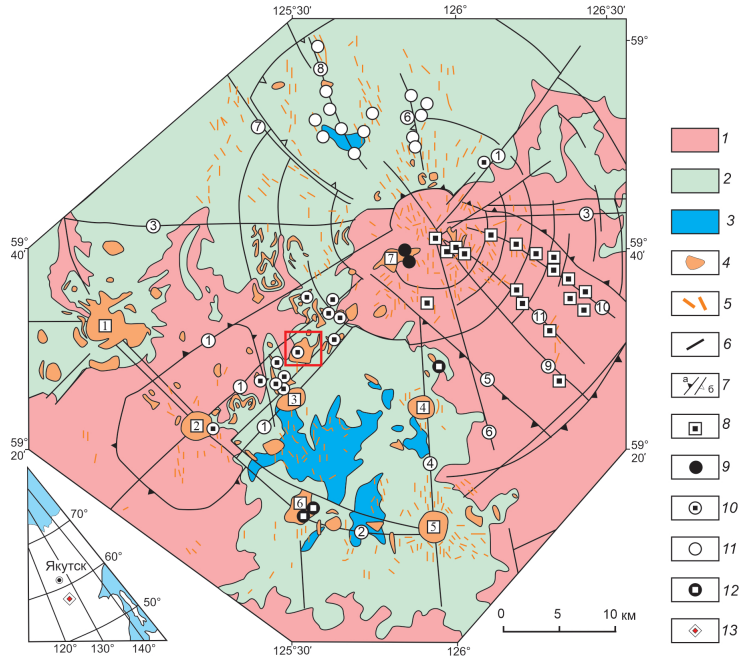

По геологическим и геофизическим данным в пределах Алданской гранулито-гнейсовой области выделяют Западно-Алданский и Восточно-Алданский террейны (Рундквист, Митрофанов, 1988). В северной части вблизи границы с платформенным чехлом Западно-Алданского террейна расположен Центрально-Алданский рудный район. Кристаллический фундамент Центрально-Алданского рудного района (рис. 2) сложен тоналит-трондьемитовыми ортогнейсами западно-алданского (3,3 млрд лет; (Nutman et al., 1992)) и тимптонского комплексов (2,0 млрд лет; (Котов и др., 1995)), а также супракрустальными образованиями курумканской (2,3–2,0 млрд лет) и федоровской толщ (2,0 млрд лет; (Великославинский и др., 2003)). Эти породы смяты в складки и рассечены многочисленными разломами, гранитизированы в условиях гранулитовой фации с образованием эндербито-чарнокито- и гранитогнейсов, прорваны интрузиями гранитогнейсов, гранитов и чарнокитов (2,0–1,9 млрд лет (Великославинский и др., 2011; Глебовицкий и др., 2012)). Кристаллический фундамент перекрыт венд-нижнекембрийскими карбонатными и юрскими терригенными породами, имеющими субгоризонтальное залегание. В позднемезозойское время район испытал тектоно-магматическую активизацию, связанную с многостадийным магматизмом, который сопровождался интенсивной гидротермально-метасоматической деятельностью. Мезозойские магматические породы характеризуются исключительным многообразием: высокощелочные, щелочные, умереннощелочные и щелочноземельные, от ультраосновных до кислых. К наиболее распространенным в пределах изучаемой территории магматическим формациям относятся лейцитит-щелочносиенитовая (сиениты, cиенит-поpфиpы, трахиты, боcтониты, лейцититы), монцонит-сиенитовая (cиениты, монцониты, оpтофиpы, андезитотpаxиты, тpаxиты), гранитоидная (диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, гpанит-поpфиpы, гpаноcиенит-поpфиpы, кварцевые cиениты) и шонкинит-щелочно-пикpитовая (шонкиниты, шонкинит-пикpиты, калиевые пикpиты, миccуpиты, минетты, вогезиты) (Максимов, 1975; Кононова и др., 1994). Морфологически магматические тела представлены штоками, силлами и дайками, слагающими пояса и поля, реже встречаются некки, трубки взрыва, субвулканические тела (Ветлужских и др., 2002).

Важным элементом строения Центрально-Алданского рудного района являются долгоживущие разломы и трещинные структуры (докембрийские, мезозойские и кайнозойские), большинство из которых заложены в докембрии при формировании складчатого фундамента. В период позднемезозойской активизации происходило формирование новых и подновление древних разломов с образованием радиально-кольцевой структуры Центрально-Алданского рудного района (Максимов и др., 2010). Структура характеризуется центральной симметрией, выраженной тремя расходящимися от Западно-Эльконского магматического ареала системами рудоконтролирующих разломов (Эльконский, Куранахский и Томмотский), в пределах которых локализованы практически все известные месторождения этого района (Ветлужских и др., 2002; Казанский, 2004; Максимов и др., 2010). Возникновение разломов сопровождалось образованием густой сети трещин более высоких порядков. Кайнозойские нарушения относятся к группе пострудных и представляют собой неминерализованные зоны мелких сближенных трещин или зоны тонкоперетертых и дробленых пород.

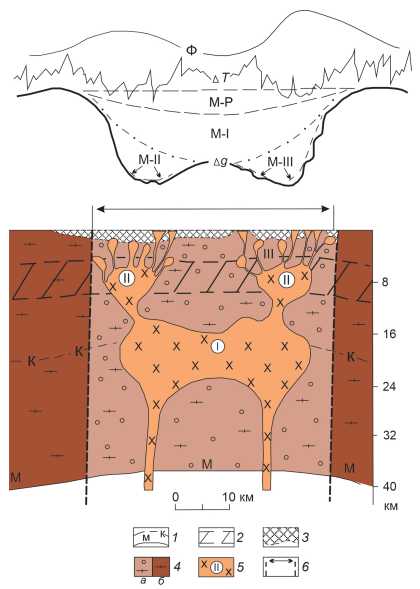

В гравитационном поле (Абрамов, 1995) Центрально-Алданскому рудному району соответствует отрицательная аномалия силы тяжести (рис. 3). Предложенная модель интерпретации геофизических полей рассматривает установленные гравитационные аномалии района как отражение крупных трехъярусных глубинных магматических очагов в интервале глубин 15–32, 6–10 и 3–0 км (Абрамов, 1995; Хомич, Борискина, 2010). Повышенные концентрации геофизических аномалий разного порядка могут свидетельствовать о разноглубинном размещении палеомагматических очагов, первичных для тех или иных формаций и серий.

По вариациям напряженности электрического поля предполагается существование высокоомной стволообразной структуры – «тектоносферной воронки», корни которой располагаются в верхней мантии (Абрамов, 1995). В пределах этой структуры выделяются три однотипные зоны повышенной электропроводности, предположительно совпадающие с главными магмо- и рудоконтролирующими разломами – Эльконским, Куранахским и Томмотским. Геофизическая модель в полной мере подтверждает радиально-концентрическое строение Центрально-Алданского рудного района (Максимов и др., 2010).

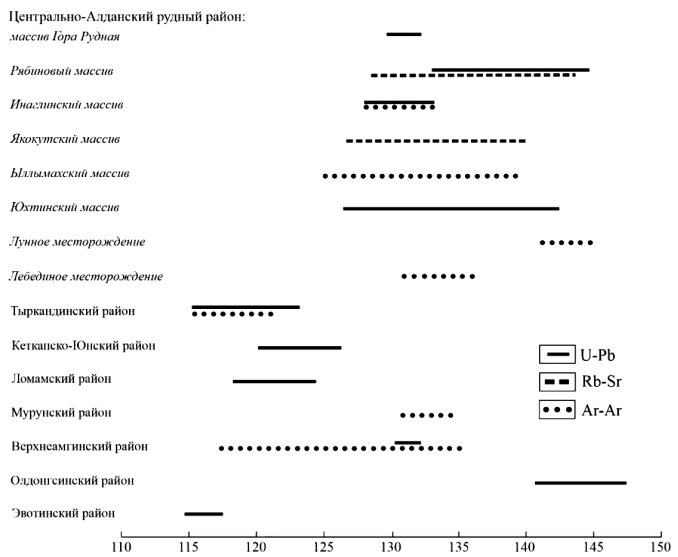

В результате комплексных изотопно-геохронологических исследований последних лет установлено, что возраст магматизма Алданской магматической провинции соответствует интервалу от 150 до 115 млн лет назад (Полин и др., 2012; Wang et al., 2014; Кукушкин и др., 2015; 2017; Прокопьев и др., 2018; Prokopyev et al., 2019; Гузев и др., 2021а), при этом магматические породы Центрально-Алданского рудного района сформировались в более узком возрастном интервале: от 145 до 125 млн лет (Борисенко и др., 2017; Шатова и др., 2017; Округин и др., 2018; Васюкова и др., 2020; Гузев и др., 2021в). Более поздние проявления магматизма зафиксированы в Кеткапско-Юнском (87–86 млн лет; (Полин и др., 2014)) и Центрально-Алданском рудных районах (83–76 млн лет; (Шатова и др., 2019; Leontev et al., 2020). С интрузивными породами пространственно и генетически ассоциировано оруденение золота и ряда других полезных ископаемых (Ag, U, Cu) (Ветлужских и др., 2002; Казанский, 2004; Максимов и др., 2010). Возраст рудной минерализации изучаемой территории соответствует диапазону 134–125 млн лет согласно данным U–Pb- и Re–Os-датирования метасоматитов (Казанский, 2004; Борисенко и др., 2017; Шатова и др., 2019; Гузев и др., 2021б).

Рис. 1. Схема блокового строения Алданского щита (по материалам (Котов и др., 2006) с нашими дополнениями): 1 – кайнозойские отложения; 2 – мезозойские, палеозойские и верхнепротерозойские платформенный отложения; 3 – мезозойские магмопроявления; 4 – фанерозойские гранитоиды; 5–9 – Алданский щит: 5 – Чаро-Олекминский террейн; 6 – зона сочленения Чаро-Олекминского и Западно-Алданского террейнов; 7 – Западно-Алданский террейн; 8 – зона сочленения Западно- и Восточно-Алданского террейнов; 9 – Восточно-Алданский террейн; 10 – Батомгский террейн; 11 – Монголо-Охотская складчатая область; 12 – Верхояно-Чукотская складчатая область; 13 – Байкальская складчатая область; 14 – Джугджуро-Становая складчатая область; 15 – зона сочленения Алданского щита и Джугджуро-Становой складчатой области; 16 – разрывные нарушения; 17 – предполагаемые разрывные нарушения. Цифрами в кружках обозначены зоны разрывных нарушений: 1 – Жуинская, 2 – Чара-Токкинская, 3 – Тарын-Юряхская, 4 – Оломокитская, 5 – Борсалинско-Нелюкинская, 6 – Алдано-Килиерская, 7 – Тимптонский надвиг, 8 – Иджеко-Сутамская, 9 – Тыркандинская, 10 – Улканская, 11 – Нельканская

Рис. 2. Геолого-структурная схема Центрально-Алданского рудного района (Максимов и др., 2010): 1 – раннедокембрийский кристаллический фундамент; 2 – венд-нижнекембрийский платформенный чехол; 3 – терригенные отложения нижней и средней юры; 4, 5 – мезозойские магмопроявления: интрузии (4) и дайки (5); 6 – разломы; 7 – границы блоков: а) поднятий, б) впадин; 8–12 – геолого-промышленные типы месторождения: эльконский (Au–U) (8), рябиновый (Au–Cu-порфировый) (9), лебединский (Au-сульфидный) (10), куранахский (Au) (11), самолазовский (Au) (12); 13 – положение Центрально-Алданского рудного района на врезке. Наиболее крупные интрузивные массивы (цифры в квадратиках): 1 – Инаглинский, 2 – Томмотский, 3 – Якокутский, 4 – Джекондинский, 5 – Ыллымахский, 6 – Юхтинский, 7 – Рябиновый. Наиболее крупные линейные разломы (цифры в кружках): 1 – Томмотский, 2 – Юхтино-Пуриканский, 3 – Северо-Алданский, 4 – Джекондинский, 5 – Юхухтинский, 6 – Байанай-Ыллымахский, 7 – Куранахский, 8 – Центрально-Куранахский, 9 – Юкунгринский, 10 – Южный, 11 – Сох-Солоохский. Красным квадратом отмечена изучаемая территория

Рис. 3. Геолого-геофизический разрез Центрально-Алданского рудного района (Абрамов, 1995): 1 – границы Конрада (К) и Мохо (М); 2 – переходный разуплотненный слой; 3 – платформенный (терригенно-карбонатный) чехол; 4 – консолидированная земная кора в пределах: а) рудоносной площади, б) смежных блоков; 5 – позднемезозойский (алданский) магматический комплекс: ярусная система массивов (I–III порядок) сложного состава; 6 – границы рудного района. Кривые геофизических аномалий: Δg – наблюденного и расчетного гравитационного поля (M-P – минимум от регионального Центрально-Алданского субмеридионального разлома, M-I, M-II, M-III – минимумы от внутрикоровых очагов соответственно I, II, III порядков), ΔT – полного вектора магнитного поля, Ф – повышенного теплового потока (мВт/м2)

Геологическое строение массива Гора Рудная

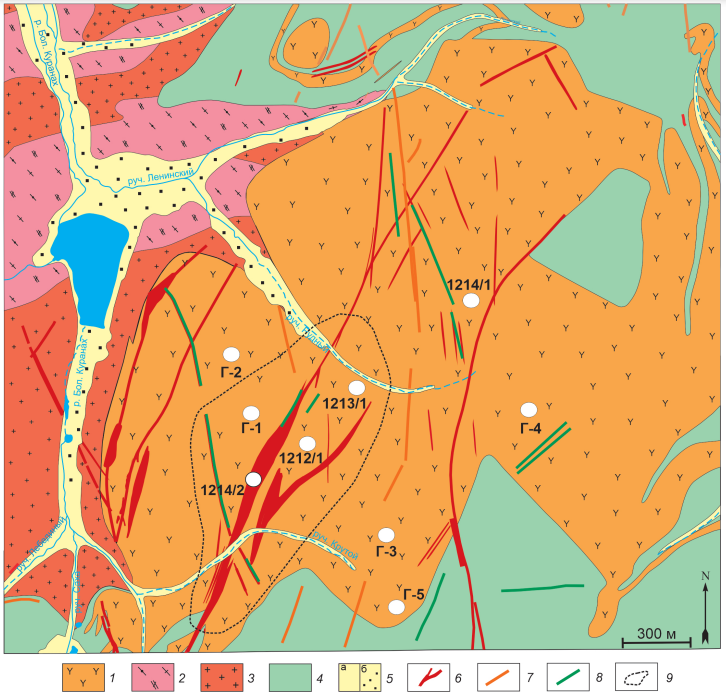

Интрузивный массив Гора Рудная вместе с недавно открытым Морозкинским золоторудным месторождением (запасы 17,3 т золота, 29,5 т серебра) расположен вблизи п. Лебединый (Алданский улус, Республика Саха (Якутия)) в пределах бассейна правых притоков р. Большой Куранах (рис. 4). Интрузия имеет форму лакколита, максимальная мощность которого в центральной части достигает 180 м (Петров и др., 2018). Сложен массив преимущественно щелочными сиенитами при подчиненном распространении щелочных порфировидных сиенитов. Отсутствие видимых резких контактов между основными разновидностями пород может указывать на синхронность их образования. Породы массива прорваны дайками и силлами щелочных сиенит-порфиров и известково-щелочных лампрофиров (преимущественно вогезитов и минеттов), протяженность которых достигает 1 км при мощности в несколько метров. В структурно-тектоническом плане массив локализован в пределах Томмотской магмо- и рудоконтролирующей зоны разломов, которая могла служить подводящим каналом для магматических расплавов в позднемезозойское время. Приуроченность интрузива к Томмотскому разлому, а также оперяющих разрывных структур обусловила интенсивное развитие хрупких деформаций, которые проявились в виде многочисленных зон дробления и брекчирования пород.

Интрузия прорывает породы федоровской толщи (амфиболовые, гиперстен-амфиболовые, двупироксеновые гнейсы и кристаллические сланцы) и гранитоиды палеопротерозойского возраста, а маломощные пласты венд-нижнекембрийских доломитов (до 10 м) вскрыты скважинами в основании интрузии и частично подстилают массив в северо-восточной части (Молчанов и др., 2013; Петров и др., 2018; Гузев и др., 2021в). В пределах массива выявлены четыре гидротермально-метасоматические формации: фельдшпатолиты, скарны, пропилиты, распространенные локально, и березиты. Промышленное золотое оруденение приурочено к ореолам березитизации на участках интенсивной метасоматической переработки пород вдоль крутопадающих разломных структур внутри интрузии (Молчанов и др., 2013). Рудные тела представляют собой зоны прожилково-вкрапленной и жильной золотосульфидной минерализации. Главным рудообразующим минералом является пирит, к второстепенным относятся халькопирит, галенит, сфалерит и арсенопирит. Гипергенные изменения руд выражены в полном или частичном замещении сульфидов. Пирит замещается новообразованными гидроксидами Fe и Mn; халькопирит – малахитом, азуритом, борнитом, халькозином, ковеллином и купритом; а галенит – церруситом.

Представления о генезисе и геодинамическом режиме формирования Алданской мезозойской магматической провинции

Проблема существования позднемезозойских магматических пород различного состава среди докембрийских комплексов Алданского щита издавна привлекала внимание исследователей. Существует несколько геодинамических моделей развития территории в позднемезозойское время. В течение длительного времени считалось, что формирование провинции, согласно теории геосинклиналей, произошло вследствие тектоно-магматической активизации региона (Щеглов, 1968). Позднее рассматривалась плюмовая геодинамическая модель (Ярмолюк, Коваленко, 2003), согласно которой внедрение расплавов инициировано воздействием на литосферу небольших мантийных плюмов, принадлежащих общему для них «горячему полю мантии», которое сопровождалось интенсивным рифтогенезом и внутриплитной плутоновулканической деятельностью. В последнее время появился целый ряд работ, в которых формирование Алданской мезозойской магматической провинции рассматривается как результат закрытия Монголо-Охотского бассейна (Кононова и др., 1994; 1995; Первов и др., 1997; Парфенов и др., 2003; Максимов и др., 2010; Полин и др., 2013; Хомич, Борискина, 2016).

По мнению некоторых исследователей (Хомич, Борискина, 2016), первопричиной позднемезозойской тектоно-магматической активизации стало появление в транзитной зоне мантии стагнированного океанического слэба. Глубинная дегидратация океанического слэба в переходной зоне мантии привела к апвеллингу астеносферного материала, последующим деформациям литосферы, развитию сводово-глыбового тектогенеза в земной коре, реактивации краевых частей кратонов (в том числе и по ранее заложенным тектоническим зонам) и формированию многоэтапного магматизма (Хомич, Борискина, 2016).

С другой стороны, существует представление о том, что источником калиевых щелочных пород является древняя метасоматизированная мантия (возрастом не менее 1,5–2,3 млрд лет), по изотопному составу близкая к модельному геохимическому источнику типа ЕM I (Кононова и др., 1995). Предполагаемый мантийный метасоматоз палеопротерозойского возраста объясняется поступлением корового материала в мантийные глубины в процессе субдукции (Кононова и др., 1994; 1995). Сходство изотопных Sm–Nd-характеристик мантийных источников мезозойских пород и пород федоровской толщи указывает на единство исходного мантийного субстрата для магм столь различного состава и возраста. Низкие отрицательные значения эпсилон неодима (εNd < –10) в породах свидетельствуют о длительной изоляции источников магм от конвектирующей литосферной мантии и о влиянии коровых субстратов на их формирование (Махоткин, 1992; Первов и др., 1997). Предполагается, формирование калиевых пород шло в два этапа: на первом (докембрийском) этапе формировался протолит в древней метасоматизированной литосферной мантии, на втором (позднемезозойском) этапе происходил интенсивный магматизм, обусловленный закрытием Монголо-Охотского бассейна (Кононова и др., 1995). Источник расплавов был, по-видимому, неоднороден, так как столь широкие вариации начального изотопного состава стронция (87Sr/86Sr0: от 0,70507 до 0,71005) в породах изучаемого региона исключают возможность образования их как в результате процессов дифференциации единой первичной магмы, так и за счет различной степени плавления гомогенного источника (Махоткин, 1992; Bogatikov et al., 1994; Mitchell et al., 1994; Кононова и др., 1995; Davies et al., 2006; Васюкова и др., 2020). Согласно (Кононова и др., 1995), мезозойские субдукционные процессы не оказали непосредственного влияния на состав протолита магм, а создали благоприятные условия для магмообразования и поступления расплавов к поверхности, поскольку породы рассматриваемой провинции располагаются на значительном расстоянии (около 500–700 км) от предполагаемого выхода мезозойской зоны субдукции на поверхность. Кроме того, Монголо-Охотский пояс закрылся в средней юре, не позднее 170 млн лет назад, т.е. за 30–40 млн лет до проявления главной фазы магматизма (Ярмолюк и др., 2019).

Однако не все исследователи согласны с двухстадийной моделью формирования мезозойских магматических пород, прежде всего щелочных. Так, согласно (Максимов и др., 2010; Полин и др., 2013; 2016), изотопные характеристики, указывающие на палеопротерозойский возраст источника, являются результатом ассимиляции корового материала флюидизированными мантийными расплавами в процессе их подъема к поверхности. На смешение изотопных характеристик мантийного и корового вещества указывают различные данные: состав и соотношение газов газово-жидких включений; начальный изотопный состав осмия и стронция; изотопный состав свинца в породах провинции (Полин и др., 2013; 2016; Шатова и др., 2019). С участием корового компонента связаны низкие содержания P, HREE, Ti, Nb, Ta, а также повышенные концентрации Sr, Rb, Ba и U в мезозойских магматических породах.

В последнее время появились геодинамические модели, которые сочетают различные механизмы магмообразования (Парфенов и др., 2003; Ханчук, 2006). Считается, что тектоно-магматическая активизация региона могла быть следствием закрытия палеозойского Монголо-Охотского океана и коллизии Северо-Китайского и Сибирского кратонов, сменившейся в раннем мелу обстановкой скольжения литосферных плит калифорнийского типа, что произошло заложение системы грабенов преимущественно субширотного простирания, в пределах которых широко проявился внутриплитный полиформационный магматизм. Подобная трансформация привела к развитию на Становом поднятии известково-щелочного магматизма, а на Алданском щите – субщелочных и щелочных субинтрузивных, субвулканических образований. Магматизм контролировался, с одной стороны, процессами субдукции в зоне развития активных континентальных окраин, а с другой – мантийным плюмом в ее континентальной части (Соловьев, 2014; Ярмолюк и др., 2019).

Рис. 4. Схема геологического строения массива Гора Рудная: 1 – щелочные сиениты и щелочные порфировидные сиениты; 2 – гнейсы, плагиогнейсы и кристаллические сланцы федоровской толщи; 3 – палеопротерозойские граниты; 4 – венд-нижнекембрийские доломиты; 5 – отложения речных долин: а) аллювиальные, б) техногенные; 6 – золоторудные крутопадающие жилы и субгоризонтальные лентовидные и пластообразные залежи; 7–8 – дайки и силлы: 7 – сиенит-порфиров, 8 – известково-щелочные лампрофиры (преимущественно вогезиты и минетты); 9 – граница Морозкинского золоторудного месторождения. Белыми кружками показаны места отбора образцов

Результаты

Петрогеохимическая характеристика

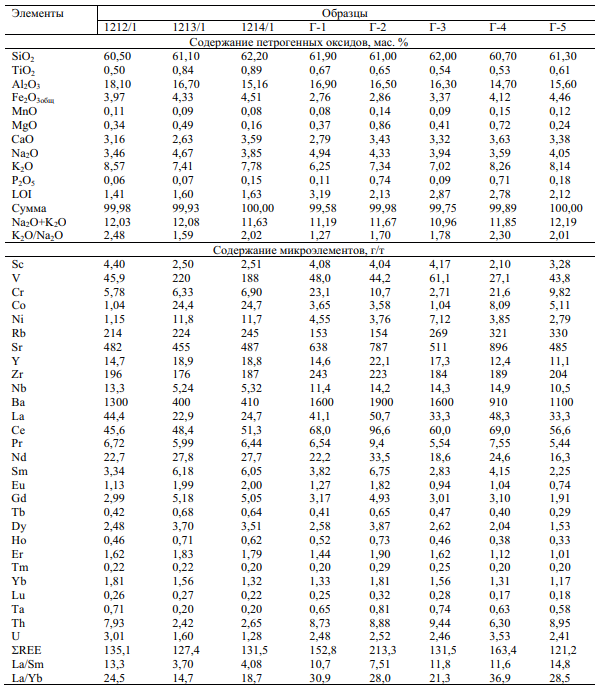

Петрогеохимические исследования проведены на представительных образцах щелочных сиенитов и щелочных порфировидных сиенитов массива Гора Рудная, которые практически не затронуты метасоматическими процессами. Отмечено незначительное воздействие метасоматического флюида на породообразующие минералы с образованием вторичных глинистых минералов и карбонатов по серициту и калиевому полевому шпату. Щелочные сиениты и щелочные порфировидные сиениты в петрогеохимическом отношении демонстрируют близость состава как по петрогенным, так и по редким элементам (табл. 1), поэтому мы не разделяем породы на две группы. Состав пород характеризуется высоким содержанием калия (K2O – 6,25–8,57 мас. %) с низким содержанием магния (MgO – 0,16–0,86 мас. %) и титана (TiO2 – 0,50–0,89 мас. %). Наблюдается преобладание калия над натрием (K2O/Na2O – 1,27–2,60) при сумме щелочей от 10,96 до 12,19 мас. %.

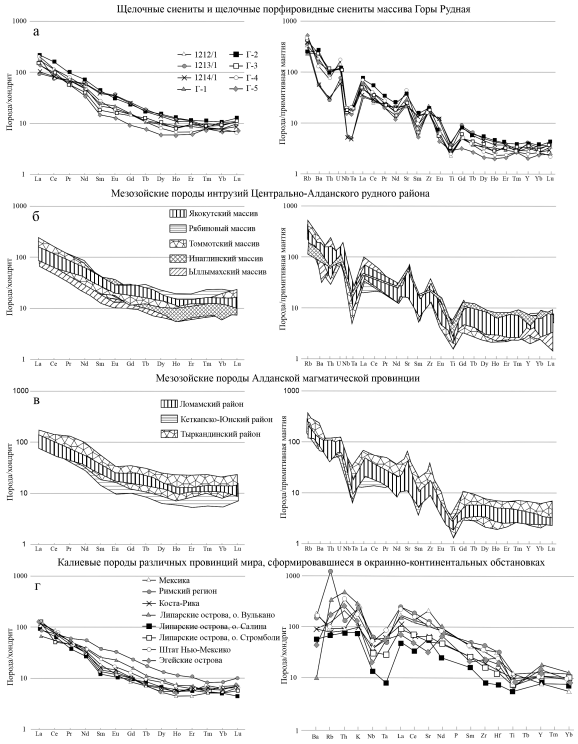

Графики распределения редкоземельных (РЗЭ) и редких элементов тождественны для всех исследованных образцов и почти полностью повторяют конфигурацию друг друга в узком диапазоне значений (рис. 5а). Так, для всех спектров нормированного распределения РЗЭ наблюдается преобладание легких РЗЭ над средними (La/ Sm от 3,7 до 14,8) и значительное преобладание легких РЗЭ над тяжелыми РЗЭ (La/Yb от 14,7 до 39,6) при суммарном содержании РЗЭ от 121,2 до 213,3 г/т. Породы характеризуются высоким содержанием крупноионных (Rb, Ba, Sr) и некоторых высокозарядных (Zr, U) элементов с аномально низким содержанием Ti, Nb и Ta. Указанные геохимические особенности пород массива не отличаются от соответствующих характеристик сходных по составу интрузивных пород Алданской мезозойской магматической провинции (рис. 5б, в) Характер распределения редкоземельных и редких элементов мезозойских пород изучаемого региона сходен с таковым для калиевых щелочных пород современных окраинно-континентальных обстановок различных провинций мира (рис. 5г).

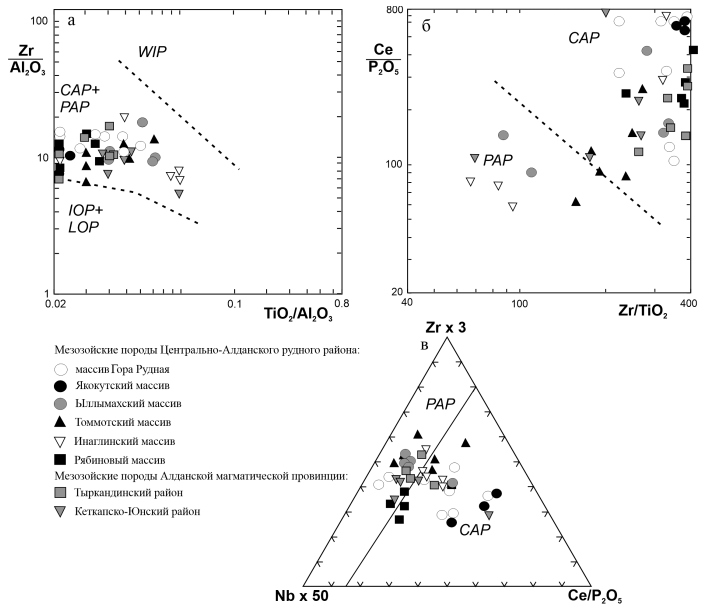

Для характеристики возможной геодинамической обстановки образования пород массива Гора Рудная и мезозойских магматических пород Алданской мезозойской магматической провинции были использованы дискриминационные диаграммы Д. Мюллера и Д. Гровса (рис. 6) (Muller, Groves, 2019). Применение данных диаграмм для анализа геотектонической позиции пород шошонитовых серий более предпочтительно, чем использование диаграмм Дж. Пирса и Н. Харриса (Pearce et al., 1984; Harris et al., 1986), так как в породах шошонитовой серии содержание и соотношение характеристических элементов заведомо отлично от пород других серий. На дискриминационной диаграмме Zr/Al2O3 – TiO2/Al2O3 составы изученных образцов массива Гора Рудная и Алданской мезозойской магматической провинции попадают в поле составов магматических производных окраинно-континентальных и постколизионных обстановок (рис. 6а). В то же время на диаграммах состава Ce/P2O5 – Zr/TiO2 и Zr×3 – Ce/P2O5 – Nb×50 большая часть фигуративных точек пород рассматриваемого региона находится в поле составов пород окраинно-континентальных обстановок (рис. 6б, в). Не более 30% изученных образцов попадает в поле составов пород постколизионных обстановок. Следует отметить, что на базе этих дискриминационных диаграмм не всегда возможно разделить породы окраинно-континентальных и постколизионных обстановок. Тем не менее мы полагаем, что в первом приближении изученные породы могут быть отнесены к магматическим породам, образовавшимся в окраинно-континентальных условиях.

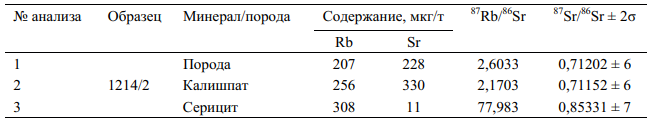

Rb–Sr-изотопно-геохимические исследования

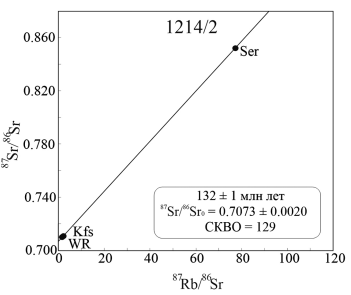

Изучение Rb–Sr-изотопной системы рудоносного березита Морозкинского месторождения проводилось по мономинеральным фракциям новообразованного калиевого полевого шпата, серицита и валовой пробы образца 1214/2 (табл. 2). Образец отобран из центральной части наиболее крупной и протяженной рудоносной зоны (Крутая-Коллективная) Морозкинского месторождения, где распространена золоторудная минерализация. Образец представляет собой кварц-серицит-анкеритовый метасоматит с пиритом и халькопиритом, развитый по брекчированному щелочному сиениту.

На основании полученных результатов была построена трехточечная эрохрона, наклон которой соответствует возрасту 132 ± 5 млн лет с начальным изотопным составом 0,7073 ± 0,0020 при величине СКВО (среднеквадратичное отклонение), равном 129 (рис. 7). Это значение идентично конкордантному возрасту образования циркона из щелочных сиенитов массива Гора Рудная – 130 млн лет (рис. 8) (Гузев и др., 2021в). Тем не менее высокое значение СКВО свидетельствует о нарушенном изотопном равновесии для изученной системы минералов и валовой пробы. При этом очевидно, что наклон рассчитанного линейного тренда (и возраст) определяется положением фигуративной точки изотопного состава серицита и незначительно изменяется при пересчете на двухточечные системы: валовая проба – серицит и калишпат – серицит: 131,9 ± 0,67 и 131,6 ± 0,66 млн лет.

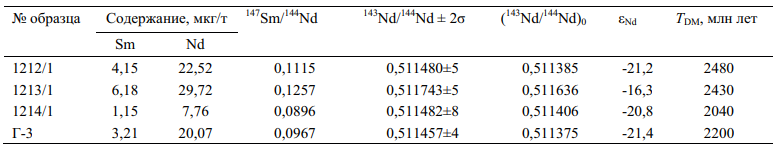

Sm–Nd-изотопно-геохимические исследования

Результаты Sm–Nd-изотопного исследования четырех валовых проб щелочных сиенитов массива Гора Рудная представлены в табл. 3. Изученные образцы характеризуются значительным разбросом измеренных величин отношений 147Sm/144Nd (от 0,0896 до 0,1257) и 143Nd/144Nd (от 0,511457 до 0,511743), что в пересчете на возраст 130 млн лет приводит к вариациям величины начального изотопного состава неодима: от 0,511375 до 0,511636, или в единицах εNd: от –16,3 до –21,4. Рассчитанные Sm–Nd-модельные возрасты пород относительно модельного резервуара обедненной мантии варьируют от 2,0 до 2,5 млрд лет, что указывает на древнее происхождение (возможно, палеопротерозойский возраст) протолита.

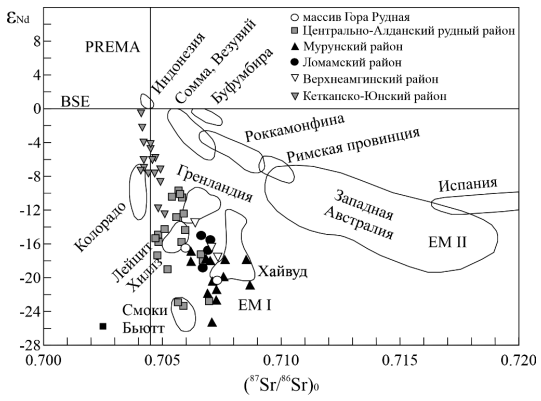

На диаграмме в координатах изотопных отношений εNd – 87Sr/86Sr точки начальных изотопных отношений для щелочных сиенитов массива Гора Рудная находятся в квадранте, соответствующему составу модельного обогащенного мантийного компонента EM I типа (рис. 9). Хорошо видно, что изотопные характеристики щелочных сиенитов также сопоставимы с изотопными составами других проявлений магматизма изучаемой провинции (Махоткин, 1992; Bogatikov et al., 1994; Mitchell et al., 1994; Первов и др., 1997; Davies et al., 2006; Васюкова и др., 2020). Близки по изотопному составу и щелочные породы лампроитовой серии Смоуки Бьютт (Монтана) и Лейцит Хиллз (Вайоминг), минетт Гренландии и плиоценовых калиевых пород Хайвуд (Монтана). Можно полагать, что мантийный источник щелочных пород Алданского щита, Северной Америки и Гренландии имел аналогичную эволюцию изотопного состава Sr и Nd.

Табл. 1. Химический состав щелочных сиенитов и щелочных порфировидных сиенитов массива Гора Рудная. Примечание. 1212/1, 1213/1, 1214/1, Г-1, Г-2, Г-3 – щелочные сиениты; Г-4, Г-5 – щелочные порфировидные сиениты

Рис. 5. Нормированные распределения редкоземельных и редких элементов в породах: а – щелочные сиениты массива Гора Рудная; б – мезозойские породы Центрально-Алданского рудного района (Кононова и др., 1994; Шатов и др., 2012; Округин и др., 2018; Васюкова и др., 2020); в – мезозойские породы Алданской магматической провинции (Bogatikov et al., 1994; Davies et al., 2006; Полин и др., 2008; Кравченко и др., 2014); г – калиевые породы различных провинций мира, сформировавшиеся в окраинно-континентальных обстановках (Muller, Groves, 2019). Нормировано по (McDonough, Sun, 1995)

Рис. 6. Дискриминационные диаграммы «состав – геодинамическая обстановка» для мезозойских пород Алданской магматической провинции (а) Zr/Al2O3 – TiO2/Al2O3, б) Ce/P2O5 – Zr/TiO2, в) Zr×3 – Ce/P2O5 – Nb×50 (Muller, Groves, 2019), по данным для Центрально-Алданского рудного района (Якокутский и Томмотский массивы (Кононова и др., 1994), Ыллымахский массив (Васюкова и др., 2020), Инаглинский массив (Округин и др., 2018), Рябиновый массив (Шатов и др., 2012)); для Тыркандинского района (Кравченко и др., 2014); для Кеткапско-Юнского района (Полин и др., 2008). Поля: WIP – области внутриплитного магматизма, CAP – окраинно-континентальные магматические дуги, РАР – постколлизионные магматические дуги, IOP – раннеокеанические магматические дуги, LOP – позднеокеанические магматические дуги

Табл. 2. Результаты анализа Rb–Sr-изотопной системы рудоносного березита Морозкинского месторождения. Примечание. Аналитическая погрешность определения отношения 87Rb/86Sr в минералах не превышает 0,5% (2σ), а отношения 87Sr/86Sr – 0,005% (2σ)

Рис. 7. Rb–Sr-изохронная диаграмма для рудоносного березита Морозкинского месторождения. Обозначения: WR – порода в целом; Kfs – калиевый полевой шпат; Ser – серицит

Рис. 8. Изотопно-геохронологические данные мезозойских пород Алданской магматической провинции по следующим материалам: Центрально-Алданский рудный район (массив Гора Рудная (Гузев и др., 2021в), Рябиновый массив (Шатов и др., 2012; Шатова и др., 2017), Инаглинский массив (Ибрагимова и др., 2015; Округин и др., 2018), Якокутский массив (Кононова и др., 1995), Ыллымахский массив (Васюкова и др., 2020), Юхтинский массив (Борисенко и др., 2017), Лунное месторождение (Гаськов и др., 2023), Лебединое месторождение (Гаськов и др., 2023)); Мурунский район (Wang et al., 2014), Тыркандинский район (Прокопьев и др., 2018; Гузев и др., 2021а), Кеткапско-Юнский район (Полин и др., 2012; 2014; 2022); Ломамский район (Козлов и др., 2018); Верхнеамгинский район (Prokopyev et al., 2019; Пономарчук и др., 2020); Олдонгсинский район (Кукушкин и др., 2017); Эвотинский район (Ivanov et al., 2022)

Табл. 3. Sm–Nd-изотопный состав щелочных сиенитов массива Гора Рудная. Примечание. Начальные отношения изотопов неодима (143Nd/144Nd)0 и величина параметра εNd вычислены на время кристаллизации сиенитов 130 млн лет назад, параметр εNd рассчитан относительно состава однородного хондритового резервуара (CHUR) с современными характеристиками состава: 147Sm/144Nd = 0,1967, 143Nd/144Nd = 0,512638 (Jacobsen, Wasserburg, 1984); TDM – модельный возраст, рассчитанный относительно резервуара обедненной мантии (Goldstein, Jacobsen, 1988) в предположении линейного развития изотопного состава Nd обедненной мантии

Рис. 9. Положение исследуемых щелочных сиенитов массива Гора Рудная на изотопной диаграмме εNd – (87Sr/86Sr)0. Обозначения: EM I и EM II – обогащенная мантия, BSE – средний силикатный состав Земли, PREMA – преобладающая мантия. Для сравнения показаны мезозойские породы Алданской магматической провинции и области составов калиевых пород в различных провинциях мира (Махоткин, 1992; Bogatikov et al., 1994; Mitchell et al., 1994; Первов и др., 1997; Davies et al., 2006; Полин и др., 2013; Васюкова и др., 2020)

Обсуждение и выводы

Полученные петрогеохимические и изотопно-геохимические данные для щелочных сиенитов массива Гора Рудная дополняют накопленную к настоящему времени информацию о породах массива и сходных по составу интрузий Алданской мезозойской магматической провинции и позволяют качественно оценить источники вещества и процессы, в результате которых произошло их формирование.

Формирование щелочных сиенитов массива Гора Рудная, являющихся вмещающими породами Морозкинского месторождения, происходило 130 млн лет назад (Гузев и др., 2021в), что соответствует основному этапу магматизма Алданской мезозойской магматической провинции. Время формирования рудоносных березитов на основании данных Rb–Sr-изохронного метода датирования составляет 132 ± 1 млн лет, что говорит о последовательном субсинхронном процессе кристаллизации щелочных сиенитов массива Гора Рудная и формирования рудоносных метасоматитов.

Установленные геохимические особенности пород массива имеют очевидное сходство с составом мезозойских интрузивных пород Алданской мезозойской магматической провинции и современными калиевыми породами различных провинций мира, развитых в типично окраинно-континентальных обстановках (Липарские о-ва, Эгейские о-ва, штат Нью-Мексико). Кроме того, на дискриминационных диаграммах изученные образцы щелочных сиенитов массива Гора Рудная также попадают в поле окраинно-континентальных дуг, что не противоречит формированию источников расплавов щелочных сиенитов изучаемого массива в окраинно-континентальной геодинамической обстановке.

Полученные изотопные данные свидетельствуют о том, что источником расплавов щелочных сиенитов было вещество обогащенной мантии (близкое по изотопному составу к мантийному компоненту ЕM I типа) с отрицательными значениями εNd: от –16,3 до –21,4. Вариации начального изотопного состава неодима ((143Nd/144Nd)0: от 0,511375 до 0,511636) в изученных образцах обусловлены негомогенностью состава источника или значительной контаминацией коровым веществом, которая могла происходить как на уровне промежуточных камер, так и при внедрении расплавов. Рассчитанные Sm–Nd-модельные возраста щелочных сиенитов массива Гора Рудная относительно деплетированной мантии (TDM) указывают на образование обогащенного мантийного источника не позднее 2,0–2,5 млрд лет назад. Эти результаты также не противоречат Pb-изотопной систематике магматических пород массива, которые свидетельствуют о древнем, палеопротерозойском или даже неоархейском возрасте источника (Гузев и др., 2021б). Более вероятным представляется наличие уже в палеопротерозойское время под изучаемой территорией изолированного обогащенного мантийного источника, вещество которого участвовало и в формировании вулканических пород федоровской толщи (TDM: 2,2–2,4 млрд лет, εNd: от –11,6 до –26,7; (Великославинский и др., 2003)). Его реактивация в позднемезозойское время, вызванная закрытием Монголо-Охотского бассейна, обусловила появление щелочных сиенитов массива Гора Рудная.

Альтернативным объяснением может быть формирование Sm–Nd-изотопной системы ~ 130 млн лет назад за счет смешения вещества как минимум из двух источников с различным изотопным составом в процессе кристаллизации пород.

Мы предполагаем, что расплавы сиенитов, согласно петрогеохимическим и изотопно-геохимическим данным, являлись продуктами ассимиляции корового материала мантийными расплавами в процессе их подъема к поверхности. Гравитационные аномалии разного порядка в пределах изучаемой территории свидетельствуют о разноглубинном размещении областей концентрации (палеомагматических очагов) магм. Низкие содержания высокозарядных элементов, таких как Ti, Nb и Ta, и повышенные содержания Rb, Sr и Ba в изучаемых породах, возможно, связаны с участием корового компонента в магматическом процессе. Изотопный состав свинца указывает на преимущественно мантийную природу свинца при несущественной роли свинца нижней коры (Гузев и др., 2021б). Изотопные характеристики щелочных сиенитов массива Гора Рудная сходны с аналогичными изотопными метками щелочных массивов как Центрально-Алданского рудного района, так и других районов Алданского щита, за исключением некоторых магматических пород Кеткапско-Юнского рудного района. Отличительной особенностью последних является изотопный состав неодима, свидетельствующий о различном вкладе вещества мантийных источников, обогащенного EM I типа и BSE (примитивной мантии), при формировании соответствующих расплавов и существенной разнице в модельных возрастах с магматитами других районов Алданской мезозойской магматической провинции (Полин и др., 2013). Вся совокупность полученных результатов может быть проинтерпретирована следующим образом: закрытие Монголо-Охотского бассейна в мезозойское время инициировало ассимиляцию корового материала высокотемпературными флюидизированными магмами в процессе их подъема к поверхности. В результате возник промежуточный внутрикоровый магматический очаг сиенитового расплава, внедрение которого 130 млн лет назад привело к образованию щелочных сиенитов массива Гора Рудная.

Список литературы

1. Абрамов В.А. (1995). Глубинное строение Центрально-Алданского района. Владивосток: Дальнаука, 180 с.

2. Борисенко И.Д., Боровиков А.А., Борисенко А.с., Гаськов И.В. (2017). Физико-химические условия формирования руд самолазовского месторождения золота (Центральный Алдан). Геология и геофизика, 58(12), с. 1915–1927. https://doi.org/10.15372/GiG20171205

3. Васюкова е.А., Пономарчук А.В., Дорошкевич А.Г. (2020). Петролого-геохимическая характеристика и возраст пород ыллымахского массива (Алданский щит, южная Якутия). Геология и геофизика, 61(4), с. 489–507. https://doi.org/10.15372/GiG2019147

4. Великославинский с.Д., Котов А.Б., сальникова е.Б., Глебовицкий В.А., Ковач В.П., Загорная Н.Ю., Беляевский Н.А., Яковлева с.З., Федосеенко А.М. (2003). U–Pb-возраст федоровской толщи Алданского гранулито-гнейсового мегакомплекса (Алданский щит). Доклады Академии наук, 393(1), с. 91–96.

5. Великославинский с.Д., Котов А.Б., Толмачева е.В., сальникова е.Б., Ковач В.П., Ларин А.М. (2011). раннедокембрийские гранитогнейсовые комплексы центральной части Алданского щита. Петрология, 19(4), с. 399–416.

6. Ветлужских В.Г., Казанский В.И., Кочетков А.Я., Яновский В.М. (2002). Золоторудные месторождения Центрального Алдана. Геология рудных месторождений, 44(6), с. 467–499.

7. Гаськов И.В., Борисенко А.С., Борисенко И.Д., Изох А.Э., Пономарчук А.В. (2023). Хронология щелочного магматизма и золотого оруденения Центрально-Алданского рудного района (южная Якутия).

8. Геология и геофизика, 64(2), с. 212–232. https://doi.org/10.15372/GiG2022102

9. Глебовицкий В.А., седова И.с., Бережная Н.Г., Ларионов А.Н., ризванова Н.Г., саморукова Л.М. (2012). U–Pb-возраст автохтонных палеопротерозойских чарнокитов Алданского щита. Доклады Академии наук, 443(6), с. 700–706.

10. Гузев В.е., Терехов А.В., Молчанов А.В., скублов с.Г., Ашихмин Д.с., Козлов Д.с. (2021а). U-Pb возраст Джелтулинского щелочного массива (Южная Якутия) по результатам датирования циркона и бадделеита. Записки Российского минералогического общества, 150(4), с. 115–134. https://doi.org/10.31857/S0869605521040043

11. Гузев В.е., Терехов А.В., Крымский р.Ш., Беляцкий Б.В., Молчанов А.В. (2021б), Морозкинское золоторудное месторождение (южная Якутия): возраст и источники рудного вещества. Записки Горного института, 252, с. 801–813. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.6.3

12. Гузев В.е., Терехов А.В., скублов с.Г., Леонтьев В.И., Молчанов А.В. (2021в). Первые данные о U-Pb возрасте и составе циркона из рудоносных сиенитов горы рудная (Южная Якутия). Тихоокеанская геология, 40(6), с. 85–99. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2021-40-6-85-99

13. Ибрагимова Э.К., радьков А.В., Молчанов А.В., Шатова Н.В., Шатов В.В., Лепехина е.Н., Антонов А.В., Толмачева е.В., соловьев о.Л., Терехов А.В., Хорохорина е.И. (2015). результаты U-Pb (SHRIMP II) датирования цирконов из дунитов массива Инагли (Алданский щит) и проблема генезиса концентрически-зональных комплексов. Региональная геология и металлогения, (62), с. 64–78.

14. Казанский В.И. (2004). уникальный Центрально-Алданский золотоурановый рудный район (россия). Геология рудных месторождений, 46(3), с. 195–211.

15. Козлов Д.с., Артемьев Д.с., Молчанов А.В., Терехов А.В., Ашихмин Д.с., Кукушкин К.А., Шатова Н.В. (2018). особенности геологического строения и рудоносность Ломамского потенциального золоторудного района. Разведка и охрана недр, (3), с. 11–19.

16. Кононова В.А., Богатиков о.А., Первов В.А., еремеев Н.В., саддэби П. (1994). Геохимия и условия формирования калиевых магматических пород Центрального Алдана. Геохимия, (7), с. 937–954.

17. Кононова В.А., Первов В.А., Богатиков о.А., Мюс-Шумахер у., Келлер Й. (1995). Мезозойский калиевый магматизм Центрального Алдана: геодинамика и генезис. Геотектоника, (3), с. 35–45.

18. Котов А.Б., Ковач В.П., сальникова е.Б., Глебовицкий В.А., Яковлева с.З., Бережная Н.Г., Мыскова Т.А. (1995). Этапы формирования континентальной коры центральной части Алданской гранулитогнейсовой области: U-Pb и Sm-Nd изотопные данные по гранитоидам. Петрология, 3(1), с. 99–110.

19. Котов А.Б., сальникова е.Б., Глебовицкий В.А., Ковач В.П., Ларин А.М., Великославинский с.Д., Загорная Н.Ю. (2006). Sm–Nd-изотопные провинции Алданского щита. Доклады Академии наук, 410(1), с. 91–94. Кравченко А.А., Иванов А.И., Прокопьев И.р., Зайцев А.И., Бикбаева е.е. (2014). особенности состава и возраст формирования мезозойских интрузий Тыркандинского рудного района Алдано-станового щита. Отечественная геология, (5), с. 43–52.

20. Кукушкин К.А., Молчанов А.В., радьков А.В., Шатов В.В., Терехов А.В., Шатова Н.В., Хорохорина е.И., ремизов Д.Н. (2015). о расчленении мезозойских интрузивных пород Центрально-Алданского района (Южная Якутия). Региональная геология и металлогения, (64), с. 48–58.

21. Кукушкин К.А., Терехов А.В., Молчанов А.В., Козлов Д.с., соловьев о.Л., Титов Д.Ю., Хорохорина е.И. (2017). Геологическое строение и рудоносность олдонгсинской и угуйской грабен-синклиналей. Региональная геология и металлогения, (72), с. 91–102.

22. Максимов е.П. (1975). опыт формационного анализа мезозойских магматических образований Алданского щита. Известия АН СССР. Серия геологическая, (4), с. 16–32.

23. Максимов е.П., уютов В.И., Никитин В.М. (2010). ЦентральноАлданская золото-урановорудная магматогенная система (Алданостановой щит, россия). Тихоокеанская геология, 29(2), с. 3–26.

24. Махоткин И.Л. (1992). Изотопный состав Sr и Nd в лампроитах Алдана. Доклады Академии наук, 325(3), с. 576–580.

25. Молчанов А.В., Терехов А.В., Шатов В.В., Белова В.Н., радьков А.В., соловьев о.Л., степунина М.А. (2013). Лебединский золоторудный узел (особенности геологического строения, метасоматиты и оруденение). Региональная геология и металлогения, (55), с. 99–110.

26. Округин А.В., Борисенко А.с., Прокопьев И.р., Журавлев А.И. (2018). Минералого-геохимические и возрастные характеристики пород Инаглинского массива дунит-клинопироксенит-шонкинитов с платинахромитовой и хромдиопсидовой минерализацией. Геология и геофизика, 59(10), с. 1623–1642. https://doi.org/10.15372/GiG20181008

27. Парфенов Л.М., Кузьмин М.И. (отв. ред.) (2001). Тектоника, геодинамика и металлогения территории республики саха (Якутия). М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 571 с.

28. Парфенов Л.М., Берзин Н.А., Ханчук А.И. (2003). Модель формирования орогенных поясов центральной и северо-восточной Азии. Тихоокеанская геология, 22(6), с. 7–41.

29. Первов В.А., Кононова В.А., саддеби П., Терлуолл М.Ф., Фрун П., Богатиков о.А., Аптон Б.Г.Дж., Вулли А.р. (1997). Калиевый магматизм Алданского щита – индикатор многоэтапной эволюции литосферной мантии. Петрология, 5(5), с. 467–484.

30. Петров о.В., Молчанов А.В., Терехов А.В., Шатов В.В. (2018). Морозкинское золоторудное месторождение (особенности геологического строения и краткая история открытия). Региональная геология и металлогения, (75), с. 112–116.

31. Полин В.Ф., сахно В.Г., сандимирова Г.П., Цурикова Л.с. (2008). Петрология мезозойского монцонит-сиенитового магматизма КетКапско-Юнской магматической провинции Алданского щита. Доклады Академии наук, 418(1), с. 74–80.

32. Полин В.Ф., Мицук В.В., Ханчук А.И., Глебовицкий В.А., Будницкий с.Ю., ризванова Н.Г., соляник А.Н., Шишов А.с. (2012). Геохронологические рубежи субщелочного магматизма КеткапскоЮнской магматической провинции Алданского щита. Доклады Академии наук, 442(1), с. 83–89.

33. Полин В.Ф., Ханчук А.И., Мицук В.В., сандимиров И.В., Игнатьев А.В., Веливецкая Т.А. (2013). Источники мезозойского полиформационного магматизма Кеткапско-Юнской магматической провинции Алдана: изотопные данные. Доклады Академии наук, 448(2), с. 181–187.

34. Полин В.Ф., Глебовицкий В.А., Мицук В.В., Киселев В.И., Будницкий с.Ю., Травин А.В., ризванова Н.Г., Баринов Н.Н., екимова Н.И., Пономарчук А.В. (2014). Двуэтапность становления щелочной вулканоплутонической формации в Кеткапско-Юнской магматической провинции Алданского щита: новые данные изотопной периодизации. Доклады Академии наук, 459(1), с. 67–72.

35. Полин В.Ф., Дриль с.И., Ханчук А.И., Веливецкая Т.А., Владимирова Т.А., Ильина Н.Н. (2016). Вариации изотопного состава свинца в полиформационных магматитах Кеткапско-Юнской магматической провинции Алданского щита как свидетельство мантийно-корового взаимодействия. Доклады Академии наук, 468(5), с. 566–571.

36. Полин В.Ф., Зверева Н.М., Травин А.В., Пономарчук А.В. (2022). Возраст золотого оруденения Кеткапско-Юнской магматической провинции, формационная принадлежность золотоносных комплексов и разновременность позднемезозойского магматизма в разных частях Алданского щита. Тихоокеанская геология, 41(5), с. 3–19. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2022-41-5-3-19

37. Пономарчук А.В., Прокопьев И.р., Дорошкевич А.Г., семенова Д.В., Кравченко А.А., Иванов А.И. (2020). Геохронология мезозойского щелочного магматизма для Тыркандинской и Амгинской тектонических зон (Алданский щит): новые U-Pb и Ar-Ar данные. Геосферные исследования, (4), с. 6–24. https://doi.org/10.17223/25421379/17/1

38. Прокопьев И.р., Кравченко А.А., Иванов А.И., Борисенко А.с., Пономарчук А.В., Зайцев А.И., Кардаш е.А., рожков А.А. (2018). Геохронология и рудоносность Джелтулинского щелочного массива (Алданский щит, южная Якутия). Тихоокеанская геология, 37(1), с. 37–50. рундквист Д.В., Митрофанов Ф.П. (отв. ред.) (1988). Докембрийская геология ссср. Л.: Наука, 441 с.

39. Соловьев с.Г. (2014). Металлогения шошонитового магматизма. Т. 2. М.: Науч. мир, 472 с.

40. Ханчук А.И. (2006). Геодинамика, магматизм и металлогения Востока россии. Владивосток: Дальнаука, 981 с.

41. Хомич В.Г., Борискина Н.Г. (2010). структурная позиция крупных золоторудных районов Центрально-Алданского (Якутия) и Аргунского (Забайкалье) супертеррейнов. Геология и геофизика, 51(6), с. 849–862. Хомич В.Г., Борискина Н.Г. (2016). Природа позднемезозойских рудномагматических систем Алданского щита. Литосфера, (2), с. 70–90.

42. Шатов В.В., Молчанов А.В., Шатова Н.В., сергеев с.А., Белова В.Н., Терехов А.В., радьков А.В., соловьев о.Л. (2012). Петрография, геохимия и изотопное (U-Pb и Rb-Sr) датирование щелочных магматических пород рябинового массива (Южная Якутия). Региональная геология и металлогения, (51), с. 62–78.

43. Шатова Н.В., скублов с.Г., Мельник А.е., Шатов В.В., Молчанов А.В., Терехов А.В., сергеев с.А. (2017). Геохронология щелочных магматических пород и метасоматитов рябинового массива (Южная Якутия) на основе изотопно-геохимического (U-Pb, REE) исследования циркона. Региональная геология и металлогения, (69), с. 33–48.

44. Шатова Н.В., Молчанов А.В., Терехов А.В., Шатов В.В., Петров о.В., сергеев с.А., Прасолов Э.М., Дворник Г.П., Леонтьев В.И. (2019). рябиновое медно-золото-порфировое месторождение (Южная Якутия): геологическое строение, геохимия изотопов благородных газов и изотопное (U-Pb, Rb-Sr, Re-Os) датирование околорудных метасоматитов и оруденения. Региональная геология и металлогения, (77), с. 75–97.

45. Щеглов А.Д. (1968). Металлогения областей автономной активизации. Л.: Недра, 180 с.

46. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И. (2003). Глубинная геодинамика, мантийные плюмы и их роль в формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса. Петрология, (6), с. 556–586.

47. Ярмолюк В.В., Никифоров А.В., Козловский А.М., Кудряшов е.А. (2019). Позднемезозойская магматическая провинция востока Азии: строение, магматизм и условия формирования. Геотектоника, (4), с. 60–77. https://doi.org/10.31857/S0016-853X2019360-77

48. Bogatikov O.A., Kononova V.A., Pervov V.A., Zhuravlev D.Z. (1994). Petrogenesis of Mesozoic potassic magmatism of the Central Aldan: A Sr-Nd isotopic and geodynamic model. International Geology Review, 36(7), pp. 629–644. https://doi.org/10.1080/00206819409465479

49. Davies G.R., Stolz A.J., Mahotkin I.L., Nowell G.M., Pearson D.G. (2006). Trace Element and Sr–Pb–Nd–Hf Isotope Evidence for Ancient, FluidDominated Enrichment of the Source of Aldan Shield Lamproites. Journal of Petrology, 47(6), pp. 1119–1146. https://doi.org/10.1093/petrology/egl005

50. Goldstein S.J., Jacobsen S.B. (1988). Nd and Sr isotopic systematics of rivers water suspended material: implications for crustal evolution. Earth and Planetary Science Letters, 87(3), pp. 249–265. https://doi.org/10.1016/0012-821X(88)90013-1

51. Harris N.B.W., Pearce J.A., Tindle A.G. (1986). Geochemical characteristics of collision-zone magmatism. Geological Society, London, Special Publications, 19(1), pp. 67–81.

52. Ivanov A., Loskutov E., Ivanov M., Zhuravlev A. (2022). Petrography, geochemical features and absolute dating of the Mesozoic igneous rocks of Medvedev and Taezhniy massifs (Southeast Russia, Aldan Shield). Minerals, 12(12), 1516. https://doi.org/10.3390/min12121516

53. Jacobsen S.B., Wasserburg G.J. (1984). Sm-Nd isotopic evolution of chondrites and achondrites, II. Earth and Planetary Science Letters, 67(2), pp. 137–150. https://doi.org/10.1016/0012-821X(84)90109-2

54. Leontev V.I., Skublov S.G., Shatova N.V., Berezin A.V. (2020). Zircon U-Pb Geochronology Recorded Late Cretaceous Fluid Activation in the Central Aldan Gold Ore District, Aldan Shield, Russia: First Data. Journal of Earth Science, 31(3), pp. 481–491. https://doi.org/10.1007/s12583-020-1304-z

55. McDonough W.F., Sun S.-S. (1995). The composition of the Earth. Chemical Geology, 120(3–4), pp. 223–253. https://doi. org/10.1016/0009-2541(94)00140-4

56. Mitchell R.H., Smith C.B., Vladykin N.V. (1994). Isotopic composition of strontium and neodymium in potassic rocks of the Little Murun complex, Aldan Shield, Siberia. Lithos, 32(3–4), pp. 243–248. https://doi.org/10.1016/0024-4937(94)90042-6

57. Muller D., Groves D.I. (2019). Potassic igneous rocks and associated gold-copper mineralization. Springer Cham, XXXIX, 398 p. https://doi. org/10.1007/978-3-319-92979-8

58. Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. (1984). Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, 25(4), pp. 956–983. https://doi.org/10.1093/petrology/25.4.956

59. Prokopyev I.R., Doroshkevich A.G., Ponomarchuk A.V., Redina A.A., Yegitova I.V., Ponomarev J.D., Sergeev S.A., Kravchenko A.A., Ivanov A.I., Sokolov E.P., Kardash E.A., Minakov A.V. (2019). 1U-Pb SIMS and Ar-Ar geochronology, petrography, mineralogy and gold mineralization of the late Mesozoic Amga alkaline rocks (Aldan shield, Russia). Ore Geology Reviews, 109, pp. 520–534. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.05.011 Wang Y., He H., Ivanov A.V., Zhu R., Lo C. (2014). Age and Origin of Charoitite, Malyy Murun Massif, Siberia, Russia. International Geology Review, 56(8), pp. 1007–1019. https://doi.org/10.1080/00206814.2014.914860

Об авторах

В. Е. ГузевРоссия

Владислав Евгеньевич Гузев – ведущий геолог

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 74

В. И. Леонтьев

Россия

Василий Иванович Леонтьев – кандидат геол.-минерал. наук, зам. директора центра прогнозно-металлогенических исследований

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 74

Б. В. Беляцкий

Россия

Борис Владимирович Беляцкий – ведущий инженер

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 74

А. В. Терехов

Россия

Артем Валерьевич Терехов – кандидат геол.-минерал. наук, зам. заведующего отделом металлогении и геологии месторождений полезных ископаемых

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 74

А. В. Молчанов

Россия

Анатолий Васильевич Молчанов – доктор геол.-минерал. наук, заведующий отделом металлогении и геологии месторождений полезных ископаемых

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 74

Рецензия

Для цитирования:

Гузев В.Е., Леонтьев В.И., Беляцкий Б.В., Терехов А.В., Молчанов А.В. Геохимические и изотопные характеристики магматических пород массива Гора Рудная (Южная Якутия): источники и условия формирования. Георесурсы. 2024;26(2):17–33. https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.4

For citation:

Guzev V.E., Leontiev V.I., Belyatsky B.V., Terekhov A.V., Molchanov A.V. Age, Conditions and Sources of Igneous Rocks of Gora Rudnaya (Southern Yakutia). Georesursy = Georesources. 2024;26(2):17–33. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.2.4

.png)