Перейти к:

Мансуровская толща Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала: стратиграфия, состав отложений и условия их формирования

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.1

Аннотация

Объектом исследования является мансуровская толща ((?)силур–нижний девон) Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала, обнажающаяся в районе одноименной деревни.

Цель. Уточнение стратиграфии мансуровской толщи, детализация состава и генезиса слагающих её лито- и вулканокластических граувакк.

Материалы и методы. Геохимический и петрографический состав отложений нижнего и среднего девона севера Западно-Магнитогорской зоны изучен по 122 пробам методами ИсП-Мс и рентгено-флуоресцентного анализа (РФА). Из них 50 проб – граувакки мансуровской толщи. состав петрофонда и условия формирования граувакк изучены на основе петрографического описания и анализа соотношения малых и петрогенных элементов. Особенности стратиграфии рассмотрены на основе опубликованных и фондовых биостратиграфических данных и сравнительного анализа геохимического состава граувакк.

Результаты. Накопленные к сегодняшнему дню палеонтологические данные недостаточны для уверенного датирования мансуровской толщи. Возраст её условно принимается силур–ранний девон. соотношения малых элементов в граувакках свидетельствуют о преобладании в источнике сноса вулканогенных пород среднего и основного состава, имевших геохимические характеристики, свойственные образованиям энсиматических островных дуг. В обломочном материале преобладают зерна плагиоклазовых и пироксеновых порфиритов, кристаллокластика пироксенов и плагиоклазов. Подчиненное значение имеют зерна кислых вулканитов, известняков, кремней и кремнисто-глинистых пород, микрокварцитов. Граувакки мансуровской толщи имеют выдержанный состав и заметно отличаются по соотношению ряда элементов от тефрогенных пород ирендыкской свиты, ускульской толщи и граувакк некоторых разрезов ильтибановской толщи.

Выводы. Мансуровская толща является самостоятельным стратиграфическим подразделением и не может быть объединена с ирендыкской свитой. Требуется детальное уточнение возраста мансуровской толщи. Лишь после этого она может быть использована как эталон для сопоставления и увязки тектонически разобщенных блоков нижнедевонских и (?)силурийских отложений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Фазлиахметов А.М., Мельничук О.Ю., Юлдашбаева В.Ф. Мансуровская толща Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала: стратиграфия, состав отложений и условия их формирования. Георесурсы. 2025;27(1):81-100. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.1

For citation:

Fazliakhmetov A.M., Melnichuk O.J., Juldashbaeva V.F. The Mansurovo Formation of the West Magnitogorsk Zone in the Southern Urals: Stratigraphy, Composition and Sedimentary Environments. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):81-100. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.1

Введение

Мансуровская толща выделена В.А. Масловым и О.В. Артюшковой в 1990 году (Стратиграфия и корреляция…, 1993; Субрегиональная стратиграфическая схема…, 1993) в районе д. Мансурово на севере Западно-Магнитогорской зоны (ЗМЗ) Южного Урала. Сложена она лито- и вулканокластическими отложениями различного гранулометрического состава и кремнисто-глинистыми породами общей мощностью около 1000 м. Предполагался раннедевонский возраст толщи, при этом допускалось наличие в ней силурийских отложений.

Долгое время мансуровская толща являлась предметом дискуссий. Обсуждалось положение её границ, положение границы силура и девона, целесообразность выделения мансуровской толщи как самостоятельного стратиграфического подразделения, её соотношение с вышележащими вулканогенными образованиями, условия формирования отложений и т.д. Многие вопросы в настоящее время по-прежнему остаются без ответа.

К нижнему девону, помимо мансуровской толщи, на севере ЗМЗ относятся баймак-бурибайская свита, ильтибановская и ускульская толщи. Разрезы их фрагментарные, тектонически разобщенные, отложения разнородные по составу и недостаточно охарактеризованы палеонтологически. Эти особенности вызывают неоднозначность в корреляции разрезов, существенные затруднения в выстраивании их в единую латеральную и стратиграфическую последовательность и, соответственно, ограничивают детальность реконструкции истории геологического развития территории. Стратотипический разрез мансуровской толщи является в данном случае исключительным, поскольку он сравнительно мало нарушен тектонически и, учитывая комплекс данных, включает в себя не только нижнедевонские, но и, вероятно, силурийские отложения. Таким образом, из всех разрезов нижнего девона и силура севера ЗМЗ стратотипический разрез мансуровской толщи представляется наиболее полным.

Важно отметить и то, что при дефиците фаунистических данных и низкой результативности попыток их преумножить, возможным основанием для увязки разрозненных фрагментарных разрезов нижнего девона и силура является вещественный состав вулканокластических граувакк. Но реализация данного подхода требует привлечения эталонного разреза, на основании изучения которого можно было бы прийти к обобщенной модели корреляции нижнедевонских отложений. Стратотипический разрез мансуровской толщи является одним из немногих, который может претендовать на статус эталона.

В связи с этим был собран и проанализирован фактический материал, накопленный И.С. Анисимовым, О.В. Артюшковой, А.А. Беловой, Т.Н. Корень, В.А. Масловым, О.А. Нестояновой, В.А. Олли, А.В. Рязанцевым, Б.М. Садристамовым, Е.В. Чибриковой и другими исследователями, проведены экспедиционные работы, изучен петрографический и геохимический состав граувакк мансуровской толщи.

Отметим также, что в опубликованных и фондовых работах нет однозначной формулировки того, что считать мансуровской толщей. В данной статье под ней понимается последовательность лито- и вулканокластических граувакк, псефитолитов, кремнистых и кремнисто-глинистых пород, залегающих между охарактеризованными конодонтами отложениями ордовика и эйфельскими вулканогенными образованиями ирендыкской свиты.

Материал и методы исследований

Фактический материал, положенный в основу настоящей статьи (описание разрезов, образцы горных пород и др.), был получен в ходе полевых сезонов 2012, 2013, 2015 и 2023 гг.

Петрографические исследования выполнены по 82 шлифам на петрографическом микроскопе Amplival Carl Zeiss Yena (Германия). Содержание зерен разного состава в песчаниках определялось в процентах от площади шлифа по трафаретам (Швецов, 1948). Более детальный подсчет зерен не проводился в связи с интенсивными вторичными преобразованиями граувакк, не позволяющими получить статистически обоснованные результаты.

Необходимо отметить, что при описании формы частиц термин «окатанность» не применялся. Обусловлено это тем, что сглаженный характер сечений обретается кристаллокластами и зернами вулканитов не только при механическом воздействии на них при транспортировке, но и в результате иных процессов. Например, вершины кристаллов кварца нередко сохраняют оплавленный интрателлурический облик (Хворова, 1980), а фрагментам вулканитов часто свойственна округлая форма, обусловленная жидким состоянием лавы в момент эксплозии или подводного излияния (Лучицкий, 1971; Малеев, 1980).

Определение содержания петрогенных оксидов, Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, Ba, Pb выполнено по 50 пробам из стратотипа мансуровской толщи и по 23 пробам из отложений ирендыкской свиты близлежащих разрезов рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре X-Calibur в Институте геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН (ИГ УФИЦ РАН, г. Уфа), аналитик В.Ф. Юлдашбаева. Концентрации редкоземельных и прочих малых элементов установлены по 50 образцам граувакк. Из них 22 относятся к мансуровской, 17 – к ильтибановской и 9 – к ускульской толщам. Помимо этого, определение содержаний малых элементов выполнено в двух пробах, отобранных из порфиритов ирендыкской свиты, перекрывающих мансуровскую толщу в стратотипе. Анализы выполнены в Институте геологии и геохимии Уральского отделения РАН (ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург) методом ИСП-МС на масс-спектрометре NexION 300S с разложением проб посредством автоклава с применением СВЧ, аналитики Игошева В.С., Киселева Д.В.

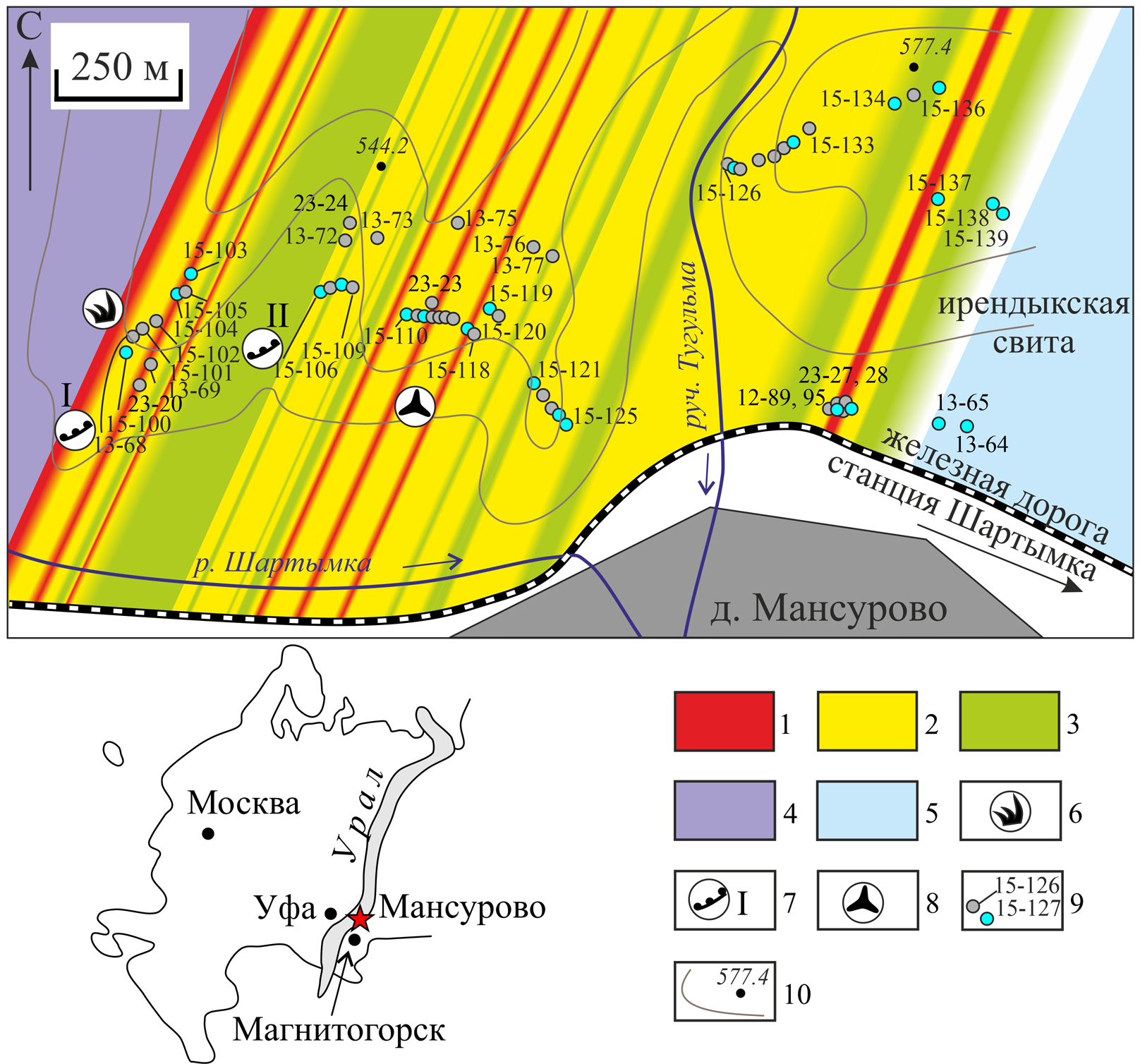

Минимальные, максимальные и средние содержания главных и малых элементов в граувакках мансуровской толщи представлены в табл. 1 и 2.

Табл. 1. Минимальные, максимальные и средние содержания петрогенных оксидов в масс. % и значения некоторых индикаторных отношений в граувакках мансуровской толщи по данным РФА (n = 47). Fe2O3* = (Fe2O3 + FeO2), П.п.п. – потери при прокаливании, гидролизатный модуль ГМ = (Al2O3+TiO2+FeO+Fe2O3+MnO)/SiO2, алюминиевый модуль АМ = Al2O3/SiO2, титановый модуль ТМ = TiO2/Al2O3, фемический модуль ФМ = (Fe2O3+FeO+MnO+MgO)/SiO2, железный модуль ЖМ = (FeO+Fe2O3+MnO)/(TiO2+Al2O3), модуль нормированной щелочности НКМ = (Na2O+K2O)/Al2O3, щелочной модуль ЩМ = Na2O/K2O, общая щелочность ОЩ = Na2O+K2O (Юдович, Кетрис, 2000).

Табл. 2. Минимальные, максимальные и средние содержания малых элементов в г/т в граувакках мансуровской толщи по данным ИСП-МС (n = 21)

Методические особенности и примеры интерпретации геохимического состава обломочных пород приведены в многочисленных публикациях (например, Маслов, 2005; Маслов и др., 2003; Юдович, Кетрис, 2000; 2011). По этой причине в настоящей работе они изложены кратко.

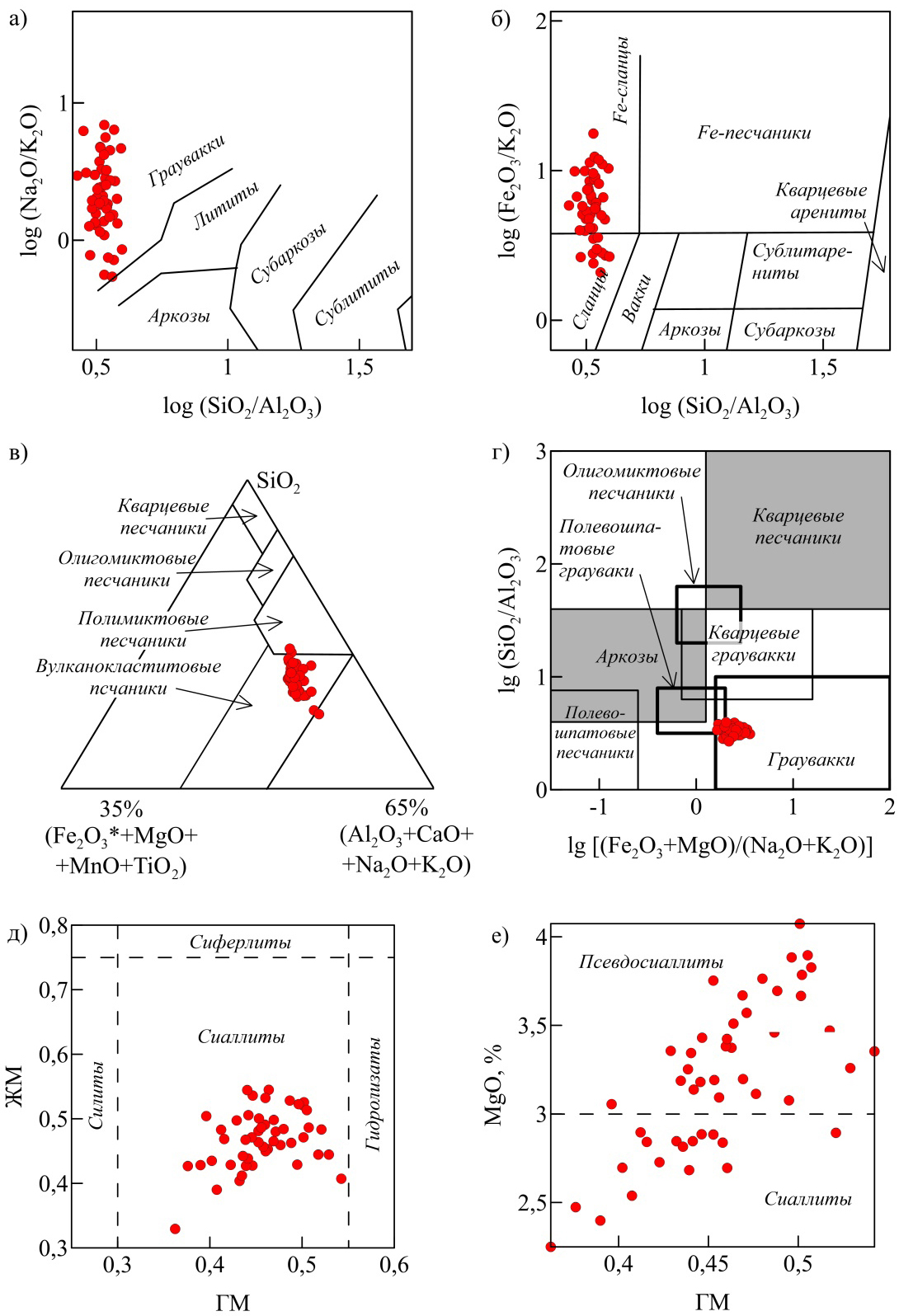

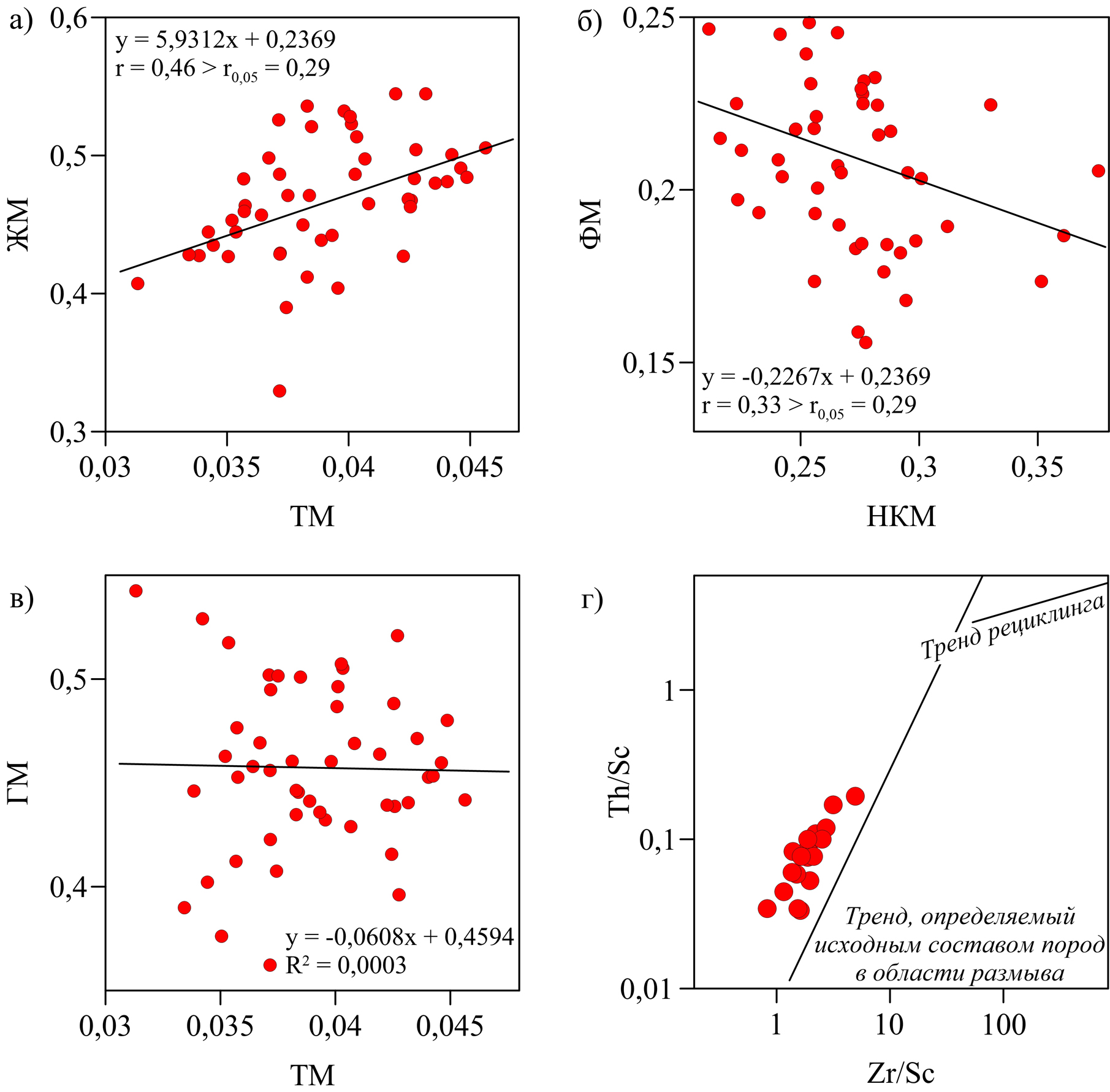

Изначально, с целью увязки хемотипа изучаемых пород с их петротипом, были построены классификационные диаграммы Ф. Петтиджона (Петтиджон и др., 1976), М. Херрона (Herron, 1988), А.Г. Коссовской и М.И. Тучковой (Коссовская, Тучкова, 1988), О.Ю. Мельничука (Мельничук, 2018), Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис (Юдович, Кетрис, 2000). На следующем этапе был уточнён состав петрофонда. Согласно представлениям (Юдович, Кетрис, 2000), породы, характеризующиеся преобладанием в источнике сноса вулканитов, отличаются положительной корреляцией ТМ, ЖМ и ФМ, а также негативной корреляцией ФМ и показателей щелочности (описание модулей в табл. 1). Кислые разности характеризуются пониженными содержаниями MgO, величин ТМ, ЖМ и ФМ, тогда как базальтоиды – повышенными. Обломочным литогенным разностям свойственна негативная корреляция ТМ и ГМ.

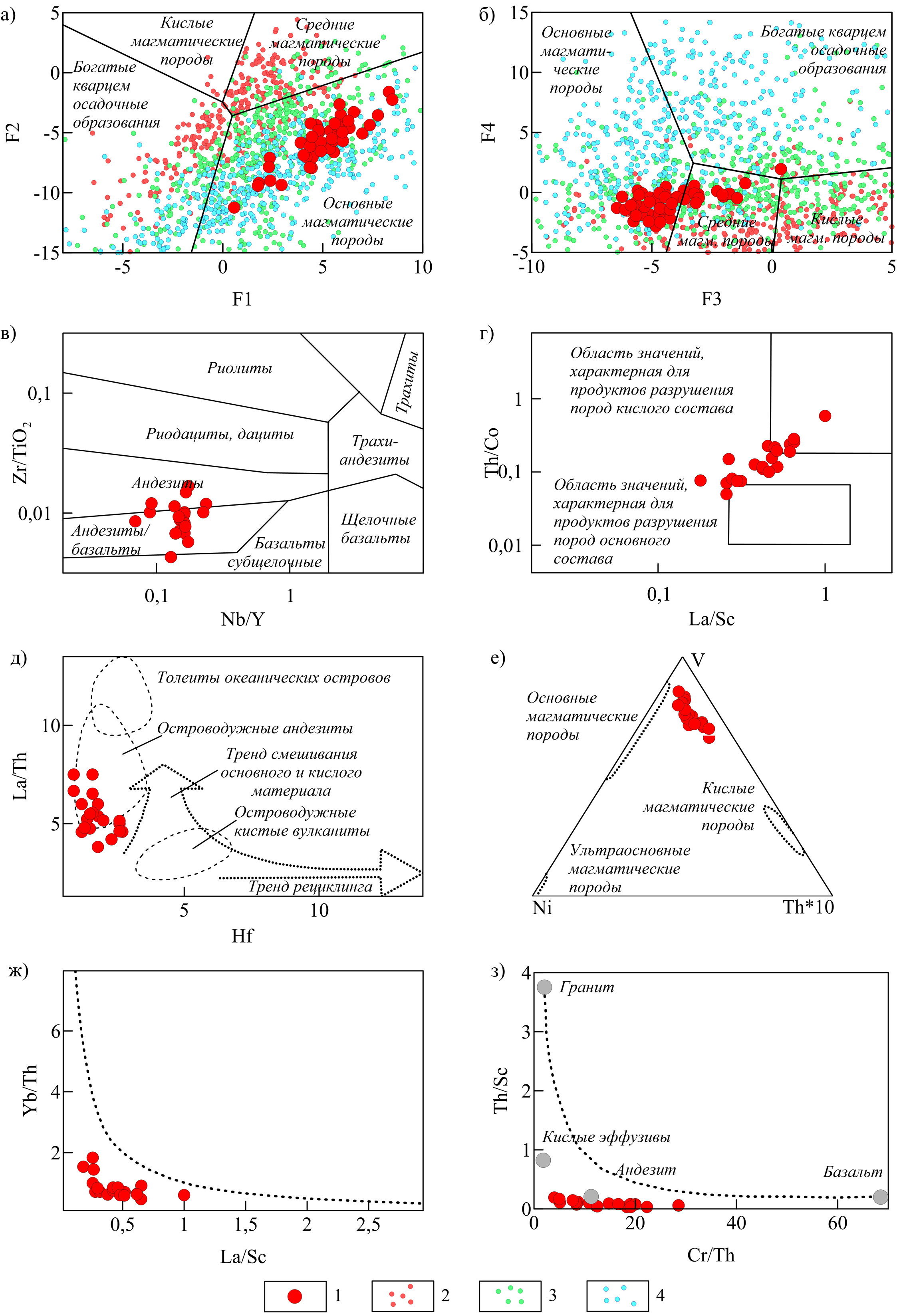

Разделение обломочных пород на типы first и second cycle, т.е. на петро- и литогенные разности в понимании Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис (Юдович, Кетрис, 2000), осуществлено посредством диаграммы Zr/Sc–Th/Sc (McLennan et al., 1993) и факторных диаграмм F1–F2 и F3–F41 Б. Розера и Р. Корша (Roser, Korsch, 1988). Последние две диаграммы, а также диаграммы Nb/Y–Zr/ TiO2 (Winchester, Floyd, 1977), La/Sc–Th/Co (Cullers, 2002), La/Sc–Yb/Th (Langmiur et al., 1978), Cr/Th–Th/Sc (Condie, Wronkiewicz, 1990), Hf–La/Th (Floyd, Leverige, 1987), V–Ni–Th×10 (Bracciali et al., 2007) дают возможность оценить усредненный состав магматических пород, подвергшихся мобилизации.

Фигуративные точки состава вулканогенно-обломочных пород в некоторых случаях занимают несоответствующие им позиции (Фазлиахметов, 2021) на диаграммах F1–F2 и F3–F4 (Roser, Korsch, 1988), что ставит под сомнение целесообразность их использования. Для того, чтобы сделать применение указанных диаграмм более обоснованным, а результаты их применения более весомыми, на поля диаграмм, в качестве альтернативных «ориентиров», были вынесены фигуративные точки состава южноуральских вулканитов в количестве 1600 шт. Результаты силикатных анализов вулканогенных пород Магнитогорской мегазоны из научных и производственных отчетов разных лет были предоставлены В.М. Мосейчуком и Ал.В. Тевелевым. Вулканиты, в соответствии с петрографическим кодексом (Петрографический кодекс России, 2008) разделены на три группы по содержанию SiO2: основные и ультраосновные – менее 52%, средние – 52–63% и кислые – более 63%.

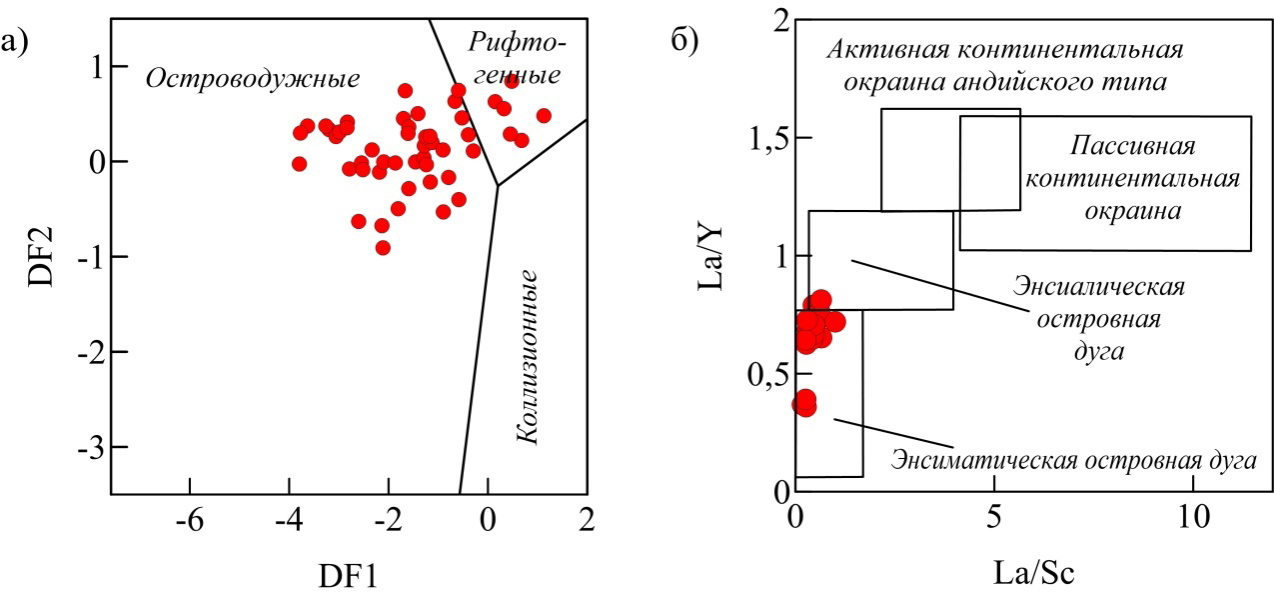

Реконструкция геодинамического режима бассейна седиментации выполнена на основе диаграмм по (Bhatia, Crook, 1986; Verma, Armstrong-Altrin, 2013) с дополнениями по (Фазлиахметов, 2014) в совокупности с анализом нормализованных на MORB и хондрит графиков распределения малых элементов. Геохимический состав эталонов для нормализации заимствован из (Sun, McDonough, 1989).

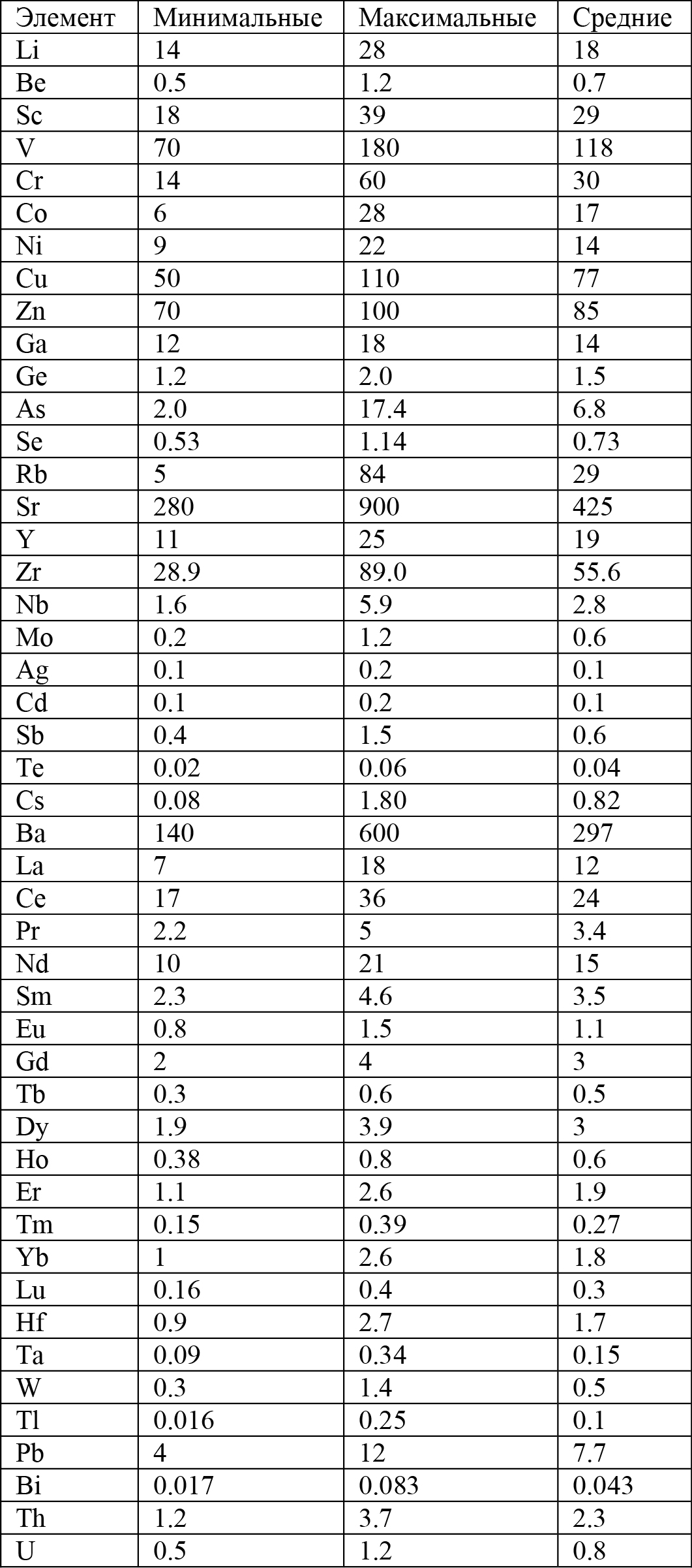

При характеристике разреза в качестве привязки к местности использованы точки отбора образцов, вынесенные на схематическую карту (рис. 1).

Рис. 1. Схематическая карта стратотипического разреза мансуровской толщи. Условные обозначения: 1–3 – положение в разрезе мансуровской толщи пачек пород разного состава (с преобладанием тех или иных литологических разностей): 1 – псефитолиты, 2 – псаммитолиты, 3 – кремнистые, кремнисто-глинистые породы и кремнистые алевролиты; 4 – поляковская свита – кремни, базальты и известняки ордовика; 5 – вулканиты ирендыкской свиты; 6 – местоположение находок конодонтов верхнего ордовика; 7 – возможное местоположение находок лландоверийских граптолитов и номер варианта (пояснение см. в тексте); 8 – положение находок силурийских акритарх; 9 – точки отбора проб и их номера, голубым цветом обозначены пробы с данными ИСП-МС; 10 – приблизительное отображение горизонталей рельефа и высотных отметок.

Положение стратотипического разреза и особенности стратиграфии мансуровской толщи

Стратотипический разрез мансуровской толщи находится в Учалинском районе Республики Башкортостан, непосредственно к северу и северо-западу от д. Мансурово (рис. 1). Последовательность обломочных и кремнистых отложений обнажена в череде естественных преимущественно невысоких выходов на южных склонах горного массива с вершинами 544.2 и 577.4 м, к северу от реки Шартымка.

Подошву мансуровской толщи мы проводим по кровле плитчатых серых, темно-серых, иногда бледно-коричневых кремнистых сланцев видимой мощностью около 3–4 м (рис. 2), обнаженных в гривке высотой до 1 м (N 54°29ʹ32.23ʹʹ; E 059°30ʹ28.82ʹʹ). В данных кремнистых сланцах были обнаружены конодонты ордовика (Маслов, Артюшкова, 2000). Здесь же, судя по описанию разреза и координатам, А.В. Рязанцевым, Н.Б. Кузнецовым и А.А. Беловой были найдены конодонты верхнего ордовика (Белова, 2011; Рязанцев, 2012).

Рис. 2. Кремнистые сланцы ордовика, подстилающие мансуровскую толщу в западной части разреза

Мансуровская толща без видимых признаков несогласия залегает на упомянутых сланцах. Падение пород юго-восточное по азимуту 120–140˚ под углами 45–60˚, участками до 90˚. Мощность – около 1000 м.

Палеонтологически мансуровская толща охарактеризована слабо – фауна, позволившая определить возраст отложений, обнаружена лишь в двух пунктах. Первый из них относится к нижней части разреза (рис. 1). Сборы лландоверийских граптолитов были выполнены О.А. Нестояновой, определения – Т.Н. Корень (Нестоянова, Корень, 1963). Позднее в этом же интервале находки граптолитов были дополнены Б.М. Садрисламовым (Садрисламов и др., 1964) и И.С. Анисимовым (Анисимов и др., 1978) в ходе тематических и геолого-съемочных работ. Положение данных граптолитов является наиболее проблемным, о чем сказано ниже. Второй пункт расположен в средней части разреза (рис. 1), где Е.В. Чибриковой и В.А. Олли найдены силурийские акритархи (Чибрикова, Олли, 2003).

Девонской фауны в разрезе у д. Мансурово не найдено. Наличие нижнедевонских отложений предполагается исходя из того, что восточнее выходов мансуровской толщи и, соответственно, выше по разрезу, после задернованного интервала, соответствующего мощности около 100 м, залегают нижнеэйфельские вулканиты ирендыкской свиты.

Переход от мансуровской толщи к ирендыкской свите известен в 15 км к северо-востоку от д. Мансурово, на правобережье безымянного ручья, разделяющего хребты Ирендык и Малый Ирендык. В точке с координатами N 54°35ʹ19.80ʹʹ; E 59°40ʹ3.26ʹʹ, в основании западного склона безымянной вершины обнажены сильно кальцитизированные вулканокластические дресвяники и граувакки видимой мощностью около 5–7 м. По своему облику и стратиграфическому положению они соответствуют кластолитам мансуровской толщи. Выше залегает пачка переслаивания серых кремней и красных яшм мощностью около 50 м. Её перекрывают пироксеновые и пироксен-плагиоклазовые порфириты ирендыкской свиты, переслаивающиеся с маломощными кремнями.

В кремнисто-яшмовой пачке, являющейся аналогом сагитовской толщи баймак-бурибайской свиты, найдены эмсские конодонты (Маслов, Артюшкова 2000; Белова, 2011; Рязанцев, 2012).

Распространена мансуровская толща незначительно. Ею слагается горный массив к северу от д. Мансурово. Фрагментарные выходы известны вдоль западного подножья хребтов Ирендык, Малый Ирендык и в районе д. Буйда Учалинского района (Белова, 2011; Рязанцев, 2012).

Проблемы стратиграфии мансуровской толщи

Некоторые исследователи полагали, что выделение мансуровской толщи необоснованно. Прежде всего, необходимо отметить точку зрения И.С. Анисимова (2012), который разделил разрез у д. Мансурово на силурийскую и нижнедевонскую части (приблизительно у точки 15-106), отнеся последнюю к первой (нижней) толще ирендыкской свиты. Основанием для этого служил близкий, по мнению И.С. Анисимова, состав отложений мансуровской толщи и ирендыкской свиты. Сопоставление проводилось по таким параметрам как петрографические особенности обломков вулканитов, наличие и состав кристаллокластов пироксенов. В качестве опорного разреза ирендыкской свиты служил разрез на западном склоне горы Беркутья, расположенной в 15 км к юго-западу от д. Мансурово, в 4 км к юго-западу от озера Ургун.

Нецелесообразным считали выделение мансуровской толщи также Е.В. Чибрикова и В.А. Олли (Чибрикова, Олли, 2003). На основании находки силурийских акритарх, описания разреза и анализа аэрофотоснимков исследователи полагали, что в средней части стратотипа проходит разрывное нарушение (приблизительно между точками 15-120 и 15-121). К западу от него обнажены охарактеризованные граптолитами и акритархами силурийские отложения, а к востоку – нижняя часть ирендыкской свиты. По всей видимости, основными доводами Е.В. Чибриковой и В.А. Олли против выделения мансуровской толщи являлось установленное ими по аэрофотоснимкам отличие в простирании отложений, обнаженных по разные стороны от предполагаемого ими разлома, а также близкий состав пород ирендыкской свиты и мансуровской толщи.

Немаловажной проблемой стратиграфии мансуровской толщи является отсутствие однозначного понимания положения лландоверийских граптолитов. На рис. 1 оно вынесено в двух вариантах. Первый – в соответствии со схематической картой из отчета Б.М. Садрисламова (Садрисламов и др., 1964) и приведенного в нем послойного описания разреза. Данный вариант наиболее вероятен, поскольку привязка дана и к местности, и к разрезу. Вопрос лишь в том, как соотносятся лландоверийские граптолиты с найденными позднее верхнеордовикскими конодонтами. Согласно нашей привязке (карта Б.М. Садрисламова накладывалась на космоснимок), граптолиты были найдены стратиграфически выше ордовикских конодонтов, но возможен и обратный вариант, учитывая сложное тектоническое строение территории и возможные погрешности при сопоставлении картографических материалов из разных источников.

Второй вариант базируется на карте фактического материала из отчета И.С. Анисимова (Анисимов и др., 1978). Основным доводом к его допущению послужило то, что номер образца с граптолитами в тексте отчета совпадает с номером шурфа на карте фактов. Шурфы сохранились по настоящее время, вскрытые в них отложения представлены черными и темно-серыми кремнисто-глинистыми породами, т.е. соответствуют «граптолитовым» фациям. Неоднозначность связана с тем, что, судя по геологической карте И.С. Анисимова, данные шурфы расположены в поле развития первой толщи ирендыкской свиты, возраст которой в прежние годы считался ранне-среднедевонским.

В свете неоднозначности положения силурийских граптолитов внимания заслуживает мнение А.А. Беловой (2011) и А.В. Рязанцева (2012). В соответствии с ним, мансуровская толща имеет эмсский возраст и залегает с размывом и угловым несогласием на ордовикских и силурийских отложениях. Силурийская фауна – как граптолиты, так и акритархи – по предположению названных авторов, была выделена из пород, залегающих под несогласием и выведенных на дневную поверхность в ядрах приразломных антиклиналей.

Изложенные данные показывают, что проблема возраста мансуровской толщи на сегодняшний день не имеет разрешения. Присутствие нижнедевонских отложений не вызывает сомнений исходя из положения в разрезе. Отнесение нижней части толщи к силуру исключить нельзя, поскольку силурийская фауна найдена в двух точках, при этом, одна из них находится в средней части разреза. На этом основании возраст мансуровской толщи в качестве рабочей гипотезы рассматривается далее, как (?)силур–ранний девон.

Характеристика разреза и пород

Разрез мансуровской толщи изучался многими авторами (Фролова и др., 1963; Садрисламов и др., 1964; Анисимов и др., 1978; Анисимов, 2012; Маслов, 1980; Маслов, Артюшкова, 2000; 2010; Чибрикова, Олли, 2003; Фазлиахметов, 2018а; 2019). Некоторыми из них на основании макроскопических особенностей пород, их гранулометрического и петрографического состава выполнено послойное описание. При этом нельзя не отметить работы И.С. Анисимова (Анисимов и др., 1978; Анисимов, 2012), в которых изученный нами разрез был дробно разбит на отдельные ритмы и макроритмы.

Изначально нами также предпринимались попытки детального послойного описания, поскольку облик пород в различных частях разреза существенно отличается. Однако в последующем, в том числе после описания по отвалам проложенного в 2023 году газопровода, изученная последовательность стала рассматриваться как монотонное чередование отложений двух генетических типов – гравитационных потоков и фоновых глубоководных осадков. Явные макроскопические отличия пород отдельных интервалов во многом обусловлены наложенными процессами, не относящимися собственно к седиментации, – рассланцевание, гидротермальные изменения, выветривание и др. Кроме этого, изменчив и характер обнажений, отчасти влияющий на субъективное восприятие разреза и выделение в нем отдельных интервалов, – полузадернованные выходы чередуются со скальными обнажениями, высыпками канав, выемками железной и автомобильных дорог.

К фоновым глубоководным отложениям отнесены кремни и кремнисто-глинистые породы, которые преобладают в отдельных интервалах мощностью до 150 м. В большинстве случаев они имеют черный и темно-серый цвет, указывающий, по всей вероятности, на примесь органического вещества. Признаки слоистости часто отсутствуют. Лишь в некоторых обнажениях можно встретить слойки с более светлым и более темным оттенком толщиной до 1–2 см. В данном случае следует отметить, что слоистые разности кремнисто-глинистых пород чаще подвергаются рассланцеванию и последующему выветриванию. Соответственно, в обнажениях они представлены реже прочих разностей, а иногда вовсе обезличены.

Согласно петрографическому описанию, кремнисто-глинистые породы сложены криптокристаллической однородной массой бурого цвета с признаками кальцитизации, хлоритизации, серицитизации. В образцах из верхней части толщи (точки с 15-121 по 15-138) наблюдаются признаки рассланцевания. В некоторых разностях встречаются округлые или сплющенные раковины радиолярий (размер 0.1–0.4 мм), заполненные кальцитом и/или кварцем. Занимают они от 1–3 до 30–40% от площади шлифа.

Отложения гравитационных потоков (гравититы) представлены серыми (в основном) с разным по насыщенности зеленым оттенком цвета песчаниками средне-, крупно- и грубозернистыми, мелкозернистыми гравелитами и дресвяниками. Слагаемые ими слои имеют мощность от 0.3 до 2.0 и более метров, характеризуются массивным обликом и/или градационной сортировкой, что свойственно, соответственно, дебритам и турбидитам в терминологии Д.А.В. Стоу (1990). Чаще слои гравититов залегают непосредственно друг на друге, редко разделены прослоями кремнистых или кремнисто-глинистых пород мощностью от первых сантиметров до 2–3 м.

Гравититы формируют самостоятельные пачки мощностью до 100 и более метров, которые разделены фоновыми отложениями. Изменения по простиранию внутри отдельных интервалов гравититов не прослеживались, но, по аналогии с близкими по способу транспортировки и седиментации отложениями среднего и верхнего девона Западно-Магнитогорской зоны (Фазлиахметов, 2020), можно предположить их линзовидный характер, обусловленный накоплением осадков в пределах отдельного глубоководного конуса выноса или одной из его лопастей.

В средней и в верхней частях разреза (от точки 15-111 до точки 15-139) породы рассланцованы, хлоритизированы, серицитизированы, карбонатизированы, а иногда и эпидотизированы, что существенно ограничивает изучение их первичного петрографического состава и структурных особенностей. В шлифах изначальный состав зерен вулканитов как правило не определяется. Сравнительно редко распознаются реликтовые порфировые структуры. О былом наличии тех или иных минералов можно судить по характеру псевдоморфоз. Типично замещение плагиоклаза кальцитом как в отдельных кристаллокластах, так и во вкрапленниках в зернах порфиритов.

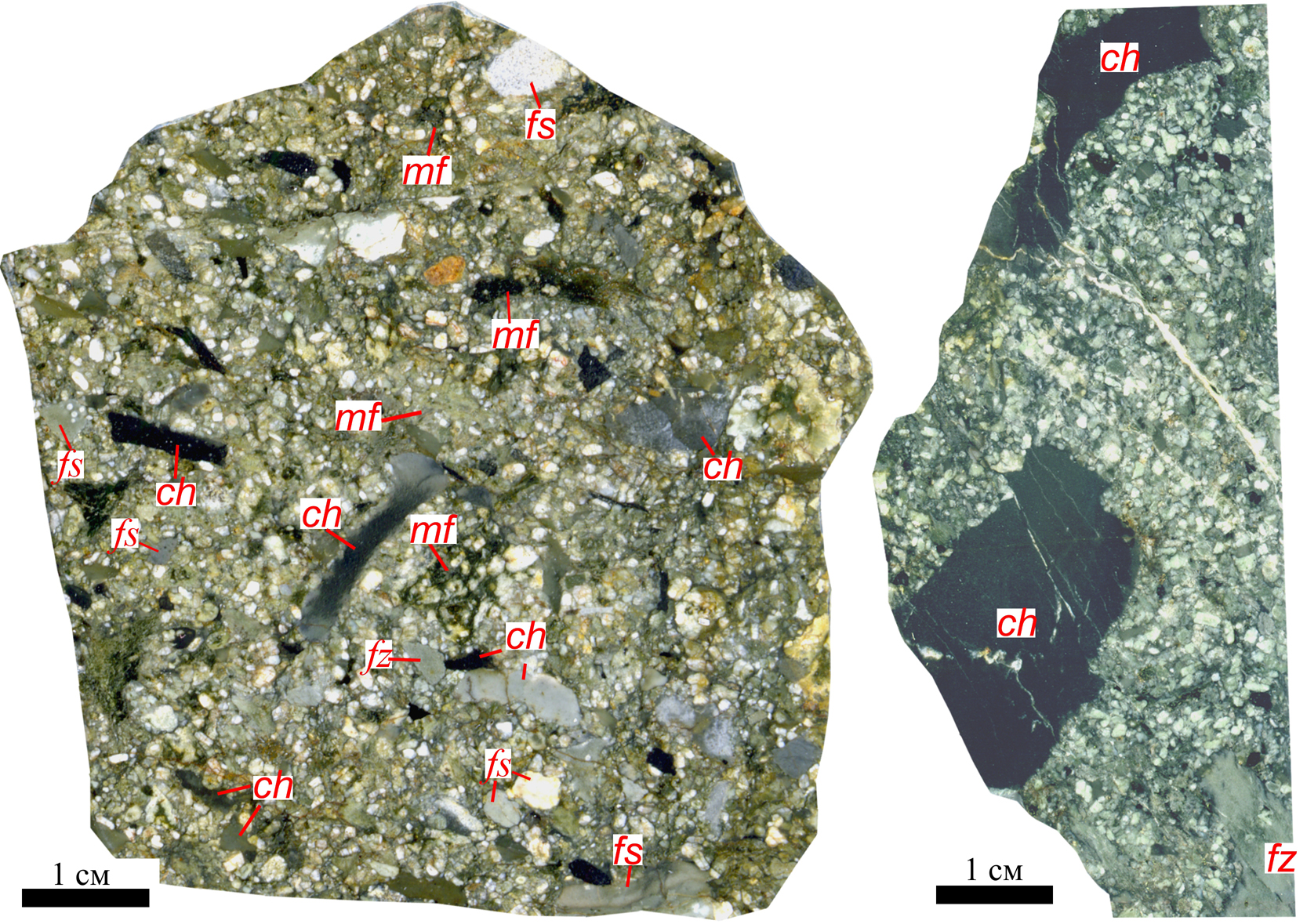

Наименее затронуты вторичными процессами отложения нижней части разреза (от точки 15-100 до 15-110). В них определяется состав зерен, их количественные соотношения и характер границ (рис. 3).

Рис. 3. Фотографии шлифов граувакк нижней части разреза. Образцы 15-110 (а, б) и 23-20 (в, г). Пояснения к рисунку: а, в – без анализатора; б, г – с анализатором. Значения букв: mf – вулканиты среднего и основного состава, fs – вулканиты кислого состава, ch – кремни и кремнисто-глинистые породы, lm – известняк, px – пироксен, pl – серицитизированный плагиоклаз, qt – микрокварцит.

Здесь в обломочном материале преобладают вулканогенные породы (40–60%) и кристаллокласты (10–30%) плагиоклазов и пироксенов. Подчиненное значение имеют кремнистые и кремнисто-глинистые разности (0–15%), известняки (0–5%). В редких образцах встречаются единичные угловатые зерна микрокварцитов. По соотношению зерен разного состава рассматриваемые псаммитолиты соответствуют грауваккам и полевошпатовым грауваккам по классификации В.Д. Шутова (1967).

По характеру вторичных преобразований граувакки нижней части разреза подразделяются на два типа. В породах первого типа практически нацело серицитизированы и кальцитизированы плагиоклазы, как кристаллокласты, так и вкрапленники в зернах порфиритов. Пироксены (5–10%) практически не изменены, имеют идиоморфный габитус с острыми и округленными вершинами или оскольчатые контуры.

Для граувакк второго типа характерен пренит (5–10%), формирующий крупные радиально-лучистые обособления (до 2–3 мм) и мелкокристаллические агрегаты (доли мм). Пироксен встречен в содержании 0–3%. Плагиоклаз (10–30%) незначительно серицитизирован, имеет идиоморфные и оскольчатые контуры с острыми или округленными вершинами.

В граувакках обоих типов обломки вулканогенных пород среднего и основного состава (20–40%) распознаются преимущественно по реликтовой порфировой структуре с интерсертальной и гиалопилитовой реликтовой структурой основной массы, существенно или полностью замещенной криптокристаллическим неопределимым агрегатом, гораздо реже хлоритом. Увереннее диагностируются зерна относительно более кислых разностей – дацитов и дацитовых порфиритов (1–30 %). Встречаются единичные зерна перлитов и пемзы пироксеновых и плагиоклазовых порфиритов.

Контуры зерен вулканитов угловатые или незначительно округлены. У единичных обломков порфиритов вкрапленники плагиоклаза выступают за контуры самих зерен. Обломки кремней и кремнисто-глинистых пород угловатые и с округленными контурами. Размер их часто превышает размер кристаллокластов и зерен вулканитов (рис. 4), что свойственно интракластам.

Рис. 4. Обломочные породы нижней части разреза (полированные срезы). Образцы 23-20 (слева) и 13-69. Местонахождение образцов см. рис. 1. Значение букв см. рис. 3.

Упаковка обломочного материала в граувакках плотная, межзерновые контакты часто конформные, в рассланцованных разностях встречаются инкорпорационные структуры. Обломочный материал плохо отсортирован.

Особого внимания заслуживают грубообломочные породы – средне- и крупнозернистые гравелиты, дресвяники, различного рода микститы и конгломерато-брекчии (рис. 4). Состав их в общих чертах близок составу песчаников, но вторичные преобразования проявлены в существенно меньшей степени. Интервалов, в которых грубообломочные породы являются наиболее характерными, можно выделить два. Располагаются они в нижней и в верхней частях разреза.

Грубообломочные породы нижней части разреза (от точки 15-100 до 15-105) встречаются в составе пачки (около 50 м) чередующихся обломочных пород, залегающей непосредственно на ордовикских кремнистых отложениях. Существенный её объем занимают песчаники, но, кроме них и относительно маломощных кремнисто-глинистых разностей, присутствуют два горизонта грубообломочных пород, преимущественно среднеобломочных конгломерато-брекчий и гравийно-галечных микститов, мощностью 5 и 10 м. Псефитовые обломки представлены в основном кремнистыми и кремнисто-глинистыми породами, по облику схожими с подстилающими ордовикскими и нижнесилурийскими отложениями (рис. 4). Также присутствуют обломки порфиритов и афировых разностей вулканитов от кислого до основного состава. Размер их не крупнее гравийного, тогда как размер обломков кремнистых пород достигает 6–7 см, редко – 30 см.

Грубообломочные породы верхней части разреза. В верхней части разреза (от точки 15-136 до 15-137) залегает пачка, сложенная грубообломочными и псаммитовыми породами, отличающаяся от прочих кластолитов разреза существенной примесью обломков известняков, – от единичных до 10–40% от площади поверхности скола или спила (рис. 5, рис. 6). Контуры обломков известняков удлиненные, реже изометричные, преимущественно угловатые, но в некоторых случаях имеют закругленные контуры с одной или нескольких сторон. Известняки однородные белые и светло-серые, сложены спаритом.

Рис. 5. Грубообломочные породы верхней части разреза (полированные срезы образцов): а – образец 12-89, б – образец 12-95, в – образец 23-27, г – образец 23-28. Местонахождение образцов см. рис. 1. Значение букв см. рис. 3.

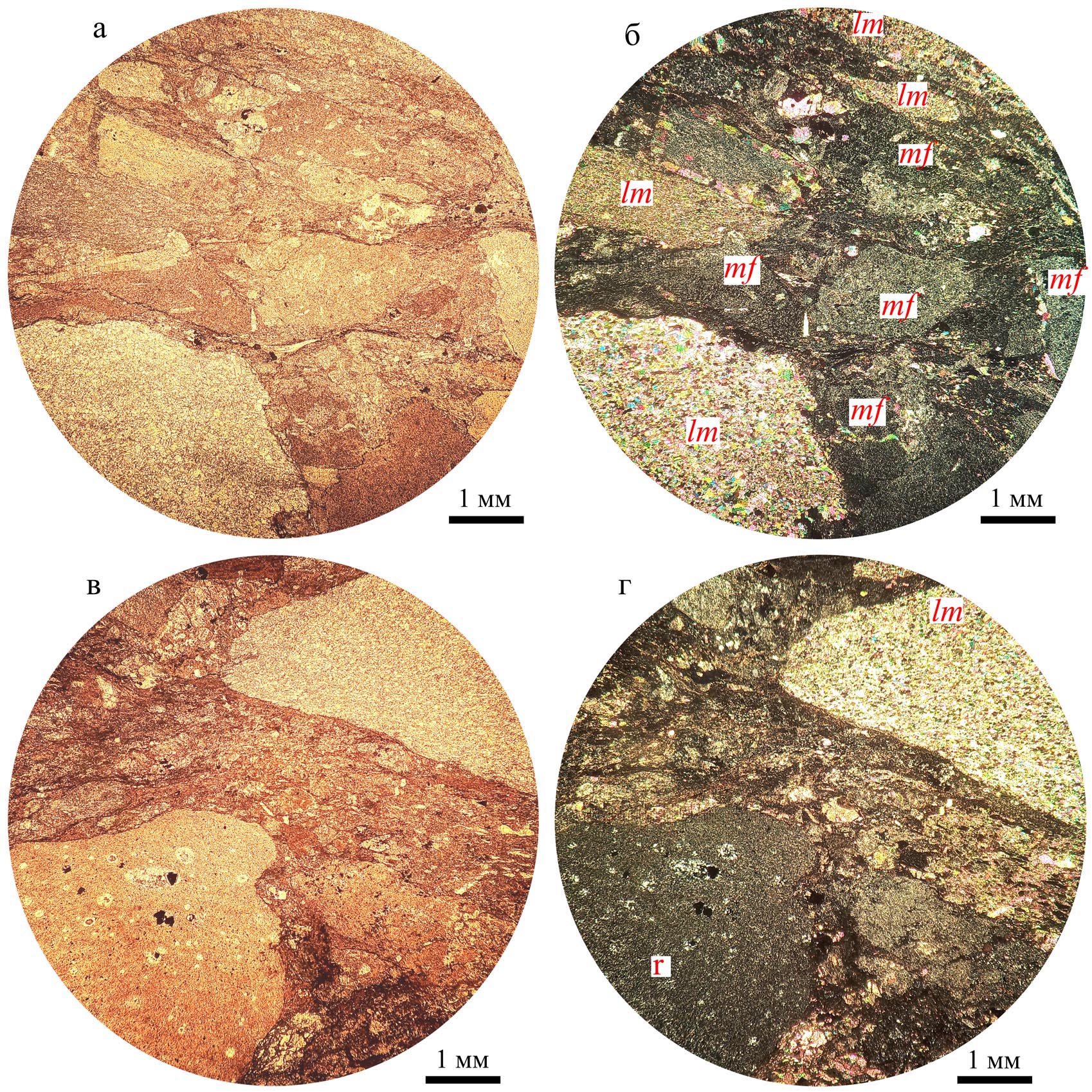

Рис. 6. Фотографии шлифов кластолитов верхней части разреза. Образцы 15–138 (а, б) и 12–95 (в, г). Пояснения к рисунку: а, в – без анализатора; б, г – с анализатором; r – радиолярит; остальные обозначения см. рис. 3.

Кроме известняков в псефитовой фракции присутствуют кремнисто-глинистые и кремнистые породы серого и зеленовато-серого цвета. Содержание их в среднем составляет около 3–5%, но может достигать 20%. Обломки уплощенные, иногда плитчатые, угловатые – без признаков окатывания. Структура тонкослоистая, редко определяются раковины радиолярий, занимающие не более 5% площади шлифа.

Остальной объем обломков представлен пироксеновыми, пироксен-плагиоклазовыми и плагиоклазовыми порфиритами, а также афировыми разностями, вероятно, среднего и основного состава. Обломки прилегают друг к другу плотно, образуя конформную и в единичных случаях инкорпорационную структуру, или же разделяются пленкой светло-зеленой цементирующей массы толщиной до 1 мм.

В остальных частях разреза (преимущественно в средней) прослои с заметным содержанием псефитовых обломков кремнисто-глинистых пород и вулканитов также встречаются, но имеют подчиненное значение (единичные маломощные прослои или части слоя). Например, дресвяники зачастую слагают прослои мощностью до 5–10 см в основании песчаных турбидитов.

Геохимическая характеристика граувакк и особенности их формирования на основе геохимических данных

В соответствии с геохимическими классификациями, обозначенными нами выше, песчаники мансуровской толщи определяются как граувакки, вулканокластитовые песчаники или железистые сланцы (рис. 7а–г), что, учитывая данные об отложениях среднего и верхнего девона ЗМЗ, является типичным для тефрогенных, вулканотерригенных и некоторых терригенных граувакк (Фазлиахметов, 2021).

В соответствии с литохимической классификацией Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис (2000; 2011), граувакки мансуровской толщи относятся к сиаллитам и псевдосиаллитам (рис. 7д, е) нормальной и повышенной глиноземистости (ГМ 0.36–0.54, MgO 2.2–4.0%, ЖМ 0.33–0.55). По соотношению натрия и калия рассматриваемые породы являются супер- и гипернатриевыми – НКМ колеблется в интервале 0.21–0.35. Величины остальных модулей находятся в пределах значений нормальных для сиаллитов и псевдосиаллитов (табл. 1).

Рис. 7. Фигуративные точки составов граувакк мансуровской толщи, нанесенные на классификационные диаграммы: а – Ф. Петтиджона с коллегами (Петтиджон и др., 1976); б – М. Херрона (Herron, 1988); в – А.Г. Коссовской и М.И. Тучковой (Коссовская, Тучкова, 1988); г – О.Ю. Мельничука (Мельничук, 2018); д–е – ГМ–ЖМ, ГМ–MgO по Я.Э. Юдовичу и М.П. Кетрис (Юдович, Кетрис, 2000).

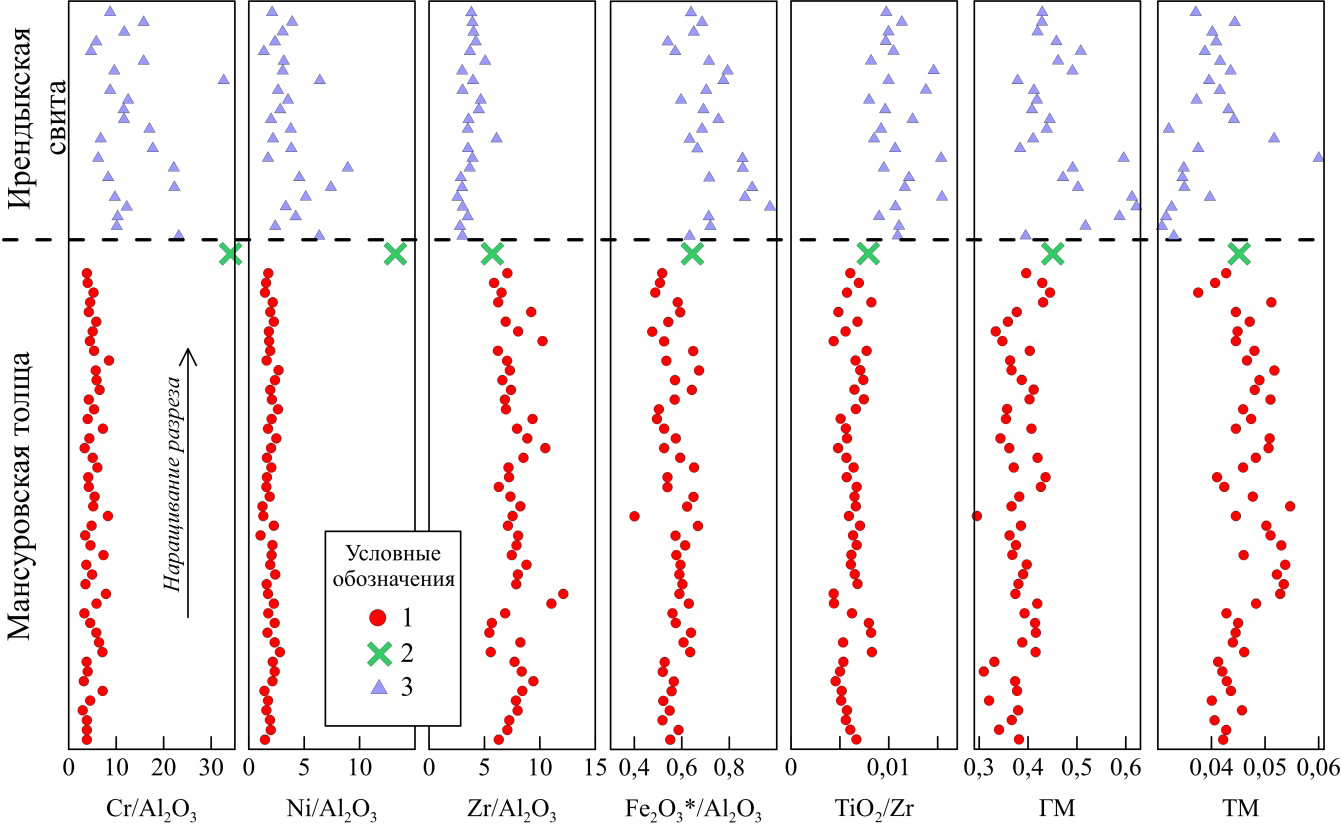

Комплекс диаграмм, направленных на восстановление петрофонда граувакк мансуровской толщи, представлен на рис. 7–9. Фигуративные точки составов образуют единые кластеры на подавляющем большинстве диаграмм, что свидетельствует об их единообразии. Особенно явно оно демонстрируется при сравнении с геохимическими параметрами песчаников ирендыкской свиты (рис. 10), с которой некоторые авторы (Анисимов и др., 1978; Чибрикова, Олли, 2003) пытались объединить мансуровскую толщу.

На этом основании можно предположить, что вторично преобразованные граувакки средней и верхней частей разреза, петрографическая диагностика которых затруднена, по всей видимости, не имеют существенных отличий от граувакк нижней части разреза.

Петрофонд граувакк представлен преимущественно магматическими породами. На это указывают положительная корреляция титанового и железного модулей (ТМ и ЖМ), негативная корреляция фемического модуля и модуля нормированной щелочности (ФМ и НКМ), отсутствие негативной корреляции между титановым и гидролизатным модулем (ТМ и ГМ) и положение фигуративных точек состава пород на диаграмме Zr/Sc–Th/ Sc вдоль линии, соответствующей составу магматических образований (рис. 8).

Рис. 8. Фигуративные точки составов граувакк мансуровской толщи, нанесенные на диаграммы ТМ–ЖМ, НКМ–ФМ, ТМ–ГМ по (Юдович, Кетрис, 2000); Zr/Sc–Th/Sc по (McLennan et al., 1993)

Состав вулканогенных пород, мобилизованных в источниках сноса, определяется по геохимическим данным не вполне однозначно. На диаграммах F1–F2 и F3–F4 по (Roser, Korsch, 1988) (рис. 9а, б) фигуративные точки составов граувакк мансуровской толщи сгруппировались преимущественно в областях, отвечающих базитовым разностям, но сопоставление их положения с положением кластеров девонских вулканитов показало соответствие состава граувакк составу андезитов и андезибазальтов.

Рис. 9. Фигуративные точки составов граувакк мансуровской толщи, нанесенные на диаграммы, позволяющие восстановить состав петрофонда: а, б – по (Roser, Korsch, 1988); в – по (Winchester, Floyd, 1977); г – по (Cullers, 2002); д – по (Floyd, Leverige, 1987); е – по (Bracciali et al., 2007); ж – по (Langmiur et al., 1978); з – по (Condie, Wronkiewicz, 1990). Условные обозначения: 1 – граувакки мансуровской толщи; 2–4 – эффузивы Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала: 2 – риолиты и риодациты, 3 – андезиты, 4 – андезибазальты и базальты.

Содержание MgO, превышающее 3%, учитывая данные Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис (2000), свидетельствует о преобладании в составе кластики основных вулканитов, но, судя по диаграмме ГМ–MgO (рис. 7е), магнезиальность около половины образцов понижена и составляет не более 3%. Вместе с этим, величина железного модуля не превышает значения 0.75 (рис. 7д), являющегося нижним пределом для базитов.

Применение диаграмм, основанных на соотношении малых элементов в магматических породах разного состава, позволило получить следующие результаты (рис. 9). На диаграмме Nb/Y–Zr/TiO2 по (Winchester, Floyd, 1977) фигуративные точки состава граувакк в подавляющем своем большинстве разместились в поле андезитов и базальтов. На диаграмме La/Sc–Th/Co и тригонограмме V–Ni–Th×10 по (Cullers, 2002; Bracciali et al., 2007) они заняли промежуточное положение – между основными и кислыми разностями. По соотношению Hf и La/ Th граувакки мансуровской толщи близки к андезитам островных дуг.

Петрографические исследования показали, что в составе граувакк принимают участие обломки вулканитов разного состава. Попытаться оценить их соотношение возможно при построении диаграмм La/Sc–Yb/Th и Cr/ Th–Th/Sc (рис. 9ж, з). Согласно представлениям (Langmiur et al., 1978; Bracciali et al., 2007), точки, характеризующие состав основных пород, располагаются на данных диаграммах вдоль осей Yb/Th и Cr/Th, тогда как вдоль осей La/Sc и Th/Sc ориентированы поля, характеризующие состав кислых разностей. Граувакки мансуровской толщи имеют пониженные значения всех обозначенных отношений – фигуративные точки состава расположились в области пересечения осей на диаграмме La/Sc–Yb/Th и в области значений, характерных для андезитов, на диаграмме Cr/Th–Th/Sc.

Некоторые отличия результатов, полученных при построении разных геохимических диаграмм, обусловлены многими факторами. Основными, по всей видимости, являются смешанный состав пород, т.е. наличие обломков вулканитов и кристаллокластов разного состава (кремнистых, кремнисто-глинистых пород, известняков), влияние вторичных процессов, а также особенности, характерные большинству островодужных вулканогенных пород, например, низкая магнезиальность и железистость.

Комплекс полученных петрографических и геохимических данных свидетельствует о преобладании в источнике сноса кластики вулканогенных образований андезитового и/или андезибазальтового состава.

Одним из важных показателей, который возможно определить на основе геохимических данных, являются геодинамические обстановки формирования пород источника сноса, которые с разной степенью вероятности можно распространить на область седиментации. Ранее (Фазлиахметов, 2018а), по соотношению породообразующих элементов, геодинамическая позиция бассейна была охарактеризована как акватория океанической (энсиматической) островной дуги. Повторное определение содержания породообразующих элементов и новые данные по содержанию малых элементов подтвердили этот вывод. В частности, на диаграммах DF1–DF22 по (Verma, Armstrong-Altrin, 2013) и La/Sc–La/Y по (Bhatia, Crook, 1986; Фазлиахметов, 2014) фигуративные точки состава расположились на полях, отвечающих составу островодужных образований (рис. 11). Нормализованные по хондриту и N-MORB содержания элементов, выявившие невысокие концентрации Cr, Ni, отрицательную аномалию Ta и Nb и характерное соотношение легких и тяжелых редкоземельных элементов, также соответствуют магматическим породам островных дуг (рис. 12).

Рис. 10. Вариации геохимических параметров, по которым граувакки мансуровской толщи, тефроиды и порфириты ирендыкской свиты отличаются наиболее контрастно. Условные обозначения: 1–2 – граувакки мансуровской толщи: 1 – стратотипического разреза (положение точек снизу вверх соответствует их положению в разрезе), 2 – разреза с находками эмсских конодонтов на западном склоне хребта Малый Ирендык на правобережье ручья Краснохты; 3 – тефрогенные граувакки и порфириты ирендыкской свиты стратотипического разреза мансуровской толщи (точки 15-64, 65), северной оконечности хребта Малый Ирендык и горы Беркута (точки расположены без учета стратиграфического положения).

Рис. 11. Геодинамические диаграммы для граувакк мансуровской толщи. а – по (Verma, Armstrong-Altrin, 2013); б – по (Bhatia, Crook, 1986; Фазлиахметов, 2014)

Рис. 12. Графики нормализации содержания малых элементов в граувакках нижнего девона севера Западно-Магнитогорской зоны по хондриту и N-MORB. Условные обозначения: 1 – отдельные пробы граувакк мансуровской толщи; 2–5 – линии среднего состава: 2 – мансуровской толщи (по 21 образцам), 3 – ильтибановской толщи у плотины Ильтибановского водохранилища (по 9 образцам), 4 – ильтибановской толщи разреза «Талышман» (по 8 образцам), 5 – стратотипического разреза ускульской толщи (по 9 образцам); 6 – пробы 13-64 и 13-65 из порфиритов ирендыкской свиты (см. рис. 1).

Завершая анализ геохимических данных, подчеркнем, что одним из главных результатов проведенных исследований является установление единообразия граувакк мансуровской толщи – величины индикаторных геохимических параметров не испытывают значимых вариаций, фигуративные точки состава на большинстве диаграмм формируют единые кластеры, а линии на спайдердиаграммах близки друг к другу по конфигурации. Особенно явно сходство граувакк разных частей разреза мансуровской толщи и их отличие от пород ирендыкской свиты отражают графики вариаций геохимических параметров (рис. 10, 12).

Граувакки мансуровской толщи близки по своему составу к андезитам и андезибазальтам. Седиментация протекала в относительно глубоководных обстановках посредством гравитационных потоков.

Мобилизации в источнике сноса подвергалась кластика вулканитов, обладавших геохимическими параметрами магматических образований энсиматических островных дуг, что отражают содержания и соотношения главных и малых элементов.

Обсуждение

Выше были приведены мнения И.С. Анисимова (Анисимов и др., 1978) и Е.В. Чибриковой и В.А. Олли (Чибрикова, Олли, 2003), согласно которым выделение мансуровской толщи не является необходимым, её верхняя часть должна быть отнесена к ирендыкской свите, а нижняя – к силуру без привязки к какому-либо из местных стратиграфических подразделений. Фактический материал, однако, не позволяет с этим согласиться, к чему есть следующие доводы.

При маршрутных наблюдениях не выявлено никаких особенностей разреза, позволяющих провести внутри мансуровской толщи стратиграфические границы общего, регионального или местного уровней. Выполненный нами стереоскопический анализ аэрофотоснимков не подтвердил данные Е.В. Чибриковой и В.А. Олли (2003), в части разного простирания пород верхней и нижней частей разреза. Простирание линеаментов незначительно отличается лишь на небольшом отроге в районе точек 15-121 – 15-124 и не влияет на интерпретацию строения разреза.

Полученные геохимические данные свидетельствуют о единообразии граувакк стратотипического разреза. Соответственно, нет оснований для проведения каких-либо границ внутри мансуровской толщи.

Граувакки мансуровской толщи по ряду индикаторных геохимических отношений отличаются от тефрогенных граувакк и порфиритов ирендыкской свиты мансуровского и близлежащих разрезов. Следовательно, теряют основание предложения по присоединению мансуровской толщи или её верхней части к ирендыкской свите.

Раннеэйфельский возраст ирендыкской свиты установлен по конодонтам в нескольких разрезах, в том числе, в стратотипической местности. Соответственно, включение в неё нижнедевонских и силурийских отложений не имеет оснований.

Из изложенного следует вывод – мансуровская толща является самостоятельным стратиграфическим подразделением.

Относительно подошвы мансуровской толщи, представляется важным обратить внимание на то, что в изученном разрезе на фоне монотонного переслаивания обломочных (преимущественно псаммитолитовых) и кремнисто-глинистых пород заметно выделяются грубообломочные породы. Показано, что они с разной частотой встречаются по всему разрезу, но примечательными являются два наиболее мощных уровня. Один из них расположен в нижней части разреза, где над ордовикскими кремнистыми сланцами, в пятидесятиметровой пачке обломочных пород заключены два горизонта псефитолитов. Они сложены преимущественно интракластами кремней и кремнисто-глинистых пород. Наличие в обломочном материале интракластов – обломков пород или в разной степени литифицированных осадков, выстилающих дно седиментационного бассейна, – может свидетельствовать о проявлении существенных преобразований, которые обусловили изменение прежних или зарождение новых путей транспортировки гравитационных потоков. О коренных изменениях обстановок седиментации и, по всей видимости, особенностей вулканизма и геодинамического режима в целом свидетельствует и смена пород: ордовикский интервал сложен кремнями, базальтами и темно-серыми известняками, тогда как силурийско-нижнедевонская последовательность – чередованием граувакк с градационной слоистостью и кремнисто-глинистых пород.

В соответствии со Стратиграфическим кодексом России (2019), границы местных стратиграфических подразделений, к которым относится мансуровская толща, должны быть связаны с изменениями вещественного состава пород по разрезу, с перерывами и несогласиями, со сменой ассоциаций остатков организмов. Данному требованию всецело соответствует контакт кремнисто-глинистых сланцев ордовика и перекрывающей их последовательности обломочных и кремнистых пород, т.е. принятому нами пониманию положения подошвы мансуровской толщи. В данном случае меняется состав пород и комплекс фауны; наличие интракластитов свидетельствует о существенных преобразованиях в седиментационном бассейне и о размыве, по меньшей мере, на путях транспортировки кластики вулканитов.

Недостаточно изученной остается кровля мансуровской толщи. В стратотипе она не обнажена, а в разрезе на правобережье руч. Краснохты (см. выше) нуждается в дополнительном детальном описании. Единственный образец пород, подстилающих эмсские кремни и яшмы, отличается по геохимическим параметрам и от пород ирендыкской свиты, и от граувакк мансуровской толщи (рис. 10). Данная особенность, вероятнее всего, вызвана влиянием вулканизма баймак-бурибаевского времени (поздний эмс), о чем свидетельствует большое количество обломков пемзы и вторичные преобразования, в частности, обильная кальцитизация.

Немаловажным аспектом, связанным с формированием отложений мансуровской толщи, является соотношение во времени седиментации и вулканической активности в источнике сноса. К сожалению, четких и однозначных критериев для его определения нет. Единственным звеном, способным в рассматриваемом случае увязать по времени седиментацию и вулканизм, является наличие или отсутствие в граувакках хрупких вулканогенных обломков, нахождение которых в водотоках существенно ограничено по времени. К таковым относятся: обломки с перлитовой структурой – отдельные скорлупки зерен при долгой транспортировке отслаиваются и зерно перестает существовать; пузырчатые фрагменты (пемза) – разрушаются в водотоках ввиду хрупкости; рогульки пирокластики – теряют характерную форму при длительной транспортировке; фрагменты порфиритов с вкрапленниками, выступающими за пределы зерна – выступающие части быстро откалываются (Атлас текстур и структур вулканогенно-осадочных пород, 1987; Хворова, 1980). Подобные зерна присутствуют в нижней и в верхней частях разреза (рис. 13), но в небольших количествах, что не доказывает проявление вулканизма на ранних этапах формирования мансуровской толщи, но позволяет его допустить.

Рис. 13. Зерна вулканогенных пород, слабо устойчивых к транспортировке водными потоками

Расположение силурийско-раннедевонских или более ранних островодужных комплексов гипотетически соответствующих источнику сноса вулканокластического материала мансуровской толщи, ранее не рассматривалось. Проявления магматических процессов, связанных с Магнитогорской островодужной системой, ограничиваются ранним девоном (Косарев и др., 2005; 2014; Косарев, 2007; Пучков, 2000; Зайнуллин, 2017; 2018). Силурийские островодужные комплексы на Южном Урале однозначно не подтверждены, но они описаны в пределах Тагильской островной дуги на Среднем Урале. Могли ли они являться источником сноса для отложений мансуровской толщи, или существовали неустановленные силурийские вулканиты, к примеру, не выведенные в современном эрозионном срезе, – вопрос, который на данный момент остается без ответа.

Без ответа пока остается и вопрос, который перед нами ставят полученные геохимические данные. Изложенный выше материал показывает, что мансуровская толща гипотетически датируется (?)силуром – ранним девоном. Этот временной интервал, учитывая датировки границ общих стратиграфических подразделений в Стратиграфическом кодексе России (2019), соответствует приблизительно 50 млн лет. В этом случае сложно представить геологическую ситуацию, в которой за столь продолжительное время в обстановках высокой тектонической активности, свойственных питающим провинциям граувакк, состав обломочного материала не испытывал бы существенных изменений. Особенно контрастно такое постоянство выделяется на фоне средне-верхнедевонских отложений Западно-Магнитогорской зоны, которые формировались на протяжении примерно 35 млн лет, но при этом сменилось, по меньшей мере, 6 свит, существенно отличающихся друг от друга по составу и генезису отложений.

Отчасти это противоречие может быть разрешено с изложенной выше позиции А.А. Беловой (2011) и А.В. Рязанцева (2012), согласно которой отложения мансуровской толщи накопились лишь в эмсском веке. Недостаточно ясная привязка силурийской фауны в рассмотренном разрезе и отсутствие результатов детальных структурно-геологических исследований не позволяют ни исключить данную гипотезу, ни присоединиться к ней.

Возникает также вопрос, почему в разрезе никак не отразилось столь значимое для рассматриваемой территории событие, как заложение и начало активной деятельности Магнитогорской островодужной системы? Для островных дуг характерны эксплозивные выбросы, которые способны распространять пирокластический материал на большие расстояния и в огромном количестве. Соответственно, можно было бы ожидать попадание пирокластического материала в граувакки верхней части мансуровской толщи и изменение их геохимического состава, чего не наблюдается. Однако заложение островодужной системы нельзя свести только лишь к проявлениям эксплозий. Оно должно было сопровождаться сейсмическими явлениями, изменениями рельефа и прочими факторами, влияющими на седиментационные процессы. В этой связи нельзя не коснуться второго из двух наиболее значимых горизонтов грубообломочных пород, представленного преимущественно гравийно-галечными и щебнево-дресвяными микститами (в районе точки 15-137).

Микститы обогащены обломками известняков и, в меньшей мере, кремней. К сожалению, нет данных о возрасте этих известняков. Тем не менее, само по себе наличие микститов, с нетипичным для мансуровской толщи составом, свидетельствует о перестройке внутри седиментационного бассейна, которая гипотетически может быть сопряжена с заложением или начальными этапами формирования Магнитогорской островодужной системы, как это предполагается для серпентинитовых обломочных образований в районе д. Байгускарово (Косарев и др., 2005), (?)эмсских кремневых брекчий у д. Сеиткулово (Фазлиахметов, 2018б) и эмсских микститов и брекчий с интракластами кремнисто-глинистых пород и известняков у д. Юлдашево (Фазлиахметов, Артюшкова, 2017).

Одной из основных целей проведенных исследований было получение и интерпретация геохимических данных, характеризующих полный разрез (?)силурийско-нижнедевонских отложений. В последующем планировалось использовать изученный разрез как эталон и привязать к нему по геохимическим данным разрезы разрозненных тектонических блоков, сложенных нижнедевонскими и, возможно, силурийскими отложениями. Данная цель достигнута лишь частично – стратотип мансуровской толщи охарактеризован полностью и детально, но граувакк, сопоставимых по геохимическому составу с граувакками ускульской толщи и некоторых разрезов ильтибановской толщи, не выявлено (рис. 12). Следовательно, на севере Западно-Магнитогорской зоны тектонически совмещены отложения, соответствующие разным областям силурийско-раннедевонского седиментационного бассейна, но это – предмет последующих исследований.

Заключение

Полевые исследования, изучение петрографического и геохимического состава граувакк мансуровской толщи в стратотипическом разрезе позволили сделать следующее обобщение.

Мансуровская толща является самостоятельным стратиграфическим подразделением и включает в себя последовательность лито- и вулканокластических граувакк, обломочных разностей прочих гранулометрических классов, кремнисто-глинистых и кремнистых пород общей мощностью около 1000 м. Оснований для отнесения мансуровской толщи полностью или частично к ирендыкской свите нет.

Подошва мансуровской толщи проводится по кровле ордовикских кремнистых сланцев, обнаженных в западной части изученного разреза. Соотношение мансуровской толщи с ирендыкской свитой освещено недостаточным объемом фактических данных и требует дополнительного изучения.

Возраст мансуровской толщи – (?)силур–ранний девон – рассматривается как гипотетический, в связи с неоднозначным положением в разрезе силурийской фауны.

Состав граувакк мансуровской толщи монотонный. Он определяется зернами вулканитов преимущественно среднего и основного состава, кристаллокластами плагиоклаза и, в меньшей мере, пироксена. Обломки кислых вулканитов, кремней, кремнисто-глинистых пород, микрокварцитов и известняков в целом имеют подчиненное значение. Содержание обломков известняков и кремнисто-глинистых разностей существенно возрастает в единичных интервалах.

Отложения мансуровской толщи накапливались в глубоководной части бассейна. Обломочный материал является незрелым, не был подвержен рециклизации. Геохимические и петрографические особенноси граувакк соответствуют вулканитам энсиматической островной дуги и осадкам прилегающих к ней акваторий.

Финансирование

Исследования выполнены в рамках государственной бюджетной темы ИГ УФИЦ РАН №НИОКТР FMRS – 2025–0013 «Фанерозой Южного Урала и прилегающих территорий: стратиграфия, корреляция, палеонтология, основные события и геологические процессы» и темы государственного задания ИГГ УрО РАН (номер госрегистрации 123011800013-6).

Благодарности

За подробную демонстрацию разрезов нижнего девона севера Магнитогорской мегазоны в 2012–2013 годах, за многочисленные и плодотворные консультации авторы сердечно благодарны В.А. Маслову. Огромная признательность выражается О.В. Артюшковой за обсуждение вопросов стратиграфии и истории изучения нижнедевонских отложений, за ценные рекомендации и замечания к рукописи статьи. Нельзя не отметить оперативность и ответственность сотрудников аналитической группы ИГ УФИЦ РАН (руководитель С.В. Мичурин), выполнявших часть лабораторных исследований. Представленные нами результаты не были бы получены без отзывчивости и всесторонней помощи в проведении полевых работ и пробоподготовки, оказанной сотрудниками ИГ УФИЦ РАН Мунасипова И.М., Зайнуллина Р.И., Гилязова А.А., Тимуршина Н.И., Сафина И.Х., Атнагулова А.Ф. и Васильева А.М., которым авторы выражают свою искреннюю благодарность.

1. F1 = –1.773 × TiO2 + 0.607 × Al2O3 + 0.76 × Fe2O3общ – 1.5 × MgO + 0.616 × CaO + 0.509 × Na2O – 1.224 × K2O – 9.09; F2 = 0.445 × TiO2 + 0.07 × Al2O3 – 0.25 × Fe2O3общ –1.142 × MgO +0.438 × CaO + 1.475× Na2O + 1.426× K2O – 6.861; F3 = 30.638 × TiO2/Al2O3 – 12.541 × Fe2O3общ/Al2O3 + 7.329 × MgO/Al2O3 + 12.031 × Na2O/Al2O3 + 35.402 × K2O/Al2O3 – 6.382; F4 = 56.5 × TiO2/Al2O3 – 10.879 × Fe2O3общ/Al2O3 + 30.875 × MgO/Al2O3 – 5.404 × Na2O/Al2O3 + 11.112 × K2O/Al2O3 – 3.89.

2. DF1SiO2<65% = 0.608 × ln(TiO2/SiO2)adj – 1.854 × ln(Al2O3/ SiO2) adj + 0.299 × ln(Fe2O3общ/SiO2)adj – 0.55 × ln(MnO/SiO2)adj + 0.12 × ln(MgO/ SiO2)adj + 0.194 × ln(CaO/SiO2)adj – 1.51 × ln(Na2O/ SiO2) adj + 1.941 × ln(K2O/SiO2)adj + 0.003 × ln(P2O5/SiO2)adj – 0.294; DF2SiO2<65% = –0.554 × ln(TiO2/SiO2)adj – 0.995×ln(Al2O3/SiO2)adj + 1.765 × ln(Fe2O3общ/ SiO2) adj – 1.391 × ln(MnO/SiO2)adj – 1.034 × ln(MgO/ SiO2) adj + 0.225 × ln(CaO/ SiO2)adj + 0.713 × ln(Na2O/ SiO2) adj + 0.33 × ln(K2O/ SiO2)adj + 0.637 × ln(P2O5/SiO2)adj – 3.631. Индекс adj обозначает, что расчет ведется по содержаниям оксидов, пересчитанным на их сумму в 100%.

Список литературы

1. Анисимов И.С. (2012). Мансуровская толща: ее строение и положение в геологическом разрезе девона. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. Материалы 9-й Межрегиональной научно-практической конференции. Уфа: ДизайнПресс, с. 3–6.

2. Анисимов И.С., Сопко Л.Н., Ямаев Ф.А., Калташева И.И., Мухаметов И.Ш. (1978). Отчет по геологическому доизучению в масштабе 1:50000 объекта «Учалинская площадь». Том 1. Уфа. ТФГИ по Республике Башкортостан, 416 c. Инв. № 10145.

3. Атлас текстур и структур вулканогенно-осадочных пород (1987). Ленинград: Недра, 132 с.

4. Белова А.А. (2011). Строение и условия формирования ранне–среднедевонских структурно-вещественных комплексов западной части Магнитогорской мегазоны и краевых аллохтонов Южного Урала. Дис. канд. геол.-мин. наук. М.: МГУ, 284 с.

5. Зайнуллин Р.И. (2018). Обстановки седиментации лохков-нижнеэмсских вулканокластических отложений Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, (12), с. 104–113. doi: 10.18799/24131830/2018/12/26

6. Зайнуллин Р.И. (2017). Состав и особенности формирования вулканокластических отложений нижнего девона Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала. Литосфера, 17 (2), с. 78–94. doi: 10.24930/1681-9004-2017-2-078-094

7. Косарев А.М., Пучков В.Н., Ронкин Ю.Л., Серавкин И.Б., Холоднов В.В., Грабежев А.И. (2014). Новые данные о возрасте и геодинамической позиции медно-порфировых проявлений зоны Главного Уральского разлома на Южном Урале. Доклады РАH. Науки о Земле, 459(1), с. 62–66. DOI: 10.7868/S0869565214310193

8. Косарев А.М., Пучков В.Н., Серавкин И.Б. (2005). Петрологогеохимические особенности раннедевонско-эйфельских островодужных вулканитов Магнитогорской зоны в геодинамическом контексте. Литосфера, (4), с. 22–41.

9. Косарев. А.М. (2007). Умереннощелочной и щелочной вулканизм раннеэмсского времени на Южном Урале: геохимические особенности. Литосфера, (6), с. 54–70.

10. Коссовская А.Г., Тучкова М.И. (1988). К проблеме минералого-петрохимической классификации и генезиса песчаных пород. Литология и полез. ископаемые, (2), с. 8–24.

11. Лучицкий И.В. (1971). Основы палеовулканологии. Т. 2. М.: Наука, 383 с.

12. Малеев Е.Ф. (1980). Вулканиты. М.: Недра, 240 с.

13. Маслов А.В. (2005). Осадочные породы: методы изучения и интерпретация полученных данных. Екатеринбург: УГГУ, 289 с.

14. Маслов А.В., Крупенин М.Т., Гареев Э.З. (2003). Литологические, литохимические и геохимические индикаторы палеоклимата (на примере рифея Южного Урала). Литология и полез. ископаемые, (5), с. 502–525.

15. Маслов В.А. (1980) Девон восточного склона Урала. М.: Наука, 224 с.

16. Маслов В.А., Артюшкова О.В. (2000). Стратиграфия палеозойских образований Учалинского района Башкирии. Уфа: ИГ УНЦ РАН, 140 с.

17. Маслов В.А., Артюшкова О.В. (2010). Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 288 с.

18. Мельничук О.Ю. (2018). Идентификация петротипов песчаников по литохимическому составу. Литология и я. Материалы 3-й Всероссийской школы студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, с. 102–105.

19. Нестоянова О.А., Корень Т.Н. (1963). О новых находках лудлоских граптолитов на Южном Урале. Доклады АН СССР, 151(2), с. 407–410.

20. Петрографический кодекс России (2008). Санкт-Петербург: ВСЕГЕИ, 208 с.

21. Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. (1976). Пески и песчаники. М.: Мир, 536 с.

22. Пучков В.Н. (2000). Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 146 с.

23. Рязанцев А.В. (2012). Ордовикские структурно-вещественные комплексы западной части Магнитогорской мегазоны и краевых аллохтонов Южного Урала: строение и обстановки формирования. Дис. канд. геол.-мин. наук. М.: ГИН РАН, 311 с.

24. Садрисламов Б.М., Тамбовцев В.В., Бородина В.Л. (1964). Стратиграфия силурийских и девонских отложений зеленокаменного комплекса восточного склона Южного Урала. Отчет за 1960–64 гг. Уфа, ТФГИ пор Республике Башкортостан.

25. Стоу Д.А.В. (1990). Морские глубоководные терригенные отложения. Обстановки осадконакопления и фации. Т. 2. М.: Мир, с. 141–194.

26. Субрегиональная стратиграфическая схема девонских отложений Восточного Урала. Лист 5 (1993). Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой) (Н.Я. Анцыгин, Б.А. Попов, Б.И. Чувашов). Екатеринбург, 1993.

27. Стратиграфический кодекс России (2019). Санкт-Петербург: ВСЕГЕИ, 96 с.

28. Стратиграфия и корреляция среднепалеозойских вулканогенных комплексов основных медно-колчеданных районов Южного Урала (1993). В.А. Маслов, В.А. Черкасов, В.Т. Тищенко, И.А. Смирнова, О.В. Артюшкова, В.В. Павлов. Уфа: УфНЦ РАН, 217 с.

29. Фазлиахметов A.M. (2021). Средне-верхнедевонские песчаники Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала. Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки, 163(1), с. 88–114. DOI: 10.26907/2542-064X.2021.1.88-114.

30. Фазлиахметов А.М. (2019). Геохимические особенности силурийско-нижнедевонских кремнисто-тонкообломочных пород разреза у д. Мансурово (Западно-Магнитогорская зона, Ю. Урал). Геология. Известия наук о Земле и природных ресурсов АН РБ, (26), с. 37–43.

31. Фазлиахметов А.М. (2018а). Литогеохимические особенности и условия формирования силурийско-раннедевонских вулканокластических песчаников разреза у деревни Мансурово (Западно-Магнитогорская зона, Южный Урал). Вестник Академии наук РБ, 27(4), с. 89–97. doi: 10.24411/1728-5283-2019-10106.

32. Фазлиахметов А.М. (2014). О связи геохимических индикаторных отношений и гранулометрического состава песчаников на примере диаграмм Бхатии-Крука. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий. Материалы и доклады Десятой Межрегиональной научно-практической конференции. Уфа: ДизайнПресс, с. 162–163.

33. Фазлиахметов А.М. (2018б). Раннеэмсские (?) кремневые песчаники и брекчии района деревни Сеиткулово. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий : Сборник статей. 12-я Межрегиональная научно-практическая конференция. СПб: Своё издательство, с. 169–173.

34. Фазлиахметов А.М. (2020). Франские граувакки Худолазовской мульды. Сообщение 1. Краткая характеристика отложений. Геологический вестник, (2), с. 3–21. doi: 10.31084/2619-0087/2020-2-1.

35. Фазлиахметов А.М., Артюшкова О.В. (2017). Новые данные о нижнедевонских отложениях района деревни Юлдашево (север Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала). Геологический сборник № 14. Информационные материалы. СПб: Свое издательство, с. 12–24. doi: 10.31084/2619-0087/2022-2-4

36. Фролова Т.И., Рудник Г.Б. и др. (1963). Отчет о геолого-съемочных и картосоставительских работах. Екатеринбург, ТФГИ по Уральскому федеральному округу.

37. Хворова И.В. (1980). Вулканизм и осадкообразование. Литология в исследованиях геологического института АН СССР. М.: Наука, с. 9–55.

38. Чибрикова Е.В., Олли В.А. (2003). Соотношение силурийских и девонских (ирендыкских) пород в разрезе «Мансурово». Геологический сборник № 3. Информационные материалы. Уфа: ИГ УНЦ РАН, с. 51–52.

39. Швецов М.С. (1948). Петрография осадочных пород. М., 416 c.

40. Шутов В.Д. (1967). Классификация песчаников. Литология и полез. ископаемые, (5), с. 86–103.

41. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. (2000). Основы литохимии. СПб.: Наука, 479 с.

42. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. (2011). Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 742 с.

43. Bhatia M.R., Crook K.A.W. (1986). Trace element characteristics of graywackes and tectonic settings discrimination of sedimentary basins. Contrib. Mineral. Petrol, 92, pp. 181–193. doi: 10.1007/BF00375292

44. Bracciali L., Marroni M., Pandolfi L., Rocchi S. (2007). Geochemistry and pethrography of Western Tethys Cretaceous sedimentary covers (Corsica and Northern Appenines): From sourse areas to configuration of margins. Spec. Pap. Geol. Soc. Am., 420, pp. 73–93. doi: 10.1130/2006.2420(06)

45. Condie K.C. Wronkiewicz D.J. (1990). The Cr/Th ratio in precembrian pelites from the Kaapvaal Craton as an index of craton evolution. Earth Planet. Sci. Lett., 97, pp. 256–267. doi: 10.1016/0012-821X(90)90046-Z

46. Cullers R.L. (2002). Implications of elemental concentrations for provenance, redox conditions, and metamorphic studies of shales and limestones near Pueblo, CO, USA. Chem. Geol., 191(4), pp. 305–327. doi: 10.1016/S0009-2541(02)00133-X

47. Floyd P.A., Leverige B.E. (1987). Tectonic environment of the Devonian Gramscatho basin, South Cornwall: Framework mode and geochemical evidence from turbiditic sandstones (England). J. Geol. Soc., 144, pp. 531–542. doi: 10.1144/gsjgs.144.4.0531

48. Herron M.M. (1988). Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. J. Sed. Petrol., 58, pp. 820–829. doi: 10.1306/212F8E77-2B24-11D7-8648000102C1865D

49. Langmiur C.H., Vocke R.D., Hanson G.H., Hart S.R. (1978). A general mixing equation with applications to Icelandic basalts. Earth and Planet Sci. Let., 37, pp. 380–392. doi: 10.1016/0012-821X(78)90053-5

50. McLennan S.M., Hemming S.R., McDaniel D.K., Hanson G.N. (1993). Geochemical approaches to sedimentation, provenance and tectonics. Processes controlling the composition of clastic sediments. Geol. Soc. Am. Spec. Pap., 284. pp. 21–40. doi: 10.1130/SPE284-p21

51. Roser B.D., Korsch R.J. (1988). Provenance signatures of sandstonemudstone suites determinated using discriminant function analysis of major-element data. Chem. Geol., 67, pp. 119–139. doi: 10.1016/0009-2541(88)90010-1

52. Sun S.S., McDonough W.F. (1989). Chemical and systematic of oceanic basalts: implication for mantle compositions and processes. Magmatism in the ocean basins. Geol. Soс. London Spec. Publ. P., 42, pp. 313–345. doi: 10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19

53. Verma S.P., Armstrong-Altrin J.S. (2013). New multi-dimensional diagrams for tectonic discrimination of siliciclastic sediments and their application to Precambrian basins. Chem. Geol., 355, pp. 117–133. doi: 10.1016/j.chemgeo.2013.07.014

54. Winchester J.A., Floyd P.A. (1977). Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chem. Geol., 20, pp. 325–343. doi: 10.1016/0009-2541(77)90057-2

Об авторах

А. М. ФазлиахметовРоссия

Александр Маратович Фазлиахметов, кандидат геол.-минерал. наук, главный геолог, старший научный сотрудник

Лаборатория стратиграфии палеозоя

450005; ул. 8 Марта, д. 12; Уфа

О. Ю. Мельничук

Россия

Олег Юрьевич Мельничук, кандидат геол.-минерал. наук, научный сотрудник

620010; ул. Академика Вонсовского, 15; Екатеринбург

В. Ф. Юлдашбаева

Россия

Венера Фаизовна Юлдашбаева, младший научный сотрудник аналитической группы

450077; ул. Карла Маркса 16/2; Уфа

Рецензия

Для цитирования:

Фазлиахметов А.М., Мельничук О.Ю., Юлдашбаева В.Ф. Мансуровская толща Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала: стратиграфия, состав отложений и условия их формирования. Георесурсы. 2025;27(1):81-100. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.1

For citation:

Fazliakhmetov A.M., Melnichuk O.J., Juldashbaeva V.F. The Mansurovo Formation of the West Magnitogorsk Zone in the Southern Urals: Stratigraphy, Composition and Sedimentary Environments. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):81-100. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.1

.png)