Перейти к:

Создание секвенс-стратиграфической модели с целью уточнения геологического строения прибрежно-континентальных отложений танопчинской свиты

https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.6

Аннотация

В работе построена секвенс-стратиграфическая модель пластов прибрежно-континентального генезиса танопчинской свиты с целью установления закономерностей распределения коллекторских свойств, уточнения геометрии песчаных тел, а также выявления основных зон концентрации углеводородов в пределах изучаемых отложений. Дано обоснование системного подхода к скважинной корреляции, что легло в основу создания модели меловых отложений, обладающей высокой прогностической способностью. Проанализированы региональные особенности строения танопчинской свиты крупного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации, выполнен анализ данных керна и ГИС по 64 поисково-разведочным скважинам, 224 скважинам эксплуатационного фонда в пластах ТП1–ТП26, сформулирован алгоритм построения секвенс-стратиграфической модели, учитывающей особенности седиментации, выявлены особенности формирования песчаных тел для всего мелового разреза. В результате анализа выполнена корреляция всех скважин в интервале танопчинской свиты (пласты ТП1–ТП26) с определением фациальных обстановок и основных поверхностей смены режима осадконакопления (поверхности затопления, эрозионных врезов, трансгрессивных поверхностей). С учетом корреляции пластов по всему скважинному фонду построен геостатистический разрез и выделены секвенс-стратиграфические подразделения, характеризующие пласты танопчинской свиты. Секвенс-стратиграфическая 1D-модель по скважинам проанализирована на предмет основных зон накопления углеводородов с учетом открытых залежей, сформулированы закономерности их размещения по разрезу.

Ключевые слова

Для цитирования:

Потапова Е.А., Шакиров Р.Р., Евдощук А.А., Леванюк Т.В., Леонтьева О.С. Создание секвенс-стратиграфической модели с целью уточнения геологического строения прибрежно-континентальных отложений танопчинской свиты. Георесурсы. 2024;26(3):43-50. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.6

For citation:

Potapova E.A., Shakirov R.R., Evdoshchuk A.A., Levanyuk T.V., Leontieva O.S. Creation of a Sequence-Stratigraphic Model to Clarify the Geological Structure of Coastal-Continental Sediments of the Tanopchinskaya Suite. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):43-50. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.6

Введение

Танопчинская свита формировалась в прибрежно-континентальных условиях и обладает сложным геологическим строением. К особенностям такого типа разреза относятся латеральная неоднородность, прослои углей, гидродинамическая несвязность песчаных тел, а также отсутствие уверенных реперных границ по данным сейсморазведочных работ и геофизических исследований скважин. Отложения сформированы в баррем-аптское время и достигают мощности 1000 м в пределах изучаемой территории крупного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Российской Федерации. Танопчинская свита является одним из главных резервуаров для добычи углеводородов на севере Западной Сибири. Точность оценки запасов и ресурсов, выбор способа разработки открытых месторождений напрямую зависят от достоверности построенных геологических моделей, поэтому крайне важно использовать современные методы и подходы к изучению особенностей разреза, прогнозу коллекторских свойств и геометризации ловушек углеводородов.

Для восстановления геологической истории формирования отложений применим метод секвенс-стратиграфии (Catuneanu, 2006; Posamentier, Vail, 1988; Plint, Nummedal, 2000). Для уточнения геологического строения танопчинской свиты предлагается использовать основные положения этого метода, таким образом, восстановить историю формирования геологического разреза и сформулировать закономерности образования ловушек углеводородов, характерные для пластов прибрежно-континентального генезиса.

Секвенс-стратиграфические подразделения описываются в дополнении к Стратиграфическому кодексу России (Жамойда и др., 2000), как специальные стратиграфические подразделения, которые применяются для стратиграфического анализа осадочного выполнения бассейнов. Авторами дополнений к стратиграфическому кодексу (Жамойда и др., 2000) отмечается высокая ценность метода секвенс-стратиграфии, заключающегося в высокой прогностической способности обнаружения коллектора.

Ключевыми работами для описания секвенс-стратиграфического метода прибрежно-континентальных отложений можно считать зарубежные работы 90-х годов XX в. (Wright, Marriott, 1993; Shanley, McCabe, 1994; Gibling, Bird, 1994; Miall, 2010). В монографии (Miall, 2010) собраны и обобщены данные, свидетельствующие о высокой степени изученности этого вопроса. Во всех этих трудах секвенсы представляют собой вертикальные последовательности трех системных трактов: LST (тракт падения уровня моря), TS (трансгрессия) и HST (тракт высокого стояния уровня моря).

В статье (Лебедев и др., 2024) приведен пример использования секвенс-стратиграфии для моделирования геологического строения верхней части танопчинской свиты Минховского месторождения, расположенного на севере Западной Сибири. Авторы отмечают возможность использования границ секвенсов, выделенных в скважинах, при дальнейшем изучении методом инверсии волнового поля клиноформных отложений. В работе (Храмцова и др., 2022) отмечена важность выполнения секвенс-стратиграфического анализа для планирования разработки пласта в связи с высокой прогностической способностью итоговой модели.

Анализ опубликованных работ, результаты, полученные в ходе изучения данных на территории исследования, позволили построить секвенс-стратиграфическую модель танопчинской свиты крупного месторождения в ЯНАО. На базе этой модели сформулирован алгоритм построения секвенс-стратиграфической модели, учитывающей особенности седиментации, закономерности размещения залежей углеводородов по разрезу.

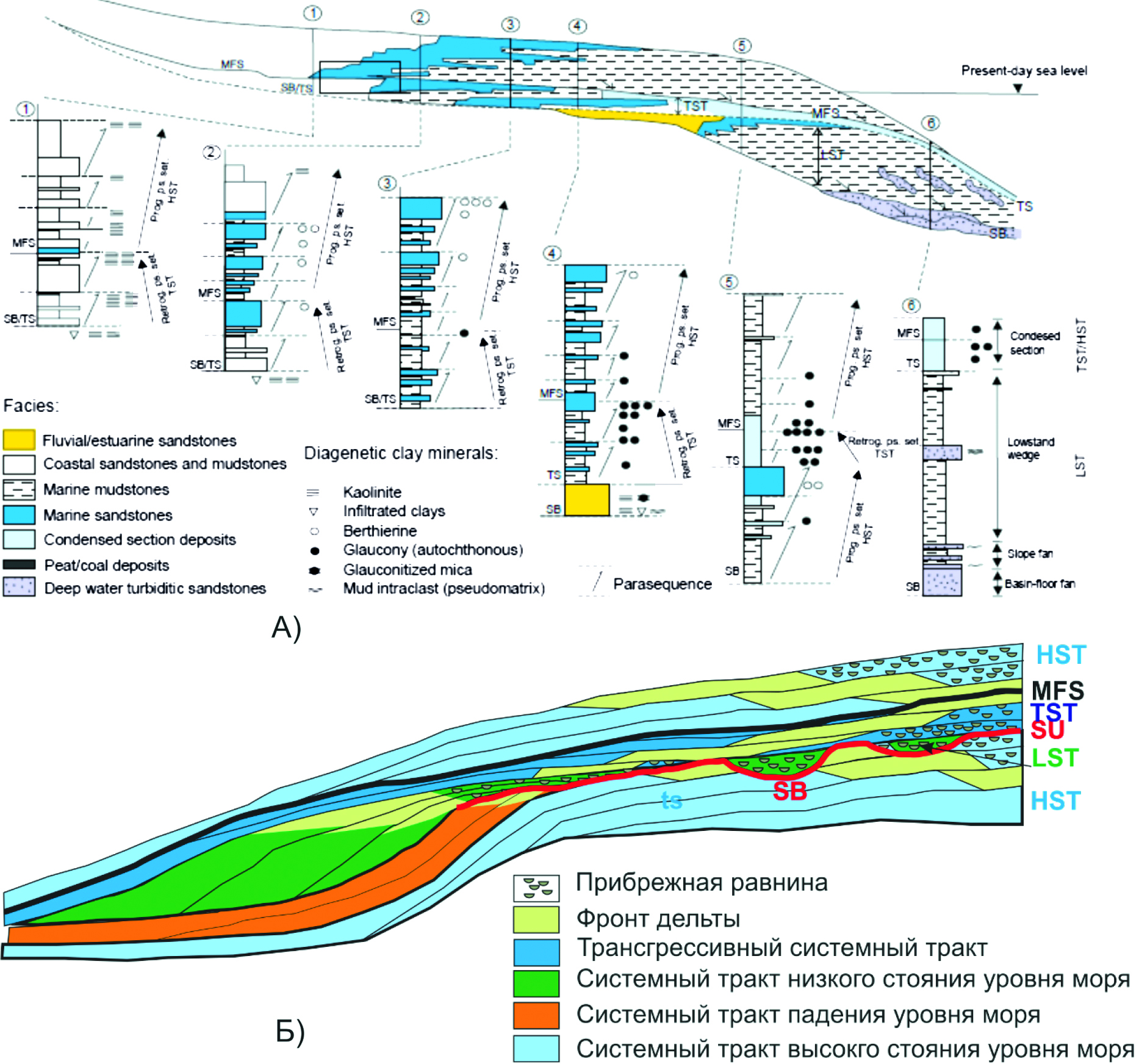

Предложенная нами детальная секвенс-стратиграфическая модель формирования прибрежно-континентальных отложений (рис. 1) является частью системы секвенса клиноформных отложений, детально описанных в работах основоположников теории секвенсной стратиграфии (Catuneanu, 2006; Posamentier, Vail, 1988; Plint, Nummedal, 2000). Модель включает в себя все основные элементы системы секвенса (табл. 1) и отражает последовательность седиментации.

Рис. 1. Детальная секвенс-стратиграфическая модель

формирования прибрежно-континентальных отложений:

А – по данным (Catuneanu, 2006); Б – наша модель

Табл. 1. Основные сокращения, используемые для обозначения границ и системных трактов

|

HST (Highstand systems tract) |

Системный тракт высокого стояния уровня моря |

|

FSST (Falling-stage systems tract) |

Системный тракт падения уровня моря |

|

LST (Lowstand systems tract) |

Системный тракт низкого стояния уровня моря |

|

TST (Transgressive system tract) |

Трансгрессивный системный тракт |

|

MFS (Maximum flooding surface) |

Поверхность максимального затопления |

|

SU (Subaerial unconformity) |

Поверхность субаэральной эрозии |

Заметим, что для прибрежно-континентальных отложений характерно отсутствие системного тракта FSST, в это время на территории развивается обширная субэаральная эрозия, идет образование врезов, что приводит в последующем к заполнению их отложениями системного тракта LST и стратиграфическому несогласию.

Перечислим основные положения, применяемые при построении модели (рис. 2):

- для разделения на системные тракты используются поверхности MFS и SU/SB;

- для разделения на пласты используются поверхности MFS, SB/SU и TS;

- системный тракт LST может выпадать из разреза скважин (в присклоновой части формируется полный разрез, в континентальной части только заполнение врезов);

- поверхность SU есть всегда между системными трактами TST и HST (кровля HST);

- в прибрежно-континентальной части, расположенной на отдалении от склоновой части, системный тракт TST формирует побережье (соответствует опесчаниванию региональных глинистых пачек)

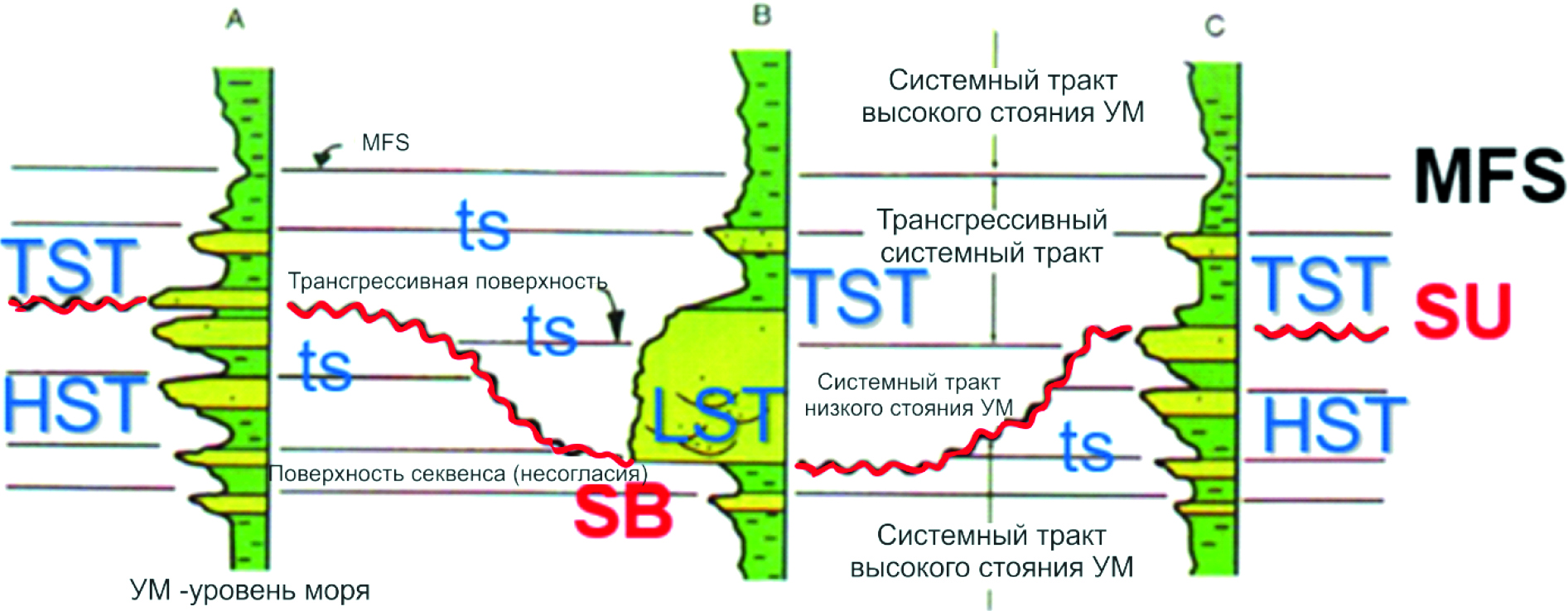

Рис. 2. Последовательности системных трактов

по (Posamentier, Allen, 1999) с дополнениями

Материалы и методы

Танопчинская свита согласно стратиграфическим схемам (Решение 6-го Межведомственного стратиграфического совещания…, 2004) сформирована в баррем-аптское время. Территориально район изучения относится к Ямало-Гыданскому (берриас – ранний апт) и Полуйско-Ямало-Гыданскому (поздний апт) фациальным районам. Локально для территории характерно развитие глинистых пачек, которые могут быть уверенно прослежены по сейсмическим и скважинным данным: нейтинская, нижнеалымская, тамбейская (рис. 3). Глинистые пачки перекрывают песчаные отложения пластов ТП1–ТП13, ТП14–ТП17, ТП18–ТП19, ТП20–ТП23, ТП24–ТП26.

Рис. 3. Стратификация разреза

Для детального изучения геологических особенностей отложений выполнен фациальный анализ керна (870 м в 3 скважинах). На основе этих данных в 288 скважинах выполнена интерпретация данных ГИС (геофизических исследований скважин) с выделением фациальных обстановок.

На рис. 4 приведен пример типового разреза прибрежно-континентальных отложений и алгоритм принятия решений при выделении фаций.

Рис. 4. Дерево решения прогноза фациальных ассоциаций по ГИС

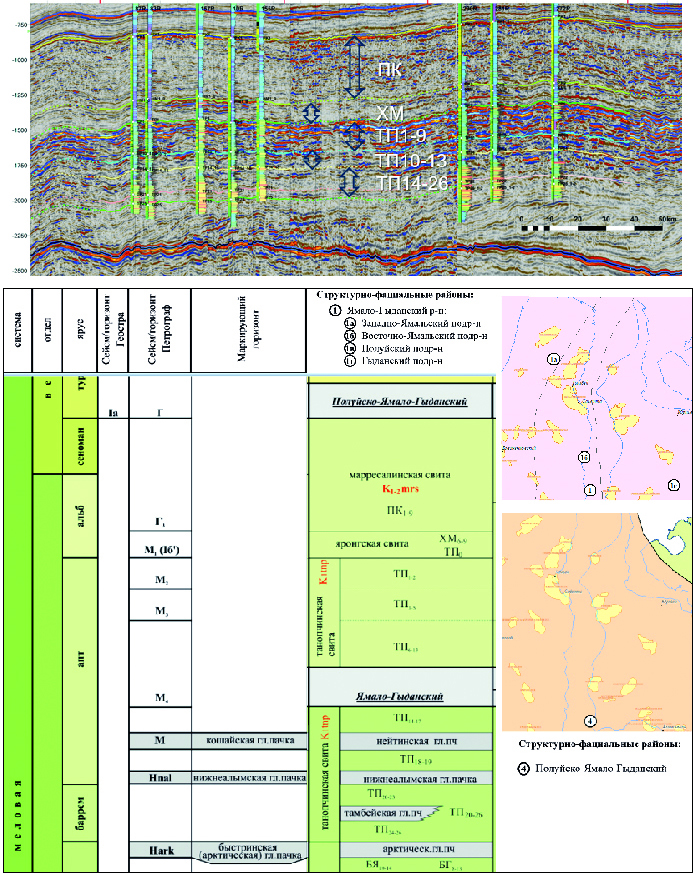

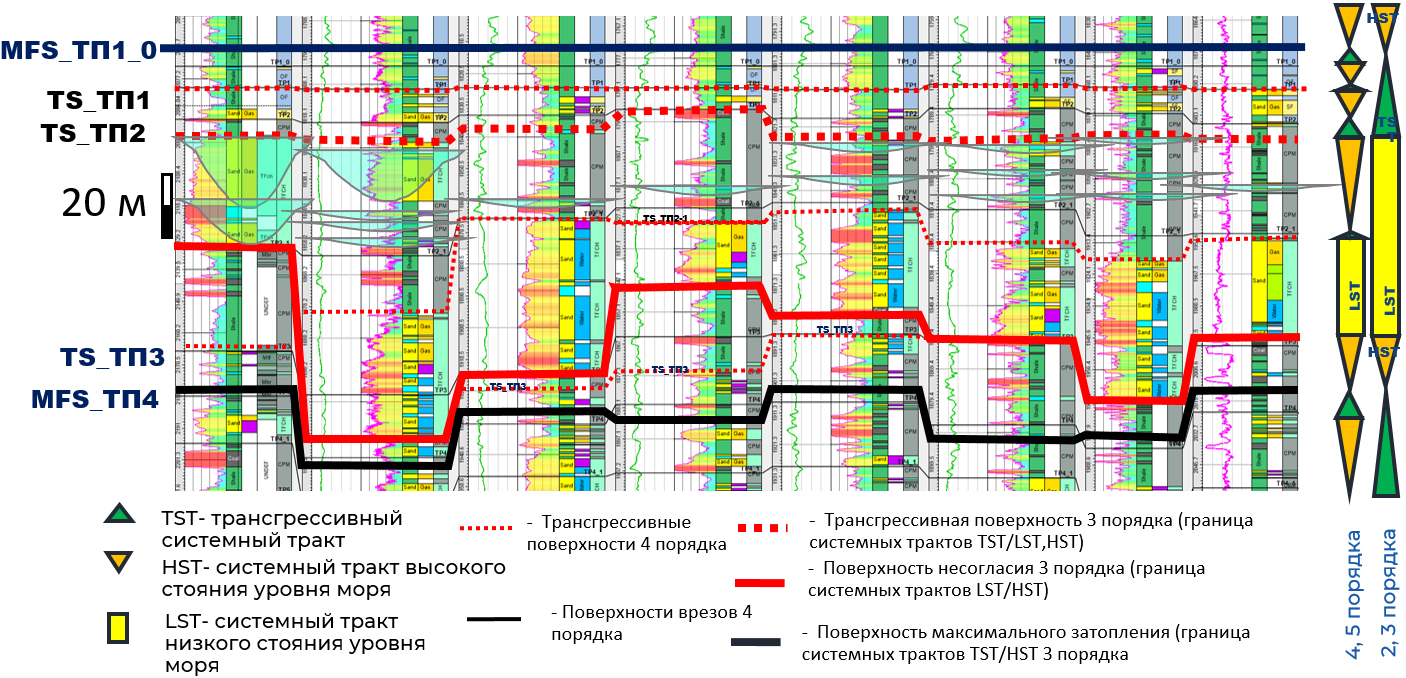

При анализе керна удалось установить значимые секвенс-стратиграфические границы: трансгрессивная поверхность, субаэральная эрозия и поверхность максимального затопления. На рис. 5 приведены примеры выделенных границ в керне скважины. С помощью этих границ достоверно установлены секвенс-стратиграфические подразделения, которые транслированы на все скважины с помощью дерева решения прогноза фациальных ассоциаций по ГИС. После уточнения границ основных поверхностей в керне выполнена поскважинная корреляция по выбранному алгоритму построения секвенсной модели согласно рис. 2 с учетом следующих особенностей по данным ГИС:

– поверхность MFS связана с максимальным затоплением, что хорошо коррелируется по максимальному значению гамма-каротажа (ГК), каротажу потенциала собственной поляризации (ПС) и нейтронному каротажу;

– поверхность TS – следующий наиболее выдержанный маркер – соответствует повышению глинистости на кривых ГК;

– поверхность SB – подошва врезанной долины или комплекса речных каналов – соответствует резкой горизонтальной линии на кривых ГК и ПС с понижением значений;

– поверхность SU – коррелятивная поверхность SB в районах отсутствия врезов.

Рис. 5. Интерпретация секвенс-стратиграфических границ по данным керна

На рис. 6 приведен пример схемы корреляции с выделенными границами пластов, основными поверхностями и системными трактами секвенс-стратиграфической модели.

Рис. 6. Интерпретация секвенс-стратиграфических границ по данным скважин

В теории секвенс-стратиграфии выделенные пласты – это фациальные серии с повторяющимся набором фациальных ассоциаций, определенных на керне (Лебедев, 2018). Группа пластов, заключенная между поверхностями SU/SB и MFS, TS, будет являться системным трактом, полный набор системных трактов TST, LST, HST – одним секвенсом (между поверхностями MFS). При этом стоит отметить, что секвенсы имеют разный порядок, выделенные по скважинам в нашей работе можно отнести к III порядку. По данным (Лебедев и др., 2023), где систематизированы работы других авторов (Miall, 2010; Catuneanu, 2019), клиноформы нижнего мела как геологические тела, ограниченные кровлями маркирующих глинистых пачек, аналогичны секвенсам III порядка.

В настоящей работе выделенные секвенсы в прибрежно-континентальной части клиноформы хорошо сопоставляются с группами пластов, залегающих между глинистыми пачками, что подтверждает наши выводы (рис. 3). Секвенсы III порядка в данном случае сопоставляются с разрешающей способностью сейсморазведки, что является определяющем в геологическом моделировании, так как позволит перейти к построению 2D- и 3D-моделей с использованием данных в межскважинном пространстве.

Обсуждение результатов

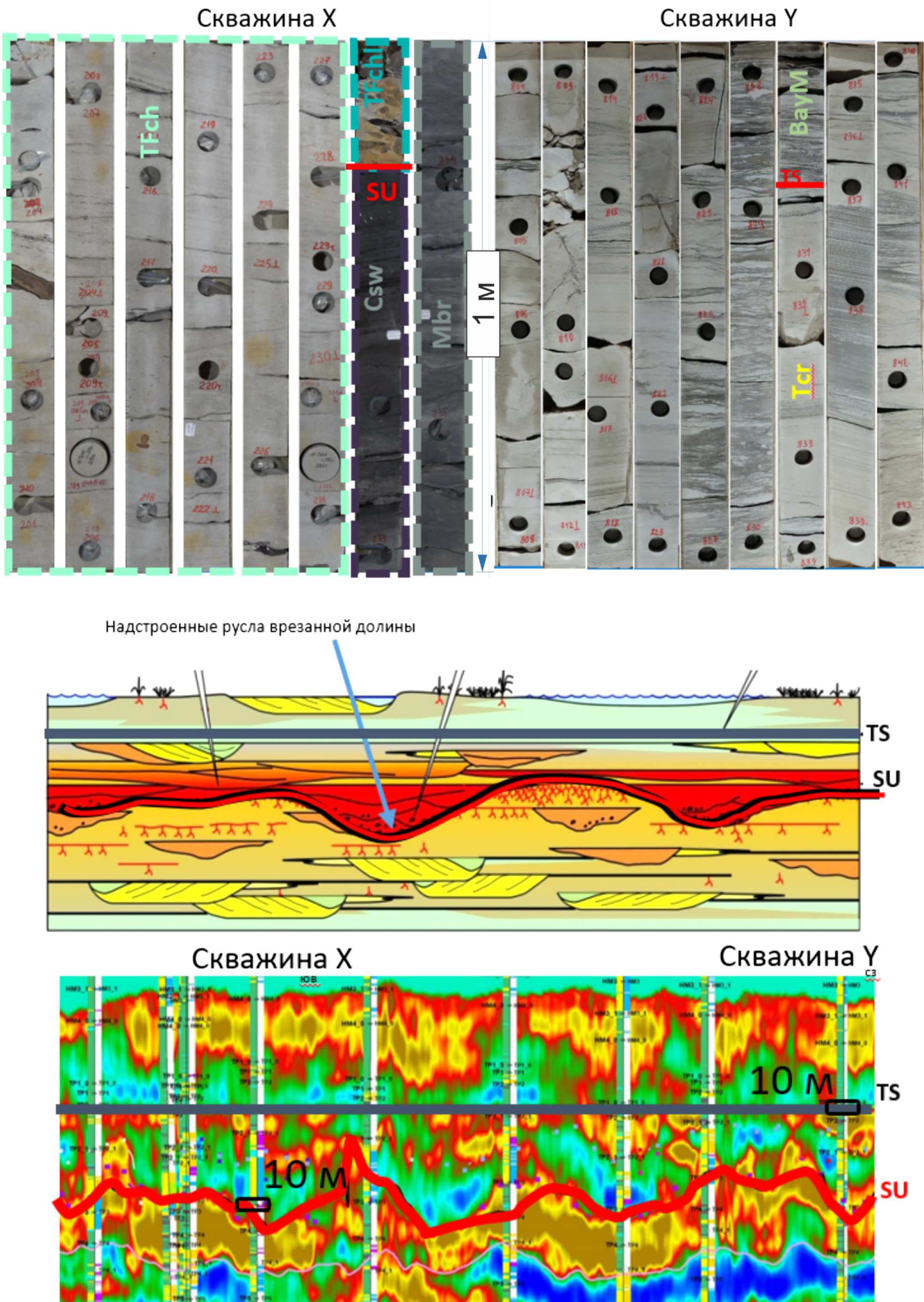

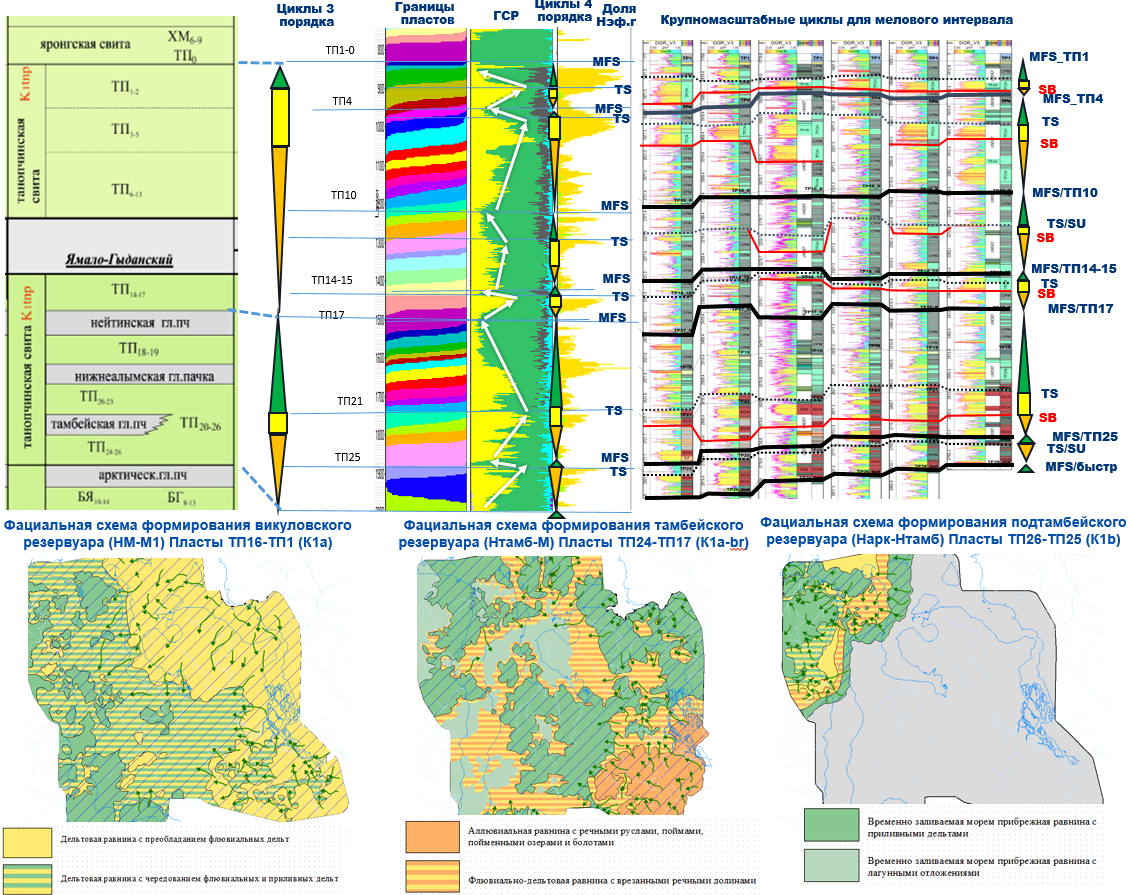

На основании прослеженных границ пластов по данным скважин сформирован геостатистический разрез, отражающий опесчанивание разреза, а также долю газонасыщенных толщин для каждого пласта в целом по всему месторождению. Эти данные сопоставлены с границами выделенных системных трактов и секвенсов (рис. 7).

Рис. 7. Секвенс-стратиграфическая модель танопчинской свиты (секвенсы III и IV порядка)

Нижние пласты ТП25–ТП26 соответствуют подтамбейскому резервуару, сформированному между арктической и тамбейской пачками глин (К1b). На момент завершения формирования подтамбейского резервуара на территории месторождения существовала обстановка осадконакопления дельтовой равнины. Основной источник сноса расположен на юго-востоке, направление транспортировки материала северо-западное. Согласно секвенс-стратиграфическому анализу подтамбейский резервуар сформирован в один цикл, максимальная поверхность затопления соответствует кровле пласта ТП25.

На момент завершения формирования тамбейского резервуара на территории месторождения преобладали условия прибрежной равнины, временами заливавшейся морем с флювиальными и приливными дельтами. Основной источник сноса расположен на юго-востоке, направление транспортировки материала северо-западное. Согласно секвенс-стратиграфическому анализу поверхность максимального затопления соответствует кровле пласта ТП17. Пласты ТП21–ТП23 сформированы с влиянием врезанных долин системного тракта LST. Песчаные отложения представлены дельтовыми распределительными каналами. Тип отложений зависит от существующей палеогеографической обстановки на момент формирования пластов и преобладающего воздействия процессов (волновых либо русловых).

На момент завершения формирования викуловского резервуара фациальная обстановка соответствовала условиям осадконакопления прибрежной равнины, временами заливавшейся морем. Основной источник сноса расположен на юго-востоке и северо-востоке, направление транспортировки материала северо-западное и западное. Согласно секвенс-стратиграфическому анализу викуловский резервуар сформирован в четыре крупных цикла, выделено четыре поверхности затопления, между которыми фиксируются отложения высокого и низкого стояния уровня моря.

Пласты ТП14–ТП15, ТП11–ТП12, ТП5–ТП9 и ТП2–ТП3 сформированы с влиянием врезанных долин системного тракта LST. Песчаные отложения представлены руслами с влиянием приливно-отливных процессов.

На основе полученной секвенс-стратиграфической 1D-модели сделаны следующие выводы:

- верхнемеловой интервал танопчинской свиты сформирован в шесть крупных циклов;

- основные зоны нефтегазонакопления находятся вблизи трансгрессивных поверхностей, что объясняется наличием хорошей покрышки;

- наиболее мощные коллектора соответствуют отложениям эрозионных врезанных долин системного тракта LST в связи с высокой динамикой осадконакопления, согласно циклической модели на изучаемой территории приурочены к пластам ТП21–ТП23, ТП14–ТП15, ТП11–ТП12, ТП4–ТП5, ТП2;

- врезанные долины могут пересекать согласные границы отложений HST, образуя единый резервуар, что необходимо учитывать при моделировании.

Заключение

В рамках настоящей работы нами:

- дан анализ опубликованных работ, выбраны подходящие методики и выполнена адаптация их к исследуемому фактическому материалу;

- исследованы региональные особенности строения танопчинской свиты крупного месторождения в ЯНАО, стратификация разреза;

- проведен анализ данных керна и ГИС по 64 поисково-разведочным скважинам, 224 скважинам эксплуатационного фонда в пластах ТП1–ТП26;

- сформулирован алгоритм построения секвенс-стратиграфической модели, учитывающей особенности седиментации, выявлены особенности формирования песчаных тел для всего мелового разреза.

- выполнена корреляция всех скважин в интервале танопчинской свиты (пласты ТП1–ТП26) с определением фациальных обстановок и основных поверхностей смены режима осадконакопления (поверхности затопления, эрозионных врезов, трансгрессивных поверхностей);

- с учетом корреляции пластов по всему скважинному фонду построен геостатистический разрез и выделены секвенс-стратиграфические подразделения, характеризующие пласты танопчинской свиты;

- секвенс-стратиграфическая 1D-модель по скважинам проанализирована на предмет основных зон накопления углеводородов с учетом открытых залежей, сформулированы закономерности их размещения по разрезу.

Таким образом, на основе анализа всех исходных данных можно сделать несколько основных выводов. Использование секвенс-стратиграфического подхода к корреляции пластов обеспечивает систематизированное выделение основных зон нефтегазонакопления. Объединение генетически связанных слоев в единый пласт позволяет достоверно прогнозировать распространение песчаных тел при дальнейшем моделировании пласта. Границы выделенных секвенсов тождественны региональным глинистым пачкам, что позволяет корректно выполнять увязку с сейсмическими данными. Прослеживание отражающих горизонтов с одновременным выделением всех элементов секвенса повышает качество итоговой модели, поскольку все стратиграфические особенности формирования пластов учитываются на этапе построения структурного каркаса.

Рекомендуется при построении геологических моделей всегда начинать с выявления основных типов вертикального напластования осадочных толщ, для того чтобы установить положение секвенс-стратиграфических поверхностей и системных трактов в разрезе. Выполненная таким образом корреляция сможет обеспечить высокую детальность итоговой модели, снизить риск пропуска ловушек, упростить выбор аналогов для оценки ресурсного потенциала.

Список литературы

1. Жамойда А.И., Ковалевский О.П., Корень Т.Н., Маргулис Л.С., Предтеченский Н.Н., Рублев А.Г., Семихатов М.А., Храмов А.Н., Шкатова В.К. (2000). Дополнения к Стратиграфическому кодексу России. СПб.: Изд-во ВСЕ ГЕИ, 112 с.

2. Лебедев М.В. (2018). Фациальные несогласия и фациальные серии в секвенс-стратиграфии. Известия высших учебных заведений. Нефть и газ, (6), с. 24–32.

3. Лебедев М.В., Астафьев Е.В., Храмцова А.В. (2023). Развитие клиноформной модели нижнего мела севера Западной Сибири на основе принципов секвенс-стратиграфии: новые возможности стратификации. Георесурсы, 25(4), c. 163–175. https://doi.org/10.18599/grs.2023.4.14

4. Лебедев М.В., Шакирова А.Н., Великих А.В., Лапина Л.В., Лебедев С.А., Яневиц Р.Б., Политова А.И., Снохин А.А. (2024). Секвенсстратиграфия субконтинентальных резервуаров верхней части танопчинской свиты Минховского месторождения (север Западной Сибири). Геология и геофизика, 65(4), с. 552–567. https://doi.org/10.15372/GiG2023179

5. Решение 6-го межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири. (2004). Новосибирск: СНИИГГиМС, 113 с.

6. Храмцова А.В., Топалова Т.Э., Снохин А.А., Шакиров Р.Р. (2022). Седиментологический и секвенс-стратиграфический анализ верхней части покурской свиты с целью оптимизации проекта разработки. Научный журнал Российского газового общества, (1), с. 6–15. https:// doi.org/10.55557/24126497_2022_1_6-15

7. Catuneanu O. (2006). Principles of sequence stratigraphy. Amsterdam: Elsevier, 375 p.

8. Catuneanu O. (2019). Model-independent sequence stratigraphy. Earth-Science Reviews, 188, pp. 312–388. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.09.017

9. Catuneanu O., Abreu V., Bhattacharya J.P., Blum M.D., Dalrymple R.W., Eriksson P.G., Fielding C.R., Fisher W.L., Galloway W.E., Gibling M.R., Giles K.A., Holbrook J.M., Jordan R., Kendall C.G.St.C., Macurda B., Martinsen O.J., Miall A.D., Neal J.E., Nummedal D., Pomar L., Posamentier H.W., Pratt B.R., Sarg J.F., Shanley K.W., Steel R.J., Strasser A., Tucker M.E., Winker C. (2009). Towards the standardization of sequence stratigtaphy. Earth-Science Reviews, 92(1–2), pp. 1–33. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2008.10.003

10. Catuneanu O., Galloway W.E., Kendall C.G.St.C., Miall A.D., Posamentier H.W., Strasser A., Tucker M.E. (2011). Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy, 44(3), pp. 173–245. https://doi.org/10.1127/0078-0421/2011/0011

11. Miall A.D. (2010). The Geology of Stratigraphic Sequences. Berlin, Heidelberg: Springer, XVII, 522 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-05027-5

12. Plint A.G., Nummedal D. (2000). The falling stage systems tract: recognition and importance in sequence stratigraphic analysis. Geological Society, London, Special Publications, 172, pp. 1–17. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.172.01.01

13. Posamentier H.W., Vail P.R. (1988). Eustatic controls on clastic deposition II – sequence and systems tract models. Wilgus C.K., Hastings B.S., Kendall C.G. St.C., Posamentier H., Ross C.A., Van Wagoner J. (Eds.). Sea Level Changes: An Integrated Approach. Tulsa, Okla: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, pp. 125–154. https://doi.org/10.2110/pec.88.01.0125

14. Posamentier H.W., Allen G.P. (1999). Siliciclastic Sequence Stratigraphy – Concepts and Applications. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 204 p. https://doi.org/10.2110/csp.99.07

15. Van Wagoner J.C. (1995). Overview of sequence stratigraphy of foreland basin deposits: terminology, summary of papers, and glossary of sequence stratigraphy. Van Wagoner J.C., Bertram G.T. (Eds.). Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits: Outcrop and Subsurface Examples from the Cretaceous of North America. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, pp. 9–21. https://doi.org/10.1306/M64594C5

Об авторах

Е. А. ПотаповаРоссия

Елена Александровна Потапова – кандидат геол.-минерал. наук, старший эксперт

625031, Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

Р. Р. Шакиров

Россия

Равиль Рамильевич Шакиров – директор департамента подготовки ресурсной базы

625031, Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

А. А. Евдощук

Россия

Александр Александрович Евдощук– старший эксперт

625031, Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

Т. В. Леванюк

Россия

Татьяна Владимировна Леванюк – главный специалист

625031, Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

О. С. Леонтьева

Россия

Ольга Сергеевна Леонтьева – главный специалист

117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

Рецензия

Для цитирования:

Потапова Е.А., Шакиров Р.Р., Евдощук А.А., Леванюк Т.В., Леонтьева О.С. Создание секвенс-стратиграфической модели с целью уточнения геологического строения прибрежно-континентальных отложений танопчинской свиты. Георесурсы. 2024;26(3):43-50. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.6

For citation:

Potapova E.A., Shakirov R.R., Evdoshchuk A.A., Levanyuk T.V., Leontieva O.S. Creation of a Sequence-Stratigraphic Model to Clarify the Geological Structure of Coastal-Continental Sediments of the Tanopchinskaya Suite. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):43-50. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.6

.png)