СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Главными событиями 3 квартала 2024 года явились, с одной стороны, позитивное заявление в рамках форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) вице-премьера РФ Александра Новака о том, что мировой спрос на нефть будет только расти и к 2050 году выйдет на уровень 120 млн б/с. При этом, в докладе первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина «Бурить нельзя останавливаться» было заявлено, что Россия до 2050 года будет сохранять добычу в 540 млн тонн нефти в год, но с оговоркой, что структура нефтяных запасов уже сейчас на 60%, а к 2030 году на 80%, будет состоять из ТРИЗов, т.е. когда без адресного льготирования налогов, читай уменьшения или освобождения от уплаты НДПИ, каждая добытая тонна нефти начинает генерировать убыток для компаний, а природная рента (прибыль, которую делят между собой компании и государство) будет существенно уменьшаться.

С другой стороны, заявление саудовского принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что мировая стоимость нефти может рухнуть до $50 за баррель, если некоторые участники ОПЕК+ будут нарушать свои обязательства по сокращению добычи, заставляет задуматься, как себя будет чувствовать российский ТЭК при таком развитии событий. В качестве доказательства серьезности своих слов принц объявил, что с 1 декабря 2024 г. Саудовская Аравия начнет поднимать свою нефтедобычу, пусть даже это вызовет долгий период низких цен на нефть.

Очевидно, осознание высокого риска наступления этого крайне негативного сценария вынуждает лиц, принимающих ответственные управляющие государственные решения, искать место для «запятой» в надвигающейся дилемме «Добывать нельзя разориться». Так, например, глава Минэнерго Сергей Цивилев предложил провести огосударствление и реструктуризацию ТЭК для роста доходов государства и создать госкорпорацию в энергетическом секторе. Однако это решение, даже если оно и реализуется, не отменяет, по мнению руководителя «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, необходимость расширения перечня налоговых льгот не только для нерентабельных сегодня проектов, но и для старых действующих месторождений, поскольку фискальная нагрузка на них только усиливается. Чтобы остановить падение добычи нефти, по его мнению, требуется триллион рублей, которые необходимо изъять из налоговых поступлений и отправить на инвестиции в дальнейшее бурение новых скважин и применение методов увеличения нефтеотдачи.

Между тем, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов в своем выступлении на РЭН заявил, что Минфин против расширения применения НДД в условиях действия сделки ОПЕК+: «… Сейчас на действующих месторождениях мы не добываем столько, сколько могли бы. То есть добываем ниже потенциала. Если ввести дополнительные льготы, это будет просто стимулировать переток добычи там, где ниже НДПИ, что будет означать потери в условиях, когда мы не можем наращивать добычу, расширять периметр НДД преждевременно…». При этом, статс-секретарь не забыл «попенять» на нефтегазовые компании, обвинив их в том, что действующая «… проектная документация… иногда напоминает дневник школьника…», в котором «… вроде что-то показывают, а как есть на деле, не узнаешь, пока в школу не сходишь…».

Не менее тревожная ситуация развивается в другом энергетическом секторе страны – угледобыче. По заявлению на РЭН губернаторов главных угледобывающих регионов России Кузбасса и Якутии, «… отрасль терпит убытки, добыча и экспорт угля сокращаются, а поступления в бюджет падают до критического уровня…». Исправить ситуацию может только господдержка экспорта и решение старых транспортных проблем.

Однако и в этом случае Минфин не видит оснований для отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь раньше 2025 года. «... Пока оснований не видели обнулять пошлину. Нужно изучить финансовые показатели отрасли за третий квартал и там принимать решения», – сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

И уже по традиции, о позитивных новостях.

Как недавно заявил руководитель Минэнерго Сергей Цивилев, разведанные шельфовые запасы в Арктике оцениваются в 17 млрд тонн нефти: «… Даже добывая нефть на шельфе, даже на тех объемах, на которых мы сейчас добываем – это 32 года (обеспеченность добычи, прим. редакции)… И на шельфе у нас 85 триллионов кубических метров газа – это при тех объемах, что мы сейчас добываем – более 130 лет (обеспеченность добычи, прим. редакции)…».

В этой связи, уместно привести слова заместителя председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Владимира Кудрина, сказанные им на Промышленно-энергетическом Форуме TNF в сентября 2024 года: «… Нужно коренным образом изменить систему налогообложения. Текущая налоговая система сделана под простые запасы, нужно взять за образец иностранные налоговые системы, которые дают мотивацию разработки ТРИЗ…». Новая система должна ориентироваться на разработку новых сложных запасов и работать по принципам, близким к проектному финансированию. Компания «НОВАТЭК» в текущих условиях сосредоточивается на развитии ресурсной базы в традиционном для компании регионе в ЯНАО. Главным в этой стратегии будет поддержание добычи газа в Надым-Пур-Тазовском междуречье и обеспечение доходности действующих проектов.

Проведенная в Тюмени 4–5 июня 2024 года II-я ежегодная геологическая конференция «Изучение перспектив нефтегазоносности севера Западной Сибири. Трудноизвлекаемые запасы» была посвящена именно этим вопросам. В настоящем выпуске журнала нашли свое отражение актуальные доклады этой конференции, представленные в виде научных статей.

Уважаемые коллеги!

Напоминаю, что 7–8 ноября 2024 г. в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех), г. Москва, состоится наша конференция «ГЕОРЕСУРСЫ РОССИИ НА ФОНЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕМЕН», посвященная 25-летию со дня основания научно-технического журнала «Георесурсы» и выхода в свет первого номера. К участию в конференции приглашаются все желающие. Регистрационный взнос не предусмотрен. Ссылка для регистрации на конференцию

https://www.geors.ru/jour/announcement/view/1.

Искренне ваш,

Главный редактор журнала «Георесурсы»

Член-корреспондент РАЕН

Директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО», к.г.-м.н. Александр Владимирович Соколов

4-5 июня 2024 г. в Тюмени состоялась II-я ежегодная геологическая конференция «Изучение перспектив нефтегазоносности севера Западной Сибири. Трудноизвлекаемые запасы», организованная Компанией НОВАТЭК.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В статье представлены результаты освоения трудноизвлекаемых запасов газоконденсатных залежей в низкопроницаемых ачимовских и юрских пластах со значительным аномально высоким пластовым давлением. Выделены основные геолого-технологические и экономические факторы, осложняющие освоение этих запасов. Приведены характерные примеры геологического строения и фильтрационно-емкостных свойств ачимовских и юрских пластов, обусловливающие низкую продуктивность скважин. Показана эволюция усложнения конструкций эксплуатационных скважин. Проанализировано влияние экономических факторов на рентабельность разработки и на коэффициенты газо- и конденсатоотдачи таких залежей.

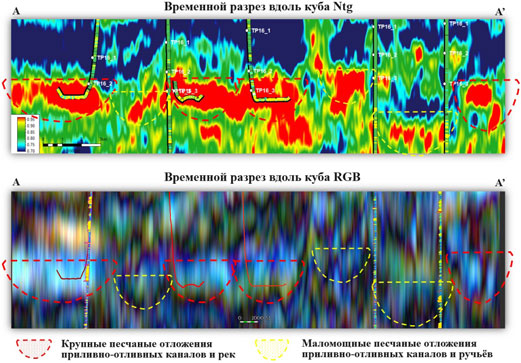

Целью данной работы является уточнение геологической модели пластов прибрежно-континентального генезиса и повышение эффективности заложения горизонтальных скважин. На основе комплексного анализа геолого-геофизической информации и описания керна построена фациальная и трехмерная геологическая модель пластов ТП16 прибрежно-континентального генезиса. Пласты ТП16 характеризуются сильной изменчивостью по латерали и низким коэффициентом песчанистости. В ходе работы были использованы данные сейсмической инверсии, геофизических исследований скважин и замеров гидродинамического каротажа. По данным сейсмической инверсии выполнена корреляция геологических объектов. Поинтервальный анализ сейсмических кубов совместно с данными результатов испытаний позволили достоверно определить стратиграфию и хронологию формирования исследуемых пластов. В результате выполненных исследований для каждого пласта получены сейсмические атрибуты, описывающие геологическое строение залежей, возможное распределение продуктивных объемов и фильтрационно-емкостных свойств. По сейсмическим атрибутам выделены границы каналов с приливно-отливным влиянием и пойменных областей. С учетом выделенных границ геологических объектов обновлена фациальная и трехмерная геологическая модель, и заложено бурение эксплуатационных скважин. Точность геологической модели подтверждена бурением 8 горизонтальных скважин со средней эффективной проходкой по коллектору 1640 метров (80%) и средним коэффициентом проницаемости 108 мД.

С точки зрения новизны и эффективности полевых технологий сейсморазведки последним крупным технологическим изменением при проведении сейсмических исследований на участках Группы компаний ПАО «НОВАТЭК» является использование высокопроизводительной технологии вибросейсморазведки «слип-свип» («slip-sweep»). Общий объем работ, выполненных в ПАО «НОВАТЭК» по технологии «слип-свип», в данный момент превысил 20 000 кв. км. В статье анализируются возможности оптимизации, а также риски и сложности при реализации технологии «слип-свип», проводится анализ производительности технологии в условиях арктического региона, излагается методика прогноза суточной производительности, применимая для проектирования и оценки технико-экономических показателей исследований.

В статье представлены результаты применения специализированной технологии обработки виброграмм, получаемых при проведении высокопроизводительных вибросейсмических исследований по методике «слип-свип» («slip-sweep»). Предпосылками внедрения этой технологии являются существование объективного запроса на высокопроизводительные способы сейсморазведки и физическая реализуемость, в современных условиях, регистрации и обработки данных с уровня исходных виброграмм. Показаны преимущества и недостатки вибросейсмического метода и его высокопроизводительных модификаций, дан краткий ретроспективный анализ темы обработки виброграмм до корреляции, обоснованы методические подходы к снижению технологической зашумленности вибросейсмической съемки «слип-свип», демонстрируются примеры повышения качества данных (на уровне как коррелограмм, так и суммарных разрезов) при различном количестве групп вибросейсмических источников. Сделан вывод, что обработка виброграмм при методике «слип-свип» обеспечивает повышение качества, сопоставимое как минимум с 1,5–2-ным ростом кратности съемки.

Используя интегрированный (комплексный) подход, построена 3D геологическая и гидродинамическая модели, в основу которых легли результаты фациального анализа. Проведено седиментологическое описание керна с интерпретацией фаций отложений, формирование которых происходило в относительно глубоководных условиях осадконакопления ачимовской толщи в пределах ноябрьского региона. По результатам фациальной интерпретации керна выполнено петрофациальное моделирование по концепции связанности порового пространства, подобраны коэффициенты связанности (Sf), и уточнена зависимость определения проницаемости для каждой фации.

Помимо определения фаций по керну, используя результаты литологической интерпретации по каротажу, фациальные зоны, ассоциации фаций по площади, сейсмические атрибуты (динамический анализ), удалось выполнить фациальную интерпретацию каротажных кривых (электрофации) и построить фациальные карты на каждый циклит в пределах крупного клиноциклита (пласта). Геологическая модель построена с учетом внутреннего строения пласта и фациального анализа, что позволило дифференцировать пласт на отдельные интервалы со своими зависимостями фильтрационно-емкостных свойств.

Данный подход обеспечил лучшее соответствие гидродинамической модели реальному геологическому строению и заложил прогнозную основу для последующих целей бурения.

В работе построена секвенс-стратиграфическая модель пластов прибрежно-континентального генезиса танопчинской свиты с целью установления закономерностей распределения коллекторских свойств, уточнения геометрии песчаных тел, а также выявления основных зон концентрации углеводородов в пределах изучаемых отложений. Дано обоснование системного подхода к скважинной корреляции, что легло в основу создания модели меловых отложений, обладающей высокой прогностической способностью. Проанализированы региональные особенности строения танопчинской свиты крупного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации, выполнен анализ данных керна и ГИС по 64 поисково-разведочным скважинам, 224 скважинам эксплуатационного фонда в пластах ТП1–ТП26, сформулирован алгоритм построения секвенс-стратиграфической модели, учитывающей особенности седиментации, выявлены особенности формирования песчаных тел для всего мелового разреза. В результате анализа выполнена корреляция всех скважин в интервале танопчинской свиты (пласты ТП1–ТП26) с определением фациальных обстановок и основных поверхностей смены режима осадконакопления (поверхности затопления, эрозионных врезов, трансгрессивных поверхностей). С учетом корреляции пластов по всему скважинному фонду построен геостатистический разрез и выделены секвенс-стратиграфические подразделения, характеризующие пласты танопчинской свиты. Секвенс-стратиграфическая 1D-модель по скважинам проанализирована на предмет основных зон накопления углеводородов с учетом открытых залежей, сформулированы закономерности их размещения по разрезу.

На основе комплексной геолого-геофизической информации и результатов лабораторных исследований керна изучено детальное строение песчаных отложений подводной части дельтовой системы. Это позволило объяснить распределение углеводородов в залежи за счет морфологических особенностей седиментологических объектов. В работе использованы результаты спектральной декомпозиции данных сейсморазведки, интерпретация которых позволяет с высокой детализацией восстановить морфологию и строение изучаемых отложений. Выполнен седиментологический анализ керна. Сделанные выводы сопоставлены с фактическими данными геолого-геофизических исследований скважин. В результате проведенных работ выделено два класса песчаников с разными фильтрационными характеристиками, которые с учетом сейсмофациального анализа легли в основу концептуальной геологической модели проградации морского дельтового побережья с преобладанием волновых процессов. Представленная концептуальная модель объясняет распределение песчаного материала, его фильтрационных характеристик, учитывает физические процессы формирования профиля наносов морского побережья и позволяет более точно прогнозировать распространение продуктивной части пласта, что способствует повышению успешности проводки горизонтального ствола эксплуатационных скважин.

На основе современной сейсмогеологической модели выполнено структурно-тектоническое районирование палеозойского комплекса Западного Таймыра, включая территорию Южно-Таймырской моноклинали, где отложения палеозоя скрыты под мезозойским осадочным чехлом. Районирование осуществлено на тектонические элементы разного порядка: региональные, надпорядковые, структуры 1-го, 2-го и 3-го порядков, локальные поднятия. При составлении структурно-тектонической схемы проведен анализ предшествующих тектонических схем различных авторов и доступного на сегодняшний день фактического материалов. Кроме того, большое внимание уделено основным разломам Западного Таймыра.

При составлении схемы использовались все доступные геолого-геофизические материалы, отражающие тектоническое строение исследуемой территории, в том числе структурные карты по кровле палеозойского комплекса и по горизонтам, отражающим внутреннее строение, сейсмические разрезы МОГТ 2D, карты потенциальных полей (магнитных и гравитационных аномалий), карты азимутов и углов наклона отражающих горизонтов, карты толщин, опубликованные и фондовые работы по этой тематике, включая тектонические и геологические карты.

В результате составлена обновленная структурно-тектоническая схема палеозойских отложений Западного Таймыра, отличающаяся высокой степенью детальности, обобщена и существенно уточнена разломная модель региона, всем тектоническим элементам и структурам присвоены собственные названия с учетом результатов предшествующих работ, выделены положительные структуры 1-го порядка, представляющие собой потенциальные зоны нефтегазонакопления в палеозойском комплексе.

Работа посвящена вопросу определения композиционного состава пластового газа для газоконденсатных месторождений. Предложена методика планирования газоконденсатных исследований (ГКИ), которая позволяет оценить возможность получения кондиционных проб пластового флюида. Для случая, когда отбор кондиционных проб невозможен, разработан подход для их интерпретации. На первом шаге предлагается численно создавать набор композиционных составов добавлением к лабораторному составу «обедненного» газа некоторого количества равновесного ему конденсата. Получаемые композиционные составы имеют различные давления начала конденсации выше давления начала конденсации лабораторного газа. На втором шаге для каждого из полученных составов проводится гидродинамическое (ГД) моделирование и выбирается состав, для которого расчетные значения дебитов конденсата, газа и газоконденсатного фактора (ГКФ) близки к данным ГКИ. Анализ численных экспериментов на синтетических данных для характерной скважины показал существенную зависимость ГКФ от компонентного состава и малую чувствительность к изменениям основных параметров ГД-модели. При настройке ГД-модели на фактические замеры предложено сначала из набора восстановленных составов выбрать состав, для которого модельные значения ГКФ будут наиболее близкими к фактическим, затем при фиксированном выбранном составе производить подбор остальных параметров ГД-модели по данным дебитов газа и конденсата. Предложенная методика апробирована для одной реальной скважины для определения компонентного состава и основных параметров пласта по данным ГКИ.

В работе рассмотрено улучшение прогностической способности геологической модели пластов прибрежного генезиса при оценке запасов углеводородов и при заложении эксплуатационного фонда скважин. Представлены результаты анализа геометрии песчаных тел пластов группы ТП Танопчинской свиты. Для определения морфологии песчаников использован комплексный подход, который учитывает результаты седиментологических исследований керна, данные геофизических исследований скважин, материалы 3D-сейсморазведки. Детально изучены условия формирования этих пород на основе фактического материала (керна), приведены фотографии с характерными структурно-текстурными особенностями пород, позволяющими установить условия их формирования. Детально проанализированы срезы спектральной декомпозиции в изучаемом интервале на нескольких лицензионных участках ПАО «НОВАТЭК».

Установлены и объяснены причины изменения геометрии песчаных тел с позиции сиквенс-стратиграфии. Кроме того, сформировано представление о вертикальной эволюции прибрежной зоны в условиях трансгрессии моря. Изучены также фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС ) пород по замерам пористости и проницаемости более чем на 700 образцах керна, сформированных в разных обстановках осадконакопления. Даны рекомендации по практическому использованию установленных закономерностей изменения ФЕС , геометрии песчаных тел при построении геологической модели залежей углеводородов, что позволит повысить эффективность эксплуатационного бурения.

Представлены результаты специальных исследований керна в интервалах песчаников с аномально высокими значениями естественной радиоактивности. Комплексирование полученных данных с седиментологическим анализом и фактической промысловой информацией позволило объяснить положение флюидального контакта и, соответственно, распределение углеводородов в залежи.

В двух скважинах для литолого-минералогического изучения отобрано 16 образцов в местах, характеризующихся аномальными значениями естественной радиоактивности по данным гамма-каротажа. Проведены лабораторные исследования керна: профильный спектральный гамма-каротаж, рентгенофазовый анализ минерального состава пород, петрографическое описание шлифов, изучение методом растровой электронной микроскопии.

Исследуемые породы представлены песчаниками. Их текстура обусловлена многочисленными слойками обогащения тяжелыми минералами, минимальное и максимальное содержания которых соответствуют минимальному и максимальному значениям профильной радиоактивности на керне. Среди акцессорных минералов основными, с которыми связано повышенное содержание радиоактивных элементов, являются циркон, торит, фторапатит и ортит. Их содержание в породе может достигать 15–40%.

В результате построена концептуальная модель, описывающая механизмы формирования слоев с высокими концентрациями тяжелых акцессорных минералов. С точки зрения осадконакопления такие прослои являются маркером трансгрессии и имеют низкие фильтрационно-емкостные свойства по лабораторным данным. Это объясняет различное положение флюидальных контактов в близрасположенных скважинах и уточняет внутреннее строение продуктивного пласта.

Проведены исследования изменений физико-химических свойств газа и конденсата газовых шапок предельно насыщенной пластовой нефтегазоконденсатной системы в зависимости от термобарических условий залегания залежей. Исследования проведены по результатам лабораторных анализов 29 рекомбинированных проб газа, отобранных со скважин Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления (ЮТЗ). Основная закономерность изменения свойств конденсатов газов газовых шапок ЮТЗ выявлена от пластового давления. Зависимости между PVT-свойствами, определенными по рекомбинированным пробам пластового газа, и физико-химическими свойствами, определенными по устьевым пробам конденсата, обнаружить практически не удалось. Выявлена корреляция между пластовым давлением и потенциальным содержанием С5+высшие в пластовом газе (ПСс5+высшие), пластовым давлением и коэффициентом извлечения конденсата из недр (КИК). По этим зависимостям можно проводить условную оценку ресурсов конденсата газа газовых шапок – потенциального содержания С5+высшие и КИК для новых, мелких по величине ресурсов нефти, газа и конденсата, нефтегазоконденсатных месторождений Юрубчено-Тохомской зоны.

Наиболее эффективным методом разработки низкопроницаемых коллекторов является многозонный гидроразрыв пласта (МГРП), что подтверждается его интенсивным развитием в России. Особенностью моделирования гидроразрыва пласта низкопроницаемых коллекторов является не только необходимость расчета оптимальных параметров трещин МГРП и их взаимного расположения, но и учет влияния гидроразрыва на изменения фильтрационных свойств пласта. Для создания оптимальной модели МГРП потребовалось совершенствование существующих методик и их оптимизация с применением 3D-моделирования. С использованием петрофизической, геологической, гидродинамической, геомеханической и литолого-геохимической моделей пласта в качестве входных данных создана новая методика оптимизации МГРП. Взаимосвязь входных моделей и их обратная связь с результатами калибровки модели гидроразрыва на основе анализа параметров ГРП и работы скважины позволяют уменьшить влияние субъективного фактора на моделирование и построить более корректные модели многозонного гидроразрыва пласта. Показано, что применение интегрированного моделирования позволяет не только создать оптимальные модели МГРП, но и определить набор дополнительных исследований, необходимых для уточнения данных и корректного построения моделей. Предложенный подход опробован на нескольких месторождениях с совершенно различными геолого-геофизическими характеристиками пластов. С применением этого подхода впервые в России разработаны и опробованы технологии высокоскоростного гибридного МГРП высокотемпературных нефтяных пластов и МГРП низкотемпературных газовых пластов с использованием жидкости на углеводородной основе для разработки низкопроницаемых туронских, юрских, ачимовских коллекторов и нетрадиционных залежей баженовской свиты.

В настоящее время при решении задач в области нефтяной геологии среди наиболее приоритетных методов, выявляющих природу органического вещества и его источники, выделяют изотопные исследования. В работе кратко продемонстрированы результаты использования изотопных маркеров при решении задач в области стратификации разрезов, геохимической типизации органического вещества и флюидодинамической реконструкции. Изотопные эффекты (δ¹⁸О, δ¹³С) при изучении мезо-кайнозойских разрезов Крыма и Западного Предкавказья позволили зафиксировать глобальные события, детально стратифицировав отложения. На примере изучения изотопно-геохимических характеристик (δ¹³С) флюидов разновозрастных отложений осадочного чехла были определены условия формирования, генезис органического вещества и его геохимическая типизация для группы месторождений Каменной вершины (Западная Сибирь). С использованием комплексных изотопных параметров и ранее полученных геолого-геофизических данных получена новая принципиальная флюидодинамическая модель Каменного участка. Единая модель построена на основе геохимической вертикальной зональности, следов смешения различных по генезису углеводородов и данных фиксации локального прогрева толщ.

ГЕОРЕСУРСЫ И ФИЛАТЕЛИЯ

ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОИСК, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Статья посвящена вопросам внедрения морфометрического анализа в процесс качественной и количественной динамической интерпретации сейсмических данных. Суть нового подхода заключается в прогнозе мощности коллектора руслового генезиса на основе установленных зависимостей между параметрами «ширина пояса руслоформирования» и «мощность русловых отложений». В качестве примера выполнена интерпретация меандрирующей речной системы, выявленной в одном из продуктивных интервалов тюменской свиты Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Представлены три вида зависимостей, две из которых являются авторскими и публикуются впервые. Для автоматизации морфометрического анализа разработан программный код на языке Python. Прогнозируемые на основе зависимостей диапазоны мощности коррелируют с результатами количественного динамического анализа, выполненного путем инверсионных преобразований, а также с общими представлениями о мощности отложений как современных речных систем, так и палеорусел в разновозрастных геологических формациях.

Рассмотрена возможность определения удельного электрического сопротивления (УЭС) цилиндрического керна с помощью размещённой вокруг него генераторно-измерительной системы с тороидальными катушками. Разработан и верифицирован алгоритм двумерного конечно-разностного моделирования электрических и магнитных сигналов от стороннего кругового магнитного гармонического тока, эквивалентного тороидальной катушке. Выполнено двумерное численное моделирование реальной (синфазной) и мнимой (противофазной) составляющих вертикальной компоненты электрического поля и тангенциальной компоненты магнитного поля для практически значимого диапазона УЭС керна, когда образец находится в изолирующей или сильнопроводящей трубе с тороидальными катушками. По результатам численного моделирования выбраны оптимальная длина измерительной системы, а также операционная частота и тип измеряемых сигналов. Предложена трансформация последних в значения кажущихся УЭС вертикально-неоднородных образцов. Установлены критерии соответствия измеряемых сигналов в тонкослоистых и эквивалентных электрически-макроанизотропных образцах при изменении электрического контраста и толщины прослоев.

Рассмотрены основные виды CRM-моделей (Capacitance Resistive Model). Преимуществом CRM-моделей перед другими типами моделей является исключение из рассмотрения пластового давления, информация о котором обычно носит несистемный, разрозненный, а часто и недостоверный характер. Особое внимание в работе уделено многослойным CRM-моделям, описывающим поток в слоистых пластах. По литературным данным описаны три модели, наиболее близкие к предлагаемой в данной работе.

Предложена авторская модель взаимодействия скважин при заводнении нефтяного пласта с двойной проницаемостью (частный случай слоисто-неоднородного пласта) в рамках концепции CRM-моделирования. Отличия предлагаемой модели от моделей других авторов состоят в следующем: 1) модель учитывает возможные перетоки между слоями за счет вертикальной фильтрации поперек напластования; 2) модель учитывает двухфазный характер фильтрации при заводнении, благодаря использованию дифференциального уравнения сохранения объема воды в пластовых условиях, такой подход является наиболее точным и физически обоснованным; 3) дифференциальные уравнения модели решаются с помощью численных методов; 4) рассматривается система, состоящая из двух слоев с разными фильтрационно-емкостными свойствами.

Проведено тестирование предложенного подхода на модельных и фактических данных. В модельном примере при сравнении различных показателей разработки, рассчитанных с помощью CRM-модели и с помощью гидродинамического симулятора, коэффициент детерминации составляет не менее 0.9. Это является хорошим результатом и говорит о высоком уровне совпадения кривых. В фактическом примере при сравнении рассчитанных с помощью CRM-модели и фактических показателей разработки коэффициент детерминации составляет не менее 0.7. Это, как и в предыдущем случае, является хорошим результатом для фактических данных и говорит о высоком уровне совпадения расчетных и фактических кривых.

В работе рассмотрена возможность применения многомерных аппроксимирующих и регрессионных сплайнов как с учетом пространственно привязанных данных прямых наблюдений, так и с использованием каротажных кривых, статистически связанных с моделируемыми переменными для оценки пространственной изменчивости свойств в осадочных толщах. За счет использования косвенных данных удается существенно снизить погрешность прогноза. Прогноз может строиться как для отдельных скважин, так и для межскважинного пространства, что позволяет создавать геологические разрезы прогнозируемых свойств и 3D-модели их распределения. Для доказательства эффективности рассматриваемого подхода проведены численные эксперименты на данных из стратиграфического диапазона георгиевской и васюганской свит Казанского месторождения на юго-востоке Западной Сибири. Сравнение полученного прогноза с реальными, неизвестными при его выполнении, значениями моделируемой переменной показало высокое качество модели с коэффициентами детерминации до 0,9.

В настоящей работе отражены результаты литологических и геофизических исследований отложений викуловской свиты, а также циклостратиграфического и фациального анализов. Выполненная увязка данных геофизических исследований скважин и сейсмики позволила выделить и проследить основные изохронные уровни отложений викуловской свиты в разнофациальных зонах Западно-Сибирского палеобассейна. Детальная увязка отражающих границ с границами седиментационных циклитов позволила провести фациальное моделирование пяти седиментационных единиц викуловской свиты. Результаты моделирования показали, что отложения свиты формировались в условиях подводной части дельты полуизолированного мелководного морского бассейна. Изменение положения источников сноса в период формирования отложений свиты выразилось в прихотливом строении и распределении отложений в бассейне седиментации. Такие особенности седиментации сказались и на литологической неоднородности отложений, которая в свою очередь определила дифференциацию фильтрационно-емкостных свойств и нефтенасыщения.

В работе дано обоснование принципов использования хлор-бромного (Cl/Br), бор-бромного (B/Br) и натрий-калиевого (Na/К) отношений (генетических коэффициентов) для определения генезиса водных растворов. Приведены примеры уточнения происхождения вод, как природных, так и техногенных, по соотношению величин генетических коэффициентов и минерализации растворов. Показано, что по значениям Cl/Br можно не только установить различие природных рассолов концентрирования и рассолов растворения галитовых толщ, но и выделить подземные воды, загрязненные техногенными рассолами солянокислотных обработок. Отношение B/Br > 1 позволяет диагностировать поступление высокотемпературных (> 100 °C) вод в глубокие водоносные горизонты, а также является признаком выделения техногенных конденсатных вод. По значению Na/К в случае снижения до 1 и менее можно надежно определять как техногенные рассолы, так и техногенно загрязненные пресные воды.

В работе приведены результаты исследования образцов пород баженовских отложений до и после лабораторно-го моделирования гидротермальных процессов в автоклавах. Для оценки влияния гидротермального воздействия на породы разной степени преобразованности изучены три образца из скважины, породы в которой находятся в самом начале главной зоны нефтеобразования (ПК3–МК1), и четыре образца из скважины, породы в которой находятся в середине генерации (МК2–МК3). Сравнение образцов до и после прогрева проводили с помощью пиролитических, углепетрографических исследований и анализа аншлифов под растровым электронным микроскопом. Показано, что при температуре 350 °С происходит изменение пиролитических характеристик породы, которое зависит от природы органического вещества и степени катагенетической преобразованности керогена на момент воздействия. Установлено, что в результате воздействия исходные мацералы уменьшаются в размерах и меняют свечение в ультрафиолетовом свете, в фрагментах онихитов появляется вторичная (керогеновая) пористость. В породах образуются новые минералы, в частности цеолиты бария. Идентификация подобных образований в природных объектах может свидетельствовать о протекании локальных температурных процессов, которые могут приводить к неоднородности преобразования органического вещества баженовских отложений и должны быть учтены для выявления локальных зон повышенного катагенеза.

По мере выработки запасов нефти при разработке нефтяной залежи на упруговодонапорном режиме постепенно растет обводненность продукции, что, в свою очередь, снижает эффективность заводнения и поддержания пластового давления системой нагнетательных скважин. Реологическая характеристика насыщающего флюида и структура коллектора влияют на вероятность преждевременного обводнения добывающих скважин. Для увеличения нефтедобычи и выравнивания фронта вытеснения используются различные полимерные системы, как синтетические, так и биологические, способствующие дополнительной добыче нефти из ранее не охваченных зон коллектора. Встречаются технологии как постоянной закачки рабочего агента с полимером, так и оторочки полимерного раствора определенной концентрации с последующей закачкой воды. В работе исследовано влияние закачек раствора ксантана на коэффициент вытеснения нефти с последующей закачкой пластовой воды. Выполнено экспериментальное (лабораторное) исследование по чередующейся закачке растворов ксантана и пластовой воды для увеличения фильтрационного сопротивления в обводненных фильтрационных каналах. В качестве физической модели для выполнения экспериментов выбраны неоднородные терригенные керновые образцы с различной трещиноватостью и фильтрационно-емкостными свойствами. Получена зависимость коэффициента вытеснения нефти и обводненности жидкости от закачанного объема пластовой воды. Отмечено, что ключевым фактором снижения эффективности вытеснения после закачки полимерной оторочки является потеря полимерных молекул как после адсорбции на горной породе, так и при дальнейшей фильтрации пластовой воды посредством диффузии. Установлено, что изменение скорости фильтрации благоприятно сказывается на вовлечении нефтенасыщенной горной породы в процесс вытеснения за счет герметизации обводненных участков при изменении давления закачки. За счет закачки трех полимерных растворов ксантана объемами 15%, 20% и 25% от исследуемого порового объема керновой модели удалось увеличить коэффициент вытеснения нефти на 31%. В качестве одного из контрольных параметров оценки эффективности применения полимерных оторочек бралось содержание воды в отбираемых объемах жидкости на выходе из керновой модели.

Предложен новый способ прогнозирования вязкостно-температурных характеристик смесей нефтей различных месторождений, непрерывно образующихся в процессе выполнения технологических операций при их сборе, транспорте и переработке в разветвленных трубопроводных системах. Основная идея заключается в определении корреляционной зависимости вязкости нефти от других ее физико-химических свойств, которые при смешении нефтей поддаются аддитивному расчету. Такими параметрами являются плотность, содержание высокомолекулярных соединений, их фракционный состав и т.п. По корреляционной зависимости можно оценить значение вязкости смеси после определения расчетным способом ее аддитивных физико-химических свойств. По известным характеристикам нефтей подобраны и проанализированы различные регрессии первого и второго рода с целью построения уравнений для определения вязкости при температурах 10 °С, 20 °С, 30 °С, 40 °С, 50 °С в зависимости от указанных аддитивных параметров. Предложен также способ определения вязкостно-температурной зависимости нефти на основе уравнения Рейнольдса – Филонова. Полученные погрешности определения вязкости являются допустимыми для выполнения предварительных прогнозных расчетов энергопотребления перекачки при планировании грузопотоков нефтей различных месторождений по разветвленной трубопроводной системе.

В работе проанализированы факторы, способствующие успеху добычи нефти и газа плотных коллекторов в США. Соединенные Штаты – единственная в мире страна, добывающая в настоящее время углеводороды из сланцевых формаций в промышленном масштабе, хотя другие нефтегазодобывающие государства пытаются повторить ее успех в этой сфере. Американская сланцевая революция стала возможной благодаря широкомасштабному применению гидроразрыва пласта в сочетании с бурением горизонтальных скважин для извлечения нефти и газа из плотных пород. Соответственно, важнейшим фактором успеха сланцевой революции США стал мощный технологический потенциал американского нефтегазового сектора.

Однако технологический прогресс является необходимым, но не достаточным условием для обеспечения устойчивого развития сланцевой промышленности. Важна институциональная среда добычи углеводородов из сланцевых формаций, характеризующаяся эффективной системой недропользования, мощной финансовой и производственной базой, государственной стратегией поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, разумной налоговой политикой, прозрачным регулированием, конкурентной и диверсифицированной структурой сектора. Подобное сочетание этих факторов сложно повторить в других странах.

При построении долгосрочных сценариев добычи нефти и газа Управление энергетической информации США в качестве ключевых факторов рассматривает ресурсную обеспеченность и скорость совершенствования технологий добычи. При анализе этого явления сделан вывод, что эти два фактора взаимосвязаны – непрерывное технологическое развитие отрасли обеспечивает повышение коэффициента извлечения нефти и газа. В результате рост добычи сопровождается ростом ресурсной обеспеченности. Предела этой тенденции пока не просматривается, а значит, потенциал добычи углеводородов из сланцевых формаций еще не исчерпан.

ISSN 1608-5078 (Online)

.png)