Перейти к:

Структурно-тектоническое районирование палеозойских отложений Западного Таймыра

https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.8

Аннотация

На основе современной сейсмогеологической модели выполнено структурно-тектоническое районирование палеозойского комплекса Западного Таймыра, включая территорию Южно-Таймырской моноклинали, где отложения палеозоя скрыты под мезозойским осадочным чехлом. Районирование осуществлено на тектонические элементы разного порядка: региональные, надпорядковые, структуры 1-го, 2-го и 3-го порядков, локальные поднятия. При составлении структурно-тектонической схемы проведен анализ предшествующих тектонических схем различных авторов и доступного на сегодняшний день фактического материалов. Кроме того, большое внимание уделено основным разломам Западного Таймыра.

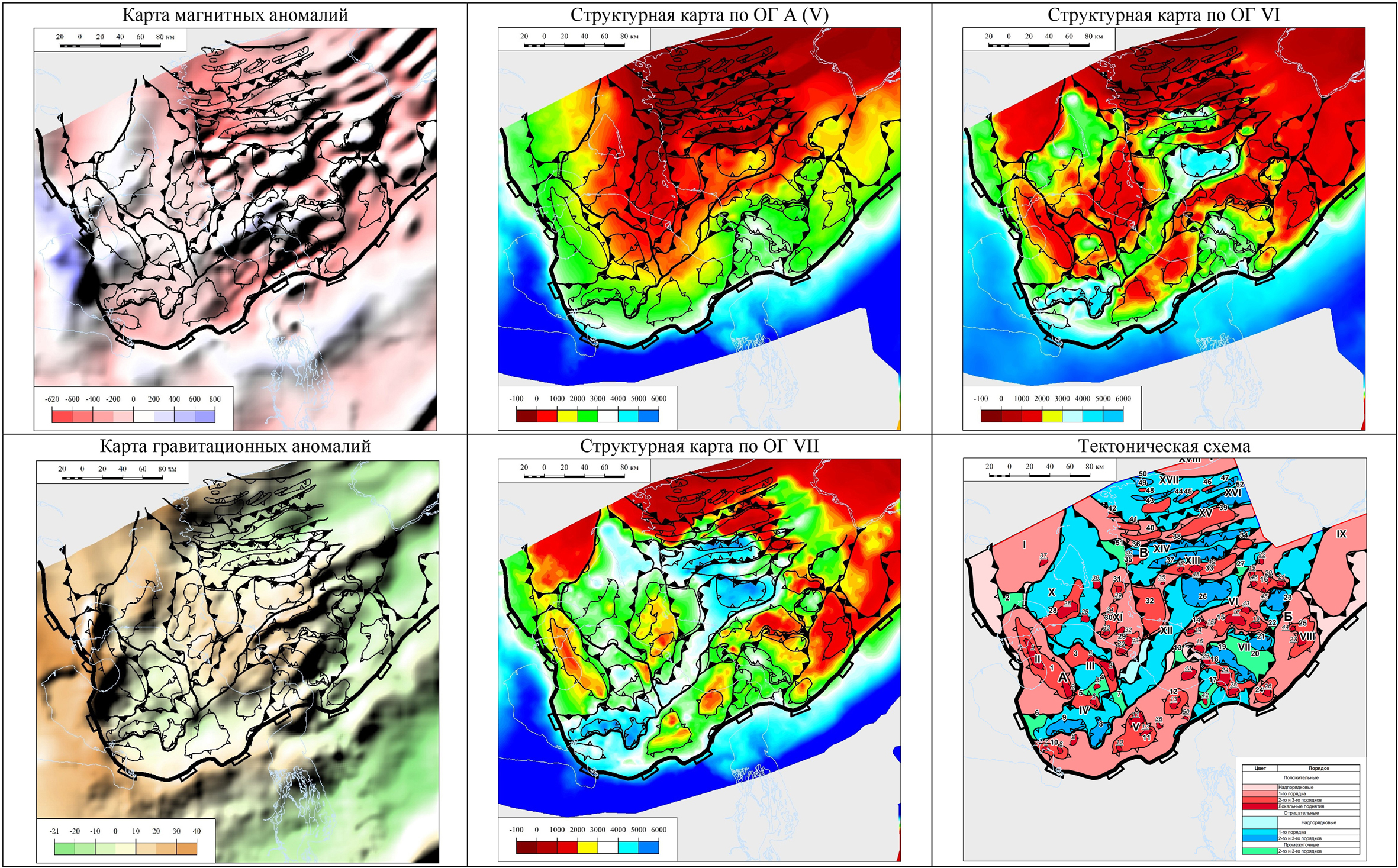

При составлении схемы использовались все доступные геолого-геофизические материалы, отражающие тектоническое строение исследуемой территории, в том числе структурные карты по кровле палеозойского комплекса и по горизонтам, отражающим внутреннее строение, сейсмические разрезы МОГТ 2D, карты потенциальных полей (магнитных и гравитационных аномалий), карты азимутов и углов наклона отражающих горизонтов, карты толщин, опубликованные и фондовые работы по этой тематике, включая тектонические и геологические карты.

В результате составлена обновленная структурно-тектоническая схема палеозойских отложений Западного Таймыра, отличающаяся высокой степенью детальности, обобщена и существенно уточнена разломная модель региона, всем тектоническим элементам и структурам присвоены собственные названия с учетом результатов предшествующих работ, выделены положительные структуры 1-го порядка, представляющие собой потенциальные зоны нефтегазонакопления в палеозойском комплексе.

Ключевые слова

Для цитирования:

Зыза Е.А., Полек Е.Е., Игонин И.С. Структурно-тектоническое районирование палеозойских отложений Западного Таймыра. Георесурсы. 2024;26(3):60-72. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.8

For citation:

Zyza E.A., Polek E.E., Igonin I.S. Structural and Tectonic Zoning of Paleozoic Deposits of Western Taimyr. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):60-72. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.8

Введение

В настоящее время в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносносной провинции (НГП) открыто свыше 50 месторождений нефти и газа с залежами в отложениях палеозоя, непромышленные притоки нефти и нефтепроявления отмечаются более чем на 100 площадях (Исаев и др., 2022), накоплен определенный опыт разработки подобных месторождений (Малоичское, Чкаловское, Урманское). В соседних Тимано-Печорской и Хатангско-Вилюйской НГП к отложениям палеозоя приурочены основные нефтегазоносные комплексы (НГК), содержащие скопления нефти и газа. Непосредственно в пределах п-ва Таймыра также зафиксированы нефтепроявления, отмеченные при бурении колонковых скважин и геологической съемке. Все это позволяет рассматривать палеозойский комплекс Таймыра как один из резервов для наращивания ресурсной базы углеводородов.

Представления о геологическом строении территории Западного Таймыра и прилегающих территорий Южно-Таймырской моноклинали (рис. 1) основываются в первую очередь на региональной сети сейсмопрофилей, единичных скважинах, вскрывших юрско-меловые и триасовые отложения, а также данных грави- и магниторазведки. Сведения о вещественном составе палеозойского комплекса отложений до недавнего времени основывались прежде всего на данных геологической съемки и колонкового бурения в пределах Западного Таймыра, где палеозойский комплекс выходит на дневную поверхность. На территории, где палеозойские отложения перекрыты мезозойским осадочным чехлом, информация по составу пород палеозоя появилась лишь в 2021–2022 гг., когда были пробурены скважины Гыданская-118 (параметрическая) и поисковая скважина на Лескинском участке недр. Таким образом, несмотря на более чем полувековую историю геологических исследований, территория Западного Таймыра, включая Южно-Таймырскую моноклиналь, до сих пор находится на региональном этапе изучения.

Рис. 1. Обзорная схема района исследований

Основной задачей на региональном этапе изучения осадочных бассейнов в условиях ограниченного объема геолого-геофизической информации является тектоническое районирование территории. Во многом, именно на тектоническом районировании основывается дальнейшее нефтегазогеологическое районирование и выделение потенциальных зон нефтегазонакопления. На основе этих данных выполняется качественная или количественная оценка перспектив нефтегазоносности территории и определяются первоочередные объекты для дальнейших геологоразведочных работ, что является актуальной задачей для рассматриваемой территории Западного Таймыра.

Первые представления о тектоническом строении территории Таймыра были составлены геологами НИИГА Н.Н. Урванцевым, М.Г. Равичем, Ф.Г. Марковым, В.А. Вакаром, П.С. Вороновым и др. по результатам проведения геологических съемок и тематических исследований с конца 40-х до середины 60-х годов XX в. Позднее по мере накопления геолого-геофизических материалов тектонические схемы Таймыра были составлены Ю.Е. Погребицким, В.В. Беззубцевым, Н.П. Зоненшайн, Н.С. Маличем, В.А. Верниковским, В.С. Старосельцевым и др. Помимо этого, тектоническое районирование территории Таймыра выполнялось в рамках производственных и тематических отчетов. Здесь можно выделить тектонические схемы В.А. Балдина (Балдин, 2008; Балдин и др., 2018), Д.Г. Кушнира (Кушнир, 2016; Кушнир и др., 2020), А.П. Афанасенкова (Афанасенков и др., 2016) как наиболее современные.

Обзор существующих вариантов схем тектонического районирования п-ва Таймыр и прилегающих территорий показал, что большинство составленных схем ориентировано на отображение глубинного строения территории и не всегда дает представление о современном рельефе палеозойских комплексов, на их основе усложняется задача прогнозирования зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Те схемы, которые иллюстрируют современный рельеф палеозойских отложений, также не лишены недостатков. В них либо не учтена современная, появившаяся после составления схем геолого-геофизическая информация, либо схемы недостаточно детальны, а тектонические элементы на них отображены излишне схематично. К тому же конфигурация тектонических элементов не всегда подтверждается полученной нами сейсмогеологической моделью палеозойских комплексов. Перечисленными выше обстоятельствами обусловлена необходимость составления новой структурно-тектонической схемы, базирующейся на предшествующих результатах тектонического районирования территории Западного Таймыра и учитывающей новую сейсмогеологическую модель палеозойских отложений.

Таким образом, целью настоящей работы являлось структурно-тектоническое районирование палеозойских отложений Западного Таймыра на элементы разного порядка (региональные, надпорядковые тектонические элементы, структуры 1-го, 2-го и 3-го порядков, а также локальные поднятия) на основе актуализированной сейсмогеологической модели с учетом результатов предшествующих работ.

В процессе составления структурно-тектонической схемы решались следующие геологические задачи:

- анализ предшествующих работ (были собраны и проанализированы тектонические схемы различных авторов);

- анализ глубинного строения территории;

- анализ фактического материала – структурных карт и потенциальных полей, сейсмических разрезов, данных геологической съемки;

- районирование территории на тектонические элементы разного порядка;

- присвоение названий тектоническим элементам и разломам с учетом результатов предшествующих работ.

К составляемой тектонической схеме предъявлялись следующие требования (Чиков, 1986):

- соответствие основным принципам тектонического районирования;

- соответствие современному уровню знания об изображаемом регионе;

- объективная содержательность в соответствии с целью составления;

- однотипность представления структурных элементов одного класса в различных частях карты;

- логическая стройность классификации (легенды);

- выразительность и наглядность изображения главного;

- удобство пользования.

При составлении тектонической схемы использовались морфологический принцип и принцип генерализации, поэтому представленная карта отображает преимущественно морфологию тектонических структур, причем в процессе составления выполнены целенаправленный отбор, обобщение и систематизация геологической информации. Оставлены только те элементы, которые способствуют оптимальному представлению модели строения изучаемого региона. При этом излишне дробные классификации (например, локальные поднятия, выделяемые по нескольким горизонтам) огрублялись и отрисовывались обобщенным, схематическим контуром с целью устранения второстепенных деталей (информационного шума). Это способствовало повышению удобства пользования, выразительности и наглядности схемы.

Поскольку одним из требований, предъявляемых к тектонической схеме, является соответствие современному уровню знания об изображаемом регионе, в настоящей работе использовались все доступные геолого-геофизические материалы, отражающие тектоническое строение исследуемой территории:

- структурные карты по ОГ А(V, кровля терригенной перми), VI (верхний силур), VII (верхний ордовик), VIII (средний ордовик), Vend (венд-нижний кембрий), Rf (фундамент), построенные в рамках новой сейсмогеологической модели;

- проинтерпретированные временные сейсмические разрезы МОГТ 2D;

- карты потенциальных полей (магнитных и гравитационных аномалий);

- карты азимутов и углов наклона ОГ;

- карты толщин сейсмокомплексов;

- тектонические карты по результатам предшествующих исследований;

- материалы Государственной геологической карты (ГГК) Российской Федерации масштаба 1:200 000, изданные Московским филиалом ФГБУ «ВСЕГЕИ» в 2019–2020 гг.1;

- опубликованные и фондовые работы по данной тематике.

Результаты

Рассматриваемая территория Западного Таймыра характеризуется наличием многочисленных разломов в разрезе палеозойских отложений. Большинство из них установлено как по геофизическим данным (потенциальные поля, данные сейсморазведки), так и по результатам геологической съемки. Наиболее крупные представляют собой разломные зоны – серии сближенных нарушений. Морфологически большинство из них считается надвигами, при этом с глубиной наклон сместителя может меняться, вследствие чего по верхним горизонтам они могут интерпретироваться как взбросы. В целом разломная тектоника, в том числе формирование многочисленных надвигов, сыграла существенную роль в формировании современного структурного плана палеозойских отложений. При этом в представленной структурно-тектонической схеме, а также в большинстве схем Таймыра границы тектонических элементов зачастую определяются положение основных глубинных разломов.

На начальном этапе была определена граница междуТаймыро-Североземельской складчатой областью и Западно-Сибирским мегабассейном. Граница проводилась на основе структурных карт с учетом данных потенциальных полей (рис. 2) и на юге по большей части совпадает с зоной Южно-Таймырского глубинного разлома. На рис. 2 видно, что эта граница достаточно уверенно опознается на структурных картах по различным отражающим горизонтам и находит отражение в потенциальных полях. Названия региональных тектонических элементов приняты в соответствии с Государственной геологической картой Российской Федерации (Макарьев и др., 2020).

Рис. 2. Выделение границы между Таймыро-Североземельской складчатой областью

и Западно-Сибирским мегабассейном

На следующем этапе на основе структурных карт с учетом данных потенциальных полей выделены надпорядковые структуры – Западно-Таймырская гряда (А), Южно-Таймырская гряда (Б), Гыдано-Таймырский региональный прогиб (В) и Карская ступень (Г) (рис. 3, табл. 1). Отметим, что на картах потенциальных полей данные границы не находят явного подтверждения. Однако на структурных картах от ОГ VI и ниже границы Западно-Таймырской и Южно-Таймырской гряд проводятся достаточно уверенно. Южная и западная границы совпадают с границами региональной структуры Таймыро-Североземельской складчатой области. Северная граница Южно-Таймырской гряды проходит по зоне Пограничного глубинного разлома и отделяет крупную надпорядковую структуру Южно-Таймырской гряды (Б) от Гыдано-Таймырского передового прогиба (инверсионного) (В). Названия приняты в соответствии со схемой тектонического районирования Таймырского п-ва и сопредельных территорий (Балдин, 2008).

Рис. 3. Выделение надпорядковых тектонических элементов

Табл. 1. Надпорядковые тектонические элементы

Граница между Южно-Таймырской (Б) и Западно-Таймырской (А) грядами проведена по смене направления Южно-Таймырского глубинного разлома и всей гряды с ЮЗ-СВ на СЗ-ЮВ. В зоне их сочленения также выделяются протяженная разломная зона и небольшой прогиб. Смена направления гряды и наличие четкой границы в месте смены этой направленности стали основанием для разделения выделяемой ранее единой Южно-Таймырской гряды (Карско-Хатангской гряды по АО «Таймыргеофизика») (Кушнир, 2016; Кушнир и др., 2020) на две самостоятельные структуры. В пользу разделения также говорит и текущая геолого-геофизическая изученность: Южно-Таймырская гряда изучена значительно лучше Западно-Таймырской. К тому же до конца не установлено северное окончание последней.

Севернее Южно- и Западно-Таймырских гряд выделяется Гыдано-Таймырский передовой прогиб (В), имеющий инверсионное строение. Вместе с Южно-Таймырской и Западно-Таймырской грядами он входит в состав Южно-Таймырской зоны, выделяемой на большинстве тектонических схем Таймыра.

Севернее Гыдано-Таймырского передового прогиба выделяется Карская ступень (Г). Эта граница проводится вблизи северной оконечности п-ва Таймыр по Пясино-Фаддеевскому глубинному разлому, отделяющему Южно-Таймырскую от Центрально-Таймырской зон. На структурных картах эта граница не выделяется из-за слабой сейсмической изученности. Относительно уверенно выделяется на картах потенциальных полей. Наиболее уверенно данная граница проводится по данным геологической съемки. Однако необходимо отметить, что положение в плане Пясино-Фаддеевского разлома в разных источниках зачастую отличается между собой. В настоящей работе рисовка разлома принята по аналогии с данными государственной геологической карты ГГК-1000 третьего поколения (Макарьев и др., 2020).

На следующем этапе производилось выделение положительных и отрицательных структур 1-го порядка (рис. 4, табл. 2). В пределах Западно-Таймырской гряды выделяются Оленеостровский мегавал (I), Ланготский мегавал (II), Лынерский мегапрогиб (III), Есяяхский мегапрогиб (IV). Районирование производилось на основании структурных карт по отражающим горизонтам внутри палеозоя. На картах потенциальных полей границы выделенных структур не всегда находят отражение. После этого были выделены тектонические элементы 2–3-го порядка (рис. 5, табл. 3).

Рис. 4. Выделение тектонических элементов 1-го порядка

Табл. 2. Тектонические элементы 1-го порядка

Рис. 5. Выделение тектонических элементов 2-го и 3-го порядков

Табл. 3. Тектонические элементы 2-го и 3-го порядков

Кроме того, несмотря на относительно низкую геолого-геофизическую изученность территории, на составленной тектонической схеме отображены намеченные локальные поднятия (табл. 4). Это сделано с целью систематизации выделенных различными авторами за весь период изучения региона локальных поднятий и перспективных структур (в том числе их названий). При их выделении мы использовали структурные карты по различным отражающим горизонтам палеозойского комплекса с шагом изогипс, равным 50 м. В случае выделения поднятия по нескольким горизонтам итоговая рисовка поднятия усреднялась. В целом необходимо отметить, что при текущем уровне изученности достоверность выделения большинства поднятий является невысокой.

Табл. 4. Каталог намеченных локальных поднятий

Оленеостровский мегавал имеет СВ-ЮЗ-направление и выделен вместо Оленинского выступа, фигурирующего в этом районе на карте ОАО «Севморгео»2. На структурно-тектонической карте ООО «НПЦ «Геостра» (Балдин и др., 2018) Оленеостровский мегавал выделяется как мезовал Сибирякова. Северное окончание структуры в рамках настоящей работы не закартировано. Вполне вероятно, что в дальнейшем она трансформируется в полузамкнутую. Элементов 2–3-го порядка и локальных поднятий в пределах Оленеостровского мегавала не выделено.

Южнее Оленеостровский мегавал через Овцынскую седловину (2) переходит в Ланготский мегавал (II). Направление структуры СЗ-ЮВ. Данный тектонический элемент выделяется на тектонических схемах ООО «НПЦ «Геостра» (Балдин и др., 2018) и АО «Таймыргеофизика» (Кушнир, 2016; Кушнир и др., 2020), однако в рамках настоящей работы уточнено его пространственное расположение. Необходимо отметить, что по представленной модели мегавал крайне слабо изучен сейсморазведкой и по большому счету относится к предполагаемым. Сейсмическими профилями МОГТ изучены лишь его средняя часть в районе Юрацкой губы и южная оконечность на севере полуострова Мамонта. В пределах Ланготского мегавала выделяется структура 2–3-го порядка – Ланготский вал (1), который осложняют локальные поднятия: в северной части Юрацкое поднятие (1), в южной – Ланготское (2). Поднятия крайне слабо изучены сейсморазведкой. На текущей стадии изучения их можно отнести к намеченным.

На востоке Ланготский мегавал граничит с Лынерским мегапрогибом (III), фигурирующим на тектонической схеме АО «Таймыргеофизика» (Кушнир, 2016; Кушнир и др., 2020). На севере мегапрогиб осложнен Монгочеяхским валом (3), представляющим собой взбросо-складку (или складку продолжения надвига по (Гайдук, 1999)). Вал имеет сложную конфигурацию в плане («серпообразную»), ориентированную параллельно системе разломов. В пределах вала выделяются Монгочеяхское (3) и Южно-Таймырское поднятия (4). Монгочеяхский вал через Пухуцяяхскую седловину (4) сочленяется с Лынеруяхским полувалом (5), представляющим собой продолжение Ланготского вала. Пухуцяяхская седловина осложнена Пухуцяяхским поднятием (5), Лынеруяхский полувал – Лынеруяхским поднятием (6).

На юго-востоке Ланготский мегавал граничит с Есяяхским мегапрогибом (IV), имеющем субширотную ориентировку и по сути маркирующем границу между Западно-Таймырской и Южно-Таймырской грядами.

Мегапрогиб осложнен на западе Хальмервонгинской седловиной (6), на востоке – Екаряуяхинской седловиной (7). В центральной части выделяются Ямбутинская впадина (8) и Вэнгатинский прогиб (9).

В пределах Южно-Таймырской гряды выделяется ряд положительных и отрицательных структур 1-го порядка, субширотной ЮЗ-СВ-ориентировки: Сопкаргинский мегавал (V), Нижнепуринский мегавал (VI), Чайкино-Пуринская зона впадин (VII), Тетояхский мегавал (VIII) и Тарейский мегавал (IX). Заметим, что представленное выше районирование Южно-Таймырской гряды и номенклатуру тектонических элементов можно считать уже достаточно устоявшимися. Они фигурируют на большинстве тектонических схем данного региона как минимум с середины 80-х годов прошлого века. Поэтому названия большинства тектонических элементов представлены в соответствии с отчетами В.Б. Бурдина3 и К.И. Моргуновой4, а в рамках настоящей работы по сути была уточнена рисовка структур в соответствии с отчетной сейсмогеологической моделью. Данную зону следует рассматривать как один из первоочередных и наиболее перспективных объектов в палеозойском комплексе исследуемого региона.

На западе Южно-Таймырская гряда начинается с Сопкаргинского мегавала ЮЗ-СВ-ориентировки. В пределах мегавала выделяется ряд структур 2–3-го порядка: Нядасалинский вал (10), Северо-Дерябинское куполовидное поднятие (11), Хальмеръяхское куполовидное поднятие (12). В пределах Нядасалинского вала выделяются Западно-Нядасалинское (7) и Нядасалинское (8) поднятия. Севернее намечается Периптаветинское поднятие (9). Выделяемое восточнее Северо-Дерябинское куполовидное поднятие осложняет ряд локальных поднятий: Сарвораяхское поднятие (10), Северо-Дерябинское поднятие (11) и Монгочинское поднятие (12). Хальмеръяхское куполовидное поднятие осложнено Хальмеръяхским локальным поднятием (13).

Сопкаргинский мегавал через Шайтанскую седловину (13) переходит в Нижнепуринский мегавал (VI). Здесь выделяется ряд структур 2–3-го порядка: Спокойнинский вал (14), Нижнепуринский вал (15) и Новопуринский вал (16). Северо-восточное продолжение Нижнепуринского мегавала в рамках текущих построений не было закартировано. Спокойнинский вал осложнен двумя вершинами – Западно-Спокойнинским поднятием (14) и Восточно-Спокойнинским поднятием (15), южнее обособляется Непонятное поднятие (16). Нижнепуринский вал осложнен Нижнепуринским (17) и Алфеевским (18) поднятиями. Выделяемый северо-восточнее Новопуринский вал осложнен Западно-Наркайским (19), Наркайским (20) и Восточно-Наркайским (21) поднятиями. Севернее Новопуринского вала выделяется Шакуйское поднятие (22).

Сопкаргинский и Нижнепуринский мегавалы отделяются от Тетояхского и Тарейского мегавалов Чайкино-Пуринской зоной впадин (VII). В пределах последней обособляется ряд структур 2–3-го порядка (с запада на восток): Западно-Дорофеевская седловина (17), Воронцовский вал (18), Чайкинский прогиб (19), Уткинская седловина (20), Юръяхская впадина (21), Чилкуйская седловина (22) и Пуринская впадина (23). Воронцовский вал, в свою очередь, осложнен рядом локальных поднятий: Сопочное (23), Дорофеевское (24), Восточно-Дорофеевское (25).

Восточнее выделяется Тетояхский мегавал (VIII) – крупная положительная структура 1-го порядка ЮЗ-СВ-ориентировки. Мегавал осложнен структурами 2–3-го порядка: Восточно-Казачинским куполовидным поднятием (24) и Восточно-Тетояхским валом (25). В пределах перечисленных структур обособляются одноименные локальные поднятия – Восточно-Казачинское (26) и Восточно-Тетояхское (27).

Гыдано-Таймырский региональный прогиб условно можно поделить на две части: южную, скрытую под чехлом мезозойских отложений, где выделяются положительные и отрицательные структуры 1-го порядка, и северную, в пределах Горного Таймыра, где на дневную поверхность выходят складчатые отложения триас-палеозойского возраста, а структурные формы имеют субширотную направленность.

В пределах южной части с запада на восток выделяются Северо-Енисейский мегапрогиб (X), Лескинский мегавал (XI) и Моховой мегапрогиб (XII). Северо-Енисейский мегапрогиб выделялся ранее (Балдин и др., 2018).

В рамках настоящей работы уточнена его конфигурация. Предполагается, что на западе он граничит с Оленеостровским и Ланготским мегавалами, на востоке – с Лескинским и Ефремовским мегавалами, а на юге переходит в Лынерский мегапрогиб. В пределах Северо-Енисейского мегапрогиба выделяется положительная структура 2-го порядка – Сибиряковский вал (28), являющийся северо-восточным ответвлением Ланготского мегавала. Сибиряковский вал осложнен Сибиряковским локальным поднятием (28). Восточнее него выделяется Плавниковое локальное поднятие (29).

Лескинский мегавал (XI) был выделен ранее и фигурирует на тектонических схемах ООО «НПЦ «Геостра» (Балдин и др., 2018) и АО «Таймыргеофизика» (Кушнир, 2016; Кушнир и др., 2020), однако его конфигурация претерпела изменения. Он имеет субмеридиональную ориентировку и осложнен рядом положительных структур 2–3-го порядка: Лескинский вал (29), Готовкинский вал (30), Варзухинское куполовидное поднятие (31). Лескинский вал осложнен Лескинским (30) и Северо-Лескинским (31) локальными поднятиями. Западнее выделяется Западно-Лескинское поднятие (32). Готовкинский вал осложнен Готовкинским (33) и Северо-Готовкинским (34) поднятиями.

На востоке Лескинский мегавал переходит в Сырадасайский мегавал (XIII) субширотной ориентировки, представляющий собой линейно-вытянутую положительную структуру, отображающуюся как в рельефе палеозойских комплексов, так и по данным потенциальных полей и геологической съемки. С юга он на большей части ограничен Пуринским взбросом, с севера – Сырадасайским сбросом.

Районирование территории Горного Таймыра основывается прежде все на данных Государственной геологической карты (Макарьев и др., 2020; рис. 6). По данным геологической съемки с учетом результатов структурных построений и карт потенциальных полей выделены тектонические элементы 1-го, 2-го и 3-го порядков. Можно отметить хорошую сходимость между данными сейсмогеологической модели Горного Таймыра, данными геологической съемки и данными потенциальных полей. Для ранее выделявшихся тектонических элементов названия даны в соответствии с ГГК, впервые выделенным элементам присвоены названия.

Рис. 6. Структурно-тектоническое районирование западной части Горного Таймыра

(в качестве подложки использована ГГК (Макарьев и др., 2020))

Конфигурация Сырадасайского мегавала относительно предшествующих работ претерпела изменения. Ранее по данным геологической съемки выделялись отдельно Крестовская (32), Сырадасайская (33) и Лабакская (34) антиклинали. Основанием для объединения их в единый тектонический элемент 1-го порядка послужило то обстоятельство, что они выстраиваются в единую линейно-вытянутую систему положительных структур, уверенно картируемую по данным потенциальных полей (линейная зона отрицательных аномалий по карте магнитных аномалий) и геологической съемки и имеющую в пределах исследуемой части Горного Таймыра единую приразломную природу. Кроме того, по данным сейсморазведки нами уточнено строение Крестовской антиклинали, по представленной модели она существенно увеличилась по площади и трансформировалась в полузамкнутую структуру – Крестовский выступ (32), расположенный в зоне сочленения Сырадасайского и Лескинского мегавалов. Восточнее Крестовского выступа выделяется Зырянковское локальное поднятие (35).

С юга Сырадасайский мегавал граничит с Моховым мегапрогибом (XII), который по сути представляет собой продолжение Есяяхского мегапрогиба и ограничивает с севера Южно-Таймырскую гряду. Южная граница проходит вблизи Пограничного глубинного разлома, северная – вблизи Пуринского взброса. В пределах прогиба выделяются элементы 2–3-го порядка: Южнинская синклиналь (26), выделенная ранее по данным геологосъемки, и Мунутинская седловина (27).

С севера Лескинский мегавал через Макаревичскую седловину (51) сочленяется с Ефремовским мегавалом (XV). Последний выделяется по данным геологической съемки и потенциальным полям и имеет субширотную ориентировку параллельно Сырадасайскому мегавалу. В пределах мегавала по данным геологической съемки выделяются (с востока на запад) Убойнинская (39), Слободская (40), Ефремовская (41) и Лемберовская (42) антиклинали. Южная граница мегавала проходит вблизи Красносопочного надвига, северная – вблизи Малопуринского сброса.

Южнее Ефремовского мегавала выделен Сырутинский мегапрогиб (XIV). Как и в случае с Сырадасайским и Ефремовским мегавалами, граница тектонических элементов проведена на основе геологических картах с учетом текущих структурных построений (по данным сейсморазведки) в комплексе с данными потенциальных полей. Сырутинский мегапрогиб осложнен рядом структур 2–3-го порядка: Крестьянской антиклиналью (35), Бражниковской синклиналью (36), Сырутинской синклиналью (37), Дюндакской синклиналью (38).

На севере Ефремовский мегавал граничит с Диксонским мегапрогибом (XVI), который осложнен в восточной части Пясинской синклиналью (52). Севернее выделяется Западно-Таймырская мульда (XVII), которая осложнена рядом тектонических элементов 2–3-го порядка, выделенных по данным геологической съемки: это Малолемберовская антиклиналь (43), Лево-Убойнинская синклиналь (44), Правообрывистая антиклиналь (45), Оленья антиклиналь (46), Восточно-Убойнинская синклиналь (47), Тихая синклиналь (48), Лашкинская антиклиналь (49), Аварийная брахисинклиналь (50).

Многие из тектонических элементов под собственными именами выделяются впервые. Названия тектоническим элементам присваивались по аналогии с предшествующими работами. Как правило, отправной точкой служили фондовые отчеты АО «Таймыргеофизика» и ООО «НПЦ «Геостра», а также данные Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000. В случае если тектонический элемент выделен впервые, названия присваивались с учетом местных топонимов (названия рек, озер, мысов, населенных пунктов и т.п.).

Заключение

В результате проведенной работы на основе обновленной сейсмогеологической модели палеозойских отложений Западного Таймыра с учетом данных потенциальных полей, геологической съемки (ГГК-200, ГГК-1000), опубликованных и фондовых работ составлена обновленная структурно-тектоническая схема палеозойских отложений Западного Таймыра, отличающаяся высокой степенью детальности (рис. 7):

- Выполнено районирование территории на тектонические элементы разного порядка – региональные, надпорядковые тектонические элементы, структуры 1-го, 2-го и 3-го порядков, а также локальные поднятия.

- Обобщена и существенно уточнена разломная модель региона.

- Всем тектоническим элементам и структурам присвоены собственные названия с учетом результатов предшествующих работ.

- Выделен ряд положительных структур 1-го порядка, представляющих собой потенциальные зоны нефтегазонакопления в палеозойском комплексе и являющихся первоочередными объектами для постановки дальнейших геологоразведочных работ.

- Намечен ряд перспективных объектов структурного типа, многие из которых выделены впервые. Сформирован фонд структур (локальных поднятий) по палеозойскому комплексу, являющихся перспективными объектами на исследуемой территории.

Рис. 7. Структурно-тектоническое районирование палеозойских отложений Западного Таймыра

Полученные результаты могут быть использованы при:

- оценке перспектив нефтегазоносности и выделении перспективных зон нефтегазонакопления в палеозойском комплексе;

- выделении перспективных объектов и их ранжировании;

- присвоении названий перспективным объектам;

- планировании комплекса геологоразведочных работ в регионе.

1. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000 (2019). Издание второе. Серия Таймырская. Лист S-44-XXI, XXII (Диксон). Объяснительная записка. А. Н. Федотов, А. П. Романов, В. М. Колямкин и др.; Минприроды России, Роснедра, Красноярскнедра, ОАО «Красноярскгеолсъемка». М: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. (2019). Издание второе. Серия Таймырская. Лист S-44-XXIII, XXIV (зим. Зеле-деево). Объяснительная записка. А. Н. Федотов, А. П. Романов, В. М. Колямкин и др.; Минприроды России, Роснедра, Красноярскнедра, ОАО «Красноярскгеолсъемка». М: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. (2019). Издание второе. Серия Таймырская. Лист S-44-XXIХ, XXХ (оз. Сырута). Объяснительная записка. А. Н. Федотов, А. П. Романов, В. М. Колямкин и др.; Минприроды России, Роснедра, Красноярскнедра, ОАО «Красноярскгеолсъемка». М: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. (2019). Издание второе. Серия Таймырская. Лист S-44-XXVII, XXVIII (зим. Еф-ремова). Объяснительная записка. А. Н. Федотов, А. П. Романов, В. М. Колямкин и др.; Минприроды России, Роснедра, Красноярскнедра, ОАО «Красноярскгеолсъемка». М: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. (2020). Издание второе. Серия Таймырская. Лист S-45-XIX, XX (зим. Староморжово). Объяснительная записка. А. Н. Федотов, А. П. Романов, В. М. Колямкин и др.; Минприроды России, Роснедра, Красноярскнедра, ОАО «Красноярскгеолсъемка». М: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ».

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. (2020). Издание второе. Серия Таймырская. Лист S-45-XXV, XXVI (исток р. Быстрая). Объяснительная записка. А. Н. Федотов, А. П. Романов, В. М. Колямкин и др.; Минприроды России, Роснедра, Красноярскнедра, ОАО «Красноярскгеолсъемка». М: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ».

2. Иванова Н.М. (2012). Отчет по объекту «Региональные сейсморазведочные работы на акватории Гыданской губы и южной части шельфа Карского моря». ОАО «Севморгео».

3. Бурдин В.Б. (2009). Отчет по объекту: «Сейсморазведочные работы с целью подготовки новых зон нефтегазонакопления в области сочленения Западно-Сибирской плиты, Енисей-Хатангского прогиба и Горного Таймыра (правобережье р. Енисей)». ОАО «Таймыргеофизика».

4. Моргунова К.И. (1986). Отчет о результатах поисковых сейсморазведочных работ МОГТ, выполненных в пределах Южно-Таймырской моноклинали на Тетояхской площади. Пясинская с/п №36/85-86. ТГЭ.

Список литературы

1. Афанасенков А.П., Никишин А.М., Унгер А.В., Бордунов С.И., Луговая О.В., Чикишев А.А., Яковишина Е.В. (2016). Тектоника и этапы геологической истории Енисей-Хатангского бассейна и сопряженного Таймырского орогена. Геотектоника, (2), с. 23–42. https://doi.org/10.7868/S0016853X16020028

2. Балдин В.А. (2008). О выделении на севере Сибири крупнейшей ОбскоЛаптевской гряды. Тезисы докладов X междунар. научно-практ. конф. EAGE «Геомодель-2008». https://doi.org/10.3997/2214-4609.201404288

3. Балдин В.А., Мунасыпов Н.З., Шарафутдинов Т.Р. (2018). Уточнение границ Западно-Сибирского бассейна на Таймырском полуострове. Геология нефти и газа, (3), с. 59–74. https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-3-59-74

4. Исаев В.И., Галиева М.Ф., Лобова Г., Кузьменков С.Г., Старостенко В.И., Фомин А.Н. (2022). Палеозойские и мезозойские очаги генерации углеводородов и оценка их роли в формировании залежей доюрского комплекса Западной сибири. Георесурсы, 24(3), c. 17–48. https://doi.org/10.18599/grs.2022.3.3

5. Кушнир Д.Г. (2016). Глубинное геологическое строение и перспективы нефтегазоносности приенисейской полосы Таймыра и Гыдана. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 11(1). https://doi.org/10.17353/2070-5379/6_2016

6. Кушнир Д.Г., Яковлев Д.В., Романов А.П. (2020). Тектоника и нефтегазогеологическое районирование Таймыра по результатам региональных исследований. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 15(2). https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2020

7. Макарьев А.А., Макарьева Е.М., Молчанова Е.В. и др. (2020). Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000. Третье поколение. Серия Таймырско-Североземельская. Листы S-44 – Диксон, S-45 – Усть-Тарея. Объяснительная записка. Минприроды России, Роснедра, Моргео, ФГБУ «ВСЕ ГЕИ», ФГУНПП «ПМГРЭ». Спб.: Изд-во ВСЕ ГЕИ.

8. Чиков Б.М. (1986). Тектоническое районирование: принципы, методология, картография. М.: Недра. 184 с.

Об авторах

Е. А. ЗызаРоссия

Евгений Александрович Зыза – старший эксперт

625026, Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

Е. Е. Полек

Россия

Екатерина Евгеньевна Полек – главный специалист

625026, Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

И. С. Игонин

Россия

Иван Сергеевич Игонин – начальник отдела

625026, Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 7

Рецензия

Для цитирования:

Зыза Е.А., Полек Е.Е., Игонин И.С. Структурно-тектоническое районирование палеозойских отложений Западного Таймыра. Георесурсы. 2024;26(3):60-72. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.8

For citation:

Zyza E.A., Polek E.E., Igonin I.S. Structural and Tectonic Zoning of Paleozoic Deposits of Western Taimyr. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):60-72. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.8

.png)