Перейти к:

Анализ PVT-свойств пластовых газов Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления Байкитской нефтегазоносной области на основании региональных трендов

https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.12

Аннотация

Проведены исследования изменений физико-химических свойств газа и конденсата газовых шапок предельно насыщенной пластовой нефтегазоконденсатной системы в зависимости от термобарических условий залегания залежей. Исследования проведены по результатам лабораторных анализов 29 рекомбинированных проб газа, отобранных со скважин Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления (ЮТЗ). Основная закономерность изменения свойств конденсатов газов газовых шапок ЮТЗ выявлена от пластового давления. Зависимости между PVT-свойствами, определенными по рекомбинированным пробам пластового газа, и физико-химическими свойствами, определенными по устьевым пробам конденсата, обнаружить практически не удалось. Выявлена корреляция между пластовым давлением и потенциальным содержанием С5+высшие в пластовом газе (ПСс5+высшие), пластовым давлением и коэффициентом извлечения конденсата из недр (КИК). По этим зависимостям можно проводить условную оценку ресурсов конденсата газа газовых шапок – потенциального содержания С5+высшие и КИК для новых, мелких по величине ресурсов нефти, газа и конденсата, нефтегазоконденсатных месторождений Юрубчено-Тохомской зоны.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гагина М.В., Волков В.Г., Гогебашвили О.А. Анализ PVT-свойств пластовых газов Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления Байкитской нефтегазоносной области на основании региональных трендов. Георесурсы. 2024;26(3):109-115. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.12

For citation:

Gagina M.V., Volkov V.G., Gogebashvili O.A. PVT-Properties Analysis of Reservoir Gases of the Yurubcheno-Tokhom Oil and Gas Accumulation Zone of the Baikit Oil and Gas Region Based on Regional Trends. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):109-115. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.12

Введение

Определение начального потенциального содержания С5+, компонентного состава и коэффициента сверхсжимаемости пластового газа газовых шапок – невероятно трудоемкая, сложная и важная задача (Брусиловский, 2002; Инструкция по комплексному…, 1980; Указания по определению промысловых ресурсов…, 1971), которая позволяет более корректно оценить ресурсы месторождения, а также провести грамотную оценку необходимости строительства тех или иных объектов поверхностной инфраструктуры (Скоробогатов и др., 2023).

Кроме трудоемкости при определении характеристик пластового газа и конденсата (Методическое руководство…, 1986; Методическое руководство…, 1990) есть еще и пункт стоимости проведения исследований, который на первых этапах геологоразведочных работ может оказать значительную нагрузку на бюджет компании, в то время как рентабельность месторождения еще не определена.

Расчетным методам (Барташевич, Ермакова, 1978) определения характеристик газа и газового конденсата (Ермаков и др., 1990) посвящено много работ Островской Т.Д. (Гриценко и др., 1995), Гриценко И.А., Юшкина В.В., Гвоздева Б.П., Степановой Г.С. и других, в том числе зарубежных авторов. В проектно-технологических документах по пластовым газам Западной Сибири пользуются различными методами (Рыбьяков, 2023), в том числе номограммами Островской Т.Д. (Гриценко и др., 1995). Практически во всех номограммах Островской Т.Д. используется зависимость структурно-группового углеводородного состава газового конденсата от пластовых давлений и температур, однако на рассматриваемых месторождениях номограммы не работают – в основном, из-за диапазона применимости номограмм. Расчетные PVT-свойства пластового газа практически не имеют корреляционной связи с лабораторными экспериментами из-за, предположительно, различия в генезисе углеводородов. Вследствие этого, необходимо более детальное изучение собственных лабораторных исследований Юрубчено-Тохомской зоны (ЮТЗ).

В данной работе проведен детальный сравнительный анализ результатов исследований проб пластового газа и конденсата газовых шапок. Рассмотрены зависимости PVT-свойств пластового газа (компонентного состава, коэффициента сверхсжимаемости (z-фактора), потенциального содержания С5+высшие в пластовом газе (ПСс5+), коэффициента извлечения конденсата из недр (КИК), – основных подсчетных параметров пластовых газов и конденсатов, влияющих на запасы конденсата в недрах; потерь насыщенного конденсата; давления начала конденсации; давления максимальной конденсации) и конденсата (структурно-групповой состав – массовое содержание ароматических соединений, нафтенов, парафинов, плотности конденсата в стандартных условиях, содержания смол силикагелевых, асфальтенов, парафинов) от термобарических условий залегания пластов (залежей). Приведена попытка установления взаимосвязи физико-химических свойств пластовых конденсатов от свойств пластового газа.

Авторы статьи преследуют следующие цели и задачи:

– анализ лабораторных исследований PVT-свойств пластовых газов на разрабатываемых месторождениях Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления;

– установление корреляционной взаимосвязи PVT-свойств газов и конденсатов на основании региональных трендов или термобарических условий залегания пласта (залежи);

– определение формулы для расчета потенциального содержания С5+ пластового газа, коэффициента сверхсжимаемости и коэффициента извлечения конденсата из недр для более мелких по запасам месторождений Юрубчено-Тохомской зоны, где исследований проб пластового газа еще не проводилось.

Материалы и методы

Юрубчено-Тохомская зона (ЮТЗ) нефтегазонакопления относится к Камовскому нефтегазоносному району, а в тектоническом плане – к Байкитской антеклизе. Самыми крупными эксплуатируемыми месторождениями являются Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское нефтегазоконденсатные месторождения (НГКМ). Более мелкие по ресурсам нефти, газа и конденсата нефтегазоконденсатные месторождения – Камовское, Шушукское, Борщевское, Оморинское, Салаирское – не разрабатываются.

Месторождения очень сложные для разработки, необходимо учитывать много нюансов, таких как нефтегазоконденсатность, соленость пластовых вод, мощность пластов, осложненных системой трещин (кавернозно-трещинный тип коллектора).

В работе использованы результаты исследований 29 рекомбинированных проб пластового газа газовых шапок по скважинам Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений: 3 пробы из вендских отложений (пласты Б-VIII и Б-IX) и 12 проб из рифейских отложений (Юрубчено-Тохомское НГКМ), 14 проб из рифейских отложений (Куюмбинское НГКМ).

Произведен анализ результатов имеющихся лабораторных исследований PVT-свойств пластового газа и физико-химических свойств конденсата по рекомбинированным пробам ЮТЗ на предмет взаимосвязи с термобарическими условиями залегания пласта. Анализ результатов лабораторных исследований рекомбинированных проб газа и конденсата заключается в сопоставлении на кросс-плотах PVT-свойств пластового газа и физико-химических свойств конденсата от термобарических условий пласта при проведении отбора рекомбинированной пробы.

Явной корреляционной зависимости не выявлено между следующими параметрами: массовой концентрацией ароматических соединений в конденсате по поверхностным пробам и пластовыми термобарическими условиями (скважинный замер при отборе пробы), массовой концентрацией нафтеновых соединений в конденсате по поверхностным пробам и пластовыми термобарическими условиями (скважинный замер при отборе пробы), массовой концентрацией парафиновых соединений в конденсате по поверхностным пробам и пластовыми термобарическими условиями (скважинный замер при отборе пробы), массовой концентрацией парафиновых соединений в конденсате по поверхностным пробам и массовой концентрацией нафтеновых соединений, массовой концентрацией ароматических соединений в конденсате по поверхностным пробам и массовой концентрацией парафиновых соединений.

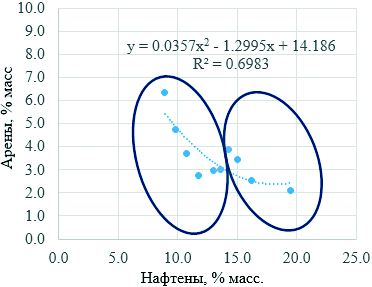

Однако обнаружена полиномиальная зависимость по поверхностным пробам конденсата по структурно-групповому составу – арены (% масc.) от нафтенов (% масc.) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость массовой концентрации ароматических соединений в конденсате

по поверхностным пробам от массовой концентрации нафтеновых соединений

Условно на данном графике (рис. 1) можно выделить 2 группы проб (выделенных овалом), поведение которых, с достаточно хорошим коэффициентом корреляции, можно описать полиномиальной зависимостью: 1 группа со значениями % масc. нафтеновых соединений, принадлежащих диапазону 8–14 и 2 группа со значениями % масс. нафтеновых соединений, принадлежащих диапазону 14,5–19. Однако решено оставить единую зависимость, т.к. для условного разделения статистически остается очень мало данных.

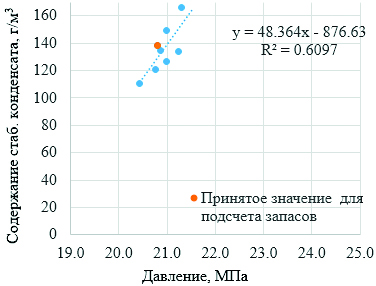

Рассмотрена зависимость для потенциального содержания С5+высшие (ПСс5+высшие) в пластовом газе от пластового давления (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость содержания стабильного конденсата в пластовом газе

по рекомбинированным пробам пластового газа

от пластового давления в скважине при отборе пробы

На рис. 2, как и на рис. 1, можно условно выделить 2 группы проб, однако в разные группы на рисунках 1 и 2 входят разные пробы. На рис. 1 кросс-плот построен по результатам исследований физико-химических свойств поверхностных проб конденсата, а на рис. 2 – по результатам исследований рекомбинированных проб пластового газа, где не всегда проводилось определение физико-химических свойств конденсата. Однако есть небольшие пересечения, к примеру: к 1 группе на рис. 1 (со значениями % масс. нафтеновых соединений, принадлежащих диапазону 8–14, 6 проб) принадлежат 2 пробы из 1 группы (из 4 проб) на рис. 2 и 1 проба из группы 2 на рис. 2; во 2 группе на рис. 1 (со значениями % масс. нафтеновых соединений, принадлежащих диапазону 14,5–19, 4 пробы) есть 3 пробы из 4-х, принадлежащих к 1 группе на рис. 1.

Возможной причиной разделения проб на группы служит примесь нефти в составе пробы. Предположительно, 1 группа (рис. 1) является примером смеси конденсата с нефтью – в составе поверхностных проб больше тяжелых и сложных по структуре ароматических соединений. В соответствие группе 1 (рис. 1) ставится группа 2 (рис. 2), т.к. из 4 проб выборки в состав этой же выборки попали 3 пробы из группы 1 (рис. 1). 2 группа проб (рис. 1) представляет собой более чистую фракцию конденсата, т.к. в составе конденсата меньше ароматических соединений, больше нафтеновых структур, ей в соответствие ставится группа 1 (рис. 2). Для более обоснованного разделения необходимо понимание отличительных особенностей конденсатов и нефтей ЮТЗ.

На номограммах Островской Т.Д. для определения ПСс5+ зависимость имеет другой угол наклона температуры к оси нафтенов, в виду того, что номограмма у Островской Т.Д. построена для содержания ароматических соединений в диапазоне 5–15 % масс., в то время как в рассматриваемых нами пробах газового конденсата Юрубчено-Тохомской зоны, эти соединения лежат в диапазоне 2–7% масс. Вероятно, тот факт, что идентичной корреляционной взаимосвязи в свойствах газовых конденсатов ЮТЗ не наблюдается, как показано в работах по газовым конденсатам Западной Сибири (Гриценко и др., 1995; Ермаков и др., 1990), объясняется различием в генезисе конденсатов, что следует из работ А.Н. Рыбьякова, О.Г. Кананыхиной, В.А. Скоробогатова, Д.Я. Хабибуллина и др. (Рыбьяков, 2023; Рыбьяков, Кананыхина, 2021; Скоробогатов и др., 2023).

При проведении анализа лабораторных исследований физико-химических свойств пластового газа и конденсата на предмет взаимосвязи содержания стабильного конденсата в газе с величиной пластового давления произведена отбраковка 72% результатов лабораторных исследований проб по следующим причинам: слишком низкая скорость газа у башмака НКТ, что способствует неполному выносу конденсата из пласта; слишком большая депрессия на пласт в ходе отбора рекомбинированной пробы, что способствует выпадению конденсата в призабойной зоне пласта; отбор рекомбинированной пробы пластового газа произведен в затронутой разработкой зоне пласта; при проведении рекомбинации давление начала ретроградной конденсации оказалось выше начального пластового давления в газовой шапке. Таким образом, сформировалась выборка из 8 условно кондиционных рекомбинированных проб пластового газа и конденсата, результаты исследований которых использованы в корреляционном анализе. В эту выборку вошли результаты, в которых значения начального ПСc5+ лежат в диапазоне 110–166 г/м³, т.е. при проведении отбора данных проб пластовых флюидов на рекомбинацию соблюдался оптимальный режим выноса конденсата, и рекомбинация пробы пластового газа проведена до давления начала ретроградной конденсации, равной начальному пластовому давлению в газовой шапке. Остальные значения не приняты в расчет корреляции, так как оптимальный режим и условия отбора не были выдержаны.

Получилась линейная корреляционная зависимость, согласующаяся с результатами лабораторных экспериментов, ошибка, по регрессионной оценке, составила 0–11%. Данную зависимость можно принимать в работу при оценке ресурсов газового конденсата.

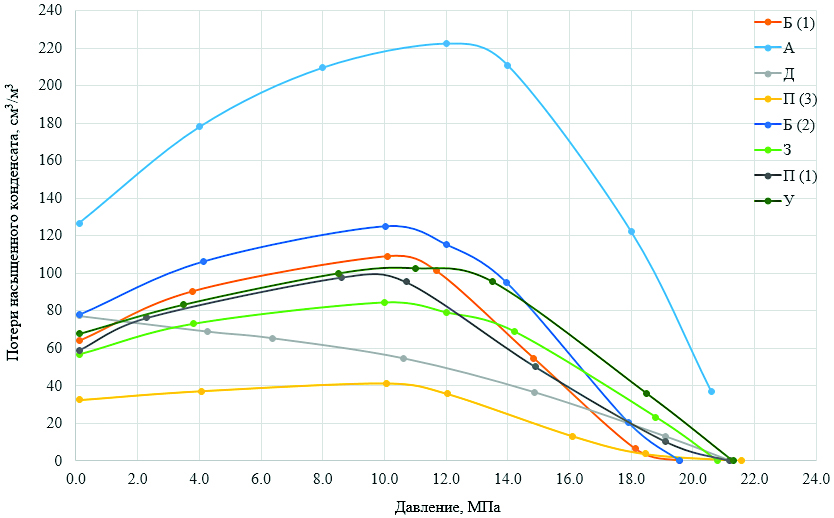

На рис. 3 представлена зависимость потерь насыщенного конденсата по результатам исследований рекомбинированных проб пластового газа по различным скважинам ЮТЗ на основании тестов CVD (constant volume depletion – эксперимент истощения при постоянном объеме) от давления в ячейке при проведении эксперимента. Наблюдается типичный для зависимости «ПСс5+высшие – Рпл» тренд, однако изменения значений потерь конденсата лежат в широком диапазоне, описать этот тренд в виде единой зависимости довольно трудно.

Рис. 3. Зависимость потерь насыщенного конденсата

по результатам исследований рекомбинированных проб пластового газа

по тестам CVD от давления в ячейке при проведении эксперимента

Сопоставление на кросс-плот графиках различных физико-химических параметров пластовых газоконденсатных проб не выявило зависимости. Сопоставление было проведено по следующим параметрам: суммарные потери насыщенного конденсата по результатам исследований рекомбинированных проб пластового газа по экспериментам CVD от коэффициента извлечения конденсата из недр, давление начала конденсации по результатам исследований рекомбинированных проб пластового газа от коэффициента извлечения конденсата из недр, давление максимальной конденсации по результатам исследований рекомбинированных проб пластового газа от коэффициента извлечения конденсата из недр, плотность стабильного конденсата в поверхностных условиях от коэффициента извлечения конденсата из недр, коэффициент извлечения конденсата из недр от содержания выкипающих фракций при различных температурах (100, 150, 200, 250, 300 °С), потенциальное содержание С5+высшие в пластовом газе от содержания выкипающих фракций при различных температурах (100, 150, 200, 250, 300 °С), коэффициент извлечения конденсата из недр от пластовой температуры (скважинный замер при отборе пробы). Кросс-плоты представляют собой облако точек, которое сложно описать единой зависимостью с хорошим коэффициентом корреляции.

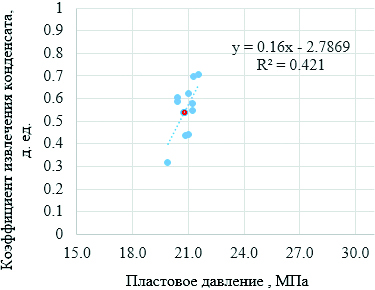

На рис. 4 представлена зависимость коэффициента извлечения конденсата из недр от пластового давления (скважинный замер при отборе пробы) – наблюдается линейная зависимость, коэффициент корреляции 0,421.

Рис. 4. Зависимость коэффициента извлечения конденсата из недр от пластового давления,

замеренного при проведении отбора рекомбинированной пробы на скважине

Полученную зависимость (рис. 4) можно рассмотреть для условной оценки подсчетных параметров конденсата при оценке ресурсов новых месторождений ЮТЗ.

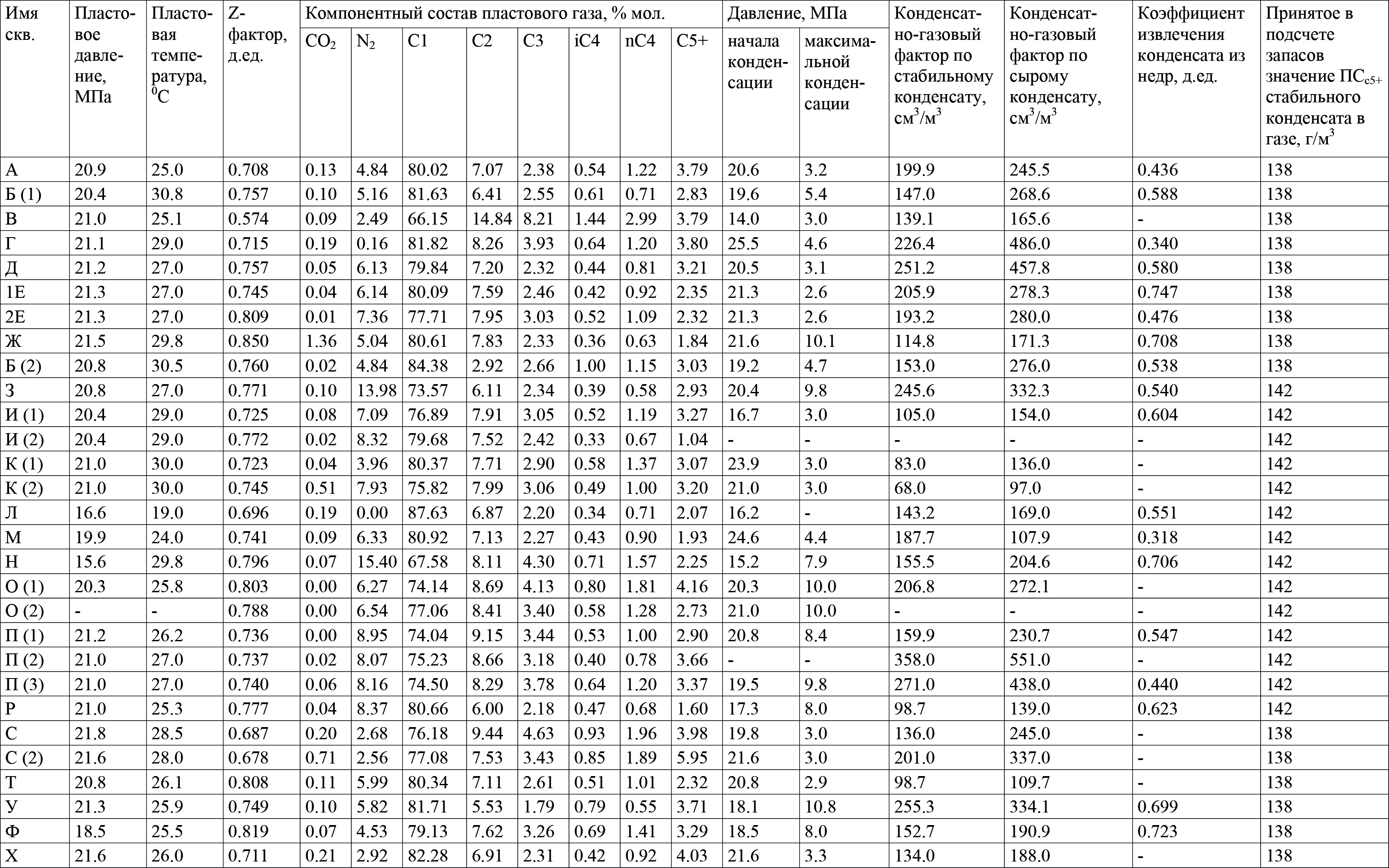

Также рассмотрены зависимости для коэффициента сверхсжимаемости пластового газа (z-фактора) и компонентного состава пластового газа от начальных термобарических условий залежи. В таблице 1 приведены поскважинные данные по z-фактору, компонентному составу пластового газа, термобарическим условиям в скважине и характеристикам газоконденсатной смеси.

Табл. 1. Физико-химические свойства и состав пластового газа по скважинам ЮТЗ

Корреляционной зависимости не обнаружено для сопоставления коэффициента сверхсжимаемости от пластовой температуры, давления начала конденсации, пластового давления, конденсатно-газового фактора по стабильному конденсату, конденсатно-газового фактора по сырому конденсату, коэффициента извлечения конденсата из недр, массовой концентрации ароматических соединений в конденсате по поверхностным пробам, массовой концентрации нафтеновых соединений в конденсате по поверхностным пробам, массовой концентрации парафиновых соединений в конденсате по поверхностным пробам, содержания выкипающих фракций (% об.) при различных температурах (100, 150, 200, 250, 300 °С).

На основании результатов анализов рекомбинированных проб пластового газа произведено сопоставление компонентного состава пластового газа от пластовых термобарических условий: метана, этана, пропана, изо- и норм-бутана, тяжелого псевдо-компонента С5+высшие, – трендов обнаружить не удалось.

При сопоставлении головных компонент пластового газа с содержанием выкипающих фракций (% об.) при различных температурах (100, 150, 200, 250, 300 °С) зависимость также не прослеживается.

Обсуждение результатов, выводы

В работе проанализированы результаты лабораторных исследований PVT-свойств пластового газа и физико-химических свойств конденсата по рекомбинированным пробам. Зависимость между PVT-свойствами, определенными по рекомбинированным пробам газа, и физико-химическими свойствами, определенными по устьевым пробам конденсата обнаружить не удалось.

Выявлено, что преобладающее влияние на основные подсчетные свойства конденсатов газовых шапок Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления оказывает пластовое давление. Получены зависимости от пластового давления в залежи для расчета характеристик пластового газа и конденсата – потенциального содержания С5+высшие (ПСс5+высшие) и коэффициента извлечения конденсата из недр (КИК). Формулы для расчета между пластовым давлением и потенциальным содержанием С5+высшие (1), между пластовым давлением и коэффициентом извлечения конденсата из недр (2):

ПСс5+высшие (г/м³) = 48,364 · Рпл нач (МПа) – 876,63, (1)

КИК (д. ед.) = 0,16 · (Рпл нач (МПа)) – 2,7869, (2)

где ПСс5+высшие – потенциальное содержание С5+высшие в пластовом газе, определенное по результатам лабораторных исследований рекомбинированных проб пластового газа и конденсата, г/м³; Рпл нач – начальное пластовое давление в залежи, определенное на скважине в момент отбора рекомбинированной пробы, МПа; КИК – коэффициент извлечения конденсата из недр, д. ед.

По зависимостям (1) и (2) можно проводить условную оценку ресурсов конденсата в пластовом газе газовых шапок – потенциального содержания С5+высшие и КИК для новых, мелких по ресурсам нефти, газа и конденсата нефтегазоконденсатных месторождений Юрубчено-Тохомской зоны.

Благодарность

Авторы выражают благодарность коллегам из ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» и рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Барташевич А.А., Ермакова В.И. (1978). Способ геохимической разведки. Патент SU 716015.

2. Брусиловский А.И. (2002). Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М: Грааль. Гриценко А.И., Гриценко И.А., Юшкин В.В., Островская Т.Д. (1995).

3. Научные основы прогноза фазового поведения пластовых газоконденсатных систем. М: Недра.

4. Ермаков В.И., Зорькин Л.М., Скоробогатов В.А., Старосельский В.И. (1990). Геология и геохимия горючих газов: Справочник. Под ред. И.В. Высоцкого. М: Недра, 315 с.

5. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин (1980). М: Недра.

6. Методическое руководство о порядке разработки, содержания и оформления материалов по обоснованию потенциального содержания конденсата в пластовом газе и коэффициента извлечения конденсата из недр (1986). М: СО ЮЗГАЗТЕХНОЛОГИЯ.

7. Методическое руководство по подсчету балансовых и извлекаемых запасов конденсата, этана, пропана, бутанов, неуглеводородных компонентов, определению их потенциального содержания в пластовом газе, учету добычи конденсата и компонентов природного газа (1990). М: ВНИИГАЗ.

8. Рыбьяков А.Н. (2023). Закономерности изменения содержания и состава жидких углеводородов в свободном газе месторождений Западной Сибири. Вести газовой науки, 1(53), с. 173–181.

9. Рыбьяков А.Н., Кананыхина О.Г. (2021). Формирование и прогнозирование конденсатосодержащих месторождений и залежей в осадочных бассейнах России. Проблемы ресурсов, разведки и добычи в XXI веке. Вести газовой науки, 3(48), с. 80–91.

10. Скоробогатов В.А., Рыбьяков А.Н., Хабибуллин Д.Я. (2023). Газовый конденсат осадочных бассейнов России: генезис, запасы, ресурсы, добыча. Будущее. Вести газовой науки, 1(53), с. 294–308.

11. Указания по определению промысловых ресурсов конденсата и его добычи при эксплуатации газоконденсатных месторождений на естественном режиме (1971). М: ВНИИГАЗ.

Об авторах

М. В. ГагинаРоссия

Миляуша Венеровна Гагина – главный специалист отдела свойств флюидов и ГДИС

660098, Красноярск, ул. 9 мая, д. 65Д

В. Г. Волков

Россия

Владимир Григорьевич Волков – заместитель генерального директора по геологии и разработке

660098, Красноярск, ул. 9 мая, д. 65Д

О. А. Гогебашвили

Россия

Владимир Григорьевич Волков – заместитель генерального директора по геологии и разработке

660098, Красноярск, ул. 9 мая, д. 65Д

Рецензия

Для цитирования:

Гагина М.В., Волков В.Г., Гогебашвили О.А. Анализ PVT-свойств пластовых газов Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления Байкитской нефтегазоносной области на основании региональных трендов. Георесурсы. 2024;26(3):109-115. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.12

For citation:

Gagina M.V., Volkov V.G., Gogebashvili O.A. PVT-Properties Analysis of Reservoir Gases of the Yurubcheno-Tokhom Oil and Gas Accumulation Zone of the Baikit Oil and Gas Region Based on Regional Trends. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):109-115. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.12

.png)