Перейти к:

Литологическая характеристика и условия формирования отложений викуловской свиты центральной части Красноленинского свода Западной Сибири

https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.19

Аннотация

В настоящей работе отражены результаты литологических и геофизических исследований отложений викуловской свиты, а также циклостратиграфического и фациального анализов. Выполненная увязка данных геофизических исследований скважин и сейсмики позволила выделить и проследить основные изохронные уровни отложений викуловской свиты в разнофациальных зонах Западно-Сибирского палеобассейна. Детальная увязка отражающих границ с границами седиментационных циклитов позволила провести фациальное моделирование пяти седиментационных единиц викуловской свиты. Результаты моделирования показали, что отложения свиты формировались в условиях подводной части дельты полуизолированного мелководного морского бассейна. Изменение положения источников сноса в период формирования отложений свиты выразилось в прихотливом строении и распределении отложений в бассейне седиментации. Такие особенности седиментации сказались и на литологической неоднородности отложений, которая в свою очередь определила дифференциацию фильтрационно-емкостных свойств и нефтенасыщения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Постников А.В., Постникова О.В., Изъюрова Е.С., Сивальнева О.В., Изъюров А.Д., Зуева О.А., Юнусов Р.Р. Литологическая характеристика и условия формирования отложений викуловской свиты центральной части Красноленинского свода Западной Сибири. Георесурсы. 2024;26(3):184-197. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.19

For citation:

Postnikov A.V., Postnikova O.V., Iz’yurova E.S., Sivalneva O.V., Iz’yurov A.D., Zueva O.A., Yunusov R.R. Lithological Characteristics and Formation Conditions of Sediments of the Vikulov Formation within the Central Part of the Krasnoleninsky Arch of Western Siberia. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):184-197. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.19

Введение

Изучению нижнемеловых терригенных отложений викуловской свиты посвящено большое количество научных работ в области литофациального моделирования и их петрофизических свойств (Булатов и др., 2022; Дернова и др., 2019; Дмитриев и др., 2013; Ильзит, 2022; Казанская и др., 2019; Коробова и др., 2023; Медведев, 2010a, b; Медведев и др., 2011; Натчук, 2018; Хуснуллина, 2014; Хуснуллина и др., 2012; Чернова, 2018; Чернова, Чухланцева, 2020; Мангазеев и др., 2006). Однако остаются проблемы, связанные с прогнозными характеристиками перспективных зон развития нефтенасыщенных пород-коллекторов, а также с высокими значениями обводненности получаемой нефти. Мы считаем, что решение этих проблем должно базироваться на результатах литофациальных реконструкций и исследований литолого-петрофизических характеристик пород-коллекторов. Однако имеющиеся данные литофациального моделирования не позволяют в полной мере объяснить особенности продуктивности отложений викуловской свиты. Главная проблема такого моделирования состоит в том, что представления о палеогеографии викуловского времени основаны на данных сейсмической интерпретации и не всегда подтверждаются результатами литологических исследований и бурения. В связи с этим основная цель настоящей работы – это построение литофациальных моделей отложений викуловской свиты и определение зон распространения пород-коллекторов в разнофациальных отложениях по комплексу литолого-геофизических данных.

Материалы и методы

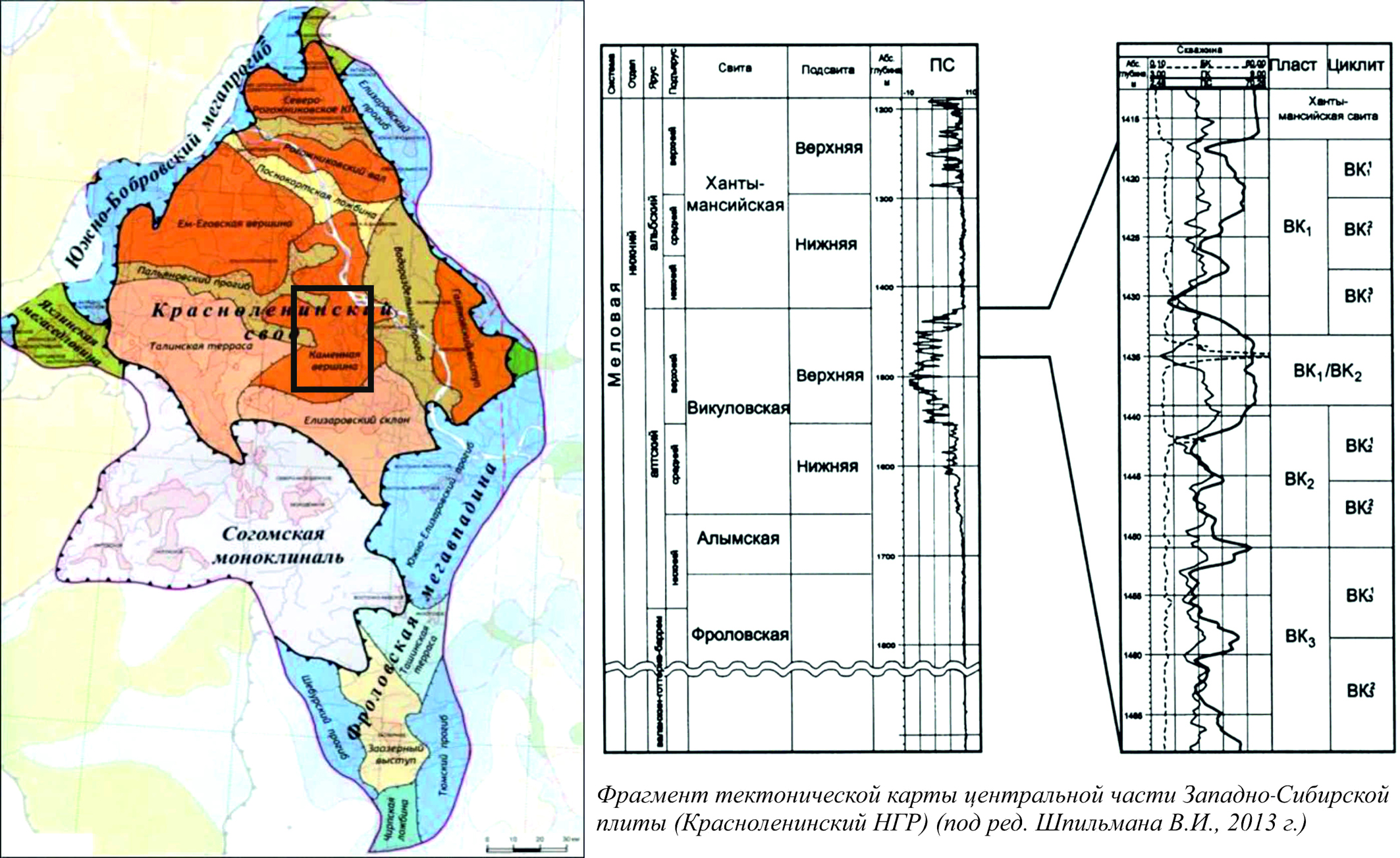

Отложения викуловской свиты исследованы в рамках Каменного месторождения, входящего в ряд месторождений Красноленинской группы в пределах центральной части Красноленинского свода в западной части ХМАО Тюменской области (рис. 1). Нефтеносность Красноленинского месторождения в целом связана с отложениями юрского возраста. В последние годы большое внимание уделяется отложениям верхней юры (абалакской свиты), а также нижнемеловым отложениям викуловской свиты, породы которой характеризуются сложным строением и сильной изменчивостью коллекторских свойств. В объеме викуловской свиты выделяются несколько продуктивных пластов: ВК4, ВК2–3 и ВК1. К кровле последнего приурочен региональный репер М1.

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема района исследования

и стратиграфическая схема нижнемеловых отложений

центральной части Красноленинского свода (Волков, Шпильман, 2013)

Изучение отложений викуловской свиты проводили на основе большого объема кернового материала (540 м керна и 1080 образцов), а также геофизических данных более 45 скважин. Петрографическое изучение пород проводили в прокрашенных шлифах на оптическом микроскопе Axio Imager A2m (Carl Zeiss, Германия), а также в сколах пород на растровом электронном микроскопе JSM-6610LV (JEOL, Япония), снабженном приставкой для микрорентгеноспектрального анализа IE350-IW500-HKL (Oxford Instruments, Великобритания). Минеральный состав отложений изучали методами рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактометре SmartLab (Rigaku, Япония). В работе использованы результаты стандартных петрофизических исследований, атрибутного анализа данных сейсмики, а также палинологических исследований образцов пород.

Литолого-петрофизическая характеристика отложений викуловской свиты

Отложения викуловской свиты представлены комплексом серых и бурых терригенных алевро-песчаных и алевро-глинистых пород. Эти отложения отличаются высокой степенью литологической неоднородности. По минералогическому составу обломки в породах представлены кварцем (~55–85%), полевыми шпатами (~5–20%), чешуйками слюд (~5–15%), обломками кремнистых, метаморфических и изверженных пород (~ до 10%). Часто встречаются зерна глауконита, из акцессорных минералов – циркон, турмалин, сфен, ильменит и др. Обломки в основном имеют слабо- и полуокатанную форму. В ряде случаев форма обломков изменена вторичными процессами: отмечается регенерация зерен кварца и полевых шпатов, последние также в различной степени серицитизированы и выщелочены. Цемент преимущественно глинистый пленочно-порового типа. В разных долях он представлен иллитом, хлоритом и каолинитом. Изменение процентного соотношения глинистых минералов связано со степенью интенсивности вторичных преобразований этих пород. Реже встречается карбонатный цемент базального типа, представленный кальцитом, распределенным равномерно, реже послойно по всему объему породы. Такие интервалы карбонатизации в разрезе викуловской свиты могут прослеживаться в средней части разреза и составлять до 5 м, а также отчетливо фиксироваться повышенными значениями нейтронного гамма-каротажа. В них кальцит практически полностью уничтожает первичную открытую пористость. Кроме того, в породах встречаются тонко-рассеянное черное органическое вещество, составляющее ~5–20%, а также красно-бурые, буровато-рыжие углистые органические остатки, присутствующие в образцах в виде отдельных включений. В породах викуловской свиты отмечаются как межзерновое пустотное пространство, так и внутризерновое, обусловленное выщелачиванием зерен. Размеры пустот варьируют от 1–3 мкм до 0,4–0,5 мм. По данным стандартных петрофизических исследований диапазон изменения открытой пористости коллекторов составляет от 11,2% до 33,2%, средневзвешенное значение в объеме отложений равно 23,58% (796 определений, 29 скважин). Диапазон изменения проницаемости варьирует от 0,01 до 721,0 мД, средневзвешенное значение равно 28,75 мД (527 определения, 28 скважин).

Отличительной особенностью фильтрационно-емкостных свойств отложений викуловской свиты являются относительно высокие значения пористости (~20–25%) по всему разрезу при контрастных значениях проницаемости (от первых единиц до 700 мД). Такая изменчивость проницаемости пород как по вертикали, так и по латерали связана с высокой вариативностью структурно-текстурных параметров, что, в свою очередь, связано с различными вариантами переслаивания литотипов терригенных пород (Постников и др., 2023). При этом изменчивость текстурных элементов повторяется как на микроуровне, так и на макроуровне исследований отложений.

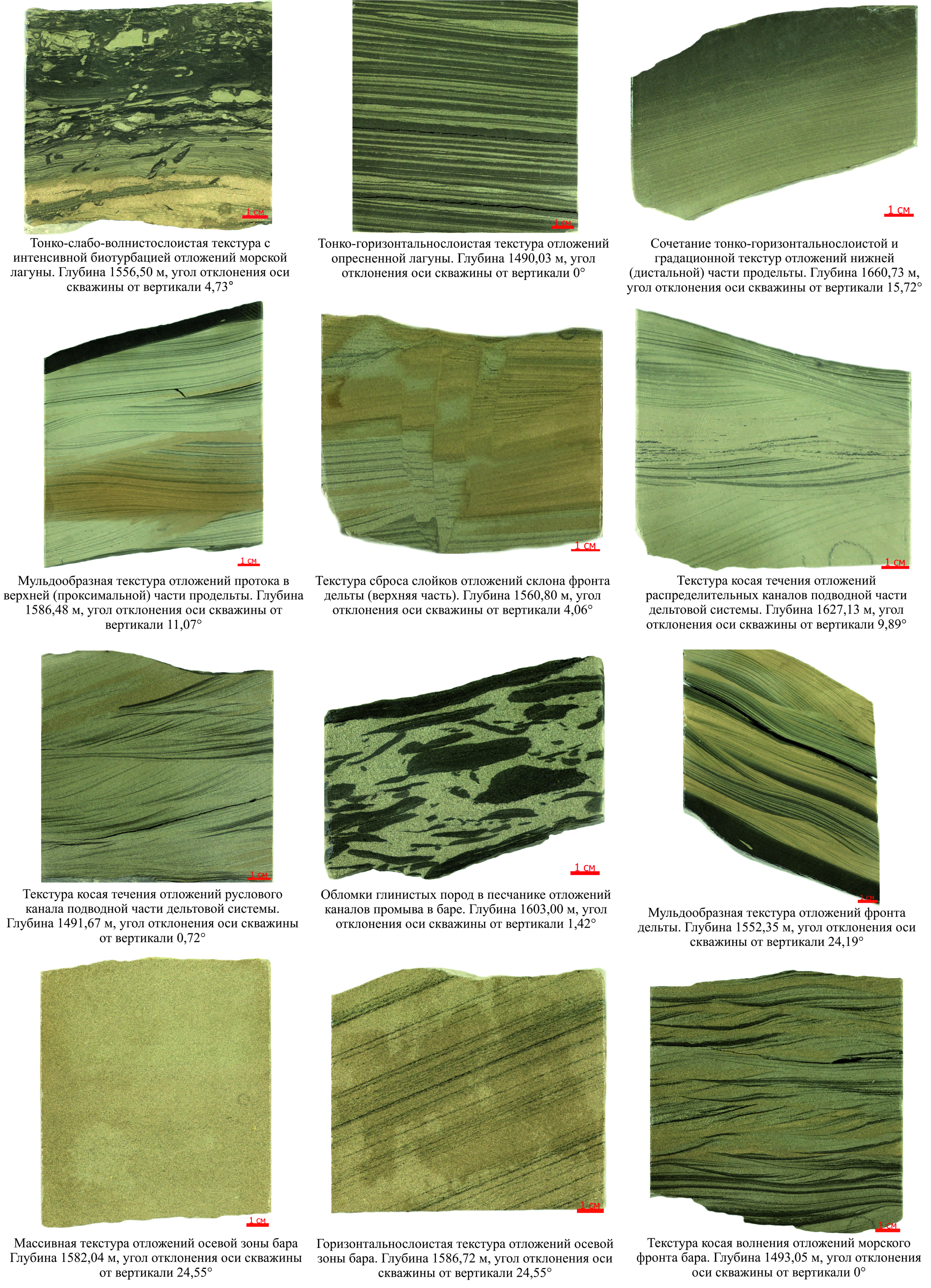

При изучении текстурных характеристик отложений рассматривались седиментационные и постседиментационные элементы, обусловленные тектоническими процессами и неравномерным нефтенасыщением. Для отложений викуловской свиты характерны следующие текстуры: горизонтальнослоистая, косослоистая (разнонаправленная, течений, волнений и восходящей ряби), флазерная, волнистослоистая, линзовиднослоистая, текстура смятия и оползания слойков, текстура внедрения («пламенная»), подушечная текстура, текстура биотурбации, брекчеевидная («пудинговая»), а также массивная (рис. 2) (Барабошкин, 2011; Алексеев и др., 2011), представленные в табл. 1. Прямые виды исследований керна, в частности текстурный анализ, имеют исключительное значение в интерпретации обстановок осадконакопления. Результаты текстурного анализа являются одним из основных диагностических признаков, по которым устанавливается генетическая принадлежность пород к тем или иным условиям седиментации. Будучи важным признаком анизотропии среды осадконакопления, первичные (седиментационные) текстуры, а также наложенные текстуры биогенного воздействия, нарушения сплошности слойков указывают на характер и динамику агента переноса осадочного материала и особенности седиментации, связанные с соответствующими фациальными комплексами. По масштабу проявления текстур в разрезе викуловской свиты, закономерностей их чередования с учетом минералогической и структурной составляющих породы можно заключить, что отложения викуловской свиты формировались в различных зонах подводных каналов дельтового комплекса, баров и лагун.

Табл. 1. Текстурные характеристики фациальных комплексов терригенных отложений

викуловской свиты центральной части Красноленинского свода

Рис. 2. Текстурные характеристики терригенных отложений викуловской свиты

центральной части Красноленинского свода. Коричневыми оттенками в образцах

представлено неравномерное проявление нефтенасыщения

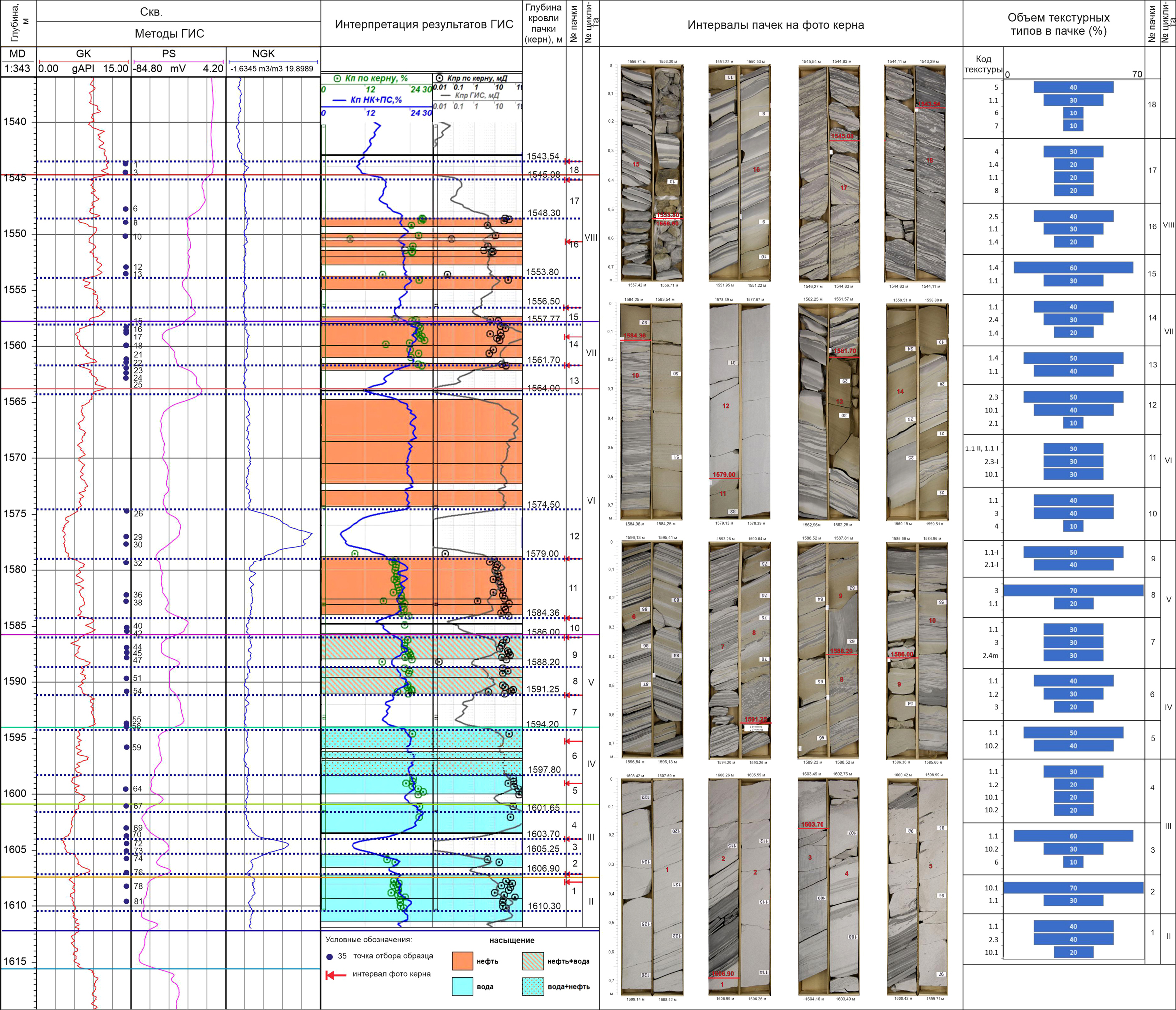

Для типизации текстур в разрезе скважин с керном в пределах исследуемой площади введены соответствующие кодировки и задан объем текстурных типов в каждой пачке, исходя из 100% (рис. 3).

Рис. 3. Литолого-геофизический планшет одной из скважин с керном отложений

викуловской свиты центральной части Красноленинского свода.

Условные обозначения кодов текстур:

1.1 – тонкая горизонтальная слоистость (до 3 мм),

1.2 – средняя горизонтальная слоистость (3–10 мм),

1.3 – толстая горизонтальная слоистость (более 10 мм),

1.4 – градационная горизонтальная слоистость,

2.1 – разнонаправленная перекрестная косая слоистость (2.1.1 – срезания слоев),

2.2 – трогообразная косая слоистость,

2.3 – однонаправленная прямолинейная косая слоистость,

2.4 – однонаправленная косая слоистость течений (ассиметричная),

2.5 – однонаправленная косая слоистость волнений (симметричная),

2.6 – однонаправленная косая слоистость восходящей ряби,

3 – флазерная, 4 – волнистая, 5 – линзовидная,

6 – деформационные текстуры смятия и оползания,

7 – деформационные шаровые, подушечные текстуры,

8 – биогенные текстуры биотурбации,

9.1 – обломочная литокластовая текстура, 9.2 – обломочная интракластовая текстура,

10.1 – массивная однородная и 10.2 – массивная пятнистая текстуры.

Особенностью отложений является частое чередование фаций в объеме литолого-геофизических пачек, что говорит о крайне изменчивой гидродинамической обстановке осадконакопления в условиях дифференцированного рельефа морского дна, а также об импульсном вбросе обломочного материала в бассейн седиментации. Наличие слабоамплитудных тектонических нарушений, чаще всего представленных компенсационными сбросами, свидетельствует о неравномерном распределении статического давления накопленного осадка, что характерно для дельтовых комплексов в стадии диагенеза.

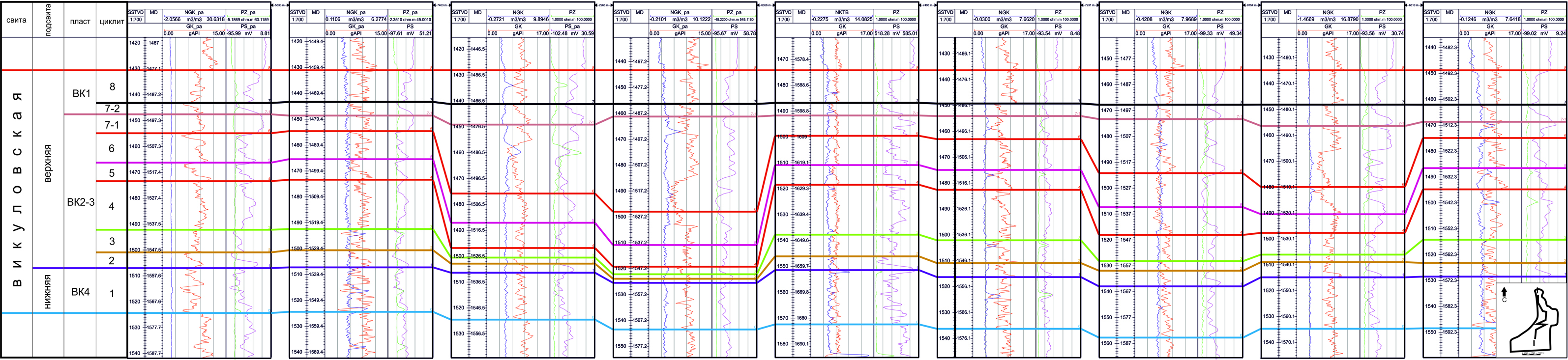

Циклостратиграфический анализ и корреляция отложений викуловской свиты

Основным методическим принципом для выделения циклитов викуловской свиты является наличие закономерно повторяющихся в разрезе седиментационных единиц в разрезе (Карогодин, 1978), а также их увязка с данными геофизических исследований скважин (ГИС) и материалами сейсморазведки. На основании параметров, установленных методами гамма-каротажа, потенциала собственной поляризации, нейтронного гамма-каротажа, а также по керновым данным выделены седиментационные циклиты, границы которых были увязаны с основными отражающими границами, прослеживаемыми в викуловской свите, на сейсмических профилях.

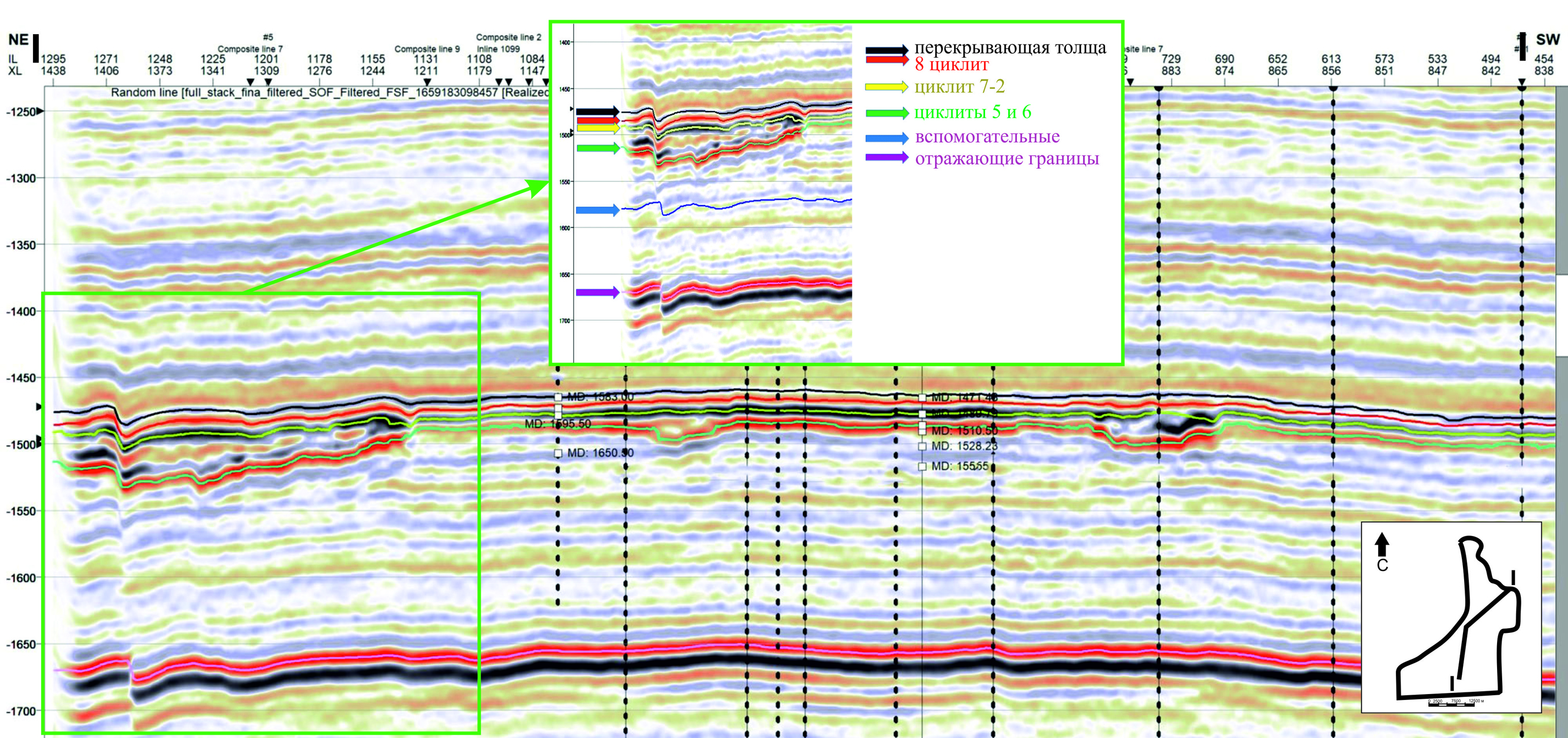

По результатам текстурного анализа с учетом геофизических данных, а также согласно палеогеографическим представлениям (Барабошкин, 2011; Булатов и др.,2022; Дернова и др., 2019; Дмитриев и др. 2013) на исследуемой площади выделены и прослежены восемь седиментационных циклитов с резкими граничными переходами. Самыми стратиграфически полными стали разрезы разведочных скважин (рис. 4). Литологические характеристики и толщины седиментационных циклитов значительно дифференцированы. Циклиты включают в себя пачки с преобладанием пород глинистого или песчано-алевритового состава с четкими и плавными переходами литотипов между собой, а также характеризуются как асимметричным регрессивным, так и симметричным строением. При сопоставлении разбивок скважинных данных с сейсмическими профилями выделены сейсмические уровни (рис. 5), отражающие вещественную и мощностную неоднородность седиментационных циклитов. Так, для отложений викуловской свиты на сейсмическом профиле сверху вниз зафиксированы перекрывающая толща (черная линия), четко прослеживаемая в непрерывной фазе; отложения циклита 8 (красная линия), соответствующие пласту ВК1; отложения циклита 7-2 (желтая линия), соответствующие перемычке в подошве ВК1; отложения циклита 7-1 (интервал между желтой и зеленой линиями) и суммарные отложения циклитов 5 и 6 (зеленая линия), в целом отражающие крайне неоднородное распределение литолого-геофизических характеристик пласта ВК2–3. Подошву викуловской свиты на профиле отследить не представилось возможным. Она находится в интервале между вспомогательными отражающими границами (синяя и фиолетовая линии). Таким образом, отложения нижних четырех циклитов свиты заключены между уровнями, выделенными зеленой и фиолетовой линиями.

Рис. 4. Схема корреляции циклитов отложений викуловской свиты по линии I-I

Рис. 5. Сейсмический профиль с северо-востока на юго-запад по линии I-I.

Положительная фаза (черный цвет) – отрицательная фаза (красный цвет)

Выделенные отражающие границы прослеживаются на сейсмических профилях различных простираний, что позволило в значительной степени обосновать мощностные изменения в объеме пласта ВК2–3. При крайне изменчивых толщинах циклитов 4 и 7-2 общие толщины викуловской свиты остаются относительно выдержанными по площади и составляют в среднем 95–100 м. Суммарные толщины циклитов 4 и 5, соответствующие четко прослеживающейся красной фазе на сейсмическом профиле, также остаются относительно постоянными на изучаемой площади (20–25 м), что говорит о снижении темпов поступления обломочного материала в морской бассейн и некоторой стабилизации гидродинамических условий среды осадконакопления.

Поскольку практически нет тектонических нарушений на сейсмических профилях, контролирующих области увеличения толщин циклитов 4 и 7-2, слабые уклоны сейсмических фаз в зонах перехода от маломощных отложений к высоко мощностным, а также отсутствие в керне обилия оползневых и литокластовых текстур свидетельствуют о вероятном клиноформенном залегании отложений этих циклитов. Клиноформенное строение толщи также объясняет заполнение эпиконтинентального бассейна седиментации прогрессивно развивающимися дельтовыми отложениями. Кроме того, не подтвержденный керновыми данными и результатами сейсмических интерпретаций геосолитонный механизм накопления осадка, предусматривающий импульсные геодинамические возмущения, порождающие землетрясения, цунами и связанные с ними турбидитные, аллювиальные потоки и подводные оползни, подтверждает отсутствие мощных локализованных размывов (амплитуда до 90 м) и эрозии толщ в интервале викуловской свиты. Отложения, соответствующие сейсмическим отражениям и седиментационным циклитам викуловской свиты, также достаточно хорошо прослеживаются по исследуемой площади, что, в свою очередь, говорит об отсутствии существенного размыва более древних осадочных комплексов. Керновыми данными подтверждаются только локальные промывы положительных седиментационных тел типа баров, фронтов дельт и аккумулятивных форм распределительных каналов.

Литолого-фациальная характеристика отложений викуловской свиты

При литофациальном моделировании использовались данные литологических исследований керна, циклостратиграфического анализа, а также карты сейсмических атрибутов (амплитуды, когерентности, кривизны и спектральной декомпозиции).

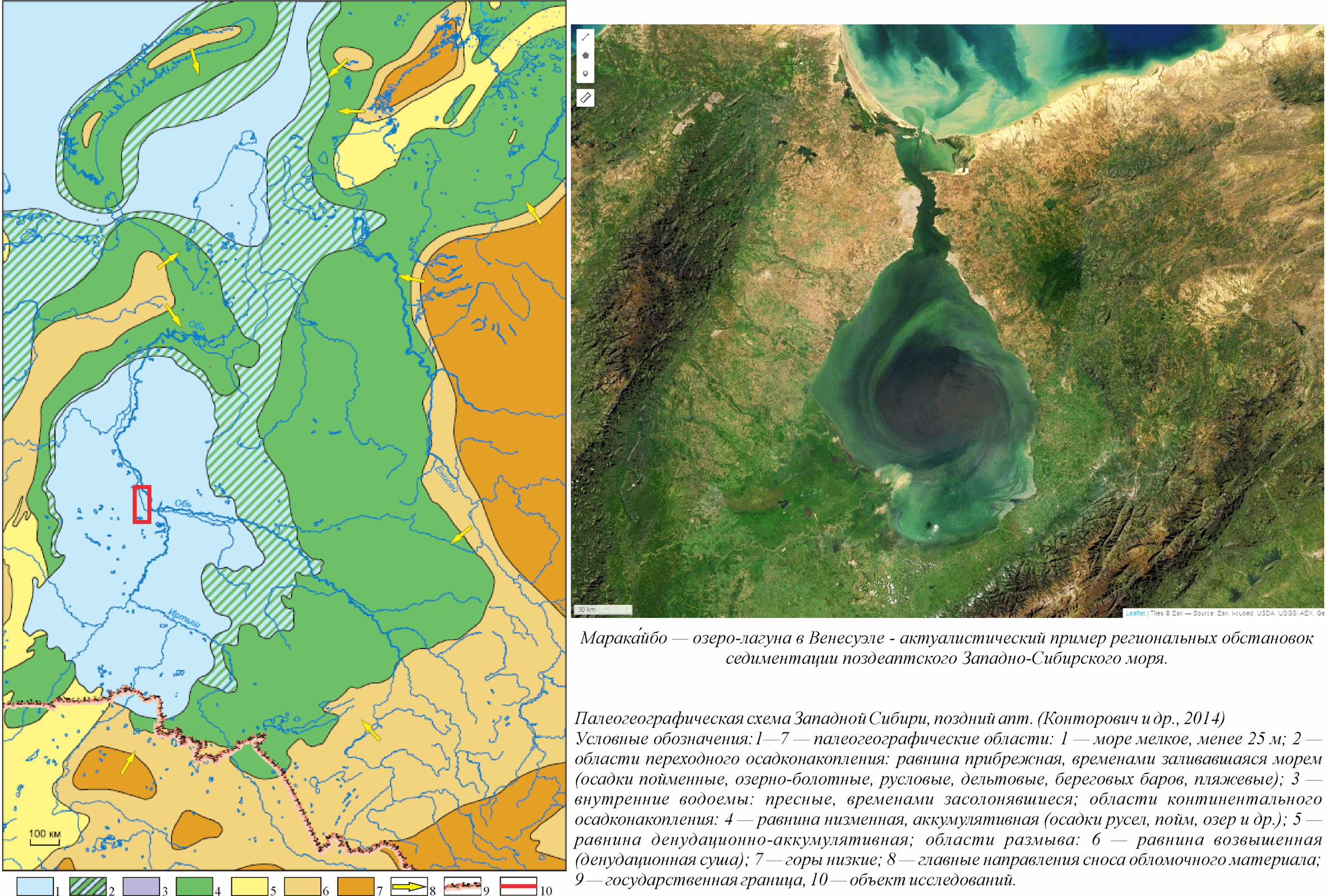

Согласно палеогеографическим реконструкциям (Объяснительная записка…, 1976; Конторович и др., 2014), в позднем апте в результате регрессии началось изменение конфигурации Западно-Сибирского морского бассейна. Как следствие, восточная его часть резко обмелела, а южная несколько расширилась. Во время накопления отложений викуловской свиты исследуемая площадь располагалась в центральной части полуизолированного мелководного морского бассейна (глубиной менее 20 м), окруженного с запада и юга областями переходного осадконакопления. Низменная аккумулятивная равнина простиралась на западе от исследуемой площади и протягивалась полосой до 100 км вдоль Урала. Территория, занятая денудационной возвышенной равниной и низкими горами, находилась в 300 км на запад от изучаемой площади и в 600 км на юг в районе Северного Казахстана. Узкими проливами позднеаптское Западно-Сибирское море соединялось с бореальными морями. Из-за почти полной изоляции от Мирового океана и большого притока речных вод водоем периодически сильно опреснялся. Особенно сильно опреснение происходило в зонах главного руслового и многочисленных распределительных подводных каналов, отделяющихся друг от друга опресненными лагунами, что сильно отражалось на биоценозах. В общем региональном представлении палеогеография Западно-Сибирского морского бассейна в позднем апте схожа с озером-лагуной Маракайбо в Венесуэле (рис. 6). Маракайбо не только отвечает морфометрическим характеристикам Западно-Сибирского палеобассейна, но и имеет специфическую циркуляцию вод, оказывающую влияние на формирование и ориентацию песчаных аккумулятивных тел в нем.

Рис. 6. Актуалистический пример Западно-Сибирского морского бассейна в позднем апте

Геологические и геофизические методы, применяемые в настоящей работе, имеют существенно разный масштаб. В связи с этим фациальная картина, получаемая по данным сейсморазведки, представляется достаточно обобщенной, а некоторые из фаций сгруппированы по литолого-геофизическим характеристикам в один комплекс. Детальная увязка отражающих границ с границами седиментационных циклитов позволила провести фациальное моделирование пяти изохронных седиментационных единиц викуловской свиты.

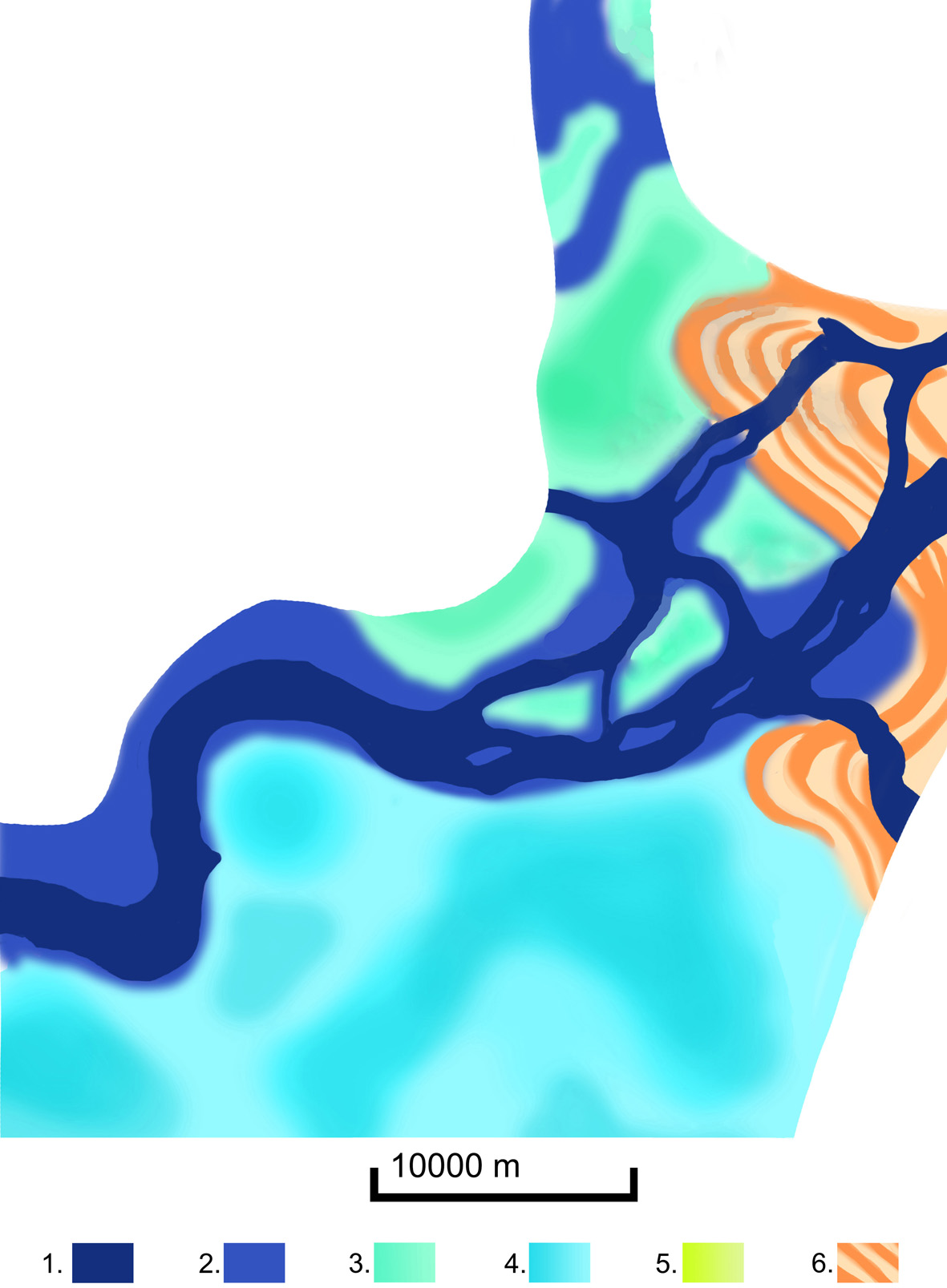

В результате литологических исследований для отложений первых четырех циклитов установлено наличие тонкослоистых и косослоистых серий с различной волновой активностью и слабой биотурбацией в алевролитах глинистых и песчанистых, свидетельствующих о наличие подводных распределительных каналов, отделяющих зоны лагун и продельт (рис. 7). Эти каналы были подводным продолжением рек, стекавших с Урала на восток вглубь мелководного Западно-Сибирского моря. Такие обстановки отражают эрозионную деятельность подводных течений, формирующих масштабную подводную долину. Однако этими же течениями в зону мелководного морского бассейна приносилось значительное количество алевро-песчаного материла, аккумулирующегося в участках перепада рельефа при снижении гидродинамической активности среды осадконакопления. На востоке изучаемой площади начинают развиваться баровые системы, формирование которых связано с привносом обломочного материала с юга. Эти системы являются положительными формами рельефа дна морского бассейна и отделяют подводную опресненную долину от морской лагуны с отложениями продельт. Баровые системы прорывались вытекающими реками с Урала, вследствие чего формировались каналы промыва, в которых накапливались алевро-песчаные отложения с глинистыми литокластами. Таким образом, на конец накопления циклита 4 нижележащие отложения сформировали эрозионно-аккумуляционный рельеф дна морского бассейна.

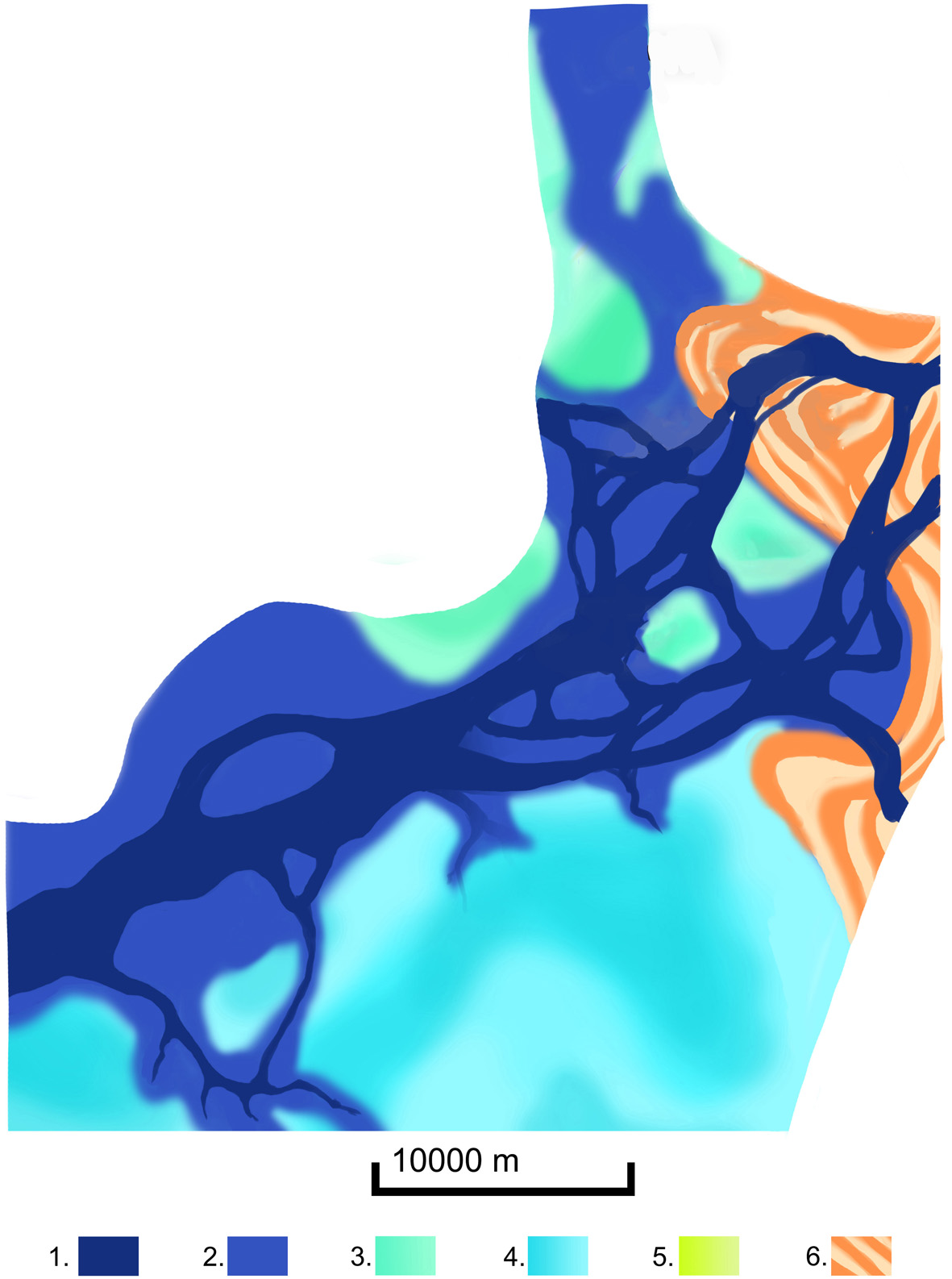

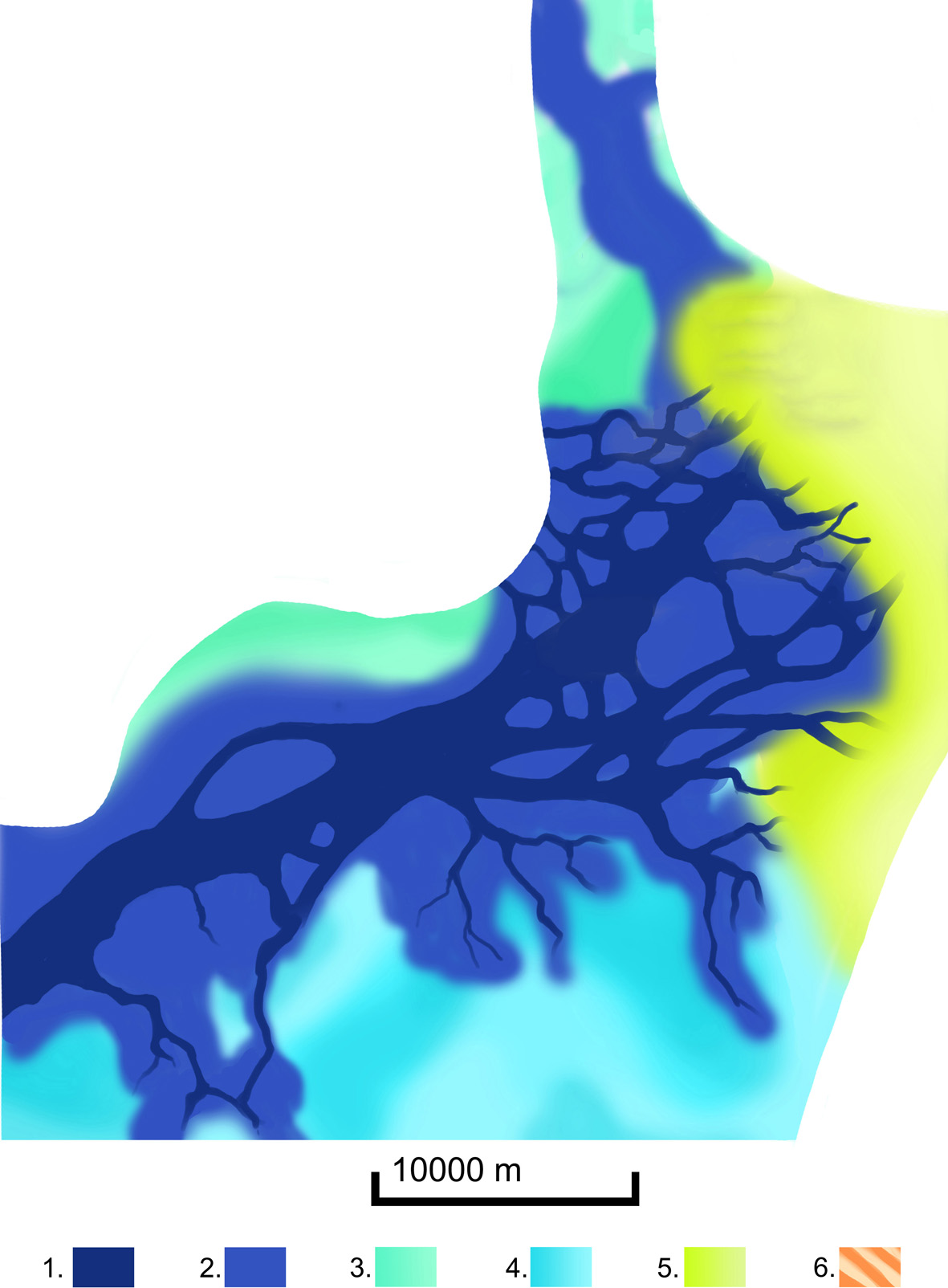

Рис. 7. Фациально-палеогеографическая схема на конец формирования

отложений циклита 4 в пределах Красноленинского месторождения.

Условные обозначения: 1 – фации русел основных и распределительных каналов

подводной части дельты (стрелки указывают направление движения потоков);

2 – фации краевых частей подводных долин; 3 – фации опресненных лагун и продельт;

4 – фации морских лагун и продельт; 5 – фации фронта и склонов дельт;

6 – фации баровых систем; 7 – точки скважин

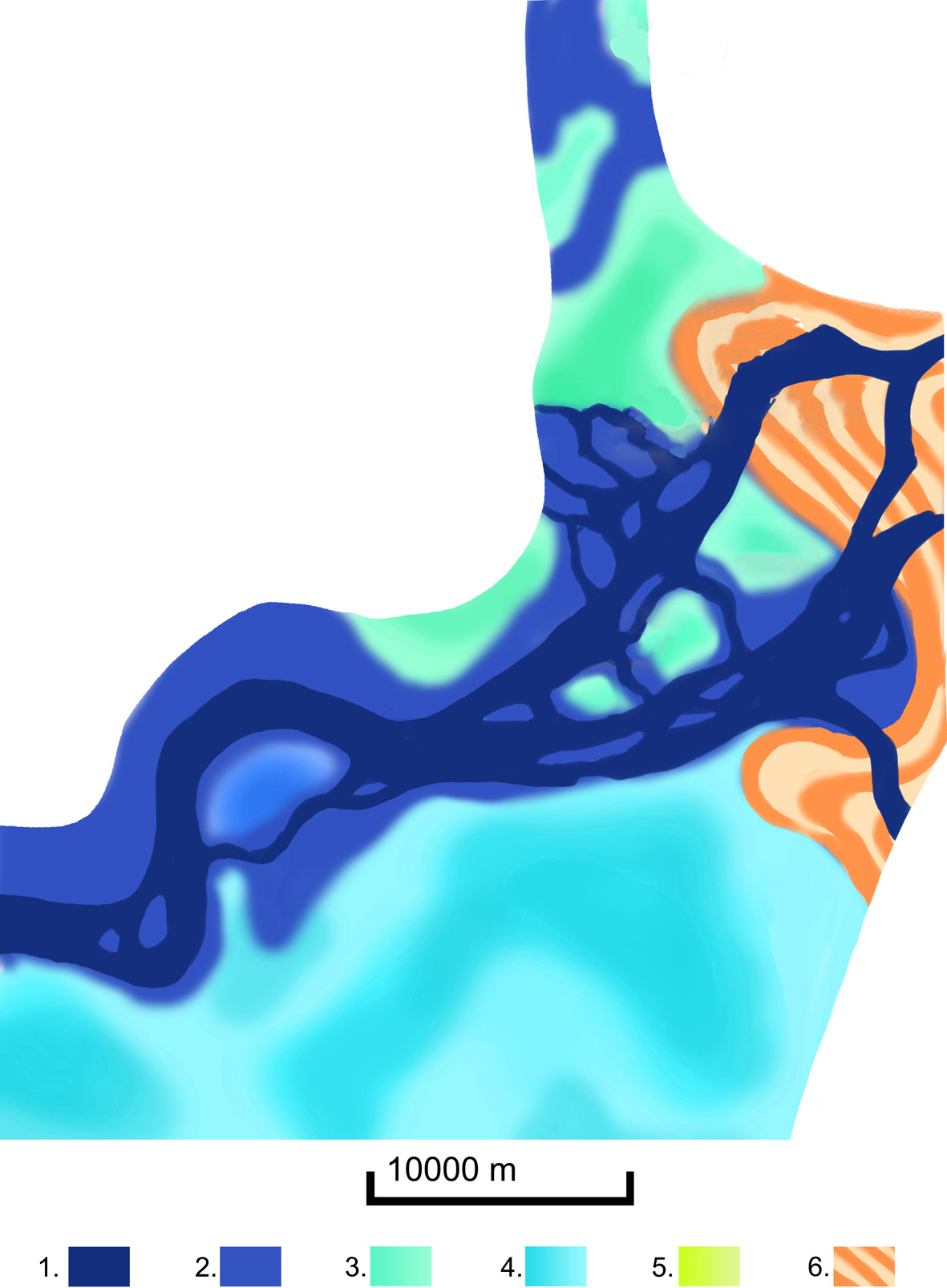

На следующем этапе развития бассейна осадконакопления, в объеме отложений циклитов 5 и 6, на востоке изучаемой площади продолжают развиваться мощные аккумулятивные формы песчаного материала баровых систем. Их строение неоднородно по латерали, что связано с корректировкой морфометрических характеристик этих тел каналами промыва. Устойчиво расширяющаяся и проградирующая подводная дельтовая система в условиях относительно стабильного уровня мелководного моря сформировала достаточно выдержанную по мощности полифациальную толщу облекания, подчеркивающую образовавшийся ранее рельеф. В пониженных частях рельефа сформировалась система опресненных и осолоненных морских лагун (рис. 8).

Рис. 8. Фациально-палеогеографическая схема на конец формирования

отложений 6 циклита в пределах Красноленинского месторождения.

Условные обозначения см. рис. 7

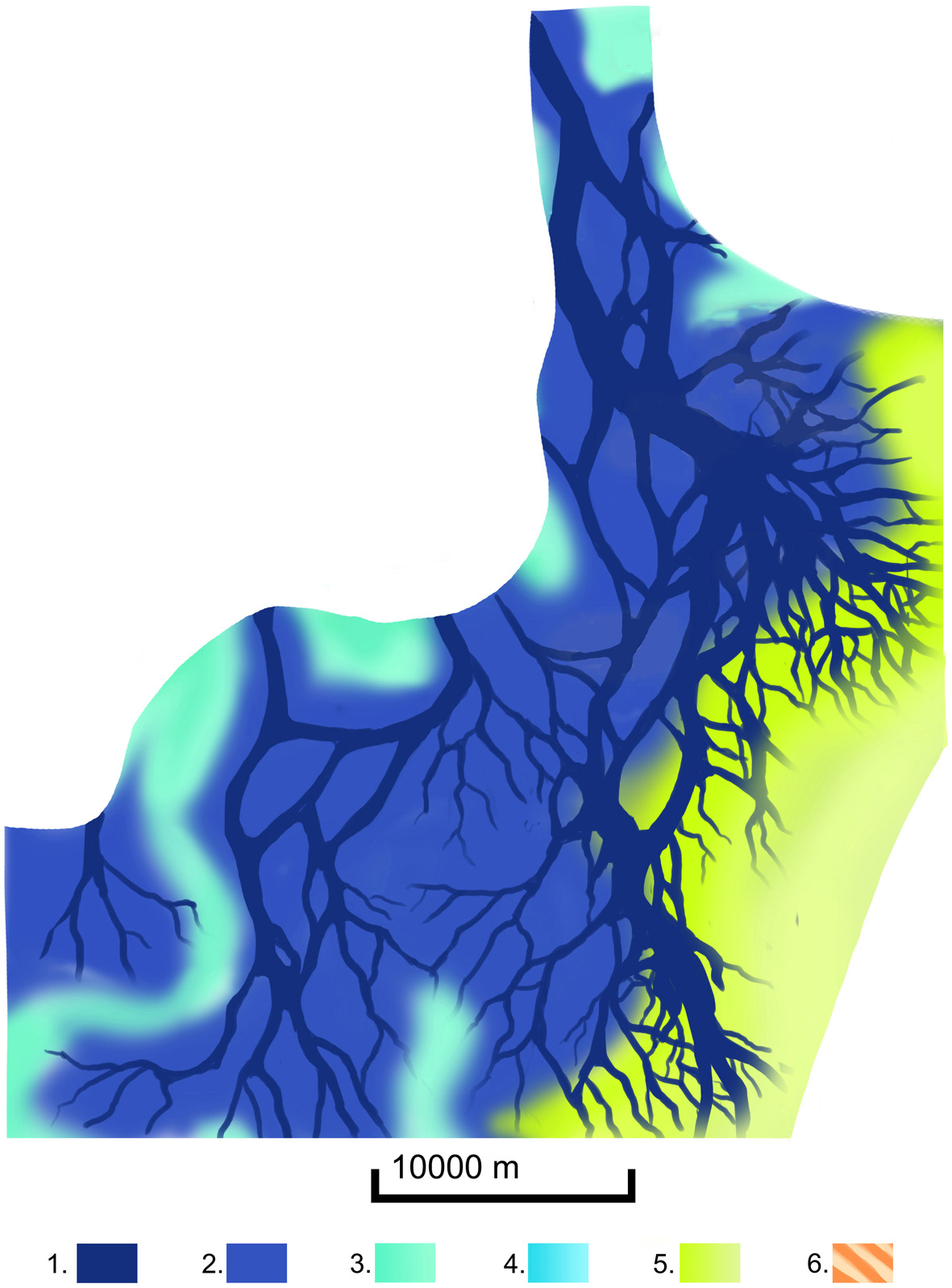

Во время отложения осадков циклита 7-1 (верх ВК2–3) происходит изменение направления стока обломочного материала и интенсивности гидродинамики среды осадконакопления (Объяснительная записка…, 1976). Общая направленность дельтовой системы меняется от юго-восточной на северо-восточную. Привнос обломочного материала с северо-запада привел к сокращению областей опресненных лагун. На юге площади появляются распределительные каналы, несущие обломочный материал в зону морских лагун (рис. 9). Кроме того, за счет появления дополнительных подводных каналов с северо-запада, в бассейне седиментации произошло изменение параметров, контролирующих кинематику осаждения алевро-песчано-глинистого материала, который формировал толщу выполнения, заполнявшую отрицательные формы подводного палеорельефа.

Рис. 9. Фациально-палеогеографическая схема на конец формирования

отложений циклита 7-1 в пределах Красноленинского месторождения.

Условные обозначения см. рис. 7

С момента накопления выполняющей толщи происходит относительное вырывание дна палеобассейна. Вышележащие отложения циклитов 7-2 и 8 (пласт ВК1) отражают начало раннеальбской трансгрессии и представляют собой покрывающую толщу (пласт ВК1) пластового характера залегания. В это время на площади появляются пески фронта дельты (рис. 10), окаймляющие густую разветвленную сеть каналов подводной части дельтового комплекса. Отложения этих фаций закономерно тяготеют к бывшим областям баровых систем.

Рис. 10. Фациально-палеогеографическая схема на конец формирования

отложений циклита 7-2 в пределах Красноленинского месторождения.

Условные обозначения см. рис. 7

Во время накопления отложений циклита 8 почти вся акватория формировалась отложениями основных и распределительных каналов подводной части дельты (рис. 11), ориентированной с северо-запада региона на юг и юго-восток. Окаймляющие густую разветвленную сеть каналов отложения фронта дельты продолжают свое развитие на востоке. В подводной дельтовой долине отмечаются лишь незначительные участки фаций морских лагун и продельт. Увеличение влияния морских условий осадконакопления этого времени подчеркивает интенсивная биотурбация, прослеживающая в отложениях по всей изучаемой площади.

Рис. 11. Фациально-палеогеографическая схема на конец формирования

отложений циклита 8 в пределах Красноленинского месторождения.

Условные обозначения см. рис. 7

Для более точного понимания фациальных обстановок викуловского времени проведен палинологический анализ пяти образцов керна из отложений разных фациальных зон. Установлено, что в образцах встречаются фрагменты тканей растений, относительно часто споры и пыльца растений. В то же время на их фоне отмечены редкие зеленые водоросли и единичные диноцисты, что указывает на прибрежно-морские и лагунные обстановки осадконакопления. Каких-либо признаков наличия перерывов в отложениях не выявлено, породы достаточно схожи между собой.

Обсуждение результатов

Основной объем отложений викуловской свиты сформировался в период относительной стабилизации эвстатики моря, сопровождавшегося циклическим заполнением бассейна проградирующими дельтовыми комплексами с подводными каналами, а также возможными циркулирующими течениями по периферии бассейна. Значительную роль в осадконакоплении играли эрозионно-аккумулятивные процессы, преобразующие рельеф морского дна. Выравнивание рельефа дна морского бассейна преимущественно связано с формированием толщи выполнения циклита 7-1. Особенности формирования отложений циклитов 7-2 и 8 обусловлены началом развития раннеальбской трансгрессии. При реконструкции условий осадконакопления Западно-Сибирского бассейна седиментации необходимо учитывать, что практически на всем протяжении его существования он представлял собой внутренний мелководный бассейн, который слабо связан с Мировым океаном. Это обстоятельство определяет отсутствие широкого распространения типично шельфовых, а также отложений, связанных с мощными приливно-отливными процессами. Гумидный климат и закрытость бассейна с активным привносом пресных вод способствовали его опреснению. Характер седиментации был обусловлен преимущественно энергией подводных потоков, что, видимо, частично повлияло на отсутствие в разрезе зрелых песчаников.

Обоснованность полученных реконструкций подтверждается тем, что сейсмически отражающие горизонты увязаны с литологическими границами циклитов, что позволило проследить пространственные изменения седиментационных единиц. Без учета сейсмических данных корреляция исключительно по скважинным материалам ГИС привела бы к заведомо ошибочной попластовой модели отложений викуловской свиты. Фациальная интерпретация сейсмических атрибутов без учета результатов седиментологического и циклостратиграфического анализов также может привести к искаженным представлениям о формировании той или иной толщи.

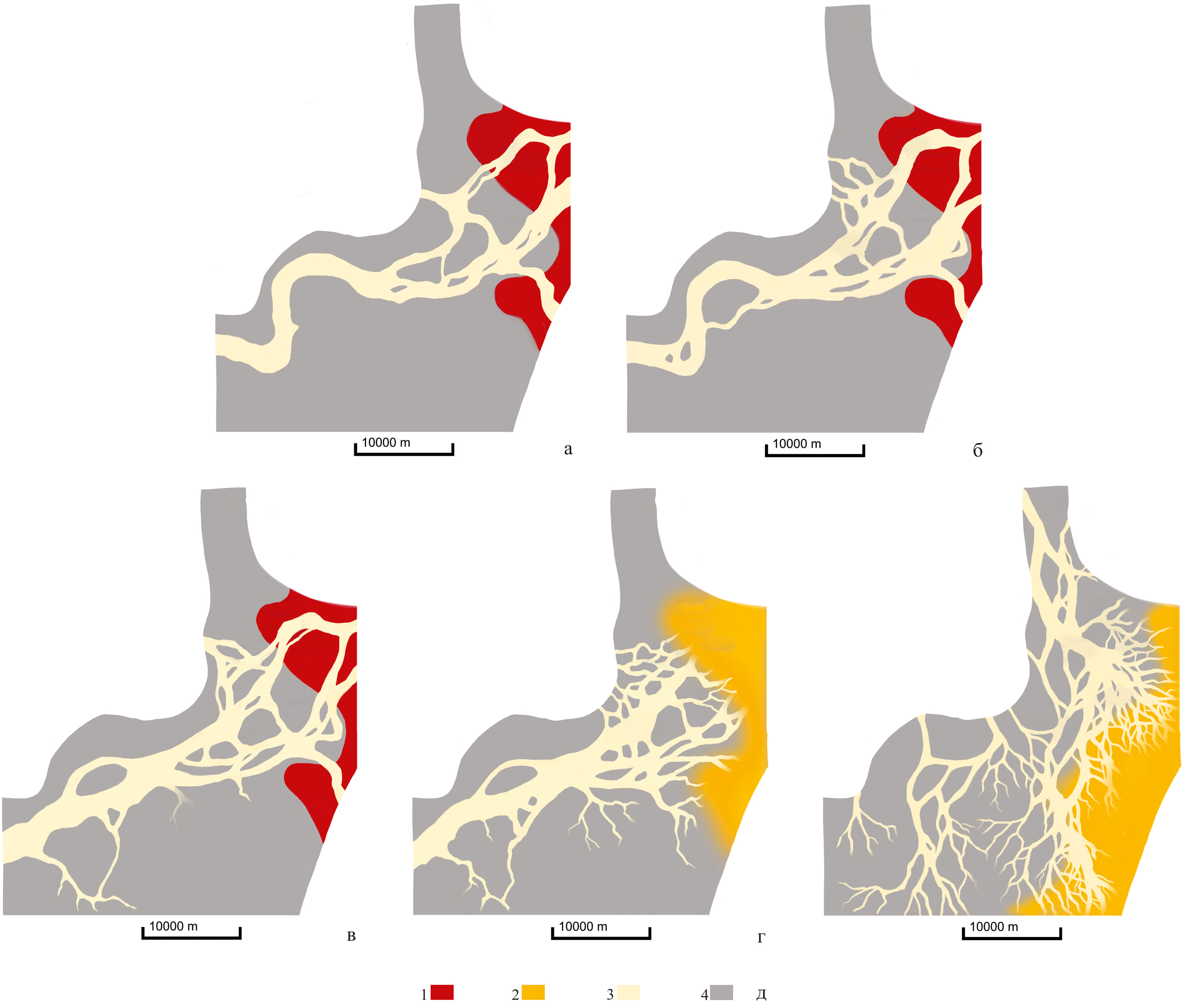

Фациальная дифференциация и постседиментационные преобразования отложений определили пространственную неоднородность фильтрационно-емкостных свойств викуловской свиты. Крайне высокая степень анизотропии связанности пустотного пространства пород-коллекторов викуловской свиты непосредственно связана с текстурными характеристиками отложений, проявленными на разных масштабных уровнях исследований (Постникова и др., 2023). Лучшими коллекторскими свойствами обладают песчаные и алевро-песчаные породы с косослоистыми, флазерными и массивными текстурами. Наиболее мощные и выдержанные толщины таких отложений представлены в фациях фронта дельты, каналов и баровых систем, развитых на востоке площади. При этом высокоперспективными зонами развития пород-коллекторов являются баровые системы, в то время как областями средней перспективности обладают отложения фронта дельты. Перспективными зонами развития пород-коллекторов являются области подводных основных и распределительных каналов, а к низкоперспективным зонам относятся области лагун и продельты (рис. 12). Классифицированные по перспективности зоны развития пород-коллекторов подтверждаются результатами сейсмических исследований, а также продуктивностью скважин по данным бурения.

Рис. 12. Схемы прогнозных зон развития пород-коллекторов:

а – на конец формирования отложений циклита 4;

б – на конец формирования отложений циклита 6;

в – на конец формирования отложений циклита 7-1;

г – на конец формирования отложений циклита 7-2;

д – на конец формирования отложений циклита 8

в пределах Красноленинского месторождения.

Условные обозначения: 1 – высокоперспективные; 2 – среднеперспективные;

3 – перспективные; 4 – низкоперспективные; 5 – точки скважин

Заключение

Таким образом, по результатам литологического и циклостратиграфического анализов, а также их увязки с данными ГИС и сейсмики выделены и прослежены основные изохронные уровни отложений викуловской свиты в разнофациальных зонах. Отложения свиты представляют собой полифациальный комплекс, сформировавшийся в условиях подводной части дельты полуизолированного мелководного морского Западно-Сибирского палеобассейна. Литологическая неоднородность отложений викуловской свиты определяет дифференциацию фильтрационно-емкостных свойств и нефтенасыщения. При выполнении геологического и флюидодинамического моделирования отложений с высокой степенью неоднородности, в том числе викуловской свиты, необходимо учитывать данные детального литолого-фациального анализа.

Список литературы

1. Алексеев В.П., Амон Э.О., Федоров Ю.Н., Глебов А.Ф., Залевский О .А., Качкин А.А., Лебедев А.И., Чернова О .С. (2011). Состав, строение и условия формирования коллекторов группы ВК восточной части Красноленинского нефтяного месторождения (Западная Сибирь). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 325 с.

2. Барабошкин Е.Ю. (2011). Практическая седиментология. Терригенные резервуары: Пособие по работе с керном. М.: European assoc. of geoscientists; Тверь: ГЕРС , 2011, 150 с.

3. Булатов В.И., Игенбаева Н.О., Бирюкова О.Н., Нанишвили О.А. (2022). Перспективы нефтегазоносности в отложениях викуловской свиты на основе седиментологических исследований. Бюллетень науки и практики, 8(4), с. 82–90. https://doi.org/10.33619/2414-2948/77/09

4. Волков В.А., Шпильман А.В. (2013). Атлас месторождений нефти и газа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Т. 1. Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 236 с.

5. Дернова Е.О., Капранова Е.А., Щербина Ю.В. (2019). Условия формирования и фильтрационно-емкостные свойства нижнемеловых отложений Тавдинского мегавыступа Иусского нефтегазоносного района. Известия вузов. Геология и разведка, (6), с. 53–62. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2019-6-53-62

6. Дмитриев С.А., Грицюк Б.П., Задорожняя И.А. (2013). Выделение фациальных групп в разрезе викуловской свиты на восточной части Каменной площади. Нефть и газ Западной Сибири: Материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 50-летию Тюменского индустриального института, Т. 2, Тюмень: ТюмГНГУ, с. 193–198.

7. Ильзит Е.В. (2022). Определение и прогнозирование перспективных зон пласта ВК1 викуловская свита Ай-Торского поднятия с целью повышения эффективности эксплуатационного бурения скважин. Экспозиция Нефть Газ, (2), с. 14–18.

8. Казанская Д.А., Александров В.М., Белкина В.А. (2019). Моделирование геологического строения продуктивных отложений викуловской свиты. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 330(7), с. 195–207. https://doi.org/10.18799/24131830/2019/7/2195

9. Карогодин Ю.Н. (1978). Система понятий и терминов седиментационной цикличности. Теоретические исследования по терминологии седиментационной цикличности: Сб. науч. тр. Новосибирск, с. 7–53.

10. Конторович А.Э., Ершов С.В., Казаненков В.А., Карогодин Ю.Н., Конторович В.А., Лебедева Н.К., Никитенко Б.Л., Попова Н.И., Шурыгин Б.Н. (2014). Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в меловом периоде. Геология и геофизика, 55(5–6), с. 745–776.

11. Коробова Н.И., Шевчук Н.С., Карнюшина Е.Е., Сауткин Р.С., Краснова Е.А. (2023). Особенности состава и строения продуктивных отложений викуловской свиты Красноленинского свода и их влияние на фильтрационно-емкостные свойства. Георесурсы, 25 (2), с. 105–122. https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.8

12. Мангазеев В.П., Белозеров В.Б., Кошовкин И.Н., Рязанов А.В. (2006). Методика отображения в цифровой геологической модели литолого-фациальных особенностей терригенного коллектора. Нефтяное хозяйство, (5), с. 66–70.

13. Медведев А.Л. (2010a). Аптские врезанные речные долины Каменной площади Западной Сибири: региональные аспекты нефтегазоносности. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 5(3), с. 1–27.

14. Медведев А.Л. (2010b). Врезанные речные палеодолины: история изучения и современное состояние вопроса. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, (4), с. 31–43.

15. Медведев А., Лопатин А.Ю., Масалкин Ю.В. (2011). Секвенсстратиграфическая модель продуктивных отложений викуловской свиты Каменной площади Красноленинского свода. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, (3), с. 39–55.

16. Натчук М.П. (2018). Генетический анализ и фациальная интерпретация отложений верхней части викуловской свиты на севере Красноленинского свода. Литология и я: от идеи до выводов: Материалы 3-й Всерос. шк. студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии. – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, с. 105–107.

17. Объяснительная записка к атласу литолого-палеогеографических карт юрского и мелового периодов Западно-Сибирской равнины в масштабе 1:5 000 000. (1976). Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 86 с.

18. Постникова О.В., Изъюрова Е.С., Сивальнева О.В., Изъюров А.Д., Зуева О.А. (2023). Литолого-петрофизическая неоднородность продуктивных отложений викуловской свиты. Разведка и охрана недр, (6), с. 8–12.

19. Хуснуллина Г.Р. (2014). Геологическое строение и условия формирования продуктивных пластов викуловской свиты Красноленинского месторождения нефти (Западная Сибирь): Дис. … канд. геол.-минерал. наук. Тюмень, 195 с.

20. Хуснуллина Г.Р., Биркле Е.А., Лебедев В.И. (2012). Гранулометрический анализ песчаников викуловской свиты (апт, нижний мел) Красноленинского месторождения (Западная Сибирь). Литосфера, (6), с. 90–99.

21. Чернова О.С. (2018). Научные основы построения геостатических моделей и геометризации юрско-меловых природных резервуаров Западной Сибири на базе петрофизических и седиментологических исследований керна: Дис. … д-ра геол.-минерал. наук. Томск, 522 с.

22. Чернова О.С., Чухланцева Е.Р. (2020). Методология комплексирования седиментологического и петрофизического моделирования терригенных природных резервуаров. Недропользование XXI век, (4), с.152–162.

Об авторах

А. В. ПостниковРоссия

Александр Васильевич Постников – доктор геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

О. В. Постникова

Россия

Ольга Васильевна Постникова – доктор геол.-минерал. наук, декан факультета геологии и геофизики нефти и газа

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

Е. С. Изъюрова

Россия

Елена Сергеевна Изъюрова – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

О. В. Сивальнева

Россия

Ольга Владимировна Сивальнева – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

А. Д. Изъюров

Россия

Александр Дмитриевич Изъюров – старший преподаватель кафедры литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

О. А. Зуева

Россия

Ольга Алексеевна Зуева – кандидат геол.-минерал. наук, доцент кафедры литологии

119991, Москва, пр-т Ленинский, д. 65, к. 1

Р. Р. Юнусов

Россия

Радмир Руфович Юнусов – начальник отдела контроля и анализа разработки месторождений нефти и газа

628486, Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20

Рецензия

Для цитирования:

Постников А.В., Постникова О.В., Изъюрова Е.С., Сивальнева О.В., Изъюров А.Д., Зуева О.А., Юнусов Р.Р. Литологическая характеристика и условия формирования отложений викуловской свиты центральной части Красноленинского свода Западной Сибири. Георесурсы. 2024;26(3):184-197. https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.19

For citation:

Postnikov A.V., Postnikova O.V., Iz’yurova E.S., Sivalneva O.V., Iz’yurov A.D., Zueva O.A., Yunusov R.R. Lithological Characteristics and Formation Conditions of Sediments of the Vikulov Formation within the Central Part of the Krasnoleninsky Arch of Western Siberia. Georesursy = Georesources. 2024;26(3):184-197. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.3.19

.png)