Перейти к:

Геохимия фенантренов, дибензотиофенов и ароматических стероидов в битумоидах баженовской свиты юго-востока Западной Сибири (Томская область)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.19

Аннотация

В работе представлены результаты изучения ароматических соединений (фенантренов, дибензотиофенов, ароматических стероидов) в битумоидах баженовской свиты Томской области (юго-восток Западной Сибири). Среди соединений фенантренового и дибензотиофенового рядов, помимо голоядерных и монометилзамещенных структур, идентифицированы их ди- и триметилзамещенные гомологи. Сравнительный анализ относительных концентраций основных групп ароматических соединений, рассчитанных двумя способами (с учетом и без учета ди- и триметилфенантренов и дибензотиофенов), показал их идентичность. Установлено, что основным фактором, контролирующим содержание и распределение ароматических соединений, является степень зрелости органического вещества. Наиболее информативные молекулярные показатели зрелости для органического вещества баженовской свиты низких и средних градаций катагенеза (ПК3-МК12) – отношения 4-МДБТ/1-МДБТ, ТАСИ, ТАС/МАС, а также ТМТГФ/1,7,8-ТМФ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сотнич И.С., Костырева Е.А. Геохимия фенантренов, дибензотиофенов и ароматических стероидов в битумоидах баженовской свиты юго-востока Западной Сибири (Томская область). Георесурсы. 2025;27(3):168-178. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.19

For citation:

Sotnich I.S., Kostyreva E.A. Geochemistry of phenanthrenes, dibenzothiophenes and aromatic steroids in the Bazhenov formation’s source rock of the south-east of Western Siberia (Tomsk region). Georesursy = Georesources. 2025;27(3):168-178. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.19

Введение

В последнее время в практике современных геохимических исследований органического вещества всё большее внимание уделяется изучению состава ароматических фракций битумоидов и нефтей (Каширцев и др., 2018; Бурдельная, Бушнев, 2021; Долженко, Фомин, 2022; и др.). Среди ароматических соединений для характеристики рассеянного органического вещества наибольший интерес представляют трициклические ароматические соединения фенантренового ряда, сероароматические соединения дибензотиофенового ряда и ароматические стероиды, которые хоть и не являются «биомаркерами» в общепринятом смысле слова, однако несут в себе важнейшую информацию об условиях формирования и преобразования органического вещества в геологическом прошлом (Radke et al., 1986; Cassani et al., 1988; Hughes et al., 1995; Szczerba, Rospondek, 2010; Колесников и др., 1991; Чахмахчев, Чахмахчев, 1995; Конторович и др., 2004; Гончаров и др., 2013; и др.).

Настоящая работа посвящена исследованию состава и строения ароматических и сероорганических соединений в органическом веществе баженовской свиты Томской области и является продолжением серии работ, посвященных изучению ароматической фракции битумоидов из открытого и закрытого порового пространства пород баженовской свиты на современном аналитическом уровне (Эдер и др., 2019; Сотнич, Костырева, 2021; Сотнич, Костырева, 2024).

В качестве объекта исследования выбрана баженовская свита из разрезов скважин Пельгинская-2, Среднеюлжавская-10, Арчинская-47, Южно-Майская-413, Западно-Квензерская-4 (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная схема территории исследования

В тектоническом отношении скважины Арчинская, Южно-Майская и Западно-Квензерская расположены на территории Колтогорско-Нюрольского желоба (отрицательной надпорядковой структуры), а Пельгинская и Среднеюлжавская скважины – на территории Чузикско-Чижапской мезоседловины и Северо-Межовской мегамоноклинали – промежуточных тектонических структурах с юго-восточной стороны Колтогорско-Нюрольского желоба (Конторович и др., 2001). Баженовская свита на этой территории накапливалась в обстановках мелкого (100–200 м) моря (Конторович и др., 2013) и представлена преимущественно глинистыми и кремнистыми породами – микститами кремнисто-глинистыми, кероген-глинисто-кремнистыми (близкими к силицитам) и кероген-кремнисто-глинистыми (Эдер и др., 2022). Органическое вещество по пиролитическим и углепетрографическим данным характеризуется как незрелое/слабозрелое (градация катагенеза ПК3-МК11) в баженовской свите Арчинской, Южно-Майской, Пельгинской, Среднеюлжавской площадей и зрелое (градация МК12) на Западно-Квензерской площади (Сотнич, Костырева, 2024, Фомин, 2011, Конторович и др., 2018).

Материалы и методы

Исследования осуществлялись по методике Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН) (Конторович и др., 2018), согласно которой путем последовательной экстракции из породы при комнатной температуре хлороформом извлекаются сначала битумоиды открытых пор («свободная микронефть»), затем битумоиды, находящиеся в закрытом поровом пространстве пород (автохтонные битумоиды) (Конторович и др., 2018; Сотнич, Костырева, 2021; Сотнич и др., 2023). Коллекция включала 340 проб битумоидов, в том числе 67 проб из баженовской свиты Арчинской, 65 проб – Западно-Квензерской, 53 пробы – Пельгинской, 58 проб – Среднеюлжавской, 97 проб – Южно-Майской площадей.

Выделение ароматической (нафтено-ароматической) фракции битумоидов проводилось стандартным способом – методом элюентной (адсорбционно-жидкостной хроматографии).

Хромато-масс-спектрометрические исследования ароматической фракции битумоидов проводились на газовом хроматографе Agilent Technologies 6890 с высокоэффективным масс-селективным детектором MSD 5973N и компьютерной системой (ChemStation) регистрации и обработки информации HPG 1034. В результате проведенных исследований были получены хроматограммы по общему ионному току (TIC), а также хромато-масс-фрагментограммы по фрагментным и молекулярно-массовым ионам m/z 178+192+206+220 (фенантрены), m/z 184+198+212+226 (дибензотиофены), m/z 253+231 (моно- и триароматические стероиды), а также m/z 219 (ретен) и m/z 223 (1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен). Идентификация соединений осуществлялась по времени удерживания и анализу полученных масс-фрагментограмм и масс-спектров изучаемых компонентов путем их сравнения с уже имеющимися спектрами из библиотеки Национального Института Стандартов NISТ-05, а также с опубликованными данными.

Результаты

Распределение основных групп ароматических соединений

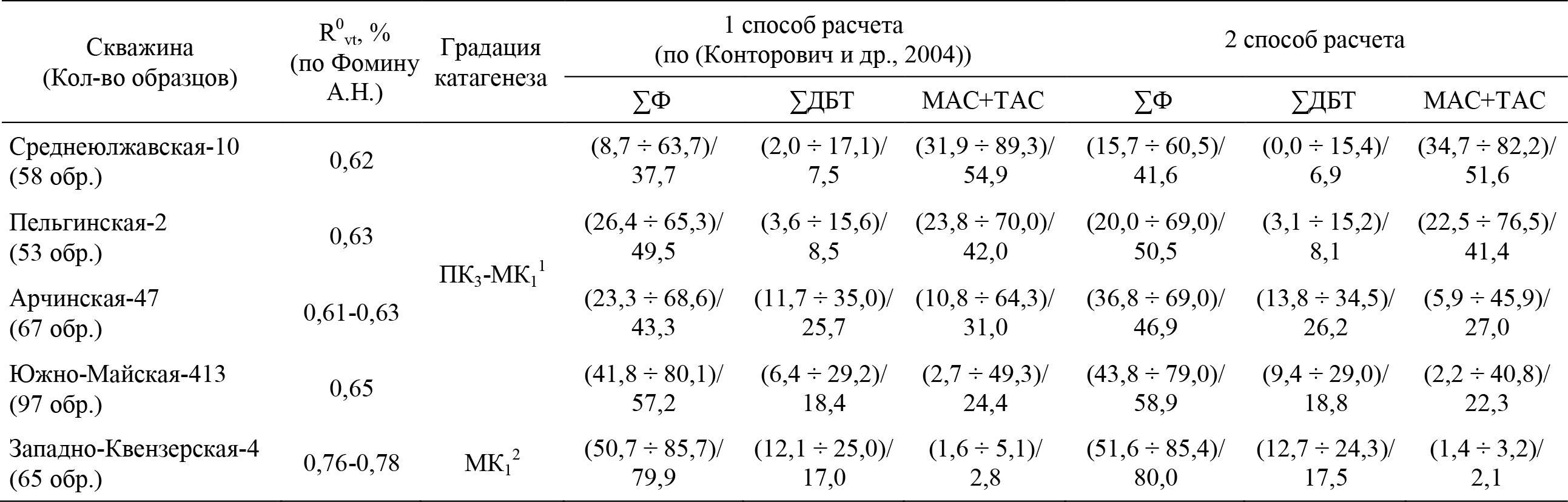

Содержание основных групп ароматических соединений (∑ фенантренов, ∑ дибензотиофенов, ∑ ароматических стероидов) рассчитаны двумя способами: 1) согласно методике (Конторович и др., 2004) за 100% принята сумма голоядерного фенантрена, голоядерного дибензотиофена, их метилзамещенных гомологов, моноароматических стероидов состава С27-С30, триароматических стероидов состава С20-С21 и С26-С28; 2) за 100% принята сумма всех идентифицированных соединений, включая ди- и триметилфенантрены, ди- и триметилдибензотиофены, а также соединения 1-метил-7-изопропил-фенантрен (ретен) и 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен (ТМТГФ). Как показал анализ результатов оценки (табл. 1), значения содержаний ароматических соединений в обоих случаях сопоставимы. В практике геохимических исследований, как правило, применяется 1 способ расчета, поэтому для характеристики распределения основных групп ароматических соединений (∑ фенантренов, ∑ дибензотиофенов, ∑ ароматических стероидов) значения их относительных содержаний представлены в этом варианте. Для выявления особенностей состава и строения внутри каждой из основных групп количественная оценка проведена по всем идентифицированным соединениям.

Табл. 1. Содержание основных групп ароматических соединений в битумоидах баженовской свиты Томской области. Примечание: ∑Ф – сумма фенантренов, ∑ДБТ – сумма дибензотиофенов, МАС – моноароматические стероиды состава С27-С30, ТАС – триароматические стероиды состава С20-С21 и С26-С28. Разброс значений: (min ÷ max) / среднее.

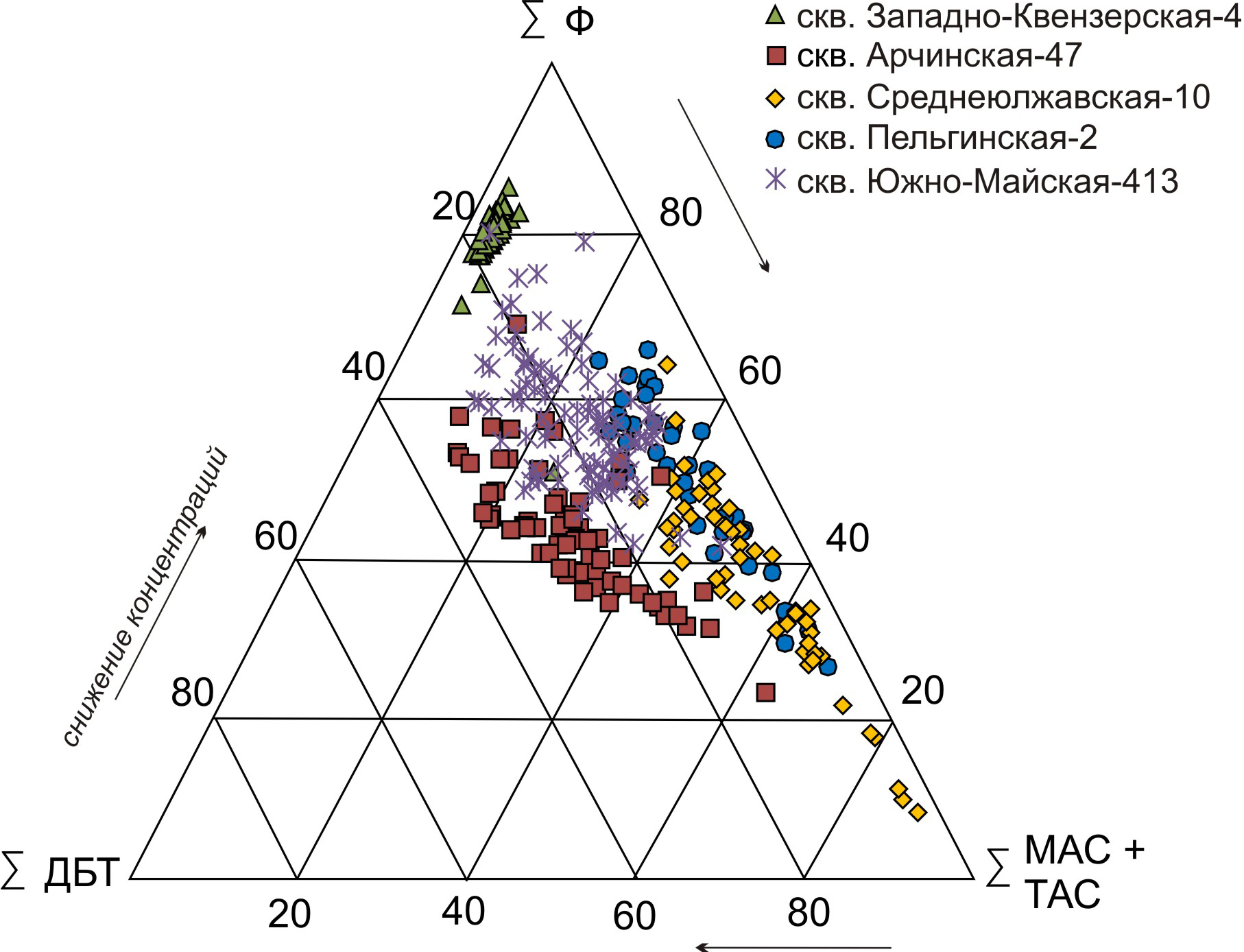

Основными компонентами нафтено-ароматических фракций битумоидов баженовской свиты Томской области являются фенантрены и ароматические стероиды (табл. 1, рис. 2), при этом их соотношение существенно меняется в зависимости от степени катагенетической преобразованности органического вещества. Так, в незрелом/слабозрелом органическом веществе баженовской свиты из разреза скважины Среднеюлжавская-10 (R0vt = 0,62% по данным А.Н. Фомина) в составе ароматических соединений преобладают ароматические стероиды – до 90%, концентрации которых в образцах из скважин Пельгинская-2 и Арчинская-47 (R0vt до 0,63%) снижаются в пользу фенантренов (табл. 1). В скважине Южно-Майская-413 (R0vt = 0,65%) преобладание фенантренов становится все более явным (до 80%). В наиболее преобразованном органическом веществе скважины Западно-Квензерская-4 (R0vt = 0,76–0,78%) доминируют фенантрены – до 86% (в среднем, 79,9%), содержание ароматических стероидов не превышает 5% (в среднем, 2,8%).

Рис. 2. Тригонограмма распределения основных групп ароматических соединений в битумоидах баженовской свиты Томской области

Содержание сероароматических соединений дибензотиофенового ряда в органическом веществе баженовской свиты Томской области изменяется, в среднем, от 7,5 до 25,7% от ∑ аром. соединений, что обусловлено условиями накопления органического вещества баженовской свиты и вполне согласуется с палеотектоническими реконструкциями. Согласно исследованиям В.А. Конторовича с коллегами, «в региональном плане на протяжении всей мезозойско-кайнозойской истории Западно-Сибирский осадочный бассейн погружался относительно структур складчатого обрамления» (Конторович и др., 2017), соответственно, баженовская свита в разрезе скважин Арчинская, Южно-Майская, Западно-Квензерская накапливалась в более погруженных (глубоководных) условиях по сравнению с баженовской свитой Пельгинской и Среднеюлжавской площадей.

Сравнительный анализ соотношений основных групп ароматических соединений в битумоидах, извлеченных из открытого и закрытого порового пространства пород баженовской свиты, показал их идентичность. Некоторые отличия наблюдались для битумоидов Среднеюлжавской скважины, извлеченных из образцов грубого дробления (открытая пористость), в составе которых соотношение фенантренов и ароматических стероидов более выравнено. В битумоидах из образцов регулярной формы (открытая пористость), также, как и в образцах мелкого дробления (закрытая пористость), среди ароматических соединений преобладают ароматические стероиды.

Соотношение содержаний фенантренов и дибензотиофенов в геохимической литературе часто используется для определения условий осадконакопления и литологии нефтематеринских пород (Hughes et al., 1995; Конторович и др., 2005; и др.). В работе (Hughes et al., 1995) для этой цели предлагается использовать зависимость отношения голоядерного дибензотиофена к голоядерному фенантрену (ДБТ/Ф) от отношения изопреноидных алканов пристана к фитану (Pr/Ph). В работе (Конторович и др., 2005) вместо отношения ДБТ/Ф применяется отношение (ДБТ + ∑МДБТ)/(Ф + ∑МФ). Для изучаемой коллекции битумоидов баженовской свиты Томской области значения отношения ДБТ/Ф, как и отношения (ДБТ + ∑МДБТ)/ (Ф+∑МФ), всегда < 1, а значения Pr/ Ph изменяются в диапазоне от 1 до 3, что соответствует зоне накопления морских и озерных глинистых пород. Несмотря на то, что в разрезе встречаются и единичные карбонатные прослои (НО < 50%), по значениям ДБТ/Ф они не выделяются на фоне остальных литотипов.

Распределение ароматических соединений фенантренового ряда

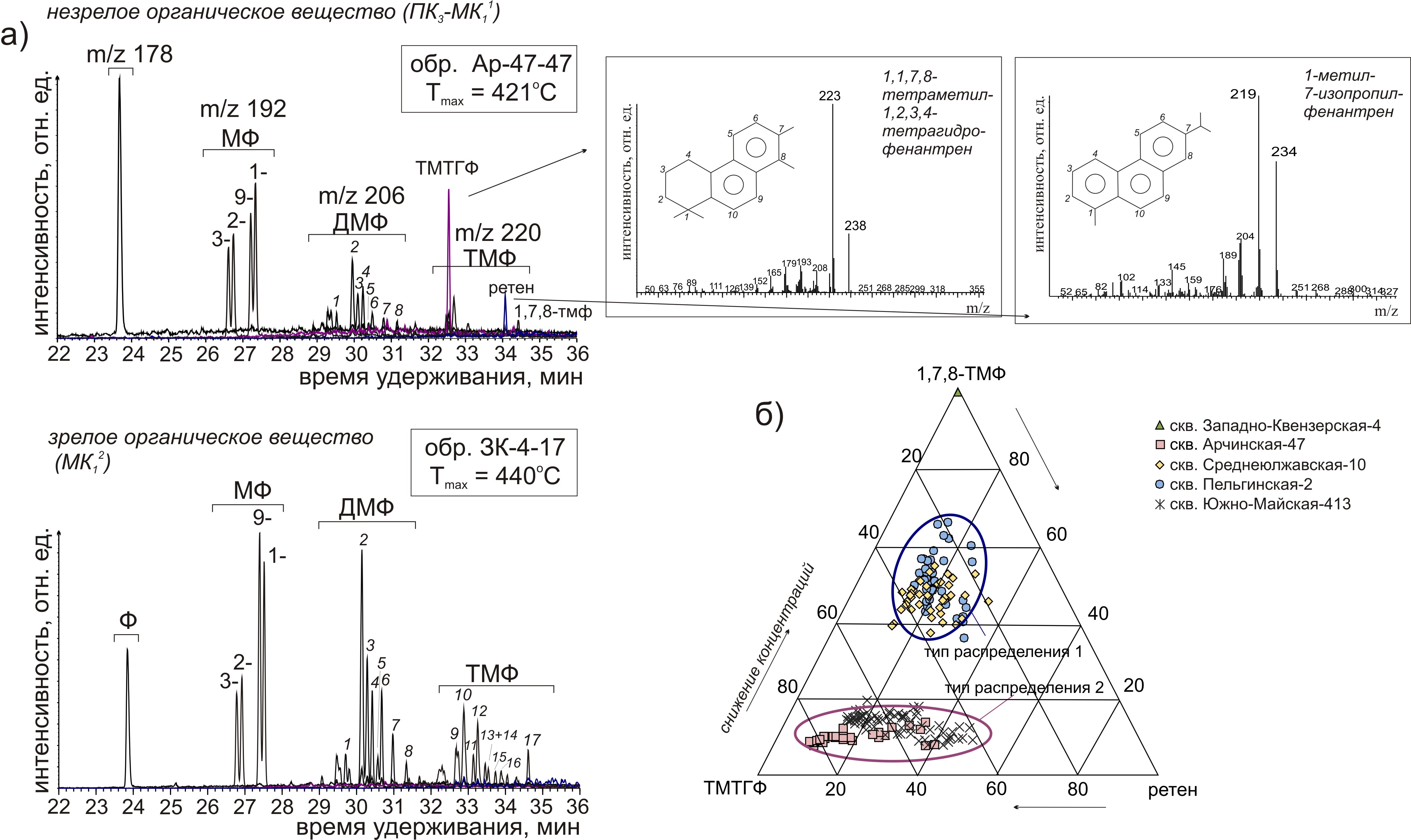

Среди ароматических соединений фенантренового ряда (рис. 3) идентифицированы: голоядерный фенантрен (m/z 178), метилфенантрены (m/z 192), диметилфенантрены (m/z 206) и триметилфенантрены (m/z 220). На рис. 3а показаны пики идентифицированных соединений. Среди триметилфенантренов по фрагментарным ионам m/z = 223 и М + 238 идентифицировано также соединение 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен (ТМТГФ), а по m/z = 219 и М + 234 соединение 1-метил,7-изопропилфенантрен (ретен).

Рис. 3. Типовые хромато-масс-фрагментограммы фенантренов (а) и тригонограмма распределения относительных концентраций 1,7,8-триметилфенантрена, 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрена и ретена (б) в битумоидах баженовской свиты Томской области. Условные обозначения: Ф – голоядерный фенантрен, МФ – метилфенантрены, ДМФ и ТМФ – ди- и триметилфенантрены: пик 1 – 2,6- и 2,7-ДМФ, пик 2 – 1,3-, 3,9-, 2,10-ДМФ, пик 3 – 1,6-, 2,5-, 2,9-ДМФ, пик 4 – 1,7-ДМФ, пик 5 – 2,3-ДМФ, пик 6 – 1,9-, 4,9-, 4,10-ДМФ, пик 7 – 1,8-ДМФ, пик 8 – 1,2-ДМФ; пик 9 – совместно элюирующие 1,3,6-, 1,3,10- и 2,6,10-ТМФ, пик 10 – 1,3,7-, 2,7,9-, 2,6,9-ТМФ, пик 11 – 1,3,9-, 2,3,6-ТМФ, пик 12 – 1,6,9-, 1,7,9-, 2,3,7-ТМФ, пик 13+14 – 1,3,8-, 2,3,10-ТМФ, пик 15+16 – 1,7,7-ТМФ, пик 17 – 1,7,8-ТМФ (синоним 1,2,8-ТМФ).

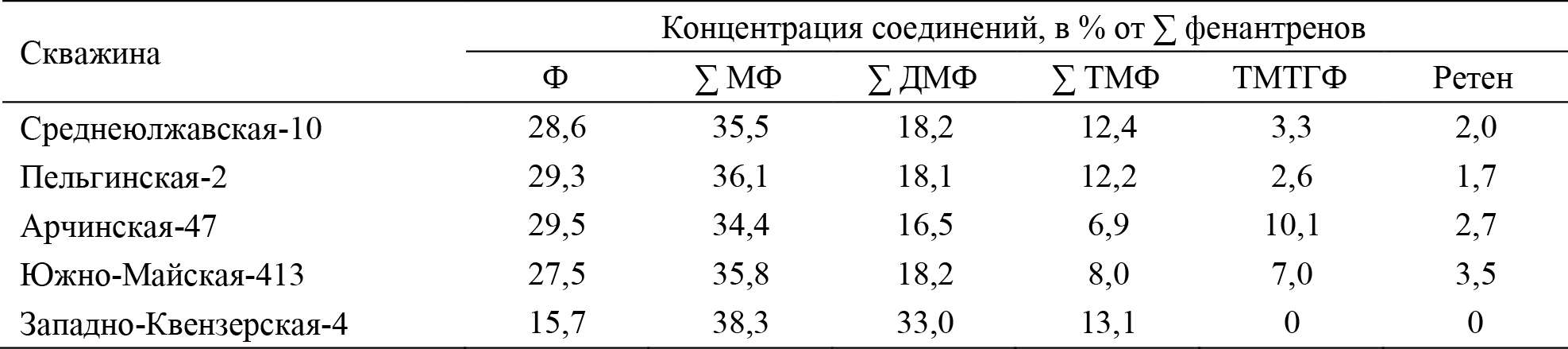

Анализ состава и строения ароматических соединений фенантренового ряда в ароматической фракции битумоидов показал, зависимость распределения голоядерного фенантрена и его моно-, ди- и триметилзамещенных гомологов от степени преобразованности ОВ (рис. 3а, табл. 2).

Табл. 2. Среднее содержание ароматических соединений фенантренового ряда в битумоидах баженовской свиты Томской области. Примечание: Ф – голоядерный фенантрен, ∑МФ – сумма метилфенантренов, ∑ДМФ – сумма диметилфенантренов, ∑ТМФ – сумма триметилфенантренов (без учета ТМТГФ и ретена), ТМТГФ – 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен, ретен – 1-метил,7-изопропилфенантрен. Таблица частично (данные по Арчинской, Южно-Майской и Западно-Квензерской скважин) опубликована в работе (Сотнич, Костырева, 2024).

В незрелом/слабозрелом органическом веществе баженовской свиты из разреза скважин Среднеюлжавская-10, Пельгинская-2, Арчинская-47 и Южно-Майская-413 в составе фенантренов доминируют голоядерный фенантрен (25–35% от ∑ фенантренов) и метилфенантрены (30–40%). Содержание диметилфенантренов преимущественно 15–20%, триметилфенантренов – до 15% от ∑ фенантренов. Среди триметилфенантренов в этих образцах идентифицированы также частично гидрированный фенантрен – предшественник 1,7,8-триметилфенантрена, промежуточный продукт преобразования трициклических терпанов (Каширцев и др., 2018; Бурдельная, Бушнев, 2021) и ретен (1-метил,7-изопропилфенантрен). Для изучаемой коллекции битумоидов баженовской свиты выполнена количественная оценка относительных концентраций этих трех соединений (рис 3б).

Из рисунка 3б видно, что характер соотношений ТМТГФ, ретена, 1,7,8-триметилфенантрена зависит от фациально-генетических обстановок накопления органического вещества. Так битумоиды Пельгинской и Среднеюлжавской скважин характеризуются относительно высоким содержанием 1,7,8-триметилфенантрена – 40–60% и низкой концентрацией ТМТГФ – 20–40%. Образцы Арчинской и Южно-Майской площадей характеризуются низким содержанием 1,7,8 – триметилфенантрена (<20%), но высоким содержанием ТМТГФ – 40–80%. Концентрация ретена в обоих случаях, как правило, не превышает 40% (исключение – образцы Южно-Майской скважины, относящиеся к верхней части пачки 4, где согласно (Эдер и др., 2022) часто отмечаются литологические характеристики, отвечающие «окислительным и субокислительным условиям в придонных водах и верхней части осадка»).

В составе зрелого органического вещества баженовской свиты Западно-Квензерской скважины среди соединений фенантренового ряда преобладают метил- и диметилфенатрены – преимущественно 35–45% и 30–40% от ∑ фенантренов соответственно. Концентрация голоядерного фенантрена в этих образцах – 10–20% от ∑ фенантренов. Содержание триметилфенантренов, как правило, не превышает 20% от ∑ фенантренов, при этом соединения ТМТГФ и ретен в битумоидах отсутствуют.

Среди соединений фенантренового ряда в геохимических исследованиях наиболее интересно с точки зрения нефтяной геохимии распределение метилзамещенных фенантренов, соотношение α- и β-структур которых используется в качестве показателей катагенеза органического вещества. Считается, что с ростом зрелости органического вещества в его составе увеличивается содержание более термодинамически устойчивых β-изомеров (Radke et al., 1982; Radke, 1988; Cassini et al., 1988; и многие другие). В изучаемых битумоидах баженовской свиты Томской области среди метилфенантренов α-изомеры (9- и 1-метилфенантрены) преобладают над β-изомерами (2- и 3-метилфенантрены) в 1,5–2 раза: значения отношения (9+1-МФ)/(2+3-МФ), в среднем, 1,4–1,6 в образцах Среднеюлжавской, Пельгинской, Арчинской и Южно-Майской скважин и 1,9 в образцах Западно-Квензерской скважины. При этом относительные концентрации метилфенантренов возрастают в ряду: 3-МФ ≤ 2-МФ << 9-МФ ≤ 1-МФ (соотношение 2-МФ/3-МФ, в среднем, 0,6–0,7, соотношение 9-МФ/1-МФ, в среднем, 0,8–0,9), за исключением образцов Западно-Квензерской скважины, в которых 9-МФ преобладает (9-МФ/1-МФ, в среднем, 1,1–1,2).

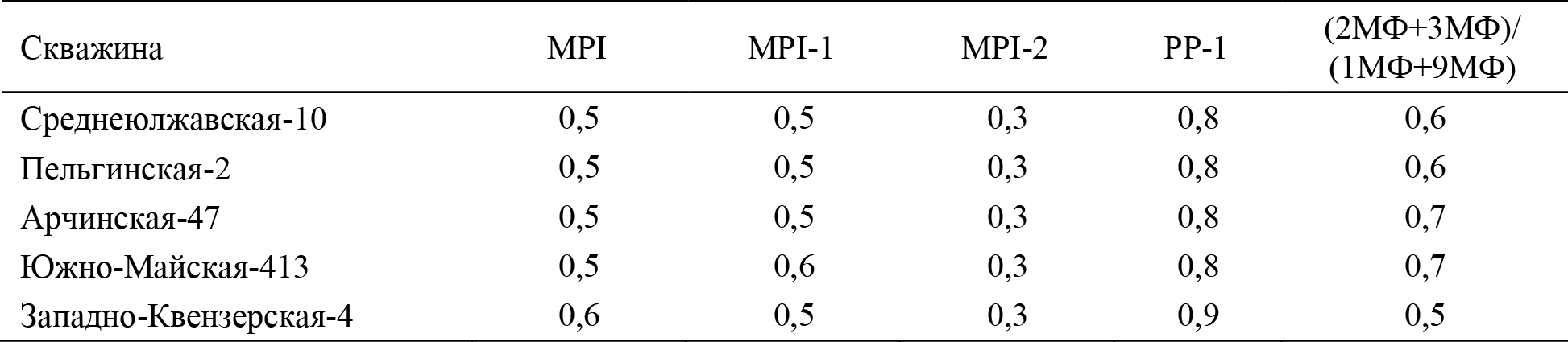

Значение некоторых молекулярных показателей, основанных на распределении метилфенантренов и широко используемых для определения зрелости органического вещества, показаны в таблице 3. Видно, что для рассматриваемой коллекции битумоидов баженовской свиты показатели не информативны, что было установлено ранее (Гончаров и др., 2004; 2013).

Табл. 3. Средние значения фенантреновых показателей зрелости органического вещества в битумоидах баженовской свиты Томской области. Примечание: Метилфенантреновые индексы (Methylphenanthrene Indices): MPI = 1,5*(2MФ + 3MФ)/(0,69*Ф + 1MФ + 9MФ) по (Radke et al., 1982); MPI-1 = 1,89*(2МФ + 3МФ))/(Ф + 1,26*(1МФ + 9МФ) по (Cassani et al., 1988); MPI-2 = (2MФ + 3MФ)/(Ф + 1MФ + 9MФ) по (Колесников и др., 1991); Фенантреновые параметры (Phenanthrene parameters): PP-1 = 1MФ/(2MФ + 3MФ) по (Alexander et al., 1986).

Распределение ароматических соединений дибензотиофенового ряда

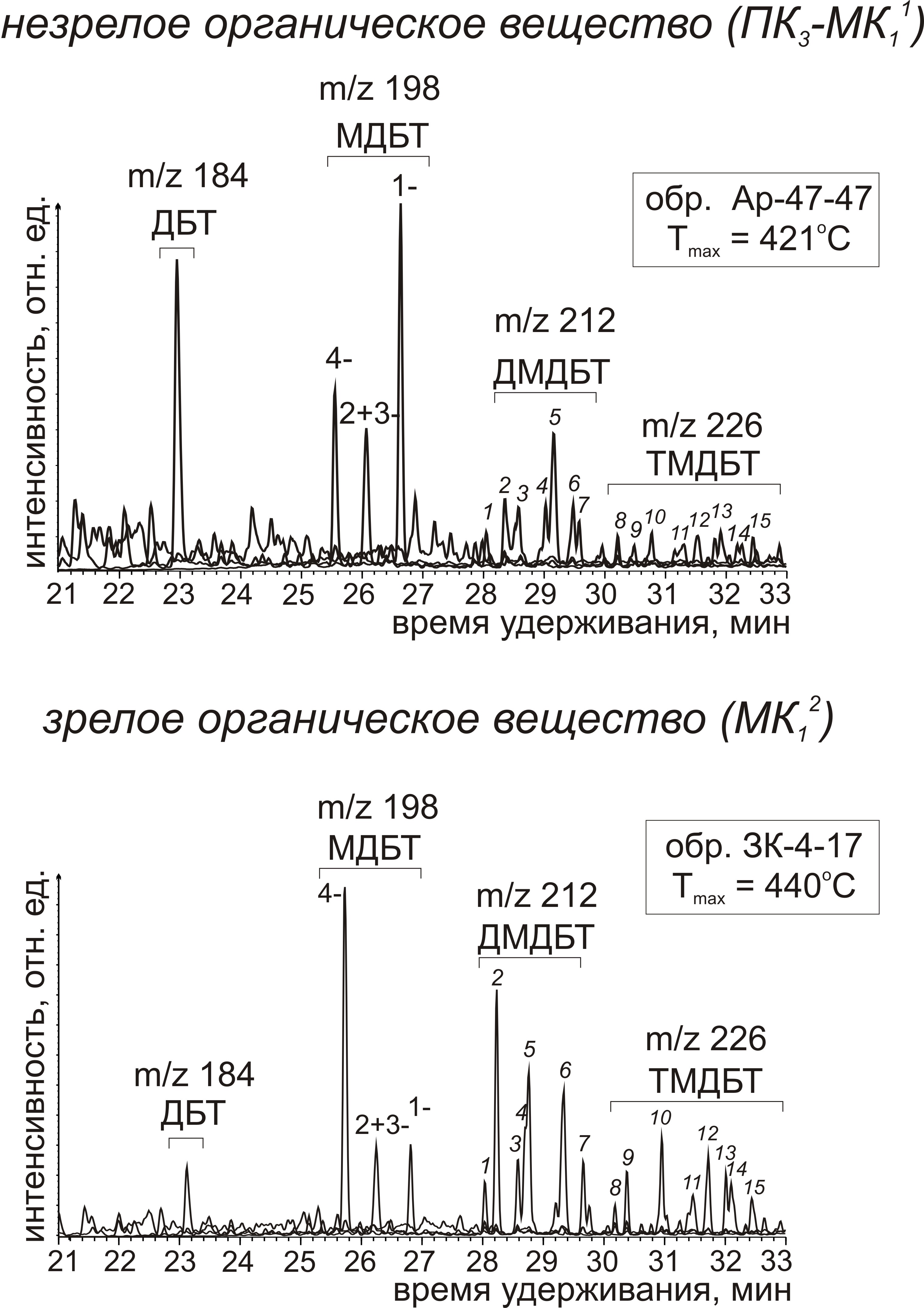

Среди серосодержащих ароматических соединений ряда дибензотиофена идентифицированы голоядерный дибензотиофен (m/z 184), его метил- (m/z 198), диметил- (m/z 212) и триметил- (m/z 226) замещенные гомологи (рис. 4).

Рис. 4. Типовые хромато-масс-фрагментограммы дибензотиофенов в битумоидах баженовской свиты Томской области. Условные обозначения: ДБТ – голоядерный дибензотиофен, МДБТ – метилдибензотиофены, ДМДБТ и ТМДБТ – ди- и три-метилдибензотиофены: пик 1 – 4,6-ДМДБТ, пик 2 – 2,4-ДМДБТ, пик 3 – 2,6-, 3,6-ДМДБТ, пик 4 – 3,7-ДМДБТ, пик 5 – 1,4-, 1,6-, 1,8-ДМДБТ, пик 6 – 1,2-, 1,3 ДМДБТ, пик 7 – 1,7-, 1,9-, 3,4-ДМДБТ; пики 8-15 – 2,4,6-ТМДБТ, 2,4,8-, 2,4,7-, 1,4,6-, 1,4,8-, 3,4,6-, 2,6,7-, 1,4,7-, 1,3,7-, 3,4,7-ТМДБТ, 1,2,4- и 2,3,7-ТМДБТ (Li et al., 2014).

Анализ распределения сероароматических соединений дибензотиофенового ряда в битумоидах баженовской свиты Томской области (рис. 4) показал, что среди дибензотиофенов доминируют метилзамещенные структуры – 40–50% от ∑ ДБТ (в образцах Западно-Квензерской площади 35–45%). Содержание диметилзамещенных дибензотиофенов в органическом веществе Западно-Квензерской площади изменяется от 30 до 45% от ∑ ДБТ (в основном, 35–40%), в остальных образцах – 20–30%. Содержание триметилбензотиофенов во всех битумоидах, как правило, не превышает 15–20% от ∑ ДБТ. Концентрации голоядерного дибензотиофена в изучаемой коллекции изменяется в широких пределах: 25–30% от ∑ ДБТ в образцах Южно-Майской и Арчинской скважин, 15–25% – в образцах Пельгинской и Среднеюлжавской скважин, 5–15% – в Западно-Квензерской скважине.

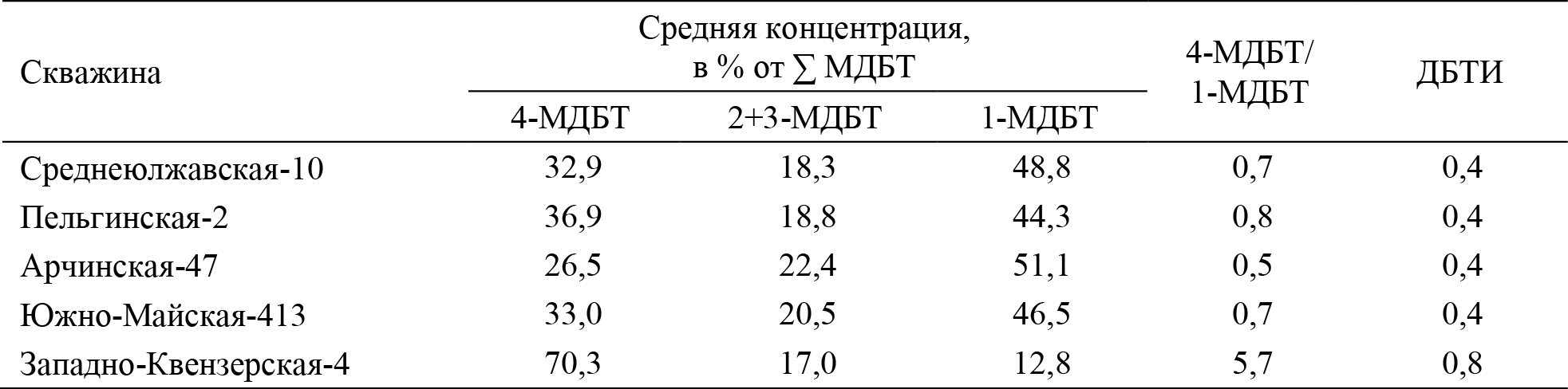

Среди метилдибензотиофенов (МДБТ) в битумоидах Среднеюлжавской, Пельгинской, Арчинской и Южно-Майской скважин доминирует 1-МДБТ (от 40 до 55% от ∑ МДБТ), в Западно-Квензерской скважине концентрации 1-МДБТ не превышают 20% (табл. 4). По мере снижения содержаний 1-МДБТ в составе битумоидов пропорционально увеличивается концентрация 4-МДБТ, содержание 2+3-МДБТ остается на уровне 20% от ∑ МДБТ.

Табл. 4. Распределение метилдибензотиофенов в битумоидах баженовской свиты Томской области. Примечание: Молекулярные показатели зрелости органического вещества – метилдибензотиофеновое отношение 4-МДБТ/1-МДБТ согласно (Radke, 1988; Гончаров и др., 2005) и дибензотиофеновый индекс ДБТИ = 2 + 3-МДБТ/ДБТ согласно (Schou, Myhr, 1988; Конторович и др., 2004).

Дибензотиофеновое отношение 4-МДБТ/1-МДБТ и дибензотиофеновый индекс ДБТИ хорошо зарекомендовали себя в качестве показателей зрелости органического вещества (Гончаров и др., 2005; Конторович и др., 2004; Radke, 1988; Schou, Myhr, 1988). Применительно к изучаемой коллекции битумоидов баженовской свиты Томской области эти молекулярные показатели имеют близкие значения для образцов Среднеюлжавской, Пельгинской, Арчинской и Южно-Майской скважин и резко отличаются в пробах Западно-Квензерской скважины, что подтверждает различие в зрелости органического вещества этих двух групп образцов.

Распределение ароматических стероидов

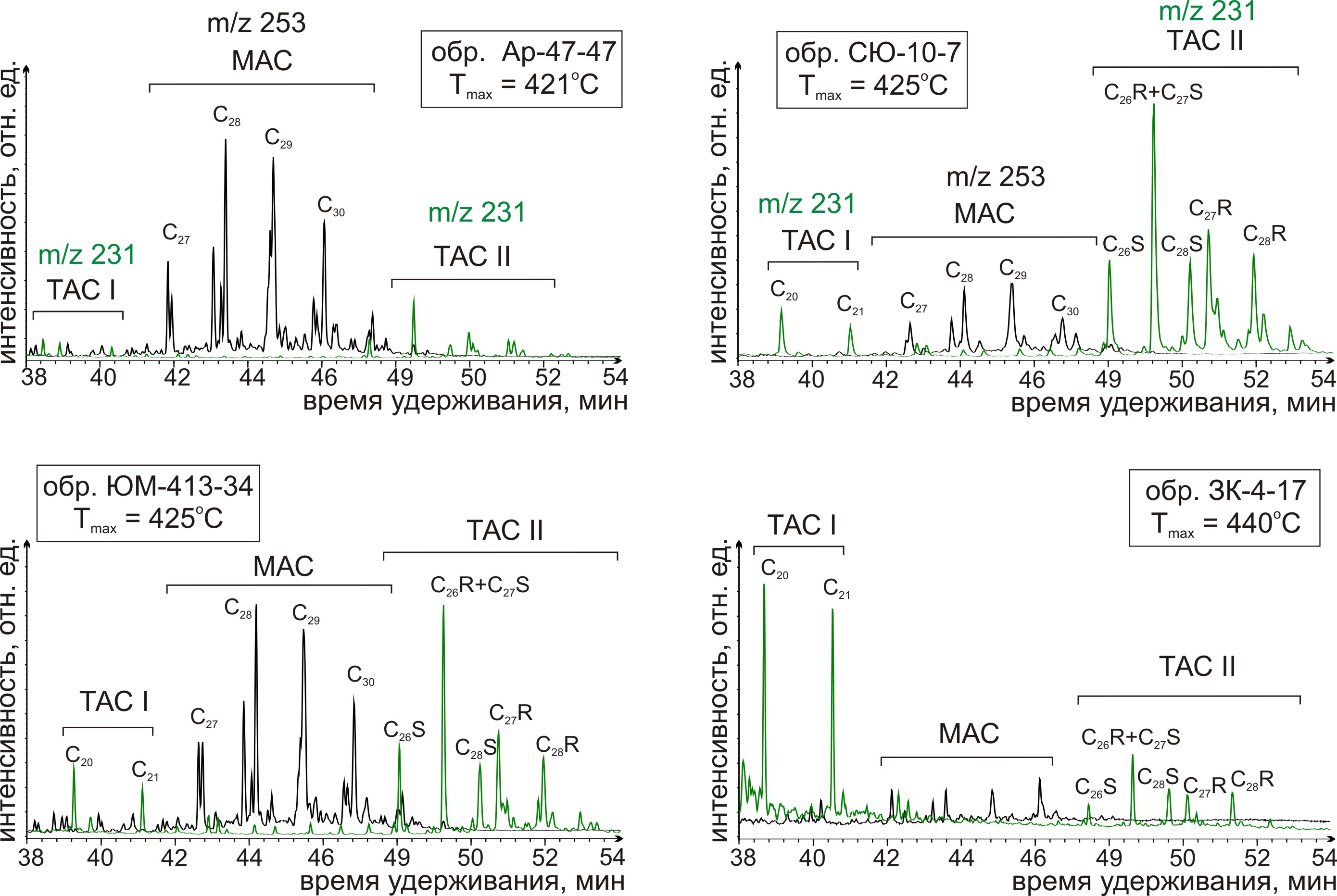

Среди ароматических стероидов в битумоидах баженовской свиты Томской области встречаются структуры с одним (моно-) или тремя (три-) ароматическими кольцами. Среди моноароматических стероидов (m/z 253) идентифицируются соединения состава С27-С30, среди триароматических стероидов (m/z 231) – низкомолекулярные ТАС I состава С20-С21 и высокомолекулярные ТАС II состава С26-С28 (рис. 5).

Рис. 5. Типовые хромато-масс-фрагментограммы ароматических стероидов в битумоидах баженовской свиты Томской области. Условные обозначения: МАС – моноароматические стероиды состава С27-С30; ТАС I – триароматические стероиды состава С20-С21, TAC II – триароматические стероиды состава С26-С28.

В образцах Среднеюлжавской и Пельгинской скважин триароматические стероиды (до 50% от ∑ аром.соед.) доминируют над моноароматическими (до 20% от ∑ аром.соед.), причем это преобладание обеспечивается, главным образом, высокомолекулярными ТАС состава С26-С28 (рис. 5). Отношение ТАС/МАС в этих образцах изменяется от 2 до 5, в среднем, 3. Значения триароматического стеранового индекса (ТАСИ = TAC I/(TAC I + TAC II)) не превышают 0,15.

В образцах Арчинской скважины отмечаются высокие содержания МАС (до 30% от ∑ аром.соед.), которые практически в 2 раза доминируют над ТАС (до 15% от ∑ аром.соед.). Значения отношения ТАС/МАС в битумоидах Арчинской скважины варьируют от 0,2 до 0,7, в среднем, 0,4. Среди триароматических стероидов преобладают TAC II: значения ТАСИ, как правило, не превышают 0,2.

В образцах Южно-Майской скважины соотношение МАС и ТАС изменяется по разрезу незакономерно: в одних битумоидах (около 2/3 коллекции) отмечается доминирование МАС, в других – преобладание ТАС. Значения отношения ТАС/МАС варьируют от 0,5 до 2,6, в среднем, 0,8. В некоторых образцах (преимущественно в нижней части разреза) концентрации МАС снижаются до уровня ТАС I, в единичных образцах – до фоновых. Значения ТАСИ изменяются от 0,1 до 0,25.

В образцах Западно-Квензерской скважины содержание ароматических стероидов очень низкое – менее 5% от ∑ аром.соед., при этом концентрации МАС, как правило, ≤ 0,5%. Отношение ТАС/МАС всегда > 4 (до 20). Среди триароматических стероидов в этих битумоидах преобладает TAC I: значения ТАСИ изменяются от 0,6 до 0,7.

Обсуждение результатов

Анализ результатов исследований ароматических соединений (фенантренов, дибензотиофенов, ароматических стероидов) в битумоидах баженовской свиты Томской области показал, что на их распределение оказывают влияние как обстановки накопления органического вещества, так и степень его преобразованности.

Органическое вещество баженовской свиты на территории исследования накапливалось в морских обстановках на глубинах 100–200 м (Конторович и др., 2013), что подтверждает и соотношение показателей ДБТ/Ф и Pr/Ph. Тем не менее, более низкое содержание дибензотиофенов, а также другой характер распределения в трехкомпонентной системе ТМТГФ – 1,7,8-ТМФ – ретен в битумоидах Пельгинской и Среднеюлжавской площадей указывают на более мелководные условия. По остальным молекулярным показателям, отличий в фациально-генетических обстановках накопления органического вещества (ОВ) на территории исследования не обнаружено, на них в большей степени влияет степень зрелости ОВ. Согласно результатам проведенных исследований, с увеличением степени зрелости органического вещества с конца протокатагенеза (градация ПК3) до середины мезокатагенеза (градация МК12) в распределении фенантренов, дибензотиофенов и ароматических стероидов происходят направленные изменения:

- В нафтено-ароматической фракции битумоидов увеличивается относительное содержание фенантренов и дибензотиофенов за счет существенного снижения доли ароматических стероидов. Если в незрелом органическом веществе концентрации ароматических соединений уменьшаются в ряду МАС + ТАС > Ф > ДБТ и/или Ф > МАС + ТАС > ДБТ, то в зрелом органическом веществе Ф > ДБТ > МАС + ТАС.

- в составе фенантренов и дибензотиофенов возрастает относительное содержание моно-, ди- и триметилзамещенных структур при уменьшении голоядерных соединений. Наиболее заметный рост отмечается в концентрациях диметилзамещенных гомологов: если в незрелом органическом веществе их концентрации на уровне голоядерного фенантрена и голоядерного дибензотиофена, то в зрелом органическом веществе увеличивается более, чем в 2 раза.

- Среди метилфенантренов увеличиваются концентрации α-изомеров (9- и 1-метилфенантрены), считающихся менее термодинамически стабильными по сравнению с β-изомерами (2- и 3-метилфенантрены); это, на первый взгляд, несоответствие можно объяснить тем, что перегруппировка метильных заместителей из α- в β-положение начинает играть ведущую роль лишь после градации МК2 (Radke, 1988; Cassini et al., 1988; Szczerba, Rospondek, 2010). Это обстоятельство объясняет неинформативность некоторых молекулярных показателей, основанных на распределении метилфенантренов (например, метилфенантреновые индексы MPI, MPI-1, MPI-2), для изученной коллекции образцов баженовской свиты, аквагенное органическое вещество находится на более низкой стадии катагенеза (МК11-МК12). Стоит отметить, что преобладание 9- и 1-метилфенантренов над 2- и 3-метилфенантренами наблюдается и в образцах других нефтематеринских отложений, аквагенное органическое вещество которых находится в начале-середине главной фазы нефтеобразования (Каширцев и др., 2018; Конторович и др., 2005; Duda et al., 2020).

- В незрелом/слабозрелом органическом веществе идентифицируется гидрированный предшественник 1,7,8-триметилфенантрена – соединение 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен (ТМТГФ), который в зрелом органическом веществе отсутствует. Ранее ТМТГФ был идентифицирован и в баженовской свите Северо-Сургутского района в центральной части Западной Сибири (Сотнич, Костырева, 2021, 2024), но в значительно более низких концентрациях, что обусловлено более высокой степенью преобразованности органического вещества на этой территории. Сравнительный анализ распределения ТМТГФ в битумоидах Томского и Северо-Сургутского районов позволил предположить, что это соединение начинает исчезать в конце градации МК11 (при Tmax около 435 оС). К подобному заключению пришли и авторы работы (Бурдельная, Бушнев, 2021), которые идентифицировали ТМТГФ в органическом веществе доманиковых пород и предложили использование отношения ТМТГФ/1,7,8-ТМФ в качестве показателя зрелости. Авторы отмечают, что «поскольку изменение данного соотношения происходит в довольно узком интервале термического созревания ОВ, оно будет уместно при исследовании состава ОВ низких и средних градаций катагенеза…» (Бурдельная, Бушнев, 2021).

- Среди метилдибензотиофенов в незрелом органическом веществе доминирует 1-МДБТ, в зрелом – более термодинамически стабильный 4-МДБТ. Содержание 2+3-МДБТ в изученной коллекции битумоидов всегда ниже относительно остальных метилдибензотиофенов, однако его отношение к голоядерному дибензотиофену (ДБТИ) с ростом катагенеза ОВ растет. Стоит отметить, что оба отношения (4-МДБТ/1-МДБТ и ДБТИ) информативны в качестве показателя зрелости ОВ баженовской свиты, что отмечалось исследователями и ранее (Конторович и др., 2004; Гончаров и др., 2004, 2005 и др.), однако различаются по уровню чувствительности к преобразованности ОВ. Так, отношение 4-МДБТ/1-МДБТ показывает значительно больший разброс значений между зрелым и незрелым ОВ. В отличие от пиролитических и углепетрографических параметров молекулярные показатели более точны, так как «…изомеризационный процесс перехода 1-МДБТ в 4-МДБТ не зависит от происхождения образца и отражает только равновесное состояние, которое обусловлено временем и температурой…» (Гончаров и др., 2004).

- В незрелом органическом веществе баженовской свиты отмечается повышенное содержание моноароматических стероидов (МАС), которое с ростом катагенеза быстро снижается, и на стадии катагенеза МК12 концентрации МАС – на уровне фоновых, в некоторых случаях МАС не идентифицируются. Ранее в работе (Конторович и др., 2004) было установлено, что для аквагенного ОВ баженовской свиты, как правило, «наряду с фенантренами значительную роль играют триароматические стероиды» и «…отношение концентраций ТАС/МАС обычно варьирует от 2,0 до 5,0». В той же работе отмечено, что в баженовской свите встречаются «аномальные» образцы, схожие по характеру распределения ароматических соединений с образцами тюменской свиты (высокие концентрации фенантренов, низкие – ароматических стероидов, преобладание МАС над ТАС), что связывалось с привносом в ОВ отдельных слоев баженовской свиты остатков высшей наземной растительности. Анализ распределения МАС и ТАС в битумоидах баженовской свиты Томской области показал, что относительные содержания ТАС/МАС могут значительно меняться в аквагенном ОВ баженовской свиты и без привноса террагенного ОВ.

- Среди триароматических стероидов в незрелом ОВ отмечается преобладание высокомолекулярных ТАС II состава С26-С28, в зрелом ОВ – ТАС I состава С20-С21. В работе (Конторович и др., 2004) подобная закономерность также была отмечена и на ее основе был предложен «триароматический стерановый индекс зрелости» ТАСИ = TAC I/ (TAC I+ TAC II) с достаточно сильной корреляционной связью с отражательной способностью витринита. В работах (Конторович и др., 2005; Парфенова, 2015) высказано мнение, что соотношение низкомолекулярных и высокомолекулярных стероидов зависит от окислительно-восстановительных условий накопления и содержания органического вещества в породах, а значит, «ТАСИ следует использовать для оценки степени преобразованности ОВ на этапе катагенеза с большей аккуратностью». Анализ значений показателя ТАСИ в битумоидах баженовской свиты Томской области, а также анализ его зависимости от содержания органического вещества (Сорг) и Pr/Ph в породе показал, что для данной коллекции использование ТАСИ в качестве показателя зрелости ОВ возможно.

Заключение

Анализ состава и строения ароматических соединений (фенантренов, дибензотиофенов, ароматических стероидов) в органическом веществе баженовской свиты Томской области показал, что основным фактором, контролирующим их распределение, является степень зрелости ОВ. С ростом катагенеза ОВ с градации ПК3 до МК12 отмечаются направленные изменения как в соотношении основных групп соединений (увеличение доли фенантренов, уменьшение ароматических стероидов в составе идентифицированных соединений), так и внутри этих групп (уменьшение концентраций голоядерных и увеличение ди- и триметилзамещенных структур, перегруппировка метильных заместителей и т.д.). В практике геохимических исследований для оценки зрелости ОВ широко используется ряд молекулярных показателей (MPI, MPI-1, MPI-2, PP-1, PP-1mod, ДБТИ, 4-МДБТ/1-МДБТ, ТАСИ и др.), однако, как показало проведенное исследование, не все из них одинаково информативны для аквагенного органического вещества баженовской свиты, находящейся на низких и средних стадиях катагенеза. К числу наиболее «чувствительных» к степени зрелости ОВ могут быть отнесены показатели 4-МДБТ/1-МДБТ, ТАСИ, ТАС/МАС, а также ТМТГФ/1,7,8-ТМФ.

Финансирование

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 23-77-01088 (https://rscf.ru/project/23-77-01088/).

Список литературы

1. Бурдельная Н.С., Бушнев Д.А. (2021). Новый показатель зрелости в органическом веществе доманиковых отложений. Геология и геофизика, 62(2), с. 187–196. DOI: 10.15372/GiG2020110

2. Гончаров И.В., Самойленко В.В., Обласов Н.В., Носова С.В. (2004). Молекулярные параметры катагенеза органического вещества пород баженовской свиты Томской области. Геология нефти и газа, 5, с. 53–60.

3. Гончаров И.В., Самойленко В.В., Носова С.В., Обласов Н.В. (2005). Способ определения зрелых нефтематеринских пород. Патент № 2261438 РФ, МПК7 G 01 N 30/02, G 01 V 9/00. Заявитель и патентообладатель ОАО «ТомскНИПИнефть». № 2004117234/28; заявл. 07.06.2004; опубл. 27.09.05.

4. Гончаров И.В., Самойленко В.В., Обласов Н.В., Фадеева С.В. (2013). Катагенез органического вещества пород баженовской свиты юго-востока Западной Сибири (Томская область). Нефтяное хозяйство, 10, с. 32–37.

5. Долженко К.В., Фомин А.Н. (2022). Информативность фенантреновых показателей зрелости органического вещества в позднем мезокатагенезе и апокатагенезе (на примере сверхглубокой скважины Средневилюская-27, Восточная Сибирь). Геохимия, 67(1), с. 37–46. https://doi.org/10.31857/S001675252201006X

6. Каширцев В.А., Парфенова Т.М., Головко А.К., Никитенко Б.Л., Зуева И.Н., Чалая О.Н. (2018).

7. Биомаркеры-фенантрены в органическом веществе докембрийских и фаненрозойских отложений и в нефтях Сибирской платформы. Геология и геофизика, 59(10), с. 1720–1729. DOI: 10.15372/GiG20181013

8. Колесников А.Ю., Найденов О.В., Матвеева И.А. (1991). Реликтовые полициклические ароматические углеводороды как показатели условий генезиса нефтей. Нефтехимия, 31(6), с. 723–736.

9. Конторович А.Э., Меленевский В.Н., Иванова Е.Н., Фомин А.Н. (2004). Фенантрены, ароматические стераны и дибензотиофены в юрских отложениях Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна и их значение для органической геохимии. Геология и геофизика, 45(7), с. 873–883.

10. Конторович А.Э., Парфенова Т.М., Иванова Е.Н. (2005). Ароматические углеводороды-биомаркеры и дибензотиофены в битумоидах куонамской свиты (северо-восток Сибирской платформы). Доклады Академии наук, 402(6), с. 804–806.

11. Конторович А.Э., Конторович В.А., Рыжкова С.В., Шурыгин Б.Н., Вакуленко Л.Г., Гайдебурова Е.А., Данилова В.П., Казаненков В.А., Ким Н.С., Костырева Е.А., Москвин В.И., Ян П.А. (2013). Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в юрском периоде. Геология и геофизика, 54 (8), с. 972–1012.

12. Конторович А.Э., Костырева Е.А., Родякин С.В., Сотнич И.С., Ян П.А. (2018). Геохимия битумоидов баженовской свиты. Геология нефти и газа, 2, с. 79–88. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-2-79-88

13. Конторович, В.А., Беляев С.Ю., Конторович А.Э., Красавчиков В.О., Конторович А.А., Супруненко О.И. (2001). Тектоническое строение и история развития Западно-Сибирской геосинеклизы в мезозое и кайнозое. Геология и геофизика, 42(11–12), с. 1832–1845.

14. Конторович В.А., Аюнова Д.В., Захрямина М.О., Калинина Л.М. (2017). История формирования верхнеюрских залежей углеводородов в юго-восточных районах Западной Сибири (на примере ИгольскоТалового месторождения). Геология и геофизика, 58(10), с. 1564–1577. DOI: 10.15372/GiG20171009

15. Парфенова Т.М. (2015). Геохимия стеранов и триароматических стероидов битумоидов иниканской свиты кембрия (юго-восток Сибирской платформы). Химия нефти и газа: материалы IX международной конференции, Томск: изд-во ИОА СО РАН, с. 69–73.

16. Сотнич И.С., Костырева Е.А. (2021). Ароматические соединения в битумоидах баженовской свиты севера Хантейской гемиантеклизы. Георесурсы, 23(1), с. 42–51. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2021.1.4

17. Сотнич И.С., Костырева Е.А., Родякин С.В., Рыжкова С.В., Конторович А.Э. (2023). Дифференциация битумоидов баженовской свиты Северо-Сургутского района в ходе генерации и миграции. Геология и геофизика, 64(12), с. 1732–1741. DOI: 10.15372/GiG2023145

18. Сотнич И.С., Костырева Е.А. (2024). Особенности распределения фенантренов в аквагенном органическом веществе баженовской свиты Западной Сибири. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 19(2), с. 1–19. https://www.ngtp.ru/rub/2024/9_2024.html

19. Фомин А.Н. (2011). Катагенез органического вещества и нефтегазоносность мезозойских и палеозойских отложений Западно-Сибирского мегабассейна. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 331 с.

20. Чахмахчев А.В., Чахмахчев В.А. (1995). Ароматические сернистые соединения как показатели термической зрелости углеводородных систем. Геохимия, 11, с. 1656–1669.

21. Эдер В.Г., Костырева Е.А., Юрченко А.Ю., Балушкина Н.С., Сотнич И.С., Козлова Е.В., Замирайлова А.Г., Савченко Н.И. (2019). Новые данные о литологии, органической геохимии и условиях формирования баженовской свиты Западной Сибири. Георесурсы, 21(2), с. 129–142. https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.129-142

22. Эдер В.Г., Рыжкова С.В., Дзюба О.С., Замирайлова А.Г. (2022). Литостратиграфия и обстановки седиментации баженовской свиты (Западная Сибирь) в центральном, юго-восточном и северных районах её распространения. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 30(5), с. 46–74. DOI: 10.31857/S0869592X22050027

23. Alexander R., Strachan M.G., Kagi R. I., Van Bronswuk W. (1986). Heating rate effects on aromatic maturity indicators. Organic Geochemistry, 10, pp. 997–1003. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(86)80038-9

24. Cassini F., Gallango O., Talukdar S., Vallejos C., Ehrmann U. (1988). Methylphenanthrene maturity index of marine source rock extracts and crude oils from the Maracaibo Basin. Organic Geochemistry, 1–3, pp. 73–89. https://doi.org/10.1016/0146-6380(88)90027-7

25. Duda J.P., Love G.D., Rogov V.I., Melnik D.S., Blumenberg M., Grazhdankin D.V. (2020). Understanding the geobiology of the terminal Ediacaran Khatyspyt Lagersttte (Arctic Siberia, Russia). Geobiology, 18(6), pp. 643–662. DOI: 10.1111/gbi.12412

26. Hughes W.B., Holba A.G., Dzou L.I.P. (1995). The ratios of dibenzothiophene to phenanthrene and pristane to phytane as indicators of depositional environment and lithology of petroleum source rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59(17), pp. 3581–3598. https://doi.org/10.1016/0016-7037(95)00225-O

27. Li M., Wang T.-G., Shi Sh., Liu K., Ellis G. S. (2014). Benzo[b] naphthothiophenes and alkyl dibenzothiophenes: Molecular tracers for oil migration distances. Marine and Petroleum Geology, 57, pp. 403–417. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2014.06.012

28. Radke M., Willsch H., Leuthaeuser D., Teichmuller M. (1982). Aromatic components of coal: relation of distribution pattern to rank. Geochimica et Cosmochimica Acta, 46, pp. 1831–1848. https://doi.org/10.1016/0016-7037(82)90122-3

29. Radke M. (1988). Application of aromatic compounds as maturity indicators in source rocks and crude oils. Marine and Petroleum Geology, 5, pp. 224–236. https://doi.org/10.1016/0264-8172(88)90003-7

30. Radke M., Welte D.H., Willsch H. (1986). Maturity parameters based on aromatic hydrocarbons: Influence of the organic matter type. Organic Geochemistry, 10 (1–3), pp. 51–63. https://doi.org/10.1016/0146-6380(86)90008-2

31. Sсhou L., Myhr M.B. (1988). Sulfur aromatic compounds as maturity parameters. Organic Geochemistry, 13, pp. 61–66. https://doi.org/10.1016/0146-6380(88)90025-3

32. Szczerba M., Rospondek M.J. (2010). Controls on distributions of methylphenanthrenes in sedimentary rock extracts: Critical evaluation of existing geochemical data from molecular modelling. Organic Geochemistry, 41, pp. 1297–1311. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2010.09.009

Об авторах

И. С. СотничРоссия

Инга Сергеевна Сотнич – кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

630090, Новосибирск, пр-т акад. Коптюга, д. 3

Е. А. Костырева

Россия

Елена Анатольевна Костырева – кандидат геол.- минерал. наук, старший научный сотрудник

630090, Новосибирск, пр-т акад. Коптюга, д. 3

Рецензия

Для цитирования:

Сотнич И.С., Костырева Е.А. Геохимия фенантренов, дибензотиофенов и ароматических стероидов в битумоидах баженовской свиты юго-востока Западной Сибири (Томская область). Георесурсы. 2025;27(3):168-178. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.19

For citation:

Sotnich I.S., Kostyreva E.A. Geochemistry of phenanthrenes, dibenzothiophenes and aromatic steroids in the Bazhenov formation’s source rock of the south-east of Western Siberia (Tomsk region). Georesursy = Georesources. 2025;27(3):168-178. https://doi.org/10.18599/grs.2025.3.19

.png)