Перейти к:

Модель углеводородной системы и оценка ресурсов баженовской свиты в районе Фроловской мегавпадины Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна

https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.14

Аннотация

Создана модель углеводородной системы баженовской свиты в рамках полигона площадью около 13 000 км2, включающего территорию Приобского, Приразломного и ряда других нефтяных месторождений, открытых в зоне сочленения Фроловской мегавпадины и салымского мегавала. На основе построенных карт теплового потока и современных пластовых температур баженовской свиты выполнено моделирование температурной истории параллельно в двух программах: TemisFlow и GST. с использованием карты коэффициента трансформации органического вещества и карты остаточного генерационного потенциала проведена оценка количества углеводородов, сгенерированных баженовской свитой. содержание углеводородов в баженовской свите рассчитано двумя способами: картированием пиролитического параметра S1 и по результатам бассейнового моделирования. Выполнены оценка и сопоставление начальных суммарных геологических ресурсов нефти баженовской свиты, рассчитанных тремя способами: по результатам бассейнового моделирования, методом количественных геологических закономерностей и объемным методом. Все три оценки попадают в диапазон 74–90 млн т.

Ключевые слова

Для цитирования:

Оксенойд Е.Е., Сидоров А.А., Поповская В.Г. Модель углеводородной системы и оценка ресурсов баженовской свиты в районе Фроловской мегавпадины Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы. 2024;26(4):45-61. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.14

For citation:

Oksenoyd E.E., Sidorov A.A., Popovskaya V.G. Model of hydrocarbon system snd resource assessment of the Bazhenov Formation in the Frolov Megadepression, West siberian Basin. Georesursy = Georesources. 2024;26(4):45-61. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.14

Введение

Проблемой прогноза продуктивности баженовской свиты (БС) в разные годы занимались многие исследователи: В.И. Белкин, Ф.Я. Боркун, Ф.Г. Гурари, Т.В. Дорофеева, М.Ю. Зубков, А.Э. Конторович, И.И. Нестеров, Е.А. Предтеченская, А.В. Рыльков, И.Н. Ушатинский, С.И. Филина, В.В. Хабаров и др. В качестве благоприятных условий для формирования «залежей» рассматривались повышенные пластовые температуры, структурный фактор, гидротермальная «проработка» пород, «надежность» верхнего и нижнего флюидоупоров и т.д. (Филина и др., 1984; Зубков, 2016; Оксенойд, 2019 и др.).

В региональном плане наиболее перспективны для выявления скоплений углеводородов (УВ) в баженовской свите территории Красноленинской и Фроловской нефтегазоносных областей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (Oksenoyd, Oleynik, 2017). Однако даже в «благоприятных» условиях вероятность неполучения промышленного притока остается достаточно высокой.

Что касается количественной оценки начальных суммарных ресурсов (НСР) УВ баженовской свиты, то в настоящее время отсутствуют утвержденные методики их расчета для нетрадиционных объектов. И, как следствие, величины НСР нефти баженовской формации Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, по различным данным, отличаются весьма существенно (на порядок и даже несколько больше). Согласно оценке ВНИГНИ, начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти БС составляют 10,4 млрд т (Мельников и др., 2024). Эта оценка опирается на более раннюю оценку ИНГГ СО РАН – 10–12 млрд т (Конторович и др., 2019). По данным НАЦ РН им. В.И. Шпильмана, на территории Югры начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса (НГК) оцениваются в 3 млрд т.

В Государственном балансе запасов нефти, газа и конденсата в объектах, относимых к баженовско-абалакскому нефтегазоносному комплексу на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО – Югры), по состоянию на 1 января 2023 г. числится:

– в баженовской свите 106 залежей в составе 60 месторождений с суммарными начальными геологическими/извлекаемыми запасами нефти 3025/295 млн т и с накопленной/годовой добычей (за 2022 г.) 15,5/1,1 млн т;

– в абалакской свите 41 залежь на 19 месторождениях с запасами 301/64 млн т и добычей 7,2/0,1 млн т;

– в составе совместного разреза баженовской и абалакской свит 4 залежи 4 месторождений с запасами 60/5 млн т и добычей 0,7/0,05 млн т.

Сравнение объемов ресурсов, запасов и накопленной добычи позволяет заключить, что освоение БС еще далеко от завершения.

Цель настоящего исследования – оценка ресурсного потенциала баженовской свиты на южной лицензионной территории (ЮЛТ) Приобского месторождения на основе построения цифровой модели УВ-системы баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса. Для достижения этой цели ставились следующие задачи.

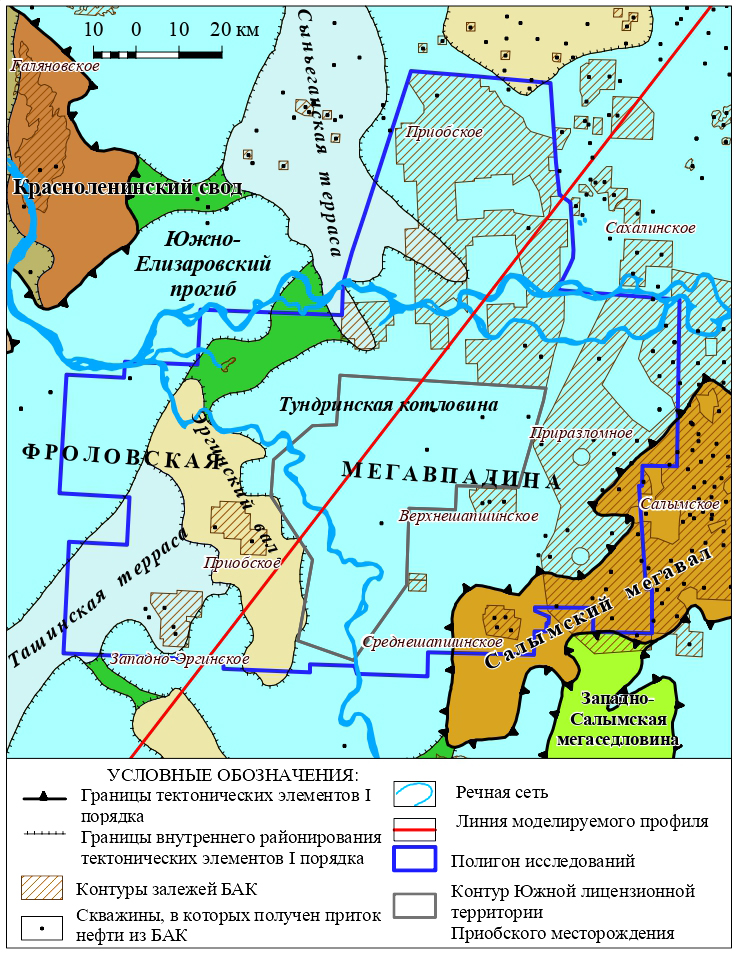

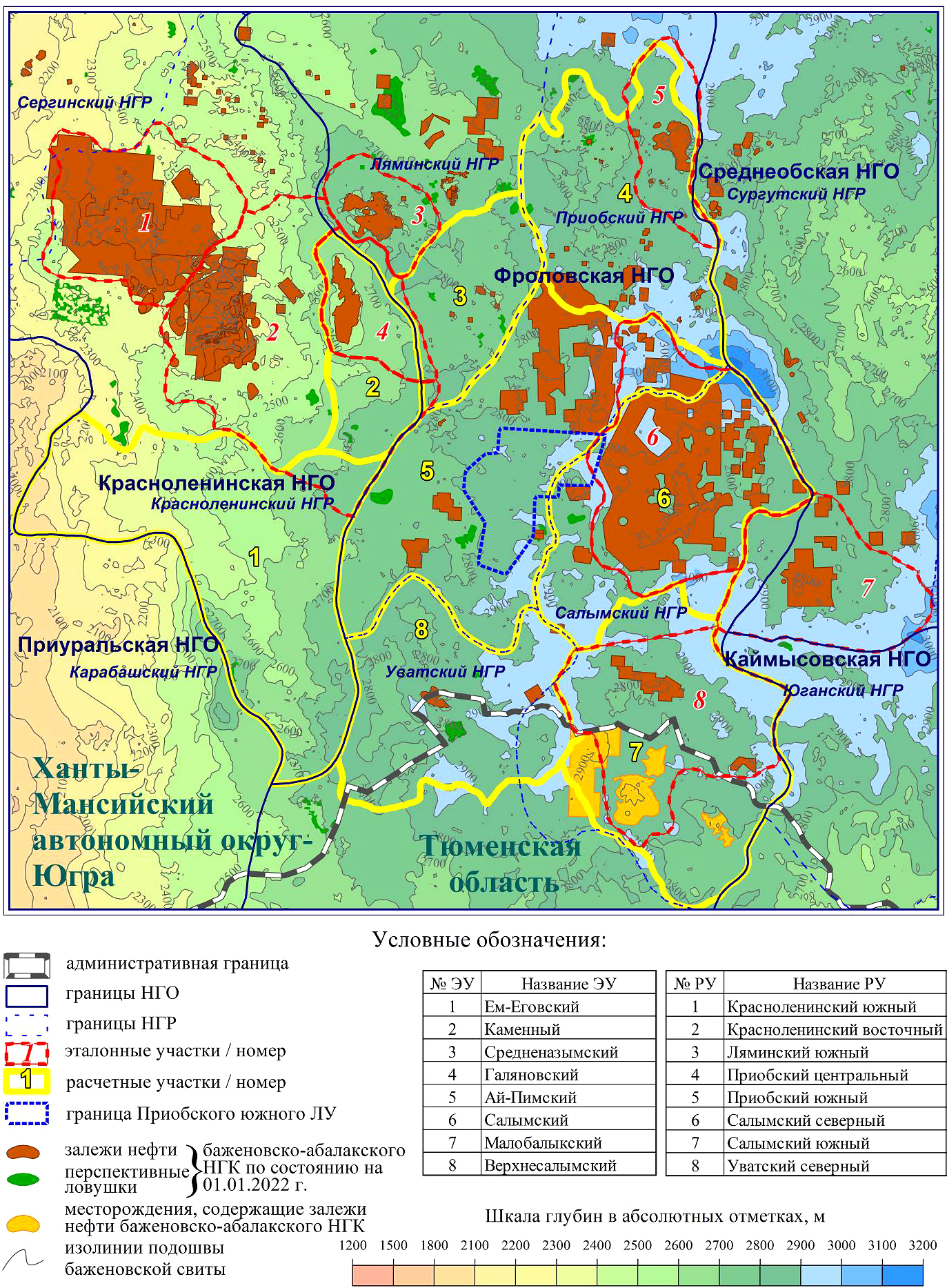

- Построить 2D-модель углеводородной системы баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса вдоль профиля протяженностью 330 км, пересекающего южную и центральную части Фроловской мегавпадины Западно-Сибирской плиты с юго-запада на северо-восток (рис. 1).

- В рамках полигона площадью около 13 000 км2, включающего территорию Приобского, Приразломного и ряда других нефтяных месторождений, открытых в зоне сочленения Фроловской мегавпадины и Салымского мегавала, установить зависимости между параметрами бассейнового моделирования и современными наблюдаемыми характеристиками БС (структурный план, температуры и т.д.).

- Результаты бассейнового моделирования через полученные региональные тренды распространить на территорию исследований.

- Определить плотность генерации и эмиграции УВ, содержание УВ в БС. Мы считаем, что оставшиеся в БС углеводороды могут находиться в породе как в свободном состоянии – в минеральной матрице (в межзерновой и трещинной пористости) и в порах органического вещества, так и могут быть адсорбированы как минеральной матрицей, так и керогеном. По данным М.В. Дахновой с соавторами (Дахнова и др., 2015), поры органического вещества могут адсорбировать до 20% от количества остаточных УВ. Кроме того, часть сгенерированных углеводородов представлена высокомолекулярными, смолисто-асфальтеновыми соединениями, малоподвижными в обычных пластовых условиях (Костенко, 2014).

- Оценить начальные суммарные геологические ресурсы нефти южной лицензионной территории Приобского месторождения методом количественных геологических закономерностей и объемным методом.

Рис. 1. Фрагмент тектонической карты Западно-Сибирской плиты с расположением линии моделируемого профиля (Шпильман и др., 1998)

Материалы и методы

Для построения геолого-структурной модели, включающей опорные горизонты А, Т, Б1, Б, М, Г и кровли пачек баженовской свиты, а также для картирования основных тектонических нарушений создан интерпретационный проект сейсмических 2D- и 3D-данных, охватывающий территорию около 15000 км2. В границах исследуемой территории пробурено более 440 поисково-разведочных скважин, половина из которых не вскрыла юрские отложения. Баженовско-абалакский комплекс опробован в 110 скважинах, половина испытаний в рамках исследуемой территории проведена на Приразломном и Салымском месторождениях. Промышленные притоки получены из 67 совместных испытаний баженовско-абалакских пластов Ю0 и Ю1 в половине случаев; из 50 опробований пласта Ю0 баженовской свиты только в трети испытаний.

На рассматриваемой территории в пласте Ю0 по состоянию на 1 января 2024 г. в Государственном балансе запасов нефти, газа, конденсата числится 10 залежей на 6 месторождениях, из них к классу крупных относится залежь на Приразломном месторождении, к классу средних – залежь на Приобском месторождении, остальные залежи – мелкие. Накопленная добыча нефти из баженовской свиты составила 0,319 млн т.

По 134 скважинам выполнено стратиграфическое расчленение разреза, в баженовско-абалакских отложениях выделено 10 пачек согласно схеме, принятой в НАЦ РН им. В.И. Шпильмана (Олейник, Оксенойд, 2015).

Кратко остановимся на характеристиках пачек.

Пачка 1 в подошве абалакской свиты представлена аргиллитами темно-серыми алевритистыми с примесью глауконита. Показания нейтронных методов и гамма-каротажа (ГК) фоновые, сопротивления низкие, характерные для глин. Толщины пачки меняются от 8 м на структурных поднятиях до 18 м в погруженных зонах.

Пачка 2 представлена переслаиванием аргиллита с глинисто-карбонатной породой. По данным геофизических исследований скважин (ГИС) характеризуется повышением сопротивления. Толщина пачки в границах рассматриваемой территории не превышает 5 м.

Пачка 3 представлена аргиллитом серым до темно-серого, глауконитизированным. По данным ГИС характерным для данной пачки является наличие большой каверны и снижение сопротивления относительно пачки 2. Толщины пачки 3 такие же, как у пачки 1.

Пачка 4 представлена аргиллитом с прослоями карбонатных и кремнистых пород. Пачка выделяется по повышению сопротивления на кривых КС относительно выше- и нижезалегающих пород. Толщина пачки преимущественно составляет менее 3 м и достигает 6 м на юге территории исследований.

Пачка 5 представлена аргиллитами серыми, алевритистыми до алевритовых, массивными, хрупкими, с редкими включениями глауконита. Характерным признаком, по данным ГИС, является снижение сопротивления относительно пачки 4. Толщина пачки увеличивается с востока на запад от значений менее 1 м и 2–3 до 6–7 м, достигая максимума в 14 м в центре Эргинского вала.

Пачка 6, выделенная в подошве баженовской свиты, представлена слабоуглеродистыми (среднее содержание органического углерода Сорг – 5%) глинисто-кремнистыми породами: микститами глинистыми и силицитами по классификации, разработанной А.Э. Конторовичем с коллегами (Конторович, 2016). По материалам ГИС, начиная с пачки 6, наблюдается повышение удельных сопротивлений по боковому каротажу и боковому каротажному зондированию. Показания ГК фоновые. Распределение толщин пачки 6 такое же, как у подстилающей пачки 5. В восточной части рассматриваемой территории толщина пачки не превышает 3 м.

Пачка 7 представляет собой переслаивание углеродистых (среднее Сорг – 7%) глинисто-кремнистых разностей с кремнистыми и карбонатными прослоями. Сложена преимущественно силицитами и кремнистыми микститами. Пачка выделяется увеличением сопротивления, по данным электрометодов, относительно нижележащих пород. Толщина пачки 7 увеличивается с запада на восток от 5 до 18 м.

Пачка 8 сложена высокоуглеродистой (среднее Сорг – 10%) глинисто-кремнистой породой (микститами кремнистыми). По материалам ГИС пачка выделяется резким увеличением показаний радиоактивности на фоне нижележащих пород. Толщина пачки слабо дифференцирована в границах рассматриваемой территории и в основном составляет 4–6 м.

Пачка 9 представлена переслаиванием углеродистых (среднее Сорг – 9%) глинисто-кремнистых пород с разным содержанием карбонатного материала, отличается от подстилающих пород БС отсутствием силицитов. По данным ГИС пачка 9 характеризуется снижением гамма-активности относительно выше- и нижележащих пород. Толщина пачки 9 слабо дифференцирована в границах рассматриваемой территории и в основном составляет 4–6 м.

Пачка 10 сложена высокоуглеродистыми (среднее Сорг – 13%) смешанными глинисто-карбонатно-кремнистыми породами, так же как и пачка 9, характеризуется отсутствием силицитов. Толщина пачки 10 выдержана в границах рассматриваемой территории и в основном составляет 4–8 м.

В результате интерпретации каротажных данных по 116 скважинам построены карты суммарных толщин плотных прослоев, выделенных в баженовской и абалакской свитах, ассоциируемых с потенциально продуктивными пластами (Зубков, 2014).

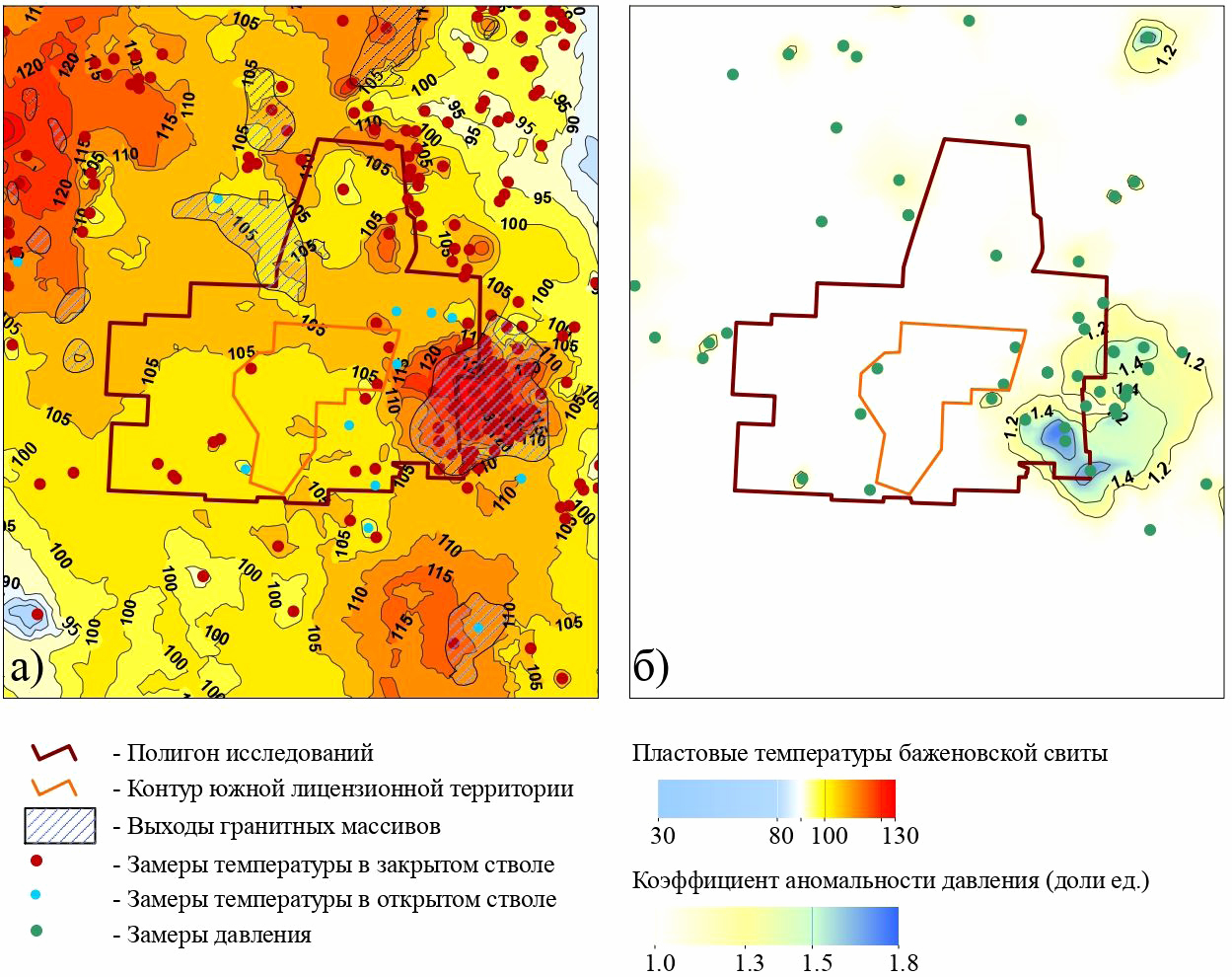

Для анализа термобарических условий построены карта пластовых температур баженовской свиты, карта плотности теплового потока и карта коэффициента аномальности пластового давления (рис. 2). В южной части Приобского месторождения расчетные современные температуры баженовской свиты достаточно выдержаны и находятся в диапазоне 102–109 °С. Аномально высокое пластовое давление установлено в юго-восточной части рассматриваемой территории в районе Салымского свода.

Рис. 2. Карты: а) современных температур баженовской свиты и б) коэффициента аномальности пластового давления

Дана оценка эволюции нефтематеринских пород по пиролитическим данным.

В рамках построения 2D-модели УВ-системы баженовско-абалакского НГК вдоль профиля протяженностью 330 км в программном комплексе TemisFlow (BeicipFranlab) построены структурная и литологические модели. Баженовско-абалакские отложения были структурированы следующим образом: верхняя толща БС (пачки 8–10), пачка 7, пачки 6–5, пачки 1–4 абалакской свиты.

Верхней покрышкой баженовско-абалакского комплекса (БАК) в районе исследований является подачимовская пачка глинистых пород. Толщина ее очень изменчива и составляет от единиц метров до 50 м и более. В качестве нижнего флюидоупора условно принимается абалакская свита, представленная преимущественно глинистыми отложениями с прослоями глинисто-карбонатных пород, чаще в кровельной части, которые могут быть коллекторами нефти.

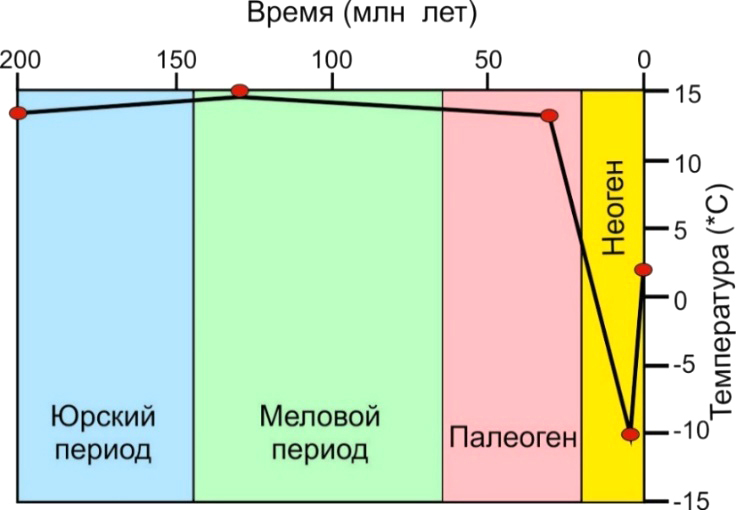

В программном комплексе GST (Сидоров и др., 2005) на базе решения одномерного нестационарного уравнения теплопроводности моделировалась температурная история в отдельных точках ареала исследований, охарактеризованных данными бурения и результатами интерпретации ГИС по всему стволу скважины. Одномерное моделирование позволило наиболее полно учесть стратиграфическое расчленение вышележащей толщи, а также ее литологический состав, влияющий на тепловые параметры пород, без необходимости построения детального структурного каркаса меловой толщи. На первом этапе моделирования задача решалась для слоя переменной во времени толщины (начальная – 70 км). На нижней границе слоя задавалась постоянная температура 1300 °С, на верхней границе, соответствующей дневной поверхности, применялись граничные условия, показанные на рис. 3. Кривая изменения плотности теплового потока во времени, полученная из расчетов, пересчитанная на поверхность фундамента, использовалась в качестве нижнего граничного условия на втором этапе одномерного моделирования по более детальной пространственной сетке.

Рис. 3. Температурная история дневной поверхности

Полученные на основе одномерного моделирования для отдельных скважин значения плотности теплового потока для подошвы юры использовались в 2D-модели в TemisFlow: были приняты постоянные вдоль профиля значения плотности теплового потока – 66 мВт/м2 для момента времени, соответствующего максимальному похолоданию (34 млн лет назад), и 60 мВт/м2 в остальные моменты времени. Постоянство плотности теплового потока вдоль профиля обусловлено отсутствием на его протяжении явных аномалий теплового поля. Температурная история дневной поверхности для обеих моделей показана на рис. 3.

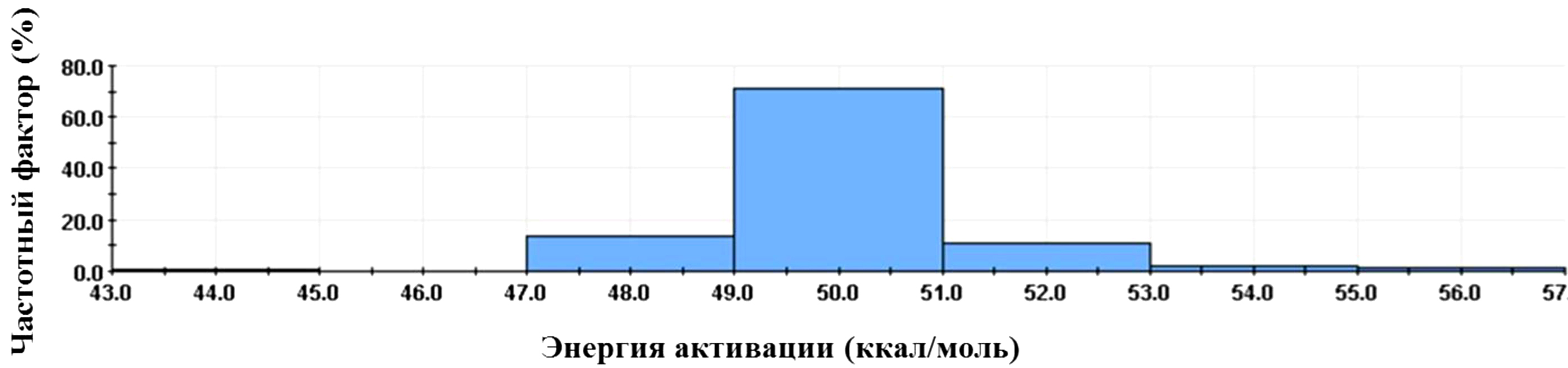

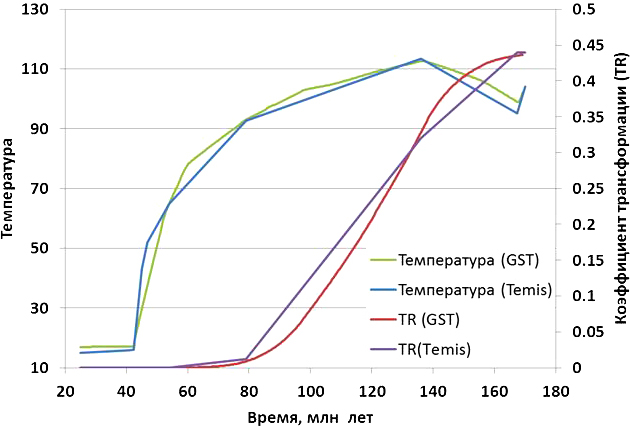

Обе модели – TemisFlow и GST – калибровались на карту современных температур баженовской свиты и показали хорошую сходимость. На рис. 4 представлены температурные кривые и графики коэффициента трансформации, рассчитанные в двух программных продуктах. Более гладкий вид кривых, полученных из расчетов в GST, обусловлен равномерным временным шагом, в то время как графики в TemisFlow формируются для времен, соответствующих границам структурного каркаса. Для нахождения коэффициента трансформации использовалась кинетическая схема, иллюстрируемая на рис. 5, разработанная И.В. Гончаровым с соавторами (Гончаров и др., 2016).

Рис. 4. Результаты моделирования температурной истории и изменения коэффициента трансформации в TemisFlow и GST для скважины Приобской площади

Рис. 5. Параметры принятой кинетической схемы (частотный фактор A = 9,37·1012 c–1)

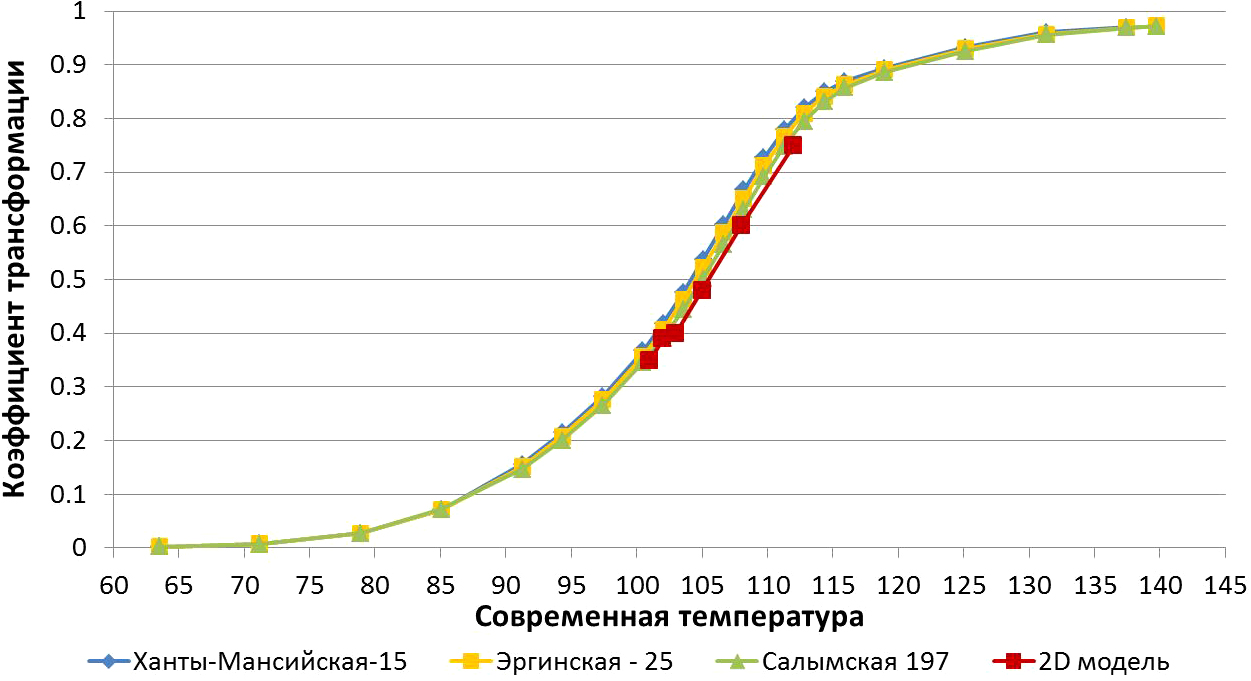

Согласно проведенной оценке тепловой истории изменение температур во времени для разных точек модельной области носит однотипный характер, а современная температура в определенном смысле является индексирующей характеристикой временного промежутка от поздней юры до настоящего времени. На основе этого вывода реализована процедура для установления связи современных температур БС, полученных по расчетам температурной истории, и результирующего коэффициента трансформации органического вещества. С этой целью для трех скважин: 25 Эргинская, 15 Ханты-Мансийская и 197 Салымская – выполнена серия расчетов тепловой истории со значениями плотности теплового потока, дискретно увеличивавшимися от 40 до 90 мВт/м2. Это позволило смоделировать для каждой из перечисленных скважин разные режимы нагрева с выходом на все более высокие современные пластовые температуры. Для каждой скважины построен набор из 23 температурных кривых и с использованием кинетических параметров (рис. 5) рассчитан коэффициент трансформации органического вещества на текущий момент времени.

Чтобы согласовать результаты расчетов с 2D-моделью TemisFlow, для шести точек профиля взяты значения рассчитанных современных температур БС и итогового коэффициента трансформации органического вещества (ОВ), результаты наложены друг на друга и представлены на рис. 6. Маркерами «2D-модель» показаны данные, соответствующие профилю TemisFlow.

Рис. 6. Зависимость коэффициента трансформации органического вещества от современной температуры баженовской свиты

По горизонтальной оси отложены современные пластовые температуры, полученные для каждой из скважин при заданной плотности теплового потока; по вертикальной оси – коэффициент трансформации органического вещества. Из графиков видно, что связь «коэффициент трансформации – современная температура БС» инвариантна для изучаемой территории, максимальные расхождения кривых возникают в интервале температур 100–110 °С и составляют примерно 0,03. На основе проведенного численного эксперимента сделан вывод о том, что в пределах изучаемой территории динамика формирования и различия в литологическом строении отложений, перекрывающих баженовскую формацию, не оказывают существенного влияния на величину коэффициента трансформации ОВ. Он в основном зависит от плотности теплового потока и общей толщины осадочного чехла. Это означает, что для принятой кинетической модели построенные в ходе численного эксперимента кривые могут использоваться для пересчета современных пластовых температур в коэффициент трансформации.

Для определения объема генерации углеводородов использованы следующие характеристики нефтематеринской породы: эффективная толщина, остаточный генерационный потенциал (S2), степень преобразованности (TR) органического вещества, рассчитанная по температурной истории исследуемой территории. Площадные распределения пиролитических параметров TOC, S1, S2, HI строились через усреднение по толщине БС послойной квази-3D-модели.

На основе построенной карты коэффициента трансформации и карты остаточного генерационного потенциала S2 рассчитана карта плотности генерации УВ по формуле

![]() (1)

(1)

где h – мощность генерирующей толщи, ρ – плотность нефтематеринской породы, S2 – значения остаточного генерационного потенциала

Для повышения надежности оценка содержания жидких углеводородов в баженовской свите проведена двумя независимыми способами. Первый состоит в интегрировании поля пиролитического параметра S1 по изучаемой территории, второй – в определении количества УВ классическим объемным методом по плотности нефти, открытой пористости и нефтенасыщенности.

Требовалось найти связь расчетных параметров с определяющими факторами: объемами генерации УВ, термобарическими условиями, а также с толщиной верхнего флюидоупора БС. Эти функциональные и статистические зависимости установлены в результате бассейнового 2D-моделирования и распространены на всю область исследования.

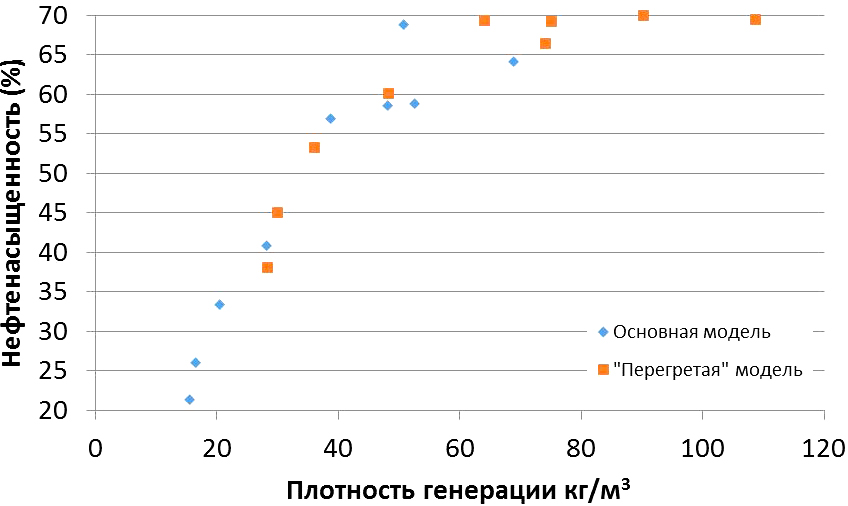

На рис. 7 показана зависимость коэффициента нефтенасыщенности пачки 7 баженовской свиты от объемной плотности генерации УВ. Точки, отмеченные оранжевым цветом, характеризуют «перегретую» модель, для которой проведена экстраполяция зависимости на повышенные значения плотности генерации. Как видно из графика, нефтенасыщенность закономерно растет с увеличением объемов генерации до значения, ограниченного величиной остаточной водонасыщенности в межзерновом пространстве. Подобные зависимости получены для остальных пачек баженовской свиты, а также построены кривые, связывающие пористость и плотность нефти со значениями пластовых температур и давлением.

Рис. 7. Зависимость коэффициента нефтенасыщенности от объемной плотности генерации для пачки 7 баженовской свиты

Кроме того, рассчитана плотность содержания углеводородов в баженовской свите с учетом сорбции УВ стенками пор в керогене и проведена оценка количества эмигрировавших углеводородов.

Начальные суммарные ресурсы нефти баженовско-абалакского НГК Южной части Приобского месторождения оценены с помощью метода количественных геологических закономерностей, одного из методов сравнительных геологических аналогий (МГА), и объемным методом.

Суть метода количественных геологических закономерностей состоит в использовании моделей, описывающих процессы нефтегазонакопления и устанавливающих зависимость основной прогнозируемой величины (концентрации ресурсов УВ) от геолого-геохимических параметров отложений. Количественные зависимости (модели прогноза) строятся на материалах хорошо изученных эталонных объектов. Параметры моделей – это картируемые или замеряемые характеристики оцениваемых отложений, получаемые в результате поисково-разведочных работ и лабораторных исследований керна (Методическое руководство…, 2000).

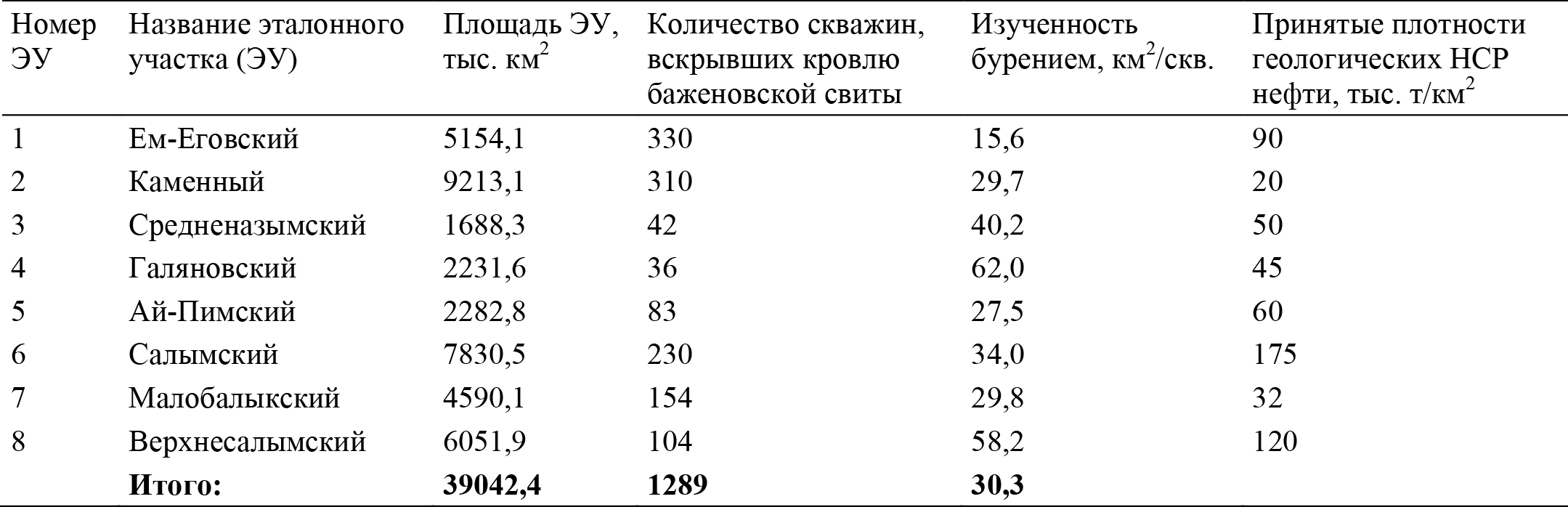

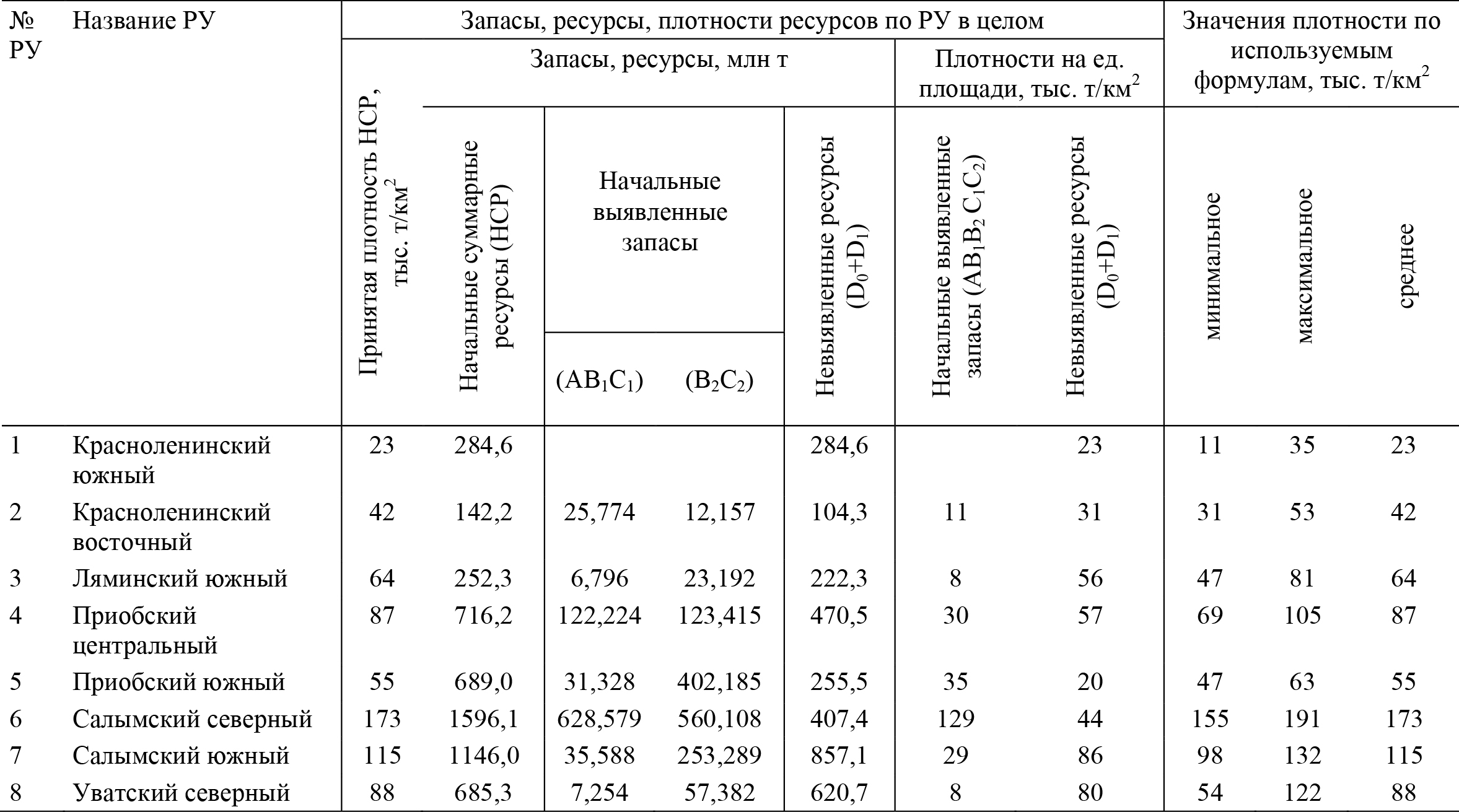

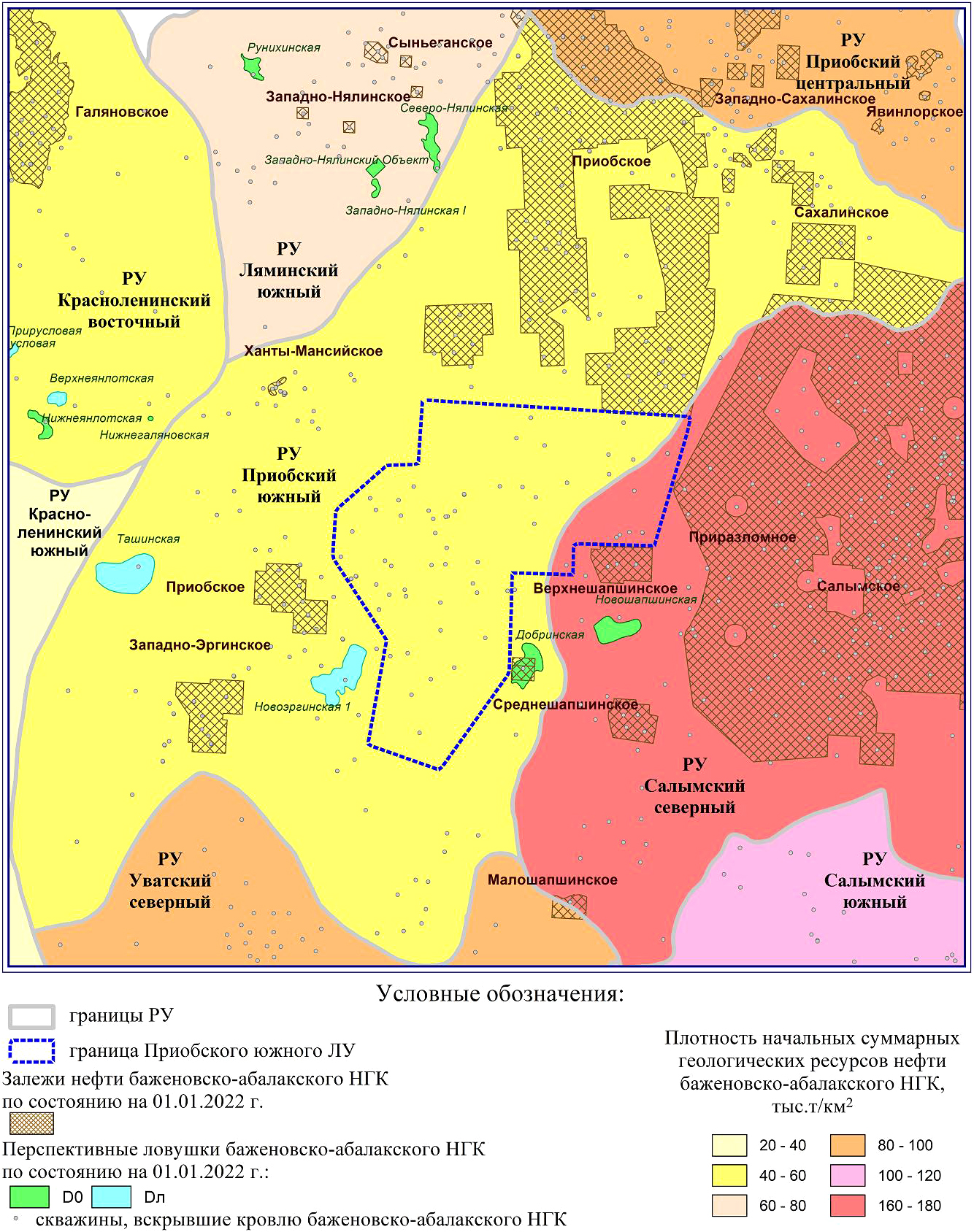

Для расчета начальных суммарных ресурсов баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса ЮЛТ рассматривалась обширная территория, включающая 8 эталонных (ЭУ) и 8 расчетных участков (РУ) (рис. 8). Участки выделялись по единому принципу, их границы устанавливались по днищам впадин и структурных понижений. Запасы эталонных залежей корректировались экспертным путем, исходя из степени их изученности и особенностей постановки запасов на учет и плотности глубокого бурения в пределах участков (по скважинам, вскрывшим кровлю баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса). Характеристика ЭУ, для которых исследовались зависимости прогнозируемых объемов от параметров прогноза, дана в табл. 1.

Рис. 8. Карта расположения расчетных и эталонных участков

Табл. 1. Характеристика эталонных участков баженовско-абалакского комплекса

Для отложений БАК сформирован банк данных геолого-геохимических характеристик, содержащий около 30 параметров, значения которых были рассчитаны как для ЭУ, так и для РУ. Эти параметры объединены в 4 группы: региональные и структурные; литологические; фациальные и геохимические; температурные показатели. Для всех этих параметров на материалах эталонных участков проведен анализ с целью определения корреляционной связи между ними и плотностью начальных суммарных геологических ресурсов нефти.

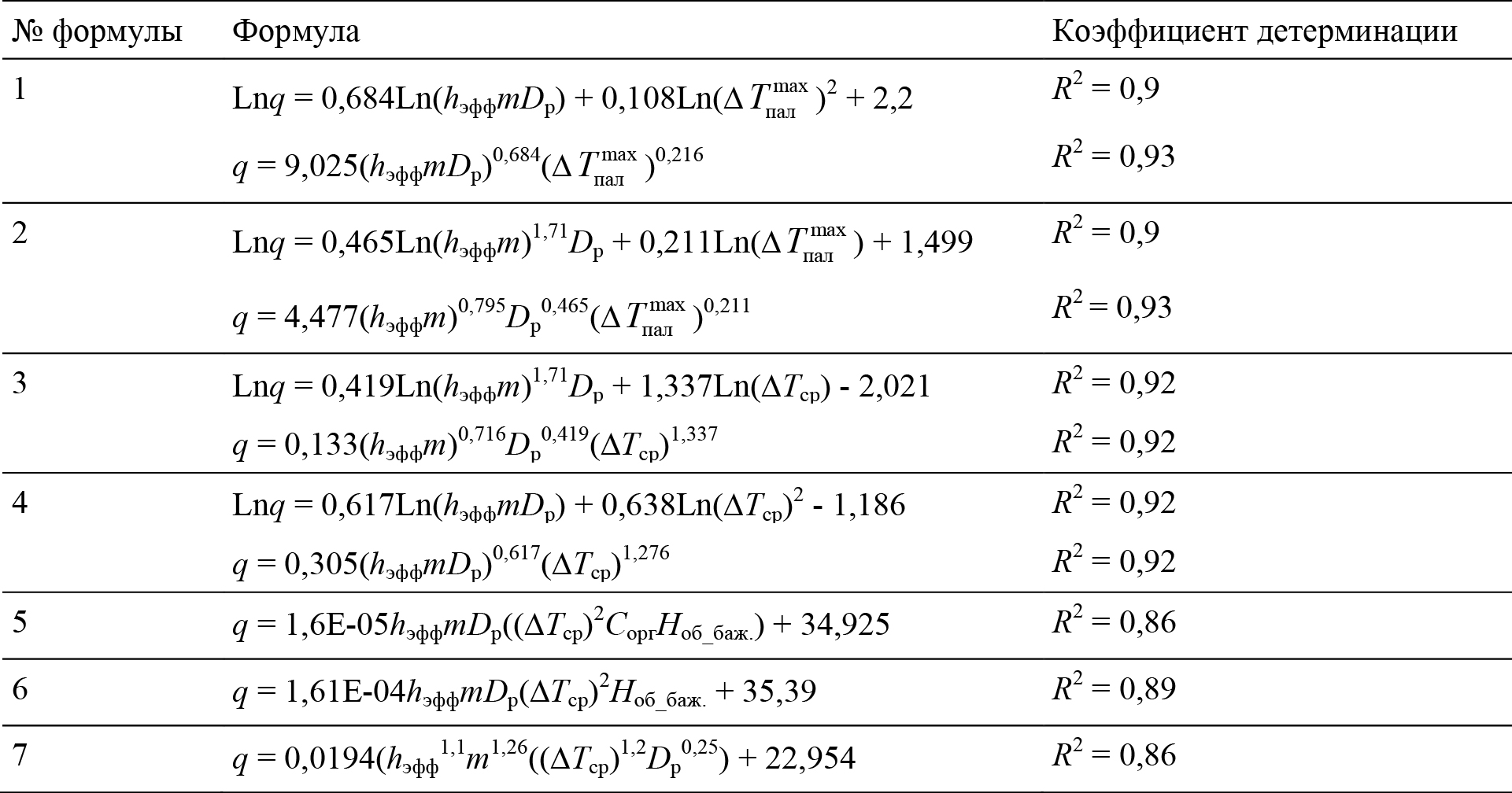

Высокие значения коэффициента детерминации характеризуют связь плотности ресурсов со следующими параметрами: комплексный параметр (hэфф·m) – произведение эффективной толщины и коэффициента пористости (R2 = 0,78), современные температуры и палеотемпературы баженовской свиты (R2 равен соответственно 0,62 и 0,44), Dp – доля площади замкнутых поднятий в пределах участка (R2 = 0,67), общая толщина баженовской свиты (R2 = 0,54); плотность генерации УВ породами баженовской свиты (R2 = 0,36).

Построены многомерные зависимости плотности ресурсов от геологических характеристик объекта.

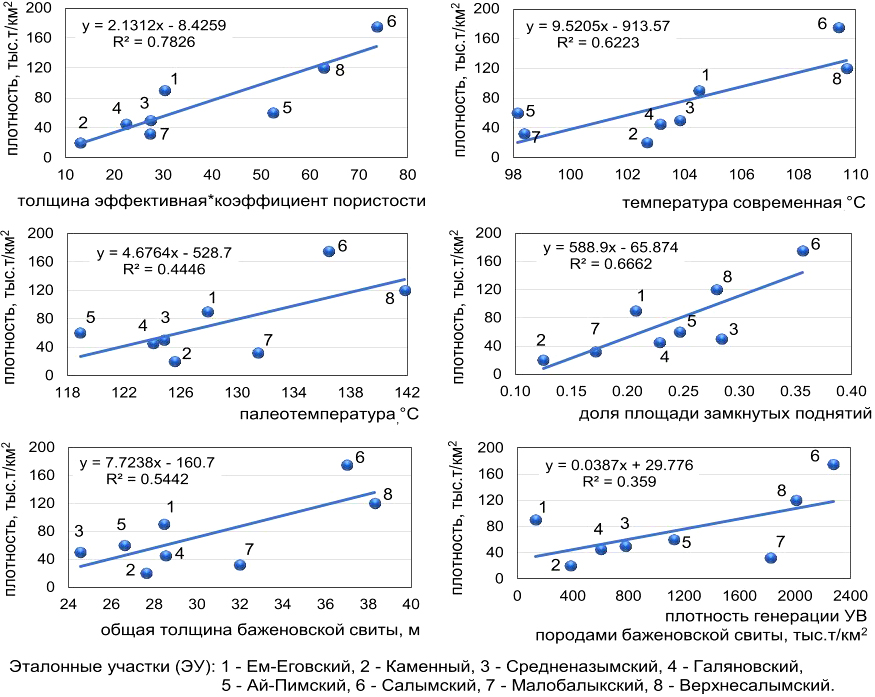

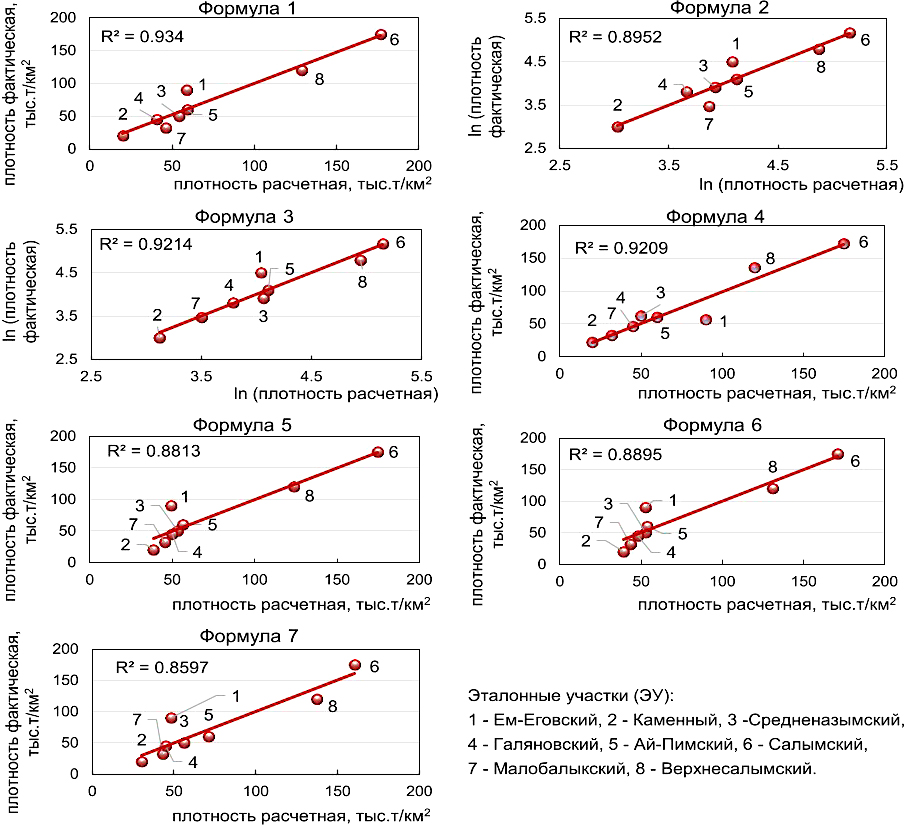

В табл. 2 приведены основные формулы, использованные при оценке плотностей геологических начальных суммарных ресурсов на расчетных участках (рис. 9). Зависимости между плотностями, полученными по формулам, и фактическими плотностями на эталонных участках показаны на рис. 10.

Табл. 2. Основные формулы для расчета плотностей начальных суммарных геологических ресурсов нефти в БАК. Обозначения: q – плотность начальных суммарных геологических ресурсов нефти в БАК; hэфф – суммарные эффективные нефтенасыщенные толщины отложений НГК; m – величина открытой пористости коллекторов НГК; Dp – доля площади замкнутых структур на участке от общей его площади; Tпалmax – палеотемпература БС, максимальная на участке; Тср – современная температура БС на участке, средневзвешенная по площади; ∆ Tпалmax и ∆Tср – превышение палеотемпературы и современной температуры над некоторым условным уровнем, равным 127 °С и 80 °С соответственно; Cорг – современное содержание органического углерода в породах свиты и ее возрастных аналогов; Ноб_баж. – общая толщина баженовской свиты на участке

Рис. 9. Корреляционные зависимости плотности геологических ресурсов нефти баженовско-абалакского НГК от набора параметров

Рис. 10. Сопоставление расчетных и фактических значений плотности ресурсов нефти в баженовско-абалакском НГК

Для оценки ресурсов нефти объемным методом требуется определить объем порового пространства в пределах всей совокупности перспективных объектов, находящихся в пределах ЮЛТ. Принято, что зоны улучшенных коллекторов приурочены к положительным структурным элементам. Доля площади структурных поднятий от общей площади оцениваемой территории определялась по структурной карте кровли баженовской свиты.

Эффективная толщина устанавливалась двумя способами. Первый основан на суммировании толщин пачек 7 и 9, приуроченных к отложениям баженовской свиты, и пачек 2, 4 абалакской свиты, которые отождествлялись с потенциальными коллекторами. Второй базировался на определении по результатам интерпретации ГИС толщин плотных прослоев, т.к. в БАК эти прослои представлены кремнистыми, карбонатизированными и карбонатными разностями, которые рассматриваются в качестве потенциально продуктивных пород (Зубков, 2014).

Для открытой пористости коллекторов использовались значения в двух вариантах. В первом брались значения пористости, определенные по образцам керна скважин, пробуренных на ЮЛТ. Во втором варианте значения пористости приняты как средние по совокупности залежей БАК, открытых на исследуемой территории.

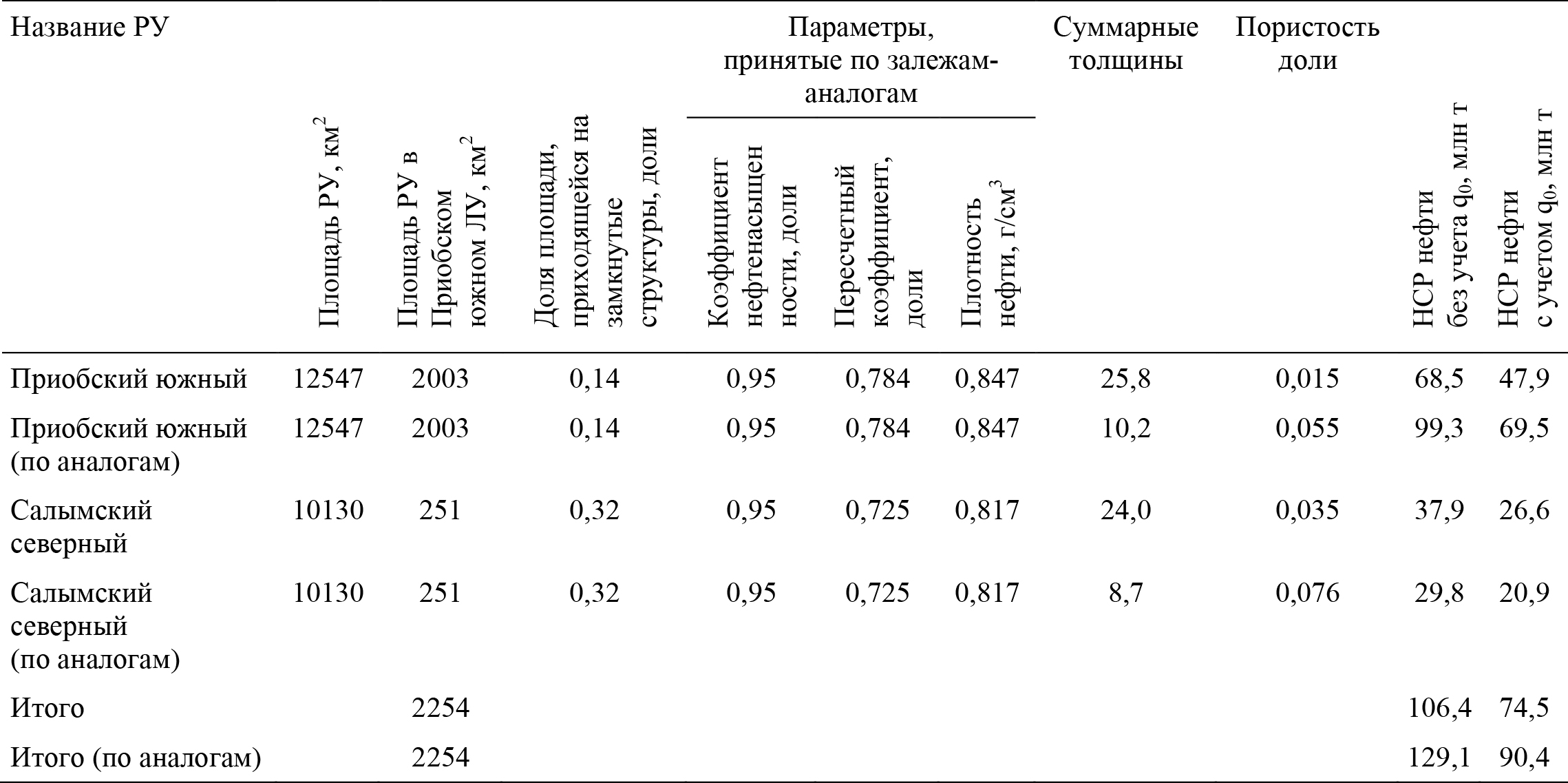

Остальные параметры, входящие в объемную формулу подсчета запасов нефти (коэффициенты нефтенасыщенности, удельный вес нефти, поправочный коэффициент), приняты по залежам-аналогам в БАК. Результаты оценки ресурсов нефти объемным методом представлены в табл. 3.

Табл. 3. Оценка геологических начальных суммарных ресурсов нефти БАК южной части Приобского месторождения объемным методом

Результаты

Согласно пиролитическим данным органическое вещество БС в южной части Приобского месторождения находится в главной зоне нефтеобразования (стадия катагенеза МК12 по А.Э. Конторовичу (Конторович, 1976)), что подтверждают значения коэффициента отражения по витриниту: 0,76–0,8%.

Для подсчета количества сгенерированных углеводородов необходимо установить величину начального генерационного потенциала. При пиролитических исследованиях БС зафиксированы значения водородного индекса до 700 мг УВ/г Сорг и более. Впервые эта информация была опубликована в работе (Лопатин, Емец, 1999). Начиная с 2005 г. И.В. Гончаров с коллегами в своих работах постоянно обращали внимание на то, что ОВ баженовской свиты не является классическим вторым типом, что это переходный между первым и вторым тип (Гончаров и др., 2005; Гончаров и др., 2016).

В рамках работ, выполненных в 2014–2016 гг. по дифференцированной оценке перспектив нефтеносности БС на территории ХМАО – Югры, установлено, что из 208 скважин, пробуренных по всей территории Югры, в выборке из 3984 образцов примерно в трети величина НI превышала 600 мг УВ/г Сорг. Использовалась процедура идентификации типа керогена по пиролитическим данным на базе различных модификаций диаграмм Ван Кревелена, в результате построена схема областей ОВ разных типов (Волков и др., 2016). Согласно этой схеме восточная часть исследуемой территории характеризуется керогеном II типа (с HI0 = 600 мг УВ/г Сорг), а западная – керогеном типа I–II (с HI0 = 700–750 мг УВ/г Сорг), граница проходит по западной части ЮЛТ Приобского месторождения.

Для дальнейших расчетов использовалась величина начального HI0 как для классического ОВ второго типа – 600 мг УВ/г Сорг.

В ходе погружения баженовской толщи пластовые температуры достигли современных значений и затем превысили их примерно 65–70 млн лет назад (рис. 4). Температурный максимум достигнут к моменту времени 34 млн лет назад, его превышение над современными пластовыми температурами для изученных скважин составляет 9–10 °С. Интенсивное созревание ОВ проходило в период 90–34 млн лет назад, когда пластовые температуры приближались к своему историческому максимуму. Численные исследования тепловой истории показали, что участки температурных кривых (90–34 млн лет), характеризующих центральные, наиболее погруженные области бассейна, расположены субпараллельно и разница между кривыми примерно соответствует разнице современных пластовых температур баженовской свиты.

Подобное поведение графиков температурной истории можно объяснить постоянством теплового режима недр, общей для изучаемой территории среднегодовой температурой дневной поверхности и относительно равномерной по площади скоростью формирования верхней части осадочного чехла. При выполнении таких условий современная пластовая температура характеризует не только настоящий момент, но и температурную кривую на интересующем нас, наиболее важном с точки зрения генерации УВ, отрезке времени.

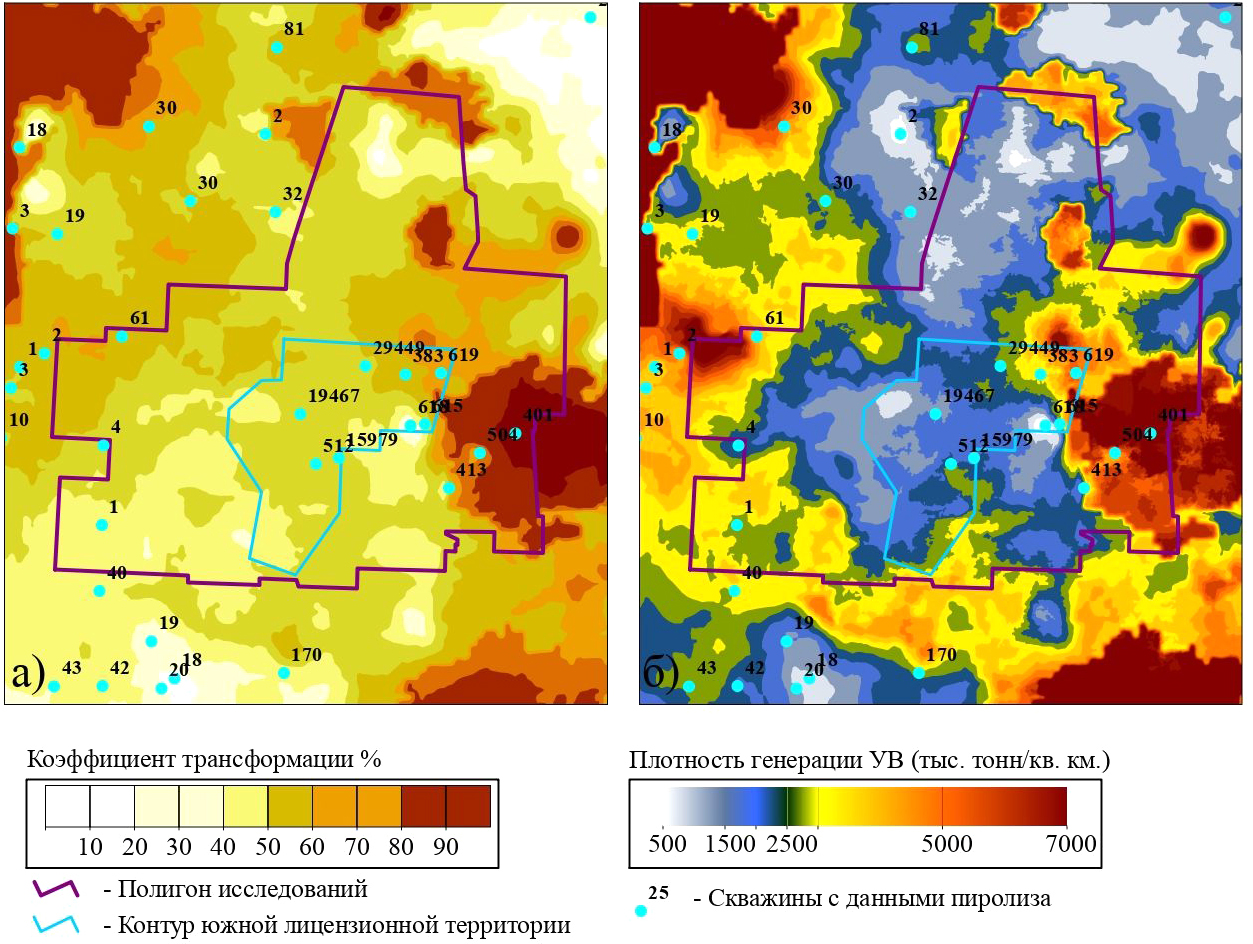

По установленной параметрической зависимости (рис. 6), связывающей современные температуры с результирующим коэффициентом трансформации ОВ, карта пластовых температур баженовской свиты преобразована в карту преобразованности ОВ (рис. 11а). На рис. 11б приведена карта плотности генерации углеводородов, построенная по формуле (1). Плотность генерации УВ в пределах ЮЛТ Приобского месторождения в основном варьирует от 1500 до 2000 тыс. т/км2, в северо-восточной части лицензионного участка за счет большего содержания ОВ, повышенных пластовых температур и коэффициента трансформации плотность генерации возрастает до 3000–5300 тыс. т/км2. Общий объем сгенерированных углеводородов в пределах ЮЛТ оценен в 4 млрд 940 млн т.

Рис. 11. Карты: а) коэффициента трансформации органического вещества; б) плотности генерации УВ

Практический интерес для нашего исследования представляла не общая масса сгенерированных углеводородов, а количество УВ, в настоящее время содержащихся в баженовской свите.

При моделировании локализации жидких углеводородов в БС расчеты производились без учета и с учетом формирования органической пористости. В первом случае результаты моделирования показывают относительно равномерное распределение нефти в БС, когда вся минеральная пористость становится заполненной сгенерированными углеводородами.

В работе «К методике количественной оценки…» (Бурштейн и др., 2021) установлена дополнительная пустотность, формирующаяся в БС в процессе катагенеза за счет преобразования рассеянного ОВ. Нами использован аналогичный подход к исследуемой территории и получено то, что при средней массовой доле ОВ в отложениях БС в районе исследований 10–12%, и с учетом того, что плотность керогена в 1,5–2 раза ниже плотности горной породы, объемная доля ОВ может доходить до 20%. Принимая во внимание, что инертная доля ОВ составляет порядка 50%, величина органической пористости на поздних стадиях катагенеза может достигать значений 6–10%, что существенно меняет структуру пустотного пространства. Таким образом, учет образования пустот при катагенетическом преобразовании ОВ считается целесообразным при прогнозе скоплений УВ в нефтематеринских толщах.

Результаты 2D-моделирования показали, что примерно 35–40% сгенерированных углеводородов содержатся внутри этих новообразованных пустот, причем зависимость удерживаемых объемов от объемов генерации носит линейный характер. Это соотношение сохранялось и при «перегреве» модели, когда коэффициент трансформации ОВ достигал 90%, а значения органической пористости – 12%. Очевидно, что в реальности процесс прироста пустотного пространства за счет органической пористости довольно сложен и нелинеен. На ранних стадиях катагенеза поры образуются преимущественно на контакте керогена и вмещающей породы, затем этот процесс распространяется во всем объеме ОВ. Часть вторичных пор соединяется с системой пор минеральной матрицы, и содержащиеся в них углеводороды становятся подвижными. В то же время увеличение пустотного пространства приводит к снижению прочности минерального скелета, и некоторые поры, в первую очередь наиболее крупные, находящиеся внутри менее прочной вмещающей породы, будут неупругим образом сжиматься, а содержащиеся в них углеводороды выдавливаться из нефтематеринской породы.

Плотность содержания углеводородов в органической пористости рассчитывалась по карте плотности генерации (рис. 11б) через линейную зависимость. Поскольку при моделировании эта зависимость использовалась при различных тепловых режимах, она была распространена на всю территорию исследований. В итоге масса УВ в органической пористости оценена как 35% от массы сгенерированных углеводородов.

Карта плотности эмиграции углеводородов строилась как разность плотности генерации и плотности содержания УВ в нефтематеринской толще с учетом образования органической пористости.

Содержание жидких углеводородов внутри пор минерального скелета оценено с помощью объемного метода как произведение толщины баженовской свиты, коэффициента пористости, плотности нефти в пластовых условиях и коэффициента нефтенасыщенности.

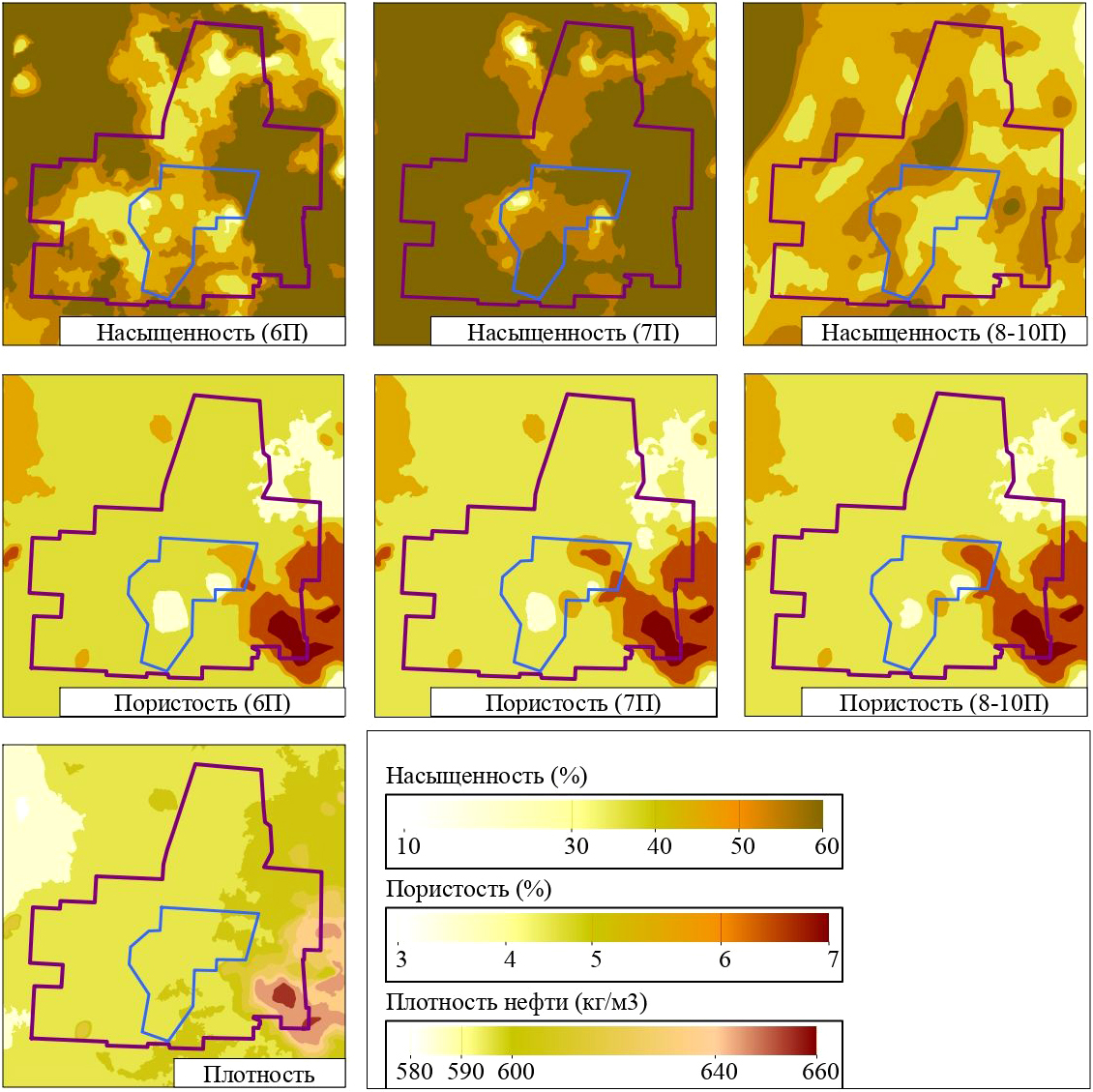

Из рис. 7 видно, что нефтенасыщенность пачки 7 БС растет до некоторого предельного значения по мере увеличения объемной плотности генерации УВ. Для пачек 8–10 установлена двумерная корреляционная зависимость нефтенасыщенности от коэффициента трансформации и толщины подачимовских глин. Для пачки 6 этот параметр хорошо коррелируется с объемной плотностью генерации и коэффициентом трансформации. На рис. 12 показаны карты нефтенасыщенности пор минерального скелета для верхней (пачки 8–10), средней (пачка 7) и нижней (пачка 6) частей баженовской толщи.

Рис. 12. Карты нефтенасыщенности в порах минерального скелета, минеральной пористости и плотности нефти баженовской свиты

Нефтенасыщенность в южной части Приобского месторождения меняется в диапазоне 30–70%. Она тем выше, чем больше УВ сгенерировано в породе и чем более затруднена эмиграция углеводородов из нефтематеринской толщи.

Для построения карт пористости и плотности нефти по модельному профилю в TemisFlow были установлены зависимости коэффициента пористости от эффективных напряжений в скелете породы и плотности нефти от величины пластового давления. Эффективные напряжения в скелете породы рассчитывались как разность литостатического и пластового давлений. Для экстраполяции зависимостей в область повышенных пластовых давлений проводились вычисления с «перегретой моделью».

Средняя межзерновая пористость, рассчитанная по кривой уплотнения, составила 4,5%. Карты пористости, построенные на базе кривой уплотнения, использовались в качестве первого приближения и затем уточнялись по средним значениям открытой пористости, определенной по данным исследований керна. Таким образом, для северо-восточной части ЮЛТ величина пористости скорректирована до 6–7%.

Карты пористости для верхнего, среднего и нижнего интервалов баженовской толщи и карта плотности нефти в пластовых условиях представлены на рис. 12.

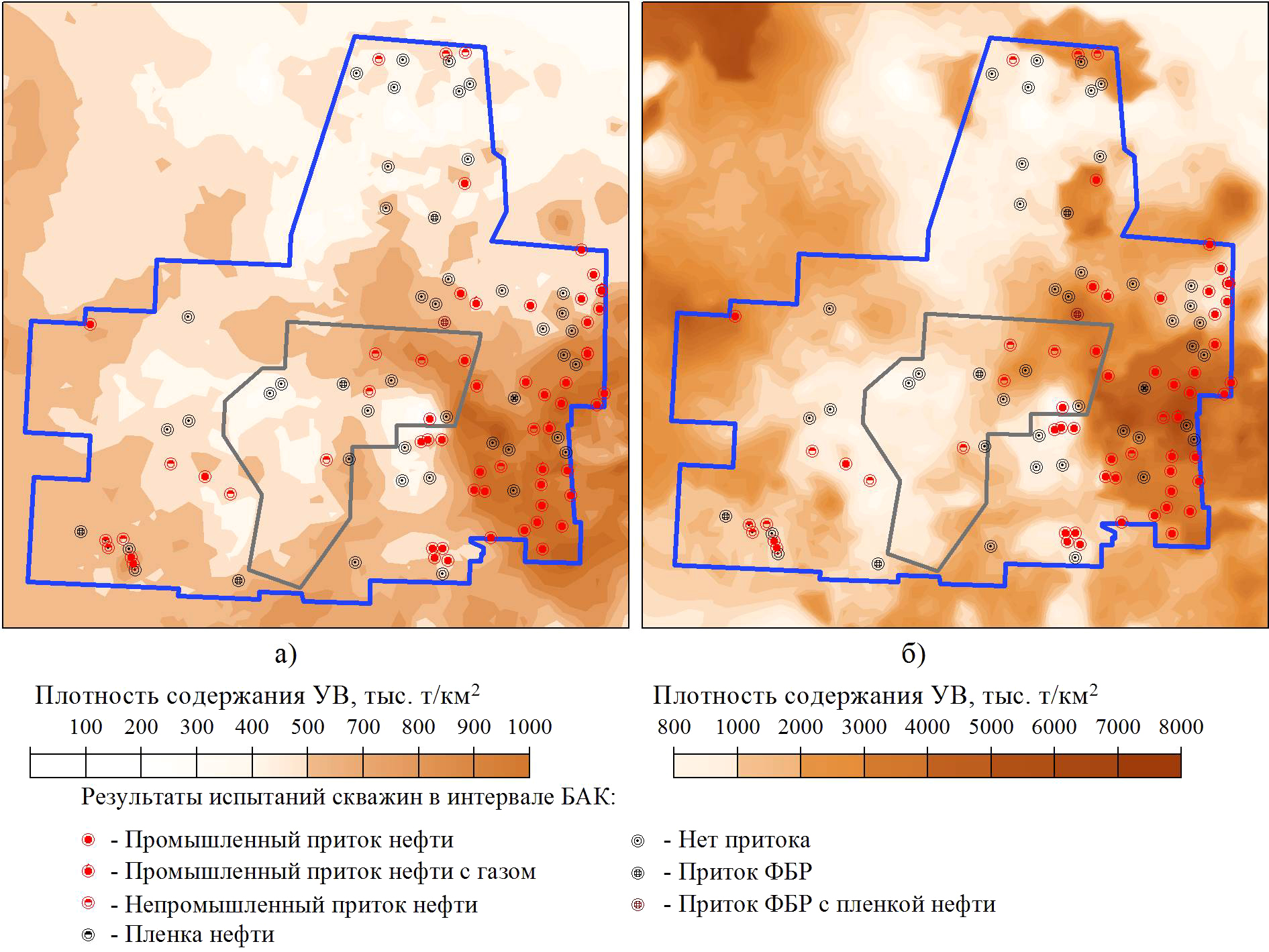

На основе полученных карт определены массы углеводородов, содержащихся в открытой пористости, и суммарная плотность содержания УВ в баженовской свите с учетом органической пористости (рис. 13).

Рис. 13. Плотность содержания углеводородов в баженовской свите: а) в открытой пористости; б) с учетом органической пористости

Построенная карта плотности содержания углеводородов в открытой пористости баженовской свиты (рис. 13а) верифицирована сопоставлением с картой плотности содержания УВ, рассчитанной по пиролитическому параметру S1. Внутри ЮЛТ плотность содержания УВ меняется от 200 до 800 тыс. т/км2 при среднем значении 510 тыс. т/км2. Общая масса жидких углеводородов в границах ЮЛТ оценивается в 1155 млн т. Плотность содержания УВ, установленная по пиролитическому параметру S1, меняется в том же диапазоне: среднее значение равно 488 тыс. т/км2, а общая масса жидких УВ в границах ЮЛТ оценивается в 1105 млн т.

При оценке ресурсов по методу количественных геологических закономерностей для расчетных участков (рис. 8) плотности НСР нефти вычислялись по формулам, приведенным в табл. 2. По каждому расчетному участку устанавливалось среднее (точечное) значение прогнозируемой характеристики, представленное в табл. 4. По полученным оценкам построены карты плотностей геологических начальных суммарных ресурсов нефти баженовской свиты в пределах исследуемой территории (рис. 14).

Табл. 4. Результаты оценки начальных суммарных геологических ресурсов нефти БАК по расчетным участкам

Рис. 14. Карта плотностей начальных суммарных геологических ресурсов нефти баженовско-абалакского НГК

Объем начальных суммарных ресурсов нефти баженовско-абалакского комплекса ЮЛТ рассчитывался с использованием плотностей невыявленных ресурсов Приобского южного и Салымского северного расчетных участков с введением экспертных коэффициентов для учета особенностей геологического строения отложений и степени их изученности. Геологические НСР нефти в целом по ЮЛТ оценены в 76,7 млн т при плотности 34 тыс. т/км2.

В табл. 3 приведены параметры, использованные при расчете геологических начальных суммарных ресурсов нефти БАК Южной части Приобского месторождения объемным методом. Расчет проведен в двух вариантах: большинство параметров использовалось в обеих модификациях, варьировали лишь значения суммарных толщин и пористости. Оценки емкостных возможностей «коллекторов» БАК приведены в табл. 3 и составили, 106,4 и 129,1 млн т геологических ресурсов нефти соответственно по первому и второму вариантам расчета.

Следует отметить, что для объемов НСР, определенных по объемной формуле (табл. 3), необходимо введение некоторого ограничения, связанного со спецификой количественной оценки начальных ресурсов УВ в недрах, когда оценке подлежит не весь объем нефти, содержащейся в поровом пространстве объекта, а только та его часть, которая сконцентрирована в залежах, размером больше некоторого принимаемого значения. В соответствии со степенью изученности отложений БАК величина этого критического значения может быть принята равной 0,5 млн т. Это связано со значительной изменчивостью коллекторских свойств и, как следствие, продуктивности по площади, даже в пределах открытых залежей, соответственно, и со сложностью их оконтуривания, что, в свою очередь, требует более существенных объемов глубокого бурения для их доразведки, что понижает рентабельность их освоения. Доля ресурсов нефти, содержащихся в этих залежах, от объема ресурсов в поровом пространстве коллекторов определяется с учетом закона эквивалентных классов (Нестеров, Шпильман, 1987) и составляет 0,7.

Обсуждение результатов

Рассмотрим полученные оценки ресурсного потенциала ЮЛТ. Выше было показано, что общая масса жидких углеводородов, содержащихся в баженовской свите в границах ЮЛТ, по результатам бассейнового моделирования в открытой пористости оценена в 1155 млн т, при расчетах с использованием пиролитического параметра S1 – в 1105 млн т.

Оценка начальных суммарных ресурсов нефти баженовско-абалакского НГК южной части Приобского месторождения методом количественных геологических закономерностей составила 76,7 млн т; объемным методом – 74,5 и 90,4 млн т (по залежам-аналогам).

В отличие от бассейнового моделирования, при расчетах геологических начальных суммарных ресурсов ЮЛТ учитывался меньший объем нефтематеринской породы. Использовалась не вся площадь лицензионного участка, а лишь доля площади, приходящейся на замкнутые структуры (табл. 2). Это же относится к толщинам: учитывалась не общая толщина БС, а суммарная толщина пачек 7 и 9 баженовской свиты и пачек 2 и 4 абалакской свиты, которые отождествлялись с потенциальными коллекторами.

Площадь замкнутых структур по горизонту Б внутри ЮЛТ составляет 288 км2, доля площади, приходящейся на замкнутые структуры, – 0,13. В зонах локальных поднятий толщина баженовской свиты варьирует от 30 до 35 м, суммарную толщину пачек 7 и 9 можно считать равной 18 м. Чтобы приблизительно оценить объем углеводородов, содержащихся в пачках 7 и 9 в зонах замкнутых структур, можно умножить объем жидких углеводородов, полученный по результатам бассейнового моделирования (1155 млн т) на 0,13 (долю площади) и 0,55 (долю толщины), получится 83 млн т.

Таким образом, полученные нами оценки ресурсного потенциала баженовской свиты ЮЛТ лежат в диапазоне 74–90 млн т нефти.

На качественном уровне с точки зрения прогноза залежей углеводородов в БС перспективными можно считать области с высоким содержанием ОВ, находящегося на высокой стадии катагенеза. Кроме того, следует установить зоны с иными видами вторичной пористости, особенно области трещиноватости, возникшей в результате дилатансионного разрушения пород, вызванного тектоническими процессами. Зоны трещиноватости, особенно, если спровоцировавший их появление процесс произошел после начала генерации УВ, по всей видимости, вносят не меньший вклад в возможность аккумуляции углеводородов в баженовско-абалакском комплексе, чем органическая пористость. Дилатансионое разрушение, возникающее при сильных сдвиговых деформациях среды, сопровождается образованием большого числа разномасштабных трещин и происходит с увеличением объема пустотного пространства, формируя в пласте на короткое время область сильного разряжения. В результате появившегося перепада давления высоковероятен прорыв углеводородов из прежде замкнутых пор в образовавшиеся трещины.

Заключение

Работа посвящена оценке ресурсного потенциала БС с применением методов бассейнового моделирования, количественных геологических закономерностей и объемного метода.

Для создания углеводородной системы БС исследованы термобарические условия: построены карты теплового потока, современных пластовых температур и коэффициента аномальности пластового давления баженовской свиты.

С целью прогноза распределения литологических и петрофизических неоднородностей разреза построены карты толщин плотных пропластков баженовской и абалакской свит, рассматриваемых в качестве потенциально перспективных прослоев.

На основании результатов интерпретации данных сейсморазведки с использованием стратиграфических разбивок скважин построены структурные карты по опорным и целевым горизонтам А, Т, Б1, Б, М, Г, карты толщин баженовской и абалакской свит.

Детальный анализ пиролитических данных позволил создать карты распределения средних значений Сорг, средних значений Сорг по пачкам БС, зрелости ОВ, остаточного генерационного потенциала БС.

Зрелость нефтематеринских пород в южной части Приобского месторождения соответствует градации катагенеза МК12 по А.Э. Конторовичу (Конторович, 1976), что совпадает с уровнем зрелости ОВ, определенным по витриниту.

Моделирование температурной истории проведено параллельно в двух программах: TemisFlow и GST. Рассчитана карта коэффициента трансформации ОВ, на ее основе с использованием карты остаточного генерационного потенциала проведена оценка плотности генерации УВ.

Общее количество сгенерированных углеводородов в пределах ЮЛТ оценено в 4 млрд 940 млн т. Согласно результатам 2D-моделирования около 35–40% генерируемых УВ могут содержаться внутри пор, формирующихся в процессе созревания органического вещества.

Общая масса жидких углеводородов, содержащихся в баженовской свите в границах ЮЛТ, по результатам бассейнового моделирования в открытой пористости оценена в 1155 млн т.

Оценки начальных суммарных геологических ресурсов нефти, вычисленные методом количественных геологических закономерностей и объемным методом, лежат в интервале 74–90 млн т. В этот диапазон попадает и оценка содержания жидких углеводородов в перспективных интервалах БС (83 млн т), полученная с помощью бассейнового моделирования.

Благодарности

Авторы выражают благодарность рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Бурштейн Л.М., Конторович А.Э., Рыжкова С.В., Костырева Е.А., Пономарева Е.В., Сафронов П.И., Сотнич И.С. (2021). К методике количественной оценки ресурсов углеводородов баженовской свиты юго-восточных районов Западно-Сибирского бассейна. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 16(3). https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2021

2. Волков В.А., Олейник Е.В., Оксенойд Е.Е., Сидоров А.А. (2016). Строение и генерационный потенциал баженовской свиты на территории центральной части Западной Сибири. Геология и минеральные ресурсы Сибири, (3), с. 79–98. DOI: 10.20403/2078-0575-2016-3-79-97

3. Гончаров И.В., Обласов Н.В., Самойленко В.В., Носова С.В. (2005). К обоснованию начального генерационного потенциала баженовской свиты Западной Сибири. Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа: Материалы 8-й международной конференции. М.: Геос, с. 110–112.

4. Гончаров И.В., Самойленко В.В., Обласов Н.В., Фадеева С.В., Веклич М.А., Кашапов Р.С., Трушков П.В., Бахтина Е.С. (2016). Типы и катагенез органического вещества баженовской свиты и ее возрастных аналогов. Нефтяное хозяйство, (10), с. 20–25.

5. Гурари Ф.Г., Гурари И.Ф. (1974). Формирование залежей нефти в аргиллитах баженовской свиты Западной Сибири. Геология нефти и газа, (5), с. 36–40.

6. Дахнова М.В., Можегова С.В., Назарова Е.С., Пайзанская И.Л. (2015). Оценка запасов «сланцевой нефти» с использованием геохимических параметров. Геология нефти и газа, (4), с. 55–61.

7. Зубков М.Ю. (2014). Коллекторы в баженовско-абалакском комплексе Западной Сибири и способы их прогноза. Геология нефти и газа, (5), с. 58–72.

8. Зубков М.Ю. (2016). Региональный и локальный прогнозы нефтеносности баженовской и абалакской свит (Западная Сибирь). Горные ведомости, (3–4), с. 46–68.

9. Конторович А.Э. (1976) Геохимические методы количественного прогноза нефтегазоносности. М.: Недра, 249 с.

10. Конторович А.Э., Бурштейн Л.М. Лившиц В.Р., Рыжкова С.В. (2019). Главные направления развития нефтяного комплекса россии в первой половине XXI века. Вестник Российской академии наук, 89(11), с. 1095–1104. https://doi.org/10.31857/S0869-587389111095-1104

11. Конторович А.Э., Ян П.А., Замирайлова А.Г., Костырева Е.А., Эдер В.Г. (2016). Классификация пород баженовской свиты. Геология и геофизика, 57(11), с. 2034–2043. https://doi.org/10.15372/GiG20161106

12. Костенко о.В. (2014) Блокирующий характер распределения высокомолекулярных соединений битумоида в поровой системе баженовской свиты (Западно-Сибирский бассейн). Нефтегазовая геология. Теория и практика., 9(1). http://www.ngtp.ru/rub/1/12_2014.pdf

13. Лопатин Н.В., Емец Т.П. (1999). Нефтегенерационные свойства баженовской свиты на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО. Ханты-Мансийск, Т. 1, с. 116–123.

14. Мельников П.Н., Варламов А.И., Фортунатова Н.К., Пороскун В.И., С Оловьев А.В., С Кворцов М.Б., Кравченко М.Н., Канев А.С ., Сотникова А.Г. (2024). Результаты количественной оценки нетрадиционных ресурсов нефти российской федерации. Геология и геофизика, 65(1), с. 8–25. https://doi.org/10.15372/GiG2023189

15. Методическое руководство по количественной и экономической оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата россии. (2000). М.: ВНИГрИ, 189 с.

16. Нестеров И.И., Шпильман В.И. (1987). Теория нефтегазонакопления. М.: Недра, 232 с.

17. Оксенойд Е.Е. (2019). Минерально-вещественный состав, тип органического вещества и региональный прогноз продуктивности баженовского горизонта в центральной части Западно-Сибирского НГБ: Дис. … канд. геол.-минерал. наук. Тюмень, 160 с.

18. Олейник Е.В., Оксенойд Е.Е. (2015). Литологические особенности баженовско-абалакских отложений Фроловской мегавпадины (Западная Сибирь). Особенности разведки и разработки месторождений нетрадиционных углеводородов: Материалы Международной научнопрактической конференции. Казань: Ихлас, с. 238–242.

19. Предтеченская Е.А., Кроль Л.А, Гурари Ф.Г., Сапьяник В.В., Перозио Г.Н., Малюшко Л.Д. (2006). О генезисе карбонатов в составе баженовской свиты центральных и юго-восточных районов Западно-Сибирской плиты. Литосфера. 4. с. 131-148

20. Сидоров А.Н., Плавник А.Г., Сидоров А.А., Шутов М.С., Степанов А.В., Пономарева М.А. (2005). Свидетельство о регистрации программы GST в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 2005612939 от 14 ноября 2005 г.

21. Ушатинский И.Н., Харин В.С. (1985). Типы и состав пород баженовской свиты. Cборник научных трудов. Под ред. И.И. Нестерова. Тюмень: ЗапсибНИГНИ, с. 54–64.

22. Филина С.И., Корж М.В., Зонн М.С. (1984). Палеогеография и не-фтеносность баженовской свиты Западной Сибири. М.: Наука, 35 с.

23. Oksenoyd E.E., Oleynik E.V. (2017). Regional Forecast of Oil Presence in the Bazhenov Shale in the Central Part of the West Siberia. EAGE/SPE Workshop on Shale Science, European Association of Geoscientists & Engineers, 2017, pp. 1–5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201700189

Об авторах

Е. Е. ОксенойдРоссия

Елена Ефимовна Оксенойд – кандидат геол.-минерал. наук, зав. Отделением геологии.

625026, Тюмень, ул. Малыгина, д. 75, а/я 286

А. А. Сидоров

Россия

Андрей Андреевич Сидоров – кандидат физ.-мат. наук, зав. Отделением математического моделирования геологических объектов.

625026, Тюмень, ул. Малыгина, д. 75, а/я 286

В. Г. Поповская

Россия

Виолетта Георгиевна Поповская – заведующий лабораторией оценки ресурсов нефти и газа.

625026, Тюмень, ул. Малыгина, д. 75, а/я 286

Рецензия

Для цитирования:

Оксенойд Е.Е., Сидоров А.А., Поповская В.Г. Модель углеводородной системы и оценка ресурсов баженовской свиты в районе Фроловской мегавпадины Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы. 2024;26(4):45-61. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.14

For citation:

Oksenoyd E.E., Sidorov A.A., Popovskaya V.G. Model of hydrocarbon system snd resource assessment of the Bazhenov Formation in the Frolov Megadepression, West siberian Basin. Georesursy = Georesources. 2024;26(4):45-61. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.14

.png)