Перейти к:

Итоги палеомагнитного изучения неопротерозойской катавской свиты на Южном Урале

https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.15

Аннотация

Неопротерозойская катавская свита, входящая в состав Уральского стратотипического разреза, в течение многих лет считалась перемагниченной в позднепалеозойское время. В случае доказательства первичности намагниченности пород магнитостратиграфическая запись, обнаруженная в катавской свите, может стать хорошим палеомагнитным репером в неопротерозойской истории Земли и послужить источником сведений о глубинных процессах в Земле и их эволюции. В работе предпринята попытка доказать первичность намагниченности пород. На более обширном и детальном материале проверены и подтверждены предположения о первичности характеристической высокотемпературной компоненты намагниченности пород неопротерозойской катавской свиты, выдвинутые В.Э. Павловым и И. Галле. Получены новые палеомагнитные данные по двум разрезам катавской свиты на Южном Урале в районе г. Юрюзань и д. Галиакберово, а также вышележащей инзерской свиты в районе д. Галиакберово. Представлен подробный магнитостратиграфический разрез катавской свиты для разреза Юрюзань. В результате анализа верхней части разреза выявлено 39 магнитозон в пределах толщи мощностью 74,6 м. Подтвержден тренд смещения палеомагнитных направлений снизу вверх по изученным разрезам катавской свиты, направленный в сторону палеомагнитного направления вышележащей инзерской свиты. Общие величины смещения в отдаленных друг от друга разрезах катавской свиты, находящихся в районах с различной геологической историей, согласуются между собой. Подтверждено значимое отличие направления характеристической компоненты намагниченности в катавской свите от соответствующих направлений в инзерской свите. На базе обобщения новых и ранее полученных данных сделан вывод, что характеристическую компоненту намагниченности отложений катавской свиты, ранее считавшихся перемагниченными, можно считать первичной. Оценки частоты выявленных по новым данным геомагнитных инверсий в верхней части разреза Юрюзань с использованием результатов ранее выполненного циклостратиграфического анализа составляют 11-12 инверсий на 1 млн лет. Таким образом, подтверждено существование еще одного интервала гиперактивности геомагнитного поля в неопротерозое.

Ключевые слова

Для цитирования:

Голованова И.В., Данукалов К.Н., Сальманова Р.Ю., Парфирьев Н.П. Итоги палеомагнитного изучения неопротерозойской катавской свиты на Южном Урале. Георесурсы. 2024;26(4):116-128. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.15

For citation:

Golovanova I.V., Danukalov K.N., Salmanova R.Yu., Parfiriev N.P. Results of Paleomagnetic Study of the Neoproterozoic Katav Formation (Southern Urals). Georesursy = Georesources. 2024;26(4):116-128. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.15

Введение

Неопротерозойская (верхнерифейская) катавская свита, входящая в состав Уральского стратотипического разреза, играет важную роль при корреляции рифейских отложений. Палеомагнитное изучение красноцветных отложений катавской свиты на Южном Урале проводится с 60–70-х годов XX в. (Комисcарова, 1970; Данукалов, Михайлов, 1979; Стратотип рифея, 1982; Шипунов, 1991, 1993; Павлов, Галле, 2009; Данукалов и др., 2020; Golovanova et al., 2023). С самого начала работ считалось, что намагниченность пород свиты является метахронной (Комиссарова, 1970). Близость направления намагниченности катавских пород к направлению позднепалеозойского геомагнитного поля в регионе объяснялась тем, что в это время происходили интенсивные тектонические движения и именно тогда древние породы могли перемагнититься (Павлов, Галле, 2009). Позднее к выводу о необоснованности выделения древней намагниченности пришел также С.В. Шипунов (Шипунов, 1993). В.Э. Павлов и И. Галле, подробно изучив достаточно полный разрез пород катавской свиты в г. Миньяр, сделали вполне обоснованный вывод о первичности намагниченности пород свиты (Павлов, Галле, 2009). Но для окончательного решения проблемы, по мнению этих авторов, необходимы новые исследования. Требуется получить подтверждение приведенных в указанной работе аргументов в пользу первичности намагниченности пород катавской свиты еще хотя бы на одном достаточно полном, протяженном разрезе. Здесь же обозначены возможные направления дальнейших исследований, которые могут подтвердить или опровергнуть представления о первичности намагниченности пород свиты.

Таким образом, существуют противоположные взгляды на природу характеристической высокотемпературной компоненты (ВТК) намагниченности отложений катавской свиты. В последние годы в Институте геологии УФИЦ РАН проводятся работы по изучению палеомагнетизма пород катавской свиты. Опубликованые результаты подтверждают представления о том, что намагниченность пород свиты, ранее считавшейся метахронной, может быть первичной (Данукалов и др., 2020; Голованова и др., 2022; Golovanova et al., 2023). В последней, наиболее полной, работе довольно детально, почти через каждые 0,2 м изучен протяженный разрез Юрюзань. По полученным данным построена магнитостратиграфическая колонка. Фрагментарно изучены также верхняя часть катавской свиты и самая нижняя часть перекрывающей инзерской свиты в разрезе Галиакберово. Сделана попытка использовать циклостратиграфический метод для оценки скорости осадконакопления в верхней части разреза Юрюзань и частоты инверсий геомагнитного поля. Однако вопрос о первичности намагниченности пород свиты практически не обсуждался. В частности, не рассматривался тренд палеомагнитных направлений, существование которого является одним из важных доказательств первичности намагниченности. Кроме того, по разным причинам на отдельных участках разреза не удалось отобрать образцы, поэтому магнитостратиграфическая колонка получилась недостаточно полной. Отсутствие образцов на отдельных интервалах также в какой-то степени повлияло и на результаты циклостратиграфических исследований. Поэтому было принято решение провести дополнительный отбор образцов по указанным разрезам и уточнить результаты.

Породы катавской свиты отличаются хорошим качеством записи в них палеомагнитного сигнала, а также наличием в верхней части разреза очень большого количества интервалов разной полярности. Знакопеременный характер геомагнитного поля отмечался уже в ранних работах, хотя для построения подробного палеомагнитного разреза данных было недостаточно. Первая довольно подробная магнитостратиграфическая колонка для катавской свиты построена В.Э. Павловым и И. Галле при детальном (с шагом около 1 м) изучении достаточно полного разреза Миньяр (Павлов, Галле, 2009). Выявлено несколько десятков зон магнитной полярности, что может свидетельствовать о повышенной частоте инверсий геомагнитного поля в катавское время. Позднее аналогичный результат был получен при более детальном (через 0,2 м) изучении другого протяженного разреза катавской свиты на Южном Урале – Юрюзань (Golovanova et al., 2023). Циклостратиграфические исследования, выполненные в этой работе, позволили оценить среднюю скорость осадконакопления и предполагаемую частоту инверсий. По возможной частоте геомагнитных инверсий катавская свита сопоставима с верхневендской зиганской свитой, считающейся уникальной (Levashova et al., 2021), что может говорить о «гиперактивном» состоянии магнитного поля в катавское время. В случае доказательства первичности намагниченности пород магнитостратиграфическая запись, обнаруженная в катавской свите, может стать хорошим палеомагнитным репером в неопротерозойской истории Земли и послужить источником сведений о глубинных процессах в Земле и их эволюции.

Для того, чтобы оценить частоту и характер протекания инверсий геомагнитного поля, в первую очередь необходимо быть уверенным в том, что характеристическая ВТК намагниченности пород катавской свиты синхронна времени образования пород, а также иметь возможность оценить длительность переходных процессов. Поэтому в настоящее время основными задачами палеомагнитного изучения катавской свиты являются: 1) уточнение представлений о времени возникновения характеристической ВТК намагниченности пород; 2) определение скорости осадконакопления для оценки частоты инверсий и длительности переходных процессов при изменении полярности геомагнитного поля; 3) изучение характера геомагнитных инверсий, записанных в породах катавской свиты.

В настоящей работе мы представим новые палеомагнитные данные по разрезам катавской свиты в районе г. Юрюзань и на р. Нугуш в районе д. Галиакберово и вышележащей инзерской свиты в районе д. Галиакберово. Мы также сделаем краткие обобщающие выводы на базе новых данных и результатов предыдущих исследований о первичности характеристической ВТК намагниченности пород катавской свиты и с учетом результатов ранее выполненного циклостратиграфического анализа оценим частоту выявленных по новым данным геомагнитных инверсий в верхней части разреза Юрюзань.

Геологическая обстановка и отбор проб

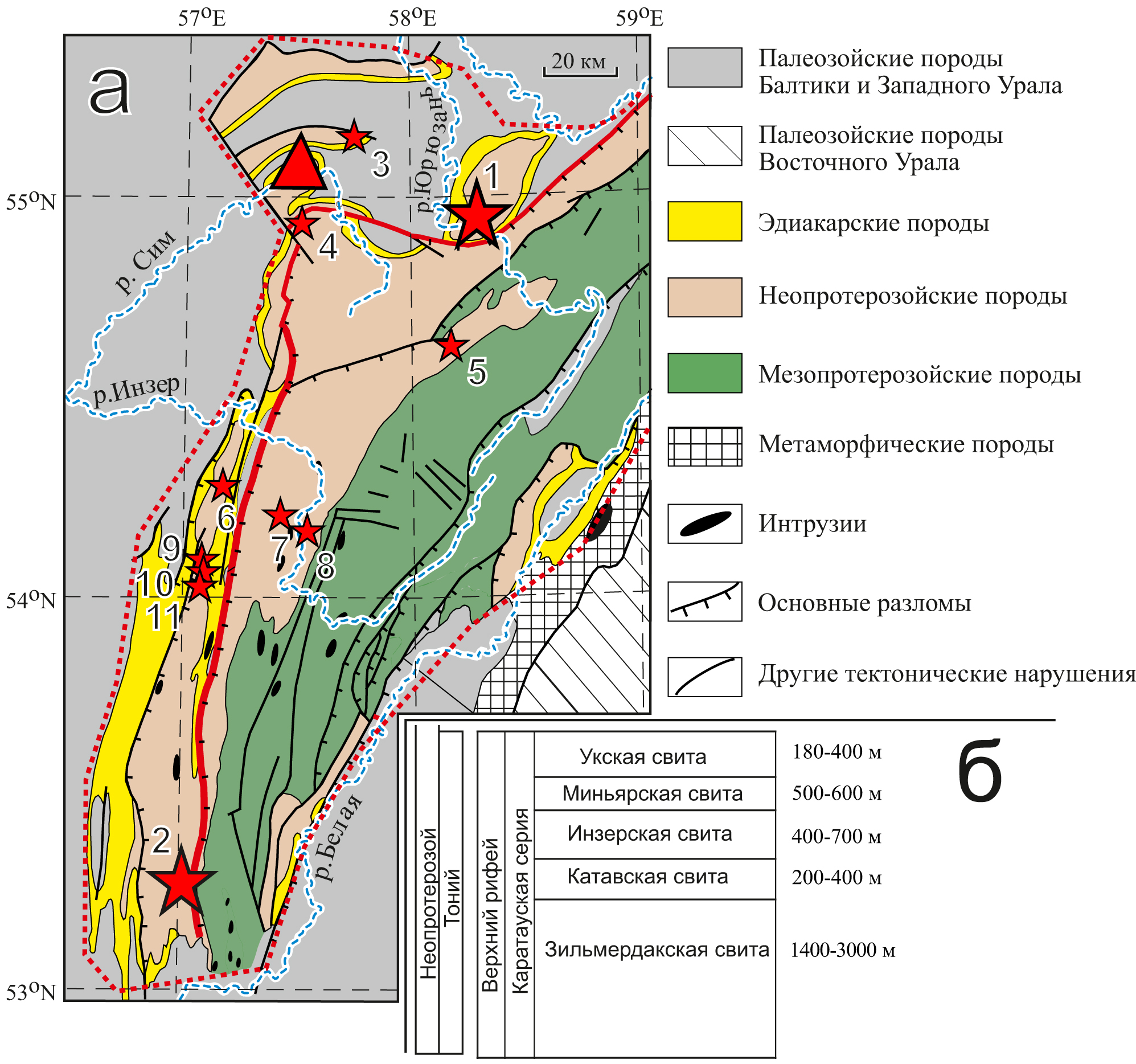

Тектонические образования восточной половины Уральского складчатого пояса аллохтонны по отношению к палеоконтиненту Балтика и состыковались с ним в девоне и позднем палеозое (Пучков, 2000; Brown et al., 2006). Западные же части складчатого пояса имеют сходство с кратонной Балтикой (Пучков, 2000, 2010). Разрез стратотипа рифея расположен вдоль западного склона Южного Урала, в пределах Башкирского мегантиклинория (рис. 1). Башкирский мегантиклинорий представляет собой обширный складчато-надвиговый пояс, сложившийся в позднем палеозое в составе Уральского орогена. Рифей Башкирского мегантиклинория делится на две структурно-литофациальные зоны: западную и восточную (Пучков, 2010). Интенсивность палеозойских постдиагенетических изменений в породах большей части мегантиклинория очень невелика (Пучков, 2000). В рифейских отложениях западной части Башкирского мегантиклинория установлен глубинный катагенез, в осевой части – метагенез (Маслов и др., 2001а). В восточной части, в окружении Кракинского массива, резко увеличиваются деформации и метаморфизм (до зеленосланцевой фации включительно), что, вероятно, связано в значительной мере с действием тектонически активной зоны Главного Уральского разлома (Пучков, 2000; Маслов и др., 2001а).

Рис. 1. (а) Структурно-тектоническая схема Башкирского мегантиклинория Южного Урала и смежных районов с указанием опробованных разрезов (по (Геологическая…, 2002), упрощено). Самая толстая красная линия обозначает Зильмердакский разлом, к западу от которого эдиакарские породы перекрыты палеозойскими без углового несогласия. Красными звездочками отмечены места отбора проб: 1 — Юрюзань, 2 — Галиакберово; мелкими – другие изученные в настоящей работе разрезы; красным треугольником – разрез Миньяр (Павлов, Галле, 2009). (б) Упрощенная стратиграфическая колонка разреза каратауской серии Южного Урала

Верхний рифей западной части Южного Урала представлен смешанной терригенно-обломочной и карбонатной каратауской серией мощностью 3,5–5,5 км, которая несогласно залегает на мезопротерозойской юрматинской серии и несогласно перекрывается терригенно-обломочной эдиакарской ашинской серией (Беккер, 1988; Маслов и др., 2001а). Каратауская серия включает свиты в следующем порядке (снизу вверх): терригенная зильмердакская свита (1400–3000 м); катавская свита с преобладанием карбонатов (200–400 м); смешанная терригенно-карбонатная инзерская свита (400–700 м); миньярская свита с преобладанием карбонатов (500–600 м) и смешанная терригенно-карбонатная укская свита (180–400 м) (Козлов, 1982; Пучков, 2010; Kuznetsov et al., 2017).

Каратауская серия откладывалась вдоль пассивной окраины Балтики, ее источником выступали породы архейского и палеопротерозойского возраста из этого региона (Романюк и др., 2013). Зильмердакская свита сложена разнозернистыми полевошпат-кварцевыми, аркозовыми и субаркозовыми песчаниками с подчиненными прослоями гравелитов и конгломератов, алевролитов и глинистых сланцев (Пучков, 2010) и имеет признаки, указывающие на приливно-отливные отложения. Глауконит в верхних слоях зильмердакской и инзерской свит предполагает отложение в морской среде. Отложение карбонатов происходило преимущественно в сублиторальных условиях в мелководно-морском бассейне.

Катавская свита представлена известняками, их глинистыми разностями и мергелями. По особенностям состава она делится на нижнюю и верхнюю подсвиты (Козлов, 1982). В первой нижний слой мощностью до 80 м сложен строматолитовыми известняками, верхний – ленточными пестроцветными известняками мощностью 150–200 м. Верхняя подсвита представлена «струйчатыми» известняками и имеет мощность около 50 м. Мощность катавской свиты колеблется от 200 до 400 м (Данукалов и др., 2020). Отложения накапливались в мелководном морском бассейне в относительно стабильных тектонических условиях. По данным (Уилсон, 1980; Altermann, Nelson, 1998), средняя скорость накопления таких пород составляет 10–30 м за 1 млн лет.

Возраст катавской свиты определен недостаточно хорошо. Относительно четко ограничивается только верхняя возрастная граница. В нижней части перекрывающей инзерской свиты раннедиагенетический иллит датирован с помощью Rb–Sr-метода. Возраст, установленный по сланцам, варьирует от 803 ± 5 до 836 ± 5 млн лет (Gorokhov et al., 1995; 2019). Pb–Pb-датирование по карбонатам дало возраст 836 ± 25 млн лет (Ovchinnikova et al., 1998) и 844 ± 24 млн лет (Kuznetsov et al., 2017). Для вышележащей миньярской свиты получены Pb–Pb-датировки 780 ± 85 млн лет (Ovchinnikova et al., 2000) и 820 ± 77 млн лет (Kuznetsov et al., 2017). Нижнее возрастное ограничение для катавской свиты составляет менее 964 ± 57 млн лет, что является возрастом самого молодого циркона, обнаруженного в нижней части зильмердакской свиты, подстилающей катавскую (Маслов и др., 2018). В целом оценки возраста свиты приблизительно составляют 800–900 млн лет (Данукалов и др., 2020).

Нами проведены палеомагнитные исследования целого ряда разрезов катавской свиты (рис. 1). Наиболее детально из них изучены разрезы Юрюзань (54,89°N, 58,41°E) и Галиакберово (53,25°N, 57,06°E). Разрез Юрюзань расположен в 1,5–2 км к северу от г. Юрюзань на правом борту долины р. Юрюзань (Маслов и др., 2001б). Отложения свиты в этом моноклинальном разрезе неметаморфизованы, не имеют признаков тектонических нарушений и несут достаточно полную информацию об условиях формирования осадочного палеобассейна в период всего катавского времени (Голованова и др., 2022). Ранее разрез был опробован дважды: в 2018 г. рекогносцировочно (Данукалов и др., 2020), в 2019 г. для циклостратиграфических исследований (Голованова и др., 2022; Golovanova et al., 2023). Кроме того, были намечены интервалы для изучения инверсий геомагнитного поля. В настоящей работе имевшаяся ранее коллекция образцов пород по разрезу для палеомагнитных исследований существенно пополнена с целью дополнения и уточнения полученных ранее результатов. Проведено дополнительное опробование через 20 см на участках, по которым на предыдущем этапе не удалось получить результат (или ранее не удалось отобрать образцы из некоторых интервалов, или образцы разрушились в процессе подготовки или исследований). На отдельных участках выполнен сплошной отбор образцов для изучения инверсий геомагнитного поля, часть этих образцов использована в настоящей работе. Всего в верхней части разреза опробовано около 76 м, в нижней части - 63 м. Средняя часть обнажения задернована, поэтому между верхней и нижней частями отбора проб имеется зазор порядка 46 м.

Ранее красноцветы верхней половины разреза катавской свиты рекогносцировочно изучались у д. Галиакберово (Данукалов и др., 2020) (рис. 1). В настоящей работе мы также представляем новые данные по этому разрезу, где выполнено более детальное опробование и получены результаты по ранее не изученной самой верхней части верхней подсвиты катавской свиты и нижней части песчаников инзерской свиты, перекрывающих катавскую свиту.

Методика палеомагнитных исследований

Отбор ориентированных образцов производили вручную – штуфами или при помощи портативного бурового устройства. Ориентировка образцов в пространстве осуществлялась с использованием горного компаса. Из каждого штуфа вырезаны кубические образцы объемом 8 см3. Общее количество ориентированных образцов катавской свиты, отобранных из разреза Юрюзань, составило более 800. В разрезе Галиакберово отобрано около 450 обр. известняков катавской свиты и около 100 обр. песчаника из нижней части перекрывающей инзерской свиты.

Коллекции образцов изучались в Институте геологии УФИЦ РАН (г. Уфа) в соответствии со стандартной методикой (Храмов и др., 1982; Tauxe et al., 2021). Для выделения компонент естественной остаточной намагниченности (Jn) применяли метод температурной чистки. Один образец из каждого штуфа подвергали ступенчатому нагреву (15–20 шагов) до полного размагничивания, обычно до 600–700 °С. Размагничивание проводили в немагнитной печи TD-48 (ASC Scientific, США) с остаточным магнитным полем в области размещения образцов не более 10 нТл. Остаточную намагниченность образцов измеряли на спин-магнитометре JR-6 (AGICO, Чехия) с уровнем шума 0,005 мА/м. Линейные участки траектории на векторных диаграммах Зийдервельда (Zijderveld, 1967), включающие не менее трех этапов размагничивания (анализ главных компонент, PCA) (Kirschvink, 1980), использовали для определения направлений компонент намагниченности образцов. Для выделения средних направлений применяли статистическую обработку на уровне образцов или сайтов. Для обработки и анализа данных использовали программы Р. Энкина (Enkin, 1994), Ж.-П. Конье (Cogné, 2003) и PMTools (Ефремов, Веселовский, 2023).

Результаты палеомагнитных исследований

Разрез Юрюзань

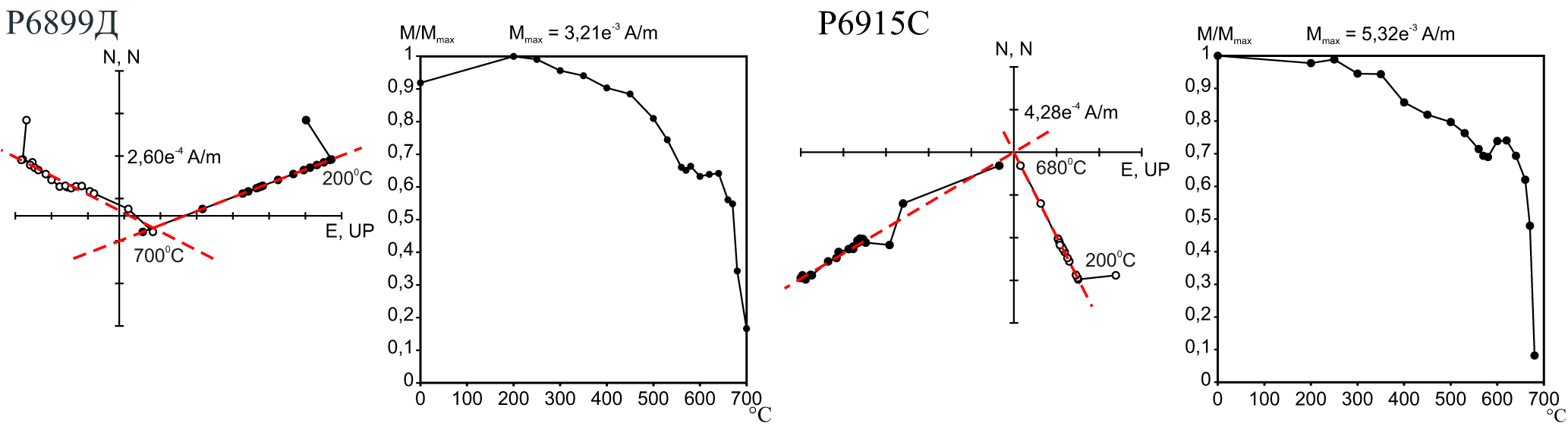

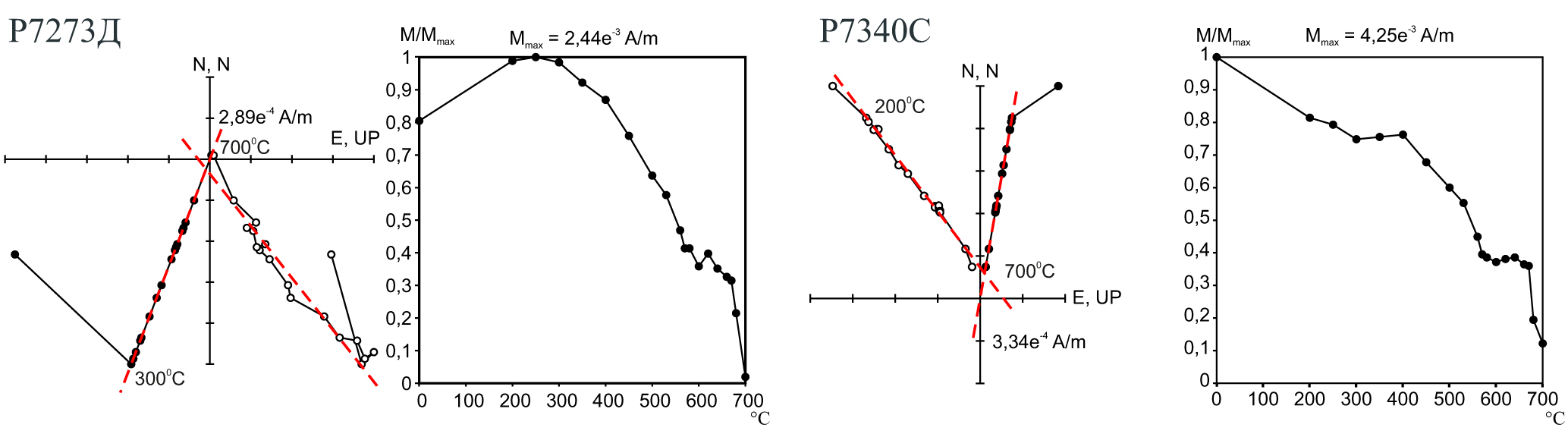

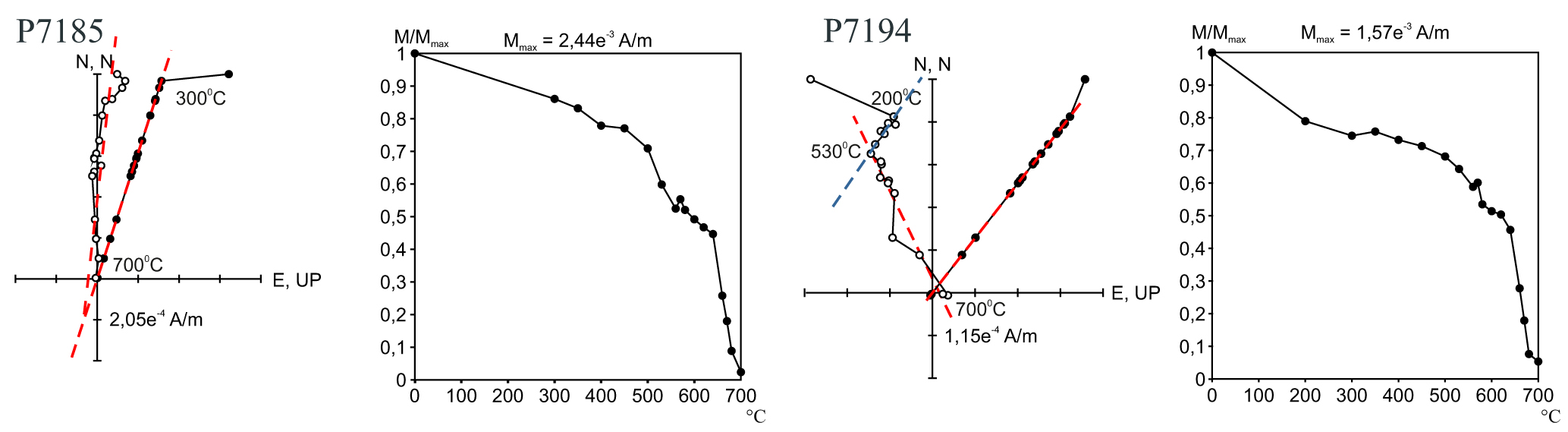

В ходе ступенчатого терморазмагничивания установлено, что низкотемпературная компонента естественной остаточной намагниченности вязкой природы у изученных образцов, как правило, разрушается при нагреве до 200–300 °C. В современной системе координат среднее направление этой компоненты близко к направлению современного поля. После ее удаления в большинстве образцов известняков проявляется ВТК намагниченности, имеющая прямолинейный спад к началу координат (рис. 2). Большинство единичных векторов попадает в разные группы полярности (рис. 3, табл. 1). У около 6% исследованных образцов, кроме антиподальных направлений, выявлены аномальные направления. Вид кривых терморазмагничивания (рис. 2) свидетельствует о том, что носителями ВТК намагниченности являются преимущественно гематит и реже магнетит. Как уже отмечалось в работах (Комисcарова, 1970; Павлов, Галле, 2009; Данукалов и др., 2020; Golovanova et al., 2023), в тех случаях, когда намагниченность обусловлена присутствием обоих минералов, «магнетитовая» и «гематитовая» компоненты намагниченности практически совпадают по направлению (рис. 2).

Рис. 2. Примеры результатов температурной чистки изученных образцов катавской свиты разреза Юрюзань в стратиграфической системе координат. Белыми точками обозначены проекции векторов Jn на вертикальную, черными – на горизонтальную плоскости. Температуры указаны в градусах Цельсия. Изолированные высокотемпературные компоненты намагниченности обозначены красными пунктирными линиями

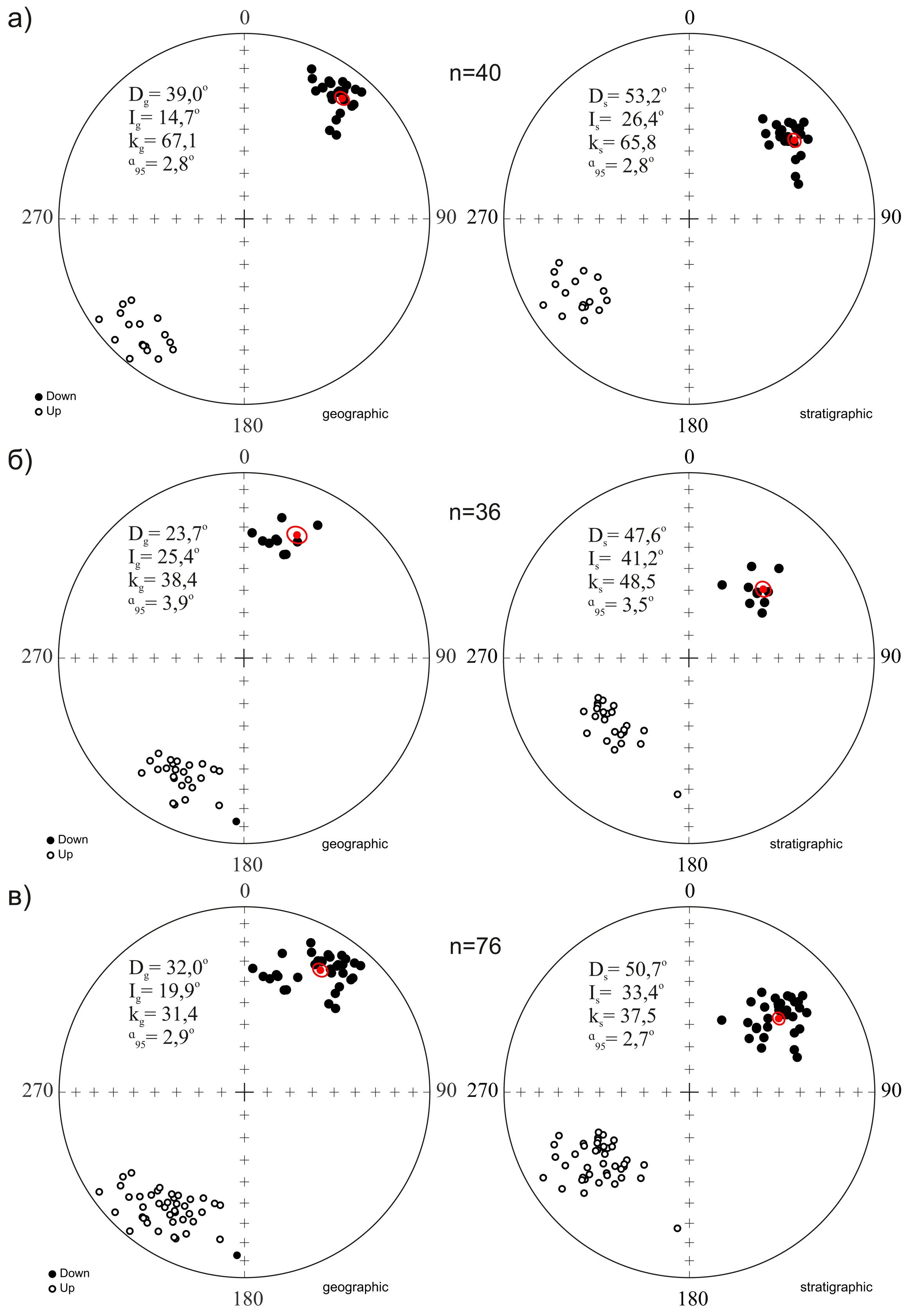

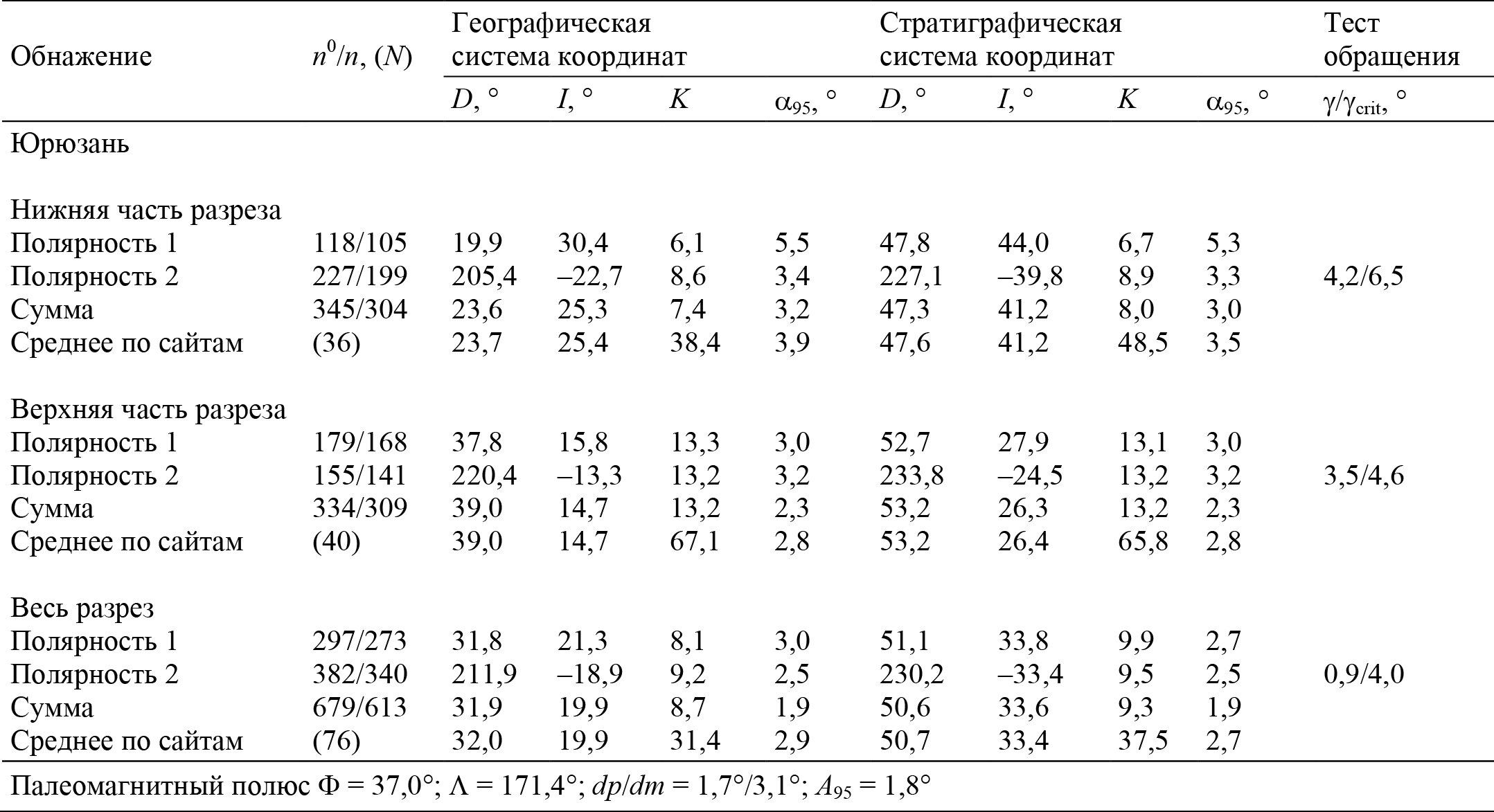

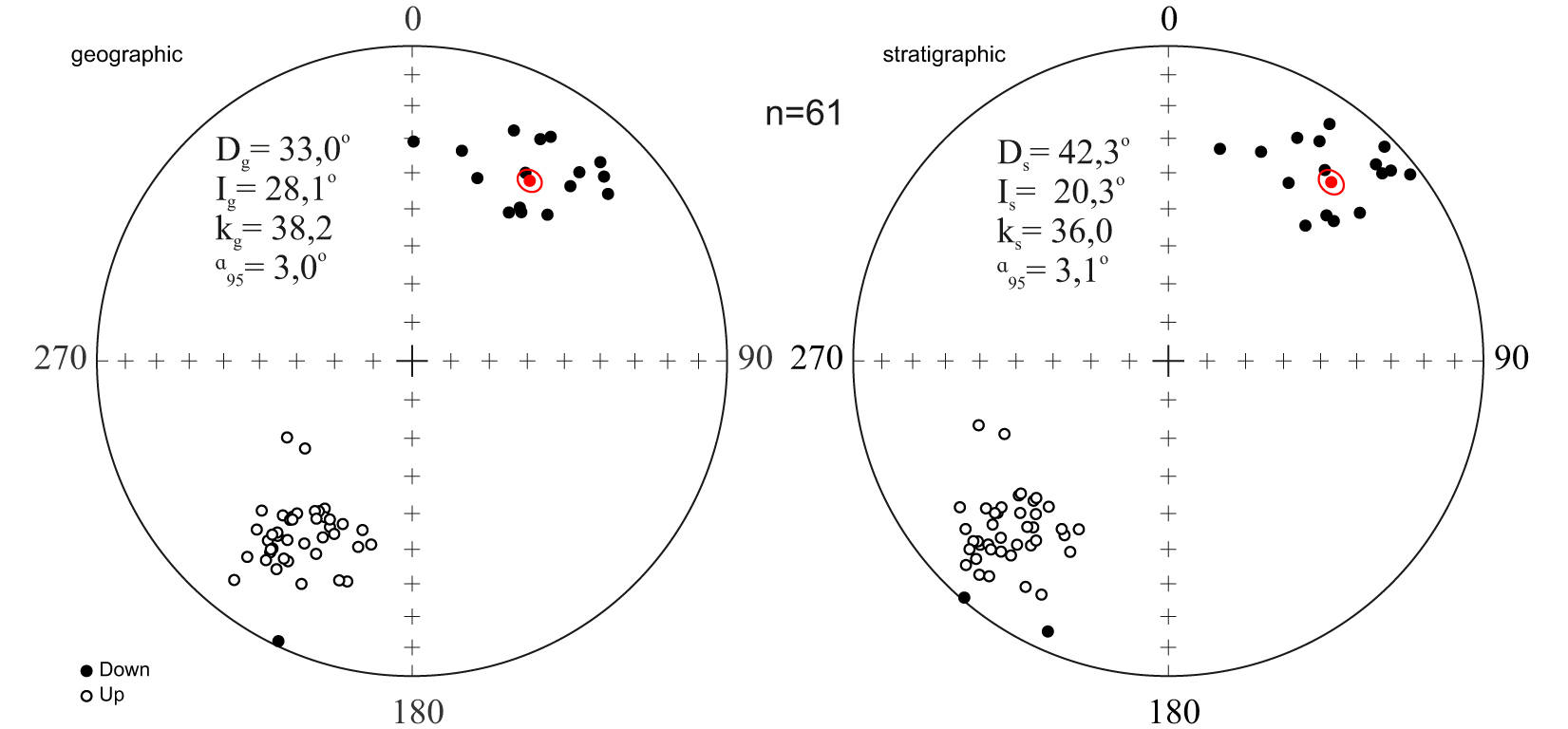

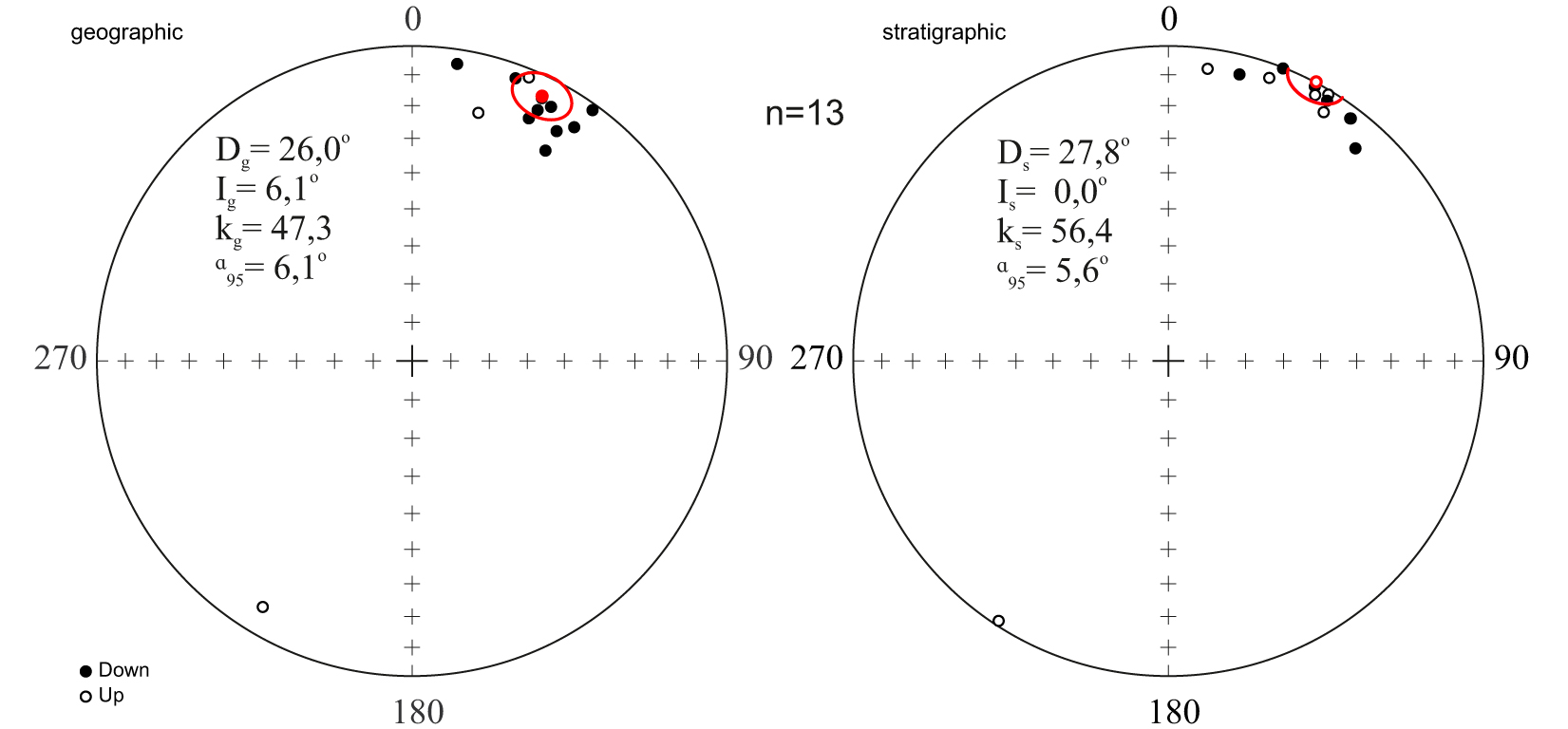

Рис. 3. Средние по сайтам направления ВТК намагниченности образцов разреза Юрюзань в географической и стратиграфической системах координат: а).верхняя часть разреза; б).нижняя часть разреза; в).весь разрез. Красными кружками обозначены общие средние направления с соответствующими доверительными интервалами. Черные (белые) точки на стереограммах – проекции вектора Jn на нижнюю и верхнюю полусферы соответственно

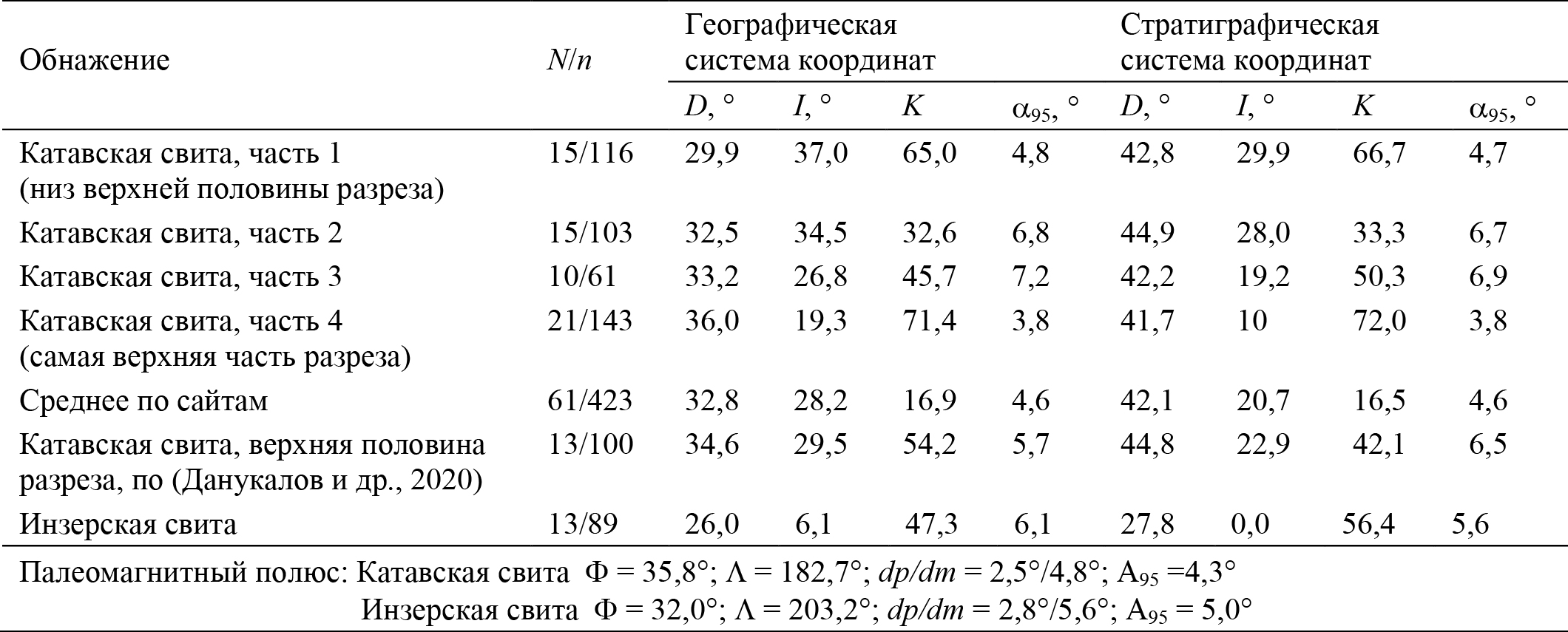

Табл. 1. Палеомагнитные направления катавской свиты в разрезе Юрюзань. Примечания: Координаты обнажения Юрюзань 54,89°N, 58,41°E. Разрез моноклинальный, элементы залегания пород в среднем 140°/40°. Обозначения: n0 и n – количество отобранных и использованных образцов соответственно; N – количество сайтов; D и I – магнитные склонение и наклонение; K – кучность распределения векторов; α95 – радиус круга доверия для среднего вектора; γ, γcrit – наблюденные угловые различия между средними направлениями прямой и обратной полярности и 95%-ные критические значения этого угла соответственно (McFadden, McElhinny, 1990); F и L – широта и долгота палеомагнитного полюса; dp/dm – полуоси овала доверия; A95 – радиус круга доверия для среднего полюса

Тест складки на разрезе Юрюзань не применялся, так как элементы залегания в пределах обнажения изменяются слабо. Однако тест складки для катавских известняков проводился неоднократно, и уже на раннем этапе исследований установлено, что намагниченность пород имеет доскладчатый возраст (Комисcарова, 1970). Это было позднее подтверждено авторами работ (Шипунов, 1991, 1993; Павлов, Галле, 2009). Тест складки, выполненный нами на изученных ранее разрезах вблизи дороги г. Сим – с. Биянка (рис. 1, п. 3) и на дороге Уфа – Белорецк (рис. 1, п. 6), также подтвердил, что намагниченность пород свиты приобретена до образования складок. Максимальная кучность достигается при 100%-ном распрямлении складки. К сожалению, этот тест не накладывает жесткого ограничения на возраст намагниченности, поскольку возраст складчатости в западной части Башкирского мегантиклинория карбон-пермский (Пучков, 2000).

Тест обращения, выполненный по образцам, дает положительный результат как для отдельных частей разреза, так и по разрезу в целом (табл. 1).

При выполнении теста обращения по всем сайтам также получен положительный результат (g = 2,4°, gcrit = 6,0°, класс B). На стереограммах (рис. 3) средние по сайтам направления в древней системе координат образуют две антиподальные группы с хорошей кучностью.

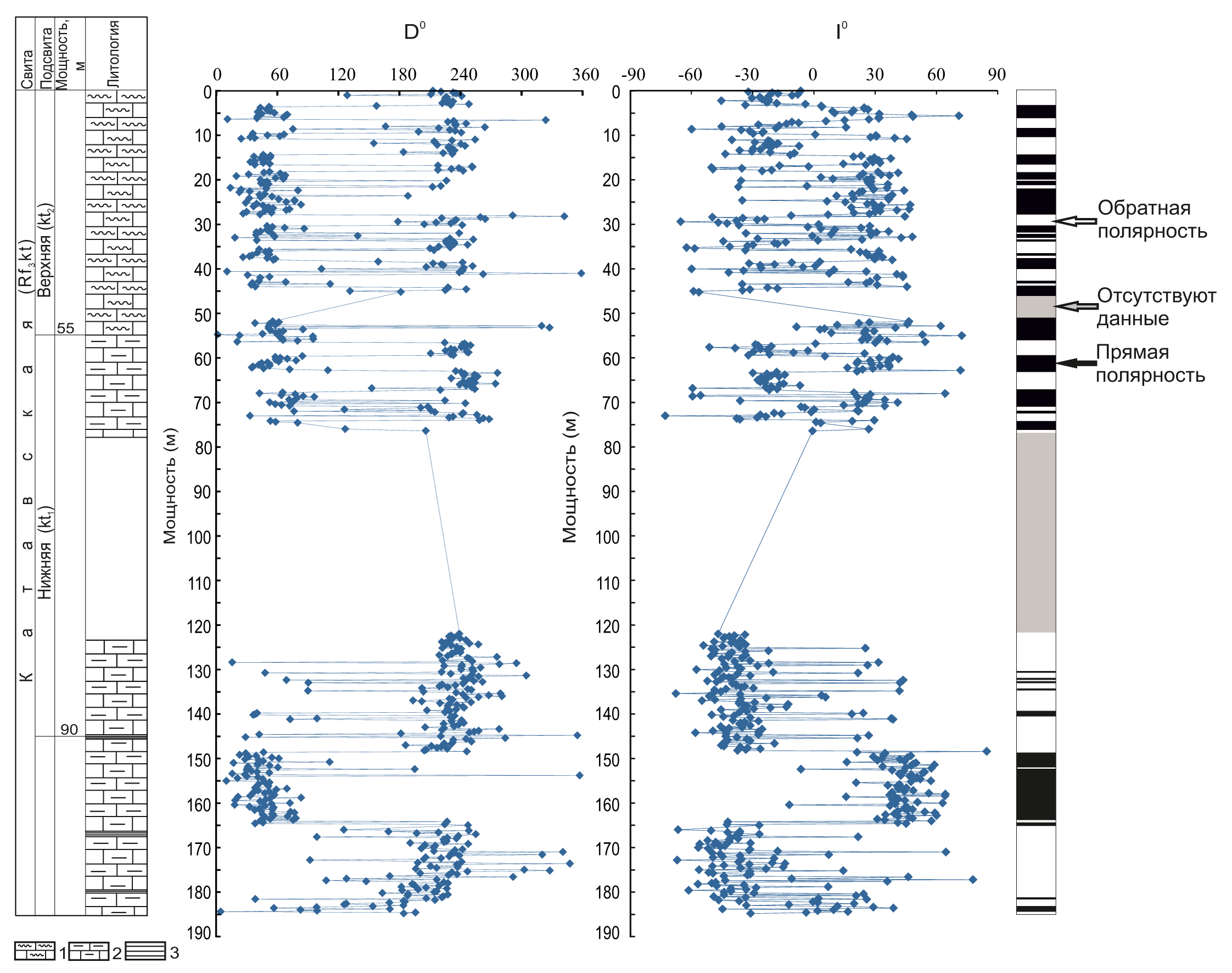

Гораздо более подробное по сравнению с предыдущими работами опробование разреза Юрюзань (через 20 см) позволило построить довольно детальную магнитостратиграфическую колонку этого разреза (рис. 4). Дополненные данные (заполнены ранее не учтенные по разным причинам интервалы) позволили выявить пропущенные ранее магнитозоны и детализировать колонку. Исправлены обнаруженные в работе (Golovanova et al., 2023) некоторые неточности в интервале 37–40 м. В верхней половине разреза Юрюзань отмечено необычно большое количество зон магнитной полярности: на участке мощностью 74,6 м наблюдается 39 интервалов полярности. На предыдущем этапе работ удалось выявить только 35. Возможно, при более детальном опробовании количество магнитозон может увеличиться. По частоте магнитных инверсий Юрюзанский разрез вполне сопоставим с разрезом Миньяр, в котором в верхних 70 м выявлено более 30 интервалов магнитной полярности (Павлов, Галле, 2009).

Рис. 4 Магнитостратиграфическая колонка разреза Юрюзань. Обозначения: D° – склонение, I° – наклонение; 1 – пестроцветные известняки; 2 – глинистые известняки; 3 – аргиллиты.

Разрез Галиакберово

Верхняя часть катавской свиты изучалась ранее на разрезе Галиакберово К.Н. Данукаловым с соавторами (Данукалов и др., 2020), и данные близки к результатам, полученным по разрезу Юрюзань, расположенному почти в 200 км от него (рис. 1, табл. 1, 2). На этом разрезе нами проведен дополнительный, более детальный отбор образцов, интервал опробования расширен вплоть до самой верхней видимой части разреза катавской свиты. В разрезе Галиакберово удалось опробовать известняки самой верхней части катавской свиты, подстилающей инзерскую свиту (табл. 2, часть 4). В разрезе Юрюзань эти слои плохо обнажены, поэтому нами не изучались. На рис. 5 и 6 приведены примеры диаграмм Зийдервельда и стереограммы направлений ВТК намагниченности для катавских известняков разреза Галиакберово. Средние направления выделенной намагниченности оказались близкими к предыдущим, однако новые данные по расширенному интервалу отбора позволили более четко, чем это было возможно ранее (Данукалов и др., 2020; Голованова и др., 2022), выделить тренд изменения направлений намагниченности снизу вверх по разрезу (табл. 2). В верхней части разреза Галиакберово так же, как на разрезе Юрюзань, выявляется большое количество инверсий.

Рис. 5. Примеры результатов температурной чистки изученных образцов катавской свиты разреза Галиакберово в стратиграфической системе координат. Обозначения см. на рис. 2.

Рис. 6. Средние по сайтам направления ВТК намагниченности образцов разреза катавской свиты Галиакберово в географической и стратиграфической системах координат. Обозначения см. на рис. 3.

Табл. 2. Палеомагнитные направления катавской и инзерской свит в разрезе Галиакберово. Примечание: Координаты обнажения Галиакберово 53,25°N, 57,06°E. Разрез моноклинальный, элементы залегания пород в среднем 105°/25°. Обозначения см. к табл. 1.

В Галиакберово вышележащая инзерская свита залегает на катавской свите согласно, с небольшим перерывом и доступна для изучения. Поэтому в разрезе Галиакберово имевшаяся коллекция образцов из нижней части инзерской свиты (Голованова и др., 2022) дополнена для сравнения результатов с данными по катавской свите.

После удаления слабой неустойчивой остаточной компоненты намагниченности ниже 200–300° из большинства образцов инзерских песчаников была выделена ВТК, демонстрирующая прямолинейный спад к началу координат (рис. 7). В изученных образцах из инзерской свиты выделена только одна полярность (рис. 8, табл. 2).

Рис. 7. Примеры результатов температурной чистки изученных образцов инзерской свиты разреза Галиакберово в стратиграфической системе координат. Обозначения см. на рис. 2.

Рис. 8. Средние по сайтам направления ВТК намагниченности образцов разреза инзерской свиты Галиакберово в географической и стратиграфической системах координат. Обозначения см. на рис. 3.

Среднее направление намагниченности в катавской свите отличается от среднего направления вышележащих песчаников инзерской свиты (рис.8, табл. 2) и значительно отличается от такового в нижележащей терригенно-обломочной зильмердакской свите (Pavlov, Gallet, 2010; Данукалов и др., 2020).

Обсуждение результатов

Достигнутый уровень изученности катавской свиты позволяет обобщить полученные в настоящей работе данные с учетом результатов предыдущих исследований и на их основе подтвердить предположение о первичности характеристической ВТК намагниченности пород свиты.

- Положительный тест складки для катавских карбонатов неоднократно получен на разных участках начиная с ранних этапов исследований (Комиссарова, 1970; Шипунов, 1991,1993; Павлов, Галле, 2009; Данукалов и др., 2020; и др.). На Южном Урале интенсивные тектонические деформации происходили, вероятно, в пермско-каменноугольное время, поэтому положительный тест складки показывает, что намагниченность имеет докаменноугольный возраст.

- Более информативен положительный тест обращения, позволяющий предположить, что в породах присутствует первичная намагниченность. Он также был получен ранее и подтвержден как в последних работах (Павлов, Галле, 2009; Golovanova et al., 2023), так и в настоящей работе (табл. 1). В.Э. Павлов и И. Галле отмечали, что «крайне труднообъяснимым представляется факт существования, по крайней мере, нескольких эпизодов перемагничивания полем прямой и обратной полярности в период (поздний карбон, ранняя пермь), когда геомагнитное поле не испытывало инверсий (суперхрон Киама)» (Павлов, Галле, 2009).

- Независимость направления характеристической ВТК намагниченности от магнитной минералогии является одним из аргументов в пользу первичности намагниченности пород катавской свиты (Павлов, Галле, 2009). Как уже отмечалось выше, что в тех случаях, когда намагниченность обусловлена присутствием и магнетита, и гематита, «магнетитовая» и «гематитовая» компоненты намагниченности практически совпадают по направлению (Комисcарова, 1970; Павлов, Галле, 2009; Данукалов и др., 2020; Golovanova et al., 2023).

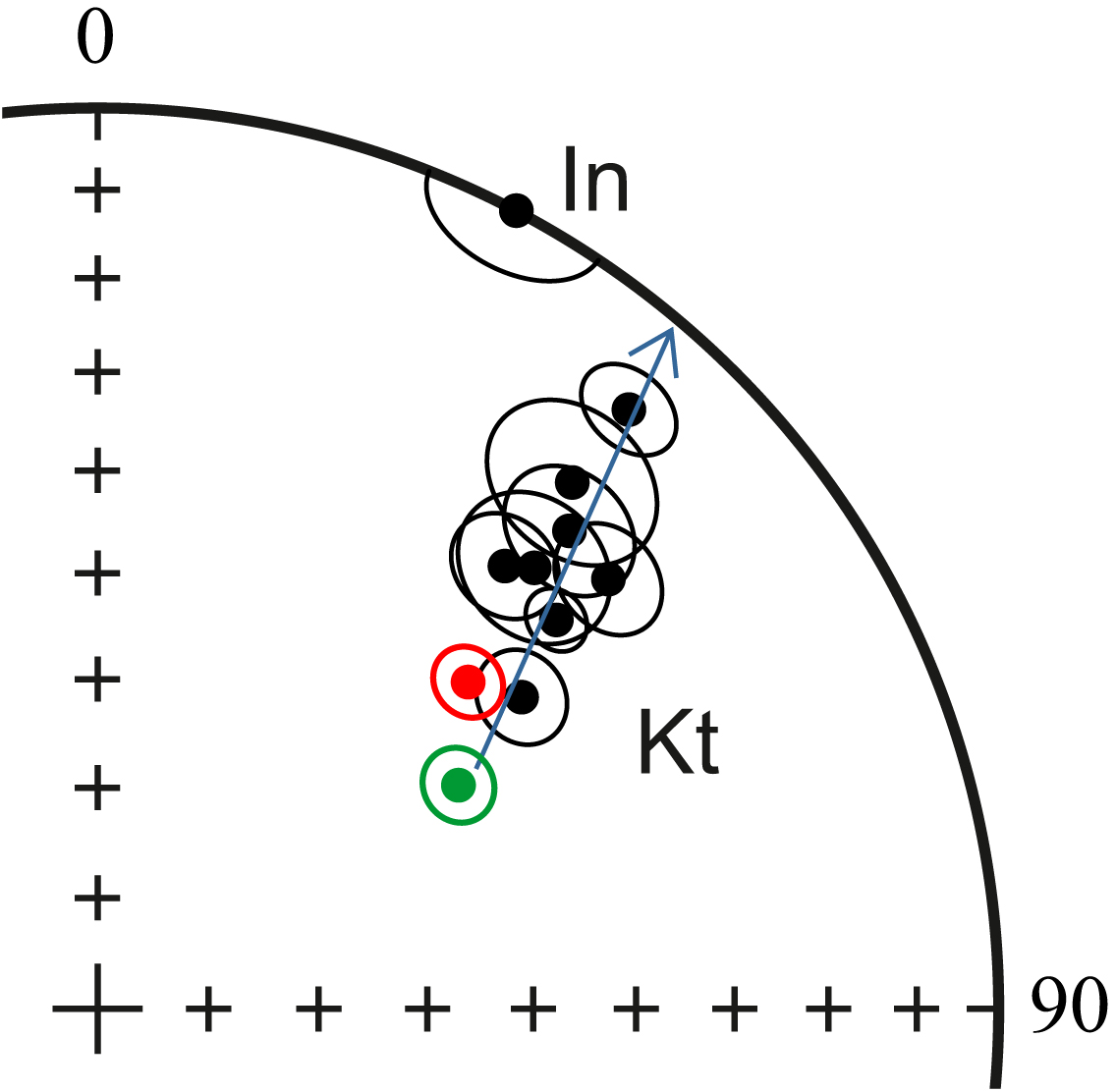

- Тренд палеомагнитных направлений снизу вверх по разрезу катавской свиты и далее к инзерской свите впервые установлен В.Э. Павловым и И. Галле (2009) на примере разреза Миньяр и позднее подтвержден при рекогносцировочных работах на разрезах Юрюзань и Галиакберово (Данукалов и др., 2020) и в настоящей работе при гораздо более детальном изучении этих разрезов. Новые результаты по разрезам Юрюзань и Галиакберово очень четко демонстрируют существование этого тренда (табл. 1, 2; рис. 9). На рис. 9 данные по катавской свите представлены по разрезам Юрюзань и Галиакберово в соответствии с табл. 1 и 2. Величина смещения в катавской свите составляет более 15 градусов и согласуется для этих двух, удаленных друг от друга разрезов, а также для изученного ранее разреза Миньяр (Павлов, Галле, 2009). Разрезы находятся в районах с несколько отличающейся геологической историей и удалены друг от друга на десятки и сотни километров. Отметим, что закономерное смещение палеомагнитных направлений наблюдается и в других изученных разрезах катавской свиты.

- Установлено отличие направления характеристической ВТК намагниченности в катавской свите от соответствующих направлений в ниже- и вышележащих свитах. Первое подобное сравнение палеомагнитных направлений проведено в работе (Павлов, Галле, 2009) с использованием имевшихся в то время немногочисленных данных по зильмердакской и инзерской свитам. Позднее это отличие направлений было подтверждено после получения новых результатов по зильмердакской и инзерской свитам (Данукалов и др., 2020; Golovanova et al., 2023 и новые данные, представленные в настоящей работе). Если бы породы катавской свиты были перемагничены в более позднее время, то этот процесс носил бы региональный характер и затронул бы породы соседних свит. Значимое отличие направлений намагниченности катавской и соседних свит говорит об отсутствии регионального перемагничивания (Павлов, Галле, 2009).

- Имеется явное сходство магнитостратиграфической записи в удаленных друг от друга разрезах, расположенных в районах с несколько разной геологической историей. Магнитостратиграфические колонки для разреза Миньяр (Павлов, Галле, 2009) и Юрюзань (настоящая работа) демонстрируют поразительное сходство. В Галиакберово удалось изучить только верхнюю часть разреза, но и там выявлено довольно много геомагнитных инверсий, так же, как на двух предыдущих разрезах.

- В настоящее время проводится детальное изучение нескольких зон смены магнитной полярности в разрезах катавской свиты, что, по предварительным данным, может дать еще один важный аргумент в пользу первичности намагниченности.

Рис. 9. Закономерное смещение направления ВТК намагниченности снизу вверх по разрезам катавской (Kt) и инзерской (In) свит. Красная точка с кругом доверия указывает направление магнитного поля для 300 млн лет назад, пересчитанное из кривой кажущейся миграции полюса для Балтики (Torsvik et al., 2012) для общей точки 54° с.ш., 57° в.д.; зеленая точка с кругом доверия – направление позднепалеозойского перемагничивания в западной части Башкирского мегантиклинория, полученное ранее (Голованова и др., 2017)

Окончательно установить возраст ВТК намагниченности мог бы один из двух прямых палеомагнитных тестов: тест складки, использующий первичные деформации (складки оползания), или тест внутриформационных конгломератов. К сожалению, складки оползания пока обнаружить не удалось. На сегодняшний день в отложениях катавской свиты найдены и изучаются образцы внутриформационных конгломератов. Недавно опубликованные (Парфирьев и др., 2023) первые результаты одного из двух прямых палеомагнитных тестов – теста конгломератов, а также его новые результаты, полученные в текущем году, свидетельствуют в пользу первичности высокотемпературной компоненты намагниченности отложений катавской свиты.

В предположении о первичности характеристической ВТК намагниченности известняков катавской свиты в работе (Golovanova et al., 2023) проведено циклостратиграфическое изучение верхней половины разреза Юрюзань. С помощью спектрального анализа вариаций магнитной восприимчивости пород выявлено влияние предполагаемых циклов Миланковича и оценена длительность накопления изученной толщи. Согласно полученным оценкам средняя скорость осадконакопления составила около 20,6 м/млн лет, что не противоречит известным данным о скорости осадконакопления в мелководном морском бассейне в условиях относительно стабильного тектонического режима.

Представленные в (Golovanova et al., 2023) результаты ранее выполненного нами циклостратиграфического анализа позволили оценить частоту выявленных по новым данным геомагнитных инверсий в верхней части разреза Юрюзань. Верхняя часть разреза Юрюзань мощностью 74,6 м, где наблюдаются частые инверсии, накопилась примерно за 3,6 млн лет. Продолжительность одной зоны полярности составляет в среднем 92 тыс. лет, частота инверсий – 11–12 за 1 млн лет, что соответствует критериям гиперактивности магнитного поля.

Таким образом, предположение о существовании периода гиперактивности геомагнитного поля в неопротерозое, выдвинутое в (Golovanova et al., 2023), подтверждается.

Заключение

Основным результатом работы является то, что нам удалось на более обширном и детальном материале проверить и подтвердить предположения о первичности характеристической ВТК намагниченности пород неопротерозойской катавской свиты, выдвинутые в работе (Палов, Галле, 2009). Получены новые палеомагнитные данные по разрезам Юрюзань и Галиакберово неопротерозойских катавской и вышележащей инзерской свит на Южном Урале. Построена детальная магнитостратиграфическая колонка на примере разреза Юрюзань. Итогом обобщения новых палеомагнитных данных и результатов предыдущих исследований катавской свиты стал вывод о первичности ВТК намагниченности пород, что, в свою очередь, подтверждает установленный ранее полюс катавской свиты. Кроме того, это позволяет более обоснованно оценить частоту геомагнитных инверсий в верхней части разреза катавской свиты и подтвердить существование гиперактивного интервала с частотой инверсий 11–12 за 1 млн лет в верхнем рифее, что, в свою очередь, имеет важное значение для развития физической теории геомагнетизма и понимания эволюции геомагнитного поля.

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 23-27-00018, https://rscf.ru/project/23-27-00018/.

Авторы благодарят рецензентов за внимательное рассмотрение статьи и за замечания, которые во многом способствовали ее улучшению.

Список литературы

1. Беккер Ю.Р. (1988). Молассы докембрия. Л.: Недра, 288 с.

2. Геологическая карта российской Федерации и сопредельной территории республики Казахстан. (2002). Масштаб 1:1 000 000 (новая серия). Лист №-40(41). Отв. ред. В.И. Козлов. Уфа, СПб.: ВсеГеИ.

3. Голованова И.В., Данукалов К.Н., Кадыров А.Ф., Хидиятов М.М., Сальманова Р.Ю., Шакуров Р.К., Левашова Н.М., Баженов М.Л. (2017). Палеомагнетизм осадочных толщ и происхождение структур западного склона Южного Урала. Физика Земли, (2), с. 148–156. http://doi.org/10.7868/S0002333717010057

4. Голованова И.В., Данукалов К.Н., Сальманова Р.Ю., Парфирьев Н.П., Левашова Н.М. (2022). Новые результаты палеомагнитных исследований катавской свиты верхнего рифея на Южном Урале. Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных территорий: Материалы XIV межрегиональной научно-практической конференции. М.: Перо, с. 42–46. http://ig.ufaras.ru/File/conf2022/Conf_2022.pdf

5. Данукалов К.Н., Голованова И.В., Сальманова Р.Ю., Парфирьев Н.П. (2020). Палеомагнитное изучение красноцветных пород верхнего рифея Южного Урала. Геологический вестник, (3), c. 47–54. http://doi.org/10.31084/2619-0087/2020-3-3

6. Данукалов Н.Ф., Михайлов П.Н. (1979). Палеомагнитная характеристика рифейских пород Южного Урала. Общие вопросы расчленения докембрия СССР: Тр. V сессии Науч. совета по геологии докембрия. Л.: Наука, с. 85–90.

7. Ефремов И.В., Веселовский Р.В. (2023). PMTools: новое программное обеспечение для анализа палеомагнитных данных. Физика Земли, (5), с. 150–158. http://doi.org/10.31857/S0002333723050022

8. Козлов В.И. (1982). Верхний рифей и венд Южного Урала. М.: Наука, 128 с.

9. Комиссарова Р.А. (1970). Исследование древней намагниченности некоторых осадочных пород Южного Урала в связи с проблемой метахронного перемагничивания: Дис. … канд. физ.-мат. наук. М., 140 с.

10. Маслов А.В., Крупенин М.Т., Гареев Э.З., Анфимов Л.В. (2001а). Рифей западного склона Южного Урала (классические разрезы, седиментои литогенез, минерагения, геологические памятники природы): в 4 т. екатеринбург: ИГГ УРО РАН, Т. 1, 351 с.

11. Маслов А.В., Крупенин М.Т., Гареев Э.З., Анфимов Л.В. (2001б). Рифей западного склона Южного Урала (классические разрезы, седиментои литогенез, минерагения, геологические памятники природы): в 4 т. екатеринбург: ИГГ УРО РАН, Т. 2, 135 с.

12. Маслов А.В., Ерохин Е.В., Гердес А., Ронкин Ю.Л., Иванов К.С. (2018). Первые результаты U-Pb LA-ICPMS-изотопного датирования обломочных цирконов из аркозовых песчаников бирьянской подсвиты зильмердакской свиты верхнего рифея (Южный Урал). Доклады Академии наук, 482(5), c. 558–561. http://doi.org/10.31857/S086956520002995-7

13. Павлов В.Э., Галле И. (2009). Известняки катавской свиты: уникальный пример перемагничивания или идеальный регистратор неопротерозойского геомагнитного поля? Физика Земли, (1), c. 33–43.

14. Парфирьев Н.П., Данукалов К.Н., Голованова И.В., Дьякова С.А. (2023). Первые результаты теста внутриформационных конгломератов в катавской свите позднего рифея (Южный Урал). Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки, 165(4), c. 550–562. http://doi.org/10.26907/2542-064X.2023.4.550-562

15. Пучков В.Н. (2000). Палеогеодинамика Южного и среднего Урала. Уфа: Даурия, 146 с.

16. Пучков В.Н. (2010). Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфсервис, 280 с.

17. Романюк Т.В., Маслов А.В., Кузнецов Н.Б., Белоусова Е.А., Ронкин Ю.Л., Крупенин М.Т., Горожанин В.М., Горожанина Е.Н., Серегина Е.С. (2013). Первые результаты U-Pb LA-ICP-MS датирования детритных цирконов из верхнерифейских песчаников Башкирского антиклинория (Южный Урал). Доклады Академии наук, 452(6), с. 642–645. http://doi.org/10.7868/S0869565213310174

18. Стратотип рифея. Палеонтология. Палеомагнетизм. (1982). М.: Наука, 176 с.

19. Уилсон Дж.Л. (1980). Карбонатные фации в геологической истории. М.: Недра, 463 с.

20. Храмов А.Н., Гончаров Г.И., Комиссарова Р.А., Писаревский С.А., Погарская И.А., Ржевский Ю.С., Ржевский Ю.С., Родионов В.П., Слауцитайс И.П. (1982). Палеомагнитология. Л.: Недра, 312 c.

21. Шипунов С.В. (1991). Палеомагнетизм катавской свиты, Южный Урал. Физика Земли, 5, с. 97–109.

22. Шипунов С.В. (1993). Основы палеомагнитного анализа: Теория и практика. М.: Наука, 159 с.

23. Altermann W., Nelson D.R. (1998). Sedimentation rates, basin analyses and regional correlations of three Neoarchaean and Palaeoproterozoic subbasin of the Kaapvaal craton as inferred from precise U–Pb zircon ages from volcaniclastic sediments. Sedimentary Geology, 120(1–4), pp. 225–256. http:// doi.org/10.1016/S0037-0738(98)00034-7

24. Brown D., Spadea P., Puchkov V., Alvarez-Marron J., Herrington R., Willner A.P., Hetzel R., Gorozhanina, Y., Juhlin C. (2006). Arc–continent collision in the southern urals. Earth-Science Reviews, 79(3–4), pp. 261–287. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.08.003

25. Cogné J.P. (2003). PaleoMac: A MacintoshTM application for treating paleomagnetic data and making plate reconstructions. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 4(1), 1007. http://doi.org/10.1029/2001GC000227

26. Enkin R.I. (1994). A computer program package for analysis and presentation of paleomagnetic data: Version 4. 16 p. http://palaeo.spb.ru/pmlibrary/pmpapers/enkin_1994.pdf

27. Golovanova I.V., Danukalov K.N., Salmanova R.Yu., Levashova N.M., Parfiriev N.P., Sergeeva N.D., Meert J.G. (2023). Magnetic field hyperactivity during the early Neo proterozoic: A paleomagnetic and cyclostratigraphic study of the Katav Formation, southern Urals, Russia. Geoscience Frontiers, 14(4), 101558. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101558

28. Gorokhov I.M., Melnikov N.N., Turchenko T.L., Kutyavin E.P., Samsonova E.N. (1995). Two illite generations in an Upper Riphean shale: the Rb-Sr isotopic evidence. EUG 8, Strasbourg, France, 9–13 April 1995: Terra Abstracts (Abstracts Supplement No 1 to Terra Nova. 1995. V. 7), pp. 330–331.

29. Gorokhov I.M., Zaitseva T.S., Kuznetsov A.B., Ovchinnikova G.V., Arakelyants M.M., Kovach V.P., Konstantinova G.V., Turchenko T.L., Vasil’eva I.M. (2019). Isotope systematics and age of authigenic minerals in shales of the Upper Riphean Inzer Formation, South Urals. Stratigraphy and Geological Correlation, 27, pp. 133–158. https://doi.org/10.1134/S0869593819020035

30. Kirschvink J.L. (1980). The least-square line and plane and the analysis of palemagnetic data. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 62(3), pp. 699–718. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1980.tb02601.x

31. Kuznetsov A.B., Bekker A., Ovchinnikova G.V., Gorokhov I.M., Vasilyeva I.M. (2017). Unradiogenic strontium and moderate-amplitude carbon isotope variations in early Tonian seawater after the assembly of Rodinia and before the Bitter Springs Excursion. Precambrian Research, 298, pp. 157–173. http://doi.org/10.1016/j.precamres.2017.06.011

32. Levashova N.M., Golovanova I.V., Rudko D.V., Danukalov K.N., Rudko S.V., Salmanova R.Yu., Meert J.G. (2021). Late Ediacaran magnetic field hyperactivity: Quantifying the reversal frequency in the Zigan Formation, southern urals, russia. Gondwana Research, 94, pp. 133–142. https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.02.018

33. McFadden P.L., McElhinny M.W. (1990). Classification of the reversal test in paleomagnetism. Geophysical Journal International, 103(3), pp. 725–729. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x

34. Ovchinnikova G.V., Vasilyeva I.M., Semikhatov M.A., Kuznetsov A.B., Gorokhov I. M., Gorokhovskii B.M., Levski, L.K. (1998). U-Pb systematics of Proterozoic carbonate rocks: the Inzer Formation of the Upper Riphean stratotype (Southern Urals). Stratigraphy and Geological Correlation, 6(4), pp. 336–347.

35. Ovchinnikova G.V., Vasilyeva I.M., Semikhatov M.A., Gorokhov I.M., Kuznetsov A. B., Gorokhovskii B.M., Levskii L.R. (2000). The Pb-Pb trail dating of carbonates with open U-Pb systems: the Myn’yar Formation of the Upper Riphean stratotype, southern Urals. Stratigraphy and Geological Correlation, 8(6), pp. 529–543.

36. Pavlov V., Gallet Y. (2010). Variations in geomagnetic reversal frequency during the Earth’s middle age. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 11(1), Q01Z10. https://doi.org/10.1029/2009GC002583

37. Tauxe L., Banerjee S.K., Butler R.F., van der Voo R. (2021). Essentials of Paleomagnetism: Fifth Web Edition. URL: https://earthref.org/MagIC/books/Tauxe/Essentials/

38. Torsvik T.H., Van der Voo R., Preeden U., Mac Niocaill C., Steinberger B., Doubrovine P.V., van Hinsbergen D.J.J., Domeir M., Gaina C., Tohver E., Meert J.G., McCausland P.J.A., Cocks L.R.M. (2012). Phanerozoic polar wander, palaeogeography and dynamics. Earth-Science Reviews, 114(3–4), pp. 325–368. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.06.007

39. Zijderveld J.D.A. 1(967). A.C. demagnetization of rocks: Analysis of results. Collinson D.W., Creer K.M., Runcorn S.K. (Eds.) Methods in Paleomagnetism. Amsterdam: Elsevier, pp. 254–286.

Об авторах

И. В. ГоловановаРоссия

Инесса Владимировна Голованова – доктор физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, зав. лабораторией, главный научный сотрудник.

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

К. Н. Данукалов

Россия

Константин Николаевич Данукалов – старший научный сотрудник.

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Р. Ю. Сальманова

Россия

Раушания Юрисовна Сальманова – кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник.

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Н. П. Парфирьев

Россия

Никита Петрович Парфирьев – младший научный сотрудник.

450077, Уфа, ул. Карла Маркса, д. 16/2

Рецензия

Для цитирования:

Голованова И.В., Данукалов К.Н., Сальманова Р.Ю., Парфирьев Н.П. Итоги палеомагнитного изучения неопротерозойской катавской свиты на Южном Урале. Георесурсы. 2024;26(4):116-128. https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.15

For citation:

Golovanova I.V., Danukalov K.N., Salmanova R.Yu., Parfiriev N.P. Results of Paleomagnetic Study of the Neoproterozoic Katav Formation (Southern Urals). Georesursy = Georesources. 2024;26(4):116-128. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2024.4.15

.png)