Перейти к:

Минералого-геохимическая характеристика россыпного и рудного золота района верховий р. Амазар (Могочинский золоторудный район, Восточное Забайкалье)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.7

Аннотация

Проведено детальное изучение золота из россыпей и элювия рудных зон Амазарканского месторождения, находящихся в бассейне трех верхних притоков р. Амазар. Россыпи расположены на незначительном удалении от коренных источников. Гипергенная преобразованность золота слабая и выражается в наличии на частицах Au высокопробных кайм, кайм петровскаита, новообразованного золота. Для золота из элювия характерна пробность 650–800 %. Эндогенные особенности химического состава унаследуются золотом россыпей, но в россыпях преобладает или значимо присутствует более высокопробное (выше 850 %) золото. В золоте руд (1,2) и россыпей (3–5) установлены следующие ассоциации минералов-включений: 1) халькопирит, сфалерит, сульфотеллуриды Bi (с Pb, Se); 2) галенит, тетрадимит, цумоит, минералы состава BiPbTeS, SbPbBiFeTe; 3) арсенопирит, пирротин, герсдорфит, аллоклазит, тетрадимит; 4) галенит, тетрадимит, Bi-содержащие сульфосоли (с Pb, Sb, иногда Se), цумоит, ауростибит; 5) арсенопирит, герсдорфит, кобальтит, галенит, тетрадимит, висмутин. Нерудные минералы представлены кварцем, турмалином, мусковитом, сидеритом, калиевым полевым шпатом, эпидотом. Зависимости между пробностью золота и наличием в нем включений того или иного минерала нет. Золотое оруденение разных стадий пространственно совмещено, а на верхних горизонтах рудных тел, вероятно, происходило переотложение золота с укрупнением и повышением пробности. Такое золото характерно для россыпей рек Верхне-Амазарского рудного узла (Амазаркан, Большой Амазар, Васильевка). Среди включений в золоте преобладают галенит и минералы Bi (ассоциация 4), реже встречается ассоциация 3. К коренным источникам золота россыпи р. Малый Амазар, вероятно, в большей мере относится оруденение относительно глубокого уровня (мезотермальное). Включения минералов Bi в золоте редки, галенит ассоциирует не с ними, а с арсенопиритом (ассоциация 5). Ассоциация галенита и минералов Bi во включениях в золоте характерна и для россыпей других районов Восточного Забайкалья, где золотое оруденение связано с гранитоидами Амуджиканского или Шахтаминского комплексов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Колпаков В.В., Неволько П.А., Дранишникова Д.Е. Минералого-геохимическая характеристика россыпного и рудного золота района верховий р. Амазар (Могочинский золоторудный район, Восточное Забайкалье). Георесурсы. 2025;27(1):178-193. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.7

For citation:

Kolpakov V.V., Nevolko P.A., Dranishnikova D.E. Mineralogical and Geochemical Characteristics of Placer and Ore Gold in the Upper Reaches of the Amazar River (Mogochinsky Gold Mining District, Eastern Transbaikalia). Georesursy = Georesources. 2025;27(1):178-193. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.7

Введение

Могочинский золоторудный район приурочен к Пришилкинской мобильной зоне Монголо-Охотского складчатого пояса, в которой сконцентрировано значительное количество месторождений золота восточного Забайкалья. В характеризуемом районе, охватывающем бассейны трех верхних притоков р. Амазар и находящемся на стыке Верхне-Амазарского (Au) и Урюмского (Au, Mo, Cu) рудных узлов, известны среднее по масштабам Амазарканское и более крупное Уконикское месторождения золото-сульфидно-кварцевой формации, пункты минерализации Au, Pb, Sb, Bi и россыпи золота. Месторождения были подготовлены к освоению сравнительно недавно, лишь в начале 1970-х годов. Золотое оруденение локализовано в архейских сланцах и гнейсах и генетически связано с гранитоидами амуджиканского комплекса (J3). Месторождения, связанные с интрузиями гранитоидов (чаще всего юрско-мелового возраста), или, золото-редкометальные, широко распространены. Они возникают в обстановках коллизии и активных континентальных окраин, в надинтрузивных или апикальных зонах, в различных по составу и строению геологических структурах (Волков, Сидоров, 2018). На востоке России месторождения этого типа приурочены к Монголо-Охотскому (Средне-Голготайское), Сихотэ-Алиньскому (Кировское), Охотско-Чукотскому (Кекурное), Яно-Колымскому (Бутарное) металлогеническим поясам, известны или прогнозируются они также на юго-востоке и востоке Сибирской платформы – в зоне сочленении Алданского щита и Становой области (Кардашевская и др., 2024), в восточном обрамлении Анабарского щита (Никифорова и др., 2018). Эталонными объектами являются месторождения пояса Тинтин (Аляска): Форт-Нокс, Пого и др. Для большинства месторождений характерны большие запасы, но бедные (до 1,5–2,5 г/т Au) руды. Главными сульфидными минералами являются арсенопирит, пирротин, пирит (Волков, Сидоров, 2018). Запасы золота Амазарканского месторождения на участках Северный и Широтный по категории С2 составляют 5458 кг, на участках Безымянный, Верхняя, Средняя, Нижняя Саввиха прогнозные ресурсы золота по категории Р2 суммарно оцениваются в 20 тонн (Быбин, Багова, 2014). На месторождении Уконик запасы золота по данным (Быбин, Багова, 2014) оцениваются в 42,7 тонн, а по данным (Seminskiy, 2021) – в 24,5 тонн. Изученность Верхне-Амазарского рудного узла более слабая, чем соседних Урюмского и Давенда-Ключевского. Геологические работы в верховьях р. Амазар проводились в 1927, 1951–1959 (ВСЕГЕИ), в конце 1960-х годов (при разведке Амазарканского месторождения). Интрузии амуджиканского комплекса (Геологическая карта СССР, 1971, лист N-50-XXIV) изучали Ю.А. Билибин, М.Б. Бородаевская, Ю.В. Казицын, Г.В. Александров и др. Рудный район в верховьях р. Амазар выделил в 1962 году Е.М. Лейфман (Геологическая карта СССР, 1971). Сведений о самородном золоте руд и, особенно, россыпей района в опубликованных литературных источниках очень мало, как и общих сведений о месторождениях. Типоморфизм золота целенаправленно почти не изучался. Целью данной работы является установление коренных источников золота россыпей на основе изучения его типоморфных свойств, выявление индикаторных для гранитогенного золотого оруденения признаков золота. В связи с этим решались следующие задачи: детальное изучение морфологии, химического состава золота, определение набора и ассоциаций минералов, находяшихся во включениях в золоте или в сростках с ним, и вариаций этих признаков в рудах и россыпях района; сопоставление полученных данных с данными по другим районам восточного Забайкалья, где золотое оруденение связано с интрузиями и дайками амуджиканского или шахтаминского (J2-3) комплексов. Фактическим материалом послужила коллекция золота Г.В. Нестеренко с Амазарканского месторождения и из россыпей Верхне-Амазарского рудного узла, а также из россыпи р. Малый Амазар, в верховьях которой находится месторождение Уконик. Комплексное изучение золота россыпей дает ценную генетическую информацию и позволяет выявить типоморфные для золотого оруденения признаки, что может быть использовано в прогнозно-поисковых целях и остается актуальным.

Материалы и методы

В основу работы положен фактический материал из коллекции Г.В. Нестеренко, собранный им в 1968 году, когда проводилась разведка Амазарканского месторождения. Это выборки золота из россыпей, а также выборки золота и остатки шлиховых концентратов, полученные из элювия рудных зон и вмещающих пород Амазарканского месторождения. После фотографирования под бинокулярным микроскопом (ЛОМО, камера FHD V2, 21 Mpx, Китай), из зерен Au были изготовлены полированные шашки-аншлифы на эпоксидной основе. Поиск минералов-включений в золотинах осуществлялся под рудным микроскопом AxioScope A.1 (Zeiss, Япония), зерна Au с включениями минералов или с неоднородным внутренним строением также фотографировались. Минералы-включения в золоте определялись при помощи сканирующего электронного микроскопа (SEM) MIRA 3 LMU (Tescan Ltd, Чехия) с системой микроанализа INCA Energy 450 XMax 80 (Oxford Instruments Ltd–NanoAnalysis Ltd) с термополевой эмиссией. Химический состав золотин на 4 главных компонента макросостава (Au, Ag, Hg, Cu) определялся на электронном микрозонде JEOL JXA-8100 (Япония) с использованием волнового дисперсионного спектрометра (WDS) с тонко сфокусированным пучком (< 2 мкм). Пределы обнаружения Au, Ag, Hg, Cu составили 0,1 мас.%. Состав золотин с однородным внутренним строением определялся в одной точке, с неоднородным – в 2-х и более точках. Гипергенные высокопробные каймы анализировались в единичных случаях (методом SEM), эти анализы при построении графиков не учитывались. Микрозондовый и SEM анализы выполнены в Центре коллективного пользования многоэлементных и изотопных исследований СО РАН.

Краткие сведения о геологическом строении и золотом оруденении района

Амазарканское и Уконикское месторождения (рис. 1), также как и Итакинское, Наседкино, приурочены к вытянутому в широтном направлении выходу архейских пород Могочинского выступа, находящегося в северо-восточной части Пришилкинской мобильной складчатой зоны, примыкающей здесь к Алданскому щиту. Первое относится к штокверковому, Ключевскому типу, второе – к жильному, Дарасунскому (Государственная геологическая карта…, 2010). Золотое оруденение контролируется зонами долгоживущих глубинных разломов северо-восточного и субширотного простираний и генетически связано с интрузиями и дайками гранитоидов амуджиканского (J3) комплекса (Федчук, Лукин, 1995). Большую часть рассматриваемой площади занимают архейские гнейсы, сланцы, гранулиты, метаморфизованные до гранулитовой фации регионального метаморфизма, и гранитоиды верхнего палеозоя. К зонам разломов приурочены также верхнеюрские и нижнемеловые вулканогенно-осадочные породы.

Рис. 1. Схема геологического строения района по (Государственная геологическая карта..., 2010, листы N-50, N-50-XXIV): 1 – биотитовые и аляскитовые гранитогнейсы (АR); 2 – амазарская свита (АR), биотит-пироксеновые гнейсы, кристаллические сланцы, кварциты, гранулиты; 3 – амазарканская свита (АR), биотит-гранатовые, биотит-пироксеновые гнейсы, гранулиты, кристаллические сланцы; 4 – габбро, габбро-нориты (PR1); 5 – порфировидные граниты, гранодиориты, кварцевые диориты (PZ3); 6, 7 – амуджиканский комплекс (J3); мелко-среднезернистые биотит-роговообманковые гранодиорит-порфиры, гранодиориты, кварцевые диориты (6), гигантопорфировые биотит-роговообманковые граниты (7); 8 – фельзиты, кварцевые порфиры, андезитовые порфириты, их туфы и туфобрекчии (J3); 9 – конгломераты, песчаники, алевролиты, андезиты, порфириты, их туфы и туфобрекчии (К1); 10 – россыпи золота; 11 – Амазарканское (1) и Уконикское (2) месторождения золота, пункты минерализации Au; 12 – границы Верхне-Амазарского Au (1) и Урюмского Au-Mo-Cu (2) рудных узлов; 13 – пункты минерализации Pb, Sb, Bi; 14 – наличие в шлихах минералов W, молибденита, киновари; 15 – опробованные участки россыпей. На врезке серым цветом выделена Пришилкинская Sb-Cu-Mo-Au минерагеническая зона, рудные узлы: 1 – Верхне-Амазарский, 2 – Урюмский, 3 – Итакинский, 4 – Давенда-Ключевской.

Амазарканское месторождение локализовано в обоих бортах р. Амазаркан, в верхнем-среднем ее течении и включает в себя участки Безымянный (в северной части месторождения), Северный и Широтный (точка 1 на карте), Верхняя, Средняя, Нижняя Саввиха (Быбин, Багова, 2014). Рудные тела представлены кварц-(турмалин, карбонат)-серицитовыми, кварц-полевошпатовыми и эпидот-пироксен-хлоритовыми метасоматитами, развитыми по архейским биотит-пироксен-амфиболовым, графитовым сланцам и гнейсам и актинолит-диопсидовыми скарнами, с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией. Распространены также золотоносные аргиллизиты (Росляков и др., 2010). Главными рудными минералами являются пирит и арсенопирит (Секисов и др., 2014). В эндогенных ореолах золоту сопутствуют Ag, As, B, Bi, Co, Cu, Pb, Sb, Sn, W и др. Золотое оруденение связано как с высокотемпературным процессом (борная минерализация), так и со средне- (As-минерализация) и низкотемпературным (Sb-минерализация) процессами. Морфология и площадной характер рудных тел и их ореолов позволяют ожидать в рудном поле Амазарканского месторождения крупнообъемный золоторудный объект полигенного типа (Жмодик и др., 2012). Содержание сульфидов в рудах в среднем составляет 8–15%, золота – 3 г/т. Руды сильно катаклазированы. Золото пылевидное и мелкое, находится как в сульфидах, так и в свободном виде, максимальный размер золотин достигает 0,5 мм (Секисов и др., 2014). Вещественные составы первичных руд и руд зоны окисления близки. После отработки зоны окисления добыча была приостановлена из-за упорности руд и резкого снижения извлекаемости золота кучным выщелачиванием.

Месторождение Уконик расположено в экзоконтакте одноименного интрузивного массива амуджиканского комплекса, в архейских метаморфических породах. Рудные тела, представляющие собой сеть жил, локализованы в пределах площади шириной 1,5 км и длиной более 4,6 км, вытянутой вдоль контакта, в северо-восточном направлении. Рудоносная площадь насыщена дайками лампрофиров, диоритовых порфиритов, гранит-порфиров, гибридных порфиров и др., игравшими важную роль в локализации оруденения (Федчук, Лукин, 1995). Жилы сопровождаются березитами, имеют сложное строение и минеральный состав, что обусловлено длительностью и многостадийностью оруденения, его телескопированием и проявлением внутрирудной и пострудной тектоники. Главными минералами являются кварц, карбонаты, пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, второстепенными – халькопирит, пирротин, пентландит, марказит, блеклые руды, стефанит (Ag5SbS4), висмутин, галеновисмутит, акантит, самородные Ag, Bi. Средние содержания сульфидов в рудах – 30%, золота – 3 г/т. Руды являются комплексными (Au, Ag, As, Pb, Zn). Выделяются кварц-молибденитовая, кварц-турмалиновая, Au-кварц-пиритовая (преобладает), Au-кварц-пирит-арсенопиритовая, Au-полиметаллическая, кварц-халцедон-карбонатная стадии. Кварц-молибденитовая ассоциация распространена очень локально, в самом контакте, кварц-турмалиновая сэродирована и местами сохранилась на флангах месторождения, кварц-пиритовая распространена повсеместно, кварц-пирит-арсенопиритовая – в центре месторождения, а полиметаллическая не выходит за ее пределы. Тонкодисперсное золото находится в пирите и арсенопирите, а в полиметаллической ассоциации присутствуют более крупные, свободные выделения Au, чаще всего ассоциирующие с галенитом. Доля в рудах золота крупнее 0,2 мм не превышает 5 мас.%. Максимальная золотоносность (10 г/т и более) достигается на участках дробления и пространственного совмещения продуктивных минеральных ассоциаций. Пробность золота составляет 430–800‰ и, зачастую, прямо коррелирует с размером золотин и обратно – с глубиной. Более высокопробное золото характерно только для окисленных руд.

Россыпи золота известны по рекам Большой и Малый Амазар, Амазаркан (с притоками), Васильевка. Средняя мощность торфов равна 3,4–4,5 м, песков – 1,8–2,4 м, в плотике залегают разрушенные гнейсы, сланцы. Промывистость песков хорошая. Преобладающий размер золотин в россыпях – от 0,25 мм до 1 мм. Выход золота такой крупности составляет 80–90 мас.% (Костромин, Попова, 2010).

Результаты

Минералого-геохимическая характеристика золота

Характеристика проб, из которых получено золото, приведена в таблице 1. Опробованные коренные породы были, как правило, выветрелыми, но выход шлиха в них достаточно большой – от 1,2 до 16,2 кг/м3. В шлихах из элювия преобладают магнетит (98 мас.%, проба 201), или турмалин (97 мас.%, пробы 202, 206), в остальных пробах – пироксен, амфибол, ильменит, гранат. Присутствуют циркон, рутил, анатаз, турмалин, сульфиды, иногда – шеелит, молибденит. Пироксен и амфибол хлоритизированы, а по ильмениту развивается гематит. Минеральный состав шлиха из руслового аллювия р. Амазаркан (в районе устья р. Верхняя Саввиха) следующий: магнетит, ильменит, пироксен, амфибол (преобладают), гранат, сфен, циркон, пирит, халькопирит, апатит, молибденит. Выход шлиха – 3,1 кг/м3.

Табл. 1. Фактический материал. * Левый борт р. Амазаркан, 200 м выше устья р. Верхняя Саввиха.

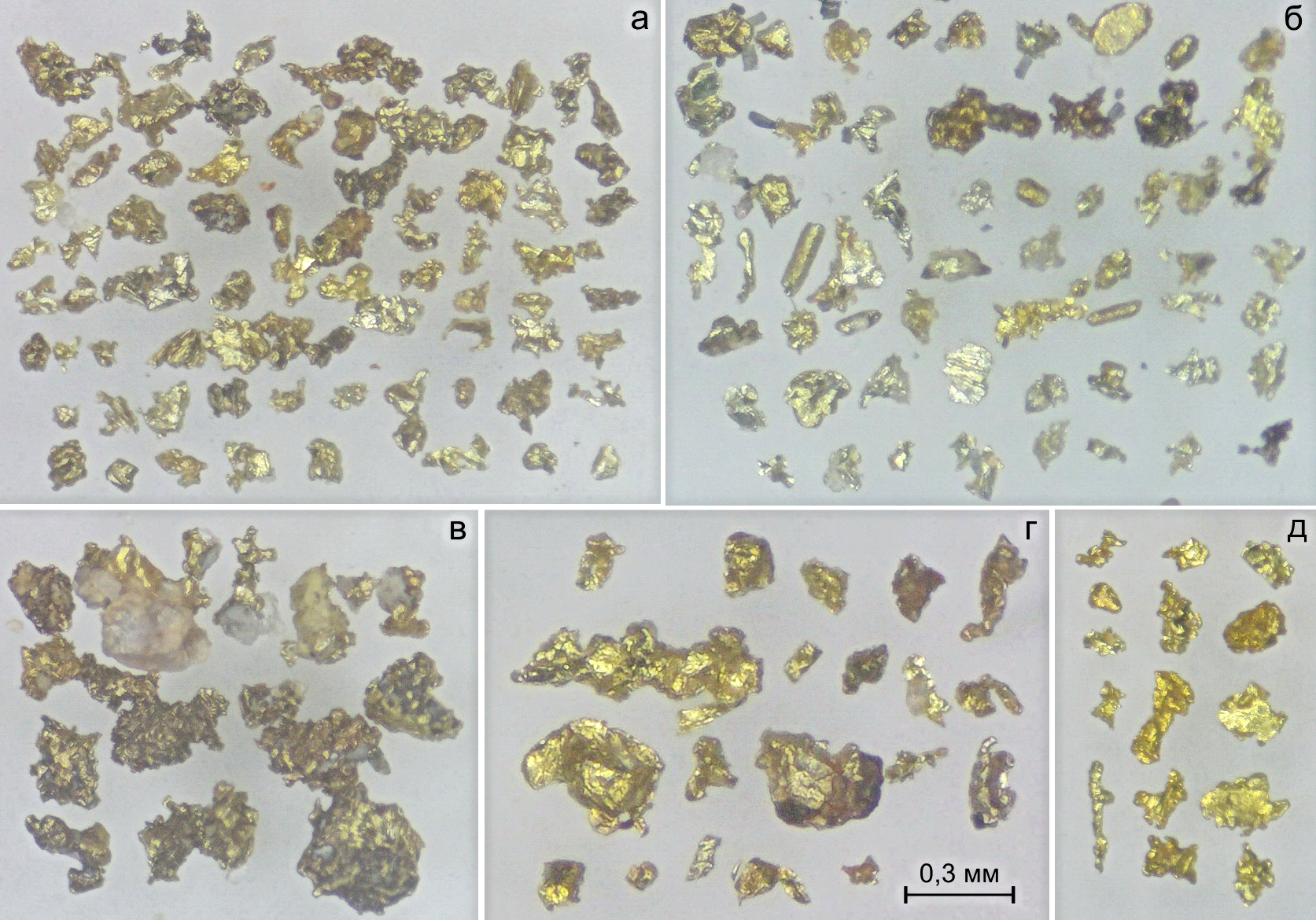

Размер золотин из элювия в основном не превышает 0,3 мм, морфология их интерстициальная, жилковидно-пластинчатая, проволочковидная, округлая (рис. 2), цвет от серебристого (рис. 2б) до ярко-желтого, поверхность гладкая, блестящая, часто покрыта бурым налетом гидроокислов Fe, наблюдаются сростки золота с кварцем (рис. 2в).

Рис. 2. Морфология золота Амазарканского месторождения. Фото под бинокуляром. Пробы: а, в – 201; б – 206; г – 205; д – 202.

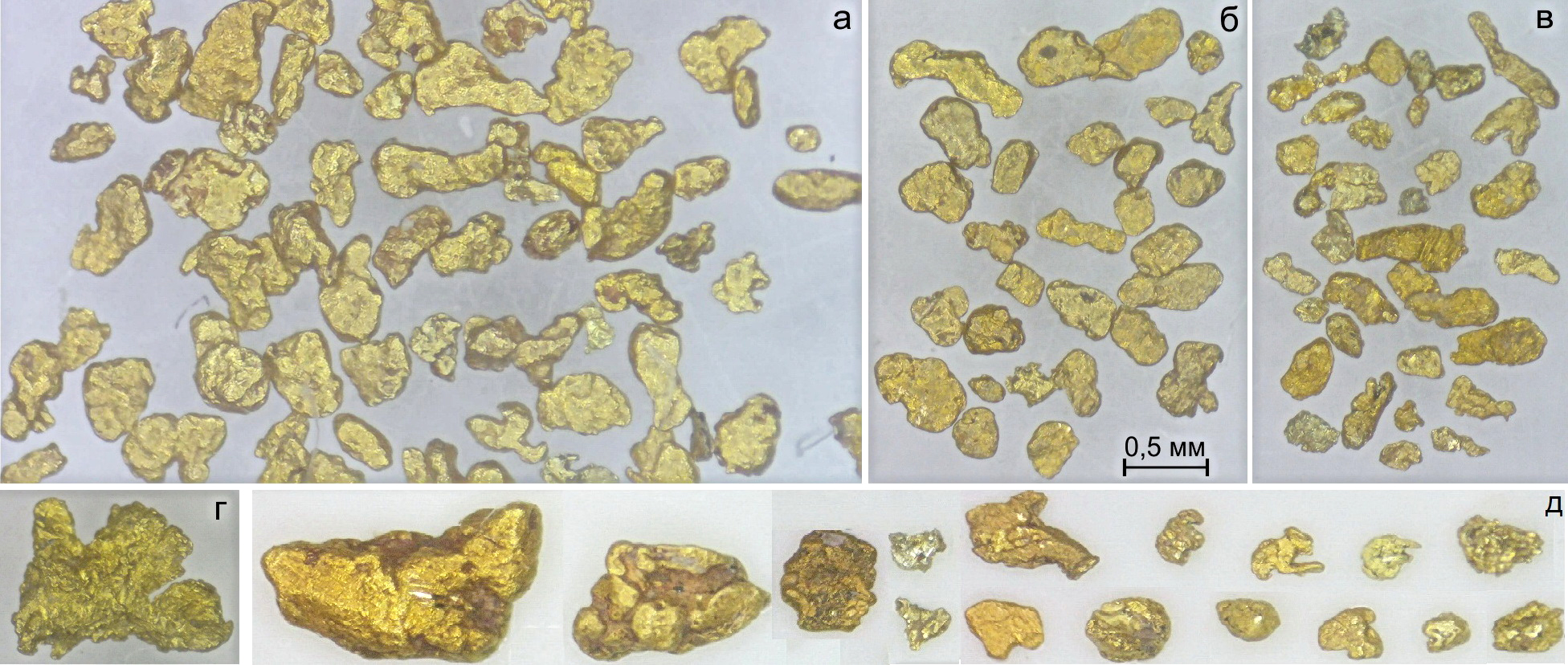

Размер золотин в россыпях достигает 2 мм и более, преобладающий – 0,25–1,0 мм. По морфологии преобладают уплощенные разновидности неправильной, часто удлиненной формы (рис. 3), окатанность зерен Au средняя, поверхность шероховатая, неровная, охристо-глинистые налеты и примазки иногда находятся в ее углублениях. Присутствуют золотины светло-желтого, вплоть до серебристого цвета. В россыпи р. Васильевка крупные золотины имеют комковато-массивную морфологию, остальные – уплощенную, более или менее изометричную форму (рис. 3д).

Рис. 3. Морфология золота россыпей. Фото под бинокуляром. Россыпи: а, г – р. Амазаркан; б – р. Бол.Амазар; в – р. Мал.Амазар; д – р. Васильевка.

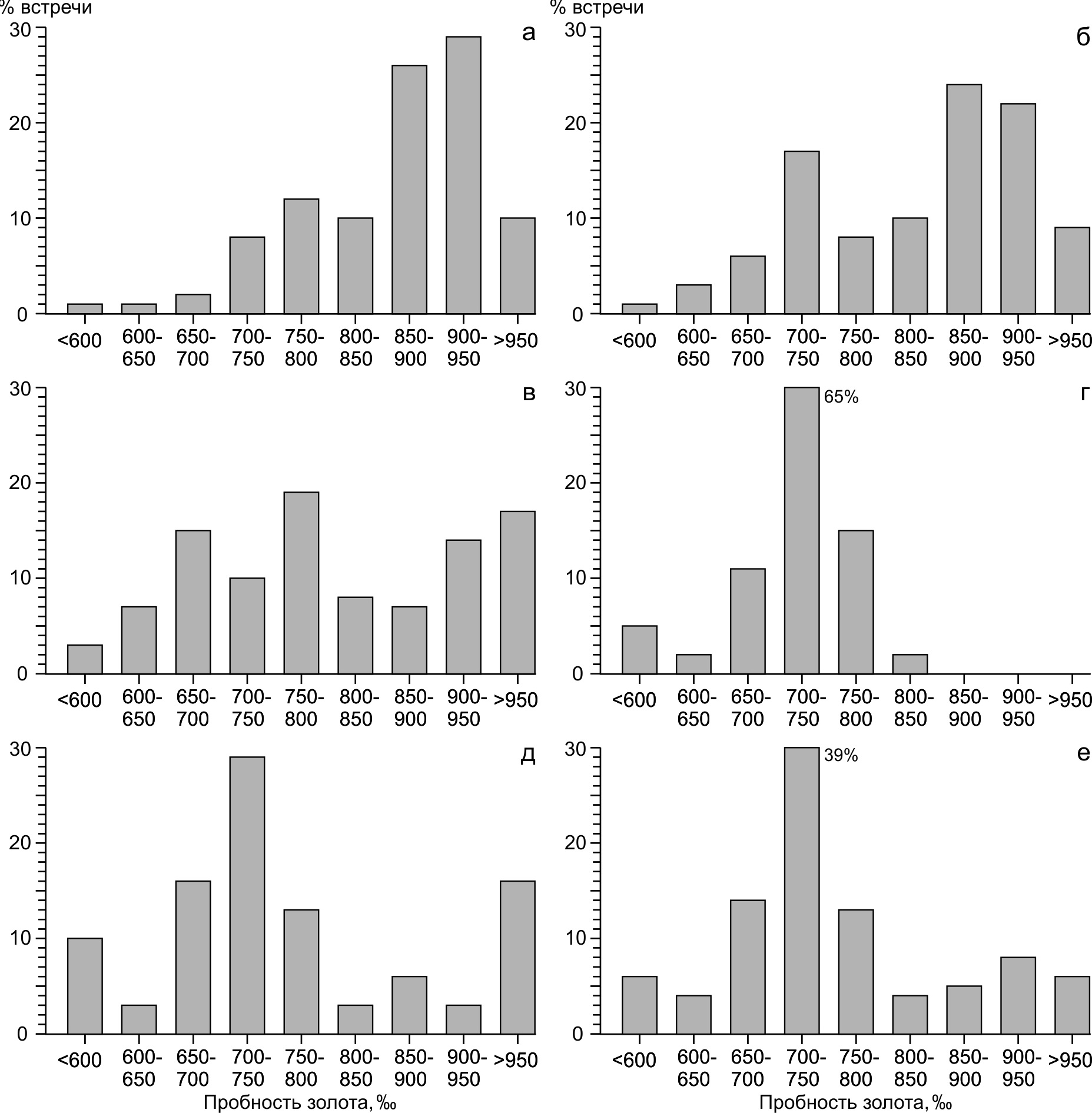

Вариация пробности золота россыпей (496–999‰) и в пробах из элювия (395–975‰) велика. По россыпям она составляет (‰): р. Амазаркан – 550–990 (среднее 861); р. Большой Амазар – 584–990 (834); р. Васильевка – 672–941 (831); р. Малый Амазар – 496–999 (804). Главные компоненты макросостава золота – Au и Ag. Содержания Cu в Au обычно не превышают 0,1 мас.%, единичные анализы показали 0,11–0,14 и 0,71 мас.% Cu. Содержания Hg в Au – до 0,4 мас.%, в пяти случаях – от 0,84 мас.% до 1,5 мас.%, частота встречаемости примеси ртути в золоте россыпей – 12%, в золоте из элювия – 9%. Распределение пробности золота показано на рисунке 4. Гистограммы пробности золота россыпей р. Амазаркан и рек Большой Амазар, Васильевка имеют сходный характер, максимумы приходятся на интервал 850–950‰, менее выраженные максимумы – в интервалах 750–800‰ или 700–750‰. Частота встречаемости золота с пробностью выше 950‰ – около 10%. Распределение пробности золота россыпи р. Малый Амазар более неоднородно, основные максимумы находятся в интервалах 750–800‰, 650–700‰ и более 900‰, пробность Au выше 950‰ показало около 15% анализов. В пробах 201 и 206 (рис. 4г, д) преобладает золото с пробностью 700–750‰, характер гистограмм близок, за исключением наличия в пробе 206 золота с пробностью выше 850‰, чаще всего – выше 950‰. Проанализированное золото проб 203, 204, 205, 208, 211 (28 анализов) в каждой из них имеет разную пробность, охватывающую широкий ее диапазон, по обобщенной выборке можно выделить основные разновидности золота: с пробностью 900–950‰ и менее 700‰. Сводная гистограмма по пробам из элювия (201–211) приведена на рисунке 4е. По выборкам и россыпного, и «рудного» золота зависимости между пробностью и крупностью золотин нет. Например, 2 самые большие золотины из россыпи р. Васильевка (рис. 3д) имеют пробность 940‰ и 746‰, а пробность относительно крупного и более мелкого золота из пробы 201 (рис. 2в, а) сопоставима.

Рис. 4. Гистограммы пробности золота: а – россыпь р. Амазаркан, n = 86; б – россыпи рек Большой Амазар, Васильевка, n = 78; в – россыпь р. Малый Амазар, n = 59; г – проба 201, n = 55; д – проба 206, n = 31; е – пробы 201–211, n = 114.

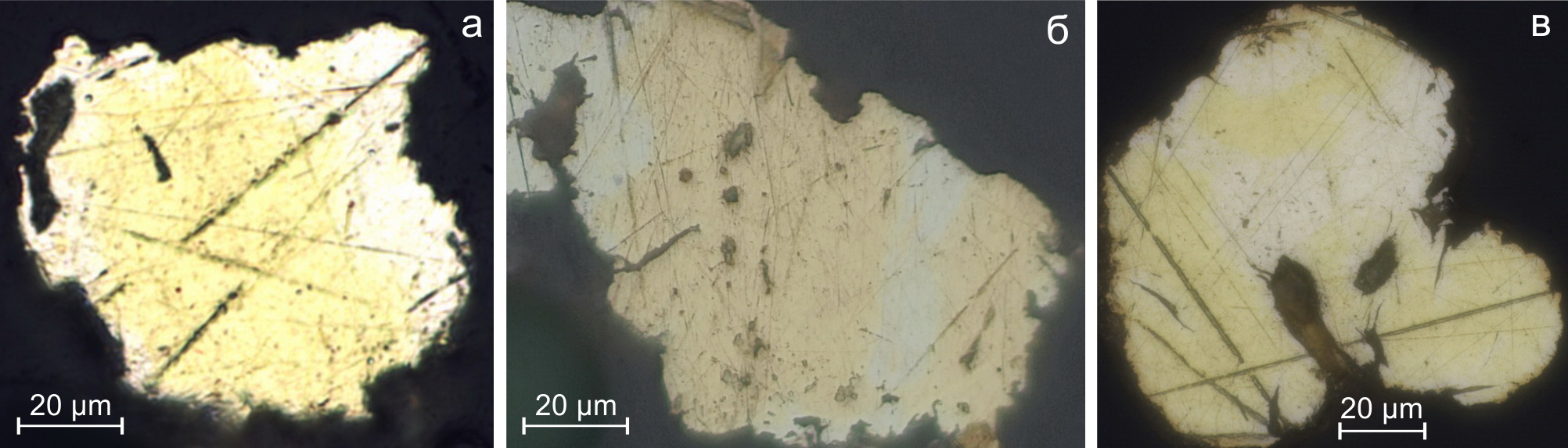

Высокопробные гипергенные каймы у золота проб из элювия не наблюдаются, у золота из россыпей часто присутствуют четко выраженные, но тонкие каймы выщелачивания. Кроме кайм, высокую пробность показывают либо однородные по химическому составу золотины, либо, редко, зерна Au с выраженной неоднородностью содержания в них Ag (рис. 5). Границы участков с разным содержанием Ag чаще нечеткие, размытые. На неоднородных золотинах из россыпей гипергенные каймы также иногда присутствуют.

Рис. 5. Неоднородные по пробности зерна Au. Фото под рудным микроскопом: а – проба 206; б – проба 202; в – р. Амазаркан, Л-14.

На одной из золотин россыпи р. Амазаркан (Л-20) обнаружены наросты пористого гипергенного золота, ассоциирующего с кварц-мусковит-сидерит-содержащим агрегатом (рис. 6). Состав золота приведен в таблице 2.

Рис. 6. Нарастание гипергенного пористого золота на эндогенную золотину. SEM-изображения и фото под рудным микроскопом. Красные точки – местоположение анализов (табл. 2). Ms – мусковит, Qz – кварц, Sd – сидерит.

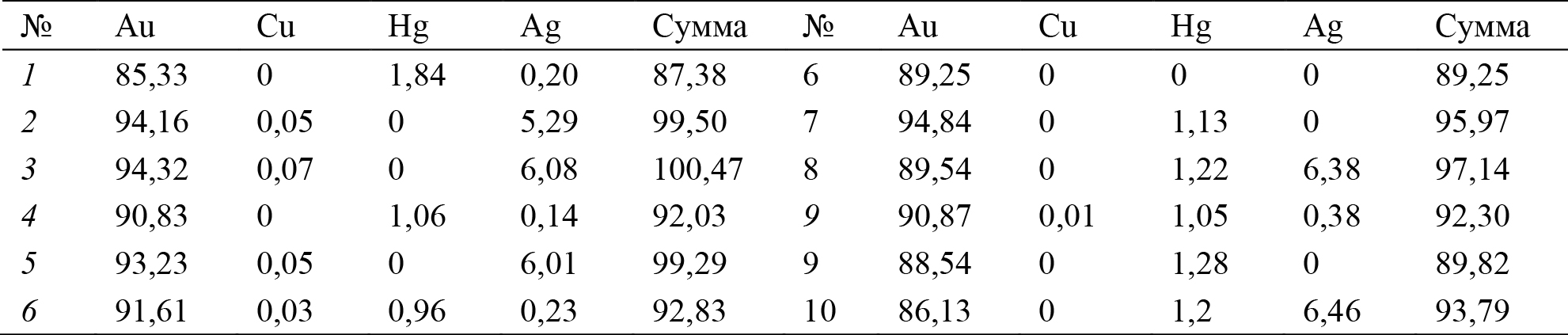

Табл. 2. Химический состав золота, мас.%. Номера, выделенные курсивом (№ 1–6, 9) – по данным микрозондового анализа, номера обычным шрифтом (№ 6–10) – по данным SEM.

В центральной части золотины (анализы № 2, 3, 5) в составе Au присутствуют примесь Ag и следы Cu. Гипергенное золото содержит небольшое количество ртути и следы Ag (анализы № 1, 4, 6, 9), один SEM-анализ показал чистое золото (№ 6) и еще два (№ 7, 9) – золото без примеси Ag (только с примесью Hg). Из-за пористости образца сумма не достигает 100%, других элементов, кроме Au, Ag, Hg, Cu, не обнаружено. На рисунке 6б, г, д видно «мозговидное» и слоистое строение Au, наличие слойков, ламеллей и относительно крупных выделений (точка 7) с менее пористым золотом. В участках эндогенного зерна Au, граничащих с гипергенным золотом (№ 8, 10), по данным SEM-анализа, содержание Ag примерно такое-же, как во внутренних частях золотины, но присутствует и примесь Hg. Граница между эндогенным и гипергенным золотом, за исключением нескольких очень небольших участков, четкая, не размытая, что видно на фрагменте № 2. Эндогенная золотина однородна по химическому составу и преобразована слабо, гипергенная кайма на ней развита очень фрагментарно.

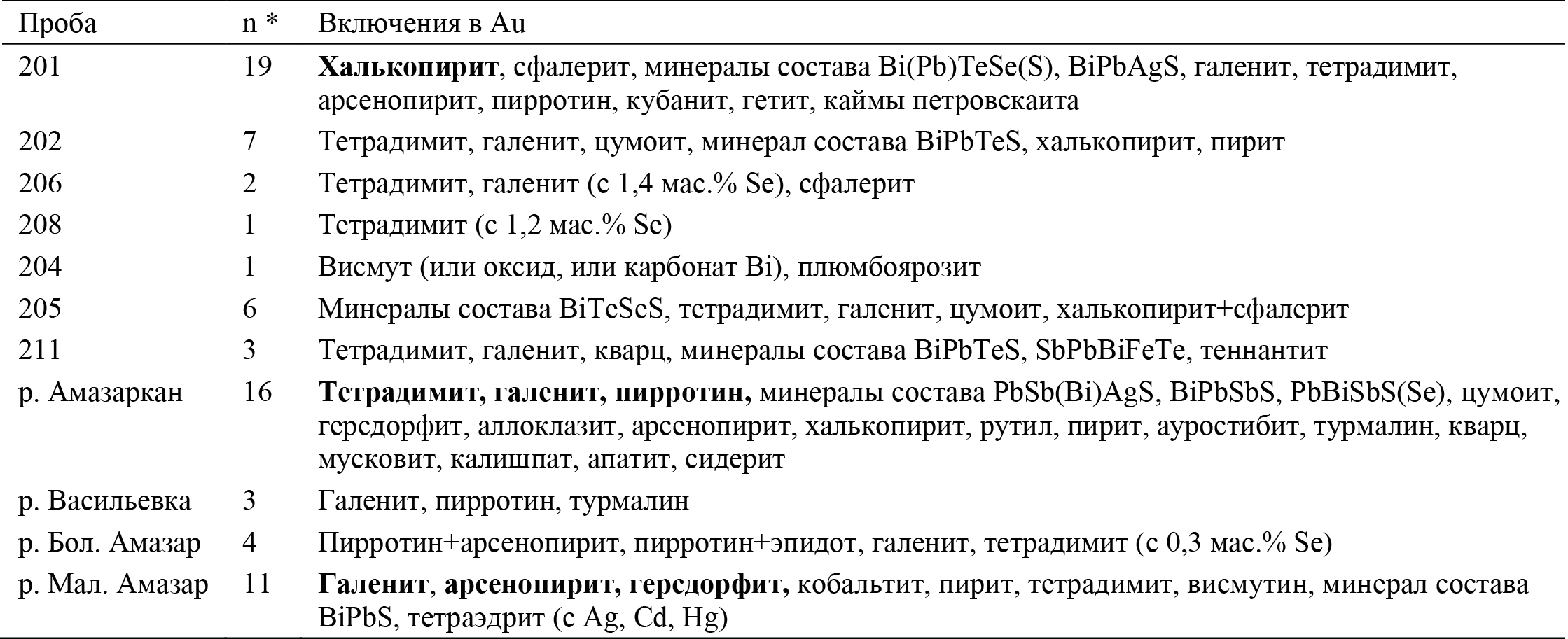

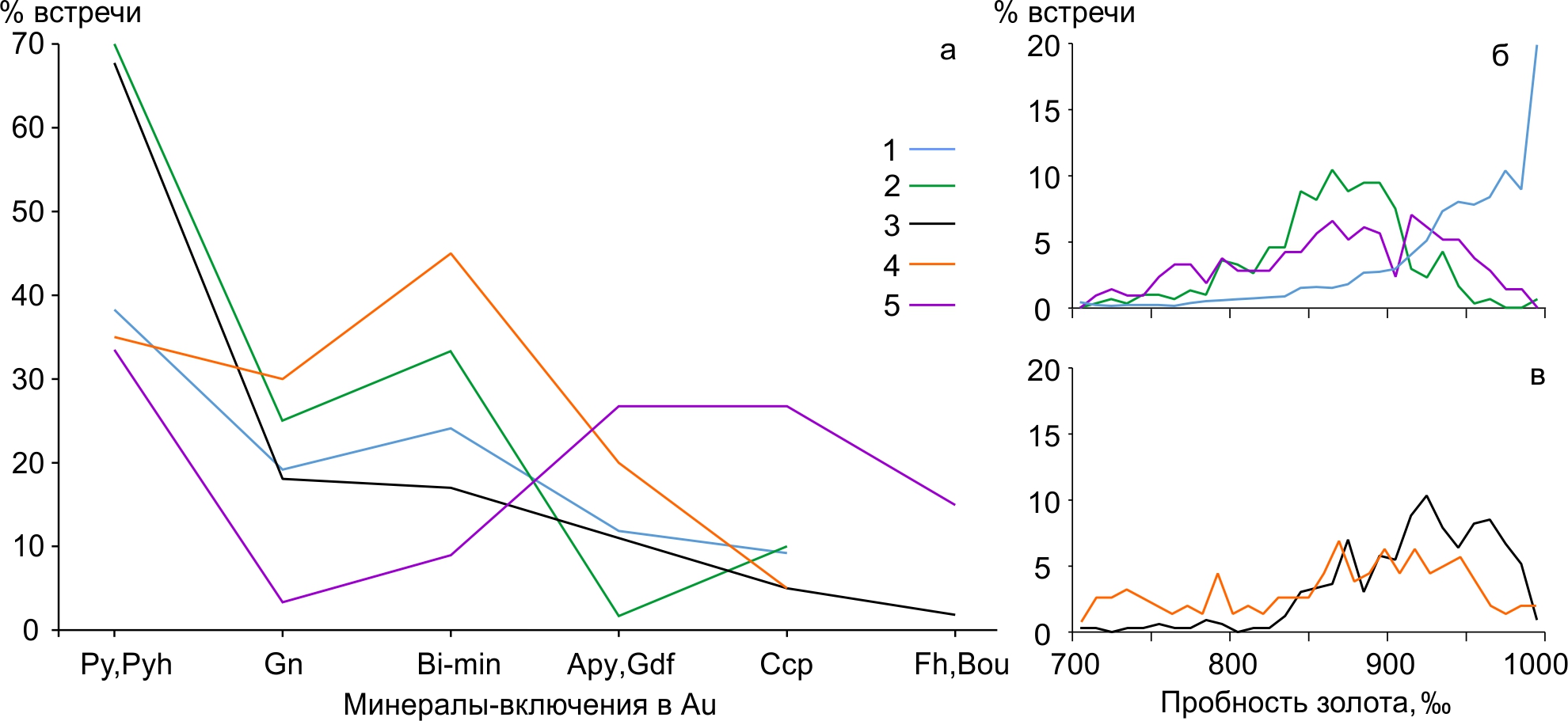

Минералы, обнаруженные во включениях в золотинах или в виде сростков с ними, приведены в таблице 3, а частота встречаемости тех или иных минералов-включений в золоте руд и россыпей отображена на рисунке 7.

Табл. 3. Минералы-включения в золоте. * Число золотин с включениями. Жирным выделены преобладающие минералы.

Рис. 7. Количество в выборках золотин с включениями разных рудных минералов: 1 – проба 201; 2 – пробы 202–211; 3 – россыпи рек Амазаркан, Васильевка, Бол.Амазар; 4 – россыпь р. Мал.Амазар. Минералы: Py – пирит, Pyh – пирротин, Ccp – халькопирит, Apy – арсенопирит, Gdf – герсдорфит, Acl – аллоклазит; Gn – галенит, Мин. Bi – минералы висмута, Sp – сфалерит, Мин. Sb – сурьмасодержащие минералы Bi и ауростибит.

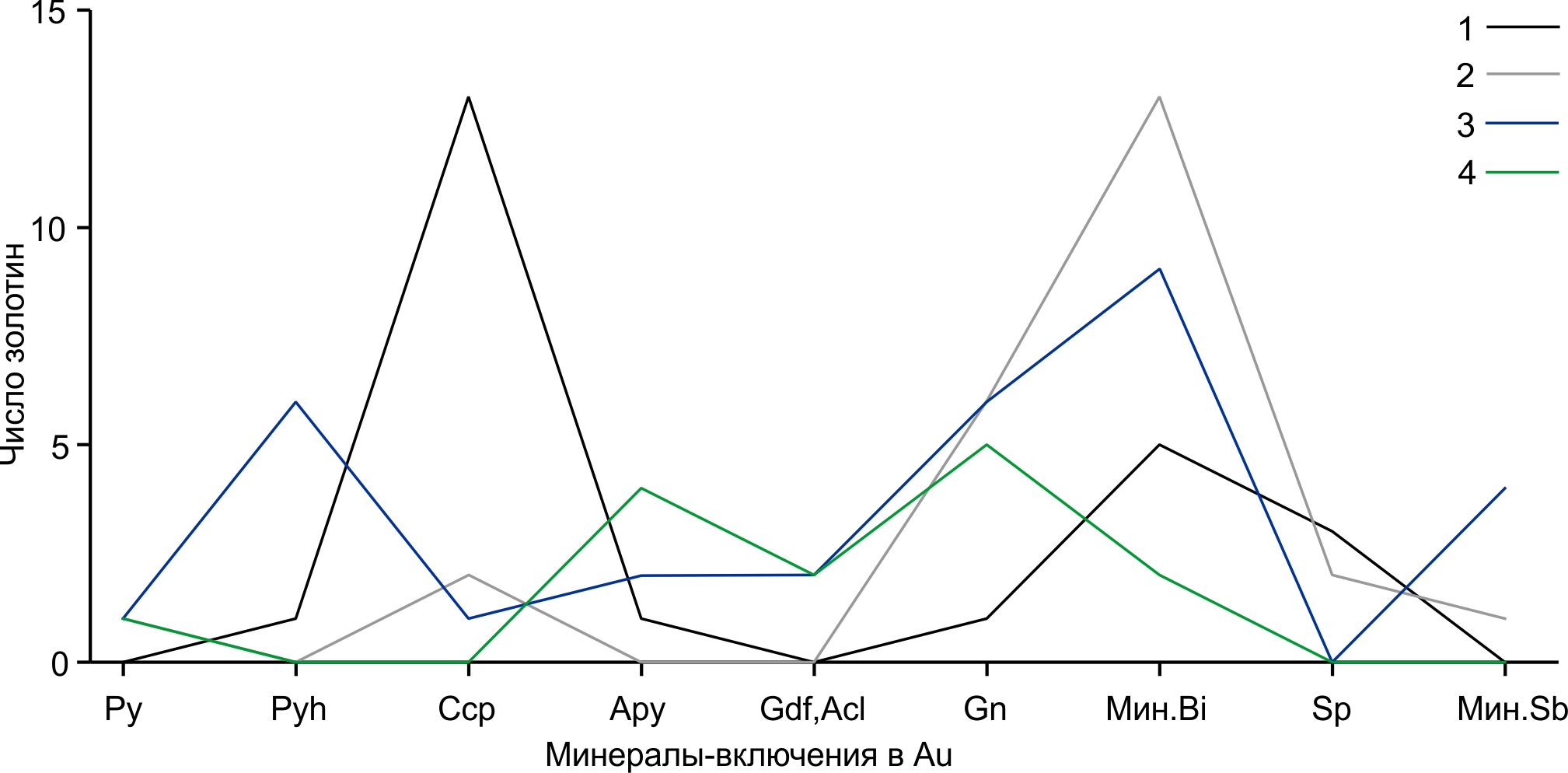

В золоте пробы 201 чаще всего встречаются включения халькопирита, следующие по распространенности – минералы Bi и сфалерит (рис. 8б, в, з, и). Минералы Bi представлены тетрадимитом, содержащим около 1 мас.% Se, и минералами состава BiPbTeSe, BiPbSeTeS, BiTeSe (4,5–5,5 мас.% Se), BiPbAgS. Минералы Bi, содержащие Se, образуют сростки с халькопиритом, а минерал состава BiPbAgS находится в золотине совместно с тетрадимитом и галенитом. На одной золотине обнаружены наросты петровскаита (Au – 63 мас.%, Ag – 26, Se – 1,5, S – 9) и еще на одной – рыхлого агрегата, состоящего, вероятно, из петровскаита и гипергенного золота (рис. 8д, е), в ней-же находится также включение тетрадимита.

В золоте остальных проб с Амазарканского месторождения среди минералов-включений преобладают минералы Bi и галенит (рис. 8г, ж, к). Первые представлены тетрадимитом, цумоитом, минералами состава BiPbTeS, BiTeSeS (c 2,4–5,4 мас.% Se), SbPbBiFeTe (42 мас.% Sb, 25 – Pb, 23 – Bi, 5 – Fe, 2,8 – Te), висмутом (61 мас.% Bi, 16 мас.% О). Примерно в половине случаев тетрадимит содержит 0,3–1,2 мас.% Se. Галенит и минералы Bi могут находиться в золотинах совместно. К краю одного из зерен галенита приурочено очень мелкое выделение теннантита. Одно включение представлено сростком сфалерита с халькопиритом. В краевой части зерна Au c включением висмута (рис. 8л) присутствует также включение плюмбоярозита. Золотина из пробы 211, срез которой приведен на рисунке 8а, имеет интерстиционную морфологию, подобную представленной на рисунке 2в (проба 201). Золото находится в тесном срастании с кварцем и тетрадимитом, минерал состава SbPbBiFeTe выполняет пустоты и межзерновые прожилки в кварце у края золотины.

Рис. 8. Включения минералов в рудном золоте. SEM-изображения и фото под рудным микроскопом. Пробы: а – 211; б, в, д, е, з, и, м – 201; г – 202; ж – 205; к – 206; л – 204. Минералы: Qz – кварц; Ttd – тетрадимит; Gn – галенит; Ccp – халькопирит; Sp – сфалерит; Pvk – петровскаит; Tsm – цумоит; Pyh – пирротин. Цифрами указана пробность золота, курсивом – по данным SEM.

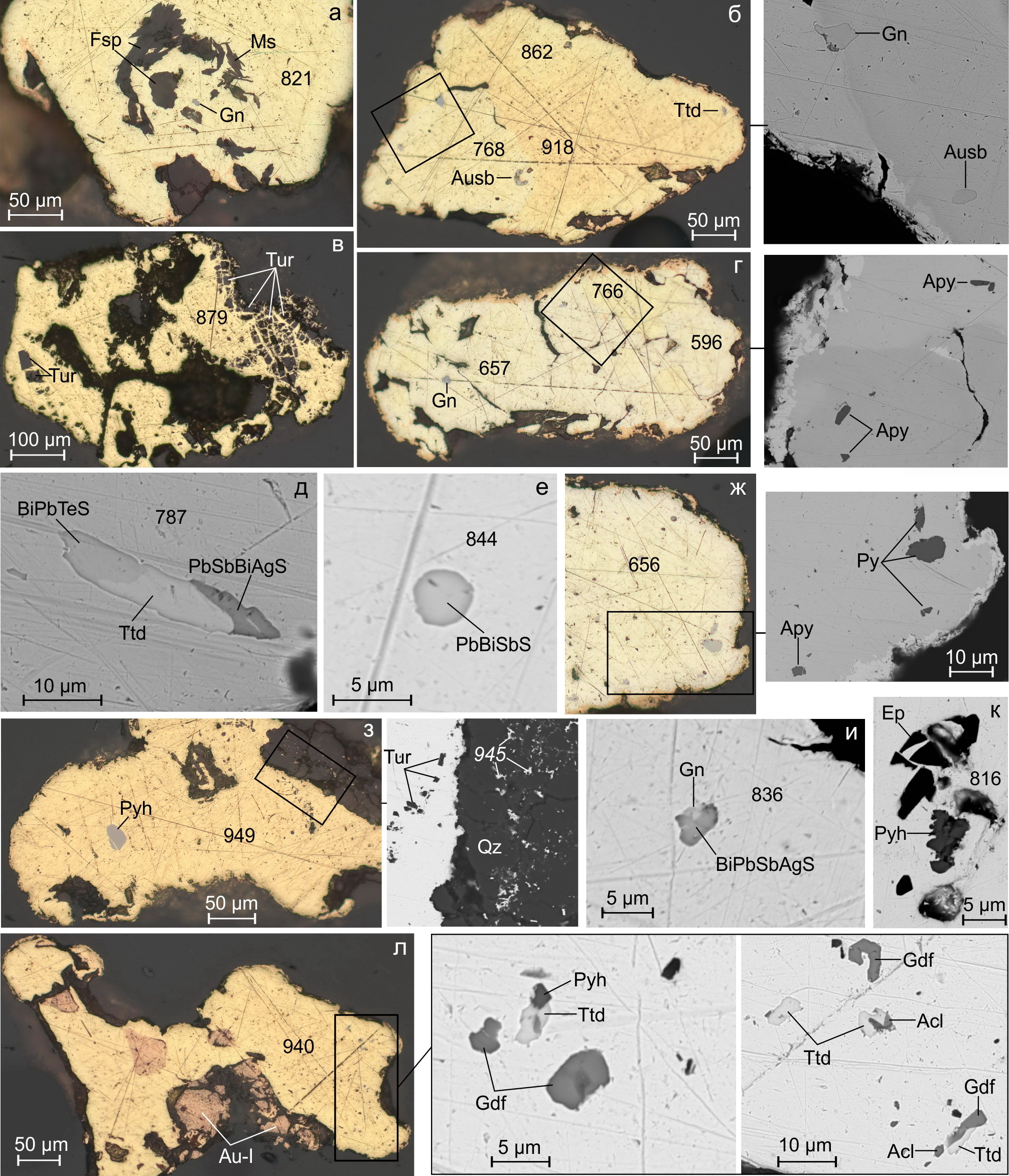

В золоте россыпи р. Амазаркан чаще всего встречаются минералы Bi, галенит и пирротин. В галените и тетрадимите иногда содержится 0,3–0,7 мас.% Se, в тетрадимите – 5–8 мас.% Pb, в минералах состава PbBiSbS, BiPbSbAgS содержание Sb – 2 мас.% и 8 мас.%, а в минерале PbSbBiAgS, срастающимся с тетрадимитом (рис. 9д), содержание Sb составляет 20 мас.%. В одной золотине встречены также включения ауростибита, вместе с включениями галенита и тетрадимита (рис. 9б). Тетрадимит образует также срастания с пирротином, герсдорфитом, аллоклазитом (рис. 9л), пирротин – с арсенопиритом, а галенит – с сурьмасодержащим (8 мас.% Sb) минералом Bi (рис. 9и).

Совместно, в золотинах или в сростках с ними, находятся следующие минералы: пирротин, турмалин, кварц (рис. 9з); кварц, мусковит, сидерит; халькопирит и герсдорфит; галенит, калиевый полевой шпат, мусковит (рис. 9а); цумоит и кварц; рутил и апатит. Рутил в одном случае содержит примеси W (5 мас.%) и V (2 мас.%).

В россыпи р. Малый Амазар золото содержит включения, главным образом, галенита и минералов состава (Fe,Ni,Co)AsS – арсенопирита (рис. 9г), герсдорфита, кобальтита. В одном из зерен галенита (с 5 мас.% Bi) находится включение, вероятно, Ag,Cd,Hg – содержащего тетраэдрита. Из минералов Bi, в одном зерне Au обнаружено включение тетрадимита, и еще в одном – висмутина и галеновисмутита (с 9 мас.% Pb). Кроме того, совместно в золотинах находятся: пирит, арсенопирит (рис. 9ж), кобальтит; арсенопирит и герсдорфит.

Немногочисленные минералы-включения в золоте россыпей рек Большой Амазар и Васильевка представлены чаще всего пирротином, в том числе в срастании с арсенопиритом или эпидотом (рис. 9к), и галенитом. Из минералов Bi встречен Se-содержащий тетрадимит. В одном случае отмечено субграфическое срастание золота с турмалином (рис. 9в).

Рис. 9. Включения минералов в золоте из россыпей. SEM-изображения и фото под рудным микроскопом. Россыпи: а, б, д, е, з, и, л – р. Амазаркан; в – р. Васильевка; г, ж – р. Мал.Амазар; к – р. Бол.Амазар. Минералы: Fsp – калиевый полевой шпат; Ms – мусковит; Gn – галенит; Ttd – тетрадимит; Tur – турмалин; Apy – арсенопирит; Py – пирит; Pyh – пирротин; Gdf – герсдорфит; Acl – аллоклазит; Qz – кварц; Ep – эпидот; Ausb – ауростибит; Au-I – гипергенное пористое золото. Цифрами указана пробность золота.

Частота встречаемости золотин, содержащих включения рудных минералов, в пробах с Амазарканского месторождения составляет 3,3–18%, а в россыпях – 7–17%.

Включения рудных минералов присутствуют в золоте разной пробности (рис. 10) – от 643‰ до 991‰. В пробах 201–211 большая их часть приходится на интервал пробности Au 650–800‰, особенно, на преобладающий интервал 700–750‰.

Рис. 10. Пробность золота с включениями рудных минералов: а – россыпи рек Амазаркан, Большой Амазар, Васильевка; б – россыпь р. Малый Амазар; в – Амазарканское месторождение. Минералы: 1 – галенит; 2 – тетрадимит, висмутин, цумоит; 3 – Bi-содержащие сульфосоли, Bi; 4 – арсенопирит; 5 – герсдорфит, кобальтит; 6 – халькопирит; 7 – сфалерит; 8 – пирит; 9 – пирротин.

Единичные включения галенита и висмута находятся в золоте с пробностью 903‰ и 927‰. По россыпям рек Амазаркан, Большой Амазар, Васильевка почти все золотины с включениями, кроме одной, в которой находится сросток арсенопирита и пирротина, имеют пробность от 750‰ до 950‰. При этом, большинство включений галенита, Bi-содержащих сульфосолей находится в золоте с пробностью 750–850‰. Включения тетрадимита тяготеют к более высокопробному золоту (преобладающей пробности). По россыпи р. Малый Амазар, часть включений галенита (в том числе, с тетраэдритом), арсенопирита, кобальтит и пирит находятся в золоте с пробностью 650–700‰, арсенопирит и герсдорфит – в золоте с пробностью около 770‰, остальные включения галенита – 826‰, 846‰ и 927%. Тетрадимит и висмутин присутствуют в высокопробном (более 950‰) золоте.

Обсуждение результатов

Морфология золота россыпей рек Амазаркан, Большой и Малый Амазар близка между собой и указывает на незначительное расстояние от рудных источников, во всяком случае, из-за достаточно крупного размера и не очень сильной уплощенности, «косовым» это золото в большинстве своем не является. Уплощенные, жилковидно-пластинчатой морфологии частицы Au отлагались в трещинах, некоторые удлиненные золотины изначально имели форму проволочки или дендрита. В россыпи р. Васильевка присутствует довольно крупное, слабо уплощенное золото массивной морфологии. Золото из элювия рудных зон и вмещающих пород в целом более мелкое, чем в россыпях, и, кроме нескольких проволочковидных и округлых частиц, имеет ксеноморфную морфологию. Золото носит следы пребывания в зоне окисления – бурого цвета налеты на поверхности, каймы петровскаита на 2-х зернах Au из пробы 201 (рис. 8д, е), включение плюмбоярозита, но высокопробных гипергенных кайм на частицах Au нет. Петровскаит был впервые обнаружен в зоне окисления золото-сульфидного месторождения Майкаин-С, в виде пористых, тонкозернистого строения кайм со слоистой, петельчатой, пятнистой текстурой на неоднородных по содержанию Ag эндогенных золотинах (Нестеренко и др., 1984). Петровскаит, как и высокопробное золото, может образовываться при растворении сульфидов в зоне окисления (Хусаинова и др., 2023). Кислые сульфатные растворы контактируют с поверхностью имеющихся зерен Au, а содержащееся в сульфидах тонкодисперсное золото переотлагается. На золотинах из россыпей часто наблюдаются тонкие гипергенные каймы выщелачивания (рис. 9б, г, ж), а в углублениях поверхности довольно крупной золотины жилковидно-пластинчатой морфологии, заполненных агрегатом, содержащим кварц, мусковит, сидерит, обнаружены наросты новообразованного высокопробного золота с небольшой (1–2 мас.%) примесью ртути (рис. 6). Сама золотина гипергенно преобразована очень слабо. «Новое» золото в разной степени пористое, имеет слоистую и микропетельчатую текстуру, сходную с описанной Г.В. Нестеренко и др. (1984) для петровскаита, и, в отличии от золотины-подложки, почти не содержит серебра. Для техногенной амальгамы, которая может иметь такое строение, содержание ртути в золоте слишком низкое, к тому же непонятно отсутствие или очень низкое содержание в Au примеси Ag. Соседние участки золотины-подложки не изменены, содержание в них 1,2 мас.% ртути (табл. 2, № 8, 10) может быть обусловлено захватом с соседнего участка при SEM-анализе, или воздействием раствора, из которого в экзогенных условиях отлагалось «новое» золото. Во всяком случае, строение эндогенной золотины монолитное, край зерна четкий, по данным микрозондового анализа ртути в ней нет. Следует также отметить, что подобные наросты на поверхности зерна Au вряд ли сохранились бы при дальнем аллювиальном переносе. В целом, гипергенная преобразованность частиц золота из россыпей и элювия слабая.

Эндогенные особенности химического состава самородного золота (пробность, ее вариация, элементы-примеси) в той или иной мере унаследуются золотом, находящимся в россыпях, и позволяют судить о типе золотого оруденения (Нестеренко, 1991), в аллювиальных условиях существенного изменения химического состава золота не происходит. Ассоциации минералов-включений в золотинах из россыпей также являются важнейшим генетическим признаком, особенно если золото имеет близкий химический состав (Chapman et al., 2023).

На сводной гистограмме (рис. 4е) видно, что 67% рудного золота имеет пробность 650–800‰. Это золото преобладает как в скарнах (проба 201), так и в турмалинитах (проба 206, рис. 4г, д) с высокими содержаниями Au. Турмалиниты и скарны являются ранними образованиями и лишь вмещают золотое оруденение. Турмалин может входить и в более поздние, продуктивные минеральные ассоциации (Гвоздев и др., 2020). Золото проб 201 и 206 различается по минералам-включениям. Для золота пробы 201 характерны включения халькопирита (рис. 7) и селенсодержащих сульфотеллуридов (иногда с примесью Pb) и теллурида Bi. Минералы Bi образуют сростки с халькопиритом. В пробах 202–211 присутствует более высокопробное золото, в котором есть включения галенита и висмута. Для золота преобладающей пробности характерны включения галенита, тетрадимита (изредка с примесью Se), цумоита, минералов состава BiPbTeS. Галенит и минералы Bi могут находиться в зернах Au совместно. Исходя из полученных и литературных данных, можно сказать, что в рудах Амазарканского месторождения проявлены следующие минеральные ассоциации золота: пирит-арсенопиритовая (Секисов и др., 2014); халькопирит-сфалеритовая с Pb,Se-содержащими сульфотеллуридами Bi; галенит-тетрадимитовая c цумоитом, минералами состава BiPbTeS, SbPbBiFeTe.

Унаследованность золотом россыпей особенностей эндогенного химического состава Au видна на гистограммах пробности золота. Для золота россыпей рек Большой Амазар, Васильевка (рис. 4б), кроме основных максимумов, хорошо также выражен максимум пробности (650–800‰), характерной для «рудного» золота. На соответствующем графике по россыпи р. Амазаркан (рис. 4а) этот максимум немного сдвинут в более высокопробную (700–850‰) область.

В россыпях рек Амазаркан, Большой Амазар, Васильевка золото имеет близкий химический состав и сопоставимо по набору минералов-включений, большинство из которых, в том числе и галенит, минералы Bi, пирротин находится в золоте с характерной для этих россыпей более высокой, чем в рудах, пробностью. Коренные источники золота россыпей рек Амазаркан и Большой Амазар, Васильевка, вероятно, сходны. Судя по набору и ассоциациям минералов-включений в Au (галенит, тетрадимит, цумоит, прочие минералы Bi), золотое оруденение может быть подобно таковому в пунктах опробования 202–211. Халькопирит (вместе с герсдорфитом) обнаружен в россыпном золоте только в одном случае. Ассоциации минералов-включений в золоте россыпей следующие: арсенопирит, пирротин, герсдорфит, аллоклазит, тетрадимит; галенит, тетрадимит, Bi,Pb,Sb-содержащие сульфосоли (иногда с примесью Se), цумоит, ауростибит. Эти минеральные ассоциации пересекаются с таковыми «рудного» золота и соответствуют мезотермальному и эпитермальному золотому оруденению. Эпитермальному характеру оруденения не противоречат: широкая вариация пробности золота; присутствие в минералах селена (Chapman et al., 2023; Лотина, 2011), сурьмы; наличие киновари в шлихах (рис. 1).

Ассоциации золота с кварцем, кварцем и турмалином, кварцем, мусковитом и сидеритом, калишпатом и мусковитом, эпидотом отражают тот факт, что источниками золота россыпей являются золотоносные метасоматиты и, вероятно, кварц-(турмалиновые) прожилки. Ассоциации минералов-включений в россыпном золоте указывают на то, что золотое оруденение с халькопиритом в меньшей мере участвует в питании россыпей, чем Au-сульфоарсенидно-пирротиновое. Еще чаще в россыпеобразующих рудах золото тесно ассоциирует с галенитом, сульфотеллуридами и сульфосолями Bi (часто содержащими Pb, Sb, реже – Se), теллуридом Bi. Bi,Sb,Pb-содержащие сульфосоли распространены в рудах Средне-Голготайского Au-Bi месторождения. Они образуются при пространственном совмещении золото-висмутовой и эпитермальной сурьмяной минерализации, что, как и ассоциация золота с Bi-Pb-Te-S минералами (Chapman et al., 2018), является характерной особенностью гранитогенных золоторудных месторождений (Гвоздев и др., 2020). Висмут может заимствоваться поздними Sb,Pb-содержащими растворами из более ранних минералов Bi. Пример такого совмещения – зерно Au из пробы 211 (рис. 8а). Золото, пробность которого по результатам SEM и микрозондового определений составляет 817‰ и 947‰, находится в тесном срастании с кварцем и тетрадимитом, а минерал состава SbPbBiFeTe цементирует кварц у границы золотины.

В золоте руд и россыпей Верхне-Амазарского рудного узла очень часто находятся включения минералов Bi (рис. 7). Висмутовая минерализация почти всегда проявлена на золоторудных месторождениях восточного Забайкалья и северо-востока России, генетически и пространственно связанных с юрско-меловым гранитоидным магматизмом (Редин, Козлова, 2014; Гвоздев и др., 2020). Минералы Bi ассоциируют с золотом и могут образовываться на разных стадиях оруденения, чаще – на поздних. Сульфотеллуриды, теллуриды и сульфиды Bi обычно образуются раньше, чем Bi-содержащие сульфосоли. В рудах отчетливо прослеживается корреляционная связь между Au и Bi (Редин, Козлова, 2014), что отражается в распространенности золотин с включениями минералов Bi в россыпях. На месторождении Давенда содержания висмутина, тетрадимита, эмплектита, гуанохуатита (Bi,Sb)2(S,Se)3 на верхних, наиболее обогащенных золотом интервалах рудных жил, возрастают на порядок (Юргенсон и др., 2016). К этим же интервалам приурочено и относительно крупное, россыпеобразующее золото.

Вероятно, на верхних горизонтах рудных тел Амазарканского месторождения имело место переотложение золота с его укрупнением и повышением пробности. По данным (Федчук, Лукин, 1995), тенденция к прямой корреляции пробности Au с размером золотин и к обратной – с глубиной существует на месторождении Уконик. На золоторудных месторождениях более крупное, «видимое» золото появляется обычно на поздних стадиях оруденения, на ранних стадиях золото тонкодисперсное и заключено в сульфидах. В россыпях зависимости пробности эндогенного золота от его крупности обычно нет, иногда наблюдается увеличение вариации пробности в мелких классах крупности Au за счет присутствия низкопробного золота (Нестеренко, 1991). В случае пространственного совмещения золотого оруденения разных стадий, россыпеобразующее золото может ассоциировать с минералами своей и предыдущих стадий, и такой поздний минерал как галенит, например, может находиться и в более высокопробном золоте. В то же время, в россыпях присутствуют золотины, минералы-включения в которых и их пробность соответствуют первичной стадийности оруденения. Учитывая также, что многие минералы образуют в рудах не одну генерацию, зависимости между пробностью золота и нахождением в нем включений того или иного минерала в целом по выборкам обычно не наблюдается. Включения минералов могут чаще находиться в золоте преобладающей пробности. На телескопирование оруденения также указывает наличие неоднородных по содержанию Ag золотин, подобных показанным на рисунке 5. Эта неоднородность образуются при воздействии на уже сформированные частицы Au гидротермальных растворов (Савва, Прейс, 1990; Яблокова и др., 2020), в результате чего, в числе прочих структурных и химических преобразований золотин, происходит диффузионное перераспределение в них Ag, или проникновение обогащенных Ag растворов внутрь зерен Au. В краевых участках золотин, обогащенных Ag, может присутствовать небольшая примесь Hg, как это наблюдалось нами у золотин из россыпей районов Шахтаминского, Быстринского (Savichev et al., 2021), Ключевского месторождений.

Опробованный участок россыпи р. Малый Амазар находится на значительном удалении от месторождения Уконик. Источники питания здесь местные, что вытекает и из морфологии золота. Морфология, широкая вариация пробности золота, наличие как относительно низкопробных, так и высокопробных его разновидностей сближает золото этой россыпи с золотом россыпей Верхне-Амазарского рудного узла. Однако, в россыпи р. Малый Амазар больше относительно низкопробного (< 800‰) золота, а частота встречаемости основных минералов-включений в Au, как и их ассоциации, другие (рис. 7). Преобладает сульфоарсенидная, но без пирротина, ассоциация. Минералы Bi редки и представлены тетрадимитом и висмутином, последний не встречен в золоте других россыпей и в золоте из элювия. Примесей Sb, Se в минералах не обнаружено. Галенит и минералы висмута не находятся в золотинах совместно. Коренным источником золота россыпи р. Малый Амазар, вероятно, в большей мере является оруденение относительно глубокого уровня (мезотермальное).

Срастания золота с минералами Bi, содержащими до 1–2 мас.% Se, описаны (Лотина, 2011) в мезо-эпитермальных штокверковых рудах плутоногенного месторождения Болотистое (Сихотэ-Алинь). В раннюю кварц-арсенидно-сульфидную ассоциацию входят арсенопирит, пирит, пирротин, герсдорфит, аллоклазит, ульманнит, халькопирит, сфалерит, галенит, буланжерит (с примесями Bi и Se), минералы Bi. Золото имеет размер до 0,2 мм, пробность 740–800‰ и ассоциирует с галенитом, тетрадимитом, цумоитом, висмутом, минералами Ni, Co. Ранняя минеральная ассоциация проявлена ограниченно. В широко распространенных поздних кварц-турмалиновых прожилках золото ассоциирует с теллуровисмутитом, тетрадимитом, цумоитом. Пробность Au составляет 925–985‰, а размер золотин – до 0,5–1,0 мм, редко более. Судя по пробности россыпного золота и ассоциации минералов, образующих с ним сростки, россыпеобразующей явилась поздняя минеральная ассоциация. Данные А.А. Лотиной по более высокой пробности и крупности золота поздней стадии оруденения и в россыпях, по минеральным ассоциациям золота перекликаются с нашими данными по золоту руд и россыпей района верховий р. Амазар.

Для сравнения с другими районами восточного Забайкалья, где золотое оруденение также связано с интрузиями и дайками амуджиканского или шахтаминского комплексов, на рисунке 11 приведены обобщенные графики, иллюстрирующие относительную встречаемость включений рудных минералов в золоте нескольких россыпей и распределение пробности золота этих россыпей. Детального рассмотрения химического состава и минеральных ассоциаций золота здесь не приводится.

Рис. 11. Частота встречаемости минералов-включений в золоте россыпей Быстринского (1), Шахтаминского (2), Давенда-Ключевского (3), Верхне-Амазарского (4), Култуминского (5) рудных узлов (а) и детальные графики пробности золота этих россыпей (б, в). Россыпи: 1 – р. Быстрая (n = 1397); 2 – р. Синяха (n = 325); 3 – р. Давенда с притоками, р. Ключи (n = 422); 4 – р.р. Амазаркан, Большой Амазар, Васильевка (n = 164); 5 – р.р. Очуногда, Култумушка, Яромай, Гугда (n = 220), n – число микрозондовых анализов. Минералы: Py – пирит, Pyh – пирротин, Gn – галенит, Bi-min – минералы висмута, Apy – арсенопирит, Gdf – герсдорфит, аллоклазит, кобальтит, Ccp – халькопирит, Fh – блеклые руды, Bou – буланжерит.

На рисунке 11а «% встречи» означает процентный выход золотин с включениями данных минералов относительно общего количества золотин, содержащих включения минералов, перечисленных по оси абсцисс. Суммы частот встречаемости по выборкам превышают 100%, так как в одних и тех же золотинах могут находиться включения двух и более минералов. Относительное количество золотин с включениями минералов по россыпям составляет (%): 1 – 15; 2 – 27; 3 – 20; 4 – 12; 5 – 15. Графики пробности Au построены с шагом 10‰, пробность менее 700‰ в каждой из выборок показывают не более 7% анализов.

Ассоциация золота с минералами Bi и галенитом наиболее характерна для россыпей Верхне-Амазарского рудного узла и автохтонной россыпи р. Синяха. Последняя приурочена к краевой, восточной части Шахтаминского рудного узла. Россыпь р. Быстрая расположена в непосредственной близости от одноименного месторождения. Тонкое, самое высокопробное золото находится, в основном, в пирите и халькопирите, пробность золота в апоскарновых рудах, где оно ассоциирует с халькопиритом и другими минералами поздних генераций, по данным одних авторов (Киселева и др., 2020) составляет 607–1000‰ (среднее 800‰), других (Savichev et al., 2021) – 850–1000‰ (925‰). Пробность Au в россыпи очень высокая (рис. 11б), более высокая, чем в рудах. В золоте россыпи р. Быстрая включения халькопирита находятся реже, чем включения минералов Bi и галенита. В россыпях Давенда-Ключевского рудного узла пробность золота хорошо сопоставима с преобладающей пробностью золота из рудных отвалов месторождений Ключевское (900–950‰) и Давенда (выше 950‰), но есть и третья, более низкопробная разновидность Au (рис. 11в). И в рудных отвалах и в россыпях золото ассоциирует, главным образом, с пиритом, галенит и минералы Bi – это следующие по распространенности минералы-включения в золоте россыпей. В рудах Култуминского месторождения основная часть золота имеет пробность 800–900‰ (Redin et al., 2022), а по данным (Ковалев и др., 2019) – 746–867‰, при широкой ее вариации. В россыпях распределение золота по пробности различно, в зависимости от участка месторождения (Колпаков и др., 2023), значимо присутствует и золото с пробностью 900–950‰. Вне зависимости от участка, включения галенита и минералов Bi в золоте россыпей редки, а халькопирита и минералов состава (Fe,Co,Ni)AsS обычны, количество золотин с включениями пирита, блеклых руд, буланжерита варьирует. Минеральные ассоциации россыпного золота во многом соответствуют установленным в рудах, магнетит, халькопирит, пирит, арсенопирит – главные рудные минералы (Ковалев и др., 2019). Пробность россыпного золота и набор минералов-включений в нем отражают особенности золотого оруденения, с которым связаны россыпи. Для всех вышеупомянутых россыпей четкой зависимости между пробностью золота и наличием включений в Au того или иного минерала не наблюдается.

Заключение

Морфология золота рассматриваемых россыпей указывает на незначительное расстояние от коренных источников. Гипергенная преобразованность золота слабая и выражается в наличии на золотинах из россыпей тонких высокопробных кайм выщелачивания и в нарастании новообразованного золота на одном из зерен Au. Кроме того, на поверхности двух золотин из элювия рудной зоны Амазарканского месторождения обнаружены каймы петровскаита, который может образовываться в зоне окисления.

Основными компонентами макросостава золота являются Au и Ag, примесь ртути (обычно, до 0,4 мас.%) встречается примерно в каждой десятой золотине, а содержания Cu в Au, за редким исключением, не превышают 0,1 мас.%. Химический состав золота россыпей Верхне-Амазарского рудного узла (рек Амазаркан и Большой Амазар, Васильевка) близок. Пробность золота чаще всего составляет 850–950‰, но значимо присутствует и более низкопробное золото, характерное для опробованных рудных выходов. В россыпи р. Малый Амазар, по сравнению с россыпями Верхне-Амазарского рудного узла, больше золота с пробностью менее 800‰, распределение Au по пробности более неравномерно, максимум пробности золота в интервале 850–950‰ не выражен. Для всех россыпей характерна широкая вариация пробности золота.

Минералы-включения в золоте руд и россыпей Верхне-Амазарского рудного узла, за исключением халькопирита в одной пробе, чаще всего представлены минералами Bi и галенитом. Для «рудного» золота характерны пирит-арсенопиритовая (по литературным данным), халькопирит-сфалеритовая с Pb,Se-содержащими сульфотеллуридами Bi и галенит-тетрадимитовая c цумоитом, минералами состава BiPbTeS, SbPbBiFeTe минеральные ассоциации, а для россыпного золота – арсенопирит-пирротин-герсдорфит-аллоклазит-тетрадимитовая и галенит-тетрадимит-Bi,Pb,Sb-сульфосольная (иногда, с примесью Se), с цумоитом, ауростибитом. Последняя ассоциация преобладает. Эти минеральные ассоциации соответствуют мезо- и эпитермальному гранитогенному золотому оруденению. Наличие сростков с золотом или включений в золоте кварца, турмалина, мусковита, сидерита, калишпата, эпидота отражает тот факт, что источниками золота россыпей являются золотоносные метасоматиты и, вероятно, кварц-(турмалиновые) прожилки.

На Амазарканском месторождении золотое оруденение разных стадий пространственно совмещено, а на верхних горизонтах рудных тел, вероятно, имело место переотложение золота с его укрупнением и повышением пробности. Это подтверждается: более высокими крупностью и пробностью золота в россыпях; отсутствием зависимости между пробностью золота и наличием в нем включений тех или иных рудных минералов; присутствием включений галенита и тетрадимита в высокопробном золоте; наличием Sb-содержащих минералов Bi; присутствием неоднородных по содержанию Ag золотин.

Коренные источники золота россыпей рек Амазаркан, Большой Амазар, Васильевка однотипны. Преобладающая ассоциация минералов-включений в золоте соответствует эпитермальному оруденению верхних горизонтов рудных тел. По этой ассоциации (галенит, минералы Bi) есть сходство с золотом россыпей других районов восточного Забайкалья, где золотое оруденение связано с гранитоидами амуджиканского или шахтаминского комплексов. Золото россыпи р. Малый Амазар несколько отличается вариацией пробности и, главное, преобладанием сульфоарсенидной ассоциации минералов-включений, в то время как включения минералов Bi в золоте редки, а галенит ассоциирует не с ними, а с арсенопиритом. Минералы Bi представлены тетрадимитом и висмутином, включения которого больше нигде не встречены в изученном золоте руд и россыпей района. К коренным источникам золота россыпи р. Малый Амазар, вероятно, в большей мере относится оруденение относительно глубокого уровня (мезотермальное).

Финансирование/Благодарности

Работа выполнена по Государственному заданию ИГМ СО РАН № 122041400237-8.

Авторы выражают большую благодарность Глебу Васильевичу Нестеренко за предоставленный фактический материал и анонимным рецензентам за ценные замечания и предложения, которые способствовали улучшению работы.

Список литературы

1. Быбин Ф.Ф., Багова В.З. (2014). Могочинско-Карийский золоторудный район (восточное Забайкалье). Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, (1), с. 78–84.

2. Волков А.В., Сидоров А.А. (2018). Прогнозно-поисковая модель месторождений золота, связанных с интрузивами гранитоидов Арктической зоны России. Арктика: экология и экономика, 3(31), с. 84–99. DOI: 10.25283/2223-4594-2018-3-84-99

3. Гвоздев В.И., Гребенникова А.А., Вах А.С., Горячев Н.А., Федосеев Д.Г. (2020). Эволюция процессов минералообразования при формировании золото-редкометальных руд Средне-Голготайского месторождения (Восточное Забайкалье). Тихоокеанская геология, 39(1), с. 70–91. DOI: 10.30911/0207-4028-2020-39-1-70-91

4. Геологическая карта СССР (1971). Масштаб 1 : 200 000. Лист N-50-XXIV. Объяснительная записка. М.: Недра, 72 с.

5. Государственная геологическая карта Российской Федерации (2010). Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Лист N-50. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 377 с.

6. Жмодик С.М., Росляков Н.А., Козаченко И.В., Квасов Г.А. (2012). Моделирование и ГИС-технологии при перспективной оценке золоторудных районов Восточного Забайкалья. Мат. Всеросс. совещания с участием иностранных ученых: Современные проблемы геохимии. Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 3, с. 46–50.

7. Кардашевская В.Н., Анисимова Г.С., Баданина Е.В., Саватенков В.М., Травин А.В. (2024). Алгоминский золоторудный узел (Алдано-Становой щит): минералогия, условия образования, источники рудного вещества и возраст оруденения. Геология и геофизика, 65(3), с. 471–495. doi: 10.15372/GiG2023175

8. Киселева Г.Д., Языкова Ю.И., Коваленкер В.А., Трубкин Н.В., Борисовский С.Е. (2020). Типоморфизм самородного золота как индикатор различных типов оруденения крупного скарново-порфирового Au-Fe-Cu месторождения Быстринское, Восточное Забайкалье. Руды и металлы, (1), с. 51–68. DOI: 10.24411/0869-5997-2020-10005

9. Ковалев К.Р., Калинин Ю.А., Туркина О.М., Гимон В.О., Абрамов Б.Н. (2019). Култуминское золото-медно-железо-скарновое месторождение (Восточное Забайкалье, Россия): петрогеохимические особенности магматизма и процессы рудообразования. Геология и геофизика, 60(6), с. 749–771. DOI: 10.15372/GiG2019078

10. Колпаков В.В., Неволько П.А., Фоминых П.А. (2023). Типохимизм и минеральные ассоциации самородного золота россыпей района Култуминского Au-Cu-Fe скарнового месторождения (Восточное Забайкалье). Разведка и охрана недр, (12), с. 20–31. DOI: 10.53085/0034-026X_2023_12_20

11. Костромин М.В., Попова Ю.Т. (2010). Гидромеханизированная разработка россыпей Амазар-Амазарканской группы месторождений и влияние ее на окружающую среду. Горный информационно-аналитический бюллетень, (1), с. 198–202.

12. Лотина А.А. (2011). Золото-висмут-теллуровая минерализация участка Болотистого (северо-западный Сихотэ-Алинь). Тихоокеанская геология, 30(1), с. 97–107.

13. Нестеренко Г.В. (1991). Прогноз золотого оруденения по россыпям (на примере районов юга Сибири). Новосибирск: Наука, 191 с.

14. Нестеренко Г.В., Кузнецова А.И., Пальчик Н.А., Лаврентьев Ю.Г. (1984). Петровскаит AuAg(S,Se) – новый селенсодержащий сульфид золота и серебра. ЗВМО, CXIII(5), с. 602–607.

15. Никифорова З.С., Герасимов Б.Б., Глушкова Е.Г., Каженкина А.Г. (2018). Индикаторные признаки россыпного золота как показатель прогнозирования формационных типов золоторудных месторождений (Восток Сибирской платформы). Геология и геофизика, 59(10), с. 1643–1657. DOI: 10.15372/GiG20181009

16. Редин Ю.О., Козлова В.М. (2014). Золото-висмут-теллуридная минерализация в рудах месторождения Серебряного (Лугоканский рудный узел, Восточное Забайкалье). Тихоокеанская геология, 33(3), с. 38–51.

17. Росляков Н.А., Жмодик С.М., Козаченко И.В., Рослякова Н.В., Агафонов Л.В. (2010). Аргиллизиты Амазарканского золоторудного месторождения и минеральный состав их руд. Геология и минерагения Забайкалья. Чита: Читагеолсъемка, с. 216–224.

18. Савва Н.Е., Прейс В.К. (1990). Атлас самородного золота СевероВостока СССР. М.: Наука, 292 с.

19. Секисов А.Г., Рубцов Ю.И., Манзырев Д.В., Емельянов С.С. (2014). Обоснование технологических параметров кучного выщелачивания золота из упорных руд Амазарканского месторождения с использованием комбинированной агломерации. XIV Междунар. научно-практ. Конф.: Кулагинские чтения: техника и технология производственных процессов. Чита: ЗабГУ, 1, с. 244–249.

20. Федчук В.Я., Лукин В.А. (1995). Месторождение Уконик. Месторождения Забайкалья. М.: Геоинформмарк, 1(2), с. 49–55.

21. Хусаинова А.Ш., Калинин Ю.А., Бортникова С.Б., Гаськова О.Л. (2023). Минералы Au и Ag в хвостохранилище переработанных сульфидных руд (Салаир, Россия). Природные ресурсы Арктики и Субарктики, 28(1), с. 27–39. doi: 10.18599/grs.2021.3.18

22. Юргенсон Г.А., Смирнова О.К., Солодухина М.А., Филенко Р.А. (2016). Геохимические особенности руд и техноземов хвостохранилища золото-молибденового рудника Давенда в Восточном Забайкалье. Литосфера, (2), с. 91–106.

23. Яблокова С.В., Самосоров Г.Г., Позднякова Н.Н. (2020). Типоморфные особенности золота как критерии связи россыпей с коренными источниками золото-серебряного типа (на примере рудно-россыпного узла Многовершинное). Отечественная геология, (4–5), с. 24–38. DOI: 10.47765/0869-7175-2020-10021

24. Chapman R.J., Allan M.M., Mortensen J.K., Wrighton T.M., Grimshaw M.R. (2018). A new indicator mineral methodology based on a generic Bi-Pb-Te-S mineral inclusion signature in detrital gold from porphyry and low/intermediate sulfidation epithermal environments in Yukon Territory, Canada. Mineralium Deposita, 53. pp. 815–834. doi: 10.1007/s00126-017-0782-0

25. Chapman R., Mortensen J.K., Murphy R. (2023). Compositional Signatures of Gold from Different Deposit Types in British Columbia, Canada. Minerals, 13(1072). doi: 10.3390/min13081072

26. Redin Yu.O., Redina A.A., Mokrushnikov V.P., Malyutina A.V., Dultsev V F. (2022). The Kultuma Au–Cu–Fe Skarn Deposit (Eastern Transbaikalia): Magmatism, Zircon Geochemistry, Mineralogy, Age, Formation Conditions and Isotope Geochemical Data. Minerals, 12(12). doi: 10.3390/min12010012

27. Savichev A.A., Nevolko P.A., Kolpakov V.V., Redin Yu.O., Mokrushnikov V.P., Svetlitskaya T.V., Sukhorukov V.P. (2021). Typomorphic features of placer gold from the Bystrinsky ore field with Fe-Cu-Au skarn and Mo-Cu-Au porphyry mineralization (eastern Transbaikalia, Russia). Ore Geology Reviews, 129. doi: 10.1016/j.oregeorev.2020.103948

28. Seminskiy Zh.V. (2021). Clusters of mineral deposits of the Southern East Siberia and prospects for their development: an overview of the problem. Geodynamics & Tectonophysics, 12(3s), 754–768. doi: 10.5800/GT-2021-12-3s-0552

Об авторах

В. В. КолпаковРоссия

Владислав Владимирович Колпаков, кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

630090; пр. ак. Коптюга, д. 3; Новосибирск

П. А. Неволько

Россия

Петр Александрович Неволько, кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

630090; пр. ак. Коптюга, д. 3; Новосибирск

Д. Е. Дранишникова

Россия

Дарья Евгеньевна Дранишникова, инженер

инженер; пр. ак. Коптюга, д. 3; Новосибирск

Рецензия

Для цитирования:

Колпаков В.В., Неволько П.А., Дранишникова Д.Е. Минералого-геохимическая характеристика россыпного и рудного золота района верховий р. Амазар (Могочинский золоторудный район, Восточное Забайкалье). Георесурсы. 2025;27(1):178-193. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.7

For citation:

Kolpakov V.V., Nevolko P.A., Dranishnikova D.E. Mineralogical and Geochemical Characteristics of Placer and Ore Gold in the Upper Reaches of the Amazar River (Mogochinsky Gold Mining District, Eastern Transbaikalia). Georesursy = Georesources. 2025;27(1):178-193. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.7

.png)