Перейти к:

Нанозолото и пленочно-глобулярные наноструктуры в образцах самородного золота месторождения Пионер (Приамурье)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.9

Аннотация

Исследовано самородное золото из нескольких рудных зон месторождения Пионер (Приамурье). В образцах обнаружены: нанозолото различной морфологии, варьирующего размера и состава, а также сложные микро- и наноструктуры (пленочные, пленочные слоисторитмические, глобулярные, тонкодисперсные и пр.). В глинисто-слюдистых минеральных фазах, ассоциирующих с самородным золотом, установлено видимое под электронным микроскопом изометрическое и сфероидальное нанозолото с размерами частиц ~ 30–600 нм и составом как чисто золотым (проба 1000 %), так и с примесями серебра (проба ~ 980 %). В матрице этих же минеральных фаз выявлено невидимое

ультратонкое нанозолото, которое регистрируется энергодисперсионным рентгеновским анализом (размер < 30–50 нм, его проба 1000 %). Генезис вышеуказанных типов нанозолота связывается, прежде всего, с несовершенствами (дефектами) кристаллической структуры минералов, из которых состоит ассоциирующая с золотом порода. Эти дефекты явились геохимическими барьерами, на которых отложилось тонкое и ультратонкое золото. На поверхности ряда золотин установлено также ксеноморфное нанозолото, среди частиц которого преобладают удлиненные формы. Размеры частиц этого золота варьируют в пределах от первых десятков нанометров до 600–700 нм, хотя встречаются частицы, в длину доходящие до 1000 нм, проба – 803 %. В ряде образцов самородного золота выявлены различные пленочные и глобулярные структуры, представленные слоисто-ритмическими нанообразованиями, состоящими из чередующихся пленок золота, плоскостными и искривленными пленками на поверхности золотин, а также шаровидными частицами (глобулами) золота. Толщина пленок в целом изменяется в диапазоне ~ от 50 до 450 нм, а размер глобул – от 250 до 670 нм, состав различный. Средняя проба пленок в золотине из рудной зоны Южной 871 %, в образцах из рудной зоны Промежуточной 880 %. Сложное строение золотин с присутствием различных микро- и наноструктур указывает на многоэтапность процессов формирования самородного золота в разных рудных зонах месторождения Пионер.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сафронов П.П., Моисеенко Н.В., Кузнецова И.В. Нанозолото и пленочно-глобулярные наноструктуры в образцах самородного золота месторождения Пионер (Приамурье). Георесурсы. 2025;27(1):162-177. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.9

For citation:

Safronov P.P., Moiseenko N.V., Kuznetsova I.V. Nano-Gold and Film-Globular Nanostructures in Samples of Native Gold Deposit Pioneer (Amur Region, Russia). Georesursy = Georesources. 2025;27(1):162-177. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.9

Введение

Вопросам изучения тонкого золота, включая нанозолото, в различных золотоносных месторождениях посвящено немало работ, приведем лишь некоторые (Петровская, 1973; Моисеенко, 2008; Моисеенко, 2011; Моисеенко, Моисеенко, 2012; Школьник и др., 2012; Silyanov et al., 2021; Сазонов и др., 2019а; Сазонов и др., 2019б; Калинин и др., 2022). Интерес к этой проблеме обусловлен тем, что при добыче драгоценного металла в рудных и россыпных месторождениях извлекается не все золото, часть его тонкой фракции теряется, и процент этих потерь находится в достаточно широких пределах (Моисеенко и др., 2010; Радомский, Радомская, 2013; Загайнов, 2009; Наумов, Наумова, 2019; Прусс, 1987). В этой связи изучение такого золота, в частности наноразмерного золота, с целью выяснения его генезиса, морфологических, размерных и химических характеристик является актуальной задачей.

Нанозолото встречается во многих рудных минералах – пирите и арсенопирите (Викентьев, 2015; Волков и др., 2007; Сидорова и др., 2022; Fleet, Mumin, 1997), блеклых рудах (Моисеенко, Сафронов, 2013; Моисеенко, Сафронов, 2016; Загайнов, 2009; Сафронов, Школьник, 2012), теллуридах (Моисеенко и др., 2014; Моисеенко и др., 2014), кварце, адуляре, сериците (Моисеенко и др., 2010; Моисеенко, 2011; Моисеенко, Моисеенко, 2012), и в некоторых др. минералах (Сазонов и др., 2008). В настоящей работе акцент делается на изучении нанозолота в глинисто-слюдистых и глинисто-гидрослюдистых минеральных фазах, ассоциирующих с самородным золотом, на исследовании нанозолота, отложившегося непосредственно на поверхности отдельных золотин, а также на рассмотрении различных пленочных и глобулярных наноструктур, существующих в самом золоте.

Вопросы, связанные с размерностью этого типа самородного золота, являются на данный момент наиболее дискуссионными. До недавнего времени в научной литературе утвердилось мнение, что к нанозолоту относятся частицы величиной от 1 до 100 нанометров (Осовецкий, 2013; Сергеев, 2003; Klabunde, 1994; и др.). Но со временем все больше исследователей стали подвергать сомнению предельные границы данного диапазона. Например, Р.И. Конеев (Конеев, 2006) так высказался на этот счет: «Можно сказать, что в настоящее время конкретная граница макроминерал, микроминерал или наноминерал четко не определена, и называемые цифры достаточно условны» (с. 92); по-видимому, будет логичнее процессы, происходящие в микро- и нанометровом диапазоне масштабов в искусственных, лабораторных или производственных условиях, рассматривать отдельно от естественных, природных процессов таких же масштабов, происходящих в геологических или техногенных системах в условиях Земной коры, на ее поверхности или в обстановке больших глубин» (с. 55–56). Следует добавить, что академик В.Г. Моисеенко, опираясь на свои многолетние исследования, обосновал для тонкодисперсной фракции природного золота более широкий наноразмерный диапазон, а именно 0.6–1 нм – 600 нм (Моисеенко, 2007). Мы в своих исследованиях в основном придерживаемся шкалы размерности принятой в этой работе. Хотя, учитывая все полученные нами результаты по изучению нанозолота, можно полагать, что данная шкала, вероятней всего, может быть расширена до 1000 нанометров.

Ранее в ходе предварительного изучения самородного золота в ряде рудных месторождений, корах выветривания и техногенных россыпях Приамурья было обнаружено нанозолото (Моисеенко, 2010; Моисеенко и др., 2010; Сафронов и др., 2011; Сафронов, Кузнецова, 2016; Кузнецова, Сафронов, 2021). Детальные исследования подобного золота на конкретном золоторудном месторождении Пионер (Приамурье) добавят информации не только о морфологии, размерности и химическом составе наночастиц благородного металла, но и позволят выявить разнообразные наноструктуры в самородном золоте.

Цель исследования. Получить новые данные о морфологии, размерах, химическом составе и, по возможности, происхождении нанозолота на золоторудном месторождении Пионер (Приамурье).

Объекты исследования. Самородное золото, часто представляющее собой тесные срастания благородного металла с глинисто-слюдистыми и глинисто-гидрослюдистыми минеральными фазами, содержащими наночастицы Au, а также зерна золота с наночастицами на его поверхности и со сложной микроструктурой.

Материал и методы исследования

Предварительно отбирались пробы рудных метасоматитов весом 10–50 кг из рудных тел месторождения Пионер. Пробы были издроблены в щадящем режиме до фракции (–1). В процессе обогащения фракции (–1) отделялись легкие минералы, а рудные концентраты обрабатывались в тяжелой жидкости для выделения зерен благородных металлов. В дальнейшем изучались зерна золота и сростки золота с минеральными агрегатами, содержащими наночастицы благородного металла.

Исследования микроморфологии и элементного состава нанозолота и минеральных фаз-матриц, содержащих такое золото, проводились с помощью метода аналитической растровой электронной микроскопии на электронных микроскопах «EVO 40XVP» и «EVO 50XVP» (фирмы «Carl Zeiss», Германия), оснащенных системами энергодисперсионного рентгеновского (EDX) анализа «INCA Energy» (фирмы «Oxford instruments», Великобритания). Поскольку образцы не шлифовались и не полировались, для изучения их состава применялась стандартная, как это принято при исследовании натуральных необработанных образцов с неидеальной поверхностью, методика EDX анализа с нормализацией полученных данных о концентрациях элементов (т.е. приведением сумм к 100%). При этом соотношения между химическими элементами, как правило, сохраняются, тем самым результаты отражают объективную картину химического состояния образцов. Наиболее детально изучались участки минеральных фаз, содержащие наночастицы самородного золота. Часть образцов напылялась углеродом, другие не напылялись, что позволило выявить в них присутствие углерода. Исследования проводились в основном в режимах упруго-рассеянных (обратно-рассеянных) электронов (BSE) и EDX микрозондирования при различных увеличениях и ускоряющем напряжении электронного пучка 20 кВ. Ряд образцов просматривался во вторичных электронах (SE).

Геологическая характеристика месторождения

Месторождение Пионер входит в состав Северо-Буреинской металлогенической зоны Приамурской золотоносной провинции (Степанов, 2000; Константинов, 2006; Моисеенко, Степанов, 2008). В геологическом плане месторождение располагается у северного окончания Мамынского террейна на границе восточного обрамления Гонжинского выступа с Ушумунским наложенным прогибом в зоне контакта раннемеловых гранитоидов с верхнеюрскими терригенными отложениями (Золоторудные месторождения России, 2010). Образование месторождения связано с системой разломов северо-восточного и северо-западного простирания. К разломам приурочены и основные рудные зоны месторождения: Южная, Промежуточная, Андреевская, Бахмут, Николаевская и Бахмут-Северо-Восточная. По особенностям минерального состава руд месторождение относится к золото-сульфидно-кварцевой формации (Власов, Курник, 2013).

Первые данные о наличии золотого оруденения в коренном залегании получены в 1978 году при проведении групповой геологической съемки масштаба 1:50000 Умлеканской партией Зейской ГСЭ (начальник партии В.А. Степанов). В полевом сезоне 1978 года впервые на этой площади были выявлены обломки золотоносного кварца, и оконтурено Пионерское рудное поле. Дальнейшие поисковые работы проводили партии Зейской ГСЭ, а разведочные – компания «Петропавловск». Первооткрывателями месторождения официально считаются Н.Г. Власов, В.С. Дмитренко, Н.К. Измайлова, Н.Г. Коробушкин, В.А. Степанов, И.С. Шейкин (Мельников и др., 2017).

Основные разновидности осадочных пород месторождения Пионер представлены верхнеюрскими песчаниками, алевролитами и аргиллитами аякской свиты. Нижняя часть свиты сложена алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников, а верхняя – песчаниками с прослоями и линзами алевролитов и аргиллитов. Песчаники в основном мелкозернистые, реже мелко-среднезернистые и средне-крупнозернистые, серого цвета. По составу полимиктовые и кварц-полевошпатовые. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, иногда черного цвета, часто полосчатые. На территории рудного поля выделяются кайнозойские отложения сазанковской свиты. Породы сазанковской свиты – это в основном каолинсодержащие пески с гравием кварца, прослоями алевритов и каолиновых глин озерно-аллювиального происхождения, которые заполняют впадины древнего палеорельефа. Магматические образования рудного поля Пионер представлены позднеюрским Магдагачинским и раннемеловыми Верхнеамурским и Буриндинским комплексами. Наиболее древние субщелочные крупнопорфировые гранит-порфиры слагают среди терригенных отложений аякской свиты линейные тела и прорываются раннемеловыми диоритами и гранодиоритами Ольгинского массива Верхнеамурского комплекса. Завершается магматическая деятельность в районе внедрением дорудных и внутрирудных раннемеловых даек и малых линейных тел Буриндинского комплекса, сложенных диорит-порфиритами и андезитами (Золоторудные месторождения России, 2010). В пределах месторождения распространены коры выветривания с линейными зонами окисления сложенными оксидами и гидроксидами железа, марганца и других минералов зоны окисления (Орлова и др., 2013). Основные рудные зоны месторождения, фиксируются как крутопадающие линейные штокверки с карбонатизацией и прожилково-сетчатым окварцеванием. Оруденение в зонах сопровождается метасоматитами, которые в той или иной степени связаны с рудной минерализацией. К предрудным процессам относят пропилитизацию, аргиллизацию, кварц-полевошпатовый и кварц-турмалиновый метасоматоз. Достаточно широко проявлен процесс аргиллизации, который затронул большинство пород месторождения. Интенсивность процесса зависит от тектонической нарушенности пород и их состава. Визуально диагностируется как по осветлению пород и их нарушенности. Темноцветные минералы и полевые шпаты замещаются каолинитом, монтмориллонитом, серицитом, слюдистыми минералами, карбонатами. Сильно развита пиритизация. Кварц-полевошпатовый метасоматоз выражается в замещении плагиоклаза основного состава микроклином, ортоклазом и другими калиевыми полевыми шпатами. Кварц-турмалиновый метасоматоз широко развит в пределах рудного поля и охватывает породы юрского возраста и всех интрузивно-субвулканических комплексов. Выражается в окварцевании пород и замещении фемических минералов зеленым турмалином, эпидотом, реже биотитом.

Наиболее сложная картина проявления гидротермальной деятельности наблюдается в период синрудного метаморфизма, который делится на два этапа и с которым связаны два типа оруденения. Первый – золоторудный имеет следующие стадии: а) кварц-серицитового метасоматоза, проявленного в кварц-турмалиновых, кварц-полевошпатовых метасоматитах, аргиллизитах, несущего вкрапленную медно-порфировую минерализацию; б) кварц-адулярового, кварц-адуляр-серицитового, кварц-адуляр-гидрослюдистого метасоматоза, несущего золотую минерализацию; в) кварц-карбонатного метасоматоза со слабой золотоносностью. Второй этап, с которым связан золото-сульфидно-кварцевый тип оруденения проявлен в виде серицит-кварцевых метасоматитов, хлоритовых, кварц-карбонатных, кварц-карбонат-турмалиновых прожилков, реже кварцевых жил и зон прожилкового окварцевания. С кварц-карбонатными прожилками ассоциируют, как правило, антимонит и сульфосоли Pb, Ag, As.

По данным минералогического анализа руды в основном состоят из кварца, полевых шпатов (адуляр, ортоклаз), карбонатов и слюд. Нерудные минералы составляют 96–99%, рудные 0.5–4%. Из рудных минералов доминирует пирит, который составляет 99% от общего числа рудных минералов. Кроме пирита встречаются арсенопирит, антимонит, сфалерит, халькопирит, галенит, молибденит, блеклые руды, сульфоантимониты свинца и сурьмы, сульфиды и теллуриды золота и серебра, самородное золото и другие рудные минералы.

Результаты исследования

В рамках проведенного исследования изучены:

- нанозолото, видимое под электронным микроскопом, и ультратонкое нанозолото, невидимое под электронным микроскопом, но регистрируемое энергодисперсионным рентгеновским спектрометром;

- пленочные, глобулярные и тонкодисперсные микро- и наноструктуры в золоте.

Исследования проведены на образцах самородного золота из нескольких рудных зон месторождения Пионер (Приамурье).

Видимое под электронным микроскопом изометрическое и сфероидальное нанозолото, невидимое ультратонкое нанозолото

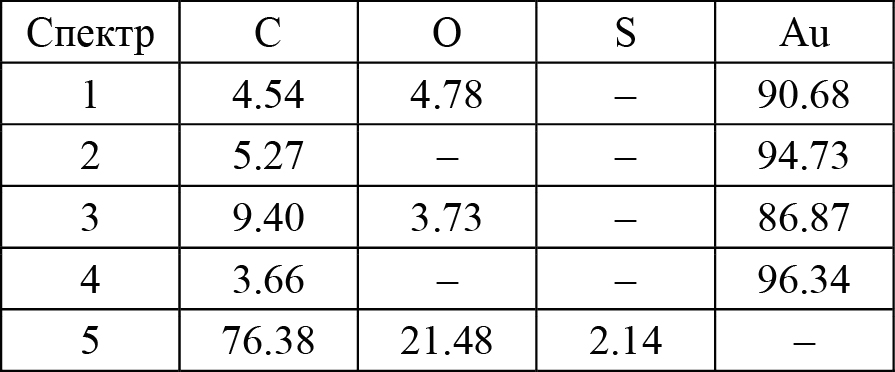

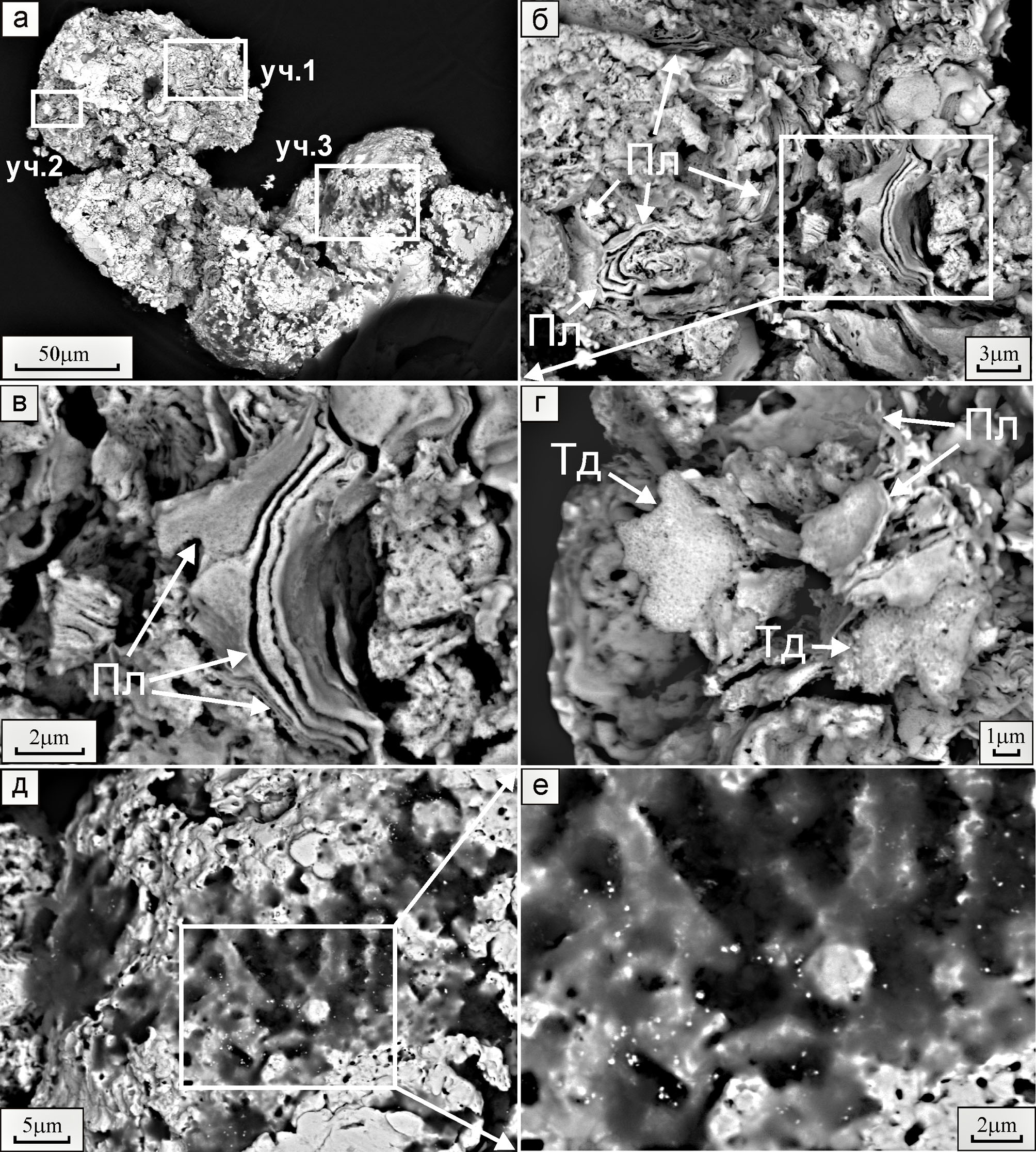

Рассмотрим самородное золото из рудной зоны Андреевской золоторудного месторождения Пионер. Образец (Об3-4, рис. 1, а, б, в) представляет собой сросток самородного золота (Au) с минеральными фазами (МП), состоящими из тонкой смеси глинистых минералов, которые в виде ксеноморфных выделений и мелких включений просматриваются на поверхности и в интерстициях золотого зерна. Кроме того, в одной из интерстиций наблюдается удлиненное образование высокоуглеродистого вещества (C), в состав которого входят: С 76.38, О 21.48 и S 2.14 мас.%. Золотина имеет высокопробный состав (табл. 1). Примесей Ag и др. элементов в ней не отмечается. Примечательно, что во всех проанализированных точках в золотой матрице фиксируется углерод, содержание которого укладывается в интервал 3.66–9.40 мас.% (образец углеродом не напылялся). Некоторые включения глинистых минералов (рис. 1, б-1) содержат наночастицы золота изометрической формы, среди которых преобладает сфероидальное нанозолото (рис. 2 и 3).

Рис. 1. Самородное золото: а – общий вид зерна с включениями глинистых минералов (МП) и высокоуглеродистого вещества (С), на зерне выделены два участка (1 и 2) для изучения; б-1 – участок 1 с минеральной фазой, на нем выделены участки 3, 4, 5 для последующего изучения; в-2 – участок 2 с точками проведенного EDX анализа (сп1-сп5). Снято в BSE. (Об3-4, рудная зона Андреевская).

Табл. 1. Химический состав золота и углеродистого включения (С) (рис. 1, в-2), мас.%. Примечание. Здесь и в последующих таблицах приводятся, согласно изложенной методике, нормализованные к 100% данные. Значок (–) в этой таблице и остальных – элемент в пределах чувствительности прибора не обнаружен. Стопроцентные суммы в таблицах не приводятся.

Рис. 2. а и б – микроснимки участков 3 и 4 (Об3-4, рис. 1, б-1) с точками EDX анализа сп1-сп8. Снято в BSE. Изучение участков 3 и 4 (снимки а, б) проводилось при повернутом на 40 градусов против часовой стрелки положении образца.

Рис. 3. Микроснимки участка 5 (из рисунка 1, б-1): а – общий вид участка с наночастицами золота; б-1, в-2 – выделенные участки 1 и 2 при большем увеличении, в них показаны размеры выборочных наночастиц. Снято в BSE (Об3-4).

Определен элементный состав матрицы глинистого вещества по данным проведенного EDX анализа в участках 3 и 4 (рис. 1, б-1; рис. 2, табл. 2). Он показывает, что эта минеральная фаза, содержащая включения наночастиц золота, по-видимому, представляет собой тонкодисперсную смесь глинистых минералов. Помимо этого, она содержит незначительное количество углерода: в участке 3 ~ от 6 до 11 мас.% (от 9 до 17 ат.%); в участке 4 ~ от 0.1 до 6 мас.% (от 0.1 до 10 ат.%) (табл. 2), хотя образец углеродом не напылялся. Это логично, поскольку, во-первых, в самом золоте, присутствует углерод (табл. 1, сп1-сп4), во-вторых, в одном из участков на золотине зафиксировано выделение практически чистого углерода (табл. 1, сп5).

Рис. 4. а – кристалл кварца в сростке с самородным золотом; б – каверна в кварце (увеличенный уч. 1), заполненная минеральным веществом Fe-оксидно-гидрооксидного алюмосиликатного состава; в – увеличенный участок 2 минеральной фазы, содержащей наночастицы золота. Снято в BSE (Об6-4, рудная зона Промежуточная).

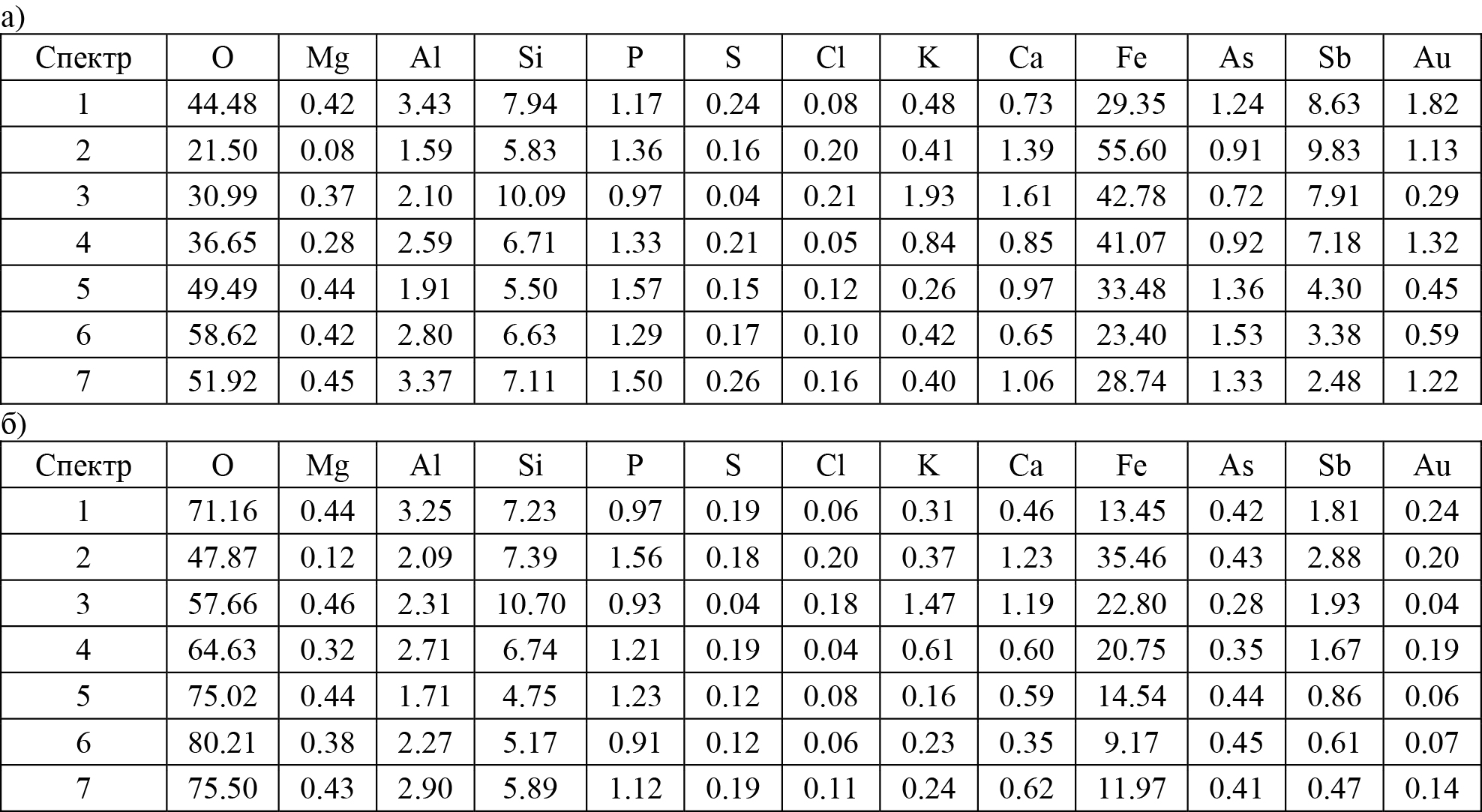

Табл. 2. Состав минеральной фазы, содержащей наночастицы самородного золота (рис. 2, а, б): а) в мас.%, б) в ат.%

На микроснимках (рис. 3, б-1, в-2) в качестве примера показаны замеры четырех частиц. В целом размер наночастиц золота в изучаемом образце укладывается в диапазон ~100–320 нанометров, хотя встречаются и более мелкие, еле видимые индивиды. Проанализирован состав нескольких частиц нанозолота, он отвечает наивысшей пробе – 1000‰.

Следует особо отметить, что в минеральной фазе глинистого состава в различных точках регистрируется примесь золота: в участке 3 (рис. 1, б-1; рис. 2, а) ~ 1.6–3.1 мас.%; в участке 4 (рис. 1, б-1; рис. 2, б) ~ 0.7–1.9 мас.% (табл. 2). Это указывает на присутствие в ней, наряду с видимым под микроскопом нанозолотом, невидимого ультратонкого золота.

Изометрическое и сфероидальное нанозолото установлено и в других типах минеральных фаз, ассоциирующих с самородным золотом. Ранее в рудах месторождения Пионер (Приамурье) в зоне окисленных руд в кварцевой матрице среди срастаний гетита и гидрогетита обнаружено наноразмерное самородное золото (Сафронов и др., 2011; Моисеенко и др., 2012; Моисеенко и др., 2013). Впоследствии на одном из образцов (Об6-4, рудная зона Промежуточная) проведены дополнительные исследования состава и морфологии минеральной фазы и наночастиц золота, содержащихся в ней (рис. 4). Сам по себе образец оказался уникальным – это сросток кристалла кварца и самородного золота.

Состав последнего следующий: Ag 16.69%, Au 83.31 мас.% (проба 833‰). Вблизи выделения самородного золота кварц сильно корродирован (рис. 4, а, б). В образовавшейся интерстиции сформировались минеральные агрегаты Fe-оксидно-гидроксидного алюмосиликатного состава, имеющие удлиненные, столбчато-дендритовидные, натечные и пленочные формы (рис. 4, в; рис. 5). В этих образованиях установлены изометрические наночастицы самородного золота, среди которых весьма часто встречаются частицы сфероидальной формы (рис. 5, 6).

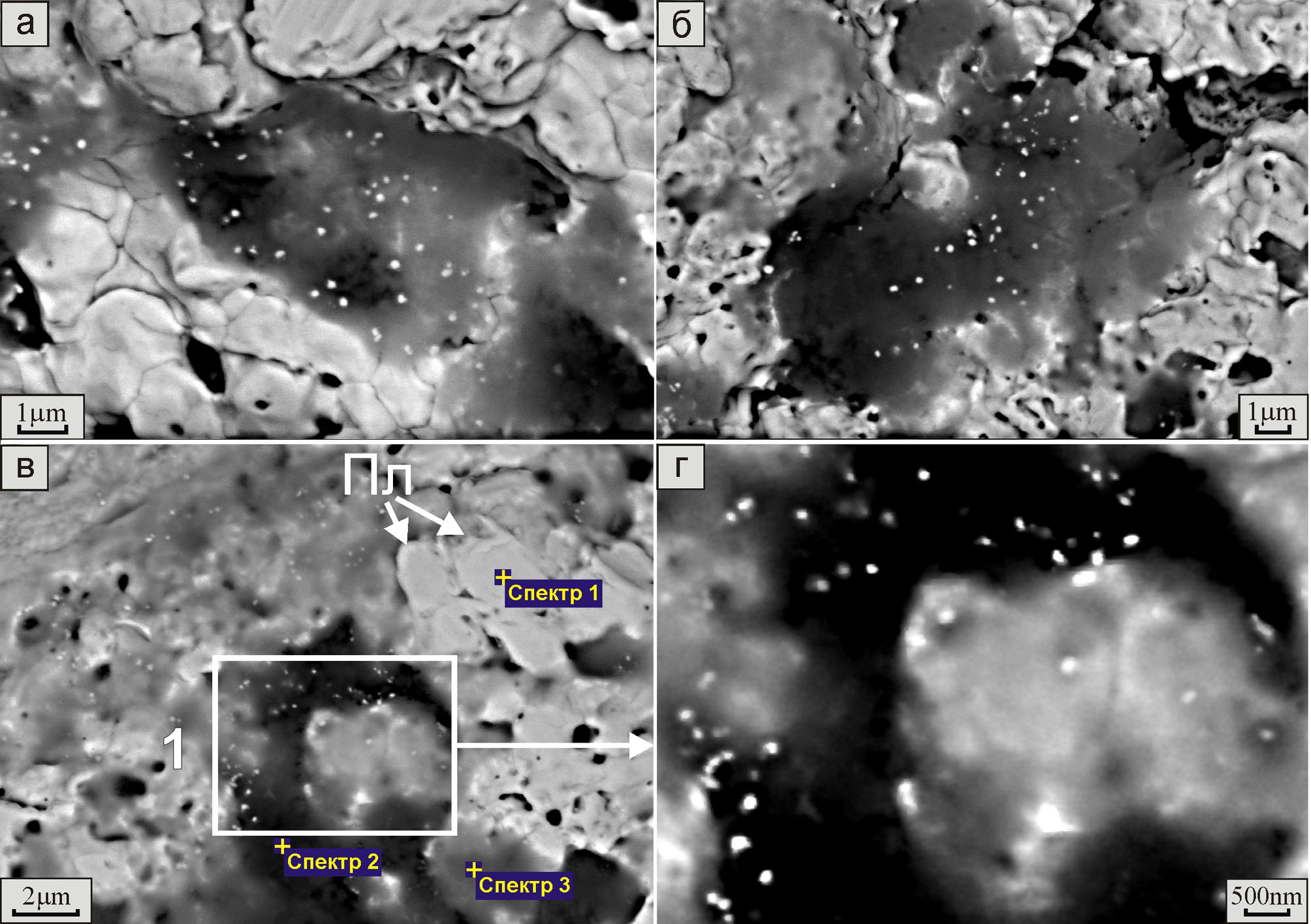

Рис. 5. Микроснимок участка 3 (рис. 4) с точками EDX анализа (спектры 1-7), а также с выделенным участком 4 для последующего изучения (рис. 6). Снято BSE (Об6-4).

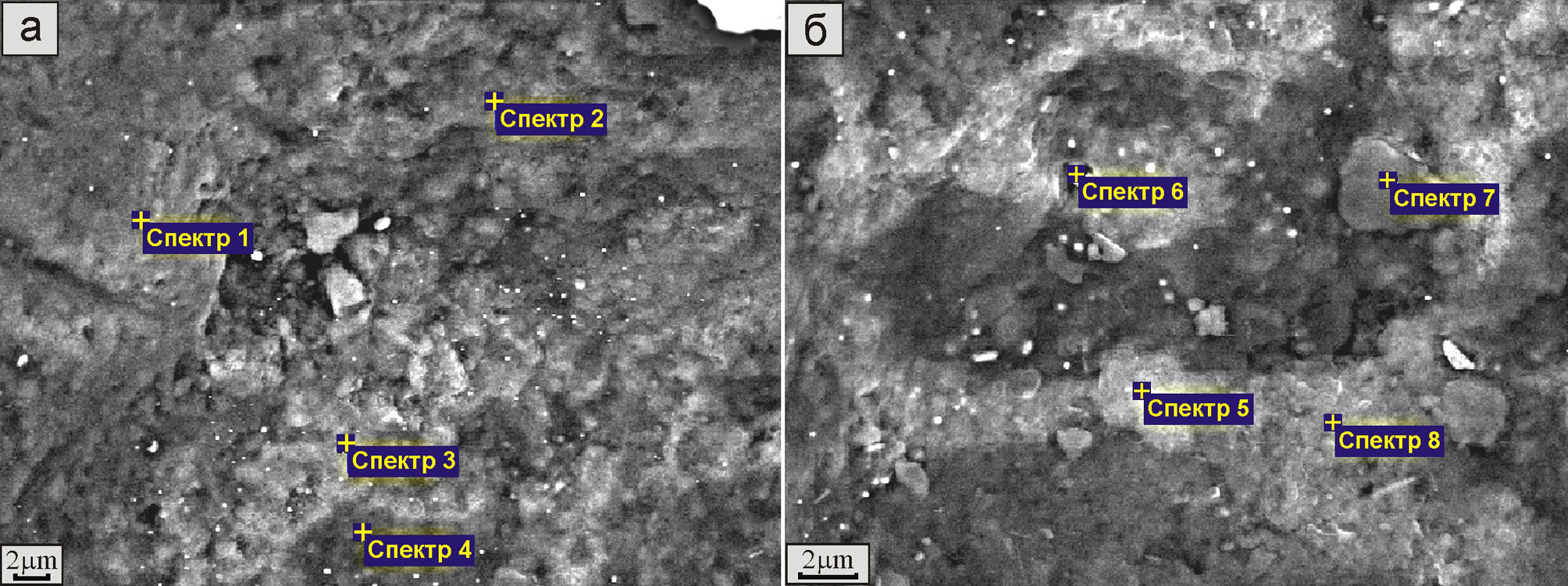

Рис. 6. Участки с наночастицами Au: а – участок 4 (рис. 5); б – участок 5 при большем увеличении с точками EDX анализа сп1-сп3. Снято в BSE (Об6-4).

Состав минеральной фазы, ассоциирующей с золотом, неоднородный, он варьирует от Fe-оксидного алюмосиликатного до Fe-гидратированного алюмосиликатного состава (рис. 5, табл. 3). При этом, помимо ряда петрогенных элементов, в ней содержится примесь золота – от 0.3 до 1.8 мас.%, что свидетельствует о присутствии ультратонкого золота. Нужно отметить, что там же, вероятно, находится в небольших количествах углерод, точное содержание которого определить не представлялось возможным, поскольку данный образец напылялся углеродом.

Табл. 3. Состав минеральной матрицы, содержащей наночастицы самородного золота (рис. 5): а) в мас.%, б) в ат.%

Наночастицы в основном имеют изометрическую форму. Среди них часто встречаются частицы со сфероидальной формой (рис. 5; рис. 6, а, б). Размеры основной массы частиц золота укладываются в диапазон ~ от 60 до 600 нм. Только единичные более крупные образования состоят из нескольких соединившихся частиц. Состав наночастиц отвечает высокопробному золоту с невысоким содержанием серебра ~ Ag 1–3 мас.%, Au 97–99%, (табл. 4), что соответствует ~ 970–990‰ (средняя проба 980‰).

Табл. 4. Состав наночастиц самородного золота (рис. 6, б), мас.%

Изометрическое и сфероидальное нанозолото, пленочные слоисто-ритмические наноструктуры, выделения, состоящие из наночастиц Au

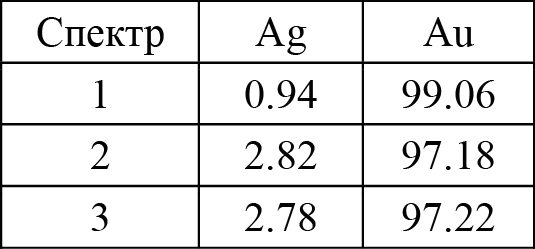

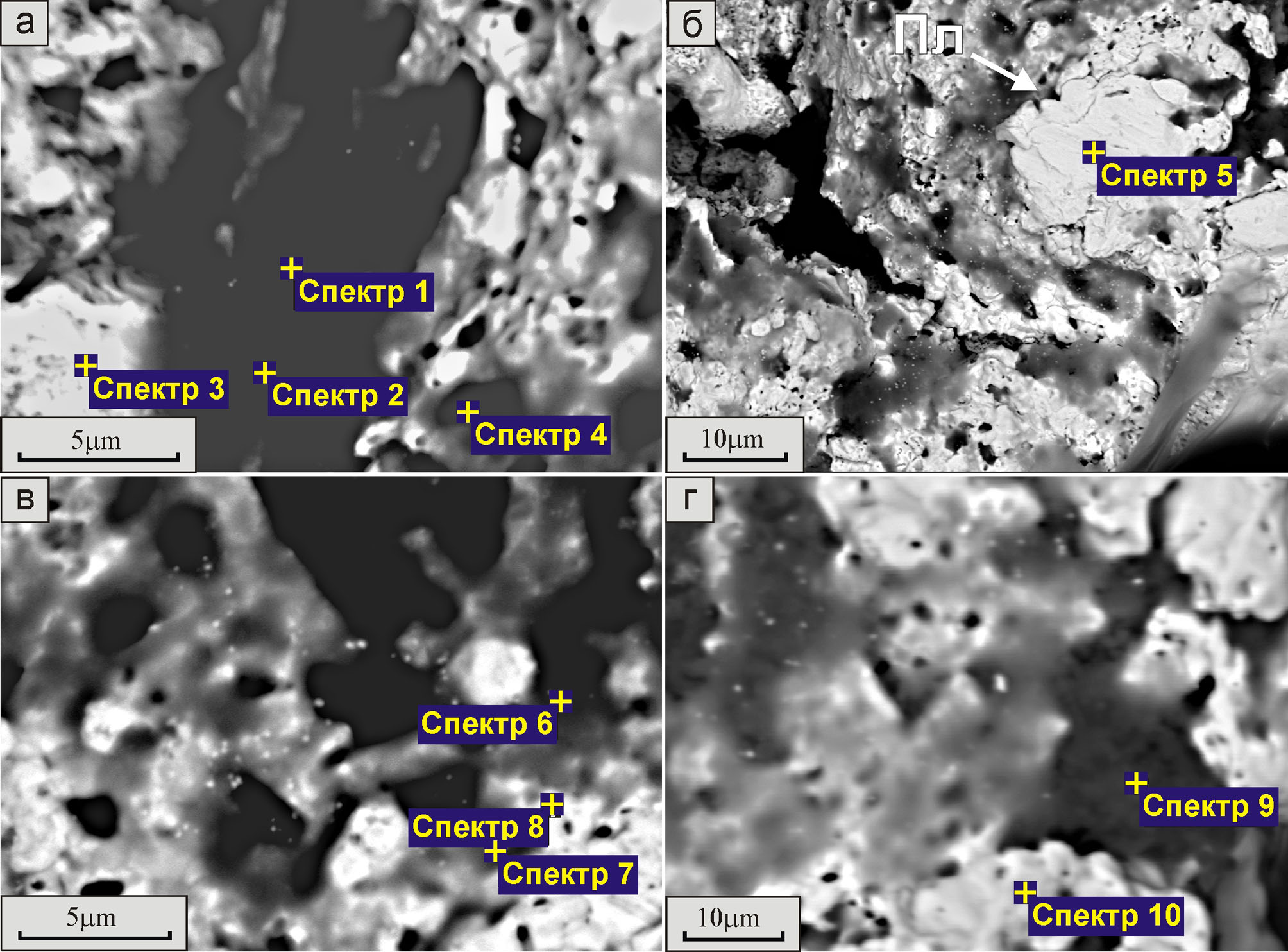

Изучено медистое высокопробное самородное золото из рудной зоны Южной месторождения Пионер (Об20-20, рис. 7, 8, 9). Средний состав золотой матрицы: Cu 2.0%, Ag 0.2%, Au 97.8% (табл. 5). Образец имеет сложное строение. Он состоит из множества мелких частиц Au вперемежку с включениями и пленочными намазками минеральной фазы Fe-гидросиликатного состава и имеет на разных участках разную микроструктуру. В отдельных зонах образца встречаются пленочные образования золота (Пл), включая выделения со слоисто-ритмической структурой, состоящие из чередующихся полусферических пленок (рис. 7, б, в, г; рис. 8, в; рис. 9, б). Толщина этих образований ~ от 50 до 450 нм. В других зонах размером ~ 4–6 мкм обнаружены выделения тонкодисперсного золота (Тд), состоящего из большого множества наночастиц (рис. 7, г). В некоторых участках (рис. 7, е; рис. 8, а, б, в, г) в матриксе минеральной фазы, находящейся в тесном срастании с золотом, установлены изометрические и сфероидальные наночастицы Au.

Рис. 7. а – общий вид зерна самородного золота с выделенными участками 1, 2, 3; б – участок 1 с пленочными (Пл) и тонкодисперсными (Тд) образованиями Au; в – выделенный на микроснимке (б) участок с пленками (Пл) при большем увеличении; г – участок 2 с пленочным (Пл) и тонкодисперсным (Тд) золотом; д – участок 3 с включениями минеральной фазы, содержащей наночастицы Au; е – выделенный на микроснимке (д) участок с наночастицами золота при большем увеличении. Микроснимки получены в BSE (Об20-20, рудная зона Южная).

Рис. 8. Микроснимки трех участков образца (а, б, в) с наночастицами Au в матрице минеральной фазы Fe-гидросиликатного состава, находящейся в срастании с золотом; микроснимок (г) – увеличенное изображение участка 1, выделенного на снимке (в); на этом же снимке (а) показаны точки EDX анализа сп1-сп3. Все микроснимки получены в BSE (Об20-20).

Рис. 9. Фотоснимки микроучастков (а, б, в, г) зерна Au и точками выполненных EDX анализов сп1-сп10. Снято в BSE (Об20-20).

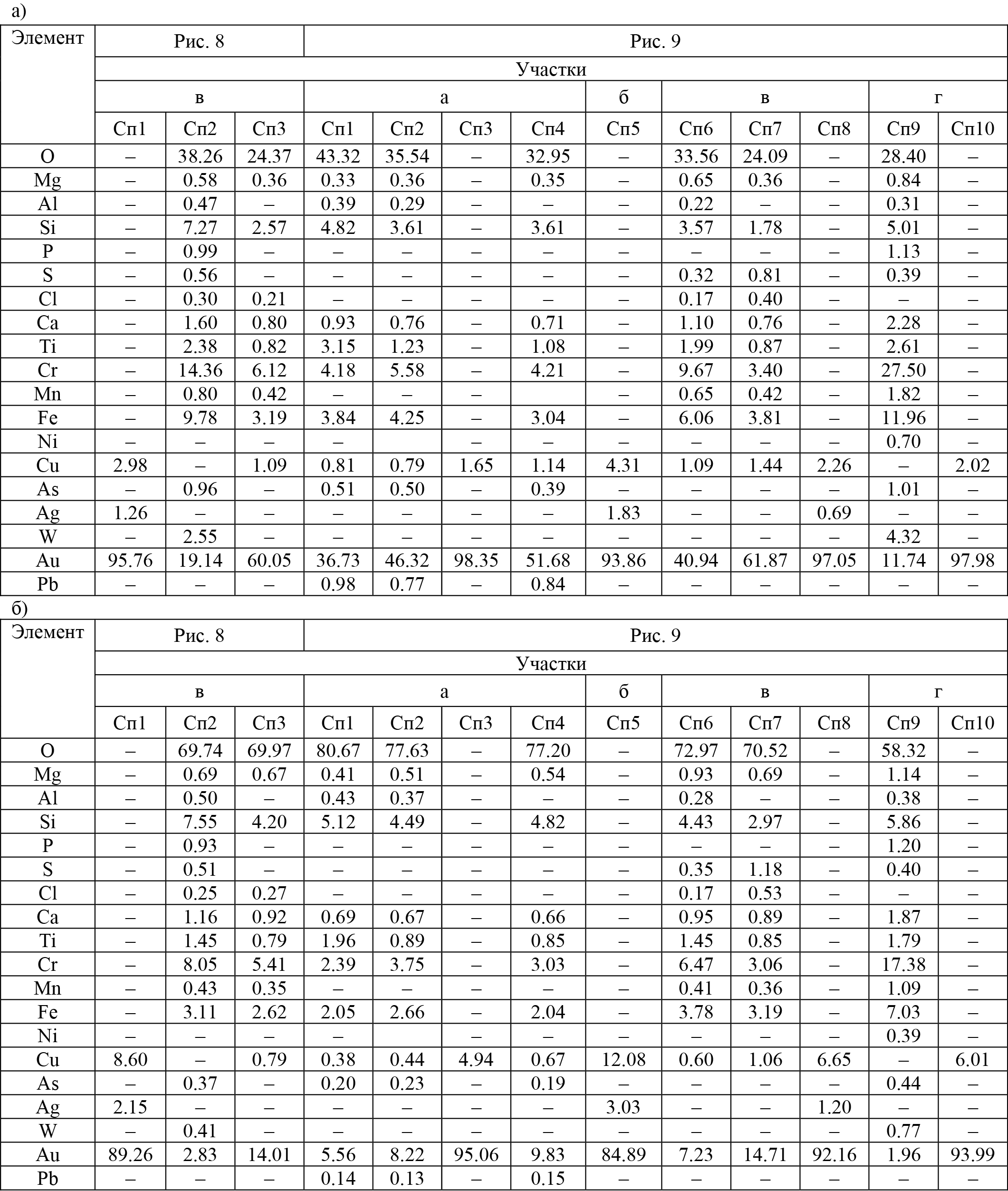

Табл. 5. Состав самородного золота и ассоциирующих с золотом минеральных фаз в различных участках образца (рис. 8, в; рис. 9, а-г): а) в мас.%, б) в ат.%

Минеральные фазы присутствуют в образце золота в виде включений и тонких пленочных прорастаний (рис. 7, 8, 9). В целом они имеют Fe-гидросиликатный состав (табл. 5). Частицы Au, присутствующие в них, имеют размеры ~ от 30–50 до 250–300 нанометров.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что минеральная фаза заключена не только в различных по глубине и форме интерстициях, но и покрывает в виде тонких пленок многие участки золотины. Содержащиеся в ней включения наночастиц Au, находящиеся на поверхности или близко к поверхности матрицы хорошо отображаются на микроснимках в режиме упруго-рассеянных электронов. Но другие наночастицы, которые расположены значительно глубже от поверхности, хуже видны (т.е. не в резкости). Наконец, те частицы, до которых электронный пучок сквозь Fe-гидросиликатный материал не пробивается, и вовсе не видны при съемке.

Замеры химического состава самородного золота и ассоциирующего с ним Fe-гидросиликатного материала приведены в таблице 5. Рассчитанный состав золотой матрицы после вычета петрогенных элементов в единицах промилле составляет 978‰. Концентрации главных породообразующих элементов варьируют от участка к участку. Проанализирован ряд участков золотины с пленочными выделениями золота на ее поверхности (рис. 8, в, сп1; рис. 9, б, сп5). Их средний состав: Cu 10.34%, Ag 2.59%, Au 87.08% (проба 871‰).

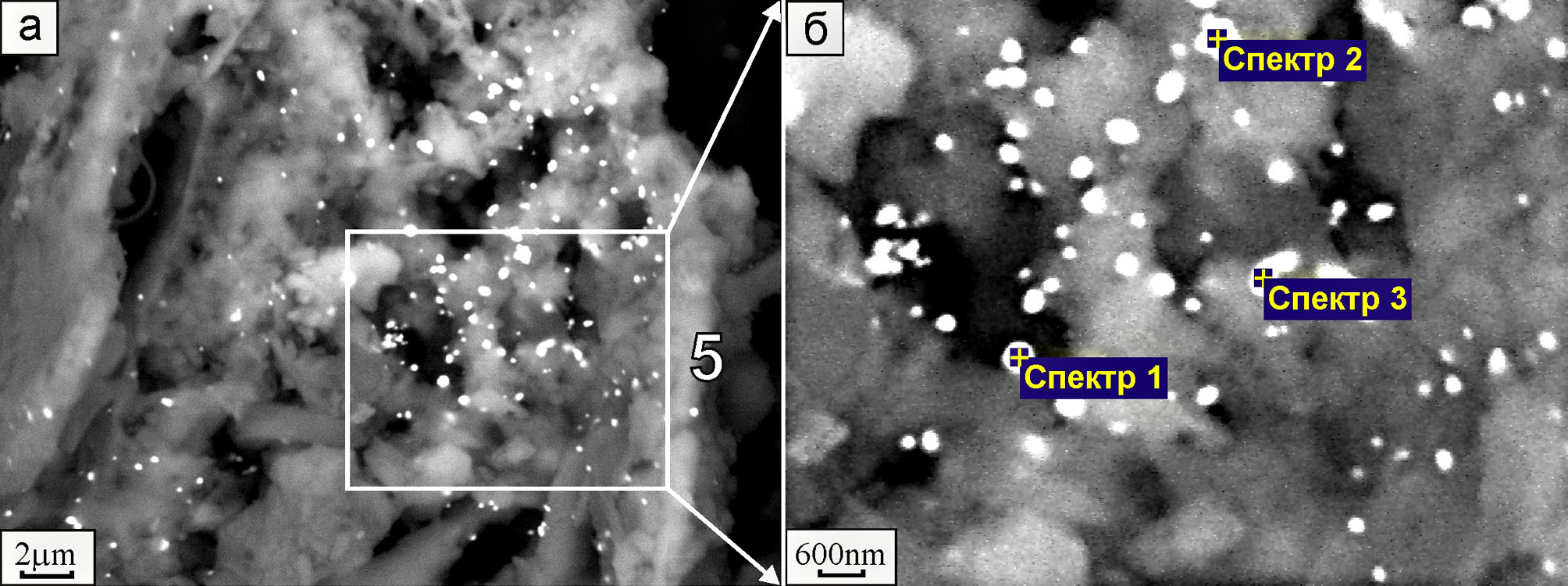

Пленочные и глобулярные микро- и наноструктуры в самородном золоте

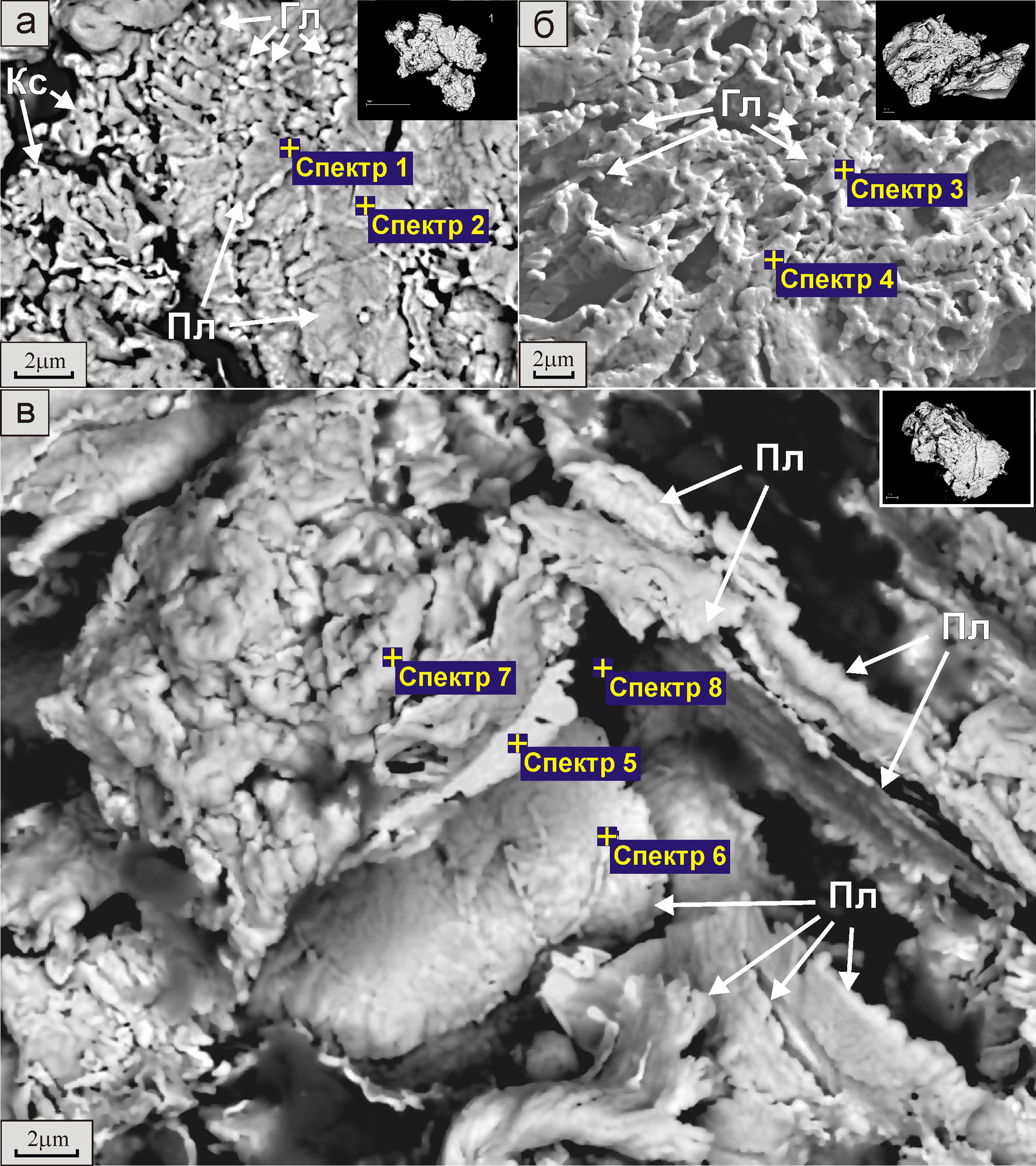

Три образца из рудной зоны Промежуточной (Об9-1, Об9-3, Об9-6; рис. 10, а, б, в) довольно схожи как по составу (он близок к следующему – Ag ~12%, Au ~88%; табл. 6), так и по микроморфологии. Хотя в строении есть некоторые различия. Первый образец (а) состоит из нескольких участков: один из них представлен пленочно-слоистыми (Пл) выделениями; другой – скоплением ксеноморфных микрочастиц (Кс); в третьем содержатся наноглобулы (Гл) вперемежку с микрочастицами. Второй образец (б) имеет ноздревато-ячеистую микроструктуру с гроздевидно-цепочечными образованиями и редкими наноглобулами на поверхности (рис. 10, б). Третий образец в одних участках – с пленочными структурами (плоскостными, изогнутыми, в виде наслоений друг на друга), в других – с множеством микро- и наночастиц (рис. 10, в). В целом размеры пленочно-глобулярных образований следующие: толщина пленок ~ от 80 до 200 нм; диаметр глобул ~ 250–670 нм.

Рис. 10. Самородное золото с пленочными (Пл) и глобулярными (Гл) структурами: а, б, в – микроснимки наиболее интересных участков трех образцов самородного золота. Образцы, отснятые при малых увеличениях, показаны в правом верхнем углу каждого снимка. В образце (в) – черное в интерстициях, это высококремниземистая порода. На снимках приведены точки выполненных EDX анализов сп1-сп8. Снято в BSE (Об9-1, Об9-3, Об9-6, рудная зона Промежуточная).

Табл. 6. Состав трех образцов самородного золота с пленочными и глобулярными структурами (рис. 10, а, б, в), мас.%. Примечание. Спектр 8 в таблице не приводится, т.к. он отвечает высококремниземистой породе.

Средний по золоту состав каждого из образцов следующий: Об9-1 – Au 87.43 мас.%; Об9-3 – Au 87.63%, Об9-6 – Au 88.57%. Т.е. образцы по составу схожи.

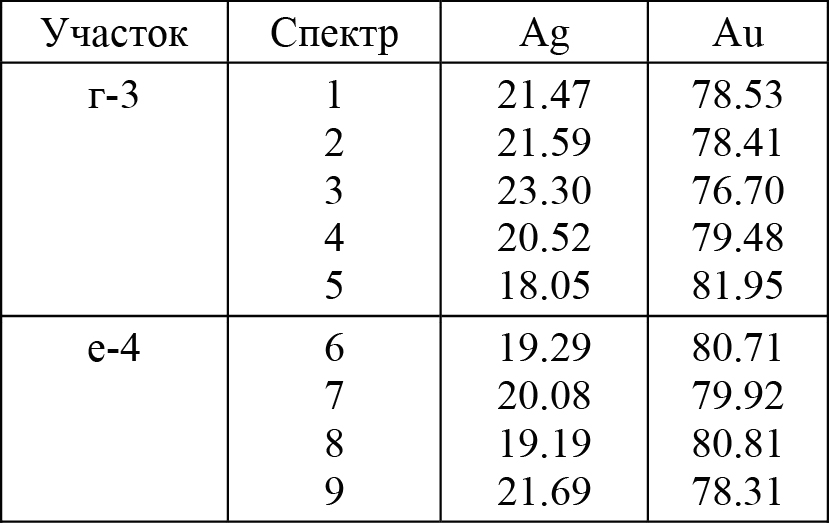

Ксеноморфное нанозолото

Другого типа нанозолото установлено на поверхности зерна самородного золота из рудной зоны Промежуточной (Об9-11, рис. 11, а). Изучены морфология и состав самой золотины и наночастиц Au (рис. 11, б-1, в-2, г-3, д-3ув, е-4). Скопления частиц имеют преимущественно ксеноморфные формы (среди них – удлиненные, проволоковидные, игольчатые, эллипсоидальные и др. образования), размер этих выделений колеблется примерно от первых десятков нанометров до 600 нм, но встречаются частицы, доходящие в длину до 1000 нм.

Рис. 11. Микроснимки золотины (а) и участков на ней с наночастицами самородного золота: б-1 – уч1; в-2 – уч2; г-3 – уч3; д-3ув – тот же уч3, но несколько увеличенный; е-4 – уч4. Сп1-сп7 – точки выполненных EDX анализов; сп8 – EDX анализ в обозначенной площади. Снимок б-1 получен в SE, остальные – в BSE (Об9-11, рудная зона Промежуточная).

Проанализирован состав золотины и наночастиц золота на ее поверхности. В целом содержание золота в них колеблется в пределах от 76.70 до 81.95 мас.% (табл. 7, сп1-сп9). Средний состав золотой матрицы (сп2, сп3, сп7, сп9): Ag 21.7%, Au 78.3 мас.% (проба 783‰); наночастиц (сп1, сп4, сп5, сп6, сп8): Ag 19.7%, Au 80.3 мас.% (проба 803‰). Проба нанозолота несколько выше пробы самой золотины.

Табл. 7. Состав золотины и наночастиц самородного золота в различных участках образца (рис. 11, г-3, е-4), мас.%

Обращает на себя внимание то, что микроструктура поверхности непосредственно самой золотины имеет специфический характер – она состоит из множества микроскопических зерен размером от нескольких сотен нанометров до 1–2 мкм (рис. 11, б-1, в-2, е-4).

Обсуждение результатов

Проведенные исследования тонкой фракции благородного металла в образцах самородного золота рудного месторождения Пионер (Приамурье) позволили установить нанозолото разной морфологии, а также специфические нано- и микроструктуры в золотинах. Изометрическое и сфероидальное нанозолото, видимое под электронным микроскопом, обнаружено в следующих минеральных фазах, находящихся в тесных срастаниях с золотом. В минеральной фазе глинисто-углеродистого состава (Об3-4, рис. 1, 2, 3, рудная зона Андреевская) размеры наночастиц в ней укладываются в диапазон ~ 100–320 нм. В минеральных фазах железо-алюмосиликатного и железо-гидроалюмосиликатного составов (Об6-4, рис. 4, 5, 6, рудная зона Промежуточная) размеры наночастиц ~ 60–600 нм. В минеральной фазе железо-гидросиликатного состава (Об20-20, рис. 7, 8, 9, рудная зона Южная) размеры наночастиц колеблются ~ от 30–50 до 250–300 нм.

Указанные минеральные агрегаты морфологически являются включениями в самородном золоте или присутствуют в виде пленок на его поверхности. В этих же минеральных фазах выявлено невидимое ультратонкое золото (с вероятными размерами < 50 нм), которое зафиксировано EDX микрозондированием. Химический состав изометрического и сфероидального нанозолота, содержащегося в глинистых минералах, высокопробный – его проба 1000‰. Наночастицы, находящиеся в матрице минеральной фазы Fe-оксидно-гидроксидного алюмосиликатного состава, содержат примесь Ag. Их состав также высокопробный, концентрации серебра и золота следующие: Ag ~1–3 мас.%, Au ~97–99%, (табл. 4); средняя проба 980‰. Ультратонкое золото, содержащееся в этих же породах, состоит из одного элемента Au (проба 1000‰).

Ксеноморфные выделения нанозолота различных форм (удлиненные, проволоковидные, игольчатые, эллипсоидальные и др.) встречены на поверхности одного из образцов, имеющего специфическую микроструктуру (Об9-11, рис. 11, рудная зона Промежуточная). Его размеры простираются от первых десятков нанометров до 600–700 нм, а иногда и до 1000 нм. Состав ксеноморфных наночастиц золота колеблется в пределах 785–820‰ (средняя проба 803‰), средняя проба самой золотины 783‰ (табл. 8).

Пленочные выделения наночастиц золота установлены при исследовании самородного золота из зон Южной и Промежуточной. В образце Об20-20 из рудной зоны Южная (рис. 7, 8, 9), обладающим тонкодисперсным строением (состоит из множества нано- и микрочастиц), обнаружены изогнутые слоисто-ритмические структуры, состоящие из чередующихся пленок золота нанометровой толщины ~ от 50 до 450 нм. Здесь же выявлены участки тонкодисперсного строения (Тд) размером ~ 4–6 мкм, состоящие из многочисленных наночастиц Au. Средняя проба пленок в образце 871‰. В образцах Об9-1, Об9-3, Об9-6 из рудной зоны Промежуточной установлены пленочные образования различной морфологии (плоскостные, изогнутые, наложенные друг на друга) и толщиной ~ 80–200 нм, а также микрочастицы и отложившиеся на поверхности золотины глобулы размером ~ 250–670 нм (рис. 10). Состав пленочных образований и глобул в образцах более низкопробный, и он приблизительно равен Ag 12%, Au 88% (проба 880‰). Состав матрицы измерить не удалось из-за того, что вся поверхность изучаемых зерен покрыта вышеуказанными образованиями.

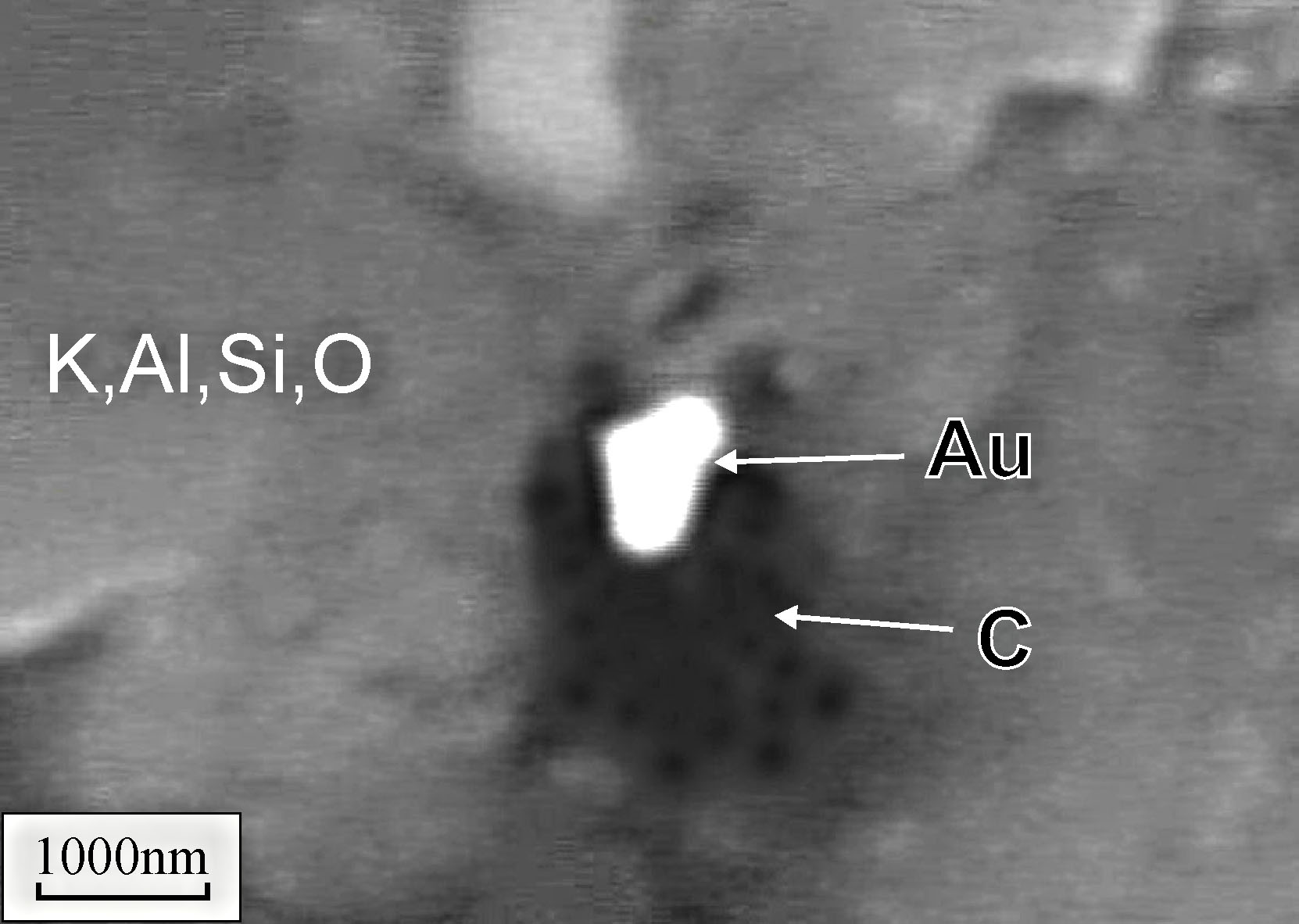

Говоря о генезисе нанозолота, установленного в образцах месторождения Пионер, сперва остановимся на изометрическом, сфероидальном и ультратонком нанозолоте, которое выявлено в минеральных фазах, ассоциирующих с самородным золотом. За основу возьмем условную модель формирования рудного месторождения, а конкретнее – рудоносных жил во вмещающих породах при поступлении из глубин горячих золотоносных растворов (Сафронов, 2023). Растворы, проникая во вмещающие породы, вели к их метасоматическим преобразованиям. Из пород выносились катионы, что вело к частичному разрыхлению атомно-кристаллической структуры минералов, из которых она состоит, – в минералах возникали структурные дефекты – вакансии, скопления вакансий (поры), дислокации и пр., и привносились из растворов некоторые элементы, включая Au. Возникшие дефекты по-существу являлись активационными центрами, т.к. в них были нарушены (разорваны) химические связи, и поэтому за них свободно цеплялись атомы благородного металла, высвобождаясь из комплексов, привносимых растворами. Таким образом, структурные нарушения становились геохимическими барьерами, на которых осаждалось золото. Эти атомы Au сами становились центрами кристаллизации, и на них шло дальнейшее эпитаксиальное нарастание золота. В зависимости от размеров пор и их форм частицы золота приобретали соответствующие размеры и морфологию. При этом, преимущество имела сфероидальная форма, как наиболее энергетически выгодная (Адамсон, 1979; Железняк, Иоффе, 1974; и др.). Так формировалось изометрическое и сфероидальное нанозолото. Кроме того, дефекты с наименьшими размерами также заполнялись атомами золота, образуя кластеры и частицы чуть более крупнее кластеров, которые в дальнейшем не увеличивались из-за ограниченного размера отдельных вакансий или групп вакансий в структуре породы. Такие частицы не видны под электронным микроскопом, но поскольку их в метасоматической породе большое множество, то энергодисперсионный спектрометр показывает присутствие в ней примеси Au, т.е. наличие ультратонкого золота. Следует отметить еще одно обстоятельство, способствующее осаждению золота в породе. В частности, в метасоматической глинистой породе, например, в образце Об3-4 из рудной зоны Андреевской (рис. 1 и 2), установлена примесь углерода, который фиксируется во всех участках изученной породной матрицы (табл. 2). Кроме того, в самой золотине зарегистрировано небольшое количество углерода (табл. 1), который, по-видимому, оседал на различного рода дефектах, образующихся при кристаллизации золота. Все это указывает на присутствии во флюиде углерода (вероятно, в форме СО2), участвующего в минералообразовании золота. Углерод, как известно, обладает свойствами прекрасного восстановителя, поэтому, наряду со структурными дефектами, имеющимися в метасоматической породе, этот элемент также способствовал осаждению из растворов золота. Есть показательные примеры, когда отдельные наночастицы сформировались непосредственно в участках с углеродистым веществом, содержащимся в алюмосиликатной породе (рис. 12). Как указывалось во многих работах (Беневольский, 2002; Меретуков, 2007; Frimmel, Minter, 2002; Spangenberg, Frimmel, 2001; Яновский, 2004; Немеров и др., 2009; Моисеенко, Кузнецова, 2017; Сафронов и др., 2023; и т.д.) парагенетическая связь углеродистого вещества (УВ) и благородных металлов, особенно самородного золота, прослеживается на многих месторождениях России и Мира.

Рис. 12. Наночастица самородного золота (Au) с пробой 1000‰, размером ~ 680 nm (нанометров) в углеродистом участке (С) в К-алюмосиликатной породе (слюда, мусковит, серицит). Образец самородного золота из рудной зоны Андреевская (м-е Пионер)

Изометрическое, сфероидальное и ультратонкое нанозолото в метасоматических породах Fe-алюмосиликатного и Fe-гидроалюмосиликатного составов формировалось аналогичным образом. Правда здесь, хотя и отсутствует примесь углерода, зато в структуре много атомов железа, к которому золото, как известно, имеет сродство (Моисеенко, 2007). Поэтому наличие множества структурных дефектов и присутствие железа также создавало благоприятную обстановку для возникновения указанных типов нанозолота.

Следует добавить, что минеральные фазы, заключающие в себе нанозолото, в морфологическом и кристаллизационном плане зачастую представляют собой колломорфные, сглаженные структуры (рис. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9), свидетельствующие о том, что они состоят из тонкодисперсной смеси нескольких минералов и в структурном отношении даже могут приобретать аморфное состояние. Как следствие, минералы, из которых состоят метасоматические породы, должны изобиловать различного рода структурными дефектами, т.е. активационными центрами.

Прежде чем прояснить ситуацию с происхождением ксеноморфного нанозолота установленного на поверхности образца Об9-11 из рудной зоны Промежуточной (рис. 11), нужно рассмотреть особенности микроморфологического строения самой золотины. Это строение хорошо видно на рис. 11, б-1, в-2, е-4. Золотина состоит в основном из изометрических, реже ксеноморфных нанозерен. Такая мелкозернистая структура (наноструктура) может возникнуть, скорее всего, в условиях пересыщенности питающего гидротермального раствора рудным компонентом. Вследствие этого, была высокой скорость кристаллизации благородного металла, когда одновременно зарождалось много центров кристаллизации, которые, разрастаясь, сливались воедино, образуя монолитную золотину со специфической микроморфологией ее поверхности. Многочисленные ксеноморфные наночастицы на поверхности золотины, вероятно, отложились на втором этапе рудообразования при кратковременном поступлении золотоносных флюидов с несколько иным составом и с высокой турбулентностью их потока.

Образец высокопробного медистого золота Об20-20 из рудной зоны Южная имеет сложное кристаллическое строение (рис. 7, 8, 9). Он состоит из множества мелких частиц Au микронных и нанометровых размеров вперемежку с минеральной фазой метасоматического породного вещества. В нем, наряду с пленочными выделениями (Пл) полусферических форм, следующими друг за другом, встречаются отдельные пленки (Пл), хаотически разбросанные в поверхностном пространстве золотины, а также пленки (Пл), плотно покрывающие образец. Кроме того, наблюдаются участки тонкодисперсного золота (Тд), состоящие из множества наночастиц размером, по всей видимости, в несколько десятков нанометров. Такое микроструктурное состояние образца указывает на то, что его образование происходило в сложных физико-химических условиях в процессе многоэтапного рудообразования. Пленочные наноструктуры, по-видимому, возникли при стабильных термодинамических параметрах. Тонкодисперсные выделения образовались за счет выпадения из растворов гелей Au на этапе, когда растворы несли в себе гелеподобные частицы золота.

Также сложным кристаллическим строением обладают образцы Об9-1, ОБ9-3 и Об9-6 из рудной зоны Промежуточной. В них установлены различные пленочные и глобулярные микро- и наноструктуры (рис. 10). Такое разнообразие форм выделений золота может свидетельствовать о нестабильных условиях, при которых кристаллизовался благородный металл. Между тем, состав всех трех образцов близкий – в них содержание золота и серебра следующее: Au ~88%, Ag ~12% (проба 880‰). Это может указывать на то, что они кристаллизовались при близких физико-химических параметрах флюидной рудообразующей системы.

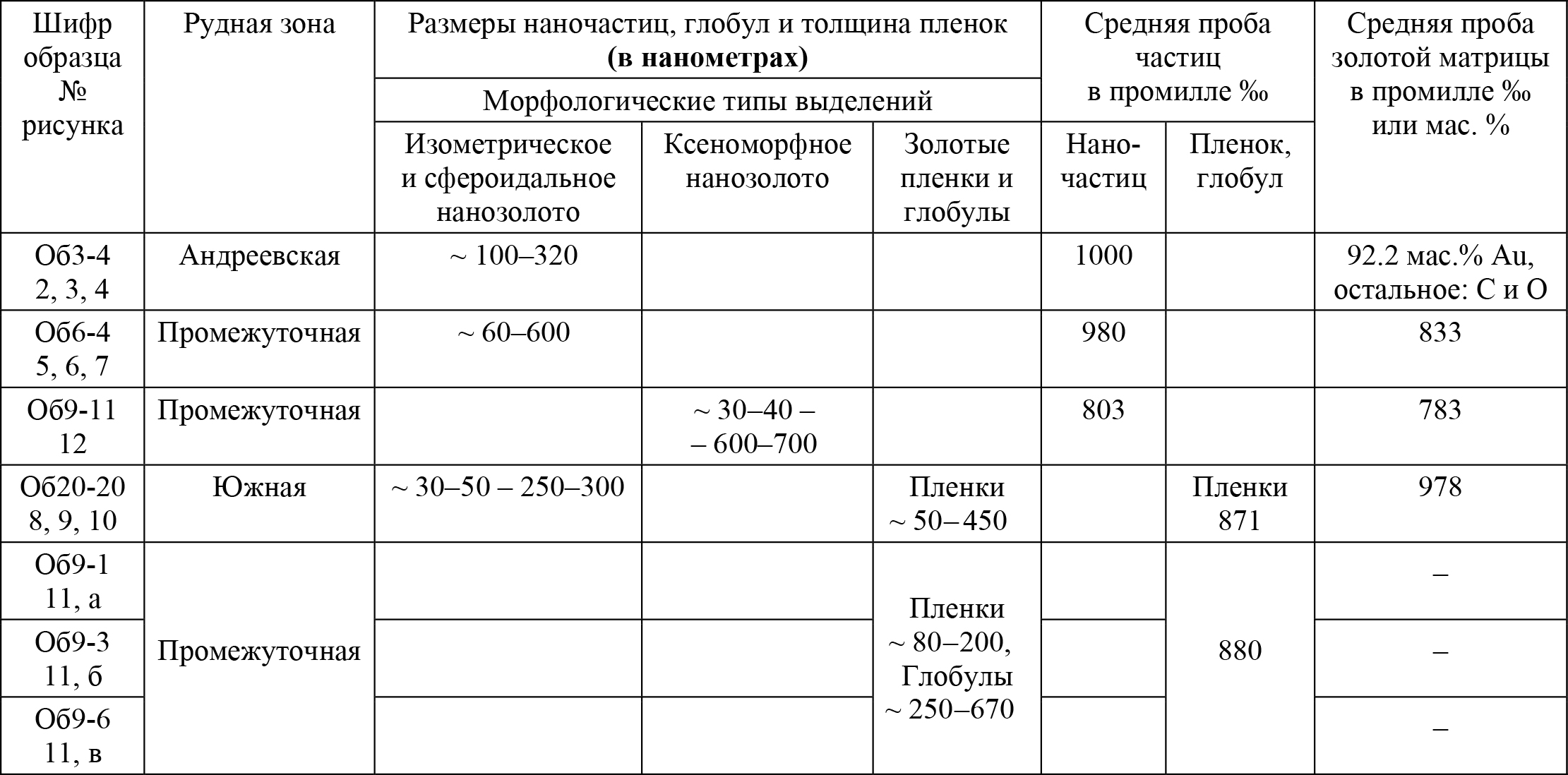

Результаты измерений размера изученных образований и их состава сведены в таблице 8, которая позволяет сделать следующие выводы. Размеры изометрического, сфероидального и ксеноморфного золота, встреченного в образцах из нескольких рудных зон месторождения Пионер (Приамурье), в целом укладываются в диапазон 30–700 нанометров, а в отдельных случаях доходят до 1000 нанометров. Это является дополнительной информацией к тому, что класс тонкого золота, встречающегося в природе, а именно нанозолота, имеет более широкий размерный ряд, чем это представлялось в ряде некоторых предыдущих работ. Проба таких образований, как правило, превышает пробу самой золотины, в которой они обнаружены. В этом их отличие от пленочно-глобулярных выделений, проба которых ниже или близка к пробе золотой матрицы, что может указывать на различие механизмов образования этих различающихся как по морфологии, так и по составу двух групп обособлений.

Табл. 8. Сравнительная таблица средних размеров и составов наноразмерного самородного золота месторождения Пионер. Вся поверхность образцов Об9-1, Об9-3, Об9-6 из рудной зоны Промежуточной состоит из пленочно-глобулярных структур, поэтому приводится состав только этих выделений, а в колонке «состав матрицы» ставятся прочерки.

Заключение

В результате проведенных исследований самородного золота из различных рудных зон месторождения Пионер (Приамурье) установлены различные по морфологии и размеру наночастицы золота и пленочно-глобулярные наноструктуры благородного металла. Видимое под электронным микроскопом изометрическое и сфероидальное нанозолото, а также ультратонкое невидимое золото выявлены в глинисто-слюдистых с примесями углерода, Fe-алюмосиликатного и Fe-гидроалюмосиликатного составов, которые образуют тесные срастания с золотом. Размеры изометрического и сфероидального нанозолота укладываются в диапазон ~ от 30–50 до 600 нанометров, ультратонкого, по-видимому, < 30–50 нм.

Ксеноморфное нанозолото, частицы которого имеют различные формы (удлиненные, проволоковидные, игольчатые, эллипсоидальные и др.), установлено на поверхности образца из рудной зоны Промежуточной. Размеры частиц колеблются примерно от первых десятков нанометров до 600–700 нм, хотя встречаются частицы, доходящие в длину до 1000 нм.

Пленочные и глобулярные микро- и наноструктуры обнаружены в образцах из рудных зон Промежуточной и Южной. Толщина пленок ~ 80–200 нм и размер глобул ~ 250–670 нм характерны для наноструктур золота зоны Промежуточной. Золото из рудной зоны Южной имеет сложную микроморфологию. В нем, наряду с мелкозернистым строением, выявлены участки со специфической микроструктурой, состоящей из ритмически следующих друг за другом полусферических пленок нанометровой толщины (~ от 50 до 450 нм), и участки с тонкодисперным золотом, состоящим из наночастиц Au.

Присутствие наноразмерного золота разной морфологии указывает на сложные физико-химические условия образования и многоэтапный процесс отложения золота на месторождении Пионер.

Благодарности

Авторы благодарны уважаемым рецензентам за внимательное прочтение работы и сделанные критические замечания и ценные советы, что позволило улучшить качество данной рукописи.

Список литературы

1. Адамсон А. (1979). Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 568 с.

2. Беневольский Б.И. (2002). Золото России. М.: Геоинформцентр, 402 с.

3. Викентьев И.В. (2015). Невидимое и микроскопическое золото в пирите: методы исследования и новые данные для колчеданных руд Урала. Геология рудных месторождений, 57(4), с. 267–298. doi: 10.7868/S001677701504005X

4. Власов Н.Г., Курник Л.П. (2013). Роль субмеридиональных геологических структур в формировании рудных узлов Приамурья. Разведка и охрана недр, 7, с. 7–11.

5. Волков А.В., Генкин А.Д., Гончаров В.И. (2007). О формах нахождения золота в рудах месторождений Наталкинское и Майское (Северо-Восток России). Тихоокеанская геология, 25(6), с. 18–29.

6. Железняк А.С., Иоффе И.И. (1974). Методы расчета многофазных жидкостных реакторов. Л.: «Химия», 320 c.

7. Загайнов В.Г. (2009). Современные проблемы обогащения ультратонкого золота. Горн. журн. Казахстана, (8), с. 16–21.

8. Золоторудные месторождения России (2010). под ред. М.М. Константинова. М.: Акварель, 349 с.

9. Калинин Ю.А., Кужугет Р.В., Хусаинова А.С., Гаскова О.Л., Бутанаев Ю.В. (2022). Эволюция золота в зоне окисления месторождения Копто (Республика Тыва, Россия). Геология и геофизика, 63(7), с. 956–970. doi: 10.15372/GiG2021162

10. Конеев Р.И. (2006). Наноминералогия золота, СПб: DELTA, 220 с.

11. Константинов М.М. (2006). Золоторудные провинции мира. М: Научный мир, 358 с.

12. Кузнецова И.В., Сафронов П.П. (2021). Самородное золото кор выветривания Нижнеселемджинского золотоносного узла (Приамурье). Литосфера, 21(2), с. 239–255. doi: 10.24930/1681-9004-2021-21-2-239-255

13. Мельников А.В., Степанов В.А., Вах А.С., Вьюнов Д.Л., Дементиенко А.И., Пересторонин А.Е. (2017). Месторождения рудного золота Приамурской провинции. Благовещенск: АмГУ, ДВО РАН, Амурское отделение РМО, 150 с.

14. Меретуков М.А. (2007). Золото и природное углеродистое вещество. М.: Руда и Металлы, 112 с.

15. Моисеенко В.Г. (2007). От атомов золота через кластеры, нано- и микроскопические частицы до самородков благородного металла. Благовещенск: ДВО РАН, Амурское отделение РМО, 187 с.

16. Моисеенко В.Г. (2008). Вопросы наногеохимии золота. Наногеохимия золота. Владивосток: Дальнаука, с. 98–100.

17. Моисеенко В.Г. (2010). Роль наноразмерного золота в образовании россыпей благородного металла. Россыпи и месторождения кор выветривания: современные проблемы исследования и освоения. Новосибирск: Изд-во «Апельсин», с. 453–456.

18. Моисеенко Н.В. (2011). Минералы-концентраторы самородного золота в рудах Покровского месторождения. ЗРМО, 4, с. 72–79.

19. Моисеенко В.Г., Кузнецова И.В. (2017). Взаимосвязь урана, золота и углерода в рудообразовании. Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 12, с. 40–46.

20. Моисеенко В.Г., Моисеенко Н.В. (2012). Концентрация наноминералов золота в процессе образования руд Покровского месторождения. Доклады АН, 444(1), с. 73–76.

21. Моисеенко В.Г., Моисеенко Н.В., Сафронов П.П. (2010). Наноразмерное золото в рудах Покровского месторождения. Доклады АН, 435(4), с. 527–530.

22. Моисеенко В.Г., Степанов В.А. (2008). Приамурская золотоносная провинция Тихоокеанского рудного пояса. Тихоокеанский рудный пояс : материалы новых исследований. Владивосток: Дальнаука, с. 131–145.

23. Моисеенко В.Г., Эйриш Л.В. (1996). Золоторудные месторождения Востока России. Владивосток: Дальнаука, 352 с.

24. Моисеенко Н.В., Сафронов П.П. (2016). Особенности блеклых руд месторождения Пионер (Приамурье). Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов Восточной Азии : Четвертая Всероссийская научная конференция. Благовещенск: ИГиП ДВО РАН, с. 70–72.

25. Моисеенко Н.В., Сафронов П.П. (2013). Особенности сурьмяной минерализации золоторудного месторождения Пионер. Материалы Всероссийской конференции Рудообразующие процессы: от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений. Москва: ИГЕМ РАН, с. 92–93.

26. Моисеенко Н.В., Сафронов П.П., Воропаева Е.Н. (2012). Особенности золоторудной минерализации месторождения Пионер. Сб.: Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов Восточной Азии. Благовещенск: ИГиП ДВО РАН, с. 106–107.

27. Моисеенко Н.В., Сафронов П.П., Воропаева Е.Н. (2013). Особенности самородного золота месторождения Пионер (Приамурье). Естественные и технические науки, 1(63), с. 136–139.

28. Моисеенко Н.В., Сафронов П.П., Дементиенко А.И. (2014). Золотосульфосольно-антимонитовая ассоциация месторождения Пионер (Приамурье). Сб.: Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов Восточной Азии. Третья Всероссийская научная конференция. ИГиП ДВО РАН, с. 135–138.

29. Моисеенко Н.В., Сафронов П.П., Воропаева Е.Н. (2014). Минералы-спутники микроскопического и наноразмерного золота месторождения Пионер (Приамурье). Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 16(1–3), с. 917–919.

30. Наумов В.А., Наумова О.Б. (2019). Формы нахождения и перспективы освоения золота в природных и техногенно-минеральных образованиях западного Урала. Вестник Пермского университета. Геология, 18(1), с. 55–63. doi: 10.17072/psu.geol.18.1.55

31. Немеров В.К., Развозжаева Э.А., Спиридонов А.М., Сухов Б.Г., Трофимов Б.А. (2009). Нанодисперсное состояние металлов и их миграция в углеродистых природных средах. Доклады академии наук, 425(2), с. 233–236.

32. Орлова Н.И., Власов Н.Г., Голицин Ю.А., Казанцев А.Е., Ожогин Д.О., Спорыхина Л.В. (2013). Коры выветривания и связанные с ними зоны окисления золоторудных месторождений Амурской области. Разведка и охрана недр, 7, с. 45–52. doi: 10.15372/GIPR20240506

33. Осовецкий Б.М. (2013). Природное нанозолото. Пермь: Перм. гос. нац. ун-т., 176 с.

34. Петровская Н.В. (1973). Самородное золото. М.: Наука, 348 с.

35. Прусс Ю.В. (1987). Проблема учета запасов «мелкого» и «тонкого» золота россыпей. Разведка и охрана недр, (12), с. 22–23.

36. Радомский С.М., Радомская В.И. (2013). Гранулометрический состав золотосодержащих фракций Покровского месторождения Верхнего Приамурья. Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН, (10), с. 173–175.

37. Сазонов А.М., Звягина Е.А., Сильянов С.А., Лобанов К.В., Леонтьев С.И., Калинин Ю.А., Савичев А.А., Тишин П.А. (2019а). Рудогенез месторождения золота Олимпиада (Енисейский кряж, Россия). Геосферные исследования, (1), с. 17. doi: 10.17223/25421379/10/2

38. Сазонов А.М., Звягина Е.А., Сильянов С.А., Бабенков Д.Е. (2019б). Изучение форм нахождения золота в рудах и хвостах ЗИФ Олимпиадненского ГОКа. Горный журнал, (4), с. 54–59. doi: 10.17580/gzh.2019.04.12

39. Сазонов А.М., Звягина Е.А., Леонтьев С.И., Вульф М.В., Полева Т.В., Чекушин В.С., Олейникова Н.В. (2008). Ассоциации микро- и наноразмерных обособлений благороднометалльного комплекса в рудах. Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Техника и технологии», 1, с. 17–32.

40. Сафронов П.П. (2023). О происхождении наноразмерного золота в природе. Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит. VI Всероссийская научная конференция с международным участием. Владивосток: Изд-во ДВФУ, с. 442–446.

41. Сафронов П.П., Кузнецова И.В. (2016). Нанозолото в породах, ассоциирующих с самородным золотом в техногенных россыпях Приамурья. Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов Восточной Азии : IV-я Всерос. науч. конф. Благовещенск: ИГиП ДВО РАН, с. 112–115.

42. Сафронов П.П., Кузнецова И.В. Максимов С.О. (2023). Углеродистое вещество в рудно-россыпных системах с благороднометальной минерализацией. Вестник ДВО РАН, 5(231), с. 52–81.

43. Сафронов П.П., Моисеенко Н.В., Моисеенко В.Г. (2011). Наноразмерное самородное золото в минералах месторождения Пионер (Приамурье) по данным электронномикроскопических исследований. Материалы XVII Российского симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твёрдых тел (РЭМ-2011). Черноголовка, с. 206.

44. Сафронов П.П., Школьник Э.Л. (2012). Теллуридо-селенидная благороднометальная минерализация в месторождениях карлинского типа. Сб.: Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов Восточной Азии: Вторая Всерос-я. Науч. конф-я. Благовещенск: ИГиП ДВО РАН, с. 140–143.

45. Сергеев Г.Б. (2003). Нанохимия, М.: Изд-во МГУ, 288 с.

46. Сидорова Н.В., Волков А.В., Ковальчук Е.В., Минервина Е.А., Левицкая Л.А. (2022). «Невидимое» золото и другие элементы примеси в пирите и арсенопирите вкарапленных руд месторождения Кючус (Республика Саха-Якутия). Геология рудных месторождений, 64(5), с. 451–461.

47. Степанов В.А. (2000). Геология золота, серебра и ртути. Часть 2. Золото и ртуть Приамурской провинции. Владивосток: Дальнаука, 161 с.

48. Школьник Э.Л., Сафронов П.П., Кононов В.В., Орлов В.И., Кельмачев В.Л. (2012). Новая оценка особенностей золоторудной минерализации карлинского типа на основе детального минералогогеохимического изучения и анализа геологической ситуации. Рудник будущего, 1(9), с. 29–32.

49. Яновский В.М. (2004). Золоторудные месторождения в углеродистых терригенных комплексах. Модели гидротермально-метасоматического орудинения. Успехи современного естествознания, 2, с. 87–92.

50. Fleet M.E., Mumin A.H. (1997). Gold-bearing arsenian pyrite and marcasite and arsenopyrite from Carlin Trend gold deposits and laboratory synthesis. Amer. Miner., 82(1–2), рр. 182–193. doi: 10.2138/am-1997-1-220

51. Frimmel H. E., Minter W. E. L. (2002). Recent developments concerning the geological history and genesis of the Witwatersrand gold deposits, South Africa. Society of Economic Geologists. Special Publication, 9, pp. 17–45. doi: 10.5382/SP.09.02

52. Klabunde K.J. (1994). Free Atoms, Clasters and Nanosized Particles. San Diego. etc.: Academic Press, 311 p.

53. Silyanov S.A., Sazonov A.M, Zvyagina Y.A., Savichev A.A., Lobastov B.M. (2021). Gold in the Oxidized Ores of the Olympiada Deposit (Eastern Siberia, Russia). Minerals, (11), р. 190. doi: 10.3390/min11020190

54. Spangenberg J. Frimmel H.E. (2001). Basin-internal derivation of hydrocarbons in the Witwatersrand Basin, South Africa: evidence from bulk and molecular δ13C data. Chemical Geology, 173(4), pр. 339–355. doi: 10.1016/S0009-2541(00)00283-7

Об авторах

П. П. СафроновРоссия

Петр Петрович Сафронов, кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник

лаборатория геохимии

690022; пр-т. 100-летия Владивостока, д. 159; Владивосток

Н. В. Моисеенко

Россия

Наталья Валентиновна Моисеенко, кандидат геол.-минерал. наук, научный сотрудник

675000; Рёлочный пер., д. 1; Благовещенск

И. В. Кузнецова

Россия

Инна Владимировна Кузнецова, кандидат геол.-минерал. наук, старший научный сотрудник

лаборатория рудогенеза

675000; Рёлочный пер., д. 1; Благовещенск

Рецензия

Для цитирования:

Сафронов П.П., Моисеенко Н.В., Кузнецова И.В. Нанозолото и пленочно-глобулярные наноструктуры в образцах самородного золота месторождения Пионер (Приамурье). Георесурсы. 2025;27(1):162-177. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.9

For citation:

Safronov P.P., Moiseenko N.V., Kuznetsova I.V. Nano-Gold and Film-Globular Nanostructures in Samples of Native Gold Deposit Pioneer (Amur Region, Russia). Georesursy = Georesources. 2025;27(1):162-177. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.9

.png)