Перейти к:

Рифейские депоцентры и происхождение залежей нефти Ромашкинского и Ярегского месторождений

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.10

Аннотация

Интерпретация геолого-геофизических данных свидетельствует о важной роли рифейских толщ в формировании крупных и уникальных скоплений нефти, к которым относится Ромашкинское и Ярегское месторождения. Термически незрелые доманиковые отложения в этих районах могли играть лишь вспомогательную роль в образовании залежей нефти. Вероятно, что формирование уникальных скоплений нефти Ромашкинского месторождения происходило благодаря латеральной миграции нефти из крупнейшего депоцентра рифейской седиментации, расположенного в Южном Предуралье. Огромная величина рифейского депоцентра Южного Предуралья объясняет аномально высокую концентрацию нефти на Южно-Татарском своде. Ярегское месторождение, по-видимому, в значительной мере было также сформировано за счет поступления нефти из рифейских отложений,

перекрытых надвигом Тиманского кряжа. Этот разлом создавал протяженный тектонический контакт нефтепроизводящих пород и зоны нефтенакопления Ухтинского вала. Транзитная миграция нефти проходила по породам трещиноватого аллохтонного фундамента.

Ключевые слова

Для цитирования:

Соборнов К.О. Рифейские депоцентры и происхождение залежей нефти Ромашкинского и Ярегского месторождений. Георесурсы. 2025;27(1):35-50. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.10

For citation:

Sobornov K.O. Riphean Depocenters and Origin of Oil Deposits of the Romashkinskoye and Yaregskoye Fields. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):35-50. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.10

Введение

К числу наиболее дискуссионных вопросов нефтегазовой геологии Предуралья относится происхождение крупнейших скоплений нефти Южно-Татарского свода и района Ухтинской складки (рис. 1). Южно-Татарский свод представляет собой место концентрации значительной части запасов нефти Волго-Уральского бассейна. Львиная доля этих запасов приходится на уникальное Ромашкинское месторождение. Ухтинская складка расположена на юго-западе Тимано-Печорского бассейна. В ее пределах также отмечается высокая концентрация запасов нефти, значительная часть которых сосредоточена на крупном Ярегском месторождении.

Рис. 1. А – геологическая карта Уральского складчато-надвигового пояса и прилегающих бассейнов. Выделено положение Ярегского и Ромашкинского месторождений, Башкирского антиклинория. Б – схематическая карта структурной зональности этого региона. Показано положение разрезов, приведенных в статье.

Несмотря на пространственную удаленность и принадлежность к разным бассейнам месторождения Южно-Татарского свода и Ухтинской складки имеют несколько важных общих черт, что мотивирует их совместное рассмотрение. В этих районах залежи расположены на малых глубинах. Основные скопления нефти Ромашкинского месторождения залегают на глубинах менее 1,8 км. На Ярегском и соседних месторождениях Ухтинской складки залежи нефти находятся в интервале глубин от 300 м до дневной поверхности. Из-за малых глубин залегания продуктивных пластов Ухтинской складки здесь распространены поверхностные нефтегазовые проявления, которые были известны с давних времен (рис. 2). Впервые о нефти – «горючей воде», которую использовало местное племя чуть, упоминалось еще в XV веке в Двинской летописи (Нефтегазоносность и геолого-геофизическая изученность.., 1999).

Рис. 2. Фотография нефтегазопроявления в девонских отложениях на территории Нижнечутинского месторождения Ухтинской складки

Изучение геохимических характеристик палеозойского осадочного выполнения Предуралья показывает, что основной нефтематеринской породой являются битуминозные отложения доманиковой свиты франского яруса (Аверьянова, 2016; Завьялова и др., 2023 и др.). Однако в обоих рассматриваемых районах породы доманиковой свиты термически недостаточно зрелы для генерации крупных объемов нефти, которые сопоставимы с запасами выявленных месторождений. В пределах Южно-Татарского свода значение катагенетической преобразованности доманиковых отложений соответствует стадии ПК3 (Хасанов, Галеев, 2008; Галимов, Камалеева, 2015). В своде Ухтинской складки доманиковые отложения обнажены на поверхности и частично эродированы. Уровень их катагенеза соответствует стадии МК1 (Аверьянова, 2016 и др.). Несколько более высокое значение преобразованности органического вещества при малых глубинах залегания обусловлено эксгумацией и эрозией складчатого сооружения Тимана, в пределах которого находится Ухтинская складка.

Кроме малых глубин залегания общим для рассматриваемых месторождений является то, что залежи нефти залегают ниже битуминозных доманиковых отложений. Основными коллекторами в их пределах являются среднедевонско-нижнефранские песчаники. Общее пологое моноклинальное залегание девонских отложений, отсутствие зон развития аномальных пластовых давлений делают крайне маловероятным массовую нисходящую миграцию нефти из незрелых доманиковых сланцев в подстилающие продуктивные пласты.

В обоих рассматриваемых районах нельзя исключать дальнюю латеральную миграцию из прилегающих впадин, сложенных палеозойскими отложениями. Однако условия для такой миграции, по видимому, были крайне неблагоприятными. Среднедевонско-нижнефранские отложения Южно-Татарского свода, залегающие в основании осадочного чехла, характеризуются высокой литологической неоднородностью, что делает дальнюю миграцию по ним проблематичной (Нефтегазоносность Республики Татарстан…, 2007 и др.). В районе Ухтинской складки область распространения продуктивных среднедевонских-франских отложений изолирована от возможных источников нефти в погруженных районах на востоке бассейна зоной размыва (Атлас геологических карт…, 2002; Белая и др., 2023). Этот размыв связан с тиманской трансгрессией франского века, который имел место на большей части Тиманского поднятия. Это, а также наличие многочисленных разломов в подтиманских отложениях и их литологическая неоднородность также делают дальнюю миграцию маловероятной.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о том, что поступление нефти в месторождения Южно-Татарского свода и Ухтинской складки из доманиковых, либо иных нефтематеринских отложений палеозойского возраста едва ли могло самостоятельно обеспечить накопление нефти существующих залежей. Изучение строения и нефтегазоносности рассматриваемых месторождений в региональном контексте приводит к предположению, что важным источником нефти в их пределах могут являться очаги нефтеобразования в докембрийских толщах, расположенные по соседству с ними. В значительной мере это предположение строится на основе интерпретации сейсмических данных, которые показывают существование крупных прогибов – депоцентров рифейского осадконакопления (Соборнов, Скрипий, 1993; Глубинное строение и геодинамика…, 2001; Соборнов, 2023 и др.). Существование крупных докембрийских источников нефти и газа установлено в ряде регионов мира, в том числе в Восточной Сибири (Ghori et al., 2009; Шеин, 2012 и др.). Эти толщи широко распространены в Предуралье, где они также могли производить крупные объемы нефти и газа. Накопленные геолого-геофизические данные, освещающие строение Предуралья, позволяют существенно уточнить представления о роли рифейских депоцентров как источниках нефти в рассматриваемых регионах.

Для изучения строения рифейских депоцентров использовались данные ряда институтов, предприятий, нефтяных и сервисных компаний – ВНИГНИ, СНИИГИМС, ТП НИЦ, КамНИИКИГС, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Башнефтегеофизика, Геотек, Пермнефтегеофизика, Спецгеофизика, Северо-Запад, а также многочисленные публикации.

Краткий геологический очерк

Регион исследования включает перикратонное погружение Восточно-Европейской платформы и Печорскую плиту, которые сочленяются на востоке со складчатыми сооружениями Урала и Пай-Хоя (рис. 1). Граница Восточно-Европейской платформы и Печорской плиты проходит вдоль складчатого сооружения Тимана. В пределах района исследования расположены Волго-Уральский, Мезенский и Тимано-Печорский бассейны.

Осадочный чехол Волго-Уральского и Мезенского бассейнов включает многокилометровые толщи рифей-вендских отложений, перекрытых относительно маломощным чехлом палеозойских пород (Глубинное строение и геодинамика…, 2001; Геодинамика… 2006; Песков и др., 2024). Эти отложения накапливались на континентальной окраине Восточно-Европейской платформы в ходе тиманского и уральского (герцинского) циклов развития (Пучков, 2010 и др.). Тиманский цикл развития привел к формированию складчатого сооружения, северный сегмент которого представлен Тиманским понятием (Гецен, 1987). Его южный сегмент входит в состав Уральского орогена, где он переработан уральской складчатостью (Пучков, 2010). Тиманская складчатость сопровождалась метаморфизмом докембрийских пород, которые слагают архейско-рифейский фундамент Тимано-Печорского бассейна. В пределах Мезенского бассейна рифейские отложения представлены неметаморфизованными осадочными отложениями. Осадочный чехол Тимано-Печорского бассейна сложен фанерозойскими толщами, мощность которых резко увеличивается в направлении Предуральского краевого прогиба, где достигает толщины 15 км и более.

Урал представляет собой дивергентный складчато-надвиговый пояс, образование которого связано с континентальной коллизией в конце палеозоя. Он разделяется на континентальный и океанический секторы. Континентальный сектор представляет собой дислоцированную окраину Восточно-Европейской платформы вместе со спаявшейся с ней в позднем докембрии Печорской плитой (Глубинное строение и геодинамика…, 2001; Пучков, 2010). Расположенный восточнее океанический сектор включает коллаж островных дуг, микроконтинентов и экзотических террейнов (Пучков, 2010 и др.). Эти образования сталкивались с окраиной Восточно-Европейской платформы в среднем и позднем палеозое, поэтапно наращивая Уральский складчатый пояс. Отголоски этих событий фиксируются в строении осадочного чехла бассейнов Предуралья в виде несогласий.

Основные складчатые деформации на Урале произошли в позднем палеозое после субдукции океанической литосферы, за которой последовала коллизия Восточно-Европейской, Сибирской и Казахской плит. Граница континентального и океанического секторов Урала проходит по зоне Главного Уральского разлома (рис. 1).

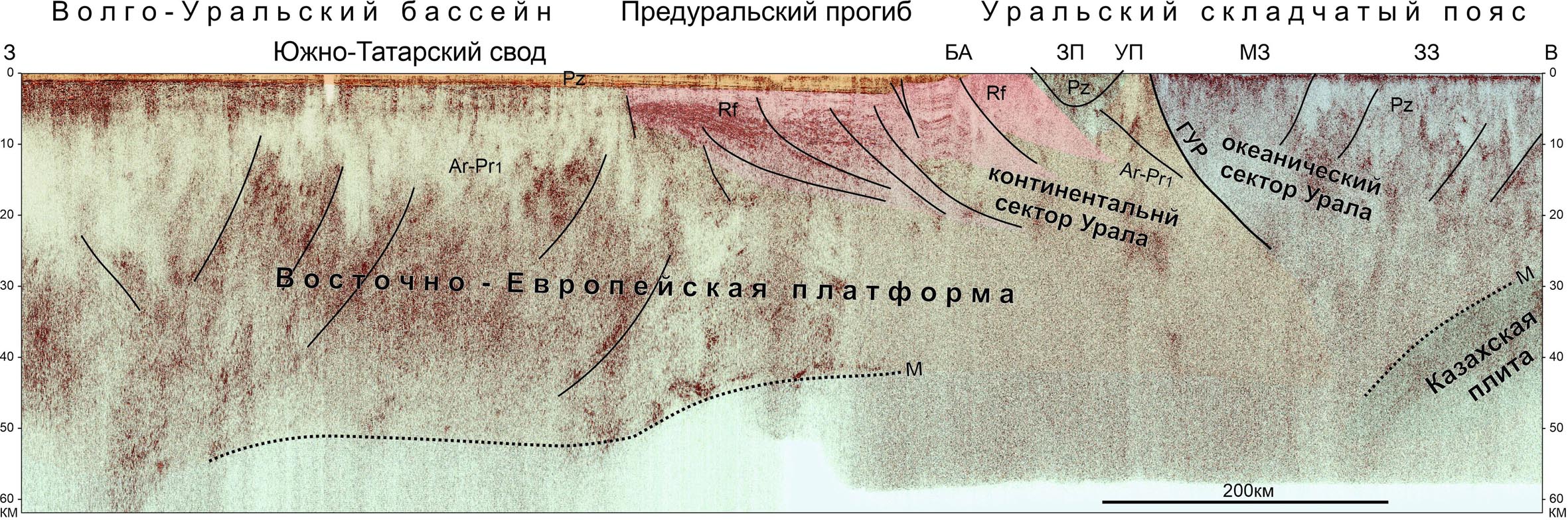

Представление о глубинном строении восточной окраины Восточно-Европейской платформы в районе Южно-Татарскогог свода, Предуральского прогиба и Южного Урала дает региональный композитный сейсмический разрез, представленный на рисунке 3.

Рис. 3. Региональный композитный сейсмический разрез восточной окраины Восточно-Европейской платформы в районе Южно-Татарского свода, Предуральского прогиба и Южного Урала. Предуральский прогиб включает депоцентр рифейских отложений (выделен розовым цветом), перекрытых маломощным палеозойским чехлом. Указаны основные структурные элементы. БА – Башкирский антиклинорий, ЗП – Зилаирский прогиб, УП – Уралтауское поднятие, МЗ – Магнитогорская зона, ЗЗ – Зауральская зона, М – поверхность Мохоровичича, ГУР – Главный Уральский разлом.

Этот разрез включает региональные сейсмические профили Урсейс-95 и Татсейс. В интерпретации этого разреза использовались результаты предыдущих исследований (Knapp et al., 1996; Глубинное строение и геодинамика…, 2001; Brown et al., 2006; Глубинное строение, эволюция и полезные ископаемые.., 2010; Трофимов, 2014 и др.).

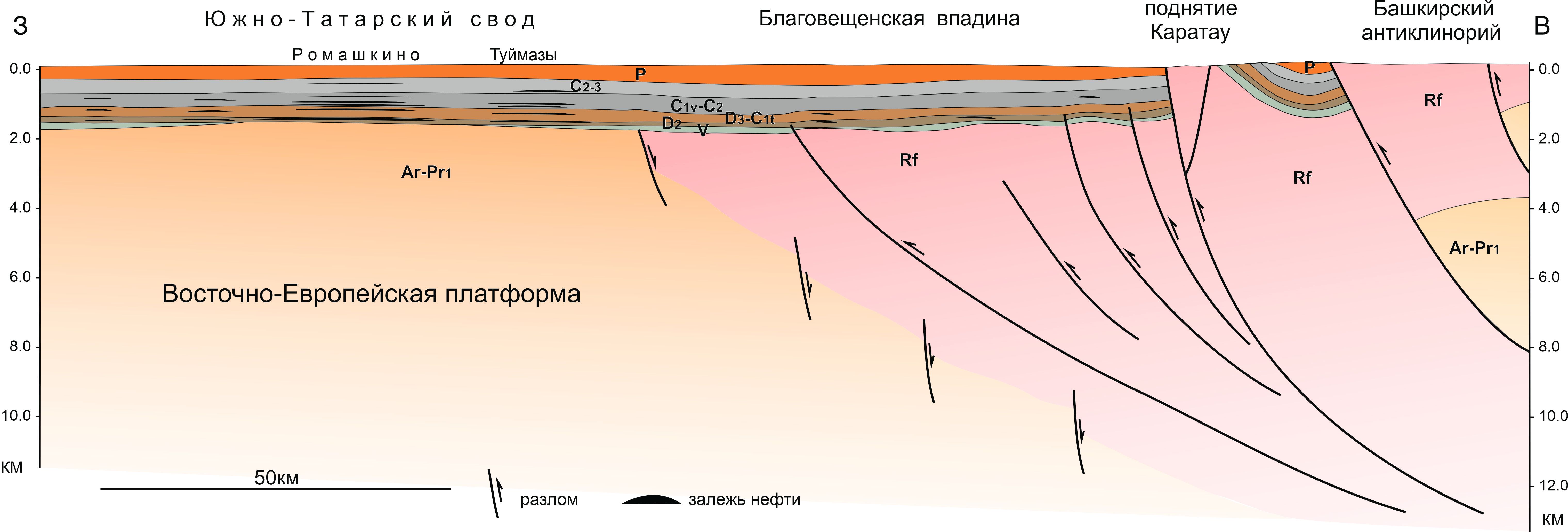

Интерпретация профиля показывает надвиговое сочленение Восточно-Европейской платформы и Уральского складчатого пояса. Разделяющий их Предуральский прогиб включает депоцентр рифейских отложений, которые затронуты надвигами западной вергенции. В западной части Урала многокилометровые толщи рифейских отложений образуют Башкирский антиклинорий. Мощность рифейских отложений Южного Предуралья сокращается к западу, полностью выклиниваясь на восточном склоне Южно-Татарского свода.

После завершения Уральской коллизионной складчатости Уральский складчатый пояс и окраина Восточно-Европейской платформы подвергались нескольким эпизодам внутриплиных деформаций, которые представляли собой отголоски тектонических событий, происходивших на периферии Евразии, а также крупных магматических событий.

Рифейские отложения в строении Предуралья

Отложения рифейского возраста являются важным элементом строения Урала и Предуралья. Как стратиграфическое подразделение рифей был выделен академиком Н.С. Шатским в 1945 году на Южном Урале (Шатский, 1960). Это название происходит от античного наименования Уральских (Рифейских) гор. Согласно действующей стратиграфической шкале России рифей датируется возрастом 1650–600 млн лет. По международной стратиграфической номенклатуре соответствующий рифею диапазон начинается в позднем статерии и заканчивается в раннем эдиакарии. Вместе с вендской системой рифей охватывают мезо- и неопротерозойские эры.

Интерес к рифейским отложениям Предуралья не случаен. Их распределение и стиль деформаций во многом определял структурный план палеозойского чехла. Интерпретация геолого-геофизических данных показывает, что мощность рифейских отложений варьирует в очень широких пределах, местами достигая 20 км. Резкое увеличение мощности отложений можно видеть на сейсмическом профиле и следующим вдоль него разрезе магнитотеллурического зондирования (МТЗ), показанных на рис. 4.

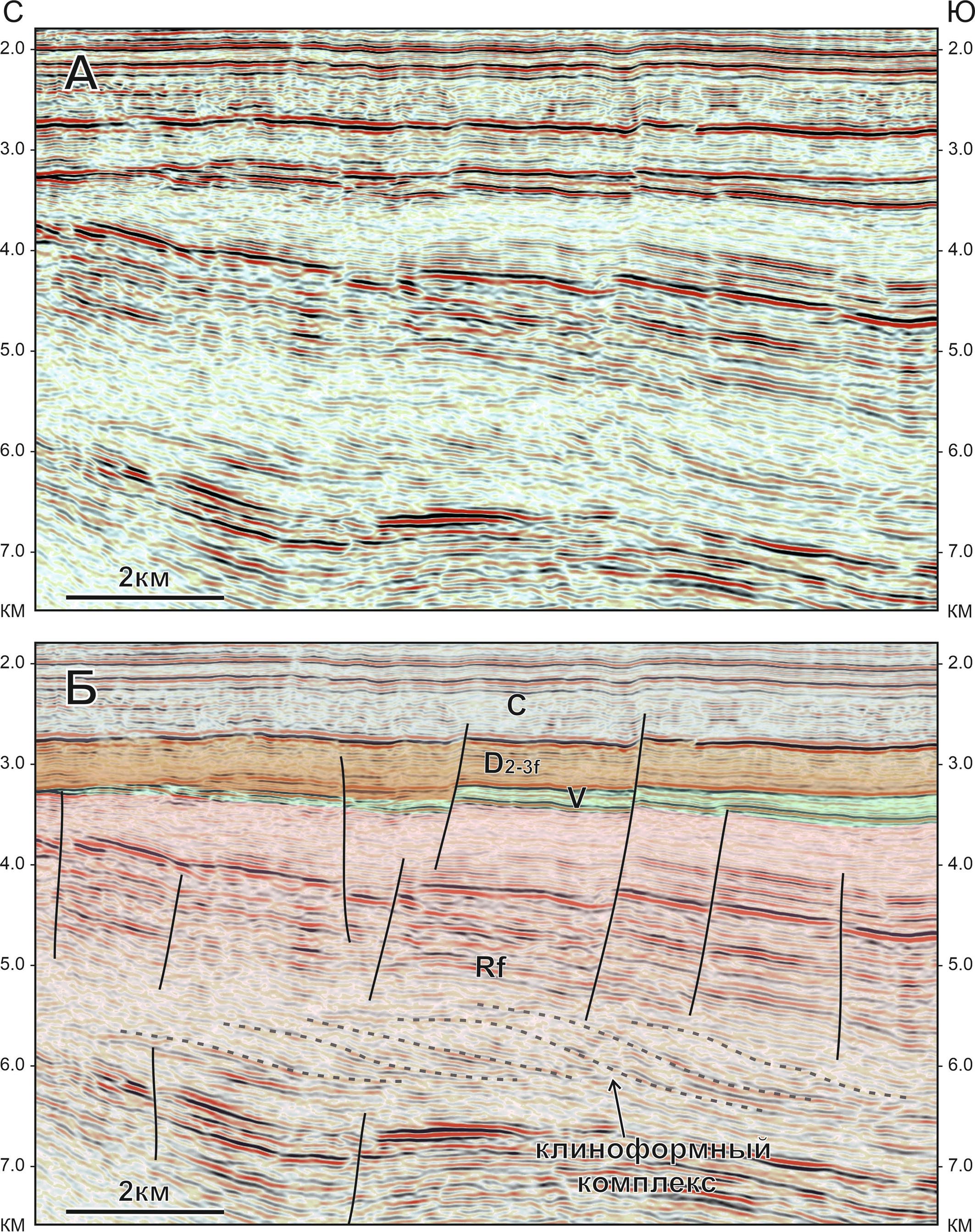

Рис. 4. А – субмеридиональный сейсмический разрез Юрюзано-Сылвенской впадины в глубинной области с геологической интерпретацией. Б – разрез МТЗ по части линии сейсмического разреза А. Разрезы демонстрируют резкое увеличение в южном направлении мощности рифейских отложений. Условные обозначения: 1 – разлом, 2 – интрузия. Положение разреза см. на рис. 1. Рамка на сейсмическом разрезе А показывает положение фрагмента разреза, приведенного на рисунке 5.

Представленный профиль пересекает Юрюзано-Сылвенскую впадину в субмеридиональном направлении. Данные сейсморазведки и МТЗ демонстрируют резкое погружение кристаллического фундамента бассейна с севера на юг в направлении Башкирского антиклинория, где многокилометровые толщи рифея выходят на поверхность. В пределах рассматриваемого профиля толщина рифейских отложений увеличивается от примерно 5 км на севере до 20 км на юге. Учитывая значительную величину их эрозионного среза, можно полагать, что первичная мощность рифейских толщ достигала еще более значительных величин.

Вероятно, что резкое нарастание мощности рифейских отложений на Южном Урале было обусловлено тем, что в зоне Башкирского антиклинория и прилегающих районов существовала крупная дельта (прото-Волга?), где накапливались многокилометровые толщи осадков. Это предположение объясняет существование в этом районе крупного рифейского депоцентра. Оно подтверждается наличием признаков клиноформенного строения в рифейских отложениях, залегающих в интервале 5,0–6,5 км на фрагменте рассмотренного профиля (рис. 5).

Рис. 5. А – фрагмент сейсмического разреза Юрюзано-Сылвенской впадины, приведенного на рис. 4. Б – тот же фрагмент разреза с геологической интерпретацией. В нижней части разреза в интервале глубин 5–7 км в рифейских отложениях выделяется толща клиноформенного строения (выделены пунктирными линиями).

Клиноформенная проградация, характерная для авандельтовых седиментационных обстановок, ориентирована с севера на юг в направлении Башкирского антиклинория. Эта проградация частично замаскирована наложенной системой разломов небольшой амплитуды. Происхождение этих разломов может быть связано с выделением флюидов из преимущественно глинистых отложений, в которых существовали аномально высокие пластовые давления. Такие нарушения, связанные с массовой флюидной мобилизацией, часто образуют безкорневые полигональные системы разломов небольшой амплитуды в зонах развития дельтовых отложений.

Область распространения рифейских прогибов протягивается на север вдоль фронта Уральского пояса надвигов и Тиманского кряжа на востоке Волго-Уральского и Мезенского бассейнов. Изгиб структурного тренда рифейских прогибов с субмеридионального на северо-западный в зоне сочленения Урала и Тимана обусловлен конфигурацией Печорской эпибайкальской плиты (рис. 1). Судя по сейсмическим данным, толщина рифейских отложений здесь существенно меньше, чем в Южном Предуралье. Тем не менее, она остается весьма значительной – 4–8 км (2–3 сек.).

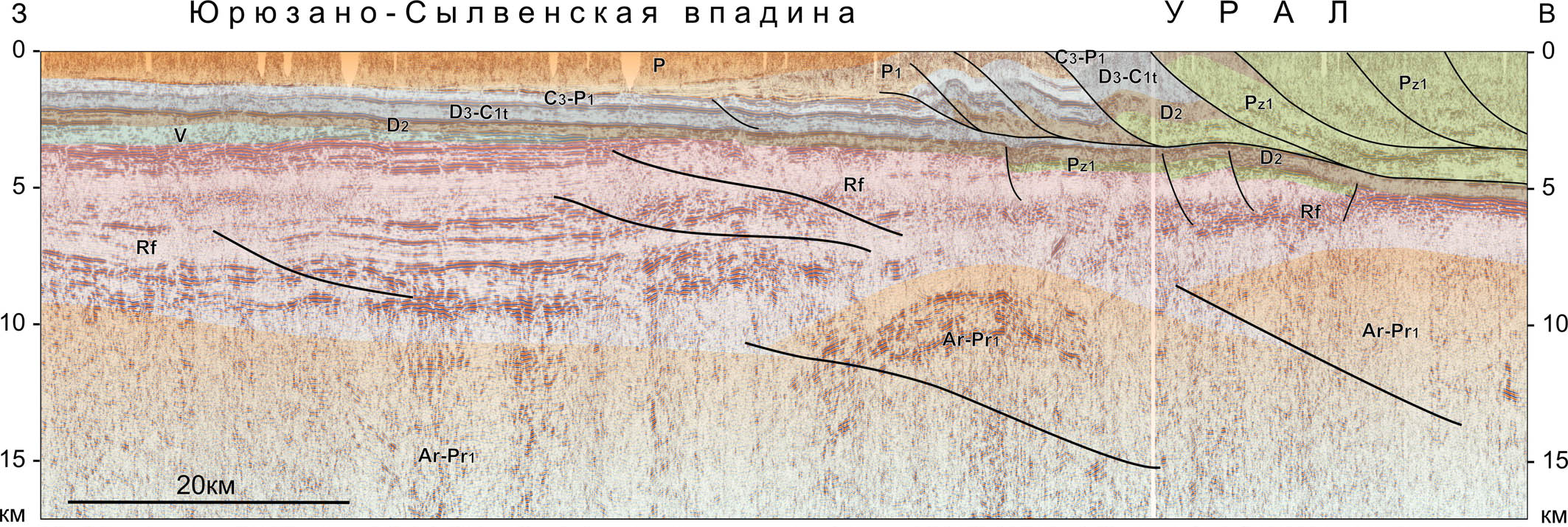

Место рифейских отложений в структуре зоны сочленения Юрюзано-Сылвенской впадины и Среднего Урала показано на интерпретированном фрагменте Михайловского регионального профиля (рис. 6). Рифейские толщи, суммарная мощность которых составляет около 5 км, занимает промежуточное положение между тонкочешуйчатой надвиговой складчатостью палеозойских отложений и толсточешуйчатыми надвигами, затрагивающими архейско-нижнепротерозойский фундамент. Дисгармоничный характер деформаций рифейских и палеозойских отложений означает, что в этом районе проявились и тиманская, и герцинская складчатости. Представленный профиль показывает, что рифейские отложения бассейна континентальной окраины Восточно-Европейской платформы прослеживаются на примерно 30 км к востоку под покровом надвигового фронта Урала.

Рис. 6. Фрагмент Михайловского регионального сейсмического разреза в глубинной области с геологической интерпретацией. Профиль иллюстрирует дисгармоничность деформаций осадочного чехла и фундамента. Положение разреза см. на рис. 1.

Севернее, в зоне сочленения погружения Восточно-Европейской платформы с Тиманом и его южным окончанием – Полюдовским поднятием – структурная выраженность деформаций существенно меняется. Здесь геологическое строение определяется надвиганием массивной тектонической пластины фундамента Печорской плиты на рифейско-палеозойский осадочный чехол перикратонного погружения Восточно-Европейской платформы (рис. 7). Надвиговый фронт Печорской плиты перекрыт маломощным палеозойским чехлом, который на Полюдовском поднятии полностью эродирован.

Рис. 7. Фрагмент сейсмического разреза Полюдовского поднятия во временной области с геологической интерпретацией. Профиль иллюстрирует надвиговое перекрытие фундаментом Полюдовского поднятия рифей-палеозойского осадочного чехла. Перикратонного погружения Восточно-Европейской платформы. Положение разреза см. на рис. 1.

В этом сечении рифейские отложения перикратонного погружения Восточно-Европейской платформы перекрыты надвиговым фронтом Полюдовского поднятия более чем на 10 км. По отчетным данным КамНИИКИГС скважиной 186-Ныробская под надвинутыми докембрийскими породами вскрыты девонские отложения.

Изучение состава и геохимических характеристик рифейских отложений показывает наличие в них интервалов, обогащенных органическим веществом, которые следует рассматривать в качестве нефтематеринских (Баженова и др., 2013; Кожанов и др., 2021). Степень преобразованности породы рифейского возраста изменяется в широких пределах. Во внутренних районах Урала они представлены метаморфическими образованиями. В Предуралье степень преобразованности рифейских отложений снижается до градации мезокатагенеза (Башкова, Белоконь, 2008). Состав биоценозов рифейского времени определял распространение керогена II типа. Это вело к преобладающему производству жидких углеводородов.

Большие глубины залегания рифейских отложений и фрагментарность их изученности не позволяют дать количественную оценку их генерационному потенциалу. Вместе с тем, принимая во внимание большую мощность этих отложений, можно предполагать, что этот потенциал был весьма велик. Косвенным свидетельством высокого генерационного потенциала рифейских отложений является существование крупных и уникальных нефтегазовых месторождений на периферии Сибирскй платформы, экранированных солями нижнего кембрия (Шеин, 2012 и др.). Это позволяет считать, что миграция нефти из рифейских толщ в Предуралье также может являться причиной ее накопления в ловушках на Южно-Татарском своде и в районе Ухтинской складки. Основное отличие в условиях нефтегазонакопления на Сибирской платформе и Предуралье состоит в отсутствие в пределах последнего соленосной покрышки (Соборнов, 2023). Это предопределило накопление нефти в трансгрессивных терригенных отложениях девона.

Южно-Татарский свод и рифейский депоцентр Южного Предуралья

Основные запасы нефти Южно-Татарского свода заключены в Ромашкинском месторождении. Уникальное Ромашкинское месторождение было открыто в 1943 г. Оно является крупнейшим в Волго-Уральском бассейне. Его запасы составляют около 3 млрд т (Нефтегазоносность Республики Татарстан…, 2007). Площадь месторождения превышает 4000 км2. На пике добычи в 1970 г. на месторождении было добыто 81,9 млн т нефти (Нефтегазоносность Республики Татарстан…, 2007; Шеин, 2012 и др.). Разработка месторождения продолжается в настоящее время.

Прилегающий к Южно-Татарскому своду с востока многокилометровый рифейский прогиб имеет ярко выраженное асимметричное строение (рис. 3). Рифейские толщи моноклинально воздымаются в западном направлении, где они полностью выклиниваются на склоне этого свода. Аномально высокая толщина рифейских отложений в этом районе балансируется относительно низкими величинами толщины палеозойских отложений. Между Башкирским антиклинорием и Южно-Татарским сводом суммарная мощность палеозойских отложений составляет не более 3 км, что близко к минимальным значениям в Предуралье. Интерпретация сейсмических данных позволяет полагать, что сокращенная толщина палеозойского осадочного чехла в этой части Предуральского прогиба в значительной мере обусловлена вторичным тектоническим утолщением рифейских отложений в позднем палеозое за счет реактивации глубинных надвигов в рифейских отложениях (Соборнов, 2023).

Схематический геологический разрез восточной части Волго-Уральского бассейна и Южного Урала, построенный на основе интерпретации региональных сейсмических данных, приведен на рисунке 8. Он иллюстрирует соседство Южно-Татарского свода с крупнейшим депоцентром рифейской седиментации, расположенным в Южном Предуралье и в зоне Башкирского антиклинория.

Рис. 8. Региональный геологический разрез восточной окраины Восточно-Европейской платформы в районе Южно-Татарского свода, Предуральского прогиба в зоне Благовещенской впадины и Башкирского антиклинория по (Соборнов, 2023, с уточнениями). Положение разреза см. на рис. 1.

Рифейские отложения и Ухтинский вал

Ухтинская складка выделяется в средней части Тиманского кряжа (рис. 9). В ее ядре на поверхность выходят франские отложения, с которыми связаны многочисленные нефтегазопроявления (рис. 2). Она представляет собой пологое валообразное поднятие длиной 120 км при ширине около 40 км. Ухтинская складка содержит крупные Ярегское и Нижнечутинское нефтяные месторождения. Кроме этого здесь расположены Крохальское, Восточно-Крохальское, Чибьюсское, Западно-Ухтинское и другие месторождения с меньшими запасами нефти и газа (Нефтегазоносность и геолого-геофизическая изученность…, 1999; Шеин, 2012 и др.). Суммарные геологические запасы и ресурсы нефти в районе Ухтинской складки можно приблизительно оценить в 1 млрд т, большая часть которых представлена тяжелыми нефтями.

Рис. 9. Геологическая карта Тиманского кряжа и прилегающих районов в зоне Ухтинской складки. Карта показывает размещение месторождений нефти и газа в районе Ухтинской складки и расположение сейсмических профилей, показанных на рис. 10 и 13.

Ярегское месторождение открыто в 1932 году. Оно содержит крупные запасы тяжелой нефти, разработка которых ведется шахтным способом. Плотность нефти в пластовых условиях 0,933 г/см3. Пластовая температура 6–8 °С. Температура застывания нефти –10 °С. Нефть является нафтеново-ароматической, тяжелой, сернистой, беспарафинистой (Белая и др., 2023). Основные запасы на Ярегском месторождении сосредоточены в среднедевонских старооскольских отложениях (Нефтегазоносность и геолого-геофизическая изученность…, 1999). На Нижнечутинском месторождении, где среднедевонские отложения выклиниваются, запасы приурочены к тиманским отложениям (Богун и др., 2023).

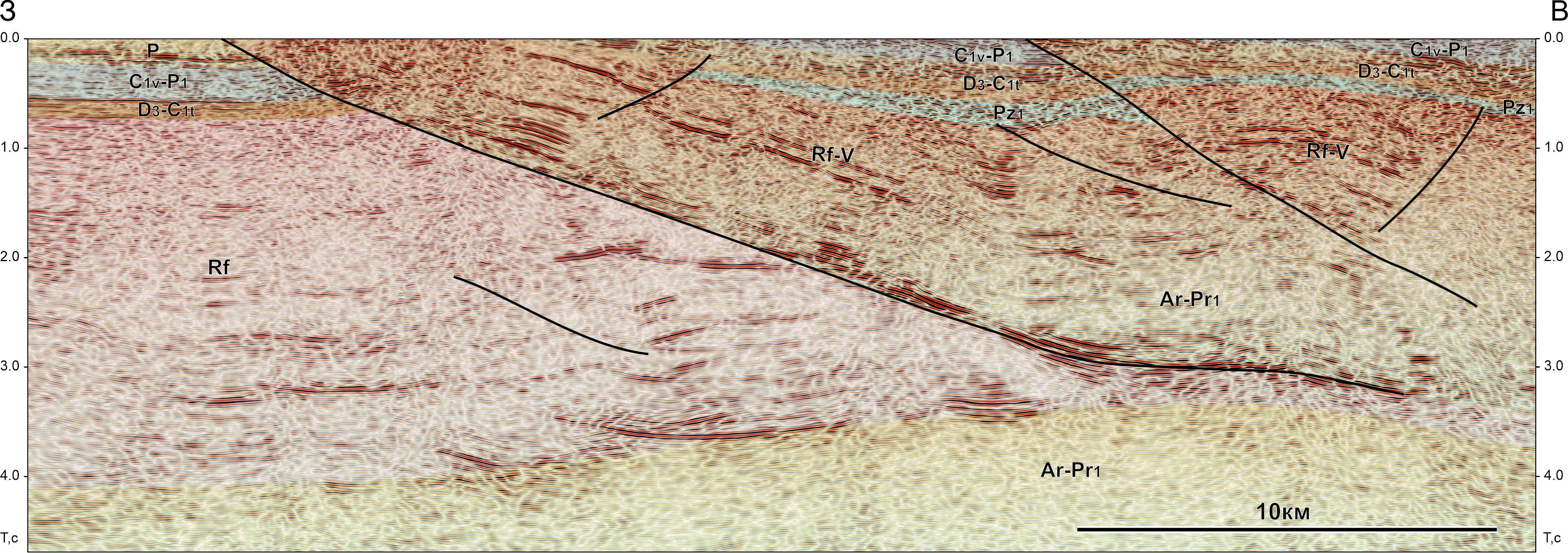

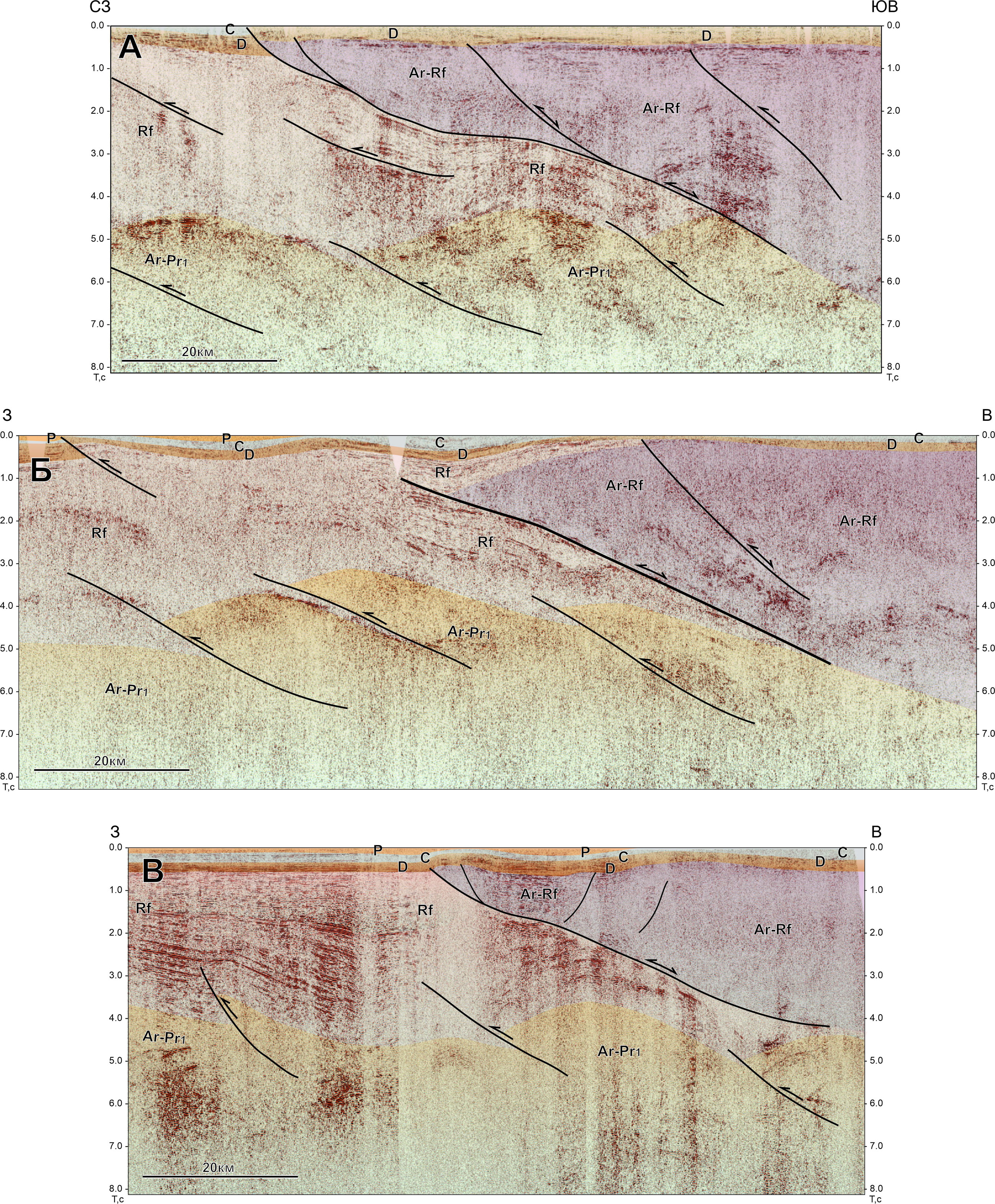

Геолого-геофизическая изученность Ухтинской складки значительно уступает району Южно-Татарского свода. Вместе с тем, интерпретация сейсмических данных дает основание полагать, что ее строение определяется принадлежностью к надвиговому фронту Тиманского кряжа. В пределах этого района продолжается структурный тренд, наблюдаемый в районе Полюдовского поднятия (рис. 7). Надвиговое строение Тиманского кряжа в районе Ухтинской складки можно видеть на фрагментах региональных сейсмических разрезов, приведенных на рисунке 10.

Рис. 10. Сейсмическое выражение строения Тиманского кряжа в районе Ухтинской складки. Фрагменты региональных сейсмических временных разрезов с геологической интерпретацией: А – разрез 22РС, Б – разрез 21РС, В – 26РС. Положение разрезов см. на рис. 1 и 9. Рифейские породы на Тимане метаморфизированы и относятся к фундаменту, в Мезенском бассейне они представлены осадочными отложениями.

Согласно предлагаемой интерпретации Тиманский кряж представляет собой глубоко эродированный складчато-надвиговый пояс, возникший в позднем докембрии. Уральская складчатость вызвала реактивацию древних складчатых структур в конце палеозоя. Метаморфические породы Тимана перекрыты маломощным, глубоко эродированным палеозойским чехлом. Подобно Уралу, в составе Тиманского складчатого пояса выделяется восточная внутренняя зона, образованная массивной надвиговой пластиной пород фундамента. Толщина этой пластины быстро увеличивается на восток, достигая 10 км и более (3–4 сек и более). Строение этой зоны в целом аналогично строению Полюдовского поднятия (рис. 7). Большая толщина этой пластины не позволила вскрыть поднадвиговые рифейские отложения в скв. 700, пробуренной на Лыаельской площади Ярегского месторождения до глубины 4,4 км (Белая и др., 2023 и др.). Эта скважина не вышла из пород фундамента.

В западной внешней зоне Тиманского кряжа характер деформаций меняется. Здесь выделяются складчато-надвиговые нарушения как в фундаменте, так и в рифейских отложениях. Эта платформенная часть Тимана, по-видимому, представляет собой окраину Мезенского бассейна, подвергшуюся складчато-надвиговым деформациям. Данные сейсморазведки дают основание полагать, что рифейские отложения этой структурной зоны залегают под аллохтонной пластиной фундамента восточной зоны Тимана (рис. 10). Слоистые толщи, которые интерпретируются как рифейские отложения, прослеживаются в поднадвиге Тимана в интервале 2–5 сек. Их толщина достигает 4–5 км. Судя по сейсмическим данным, величина надвигового перекрытия рифейских отложений фундаментом в рассматриваемом районе может достигать 20 км (рис. 10). Таким образом, надвиговое строение Тимана обеспечивает тектонический контакт крупного объема рифейских отложений с зоной нефтегазонакопления Ухтинской складки.

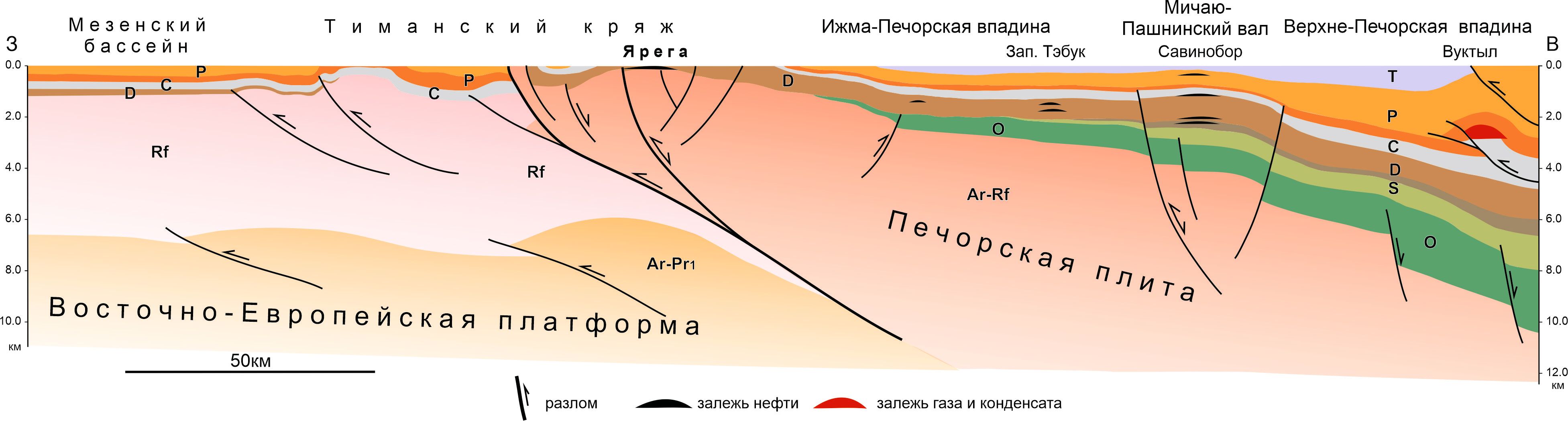

Схематический геологический разрез восточной окраины Мезенского бассейна, Тиманского кряжа и южной части Тимано-Печорского бассейна, построенный на основе интерпретации данных сейсморазведки и бурения, приведен на рисунке 11. Он иллюстрирует тектонический контакт надвиговой пластины фундамента Тимана с поднадвиговой рифейской толщей. Ярегское месторождение расположено в своде лобовой части интенсивно дислоцированной надвиговой пластины Тимана.

Рис. 11. Региональный геологический разрез восточной окраины Мезенского бассейна и южной части Тимано-Печорского бассейна. Показано положение основных месторождений нефти и газа, включая Ярегское. Положение разреза см. на рис. 1.

Надвиговая природа сочленения Тимана и Мезенского бассейна согласуется с результатами глубинных сейсмических исследований методом МОВЗ по профилю Мезень-Тиман-Печора (Удоратин, 2020). Интерпретация данных этого профиля показала наличие мощной толщи рифейских отложений Вычегодского прогиба Мезенского бассейна, которая увеличивается в направлении Тимана.

Формирование нефтяных залежей

В большинстве исследований рассмотрение происхождения крупных нефтяных скоплений в пределах Ухтинской складки и Южно-Татарского свода проводилось раздельно. Вместе с тем, учитывая отмеченные выше черты сходства месторождений в этих районах, представляется важным рассмотреть основные точки зрения, которые могут позволить наметить общие особенности их формирования. На происхождение рассматриваемых аномально крупных нефтяных скоплений в пределах Ухтинской складки и Южно-Татарского свода существуют две точки зрения (Кремс и др., 1974; Гаврилов, 2005; Трофимов, 2014; Галимов, Камалеева, 2015; Баженова, 2016; Муслимов, 2019; Белая и др., 2023 и др.). Одна предполагает, что формирование этих нефтяных скоплений происходило за счет дальней латеральной миграции нефти из нефтегазоматеринских толщ палеозойских, главным образом доманиковых отложений, которые достигли термической зрелости в прилегающих впадинах. Другая точка зрения рассматривает в качестве основного источника нефти не осадочные толщи, а глубокозалегающие породы фундамента бассейнов. По-существу в этом вопросе сталкиваются концепции неорганического и осадочно-миграционного происхождения нефти.

Результаты геохимических исследований состава нефтей Ромашкинского месторождения, включая их биомаркерный и изотопный состав, показывают, что они имеют разные источники происхождения. Вместе с тем, их источником являются осадочные породы, обогащенные органическим веществом (Каюкова и др., 2006; Галимов, Камалеева, 2015 и др.). Изучение битумоидов рассеянного органического вещества рифей-фанерозойских отложений показывает наличие нефтематеринских пород как в рифейских, так и палеозойских отложениях бассейнов окраины Восточно-Европейской платформы (Баженова, 2016; Баженова и др., 2013). Согласно данным этих исследований эмиграция нефти из таких отложений достаточна для формирования крупнейших залежей.

Пространственная близость депоцентров рифейского осадконакопления с аномально крупными скоплениями нефти Южно-Татарского свода и Ухтинской складки дает основание полагать, что нефть, произведенная рифейскими нефтематеринскими породами, сыграла важную роль в формировании месторождений этих районов. При этом сценарии их формирования были разными.

Различия в условиях формирования залежей нефти в этих районах проявляются в размещении продуктивных гооризонтов относительно фундамента. В обоих рассматриваемых районах продуктивны среднедевонско-нижнефранские отложения, трансгрессивно залегающие на кристаллическом фундаменте.

На Ромашкинском месторождении основные запасы сосредоточены в кыновско-пашийских отложениях нижнего франа. Под этими пластами непосредственно на фундаменте залегают живетские отложения, вмещающие высокоемкие резервуары. Однако несмотря на наличие хороших покрышек, их нефтенасыщение невелико. Между тем, в районе Ухтинской складки продуктивны базальные песчаники эйфельского яруса, непосредственно залегающие на фундаменте.

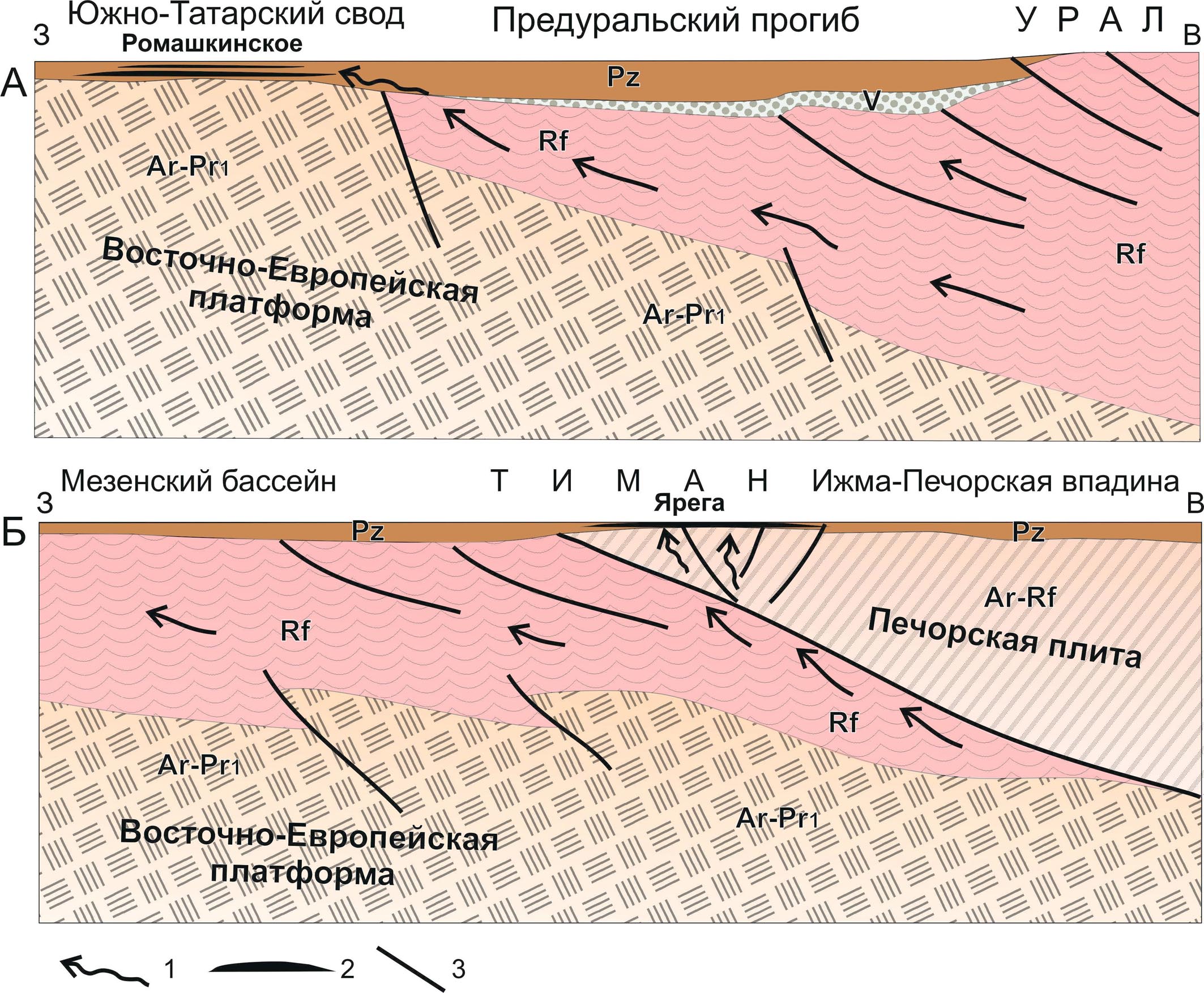

Кроме этого, в пределах Ухтинской складки во многих скважинах были отмечены многочисленные нефтегазопроявления в породах фундамента (Нефтегазоносность и геолого-геофизическая изученность …, 1999; Голдобин, Нефедова, 2023 и др.). Некоторые из этих проявлений отмечены на глубинах свыше 400 м от кровли фундамента. На Южно-Татарском своде, несмотря на бурение большого числа скважин, существенных признаков нефтегазоносности в фундаменте не установлено (Нефтегазоносность Республики Татарстан…, 2007). С учетом данных обстоятельств, предполагается, что основные различия между рассматриваемыми районами определяются путями миграции нефти из рифейских очагов нефтеобразования в палеозойские резервуары. В схематическом виде предполагаемый ход миграции нефти из рифейских депоцентров в залежи Ромашкинского и Ярегского месторождений показан на рис. 12.

Рис. 12. Схематические разрезы, иллюстрирующие соотношение рифейских депоцентров и нефтяных месторождений, а также направление преобладающих миграционных потоков. А – район Южно-Татарского свода в зоне Ромашкинского месторождения с прилегающим рифейским депоцентром Южного Предуралья. Б – район Ухтинской складки в зоне Ярегского месторождения с рифейскими отложениями в поднадвиге Тиманского кряжа. Условные обозначения: 1 – направление миграции нефти, 2 – залежь нефти, 3 – разлом. Вне масштаба.

По-видимому, ловушки Южно-Татарского свода насыщались нефтью за счет ее латеральной миграции из прилегающего на востоке депоцентра рифейских отложений (рис. 12А). Подобный сценарий миграции нефти из краевого прогиба является наиболее распространенным для асимметричных бассейнов континентальных окраин во многих бассейнах мира (Eschard, Huc, 2008; Bally et al., 2020 и др.).

Восходящая миграция нефти по моноклинально залегающим слоям, вероятно, происходила по наиболее выдержанным по площади песчаным пластам кыновских и пашийских отложений. Эти пласты, по-видимому, служили каналами миграции нефти. Высокая литологическая невыдержанность подстилающих живетских отложений, вероятно, затрудняла миграцию. Это объясняет их низкое нефтенасыщение.

Рассматривая распределение залежей нефти в Волго-Уральском бассейне, неизбежно возникает вопрос: почему из целого ряда платформенных сводов этого бассейна (рис. 1Б) именно Южно-Татарский свод отличается уникальной продуктивностью? Не только этот свод соседствует с погребенными рифейскими впадинами. Представляется, что этот феномен объясняется двумя причинам.

Во-первых, это обусловнено тем, что Южно-Татарский свод граничит с наиболее глубокой частью депоцентра рифейской седиментации, что обеспечивало генерацию большого количества нефти.

Второй причиной этого явления могло быть существование крупного дельтового комплекса в составе рифейских отложений. Наличие этого комплекса согласуется с наблюдаемой проградационной слоистости в рифейских толщах (рис. 5). Вероятно, что пространственная конфигурация русловых песчаных тел рифейской дельты способствовала преимущественной миграции нефти в направлении Южно-Татарского свода. Примером подобного развития событий может являться нижне-среднеюрская Палео-Волга, которая сформировала крупный дельтовый комплекс на Восточном Кавказе (Sobornov, 2021). Последующая латеральная миграция нефти и газа из этого депоцентра по русловым каналам, по-видимому, привела к сосредоточению крупных месторождений в юрско-меловых отложениях акватории Среднего Каспия. В прилегающих районах Терско-Каспийского бассейна концентрация запасов намного меньше.

В районе Ухтинской складки миграция нефти, вероятно, происходила из рифейских отложений, перекрытых надвинутой пластиной фундамента Тиманского кряжа (рис. 12Б). При этом зоны трещиноватости в фундаменте способствовали транзиту углеводородов в резервуары среднего девона – нижнего франа. По этой причине в этом районе продуктивны базальные слои среднего девона, непосредственно залегающие на фундаменте. А в самом фундаменте отмечены многочисленные нефтегазопроявления. Они, вероятно, связаны с путями транзита нефти и газа из поднадвиговых рифейских отложений. Судя по наличию нефтегазопроявлений (рис. 2), миграция углеводородов происходит и в настоящее время.

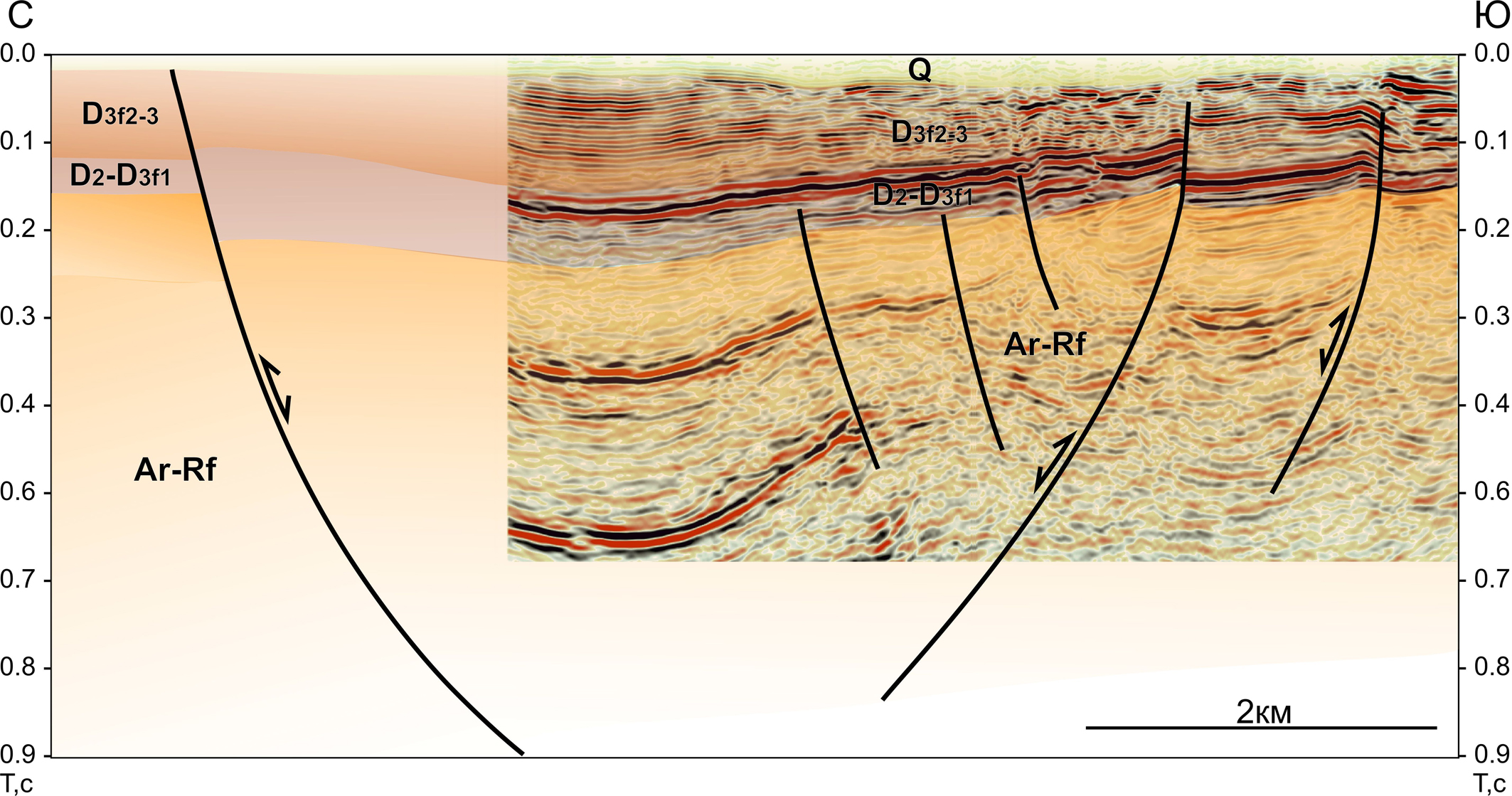

Это предположение находит подтверждение в данных сейсморазведки. На рисунке 13 приведен сейсмический разрез Ярегского месторождения, показывающий наличие разломов в фундаменте и среднедевонско-нижнефранских отложениях. Происхождение этих деформаций связывается с растяжением в среднем девоне – начале франа, а также последующей структурной инверсией, вызванной сменой направления перемещения по сети существующих разломов. Эти нарушения могли служить путями транзита нефти через надвинутый фундамент в среднедевонско-нижнефранские резервуары.

Рис. 13. Сейсмический разрез Ярегского месторождения во временной области с геологической интерпретацией. Использованы дополнительные геологические данные. Профиль иллюстрирует высокую деформированность подтиманских отложений и фундамента. Положение разреза см. на рис. 1.

Рассматриваемая интерпретация строения района Ярегского месторождения имеет аналоги, что говорит о ее допустимости. Одним из них может служить месторождение Ла-Пас в Венесуэле, в пределах которого нефть битуминозной формации Ла-Луна мигрировала через надвинутый фундамент в перекрывающий осадочный чехол (Nelson et al., 2000). Миграция больших объемов в породах трещиноватого фундамента установлена на месторождении Белый Тигр во Вьетнаме. На этом месторождении зона насыщения нефтью фундамента составляет около 1 км. Предполагается, что нефть поступала в горстообразное поднятие фундамента из нижезалегающих осадочных отложений за счет существования обширной зоны тектонического контакта между ними (Cuong, Warren, 2009).

Аргументом в пользу реальности поступления нефти из рифейских отложений являются данные по строению и нефтегазоносности зоны сочленения Турухано-Норильской гряды и Енисейского кряжа с Сибирской платформой. Здесь выявлены крупные залежи нефти и газа в рифейских и вендских отложениях, образованных рифейскими толщами (Шеин, 2012; Парасына и др., 2023 и др.). К их числу относятся Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское и другие месторождения. Сохранность залежей этих месторождений обеспечена наличием кембрийской соляной покрышки. Сейсмический разрез, иллюстрирующий строение этого региона, представлен на рис. 14. Он показывает, что мощность рифейских отложений быстро нарастает к западу, где был расположен основной очаг нефтегазообразования. Структурные позиции этого очага нефтегазообразования сходны с рифейским депоцентром Южного Предуралья (Соборнов, 2023).

Рис. 14. Интерпретированный сейсмический глубинный разрез западной окраины Сибирской платформы, иллюстрирующий строение рифейских отложений (Соборнов, 2023). Положение разреза см. на карте-врезке.

Меньшие масштабы нефтенакопления в пределах Ухтинской складки по сравнению с Южно-Татарским сводом, по-видимому, отражают различие в величине очагов нефтегазообразования и условиях консервации залежей. Объем дренируемых рифейских отложений в депоцентре Южного Предуралья значительно больше, чем в поднадвиге Тимана (рис. 12). Кроме этого, более значительная толщина осадочного чехла и наличие в нем покрышек предохраняли залежи Южно-Татарского свода от окисления и биодеградации в большей степени, чем в районе Ухтинской складки, где продуктивные пласты залегают вблизи эрозионной поверхности.

Широкое распространение рифейских отложений в Волго-Уральском и Мезенском бассейнах дает основание полагать, что в их пределах могут быть обнаружены новые месторождения. Вероятно, такие залежи следует прогнозировать в палеозойских отложениях, так как рифей-вендские толщи лишены надежных выдержанных покрышек (Геодинамика…, 2006; Песков и др., 2024). Для определения приоритетных направлений работ на новые залежи, сформированные за счет рифейских источников нефти, необходимо понимание структурно-седиментационного развития рифейских депоцентров, что важно для моделирования развития нефтегазовых систем.

Отдельного внимания заслуживает феномен пополнения запасов Ромашкинского месторождения, который был установлен в результате продолжительной разработки этого месторождения (Нефтегазоносность Республики Татарстан…, 2007; Муслимов, 2019). Он состоит в том, что в ряде скважин, которые временно были выведены из эксплуатации, в дальнейшем было установлено повышение давления за счет подпитки истощенных залежей дополнительными порциями нефти. Вероятно, этот феномен является одной из причин аномально высокого коэффициента нефтеотдачи продуктивных пластов Ромашкинского месторождения.

Интерпретация сейсмических данных показывает, что возможной причиной этого явления может быть наличие системы малоамплитудных грабенов в девонских отложениях и фундаменте, к которым в ряде случаев приурочены визейские эрозионные врезы. Вероятно, подобные структуры производны от малоамплитудных сдвиговых движений. Сейсмическое изображение структуры этого типа в пределах Ромашкинского месторождения показано на рис. 15.

Рис. 15. Фрагмент сейсмического разреза Ромашкинского месторождения во временной области с геологической интерпретацией. Профиль иллюстрирует малоамплитудный грабен в девонских отложениях и фундаменте, к которому приурочен визейский эрозионный врез. Положение разреза см. на рис. 1.

Можно предположить, что развитая система этих грабенов служила подобием кровеносной системы, обеспечивающей поступление нефти в зоны пониженных давлений, связанных с высоким уровнем отбора запасов нефти. Поступление нефти в новейшее время, по-видимому, было стимулировано неотектонической активизацией Южного Урала и Предуральского прогиба (Пучков, 2010; Копп, 2024 и др.). Неотектоническая активизация, вероятно, способствовала также оживлению миграции нефти и газа в районе Ухтинской складки. Это, в частности, объясняет наличие в ее пределах активно газирующих естественных нефтегазопроявлений (рис. 2).

Заключение

Интерпретация региональных сейсмических профилей в совокупности с дополнительными геолого-геофизическими данными позволяет существенно лучше понять характер распределения рифейских отложений в Предуралье. Совместно с данными о нефтегазоносности результаты новой интерпретации дают основание полагать, что рифейские толщи играли ведущую роль в формировании крупных и уникальных скоплений нефти, к которым относятся Ромашкинское и Ярегское месторождения. Термически незрелые доманиковые отложения в этих районах могли играть лишь вспомогательную роль.

По-видимому, формирование уникальных скоплений нефти Ромашкинского месторождения во многом происходило благодаря латеральной миграции нефти из крупнейшего депоцентра рифейской седиментации, расположенного в Южном Предуралье. Отложения этого депоцентра выклиниваются по восстанию пластов на восточном склоне Южно-Татарского свода, что создавало условия для латеральной миграции, которая в пределах этого свода проходила преимущественно по нижнефранским отложениям.

Ярегское месторождение могло формироваться главным образом за счет поступления нефти из рифейских отложений, перекрытых аллохтонными породами фундамента Тиманского кряжа. Надвиг в основании Тиманского аллохтона создавал протяженный тектонический контакт нефтепроизводящих пород и зоны нефтенакопления в своде Ухтинской складки. Миграция нефти проходила по породам трещиноватого фундамента. Это привело к накоплению нефти в базальных отложениях среднего девона, залегающих непосредственно на фундаменте. Этим объясняются многочисленные нефтегазопроявления в фундаменте.

Широкое распространение рифейских отложений в Волго-Уральском и Мезенском бассейнах дает основание полагать что, в их пределах могут быть обнаружены новые месторождения. Для определения приоритетных направлений работ на новые месторождения, сформированные за счет рифейских источников нефти, важно понимание структурно-седиментационного развития рифейских депоцентров и моделирование развития нефтегазовых систем.

Благодарность

Автор выражает глубокую признательность И.П. Короткову, Н.И. Никонову, С.В. Сенину, Н.К. Фортунатовой за плодотворные дискуссии, касающиеся различных аспектов геологии и нефтегазоносности Предуралья, также благодарит анонимных рецензентов за ценные замечания.

Список литературы

1. Аверьянова О.Ю. (2016). Нефтегазовые системы доманикового типа Тимано-Печорского осадочного бассейна. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 11(1). doi: 10.17353/2070-5379/11_2016

2. Атлас геологических карт Тимано-Печорского седиментационного бассейна. (2002). Под ред. Н.И. Никонова. Ухта: Региональный Дом печати, 132 с.

3. Баженова Т.К., Богословский С.А., Шапиро А.И., Васильева В.Ф., Рогозина Н.А. (2013). Органическая геохимия осадочного выполнения Вычегодского прогиба (Русская плита) и его геотермическая история. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 8(3). doi: 10.17353/2070-5379/37_2013

4. Баженова Т.К. (2016). Нефтегазоматеринские формации древних платформ России и нефтегазоносность. Нефтегазовая геология. Теория и практика, 11(4). doi: 10.17353/2070-5379/45_2016

5. Башкова С.Е., Белоконь Т.В. (2008). Прогноз нефтегазоносности рифейских и вендских отложений Волго-Уральской НГП на основе общей модели формирования месторождений УВ. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 9, с. 11–21.

6. Белая И.В., Попова Е., Ростовщиков В.Б. (2023). Условия формирования залежей тяжелой нефти Ярегского месторождения. В сборнике: Проблемы геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Ред. Р.В. Агиней. Ухта: УГТУ, c. 16–24.

7. Богун А.А., Иванов К.А., Денисов Ю.А., Волков В.П., Завьялов А.С., Виноградова Н.С., Соколов А.В. (2023). Особенности строения, изучения и разработки уникального геологического объекта Республики Коми – Нижнечутинского нефтяного месторождения. Георесурсы, 25(2), c. 140–149. doi: 10.18599/grs.2023.2.10

8. Гаврилов В.П. (2005). Геотектоника : учебник для вузов. М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 368 с.

9. Галимов Э.М., Камалеева А.И. (2015). Источник углеводородов супергигантского нефтяного месторождения Ромашкино (Татарстан)-приток из кристаллического фундамента или нефтегазоматеринские осадочные отложения. Геохимия, 2, с. 103–122. doi: 10.7868/S001675251502003X

10. Геодинамика и возможная нефтегазоносность Мезенского осадочного бассейна (2006). Под. Ред. С.В. Аплонова и Д.Л. Федорова. Ст.-Петербург: Наука, 319 с.

11. Гецен В.Г. (1987). Тектоника Тимана. Ленинград: Наука, 172 с.

12. Глубинное строение, эволюция и полезные ископаемые раннедокембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы: Интерпретация материалов по опорному профилю 1-ЕВ, профилям 4В и ТАТСЕЙС (2010). Минц М.В (гл. ред), в 2 томах. Москва: ГЕОКАРТ, ГЕОС, т. 1, 408 с.

13. Глубинное строение и геодинамика Южного Урала (проект УРАЛСЕЙС) (2001). Гл. ред. А.Ф. Морозов. Тверь: Герс, 286 с.

14. Голдобин А.Я., Нефедова Е.В. (2023). Перспективы обнаружения промышленных запасов УВ в отложениях фундамента Ухтинской складки (на примере Водненской структуры). Сб.: «Тимано-Печорский и прилегающие бассейны: геологическое строение и новые направления геолого-поисковых работ на нефть и газ для наращивания минеральносырьевой базы». Ухта: ТП НИЦ, с. 127–139.

15. Завьялова А.П., Карпушин М.Ю., Ступакова А.В., Калмыков Г.А., Чупахина В.В., Коробова Н.И., Борисова М.с., Радченко К.А. (2023). Строение, условия формирования и нефтегазоносность отложений доманикоидной высокоуглеродистой формации центральной и юго-восточной частей Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы, 25(2), c. 123–139. doi: 10.18599/grs.2023.2.9

16. Каюкова Г.П., А.М., Миннегалиева (Галиева), Романов А.Г., Киямова А.М., Н.С. Шарипова, Смелков В.М., Дахнова М.В., Нечитайло Г.С. (2006). Дифференциация нефтей Ромашкинского месторождения по биомаркерным параметра. Нефтехимия, 46(5), с. 341–351. doi: 10.1134/S0965544106050033

17. Кожанов Д.Д., Большакова М.А., Хопта И.С., Мордасова А.В., Ступакова А.В., Заглядин Я.А., Борисова М.С., Завьялова А.П., Чупахина В.В., Сахабов Т.Р. (2021). Геолого-геохимические условия формирования нефтегазоносности рифей-вендских отложений северной части Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы, 23(2), с. 73–86. doi: 10.18599/grs.2021.2.7

18. Копп М.Л. (2024). Кинематическое взаимодействие динамических стресс-режимов и его геологические следствия. Москва: ГЕОС, 196 с.

19. Кремс А.Я., Вассерман Б.Я., Матвиевская Н.Д. (1974). Условия формирования и закономерности размещения залежей нефти и газа. М.: Недра, 336 с.

20. Муслимов Р.Х. (2019). Углубленное изучение кристаллического фундамента осадочных бассейнов – веление времени. Георесурсы, 21(4), c. 55–62. doi: 10.18599/grs.2019.4.55-62

21. Нефтегазоносность и геолого-геофизическая изученность Тимано-Печорской провинции: история, современность, перспективы (1999). Ред. совет: Ю.А. Спиридонов Г.В. Рассохин Н.Д. Цхадая и др. Ухта. УГТУ: Коми региональное отделение РАЕН, 1061 с.

22. Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и разработка нефтяных месторождений (2007). Ред. Р. Х. Муслимов. Т. 1. Казань: Изд-во «Фэн» Академии наук РТ, 316 с.

23. Парасына В.С., Рыбальченко В.В., Гутина О.В., Худорожков В.Г., Прицан Н.В., Кононова Н.Б., Иванова Н.А., Масленников М.А., Кощук Е.П., Кощук Н.П., Берсенева Н.Я., Горшков Д.А. (2023). Карбонатные комплексы рифея западной окраины Сибирского кратона (тектоника, стратиграфия, условия седиментации, резервуары, перспективы нефтегазоносности). Под ред. Т.Н. Хераскова, В.С. Парасына. Москва: Изд. ФГБУ ВНИГНИ, 568 с.

24. Песков Д.В., Прищепа О.М., Жарков А.М. (2024). Перспективы нефтегазоносности древних рифейских отложений Мезенской синеклизы Восточно-Европейской платформы по результатам бассейнового анализа. Горный журнал, 9, с. 12–19.

25. Пучков В.Н. (2010). Геология Урала и Предуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: Дизайн-ПолиграфСервис, 280 с.

26. Соборнов К.О., Скрипий А.А. (1993). Покровно-надвиговая структура осадочного чехла зоны сочленения Бельской впадины и Башкирского антиклинория Южного Урала. Докл. АН СССР, 333(2), c. 242–245.

27. Соборнов К.О. (2023). Рифейские бассейны и суперзоны нефтегазонакопления платформ Северной Евразии. Геология нефти и газа, 3, с. 9–24. doi: 10.31087/0016-7894-2023-3-9-24

28. Трофимов В.А. (2014). Глубинные региональные сейсморазведочные исследования МОГТ нефтегазоносных территорий. М.: ГЕОС, 202 с.

29. Удоратин В.В. (2020) Структура земной коры и верхней мантии по сейсмологическому профилю Мезень–Тиман–Печора (MEZTIMPECH). Литосфера, 20(4), с. 517–527. doi: 10.24930/1681-9004-2020-20-4-517-527

30. Хасанов Р.Р., Галеев А.А. (2008). Эволюция сингенетического органического вещества в палеозойских отложениях центральной части Волго-Уральской антеклизы. Ученые записки КГУ (Естественные науки), 150(3), с. 152–161.

31. Шатский Н.С. (1960). Принципы стратиграфии позднего докембрия и объем рифейской группы. Стратиграфия позднего докембрия и кембрия. М.: Изд-во АН СССР, с. 5–15.

32. Шеин В.С. (2012) Геология и нефтегазоносность России. М.: ВНИГНИ, 848 с.

33. Bally A.W., Sawyer D., and Sinkewich A. (2020). Global Tectonic and Basin Maps. Search and Discovery Article #30444. doi: 10.1016/B978-0-444-64134-2.00026-2

34. Brown D., Puchkov V.N., Alvarez-Marron J., Bea F., Perez-Estaun A. (2006). Tectonic processes in the Southern and Middle Urals : an overview. Geological Society, London, Memoirs, 32, pp. 407–419. doi: 10.1144/GSL.MEM.2006.032

35. Cuong T.X., Warren J. K. (2009). Bach Ho Field, a fractured granitic basement reservoir, Cuu Long Basin, offshore Vietnam: a «buried-hill» play. Journal of Petroleum Geology, 32(2), pp 129–156. doi: 10.1111/j.1747-5457.2009.00440.x

36. Eschard R., Huc A.Y. (2008). Habitat of biodegraded heavy oils: industrial implications. Oil Gas Sci Technol. Rev. IFP, 63(5), pp. 587–607. doi: 10.2516/ogst:2008017

37. Ghori K.A.R., Craig J., Thusu B., Lüning S., Geiger V. (2009). Global Infracambrian petroleum systems : a review. Craig J., Thurow J., Thusu B., Whitham A. & Abutarruma Y. (eds). Global Neoproterozoic Petroleum Systems: The Emerging Potential in North Africa. Geological Society, London, Special Publications, 326, pp. 109–136. doi: 10.1144/SP326.6

38. Knapp J.H., Steer D.N., Brown L.D., Berzin R., Suleimanov A., Stiller M., Lüschen E., Dennis B, Bulgakov R., Kashubin S., Rybalka A. (1996). Lithosphere-scale image of the Southern Urals from explosion-source reflection profiling. Science, 274, pp. 226–228. doi: 10.1126/science.274.5285.226

39. Nelson R. A., Bueno E., Moldovanyi E. P., Matcek C.C., Azpiritxaga I. (2000). Production characteristics of the fractured reservoirs of the La Paz Field, Maracaibo basin, Venezuela. AAPG Bull., 84, pp. 1791–1809. doi: 10.1306/8626C393-173B-11D7-8645000102C1865D

40. Sobornov K. (2021). Structure and evolution of the Terek-Caspian foldand-thrust belt: new insights from regional seismic data. Journal of Petroleum Geology, 44(3), pp. 259–286. doi: 10.1111/jpg.12793

Об авторе

К. О. СоборновРоссия

Константин Олегович Соборнов, доктор геол.-минерал. наук, главный геолог

142784; Киевское ш., д. 1, БП «Румянцево», кор. 1, 412-а; Москва

Рецензия

Для цитирования:

Соборнов К.О. Рифейские депоцентры и происхождение залежей нефти Ромашкинского и Ярегского месторождений. Георесурсы. 2025;27(1):35-50. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.10

For citation:

Sobornov K.O. Riphean Depocenters and Origin of Oil Deposits of the Romashkinskoye and Yaregskoye Fields. Georesursy = Georesources. 2025;27(1):35-50. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.10

.png)