Перейти к:

Литологическое строение и нефтегазоматеринский потенциал черноярского горизонта в центральной части Рубежинского прогиба (по результатам бурения)

https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.23

Аннотация

Черноярский горизонт среднего девона является одной из наименее изученных нефтематеринских толщ на территории юга Оренбургской области. Полученные данные по результатам бурения первой поисковой скважины на территории Солнечного лицензионного участка в Рубежинском прогибе (южная часть Бузулукской впадины) позволили получить новую информацию о фациальном генезисе и вещественном составе пород черноярского горизонта, уточнить их нефтегазоматеринский потенциал и актуализировать концепции формирования нефтегазоносности региона. Седиментация отложений нижней части черноярского горизонта происходила в условиях относительно глубокой сублиторали (ниже волнового базиса), а верхней части – в условиях продельты. В породах горизонта наблюдаются признаки придонной аноксии – микрослоистость, обилие планктонных и нектонных органических остатков хорошей сохранности, редкость биотурбации, обильная пиритизация по органике. Комплекс литологических и геохимических исследований подтвердил хорошие нефтегазоматеринские свойства черноярского горизонта. Органическое вещество представлено керогеном II типа, в достаточной степени израсходовавшим свой нефтегенерационный потенциал. Среднее значение водородного индекса на толщу (HI) соответствует 95 мгУВ/гТос при катагенетической зрелости МК3–МК4. Содержание общего органического углерода (Тос) составляет 2 %.

Ключевые слова

Для цитирования:

Рыбакова В.А., Вилесов А.П., Козлова В.А., Гребенкина Н.Ю., Леденев В.С., Солодов Д.В. Литологическое строение и нефтегазоматеринский потенциал черноярского горизонта в центральной части Рубежинского прогиба (по результатам бурения). Георесурсы. 2025;27(1):125-134. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.23

For citation:

Rybakova V.A., Vilesov A.P., Kozlova V.A., Grebenkina N.Yu., Ledenev V.S., Solodov D.V. Lithological Structure and Oil and Gas Source Potential of the Chernoyarsk Horizon in the Central Part of the Rubezhinsky Trough (Based on Drilling Results). Georesursy = Georesources. 2025;27(1):125-134. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.23

Введение

Одной из важнейших характеристик при оценке перспектив нефтегазоносности региона выступает наличие в разрезе нефтегазоматеринских пород (НГМП). Согласно определению Н.Б. Вассоевича (Вассоевич, 1986), нефтегазоматеринскими породами называют осадочные породы, способные в определенных геологических условиях генерировать свободные углеводородные флюиды, образовавшиеся в результате преобразований рассеянного органического вещества (РОС) в процессе диа- и катагенеза.

Изучение НГМП позволяет получить полную информацию о формировании нефтегазоносной системы и на ее основе спрогнозировать наиболее перспективные участки для поискового бурения. Характеристики НГМП, такие как количество и качество органического вещества (ОВ), условия седиментации, степень преобразованности в катагенезе, отображают условия и возможности генерации углеводородов (УВ) в осадочных бассейнах. К сожалению, в связи с редким отбором керна из потенциальных нефтематеринских горизонтов информация по разным НГМП часто является обрывочной и неполной. По этой причине седиментологическое и геохимическое изучение керна из НГМП является одной из первостепенных задач, позволяющих не только расширить знания о всех аспектах формирования нефтегазоносных систем региона и осадочного бассейна в целом, но и получить количественные характеристики для формирования программы дальнейших геологоразведочных работ.

В России широко известны ключевые НГМП основных нефтегазоносных регионов: отложения толщи доманика в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП) и Волго-Уральской НГП, баженовская свита в Западно-Сибирской НГП, куонамская свита в Лено-Тунгусской НГП и др. В разрезе палеозойского комплекса северной части Оренбургской области распространены несколько НГМП (Пайразян, 2010) как регионального (бийский, муллинский горизонты и вышеназванный доманик), так и зонального распространения (верейский, тиманский, ардатовский горизонты и т.д.). Толща мергелей и аргиллитов черноярского горизонта является зональной НГМП, распространённой преимущественно в южных районах Оренбургской области: Камелик-Чаганской зоне, Рубежинском прогибе и южной части Павловского прогиба (на основе фондовых материалов Южно-Уральского филиала ВНИГНИ, Оренбург, 1996).

Рубежинский прогиб остается до настоящего времени одной из наименее изученных тектонических зон Бузулукской впадины. Это объясняется значительными глубинами залегания в его пределах продуктивных нефтегазоносных комплексов девона и карбона, увеличенными мощностями разреза и сложной тектоникой нижнепермской соляной толщи, что осложняет проведение геологоразведочных работ. Несмотря на все геологические сложности, компания ПАО «Газпромнефть» с 2018 года ведет активные геологоразведочные работы в центральной части Рубежинского прогиба (Вилесов и др., 2021; Гребенкина и др., 2023; и др.)

Черноярский горизонт входит в состав эйфельского яруса среднего девона. Он распространен на всей территории Рубежинского прогиба и в южной части Бузулукской впадины (рис. 2). В работе (Пантелеев, Козлов, 1998) отмечалось, что горизонт представлен преимущественно тёмно-серыми и чёрными гидрослюдистыми аргиллитами, неравномерно известковистыми и алевритистыми, плитчатыми, часто пиритизированными и углистыми; подчинённое значение имеют прослои мергелей, известняков и алевролитов. Отложения черноярского горизонта формировались на рубеже эйфельского и живетского веков, при переходе от преимущественно карбонатной седиментации к продолжительному периоду преобладания терригенных обстановок осадконакопления (на основе фондовых материалов Южно-Уральского филиала ВНИГНИ, Оренбург, 1996).

Районом исследования настоящей работы является Рубежинский прогиб (рис. 1). Целью работы является представление результатов изучения керна из черноярского горизонта, выполненных для реконструкций условий седиментации, анализа нефтегезоматеринских свойств пород (типа ОВ, генерационного потенциала, зрелости) и степени их влияния на нефтегазоносность района, оценки вероятности наличия НГМП и уточнения региональной седиментационной модели.

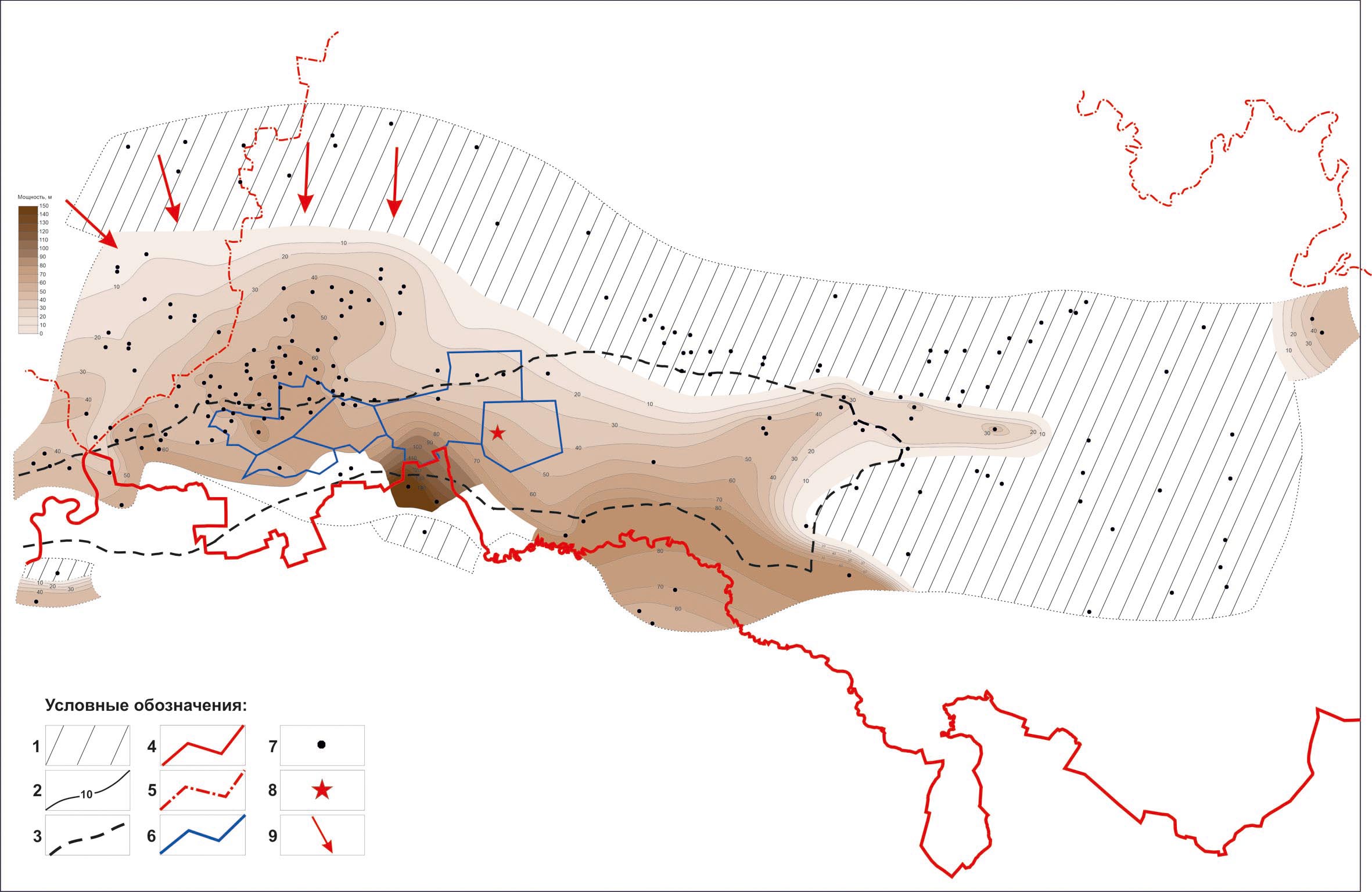

Рис. 1. Тектоническая схема района исследований. Условные обозначения: 1 – граница Волго-Уральской антеклизы, Прикаспийской синеклизы и Предуральского прогиба; 2 – границы тектонических элементов первого порядка (Бузулукская впадина, Соль-Илецкий свод и Восточно-Оренбургское сводовое поднятие); 3 – границы тектонических элементов второго порядка; 4,5 – границы Мухано-Ероховского прогиба по фаменскому (4) и турнейскому (5) ярусами; 6 – административные границы регионов; 7 – государственная граница; 8 – границы лицензионного участка; 9 – местоположение поисковой скважины (Вилесов и др., 2021).

Рис. 2. Карта толщин черноярского горизонта. Условные обозначения: 1 – зона отсутствия отложений; 2 – изопахиты; 3 – границы Рубежинского прогиба; 4 – государственная граница России; 5 – административные границы; 6 – границы лицензионных участков Газпромнефть; 7 – точки скважин; 8 – новая поисковая скважина; 9 – направление сноса терригенного материала (на основе фондовых материалов Южно-Уральского филиала ВНИГНИ, Оренбург, 1996).

Материалы и методы

Впервые черноярский горизонт был выделен в 1956 г. П.А. Меняйленко, но тогда он назывался сердобским. В 1959 г. А.И. Ляшенко предложил переименовать его в черноярский, так как в 1956 г. вышла работа И.Е. Постниковой, в которой был выделен синонимичный сердобский комплекс отложений древнего палеозоя – рифея (Тихомиров, 1995).

На южных склонах Волго-Уральской антеклизы черноярские отложения увеличивает свою мощность в южном и восточном направлениях, где достигают максимальных толщин (рис. 2).

На основе исследований эйфельских отложений Куйбышевско-Оренбургского Заволжья К.Ф. Родионова (1967) пришла к выводу, что содержание ОВ и битумоидов в отложениях черноярской свиты близко к кларковым значениям, и черноярский горизонт можно отнести к нефтематеринским породам (Тихомиров, 1995).

Последующие исследования ФГУП «НВНИИГГ», ФГУП «ВНИГНИ» и ОАО «ИГИРГИ» (на основе фондовых материалов ФГУП «НВНИИГГ», Саратов, 2010) выявили в эйфельских отложениях Бузулукской впадины материнские породы с генерационным потенциалом от удовлетворительного до отличного на Кулагинской, Любимовской и Рубежинской площадях района работ (Сорг 0,7–8%; S1 0,5–5,07 мг УВ/г породы; S2 2,5–21,42 мг УВ/г породы; HI 57–370 мг УВ/г Сорг), а также на Карачаганакском и Чинаревском месторождениях Прикаспийской впадины (Сорг 0,79–9,88%; S1 0,5–2,6 мг УВ/г породы; S2 1,82–15,29 мг УВ/г породы; HI 111–230 мг УВ/г Сорг). В 2007 году М.С. Зонн на Зайкинской площади Камелик-Росташинской зоны определены черноярско-мосоловские аргиллиты, которые характеризуются как удовлетворительные и хорошие материнские породы (Сорг 2,57–2,92%; S1 1,07–2,04 мг УВ/г породы; S2 4,18–10,89 мг УВ/г породы; HI 149–372 мг УВ/г Сорг). Отложения залегают на глубинах более 4300 м и характеризуются высокими значениями Tmax (454–457 °С), что отражает позднюю степень зрелости керогена II-ого типа и начало преимущественной генерации газообразных УВ (на основе фондовых материалов ФГУП «НВНИИГГ», Саратов, 2010).

В целом при анализе изученности черноярских отложений на юге Бузулукской впадины хочется отметить крайнюю низкую охарактеризованность этих отложений керновым материалом и геохимическими исследованиями. Это, в первую очередь, связано с большой глубиной залегания этих отложений на данной площади (более 3–4 км), во-вторых, эти отложения никогда не представляли интерес у нефтяников с точки зрения ни коллектора, ни сланцевой формации, ни с целью построения более детальных бассейновых моделей.

Благодаря бурению первой поисковой скважины на Солнечном лицензионном участке (ЛУ) впервые для Рубежинского прогиба была получена качественная керновая информация о нефтегазоматеринских свойствах пород черноярского горизонта. В ходе бурения из интервала горизонта были выполнены два последовательных отбора керна общим метражом 16,8 м.

Для получения полной информации по черноярскому горизонту был применен комплексный подход к изучению кернового материала – проведены литологические и геохимические исследования.

Литологические исследования, такие как детальный послойный седиментологический анализ полноразмерного керна, изучение петрографических шлифов, определение общей карбонатности, рентгенофазовый анализ и растровая электронная микроскопия (РЭМ), позволяют получить представление об объекте изучения не только на макро-, но и на микроуровне.

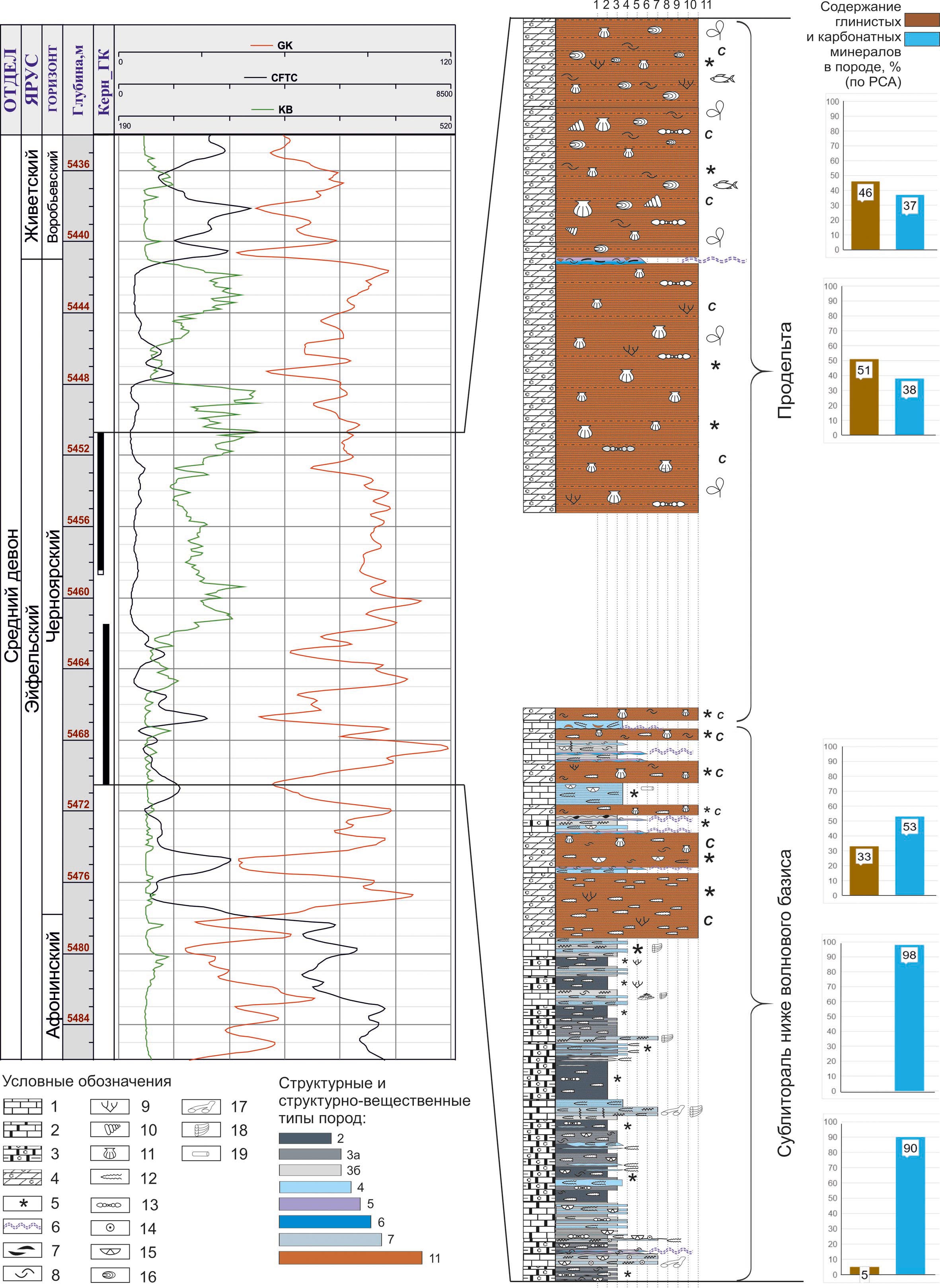

Результатом описания керна является литологический разрез (рис. 3), который включает в себя послойное распределение структурных и вещественных типов пород, характеристику их текстурных особенностей и включений, наличие и особенности сохранности фоссилий, а также фациальные условия образования.

Рис. 3. Литологический разрез черноярского горизонта. Условные обозначения: 1 – известняки; 2 – кремнистые известняки; 3 – известняки кремнистые с Сорг; 4 – мергели известковые с Сорг; 5 – пирит; 6 – прослои темпеститов; 7 – интракласты; 8 – биокласты; 9 – остатки макроводорослей; 10 – гастроподы; 11 – двустворки; 12 – тентакулиты; 13 – головоногие моллюски; 14 – детрит иглокожих; 15 – брахиоподы; 16 – лингулы; 17 – ходы Thalassinoides; 18 – ходы Teichichnus; 19 – ходы Planolites. Структурные и структурно-вещественные типы пород (номера в колонке): 2 – известняки кремнисто-глинистые, микритовые (мадстоуны), с Сорг; 3а – известняки микритовые с биокластами (вакстоуны), кремнистые, с Сорг; 3б – известняки микритовые с биокластами (вакстоуны); 4 – известняки биокластовые с микритовыми цементом (пакстоуны); 5 – известняки зернистые, биокластовые (грейнстоуны); 6 – известняки грубозернистые, биокластовые (рудстоуны); 7 – известняки микритовые с крупными скелетными остатками (флаутстоуны); 11 – мергели и глинистые мергели.

Изучение петрографических шлифов необходимо для изучения минерального состава пород, их структуры, характеристики пустотного пространства, распределения структурных компонентов, а также для изучения характера и стадийности диагенетических преобразований.

Для глинисто-карбонатных пород, выделенных в разрезе черноярского горизонта, в работе использована классификационная схема С.Г. Вишнякова (Кузнецов, 2007). Согласно этой классификации породы, состоящие из карбонатного материала и глины, определяются как мергели (карбонатные минералы – от 50 до 75%, глины – от 25 до 50%) и мергели глинистые (карбонатные минералы от 25 до 50%, глины от 50 до 75%).

Пиролитические исследования до и после горячей экстракции хлороформом выполняются для определения материнских свойств пород. В процессе анализа измеряется общий органический углерод, количество свободных и сорбированных УВ, остаточный генерационный потенциал и пиролитические индексы. Пиролиз после экстракции позволяет наиболее точно определить качественные и количественные характеристики НГМП после удаления растворимой части ОВ.

Результаты

Фациальные особенности черноярского горизонта

В разрезе поисковой скважины черноярский горизонт вскрыт на всю толщину (37 м). Нижняя часть горизонта (16 м по ГИС) сложена известняками и глинистыми мергелями, которые ритмично переслаиваются в разрезе (рис. 3). Верхняя часть горизонта (21 м по ГИС) представлена пачкой мергелей и глинистых мергелей. Керном охарактеризованы обе пачки, что позволяет сформировать целостное представление о строении горизонта.

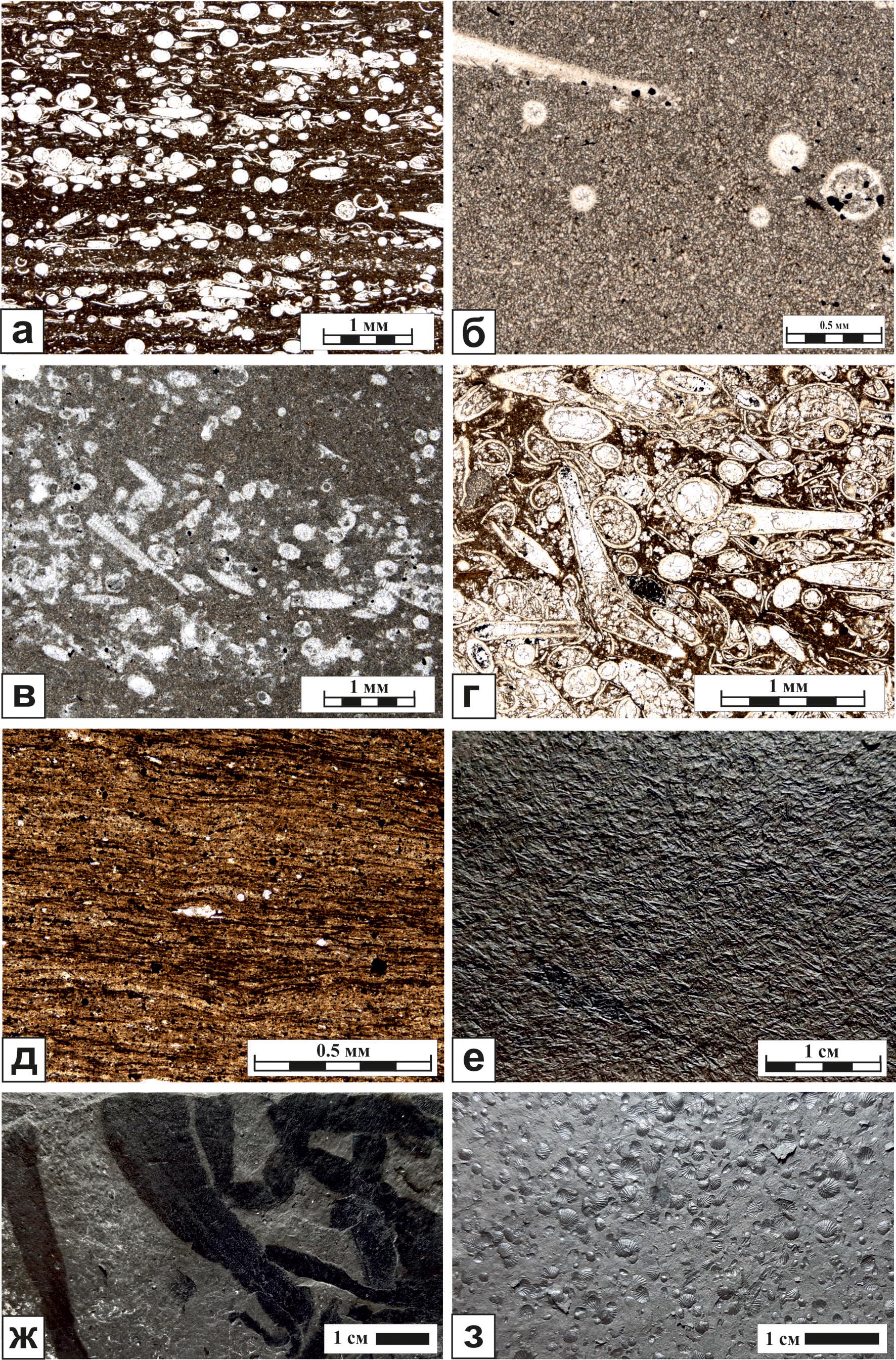

Нижний интервал отбора керна (рис. 3) характеризует ритмичную толщу нижней части горизонта (глубины более 5400 м). Породы здесь представлены черными тонко- и микрослостыми слабокремнистыми микритовыми известняками (мадстоунами) и глинистыми мергелями с высоким содержанием органического материала (Сорг) и пирита, а также кремнистыми биокластовыми известняками со структурой вакстоун и вакстоун-флаутстоун. Органические остатки включают богатый комплекс планктоных, нектонных и псевдопланктонных нормально морских организмов: многочисленных тентакулит (рис. 4а-г, е), головоногих моллюсков (наутилоидей с прямой раковиной), тонкостенных мелкораковинных брахиопод и двустворок (рис. 4з), радиолярий (рис. 4б). Для пород характерно практически полное отсутствие биотурбации и остатков бентоса. За редким исключением в единичных прослоях известняков диагностированы редкие ходы Thalassinoides, Teichichnus и Planolites. Встречаются тонкие (1–3 см) прослои биокластовых известняков с признаками штормового генезиса (темпеститы), сложенных раковинами тентакулит (рис. 4г) и другими биокластами. Для этих прослоев характерны резкие эрозионные подошвы, градационное распределение зерен с уменьшением размерности снизу-вверх, выраженный аллохтонный состав биокластов. В прослоях глинистых мергелей встречаются редкие остатки макроводорослей.

Рис. 4. Породы нижней части черноярского горизонта. Фотографии шлифов в параллельных николях (а-д) и слоевых поверхностей (е-з): а – известняк тентакулитовый с микритовым матриксом, микрослоистый, с Сорг; б – известняк тонко-микрокристаллический со скелетами радиолярий и раковиной тентакулита; черное – включения пирита; в – известняк микрокристаллический с многочисленными раковинами тентакулит; г – известняк биокластово-тентакулитовый (рудстоун) из прослоя биокластового темпестита; д – мергель известковый, микрослоистый, с прожилками Сорг; е – многочисленные раковины тентакулит в глинистом мергеле; ж – углефицированные остатки макроводорослей на слоевой поверхности глинистого мергеля; з – многочисленные слепки очень мелких и тонких раковин двустворок в глинистом мергеле.

Седиментация осадков нижней части горизонта происходила на глубинах ниже волнового базиса (т.е. более 60 м). Только во время штормов осадки взмучивались. Отсутствие бентоса свидетельствует о продолжительных периодах придонной аноксии, которая благоприятствовала сохранению в осадках органического материала и тонких скелетов организмов. Причинами аноксии могли быть, по-видимому, как повышенное поступление органического материала, так и стратификация воды в перикратонном бассейне, вызванная притоком пресных вод с активно воздымающейся прилегающей суши (Жигулевско-Пугачевский свод). Выше по разрезу, в воробьевском горизонте живетского яруса, выделяются терригенные отложения дельтового побережья и аллювиальных равнин (Грязнов и др., 2014; Староверов и др., 2017). По сейсмическим материалам на территории Рубежинского прогиба наблюдаются терригенные клиноформные комплексы (Гребенкина и др., 2023).

Выше по разрезу, в верхнем интервале отбора керна (глубины менее 5400 м), наблюдаются заметные изменения в комплексе органических остатков: исчезают брахиоподы и тентакулиты, становятся многочисленными крупные остатки макроводорослей, остатки панцирей рыб и ракоскорпионы, раковины лингул и гастропод, остракоды и однообразные двустворки, единичные углефицированные фрагменты наземных растений и мелкий растительный шлам (рис. 5а-г). Керн здесь представлен карбонатно-глинистыми породами (мергелями и глинистыми мергелями) (рис. 3) с высоким содержанием Сорг, неравномерно пиритизированными, микрослоистыми. Появляется примесь тонкого алевритового кварцевого материала (рис. 5б), тонкие прослои известковистых аргиллитов. Ходов бентоса также не наблюдается, хотя остатки бентосной фауны в породах присутствуют (например, лингулы). Периодически встречаются тонкие прослои биокластовых темпеститов. Всё это говорит о сохранении глубин седиментации (ниже волнового базиса), но снижении солености бассейна. Ограничивающим фактором развития бентосных сообществ, по-видимому, уже являлась не придонная аноксия, а интенсивность поступления глинистого материала.

Рис. 5. Породы и органические остатки верхней части черноярского горизонта, фотографии керна (а, в-г) и шлифа (б): а – слоевая поверхность с многочисленными слепками раковин двустворок в глинистом мергеле; б – мергель глинистый алевритовый, обогащенный Сорг, с многочисленными тонкостенными раковинами двустворок; черное – включения пирита; в-г – остатки ракоскорпионов на слоевых поверхностях глинистых мергелей.

Седиментация верхней части черноярского горизонта происходила в условиях продельты. Об усилении влияния дельты говорит снижение солености (о солоноватоводности свидетельствует состав органических остатков), появление тонкоалевритовых кварцевых зерен, остатков наземных растений. Клин легких пресных вод, поступающих с континента, по-видимому, сохранял стратификацию вод перикратонного бассейна. На этом фоне снизу вверх по разрезу черноярского горизонта незначительно меняется остаточный генерационный потенциал и количество органического вещества (см. ниже) при относительно равных значениях кислородного и водородного индексов – показателей фациально-генетических условий.

Результаты пиролитических исследований

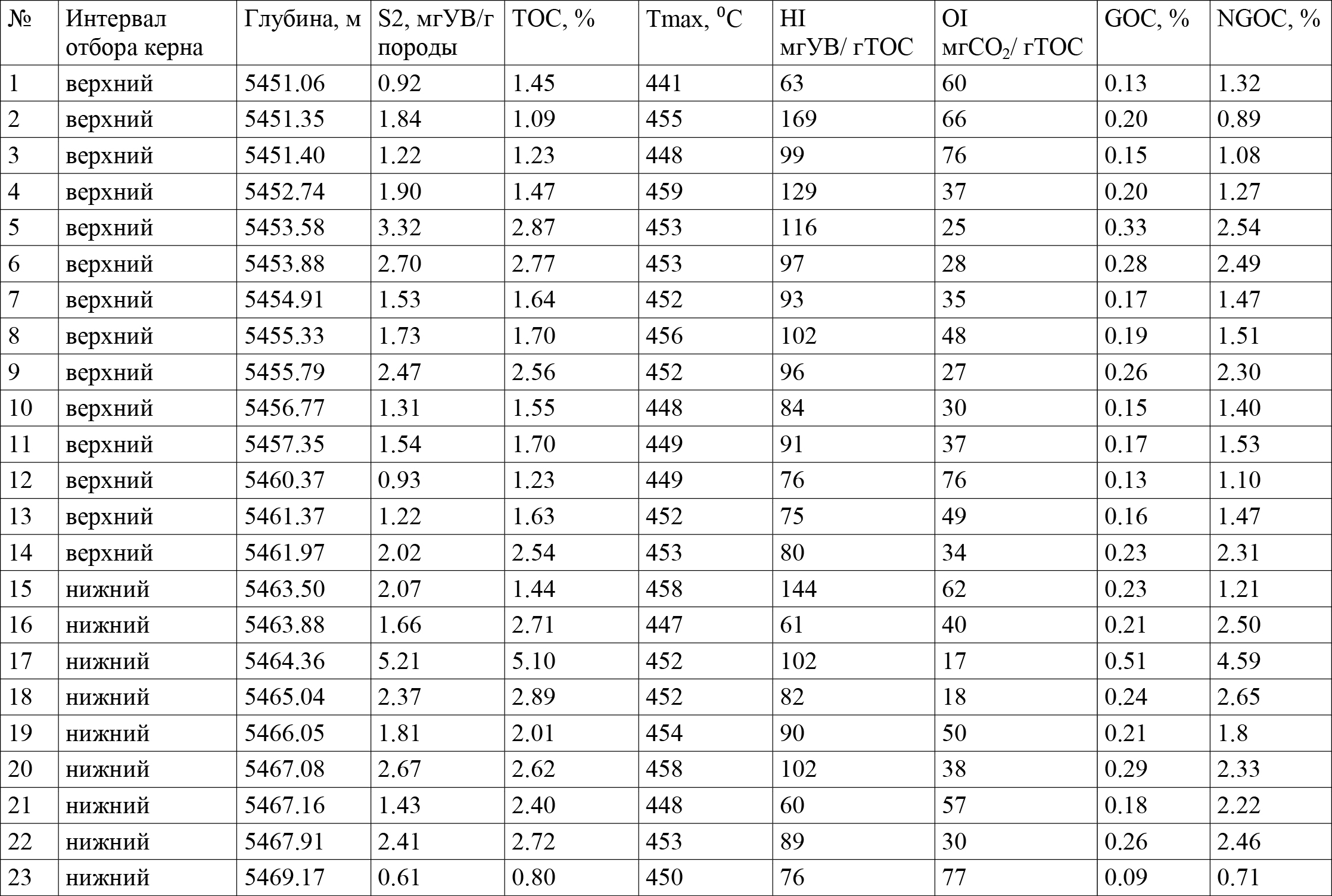

Пиролитические исследования выполнены на 23 образцах керна в режиме POPI (Pyrolytic Oil Productivity Index) до экстракции (табл. 1) и в стандартной программе изучения нефтематеринских свит после экстракции (табл. 2).

Табл. 1. Пиролитические характеристики образцов черноярского горизонта с оценкой свойств углеводородов пород (до экстракции)

Табл. 2. Пиролитические характеристики образцов пород с оценкой генерационного потенциала (после экстракции)

Обсуждение результатов

По результатам проведенных литологических исследований и седиментологического анализа уточнена фациальная модель черноярского горизонта на юге Оренбургской области. По комплексу признаков установлено, что осадки черноярского горизонта накапливались на глубинах ниже волнового базиса, в условиях придонной аноксии и высокой продуктивности планктона. Все это способствовало накоплению и захоронению органического вещества.

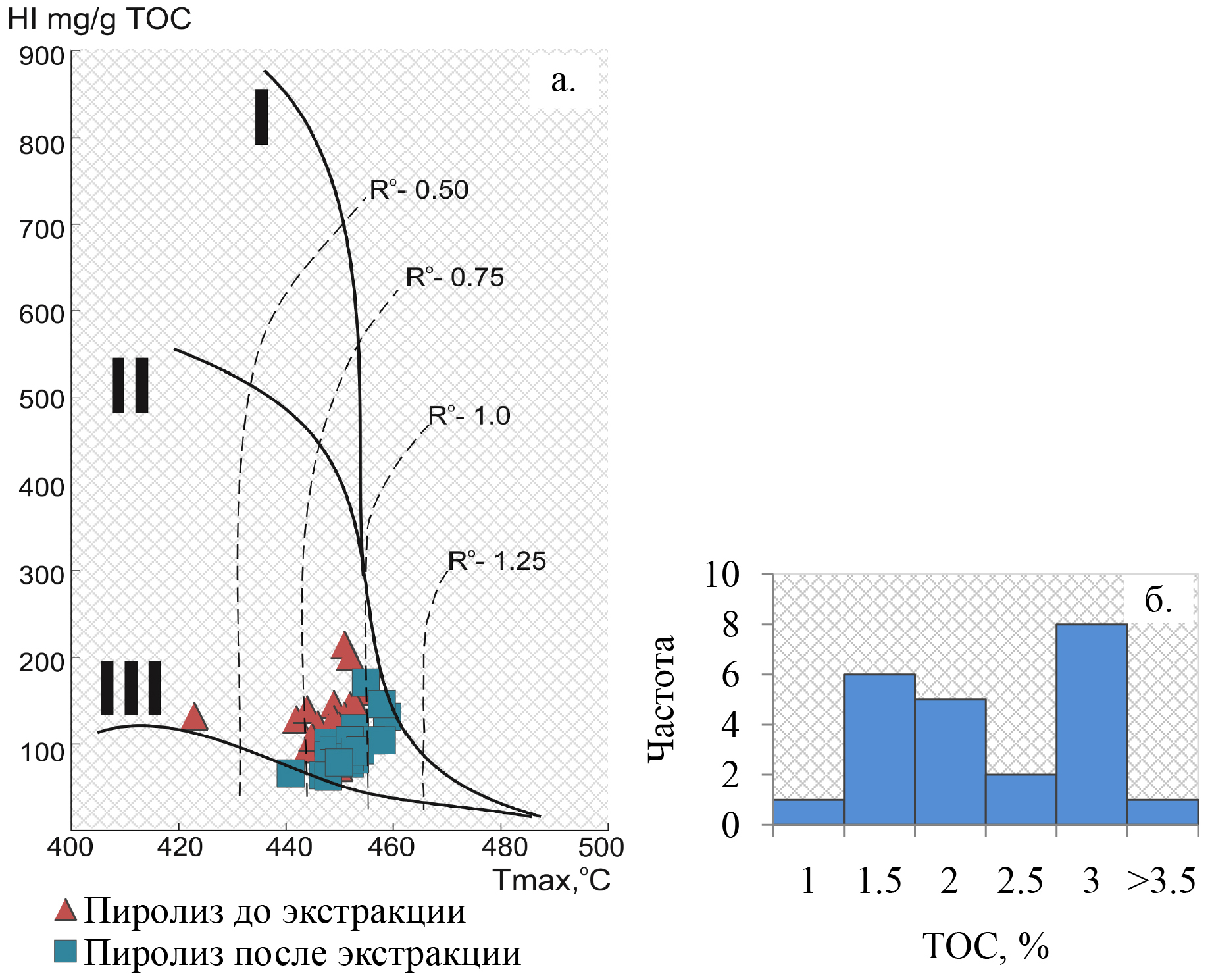

На основании данных пиролиза в интервалах черноярского горизонта отмечаются однородные пиролитические показатели. Значения остаточного содержания ТОС (Total Organic Carbon) составляют ~2%, реже достигая 5% (рис. 6б). Параметр Тmax зафиксирован на уровне 447–458 °С, что является показателем стадии МК3–МК4 – конца нефтяного окна и начала генерации конденсата/ жирного газа. Также фиксируется, что черноярский горизонт имеет высокий остаточный генерационный потенциал до 169 гУВ/гТОС, несмотря на высокую степень выработанности ОВ.

Виду высоких температур Tmax начальный водородный индекс определить сложно, можно предполагать II тип керогена (рис. 6а).

Рис. 6. Характеристика ОВ черноярского горизонта (данные после экстракции): а – диаграмма зависимости HI-Tmax; б – частота встречаемости разных концентраций ОВ

Заключение

На основе кернового материала, полученного при бурении первой поисковой скважины на Солнечном ЛУ в пределах Рубежинского прогиба Оренбургской области, проведен комплекс литологических и геохимических исследований, подтвердивший наличие НГМП в черноярском горизонте и давший ее основные характеристики.

Литологические исследования позволили изучить вещественный состав пород, их текстурно-структурные особенности и комплекс органических остатков, подготовить седиментологический разрез черноярского горизонта и определить условия седиментации.

По результатам проведенных литологических исследований и седиментологического анализа установлено, что осадки черноярского горизонта накапливались на глубинах ниже волнового базиса, в условиях придонной аноксии и высокой продуктивности планктона. Все это способствовало накоплению и захоронению органического вещества.

По результатам геохимических исследований установлено, что нефтегазоматеринская толща черноярского горизонта практически израсходовала свой нефтегенерационный потенциал. Остаточные показатели HI достигают 169 мгУВ/гТОС при среднем 93 мгУВ/гТОС. Значения параметра ТОС в среднем составляют 2%, параметр Тmax зафиксирован на значениях 447–458 °С (соответствует стадиям катагенеза МК3–4). На текущий момент материнские породы находятся в конце нефтяного окна и в начале генерации конденсата / жирного газа. С учетом высокой катагенетической преобразованности кероген черноярского горизонта можно отнести ко II типу.

Благодарности

Авторы выражают благодарность ведущему научному сотруднику Центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий к.г.-м.н. Козловой Елене Владимировне за обеспечение полного и исчерпывающего пиролитического анализа образцов.

Список литературы

1. Вассоевич Н.Б. (1986). Избранные труды. Геохимия органического вещества и происхождение нефти. М.: Наука, 368 с.

2. Вилесов А.П., Леденев В.С., Солодов Д.В., Филичев А.В., Богомолова Н.В., Макарова Л.И., Гребенкина Н.Ю., Казачкова А.Г., Сидубаев А.С. (2021). Верхнепалеозойские рифовые системы Рубежинского прогиба (южная часть Бузулукской впадины). PROНЕФТЬ, 6(3), с. 30–42. doi: 10.51890/2587-7399-2021-6-3-30-42

3. Гребенкина Н.Ю., Екименко А.В., Вилесов А.П., Леденев В.С., Сидубаев А.С. (2023). Воробьевский терригенный комплекс западной части Рубежинского прогиба: новые данные об особенностях строения и перспективах нефтегазоносности. Мат-лы конференции «СанктПетербург 2023 Геонауки: Время перемен, время перспектив». СанктПетербург, c. 1–4.

4. Грязнов А.Н., Яцканич И.М., Ванин В.А., Зверев К.В., Вилесов А.П. (2014). Модель осадконакопления пласта Д4 воробьевского горизонта района Чаганского и Зайкинско-Зоринского месторождений. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 2, c. 39–49.

5. Кузнецов В.Г. (2007). Литология. Осадочные горные породы и их изучение. М.: Недра, 511 с.

6. Пайразян В.В. (2010). Углеводородные системы (бассейны древних платформ России): Монография. М.: Издательство «Спутник+», 153 с.

7. Пантелеев А.С., Козлов Н.Ф. (1998). Геология и разработка нефтяных месторождений Оренбургской области. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 256 с.

8. Староверов В.Н., Гонтарев В.В., Воронкова Е.А. (2017). Литологофациальная характеристика воробьёвского горизонта на территории дальнего Саратовского Заволжья. Недра Поволжья и Прикаспия, 90, c. 11–28.

9. Тихомиров С.В. (1995). Этапы осадконакопления девона Русской платформы и общие вопросы развития и строения стратисферы. M.: Недра, 445 с.

Об авторах

В. А. РыбаковаРоссия

Виктория Александровна Рыбакова, ведущий специалист

190000; наб. реки Мойки, д. 75-79, литер Д; Санкт-Петербург

А. П. Вилесов

Россия

Александр Петрович Вилесов, кандидат геол.-мин. наук, ведущий эксперт по седиментологии карбонатных резервуаров

190000; наб. реки Мойки, д. 75-79, литер Д; Санкт-Петербург

В. А. Козлова

Россия

Вероника Александровна Козлова, ведущий инженер

190000; наб. реки Мойки, д. 75-79, литер Д; Санкт-Петербург

Н. Ю. Гребенкина

Россия

Наталья Юрьевна Гребенкина, руководитель проекта по разработке продукта

190000; наб. реки Мойки, д. 75-79, литер Д; Санкт-Петербург

В. С. Леденев

Россия

Виктор Сергеевич Леденев, руководитель проекта

191167; Синопская набережная, д. 22; Санкт-Петербург

Д. В. Солодов

Россия

Данил Вячеславович Солодов, заместитель руководителя проекта

191167; Синопская набережная, д. 22; Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Рыбакова В.А., Вилесов А.П., Козлова В.А., Гребенкина Н.Ю., Леденев В.С., Солодов Д.В. Литологическое строение и нефтегазоматеринский потенциал черноярского горизонта в центральной части Рубежинского прогиба (по результатам бурения). Георесурсы. 2025;27(1):125-134. https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.23

For citation:

Rybakova V.A., Vilesov A.P., Kozlova V.A., Grebenkina N.Yu., Ledenev V.S., Solodov D.V. Lithological Structure and Oil and Gas Source Potential of the Chernoyarsk Horizon in the Central Part of the Rubezhinsky Trough (Based on Drilling Results). Georesursy = Georesources. 2025;27(1):125-134. (In Russ.) https://doi.org/10.18599/grs.2025.1.23

.png)